명가 (제자백가)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

명가(名家)는 한나라 시대에 붙여진 호칭으로, 춘추전국시대의 변론가들을 지칭하며, '변자', '변사', '찰사' 등으로 불리기도 했다. 명칭, 명사, 명예 등 '명(名)'은 명가를 상징하는 단어이지만, 다른 제자백가에서도 중요하게 다뤄졌다. 주요 인물로는 춘추시대의 등석이 있으며, 전국 시대에는 직하학궁에서 묵가와 교류하며 논리학적 사상을 발전시켰다. 명가는 묵가, 도가, 유가, 법가 등 다양한 학파와 연관되었으며, 언어, 지식, 존재 방식에 대한 사상을 탐구했다. 현대에는 명가의 사상에 대한 연구가 진행 중이며, 언어철학, 인식론, 형이상학적 측면에서 다양한 해석이 제시되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 명가 (제자백가) - 혜시

혜시는 전국 시대 위나라의 학자이자 정치가로, 공손룡과 함께 명가의 대표적인 인물이며, 동일성과 차이의 상대성을 논하는 역설적인 주장을 펼쳤고, 장자와 교류하며 서로의 사상에 영향을 주었으며, 위나라 혜왕과 양왕을 섬겨 재상을 지냈다. - 명가 (제자백가) - 공손룡

공손룡은 중국 전국 시대 조나라의 변론가이자 철학자로, 명가 학파의 대표적 인물이며, '백마비마설'과 '견백론' 등의 독특한 논리를 통해 이름과 실체의 관계에 대한 질문을 던지고 논리학과 변론술 발전에 영향을 미쳤다. - 중국 철학 - 시진핑 신시대 중국 특색 사회주의 사상

시진핑 신시대 중국 특색 사회주의 사상은 시진핑이 중국 최고 지도자가 된 이후 발전하여 중국공산당의 지도 이념으로 자리매김했으며, 중국 특색 사회주의를 강조하고 권력 집중, 인권 침해 등에 대한 우려도 제기되고 있다. - 중국 철학 - 마오쩌둥 사상

마오쩌둥 사상은 중국 공산주의 운동의 지도 이념으로, 모순론, 실천론, 계속혁명론 등을 핵심 내용으로 하며, 반수정주의, 반제국주의, 인민전쟁 등의 이론을 제시했다. - 제자백가 - 장자

장자는 중국 전국 시대의 철학자로, 《장자》를 저술하여 개인의 자유와 무위자연의 삶을 추구했으며 노장사상으로 도교에 영향을 미쳤다. - 제자백가 - 도덕경

《도덕경》은 노자가 지은 도가 사상의 핵심 경전으로, 도(道)와 덕(德)을 중심으로 무위자연(無爲自然)을 강조하며 유가 사상에 대한 비판적 관점을 제시하고 후대 사상에 큰 영향을 미쳤으며, 다양한 판본과 해석을 통해 동서양에서 현대 사회의 지혜를 담은 문헌으로 평가받는다.

2. 명칭

'형명(刑名)'에 대한 가장 초기의 문헌적 언급은 《전국책》에 나타나며, 이는 오늘날 명가(名家)로 알려진 학파를 지칭하는 데 사용되었고, 그 외에도 현대적인 용어들이 사용되었다. 조지프 니덤은 공손룡의 작품 대부분이 사라진 것을 고대 중국 서적에서 최악의 손실 중 하나로 간주하는데, 그 이유는 남아있는 것이 고대 중국 철학 저술의 최고점에 도달했다고 여겨지기 때문이다. 법가와 마찬가지로, 중국학자 키더 스미스는 명가가 사후에 혼합된 평가를 받았음을 강조한다. 이미 당시 묵가 후기 학파에 의해 역설로 반대받았지만, 혜시는 재상, 공손룡은 외교관이자 평화 운동가였던 것처럼 행정가로도 활동했다.

춘추시대 정나라의 대부였던 등석은 명가의 시조로 여겨진다. 등석은 자산과 함께 정나라 국정에 참여했으나, 자산이 만든 법령의 해석을 두고 매번 대립했고, 결국 자산에게 살해당했다는 전설이 있다.[77][78] 이러한 전설에 따르면, 등석은 변호사처럼 법령의 확대 해석을 반대하고 법의 허점을 지적하며 자산과 논쟁했다. 등석의 저서로 알려진 《등석자(鄧析子)》는 후대에 편집된 것으로, 등석이 직접 쓴 것은 아니다.

명가는 춘추시대 정나라의 대부 등석에서 시작되었다고 한다.[77][78] 등석은 자산과 함께 정나라 국정에 참여했으나, 자산이 제정한 법령의 자구 해석을 두고 매번 논쟁을 벌이다 결국 자산에게 살해당했다는 전설이 있다.[77][78] 등석은 자산이 정한 법에 대해 변호사와 같이 법령의 확대 해석을 허용하지 않고 법의 미비점을 지적하며 논쟁을 벌였다. 자산은 공자에게 존경받는 훌륭한 정치가였지만, 등석은 논리를 사용하여 그에게 저항했다. 등석의 저서로 알려진 《등석자(鄧析子)》가 현재 남아 있으나, 이는 후대에 편집된 것으로 등석의 저작은 아니다. 등석에 대한 기록은 《여씨춘추(呂氏春秋)》 〈이위편(離謂篇)〉에 실려 있다.

한나라 시대에 형사 사건에 대한 결정을 기록하는 정부 서기관들은 '형명'이라고 불리게 되었다. 사마천(기원전 145년경 ~ 기원전 86년경)과 유향(기원전 77년 ~ 기원전 6년)은 이를 신불해(기원전 400년경 ~ 기원전 337년경)의 학설로 보았다. 『한비자』에 따르면, 신불해는 실제로 더 오래되고 철학적으로 일반적인 명칭인 명실(名實), 즉 이름과 실제를 사용했으며, "법가적 명칭론"을 신묵가와 명가 학파의 논쟁과 연결시켰다.[3]

'명'('이름')은 때때로 "말"의 의미를 가지며, 이는 야심 찬 관료의 진술을 그의 행동의 실제와 비교하거나, 실제 행동('형' '형태' 또는 '실' '실제')과 비교한 "평판"의 의미를 가질 수 있다.[33] 『한비자』의 두 가지 일화는 그 예시이다. 명가 학파의 일원인 예(倪說)는 흰 말은 말이 아니라고 주장하여 모든 논쟁자들을 물리쳤지만, 결국 문지기에게 통행료를 내야 했다. 다른 일화에서는 연나라의 재상이 흰 말이 문 밖으로 달려 나가는 것을 보았다고 거짓으로 주장했다. 그의 모든 부하들은 아무것도 보지 못했다고 부인했지만, 한 명만이 그것을 쫓아 나가서 봤다고 주장하며 돌아왔고, 그로 인해 그는 아첨꾼으로 밝혀졌다.[33]

신불해의 인사 통제, 즉 칭호와 같은 이름의 바로잡음은 주장에 대한 수행과 직책을 연관시키는 "엄격한 수행 통제"를 위해 작용했다. 이는 법가 통치술과 그 황로학 파생물의 핵심 원리가 되었다. '명실' 또는 '형명'은 "훌륭한" 사람을 찾기보다는 특정 직책에 맞는 적합한 사람을 찾을 수 있게 해주며, 이는 정권에 대한 총체적인 조직적 지식을 암시한다. 더 간단하게는, 대신들이 특정 비용과 시간 프레임에 대한 설명을 통해 스스로를 "명명"하게 하여, 그 정의를 경쟁하는 대신들에게 맡길 수 있게 한다. 주장이나 발언은 "화자를 일의 실현에 묶어둔다". 이것은 한비자가 선호한 학설이며, 미묘한 차이점이 있다. 정확성을 옹호하며, 너무 많은 약속을 하는 경향에 맞선다. '명'의 정확한 표현은 프로젝트의 실현에 매우 중요하다고 여겨진다.[33]

'''명가(名家)'''라는 호칭은 한나라 시대의 『사기』[5]나 『한서』 예문지가 나중에 부여한 것이다. 이들보다 먼저 쓰여진 『장자』 천하편(제자백가의 학설사적인 편)에서는 명가에 해당하는 학파를 "'''변자(辯者)'''"라고 불렀다. 또한 "'''변사(辯士)'''", "'''찰사(察士)'''"라고 불리기도 했다.

"명(名)"(명칭·명사)은 명가를 상징하는 단어지만, 명가만의 단어는 아니다. 『순자』나 『묵자』를 비롯해 다른 제자백가도 빈번하게 "명"을 논한다. 특히 『노자』, 『장자』 및 상박초간 『항선(恒先)』이 설하는 도가적인 만물 생성론이나, 마왕퇴백서 『황제사경』 등이 설하는 황로사상에서 "명"은 중요한 술어로 사용되고 있다. 또한, 『논어』에서 공자는 "정명"을 설하였으며, 그와 관련하여 유교에는 명분론이나 명물훈고의 학(경학)의 전통이 있다. 때로는 유교 자체가 "명교"라고 불리기도 한다. "명"은 명예·명성의 의미로 사용되는 경우도 많다.

"변(弁)"(변론·변설)도 명가에 한정되지 않고, 유가의 자공이나 맹자, 종횡가, 음양가, 활계 등 다양한 인물이 특기로 삼는 기술로 여겨진다.

3. 주요 인물 및 저서

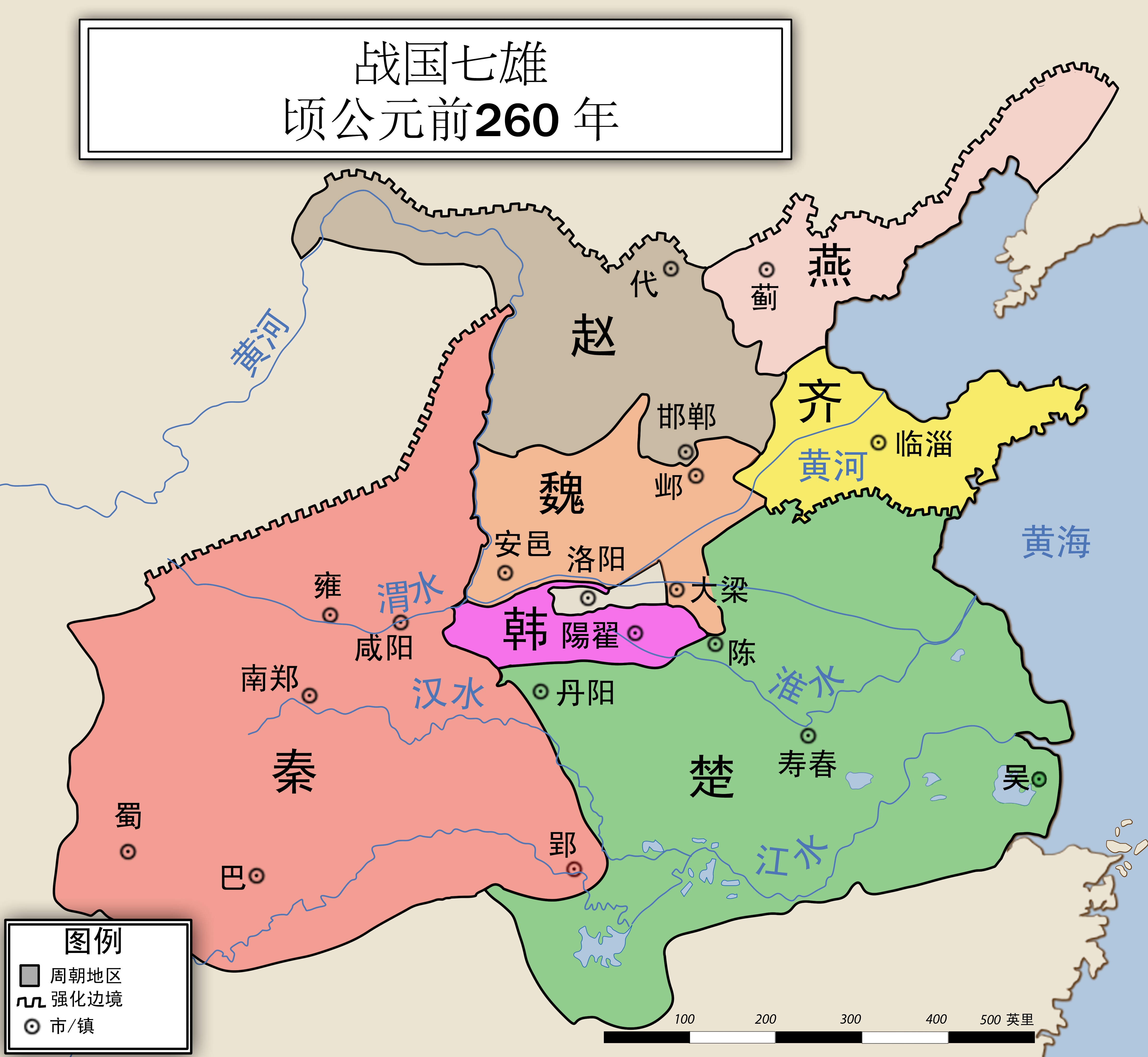

제(齊)는 지금의 산동성(山東省)에 있던 나라로, 위왕(威王), 선왕(宣王) 시대(기원전 357~301)에 학자들을 초빙하여 임치(臨淄)의 직문(稷門) 아래에 학자들의 저택을 지어 '직하(稷下)의 학' 또는 '직하학궁'(稷下學宮)이라 불렀다. 이 직하에 모인 학자 중에는 묵가의 송견(宋銒)과 윤문(尹文)이 있었는데, 이들은 개념 분석을 활발히 하여 '별유'(別宥)라 불렀다.

송견과 윤문의 후배로는 공손룡(公孫龍)이 있었다. 묵가(墨家)의 논리학을 설명한 《묵자》의 〈묵경편(墨經篇)〉에는 공손룡의 궤변을 해설하는 내용이 있어, 공손룡이 묵가와 관련이 깊음을 알 수 있다.

궤변적 논리학은 혜시(惠施)에서 시작되어 공손룡(公孫龍)에 의해 심화되었다. 《공손룡자(公孫龍子)》에 나오는 공손룡의 이론("백마(白馬)는 말이 아니다" 등)은 현대 과학의 논증 방식과 유사한 면이 있다. 그러나 중국에서는 이러한 궤변이 단순한 궤변술에 그쳤고, 전국시대 말기 종횡가(縱橫家)들이 활용했지만 과학사상으로 발전하지는 못했다.

명실론은 순자(荀子)에게 계승되어 유가의 주요 과제가 되었다.

『한서』예문지에 따르면, 명가의 서적은 한나라 시대에 다음 일곱 권이 존재했다.[11]

현존하는 서적은 『공손룡자』 여섯 편, 『등석자』 두 편, 『윤문자』 두 편이다. 다만 현존하는 『등석자』와 『윤문자』는 후대의 위서(僞書)라는 의심을 받으며, 내용상 명가가 아닌 잡가나 법가로 분류되기도 한다.[18]

명가의 인물은 위에 언급된 일곱 명 외에도, 『장자』 천하편이나 『열자』 중니편에 따르면 환단이 공손룡과 동시대 명가의 중심 인물로 여겨진다. 『한비자』 외저설좌상편에서는 아설이라는 송나라 변사에게 "백마비마"가 귀속된다.[12]

4. 다른 제자백가와의 관계

전국시대 말기, 종횡가들은 궤변술을 활용하기도 했다. 그러나 명가의 사고방식과 논리 형성 방법은 과학사상으로 발전하지 못했다. 중국인들은 추상적인 이론보다 현실적이고 구체적인 사고를 선호했기 때문에, 명가의 학설은 공손룡 이후 학문적으로 거의 발전하지 못하고 묵가 후학에 의해 〈묵경(墨經)〉이 정리되는 것에 그쳤다. 그러나 명실론은 순자에게 계승되어 이후 유가의 주요 과제가 되었다.

조지프 니덤은 공손룡의 저작 대부분이 유실된 것을 고대 중국 서적에서 최악의 손실 중 하나로 간주하며, 남아있는 저술이 고대 중국 철학의 최고점에 도달했다고 평가한다. 이 학파에서 살아남은 몇 안 되는 구절 중 하나인 "한 자(尺) 길이의 막대에서 매일 절반씩을 덜어내면, 만 년이 지나도 소모되지 않을 것이다"라는 제논의 역설과 유사하다.

4. 1. [[잡가]]·[[법가]]

명가는 잡가와 깊이 관련되어 있다. 『윤문자(尹文子)』와 『등석자(鄧析子)』는 현대에 잡가로 분류되기도 한다[18]. 『윤문자』의 잡가적·황로적인 사상은 "후기 명가의 사상"으로 여겨지기도 한다. 또한, 잡가인 『여씨춘추』(특히 심응람(審應覽)의 여러 편)와 『회남자』에는 명가의 학설이나 일화가 기록되어 있다.

명가는 법가와도 깊이 관련된다. 『등석자』는 법가에 분류되기도 한다. 또한, 『윤문자』에서는 "명(名)"과 "법(法)" 두 글자가 중요한 술어로 다루어지고 있다[19]. 청대의 장학성은 『교수통의』에서 명가와 법가의 두 학파는 서로 통한다고 고찰하고 있다[20]. 법가의 『한비자』 외저설 좌상편은, "영서연설", "매독환주" 등 언어와 오류에 관한 설화를 많이 싣고 있으며, 아설의 "백마비마(白馬非馬)"가 그 중 하나로 실려 있다.

4. 2. [[도가]]·[[묵가]]·[[유가]]

명실론은 《묵자(墨子)》의 〈귀의편(貴義篇)〉에 따르면, "명(名)"과 "취(取)"의 문제를 놓고 "명"은 개념적 지식, "취"는 사실에 즉(卽)한 구체적 인식으로 "취"야말로 제일의로 생각해야 할 것이라고 하였다. 가치관이 변동하는 사회에서는 "실(實)"을 먼저 주시해야 할 것을 말한 것이다. 묵가의 이러한 생각은 묵가 후학의 논리학으로 발전하였다.

묵가(墨家)의 논리학을 해설한 것은 《묵자》 중의 〈묵경편(墨經篇)〉이다.[21] 〈묵경편〉은 경상(經上)·경하(經下) 및 경설상(經說上)·경설하(經說下)·대취(大取)·소취(小取)의 6편으로 구성되었으며, 묵가 후학에 의해 기록되었다. 공손룡의 궤변을 해설하고 있는 것으로 보아 저작된 시대는 혜시(惠施), 공손룡보다 후대인 것으로 추정된다. 이를 통해 공손룡이 묵가와 관계가 깊었음을 알 수 있다.

궤변적 논리학은 혜시에서 시작되어 공손룡에 의해 심화되었지만, 《공손룡자(公孫龍子)》에 나타난 공손룡의 이론("백마(白馬)는 말이 아니다" 등)은 언뜻 보기에는 대단치 않아 보인다. 그러나 그 논리 구성이나 발상 방법은 근대과학의 수학이나 물리학의 논증 방식 및 발상과 견줄 만하다. 다만 중국에서는 이러한 궤변이 단순한 궤변술에 그치고 말았다.

제(齊)는 지금의 산동성(山東省)에 위치했던 나라로, 위왕(威王), 선왕(宣王) 시대(기원전 357~301)에 천하의 학자들을 초빙하여 우대하였다. 제나라의 수도였던 임치(臨淄)의 도성(都城) 남문을 '''직문'''(稷門)이라 불렀는데, 이 직문 아래에 초빙된 학자들의 저택을 지어주었기 때문에 이 시기의 학술을 '''직하(稷下)의 학''' 또는 '''직하학궁'''(稷下學宮)이라고 불렀다.

이 '''직하'''(稷下)에 모여든 학자 중에는 묵가의 송견(宋銒)과 윤문(尹文)이 있었다. 이들은 개념 분석을 활발하게 수행한 것으로 보이며, 이를 별유(別宥)라 칭하였다(《莊子》 〈天下篇〉). 유(宥)는 구역을 뜻하며, 개념의 경계를 명확히 하는 것이 곧 별유이다.

송견과 윤문의 후배로 공손룡(公孫龍)이 있었다.

명가는 도가의 『장자』와 깊은 관련이 있다. 『장자』는 여러 장(주로 만물제동을 설명하는 장)에서 명가의 학설과 유사한 표현을 사용한다. 또한 혜시는 『장자』에 자주 등장하며, 장자의 친구 혹은 라이벌로 묘사된다. 혜시의 저작은 완전히 사라졌지만, 『장자』 천하편에 그 학설이 기록되어 있어 혜시의 사상은 현재까지 전해지고 있다. 한편, 공손룡은 『장자』 추수편에서 '우물 안 개구리'로 조롱당하기도 한다. 그러나 추수편에 등장하는 도가의 위모는 『열자』 중니편에서 공손룡의 학설을 변호하기도 한다.

명가는 묵가의 『묵자』와도 깊은 관련이 있다. 묵가가 「겸애」, 「비공」과 같은 박애주의·평화주의를 주장한 것처럼, 혜시와 공손룡 또한 「범애」, 「겸애」, 「언병」과 같은 박애주의·평화주의를 주장했다.[21] 또한, 『묵자』 묵변에는 명가의 용어와 학설과 유사한 표현이 자주 나타난다.

명가는 유가의 『순자』와도 관련이 있다. 『순자』는 여러 편에서 혜시와 등석(鄧析)을 기이한 설이나 거짓된 설을 주장하는 자, 혹은 「예」에 어긋나는 자들로 비난한다.[22] 특히 『순자』 정명편에서는 명가와 송자의 학설을 거짓된 설로 비난하는 동시에, 순자 자신의 학설을 제시하고 있다.

5. 사상

묵가(墨家)의 논리학을 해설한 것은 《묵자》 중 〈묵경편(墨經篇)〉이다. 〈묵경편〉은 경상(經上)·경하(經下) 및 경설상(經說上)·경설하(經說下)·대취(大取)·소취(小取)의 6편으로 되었고 묵가의 후학에 의해 기록되었다. 그 중 공손룡의 궤변을 해설하고 있는 것으로 보아 저작된 시기는 혜시(惠施), 공손룡보다 후인 것 같다. 공손룡이 묵가와 관계가 깊었던 것은 이것으로 알 수 있다.

궤변적 논리학은 혜시(惠施)에서 시작되어 공손룡(公孫龍)에 의하여 깊어진 것이지만, 《공손룡자(公孫龍子)》에 보이는 공손룡의 이론("백마(白馬)는 말이 아니다" 등)은 얼른 보기에는 별 것 아닌 듯하다. 그렇지만 그 논리의 구성이나 발상 방법이 근대과학의 수학이나 물리학의 논증 방식이나 발상에도 견줄 만하다. 다만 중국에서는 이러한 궤변이 단순한 궤변술에 그치고 말았을 뿐이다. 전국시대 말기의 종횡가(縱橫家)라고 칭하는 유세가들은 이런 유(類)의 궤변술을 상당히 많이 활용하였다. 그렇지만 이 명가의 사고방식이나 논리의 형성 방법이 과학사상으로 전개된 일은 전부터 없었다.

중국인은 별로 추상적인 이론을 좋아하지 않는다. 그 사고는 보다 현실적이고 구체적이길 바란다. 따라서 명가의 설은 공손룡(公孫龍) 이후 학술적으로 거의 발전하지 못하였고 근근히 묵가의 후학에 의하여 〈묵경(墨經)〉이 정리된 것에 그쳤다. 그러나 명실론은 그 후 순자(荀子)에게 받아들여져 이후 유가의 주요한 과제가 되었다.

'형명(刑名)'에 대한 가장 초기의 문헌적 언급은 《전국책》에 나타나며, 이는 오늘날 명가(名家)로 알려진 학파를 지칭하는 데 사용되었고, 그 외에도 현대적인 용어들이 사용되었다. 논리학자들의 철학은 종종 궤변론자나 변증법자들의 철학과 유사한 것으로 여겨진다. 조지프 니덤은 그들의 저작이 부분적으로 보존된 공손룡의 작품과 《장자》 제33장의 역설을 제외하고는 모두 유실되었다고 언급한다.[1] 니덤은 공손룡의 작품 대부분이 사라진 것을 고대 중국 서적에서 최악의 손실 중 하나로 간주하는데, 그 이유는 남아있는 것이 고대 중국 철학 저술의 최고점에 도달했다고 여겨지기 때문이다.[2]

이 학파에서 살아남은 몇 안 되는 구절 중 하나인 "한 자(尺) 길이의 막대에서 매일 절반씩을 덜어내면, 만 년이 지나도 소모되지 않을 것이다"는 제논의 역설과 유사하다. 그러나 그들의 다른 격언들은 맥락에서 벗어나면 모순적이거나 불분명하게 보이는데, 예를 들어 "개는 사냥개가 아니다"와 같은 것이다. 법가와 마찬가지로, 명가는 사후에 혼합된 평가를 받았다. 이미 당시 묵가 후기 학파에 의해 역설로 반대받았지만, 혜시가 재상이었고, 공손룡이 외교관이자 평화 운동가였던 것처럼, 행정가이기도 했다. 신불해는 언어에 대한 "명가" 유형의 논쟁과 사물의 이름과 실재 사이의 상관관계에 익숙했을 가능성이 있으며, 언어는 행정에 유용했다.

한나라 시대에 형사 사건에 대한 결정을 기록하는 정부 서기관들은 ''형명''이라고 불리게 되었다. 사마천과 유향은 이를 신불해의 학설로 보았다. 『한비자』에 따르면, 신불해는 명실(名實), 즉 이름과 실제를 사용했으며, "법가적 명칭론"을 신묵가와 명가 학파의 논쟁과 연결시켰다.[3]

''명''(이름)은 때때로 "말"의 의미를 가지며, 이는 야심 찬 관료의 진술을 그의 행동의 실제와 비교하거나, 실제 행동('형' '형태' 또는 '실' '실제')과 비교한 "평판"의 의미를 가질 수 있다. 『한비자』에 나오는 일화에 따르면, 명가 학파의 예(倪說)는 흰 말은 말이 아니라고 주장하여 모든 논쟁자들을 물리쳤지만, 결국 문지기에게 통행료를 내야 했다. 또 다른 일화에서는 연나라의 재상이 흰 말이 문 밖으로 달려 나가는 것을 보았다고 거짓으로 주장했는데, 그의 부하들 중 한 명만이 그것을 쫓아 나가서 봤다고 주장하며 돌아왔고, 그로 인해 아첨꾼으로 밝혀졌다.

신불해의 인사 통제, 즉 이름의 바로잡음은 주장에 대한 수행과 직책을 연관시키는 "엄격한 수행 통제"를 위해 작용했다. 이는 법가 통치술과 황로학 파생물의 핵심 원리가 되었다. ''명실'' 또는 ''형명''은 특정 직책에 맞는 적합한 사람을 찾을 수 있게 한다. 대신들은 특정 비용과 시간 프레임에 대한 설명을 통해 스스로를 "명명"하게 하여, 그 정의를 경쟁하는 대신들에게 맡길 수 있게 한다. 주장이나 발언은 "화자를 일의 실현에 묶어둔다". 이것은 한비자가 선호한 학설이며, 정확성을 옹호하며, 너무 많은 약속을 하는 경향에 맞선다. ''명''의 정확한 표현은 프로젝트의 실현에 매우 중요하다고 여겨진다.

명가(名家) 및 『묵자(墨子)』 묵변(墨辯), 『순자』 정명편(正名篇) 등의 "명(名)" 사상은, 근대 이후 "'''명학'''" 또는 "'''명변'''"(명변)으로 통칭된다. "논리학"(중국 논리학)이라고도 불리지만, 이는 관례적인 호칭이며, 엄밀히 말하면 "논리학"은 아니라고 주장하는 학자도 있다.

명가는 언어에 대한 사상(언어철학)이자, 지식의 옳음에 대한 사상(인식론·지식론·진리론)이며, 사물의 존재 방식·유·무·동일성·관계 등에 대한 사상(존재론·형이상학)이기도 하다. 또한, 《공손룡자》 견백론편(堅白論篇)이나 『순자』, 《묵자》의 학설에서, 시각·광학·감각 기관·통각 기능의 이론도 포함하는 것으로 여겨진다. 《공손룡자》 통변론편(通變論篇)의 내용에서, 오행설과도 관련이 있다고 여겨진다. 또한, 『공손룡자』 적부편(跡府篇)에서 "사(士)"의 의미나 "살인자는 죽고, 상해를 입힌 자는 형벌을 받는다" 등의 상벌론을 설하며, 혜시(恵施)와 공손룡(公孫龍)은 모두 정치상의 일화가 전해지고, (특히 혜시는 위의 재상이며), 평화주의나 황로사상에서 보아 정치철학과도 무관하지 않다.

그러나, 구체적으로 어떤 사상이었는지는, 문헌의 부족함과 난해함 등의 이유로, 정설이 없고, 여러 설이 있다.

21세기 현대에서의 주류의 설을 정리한 입문서로, 스탠퍼드 철학 백과사전의 기사가 있다.[27]

5. 1. 개관

명가(名家)는 춘추전국시대 제자백가 중 하나로, 주로 명(名)과 실(實) 사이의 관계를 탐구하고 논리적 분석을 중시했던 학파이다.묵가(墨家)의 논리학을 해설한 《묵자》의 〈묵경편(墨經篇)〉은 경상(經上)·경하(經下), 경설상(經說上)·경설하(經說下), 대취(大取)·소취(小取)의 6편으로 구성되어 있으며, 묵가 후학에 의해 기록되었다. 〈묵경편〉은 공손룡의 궤변을 해설하고 있어, 혜시(惠施), 공손룡보다 후대에 저작된 것으로 보인다. 이를 통해 공손룡이 묵가와 깊은 관계가 있었음을 알 수 있다.

궤변적 논리학은 혜시(惠施)에서 시작되어 공손룡(公孫龍)에 의해 심화되었다. 《공손룡자(公孫龍子)》에 나타난 공손룡의 이론("백마(白馬)는 말이 아니다" 등)은 단순해 보이지만, 그 논리 구성과 발상 방법은 근대과학의 수학이나 물리학의 논증 방식과 견줄 만하다. 그러나 중국에서는 이러한 궤변이 단순한 궤변술에 그쳤고, 전국시대 말기의 종횡가(縱橫家)들이 궤변술을 활용했지만, 명가의 사고방식이나 논리 형성 방법이 과학사상으로 발전하지는 못했다.

중국인들은 추상적인 이론보다 현실적이고 구체적인 사고를 선호했기 때문에, 명가의 학설은 공손룡(公孫龍) 이후 학술적으로 거의 발전하지 못하고, 묵가 후학에 의해 〈묵경(墨經)〉이 정리된 정도에 그쳤다. 그러나 명실론은 이후 순자(荀子)에게 계승되어 유가의 주요 과제가 되었다.

'형명(刑名)'에 대한 초기 문헌 언급은 《전국책》에 나타나며, 이는 오늘날 명가(名家)로 알려진 학파를 지칭하는 데 사용되었다. 논리학자들의 철학은 궤변론자나 변증법자들의 철학과 유사한 것으로 여겨진다. 조지프 니덤은 공손룡의 작품 대부분이 유실된 것을 고대 중국 서적에서 최악의 손실 중 하나로 간주하는데, 남아있는 것이 고대 중국 철학 저술의 최고점에 도달했다고 여겨지기 때문이다.[1]

이 학파에서 살아남은 몇 안 되는 구절 중 하나인 "한 자(尺) 길이의 막대에서 매일 절반씩을 덜어내면, 만 년이 지나도 소모되지 않을 것이다"는 제논의 역설과 유사하다. 그러나 다른 격언들은 맥락에서 벗어나면 모순적이거나 불분명하게 보이기도 한다. 법가와 마찬가지로, 명가는 당시 묵가 후기 학파에 의해 역설로 반대받았지만, 혜시가 재상이었고, 공손룡이 외교관이자 평화 운동가였던 것처럼 행정가이기도 했다. 신불해는 언어에 대한 "명가" 유형의 논쟁과 사물의 이름과 실재 사이의 상관관계에 익숙했을 가능성이 있으며, 언어는 행정에 유용했다.[2]

한나라 시대에 형사 사건에 대한 결정을 기록하는 정부 서기관들은 '형명'이라고 불렸다. 사마천과 유향은 이를 신불해의 학설로 보았다. 『한비자』에 따르면, 신불해는 실제로 더 오래되고 철학적으로 일반적인 명칭인 명실(名實), 즉 이름과 실제를 사용했으며, "법가적 명칭론"을 신묵가와 명가 학파의 논쟁과 연결시켰다.[3]

'명'(이름)은 때때로 "말"의 의미를 가지며, 야심 찬 관료의 진술을 그의 행동의 실제와 비교하거나, 실제 행동('형' '형태' 또는 '실' '실제')과 비교한 "평판"의 의미를 가질 수 있다. 『한비자』의 일화에 따르면, 명가 학파의 일원인 예(倪說)는 흰 말은 말이 아니라고 주장하여 모든 논쟁자들을 물리쳤지만, 결국 문지기에게 통행료를 내야 했다. 또 다른 일화에서는 연나라의 재상이 흰 말이 문 밖으로 달려 나가는 것을 보았다고 거짓으로 주장했는데, 그의 부하들 중 한 명만이 그것을 쫓아 나가서 봤다고 주장하며 돌아왔고, 그로 인해 아첨꾼으로 밝혀졌다.

신불해의 인사 통제, 즉 칭호와 같은 이름의 바로잡음은 주장에 대한 수행과 직책을 연관시키는 "엄격한 수행 통제"를 위해 작용했다. 이는 법가 통치술과 그 황로학 파생물의 핵심 원리가 되었다. "훌륭한" 사람을 찾기보다는, '명실' 또는 '형명'은 특정 직책에 맞는 적합한 사람을 찾을 수 있게 한다. 더 간단하게는, 대신들이 특정 비용과 시간 프레임에 대한 설명을 통해 스스로를 "명명"하게 하여, 그 정의를 경쟁하는 대신들에게 맡길 수 있게 한다. 주장이나 발언은 "화자를 일의 실현에 묶어둔다". 이것은 한비자가 선호한 학설이며, 정확성을 옹호하며, 너무 많은 약속을 하는 경향에 맞선다. '명'의 정확한 표현은 프로젝트의 실현에 매우 중요하다고 여겨진다.

명가(名家) 및 『묵자(墨子)』 묵변(墨辯), 『순자』 정명편(正名篇) 등의 "명(名)" 사상은, 근대 이후 "'''명학'''" 또는 "'''명변'''"(名辯)으로 통칭된다. 또한, "논리학"(중국 논리학)이라고도 불리지만, 이는 관례적인 호칭이며, 엄밀히 말하면 "논리학"은 아니라고 주장하는 학자도 있다.

명가는 언어에 대한 사상(언어철학)이자, 지식의 옳음에 대한 사상(인식론·지식론·진리론)이며, 사물의 존재 방식·유무·동일성·관계 등에 대한 사상(존재론·형이상학)이기도 하다. 또한, 《공손룡자》 견백론편(堅白論篇)이나 『순자』, 《묵자》의 학설에서, 시각광학·감각 기관·통각 기능의 이론도 포함하는 것으로 여겨진다. 또한, 《공손룡자》 통변론편(通變論篇)의 내용에서, 오행설과도 관련이 있다고 여겨진다.

명가의 술어로는 "명(名)", "실(實)", "지(指)", "물(物)", "동(同)", "이(異)", "리(離)", "합(合)", "체(體)", "겸(兼)" 등이 있다. 그러나 이러한 술어의 의미에 대해서는 여러 설이 있으며, 정해진 번역이 없다.

5. 2. 술어

명가의 술어로는 "명(名)", "실(實)", "지(指)", "물(物)", "동(同)", "이(異)", "리(離)", "합(合)", "체(體)", "겸(兼)", "위(位)", "형(形)", "색(色)", "류(類)", "장(藏)", "영(盈)", "내·외(內·外)", "유후·무후(有厚·无厚)", "신", "력(力)", "지(知)", "정(正)", "시(是)", "연(然)", "가(可)", "차(此)", "피(彼)", "변(辯)" 등이 있다.그러나 이러한 술어의 의미는 여러 설이 있어, 정해진 번역이 없다. 예를 들어 "지(指)"는 "지시 대상"이나 "지시 작용"이라고도 하고, "인식", "손가락"이라고도 한다.

5. 3. 학설

묵가(墨家)의 논리학을 해설한 것이 《묵자》 중 〈묵경편(墨經篇)〉이다. 〈묵경편〉은 경상(經上)·경하(經下) 및 경설상(經說上)·경설하(經說下)·대취(大取)·소취(小取)의 6편으로 구성되었고, 묵가의 후학에 의해 기록되었다. 그 중 공손룡의 궤변을 해설하고 있는 것으로 보아 저작 시기는 혜시(惠施), 공손룡보다 후대인 것으로 추정된다. 이를 통해 공손룡이 묵가와 관계가 깊었다는 것을 알 수 있다.궤변적 논리학은 혜시(惠施)에서 시작되어 공손룡(公孫龍)에 의해 심화되었지만, 《공손룡자(公孫龍子)》에 나타난 공손룡의 이론("백마(白馬)는 말이 아니다" 등)은 언뜻 보기에는 대단치 않아 보인다. 그렇지만 그 논리의 구성이나 발상 방법은 근대과학의 수학이나 물리학의 논증 방식이나 발상과 비교할 만하다. 다만 중국에서는 이러한 궤변이 단순한 궤변술에 그치고 말았다. 전국시대 말기의 종횡가(縱橫家)라고 불리는 유세가들은 이러한 종류의 궤변술을 상당히 많이 활용하였다. 그렇지만 이 명가의 사고방식이나 논리의 형성 방법이 과학사상으로 발전한 적은 없었다.

중국인은 추상적인 이론을 선호하지 않는다. 그 사고는 보다 현실적이고 구체적이길 바란다. 따라서 명가의 학설은 공손룡(公孫龍) 이후 학술적으로 거의 발전하지 못했고, 묵가의 후학에 의해 〈묵경(墨經)〉이 정리된 것에 그쳤다. 그러나 명실론은 그 후 순자(荀子)에게 받아들여져 이후 유가의 주요한 과제가 되었다.

'형명(刑名)'에 대한 가장 초기의 문헌적 언급은 《전국책》에 나타나며, 이는 오늘날 명가(名家)로 알려진 학파를 지칭하는 데 사용되었고, 그 외에도 현대적인 용어들이 사용되었다. 논리학자들의 철학은 종종 궤변론자나 변증법자들의 철학과 유사한 것으로 여겨진다. 조지프 니덤은 공손룡의 작품과 《장자》 제33장의 역설을 제외한 그들의 저작이 모두 유실되었다고 언급한다.[1] 니덤은 공손룡의 작품 대부분이 사라진 것을 고대 중국 서적에서 최악의 손실 중 하나로 간주하는데, 그 이유는 남아있는 것이 고대 중국 철학 저술의 최고점에 도달했다고 여겨지기 때문이다.[2]

이 학파에서 살아남은 몇 안 되는 구절 중 하나인 "한 자(尺) 길이의 막대에서 매일 절반씩을 덜어내면, 만 년이 지나도 소모되지 않을 것이다"는 제논의 역설과 유사하다. 그러나 그들의 다른 격언들은 맥락에서 벗어나면 모순적이거나 불분명하게 보이는데, 예를 들어 "개는 사냥개가 아니다"와 같은 것이다. 법가와 마찬가지로, 중국학자 키더 스미스는 명가가 사후에 혼합된 평가를 받았음을 강조한다. 이미 당시 묵가 후기 학파에 의해 역설로 반대받았지만, 그들 중 많은 사람들은 궤변론자로 기억되었음에도 불구하고, 혜시가 재상이었고, 공손룡이 외교관이자 평화 운동가였던 것처럼, 행정가이기도 했다. 신불해는 상앙과 친숙하지 않았을 수도 있지만, 언어에 대한 "명가" 유형의 논쟁과 사물의 이름과 실재 사이의 상관관계에 익숙했을 가능성이 있으며, 언어는 행정에 유용했다.

한나라 시대에 형사 사건에 대한 결정을 기록하는 정부 서기관들은 ''형명''이라고 불리게 되었다. 한나라 시대의 학자 사마천과 유향은 이를 신불해(기원전 400년~기원전 337년경)의 학설로 본다. 『한비자』에 따르면, 신불해는 실제로 더 오래되고 철학적으로 일반적인 명칭인 명실(名實), 즉 이름과 실제를 사용했으며, "법가적 명칭론"을 신묵가와 명가 학파의 논쟁과 연결시켰다.[3] 이러한 논의는 『한비자』에도 두드러지게 나타난다.

''명''(이름)은 때때로 "말"의 의미를 가지며, 이는 야심 찬 관료의 진술을 그의 행동의 실제와 비교하기 위한 것이거나, 실제 행동('형' '형태' 또는 '실' '실제')과 비교한 "평판"의 의미를 가질 수 있다. 『한비자』에 나오는 두 가지 일화가 그 예시를 보여준다. 명가 학파의 일원인 예(倪說)는 흰 말은 말이 아니라고 주장하여 모든 논쟁자들을 물리쳤지만, 결국 문지기에게 통행료를 내야 했다. 또 다른 일화에서는 연나라의 재상이 흰 말이 문 밖으로 달려 나가는 것을 보았다고 거짓으로 주장했다. 그의 모든 부하들은 아무것도 보지 못했다고 부인했지만, 한 명만이 그것을 쫓아 나가서 봤다고 주장하며 돌아왔고, 그로 인해 그는 아첨꾼으로 밝혀졌다.

신불해의 인사 통제, 즉 칭호와 같은 이름의 바로잡음은 주장에 대한 수행과 직책을 연관시키는 "엄격한 수행 통제"를 위해 작용했다. 이는 법가 통치술과 그 황로학 파생물의 핵심 원리가 되었다. "훌륭한" 사람을 찾기보다는, ''명실'' 또는 ''형명''은 특정 직책에 맞는 적합한 사람을 찾을 수 있으며, 이는 정권에 대한 총체적인 조직적 지식을 암시한다. 더 간단하게는, 이는 대신들이 특정 비용과 시간 프레임에 대한 설명을 통해 스스로를 "명명"하게 하여, 그 정의를 경쟁하는 대신들에게 맡길 수 있게 한다. 주장이나 발언은 "화자를 일의 실현에 묶어둔다". 이것은 한비자가 선호한 학설이며, 미묘한 차이점이 있다. 정확성을 옹호하며, 너무 많은 약속을 하는 경향에 맞선다. ''명''의 정확한 표현은 프로젝트의 실현에 매우 중요하다고 여겨진다.

명가(名家) 및 『묵자(墨子)』 묵변(墨辯), 『순자(荀子)』 정명편(正名篇) 등의 "명(名)" 사상은, 근대 이후 "'''명학'''" 또는 "'''명변'''"(명변)으로 통칭된다. "논리학"(중국 논리학)이라고도 불리지만, 이는 후술할 연구사에 기인하는 관례적인 호칭이며, 엄밀히 말하면 "논리학"은 아니라고 주장하는 학자도 있다.

그렇다고는 해도, 적어도 언어에 대한 사상(언어철학)이기도 하다. 그 위에, 지식의 옳음에 대한 사상(인식론·지식론·진리론)이기도 하며, 또는 사물의 존재 방식·유·무·동일성·관계 등에 대한 사상(존재론·형이상학)이기도 하다. 또한, 『공손룡자(公孫龍子)』 견백론편(堅白論篇)이나 『순자(荀子)』, 『묵자(墨子)』의 학설에서, 시각·광학·감각 기관·통각 기능의 이론도 포함하는 것으로 여겨진다. 또한, 『공손룡자』 통변론편(通變論篇)의 내용에서, 오행설과도 관련이 있다고 여겨진다. 또한, 『공손룡자』 적부편(跡府篇)에서 "사(士)"의 의미나 "살인자는 죽고, 상해를 입힌 자는 형벌을 받는다" 등의 상벌론을 설하며, 혜시(恵施)와 공손룡(公孫龍)은 모두 정치상의 일화가 전해지고, (특히 혜시는 위의 재상이며), 평화주의나 황로사상에서 보아 정치철학과도 무관하지 않다.

그러나, 구체적으로 어떤 사상이었는지는, 문헌의 부족함과 난해함 등의 이유로, 정설이 없고, 여러 설이 있다.

21세기 현대에서의 주류의 설을 정리한 입문서로, 스탠퍼드 철학 백과사전의 기사가 있다.[27]

6. 현대적 의의

(요약 및 참조할 원본 소스가 제공되지 않았으므로, '현대적 의의' 섹션 내용을 작성할 수 없습니다.)

참조

[1]

서적

Encyclopedia of Chinese Philosophy

https://books.google[...]

Routledge

[2]

문서

Smith 2003

[3]

간행물

Chia I's "Techniques of the Tao" and the Han Confucian Appropriation of Technical Discourse

[4]

서적

概説 中国思想史

ミネルヴァ書房

[5]

문서

史記

[6]

서적

近年出土黄老思想文獻研究

中国社会科学出版社

[7]

서적

簡帛文献からみる初期道家思想の新展開

東京堂出版

[8]

서적

礼と法の間隙―前漢政治思想研究

汲古書院

[9]

간행물

Confucius and the “Rectification of Names”: Hu Shi and the Modern Discourse on Zhengming

https://www.academia[...]

[10]

간행물

史記』における「辯」と「滑稽」(上)

https://doi.org/10.1[...]

名古屋大學中國語學文學會

[11]

웹사이트

漢書卷29-30 第90頁 (圖書館) - 中國哲學書電子化計劃

https://ctext.org/li[...]

2021-02-13

[12]

서적

韓非子

岩波文庫

[13]

문서

魯仲連子

[14]

웹사이트

史記集解卷七十四~卷七十九 第48頁 (圖書館) - 中國哲學書電子化計劃

http://ctext.org/lib[...]

2021-02-13

[15]

간행물

中国目録学史上における子部の意義 : 六朝期目録の再検討

https://koara.lib.ke[...]

慶應義塾大学附属研究所斯道文庫

[16]

서적

古書通例

平凡社東洋文庫

[17]

서적

諸子百家はどう展開したか

東方書店

[18]

웹사이트

雜家

https://ctext.org/mi[...]

中国哲学書電子化計画

2021-02-13

[19]

간행물

「名」と「法」の接點

http://opac.daito.ac[...]

大東文化大学

[20]

간행물

章学誠『校讎通義』訳注(七)巻三「漢志諸子第十四」(中)

https://bunkyo.repo.[...]

文教大学

[21]

문서

荘子

[22]

문서

荀子

[23]

서적

韓非子

岩波文庫

[24]

웹사이트

史記集解卷七十四〜卷七十九 第48頁 (圖書館) - 中國哲學書電子化計劃

http://ctext.org/lib[...]

2021-02-13

[25]

간행물

春秋三伝入門講座 第二章 春秋学の発生

https://ir.lib.hiros[...]

東洋古典學研究會

1996-05

[26]

간행물

「殺人者死、傷人者刑」 について

https://glim-re.repo[...]

学習院大学史学会

1965-01

[27]

문서

School of Names

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2020

[28]

서적

荀子禮治思想的淵源與戰國諸子之研究

臺大出版中心

[29]

서적

郭店楚簡『五行』と伝世文献

北海道大学出版会

[30]

서적

荘子 内篇

講談社〈講談社学術文庫〉

[31]

서적

韓非子

岩波文庫

[32]

서적

淮南子 上

明治書院

[33]

서적

呂氏春秋

明治書院

[34]

웹사이트

検索結果「堅白」

https://ctext.org/pr[...]

中国哲学書電子化計画

[35]

서적

戦国秦漢出土術数文献の基礎的研究

北海道大学出版会

[36]

서적

抱朴子 外篇2

平凡社東洋文庫

1990

[37]

문서

魯勝墨辯注敘

[38]

웹사이트

金陵叢書(甲集)・莊子翼2 第504頁 (圖書館) - 中國哲學書電子化計劃

https://ctext.org/li[...]

2021-02-13

[39]

간행물

名理之学

中国大百科全書出版社

1987

[40]

서적

中国中古の学術

研文出版

[41]

Citation

「日本人の“荘子"受容」に関する覚え書

https://doi.org/10.1[...]

日本研究研究会

[42]

학술지

中井履軒の老荘観

https://hdl.handle.n[...]

[43]

간행물

漢学シナ学の沿革とその問題点――近代アカデミズムの成立と中国研究の"系譜"(二)

[44]

Citation

王国維の哲学思想の出発点「正名説」における桑木厳翼の『哲学概論』(1900)の影響 : 王国維の『哲学弁惑』(1903)を中心に

https://doi.org/10.2[...]

大阪府立大学人文学会

[45]

학술지

Philosophyと東アジアの「哲学」

https://dlisv03.medi[...]

[46]

서적

墨子

平凡社東洋文庫

1996

[47]

서적

中国学の散歩道 独り読む中国学入門

研文出版

[48]

서적

論理の構造 上

青土社

[49]

서적

中村元選集 決定版 第2巻 東洋人の思惟方法 2 シナ人の思惟方法

春秋社

1988

[50]

문서

支那古代論理思想発達の概説

[51]

학술지

論理と詭弁の間に

https://doi.org/10.2[...]

[52]

학술지/서적

The Chinese Sophists

[52]

서적

Geschichte Der Alten Chinesischen Philosophie

L. Friederichsen and Co.

[53]

서적

モラリア 14

京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉

1997

[54]

문서

形而上学

[54]

문서

ソピステス

[55]

학술지

The Theory of Names in Plato's Cratylus

https://onlinelibrar[...]

2009

[56]

서적

「辞書」の発明 中国言語学史入門

三省堂

[57]

학술지

〈書評〉加地伸行著『中国論理学史研究―経学の基礎的探求―』

https://tohoku.repo.[...]

中国文史哲研究会

1984-05

[58]

학술지

Response to Bao Zhiming

https://www.jstor.or[...]

1985-10

[59]

Citation

『荘子』鶏となって時を告げよ

岩波書店〈書物誕生 あたらしい古典入門〉

[60]

Citation

Remembering Mass: Response to YANG Xiaomei

https://link.springe[...]

Springer

[61]

학술지

When a "White Horse" Is Not a "Horse"

https://www.jstor.or[...]

1995-10

[62]

학술지

《公孫龍子: 重釋與重譯》 (Gongsun Long Zi: Chongshi yu Chongyi). By 劉利民 (LiuLimin)

https://onlinelibrar[...]

2020-09

[63]

Citation

論理学者にとっての中国哲学 : 金岳霖・沈有鼎を中心に (大会シンポジウム 世界哲学としての中国哲学)

中国社会文化学会

[64]

서적

歴史激流 楊寛自伝 ある歴史学者の軌跡

東京大学出版会

[65]

서적

中国の科学と文明 第2巻 思想史上 新版

思索社

1991

[66]

서적

中国思想史

講談社学術文庫

2022

[67]

Citation

道家の思想と其の開展

https://dl.ndl.go.jp[...]

東洋文庫

[68]

문서

公孫龍子の研究

岩波書店

1991

[69]

웹사이트

苟东锋《名教与名学:儒家价值理想的实践机制研究》目录暨自序 - 儒家网-北京洙泗文化传承发展有限公司

https://www.rujiazg.[...]

2024-09-30

[70]

학술지

パネルディスカッション 出土資料と中国学研究

https://doi.org/10.1[...]

[71]

서적

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2021

[72]

서적

古代の世界 現代の省察 : ギリシアおよび中国の科学・文化への哲学的視座

岩波書店

[73]

간행물

書評 末永高康著『性善説の誕生:先秦儒家思想の一断面』

中国出土資料学会

[74]

웹사이트

シノロジーから言語科学まで──ヨーロッパの中国語学の多様性(日本中国学会第70回大会 記念シンポジウム)

http://nippon-chugok[...]

日本中国学会

2018-10-06

[75]

웹사이트

Publications Donald Sturgeon

https://scholar.harv[...]

하버드대학

2021-02-13

[76]

문서

代는 趙의 망명정권이며, 秦에 멸보되었다

[77]

문서

《여씨춘추》 심응람 이위 : 子產治鄭,鄧析務難之,與民之有獄者約,大獄一衣,小獄襦袴。民之獻衣襦袴而學訟者,不可勝數。以非為是,以是為非,是非無度,而可與不可日變。所欲勝因勝,所欲罪因罪。鄭國大亂,民口讙譁。子產患之,於是殺鄧析而戮之,民心乃服,是非乃定,法律乃行。

[78]

문서

《춘추좌씨전》 정공 9년(기원전 501년)조에 따르면 등석을 살해한 사람은 자산 사후 정경이 된 유길이 죽고서 정경이 된 사천(駟歂)이다. 사천은 등석을 죽이고 등석이 남긴 법령을 썼다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com