순자

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

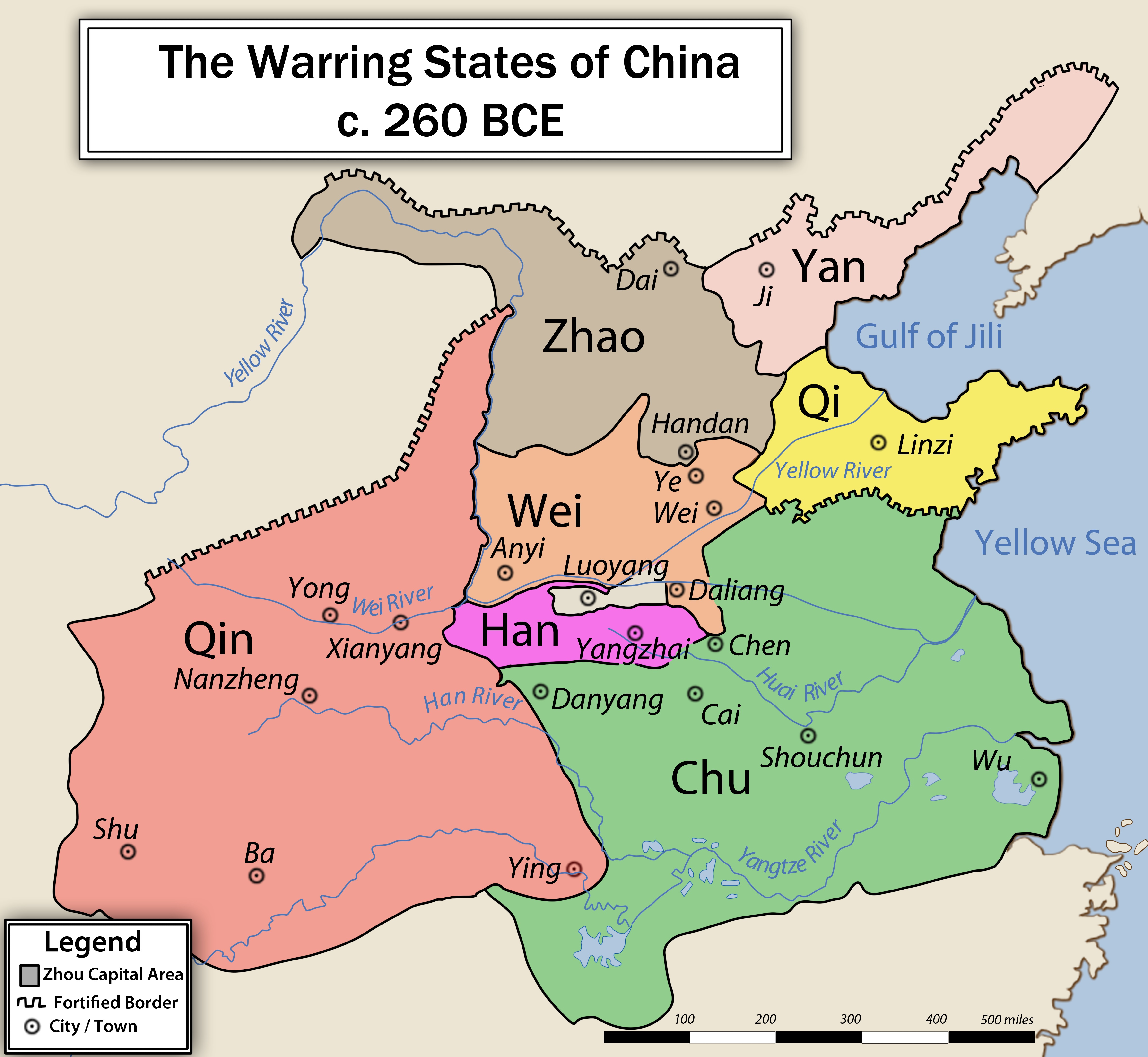

순자는 기원전 4세기 말 조(趙)나라에서 태어난 전국 시대의 유학자로, 예(禮)를 강조하는 사상을 펼쳤다. 그는 맹자의 성선설을 비판하며 인간의 본성은 악하다고 주장하는 성악설을 제창했다. 제나라에서 활동하며 직하 학궁의 학장직을 맡았고, 초나라 재상 춘신군에게 발탁되어 난릉현감을 지냈다. 그의 저서인 《순자》는 천론, 예론, 성악 등을 담고 있으며, 제자로는 한비, 이사 등이 있다. 순자의 사상은 법치주의와 덕치주의를 아우르는 정치 사상으로 한나라 유교의 사상적 기반을 마련하는 데 기여했으며, 현대 중국에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 전국 시대 사람 - 진무양

진무양은 형가의 조력자로서 진시황 암살을 시도했으나 실패하여 처형된 인물로, 어린 시절 무술에 능했으나 난폭한 성향을 보였다. - 전국 시대 사람 - 전국사군자

전국사군은 중국 전국 시대의 맹상군, 평원군, 신릉군, 춘신군 네 명의 뛰어난 인물들을 지칭하며, 이들은 뛰어난 식견과 리더십으로 각 국가의 정치, 외교, 군사 분야에서 활약하며 전국 시대의 흐름에 영향을 미쳤다. - 린펀시 출신 - 곽거병

곽거병은 전한 무제 시대 흉노 정벌에 큰 공을 세운 명장으로, 젊은 나이에 표기장군과 대사마에 오르며 군사적 재능을 인정받았으나 24세에 병사했으며, 그의 묘는 흉노를 짓밟는 말의 석상으로 유명하다. - 린펀시 출신 - 런젠신

런젠신은 중국 공산당에 입당하여 공산주의 운동에 참여한 후 중국 국제무역촉진위원회에서 활동하며 대외 무역 및 법률 분야에서 경력을 쌓고 중국 최고인민법원 원장과 중국 공산당 중앙정치법률위원회 서기를 지낸 중국의 법조인이자 정치인이다. - 영천 순씨 - 순욱

후한 말 조조를 보좌하여 세력 확장에 기여한 정치가이자 전략가 순욱은 통찰력과 전략적 사고로 조조에게 조언을 제공하고 수많은 인재를 천거했으나, 위공이 되려는 조조에 반대하다 비극적인 죽음을 맞이했다. - 영천 순씨 - 순유

후한 말 조조의 모신인 순유는 동탁 암살 미수 후 조조에게 발탁되어 군사로서 주요 전투에서 활약하며 조조의 패업을 보좌한 전략가이다.

2. 생애

순자는 기원전 4세기 말경에 조에서 태어났다. 15세 때 제나라에서 삼도좨주 벼슬을 했으나, 모함을 받고 초나라로 가서 여생을 보냈다. 전국시대 4군자인 초나라 재상 춘신군 황헐에게 발탁되어 난릉현감으로 봉직했다. 진나라에 의한 전국통일(기원전 221년) 전야(前夜)의 사상계에서 활약했으며, 초나라에서 정치 실무를 담당한 일도 있다고 한다. 사상적으로는 천(天)의 사상을 발전시킨 자사나 맹자와는 다른 예(禮)에 뛰어났던 유교 계통에 속한다. 맹자 등의 유교사상뿐만 아니라 제자백가로 불리는 전국시대의 다른 학파의 사상까지 비판·섭취하여 유교로서는 상당히 특이한 사상체계를 수립했다. 《순자》(荀子)는 그의 저술이라고 하며, '천론(天論)'·'예론(禮論)'·'성악(性惡)' 등의 여러 편 외에 그의 제자나 그의 관계되는 것이 들어 있다.

『사기』에 따르면, 50세에 처음으로 제에 유학했다. 제의 양왕을 섬겼고, 제나라가 여러 나라에서 모은 학자들(직하의 학사)의 제주(학장직)에 임명되었다. 직하의 학자 중에서는 최고령이었으며, 세 번 열대부의 장관에 임명되었다. 후에 참언 때문에 제를 떠나 초의 재상 춘신군에게 등용되어 난릉의 령이 되었고, 임기를 사임한 후에도 그곳에 머물렀다. 후한의 순욱·순유는 그의 후손이라고 한다.

바른 예를 몸에 익히는 것을 강조한 "성악설"로 알려져 있다.

2. 1. 젊은 시절과 제나라에서의 활동 (기원전 310년경 ~ 265년경)

순자(荀況, 쉰황/荀況zh-Hant)는 기원전 310년경, 혹은 적어도 기원전 279년 이전에 조나라에서 태어났다. 그는 순경(荀卿, 쉰칭/荀卿zh-Hant)으로도 알려졌는데, 이는 '순 재상'이라는 뜻이다. 일부 문헌에는 그의 성이 순(孫)으로 표기되어 있는데, 이는 전한 선제 (기원전 73년 ~ 48년) 재위 기간에 명명 금기를 피하기 위한 것으로 추정된다. 그는 존칭인 순자(荀子, 쉰쯔/荀子zh-Hant), 즉 '순 선생'으로 가장 잘 알려져 있다.

순자는 진나라의 분열 이후 쇠퇴한 엘리트 가문인 순씨 가문의 후손일 가능성이 있지만, 이는 추측일 뿐이다. 그의 성장 과정에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 13세에서 15세 사이(기원전 297년에서 295년 사이)에 순자는 제나라로 가서 제나라 선왕이 세운 직하 학궁에서 공부했다. 직하 학궁에서 순자는 당시의 모든 주요 철학 학파에 대해 배우고, 추연, 전편, 순우곤과 같은 학자들과 교류했을 것이다. 그는 통치자에게 조언하기 위해 사용했던 설득의 공식적인 논쟁인 ''설''(說, )의 기술을 배웠을 것이다.

『사기』에 따르면, 순자는 50세에 처음으로 제에 유학했다. 제나라 양왕을 섬겼고, 제나라가 여러 나라에서 모은 학자들(직하의 학사)의 제주(학장직)에 임명되었다. 직하의 학자 중에서는 최고령이었으며, 세 번 열대부의 장관에 임명되었다.

학궁에서 공부한 후, 순자는 맹상군에게 제나라의 극단적인 정책을 계속하지 말라고 설득하려 했지만, 이 사건의 역사성은 확실하지 않다. 기원전 286년에서 284년 사이에 제나라를 떠났을 것으로 추정된다. 이후 참언 때문에 제를 떠나 초나라의 재상 춘신군에게 등용되어 난릉의 영이 되었고, 임기를 사임한 후에도 그곳에 머물렀다. 후한의 순욱·순유는 그의 후손이라고 한다.

2. 2. 초나라에서의 활동과 제나라 복귀 (기원전 283년경 ~ 265년경)

순자는 15세 때 제나라에서 삼도좨주 벼슬을 했으나, 모함을 받고 초나라로 갔다. 전국시대 4군자인 초나라 재상 춘신군에게 발탁되어 난릉현감으로 봉직했다. 진나라에 의한 전국통일(기원전 221년) 전야(前夜)의 사상계에서 활약했으며, 초나라에서 정치 실무를 담당한 일도 있다고 한다.기원전 283년경 순자는 초나라 남쪽으로 여행을 갔는데, 그곳에서 시인 굴원이 거주했기 때문에 초기 형태의 부 시 스타일에 대해 알게 되었을 것이다. 순자는 이 예술에 상당한 기량을 갖추었고, 지금은 유실된 그의 시집은 여러 세기 동안 널리 존경받았다. 초나라는 진나라의 빈번한 공격을 받았는데, 순자는 나중에 이사와의 대화에서 이 사건들을 회상하곤 했다. 초나라의 안정성이 급격히 감소하여 순자는 기원전 275년경에 초나라를 떠나 제나라로 돌아갔다. 그는 제나라에서 따뜻하게 환영받았고, 지식인으로서 매우 높은 존경을 받았다. 《사기》에는 제 양왕이 순자에게 세 번 술을 바치게 했다고 기록되어 있는데, 이는 가장 존경받는 학자에게만 주어지는 임무였다. 순자는 당시 "가장 존경받는 스승"(''zui wei laoshi''; }}))이라고 불렸다. 그의 가장 유명한 제자로는 한비와 이 사가 있는데, 각자 중요한 정치적, 학문적 경력을 쌓았다. 순자가 훗날 진나라의 승상(또는 재상)이 된 이사와 연관된 것은 나중에 그의 명성에 오점을 남겼다.[1]

그가 받은 명성은 순자가 직하 학궁의 수장이 되었음을 시사하지만, 그는 그곳에서 가르쳤던 것으로 알려져 있다. 이때 순자는 "예의와 치욕에 대하여", "왕과 패자에 대하여", "성의에 대한 논의", "음악에 대한 논의", "인간의 본성은 악하다"라는 그의 가장 중요한 철학적 저작의 대부분을 저술했다. 그의 학궁에서의 가르침의 연대는 불분명하지만, 그는 명예 훼손을 당한 후 다른 직책을 고려했던 것으로 보인다. 그는 제 간왕이 양왕의 뒤를 이은 기원전 265년경에 제나라를 떠났다.

기원전 4세기 말경에 조에서 태어났다. 『사기』에 따르면, 50세에 처음으로 제에 유학했다. 제의 양왕을 섬겼고, 제나라가 여러 나라에서 모은 학자들(직하의 학사)의 제주(학장직)에 임명되었다. 직하의 학자 중에서는 최고령이었으며, 세 번 열대부의 장관에 임명되었다. 후에 참언 때문에 제를 떠나 초의 재상 춘신군에게 등용되어 난릉의 령이 되었고, 임기를 사임한 후에도 그곳에 머물렀다. 후한의 순욱·순유는 그의 후손이라고 한다.

2. 3. 말년 (기원전 265년경 ~ 219년 이후)

순자는 15세 때 제나라에서 삼도좨주 벼슬을 했으나 모함을 받고 초나라로 가서 여생을 보냈다. 전국시대 4군자인 초나라 재상 춘신군 황헐에게 발탁되어 난릉현감으로 봉직했다. 진나라에 의한 전국통일(기원전 221년) 직전 사상계에서 활약했으며, 초나라에서 정치 실무를 담당하기도 했다.순자는 제자백가로 불리는 전국시대의 다른 학파의 사상까지 비판·섭취하여 유교로서는 상당히 특이한 사상체계를 수립했다. 그의 저술인 《순자》(荀子)에는 '천론(天論)', '예론(禮論)', '성악(性惡)' 등의 여러 편이 포함되어 있다. 순자는 진나라의 업적에도 불구하고 "두려움으로 가득 차 있다...진나라가 유(儒) [유가] 학자들이 위험할 정도로 부족하기 때문이다."라고 지적했다.

기원전 265년부터 기원전 260년까지로 추정되는 시기에 순자는 진나라를 방문하여 통치 철학을 설득하려 했으나, 법가 사상의 영향으로 쉽지 않았다. 진나라 관료인 범수와의 대화에서 진나라의 업적, 관리, 정부 조직을 칭찬했지만, 유가 학자의 부족과 공포심 조성을 문제점으로 지적하며 주변 국가들이 연합하여 진나라에 대항하는 결과를 초래할 것이라고 주장했다. 소양왕을 만나 유가 학자 양성과 교육 장려를 주장했으나, 왕은 동의하지 않고 궁정에서 일할 자리를 제안하지 않았다.

기원전 260년경, 순자는 고향인 조나라로 돌아가 조 효성왕의 궁정에서 임무군(臨武君)과 군사 문제에 대해 논쟁을 벌였고, 기원전 255년경까지 조나라에 머물렀다.

기원전 240년, 초나라 재상 춘신군의 초청으로 란링(蘭陵令) 벼슬을 제안받았지만 처음에는 거절했다가 나중에 수락했다. 그러나 기원전 238년, 춘신군이 암살당하면서 순자는 직위를 잃었다. 은퇴 후 산둥성 남부 란링 지역에 머물렀고 그곳에 묻혔다. 사망 연도는 알려져 있지 않지만, 제자 이사의 재상직을 보았다고 전해지므로 90대까지 살았을 것이며, 기원전 219년 직후에 사망했을 것으로 추정된다.

『사기』에 따르면, 50세에 처음으로 제에 유학했다. 제의 양왕을 섬겼고, 직하의 학사 (직하의 학사)의 제주(학장직)에 임명되었다. 직하의 학자 중 최고령이었으며, 세 번 열대부의 장관에 임명되었다. 참언 때문에 제를 떠나 초의 재상 춘신군에게 등용되어 난릉의 령이 되었고, 임기를 사임한 후에도 그곳에 머물렀다. 후한의 순욱·순유는 그의 후손이라고 한다.

3. 사상

순자는 인간의 본성이 악하다고 주장하며, 맹자의 성선설을 비판했다. 인간은 욕망을 지닌 존재이며, 이로 인해 악한 본성을 갖게 된다고 보았다. 그러나 순자는 인간에게 선을 추구하는 자율적인 마음, 즉 '천관(天官)'이 존재한다고 인정했다. 이러한 자율심이 있기 때문에 인간의 본성은 악하며, 선해지기 위해서는 스승의 가르침과 예의 원칙, 도덕적 정의감을 통해 교정되어야 한다고 주장했다.

순자는 맹자의 인간론에 대한 비판의 초점을, 인간의 마음에 내재된 자율성을 하늘의 의지로 보는 맹자의 관점을 부정하는 데 두었다. 순자는 자연의 법칙과 질서로서의 하늘은 인정했지만, 하늘이 목적이나 의지를 갖는 것은 부정했다. 이는 도가 사상의 '도(道)' 및 '무위자연' 사상과 유사하며, 인간의 감각을 초월한 절대자에 대해서는 알 수 없다는 불가지론적 태도를 내포한다.

순자는 사회생활에서 가장 명확한 것은 성왕이 만든 문화, 즉 예(禮)라고 보았다. 예는 인간의 악한 본성을 교정하고 사회 질서를 유지하는 데 필수적인 요소로 간주했다. 순자는 "인성은 악하다"라는 명제를 통해, 사람들이 좋은 습관과 예절을 배우는 인위(人爲)를 통해 스스로를 향상시킬 수 있다고 주장했다.

순자는 인간의 본성을 무한한 욕망으로 규정하고, 이러한 욕망이 충돌하여 사회 혼란과 궁핍을 야기한다고 보았다. 따라서 군주의 권력에 복종하고 예(禮)를 따름으로써 생명을 보존하고 궁핍에서 벗어날 수 있다고 주장했다. 이는 근대 서구의 사회 계약설에 앞서는 사상으로 평가받는다. 순자는 신분과 경제적 차별을 정당화하며, 이는 인간의 욕망 실현 능력의 차이에서 비롯된 것이라고 보았다. 이러한 주장은 묵가의 주장에 대한 비판으로 이어졌는데, 검약을 강요하는 것은 인간 본성에 반하며, 신분 차별을 없애는 것은 욕망의 충돌을 초래하여 사회 혼란을 야기한다고 주장했다.

3. 1. 성악설(性惡說)

순자는 인간의 본성이 악하다고 주장하며, 맹자의 성선설을 비판했다. 인간은 욕망을 지닌 존재이며, 이로 인해 악한 본성을 갖게 된다고 보았다. 그러나 순자는 인간에게 선을 추구하는 자율적인 마음, 즉 '천관(天官)'이 존재한다고 인정했다. 이러한 자율심이 있기 때문에 인간의 본성은 악하며, 선해지기 위해서는 스승의 가르침과 예의 원칙, 도덕적 정의감을 통해 교정되어야 한다고 주장했다.순자는 맹자의 인간론에 대한 비판의 초점을, 인간의 마음에 내재된 자율성을 하늘의 의지로 보는 맹자의 관점을 부정하는 데 두었다. 순자는 자연의 법칙과 질서로서의 하늘은 인정했지만, 하늘이 목적이나 의지를 갖는 것은 부정했다. 이는 도가 사상의 '도(道)' 및 '무위자연' 사상과 유사하며, 인간의 감각을 초월한 절대자에 대해서는 알 수 없다는 불가지론적 태도를 내포한다.

순자는 사회생활에서 가장 명확한 것은 성왕이 만든 문화, 즉 예(禮)라고 보았다. 예는 인간의 악한 본성을 교정하고 사회 질서를 유지하는 데 필수적인 요소로 간주했다. 순자는 "인성은 악하다"라는 명제를 통해, 사람들이 좋은 습관과 예절을 배우는 인위(人爲)를 통해 스스로를 향상시킬 수 있다고 주장했다.

순자는 인간의 본성을 무한한 욕망으로 규정하고, 이러한 욕망이 충돌하여 사회 혼란과 궁핍을 야기한다고 보았다. 따라서 군주의 권력에 복종하고 예(禮)를 따름으로써 생명을 보존하고 궁핍에서 벗어날 수 있다고 주장했다. 이는 근대 서구의 사회 계약설에 앞서는 사상으로 평가받는다. 순자는 신분과 경제적 차별을 정당화하며, 이는 인간의 욕망 실현 능력의 차이에서 비롯된 것이라고 보았다. 이러한 주장은 묵가의 주장에 대한 비판으로 이어졌는데, 검약을 강요하는 것은 인간 본성에 반하며, 신분 차별을 없애는 것은 욕망의 충돌을 초래하여 사회 혼란을 야기한다고 주장했다.

3. 2. 예(禮)의 강조

순자의 사상에서 바탕이 된 것은 예(禮)를 지상(至上)의 것으로 한다는 태도이다. 공자는 있는 그대로의 종교의례·제도·관습을 예로 삼아 성인(聖人) 주공(周公)에 의해서 집대성된 중국인의 전통적 문화유산으로서 신뢰하고 존중했다. 예는 공자의 경우 아직 덕목(德目)은 되지 못했었다. 순자는 기본적으로는 공자의 이러한 태도를 지지한다. 그도 예는 성인의 작위(作爲)에 의한 것으로 영원히, 즉 시대의 제약을 초월하여 무한하게 타당성을 갖는다고 한다. 그러나 상고(上古)의 성왕(聖王) 업적은 시대가 오래되므로 전승이 완전하지 못하여 후세 사람으로는 그 전모를 알 수 없다. 때문에 상고의 성왕, 즉 '선왕(先王)'이 만든 예는 후세의 왕, 즉 '후왕(後王)'의 업적을 보고 추정해야 한다고 하여 예를 생각하는 기준을 동시대로 옮겨버린다. 그리고 공자처럼 예를 구체적으로 생각하는 순자는 후왕이 예의 내용에 새로 추가하는 요소인 법률에도 성왕의 예와 같은 권위를 인정하고 그것을 정당한 것으로 인정했던 것이다. 그 결과 정치사상에서 그는 공자 이후의 덕치주의(德治主義) 전통에 새로 법치주의의 요소를 추가하게 되었던 것이다.권학편에서 군자가 배워야 할 대상은 "예"라고 설파된다. 수신편에서는 군자는 "예"에 따라 행동해야 함이 강조된다. "예는 법의 큰 부분이며, 무리의 강기이다"(권학편) "예라는 것은 다스림의 극치이며, 강국의 근본이며, 위엄을 행하는 도이며, 공명의 총체이다"(의병편)라고 설명하듯이, 순자는 옛 시대부터 계승된 "예" 안에 국가를 통치하기 위한 공정한 법의 정신이 있다고 생각한다. 국가의 법과 제도는 "예" 속에 있는 정신에 기초하여 제정된다. 왕제편에서는 왕자는 "인"=보좌하는 인재, "제"=예제, "륜"=신분 질서와 승진 제도, "법"=법률을 제정해야 한다고 설파된다. 군자는 예를 몸에 익히고, 법에 따라 통치하며, 법이 정하지 않은 안건에 대해서는 "류"=예법의 원리에 기초한 판단을 적용하여 행정을 한다. "그 법이 있는 자는 법으로써 행하고, 법이 없는 자는 류를 가지고 거행하는 것은 듣는 것의 전부이다"(왕제편).

이처럼 순자는 군주가 정점에 있고, 군자가 예법을 아는 관료로서 따르며, 인민이 법에 기초하여 지배되는, 즉 법치 국가의 모습을 묘사하고, 그 통치 원리로서 "예"를 둔다. 공자나 맹자도 "예"를 개인의 윤리뿐만 아니라 국가의 통치 원리로 파악하는 측면을 일응 가지고 있었지만, 순자는 그것을 전면에 내세워 "예"를 완전히 국가를 통치하기 위한 기술로 파악하며, 군자가 "예"를 배우는 이유는 명확히 국가의 통치자가 되기 위함이다.

순자가 그린 국가 체제는, 먼저 그의 제자인 이사가 진 제국의 황제를 정점으로 하는 관료 제도로 실현되었고, 이어진 한 제국 이후의 중국 역대 왕조에서는 관료가 유학을 배우고 수신하는 통치자 윤리가 더해져, 후세의 역대 왕조의 국가 체제로 실현되었다.

3. 3. 법치주의(法治主義) 수용

순자는 맹자가 생각했던 왕자의 덕의 감화력에 의한 정치방식인 '왕도(王道)'에 준하는 것으로서 공자나 맹자가 엄격하게 배격했던 권력에 의한 신상필벌식(信賞必罰式)의, 즉 법치주의 정치 본연의 자세로서 '패도(覇道)'의 존재가치를 시인했다.군주는 하늘의 의지인 '천명(天命)'과 '백성의 소리'로 정당화된다고 했다. 하늘의 의지를 부정하는 순자는 '백성의 소리'만은 그 정당성의 근거로서 남겨 놓았다. 그러나 그의 문하에서 배출된 법가 사상의 대성자(大成者)인 한비자는 '백성의 소리'마저 부정하여 당시의 권력자가 제정하는 법령에 절대적인 권위를 부여했다. 이러한 점에서 순자는 유가와 법가를 결부하는 구실을 다한 사상가라고 하겠다. 또한 덕치주의와 법치주의를 포함하는 정치사상은 한제국(漢帝國)의 국교적 존재가 되는 유교의 사상적 준비라고 할 수 있겠다.

3. 4. 천인(天人) 관계

순자는 〈천론(天論)〉편에서 "하늘"을 자연 현상으로 보고, 기존의 천인상관 사상(하늘이 인간의 행위에 감응하여 화와 복을 내린다는 사상)을 부정했다."유성도 일식도, 드문 자연 현상일 뿐이며, 위정자의 행동과는 무관하며, 길조나 흉조도 아니다. 이것들을 의아하게 여기는 것은 좋지만, 두려워하는 것은 좋지 않다."

"하늘은 자연 현상이다. 이것을 숭배하고 제물을 바치는 것보다는, 연구하여 이를 이용하는 것이 좋다."

또한 기원 등의 초상적 효과도 부정하고 있다.

"기우제를 지내니 비가 왔다. 이것은 별로 아무것도 아니다. 기우제를 지내지 않고 비가 오는 것과 같다."

"위정자는 점의 의식을 하고 중요한 결정을 한다. 이것은 별로 점을 믿고 있기 때문이 아니다. 무지한 백성을 믿게 하기 위해 점을 이용하고 있을 뿐이다."

3. 5. 교육론

학문은 그칠 수 없다는 말로 권학 편이 시작된다. 인간은 평생 배우는 것을 통해 스스로를 개선해야 한다고 순자는 설파한다. "푸른색은 그것을 남(藍)에서 취하여 남보다 푸르다"는 권학 편의 말이며, "'''푸른색은 남에서 나와 남보다 푸르다'''"는 성어로 유명하다. 순자는 제멋대로의 학문은 쓸모가 없으며, 신뢰할 수 있는 스승 아래에서 체계적으로 배우고, 또한 올바른 예를 배워 몸에 익힌 군자를 목표로 삼아야 한다고 보았다. 순자에게 있어 군자는 예법을 알고 사회를 이에 근거하여 지도하는 자이다.3. 6. 왕도(王道)와 패도(覇道)

순자는 왕제 편에서 천하를 통일하는 왕자가 없는 조건하에서는 패자가 승리하는 것을 보여준다. 패자는 영토를 병합하지 않고 제후를 우방으로 정중히 대하며, 약한 국가를 돕고 강폭한 국가를 금압하며, 멸망한 국가는 부흥시키고 끊어진 가문은 잇게 한다. 이러한 정의의 외교를 통해 패자는 제후를 벗으로 삼아, 단순히 힘만 있는 강자에게 승리한다고 설파한다.그래도 순자는 그러한 현실적인 패자보다, 절대 정의를 보여 천하 모두를 아군으로 삼아 싸우지 않고 승리하는 유토피아적인 왕도를 우위에 두고, 패자가 아닌 왕자를 이상으로 삼는다. 왕자의 왕도 정치를 이상으로 하는 것은 맹자와 마찬가지로 유가의 기본 사상이다.

4. 저서

순자와 그 제자들의 저작은 전한 말에 《손경신서》(荀卿新書) 32편으로 정리되었다. 당의 유향은 이것을 정리하고 책 이름을 《순자》로 고치고 주석을 더하여 20권으로 펴 냈다. 나중에 《손경신서》는 사라지고 현존하는 것은 모두 양주본의 계통이다.

현재 유통되는 《순자》(荀子) 32편은 다음과 같다.

4. 1. 구성

순자와 그 제자들의 저작은 전한 말에 《손경신서》(荀卿新書) 32편으로 정리되었다. 당의 유향은 이것을 정리하고 책 이름을 《순자》로 고치고 주석을 더하여 20권으로 펴 냈다. 나중에 《손경신서》는 사라지고 현존하는 것은 모두 양주본의 계통이다.현재 유통되는 《순자》(荀子) 32편은 다음과 같다.

5. 영향

순자는 맹자가 주장했던 왕자의 덕에 의한 감화력에 따른 정치 방식인 '왕도(王道)'에 준하는 것으로, 공자나 맹자가 엄격하게 배격했던 권력에 의한 신상필벌(信賞必罰) 방식, 즉 법치주의 정치의 '패도(覇道)'의 존재 가치를 인정했다. 군주는 하늘의 의지인 '천명(天命)'과 '백성의 소리'로 정당화된다고 보았는데, 하늘의 의지를 부정했던 순자는 '백성의 소리'만은 그 정당성의 근거로 남겨 놓았다. 그러나 그의 제자인 한비자는 '백성의 소리'마저 부정하고 당시 권력자가 제정하는 법령에 절대적인 권위를 부여했다. 이러한 점에서 순자는 유가와 법가 사상을 결부하는 역할을 한 사상가라고 할 수 있다. 또한 순자의 덕치주의와 법치주의를 포함하는 정치사상은 한제국(漢帝國) 국교의 사상적 준비라고 할 수 있다.

순자의 제자로는 한비·이사·부구백·진소·장창 등이 기록에 나타난다. 한비와 이사는 순자의 통치 사상을 비판적으로 계승했다. 한비와 이사는 외적 규범인 '예'의 사상을 더욱 발전시켜 '법'에 의한 인간 통제를 설파했고, 한비는 법가 사상의 대성자가 되었으며, 이사는 법가의 실무 완성자가 되었다. 다만, '법가 사상' 그 자체는 순자나 한비가 태어나기 전부터 존재했으므로, 순자의 사상에서 법가 사상이 탄생했다는 것은 잘못된 것이다.

부구백은 한대에 『시경』의 전승 중 하나인 노시를 전한 신공의 스승이다. 장창은 한대 초기의 승상이며, 『경전석문서록』에 따르면 그의 학문은 순자에게서 배웠다. 순자의 학문이 한학에 영향을 미친 것은 매우 커서, 『시경』, 『서경』, 『춘추』의 삼학은 순자의 전승에서 나왔으며, 순자의 명성은 한대의 유학자들 사이에서 컸다。

당나라 시대에 《순자》를 교정했던 양량/楊倞중국어은 《맹자》는 당나라 시대 군자들 다수가 읽고 있는데, 《순자》에는 아직 주석이 없어 텍스트가 혼란하여 의미를 파악할 수 없게 되었기에 자신이 교정하고 주석을 달았다고 《순자》의 자서에 적고 있다. 즉, 당나라 시대에는 이미 《순자》는 《맹자》에 비해 읽히지 않게 되었다.

당나라의 한유는 《원도》에서 유학 부흥을 제창했는데, 그 안에서 고대 성인들의 도통을 언급했다. 요·순·우·탕왕·문왕·무왕·주공의 성인들이 전한 도는 공자에게 계승되었고, 그 후에 맹자에게 계승되었으며, 그 사후에는 도가 단절되었다고 평했다. 그리고 순자 및 한나라의 양웅은 "선택하여 정밀하지 못하고, 말함에 상세하지 못하다"(《원도》에서)라며 성인의 도를 선택하여 바르게 전할 수 없었다고 평했다.

이 한유의 평가가, 후대 송나라 유학의 도통의 표준이 되어, 맹자 다음에 나타난 순자는 배척당하는 길을 걸었다. 북송의 소식은 《순경론》을 저술하여, 왕안석을 암암리에 비판하기 위해 순자를 언급했으며, 제자인 이사의 과오가 스승인 순자에게서 비롯되었다고 비판했다. 그 후 중국 사상을 지배한 주자학에서는 순자는 사서 중 하나인 《중용》과 《맹자》를 쓴 자사·맹자를 비판하고, 맹자의 성선설을 부정하고 성악설을 설하는 이단으로, 멀리하게 되었다. 공자묘에서는 북송 신종 시대부터 맹자보다 하위의 조역으로서 양웅·한유와 함께 종사되었지만, 명나라 가정제 시대에 역시 이단으로 배제되었다.

청나라 시대에 고증학이 성행하면서, 《순자》도 선진 시대의 고문헌으로 연구되게 되었고, 왕중 등에 의해 재평가되었다. 청나라 말에는 왕선겸이 《순자집해》를 저술했다.

에도 시대, 순자에게 일정한 평가를 내린 것은 오규 소라이였으며, 소라이는 "순자는 자사·맹자(자사 및 맹자)의 충신이다"라고 말하며, 그가 말하는 바에 따르면 순자는 자사나 맹자의 이론적 과오를 바로잡은 충신이라고 할 수 있는 존재이며, 순자가 공자가 전하려 했던 선왕의 도(자사·맹자가 말하는 유가자류의 윤리가 아닌, 선왕이 제정한 예악형정의 통치 제도)를 잘 서술했다고 보았다. 소라이는 『독순자』에서 『순자』의 초기 주석을 했다.

에도 후기의 『순자』 연구 성과로는 구보 아이가 스승인 가타야마 세번을 이어받아 『순자증주』를 저술했다. 그 외에 총전대봉, 이카이 케이쇼, 하기와라 다이로쿠, 후루야 세키요 등의 연구가 있다.

에도 시대를 통해 일본 유학의 주류는 주자학, 혹은 이에 대항한 양명학이었으며, 모두 공자·맹자는 평가했지만 순자에 대한 평가는 높다고 할 수 없었다. 구보 아이도 『순자증주서』에서 이 책을 천하에서 아는 자는 적다고 한탄했다.

5. 1. 한국에 미친 영향

순자는 맹자가 주장했던 왕자의 덕에 의한 감화력에 따른 정치 방식인 '왕도(王道)'에 준하는 것으로, 공자나 맹자가 엄격하게 배격했던 권력에 의한 신상필벌(信賞必罰) 방식, 즉 법치주의 정치의 '패도(覇道)'의 존재 가치를 인정했다. 군주는 하늘의 의지인 '천명(天命)'과 '백성의 소리'로 정당화된다고 보았는데, 하늘의 의지를 부정했던 순자는 '백성의 소리'만은 그 정당성의 근거로 남겨 놓았다. 그러나 그의 제자인 한비자는 '백성의 소리'마저 부정하고 당시 권력자가 제정하는 법령에 절대적인 권위를 부여했다. 이러한 점에서 순자는 유가와 법가 사상을 결부하는 역할을 한 사상가라고 할 수 있다. 또한 순자의 덕치주의와 법치주의를 포함하는 정치사상은 한제국(漢帝國) 국교의 사상적 준비라고 할 수 있다.5. 2. 현대적 의의

순자는 맹자가 주장했던 왕자의 덕에 의한 감화력 있는 정치 방식인 '왕도(王道)'와 더불어, 공자나 맹자가 엄격하게 배격했던 권력에 의한 신상필벌(信賞必罰) 방식, 즉 법치주의 정치인 '패도(覇道)'의 가치를 인정했다.순자는 군주가 하늘의 의지인 '천명(天命)'과 '백성의 소리'로 정당화된다고 보았으나, '천명'은 부정하고 '백성의 소리'만을 정당성의 근거로 남겨 놓았다. 그러나 그의 제자인 한비자는 '백성의 소리'마저 부정하고 권력자가 제정하는 법령에 절대적인 권위를 부여했다. 이러한 점에서 순자는 유가와 법가를 연결하는 역할을 한 사상가로 평가받는다. 또한 그의 덕치주의와 법치주의를 포괄하는 정치사상은 한제국(漢帝國) 국교인 유교의 사상적 기반을 마련했다고 볼 수 있다.

근대에 성립된 중화인민공화국에도 영향을 주었으며, 마오쩌둥의 비림비공 운동 중 "유법 투쟁"에서 재평가되기도 했다.[12]

특히 시진핑은 순자를 깊이 존경하여, 문화 대혁명으로 산시성에 하방되었을 때 『순자』 전권을 독파했다고 한다.[13] 가장 많이 인용하는 것은 그의 제자인 한비자이며,[14] 사회 신용 시스템과 같은 시진핑의 철저한 엘리트주의적 통치 방식은 법가에 비유되기도 한다.[15][16][17]

참조

[1]

웹사이트

Xunzi

https://www.worldhis[...]

2022-05-27

[2]

인용

"Exposing the Hidden Chapter": "Therefore, the human heart is like a bowl of water. If it is level and not stirred, then the muddy sediment will settle at the bottom and the clear water will rise to the top. Then one can see the eyebrows and observe reason. If a gentle breeze passes over it, the muddy sediment will be stirred up from the bottom, and the clear water will become turbulent at the top, and then one cannot obtain the correct form of the big picture. The heart is also like this. Therefore, take it away with reason and nourish it with clarity. Nothing can incline it, and it can be used to determine right from wrong and resolve doubts."

[3]

기록

『[[史記]]』孟子・荀卿列伝につけられた[[司馬貞]]『[[史記索隠]]』によると、[[漢]]の[[宣帝 (漢)|宣帝]]の[[諱]]である「詢」を避けたもの。

[4]

위키문헌

Wikisourcelang-inline|zh|荀卿新書十二卷三十二篇

[5]

서적

周漢思想研究

大空社

1998-02

[6]

서적

荀子解題

https://www.aozora.g[...]

漢文叢書、有朋堂書店

1923-08-18

[7]

서적

荀子増注

須原屋茂兵衛 等

江戸後期

[8]

문서

『荀子注序』

[9]

서적

荀子――孔子廟従祀の欠席者

東方書店

2020

[10]

기타

NDLJP|2546260/2

[11]

학술지

文化史における和刻本漢籍の意義

http://www.kansai-u.[...]

[12]

서적

現代中国における古典の再評価とその流れ

自由國民社

2001-06

[13]

웹사이트

中国の支配者・習近平が引用する奇妙な古典

https://ji-sedai.jp/[...]

ジセダイ

2015-04-23

[14]

뉴스

Is 'China's Machiavelli' Now Its Most Important Political Philosopher?

The Diplomat

2015-01-16

[15]

뉴스

Leader Taps into Chinese Classics in Seeking to Cement Power

The New York Times

2014-10-12

[16]

간행물

“China’s New Legalism,” The National Interest, Number 143

2016-05

[17]

웹사이트

A Déjà Vu? The Social Credit System and fajia (Legalism)

https://verfassungsb[...]

verfassungsblog

2019-06-28

[18]

학술지

先秦~秦漢代 (特集 学界時評)

https://doi.org/10.1[...]

大阪大学中国学会

[19]

학술지

明治以降の『荀子』研究史 : 性説・天人論

https://doi.org/10.1[...]

広島大学大学院文学研究科

[20]

서적

諸子百家はどう展開したか

中国出土資料学会、東方書店

2014

[21]

기록

[[代 (戦国)|代]]は[[趙 (戦国)|趙]]の亡命政権であり、[[秦]]に滅ぼされた。

[22]

백과사전

동양사상 > 동양의 사상 > 중국의 사상 > 제자백가의 사상 > 순자

글로벌 세계 대백과사전

[23]

백과사전

동양사상 > 동양의 사상 > 중국의 사상 > 제자백가의 사상 > 순자 (책)

글로벌 세계 대백과사전

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com