사전동의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

사전 동의는 의료 행위, 연구, 사회복지 등 다양한 분야에서 개인의 자율성을 보장하기 위해 필요한 개념이다. 이는 환자, 연구 대상자, 서비스 이용자 등이 충분한 정보를 제공받고, 이해한 후 자유로운 의사 결정에 따라 동의를 하는 것을 의미한다. 사전 동의는 단순히 동의를 받는 행위를 넘어, 정보 공개, 동의 능력, 자발성이라는 세 가지 핵심 요소를 포함하며, 개인의 권리를 보호하고 윤리적인 실천을 위한 중요한 원칙으로 자리 잡고 있다. 그러나 현실적으로는 정보 불균형, 대리 동의 문제, 형식적인 절차 등 다양한 쟁점이 존재하며, 이러한 문제들을 해결하기 위해 지속적인 개선 노력이 필요하다.

더 읽어볼만한 페이지

- 임상시험 - 터스키기 매독 실험

터스키기 매독 실험은 미국 공중 보건국이 앨라배마주 흑인 남성들을 대상으로 매독 진행 과정을 관찰하기 위해 적절한 치료 없이 진행한 비윤리적인 의학 연구로, 의료 윤리에 대한 중요한 논쟁을 불러일으켰다. - 임상시험 - 생물학적 동등성

생물학적 동등성은 약동학 연구를 통해 브랜드 의약품과 제네릭 의약품 간의 동등성을 평가하는 방법으로, 혈중 약물 농도 측정 후 약물 흡수, 분포, 대사, 배설 과정을 비교하여 AUC, Cmax 등의 주요 매개변수를 평가하지만, 제네릭 의약품 품질 문제 및 데이터 조작 논란으로 규제 강화 필요성이 제기되고 있다. - 의료사회학 - 건강 형평성

건강 형평성은 사회경제적 요인, 인종, 성별, 지역 등에 의해 발생하는 건강 상태의 불공정한 차이로, 의료 접근성 향상, 사회경제적 불평등 완화, 건강 교육 강화, 차별 해소 등 다각적인 노력과 정책적 개입을 통해 해소해야 한다. - 의료사회학 - 건강과 질병의 사회학

건강과 질병의 사회학은 건강과 질병을 사회적 맥락에서 분석하고, 건강 불평등과 의료 서비스 접근성 문제를 탐구하며, 건강과 질병에 대한 인식과 관리 방식의 변천 과정을 살피는 학문이다. - 의료 윤리 - 히포크라테스 선서

히포크라테스 선서는 의학의 아버지 히포크라테스 또는 그의 제자들이 쓴 것으로 추정되는 고대 맹세로, 환자의 건강과 복지를 최우선으로 여기고 해를 끼치지 않으며 최선의 치료를 제공하는 것을 의사의 기본 의무로 강조하며, 현대에는 제네바 선언 등 다양한 형태로 변용되어 의료 윤리의 중요한 부분을 차지한다. - 의료 윤리 - 안락사

안락사는 더 이상의 고통을 막기 위해 죽음에 이르게 하는 행위로, 환자의 동의, 수행 방식 등에 따라 분류되며, 법적, 윤리적, 종교적으로 논쟁의 대상이 되고 있으며, 각 국가별로 법적 입장이 다르다.

2. 개념

사전동의(Informed consent)는 사회복지학에서 사회복지 대상자나 잠재적 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공하기 전에 반드시 동의를 얻어야 한다는 원칙이다. 예를 들어, 클라이언트의 상황을 기록하거나, 서비스를 제공하는 과정에서 제3자가 관찰하는 것을 허용하는 경우, 클라이언트에 관한 정보를 누설하는 경우 등이 해당된다.

고지된 동의는 명확하고 알기 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 제공되는 서비스의 목적, 관련된 위험, 비용, 대안, 동의 철회 권리, 시간 계획, 서비스의 한계 등을 포함해야 한다.

사전 동의를 평가하는 것은 복잡할 수 있다. 동의의 표현이나 함의에 대한 이해가 완전한 성인의 동의가 실제로 이루어졌다는 것을 의미하지 않으며, 관련 문제에 대한 완전한 이해가 내면적으로 소화되었음을 의미하지 않기 때문이다.[6] 동의는 명시적으로 협상되기보다는 암시될 수 있다. 어떤 경우에는 법적으로 동의가 불가능할 수도 있다.

사전 동의는 어느 정도 가정되거나 추론되어야 한다. 특히 성적 또는 관계적 문제의 경우에 해당된다. 의료 또는 공식적인 상황에서는 실제 동의 여부와 관계없이 서명을 통한 명시적 합의가 법적으로 일반적으로 사용된다.[8]

사전 동의는 "설명과 이해"와 이를 전제로 한 "합의"가 필수적이다. 여기서 "합의"는 정보에 입각한 거부도 포함하는 개념이다. 환자가 충분히 이해하려 하지 않고 서명만 하거나, 의료 종사자가 강압적으로 유도하여 동의하게 하는 상황은 부적절한 사전 동의의 전형적인 예이다. 반면, 환자가 충분한 설명 하에 치료 방침을 "거부"하고 의료 종사자 측이 이를 받아들인 경우, 이는 충분한 사전 동의라고 할 수 있다.

사전 동의는 환자의 자기 결정권, 선택권, 자유 의지를 최대한 존중한다는 이념에 근거한다. 설명하는 측은 의료 행위의 이점뿐만 아니라 예상되는 합병증이나 대체 방법도 충분히 설명하고 동의를 얻어야 하며, 이 동의는 언제든지 철회할 수 있다.

임상 시험/치험에 관해 사전 동의의 필요성을 권고한 헬싱키 선언은 나치 독일의 인체 실험에 대한 반성에서 비롯된 뉘른베르크 강령을 토대로 한다.

일본에서는 1990년 일본 의사회의 보고에서 "설명과 동의"라는 표현이 사용되었고,[68] 1997년 (헤이세이 9년) 의료법 개정을 통해 의료인의 설명 의무가 명기되었다. 또한, 조그자카르타 원칙에 의해 그 필요성과 중요성이 명기되었다.

설명과 이해가 없는 치료로 침습을 가한 경우, 민사 소송에서 의료 종사자 측에 손해 배상이 인정되는 경향이 있다. 설명과 이해가 없는 치료는 형법상의 상해죄나 살인죄에 해당한다는 주장도 있다.

1993년, 후생성은 '사전 동의의 바람직한 방식에 관한 검토회'를 설치하고, 사전 동의의 법제화는 의료 종사자와 환자의 신뢰 관계를 해칠 우려가 있다며 부정적인 견해를 내놓았으며, 용어에 관해서는 "사전 동의"로 가타카나 표기하는 내용의 보고서를 제출했다.[68]

이에 대해 일본변호사연합회는 파터널리즘을 온존시키는 것이라고 비판했다.[76] 한편, 국립국어연구소는 "설명과 동의" 외에 "'''납득 진료'''"라는 표현을 제안했지만, 정착되지 못했다.[70]

2. 1. 핵심 요소

사회복지학에서 사전동의(고지된 동의)는 사회복지 대상자나 잠재적 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공하기 전에 반드시 동의를 얻어야 한다는 원칙이다. 이는 사회복지 실천에서 새롭게 강조되는 개념이다.유효한 사전동의를 위해서는 다음 세 가지 핵심 요소가 필요하다.[9][10]

- 공개: 연구자는 대상자에게 의사 결정에 필요한 정보를 제공하고, 대상자가 이를 충분히 이해했는지 확인해야 한다. 서면 동의서는 대상자가 이해하기 쉬운 언어로 작성되어야 하며, 대화를 통해 이해도를 평가해야 한다.

- 능력: 대상자는 제공된 정보를 이해하고, 결정에 따른 잠재적 결과에 대해 합리적인 판단을 내릴 수 있어야 한다.

- 자발성: 대상자는 강압, 조작, 부당한 영향 없이 자유롭게 의사 결정을 할 수 있어야 한다.

사전동의는 단순한 동의를 넘어 "설명과 이해"를 바탕으로 한 "합의"를 의미한다. 즉, 양측의 의견 일치(컨센서스)가 중요하며, 환자가 제안을 거부하는 "정보에 입각한 거부"도 포함된다.

부적절한 사전동의의 예로는 환자가 충분히 이해하지 않고 서명만 하는 경우, 의료 종사자가 강압적으로 동의를 유도하는 경우가 있다. 반면, 환자가 충분한 설명을 듣고 치료를 거부하고 의료 종사자가 이를 수용하는 것은 적절한 사전동의에 해당한다.

사전동의는 환자의 자기 결정권, 선택권, 자유 의지를 존중하는 이념에 기반한다. 의료 행위의 이점뿐만 아니라 예상되는 합병증이나 대체 방법도 충분히 설명하고 동의를 얻어야 하며, 이 동의는 언제든지 철회 가능하다.

사전동의 개념은 나치 독일의 인체 실험에 대한 반성으로 뉘른베르크 강령을 토대로 한 헬싱키 선언에서 강조되었다.

일본에서는 1997년 의료법 개정을 통해 의료인의 설명 의무가 명기되었으며, 조그자카르타 원칙에서도 그 중요성이 강조되었다.

2. 2. 정보에 입각한 거부

사전 동의에서 "합의"(consent)는 쌍방의 의견 일치를 의미하며, 반드시 제안된 치료를 환자가 받아들이는 것만을 의미하지는 않는다. 여기에는 의료 종사자의 제안을 거부하는 정보에 입각한 거부도 포함된다. 환자가 충분한 설명을 듣고 치료 방침을 "거부"하고 의료 종사자가 이를 받아들였다면, 이는 충분한 사전 동의라고 할 수 있다.[87]3. 역사

'''사전 동의'''라는 용어는 1957년 ''살고 대 릴랜드 스탠퍼드 주니어 대학교 이사회'' 소송에서 변호사 폴 G. 게브하르트가 처음 사용했다.[50]

일부 학자들은 사전 동의의 역사를 거슬러 올라가 다음과 같은 관행들을 확인한다.[51]

# 환자가 이해를 바탕으로 건강 중재에 동의한다.

# 환자는 여러 선택 사항이 있으며 특정 선택을 강요받지 않는다.

# 동의에는 허가를 주는 것이 포함된다.

이러한 관행은 사전 동의를 구성하는 요소의 일부이며, 그 역사는 사전 동의의 역사이다.[51] 이는 현대 연구의 특정 사건에 대한 대응으로 부상한 사전 동의의 현대적 개념을 형성한다.[51] 다양한 문화권에서 사전 동의가 시행되었지만, 현대적 개념은 서구 문화의 영향을 받은 사람들에 의해 개발되었다.[51]

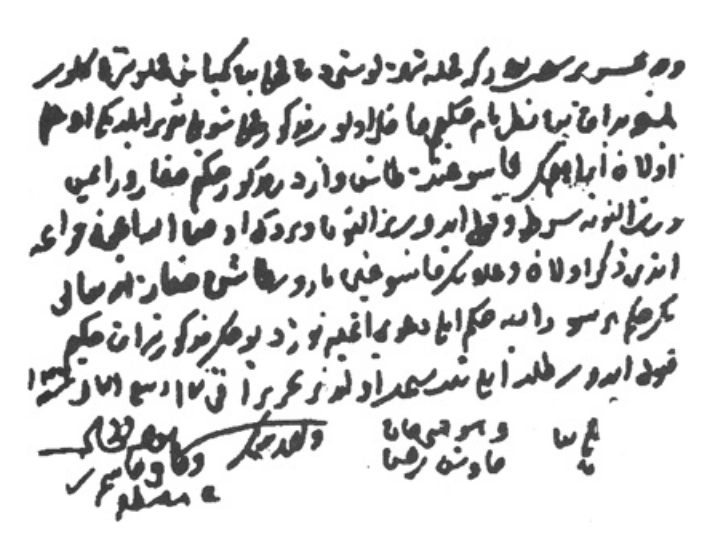

오스만 제국 기록에는 1539년의 협약이 존재하는데, 여기에는 수수료와 사망 시 소송을 제기하지 않겠다는 약속 등 수술의 세부 사항이 포함되어 있다.[55] 이는 환자가 의료 치료의 위험을 인지하고 이를 진행하겠다는 의사를 서면으로 밝힌 가장 오래된 문서이다.[55]

사전 동의의 기원은 제2차 세계 대전 당시 나치에 의한 생체 실험과 서구의 의료 과실 소송, 두 가지이다. 제2차 세계 대전 중 나치의 인체 실험에 대한 뉘른베르크 재판에서 뉘른베르크 강령이 명시되었는데, 여기에는 피험자의 자발적인 동의가 불가결하다는 내용과 함께 실험의 기간, 목적, 방법, 수단, 위험 등을 사전에 설명하고 동의를 얻어야 한다는 조건이 제시되었다.

3. 1. 서구의 역사

히포크라테스 선서는 기원전 500년에 기록된 그리스 문서로, 의료 전문가의 행동 지침을 제시한 최초의 서양 저작물이다. 히포크라테스 전집은 의사가 환자에게 최선의 치료를 제공하기 위해 환자에게 대부분의 정보를 숨기라고 조언한다.[51] 이는 의료에 대한 이타주의 모델, 즉 의사가 환자보다 더 잘 알고 있으므로 환자의 치료를 지시해야 한다는 관점에 기반한다.[51]14세기 프랑스 외과 의사인 앙리 드 몽드빌은 의료 행위에 관한 글에서 자신의 생각이 히포크라테스 선서에서 비롯되었다고 밝혔다.[51][52][53] 그는 의사가 좋은 예후가 치료의 좋은 결과를 낳을 수 있도록 모든 환자에게 치료를 약속해야 한다고 권고했다.[51] 몽드빌은 동의를 구하는 것에 대해서는 언급하지 않았지만, 환자가 의사에 대한 신뢰를 가져야 할 필요성을 강조했다.[51]

18세기 미국의 의사 벤자민 러시는 계몽주의 문화 운동의 영향을 받아 의사가 환자와 가능한 많은 정보를 공유해야 한다고 조언했다. 그는 의사가 대중을 교육하고 환자가 치료를 수용하기로 한 정보에 입각한 결정을 존중해야 한다고 권고했지만, 환자로부터 동의를 구하는 것을 지지했다는 증거는 없다.[51]

1803년, 토머스 퍼시벌은 ''의학 윤리''라는 책을 출판했다.[51] 퍼시벌은 환자는 진실을 알 권리가 있지만, 의사가 거짓말을 하거나 정보를 숨김으로써 더 나은 치료를 제공할 수 있다면, 의사가 최선이라고 생각하는 대로 해야 한다고 조언했다.[51]

1847년, 미국 의사 협회(American Medical Association, AMA)는 ''미국 의사 협회 의학 윤리 강령'' 제1판을 출판했는데, 이 책의 많은 부분은 퍼시벌의 ''의학 윤리'' 구절을 그대로 베꼈다.[51]

1849년, 워싱턴 후커는 ''의사와 환자''라는 의학 윤리 책을 출판했는데, 이 책은 의사가 환자에게 거짓말을 해야 한다는 모든 지시를 단호하게 거부하는 급진적인 책이었다.[51] 후커는 자비로운 속임수는 환자에게 공정하지 않다고 주장하며 널리 강연했지만, 그의 생각은 광범위한 영향을 미치지 못했다.[51]

미국 캔터베리 대 스펜스 사건은 미국의 법에서 사전 동의의 원칙을 확립했다. 이전의 법적 사건들이 사전 동의의 기초를 마련했지만, 이 판결은 이 문제에 대한 상세하고 사려 깊은 담론을 제공했다.[57]

미국 육군 황열병 위원회는 "역사상 동의서를 사용한 최초의 연구 그룹"으로 여겨진다.[59] 1900년, 월터 리드 소령은 쿠바에서 모기가 황열병을 전파하는 매개체임을 밝혀낸 4명의 미국 육군 황열병 위원회의 수장으로 임명되었다. 이후 실험에서는 적절한 군 및 행정 당국의 지원을 받아 "현존하는 가장 오래된 일련의 사전 동의 문서 중 하나"를 작성했다.[60]

로드 험프리의 저서 ''티룸 트레이드''(Tearoom Trade)는 남성 동성애 행위에 대한 연구를 다루었는데, 이 연구에서 그는 연구 대상자들로부터 동의를 구하지 않아 프라이버시 권리 침해 논란이 있었다.[61]

1951년, 헨리에타 랙스는 자궁 경부암 치료 중 허락 없이 세포 샘플이 채취되었고, 이 세포는 배양되어 헬라 세포가 되었지만 1973년까지 가족에게 알려지지 않았다. 2013년 연구자들은 랙스 가족의 동의 없이 유전체를 발표했다.

1961년, 스탠리 밀그램은 밀그램 실험을 통해 권위 있는 인물이 연구 참가자들에게 다른 사람에게 해를 가하는 충격적인 행위를 명령하는 실험을 진행했다.[62] 실험 후 참가자들을 속였다는 사실이 밝혀졌지만, 참가자들은 불쾌감을 느꼈다.[62]

체스터 M. 사우샘은 암 면역 및 전염 가능성을 확인하기 위해 사전 동의 없이 헬라 세포를 암 환자와 오하이오 주립 교도소 수감자에게 주입했다.[63]

1894년, 독일 라이히 재판소 판결은 치료 시 동의 원칙을 확인하며, 의사에게 "치료 행위가 의학적으로 옳고 성공했더라도 형법상 상해죄에 해당하며, 이를 불성립하게 하려면 원칙적으로 동의가 필요하다"고 판결했다. 미국에서는 1957년 살고 대 릴랜드 스탠포드 2세 대학 이사회 사건에서 "인폼드 컨센트(informed consent)"라는 용어가 처음 사용되었다.

제2차 세계 대전 중 나치의 인체 실험에 대한 뉘른베르크 재판에서 뉘른베르크 강령이 명시되었고, 피험자의 자발적인 동의가 불가결하다는 내용이 포함되었다.

4. 법적·윤리적 측면

사회복지학에서 사전동의는 사회복지 대상자나 잠재적 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 사전 동의를 얻어야 한다는 원칙이다. 예를 들어 클라이언트의 상황을 기록, 서비스를 제공 과정에서 제3자 관찰 허용, 정보 누설 등이 해당된다. 사전 동의는 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 서비스 목적, 위험, 비용, 대안, 동의 철회 권리, 시간 계획, 서비스 한계를 포함해야 한다.[17]

의료사회학자들은 사전 동의를 생명윤리학과 관련지어 연구했다. 오나 코리건은 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 사전 동의 개념이 비롯되었으며, 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다. 개인 의사 결정 기반 모델은 사회적 과정을 고려하지 않아 동의 현실을 정확히 묘사하지 못한다고 주장한다.[17] 자유주의적 원칙은 권위적 의료 행위와 대립하며, 규범, 가치, 전문 지식 시스템이 개인 선택에 영향을 미친다고 본다.[17]

임상 시험 참여 환자들은 의사 제안 때문에 참여한다고 느끼며, 제한된 시간 내 동의 요청을 부담스러워할 수 있다. 대체 치료법을 완전히 알지 못할 수 있으며, 최선 치료법에 불확실성이 있음을 인식하면 환자가 더 잘 인식하는 데 도움이 된다. 환자는 의사가 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"과 결합하면 의사-환자 관계에 해로울 수 있다고 지적한다.[17]

전문 과실 관련 사전 동의 원칙은 환자에 대한 주의 의무 위반(주의 의무, 의무 위반, 인격 존중)을 확립한다. 의약품, 장치, 절차에 대한 의학 시험에도 영향을 미친다.

2015년까지 영국, 말레이시아, 싱가포르에서 의료 절차 사전 동의는 용인 가능한 전문적 관행 표준(볼람 테스트)으로 기대할 수 있는 관리 표준 증거, 즉 의료 전문가가 해당 상황에서 어떤 위험을 공개할 것인지(영국법의 권리 상실 참조)를 요구했다. "사전 동의"보다는 "충분한 동의"라고 주장할 수 있다. 영국은 ''몽고메리 대 라나크셔 보건 위원회'' 판결로 볼람 테스트에서 벗어나 합리적인 환자 기준과 개인이 중요하게 생각하는 위험을 사용한다.[18]

미국, 호주, 캐나다 의학은 환자 중심 "사전 동의" 방식을 취한다. 의료 제공자가 중요한 위험과 해당 환자에게 특히 중요한 위험을 공개하도록 요구한다. 객관적 방식(가상 합리적 환자)과 주관적 방식(특정 환자)을 결합한다.

사전 동의는 환자 문화, 개별 요인에 맞춰야 한다. 2011년 기준 지중해, 아랍 출신 사람들은 정보 전달 맥락에 더 의존, 정보는 "무엇"보다 누가, 어디서, 언제, 어떻게 말하는지에 의해 더 전달되며, "서구" 국가에서 상대적으로 더 중요하다.[19]

사전 동의 원칙은 적절한 의료 관행(환자와 수술 전 상담, 병원 의료 동의서 사용)으로 시행된다. 서명된 양식 의존은 환자에게 위험 평가, 대응 기회 제공 원칙을 훼손해서는 안 된다. 영국 사례에서, 의사가 여성에게 정기 수술 중 자궁 암 조직 발견, 자발적 자궁 제거, 사전 동의를 받지 않아 영국 의사 협회는 과실 판단, 여성에게 상태 알리고 결정 내리도록 해야 한다고 밝혔다.

의료법 제1조의 4 제2항은 "의료인은 의료 제공 시 적절한 설명, 의료 받는 자 이해를 얻도록 노력해야 한다"라고 규정한다.

인폼드 컨센트를 환자 자기 결정권 보장 "시스템", "일련의 프로세스"로 파악하면, 의사 설명 의무 내용은 환자가 자기 결정권 행사 위해 필요한 정보 제공이다. 환자가 이해하기 쉬운 형태로 정중, 상세하게 이루어져야 한다[77]。 상대는 원칙적으로 환자 본인이다[77]。

일반적으로 치료받는 본인(또는 가족)이 구두(필요시 문서, 진료 기록 공개 병용[77])로 치료 방침 통지·설명받는 방법을 취한다. 소요 시간은 상황에 따라 다르지만, 짧으면 몇 분, 길면 수십 분 이상 시간이 할애된다.

의료 종사자는 병명, 병상, 예후 등 설명 시 과학적 정확성도 중요하지만, 환자가 납득, 받아들이려면 심정, 가치관, 이해력 고려한 쉬운 설명 필요, 전문 용어 나열은 바람직하지 않다. 일방적 설명은 인폼드 컨센트가 아니므로, 의료 조치 장점, 단점 공평 제시해야 한다.

본인과 가족 희망이 엇갈리면 환자 본인 의사가 배우자, 부모, 가족 의사보다 우선시된다. 투병에는 가족 이해, 지원도 필수이므로, 중요 문제에는 가족 관여가 바람직하다[78]。 의료 종사자는 환자가 판단력 있으면 본인 설명 의무는 있지만, 가족 설명 법적 의무는 없다[79]。

선택 가능한 방침이 복수 (예: 암에서 수술, 화학 요법 예후 큰 차이 없는 경우) 면, 환자가 주체적으로 복수 방침에서 하나 선택하도록 촉구된다. 환자가 방침 선택까지 하는 것을 '''인폼드 초이스''' (informed choice), 인폼드 데시전 메이킹 (informed decision making)이라고 구별한다.

충분히 납득되어 의료 종사자 측 방침을 수용, 거부하든, 환자는 "'''충분한 설명 듣고 이해 후, 동의/거부'''" 서면 명확 의사 표시 요구받는다. 서면 합의 법적 근거는 없지만, 중요 문제에는 거의 서면 의사 확인이 이루어진다. 절차 거쳐 동의 성립 시, 환자는 선택 방침, 결과에 책임진다. 명확 합의 철회 의사 표시 없으면, 선택 방침에 협력해야 한다.

발생 가능 예상 바람직하지 않은 결과(합병증 등)는 책임 추궁 않겠다는 서약서 서명받기도 한다. 중과실 있는 경우 책임 추궁, 재판을 받을 권리 제한은 아니다 (제한 계약은 공서 양속에 반한다).

사전 동의는 "설명과 이해", "합의" 모두 필수다. "합의"(consent)는 쌍방 의견 일치, 컨센서스이며, 환자가 제안 치료 방침 수용만을 의미하지 않는다. 환자가 이해 없이 서명만 하거나, 의료 종사자가 강압 유도하여 방침 동의하게 하는 상황은 부적절하다. 환자가 충분 설명 하 치료 방침 "거부", 의료 종사자 측 수용은 충분한 사전 동의다.

사전 동의는 환자 자기 결정권, 선택권, 자유 의지 최대한 존중 이념에 근거한다. 설명 측은 의료 행위 이점, 예상 합병증, 대체 방법도 충분 설명, 동의 얻어야 한다. 동의는 언제든 철회 가능 조건이다.

임상 시험/치험 사전 동의 필요성 권고 헬싱키 선언은 나치 독일 인체 실험 반성 비롯된 뉘른베르크 강령 토대로 한다.

일본은 1990년 일본 의사회 보고에서 시작, 1997년 의료법 개정 통해 의료인 설명 의무 처음 명기되었다. 국제법적으로도 조그자카르타 원칙에 의해 필요성, 중요성 명기되었다.

설명, 이해 없는 치료는 민사 소송에서 의료 종사자 측 손해 배상 인정 경향이다. 형법상 상해죄, 살인죄 해당 주장도 있다.

4. 1. 한국의 법규

인폼드 컨센트의 중요성이 강조됨에 따라, 본래의 의료 행위에 대한 의료 불신 외에도 설명 의무 위반에 대한 소송이 제기되는 사례가 증가하고 있다. 환자의 자기 결정권 및 설명 의무 위반이 쟁점이 된 대법원 판례도 다수 존재한다.[67]4. 2. 윤리적 원칙

사회복지학에서 사전동의는 사회복지 대상자나 잠재적 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 사전 동의를 얻어야 한다는 원칙이다. 예를 들어, 클라이언트의 상황을 기록하거나, 서비스를 제공하는 과정에서 제3자의 관찰을 허용하거나, 클라이언트의 정보를 누설하는 경우가 이에 해당한다.[6]사전 동의는 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 서비스의 목적, 위험, 비용, 대안, 동의 철회 권리, 시간 계획 등을 포함해야 한다. 또한 서비스의 한계도 고지해야 한다.

사전 동의를 평가하는 것은 복잡할 수 있는데, 동의의 표현이 반드시 완전한 동의나 문제에 대한 완전한 이해를 의미하지는 않기 때문이다.[6] 동의는 명시적일 수도, 암시적일 수도 있다. 때로는 법적으로 동의가 불가능한 경우도 있다. 사전 동의 능력을 평가하는 도구도 있지만, 이상적인 도구는 아직 없다.[7]

따라서 사전 동의는 관찰, 지식, 법적 의존을 기반으로 어느 정도 가정되거나 추론되어야 한다. 특히 성적 또는 관계적 문제에서 그렇다. 의료 상황에서는 서명을 통한 명시적 합의가 일반적이며, 이는 법적 구속력을 가진다.[8]

사전 동의와 관련된 예시는 다음과 같다.

- 두려움이나 사회적 압력으로 인해 말로는 동의하지만, 내면적으로는 동의하지 않는 경우.

- 동의의 함의를 이해한다고 주장하지만, 실제로는 결과를 완전히 인식하지 못하는 경우.

- 법적 면제 양식에 서명한 후, 실제로는 동의하지 않았다고 느끼는 경우.

- 미국의 21CFR50.24에 따라 응급 의료 상황에서 사전 동의가 무효화되는 경우 (예: Polyheme 연구).

유효한 사전 동의는 세 가지 요소, 즉 공개, 능력, 자발성을 갖춰야 한다.[9][10]

- 공개: 연구자는 잠재적 대상에게 필요한 정보를 제공하고, 대상이 정보를 이해했는지 확인해야 한다.

- 능력: 대상은 정보를 이해하고 합리적인 판단을 내릴 수 있어야 한다.

- 자발성: 대상은 외부 압력 없이 자유롭게 의사 결정을 할 수 있어야 한다.

의료사회학자들은 사전 동의를 생명윤리학과 관련지어 연구해왔다. 오나 코리건은 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 사전 동의 개념이 비롯되었으며, 이것이 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다. 코리건은 개인의 의사 결정만을 기반으로 한 모델은 사회적 과정을 고려하지 않기 때문에 동의의 현실을 정확하게 묘사하지 못한다고 주장한다.[17]

임상 시험에 참여하는 환자들은 종종 의사의 제안 때문에 참여한다고 느끼며, 제한된 시간 내에 동의를 요청받는 것을 부담스러워할 수 있다. 환자는 대체 치료법을 완전히 알지 못할 수 있으며, 최선의 치료법에 불확실성이 있다는 것을 인식하면 환자가 이를 더 잘 인식하는 데 도움이 될 수 있다. 코리건은 환자가 일반적으로 의사가 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"과 결합하면 의사-환자 관계에 해로울 수 있다고 지적한다.[17]

기만 행위가 포함된 연구는 사전 동의가 필요하다는 점에서 논란의 여지가 있다. 기만 행위는 일반적으로 사회 심리학에서 특정 심리 과정을 연구하기 위해 사용된다. 예를 들어, 밀그램 실험에서는 참가자들이 권위자에게 복종하려는 의지를 파악하기 위해 기만 행위가 사용되었다.

미국 심리학회의 심리학자 윤리 원칙 및 행동 강령은 연구 결과의 가치와 중요성을 통해 기만 행위를 정당화하고 다른 방법으로는 결과를 얻을 수 없음을 증명할 수 있는 경우에만 기만적인 요소를 포함하는 연구를 수행할 수 있다고 명시하고 있다. 또한, 연구는 기만 행위의 결과로 피험자에게 신체적 고통이나 정서적 고통과 같은 잠재적 해를 끼치지 않아야 한다. 실험자는 피험자에게 기만에 대해 알리고 데이터를 철회할 수 있는 옵션을 제공해야 한다.[28]

사전 동의는 "설명과 이해"와 "합의"가 모두 필수적이다. 여기서 "합의"(consent)는 쌍방의 의견 일치, 즉 컨센서스를 의미하며, 환자가 제안된 치료 방침을 받아들이는 것만을 의미하지 않는다.

환자가 충분히 이해하려 하지 않고 서명만 하거나, 의료 종사자가 강압적으로 유도하여 방침에 동의하게 하는 상황은 부적절한 사전 동의이다. 반면, 환자가 충분한 설명 하에 치료 방침을 "거부"하고 의료 종사자 측이 이를 받아들인 경우, 이는 충분한 사전 동의라고 할 수 있다.

사전 동의는 환자의 자기 결정권, 선택권, 자유 의지를 최대한 존중한다는 이념에 근거한다. 설명하는 측은 의료 행위의 이점뿐만 아니라 예상되는 합병증이나 대체 방법도 충분히 설명하고 동의를 얻어야 한다. 또한, 이 동의는 언제든지 철회할 수 있다는 것이 중요한 조건이다.

임상 시험/치험에 관해 사전 동의의 필요성을 권고한 헬싱키 선언은 나치 독일의 인체 실험에 대한 반성에서 비롯된 뉘른베르크 강령을 토대로 한다.

일본에서는 1990년 일본 의사회의 보고에서 시작하여, 1997년 의료법 개정을 통해 의료인의 설명 의무가 처음 명기되었다. 국제법적으로도 조그자카르타 원칙에 의해 그 필요성과 중요성이 명기되었다.

설명과 이해가 없는 치료는 민사 소송에서 의료 종사자 측에 대한 손해 배상이 인정되는 경향이 있다. 형법상의 상해죄나 살인죄에 해당한다는 주장도 있다.

사전 동의는 1990년 일본의사협회가 "「설명과 동의」에 관한 보고"에서 "'''설명과 동의'''"라는 말로 표현되었으며[68], 미국 시스템을 참고하여 일본 고유의 것으로 정리되었다[69]。 이것이 사전 동의의 가장 유명한 일본어 번역으로 여겨지고 있다[70]。

그러나 일본의사협회는 "설명과 동의"와 "사전 동의"는 개념이 다르다고 발언하고 있다[73]。 의료 제도와 국민성의 차이에 따라 사전 동의 법리의 발전에 차이가 있다[74]。

소송 사회인 미국에서는 사전 동의가 재판에 제소되지 않기 위한 방파제로 작용하는 경우도 있다.

1993년, 후생성은 '사전 동의의 바람직한 방식에 관한 검토회'를 설치하고, 사전 동의의 법제화는 의료 종사자와 환자의 신뢰 관계를 해칠 우려가 있다며 부정적인 견해를 내놓았으며, 용어에 관해서는 "사전 동의"로 가타카나 표기하는 내용의 보고서를 제출했다.[68]。 사전 동의는 "환자가 의료인에게 하는 것이며, 의료인은 사전 동의를 받는 측"이기 때문에 일본어로 번역하면 자연스럽지 않아, 사전 동의로 그대로 사용되고 있다.[75]。

이에 대해 일본변호사연합회는 2011년 성명에서 "'설명과 동의'라는 번역어는 사전 동의의 이념을 제대로 전달하지 못하고 오히려 종래형 파터널리즘을 온존시키는 것이다"라고 비판했다[76]。

의사와 환자의 친목이 사전 동의를 적극적으로 추진하는 경우의 장애가 되는 것은 부정할 수 없다. 그래서 "일본적 사전 동의"가 필요하다고 말하게 된다.[70]。 국립국어연구소는 "설명과 동의" 외에 "납득 진료"라는 표현을 제안했지만, 정착되지 못했다.[70]。

건강하고 판단력을 갖춘 성인만을 대상으로 하는 것은 아닌 의료에서는, 어려움의 절에서 언급했듯이, 정보 제공 동의의 전제가 아예 성립하지 않아, 온정적 간섭주의에 따른 의료가 이루어지는 경우가 많다.

환자가 충분한 이해력을 갖춘 성인인 경우에도 문제가 없는 것은 아니다. 모든 의료 행위에 수반되어 일어날 가능성이 있으며 전문가가 고려해야 할 의학적 사항은 방대한 범위에 달하지만, 문외한인 환자는 제한된 양의 지식을 바탕으로 판단을 내릴 수밖에 없다.

그러나 정보 제공 동의 자체는 그러한 정보량의 불균형을 전제로 확립된 개념이다. 전문 지식과 경험을 바탕으로 진지한 조언·제안을 하고, 그것을 들은 문외한이 자신의 가치관으로 판단을 내리는 것으로 성립된다.

전문가의 이야기는 문외한이 이해할 수 없을 것이다 (그러니 마음대로 치료 내용을 정해 버려라), 라는 생각 자체가 온정적 간섭주의라는 비판이 있다.

여호와의 증인의 판례가 보여주듯이, 현재 일본에서도 온정적 간섭주의보다 환자의 자기 결정권이 우선되는 경향이 있다.[89]。

그럼에도 불구하고, 환자가 의학적 관점에서 부적절한 치료 방침을 스스로 선택하는 극단적인 경우에는, 생명을 지키는 것이 사명인 의료 종사자 측은 강한 심리적 저항을 받을 수 있다. 절대적인 무수혈 치료를 선택하는 환자는 받아들이지 않는 방침의 병원도 많은 등, 주체성의 존중과 온정적 간섭주의와의 충돌은 미해결 문제이다.

5. 다양한 분야에서의 사전 동의

사회복지학에서 '''사전동의'''(혹은 '''고지된 동의''')는 사회복지실천에서 새롭게 강조되고 있는 원칙이다. 사회복지대상자(또는 잠재적 대상자)로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 사전동의를 얻어야 한다. 여기에는 다음 경우가 포함된다.[29][30]

- 오디오나 비디오를 사용하여 클라이언트의 상황을 기록하는 경우

- 컴퓨터, 전화, 라디오, 텔레비전 등을 사용하여 서비스를 제공하는 경우

- 제3자가 클라이언트를 관찰하는 것을 허용하는 경우

- 클라이언트에 관한 정보를 누설하는 경우

고지된 동의는 명확하고 알기 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 다음 사항을 포함해야 한다.[31][32]

- 제공되는 서비스의 목적

- 서비스 관련 위험

- 소요 비용

- 다양한 서비스 대안

- 동의 거부 또는 철회 권리

- 동의에 수반되는 시간계획

- 서비스의 한계

의료사회학자들은 생명윤리학과 더불어 사전 동의를 연구해왔다. 오나 코리건은 환자 연구를 위한 사전 동의 개념이 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 비롯되었고, 이것이 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다.[17] 코리건은 개인의 의사 결정만을 기반으로 한 모델은 사회적 과정을 고려하지 않아 동의의 현실을 정확하게 묘사하지 못한다고 주장하며, 이러한 관점은 생명윤리학에서도 인정을 받기 시작했다고 언급한다. 그녀는 사전 동의의 자유주의적 원칙이 권위적인 의료 행위와 종종 대립하여 규범, 가치, 전문 지식 시스템이 개인의 선택 적용 능력에 영향을 미친다고 생각한다.[17]

임상 시험에 참여하는 환자들은 종종 의사가 최선의 개입으로 제안했기 때문에 그렇게 한다고 느낀다.[17] 환자는 새로운 상태를 처리해야 할 때 제한된 시간 내에 동의를 요청받는 것이 치료에 부담스러운 침입이라고 생각할 수 있다.[17] 임상 시험에 참여하는 환자는 대체 치료법을 완전히 알지 못할 수 있으며, 최선의 치료법에 불확실성이 있다는 것을 인식하면 환자가 이를 더 잘 인식하는 데 도움이 될 수 있다.[17] 코리건은 환자가 일반적으로 의사가 상호 작용에서 오로지 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"과 결합하면 의사-환자 관계에 해로울 수 있다고 지적한다.[17]

사전 동의는 윤리적인 임상 연구의 일부이기도 하며, 여기서 피험자는 참여 결정에 관련하여 임상 시험의 모든 측면에 대한 정보를 얻은 후 특정 임상 시험에 자발적으로 참여할 의사를 확인한다. 사전 동의는 서면으로 작성, 서명 및 날짜가 기재된 사전 동의서를 통해 문서화된다.[33]

의학 연구에서 뉘른베르크 강령은 홀로코스트의 윤리적 위반에 대한 대응으로 1947년에 기본적인 국제 표준을 설정했다. 표준은 계속 발전했다. 오늘날, 의학 연구는 사전 동의 과정도 감독하는 윤리 위원회에 의해 감독된다.

의학적 지침인 뉘른베르크 강령이 사회과학 윤리 지침에 도입되면서, 사전 동의는 연구 절차의 일반적인 부분이 되었다.[34] 그러나 사전 동의는 의료 환경에서는 기본이지만, 사회과학에서는 항상 요구되는 것은 아니다. 첫째, 사회과학 연구는 많은 의학 실험과 달리 참여자에게 위험이 낮거나 전혀 없는 경우가 많다. 둘째, 연구에 참여한다는 사실만으로도 사람들의 행동을 바꿀 수 있는데, 이는 호손 효과에서 나타난다. "전형적인 실험실 실험에서, 피험자는 자신의 행동이 면밀히 관찰되고, 기록되며, 이후에 정밀 검토를 받는다는 것을 분명히 인지하는 환경에 들어선다."[35]

이러한 경우, 사전 동의를 직접적으로 구하는 것은 연구 수행 능력을 방해한다. 연구가 진행 중이라는 사실을 드러내는 행위 자체가 연구 대상의 행동을 바꿀 가능성이 있기 때문이다. 작가 J.A. 리스트는 잠재적인 딜레마를 다음과 같이 설명한다. "중고차 구매자가 지불하는 가격에 인종이나 성별이 어느 정도 영향을 미치는지 탐구하고 싶다면, 실험에 참여하고 있다는 것을 아는 중고차 딜러들 사이의 차별 정도를 정확하게 측정하기는 어려울 것이다."[36] 이러한 간섭이 예상되고, 신중한 고려를 거친 후, 연구자는 사전 동의 절차를 포기할 수 있다. 이는 연구자 및 윤리 위원회 및/또는 기관 검토 위원회(IRB)가 연구 참여자에 대한 위험과 사회적 이점을 비교하고, 참여자가 자발적으로 참여하며 공정하게 대우받는지 여부를 고려한 후에 이루어질 수 있다.[37]

소셜 미디어와 같은 새로운 온라인 미디어의 등장은 사전 동의에 대한 개념을 복잡하게 만들었다. 온라인 환경에서 사람들은 이용 약관 계약에 거의 주의를 기울이지 않으며, 충분한 지식 없이 연구에 노출될 수 있다. 이 문제는 2014년 페이스북이 실시하고 해당 회사와 코넬 대학교가 발표한 연구 이후 공론화되었다.[38] 페이스북은 윤리 위원회나 IRB와 상의 없이 약 70만 명의 사용자의 페이스북 뉴스피드를 수정하여 긍정적 또는 부정적 게시물의 양을 일주일 동안 줄이는 연구를 수행했다. 그런 다음 사용자의 상태 업데이트가 다른 조건에서 변경되었는지 분석했다. 이 연구는 미국 국립 과학원 회보에 게재되었다. 사전 동의 부족은 많은 연구자와 사용자들 사이에 분노를 불러일으켰다.[39] 많은 사람들은 페이스북이 게시물을 수정하여 사용자의 기분을 변화시킴으로써 우울증과 자살 위험이 높은 개인을 더 위험한 상황에 놓았다고 믿었다. 그러나 페이스북 지지자들은 페이스북이 이용 약관에서 정보를 연구 목적으로 사용할 권리가 있다고 명시한다고 주장한다.[40] 다른 사람들은 이 실험이 사람들이 흥미를 유지하고 사이트에 다시 방문하도록 뉴스피드 알고리즘을 지속적으로 변경하는 페이스북의 현재 작업의 일부일 뿐이라고 말한다. 다른 사람들은 이 특정 연구가 특별한 것이 아니라 뉴스 기관이 감정을 유발하고 클릭 또는 페이스북 공유를 얻기 위해 알고리즘을 사용하여 다양한 헤드라인을 끊임없이 시도한다고 지적했다.[41] 그들은 이 페이스북 연구가 사람들이 이미 받아들이는 것과 다르지 않다고 말한다. 그럼에도 불구하고 다른 사람들은 페이스북이 사전 동의를 하지 않은 사용자를 대상으로 실험을 수행하면서 법을 위반했다고 말한다.[42] 페이스북 연구 논란은 사전 동의에 대한 수많은 질문을 제기하며, 공공 및 민간 자금 지원 연구 간의 윤리적 검토 과정의 차이점을 보여준다. 일부는 페이스북이 허용 범위 내에 있었다고 말하고, 다른 사람들은 더 많은 사전 동의 및/또는 사내 개인 검토 위원회 설립의 필요성을 본다.[43]

5. 1. 의료

의료사회학자들은 생명윤리학과 더불어 사전 동의를 연구해왔다. 오나 코리건은 환자 연구를 위한 사전 동의를 살펴보면서, 사전 동의 개념이 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 비롯되었고, 이것이 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다.[17] 코리건은 개인의 의사 결정만을 기반으로 한 모델은 사회적 과정을 고려하지 않아 동의의 현실을 정확하게 묘사하지 못한다고 주장하며, 이러한 관점은 생명윤리학에서도 인정을 받기 시작했다.[17] 그녀는 사전 동의의 자유주의적 원칙이 권위적인 의료 행위와 종종 대립하여 규범, 가치, 전문 지식 시스템이 개인의 선택 적용 능력에 영향을 미친다고 생각한다.[17]임상 시험에 참여하는 환자들은 종종 의사가 최선의 개입으로 제안했기 때문에 그렇게 한다고 느낀다.[17] 환자는 새로운 상태를 처리해야 할 때 제한된 시간 내에 동의를 요청받는 것이 치료에 부담스러운 침입이라고 생각할 수 있다.[17] 임상 시험에 참여하는 환자는 대체 치료법을 완전히 알지 못할 수 있으며, 최선의 치료법에 불확실성이 있다는 것을 인식하면 환자가 이를 더 잘 인식하는 데 도움이 될 수 있다.[17] 코리건은 환자가 일반적으로 의사가 상호 작용에서 오로지 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"과 결합하면 의사-환자 관계에 해로울 수 있다고 지적한다.[17]

전문 과실과 관련된 사전 동의 원칙은 환자에 대한 주의 의무 위반(주의 의무, 의무 위반, 인격 존중)을 확립하며, 의약품, 장치 또는 절차에 대한 의학 시험에도 중요한 영향을 미친다.

2015년까지 영국과 말레이시아, 싱가포르와 같은 국가에서 의료 절차에 대한 사전 동의는 용인 가능한 전문적 관행의 표준(볼람 테스트)으로 기대할 수 있는 관리 표준에 대한 증거, 즉 의료 전문가가 해당 상황에서 일반적으로 어떤 위험을 공개할 것인지(영국법의 권리 상실 참조)를 요구했다. 이는 "사전 동의"라기보다는 "충분한 동의"라고 주장할 수 있다. 영국은 이후 ''몽고메리 대 라나크셔 보건 위원회''의 획기적인 판결로 인해 사전 동의 표준을 판단하는 볼람 테스트에서 벗어났다. 이는 합리적인 의사의 개념에서 벗어나 합리적인 환자의 기준과 개인이 중요하게 생각하는 위험을 사용한다.[18]

미국, 호주, 캐나다의 의학은 이러한 환자 중심의 "사전 동의" 방식을 취하고 있다. 이러한 관할 구역에서 사전 동의는 의료 제공자가 중요한 위험과 해당 환자에게 특히 중요한 위험을 공개하도록 요구한다. 이 방식은 객관적인 방식(가상의 합리적인 환자)과 주관적인 방식(특정 환자)을 결합한다.

사전 동의를 최적으로 확립하려면 환자의 문화적 또는 기타 개별 요인에 맞춰야 한다. 예를 들어 2011년 기준으로 지중해 및 아랍 출신의 사람들은 정보 전달의 맥락에 더 의존하는 경향이 있었으며, 정보는 "무엇"이 말해지는 것보다 누가, 어디서, 언제, 어떻게 말하는지에 의해 더 많이 전달되었으며, 이는 전형적인 "서구" 국가에서 상대적으로 더 중요하다.[19]

사전 동의 원칙은 일반적으로 적절한 의료 관행(환자와의 수술 전 상담, 병원에서 의료 동의서 사용 등)을 통해 시행된다. 그러나 서명된 양식에 대한 의존은 환자에게 위험을 평가하고 이에 대응할 기회를 제공하는 원칙의 근본을 훼손해서는 안 된다. 한 영국 사례에서, 한 의사가 여성에게 정기적인 수술을 하던 중 자궁에 암 조직이 있다는 것을 발견했다. 그는 자발적으로 여성의 자궁을 제거했으나, 이 수술에 대한 사전 동의를 받지 않았으므로 영국 의사 협회는 해당 의사가 과실을 범했다고 판단했다. 협회는 여성에게 자신의 상태를 알리고 스스로 결정을 내릴 수 있도록 해야 한다고 밝혔다.

절차에 대한 사전 동의를 문서화하기 위해 의료 기관에서는 전통적으로 종이 기반 동의서를 사용해 왔으며, 여기에는 절차와 그 위험 및 이점이 기록되어 있고 환자와 임상의가 모두 서명한다. 여러 의료 기관에서는 동의서를 스캔하여 전자 문서 보관소에 보관한다. 종이 동의 과정은 상당한 오류 누락과 관련이 있는 것으로 나타났으며,[20][21] 따라서 오류 위험을 최소화하고, 환자의 의사 결정 및 이해를 추가적이고 알기 쉬우며 접근 가능한 정보로 지원하고, 원격으로 동의를 완료하고, 프로세스를 종이 없이 진행할 수 있는 디지털 동의 애플리케이션을 사용하는 기관의 수가 증가하고 있다. 디지털 동의의 한 형태는 동적 동의로, 참여자에게 세분화된 방식으로 동의를 제공하도록 유도하고, 원할 경우 동의를 철회하기 쉽게 만든다.

전자 동의 방식은 동의 데이터의 색인 생성 및 검색을 지원하는 데 사용되어 환자의 의도를 존중하고 기꺼이 연구에 참여할 의향이 있는 사람을 식별하는 능력을 향상시켰다.[22][23][24][25] 최근에는 의료 품질, 건강 정보 시스템 및 환자 결과의 변화에 초점을 맞춘 주 전체 연구 협력체인 사우스캐롤라이나 보건 과학에서 RPMS(Research Permissions Management System, 연구 허가 관리 시스템)라는 오픈 소스 시스템을 개발했다.[26][27]

사전 동의를 제공하는 능력은 일반적인 능력 요건에 따라 규정된다. 영미법 관할 구역에서는 성인이 동의할 능력이 있는 것으로 추정된다. 이러한 추정은 정신 질환 또는 기타 무능력과 같은 상황에서 반박될 수 있다. 이는 법률로 규정되거나, 절차의 본질을 이해할 수 없는 불능의 관습법 기준에 근거할 수 있다. 무능력한 성인의 경우, 의료 위임장이 의료 결정을 내린다. 위임장이 없는 경우, 의료 실무자는 위임장을 찾을 수 있을 때까지 환자의 최선의 이익을 위해 행동해야 한다.

반대로, '미성년자'(이는 관할 구역마다 다르게 정의될 수 있음)는 일반적으로 동의할 능력이 없는 것으로 추정되지만, 연령 및 기타 요인에 따라 사전 동의를 제공해야 할 수 있다. 일부 관할 구역(예: 미국 대부분)에서는 이것이 엄격한 기준이다. 다른 관할 구역(예: 잉글랜드, 오스트레일리아, 캐나다)에서는 미성년자가 '성숙'하다는 증거를 통해 이러한 추정을 반박할 수 있다('길릭 기준'). 무능력한 미성년자의 경우, 일반적으로 부모의 사전 동의가 필요하며('최선의 이익 기준'이 아닌) 파렌스 파트리에 명령이 적용되어 거부하는 경우 법원이 부모의 동의 없이 처분할 수 있다.

일부 미국 주에서는 사전 동의 법(일부 "알 권리" 법이라고도 함)에 따라 선택적 낙태를 원하는 여성은 낙태 시술 전에 낙태 제공자로부터 자신의 법적 권리, 낙태의 대안(예: 입양), 이용 가능한 공적 및 사적 지원, 법에 명시된 기타 정보에 대한 정보를 받아야 한다. 이러한 법률을 가진 다른 국가(예: 독일)는 낙태 제공자의 금전적 이익을 위해 낙태가 시행되지 않도록 하고 낙태를 결정하는 데 어떤 형태의 인센티브도 영향을 미치지 않도록 하기 위해 정보 제공자가 적절하게 인증받을 것을 요구한다.[29][30]

일부 사전 동의 법은 "태아를 '인격화'하려는 의도로 부당한 언어를 사용했다"는 비판을 받았지만,[31] 이러한 비판가들은 "낙태에 관한 [법적으로 의무화된] 자료의 대부분의 정보는 최근의 과학적 발견과 사전 동의의 원칙에 부합한다"고 인정하면서도 "일부 내용은 오해의 소지가 있거나 완전히 부정확하다"고 지적했다.[32]

사전 동의는 윤리적인 임상 연구의 일부이기도 하며, 여기서 피험자는 참여 결정에 관련하여 임상 시험의 모든 측면에 대한 정보를 얻은 후 특정 임상 시험에 자발적으로 참여할 의사를 확인한다. 사전 동의는 서면으로 작성, 서명 및 날짜가 기재된 사전 동의서를 통해 문서화된다.[33]

의학 연구에서 뉘른베르크 강령은 홀로코스트의 윤리적 위반에 대한 대응으로 1947년에 기본적인 국제 표준을 설정했다. 표준은 계속 발전했다. 오늘날, 의학 연구는 사전 동의 과정도 감독하는 윤리 위원회에 의해 감독된다.

의학적 지침인 뉘른베르크 강령이 사회과학 윤리 지침에 도입되면서, 사전 동의는 연구 절차의 일반적인 부분이 되었다.[34] 그러나 사전 동의는 의료 환경에서는 기본이지만, 사회과학에서는 항상 요구되는 것은 아니다. 첫째, 사회과학 연구는 많은 의학 실험과 달리 참여자에게 위험이 낮거나 전혀 없는 경우가 많다. 둘째, 연구에 참여한다는 사실만으로도 사람들이 행동을 바꿀 수 있는데, 이는 호손 효과에서 나타난다. "전형적인 실험실 실험에서, 피험자는 자신의 행동이 면밀히 관찰되고, 기록되며, 이후에 정밀 검토를 받는다는 것을 분명히 인지하는 환경에 들어선다."[35]

이러한 경우, 사전 동의를 직접적으로 구하는 것은 연구 수행 능력을 방해한다. 연구가 진행 중이라는 사실을 드러내는 행위 자체가 연구 대상의 행동을 바꿀 가능성이 있기 때문이다. 작가 J.A. 리스트는 잠재적인 딜레마를 다음과 같이 설명한다. "중고차 구매자가 지불하는 가격에 인종이나 성별이 어느 정도 영향을 미치는지 탐구하고 싶다면, 실험에 참여하고 있다는 것을 아는 중고차 딜러들 사이의 차별 정도를 정확하게 측정하기는 어려울 것이다."[36] 이러한 간섭이 예상되고, 신중한 고려를 거친 후, 연구자는 사전 동의 절차를 포기할 수 있다. 이는 연구자 및 윤리 위원회 및/또는 기관 검토 위원회(IRB)가 연구 참여자에 대한 위험과 사회적 이점을 비교하고, 참여자가 자발적으로 참여하며 공정하게 대우받는지 여부를 고려한 후에 이루어질 수 있다.[37]

소셜 미디어와 같은 새로운 온라인 미디어의 등장은 사전 동의에 대한 개념을 복잡하게 만들었다. 온라인 환경에서 사람들은 이용 약관 계약에 거의 주의를 기울이지 않으며, 충분한 지식 없이 연구에 노출될 수 있다. 이 문제는 2014년 페이스북이 실시하고 해당 회사와 코넬 대학교가 발표한 연구 이후 공론화되었다.[38] 페이스북은 윤리 위원회나 IRB와 상의 없이 약 70만 명의 사용자의 페이스북 뉴스피드를 수정하여 긍정적 또는 부정적 게시물의 양을 일주일 동안 줄이는 연구를 수행했다. 그런 다음 사용자의 상태 업데이트가 다른 조건에서 변경되었는지 분석했다. 이 연구는 미국 국립 과학원 회보에 게재되었다. 사전 동의 부족은 많은 연구자와 사용자들 사이에 분노를 불러일으켰다.[39] 많은 사람들은 페이스북이 게시물을 수정하여 사용자의 기분을 변화시킴으로써 우울증과 자살 위험이 높은 개인을 더 위험한 상황에 놓았다고 믿었다. 그러나 페이스북 지지자들은 페이스북이 이용 약관에서 정보를 연구 목적으로 사용할 권리가 있다고 명시한다고 주장한다.[40] 다른 사람들은 이 실험이 사람들이 흥미를 유지하고 사이트에 다시 방문하도록 뉴스피드 알고리즘을 지속적으로 변경하는 페이스북의 현재 작업의 일부일 뿐이라고 말한다. 다른 사람들은 이 특정 연구가 특별한 것이 아니라 뉴스 기관이 감정을 유발하고 클릭 또는 페이스북 공유를 얻기 위해 알고리즘을 사용하여 다양한 헤드라인을 끊임없이 시도한다고 지적했다.[41] 그들은 이 페이스북 연구가 사람들이 이미 받아들이는 것과 다르지 않다고 말한다. 그럼에도 불구하고 다른 사람들은 페이스북이 사전 동의를 하지 않은 사용자를 대상으로 실험을 수행하면서 법을 위반했다고 말한다.[42] 페이스북 연구 논란은 사전 동의에 대한 수많은 질문을 제기하며, 공공 및 민간 자금 지원 연구 간의 윤리적 검토 과정의 차이점을 보여준다. 일부는 페이스북이 허용 범위 내에 있었다고 말하고, 다른 사람들은 더 많은 사전 동의 및/또는 사내 개인 검토 위원회 설립의 필요성을 본다.[43]

다른 오래된 논란들은 의과대학 교수진과 연구원들 사이의 이해 상충 역할에 대해 강조한다. 예를 들어, 2014년 캘리포니아 대학교(UC) 의과대학 교수진에 대한 보도에는 환자에게 권하는 장치와 치료법을 판매하고 생산하는 회사로부터 연구원과 실무자에게 지속적으로 지급되는 기업의 지급에 대한 소식이 포함되었다.[46] UCLA 정형외과 전 회장인 로버트 페도위츠는 동료의 재정적 이해 상충이 환자 치료 또는 새로운 치료법 연구에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려했다.[47] 그 후 제보자 보복에 대한 소송에서, 대학은 페도위츠에게 1000만달러의 합의금을 지급하면서 어떠한 잘못도 인정하지 않았다.[47] 감시 단체인 소비자 감시단은 캘리포니아 대학교의 정책이 "부적절하거나 시행되지 않았다... 캘리포니아 대학교 병원의 환자는 가장 신뢰할 수 있는 수술 장치와 약물을 받을 자격이 있으며... 그들은 비싼 실험의 대상이 되어서는 안 된다"라고 지적했다.[46] 다른 캘리포니아 대학교 사건으로는 동의 없이 다른 여성에게 이식하기 위해 여성의 난자를 채취한 사건[48]과 살아있는 박테리아를 인간의 뇌에 주입하여 잠재적인 조기 사망을 초래한 사건[49]이 있다.

''사전 동의''는 1957년 변호사 폴 G. 게브하르트가 ''살고 대 릴랜드 스탠퍼드 주니어 대학교 이사회'' 소송에서 처음 사용한 전문 용어이다.[50] 그 역사를 추적하면서, 일부 학자들은 다음과 같은 관행들을 확인하는 역사를 추적할 수 있다고 제안했다:[51]

# 환자가 그에 대한 이해를 바탕으로 건강 중재에 동의한다.

# 환자는 여러 가지 선택 사항이 있으며 특정 선택을 강요받지 않는다.

# 동의에는 허가를 주는 것이 포함된다.

이러한 관행은 사전 동의를 구성하는 요소의 일부이며, 그 역사는 사전 동의의 역사이다.[51] 이는 현대 연구의 특정 사건에 대한 대응으로 부상한 사전 동의의 현대적 개념을 형성한다.[51] 다양한 문화권에서 사전 동의가 시행되었지만, 사전 동의의 현대적 개념은 서구 문화의 영향을 받은 사람들에 의해 개발되었다.[51]

역사학자들은 의료 행위에서의 사전 동의 역사를 추적하기 위해 일련의 의료 지침을 인용한다.

히포크라테스 선서는 기원전 500년에 기록된 그리스 문서로, 의료 전문가의 행동 지침을 제시한 최초의 서양 저작물이다. 환자의 동의는 물론, 현재는 기본적인 문제로 간주되는 여러 사항에 대한 언급은 없다. 히포크라테스 전집은 의사가 환자에게 최선의 치료를 제공하기 위해 환자에게 대부분의 정보를 숨기라고 조언한다.[51] 그 이유는 의료에 대한 이타주의 모델에 있다. 즉, 의사는 환자보다 더 잘 알고 있으므로 환자의 치료를 지시해야 한다. 환자가 의사보다 더 나은 생각을 가지고 있을 가능성이 낮기 때문이다.[51]

14세기에 프랑스 외과 의사인 앙리 드 몽드빌은 의료 행위에 관해 글을 썼다. 그는 자신의 생각을 히포크라테스 선서에서 비롯되었다고 밝혔다.[51][52][53] 그의 권고 사항 중에는 의사가 좋은 예후가 치료의 좋은 결과를 낳을 수 있도록 모든 환자에게 치료를 약속해야 한다는 내용이 있었다.[51] 몽드빌은 동의를 구하는 것에 대해서는 언급하지 않았지만, 환자가 의사에 대한 신뢰를 가져야 할 필요성을 강조했다.[51] 그는 또한 치료적으로 중요하지 않은 세부 사항을 결정할 때 의사가 "치료에 방해가 되지 않는 한" 환자의 요청을 들어주어야 한다고 조언했다.[54]

오스만 제국 기록에는 1539년의 협약이 존재하는데, 여기에는 수수료와 사망 시 소송을 제기하지 않겠다는 약속 등 수술의 세부 사항이 포함되어 있다.[55] 이는 환자가 의료 치료의 위험을 인지하고 이를 진행하겠다는 의사를 서면으로 밝힌 가장 오래된 문서이다.[55]

벤자민 러시는 18세기 미국의 의사로 계몽주의 문화 운동의 영향을 받았다.[51] 이 때문에 그는 의사가 환자와 가능한 많은 정보를 공유해야 한다고 조언했다. 그는 의사가 대중을 교육하고 환자가 치료를 수용하기로 한 정보에 입각한 결정을 존중해야 한다고 권고했다.[51] 그가 환자로부터 동의를 구하는 것을 지지했다는 증거는 없다.[51] "의사가 환자에게 해야 할 의무"라는 제목의 강연에서 그는 환자가 의사의 지시에 엄격하게 순종해야 한다고 말했다. 이는 그의 많은 저술을 대표하는 내용이었다.[51] 러시의 스승인 존 그레고리도 의사가 환자의 동의 없이 결정을 내림으로써 최선의 이타주의를 실천할 수 있다는 유사한 견해를 썼다.[51][56]

토머스 퍼시벌은 1803년에 ''의학 윤리''라는 책을 출판한 영국의 의사였다.[51] 퍼시벌은 그레고리의 저작과 이전 히포크라테스 의사들의 연구를 공부했다.[51] 이전의 모든 저작과 마찬가지로, 퍼시벌의 ''의학 윤리''는 환자의 동의를 구하거나 그들의 결정을 존중하는 것에 대해 언급하지 않았다.[51] 퍼시벌은 환자는 진실을 알 권리가 있지만, 의사가 거짓말을 하거나 정보를 숨김으로써 더 나은 치료를 제공할 수 있다면, 의사가 최선이라고 생각하는 대로 해야 한다고 조언했다.[51]

미국 의사 협회(American Medical Association, AMA)가 설립되었을 때, 1847년에 ''미국 의사 협회 의학 윤리 강령'' 제1판을 출판했다.[51] 이 책의 많은 부분은 퍼시벌의 ''의학 윤리''의 구절을 그대로 베낀 것이다.[51] 이 책의 새로운 개념은 의사가 다른 의사에게 말할 때는 모든 환자 세부 사항을 진실되게 공개해야 한다는 것이었지만, 이 아이디어를 환자에게 정보를 공개하는 데 적용하지는 않았다.[51] 이 텍스트를 통해 퍼시벌의 아이디어는 다른 텍스트가 그로부터 파생되면서 미국 전역에 널리 퍼진 지침이 되었다.[51]

워싱턴 후커는 1849년에 ''의사와 환자''를 출판한 미국의 의사였다.[51] 이 의학 윤리 책은 AMA의 지침과 퍼시벌의 철학에 대한 이해를 보여주고, 의사가 환자에게 거짓말을 해야 한다는 모든 지시를 단호하게 거부하는 급진적인 책이었다.[51] 후커의 견해에 따르면, 자비로운 속임수는 환자에게 공정하지 않으며, 그는 이 주제에 대해 널리 강연했다.[51] 후커의 생각은 광범위한 영향을 미치지 못했다.[51]

미국 캔터베리 대 스펜스 사건은 미국의 법에서 사전 동의의 원칙을 확립했다. 이전의 법적 사건들이 사전 동의의 기초를 마련했지만, 이 판결은 이 문제에 대한 상세하고 사려 깊은 담론을 제공했다.[57] 이 판결은 사전 동의의 선례로 1914년으로 거슬러 올라가는 사건들을 인용한다.[58]

21세기 생명 윤리가 환경 지속 가능성을 포함하도록 성장함에 따라,[64] 크리스티나 리치와 같은 일부 저자는 "녹색 동의"를 제안했다. 여기에는 제약 제품의 기후 영향(약물의 탄소 비용) 및 기후 변화 건강 위험에 대한 정보와 교육이 포함된다.[65]

개념으로서의 사전 동의는 "설명과 이해"와 이를 전제로 한 "합의" 모두가 필수적이다. 여기서의 "합의"(consent)는 쌍방의 의견 일치, 즉 컨센서스를 의미하며, 반드시 제안된 치료 방침을 환자가 받아들이는 것만을 의미하지 않는다(의료 종사자의 제안을 거부하는 "정보에 입각한 거부"도 포함된다).

환자가 "전부 맡기겠습니다"라고 말하며 충분히 이해하려 하지 않고 서명만 하는 상황이나, 의료 종사자가 강압적으로 유도하여 방침에 동의하게 하는 상황은 부적절한 사전 동의의 전형적인 예이다. 반면, 환자가 충분한 설명 하에 치료 방침을 "거부"하고 의료 종사자 측이 이를 받아들인 경우, 이는 충분한 사전 동의라고 할 수 있다. (의료에서 환자는 어떤 선택을 하든 공서양속에 반하지 않는 한 자기 결정권의 범위 내에서 법적으로 존중받는다.)

사전 동의는, 기존의 의사/치과의사의 권위(파터널리즘)에 기반한 의료를 개정하고, 환자의 자기 결정권, 선택권, 자유 의지를 최대한 존중한다는 이념에 근거한다. 설명하는 측은 의료 행위의 이점뿐만 아니라 예상되는 합병증이나 대체 방법도 충분히 설명하고 동의를 얻어야 한다. 또한, 이 동의는 언제든지 철회할 수 있다는 것이 중요한 조건이다. 이를 통해 비로소 자유 의지로 치료 또는 실험을 받을 수 있게 된다.

임상 시험/치험에 관해 사전 동의의 필요성을 권고한 헬싱키 선언은 나치 독일의 인체 실험에 대한 반성에서 비롯된 뉘른베르크 강령을 토대로 한다.

일본에서는 1990년 1월 일본 의사회의 제II차 생명 윤리 간담회 "『설명과 동의』에 대한 보고", 1996년 일본 의사회의 제IV차 생명 윤리 간담회 "『의사에게 요구되는 사회적 책임』에 대한 보고"에서 시작하여, 1997년 (헤이세이 9년)의 의료법 개정을 통해, 의료인은 적절한 설명을 행하고, 의료를 받는 사람의 이해를 얻도록 노력해야 할 의무가 처음 명기되었다. 또한, 국제법적으로도 2006년 11월에 의결된 조그자카르타 원칙에 의해 그 필요성과 중요성이 명기되었다.

설명과 이해가 없는 치료로 침습을 가한 경우, 최근 일본에서는 민사 소송에서 의료 종사자 측에 대한 손해 배상이 인정되는 경향이 있다. 설명과 이해가 없는 치료는 형법상의 상해죄나 살인죄에 해당한다는 주장도 있다. 다만, 현재 일본에서는 이러한 혐의로 의료 종사자가 기소되는 경우는 매우 드물다.

1894년, 독일의 라이히 재판소 판결에서 치료 시 동의 원칙이 확인되었다. 의사가 골육종을 앓는 유아에게 아버지의 반대에도 불구하고 하지를 절단하여 구명한 사건이다. 재판소는 의사에게 "치료 행위가 의학적으로 옳고, 그것이 성공했다 하더라도 형법상의 상해죄에 해당한다. 상해죄를 불성립하게 하기 위해서는 원칙적으로 동의가 필요하다"며 이 의사를 유죄로 판결했다. 그 후에도 독일에서는 1951년 정신과 치료를 위한 전기 쇼크에서의 골절 위험에 대한 설명과 동의가 필요하다고 여겨진 사건(제1 전기 쇼크 사건)과, 1957년에는 자궁 근종 수술에서 동의 하에 시작된 수술 도중, 자궁 근종의 범위가 광범위했기 때문에 절제 범위를 확대한 것으로, 광범위한 수술에 대한 동의를 얻지 못했다는 사건(자궁 근종 사건)이 있었다. 환자의 동의와 자기 결정을 중시한 판례가 있었음을 확인할 수 있다. 미국에서는 1957년 살고 대 릴랜드 스탠포드 2세 대학 이사회 사건에서 "인폼드 컨센트(informed consent)"라는 용어가 처음 사용되었다. 이로 인해 의사에게 법적으로 설명 의무가 부과되었다.

의료법 제1조의 4 제2항은 "의료인은 의료를 제공함에 있어 적절한 설명을 하고, 의료를 받는 자의 이해를 얻도록 노력해야 한다"라고 규정하고 있다.

인폼드 컨센트를 환자의 자기 결정권을 보장하는 "시스템" 또는 "일련의 프로세스"로 파악하면, 의사의 설명 의무의 내용은 환자가 자기 결정권을 행사하기 위해 필요한 정보를 제공하는 것으로 생각할 수 있다. 따라서 환자가 이해하기 쉬운 형태로 정중하고 상세하게 이루어져야 한다.[77] 그 상대는 원칙적으로 환자 본인이다.[77]

일반적으로 치료를 받는 본인(또는 가족)이 구두(필요에 따라 문서나 진료 기록 공개를 병용[77])로 치료 방침의 통지·설명을 받는 방법을 취한다. 소요 시간은 상황에 따라 크게 다르지만, 짧은 경우 몇 분, 긴 경우에는 수십 분 또는 그 이상의 시간이 할애된다.

의료 종사자 측은, 병명, 병상, 예후 등에 대한 설명에 있어서, 과학적으로 정확하게 전달하는 것도 중요하지만, 환자가 진정으로 납득하고 받아들이기 위해서는 환자의 심정이나 가치관, 이해력을 고려한 알기 쉬운 설명이 필요하다. 따라서 전문 용어를 나열하는 것은 바람직하지 않다. 또한, 일방적인 설명으로는 인폼드 컨센트가 되지 않으므로, 환자에게 행하려는 의료 조치의 장점과 단점을 공평하게 제시할 필요가 있다.

본인과 가족의 희망이 엇갈리는 경우는 드물지 않지만, 인폼드 컨센트의 원칙에서는 환자 본인의 의사가 배우자나 부모, 그 외 가족의 의사보다 우선시된다. 그러나 투병에는 가족의 이해와 지원도 필수적이므로, 어느 정도 중요한 문제에 관해서는 가능한 한 가족의 관여가 바람직하다.[78] 다만, 의료 종사자에게는 환자가 충분한 판단력을 가지고 있는 경우, 본인에게 설명할 의무는 있지만, 그 가족에게 설명할 법적 의무는 없다고 여겨진다.[79]

선택 가능한 방침이 복수 있는 경우 (예를 들어, 어떤 종류의 암에서 수술과 화학 요법의 예후에 큰 차이가 없다고 생각되는 경우), 환자가 주체적으로 복수의 방침에서 하나를 선택하도록 촉구되는 경우가 있다. 이처럼 환자가 방침의 선택까지 하는 것을 특히 '''인폼드 초이스''' (informed choice) 또는 인폼드 데시전 메이킹 (informed decision making)이라고 부르며 구별하기도 한다.

충분히 납득이 되어 의료 종사자 측의 방침을 받아들이는 경우든, 거부하는 경우든, 환자 측은 "'''충분한 설명을 듣고 이해한 후에, 동의합니다/거부합니다'''"라는 서면으로 명확한 의사 표시를 요구받는다. 반드시 서면으로 합의를 얻어야 한다는 법적 근거는 없지만, 일반적으로 중요한 문제에 관해서는 거의 모든 경우에서 서면에 의한 의사 확인이 이루어진다. 이러한 절차를 거쳐 동의가 성립한 경우, 환자는 자신이 선택한 방침과 그 결과에 대해 책임을 지게 된다. 또한, 명확하게 합의를 철회할 의사를 표시하지 않는 한, 선택한 방침에 협력해야 한다.

발생할 수 있다고 예상된 바람직하지 않은 결과(합병증 등)에 대해서는, 책임 추궁을 하지 않겠다는 서약서에 서명을 받게 되는 경우도 있다. 다만 이는 중과실이 있는 경우의 책임 추궁이나, 재판을 받을 권리까지 제한하는 것은 아니다 (그러한 것까지 제한하는 계약은 공서 양속에 반한다고 여겨진다).

정신 장애의 경우, 그 병상에 따라 설명을 경청하고 이해하며 치료에 동의하는 것이 어려울 수도 있다. 이러한 상황을 고려하여 정신보건법을 근거로 하는 치료에서는 의료 전문가가 환자의 의사 결정을 무시할 수 있는 규정이 있다.[84]

일본에서는 정신보건 및 정신장애인 복지 등에 관한 법률에 따라 환자의 의사와 상관없이 합법적으로 입원시키는 제도가 규정되어 있다. 의료보호입원에서는 정신보건지정의의 진단에 따라 가족의 동의를 바탕으로 정신과 병원에서 입원 치료가 이루어진다. 자해 또는 타해의 우려가 강한 경우에는 조치입원, 긴급조치입원 등 가족의 동의 없이도 강제적으로 환자를 입원시키는 제도가 있다.[85]

환자가 생명의 위기에 처하는 등 시간적 여유가 없는 경우, 사전 설명을 생략하고 일반적인 치료를 우선 시행한 후 사후 설명을 하는 것은 불가피하다고 여겨진다. 이러한 경우, 합리적인 사람이라면 동의했을 것이라는 추정적 동의(합리적 인간 가설)를 근거로 치료가 이루어진다.

5. 2. 사회복지

사회복지학에서의 '''사전동의'''(혹은 '''고지된 동의''')는 사회복지실천에서 새롭게 강조되고 있는 원칙이다. 사회복지대상자(또는 잠재적 대상자)로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 사전동의를 얻어야 한다. 여기에는 다음 경우가 포함된다.- 오디오나 비디오를 사용하여 클라이언트의 상황을 기록하는 경우

- 컴퓨터, 전화, 라디오, 텔레비전 등을 사용하여 서비스를 제공하는 경우

- 제3자가 클라이언트를 관찰하는 것을 허용하는 경우

- 클라이언트에 관한 정보를 누설하는 경우

고지된 동의는 명확하고 알기 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 다음 사항을 포함해야 한다.

- 제공되는 서비스의 목적

- 서비스 관련 위험

- 소요 비용

- 다양한 서비스 대안

- 동의 거부 또는 철회 권리

- 동의에 수반되는 시간계획

- 서비스의 한계

5. 3. 연구

의료사회학자들은 사전 동의를 생명윤리학과 더 일반적으로 연구해왔다. 오나 코리건은 환자 연구를 위한 사전 동의를 살펴보면서, 사전 동의의 개념화는 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 비롯된 것이라고 주장하며, 이것이 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다.[17] 코리건은 개인의 의사 결정만을 기반으로 한 모델은 사회적 과정을 고려하지 않기 때문에 동의의 현실을 정확하게 묘사하지 못한다고 주장하며, 이러한 관점은 생명윤리학에서도 인정을 받기 시작했다.[17] 그녀는 사전 동의의 자유주의적 원칙이 권위적인 의료 행위와 종종 대립하여 규범, 가치, 전문 지식 시스템이 개인의 선택 적용 능력에 영향을 미친다고 생각한다.[17]임상 시험에 참여하는 환자들은 종종 의사가 최선의 개입으로 제안했기 때문에 그렇게 한다고 느낀다.[17] 환자는 새로운 상태를 처리해야 할 때 제한된 시간 내에 동의를 요청받는 것이 치료에 부담스러운 침입이라고 생각할 수 있다.[17] 임상 시험에 참여하는 환자는 대체 치료법을 완전히 알지 못할 수 있으며, 최선의 치료법에 불확실성이 있다는 것을 인식하면 환자가 이를 더 잘 인식하는 데 도움이 될 수 있다.[17] 코리건은 환자가 일반적으로 의사가 상호 작용에서 오로지 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"과 결합하면 의사-환자 관계에 해로울 수 있다고 지적한다.[17]

사전 동의가 필요하다는 점에서 기만 행위가 포함된 연구는 논란의 여지가 있다. 기만 행위는 일반적으로 사회 심리학에서 발생하며, 특정 심리 과정을 연구하기 위해 연구자가 피험자를 기만해야 할 필요가 있을 때 나타난다. 예를 들어, 밀그램 실험에서 연구자들은 참가자들이 개인적인 양심적 반대에도 불구하고 권위자에게 복종하려는 의지를 파악하고자 했다. 그들은 권위자들이 참가자들에게 다른 연구 참가자에게 전기 충격을 가하는 것으로 생각하게끔 요구했다. 연구가 성공하기 위해서는 참가자들이 피험자가 동료이며 자신들의 전기 충격이 그 동료에게 실제 고통을 야기한다고 믿도록 기만하는 것이 필요했다.

그럼에도 불구하고, 기만 행위가 포함된 연구는 피험자가 자율적인 정보에 입각한 의사 결정을 할 수 있는 기본적인 권리를 침해하고, 인간 존중이라는 윤리적 원칙과 상충된다.

미국 심리학회에서 정한 심리학자 윤리 원칙 및 행동 강령은 심리학자들이 연구 결과의 가치와 중요성을 통해 기만 행위를 정당화하고 다른 방법으로는 결과를 얻을 수 없음을 증명할 수 있는 경우에만 기만적인 요소를 포함하는 연구를 수행할 수 있다고 명시하고 있다. 또한, 연구는 기만 행위의 결과로 피험자에게 신체적 고통이나 정서적 고통과 같은 잠재적 해를 끼치지 않아야 한다. 마지막으로, 강령은 실험자가 피험자에게 기만에 대해 알리고 데이터를 철회할 수 있는 옵션을 제공하는 사후 설명 세션을 요구한다.[28]

사전 동의는 윤리적인 임상 연구의 일부이기도 하며, 여기서 피험자는 참여 결정에 관련하여 임상 시험의 모든 측면에 대한 정보를 얻은 후 특정 임상 시험에 자발적으로 참여할 의사를 확인한다. 사전 동의는 서면으로 작성, 서명 및 날짜가 기재된 사전 동의서를 통해 문서화된다.[33]

의학 연구에서 뉘른베르크 강령은 홀로코스트의 윤리적 위반에 대한 대응으로 1947년에 기본적인 국제 표준을 설정했다. 표준은 계속 발전했다. 오늘날, 의학 연구는 사전 동의 과정도 감독하는 윤리 위원회에 의해 감독된다.

의학적 지침인 뉘른베르크 강령이 사회과학 윤리 지침에 도입되면서, 사전 동의는 연구 절차의 일반적인 부분이 되었다.[34] 그러나 사전 동의는 의료 환경에서는 기본이지만, 사회과학에서는 항상 요구되는 것은 아니다. 첫째, 사회과학 연구는 많은 의학 실험과 달리 참여자에게 위험이 낮거나 전혀 없는 경우가 많다. 둘째, 연구에 참여한다는 사실만으로도 사람들이 행동을 바꿀 수 있는데, 이는 호손 효과에서 나타난다. "전형적인 실험실 실험에서, 피험자는 자신의 행동이 면밀히 관찰되고, 기록되며, 이후에 정밀 검토를 받는다는 것을 분명히 인지하는 환경에 들어선다."[35]

이러한 경우, 사전 동의를 직접적으로 구하는 것은 연구 수행 능력을 방해한다. 연구가 진행 중이라는 사실을 드러내는 행위 자체가 연구 대상의 행동을 바꿀 가능성이 있기 때문이다. 작가 J.A. 리스트는 잠재적인 딜레마를 다음과 같이 설명한다. "중고차 구매자가 지불하는 가격에 인종이나 성별이 어느 정도 영향을 미치는지 탐구하고 싶다면, 실험에 참여하고 있다는 것을 아는 중고차 딜러들 사이의 차별 정도를 정확하게 측정하기는 어려울 것이다."[36] 이러한 간섭이 예상되고, 신중한 고려를 거친 후, 연구자는 사전 동의 절차를 포기할 수 있다. 이는 연구자 및 윤리 위원회 및/또는 기관 검토 위원회(IRB)가 연구 참여자에 대한 위험과 사회적 이점을 비교하고, 참여자가 자발적으로 참여하며 공정하게 대우받는지 여부를 고려한 후에 이루어질 수 있다.[37]

소셜 미디어와 같은 새로운 온라인 미디어의 등장은 사전 동의에 대한 개념을 복잡하게 만들었다. 온라인 환경에서 사람들은 이용 약관 계약에 거의 주의를 기울이지 않으며, 충분한 지식 없이 연구에 노출될 수 있다. 이 문제는 2014년 페이스북이 실시하고 해당 회사와 코넬 대학교가 발표한 연구 이후 공론화되었다.[38] 페이스북은 윤리 위원회나 IRB와 상의 없이 약 70만 명의 사용자의 페이스북 뉴스피드를 수정하여 긍정적 또는 부정적 게시물의 양을 일주일 동안 줄이는 연구를 수행했다. 그런 다음 사용자의 상태 업데이트가 다른 조건에서 변경되었는지 분석했다. 이 연구는 미국 국립 과학원 회보에 게재되었다. 사전 동의 부족은 많은 연구자와 사용자들 사이에 분노를 불러일으켰다.[39] 많은 사람들은 페이스북이 게시물을 수정하여 사용자의 기분을 변화시킴으로써 우울증과 자살 위험이 높은 개인을 더 위험한 상황에 놓았다고 믿었다. 그러나 페이스북 지지자들은 페이스북이 이용 약관에서 정보를 연구 목적으로 사용할 권리가 있다고 명시한다고 주장한다.[40] 다른 사람들은 이 실험이 사람들이 흥미를 유지하고 사이트에 다시 방문하도록 뉴스피드 알고리즘을 지속적으로 변경하는 페이스북의 현재 작업의 일부일 뿐이라고 말한다. 다른 사람들은 이 특정 연구가 특별한 것이 아니라 뉴스 기관이 감정을 유발하고 클릭 또는 페이스북 공유를 얻기 위해 알고리즘을 사용하여 다양한 헤드라인을 끊임없이 시도한다고 지적했다.[41] 그들은 이 페이스북 연구가 사람들이 이미 받아들이는 것과 다르지 않다고 말한다. 그럼에도 불구하고 다른 사람들은 페이스북이 사전 동의를 하지 않은 사용자를 대상으로 실험을 수행하면서 법을 위반했다고 말한다.[42] 페이스북 연구 논란은 사전 동의에 대한 수많은 질문을 제기하며, 공공 및 민간 자금 지원 연구 간의 윤리적 검토 과정의 차이점을 보여준다. 일부는 페이스북이 허용 범위 내에 있었다고 말하고, 다른 사람들은 더 많은 사전 동의 및/또는 사내 개인 검토 위원회 설립의 필요성을 본다.[43]

일부 연구자 및 윤리학자들은 윤리적 의무이자 더 많은 참여를 장려하는 방법으로, 연구 대상자가 이해할 수 있는 방식으로 실험 결과를 공유할 것을 옹호한다.[44] 2023년, 영국 정부는 이를 의무화하는 방안을 제안했다.[45] 미국의 국립인간게놈연구소의 윤리, 법률 및 사회적 영향 연구 프로그램은 연구자들이 이를 수행할 수 있도록 일부 자금을 지원했다.[44]

역사가들은 연구에서의 사전 동의 역사를 추적하기 위해 일련의 인간 대상 연구 실험들을 인용한다.

미국 육군 황열병 위원회는 "역사상 동의서를 사용한 최초의 연구 그룹으로 여겨진다."[59] 1900년, 월터 리드 소령은 쿠바에서 모기가 황열병을 전파하는 매개체임을 밝혀낸 4명의 미국 육군 황열병 위원회의 수장으로 임명되었다. 그의 초기 실험들은 아마도 사전 동의에 대한 공식적인 문서 없이 수행되었을 것이다. 이후 실험에서는 적절한 군 및 행정 당국의 지원을 받았다. 그는 현재 "현존하는 가장 오래된 일련의 사전 동의 문서 중 하나"를 작성했다.[60] 생존한 세 가지 예시는 스페인어와 영어 번역본으로 되어 있으며, 두 개는 개인의 서명이 있고 하나는 X표시가 되어 있다.[60]

''티룸 트레이드''(Tearoom Trade)는 미국의 심리학자 로드 험프리의 저서 이름이다. 그는 이 책에서 남성 동성애 행위에 대한 자신의 연구를 설명했다.[61] 이 연구를 수행하면서 그는 연구 대상자들로부터 동의를 구하지 않았고, 다른 연구자들은 그가 연구 참여자의 프라이버시 권리를 침해했다고 우려했다.[61]

1951년 1월 29일, 아들 조셉을 낳은 직후, 랙스는 과다 출혈로 볼티모어에 있는 존스 홉킨스 병원에 입원했다. 그녀는 자궁 경부암 진단을 받고 라듐 튜브 삽입 치료를 받았다. 종양 방사선 치료를 받는 동안, 건강한 세포와 악성 세포 두 개의 샘플이 그녀의 허락 없이 자궁 경부에서 제거되었다. 그해 말, 31세의 헨리에타 랙스는 암으로 사망했다. 그녀의 세포는 배양되어 헬라 세포를 생성했지만, 1973년까지 가족에게 이 사실이 알려지지 않았다. 과학자들이 헬라 세포가 다른 샘플을 오염시켰다는 것을 발견하고 DNA 샘플을 요청하면서 가족은 진실을 알게 되었다. 2013년 연구자들은 랙스 가족의 동의 없이 유전체를 발표했다.

밀그램 실험은 1961년 미국의 심리학자 스탠리 밀그램이 수행한 실험의 이름이다. 이 실험에서 밀그램은 권위 있는 인물이 연구 참가자들에게 다른 사람에게 해를 가하는 충격적인 행위를 명령했다.[62] 실험 후 그는 참가자들을 속였고 그들이 누구에게도 해를 끼치지 않았다고 밝혔지만, 연구 참가자들은 연구에 참여한 경험에 대해 불쾌감을 느꼈다.[62] 이 실험은 연구의 본질에 대한 모든 정보를 제공하지 않고 연구 참가자를 모집하는 윤리에 대해 광범위한 논의를 불러일으켰다.[62]

체스터 M. 사우샘은 사람들이 암에 면역이 될 수 있는지, 암이 전염될 수 있는지를 확인하기 위해 사전 동의 없이 헬라 세포를 암 환자와 오하이오 주립 교도소 수감자에게 주입했다.[63]

21세기 생명 윤리가 환경 지속 가능성을 포함하도록 성장함에 따라,[64] 크리스티나 리치와 같은 일부 저자는 "녹색 동의"를 제안했다. 여기에는 제약 제품의 기후 영향(약물의 탄소 비용) 및 기후 변화 건강 위험에 대한 정보와 교육이 포함된다.[65]

6. 사전 동의의 실제

사전 동의는 사회복지 실천에서 새롭게 강조되는 원칙으로, 사회복지 대상자나 잠재적 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 사전 동의를 얻어야 한다는 내용을 담고 있다. 예를 들어, 클라이언트의 상황을 오디오나 비디오를 사용하여 기록하는 경우, 컴퓨터, 전화, 라디오, 텔레비전 등을 사용하여 서비스를 제공하는 경우, 서비스를 받는 클라이언트를 제3자가 관찰하는 것을 허용하는 경우, 클라이언트에 관한 정보를 누설하는 경우가 이에 해당한다.

고지된 동의는 명확하고 알기 쉬운 언어로 제시되어야 하며, 제공되는 서비스의 목적, 서비스와 관련된 위험, 소요되는 비용, 서비스의 다양한 대안들, 동의를 거부하거나 철회할 수 있는 클라이언트의 권리, 동의에 수반되는 시간 계획 등을 포함해야 한다. 또한, 서비스가 갖고 있는 한계도 고지해야 한다.

사전 동의는 1990년 일본의사협회가 공표한 "「설명과 동의」에 관한 보고"에서 "'''설명과 동의'''"라는 말로 표현되었으며[68], 미국 시스템을 참고하여 일본 고유의 것으로 정리되었다[69]。 이것이 사전 동의의 가장 유명한 일본어 번역으로 여겨지고 있다[70]。

그러나 일본의사협회 생명윤리 간담회가 "설명과 동의"라는 말을 사용한 것은 일본과 미국의 사전 동의 개념이 다르기 때문이다[73]。 일본의사협회 상임이사는 "설명과 동의"와 "사전 동의"는 개념이 다르기 때문에 "사전 동의"라는 말을 넣어서는 안 된다고 발언하고 있다[73]。 의료 제도와 국민성의 차이에 따라 사전 동의 법리의 발전에 차이가 있다[74]。

1997년 (헤이세이 9년) 의료법 개정을 통해, 의료인은 적절한 설명을 하고, 의료를 받는 사람의 이해를 얻도록 노력해야 할 의무가 처음 명기되었다. 의료법 제1조의 4 제2항은 "의료인은 의료를 제공함에 있어 적절한 설명을 하고, 의료를 받는 자의 이해를 얻도록 노력해야 한다"라고 규정하고 있다.

일반적으로 치료를 받는 본인(또는 가족)이 구두(필요에 따라 문서나 진료 기록 공개를 병용[77])로 치료 방침의 통지·설명을 받는 방법을 취한다. 소요 시간은 상황에 따라 다르지만, 짧게는 몇 분, 길게는 수십 분 이상이 걸리기도 한다.

의료 종사자는 병명, 병의 상태, 예후 등에 대해 설명할 때, 과학적으로 정확하게 전달하는 것도 중요하지만, 환자가 진정으로 납득하고 받아들이기 위해서는 환자의 심정, 가치관, 이해력을 고려하여 알기 쉬운 설명을 제공해야 한다. 따라서 전문 용어를 나열하는 것은 바람직하지 않다. 또한, 일방적인 설명은 인폼드 컨센트가 될 수 없으므로, 환자에게 시행할 의료 조치의 장점과 단점을 공평하게 제시해야 한다.

선택 가능한 방침이 여러 가지인 경우 (예를 들어, 특정 종류의 암에서 수술과 화학 요법의 예후에 큰 차이가 없다고 생각되는 경우), 환자가 주체적으로 여러 방침 중 하나를 선택하도록 하는 경우가 있다. 이처럼 환자가 방침 선택까지 하는 것을 특히 '''인폼드 초이스''' (informed choice) 또는 인폼드 데시전 메이킹 (informed decision making)이라고 부르며 구별하기도 한다.

충분히 납득하여 의료 종사자의 방침을 받아들이든 거부하든, 환자는 "'''충분한 설명을 듣고 이해한 후에, 동의합니다/거부합니다'''"라는 서면으로 명확한 의사 표시를 해야 한다. 반드시 서면으로 합의를 얻어야 한다는 법적 근거는 없지만, 일반적으로 중요한 문제에 관해서는 거의 모든 경우 서면으로 의사를 확인한다. 이러한 절차를 거쳐 동의가 성립하면, 환자는 자신이 선택한 방침과 그 결과에 대해 책임을 지게 된다. 또한, 명확하게 합의를 철회할 의사를 표시하지 않는 한, 선택한 방침에 협력해야 한다.

6. 1. 동의 능력

사회복지학에서 사전동의는 사회복지 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 얻어야 하는 동의를 의미한다. 예를 들어, 클라이언트의 상황을 기록하거나, 서비스를 제공하는 과정을 제3자가 관찰하도록 허용하는 경우, 클라이언트에 관한 정보를 누설하는 경우가 해당된다.[6]사전 동의는 명확하고 알기 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 서비스의 목적, 위험, 비용, 대안, 동의 철회 권리, 시간 계획 등을 포함해야 한다. 또한 서비스의 한계도 고지해야 한다.[6]

하지만 사전 동의를 평가하는 것은 복잡할 수 있다. 동의의 표현이 반드시 완전한 성인의 동의를 의미하지 않으며, 관련 문제에 대한 완전한 이해를 의미하지 않을 수 있기 때문이다.[6] 동의는 명시적일 수도 있지만, 암시적일 수도 있다. 예를 들어, 의사가 환자에게 혈압 측정을 요청하면, 환자는 팔을 내미는 것으로 동의를 나타낼 수 있다.

어떤 경우에는 법적으로 동의가 불가능할 수도 있다. 또한 사전 동의 능력을 평가하기 위한 구조화된 도구가 있지만, 이상적인 도구는 현재 존재하지 않는다.[7] 따라서 사전 동의는 관찰, 지식, 법적 의존을 기반으로 추론되어야 한다. 특히 성적 또는 관계적 문제의 경우 더욱 그렇다. 의료 상황에서는 서명을 통한 명시적 합의가 법적으로 사용된다.[8]

사전 동의의 예시:

- 말로 동의했지만, 내면적으로는 두려움이나 사회적 압력 때문에 동의하지 않은 경우.

- 동의의 함의를 이해한다고 주장하지만, 실제로는 가능한 결과를 완전히 인식하지 못한 경우.

- 의료 절차에 대한 법적 면제 양식에 서명했지만, 나중에 동의하지 않았다고 느끼는 경우.

- 미국의 21CFR50.24에 따라 응급 의료 상황에서 사전 동의가 무효화될 수 있는 경우 (예: Polyheme 연구 관련 논란).

유효한 사전 동의는 공개, 능력, 자발성의 세 가지 요소를 갖춰야 한다.[9][10]

- 공개: 연구자는 잠재적 대상에게 자율적 결정을 위한 정보를 제공하고, 대상이 정보를 이해하는지 확인해야 한다.

- 능력: 제공된 정보를 이해하고 합리적인 판단을 내릴 수 있는 대상의 능력이다.

- 자발성: 강압, 조작, 부당한 영향 없이 자유롭게 의사 결정을 할 수 있는 대상의 권리이다.

아동은 의료 결정에 대한 동의 능력이 부족한 경우가 많아 부모 또는 법적 보호자의 "대리 동의"가 필요하다. 하지만 이 경우 윤리적 딜레마가 발생할 수 있다. 법적으로 자립한 아동 등 특정 상황에서는 부모 허가 없이 동의를 제공할 수 있다. 미국 소아과 학회는 의료 전문가가 아동 및 청소년에게 적절한 정보를 제공하여 동의를 구하도록 권장한다.[11]

아동 연구는 사회에 기여하지만, 정보 동의 문제를 해결하기 위해 부모 동의가 필요하다. 그러나 성인 형제가 아닌 법적 보호자만이 동의할 수 있다.[12] 부모는 자녀의 생존에 필요한 치료 중단을 명령할 수 없다.[12] 자립한 미성년자, 응급 상황의 미성년자는 동의할 수 있다.[12]

의료사회학자들은 사전 동의를 생명윤리학과 함께 연구한다. 오나 코리건은 사전 동의 개념이 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 비롯되었으며, 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다.[17] 코리건은 개인 의사 결정 기반 모델은 사회적 과정을 고려하지 않아 동의 현실을 묘사하지 못한다고 주장하며, 생명윤리학에서도 이 관점을 인정하기 시작했다.[17]

임상 시험 참여 환자들은 의사의 제안 때문에 참여한다고 느끼는 경우가 많다.[17] 환자는 제한된 시간 내 동의 요청을 부담스럽게 느낄 수 있다.[17] 대체 치료법을 알지 못할 수 있으며, 불확실성을 인식하면 도움이 될 수 있다.[17] 환자는 의사가 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의사가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"은 의사-환자 관계에 해로울 수 있다.[17]

전문 과실 관련 사전 동의 원칙은 환자에 대한 주의 의무 위반을 확립한다. 사전 동의 원칙은 의학 시험에도 중요하다.

2015년까지 영국, 말레이시아, 싱가포르 등에서 의료 절차 사전 동의는 용인 가능한 전문적 관행 표준(볼람 테스트)으로 기대할 수 있는 관리 표준 증거를 요구했다. 영국은 ''몽고메리 대 라나크셔 보건 위원회'' 판결로 사전 동의 표준 판단 볼람 테스트에서 벗어나 합리적인 환자 기준과 개인이 중요하게 생각하는 위험을 사용한다.[18]

미국, 호주, 캐나다는 환자 중심 "사전 동의" 방식을 취한다. 객관적 방식(가상 합리적 환자)과 주관적 방식(특정 환자)을 결합한다.

사전 동의는 환자 문화 등에 맞춰야 한다. 2011년 기준 지중해 및 아랍 출신 사람들은 정보 전달 맥락에 더 의존하며, 정보는 "무엇"보다 누가, 어디서, 언제, 어떻게 말하는지에 의해 더 전달된다.[19]

사전 동의 원칙은 의료 상담, 의료 동의서 사용 등으로 시행된다. 그러나 서명된 양식 의존은 환자에게 위험 평가 기회를 제공하는 원칙을 훼손해서는 안 된다. 영국 사례에서 의사가 여성 수술 중 암 조직을 발견하고 자궁 제거했지만, 사전 동의를 받지 않아 영국 의사 협회는 과실로 판단했다.

사전 동의 능력은 능력 요건에 따라 규정된다. 영미법 관할 구역에서 성인은 동의 능력이 있는 것으로 추정된다. 정신 질환 등에서 반박될 수 있다. 무능력 성인은 의료 위임장이 결정한다. 위임장 없으면 의료 실무자는 위임장 찾을 때까지 환자 최선 이익 위해 행동한다.

미성년자는 동의 능력 없는 것으로 추정되지만, 연령 등에 따라 사전 동의를 제공해야 할 수 있다. 일부 관할 구역(미국 대부분)은 엄격 기준이다. 다른 관할 구역(잉글랜드, 오스트레일리아, 캐나다)은 미성년자가 '성숙' 증거로 추정 반박 가능('길릭 기준'). 무능력 미성년자는 부모 사전 동의 필요하며, 파렌스 파트리에 명령 적용되어 거부 시 법원이 부모 동의 없이 처분 가능.

사전 동의는 "설명과 이해"와 "합의"가 필수다. "합의"는 쌍방 의견 일치, 컨센서스 의미하며, 환자 치료 방침 수용만을 의미하지 않는다(의료 종사자 제안 거부 "정보에 입각한 거부" 포함).

환자가 "전부 맡기겠습니다"라며 서명만 하거나, 의료 종사자가 강압 유도하여 방침 동의하게 하는 상황은 부적절 사전 동의 예시다. 환자가 충분 설명 하 치료 방침 "거부"하고 의료 종사자 측이 수용 시 충분 사전 동의다. (의료에서 환자 선택은 공서양속 반하지 않는 한 자기 결정권 범위 내 법적 존중).

사전 동의는 의사/치과의사 권위(파터널리즘) 기반 의료 개정, 환자 자기 결정권, 선택권, 자유 의지 최대한 존중 이념 기반. 설명 측은 의료 행위 이점, 예상 합병증, 대체 방법 충분 설명, 동의 얻어야 한다. 동의는 언제든 철회 가능 조건. 이를 통해 자유 의지로 치료/실험 가능.

임상 시험/치험 관련 사전 동의 필요성 권고 헬싱키 선언은 나치 독일 인체 실험 반성 비롯 뉘른베르크 강령 토대.

일본에서 1997년 의료법 개정으로 의료인 적절 설명, 의료 받는 사람 이해 노력 의무 명기. 국제법적 2006년 11월 의결 조그자카르타 원칙으로 필요성, 중요성 명기.

설명, 이해 없는 치료로 침습 가한 경우, 최근 일본 민사 소송에서 의료 종사자 측 손해 배상 인정 경향. 설명, 이해 없는 치료 형법상 상해죄, 살인죄 해당 주장도 있다. 현재 일본에서 의료 종사자 기소 경우 드물다.

사전동의를 위해서는 다음 사항들이 필요하다.

- 이해력 있는 가족과 함께 설명을 듣고, 이해할 때까지 설명을 요구한다.

- 프라이버시나 정보 전달 문제를 방지하기 위해 설명을 듣는 가족은 고정되고 너무 많아지지 않는 것이 바람직하다. 환자에게 "키퍼슨"을 미리 지정하도록 요구받을 수 있다.

- 정확한 진단명·병기 등을 듣고 서면으로 설명을 받는다.

- 해당 질환에 대한 설명을 받는다.

- 치료법별 장단점, 예후, QOL, 많은 증상 사례(합병증)를 포함하여 듣는다.

- 치료를 하지 않는 경우의 경과를 듣는다. 무치료(경과 관찰)가 최선일 수도 있다.

- 해당 치료 행위 채택 이유, 유효성과 합리적 근거, 개선 전망을 듣는다.

- 해당 병원 치료 경험, 성적, 다른 치료 시설 유무를 묻는다.

- 의학 서적 읽고 기초 지식(의학 전문 용어 등) 얻어두는 것도 중요.

- 병원, 의사 가치관 따라 의학적 동일 내용 설명이라도 치료 방침 다를 수 있다.

- 환자는 의료 종사자, 가족 등 타인 의사에 좌우되지 않고, 자유 의사로 결정해야 한다.

의사, 치과의사 등 의료 종사자는 모든 의료 행위 [사전 동의] 책임 개념 2009년 현재 일반 이론으로 각 의료 기관 보급.

사전 동의 개념 자체가 환자 충분 이해·판단 능력("치료 동의 능력", "동의 능력")과 충분 시간 여유 전제 성립 개념이다.[80] 실제 의료 현장 사전 동의 시 어려운 상황 발생:

주사 거부 유아는 보호자 동의 하 치료 행위. 어린이 "미래 얻을 권리" 존재, 시점 자기 결정권 제한 생각, 어린이 자기 결정권 보호자 대체 근거.

미성년자라도 판단 능력 인정 한 환자 본인 의사 존중 생각 많지만, 몇 살부터 판단 능력 갖는지 통일 견해 없다. 몇 살까지 미성년자(법적 책임 능력 없는 연령) 할지 각국 차이. 미국 소아과학회 가이드라인 15세 이상 정보 동의 필요[81].영국 가이드라인, 16세 미만 환자 본인 이해・동의 어려운 경우 부모, 간병인 동의 필요[82].일본 병원 독자 가이드라인 경우 12세~20세 기준 차이. 미성년자 동의 능력 없을 시 미성년자 의향 찬성(어센트) 존중 필요[81][83].

환자 의식 장애, 치매 등 판단 능력(의사 능력) 부족, 환자 본인 의사 확인 불가 시 가족 등 대리인 동의 얻어 진료 행위. 통역 준비 시간 여유 없다면 언어 장애 또한 의사 소통 불가 해당.

''법률상 후견인 동의 관련 성년후견제도, 제한능력자 참조.''

정신 장애 경우 병상 따라 설명 경청, 이해, 치료 동의 어려울 수 있다. 상황 고려 정신보건법 근거 치료에서 의료 전문가 환자 의사 결정 무시 규정 존재[84]。

일본 정신보건 및 정신장애인 복지 등에 관한 법률 따라 환자 의사 상관없이 합법적 입원 제도 규정. 의료보호입원 정신보건지정의 진단 따라 가족 동의 바탕 정신과 병원 입원 치료. 자해, 타해 우려 강한 경우 조치입원, 긴급조치입원 등 가족 동의 없이 강제 환자 입원 제도[85]。

암 진단 시 일본 가족에게만 병명 알리는 관습 과거 존재. 정보 제공 동의(인폼드 컨센트) 개념 반하며, 정보 제공 동의 개념 보급으로 암 고지율 상승. 현대 일본 거의 모든 의료기관 환자 본인 정확 병명 알림 원칙.

암(특히 말기) 경우 병명 알고 싶지 않은 사람 존재, 본인 원치 않는 고지로 정신 고통 소송 사례 존재. 최선 치료해도 예후 좋지 않은 경우 정보 제공 동의 원칙 충실 시 "암 말기, 3개월 내 사망 예상, 수술 불가, 완화 의료 주, 퇴원 가능성 거의 없음" 정보 우선 환자 본인 전달. 정보 전달 전제 완화 의료 일본 점차 보급. 명확 정보 환자 본인 고지 경우 세계적 많지 않다. 본인 성격, 정신 상태, 가족 희망 고려, 정보 범위 결정, 불화 배려 대응 경우 존재.

의학적 표준 치료법 외 치료법 환자 선택 경우 존재. 의학적 관점 거의 명백 부적절 방침 환자 선택 경우 존재. 정보 제공 동의 이념, '''충분 정보 제공 후 선택이라면 환자 주체적 선택 우선'''(반대 의견 후술).

판례, 종교 신념 수혈 거부 여호와의 증인 신자 수혈 치료 거부 명확 의사 알면서 수혈 방침 설명 없이 수술 시행 의사, 병원 손해배상 청구 인정(후술 참조)[87][88]。

단순 오해, 설명 부족으로 환자 잘못 판단 시 의료 종사자 측 설명 의무 위반.

건강, 판단력 갖춘 성인 대상 아닌 의료, 어려움 언급, 정보 제공 동의 전제 성립 불가, 온정적 간섭주의 따른 의료 다수.

환자 충분 이해력 갖춘 성인 경우 문제 없는 것 아니다. 모든 의료 행위 수반, 전문가 고려 의학 사항 방대, 문외한 환자 제한 지식 바탕 판단. "환자 주체성" 무제한 인정 의문 제기 생각 존재.

정보 제공 동의 자체 정보량 불균형 당연 전제 확립 개념. 전문 지식, 경험 바탕 진지 조언·제안, 문외한 자신 가치관 판단 성립. "충분 정보 제공 (inform) " 중요 전제, 환자 자기 결정권 (수반 책임) 최대한 존중 입장.

전문가 이야기 문외한 이해 불가 (마음대로 치료 내용 결정), 생각 자체 온정적 간섭주의 비판.

여호와의 증인 판례처럼 현재 일본 온정적 간섭주의보다 환자 자기 결정권 우선 경향[89]。서적, 인터넷 등 전문 지식 얻기 쉬워진 것 경향 뒷받침 요소.

환자 의학적 관점 부적절 확실 치료 방침 스스로 선택, 극단 경우 생명 지킴 사명 의료 종사자 측 강한 심리 저항. 절대 무수혈 치료 선택 환자 수용 불가 방침 병원 다수, 주체성 존중, 온정적 간섭주의 충돌, 병원 진료 거부 미해결 문제.

6. 2. 동의서 작성

의료 기관에서는 절차에 대한 사전 동의가 이루어졌음을 문서화하기 위해 전통적으로 종이 기반 동의서를 사용해 왔으며, 이 동의서에는 절차와 그 위험 및 이점이 기록되어 있고 환자와 임상의가 모두 서명한다. 여러 의료 기관에서는 동의서를 스캔하여 전자 문서 보관소에 보관한다.[20][21] 종이 동의 과정은 상당한 오류 누락과 관련이 있는 것으로 나타났다. 따라서 오류 위험을 최소화하고, 환자의 의사 결정 및 이해를 추가적이고 알기 쉬우며 접근 가능한 정보로 지원하고, 원격으로 동의를 완료하고, 프로세스를 종이 없이 진행할 수 있는 디지털 동의 애플리케이션을 사용하는 기관의 수가 증가하고 있다. 디지털 동의의 한 형태는 동적 동의로, 참여자에게 세분화된 방식으로 동의를 제공하도록 유도하고, 원할 경우 동의를 철회하기 쉽게 만든다.전자 동의 방식은 동의 데이터의 색인 생성 및 검색을 지원하는 데 사용되어 환자의 의도를 존중하고 기꺼이 연구에 참여할 의향이 있는 사람을 식별하는 능력을 향상시켰다.[22][23][24][25] 최근에는 의료 품질, 건강 정보 시스템 및 환자 결과의 변화에 초점을 맞춘 주 전체 연구 협력체인 사우스캐롤라이나 보건 과학에서 RPMS(Research Permissions Management System, 연구 허가 관리 시스템)라는 오픈 소스 시스템을 개발했다.[26][27]

6. 3. 동의 과정

사회복지학에서 사전동의(또는 고지된 동의)는 사회복지실천에서 강조되는 원칙이다. 사회복지 대상자나 잠재적 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 사전동의를 얻어야 한다. 예를 들어, 클라이언트 상황을 기록(오디오, 비디오), 서비스 제공(컴퓨터, 전화, 라디오, 텔레비전), 제3자 관찰 허용, 정보 누설 등이 해당된다.고지된 동의는 명확하고 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 서비스 목적, 위험, 비용, 대안, 동의 거부/철회 권리, 시간 계획 등을 포함해야 한다. 서비스 한계도 고지해야 한다.

사전 동의 평가는 복잡할 수 있다. 동의 표현이나 함의에 대한 이해가 완전한 성인의 동의나 문제 이해를 의미하지 않을 수 있기 때문이다.[6] 동의는 명시적 협상보다 암시적일 수 있다. (예: 의사가 혈압 측정을 요청하면 환자는 팔을 내미는 것으로 동의) 어떤 경우, 법적으로 동의가 불가능할 수 있다. 사전 동의 능력 평가 도구는 있지만, 이상적인 도구는 없다.[7]

따라서 사전 동의는 관찰, 지식, 법적 의존을 기반으로 가정/추론된다. 특히 성적/관계적 문제에서 그렇다. 의료나 공식 상황에서는 서명을 통한 명시적 합의가 법적으로 사용된다. (예: 환자가 질병 발병 전 서명한 소생 거부 지침)[8]

사전 동의 관련 예시:# 두려움, 사회적 압력, 심리적 어려움으로 인해 말로는 동의하지만, 내면적으로는 동의하지 않는 경우.

# 동의 함의를 이해한다고 주장하지만, 실제로는 결과를 완전히 인식하지 못해 나중에 동의를 부인하는 경우.

# 의료 절차에 대한 법적 면제 양식에 서명했지만, 나중에 동의하지 않았다고 느끼는 경우 (오정보 입증 없이는 법적으로 유효).

# 미국의 사전 동의는 21CFR50.24에 따라 응급 의료 상황에서 무효화될 수 있다. (예: Polyheme 연구 논란)

유효한 사전 동의는 세 가지 요소(공개, 능력, 자발성)를 필요로 한다.[9][10]

- 공개: 연구자는 잠재적 대상에게 자율적 결정에 필요한 정보를 제공하고, 대상이 정보를 이해하는지 확인해야 한다. 서면 동의서는 평이한 언어로 작성하고, 대화를 통해 이해 수준을 평가해야 한다.

- 능력: 제공된 정보를 이해하고 결정의 잠재적 결과에 따라 합리적 판단을 내릴 수 있는 능력.

- 자발성: 강압, 조작, 부당한 영향 없이 자유롭게 의사 결정을 행사할 수 있는 권리.

아동은 의료 결정에 대한 진정한 정보 동의 능력이 부족하여 부모나 법적 보호자가 "대리 동의"를 제공한다. 이는 윤리적 딜레마를 야기할 수 있다. 법적으로 자립한 아동, 성병이나 임신 관련 결정, 의료 의사 결정 능력이 있는 미자립 미성년자는 부모 허가 없이 동의할 수 있다. 미국 소아과 학회는 의료 전문가가 나이 많은 아동과 청소년에게 적절한 정보를 제공하여 동의를 구할 것을 권장한다.[11]

아동 연구는 사회에 기여해 왔다. 유아나 어린 아동 연구는 정상 성장과 신진대사 패턴 확립에 효과적이다. 아동 정보 동의 문제는 부모 동의로 해결한다. 법적 보호자만이 아동에 대해 동의할 수 있다.[12] 부모는 자녀 생존에 필요한 치료 중단을 명령할 수 없다.[12] 보호자는 아동 동의에 관여하지만, 아동이 부모 동의 없이 치료받을 수 있는 교리가 개발되었다. (예: 자립한 미성년자, 응급 상황)[12]

의료사회학자들은 사전 동의를 생명윤리학과 함께 연구한다. 오나 코리건은 환자 연구 사전 동의 개념이 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리와 생명윤리학에서 비롯되었고, 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다.[17] 개인 의사 결정 기반 모델은 사회적 과정을 고려하지 않아 동의 현실을 묘사하지 못한다.[17] 사전 동의 자유주의 원칙은 권위적 의료 행위와 대립하고, 규범, 가치, 전문 지식 시스템이 개인 선택 능력에 영향을 미친다.[17]

임상 시험 참여 환자들은 의사 제안으로 참여한다고 느낀다.[17] 환자는 제한된 시간 내 동의 요청이 부담스럽다.[17] 대체 치료법을 알지 못할 수 있다.[17] 환자는 의사가 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"은 의사-환자 관계에 해로울 수 있다.[17]

전문 과실 관련 사전 동의 원칙은 환자에 대한 주의 의무 위반을 확립한다(주의 의무, 의무 위반, 인격 존중). 사전 동의 원칙은 의학 시험에도 영향을 미친다.

2015년까지 영국, 말레이시아, 싱가포르에서 의료 절차 사전 동의는 용인 가능한 전문적 관행 표준(볼람 테스트)으로 기대할 수 있는 관리 표준 증거를 요구했다.(영국법의 권리 상실 참조) "사전 동의"보다는 "충분한 동의"라고 주장할 수 있다. 영국은 ''몽고메리 대 라나크셔 보건 위원회'' 판결로 사전 동의 표준 판단 볼람 테스트에서 벗어났다. 합리적 의사 개념에서 벗어나 합리적인 환자 기준과 개인이 중요하게 생각하는 위험을 사용한다.[18]

미국, 호주, 캐나다 의학은 환자 중심 "사전 동의" 방식을 취한다. 의료 제공자는 중요한 위험과 환자에게 중요한 위험을 공개해야 한다. 객관적 방식(가상 합리적 환자)과 주관적 방식(특정 환자)을 결합한다.

사전 동의는 환자 문화나 개별 요인에 맞춰야 한다. 2011년 기준 지중해나 아랍 출신 사람들은 정보 전달 맥락에 의존하는 경향이 있었다. 정보는 "무엇"보다 누가, 어디서, 언제, 어떻게 말하는지에 의해 전달되었다. "서구" 국가에서는 "무엇"이 상대적으로 중요했다.[19]

사전 동의 원칙은 의료 관행(수술 전 상담, 병원 의료 동의서 사용)을 통해 시행된다. 서명된 양식 의존은 환자에게 위험 평가나 대응 기회를 제공하는 원칙을 훼손해서는 안 된다. 영국 사례에서, 의사가 여성 자궁 암 조직 발견 후 자궁 제거 시 사전 동의를 받지 않아 영국 의사 협회는 과실을 판단했다. 여성에게 상태를 알리고 결정하도록 해야 했다.

의료 기관은 종이 기반 동의서를 사용해 왔으나 오류 누락과 관련이 있었다.[20][21] 디지털 동의 애플리케이션 사용 기관이 증가하고 있다. 디지털 동의는 오류 위험 최소화, 환자 의사 결정과 이해 지원, 원격 동의 완료, 종이 없는 프로세스를 가능하게 한다. 동적 동의는 참여자에게 세분화된 동의 제공, 동의 철회를 쉽게 만든다.

전자 동의 방식은 동의 데이터 색인 생성과 검색을 지원하여 환자 의도 존중, 연구 참여 의향자 식별 능력을 향상시켰다.[22][23][24][25] 사우스캐롤라이나 보건 과학은 RPMS(Research Permissions Management System, 연구 허가 관리 시스템)라는 오픈 소스 시스템을 개발했다.[26][27]

사전 동의 능력은 능력 요건에 따라 규정된다. 영미법 관할 구역에서는 성인이 동의 능력 있는 것으로 추정된다. 정신 질환이나 기타 무능력 상황에서 반박될 수 있다. 법률로 규정되거나, 절차 본질 이해 불능, 불능 ,관습법 기준에 근거할 수 있다. 무능력 성인은 의료 위임장이 결정한다. 위임장 없으면 의료 실무자는 위임장 찾을 때까지 환자 최선 이익 위해 행동한다.

'미성년자'는 동의 능력 없는 것으로 추정되지만, 연령이나 기타 요인에 따라 사전 동의를 제공해야 할 수 있다. 일부 관할 구역(미국 대부분)은 엄격 기준이다. 다른 관할 구역(잉글랜드, 오스트레일리아, 캐나다)은 미성년자가 '성숙' 증거 통해 추정 반박 가능('길릭 기준'). 무능력 미성년자는 부모 사전 동의 필요('최선 이익 기준' 아닌) 파렌스 파트리에 명령 적용, 거부 시 법원 처분 가능.

기만 행위 포함 연구는 사전 동의 필요성 때문에 논란이다. 기만 행위는 사회 심리학에서 발생하며, 연구자가 피험자 기만 필요 시 나타난다. (예: 밀그램 실험에서 연구자들은 참가자 복종 의지 파악 위해 권위자 명령으로 전기 충격 가하는 척)

기만 행위 포함 연구는 피험자 자율적 정보 기반 의사 결정 권리 침해, 인간 존중 윤리 원칙과 상충된다.

미국 심리학회 심리학자 윤리 원칙 및 행동 강령은 심리학자들이 연구 가치와 중요성 통해 기만 행위 정당화, 다른 방법 불가 증명 시에만 기만적 요소 포함 연구 수행 가능 명시. 연구는 피험자에게 신체적 고통이나 정서적 고통 등 잠재적 해 없어야 한다. 실험자는 피험자에게 기만 알리고 데이터 철회 옵션 제공 사후 설명 세션 요구.[28]

의학 지침 뉘른베르크 강령, 사회과학 윤리 지침 도입으로 사전 동의는 연구 절차 일반 부분 되었다.[34] 의료 환경 기본이지만, 사회과학에서는 항상 요구되는 것 아니다. 사회과학 연구는 참여자 위험 낮거나 없는 경우 많다. 연구 참여 사실만으로 행동 바뀔 수 있다.(호손 효과)[35]

사전 동의 직접 구하는 것은 연구 방해한다. 연구 진행 사실 드러내는 행위 자체가 연구 대상 행동 바꿀 가능성 있다. J.A. 리스트는 "중고차 구매자가 지불 가격에 인종이나 성별 영향 탐구 시, 실험 참여 아는 중고차 딜러 차별 정도 측정 어렵다" 설명.[36] 간섭 예상, 신중 고려 후 연구자는 사전 동의 절차 포기 가능. 연구자나 윤리 위원회 또는 기관 검토 위원회(IRB)가 연구 참여자 위험과 사회적 이점 비교, 참여자 자발적 참여와 공정 대우 여부 고려 후 이루어진다.[37]

소셜 미디어 등장은 사전 동의 개념 복잡하게 했다. 온라인 환경에서 사람들은 이용 약관 계약 주의 기울이지 않아 연구 노출 가능성 있다. 2014년 페이스북 연구 이후 공론화.[38] 페이스북은 윤리 위원회나 IRB 상의 없이 약 70만 명 사용자 뉴스피드 수정, 긍정/부정 게시물 양 줄이는 연구 수행. 사용자 상태 업데이트 변화 분석. 연구는 미국 국립 과학원 회보 게재. 사전 동의 부족은 분노 불러일으켰다.[39] 페이스북이 게시물 수정하여 사용자 기분 변화시켜 우울증이나 자살 위험 높은 개인 더 위험 상황 놓았다고 믿었다. 페이스북 지지자들은 이용 약관에 정보 연구 목적 사용 권리 명시 주장.[40] 실험은 뉴스피드 알고리즘 지속 변경하는 페이스북 현재 작업 일부라고 말한다. 뉴스 기관이 감정 유발, 클릭이나 페이스북 공유 얻기 위해 알고리즘 사용 다양한 헤드라인 시도 지적.[41] 페이스북 연구가 이미 받아들이는 것과 다르지 않다고 말한다. 페이스북이 사전 동의 없는 사용자 대상 실험 수행하며 법 위반 주장도 있다.[42] 페이스북 연구 논란은 사전 동의 질문 제기, 공공/민간 자금 지원 연구 간 윤리적 검토 과정 차이점 보여준다. 페이스북 허용 범위 내 주장, 사전 동의나 사내 개인 검토 위원회 설립 필요성 보는 시각도 있다.[43]

이해 상충 역할 관련 논란도 있다. 2014년 캘리포니아 대학교(UC) 의과대학 교수진 보도에는 환자 권하는 장치나 치료법 판매/생산 회사로부터 연구원이나 실무자에게 지속 지급되는 기업 지급 소식 포함.[46] 로버트 페도위츠는 동료 재정적 이해 상충이 환자 치료나 새 치료법 연구 부정적 영향 미칠 수 있다고 우려.[47] 제보자 보복 소송에서 대학은 페도위츠에게 1000만달러 합의금 지급, 잘못 인정하지 않았다.[47] 감시 단체 소비자 감시단은 캘리포니아 대학교 정책 "부적절/시행되지 않았다... 캘리포니아 대학교 병원 환자는 신뢰할 수 있는 수술 장치와 약물 받을 자격... 비싼 실험 대상 되어서는 안 된다" 지적.[46] 캘리포니아 대학교 사건: 동의 없이 다른 여성에게 이식하기 위해 여성 난자 채취,[48] 살아있는 박테리아 인간 뇌 주입하여 잠재적 조기 사망 초래.[49]

''사전 동의''는 1957년 변호사 폴 G. 게브하르트가 ''살고 대 릴랜드 스탠퍼드 주니어 대학교 이사회'' 소송에서 처음 사용한 전문 용어이다.[50] 역사 추적 학자들은 다음 관행 확인 역사 추적 제안:[51]

# 환자가 이해 바탕으로 건강 중재 동의.

# 환자는 여러 선택 사항, 특정 선택 강요받지 않음.

# 동의에는 허가 포함.

관행은 사전 동의 구성 요소 일부, 역사=사전 동의 역사.[51] 현대 연구 특정 사건 대응 부상한 사전 동의 현대 개념 형성.[51] 다양한 문화권 사전 동의 시행, 사전 동의 현대 개념 서구 문화 영향 받은 사람들에 의해 개발.[51]

역사학자들은 의료 행위 사전 동의 역사 추적 위해 일련의 의료 지침 인용.

히포크라테스 선서는 기원전 500년 기록 그리스 문서, 의료 전문가 행동 지침 제시 최초 서양 저작물. 환자 동의 등 기본적인 문제 언급 없다. 히포크라테스 전집은 의사가 환자에게 최선 치료 제공 위해 환자에게 정보 숨기라고 조언.[51] 의료 이타주의 모델. 의사는 환자보다 더 잘 알고, 환자 치료 지시해야 한다. 환자가 의사보다 나은 생각 가질 가능성 낮다.[51]

14세기 프랑스 외과 의사 앙리 드 몽드빌은 의료 행위 관해 글 썼다. 히포크라테스 선서에서 비롯되었다고 밝혔다.[51][52][53] 의사는 좋은 예후가 치료 좋은 결과 낳을 수 있도록 모든 환자에게 치료 약속해야 한다.[51] 몽드빌은 동의 구하는 것 언급 없지만, 환자가 의사 신뢰 필요성 강조.[51] 치료 중요하지 않은 세부 사항 결정 시 의사는 "치료 방해되지 않는 한" 환자 요청 들어주어야 한다.[54]

오스만 제국 기록에는 1539년 협약 존재, 수술 세부 사항(수수료, 사망 시 소송 제기 않겠다는 약속) 포함.[55] 환자가 의료 치료 위험 인지, 진행 의사 서면 밝힌 가장 오래된 문서.[55]

벤자민 러시는 18세기 미국 의사, 계몽주의 문화 운동 영향 받았다.[51] 의사는 환자와 가능한 많은 정보 공유해야 한다고 조언. 의사는 대중 교육, 환자가 치료 수용 정보 기반 결정 존중해야 한다고 권고.[51] 환자 동의 구하는 것 지지 증거 없다.[51] "의사가 환자에게 해야 할 의무" 강연에서 환자가 의사 지시 엄격 순종해야 한다고 말했다. 많은 저술 대표 내용이었다.[51] 러시 스승 존 그레고리도 의사가 환자 동의 없이 결정 내림으로써 최선 이타주의 실천 가능 견해 썼다.[51][56]

토머스 퍼시벌은 1803년 ''의학 윤리'' 출판 영국 의사였다.[51] 퍼시벌은 그레고리 저작, 이전 히포크라테스 의사 연구 공부했다.[51] 이전 저작처럼, 퍼시벌 ''의학 윤리''는 환자 동의 구하거나 결정 존중 언급 없었다.[51] 환자는 진실 알 권리 있지만, 의사가 거짓말이나 정보 숨김으로써 더 나은 치료 제공 가능하면 의사 생각대로 해야 한다고 조언.[51]

미국 의사 협회(American Medical Association, AMA) 설립, 1847년 ''미국 의사 협회 의학 윤리 강령'' 제1판 출판.[51] 책 많은 부분 퍼시벌 ''의학 윤리'' 구절 베낀 것.[51] 새로운 개념: 의사는 다른 의사에게 말할 때 모든 환자 세부 사항 진실 공개해야 하지만, 환자에게 정보 공개 적용하지 않았다.[51] 텍스트 통해 퍼시벌 아이디어 미국 전역 널리 퍼진 지침 되었다.[51]

워싱턴 후커는 1849년 ''의사와 환자'' 출판 미국 의사였다.[51] 의학 윤리 책, AMA 지침과 퍼시벌 철학 이해 보여주고, 의사가 환자에게 거짓말해야 한다는 지시 단호 거부하는 급진적 책이었다.[51] 후커 견해: 자비로운 속임수는 환자에게 공정하지 않으며, 주제 널리 강연했다.[51] 후커 생각 광범위 영향 미치지 못했다.[51]

미국 캔터베리 대 스펜스 사건은 미국 법 사전 동의 원칙 확립. 이전 법적 사건들 사전 동의 기초 마련했지만, 판결은 문제 상세와 사려 깊은 담론 제공.[57] 판결은 사전 동의 선례 1914년 거슬러 올라가는 사건들 인용.[58]

역사가들은 연구 사전 동의 역사 추적 위해 일련의 인간 대상 연구 실험들 인용.

미국 육군 황열병 위원회는 "역사상 동의서 사용 최초 연구 그룹으로 여겨진다."[59] 1900년, 월터 리드 소령은 쿠바에서 모기가 황열병 전파 매개체 밝혀낸 4명 미국 육군 황열병 위원회 수장 임명. 초기 실험들 사전 동의 공식 문서 없이 수행되었을 것. 이후 실험 적절 군/행정 당국 지원 받았다. 현재 "현존 가장 오래된 일련의 사전 동의 문서 중 하나" 작성.[60] 생존 세 가지 예시 스페인어와 영어 번역본, 두 개 개인 서명, 하나 X표시.[60]

''티룸 트레이드''(Tearoom Trade)는 미국 심리학자 로드 험프리 저서 이름. 책에서 남성 동성애 행위 연구 설명.[61] 연구 수행하며 연구 대상자들 동의 구하지 않았고, 다른 연구자들 연구 참여자 프라이버시 권리 침해 우려.[61]

1951년 1월 29일, 아들 출산 직후, 랙스 과다 출혈 볼티모어 존스 홉킨스 병원 입원. 자궁 경부암 진단, 라듐 튜브 삽입 치료 받았다. 종양 방사선 치료 동안, 건강/악성 세포 두 개 샘플 허락 없이 자궁 경부 제거. 그해 말, 31세 헨리에타 랙스 암 사망. 세포 배양되어 헬라 세포 생성, 1973년까지 가족에게 알려지지 않았다. 과학자들 헬라 세포 다른 샘플 오염 발견, DNA 샘플 요청하며 가족 진실 알게 되었다. 2013년 연구자들 랙스 가족 동의 없이 유전체 발표.

밀그램 실험은 1961년 미국 심리학자 스탠리 밀그램 수행 실험 이름. 실험에서 밀그램은 권위 있는 인물이 연구 참가자들에게 다른 사람에게 해 가하는 충격적 행위 명령.[62] 실험 후 참가자들 속였고 누구에게도 해 끼치지 않았다고 밝혔지만, 연구 참가자들 연구 참여 경험 불쾌감 느꼈다.[62] 실험은 연구 본질 모든 정보 제공 않고 연구 참가자 모집 윤리 광범위 논의 불러일으켰다.[62]

체스터 M. 사우샘은 사람들 암 면역 될 수 있는지, 암 전염될 수 있는지 확인 위해 사전 동의 없이 헬라 세포 암 환자와 오하이오 주립 교도소 수감자에게 주입.[63]

개념으로서 사전 동의는 "설명과 이해", 이를 전제로 한 "합의" 모두 필수적이다. "합의"(consent)는 쌍방 의견 일치(컨센서스) 의미, 환자가 제안된 치료 방침 받아들이는 것만 의미하지 않는다.(의료 종사자 제안 거부하는 "정보에 입각한 거부" 포함)

환자가 "전부 맡기겠습니다" 말하며 충분히 이해하려 하지 않고 서명만 하는 상황, 의료 종사자가 강압적 유도하여 방침 동의하게 하는 상황은 부적절 사전 동의 전형적 예이다. 환자가 충분한 설명 하에 치료 방침 "거부", 의료 종사자 측이 받아들인 경우, 충분한 사전 동의라고 할 수 있다. (의료에서 환자는 어떤 선택 하든 공서양속 반하지 않는 한 자기 결정권 범위 내 법적 존중)

사전 동의는, 기존 의사/치과의사 권위(파터널리즘) 기반 의료 개정, 환자 자기 결정권, 선택권, 자유 의지 최대한 존중 이념 근거. 설명하는 측은 의료 행위 이점뿐 아니라 예상 합병증이나 대체 방법도 충분히 설명, 동의 얻어야 한다. 동의는 언제든지 철회 가능 조건 중요. 자유 의지로 치료나 실험 받을 수 있게 된다.

임상 시험/치험 관해 사전 동의 필요성 권고한 헬싱키 선언은 나치 독일 인체 실험 반성 비롯된 뉘른베르크 강령 토대로 한다.

일본에서는 1990년 1월 일본 의사회 제II차 생명 윤리 간담회 "『설명과 동의』에 대한 보고", 1996년 일본 의사회 제IV차 생명 윤리 간담회 "『의사에게 요구되는 사회적 책임』에 대한 보고" 시작, 1997년 (헤이세이 9년) 의료법 개정 통해, 의료인은 적절 설명, 의료 받는 사람 이해 얻도록 노력해야 할 의무 처음 명기. 국제법적으로 2006년 11월 의결된 조그자카르타 원칙에 의해 필요성과 중요성 명기.

설명과 이해 없는 치료로 침습 가한 경우, 최근 일본 민사 소송에서 의료 종사자 측 손해 배상 인정 경향 있다. 설명과 이해 없는 치료는 형법상 상해죄나 살인죄 해당 주장도 있다. 현재 일본에서 의료 종사자 기소 경우 매우 드물다.

의료법 제1조의 4 제2항은 "의료인은 의료 제공함에 있어 적절한 설명을 하고, 의료를 받는 자의 이해를 얻도록 노력해야 한다"라고 규정하고 있다.

인폼드 컨센트를 환자의 자기 결정권을 보장하는 "시스템" 또는 "일련의 프로세스"로 파악하면, 의사의 설명 의무의 내용은 환자가 자기 결정권을 행사하기 위해 필요한 정보를 제공하는 것으로 생각할 수 있다. 따라서 환자가 이해하기 쉬운 형태로 정중하고 상세하게 이루어져야 한다[77]。 그 상대는 원칙적으로 환자 본인이다[77]。

일반적으로 치료를 받는 본인(또는 가족)이 구두(필요에 따라 문서나 진료 기록 공개를 병용[77])로 치료 방침의 통지·설명을 받는 방법을 취한다. 소요 시간은 상황에 따라 크게 다르지만, 짧은 경우 몇 분, 긴 경우에는 수십 분 또는 그 이상의 시간이 할애된다.

의료 종사자 측은, 병명, 병상, 예후 등에 대한 설명에 있어서, 과학적으로 정확하게 전달하는 것도 중요하지만, 환자가 진정으로 납득하고 받아들이기 위해서는 환자의 심정이나 가치관, 이해력을 고려한 알기 쉬운 설명이 필요하다. 따라서 전문 용어를 나열하는 것은 바람직하지 않다. 또한, 일방적인 설명으로는 인폼드 컨센트가 되지 않으므로, 환자에게 행하려는 의료 조치의 장점과 단점을 공평하게 제시할 필요가 있다.

본인과 가족의 희망이 엇갈리는 경우는 드물지 않지만, 인폼드 컨센트의 원칙에서는 환자 본인의 의사가 배우자나 부모, 그 외 가족의 의사보다 우선시된다. 그러나 투병에는 가족의 이해와 지원도 필수적이므로, 어느 정도 중요한 문제에 관해서는 가능한 한 가족의 관여가 바람직하다[78]。 다만, 의료 종사자에게는 환자가 충분한 판단력을 가지고 있는 경우, 본인에게 설명할 의무는 있지만, 그 가족에게 설명할 법적 의무는 없다고 여겨진다[79]。

선택 가능한 방침이 복수 있는 경우 (예를 들어, 어떤 종류의 암에서 수술과 화학 요법의 예후에 큰 차이가 없다고 생각되는 경우), 환자가 주체적으로 복수의 방침에서 하나를 선택하도록 촉구되는 경우가 있다. 이처럼 환자가 방침의 선택까지 하는 것을 특히 '''인폼드 초이스''' (informed choice) 또는 인폼드 데시전 메이킹 (informed decision making)이라고 부르며 구별하기도 한다.

충분히 납득이 되어 의료 종사자 측의 방침을 받아들이는 경우든, 거부하는 경우든, 환자 측은 "'''충분한 설명을 듣고 이해한 후에, 동의합니다/거부합니다'''"라는 서면으로 명확한 의사 표시를 요구받는다. 반드시 서면으로 합의를 얻어야 한다는 법적 근거는 없지만, 일반적으로 중요한 문제에 관해서는 거의 모든 경우에서 서면에 의한 의사 확인이 이루어진다. 이러한 절차를 거쳐 동의가 성립한 경우, 환자는 자신이 선택한 방침과 그 결과에 대해 책임을 지게 된다. 또한, 명확하게 합의를 철회할 의사를 표시하지 않는 한, 선택한 방침에 협력해야 한다.

발생할 수 있다고 예상된 바람직하지 않은 결과(합병증 등)에 대해서는, 책임 추궁을 하지 않겠다는 서약서에 서명을 받게 되는 경우도 있다. 다만 이는 중과실이 있는 경우의 책임 추궁이나, 재판을 받을 권리까지 제한하는 것은 아니다 (그러한 것까지 제한하는 계약은 공서 양속에 반한다고 여겨진다).

환자가 취해야 할 행동 요령# 이해력 있는 가족과 함께 설명을 듣는다. 이해할 때까지 설명을 요구한다.

#* 프라이버시나 정보 전달과 관련된 문제를 방지하기 위해 설명을 듣는 가족은 고정되고 너무 많아지지 않는 것이 바람직하다. 환자에게 "키퍼슨"이 누구인지 미리 지정하도록 요구받을 수 있다.

# 정확한 진단명·병기 등을 듣고 서면으로 설명을 받는다.

# 해당 질환이 어떤 질환인지 설명을 받는다.

# 어떤 치료법이 있는지, 각 치료법별 장점 및 단점을 예후 QOL, 많은 증상 사례(합병증)를 포함하여 듣는다.

# 치료를 하지 않는 경우의 경과를 듣는다. 경우에 따라 무치료(경과 관찰)가 최선의 방침일 수도 있다.

# 해당 치료 행위를 채택하는 이유, 유효성과 그 합리적 근거, 개선의 전망.

# 해당 병원에서의 해당 질환의 치료 경험이나 성적에 대해 묻는다. 해당 질환에 대한 다른 치료 시설의 유무를 묻는다.

# 또한 스스로 의학 관련 서적을 읽고 기초 지식(의학에서 사용되는 간단한 전문 용어 등)을 얻어두는 것도 중요하다.

# 병원이나 의사의 가치관에 따라, 의학적으로는 동일한 내용 설명이라도 치료 방침이 다른 경우도 있다.

# 최종적으로는 환자는 의료 종사자나 가족, 제3자를 포함한 다른 사람의 의사에 좌우되지 않고, 스스로의 자유 의사에 따라 결정해야 한다.

의사, 치과의사를 비롯한 의료 종사자는 모든 의료 행위에 대해 [사전 동의]를 얻을 책임이 있다는 개념은 2009년 (헤이세이 21년) 현재, 일반적인 이론으로 각 의료 기관에 거의 보급되어 있다.

그러나 사전 동의 개념 자체가 환자에게 충분한 이해·판단 능력("치료 동의 능력" 또는 단순히 "동의 능력"이라고 불림)과 충분한 시간적 여유가 있다는 전제하에 성립하는 개념이다[80]。 실제 의료 현장에서 사전 동의를 할 때 다음과 같은 어려운 상황이 발생한다.

6. 4. 동의의 한계와 예외

사회복지학에서 사전동의는 사회복지 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 얻어야 하는 동의를 의미한다. 이는 사회복지 실천에서 새롭게 강조되는 원칙이다.사전 동의는 명확하고 알기 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 서비스의 목적, 위험, 비용, 대안, 동의 철회 권리, 시간 계획, 서비스의 한계 등을 포함해야 한다.[6]

동의는 구두나 서면으로 명시적으로 표현될 수도 있지만, 인간 의사 소통의 미묘함 속에서 암시될 수도 있다. 예를 들어, 의사가 환자에게 혈압 측정을 요청하면 환자는 팔을 내미는 것으로 동의를 나타낼 수 있다. 그러나 어떤 경우에는 법적으로 동의가 불가능하거나, 사전 동의 능력을 평가하기 위한 이상적인 도구가 존재하지 않을 수 있다.[7]

따라서 사전 동의는 관찰, 지식, 법적 의존을 기반으로 어느 정도 가정되거나 추론되어야 한다. 의료 상황에서는 서명을 통한 명시적 합의가 법적으로 사용되기도 한다.[8]

사전 동의의 한계와 관련된 예시:[6]

- 두려움이나 사회적 압력으로 인해 말로 동의하지만, 내면적으로는 동의하지 않는 경우.

- 동의의 함의를 이해한다고 주장하지만, 실제로는 가능한 결과를 완전히 인식하지 못하는 경우.

- 의료 절차에 대한 법적 면제 양식에 서명했지만, 나중에 동의하지 않았다고 느끼는 경우. (허위 진술로 얻지 않는 한, 법적으로 유효)

- 미국의 21CFR50.24에 따라 응급 의료 상황에서 사전 동의가 무효화될 수 있는 경우 (예: Polyheme 연구 관련 논란).

유효한 사전 동의를 위해서는 공개, 능력, 자발성의 세 가지 요소가 필요하다.[9][10]

- 공개: 연구자는 잠재적 대상에게 필요한 정보를 제공하고, 대상이 정보를 이해하는지 확인해야 한다.

- 능력: 대상이 정보를 이해하고 합리적인 판단을 내릴 수 있는 능력.

- 자발성: 강압, 조작, 부당한 영향 없이 자유롭게 의사 결정을 할 수 있는 권리.

아동은 의료 결정에 대한 동의 능력이 부족한 경우가 많아 부모나 법적 보호자의 대리 동의가 필요하다. 그러나 부모와 의료 전문가의 판단이 다를 경우 윤리적 딜레마가 발생할 수 있다. 법적으로 자립한 아동 등 특정 상황에서는 부모 동의 없이 동의를 제공할 수 있다. 미국 소아과 학회는 의료 전문가가 아동 및 청소년에게 적절한 정보를 제공하여 동의를 구할 것을 권장한다.[11]

아동 연구는 사회에 기여하지만, 부모 동의가 주요 대응이다. 그러나 성인 형제가 아닌 법적 보호자만이 동의할 수 있으며,[12] 부모는 자녀 생존에 필요한 치료 중단을 명령할 수 없다.[12] 자립한 미성년자나 응급 상황의 미성년자는 동의할 수 있다.[12]

연구로 인한 해가 없거나 법률, 연방 규정에서 허용되는 경우, 또는 윤리 심사 위원회가 비공개를 승인한 경우 동의 요건 면제가 적용될 수 있다.[13]

최소한의 위험이 있는 연구 외에도, 군사 환경에서 동의 면제를 얻을 수 있다. 미국 국방부의 10 USC 980에 따르면, 연구 프로젝트가 대상에게 직접 이익을 제공하고, 군대에 필요한 의료 제품 개발을 촉진하며, 모든 법률 및 규정에 따라 수행되는 경우 국방 장관이 사전 동의 면제를 부여할 수 있다.[14]

정보 동의는 기본적인 권리지만, 환자가 무능력한 경우에도 응급 실험 혜택이 중요할 수 있다.[15] FDA와 DHHS는 정보 동의 없이 응급 연구를 허용하는 연방 지침을 만들었다.[15] 그러나, 정보 동의 면제(WIC) 또는 긴급 예외(EFIC)를 얻어야 한다.[15]

21세기 치유법은 임상 시험이 "최소한의 위험"만을 초래하고 피험자 보호 장치를 포함하는 경우 연구자가 사전 동의 요구 사항을 면제할 수 있도록 허용한다.[16]

사전 동의 능력은 일반적인 능력 요건에 따라 규정된다. 영미법에서는 성인이 동의 능력이 있는 것으로 추정되지만, 정신 질환 등으로 반박될 수 있다. 무능력한 성인의 경우 의료 위임장이 결정을 내린다. 미성년자는 동의 능력이 없는 것으로 추정되지만, 연령 등에 따라 사전 동의를 제공해야 할 수 있다. 일부에서는 엄격한 기준을 적용하지만, 다른 곳에서는 미성년자가 '성숙'하다는 증거로 추정을 반박할 수 있다('길릭 기준'). 무능력한 미성년자는 부모 동의가 필요하며, 거부 시 법원이 처분할 수 있다.

기만 행위가 포함된 연구는 사전 동의 필요성 때문에 논란이 된다. 기만은 사회 심리학에서 특정 심리 과정 연구를 위해 필요할 수 있다. 밀그램 실험에서는 참가자들이 권위자에게 복종하는지 확인하기 위해 전기 충격(거짓)을 가하게 했다.

기만 연구는 자율적 의사 결정 권리를 침해하고 인간 존중 원칙과 상충된다.

미국 심리학회 윤리 강령은 연구 가치로 기만을 정당화하고 다른 방법이 없음을 증명할 수 있는 경우에만 기만 연구를 허용한다. 신체적, 정서적 고통을 주지 않아야 하며, 사후 설명 세션에서 기만을 알리고 데이터 철회 옵션을 제공해야 한다.[28]

일부 미국 주 사전 동의 법(일명 "알 권리" 법)은 선택적 낙태 여성에게 법적 권리, 낙태 대안, 지원 등에 대한 정보를 제공해야 한다. 독일 등 다른 국가는 정보 제공자 인증을 요구한다.[29][30]

일부 사전 동의 법은 "태아 '인격화' 의도" 비판을 받지만,[31] 비판가들은 "대부분 정보가 과학적 발견과 부합"하며 "일부는 오해 소지, 부정확"하다고 지적한다.[32]

7. 한국 사회에서의 특수한 고려사항

한국 사회는 유교적 전통과 가족 중심주의, 집단주의 문화, 의료 정보 불균형, 그리고 사회복지 서비스 이용자의 특성 등 다양한 요인들이 사전 동의와 관련하여 특수한 고려사항들을 만들어낸다.

- 유교적 전통과 가족 중심주의: 유교적 전통에서는 가족의 결정을 중요하게 생각한다. 이러한 배경 때문에, 환자 개인보다는 가족이 의료 결정을 주도하는 경우가 있을 수 있다. 특히, 아동의 경우 부모나 법적 보호자가 "대리 동의"를 하는 것이 일반적이다.[11] 하지만 이 과정에서 "아동의 최선의 이익"에 대한 판단이 부모나 보호자와 의료 전문가 간에 다를 경우 윤리적 문제가 발생할 수 있다.[11]

- 집단주의 문화: 한국 사회는 개인보다 집단을 우선시하는 경향이 있다. 이러한 문화적 특성은 개인의 자율적인 의사 결정보다는 가족이나 의료진의 의견을 따르는 경향으로 이어질 수 있다.

- 의료 정보 불균형: 환자는 의료 정보에 대한 접근성이 제한적일 수 있으며, 의료진과의 정보 불균형으로 인해 충분한 이해를 바탕으로 한 사전 동의를 하기 어려울 수 있다.

- 사회복지 서비스 이용자의 특성: 사회복지학에서는 클라이언트의 권리와 자기결정권을 존중하기 위해 사전 동의를 강조한다. 사회복지 서비스 이용자는 서비스를 제공받거나 정보를 제공하기 전에 반드시 사전 동의를 해야 한다. 사전 동의는 클라이언트의 상황 기록, 서비스 제공 방식, 제3자 관찰 허용, 정보 공개 등의 상황에서 필요하며, 명확하고 알기 쉬운 언어로 제공되어야 한다.[11]

- 취약 계층 보호: 사회복지학에서는 사회복지 대상자나 잠재적 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 사전 동의를 얻어야 한다. 특히, 미성년자나 정신 질환 등으로 인해 의사 결정 능력이 부족한 취약 계층의 경우, 사전 동의 과정에서 더욱 세심한 주의가 필요하다.

7. 1. 유교적 전통과 가족 중심주의

아동은 의료 결정에 대한 진정한 정보 동의를 제공할 능력이나 법적 권한이 부족한 경우가 많아, 부모나 법적 보호자가 대신하여 의료 결정을 허가하는 "대리 동의"를 하는 것이 일반적이다.[11] 그러나 이 과정에서 부모나 보호자의 판단과 의료 전문가의 판단이 "아동의 최선의 이익"에 대해 다를 경우 윤리적 문제가 발생할 수 있다.[11]과거 일본에서는 암 진단 시 가족에게만 병명을 알리는 관습이 오랫동안 이어져 왔으나, 이는 정보에 입각한 동의 개념에 반한다. 현대 일본에서는 거의 모든 의료기관이 환자 본인에게 정확한 병명을 알리는 것을 원칙으로 하고 있다.

하지만, 암(특히 말기)의 경우 병명을 알고 싶지 않아하는 사람도 여전히 많으며, 본인이 원하지 않는 고지로 인해 정신적 고통을 호소하며 소송을 제기하는 경우도 있다. 최선의 치료를 하더라도 예후가 좋지 않다고 판단되는 경우, 정보에 입각한 동의 원칙에 따라 환자 본인에게 우선적으로 관련 정보를 전달해야 하지만, 실제로는 환자 본인의 성격, 정신 상태, 가족의 희망 등을 고려하여 전달할 정보의 범위를 결정하고 갈등을 최소화하기 위한 대응을 하는 경우도 있다.

7. 2. 집단주의 문화

의료사회학자들은 사전 동의를 생명윤리학과 더 일반적으로 연구해왔다. 오나 코리건은 환자 연구를 위한 사전 동의를 살펴보면서, 사전 동의의 개념화는 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 비롯된 것이라고 주장하며, 이것이 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다.[17] 코리건은 개인의 의사 결정만을 기반으로 한 모델은 사회적 과정을 고려하지 않기 때문에 동의의 현실을 정확하게 묘사하지 못한다고 주장하며, 이러한 관점은 생명윤리학에서도 인정을 받기 시작했다.[17] 그녀는 사전 동의의 자유주의적 원칙이 권위적인 의료 행위와 종종 대립하여 규범, 가치, 전문 지식 시스템이 개인의 선택 적용 능력에 영향을 미친다고 생각한다.[17]임상 시험에 참여하는 환자들은 종종 의사가 최선의 개입으로 제안했기 때문에 그렇게 한다고 느낀다.[17] 환자는 새로운 상태를 처리해야 할 때 제한된 시간 내에 동의를 요청받는 것이 치료에 부담스러운 침입이라고 생각할 수 있다.[17] 임상 시험에 참여하는 환자는 대체 치료법을 완전히 알지 못할 수 있으며, 최선의 치료법에 불확실성이 있다는 것을 인식하면 환자가 이를 더 잘 인식하는 데 도움이 될 수 있다.[17] 코리건은 환자가 일반적으로 의사가 상호 작용에서 오로지 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"과 결합하면 의사-환자 관계에 해로울 수 있다고 지적한다.[17]

7. 3. 의료 정보 불균형

의료사회학자들은 사전 동의를 생명윤리학과 더 일반적으로 연구해왔다. 오나 코리건은 환자 연구를 위한 사전 동의를 살펴보면서, 사전 동의의 개념화는 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 비롯된 것이라고 주장하며, 이것이 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다.[17] 코리건은 개인의 의사 결정만을 기반으로 한 모델은 사회적 과정을 고려하지 않기 때문에 동의의 현실을 정확하게 묘사하지 못한다고 주장하며, 이러한 관점은 생명윤리학에서도 인정을 받기 시작했다.[17] 그녀는 사전 동의의 자유주의적 원칙이 권위적인 의료 행위와 종종 대립하여 규범, 가치, 전문 지식 시스템이 개인의 선택 적용 능력에 영향을 미친다고 생각한다.[17]임상 시험에 참여하는 환자들은 종종 의사가 최선의 개입으로 제안했기 때문에 그렇게 한다고 느낀다.[17] 환자는 새로운 상태를 처리해야 할 때 제한된 시간 내에 동의를 요청받는 것이 치료에 부담스러운 침입이라고 생각할 수 있다.[17] 임상 시험에 참여하는 환자는 대체 치료법을 완전히 알지 못할 수 있으며, 최선의 치료법에 불확실성이 있다는 것을 인식하면 환자가 이를 더 잘 인식하는 데 도움이 될 수 있다.[17] 코리건은 환자가 일반적으로 의사가 상호 작용에서 오로지 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"과 결합하면 의사-환자 관계에 해로울 수 있다고 지적한다.[17]

7. 4. 사회복지 서비스 이용자의 특성

사회복지 서비스 이용자는 서비스를 제공받기 전, 또는 정보를 제공하기 전에 반드시 사전 동의를 해야 한다. 사회복지학실천에서 강조되는 이 원칙은 클라이언트의 권리와 자기결정권을 존중하기 위한 것이다.사전 동의는 다음과 같은 상황에서 필요하다.

사전 동의는 명확하고 알기 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 다음 내용을 포함해야 한다.

- 제공되는 서비스의 목적

- 서비스와 관련된 위험

- 서비스 비용

- 가능한 다른 대안

- 동의를 거부하거나 철회할 수 있는 권리

- 동의에 따른 시간 계획

- 서비스의 한계

7. 5. 취약 계층 보호

사회복지학에서 사전동의는 사회복지 대상자나 잠재적 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 사전 동의를 얻어야 한다는 원칙이다. 여기에는 클라이언트 상황 기록, 서비스 제공 방식, 제3자 관찰 허용, 정보 누설 등이 포함된다.고지된 동의는 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 서비스 목적, 위험, 비용, 대안, 동의 거부 및 철회 권리, 시간 계획, 서비스 한계 등을 포함해야 한다.

아동은 의료 결정에 대한 진정한 정보 동의를 제공할 능력이나 법적 권한이 부족한 경우가 많아, 부모나 법적 보호자가 대신 동의를 제공한다. 이를 "대리 동의"라고 한다. 하지만, 부모나 보호자의 판단과 의료 전문가의 판단이 다를 경우 윤리적 딜레마가 발생할 수 있다.

법적으로 자립한 아동, 성병 또는 임신 관련 결정, 의료 의사 결정 능력이 있다고 간주되는 미자립 미성년자의 경우, 부모 허가 없이 동의를 제공할 수 있다. 미국 소아과 학회는 의료 전문가가 나이가 많은 아동 및 청소년에게 적절한 정보를 제공하여 의사 결정 과정에 참여하도록 권장한다.[11]

아동에 대한 연구는 정상적인 성장과 신진대사 패턴 확립 등에 기여한다. 아동의 정보 동의 문제는 주로 부모 동의로 해결되지만, 법적 보호자만이 동의할 수 있다.[12] 부모는 자녀에게 필요한 치료 중단을 명령할 수 없다.[12] 자립한 미성년자나 응급 상황의 미성년자는 의료 치료에 동의할 수 있다.[12]

사전 동의 능력은 일반적인 능력 요건에 따라 규정된다. 영미법에서는 성인이 동의 능력이 있는 것으로 추정되지만, 정신 질환 등으로 인해 이 추정이 반박될 수 있다. 무능력한 성인의 경우 의료 위임장이 의료 결정을 내린다.

미성년자는 일반적으로 동의 능력이 없는 것으로 추정되지만, 연령 등에 따라 사전 동의를 해야 할 수 있다. 일부에서는 엄격한 기준을 적용하지만, 다른 곳에서는 미성년자가 성숙하다는 증거를 통해 추정을 반박할 수 있다('길릭 기준'). 무능력한 미성년자는 부모의 사전 동의가 필요하며, 거부 시 법원이 부모 동의 없이 처분할 수 있다.

8. 사전 동의 관련 쟁점 및 개선 방안

사회복지학에서 사전 동의는 사회복지 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공하기 전에 반드시 동의를 얻어야 하는 원칙이다.[6] 이는 클라이언트의 상황을 기록, 서비스 제공, 제3자의 관찰 허용, 정보 누설 등의 경우에 적용된다. 사전 동의는 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 서비스의 목적, 위험, 비용, 대안, 동의 철회 권리, 시간 계획, 서비스의 한계 등을 포함해야 한다.[6]

의과대학 교수진과 연구원 간의 이해 상충 문제도 논란이 되고 있다. 2014년 캘리포니아 대학교 의과대학 교수진에 대한 보도에서는, 연구원과 실무자가 환자에게 권하는 장치 및 치료법을 판매하는 회사로부터 지속적인 금전 지급을 받는다는 내용이 있었다.[46] UCLA 정형외과 전 회장 로버트 페도위츠는 동료의 재정적 이해 상충이 환자 치료나 새로운 치료법 연구에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 우려했다.[47] 소비자 감시 단체는 캘리포니아 대학교의 정책이 부적절하거나 시행되지 않아 환자들이 비싼 실험 대상이 될 수 있다고 지적했다.[46]

캘리포니아 대학교에서는 동의 없이 여성 난자를 채취하거나,[48] 살아있는 박테리아를 뇌에 주입하여 조기 사망을 초래한 사건도 있었다.[49]

8. 1. 형식적인 동의 절차 문제

사회복지학에서 사전동의는 사회복지 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공하기 전에 반드시 동의를 얻어야 하는 원칙이다. 예를 들어, 클라이언트 상황을 기록하거나, 서비스를 제공하거나, 제3자가 클라이언트를 관찰하게 하거나, 클라이언트 정보를 누설하는 경우가 해당된다.[6]사전 동의는 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 서비스 목적, 위험, 비용, 대안, 동의 철회 권리, 시간 계획, 서비스 한계 등을 포함해야 한다.[6]

사전 동의를 평가하는 것은 복잡할 수 있는데, 동의 표현이 반드시 완전한 동의나 문제에 대한 완전한 이해를 의미하지 않기 때문이다.[6] 동의는 명시적일 수도, 암시적일 수도 있다. 법적으로 동의가 불가능한 경우도 있다. 사전 동의 능력 평가 도구는 있지만, 이상적인 도구는 없다.[7]

따라서 사전 동의는 관찰, 지식, 법적 의존을 기반으로 가정되거나 추론되어야 한다. 특히 성적 또는 관계적 문제에서 그렇다. 의료 상황에서는 서명을 통한 명시적 합의가 일반적이며, 이는 "소생 거부" 지침과 같은 경우이다.[8]

몇 가지 예시는 다음과 같다.

# 두려움, 사회적 압력, 심리적 어려움으로 인해 말로는 동의하지만, 내면적으로는 동의하지 않는 경우.

# 동의의 함의를 이해한다고 주장하지만, 실제로는 결과를 완전히 인식하지 못해 나중에 동의를 부인하는 경우.

# 의료 절차에 대한 법적 면제 양식에 서명했지만, 나중에 동의하지 않았다고 느끼는 경우 (허위 진술이 없다면 법적으로 유효).

# 미국의 사전 동의는 21CFR50.24에 따라 응급 의료 상황에서 무효화될 수 있다. (예: Polyheme 연구 논란)

의료사회학자들은 사전 동의를 생명윤리학과 함께 연구한다. 오나 코리건은 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 사전 동의 개념이 비롯되었으며, 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다.[17] 코리건은 개인 의사 결정만을 기반으로 한 모델은 사회적 과정을 고려하지 않아 동의의 현실을 정확히 묘사하지 못한다고 주장하며, 생명윤리학에서도 이러한 관점이 인정받기 시작했다.[17]

임상 시험 참여 환자들은 의사의 제안 때문에 참여한다고 느끼는 경우가 많다.[17] 환자는 제한된 시간 내 동의 요청을 부담스럽게 느낄 수 있다.[17] 대체 치료법을 완전히 알지 못할 수도 있다.[17] 코리건은 환자가 의사의 이타적 행동을 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"과 결합하면 의사-환자 관계에 해로울 수 있다고 지적한다.[17]

2015년까지 영국, 말레이시아, 싱가포르 등에서는 의료 절차에 대한 사전 동의를 용인 가능한 전문적 관행의 표준(볼람 테스트)으로 기대했다. (즉, 의료 전문가가 일반적으로 어떤 위험을 공개할 것인지). 이는 "사전 동의"라기보다는 "충분한 동의"라고 주장할 수 있다. 영국은 ''몽고메리 대 라나크셔 보건 위원회'' 판결로 볼람 테스트에서 벗어나 합리적인 환자 기준과 개인이 중요하게 생각하는 위험을 사용한다.[18]

미국, 호주, 캐나다는 환자 중심의 "사전 동의" 방식을 취한다. 이 방식은 객관적인 방식(가상의 합리적인 환자)과 주관적인 방식(특정 환자)을 결합한다.

사전 동의는 환자의 문화적, 개인적 요인에 맞춰야 한다. 예를 들어 지중해 및 아랍 출신 사람들은 정보 전달 맥락에 더 의존하는 경향이 있다.[19]

사전 동의 원칙은 일반적으로 적절한 의료 관행(수술 전 상담, 의료 동의서)을 통해 시행된다. 그러나 서명된 양식에 대한 의존은 환자에게 위험을 평가하고 대응할 기회를 제공하는 원칙의 근본을 훼손해서는 안 된다. 한 영국 사례에서, 의사가 자궁암 조직을 발견하고 자궁을 제거했지만, 사전 동의를 받지 않아 영국 의사 협회는 과실을 판단했다.

사전 동의가 필요한 기만 행위가 포함된 연구는 논란의 여지가 있다. 기만은 사회 심리학에서 특정 심리 과정을 연구하기 위해 필요할 수 있다. (예: 밀그램 실험) 그러나 기만 연구는 피험자의 자율적 의사 결정 권리를 침해하고, 인간 존중 원칙과 상충된다.

미국 심리학회의 심리학자 윤리 원칙 및 행동 강령은 연구 가치와 중요성을 통해 기만을 정당화하고, 다른 방법으로는 결과를 얻을 수 없으며, 피험자에게 해를 끼치지 않는 경우에만 기만 연구를 허용한다. 또한 사후 설명 세션을 통해 기만을 알리고 데이터 철회 옵션을 제공해야 한다.[28]

뉘른베르크 강령이 사회과학 윤리 지침에 도입되면서 사전 동의는 연구 절차의 일반적인 부분이 되었다.[34] 그러나 사회과학에서는 항상 요구되는 것은 아니다. 사회과학 연구는 위험이 낮거나 없는 경우가 많고, 연구 참여 사실만으로도 행동이 바뀔 수 있기 때문이다. (예: 호손 효과)[35]

사전 동의를 직접 구하는 것은 연구 수행 능력을 방해할 수 있다. 연구 진행 사실을 드러내는 것 자체가 행동을 바꿀 수 있기 때문이다. (예: 중고차 구매 가격에 인종/성별 영향 연구)[36] 이러한 간섭이 예상되고 신중한 고려를 거친 후, 연구자는 사전 동의 절차를 포기할 수 있다.

소셜 미디어 등 새로운 온라인 미디어의 등장은 사전 동의 개념을 복잡하게 만들었다. 온라인 환경에서 사람들은 이용 약관에 주의를 기울이지 않아 연구에 노출될 수 있다. (예: 2014년 페이스북 연구)[38] 페이스북은 윤리 위원회나 IRB와 상의 없이 사용자 뉴스피드를 수정하는 연구를 수행했다. 사전 동의 부족은 많은 연구자와 사용자들 사이에 분노를 일으켰다.[39]

페이스북 연구 논란은 사전 동의에 대한 질문을 제기하고, 공공 및 민간 자금 지원 연구 간 윤리적 검토 과정의 차이점을 보여준다.

의과대학 교수진과 연구원들 사이의 이해 상충 역할에 대한 논란도 있다. (예: 2014년 캘리포니아 대학교(UC) 의과대학 교수진 보도)[46]

"환자에게 의사 확인을 하면 의료 행위가 정당화된다는 부분에만 초점을 맞춰, 의료 측의 면책 요건으로 이해되는 측면" 즉, 단순한 "면책 사항 동의서"로 전락할 가능성이 있다는 비판이 제기되고 있다.[90]

8. 2. 대리 동의 문제

아동은 의료 결정에 대한 진정한 정보 동의를 제공할 능력이나 법적 권한이 부족한 경우가 많다. 따라서 부모나 법적 보호자가 대신하여 의료 결정에 대한 허가를 내리는 "대리 동의"가 필요하다.[11] 이러한 대리 동의는 일반적으로 잘 작동하지만, 부모나 보호자의 판단과 의료 전문가의 판단이 "아동의 최선의 이익"에 대해 다를 경우 윤리적 문제가 발생할 수 있다.법적으로 자립한 아동, 성병 또는 임신 관련 결정, 의료 의사 결정 능력이 있다고 간주되는 미자립 미성년자의 경우, 부모의 허가 없이 동의를 제공할 수 있다.[11] 미국 소아과 학회는 의료 전문가가 나이가 많은 아동 및 청소년에게 적절한 정보를 제공하여 의사 결정 과정에 참여하도록 권장한다.[11]

아동에 대한 연구에서 정보 동의 문제의 주요 대응은 부모의 동의이다. 법적 보호자만이 아동에 대해 동의할 수 있다.[12] 부모는 자녀의 생존에 필요한 치료를 중단시킬 수 없다.[12] 자립한 미성년자는 의료 치료에 동의할 수 있으며, 미성년자는 응급 상황에서도 동의할 수 있다.[12]

어린이에게는 "미래를 얻을 권리"가 있기 때문에, 그 시점에서의 자기 결정권을 제한받는다는 생각이 어린이의 자기 결정권이 보호자에 의해 대체되는 근거가 된다고 여겨진다.

미성년자라도 판단 능력이 있다고 인정되는 한, 환자 본인의 의사가 존중된다. 몇 살부터 판단 능력을 갖는지에 대해서는 통일된 견해가 없다. 미국 소아과학회의 가이드라인에서는 15세 이상부터는 정보 동의를 얻어야 한다고 한다.[81] 영국의 가이드라인에서는 16세 미만의 환자에 대해서는 본인이 이해하고 동의하기 어려운 경우, 부모나 간병인의 동의가 필요하다.[82] 일본에서는 병원마다 독자적인 가이드라인을 가지고 있으며, 그 기준은 12세부터 20세까지 다양하다. 미성년자에게 동의 능력이 없더라도, 미성년자의 의향은 찬성(어센트)으로서 존중될 필요가 있다.[81][83]

환자가 의식 장애를 겪거나, 치매 등으로 인해 판단 능력(의사 능력)이 부족하여 환자 본인의 의사를 확인할 수 없는 경우에는 가족 등 대리인의 동의를 얻어 진료 행위를 할 수밖에 없다.

8. 3. 정보 불균형 해소

Informed consent영어는 사회복지실천에서 강조되는 원칙으로, 사회복지 대상자로부터 정보를 수집하거나 서비스를 제공할 때 반드시 사전 동의를 얻어야 한다.[6] 이는 클라이언트의 상황을 기록하거나, 서비스를 제공하는 과정, 제3자의 관찰 허용, 정보 누설 등에 적용된다.사전 동의는 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 이루어져야 하며, 서비스의 목적, 위험, 비용, 대안, 동의 철회 권리, 시간 계획, 서비스의 한계 등을 포함해야 한다.[6]

사전 동의를 평가하는 것은 복잡할 수 있다. 동의의 표현이 반드시 완전한 이해를 의미하지 않기 때문이다.[6] 동의는 명시적일 수도, 암시적일 수도 있다. 때로는 법적으로 동의가 불가능한 경우도 있다. 사전 동의 능력 평가 도구는 있지만, 이상적인 도구는 아직 없다.[7]

따라서 사전 동의는 관찰, 지식, 법적 의존을 기반으로 가정되거나 추론되기도 한다. 의료 상황에서는 서면 동의가 일반적이다.[8]

사전 동의와 관련된 예시는 다음과 같다.

# 두려움이나 사회적 압력으로 인해 말로는 동의하지만, 내면적으로는 동의하지 않는 경우.

# 동의의 함의를 이해한다고 주장하지만, 실제로는 결과를 완전히 인식하지 못하는 경우.

# 법적 면제 양식에 서명했지만, 나중에 동의하지 않았다고 느끼는 경우.

# 응급 의료 상황에서 사전 동의가 무효화될 수 있는 경우 (21CFR50.24, Polyheme 연구).

의료사회학자들은 사전 동의를 생명윤리학과 함께 연구해왔다. 오나 코리건은 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 사전 동의 개념이 비롯되었다고 주장하며, 이것이 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다.[17] 코리건은 개인의 의사 결정만을 기반으로 한 모델은 사회적 과정을 고려하지 않아 동의의 현실을 정확하게 묘사하지 못한다고 주장한다.[17]

임상 시험에 참여하는 환자들은 의사의 제안 때문에 참여한다고 느끼는 경우가 많다.[17] 환자는 제한된 시간 내에 동의를 요청받는 것을 부담스러워할 수 있다.[17] 대체 치료법을 완전히 알지 못하거나, 최선의 치료법에 불확실성이 있다는 것을 인식하면 환자가 더 잘 인식하는 데 도움이 될 수 있다.[17] 코리건은 환자가 의사가 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"과 결합하면 의사-환자 관계에 해로울 수 있다고 지적한다.[17]

2015년까지 영국, 말레이시아, 싱가포르 등에서는 의료 절차에 대한 사전 동의는 용인 가능한 전문적 관행의 표준(볼람 테스트)으로 기대할 수 있는 관리 표준에 대한 증거를 요구했다. 영국은 이후 ''몽고메리 대 라나크셔 보건 위원회'' 판결로 사전 동의 표준을 판단하는 볼람 테스트에서 벗어나 합리적인 환자의 기준과 개인이 중요하게 생각하는 위험을 사용한다.[18]

미국, 호주, 캐나다는 환자 중심의 "사전 동의" 방식을 취한다. 이 방식은 객관적인 방식(가상의 합리적인 환자)과 주관적인 방식(특정 환자)을 결합한다.

사전 동의는 환자의 문화적 요인에 맞춰야 한다. 예를 들어 지중해 및 아랍 출신 사람들은 정보 전달의 맥락에 더 의존하는 경향이 있다.[19]

사전 동의 원칙은 일반적으로 적절한 의료 관행을 통해 시행된다. 그러나 서명된 양식에 대한 의존은 환자에게 위험을 평가하고 대응할 기회를 제공하는 원칙의 근본을 훼손해서는 안 된다.

8. 4. 취약 계층 보호 강화

아동은 의료 결정에 대한 진정한 사전 동의를 제공할 의사 결정 능력이나 법적 권한이 부족한 경우가 많기 때문에, 부모 또는 법적 보호자가 대신하여 의료 결정에 대한 '정보 제공 허가'를 내리는 경우가 많다.[11] 이러한 '대리 동의'는 대체로 잘 이루어지지만, '아동의 최선의 이익'에 대한 부모 또는 보호자와 의료 전문가의 판단이 다를 경우 윤리적 문제가 발생할 수 있다.법적으로 자립한 아동, 성병 또는 임신 관련 결정, 의료 의사 결정 능력이 있다고 판단되는 미자립 미성년자의 경우에는, 해당 아동이 거주하는 지역의 법률에 따라 부모의 허가 없이 동의를 제공할 수 있다. 미국 소아과 학회는 의료 전문가가 나이가 많은 아동 및 청소년에게 적절한 정보를 제공하여 의사 결정 과정에 참여하도록 권장한다.[11]

아동에 대한 연구는 정상적인 성장과 신진대사 패턴을 확립하는 데 기여해 왔다. 아동의 사전 동의 문제는 주로 부모의 동의로 해결되지만, 법적 보호자만이 아동에 대해 동의할 수 있다.[12] 부모는 자녀의 생존에 필요한 치료를 중단시킬 수 없다.[12] 보호자는 아동의 동의에 관여하지만, 자립한 미성년자나 응급 상황의 미성년자는 부모 동의 없이 의료 치료에 동의할 수 있다.[12]

연구로 인해 예상되는 해가 없거나 법률, 연방 규정에서 허용되는 경우, 또는 윤리 심사 위원회가 특정 정보의 비공개를 승인한 경우, 동의 요건이 면제될 수 있다.[13] 최소한의 위험이 있는 연구 외에도, 군사 환경에서는 국방 장관이 연구 대상에게 직접적인 이익을 제공하고, 군대에 필요한 의료 제품 개발을 촉진하며, FDA 관련 법률 및 규정에 따라 수행되는 경우 사전 정보 동의 면제를 부여할 수 있다.[14]

미국 소아과학회의 가이드라인에서는 15세 이상부터는 정보 동의를 얻어야 한다고 하고 있다.[81] 영국의 가이드라인에서는 16세 미만의 환자에 대해서는 본인이 이해하고 동의하는 것이 어려운 경우, 부모나 간병인의 동의가 필요하다.[82] 일본에서 병원 독자적인 가이드라인을 가지고 있는 경우에도 12세부터 20세까지 그 기준에 차이가 있다. 미성년자에게 동의 능력이 없더라도, 미성년자의 의향은 찬성(어센트)으로서 존중될 필요가 있다.[81][83]

8. 5. 사회적 인식 개선

의료사회학자들은 사전 동의를 생명윤리학과 더 일반적으로 연구해왔다. 오나 코리건은 환자 연구를 위한 사전 동의를 살펴보면서, 사전 동의의 개념화는 환자 자율성에 초점을 둔 연구 윤리 및 생명윤리학에서 비롯된 것이라고 주장하며, 이것이 신자유주의적 세계관과 일치한다고 지적한다.[17] 코리건은 개인의 의사 결정만을 기반으로 한 모델은 사회적 과정을 고려하지 않기 때문에 동의의 현실을 정확하게 묘사하지 못한다고 주장하며, 이러한 관점은 생명윤리학에서도 인정을 받기 시작했다.[17] 그녀는 사전 동의의 자유주의적 원칙이 권위적인 의료 행위와 종종 대립하여 규범, 가치, 전문 지식 시스템이 개인의 선택 적용 능력에 영향을 미친다고 생각한다.[17]임상 시험에 참여하는 환자들은 종종 의사가 최선의 개입으로 제안했기 때문에 그렇게 한다고 느낀다.[17] 환자는 새로운 상태를 처리해야 할 때 제한된 시간 내에 동의를 요청받는 것이 치료에 부담스러운 침입이라고 생각할 수 있다.[17] 임상 시험에 참여하는 환자는 대체 치료법을 완전히 알지 못할 수 있으며, 최선의 치료법에 불확실성이 있다는 것을 인식하면 환자가 이를 더 잘 인식하는 데 도움이 될 수 있다.[17] 코리건은 환자가 일반적으로 의사가 상호 작용에서 오로지 자신의 이익을 위해 행동한다고 기대하며, 무작위 대조 시험에서 의료 종사자가 어떤 치료법이 더 나은지 모르는 "임상적 균형"과 결합하면 의사-환자 관계에 해로울 수 있다고 지적한다.[17]

사전 동의가 필요하다는 점에서 기만 행위가 포함된 연구는 논란의 여지가 있다. 기만 행위는 일반적으로 사회 심리학에서 발생하며, 특정 심리 과정을 연구하기 위해 연구자가 피험자를 기만해야 할 필요가 있을 때 나타난다. 예를 들어, 밀그램 실험에서 연구자들은 참가자들이 개인적인 양심적 반대에도 불구하고 권위자에게 복종하려는 의지를 파악하고자 했다. 그들은 권위자들이 참가자들에게 다른 연구 참가자에게 전기 충격을 가하는 것으로 생각하게끔 요구했다. 연구가 성공하기 위해서는 참가자들이 피험자가 동료이며 자신들의 전기 충격이 그 동료에게 실제 고통을 야기한다고 믿도록 기만하는 것이 필요했다.

그럼에도 불구하고, 기만 행위가 포함된 연구는 피험자가 자율적인 정보에 입각한 의사 결정을 할 수 있는 기본적인 권리를 침해하고, 인간 존중이라는 윤리적 원칙과 상충된다.

미국 심리학회에서 정한 심리학자 윤리 원칙 및 행동 강령은 심리학자들이 연구 결과의 가치와 중요성을 통해 기만 행위를 정당화하고 다른 방법으로는 결과를 얻을 수 없음을 증명할 수 있는 경우에만 기만적인 요소를 포함하는 연구를 수행할 수 있다고 명시하고 있다. 또한, 연구는 기만 행위의 결과로 피험자에게 신체적 고통이나 정서적 고통과 같은 잠재적 해를 끼치지 않아야 한다. 마지막으로, 강령은 실험자가 피험자에게 기만에 대해 알리고 데이터를 철회할 수 있는 옵션을 제공하는 사후 설명 세션을 요구한다.[28]

의학적 지침인 뉘른베르크 강령이 사회과학 윤리 지침에 도입되면서, 사전 동의는 연구 절차의 일반적인 부분이 되었다.[34] 그러나 사전 동의는 의료 환경에서는 기본이지만, 사회과학에서는 항상 요구되는 것은 아니다. 첫째, 사회과학 연구는 많은 의학 실험과 달리 참여자에게 위험이 낮거나 전혀 없는 경우가 많다. 둘째, 연구에 참여한다는 사실만으로도 사람들이 행동을 바꿀 수 있는데, 이는 호손 효과에서 나타난다. "전형적인 실험실 실험에서, 피험자는 자신의 행동이 면밀히 관찰되고, 기록되며, 이후에 정밀 검토를 받는다는 것을 분명히 인지하는 환경에 들어선다."[35]

이러한 경우, 사전 동의를 직접적으로 구하는 것은 연구 수행 능력을 방해한다. 연구가 진행 중이라는 사실을 드러내는 행위 자체가 연구 대상의 행동을 바꿀 가능성이 있기 때문이다. 작가 J.A. 리스트는 잠재적인 딜레마를 다음과 같이 설명한다. "중고차 구매자가 지불하는 가격에 인종이나 성별이 어느 정도 영향을 미치는지 탐구하고 싶다면, 실험에 참여하고 있다는 것을 아는 중고차 딜러들 사이의 차별 정도를 정확하게 측정하기는 어려울 것이다."[36] 이러한 간섭이 예상되고, 신중한 고려를 거친 후, 연구자는 사전 동의 절차를 포기할 수 있다. 이는 연구자 및 윤리 위원회 및/또는 기관 검토 위원회(IRB)가 연구 참여자에 대한 위험과 사회적 이점을 비교하고, 참여자가 자발적으로 참여하며 공정하게 대우받는지 여부를 고려한 후에 이루어질 수 있다.[37]

소셜 미디어와 같은 새로운 온라인 미디어의 등장은 사전 동의에 대한 개념을 복잡하게 만들었다. 온라인 환경에서 사람들은 이용 약관 계약에 거의 주의를 기울이지 않으며, 충분한 지식 없이 연구에 노출될 수 있다. 이 문제는 2014년 페이스북이 실시하고 해당 회사와 코넬 대학교가 발표한 연구 이후 공론화되었다.[38] 페이스북은 윤리 위원회나 IRB와 상의 없이 약 70만 명의 사용자의 페이스북 뉴스피드를 수정하여 긍정적 또는 부정적 게시물의 양을 일주일 동안 줄이는 연구를 수행했다. 그런 다음 사용자의 상태 업데이트가 다른 조건에서 변경되었는지 분석했다. 이 연구는 미국 국립 과학원 회보에 게재되었다. 사전 동의 부족은 많은 연구자와 사용자들 사이에 분노를 불러일으켰다.[39] 많은 사람들은 페이스북이 게시물을 수정하여 사용자의 기분을 변화시킴으로써 우울증과 자살 위험이 높은 개인을 더 위험한 상황에 놓았다고 믿었다. 그러나 페이스북 지지자들은 페이스북이 이용 약관에서 정보를 연구 목적으로 사용할 권리가 있다고 명시한다고 주장한다.[40] 다른 사람들은 이 실험이 사람들이 흥미를 유지하고 사이트에 다시 방문하도록 뉴스피드 알고리즘을 지속적으로 변경하는 페이스북의 현재 작업의 일부일 뿐이라고 말한다. 다른 사람들은 이 특정 연구가 특별한 것이 아니라 뉴스 기관이 감정을 유발하고 클릭 또는 페이스북 공유를 얻기 위해 알고리즘을 사용하여 다양한 헤드라인을 끊임없이 시도한다고 지적했다.[41] 그들은 이 페이스북 연구가 사람들이 이미 받아들이는 것과 다르지 않다고 말한다. 그럼에도 불구하고 다른 사람들은 페이스북이 사전 동의를 하지 않은 사용자를 대상으로 실험을 수행하면서 법을 위반했다고 말한다.[42] 페이스북 연구 논란은 사전 동의에 대한 수많은 질문을 제기하며, 공공 및 민간 자금 지원 연구 간의 윤리적 검토 과정의 차이점을 보여준다. 일부는 페이스북이 허용 범위 내에 있었다고 말하고, 다른 사람들은 더 많은 사전 동의 및/또는 사내 개인 검토 위원회 설립의 필요성을 본다.[43]

사전 동의는 1990년 일본의사협회가 공표한 "「설명과 동의」에 관한 보고"에서 "설명과 동의"라는 말로 표현되었으며[68], 미국 시스템을 참고하여 일본 고유의 것으로 정리되었다.[69] 이것이 사전 동의의 가장 유명한 일본어 번역으로 여겨지고 있다.[70] 그 외에 "설명, 납득, 동의" 등의 일본어도 사용되어 왔다.[70]

그러나 여기서 일본의사협회 생명윤리 간담회가 "설명과 동의"라는 말로 표현한 것은 일본과 미국에서는 사전 동의의 개념이 다르기 때문이다.[73] 일본의사협회 상임이사는 "설명과 동의"와 "사전 동의"는 개념이 다르기 때문에 "사전 동의"라는 말을 넣어서는 안 된다고 발언하고 있다.[73] 의료 제도와 국민성의 차이에 따라 사전 동의 법리의 발전에 차이가 있다.[74]

소송 사회인 미국에서는 의료 과실이 변호사의 먹잇감이 되어 원래의 의미와는 달리, 사전 동의는 재판에 제소되지 않기 위한 방파제로 작용하는 경우도 있다. 이러한 의료 불신과 소송 증가는 큰 사회적 비용이 될 수 있다.[70]

1993년, 후생성은 '사전 동의의 바람직한 방식에 관한 검토회'를 설치하고, 사전 동의의 법제화는 의료 종사자와 환자의 신뢰 관계를 해칠 우려가 있다며 부정적인 견해를 내놓았으며, 용어에 관해서는 강한 번역어를 만들지 않고 "사전 동의"로 가타카나 표기하는 내용의 보고서를 제출했다.[68] 사전 동의는 "환자가 의료인에게 하는 것이며, 의료인은 사전 동의를 받는 측"이기 때문에 일본어로 번역하면 자연스럽지 않아, 사전 동의로 그대로 사용되고 있다.[75]

이에 대해 일본변호사연합회는 2011년 10월 6일 제54회 인권 옹호 대회의 성명에서 "우리나라에는 이러한 기본적 인권인 환자의 권리를 규정한 법률이 없다" "일본의사협회 생명윤리 간담회에 의한 1990년의 '설명과 동의'에 관한 보고도 이러한 흐름을 따른 것이지만 '설명과 동의'라는 번역어는 사전 동의의 이념을 제대로 전달하지 못하고 오히려 종래형 파터널리즘을 온존시키는 것이다"라고 비판했다.[76]

한편, 의사와 환자의 친목이 사전 동의를 적극적으로 추진하는 경우의 장애가 되는 것은 부정할 수 없다. 그래서 "일본적 사전 동의"가 필요하다고 말하게 된다.[70] 또한, 2003년 4월에 국립국어연구소의 외래어 위원회가 "설명과 동의" 외에 "납득 진료"라는 표현을 제안했지만 "납득 진료"라는 표현은 일본어로 정착되지 못했다.[70]

참조

[1]

논문

Informed Consent

https://www.ncbi.nlm[...]

StatPearls Publishing

2022

[2]

서적

Evaluation of Capacity to Consent to Treatment and Research

https://books.google[...]

Oxford University Press

2009-12-01

[3]

웹사이트

Decision-Making Capacity

https://plato.stanfo[...]

Stanford

2020

[4]

서적

Clinical drug trials Studying the safety and efficacy of new pharmaceuticals

http://archive-ouver[...]

Schulthess

2005

[5]

웹사이트

UN Treaty Collection - International Covenant on Civil and Political Rights

https://treaties.un.[...]

[6]

논문

Informed Consent: What Must a Physician Disclose to a Patient?

https://journalofeth[...]

2012-07

[7]

논문

The capacity to consent to treatment and research: A review of standardized assessment tools

https://linkinghub.e[...]

2005-11

[8]

논문

Letting Life Run Its Course: Do-Not-Resuscitate Orders and Withdrawal of Life-Sustaining Treatment

https://scholarship.[...]

[9]

서적

A History and Theory of Informed Consent

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[10]

서적

Principles of Biomedical Ethics

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[11]

논문