스테고케라스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

스테고케라스는 '지붕'과 '뿔'을 의미하는 고대 그리스어에서 유래된 이름으로, 북아메리카에서 발견된 파키케팔로사우루스류 공룡의 한 속이다. 몸길이 약 2~2.5m, 몸무게 10~40kg 정도로 추정되며, 두껍고 돔 형태의 두개골이 특징이다. 1902년 로렌스 램비에 의해 처음 명명되었으며, 앨버타 주와 뉴멕시코 주 등지에서 화석이 발견되었다. 두개골 돔의 기능에 대해서는 종내 경쟁, 성적 과시, 종 인식 등 다양한 가설이 제시되었으며, 잡식성 식성을 가졌을 것으로 추정된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1902년 기재된 화석 분류군 - 몰타하마

- 1902년 기재된 화석 분류군 - 난쟁이가지뿔영양

- 후두하목 - 파키케팔로사우루스

파키케팔로사우루스는 백악기 후기에 북아메리카와 아시아에서 서식했던 조반류 공룡으로, 두꺼운 뼈로 된 돔 형태의 두개골을 가지고 이족 보행을 했을 것으로 추정되며, 종내 경쟁이나 과시용으로 두개골 돔을 사용했을 가능성이 있다. - 후두하목 - 스파에로톨루스

스파에로톨루스는 백악기 후기 북미에 살았던 돔 형태 두개골을 가진 후두류 공룡 속으로, 두개골 형태와 뼈 장식 유무로 구별되는 다섯 종이 알려져 있으며, 일부 종의 유효성 논란과 함께 추가 연구가 필요한 분류군이다. - 백악기 후기 북아메리카의 공룡 - 트리케라톱스

트리케라톱스는 북아메리카에서 발견된 각룡류 공룡의 한 속으로, 거대한 두개골과 뿔이 특징이며 백악기 말기에 번성했고, 현재는 두 종으로 분류된다. - 백악기 후기 북아메리카의 공룡 - 티라노사우루스

티라노사우루스는 백악기 후기 북아메리카에 서식했던 몸길이 15m에 달하는 거대한 육식 공룡으로, 강력한 턱힘과 짧은 앞다리, 긴 꼬리를 가진 최상위 포식자였으며, '수'와 '스카티' 등의 표본과 대중문화 속 인기 덕분에 그 생태와 행동에 대한 연구가 지속되고 있다.

2. 어원

στεγο|스테고grc(''stego-/στεγο-'')는 고대그리스어로 '지붕'을 뜻하고, κερας|케라스grc(''ceras/κέρας'')는 '뿔'을 뜻한다. 따라서 스테고케라스는 '뿔이 달린 지붕'이라는 의미이다.[63]

스테고케라스는 몸길이가 2m에서 2.5m 정도이며, 몸무게는 10kg에서 40kg 사이로 추정된다.[26][27][35][28] 파키케팔로사우루스와 근연 관계에 있으며, 머리에 두꺼운 돔 형태의 뼈가 있는 것이 특징이다. 돔의 두께는 7.6 센티미터에 달하며, 뼈 표면에는 불규칙한 구멍들이 있어 뼈 내부와 연결된다.[67]

3. 특징

이빨은 작고 가장자리가 톱니 모양이며,[64] 날카로운 송곳니 모양의 이빨도 있어 식물 외에 곤충이나 작은 동물도 먹는 잡식성이었을 가능성도 제기된다. 앞다리는 짧고 가늘지만, 뒷다리는 길고 튼튼하여 달리기에 적합한 형태였다.[64]

발견된 두개골에는 높이가 높은 것과 낮고 평평한 것 두 가지 유형이 있는데, 이는 암수 간의 성적 차이를 나타내는 것으로 추정된다.[64]

3. 1. 신체

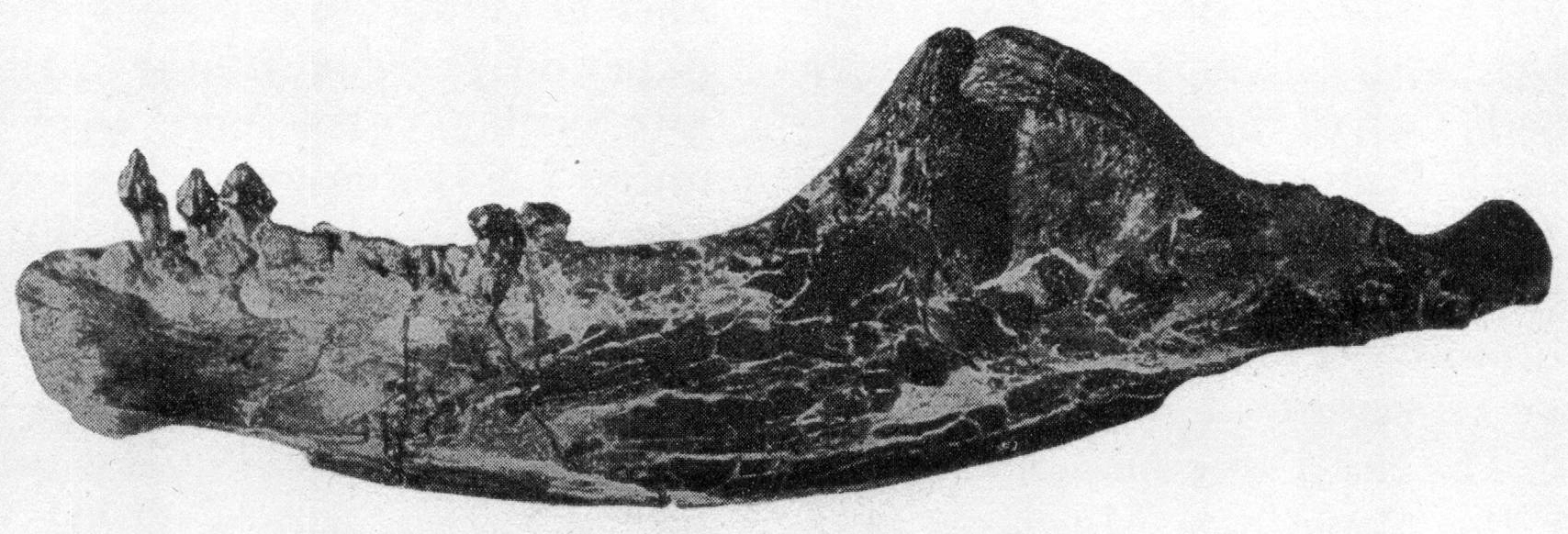

스테고케라스의 몸길이는 약 2m였고,[65] 몸무게는 10kg에서 40kg 정도였다.[66] 상대적으로 큰 뇌는 7.6 센티미터 두께의 돔 안에 들어 있었다.[67] 돔 표면은 매우 매끈했으나 불규칙적으로 배열된 구멍이 있어 뼈 내부 통로로 연결되었다. 스테고케라스(최소한 ''S. validum'')는 두정-인상골에 선반 모양으로 뚜렷하게 튀어나온 부분이 있고 상측두창이 열려 있으며 전두-두정골이 미약하게 돔을 형성하고 작은 돌기들이 후안와골과 인상골에 몰려있다.[71] 눈구멍은 둥글고 앞을 향해 있어 시력이 좋았으며 아마 양안시를 가지고 있었을 것이다. 이빨은 작고 휜 모양으로 가장자리는 톱니 형태다. 머리는 "S" 자 혹은 "U" 자 모양의 목이 지탱한다.[79] 처음 발견되었을 때 복부갈비뼈가 있는 것으로 생각되었으나, 나중에 골질화된 힘줄로 밝혀졌다.[68] 다리는 팔보다 세 배 이상 길었다.

스테고케라스는 북아메리카에서 발견된 파키케팔로사우루스류 중 가장 완벽하게 알려진 종 중 하나이며, 사지골 화석이 발견된 몇 안 되는 종 중 하나이다. ''S. validum'' 표본 UALVP 2는 지금까지 알려진 개체 중 가장 완전한 표본이다. 몸길이는 약 2m(염소 크기)이며,[26][27][35] 몸무게는 약 10kg에서 40kg이다.[28] 다른 파키케팔로사우루스류에 비해 작거나 중간 크기였다.[29] ''S. novomexicanum''은 ''S. validum''보다 작은 것으로 보이지만, 알려진 표본(불완전한 두개골)이 성체인지 유체인지는 논쟁의 대상이다.[22][30]

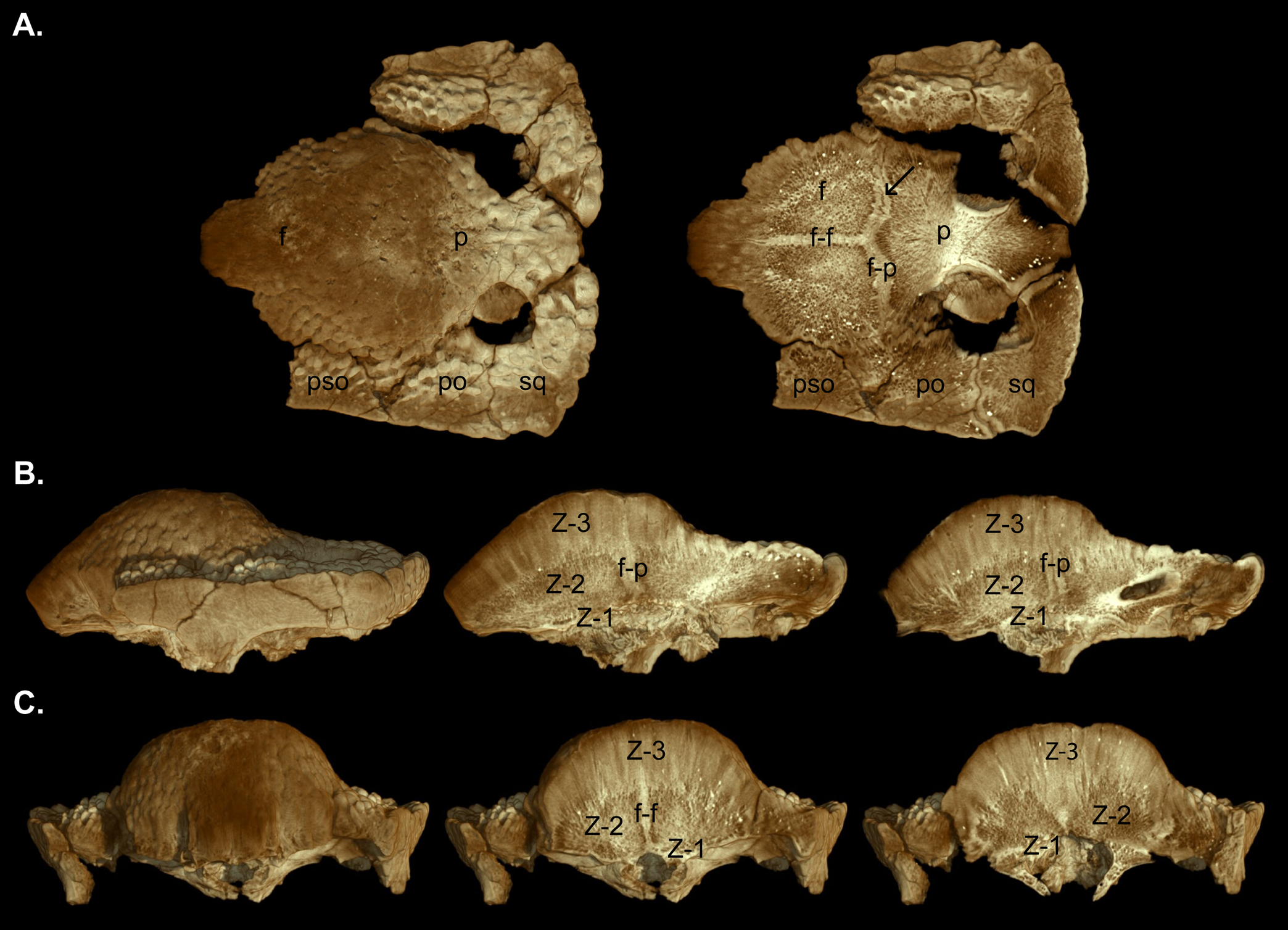

두개골은 옆에서 보면 대략 삼각형 모양이며, 비교적 짧은 주둥이를 가지고 있었다. 전두골과 두정골은 매우 두꺼워 솟아오른 돔을 형성했다. 이들 사이 봉합은 사라졌으며(일부 표본에서만 희미하게 보임), 이들은 함께 "전두두정골"이라고 불린다. 전두두정골 돔은 넓고 비교적 매끄러운 표면을 가지고 있었으며, 측면만 굴곡(주름)이 있었다. 안와(눈구멍) 위와 사이가 좁아졌다. 전두두정골은 뒤쪽에서 좁아졌고, 인상골 사이에 끼워져 있었으며, 두개골 뒤쪽의 foramen magnum영어 위에서 움푹 들어간 곳에서 끝났다. 두정골과 인상골은 foramen magnum영어 위에 두꺼운 선반(두정인상골 선반)을 형성했는데, 그 범위는 표본에 따라 달랐다. 인상골은 크고 돔의 일부가 아니었으며, 뒤쪽 부분이 부풀어 있었다. 불규칙하게 간격을 둔 결절(둥근 돌출부)로 장식되었으며, 일련의 결절이 윗부분을 따라 뻗어 있었고, 두개골 뒤쪽 각 측면에 뾰족한 결절(작은 뿔)로 끝났다. 더 작은 결절의 내측 열이 더 큰 열과 평행하게 이어졌다. 돔 윗면을 제외하고, 두개골의 많은 부분이 결절로 장식되었으며, 많은 부분이 열을 이루어 배열되어 있었다.[29]

큰 안와는 불완전한 타원형(가장 긴 축이 앞뒤로) 모양이었고, 옆과 약간 앞쪽을 향했다. 눈 뒤 관자창(구멍)은 좁고 뒤쪽으로 기울어져 있었으며, 전두두정골 비후로 인해 두개골 위쪽 뒤쪽에 있는 상측두창 크기는 매우 작았다. basicranium영어(뇌상자 바닥)는 짧아졌고 안와 아래와 구개 주변 영역에서 멀어졌다. occipital bone영어은 뒤쪽과 아래쪽으로 기울어졌고, occipital condyle영어은 같은 방향으로 굴절되었다. 누골은 안와 아래쪽 앞쪽 가장자리를 형성했고, 표면에는 결절과 같은 장식의 열이 있었다. 전두골과 안검골은 융합되어 안와 위에 두꺼운 능선을 형성했다. 비교적 큰 협골은 안와 아래쪽 가장자리를 형성하여 턱 관절을 향해 앞으로 멀리 뻗어 있었다. 방사형으로 배열된 능선과 결절로 장식되었다.[29]

콧구멍은 크고 앞쪽을 향했다. 비골은 두껍고 심하게 조각되었으며, 볼록한 윤곽을 가지고 있었다. 전두골과 함께 두개골 중간 윗부분에 돌기(방패)를 형성했다. 전상악골(상악 앞쪽 뼈) 아래쪽 앞부분은 거칠고 두꺼웠다. 전상악골 사이 봉합에는 작은 공(구멍)이 있었으며, 비강으로 이어졌고, 아마도 야콥슨 기관(후각 기관)과 연결되었을 것이다. 상악은 짧고 깊었으며, 부비강을 포함하고 있었을 것이다. 상악에는 각 치아 위치에 해당하는 일련의 공이 있었으며, 맹출하는 교체 치아의 통로 역할을 했다. 하악골은 안와 뒤쪽 아래에서 두개골과 연결되었다. 하악의 치아를 지탱하는 부분은 길었고, 뒤쪽 부분은 상당히 짧았다. 보존되지는 않았지만, 전치골의 존재는 하악 앞쪽에서 면으로 나타난다.[29] 다른 박치류와 마찬가지로, 작은 부리가 있었을 것이다.[32]

스테고케라스는 이형치성(분화된) 치아와 치아성(소켓에 위치) 치아를 가지고 있었다. 비교적 작은 치아의 변두리 열을 가지고 있었고, 열은 직선 절삭날을 형성하지 않았다. 치아는 턱 길이를 따라 비스듬히 놓여 있었고, 앞뒤로 약간 겹쳤다. 가장 완전한 표본(UALVP 2)은 전상악골에 3개, 상악(상악 일부)에 16개, 하악 치골에 17개 치아를 가지고 있었다. 전상악골 치아는 상악 뒤쪽 치아와 짧은 이개(공간)로 구분되었고, 전상악골 두 열은 앞쪽의 무치열 틈새로 구분되었다. 상악(전상악골)과 하악 앞쪽 치아는 유사했다. 더 높고, 더 뾰족하고, 뒤로 굽은 치관을 가지고 있었고, 뒤쪽에 "뒤꿈치"가 있었다. 하악 앞쪽 치아는 상악 치아보다 컸다. 치관 앞쪽 가장자리에는 8개 치아 돌기(톱니)가 있었고, 뒤쪽 가장자리에는 9~11개가 있었다. 상악(상악)과 하악 뒤쪽 치아는 옆에서 보면 삼각형 모양이고 앞에서 보면 압축되어 있었다. 단면이 타원형인 긴 뿌리를 가지고 있었고, 치관은 뚜렷한 cingulum영어을 기저부에 가지고 있었다. 여기의 치아 돌기는 압축되어 치관 위쪽을 향했다. 치아 치관 바깥쪽과 안쪽 모두 치아 에나멜을 지니고 있었고, 양쪽 모두 수직 능선에 의해 나뉘었다. 각 가장자리에는 약 7~8개 치아 돌기가 있었으며, 앞쪽 가장자리에 일반적으로 가장 많았다.[29]

스테고케라스 두개골은 뚜렷한 두정인상골 선반(나이가 들면서 작아짐), 전두두정골의 "초기" 돔 형성(나이가 들면서 돔 증가), 부풀어 오른 비골, 인상골 측면과 뒤쪽의 결절 장식, 각 인상골 윗면에 최대 6개 결절 열, 두정골 뒤쪽 돌출부에 최대 2개 결절과 같은 특징으로 다른 박치류 두개골과 구별될 수 있다. 비골 장식이 없고 이개가 감소한 점에서도 구별된다.[17][44] ''S. novomexicanum'' 두개골은 뒤쪽으로 뻗은 두정골이 더 감소하고 삼각형 모양이며, 더 큰 상측두창을 가지고 있으며(이는 표본의 가능한 어린 개체 상태 때문일 수 있음), 인상골과 두정골 사이 봉합 접촉이 대략 평행한 것과 같은 특징으로 ''S. validum''과 구별될 수 있다. ''S. validum''보다 작은 전두골 돌기를 가지고 있는 것으로 보이며,[22][30] 전체적으로 더 가늘어 보인다.[24]

스테고케라스의 척주는 불완전하게 알려져 있다. 연속적인 등(등) 척추뼈의 접합돌기(관절 돌기) 사이 연결은 척추의 옆 방향 움직임을 막아 척추를 매우 뻣뻣하게 만들었고, ossified tendons영어에 의해 더욱 강화되었다.[29] 목 척추뼈는 알려져 있지 않지만, 아래로 굽은 occipital condyle영어(첫 번째 목 척추뼈와 연결됨)는 목이 대부분 공룡 목의 "S" 또는 "U" 자 모양처럼 구부러진 자세로 유지되었음을 나타낸다.[46] UALVP 2와 함께 발견된 ossified tendons영어은 ''호말로케팔레''에서의 위치를 바탕으로, 각 힘줄 끝이 다음 힘줄과 연속적으로 접촉하는 평행한 열로 구성된 꼬리에서 복잡한 "caudal basket영어"을 형성했을 것이다. 이러한 구조는 myorhabdoi영어라고 하며, 다른 곳에서는 경골어류에서만 알려져 있다. 이 특징은 사지동물(네 다리) 동물 중 후두류에게 고유하며, 꼬리를 뻣뻣하게 하는 데 기능했을 수 있다.[31]

어깨뼈는 상완골(위팔뼈)보다 길었다. 어깨뼈 날은 가늘고 좁았으며 약간 비틀려 갈비뼈 윤곽을 따랐다. 윗부분에서는 확장되지 않았지만 기저부에서는 매우 넓었다. 오훼돌기는 주로 얇고 판 모양이었다. 상완골은 가늘고, 길이 방향으로 약간 비틀려 있었고, 약간 휘어져 있었다. deltopectoral crest영어(삼각근과 대흉근이 부착되는 부분)은 약하게 발달했다. 척골 끝은 넓어졌고, 능선이 척골을 따라 뻗어 있었다. 요골은 척골보다 더 튼튼했는데, 이는 드문 일이다. 위에서 보면, 골반대는 이족보행 궁룡에 비해 매우 넓었고, 뒷부분으로 갈수록 더 넓어졌다. 골반 부위 넓이는 장 뒷부분 확장을 수용했을 수 있다. 장골은 길쭉했고, 좌골은 길고 가늘었다. 치골은 알려져 있지 않지만, ''호말로케팔레''처럼 크기가 축소되었을 가능성이 높다. 대퇴골(넙다리뼈)은 가늘고 안쪽으로 굽어 있었고, 경골은 가늘고 비틀려 있었으며, 비골은 가늘고 윗부분이 넓었다. 발의 중족골은 좁아 보이며, 알려진 발가락의 단일 발톱뼈는 가늘고 약간 구부러져 있었다.[29] 스테고케라스 사지는 완전히 알려져 있지 않지만, 다른 후두류처럼 손에 다섯 개 손가락과 발에 네 개 발가락을 가졌을 가능성이 높다.[32]

4. 발견과 분류

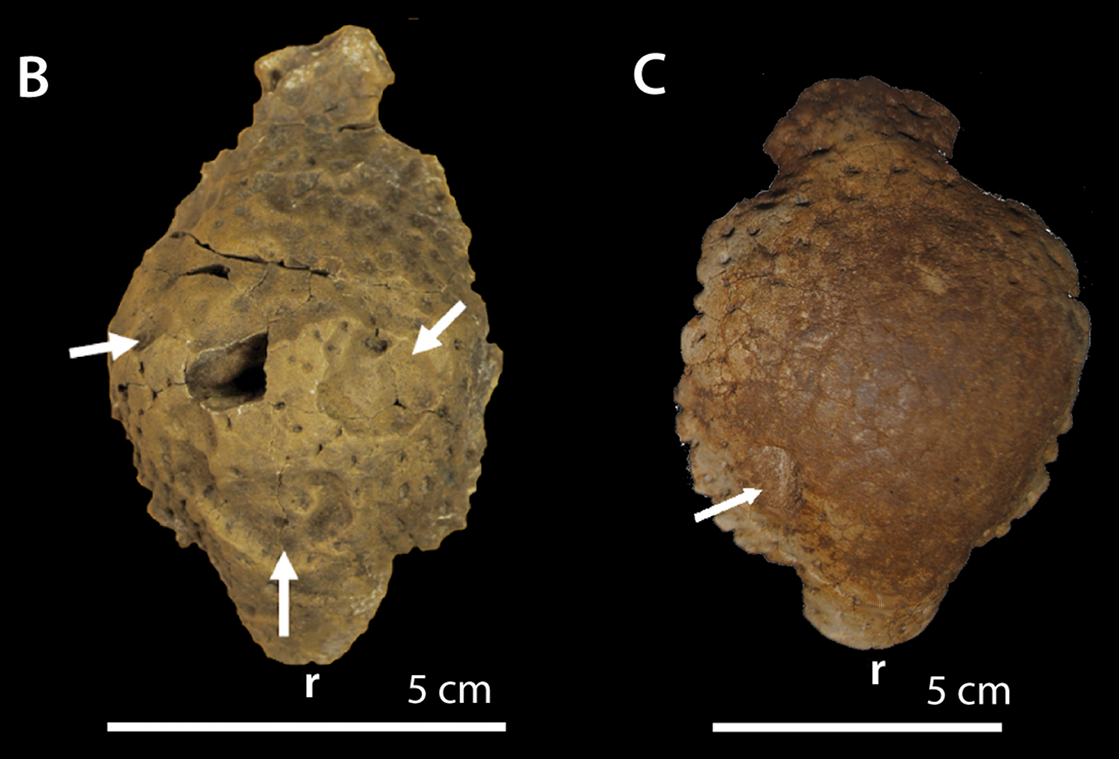

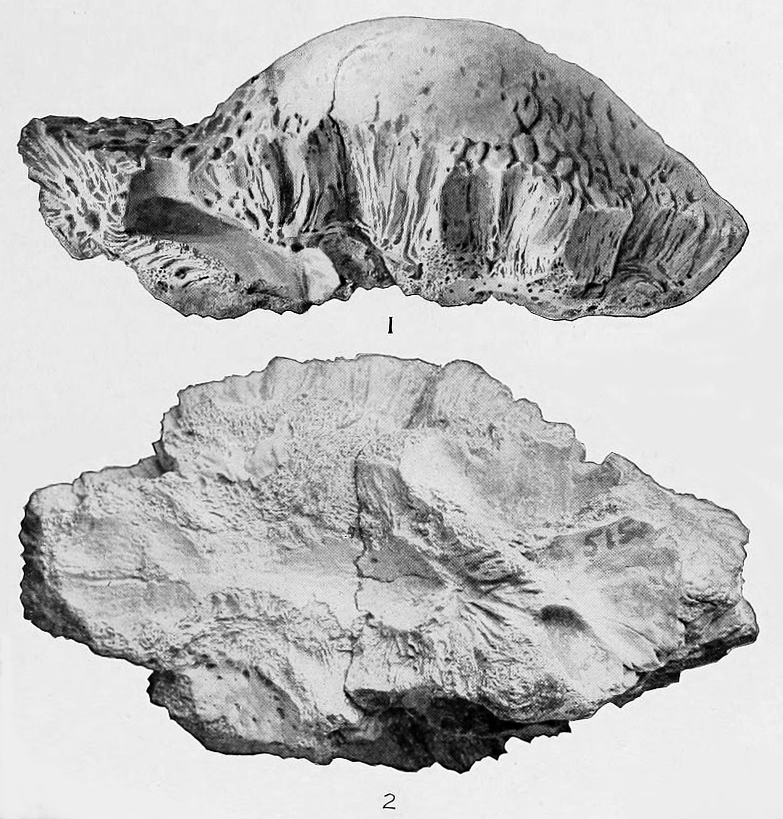

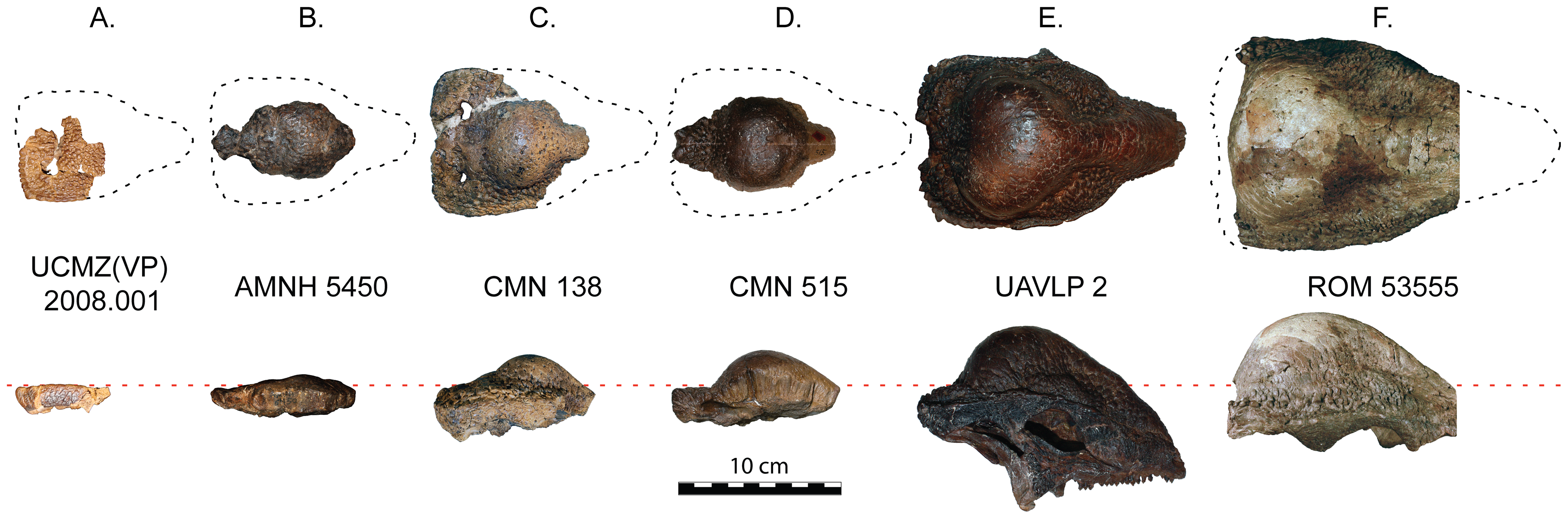

스테고케라스의 첫 유해는 캐나다의 고생물학자 로렌스 램비가 캐나다 앨버타 주 레드 디어 강 지역의 벨리 리버 층군에서 수집했다. 1898년에 수집된 서로 다른 크기의 두 마리 동물에서 나온 두 개의 부분적인 두개골 돔(캐나다 자연 박물관의 CMN 515 및 CMN 1423 표본)과 1901년에 수집된 세 번째 부분 돔(CMN 1594)으로 구성되었다. 1902년 램비는 이 표본들을 바탕으로 새로운 단형 속과 종 ''스테고케라스 발리두스''(Stegoceras validus)를 기술하고 명명했다.[2][1] 속명 ''스테고케라스''(Stegoceras)는 "지붕"을 의미하는 고대 그리스어 ''스테게''(stegè)/στέγη와 "뿔"을 의미하는 ''케라스''(keras)/κέρας에서 유래했다. 종명 ''발리두스''(validus)는 두꺼운 두개골 지붕을 지칭하는 라틴어로 "강한"을 의미한다.[29] 이 종이 여러 표본(합성형 시리즈)을 기반으로 했기 때문에 CMN 515는 1907년 존 벨 해처에 의해 렉토타입 표본으로 지정되었다.[17][1]

처음에는 이 지역에서 유사한 유해가 발견되지 않았기 때문에 램비는 그것이 어떤 종류의 공룡인지, 하나의 종을 나타내는지 아니면 여러 종을 나타내는지 확신하지 못했고, 돔이 머리의 중앙선에 있는 코뼈 앞에 위치한 "전비골"이라고 제안했으며, ''트리케라톱스'' 표본의 코 뿔 심과 유사하다고 지적했다.[2] 1903년 헝가리 고생물학자 프란츠 놉차 폰 펠쇼-실바스는 ''스테고케라스''의 조각난 돔이 사실 전두골과 비골이며, 따라서 이 동물은 단일 뿔을 가졌을 것이라고 제안했다. 래브는 1903년 놉차의 논문에 대한 검토에서 이 새로운 유형의 "유니콘 공룡"에 대한 아이디어에 공감했다. 당시 ''스테고케라스''가 어떤 공룡 그룹에 속하는지에 대한 불확실성이 있었으며, 케라토피아 (뿔 달린 공룡)와 스테고사우루스 (판을 가진 공룡)가 거론되었다.[3][4] 해처는 ''스테고케라스'' 표본이 같은 종에 속하는지, 그리고 그것들이 공룡인지조차 의심했으며, 돔이 두개골의 전두골, 후두골 및 두정골로 구성되어 있다고 제안했다.[1]

1924년, 미국 고생물학자 찰스 W. 길모어는 관련된 두개골 및 기타 유해와 함께 ''S. 발리두스''의 완전한 두개골을 기술했는데, 이는 당시 돔머리 공룡의 가장 완전한 유해였다. 이 발견은 돔이 두개골의 전두정 부위로 구성되어 있다는 해처의 해석을 확인해주었다. 길모어는 ''S. 발리두스''의 이빨이 1856년에 명명되어 고립된 이빨로만 알려진 종인 ''트로오돈 포르모수스''(Troodon formosus)의 이빨과 매우 유사하다는 점을 지적했고, ''스테고케라스''를 ''트로오돈''의 주니어 동의어로 간주하여 ''S. 발리두스''를 ''T. 발리두스''로 변경하고 두 종이 동일할 수도 있다고 제안했다.

1945년, 미국 고생물학자 찰스 M. 스턴버그는 ''T. 포르모수스''와 ''S. 발리두스'' 이빨의 주형을 검사한 후, 두 종 간의 차이점을 밝히고 ''트로오돈''이 수각류 공룡이며, 돔머리 공룡은 자체 과에 속해야 한다고 제안했다. ''스테고케라스''가 이 과의 첫 번째 구성원이었지만, 스턴버그는 "두꺼운 머리 도마뱀"을 의미하는 파키케팔로사우루스과라는 명칭이 더 설명적이라고 생각했다.[8]

1970년대에 아시아 화석에서 더 많은 후두류 속이 기술되면서, 이 그룹에 대한 정보가 늘어났다. 1974년, 마리안스카와 오스몰스카는 후두류가 조반목 내에서 고유한 아목인 후두류(Pachycephalosauria)를 가질 만큼 충분히 독특하다고 결론 내렸다.

4. 1. 분류

로렌스 램비가 1902년에 스테고케라스 발리둠(''Stegoceras validum'')을 모식종으로 하여 처음 명명했다. ''S. validum''의 표본 40여 점은 캐나다 앨버타 주의 벨리 리버 층군에서 발견되었으며, 대부분은 후기 캄파니아절(7650만년에서 7500만년 전)의 연대를 가진 공룡공원층에서, 나머지는 올드맨 층(캄파니아절 중기, 7750만년에서 7650만년)에서 발견되었다.[69] 스테고케라스는 거의 완전한 골격이 발견되었기 때문에 다른 후두류 공룡들의 모델 역할을 했다. 1920년대부터 1945년까지는 이빨 형태의 유사성 때문에 트로오돈과 가까운 관계거나 동물이명인 것으로 생각되었으나, 보존 상태가 좋은 화석이 발견되면서 이 생각은 틀린 것으로 판명났다.[70]

후두류에 속하는 여러 종들이 처음에는 스테고케라스의 종으로 보고되었다. 예를 들어 ''S. lambei'', ''S. sternbergi'', 그리고 ''S. breve'' 등은 원래 스테고케라스에 속해있다가 새로운 속인 콜레피오케팔레, 한수에시아, 의문명인 포라미나케팔레(혹은 그 이전의 연구에서 프레노케팔레/스파에로톨루스)로 다시 분류되었다.[71][69][72]

최근 뉴멕시코주의 산후안 분지에서 스테고케라스의 새 종이 보고되었다. 해당 종의 표본은 2006년 설리반과 루카스에 의해 ''S. validum''과 유사하다고 보고된 바 있다. 스티븐 자신스키와 로버트 설리반이 2011년 프루트랜드 층 상부와 커틀랜드층 하부에서 두 개의 완전하지 않은 후두류 두개골을 발견해 스테고케라스 노보멕시카눔(''Stegoceras novomexicanum'')이라고 명명했다. 완모식표본인 NMMNH P-33898은 거의 완전한 전두-두정골로 프루트랜드층(캄파니아절 후기, 약 7500만 년 전) 상부의 포실 포레스트 층원에서 발견되었으며 부모식표본인 SMP VP-2555는 왼쪽 전두골 일부분과 양쪽 전두골의 가장 앞쪽 부분(역시 포실 포레스트 층원에서 발견)에 해당하고 SMP VP-2790는 커틀랜드층(캄파니아절 후기, 약 7400만 년 전) 하부의 헌터와시 층원에서 발견된 불완전한 두정골이다.[73]

2011년에 새로운 계통발생학적 분석을 시도했으나 해당 연구에서 스테고케라스가 단계통군으로 나타나지는 않았다.[74]

2013년 에반스 외 논문의 분지도를 수정하면 아래와 같다.[75]

4. 2. 종

로렌스 램비가 1902년에 스테고케라스 발리둠(Stegoceras validum)을 모식종으로 하여 처음 명명했다. ''S. validum''의 표본 전체 (약 40여 점)는 캐나다 앨버타 주의 벨리 리버 층군에서 발견되었다.[69] 1920년대부터 1945년까지 스테고케라스는 이빨 형태의 유사성 때문에 트로오돈과 가까운 관계거나 동물이명인 것으로 생각되었으나, 보존 상태가 좋은 화석이 발견되면서 이 생각은 틀린 것으로 판명났다.[70] 이후 ''S. lambei'', ''S. sternbergi'', ''S. breve'' 등 후두류에 속하는 여러 종들이 스테고케라스의 종으로 보고되었다가 콜레피오케팔레, 한수에시아, 의문명인 포라미나케팔레 (혹은 프레노케팔레/스파에로톨루스)로 다시 분류되었다.[71][69][72]

최근 뉴멕시코 주의 산후안 분지에서 스테고케라스의 새 종이 보고되었다. 2011년 스티븐 자신스키와 로버트 설리반은 프루트랜드 층 상부와 커틀랜드층 하부에서 두 개의 완전하지 않은 후두류 두개골을 발견해 스테고케라스 노보멕시카눔(''Stegoceras novomexicanum'')이라고 명명했다.[73]

''스테고케라스''(Stegoceras)의 첫 번째 유해는 캐나다 고생물학자 로렌스 래브가 캐나다 앨버타 주 레드 디어 강 지역의 벨리 리버 층군에서 수집했다. 1902년 래브는 ''스테고케라스 발리두스''(Stegoceras validus)를 기술, 명명했다.[2][1] 속명 ''스테고케라스''(Stegoceras)는 "지붕"을 의미하는 고대 그리스어 ''스테게''(stegè)/στέγη와 "뿔"을 의미하는 ''케라스''(keras)/κέρας에서 유래했다. 종명 ''발리두스''(validus)는 두꺼운 두개골 지붕을 지칭하는 라틴어로 "강한"을 의미한다.[29] CMN 515는 1907년 존 벨 해처에 의해 렉토타입 표본으로 지정되었다.[17][1]

1918년, 래브는 다른 돔(CMN 138)을 ''S. 발리두스''(S. validus)로 언급하고, CMN 1423 표본을 기반으로 새로운 종인 ''S. 브레비스''(S. brevis)를 명명했다.[5]

1924년, 미국 고생물학자 찰스 W. 길모어는 ''S. 발리두스''(S. validus)의 완전한 두개골을 기술했는데, 이는 당시 돔머리 공룡의 가장 완전한 유해였다. 길모어는 ''S. 발리두스''(S. validus)의 이빨이 ''트로오돈 포르모수스''(Troodon formosus)의 이빨과 매우 유사하다는 점을 지적하며 ''스테고케라스''(Stegoceras)를 ''트로오돈''(Troodon)의 주니어 동의어로 간주, ''S. 발리두스''(S. validus)를 ''T. 발리두스''(T. validus)로 바꾸고 두 종이 동일할 수 있다고 제안했다. 또한 ''S. 브레비스''(S. brevis)가 ''S. 발리두스''(S. validus)와 동일하며, 따라서 후자의 주니어 동의어임을 발견했다.[6][31]

1943년 미국 고생물학자 바넘 브라운과 에리히 M. 슐라이크어는 ''T. 스턴베르기''(T. sternbergi)와 ''T. 에드먼토넨시스''(T. edmontonensis)를 명명하고, ''T. 와이오밍겐시스''(T. wyomingensis)를 파키케팔로사우루스''(Pachycephalosaurus)로 이동시켰다. ''T. 발리두스''(T. validus)는 ''T. 포르모수스''(T. formosus)와 구별되지만 ''S. 브레비스''(S. brevis)는 ''T. 발리두스''(T. validus)의 암컷 형태로 간주했다.[7]

1945년, 미국 고생물학자 찰스 M. 스턴버그는 ''트로오돈''(Troodon)이 수각류 공룡이며, 돔머리 공룡은 자체 과에 속해야 한다고 제안했다. ''T. 스턴베르기''(T. sternbergi)와 ''T. 에드먼토넨시스''(T. edmontonensis)는 ''스테고케라스''(Stegoceras)의 구성원으로 간주하고, ''S. 브레비스''(S. brevis)를 유효하다고 보고, ''S. 람베이''(S. lambei)를 명명했다.[29][8]

1953년, 비르거 보린은 중국에서 나온 두정골을 기반으로 ''트로오돈'' ''벡셀리''(bexelli)를 명명했고,[10] 1964년, 오스카르 쿤은 이것을 ''스테고케라스''의 종, ''S. 벡셀리''(S. bexelli)로 간주했다.[11]

1979년, 윌리엄 패트릭 월과 피터 갈튼은 ''스테고케라스 브라우니''(Stegoceras browni)를 명명했고,[12] 1983년, 갈튼과 한스-디터 수에스는 ''S. 브라우니''(S. browni)를 ''오르나토톨루스''(Ornatotholus)로 이동시켰다.[13]

1987년 수에스와 갈튼은 ''S. 브레비스''(S. brevis), ''S. 스턴베르기''(S. sternbergi), ''S. 람베이''(S. lambei)를 ''S. 발리둠''(S. validum)과 동의어로 간주하고, ''S. 벡셀리''(S. bexelli)는 불확정 파키케팔로사우루스로 간주했다.[29][17] 1998년, 굿윈과 동료들은 ''오르나토톨루스''(Ornatotholus)를 어린 ''S. 발리둠''(S. validum)으로 간주했다.[14]

5. 고생물학

스테고케라스 발리둠(Stegoceras validum)은 알버타와 뉴멕시코에서 발견되어 지리적으로 넓게 분포했던 것으로 보인다.[76]

후두류의 식성은 불확실하지만, 매우 작고 융기된 이빨을 가지고 있어 같은 시대의 다른 공룡만큼 질기고 섬유질이 많은 식물을 효과적으로 씹을 수는 없었을 것이다. 날카롭고 톱니 모양의 이빨은 잎, 씨앗, 과일 및 곤충을 섞어 먹는 식단에 적합했을 것으로 추정된다.[38] 이구아나와 유사한 이빨 머리 모양 때문에 완전한 초식성 식단을 가졌을 수도 있다. 앞턱뼈 이빨은 앞니뼈와의 접촉으로 인해 마모 면이 나타나며, 위턱 이빨은 다른 조반류 공룡과 유사한 이중 마모 면을 가지고 있다. UALVP 2 표본에서는 모든 세 번째 위턱 이빨이 교체 이빨이 솟아나고 있으며, 이빨 교체는 3개씩 순차적으로 뒤로 진행되었다. 스테고케라스의 후두부는 근육 부착을 위해 잘 구분되어 있었으며, 턱 구조와 치아의 미세 마모 및 마모 면을 기반으로 턱 움직임은 턱 회전 기능이 약간만 가능했고 대부분 위아래로 움직였을 것으로 여겨진다. 이는 물기 힘이 부수는 것보다 절단에 더 많이 사용되었음을 나타낸다.[29][39]

2021년, 마이클 N. 허드진스와 동료들은 스테고케라스와 테스켈로사우루스의 이빨을 비교하여 둘 다 이형치성을 가지지만 통계적으로 구별될 수 있다는 것을 발견했다. 넓은 주둥이와 균일한 이빨을 가진 스테고케라스는 많은 양의 식물을 자르는 무차별적 대량 섭취자였던 반면, 테스켈로사우루스는 좁은 주둥이와 이빨을 가져 선택적 섭취자였음을 시사한다. 후두류와 테스켈로사우루스과 공룡은 같은 북미 지층에서 발견되지만, 서로 다른 생태형공간을 차지함으로써 공존할 수 있었던 것으로 보인다 (스테고케라스와 테스켈로사우루스 자체가 동시대는 아니었지만).[40] 일반적으로는 초식성으로 여겨지지만, 날카로운 송곳니 모양의 이빨 때문에 곤충이나 작은 동물도 먹는 잡식성이었을 것이라는 주장도 있다.

1989년, 에밀리 B. 그리핀은 두개골 내부 주형 연구를 통해 스테고케라스와 다른 후두류가 뇌에 큰 후구를 가지고 있어 좋은 후각을 가졌다는 것을 발견했다.[41] 2014년, 제이슨 M. 보크와 동료들은 스테고케라스가 후각 영역에 공기가 도달하기 위해 비강 앞쪽에 연골성 비갑개를 필요로 했을 것이라고 밝혔다. 이러한 구조의 존재 증거는 그 구조가 부착될 수 있는 뼈 능선이다. 후각 영역의 크기는 스테고케라스가 예민한 후각을 가졌음을 나타낸다. 연구자들은 칠면조와 같은 스크롤 모양의 비갑개 또는 타조와 같은 분지형 비갑개를 가질 수 있었는데, 둘 다 공기를 후각 영역으로 보낼 수 있었기 때문이다. 비강 내 혈관 시스템은 또한 비갑개가 뇌로 향하는 신체에서 나온 따뜻한 동맥혈을 냉각시키는 역할을 했음을 시사한다. ''S. validum'' 표본 UALVP 2의 두개골은 뛰어난 보존 상태로 인해 이러한 종류의 연구에 적합했는데, 비강에 골화된 연조직이 존재했기 때문이다. 이는 그렇지 않으면 연골성이라 광물화 과정을 통해 보존되지 않았을 것이다.[42]

스테고케라스 두개골 돔의 기능에 대해서는 논쟁이 있어 왔으며, 여러 연구에서 실험 모델로 사용되었다. 돔은 주로 종내 경쟁에서 사용되는 무기, 성적 과시 구조, 또는 종 인식 수단으로 해석되어 왔다.

2008년, 에릭 스니블리와 아담 콕스는 2D 및 3D 후두류 두개골의 성능을 유한 요소 분석을 통해 테스트했고, 상당한 충격을 견딜 수 있다는 것을 발견했다. 돔의 더 큰 아치형 구조는 더 높은 충격력을 허용했다. 그들은 또한 후두류 돔이 영구적으로 손상되지 않고 많은 에너지를 견딜 수 있는 강한 물질인 케라틴으로 덮여 있었을 가능성이 높다고 생각했고(예: 악어의 골갑), 따라서 케라틴을 테스트 공식에 포함시켰다.[49]

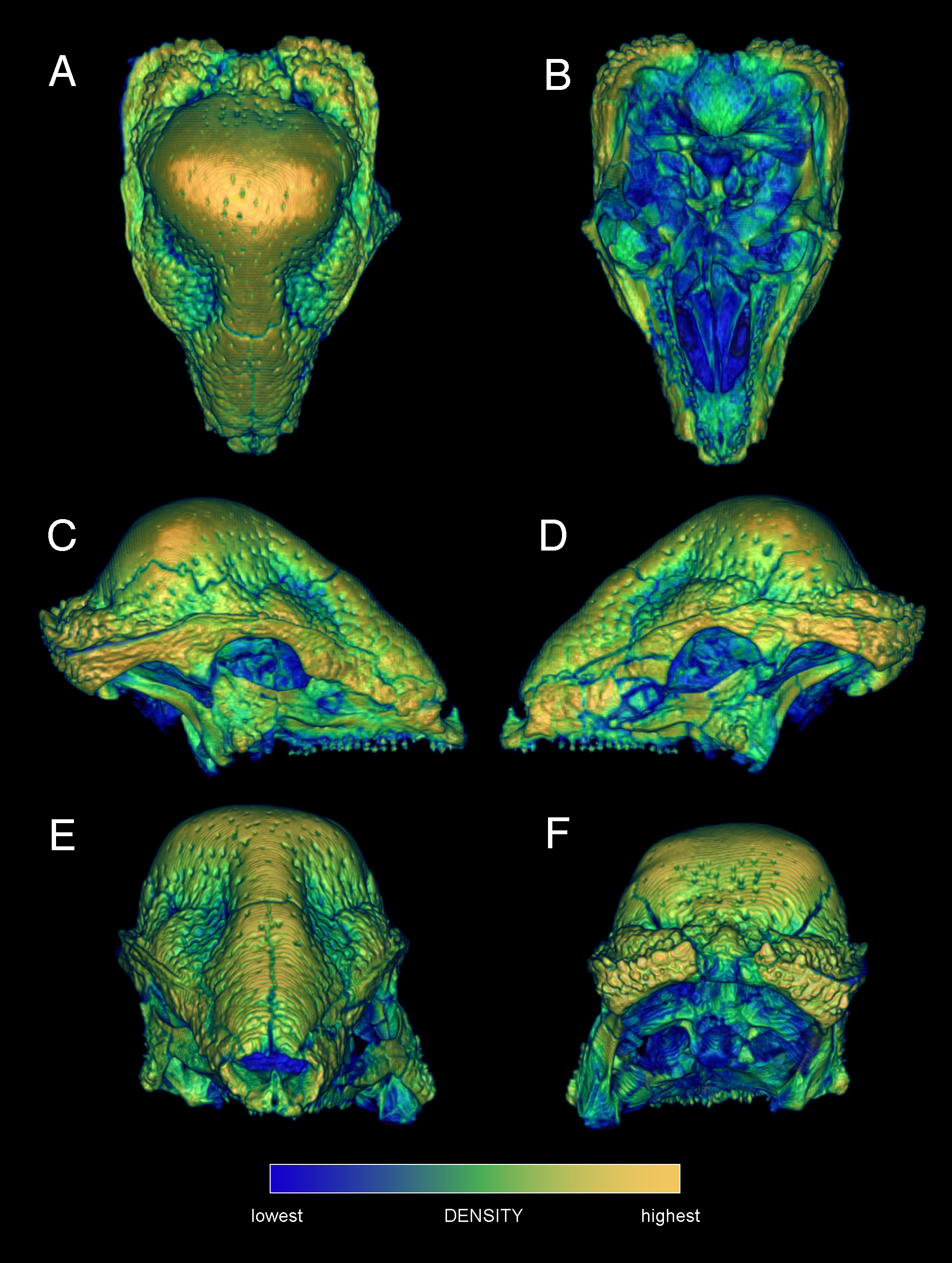

2011년, 스니블리와 제시카 M. 테오도어는 ''S. validum''(UALVP 2), ''프레노케팔레'' 및 몇몇 현존하는 머리 부딪히는 우제목의 CT 스캔 두개골을 사용하여 머리 충격을 시뮬레이션하여 유한 요소 분석을 수행했다. 그들은 살아있는 동물에서 발견된 머리 충돌과 두개골 형태 사이의 상관관계가 연구된 후두류에도 존재한다는 것을 발견했다. 스테고케라스와 프레노케팔레는 뇌를 보호하는 해면골을 가진 큰뿔양과 유사한 두개골 모양을 가지고 있었다. 그들은 또한 큰뿔양, 흰배 듀커 및 기린과 함께 치밀하고 해면질인 영역의 분포에서 유사점을 공유했다. 흰배 듀커는 스테고케라스와 가장 가까운 형태학적 유사체로 밝혀졌다. 이 머리 부딪히기 종은 돔이 더 작지만 유사하게 둥글다. 스테고케라스는 높은 힘으로 머리를 부딪히는 우제목보다 힘을 더 잘 분산할 수 있었지만, 더 오래된 후두류의 혈관이 적은 돔과 부상으로부터 치유 능력이 감소했을 가능성이 있어 더 오래된 개체에서는 그러한 전투를 반대했다. 이 연구는 또한 돔의 각질 덮개 효과를 테스트했으며 성능에 도움이 되는 것을 발견했다. 스테고케라스는 머리를 치는 우제목 두개골의 충격 지점 아래에서 발견되는 공압 부비동이 부족했지만, 대신 지지대 역할을 할 수 있는 혈관 버팀대와 케라틴 덮개의 발달을 위한 통로를 가지고 있었다.[50]

2013년 조셉 E. 피터슨과 동료들의 연구는 스테고케라스와 다른 후두류의 두개골에서 외상으로 인한 감염으로 해석되는 병변을 확인했다. 병변은 샘플링된 후두류 두개골의 22%에서 발견되었고(속에 걸쳐 일관된 빈도), 평평한 머리 표본(어린 개체 또는 암컷으로 해석됨)에서는 발견되지 않았는데, 이는 종내 전투(영토 또는 짝짓기)에 사용된 것과 일치한다. 이러한 동물들의 병변 분포는 돔의 상단에 집중되는 경향이 있었는데, 이는 머리 부딪히는 행동을 뒷받침한다. 옆구리 부딪히기는 아마도 부상이 적을 것이고, 대신 돔의 측면에 집중될 것이다. 이러한 관찰은 현대 양 골격의 두개골과 옆구리의 병변과 비교하여 이루어졌다. 연구자들은 현대 머리 부딪히는 동물들이 전투와 디스플레이 모두에 무기를 사용하고 있으며, 후두류도 돔을 둘 다 사용했을 수 있다고 언급했다. 무기를 과시하고 사용할 의향이 있는 것은 일부 동물에서 분쟁을 해결하기에 충분할 수 있다.[51]

2022년, 브라이언 R. S. 무어와 동료들은 매우 완전한 UALVP 2 표본을 기반으로 3D로 스테고케라스의 사지 근육을 검사하고 재구성했다. 앞다리 근육은 보수적이었지만, 골반 및 뒷다리 근육은 파생된 (또는 "진보된") 특징을 보였다. 이 부위는 큰 근육을 가지고 있었고, 넓은 골반과 튼튼한 뒷다리(그리고 아마도 확대된 인대)와 결합되어 개체 간의 머리 부딪히기 동안 도움이 되었을 강력하고 안정적인 골반 구조를 만들었다. 후두류의 두개골 돔이 양성 성장과 함께 자랐고 전투에 사용되었을 수 있으므로, 머리 부딪히기 동안 신체를 앞으로 추진하는 데 사용된 경우 뒷다리 근육의 경우도 마찬가지일 수 있다고 제안했다. 다만, UALVP 2 표본은 척추의 큰 부분과 외부 사지 요소가 누락되어 연구가 제한적이라고 언급했다.[52]

5. 1. 성적 이형성

역사적으로 ''스테고케라스''와 다른 파키케팔로사우루스(pachycephalosaurs) 두개골에서 보이는 변이에 대한 몇 가지 설명이 제시되었다. 브라운과 쉴라이커는 돔의 정도에 성적 이형성이 존재한다고 제안했고, AMNH 5450(''오르나토톨루스'')과 같은 평평한 머리의 표본이 ''스테고케라스''의 암컷 형태를 나타낸다고 가설을 세웠다.[44] 이 아이디어는 챔프먼과 동료들의 1981년 형태 계측학 연구에 의해 뒷받침되었는데, 이 연구는 수컷이 더 크고 두꺼운 돔을 가지고 있다는 것을 발견했다.[44][43]

다른 평평한 머리의 파키케팔로사우루스가 발견된 후, 돔의 정도는 분류학적 중요성을 가진 특징으로 제안되었고, 따라서 AMNH 5450은 1979년 이후 별개의 분류군으로 간주되었다. 1998년 굿윈과 동료들은 대신 돔의 팽창이 나이에 따라 변하는 발생학적 특징이라고 제안했는데, 이는 돔이 혈관적이고 빠르게 성장하는 뼈로 구성되어 나이가 들면서 돔이 증가하는 것과 일치한다는 것을 보여주는 ''S. validum'' 두개골의 조직학 연구에 근거했다.[44][14] 이 저자들은 ''오르나토톨루스''의 구별되는 특징이 발생학의 결과일 수 있다는 것을 발견했다.[14]

2003년 윌리엄슨과 카는 ''오르나토톨루스''를 어린 단계로 보여주는 ''S. validum''의 가상 성장 계열을 발표했다. 그들은 어린 개체는 크고 좁게 간격을 둔 결절과 마디로 덮인 평평하고 두꺼운 전두정골 지붕이 특징이라고 제안했다. 두정인두골 선반은 크기가 감소하지 않았고, 전두정골 봉합선은 열려 있었다. 아성체는 언덕 모양의 돔을 가지고 있었고, 두정골과 두개골 지붕의 뒷부분은 평평했다. 측두골 개구는 크기에서 비대칭성을 보였고, 전두정골 봉합선의 폐쇄는 가변적이었다. 마디는 성장하는 동안 돔이 확장되면서 늘어나거나 거의 사라졌고, 테서레이트된 표면이 남아 있었다. 패턴은 돔의 가장 높은 지점(정점)에서, 즉 최대 확장이 일어나는 영역에서 종종 지워졌다. 두개골의 결절은 서로 다른 방향으로 늘어났고, 두정인두골 선반의 가장자리에 있는 결절은 비대된(확대된) 결절일 수 있다. 아성체와 성체 두개골의 뒷면과 측면은 덜 변형된 결절로 장식되었다. 돔이 커지기 전에, 두개골 뼈는 확장되어 이러한 뼈 사이의 접합부가 생겼다. 성체 돔은 넓고 볼록했으며, 크기가 감소하고 후두부를 두꺼운 "입술"로 덮는 대부분의 선반을 포함했다. 측두골 개구는 닫혔지만, 전두정골과 연결된 두개골 뼈 사이의 봉합선은 성체와 아성체에서 항상 닫히지 않았다.[16]

2011년 쇼트와 동료들은 ''S. validum''의 두개골 돔 발생학에 대한 보다 포괄적인 분석을 수행했다. 이 연구는 두정인두골 선반이 성장 동안 장식의 배열을 보존하고, 전두정골 돔의 혈관성이 크기에 따라 감소한다는 것을 발견했다. 또한 돔의 모양과 크기는 성장에 강력하게 상관관계가 있으며, 성장은 평평한 형태에서 돔형으로 이형성(등각성과 대조)이 나타나 ''오르나토톨루스''를 어린 ''스테고케라스''로 뒷받침한다는 것을 발견했다. 그들은 또한 어린 개체에서 성체로의 극적인 변화와 함께 이 돔 성장 모델이 파키케팔로사우루스의 일반적인 발달 궤적이라고 가설을 세웠다. 이 연구자들은 측두골 개구가 나이에 따라 닫힌다는 윌리엄슨과 카의 관찰이 일반적으로 옳지만, 전두정골의 크기에 관계없이 이 개구의 크기에 여전히 높은 수준의 개별적인 변이가 있으며, 따라서 이 특징은 발생학과 독립적일 수 있다고 언급했다.[44]

쇼트와 에반스의 2012년 연구에 따르면, 조사된 ''S. validum'' 두개골의 비늘 선반에 있는 개별 마디의 수와 모양이 상당히 다양했으며, 이 변동성은 발생학적 변화와 관련이 없는 것으로 보이고, 개별적인 변이 때문이었다. 이 연구자들은 측두골 개구의 너비와 비늘의 크기 사이의 상관관계를 발견하지 못했다.[45]

발견된 두개골에는 높이가 높은 것과 낮고 평평한 것의 두 가지 유형이 있는데, 이는 암수 간의 성차를 나타내는 것으로 생각된다.[64]

5. 2. 공세적 행동

스테고케라스(그리고 다른 후두류 종들)가 오늘날의 큰뿔양이나 사향소처럼 서로 박치기를 했을 수도 있다는 주장이 있지만, 이에 대한 반론도 있다. 1997년 고생물학자 카펜터는 스테고케라스의 둥근 돔 때문에 서로 머리를 부딪히기에는 접촉면적이 너무 작았을 것이라고 주장했다.[79] 따라서 박치기를 하더라도 아주 정확하게 중심을 맞추지 않으면 빗맞기 쉬웠을 것이다. 또한 스테고케라스와 여타 돔을 가진 후두류 공룡들이 머리와 목, 그리고 몸통을 일직선으로 정렬하여 충격을 흡수하기는 힘들었으리라는 점이다. 이들의 목은 "S"자나 "U"자 모양으로 굽어져 있었기 때문이다. (스테고케라스의 척추는 두꺼운 목 근육 때문에 덜 굽어있긴 하다) 카펜터는 몸통에 머리를 부딪히는 행동을 대안으로 제시하였고 돔의 두꺼운 모양이 몸통 측면에 부딪힐 때 충격을 크게 하기 위한 것이라고 주장했다.[79] 스테고케라스와 여타 후두류 공룡들이 목을 옆으로 움직이고 머리를 돌려 측면으로 충격을 전달하는 것이 가능했을 것이다. 돔의 윗면 및 옆면의 표면적이 넓고 이곳이 부딪히는 지점이 될 수 있었을 것이다.[79] 그에 따라 충격이 너무 크지 않아 상대방이 심각한 부상을 입는 것을 방지했을 것이다. 눈 위에 있는 뼈의 융기부는 머리를 부딪히는 개체의 눈을 보호하는 역할을 했을 수 있다.[79] 또 스테고케라스의 몸통이 상대적으로 넓은 것은 몸통에 머리를 부딪힐 때 중요한 장기를 보호하기 위한 것이었을 수 있다.

스니블리와 시오도어는 2011년에 스테고케라스 발리둠, 프레노케팔레 그레네스 및 몇몇 박치기를 하는 우제류들의 두개골을 CT 스캔하여 연구했다. 이들은 스테고케라스의 두개골이 박치기를 하기에 알맞은 구조였다는 것을 밝혔다.[80] 스테고케라스 두개골의 돔 한가운데 밀도가 높은 별도의 층이 있는 것으로 보이며 이것이 뇌를 잘 보호했을 것으로 보인다.

스테고케라스와 다른 후두류의 돔형 두개골이 머리 부딪히기에 사용되었다는 가설은 1955년 미국의 고생물학자 에드윈 콜버트에 의해 처음 제기되었다. 1970년과 1971년에 갈톤은 이 아이디어를 발전시켜 돔이 단순한 장식용이었다면 밀도가 낮았을 것이고, 구조가 힘에 저항하기에 이상적이라고 주장했다. 갈톤은 ''스테고케라스''가 머리를 수직으로, 목에 수직으로 세웠을 때, 머리에서 힘이 전달되어 탈구될 가능성이 거의 없으며, 돔을 들이받는 데 사용할 수 있다고 제안했다. 그는 돔 자체에 뿔이 없고, 두정측두부 선반의 뿔도 "효과적이지 않은" 위치에 있기 때문에 주로 포식자를 방어하는 데 사용되었을 가능성은 낮다고 믿었지만, 종내 경쟁과 양립할 수 있다고 보았다. 갈톤은 돔을 서로 부딪히는 동안 척추가 수평 위치를 유지한다고 상상했다. 이것은 서로 마주보고 타격을 가하거나 머리를 숙이고 서로 돌진하는 동안(현대 양과 염소와 유사) 할 수 있었다. 그는 또한 뒤쪽의 강성이 이 목적으로 머리를 사용할 때 유용했을 것이라고 언급했다. 1978년, Sues는 플렉시 유리 모델을 이용한 테스트를 바탕으로 후두류의 해부학이 돔 대 돔 충격 응력을 전달하는 것과 일치한다고 갈톤과 의견을 같이 했다. 충격은 목과 몸을 통해 흡수될 것이고, 목 인대와 근육은 스치듯 타격을 받더라도 부상을 방지할 것이다(현대 큰뿔양과 같이). Sues는 또한 동물들이 서로의 옆구리를 부딪혔을 수도 있다고 제안했다.[46][47][48]

1997년, 미국의 고생물학자 케네스 카펜터는 후두류 ''호말로케팔레''의 등쪽 척추가 목 바로 앞(보존되지 않음)에서 아래로 굽어 있다는 것을 지적했고, 목이 위로 굽지 않는 한 머리는 땅을 향하게 될 것이라고 지적했다. 따라서 그는 ''스테고케라스''와 다른 후두류의 목이 굽은 자세로 유지되었으며(공룡의 일반적인 경우), 따라서 머리, 목, 몸을 수평으로 똑바로 정렬할 수 없었을 것이라고 추론했는데, 이는 응력을 전달하는 데 필요했을 것이다. 그들의 목은 등보다 낮은 수준으로 유지되어야 했을 것이고, 이는 충격 시 척수를 손상시킬 위험이 있었을 것이다. 현대의 큰뿔양과 들소는 목에서 어깨 위의 키가 큰 신경 극까지 강한 인대를 가지고 있어 이 문제를 극복한다(충격력을 흡수함). 그러나 후두류에서는 그러한 특징이 알려져 있지 않다. 이 동물들은 또한 뿔 기저부의 부비동을 통해 충격력을 흡수하며, 이마와 뿔은 넓은 접촉면을 형성하지만, 후두류 돔의 좁은 표면과는 다르다. ''스테고케라스''의 돔은 둥글기 때문에 잠재적 충격에 대해 매우 작은 면적을 제공했을 것이고, 돔은 서로 스쳤을 것이다(충격이 완벽하게 중심에 위치하지 않는 한). 후두류는 머리를 숙인 상태에서 서로를 보기가 어려웠을 텐데, 이는 눈 위의 뼈 능선 때문이다.[46]

카펜터는 머리 부딪히기 가설에서 발견한 문제 때문에 돔이 옆구리 부딪히기(일부 큰 아프리카 포유류에서 볼 수 있음)에 적응된 것이라고 제안했다. 그는 두 마리의 동물이 서로 마주보거나 같은 방향을 향해 나란히 서서 상대방의 옆구리에 타격을 가한다고 상상했다. 후두류의 비교적 큰 몸 폭은 결과적으로 옆구리 부딪히기 동안 중요한 장기를 해치는 것을 보호하는 데 사용되었을 수 있다. ''스테고케라스''와 유사한 후두류는 옆에서 목을 움직이고 머리를 회전시켜 타격을 가했을 수 있다. 돔의 윗면은 표면적이 가장 크고 충격 지점이었을 수 있다. 돔의 두께는 옆구리에 가해지는 타격의 힘을 증가시켰을 것이고, 이는 상대방이 심각한 부상을 입지 않고 충격의 힘을 느낄 수 있도록 할 것이다. 궤도 위의 뼈 가장자리는 타격을 가할 때 공격자의 눈을 보호했을 수 있다. 카펜터는 후두류가 먼저 돔의 크기(위협)를 보여주기 위해 머리를 흔들고 제시함으로써 위협 행동을 보이고, 그 후 한 상대가 복종 신호를 보낼 때까지 서로 타격을 가했을 것이라고 제안했다.[46]

2008년, 에릭 스니블리와 아담 콕스는 2D 및 3D 후두류 두개골의 성능을 유한 요소 분석을 통해 테스트했고, 상당한 충격을 견딜 수 있다는 것을 발견했다. 돔의 더 큰 아치형 구조는 더 높은 충격력을 허용했다. 그들은 또한 후두류 돔이 영구적으로 손상되지 않고 많은 에너지를 견딜 수 있는 강한 물질인 케라틴으로 덮여 있었을 가능성이 높다고 생각했고(예: 악어의 골갑), 따라서 케라틴을 테스트 공식에 포함시켰다.[49] 2011년, 스니블리와 제시카 M. 테오도어는 ''S. validum''(UALVP 2), ''Prenocephale prenes'' 및 몇몇 현존하는 머리 부딪히는 우제목의 CT 스캔 두개골을 사용하여 머리 충격을 시뮬레이션하여 유한 요소 분석을 수행했다. 그들은 살아있는 동물에서 발견된 머리 충돌과 두개골 형태 사이의 상관관계가 연구된 후두류에도 존재한다는 것을 발견했다. ''스테고케라스''와 ''Prenocephale''은 뇌를 보호하는 해면골을 가진 큰뿔양과 유사한 두개골 모양을 가지고 있었다. 그들은 또한 큰뿔양, 흰배 듀커 및 기린과 함께 치밀하고 해면질인 영역의 분포에서 유사점을 공유했다. 흰배 듀커는 ''스테고케라스''와 가장 가까운 형태학적 유사체로 밝혀졌다. 이 머리 부딪히기 종은 돔이 더 작지만 유사하게 둥글다. ''스테고케라스''는 높은 힘으로 머리를 부딪히는 우제목보다 힘을 더 잘 분산할 수 있었지만, 더 오래된 후두류의 혈관이 적은 돔과 부상으로부터 치유 능력이 감소했을 가능성이 있어 더 오래된 개체에서는 그러한 전투를 반대했다. 이 연구는 또한 돔의 각질 덮개 효과를 테스트했으며 성능에 도움이 되는 것을 발견했다. ''스테고케라스''는 머리를 치는 우제목 두개골의 충격 지점 아래에서 발견되는 공압 부비동이 부족했지만, 대신 지지대 역할을 할 수 있는 혈관 버팀대와 케라틴 덮개의 발달을 위한 통로를 가지고 있었다.[50]

2012년, 케일럽 M. 브라운과 앤서니 P. 러셀은 뻣뻣한 꼬리가 아마도 옆구리 부딪히기에 대한 방어용으로 사용되지 않았을 것이고, 동물들이 종내 전투 동안 꼬리를 지지대로 사용하여 삼각 자세를 취할 수 있었을 것이라고 제안했다. 브라운과 러셀은 꼬리가 동물이 돔으로 타격을 가하거나 받을 때 압축, 인장 및 비틀림 하중에 저항하는 데 도움이 될 수 있음을 발견했다.[31] 2013년 조셉 E. 피터슨과 동료들의 연구는 ''스테고케라스''와 다른 후두류의 두개골에서 외상으로 인한 감염으로 해석되는 병변을 확인했다. 병변은 샘플링된 후두류 두개골의 22%에서 발견되었고(속에 걸쳐 일관된 빈도), 평평한 머리 표본(어린 개체 또는 암컷으로 해석됨)에서는 발견되지 않았는데, 이는 종내 전투(영토 또는 짝짓기)에 사용된 것과 일치한다. 이러한 동물들의 병변 분포는 돔의 상단에 집중되는 경향이 있었는데, 이는 머리 부딪히는 행동을 뒷받침한다. 옆구리 부딪히기는 아마도 부상이 적을 것이고, 대신 돔의 측면에 집중될 것이다. 이러한 관찰은 현대 양 골격의 두개골과 옆구리의 병변과 비교하여 이루어졌다. 연구자들은 현대 머리 부딪히는 동물들이 전투와 디스플레이 모두에 무기를 사용하고 있으며, 후두류도 돔을 둘 다 사용했을 수 있다고 언급했다. 무기를 과시하고 사용할 의향이 있는 것은 일부 동물에서 분쟁을 해결하기에 충분할 수 있다.[51]

브라이언 R. S. 무어와 동료들은 2022년에 매우 완전한 UALVP 2 표본을 기반으로 하여 3D로 ''스테고케라스''의 사지 근육을 검사하고 재구성했다. 그들은 앞다리 근육이 보수적이었고, 특히 초기 이족 보행 용반류 공룡의 근육에 비해 보수적이었지만, 골격의 특이성으로 인해 골반 및 뒷다리 근육이 대신 더 파생된 (또는 "진보된") 것을 발견했다. 이 부위는 큰 근육을 가지고 있었고, 넓은 골반과 튼튼한 뒷다리(그리고 아마도 확대된 인대)와 결합되어 개체 간의 머리 부딪히기 동안 도움이 되었을 강력하고 안정적인 골반 구조를 만들었다. 후두류의 두개골 돔이 양성 성장과 함께 자랐고 전투에 사용되었을 수 있으므로, 이러한 연구자들은 머리 부딪히기 동안 신체를 앞으로 추진하는 데 사용된 경우 뒷다리 근육의 경우도 마찬가지일 수 있다고 제안했다. 그들은 UALVP 2가 후두류에 대해 매우 완전하지만, 척추의 큰 부분과 외부 사지 요소가 누락되어 연구가 제한적이라고 경고했다.[52]

5. 3. 식성

''Stegoceras''영어는 이빨이 매우 작고 융기되어 있어, 같은 시대의 다른 공룡들처럼 질기고 섬유질이 많은 식물을 효과적으로 씹을 수는 없었을 것이다. 날카롭고 톱니 모양의 이빨은 잎, 씨앗, 과일 및 곤충을 섞어 먹는 식단에 적합했을 것으로 추정된다.[38] ''스테고케라스''는 이빨의 머리 부분이 이구아나와 유사하여 초식성 식단을 가졌을 수도 있다. 앞턱뼈 이빨은 앞니뼈와의 접촉으로 인해 마모된 면이 나타나며, 위턱 이빨은 다른 조반목 공룡에서 볼 수 있는 것과 유사한 이중 마모 면을 가지고 있다. UALVP 2 표본의 모든 세 번째 위턱 이빨은 교체 이빨이 솟아나고 있으며, 이빨 교체는 3개씩 순차적으로 뒤로 진행되었다. ''스테고케라스''의 후두부는 근육 부착을 위해 잘 구분되어 있었으며, 턱 구조와 치아의 미세 마모 및 마모 면을 기반으로 ''스테고케라스''와 다른 후두류의 턱 움직임은 턱 회전 기능이 약간만 가능했으며 대부분 위아래로 움직였을 것으로 여겨진다. 이는 물기 힘이 부수는 것보다 절단에 더 많이 사용되었음을 나타낸다.[29][39]2021년, 캐나다 고생물학자 마이클 N. 허드진스와 동료들은 ''스테고케라스''와 ''테스켈로사우루스''의 이빨을 조사하여 둘 다 이형치성을 가지고 있지만 통계적으로 서로 구별될 수 있다는 것을 발견했다. 넓은 주둥이와 더 균일한 이빨을 가진 ''스테고케라스''는 많은 양의 식물을 자르는 무차별적인 대량 섭취자였으며, ''테스켈로사우루스''의 이빨과 좁은 주둥이는 선택적 섭취자였음을 나타낸다. 후두류와 테스켈로사우루스과 공룡은 같은 북미 지층에서 발견되며, 그들은 서로 다른 생태형공간을 차지함으로써 공존할 수 있었던 것으로 보인다(''스테고케라스''와 ''테스켈로사우루스'' 자체가 동시대는 아니었지만).[40]

일반적으로는 식물 식성의 공룡으로 여겨지지만, 날카로운 송곳니 모양의 이빨을 가지고 있었기 때문에 잡식(식물 외에 곤충이나 작은 동물도 먹었을)으로 보는 설도 있다.

5. 4. 성장

역사적으로 스테고케라스와 다른 파키케팔로사우루스 두개골에서 보이는 변이에 대해 몇 가지 설명이 제시되었다. 브라운(Brown)과 슐라이커(Schlaikjer)는 돔의 정도에 성적 이형성이 존재한다고 제안했고, AMNH 5450(''Ornatotholus'')과 같은 평평한 머리의 표본이 ''스테고케라스''의 암컷 형태를 나타낸다고 가정했다. 이 아이디어는 챔팬(Champan)과 동료들의 1981년 형태 계측학 연구에 의해 뒷받침되었는데, 이 연구는 수컷이 더 크고 두꺼운 돔을 가지고 있다는 것을 발견했다.[44][43] 다른 평평한 머리의 파키케팔로사우루스가 발견된 후, 돔의 정도는 분류학적 중요성을 가진 특징으로 제안되었고, 따라서 AMNH 5450은 1979년 이후 별개의 분류군으로 간주되었다. 1998년 굿윈(Goodwin)과 동료들은 대신 돔의 팽창이 나이에 따라 변하는 발생학적 특징이라고 제안했는데, 이는 돔이 혈관이 많고 빠르게 성장하는 뼈로 구성되어 나이가 들면서 돔이 증가하는 것과 일치한다는 것을 보여주는 ''S. validum'' 두개골의 조직학 연구에 근거했다.[44][14]2003년 윌리엄슨(Williamson)과 카(Carr)는 ''Ornatotholus''를 어린 단계로 보여주는 ''S. validum''의 가상 성장 계열을 발표했다. 그들은 어린 개체는 크고 좁게 간격을 둔 결절과 마디로 덮인 평평하고 두꺼운 전두정골 지붕이 특징이라고 제안했다. 두정인두골 선반은 크기가 감소하지 않았고, 전두정골 봉합선은 열려 있었다. 아성체는 언덕 모양의 돔을 가지고 있었고, 두정골과 두개골 지붕의 뒷부분은 평평했다. 측두골 개구는 크기에서 비대칭성을 보였고, 전두정골 봉합선의 폐쇄는 가변적이었다. 마디는 성장하는 동안 돔이 확장되면서 늘어나거나 거의 사라졌고, 테서레이트된 표면이 남아 있었다. 패턴은 돔의 가장 높은 지점(정점)에서, 즉 최대 확장이 일어나는 영역에서 종종 지워졌다. 두개골의 결절은 서로 다른 방향으로 늘어났고, 두정인두골 선반의 가장자리에 있는 결절은 비대(확대된) 결절일 수 있다. 아성체와 성체 두개골의 뒷면과 측면은 덜 변형된 결절로 장식되었다. 돔이 커지기 전에, 두개골 뼈는 확장되어 이러한 뼈 사이의 접합부가 생겼다. 성체 돔은 넓고 볼록했으며, 크기가 감소하고 후두부를 두꺼운 "입술"로 덮는 대부분의 선반을 포함했다. 측두골 개구는 닫혔지만, 전두정골과 연결된 두개골 뼈 사이의 봉합선은 성체와 아성체에서 항상 닫히지 않았다.[16]

2011년 쇼트(Schott)와 동료들은 ''S. validum''의 두개골 돔 발생학에 대한 보다 포괄적인 분석을 수행했다. 이 연구는 두정인두골 선반이 성장 동안 장식의 배열을 보존하고, 전두정골 돔의 혈관성이 크기에 따라 감소한다는 것을 발견했다. 또한 돔의 모양과 크기는 성장에 강력하게 상관관계가 있으며, 성장은 평평한 형태에서 돔형으로 이형성(등각성과 대조)이 나타나 ''Ornatotholus''를 어린 ''스테고케라스''로 뒷받침한다는 것을 발견했다. 그들은 또한 어린 개체에서 성체로의 극적인 변화와 함께 이 돔 성장 모델이 파키케팔로사우루스의 일반적인 발달 궤적이라고 가정했다. 이 연구자들은 측두골 개구가 나이에 따라 닫힌다는 윌리엄슨과 카의 관찰이 일반적으로 옳지만, 전두정골의 크기에 관계없이 이 개구의 크기에 여전히 높은 수준의 개별적인 변이가 있으며, 따라서 이 특징은 발생학과 독립적일 수 있다고 언급했다.[44]

쇼트와 에번스(Evans)의 2012년 연구에 따르면, 조사된 ''S. validum'' 두개골의 비늘 선반에 있는 개별 마디의 수와 모양이 상당히 다양했으며, 이 변동성은 발생학적 변화와 관련이 없는 것으로 보이고, 개별적인 변이 때문이었다. 이 연구자들은 측두골 개구의 너비와 비늘의 크기 사이의 상관관계를 발견하지 못했다.[45]

6. 고환경

스테고케라스와 다른 후두류 공룡들의 둥근 머리뼈가 서로 머리를 부딪치는 데 사용되었다는 가설은 1955년 미국의 고생물학자 에드윈 콜버트가 처음 제기하였다. 1970년과 1971년에 갈톤은 이 가설을 발전시켜, 머리뼈 돔의 구조가 단순히 장식용이라면 밀도가 낮았을 것이고, 실제로는 힘을 견디기에 이상적인 구조라고 주장했다.[46][47][48]

갈톤은 스테고케라스가 머리를 수직으로, 목에 대해 직각으로 세웠을 때 머리에서 힘이 전달되어 탈구될 가능성이 거의 없으며, 돔을 들이받는 데 사용할 수 있다고 보았다. 돔 자체에 뿔이 없고, 머리뼈 뒤쪽의 뿔도 "효과적이지 않은" 위치에 있어 포식자를 방어하는 데는 큰 효과가 없었을 것이라고 생각했다. 대신 종족 내 경쟁에 사용되었을 가능성이 있다고 보았다. 갈톤은 돔을 서로 부딪치는 동안 척추가 수평을 유지한다고 생각했다. 이는 서로 마주보고 타격을 가하거나 머리를 숙이고 서로 돌진하는 방식으로 이루어졌을 것이다 (현대의 양과 염소와 유사하다).[46][47][48]

1978년, 수스는 플렉시 유리 모델을 이용한 실험을 통해 후두류의 해부학적 구조가 돔끼리 충격을 주고받는 것에 적합하다는 갈톤의 주장에 동의했다. 충격은 목과 몸을 통해 흡수되며, 목 인대와 근육은 스치는 공격에도 부상을 방지했을 것이다 (현대 큰뿔양과 같이). 수스는 또한 동물들이 서로의 옆구리를 공격했을 수도 있다고 제안했다.[46][47][48]

1997년, 미국의 고생물학자 케네스 카펜터는 후두류 ''호말로케팔레''의 등뼈가 목 바로 앞에서 아래로 굽어 있다는 점을 지적하며, 목이 위로 굽지 않는 한 머리는 땅을 향하게 될 것이라고 주장했다. 따라서 그는 스테고케라스와 다른 후두류의 목이 굽은 자세로 유지되었으며(공룡의 일반적인 경우), 머리, 목, 몸을 수평으로 똑바로 정렬할 수 없었을 것이라고 보았다. 이는 충격을 전달하는 데 필요한 자세였기 때문이다. 또한, 목이 등보다 낮은 위치에 있어 충격 시 척수가 손상될 위험이 있었을 것이라고 지적했다. 현대의 큰뿔양과 들소는 목에서 어깨 위로 이어지는 강한 인대를 가지고 있어 이 문제를 해결하지만, 후두류에서는 그러한 특징이 발견되지 않았다. 이 동물들은 뿔 기저부의 부비동을 통해 충격을 흡수하는데, 이마와 뿔은 넓은 접촉면을 형성하지만 후두류 돔의 좁은 표면과는 다르다. 스테고케라스의 돔은 둥글기 때문에 충격 면적이 매우 작고, 돔끼리 스쳤을 가능성이 높다(정확히 중앙에 충돌하지 않는 한). 게다가 눈 위의 뼈 능선 때문에 머리를 숙인 상태에서 서로를 보기 어려웠을 것이다.[46]

카펜터는 머리 부딪히기 가설의 문제점을 지적하며, 대신 돔이 옆구리 부딪히기에 사용되었을 것이라고 제안했다 (일부 큰 아프리카 포유류에서 관찰됨). 두 마리의 동물이 서로 마주보거나 같은 방향을 향해 나란히 서서 상대방의 옆구리에 타격을 가했을 것이라고 추정했다. 후두류의 비교적 넓은 몸통은 옆구리 공격으로부터 중요한 장기를 보호하는 역할을 했을 것이다. 스테고케라스와 유사한 후두류는 옆에서 목을 움직여 머리를 회전시켜 공격했을 수 있다. 돔의 윗면은 가장 넓은 면적으로, 충격 지점이었을 것이다. 돔의 두께는 옆구리에 가해지는 힘을 증가시켰을 것이고, 상대방은 심각한 부상 없이 충격의 힘을 느낄 수 있었을 것이다. 눈 위의 뼈 가장자리는 공격 시 공격자의 눈을 보호했을 것이다. 카펜터는 후두류가 먼저 돔의 크기를 과시하며 위협 행동을 보이고, 한쪽이 복종 신호를 보낼 때까지 서로 공격했을 것이라고 제안했다.[46]

2008년, 에릭 스니블리와 아담 콕스는 2D 및 3D 후두류 머리뼈의 성능을 유한 요소 분석을 통해 실험했고, 상당한 충격을 견딜 수 있다는 것을 발견했다. 돔의 아치형 구조는 더 높은 충격력을 허용했다. 또한, 후두류 돔이 케라틴과 같이 강한 물질로 덮여 있었을 가능성이 높다고 보았다 (예: 악어의 골갑).[49]

2011년, 스니블리와 제시카 M. 테오도어는 ''S. validum''(UALVP 2), ''프레노케팔레'' 및 몇몇 현존하는 머리 부딪히기를 하는 우제목의 CT 스캔 머리뼈를 사용하여 머리 충격을 시뮬레이션하여 유한 요소 분석을 수행했다. 그들은 살아있는 동물에서 발견된 머리 충돌과 머리뼈 형태 사이의 상관관계가 연구된 후두류에도 존재한다는 것을 발견했다. 스테고케라스와 프레노케팔레는 뇌를 보호하는 해면골을 가진 큰뿔양과 유사한 머리뼈 모양을 가지고 있었다. 또한 큰뿔양, 흰배 듀커, 기린과 함께 뼈의 밀도 및 해면질 영역 분포에서 유사점을 공유했다. 흰배 듀커는 스테고케라스와 가장 유사한 형태를 가진 동물로 밝혀졌다. 이 머리 부딪히기 종은 돔이 더 작지만 둥근 형태는 유사하다. 스테고케라스는 머리를 부딪히는 우제목보다 힘을 더 잘 분산시킬 수 있었지만, 나이가 많은 후두류는 혈관이 적은 돔을 가지고 있어 부상 회복 능력이 떨어졌을 가능성이 있어, 나이 든 개체에서는 이러한 전투를 하지 않았을 수도 있다. 이 연구는 또한 돔의 각질 덮개 효과를 실험했는데, 돔의 성능에 도움이 된다는 것을 발견했다. 스테고케라스는 머리를 부딪히는 우제목 머리뼈의 충격 지점 아래에서 발견되는 공압 부비동이 없었지만, 대신 지지대 역할을 할 수 있는 혈관 버팀대와 케라틴 덮개의 발달을 위한 통로를 가지고 있었다.[50]

2012년, 케일럽 M. 브라운과 앤서니 P. 러셀은 뻣뻣한 꼬리가 옆구리 부딪히기에 대한 방어용으로 사용되지 않았을 것이라고 추정했다. 대신 동물들이 종족 내 전투 동안 꼬리를 지지대로 사용하여 삼각 자세를 취했을 가능성이 있다고 제안했다. 브라운과 러셀은 꼬리가 동물이 돔으로 공격하거나 공격받을 때 압축, 인장 및 비틀림 하중에 저항하는 데 도움이 될 수 있음을 발견했다.[31]

2013년 조셉 E. 피터슨과 동료들의 연구는 스테고케라스와 다른 후두류의 머리뼈에서 외상으로 인한 감염으로 해석되는 병변을 확인했다. 병변은 샘플링된 후두류 머리뼈의 22%에서 발견되었고(속에 걸쳐 일관된 빈도), 평평한 머리 표본(어린 개체 또는 암컷으로 해석됨)에서는 발견되지 않았다. 이는 종족 내 전투(영토 또는 짝짓기)에 사용된 것과 일치한다. 이러한 동물들의 병변 분포는 돔의 상단에 집중되는 경향이 있었는데, 이는 머리 부딪히는 행동을 뒷받침한다. 옆구리 부딪히기는 부상이 적고, 돔의 측면에 집중되었을 것이다. 이러한 관찰은 현대 양 골격의 머리뼈와 옆구리의 병변과 비교하여 이루어졌다. 연구자들은 현대 머리 부딪히는 동물들이 전투와 과시 모두에 무기를 사용하며, 후두류도 돔을 둘 다 사용했을 수 있다고 언급했다. 무기를 과시하고 사용할 의향이 있는 것은 일부 동물에서 분쟁을 해결하기에 충분했을 것이다.[51]

2022년, 브라이언 R. S. 무어와 동료들은 매우 완전한 UALVP 2 표본을 기반으로 스테고케라스의 사지 근육을 3D로 검사하고 재구성했다. 그들은 앞다리 근육이 보수적이었고, 특히 초기 이족보행 용반류 공룡의 근육에 비해 보수적이었지만, 골격의 특이성으로 인해 골반 및 뒷다리 근육이 대신 더 파생된 (또는 "진보된") 것을 발견했다. 이 부위는 큰 근육을 가지고 있었고, 넓은 골반과 튼튼한 뒷다리(그리고 아마도 확대된 인대)와 결합되어 개체 간의 머리 부딪히기 동안 도움이 되었을 강력하고 안정적인 골반 구조를 만들었다. 후두류의 두개골 돔이 양성 성장과 함께 자랐고 전투에 사용되었을 수 있으므로, 이러한 연구자들은 머리 부딪히기 동안 신체를 앞으로 추진하는 데 사용된 경우 뒷다리 근육의 경우도 마찬가지일 수 있다고 제안했다. 그들은 UALVP 2가 후두류에 대해 매우 완전하지만, 척추의 큰 부분과 외부 사지 요소가 누락되어 연구가 제한적이라고 경고했다.[52]

1987년, J. 키스 리그비와 동료들은 파키케팔로사우루스 돔이 내부의 "방사형 구조"(섬유주)를 기반으로 열교환 기관으로 사용되었을 것이라고 제안했다. 이 아이디어는 1990년대 중반에 몇몇 다른 작가들에 의해 지지되었다.[53] 1998년, 굿윈과 동료들은 스테고케라스의 머리뼈에 부비동이 없고 돔의 "벌집"과 같은 혈관뼈 네트워크가 머리 박치기에 적합하지 않으며, 돔 인접 뼈가 그러한 접촉 시 골절의 위험이 있다고 지적했다. 1974년 마리안스카와 오스몰스카에 의해 처음 제안된 바와 같이, 스테고케라스 및 기타 파키케팔로사우루스의 꼬리를 뻣뻣하게 하는 골화된 힘줄이 삼각 자세를 가능하게 했다는 아이디어를 바탕으로, 굿윈 등은 이러한 구조가 측면 박치기로부터 꼬리를 보호했을 수 있으며, 꼬리 자체가 무기로 사용되었을 수도 있다고 제안했다.[14]

2004년, 굿윈과 동료들은 파키케팔로사우루스의 머리뼈 조직학을 연구하여 돔의 혈관 분포(섬유주 포함)가 나이가 들면서 감소한다는 것을 발견했으며, 이는 머리 박치기 또는 열교환 기능과 일치하지 않는다고 판단했다. 그들은 또한 돔 표면 근처의 샤피 섬유의 밀도가 높은 층이 생전에 외부 덮개가 있었음을 나타내며, 이는 살아있는 동물의 돔 모양을 아는 것을 불가능하게 만든다고 제안했다. 대신, 이 연구자들은 돔이 주로 종 인식 및 의사 소통(일부 아프리카 소과 동물과 같이)을 위한 것이며, 성적 과시는 부차적인 목적이라고 결론 내렸다. 그들은 또한 돔의 외부 덮개가 생생하게 채색되었거나 계절에 따라 색이 변했을 수 있다고 추측했다.[53]

2011년, 미국의 고생물학자 케빈 패디언과 존 R. 호너는 일반적으로 공룡의 "기이한 구조"(돔, 프릴, 뿔, 볏 포함)가 주로 종 인식을 위해 사용되었으며, 다른 설명은 증거에 의해 뒷받침되지 않는다고 일축했다. 다른 연구들 중에서 이들 저자들은 파키케팔로사우루스 돔에 대한 굿윈 등의 2004년 논문을 이 아이디어의 지지 근거로 인용했으며, 그러한 구조가 성적으로 이형적인 것으로 보이지 않는다고 지적했다.[54] 같은 해, 패디언과 호너에 대한 반론에서 롭 J. 넬과 스콧 D. 섐슨은 공룡의 "기이한 구조"에 대한 종 인식이 부차적인 기능일 가능성은 있지만, 그러한 구조를 개발하는 데 드는 비용이 높고 종 내에서 그러한 구조가 매우 다양하게 나타나기 때문에 성 선택(배우자를 얻기 위한 과시 또는 싸움에 사용됨)이 더 그럴듯한 설명이라고 주장했다.[55] 2013년, 영국 고생물학자 데이비드 E. 혼과 대런 네이시는 "종 인식 가설"을 비판하며, 현존하는 어떤 동물도 그러한 구조를 주로 종 인식을 위해 사용하지 않으며, 패디언과 호너는 상호 성 선택(양성 모두 장식)의 가능성을 무시했다고 주장했다.[56]

2012년, 쇼트와 에반스는 스테고케라스의 발생 과정 전반에 걸쳐 머리뼈 뼈의 장식이 규칙적인 것은 종 인식과 일치하지만, 늦은 나이에 평평한 전두정골에서 돔형으로의 변화는 이 특징의 기능이 발생 과정을 통해 변화했으며, 아마도 종족 내 싸움을 위해 성적으로 선택되었을 것이라고 시사했다.[45] 2023년, 다이어와 동료들은 스테고케라스 표본이 전비골 돌출부의 두께가 다르며, 가장 많은 뼈 병변이 있는 머리뼈가 가장 높은 돌출부를 가지고 있으며, 이는 돌출부 두께의 변이가 성적 변이를 나타낸다는 것을 의미한다고 생각했다.[19] 2023년, 호너와 동료들은 스테고케라스의 돔과 관련된 장식, 그리고 파키케팔로사우루스의 장식이 생애 초기에 발달했기 때문에, 이는 어린 개체가 다른 어린 개체를 인식하고 성체가 다른 성체를 인식할 수 있도록 시각적 의사 소통에 사용되었음을 나타낸다고 말했다. 그들은 이러한 특징이 머리 박치기를 포함한 다른 목적으로 사용되었을 가능성을 배제하지는 않았지만, 표본에서 보이는 외상을 이에 대한 증거로 여기지 않았다. 그들은 또한 일부 파키케팔로사우루스과 머리뼈의 특징이 돔이 단순히 캡이 아니라 더 큰 케라틴질 구조를 지지했을 것임을 시사한다고 제안했다.[57]

''S. validum''은 후기 백악기 후기의 벨리 리버 그룹(미국의 주디스 리버 그룹에 해당하는 캐나다)에서 알려져 있으며, 공룡 공원 지층(후기 캄파니안, 7650만~7500만 년 전)의 공룡 공원(정기준 표본 포함)과 캐나다 앨버타 주의 올드맨 지층(중기 캄파니안, 7750만~7650만 년 전)에서 표본이 발견되었다. 파키케팔로사우루스인 ''한스수에시아''(만약 스테고케라스의 동의어가 아니라면)와 ''포라미나세팔레''도 두 지층에서 모두 알려져 있다.[17][19] ''S. novomexicanum''은 뉴멕시코의 프루트랜드 지층(후기 캄파니안, 약 7500만 년 전)과 하부 키틀랜드 지층(후기 캄파니안, 약 7400만 년 전)에서 알려져 있으며, 이 종이 실제로 스테고케라스에 속한다면 이 속은 넓은 지리적 분포를 가졌을 것이다.[22] 후기 백악기에 북아메리카 서부와 북부에서 유사한 파키케팔로사우루스들이 존재했다는 사실은 이들이 그곳의 공룡 동물군의 중요한 구성원이었음을 보여준다.[30]

전통적으로 파키케팔로사우루스류는 산악 환경에 서식했을 것으로 추정되었다; 두개골의 마모는 고지대에서 물에 의해 굴러다닌 결과라고 추정되었으며, 큰뿔양과의 비교는 이 이론을 강화했다. 2014년, 조던 C. 맬론과 에반스는 이러한 생각에 이의를 제기했는데, 두개골의 마모와 원래 위치가 그러한 방식으로 운반된 것과 일치하지 않기 때문이며, 대신 북미 파키케팔로사우루스류가 충적 (물과 관련) 및 해안 평야 환경에 서식했다고 제안했다.[58]

공룡 공원 지층은 강과 범람원의 완만한 지형으로 해석되며, 서부 내륙 해로가 서쪽으로 해침함에 따라 시간이 지남에 따라 더 늪지가 되고 해양 조건의 영향을 받았다.[59] 기후는 현재의 앨버타보다 따뜻했고, 서리는 없었지만 습하고 건조한 계절이 있었다. 침엽수는 분명히 지배적인 수관 식물이었으며, 고사리, 나무 고사리, 피자식물의 하층 식생이 있었다.[60] 공룡 공원은 다양한 초식 동물 군집으로 유명하다. 스테고케라스뿐만 아니라 이 지층에서는 케라톱스과인 ''켄트로사우루스'', ''스티라코사우루스'' 및 ''카스모사우루스'', 하드로사우루스과인 ''프로사우롤로푸스'', ''람베오사우루스'', ''그리포사우루스'', ''코리토사우루스'', 그리고 ''파라사우롤로푸스'', 그리고 안킬로사우루스인 ''에드몬토니아''와 ''에우오플로케팔루스''의 화석도 발견되었다. 티라노사우루스과인 ''고르고사우루스''와 ''다스플레토사우루스''가 대표적인 수각류 공룡이다.[61] 올드맨 지층에서 알려진 다른 공룡으로는 하드로사우루스인 ''브라킬로포사우루스'', 케라톱스과인 ''코로노사우루스''와 ''알베르타케라톱스'', 오르니토미무스과, 테리지노사우루스류와 아마도 안킬로사우루스류가 있다. 수각류로는 트로오돈과, 오비랍토르류, 드로마이오사우루스과인 ''사우르니톨레스테스''와 아마도 알베르토사우루스아과 티라노사우루스가 포함되었다.[62]

참조

[1]

논문

The Ceratopsia

https://www.biodiver[...]

[2]

논문

New genera and species from the Belly River Series (mid-Cretaceous)

https://archive.org/[...]

1902

[3]

논문

Über ''Stegoceras'' und ''Stereocephalus''

1903

[4]

논문

Recent Zoopaleontology

https://archive.org/[...]

1903

[5]

논문

The Cretaceous genus ''Stegoceras'' typifying a new family referred provisionally to the Stegosauria

https://archive.org/[...]

1918

[6]

논문

On ''Troodon validus'', an orthopodous dinosaur from the Belly River Cretaceous of Alberta, Canada

1924

[7]

논문

A study of the troödont dinosaurs, with the description of a new genus and four new species

1943

[8]

논문

Pachycephalosauridae Proposed for Dome-Headed Dinosaurs, ''Stegoceras lambei'', n. sp., Described

1945

[9]

논문

The dentary of ''Troödon'', a genus of theropod dinosaurs

1948

[10]

간행물

Fossil reptiles from Mongolia and Kansu

1953

[11]

간행물

"Fossilium Catalogus I: Animalia Pars 105. Ornithischia (Supplementum I)"

IJsel Pers, Deventer

1964

[12]

논문

Notes on pachycephalosaurid dinosaurs (Reptilia: Ornithischia) from North America, with comments on their status as ornithopods

1979

[13]

논문

New data on pachycephalosaurid dinosaurs (Reptilia: Ornithischia) from North America

[14]

논문

Cranial anatomy and diagnosis of ''Stygimoloch spinifer'' (Ornithischia: Pachycephalosauria) with comments on cranial display structures in agonistic behavior

1998

[15]

논문

"''Prenocephale edmontonensis'' (Brown and Schlaikjer) new comb. and ''P. brevis'' (Lambe) new comb. (Dinosauria: Ornithischia: Pachycephalosauria) from the Upper Cretaceous of North America"

https://books.google[...]

[16]

논문

A new genus of derived pachycephalosaurian from western North America

[17]

논문

Revision of the dinosaur ''Stegoceras'' Lambe (Ornithischia, Pachycephalosauridae)

[18]

논문

Description and revised diagnosis of Asia's first recorded pachycephalosaurid, Sinocephale bexelli gen. nov., from the Upper Cretaceous of Inner Mongolia, China

2021-10

[19]

논문

Problematic putative pachycephalosaurids: Synchrotron µCT imaging shines new light on the anatomy and taxonomic validity of ''Gravitholus albertae'' from the Belly River Group (Campanian) of Alberta, Canada

2023

[20]

논문

The pachycephalosaurid dinosaur ''Stegoceras validum'' from the Upper Cretaceous Fruitland Formation, San Juan Basin, New Mexico

https://books.google[...]

[21]

논문

A juvenile pachycephalosaur (Dinosauria: Pachycephalosauridae) from the Fruitland Formation

[22]

논문

Re-evaluation of pachycephalosaurids from the Fruitland-Kirtland transition (Kirtlandian, late Campanian), San Juan Basin, New Mexico, with a description of a new species of ''Stegoceras'' and a reassessment of ''Texascephale langstoni''

http://www.robertmsu[...]

[23]

논문

A new pachycephalosaurid from the Baynshire Formation (Cenomanian-late Santonian), Gobi Desert, Mongolia

http://www.robertmsu[...]

[24]

서적

Fossil Record 5: Bulletin 74

New Mexico Museum of Natural History and Science

2016

[25]

논문

A rare 'flat-headed' pachycephalosaur (Dinosauria: Pachycephalosauridae) from West Texas, USA, with morphometric and heterochronic considerations

2024-09-19

[26]

서적

Dinosaurs: The Encyclopedia

McFarland & Co

[27]

서적

The Ultimate Dinosaur Book

https://archive.org/[...]

Dorling Kindersley

[28]

논문

Implications of Body-Mass Estimates for Dinosaurs

1995

[29]

논문

Anatomy and classification of the North American Pachycephalosauria (Dinosauria: Ornithischia)

https://www.research[...]

[30]

논문

Pachycephalosaurs (Dinosauria: Ornithischia) from the Upper Cretaceous (upper Campanian) of New Mexico: A reassessment of ''Stegoceras novomexicanum''

2016

[31]

논문

Homology and Architecture of the Caudal Basket of Pachycephalosauria (Dinosauria: Ornithischia): The First Occurrence of Myorhabdoi in Tetrapoda

2012

[32]

서적

The Princeton Field Guide to Dinosaurs

https://archive.org/[...]

Princeton University Press

[33]

논문

"''Goyocephale lattimorei'' gen. et sp. n., a new flat-headed pachycephalosaur (Ornlthlschia, Dinosauria) from the Upper Cretaceous of Mongolia – Acta Palaeontologica Polonica"

https://www.app.pan.[...]

1982

[34]

간행물

The fossil record, systematics and evolution of pachycephalosaurs and ceratopsians from Asia.

2000

[35]

논문

A taxonomic review of the Pachycephalosauridae (Dinosauria: Ornithischia)

http://econtent.unm.[...]

[36]

논문

The oldest North American pachycephalosaurid and the hidden diversity of small-bodied ornithischian dinosaurs

[37]

논문

Cranial variation and systematics of ''Foraminacephale brevis'' gen. nov. and the diversity of pachycephalosaurid dinosaurs (Ornithischia: Cerapoda) in the Belly River Group of Alberta, Canada.

2016

[38]

서적

The Dinosauria

https://archive.org/[...]

University of California Press

[39]

논문

Evolutionary Trends in the Jaw Adductor Mechanics of Ornithischian Dinosaurs

[40]

논문

Dental assessment of ''Stegoceras validum'' (Ornithischia: Pachycephalosauridae) and ''Thescelosaurus neglectus'' (Ornithischia: Thescelosauridae): paleoecological inferences

2021-10-16

[41]

논문

Pachycephalosaur Paleoneurolagy (Archosauria: Ornithischia)

1989

[42]

논문

Breathing life into dinosaurs: tackling challenges of soft-tissue restoration and nasal airflow in extinct species

[43]

논문

A Morphometric Study of the Cranium of the Pachycephalosaurid Dinosaur ''Stegoceras''

1981

[44]

논문

Cranial Ontogeny in ''Stegoceras validum'' (Dinosauria: Pachycephalosauria): A Quantitative Model of Pachycephalosaur Dome Growth and Variation

2011-06-29

[45]

논문

Squamosal Ontogeny and Variation in the Pachycephalosaurian Dinosaur ''Stegoceras validum'' Lambe, 1902, from the Dinosaur Park Formation, Alberta

2012

[46]

논문

Agonistic behavior in pachycephalosaurs (Ornithischia, Dinosauria); a new look at head-butting behavior

https://pubs.geoscie[...]

1997-12-01

[47]

논문

A Primitive Dome-Headed Dinosaur (Ornithischia: Pachycephalosauridae) from the Lower Cretaceous of England and the Function of the Dome of Pachycephalosaurids

1971

[48]

논문

Functional morphology of the dome in pachycephalosaurid dinosaurs

[49]

논문

Structural Mechanics of Pachycephalosaur Crania Permitted Head-butting Behavior

http://palaeo-electr[...]

2008

[50]

논문

Common Functional Correlates of Head-Strike Behavior in the Pachycephalosaur Stegoceras validum (Ornithischia, Dinosauria) and Combative Artiodactyls

[51]

논문

Distributions of Cranial Pathologies Provide Evidence for Head-Butting in Dome-Headed Dinosaurs (Pachycephalosauridae)

2013

[52]

논문

The appendicular myology of ''Stegoceras validum'' (Ornithischia: Pachycephalosauridae) and implications for the head-butting hypothesis

2022

[53]

논문

Cranial Histology of Pachycephalosaurs (Ornithischia: Marginocephalia) Reveals Transitory Structures Inconsistent with Head-Butting Behavior

http://doc.rero.ch/r[...]

2004

[54]

논문

The evolution of 'bizarre structures' in dinosaurs: biomechanics, sexual selection, social selection or species recognition?

2011

[55]

논문

Bizarre structures in dinosaurs: species recognition or sexual selection? A response to Padian and Horner: Bizarre structures in dinosaurs

2011-01

[56]

논문

The 'species recognition hypothesis' does not explain the presence and evolution of exaggerated structures in non-avialan dinosaurs

2013

[57]

논문

A new pachycephalosaurid from the Hell Creek Formation, Garfield County, Montana, U.S.A.

2023

[58]

논문

Taphonomy and habitat preference of North American pachycephalosaurids (Dinosauria, Ornithischia)

2014

[59]

서적

Dinosaur Provincial Park

https://archive.org/[...]

Indiana University Press

[60]

서적

Dinosaur Provincial Park

https://archive.org/[...]

Indiana University Press

[61]

서적

The Dinosauria

https://archive.org/[...]

University of California Press

[62]

서적

Encyclopedia of Dinosaurs

https://archive.org/[...]

Academic Press

[63]

문서

その後の発掘で、これらの恐竜はやはりそれぞれ別の恐竜だったことが判明している。

[64]

서적

恐竜博物図鑑

新樹社

[65]

서적

The Marshall Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals

https://archive.org/[...]

Marshall Editions

[66]

문서

Peczkis, J. 1995. Implications of Body-Mass Estimates for Dinosaurs. JVP. Vol. 14(4):520-533

[67]

웹사이트

Dinosaurs from A-Z

http://www.dinodicti[...]

2012-03-10

[68]

논문

Dinosaur gastralia: origin, morphology, and function

2004-03

[69]

논문

Cranial Ontogeny in ''Stegoceras validum'' (Dinosauria: Pachycephalosauria): A Quantitative Model of Pachycephalosaur Dome Growth and Variation

[70]

서적

Dinosaurs: The Encyclopedia

https://archive.org/[...]

McFarland & Co

[71]

저널

Revision of the dinosaur ''Stegoceras'' Lambe (Ornithischia, Pachycephalosauridae)

[72]

저널

"''Texacephale langstoni'', a new genus of pachycephalosaurid (Dinosauria: Ornithischia) from the upper Campanian Aguja Formation, southern Texas, USA"

[73]

저널

Re-evaluation of pachycephalosaurids from the Fruitland-Kirtland transition (Kirtlandian, late Campanian), San Juan Basin, New Mexico, with a description of a new species of ''Stegoceras'' and a reassessment of ''Texascephale langstoni''

http://www.robertmsu[...]

2015-02-04

[74]

저널

A new pachycephalosaurid from the Baynshire Formation (Cenomanian-late Santonian), Gobi Desert, Mongolia

http://www.robertmsu[...]

2015-02-04

[75]

저널

The oldest North American pachycephalosaurid and the hidden diversity of small-bodied ornithischian dinosaurs

[76]

간행물

"The pachycephalosaurid dinosaur Stegoceras validum from the Upper Cretaceous Fruitland Formation, San Juan Basin, New Mexico"

[77]

저널

New data on pachycephalosaurid dinosaurs (Reptilia: Ornithischia) from North America

[78]

저널

Anatomy and classification of the North American Pachycephalosauria (Dinosauria: Ornithischia)

[79]

저널

Agonistic behavior in pachycephalosaurs (Ornithischia: Dinosauria): a new look at head-butting behavior

http://rmg.geoscienc[...]

1997-12-01

[80]

논문

"Common Functional Correlates of Head-Strike Behavior in the Pachycephalosaur Stegoceras validum (Ornithischia, Dinosauria) and Combative Artiodactyls"

http://www.ncbi.nlm.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com