송시열

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

송시열은 조선 시대의 문신으로, 자는 영보, 호는 우암이며, 시호는 문정이다. 그는 효종과 현종의 왕자 시절 스승이었으며, 김장생과 김집에게 학문을 배웠다. 1633년 경릉참봉으로 관직에 나선 후 좌의정까지 역임했으며, 예송 논쟁에서 기년설을 주장하며 서인의 영수로 활동했다. 숙종 때 기사환국으로 제주로 유배되었고, 사사되었다. 사후 갑술옥사로 신원되었으며, 문묘에 배향되고 정조에 의해 송자, 송부자로 추대되었다. 그는 이기일원론을 계승하고, 북벌론을 주장했으며, 사회 개혁에도 관심을 가졌다. 저서로는 《우암집》, 《송자대전》 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 도정궁 - 이해찬

이해찬은 충남 청양 출신으로 민주화 운동에 참여, 7선 국회의원, 교육부 장관, 국무총리, 민주당 대표 등을 역임하며 한국 정치사에 중요한 족적을 남긴 진보 성향의 정치인이다. - 도정궁 - 달선군

달선군 이영은 덕흥대원군의 7대손으로 동지돈녕부사 이형종의 아들이었으나 낙천군 이온에게 입양되어 달선군에 봉해졌고, 양어머니와의 불화로 요절 후 파양되어 본가로 돌아갔다. - 윤휴 - 경신환국

경신환국은 1680년 숙종 때 서인이 유악 사건과 삼복의 변을 계기로 남인을 몰아내고 정권을 장악한 사건으로, 서인이 요직을 차지하며 조선 정계가 서인 중심으로 재편되었다. - 윤휴 - 권시

조선 중기 문신이자 학자인 권시는 효종 때 공조좌랑으로 등용되어 승정원 승지, 한성부 우윤 등을 역임했으나, 상복 문제 당쟁으로 파직 후 학문 연구와 후학 양성에 힘썼고 사후 의정부 좌찬성으로 추증, 도산서원에 배향되었다. - 1689년 사망 - 김수항

김수항은 서인 및 노론의 중진으로 예송 논쟁에서 서인 측 입장을 대변하고 영의정을 역임했으나 기사환국으로 유배되어 사사된 조선 시대 문신이다. - 1689년 사망 - 효의인황후

효의인황후는 청나라 강희제의 황후이자 옹정제의 양모로, 귀비에서 황귀비를 거쳐 황후가 되었으나 자녀는 없었고 옹정제 교육에 힘썼으며, 옹정제 즉위 후 시호를 받고 태묘에 배향되었다.

2. 이력

자는 영보(英甫), 아명은 '''송성뢰'''(宋聖賚)·'''송성래'''(宋聖來), 호는 우암(尤庵)·우재(尤齋)·교산노부(橋山老夫)·남간노수(南澗老叟)·화양동주(華陽洞主)·화양부자(華陽夫子), 시호는 문정(文正)이다. 효종, 현종 두 국왕의 왕자 시절 스승이었으며[5] '''대로'''(大老), '''송자'''(宋子), '''송부자'''(宋夫子) 등으로 존칭 되었다. 1633년(인조 10) 경릉참봉으로 출사하여 대군사부, 진선, 장령, 찬선, 세자사부, 이조판서, 의정부좌의정, 우의정, 영중추부사 겸 영경연사, 행판중추부사, 영중추부사 겸 영경연사에 이르렀다.

송시열은 충청도옥천군(현재의 충청북도 옥천군) 출신으로, 1633년 과거에 급제하여 관직에 나섰다. 인조의 둘째 아들 봉림대군의 스승이 되었으며, 1636년 병자호란 때는 대의명분론을 내세워 명에 협력하고 청나라에 대한 북벌을 주장했다. 1649년 봉림대군이 효종으로 즉위하면서 송시열도 정계에서 두각을 나타내기 시작했다.

1649년 효종 즉위 후 왕의 스승으로 정계에서 두각을 나타내며 영향력을 확대했다. 1668년 우의정, 1673년 좌의정에 임명된 후 야인으로 물러났다. 이후 고향 은거와 "왕의 소환"(돈소)에 의한 재출사를 반복하며 서인, 노론의 거두로서 당쟁에서 중요한 위치를 차지했다. 은거 중에도 유학자들이 그의 암자에 몰려들어 "산악 정치", "산림 재상"으로서 그 실력을 보여주었다.

충청도옥천군(현재의 충청북도 옥천군) 출신으로, 1633년 과거에 급제하여 관직에 나섰다. 인조의 둘째 아들 봉림대군의 사부(스승)가 되었다. 1636년 다음 해인 1637년 병자호란 때 대의명분론을 내세워 명에 협력하고 청나라에 대한 북벌을 주장했다. 이 사건으로 인한 왕위 계승 다툼의 결과가 둘째 왕자의 스승에 불과했던 그의 미래를 결정지었다. 인조의 아들 소현세자는 난으로 조선이 패배한 결과 청나라에 인질로 잡혀 만주에 억류되었다. 소현세자는 귀국 후, 친청적이며 서양 문명에 감화된 그를 꺼린 인조에 의해 독살되었고, 대신 동생인 봉림대군이 새로운 세자가 되었다.

숙종 치하인 1689년, 남인이 주장하는 희빈 장씨 소생의 왕자 윤에 대한 원자(왕위 계승 순위 제1위) 책립에 서인파의 이데올로그로서 반대했기 때문에, 제주도로 유배되었다 (기사환국). 그 도중에 사사되었다.

예송 관련 논쟁 당시 송준길, 김수항과 함께 서인의 영수였으며, 기사환국으로 덕원부, 거제도 등의 유배지를 전전하다가 제주도에 유배됐으나 그를 평소 존경하던 정조가 그를 성인(聖人)으로 추숭하여 송자, 송부자(宋夫子)로 격상되고, 국가의 스승으로 추대되었다.

서인 성리학파의 종주로 이단하, 윤증, 민정중, 민유중, 김기하, 권상하, 이여, 정호 등 수많은 문하생을 배출했다. 윤선거, 윤선도, 윤휴 등과 친구가 되어 교류하였으나 남인들에 의해 발생한 예송논쟁 이후에는 척을 지는 관계가 되었다.

3. 생애

1659년 효종이 사망하자 인조의 계비였던 자의대비 조씨의 복상 문제가 제기되었다. 이때 남인은 3년복을 주장하였고, 송시열은 기년복(1년)을 주장하였다. 이를 예송 논쟁이라 한다.[16] 효종이 인조의 맏아들로 왕위를 이었다면 문제가 없었겠지만, 그는 차남이고 인조의 맏아들인 소현세자의 상중에 자의대비가 맏아들에게 행하는 예로써 3년상을 치렀기 때문에, 다시 효종의 상을 당하여서는 몇 년 상을 해야 하는가가 문제였다.[16]

1668년 우의정, 1673년 좌의정에 임명되었으나 사직하고, 이후 은거와 재출사를 반복하며 서인, 노론의 지도자로서 정치적 영향력을 행사했다. 은거 중에도 많은 유학자들이 그의 암자를 찾아 "산악 정치", "산림 재상"으로 불렸다.

1689년, 숙종 치하에서 남인이 주장하는 희빈 장씨 소생의 왕자 윤에 대한 원자(왕위 계승 순위 제1위) 책립에 반대하다가 (기사환국) 제주도로 유배되었고, 유배 도중 정읍시에서 사사되었다.

1694년 갑술옥사(甲戌獄事) 이후 신원되어 관작이 복구되고 문묘에 배향되었다.[6] 정조는 그를 송자(宋子), 송부자(宋夫子)로 추대하고 국가의 스승으로 선포하였다.[6]

3. 1. 생애 초기

우암 송시열은 1607년 12월 30일(선조 40년 음력 11월 12일) 지금의 충청북도 옥천군 구룡리(九龍里)의 외갓집에서 송갑조와 선산 곽씨 부인 곽자방의 딸 사이에서 태어났다. 어머니 곽씨 부인은 밝은 달과 같은 구슬을 삼키는 태몽을 꾸었고, 아버지 송갑조는 공자가 여러 제자를 거느리고 나타나 그 중 한 제자를 가리키며 "이 아이를 그대에게 보내니 잘 가르치시오."라고 말하는 꿈을 꾸었다고 한다. 송갑조는 송시열이 태어난 이후 이러한 꿈을 바탕으로 "성인이 주신 아들"이라는 뜻의 '성뢰'(聖賚)라는 아명을 지어주었고, 후에 시열(時烈)로 고쳤다.

송시열은 3세 때 글자를 깨우치고, 5세 무렵에는 스스로 글을 쓰기 시작하는 등 어려서부터 비범한 재능을 보였다. 7세 때에는 두 형이 읽은 글을 받아 적을 수 있었으며, 기억력이 뛰어나고 독서를 좋아하였다. 8세에 친척 송이창의 제자가 되어 그의 아들 송준길과 함께 공부하며 훗날 양송(兩宋)으로 불리는 특별한 인연을 맺었다.

옥천에는 신령스러운 무당이 있었는데, 송시열이 그곳을 지날 때면 무당이 "이 도련님이 오시면 귀신이 바로 내리지 않는다"라고 하며 그를 피했다고 한다. 이를 통해 사람들은 그를 더욱 신통하게 여겼다.

그 후 장성하여 한산 이씨 이덕사(李德泗)의 딸과 혼인하였다. 이덕사는 이덕렴의 동생이고 이덕렴은 곽자방의 사위이니 송시열은 자신의 이모부 이덕렴에게 질여서(조카사위)도 된다.[7] 12세 때 아버지 송갑조로부터 이이의 격몽요결을 배웠다.

3. 2. 수학과 학문 연구

송시열은 김장생과 그의 아들 김집에게서 성리학을 배우며 율곡 이이와 우계 성혼의 학통을 계승하였다. 1625년(인조 3) 김장생의 문하에서 《근사록》, 《심경》, 《가례》 등을 배웠고, 1631년 김장생 사후에는 김집에게서 학문을 배웠다.

스승 김장생은 율곡 이이와 우계 성혼의 학통을 계승한 인물이었다. 훗날 남인의 영수 허목은 율곡 이이가 젊은 시절 불경을 공부했던 것을 들어 "유학자의 옷을 입은 불교 승려"라고 비난했고,[8] 이는 서인과 노론이 남인에 대한 악감정을 가지는 원인이 되었다.

송시열은 숙질 간인 송준길과 함께 수학하며 학문적으로 쌍벽을 이루었고, 이 때 윤선거, 유계, 윤휴, 이유태(李惟泰) 등을 만나 교류하였다. 그러나 병자호란 당시 윤선거가 혼자 강화도를 빠져나온 사건을 계기로 윤선거를 비판하면서 관계가 멀어졌고, 이는 윤증과의 관계 악화와 노론, 소론 분당의 원인이 되었다.

3. 2. 1. 청소년기

우암 송시열은 1607년 12월 30일(선조 40년 음력 11월 12일) 충청북도 옥천군 구룡리(九龍里)의 외갓집에서 송갑조와 선산 곽씨 부인 곽자방의 딸 사이에서 태어났다.[7] 어머니 곽씨 부인은 밝은 달과 같은 구슬을 삼키는 태몽을 꾸었고, 아버지 송갑조는 공자가 제자를 보내는 꿈을 꾸었다고 한다.[7] 송갑조는 송시열에게 성인이 왔다는 뜻의 성뢰(聖賚), 성래(聖來)라는 아명을 지어주었고, 후에 시열(時烈)로 고쳤다.[7]

송시열은 3세 때 글자를 깨우치고, 5세 무렵에는 글을 쓸 정도로 총명했다.[7] 8세에 친척 송이창의 제자가 되어 송준길과 함께 공부하며 깊은 우정을 쌓았다.[7] 12세 때 아버지 송갑조로부터 이이의 격몽요결을 배웠다.[7]

아버지 송갑조는 광해군 때 인목대비 폐모론에 반대하여 1618년 삭직되고 금고당했다.[7] 송갑조는 아들 송시열에게 주자, 이이, 조광조, 김시습 등의 절의를 본받도록 가르쳤다.[7] 송시열은 주자학에 깊이 공감하여 평생 주자를 스승으로 섬겼다.[7]

3. 2. 2. 김장생, 김집의 문하생

김장생과 그의 아들 김집에게서 글과 성리학을 배웠다. 이때 율곡 이이와 우계 성혼의 학통을 계승하였다. 1625년(인조 3년) 김장생의 문하생이 되었으며, 김장생에게 《근사록》·《심경》·《가례》 등을 배웠다. 1631년 김장생이 세상을 떠나자 그의 아들인 김집에게서 학문을 배웠다.

스승 김장생은 율곡 이이와 우계 성혼의 학통을 계승한 인물이었다. 훗날 율곡과 우계의 문묘종사 논쟁이 벌어졌을 때, 남인의 영수 허목은 율곡 이이가 유학자의 옷을 입은 불교 승려라고 비난했다.[8] 허목은 율곡이 젊은 시절 불경을 공부했던 것을 들어 승려라는 비난을 굽히지 않았고, 이는 서인과 노론이 남인에 대한 악감정을 가지는 원인이 되었다.

그는 숙질 간인 송준길과 함께 동문수학하였으며, 송준길 또한 뛰어나, 송시열과 학문적으로 쌍벽을 이루었다. 이 때 윤선거, 유계, 윤휴, 이유태(李惟泰) 등을 만나 교류하였다.

3. 2. 3. 청년기

은 1625년(인조 3년) 송준길과 함께 김장생의 문하생이 되었으며, 그해 목은 이색의 후손인 한산 이씨와 결혼했다. 김장생에게 《근사록(近思錄)》·《심경(心經)》·《가례(家禮)》 등을 배웠다. 1631년 김장생이 작고하자 그의 아들 김집에게서 학문을 배웠다. 이때 윤선거, 유계(兪棨), 윤휴, 이유태(李惟泰) 등을 만났다.

1633년 과거에 급제하여 관직에 나섰고, 인조의 둘째 아들인 봉림대군의 사부(스승)가 되었다. 1636년 병자호란이 발발하자 대의명분론을 내세워 청나라에 항복하는 것을 반대하였으나, 1637년 화의가 성립되자 은거하였다.

3. 3. 학문 연구와 후학 양성

송시열은 1631년 스승 김장생이 세상을 떠나자 그의 아들 김집에게서 학문을 이어받았다. 이 시기 윤선거, 유계, 윤휴 등과 교류했는데, 윤선거와는 병자호란을 계기로, 윤휴와는 예송 논쟁을 거치며 관계가 멀어졌다.[9] 그는 성격이 솔직하고 직설적이었으며, 남을 흉보는 것을 싫어했다. 윤선거는 그의 성격에 대해 참을 것을 권하기도 했다. 한편, 친척이자 오랜 동문인 송준길과는 깊은 우정을 나누었다.[9]

1633년(인조 11년) 사마시에 장원 급제하여 생원이 되었고, 최명길의 천거로 관직에 나갔으나 곧 사직하였다. 1635년(인조 13년) 봉림대군(효종)과 인평대군의 스승인 대군사부가 되었다. 이 무렵 윤선도 역시 세자시강원에 부임하여 대군사부가 되어 다시 만났으나, 윤선도는 송시열만 대우받는 것에 원망을 품었다.

1636년(인조 14년) 병자호란이 일어나자, 송시열은 청에 항복하는 것을 반대했으나, 1637년 결국 화의가 성립되었다. 이후 은거하며 학문 연구와 후학 양성에 힘썼다.

송시열은 여성 교육에도 관심을 기울였다. 남녀의 역할을 구분하면서도, 여성들에게도 인간다운 삶을 살 권리와 의무가 있다고 생각했다. 여성들에게 천자문과 사서 육경을 가르쳤으며, 한글로 번역한 책을 만들어 교육하기도 했다. 1671년에는 맏손자 며느리와 딸에게 계녀서[34]를 써서 보내는 등 가정 교육에도 힘썼다.

1668년 우의정, 1673년 좌의정에 임명되었으나, 이후 은거와 재출사를 반복하며 정계에서 서인, 노론의 지도자로서 중요한 역할을 했다. 은거 중에도 많은 유학자들이 그의 암자를 찾아와 "산악 정치", "산림 재상"으로 불릴 정도로 영향력을 행사했다.

3. 3. 1. 김자점의 난과 북벌론

효종 즉위 후, 송시열은 사헌부 장령, 세자시강원 진선을 거쳐 사헌부 집의로 등용되어 정계에 진출했다. 그는 13조목에 이르는 장문의 기축봉사(己丑封事)를 올려 자신의 정치적 소신을 밝혔다. 이 중에는 존중화양이적(尊中華攘夷狄)의 춘추대의에 근거한 “정사를 닦아 이적을 물리치라”(修政事以攘夷狄)는 조목이 포함되어 있었다.[10] 이는 복수설치(復讐雪恥)의 대의를 담은 것이었다.

그러나 김자점이 송준길의 상소로 유배되자, 위협을 느낀 김자점 일파는 효종이 신진 사림(新進士林)을 등용하여 북벌을 꾀하려 한다고 청나라에 밀고했다.[10] 청나라는 사신을 보내 문책하고 조선 조정에 압력을 가했고, 이에 송시열은 벼슬을 사직하고 고향으로 내려갔다.

1650년 김자점 일파가 숙청된 뒤 진선에 재임명되었으나, 1649년 대제학 조경(趙絅)이 찬술한 《장릉지문》(長陵誌文)에 청나라 연호를 쓰지 않았다고 김자점이 청나라에 밀고하여, 청나라의 압력을 받아 다시 사직하고 고향으로 돌아갔다.[10] 이후 충주목사·집의 등에 임명되었으나 사양하고 학문 연구와 후학 양성에 전념하였다.

1653년 (효종 4년) 윤휴가 유학에 이의를 제기하자, 송시열은 윤선거 등과 황산서원에서 대책을 논의했으나, 윤선거가 윤휴를 두둔하여 불쾌감을 드러냈다. 병자호란 당시 윤선거가 홀로 살아남은 것을 비판했던 송시열은 그와 서먹한 관계가 되었다.

1653년 다시 효종의 부름을 받아 출사한 송시열은 춘추대의를 강조하며 청나라에 대한 북벌의 필요성을 역설했다. 1654년 사헌부 집의, 1655년 이조 참의 등에 임명되었으나 사양하고, 송준길 등과 학문 연구, 후진 양성, 저술 활동에 전념했다. 1656년 스승 김집의 부고를 받고 낙향하여 3개월간 상복을 입었다.

1657년 찬선에 임명되었으나 고사하고, 8월에 정유봉사(丁酉封事)를 올려 '시무 19조'를 건의했다. 송시열은 〈정유봉사〉에서 양민, 기강 진작, 군주의 사치 억제를 강조하며 북벌을 위한 방안을 제시했다. 특히 민생 안정을 우선시하고, 군주의 검소함을 통해 산림 세력의 협력을 얻어야 한다고 주장했다. 또한, 효종의 통치가 왕도정치를 실현하고 선비를 추향하여 정통의 설을 바로 세우는 데 의미가 있다고 강조했다.

1658년 찬선, 이조 참의, 예조 참판에 임명되었으나 사양하다가 특지(特旨)를 받고 상경했다. 같은 해 7월 찬선에 임명되어 벼슬길에 다시 나왔고, 9월 이조 판서로 승진, 10월에는 효종에게 초피(貂皮) 모자를 선물 받았다. 1659년 효종의 핵심 인물로 부상했다.

효종 즉위 초부터 송시열은 송준길과 함께 소현세자가 억울하게 죽었음을 주장하며 소현세자와 세자빈 강씨의 복위를 주장했다. 이는 서인의 당론으로 채택되었으나, 효종은 불쾌하게 여겼다. 1차 예송논쟁 당시 윤선도와 남인은 이를 효종의 정통을 부인하는 행위로 몰았다. 그러나 민회빈 강씨는 숙종 때 송시열 등의 거듭된 주청으로 복위된다.

3. 3. 2. 소현세자 일가 복위 여론

소현세자가 의문의 죽음을 당할 당시 재야 서인들은 소현세자와 세자빈 강씨 등이 억울하게 죽었다고 확신하였다. 효종 즉위 초부터 송시열은 송준길과 함께 소현세자가 억울하게 죽었음을 공론화시켜 소현세자와 세자빈 강씨의 복위를 주장하였다. 이 주장은 서인의 당론으로 채택되었고, 1651년(효종 2년) 김홍욱의 주장과 같이 서인은 소현세자와 세자빈을 억울하게 희생당한 것으로 간주하였다.[15]

효종은 내심 불쾌하게 생각하였으나 이를 처벌하지는 못했다. 그러나 이와 같은 주장은 1차 예송논쟁 당시 윤선도와 남인에 의해 효종의 정통성을 부인하려는 행위로 몰리게 된다.

서인에서는 당론으로 소현세자 일가의 죽음을 억울한 죽음으로 규정했다. 송시열은 효종 즉위 초부터 소현세자의 억울한 죽음을 언급했고, 남인들은 이를 두고 효종의 종통을 부인하는 것이라며 공격했다. 그러나 남인의 공세에도 불구하고 민회빈 강씨는 숙종 때 송시열 등의 거듭된 주청으로 복위된다. 또한 구언에 의해 소현세자와 민회빈 강씨 복권을 주장했다가 사형당한 김홍욱에 대한 포상도 계속 청원하였다.

숙종 초, 송시열은 다시 소현세자빈 강씨의 억울함을 주장하며 신원을 청하는 상소를 올렸다. 그 뒤 김수항의 신원 상소로 강씨는 복관되었다.[15] 이후 송시열과 김수항이 죽고 1718년, 숙종은 소현세자와 빈 강씨의 무혐의를 인정하고, 민회(愍懷)라는 시호를 내려 복권시켰다. 민회빈 강씨가 억울하게 죽은 지 80년 만이었다.

3. 3. 3. 1차 예송 논쟁

1659년 효종이 사망하자 효종의 계모이자 인조의 계비였던 자의대비 조씨의 복상 문제가 제기되었다. 이때 윤휴 등 남인은 3년복을 주장하였고, 송시열은 기년복(1년)을 주장하였다. 이를 예송 논쟁이라 한다.[16] 효종이 인조의 맏아들로 왕위를 이었다면 문제가 없었겠지만, 그는 차남이고 인조의 맏아들인 소현세자의 상중에 자의대비가 맏아들에게 행하는 예로써 3년상을 치렀기 때문에, 다시 효종의 상을 당하여서는 몇 년 상을 해야 하는가가 문제였다.[16]

왕실의 이러한 문제에 직면하게 되자 예조의 관리들은 예학의 대가인 송시열에게 자문을 구했다. 서인의 송시열과 송준길은 효종이 차남이므로 유교 예법의 원칙대로 기년상이어야 한다고 주장했다.[16] 하지만 남인의 허목과 윤휴는 효종이 비록 차남이지만 왕위를 계승하였으므로 장남과 다름없기에 3년상이어야 한다고 반론했다.[16] 윤선도와 허목을 비롯한 남인들의 상소로 시작된 서인과 남인의 복상 예법 논쟁은 남인들의 극단적인 주장에 의해 당쟁으로 확대되었고, 이는 지방으로 확대되어 재야 선비들 사이에서도 중요한 논쟁거리가 되었다.[16]

송시열은 유교 경전인 주례에 따라 부모상에 자녀는 3년복, 자녀 중 장남의 상에는 부모가 3년복을 입고 차남 이하는 1년복을 입는다는 것을 참고하여 기년복을 주장하였다.[17] 윤휴가 이의를 제기하자 송시열은 의례 참최장의 주석을 찾아서 서자는 장자가 될 수 없고 본부인 소생 둘째 아들 이하는 모두 서자로 간주한다는 자료를 증거로 제시하였다.

남인이 송시열이 왕통과 종통을 나누려 한다고 공격하자, 송시열은 이에 대응하지 않고 남인의 주장을 정론과는 다른 소수 이론으로 여겼다. 남인이 계속 정치 공세를 가하자 의례의 3년조의 소에 가통(家通)을 계승하였더라도 3년 상복을 입지 않는 사유인 사종지설과 체이부정(體而不正), 정이부체(正而不體)설을 찾아서 제출하였다.[18]

그러나 남인은 송시열을 탄핵하여 역모로 몰아가려다 실패하였다. 3년설을 주장하며 송시열이 효종의 왕통을 부정한다는 정치 공세를 펴 송시열을 제거하려 했으나, 남인들의 주장과 상소는 이치에 맞지 않는 근거로 임금에게 아첨하며 정치적 이득을 취하려 했기 때문에 결국 받아들여지지 않았다. 송시열이 예조에 자문했던 기년복이 채택되어 《대명률》, 《경국대전》 등을 근거로 한 국제기년설(國制朞年說)에 따르도록 했다. 이 사건으로 예법을 정쟁으로 확대시켜 정치적 이득을 보려했던 남인들은 학문적으로나 정치적으로 송시열에게 밀렸으며, 송시열은 학통을 중시하는 당시 조선에서 율곡 이이를 추종하는 서인의 영수로서 자리를 굳건히 하게 되었다.

이때 남인 허목은 송시열의 주장에 반박하여 왕가의 예는 일반 사대부와 같을 수 없다고 주장하였다. 그러나 송시열은 예를 논함에 있어서 왕가라는 이유로 성역이 있을 수는 없으며 예는 그것에 우선한다면서 허목의 오류를 지적했고, 학문적으로 논파당한 허목의 주장은 남인들의 기세를 당분간 일축시켰다.

3. 3. 4. 2차 예송 논쟁

현종 즉위 직후 효종의 상을 입었을 때, 남인들은 다시 3년복을 주장하였다. 1차 예송 논쟁과 마찬가지로, 효종이 차남이므로 자의대비 조씨가 기년복(1년)을 입어야 한다는 송시열의 주장에 맞서, 허목과 윤휴 등은 효종이 왕위를 계승했으므로 장남과 다름없으니 3년복을 입어야 한다고 주장했다.[16]

송시열은 주자가례에 따라 장남 이외의 모든 자녀는 서자로 간주되어 1년복을 입어야 한다는 주장을 굽히지 않았다.[17] 그러나 남인들은 이를 송시열이 효종의 정통성을 부정하고 왕실을 모독하는 행위로 몰아갔다. 특히, 허목은 왕가의 예는 일반 사대부와 다르게 특별해야 한다고 주장했으나, 송시열은 왕가도 예외 없이 예를 따라야 한다고 반박하며 허목의 주장을 논파하였다.

1차 예송 논쟁에서 윤선도와 허목이 송시열의 사형을 주장하고, 효종의 정통성을 부정했다는 비난을 가한 이후, 송시열은 남인에 대한 깊은 증오심을 갖게 되었다. 윤휴는 처음에는 송시열의 사형 주장에 동조하지 않았으나, 결국 윤선도와 허목을 옹호하며 남인 강경파에 합류하면서 송시열과의 관계는 더욱 악화되었다.

3. 3. 5. 숙종의 환국 정치와 유배

이후 영중추부사를 거쳐 9월 17일 행 판중추부사(判中樞府事)로 전임되었다. 그러나 1675년(숙종 1년) 1월 13일 함경남도 덕원(德源)에 유배되었고, 남인들의 맹공으로 경상도 장기(長鬐)로 이배(移配)되었다. 1677년(숙종 3년) 3월에는 유배지인 장기에서 부인 이씨(李氏)의 사망 소식을 접했다. 덕원·웅천(熊川)·장기(長鬐)·거제(巨濟)·청풍(淸風) 등지로 귀양살이를 하였다.

1675년 5월 허목은 송시열이 "효종을 마땅히 서지 못할 임금으로 여겨 지존을 헐뜯고 선왕을 비방했다며 마땅히 죽어야 할 죄가 셋이나 되지만 유배 중인 지금에 와서 그 전의 형량을 가중해 송시열을 사형에 처해서는 안 된다"고 주장하며, 남인들의 거센 공세를 중재하는 상소를 올렸다.[24] 그러나 허목의 상소 이후에도 남인 계열의 유생과 재야 지방인사들에 의해 송시열의 사형을 청하는 상소가 계속 올라왔다.

1675년 5월 허목, 윤휴 등이 그의 사형을 주장했으나, 허적은 두 선왕의 스승이고 고명대신임을 들어 사형을 반대하여 무산됐다. 허목은 송시열의 사형을 극력 주장하였다.

유배지에서도 위리안치된 그에게 가르침을 청하는 사대부와 평민들의 방문이 이어졌다. 그는 위리안치의 신분이었으나 가르침을 청하는 이들을 받아들였다. 그는 또한 한자를 모르는 아녀자들을 위해 '사서삼경'과 '주자가례'를 한글로 번역하여 집필하기도 했다.[25]

한편 그는 김수항과 함께 김종직의 공적을 들어, 이들의 포상을 줄곧 주청하여, 1694년(숙종 20년) 영의정으로 추증하게 하였는데 비록 그는 생전에 김종직의 추증 포상을 보지는 못했다.

3. 4. 생애 후반

1680년(숙종 6년) 경신대출척으로 남인이 실각하고 서인이 집권하자, 송시열은 석방되어 중추부영사(中樞府領事) 겸 영경연사로 기용되었다.

1683년(숙종 9년) 고령을 이유로 벼슬에서 물러나 기로소에 들어갔고 봉조하(奉朝賀)가 되었다. 이 무렵 김석주(金錫冑), 김익훈 등이 남인에게 과격한 처벌을 가하고 역모를 날조했다는 비판을 받았다.

송시열은 김익훈의 처벌에 대해 처음에는 찬성했으나, 김석주의 설득으로 입장을 바꾸었다. 이로 인해 서인은 소론과 노론으로 분열되었고, 송시열은 정계에서 은퇴하여 청주(淸州) 화양동(華陽洞)에 은거하였다.

3. 4. 1. 만년

1688년 희빈 장씨가 숙종의 아들을 낳자 1689년 1월 이를 원자로 정하는 것에 반대하여 숙종의 눈 밖에 났다.[1] 희빈 장씨의 아들 왕자 균이 왕세자로 책봉되자 송나라 철종의 고사를 들어 시기상조라며 반대하는 상소를 올렸는데, 이에 숙종은 크게 노하여 그의 모든 관작을 박탈하였다.[1]

숙종은 환국을 거듭하며 붕당들을 이리저리 휘둘렀는데, 멀쩡히 살아있는 중전의 소생도 아닌 후궁의 소생을 서둘러 세자로 삼는 것은 왕실의 법도나 유교적으로 봐도 상식 밖의 행동이었다. 때문에 송시열은 상소를 올린 것인데, 숙종은 이번에는 송시열을 지목하며 역정을 냈던 것이다.[1] 이 기회를 틈타 남인들은 다시 숙종에게 붙어서 그를 죽여야 한다는 상소를 올리기 시작했다.[1]

상식에 벗어난 숙종의 행동을 발단으로 또다시 환국을 예고하는 기운이 도는 가운데, 나라의 근본인 유교 법도를 지키는 것이 당연하다는 의론이 남인과 팽팽히 맞섰다. 마침내 죽음은 면하는 대신에 숙종은 먼 제주도로 귀양을 보냈다.[1] 다시 불러다가 심문하자는 남인들의 분란을 만드는 상소에 숙종은 못 이기는 척 남인의 편을 들어 이를 허락하였다.[1] 제주도에서 나온 그는 광양에 이르러 수제자인 권상하 등이 영접하였다.[1] 육지에 당도한 송시열은 자신은 올바른 길을 가려다가 죽는 것이니 죽음이 두렵지 않다고 밝혔고, 수많은 문도들이 눈물을 흘리며 그가 한성부까지 상경하는 길을 시종하였다.[1] 그는 신발이나 우마를 타지 않고 한성부까지 걸어서 도보로 올라왔다.[1]

전라남도 장성군을 지날 무렵 김수항의 아들들과 장성의 하서 김인후 후손들인 김기하, 김시서와 이실지 등 측근들이 그에게 찾아왔다.[1] 이때 유배지에서 사약을 받고 죽은 김수항이 유언으로 '우암 선생이 나보다 나중에 돌아가시면 내 묘지명과 비문을 꼭 우암 선생에게 부탁해달라'고 했고, 김수항의 사람들에게서 그 유언을 전해 들은 송시열은 즉시 묘비문을 써내려갔다.[1] 자신도 죽음이 임박했다 하여 대충 쓰지 않고 몇 시간 동안 심혈을 기울인 끝에 김수항은 도리와 정도를 지키려 했고 온화한 손길을 내밀었는데, 사도(邪道)에 물든 자들은 그 손마저 거절하고 그를 죽음에 이르게 했다는 내용이었다.[1]

김수항의 아들과 측근에게 묘비문을 지어준 뒤 다시 발걸음을 계속하여 전라북도 정읍에 도달하였다.[1] 그러나 한양으로 돌아오는 길에 붙들린, 별다른 잘못이나 죄목도 없는 그를 억지로 국문했을 때의 파장을 우려한 숙종은 그에게 서둘러 사약을 내린다.[1] 이에 제자 권상하, 김기하 등은 주변 선비들을 모아 장례를 주관하는 한편, 사림(士林)의 뜻을 모아 초산(楚山) 모천(茅川)에 스승을 모시는 사당을 세우고 운영 규칙을 만들었다.[1]

3. 4. 2. 사사 (賜死)

남인은 그를 한성부로 압송해 국문해야 된다고 주장했다. 그러나 남인 정승인 의정부영의정 권대운(權大運) 등이 ‘굳이 국문할 필요가 없다’면서 ‘성상께서 참작해 처리하라’고 권하자 금부도사가 만나는 곳에서 사사하라고 명한 것이다. 남인에 의해 숱한 논란에 휘말렸던 83세 원로 대신의 죽음은 결국 남인과 숙종에 의한 사약으로 끝이났다.[24] 9년 전 허적과 윤휴의 사형을 남인들이 정치보복으로 여긴 것처럼 송시열의 사형 역시 김수항과 서인들은 정치보복으로 여겼다. 그는 의금부에 가서 자신의 소신을 밝히고 죽으리라고 장담하였다.

6월 3일 육지에 도착하자 수많은 문도들이 그의 뒤를 따랐다. 그는 죽림촌사에서 자손들과 질손들에게 보내는 유서를 썼다.

국문을 받기 위해 상경하던 6월 3일 정읍에서 만난 금부도사가 건넨 사약을 받고 최후를 맞이한다. 제주도에서 나와 정읍에 이르자 이미 사약(賜藥)이 내렸으므로 제자 권상하(權尙夏)·김만준(金萬埈)의 손을 붙잡고 뒷일을 부탁한 후 세상을 떠났다. 송시열은 임종 때 문인 권상하(權尙夏)의 손을 잡고 “학문은 마땅히 주자(朱子)를 주(主)로 할 것이다”라고 말했다고 전한다. 곧이어 권상하에게 자신이 소장하고 있던 서책과 의복을 유품으로 물려주었다.

6월 3일 도성에 3배를 올린 뒤 사약을 받고 최후를 맞이한다. 당시 그의 나이 83세였다. 송시열은 여든세살이라는 아주 많은 나이에 사망을 했다는 점, 그것도 사약을 마시고 세상을 떠났다는 점이 아주 특이하다. 그리고 또 하나는 대신의 신분임에도 불구하고 조선시대에 대신은 역적이 아니면 사형당한 전례가 없었는데 송시열은 역적이 아니라 죄인들의 수괴라는 애매한 죄명으로 억지 사형을 당했고 그것도 국문을 당하기 위해서 제주도에서 한양으로 올라오는 도중에 정읍에서 서둘러 사약을 마신 점이 상당히 특이한 죽음이었다.

한마디로 남인들과 숙종이 합작한 정치 공작이며 죄가 없어도 형벌에 해당하지도 않는 방법으로 서둘러 죽이려는 것에서 이미 부당한 집행이었으며 송시열은 무고하다는 것을 반증하고 있었다. 숙종은 환국을 통해 붕당들을 서로 싸우게 부추긴 부분이 적지 않으며 때론 필요에 의해서 쓰고 버리는 등 이번에는 남인의 손을 들어줘서 송시열을 사사했으나 명분이 없는 남인 붕당의 쓰임은 거기까지였고 그 이후 정도와 명분을 앞세운 서인들이 다시 숙종의 환국으로 집권하게 되는데 숙종을 믿고 기고만장했던 남인들은 더 이상 빛을 보지 못하고 정계에서 오랜 기간 밀려나게 된다.

김재구의 조야회통을 보면 송시열은 오직 바를 직(直)자 한 글자로 후손들을 가르쳤다고 한다. 죽기 전날 밤 흰 기운이 하늘에 뻗치더니 죽는 날 밤에는 규성이 땅에 떨어지고 붉은 빛이 지붕 위에 뻗쳤다. 규성은 문운, 즉 학문을 상징하는 별이다.

송시열이 사사되기 직전 그를 광양에서부터 정읍까지 육로로 도보 수행하던 권상하가 들어가 사별의 인사를 올리자, 송시열은 그의 손을 잡고 존주대의를 실천하고 도를 밝힐 것과 항상 '곧을 직'을 행실의 사표로 삼아야 된다고 유언하였다. 또한 송시열은 권상하에게 유서를 남겼는데 여기에서 ‘곧을 직(直)’ 자의 의의에 대해 거듭 설명을 하면서 강조하며 유도(儒道)의 맥을 이으라는 유언을 그에게 남겨주었다.

그가 사사될 무렵 하늘에서 문곡성이 떨어지고 해일이 일었다는 전설, 그가 사사될 때 하늘에 일식 혹은 월식이 발생하여 백성들이 놀랐다는 전설이 있다.

3. 5. 장희빈의 왕비 책봉과 폐출

1688년 희빈 장씨가 숙종의 아들을 낳자, 1689년 1월 숙종이 이 아들을 원자로 삼으려 하자 송시열은 시기상조라며 반대했다.[1] 남인들은 송시열을 제거하려 했고, 숙종은 송시열을 제주도로 유배보냈다.[1] 결국 송시열은 유배 도중 사사되었다.[1]

송시열이 사사되자 숙종은 희빈 장씨 소생 원자 균을 세자로 책봉하고, 희빈 장씨도 왕비로 격상시켰다.[1] 이미 숙종은 후궁 장씨를 왕비로 올린다고 선포했으므로 장씨는 사실상 왕비였으나, 자의대비 조씨의 복상 기간이 끝나지 않아 왕비 책봉식만 거행하지 않았을 뿐이었다.[1] 숙종은 재위 16년(1690년) 6월 원자를 세자로 책봉하고, 그해 10월 22일 장씨를 왕비로 책봉했다.[1] 장희빈을 내세워 정권을 노린 남인들과 왕비 자리를 노린 장옥정의 결탁이 이때까지는 성공적으로 보였다.[1]

3. 6. 사후

1694년 갑술옥사(甲戌獄事) 이후 신원되어 관작이 복구되고 문묘에 배향되었다.[6] 정조는 그를 송자(宋子), 송부자(宋夫子)로 추대하고 국가의 스승으로 선포하였다.[6] 영조에 의해 의정부영의정에 추증되었고, 성균관 문묘에 종사되었다.[6]

1694년 수원, 정읍, 충주 등에 그를 제향하는 서원이 건립되었다. 그 뒤 문정(文正)의 시호가 내려졌다. 1697년 송시열, 송상민, 권상하의 위패를 모신 남간사(南澗祠)가 건립되었다.

대전광역시 동구 소제동에 있던 우암 별당 기국정을 1926년 남간정사에 옮겼다. 대전시는 남간정사 옆에 우암사적공원을 조성하여 공원 안에 남간사(南澗祠)를 새로 지어 위패 등을 모시고 있다. 장판각에 송자대전 목판이 보관되었다.

1756년(영조 32) 2월 23일 왕명으로 의정부영의정에 추증되었다. 그해 송준길과 함께 성균관 문묘에 종사되었다.

후일 송시열을 높이 평가한 정조는 친히 편찬한 앙현전심록에서 송시열을 주자에 비견될 만한 성현의 반열에 올렸다. 또한 송시열을 비난하는 것은 공자와 맹자를 비난하는 것으로 못박아 그에 대한 비판을 금지했다. 1863년 이전까지 송시열의 주장에 공식으로 이의를 제기할 수 없었다.

이후 송시열의 제자와 문도들은 송시열을 '''송자'''(宋子)라 부르며 공식화했지만 영남의 남인들은 이의를 제기하였다.

3. 7. 현대

1988년 국사편찬위원회 주도로 송시열의 문집인 송자대전이 한글로 번역되어 출간되었다.[1] 2007년에는 충북대학교에 우암연구소가 설립되었다.[2]

4. 평가

송시열은 일제 식민사관에 의해 폄훼되어 제대로 된 평가를 받지 못한 측면이 있다. 이는 조선 성리학을 집대성한 그의 사상과 기호학 전반에 대한 체계적이고 심층적인 연구를 부진하게 만든 원인이 되기도 했다.[26]

그는 꾸밈없이 솔직 담백한 성격과 뛰어난 학식으로 많은 인재를 배출했다. 효종, 현종 두 임금이 그의 제자였으며, 송상민, 송상기, 민정중, 김기하, 김만기, 김만중, 이경화, 윤증, 민진원, 김익훈 등은 모두 그의 문하생들이었다. 귀양 중에도 《주자대전차의》 등 학문적으로 중요한 성리학 저서를 집필하며 후학 양성과 학문 연구에 몰두했다.[26] 그는 율곡 이이의 학맥을 계승한 기호 사림의 중추적 인물이자 조선을 대표하는 주자학자, 사상가, 정치가였다. 북벌론을 통해 국가의 자존감을 높이고 조선중화사상을 정립하여 문화 국가로 나아가는 방향을 제시, 영조와 정조 시대 문화적 르네상스의 토대를 마련하였다.[26]

송시열의 문집인 <송자대전>이나 <효종실록> 등에는 북벌에 대한 구체적인 방법이나 준비에 대해 기술하거나 조정에 건의한 사례가 없다는 비판도 있다. 그러나 이는 북벌이 명분이나 군사력만으로 되는 것이 아니고 백성의 의지 결집과 국력 뒷받침이 필요하며, 우선 임진왜란과 병자호란으로 피폐해진 국가 현실을 직시하여 국왕이 백성을 먼저 돌보며 내정을 다지고 국력을 모아야 한다고 생각했기 때문이었다. 당시 서인의 영수였던 송시열의 이러한 주장은 국내외 현실을 직시한 현실적인 판단으로 해석할 수 있다. 그는 효종 사후에도 북벌을 주장하는 등 북벌에 대한 의지를 꺾은 적이 없으며, 갑작스러운 효종의 죽음으로 인해 현실적인 여건상 북벌을 실행하지 못한 점을 아쉬워했다. 실록에서 나타난 바와 같이 사회적인 문제에도 많은 관심을 기울여 개혁에 앞장섰다.

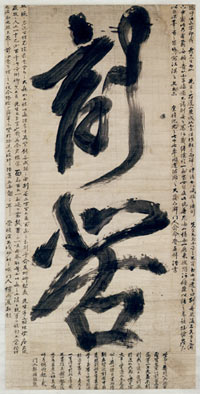

정조는 평소 송시열을 존경하여 그의 영정에 친히 어제시를 남겼다. 1683년에 작성된 영정들 중 송시열 자신이 스스로를 경계하는 사자성어를 쓴 영정의 중앙부 상단에 친필로 기입하였다. 즉위 후 정조는 송시열을 송자(宋子), 송부자(宋夫子)[35]라 하여 국가의 스승으로 추대하고 송시열의 문집과 자료를 모아 국가적 차원에서 송자대전으로 간행하였다.

정조가 송시열을 추모하며 지은 어제시는 다음과 같다.

이 시에서 정조는 송시열이 아니면 주자와 공자를 알 수 없다고 표현하여 송시열이 아니고서는 바른 학문을 알 수 없다고 평하기도 했다.

(왼쪽 상단이 송시열의 친필 '자신을 경계하는 글'이고, 중앙 상단이 정조의 친필 어필이다.)

5. 사상과 신념

송시열은 충(忠)과 의(義)를 인간의 최고 덕목으로 여겼다. 정난정이 정실부인으로 승격되었을 때도 자신의 친할머니 이씨 부인을 찾아가지 않은 것을 높이 평가했다.[26] 그는 서모와 서자, 서녀, 서얼 출신 친족 등에게도 예의를 갖추고 깎듯하게 대했는데, 이는 서얼을 천대하던 당시 조선 사대부와는 다른 모습이었다.[26] 이괄의 난 때 역모로 몰릴 뻔한 서모를 배려하여 서모의 친정을 대전으로 피신시키고 그들을 돌봐주기도 했다.

예송 논쟁에서 송시열이 1년 복을 고집한 것은 주자가례에 따른 것이었다.[17] 주희는 주자가례에서 장남 이외의 모든 아들을 서자로 간주하여 1년 복을 입어야 한다고 해석했다. 그러나 남인은 이를 송시열이 다른 마음을 먹은 것이라고 공격했다.[17] 윤선도와 허목은 송시열을 사형시켜야 한다고 주장했고, 윤선도는 송시열이 자신이 가르친 효종의 정통성을 부정했다는 인신공격성 비난을 하여 송시열을 분노하게 했다.[16]

송시열은 유교 예법을 고수했을 뿐만 아니라, 실제 사회 문제와 민생, 여성과 노비의 인권 문제에도 깊은 관심을 가지고 다양한 대안을 제시할 정도로 개혁적인 면모를 보였다.[26] 호포제와 노비종모법을 주장했으며, 평안도와 함경도 인재를 차별 없이 등용하고 서얼에게 관직을 허용해야 한다고 주장했다. 과부에게 절개를 강요하는 것은 비인간적이라며 양반 부녀자들의 재혼을 허용해야 한다고 주장하기도 했다.[26]

1689년 제주로 유배될 때 권상하에게 화양동에 만동묘를 세울 것을 부탁했다.[29] 만동묘에서 명나라 신종과 의종을 제사지내는 이유에 대해, 임진왜란 때 조선을 도와준 신종에게는 은혜에 보답하는 의리를 다하고, 의종에게는 국왕이 죽음으로써 책임을 져야 한다는 정도를 보여주기 위함이라고 설명했다.[29]

그는 신분에 구애받지 않고 누구에게나 열린 자세로 대하였으며, 편견과 사심 없이 대하였다. 그러나 성리학이나 주자, 공자와 맹자를 비판하거나 유교 사상을 부정하는 자는 거침없이 규탄하였다.[26] 예의, 염치, 인간의 도리를 중요하게 여겼고 평생 신념으로 삼았다. 그는 예의, 염치, 인간의 도리를 알기 위해서는 교육이 중요했고, 이를 밝히는 길이 성리학에 있다고 보았다.[26]

정조는 송시열을 존경하여 그의 영정에 친히 어제시를 남겼다. 정조는 송시열을 송자(宋子), 송부자(宋夫子)라 하여 국가의 스승으로 추대하고 송시열의 문집과 자료를 모아 국가적 차원에서 송자대전으로 간행하였다.[35]

5. 1. 이기론(理氣論)과 사단칠정(四端七精)

송시열은 이기논쟁에서 理와 氣는 하나라고 하는 이기일원론을 계승하였다. 주자학(朱子學)의 대가로서 이이(李珥)의 학통을 계승하여 기호학파(畿湖學派)의 주류를 이루었으며, 이황(李滉)의 이원론적인 이기호발설(理氣互發說)을 배격하고 이이의 기발이승일도설(氣發理乘一途說)을 지지, 사단칠정(四端七情)이 모두 이(理)라 하여 이와 기는 하나라는 일원론적 사상을 발전시켰다.[26]송시열은 산림으로 이름이 알려진 이후, 많은 문인들이 이황과 이이, 조식 중 누구의 사상이 정통이냐는 질문을 받았다. 그때마다 그는 주자의 뜻을 정확히 계승하는 학자를 정통으로 본다 하며 학문 연구에 있어서 당론이나 당색에 구애받지 않음을 스스로 입증하였으며, 율곡 이이뿐만 아니라 이황의 학설도 존중하였다.[26]

당시부터 송시열은 학문적으로 큰 인정을 받은 대학자였는데, 장원으로 과거 급제한 시제인 일음일양지위도(一陰一陽之爲道)에서 그는 사물과 진리를 주체적인 인식과 부차적인 인식으로 나누어 봐야 한다고 주장했다. 이 점진적인 사유의 발전 양상이 보여주는 가장 큰 특징은 기론이란 기초 위에 결합되어 있던 개념이 분리되었다는 것이다. 그 자신이 또 다른 종류의 실체를 주장하게 된 것이 더욱 중요한 전환이었다. 이렇게 해서 실체로서의 본질과 독립적인 형상으로서의 본질이 성립되었을 뿐만 아니라, 형상 자체가 또 하나의 실체라고 주장되기 시작했던 것이다. 성리학은 분명하게 형이상의 실체는 형상으로서의 리라는 개념으로 정립시켰고, 형이하의 실체는 전통적인 실체로서의 기로 수렴시켰다.

이런 점에서 보자면 역학적 관점에서 성리학적 사유는 기라는 단일한 실체 개념에 근거한 형상으로서 사유 양식을 각각 형상과 실체로 나누고 다른 방식으로 종합을 구축하려 시도했던 철학적 기획이라고 할 수 있다. 한편 변화 패턴으로서 본질은 개체 속에서 실체화된 형이상의 형상과 형이하에 의한 변화를 설명하는 일음일양속에서 유지되었다. 이기론적 해석 속에서 일음일양은 음양의 주기적인 교체를 의미하는 것으로 해석되었기 때문이다. 나아가 도는 일음일양의 과정 속에 포함된 리와 기의 존재로 말미암아 변화의 패턴이 단일한 개념이 되었다.

기론적 해석이 세계의 음양을 본질로서의 실체라는 단일한 이론 속에서 관계를 이루는데 반해 역학적 사유의 이기론적 해석은 형이상의 리가 형이하의 실체로서의 기를 자신의 일음일양이라는 방식으로 드러낸다는 점에서 볼때 일음일양지위도의 기론적 해석은 개체 내에서 상호 관계를 사유하는 서구적 전통과 유사하다는 것을 알 수 있다. 반면에 이기론적 해석은 리 개념이 갖는 형상성과 성격으로 개념적 관점에서 보자면 양자의 공통성은 실체로서의 본질과 형상으로서의 본질이라는 두 가지 원형적 사유의 축이라는 점이고 차이는 실체와 형상의 관계에 달려 있다는 것이다. 한쪽에는 단일한 형상이라는게 지배적인 반면 다른 쪽에서는 존재론적 성격을 달리하는 형상과 실체의 상호 결합이라는게 지배적이기 때문이다.

송시열은 이것에 대한 자신만의 독창적인 해석을 통해 자신의 성리철학 사상의 핵심인 직(直)사상과 이기론의 이론적 배경이 되는 도기형삼건물사설을 주창하였다. 그의 직 사상에서 직의 길은 의에 상응하게 되고 도와 함께하는 주체적 사람의 도, 즉 인성과 심성이 되며 그 직의 근원은 리의 직에 두고 있기 때문에 송시열 사상의 직과 일치하는 것이다.

우주 만물은 理에 의해 존재하고 또 생성 변화하게 되는데, 이 理의 작용은 直으로 마침내 드러나기 때문에 直의 道와 일치되고 또 理의 直이 구체화된 것이 인간의 참된 길, 즉 도리를 의미한다는 것이다. 또한 우암 송시열은 태극(太極)을 본래의 오묘함을 나타내는 것으로 여겨서 이러한 개념을 통해 근본적인 道를 지극하고 세밀하게 탐구하려 했다. 송시열은 주자와 율곡을 계승하여 발전시킨 태극을 강론하면서 그는 또한 성리학이 설명한 태극의 도를 충실히 완성시키려 했다.

그런데 성리학의 이기론은 단순히 세계에 대한 해명에 그치지 않는다. 그것은 인간 존재에 대한 해명을 위해서도 제기되며 더 나아가서는 인간의 가치를 위해 생겨난 것이기 때문에 여기에서 많은 예법과 윤리 이념등의 논리적인 문제가 파생하게 된다. 그 중에서도 理氣 관계에 있어서 생성론적 선후의 문제와 가치론적 경중의 문제가 대표적이라 할 수 있다. 순수하게 존재론적인 관점에서 보면 이기의 관계는 현실속에서 분리될 수 없기 때문에 불상리(不相離)다. 한편, 이선기후와 이중기경을 내세워 이기의 불상잡을 강조하는데는 강한 가치론적인 시각을 표출한다. 이렇게 보면 주자에 의해 확립된 성리학의 이기이원론은 사실상 이(理)우위를 전제한 이론임을 알 수 있다.

그에 따르면 우주가 이와 같은 변화 작용을 하지 않을 수 없는 것은 그와 같이 추진하는 동력이 있기 때문인데 그것을 가리켜서 변화 작용의 본체라고 한다. 우주 안에서 벌어지는 변화상은 한 번 양이 되고 한 번 음이 되는 과정의 순환이다. 대자연에서는 모든 것이 상호작용을 한다. 하늘의 기운은 땅에 영향을 주고, 땅은 하늘의 영향을 받아 자신을 변화시키는 동시에 하늘에 영향을 주는 순환의 연속이며, 그 가운데 사람이 하늘과 땅의 교감을 받아 다시 자연에 영향을 미친다.

그는 이러한 상호 교감 작용을 끊임없이 되풀이하는 것이 자연의 도이며 음양론의 변화 이치를 설명하는 일음일양지위도는 낮이 가면 밤이 오는 것, 번성기가 가면 쇠퇴기가 오는 것과 같고, 음양의 논리는 교감의 논리이므로 즉 음과 양의 전환에 대해서 한 번 음하고 한 번 양하는 것을 도라고 한다. 또 음과 양이 분명히 반대의 관계에 있지만 서로 모순관계가 아니라 서로 돕는 관계 즉 서로 상대가 존재함으로써 자기가 존재 할 수 있는 관계라고도 주장한다.

송시열은 성리학적 학문의 원리를 국가 통치 이념으로 내세우는 한편 음양의 조화 차원에서도 여성의 사회참여나 교육과 같은 혁신적인 정책과 대동법이나 호포제를 실시하고 노비종모법(奴婢從母法)과 서얼제를 폐지하는 등 민생에 도움이 될 수 있는 실제 정책에도 관심이 많았다. 당시는 양난을 겪은 혼란기라 최대한 빨리 국가 운영의 바탕 사상과 제도를 정립하고 어떻게 하면 정립된 정통 국가윤리를 바탕으로 도덕적인 삶을 살 수 있는가를 논하는 국가 재건을 위한 시기였는데, 기의 작용과 변화 원리를 나타낸 구체적인 개념과 이론이 바로 음양론이다. 모든 것은 변화하고 있으며 그 안에 존재하는 나도 변화한다는 것인데, 변화에 대응하기 위해 중요한 것은 외적인 변화보다 내면에 대한 성찰이다.

송시열이 강조한 것은 바로 자기 수양이며 내적 성찰을 통해 스스로를 재건하게 만드는 역할을 한다. 송시열은 이것을 통해 왕과 제자, 그리고 신하 및 백성들에게 주어진 상황을 잘 살피고 그 속에서 최선을 다하여 자신의 운명을 스스로 만들어 나가고 함께 극복 하자고 요청하고 있다. 또 하나의 논리는 극즉반인데, 이는 하나의 상황이 극한에 이르면 반전이 일어난다는 상황 전환의 논리다.

즉, 흥한 것은 다시 망하고 위태로운 것은 다시 안정을 찾는 것이 자연이라는 것이다. 길흉이란 고정불변의 결과가 아니라 인간의 노력에 따라 극복할 수 있다는 것이다. 송시열이 당면한 당시의 국난을 극복하려는 논리가 바로 여기에 있다. 그리고 송시열은 여기서 한 번 더 선(善)을 강조한다. 선행과 덕을 쌓아야 비로소 성취를 이룰 수 있다고 한다. 즉 오랑캐의 침략으로 잦은 국난을 맞아도 당당하게 선을 행하고 덕을 쌓으면 상황을 바꿀 수 있다는 의미다.

송시열은 여성들에 대한 차별이 심했던 조선의 유교적 사회에서도 여성들에게 인간답게 살게 해야 되고, 인간답게 살려면 자기의 몫을 다해야 되며, 예의와 염치와 도리를 알 의무가 있다고 생각했다. 그는 여성들에게도 문자를 가르치고 효와 충과 신의를 강조하였으며 소학(小學)과 사서삼경을 가르쳤다. 한학을 교육받지 못하여 한문의 뜻을 해석하지 못하는 여성들을 배려해 사서육경을 한글로 번역한 책을 여성들에게 배포해서 가르치기도 했다. 이렇듯 여자와 노비의 인권을 생각하며 현실적 제도와 방안을 통해 학문과 사상을 실현하려고 했던 인물이 송시열이었다.

조선 성리학 흐름에서 율곡 이이와 송시열을 통해 주자의 理 우위적 이기이원론이 주류를 이루게 되는데, 존재론적 관점에서 理氣의 불리(不離)를 강조하는 송시열의 이기론은 존재와 가치를 함께 아우르는 주자학 연구를 통해 계승한 것이었다. 이때문에 그의 이기론은 이기일원론이기도 하며, 그의 이기론은 기호학파로 계승된다. 이는 자연법칙뿐만 아니라 사람 마음 역시도 기발리승으로 관철되어 있다는 입장이다. 이처럼 세계를 포괄하는 원리가 바로 율곡의 기발리승일도(氣發理昇一道)였던 것이다. 율곡도 理가 氣의 주재라는 점은 인정하지만 기발리승의 명제에서 기의 자발적인 운동의 역량에 놓여 있으며 이것이 바로 퇴계의 호발설과 대비되는 지점이었다.

그에 따르면 율곡은 理와 기가 하나이면서 둘이 되는 실상을 보고, 理와 氣가 오묘하게 결합하여 서로 떨어져서 존재할 수 없다는 원칙은 理와 기가 하나가 되는 근거가 되고, 理는 스스로 리요 氣는 스스로 기라서 서로 섞이지 않는 원칙은 理와 氣가 둘이라는 점을 뒷받침한다는 것이다. 다시 말해 송시열은 리와 氣의 양면적 상호 관계를 포착한 것이다.

송시열이 보기에 리와 기의 관계에 대한 율곡의 통찰은, 理氣가 각기 고유한 영역을 가져서 둘로 나뉘인 부분을 보지 못하고 하나로 여긴 오해라는 분석이다. 그리고 理기가 하나로 섞여 따로 각기 발동할 수 없다는 점을 간과하고 호발을 주장한 퇴계학의 비판으로 이어진다. 송시열은 율곡의 관점이 리기의 양면적 관계성 곧 불상잡과 불상리의 원칙을 균형있게 파악한 반면, 퇴계학파는 모순과 불균형에 빠져 있다고 분석했다. 주자는 음양을 리가 올라타는 것이라 해석했는데 율곡은 스스로 그러한 것일뿐 리가 그렇게 하도록 시키거나 理 자체에 있는 것이 아니라고 봤으며 송시열은 여기에 동의했다. 이것은 음과 양이 움직임의 주체가 되고 그러한 상태에 理가 타는 것이기 때문이다. 이처럼 송시열에게 음양의 작용은 태극이나 理가 의존하는 기의 운동이다. 理는 氣의 운동이 발생하는 이유이자 원칙이며 발생론적 힘을 가진 운동의 주체로 여기진 않는다. 理가 움직이는 것이 아니라 氣 스스로 그러한 것이라는 주장은 당연히 리발을 긍정하는 퇴계의 주장에 대한 반론이다.

理가 스스로 움직이지 않는 것이라면 당연히 사단이란 감정에서도 리발의 가능성은 부정된다. 송시열은 리의 동을 부정하는 점에서 율곡을 긍정하지만, 理가 기로 하여금 움직이게 하면서 고요하게도 한다는 학설에서는 독자적인 해석을 전개한다. 분명히 기발적인 역량에 귀속되어 외부의 어떤 존재가 그렇게 하도록 시키는 것이 아니라고 주장한다. 송시열은 리가 음양 동의 氣로 하여금 그렇게 동한다는 새로운 관점을 제시한다.

송시열은 태극이 본연의 오묘함이고 동은 태극 곧 理가 승하는 틀이라고 본다. 氣가 아니면 리가 의지할바없고, 리가 아니면 기가 근거할바 없다는 것이다. 주자와 율곡을 계승하면서도 송시열은 자신의 새로운 주장을 계속 전개하는데, 그에 따르면 음앙과 동은 기가 격동하는 양태에 해당하며 그러한 작동을 시키는 존재가 바로 리다. 앞서 보았듯 율곡은 리가 타는 기틀, 곧 기발적 힘으로 정이 발생하지 외력으로 그렇게 되는 것이 아니라고 분명히 한다.

그런데 송시열은 理가 아니면 기가 근거할 바가 없다는 주재설을 심화해서 리가 기의 동과 음양이 그렇게 되도록 한다고 풀이했다. 기가 자발적인 발동의 역량을 가지며 그러한 발동의 존재이유로 리가 있는 것이기 때문이다. 이러한 기발리승일도의 원칙에 따라,칠정이 마음의 모든 움직임을 포괄하는 총칭이 되고, 사단은 그 가운데 선한 부분만 골라서 말한 것에 불과하다고 주장한다. 다시 말해 맹자가 제시한 사단은 칠정 가운데 선한 감정을 내어 본성이 선함을 보여주는 단서로 여겨서 사단이라고 한 것이지, 칠정 밖에 사단이 따로 있는 것은 아니라는 것이다. 이른바 사단은 칠정 가운데 선한 부분만을 뽑아낸 것으로 보는 것이다. 칠정은 理와 氣를 합한 감정인데 비해 사단은 오직 리의 측면이기 때문에 사단이 칠정에 포함되는 것이다.

사단은 순수한 본연지성에, 칠정은 본연지성이 기질에 놓인 기질지성에 대응되며 두가지 본성이 있거나 감정이 있는 것은 아니다. 이처럼 리와 본연지성과 기질지성, 사단과 칠정이 모두 상이한 존재로 분리되는 것이 아니라 결합되어 있고 다만 인식하는 범위만 다툴 뿐이라고 본 것이다. 송시열은 사단과 칠정이 실제로는 하나라고 말한다. 송시열은 현상적인 마음으로 발현되는 본성을 기질의 제약이라는 관점을 중심으로 설명한다. 본연지성이 기질에 떨어져 있는 것을 기질지성이라고 한 논리에 따르면, 감정의 형태로 발현되는 본연지성 곧 인의예지의 본성은 기질의 조건에 의하여 달라진다.

따라서 송시열은 수양론적인 공부의 필요성과 연결지어 본연지성과 기질지성을 구분한다. 송시열은 맹자가 말한 성선설이 비록 이념적으로 선하더라도, 그것이 현실화되는 과정은 기질의 조건에 종속된다고 보았다. 다시 말해 본성을 드러내는 기가 맑으냐 탁하냐 하는 청탁의 조건에 따라 그 발현의 범위가 달라지는 것이다. 이런 관점에서 송시열은 비록 본연지성의 측면에서 성인과 범인이 동일한 본성을 갖고 있는 것이지만, 실제 기질지성의 관점에서 보면 모든 사람의 지성적 역량과 윤리적 가치는 천차만별이라고 진단한다.

본연지성은 모든 사람이 공유하는 이념적 동일성을 보여주지만 실제 현실에서 작용하는 것은 기질적 조건에 제약된다는 것이다. 이념적인 성선의 논리만 믿고 기질을 변화시키는 공부와 자기 수양을 하지 않는다면 성현의 지위에 도달할 수 없다면서, 지극히 선한 본성이 마음 속에 내재해 있어도 기질적인 조건이 항상 외부에서 구속하게 되고, 따라서 치우친 기질을 극복하고 변화시키는 공부와 수양을통해 본연이 회복된다고 보았다.

당연히 이러한 관점을 기질적 조건에 구속되어 실현되는 감정의 양태가 순수하게 선할 가능성은 많지 않다. 모든 선한 본성은 기질에 의해 달라지기 때문이다. 송시열은 기의 존재 근원이 되는 리의 주재성을 더욱 강조해서 조선의 역량을 긍정하고 기선리후(理先氣後)의 논리를 음양 상호적 생성관계로 통합해서 당면한 국가 정치 이념으로 삼기를 희망했다. 특히 존경하는 주자와 율곡의 관점을 더욱 심화해서 음양의 순환과 생성을 적용하는 특색을 보여준다. 송시열은 사단칠정이 본성에서 나온 감정의 양태는 다르지만 존재론적 근원은 동일하다고 보았다.

동일한 존재의 근원이 되는 본성은 기질의 조건에 구속된 기질지성으로 구분되는데, 그는 실존적 현실을 구성하는 기질지성에 주목해서 사단칠정의 문제에 접근한다. 따라서 율곡, 퇴계가 사단을 선한 감정으로 봤지만 그는 기질의 실존을 중시하여 사단에도 부중절이 있다고 주장한다. 경전적 근거로서 미발의 중과 이발의 중절을 구분하는 경험적인 감정의 중절이 순수한 내연의 영역으로 환원될수 없음을 보여주었다.

그리고 기본적인 사유체계의 측면에서 그는 우선 기발리승의 원칙을 철저하게 적용해서 기의 맑음에 따라 사단도 중절과 부중절의 양면이 있음을 규명했다. 송시열은 본성 또는 리, 인심, 인욕 또는 악으로 이어지는 구도속에서 감정의 악이 궁극적으로 본성과 리에 근원한다는 원칙을 규명한다. 이와 같은 근거로 사단부중절을 주장한 송시열은 사단칠정론을 당시 혼란한 조선의 사회적인 규범에 맞느냐 하는 중절의 연구와 논리전개를 통해 인심도심설(人心道心說)로 전환하게 된다.

도덕성의 실현과 관련해서 보면 사단부중절이 있다는 송시열의 시각은 인간의 선한 본성이나 감정에 대한 신뢰보다 실존적 제약의 현실에 대한 염려가 더 크다고 할 수 있다. 이러한 시각은 사단에 대해 순수한 맑은 기와 자기실현의 의미로 성리학을 비롯 퇴계와 율곡을 계승 발전시키려는 의지라고 할 수 있다.

5. 2. 주자가례

예송 논쟁에서 송시열이 1년 복을 고집한 것은 주자가례에서 주희가 장남 이외의 모든 자녀를 서자(庶子)로 해석하여, 장남 이외의 모든 아들들은 중자(衆子)로 간주하여 1년 복을 입어야 한다고 했기 때문이다.[17] 그러나 남인은 이를 송시열이 다른 마음을 먹은 것이라고 공격했다. 이와 같이 남인들은 정치적인 목적으로 학문적인 왕실 예법 문제를 왕에게 아첨하며 끌어들여서 정쟁으로까지 비화시켜 자신들의 정치적 목적을 달성하는 술수를 거듭해 학자나 사대부답지 않은 행동으로 일관하였다. 송시열은 처음에 윤휴의 이론을 이론으로 받아들이고 반론도 제기했으나, 윤선도 등이 정치 공세를 처음 시작하면서 남인들에 의해 이는 학문적 논쟁에서 정쟁으로 변질되기에 이른다.[16]윤선도와 허목이 송시열을 사형시켜야 된다고 주장하였고, 윤선도는 송시열 자신이 가르친 효종의 정통성을 송시열 자신이 부정했다는 인신공격성 비난을 하여 송시열을 분노하게 했다.

5. 3. 사회 문제

송시열은 유교 예법을 고수했을 뿐만 아니라, 실제 사회 문제와 민생, 여성과 노비의 인권 문제에도 깊은 관심을 가지고 다양한 대안을 제시할 정도로 개혁적인 면모를 보였다. 양반에게도 군포를 부과하는 호포제 실시를 주장하였으며, 양반의 노비 증식을 억제하고 양민이 노비가 되는 것을 막는 노비종모법을 주장하였다.[26] 또한 평안도와 함경도 인재를 차별 없이 공평하게 등용하고 서얼에게 관직을 허용해야 한다고 주장했다.[26] 과부에게 절개를 지킬 것을 지나치게 강요하는 것은 비인간적이라며 양반 부녀자들의 재혼을 허용해야 한다고 주장하기도 했다.[26]양반들이 군비 부담을 회피하자 양반들의 군비 부담을 연구했으나, 양반들의 비협조와 반대로 현실적으로 실행이 불가능하다고 판단했다. 대신 양민들의 군비 부담을 줄이는 호포제를 실시하여 군포 납부 수를 대장에 기록하고 문서화함으로써 군비 부담의 비리와 폐단을 없앴다.[26]

5. 4. 정치적 대의

송시열은 반역, 배신, 변절을 미워했고, 의리를 저버리는 것을 가장 수치스럽게 여겼다.[26] 병자호란 당시 강화도에서 혼자 살아나온 친구 윤선거를 비판한 것도 이러한 이유 때문이었다. 그는 억울하게 죽임을 당한 소현세자빈 강씨의 복권 여론을 조성했고, 노산대군과 여산군부인을 다시 왕과 왕비로 복위시켜야 한다고 주장했다.그는 자신의 유배를 순교라고 확신했다. 자손과 질손들에게 남긴 유서에서 '맹자와 주자가 사설(邪說)을 물리치되 죽도록 미워하기를 마치 원수처럼 여겼다. 처음에는 털끝만큼 어긋난 것도 나중에는 천리 거리만큼 어긋나게 되는데, 더구나 처음부터 크게 어긋난 것이야 더 말할 나위가 있겠느냐. 그 사람(윤선거)인들 종말이 이 지경에 이를 줄이야 어찌 알았겠느냐. 애석하기 그지없다. 나는 변변치 못한 하찮은 사람으로 망녕되이 맹자와 주자가 사설(邪說)을 배척한 일을 본받아, 난신적자(亂臣賊子)는 누구든지 그를 죄줄 수 있다는 교훈을 독신(篤信)한 소치로 결국 유배되는 참사(慘事)를 당하기에 이르렀다. 그러나 나는 조금도 후회하지 않는다.'라고 하였다. 유배와 1689년 사형에 이르러서는 자신의 사형을 고통이라 생각하지 않고 의를 위한 당연한 순교로 믿었다.

5. 4. 1. 신덕왕후 복권 운동 주관

1669년(현종 10년) 서인의 당론으로 신덕왕후 복위가 송시열에 의해 건의되었다.[27] 신덕왕후는 태조 이성계의 두번째 부인 강씨였다. 신덕왕후는 자기 소생의 방석을 세자로 세우려 했다. 신덕왕후가 죽자마자 태종이 되는 방원이 그녀 소생의 자식 둘과 정도전 등을 죽이는 쿠데타를 일으켰다. 태종은 신덕왕후를 증오해서 그 무덤인 정릉을 헐어버렸다.송시열의 상소를 현종이 받아들이는 형식으로 복위가 진행되었다. 그 과정에서 태종의 잘못된 조치를 바로잡는다고 할 수 없으니 모든 죄는 당시 태종을 보필했던 신하가 뒤집어 쓸 수 밖에 없었다.[28] 서인들은 만장일치로 지지를 보냈고, 남인이나 기타 군소집단도 반대할 수가 없게 됐다. 이로써 신덕왕후는 복위되어 종묘에 모셔지고 정릉은 왕릉으로서의 상설을 갖추게 되었다.[28]

5. 4. 2. 단종, 사육신 복권 운동 주관

1680년대에는 송시열을 중심으로 단종 복위 여론이 조성되었다. 노산군을 추복하는 근거로 노산군이 세조에게 양위하였고, 세조가 노산군을 상왕으로 모신 것이며 쫓아낸 것은 아니라는 것이다. 또한 단종을 죽게 한 것도 세조의 본심이 아니라는 것이다. 그는 세조가 사육신을 “당대에는 난신(亂臣)이나 후세에는 충신(忠臣)”이라 한 것 역시 단종 복위의 근거로 제시하였다.결국 송시열의 노력으로 1691년 사육신은 충절의 상징으로 복권되고 1694년(숙종 20) 갑술환국 직후에는 노산군이 대군으로 승격되었다가 곧 추복되었다. 노산군은 묘호를 단종(端宗)이라 하고, 능호를 장릉(莊陵)이라 했다.

5. 5. 만동묘 설립의 취지

송시열은 1689년 제주로 유배될 때 수암 권상하에게 화양동에 만동묘를 세울 것을 부탁하는 편지를 보냈다.[29] 이 편지에서 송시열은 만동묘에서 명나라 신종과 의종을 제사지내는 이유에 대해, 임진왜란 때 조선을 도와준 신종에게는 멸망하는 나라를 지켜준 은혜에 보답하는 의리(義理)를 다하고, 의종에게는 나라가 망하면 국왕이 죽음으로써 책임을 져야 한다는 정도(正道)를 보여주기 위함이라고 설명하였다.[29]송시열은 명나라를 정벌한 청나라를 원수로 여겼으며, 이는 그가 죽을 때까지 신념으로 간직했다. 그는 수제자인 권상하에게 명나라 신종과 의종의 위패를 제사하고 중국의 은혜를 영원히 기억하도록 만동묘와 화양동 서원을 건립하게 하였다.

송시열은 만주족(여진족)이 명나라를 정벌하고, 병자호란과 정묘호란을 일으켜 청나라 오랑캐들이 국토를 유린하고 백성들을 도륙하자 청나라에 대한 원한이 극에 달했고, 북벌론을 주장하였다.

5. 6. 인간관

그는 신분에 구애받지 않고 누구에게나 열린 자세로 대하였으며, 편견과 사심 없이 대하였다. 그러나 성리학이나 주자, 공자와 맹자를 비판하거나 유교 사상을 부정하는 자는 거침없이 규탄하였다.[26]그는 예의와 염치, 인간의 도리를 중요한 덕목으로 여겼고, 평생 신념으로 삼았다. 그는 예의와 염치, 인간의 도리를 알기 위해서는 배움, 교육이 중요했고, 예의와 염치, 인간의 도리를 밝히는 길이 성리학에 있다고 보았다.[26]

그는 한 사람이 사람답게 살아가려면 자신의 몫을 다해야 된다고 보았고, 그 자신의 의무를 다하는 방법 역시 성리학에 있다고 보았다. 그는 양반 사대부에서부터 평민, 당시 사람 대접을 받지 못하던 상민들과 여성들에게까지도 성리학을 가르쳤다. 배움을 구하는 자에게는 신분의 귀천을 가리지 않고 문하에 출입시켜 가르쳤다. 그가 유배된 뒤에는 유배지까지 그에게 배움을 청하러 문인들이 따라왔다.[26]

5. 7. 율곡 이이에 대한 관점

인조 반정 이후 율곡 이이와 우계 성혼을 문묘에 종사하는 문제를 놓고 서인과 남인 사이에 갈등이 발생했다. 인조 즉위 초부터 율곡 이이와 우계 성혼의 문묘 종사를 놓고 논란이 일었는데, 남인 중 율곡과 우계의 문묘 종사를 반대한 핵심 인물들은 미수 허목과 고산 윤선도, 백호 윤휴 등이었다.[30] 그러나 허목과 윤휴가 율곡 이이를 불교 승려이자 노장 사상을 가진 위학자로 몰아가자, 송시열은 이이를 두둔하며 그들에 대한 감정적인 비판을 했다.이이는 19세에 어머니 신사임당의 갑작스러운 죽음의 충격과 아버지가 바로 재혼해서 얻은 계모와의 갈등으로 금강산에 들어가 1년간 승려로 생활하였다. 그러나 후에 그의 정적들은 이를 두고 그가 학자의 탈을 쓴 중(불교 승려)이라고 비난하였다. 율우(栗牛)의 문묘종사 논쟁이 벌어지자 허목은 이이를 유학자의 옷을 입은 불교 승려라고 비판했다. 윤휴도 허목과 같은 시각에서 이이를 비판했다.

허목이 율곡 이이의 문묘 종사를 반대한 명목은 그의 학문이 유교가 아닌 불교에 바탕을 두었다는 것이었다.[8] 허목과 윤휴에 의하면 율곡은 유학자가 아니라 유학자의 옷을 입은 불교 승려에 불과한데 승려를 어떻게 문묘에 종사하느냐는 비난이었다. 허목의 비판은 결국 율곡 이이의 출가 경력을 정치적으로 이용해 그의 문묘종사를 막으려는 당파적 비판에 지나지 않는 것이었다.[8] 어린 시절 한 때의 방황을 가지고서 이들은 이해보다는 좋은 당쟁의 구실로 삼았다.[8] 허목, 윤휴 등이 이율곡을 유학자가 아니라 불교 승려라고 남인들이 비난하자, 분노한 송시열은 허목과 윤휴를 규탄하였다.

5. 8. 서예관

송시열은 서예 역시 하나의 도학으로 생각하였다.[31] 글씨에 대한 미학적 입장 또한 동춘당과 우암은 창고(蒼古)함을 추구한 미수 허목과는 뚜렷이 차이가 난다. 즉 동춘당과 우암은 글씨를 심획(心劃)이자 덕성(德性)의 표출로 간주하면서 기교가 아니라 마음수련과 동일하게 생각했다. 물론 이것은 글씨를 도학(道學) 연마의 연장으로 보는 이황이나 이이 등과 같은 입장이다.[31] 실제 송시열은 이황의 서첩을 보고 “따뜻하고 도타우며 편안하면서도 화목한 뜻이 뚜렷이 필묵의 테두리 밖에 나타나 있으니 옛 사람들의 덕성이 어찌 오직 언행이나 사업에서만 볼 수 있겠는가”하고 감탄하였다.[31]

5. 9. 유배, 사사에 대한 관점

송시열은 자신의 사약을 순교로 해석했고, 유배 생활을 정도(正道)를 걷는 자에 대한 사도(邪道)의 탄압으로 여겼다.[26] 이는 그의 제자들에게도 그대로 전해졌다. 송시열 사후 그의 제자였던 권상하는 송시열의 죽음을 순교로 해석하였다.권상하는 "윤증이 (사사로운 마음으로) 윤휴, 허목의 무리와 함께 조작한 것"이라며 윤증과 허목, 윤휴가 술수를 꾸며 송시열을 죽게 했다고 굳게 확신하였다. 권상하는 송시열의 묘비문을 쓰면서 "윤증이 (사사로운 마음으로) 윤휴, 허목의 무리와 함께 조작한 것"이라는 글귀가 문제시되어 다시 노론, 소론 간의 갈등을 유발하기도 했다.

5. 10. 윤휴와의 관계

송시열은 윤휴와 어릴 적부터 가까이 지낸 친구 사이였다.[32] 예송 논쟁 초반까지만 해도 서로를 당이 다른 양반 정도로 인정하였다. 그러나 예송 논쟁이 터지면서 둘은 원수로 돌변한다.송시열과 윤휴는 비록 멀지만은 같은 문중과 혼인한 인척 관계였다. 송시열의 증조부였던 송구수(宋龜壽)는 윤휴의 조상인 윤형(尹衡)과 함께 고성이씨 이원(李原)의 후손이었던 군수 이구연(李龜淵)의 딸들과 결혼하여 동서지간이었다. 송시열과 윤휴는 같은 진외가를 공유하고 있는 사이였고 대대로 먼 인척 관계를 유지해 왔고, 두 집안 모두 오래전부터 친밀한 사이였다. 그런데 윤휴가 당시의 주자학에 대한 비판적 견해를 보이자 주자의 열렬한 숭모자인 송시열은 이를 대단히 불쾌하게 생각했다. 윤휴가 또 송시열에 대해 예법 문제로 사형을 무고한 윤선거, 허목 등과 같이 활동하면서 송시열과 윤휴 둘의 관계는 틀어지게 된다.

윤선도는 송시열이 종통을 부정했다면서 왕에 붙어서 곡학아세로 송시열을 인신공격했다. 이후 윤선도와 허목의 송시열 사형 주장과 남인의 거듭된 공격으로 감정이 악화되었고, 윤휴가 윤선도와 허목을 옹호하면서, 절교하게 된다. 이때 그는 윤휴가 성리학과 주자가례, 주자의 사상을 비판한 바 있었으므로 학문상 이유로 절교(絶交)를 선언하였다.

절교 이후 그는 윤휴를 가리킬 때 이름이나 성 대신 참적, 적휴, 흑수(黑水) 등으로 불렀다.[32]

5. 11. 윤선거, 윤증 부자와의 인척 관계

윤증(尹拯)과도 인척 관계였다. 송시열은 윤증의 아버지인 윤선거와 개인적으로 친구였다. 그러나 병자호란 당시 윤선거 혼자 빠져나온 강화도 사건을 계기로 윤선거를 비판하면서 윤선거와의 관계가 멀어진다. 이는 윤증과의 관계 악화로까지 이어져 회니논쟁과 노론, 소론 분당의 원인이 된다.윤증은 송시열의 제자였고, 윤선거는 송시열의 어릴 적부터 친구였다. 그런데 윤선거의 할아버지 윤창세(尹昌世)는 윤황(尹煌)과 윤전(尹烇) 형제와 딸 1명을 두었는데, 윤창세의 사위인 은진 송씨 송희조(宋熙祚)는 송시열의 5촌 당숙이 된다. 또, 윤창세의 아들 윤전의 딸이 사촌 형 송시형(宋時瑩)과 결혼한다. 송시열의 사촌 형수는 윤선거의 사촌 누이가 되고, 송시열의 당숙모는 윤선거의 고모였다.

팔송 윤황(尹煌)은 윤문거(尹文擧)와 윤선거 형제를 두는데, 윤문거의 아들 윤박(尹搏)이 송시열의 딸과 결혼하였다. 윤선거의 손자이자 윤증의 아들 윤행교(尹行敎)는 다시 은진 송씨 송기후(宋基厚)의 딸과 결혼하는데, 송기후는 송시열의 5촌 조카이자, 사촌동생 송시염(宋時琰)의 아들이다.

5. 12. 여성 교육

송시열은 유교적 이념이 지배하던 사회에서도 여성에게 인간답게 살 권리가 있다고 보았다. 그는 여성도 인간답게 살기 위해서는 자신의 몫을 다해야 하며, 예의와 염치, 도리를 알아야 할 의무가 있다고 생각했다.이러한 신념에 따라 송시열은 여성들에게도 천자문을 가르치고, 효(孝)·충(忠)·신(信)을 강조했으며, 사자소학부터 사서육경까지 가르쳤다. 한문 해독이 어려운 여성들을 위해 사서육경을 한글로 번역한 책을 만들어 교육하기도 했다.[34]

1671년에는 맏손자 며느리 박씨에게 글을 써 주고, 시집간 딸에게는 한글로 직접 지은 계녀서를 보내는 등[34] 출가한 딸들에게도 여성으로서 지켜야 할 의무를 담은 서신과 서책을 손수 써서 보냈다.

당시 사회는 부부 관계를 군신 관계, 상하, 주종 관계로 해석하여 여성을 불완전한 존재로 보았고, 여성 교육에 부정적이었다. 그러나 송시열은 여성 인권을 존중했기에 이러한 사회적 분위기 속에서도 여성 교육을 적극적으로 실천했다.

5. 13. 정조의 각별한 존경심

정조는 평소 우암 송시열을 존경하여 그의 영정에 친히 어제시를 남겼다. 이는 송시열 생전인 1683년에 작성된 영정들 중 송시열 자신이 스스로를 경계하는 사자성어를 쓴 영정의 중앙부 상단에 친필로 기입한 것이다. 즉위 후 정조는 송시열을 송자(宋子), 송부자(宋夫子)[35]라 하여 국가의 스승으로 추대하고 송시열의 문집과 자료를 모아 국가적 차원에서 송자대전으로 간행하였다.정조는 송시열을 추모하며 지은 어제시에서 주자와 공자를 알기 위해서는 송시열이 꼭 필요하며, 송시열이 아니고서는 바른 학문을 알 수 없다고 평가했다.

6. 저서와 작품

송시열은 조선 효종, 현종 때의 학자이자 정치가로, 수많은 저술을 남겼다. 그의 저서와 작품은 성리학 연구에 중요한 자료이며, 당시 사회상을 이해하는 데 도움이 된다. 특히 여성과 노비 문제 등에 대한 개혁적인 견해는 주목할 만하다. 대표적인 작품으로 1671년 맏손자 며느리인 박씨에게 써 준 글과 시집간 딸에게 한글로 손수 지어준 계녀서[34]가 있다.

6. 1. 저서

- 《우암집(尤庵集)》

- 《우암선생후집(尤菴先生後集)》

- 《우암유고(尤菴遺稿)》

- 《주자대전잡억》

- 《송서습유(宋書拾遺)》

- 《송서속습유(宋書續拾遺)》

- 《주자대전차의(朱子大全箚疑)》

- 《정서분류(程書分類)》

- 《주자어류소분(朱子語類小分)》

- 《논맹문의통고(論孟問義通攷)》

- 《심경석의(心經釋義)》

- 《삼방촬요(三方撮要)》

- 《삼학사전(三學士傳)》

- 《송자대전(宋子大全)》 : 사후 편찬된 송시열 저서 모음집[6]

- 《장릉지문》(長陵誌文)》

- 《영릉지문》(寧陵誌文)》

- 《송준길묘지명》

- 《사계선생행장》(沙溪先生行狀)

6. 2. 작품

송시열의 주요 작품은 다음과 같다.

7. 가족 관계

8. 김종서 가문과의 관계

송시열의 어머니 증 정경부인 선산 곽씨(1578년 2월 14일 ~ 1655년 3월 9일)는 김종서 가문과 관련이 있다.[1]

9. 기타

송준길은 성리학의 대가로 송시열과 함께 이름을 떨쳤으며, 이들의 제자들은 서로 교류하였다. 송시열은 예송 논쟁을 거치며 남인과 대립하게 되면서 윤휴와 허목에 대해 강한 적대감을 드러냈다.[5]

송시열은 정도전이 불교를 숭상하고 유학을 억압했다고 보아 부정적으로 평가했다.

정조의 스승이었던 김종수는 노론의 당론에 저항하며 정조를 보호했다.

9. 1. 공물변통

효종 때 김육이 대동법을 주장하여 호서대동법이 시행되고, 호남의 연해 지역까지 확대되었다. 그러나 김집은 김육의 대동법에 반대하여 정계에서 물러났는데, 송시열은 김집이 대동법을 잘 몰랐기 때문이라고 평가했다.[37] 송시열은 대동법에 대해 긍정적이었으며, 호남산군에 대동법을 실시할 것을 상소하기도 했다.[38] 이는 호조 판서였던 이시방과의 협의 결과였다.[39]송시열은 대동법뿐만 아니라 방납의 폐단을 막기 위해 공안개정을 주장했다. 그러나 허적은 공물가에 대한 이해 차이로 인해 반대했다.[40] 허적은 경각사(京各司) 공물을 줄이는 것은 공물주인들을 보존하기 위해 어쩔 수 없다고 주장했다.

송시열은 경각사의 공물을 줄이려는 것이 아니라 심한 것을 줄이려는 것이며, 공물주인들의 이익을 보장해야 하는지에 대해 의문을 제기했다. 송시열은 공물주인들이 공물가를 높이고 횡령을 한다고 보았지만, 허적은 공물가에 인건비와 각사의 운영비가 포함된 것으로 보았다. 이러한 견해 차이는 송시열의 관직 경험 부족과 허적의 재정 분야 경험에서 비롯된 것이다.[41]

10. 허목과의 비교

宋時烈중국어과 許穆중국어은 학문적 배경과 정치적 견해에서 뚜렷한 차이를 보였다. 宋時烈중국어은 조광조와 이이의 학풍을 계승한 김장생의 제자로, 기호학파의 영향을 받아 실천적 수양과 정통 주자성리학에 기반한 통치자의 덕성 확립을 강조했다.[42] 반면, 許穆중국어은 이황의 학문을 이어받은 영남학파 출신으로, 도가와 장자 사상까지 섭렵하여 宋時烈중국어과는 다른 학문 체계를 구축했다. 그는 왕권 강화를 통해 도덕적 이념을 실현하려 했으며, 왕과 일반 사대부를 구별하여 예를 적용해야 한다고 주장했다.[42]

宋時烈중국어은 예송 논쟁 당시 효종이 인조의 차남이었으므로, 계모인 자의대비(장렬왕후)는 차남의 예에 따라 상복은 기년복(1년)을 입어야 한다고 주장했다. 이는 장자인 소현세자와 그 후손들의 정통성을 인정하며, 소현세자가 요절했지만 장남과 자녀들이 살아있는데도 동생에게 왕통이 계승된 것에 대한 예법적 의견이었다.[5]

그러나 許穆중국어과 윤휴는 3년복을 주장했는데, 이는 장자인 소현세자의 정통성을 부정하는 것이었다.[5] 윤선도는 許穆중국어의 본심이 효종의 정통성을 부정하려는 의도라고 비난했고, 許穆중국어이 宋時烈중국어의 사사(賜死)를 주장하면서 당쟁으로 번져 결국 남인과는 적대하게 되었다.[5]

宋時烈중국어은 윤휴를 '적휴(賊鑴)', '참적(斬賊)'이라 불렀고, 許穆중국어을 '독물(毒物)', '독극물', '흉목(凶穆)'이라고 불렀다. 이러한 표현은 宋時烈중국어의 수제자인 권상하에게도 계승되어, 권상하는 윤휴를 지칭할 때마다 항상 '적휴', '참적'이라 했고, 許穆중국어을 지칭할 때는 '독물', '독극물', '흉목'이라 불렀으며, 공문서와 다른 사람의 묘지명, 묘갈명, 신도비문 등에서도 이와 같이 표현했다.[5]

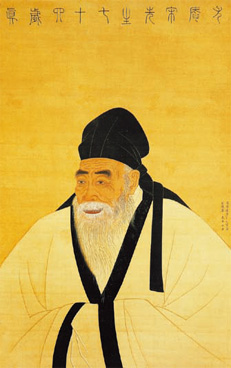

11. 영정, 초상화

1683년에 제작된 입상 영정과 좌상 영정 2개 본, 1680년경에 그려진 영정, 제주도 유배에서 풀려나 육지로 왔을 무렵 김창업[43]이 직접 그린 영정 등이 전해진다. 이 중 1683년에 그려진 영정 1본은 국보로 지정되었다.

국립중앙박물관에 소장된 초상화 『송시열상』 (1778년경 제작)은 대한민국 국보 제239호 (1987년 12월 26일 지정)이다.

12. 후손

경술국치에 반대하여 순종 황제에게 유언 상소를 올리고 자결한 독립운동가이자 유학자 송병선은 송시열의 9대손이다.[42]

13. 관련 문화재

- 영동 한천정사는 충청북도 문화재자료 제28호이다.

- 청주 신항서원 묘정비는 충청북도 유형문화재 제350호이다.

14. 송시열을 연기한 배우들

- 김무생 - 1976년 《사미인곡》 (MBC 텔레비전 드라마)

- 홍계일 - 1988년 《인현왕후》 (MBC 텔레비전 드라마)

- 이대로 - 1995년 《장희빈》 (SBS 텔레비전 드라마)

- 이순재 - 2003년 《장희빈》 (KBS 텔레비전 드라마)

- 이대로 - 2007년 《HDTV 문학관 - 서러워라 잊혀진다는 것은》 (KBS1 텔레비전 드라마)

- 안형식 - 1981년 KBS1 TV 시리즈 ''대명''

14. 1. [[종묘]]·[[문묘]] 배향 6현

송시열은 조선을 대표하는 성리학자이자 정치가로, 그의 학문과 정치적 영향력은 사후에도 이어졌다. 종묘와 문묘에 배향된 것은 그의 높은 위상을 보여준다.송시열은 종묘와 문묘에 모두 배향된 조선 6현 중 한 명이다. 종묘는 조선 왕조의 역대 왕과 왕비 신주를 모신 사당이며, 문묘는 공자를 비롯한 유교 성현들의 위패를 모신 곳이다. 이 두 곳에 함께 배향된 것은 조선 시대에 가장 존경받는 학자이자 정치가로 인정받았음을 의미한다.

다음은 종묘와 문묘에 모두 배향된 6현의 목록이다.

참조

[1]

웹사이트

은진송씨 성씨의 고향(88)

https://www.joongang[...]

1983-11-26

[2]

웹사이트

『宋子大全』 : 韓本(朝鮮本)の世界

https://www.library.[...]

大阪府立中之島図書館

2009-01-01

[3]

문서

우암 송시열 선생의 장남 송기태는 우암 송시열의 4남 2녀 가운데 유일한 입양 자녀이며 양자 송기태의 생부는 우암 송시열의 사촌 형인 송시형 선생이다.

[4]

문서

부계로는 13촌 숙부뻘이지만 외가 쪽으로는 6촌 형이 된다.

[5]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997-01-01

[6]

웹인용

정복규의 성씨순례 - 은진송씨(恩津ㅏㅇ시자宋氏)

http://www.smgnews.c[...]

2014-10-17

[7]

서적

한국의 명문 종가

서울대학교출판부

2000-01-01

[8]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997-01-01

[9]

문서

그들의 우정은 송준길이 죽은 뒤에도 그의 자녀와 제자, 조카들을 송시열이 직접 챙기고 그들을 가르치는 등 평생토록 계속되었다.

[10]

문서

양반관료의 재분열

[11]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

2001-01-01

[12]

문서

당시 영의정은 정태화, 좌의정은 심지원, 우의정은 원두표였고 이조판서는 송시열, 호조판서는 정유성, 예조판서는 윤강, 병조판서는 송준길, 형조판서는 허적, 공조판서는 이시방이었는데 남인인 형조판서 허적을 제외하고는 모두 서인이었다.

[13]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

2001-01-01

[14]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

2001-01-01

[15]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997-01-01

[16]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996-01-01

[17]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997-01-01

[18]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997-01-01

[19]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996-01-01

[20]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

도서출판 석필

2004-01-01

[21]

서적

송자대전(宋子大全) 부록 제2-12권 송자 연보

[22]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

2001-01-01

[23]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

2001-01-01

[24]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996-01-01

[25]

문서

그는 사람의 도리를 행하는데는 남녀 구분이 없다고 보았다.

[26]

뉴스

충북대 우암 연구 거점대학 부상

http://www.chosun.co[...]

조선일보

2007-09-30

[27]

서적

신들의 정원 조선왕릉

책으로 보는 세상

2010-01-01

[28]

서적

신들의 정원 조선왕릉

책으로 보는 세상

2010-01-01

[29]

웹사이트

화양서원과 만동묘

http://www.cjmuseum.[...]

[30]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997-01-01

[31]

뉴스

(15) 조선중기 -우암 송시열·동춘당 송준길

http://news.khan.co.[...]

[32]

서적

송자대전 참고

[33]

문서

송시열의 제자였으나 회니시비와 비문 문제로 앙숙이 되었다.

[34]

뉴스

옛것을 돌아보고 우암 송시열 선생에게 배운다 - 오마이뉴스

http://www.ohmynews.[...]

[35]

웹사이트

우암 정신을 계승 발전시켜야

http://www.jbsn.co.k[...]

[36]

문서

조선 선조 (조선)|선조의 큰형인 하원군(河原君)의 봉사손(奉祀孫)

[37]

서적

대동법, 조선 최고의 개혁

역사비평사

2010

[38]

사료

조선왕조실록 현종 즉위년 9월 5일 기사

[39]

사료

조선왕조실록 현종 즉위년 9월 3일 기사

[40]

서적

대동법, 조선 최고의 개혁

역사비평사

2010

[41]

사료

승정원일기 212책, 조선 현종|현종 10년 1월 10일 기사

[42]

뉴스

효종대왕의 1년 복상은 그가 차남이었다는 뜻입니까?

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2009-02-05

[43]

문서

그의 제자이기도 하다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com