태백선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

태백선은 제천에서 백산까지 이어지는 총 104.1km의 철도 노선으로, 한국철도공사에서 운영한다. 1973년 정선선, 고한선, 황지지선을 통합하여 태백선으로 명명되었으며, 제천~입석 구간은 복선 전철, 입석~백산 구간은 단선 전철로 운영된다. 주요 운행 열차는 무궁화호이며, 서울 청량리역과 동해역을 잇는 노선, 제천과 정선 아우라지를 오가는 노선, 정선 5일장 열차가 운행된다. 과거에는 석탄 수송이 주를 이루었으나, 현재는 시멘트 수송과 여객 수송이 이루어지고 있다. 2014년에는 열차 충돌 사고가 발생하기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 충청북도의 철도 - 경부선

경부선은 서울과 부산을 연결하는 대한민국의 주요 간선 철도로, 일제강점기에 건설되어 한국 경제 발전에 기여했으며, KTX 개통 등 지속적인 개량을 통해 고속철도 시대를 열었지만, 선로 용량 부족 등의 문제점을 안고 있다. - 충청북도의 철도 - 충북선

충북선은 조치원역에서 봉양역을 잇는 철도 노선으로, 화물 수송과 무궁화호 운행을 중심으로 운영되며, 고속화 사업을 통해 KTX-이음 운행을 계획하고 있다. - 1955년 개통한 철도 노선 - 문경선

문경선은 경상북도 문경시의 점촌역과 문경역을 잇는 22.3km의 철도 노선으로, 석탄 수송 목적으로 개통되었으나 석탄 산업 쇠퇴로 일부 구간 영업이 중지되었고, 2024년 중부내륙선에 편입되어 전철화 및 고속화가 추진될 예정이다. - 1955년 개통한 철도 노선 - 상트페테르부르크 지하철

상트페테르부르크 지하철은 1955년 개통되어 5개 노선으로 확장되었으며, 깊이 건설된 역들과 지속적인 확장 및 현대화 계획을 통해 상트페테르부르크의 주요 교통망 역할을 하는 도시 철도 시스템이다. - 강원특별자치도의 철도 - 경원선

경원선은 일제강점기에 개통된 서울과 원산을 잇는 철도 간선으로, 광복 후 남북 분단으로 인해 현재는 남한 구간만 운행 중이며, 남북 관계 개선에 따라 북한 구간 운행 재개 가능성이 논의되고 있다. - 강원특별자치도의 철도 - 수도권 전철 경춘선

수도권 전철 경춘선은 상봉역에서 춘천역까지 운행하는 광역철도 노선으로, 2010년 복선 전철 준공 이후 급행 및 ITX-청춘 열차 운행, 역 신설 등의 변화를 거쳐 현재는 수도권 전철 전동차가 청량리역까지 연장 운행한다.

2. 연혁

영월에 건설된 화력발전소를 위해 1949년에 착공하여 1955년 12월 31일에 완공된 영월선(또는 영월발전소선)과, 영동선에서 황지(현 태백시)일대의 탄광 개발을 위해 1962년에 건설되었던 황지지선을 기반으로 한다. 이후 탄광 개발을 위해 영월선의 연장선으로 건설된 함백선, 정선선, 고한선 등의 선로가 추가 건설되면서 점차 두 노선이 가까워졌고, 이후 추가적인 동서횡단노선의 확충 필요, 교통두절 예방과 선로용량 증가를 위해 고한~황지간 연결선을 1973년 10월에 완공하면서 이 각 노선을 통합, 태백선으로 명명하여 지금에 이르고 있다.

1975년 12월 태백선 전 구간을 전철화하였으며, 여객 취급 역은 제천역, 쌍룡역, 영월역, 예미역, 민둥산역, 사북역, 고한역, 태백역이다.

2. 1. 단선 비전철 시절

영월에 건설된 화력발전소를 위해 1949년에 착공하여 1955년 12월 31일에 완공된 영월선(또는 영월발전소선)과 영동선에서 황지(현 태백시)일대의 탄광 개발을 위해 1962년에 건설되었던 황지지선을 기반으로 한다. 이후 탄광 개발을 위해 영월선의 연장선으로 건설된 함백선, 정선선, 고한선 등의 선로가 추가 건설되면서 점차 두 노선이 가까워졌고, 이후 추가적인 동서횡단노선의 확충 필요, 교통두절 예방과 선로용량 증가를 위해 고한~황지 간 연결선을 1973년 10월에 완공하면서 이 각 노선을 통합, 태백선으로 명명하여 지금에 이르고 있다.[19][20][21][22]이 노선은 원래 민영 회사인 경성철도가 충북선 연장선으로 계획하였으나, 일제 강점기 종식으로 인해 여러 해 동안 계획이 중단되었다. 1949년, 마셜 플랜을 집행하는 미국 정부 기관인 미국 경제협력청(Economic Cooperation Administration)은 한국 경제 부흥 계획을 발표했는데, 여기에는 새로운 철도 노선 건설도 포함되어 있었다.[1] 이 계획에 따라 건설된 새로운 노선 중 하나는 제천에서 동쪽의 영월과 함백 주변 탄광까지 이어지는 60.4km 노선이었다.[1] 1949년 8월 공사가 시작되었으나 1950년 한국 전쟁으로 중단되었고, 1952년 10월에 공사가 재개되었다.[1] 원래 길이 38.1km[1]였던 제천–영월 구간은 1955년 12월 30일 영월선으로 개통되었다. 1957년 3월 9일에는 22.6km 연장되어 함백까지 개통되었고, 함백선으로 이름이 바뀌었다.[2]

1961년 쿠데타 이후, 국가재건최고회의는 경제 성장을 촉진하기 위해 철도망 완성을 포함한 건설 프로그램을 담은 한국의 제1차 5개년 계획을 시작했다.[3] 이 계획에 따라 완성된 최초의 노선 중 하나는 황지선이었는데, 이후 태백선의 동쪽 끝이 되었다.[3] 9km 길이의 지선이 1962년 12월 20일, 영동선의 백산에서 황지(1984년 태백으로 개명)까지 개통되었다.[3] 5개년 계획의 또 다른 사업은 함백선의 예미와 정선을 잇는 41.6km 철도였다.[3] 이후 태백선의 일부가 된 함백 주변 산악 지대를 오르는 예미~정산(2009년 민둥산으로 개명) 구간은 1966년 12월 19일에 완공되었고, 제천에서 정선까지의 전체 철도는 정선선으로 개명되었으며, 짧은 예미~함백 지선은 함백선이라는 이름을 유지했다.[3] 예미를 지난 후 오르막길에 있는 1147m 길이의 구간은 30.3‰의 경사로 대한민국 철도망에서 가장 가파르다.[4] 또한 1966년 12월 19일에는 정산에서 고한까지 10.7km의 지선이 고한선으로 개통되었는데,[5] 이후 태백선의 일부가 되었다.[3] 정선선은 1967년 1월 20일 정선까지 완공되었고, 이 구간과 이후 연장된 구간이 현재의 정선선을 형성한다.[3]

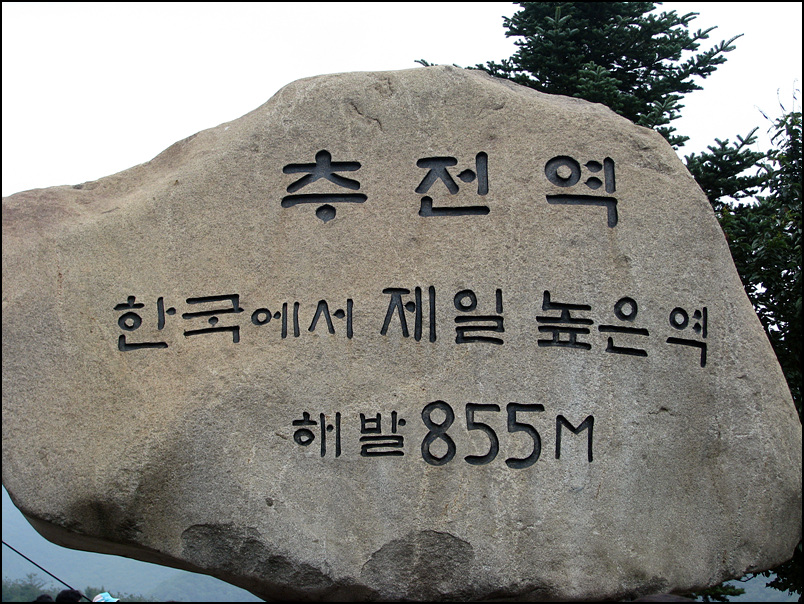

고한선과 황지선 사이의 15km 간격은 1973년 10월 16일에 메워졌고, 제천에서 영동선과 백산에서 합류하는 지점까지의 전체 철도는 태백선으로 개명되었다.[5] 마지막 구간의 중심은 정암터널 (4505m)[5]이었는데, 이 터널은 전라선과 경부고속철도에 더 긴 터널이 개통되기 전까지 대한민국에서 가장 긴 터널이었고, 터널 동쪽 끝에 있는 추전역은 해발 855m로 대한민국에서 가장 고도가 높은 역이다.[6]

2. 2. 전철화 시대

1975년 12월 태백선 전 구간을 전철화하였다.[23] 여객 취급 역은 제천역, 쌍룡역, 영월역, 예미역, 민둥산역, 사북역, 고한역, 태백역이다.

이 노선은 한국에서 25kV/60Hz 시스템으로 전철화가 처음으로 예상된 노선 중 하나였다.[8] 공사는 태백선이 완공되고 공식적으로 이름이 바뀌기 전인 1972년에 시작되었다.[6] 한국에서 새로운 전압 시스템으로 최초의 시험 운행은 1972년 6월 9일, 당시 고한선이라고 불리던 정산-고한 구간에서 8000호대 전기 기관차를 이용하여 실시되었다.[7] 정규 전철 운행은 1974년 6월 20일, 제천-고한 구간(80.1km)에서 시작되었다.[8] 나머지 구간은 동해안의 동해까지 연결되는 영동선 구간과 함께 총 85.5km를 전철화하여 1975년 12월 5일에 개통되었다.[8] 동시에 제천에서 동해로 가는 열차가 백산에서 방향을 바꾸지 않고 운행할 수 있도록 태백 삼각선(0.8km)도 개통되었다.[9]

예미에서 조동까지의 가파른 오르막길의 교통량을 개선하기 위해 함백선을 조동까지 연장하여 복선을 설치하였다. 고도 차이는 한국에서 가장 긴 나선형 터널인 함백 제1터널(2450m)을 이용하여 해결하였다.[4] 함백-조동 연결선(4.2km)은 1976년 12월 30일에 완공되었다. 함백선 주변 총 15.9km의 전철화는 1977년 4월 1일에 개통되었다.[8]

2006년 9월, 증가하는 시멘트 수송량에 대처하기 위해 제천과 입석리 사이에 14.3km의 복선 철도 건설이 시작되었다. 7년간의 공사 끝에 3874억원이 투입된 이 프로젝트는 2013년 11월 14일에 개통되었다.

3. 노선 정보

태백산맥을 넘어 한국의 내륙과 동해안을 잇는다. 연선 인구는 비교적 적지만, 서울특별시 청량리역과 강원특별자치도 동해시의 동해역을 잇는 일반 여객 열차가 경유한다. 문곡역~백산 구간에는 여객 열차가 운행되지 않으며, 무궁화호는 모두 태백삼각선을 경유하여 영동선 동해 방면으로 진입한다.

산악 노선이기 때문에 급경사 구간이 많으며, 중간의 첩전역은 해발 855m로 한국 철도에서 가장 높은 곳에 위치한 역이다.

4. 역 목록

충청북도 제천시 입석리 Ipseok-ri 立石里 13.7 13.7 | | | 쌍룡 Ssangnyong 雙龍 4.6 18.3 ▲ ▲ | | 강원특별자치도 영월군 연당 Yeondang 淵堂 7.6 25.9 | | | 청령포 Cheongnyeongpo 淸泠浦 5.7 31.6 | | | 영월 Yeongwol 寧越 3.1 34.7 ● ● ● ● 탄부 Tanbu 炭釜 2.7 37.4 | | | 연하 Yeonha 蓮下 4.9 42.3 | | | 석항 Seokhang 石項 6.7 49.0 | | | 예미 Yemi 禮美 3.1 52.1 ▲ ● ● 함백선 정선군 조동 Jodong 鳥洞 6.6 58.7 | | 함백선 자미원 Jamiwon 紫味院 4.4 63.1 | | | 민둥산 Mindungsan 民東山 6.7 69.8 ● ● ● ● 정선선 사북 Sabuk 舍北 6.0 75.8 ● ● ● 고한 Gohan 古汗 4.6 80.4 ● ● | 추전 Chujeon 杻田 9.0 89.4 | | | 태백시 태백 Taebaek 太白 6.0 95.4 ● ● ● ● 문곡 Mungok 文曲 3.0 98.4 | | | (태백삼각) 4.5 102.9 | | | 태백삼각선 백산 Baeksan 栢山 1.2 104.1 | | 영동선