나가오카번 (에치고국)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

나가오카번(에치고국)은 1616년 호리 나오요리가 8만 석으로 나가오카에 입번하면서 시작되었다. 이후 마키노 가문이 대대로 통치하며, 7만 4천 석으로 증대되었으나, 보신 전쟁에서 패배하여 2만 4천 석으로 감봉되었다. 1870년 폐번되어 가시와자키현에 편입되었다. 나가오카 번은 치수 사업과 신덴 개발을 통해 번의 경제를 발전시켰으며, 가와이 쓰구노스케의 번정 개혁을 통해 근대적 군대를 설립하려 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 나가오카시 - 나가오카 공습

나가오카 공습은 제2차 세계 대전 말기 미국 육군 항공대가 나가오카 시에 대규모 소이탄 공습을 가해 도시 대부분을 파괴하고 많은 사상자를 낸 사건으로, 현재 평화숲 추모공원에 희생자 추모상이 세워져 전쟁의 참상과 평화의 중요성을 기리고 있다. - 나가오카시 - 마리와 강아지 이야기

《마리와 강아지 이야기》는 2004년 주에쓰 지진을 배경으로 시바견 마리와 이시카와 가족의 감동적인 이야기를 그린 일본 영화로, 지진으로 가족과 떨어진 마리가 강아지들을 보호하며 주인을 기다리는 모습과 가족들의 재회 과정을 통해 가족애와 동물 보호에 대한 메시지를 전달한다. - 나가오카번 (에치고국) - 가사마번

가사마번은 에도 시대 히타치국 가사마(현재 이바라키현 가사마시)에 위치했던 번으로, 마쓰다이라 야스시게가 봉해지면서 시작되어 여러 가문이 다스리다 마키노 가문이 8대, 179년간 통치하며 농업 생산력 증대와 상업 진흥, 번교 설립, 가사마 도자기와 검술 발전 등을 이루었고 보신 전쟁 때는 황실군 편에 섰다. - 나가오카번 (에치고국) - 요이타번

요이타번은 에도 시대 에치고국에 존재했던 번으로, 마키노 씨가 다스리다가 이이 씨로 교체되어 메이지 유신을 맞이했고, 보신 전쟁 이후 폐번치현을 거쳐 니가타현에 편입되었다. - 마키노씨 - 마키노 사다미치

마키노 사다미치는 18세기 일본의 다이묘로, 교토 쇼시다이를 역임하고 가사마 번으로 전봉되었으며, 43세에 사망했다. - 마키노씨 - 나가미네번

나가미네번은 마키노 다다나리가 영주로 임명되어 성립되었으나, 그가 다른 번으로 이봉되면서 2년 만에 폐지된 에치고국의 번이다.

2. 번의 역사

나가오카번은 호리씨가 8만 석으로 시작하여, 마키노씨 통치하에 7만 4천 석으로 안정되었다. 실제 수입은 쇼토쿠 2년(1712년) 11만 5천 석, 안세이 원년(1858년) 14만 7천 2백 석으로 공식 고쿠다카를 크게 웃돌았다.[5]

1616년, 다카다번 번주 마쓰다이라 다다테루가 오사카 전투에서의 실수로 제거되자, 외양 대명인 호리 나오요리가 8만 석으로 고시 군의 구 조오도 번령에 입봉되었다. 나오요리는 조오도성이 시나노강에 접해 홍수에 취약하다는 점 때문에 나가오카(현 나가오카역 주변)에 새 성을 짓고 조카마치를 옮겨 나가오카 번을 세웠다.

1618년, 호리 나오요리가 무라카미번으로 이봉된 후, 후다이 다이묘인 마키노 다다나리가 나가미네번 5만 석에서 나가오카로 6만 2천 석으로 증봉되어 입봉하였다. 마키노 가문은 호리씨 등 도자마 다이묘가 많은 에치고 지역을 중앙에서 통제하는 역할을 맡았다. 1620년에는 1만 석, 1625년에는 도쿠가와 히데타다로부터 7만 4천 석의 주인장을 받았다.[5]

이후 나가오카 성과 조카마치를 정비하고 영내 농지 개량과 신덴 개발을 추진했다. 니가타항에 니가타 정봉행을 두고 관리하며, 가미가타와의 기타마에부네 무역을 통해 번 경제를 확립했다. 지행실고는 표고를 훨씬 웃돌았고, 니가타 항의 운송 수입도 번 재정을 풍족하게 했다. 시나노 강 수운의 선물(船問屋) 이권도 가지고 있었다.

그러나 점차 경비가 증가하고 연공 수납률은 저하되어 번 재정이 압박받기 시작했다. 9대 번주 마키노 다다사다 이후 번주가 로주·교토 쇼시다이에 임명되는 경우가 늘면서 번 경비가 증가했다. 덴포 연간에는 니가타 항이 막부 직할령이 되고 군사비 증강 필요성이 높아지면서 재정 문제는 근본적인 해결이 필요하게 되었다. 이는 막말 가와이 쓰구노스케의 번정 개혁으로 이어졌다.

개혁 도중 메이지 유신을 맞아, 도쿠가와 가문 처벌에 반대 입장을 취한 나가오카 번은 보신 전쟁에 휘말렸다. 1868년 가와이 쓰구노스케의 주도로 오우에쓰 열번 동맹에 참가하여 조슈번, 사쓰마번 중심의 유신 정부군에 항전했으나 패배했다. 1869년 사면되어 2만 4천 석(마키노 가문)으로 부활했다. 재정 궁핍 등의 이유로 번주 마키노 다다타케는 1870년 성지를 반환하고 가시와자키현에 병합되어 나가오카 번은 폐번되었다.[7][8]

2. 1. 초기 역사 (1616년 ~ 1618년)

1616년, 다카다번 번주 마쓰다이라 다다테루가 오사카 전투에서의 실수로 인해 제거되자, 외양 대명인 호리 나오요리가 8만 석을 가지고 고시 군의 구 조오도 번령에 입봉되었다. 나오요리는 조오도성이 시나노강에 접해 있어 홍수에 약하다는 점 때문에, 그 남쪽에 위치하며 시나노 강에서 약간 떨어진 나가오카(현 나가오카역 주변)에 새롭게 축성하고, 성하 마을을 옮겨 나가오카 번을 세웠다.2. 2. 마키노 가문의 통치 (1618년 ~ 1870년)

겐나 4년(1618년), 호리 나오요리가 무라카미번으로 이봉된 후, 후다이 다이묘인 마키노 다다나리가 나가미네번 5만 석에서 나가오카로 6만 2천 석으로 증봉되어 입봉하였다. 마키노 가문은 호리씨 등 도자마 다이묘가 많은 에치고 지역을 중앙에서 통제하는 역할을 맡았다. 겐나 6년(1620년)에는 1만 석, 간에이 2년(1625년)에는 도쿠가와 히데타다로부터 7만 4천 석의 주인장을 받았다.[5]그 후, 나가오카 성과 조카마치를 확충·정비하고 영내 농지 개량과 신덴 개발을 추진했다. 니가타항에 니가타 정봉행을 두고 관리하며, 가미가타와의 기타마에부네 무역을 활용하여 번 경제를 확립했다. 지행실고는 표고를 훨씬 웃돌았고, 니가타 항의 운송 수입도 더해져 번은 풍족해졌다. 시나노 강 수운의 선물(船問屋) 이권도 가지고 있었다.

그러나 점차 경비가 증가하고 연공 수납률은 저하되어 번 재정이 압박받기 시작했다. 9대 번주 마키노 다다사다 이후에는 번주가 로주·교토 쇼시다이에 임명되는 경우가 늘면서 번 경비가 증가했다. 덴포 연간에는 니가타 항이 막부 직할령이 되고 군사비 증강 필요성이 높아지면서 재정 문제는 근본적인 해결이 필요하게 되었다. 이는 막말 가와이 쓰구노스케의 번정 개혁으로 이어졌다.

개혁 도중 메이지 유신을 맞아, 도쿠가와 가문 처벌에 반대 입장을 취한 나가오카 번은 보신 전쟁에 휘말렸다. 게이오 4년 5월(1868년 6월) 가와이의 주도로 오우에쓰 열번 동맹에 참가하여 조슈번, 사쓰마번 중심의 유신 정부군에 항전했으나 패배했다. 메이지 원년 12월 22일(신력 1869년 2월 3일) 사면되어 2만 4천 석(마키노 가문)으로 부활했다. 재정 궁핍 등의 이유로 번주 마키노 다다타케는 1870년 11월 15일 성지를 반환하고 가시와자키현에 병합되어 나가오카 번은 폐번되었다.[7][8]

1618년 이후 번주 마키노 가문의 선조는 무로마치 시대·센고쿠 시대 히가시미카와 지방 우시쿠보성 성주 미카와 마키노씨였다고 전해진다. 초대 나가오카 번주 다다나리의 조부 마키노 나리사다 이전의 마키노 가문에 대해서는 여러 설이 있지만, 센고쿠 다이묘 이마가와씨에 속해 마쓰다이라씨(도쿠가와씨)와 대립했다(미카와 마키노씨 참조). 나리사다 대에 도쿠가와 이에야스의 가신 사카이 다다쓰구 휘하 구니슈로서 도쿠가와 군에 소속되었고, 1590년 군마현 마에바시시 동부 고즈케국 오고번 2만 석, 1616년 에치고 나가미네 번 5만 석 번주를 거쳐 1618년 에치고 국 나가오카에 입봉했다. 이후 메이지 시대 폐번까지 250년 동안 봉토를 옮기지 않고 나가오카 번주로 존속했다.

호리 나오요리에 의한 입번 이래, 에치고 나가오카 번령은 고시군 나가오카 조카마치 주변에서 하류로 시나노강을 따라 펼쳐졌으며, 시나노 강 하구 항구 도시 니가타도 번령 일부였다. 이 지역은 시나노 강과 그 지류가 이루는 저습지가 넓어 중세까지 개발이 늦어졌기 때문에, 나가오카 번은 번 창건 초기부터 치수 사업, 신덴 개발에 힘썼다. 1634년에는 번주 다다나리가 차남과 넷째 아들에게 각각 1만 석과 6천 석을 분여했지만, 모두 신덴에서 나왔다. 신덴에 대해서는 3년간 면세도 실시했다. 신덴 개발 등으로 번의 표고는 변하지 않았지만, 연공 실수입은 1715년부터 1772년까지 연평균 11만 8천 석으로 표고를 훨씬 초과했다. 그러나 이후 궂은 날씨 등으로 연공 수납률이 저하되어 연공 실수입은 11만 석을 밑돌게 되었다.

후다이 다이묘로서 입신은 빠르지 않아, 에도 시대 전반에는 막부에 이름을 올린 번주도 거의 없었다. 그러나 이후 번주 마키노 가문에서 공경이나 여러 다이묘와의 혼인·양자 결연을 적극 추진하여, 에도 후기에는 막부에 이름을 올리게 되었다.

사찰 봉행이나 교토 쇼시다이를 역임한 마키노 사다미치의 아들을 잇따라 번주로 맞이하고, 마쓰다이라 사다노부 친족과 연이 닿아, 마키노 다다키요가 1801년 로주로 임명되어 간세이의 유로 중 한 명으로 이름을 남겼다.

다다키요를 섬긴 야마모토 로쿠사이는 6명의 주군을 보좌한 명가로 유명하며, 특히 다다키요에게 헌신하며 제왕학을 가르쳤다.

다다키요를 시작으로 막정에 무게를 두게 되었고, 다다키요, 다다마사, 다다야스 3대에 걸쳐 로주를 배출했다.

그러나 막정 참여로 빚이 늘어 재정이 악화되어 번 내에서 재정 개혁책을 강구해야 했다. 1840년에는 쇼나이번, 가와고에번과의 삼방령지교체가 계획되어 마키노 가는 가와고에 번으로 옮겨질 뻔했다. 나가오카 번 내에서는 반대 목소리가 나오지 않고 준비를 진행했지만, 쇼나이 번에서 영민 반대 운동이 일어나 계획은 보류되었다.

노중 재직 중 공으로 인한 가증은 없었지만, 막부 요직자는 막부로부터 빚을 질 수 있는 특전이 있었다. 실제로 다다키요가 오사카성 성대가 되어 1만 량, 교토 쇼시다이로 승진하여 1만 량을 막부에 빚졌다.[11] 3대에 걸친 노중 취임은 후다이 다이묘의 영예이다.

그러나 노중 등 막부 중역은 정부(定府)가 의무였으므로 번 재정 지출이 가장 많고 절약도 불가능했으며, 여러 번 재정 문제에서 공통되는 에도 번저(江戸藩邸) 생활을 항시적으로 해야 했고, 결과적으로 재정이 더욱 압박받는 사태를 초래했다.

마키노 가문 역대 번주는 다음과 같다.

초대 나가오카번주 마키노 다다나리에게는 이복 동생 마키노 히데나리가 있었다. 형 다다나리는 격렬한 성격이었고, 동생 히데나리는 온화하고 인망이 있어 그를 추대하는 세력이 번 내에 있었다. 히데나리는 쓰바키자와 절에 유폐되었지만, 암살 또는 할복을 강요당했다는 전설이 있다.

히데나리가 사망한 것은 1637년 6월 6일(음력)이지만, 같은 해 6월 22일(음력)에 마키노 다다나리의 적자 마키노 미쓰나리가 급사했고, 그 죽음으로 나가오카 번은 가문 소동으로 발전했다. 이 때문에 히데나리의 원령설이 속삭여져 야히코 신사 부속 십주신사에 정성스럽게 제사되었다.

십주신사 사궁은 마키노 주스이 히데나리, 마키노 데와노카미, 고베 아카자에몬, 궁내경 여(宮内卿女)이지만, 메이지 유신 신불분리령에 의해 경내 제사가 폐지되었다 (마키노 데와노카미 상세 → 마키노 야스나리).

초대 나가오카번주 마키노 다다나리 적자 마키노 미쓰나리는 1637년 부친보다 먼저 24세 나이로 사망했다. 이때 미쓰나리의 유아는 3세였다.

마키노 다다나리의 차남 마키노 야스나리(조부와 같은 이름)는 에치고 요이타번주로서 분가·입번하고 있었다. 마키노 다다나리 사남 마키노 사다나리는 분가하여 요리아이가 되어 있었다. 야스나리와 사다나리는 미쓰나리 유아가 어리다는 것을 기회로 타다나리 후계자를 다투었다.

초대 나가오카번주 마키노 타다나리가 1654년 사망하자 당사자 간 해결할 수 없었고, 결국 1655년 4대 쇼군 도쿠가와 이에쓰나 재정을 받게 되었다. 그 결과, 미쓰나리 유아가 2대 나가오카번주가 되는 것으로 결정되었다. 미쓰나리 유아는 처음에는 타다모리라고 칭했지만, 조부와 같은 타다나리로 개칭했다. 2대 타다나리(혹은 후 타다나리)라고 불렸다.

이 소동으로 막부로부터 나가오카번에 대한 처벌은 없었다. 마키노가(본성 야마모토가)는 이때 어린 타다모리를 잘 도왔고, 이 소동에서 이긴 것으로 인해 처음 조두·반두 급 격식이었던 동가는 후에 가로직으로 발탁되었다(마키노 라이모가).

이 재정 이후, 요이타번과 나가오카번에 영지 분쟁·경계 분쟁이 발발하여 근본적인 해결을 오랫동안 보지 못했고, 양 번 관계는 악화되었다.

도쿠가와 쓰나요시 측근 마키노 나리사다 병문안으로 나가오카 마키노 타다사토와 요이타 마키노 신사부로(야스미치 적자)가 마키노 나리사다 저택에서 만났지만, 이때 험악한 분위기가 감돌았다고 전해지며, 마키노 나리사다 등도 마음을 써 1682년 7월 7일(구력) 화해했다. 이윽고 요이타번주 마키노가는 고모로번으로 전봉되었으므로 이 문제는 자연 소멸되었다.

1634년 마키노 야스나리가 에치고 나가오카번 지번으로 1만 석을 받아 '''요이타(與板)번'''이 건립되었다. 요이타 후작 초대 야스나리는 요이타에 영지를 하사받은 후 소재 진야에 23년간 옮겨가지 않았다. 3대 마키노 야스시게가 5대 쇼군 도쿠가와 쓰나요시와 사촌이 되었기 때문에 표고 15,000석(내고 3만 석)으로 가증되어 성을 가진 다이묘가 되어 시나노국 고모로시로 전봉되었다.

'''미네야마 번'''(미네야마한) 연원은 1634년 마키노 타다나리 넷째 아들 마키노 사다나리가 가바라군 미네야마(후 니시칸바라군 마키마치 미네오카, 현재 니가타시 니시칸구 미네오카)에 6,000석을 분여하여 분가시킨 데서 시작되었다. 막말 1863년 당시 영주 마키노 타다히로는 신전 5천 석을 새로 내걸고, 타카나오시를 통해 1만 1천 석 미네야마 번으로 입번했다. 이 번은 제후가 된 이후 참근교대를 하지 않는 정부 다이묘가 되었다.

2. 2. 1. 번의 경제와 재정

나가오카번의 주요 수입원은 쌀 생산과 기타마에부네 무역이었다. 호리씨가 번주였을 때는 고쿠다카가 8만 석이었으나, 마키노씨로 교체된 후에는 초기 6만 석에서 7만 4천 석으로 증가했다. 실제 고쿠다카 수치는 쇼토쿠 2년(1712년)에는 약 11만 5천 석, 안세이 원년(1858년)에는 약 14만 7천 2백 석으로 공식적인 고쿠다카보다 훨씬 높았다.[5]번 재정은 여러 요인으로 인해 어려움을 겪었다. 번주 가문의 소비 증가, 막부 명령에 따른 공역 부담, 산조 화재를 비롯한 대화재와 홍수 피해, 유큐산과 번교 건설 비용, 시바타번의 개간 사업으로 인한 니가타항의 상업적 타격 등이 재정난을 심화시켰다.[11] 특히 덴포 연간에 니가타항이 막부 직할령으로 상지되면서 번은 1만 5천 석 상당의 조세 수입을 잃어 큰 타격을 입었다.[12][13]

나가오카번은 니가타항을 통해 기타마에부네 무역으로 이익을 얻고 있었으나, 사쓰마번이 니가타항을 통해 밀무역을 한 것이 발각되면서 막부는 유통 통제를 강화하기 위해 니가타항을 직할지로 삼았다.

잦은 홍수 피해 역시 번 재정을 압박하는 주요 원인이었다. 시나노강의 대규모 범람은 에도 시대에만 약 40차례나 발생했으며, 나가오카성까지 침수된 경우도 7차례나 되었다. 간세이 원년 (1789년)의 홍수에서는 쌀 곡물 피해액이 6만 6천 석 이상에 달하기도 했다.[11]

이러한 재정난을 해결하기 위해 번은 차용, 지행 절반 차용, 어용금 부과 등 다양한 정책을 시행했다. 메이와 5년(1768년)에는 어용금 명령에 반발한 니가타 주민들이 봉기하는 니가타 메이와 소동이 일어나기도 했다.

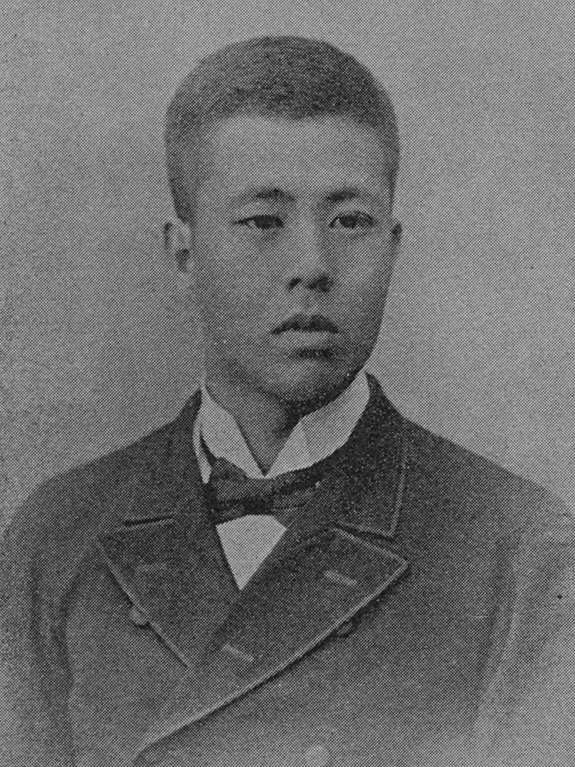

막말에는 가와이 쓰구노스케가 번정 개혁을 단행하여 재정 문제를 해결하려 했으나, 메이지 유신의 혼란 속에 보신 전쟁이 발발하면서 개혁은 중단되었다.

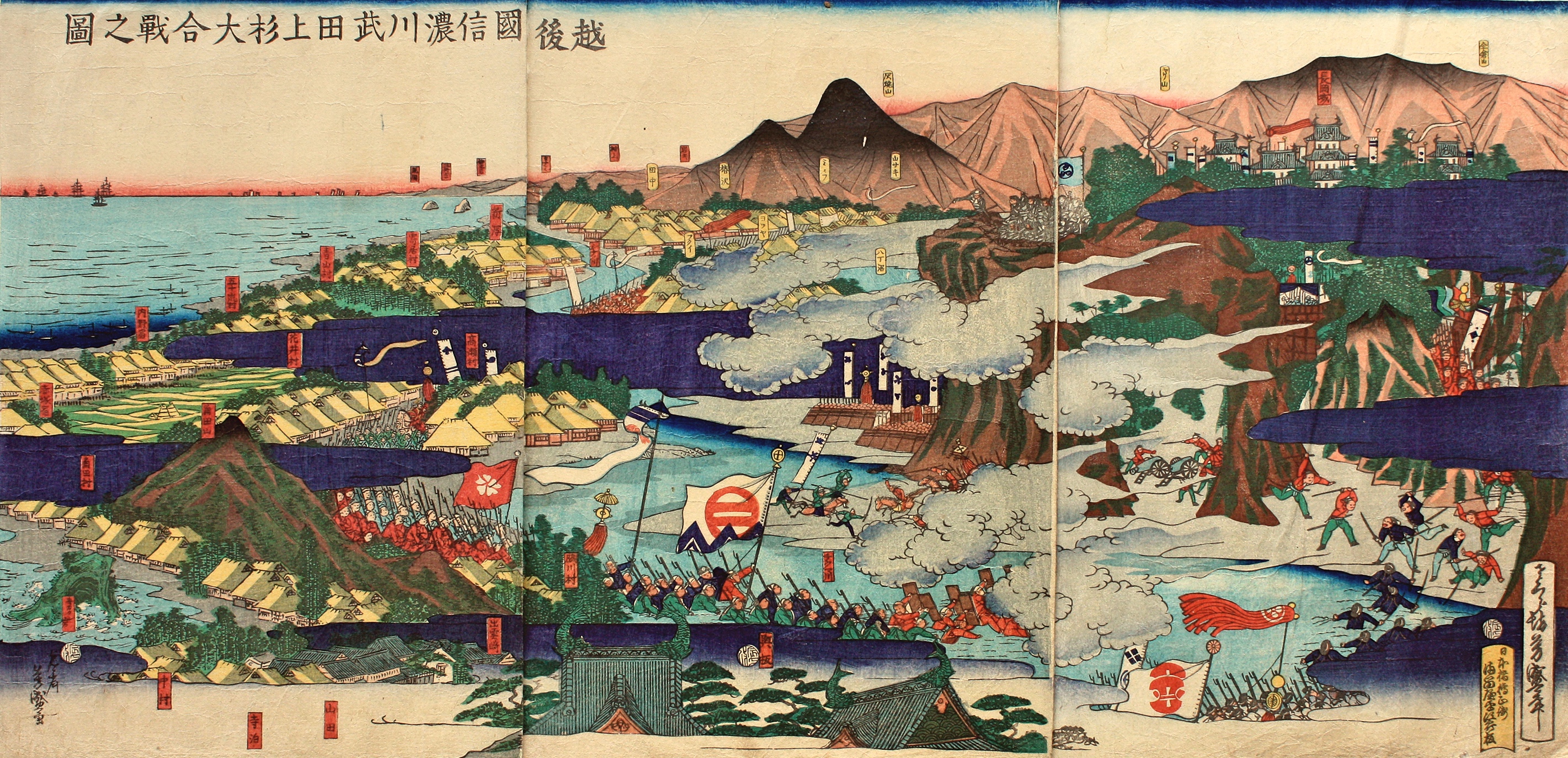

2. 2. 2. 번의 군사

마키노씨 통치하의 나가오카번은 군사 조직과 다양한 군사 기술 훈련을 후원한 것으로 유명했다.[7][8] 보신 전쟁의 호쿠에쓰 전투 동안, 나가오카번은 오우에쓰 열번 동맹에 가담하여 도쿠가와 막부군과 신정부군 사이에 치열한 전투가 벌어졌다. 가와이 쓰구노스케와 야마모토 다테와키는 이 전쟁에서 나가오카번의 두 고위 지휘관이었다.[7]막부 말기, 가와이 쓰구노스케가 군 봉행으로 취임하면서 번정 개혁을 통해 번 재정을 재건하고, 프랑스 군을 본받은 근대적 군대를 설립했다.[10] 게이오 4년/메이지 원년(1868년), 보신 전쟁 발발 후 번론이 막부 지지와 신정부 지지로 나뉘었을 때, 가와이는 가로로 취임하여 번주 마키노 다다카쓰의 신임을 바탕으로 양측을 중재하며 중립을 유지했다. 신정부군이 오지야에 접근하자 가와이는 평화적 해결을 위한 조정을 시도했으나, 신정부군은 이를 궤계로 판단하여 거절했다(오지야 회담).[10] 회담 결렬 후, 나가오카번은 오우 열번 동맹에 가입하여 신정부군과 전투를 시작했다(호쿠에쓰 전쟁).[10] 격전 끝에 나가오카 성을 일시 탈환했으나, 결국 신정부군에 패배하고 번사들은 아이즈로 피신했다.[10]

나가오카번은 아이즈번, 센다이 번, 니혼마쓰 번 다음으로 많은 전사자(309명 설이 유력)를 냈다.[10] 번의 규모와 전투원 수를 고려하면, 나가오카번의 희생은 매우 컸다. 호쿠에쓰 전쟁의 패배 요인 중 하나로 신발타 번의 배신이 꼽히며, 이로 인해 나가오카에서는 신발타에 대한 원한이 오랫동안 남아있었다고 한다.[10]

항복 후 나가오카번은 재건을 인정받았지만, 5만 석을 몰수당해 2만 4천 석으로 축소되었다.[10] 번은 전쟁으로 큰 피해를 입고 식량 부족까지 겪었지만, 고바야시 고사부로와 미시마 오쿠지로 등이 부흥에 힘썼다.[10]

나가오카번의 군제는 에도 막부의 군역 규정을 따랐던 것으로 보인다. 겐나 2년(1616년), 간에이 10년(1633년), 게이안 2년(1649년)에 제정 또는 개정된 군역령을 기초로 군사 편성과 군역 의무를 정했다.

게이안 3년(1650년) 제정된 '어군법(御軍法)'은 기마 무사와 아시가루의 무장, 장비, 복장 등에 대한 상세한 규정을 담고 있다. 전투의 주력을 담당하는 철포 아시가루대는 아시가루가시라 17명의 통솔 하에 철포 30정의 대 2개 조, 25정의 대 15개 조(총 435정)로 구성되었다. 그 외에 궁 아시가루대와 나가에 조라고 불리는 창 아시가루대가 있었다.

엔포 8년(1680년)의 개정에서는 기마 무사 208기 외에 전투 요원, 비전투 요원, 잡인 등 총 2,939명, 말 223필(짐마차용 제외)로 구성되었다. 가로 이외의 사분도 지행고에 따라 장비를 갖춰야 했다.

군역은 각 지행고에 따라 장비와 종자의 인원을 갖출 의무가 있었다. 다음은 주요 예시다.

대조(大組) 조두(組頭)는 기병의 사분을 인솔하는 부대장으로, 가로가 맡았다. 소조(小組)의 조두는 봉행이 맡았다고 한다. 반토(번두)는 번주의 하명을 전달하거나 번주에게 상언할 때 중요한 역할을 했다. 기봉행(騎奉行)은 반두급 무사 중에서 임명되었으며, 에도 막부나 다른 번에도 유사한 직책이 있었다. 자두(物頭)는 족경 부대를 지휘하는 족경대장으로, 족경두라고도 불렸다.

번방(番方)의 아시가루 철포대에는 '''어지통조(御持筒組)'''라고 불리는 번주 친위대가 있었다. 이들은 기량과 근무가 우수한 아시가루 중에서 발탁되었으며, 대장인 모노가시라에게는 어지통가시라라는 칭호가 주어졌다.

2. 2. 3. 보신 전쟁과 그 이후

게이오 4년/메이지 원년(1868년), 보신 전쟁이 발발하자 나가오카번은 번의 가로였던 가와이 쓰구노스케의 주도 하에 오우에쓰 열번 동맹에 가담했다. 조슈 번·사쓰마 번을 중심으로 하는 신정부군에 대항했으나 패배했다.[7][8] 호쿠에쓰 전쟁에서 나가오카번은 한때 신정부군에게 함락된 나가오카성을 탈환하기도 했지만, 화력과 병력에서 우세한 신정부군에게 밀려 다시 함락되었고, 번사와 백성들은 아이즈번으로 피신했다.[10]나가오카번은 아이즈번, 센다이번, 니혼마쓰번 다음으로 많은 전사자를 냈으며, 번의 규모와 전투원 수를 고려하면 그 희생은 매우 컸다. 호쿠에쓰 전쟁의 승패를 결정지은 요인 중 하나는 신발타번의 배신이었으며, 이로 인해 나가오카에서는 신발타에 대한 원한이 오랫동안 남아있었다고 한다.

전쟁에서 항복한 나가오카번은 재건을 인정받았지만, 5만 석을 몰수당해 2만 4천 석으로 축소되었다. 이후 고바야시 고사부로와 미시마 오쿠지로 등이 부흥에 힘썼다.

결국, 1870년 전국적인 폐번치현보다 1년 앞서 나가오카번은 폐지되고 가시와자키현에 편입되었다. 1873년에는 가시와자키현과 니가타현이 통합되어 니가타현의 일부가 되었다. 번주였던 마키노씨는 화족이 되어 자작 작위를 받았으며, 마키노 타다아쓰 자작은 1906년 나가오카에 시제가 시행되었을 때 초대 시장을 역임했다.

2. 2. 4. 폐번치현과 그 이후

1870년 폐번치현으로 나가오카 번은 폐지되었다.[7][8] 잠시 나가오카 현이 되었다가, 새로 창설된 니가타현에 병합되었다.[7][8] 메이지 시대, 나가오카의 마지막 다이묘였던 마키노 다다카쓰는 번 지사를 지냈으며, 이후 게이오기주쿠(학교법인)에서 학생으로 재학했다. 그의 형제인 마키노 다다아쓰는 화족 ''자작''을 받았고, 나가오카 시장과 귀족원 의원을 지냈다.3. 번의 정치와 행정

나가오카 번은 1616년 호리 나오요리가 으로 입봉하면서 시작되었다. 나오요리는 시나노 강 홍수에 취약한 조오도 성 대신 나가오카에 새로운 성을 쌓았다.[7][8]

1618년 무라카미 번으로 옮겨간 후, 마키노 다다나리가 으로 입봉했다. 마키노 가문은 에치고 지역을 중앙에서 통제하는 역할을 맡았으며, 1620년에는 , 1625년에는 도쿠가와 히데타다로부터 의 주인장을 받았다.[5][6]

마키노 가문은 나가오카 성과 성하 마을을 정비하고 농지 개량과 신개간지 개발을 추진했다. 니가타 항을 관리하고 기타마에부네를 활용한 물류를 통해 번 경제를 확립했다. 시나노 강 수운의 선물(船問屋) 이권도 가지고 있었다.[7][8]

그러나 시간이 지나면서 경비는 증가하고 연공 수납률은 감소하여 번 재정이 어려워졌다. 9대 마키노 다다사다 이후 번주들이 로주나 교토 쇼시다이에 임명되면서 경비가 더욱 늘어났다. 덴포 연간에는 니가타 항이 막부 직할령이 되면서 재정 문제가 심각해졌고, 이는 가와이 쓰구노스케의 번정 개혁으로 이어졌다.[7][8]

개혁 도중 메이지 유신의 혼란기에 보신 전쟁이 발발했고, 나가오카 번은 오우에쓰 열번 동맹에 가담하여 유신 정부군에 대항했으나 패배했다. 1869년 사면 후 으로 부활했지만, 재정난으로 인해 1870년 가시와자키 현에 병합되어 폐번되었다.[7][8]

번의 재정은 초기부터 어려웠다. 군역과 조역이 많았고, 신전 개발의 효과는 오래가지 못했다. 번주와 가문의 소비 증가, 막부 명령에 따른 공역 부담, 산조 화재를 비롯한 대화재와 홍수 피해, 유큐산과 번교 건설 비용, 18세기 시나노 강 수운 이권 상실과 니가타 항구 타격 등으로 재정 문제가 심각해졌다. 1828년 산조 지진으로 큰 피해를 입기도 했다.[7][8]

이에 번은 차용과 지행 절반 차용으로 대응했다. 겐로쿠 이후 나가오카 마을, 니가타 마을, 향촌에서 차용했고, 1728년에는 번사 지행 절반 차용을 실시했다. 막부로부터도 차용했다. 어용금, 재각금 부과가 잦아지면서 1768년 니가타 메이와 소동과 같은 봉기가 일어나기도 했다.[7][8]

도치오 지역은 우에스기 겐신의 본거지로, 산사태와 수해가 잦아 경작이 어려웠다. 이로 인해 에도 시대에도 농민 반란이 빈번했다. 나가오카 번은 도치오 대관을 두고 연공 감면, 구제미 지원 등을 했지만, 농민 반란은 계속되었다. 대표적인 예로 1621년 "나와 반란", 1690년 조세 수납 문제로 인한 강소, 1853년 도치오 소동 등이 있다.[7][8]

초기에는 분산 지방 지행제가 시행되었으나, 가뭄과 수해가 잦아 1643년 이후 창미 지행화가 진행되었다.[18] 대부분의 번사는 명목상 "지행 취득자"였지만 실제로는 창미 지행이었다. 나가오카 번의 연공률은 35%였고, 번사에게 지급하는 창미는 지행 100석에 대해 초기 48석에서 1728년 이후 20석대로 감소했다.[19]

나가오카 번의 주요 직제는 다음과 같다.

- '''가로'''(家老): 평시에는 매월 교대로 출사하여 일상 결제를 행했다. 그 당번자를 용반이라고 불렀다.[20]

- '''주고로'''(中老): 가로직 다음으로, 평정역을 구성했다.

- '''부교'''(奉行): 가로직을 보좌하는 상임직이었다.

- '''요리아이구미'''(寄合組): 특별한 공로가 있는 오오구미 소속 번사들이 임명되었다.

- '''취차'''(取次): 효정역(評定役)이 정리한 중요 안건을 번주에게 전달했다.

- '''용인'''(用人): 가로직의 보좌역을 맡아 세세한 용무를 전하고 서무를 관장했다.

- '''정 봉행'''(町奉行): 민사 단속과 경찰 행위를 담당했다.

- '''군봉행'''(郡奉行): 번령의 농업 감독, 연공 징수, 소송 접수 및 재판을 담당했다.

- '''대관'''(代官): 번의 행정 구획인 각 조를 담당하여 순회 감독했다.

- '''니가타 마치 부교'''(新潟町奉行): 엔포 4년(1676년)부터 설치되어 니가타 정 전체를 관리했다.

- '''간조 부교'''(勘定奉行): 번의 재정 수입 지출을 기록·관리했다.

- '''슈몬 부교'''(宗門奉行): 신사, 사찰 감독, 종교 등록 및 확인을 담당했다.

- '''후신 부교'''(普請奉行): 토목 공사 감독·관리를 담당했다.

- '''메츠케'''(目付): 번사들의 감찰을 담당했다.

- '''수호역'''(守役): 번주의 남자에 대한 수호역에는 세습 가로, 선법 삼가(先法三家) 중에서 임명되었다.

- '''도강'''(道講): 번교 숭덕관과 에도 번저의 번교 취정관의 교장 역할을 했다.

나가오카 번의 에도 저택에는 다음과 같은 직제가 있었다.

- '''에도 유수'''(江戸留守居): 에도조의 책임자였다.

- '''유수거첨역'''(留守居添役): 에도 유수의 부관이었다.

- '''공용인'''(公用人, 에도조): 에도 조에 배치되어 에도 유수를 보좌했다.

- '''조두'''(組頭): 기병 부대장으로, 가로가 맡았다.

- '''반토'''(番頭): 오오구미(대조)에 배치되어 번주의 하명을 전달했다.

3. 1. 번주와 가신단

마키노 다다나리(1618년 ~ 1655년)를 시작으로 하는 마키노 가문은 후다이 가문으로, 1871년까지 에치고 나가오카 번을 다스렸다.[4] 역대 번주들의 재임 기간, 관위, 고쿠다카(俸祿)는 아래 표와 같다.

마키노 가문은 우시쿠보 이래의 가신, 상주 낭인 출신, 에치고의 구 영주 우에스기 가문의 전 가신 및 배신을 포함한 지역 출신자 등으로 구성된 다양한 가신단을 보유했다. 폐번 당시 에치고 나가오카 번사의 호수는 사무라이 신분(소조 이상) 607호, 졸분 신분 1122호였다.

나가오카 번에는 세습 가로 가문이 5개 있었다.

- 이나가키 가문 (이나가키 헤이스케 가문, 처음 2400석) : 가로 수좌

- 야마모토 가문 : 가로 차좌

- 이나가키 가문 (이나가키 다로자에몬 가문) : 이나가키 헤이스케 가문의 분가

- 마키노 가문 (야마모토 가문)

- 마키노 가문 (마쓰이 가문)

가와이 쓰구노스케의 석고 대개정에서는 이들 가문의 석고가 대폭 감소되었다.

나가오카 번에는 번주 마키노 가문의 객빈 대우를 받는 선법가라고 불린 3 가문이 있었다.

- 마키 씨(마키 씨) (마키 구라노스케 가문, 오고 번 시대의 녹봉 3000석)

- 노세 씨(노세 씨) (노세 사부로에몬 가문, 오고 번 시대의 녹봉 불명)

- 히키타 씨 (히키타 스이우에몬 가문, 오고 번 시대의 녹봉 불명)

이들은 가로의 지배를 받지 않는 특별한 가문으로 여겨졌다.

착좌가는 오오구미(大組)에서 중로직(中老職)·토시요리직(年寄役) 취임자를 배출한 가문을 말한다. 구리 가문, 야스다 가문, 이나가키 가문(이나가키 린시로 가문) 등이 착좌가에 속했다.

3. 2. 번의 직제

나가오카 번에는 다음과 같은 직제가 있었다. 번의 호레키 연간 제도에 따르면 각 직책에 해당하는 역할에 따른 녹봉이 정해져 있었지만, 이는 직책 수당과는 달리 정해진 직책에 필요한 석고를 의미했다. 따라서 담당자의 지행고가 부족할 때는 일정량의 쌀을 지급하여 요건을 충족시켰다(막부의 다시타카노 제도에 준한 것으로 생각된다). 그러나 재정난으로 인해 이 다시타카는 준수되지 않았고, 실제로는 규정에 가까운 것이 지급되었던 것으로 보인다.별거하지 않는 신분(部屋住み)에서도 간조 미라이(勘定見習, 회계 견습), 고쇼(小姓, 시종), 고나도야쿠(小納戸役, 시종), 요닌 미라이(用人見習, 집사 견습), 다이칸(代官, 대리)을 비롯한 여러 직책에 등용되는 경우가 있었다.

시대에 따라 변경된 경우도 있다. 또한 『나가오카시사(長岡市史)』에 게재된 직책 내용에는 니가타 마치 부교(新潟町奉行, 니가타 마치 봉행)가 없으므로, 니가타 항(新潟湊上知, 니가타 항 상지) 이후의 내용으로 추측된다.

역할에 따른 녹봉 및 역할에 따른 수당은 『나가오카시사(長岡市史)』에 따르면 최고는 가로(家老, 가신)의 역할에 따른 녹봉 1000석과 수당 15냥, 최저는 보즈(坊主, 승려)의 역할에 따른 녹봉 20석과 수당 3푼으로, 에도 정부(江戸定府, 에도 체류)에는 가산급이 있었다고 한다.

에치고 나가오카 번에서는 효테이 야쿠(評定役)는 중요 사항의 재결 기관이었으며, 그 관청을 효테이쇼(評定所, 훗날의 회소)라고 불렀다. 가로직(家老職), 주고로직(中老職), 부교직(奉行職)에 있는 자와 특별히 참가를 허락받은 자에 의해 합의했다.

- '''가로'''(家老)는 평시에는 매월 교대로 출사하여 일상 결제를 행했다. 그 당번자를 용반이라고 불렀다.[20] 주로 고법·전례에 비추어 일탈이 없는지를 판단했다. 통상적인 포달은 담당 가로 직명으로 행하고, 중요 안건에서는 주고로·부교의 각 직과 함께 평정역을 구성했다. 역고 1000석 (지행 700석의 가로는 부족분을 100석 당 50섬의 어족미 즉 150섬 지급). 가로 직 견습은 출역 면제 (출사 면제이지만 총령분으로 300석 지급). 다만, 견습이라도 출사하여 용반을 맡으면 500석 지급.

또한, 가로는 군사면에서는 대조의 조두(시 대장)를 맡는다. 각 분한장에는 그 조별로 소속의 번사명이 기재되어 있다. 군제에 있어서의 장비 의무(군역이라고 부른다)는 별항의 군제를 참조.

또한, 세습 가로 가문 중에서 에도 가로로서 1명을 두고, 부정기적으로 교대했다. 시대에 따라 정부의 경우와 에도에 근무하는 경우가 있었다. 또한, 번주가 교토 쇼시다이나 오사카 성대 피명 시에는 구니모토·에도의 가로와는 별도로 임시로 노직을 선임했다.

- '''주고로'''(中老)는 가로직 다음으로, 평정역을 구성했다. 상설 기관이 아닌 일대 한정직이었다. 역고는 500석이었다. 『나가오카시사』에서는 500석의 부교로 공로자이지만, 가로 가문의 격식이 아니어서 가로가 될 수 없는 자를 위한 직책으로, 가로격이 되어 용반 근무가 된 자는 600석이 된다고 한다. 주고로직·연로역은 같은 직책이며, 부르는 방식의 차이이다.

나가오카 번에서는 착좌가에서 추대되었으며, 본인의 의사로 사직이 가능했다. 에도 시대 초기에 존재하지 않았던 직책이다. 가로 연면의 격식을 가진 자를 가로직으로 하는 경우와는 달리, 젊은이가 가독을 상속하여 바로, 족보만으로 주고로직·연로역에 취임하는 일은 없었다.

나가오카 번의 주고로직·연로역에 대해 정원은 특별히 없지만, 무감에서는 분카 6년(1809년)경 이후에는 증가가 보인다.

세록 120석의 가와이 쓰구노스케는 별격으로 하고, 현존하는 나가오카 분겐장에서 주고로직에 이름이 있는 자는, 나가오카 입봉 이래 또는 신규 소환 이후 선조의 가록이 300석 이상인 자가 대부분이지만, 지행 250석으로 취임한 자도 있다. 류에이의 노중 취임 자격이 3만 석 이상이었다고 하지만, 2만 5천 석 이상의 제후가 노중에 몇몇, 취임한 것과 비슷하다.

덧붙여, 『니가타시사·자료편』 14호의 『니가타 마치부교·마치가타 야쿠닌 근역 기간 류서』의 해설에 원자료인 『덴포 10해년 정월 테이쿄겐시년보다 여러 역인 류』에 주고로·주고로격의 기재가 있었지만, 니가타시와 직접 관계가 없으므로 생략했다는 설명이 있다.

주고로의 전직은 반두직인 경우가 대부분이며, 반두에서 공적이 있는 자를 취임시키는 경우가 많았다. 막말·비상시의 가와이 쓰구노스케처럼 부교 가판역에서, 반두를 경험하지 않고 주고로직에 오른 것을 예외로 보는 시각도 있지만, 정부교는 반두를 겸임하고 있으므로, 반두를 경험하지 않은 것은 아니다.

- '''부교'''(奉行)직은 '어봉행(御奉行)'·'봉행역(奉行役)'이라고도 불리며, 가로직을 보좌하는 상임직이었다. 정원은 7명이었다. 가문 격식에 특별한 규정은 없으며, 역할에 따른 녹봉은 300석이었다. 군 부교나 정 부교 등을 통괄하며, 실질적으로 번 전체의 행정을 움직였다.

덧붙여, 『나가오카시사(長岡市史)』에서는 300석 이상인 자가 임명되었으며, 가문 격식은 정해져 있지 않았다. 가로와 마찬가지로 매월 교대로 집무했다. 당번자를 월번이라고 불렀다. 또한, 『니가타현사 통사 3 근세 1』에서는 나가오카 번의 연공할부장은 쇼오 2년(1653년)부터 메이레키 원년(1656년)경까지의 일시적인 기간을 제외하고는 부교의 연서로 발행되었다고 한다.

에도 무감에 부교가 게재되기 시작한 것은 호레키 연간 이후이지만, 나가오카 번에 국한되지 않고, 여러 번에서 부교직이 있는 번(센다이 번이나 요네자와 번)은 부교직을 '노인(年寄)'이나 '주고로(中老)'로 게재하여 부교라는 호칭을 피하고 있었다. 나가오카 번의 경우 막말까지 '주고로'나 '노인' 항목에서 부교를 게재했으며, 주고로직이 설치된 경우에는 '주고로' 항목 내에서 주고로와 차별화되어 게재되었다.

또한, 『니가타시사·자료편』 14호의 『니가타 정 부교·정방 역인 근역 기간 류서(勤役期間留書)』의 해설에 원자료인 『덴포 10해년 정월, 조쿄 원자년으로부터 제 역인 류』에 부교의 기재가 있었지만, 주고로와 마찬가지로 생략했다는 설명이 있다.

또한, 정 봉행, 군봉행, 간조 봉행 등의 정방이나 지방(지카타)의 행정직(역방)인 부교와는 호칭이 동일하지만, 전혀 다른 직제이며, 이는 부교직이 설치된 여러 번과 공통된다.

번사의 격으로서는, 행정직(역방)의 부교와 비교하여 격이 높았다. 부교직을 통솔하는 직책으로, 부교조 지배직이 존재했지만 상설 직책은 아니었으며, 녹봉 400석에서 500석 급의 자 중에서 임명되었다. 부교에는 가판의 열에 속하는 자와 그렇지 않은 자가 존재했으며, 가판은 평정소(회소)의 구성원이 되었다.

- '''요리아이구미'''(寄合組)는 오오구미 소속의 번사로 특별한 공로자가 열할 수 있었고, 그 영광을 누렸다. 또한 오오구미에 속하지 않는 '''센포가'''라고 불린 마키 구라노스케 가문, 노세 사부로에몬 가문, 히키타 스이자에몬 가문 3가는 선조의 연고에 따라 요리아이구미에 열하는 것을 세습했다. 또한, 『나가오카시사』에서는 요리아이구미로 표기한다.

요리아이구미는 센포가의 외에 공로자로서, 주로 직책 등의 중역 경험자·반토의 근면한 자가 더해졌으며, 시대에 따라 번주의 국토의 보리사(菩提寺)인 조코지·에이료지도 요리아이구미의 대우를 받았다. 또한 시대가 내려오면서 근면한 자의 역직 범위도 넓어졌다. 요리아이구미는 번정의 자문 기관으로 생각되지만, 다분히 명예적인 측면이 강하다. 역고 250석 (다만, 착좌가의 요리아이구미는 300석이지만, 에도 시대 중기 무렵까지는 가록과는 별도로 약간의 수당이 붙었을 뿐이었다)

- '''취차'''(取次)는 주로 효정역(評定役)이 정리한 재가를 받아야 할 중요 안건을 번주(藩主)에게 전달하는 기관이다. 지위는 용인(用人)의 아래이며, 역고(役高) 200석이다. 인원은 불명확하다. 『나가오카시사(長岡市史)』에서는 취차의 옛 이름을 주자번(奏者番)이라고 하며[21], 정원은 불명확하며, 배하에 진물번 본마(進物番本〆) 2명, 진물번 12명이 있으며, 의례 전례 시에는 고술전사범(故術傳師範)(오가사와라류(小笠原流) 2명)을 지휘한다고 기록되어 있다.

또한, 에도 무감(江戸武鑑)에서 후다이 다이묘(譜代大名)의 취차를 게재하는 경우에는 전 4권 중 번직(藩職)을 게재하는 1, 2권이 아닌, 막직(幕職)을 게재하는 3권에 등장하며, 나가오카번의 경우에는 마키노 타다키요(牧野忠精)가 로주(老中)로 게재되는 분카 13년(1816년)의 무감의 경우 취차는 11명이 게재되어 있으며, 이 중 3명은 취차 톳토리(取次頭取)로 게재되어 있다.

- '''용인'''(用人)은 부교직과 마찬가지로 가로직의 보좌역을 맡아 세세한 용무를 전하고 서무를 관장했다 (단, 대오쿠 이외에서의 번주의 의식주, 일상생활에 관한 용무의 전달은 칼번·소납도의 직역). 용인의 지위는 부교직의 하위. 역고 200석. 『나가오카시사』에서는 용인을 옛 이름으로 어용반이라고 한다.

선법 삼가 중에서 1명이 용인직을 겸임하는 관행이 있었고, 이 역할은 말하자면 용인조 지배직이라고 할 수 있었다. 『나가오카시사』에서는 기합조에서 1명, 그 외에서 5명이라고 한다.

용인의 정근자는, 가격이 높은 자는 반두직으로 진출하고, 그 외는 부교직이 되었다. 때때로 용인, 부교, 반두 순으로 반을 올리는 자도 있었다. 100석급의 번사는 용인·취차가 일응의 출세의 도달점이며, 그 이상은 드물다. 또한, 에도조에는 별도로 대막부·제번 등 대외적인 용무 전문의 비상치의 공용인을 두었다. → 에도조의 항 참조.

- '''측용인'''(側用人) - 에치고 나가오카번에서는 용인과 측용인을 직책명으로 항상, 그리고 명확하게 분리했는지 여부는 확실하지 않지만, 에도 무감에 '부(附)'라고 표기된 용인은 여러 번과의 비교에서 측용인 역할을 담당했다고 생각된다. 또한, 『나가오카시사』에서는 측용인 직책은 등장하지 않는다.

'부'라고 표기된 인물은 에도에 정부하여 적자와 정실의 전주를 행하고 서무를 맡았다. 막부의 광부용인의 역할도 겸하고 있었다는 설도 있다. 단, 에도 무감상에서는 '부'는 세자가 있는 번에서 자주 보이며, 세자뿐만 아니라 번주 형제의 항목에도 게재되는 직책이다.

또한, 에도 무감상에서 나가오카번의 경우, 처음에는 부역과 용인을 별도로 등용했지만, 재정난으로 개별적으로 등용할 수 없게 되었는지, 적어도 마키노 타다시게의 부역 이후에는 정부의 부교 또는 용인이 겸임하는 것이 관례가 되었다[22]。

더욱이, 『나가오카시사』에서는 젊은 영주님 부, 안주인님 부, 대영주님 부가 있다고 하지만, 번거롭다는 이유로 생략되었다.

지번인 요이타(고모로)·미네야마에서는 초기에는 용인·측용인 제도가 없었으며, 본번인 나가오카를 모방하여 이러한 직제를 도입했다는 것이 통설이다. 이들에서는 용인이 가로직의 보좌 기관(나가오카의 주고로·부교에 해당)으로서의 권능을 겸했다. 또한 용인이 가판의 열에 더해지는 경우도 있었으며, 반두직보다 격이 높은 것이 특징이다.

- '''정 봉행'''(町奉行)은 정원은 2명이었다. 상업 및 물가의 적정화, 호적 조사 등 민사 단속과 범죄인 체포 등의 경찰 행위를 주 업무로 하였다. 통상 회소(평정소)에 근무했으나, 번주 재국 중에는 성내 상의 간에 출사했다. 성 아래를 관할하는 요직이므로, 반두를 겸임했다. 따라서, 녹봉에 의한 급여는 거의 없었다. 역고는 200석이었다. 『니가타시사(新潟市史)』에서는 니가타 정 봉행과 구별하여 나가오카 정 봉행이라고 호칭하고 있다. 덧붙여 나가오카 정 봉행이 니가타 정 봉행보다 서열이 높았다.

- '''군봉행'''(郡奉行)은 지방(지카타) 지배, 즉 번령의 농업을 감독하고 쌀 등 생산물의 수량 증대를 추진하며, 연공 징수·부역을 감독하고, 또한 소송을 접수하여 재판했다. 또한 군봉행의 배하에 '''대관'''이 소속되었다. 정원은 3명. 역고 100석. 자두격 또는 눈치격.

- '''대관'''(代官) - 역고는 소조 25석 역, 대조 30석 역이다. 대관은 번의 행정상의 구획인 각 조를 담당하여 순회 감독하며, 산하의 각 조방의 할원이 통상 업무를 수행했다. 대관의 정원은 시대에 따라 변동했지만 대략, 상조·북조 3~4명, 도치오조·서조·카와네가와조·마키조는 1~2명, 소네조 1명이었다. 상조·북조 대관은 상어장·북어장의 창고 저택에 배치되어, 번사에게 쌀을 넘겨주는 업무(지행미·부지미의 인도)도 담당했다. 다른 조의 대관은 각자의 주거 겸용의 역택이 할당되어 여기에 상주했다. 대관의 요원은 주로 소조의 사가 충원되었지만 대조의 사가 되는 경우도 있었다. 또한, 촌역인 (무사가 아님)인 촌장 및 그 보좌인 향횡목은 군봉행·대관의 지배에 속하여 촌정을 담당했지만, 자치 조직으로서의 촌과 번정의 접점이었다.

또한, 『니가타현사·통사3·근세1』에서는 도치오조 대관의 첫 기록이 확인되는 개제장이 발행된 겐와 7년(1621년)부터 간분 무렵까지의 도치오 대관은 마키 씨, 아키야마 씨, 히라오카 씨, 스야마(도야마) 씨의 대관이 오래 재임했으며, 세습의 가능성이 동서에서 지적되고 있다. 도치오조 대관은 조오 2년부터 "도치오 어여관"에 거주한 것으로 알려져 있다.

- '''니가타 마치 부교'''(新潟町奉行) - 번령이었던 니가타는 항구가 있어 물류와 군사적으로 중요했기 때문에, 처음에는 군 부교 산하의 대관을 파견하여 관리했지만, 엔포 4년(1676년)부터 전임 니가타 마치 부교를 신설하여 정정 전체를 관리했다. 초대 니가타 마치 부교만 담당 대관 2명을 그대로 승격시켰으며, 역고는 150석이라는 설이 있지만 이설도 있다. 또한, 『나가오카시사』에서는 이 직책에 대한 설명이 없다. 자세한 내용은 니가타 마치 부교를 참조하라.

- '''간조 부교'''(勘定奉行) - 번의 쌀과 금전 등의 번고의 출납 및 번 재정 수입 지출의 기록·관리를 담당했다. 부교(奉行) 산하에 간조가시라(勘定頭), 혼지메(本〆), 간조카타(勘定方), 동 견습 등의 직원이 있었다. 이 부서의 요원은 당연히 문벌보다는 능력과 재능으로 등용되는 경향이 있었다. 부교(勘定頭)은 150석의 녹을 받았다. 직원은 대조에서 등용되면 30석의 녹을 받았고, 소조는 25석의 녹을 받았다.

- '''슈몬 부교'''(宗門奉行) - 주로 번(藩) 내의 신사, 사찰의 감독과 종교 등록 및 확인을 주 업무로 하는, 종교 통제와 호적 관리의 양면이 있었다. 역할은 200석. 종교 개정은 가신(家臣)과 그 가족, 그리고 영내 향중(郷中)의 민간인과 그 가족, 두 경우를 관할하는 구분이 있었으며, 후자는 특히 향중 종교 개정역을 정한 시기도 있었다. 또한, 『나가오카시사(長岡市史)』에서는 종문 부교는 정원 2명. 옛 이름은 사사 봉행(寺社奉行)이라 하며, 반두(番頭) 겸무. 배하에 종문 개정역이 있다고 한다.

또한, 『니가타시사·자료편』 14호의 『니가타 마치 부교·마치 방(町方) 역인 근역 기간 유서(勤役期間留書)』의 해설에 원자료의 『덴포 10해년 정월, 조쿄 원자년(貞亨元子年)부터 제 역인 유』에 종문 부교의 기재가 있었지만, 주고로(中老)나 부교와 마찬가지로 생략했다는 설명이 있다.

- '''후신 부교'''(普請奉行)는 토목 공사의 감독·관리를 담당하는 직책이다. 초기인 엔포 시대 무렵에는 군사적인 측면에서 중요하게 여겨졌던 듯하며, 특히 푸신 다이부교를 두어 후신 부교를 통괄했지만 이후 상설하지 않고, 지행 50석 전후의 소록 무사의 후신 부교만 상설했다. 푸신 다이부교는 1명으로 150석, 후신 부교의 역고는 30석이다. 또한, 임시로 오테츠다이 푸신의 책임자였던 닛코 후신 부교다이부교가 설치된 적도 있었다.

더욱이, 『나가오카시사』에서는 푸신 다이부교는 반토 겸무, 여러 직인 우두머리 2명 중 1명이 후신 부교를 겸무했다.

- 기타 직책: 어말방(어마야 시배역은 150석 역, 동 본마감은 30석 역), 기록방(본마감은 30석 역), 훤야 지배, 낭좌 지배(지배역은 30석 역), 어구족방, 어요리방, 고물방 등 다방면에 걸쳐 있었다.

또한, 앞서 언급한 부교직 외에도 여러 역방의 업무 책임자에게도 부교라는 명칭이 있었으나, 이들은 대개 25석 역에서 30석 역 정도의 하위 직책이었다. 단, 대목 등 여러 장인 우두머리는 40석 역이었다.

도봉행(30석 역), 재목봉행, 죽봉행, 훤야봉행(30석 역), 칠사봉행(30석 역), 고물 제색 수복 봉행, 주봉행, 섶봉행 등 (이들은 시대에 따라 개폐가 있었고, 호칭도 △△부교에서 ○○지배나 본마감(모토지메, 원청을 의미) 등으로 바뀐 것도 있다.)

- '''메츠케'''(目付) - 관할에 따라 메츠케·組메츠케(구미메츠케) 등의 구분이 있다.

메츠케는 무사 신분의 가신에 대해 그 씨명의 기재 순서나 착석 순서, 복상에 관한 수속 및 처리를 담당했다(120석 역할). 정원 5명(그 중 3명은 者頭格(모노가시라카쿠)).

組메츠케(구미메츠케)는 메츠케의 지휘를 받아 소조의 무사 신분에 대해 위 항목의 위반 사항을 단속했다(25석 역할). 정원 2명.

- '''수호역'''(守役) - 번주의 남자에 대한 수호역에는 세습 가로, 선법 삼가(先法三家) 중에서 임명되었다(단, 예외로 구라사와 가(倉沢家)와 선법 삼가 중 하나인 마키 가(槙家)의 서류인 마키 헤이베에 가(槙平兵衛家) 등의 발탁이 있다). 특히 적자의 수호역이 되면 수호역 자리를 둘러싼 경쟁이 치열했던 것으로 보인다.

- '''도강'''(道講)은 번교 숭덕관(분카 5년 창설, 총 건평 116평 반) 및 에도 번저 상옥저 내의 번교 취정관(분세이 13년(1830년경) 창건, 상옥저는 여러 차례 이전했기 때문에 상세 불명)의 교장에 해당한다. 숭덕관 및 취정관에 각각 2명씩 설치. 메츠케 격.

숭덕관 초대 도강은 이토 토간과 아키야마 케이잔으로 분카 12년에 임명되었다. 번교의 직책에는 그 외에 교수(4명, 중간 두격), 조교(14명) 등이 있으며, 숭덕관 및 취정관에 배치되었다. 단, 숭덕관에만 도강과 교수의 사이에 독학(2명)이 배치되었다. 호쿠에쓰 전쟁 당시 숭덕관 직원들은 대체로 공순파였다.

나가오카 번의 에도 저택에 상주하는 조. 번주가 에도에 있을 때의 공적, 사적 용무 일체를 처리하고, 번주가 국내에 있을 때는 에도 저택의 부재를 지키며, 막부나 타 번의 정보를 수집하여 국원에 연락하는 역할도 있다. 직제는 국원과 공통된 것이 많지만, 번주의 상저택에 거주하는 번주 가족의 일상생활과 경호를 담당하는 자, 루스이(留守居, 부재 관리자)나 공용인(公用人, 공무원) 등 독자적인 기관도 있었다. 에치고 나가오카 번의 번사의 에도에서의 근무 형태에는 '''정부(定府)'''와 '''에도 주재(江戸詰め)'''가 있지만, 대부분의 제번과 같으므로, 정부 항목을 참조하기 바란다.

에도 조의 직제는 국원과는 다른 독자적인 것을 아래에 나타낸다.

- '''에도 유수'''(江戸留守居) - 정원 2명. 200석의 직책. 시대에 따라 차이가 있었는지, 『나가오카시사』에서는 1명으로 기록하고 있다. 에도 가로의 보좌역이며, 가로가 귀국했을 경우에는 에도조의 책임자가 된다. 나가오카 번의 에도 유수역은, 다수의 여러 번과 마찬가지로 어성사(御城使)의 신분을 겸임하고 있다. 유수는 단순한 부재중이 아니라, 상옥저택에 상주하며, 막부 및 여러 번과의 외교를 상시 담당하는 중책으로, 유능한 자가 선발되었다. 에치고 나가오카 번의 지번인 고모로, 미네야마에 대한 지시 및 연락은, 주로 어성사인 에도 유수를 통해 이루어졌다.

- '''유수거첨역'''(留守居添役) - 留守거의 부관을 留守居添役 또는 단순히 添役이라고 불렀다. 150석의 직책(추정). 나가오카 번 분겐쵸에는 添役이었던 자의 기재가 없지만, 동일 분겐쵸에는 상급 번사라도 직책의 기재가 없는 경우가 종종 있다. 添役은 각종 에도 무감의 원본에 기재가 보인다. 다만, 다른 번에서도 10만 석 이상의 다이묘는 별로 添役을 무감 게재 대상으로 삼지 않았고, 에치고 나가오카 번에서도 분세이 연간(1818년 - 1831년)의 무감상에서 정부 주고로가 성사를 겸임했을 때 보이는 등 상시 게재는 아니다.

- '''공용인'''(公用人, 에도조) - 공용인(留守居)은 에도 조에 배치되었다. 함께 성 안에 머무르며 그 보좌와 전주를 담당했다. 그 외에 조 1개대가 성 안에서 번주를 근시하며 사무방을 구성했다. 에도 가로는 이에 해당하지 않는 것이 통례였다. 에도 무감 상에서는 4명~3명이 보이며, 그 중 2~1명은 정부 용인이 겸임하고 있다.

- '''교토 쇼시다이''' 관련 - 교토 쇼시다이에 취임한 경우에도 공용인이 배치되었으며, 나가오카 번주 마키노 가문은 에도 시대 후기에 3번 있었다. 이 경우, 번주는 당연히 에도에 정주하지 않고 교토로 부임하여 그곳에 주둔했다. 임시로 나가오카 번 에도 저택에서 파견된 루스이(留守居, 부재 담당)·소에야쿠(添役, 보좌역) 및 에도 저택에 남은 루스이·소에야쿠도 모두 공용인이라 칭했다. 또한 번주의 교토 쇼시다이 취임에 즈음하여 별도로 교토에 주둔하는 가신단을 편성했으며, 그 무감(武鑑, 무사 계보)이 현존하지만, 실제로는 에도 측이나 국내와의 직책을 겸임하거나, 임시 파견에 의존했다. 또한 이때 새롭게 공용인으로 보임된 번사(예: 산겐 가문)가 있었던 것으로 보인다(엄밀히 말하면 교체의 가능성도 부정할 수 없다). 또한 가로 수좌인 이나가키 헤이스케도, 재소인 나가오카에서 교토로 부임하여 번주를 보좌하다가 객사(일설에는 의문사)했는데, 직함은 마키노 스루가노카미 가신(혹은 가로), 이나가키 헤이젠(헤이스케의 개명)으로 되어 있다.

- '''조두'''(組頭) - 대조(大組) 조두(組頭, 사대장)는 기병의 사분(士分)을 인솔하는 대대 편성(대조(大組)라고 하며, 비(備)를 의미)의 부대장으로, 단순히 조두(組頭)라고도 불리며, 가로(家老)가 맡았다. 겐와(元和) 시대(나가미네 번(長峰藩) 시대)부터 나가오카 번(長岡藩)의 간에이(寛永) 시대까지 가로 6명을 대조 6조의 조두로 삼았다. 조두·가로의 니이에(贄家)가 나가오카 번을 떠난 후, 5조의 편성이 되었으며, 이후 가로 가문의 구성원에 변경이 있어도 5조 편성은 막말 게이오(慶応) 시대까지 변함이 없었다.

덧붙여, 『나가오카 시사(長岡市史)』에서는 소조(小組)의 조두는 부교가 맡는다고 한다.

- '''반토'''(番頭) - 에치고 나가오카 번의 반토(번두)는 오오구미(대조)에 각각 통상 2명씩 배치되었으며, 번주의 하명을 전달할 때나 반방(반)에서 번주에게 상언할 경우에는, 가로(가신)나 토리츠기(전달자)를 거치지 않고 반토가 이를 수행했다. 200석 역, 다만 자토(수위)나 고키로쿠가시라(기록 두령)로 겸임하는 경우에는 150석 역(「온코노 시오리」)[24]。덧붙여, 『나가오카 시사』에는 반토는 11명으로, 오오구미 5조에 2명씩, 요리아이구미(합석조) 1명이었다고 추측하고 있다. 앞서 언급한 마치부교(시정 부교) 2명이나 슈몬부교(종문 부교) 2명, 후신다이봉교(토목 대부교) 1명 외에 쇼자카카리(서적 담당) 2명 중 1명, 우마야시하이(마구간 지배) 1명, 노(일본 전통극) 다이후(능악사) 2명 중 1명이 겸무한다고 한다.

덧붙여, 에도 부칸(무가 계보)에는 처음에는 반토의 항목이 없었으나, 막말에 용인(가신)보다 하좌에 반토의 항목이 게재되게 되었다[25]。

3. 3. 번의 법제와 정책

나가오카 번은 초기 조오도 번이 단절되고 다카다 번의 영지가 되었다가, 1616년 호리 나오요리가 8만 석으로 입봉하면서 시작되었다. 나오요리는 시나노 강 홍수에 취약한 조오도 성 대신 나가오카에 새로운 성을 쌓고 나가오카 번을 세웠다.[7][8]1618년 호리 나오요리가 무라카미 번으로 옮겨간 후, 마키노 다다나리가 6만 2000석으로 입봉했다. 마키노 가는 에치고 지역을 중앙에서 통제하는 역할을 맡았으며, 1620년에는 1만 석, 1625년에는 도쿠가와 히데타다로부터 7만 4천 석여의 주인장을 받았다.[5][6]

마키노 가문은 나가오카 성과 성하 마을을 정비하고 농지 개량과 신개간지 개발을 추진했다. 니가타 항을 관리하고 기타마에부네를 활용한 물류를 통해 번 경제를 확립했다. 지행의 실고는 표고를 훨씬 웃돌았고, 니가타 항의 운송 수입도 더해져 번은 풍족해졌다. 시나노 강 수운의 선물(船問屋) 이권도 가지고 있었다.[7][8]

그러나 시간이 지나면서 경비는 증가하고 연공 수납률은 감소하여 번 재정이 어려워졌다. 9대 마키노 다다사다 이후 번주들이 로주나 교토 쇼시다이에 임명되면서 경비가 더욱 늘어났다. 덴포 연간에는 니가타 항이 막부 직할령이 되면서 재정 문제가 심각해졌고, 이는 가와이 쓰구노스케의 번정 개혁으로 이어졌다.[7][8]

개혁 도중 메이지 유신의 혼란기에 보신 전쟁이 발발했고, 나가오카 번은 오우에쓰 열번 동맹에 가담하여 유신 정부군에 대항했으나 패배했다. 1869년 사면 후 24,000석으로 부활했지만, 재정난으로 인해 1870년 가시와자키 현에 병합되어 폐번되었다.[7][8]

번의 재정은 초기부터 어려웠다. 군역과 조역이 많았고, 신전 개발의 효과는 오래가지 못했다. 번주와 가문의 소비 증가, 막부 명령에 따른 공역 부담, 산조 화재를 비롯한 대화재와 홍수 피해, 유큐산과 번교 건설 비용, 18세기 시나노 강 수운 이권 상실과 니가타 항구 타격 등으로 재정 문제가 심각해졌다. 1828년 산조 지진으로 큰 피해를 입기도 했다.[7][8]

이에 번은 차용과 지행 절반 차용으로 대응했다. 겐로쿠 이후 나가오카 마을, 니가타 마을, 향촌에서 차용했고, 1728년에는 번사 지행 절반 차용을 실시했다. 막부로부터도 차용했다. 어용금, 재각금 부과가 잦아지면서 1768년 니가타 메이와 소동과 같은 봉기가 일어나기도 했다.[7][8]

도치오 지역은 우에스기 겐신의 본거지로, 산사태와 수해가 잦아 경작이 어려웠다. 이로 인해 에도 시대에도 농민 반란이 빈번했다. 나가오카 번은 도치오 대관을 두고 연공 감면, 구제미 지원 등을 했지만, 농민 반란은 계속되었다. 대표적인 예로 1621년 "나와 반란", 1690년 조세 수납 문제로 인한 강소, 1853년 도치오 소동 등이 있다.[7][8]

초기에는 분산 지방 지행제가 시행되었으나, 가뭄과 수해가 잦아 1643년 이후 창미 지행화가 진행되었다.[18] 대부분의 번사는 명목상 "지행 취득자"였지만 실제로는 창미 지행이었다. 나가오카 번의 연공률은 35%였고, 번사에게 지급하는 창미는 지행 100석에 대해 초기 48석에서 1728년 이후 20석대로 감소했다.[19]

4. 번의 문화와 사회

에치고 나가오카 번의 중심 영역이 된 현재의 나가오카시 지역에는 에도 시대 초기에 조오도 번이 있었지만 단절되었고, 다카다 번 영지가 되었다.

겐나 2년(1616년), 다카다 번주 마쓰다이라 다다테루는 오사카 전투에서의 불찰로 제거되자, 외양 대명인 호리 나오요리가 8만 석을 가지고 고시군의 구 조오도 번령에 입봉했다. 나오요리는 조오도성이 시나노 강에 접해 있어 홍수에 약하다는 점 때문에, 그 남쪽에 위치하며 시나노 강에서 약간 떨어진 나가오카(현 나가오카역 주변)에 새롭게 축성하고, 성하 마을을 옮겨 나가오카 번을 세웠다.

나오요리는 2년 후인 겐나 4년(1618년)에 에치고 무라카미로 옮겨졌고, 대신 후다이 다이묘 마키노 다다나리가 나가미네 번 5만 석에서 나가오카로 6만 2000석으로 증봉된 후 입봉했다. 마키노 가는 호리 가문 등 외양 다이묘가 많은 에치고를 중앙에서 억제하는 역할을 맡았고, 겐나 6년(1620년)에는 1만 석을 더 받았으며, 간에이 2년(1625년)에는 쇼군히데타다로부터 지행 7만 4천 석여의 주인장을 받았다.[5]

그 후, 나가오카 성과 성곽 아래 마을을 확충·정비하고 영내의 농지를 개량·신개간지 개발을 추진했다. 번령의 니가타 항에 니가타 정봉행을 두고 관리, 이를 기점으로 하는 가미가타와의 기타마에부네 무역을 활용하여 번 경제는 확립되었다. 지행실고는 표고를 훨씬 웃돌았고, 니가타 항의 운송료 수입도 더해져 번은 풍족해졌다. 또한 시나노 강 수운의 선물(船問屋) 이권도 가지고 있었다. 그러나 점차 여러 경비가 증가하는 한편, 연공 수납률은 반대로 저하되어 번 재정은 압박되기 시작했다. 9대 다다사다 이후에는 번주의 로주·교토 쇼시다이 임명이 늘어나 번의 경비도 증가했으며, 덴포 연간에 니가타 항이 막부 직할령으로 징발되면서 군사비 증강의 필요성이 높아져 재정 문제는 근본적인 해결이 요구되었다. 그 결과, 막말 가와이 쓰구노스케의 번정 개혁으로 이어지게 되었다.

그러나 개혁 도중에 메이지 유신의 혼란에 접했고, 도쿠가와 가문 처벌 반대 입장을 취한 나가오카 번은 보신 전쟁에 휘말렸다. 게이오 4년 5월(1868년 신력 6월) 가와이의 주도 하에 오우에쓰 열번 동맹에 참가를 결정, 동맹군 측(동군)으로서 조슈 번·사쓰마 번을 중심으로 하는 유신 정부군(서군)에 대항했지만 패배했다. 메이지 원년 12월 22일(신력 1869년 2월 3일)에 사면되어 2만 4000석(마키노 가문)으로 부활, 곧 재정 궁핍 등의 이유로 번주 마키노 다다타케는 메이지 3년 10월 22일(1870년 11월 15일)에 성지를 반환하고 가시와자키 현에 병합되어 나가오카 번은 폐번되었다.

번의 풍조는 번조 이래의 "항상 전장에 임한다", "코가 부러져도 의리를 저버리지 않는다", "무사의 의리, 사의 일분을 세워라", "무사의 혼은 맑은 물로 씻어라" 등 《삼주 우시쿠보의 벽서》와 "머리를 베여도, 찔려도 치욕스러운 일", "무공의 지위를 알지 못하고 약간의 의리를 자랑하는 것" 등 《무사의 치욕 17개조》라고 불린 조목들을 항상 무사들의 마음가짐으로 내걸고, 질박하고 강건한 미카와 무사의 정신을 고취하는 것이었다. 메이지 초기 번정 재건 중에 고바야시 고자부로가 에치고 나가오카 번의 궁핍을 보다 못한 지번인 미네야마 번으로부터 기증받은 쌀 백 섬을 교육비로 사용했다는 "쌀 백 섬의 정신"도 이러한 번의 풍조와 함께 생겨났고, 그 후에도 나가오카 사람들의 기풍으로 계승되었다. 고바야시 기에몬 아리유키(海鴎) 등 학문으로 상급 번사(오구미)가 되는 사람도 나왔다.

나가오카 번의 사회는 여러 계층으로 나뉘어 있었다. 크게 무사 신분인 오구미(大組)와 고구미(小組), 졸병 신분인 아시가루구미(足軽組)와 주간구미(中間組)로 구분되었다. 이와 함께 가로(家老)나 특별한 공로가 있는 자들로 구성된 요리아이구미(寄会組)와 번주를 모시는 고쇼구미(小姓組)도 있었다.

- 오구미: 다른 번의 마와리(廻)에 해당하며, 다섯 가로 가문이 지배하는 군사 조직이었다.

- 고구미: 다른 번의 도시(徒士)에 해당하며, 평소에는 오구미에서 선임된 도시가시라(徒士頭)의 지휘를 받거나, 여러 직무 책임자 아래에서 일했다.

- 아시가루구미: 철포대(鉄砲隊) 등으로 구성되었으며, 그중에서도 어지통조(御持筒組)는 번주의 친위대 역할을 했다.

- 주간구미: 중간(中間)·향중간(鄕中間) 등으로 구성되었다.

이 외에도, '스지메(筋目)'라고 불리는 격식에 따른 구분이 있었다. 이는 집안의 전공이나 유래에 따른 것으로, 지행고(知行高)나 역직(役職) 지위와는 달랐다.[17]

번사들의 생활은 녹봉(禄俸)에 따라 달랐다. 대부분의 번사는 지방 지행제(地方知行制)에서 창미 지행(蔵米知行)으로 바뀌면서, 실질적으로는 쌀을 지급받았다.[18] 연공률은 3할 5푼(35%)이었으며, 번사에게 지급되는 창미는 지행 100석에 대해 초기에는 48석이었으나, 이후 20석까지 떨어지기도 했다.[19]

4. 1. 번의 교육

엔포 7년(1679년) 하야시 가문의 알선으로 홍문원(弘文院) 문하생을 등용하는 등 초기에는 막부가 관학(官学)으로 정한 주자학의 영향이 강했다. 그러나 에도 후기 번주(藩主) 마키노 타다키요가 교토 쇼시다이가 되면서, 고의학의 이토 진사이의 증손인 이토 토간을 초빙하고, 오규 소라이 파의 고문사학인 아키야마 케이잔을 동시에 번교(藩校) 숭덕관의 도강(都講)으로 임명했다.이로 인해 번학(藩学)의 주류는 고의학(古義学)과 소라이학(徂徠学)의 2계통 병립 체제라는 독특한 형태가 되었으며, 숭덕관 내에 고의학과 소라이학의 강당이 각각 설립되었다. 이후 아키야마가 은퇴하면서 소라이학은 폐지되고 주자학이 이를 대체했지만, 여전히 고의학과의 2계통 병립이 유지되었다. 카와이 츠구노스케의 번정 개혁으로 고의학이 폐지되고 주자학으로 일원화되었으나, 타카노 쇼인은 사토 잇사이 문하로 공식적인 번학의 주자학 강의와 함께 양명학을 교수했다.

분카 5년(1808년) 창설된 번교 숭덕관은 총 건평 116.5m2 규모였으며, 에도 번저 상옥저 내의 번교 취정관은 분세이 13년(1830년경) 창건되었다. 도강은 숭덕관 및 취정관에 각각 2명씩 설치되었다. 숭덕관 초대 도강은 분카 12년(1815년)에 임명된 이토 토간과 아키야마 케이잔이었다. 번교에는 교수(4명), 조교(14명) 등이 있었으며, 숭덕관 및 취정관에 배치되었다. 숭덕관에만 도강과 교수의 사이에 독학(2명)이 배치되었다.

이처럼 고학(古学)이나 양명학에 관대했지만, 번교에서 수학할 수 있는 신분을 사분(士分)으로 한정하거나, 안세이 5년(1858년)에 서학(洋学)의 수학을 제한하기도 했다.

4. 2. 번의 무예

궁술은 요시다류(吉田流), 셋카류(雪荷流), 히키류가, 마술은 오쓰보류나 지키쿠라류(直鞍流), 쵸소쿠류(長息流)가 유입되었다. 병학은 고슈류 군가쿠, 야마가류, 쿠스류(楠流), 에치고류(越後流)가 채용되었지만, 서양 병술이 유입되면서 쇠퇴했다.[7][8]포술은 부에이류(武衛流), 난반켄타쿠류(南蛮堅拓流), 지토쿠류(自得流)가 있었으며, 양식의 이엔류(威遠流)가 유입되었다. 막말에는 부에이류와 이엔류가 병행 연습되었다.[7][8]

창술은 잇쿠류(一空流), 토류(当流), 후덴류(風伝流), 혼신쿄치류(本心鏡智流), 잇시류(一旨流), 아나자와류(穴澤流)가 있었지만, 가와이 쓰구노스케의 명령으로 총검술로 대체되었다.[7][8]

검술은 잇토류, 미류(三留流), 토군류, 야규류, 카네마키류(鐘捲流), 토다류, 무넨류(신도무념류)가 있었지만, 막말에는 잇토류로 일원화되었다. 또한 거합술은 호키류, 타미야류(田宮流), 카게유키류(景之流)가, 장도술은 아나자와류가 유입되었다.[7][8]

4. 3. 번의 사회 계층

나가오카 번의 사회는 여러 계층으로 나뉘어 있었다. 크게 무사 신분인 오구미(大組)와 고구미(小組), 그리고 졸병 신분인 아시가루구미(足軽組)와 주간구미(中間組)로 구분되었다. 이와 함께 가로(家老)나 특별한 공로가 있는 자들로 구성된 요리아이구미(寄会組)와 번주를 모시는 고쇼구미(小姓組)도 있었다.오구미는 다른 번의 마와리(廻)에 해당하며, 다섯 가로 가문이 지배하는 군사 조직이었다. 이들은 대략 30석 이상의 지행을 받았지만, 20석이나 5인 부양으로도 오구미에 소속되는 경우도 있었다.[16] 오구미는 호종조(護從組)라고도 불렸다.

고구미는 다른 번의 도시(徒士)에 해당하며, 평소에는 오구미에서 선임된 도시가시라(徒士頭)의 지휘를 받거나, 여러 직무의 책임자 아래에서 일했다. 비상시에는 도시가시라의 통솔을 받았다.

아시가루구미는 철포대(鉄砲隊) 등으로 구성되었으며, 그중에서도 어지통조(御持筒組)는 번주의 친위대 역할을 했다. 이들은 기량과 근무 태도가 우수한 자들 중에서 선발되었다.

주간구미는 중간(中間)·향중간(鄕中間) 등으로 구성되었다.

이 외에도, '스지메(筋目)'라고 불리는 격식에 따른 구분이 있었다. 이는 집안의 전공이나 유래에 따른 것으로, 지행고(知行高)나 역직(役職) 지위와는 달랐다.[17]

번사들의 생활은 녹봉(禄俸)에 따라 달랐다. 대부분의 번사는 지방 지행제(地方知行制)에서 창미 지행(蔵米知行)으로 바뀌면서, 실질적으로는 쌀을 지급받았다.[18] 연공률은 3할 5푼(35%)이었으며, 번사에게 지급되는 창미는 지행 100석에 대해 초기에는 48석이었으나, 이후 20석까지 떨어지기도 했다.[19]

번의 풍조는 '항상 전장에 임한다', '무사의 의리를 세워라' 등과 같은 조목들로 대표되며, 질박하고 강건한 정신을 강조했다. 이러한 풍조는 고바야시 고자부로가 미네야마 번으로부터 기증받은 쌀 백 섬을 교육비로 사용했다는 '쌀 백 섬의 정신'과 같이 교육에도 영향을 미쳤다.

5. 번의 유산

나가오카 번은 에치고 국에서 중앙 정부의 영향력을 유지하는 역할을 수행했으며, 니가타 항을 중심으로 한 경제 발전을 이루었다. 그러나 막부 말기의 재정난과 보신 전쟁에서의 패배로 인해 결국 폐번되었다.

1618년 마키노 다다나리가 나가오카에 입봉하면서 나가오카 번이 성립되었고, 마키노 가문은 에치고 지역에서 중앙의 통제력을 강화하는 역할을 맡았다.[7][8]

메이지 유신 시기, 나가오카 번은 보신 전쟁에서 오우에쓰 열번 동맹에 가담하여 신정부군에 맞섰으나 패배했다. 이후 사면되어 번이 부활했지만, 재정 문제로 인해 1870년 가시와자키 현에 통합되면서 역사 속으로 사라졌다.[7][8]

5. 1. 번의 역사적 의의

1618년, 후다이 다이묘 마키노 다다나리가 나가미네 번 5만 석에서 나가오카로 6만 2000석으로 가증되어 입봉하면서 에치고 나가오카 번이 성립되었다. 마키노 가는 호리 가문 등 외양 대명이 많은 에치고를 중앙에서 억제하는 역할을 맡았다.[7][8]이후 나가오카 번은 니가타 항을 관리하고 기타마에부네를 활용한 물류를 통해 번 경제를 확립했다. 지행실고는 표고를 훨씬 웃돌았고, 니가타 항의 운상금 수입도 더해져 번은 풍족해졌다. 또한 시나노 강 수운의 선물(船問屋) 이권도 가지고 있었다.[7][8]

그러나 점차 경비가 증가하고 연공 수납률이 저하되면서 번 재정이 압박받기 시작했다. 9대 다다사다 이후 번주가 로주, 교토 쇼시다이에 임용되면서 번의 경비가 늘어났고, 덴포 연간에는 니가타 항이 막령으로 상지되면서 재정 문제가 심각해졌다. 이에 막말에는 가와이 쓰구노스케의 번정 개혁이 단행되었다.[7][8]

개혁 도중 메이지 유신의 동란에 휘말린 나가오카 번은 보신 전쟁에서 오우에쓰 열번 동맹에 참가하여 유신 정부군에 항전했지만 패배했다. 1869년 사면되어 24,000석으로 부활했으나, 재정 궁핍 등의 이유로 1870년 가시와자키 현에 병합되어 폐번되었다.[7][8]

5. 2. 나가오카 시와의 관계

1618년, 호리 나오요리가 에치고 무라카미로 옮겨간 후, 후다이 다이묘 마키노 다다나리가 나가미네 번에서 6만 2000석으로 가증되어 나가오카에 입봉하였다. 마키노 가문은 외양 대명이 많은 에치고를 중앙에서 억제하는 역할을 맡았다.[7][8]메이지 유신의 동란 속에서 도쿠가와 가문 처벌에 반대 입장을 취한 나가오카 번은 보신 전쟁에 휘말렸다. 1868년 가와이 쓰구노스케의 주도로 오우에쓰 열번 동맹에 참가하여 조슈 번, 사쓰마 번을 중심으로 하는 유신 정부군에 항전했지만 패배했다. 1869년 사면되어 2만 4000석(마키노 가문)으로 부활했으나, 재정 궁핍 등의 이유로 번주 마키노 다다타케는 1870년 성지를 반환하고 가시와자키 현에 병합되어 폐번되었다.[7][8]

폐번 당시 나가오카 번의 영지는 다음과 같다.[8]

참조

[1]

웹사이트

Echigo Province

http://www.japanese-[...]

2013-04-08

[2]

서적

The Bakufu in Japanese History

https://books.google[...]

[3]

서적

Warlords, Artists, & Commoners: Japan in the Sixteenth Century

https://books.google[...]

[4]

웹사이트

Makino

http://www.unterstei[...]

2013-04-08

[5]

서적

シリーズ藩物語 長岡藩

[6]

서적

長岡の歴史 第1巻

野島出版

[7]

서적

長岡の歴史 第1巻

野島出版

[8]

서적

長岡市史(通史編・上巻)

長岡市

[9]

서적

定本 河井継之助

白川書院

[10]

웹사이트

越後国上杉景勝家督争合戦

http://www.pref-lib.[...]

[11]

서적

長岡市史

[12]

서적

北越秘話

[13]

서적

越後長岡藩文書の備前守殿勝手向賄入用相成候由

平凡社

[14]

서적

長岡の歴史 第1巻

[15]

서적

新潟県史・通史3・近世1

[16]

서적

長岡の歴史 1

[17]

서적

由旧録(巻之下)

[18]

서적

新潟県史・通史3・近世一

[19]

서적

長岡の歴史 第1巻

[20]

서적

長岡市史

[21]

서적

長岡市史

[22]

서적

編年江戸武鑑

柏書房

[23]

서적

改訂増補 大武鑑 中巻

[24]

서적

長岡の歴史 第1巻

野島出版

[25]

서적

編年改訂 大武鑑 中巻

名著刊行会

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com