독일 국방군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

독일 국방군은 1935년 아돌프 히틀러에 의해 라이히스베어(Reichswehr)에서 개명된 독일의 군대이다. 제1차 세계 대전 패배 이후 베르사유 조약에 의해 군사력이 제한되었으나, 1930년대 나치 정권의 재군비 정책에 따라 규모가 확대되었다. 제2차 세계 대전에서 주요 역할을 수행했으나, 전쟁 범죄 연루 및 패전 이후 1946년 해산되었다. 이후 서독은 분데스베어(Bundeswehr), 동독은 국가인민군(Nationale Volksarmee)을 창설하였고, 국방군 무죄론에 대한 논쟁이 있었으나, 현재는 국방군이 나치 정권의 범죄에 가담했다는 것이 정설로 받아들여지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 나치 독일의 4성장군 - 쿠르트 슈투덴트

쿠르트 슈투덴트는 제1차 세계 대전 당시 독일 공군 조종사였으며, 제2차 세계 대전 중 독일 낙하산 부대 창설 및 발전에 기여, 주요 작전에서 공수부대를 지휘하며 초기 성공을 거두었으나, 크레타 전투에서의 민간인 학살 책임과 전쟁 범죄 혐의로 유죄 판결을 받은 군인이다. - 나치 독일의 4성장군 - 상급대장

상급대장은 독일어권 국가에서 사용된 군대 계급으로, 현대적인 의미의 대장에 해당하며 독일 제국군, 바이마르 공화국 국방군, 나치 독일 국방군, 동독 국가인민군 등에서 운용되었고, 오스트리아-헝가리 제국에서는 야전 원수 다음가는 계급이었다. - 나치 독일의 군사 - 라인란트 진주

라인란트 진주는 제1차 세계 대전 후 비무장화된 독일 라인란트 지역에 대한 독일의 재무장으로, 히틀러는 이를 통해 베르사유 조약을 위반하고 유럽의 세력 균형을 변화시켜 제2차 세계 대전으로 이어지는 긴장을 고조시켰다. - 나치 독일의 군사 - 블롬베르크-프리치 위기

블롬베르크-프리치 위기는 1938년 독일 국방군 내에서 블롬베르크 국방장관의 재혼 문제와 프리치 육군 총사령관의 동성애 혐의로 발생, 히틀러가 군 통제력을 강화하고 군 수뇌부를 교체하여 나치당의 군 장악력을 높이는 계기가 되었다.

2. 명칭의 기원과 사용

베어마흐트(Wehrmachtde)는 독일어로 '방어하다'라는 뜻의 wehrende과 '힘, 무력'이라는 뜻의 Machtde가 합쳐진 단어로, 문자 그대로는 '방위군'(防衛軍, defence force)을 의미한다. 나치당 집권 이전까지 베어마흐트는 특정 국가의 군대를 지칭하는 일반적인 명사로 사용되었다. 예를 들어, Englische Wehrmachtde 또는 Britische Wehrmachtde는 영국군을 의미했다. 1849년 프랑크푸르트 헌법에서는 모든 독일군을 해군(Seemachtde)과 육군(Landmachtde)으로 구성된 "독일 Wehrmacht"로 명명하기도 했다.

제1차 세계 대전 패전 이후 베르사유 조약은 독일군의 규모와 무장을 엄격히 제한했다. 이에 따라 바이마르 공화국 시대에는 제한된 병력의 라이히스베어가 운영되었으나, 비밀리에 재무장을 위한 노력이 이루어졌다. 특히 소련과의 협력을 통해 금지된 전차, 항공기 개발 및 훈련이 진행되었다.

1919년 바이마르 공화국 시기에는 바이마르 헌법 제47조에 "국가의 모든 군사(Wehrmacht)의 총지휘권은 대통령에게 있다"고 명시되어 있었다. 당시 독일의 국방군은 일반적으로 라이히스베어 (Reichswehrde)로 불렸으며, 이는 다른 나라 군대와 구분하기 위한 명칭이었다. 제1차 세계 대전 중 독일 편향으로 편성된 폴란드 부대가 독일어로 Polnische Wehrmachtde('폴란드 방위군')로 불린 사례도 있다.

1935년 3월 16일, 아돌프 히틀러가 독일 재군비 선언을 하고 징병제를 다시 실시하면서 「국방군 건설에 관한 법률 (Gesetz für den Aufbau der Wehrmachtde)」[1]을 공포했다. 이 법에 따라 기존의 라이히스베어는 공식적으로 '베어마흐트'로 개칭되었다.[2][3]

제2차 세계 대전 이후 연합군 점령 하에서 베어마흐트는 폐지되었고, 1946년 8월 20일에 공식적으로 해체되었다. 전후 분단된 독일에서 1955년 서독이 재무장하며 창설한 군대는 '분데스베어' (Bundeswehrde, 연방방위군)로 명명되었다. 1956년 공식 창설된 동독군은 '국가인민군' (Nationale Volksarmeede, 국가인민군)으로 불렸다. 1990년 독일 재통일 이후 통합된 독일군은 현재까지 분데스베어라는 명칭을 사용하고 있다.

따라서 오늘날 독일어와 영어권에서는 '베어마흐트'라는 명칭을 일반적으로 1935년부터 1945년까지 나치 독일(제3제국) 시대의 독일군을 가리키는 용어로 사용한다.

3. 역사

1933년 아돌프 히틀러가 집권하면서 재군비는 공공연하게 추진되었다. 1935년 독일은 베르사유 조약 파기를 선언하고 징병제를 부활시켰으며, 군대의 명칭을 '''국방군'''(Wehrmachtde)으로 변경하며 본격적인 군비 확장에 나섰다. 군대는 히틀러에게 개인적인 충성을 맹세하게 되었고, 블롬베르크-프리치 사건 이후 히틀러는 국방군 최고사령부(OKW)를 통해 군에 대한 직접적인 통제권을 강화했다.

국방군은 제2차 세계 대전 초기 전격전을 통해 유럽 대부분을 석권했으나, 소련 침공 이후 장기 소모전에 휘말리며 전세가 불리해졌다. 전쟁 말기에는 7월 20일 음모와 같은 내부 저항도 있었으나 실패로 돌아갔고, 결국 1945년 5월 연합국에 무조건 항복했다. 전후 연합국 관리위원회에 의해 국방군은 공식적으로 해체되었다.

1935년부터 1945년까지 국방군에 복무한 총 인원은 약 1,820만 명으로 추산되며, 이 중 상당수가 전쟁 중 사망하거나 실종, 포로가 되었다.

3. 1. 전사

제1차 세계 대전이 독일 제국의 항복으로 종결된 후, 연합국은 베르사유 조약을 통해 독일군의 규모에 엄격한 제한을 가했다. 육군은 10만 명, 해군은 1만 5천 명으로 병력이 제한되었으며, 전차, 중포병, 공군 보유는 금지되었다. 징병제 또한 폐지되었다. 이러한 제약 속에서 1921년 3월 23일, 새로운 군대인 라이히스베어(Reichswehrde)가 창설되었다.[6]

독일은 베르사유 조약의 제약을 피하기 위해 즉시 비밀리에 재무장을 추진했다. 특히 라팔로 조약 이후 소련과의 비밀 군사 협력을 통해 금지된 무기 개발과 훈련을 진행했다.[7]

1934년 8월 2일 파울 폰 힌덴부르크 대통령이 사망하자, 아돌프 히틀러가 국가 원수직을 승계하고 군 최고 사령관이 되었다. 이후 군 전체는 히틀러 개인에게 충성을 맹세하는 히틀러 맹세를 실시했는데, 이는 군부가 나치 정권에 적극적으로 협력하는 모습을 보여주는 상징적인 사건이었다.

1935년, 독일은 베르사유 조약의 군사 관련 조항들을 공공연히 무시하기 시작했다. 3월 16일, "국방군 건설 법령"(Gesetz für den Aufbau der Wehrmachtde)을 공포하고 징병제를 재도입하며 독일 재군비를 공식 선언했다. 비록 상비군 규모는 조약상의 10만 명 수준을 유지하는 듯 보였으나, 매년 같은 수의 징집병을 훈련시켜 군사력을 빠르게 확장하려는 의도였다. 이 법령을 통해 '''베어마흐트'''(Wehrmachtde)라는 명칭이 공식적으로 도입되었으며, 1935년 5월 21일 라이히스베어는 베어마흐트로 개명되었다. 따라서 3월 16일을 국방군의 실질적인 창립일로 볼 수 있으며, 군 수뇌부의 정치적 성향과 무관하게 국방군의 조직과 권한은 나치 정권의 영향을 받아 형성되었다고 평가할 수 있다. 국방군의 휘장은 제1차 세계 대전 말기 독일군 차량과 항공기에 사용되었던 철십자 문양을 양식화한 것이었다. 국방군의 존재는 1935년 10월 15일에 공식적으로 선포되었다.

1935년부터 1945년까지 국방군이 존재하는 동안 복무한 총 인원은 약 1,820만 명으로 추산된다. 이는 특정 시점의 병력이 아니라 전체 복무자 수를 합한 것이다. 이 기간 동안 국방군 군인 중 약 230만 명이 전사했고, 55만 명이 비전투 관련 원인으로 사망했으며, 200만 명이 작전 중 실종되어 전후 행방불명 처리되었다. 약 46만 명은 포로수용소에서 사망했는데, 이 중 상당수는 소련군에 의해 수감된 상태였다. 대략 1,100만 명 정도가 적군의 포로가 되었던 것으로 추정된다.

3. 1. 1. 국군 시대의 비밀 재무장

제1차 세계 대전이 독일 제국의 패배로 끝난 후, 연합국은 베르사유 조약을 통해 독일군의 규모와 무장에 엄격한 제한을 두었다. 육군은 10만 명, 해군은 1만 5천 명으로 병력이 제한되었고, 해군 함대 보유 수도 크게 축소되었다. 특히 전차, 중포병, 공군 보유는 완전히 금지되었으며, 징병제 역시 폐지되었다.[6]

이에 따라 1921년 3월 23일, 기존의 군대를 개편하여 '''라이히스베어'''(Reichswehr, 국군)가 공식적으로 창설되었다.[6] 비록 바이마르 공화국을 지지하는 조건으로 군의 존속은 보장받았지만[6], 군 내부에는 여전히 제정 지지자들이 많았고 공화국과는 거리를 두는 '국가 안의 국가'와 같은 성격을 지녔다.[6] 한스 폰 제크트 장군은 1920년 육군통수부장관에 취임한 후 군의 정치적 중립을 표방하며 정예화와 장비 확충에 힘썼다. 그는 제한된 병력 내에서 가장 유능한 장교들만을 선발하여, 장차 징병제가 부활했을 때 군 확장의 핵심이 될 엘리트 부대를 육성하고자 했다. 또한 속도, 공격성, 합동 작전, 하급 장교의 주도성을 강조하는 새로운 군사 교리를 개발했다.

독일은 베르사유 조약의 제약을 피하기 위해 즉시 비밀리에 재무장을 추진하기 시작했다. 금지된 프로이센 참모본부는 '병무국'(Truppenamt)이라는 이름으로 위장하여 유지되었고, 미래의 군 확대를 대비해 하사관들에게 장교 수준의 교육을 실시했다.[7] 또한 독일 의용군과 같은 비정규 군사조직인 '흑색 국방군'(Schwarze Reichswehr)을 비밀리에 운영하며 병력을 유지하려 했다.[6]

특히 라팔로 조약 체결 이후 소련과의 비밀 군사 협력이 시작되었다. 1923년 오토 하세 소장이 모스크바를 방문하여 협력 조건을 논의했다. 독일은 소련의 산업화를 지원하고 소련 장교들을 독일에서 훈련시키는 대가로, 소련 영토 내에서 금지된 무기들을 개발하고 훈련할 수 있는 기회를 얻었다. 이에 따라 리페츠크에는 비밀 공군 훈련소가 설치되어 1933년까지 수백 명의 독일 조종사들이 훈련을 받았고, 카잔 근처에서는 전차 운용 훈련이, 사라토프에서는 화학 무기 개발 및 생산이 이루어졌다.[7]

이 외에도 독일은 전투기를 여객기로, 전차를 농업용 트랙터로 위장하고, 신형 무기에 과거 연식을 붙여 개발 시기를 속이는 등 다양한 편법을 동원하여 군사 기술을 발전시키고 군비를 확충해 나갔다.[7] 이러한 라이히스베어 시대의 비밀스러운 노력들은 훗날 아돌프 히틀러가 집권한 후 공개적인 재무장을 단행하고 베어마흐트를 창설하는 기반이 되었다.

3. 1. 2. 히틀러 정권하의 군비 확장

1933년 아돌프 히틀러가 총리가 되면서 군비 확장이 본격화되었다. 히틀러는 생존권(Lebensraum) 확보를 내세우며 군사력 강화를 최우선 과제로 삼았다. 1933년 2월 3일, 군 수뇌부와의 회담에서 재군비를 약속했으며, 같은 해 2월 8일 각료회의에서는 "모든 공적인 고용 창출 촉진책은 독일 민족의 재무장화에 필요한지 여부라는 관점에서 판단되어야 하며", "모든 것을 국방군에"라는 원칙을 향후 4~5년간의 최우선 과제로 삼아야 한다고 선언했다. 이는 나치 시대의 경제 정책이 군비 증강을 중심으로 이루어졌음을 보여준다. 새로 설치된 독일 항공성은 헤르만 괴링의 지휘 아래 공군 재건을 추진했다.

국가 예산에서 국방비 지출은 급격히 증가했다. 1932년 6억 3천만 라이히스마르크였던 국방비는 1933년 7억 4천6백만 라이히스마르크, 1934년에는 19억 5천2백만 라이히스마르크로 크게 늘어났다. 또한 메포 어음과 같은 비밀스러운 방법을 통해 추가 자금이 조달되어, 1934년에만 40억 9천7백만 라이히스마르크가 군사비로 투입되었다. 1941년 해군 재정국은 당시 상황을 회고하며 자금이 "항상 거의 무제한으로 제공되었다"고 기록했다.

1934년 8월 2일 파울 폰 힌덴부르크 대통령이 사망하자 히틀러는 대통령직을 승계하여 군 최고 사령관이 되었다. 이미 그해 2월, 국방장관 베르너 폰 블롬베르크는 라이히스베어 내 유대인들을 모두 불명예 제대시키는 조치를 단행했으며, 5월에는 군복에 나치 상징을 도입했다. 같은 해 8월, 블롬베르크와 발터 폰 라이헨나우 장군의 주도로 군 전체는 히틀러 개인에게 충성을 맹세하는 히틀러 맹세를 실시했다. 이는 히틀러의 강요가 아닌 군부의 자발적인 제안이었다는 점에서 군부가 나치 정권에 적극적으로 협력했음을 보여준다. 맹세 내용은 "나는 신 앞에 이 신성한 맹세를 한다. 독일 제국과 국민의 지도자이자 군 최고 사령관인 아돌프 히틀러에게 나는 무조건적인 복종을 다할 것이며, 용감한 군인으로서 언제든지 이 맹세를 위해 목숨을 바칠 준비가 되어 있다."였다.

1935년이 되자 독일은 베르사유 조약의 군사 관련 조항들을 공공연히 무시하기 시작했다. 3월 16일, "국방군 건설 법령"(Gesetz für den Aufbau der Wehrmachtde)을 공포하고 징병제를 재도입하며 독일 재군비를 공식적으로 선언했다. 상비군 규모는 조약상의 10만 명 수준을 유지하는 것처럼 보였지만, 매년 같은 수의 징집병을 훈련시켜 군사력을 빠르게 확장하려는 계획이었다. 이 징병법을 통해 '''베어마흐트'''(Wehrmacht)라는 명칭이 도입되었고, 1935년 5월 21일 라이히스베어는 공식적으로 베어마흐트로 개명되었다. 따라서 국방군의 조직과 권한은 사실상 나치 정권의 창조물이라고 볼 수 있다. 국방군의 휘장은 제1차 세계 대전 말기 독일군 차량과 항공기에 사용되었던 철십자 문양을 양식화한 것이었다. 국방군의 존재는 1935년 10월 15일에 공식적으로 선포되었다.

초기 재군비 계획은 베르사유 조약을 크게 위반하며 최소 36개 사단 창설을 목표로 했다. 1935년 12월에는 루트비히 베크 장군이 48개의 전차 대대를 추가하는 계획을 세웠다. 히틀러는 원래 10년으로 계획했던 재군비 기간을 4년으로 단축시켰다. 이후 라인란트 재무장과 오스트리아 병합(Anschluss)을 통해 독일 영토가 확장되면서 징집 가능한 인구도 늘어났다.

국방군의 병력은 자원 입대와 징병을 통해 충원되었다. 1935년부터 1939년까지 130만 명이 징집되었고, 240만 명이 자원 입대했다. 1935년부터 1945년까지 국방군에서 복무한 총 인원은 약 1,820만 명으로 추산된다. 이는 특정 시점의 병력이 아니라 전체 복무자 수를 합한 것이다. 군 수뇌부는 초기에 프로이센 군대의 전통적인 가치를 지닌 동질적인 군대를 목표로 했으나, 히틀러의 지속적인 군대 확장 요구로 인해 하층 계급 출신이나 교육 수준이 낮은 인원까지 받아들일 수밖에 없었다. 이는 군 내부의 결속력을 약화시키고, 특히 제1차 세계 대전이나 스페인 내전과 같은 이전 전쟁 경험이 부족한 장교들이 임명되는 결과를 낳았다. 그럼에도 불구하고 국방군의 장교 훈련 및 모집 시스템의 효율성은 전쟁 초기 승리의 중요한 요인이었으며, 전세가 불리해진 후에도 독일이 오랫동안 전쟁을 지속할 수 있었던 배경 중 하나로 평가받는다.

제2차 세계 대전이 격화되면서 인력 구성에도 큰 변화가 생겼다. 해군(Kriegsmarine)과 공군(Luftwaffe) 소속 인원들이 육군으로 전출되는 경우가 늘어났고, SS(Waffen-SS)에 대한 "자발적" 입대도 증가했다.

3. 2. 국방군의 발족

제1차 세계 대전 이후 베르사유 조약은 독일군의 규모를 육군 10만 명, 해군 1만 5천 명으로 엄격히 제한했으며, 전차, 중포병, 공군 보유를 금지하고 징병제를 폐지했다. 1921년 창설된 전후 군대인 라이히스베어(Reichswehr)는 이러한 제약 속에서 운영되었다. 그러나 독일은 라팔로 조약 등을 통해 소련과 비밀리에 협력하며 조약의 제한을 우회하려는 시도를 지속했다. 독일 기술자들은 소련에서 전차 및 공군 훈련을 받고 화학무기를 개발했으며, 이는 훗날 재군비의 기반이 되었다.

1934년 8월 2일 파울 폰 힌덴부르크 대통령 사망 후, 아돌프 히틀러가 국가 원수 겸 최고 사령관직을 승계했다. 국방장관 베르너 폰 블롬베르크는 군복에 나치 상징을 도입하고, 군 전체가 히틀러 개인에게 무조건적인 복종을 맹세하는 히틀러 맹세를 하도록 주도했다. 이는 군대가 나치 정권에 종속되는 중요한 단계였다.

1935년, 나치 독일은 베르사유 조약의 군사 조항 파기를 공공연히 선언했다. 3월 16일, 독일 재군비 선언과 함께 징병제가 재도입되었고, "국방군 건설에 관한 법률"(Gesetz für den Aufbau der Wehrmachtde)[1]이 발령되었다. 이 법에 따라 기존의 라이히스베어(Reichswehrde)는 공식적으로 국방군(Wehrmachtde)으로 개칭되었으며[2][3], 이 날짜는 사실상 국방군의 창립일로 여겨진다. 국방군의 휘장으로는 제1차 세계 대전 말기 독일군 전차와 전투기에 사용되었던 철십자를 양식화한 문양이 채택되었다. 국방군의 존재는 1935년 10월 15일에 공식적으로 선포되었다.

국방군은 육군, 해군, 공군 3군 체제로 구성되었다. 각 군의 명칭은 다음과 같이 변경되었고, 베르사유 조약으로 금지되었던 공군의 존재도 공식화되었다.

각 군의 최고 기관으로 육군총사령부(OKH), 해군총사령부(OKM), 공군총사령부(OKL)가 설치되었으며, 각 총사령관이 임명되었다. 또한 1935년 5월 21일에는 기존의 국방성(Reichswehrministeriumde)이 전쟁성(Reichskriegsministeriumde)으로 개칭되었다.

같은 해 5월 21일에는 총 38개 조항으로 구성된 새로운 병역법이 시행되었다.[8] 주요 내용은 다음과 같다.

국방군 창설과 함께 독일의 재군비는 공공연하게 가속화되었다. 초기 병력은 50만 명 수준으로 계획되었으나[2], 막대한 군사비 투입으로 지속적인 확장과 현대화가 이루어졌다. 1936년 군사비는 102억 7300만 라이히스마르크, 1938년에는 172억 4700만 라이히스마르크에 달했으며, 이는 당시 국민총생산(GNP)의 각각 15.7%, 21.0%에 해당하는 막대한 규모였다. 이러한 급격한 군비 확장은 제2차 세계 대전 발발의 주요 배경이 되었다.

3. 3. 국방군 재편성

1934년 8월 2일, 파울 폰 힌덴부르크 대통령 사망 후 아돌프 히틀러가 대통령직을 승계하여 군의 최고 사령관이 되었다. 이미 1934년 2월 국방장관 베르너 폰 블롬베르크는 독자적으로 Reichswehr|라이히스베어de 내 유대인 병사들을 불명예 제대시켰으며, 5월에는 군복에 나치 상징을 도입했다. 같은 해 8월, 블롬베르크와 Ministeramt|장관청de 청장 발터 폰 라이헨나우 장군의 주도로 군 전체는 히틀러 개인에게 무조건적인 복종을 맹세하는 히틀러 맹세를 실시했다. 이는 군에 대한 히틀러의 개인적 통제를 강화하는 중요한 조치였다.

1935년에 이르러 독일은 베르사유 조약의 군사 관련 조항들을 공공연히 무시하기 시작했다. 1935년 3월 16일, "국방군 건설 법령"(Gesetz für den Aufbau der Wehrmachtde)을 통해 징병제 재도입을 선언하며 독일 재군비를 공식화했다. 이 법령을 통해 Wehrmacht|베어마흐트de(국방군)라는 명칭이 도입되었고, 이는 나치 정권 하에서 군대가 재편성되었음을 상징적으로 보여준다. 비록 정규군 규모는 조약상의 10만 명 수준을 유지한다고 발표했지만, 매년 같은 규모의 징집병을 훈련시켜 군사력 확대를 꾀했다.

1935년 5월 21일, 기존의 Reichswehr|라이히스베어de는 공식적으로 Wehrmacht|베어마흐트de로 개명되었으며, 소관 부처인 국방성(Reichswehrministeriumde) 역시 전쟁성(Reichskriegsministeriumde)으로 개칭되었다. 이와 함께 육군(헤어, Heerde), 해군(크릭스마리네, Kriegsmarinede), 그리고 베르사유 조약으로 금지되었던 공군(루프트바페, Luftwaffede)의 존재가 공식적으로 인정되며 3군 체제가 확립되었다. 각 군의 최고 지휘기관으로 육군총사령부(Oberkommando des Heeres|OKHde), 해군총사령부(Oberkommando der Marine|OKMde), 공군총사령부(Oberkommando der Luftwaffe|OKLde)가 설치되었다.

같은 날(1935년 5월 21일) 총 38개 조항으로 구성된 병역법이 시행되어 국방군 재편성의 법적 토대를 마련했다.[8] 주요 내용은 다음과 같다.

이러한 조치들을 통해 국방군은 공공연하게 재군비를 추진했다. 초기 계획에는 베르사유 조약을 크게 위반하는 최소 36개 사단 편성이 포함되었으며, 1935년 12월에는 루트비히 베크 장군이 48개 전차 대대 추가를 계획했다. 군사비 지출 역시 급증하여 1936년에는 102억 7300만 라이히스마르크, 1938년에는 172억 4700만 라이히스마르크에 달했다. 이는 당시 국민총생산(GNP) 대비 각각 15.7%, 21.0%에 해당하는 막대한 규모였다.

3. 4. 히틀러에 의한 장악

바이마르 공화국 시대부터 군대의 최고 지휘권은 국가원수인 대통령에게 있었고, 국방장관에게 권한을 위임하는 형식이었다. 힌덴부르크 대통령이 사망한 후, 히틀러는 그 권한을 계승했다.

1938년, 히틀러의 공격적인 외교 정책(호스바흐 각서)에 반대 의사를 보인 국방장관 블롬베르크 원수와 육군 총사령관 프리치 상급대장이 조작된 스캔들로 인해 실각하는 블롬베르크 파면 사건이 발생했다. 히틀러는 블롬베르크의 후임 장관을 임명하는 대신 전쟁성을 폐지하고, 빌헬름 카이텔을 총장으로 하는 '''국방군 최고사령부'''(OKW)를 신설하였다. 히틀러 자신이 이 최고사령부의 최고사령관에 취임함으로써 국방군 삼군(육군, 해군, 공군)을 직접 지휘하는 체제를 확립했다.

이 사건 이후 국방군 내에서 히틀러의 정책에 공개적으로 반대하는 목소리는 크게 줄어들었다. 국방군은 대체로 히틀러의 노선을 따랐으며, 1939년 폴란드 침공으로 이어지는 외교 정책에도 동의하는 입장을 보였다.

3. 5. 제2차 세계 대전

제2차 세계 대전 초기, 독일 국방군은 전격전 전술을 통해 폴란드, 네덜란드, 벨기에, 프랑스 등 유럽 대륙 대부분을 빠르게 점령했다. 이러한 성공은 군 지도부에게 단기 집중 공세의 우월성에 대한 믿음을 심어주었다.

그러나 1941년 6월 바르바로사 작전으로 독소전쟁이 시작되면서 전황은 급변했다. 초기 성공에도 불구하고 소련의 광활한 영토와 혹독한 기후, 적군의 거센 저항에 부딪혀 국방군은 점차 소모되었다. 1941년 겨울 모스크바 공방전 이후 전선 후퇴 문제를 놓고 아돌프 히틀러와 군 지휘부 간의 갈등이 심화되었고, 히틀러는 반대파 장성들을 해임하며 직접 군 지휘에 깊숙이 개입하기 시작했다. 1942년 여름 공세는 스탈린그라드 전투에서의 참패로 끝나며 전쟁의 주도권을 상실하는 결정적 계기가 되었다.

1944년 6월, 연합군의 노르망디 상륙 작전 성공으로 서부 전선이 형성되면서 독일은 동서 양면에서 전쟁을 치러야 하는 절망적인 상황에 놓였다.

전쟁 패색이 짙어지자 국방군 내부에서도 히틀러 정권에 대한 반감이 커졌다. 1944년 7월 20일, 클라우스 폰 슈타우펜베르크 대령 등이 주도한 히틀러 암살 및 쿠데타 시도(7월 20일 음모)가 실패로 돌아갔다. 이후 친위대의 대대적인 숙청으로 에르빈 롬멜 원수를 비롯한 많은 국방군 장교들이 제거되었고, 국방군은 나치 정권에 더욱 철저히 종속되었다. 결국 국방군은 연합군의 압도적인 공세 앞에 1945년 5월 무조건 항복했다.

3. 5. 1. 주요 전역과 전투

제2차 세계 대전 초기에 독일 국방군은 강력한 기갑 병력과 공군을 앞세운 전격전 전술로 큰 성공을 거두었다. 폴란드, 네덜란드, 벨기에, 프랑스 등을 불과 몇 주 만에 제압하며 유럽 대륙의 판도를 바꿨다. 이러한 초기 승리는 군 지도부에게 단기간의 집중 공세가 장기간의 소모전보다 우월하다는 인식을 심어주었다.

국방군이 수행한 주요 전격전 작전은 다음과 같다.

그러나 미국, 소련, 영국과 같이 장기간 저항할 능력을 갖춘 강대국들을 상대로 하면서 전격전의 한계가 드러나기 시작했다. 국방군은 비교적 가벼운 무장 상태와 만성적인 연료 부족 문제에 직면하게 되었다.

1941년 6월, 바르바로사 작전으로 동부 전선이 열리면서 전쟁은 새로운 국면을 맞았다. 초기에는 성공을 거두었으나, 혹독한 겨울 날씨와 소련 적군의 끈질긴 저항에 부딪혀 점차 소모전 양상으로 변해갔다. 1941년 겨울, 전선 후퇴 문제를 놓고 육군참모본부와 사령부는 아돌프 히틀러와 심각한 의견 대립을 보였다. 히틀러는 후퇴를 불허했고, 결과적으로 전선 붕괴는 막았지만 이 과정에서 반대 의견을 낸 육군 총사령관, 참모총장을 비롯한 많은 장군들이 해임되었다. 이후 히틀러는 스스로 육군 총사령관을 겸임하며 동부 전선 지휘에 직접적으로 강하게 개입하기 시작했다. 1942년의 공세 작전은 히틀러가 직접 계획했지만 큰 성과를 거두지 못했고, 특히 스타링라드 전투에서 막대한 피해를 입으며 전략적 주도권을 상실하기 시작했다.

1944년 6월, 연합군의 노르망디 상륙 작전 성공으로 서부 전선이 형성되면서 독일은 동쪽과 서쪽 양면에서 연합군과 싸워야 하는 어려운 상황에 놓였다. 서부 전선에서 벌어진 주요 전투 및 캠페인은 다음과 같다.

전쟁이 장기화되고 패색이 짙어지면서 국방군 내부에서도 히틀러에 대한 불만이 커져갔다. 육군 참모총장이었던 루트비히 베크 장군 등 일부 장교들은 전쟁 이전부터 반(反)히틀러 그룹을 결성하여 여러 차례 히틀러 암살을 시도했다. 1944년 7월 20일에는 클라우스 폰 슈타우펜베르크 대령 등이 중심이 되어 총통 지휘부에서 히틀러를 폭탄으로 암살하고 쿠데타를 일으키려 했으나 실패로 돌아갔다(7월 20일 음모). 이 사건 이후, 친위대의 대대적인 숙청 작업이 국방군 상층부까지 미쳐 에르빈 롬멜 원수를 비롯한 많은 군인들이 제거되거나 강제로 자결했으며, 국방군은 히틀러에게 더욱 예속되었다.

전쟁 초기 국방군은 뛰어난 전술과 전투력으로 유럽을 석권했지만, 장기전 수행 능력 부족, 히틀러의 과도한 개입, 연합군의 압도적인 물량 공세 등으로 결국 패배했다. 전후 역사가들은 국방군의 군사적 능력 자체는 높이 평가하기도 하지만, 나치 정권의 침략 전쟁에 동원되었다는 점에서 비판을 피할 수는 없다.

3. 6. 항복과 해체

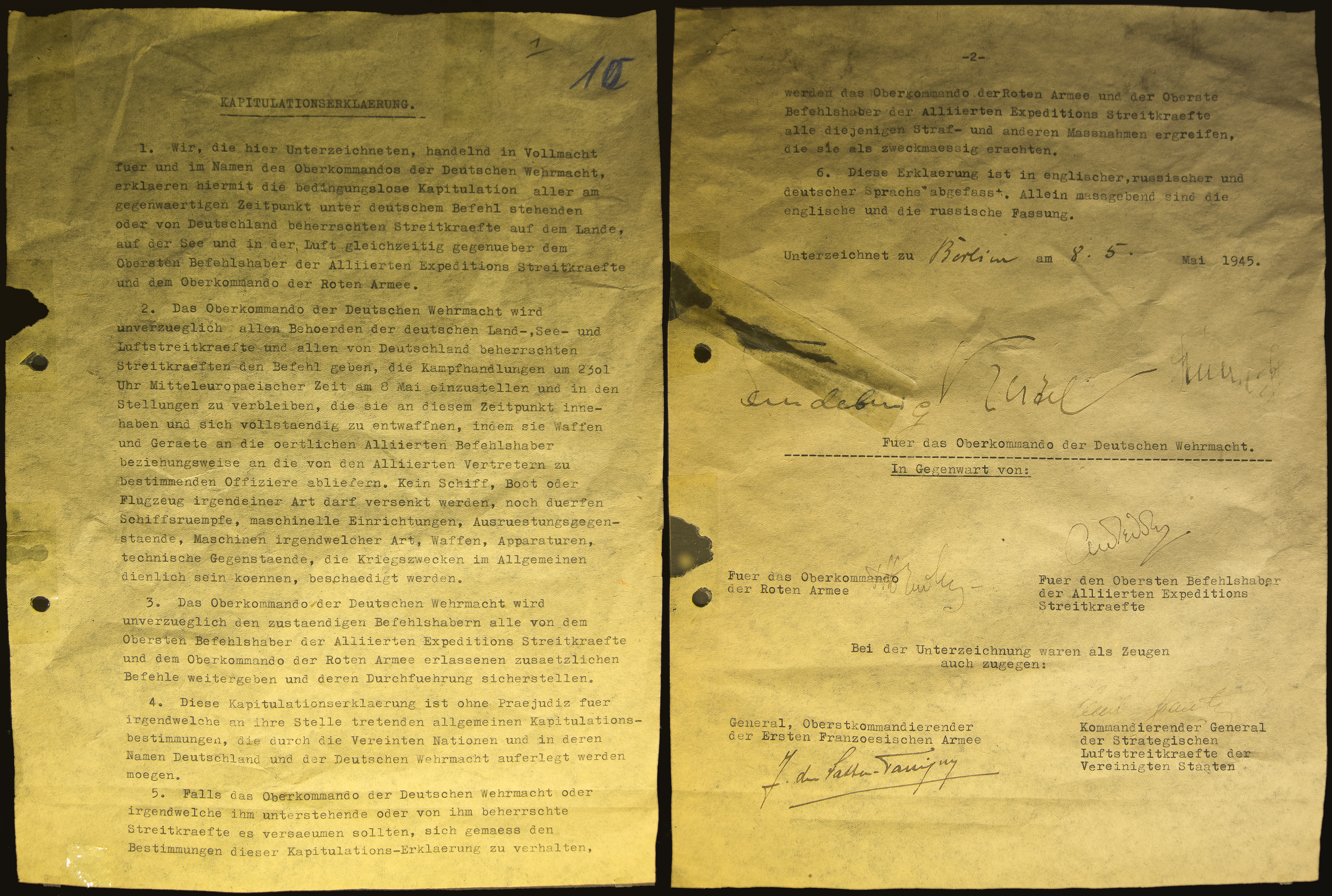

1945년 5월 7일, 국방군 최고사령부(OKW) 작전부장 알프레트 요들은 프랑스 랭스의 연합군 사령부에서 무조건 항복 문서에 서명했다. 다음 날인 5월 8일에는 국방군 최고사령부 총장 빌헬름 카이텔 원수가 베를린-칼스호르스트에서 소련군 대표가 참석한 가운데 다시 항복 문서에 서명하고 이를 비준했다. 이 항복은 중앙유럽 표준시 기준으로 5월 8일 23시 1분에 발효되었다. 1945년 6월 5일 발표된 베를린 선언은 국방군의 항복을 독일 전체의 항복으로 간주했다.

무조건 항복 이후에도 일부 국방군 부대는 즉시 해산되지 않았다. 예를 들어 노르웨이에 주둔하던 부대처럼 독자적으로 활동하거나, 연합군의 지휘 아래 경찰 임무 등을 수행하는 경우가 있었다. 가장 늦게까지 활동한 부대는 스발바르에 고립되어 있던 기상 관측소 소속 병력으로, 이들은 1945년 9월 4일에야 노르웨이 구조선에 공식적으로 항복했다.

1945년 9월 20일, 연합국 관리위원회(Allied Control Council, ACC)는 선포 제2호를 통해 독일의 모든 군사 및 준군사 조직의 완전하고 최종적인 폐지를 명령했다. 이에 따라 독일 국방군은 1946년 8월 20일 연합국 관리위원회가 발표한 법률 제34호에 의해 공식적으로 해체되었다.[2][3] 이 법률은 국방군 최고사령부(OKW), 육군 최고사령부(OKH), 나치 독일 항공부(RLM), 해군 최고사령부(OKM) 등 국방군 최고 지휘 기관들을 해체하고 불법으로 규정했다.

뉘른베르크 재판에서는 나치당 지도부나 친위대(SS)와는 달리 국방군 조직 자체를 범죄 조직으로 판결하지는 않았다. 국방군 해체 이후 서독에서 독일 연방군(Bundeswehr)이 창설되기까지는 약 9년의 시간이 소요되었다.

4. 지휘체계

바이마르 공화국 시대에는 군대의 최고 지휘권이 국가원수인 대통령에게 있었으며, 실제 권한은 국방장관에게 위임되는 형태였다. 파울 폰 힌덴부르크 대통령 사망 후, 아돌프 히틀러가 국가 원수 자리를 계승하면서 법적으로 국방군의 총지휘관이 되었다.

1938년, 히틀러는 자신의 외교 정책(호스바흐 각서)에 반대하던 국방장관 블롬베르크 원수와 육군 총사령관 프리치 상급대장을 스캔들을 조작하여 실각시키는 이른바 블롬베르크-프리치 사건을 일으켰다. 이 사건으로 블롬베르크가 사임하자 히틀러는 국방장관 후임을 임명하지 않고 기존의 전쟁성을 폐지했다. 대신 빌헬름 카이텔 원수를 총장으로 하는 국방군총사령부(OKW)를 신설하고, 자신이 직접 OKW 최고사령관이자 군총사령관에 취임하여 국방군 3군을 직접 지휘하는 체제를 구축했다. 히틀러는 이 직위를 1945년 4월 30일 자살할 때까지 유지했다. OKW의 본부는 뷘스도르프에 위치했으며, 전쟁 중에는 총통본부에 야전참모부가 항상 동행했다.

OKW는 모든 군사 작전을 감독했지만, 카이텔 총장이 육군, 해군, 공군에 직접적으로 행사할 수 있는 영향력은 제한적이었다. 각 군은 자체적인 총사령부, 즉 육군총사령부(OKH), 해군총사령부(OKM), 공군총사령부(OKL)와 각각의 참모부를 보유하고 있었다. OKW는 중앙 경제 계획과 군수품 조달 임무도 맡았으나, 산하 전쟁경제청의 권한은 내각의 군수부나 각 군의 조달청과 자주 충돌했다. 1942년 초 알베르트 슈페어가 군수부 장관으로 임명되면서 이 기능들은 군수부로 통합되었다.

제2차 세계 대전 중 국방군의 지휘 구조는 전선별로 나뉘었다. 1941년 이후 육군총사령부(OKH)는 무장친위대(Waffen-SS)를 제외하고 사실상 동부 전선의 작전 및 전술 지휘를 담당했다. 반면 국방군총사령부(OKW)는 서부 전선 작전을 지휘했다. 해군(Kriegsmarine)이 북대서양과 중대서양에서 수행한 작전은 그 규모와 격리성 때문에 별도의 전선으로 간주될 수 있었다.

때때로 독일 국방군은 동시에 세 개의 전선에서 싸워야 했다. 특히 노르망디 상륙 작전 이후 동부 전선의 상황이 악화되자 서부 전선에서 동부 전선으로 병력을 재배치하는 문제를 두고 OKW와 OKH 참모본부 간의 긴장이 고조되었다. 이는 독일이 양면 전쟁을 감당할 물자와 병력이 부족했기 때문이었다. 국방군 내 다수는 히틀러의 정책에 공개적으로 반대하지 않았고, 1939년 폴란드 침공까지의 외교 정책에는 대체로 동의하는 분위기였다.

5. 병력

제1차 세계 대전 이후 베르사유 조약은 독일군 병력을 육군 10만 명, 해군 1만 5천 명으로 엄격히 제한하고 징병제를 폐지했다. 그러나 독일은 라팔로 조약 등을 통해 소련과 비밀리에 협력하며 이러한 제한을 우회하여 군사력을 키우려 시도했다. 소련 영토 내에서 탱크 및 공군 기술자 훈련, 화학무기 연구 등이 이루어졌다.

1935년 3월 16일, 나치 독일은 베르사유 조약의 군사 조항 파기를 공식적으로 선언하고 「국방군 건설에 관한 법률 (Gesetz für den Aufbau der Wehrmachtdeu)」[1]을 통해 징병제를 재도입하며 기존 국군 (Reichswehrdeu)을 국방군(Wehrmacht)으로 개칭했다.[2][3] 이는 국방군의 조직과 권한이 사실상 나치 정권에 의해 창설되었음을 의미한다. 초기 법정 병력은 50만 명으로 설정되었으며, 이후 막대한 군사비 투입으로 지속적인 확장과 현대화가 이루어졌다. 1939년 폴란드 침공 직전에는 병력이 318만 명에 달해 당시 세계 최고 수준이었다.[4][5]

1935년부터 1945년까지 국방군에 복무한 총 인원은 사학자 뤼디거 오베르만스의 연구에 따르면 약 1,820만 명으로 추산된다. 이는 특정 시점의 병력이 아닌, 국방군이 존재했던 기간 동안의 누적 복무 인원수를 의미한다. 한편, 총 1,700만 명 이상의 남성이 소집되었다는 기록도 있다.[9] 1939년 말 국방군은 470만 명을 소집했으나, 전쟁이 장기화되고 인적 자원이 고갈됨에 따라 병력 규모는 점차 감소하여 1944년에는 130만 명 수준으로 줄어들었다.[9]

제2차 세계 대전 중에는 독일인 외에도 많은 외국인이 국방군에 복무했다. 특히 동유럽 출신 병사들이 많았는데, 이들은 소련의 스탈린 체제에 대한 반감이나 반유대주의 및 반볼셰비키 선전에 영향을 받아 자원한 경우가 많았다. 그러나 강제로 징집되거나 동원된 사례도 적지 않았다. 국방군 내 외국인 부대 병력은 전체의 약 5%를 차지한 것으로 추정된다.

주요 외국인 부대는 다음과 같다.

- 소련 영토 내에서 약 60만 명이 자원하여 보조 부대(Hilfswilliger) 등에서 복무했다.

- 에스토니아, 라트비아, 벨라루스, 우크라이나, 러시아, 캅카스 출신 등으로 구성된 의용 부대인 '오스트레기오넨'(Ostlegionendeu)이 편성되었다.

- 러시아인 포로 및 자원자들로 구성된 안드레이 블라소프 휘하의 '러시아 해방군'이 창설되었다.

- 1938년 오스트리아 병합 이후 오스트리아군(Bundesheer) 장병들은 국방군에 편입되었고, 오스트리아인들도 징집 대상이 되었다.

- 동맹국이나 점령지의 독일계 민족(Volksdeutsche) 수만 명이 자원했다.

- 룩셈부르크인 11,600명, 알자스인 약 10만 명, 로렌인 3만 명이 강제 징용 또는 동원되었다.

- 그 외 인도인으로 구성된 인도군단이나 아랍인으로 구성된 자유 아라비아 군단(Legion Freies Arabiendeu)과 같은 부대도 있었다.

이들 국방군 소속 외국인 부대는 추축국 동맹국인 루마니아, 슬로바키아, 크로아티아, 불가리아, 헝가리 등의 정규 군대와는 구별된다. 이들 동맹국 군대는 독소전쟁 등에서 독일군 최고사령부의 작전 지휘 하에 놓이기도 했지만, 법적으로는 독립적인 군대였다.

6. 주요 인물

- 프리츠 바예를라인 Fritz Bayerleinde

- 루드비히 베크 Ludwig Beckde

- 페도르 폰 보크 Fedor von Bockde

- 발터 폰 브라우히치 Walther von Brauchitschde

- 빌헬름 카나리스 Wilhelm Franz Canarisde

- 하인츠 구데리안 Heinz Guderiande

- 프란츠 할더 Franz Halderde

- 헤르만 호트 Hermann Hothde

- 에발트 폰 클라이스트 Paul Ludwig Ewald von Kleistde

- 알베르트 케셀링 Albert Kesselringde

- 한스 귄터 폰 클루게 Hans Günther von Klugede

- 빌헬름 리터 폰 레프 Wilhelm Ritter von Leebde

- 에리히 폰 만슈타인 Erich von Mansteinde

- 프리드리히 올브리히트 Friedrich Olbrichtde

- 프리드리히 파울루스 Friedrich Paulusde

- 에르빈 롬멜 Erwin Rommelde

- 게르트 폰 룬트슈테트 Gerd von Rundstedtde

- 클라우스 폰 슈타우펜베르크 Claus von Stauffenbergde

- 에르빈 폰 비츨레벤 Erwin von Witzlebende

7. 충성 선서

독일군의 전통에는 충성의 대상을 명확히 하는 '''충성 맹세'''가 존재했다. 바이마르 공화국 시대에는 "'''국가와 헌법'''"에 대한 충성을 맹세하는 것이었다. 그러나 히틀러가 총리가 되자 "'''민족과 조국'''"에 대한 충성을 맹세하는 것으로 바뀌었고, 국방군 성립 직전에는 "'''독일 국민과 민족의 지도자이자 국방군 최고사령관인 아돌프 히틀러'''"(Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, der Oberbefehlshaber der Wehrmachtde) 개인에게 충성을 맹세하도록 변경되었다.

8. 주권 문장

1935년 5월 1일, 독일 국방군은 군모와 군복 오른쪽 가슴 주머니 위에 주권 문장(Reichsadler)을 표시하기로 결정했다. 군모의 정장(正章)은 당시 나치 독일 국기색(적, 백, 흑)을 원형으로 형상화한 코카르드(Kokarde)였다. 독일 육군(Wehrmacht Heer)과 독일 해군(Wehrmacht Kriegsmarine)은 이 코카르드 주위를 각각 은색과 금색의 오크 잎으로 둘렀고, 독일 공군(Wehrmacht Luftwaffe)은 주위를 깃털로 장식했다.

정장 위에 위치한 갈고리십자가(Hakenkreuz)를 움켜쥔 독수리(Adler) 문양은 육군, 해군, 무장 친위대(Waffen-SS), 공군 각각에서 약간의 디자인 차이가 있었다. 날개를 펼친 독수리 문장은 로마 제국 이래 신성 로마 제국, 현대 독일까지 국장으로 사용되어 온 전통적인 상징이다.

9. 제2차 세계대전 이후

1945년 5월 8일 무조건 항복 이후 독일은 군대 보유가 금지되었다. 일부 ''베르마흐트'' 부대는 연합군 지휘 하에 경찰 등으로 활동을 계속하기도 했으며, 스발바르에 고립되어 있던 마지막 기상 관측소 부대는 1945년 9월 4일에야 노르웨이 구조선에 공식적으로 항복했다. 연합국 관리 위원회(ACC)는 1945년 9월 20일 선포 제2호와 1946년 8월 20일 법률 제34호를 통해 독일 국방군 및 관련 조직의 완전한 해체와 불법화를 공식적으로 선언했다.

독일 분단 이후 서독에서는 소련의 침공에 대한 우려 속에서 전직 국방군 및 무장친위대(Waffen-SS) 장교들이 중심이 되어 연합국이나 서독 정부 모르게 비밀 군사 조직(슈네츠 트루페)을 조직하기도 했다.

1950년대 중반 냉전의 긴장이 고조되면서 독일 연방 공화국과 독일 민주 공화국은 각각 별도의 군대를 창설하게 되었다. 서독은 1955년 5월 5일 독일 연방군(Bundeswehr, 연방방위군)을 창설했고, 동독은 1956년 3월 1일 Nationale Volksarmee|국가인민군de을 발족했다. 경험 있는 군인이 부족했기 때문에, 양측 군대는 창설 초기 많은 전직 국방군 출신 인력들을 활용했지만, 공식적으로는 어느 쪽도 자신들을 국방군의 후계자로 여기지 않았다.

역사가 하네스 헤어(Hannes Heer)에 따르면, 독일 사회는 여전히 나치 과거에 대해 공개적으로 논의하는 데 어려움을 겪고 있으며, 국방군 군인의 이름을 딴 군사 기지 50곳 중 16곳만이 이름이 변경되는 데 그쳤다. 한편, 서독에서는 1950년에 제정된 전쟁 피해자 지원법(Bundesversorgungsgesetz)에 따라 국방군뿐만 아니라 무장친위대(Waffen-SS) 참전 용사들에게도 연금이 지급되었다.

10. 국방군 무죄론

전후 독일에서는 국방군(Wehrmacht|베어마흐트de)이 비정치적인 조직이었으며 전쟁범죄 책임은 친위대(SS)에 있다는 주장이 널리 퍼졌다. 이는 이른바 ‘국방군 신화’ 또는 ‘깨끗한 국방군(Saubere Wehrmacht|자우베레 베어마흐트de})’ 신화의 핵심을 이룬다.

이 주장의 기원은 모스크바 전투까지 육군 최고사령관이었던 발터 폰 브라우히치 원수가 다른 장군들과 함께 뉘른베르크 재판에 제출한 각서에서 찾을 수 있다. 이 각서에서 국방군은 히틀러의 비정치적 도구일 뿐이며, 국가원수에게 복종했고, 유대인이나 슬라브인에 대한 잔혹 행위는 친위대가 저질렀다고 주장하며 나치즘 체제와 국방군을 분리하려 했다.

서독에서는 1950년대 에리히 폰 만슈타인과 하인츠 구데리안의 회고록이 출판되면서 이러한 인식이 강화되었다. 해외에서도 베이질 리델 하트 같은 인물이 국방군은 게슈타포나 친위대의 범죄와 무관했다는 견해를 밝혔다. 또한 동서독 재군비 과정에서 구 국방군 장교들이 연방군(서독군)과 국가인민군(동독군)에 복귀한 것도 영향을 미쳤다. 7월 20일 사건에 가담한 클라우스 폰 슈타우펜베르크 등이 칭송받는 것과 별개로, 국방군 자체는 전문적이고 정치와 무관한 집단으로 인식되는 경향이 있었다.

그러나 1970년대부터 국방군의 전쟁범죄와 나치즘 이데올로기와의 연관성에 대한 연구가 활발해지기 시작했다. 결정적인 계기는 독일 재통일 후인 1995년부터 1999년까지 함부르크 사회문제 연구소가 주최한 ‘절멸 전쟁: 국방군의 범죄 1941~1944’(국방군 전시회)였다. 이 전시회는 국방군이 동부 전선에서 유대인 학살에 가담했으며, 히틀러의 단순한 도구가 아닌 협력자였다는 사실 등을 주장하며 독일 사회에 큰 논쟁을 불러일으켰다.

논란이 커지자 연방 국방부와 연방군도 입장을 표명해야 했다. 1995년 11월, 당시 국방장관 볼커 뤼에는 "국방군은 제3제국의 조직으로서 그 정점에서, 부대와 병사들과 함께 나치즘 범죄에 연루되었다. 따라서 국방군은 국가기관으로서 어떠한 전통도 형성할 수 없다"고 밝히며 비판적 입장을 취했다.

1997년 독일 연방의회에서는 국방군 문제에 대한 결의안 논의가 있었다. 동맹 90/녹색당의 "국방군은 나치 체제의 기둥이었고 조직적으로 범죄에 가담했다"는 안은 사민당 등의 지지를 받았으나, 기민련이 제출한 "국방군 복무자에 대한 일방적·총괄적 비난에 반대한다"는 결의안이 다수결로 채택되었다. 한편, 1995년 『데어 슈피겔』 여론조사에서는 응답자의 46%가 "국방군이 나치의 학살 행위에 가담했다"고 답했다.

전시회의 논조가 국방군 전체를 범죄 집단으로 매도하는 것처럼 보인다는 비판도 제기되었다. 헬무트 슈미트 전 총리는 전시회가 모든 병사를 일괄적으로 비난하는 방식으로는 본래 목적을 달성하기 어렵다고 지적했다.

2000년대 이후 연구에서는 국방군이 홀로코스트를 포함한 전쟁범죄에 어떤 형태로든 연루되었다는 사실이 명확해졌지만, 조직 전체를 '범죄 집단'으로 규정할 수 있는지에 대해서는 논의가 남아있다. 그럼에도 불구하고, 역사가 크리스티안 하르트만이 2009년에 지적했듯이, "'깨끗한' 국방군이라는 신화는 더 이상 논파할 필요가 없을 정도로 국방군의 죄는 압도적이다."[11] 오늘날 역사학계에서는 국방군이 나치 정권의 범죄 행위에 적극적으로 가담했다는 것이 정설로 받아들여지고 있다.

참조

[1]

웹사이트

Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht (16.03.1935)

http://www.documenta[...]

[2]

웹사이트

Proklamation der Reichsregierung an das deutsche Volk bezüglich der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht vom 16. März 1935

http://www.documenta[...]

[3]

웹사이트

Deutsches Reichsgesetzblatt Teil I 1867–1945

http://alex.onb.ac.a[...]

[4]

간행물

欧州戦史シリーズvol.ポーランド電撃戦

歴史群像

[5]

서적

Die Wehrmacht: Mythos und Realität

Oldenbourg

[6]

학술지

ヴァイマル共和国末期の平和運動の諸問題 : オシエツキーと『ヴェルトビューネ』をめぐる裁判から

https://hiroshima-cu[...]

専修大学歴史学会

2008-11

[7]

서적

Selbstmörderische Allianz : deutsch-russische Militärbeziehungen 1920-1941

https://lccn.loc.gov[...]

Vision Verlag

[8]

웹사이트

ドイツ兵役法(ドイツ語原文)

http://www.documenta[...]

[9]

서적

Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg

Oldenbourg

[10]

문서

当時の国防軍従事者

[11]

서적

Wehrmacht im Ostkrieg. Front und militärisches Hinterland 1941/42

Oldenbourg

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com