돌격포

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

돌격포는 보병을 위한 자주포의 일종으로, 보병에게 직접적인 화력 지원을 제공하고 적의 방어 시설을 제압하는 역할을 한다. 제2차 세계 대전 중 독일과 소련에서 주로 개발되었으며, 포탑 대신 고정된 포탑(케이스메이트)에 주무장을 장착하여 기동성과 생산성을 높였다. 전쟁 후에는 보병전투차와 대전차 미사일의 발달로 인해 고전적인 돌격포의 개념은 점차 사라졌지만, 현대에는 륜형 차량을 중심으로 다목적 돌격포의 개념이 부활하여 운용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 개념, 교리 및 설계

돌격포는 기본적으로 보병 지원을 위해 설계된 장갑 자주포로, 보병에게 기동성 있는 중화기 직사 화력을 제공하여 적의 방어 진지나 위협에 대응하는 것을 주 목적으로 한다. 공격 시 보병과 함께 이동하며, 적의 사격으로부터 어느 정도의 방호력을 제공하는 역할도 수행한다.

돌격포는 제2차 세계 대전 중 여러 국가에서 운용한 전투 병기로, 기존 전차의 차체를 활용한 자주포의 일종이다. 기본적으로 보병 지원을 목적으로 개발되었으며, 적 진지를 직접 공격하기 위해 강력한 포와 낮은 차체를 갖추었다. 초기부터 대전차전도 고려되어 주포와 장갑이 강화되기도 했으며, 구축전차의 임무를 수행하기도 했다. 다른 국가에서는 독일군의 돌격포를 "자주포"로 부르거나[14], 반대로 다른 국가의 자주포가 "돌격포"로 분류된 경우도 있다[15].

역사적으로 돌격포의 개념은 보병전투차와 유사한 면이 있었다. 둘 다 보병 부대와 함께 전투에 참여하기 위한 차량이었지만, 돌격포는 비용이나 교리상의 이유로 전차(탱크)의 기능 중 일부를 생략하는 경우가 많았다.[4] 그러나 제2차 세계 대전 당시 돌격포는 종종 전차보다 기동성이 뛰어났으며, 직사 화력 지원뿐 아니라 곡사포로도 활용될 수 있었다.[4] 화력 면에서는 전차에 근접했지만, 주로 비교적 저속으로 고폭탄을 발사하여 요새화된 진지나 건물 같은 강화된 목표물을 제압하는 데 더 적합했다.[4] 본래 전차를 대체하거나 전용 구축전차로 운용될 목적은 아니었다.[4] 하지만 전쟁이 진행되면서 전장에서 전차의 수가 증가하자, 많은 돌격포 부대가 보병을 방어하기 위해 적 기갑 차량과 교전하게 되었고, 이는 돌격포와 구축전차의 역할을 결합한 다목적 설계의 필요성을 높였다.[5]

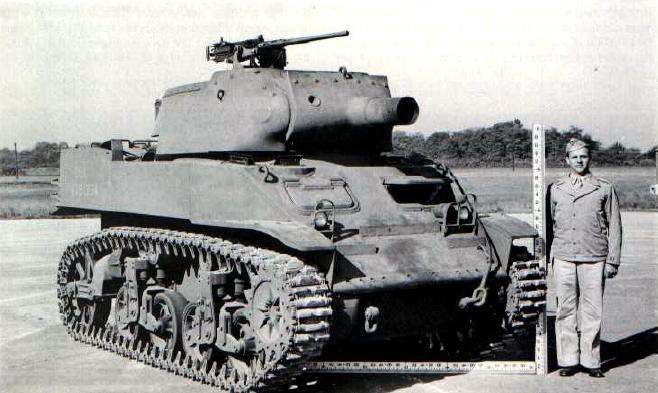

제2차 세계 대전 중 독일과 소련에서 도입된 돌격포들은 대부분 회전 포탑 대신 고정된 상자형 전투실(케이스메이트)에 주무장을 장착했다.[6] 이는 포의 사격 각도와 회전 범위를 제한했지만, 차량의 전체 높이를 낮추고 생산 공정을 단순화하는 장점을 가졌다.[6] 미국은 전쟁 중 전용 돌격포를 개발하지는 않았지만, 기존의 M4 셔먼(M4(105)형), M5 스튜어트(M8 스콧 자주곡사포), M3 반궤도 장갑차(T19 자주곡사포) 등을 개조하여 돌격포 역할을 수행하도록 했다.[7]

전후 시대에는 보병 부대에 배속된 전차나 다목적 구축전차가 필요에 따라 직사 화력 지원을 제공할 수 있게 되면서, 고전적인 돌격포 개념은 점차 사라졌다. 미국과 대부분의 서방 국가에서는 돌격포를 독립적인 병과로 분류하지 않고, 개별 차량을 자주포나 전차로 분류했다.[8] 예외적으로 스웨덴은 전후에도 인판테리카논바겐 72(Ikv 72)와 같이 상자형 전투실을 갖춘 돌격포를 1960년대까지 개발했으나, 1968년에는 포탑식 설계인 인판테리카논바겐 91(Ikv 91)로 전환했다.[9] 소련은 1967년까지 새로운 돌격포 개발을 지원했지만, 전후 설계 중 대량으로 채택된 모델은 거의 없었다.[10] 소련 및 동유럽 군대에서는 SU-100과 같이 보병이나 기갑 차량 지원이 가능한 구축전차가 전통적인 돌격포의 역할을 대체하는 경우가 많았다.[8] 1980년대 이후, 남아프리카 공화국의 루이카트나 이탈리아의 B1 첸타우로와 같은 포탑형 차륜형 장갑차를 중심으로 다목적 돌격포 개념이 다시 부활했다. 현대의 돌격포로는 일본의 16식 기동전투차, 미국의 M1128 스트라이커 기동포와 M10 부커 등이 있다.

돌격포는 제2차 세계 대전에서 여러 국가가 운용한 실전 병기였으며, 기존 전차의 차체를 활용한 자주포의 일종이다. 기본적으로 보병 지원용으로 개발되어, 적 진지를 직접 공격하기 위해 강력한 포와 낮은 차체를 갖추었다. 초기부터 대전차전 능력도 고려되어 주포와 장갑을 강화한 모델도 있었으며, 이는 구축전차의 임무도 일부 수행했다. 다른 국가에서는 독일군의 돌격포를 "자주포"로 부르거나[14], 반대로 다른 국가의 자주포가 "돌격포"로 분류되기도 했다[15].

'돌격포'는 특정 부대 소속이나 임무에 따른 명칭이 아니라, 독자적인 차량 종류를 가리키는 이름이다. 보병 부대의 돌격포가 기갑 부대에 배속되거나, 구축전차가 보병 부대에 배속된다고 해서 이름이 바뀌는 것은 아니다. 예를 들어, 미하엘 비트만이 차장으로 복무했던 3호 돌격포는 기갑 부대인 기갑군(Panzergruppe) 소속이었다.

돌격포를 운용하는 돌격포병(Sturmartillerie)은 1935년 에리히 폰 만슈타인에 의해 전차와는 다른 보병 화력 지원 개념으로 제안되었으며, 처음부터 포병 병과에 속하는 것으로 간주되었다. 만슈타인은 다음과 같이 평가했다.

> ''그 병기(=돌격포)에 의해 포병 본래의 임무에서 충분한 공헌이 약속된다는 나의 제안을, 그들(=포병과)이 감격을 가지고 받아들일 것은, 의심할 여지 없이 예상할 수 있었다. 그 반면, 전차전의 추진자들은, 돌격포병을 라이벌로 보았다.''

(Rudiger von Manstein (편) 88-89페이지)

독일군에서는 초기에는 개발 개념에 따라 운용되었지만, 1943년 하인츠 구데리안 전차병 총감의 요구로 상황이 변했다. 기갑부대 재건을 가속화하기 위해, 4월에 Panzer-Sturmgeschütz-Abteilung이라는 새로운 종류의 대대가 정의되어, 재건 중인 3개의 장갑 연대가 제3대대로 돌격포 45량을 받게 되었다[16]. 6월에는, 전차대대를 가지지 않는 경우가 많았던 장갑척탄병 사단에도 전차대대 대신 돌격포 대대를 배속할 수 있게 되었다[16]. 브룸베어와 같은 "돌격전차"나 "구축전차"는 전차 병과 소속을 전제로 한 명칭이지만, 일부 차량은 명칭 확정 전까지 "기갑(Panzer)"과 "돌격포(Sturmgeschütz)" 명칭이 혼용되기도 했다.

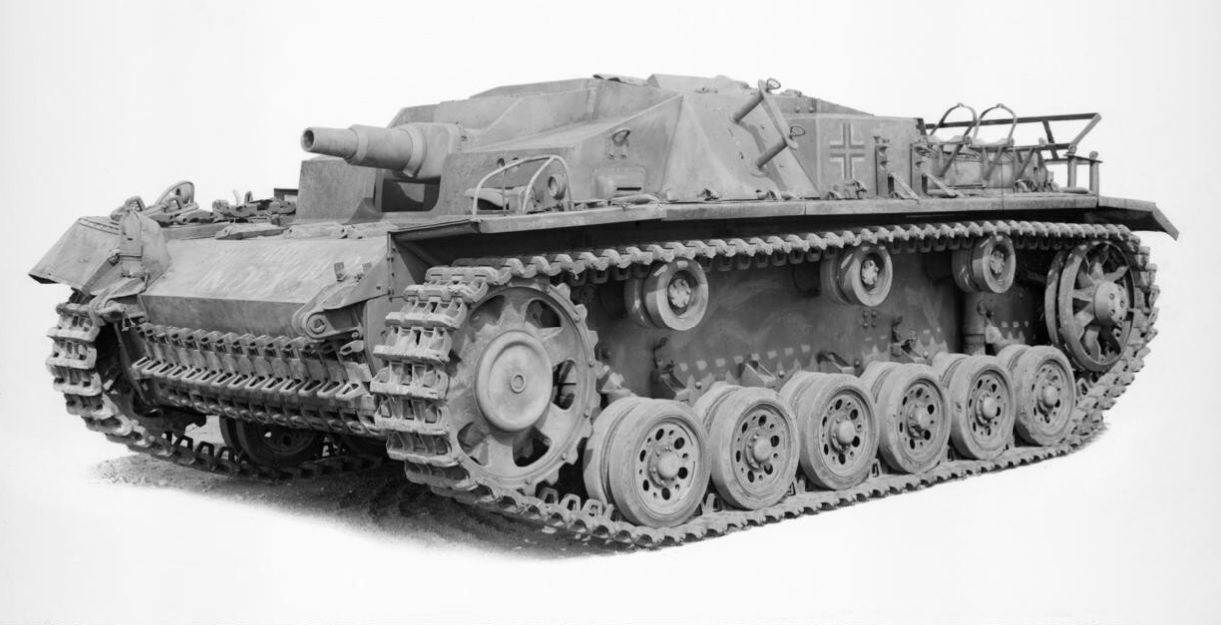

독일의 돌격포는 주로 알케트(Alkett) 사에서 생산되었으나, 1943년 연합군의 공습으로 공장이 큰 피해를 입자 크루프(Krupp) 사에서 4호 전차의 차체를 이용한 4호 돌격포(Sturmgeschütz IV)를 생산하게 되었다. 4호 돌격포 생산이 시작되면서 기존의 돌격포는 3호 돌격포(Sturmgeschütz III)로 구분하여 불리게 되었다.

3. 역사

돌격포라는 명칭은 초기 순양함처럼 소속 부대나 임무에 따른 것이 아니라, 독자적인 차량 종류를 가리키는 이름이다. 돌격포를 운용하는 돌격포병(Sturmartillerie|슈투름아르틸러리de)은 1935년 전차와는 다른 보병 지원 개념으로 제안되었으며, 처음부터 포병 병과 소속으로 간주되었다. 에리히 폰 만슈타인은 돌격포가 포병 본연의 임무에 기여할 것이라고 보았으나, 전차전 지지자들은 이를 경쟁자로 여겼다고 회고했다.

제1차 세계 대전의 참호전에서는 보병 휴대 화기로는 적의 기관총 진지나 토치카를 파괴하기 어려웠고, 공격 가능한 거리까지 접근하는 것 자체가 문제였다. 장거리포는 명중률 문제로 비효율적이었고, 대포를 직접 전선으로 이동시키는 것은 무게와 기동성 문제, 그리고 포병의 안전 문제에 부딪혔다. 이러한 문제를 해결하기 위해 기동성, 근접 지원 능력, 방어력을 갖춘 "움직이는 대포"의 필요성이 대두되었고, 이는 '''전차'''(Tank)의 탄생으로 이어졌다.[17][20]

세계 최초의 전차인 영국의 MK.I를 비롯한 초기 전차들은 회전 포탑 없이 차체에 직접 포를 장착했는데, 이는 돌격포와 유사한 형태였다. 프랑스의 생샤몽은 "돌격전차/습격포전차"(char de rupture|샤르 드 륍튀르프랑스어)로 불렸으며, 차체 전면에 75mm 야포를 고정 장착하여 보병의 진지 돌파를 직접 지원한다는 개념은 후대의 돌격포와 통했다. 1930년대 프랑스의 르노 B1 중전차 역시 차체에 75mm 포, 회전 포탑에 47mm 포를 장착한 형태였다.

제1차 세계 대전에서 등장한 전차는 1936년 발발한 스페인 내전에서 대규모로 투입되었고, 이 전쟁을 통해 화력, 장갑, 기동성 면에서 크게 발전했다.[21]

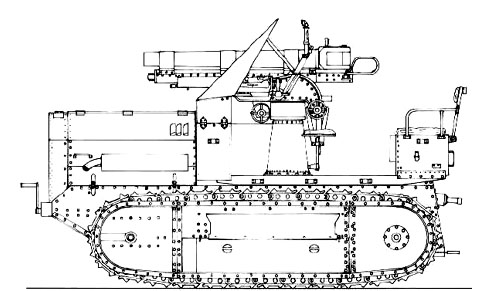

독일 제국 육군은 1918년 봄 공세 당시, 자체 개발한 A7V 전차 외에도 말이 끄는 7.7cm 경야포로 보병을 지원했던 경험이 있었다.[22] 바이마르 공화국 시대인 1927년, 독일은 이 경험을 바탕으로 돌격포의 원형이라 할 수 있는 자주포, "WD 슈레퍼"(WD Schlepper|베데 슐레퍼de)를 만들었다. 이는 하노마그 사의 민수용 궤도 트랙터에 7.7cm 야포를 오픈탑 방식으로 탑재한 것이었다.[23]

1936년 독일 참모본부는 에리히 폰 만슈타인 대령의 구상을 바탕으로 돌격포 개념을 확정했다. 이는 보병 부대의 전력 강화를 위해 기존 보병 수행포를 발전시킨 장갑화되고 기동성을 갖춘 지원 병기가 필요하다는 생각에서 출발했다. 돌격포는 보병의 공격을 가로막는 적의 진지나 전차 등 위험하고 견고한 장애물을 신속하게 제거하는 역할을 맡았다. 전차처럼 이동 중에 화포의 조준을 바꾸면서 상황에 따라 사격하면서 적 전선을 돌파하는 역할은 기대되지 않았기 때문에, 대구경 포의 탑재에 제약을 받는 회전 포탑의 채용은 필요하지 않았다. 같은 해 개발 명령이 내려져 III호 전차 차체를 기반으로 단포신 75mm 포(7.5cm StuK 37 L/24)를 탑재한 무포탑 구조의 보병 지원용 자주포가 개발되었다. 이 기술적 세부 사항은 당시 참모본부 기술과의 발터 모델 대령이 지도했다.[22] 무포탑 구조는 III호 전차보다 더 큰 포를 탑재할 수 있게 했고, 차체 높이를 낮춰 피탄 확률을 줄이는 장점이 있었다. 이것이 III호 돌격포로 채택되었다.

참고로 1930년대 후반, 독일 외 다른 열강들은 보병 지원 목적으로 회전 포탑 구조의 보병전차를 개발하고 있었다. 일본의 97식 중전차, 소련의 T-26은 비교적 대구경 포와 기동성을 중시했고, 영국의 마틸다 I/II는 방어력을 중시했으나 화력과 기동성이 부족했다. 프랑스의 르노 R35는 기동력, 화력, 방어력의 균형을 추구했다.[24] 이처럼 대부분의 국가는 포탑형 전차를 개발했으며, 포탑을 폐지한 자주포 형태의 돌격포는 독일의 독자적인 접근 방식이었다.

제2차 세계 대전 중 돌격포는 개발 개념에 맞게 활약하며, 특히 독일군에게 중요한 전력이 되었다. 전쟁 초기에는 주로 보병 지원 임무를 수행했으나, 점차 강력한 대전차 능력을 갖추게 되면서 구축전차의 역할도 겸하게 되었다. 독일 외에도 소련, 이탈리아, 핀란드 등 여러 국가에서 돌격포와 유사한 개념의 장갑 전투 차량을 개발하고 운용했다. 이러한 차량들의 구체적인 개발 과정과 활약상, 그리고 전후의 변화는 하위 섹션에서 더 자세히 다룬다.

3. 1. 제2차 세계 대전

돌격포는 주로 제2차 세계 대전 중 나치 독일과 소련의 군대에 의해 개발되었다. 전쟁 초기에 독일은 보병 지원 무기들을 트럭의 적재함이나 포탑을 제거한 구형 전차에 장착하여 임시 돌격포를 만들기 시작했다. 전쟁 후반에는 독일과 소련 모두 완전히 장갑화된 특수 제작 돌격포를 군비에 도입했다.

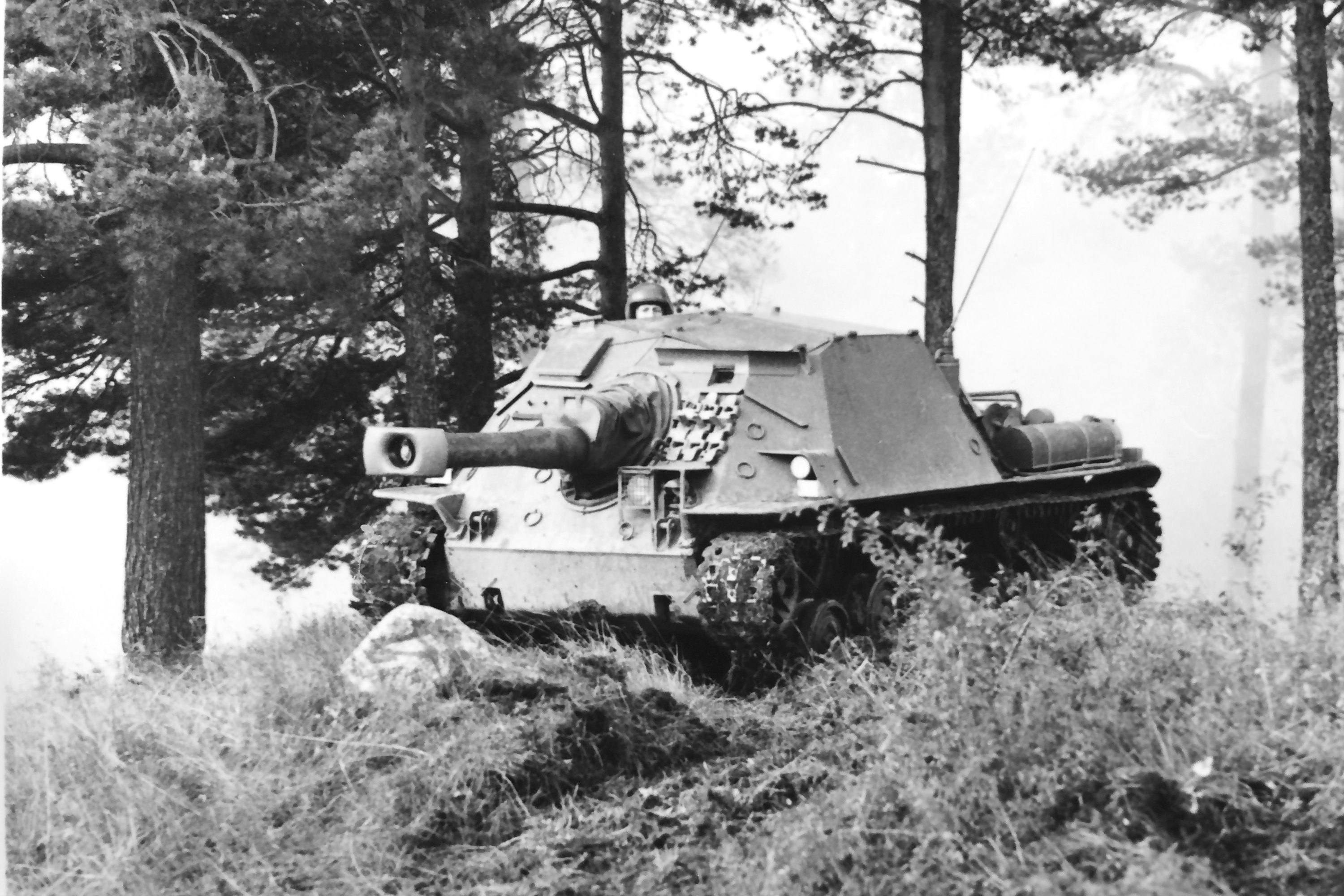

소련은 초기에 과대 포탑에 단포신 152 mm 곡사포를 장착한 KV-1 중전차의 변형인 KV-2를 제작했으나, 전투에서 성공적이지 못했다. 이후 매우 성공적인 포탑 없는 돌격포 시리즈인 SU-76, SU-122, 중형 SU-152로 대체되었으며, 나중에는 새로운 IS 중전차 차대를 기반으로 하는 ISU-122와 ISU-152가 등장했다. 소련군의 공식 분류에는 돌격포나 구축전차라는 구분이 없었으며, 포탑 없는 전투 차량은 주 임무와 관계없이 모두 "SU"(Samokhodnaya Ustanovka: 자주포)로 분류되어 자주포 부대에 배속되었다. 1941년 독소전쟁 발발 이후 독일군 돌격포의 영향을 받아 이러한 자주포 개발이 본격화되었고, T-34 기반의 SU-122, SU-85/SU-100, KV-1 기반의 SU-152, IS-2 기반의 ISU-152/ISU-122 등이 실용화되었다. 또한 1943년에는 스탈린그라드 전투 등에서 노획한 독일군 III호 전차를 활용하여 76mm 포를 탑재한 SU-76i (자주포)도 생산되었다.

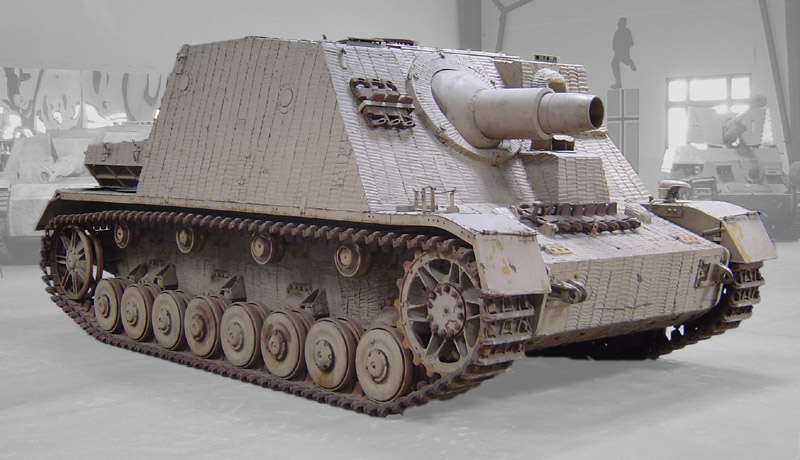

독일의 주요 돌격포는 Sturmgeschütz IIIde(StuG III)였다. 초기에는 보병 지원용 단포신 75mm 포(7.5cm StuK 37 L/24)를 장착했으나, 1942년 독소전쟁에서 강력한 소련 전차(T-34, KV-1)와 마주치면서 대전차 능력이 중요해졌다. 이에 따라 StuG III는 성공적인 PaK 40 대전차포에서 파생된 장포신 고속 75mm 포(StuK 40 L/43 및 L/48)로 개량되었다. 이로써 돌격포의 임무는 보병 지원에서 대전차 전투로 무게중심이 옮겨갔다. 보병 지원 임무를 위해 더 큰 구경의 10.5cm Sturmhaubitze 42도 병행 생산되었다. 독일은 이 외에도 StuG IV, StuIG 33B, Brummbärde, Sturmtigerde 등 다양한 돌격포를 제작했지만, 마지막 모델들은 매우 무겁고 소량 생산에 그쳤다.

만성적인 전차 부족에 시달리던 독일군은 돌격포를 귀중한 전력으로 활용했다. 돌격포는 같은 무게의 전차보다 장갑과 화력이 우수하고, 회전 포탑이 없어 생산이 용이했기 때문이다. 돌격포 대대(주로 StuG III)는 기갑척탄병 사단에서 부족한 전차 대대를 대체하거나, 때로는 전차 사단에서도 임시방편으로 사용되었다.[11] 독립 대대로 보병 사단을 지원하기도 했으며, StuG III의 대전차 능력은 동부 및 서부 전선에서 감소하는 독일군 전차 수를 보완하는 핵심적인 역할을 했다. 그러나 회전 포탑과 부무장 기관총이 없어 근접전이나 전방위 방어에는 취약했으며, 바주카 같은 휴대용 대전차 무기를 든 보병의 측후방 공격에 약점을 보이기도 했다. 또한, 돌격포 운용을 둘러싸고 포병과 기갑 부대 간의 갈등도 존재했다.

미국과 영국군도 근접 지원용 차량을 운용했지만, 이는 기존 전차의 주포를 곡사포로 교체한 형태가 대부분이었다. 미국은 셔먼 전차에 105mm 곡사포를 장착한 M4(105)와 M4A3(105)를 돌격포로 분류했으며, M5 스튜어트 경전차 차체를 이용한 M8 스콧에는 75mm 단포신 곡사포를 탑재했다. 영국은 처칠, 센타우르, 크롬웰 전차에 95mm 곡사포를 장착한 파생형(처칠 Mk V/VIII, 센타우르 Mk IV, 크롬웰 Mk VI)을 생산했다. 초기 크루세이더와 마틸다 II 전차에도 3인치 곡사포 버전이 있었다. 미국의 구축전차 부대도 종종 보병 지원 역할에 투입되었다. 처칠 전차의 AVRE 버전은 벙커 등 요새화된 진지를 근거리에서 파괴하기 위해 약 18.14kg의 고폭탄을 발사하는 스파이거트 박격포를 장착했다(호바트의 기묘한 전차 참조).

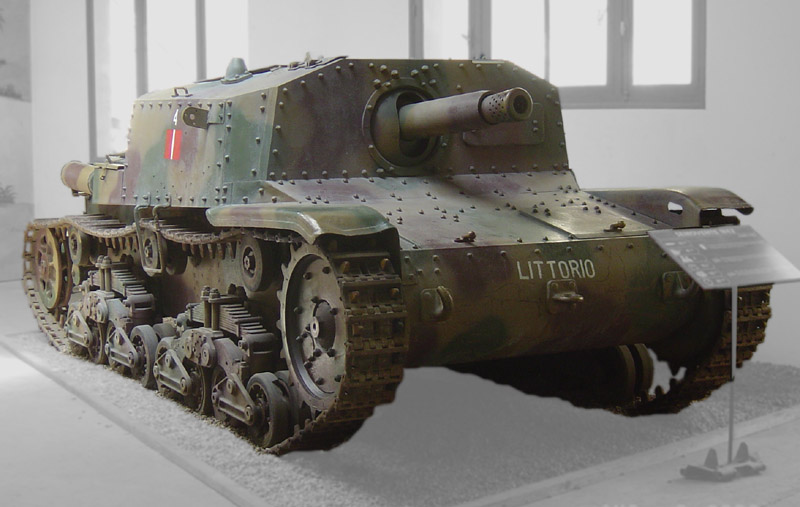

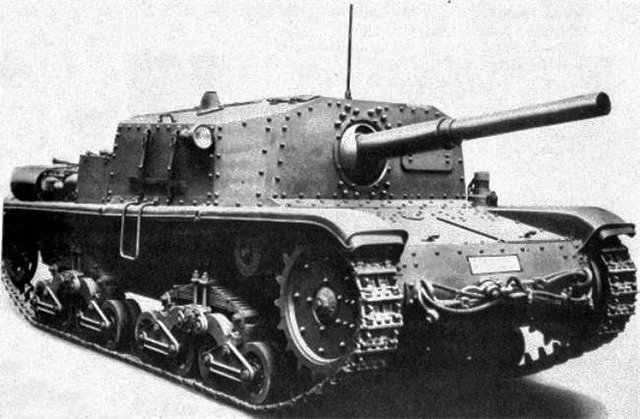

이탈리아는 독일 III호 돌격포의 영향을 받아 전차와 차체를 공유하는 자주포인 '''세모벤테'''(Semovente) 시리즈를 개발했다. 피아트 L6/40 차체의 세모벤테 da 47/32(47mm 포 탑재)와 M13/40 중전차 차체의 세모벤테 da 75/18(75mm 곡사포 탑재)가 유명하다. 이들은 보병 화력 지원과 대전차 전투 양쪽에 투입되었으며, 특히 da 75/18은 M4 셔먼 등 연합군 전차를 격파할 수 있어 북아프리카 전선과 시칠리아 전투에서 활약했다. 이후 대전차 능력을 강화한 장포신형 세모벤테 da 75/34, 세모벤테 da 75/46, 세모벤테 da 105/25 등이 개발되어 1943년 이후 이탈리아 본토 전투에 투입되었다. 이탈리아 항복 후에는 많은 세모벤테가 독일군에 징발되어 StuG M43 mit 105/25 853 (i) 등의 형식명으로 사용되었다. 세모벤테는 이탈리아군 포병 최초의 사단급 자주포였으나, 느린 발사 속도와 부족한 탄약 탑재량으로 간접 사격 임무에는 한계가 있었다.

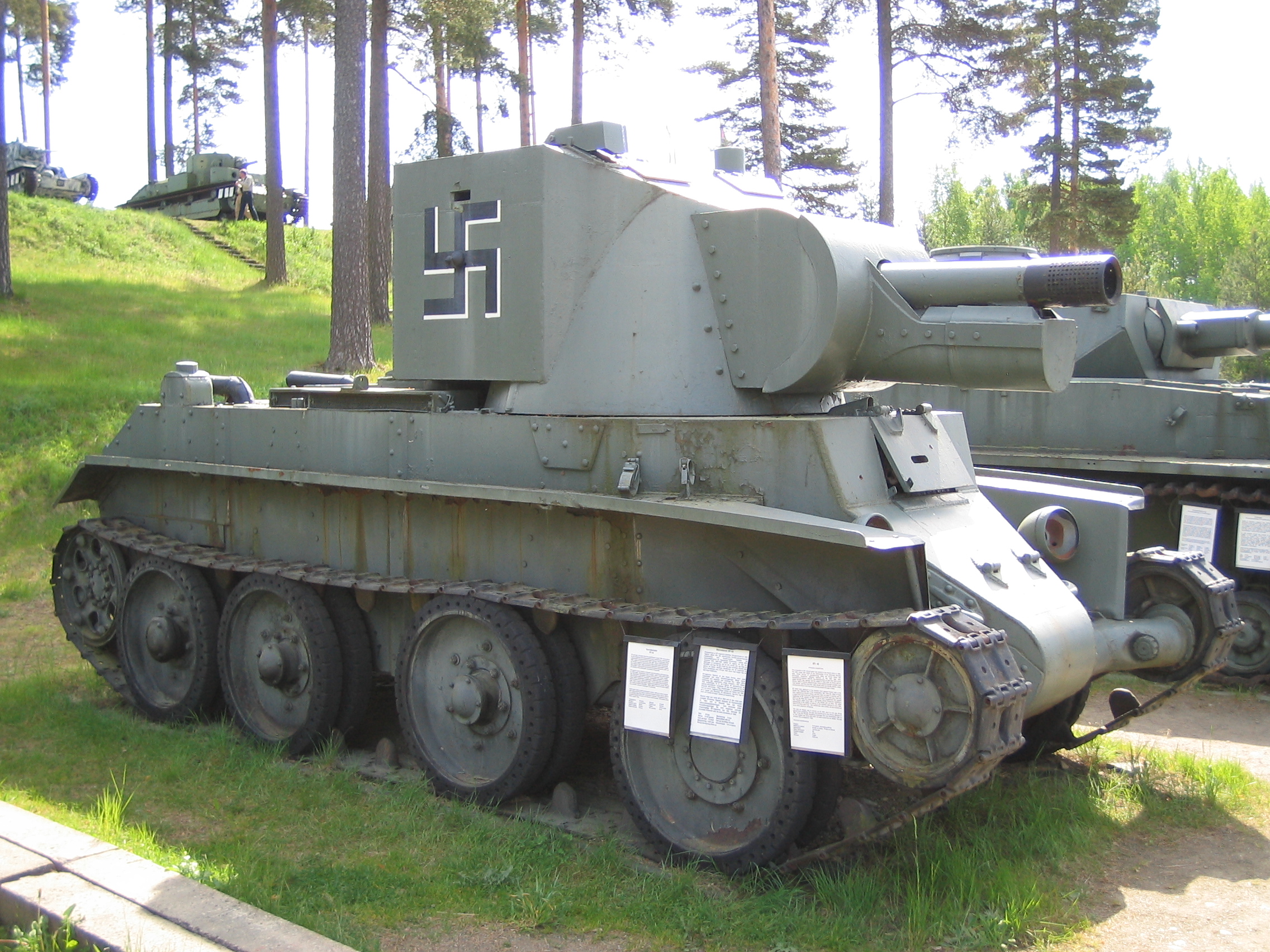

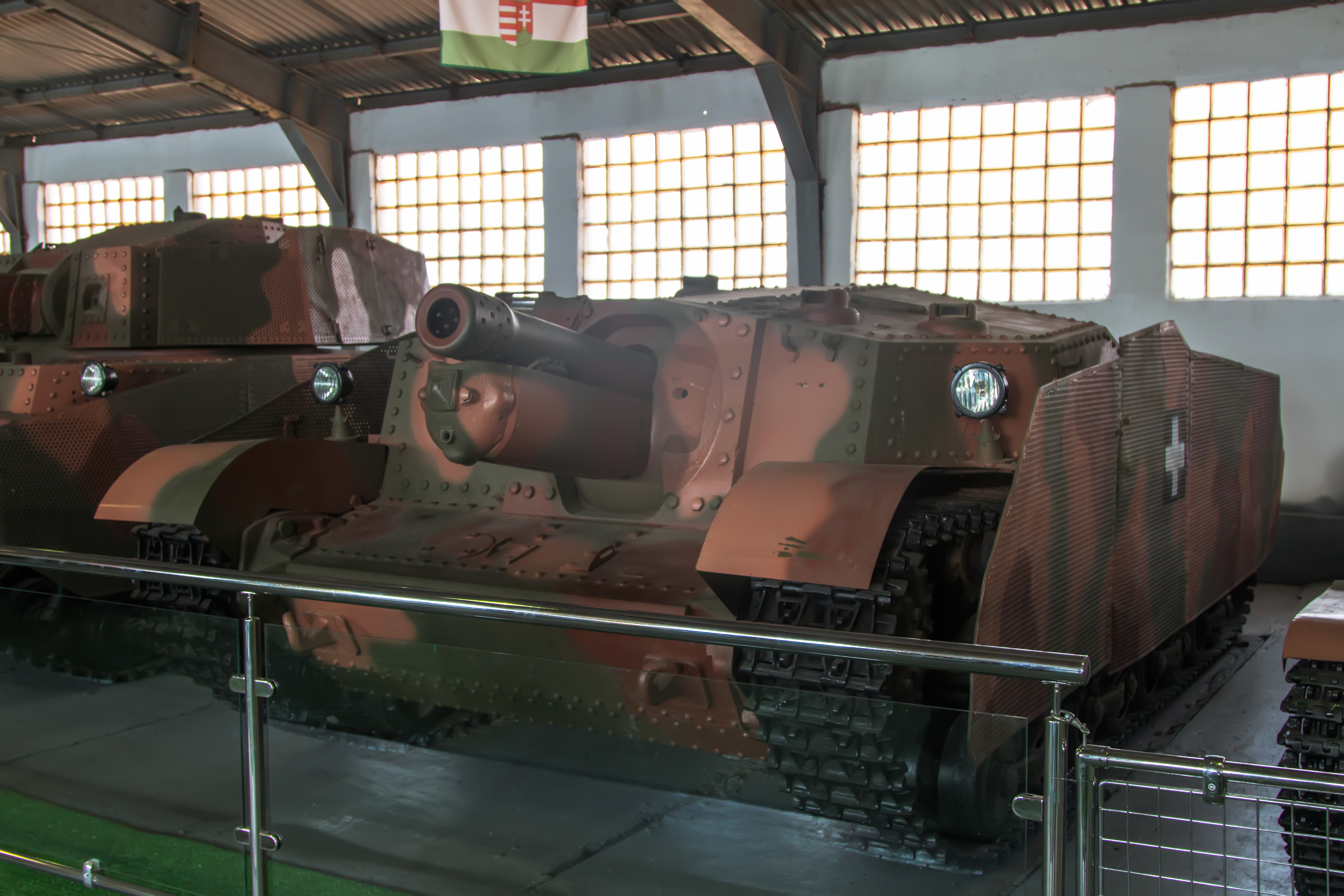

다른 추축국 및 중립국에서도 돌격포를 운용했다. 핀란드는 소련제 BT 전차를 개조하여 BT-42 돌격포를 제작했으며, 독일로부터 III호 돌격포를 도입하여 사용했다. 헝가리는 즈리니이 II(105mm 곡사포)와 즈리니이 I(75mm 대전차포)를 개발했다. 스웨덴은 Sav m/43을 운용했다.

'''독일'''

'''소련'''

'''이탈리아'''

'''핀란드'''

'''헝가리'''

'''스웨덴'''

3. 2. 제2차 세계 대전 이후

제2차 세계 대전 이후, "돌격포" 범주에 속하는 대부분의 차량은 공수부대와 함께 사용하기 위한 경량의 공수 가능한 직사화력 전투 차량으로 개발되었다. 이러한 무기는 경량 다용도 차량 또는 소형 궤도 차량을 기반으로 했으며, 이는 중화기 지원이 부족했던 공수부대의 약점을 보완하기 위한 것이었다. 특히 소련과 미국은 이러한 경량 공수 돌격포 개발에 큰 관심을 보였다. 소련은 ASU-57을, 미국은 M56 스콜피온을 개발했는데, 둘 다 공수 가능한 경량 대전차포의 성격을 가졌다.

소련은 이후 개량형 공수 돌격포인 ASU-85를 개발하여 1980년대까지 운용했으며, 제2차 세계 대전 시기 개발된 SU-100은 베트남, 쿠바 등 공산권 국가에서 전후에도 수년간 운용되었다. 미국의 경우, M56 스콜피온과 또 다른 장갑차인 M50 온토스는 미국에서 운용된 마지막 전통적인 돌격포 유형의 차량이었다. 이후 무반동총을 장착한 M113 파생형과 같은 임시방편적인 차량들이 잠시 사용되었으나, 대전차 역할은 곧 대전차 미사일 운반 차량으로 대체되었다.

미군에서 M50과 M56이 퇴역한 후, 돌격포의 특징을 가진 유일한 운용 차량은 M551 셰리던이었다. 셰리던의 주포는 저속포로 돌격포 역할에 적합했지만, 실레라 미사일 발사 기능을 추가하여 대전차 역할도 수행할 수 있었다. 그러나 셰리던은 본래 돌격포가 아닌 경정찰 차량으로 개발되었다.

현대에 들어서는 미국 육군의 M1128 이동포병체계, 이탈리아와 스페인의 B1 켄타우로 륜형 대전차 자주포, 중국의 PTL-02 및 ZBL08 돌격포, 그리고 프랑스의 AMX-10 RC 중장갑차와 같이 "대전차포" 또는 "돌격포" 역할에 적합한 륜형 차량으로 이동하는 추세가 나타나고 있다. 이러한 차량들은 직사화력 지원에 유용할 수 있지만, 제2차 세계 대전 당시 미군이 대전차포를 돌격포 역할로 사용했던 것처럼, 이 역할을 염두에 두고 특별히 개발된 것은 아니다.

제2차 세계 대전 이후 돌격포는 보병 지원과 대전차 임무 양쪽에서 빠르게 사라졌다. 그 이유는 다음과 같다.

- 보병 지원 임무는 보병전투차(IFV)와 더 발전된 장갑수송차(APC)로 대체되었다.[26]

- 저자세 매복형 대전차 공격 임무는 구축전차나 장포신형 돌격포 대신, 자주식 대전차 미사일 발사기나 휴대용 대전차 무기로 대체되었다.[26]

이러한 과도기에는 장갑 정찰/수송차 차체에 90mm 포를 탑재한 카노넨야크트판처(독일), 독일 점령 하 체코슬로바키아에서 생산된 헤처 구축전차를 스위스가 독자적으로 개량하여 전후에 주문한 G-13 등도 제작되었다.

돌격포는 원래 독일 국방군이 보병 지원용 중장갑 자주포로 개발했지만, 전황의 변화와 전투 차량 부족이라는 독일군의 사정으로 인해 점차 구축전차의 성격을 띠게 되었다. 이러한 특수한 사정이 없다면, 회전 포탑을 갖춘 일반 전차가 충분히 생산·배치될 경우 돌격포의 필요성은 줄어든다. 보병 지원 무기로서는 전후 보병전투차가 등장하고, 주력 전차의 주포 구경이 커지고 장갑이 강화되면서 전용 차량 개발의 필요성이 낮아졌다. 또한, "포탑을 없앤 만큼 더 강력한 화포를 탑재할 수 있다"는 구축전차로서의 장점도, 유도 미사일이 발전하면서 대구경 화포 탑재의 필요성이 줄어들었다.

소련의 SU-100은 제2차 세계 대전 후에도 생산이 계속되었고, 여러 차례의 중동 전쟁에서 사용되었다. 또한, 1991년부터 1999년까지 이어진 유고슬라비아 분쟁 초기에는 T-34-85와 함께 운용된 기록이 있으며, 21세기에 들어서도 2015년 예멘 내전에서 사용된 것이 확인되었다.[27] 그러나 이는 구식 차량이 필요에 의해 사용된 사례로, 돌격포가 전후에도 오랫동안 일선 장비로 활약했다고 평가하기는 어렵다. 전후 독일에서도 "구축전차(Jagdpanzer)"라는 명칭의 차량 개발은 계속되었지만, 무장은 대전차포에서 대전차 미사일로 변경되었다.

소련군에서는 SU-100이 1947년까지 생산되었고, 동맹국인 체코슬로바키아에서는 개량형 SU-100M이 1950년대까지 생산되었다. 그러나 소련군에서는 1967년, 다른 바르샤바 조약 기구 회원국에서도 1970년대 초에는 현역에서 퇴역했다. 신규 설계 차량으로는 T-54 전차 차체를 기반으로 한 SU-122-54( СУ-122-54rus )와 마지막 중전차인 T-10 차체를 기반으로 한 오브이엑트 268( Объект 268rus )이 개발되었으나, 오브이엑트 268은 시제품만 제작되었고 SU-122-54는 소량 생산 및 제한 배치에 그쳤다. 후속 차량은 T-62 차체에 대전차 미사일을 탑재한 IT-1( ИТ-1rus , Истребитель Танков, 구축전차)이 되었다. T-62 차체 기반의 130mm 포 탑재 구축전차 IT-130( ИТ-130rus )의 존재설도 있었으나, 개발 및 배치 기록이 확인되지 않아 정보 오류일 가능성이 높다.

스웨덴 육군은 1960년대에 포탑이 없는 Strv.103을 "주력전차"로 생산했지만, 이는 스웨덴의 "무장 중립" 국시에 따른 방어전에서의 매복 전투에 특화된 설계였다. Strv.103은 포탑이 없는 대신 독자적인 구동 및 조종 시스템으로 이를 보완하여 범용성을 확보했으므로, 돌격포와 같은 자주포 범주와는 구별되는 "전차"로 분류된다. 무포탑 방식의 한계로 인해 후속 전차는 일반적인 포탑 방식을 채택했다.

중화인민공화국의 현용 장비인 02식 돌격포는 장륜식 차체에 회전식 포탑을 갖추고 있어 대전차 자주포 또는 장륜전차로 분류될 수 있지만, 중국인민해방군 육군에서는 포병 병과에 배치되어 "돌격포"라고 불린다. 다른 나라에서도 냉전 이후 군축 경향 속에서 주력전차의 고비용화 및 대형화에 대한 보완책으로 더 가볍고 저렴한 전차포 탑재 차량의 필요성이 제기되기도 했지만, 중공업 기술 발달로 포탑 관련 비용 절감의 이점이 상대적으로 줄어들면서 돌격포나 구축전차 형태의 차량 개발은 중단되었다.

그러나 2022년 이후 우크라이나 전쟁에서는 양측 군대에서 MT-LB 장갑차에 MT-12 대전차포 등 기존 무기를 결합한 급조 전투 차량이 다수 등장했다.[28] 대부분 차체 능력의 한계로 오픈탑 형태이지만, 그중에는 돌격포와 유사한 형태의 것도 보인다.[29]

4. 국가별 돌격포

'''독일'''

- III호 돌격포

- IV호 돌격포

- 10.5cm 돌격곡사포 42

- 돌격보병포 33B

- IV호 돌격전차 “브룸베어”

- 38cm 돌격(전차) 곡사포 티거(슈투름티거)

'''소련'''

- SU-76i

- SU-85

- SU-122

- SU-152

- ISU-122

- ISU-152

'''이탈리아'''

- 세모벤테 da 47/32

- 세모벤테 da 75/18(M40/M41)

- 세모벤테 da 75/34

- 세모벤테 da 75/46

- 세모벤테 da 105/25

'''핀란드'''

- BT-42

'''헝가리'''

- 40/43M 즈리니이II (즈리니이 105)

- 44M 즈리니이I (즈리니이 75)

'''스웨덴'''

- Sav m/43

4. 1. 독일

제1차 세계 대전 당시 독일 제국 육군은 1918년 봄 공세에서 서부 전선을 돌파하며 64km를 진격했다. 이때 A7V 전차가 사용되기도 했지만, 주로 보병 부대를 지원한 것은 포병 부대가 말이나 인력으로 견인하는 7.7cm FK 96 nA나 7.7cm FK 16 같은 경야포였다.[22]

바이마르 공화국 시대 독일은 이 경험을 바탕으로 1927년 돌격포의 원형이라 할 수 있는 자주포를 제작했다. 이는 1918년 봄 공세에서 활약한 27구경 7.7cm 야포(7.7cm FK 96 nA)를 하노마그 사의 민수용 궤도식 트랙터 WD Z 50(WD 50)에 오픈탑 방식으로 탑재한 것이었다.[23] 이 차량은 'WD 슈레퍼'(WD Schlepper)라고 불렸다.

WD 슈레퍼는 트랙터에 포를 단순히 얹은 형태로, 간단한 방패는 있었지만 포병을 보호할 장갑판이 없어 전선에서 사용하기에는 부적합했다. 실용 시험 과정에서 방패가 점차 커지고 측면과 천장에 장갑이 추가되면서 결국 완전히 밀폐된 전투실을 갖춘 설계로 발전했다. 이것이 독일에서 개발된 '돌격포'의 시초이며, 이러한 개발 배경 때문에 운용 병과는 전차 부대가 아닌 포병 부대였다.

1936년 독일 참모본부는 돌격포 개념을 확정했다. 이는 당시 참모본부 작전과장이었던 에리히 폰 만슈타인 대령의 구상을 바탕으로 다듬어졌다. 그는 돌격포가 포병 본래의 임무에 충분히 기여할 것이라고 제안했으며, 포병과는 이를 환영했지만 전차전 추진자들은 돌격포병을 경쟁자로 보았다고 회고했다. 돌격포의 주요 개념은 다음과 같았다.

- 전차 부대의 성과는 보병 부대의 전력 강화에 따라 확대되며, 이를 위해 후방 중포대와는 다른, 기존 보병 수행포를 발전시킨 병기가 필요하다.

- 보병의 공격을 방해하는 적 진지나 전차 등 견고한 장애물을 신속히 제거하여 보병의 공격을 지원한다.

- 보병 지원 임무를 효과적으로 수행하려면 장갑화되어야 한다.

- 적 포병의 표적이 되기 전에 신속히 피할 수 있는 기동력이 필요하다.

전차처럼 이동 중 사격이나 전선 돌파 역할은 기대되지 않았기에, 대구경 포 탑재에 제약이 있는 회전 포탑은 불필요하다고 판단되었다. 같은 해 개발 명령이 내려져 3호 전차를 기반으로 무포탑 구조에 단포신 75mm 포(7.5cm StuK37 L/24)를 탑재한 보병 지원용 자주포가 개발되었다. 무포탑 구조는 3호 전차보다 대구경 포를 탑재할 수 있게 했고, 차체 높이를 낮춰 피탐지성과 피탄 방어력을 높였다. 기술적 세부 사항은 참모본부 기술과의 발터 모델 대령(당시)이 지도했다.[22] 이것이 3호 돌격포로 채택되었다.

제2차 세계 대전 초기, 돌격포는 개발 개념대로 전격전에서 주로 보병 전투를 지원하며 적의 중화기 제압에 효과를 보였다. 그러나 초기 지휘차량은 방어력이 약한 Sd Kfz 253 장갑 하프트랙이어서 지휘관 손실이 많았고, 이후 지휘관도 돌격포에 탑승하도록 편제가 변경되었다.

1941년 바르바로사 작전으로 소련을 침공한 독일 국방군은 T-34 중전차[14], KV-1 중전차[15], KV-2 초중전차 등 예상보다 강력한 소련 전차들과 마주하며 기존 장갑 전투 차량의 화력 부족 문제를 겪었다. 또한 장거리 행군과 격렬한 전투로 독일군의 전차 전력은 급격히 소모되었다.

동부 전선에서 독일 보병의 가장 큰 위협은 적 토치카가 아닌 적 전차였고, 돌격포에는 강력한 대전차 능력이 요구되었다. 돌격포는 원래 대전차 전투를 고려해 철갑탄을 탑재했지만, 베톤 토치카 공격용으로 배치되었던 성형작약탄을 대전차 전투에도 사용하기 시작했다. 훗날 독일군의 전차 에이스가 된 미하엘 비트만도 독소전쟁 초기 3호 돌격포 A형으로 소련군 경전차 T-26 16량을 격퇴(이 중 6~7량 격파)했다는 일화가 있다.

독일군은 돌격포의 단포신 주포를 대전차 전투에 유리한 장포신으로 교체할 계획을 전쟁 전부터 가지고 있었고, 1940년 크루프사에서 시제품이 완성되었다. 그러나 개발 중이던 신형 7.5cm 포가 T-34에 대해 여전히 화력이 부족하다고 판단되어, 라인메탈사가 새로 개발한 더 강력한 장포신포(7.5cm StuK40 L/43 및 L/48)를 장착하게 되었다. 이로써 돌격포의 주 임무는 대전차 전투로 무게중심이 옮겨갔다. 동시에 보병 지원 임무를 위해 더 큰 구경의 곡사포를 장착한 10.5cm 돌격곡사포 42(StuH 42)도 병행 생산되어 일반 돌격포 대대에 함께 배치되었다. 이 시점에서 돌격포는 "보병 직접 지원용 중장갑 자주포"에서 "회전 포탑 없이 장갑 방어와 화력에 집중한 전차"로 성격이 변모했다.

만성적인 전차 부족에 시달리던 독일군에게 돌격포는 필수적인 전력이었다. 돌격포는 같은 중량의 전차보다 장갑과 화력이 우수했고, 회전 포탑이 없어 생산 공정이 단순해 대량 생산이 가능했다. 이 때문에 돌격포 대대, 주로 StuG III 부대는 기갑척탄병 사단에서 본래 편성되어야 할 전차 대대를 대체하는 경우가 많았으며, 때로는 기갑사단에서도 임시방편으로 운용되었다.[11] 독립 대대로 편성되어 보병 사단을 지원하기도 했고, StuG III의 대전차 능력은 동부 및 서부 전선에서 감소하는 전차 수를 보완하는 데 중요한 역할을 했다.

그러나 회전 포탑과 부무장 기관총이 없어 근접전이나 전방위 방어에는 취약했으며, 바주카와 같은 휴대용 대전차 무기를 든 보병에게 측후방을 공격당하면 전차보다 더 위험에 노출되는 약점도 있었다.

한편, 돌격포는 1943년 하인츠 구데리안 전차병 총감의 요구로 기갑 부대에도 배치되기 시작했다. 재건 중인 3개 기갑 연대에 제3대대로 돌격포 45량이 배치되었고[16], 6월부터는 전차 대대가 없는 기갑척탄병 사단에도 전차 대대 대신 돌격포 대대를 배속할 수 있게 되었다.[16] 이는 원래 돌격포를 운용하던 포병 병과와의 갈등을 유발했다. 배치될 돌격포를 두고 경쟁이 벌어졌을 뿐 아니라, 포병 측에서는 "포병이 기사 십자장을 받을 기회가 줄어든다"는 반발도 나왔다. (돌격포병 외 포병은 주로 간접 사격 지원 임무를 맡았고, 직접 교전 기회가 많은 대전차포는 보병 사단의 전차 사냥꾼 장비였기 때문이다.) 무장친위대의 돌격포는 이전부터 전차대에 배치되었기 때문에 국방군과 같은 문제는 발생하지 않았다.

돌격포 생산은 주로 알케트 사에서 담당했지만, 1943년 공장이 연합군의 공습으로 큰 피해를 입자, 크루프 사에서 4호 전차 차체를 이용한 4호 돌격포(Sturmgeschütz IV)를 생산하게 되었다. 4호 돌격포 생산이 시작되면서 기존 돌격포는 3호 돌격포(Sturmgeschütz III)로 명칭이 변경되었다.

독일에서 개발 및 운용한 주요 돌격포는 다음과 같다.

4. 2. 소련

소련은 제2차 세계 대전 중 나치 독일과 더불어 돌격포를 적극적으로 개발하고 운용한 국가였다. 그러나 소련군은 독일과 달리 구축전차나 돌격포라는 별도의 병과 분류를 두지 않았다. 대신 회전 포탑이 없는 모든 전투 차량은 주 임무가 대전차전이든 보병 근접 지원이든 관계없이 단순히 'SU'(Самоходная установка|사모호드나야 우스타놉카ru, 자주포)로 분류하여 자주포 부대에 배속했다. 이는 다른 나라의 돌격포나 구축전차를 지칭할 때도 마찬가지여서, 예를 들어 1943년 쿠르스크 전투에서 마주친 독일의 페르디난트 중구축전차를 "페르디난트형 자주포"라고 불렀다.[25]

소련은 이미 1930년대 초반부터 돌격포와 유사한 개념의 차량을 연구했다. T-26 경전차 차체를 기반으로 한 SU-1(1931년)과 AT-1(1935년)이 시제작되었으나 양산되지는 않았다. 대신 이 시기에는 BT-7A처럼 대형 회전 포탑에 대구경 포를 탑재한 화력 지원용 전차가 주로 배치되었다. 또한 KV-1 중전차 차체에 과대 포탑과 단포신 152mm 곡사포를 장착한 KV-2를 제작했으나, 전투 효율성이 낮아 성공적이지 못했다.

1941년 독소전쟁 발발 이후, 독일군 돌격포의 영향을 받아 소련에서도 포탑 없는 자주포 개발이 본격화되었다. 성공적인 포탑 없는 자주포 시리즈인 SU-76, SU-122, 중형 SU-152가 등장했으며, 이후 새로운 IS 중전차 차체를 기반으로 하는 ISU-122와 ISU-152가 개발되었다. SU-76은 경전차 기반으로 설계되어 소규모 공장에서도 쉽게 생산할 수 있다는 장점이 있었다. SU-122는 T-34 중형전차 차체를, SU-152는 KV-1 중전차 차체를 기반으로 제작되었다. 대전차 능력을 강화한 SU-85와 SU-100 역시 T-34 차체를 기반으로 개발되었다. 또한, 1943년에는 스탈린그라드 전투 등에서 노획한 독일군 III호 전차 차체에 76mm 포를 탑재한 SU-76i를 실용화하여 노획 장비를 효율적으로 활용하기도 했다.

당시 일본군은 SU-76을 포함한 이러한 소련의 기갑 차량들을 "돌격포"[15] 또는 "자주돌격포"라고 불렀다. 이처럼 독일군 무기와의 유사성 때문에 외부에서는 종종 돌격포나 구축전차로 불리기도 했지만, 소련군의 공식 분류상으로는 모두 자주포였다.

=== 소련의 주요 돌격포/자주포 목록 ===

=== 이미지 ===

4. 3. 이탈리아

사진 뒷편의 군용 4륜차에는 시찰차 방문한 에르빈 롬멜이 탑승해 있다.]]

1945년 1월, 연합군에 의해 노획된 것이 전시되었을 때 촬영된 것으로, 차량에 탑승하고 있는 것은 영국령 인도군 병사들이다.

이탈리아는 독일군의 III호 돌격포를 참고하여, 제한된 사격 범위를 가진 고정식 전투실을 갖춘 보병 지원용 장갑전투차량을 계획하고 전차와 공통 차체를 사용하는 자주포를 개발 및 생산했다. 이 중 피아트 L6/40 경전차의 차체에 Da 47/32 47mm 보병포를 탑재한 세모벤테 다 47/32와 M13/40 전차의 차체에 Da 75/18 75mm 곡사포를 탑재한 세모벤테 다 75/18(M40/M41)이 실전에서 사용된 것으로 유명하다. 이들 돌격포는 독일의 III호 돌격포처럼 보병 화력 지원과 대전차 직접 사격 임무에 투입되었다. 독일 돌격포와 다른 점은 순수한 돌격포 역할뿐만 아니라 사단포병으로서 간접 사격 임무도 수행했다는 점이다.

1942년 초부터 이들 차량은 북아프리카 전선에서 연합군의 시칠리아 섬 상륙 때까지 광범위하게 운용되었다. 회전 포탑식 전차를 지원하며 진지 공격용 돌격포, 대전차전용 구축전차, 그리고 자주포로서 간접 지원 사격 역할을 모두 수행했다. 주력이었던 세모벤테 다 75/18의 75mm 포는 고폭탄, 철갑탄, 대전차 고폭탄을 사용할 수 있었으며, 이는 M4 셔먼을 포함한 연합국 측 전차를 충분히 파괴할 수 있는 위력을 가졌다. 실제로 1942년부터 1943년까지 이탈리아군 기갑부대의 성공적인 작전 중 상당수는 이들 세모벤테 차량의 활약 덕분이었다.

독일과 마찬가지로 더 강력한 화력의 필요성이 대두되면서, 더 긴 포신을 갖춘 세모벤테 다 75/34, 세모벤테 다 75/46, 세모벤테 다 105/25와 같은 모델들이 개발되었다. 이들은 1943년 이후 이탈리아 본토 전투에서 대전차 임무에 더욱 중점을 두고 운용되었다. 이탈리아가 항복한 후, 이들 장포신형 중 세모벤테 다 75/34와 세모벤테 다 105/25는 독일군에 의해 징발되었고, 독일군의 지휘 하에 추가 생산되어 독일군 돌격포로 사용되었다. 특히 세모벤테 다 105/25는 StuG M43 mit 105/25 853 (i)라는 독일식 형식 번호를 부여받기도 했다. 이 외에도 다른 이탈리아군 돌격포들 역시 독일군에 의해 사용되었다.

돌격포는 이탈리아군 포병에게 사단 단위로 운용된 최초의 자주포라는 점에서 매우 혁신적인 장비였다. 그러나 이탈리아 육군 포병 부대 전반의 기동력은 심각하게 부족했고, 1942년부터 실전에 투입된 소수의 돌격포만으로는 전황을 바꾸기 어려웠다. 또한, 간접 사격을 수행하는 자주포로도 사용되었지만, 발사 속도가 느리고 탄약 탑재량도 충분하지 않아 해당 임무 수행에는 한계가 있었다.

참고로, 이탈리아에서는 자주포 전반을 Semovente|세모벤테ita라고 불렀지만, 실제로 개발되어 실전에 투입된 자주포의 대부분이 돌격포 형태였기 때문에 '세모벤테'는 일반적으로 이탈리아 돌격포를 가리키는 애칭처럼 사용된다.

4. 4. 일본

일본 제국 또한 제2차 세계 대전 중에 돌격포를 개발하여 운용하였다. 대표적인 차량은 다음과 같다.

- 1942년 – 1식 호니 2호

- 1944년 – 4식 호로

- 1944년 – 4식 호토

전후 일본에서는 2016년에 16식 기동전투차가 개발되었다.

4. 5. 핀란드

핀란드는 자체적으로 BT-42 돌격포를 제조하여 운용했다. 또한 제2차 세계 대전 중 독일로부터 III호 돌격포 G형을 도입하여 사용하기도 했다.4. 6. 헝가리

헝가리는 제2차 세계 대전 중 다음과 같은 돌격포를 개발 및 운용했다.

- 43M 즈리니이 II (1943년)

- 44M 즈리니이 I (1944년)

4. 7. 스웨덴

4. 8. 남아프리카 공화국

- 1962 – 일랜드 90

- 1980 – 라텔 90

- 1987 – 루이카트 76

- 1994 – 루이카트 105

4. 9. 미국

미국과 영국군도 제2차 세계 대전 중 근접 지원 역할을 위해 설계된 차량을 배치했지만, 이들은 주로 기존 전차의 주포를 곡사포로 교체하는 방식으로 제작되었다. 미국은 M4 셔먼 전차 차체에 105mm 곡사포를 장착한 M4(105)와 M4A3(105) 모델을 운용했으며, 이들은 미국 내에서 돌격포로 분류되었다. 또한 M5 스튜어트 경전차의 차체를 기반으로 75mm 단포신 곡사포를 장착한 M8 스콧 역시 돌격포로 운용되었다. 때때로 미국의 구축전차 부대가 보병 지원을 위한 돌격포 역할을 수행하기도 했다.

제2차 세계 대전 이후, 미국은 경량화된 공수부대에 화력 지원 능력을 제공하기 위해 공수 가능한 돌격포 개발에 관심을 보였다. 그 결과 M56 스콜피온과 같은 경량 대전차 자주포가 개발되었다. M56과 함께 M50 온토스는 미국에서 운용된 마지막 전통적인 형태의 돌격포로 여겨진다. 이후 M113 장갑차에 무반동총을 장착하는 등의 임시방편적인 시도가 있었으나, 곧 미사일 탑재 차량으로 대체되었다.

M50과 M56이 퇴역한 후에는 M551 셰리던이 돌격포의 특징을 일부 가진 차량으로 운용되었다. 셰리던의 주포는 저속포로 돌격 임무에 적합했지만, MGM-51 실레일러 발사 기능도 갖추고 있어 대전차 역할도 수행할 수 있었다. 그러나 셰리던은 본래 경정찰 차량으로 개발된 것이었다.

현대에 들어서는 미국 육군의 M1128 기동포 시스템과 같이 차륜형 장갑차량이 "대전차포" 또는 "돌격포"와 유사한 직사 화력 지원 역할을 수행하는 경향이 나타나고 있다. 이탈리아와 스페인의 B1 켄타우로, 중국의 PTL-02 및 ZBL-08, 프랑스의 AMX-10 RC 등도 비슷한 개념의 차량이다. 이러한 차량들은 직사 화력 지원에 유용하지만, 제2차 세계 대전 당시의 돌격포처럼 해당 역할을 위해 특별히 설계된 것은 아니다. 최근 미국은 M10 부커를 개발하여 경전차 및 돌격포 역할을 수행하도록 하고 있다.

다음은 미국에서 개발 및 운용된 주요 돌격포 및 관련 차량 목록이다.

4. 10. 중국

현대에는 미국 육군의 M1128 이동포병체계, 이탈리아와 스페인의 B1 켄타우로 륜형 대전차포, 중국의 대전차포 PTL-02 및 ZBL08 돌격포, 그리고 프랑스의 AMX-10 RC 중장갑차와 같이 "대전차포" 또는 "돌격포" 역할에 적합한 륜형 차량으로 이동하는 추세가 나타나고 있다. 이러한 차량들은 직사 화력 지원 역할에 유용할 수 있지만, 제2차 세계 대전 당시 미군이 돌격포 역할로 대전차포를 사용했던 것처럼, 이 역할을 특별히 염두에 두고 개발된 것은 아니다.중국이 개발한 주요 돌격포 및 대전차포는 다음과 같다.

5. 구축전차와의 차이

돌격포는 기본적으로 보병 지원을 위해 설계된 자주포의 한 형태로, 보병에게 기동성 있는 중화기 직사 화력을 제공하는 것을 주 목적으로 한다. 이는 적의 방어 진지나 위협에 대응하고, 공격 시 보병과 함께 이동하며 어느 정도의 장갑 방호력을 제공하는 것을 목표로 한다. 주로 요새화된 진지나 건물 파괴에 적합한 고폭탄을 비교적 저속으로 발사하는 경우가 많았다.[4]

반면, 구축전차는 제2차 세계 대전 당시 적 전차의 성능 향상에 대응하여 대전차포를 차량에 탑재하여 자주화한 것에서 시작되었다. 즉, 구축전차는 보병 지원보다는 적 전차를 격파하는 것을 주 임무로 하는, 일종의 '대전차 장갑 자동차'라고 할 수 있다.[19] 독일군의 I호 대전차 자주포, 영국군의 아처 대전차 자주포, 미국군의 M56 스콜피온 등이 이에 해당한다.[17]

돌격포와 구축전차는 모두 회전 포탑 없이 고정된 전투실(케이스메이트)에 비교적 대구경의 포를 탑재하는 유사한 형태를 가지는 경우가 많았다.[6][17] 이러한 구조는 생산을 단순화하고 차량의 전체 높이를 낮추는 장점이 있었다.[6]

하지만 개발 목적과 주 임무에서 차이가 있었음에도 불구하고, 실제 전장에서는 그 구분이 모호해지는 경우가 많았다. 제2차 세계 대전이 진행되면서 돌격포 역시 대전차 전투에 투입되는 경우가 늘어났고, 3호 돌격포의 경우 개발 초기부터 대전차 능력 강화 계획이 있었을 정도로 대전차전이 부가적인 임무로 고려되었다. 심지어 실전에서는 돌격포가 일반 전차보다 높은 대전차 전투 능력을 가진다는 분석이 나오기도 했으며, 이는 구축전차 개발에도 영향을 미쳤다. 실제로 엘레판트나 야크트판터와 같은 중(重)구축전차들은 처음에는 중돌격포로 분류되기도 했다.

이러한 분류의 모호성은 소속 병과 간의 영역 다툼 문제와도 관련이 있었다. 돌격포와 구축전차 모두 야포와 유사한 잠망경식 조준기를 주로 사용했으며, 회전 포탑식 전차와 같은 주포 동축 직접 조준기를 가지지 않는 경우가 많아 조준 방식에서도 유사성을 보였다.

소속 병과나 부대의 주 임무에 따라 명칭이 달라지는 경우는 다른 국가에서도 찾아볼 수 있다. 독일 국방군에서는 포병과 대전차포 부대를 혼성 편성한 부대를 '포병-대전차포 대대(Artillerie-Pak-Abteilungde)'라고 불렀다. 미국군에서는 유탄포를 탑재하고 직사 화력 지원을 담당하는 차량을 부대 편성표 등에서 '돌격포(Assault Gun영어)'라고 칭하기도 했다. 일본군은 보병 대대에 속한 박격포를 '곡사 보병포'라고 불렀고, 전차 병과에 속하는 자주포를 '포전차'라고 불렀다.

참조

[1]

서적

Encyclopedia of Military Technology and Innovation

https://archive.org/[...]

Greenwood Publishing Group

[2]

서적

International Encyclopedia of Military History

https://archive.org/[...]

Routledge Books

[3]

서적

Hitler's Army: The Evolution And Structure Of German Forces 1933-1945

Da Capo Press

2003

[4]

서적

On Armor

https://books.google[...]

Prager Books

2004

[5]

서적

German Assault Guns and Tank Destroyers 1940 - 1945: Rare Photographs from Wartime Archives

Pen & Sword Books, Ltd

2016

[6]

서적

D-Day to Berlin: The Northwest Europe Campaign, 1944-45

https://books.google[...]

Stackpole Books

2000

[7]

서적

Camp Colt to Desert Storm: The History of U.S. Armored Forces

https://archive.org/[...]

University Press of Kentucky

1999-08

[8]

학술지

The Story Of Soviet Armor: Assault Guns And Self-Propelled Artillery

US Army Armor Center

1972-11

[9]

웹사이트

Swedish tanks: Ikv 91 revisited

https://fromtheswedi[...]

WordPress.com

2018-09-29

[10]

학술지

Armored Vehicle Development Behind The Curtain: The Secret Life Of The Soviet SU-122-54 Assault Gun

US Army Armor Center

2016-07

[11]

서적

Panzertruppen: The Complete Guide to the Creation & Combat Employment of Germany's Tank Force, vol.2, 1943-1945

[12]

서적

歴群図解マスター 戦車

学研パブリッシング

[13]

서적

Camp Colt to Desert Storm: The History of U.S. Armored Forces

https://archive.org/[...]

University Press of Kentucky

1999-08

[14]

기록보관소자료

「国際○欧洲方面 独軍使用ノ自走砲」、各種情報資料・米国内放送傍受情報

[15]

기록보관소자료

「写(駐電第657号) 昭18年12月18日「芬情報」」、サ情報

[16]

서적

[17]

웹사이트

機械化部隊の華 鐡牛戰車物語(上)

https://hojishinbun.[...]

Maui Rekōdo

1939-08-21

[18]

웹사이트

列強陸軍の兵器の趨勢(四)― 陸軍省新聞班 ―

https://hojishinbun.[...]

Singapōru Nippō

1938-01-21

[19]

웹사이트

機械化部隊の華 鐡牛戰車物語(下)

https://hojishinbun.[...]

Maui Rekōdo

1939-08-25

[20]

웹사이트

◎装甲戰車物語 □種々な憶測

https://hojishinbun.[...]

Maui Shinbun

1919-05-02

[21]

웹사이트

列強陸軍の兵器の趨勢(五)― 陸軍省新聞班 ―

https://hojishinbun.[...]

Singapōru Nippō

1938-01-22

[22]

간행물

突撃砲大研究

学研パブリッシング

1999

[23]

블로그

Catainium's Tanks|Sunday, June 5, 2016|Catainium|WD-50 Gun Carrier

http://catainium.blo[...]

2022-05-29

[24]

간행물

九七式中戦車大研究

学研パブリッシング

2007-06

[25]

기록보관소자료

「独軍「フェルジナンド」型自走砲の弱点と之が戦闘法(国防人民委員部軍事出版部)」

[26]

서적

戦車マニアの基礎知識

イカロス出版

[27]

웹사이트

WWII era Soviet armor engaged in Yemen conflict

http://www.uskowioni[...]

[28]

웹사이트

駆逐戦車復活?MT-12対戦車砲を搭載したMT-LB装甲牽引車

https://worldtanknew[...]

2022-08-16

[29]

웹사이트

Ukraine’s New & Improved Home Made Self-Propelled Gun

https://armourersben[...]

2022-10-09

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com