메이올라니아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

메이올라니아는 멸종된 파충류의 한 속으로, 1914년 리처드 리데커가 명명했다. 이 속에는 여러 종이 있으며, M. platyceps가 가장 잘 알려져 있다. 메이올라니아는 두껍고 둥근 두개골, 머리 뒤쪽과 옆면의 뿔, 골질 갑옷 링으로 덮인 꼬리, 육상 생활에 적합한 사지 등을 특징으로 한다. 호주, 뉴칼레도니아, 로드 하우 섬 등지에서 화석이 발견되었으며, 분산 경로에 대한 다양한 가설이 존재한다. 멸종 원인으로는 기후 변화, 경쟁 관계의 변화, 인간의 영향 등이 복합적으로 작용한 것으로 추정된다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사 및 명명

메이올라니아는 19세기 말 고생물학자 리처드 오웬(Richard Owen)에 의해 처음 기술되었다. 오웬은 최초로 발견된 화석(척추뼈)을 보고 이를 거대한 도마뱀인 ''메갈라니아''(Megalania, 현재의 ''Varanus priscus'')와 관련된 종으로 잘못 판단했다. 그는 이 동물이 메갈라니아보다 작다고 생각하여 '작은 방랑자'라는 의미를 담아 '메이올라니아'라고 명명했다.[27][2][9]

그러나 이후 로드 하우 섬 등지에서 더 많은 화석들이 발견되면서, 토머스 헨리 헉슬리(Thomas Henry Huxley)를 비롯한 다른 학자들은 메이올라니아가 도마뱀이 아니라 독특한 뿔이 달린 거북이의 일종임을 밝혀냈다.[8][4][5] 이로 인해 초기 분류는 수정되었고, 메이올라니아는 거북류로 자리 잡게 되었다. 명칭 자체는 오웬이 처음 붙인 '메이올라니아'가 명명규약에 따라 우선권을 인정받아 계속 사용되고 있다.[5][3][9] '메이올라니아'라는 이름의 정확한 어원에 대해서는 약간의 논쟁이 존재한다.

지금까지 총 4종의 메이올라니아가 발견된 것으로 알려져 있으나, 그중 2종은 실제로는 동일한 종일 수 있다는 분류학적 논쟁이 진행 중이다.[28] ''Miolania''나 ''Ceratochelys''와 같은 이름은 현재 메이올라니아의 동의어로 취급된다.

2. 1. 초기 연구

메이올라니아 유해가 처음 기록된 것은 19세기 중반 로드 하우 섬에 거주했던 의사 존 풀리스(John Foulis)에 의해서일 가능성이 있다. 풀리스는 섬의 지질학을 설명하며 거북이 뼈를 발견했다고 언급했지만, 그가 특정 박물관에 두개골을 보냈다는 후대의 주장은 확인되지 않았다. 1869년경 섬에서 살인 사건이 발생한 후, "Thetis"호를 타고 더 많은 과학자들이 섬에 도착했다. 이들 중 식물학자이자 시인인 로버트 D. 피츠제럴드가 화석 거북이를 발견했다는 기록이 있으나, 이 역시 후속 연구로 확인되지는 않았다. 비슷한 시기 미스터 레가트(Mr. Leggatt)라는 인물이 수집한 유해가 영국의 저명한 고생물학자 리처드 오웬에게 보내졌다는 주장도 있지만 불분명하다. 다만, 피츠제럴드가 이후 로드 하우 섬 발견물에 대해 오웬에게 편지를 쓴 기록과, 동물학자 에드워드 P. 램지가 거북이 유해에 대해 기록한 노트는 남아있다. 또 다른 초기 기록으로는 1882년 지질학자 H. 윌킨슨(H. Wilkinson)이 또 다른 Thetis 탐험에서 메이올라니아과 유해를 수집했다는 것이 있다.[8]

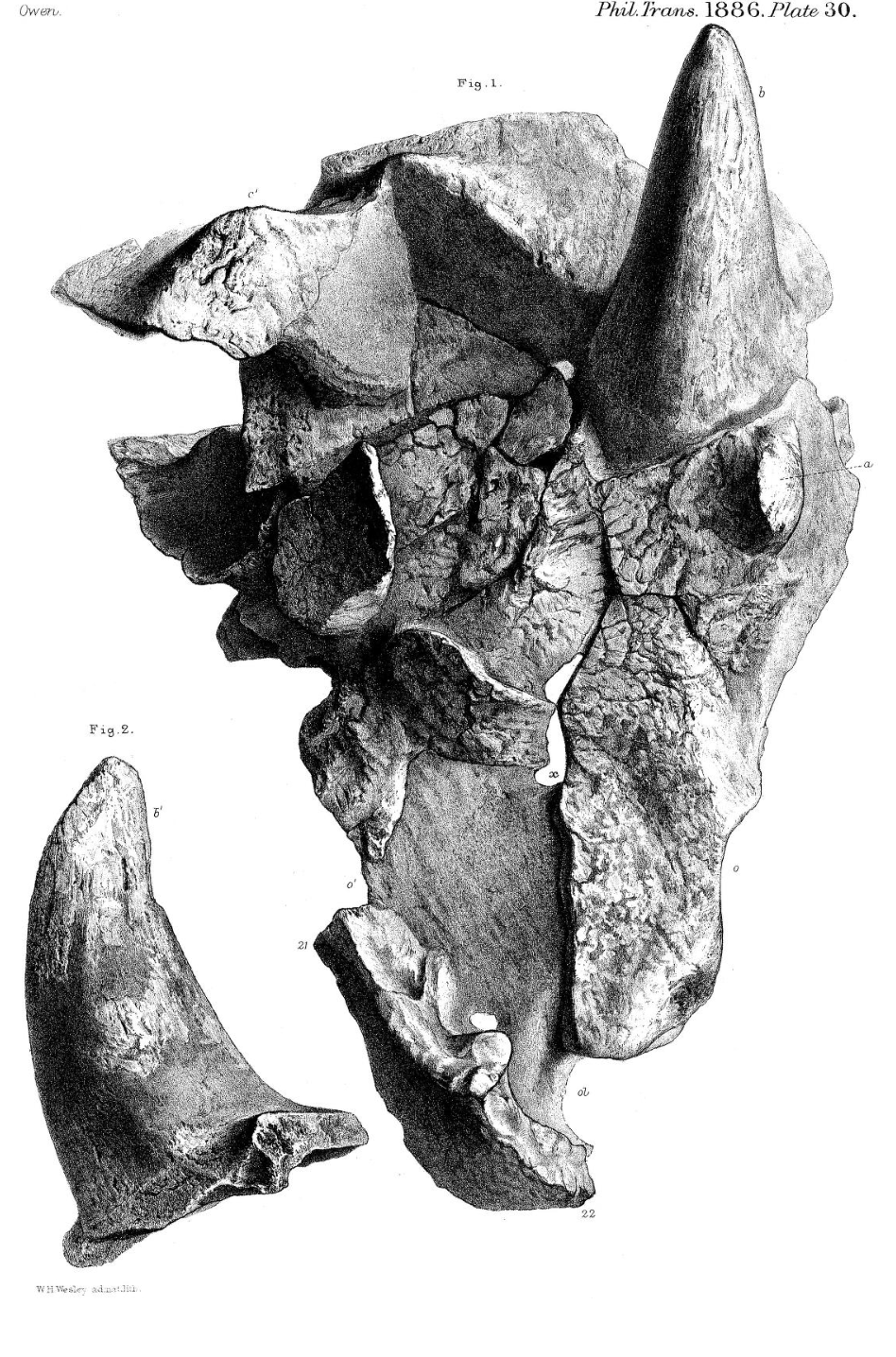

1884년, 거북이 화석이 다시 피츠제럴드의 손에 들어갔고, 그는 이 유해를 런던의 오웬에게 보냈다. 이 시기에 메이올라니아 유해 수집이 활발했던 것으로 보이나, 기록은 체계적이지 못했다. 피츠제럴드와 윌킨슨을 포함한 여러 연구자들이 당시 화석을 수집했지만, 서로의 활동을 잘 알지 못했던 것으로 보인다.[8] 한편, 런던에서 오웬은 로드 하우 섬의 화석이 몇 년 전 퀸즐랜드에서 발견되어 거대한 유린목 파충류인 "메갈라니아"(당시에는 가시 도마뱀의 거대 친척으로 여겨졌고, 왕도마뱀과는 관련 없는 것으로 생각되었다)의 것으로 여겼던 두개골과 유사하다고 판단했다. 여러 연구자들이 서신을 통해 해당 화석이 거북이의 것임을 이미 알렸음에도 불구하고, 오웬은 이를 도마뱀의 일종으로 분류했다.[8] 오웬은 로드 하우 섬의 발견물을 "메갈라니아"보다 작은 친척으로 보고 "메이올라니아"(작은 방랑자라는 의미)라고 명명했다.[2][9] 단단해진 탄산염질 사암에 박힌 불완전하고 손상된 두개골(BMNH R675)이 속의 모식 표본으로 지정되었다. 이 표본의 정확한 연대와 발견 위치는 알려지지 않았으나, 유진 S. 개프니는 네드 비치(Ned's Beach)의 10만 년에서 12만 년 전 암석에서 유래했을 가능성을 제기했다.[1] 오웬은 처음에 이 화석들을 "M. platyceps"와 "M. minor"라는 두 개의 별도 종으로 분류했지만, "M. minor"는 나중에 "M. platyceps"와 같은 종으로 통합되었다.[2][3]

오웬이 메이올라니아를 명명한 직후, 모식 표본보다 훨씬 잘 보존된 화석들이 추가로 발견되면서 분류에 대한 수정이 이루어졌다. 1887년, 토마스 헨리 헉슬리는 수집가들의 의견에 동의하여 메이올라니아가 도마뱀이 아닌 거북이의 일종이라고 주장하며 "Ceratochelys sthenurus"라는 새로운 이름을 제안했다. 헉슬리는 퀸즐랜드에서 발견된 두개골도 이 새로운 속에 포함시켰다. 한편, 윌킨슨이 수집한 추가 화석(완전히 보존된 두개골 포함)을 받은 오웬은 메이올라니아가 도마뱀과 거북이 모두와 관련이 있다고 생각하게 되었고, 이 동물을 'Ceratosauria'(공룡 분류군 이름으로 이미 사용됨)라는 그룹에 배치했다.[4] 조지 앨버트 불렌저는 화석을 조사한 후 헉슬리의 의견을 지지했지만, 메이올라니아를 Cryptodira이 아닌 Pleurodira(옆목거북)으로 분류했다. 이는 메이올라니아과와 현생 거북이의 관계에 대한 오랜 논쟁의 시작이었다. 아서 스미스 우드워드는 대륙에서 발견된 유해를 추가로 연구하여, 오웬이 "메갈라니아"로 분류했던 화석들 속에 왕도마뱀과 거북이 유해 외에 유대류의 화석도 포함되어 있음을 밝혀냈다. 그는 또한 화석이 거북이의 것이라는 헉슬리의 결론에 동의하면서도, 명명규약상 "메이올라니아"가 "Ceratochelys"보다 우선하므로 올바른 이름이라고 지적했다. 더불어 퀸즐랜드 두개골이 로드 하우 섬의 것과 뚜렷이 다르다고 결론짓고, 1888년 대륙의 표본에 "Meiolania oweni"라는 이름을 부여했다.[5][3][9]

이후 1889년 뉴사우스웨일스주 걸공과 1893년 뉴사우스웨일스주 쿨라에서도 추가적인 메이올라니아 화석이 발견되어 보고되었다. 이 화석들은 각각 플라이오세와 플라이스토세 시기의 것으로 추정되며, 로버트 에더리지 주니어에 의해 기록되었다. 에더리지는 직접 투자하며 자료 수집을 독려했고 메이올라니아에 대한 상세한 기술을 계획했으나, 연구 초점이 바뀌면서 그의 작업은 찰스 앤더슨에게 이어지게 되었다.[8] 같은 시기, 아르헨티나에서도 메이올라니아과 거북 유해가 발견되어 플로렌티노 아메기노에 의해 "Niolamia argentina"로 명명되었다. 이 유해는 한때 "메이올라니아"의 한 종으로 간주되기도 했으나,[6][9][7] 결국 별개의 속으로 인정받을 만큼 뚜렷한 차이를 보이는 것으로 밝혀졌다.

2. 2. 추가 발견 (로드 하우 섬)

'''메이올라니아''' 연구 역사에서 로드 하우 섬의 지역 주민이자 호주 박물관의 가이드 겸 수집가였던 윌리엄 니콜스(William Nicholls)의 기여는 매우 중요하다. 고생물학자 개프니(Eugene S. Gaffney)에 따르면, 니콜스는 알려진 '''메이올라니아''' 표본의 양을 거의 두 배로 늘렸으며, 이 속(屬)의 첫 번째 중요한 껍질 유해를 발견했다.[8]

한동안 새로운 발견이 뜸했던 시기 이후, 앤더슨(Anderson)의 거북 유해 연구는 1925년에 새로운 종의 명명으로 이어졌다. 뉴칼레도니아 남쪽에 위치한 월폴 섬에서 발견된 메이올라니아 거북의 뿔과 사지 뼈를 기술한 것이다. 이 뼈들은 원래 호주 구아노 회사의 엔지니어였던 A. C. 매카이(A. C. Mackay)가 발견했다. 앤더슨은 이 유해를 ''Meiolania mackayi''로 명명했지만, 이후 연구에서는 이 종을 구분할 만큼 충분히 특징적이지 않다는 주장이 제기되기도 했다.[10][1] 앤더슨은 새로운 종을 명명하는 것 외에도 ''메이올라니아''의 두개골 재구성을 감독했으며, 19세기 말 로드 하우 섬에서 수집된 많은 유해를 기술하여 에더리지(Robert Etheridge, Jr.)가 시작했던 연구를 마무리했다.[9] 또한 앤더슨은 앨런 리버스톤 맥컬로크(Allan Riverstone McCulloch)로부터 받은 정보를 바탕으로, 직접 섬을 방문하지는 않았지만 로드 하우 섬 전역에 걸친 ''메이올라니아''의 분포를 처음으로 지도화했다.[8]

앤더슨의 연구 발표와 비슷한 시기에, 윌리엄 니콜스의 사위인 레지날드 V. 하인스(Reginald V. Hynes)와 교사 맥스 니콜스(Max Nicholls)가 발굴을 이어가며 200개의 추가 표본을 발견하여 호주 박물관에 판매했다. 그들의 중요한 발견 중 하나는 가슴뼈와 연결된 뒷다리였는데, 이는 ''메이올라니아''가 바다거북이라는 기존의 생각을 뒤집는 증거가 되었다. 1940년대 이후에는 니콜스와 하인스가 주로 활동했던 지역 외에 섬의 다른 지역에서 중요한 발견이 이루어졌다. 1959년 넷 비치(Ned's Beach)에서는 두개골은 없지만 척추와 사지 뼈가 연결된 등껍질이 발견되었다. 이는 엘리자베스 캐링턴 포프(Elizabeth Carrington Pope)가 지역 기상학자 레이 미슨(Ray Missen)에게 농담 삼아 던진 제안에서 비롯된 우연한 발견이었다. 발굴 중 사진 촬영도 이루어졌으나, 발굴지가 무너지면서 껍질이 거의 파괴될 뻔하기도 했다. 이후 알 화석이 발견되었고, 수영장(the pool) 발굴 과정에서는 당시까지 가장 완전한 골격이 발견되었다. 브레이커를 사용하여 발굴했지만, 표본을 조립할 수 있었고 이는 이후 ''메이올라니아'' 복원 연구의 기초가 되었다.[8]

''메이올라니아''의 가장 잘 알려진 등껍질은 1977년에 발견되었는데, 이 역시 우연한 발견이었다. 호주 박물관의 알렉스 리치(Alex Ritchie)는 이전에 '수영장 골격' 발굴에는 참여하지 못했다. 다른 발견 소식을 듣고 로드 하우 섬을 방문한 그는 해당 유해가 비교적 중요하지 않다고 판단했지만, 머무는 동안 올드 세틀먼트 비치(Old Settlement Beach)에서 유명한 껍질과 관련 두개골을 발견했다.[8]

다음으로 중요한 로드 하우 섬 탐사는 1980년 호주 박물관과 미국 자연사 박물관의 공동 프로젝트로 진행되었으며, 미국 자연사 박물관은 2년 후 두 번째 발굴을 위해 다시 돌아왔다. 이 탐사는 당시 메이올라니아과 전문가로 인정받던 미국 연구원 유진 S. 개프니(Eugene S. Gaffney)의 주요 연구 발표들의 기반이 되었다. 개프니의 연구는 알려진 모든 ''메이올라니아'' 신체 부위에 대한 상세한 설명과 계통 발생학적 위치 규명에 중점을 두었다. 그는 이 주제에 대해 세 편의 주요 논문을 발표했는데, 첫 번째는 발견 역사와 두개골(1983년),[8] 두 번째는 척추와 꼬리 곤봉(1985년),[15] 마지막은 껍질과 사지를 다루면서 메이올라니아과 전체를 검토(1996년)했다.[1]

2. 3. 유진 S. 개프니의 연구와 그 이후

1980년 호주 박물관과 미국 자연사 박물관은 공동으로 로드 하우 섬 탐험을 진행했다. 이 탐험은 이후 메이올라니아과 전문가로 인정받게 되는 미국 연구원 Eugene S. Gaffneyeng의 주요 연구들의 기초가 되었다. 개프니는 알려진 모든 ''Meiolanialat''의 신체 부위에 대한 완전하고 상세한 설명을 제공하고, 이들의 계통 발생학적 위치에 대한 중요성을 연구했다. 그는 이 주제에 대해 세 편의 주요 논문을 발표했는데, 첫 번째는 메이올라니아의 발견 역사와 두개골(1983년)[8], 두 번째는 척추와 꼬리 곤봉(1985년)[15], 마지막은 껍질과 사지를 다루면서 메이올라니아과 전체를 검토(1996년)하는 내용이었다.[1]

개프니의 연구 덕분에 1992년까지 메이올라니아과에 대한 이해는 크게 깊어졌다. ''M. owenilat''의 화석을 재검토한 결과, 다른 모든 종들과 충분히 달라서 독자적인 속인 ''닌젬이스''(Ninjemyslat)로 분류해야 한다는 결론이 내려졌다.[14][3] 같은 해, 디르크 메기리안(Dirk Megirian)은 호주 본토 노던 준주의 미오세 캄필드 베드(Camfield Beds)에서 발견된 유해를 바탕으로 ''Meiolania brevicollislat''를 새롭게 기술하여 발표했다.[1] 메기리안은 1989년 짧은 보고서에서 이 캄필드 유해를 언급한 바 있으나, 당시에는 종 수준에서 식별하지는 못했다.[10]

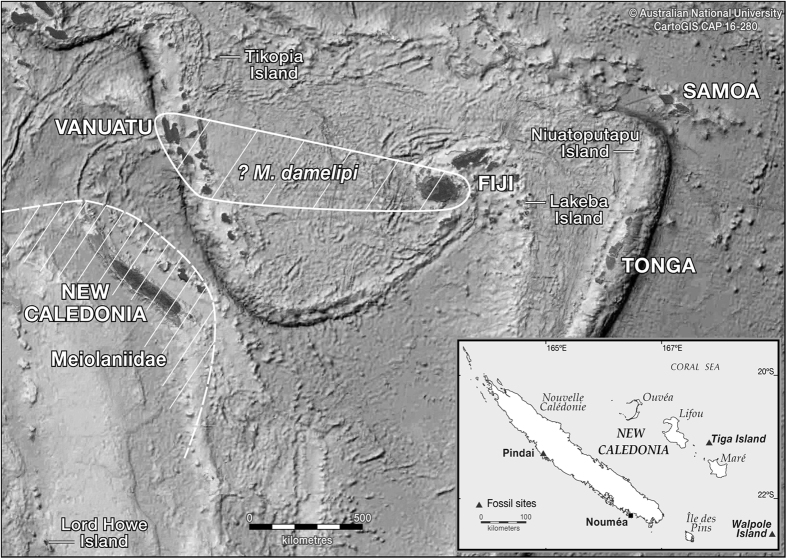

가장 최근에 기술된 종은 2010년 화이트(White)와 동료들이 바누아투에서 발견된 사지 유해를 바탕으로 발표한 것이다. 그러나 이 종은 두개골과 꼬리 부분이 알려져 있지 않아, 실제로 ''메이올라니아'' 속의 종인지에 대해서는 불확실성이 남아있다. 이 때문에 원 연구팀과 후속 연구자들은 일반적으로 이 종을 ?''Meiolania damelipilat''로 지칭한다.[11]

2010년대 이후의 연구들은 주로 이 동물의 고생물학적 측면에 초점을 맞추고 있다. 2016년에는 ''메이올라니아''에 할당된 알 덩어리에 대한 분석이 이루어졌고,[20] 2017년에는 ''메이올라니아''의 뇌 구조 연구를 통해 생활 방식의 일부 측면을 밝혀냈으며,[19] 2019년에는 브라운(Brown)과 몰(Mol)이 이 동물의 분산, 생태 및 생활 방식에 대한 광범위한 검토 결과를 발표했다.[18]

2. 4. 어원

''메이올라니아''라는 이름의 의미는 리처드 오웬(Richard Owen)이 종을 처음 기술할 때 자세한 어원을 제시하지 않아 다소 논쟁의 대상이 되어 왔다.[2] 이로 인해 이름의 유래에 대한 두 가지 주요 가설이 생겨났다. 두 가설 모두 이름의 첫 부분 '메이오(Meio-)'가 "더 작은"을 의미하는 고대 그리스어 μεῖον|메이온grc(meion)에서 파생되었으며, ''메갈라니아''(Megalania)와 어원을 공유한다는 점에는 동의한다.그러나 이름의 두 번째 부분 '-라니아(-lania)'의 기원에 대해서는 의견이 갈린다. 고생물학자 개프니(Gaffney)는 이 부분이 "도살자"를 의미하는 라틴어 lanius|라니우스la(lanius)에서 유래했다고 주장했다. 이 해석에 따르면 ''메이올라니아''는 "더 작은 도살자"를 의미하며, 이는 "큰 도살자"를 의미하는 ''메갈라니아''와 짝을 이루는 이름이 된다.[1]

반면, 줄리아나 스텔리(Juliana Sterli)와 동료 연구자들은 이 이름이 "돌아다니다"를 의미하는 고대 그리스어 ἠλαίνω|엘라이노grc(ēlaínō)에서 유래하여 "더 작은 방랑자"로 번역해야 한다고 주장한다. 이 주장은 리처드 오웬 자신의 기록에 의해 뒷받침되는데, 오웬은 ''메이올라니아''의 어원을 직접 설명하지는 않았지만 ''메갈라니아''의 어원을 "위대한 방랑자"라고 명시했기 때문이다. 이는 개프니가 해석한 "위대한 도살자"와는 다른 의미이다.[1]

실제로 오웬은 최초의 메이올라니아 화석(척추뼈)을 연구했을 때, 이를 왕도마뱀의 일종으로 오인했다. 당시 알려진 거대 도마뱀인 ''메갈라니아''(''Varanus priscus'')보다 크기가 작았기 때문에, 오웬은 "소형 방랑자"라는 의미를 담아 ''메이올라니아''라고 명명한 것으로 보인다. 이후 더 많은 화석이 발견되면서 토머스 헨리 헉슬리(Thomas Henry Huxley) 등에 의해 메이올라니아가 도마뱀이 아닌 거북의 일종임이 밝혀졌다. ''Miolania''나 ''Ceratochelys''와 같은 동의어도 존재한다.

3. 종 분류

메이올라니아는 가장자리가 뾰족하고 위로 솟은 등딱지, 골배엽(osteoderm)으로 덮인 앞다리, 그리고 뿔이 달린 독특한 머리를 가진 파충류였다. 등딱지의 길이는 대략 0.7m에서 2m에 달했다.[29] 꼬리는 뿔처럼 생긴 가시가 돋힌 고리들로 둘러싸여 있었고, 끝에는 뼈로 된 곤봉이 달려 있었다. 이 곤봉은 자신을 방어하거나, 짝짓기 시기 종 내 경쟁에서 사용되었을 것으로 추정된다. 머리에 달린 뿔은 먹이를 찾거나 풀을 뜯을 때 주변의 나뭇잎 등을 치우는 데 도움이 되었을 가능성이 있다. 또한, 코 구조는 모래가 비강으로 들어가는 것을 막도록 적응한 형태로 보이는데, 이는 메이올라니아가 해안가나 사막과 같이 건조한 환경에서도 서식했음을 시사한다.[29]

현재까지 여러 메이올라니아 종이 제안되었으나, 일부 종의 분류는 여전히 불확실하다. 모식종인 ''M. platyceps''는 로드 하우 섬에서 발견된 풍부한 화석 자료를 통해 가장 잘 알려져 있으며, 다양한 종내 변이를 보여준다.[1] 호주 본토에서 발견된 ''M. brevicollis''는 비교적 오래된 중신세 시기의 종으로, 형태학적으로 구별되는 특징을 가진다.[1][10]

그러나 다른 종들, 예를 들어 월폴 섬의 ''M. mackayi'', 바누아투의 ''?M. damelipi'', 퀸즐랜드의 '와이앤도트 종' 등은 주로 단편적인 화석(뿔 조각, 사지 뼈 등)으로만 알려져 있어 분류가 명확하지 않다.[1][9][11][14] 특히 ''?M. damelipi''는 두개골이나 뿔과 같은 핵심적인 부분이 발견되지 않아 메이올라니아 속에 속하는지조차 불확실하며, 다른 육지 거북일 가능성도 제기된다.[11][12] 이처럼 단편적인 화석 자료는 메이올라니아 속의 정확한 종 다양성과 계통 관계를 파악하는 데 어려움을 준다.[1]

이 외에도 남태평양의 여러 섬(티가 섬, 그랑드 테르, 피지의 비티레부 등)에서 메이올라니아과에 속할 가능성이 있는 화석들이 발견되었지만, 대부분 단편적이어서 정확한 속 분류는 어려운 상태이다.[11][10]

3. 1. M. brevicollis

: 대부분의 ''메이올라니아'' 종이 섬에서 발견된 것과 달리, ''M. brevicollis''는 호주 본토에서 명명된 유일한 종이다. 이 종의 화석은 노던 준주의 캠필드 역 근처 "폭발 현장"이라 불리는 곳에서 발견되었다. ''M. brevicollis''는 불록 크릭 지역 동물군의 일부로, 중신세 후기에서 후기에 걸쳐 살았던 것으로 추정되며, 현재까지 알려진 가장 오래된 ''메이올라니아'' 종으로 여겨진다.[1] 이 종은 두개골 일부, 목 척추뼈, 뿔 코어, 골판, 껍질 조각 등 비교적 다양한 화석을 통해 알려져 있다. 이는 모식종인 ''M. platyceps''만큼 완전하지는 않지만, 뿔의 크기와 모양 등 여러 특징을 비교할 수 있게 해준다.[1] 종명 ''brevicollis''는 라틴어로 '짧은 목'을 의미하며, 이는 ''M. platyceps''보다 목이 짧다는 특징에서 유래했다.[10]

''M. brevicollis''의 두개골은 전체적으로 ''M. platyceps''와 유사하지만 몇 가지 차이점을 보인다. 머리가 더 납작하고 눈구멍이 더 길쭉한 형태를 띤다. 또한, 눈 뒤쪽의 뺨 부분이 평평하며 눈 뒤에는 작은 안와 후부 능선이 있다.[10] ''M. brevicollis''의 뿔 역시 독특한 특징을 가지는데, 머리 양옆으로 뻗은 B 뿔(뿔 핵)은 다른 종들에 비해 가장 좁은 형태를 보인다. 머리 뒤쪽의 A 뿔은 거의 퇴화된 상태이다.[10] B 뿔의 길이는 와이앤도트 종과 비슷할 수 있지만, ''M. platyceps''의 뿔보다 더 낮은 각도로 돌출되어 있다.[10][14]

3. 2. ?M. damelipi

?'''''M. damelipi'''''[11][12]의 화석은 바누아투 에파테 섬의 테우마 고고학 유적지에서 발견되었다. 이 화석은 메이올라니아 속과 메이올라니드 전체에서 가장 젊은 기록일 가능성이 있다. 발견된 뼈들은 약 2,890년에서 2,760년 전(BP, 기원전 940년–810년경)의 것으로 추정되며, 바다거북의 뼈와 함께 발견되었다.[11] ?''M. damelipi''의 유해는 405개의 뼈로 상당히 많이 발견되었지만, 꼬리 고리, 넓은 범위의 등딱지 조각, 그리고 분류에 가장 중요한 두개골과 뿔 코어가 발견되지 않아 ''메이올라니아'' 속에 속하는지는 불확실하다. 이 때문에 ?''M. damelipi''(윌리 데멜립의 이름을 따서 명명됨)는 ''메이올라니아'' 속으로 잠정 분류되지만, 실제로는 다른 육지거북일 수도 있다.[11] 이후의 발굴에서도 추가적인 뼈가 발견되었지만, 여전히 뿔 코어는 발견되지 않았다. 또한 ?''M. damelipi''가 피지에서 발견된 화석 거북과 유사하다는 점도 지적되었다.[12][16][21]3. 3. M. mackayi

플라이스토세 시기 월폴 섬에서 발견된 ''M. mackayi''는 주로 분리된 뿔 코어 조각과 일부 사지 뼈를 통해 알려져 있다.[9] 이 종은 전반적으로 ''M. platyceps''와 유사하지만, 더 좁은 뿔과 상대적으로 가는 사지를 가졌다는 특징이 있다. 그러나 고생물학자 Gaffney는 발견된 화석 유해가 새로운 종으로 분류하기에는 충분하지 않다고 보았다. 그는 월폴 섬이라는 고립된 환경 때문에 별개의 생물학적 종일 가능성은 인정하면서도, 기존에 잘 알려진 ''M. platyceps''와 비교했을 때 큰 신체적 차이는 보이지 않는다고 지적했다. 이는 Sterli의 견해로 이어지는데, 그는 두 개체군이 지리적으로 멀리 떨어져 있어 유전자 교류가 어려웠을 것이므로 유전적으로는 구별되었을 수 있다고 추론했다.[7] 그럼에도 불구하고, 이미 학명이 부여되었기 때문에 Gaffney는 1996년 연구 검토에서 해당 종명을 유지했는데, 이름이 논의를 용이하게 하는 데 어느 정도 가치가 있다고 판단했기 때문이다.[1] 이 종의 이름은 첫 화석을 발견한 엔지니어 A. C. Mackay의 이름을 따서 명명되었다.[9]3. 4. M. platyceps

''M. platyceps''는 메이올라니아속의 모식종이자 가장 잘 알려진 종으로, 수백 개의 개별 뼈와 몇몇 관절이 연결된 골격으로 대표된다.[2][1] 이렇게 광범위한 화석 유해 덕분에 ''M. platyceps''는 다른 거북 그룹과 비교 연구를 할 때 사실상의 기준 종으로 사용된다. 동시에, ''M. platyceps'' 표본 내에서 나타나는 매우 다양한 종내 변이는 화석 자료가 부족한 다른 메이올라니아 종들의 연구 한계를 보여주는 예시가 되기도 한다.[1]''M. platyceps''는 오스트레일리아와 뉴질랜드 사이에 위치한 로드 하우 섬의 고유종이었으며, 이 섬은 과거 화산 활동의 잔해이다. 이 종은 플라이스토세 동안 서식했다.[1] 과거 Owen에 의해 ''Meiolania minor''로 명명되었던 표본도 현재는 ''M. platyceps''에 포함된다.[2]

''M. platyceps''의 목뼈는 ''M. brevicollis''와 비교했을 때 더 길고, 넓으며, 낮은 형태를 가진다. 특히 축추(둘째 목뼈)의 신경돌기가 ''M. brevicollis''보다 짧고, 5번째와 6번째 목뼈 아랫면에 용골 구조가 없다는 차이가 있다.[1] 이는 ''M. platyceps''가 ''M. brevicollis''보다 눈에 띄게 긴 목을 가졌음을 의미한다.[10][15] 또한 ''메이올라니아''의 독특한 특징 중 하나는 잘 발달된 목갈비뼈인데, 이는 다른 대부분의 거북에게는 없는 구조이다. ''M. platyceps''는 최소 다섯 쌍의 자유 목갈비뼈를 가졌으며, 여섯 번째 쌍은 융합되었을 가능성이 있고, 환추(첫째 목뼈)에도 작은 갈비뼈 요소가 있었을 수 있다. 두 번째 목뼈에 붙은 목갈비뼈가 가장 잘 발달했으며, 세 번째 및 네 번째 목갈비뼈와 함께 가장 큰 크기를 가진다.[15]

3. 5. 와이앤도트 종

호주 본토의 와이앤도트 크릭(Wyandotte Creek)에서 발견된 대형 ''메이올라니아''이다.[14] 와이앤도트 종의 뼈는 북부 퀸즐랜드의 후기 플라이스토세(45,000~200,000 BP) 지층에서 발견되었으며, 달링 다운스에서도 두 번째 발견지가 있을 가능성이 있다.[1] 이 "종"에 대한 자료는 고립된 뿔 코어와 꼬리 척추뼈로만 구성되어 있기 때문에, 아직 정식 학명이 부여되지 않았고 발견된 지역의 이름으로 단순히 언급된다.[14] 고생물학자 개프니(Gaffney)는 뿔 코어와 같이 변이가 심한 특징만을 기반으로 새로운 종을 확립하는 것에 대해 신중한 입장을 보이며, 와이앤도트 유해를 잠정적으로 ''Meiolania cf. platyceps'' (''메이올라니아 플라티셉스''와 비교되는 메이올라니아)로 분류하였다.[1][13] 그러나 개프니는 이 동물의 거대한 크기, 다른 플라이스토세 ''메이올라니아'' 종들과 비교했을 때 독특한 지리적 분포, 그리고 발견된 뿔이 다른 확립된 종들의 뿔과 완전히 일치하지 않는다는 점을 지적하기도 했다.[1][14]4. 형태

메이올라니아는 가장자리가 뾰족하고 위로 솟아오른 등딱지, 골편(osteoderm)으로 덮인 앞다리, 그리고 뿔이 달린 머리를 가진 독특한 모습의 거북이었다. 등딱지의 길이는 약 0.7m에서 2m에 달했으며, 전체 몸길이는 최대 2m에 이르러 육상 거북 중에서는 매우 큰 편이었다.[1]

머리에는 큰 뿔 한 쌍이 있었고, 꼬리에는 가시 돋친 뼈 고리와 곤봉이 달려 있었다.[1][15][3] 사지는 짧고 튼튼했으며 골편으로 덮여 있었다.[1] 이러한 특징들은 일반적인 거북과 달리 목이나 사지를 등딱지 안으로 완전히 집어넣을 수 없었던 약점을 보완하는 방어 수단이었을 것으로 보인다. 주둥이 교합면에 발달한 릿지로 미루어 주로 식물을 먹었을 것으로 추정되지만, 육식성이었다는 설도 있다. 모래가 비강으로 들어가는 것을 막기 위한 구조적 특징은 메이올라니아가 해안가나 사막 같은 건조한 환경에서도 서식했음을 시사한다.[29][8]

4. 1. 두개골과 뿔

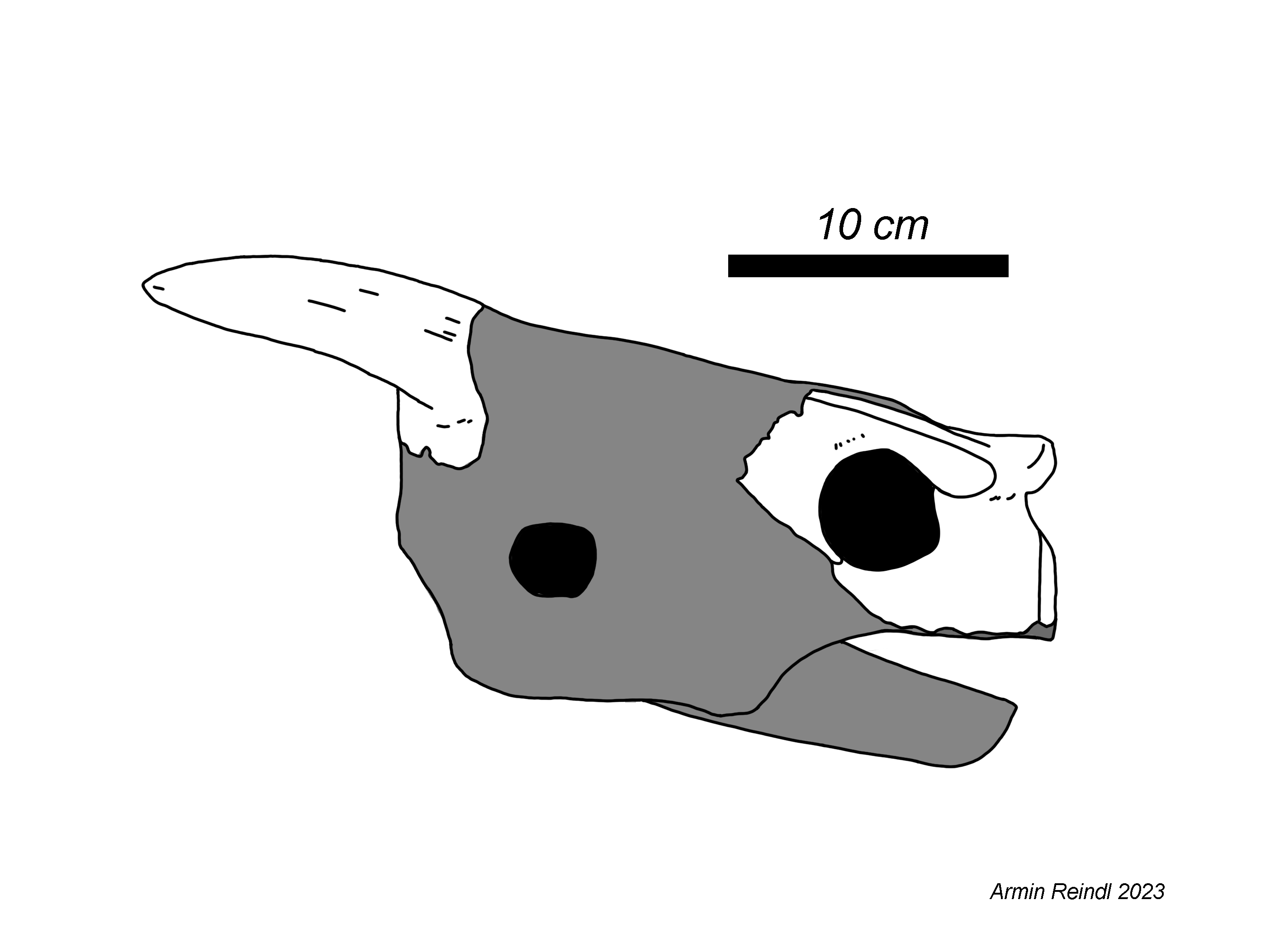

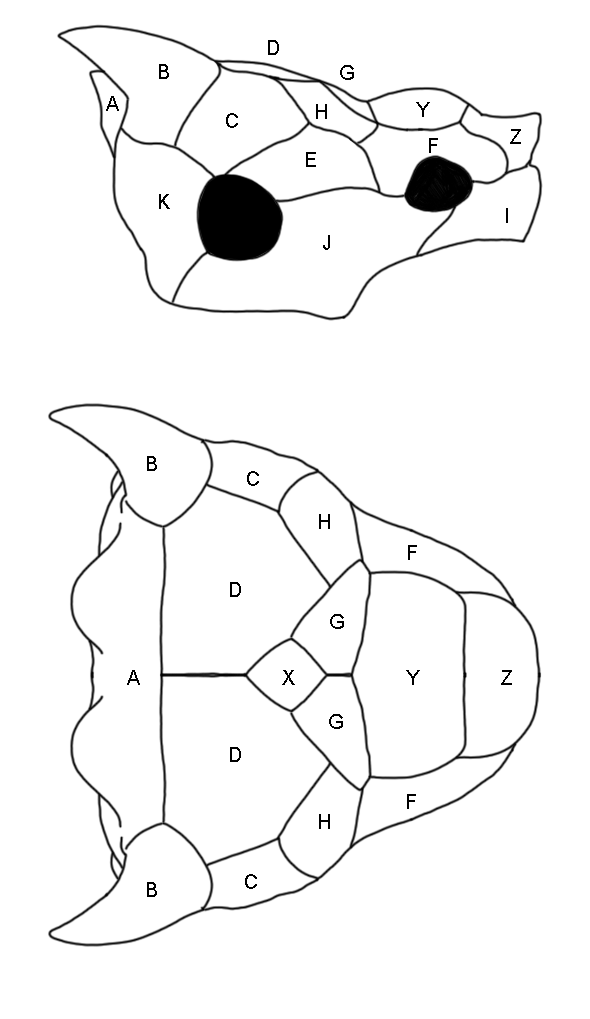

''메이올라니아''의 두개골은 둥근 주둥이와 뒤쪽에 장식된 일련의 뿔이 있는 튼튼한 구조를 가지고 있다. 코뼈는 두개골에서 돌출된 단일 요소로 융합되지만, 돌출된 정도는 개체에 따라 다르다. 일부 표본에서는 코뼈가 두개골의 가장 앞부분이지만, 다른 표본에서는 전상악골이 더 멀리 뻗어 있다. 콧구멍은 거북류에서는 드문 뼈로 된 내부 비중격에 의해 두 개로 나뉜다.[8] 이는 ''메이올라니아''로 이어지는 계통에서 진화한 파생된 특징으로 보인다. 기저 메이올라니과(meiolaniid)는 단일 콧구멍을 특징으로 하는 반면, ''닌제미스''(Ninjemys)는 부분적으로만 나뉜다. ''메이올라니아 플라티셉스''(Meiolania platyceps) 표본은 두 상태를 모두 보여, 일부는 부분적으로 나뉘고 다른 일부는 완전히 나뉜 콧구멍을 가지고 있다. 이는 개체 간의 차이 또는 특정 성장 단계 때문일 수 있으나, 표본 간 크기 차이가 이를 뒷받침하지는 않는다.[8] ''메이올라니아''의 고실 강은 크며, 현대 거북과의 고실 강과 유사하다.[8] 씹고 갈아먹는 데 사용되는 상악골의 마모면은 ''니올라미아''(Niolamia) 및 ''닌제미스''와 같은 기저 분류군에는 없는 뚜렷한 두 번째 부속 융기를 보여준다.[1] 모식종 외에 가장 잘 알려진 두개골은 ''M. 브레비콜리스''(M. brevicollis)의 것이다. 전체적으로 다른 종과 유사하지만, 이 종의 머리는 더 평평하고 눈구멍이 더 길어 보인다. 또한, 눈 뒤의 볼은 ''M. 브레비콜리스''에서 평평하며 눈 뒤에 작은 안와 후부 능선이 있다.[10]다른 메이올라니과와 마찬가지로, ''메이올라니아''는 다양한 비늘 영역(골편)의 크기와 모양으로 쉽게 식별할 수 있다. 실제 뼈의 봉합이 많이 없는 경우, 이러한 비늘의 가장자리가 메이올라니과 거북을 진단하는 데 사용된다. 이 영역은 비늘, 골편, 비늘 영역 또는 눈에 띄는 돌기가 있는 경우 뿔이라고 불린다. C 비늘은 고실 강 바로 위에 위치한 매우 가변적인 볼록 골편이다. 일부 개체에서는 단순히 둥근 영역이지만, 다른 개체에서는 눈에 띄는 융기를 특징으로 한다. 가장 극단적인 경우 C 비늘은 더 일관되게 두드러진 B 비늘과 유사한 뿔(뿔 핵)을 형성할 수 있다.[8]

B 비늘은 전형적으로 크고 소의 뿔과 유사한 ''메이올라니아''의 가장 특징적인 요소이다. 이 B 뿔(뿔 핵)의 크기는 다른 종과 심지어 같은 종 내 개체 간에도 매우 다양하다. ''메이올라니아 플라티셉스''에서는 완전히 발달한 큰 뿔부터 C 비늘보다 크지 않은 작은 것까지 다양하게 나타난다. 이러한 크기 차이는 성적 이형성과는 관련이 없는 것으로 밝혀졌으며, 크기 분포는 짧은 뿔과 긴 뿔로 명확히 나뉘기보다는 긴 뿔 형태로 기울어지는 경향을 보인다.[8] 종별로 보면, ''M. 브레비콜리스''의 뿔 핵이 가장 좁고, ''M. 마케이''(M. mackayi)가 그 다음이며, 와이앤도트 종(Wyandotte species)과 ''M. 플라티셉스''의 뿔 핵이 가장 튼튼하다. 와이앤도트 종의 B 뿔은 가장 강한 곡률과 가장 긴 상대 길이를 보인다.[14] 뿔이 돌출되는 각도도 종마다 달라, ''M. 브레비콜리스''의 뿔은 ''M. 플라티셉스''보다 눈에 띄게 낮은 각도로 돌출한다.[10] 이러한 ''메이올라니아''의 B 뿔은 ''닌제미스''와 ''니올라미아''의 옆으로 튀어나온 뿔이나 ''워칼라니아''(Warkalania)의 작은 뿔 돌기와는 매우 다르다. 또한 ''닌제미스''와 ''니올라미아''에서는 A, B, C 비늘 영역이 머리 뒤쪽에 단일 연속 선반을 형성하지만, ''메이올라니아''는 그렇지 않다. 두개골의 가장 뒷면을 덮는 A 비늘 영역은 ''닌제미스''와 ''니올라미아''의 거대한 방패 모양 구조와 달리 비교적 작은 뿔만 형성한다. 특히 A 뿔이 거의 퇴화된 ''M. 브레비콜리스''에서 이러한 특징이 두드러진다.[10]

''메이올라니아''의 비늘 영역은 일반적으로 가장자리보다 가운데가 더 두꺼워 약간 솟아오른 중심부를 보인다. 두개골 지붕 중앙의 단일 비늘인 X 비늘은 작고 마름모 모양이며 오목하여 옆에서 볼 때 두개골에 약간 움푹 들어간 부분을 형성한다. X 비늘은 양쪽의 D 비늘과 G 비늘 사이에 있지만, 이들이 정중선에서 만나는 것을 막지는 않는다. D 비늘은 약간 볼록하지만, ''닌제미스''나 ''니올라미아''에 비해 덜 발달하여 훨씬 낮아 보인다. G 비늘은 훨씬 작고 X 비늘에 의해 거의 완전히 분리되며, D 비늘처럼 특별히 볼록하지 않고 평평하다.[1][8]

눈 사이에서 주둥이 끝까지 두개골 앞쪽 영역을 덮는 Y 비늘과 Z 비늘은 크고 쌍을 이루지 않는다. 앞쪽에 위치한 Z 비늘은 주둥이 가장자리와 콧구멍 영역을 덮는다. Z 비늘과 Y 비늘 사이의 가장자리는 솟아 있지만, 아래쪽으로 F 비늘과 연결되는 부분에서는 홈으로 변한다. Z 비늘보다 큰 Y 비늘은 두 눈구멍 사이 대부분을 덮으며, 매우 볼록하게 부풀어 올라 돔 모양을 이룬다. ''닌제미스''의 Y 비늘도 약간 솟아 있지만, ''메이올라니아''만큼 두드러지지는 않는다.[1][8]

F 비늘은 눈구멍과 등쪽의 Y, Z 비늘 사이 영역을 덮어 각 눈 주위 절반을 차지하며, 뒤쪽에서는 H 비늘과 만난다. H 비늘은 다소 오각형 모양으로 두개골 옆면과 윗면을 덮는다. K 비늘은 두개골 옆면 가장 뒤쪽 비늘로, 고실 강 뒤쪽 영역을 덮으며 일부 개체에서는 볼록하게 튀어나와 있다. 고실 강 아래에서 K 비늘은 J 비늘과 얕은 홈으로 분리되어 만난다. 이 연결 부위의 덮개가 비늘이었는지 피부였는지는 불확실하지만, 일부 개체에서 K 비늘의 융기가 두드러지는 점은 비늘 덮개였을 가능성을 시사한다. E 비늘은 고실 강과 눈구멍 사이에 위치한 작은 요소이다. I 비늘은 부리를 형성하는 영역을 덮으며, 턱의 씹는 표면까지 확장되는 구갑으로 덮여 있었을 것으로 추정된다. 이 구갑은 대략 I 비늘과 J 비늘의 연결 부위까지 뻗어 있었을 것으로 보인다.[8]

4. 2. 사지

어깨뼈는 전형적인 거북류의 형태로, 어깨뼈와 부리돌기로 형성된 세 개의 돌기가 있다. 대부분의 거북보다 더 튼튼하며 육지 거북과 유사성을 보인다. 등쪽 돌기는 거의 원통형이고, 어깨 봉우리 돌기는 등쪽 돌기에서 120° 각도로 갈라진다. 이 각도는 껍질의 깊이를 나타내는 지표로 사용되는데, 껍질이 높은 육지 거북이나 악어거북과 같이 껍질이 높은 거북에서는 더 둔각을 이룬다. 이는 ''메이올라니아''의 껍질 잔해 검사에서도 확인된다. 마지막 돌기인 부리돌기는 육지 거북처럼 짧고 부채꼴 모양이다.[1]완전한 골반은 발견되지 않았지만 많은 부분 유해가 남아있다. 엉덩뼈는 엉덩이 관절에서 거의 일직선으로 뻗어 있으며 스풀 모양을 취한다. 이는 악어거북이나 육지 거북에서도 볼 수 있는 형태이다. ''메이올라니아''가 일반적인 기본 구조와 다른 점은 엉덩뼈의 끝 부분이다. 잠경아목에서 엉덩뼈는 부채꼴 모양으로 퍼지거나(바에니과), 뒤로 굽는데(대부분의 땅거북상과와 악어거북과), ''메이올라니아''의 엉덩뼈가 땅거북과에서처럼 거의 일직선이라는 사실은 계통 발생보다는 생활 방식과 관련된 또 다른 특징을 암시할 수 있다. 좌골은 측면 돌기가 잘 발달했고, 이 뼈와 껍질의 하반부(복갑) 사이의 접촉은 엉덩이의 중앙선까지 확장된다. 좌골과 두덩뼈가 만나는 부위는 거대하며, 갑상선 창(thyroid fenestra)이 있는 큰 뼈판을 형성하는데, 이는 거북류에게서 기본 조건으로 간주되었지만 계통 발생 과정에서 손실되었다가 다시 발달했다. 두덩뼈는 또한 여러 돌기를 형성하는데, 복갑에 연결되는 두 개의 측면 돌기와 측면 돌기만큼 뻗어 있는 단일 골화된 상두덩뼈가 있다.[1]

앞다리는 짧고 튼튼했으며, 특히 ''메이올라니아 플라티셉스''(M. platyceps)의 경우 육지 거북과 유사하여, 연구자들이 초기에 가졌던 ''메이올라니아''가 해양 동물이라는 생각을 불식시켰다. 상완골은 표본이 잘 채취되었으며, 결과적으로 일부는 표면 질감이 특이하게 울퉁불퉁한 것으로 언급되는 등 많은 변이가 존재한다. 손목뼈는 7개의 요소로 구성되어 있으며, 세 개의 근위골은 노뼈와 자뼈와 연결되고, 나머지 네 개는 손가락에 연결된다. 대부분의 다른 거북은 4개의 근위 손목뼈를 가지고 있는 반면, 3개의 근위 손목뼈가 있다는 점이 눈에 띈다. 이는 누락된 뼈가 단순히 부재하거나 연골로 구성되어 다른 뼈와 함께 화석화되지 않았을 것으로 추정된다. 근위골과 마찬가지로 다른 거북에 비해 뼈가 하나 부족한 원위 손목뼈에서도 유사한 현상이 나타날 수 있다. ''메이올라니아''의 앞다리에는 각각 다섯 개의 손가락이 있었다. 첫 번째 손가락은 짧고 넓었고, 그 다음으로 거의 같은 길이의 세 개의 손가락과 다섯 번째로 짧아진 손가락이 있었다. 각 손가락은 고퍼 육지 거북과 유사한 뭉툭하고 평평한 발톱으로 덮여 있었으며, 물거북이나 악어거북에서 볼 수 있는 좁고 굽은 발톱과는 달랐다.[1] 한편, 불확실한 종인 ?''메이올라니아 다멜리피''(Meiolania damelipi)의 사지는 비교적 더 가늘다고 묘사되었다.[11]

넙다리뼈는 상완골과 동일한 전반적인 특징을 보이며, 특히 관절 표면 가장자리의 울퉁불퉁함과 골화에서 표본 간에 큰 변동성을 보인다. 이는 ''메이올라니아''의 튼튼한 체형과 일치하며, 튼튼한 요소이며, 잠경아목 거북의 넙다리뼈와 광범위하게 유사하다. 넙다리 머리는 둥근 형태이며, 육지 거북의 머리와 매우 유사하며, 이는 수영보다는 육상 이동 또는 적어도 바닥 보행과 관련된 또 다른 특징이다. 넙다리뼈와 마찬가지로 정강이뼈와 종아리뼈는 튼튼하고 강한 뼈이며, 다른 육지 거북의 뼈보다 더 그렇다. 다른 거북과 마찬가지로 목말뼈와 발꿈치뼈는 목말발꿈치뼈라는 단일 요소로 융합된다. 그러나 대부분의 다른 거북에서는 봉합 영역의 존재를 기반으로 두 뼈를 여전히 구별할 수 있는 반면, ''메이올라니아''에서는 서로 완전히 융합되어 그러한 구별을 할 수 없다. 원위 발목뼈는 잘 알려져 있지 않지만, ''메이올라니아''가 현대 거북과 동일한 양을 가지고 있었을 것으로 추정된다. ''메이올라니아''는 손가락과 유사한 비율을 가진 네 개의 발가락을 가지고 있었으며, 이는 짧고 넓으며 평평하고 구부러지지 않은 발톱을 의미한다.[1]

피부 골화(osteoderm), 즉 피부 골화는 ''메이올라니아 플라티셉스''와 ''메이올라니아 브레비콜리스''(M. brevicollis)에서 모두 알려져 있으며, 악어류의 골편과는 명확히 다르다.[10] 세 가지 유형을 구별할 수 있다. 첫 번째는 세 번째 손가락의 굴근 힘줄 근육에 삽입되어 땅을 향하는 매끄러운 종자골이다. 두 번째 유형은 더 전통적인 보호 골편과 관련이 있으며, 현대 육지 거북의 피부 골편과 유사한 방식으로 사지를 덮었던 원반형 및 원뿔형 뼈 형태로 발견될 수 있다. 유사한 구조가 현대 거북에서 흔하며, 비늘이 바깥 표면을 덮고 부분적으로 노출되어 있다. 세 번째 유형은 발가락 근처에서 발견되는 다공성이고 거친 표면의 골화로 기능은 불분명하다. 노출된 원뿔 모양의 골편과 달리, 이 세 번째 유형은 거북의 피부에 완전히 박혀 있었을 것이다.[1]

4. 3. 목

목뼈는 두 종, 즉 ''M. platyceps''와 ''M. brevicollis''에서 알려져 있다. ''M. platyceps''는 더 길고, 넓고, 낮은 척추뼈를 가졌던 반면, ''M. brevicollis''는 더 짧고, 좁고, 높은 척추뼈를 가지고 있었다.[1] 또한 ''M. platyceps''의 축추 신경배돌기는 짧았지만, ''M. brevicollis''에서는 높았다. 5번째와 6번째 목뼈 아랫면에는 ''M. brevicollis''에서 용골(keel)이 있었으나, 로드 하우 섬(Lord Howe Island)의 ''M. platyceps''에서는 발견되지 않았다.[1] 이러한 차이로 인해 ''M. platyceps''는 ''M. brevicollis''보다 눈에 띄게 긴 목을 가졌던 것으로 보인다.[10][15]''메이올라니아'' 목뼈의 가장 독특한 특징 중 하나는 잘 발달된 목갈비뼈(cervical rib)의 존재이다. 이는 다른 거의 모든 거북에게서 목갈비뼈가 없다는 점에서 두드러진다. ''메이올라니아''는 최소 다섯 쌍의 자유 목갈비뼈, 아마도 융합된 여섯 번째 쌍, 그리고 환추(atlas)에 작은 갈비뼈 요소를 가졌을 수 있다. 첫 번째 잘 발달된 목갈비뼈는 두 번째 목뼈에 속하며, 세 번째 및 네 번째 목갈비뼈와 함께 가장 큰 크기를 가졌다.[15] 전반적으로 경추(목뼈)는 전후 방향으로 짧고 높이가 있으며, 목갈비뼈(경늑골)가 발달했다.

4. 4. 꼬리와 꼬리 곤봉

완전히 연결된 꼬리 화석이 발견되지 않아 정확한 척추 개수는 알 수 없지만, 현존하는 거북과와 비교했을 때 최소 10개의 척추로 구성되었을 것으로 추정된다. 이를 바탕으로 ''메이올라니아''의 꼬리는 현대 악어거북처럼 비교적 길었을 것으로 보인다.[15]''메이올라니아''의 꼬리는 여러 개의 장갑 링으로 보호되었다. 이 링들은 아래쪽이 열려 있어 꼬리를 완전히 감싸지는 않는데, 이는 링이 닫힌 형태인 더 원시적인 메이올라니과 거북들과는 다른 특징이다. 표본 AMF:9051을 통해 각 링이 하나의 꼬리 척추와 직접 연결되어 둘러싸고 있음이 확인되었다.[15] 꼬리의 어느 부분까지 링으로 덮여 있었는지는 명확하지 않지만, 오웬이 초기에 "흉골 아치"로 묘사했던 분리된 화석 조각들을 근거로 꼬리 전체가 덮여 있었을 가능성이 제기된다.[15] 몸통에 가까운 쪽의 링은 넓고 비교적 얇으며 서로 떨어져 있지만, 꼬리 끝으로 갈수록 링들이 서로 겹쳐진다. 링 표면에는 두 쌍의 능선이 점점 발달하여 꼬리 끝부분에서는 뚜렷한 가시 모양의 스파이크를 형성한다. 위쪽에 위치한 한 쌍의 스파이크가 더 크고 위로 휘어져 뒤를 향하며, 옆면에 위치한 다른 한 쌍은 눈에 띄게 작다.[15]

꼬리의 마지막 부분은 보통 꼬리 곤봉 또는 꼬리집이라고 불린다. 이는 외형적으로 글립토돈트나 안킬로사우루스 같은 일부 공룡에게서 보이는 것과 유사하다.[1][15][3] 이 곤봉은 4개의 가시가 달린 마디와 원뿔 모양의 끝부분으로 이루어져 있다. 곤봉이 꼬리 링에서 진화했는지는 확실하지 않다. 전반적인 구조는 유사하지만, 일부 표본에서 보이는 봉합선은 이러한 해석과 맞지 않을 수 있다.[15] 앞선 링들과 달리, 곤봉은 척추 전체를 완전히 둘러싸며 아래쪽이 열려 있지 않다. 곤봉 표면은 수많은 구멍과 작은 홈으로 덮여 거친 질감을 보이는데, 이는 영양분을 공급하는 혈관이 지나간 통로였을 가능성이 높으며, 곤봉 자체가 각질화된 비늘 층으로 덮여 있었음을 시사한다.[15]

곤봉의 스파이크는 앞선 링의 스파이크보다 훨씬 다양한 형태를 보인다. 등쪽과 옆쪽에 한 쌍씩 배열되어 뒤쪽을 향하는 뾰족한 형태가 일반적이지만, 일부 표본에서는 훨씬 무딘 형태의 스파이크가 관찰되기도 한다.[15] 스파이크 사이의 간격이나 크기가 커지는 양상도 개체마다 다를 수 있다. 일반적으로 곤봉 시작 부분의 스파이크가 가장 크고 뒤로 갈수록 작아지지만, 두 번째 쌍 근처에서 가장 큰 크기에 도달하는 개체도 있다. 일부 화석에서는 마모된 흔적이 발견되는데, 이는 ''메이올라니아''가 꼬리를 땅에 끌면서 곤봉의 각질층 하부가 손상되었음을 보여준다.[1][15][3] 곤봉의 끝부분은 거의 단단한 뼈로 구성되어 있으며, 마지막 척추는 주변 뼈와 거의 구분되지 않는다. 끝부분의 형태 역시 표본에 따라 뾰족하거나 무딘 모습을 보인다.[15]

이 꼬리 곤봉은 자신을 방어하거나, 짝짓기 기간 동안 동종 개체 간의 전투에 사용되었을 것으로 추정된다.[29] 또한, 이 꼬리로 포식자를 위협하고 몸을 보호했을 것이다.

4. 5. 껍질

''메이올라니아''의 껍질은 대략적인 타원형 모양을 하고 있으며, 가장자리는 거의 평행하고 앞부분이 돌출되어 있다. 껍질 앞부분에는 머리가 들어가는 노치(cephalic notch)가 없고, 뒷부분에도 꼬리가 나오는 노치(caudal notch)가 없는 것이 특징이다.[8] 등딱지(carapace)의 길이는 약 0.7m에서 2m에 달했으며, 가장자리는 뾰족하고 위로 솟아 있었다. 특히 등딱지의 가장 뒷부분은 톱니 모양을 하고 있으며, 여러 개의 골편(scutes)이 뾰족한 가장자리를 형성한다.[8] 전체 갑장의 길이는 1m, 몸 전체 길이는 최대 2m에 이르러, 육상 거북 중에서는 매우 큰 편에 속했다.등딱지의 정확한 입체 형태에 대해서는 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 현재까지 발견된 가장 완전한 껍질 표본들은 대부분 납작하게 눌린 상태로 보존되어 있는데, 이는 화석화 과정에서 껍질이 변형되거나 무너졌을 가능성이 크기 때문에 살아있을 때의 실제 모습을 그대로 반영한다고 보기 어렵다. 하지만 개별 껍질 조각들을 분석해 보면 모두 어느 정도 위로 굽은 아치 형태를 가지고 있었음을 알 수 있다. 이를 통해 ''메이올라니아''의 등딱지가 완전히 납작하지는 않고 어느 정도 솟아오른 아치형 구조였을 것으로 추정할 수 있다. 다만, 현대의 거대한 코끼리거북처럼 등이 매우 높게 솟은 형태는 아니었을 것이며, 오히려 북미의 고퍼 거북과 비슷한, 비교적 완만한 돔 형태의 껍질을 가졌을 것으로 생각된다.[8] 어깨뼈의 구조, 특히 어깨뼈 돌기 사이의 각도가 둔각을 이루는 점 또한 껍질이 어느 정도 높이 솟아 있었음을 시사한다.[1]

흥미롭게도, ''메이올라니아'' 등딱지의 뼈 자체는 두꺼운 종이 정도의 두께로 비교적 얇았다. 아마도 살아있을 때는 이 얇은 뼈 위를 두꺼운 각질의 비늘판이 덮고 있었을 것으로 추정된다. 이는 섬에 서식하는 일부 코끼리거북 종류에서도 공통적으로 나타나는 특징이다. 일반적인 거북들과 달리, ''메이올라니아''는 위협을 느꼈을 때 목이나 다리를 등딱지 안으로 완전히 집어넣어 스스로를 보호할 수 없었던 것으로 보인다. 따라서 뿔 달린 머리, 가시 돋친 꼬리, 그리고 단단한 껍질과 같은 방어 수단은 이러한 약점을 보완하기 위해 발달했을 가능성이 있다.

4. 6. 크기 추정

''메이올라니아''의 크기 추정치는 알려진 종들마다 차이가 있다. ''M. mackayi''는 더 작은 종 중 하나로, ''M. platyceps''보다 30% 작았다. ''M. platyceps''는 다시 ''M. brevicollis''보다 10~20% 작았고, 와이앤도트 종 크기의 절반 정도였다.[1]구체적인 수치로 보면, ''M. mackayi''의 등딱지 길이는 약 0.7m에 달했을 것으로 여겨지며,[16] ''M. platyceps''는 1m의 등딱지 길이에 도달했을 것으로 추정되었다. 로딘(Rhodin)은 가장 큰 완전한 ''M. platyceps'' 등딱지의 길이가 63.5cm이며, 더 큰 표본의 크기는 이 개체의 비율을 기반으로 추정되었다고 언급했다.[16] ''메이올라니아''의 크기를 결정하는 데 사용된 또 다른 방법은 화석 알의 크기를 현대 거북의 알과 비교하는 것이었다. 이 방법을 바탕으로 로버(Lawver)와 잭슨(Jackson)은 10개의 알을 낳은 한 ''M. platyceps'' 개체의 등딱지 길이가 약 75cm였을 것으로 추정했다.[20] 일부 자료에서는 ''M. platyceps''가 꼬리, 목, 머리를 포함하여 전체 길이가 3m 이상에 도달할 수 있었다고 주장하기도 한다.[18]

와이앤도트 종은 ''메이올라니아'' 속 중에서 가장 큰 구성원으로, 뿔 핵(horn core) 크기는 닌제미스(''Ninjemys'')와 비슷한 크기의 동물임을 시사하며, 등딱지 길이는 최대 2m에 달했을 것으로 추정된다.[14][16] ?''M. damelipi''는 ''M. platyceps''와 비슷한 크기로 묘사되었으며, 로딘과 동료들은 사지 재료를 기반으로 1.35m의 길이를 추정했다.[12][16]

5. 계통 발생

메이올라니아과의 분류학적 위치, 즉 다른 거북들과의 관계에 대해서는 여러 가설이 존재한다. 과거에는 초기 숨목아목의 일원으로 보거나, 혹은 더 나중에 분기한 곡경하목에 속한다고 보는 견해가 있었다. 또한, 프로가노케리스와 같은 매우 원시적인 거북의 후손으로서, 중생대 이후까지 살아남은 유존종(relict)이라는 설도 제기되었다. 메이올라니아가 주로 발견되는 오스트레일리아 대륙에는 현존하는 가장 원시적인 포유류인 단공류(예: 오리너구리, 가시두더지)가 서식하고 있는데, 이와 유사하게 메이올라니아 역시 고대의 계통이 오랫동안 살아남은 사례일 수 있다는 가능성이 지적된다. 2000년대 이후, 메이올라니아와 유사한 특징을 가진 중생대의 스템 그룹(stem-group) 거북 화석들이 발견되면서, 메이올라니아과가 현생 거북목과는 별개로, 거북의 진화 초기 단계에서 분기한 그룹의 마지막 생존자였다는 견해가 점차 힘을 얻고 있다.[22][23][24][25]

이와 달리, 메이올라니아과 내부의 종들 간의 관계는 여러 연구를 통해 비교적 일관된 결과가 나오면서 잘 이해되고 있다.[14] 메이올라니아과 내에서 ''Meiolania'' 속은 가장 진화적으로 파생된(derived) 구성원 중 하나로 분류된다. 초기 메이올라니아과 조상으로부터 ''Meiolania''로 이어지는 과정에서 몇 가지 뚜렷한 형태적 변화가 관찰된다.[14] 예를 들어, 두 번째 부속 저작면(secondary accessory cutting surface), 분리된 콧구멍 구멍(separate apertures for nares), 작은 X자 모양 비늘(small scale X) 등은 가장 기초적인 속인 ''Niolamia''를 제외한 나머지 오스트레일리아의 메이올라니아과 그룹(즉, ''Ninjemys'', ''Warkalania'', ''Meiolania'')에서 공통적으로 나타나는 특징이다. 또한, ''Ninjemys''는 D 비늘(scale D)이 위아래로 높다는 특징 때문에, D 비늘이 낮은 ''Warkalania''와 ''Meiolania''가 형성하는 분류군과는 구분된다. 마지막으로, ''Meiolania''는 소의 뿔과 유사한 형태의 B 뿔(horn B)이 다시 나타나고, 두개골 뒤쪽 가장자리에 비늘이 연속적으로 덮인 선반 구조가 없다는 점에서 가장 가까운 친척으로 여겨지는 ''Warkalania''와 구별된다.[1][3]

메이올라니아과의 진화 과정에서는 A 비늘(scale A)의 크기가 점진적으로 작아지는 경향도 보인다. ''Niolamia''나 ''Ninjemys''와 같은 초기 속에서는 A 비늘이 큰 방패 모양이었으나, ''Meiolania''에서는 상대적으로 축소되었다. B 뿔의 방향 역시 변화하는데, 초기 형태에서는 주로 옆쪽을 향해 뻗었지만 후기 종들에서는 뒤쪽으로 휘어진다. 다만, ''Warkalania''는 B 뿔이 매우 작게 축소되어 있어 예외적인 모습을 보인다.[1][3] 가장 최근에 명명된 메이올라니아과 속인 ''Gaffneylania''는 발견된 화석이 매우 단편적이어서 중요한 해부학적 특징들이 불분명하다. 이 때문에 여러 계통 분석 연구에서 그 위치가 다르게 나타나 분류상 불확실성이 큰 상태이다.[17]

''Meiolania'' 속(genus) 내의 여러 종(species)들 간의 관계는 아직 명확하게 밝혀지지 않았다. 이는 일부 종들이 매우 적은 화석 조각으로만 알려져 있거나, 종을 구분할 만한 뚜렷한 특징이 부족하기 때문이다. 예를 들어, B 뿔의 너비를 기준으로 종들을 분류하려는 시도가 있었으나, 개체 간 변이가 크고 더 많은 표본이 발견되면서 이 특징이 일관되지 않다는 점이 지적되었다.[1]

계통 발생 분석 결과들을 종합하면, 메이올라니아과 내에서는 ''Niolamia''가 가장 먼저 분기한 기초적인 속이며, 그 다음으로 ''Ninjemys''가 분기했다. ''Warkalania''와 ''Meiolania''는 서로 가장 가까운 자매 그룹을 형성하는 것으로 나타난다. ''Meiolania'' 속 내에서는 ''Meiolania platyceps''가 가장 먼저 분기하고, 이후 ''Meiolania mackayi'', 그리고 Wyandotte 지역에서 발견된 미명명 종과 ''Meiolania brevicollis''가 차례로 분기했을 가능성이 제시된다.

6. 고생물지리학

메이올라니아의 초기 지리적 분포와 대륙에 서식했던 ''Meiolania brevicollis''의 존재는 곤드와나 대륙의 분열 과정으로 설명될 수 있다. 하지만 오세아니아의 멀리 떨어진 여러 섬에서 발견되는 메이올라니아 화석들은 이러한 단순한 지질학적 설명만으로는 부족하며, 바다를 건너는 다른 분산 방식이 필요했음을 시사한다.[18]

섬으로의 확산 경로에 대해서는 여러 가설이 제기되었다. 대표적으로는 메이올라니아가 직접 바다를 헤엄치거나 표류하여 건넜다는 가설, 식물 뗏목 등을 타고 우연히 이동했다는 뗏목 분산 가설,[20][12] 고대 인류가 뉴칼레도니아 등지로 옮겼다는 인간 매개 가설 등이 있다. 하지만 각 가설은 메이올라니아의 신체 구조, 생태적 특성, 고고학적 증거 등과 비교했을 때 여러 문제점을 안고 있어 학자들 사이에서 활발한 논쟁이 진행 중이다.[18]

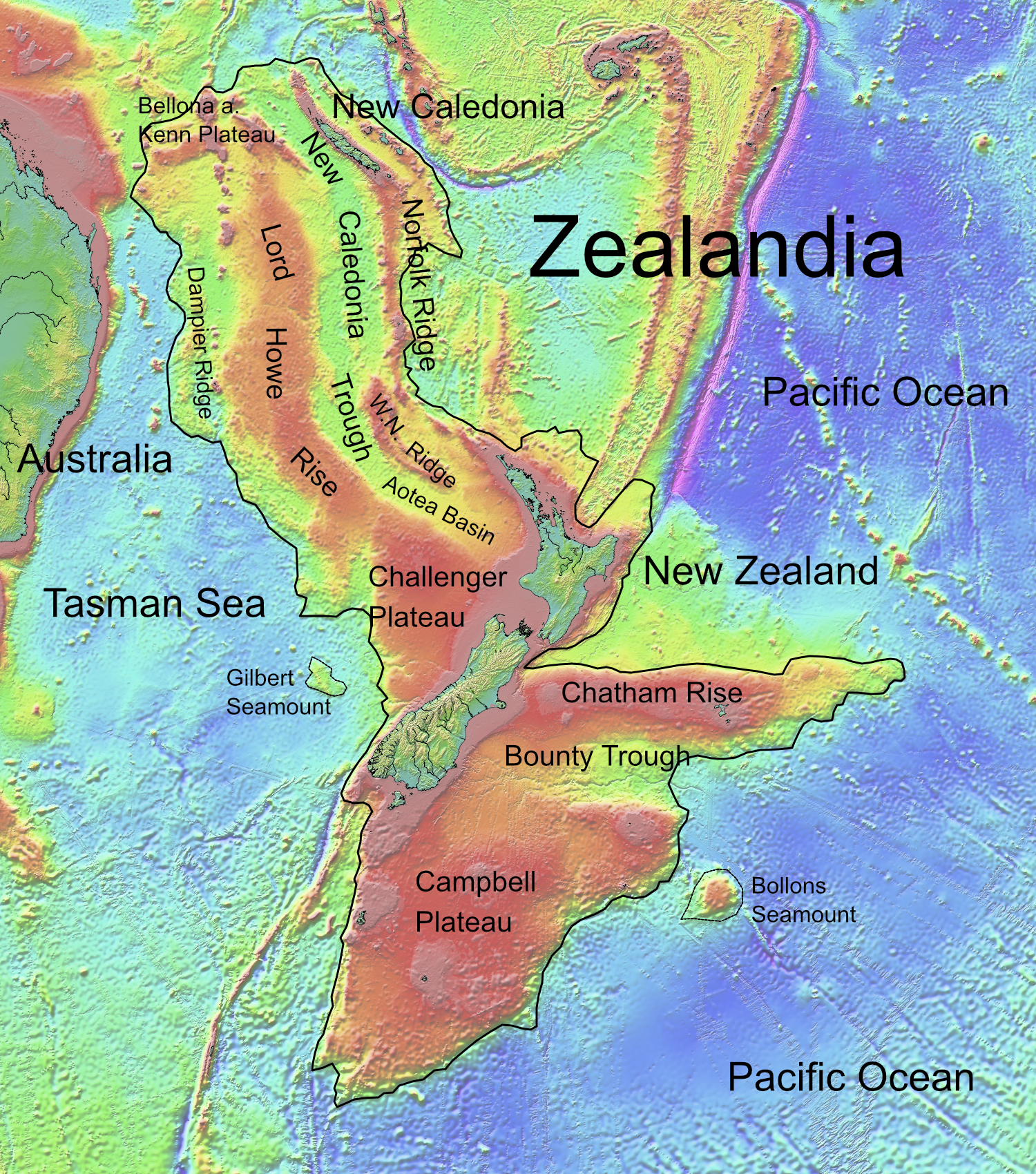

또 다른 설명 방식은 해수면 변동이나 지각 변동과 같은 지질학적 사건과 연관 짓는 것이다. 예를 들어, "에스컬레이터 홉스카치(escalator hopscotch)" 모델은 해저 화산 활동 등으로 섬이 생성되고 침강하는 과정이 반복되면서, 동물들이 새로 생긴 섬으로 연속적으로 이동했을 가능성을 제시한다. 로드 하우 섬의 ''Meiolania platyceps''는 이러한 방식으로 설명될 수 있다.[1] 또한, 현재는 대부분 물에 잠긴 대륙 질랜디아가 과거에는 더 넓은 육지를 이루고 있었으며, 메이올라니아가 이 육지를 통해 확산했다가 해수면 상승으로 인해 고립된 섬들에 남게 되었다는 가설도 중요하게 다뤄진다.[18]

6. 1. 분산 가설

초기 메이올라니아의 지리적 분포와 대륙에 서식했던 ''Meiolania brevicollis''의 분포는 곤드와나의 분열을 통해 설명될 수 있지만, 멀리 떨어진 섬에서 발견된 많은 유해들은 다른 분산 방식을 필요로 한다.''메이올라니아''가 어떻게 섬으로 퍼져나갔는지에 대한 일반적인 가설 중 하나는 물을 건너 직접 이동했다는 것이다. 이는 표류, 부유, 걷기, 물가 걷기부터 능동적인 수영까지 다양한 방식을 포함할 수 있다. 일부 연구자들은 ''메이올라니아''가 수영이 가능한 육상 동물이었다고 주장하는 반면, 다른 이들은 완전히 물속에서 생활하는 방식이었을 것이라고 제안하기도 한다.[18] 심지어 메이올라니아의 조상이 해양 동물이었다는 주장도 있었지만, 이는 현대의 계통 발생학적 분석에서는 지지받지 못하는 가설이다.

하지만 브라운과 몰(2019)은 메이올라니아가 바닷물을 헤엄쳐 건너는 능동적인 이동은 가능성이 낮거나 불가능하다고 본다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 머리가 크고 큰 뿔이 있으며, 뼈들이 융합되어 있고 단단하게 골화되어 있으며, 머리를 등딱지 안으로 집어넣을 수 없었다. 또한 목의 유연성은 주로 풀을 뜯기 위해 아래로 움직이는 데 적합했기 때문에, 수영하거나 물에 떠 있는 동안 머리를 물 위로 유지하기 어려웠을 것이다. 둘째, 다리는 비교적 짧고 육지 거북의 다리와 유사하여, 바다거북의 지느러미나 다른 물에 사는 거북의 다리와는 달라 능동적인 수영에는 비효율적이었다. 게다가 남아메리카의 초기 메이올라니아를 근거로 볼 때, 뼈로 된 갑옷인 골판으로 덮여 있었을 가능성이 있다. 셋째, 등딱지의 모양 역시 능동적인 수영에 불리했다. 현대 거북의 등딱지는 부력이 매우 높지만, ''메이올라니아''의 등딱지는 공기를 훨씬 적게 가두는 구조여서 현대 거북만큼의 부력을 제공하지 못했을 것이다. 마지막으로, 매우 무겁고 갑옷화된 꼬리는 닻처럼 작용하여 물에서의 움직임을 더욱 방해했을 것이다. 이러한 요인들을 종합해 볼 때, 특히 파도나 해류가 불리한 상황에서는 ''메이올라니아''가 넓은 바다에서 익사할 가능성이 높았다. 이러한 결론은 ''메이올라니아''가 물에 가라앉는 음의 부력을 가졌다고 본 리히티히와 루카스의 연구에 의해서도 뒷받침된다 (다만 이들의 연구는 다른 측면에서 브라운과 몰에 의해 비판받기도 한다).[18]

능동적으로 수영하여 새로운 섬에 정착하지 못했을지라도, 또 다른 가능성은 뗏목을 이용한 분산이다.[20][12] 이 방식은 나무 그루터기나 떠다니는 식물 덩어리와 같은 자연적인 뗏목을 타고 고립된 육지에 도달하는 것을 의미한다. 브라운과 몰은 이 가능성을 더 높게 평가하지만, 여기에도 어려움은 따른다. 성체는 매우 큰 뗏목이 필요하고, 어린 개체는 목적지에 도착하더라도 포식자에게 잡아먹힐 위험이 크며 성적으로 성숙하는 데 오랜 시간이 걸린다. 그럼에도 불구하고 뗏목 이동은 현대 거북에서도 잘 관찰되는 현상이므로 유효한 가설로 간주된다. 예를 들어, 인도양의 고립된 섬들에 거대한 육지 거북들이 존재하는 것은 뗏목 이동으로 설명되며, 알다브라 자이언트 거북이 넓은 바다에서 표류하는 것이 발견되기도 했다.[20] 2004년에는 알다브라 자이언트 거북 암컷 한 마리가 원래 서식지인 그란데 테레 섬에서 740km 떨어진 탄자니아의 킴비지 해안에 도착한 사례가 있다. 하지만 이 거북은 매우 수척했고 몸에는 사루새가 붙어 있었다. 뗏목을 탄 자이언트 거북의 또 다른 예는 1936년에 기록되었는데, 두 마리의 성체 갈라파고스 거북이 플로리다 해안에서 32km 떨어진 곳에서 표류하는 것이 발견되었다. 이들은 허리케인에 의해 사육지에서 휩쓸려 나간 것으로 추정된다. 그러나 머리를 집어넣는 능력, 무게 중심, 더 높은 부력 등은 현대 거북이 메이올라니아보다 뗏목에서 생존하기에 더 유리한 조건일 수 있다.[18]

또 다른 가설은 바우어와 빈덤(1990)이 제기한 것으로, ''메이올라니아''가 자연적인 분산이 아니라 인간에 의해 뉴칼레도니아에 도착했을 수 있다는 것이다. 살아있는 자이언트 거북을 식량으로 배에 싣고 운반한 사례는 알려져 있지만, 브라운과 몰은 이 가설이 타당하지 않다고 본다. 그들은 인간에 의한 도입이 비현실적이고 가능성이 낮은 시나리오임을 보여주는 여러 문제점을 지적한다. 성체 ''메이올라니아''를 운송하는 것은 크기, 단단한 갑옷, 그리고 아마도 매우 방어적인 성격 때문에 여러 어려움이 따랐을 것이다. 설령 인간이 큰 성체를 제압하여 먼 거리를 운송할 수 있었다 하더라도, 거북의 느린 번식 속도를 고려할 때 안정적인 개체군을 유지하기 위해서는 많은 수를 데려와야 했을 것이다. 또한, 연구에 따르면 새로운 지역에 도입된 성체 거북은 가두지 않으면 방출 직후 흩어지는 경향이 있어 식량원으로 관리하기 어렵다. 어린 개체를 데려오는 것은 크기가 작고 방출된 지역에 머물 가능성이 높아 물류적으로는 더 쉬울 수 있다. 하지만 거북이 자라서 번식하는 데 오랜 시간이 걸리기 때문에 이 역시 지속 가능한 고기 공급원이 되기 어려워 안정적인 개체군 형성에 어려움이 따른다. 브라운과 몰은 또한 라피타인이 ''메이올라니아''를 사육하거나 길들였다는 증거가 없다고 지적한다.[18]

마지막 가설은 대양 횡단 이동보다는 지질학적 사건과 육상 이동에 초점을 맞춘다. 한 가지 설명은 "에스컬레이터 홉스카치(escalator hopscotch)" 모델이다. 이 모델에 따르면, 섬들은 한쪽 끝에서 새로운 땅이 생겨나고 다른 쪽 끝에서는 물에 잠기는 과정을 거칠 수 있다. 이러한 과정이 연속적으로 일어나면 ''메이올라니아''와 같은 동물들이 서로 연결된 섬들을 따라 이동하거나 좁은 물길을 헤엄쳐 건너갈 수 있게 된다. 이는 특정 섬이 비교적 최근에 생겨났다 하더라도, 그 섬의 동물상은 더 이상 해수면 위에 존재하지 않는 인근의 오래된 섬에서 왔을 수 있음을 의미한다. 예를 들어 로드 하우 섬의 ''Meiolania platyceps''는 로드 하우 라이즈에 의해 형성된 일련의 화산섬 중 가장 최근에 생긴 섬일 뿐이므로 이 시나리오가 적용될 수 있다.[1] 한편, 브라운과 몰은 현재 대부분 물에 잠긴 대륙인 질랜디아가 ''메이올라니아''의 분산에 중요한 역할을 했을 수 있다는 가설을 선호한다. 그들에 따르면, ''메이올라니아''가 서식했던 많은 섬들은 질랜디아의 일부였으며, 이는 이 거북들이 과거에는 더 넓은 지역에 분포했다가 대륙이 물에 잠기면서 외딴 섬에 "고립"되었을 가능성을 시사한다.[18]

7. 고생물학

메이올라니아는 가장자리가 뾰족하고 솟아오른 등딱지, 골배엽으로 덮인 앞다리, 그리고 뿔이 달린 독특한 머리를 가진 파충류였다. 등딱지의 길이는 약 0.7m에서 2m에 달했다.[29] 꼬리는 뿔과 유사한 모양의 가시가 돋힌 뼈 고리들로 둘러싸여 있었으며, 끝에는 곤봉 형태의 구조물이 달려 있었다. 이러한 꼬리 곤봉은 자신을 방어하거나 짝짓기 시기 종 내 경쟁에 사용되었을 것으로 추정된다.[29] 머리에 달린 큰 뿔 역시 눈에 띄는 특징이다. 화석 연구를 통해 이들의 생활 방식, 식성, 번식 등에 대한 다양한 사실들이 밝혀지고 있으며, 이는 하위 문단에서 더 자세히 다룬다.[29]

7. 1. 생활 방식

메이올라니아의 생활 방식이 바다나 강에서 주로 생활하는 수생 동물이었는지, 아니면 육지에서 주로 생활하는 육상 동물이었는지에 대해서는 오랫동안 논의가 있었다.

초기 연구자들은 메이올라니아가 수생 생활에 적응했을 가능성을 제기했다. 예를 들어, 앨런 리버스톤 맥컬로크는 로드하우섬에서 발견된 화석들이 거북이 알을 낳기 위해 해안가에 왔다가 죽어서 형성된 것이라고 생각했다. 또한 앤더슨은 메이올라니아의 사지 구조가 완전한 바다거북보다는 덜 특화되었다는 점을 지적하며, 이들이 해안이나 강어귀에 서식하면서 다른 섬으로 이동하기 위해 바다를 건너는 반수생 동물이었을 것이라고 주장했다.[9] 비교적 최근인 2018년에는 Lichtig와 Lucas가 메이올라니아의 껍질 크기 비율과 사지 구조를 현생 거북과 비교 분석하여, 이들이 현생 악어거북처럼 물 밑바닥을 걸어 다니는 수생 동물이었을 것이라는 주장을 내놓기도 했다. 그러나 이 주장은 이듬해 Brown과 Moll에 의해 비판받았다. Brown과 Moll은 Lichtig와 Lucas의 연구가 비율 기반 분석의 신뢰성이 낮고, 연구에 사용된 표본이 미성숙한 개체의 복합적인 재구성 결과물이라 실제 성체의 비율을 반영하지 못하며 표본 크기도 매우 작다는 문제점을 지적했다.[18]

과거부터 현재까지 대부분의 연구자들은 메이올라니아가 주로 육상에서 생활하는 동물이었다는 가설을 지지한다. 2017년 Paulina-Carabajal 등이 발표한 연구는 육상 생활설을 뒷받침하는 중요한 연구이다. 이 연구는 메이올라니아를 포함한 메이올라니드 거북들의 두개골 내부 구조, 특히 코와 내이 부분을 분석했다. 분석 결과, 메이올라니아의 코 앞부분(전정)이 길게 늘어나 있는 구조를 확인했다. 이러한 구조는 돼지코거북, 매타매타, 자라와 같이 물속에서 숨 쉬기 위한 스노클 같은 코를 가진 일부 수생 거북에서도 나타나지만, 건조한 환경에 사는 도마뱀에게서도 발견된다. 도마뱀의 경우 길쭉한 코 전정은 모래가 코 안으로 들어가는 것을 막아주는 역할을 하는데, 이는 메이올라니아가 해안가나 사막과 같은 모래가 많은 환경에서 살았을 가능성을 시사한다. 실제로 일부 연구자들은 메이올라니아가 알을 낳기 위해서라도 삶의 일부를 해변과 같은 모래 지역에서 보냈을 것이라고 추정해왔다.[29][18] 또한, 메이올라니아의 비강 자체의 크기도 육상 생활을 뒷받침한다. 일반적으로 수생 거북은 비강이 작지만, 육상 거북은 훨씬 큰 비강을 가지고 있어 후각이 더 발달한 것으로 보인다. 메이올라니아의 비강은 현생 육상 거북보다도 더 컸다. 내이 구조 역시 육상 생활에 더 적합한 형태를 보인다. 반고리관의 각도가 수생 거북(80°~95°)보다 육상 거북(100°)에 가깝고, 메이올라니드는 115°로 더 넓은 각도를 가졌다. 이는 육상 거북처럼 걸을 때 머리를 안정시키는 데 유리한 구조이고, 수생 거북의 내이는 주로 수영 중 몸의 회전을 감지하도록 적응되어 있다.[18][19] 이 외에도 튼튼한 다리뼈, 둥근 넙다리뼈 머리, 어깨뼈의 형태 등 여러 해부학적 특징들이 수생 거북보다는 육상 거북과 더 유사하다는 점이 육상 생활설의 근거로 제시된다.[1] 목 구조에 대한 연구에 따르면, 메이올라니아는 풀을 뜯거나 땅에 떨어진 과일을 먹는 초식동물이었을 것으로 추정된다.

7. 2. 식성

''메이올라니아''의 해부학적 특징은 식성을 추론하는 데 중요한 단서를 제공한다. 목은 주로 좌우로 움직이는 데 특화되었으며, 등갑의 돌출부와 머리 뿔의 무게 때문에 움직임이 제한되었다. 이는 ''메이올라니아''가 땅 위에서 생활하는 초식동물이었을 가능성을 보여준다.[19] 머리의 뿔은 먹이를 찾거나 풀을 뜯는 동안 주변의 나뭇잎을 치우는 데 도움이 되었을 것으로 추정된다.이들은 다양한 초본 식물, 양치류, 야자나무의 떨어진 열매와 같은 식물성 먹이를 주로 먹었을 것으로 보인다.[19] 낮은 곳에 있는 활엽식물을 가끔 먹었을 가능성도 있다. 로드하우섬의 온화한 기후는 ''메이올라니아''에게 꾸준한 먹이를 제공했을 것이며, 이들은 계절에 따라 먹을 것을 찾아 섬 안에서 주기적으로 이동했을 수 있다. 발달된 후각 능력은 먹이를 찾는 데 유용하게 쓰였을 것으로 생각된다.[19]

동위원소 분석 결과는 ''메이올라니아 플라티셉스''가 주로 초식 생활을 했지만, 때로는 잡식성 식단을 가졌을 수도 있음을 시사한다.[18] (다만, 분석 대상 중 하나인 ''?메이올라니아 다멜리피''는 메이올라니아과에 속하지 않을 가능성도 제기된다.[18])

7. 3. 번식

메이올라니아의 구체적인 짝짓기 행동은 알려지지 않았으나, 널리 받아들여지는 가설에 따르면 화려하게 장식된 두개골, 갑옷으로 덮인 다리, 꼬리 곤봉 등은 짝짓기 시기에 수컷 간 경쟁에서 사용되었을 가능성이 있다. 이러한 경쟁은 현생 거북류에서 발견되는 사향샘이나 총배설강 분비물과 같은 냄새샘에서 나오는 화학적 신호로 시작되었을 수 있다. 비록 냄새샘 자체는 화석으로 남지 않지만, 메이올라니아의 확장된 비강과 발달된 후각 능력은 이러한 추정을 뒷받침한다. 현생 육지거북은 주로 등딱지를 이용해 부딪치거나 밀치는 방식으로 싸우지만, 메이올라니아는 갑옷으로 덮인 다리, 뼈 고리로 둘러싸인 가시 돋친 꼬리, 그리고 머리의 큰 뿔까지 동원하여 싸웠을 것으로 보인다. 이는 메이올라니아의 목이 옆으로 크게 움직일 수 있었다는 추론과도 일치한다.

''Meiolania platyceps''는 최소한 알을 낳기 위해 로드하우 섬의 해변을 주기적으로 찾았던 것으로 여겨진다. 이는 난형류 ''Testudoolithus lordhowensis''로 분류된 알 화석 덩어리가 발견되었기 때문이다. 이 알들이 메이올라니아의 것으로 추정되는 이유는 로드하우 섬에 다른 거북류가 살았다는 증거가 없고, 일부 지역에서 이 알 화석과 메이올라니아 화석이 매우 가까이에서 발견되었기 때문이다. 또한, 이 알들은 단단한 껍질을 가지고 있어, 유연한 껍질을 가진 바다거북의 알과 명확히 구분된다.

화석을 통해 추정된 ''메이올라니아''의 알은 크고 둥근 모양으로, 가로 길이는 약 53.9mm, 무게는 약 85.91g 정도이며, 너비보다 높이가 약간 더 큰(1.2:1 비율) 크기였다. 이는 지금까지 발견된 화석 거북 알 중 가장 큰 크기에 해당하며, 현존하는 갈라파고스 자이언트 육지거북이나 알다브라 자이언트 육지거북의 알보다 약간 작은 정도이다.

화석 알 껍질의 가스 전도도를 분석하여 현생 거북과 비교한 결과, 메이올라니아 알은 가스 전도성이 매우 높다는 사실이 밝혀졌다. 이는 조류의 알처럼 수분 증발을 막는 기능이 부족하다는 것을 의미하며, 따라서 모래 해변과 같이 습도가 높은 환경의 구덩이에 알을 낳았을 가능성이 높다. 이는 메이올라니아가 번식을 위해 의도적으로 해변을 찾았음을 시사한다. ''T. lordhowensis''의 모식 표본으로 지정된 알 덩어리는 하나의 둥지 안에서 두 개의 층에 걸쳐 최소 10개의 알로 이루어져 있었다.

8. 멸종

''메이올라니아''는 과거 남태평양의 다양한 섬 생태계에 걸쳐 넓게 분포했으나, 현재는 멸종하였다. 멸종 과정은 단일한 원인이 아닌, 여러 지역에서 각기 다른 시기에 복합적인 요인들이 작용한 결과로 여겨진다.[11]

마지막 빙하기 이후의 해수면 상승으로 인한 서식지 축소와 같은 환경 변화가 일부 지역의 멸종에 영향을 미쳤을 수 있으나, 모든 지역의 멸종을 설명하지는 못한다.[11] 바누아투나 뉴칼레도니아 등지에서는 비교적 최근인 약 2,800년 전[11][12][21] 또는 약 1,700년 전[16]까지 메이올라니아과 거북이가 생존했던 증거가 발견되어, 인간의 정착 및 활동과 관련된 요인 또한 멸종에 영향을 주었을 가능성이 제기된다.[11][12][21] 멸종의 정확한 원인과 과정에 대해서는 여전히 연구가 진행 중이다.

8. 1. 멸종 원인 분석

다양한 생태계를 아우르며 넓게 분포했던 ''메이올라니아''의 멸종은 서로 직접적인 관련이 없는 여러 요인이 복합적으로 작용한 다면적인 과정으로 여겨진다.[11]

마지막 빙하기 이후 로드하우 섬에서는 해수면 상승으로 섬의 육지 면적이 크게 줄어들면서 서식지가 축소되어 거북이가 멸종했을 가능성이 제기된다. 하지만 이는 훨씬 넓은 육지 면적을 유지했던 다른 섬들에서의 멸종을 설명하기에는 부족하다. ''메이올라니아''가 분포 지역 대부분에서 정확히 언제까지 생존했는지, 그리고 인간과 접촉했는지 여부는 명확하지 않다.[11]

그러나 인간과의 접촉 가능성을 시사하는 몇 가지 중요한 증거가 존재한다. 가장 최근의 ''메이올라니아'' 기록 중 하나는 바누아투에서 발견된 ?''M. damelipi''일 수 있다(만약 해당 유해가 실제로 메이올라니아과에 속한다면). 이 유해는 약 2,800년 전의 것으로 추정되는 인간 묘지 위의 고고학적 지층에서 처음 발견되었다. 이후 연구를 통해 바누아투와 피지 전역에서 유사한 유적지가 확인되면서, 인간과 대형 거북류가 공존했던 지역이 예상보다 넓었음이 밝혀졌다. 바누아투 유적지에서는 두개골이나 꼬리뼈보다 살이 많은 사지 뼈가 주로 발견되었는데, 이는 거북이가 식용으로 도살되었을 가능성을 시사한다. 실제로 발견된 뼈에서는 절단 도구 흔적, 불에 탄 자국, 골절 등 명백한 도살 및 처리 흔적이 관찰되었으며, 모든 뼈는 인간 정착지와 관련하여 발견되었다. 라피타인의 거북이 사냥이 멸종의 원인이었을 수 있지만, 플라이스토세 과잉 살상 가설은 여전히 학계에서 논쟁적인 주제이다. 어쩌면 더 결정적인 요인은 취약한 섬 생태계에 돼지와 같은 침입종이 유입된 것일 수 있다. 돼지는 거북이 알과 어린 거북이를 포식하여 개체 수 감소에 큰 영향을 미쳤을 것으로 추정된다. 정확한 원인이 무엇이든, ?''Meiolania damelipi''는 인간이 섬에 정착한 지 불과 300년 만에 사라진 것으로 보인다. 이러한 패턴은 서태평양 섬들에서 발견되는 악어류와 조류의 멸종 과정과 유사점을 보인다.[11][12][21]

인간 시대까지 메이올라니아과가 생존했다는 또 다른 증거는 뉴칼레도니아에서 발견된 훨씬 더 최근의 유해이다. 핀다이 동굴에서 발견된 유해는 보정되지 않은 방사성 탄소 연대 측정법으로는 1720 ± 70년 전(AD 160–300년), 보정된 연대 측정으로는 1820–1419년 전(AD 130–531년)으로 측정되었다. 이 유해가 근처 월폴 섬의 유해처럼 ''메이올라니아'' 종 자체에 속하는지는 불분명하지만, ?''M. damelipi''의 불확실성과 달리 메이올라니아과에 속한다는 점은 확인되었다.[16]

참조

[1]

논문

The postcranial morphology of Meiolania platyceps and a review of the Meiolaniidae

https://digitallibra[...]

[2]

논문

Description of Fossil Remains of Two Species of a Megalanian Genus (Meiolania) from "Lord Howe's Island"

https://archive.org/[...]

1886-01-01

[3]

논문

"Ninjemys, a new name for ''Meiolania\" oweni'' (Woodward), a Horned Turtle from the Pleistocene of Queensland"

https://digitallibra[...]

[4]

논문

On Parts of the Skeleton of Meiolania platyceps (Owen)

https://archive.org/[...]

[5]

논문

Notes on the Extinct Reptilian Genera ''Megalania'', Owen, and ''Meiolania'', Owen

https://archive.org/[...]

[6]

논문

On some extinct reptiles from Patagonia, of the genera Miolania, Dinilysia, and Genyodectes.

https://ia800708.us.[...]

[7]

논문

A review of the fossil record of Gondwanan turtles of the clade Meiolaniformes

https://www.research[...]

[8]

논문

The cranial morphology of the extinct horned turtle, Meiolania platyceps, from the Pleistocene of Lord Howe Island, Australia

https://digitallibra[...]

[9]

논문

Notes on the extinct Chelonian Meiolania, with a record of a new occurrence

https://media.austra[...]

1925

[10]

논문

Meiolania brevicollissp. Nov. (Testudines: Meiolaniidae): A new horned turtle from the Australian Miocene

[11]

논문

Megafaunal meiolaniid horned turtles survived until early human settlement in Vanuatu, Southwest Pacific

2010-08-16

[12]

논문

Ancient tortoise hunting in the southwest Pacific

2016-12

[13]

논문

The Wyandotte Local Fauna: A New, Dated, Pleistocene Vertebrate Fauna from Northern Queensland

https://www.biodiver[...]

[14]

논문

A meiolaniid turtle from the Pleistocene of Northern Queensland

https://www.biodiver[...]

[15]

논문

The Cervical and Caudal Vertebrae of the Cryptodiran Turtle, Melolania platyceps, from the Pleistocene of Lord Howe Island, Australia

https://digitallibra[...]

[16]

논문

Turtles and Tortoises of the World During the Rise and Global Spread of Humanity: First Checklist and Review of Extinct Pleistocene and Holocene Chelonians

https://iucn-tftsg.o[...]

2015

[17]

논문

A new turtle from the Palaeogene of Patagonia (Argentina) sheds new light on the diversity and evolution of the bizarre clade of horned turtles (Meiolaniidae, Testudinata)

[18]

논문

The enigmatic palaeoecology and palaeobiogeography of the giant, horned, fossil turtles of Australasia: a review and reanalysis of the data

https://www.thebhs.o[...]

2019-10

[19]

논문

Comparative neuroanatomy of extinct horned turtles (Meiolaniidae) and extant terrestrial turtles (Testudinidae), with comments on the palaeobiological implications of selected endocranial features

https://academic.oup[...]

2017-08

[20]

논문

A fossil egg clutch from the stem turtle Meiolania platyceps : implications for the evolution of turtle reproductive biology

https://www.tandfonl[...]

2016-11-01

[21]

서적

Galapagos Giant Tortoises

https://books.google[...]

Elsevier Science

2020-11-07

[22]

논문

Phylogenetic relationships among extinct and extant turtles: The position of Pleurodira and the effects of the fossils on rooting crown-group turtles

[23]

서적

The Rise of Reptiles. 320 Million Years of Evolution

https://books.google[...]

Johns Hopkins University Press

2019-08-06

[24]

논문

New evidence from the Palaeocene of Patagonia (Argentina) on the evolution and palaeo-biogeography of Meiolaniformes (Testudinata, new taxon name)

[25]

논문

A review of the fossil record of Gondwanan turtles of the clade Meiolaniformes

https://www.research[...]

[26]

논문

On Parts of the Skeleton of Meiolania platyceps (Owen)

https://archive.org/[...]

[27]

논문

"Ninjemys, a new name for ''Meiolania\" oweni'' (Woodward), a Horned Turtle from the Pleistocene of Queensland"

https://digitallibra[...]

[28]

논문

Description of Fossil Remains of Two Species of a Megalanian Genus (Meiolania) from "Lord Howe's Island"

https://archive.org/[...]

1886-01-01

[29]

논문

Turtles and Tortoises of the World During the Rise and Global Spread of Humanity: First Checklist and Review of Extinct Pleistocene and Holocene Chelonians

https://iucn-tftsg.o[...]

2015

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com