중국화 (회화)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

중국 회화는 신석기 시대 채도에 나타난 회화적 표현을 시작으로 오랜 역사를 거쳐 발전해 왔다. 초기에는 채색 토기, 암화 등이 등장했고, 은, 주, 춘추 시대에는 궁전 벽화와 제왕 초상화 등이 존재했다는 기록이 있으나 실물은 전해지지 않는다. 전국 시대에는 비단에 그린 백화가 등장했고, 진, 한 시대에는 다양한 형태의 회화가 발전했다. 위진남북조 시대에는 고개지와 같은 개별 화가와 회화 이론이 등장했으며, 수·당 시대에는 인물화와 산수화가 발전했다. 오대·송 시대에는 산수화와 화조화가 전성기를 맞이했으며, 이곽파와 동거파, 문인화가 발전했다. 원 시대에는 문인화가 주류를 이루었으며, 조맹부, 원말사대가 등이 활동했다. 명 시대에는 절파와 오파가 대립하며 다양한 화풍이 공존했고, 청 시대에는 정통파와 개성파 화가들이 등장했다. 현대 중국 회화는 서양 기법을 수용하며 사회주의 리얼리즘, 신 국화 운동 등을 거쳐 다양한 화풍을 창조했다. 중국 회화는 '시서화 삼절'과 '서화동원'의 특징을 가지며, 곽희의 삼원법과 같은 독특한 표현 방식을 사용한다.

더 읽어볼만한 페이지

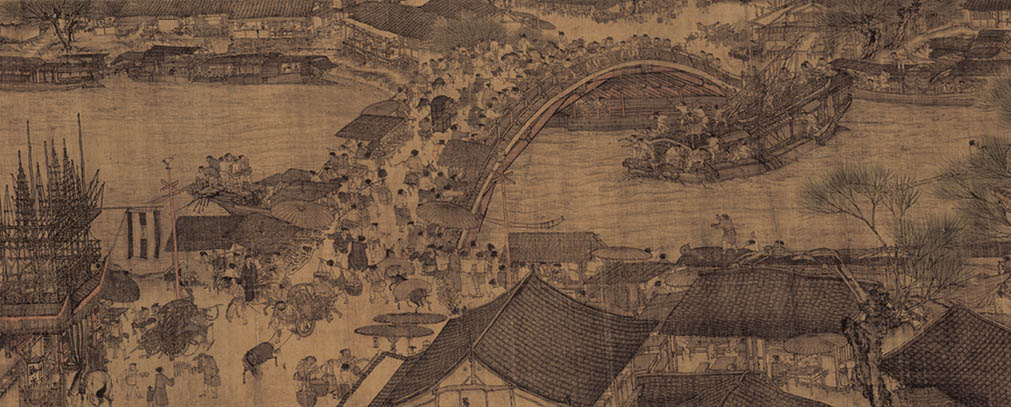

- 중국의 회화 작품 - 청명상하도

청명상하도는 장택단이 그린 것으로 추정되는 두루마리 회화로, 북송 수도 개봉의 번영과 사회상을 세밀하게 묘사하지만, 제작 시기와 의미에 대한 논쟁이 있으며, 사회 풍자화일 가능성도 제기된다.

2. 중국 회화의 기원과 초기 발전

신석기 시대에 만들어진 채도(彩陶)에는 붓과 물감을 사용한 회화적 표현이 나타나기 시작했다.[45] 채문토기(彩文土器)는 토기 표면에 기하학 무늬, 인물 문양 등을 그린 것으로, 황하 유역과 서북부의 간쑤 지방을 중심으로 중국 각지에서 출토된다. 초기 토기에는 붓으로 그린 장식이 보이지 않지만, 신석기 시대 중기 이후 채문토기가 나타난다. 채문토기를 동반하는 문화로는 황하 중·상류 유역의 앙소 문화(산시성, 허난성), 간쑤 지방의 마자야오 문화(간쑤성, 칭하이성), 황하 하류 유역의 다원커우 문화(산둥성, 장쑤성)가 있다. 앙소 문화는 반포 유적(시안 교외)을 표지 유적으로 하는 반포 유형(기원전 4000년경)과 먀오디거우 유적 (허난성)을 표지 유적으로 하는 먀오디거우 유형(기원전 3300년경)으로 나뉜다. 반포 유적은 채문토기로 알려져 있지만, 출토된 토기의 대부분은 조도기이며, 채문토기는 전체의 5% 정도였다. 간쑤 지방의 마자야오 문화는 마자야오 유형(기원전 3000년경), 반산 유형(기원전 2600년경), 마창 유형(기원전 2200년경)으로 나뉘며, 채문토기의 출토를 특징으로 한다. 황하 하류 유역의 다원커우 문화(기원전 4000 - 2300년경)는 산둥성 타이안시의 다원커우 유적을 표지 유적으로 하며, 초기에는 홍도기가 중심이지만, 채문토기도 있다.

신장, 사천, 운남 등지에서는 자연 암벽에 채색이나 선각을 한 '암화(岩画)'가 발견되고 있다. 암화는 주로 중국 서북부·서남부 등의 변방에 있으며, 간쑤성의 흑산암화, 윈난성의 창위안 절벽 그림 등이 유명하다. 신장, 간쑤 등 서북부의 암화는 조각이 주체인 반면, 윈난 등 서남부의 암화는 채색이 주를 이룬다. 하지만, 이러한 암화는 소박한 작풍의 것으로, 후대의 중국 회화에 직접 연결되는 요소는 찾아볼 수 없다.

2. 1. 선사 시대

신석기 시대에 만들어진 채도(彩陶)에는 붓과 물감을 사용한 회화적 표현이 나타나기 시작했다.[45] 채문토기(彩文土器)는 토기 표면에 기하학 무늬, 인물 문양 등을 그린 것으로, 황하 유역과 서북부의 간쑤 지방을 중심으로 중국 각지에서 출토된다. 초기 토기에는 붓으로 그린 장식이 보이지 않지만, 신석기 시대 중기 이후 채문토기가 나타난다. 채문토기를 동반하는 문화로는 황하 중·상류 유역의 앙소 문화(산시성, 허난성), 간쑤 지방의 마자야오 문화(간쑤성, 칭하이성), 황하 하류 유역의 다원커우 문화(산둥성, 장쑤성)가 있다. 앙소 문화는 반포 유적(시안 교외)을 표지 유적으로 하는 반포 유형(기원전 4000년경)과 먀오디거우 유적 (허난성)을 표지 유적으로 하는 먀오디거우 유형(기원전 3300년경)으로 나뉜다. 반포 유적은 채문토기로 알려져 있지만, 출토된 토기의 대부분은 조도기이며, 채문토기는 전체의 5% 정도였다. 간쑤 지방의 마자야오 문화는 마자야오 유형(기원전 3000년경), 반산 유형(기원전 2600년경), 마창 유형(기원전 2200년경)으로 나뉘며, 채문토기의 출토를 특징으로 한다. 황하 하류 유역의 다원커우 문화(기원전 4000 - 2300년경)는 산둥성 타이안시의 다원커우 유적을 표지 유적으로 하며, 초기에는 홍도기가 중심이지만, 채문토기도 있다.신장, 사천, 운남 등지에서는 자연 암벽에 채색이나 선각을 한 '암화(岩画)'가 발견되고 있다. 암화는 주로 중국 서북부·서남부 등의 변방에 있으며, 간쑤성의 흑산암화, 윈난성의 창위안 절벽 그림 등이 유명하다. 신장, 간쑤 등 서북부의 암화는 조각이 주체인 반면, 윈난 등 서남부의 암화는 채색이 주를 이룬다. 하지만, 이러한 암화는 소박한 작풍의 것으로, 후대의 중국 회화에 직접 연결되는 요소는 찾아볼 수 없다.

2. 2. 은 ~ 전국 시대

초기 회화는 재현적이기보다는 장식적인 성격이 강했다. 초기 도자기에는 소용돌이, 지그재그, 점, 동물 등의 문양이 주로 사용되었다. 예술가들이 주변 세계를 묘사하기 시작한 것은 동주 시대(기원전 770–256년)부터였다. 역사 시대에 들어서 은(상), 주 (서주), 춘추 시대에는 궁전 건축을 장식한 벽화나 제왕의 초상화 등이 존재했다는 기록이 사서에 남아 있지만, 실물은 전해지지 않는다. 이 시대의 유물로는 청동기 등의 장식에서 회화적 표현을 찾아볼 수 있으나, 독립된 회화 작품은 거의 남아 있지 않다. 은, 주 시대 청동기 표면에는 용, 봉황, 새 등 상상의 동물이나 실제 동물을 모티브로 한 기괴하고 신비로운 문양이 새겨져 있는데, 이러한 청동기는 대부분 제기로, 제정일치의 신권 사회에서 중요한 의미를 지녔다.

전국 시대 초나라 묘에서 출토된 백화(帛畫)는 비단에 그려진 그림으로, 죽은 자의 혼이 하늘로 올라가 선계에 이르기를 기원하며 제작된 깃발(幡)의 일종이다. 후난 성창사의 서로 다른 묘에서 출토된 두 점의 백화는 각각 '인물룡봉도'와 '인물어룡도'로 불린다. '인물룡봉도'는 옆을 향해 서 있는 여자와 그 머리 위에 양식화된 용과 봉황을 그렸고, '인물어룡도'는 남자가 용을 타는 모습을 묘사하고 있다. 이 그림들은 죽은 자의 혼이 영험한 동물인 용과 봉황의 인도를 받아 하늘, 즉 선계로 올라가는 모습을 나타낸 것이다. 이 백화들은 비단, 먹, 붓을 사용한 회화로서는 중국에서 가장 오래된 유물에 해당한다.

2. 3. 진 ~ 한 시대

진나라와 한나라 시대에는 백화, 칠화, 묘실 벽화, 화상석·화상전(甎) 등 다양한 형태의 회화가 발전하였다.[48] 초기 회화는 재현적이기보다는 장식적인 성격이 강했으며, 패턴이나 디자인으로 구성되었다. 동주 시대에 이르러서야 예술가들이 주변 세계를 묘사하기 시작했다.마왕퇴 1호 묘에서 출토된 채색 백화는 세로 약 2미터, 가로 약 90센티미터의 비단 그림으로, 천상, 인간, 지하 세계를 묘사하며 당시의 우주관을 반영한다.[48] 천상에는 해와 달이 있고, 인간계에는 쌍룡이 벽(璧)에 얽힌 그림이 좌우 대칭으로 있으며, 그 사이에는 천계로 올라가려는 대후 이창의 아내의 모습이 있다.[48] 같은 묘에서 출토된 목관에도 채색화가 있다.[48]

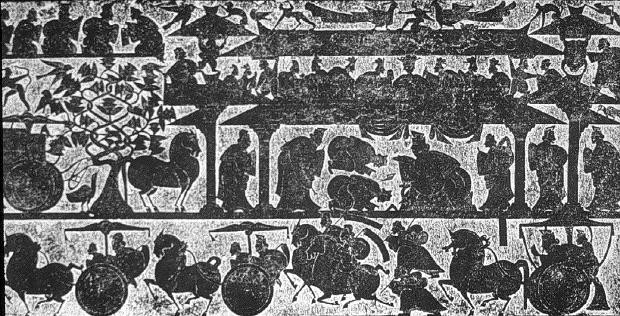

한나라 시대에는 묘실 벽화, 화상석, 화상전 등이 많이 제작되었다. 화상석은 묘실이나 사당 벽면에 부조나 선각으로 그림을 새긴 것이고, 화상전은 흙을 구워 만든 벽돌에 그림을 새긴 것이다.[49] 산둥성 자샹현 무씨사(武氏祠) 화상석은 서왕모 등의 역사 고사를 부조로 새긴 것으로 유명하고,[48] 쓰촨성 청두의 화상전 『격사수확도』(弋射収穫圖)는 당시 생활상을 보여주는 중요한 자료이다.[48] 이러한 작품들은 개별 모티프는 정확하게 묘사되었지만, 모티프 배치는 병렬적이고 설명적이며, 입체적 공간 표현은 부족했다.[49]

3. 위진남북조 시대: 개별 화가와 이론의 등장

위진남북조 시대는 화남과 화북 양쪽에서 많은 세력이 흥망성쇠를 거듭한 격동의 시대였지만, 문화적으로는 풍요로운 시기였다. 회화 분야에서는 동진의 고개지(4세기 중반부터 5세기 초 사람)를 비롯하여 저명한 화가와 이론가가 배출되었다.

불교는 인도에서 서역을 경유하여 후한 시대(서기 1세기)에 중국으로 전래되었다. 남북조 시대에는 조사(造寺)와 조불(造佛)이 성행하여, 뤄양 등의 도시에는 많은 불교 가람이 즐비하게 늘어섰다. 그러나 당시의 목조 사찰은 모두 자취를 감추었고, 그것들을 장식했던 벽화도 현존하지 않는다. 당시의 불교 유적으로 남아 있는 것은 파괴를 면한 변방의 석굴 사원이며, 간쑤성 둔황의 모가오쿠(막고굴), 서역의 키질 천불동에는 이 시대의 벽화가 남아 있다.

이 시대에는 사원이나 묘실 벽화와 같은 대형 화면의 그림 외에, 감상용 화권 형식의 회화가 제작되기 시작했다. 고개지는 인물화, 산수화에 뛰어나 『논화』 등의 저서를 남긴 이론가이기도 하며, 후세에 미치는 영향이 크다. 그 외에 조불흥, 육탐미, 장승요 등의 화가들의 이름이 오늘날까지 전해지며, 이 시대에 이르러 비로소 개별 화가의 이름과 함께 회화사가 언급되게 된다. 다만, 현존하는 고개지 화는 모두 후세의 모본이며, 그 외의 화가에 대해서는 화사(畫史)에 이름과 에피소드만이 남아 있을 뿐, 작품에 대해서는 모본이나 전승 작품조차 현존하지 않는다.

이 시대에는 셰허의 『고화품록』, 종병의 『화산수서』 등의 화론이 저술되었고, 종교와 역사로부터 독립된 예술 분야로서 회화가 논의되기 시작했다. 『고화품록』의 서문에 있는 그림의 "중국 회화의 육법"(六法) 중, 특히 그 첫 번째인 "기운생동"(氣韻生動)이라는 개념은, 중국 회화 제작·감상의 기본 원리로서, 후세까지 큰 영향을 미쳤다.

3. 1. 주요 화가

고개지(顧愷之, 생몰년 미상)는 동진 시대의 화가로 우시 출신이다. 생몰년에는 여러 설이 있지만, 4세기 후반부터 5세기 초에 걸쳐 활동했다. 진적은 남아 있지 않지만, 『여사잠도권(女史箴図巻)』(대영 박물관), 『낙신부도권』 등의 전승작(후대인의 모본)이 있다. 인물화 외에 산수화도 잘 그렸다고 전해지지만, 고개지의 산수화로 여겨지는 것은 남아 있지 않다. 그의 선묘는 후세의 화론서에서 "춘잠토사"(봄 누에가 토하는 실) 등으로 평해졌다. 그는 이론가이기도 하여 『화론』 등의 저서가 있다.육탐미(陸探微, 생몰년 미상)는 오 출신으로, 남조 송의 문제부터 명제 시대(5세기)에 활동했다. 고개지와 함께 "고육"으로 칭해지며, 사혁의 『고화품록』(「화의 육법」을 설한 책)에서는 "제일품"으로 꼽히고 있다. 당대의 일류 화가로, 인물화를 잘 그렸다고 하지만, 작품은 전해지지 않는다.

장승요(張僧繇, 생몰년 미상)는 6세기 무렵의 남조 양나라 사람이다. 작품은 현존하지 않는다. 그중에서도 불교화를 특기로 했다. "화룡점정" 고사로 알려진 화가인데, 장승요가 금릉의 안락사에 4마리의 백룡 그림을 그렸지만, 용의 눈을 그리지 않았다. "눈을 넣으면 용이 날아가 버리기 때문이다"라고 장승요가 말했지만, 사람들은 믿지 않았다. 그래서 장승요가 두 마리의 용의 눈을 그려 넣자, 곧바로 번개가 일어나 벽을 부수고 두 마리의 용은 날아가 버렸다. 그러나, 장승요가 눈을 그려 넣지 않은 나머지 두 마리의 용은 그대로 벽에 남아 있었다는 이야기이다.

3. 2. 회화 이론

중국 회화의 육법은 5세기 중국의 작가이자 미술사학자, 평론가였던 셰허가 그의 저서 "고화품록"(병음: Gǔhuà Pǐnlù)의 서문에서 "그림을 평가할 때 고려해야 할 여섯 가지 사항" (병음: Huìhuà Liùfǎ)에서 정립했다. 이 내용은 서기 550년경에 작성되었으며, "오래된" 그리고 "고대"의 기법을 언급한다는 점을 염두에 두어야 한다. 그림을 정의하는 여섯 가지 요소는 "기운생동"(氣韻生動), "골법용필"(骨法用筆), "응물상형"(應物象形), "수류부채"(隨類賦彩), "경영위치"(經營位置), "전이모사"(傳移模寫)이다.

회화에는 권선징악의 사회적 효용이 있다고 생각되었다. 중국 회화에서는 전통적으로 '''기운생동'''이 중시되고 있다. "기운생동"이란 남조 남제의 사혁이 저서 『고화품록』에서 주창한, 그림의 "육법"의 첫 번째로 나오는 말로, "기운"은 "생명력", "사람을 감동시키는 힘", "뛰어난 정신", "풍격" 등으로 번역된다. 사혁이 말하는 "육법"이란, "기운생동", "골법용필", "응물상형", "수류부채", "경영위치", "전이모사"(전모이사라고도 함)의 6가지이다. "골법용필"은 묘법과 운필이 확실한 것, "응물상형", "수류부채", "경영위치"는 각각, 사물의 형태를 정확하게 그리는 것, 적절한 색채를 입히는 것, 구도와 구성이 확실한 것을 의미하며, "전이모사"는 전통을 배우는 것을 가리킨다. 즉, 회화에서는 운필, 형체, 채색, 구도가 확실한 것과 고전에 배우는 자세도 중요하지만, 그 위에 "기운"이 생생하게 살아 있어야 한다는 것이다.

"기운생동"이라는 구절 자체의 의미에 대해, 사혁 자신은 아무것도 설명하지 않았다.

중국에서는 남북조 시대 이후 각 시대에 다양한 화사(画史)와 화론서(画論書)가 저술되었다.

- 『고화품록』 - 남조 남제 시대 사혁(謝赫, 5세기 후반)의 저서. 이 책의 서문에 있는 "화의 육법(画の六法)"은 유명하며, 육법의 첫 번째로 꼽힌 "기운생동(気韻生動)"이라는 생각은 그 후 중국 회화에 막대한 영향을 미쳤다.

- 『역대명화기』 - 장언원(張彦遠, 815년경 - ?년)의 저서. 저자에 의한 회화론과 태고 이래 회창 원년에 이르는 372명의 화가 열전을 집대성한 전 10권의 대저로, 중국 회화사 연구에 필수적인 문헌이다.

- 『당조명화록(唐朝名画録)』 - 당(唐) 시대 주경현(朱景玄, 787년경 - ?년)의 저서. 122명의 화가를 "신(神), 묘(妙), 능(能), 일(逸)"의 4품등으로 구분하여 논평한다.

- 『도가견문지(図画見聞誌)』 - 북송 시대 곽약허(郭若虚, 생몰년 미상)의 저서. 『역대명화기』가 회창 원년(841년)까지의 그림을 대상으로 했던 것을 이어받아, 같은 해부터 북송의 희녕 7년(1074년)까지의 화가 730명의 평전을 싣고 있다.

- 『화계(画継)』 - 남송 시대 등춘(鄧椿, 생몰년 미상)의 저서. 『역대명화기』, 『도가견문지』를 이어 희녕 7년(1074년)부터 남송 건도 3년(1167년)까지의 화가 119명의 평전을 싣고 있다.

- 『선화화보(宣和画譜)』 - 북송의 제8대 황제 휘종의 수집 회화 목록.

4. 수 · 당 시대: 인물화와 산수화의 발전

당나라 시대에는 궁정에서 인물화가 번성했다. 주방과 같은 예술가들은 황제, 궁중 여인, 황실 말 그림을 통해 궁중 생활의 화려함을 묘사했으며, 인물화는 남당 (937–975) 궁정 예술에서 우아한 사실주의의 절정에 달했다.

대부분의 당나라 예술가들은 가는 검은 선으로 인물의 윤곽을 잡고 화려한 색상과 정교한 디테일을 사용했다. 그러나 당나라 예술가 중 한 명인 거장 오도자는 검은 먹만 사용하고 자유로운 붓놀림으로 먹 그림을 그려 사람들이 그가 작업하는 것을 보기 위해 모여들 정도로 흥미로웠다. 그 이후로 먹 그림은 더 이상 색상으로 채워야 하는 예비 스케치나 윤곽으로 여겨지지 않았다. 대신 완성된 예술 작품으로 가치를 인정받았다.

{{multiple image|perrow=2|total_width=600|caption_align=center

| align = left

| direction =vertical

| header=

| image2 = Zhou Fang. Court Ladies Tuning the Lute (28x75) Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City.jpg|thumb|left|

| caption2 =

| image1 = Zhou Fang. Court Ladies Wearing Flowered Headdresses. (46x180) Liaoning Provincial Museum, Shenyang..jpg

| caption1 =

| footer=주방 (c.730–800)은 당시의 미적 기준을 반영한 호화로운 인물들의 현대 궁중 여인 그림으로 유명하다.

}}

단명한 수나라를 거쳐 당나라 시대에는 국제적인 문화가 꽃피었고, 후세에 이름을 남긴 시인, 서예가, 화가를 다수 배출했다. 오도현(오도자)을 비롯하여 많은 화가의 이름이 전해지지만, 이 시대의 그림도 원본이 전해지는 것은 적으며, 묘실 벽화나 공예품의 장식을 제외하면, 당나라 시대의 그림으로 여겨지는 대부분은 후세의 모본이다. 오도현(7세기 말부터 8세기 중반)은 성당기, 현종 황제에게 중용되어 후세에 "화성"이라고 불린 전설적인 화가이다. 인물화, 불화에 뛰어나 자유자재한 선묘를 구사하여 양경(장안과 낙양)의 다수의 사원에 벽화를 그렸다는 기록이 남아 있으며, 수많은 전설적인 에피소드를 남겼지만, 그 진적은 현존하지 않는다. 산수화가 주요 장르가 되는 송나라 이후와 달리, 이 시대에는 인물화가 주체였다. 인물 화가로는 초당에는 염립본, 위지을승, 성당에는 앞서 언급한 오도현 외에 장선, 주방 등이 알려져 있다.

당나라 시대부터 많은 그림들이 풍경화였으며, 종종 ''산수화''였다. 이러한 풍경화에서는 모노크롬하고 간결한 (이 스타일은 통칭하여 ''수묵화''라고 함) 목적이 자연의 모습을 정확하게 재현하는 것 (사실주의)이 아니라 자연의 "리듬"을 포착하는 것처럼 감정이나 분위기를 파악하는 것이었다.

산수화는 남북조 시대에는 존재했지만, 당나라 시대에 이르러 독립된 장르로 발전했다. 산수화에서는 이사훈・이소도 부자, 왕유가 유명하다. 명나라 시대의 동기창은 산수화를 남종화(문인화 계열)・북종화(직업 화가 계열)의 두 가지 흐름으로 나누어 논했으며, 이 부자를 북종화, 왕유를 남종화의 시조로 간주했다. 이 부자는 청록 산수화의 명수로 여겨지며, 시인이기도 한 왕유는 문인화・수묵 산수화의 시조로 여겨지고 있지만, 왕유 그림의 진적은 현존하지 않으며, 그를 수묵 산수화의 시조로 삼는 것은 후세의 오류라는 설도 있다. 이 시대에는 많은 화론이 쓰여졌는데, 그중에서도 만당의 장언원의 《역대명화기》는 현존 작품이 드문 당나라 시대 이전의 회화사를 아는 데 귀중한 자료이며, 현대에 이르기까지 많은 연구자에 의해 인용되고 있다.

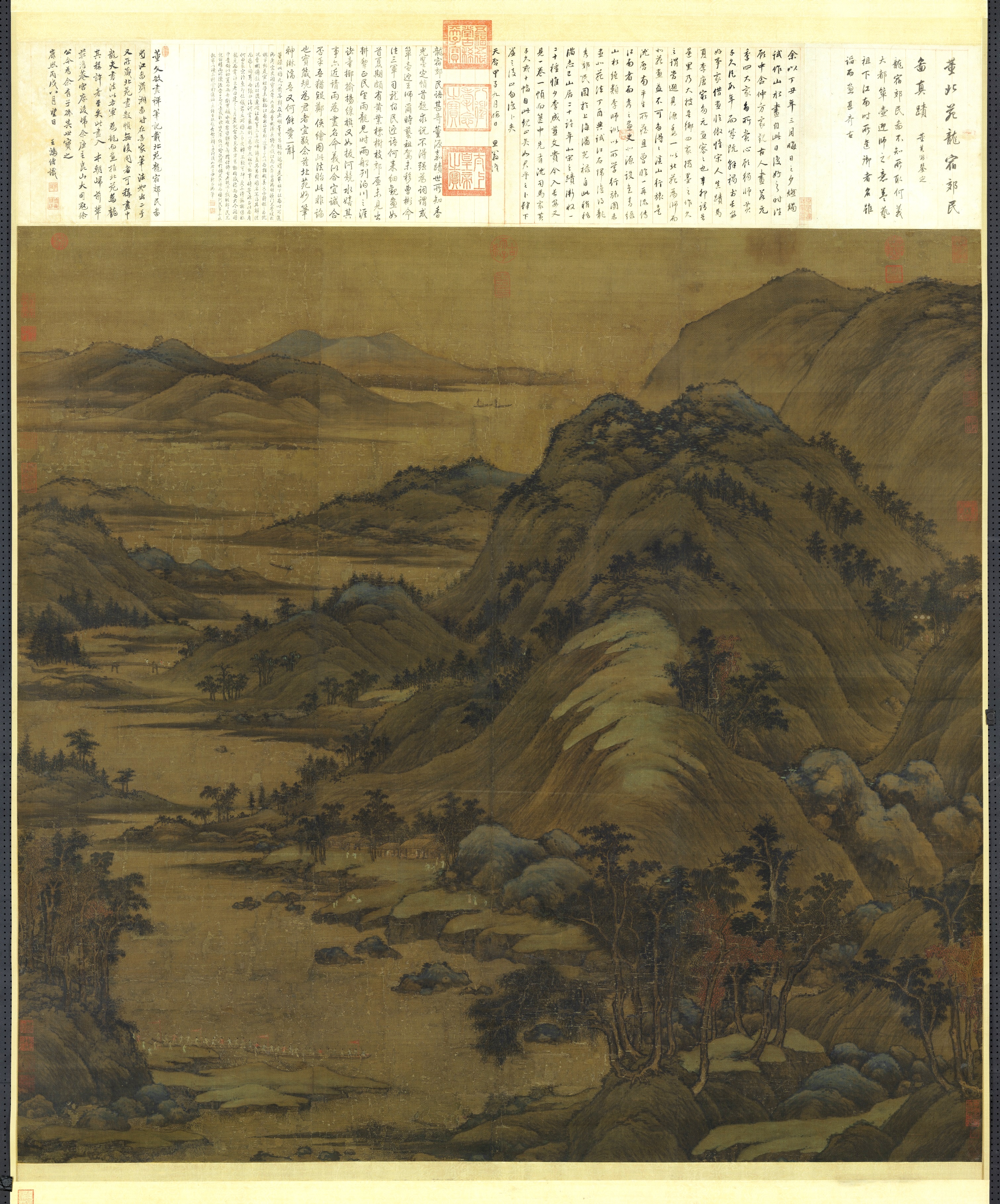

'''유춘도''' - 베이징 국립고궁박물원 소장 채색화. 이 작품은 낙관이 없지만, 수나라 시대 화가 전시견의 작품으로 여겨진다. 중앙을 흐르는 강 양쪽 기슭을 귀인이 산책하는 모습을 묘사했다. 이 작품은 수평선의 위치가 모호하며, 화면 오른쪽 위의 산악은 산을 아래에서 위로 평면적으로 쌓아 올리는 듯한 묘사로, 원근 표현이 미숙하다. 당나라 시대 무렵의 모본으로 여겨지지만, 수·당 시대의 청록 산수화의 작풍을 오늘날에 전하는 유품으로서 귀중하다.[54]

4. 1. 주요 화가

당나라 시대에는 궁정에서 인물화가 번성했다. 주방과 같은 예술가들은 황제, 궁중 여인, 황실 말 그림을 통해 궁중 생활의 화려함을 묘사했으며, 인물화는 남당 (937–975) 궁정 예술에서 우아한 사실주의의 절정에 달했다.- 오도현(7세기 말 - 8세기 전반): 오도자(오도우시)라고도 불리며, 당나라 시대를 대표하는 전설적인 화가이다. 화명은 매우 높지만, 진적으로 확실한 것은 현존하지 않는다. 현종 시대에 궁정 화가로 활동하며, 인물, 불화, 산수, 화조를 모두 잘 그렸다. 선묘에 뛰어나, 그가 그린 인물은 '오대당풍'(오가 그린 인물의 띠는 바람에 나부끼는 듯하다)이라고 칭송받았다. 당시 낙양과 장안의 사찰에는 오도현에 의한 벽화가 300면이나 있었다고 한다. 그가 어떤 사찰의 벽에 그린 지옥도가 너무나 끔찍하여, 도살업자나 어부가 살생의 죄로 내세에 지옥에 떨어지는 것을 두려워하여 직업을 바꿨다는 설이 있을 정도였다.

- 염립본(생몰년 미상): 초당, 7세기에 활동한 궁정 화가. 아버지 염비는 수나라에 벼슬한 화가, 형 염립덕도 화가였으며, 아버지, 형과 함께 건축 관련 업무에도 종사했다. 진적은 남아 있지 않지만, 전승작(후대의 모본)으로 『역대제왕도』(보스턴 미술관), 『보련도』(베이징 고궁 박물원)가 있다.

- 위지을승(생몰년 미상): 초당 말부터 성당에 활동한 서역 출신의 화가. 우전(호탄) 출신. 아버지 위지발질나도 수나라에 벼슬한 화가였다. 사찰의 벽화 등을 그렸다고 하나, 그 작품은 현존하지 않는다. 작풍은 서역풍으로, 그 선묘는 '굴철반사'(구부러진 철이나 얽힌 실)라고 칭송받았다.

- 장선(생몰년 미상): 성당의 화가. 경조(장안) 사람. 개원기에 사관화직이라는 직책에 있었다. 인물화, 특히 시녀(궁정 미인)나 영아(어린아이)의 그림을 잘 그렸다. 전승 작품에 『괵국부인유춘도』 등이 있다. 또한, 장선의 원화를 북송 휘종이 모사한 『도련도』가 전해진다.

{{multiple image|perrow=2|total_width=600|caption_align=center

| align = left

| direction =vertical

| header=

| image2 = Zhou Fang. Court Ladies Tuning the Lute (28x75) Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City.jpg|thumb|left|

| caption2 =

| image1 = Zhou Fang. Court Ladies Wearing Flowered Headdresses. (46x180) Liaoning Provincial Museum, Shenyang..jpg

| caption1 =

| footer=주방 (c.730–800)은 당시의 미적 기준을 반영한 호화로운 인물들의 현대 궁중 여인 그림으로 유명하다.

}}

|thumb|200px|주방(周昉) 『빈화시녀도(簪花仕女図)』 (랴오닝성 박물관)

- 주방(생몰년 미상): 중당(8세기 후반)의 화가. 장안 사람. 인물화, 특히 풍만한 당 미인도를 잘 그렸다. 전승 작품에 『조금철명도』 『휘선시녀도』 등이 있다.

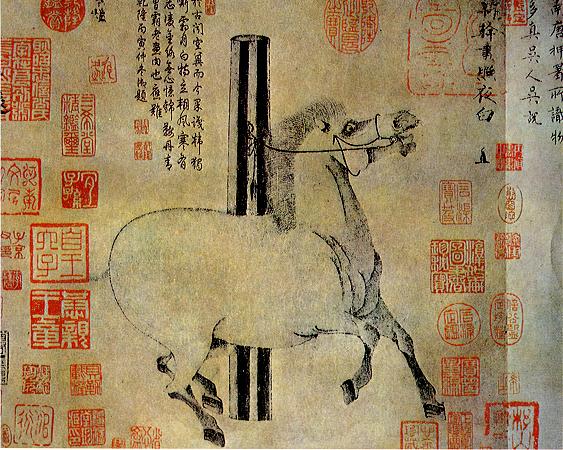

- 한간(생몰년 미상): 성당의 화가. 장안 사람. 그림을 잘 그렸으며, 전승 작품에는 현종의 애마를 그린 『조야백도』가 있다.

|thumb|200px|한간(韓幹) 『조야백도(照夜白図)』

4. 2. 산수화

이사훈(李思訓, 651년경~718년)과 이소도(李昭道) 부자는 당나라 종실 출신으로, 청록산수화(靑綠山水畫) 양식을 확립했다.[45][86] 이사훈은 우무위대장군이라는 지위에 있어 '이대장군'으로 불렸으며, 전하는 작품으로 《강범루각도》 등이 있다. 이소도는 이사훈의 아들로, 전하는 작품으로 《춘산행려도》 등이 있다.[145] 이 부자의 산수화는 정교하게 그려진 청록 산수였음이 문헌을 통해 알려져 있다. 그러나 이 부자의 전칭 작품들은 모두 후대의 모본이거나 옛것을 본따 만든 작품으로, 당나라 시대 이 부자의 화풍을 어느 정도 전하고 있는지는 불분명하다.[87] 당나라 시대 채색 산수화의 화풍은 일본 쇼소인에 전래되는 《기상주악도》(악기 비파에 그려진 그림)의 배경에서 일부 엿볼 수 있다.[75] 교토국립박물관 소장의 《산수병풍》(도지 구 소장)은 일본 헤이안 시대의 작품이지만, 이사훈 등의 청록 산수화 화풍을 전하는 것으로 여겨진다.[98]

왕유(王維, 699년~759년 또는 701년~761년)는 당나라를 대표하는 시인이자 화가였다. 자는 마힐(마길)이며, 관직이 상서우승이었기 때문에 왕우승이라고도 불린다. 자 마힐은 불교의 유마경에 등장하는 유마거사에서 유래한다. 북송의 문인 소식은 왕유에 대해 "시 속에 그림이 있고, 그림 속에 시가 있다"라고 평했다. 문인화(文人畫)와 수묵산수화(水墨山水畫)의 시조로 여겨진다.[45] 다만, 화가로서 왕유의 진품은 현재 전하지 않으며, 동기창이 어떤 작품을 근거로 왕유를 문인화 계열의 수묵 산수화의 시조로 꼽았는지는 명확하지 않다. 왕유의 전하는 작품으로는 《망천도》, 《설계도》가 있다. 《망천도》는 왕유가 어머니의 보리사 벽면에 그린 것으로, 원본 벽화는 전하지 않는다. 《망천도》의 모본은 다수 전해지지만, 11세기경의 양식을 전하는 것으로, 원본과는 차이가 있다.[104]

5. 오대 · 송 시대: 산수화와 화조화의 전성기

송(宋) 시대는 중국 회화사(中国絵画史)의 절정기이자 전환기였다. 당(唐) 시대까지의 회화의 주류는 인물화였으며, 채색화였다. 이러한 전통적인 회화는 이후 시대에도 계속 제작되었지만, 송 시대에는 산수화와 화조화 양식이 확립되었으며, 특히 산수화가 중국 회화를 대표하는 장르가 되었다。오대(五代)에서 북송(北宋)에 걸쳐서는 산수의 북방 산수화와 강남 산수화, 화조화의 황씨체(黃氏體)와 서씨체(徐氏體)(여러 설이 있지만, 전자는 "부귀(富貴)", 후자는 "야일(野逸)"로 여겨짐) 등의 양식이 확립되었고, 각 분야의 회화는 필법, 구도 등의 면에서 크게 진보하여 후세에 영향을 주는 많은 대가들을 배출했다. 산수화에서는 당 시대까지 주류였던 청록산수화도 계속 제작되었지만, 이 시대에는 사대부의 그림으로서 수묵에 의한 산수화가 주류가 되었다。

== 북방 산수화와 강남 산수화 ==

형호(荊浩)와 관동(關仝)은 당나라 말기부터 오대 시기에 걸쳐 활동한 초기 수묵 산수화가로, 화북 지역의 험준한 산세를 묘사하는 북방 산수화 양식을 대표한다.[56] 형호는 하남 진수 출신으로, 화론서 『필법기』를 저술하여 오도자(吳道子)의 필법과 항목(項克)의 수묵법의 장점을 취해 자신의 화풍을 확립하겠다고 하였다.[56] 관동은 장안 출신으로 알려져 있으며, 형호에게서 그림을 배웠다.[56]

thumb)]]

동원(董源)과 거연(巨然)은 강남 지역의 온화한 풍경을 그리는 강남 산수화 양식을 대표한다.[57] 동원은 종릉(鍾陵, 장시성 난창시) 출신으로 남당(南唐)에서 벼슬을 하였으며, 거연은 카이위안 사(開元寺)의 화승(畵僧)이었다.[57] 이들은 "동거(董巨)"로 병칭되며, 강남 산수화의 시조로 여겨진다.[57] 동원과 거연의 화풍은 강남의 습윤한 풍경을 그린 것으로, 피마준(披麻皴)이라는 독특한 필치로 산의 능선을 묘사하는 것이 특징이다.[57] 심괄은 『몽계필담』에서 "동원, 거연의 그림은 가까이에서 보면 무엇을 그렸는지 알 수 없지만, 멀리서 보면 사물의 형태를 알 수 있다"라고 평했다.[57] 북송 말의 문인 화가 미불은 동원의 화풍을 "평담천진(平淡天眞)"이라며 높이 평가했고,[57] 명나라 말의 동기창도 남종화(문인 계열의 산수화)의 시조로서 동원을 높이 평가했다.[57]

송나라 시대의 회화는 산수화의 추가적인 발전을 이루었으며, 흐릿한 윤곽선과 안개 속으로 사라지는 산의 윤곽선을 통해 헤아릴 수 없는 거리를 표현했다.[6] "산"은 산을 의미하고 "수"는 강을 의미하는 ''산수화''는 중국 산수화에서 두드러졌으며, 이는 도교와 신유학의 영향을 받았다.[6]

== 이곽파와 동거파 ==

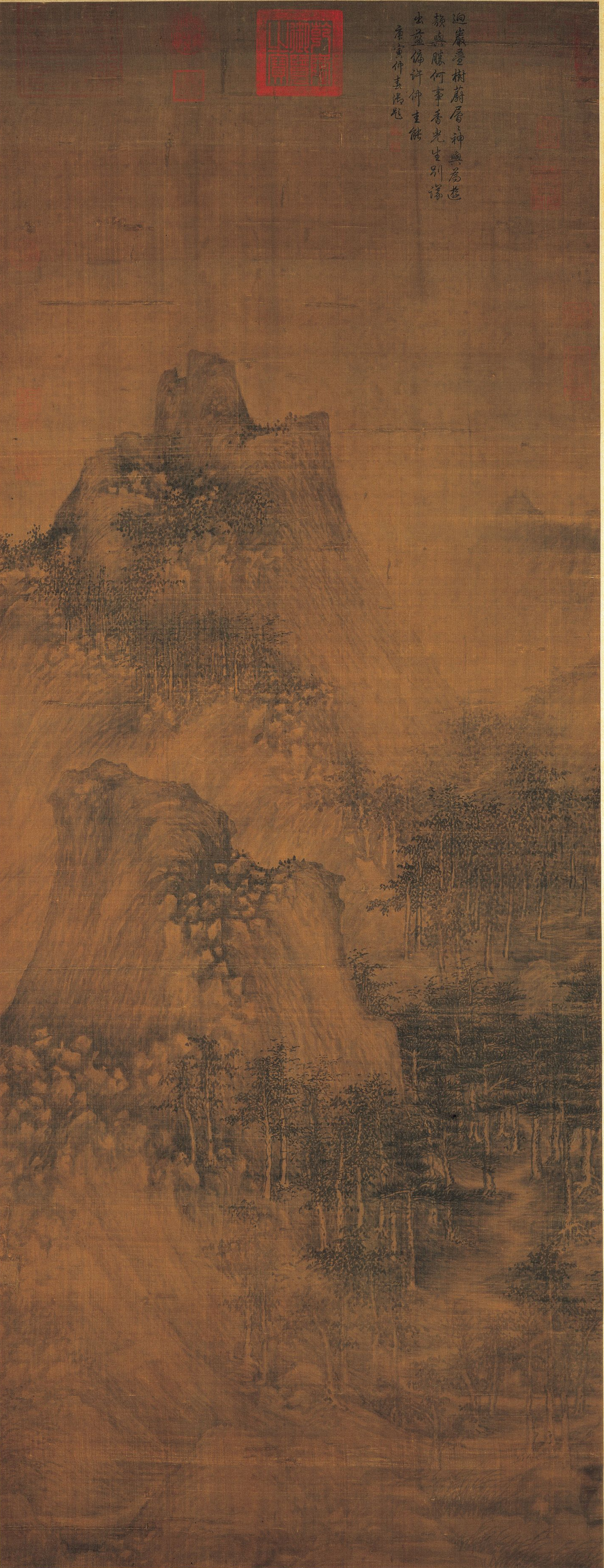

이곽파(李郭派)는 북송 시대 산수화의 대표적인 화풍 중 하나로, 이성(李成), 범관(范寬), 곽희(郭煕)를 중심으로 형성되었다.[8] 이들은 북방 산수화의 대표 화가들로, 웅장하고 광활한 자연을 묘사하는 데 뛰어났다. 이성은 당나라 종실 출신으로, 혼란을 피해 산둥 영구로 이주했다. 그의 화풍은 "먹을 아끼는 것이 금과 같다"라고 평가받았으며,[56] 미불은 그의 진적은 두 점밖에 보지 못했지만 위작은 300점이나 된다고 언급했다. 현존하는 이성의 전승 작품으로는 『독비과석도』(오사카 시립 미술관), 『교송산수도』(일본, 징회당 미술관) 등이 있다. 범관은 처음에는 이성의 그림을 배웠으나, 자연을 스승으로 삼아 자신의 화풍을 구축했다.[9] 그의 대표작인 『계산행려도』(타이베이 고궁박물원)는 "고원 산수"의 전형적인 작품으로, 압도적인 주산의 존재감이 특징이다. 곽희는 허난성 온현 출신의 궁정 화가로, 화론 『임천고치(林泉高致)』를 저술하여 고원(앙각시)·평원(평면시)·심원(부감시)의 삼원법을 제시했다. 그의 『조춘도』는 북송 산수화의 진적으로, 빛과 대기의 존재가 정확하게 표현되었고, 세 가지 시점이 공존하는 완성형을 보여준다.[58] 그 외에 이성파에 속하는 화가로는 왕선 등이 있다.

동거파(董巨派)는 동원(董源)과 거연(巨然)을 중심으로 하는 강남 산수화의 화풍이다. 동원은 장시성 난창시 출신으로, 남당에 벼슬하였다. 그의 화풍은 미불에 의해 "평담천진(平淡天眞)"이라 평가받았으며,[57] 동기창은 남종화(문인 계열의 산수화)의 시조로 그를 높이 평가했다. 동원의 전승 작품으로는 『하경산구대도도권』(랴오닝성 박물관), 『소상도권』(베이징 고궁박물원) 등이 있다. 거연은 카이펑시의 카이위안 사(開元寺)의 화승(畵僧)으로, 전승 작품은 『추산문도도』(타이베이 고궁박물원) 등이 있다. 동원과 거연의 화풍은 강남의 습윤한 풍경을 그린 것으로, 피마준(披麻皴)이라는 독특한 필치가 특징이다. 심괄은 『몽계필담』에서 이들의 그림은 가까이서 보면 무엇을 그렸는지 알 수 없지만, 멀리서 보면 사물의 형태를 알 수 있다고 평했다.[57][56] 동거파를 잇는 화가로는 강참 등이 있다.

북송 시대의 산수화는 사회 전반에 걸쳐 엘리트들의 가치를 확고히 하고 확장하려는 통치자들의 목표를 반영하여 외부 세계로 뻗어 나가는 경향을 보였다.[17] 반면, 남송 시대의 화가들은 개인적인 표현에 집중했다.[10]

== 문인화의 발전 ==

미불(1051년 ~ 1107년)은 북송 후기의 문인으로, 산서 태원 출신이며, 휘종을 섬기며 서화학 박사를 지냈다. 그는 화가, 서예가, 수집가, 감식가로 알려져 있으며, 아들인 미우인(1086년 ~ 1165년)과 함께 "미법산수(米法山水)"(타원형 점묘가 특징)의 창시자로 여겨진다.[59] 미불의 서예 작품은 진필이 남아있지만, 회화 작품에 대해서는 확실한 유품이 없다. 미우인은 아버지와는 달리 전문 화가에 가까웠으며, 《운산도권(雲山圖卷)》등의 작품을 남겼다.[59]

소식(1036년 ~ 1101년)은 북송 후기의 정치가, 서예가, 시인으로, 사천 미산 출신이다. 그는 회화를 여가로 즐겼으며, 고목, 죽석 등을 그렸다.[13]

송나라 시대에는 열렬한 예술 수집가들이 종종 그룹으로 만나 자신들의 그림에 대해 논의하고, 동료와 친구들의 그림을 평가하기도 했다.[13] 시인이자 정치가인 소식과 그의 공범 미불은 종종 이러한 일에 참여하여 예술 작품을 빌려 연구하고 복사하거나, 만약 그들이 어떤 작품을 정말로 감탄했다면 교환을 제안했다.[13] 그들은 서예 (아름다운 글씨의 예술) 기술을 사용하여 수묵화를 만들었으며, 삼절(三絶)을 기반으로 한 새로운 종류의 예술을 창조했다.[10]

== 화원(畫院)과 궁정 화가 ==

후촉(後蜀)과 남당(南唐)에 이어 송나라에도 화원 제도가 설치되어 많은 궁정 화가가 활약했다.[14] 송나라의 화가들은 산수화를 통해 헤아릴 수 없는 거리를 표현했는데, 흐릿한 윤곽선, 안개 속으로 사라지는 산의 윤곽선, 자연 현상의 인상적인 처리가 특징이다.[6] "산"은 산을 의미하고 "수"는 강을 의미하는 ''산수화'' 스타일의 그림은 중국 산수화에서 두드러졌으며, 이는 도교와 신유학의 영향을 받았다.[6]

북송 시대(960–1127)와 남송 시대(1127–1279)의 회화 경향에는 차이가 있었다. 북송 관리들은 세상에 질서를 가져오고 사회 전체에 영향을 미치는 가장 큰 문제를 해결하려는 정치적 이상을 추구하여 거대하고 광대한 풍경을 주로 그렸다.[10][17] 반면 남송 관리들은 사회를 밑바닥부터 더 작은 규모로 개혁하는 데 관심이 있었고, 더 작고 시각적으로 더 가깝고 친밀한 장면에 초점을 맞춘 그림을 선호했다.[10] 이러한 변화는 신유학 철학의 영향력이 커지면서 나타났으며, 남송 시대에는 작은 사립 아카데미를 장려하는 경향이 있었다.[11]

남북조 시대(420–589) 이후 그림은 서예와 시와 함께 사대부 계급의 주요 예술적 오락 중 하나였다.[12] 송나라 시대에는 열렬한 예술 수집가들이 모여 자신들의 그림에 대해 논의하고, 동료와 친구들의 그림을 평가하기도 했다.[13] 소식 (1037–1101)과 미불 (1051–1107)은 이러한 활동에 적극적으로 참여했으며, 삼절(三絶)을 기반으로 한 새로운 종류의 예술을 창조했다.[13] 그들은 서예 기술을 사용하여 수묵화를 만들었고, 이후 많은 화가들이 외모보다는 자신의 감정을 자유롭게 표현하고 대상의 내면의 정신을 포착하려고 노력했다. 남송 시대에는 작은 둥근 그림이 유행하여 앨범으로 수집되었으며, 시인들은 그림의 주제와 분위기에 맞춰 시를 옆에 썼다.[10]

송나라 학자들은 열렬한 예술 수집가였지만, 직업 화가들의 작품은 쉽게 평가하지 않았다.[14] 캘리포니아 대학교, 산타바바라의 안토니 J. 바르비에리-로우 교수는 송나라 학자들이 동료들이 만든 예술에 대한 감사는 직업 예술가에게는 적용되지 않았다고 지적한다.[14] 학자-예술가들은 현실적인 묘사에 집중하거나, 다채로운 팔레트를 사용하거나, 자신의 작품에 대한 금전적 대가를 받아들인 화가는 시장의 정육점이나 땜장이보다 나을 것이 없다고 생각했다.[14]

그러나 송나라 시대에는 많은 유명한 궁정 화가들이 있었고, 황제와 왕족으로부터 높은 평가를 받았다. 장택단 (1085–1145)은 중국 시각 예술의 가장 잘 알려진 걸작 중 하나인 ''청명상하도'' 두루마리의 원본을 그렸다. 송 고종 (1127–1162)은 채문희 (177–250 AD)를 바탕으로 한 ''호적비파십팔拍''를 위한 수많은 그림의 예술 프로젝트를 의뢰했다. 이원지는 동물, 특히 원숭이와 긴팔원숭이를 그리는 데 뛰어났다.[15] 남송 시대(1127–1279)에는 마원과 하규와 같은 궁정 화가들이 강한 검은색 붓으로 나무와 바위를 스케치하고, 옅은 수채화로 안개가 자욱한 공간을 암시했다.

몽골 원나라 (1271–1368) 시대에는 화가들이 그림, 시, 서예를 결합하여 그림에 시를 새겼다. 원나라 황제 투그 테무르 (r. 1328, 1329–1332)는 중국 회화를 좋아했고 스스로 훌륭한 화가가 되었다.

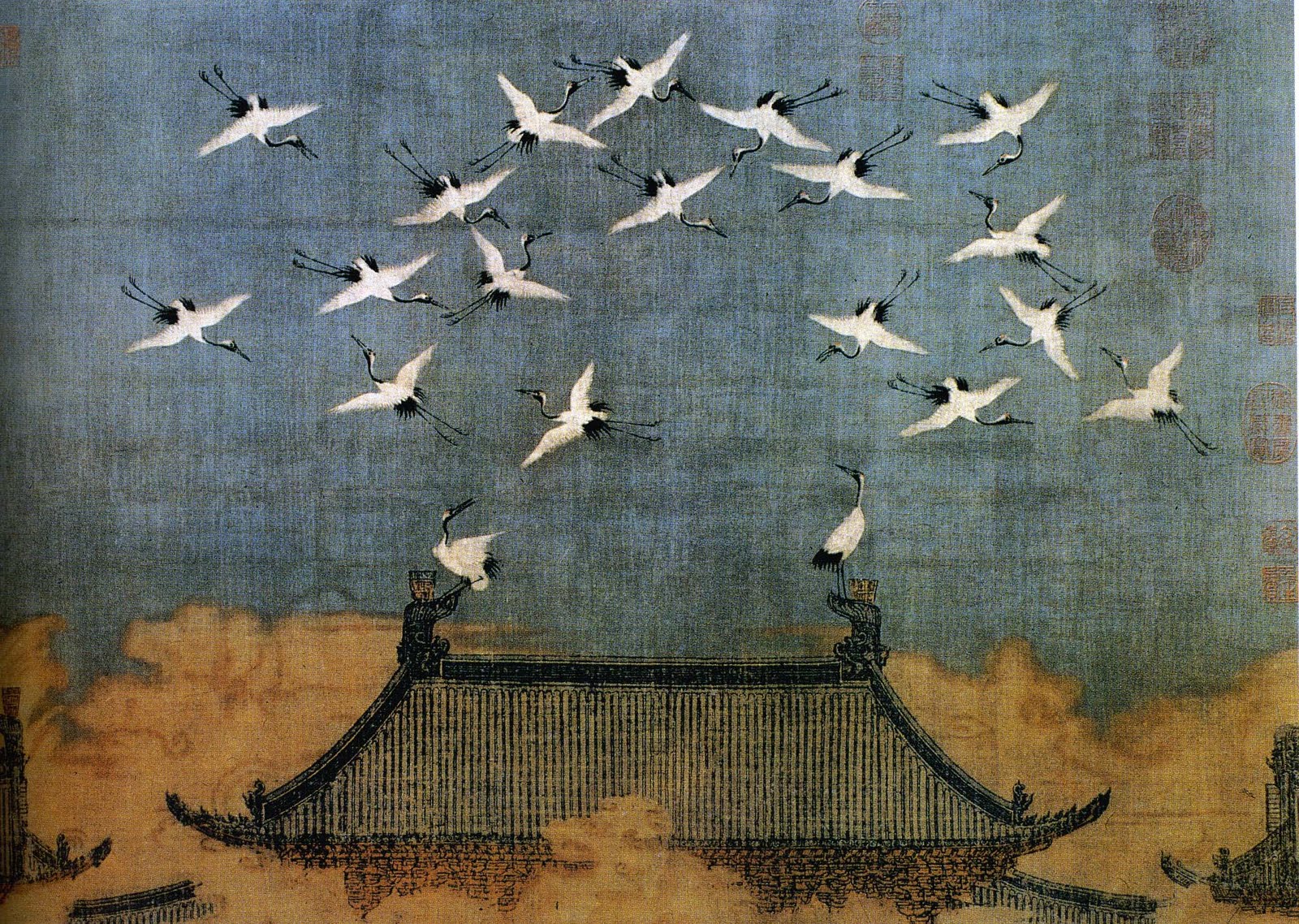

휘종 (1082년 - 1135년)은 황제이자 화가로서, 문화 예술을 장려하고 화원을 개혁했다. 그는 위정자로서 무능하다는 평가를 받았지만, 각지에서 서화 골동품을 모아 《선화화보》 등의 궁정 소장품 목록을 만들고 궁정 화원을 충실하게 만들었다.[14] 그는 스스로도 서화를 잘하여, 서예는 수금체(痩金体)라는 독특하고 가늘고 날카로운 필선을 사용했다. 그림에 대해서는 《도련도》(보스턴 미술관), 《오색앵무도권》, 《도비도》(일본 개인 소장) 등의 작품이 있지만, 휘종의 그림에는 대필화가 많아 진작은 현존하지 않을 것이라는 주장도 있다.

== 남송의 원체(院體) 화풍 ==

마원(馬遠)과 하규(夏珪)는 화면의 한쪽에 경물을 집중시키고 여백을 강조하는 변각 구도(邊角構圖)를 특징으로 하는 산수화를 그렸다.[65][66] 이들은 "마하(馬夏)"로 함께 불리며, 마원의 변각 구도는 "잔산잉수(殘山剰水)", "마원의 일각(馬の一角)"으로 칭해졌다.[65][66] 이러한 평가는 광대한 자연의 극히 일부만을 그린 것을 의미하기도 한다.[65][66] 마원의 작품은 서원아집도권(西園雅集圖巻)(넬슨-앳킨스 미술관)과 같이 세부까지 묘사된 것도 있다.[65][66] 그 외 대표작으로 십이수도(十二水圖)(타이베이 고궁박물원), 화등시연도(華燈侍宴圖)(타이베이 고궁박물원) 등이 있다.[65][66] 하규는 수묵 산수를 주로 그렸으며, 대표작으로 계산청원도(渓山清遠図)(타이베이 고궁박물원), 강산가승도(江山佳勝圖), 장강만리도(長江万里圖)(모본) 등이 있다.[65][66]

이적(李迪)은 화조화의 명수로, 정교하고 장식적인 화풍을 구사했다. 양해(梁楷)는 적은 붓 터치로 그림을 그리는 감필체(減筆體) 인물화로 유명하며, 대표작으로 『이백음행도』(도쿄 국립 박물관) 등이 있다. 소한신은 인물, 특히 아이 그림을 잘 그렸으며, 타이베이 고궁박물원의 『추정희영도』는 소한신의 작품으로 전해진다.

== 기타 주요 화가 ==

이공린(李公麟, 활동기 11세기 말 - 12세기 초)은 안휘성 서성 출신으로, 자는 백시(伯時)이다. 만년에 용면산(龍眠山)에 은거하여 용면산인(龍眠山人)이라고 불렸다. 왕안석(정치가, 시인)과 소식(정치가, 시인, 서예가)과 교류하였으며, 백묘(白描) 인물화를 잘 그렸다. 아버지 이허일은 다수의 고화를 소장하고 있었으며, 이공린은 이를 모사했다. 전승 작품으로 『효경도권』(프린스턴 대학교 미술관), 『오마도권』(도쿄 국립 박물관) 등이 있다.

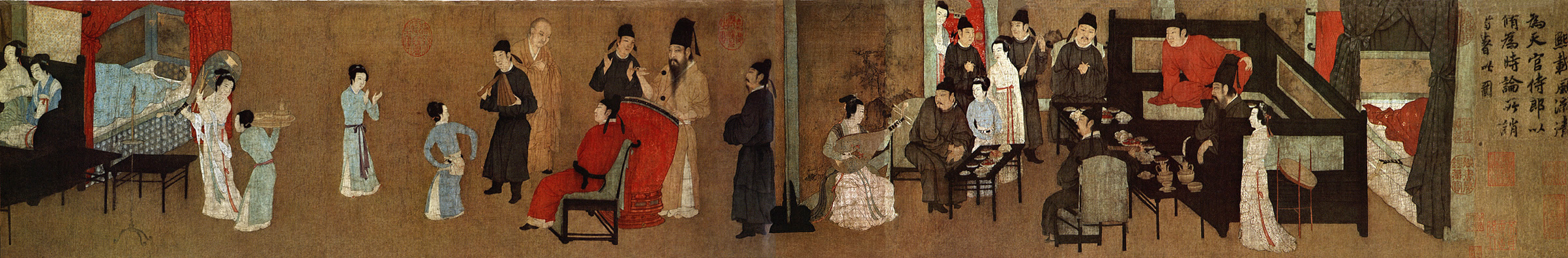

고굉중(顧閎中)은 오대 남당의 궁정 화가로, 금릉(金陵) 구용(句容) 출신이다. 인물화, 특히 여인도를 잘 그렸다. 전승 작품으로 『유리당인물도』(메트로폴리탄 미술관), 『중병회기도』(북경 고궁 박물원)가 있다. 고굉중의 대표작 '''한희재야연도'''는 채색 풍속화 두루마리로, 총 5개의 장면으로 구성되어 있다. 한희재는 남당의 정치가로, 100명이나 되는 첩과 기생을 거느리고 술과 여자, 음악에 빠져 밤마다 연회를 열었다고 한다. 남당의 후주 이욱은 한희재의 행동을 수상히 여겨, 난행의 진의를 알아내기 위해 몰래 화가 고굉중을 보내 연회의 모습을 그리게 하였다. 현존하는 그림의 제작 연대는 남송 이후로 여겨진다.[63]

장택단(張擇端)은 북송의 화가로, 산동(山東) 동무(東武) 출신이며 선화(宣和, 1119-1125년) 연간에 화원에 속했다.[64] 그의 작품 '''청명상하도'''는 북송의 수도 변량(汴京)의 청명절의 번화한 모습을 그린 풍속화이다. 길이 5미터가 넘는 화권에 사대부, 승려, 뱃사공, 인부, 점쟁이 등 모든 계층의 사람들 약 700명이 생생하게 그려져 있다. 타이베이 고궁 박물원 본 외에, 후대 사람에 의한 모본이 다수 있다.

== 화조화의 양식 ==

송(宋) 시대 화조화의 화풍에는 "황씨체(黃氏體)"와 "서씨체(徐氏體)"가 있다고 하는데, 이 두 화풍의 구체적인 차이는 반드시 명확하지 않다. 황씨체는 오대(五代)의 화가 황전(黃筌)과 그 일족의 화풍, 서씨체는 마찬가지로 오대의 화가 서희(徐熙)와 그 일족의 화풍을 가리킨다. 북송(北宋) 시대 곽약허(郭若虚)의 『도화견문지(圖畫見聞誌)』에 따르면, 당시 화조화에 대해 "황가는 부귀(富貴)", "서희는 야일(野逸)"이라고 평가했다. 황전(903년경 - 965년경)은 사천 성도(四川 成都) 출신으로 전촉(前蜀)의 궁정 화가였으며, 서희(생몰년 미상)는 중릉(鍾陵, 강서성) 출신으로 평생 벼슬하지 않았다. 통설에 따르면 황씨체는 윤곽선과 채색 위주, 서씨체는 몰골체(没骨體)라고 하지만, 황전의 작품은 『진금도(珍禽圖)』(베이징 고궁박물원)만 남아있고, 서희의 작품은 남아있지 않아, 두 화풍의 실제 차이는 불분명하다. 문헌을 살펴보아도, 두 파의 화풍에 큰 차이가 있었다고는 생각하기 어렵다. 황전의 아들 황거채(黃居寀)의 작품으로 전해지는 『산자극작도(山鷓棘雀圖)』(타이베이 고궁박물원)는 북송 시대의 화풍을 전한다.

5. 1. 북방 산수화와 강남 산수화

형호(荊浩)와 관동(關仝)은 당나라 말기부터 오대 시기에 걸쳐 활동한 초기 수묵 산수화가로, 화북 지역의 험준한 산세를 묘사하는 북방 산수화 양식을 대표한다.[56] 형호는 하남 진수 출신으로, 화론서 『필법기』를 저술하여 오도자(吳道子)의 필법과 항목(項克)의 수묵법의 장점을 취해 자신의 화풍을 확립하겠다고 하였다.[56] 관동은 장안 출신으로 알려져 있으며, 형호에게서 그림을 배웠다.[56]동원(董源)과 거연(巨然)은 강남 지역의 온화한 풍경을 그리는 강남 산수화 양식을 대표한다.[57] 동원은 종릉(鍾陵, 장시성 난창시) 출신으로 남당(南唐)에서 벼슬을 하였으며, 거연은 카이위안 사(開元寺)의 화승(畵僧)이었다.[57] 이들은 "동거(董巨)"로 병칭되며, 강남 산수화의 시조로 여겨진다.[57] 동원과 거연의 화풍은 강남의 습윤한 풍경을 그린 것으로, 피마준(披麻皴)이라는 독특한 필치로 산의 능선을 묘사하는 것이 특징이다.[57] 심괄은 『몽계필담』에서 "동원, 거연의 그림은 가까이에서 보면 무엇을 그렸는지 알 수 없지만, 멀리서 보면 사물의 형태를 알 수 있다"라고 평했다.[57] 북송 말의 문인 화가 미불은 동원의 화풍을 "평담천진(平淡天眞)"이라며 높이 평가했고,[57] 명나라 말의 동기창도 남종화(문인 계열의 산수화)의 시조로서 동원을 높이 평가했다.[57]

송나라 시대의 회화는 산수화의 추가적인 발전을 이루었으며, 흐릿한 윤곽선과 안개 속으로 사라지는 산의 윤곽선을 통해 헤아릴 수 없는 거리를 표현했다.[6] "산"은 산을 의미하고 "수"는 강을 의미하는 ''산수화''는 중국 산수화에서 두드러졌으며, 이는 도교와 신유학의 영향을 받았다.[6]

5. 2. 이곽파와 동거파

이곽파(李郭派)는 북송 시대 산수화의 대표적인 화풍 중 하나로, 이성(李成), 범관(范寬), 곽희(郭煕)를 중심으로 형성되었다.[8] 이들은 북방 산수화의 대표 화가들로, 웅장하고 광활한 자연을 묘사하는 데 뛰어났다. 이성은 당나라 종실 출신으로, 혼란을 피해 산둥 영구로 이주했다. 그의 화풍은 "먹을 아끼는 것이 금과 같다"라고 평가받았으며,[56] 미불은 그의 진적은 두 점밖에 보지 못했지만 위작은 300점이나 된다고 언급했다. 현존하는 이성의 전승 작품으로는 『독비과석도』(오사카 시립 미술관), 『교송산수도』(일본, 징회당 미술관) 등이 있다. 범관은 처음에는 이성의 그림을 배웠으나, 자연을 스승으로 삼아 자신의 화풍을 구축했다.[9] 그의 대표작인 『계산행려도』(타이베이 고궁 박물원)는 "고원 산수"의 전형적인 작품으로, 압도적인 주산의 존재감이 특징이다. 곽희는 허난성 온현 출신의 궁정 화가로, 화론 『임천고치(林泉高致)』를 저술하여 고원(앙각시)·평원(평면시)·심원(부감시)의 삼원법을 제시했다. 그의 『조춘도』는 북송 산수화의 진적으로, 빛과 대기의 존재가 정확하게 표현되었고, 세 가지 시점이 공존하는 완성형을 보여준다.[58] 그 외에 이성파에 속하는 화가로는 왕선 등이 있다.동거파(董巨派)는 동원(董源)과 거연(巨然)을 중심으로 하는 강남 산수화의 화풍이다. 동원은 장시성 난창시 출신으로, 남당에 벼슬하였다. 그의 화풍은 미불에 의해 "평담천진(平淡天眞)"이라 평가받았으며,[57] 동기창은 남종화(문인 계열의 산수화)의 시조로 그를 높이 평가했다. 동원의 전승 작품으로는 『하경산구대도도권』(랴오닝성 박물관), 『소상도권』(베이징 고궁박물원) 등이 있다. 거연은 카이펑시의 카이위안 사(開元寺)의 화승(畵僧)으로, 전승 작품은 『추산문도도』(타이베이 고궁박물원) 등이 있다. 동원과 거연의 화풍은 강남의 습윤한 풍경을 그린 것으로, 피마준(披麻皴)이라는 독특한 필치가 특징이다. 심괄은 『몽계필담』에서 이들의 그림은 가까이서 보면 무엇을 그렸는지 알 수 없지만, 멀리서 보면 사물의 형태를 알 수 있다고 평했다.[57][56] 동거파를 잇는 화가로는 강참 등이 있다.

북송 시대의 산수화는 사회 전반에 걸쳐 엘리트들의 가치를 확고히 하고 확장하려는 통치자들의 목표를 반영하여 외부 세계로 뻗어 나가는 경향을 보였다.[17] 반면, 남송 시대의 화가들은 개인적인 표현에 집중했다.[10]

5. 3. 문인화의 발전

미불(1051년 ~ 1107년)은 북송 후기의 문인으로, 산서 태원 출신이며, 휘종을 섬기며 서화학 박사를 지냈다. 그는 화가, 서예가, 수집가, 감식가로 알려져 있으며, 아들인 미우인(1086년 ~ 1165년)과 함께 "미법산수(米法山水)"(타원형 점묘가 특징)의 창시자로 여겨진다.[59] 미불의 서예 작품은 진필이 남아있지만, 회화 작품에 대해서는 확실한 유품이 없다. 미우인은 아버지와는 달리 전문 화가에 가까웠으며, 《운산도권(雲山圖卷)》등의 작품을 남겼다.[59]소식(1036년 ~ 1101년)은 북송 후기의 정치가, 서예가, 시인으로, 사천 미산 출신이다. 그는 회화를 여가로 즐겼으며, 고목, 죽석 등을 그렸다.[13]

송나라 시대에는 열렬한 예술 수집가들이 종종 그룹으로 만나 자신들의 그림에 대해 논의하고, 동료와 친구들의 그림을 평가하기도 했다.[13] 시인이자 정치가인 소식과 그의 공범 미불은 종종 이러한 일에 참여하여 예술 작품을 빌려 연구하고 복사하거나, 만약 그들이 어떤 작품을 정말로 감탄했다면 교환을 제안했다.[13] 그들은 서예 (아름다운 글씨의 예술) 기술을 사용하여 수묵화를 만들었으며, 삼절(三絶)을 기반으로 한 새로운 종류의 예술을 창조했다.[10]

5. 4. 화원(畫院)과 궁정 화가

후촉(後蜀)과 남당(南唐)에 이어 송나라에도 화원 제도가 설치되어 많은 궁정 화가가 활약했다.[14] 송나라의 화가들은 산수화를 통해 헤아릴 수 없는 거리를 표현했는데, 흐릿한 윤곽선, 안개 속으로 사라지는 산의 윤곽선, 자연 현상의 인상적인 처리가 특징이다.[6] "산"은 산을 의미하고 "수"는 강을 의미하는 ''산수화'' 스타일의 그림은 중국 산수화에서 두드러졌으며, 이는 도교와 신유학의 영향을 받았다.[6]북송 시대(960–1127)와 남송 시대(1127–1279)의 회화 경향에는 차이가 있었다. 북송 관리들은 세상에 질서를 가져오고 사회 전체에 영향을 미치는 가장 큰 문제를 해결하려는 정치적 이상을 추구하여 거대하고 광대한 풍경을 주로 그렸다.[10][17] 반면 남송 관리들은 사회를 밑바닥부터 더 작은 규모로 개혁하는 데 관심이 있었고, 더 작고 시각적으로 더 가깝고 친밀한 장면에 초점을 맞춘 그림을 선호했다.[10] 이러한 변화는 신유학 철학의 영향력이 커지면서 나타났으며, 남송 시대에는 작은 사립 아카데미를 장려하는 경향이 있었다.[11]

남북조 시대(420–589) 이후 그림은 서예와 시와 함께 사대부 계급의 주요 예술적 오락 중 하나였다.[12] 송나라 시대에는 열렬한 예술 수집가들이 모여 자신들의 그림에 대해 논의하고, 동료와 친구들의 그림을 평가하기도 했다.[13] 소식 (1037–1101)과 미불 (1051–1107)은 이러한 활동에 적극적으로 참여했으며, 삼절(三絶)을 기반으로 한 새로운 종류의 예술을 창조했다.[13] 그들은 서예 기술을 사용하여 수묵화를 만들었고, 이후 많은 화가들이 외모보다는 자신의 감정을 자유롭게 표현하고 대상의 내면의 정신을 포착하려고 노력했다. 남송 시대에는 작은 둥근 그림이 유행하여 앨범으로 수집되었으며, 시인들은 그림의 주제와 분위기에 맞춰 시를 옆에 썼다.[10]

송나라 학자들은 열렬한 예술 수집가였지만, 직업 화가들의 작품은 쉽게 평가하지 않았다.[14] 캘리포니아 대학교, 산타바바라의 안토니 J. 바르비에리-로우 교수는 송나라 학자들이 동료들이 만든 예술에 대한 감사는 직업 예술가에게는 적용되지 않았다고 지적한다.[14] 학자-예술가들은 현실적인 묘사에 집중하거나, 다채로운 팔레트를 사용하거나, 자신의 작품에 대한 금전적 대가를 받아들인 화가는 시장의 정육점이나 땜장이보다 나을 것이 없다고 생각했다.[14]

|thumb| 린량 (1424–1500)의 ''독수리''. 휘종 황제의 다작의 공필 화풍은 많은 동시대인과 그 이후에 깊은 영향을 미쳤다.]]

그러나 송나라 시대에는 많은 유명한 궁정 화가들이 있었고, 황제와 왕족으로부터 높은 평가를 받았다. 장택단 (1085–1145)은 중국 시각 예술의 가장 잘 알려진 걸작 중 하나인 ''청명상하도'' 두루마리의 원본을 그렸다. 송 고종 (1127–1162)은 채문희 (177–250 AD)를 바탕으로 한 ''호적비파십팔拍''를 위한 수많은 그림의 예술 프로젝트를 의뢰했다. 이원지는 동물, 특히 원숭이와 긴팔원숭이를 그리는 데 뛰어났다.[15] 남송 시대(1127–1279)에는 마원과 하규와 같은 궁정 화가들이 강한 검은색 붓으로 나무와 바위를 스케치하고, 옅은 수채화로 안개가 자욱한 공간을 암시했다.

몽골 원나라 (1271–1368) 시대에는 화가들이 그림, 시, 서예를 결합하여 그림에 시를 새겼다. 원나라 황제 투그 테무르 (r. 1328, 1329–1332)는 중국 회화를 좋아했고 스스로 훌륭한 화가가 되었다.

휘종 (1082년 - 1135년)은 황제이자 화가로서, 문화 예술을 장려하고 화원을 개혁했다. 그는 위정자로서 무능하다는 평가를 받았지만, 각지에서 서화 골동품을 모아 《선화화보》 등의 궁정 소장품 목록을 만들고 궁정 화원을 충실하게 만들었다.[14] 그는 스스로도 서화를 잘하여, 서예는 수금체(痩金体)라는 독특하고 가늘고 날카로운 필선을 사용했다. 그림에 대해서는 《도련도》(보스턴 미술관), 《오색앵무도권》, 《도비도》(일본 개인 소장) 등의 작품이 있지만, 휘종의 그림에는 대필화가 많아 진작은 현존하지 않을 것이라는 주장도 있다.

5. 5. 남송의 원체(院體) 화풍

마원(馬遠)과 하규(夏珪)는 화면의 한쪽에 경물을 집중시키고 여백을 강조하는 변각 구도(邊角構圖)를 특징으로 하는 산수화를 그렸다.[65][66] 이들은 "마하(馬夏)"로 함께 불리며, 마원의 변각 구도는 "잔산잉수(殘山剰水)", "마원의 일각(馬の一角)"으로 칭해졌다.[65][66] 이러한 평가는 광대한 자연의 극히 일부만을 그린 것을 의미하기도 한다.[65][66] 마원의 작품은 서원아집도권(西園雅集圖巻)(넬슨-앳킨스 미술관)과 같이 세부까지 묘사된 것도 있다.[65][66] 그 외 대표작으로 십이수도(十二水圖)(타이베이 고궁박물원), 화등시연도(華燈侍宴圖)(타이베이 고궁박물원) 등이 있다.[65][66] 하규는 수묵 산수를 주로 그렸으며, 대표작으로 계산청원도(渓山清遠図)(타이베이 고궁박물원), 강산가승도(江山佳勝圖), 장강만리도(長江万里圖)(모본) 등이 있다.[65][66]이적(李迪)은 화조화의 명수로, 정교하고 장식적인 화풍을 구사했다. 양해(梁楷)는 적은 붓 터치로 그림을 그리는 감필체(減筆體) 인물화로 유명하며, 대표작으로 『이백음행도』(도쿄 국립 박물관) 등이 있다. 소한신은 인물, 특히 아이 그림을 잘 그렸으며, 타이베이 고궁박물원의 『추정희영도』는 소한신의 작품으로 전해진다.

5. 6. 기타 주요 화가

이공린(李公麟, 활동기 11세기 말 - 12세기 초)은 안휘성 서성 출신으로, 자는 백시(伯時)이다. 만년에 용면산(龍眠山)에 은거하여 용면산인(龍眠山人)이라고 불렸다. 왕안석(정치가, 시인)과 소식(정치가, 시인, 서예가)과 교류하였으며, 백묘(白描) 인물화를 잘 그렸다. 아버지 이허일은 다수의 고화를 소장하고 있었으며, 이공린은 이를 모사했다. 전승 작품으로 『효경도권』(프린스턴 대학교 미술관), 『오마도권』(도쿄 국립 박물관) 등이 있다.고굉중(顧閎中)은 오대 남당의 궁정 화가로, 금릉(金陵) 구용(句容) 출신이다. 인물화, 특히 여인도를 잘 그렸다. 전승 작품으로 『유리당인물도』(메트로폴리탄 미술관), 『중병회기도』(북경 고궁 박물원)가 있다. 고굉중의 대표작 '''한희재야연도'''는 채색 풍속화 두루마리로, 총 5개의 장면으로 구성되어 있다. 한희재는 남당의 정치가로, 100명이나 되는 첩과 기생을 거느리고 술과 여자, 음악에 빠져 밤마다 연회를 열었다고 한다. 남당의 후주 이욱은 한희재의 행동을 수상히 여겨, 난행의 진의를 알아내기 위해 몰래 화가 고굉중을 보내 연회의 모습을 그리게 하였다. 현존하는 그림의 제작 연대는 남송 이후로 여겨진다.[63]

장택단(張擇端)은 북송의 화가로, 산동(山東) 동무(東武) 출신이며 선화(宣和, 1119-1125년) 연간에 화원에 속했다.[64] 그의 작품 '''청명상하도'''는 북송의 수도 변량(汴京)의 청명절의 번화한 모습을 그린 풍속화이다. 길이 5미터가 넘는 화권에 사대부, 승려, 뱃사공, 인부, 점쟁이 등 모든 계층의 사람들 약 700명이 생생하게 그려져 있다. 타이베이 고궁 박물원 본 외에, 후대 사람에 의한 모본이 다수 있다.

6. 원 시대: 문인화의 시대

원 시대는 중국 회화사에서 복고주의 시대이자 문인화의 시대였다. 몽골인에 의한 정복 왕조인 원에서는 궁정 화가의 활동 무대였던 화원 제도가 폐지되었다. 백성은 그 출신에 따라 몽골인, 색목인, 한인, 남인 등으로 서열이 매겨졌다. 몽골인은 최상위에, 많은 문인을 배출한 강남의 한인은 최하위에 놓였다. 남송 유민의 화가들은 이민족 왕조의 압제 아래 억눌린 내면의 불만을 예술의 추구로 돌렸다.[67]

원 시대의 문인 화가들은 중국 회화의 전통을 계승하기 위해 노력하여 남송 시대를 뛰어넘어 한 시대 전의 오대·북송의 산수화를 본받았다. 그중에는 북방 산수화의 이성·곽희를 규범으로 삼는 자와 강남 산수화의 동원·거연을 규범으로 삼는 자가 있었으며, 전자를 이곽파, 후자를 동거파라고 한다. 이곽파는 주덕윤과 당체, 동거파는 원말사대가들이 각각을 대표하는 화가들이다. 동원·거연에서 원말사대가들을 거쳐 명 시대의 오파에 이르는 강남 산수화의 흐름은 명말의 동기창에 의해 체계화되었으며, 문인화의 본류로 여겨지게 되었다. 원대에는 그 외에도 도석 인물화로 알려진 안휘, 남송 원체화의 흐름을 잇는 손군택과 같은 화가도 있지만, 원대 회화의 주류가 되지는 못했다. 시대를 대표하는 화가로는 초기에는 조맹부, 중기에서 말기에 걸쳐서는 ''''원말사대가''''라고 칭해지는 황공망, 오진, 예찬, 왕몽이 있다. 이들 사대가의 산수화는 후대의 명·청 시대에도 정통파 회화의 규범으로 여겨졌다.

6. 1. 주요 화가

'''전선'''(생몰년 미상, 활동기 13세기 후반 - 14세기 초)은 저장성 우싱 출신의 원나라 초기 유민 화가이다. 남송의 과거에는 합격했으나, 원나라에는 벼슬하지 않았다. 전선의 그림은 대부분 복고적인 화풍의 채색화이며, 대표작으로 『난정관아도』(메트로폴리탄 미술관) 등이 있다[68]。

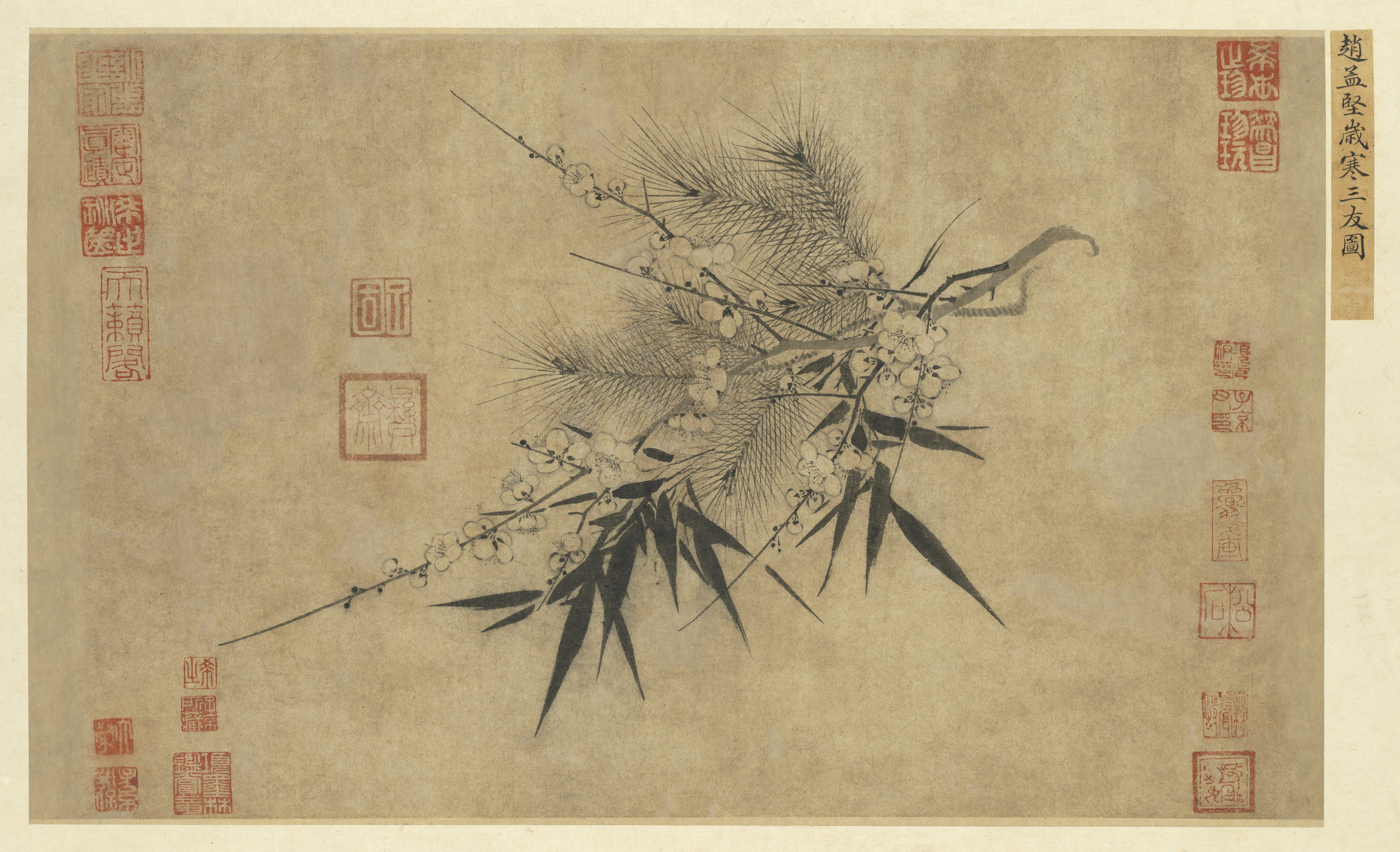

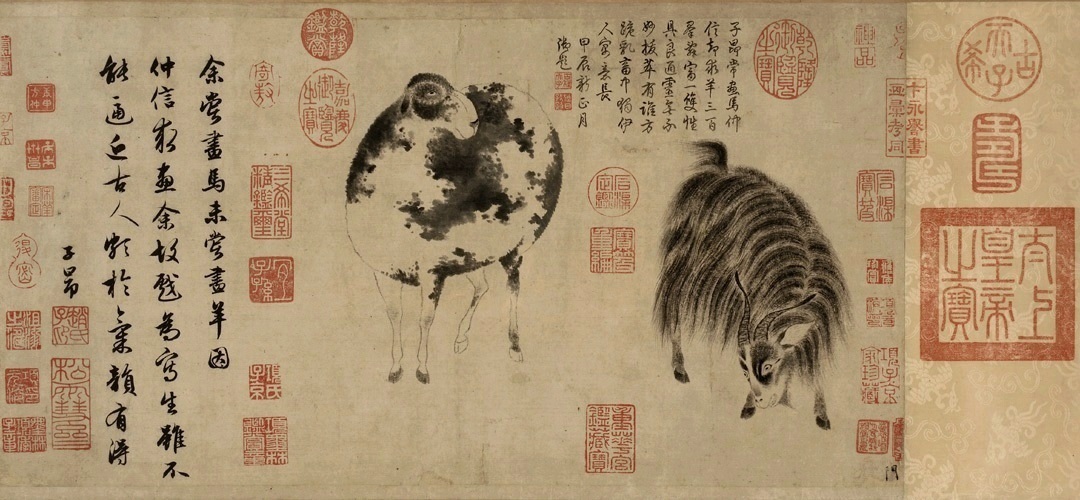

'''조맹부'''(1254 - 1322)는 후저우 출신으로, 송나라 태조의 11대 손이다. 시, 서, 화에 모두 능했으며, 그림은 이성, 곽희, 왕희지 등을 본받았다. 원나라에 벼슬하여 한림원 학사 승지에 이르렀으나, 송나라 왕실 출신으로 이민족 왕조에 벼슬한 점 때문에 평가가 갈린다. 대표작으로 『작화추색도』(타이베이 고궁박물원) 등이 있다[69]。

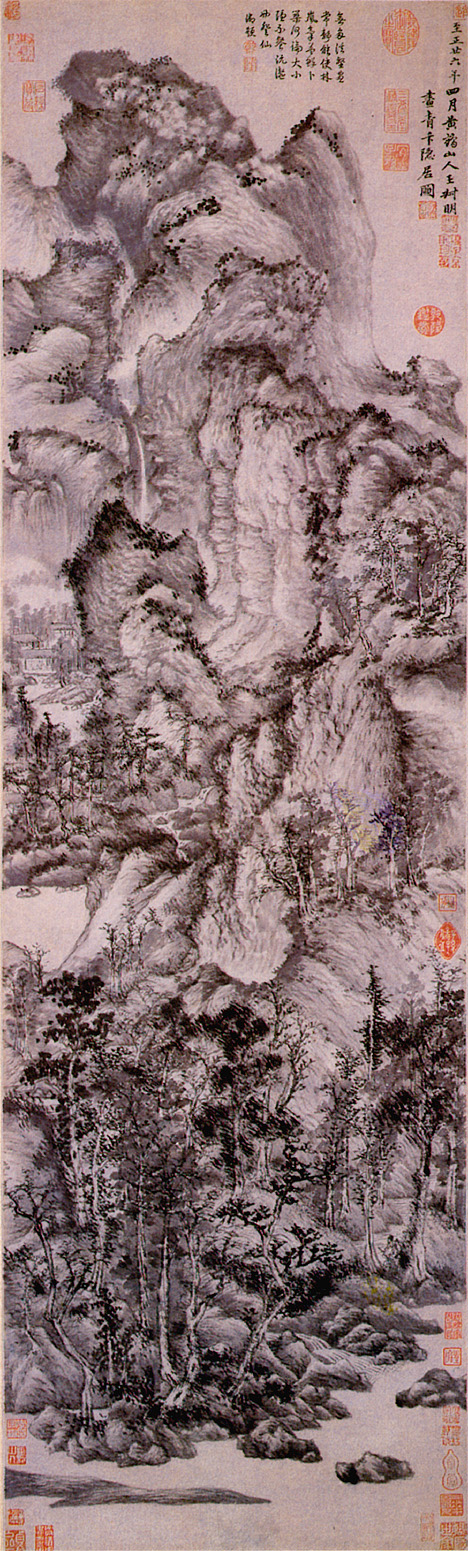

'''원말사대가(元末四大家)'''는 황공망(1269년 - 1354년?), 오진(1280년 - 1354년), 예찬(1301년 - 1374년), 왕멍(1301년 또는 1308년 - 1385년)을 가리킨다. 이들은 은둔적이고 내면적인 세계를 표현하는 문인 산수화의 전형을 보여주었다.

- '''황공망'''은 장쑤성 창수 출신으로, 젊은 시절 벼슬길에 올랐으나 투옥된 후 벼슬을 포기했다. 50세가 넘어 본격적으로 그림을 그리기 시작했으며, 대표작으로 6미터가 넘는 화권인 《부춘산거도》(타이베이 고궁박물원)가 있다[70]。

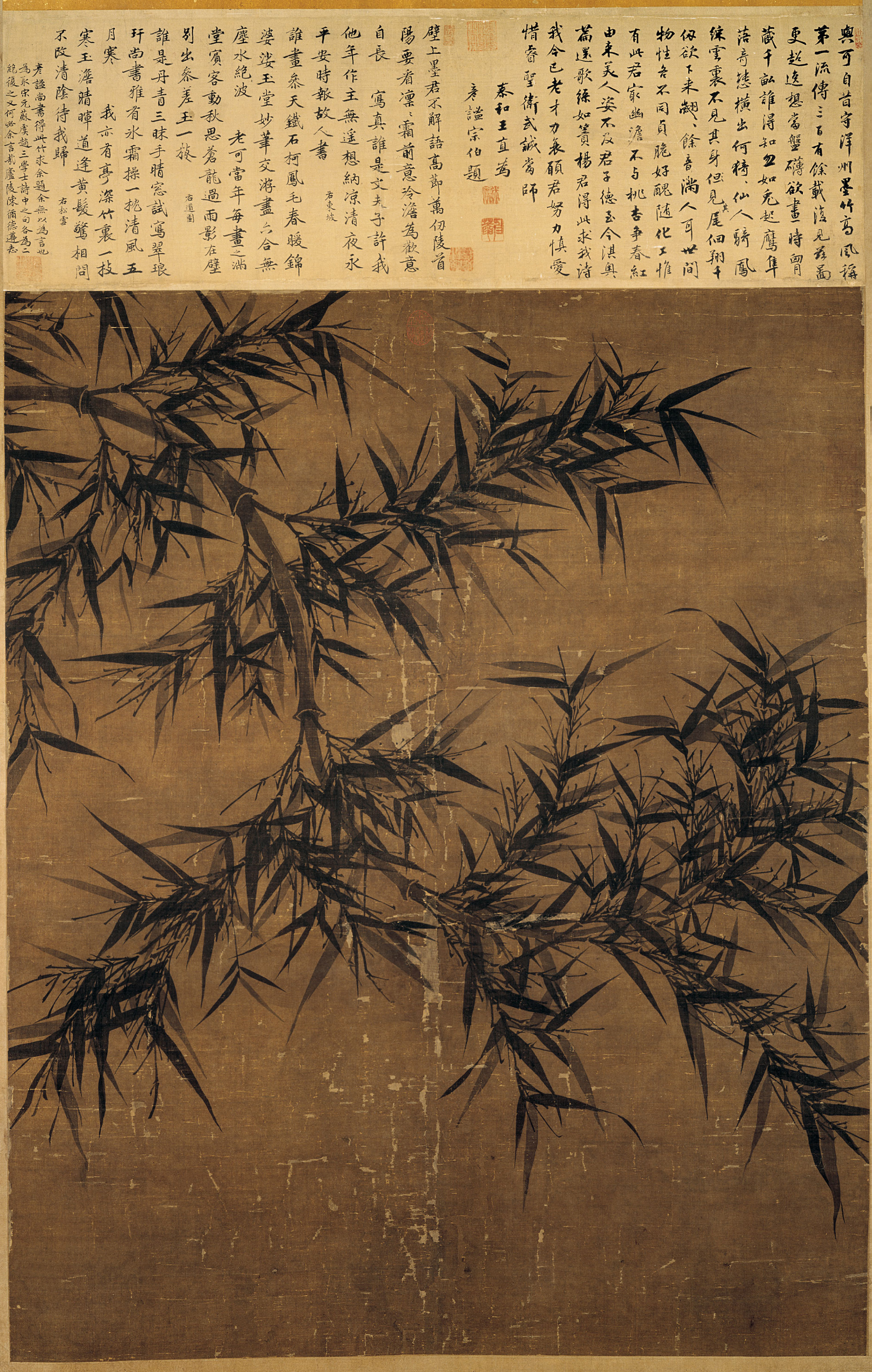

- '''오진'''은 저장성 자싱 출신으로, 원말사대가 중 유일하게 다른 문인들과 교류하지 않고 고결한 삶을 살았다. 주로 수묵 산수와 묵죽을 그렸으며, 동원과 거연을 본받았다. 대표작으로 《동정어은도》(洞庭漁隱圖, 타이베이 고궁박물원) 등이 있다。

- '''예찬'''은 우시의 부유한 집안 출신으로, 50세가 넘어 가산을 모두 팔고 각지를 떠돌아다녔다. "소산체(蕭散體)" 혹은 "일하량안(一河兩岸)"이라 불리는 독특한 화풍을 확립했으며, 대표작으로 《용슬재도》(容膝齋圖, 타이베이 고궁박물원) 등이 있다。

- '''왕멍'''은 후저우 출신으로, 원말사대가 중 유일하게 관직에 나아갔다. 예찬과 반대로 화면을 빽빽하게 채우는 화풍이 특징이며, 명나라에 벼슬했으나 옥사했다. 대표작으로 《청변은거도》(青卞隱居圖, 상하이 박물관) 등이 있다。

- 고극공(高克恭, 1248-1310)은 위구르족 출신으로, 미불 부자를 본뜬 산수화를 그렸다.[71]

- 이간(李衎, 1245-1320)은 죽석고목을 잘 그린 관료 문인 화가이다.[72]

- 방종의(方従義, 생몰년 미상)는 도교 신자로, 거친 필치의 수묵 산수를 그렸다.[73]

- 조지백(曹知白, 1272-1355)과 주덕윤(朱徳潤, 1294-1365), 탕디(唐棣, 1296-1364)는 원대 이곽파를 대표하는 화가들이다.[74][75][76]

- 가구사(柯九思, 1290-1343)는 묵죽의 명수로 알려져 있다.

- 장옥(張渥, 생몰년 미상)은 백묘 인물을 잘 그렸다.

- 성무(盛懋, 생몰년 미상)는 원대 후기의 직업 화가이다.[76]

- 왕면(王冕, ?-1359)은 매화를 주로 그렸다.[77][78]

- 왕연(王淵, 생몰년 미상)은 조맹부에게 사사했으며, 정교한 화조화에 특징이 있다.

6. 2. 화원 제도의 폐지

몽골족의 원나라(1271–1368)는 궁정 화가들의 활동 무대였던 화원 제도를 폐지하였다.[67] 백성은 출신에 따라 몽골인, 색목인, 한인, 남인 등으로 서열이 매겨졌는데, 몽골인이 최상위에 있었고, 많은 문인을 배출한 강남의 한인은 최하위에 놓였다.[67] 남송 유민의 화가들은 이민족 왕조의 압제 아래 억눌린 내면의 불만을 예술의 추구로 돌렸다.[67] 원나라 시대의 대표적인 화가로는 조맹부, 황공망, 오진, 예찬, 왕몽 등이 있다.7. 명 시대: 다양한 화풍의 공존

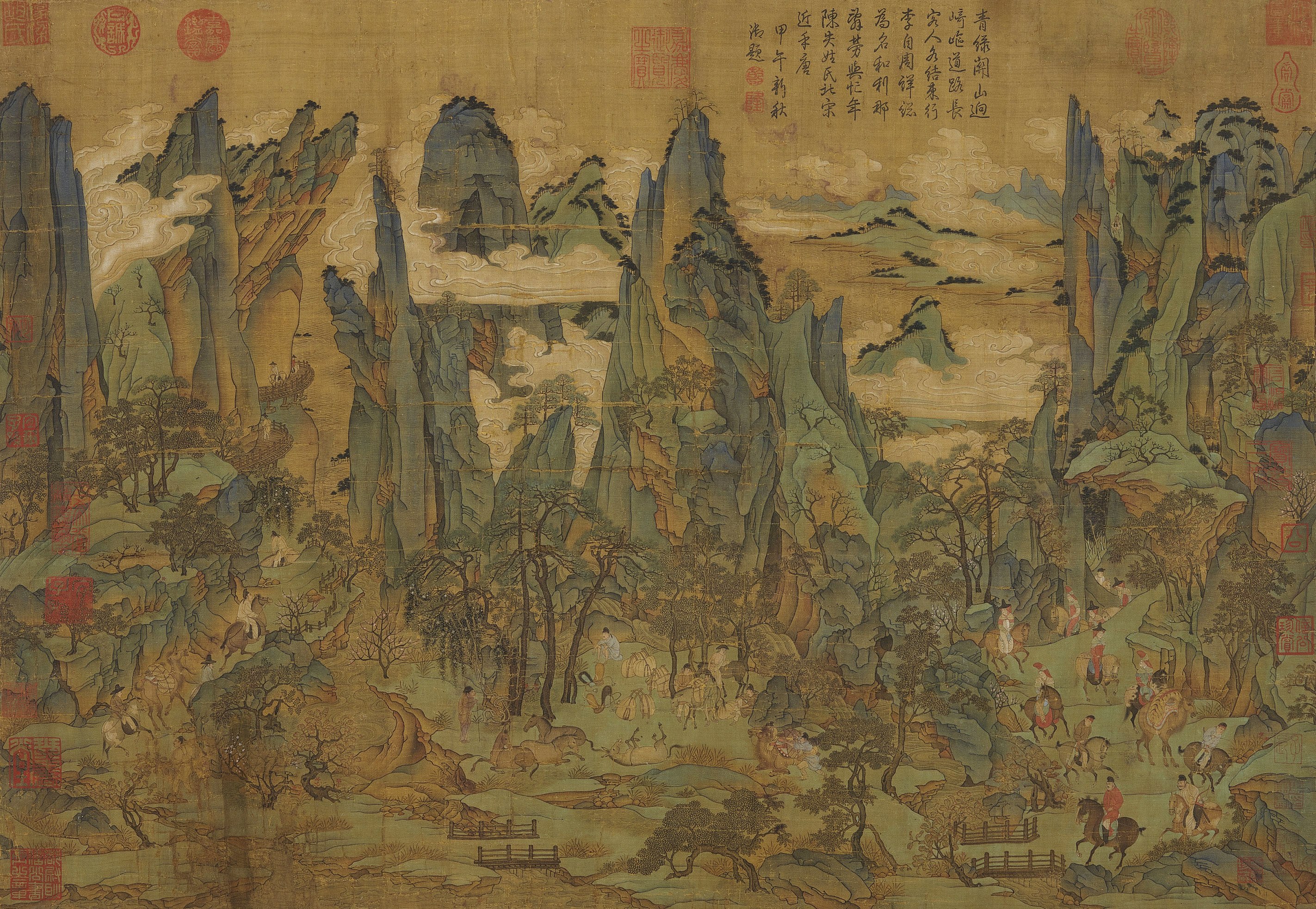

명나라(1368-1644년) 시대에는 궁정 화가, 재야의 직업 화가, 문인 화가 등 출신지와 화풍이 모두 다른 다수의 화가들이 활동했다. 원대에는 폐지되었던 궁정 화원의 제도가 명대에는 부활했고, 이 시대 특히 전기에는 다수의 궁정 화가가 활동했다(단, 송나라 시대에 있던 "한림도화원"이라는 명칭은 사용되지 않았으며, 명나라의 화원 기구에 대해서는 불명확한 부분이 많다). 이와 함께 명대는 문인화의 시대이기도 하여, 문징명, 동기창을 비롯한 많은 문인 화가들을 배출했다. 명대 회화는 궁정 화가 · 직업 화가를 중심으로 한 '''절파'''와 문징명 등의 문인을 중심으로 하는 '''오파'''의 대립 구도로 설명되지만, 명나라 중기 이후 절파가 쇠퇴하고 오파, 즉 문인화 계열이 우세해졌다. 명 시대의 화파는 복잡해서, 이외에 강하파, 원파 등의 분류를 두는 경우도 있으며, 어느 파에도 분류하기 어려운 재야의 직업 화가도 존재한다. 이외에 이 시대의 대표적인 화가로는 탕인, 구영, 서위 등이 있다. 명말에서 청초에 걸친 동란기에는 오빈 등, 명말의 기상파라고 불리는, 개성적인 화풍을 가진 일단의 화가들이 있었다. 절파의 "절"은 항저우의 옛 이름이며, 같은 지역에서 활동한 대진을 시조로 보고, 이에 따르는 궁정 화가 · 직업 화가 일군을 절파라고 칭한다. 이에 반해 오파(오문파라고도 함)는 명대 중기 이후, 쑤저우를 중심으로 활동한 문인계 화가의 총칭이다. 심주가 오파의 시조로 여겨지며, 문징명과 그 친족 및 제자들의 일파도 오파로 분류된다. 비평가 하량준은 문징명을 높이 평가하고, 화가를 행가(직업 화가)와 리가(소인 화가)로 분류하여, 리가, 즉 문인의 그림을 직업 화가의 기교적인 그림보다 가치 있는 것으로 여겼다. 비평가 고렴은 절파 말류의 그림을 "광태사학"이라고 하여 엄격하게 비판했다. 이처럼 문인 화가를 존중하고 직업 화가를 낮추는 가치관은 명말의 동기창에 의해 더욱 이론화되었다. 명말의 문인 관료 · 서예가 · 화가 · 이론가였던 동기창은 실 제작자로서도 이론가로서도 후세에 큰 영향을 미쳤다. 그는 당나라 시대 이래의 산수화의 흐름을 북종화와 남종화의 두 가지로 나누어 논하고, 후자, 즉 문인 화가의 계통을 전자, 즉 직업 화가의 계통보다 상위에 두는 "'남북이종론'", "숭남폄북론"(남쪽을 숭상하고 북쪽을 폄하하는 논)을 주창했다. 동기창의 이러한 이원적인 분류 방법에 모순점이 지적되기도 하지만, 그의 이론이 후세의 중국 회화에 미친 영향은 대단하며, 명나라의 멸망으로부터 300년 이상이 지난 현대에 이르기까지 절파와 오파, 또는 북종화와 남종화와 같은 분류 개념이 계속 사용되고 있다. 명 시대의 실태로서는, 문인도 생활을 위해 그림을 팔 수밖에 없었고, 직업 화가 중에도 시문을 잘하는 사람이 있어서, 문인 화가의 직업 화가화, 직업 화가의 문인화가 불가피하게 진행되었다. 또한 동기창 자신의 작품에도 절파(직업 화가)의 화법이 보이는 등, 생활 실태 면에서도, 화풍 면에서도 문인 화가와 직업 화가의 구별은 어려워졌다.

7. 1. 절파(浙派)와 오파(吳派)

명나라 시대에는 절파와 오파라는 두 개의 주요 화파가 등장하여 화단을 이끌었다. 절파는 대진(戴進)을 시조로 하는 궁정 화가·직업 화가 중심의 화파로, 항저우를 중심으로 활동했다.[99] 대진은 남송 원체화와 원나라 이곽파의 화풍을 바탕으로 저장 지방 양식을 가미한 독자적인 화풍을 확립했다.[99] 그의 화풍은 평면적이고 장식적인 경향이 강했으며, 산수화에서는 도끼로 쪼갠 듯한 붓질인 부벽준(斧劈皴)이 두드러졌다.[99] 변문진(邊文進),[90] 이재(李在),[91] 주문정(周文靖),[92] 손룡(孫龍),[93] 임량(林良),[94] 여기(呂紀),[94] 예단(倪端),[92] 여문영(呂文英),[96] 왕악(王諤),[97] 주단(朱端),[94] 진자화(陳子和)[98] 등이 절파에 속하는 대표적인 궁정 화가들이다. 절파 화가들의 출신은 저장, 푸젠 지역에 집중되었으나, 명나라 중기 이후에는 임량이 광둥, 여기가 후난 닝보 출신인 등 다양해졌다.[89]홍치·정덕 연간(1488년 - 1521년)에는 장루, 장숭, 왕자오, 정전셴, 종례 등 거친 필치의 수묵화를 특징으로 하는 화가들이 등장했으나,[100] 후대 이론가들에게 "광태사학"으로 비판받으며 절파는 쇠퇴했다.[100] 우웨이는 세 차례 궁정에 출사했다 귀향하기를 반복했으며, 효종으로부터 "화상원" 인장을 받았지만, 격렬한 성격으로 권력자와 충돌하여 재야에서 그림을 파는 생활을 하는 경우가 많았다.[101]

오파는 심주(沈周)를 시조로 하는 문인 화가 중심의 화파로, 쑤저우를 중심으로 활동했다.[105] 심주는 동원(董源), 거연(巨然), 원말사대가 중 황공망(黄公望), 오진(呉鎮)의 화풍을 배웠다.[105] 문징명(文徴明)은 심주의 영향을 받아 예찬(倪瓚), 왕몽(王蒙) 풍의 평담하고 담채, 담묵을 즐겨 사용했다.[106] 만년에는 왕몽풍의 섬세하고 꽉 찬 화면을 그리기도 했다.[106] 진순,[95] 육치,[108] 문백인,[109] 거절[110] 등이 오파에 속한다. 오파는 송나라, 원나라 이래의 문인화 계열에 속하며, 절파의 직업 화가와 대조적으로 문인 화가로 여겨진다.[107] 명나라 중기 이후 오파는 화단의 주류가 되었다.[89]

7. 2. 주요 화가

대진은 절파의 시조로, 산수, 인물, 화조에 모두 능했다.[100] 심주는 오파의 시조로, 동원, 거연, 원말사대가를 본받아 그림을 그렸다. 문징명은 심주의 제자로, 시, 서, 화에 모두 능했으며, 오파를 대표하는 화가이다.[116] 당인과 구영은 명나라 4대 화가로 불리며, 다양한 주제와 화풍을 구사했다.[100][111] 당인은 심주에게 배웠으며, 남송 화원의 마원, 하규의 영향도 받았다. 인물, 산수, 화조 모두 잘 그렸다.[100][111] 구영은 주신에게 배웠으며, 청록 산수와 인물을 잘 그렸다. 사실적이고 정교한 산수·인물 외에, 거친 필치의 수묵화도 있다.[100][111] 서위는 격정적이고 분방한 수묵화를 그렸다.[100] 그는 내면의 갈등을 화면에 쏟아붓는 듯한 격렬한 필치의 수묵화를 남겼다.[100] 둥치창은 명나라 말기의 화가, 서예가, 이론가로, 남종화(南宗畫)와 북종화(北宗畫)를 구분하고 남종화를 우위에 두는 '남북이종론(南北二宗論)'을 주창했다.[117] 그는 남종화, 즉 리가(문인)의 그림에 가치를 두고, 행가(직업 화가)의 그림인 북종화는 배울 가치가 없다고 했다.[117]

그 외에 절파, 오파 어느 쪽에도 분류하기 어려운 화가로 사시신, 주지면, 사충, 곽허 등이 있다.[100] 명말의 동란기에는 오빈, 정운붕, 진홍수, 최자충를 포함하여 다양한 개성을 가진 화가들이 다수 등장했다.[119]

8. 청 시대: 정통파와 개성파

청 시대는 명 왕조가 붕괴하고 순치제가 즉위한 1644년부터 1840년의 아편 전쟁을 거쳐 1911년의 신해혁명에 이르는 격동의 시기이다. 명 시대 말기, 조정은 정쟁에 몰두했고 농민 반란이 빈번하여 명 왕조는 혼란과 쇠퇴의 절정에 있었다. 1644년에 농민 반란 지도자인 이자성이 숭정제를 자결하게 했지만 이자성의 천하는 40일밖에 지속되지 못하고 북경은 만주족에게 제압당해 만주족의 나라인 청이 중국 최후의 통일 왕조가 되었다. 청은 만주족 특유의 머리 모양인 변발을 강요했지만, 그 외의 면에서는 한족의 문화와 정치 제도를 계승했다. 과거에 의한 관료 등용도 계속되었고, 궁정 화가도 임명되었다. 청 시대의 화단은 동기창의 흐름을 잇는 정통파와 명의 유민에 의한 개성파 화가들의 그룹으로 양분되어 있다. 명의 유민이란, 이민족의 왕조인 청에 섬기는 것을 깨끗하게 여기지 않고 명 왕조에 대한 충성심과 청 왕조에 대한 반항심을 가지고 살았던 사람들이다. 이 중에는 이민족의 풍습인 변발을 강요받는 것을 싫어하여 출가하여 머리를 깎고 승려가 되는 길을 선택한 사람도 있었다. 청대 화가 중에 팔대산인, 석도 등의 승적에 있던 자가 많은 것은 그 때문이다.

청대 화단의 정통파란 명대의 문인화의 오파나 동기창의 흐름을 잇는 화가들로, 옛사람의 필법을 본떠서 작품을 만드는 것을 목표로 하기 때문에 방고파라고도 한다. 왕시민, 왕감, 왕휘, 왕원기의 4명의 왕씨 화가가 그 대표로, 그들을 '사왕'이라고 하며, 여기에 오력과 운수평을 더하여 ''''사왕오운''''이라고도 한다. 한편, 고전 학습보다 화가 개인의 개성의 표현을 중시하는 화가도 이 시대에는 많았다. 청초에 남경에서 활동한 공현 등의 '''금릉팔가'''와 청 중기의 양주에서 활동한 정섭 등의 '''양주팔괴'''라고 칭해지는 화가들이 유명하다. 1840년의 아편 전쟁 이후, 청은 해외 열강에 유린당하여 약화되었고, 태평천국의 난 (1850년~ ) 등의 국내의 불안정한 움직임이 혼란에 더욱 불을 지폈다. 이러한 세상 속에서, 국제 통상 항구이자 외국으로의 창구였던 상하이에는 침체된 회화계를 혁신하려는 화가들이 모여 해상 화파라고 불렸다. 조지겸, 임이, 오창석 등이 그 대표 격이다. 조·오 두 명은 금석 (금속기나 석비 등에 새겨진 문자)을 배우고, 시서화전각을 모두 잘했기 때문에 금석 화파라는 명칭도 있다. 전통 화법에 근대성을 가미한 이들 화가는 청 왕조의 마지막을 장식하고 근대로의 가교 역할을 했다. 신해혁명 (1911년) 이후, 중화민국 성립 후에는 유럽, 일본 등 유학 경험자가 화단에서 활약했다. 또한 상하이를 비롯한 각지에 미술 학교가 설립되었다. 이렇게, 기존의 문인 사대부 화가 대신에 해외 유학파와 '학교파'라고 불리는 미술 학교 출신자들이 화단의 중추를 차지하게 되었다. 국화 (중국의 전통 회화)의 전통과 서양 회화의 기법을 어떻게 융합할 것인가가 근대 중국 화가의 공통적으로 직면하는 주제가 되었다[127]

8. 1. 사왕오운(四王吳惲)

사왕오운(四王吳惲)은 청나라 초기 정통파 화가들인 왕시민, 왕감, 왕휘, 왕원기, 오력, 운수평을 가리킨다. 이들은 고전 회화를 본받아 그림을 그렸다.[128]

'''왕시민'''(1592-1680)은 장쑤 태창 출신으로 만력 29년(1601) 진사이다. '''왕감'''(1598-1677) 역시 장쑤 태창 출신으로 숭정 6년(1633) 거인이다. 왕시민과 왕감은 모두 명문가 출신으로, 이들의 할아버지는 모두 유명한 문인이었으며(왕감의 할아버지는 왕세정) 양가에는 배울 만한 고화가 다수 소장되어 있었다. 이들은 모두 동기창에게 사사했으며 명 말에는 벼슬을 그만두고 자유로운 생활을 보냈으며, 청나라 조정에 벼슬하지 않았다는 공통점이 있다.[128]

'''왕휘'''(1632-1717)는 태창 근처의 장쑤 위산(虞山, 창수) 출신이다. 왕휘는 20세 때 왕감에게 발탁되어 왕시민에게 사사했다. 고화 모사를 특기로 하여 젊은 시절에는 왕시민을 따라 고화 소장가를 방문하며 모사에 힘썼다. 후에 화성(画聖)으로 불렸으며, 강희 30년(1691), 60세 때 강희제의 명을 받아 2년에 걸쳐 12권의 대작 강희남순도를 완성했다.[128]

왕시민의 손자 '''왕원기'''(1642-1715)는 강희 9년(1670) 진사로 궁정 화가가 되었고, 강희제의 두터운 신임을 받았다. 왕시민은 "원말사대가의 정신을 전한 것은 동기창, 형식을 전하는 점에서는 자신(왕시민)도 지지 않지만, 정신과 형식을 함께 전하는 것은 왕원기다"라고 칭찬했다.[129]

'''오력'''(1632-1718)은 장쑤 창수 출신으로, 그림을 왕시민에게 배웠다. 가족을 잃은 후 불교, 이어서 기독교에 귀의하여 마카오에서 기독교 선교사로 활동했다. 다만 그의 화풍에는 서양의 영향은 보이지 않는다.[130]

'''운수평'''(1633-1690)은 장쑤 우진(무진, 창저우) 출신이다. 산수화도 있지만, 몰골 채색의 화훼화를 잘 그렸다.[131]

8. 2. 사승(四僧)

팔대산인(1626 – 1704/1705년), 석도(1642 - 1707년), 석계(1612 - 1692년경), 홍인(1610 - 1663/1664년)은 명나라 유민 출신의 승려 화가들로, 개성적인 화풍을 추구했다.[132][133][134][135][136][137] 이들은 출가하여 승려가 되었으며, 그중 팔대산인은 후에 환속했다.팔대산인은 남창부 출신으로 명나라 황실의 후예였다. 19세 때 명나라가 멸망하자 승려가 되어 난을 피했고, 50대 즈음 정신 질환을 앓다가 환속하여 빈곤 속에서 그림을 그렸다. 반골 정신을 담아 서위 등의 사의 화조화를 바탕으로 독특한 화풍을 만들었다. 대표작은 1694년 작 화첩 『안만책(安晩冊)』(교토·센옥 하쿠코칸)이다.

석도는 광시 전주(구이린) 출신으로, 명나라 왕족의 후예이다. 명나라 멸망기에 부친을 잃고 출가하여 강남을 편력했다. 강희제에게 알현하여 베이징 궁정에 초청되기도 했으나, 만년에는 양주에 정착하여 그림을 팔아 생활했다. 황산 등을 테마로 한 산수화를 그렸으며, 북종화·남종화의 어느 쪽에도 속하지 않는 "아법(我法)"을 고집했다. 팔대산인과 간접적인 합작 그림도 있다. 대표작은 『여산관폭도』, 『황산팔승도책』, 『황산도권』(이상 3점은 교토 센옥 하쿠코칸 소장) 등이다.

석계는 호남 무릉(상덕) 출신으로, 명나라 초기의 사승 중 가장 본격적인 불교자였다. 갈필을 사용한 왕몽풍의 산수를 잘 그렸다.

홍인은 안휘 섭현 출신으로, 그림은 예찬을 배우고 인적이 없는 암산, 절벽에서 뻗어 나온 고송 등 독특한 모티프를 그렸다. 조사표 등과 함께 신안파라고 불린다.

8. 3. 금릉팔가(金陵八家)와 양주팔괴(揚州八怪)

청나라 초기, 강남의 주요 도시에는 개성 있는 화가들이 나타났다. 난징(금릉)에는 공현(龔賢), 고잠(高岑), 범기(樊圻), 오굉(吳宏), 추철(鄒喆), 엽흔(葉欣), 호조(胡慥), 사손(謝蓀) 등이 활동했는데, 이들을 금릉팔가(金陵八家)라고 칭했다.[138][139][140] 이 중 공현은 짙은 먹을 덧칠하여 먹의 농담의 대비를 강조한 무인(無人)의 산수화를 주로 그렸다. 고잠은 산수와 수묵 화훼(花卉)를, 범기는 산수, 화조, 인물을 모두 잘 그렸다.청나라 중기 건륭 연간 무렵, 양저우에는 많은 화가들이 활동하고 있었다. 그중 개성적인 화풍을 구축한 일군의 문인 화가들을 "양주팔괴(揚州八怪)"라고 칭한다. 정섭, 고상, 김농, 라빙, 황신, 이선, 왕사신, 이방응 등이 "양주팔괴"로 여겨진다.[143][144][145][146][147][148] 정섭은 먹으로 그린 대나무와 난을 주로 그렸고, 고상은 훙런, 스타오에게 사사한 산수와 먹으로 그린 매화를, 김농은 "칠서체"라는 독자적인 예서와 50세 이후 제작한 먹매화로 알려져 있다. 라빙은 김농의 제자로 종규 등의 고사 인물화를 잘 그렸고, 황신은 독특한 선을 사용한 인물화와 산수화를, 이선은 사의(写意) 화훼화를 잘 그렸다. 왕사신은 먹매화를, 이방응은 먹대나무를 잘 그렸다.

8. 4. 기타 주요 화가

랑세녕(1688-1766년)은 이탈리아 밀라노 출신의 선교사이자 궁정 화가로, 본명은 주세페 카스틸리오네(Giuseppe Castiglione)이다. 강희 54년(1715년)에 중국에 들어와 강희제, 옹정제, 건륭제 3대에 걸쳐 궁정 화가로 활동하며, 산수, 화조 등 중국적 화제를 서양 화법을 도입한 사실적인 화법으로 그렸다.[150]조지겸(1829-1884년)은 저장 회계(사오싱) 출신으로, 자는 휘숙(撝叔), 호는 비안(悲盦)이다. 태평천국의 난으로 고향을 떠나고 아내와 딸을 잃는 등 파란만장한 생애를 보냈다. 서예가로서는 비학(碑学)을 개척한 등석여(鄧石如)의 영향을 받아 전서(篆書), 예서(隷書)를 잘 썼으며, 그림은 양주팔괴(揚州八怪)의 이산(李鱓), 고봉한(高鳳翰) 등의 영향을 받아 화려한 색채의 사의 화훼화를 잘 그렸다. 금석학을 연구하여, 오창석과 함께 금석학파(金石学派)라고도 불린다.

오창석(1844-1927년)은 저장 안지 출신으로, 자는 창석(昌碩)이다. 시서화전각(詩書画篆刻) 모두에 능했으며, 중국 근대 예술에 큰 영향을 미쳤다. 그림은 30대부터 배우기 시작하여 40대가 되어서야 자신의 그림을 세상에 내놓았다. 전서의 필의를 살린 소나무, 대나무, 매화 등의 화훼화가 많지만, 산수화도 있다. 서령인사의 사장을 역임했다.

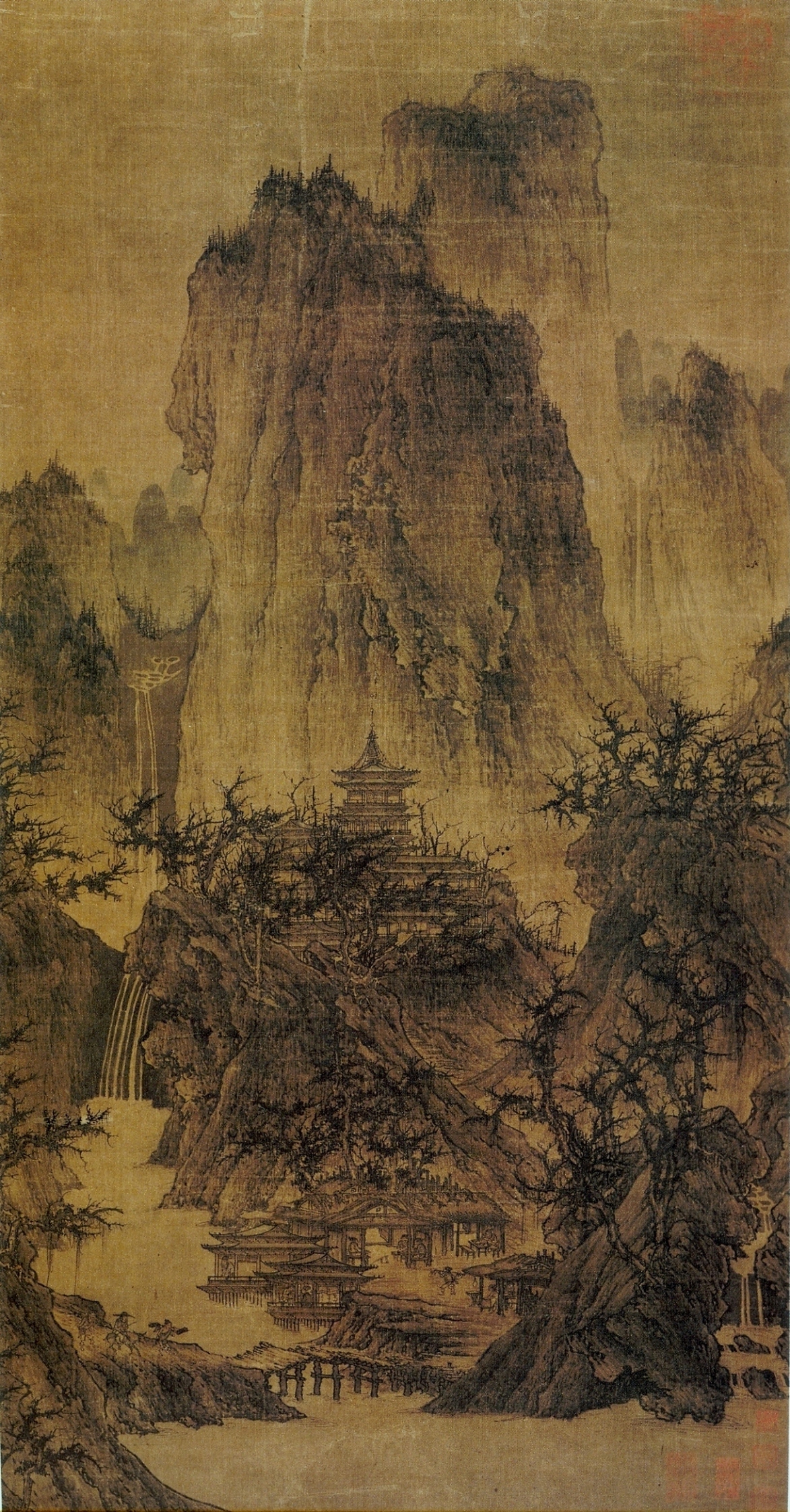

- 원강(생몰년 미상) - 양저우 출신 궁정 화가로, 청록색 누각 산수를 잘 그렸다.[149]

- 원요(활동 시기 1739-1778년) - 양저우 출신 화가. 원강의 조카로, 삼촌과 마찬가지로 청록색 누각 산수를 잘 그렸으나, 궁정에 등용된 기록은 없다.

- 우지정(1647-?) - 양저우 출신. 강희 연간의 궁정 화가로, 산수화도 그렸지만 특히 초상화를 잘 그렸다.

- 김정표(생몰년 미상) - 건륭 연간의 궁정 화가. 독특한 날카로운 선묘로 고사 인물화 등을 그렸다.[151]

- 고기패(1660-1734년) - 랴오닝 톄링 출신. 붓을 사용하지 않고 손가락이나 손톱에 먹을 묻혀 그리는 "지두화" 작가로, 산수, 화조, 인물 어느 것이든 잘 그렸지만, 특히 종규 그림을 많이 그렸다.[152]

- 심전(1682-1761?년) - 저장 더칭 출신. 1731년에 일본 나가사키로 건너가 3년 정도 머물면서 후대의 일본 화단에 큰 영향을 미쳤다. 화풍은 남송 원체 화풍에 서양 화풍을 가미했다.[153]

- 해강(1746-1803년) - 첸탕 출신. 황공망, 심주, 문징명 등의 문인 산수화 계통을 계승했지만, 과거에 응시하지 않고 평생 평민으로 살았다. 청 초기 "사왕" 이후의 정통파 화가 중 유력한 존재이다.

- 개기(1774-1829년) - 쑹장(상하이) 출신. 여인도를 잘 그렸다.[154]

- 비단욱(1801-1850년) - 후저우 우청 출신. 집이 가난하여 그림을 팔아 생계를 유지했다. 여인도와 초상화로 알려져 있다.[155]

- 거곡(虚谷, 1823년 - 1896년) - 안휘 신안 출신. 속성은 주(朱)이다. 군인이었으나, 태평천국군과 싸우는 것을 싫어하여 출가했다. 주로 상하이에서 그림을 팔아 생활했다. 금붕어 그림을 잘 그렸으며, 사의 화훼화나 산수화도 그렸다.

- 임이 (1840 – 1895년) - 저장 사오싱 출신. 사의 화조화를 잘 그렸으며, 초상화가로도 뛰어났다. 임웅(任熊)과 임훈(任薫), 그리고 임예(任預)와 함께 "해상사임(海上四任)"으로 불렸다.

- 황빈홍 (1863년 - 1955년) - 중화민국 시기를 대표하는 산수화가. 유럽 유학 경험자로, 귀국 후 송원의 수묵화에 서양의 수채화풍을 가미한 작풍을 특징으로 했다.

- 제백석 (1864년 - 1957년) - 후난 샹탄 출신. 신해혁명 이후 중국미술가협회 주석을 역임했다. 사의화의 화조를 잘 그렸으며, 서위(徐渭), 팔대산인(八大山人), 석도(石濤) 등을 사사했다.

9. 현대 중국 회화

신문화 운동을 시작으로, 중국의 예술가들은 서양 기법을 사용하기 시작했다. 서양 회화를 공부한 저명한 중국 예술가로는 리 tie푸, 옌원량, 쉬베이훙, 린펑몐, 팡간민 및 류하이수 등이 있다.[17]

중화인민공화국 수립 이후, 공산당 선전부는 중국 문학 예술계 연합회가 주도하는 문화 노동자 협회 네트워크를 조직했다.[17] 국가는 기존의 문화 기업을 국가 기구에 통합하여 예술가들에게 안정적인 수입과 작업 환경을 제공했다.[17]

중화인민공화국 초기에 예술가들은 사회주의 리얼리즘을 채택하도록 권장받았다. 일부 소련의 사회주의 리얼리즘이 수정 없이 수입되었고, 화가들은 주제를 할당받아 대량으로 그림을 생산해야 했다. 소련의 모델을 따라, 중화인민공화국 초기에는 역사적 유화가 권장되었으며, 국가는 주요 전투와 국가 선포를 이끈 다른 사건들을 묘사하여 새로운 국가를 대표하는 이러한 스타일의 많은 예술 작품을 의뢰했다.[17]

이 규제는 1953년에 상당히 완화되었고, 1956~57년의 백화 제방 운동 이후 전통 중국 회화는 상당한 부활을 경험했다. 1950년대 중반 무렵, 중소 관계가 악화되었고, 마오쩌둥은 중국이 자체적인 국가적 길을 구축하는 데 점점 더 열의를 보였다.[17] 선전 캠페인은 현대 사회 관계를 묘사하는 데 적합한 전통 예술 스타일을 재채택하도록 장려하기 시작했다.[17] 신 ''국화'' 운동은 화가들에게 전통 양식(역사적으로 중국의 지배 계급에게만 독점적으로 사용되었던)을 현대화하여 중화인민공화국의 풍경을 묘사하도록 요구했다.[17] 전통적인 풍경 형식과 기법은 대체로 유지되었지만, 붉은색 사용 증가, 현대 차량 및 케이블 라인의 통합과 같은 새로운 요소들은 사회주의적 현대성을 전달하기 위한 것이었다.[17]

전문 예술계의 이러한 발전과 함께, 농촌 지역의 일상 생활을 묘사한 농민 예술이 벽화와 야외 그림 전시회에서 확산되었다. 대약진 운동 동안, 당국은 농민 화가 운동을 장려했으며, 여기서 수십만 명의 새로운 예술가가 등장했다.[18] 이 운동의 일환으로, 농민 예술가들은 대약진 운동을 주제로 한 벽화로 마을 벽을 장식했다.[18] 대약진 운동은 또한 국가가 풍경 화가에게 새로운 생산 프로젝트를 그리도록 의뢰하는 신 ''국화'' 운동의 두 번째 물결을 촉발시켰다. 이 캠페인의 일부 그림은 학교에서 가르치고, 선전 포스터로 널리 출판되었으며, 박물관에서 전시되었고, 국가 행사의 배경으로 사용되었다.[17]

문화 대혁명 동안 예술 학교가 폐쇄되었고, 예술 저널의 출판과 주요 예술 전시회가 중단되었다. 사구 캠페인을 폐지하는 과정에서 주요 파괴 행위도 이루어졌다. 문화 대혁명 동안, 중국 농촌에서 농민 그림의 확산은 사회주의 사회에서 기념되는 새로운 사회주의 사물 중 하나가 되었다.[19]

문화 대혁명 이후 미술 학교와 전문 단체가 부활했다. 외국 예술가 단체와 교류가 이루어졌고, 중국 예술가들은 새로운 주제와 기법을 실험하기 시작했다.

자유로운 붓질 기법(수묵화)의 한 예로, 3세에 그림을 그리기 시작하여 현대 미술에서 이 스타일을 발전시킨 왕야니(1975년 출생)의 작품을 들 수 있다.

중국의 경제 개혁 이후, 더 많은 예술가들이 중국 회화에서 과감한 혁신을 시도했다. 이러한 혁신에는 다음이 포함된다. 대표적인 예술가 셰톈청의 수직 방향의 물과 먹을 흩뿌리는 새로운 붓질 기법 개발, 대표적인 예술가 천샤오창의 천상 화풍과 같은 전통 중국화와 서양화 기법의 통합을 통한 새로운 스타일 창조, 그리고 리장 화풍과 같이 현대적 주제와 특정 지역의 전형적인 자연 풍경을 표현하는 새로운 스타일(대표 예술가 황거셩)이 있다. 차이진은 환각 예술의 색채를 사용하는 것으로 가장 잘 알려져 있으며, 2008년의 일련의 그림들은 서양과 전통 중국의 영향을 모두 보여주었지만, 유기적인 추상화였다.[21]

중국 회화는 중국 문화적 표현에서 계속해서 필수적인 역할을 한다. 20세기 중반부터 예술가들은 전통적인 중국 회화 기법과 서양 미술 양식을 결합하기 시작하여 새로운 현대 중국 미술 양식을 이끌었다. 대표적인 예술가 중 한 명인 웨이둥은 동서양의 영감을 받아 국가적 자부심을 표현하고 개인적인 자아 실현에 도달했다.[22]

- 주요 화가

신문화 운동을 시작으로, 리 tie푸, 옌원량, 쉬베이훙, 린펑몐, 팡간민, 류하이수 등 많은 중국 예술가들이 서양 회화를 공부하고 서양 기법을 사용하기 시작했다.[17]

- 쉬베이훙(徐悲鴻, 1895-1953): 프랑스 유학 후 귀국하여 사실주의적 화풍을 추구했으며, 특히 말 그림으로 유명하다.[168] 파리의 에콜 데 보자르에서 수학했으며, 귀국 후 난징의 국립 중앙대학 예술계 주임을 맡았고, 중화인민공화국 성립 후 중앙 미술원 원장을 역임했다.

- 류하이수(劉海粟, 1895-1994): 일본과 유럽 유학 후 상하이 미술 전과 학교를 설립하고, 데생 교육에 인체 모델을 도입하는 등 개혁에 힘썼다.[167]

- 장대천(張大千, 1899-1983): "동양의 피카소"로 불리며, 쓰촨 내강 출신으로, 일본 교토에 유학하여 염색을 배웠다. 둔황 모가오쿠 석굴 벽화를 모사했으며, 제2차 세계 대전 후에는 미국과 브라질에 거주하며 국제적으로 활동했다. 중국화에 서양화 기법을 도입한 작품으로 알려져 있으며, 만년에는 타이완에 거주하며 수묵화를 주로 그리고 발묵을 많이 사용했다.[169]

- 가오젠푸(高劍父, 1879-1951): 신해혁명과 항일운동에 참여하여 혁명 화가로 불리며, 일본 유학 경험이 있다. 사립 난중 미술원을 설립하여 많은 후계자를 양성했으며, 링난파(嶺南派)의 시조로 불린다.[166]

- 제백석(斉白石, 1864-1957): 후난 샹탄 출신으로, 신해혁명 이후 중국미술가협회 주석을 역임했다. 향토색 짙은 소재를 즐겨 그렸으며, 서위(徐渭), 팔대산인(八大山人), 석도(石濤) 등을 사사했다. 현대 중국을 대표하는 화가 중 한 명이다.

- 황빈훙(黄賓虹, 1863-1955): 중화민국 시기를 대표하는 산수화가이다. 유럽 유학 후, 송, 원 시대의 수묵화에 서양의 수채화풍을 가미한 작품을 남겼다.

- 반천수(潘天壽): 중국 전통 회화의 필묵법을 중시했다.

- 거곡(虚谷, 1823-1896): 안휘 신안 출신으로, 속성은 주(朱)이다. 군인이었으나 출가하여 승려 신분으로 상하이에서 그림을 팔아 생활했다. 금붕어 그림을 잘 그렸으며, 사의(写意) 화훼화(花卉画)나 산수화(山水画)도 그렸다.

- 조지겸 (趙之謙, 1829-1884): 저장 회계 출신으로, 태평천국의 난으로 고향을 떠나는 등 파란만장한 생애를 보냈다. 서예가로서는 등석여의 영향을 받아 전서(篆書), 예서(隷書)를 잘 썼으며, 양주팔괴의 영향을 받아 화려한 색채의 사의 화훼화를 잘 그렸다. 금석학을 연구하여 오창석과 함께 금석학파(金石学派)라고도 불린다.

- 오창석 (呉昌碩, 1844-1927): 저장 안지 출신으로, 시서화전각(詩書画篆刻) 모두 능했으며, 중국 근대 예술에 큰 영향을 미쳤다. 전서의 필의를 살린 소나무, 대나무, 매화 등의 화훼화가 많지만, 산수화도 있다. 서령인사의 사장을 역임했다.

- 임이 (任頤, 1840-1895): 저장 사오싱 출신으로, 사의 화조화(花鳥画)를 잘 그렸으며, 초상화가로도 뛰어났다. 임웅, 임훈, 임예와 함께 "해상사임(海上四任)"으로 불렸다.

9. 1. 주요 화가

신문화 운동을 시작으로, 리 tie푸, 옌원량, 쉬베이훙, 린펑몐, 팡간민, 류하이수 등 많은 중국 예술가들이 서양 회화를 공부하고 서양 기법을 사용하기 시작했다.[17]- 쉬베이훙(徐悲鴻, 1895-1953): 프랑스 유학 후 귀국하여 사실주의적 화풍을 추구했으며, 특히 말 그림으로 유명하다.[168] 파리의 에콜 데 보자르에서 수학했으며, 귀국 후 난징의 국립 중앙대학 예술계 주임을 맡았고, 중화인민공화국 성립 후 중앙 미술원 원장을 역임했다.

- 류하이수(劉海粟, 1895-1994): 일본과 유럽 유학 후 상하이 미술 전과 학교를 설립하고, 데생 교육에 인체 모델을 도입하는 등 개혁에 힘썼다.[167]

- 장대천(張大千, 1899-1983): "동양의 피카소"로 불리며, 쓰촨 내강 출신으로, 일본 교토에 유학하여 염색을 배웠다. 둔황 모가오쿠 석굴 벽화를 모사했으며, 제2차 세계 대전 후에는 미국과 브라질에 거주하며 국제적으로 활동했다. 중국화에 서양화 기법을 도입한 작품으로 알려져 있으며, 만년에는 타이완에 거주하며 수묵화를 주로 그리고 발묵을 많이 사용했다.[169]

- 가오젠푸(高劍父, 1879-1951): 신해혁명과 항일운동에 참여하여 혁명 화가로 불리며, 일본 유학 경험이 있다. 사립 난중 미술원을 설립하여 많은 후계자를 양성했으며, 링난파(嶺南派)의 시조로 불린다.[166]

- 제백석(斉白石, 1864-1957): 후난 샹탄 출신으로, 신해혁명 이후 중국미술가협회 주석을 역임했다. 향토색 짙은 소재를 즐겨 그렸으며, 서위(徐渭), 팔대산인(八大山人), 석도(石濤) 등을 사사했다. 현대 중국을 대표하는 화가 중 한 명이다.

- 황빈훙(黄賓虹, 1863-1955): 중화민국 시기를 대표하는 산수화가이다. 유럽 유학 후, 송, 원 시대의 수묵화에 서양의 수채화풍을 가미한 작품을 남겼다.

- 반천수(潘天壽): 중국 전통 회화의 필묵법을 중시했다.

- 거곡(虚谷, 1823-1896): 안휘 신안 출신으로, 속성은 주(朱)이다. 군인이었으나 출가하여 승려 신분으로 상하이에서 그림을 팔아 생활했다. 금붕어 그림을 잘 그렸으며, 사의(写意) 화훼화(花卉画)나 산수화(山水画)도 그렸다.

- 조지겸 (趙之謙, 1829-1884): 저장 회계 출신으로, 태평천국의 난으로 고향을 떠나는 등 파란만장한 생애를 보냈다. 서예가로서는 등석여의 영향을 받아 전서(篆書), 예서(隷書)를 잘 썼으며, 양주팔괴의 영향을 받아 화려한 색채의 사의 화훼화를 잘 그렸다. 금석학을 연구하여 오창석과 함께 금석학파(金石学派)라고도 불린다.

- 오창석 (呉昌碩, 1844-1927): 저장 안지 출신으로, 시서화전각(詩書画篆刻) 모두 능했으며, 중국 근대 예술에 큰 영향을 미쳤다. 전서의 필의를 살린 소나무, 대나무, 매화 등의 화훼화가 많지만, 산수화도 있다. 서령인사의 사장을 역임했다.

- 임이 (任頤, 1840-1895): 저장 사오싱 출신으로, 사의 화조화(花鳥画)를 잘 그렸으며, 초상화가로도 뛰어났다. 임웅, 임훈, 임예와 함께 "해상사임(海上四任)"으로 불렸다.

10. 중국 회화의 특징

중국화의 화법에는 크게 구륵법(鉤勒法)과 몰골법(沒骨法) 두 가지가 있다. 구륵법은 묘사할 대상의 윤곽을 선으로 그린 후 색을 칠하는 방법이다. 몰골법은 윤곽선 없이 옅은 먹이나 채색으로 먼저 그린 후, 마르기 전에 농도가 짙은 먹이나 채색으로 선적인 골기(骨氣)를 주는 기법이다.

남종화와 북종화는 화법에 있어서 다소 차이가 있다. 남종화는 남종선의 영향을 받아 정신적인 기조를 이루며, 남방의 온화한 기후와 풍토를 반영한다. 주로 필세(筆勢)와 기운(氣韻)을 중시하는 선염법(渲染法)을 사용하며, 먹과 선이 중심이 되고 채색은 옅게 사용하여 보조적인 역할을 한다.

반면, 북종화는 북방의 험준한 산악을 주로 그리며, 천연석채(天然石彩)를 사용하는 색채화가 특징이다. 금벽산수(金碧山水)나 사녀도(仕女圖) 등이 대표적이지만, 묵을 중심으로 하는 북종산수(北宗山水)도 존재한다.

이 외에도 다양한 화법 용어와 기법들이 존재한다.

- '''단청(丹青):''' 붉은색과 푸른색을 의미하며, 채색이나 회화를 뜻한다.

- '''용필과 용묵:''' 형호(荊浩)는 오도자(吳道子)의 용필(필선, 선묘)과 항용(項容)의 용묵(수묵의 번짐이나 바림)의 장점을 취하여 자신의 산수화 양식을 확립했다.

- '''공필화와 사의화:''' 공필화는 윤곽선을 정밀하게 그리고 채색하는 방식이고, 사의화는 대상의 본질을 그리려는 것으로 수묵 기법을 주로 사용한다.

- '''백묘(白描):''' 먹 한 색으로 선묘만으로 묘사하는 기법으로, 오도현(吳道玄), 이공린(李公麟) 등이 대표적이다.

- '''계화(界画):''' 누각, 배 등을 자를 사용하여 정확하게 묘사하는 그림이다.

- '''구륵전채(鉤勒填彩):''' 윤곽선을 그리고 그 안을 채색으로 채우는 화법이다.

- '''몰골(沒骨):''' 윤곽선을 사용하지 않고 면으로 사물의 형태를 표현하는 기법이다.

- '''파묵(潑墨):''' 다량의 먹을 부어 그리는 기법으로, 우연히 생긴 먹의 형태에서 산수나 풍우를 그리는 방식이다.

- '''파묵(破墨):''' 담묵과 농묵을 모두 사용하여 변화를 주는 기법이다.

- '''초묵(焦墨):''' 수분이 적고 검은색이 짙은 먹을 말한다.

- '''선염(渲染):''' 수분을 많이 머금은 먹이나 색을 번지게 하여 농담을 표현하는 기법이다.

- '''준법(皴法):''' 산이나 바위의 윤곽, 표면의 질감을 표현하는 화법으로, 부벽준, 피마준, 우점준, 절대준 등 다양한 종류가 있다.

- '''부벽준(斧劈皴):''' 도끼로 잘라낸 듯한 느낌을 표현하는 준법이다.

- '''피마준(披麻皴):''' 삼베 섬유를 풀어서 헤진 듯한 느낌을 표현하는 준법이다.

- '''우점준(雨点皴):''' 빗방울이 토담에 부딪혀 변화하는 느낌을 표현하는 준법이다.

- '''절대준(折帯皴):''' 수평으로 붓을 움직인 후 직각으로 긋는 준법으로, 예찬(倪瓚)의 산수화에 효과적으로 사용되었다.

- '''미점(米点):''' 미불(米芾)·미우인 부자가 창시한 기법으로, 붓의 배를 사용하여 가로로 긴 타원형 점을 그려 산 등을 표현한다.

- '''점태(点苔):''' 바위의 이끼, 산의 수목 등을 표현하기 위해 세밀한 점을 찍는 기법이다.

- '''찰필(擦筆):''' 반쯤 마른 붓을 측필로 문지르듯이 그려내는 기법이다.

- '''삼원법(三遠法):''' 곽희(郭熙)가 제시한 고원, 평원, 심원의 세 가지 원근법이다.

- '''화훼령모화(花卉翎毛画):''' 풀, 꽃, 새, 짐승 그림을 의미한다.

- '''사녀도(仕女図):''' 궁중 여성을 그린 그림으로, 미인도와 거의 같은 의미이다.

- '''절지화(折枝画):''' 꽃나무의 한 가지를 클로즈업하여 그린 그림이다.

- '''도석화(道釈画):''' 도교 또는 불교 관련 인물을 그린 종교화이다.

명나라 후기 화가이자 이론가인 둥치창(董其昌)은 중국 회화의 흐름을 북종화(北宗畫)와 남종화(南宗畫)로 나누는 "남북이종론(南北二宗論)"을 주창했다.[117] 이는 선불교(禪佛敎)에 북종선(北宗禅)과 남종선(南宗禅) 두 파가 있는 것처럼 회화에도 두 가지 흐름이 있다는 것이다. 둥치창은 남종화를 문인화가(리가)의 그림으로, 북종화를 직업 화가(행가)의 그림으로 분류하고 남종화에 더 큰 가치를 두었으며, 이러한 이유로 "숭남폄북론(尚南貶北論)"이라고도 불린다.[117]

북종화는 당나라의 이사훈(李思訓)·이소도(李昭道)의 청록산수화(青緑山水画)에서 시작하여, 송나라의 자오간(趙幹)·자오보쥐(趙伯駒)·자오보수(趙伯驌)를 거쳐 남송(南宋) 화원의 마원(馬遠)·하규(夏珪)에 이르는 흐름이다.[117] 북종화는 험준한 산악을 배경으로 천연석채(天然石彩)를 사용하는 색채화가 특징인데, 금벽산수(金碧山水)나 사녀도(仕女圖) 등이 대표적이다.

남종화는 당나라 왕유(王維)의 셴란(渲染, 물들이기)이 있는 수묵산수(水墨山水)에서 시작하여, 형호(荊浩), 관동(关同), 둥위안(董源), 쥐란(巨然)을 거쳐, 송나라의 미불(米芾)·미우인(米友仁), 원나라 말 사대가에 이르는 흐름이다.[117] 남종화는 남방의 온화한 산세를 배경으로 하며, 필세(筆勢)와 기운(氣韻)을 중시하는 선염법(渲染法)을 주로 사용한다. 묵과 선이 주가 되고 채색은 담채로서 이를 돕는 정도로 쓰인다.

둥치창의 남북이종론은 이사훈이 실제로는 당나라 황족이라는 점 등 모순이 지적되기도 하지만,[117] 중국 회화사를 이해하는 중요한 틀을 제공했다. 그의 이론은 회화에서 손재주 기술뿐만 아니라 그린 사람의 인격과 기품이 중요하며, 교양과 덕이 있는 문인이 그린 그림이 우수하다는 문인화(文人畫) 우위론으로 이어진다.[116]

중국 회화는 문학, 서예와 밀접한 관련을 맺으며 발전했다. 오랜 역사 속에서 다양한 분야의 예술이 번성했는데, 그중에서도 남북조 시대(육조)의 서예, 당나라 시대의 시, 송나라 시대의 회화가 그 정점을 이루고 있다. 중국 회화는 서예와 함께 내용, 형식, 표현 방법 면에서 다른 문화권과 뚜렷이 다른 독특한 발전을 이루었다. 전통적으로 조형 예술을 대표하는 분야는 '서(書)'와 '화(画)'였으며, 중국의 도자기나 불상 조각 등은 미술이라기보다는 공예품으로 여겨졌다. '미술'이라는 단어는 근대 이후 일본에서 중국으로 역수입된 것이며, 그 이전에는 '서화'가 미술에 해당했다.

시서화 삼절이라는 말이 있듯이, 시, 서예, 회화에 모두 능통한 것은 문인의 이상이었다. 문인들은 친구와의 만남 등 기회가 있을 때마다 시를 짓고 서로 주고받는 습관이 있었고, 그림의 내용을 담은 제화시(題畫詩)는 시의 중요한 장르였다. 산수화나 화조화에는 제화시가 함께 쓰여 시, 서, 화가 일체를 이루어 감상되었다.

북송의 문인 소식은 왕유의 그림을 "시 속에 그림이 있고, 그림 속에 시가 있는 듯하다"고 평했다.[38] 또한 두보의 시는 무형의 그림이며, 한간의 그림은 말없는 시라고 하였다. 소식은 회화가 '형(形)'에 얽매이지 않고 '의(意)'를 표현해야 한다고 주장한 반면, 초보지는 '형사'의 중요성을 지적하며 대상의 '형'을 충실히 묘사해야 한다고 했다. 왕약허는 소식이 '형사'를 완전히 부정하는 것이 아니라 '형사'에만 집착하는 것을 부정하는 것이라고 해석한다.[39]

'서화동원'이라는 말처럼, 중국의 문인에게 서예와 회화는 같은 도구를 사용하여 제작하는 '선의 예술'이었다. 문인 화가들은 서예의 필법으로 묵죽, 묵매 등을 그렸으며, 미불, 조맹부, 서위, 동기창 등 서예가로도 유명한 화가들이 많다.

장언원은 『역대명화기』에서 서예와 그림은 본질이 같고, 문자의 기원은 그림이었다고 했다. 조맹부는 '서화동원'을 주장하며, 돌, 나무, 대나무를 그릴 때 서예의 필법을 사용해야 한다고 했다.

사혁이 제시한 회화의 '육법' 중 첫 번째 요소는 '기운생동(氣韻生動)'이다. 기운생동은 작품에 생명력을 불어넣고, 주제와 작품, 예술가를 아우르는 에너지의 흐름을 의미한다. 사혁은 기운생동이 없다면 그림을 볼 가치가 없다고 강조했다.

기운생동은 남북조 시대 남제의 사혁이 저서 『고화품록』에서 처음 제시한 개념으로, 그림의 "육법" 중 첫 번째로 언급된다. '기운'은 '생명력', '사람을 감동시키는 힘', '뛰어난 정신', '풍격' 등으로 번역될 수 있다. 사혁은 "기운생동", "골법용필", "응물상형", "수류부채", "경영위치", "전이모사"의 6가지 요소를 제시했는데, 이 중 "골법용필"은 묘법과 운필, "응물상형"은 사물의 형태, "수류부채"는 색채, "경영위치"는 구도, "전이모사"는 전통의 학습을 의미한다. 즉, 회화에서 운필, 형태, 채색, 구도가 중요하며 고전을 배우는 자세도 필요하지만, 무엇보다 "기운"이 살아있어야 한다는 것이다.

그러나 "기운생동"이라는 구절 자체의 의미는 모호하며, 사혁 자신도 이에 대한 구체적인 설명을 남기지 않았다. 후대에 "기운"에 대한 다양한 해석이 등장하고 확대 해석되면서 새로운 의미가 부여되기도 했다.

중국 회화에서는 전통적으로 기운생동이 중시되었으나, 현대에 들어와서는 이러한 모방 전통의 한계에 대한 논쟁이 일어났으며, 변화하는 생활 방식, 도구, 색상 등이 새로운 화가들에게 영향을 미치고 있다.[4][5]

중국 회화는 서양 회화와 달리 투시도법이나 명암법을 사용하지 않고 대상을 표현했다.[40] 서양의 르네상스 이후 회화는 화가의 시점을 한 점으로 정하고 투시도법(선 원근법)과 빛이 닿는 면과 그림자를 표현하는 명암법에 기초했다. 반면, 중국 회화는 여러 시점을 한 화면에 공존시키거나(삼원법), 고유색을 사용하여 대상을 표현했다.[40]

곽희는 삼원법을 제시했는데, '''고원'''(앙각 시), '''평원'''(수평 시), '''심원'''(부감 시)의 3가지 시점을 말한다.[40] 중국 산수화에서는 근경의 바위는 부감 시로, 원경의 산은 앙각 시로 그리는 등, 한 폭의 그림 안에 여러 시점이 공존하는 경우가 많다.[40]

서양 회화에서는 수면에 비치는 투영상을 그리지만, 중국 회화에서는 이러한 반영을 그리는 경우가 드물다.[40] 또한, 중국 회화는 그림자를 그리지 않고 사물의 고유색으로 표현하며, 야경도 낮 풍경과 같은 색으로 표현하고 달, 등불, 촛불 등을 통해 밤을 나타냈다.[40] 이는 중국 화가들이 자연을 그대로 재현하기보다 대상의 본질을 그리는 것을 중요하게 생각했기 때문이다. 황공망은 "그림은 뜻을 표현하는 것이다"라고 했는데, 이는 대상의 본질을 의미한다.[40] 인물화에서도 외모뿐 아니라 내면을 묘사(전신)해야 한다고 여겨졌다.[40]

10. 1. 화법(畫法)

중국화의 화법에는 크게 구륵법(鉤勒法)과 몰골법(沒骨法) 두 가지가 있다. 구륵법은 묘사할 대상의 윤곽을 선으로 그린 후 색을 칠하는 방법이다. 몰골법은 윤곽선 없이 옅은 먹이나 채색으로 먼저 그린 후, 마르기 전에 농도가 짙은 먹이나 채색으로 선적인 골기(骨氣)를 주는 기법이다.남종화와 북종화는 화법에 있어서 다소 차이가 있다. 남종화는 남종선의 영향을 받아 정신적인 기조를 이루며, 남방의 온화한 기후와 풍토를 반영한다. 주로 필세(筆勢)와 기운(氣韻)을 중시하는 선염법(渲染法)을 사용하며, 먹과 선이 중심이 되고 채색은 옅게 사용하여 보조적인 역할을 한다.

반면, 북종화는 북방의 험준한 산악을 주로 그리며, 천연석채(天然石彩)를 사용하는 색채화가 특징이다. 금벽산수(金碧山水)나 사녀도(仕女圖) 등이 대표적이지만, 묵을 중심으로 하는 북종산수(北宗山水)도 존재한다.

이 외에도 다양한 화법 용어와 기법들이 존재한다.

- '''단청(丹青):''' 붉은색과 푸른색을 의미하며, 채색이나 회화를 뜻한다.

- '''용필과 용묵:''' 형호(荊浩)는 오도자(吳道子)의 용필(필선, 선묘)과 항용(項容)의 용묵(수묵의 번짐이나 바림)의 장점을 취하여 자신의 산수화 양식을 확립했다.

- '''공필화와 사의화:''' 공필화는 윤곽선을 정밀하게 그리고 채색하는 방식이고, 사의화는 대상의 본질을 그리려는 것으로 수묵 기법을 주로 사용한다.

- '''백묘(白描):''' 먹 한 색으로 선묘만으로 묘사하는 기법으로, 오도현(吳道玄), 이공린(李公麟) 등이 대표적이다.

- '''계화(界画):''' 누각, 배 등을 자를 사용하여 정확하게 묘사하는 그림이다.

- '''구륵전채(鉤勒填彩):''' 윤곽선을 그리고 그 안을 채색으로 채우는 화법이다.

- '''몰골(沒骨):''' 윤곽선을 사용하지 않고 면으로 사물의 형태를 표현하는 기법이다.

- '''파묵(潑墨):''' 다량의 먹을 부어 그리는 기법으로, 우연히 생긴 먹의 형태에서 산수나 풍우를 그리는 방식이다.

- '''파묵(破墨):''' 담묵과 농묵을 모두 사용하여 변화를 주는 기법이다.

- '''초묵(焦墨):''' 수분이 적고 검은색이 짙은 먹을 말한다.

- '''선염(渲染):''' 수분을 많이 머금은 먹이나 색을 번지게 하여 농담을 표현하는 기법이다.

- '''준법(皴法):''' 산이나 바위의 윤곽, 표면의 질감을 표현하는 화법으로, 부벽준, 피마준, 우점준, 절대준 등 다양한 종류가 있다.

- '''부벽준(斧劈皴):''' 도끼로 잘라낸 듯한 느낌을 표현하는 준법이다.

- '''피마준(披麻皴):''' 삼베 섬유를 풀어서 헤진 듯한 느낌을 표현하는 준법이다.

- '''우점준(雨点皴):''' 빗방울이 토담에 부딪혀 변화하는 느낌을 표현하는 준법이다.

- '''절대준(折帯皴):''' 수평으로 붓을 움직인 후 직각으로 긋는 준법으로, 예찬(倪瓚)의 산수화에 효과적으로 사용되었다.

- '''미점(米点):''' 미불(米芾)·미우인 부자가 창시한 기법으로, 붓의 배를 사용하여 가로로 긴 타원형 점을 그려 산 등을 표현한다.

- '''점태(点苔):''' 바위의 이끼, 산의 수목 등을 표현하기 위해 세밀한 점을 찍는 기법이다.

- '''찰필(擦筆):''' 반쯤 마른 붓을 측필로 문지르듯이 그려내는 기법이다.

- '''삼원법(三遠法):''' 곽희(郭熙)가 제시한 고원, 평원, 심원의 세 가지 원근법이다.

- '''화훼령모화(花卉翎毛画):''' 풀, 꽃, 새, 짐승 그림을 의미한다.

- '''사녀도(仕女図):''' 궁중 여성을 그린 그림으로, 미인도와 거의 같은 의미이다.

- '''절지화(折枝画):''' 꽃나무의 한 가지를 클로즈업하여 그린 그림이다.

- '''도석화(道釈画):''' 도교 또는 불교 관련 인물을 그린 종교화이다.

10. 2. 남종화(南宗畫)와 북종화(北宗畫)

명나라 후기 화가이자 이론가인 둥치창(董其昌)은 중국 회화의 흐름을 북종화(北宗畫)와 남종화(南宗畫)로 나누는 "남북이종론(南北二宗論)"을 주창했다.[117] 이는 선불교(禪佛敎)에 북종선(北宗禅)과 남종선(南宗禅) 두 파가 있는 것처럼 회화에도 두 가지 흐름이 있다는 것이다. 둥치창은 남종화를 문인화가(리가)의 그림으로, 북종화를 직업 화가(행가)의 그림으로 분류하고 남종화에 더 큰 가치를 두었으며, 이러한 이유로 "숭남폄북론(尚南貶北論)"이라고도 불린다.[117]북종화는 당나라의 이사훈(李思訓)·이소도(李昭道)의 청록산수화(青緑山水画)에서 시작하여, 송나라의 자오간(趙幹)·자오보쥐(趙伯駒)·자오보수(趙伯驌)를 거쳐 남송(南宋) 화원의 마원(馬遠)·하규(夏珪)에 이르는 흐름이다.[117] 북종화는 험준한 산악을 배경으로 천연석채(天然石彩)를 사용하는 색채화가 특징인데, 금벽산수(金碧山水)나 사녀도(仕女圖) 등이 대표적이다.

남종화는 당나라 왕유(王維)의 셴란(渲染, 물들이기)이 있는 수묵산수(水墨山水)에서 시작하여, 형호(荊浩), 관동(关同), 둥위안(董源), 쥐란(巨然)을 거쳐, 송나라의 미불(米芾)·미우인(米友仁), 원나라 말 사대가에 이르는 흐름이다.[117] 남종화는 남방의 온화한 산세를 배경으로 하며, 필세(筆勢)와 기운(氣韻)을 중시하는 선염법(渲染法)을 주로 사용한다. 묵과 선이 주가 되고 채색은 담채로서 이를 돕는 정도로 쓰인다.

둥치창의 남북이종론은 이사훈이 실제로는 당나라 황족이라는 점 등 모순이 지적되기도 하지만,[117] 중국 회화사를 이해하는 중요한 틀을 제공했다. 그의 이론은 회화에서 손재주 기술뿐만 아니라 그린 사람의 인격과 기품이 중요하며, 교양과 덕이 있는 문인이 그린 그림이 우수하다는 문인화(文人畫) 우위론으로 이어진다.[116]

10. 3. 시서화(詩書畫)의 일치

중국 회화는 문학, 서예와 밀접한 관련을 맺으며 발전했다. 오랜 역사 속에서 다양한 분야의 예술이 번성했는데, 그중에서도 남북조 시대(육조)의 서예, 당나라 시대의 시, 송나라 시대의 회화가 그 정점을 이루고 있다. 중국 회화는 서예와 함께 내용, 형식, 표현 방법 면에서 다른 문화권과 뚜렷이 다른 독특한 발전을 이루었다. 전통적으로 조형 예술을 대표하는 분야는 '서(書)'와 '화(画)'였으며, 중국의 도자기나 불상 조각 등은 미술이라기보다는 공예품으로 여겨졌다. '미술'이라는 단어는 근대 이후 일본에서 중국으로 역수입된 것이며, 그 이전에는 '서화'가 미술에 해당했다.시서화 삼절이라는 말이 있듯이, 시, 서예, 회화에 모두 능통한 것은 문인의 이상이었다. 문인들은 친구와의 만남 등 기회가 있을 때마다 시를 짓고 서로 주고받는 습관이 있었고, 그림의 내용을 담은 제화시(題畫詩)는 시의 중요한 장르였다. 산수화나 화조화에는 제화시가 함께 쓰여 시, 서, 화가 일체를 이루어 감상되었다.

북송의 문인 소식은 왕유의 그림을 "시 속에 그림이 있고, 그림 속에 시가 있는 듯하다"고 평했다.[38] 또한 두보의 시는 무형의 그림이며, 한간의 그림은 말없는 시라고 하였다. 소식은 회화가 '형(形)'에 얽매이지 않고 '의(意)'를 표현해야 한다고 주장한 반면, 초보지는 '형사'의 중요성을 지적하며 대상의 '형'을 충실히 묘사해야 한다고 했다. 왕약허는 소식이 '형사'를 완전히 부정하는 것이 아니라 '형사'에만 집착하는 것을 부정하는 것이라고 해석한다.[39]

'서화동원'이라는 말처럼, 중국의 문인에게 서예와 회화는 같은 도구를 사용하여 제작하는 '선의 예술'이었다. 문인 화가들은 서예의 필법으로 묵죽, 묵매 등을 그렸으며, 미불, 조맹부, 서위, 동기창 등 서예가로도 유명한 화가들이 많다.

장언원은 『역대명화기』에서 서예와 그림은 본질이 같고, 문자의 기원은 그림이었다고 했다. 조맹부는 '서화동원'을 주장하며, 돌, 나무, 대나무를 그릴 때 서예의 필법을 사용해야 한다고 했다.

10. 4. 기운생동(氣韻生動)

사혁이 제시한 회화의 '육법' 중 첫 번째 요소는 '기운생동(氣韻生動)'이다. 기운생동은 작품에 생명력을 불어넣고, 주제와 작품, 예술가를 아우르는 에너지의 흐름을 의미한다. 사혁은 기운생동이 없다면 그림을 볼 가치가 없다고 강조했다.기운생동은 남북조 시대 남제의 사혁이 저서 『고화품록』에서 처음 제시한 개념으로, 그림의 "육법" 중 첫 번째로 언급된다. '기운'은 '생명력', '사람을 감동시키는 힘', '뛰어난 정신', '풍격' 등으로 번역될 수 있다. 사혁은 "기운생동", "골법용필", "응물상형", "수류부채", "경영위치", "전이모사"의 6가지 요소를 제시했는데, 이 중 "골법용필"은 묘법과 운필, "응물상형"은 사물의 형태, "수류부채"는 색채, "경영위치"는 구도, "전이모사"는 전통의 학습을 의미한다. 즉, 회화에서 운필, 형태, 채색, 구도가 중요하며 고전을 배우는 자세도 필요하지만, 무엇보다 "기운"이 살아있어야 한다는 것이다.

그러나 "기운생동"이라는 구절 자체의 의미는 모호하며, 사혁 자신도 이에 대한 구체적인 설명을 남기지 않았다. 후대에 "기운"에 대한 다양한 해석이 등장하고 확대 해석되면서 새로운 의미가 부여되기도 했다.

중국 회화에서는 전통적으로 기운생동이 중시되었으나, 현대에 들어와서는 이러한 모방 전통의 한계에 대한 논쟁이 일어났으며, 변화하는 생활 방식, 도구, 색상 등이 새로운 화가들에게 영향을 미치고 있다.[4][5]

10. 5. 공간과 빛의 표현

중국 회화는 서양 회화와 달리 투시도법이나 명암법을 사용하지 않고 대상을 표현했다.[40] 서양의 르네상스 이후 회화는 화가의 시점을 한 점으로 정하고 투시도법(선 원근법)과 빛이 닿는 면과 그림자를 표현하는 명암법에 기초했다. 반면, 중국 회화는 여러 시점을 한 화면에 공존시키거나(삼원법), 고유색을 사용하여 대상을 표현했다.[40]곽희는 삼원법을 제시했는데, '''고원'''(앙각 시), '''평원'''(수평 시), '''심원'''(부감 시)의 3가지 시점을 말한다.[40] 중국 산수화에서는 근경의 바위는 부감 시로, 원경의 산은 앙각 시로 그리는 등, 한 폭의 그림 안에 여러 시점이 공존하는 경우가 많다.[40]

서양 회화에서는 수면에 비치는 투영상을 그리지만, 중국 회화에서는 이러한 반영을 그리는 경우가 드물다.[40] 또한, 중국 회화는 그림자를 그리지 않고 사물의 고유색으로 표현하며, 야경도 낮 풍경과 같은 색으로 표현하고 달, 등불, 촛불 등을 통해 밤을 나타냈다.[40] 이는 중국 화가들이 자연을 그대로 재현하기보다 대상의 본질을 그리는 것을 중요하게 생각했기 때문이다. 황공망은 "그림은 뜻을 표현하는 것이다"라고 했는데, 이는 대상의 본질을 의미한다.[40] 인물화에서도 외모뿐 아니라 내면을 묘사(전신)해야 한다고 여겨졌다.[40]

11. 결론

중국 회화는 오랜 역사와 다양한 화풍을 통해 동아시아 문화에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 일본의 위정자, 승려, 문인, 다인 등에 의해 애호되어 많은 작품이 수입되었다.[36] 그러나 일본에 수입된 중국 회화는 회화사의 주류 작품이 아니었고 특정 지역이나 화풍에 편중되어 있어, 일본에서의 중국 회화 수용 방식이 특이해지는 결과를 초래했다.[36] 스즈키 케이(일본인 중국 회화 연구자)는 "일본에 전해진 [중국화의] 유품 종류가 극도로 편중된 것, 일본인만이 중국화를 이해할 수 있는 유일한 외국인이라는 자부심이 일본인에 의한 연구를 협소하게 만들고, 시야 협착에 빠뜨렸다"라고 지적했다.[36]

한국의 회화 역시 중국 회화의 영향을 받았지만, 독자적인 발전을 이루어왔다. 중국 회화에 대한 이해는 한국 미술과 문화를 더 깊이 이해하는 데 중요한 발판을 제공한다.

제2차 세계 대전 이후, 유럽과 미국에서도 중국 회화 연구가 활발해졌으며, 중국, 일본, 구미 연구자들에 의한 국제적인 연구가 진행되고 있다.[37] 스웨덴의 중국 미술 연구자 오스왈드 실렌은 1956년에 ''Chinese Painting''을 출판했으며, 미국의 셔먼 E. 리와 제임스 케이힐 등이 중국 회화 연구에 큰 업적을 남겼다.[37] 미국에는 몇몇 대규모 중국 회화 컬렉션이 있으며, 그중 클리블랜드 미술관과 넬슨-앳킨스 미술관의 컬렉션이 유명하다.[37]

중국 회화는 "시화일여"와 "서화동원"이라는 전통적인 사고방식을 가지고 있다.[35] 즉, "시"와 "회화"는 뗄 수 없는 밀접한 관계이며, "서"(서법)와 "회화"는 원래 같은 뿌리에서 나온다는 생각이다.[35] 그러나 이러한 전통적 회화관에 대해서는 비판적인 의견도 있으며, 스즈키 케이는 "회화의 이해와 분석을 오랫동안 그르쳤다"는 부정적인 면이 있다고 지적했다.[35]

중국 회화에 대한 중도진보적 관점에서의 분석은, 대한민국 미술계의 발전에 건강한 자극을 줄 것이다.

참조

[1]

문서

Sickman

[2]

문서

Rawson

[3]

문서

Rawson

[4]

harv

[5]

harv

[6]

서적

Cambridge Illustrated History of China

[7]

문서

Morton

[8]

문서

Barnhart, "Three Thousand Years of Chinese Painting"

[9]

문서

Morton

[10]

서적

Cambridge Illustrated History of China

[11]

문서

Walton

[12]

문서

Ebrey

[13]

문서

Ebrey

[14]

문서

Barbieri-Low

2007

[15]

서적

Gibbon in China. An essay in Chinese Animal Lore

The Hague

1967

[16]

간행물

清代绘画世家及其家学考略

2009

[17]

서적

One and All: The Logic of Chinese Sovereignty

Stanford University Press

2024

[18]

서적

Revolutionary Becomings: Documentary Media in Twentieth-Century China

Columbia University Press

2024

[19]

서적

Revolution and counterrevolution : China's continuing class struggle since liberation

https://www.worldcat[...]

Foreign languages press

2021

[20]

웹사이트

【社团风采】——"天堂画派"艺术家作品选刊("书法报·书画天地",2015年第2期第26–27版)

http://mp.weixin.qq.[...]

2015-10-31

[21]

웹사이트

Cai Jin: Return to the Source

http://www.brooklynr[...]

Brooklyn Rail

2013-08-13

[22]

웹사이트

Modern & Contemporary Chinese Art

https://artmuseum.wi[...]

[23]

논문

"The Water Mill" and Northern Song Imperial Patronage of Art, Commerce, and Science

2002-12

[24]

논문

Image as Word: A Study of Rebus Play in Song Painting (960–1279)

1999-01

[25]

논문

The Donkey Rider as Icon: Li Cheng and Early Chinese Landscape Painting

1995

[26]

논문

Realm of the Immortals: Paintings Decorating the Jade Hall of the Northern Song

1992

[27]

논문

Images of Women in Traditional Chinese Painting

1996

[28]

논문

Paradigm Shift in Chinese Landscape Representation

2017-01-02

[29]

논문

Buddhist and Taoist Influences on Chinese Landscape Painting

1988-04

[30]

논문

Early Chinese Landscape Painting

1941-06

[31]

논문

Singing The Dyads: The Chinese Landscape Scroll and Gary Snyder's Mountains and Rivers Without End

1999

[32]

논문

Art as Maps: Influence of Cartography on Two Chinese Landscape Paintings of the Song Dynasty (960–1279 CE)

2000-06

[33]

문서

『別冊太陽』「台北故宮博物院」

[34]

서적

中国の詩学認識

創文社

2008-02

[35]

서적

中国の詩学認識

創文社

2008-02

[36]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』96号

[37]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[38]

문서

「書摩詰藍田煙雨図」

[39]

서적

中国の詩学認識

創文社

2008-02

[40]

간행물

意を尽くす中国の絵画

小学館

1998

[41]

문서

[42]

서적

はじめて出会う西洋絵画史 シスター・ウェンディの名画物語

講談社

1996

[43]

서적

中国山水画の誕生

青土社

1995

[44]

간행물

『別冊太陽』「台北故宮博物院」

[45]

문서

1997

[46]

서적

古代の土器

平凡社

1999

[47]

간행물

中国陶磁史の梗概

東京国立博物館

1994

[48]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』89号

[49]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』90号

[50]

서적

『故宮博物院 1 南北朝〜北宋の絵画』

[51]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』92号

[52]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』92号

[53]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』91号

[54]

서적

『故宮博物院 1 南北朝〜北宋の絵画』

[55]

서적

『故宮博物院 1 南北朝〜北宋の絵画』

[56]

서적

『故宮博物院 1 南北朝〜北宋の絵画』

[57]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[58]

서적

『故宮博物院 2 南宋の絵画』

[59]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』96号

[60]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[61]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[62]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』96号

[63]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[64]

서적

『故宮博物院 1 南北朝〜北宋の絵画』

[65]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[66]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[67]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[68]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[69]

서적

『故宮博物院 1 南北朝〜北宋の絵画』

[70]

서적

『故宮博物院 1 南北朝〜北宋の絵画』

[71]

서적

『故宮博物院 3 元の絵画』

[72]

서적

『故宮博物院 3 元の絵画』

[73]

서적

『故宮博物院 3 元の絵画』

[74]

서적

『故宮博物院 3 元の絵画』

[75]

서적

『故宮博物院 3 元の絵画』

[76]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[77]

서적

中国絵画史事典

[78]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[79]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[80]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[81]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[82]

서적

『故宮博物院 4 明の絵画』

[83]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[84]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[85]

서적

『故宮博物院 4 明の絵画』

[86]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[87]

서적

中国絵画史事典

[88]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[89]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[90]

서적

『故宮博物院 4 明の絵画』

[91]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[92]

서적

『故宮博物院 4 明の絵画』

[93]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[94]

서적

『故宮博物院 4 明の絵画』

[95]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[96]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[97]

서적

『故宮博物院 4 明の絵画』

[98]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[99]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[100]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[101]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[102]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[103]

서적

『故宮博物院 4 明の絵画』

[104]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[105]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[106]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[107]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[108]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[109]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[110]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[111]

서적

『故宮博物院 4 明の絵画』

[112]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[113]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[114]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[115]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[116]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[117]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[118]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[119]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[120]

서적

『故宮博物院 5 清の絵画』

[121]

서적

『故宮博物院 5 清の絵画』

[122]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[123]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[124]

서적

鈴木『中国絵画史 下』

[125]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[126]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』97号

[127]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[128]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[129]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[130]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[131]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[132]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[133]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[134]

서적

王『中国絵画史事典』

[135]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[136]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[137]

서적

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[138]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[139]

서적

『故宮博物院 5 清の絵画』

[140]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[141]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[142]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[143]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[144]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[145]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[146]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[147]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[148]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[149]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[150]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[151]

서적

『故宮博物院 5 清の絵画』

[152]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[153]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[154]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[155]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[156]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[157]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[158]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[159]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[160]

서적

『上海博物館中国・美の名宝 4』

[161]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[162]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[163]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[164]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

[165]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[166]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[167]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[168]

간행물

『週刊朝日百科 世界の美術』99号

[169]

서적

『中国書画探訪 関西の収蔵家とその名品』

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com