순치제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

순치제는 청나라 제3대 황제로, 1638년 심양에서 태어났다. 1643년 홍타이지의 갑작스러운 죽음으로 6세의 나이에 즉위했으며, 섭정 도르곤의 통치하에 중국을 정복했다. 친정을 시작한 후에는 부패 척결, 한족 등용, 유교적 통치 이념 수용 등 개혁 정치를 펼쳤다. 그러나 만주족 중심의 통치 체제를 유지하며 한족에 대한 차별 정책을 시행하기도 했다. 24세에 천연두로 사망했으며, 묘호는 세조이다. 순치제의 치세는 청나라 초기 역사에서 중요한 전환점으로 평가받으며, 그의 노력은 강희제 시기 청나라 전성기의 기반을 마련하는 데 기여했다.

2. 생애

순치제는 청나라의 제3대 황제로, 명나라가 멸망하고 청나라가 중원의 새로운 지배자로 자리 잡는 격동기에 재위했다. 그의 아버지는 청나라의 기틀을 다진 홍타이지이다. 홍타이지는 누르하치가 세운 "후금"을 계승하여 국호를 청나라로 바꾸고 팔기제를 정비하는 등 국가 체제를 강화했으며, 명나라와의 전쟁을 준비하고 있었다.[11][13][14]

1643년 9월, 홍타이지가 후계자를 지명하지 않고 갑작스럽게 사망하자 청나라는 후계자 문제로 큰 혼란에 빠졌다.[15] 누르하치의 아들인 도르곤과 홍타이지의 장남 호오거 등 여러 황족들이 황위 계승을 두고 경쟁했다.[16][17] 의정왕대신 회의를 통해 결국 홍타이지의 아홉 번째 아들이자 당시 5세였던 푸린이 황제로 추대되었고, 강력한 군사력을 가진 숙부 도르곤과 지르갈랑이 공동 섭정을 맡게 되었다.[19] 1643년 10월 8일, 푸린은 황제로 즉위하여 연호를 '순치(順治)'로 정했다.[20]

순치제의 치세 초기 약 7년간(1643년 ~ 1650년)은 숙부인 도르곤의 섭정기였다. 도르곤은 공동 섭정이었던 지르갈랑을 점차 권력에서 밀어내고 실권을 장악했으며, '황부섭정왕'이라는 칭호까지 사용하며 막강한 권력을 행사했다. 이 시기 청나라는 이자성의 난으로 명나라가 멸망한 틈을 타 산해관을 넘었고, 베이징을 점령하며 중원 통치의 기반을 마련했다. 도르곤은 중국 남부로 도망간 남명 세력을 정벌하는 데 주력했다.

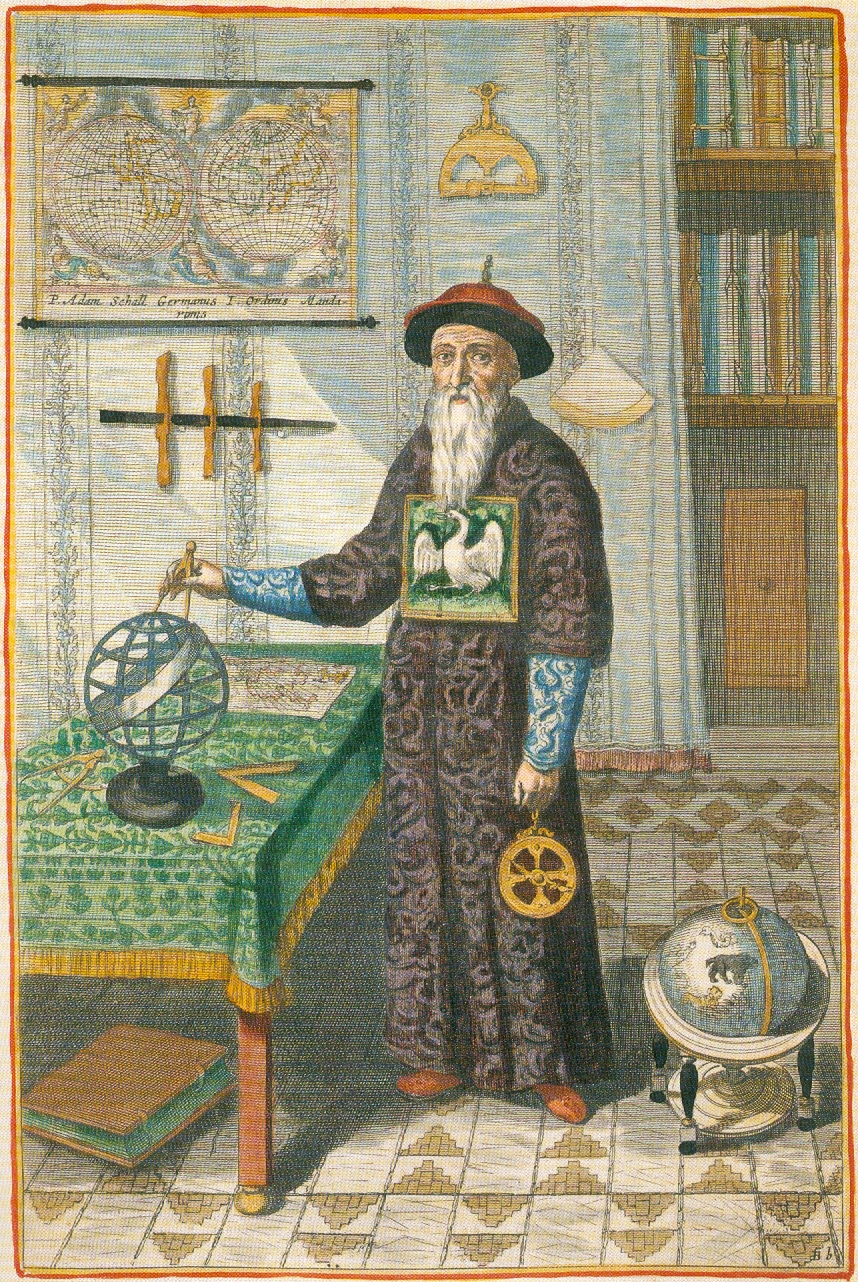

1650년 도르곤이 갑작스럽게 사망하자, 1651년 13세가 된 순치제는 친정을 시작했다. 그는 가장 먼저 도르곤 세력을 숙청하고 황권을 강화하는 데 힘썼다. 이후 명나라의 제도를 상당 부분 계승하면서도 환관의 정치 개입을 엄금하는 등 내정 개혁을 시도했으며, 과거 제도를 통해 한족 관료를 등용하고 민심을 수습하려 노력했다. 또한 독일 출신 예수회 선교사 아담 샬을 가까이 두고 서양의 과학 기술과 문화에 관심을 보이기도 했다. 하지만 그의 치세 동안 변발 강요와 같은 강압 정책으로 인한 한족의 저항과 남명, 정성공 세력과의 전쟁은 계속되었다.

개인적으로 순치제는 어머니 효장문황후가 정해준 첫 황후를 폐위하고, 만주족 후궁인 동악비를 총애했으나 그녀와 아들이 일찍 세상을 떠나자 큰 상심에 빠졌다. 이후 불교에 깊이 귀의하며 정치에 대한 의욕을 잃어갔다.

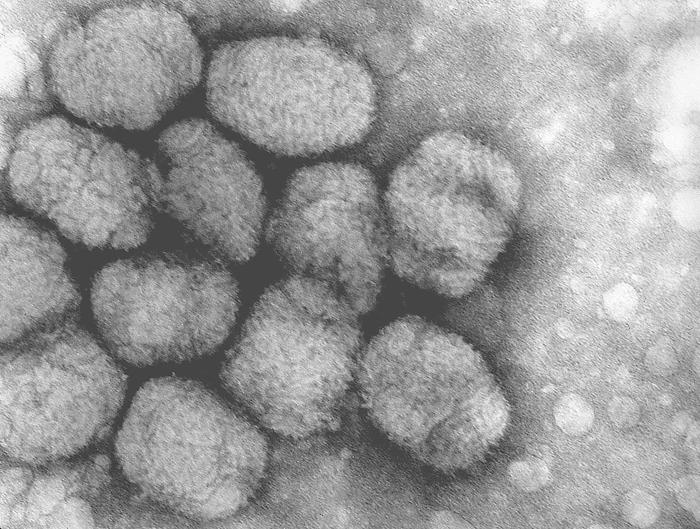

1661년 2월, 순치제는 당시 만주족에게 치명적이었던 천연두에 걸려 24세(만 22세)의 젊은 나이로 자금성에서 붕어했다.[151][154] 임종 직전, 이미 천연두를 앓고 회복했던 셋째 아들 현엽을 후계자로 지명했다.[152][153] 그의 갑작스러운 죽음을 두고 동악비의 죽음을 비관하여 출가했다는 설이 오랫동안 전해졌으나, 이는 정설로 받아들여지지 않는다. 순치제는 베이징 천도를 통해 청나라의 중원 통치 기반을 확립한 공로를 인정받아 묘호로 세조(世祖)를 받았다.[196] 순치 연간은 기록이 부족하여 청나라 역사에서 상대적으로 덜 알려진 시기로 평가받는다.[21]

2. 1. 어린 시절과 즉위 과정

1638년 3월 15일 성경 고궁 영복궁(永福宮)에서 장비 박이제길특씨의 아들로 태어났다. 어릴 때부터 푸린은 학문을 좋아하고 불교에 심취하였으며, 만주어와 몽골어는 물론 중국어에도 관심을 보여 사서삼경을 잘 외웠다고 전해진다.

푸린이 학문에 열중하던 1643년 8월 9일, 아버지 홍타이지가 명나라 원정을 앞두고 연회를 베푼 후 갑작스럽게 52세의 나이로 세상을 떠났다.[15] 평소 건강했던 홍타이지는 아무런 유언을 남기지 않아 후계자 문제를 둘러싸고 청나라 조정은 큰 혼란에 빠졌다.[15] 황위 계승자를 정하기 위해 모든 친왕, 군왕, 패륵, 패자 및 조정 대신들이 모여 의정왕대신 회의를 열었다.[18] 이 회의에서 특히 영향력이 컸던 인물들은 다음과 같다.

회의에서는 최연장자인 다이샨을 의장으로 추대했지만, 황위를 둘러싼 경쟁은 치열했다. 일부는 자신의 팔기군을 동원해 무력시위를 벌이기도 했으나 다이샨의 중재로 무산되었다. 경쟁은 곧 명나라와의 전쟁에서 큰 공을 세운 두 인물, 즉 홍타이지의 이복동생인 도르곤과 홍타이지의 장남인 호오거의 대결로 좁혀졌다.[200][16]

도르곤은 호오거보다 나이는 어렸지만 그의 숙부였고, 팔기군 중 정예 부대인 정백기와 양백기를 장악하고 있어 조정 내 영향력이 더 컸다.[17] 도르곤 지지자들은 만주족의 전통적인 형제 승계 방식을 따라 도르곤이 황제가 되어야 한다고 주장했지만, 호오거 측은 부자 승계를 내세우며 반박했다.[19]

치열한 대립 속에서 도르곤은 타협안을 제시했다. 부자 승계 원칙을 받아들이는 대신, 홍타이지의 아홉 번째 아들이자 당시 6세였던 푸린을 황제로 옹립하고, 자신과 호오거를 지지하던 정친왕 지르하란이 공동 섭정이 되어 정무를 맡는다는 조건이었다.[200][19] 이는 호오거의 황위 계승 가능성을 완전히 차단하고 자신이 실권을 장악하려는 도르곤의 계산된 선택이었다.[191] 호오거와 회의를 주관하던 다이샨은 결국 이 절충안에 동의했다.[200]

1643년 10월 8일, 푸린은 성경 고궁 대정전(大政殿)에서 겨우 6세의 나이로 황위에 올랐다. 이로써 청나라의 제3대 황제 순치제가 탄생했으며, 연호는 '순치(順治)'로 정해졌다.[20] 그의 즉위에는 강력한 외가 세력과 더불어, 권력 투쟁에서 승리하고 실권을 쥐려 했던 숙부 도르곤의 강력한 추천이 결정적인 역할을 했다.

2. 2. 도르곤의 섭정 (1643년 ~ 1650년)

1643년 홍타이지가 갑작스럽게 사망하자, 그의 어린 아들 복림이 순치제로 즉위했다. 초기에는 누르하치의 조카이자 순치제의 숙부인 지르갈랑과 도르곤이 공동 섭정을 맡았으나, 실권은 점차 야심 있는 도르곤에게 넘어갔다. 청나라 초기의 권력은 종실 왕공들이 각자 거느린 기(旗)의 세력 규모에 따라 결정되었는데, 도르곤은 자신의 세력을 꾸준히 확대하며 권력을 장악해 나갔다.

1644년 2월 17일, 군사적 능력은 뛰어났으나 정치에 큰 관심이 없던 지르갈랑은 모든 공식 업무의 통제권을 도르곤에게 넘겼다.[22] 도르곤은 권력 강화를 위해 경쟁자들을 제거하기 시작했으며, 특히 황위 계승 경쟁자였던 호거와의 대립이 심화되었다. 1644년 4월 1일, 도르곤은 호거가 자신을 비방했다며 모반 혐의로 고발했다. 어린 순치제가 형을 위해 눈물로 호소하여 호거는 벌금형으로 감형되었다.[193] 그러나 같은 해 5월 6일, 호거가 섭정을 전복시키려 했다는 음모가 드러나자 호거는 친왕 작위를 박탈당하고 그의 측근들은 처형되었다.[23] 도르곤은 이 기회를 이용해 호거의 지지 세력이었던 양황기 출신들을 자신의 측근으로 교체하며 두 기에 대한 통제력을 강화했다.[24] 1644년 6월 초, 도르곤은 청나라 정부와 군대를 완전히 장악했다.[25]

한편, 1644년 명나라는 이자성이 이끄는 농민 반란군에 의해 수도 베이징이 함락되고 숭정제가 자결하면서 사실상 멸망했다.[26] 이 소식을 들은 도르곤은 홍승주, 판원청 등 중국인 고문들의 조언에 따라 명나라의 복수를 명분으로 내세우며 중원 진출을 결정했다.[27] 당시 산해관을 지키던 명나라 장수 오삼계는 이자성군과 청군 사이에서 고립되자, 결국 청에 투항하여 길을 열어주었다.[29][30] 5월 27일, 청군은 오삼계 군대의 도움을 받아 산해관 전투에서 이자성 군대를 격파했다.[31] 이자성은 베이징으로 퇴각하여 잠시 황제 행세를 하다가 6월 4일 도시를 약탈하고 서쪽으로 도주했다.[32] 10월 19일, 순치제는 도르곤의 영접을 받으며 베이징에 입성하여 자금성의 새로운 주인이 되었다.

베이징 천도 이후 도르곤은 명나라의 제도를 상당 부분 계승하고, 항복한 명나라 관료들을 적극적으로 등용하여 민심을 수습하고 통치 기반을 다졌다. 명나라 출신 학자나 관료들의 건의를 적극 수용하고, 그들의 직위를 인정해주어 혼란을 최소화하려 했다. 이러한 정책은 이후 순치제에게도 이어져 남명 정권의 인사들에게도 귀순을 권고하는 방식으로 나타났다.

권력을 공고히 한 도르곤은 자신의 지위를 격상시키는 데 몰두했다. 순치 4년(1647년)에는 공동 섭정이었던 지르갈랑의 섭정왕 지위를 박탈하고 자신의 동생 도도를 대신 임명했으며, 이듬해에는 지르갈랑을 군왕으로 강등시키고 벌금형에 처했다. 또한, 정적이었던 호거를 끝내 제거했다. 호거는 장헌충을 토벌하는 등 전장에서 큰 공을 세웠으나, 도르곤은 이를 못마땅하게 여겨 다시 모반죄를 씌웠다. 순치제가 반대했음에도 불구하고 호거는 억울한 누명을 쓰고 투옥되어 순치 5년(1648년) 옥사했다.[194]

호거와 지르갈랑을 제거한 도르곤의 권력은 절정에 달했고, 그의 횡포는 더욱 심해졌다. 자신의 칭호를 '섭정왕'에서 '숙부 섭정왕'(1644년), '황숙부 섭정왕'(1645년), 급기야 순치 5년(1648년)에는 황제의 아버지라는 의미의 '황부섭정왕'(皇父攝政王)으로 바꾸었다. 순치제는 숙부이자 섭정인 도르곤을 황부섭정왕으로 봉해야 했다. 또한 도르곤은 호거가 죽은 후 그의 측실을 자신의 측비로 삼는 등 권력을 남용하는 모습을 보였다.

그러나 절대적인 권력을 누리던 도르곤은 순치 7년(1650년) 겨울, 사냥 도중 갑작스럽게 사망했다. 그의 사후 쿠데타를 기도했다는 사실이 알려지면서 모든 작위가 추탈되고 무덤까지 파헤쳐지는 수모를 겪게 된다. 도르곤 세력이 숙청된 후, 순치제는 비로소 친정을 시작할 수 있었다.

2. 3. 친정과 치세 (1651년 ~ 1661년)

1651년 1월 12일, 당시 13세였던 순치제는 도르곤 사후 친정을 시작하며 "짐은 오늘 관민의 고통을 모두 안다"고 선언했다.[195] 친정 초기, 순치제는 도르곤과 적대 관계에 있던 친왕들과 협력하여 도르곤 세력을 숙청하고 정치적 주도권을 확보하며 황권을 강화했다. (자세한 내용은 순치제#도르곤 세력 숙청 부분을 참조.)친정을 시작한 순치제는 내정 개혁에 착수했다. 먼저 전국 각지에서 황제에게 바치던 명산품 헌상을 일부 중단시켰고, 자질이 부족한 관료를 정리했으며, 세금 회피를 목적으로 승려나 도사가 된 이들을 환속시켰다. 특히, 환관이 정치에 관여하는 것을 엄격히 금지하고 이를 어길 시 사형에 처하도록 하여, 이후 청나라 시대에는 환관으로 인한 폐단이 거의 나타나지 않게 되었다. 또한 명나라의 제도를 계승하면서도 황제의 권한을 강화하고, 명나라 출신 관료들을 적극적으로 등용하여 회유하는 정책을 펼쳤다.[95] 그러나 이러한 과정에서 관료들 사이의 파벌 갈등이 심화되기도 했다.[96] 1657년에는 대규모 과거 시험 부정 사건이 발생하여 관련자들이 처벌받는 등 부패 척결을 위한 노력이 이어졌다.[105][106][107] (자세한 내용은 순치제#개혁 정치 부분을 참조.)

순치제는 개방적인 태도로 서양 문물에도 관심을 보였다. 독일 출신 예수회 선교사 아담 샬을 신임하여 그로부터 천문학, 기술 등 다양한 분야에 대한 조언을 구했다.[145] 아담 샬은 순치제의 명으로 새로운 달력을 제작했으며[146], 황제는 그를 '마파'(만주어로 할아버지)라 부르며 개인적인 친분을 쌓았다.[147] 아담 샬의 영향으로 베이징에는 서양식 대포 기술과 고딕 건축 양식이 도입되었고, 성당이 건설되기도 했다. 순치제는 한때 기독교에 관심을 보이기도 했으나, 1657년 이후 선불교에 깊이 귀의했다.[148]

개인적인 삶에서는 굴곡이 있었다. 어머니 효장문황후가 주선한 첫 번째 황후(몽골 출신)를 1653년 폐위시켰고[141], 이후 새로 맞이한 효혜장황후(역시 몽골 출신)와도 관계가 원만하지 않았다.[142] 순치제는 만주족 출신 후궁인 동악비를 총애하여[143] 그녀가 낳은 아들을 황태자로 삼으려 했으나 요절했다.[144] 1660년(순치 17년), 동악비가 세상을 떠나자 순치제는 깊은 슬픔에 빠져 정치에 대한 의욕을 크게 잃었다.[151] 그는 동악비를 황후로 추존하려 했으나 대신들의 반대에 부딪혔다.

1659년 정성공의 북벌군을 격퇴하며 국내를 거의 평정한 순치제였지만[151], 동악비를 잃은 슬픔에서 헤어나오지 못했다. 결국 1661년(순치 18년) 2월, 당시 만주족에게 치명적이었던 천연두에 걸려[151][154] 24세(만 22세)의 젊은 나이로 자금성에서 붕어했다.[151] 그의 갑작스러운 죽음을 두고, 동악비의 죽음을 비관하여 오대산으로 출가했다는 설이 오랫동안 퍼지기도 했으나, 정설로 인정받지는 못한다. 임종 직전 순치제는 이미 천연두를 앓고 살아남았던 셋째 아들 현엽을 후계자로 지명했다.[152][153] (자세한 내용은 순치제#죽음과 후계 부분을 참조.)

2. 3. 1. 도르곤 세력 숙청

청나라 초기의 정치 권력은 종실 구성원이 얼마나 많은 기(旗)의 기주권(旗主權)을 확보하느냐에 따라 결정되었다. 순치제는 친정을 시작하면서 가장 먼저 도르곤과 적대 관계에 있던 친왕들과 양황기파 세력을 이용해 도르곤의 정백기파를 숙청하고 정치적 주도권을 장악했다. 이로써 기존에 양황기파만 통솔하던 순치제는 정백기까지 장악하며 친정 체제를 공고히 할 수 있었다.도르곤은 생전에 숙부이자 섭정으로서 '황부섭정왕'(皇父攝政王중국어)으로 봉해지는 등 막강한 권력을 누렸다.[43][44] 그러나 그의 사후 쿠데타 기도 등 여러 죄상이 드러나면서 상황은 급변했다. 순치제는 도르곤의 장례를 치르고 '성종'(成宗)이라는 묘호까지 추서했지만, 이는 숙청을 위한 형식적인 절차에 불과했다. 곧이어 도르곤의 저택을 압수수색하여 재산을 몰수하고, 그의 동생 아지거를 처형했다.

순치 8년(1651년) 1월 12일, 13세의 순치제는 공식적으로 친정을 선포하며 "짐은 오늘 관민의 고통을 모두 안다"고 밝혔다. 새 정치의 시작은 도르곤 세력의 완전한 제거였다. 같은 해 2월 22일, 순치제는 도르곤의 죄상을 폭로하는 조서를 전국에 공포했다. 주요 죄목은 다음과 같다.

이러한 죄목 아래 도르곤의 무덤은 파헤쳐졌고, 그의 시신은 꺼내져 채찍질당하는 수모를 겪었다. 특히 순치제는 생모인 효장문황후와 도르곤의 재혼설에 대해 큰 분노를 느꼈던 것으로 전해진다. 도르곤이 중용했던 대학사 가린(剛林) 등 문관들도 처형되었다. 반면, 도르곤에게 핍박받았던 반대파들은 복권되었다. 호격의 명예가 회복되었고, 그의 아들도 화석 패륵 현친왕에 봉해졌다.[195]

도르곤의 명예는 훗날 건륭제 때 가서야 복권되었다.

2. 3. 2. 개혁 정치

청나라 초기의 권력 구조는 황족이 얼마나 많은 기(旗)의 기주권(旗主權)을 확보하느냐에 따라 결정되었다. 순치제는 친정을 시작하며 가장 먼저 섭정 도르곤과 적대 관계에 있던 친왕들과 연합하여 도르곤의 정백기파를 숙청하고 정치적 주도권을 확보했다. 이로써 기존의 양황기파에 더해 정백기까지 장악하게 된 순치제는 친정 체제의 기반을 다졌다.도르곤 세력을 제거한 후, 순치제는 중앙집권화를 위한 제도 정비에 나섰다. 1644년 베이징 입성 이후 명나라의 계승자를 자처하면서도, 실질적으로는 황제의 권한을 강화하는 정책을 추진했다. 또한, 명나라에서 귀순한 관료들을 적극적으로 회유하고 등용했다. 항복한 명나라 학자나 관료들에 대해서는 공적이나 세력 규모에 따른 대우 외에도 그들의 건의를 적극 수용하는 포용적인 자세를 취했다. 이는 베이징 천도 후 명나라 관료들의 직위를 인정하여 혼란을 최소화하려 했던 도르곤의 정책을 계승한 것이었다. 순치제는 이러한 회유 정책을 지속하며 남명의 인사들에게도 귀순을 권고했다.

관리 선발을 위한 과거 시험은 도르곤 섭정기인 1646년에 재개되어 순치제 치세에도 계속되었다. 이는 명나라 때와 마찬가지로 3년마다 정기적으로 시행되었다. 초기 시험에서는 만주족과 한족의 협력 방안에 대한 질문이 주어졌고[50], 1649년 시험에서는 "만주족과 한족이 어떻게 하나 되어 마음을 합치고 분열 없이 함께 일할 수 있는가"를 물었다.[51] 순치제 통치 기간의 향시(鄕試) 합격자 수는 청대 최고 수준이었으나, 1660년 할당량 감축 이전까지였다.[52] 이는 한족 엘리트의 지지를 얻기 위한 정책으로 해석된다.

또한 순치제는 독일 출신 예수회 선교사 아담 샬을 통해 서양의 대포 기술과 고딕 건축 양식을 도입했으며, 그의 도움으로 베이징에 고딕 양식의 성당이 건설되기도 했다. 이는 새로운 기술과 문물에 대한 개방적인 태도를 보여주는 사례이다.

하지만 순치제 치세, 특히 초기에는 도르곤 섭정기에 시작된 강압 정책이 이어지며 심각한 갈등이 발생하기도 했다. 1645년 7월 21일, 도르곤은 모든 한족 남성에게 만주족처럼 머리를 깎고 변발을 하라는 명령을 내렸는데[68], 이를 따르지 않으면 사형에 처했다.[69] 만주족 지배의 상징인 이 명령은 신체 보존을 중시하는 유교 전통에 익숙한 한족에게 큰 굴욕감을 주며 격렬한 반발을 샀다.[71] 변발령은 한족 사회 전반의 저항을 불러일으켜 청나라의 정복 과정을 더욱 어렵게 만들었다.[72] 이 과정에서 자딩[73]과 장인[74] 등지에서는 저항하는 주민들에 대한 대규모 학살이 벌어지는 비극이 발생했다. 이러한 강압책은 청나라 통치 초기 안정화 과정의 어두운 단면을 보여준다.

한편, 민족 간 화합을 위해 1648년 도르곤은 한족 민간인과 만주 팔기군 여성의 통혼을 허용하는 칙령을 내리기도 했으나[45][53][54], 이 정책은 오래가지 못하고 후대에 철회되었다.

2. 3. 3. 외교 및 군사

1644년 초, 도르곤과 그의 고문들은 명 공격 계획을 세우고 있었으나, 이자성이 이끄는 농민 반란군이 베이징으로 빠르게 접근하고 있었다. 그해 4월 24일, 이자성은 베이징 성벽을 돌파했고, 숭정제는 자금성 뒤 언덕에서 스스로 목숨을 끊었다.[26] 이 소식을 들은 홍승주와 판원청(范文程) 등 중국인 고문들은 도르곤에게 이 기회를 이용해 명나라의 복수를 명분으로 내세우고 천명을 주장하라고 조언했다.[27] 당시 청나라와 베이징 사이의 마지막 관문은 산해관에 주둔한 명나라 장수 오삼계였다.[28] 만주족 군대와 이자성의 반란군 사이에 놓인 오삼계는 청나라에 도움을 요청하며 반란군을 몰아내고 명나라를 재건하려 했다.[29] 도르곤이 오삼계에게 청나라를 위해 싸울 것을 제안하자, 오삼계는 이를 받아들일 수밖에 없었다.[30] 5월 27일, 산해관 전투에서 오삼계 군대의 도움을 받은 청나라는 이자성 군대에 결정적인 승리를 거두었다.[31] 패배한 이자성 군대는 며칠간 베이징을 약탈한 뒤 6월 4일 도시를 떠났다.[32]

도르곤의 지휘 아래 청나라는 남명 세력을 중국 남부로 몰아냈지만, 명나라에 대한 충성심은 여전히 남아 있었다. 1652년 8월, 과거 장헌충의 부하 장수였고 당시 남명의 영력제를 보호하던 이정국이 청나라로부터 계림(광시성)을 되찾았다.[133] 한 달 안에 광시성에서 청나라를 지지하던 지휘관 대부분이 명나라 편으로 돌아섰다.[134] 이정국은 이후 2년간 호광(湖廣)과 광동(廣東)에서 군사 활동을 벌였으나 중요한 도시를 되찾지는 못했다.[133] 1653년, 청 조정은 홍승주에게 서남부 지역 탈환 임무를 맡겼다.[135] 홍승주는 장사(현재의 후난성)에 본부를 두고 군대를 꾸준히 증강시켰다. 1658년 말, 잘 준비된 청군은 귀주와 운남을 점령하기 위한 다각적인 작전을 시작했다.[135] 1659년 1월 말, 만주족 왕자 도니가 이끄는 청군은 운남의 수도를 점령했고, 영력제는 인근 버마의 퉁구 왕조로 피신했다.[135] 그는 1662년까지 버마에 머물렀으나, 결국 1644년 만주족에게 항복했던 명나라 장수 오삼계에게 붙잡혀 처형되었다.[136]

한편, 정성공(국성야)은 1646년 융무제에게 입양되고 1655년 영력제에게 봉해진 후에도 남명의 대의를 지지하며 저항을 계속했다.[137] 1659년, 순치제가 자신의 통치 성과를 기념하기 위해 특별 과거 시험을 준비할 때, 정성공은 대규모 함대를 이끌고 양쯔강을 거슬러 올라가 여러 도시를 점령하고 남경까지 위협했다.[151] 이 소식에 순치제는 크게 분노했다고 전해진다.[151] 그러나 남경 포위는 실패로 돌아갔고, 정성공은 푸젠성 동남부 해안으로 후퇴해야 했다.[138] 청나라 함대의 압박을 받은 정성공은 1661년 4월 대만으로 근거지를 옮겼으나 그해 여름 사망했다.[139] 그의 후손들은 1683년 강희제가 대만을 점령할 때까지 청나라에 저항했다.[140]

순치제 시기 청나라는 주변국과의 관계 재정립에도 힘썼다. 1646년, 볼로가 이끄는 청군이 푸저우시에 진입했을 때, 류큐 왕국, 안남, 그리고 마닐라의 스페인 사절들을 발견했다.[120] 이들은 이미 멸망한 남명의 융무제를 만나러 온 사절들이었으나, 청 조정은 이들을 베이징으로 보낸 뒤 청나라에 복종할 것을 요구하며 돌려보냈다.[120] 이후 류큐 왕국은 1649년, 시암은 1652년, 안남은 1661년(운남 지역의 명나라 잔존 세력이 완전히 제거된 후)에 청나라에 조공 사절을 보냈다.[120]

또한 1646년, 투르판을 통치하던 무굴 왕자 술탄 아부 알-무하마드 하이지 칸은 명나라 멸망으로 중단되었던 중국과의 무역 재개를 요청하는 사절단을 보냈다.[121] 청나라는 이 요청을 받아들여 베이징과 란저우(간쑤성)에서 조공 무역을 허용했다.[122] 그러나 이 합의는 1646년 중국 북서부에서 발생한 무슬림 반란으로 인해 잠시 중단되었다. 하미 및 투르판과의 조공 및 무역은 1656년에 재개되었으나,[123] 1655년 청 조정은 투르판의 조공 사절은 5년에 한 번만 받겠다고 발표했다.[124]

1651년, 순치제는 티베트 불교 겔룩파(황모파)의 지도자인 제5대 달라이 라마를 베이징으로 초청했다. 그는 최근 코슈트 몽골 구스리 칸의 군사적 도움으로 티베트의 종교적, 세속적 통치권을 장악한 상태였다.[125] 청 황실은 누르하치 시대인 1621년부터 티베트 불교를 후원해왔지만, 이 초청에는 정치적인 목적도 있었다.[126] 티베트는 청나라 서쪽의 강력한 세력으로 부상하고 있었고, 달라이 라마는 아직 청나라에 복종하지 않은 많은 몽골 부족들에게 큰 영향력을 가지고 있었다.[127] 순치제는 달라이 라마의 방문을 준비하기 위해 자금성 북서쪽 황실 정원 내 섬(과거 쿠빌라이 칸의 궁전 터)에 하얀 다보탑(白塔) 건설을 명령했다.[128] 여러 차례의 외교 교환 끝에 달라이 라마는 1653년 1월 베이징에 도착했다. 달라이 라마는 이후 이 방문 장면을 포탈라궁에 조각으로 남겼다.[129]

만주족의 발원지 북쪽에서는 러시아 차르국의 탐험가들이 아무르강 유역으로 진출하기 시작했다. 바실리 포야르코프(1643–46)와 예로페이 하바로프(1649–53)의 탐험 이후, 1653년 오누프리 스테파노프가 하바로프의 코사크 군대를 이끌게 되었다.[130] 스테파노프는 숭가리강 유역으로 남하하여 다우르족, 두체르족 등 현지 부족들에게 모피 공물인 "야사크"를 징수하려 했으나, 이들은 이미 순치제에게 조공을 바치고 있었기 때문에 저항했다.[131] 1654년, 스테파노프는 러시아의 진출을 조사하기 위해 닝구타에서 파견된 소규모 만주족 군대를 격파했다.[130] 1655년에는 몽골 출신 청나라 장수 밍가다리가 아무르강의 쿠마르스크 요새에서 스테파노프 군대를 격파했지만, 러시아 세력을 완전히 몰아내지는 못했다.[132] 그러나 1658년, 만주족 장군 사르후다가 40척 이상의 함대를 이끌고 스테파노프를 공격하여 대부분의 러시아군을 사살하거나 포로로 잡는 데 성공했다.[130] 이 승리로 아무르강 유역에서 코사크 세력은 일시적으로 제거되었지만, 중국-러시아 국경 분쟁은 1689년 네르친스크 조약이 체결되어 국경이 확정될 때까지 계속되었다.[130]

2. 3. 4. 죽음과 후계

순치제는 총애하던 후궁 동악비가 1660년(순치 17년)에 세상을 떠나자 깊은 슬픔에 빠져 정치에 대한 의욕을 잃었다.[151] 얼마 지나지 않아 1661년(순치 18년) 2월 2일, 그는 당시 만주족에게 매우 치명적이었던 천연두에 걸렸고,[151][154] 결국 병세가 악화되어 2월 5일 자금성에서 24세(만 22세)의 젊은 나이로 붕어했다.[151] 만주족은 천연두에 대한 면역력이 거의 없어 이 병을 매우 두려워했으며, 순치제 역시 감염을 피하기 위해 여러 차례 피신했으나 결국 병을 피하지 못했다.[156][157][158]

그러나 순치제의 죽음을 둘러싸고 다른 설도 존재한다. 일설에 따르면, 동악비의 죽음에 대한 슬픔과 그녀를 황후로 추존하려던 계획이 대신들의 반대로 무산되자, 순치제가 슬픔을 이기지 못하고 스스로 제위에서 물러나 오대산으로 출가하여 승려가 되었다는 것이다. 심지어 그가 강희제 시대나 옹정제 초기까지 생존했다는 이야기도 전해지지만 명확한 근거는 부족하다. 다만, 순치제가 직접 썼다고 전해지는 출가시(出家詩)가 오늘날까지 불교계에 내려오고 있으며,[163] 그가 생전에 선불교에 깊이 심취했던 점[164] 등은 이러한 출가설의 배경이 되었다. 현대 중국 역사학자들은 순치제의 출가설을 청나라 초기 3대 미스터리 중 하나로 꼽기도 한다. 하지만 황제의 건강이 천연두로 급격히 악화되었다는 기록이나 후궁과 근위병들이 순장되었다는 정황 증거들은 그의 사망설을 뒷받침한다.[165]

순치제는 임종 직전인 1661년 2월 4일, 자신의 셋째 아들이자 당시 7세였던 현엽을 후계자로 지명했다.[152] 현엽이 후계자로 선택된 가장 큰 이유는 그가 이미 천연두를 앓고 살아남아 면역력을 가지고 있었기 때문으로 여겨진다.[153] 이는 천연두에 대한 두려움이 컸던 당시 상황을 반영하는 결정이었다.

같은 날 저녁, 순치제의 유언이 발표되었고, 어린 황제를 보좌할 4명의 섭정으로 오보이, 소니, 수크사하, 에빌룬이 임명되었다.[159] 이들은 모두 과거 도르곤 사후 그의 세력을 숙청하는 데 기여했던 만주족 중신들이었다. 그러나 이 유언의 진위 여부에 대해서는 논란이 있다. 유언의 내용이 순치제가 생전에 추구했던 정책들(예: 환관 중용, 한족 관리 우대)을 후회하고 만주족의 전통을 강조하는 방향으로 작성되어 있는데,[160] 이는 섭정들의 친만주 정책을 정당화하고 그들의 권력을 강화하는 데 유리하게 작용했기 때문이다.[161][162] 이 때문에 효장문황후와 4명의 대신들이 유언 내용을 조작했거나 심지어 위조했을 가능성이 제기된다.

순치제의 장례는 1661년 3월 3일 자금성 애도 기간 이후 거행되었으며,[166] 그의 유해는 1663년 청동릉 내의 효릉에 최종적으로 안장되었다.[167][169] 당시 만주족의 전통 장례 방식은 화장이었으나, 순치제는 매장되었다는 기록이 있다.[168] 하지만 다른 한편으로는 불교에 심취했던 순치제 본인의 희망에 따라 화장되었다는 설도 전해진다.

사후 순치제에게는 '''세조(世祖)'''라는 묘호가 올려졌다. 일반적으로 왕조의 시조나 중흥 군주에게 주어지는 '조(祖)' 자가 3대 황제인 순치제에게 붙여진 것은 이례적이었다. 이는 그가 베이징으로 천도하여 청나라의 중원 통치 기반을 확립한 점을 높이 평가한 양청표 등의 강력한 주장에 따른 것이었다.[196]

3. 가족 관계

- '''조부''': 태조 천명고황제(太祖 天命高皇帝) 노아합적(奴兒哈赤)

- '''조모''': 효자고황후 엽혁나랍씨(孝慈高皇后 葉赫那拉氏)

- '''부친''': 태종 숭덕문황제(太宗 崇德文皇帝) 황태극(皇太極)

- '''모친''': 효장문황후 박이제길특씨(博爾濟吉特氏)

'''황후'''

'''후궁'''

- 기타 서비(庶妃)/격격(格格): 바씨(巴氏), 진씨(陳氏), 양씨(楊氏), 나라씨(納喇氏), 당씨(唐氏), 뉴씨(牛氏), 목극도씨(穆克図氏), 오소씨(烏蘇氏), 왕씨(王氏) 등 다수. 이들은 황자녀의 생모로 기록됨.

'''황자'''

'''황녀'''

'''양녀'''

4. 평가 및 영향

순치제의 치세는 청나라가 중국 본토를 장악하고 통치 기반을 다져나가는 과도기적 시기였다. 숙부 도르곤의 섭정 아래 황위에 올랐으나, 짧은 친정 기간 동안 여러 개혁을 시도하며 자신만의 통치를 펼치려 노력했다. 그러나 뿌리 깊은 파벌 갈등과 정치적 혼란 속에서 그의 노력은 큰 성과를 거두기 어려웠으며, 젊은 나이에 요절하면서 그의 치세는 미완으로 끝났다. 그럼에도 불구하고 순치제 시대의 정책과 사건들은 이후 강희제 시대의 번영을 위한 발판이 되었다는 평가를 받는다.

도르곤 섭정 시기(1643-1650)는 청나라의 중국 통치 초기 방향을 결정짓는 중요한 시기였다. 도르곤은 이자성의 난으로 혼란에 빠진 베이징에 입성하여 질서를 회복하고 청나라의 수도로 삼았다.[33][34][35][36] 그는 명나라 부흥 세력을 철저히 탄압하는 한편,[37] 한족 관리들에게 변발을 강요하며 만주족의 지배를 확립하려 했다.[38] 이러한 강압 정책은 한족의 반발을 사기도 했지만,[39] 동시에 과거 제도를 신속히 복원하여 한족 지식인들을 청나라 체제 안으로 끌어들이려는 노력도 병행했다.[50][51] 또한, 베이징 내 팔기군의 거주 구역을 설정하고 토지를 재분배하는 과정에서 기존 한족 주민들과의 갈등이 발생하기도 했다.[45][46][47][48][49] 도르곤은 만주족과 한족의 통혼을 허용하는 등 민족 간 융합을 시도하기도 했으나,[45][53][54] 그의 강력한 권력은 순치제의 권위를 제약하는 요소이기도 했다.[42][43][44]

1650년 도르곤이 사망하자, 순치제는 13세의 나이로 친정을 시작했다.[89][92] 그는 도르곤의 흔적을 지우고 황권을 강화하려 했으며,[92] 부패 척결을 내세우며 관료 사회 개혁을 시도했다.[95] 그러나 이러한 시도는 오히려 남북 출신 관료들 간의 파벌 갈등을 격화시키는 결과를 낳았다.[96][97][98][99][100][101][102] 특히 천명하 사건[103][104]과 1657년 과거 부정 스캔들[105][106][107]은 당시 조정의 혼란상을 잘 보여주는 사건이었다.[108]

순치제는 개인적으로 한족 문화에 깊이 심취한 군주였다. 그는 사서오경, 『자치통감』, 『정관정요』 등을 탐독하며 역사와 통치술을 연구했고,[197] 서예와 산수화에도 능한 문화인이었다.[197] 또한, 예수회 선교사 요한 아담 샬 폰 벨과 깊은 교류를 나누며 서양의 천문학과 기술에도 관심을 보였으며, 그를 '마파'(할아버지)라 부르며 신뢰했다.[145][147] 이러한 개방적인 태도는 티베트 불교에 대한 후원으로도 이어져, 제5대 달라이 라마를 베이징으로 초청하고 베이하이 공원에 백탑을 건설하기도 했다.[125][128][129] 이는 종교적 후원일 뿐만 아니라, 당시 강력한 세력으로 부상하던 티베트 및 몽골 부족과의 관계를 고려한 정치적 행보이기도 했다.[126][127]

국제 관계에 있어서 순치제 시대는 주변국들과 새로운 관계를 정립하는 시기였다. 남쪽으로는 류큐 왕국, 안남(베트남), 시암(태국) 등 기존의 조공국들과 관계를 재정립했으며,[120] 서쪽으로는 중앙아시아 투르판을 통치하던 무굴 제국 왕자와 교역 재개를 시도했다.[121][122][123][124] 북쪽에서는 아무르강 유역으로 진출한 러시아 차르국의 코사크 세력과 충돌하여 이들을 격퇴하기도 했다.[130][131][132] 이는 이후 네르친스크 조약으로 이어지는 중국-러시아 국경 분쟁의 시작이었다.[130]

순치제의 갑작스러운 죽음 이후, 그의 유언(진위 논란이 있다)을 명분으로 오보이를 비롯한 4명의 보정대신은 만주족 중심의 보수적인 정책으로 회귀했다.[171] 이들은 순치제가 중용한 환관 세력을 제거하고 내무부의 권한을 강화했으며, 한족 학자들의 등용문이었던 한림원을 폐지하는 등 만주족의 기득권을 강화하려 했다.[172][173] 또한 강남 지역 지식인들에 대해 문자옥을 일으키고, 대만의 정성공 세력을 약화시키기 위해 동남부 해안 주민들을 강제로 이주시키는 등 강압적인 통치를 펼쳤다.[174]

이러한 섭정 시대의 정책들은 1669년 강희제가 친정을 시작하면서 대부분 폐기되었다.[175] 강희제는 순치제가 중시했던 내각 제도를 복원하고 한족 관리들을 다시 등용했으며,[176] 삼번의 난(1673–1681)을 평정하고 대만의 정씨 왕국을 복속시키면서 청나라의 통일을 완성했다.[177][178] 또한 명사 편찬 사업을 통해 한족 지식인들을 포용하고, 종두법을 도입하는 등[180] 안정적인 통치 기반 위에서 제국의 번영을 이끌었다. 비록 순치제 자신은 혼란 속에서 뜻을 다 펼치지 못했지만, 그가 시도했던 여러 정책과 고민은 결과적으로 강희제 시대 안정과 발전의 밑거름이 되었다고 평가할 수 있다.[181] 순치제와 강희제 시대를 거치며 확립된 청나라의 통치 체제는 이후 오랫동안 동아시아의 강대국으로 군림하는 기반이 되었다.

5. 대중문화

; 소설

- 김용 『녹정기』

; 텔레비전 드라마

- 《녹정기》 (TVB, 1984년) - 배우: 유강

- 《강희왕조》 (2001년) - 배우: 류쥔

- 《대청풍운》 (大清风云중국어, 2005년) - 배우: 탕이노

- 《산하련》 (원제: 山河恋·美人无泪중국어, 2012년) - 배우: 우쥔위

- 《궁중잔혹사 - 꽃들의 전쟁》 (JTBC, 2013년) - 배우: 정윤석[213]

- 《황후의 기록》 (大玉儿传奇중국어, 2015년) - 배우: 가오지차이

- 《황귀비의 궁정》 (多情江山중국어, 2015년) - 배우: 가오윈샹

; 애니메이션

- 《피바디와 셔먼 쇼》 ("셔먼 교환 프로그램" 에피소드) - 배우: 미상 (푸린 역)

참조

[1]

서적

[2]

서적

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

[13]

서적

[14]

서적

[15]

서적

[16]

서적

[17]

서적

[18]

서적

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

[29]

서적

[30]

서적

[31]

서적

[32]

서적

[33]

서적

[34]

서적

[35]

서적

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[46]

서적

https://books.google[...]

[47]

서적

[48]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

[51]

서적

[52]

서적

[52]

서적

[52]

서적

[53]

웹사이트

Wang 2004, pp. 215–16, 219–21.

https://web.archive.[...]

[54]

서적

Servants of the Dynasty: Palace Women in World History

https://books.google[...]

University of California Press

2008

[55]

서적

[56]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

[59]

서적

[60]

서적

[61]

서적

[62]

서적

[62]

서적

[63]

서적

[64]

서적

[65]

서적

[65]

서적

[66]

서적

[67]

서적

[67]

서적

[68]

서적

[68]

서적

[68]

서적

[69]

서적

[70]

서적

[71]

서적

[72]

서적

[72]

서적

[72]

서적

[73]

서적

[74]

서적

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

[78]

서적

[79]

서적

[80]

서적

[81]

서적

[82]

서적

[83]

서적

[84]

서적

[85]

서적

[86]

서적

[87]

서적

[88]

서적

[88]

서적

[89]

서적

[89]

서적

[90]

서적

[91]

서적

[92]

서적

[93]

서적

[93]

서적

[94]

서적

[95]

서적

[96]

서적

[97]

서적

[97]

서적

[98]

서적

[98]

서적

[99]

서적

[100]

서적

[101]

서적

[102]

서적

[103]

서적

[104]

서적

[105]

서적

[106]

harvnb

[107]

harvnb

[108]

harvnb

[109]

harvnb

[110]

harvnb

[110]

harvnb

[111]

harvnb

[112]

harvnb

[112]

harvnb

[113]

harvnb

[113]

harvnb

[114]

harvnb

[114]

harvnb

[115]

harvnb

[115]

harvnb

[116]

harvnb

[116]

harvnb

[116]

harvnb

[117]

harvnb

[118]

harvnb

[118]

harvnb

[119]

harvnb

[119]

harvnb

[119]

harvnb

[120]

harvnb

[121]

harvnb

[122]

harvnb

[122]

harvnb

[123]

Harvnb

[124]

harvnb

[125]

harvnb

[126]

harvnb

[127]

harvnb

b

[128]

harvnb

[128]

harvnb

[129]

harvnb

[129]

harvnb

[130]

harvnb

b

[131]

harvnb

[132]

harvnb

[132]

harvnb

b

[133]

harvnb

[134]

harvnb

[135]

harvnb

[136]

harvnb

[137]

harvnb

[138]

harvnb

[139]

harvnb

[140]

harvnb

[141]

harvnb

[142]

harvnb

[143]

harvnb

[144]

harvnb

[145]

harvnb

[146]

harvnb

[146]

harvnb

[147]

harvnb

[147]

harvnb

[148]

harvnb

[148]

harvnb

[149]

harvnb

[150]

harvnb

[151]

harvnb

[152]

harvnb

[153]

harvnb

[154]

harvnb

[154]

harvnb

[155]

harvnb

[156]

harvnb

[157]

harvnb

[157]

harvnb

[158]

harvnb

[159]

harvnb

[159]

harvnb

[160]

harvnb

[161]

harvnb

[161]

harvnb

[162]

harvnb

[163]

harvnb

[164]

harvnb

[164]

harvnb

[165]

harvnb

[165]

harvnb

[166]

harvnb

[167]

harvnb

[168]

harvnb

[169]

harvnb

[170]

harvnb

[171]

harvnb

[171]

harvnb

[172]

harvnb

[173]

harvnb

[173]

harvnb

[174]

harvnb

[175]

harvnb

[176]

서적

[177]

서적

[178]

서적

[179]

서적

[180]

서적

[181]

서적

[181]

서적

[182]

서적

[183]

서적

[184]

서적

[185]

서적

[186]

서적

[187]

기타

"daicing gurun i šizu eldembuhe hûwangdi i enduringge tacihiyan (大清世祖章皇帝聖訓)"

[188]

기타

『清世祖実録』巻144, 順治十八年正月丁巳条による。

[189]

기타

「天命」の意

[190]

웹사이트

清朝皇帝 初代ヌルハチからラストエンペラーまで全12人を紹介

https://korea.sseika[...]

2020-05-22

[191]

서적

『清太祖ヌルハチと清太宗ホンタイジ』

[192]

서적

『清太祖ヌルハチと清太宗ホンタイジ』

[193]

서적

『清太祖ヌルハチと清太宗ホンタイジ』

[194]

서적

『清太祖ヌルハチと清太宗ホンタイジ』

[195]

서적

『清太祖ヌルハチと清太宗ホンタイジ』

[196]

서적

『清太祖ヌルハチと清太宗ホンタイジ』

[197]

서적

『清太祖ヌルハチと清太宗ホンタイジ』

[198]

기타

nionio、長子のみ満洲語名。眼珠児(目に入れても痛くない子)を意味する。

[199]

기타

'이지슌 다산'이 아니라 '이지스훈 다산'이다.

[200]

웹인용

청나라 12명의 황제의 진짜 모습(正說淸朝十二帝)

http://book.sina.com[...]

2008-09-18

[201]

기타

정비(靜妃)

[202]

기타

폐출된 후에 정비로 강등됨.

[203]

기타

모후황태후(母后皇太后)/인헌황태후(仁憲皇太后)

[204]

기타

경인궁강비(景仁宮康妃)/성모황태후(聖母皇太后)/자화황태후(慈和皇太后)

[205]

기타

사후 [[강희제]]의 의해 황후로 추존됨.

[206]

기타

동악비(董鄂妃)/승건궁현비(承乾宮賢妃)

[207]

기타

[[강희제]] 때 황후로 추존.

[208]

기타

효헌단경황후의 동생. 순치제 사후 순장됨.

[209]

기타

효혜장황후의 동생.

[210]

기타

[[효장문황후]]의 질녀. [[효혜장황후]]의 조카.

[211]

문서

장공주(長公主)

[212]

문서

화석단민공주(和碩端敏公主)

[213]

웹인용

우리나라 사극에 나온 역대 왕들

https://m.blog.naver[...]

2018-09-24

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com