비잔티움 그리스인

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

비잔티움 그리스인은 중세 시대 대부분의 기간 동안 스스로를 로마인(Ῥωμαῖοι)이라고 불렀으며, 이는 그리스어로 그리스도교 그리스인과 동의어가 되었다. 비잔티움 제국의 동쪽 이웃, 오스만 제국, 슬라브 인구, 노르드인 등은 이들을 로마인으로 불렀다. 비잔티움 사회는 가난한 자, 농민, 군인, 교사, 상인, 성직자 등으로 구성되었으며, 교육은 고대 그리스 교육의 영향을 받아 널리 보급되었다. 비잔티움 그리스인들은 그리스어, 로마법, 기독교 신앙을 공유하며, 로마 제국의 정치적 상속자이자 고대 그리스 문화의 계승자였다. 서방에서는 비잔티움 제국을 로마 제국의 계승자로 인정하지 않고 그리스 제국으로 불렀으며, 동방에서는 로마인으로 불렀다. 비잔티움 제국 멸망 이후 많은 비잔티움 그리스인들이 서방으로 이주하여 르네상스에 기여했으며, 오스만 제국 지배 하에서 파나리오트와 같은 계급이 등장했다. 현대 그리스와 키프로스, 그리고 터키, 아랍 지역에도 비잔티움 그리스인의 후손이 남아 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동로마 제국 - 콘스탄티노폴리스

콘스탄티노폴리스는 콘스탄티누스 1세가 비잔티움에 건설하여 동로마 제국의 수도로서 천 년 이상 번영했던 전략적 요충지였으나, 현재는 이스탄불이라는 이름으로 터키의 주요 도시로 발전하고 있다. - 동로마 제국 - 콘스탄티노폴리스 대궁전

콘스탄티노폴리스 대궁전은 콘스탄티누스 1세가 콘스탄티노폴리스 건설 시 함께 지어진 황궁으로, 여러 차례 확장되었으나 11세기 이후 쇠퇴하여 현재는 일부 유적과 모자이크만이 박물관에 전시되어 있다.

2. 용어

중세 대부분의 기간 동안 비잔티움 그리스인들은 스스로를 로마 제국의 시민임을 의미하는 ''Rhōmaîoi''(Ῥωμαῖοι|로마이오이grc)라고 불렀으며, 이는 그리스어에서 그리스도교 그리스인과 동의어가 되었다.[8][9] 라틴어 용어인 ''Graikoí''(Γραικοί, "그리스인")도 사용되었지만,[10] 사용 빈도는 낮았고, 1204년 제4차 십자군 원정 이전에는 비잔티움의 공식 정치 서신에는 전혀 사용되지 않았다.[11] 고대 헬레네스를 가리키는 이 라틴어 용어는 중립적으로 사용될 수 있었지만, 9세기 이후 서구인들이 비잔티움의 고대 로마 유산에 대한 주장에 도전하기 위해 사용하면서 거의 사용되지 않았고, 주로 서구와 관련된 맥락에서 서구의 관점을 제시하기 위해 사용하는 비잔티움인에 대한 경멸적인 외래어가 되었다.[12][13] 고대 명칭인 ''헬레네스''는 일반적으로 "이교도"와 동의어였지만, 중기 비잔티움 시대(11세기)에 민족명으로 부활했다.[14]

서구에서는 "로마인"이라는 용어가 가톨릭교회와 로마 주교와 관련하여 새로운 의미를 얻었지만, 그리스어 형태인 "Romaioi"는 동로마 제국의 그리스인들에게 계속 사용되었다.[15] "비잔티움 그리스인"이라는 용어는 외래어로, 히에로니무스 볼프와 같은 후대 역사가들이 사용한 용어이며, "비잔티움" 시민들은 자신의 언어로 ''Romaioi''(로마인)라고 불렀다.[16] 아랍인과 같은 비잔티움 제국의 동쪽 이웃들은 쿠란 제30장(아르룸과 같은 예시에서) 비잔티움인을 "로마인"이라고 계속해서 불렀다.[17] "로마인"(룸 밀레트, "로마 민족")이라는 표현은 비잔티움의 후대 오스만 라이벌들에 의해서도 사용되었고, 그 터키어에 해당하는 Rûm(로마인)은 터키 정부가 이스탄불의 그리스 정교회 원주민(룸라르)과 콘스탄티노플 세계 총대주교청(, "로마 정교회 총대주교청"[18])을 지칭하기 위해 공식적으로 계속 사용하고 있다.[19]

2. 1. 명칭

중세 시대에 비잔티움 그리스인들은 스스로를 ''Rhōmaîoi''(Ῥωμαῖοι|로마이오이grc)라고 불렀는데, 이는 로마 제국의 시민이라는 의미였다. 그리스어에서 이 단어는 그리스도교인을 가리키는 말과 같았다.[8][9] 라틴어로는 ''Graikoí''(Γραικοί, "그리스인")라고도 불렀지만,[10] 자주 쓰이지는 않았고, 1204년 제4차 십자군 원정 이전에는 비잔티움의 공식 문서에는 전혀 사용되지 않았다.[11] 고대 헬레네스를 가리키는 이 라틴어 단어는 중립적으로 사용될 수 있었지만, 9세기 이후 서구인들이 비잔티움이 고대 로마의 유산을 주장하는 것에 반박하면서 거의 사용되지 않았고, 주로 서구와 관련된 글에서 비잔티움인을 경멸하는 외래어가 되었다.[12][13] 고대에 ''헬레네스''는 보통 "이교도"를 뜻했지만, 중기 비잔티움 시대(11세기)에 민족명으로 다시 사용되었다.[14]서구에서는 "로마인"이라는 용어가 가톨릭교회와 로마 주교와 관련하여 새로운 의미를 갖게 되었지만, 그리스어 형태인 "Romaioi"는 동로마 제국의 그리스인들에게 계속 사용되었다.[15] "비잔티움 그리스인"이라는 용어는 외래어로, 히에로니무스 볼프와 같은 후대 역사가들이 사용한 것이다. "비잔티움" 시민들은 자신의 언어로는 ''Romaioi''(로마인)라고 불렀다.[16] 서구에서 용어가 바뀌었음에도, 아랍인과 같은 비잔티움 제국의 동쪽 이웃들은 쿠란 제30장(아르룸 등)에서 비잔티움인을 "로마인"이라고 계속 불렀다.[17] "로마인"(룸 밀레트, "로마 민족")이라는 표현은 비잔티움의 후대 오스만 라이벌들도 사용했고, 그 터키어인 Rûm(로마인)은 터키 정부가 이스탄불의 그리스 정교회 원주민(룸라르)과 콘스탄티노플 세계 총대주교청(, "로마 정교회 총대주교청"[18])을 지칭하기 위해 공식적으로 계속 사용하고 있다.[19]

동남유럽의 슬라브 인구(불가리아인, 세르비아인 등)에게는 "Rhomaioi"(로마인)라는 이름이 보통 "Greki"(그리스인)로 번역되었다. 초기 중세 시대의 일부 슬라브어 텍스트에서는 ''Rimljani'' 또는 ''Romei''라는 용어도 사용되었다.[20] 11세기 불가리아 자료에는 "Ellini rimski"(로마 헬레네스)를 언급하는 내용도 있다.[21] 대부분의 중세 불가리아 자료에서 비잔티움 황제는 "그리스의 차르"였고, 비잔티움 제국은 "그리스의 차르국"으로 알려졌다. 에피로스 데스포타트와 니케아 제국의 통치자들 또한 "그리스인을 다스리는 그리스 차르"였다.[22]

노르딕 사람들(아이슬란드인, 바랑기인(바이킹) 및 다른 스칸디나비아 사람들)에게는 "Rhomaioi"를 "Grikkr"(그리스인)이라고 불렀다. 노르웨이, 스웨덴, 아테네 등에 있는 그리스 룬석과 피레우스 사자에는 ''Grikkland''(그리스)와 ''Grikkr''이라는 용어가 나오는데, 이는 비잔티움 제국에서의 모험과 비잔티움인들과의 상호 작용을 가리킨다.[23]

2. 2. 슬라브어 및 북유럽어 명칭

동남유럽의 슬라브 인구, 예를 들어 불가리아인과 세르비아인에게는 그들의 언어에서 "Rhomaioi"(로마인)라는 이름이 가장 일반적으로 "Greki"(그리스인)로 번역되었다. 초기 중세 시대의 일부 슬라브어 텍스트에서는 ''Rimljani'' 또는 ''Romei''라는 용어도 사용되었다.[20] 적어도 11세기 불가리아 자료 하나에서 "Ellini rimski"(로마 헬레네스)를 언급했다는 것이 증명되었다.[21] 대부분의 중세 불가리아 자료에서 비잔티움 황제는 "그리스의 차르"였고, 비잔티움 제국은 "그리스의 차르국"으로 알려져 있었다. 에피로스 데스포타트와 니케아 제국의 통치자들 또한 "그리스인을 다스리는 그리스 차르"였다.[22]마찬가지로, 노르드족, 예를 들어 아이슬란드인, 바랑기인(바이킹) 및 다른 스칸디나비아 사람들에게 "Rhomaioi"는 "Grikkr"(그리스인)로 불렸다. 노르웨이, 스웨덴, 심지어 아테네에도 여행자와 바랑기 근위대 구성원(예: 그리스 룬석 및 피레우스 사자)이 남긴 다양한 룬 문자가 있는데, 이들 중에서 비잔티움 제국에서의 모험과 비잔티움인들과의 상호 작용을 가리키는 ''Grikkland''(그리스)와 ''Grikkr''이라는 용어가 등장한다.[23]

3. 사회

비잔티움 사회는 사회 이동이 없었던 것은 아니지만, 사회 질서는 비교적 안정적으로 유지되었다. 평범한 사람들은 콘스탄티노폴리스의 황실 궁정을 천국의 궁정을 본뜬 것이라고 생각했다.[24] 이 사회는 빈민, 농민, 군인, 교사, 기업가, 성직자 등 다양한 계층의 사람들로 구성되었으며, 이들은 서로 배타적이거나 변하지 않는 계층이 아니었다.[24]

3. 1. 가난한 사람들

서기 533년의 문서에 따르면, 50개의 금화(aurei)가 없으면 "가난한 자"로 여겨졌는데, 이는 적은 액수였지만 무시할 수 없는 금액이었다.[25] 비잔티움 사람들은 ''폴리스''를 위한 자선이라는 그리스 개념을 계승했지만, 그들의 기부 습관을 활성화시킨 것은 성경에 나타난 기독교적 개념이었으며,[26] 특히 카이사레아의 바실리우스(산타클로스의 그리스어에 해당하는 인물), 니사의 그레고리우스, 요한 크리소스토모스의 예가 그러했다.[26] 비잔티움이 존재하는 수 세기 동안 가난한 자의 수는 변동이 있었지만, 그들은 건설 프로젝트와 농촌 노동에 지속적으로 노동력을 제공했다. 그들의 수는 4세기 후반과 5세기 초에 야만인의 침략과 세금을 피하려는 욕구로 인해 농촌 인구가 도시로 이동하면서 증가한 것으로 보인다.[27]호메로스 시대부터 가난에는 여러 범주가 있었다. πτωχός|ptochos|프토코스grc(수동적인 가난한 자)는 πένης|penes|페네스grc(능동적인 가난한 자)보다 낮은 계층이었다.[28] 프토코스는 악명 높은 콘스탄티노폴리스 폭도의 대다수를 형성했는데, 그들의 기능은 제1 로마의 폭도와 유사했다. 그러나 가난한 자들에게 기인하는 폭동의 사례가 있긴 하지만, 대부분의 사회적 혼란은 히포드롬의 그린과 블루와 같은 여러 파벌에 특히 기인했다.[29] 가난한 자들은 인구의 상당한 비율을 차지했지만, 그들은 비잔티움의 기독교 사회가 많은 병원(ιατρεία|iatreia|이트레이아grc)과 구호 시설, 그리고 가난한 자의 존재에 의해 크게 정당화되고 고전 사회의 기독교적 변혁으로부터 생겨난 종교적, 사회적 모델을 만들도록 영향을 미쳤다.[30]

3. 2. 농민

비잔티움 제국에서 농민은 주요 수입원이었다. 제국은 헬레니즘 시대부터 이어져 온 연대 책임 세금 제도에 의존했는데, 이는 세금 부과를 용이하게 하고 농민들이 주로 거주하는 마을과 촌락(''chorio'', ''komai'')에서 수입을 쉽게 확보하기 위해서였다.[31] 비잔티움 그리스인 대다수가 농촌 및 농업 지역에 거주했다는 것은 널리 알려진 사실이다.[32] 레오 6세의 ''전술서''에서는 농민(''geōrgikē'', γεωργική|게오르기케grc)과 군인을 국가의 중추로 정의했다.[32]농민들은 주로 마을에 살았으며, 마을 이름은 고전 시대의 ''kome'' (κώμη|코메grc)에서 현대의 ''chorio'' (χωριό|코리오grc)로 점차 변화했다.[33] 농업과 목축이 주된 생업이었지만, 헬레스폰토스 동쪽 해안의 람프사코스 기록에 따르면, 173가구 중 113가구가 농민이고 60가구가 도시 가구로 분류되어 다른 보조 활동도 있었음을 알 수 있다.[33]

''세금 논문''에서는 농촌 정착지를 ''chorion''(그리스어: χωρίον, 마을), ''agridion''(그리스어: αγρίδιον, 작은 마을), ''proasteion''(그리스어: προάστειον, 영지)의 세 가지 유형으로 구분한다.[33] 14세기 킬란다르 수도원에 기증된 아페토스 마을의 조사에 따르면, 평균 토지 소유 크기는 3.5ha에 불과했다.[34] 농민들에게 부과된 세금에는 ''kapnikon''(그리스어: καπνικόν, 취사세), ''synone''(그리스어: συνονή, ''kapnikon''과 관련된 현금 지불), ''ennomion''(그리스어: εννόμιον, 목초지 세), ''aerikon''(그리스어: αέρικον, "공기의"라는 의미, 연간 4~20 골드 코인) 등이 있었다.[35]

농민들의 식단은 주로 곡물과 콩이었고, 어촌에서는 생선이 고기를 대신했다.[36] 빵, 포도주, 올리브는 비잔티움인의 주요 식량이었고, 군인들은 ''paximadion''(그리스어: παξιμάδιον)이라는 두 번 구운 말린 빵을 먹었다.[37] ''choraphia''(그리스어: χωράφια)에서 가장 일반적인 경작물은 올리브 과수원과 포도밭이었다. 크레모나의 리우트프란트는 그리스 와인에 수지(레치나(레치나))향이 첨가되어 불쾌하다고 했지만, 다른 서구인들은 그리스 와인, 특히 크레타산 와인을 높이 평가했다.[38]

사냥과 낚시는 일반적이었지만, 농민들은 주로 가축과 농작물을 보호하기 위해 사냥을 했다.[39] 양봉은 고대 그리스에서처럼 비잔티움에서도 발달했다.[40] 농업 외에도 수공업에 종사했으며, 재정 목록에는 대장장이(그리스어: χαλκεύς, ''chalkeus''), 재봉사(그리스어: ράπτης, ''rhaptes''), 구두 장수(그리스어: τζαγγάριος, ''tzangarios'')가 언급되어 있다.[40]

3. 3. 군인

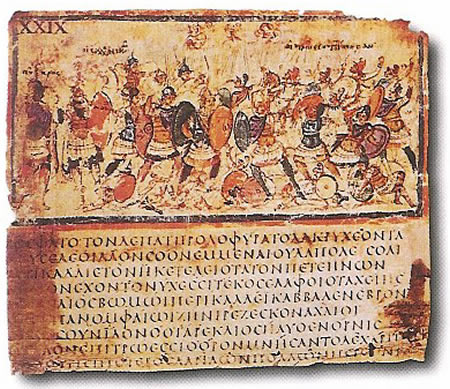

비잔티움 제국은 1000년 역사 동안 거의 매년 군사 원정을 수행했다. 병사들은 현대 서구 사회보다 일상생활에서 더 흔하게 볼 수 있었다.[41] 로마 병사와 비잔티움 병사는 조직 면에서는 구분하기 어렵지만, 사회적 배경으로는 더 쉽게 구분할 수 있다.[41] ''타크티카''로 알려진 군사 교범들은 헬레니즘과 로마의 전통을 계승했으며, 병사들의 외모, 관습, 습관, 삶에 대한 풍부한 정보를 담고 있다.[42]

농민들처럼 많은 병사들이 의무병이나 기술자와 같은 보조 활동을 수행했다.[43] 군 복무 선발은 매년 이루어졌으며, 매년 징집이 있었고, 겨울철 군사 훈련에 큰 비중을 두었는데, 이는 병사 생활의 큰 부분을 차지했다.[44]

11세기까지 대부분의 징집병은 농촌 출신이었지만, 장인과 상인의 징집 여부는 아직 불확실하다.[45] 그 이후로는 전문적인 모병이 징집을 대체했고, 용병의 증가는 국고를 탕진시켰다.[45] 10세기부터는 토지 소유와 군 복무를 연결하는 법률이 존재했다. 국가가 의무 복무를 위해 토지를 할당한 적은 없었지만, 병사들은 자신의 봉급으로 토지를 구입할 수 있었고, 경우에 따라 세금이 감면되거나 면제되었다.[46] 그러나 12세기부터 국가가 병사들에게 할당한 것은 ''프로노이아이'' (πρόνοιαι|프로노이아이grc)라고 불리는 일부 토지의 세수였다. 고대와 마찬가지로 병사의 기본 식량은 말린 비스킷 빵이었지만, 이름은 ''부켈라톤'' (βουκελάτον|부켈라톤grc)에서 ''팍시마디온''으로 바뀌었다.

3. 4. 교사

비잔티움의 초등학교 교사는 낮은 사회적 지위를 가졌으며, 주로 간단한 동화책(흔히 ''이솝 우화''가 사용됨)으로 가르쳤다.[54] 그러나 초등학교 이후 두 단계의 교육을 담당하는 문법학자와 웅변가는 더 존경받았다.[54] 이들은 호머의 ''일리아드''나 ''오디세이''와 같은 고전 그리스어 텍스트를 사용했고, 수업 시간 대부분을 단어 하나하나에 대한 자세한 설명에 할애했다.[54] 책은 희귀하고 매우 비쌌기 때문에, 학생들에게 구절을 받아쓰게 한 교사들만 책을 소유했을 가능성이 높다.[55]

3. 5. 여성

비잔티움 사회는 여성에 대한 기록을 거의 남기지 않아, 비잔틴 연구에서 여성들은 종종 간과되어 왔다.[56] 여성들은 법적 지위와 교육 기회에서 불리했으며, 이동의 자유도 제한되었다.[57] 비잔티움 그리스 여성의 삶은 소녀 시절, 모성, 과부 생활의 세 단계로 나눌 수 있다.[58]

소녀 시절은 남성보다 여성에게 더욱 짧고 위험했다.[58] 부모들은 아들의 탄생을 두 배로 더 기뻐했으며, 여아 살해(길가에 버리거나 질식시키는 행위)의 증거도 일부 있지만, 이는 민법과 교회법 모두에 위배되는 행위였다.[58] 소녀들의 교육 기회는 거의 없었고, 정규 학교에 다니지 않고 가정에서 가정교사에게 집단으로 교육을 받았다.[59] 교육은 읽고 쓰는 능력과 성경에 국한되었지만, 뛰어난 학식을 보여주는 알렉시아스를 저술한 안나 콤네나(1083~1153)와 9세기 유명한 비잔티움 시인이자 작곡가 카시아니 같은 예외도 있었다.[60] 어린 소녀의 일상생활 대부분은 가사와 농사일을 하며 결혼을 준비하는 데 쓰였다.[60]

대부분의 소녀들에게 소녀 시절은 사춘기의 시작과 함께 끝났고, 그 직후 약혼과 결혼이 이어졌다.[61] 가족이 주선하는 결혼이 일반적이었지만, 낭만적인 사랑이 없었던 것은 아니었다.[61] 대부분의 여성들은 많은 아이를 낳았지만, 유아기에 사망하는 아이들이 많아 사랑하는 사람을 잃는 슬픔은 삶의 불가분의 일부였다.[62] 주요 피임 방법은 금욕이었고, 피임의 증거가 있지만 매춘부들이 주로 사용했던 것으로 보인다.[63]

보편적인 정숙성 규범으로 인해, 여성들은 손을 제외한 전신을 가리는 옷을 입었다.[64] 가난한 여성들은 때때로 소매 없는 튜닉을 입었지만, 대부분의 여성들은 긴 μαφόριον|마포리온grc 베일로 머리까지 가려야 했다. 부유한 여성들은 정교한 보석과 고급 실크 천으로 옷을 장식하는 데 비용을 아끼지 않았다.[64] 이혼은 허용하는 법이 있었음에도 불구하고 얻기 어려웠다.[65] 남편이 아내를 때리는 경우가 많았지만, 반대의 경우도 있었는데, 테오도로스 프로드로모스가 프토코프로드로모스 시에서 묘사한 구타당하는 남편이 그 예이다.[65]

비잔티움에서 여성의 평균 수명은 출산 중 사망, 전쟁, 남성이 더 어린 나이에 결혼하는 사실 때문에 남성보다 낮았지만, 여성 과부는 여전히 상당히 흔했다.[65] 그럼에도 불구하고 일부 여성들은 사회적 제약을 피해 상인, 장인, 수녀원장, 연예인, 학자로 일할 수 있었다.[66]

3. 6. 상인

비잔티움 그리스 상인들에 대한 전통적인 이미지는 국가 지원을 받는 무기력한 후원자였으나, 이제는 기동성 있고 적극적인 행위자로 변화하고 있다.[68] 특히 콘스탄티노폴리스의 상인 계급은 스스로 강력한 세력이 되어, 11세기와 12세기에 이르러서는 황제를 위협할 정도였다.[69] 이는 효율적인 신용 사용과 다른 통화 혁신을 통해 달성되었다. 상인들은 잉여 자금을 ''크레오코이노니아''( χρεοκοινωνία|크레오코이노니아grc)라는 금융 상품에 투자했는데, 이는 후대 이탈리아의 ''콤멘다''와 동등하거나 그 기원일 가능성이 있다.[69]

결국 비잔티움 상인들의 구매력은 카이로와 알렉산드리아처럼 먼 시장의 가격에도 영향을 미칠 정도가 되었다.[68] 그들의 성공을 반영하여 황제들은 상인들에게 상원 의원이 될 권리를 부여하여 통치 엘리트에 통합될 수 있도록 했다.[70] 그러나 11세기 말이 되면서 정치적 음모로 토지 귀족이 1세기 이상 왕위를 차지하게 되면서 이러한 상황은 종식되었다.[70] 이후 기업가적 상인들은 다시 부활하여 제3차 십자군 시대에 실질적인 영향력을 행사했다.[71]

비잔티움 그리스 상인들이 역사 서술에서 종종 간과된 이유는 그들이 고대 또는 현대 그리스 동료들보다 무역 능력이 떨어졌기 때문이 아니다. 오히려 비잔티움에서 역사가 쓰여진 방식, 즉 종종 그들의 경쟁자인 궁정과 토지 귀족의 후원 아래 쓰여졌기 때문이다.[71] 그들이 결국 이탈리아 경쟁자들에게 추월당한 것은 레반트 내 십자군 국가가 추구하고 획득한 특권과 이탈리아의 지배적인 해상 폭력 때문이다.[71]

3. 7. 성직자

서유럽에서 사제와 평신도가 명확하게 구분된 것과 달리, 동로마 제국의 성직자들은 사회의 다른 구성원들과 긴밀한 관계를 유지했다.[72] 독서직과 부제는 평신도 중에서 선발되었으며 최소 20세 이상이어야 했고, 사제와 주교는 최소 30세 이상이어야 했다.[72] 라틴 교회와는 달리, 비잔틴 교회는 서품 전에 결혼한 사제와 부제를 허용했다. 그러나 주교는 미혼이어야 했다.[72]종교적 계층 구조는 제국의 행정 구역을 반영했지만, 성직자들은 황제의 관리들보다 훨씬 더 널리 존재했다.[73] 카이사로파피즘 문제는 일반적으로 비잔틴 제국과 관련되어 있지만, 현재는 제국 내 실제 상황을 지나치게 단순화한 것으로 이해되고 있다.[74] 5세기까지 콘스탄티노폴리스 총대주교는 동방의 네 명의 총대주교 중 으뜸으로 인정받았으며, 로마의 교황과 동등한 지위를 가졌다.[72]

교회 관구는 '에파르키'(eparchies)라고 불렸으며, 대주교 또는 총대주교가 이끌었고, 그들은 자신들의 부하 주교 또는 '에피스코포이'(episkopoi)를 감독했다. 그러나 대부분의 사람들에게는, 그들의 본당 사제 또는 '파파스'(papas)( "아버지"를 뜻하는 그리스어 단어에서 유래)가 성직자 중 가장 눈에 띄는 존재였다.[72][75]

4. 문화

동로마 제국은 언어와 문명에서 모두 그리스 사회였다.[76] 헬레니즘 시대부터 그리스어는 동부 지중해의 교육받은 엘리트들의 공용어였으며, 발칸 반도 남부, 그리스 섬, 소아시아 등지에서 모국어로 사용되었다.[78]

콘스탄티누스 대제 시대에는 로마 제국 인구의 10%만이 그리스도교인이었고, 대부분 도시 인구였으며 제국의 동부 지역에 거주했다.[82] 그러나 그리스도교가 고전적 언어에 크게 의존한 철학 체계가 되면서 변화가 일어났고,[83] 콘스탄티누스는 최고 대제사장으로서 종교 의식을 담당했다.[84]

그리스도교는 교회와 국가의 밀접한 관계, 비잔티움 그리스인들의 일상생활을 이끈 그리스도교 철학, 성경의 이상과 고전 그리스 ''파이데이아'' 사이의 이분법 등 비잔티움의 특징적인 현상을 발전시켰다.[83][85] 콘스탄티누스의 개종 당시 그리스도인은 인구의 10%에 불과했지만,[82] 4세기 말에는 50%, 5세기 말에는 90%로 증가했다.[85] 유스티니아누스 1세 황제는 나머지 이교도들을 제거했다.[85] 동방의 제국 생존은 황제의 교회 문제에 대한 적극적인 역할을 보장했으며, 비잔티움인들은 황제를 그리스도의 대표자로 간주했다.[86]

키릴루스와 메토디오스는 테살로니키 출신으로 슬라브인들에게 전도하기 위해 고대 교회 슬라브어로 알려지게 된 알파벳을 발명했다. 이들은 슬라브 문학의 선구자이자 이교도 슬라브인들에게 비잔티움 문명과 정교회를 처음으로 소개한 사람이 되었다.

4. 1. 언어

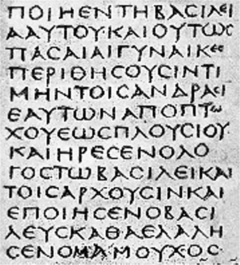

동로마 제국은 언어와 문명 모두에서 그리스 사회였다.[76] 언어적으로 비잔티움 그리스어 또는 중세 그리스어는 헬레니즘 (코이네)과 현대 그리스어 단계 사이에 위치한다.[77] 헬레니즘 시대 초기부터 그리스어는 동부 지중해의 교육받은 엘리트들의 공용어였으며, 남부 발칸 반도, 그리스 섬, 소아시아, 그리고 고대 및 헬레니즘 그리스 식민지인 남부 이탈리아, 흑해, 서아시아 및 북아프리카에서 모국어로 사용되었다.[78] 비잔티움 천년기 초기에 ''코이네''(그리스어: κοινήgrc)는 구어 그리스어와 기독교 저술의 기반으로 남아 있었고, 아티카 방언은 철학자와 웅변가들의 언어였다.[79]

기독교가 지배적인 종교가 되면서 아티카 방언은 코이네 그리스어와 함께, 그리고 종종 섞여서 기독교 저술에 사용되기 시작했다.[79] 그럼에도 불구하고, 적어도 6세기부터 12세기까지 아티카 방언은 교육 시스템에 뿌리내리고 있었으며, 초기와 중기 비잔티움 시대의 구어에 대한 추가적인 변화가 추정될 수 있다.[79]

비잔티움 제국의 인구는, 적어도 초기에는 그리스어를 포함한 다양한 모국어를 사용했다.[79] 여기에는 라틴어, 아람어, 콥트어, 그리고 카프카스어족 언어가 포함되었고, 키릴 망고는 남부와 남동부의 이중 언어 사용에 대한 증거도 제시한다.[80] 이러한 영향과 아랍어, 켈트어, 게르만어, 투르크어, 슬라브어 배경을 가진 사람들의 유입은 중세 그리스어에 현대 그리스어에 남아 있는 많은 차용어를 제공했다.[80] 11세기부터는 구어의 문학적 사용이 꾸준히 증가했다.[80]

4차 십자군 이후 서구와의 접촉이 증가했고, 상업의 공용어는 이탈리아어가 되었다. 십자군 왕국 지역에서는 고전 교육(그리스어: παιδείαgrc, ''파이데이아'')이 사회적 지위의 필수 요소가 아니게 되면서 구어의 사용이 증가했다.[80] 이 시대부터 고전 교육에 깊이 몰두한 사람들이 쓴 많은 아름다운 구어 작품들이 증명된다.[80] 유명한 예로는 테오도로스 프로드로모스에게 귀속되는 네 편의 프토코프로드로믹 시가 있다.[80] 13세기부터 15세기까지, 제국의 마지막 세기 동안, 그때까지 대부분의 문학의 중심지였던 콘스탄티노플 외부에서 쓰여진 비탄, 우화, 로맨스, 연대기 등 여러 작품이 등장했는데, 학자들은 이를 "비잔티움 코이네"라고 부른다.[80]

그러나 고대 그리스에서 이미 시작된 그리스어 사용 세계의 이중 언어 사용, 즉 고전어와 구어의 병용은 오스만 제국 통치하에서도 계속되었고, 코이네 그리스어가 그리스 정교회의 공식 언어로 남아 있었지만, 1976년까지 현대 그리스 국가에서도 지속되었다. 프토코프로드로모스의 시에서 보여주듯이, 현대 그리스어의 초기 단계는 이미 12세기 또는 그 이전에 형성되었다. 구어 그리스어는 20세기까지 "로마이오스어"("로마어")로 알려져 있었다.[81]

4. 2. 종교

서유럽에서는 사제와 평신도가 명확하게 구분되었지만, 동로마 제국의 성직자들은 사회 구성원들과 긴밀한 관계를 유지했다.[72] 독서직과 부제는 평신도 중에서 선발되었고, 사제와 주교는 각각 20세와 30세 이상이어야 했다.[72] 비잔틴 교회는 라틴 교회와 달리 서품 전에 결혼한 사제와 부제를 허용했지만, 주교는 미혼이어야 했다.[72]종교적 계층 구조는 제국의 행정 구역을 반영했고, 성직자들은 황제의 관리들보다 더 널리 존재했다.[73] 카이사로파피즘(caesaropapism)은 제국 내 실제 상황을 지나치게 단순화한 것으로 이해되고 있다.[74] 5세기까지 콘스탄티노폴리스 총대주교는 동방의 네 명의 총대주교 중 으뜸이자 로마의 교황과 동등한 지위를 가졌다.[72]

교회 관구는 '에파르키'(eparchies)라고 불렸고, 대주교 또는 총대주교가 이끌었으며, 이들은 부하 주교 또는 '에피스코포이'(episkopoi)를 감독했다. 대부분의 사람들에게는 본당 사제 또는 '파파스'(papas)가 가장 눈에 띄는 성직자였다.[72][75]

콘스탄티누스 대제(재위 306~337년) 시대에는 로마 제국 인구의 10%만이 그리스도교인이었고, 대부분 도시 인구였으며 로마 제국의 동부 지역에 거주했다. 대다수는 여전히 기존의 신들을 숭배했다.[82] 그리스도교가 고전적 언어에 크게 의존한 이론과 변론을 가진 완전한 철학 체계가 되면서 변화가 일어났다.[83] 콘스탄티누스는 최고 대제사장으로서 신의 올바른 ''cultus'' 또는 ''veneratio''를 담당했다.[84] 옛 종교에서 새로운 종교로의 전환은 과거와의 단절뿐만 아니라 연속성의 요소도 포함했지만, 이교도의 예술적 유산은 그리스도교의 열정에 의해 파괴되었다.[85]

그리스도교는 교회와 국가의 밀접한 관계, 비잔티움 그리스인들의 일상생활을 이끈 그리스도교 철학의 창조, 성경의 그리스도교 이상과 고전 그리스 ''paideia'' 사이의 이분법 등 비잔티움의 특징적인 현상을 발전시켰다.[83][85] 이러한 요소들은 비잔티움 그리스인의 성격과 자신들과 다른 사람들에 대한 인식을 형성했다.

콘스탄티누스의 개종 당시 그리스도인은 인구의 10%에 불과했지만,[82] 4세기 말에는 50%, 5세기 말에는 90%로 증가했다.[85] 유스티니아누스 1세 황제(재위 527~565년)는 고학력 학자에서 문맹 농민에 이르기까지 나머지 이교도들을 제거했다.[85] 이러한 빠른 개종은 신념보다는 편의의 결과였던 것 같다.[85]

동방의 제국 생존은 황제의 교회 문제에 대한 적극적인 역할을 보장했다. 비잔티움 국가는 이교 시대부터 종교 문제를 조직하는 행정 및 재정적 관례를 계승했으며, 이 관례는 그리스도교회에 적용되었다. 카이사레아의 에우세비우스가 설정한 패턴에 따라 비잔티움인들은 황제를 그리스도교의 전파와 행정 및 재정과 같은 종교의 "외적인 것들"을 담당하는 그리스도의 대표자 또는 사자로 간주했다. 그러나 교회 문제에 대한 황제의 역할은 고정되고 법적으로 정의된 체계로 발전하지 않았다.[86]

로마의 쇠퇴와 다른 동방 총대주교청의 내분으로 콘스탄티노플 교회는 6세기에서 11세기 사이에 그리스도교에서 가장 부유하고 영향력 있는 중심지가 되었다.[87] 조지 오스트로고르스키가 지적한 것처럼, 콘스탄티노플 총대주교청은 코카서스, 러시아, 리투아니아에 있는 하급 대도시와 대주교구를 가진 정교회 세계의 중심으로 남았고, 교회는 비잔티움 제국에서 가장 안정적인 요소였다.[88]

키릴루스와 메토디오스는 테살로니키 출신으로 발칸과 동중부 유럽의 슬라브인들에게 전도하기 위해 국가가 후원하는 사명을 받았다. 이들은 슬라브인들의 언어로 그리스도교 성경을 번역해야 했는데, 이를 위해 고대 교회 슬라브어로 알려지게 된 알파벳을 발명했다. 이 과정에서 그리스 형제들은 슬라브 문학의 선구자이자 이교도 슬라브인들에게 비잔티움 문명과 정교회를 처음으로 소개한 사람이 되었다.

5. 정체성

중세 시대 대부분 동안, 비잔티움 그리스인들은 스스로를 ''Rhōmaîoi''(Ῥωμαῖοιgrc, "로마인")라고 불렀으며, 이는 그리스어에서 그리스도교 그리스인과 동의어가 되었다.[8][9] 라틴어 용어인 ''Graikoí''(Γραικοί, "그리스인")도 사용되었지만,[10] 사용 빈도는 낮았고, 1204년 제4차 십자군 원정 이전에는 비잔티움의 공식 정치 서신에는 전혀 사용되지 않았다.[11] 고대 헬레네스를 가리키는 이 라틴어 용어는 중립적으로 사용될 수 있었지만, 9세기 이후 서구인들이 비잔티움의 고대 로마 유산에 대한 주장에 도전하기 위해 사용하면서, 거의 사용하지 않고 주로 서구와 관련된 맥락에서 서구의 관점을 제시하기 위해 사용하는 비잔티움인에 대한 경멸적인 외래어가 되었다.[12][13] 고대 명칭인 ''헬레네스''는 일반적으로 "이교도"와 동의어였지만, 중기 비잔티움 시대(11세기)에 민족명으로 부활했다.[14]

서구에서는 "로마인"이라는 용어가 가톨릭 교회와 로마 주교와 관련하여 새로운 의미를 얻었지만, 그리스어 형태인 "Romaioi"는 동로마 제국의 그리스인들에게 계속해서 사용되었다.[15] "비잔티움 그리스인"이라는 용어는 히에로니무스 볼프와 같은 후대 역사가들이 사용한 외래어이며, "비잔티움" 시민들은 자신의 언어로 계속해서 ''Romaioi''(로마인)라고 불렀다.[16]

동남유럽의 슬라브 인구(예: 불가리아인과 세르비아인)에게 "Rhomaioi"(로마인)라는 이름은 그들의 언어에서 가장 일반적으로 "Greki"(그리스인)로 번역되었다. 초기 중세 시대의 일부 슬라브어 텍스트에서는 ''Rimljani'' 또는 ''Romei''라는 용어도 사용되었다.[20]

마찬가지로, 노르딕 사람들, 아이슬란드인, 바랑기인(바이킹) 등 스칸디나비아 사람들은 "Rhomaioi"를 "Grikkr"(그리스인)이라고 불렀다. 그리스 룬석 및 피레우스 사자와 같이 비잔티움 제국에서의 모험과 비잔티움인들과의 상호 작용을 가리키는 ''Grikkland''(그리스)와 ''Grikkr''이라는 용어가 등장하는 룬 문자가 노르웨이, 스웨덴, 아테네 등지에 남아있다.[23]

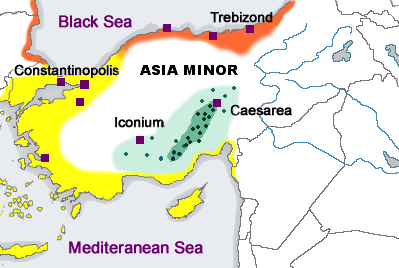

아나톨리아의 많은 지명은 비잔티움인을 가리키는 터키어 단어인 룸( "로마인")에서 유래한다.[128]

5. 1. 자기 인식

중세 시대 대부분 동안, 비잔티움 그리스인들은 스스로를 ''Rhōmaîoi''(Ῥωμαῖοιgrc, "로마인")라고 불렀는데, 이는 시민을 뜻하며 로마 제국의 시민이라는 의미였다. 그리스어에서 그리스도교 그리스인과 같은 의미가 되었다.[8][9] 라틴어 용어인 ''Graikoí''(Γραικοί, "그리스인")도 사용되었지만,[10] 사용 빈도는 낮았고, 1204년 제4차 십자군 원정 이전에는 비잔티움의 공식 정치 서신에는 전혀 사용되지 않았다.[11] 고대 헬레네스를 가리키는 이 라틴어 용어는 중립적으로 사용될 수 있었지만, 9세기 이후 서구인들이 비잔티움의 고대 로마 유산에 대한 주장에 도전하기 위해 사용하면서, 거의 사용하지 않고 주로 서구와 관련된 맥락(예: 피렌체 공의회 관련 텍스트)에서 서구의 관점을 제시하기 위해 사용하는 비잔티움인에 대한 경멸적인 외래어가 되었다.[12][13] 고대 명칭인 ''헬레네스''는 일반적으로 "이교도"와 동의어였지만, 중기 비잔티움 시대(11세기)에 민족명으로 부활했다.[14]서구에서는 "로마인"이라는 용어가 가톨릭교회와 로마 주교와 관련하여 새로운 의미를 얻었지만, 그리스어 형태인 "Romaioi"는 동로마 제국의 그리스인들에게 계속해서 사용되었다.[15] "비잔티움 그리스인"이라는 용어는 외래어로, 히에로니무스 볼프와 같은 후대 역사가들이 사용한 용어이며, "비잔티움" 시민들은 자신의 언어로 계속해서 ''Romaioi''(로마인)라고 불렀다.[16] 서구에서 용어가 변화했음에도 불구하고, 아랍인과 같은 비잔티움 제국의 동쪽 이웃들은 쿠란 제30장(아르룸과 같은 예시)에서 비잔티움인을 "로마인"이라고 계속해서 불렀다.[17] "로마인"(룸 밀레트, "로마 민족")이라는 표현은 비잔티움의 후대 오스만 라이벌들에 의해서도 사용되었고, 그 터키어에 해당하는 Rûm, "로마인"은 터키 정부가 이스탄불의 그리스 정교회 원주민(룸라르)과 콘스탄티노플 세계 총대주교청(, "로마 정교회 총대주교청"[18])을 지칭하기 위해 공식적으로 계속 사용하고 있다.[19]

동남유럽의 슬라브 인구(예: 불가리아인과 세르비아인)에게 "Rhomaioi"(로마인)라는 이름은 그들의 언어에서 가장 일반적으로 "Greki"(그리스인)로 번역되었다. 초기 중세 시대의 일부 슬라브어 텍스트에서는 ''Rimljani'' 또는 ''Romei''라는 용어도 사용되었다.[20] 최소한 11세기 불가리아 자료 하나가 "Ellini rimski"(로마 헬레네스)를 언급하는 것으로 증명되었다.[21] 대부분의 중세 불가리아 자료에서 비잔티움 황제는 "그리스의 차르"였고, 비잔티움 제국은 "그리스의 차르국"으로 알려져 있었다. 에피로스 데스포타트와 니케아 제국의 통치자들 또한 "그리스인을 다스리는 그리스 차르"였다.[22]

마찬가지로, 노르딕 사람들(예: 아이슬란드인, 바랑기인(바이킹)) 및 다른 스칸디나비아 사람들에게 "Rhomaioi"는 "Grikkr"(그리스인)이라고 불렀다. 노르웨이, 스웨덴, 심지어 아테네에도 여행자와 바랑기 근위대 구성원(예: 그리스 룬석 및 피레우스 사자)이 남긴 다양한 룬 문자가 있는데, 이들 중에서 비잔티움 제국에서의 모험과 비잔티움인들과의 상호 작용을 가리키는 ''Grikkland''(그리스)와 ''Grikkr''이라는 용어가 등장한다.[23]

현대 비잔틴 학계에서는 중세 동로마인의 정체성에 대한 세 가지 주요 견해가 존재한다.

- 첫째, 현대 그리스 민족주의의 영향을 크게 받아 발전한 견해는 로마 정체성을 영속적인 그리스 민족 정체성의 중세적 형태로 간주한다. 이러한 관점에서 비잔티움인들은 고대 그리스인과 로마 국가의 상속자로서 자신들을 로마인(Rhomaioi)으로 여겼지만, 자신들이 민족적으로 그리스인임을 알고 있었다.[89]

- 둘째, 이 분야에서 가장 우세한 견해로 볼 수 있는 것은 적어도 12세기까지 다민족 제국의 피지배자들의 자기 정체성 방식으로서 "로마성"을 고려하는 것이다. 평균적인 피지배자는 자신을 로마인으로 인식했다.

- 셋째, 동로마 정체성은 별개의 근세 이전 국가 정체성이었다는 주장이다.[90] 비잔틴 연구 분야의 정설은 "비잔티움인"들의 로마인으로서의 자기 정체성에 의문을 제기하지 않는다.[91]

'로마이오이'(Rhomaioi)로 간주되는 사람의 결정적인 특징은 동방 정교회 신자였고, 더 중요하게는 그리스어를 사용하는 것이었다. 이러한 특징은 타인으로 간주되지 않으려면 출생으로 획득해야 했다. 그렇지 않으면 '알로게네스'(allogenes) 또는 심지어 야만인으로 간주되었다.[92] 비잔티움인과 그들의 국가 모두에게 외국인인 사람을 묘사하는 데 가장 많이 사용되는 용어는 '에트니코스'(ethnikós, 그리스어: ἐθνικόςgrc)였는데, 원래는 유대인이 아닌 사람 또는 기독교인이 아닌 사람을 묘사하는 용어였지만 종교적 의미를 잃었다.[93] 비잔티움 저술가들은 다른 민족들에게 일반적으로 적용되는 고전적인 방식으로 자신의 백성을 "아우소네스"(Ausones)라고 불렀는데, 이는 이탈리아 원주민의 고대 명칭이었다.[94]

대부분의 역사가들은 그들의 문명의 결정적인 특징이 다음과 같다는 데 동의한다.

1. 그리스어, 문화, 문학 및 과학

2. 로마법과 전통

3. 그리스도교 신앙.[95]

비잔티움 그리스인들은 고대 그리스 문화의 상속자였으며,[96] 로마 제국의 정치적 상속자였고,[97][98] 사도들의 추종자였다.[99] 따라서 그들의 "로마성"에 대한 감각은 서방의 동시대인들과 달랐다. "로마이아어"는 문학적 또는 교리적 형태인 "헬레니즘"과는 달리 통속 그리스어의 이름이었다.[100] 로마인이 되는 것은 대부분 그리스어를 사용하거나 비잔티움 영토 내에 사는 것보다 문화와 종교의 문제였으며, 인종과는 아무런 관련이 없었다.[104]

일부 비잔티움인들은 그리스어 영토에 사는 사람이라는 고대 의미보다는 일반적으로 "이교도"라는 기독교적 의미보다는 '그리스인(헬렌)'이라는 이름을 사용하기 시작했다.[104] 복원된 제국이 고대 그리스인의 땅을 보유하고 있고 그곳 인구가 대부분 그들의 후손이라는 것을 깨달은 게오르기오스 플레톤과 요안니스 아르기로풀로스[101][102][103]와 같은 일부 학자들은 특히 비잔티움의 정치적 쇠퇴기에 이교도 그리스와 기독교 로마의 과거를 강조했다.[104] 그러나 이러한 견해는 소수의 학자들의 일부였으며, 대부분의 비잔티움 기독교인들은 그것을 무의미하거나 위험한 것으로 여겼다.[104] 1204년 이후 비잔티움 후계 국가들은 대부분 그리스어를 사용했지만 당시 프랑스와 영국과 같은 국가는 아니었다.[104] 어떤 종류의 그리스 민족 의식이 아니라 외세 지배의 위험이나 현실이 당시 비잔티움인들을 하나로 묶은 주요 요소였다.[104]

비잔티움 엘리트와 일반 백성은 외국인을 경멸하는 시각으로 바라보면서, 외국인에 대한 개인적인 칭찬이 ''안드레이오스 로마이오프론''(ἀνδρεῖος Ῥωμαιόφρωνgrc, 대략 "용감한 로마인"이라는 뜻)인 경우에도 자주 발생했지만, 그들의 인식된 문화적 우월성에 기반한 높은 자존감을 길렀다.[93] 그리스가 아닌 모든 것, 즉 "야만인"에 대한 무관심이나 무시의 요소가 항상 존재했다.[105]

5. 2. 공식 담론

중세 시대 대부분의 기간 동안, 비잔티움 그리스인들은 스스로를 ''Rhōmaîoi''(Ῥωμαῖοιgrc, "로마인", 시민을 뜻함)라고 불렀으며, 이는 그리스어에서 그리스도교 그리스인과 같은 의미였다.[8][9] 라틴어 용어인 ''Graikoí''(Γραικοί, "그리스인")도 사용되었지만,[10] 사용 빈도는 낮았고, 1204년 제4차 십자군 원정 이전에는 비잔티움의 공식 정치 서신에는 전혀 사용되지 않았다.[11] 헬레네스를 가리키는 이 라틴어 용어는 중립적으로 사용될 수 있었지만, 9세기 이후 서구인들이 비잔티움의 고대 로마 유산에 대한 주장에 도전하기 위해 사용하면서 경멸적인 외래어가 되었다.[12][13]공식 담론에서 "제국의 모든 주민은 황제의 신민이었고, 따라서 로마인이었다."라는 관점이 있었다.[106] 따라서 ''Rhōmaios''(로마이오스)는 주로 "정치적 또는 국가적"인 의미로 사용되었다.[106] 완전한 "로마인"이 되기 위해서는 그리스 정교회 신자이자 그리스어 사용자인 것이 바람직했다.[106] 그러나 비잔티움 교회와 국가가 정교회와 그리스어를 통해 추구한 문화적 통일성은 고유한 정체성을 지우기에 충분하지 않았고, 그럴 의도도 없었다.[105][106]

5. 3. 지역 정체성

중세 시대 대부분 동안, 비잔티움 그리스인들은 스스로를 ''Rhōmaîoi''(Ῥωμαῖοι|로마이오이grc)라고 불렀는데, 이는 로마 제국의 시민이라는 뜻이었다. 그리스어에서 이는 그리스도교 그리스인과 같은 의미가 되었다.[8][9] 라틴어 용어인 ''Graikoí''(Γραικοί, "그리스인")도 사용되었지만,[10] 사용 빈도는 낮았고, 1204년 제4차 십자군 원정 이전에는 비잔티움의 공식 정치 서신에는 전혀 사용되지 않았다.[11] 고대 헬레네스를 가리키는 이 라틴어 용어는 중립적으로 사용될 수 있었지만, 9세기 이후 서구인들이 비잔티움의 고대 로마 유산에 대한 주장에 도전하기 위해 사용하면서, 거의 사용하지 않고 주로 서구와 관련된 맥락에서 서구의 관점을 제시하기 위해 사용하는 비잔티움인에 대한 경멸적인 외래어가 되었다.[12][13] 고대 명칭인 ''헬레네스''는 일반적으로 "이교도"와 동의어였지만, 중기 비잔티움 시대(11세기)에 민족명으로 부활했다.[14]서구에서는 "로마인"이라는 용어가 가톨릭교회와 로마 주교와 관련하여 새로운 의미를 얻었지만, 그리스어 형태인 "Romaioi"는 동로마 제국의 그리스인들에게 계속해서 사용되었다.[15] "비잔티움 그리스인"이라는 용어는 히에로니무스 볼프와 같은 후대 역사가들이 사용한 용어이며, "비잔티움" 시민들은 자신의 언어로 계속해서 ''Romaioi''(로마인)라고 불렀다.[16] 서구에서 용어가 변화했음에도 불구하고, 아랍인과 같은 비잔티움 제국의 동쪽 이웃들은 쿠란 제30장(아르룸과 같은 예시에서) 비잔티움인을 "로마인"이라고 계속해서 불렀다.[17] "로마인"(룸 밀레트, "로마 민족")이라는 표현은 비잔티움의 후대 오스만 라이벌들에 의해서도 사용되었고, 그 터키어에 해당하는 룸, "로마인"은 터키 정부가 이스탄불의 그리스 정교회 원주민(룸라르)와 콘스탄티노플 세계 총대주교청(, "로마 정교회 총대주교청"[18])을 지칭하기 위해 공식적으로 계속 사용하고 있다.[19]

동남유럽의 슬라브 인구, 예를 들어 불가리아인과 세르비아인에게는 그들의 언어에서 "Rhomaioi"(로마인)라는 이름이 가장 일반적으로 "Greki"(그리스인)로 번역되었다. 초기 중세 시대의 일부 슬라브어 텍스트에서는 ''Rimljani'' 또는 ''Romei''라는 용어도 사용되었다.[20] 적어도 11세기 불가리아 자료 하나가 "Ellini rimski"(로마 헬레네스)를 언급하는 것으로 증명되었다.[21] 대부분의 중세 불가리아 자료에서 비잔티움 황제는 "그리스의 차르"였고, 비잔티움 제국은 "그리스의 차르국"으로 알려져 있었다. 에피로스 데스포타트와 니케아 제국의 통치자들 또한 "그리스인을 다스리는 그리스 차르"였다.[22]

마찬가지로, 노르딕 사람들, 예를 들어 아이슬란드인, 바랑기인(바이킹) 및 다른 스칸디나비아 사람들에게는 "Rhomaioi"를 "Grikkr"(그리스인)이라고 불렀다. 노르웨이, 스웨덴, 심지어 아테네에도 여행자와 바랑기 근위대 구성원(예: 그리스 룬석 및 피레우스 사자)이 남긴 다양한 룬 문자가 있는데, 이들 중에서 비잔티움 제국에서의 모험과 비잔티움인들과의 상호 작용을 가리키는 ''Grikkland''(그리스)와 ''Grikkr''이라는 용어가 등장한다.[23]

종종 지역적 정체성이 로마이오스(Ῥωμαῖος)로서의 정체성보다 더 중요할 수 있었다. "크세노스"(ξένος)와 "엑소티코스"(ἐξωτικός)라는 용어는 비잔티움 제국 내 다른 지역 출신이든 해외 출신이든 관계없이 "현지 주민에게 외국인인 사람들"을 의미했다.[93] 사람이 고향을 떠나면 낯선 사람이 되어 종종 의심을 받았다. 소아시아 서부 출신의 한 수도승이 폰토스(Πόντος)의 수도원에 들어갔을 때 '낯선 사람으로서 모든 사람에게 멸시와 학대를 받았다'. 지역 연대의 반대말은 지역 적대감이었다.[107]

5. 4. 헬레니즘의 부활

중세 시대 대부분 동안, 비잔티움 그리스인들은 스스로를 ''Rhōmaîoi''(Ῥωμαῖοι|로마이오이grc)라고 불렀는데, 이는 "로마인" 즉 시민이라는 뜻으로 그리스어에서 그리스도교 그리스인과 같은 의미가 되었다.[8][9] 라틴어 용어인 ''Graikoí''(Γραικοί, "그리스인")도 사용되었지만,[10] 사용 빈도는 낮았고, 1204년 제4차 십자군 원정 이전에는 비잔티움의 공식 문서에는 전혀 사용되지 않았다.[11] 고대 헬레네스를 가리키는 이 라틴어 용어는 중립적으로 사용될 수 있었지만, 9세기 이후 서구인들이 비잔티움의 고대 로마 유산에 대한 주장에 이의를 제기하기 위해 사용하면서, 거의 사용되지 않고 주로 서구와 관련된 맥락(예: 피렌체 공의회 관련 텍스트)에서 서구의 관점을 제시하기 위해 사용하는 비잔티움인에 대한 경멸적인 외래어가 되었다.[12][13] 고대 명칭인 ''헬레네스''는 일반적으로 "이교도"와 동의어였지만, 중기 비잔티움 시대(11세기)에 민족명으로 부활했다.[14]서구에서는 "로마인"이라는 용어가 가톨릭교회와 로마 주교와 관련하여 새로운 의미를 얻었지만, 그리스어 형태인 "Romaioi"는 동로마 제국의 그리스인들에게 계속해서 사용되었다.[15]

5. 5. 외부 인식

중세 대부분의 기간 동안, 비잔티움 그리스인들은 스스로를 ''Rhōmaîoi''(Ῥωμαῖοι|로마이오이grc)라고 불렀는데, 이는 그리스어에서 그리스도교 그리스인과 동의어가 되었다.[8][9] 라틴어 용어인 ''Graikoí''(Γραικοί, "그리스인")도 사용되었지만,[10] 사용 빈도는 낮았고, 1204년 제4차 십자군 원정 이전에는 비잔티움의 공식 정치 서신에는 전혀 사용되지 않았다.[11] 고대 헬레네스를 가리키는 이 라틴어 용어는 중립적으로 사용될 수 있었지만, 9세기 이후 서구인들이 비잔티움의 고대 로마 유산에 대한 주장에 도전하기 위해 사용하면서, 거의 사용하지 않고 주로 서구와 관련된 맥락에서 서구의 관점을 제시하기 위해 사용하는 비잔티움인에 대한 경멸적인 외래어가 되었다.[12][13]

"비잔티움 그리스인"이라는 용어는 히에로니무스 볼프와 같은 후대 역사가들이 사용한 외래어이며, "비잔티움" 시민들은 자신의 언어로 계속해서 ''Romaioi''(로마인)라고 불렀다.[16]

동남유럽의 슬라브 인구에게 "Rhomaioi"(로마인)라는 이름은 가장 일반적으로 "Greki"(그리스인)로 번역되었다. 초기 중세 시대의 일부 슬라브어 텍스트에서는 ''Rimljani'' 또는 ''Romei''라는 용어도 사용되었다.[20] 불가리아 자료에서는 "Ellini rimski"(로마 헬레네스)를 언급하기도 하며,[21] 비잔티움 황제는 "그리스의 차르", 비잔티움 제국은 "그리스의 차르국"으로 알려져 있었다. 에피로스 데스포타트와 니케아 제국의 통치자들 또한 "그리스인을 다스리는 그리스 차르"였다.[22]

노르딕 사람들, 아이슬란드인, 바랑기인(바이킹) 등 스칸디나비아 사람들은 "Rhomaioi"를 "Grikkr"(그리스인)이라고 불렀다. 그리스 룬석 및 피레우스 사자와 같이 비잔티움 제국에서의 모험과 비잔티움인들과의 상호 작용을 가리키는 ''Grikkland''(그리스)와 ''Grikkr''이라는 용어가 등장하는 룬 문자가 노르웨이, 스웨덴, 아테네 등지에 남아있다.[23]

아나톨리아의 많은 지명은 비잔티움인을 가리키는 터키어(룸, "로마인")에서 유래한다: 에르주룸("로마인의 아르잔"), 루멜리아("로마인의 땅"), 그리고 루미예-이 수그라("작은 로마", 아마시아와 시바스 지역).[128]

5. 5. 1. 서방의 인식

서방에서 샤를마뉴 대관식 이후 비잔티움 제국은 로마 제국의 계승자로 인정받지 못했다. 비잔티움은 오히려 고대 그리스의 타락한 연속으로 인식되었으며, 종종 "그리스 제국" 또는 "그리스 왕국"으로 조롱당했다. 이러한 비잔티움의 로마 유산과 보편 교회의 권리에 대한 부정은 그리스인들과 "라틴인"(라틴 예배 의식을 사용하는 사람들) 또는 그리스인들이 부르는 "프랑크인"(샤를마뉴의 민족) 사이의 첫 번째 불화를 야기했다.[105][120][121]

익명의 라틴 저자는 ''Translatio militiae''에서 그리스인들이 용기와 학문을 잃었기 때문에 이교도에 대한 전쟁에 참여하지 않았다고 주장한다. 다른 구절에서는 고대 그리스인들의 군사 기술과 학문이 칭찬을 받는데, 저자는 이를 통해 현대 비잔티움 그리스인들과 대조를 이룬다. 현대 비잔티움 그리스인들은 일반적으로 호전적이지 않고 분열적인 사람들로 여겨졌다.[105][120][121] 비잔티움 제국의 끊임없는 군사 작전과 이슬람 국가들과의 8세기 동안의 투쟁을 고려할 때, 이러한 평판은 현대적인 시각으로는 이상하게 보이지만, 비잔티움 제국이 외교와 무역뿐만 아니라 무력을 외교 정책에 사용했고, 십자군의 열정과 중세 서방의 무지와 미신과 대조적으로 그들의 높은 수준의 문화를 반영한다. 역사가 스티븐 런시먼(Steven Runciman)은 다음과 같이 말했다.[122]

:"우리의 거친 십자군 조상들이 처음으로 콘스탄티노플을 보고, 모든 사람이 읽고 쓰고, 포크로 음식을 먹고, 전쟁보다 외교를 선호하는 사회를 만났을 때부터, 비잔티움 제국을 경멸하며 지나치고 그들의 이름을 퇴폐의 동의어로 사용하는 것이 유행이었다."

양측의 상호 인식에 있어 전환점은 아마도 1182년 콘스탄티노플에서의 라틴인 학살일 것이다. 이 학살은 노르만-프랑크(따라서 "라틴") 공주인 안티오크의 마리아가 어린 아들 알렉시오스 2세 콤네노스 황제의 섭정으로 통치하다 폐위된 후 일어났다. 마리아는 섭정 기간 동안 이탈리아 상인들에게 과도한 편애를 보여 콘스탄티노플 시민들 사이에서 매우 인기가 없었고, 그녀의 몰락을 축하하는 행사가 폭동과 학살로 이어졌다. 이 사건과 생존자들의 끔찍한 보고는 서방에서 종교적 긴장을 고조시켜 시칠리아의 윌리엄 2세가 제국의 두 번째로 큰 도시인 테살로니키를 약탈하는 보복으로 이어졌다. 티레의 윌리엄은 "그리스 민족"을 "뱀의 품속에 있는 뱀이나 옷장에 있는 쥐처럼 손님에게 악의적으로 보답하는 독사의 무리"라고 묘사했는데, 이는 당시 서방 여론의 한 예이다.[123]

5. 5. 2. 동방의 인식

중세 시대 대부분 동안, 비잔티움 그리스인들은 스스로를 ''Rhōmaîoi''(Ῥωμαῖοι|로마이오이grc)라고 불렀는데, 이는 그리스어에서 그리스도교 그리스인과 같은 의미가 되었다.[8][9] 라틴어 용어인 ''Graikoí''(Γραικοί, "그리스인")도 사용되었지만,[10] 사용 빈도는 낮았고, 1204년 제4차 십자군 원정 이전에는 비잔티움의 공식 문서에는 전혀 사용되지 않았다.[11]서구에서 "로마인"이라는 용어가 가톨릭 교회와 로마 주교와 관련하여 새로운 의미를 얻었지만, 그리스어 형태인 "Romaioi"는 동로마 제국의 그리스인들에게 계속 사용되었다.[15] 동방에서는 페르시아인과 아랍인들이 서로마 제국 멸망 후에도 동로마(비잔티움) 그리스인들을 "로마인"(아랍어: ar-Rūm)으로 계속 여겼다. 예를 들어, 쿠란의 30번째 수라(아르룸)는 헤라클리우스 지휘하의 비잔티움인("룸" 또는 "로마인")이 613년 안티오크 전투에서 페르시아에 패배했지만, 결국 비잔티움("로마")이 승리할 것이라고 예언한다.[124]

이슬람 세계에서 비잔티움인을 [동방]로마인으로 부르는 전통적인 명칭은 중세를 거쳐 계속되었고, 정복된 아나톨리아의 룸 술탄국("로마인에 대한 술탄국")과 같은 지명으로 이어졌다.[125] 오스만인들 또한 비잔티움 그리스인 라이벌들을 룸("로마인")이라고 불렀고, 그 용어는 오늘날에도 터키에서 이스탄불의 그리스어를 사용하는 원주민(룸라르)을 지칭하는 공식 용어로 사용된다. ( 콘스탄티노폴리스 세계 총대주교청(Rum Ortodoks Patrikhanesi|룸 오르토독스 파트리하네시tr, "로마 정교회 총대주교청"[127]) 참조).[19]

6. 비잔티움 이후의 역사

전성기 비잔티움 제국의 대다수를 차지했던 비잔틴 그리스인들은 중세 시대 제국의 쇠퇴와 함께 점차 외세의 지배를 받게 되었다. 대부분의 비잔틴 그리스인들은 이오니아 제도, 발칸 반도 남부, 에게 해 제도, 크레타 섬, 소아시아에 거주했다.[129] 1453년 비잔티움 제국의 멸망 이후, 많은 비잔틴 그리스 학자들과 이민자들이 서쪽으로 이주했는데, 이는 르네상스 인문주의와 과학의 발전으로 이어진 중요한 계기로 평가받는다.[129] 이들은 서유럽에 그리스 문명의 유물과 지식을 가져왔다.[129] 1500년까지 베네치아의 그리스 공동체는 약 5,000명의 구성원을 보유했으며, 안나 노타라스, 토마스 플랑기니스 등 저명한 인물들을 배출했다.[129] 이 공동체는 1493년 그리스 학교(Scuola dei Greci)라는 동업 조합을 설립했다.[129] 베네치아인들은 크레타 섬, 이오니아 제도 등 여러 섬과 항구 도시들을 지배했는데, 이 지역은 오스만 지배보다 베네치아 지배를 선호한 난민들로 인해 인구가 증가했다.[129] 크레타 섬은 엘 그레코를 배출한 크레타 화파로 유명했다.[131]

16세기까지 거의 모든 비잔틴 그리스인들은 튀르크계 무슬림의 지배를 받았다. 파나리오트는 16세기 후반 부유한 그리스 상인 계급(대부분 귀족 비잔틴 출신)으로 부상하여 18세기 오스만 제국의 발칸 지역과 다뉴브 공국 행정에 영향력을 행사했다.[132] 파나리오트들은 파나르(Fener) 지구에 거주하며 총대주교 궁정 근처에 살았다.

많은 사람들은 정체성을 유지했고, 현대 그리스와 키프로스, 카파도키아 그리스인, 폰토스 그리스인 소수 민족을 구성했다. 아나톨리아의 비잔틴 그룹 유산인 카파도키아 그리스인과 폰토스 그리스인들은 그리스와 터키 간의 인구 교환에 따라 1923년 터키에서 그리스로 이주해야 했다. 아나톨리아의 다른 비잔틴 그리스인들은 이슬람으로 개종하고 튀르키예화되었다.[133] 아랍계 무슬림의 지배를 받은 사람들은 ''딤미'' 지위를 받거나 안티오키아 그리스인(멜키트교) 또는 아랍 기독교인 사회와 합쳐졌다.

현대 그리스 국가 외부에 있는 많은 그리스 정교회 인구는 20세기까지도 자신을 ''로미오이''(로마인, 비잔틴인)라고 불렀다. 피터 카라니스는 1912년 레임노스 섬이 그리스에 넘어가자, 그리스 군인에게 섬 아이들이 “우리는 로마인”이라고 대답한 일화를 회상한다.[134] 로마인 정체성은 우크라이나의 그리스인 등 그리스 외부 일부 그리스 인구에게서 두드러지게 나타난다.

참조

[1]

harvnb

[2]

harvnb

[3]

서적

Byzantium and the Modern Greek Identity

Routledge

2016-12-05

[4]

harvnb

[5]

harvnb

[6]

harvnb

[7]

harvnb

[8]

harvnb

[9]

harvnb

[10]

문서

Descriptio S. Sophiae et Ambonis

[11]

harvnb

[12]

harvnb

[13]

harvnb

[14]

harvnb

[15]

백과사전

History of Europe: The Romans

Encyclopædia Britannica

[16]

harvnb

[17]

코란

[18]

문서

Fener Rum Patrikhanesi

[19]

harvnb

[20]

논문

Empire of the Romans or Tsardom of the Greeks? The Image of Byzantium in the Earliest Slavonic Translations from Greek.

[21]

서적

The Tale of the Prophet Isaiah

https://brill.com/di[...]

Brill

[22]

서적

Identities and Allegiances in the Eastern Mediterranean After 1204

https://books.google[...]

Ashgate Publishing, Ltd.

2011

[23]

논문

The Varangian Legend. Testimony from the Old Norse sources.

https://www.academia[...]

[24]

harvnb

[25]

harvnb

[26]

harvnb

[27]

harvnb

[28]

harvnb

[29]

harvnb

[30]

harvnb

[31]

논문

Historians and the Economy: Zosimos and Prokopios on Fifth- and Sixth- Century Economie Development

http://dx.doi.org/10[...]

BRILL

2017-01-01

[32]

harvnb

[33]

harvnb

[34]

harvnb

[35]

harvnb

[36]

논문

[37]

논문

[38]

논문

[39]

논문

[40]

논문

[41]

논문

[42]

논문

[43]

논문

[44]

논문

[45]

논문

[46]

논문

[47]

논문

[48]

백과사전

Education: The Byzantine Empire

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica, Inc.

2016-05-16

[49]

논문

[50]

논문

[51]

논문

[52]

논문

[53]

논문

[54]

논문

[55]

논문

[56]

논문

[57]

논문

[58]

논문

[59]

논문

[60]

논문

[61]

논문

[62]

논문

[63]

논문

[64]

논문

[65]

논문

[66]

논문

[67]

논문

[68]

논문

[69]

논문

[70]

논문

[71]

harvnb

[72]

harvnb

[73]

harvnb

[74]

백과사전

Caesaropapism

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica, Inc.

2016-05-16

[75]

웹사이트

Pope

http://www.etymonlin[...]

Online Etymology Dictionary

2011-05-25

[76]

harvnb

[77]

harvnb

[78]

harvnb

[79]

harvnb

[80]

harvnb

[81]

harvnb

[82]

harvnb

[83]

harvnb

[84]

harvnb

[85]

harvnb

[86]

harvnb

[87]

harvnb

[88]

harvnb

[89]

harvnb

[90]

harvnb

[91]

harvnb

[92]

harvnb

[93]

harvnb

[94]

harvnb

[95]

harvnb

[96]

harvnb

[97]

harvnb

[98]

harvnb

[99]

harvnb

[100]

harvnb

[101]

harvnb

[102]

harvnb

[103]

harvnb

[104]

서적

A History of the Byzantine State and Society

[105]

harvnb

[106]

harvnb

[107]

harvnb

[108]

harvnb

[109]

harvnb

[110]

harvnb

[111]

harvnb

[112]

harvnb

[113]

서적

Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2014

[114]

harvnb

[115]

harvnb

[116]

harvnb

[117]

harvnb

[118]

harvnb

[119]

서적

Encyclopedia of Renaissance Philosophy

Springer International Publishing

2015-10-16

[120]

harvnb

[121]

웹사이트

Medieval Sourcebook: Urban II: Speech at Council of Clermont, 1095, Five versions of the Speech

http://www.fordham.e[...]

Fordham University

2009-12-01

[122]

harvnb

[123]

웹사이트

Massacre of Latins in Constantinople, 1182

http://www.crusades-[...]

Crusades-Encyclopedia

2009-12-01

[124]

harvnb

[125]

harvnb

[126]

harvnb

[127]

문서

Fener Rum Patrikhanesi

[128]

harvnb

[129]

웹사이트

Two Worlds of Christendom in Middle Ages and Renaissance

http://www.myriobibl[...]

The Academy Library Harper & Row Publishers

[130]

서적

Modern Greek in Asia Minor. A study of dialect of Silly, Cappadocia and Pharasa.

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[131]

서적

From Byzantium to El Greco

Byzantine Museum of Arts

[132]

백과사전

The Phanariots

Encyclopædia Britannica

[133]

harvnb

[134]

harvnb

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com