심신 문제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

심신 문제는 마음과 육체의 관계에 대한 철학적, 과학적 탐구로, 고대부터 현대까지 다양한 관점에서 논의되어 왔다. 르네 데카르트의 이원론에서 시작하여, 플라톤, 아리스토텔레스, 불교, 기독교 등 다양한 철학 및 종교 사상에서 심신 문제를 다루었다. 현대에는 신경과학과 인지과학의 발달로 심뇌 문제로 논의가 확장되었으며, 심뇌일원론, 실체 이원론 등 다양한 가설이 제시되고 있다. 또한, 임사 체험과 전생 기억 연구는 심신 문제에 대한 새로운 접근 방식을 제시하며, 뇌와 의식의 관계에 대한 이해를 넓히는 데 기여하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 르네 데카르트 - 데카르트적 성찰

데카르트적 성찰은 후설이 데카르트의 방법론적 회의를 비판적으로 재해석하여 현상학적 방법론을 제시하는 다섯 개의 성찰로, 현상학적 환원을 통해 세계와 연결된 초월적 자아를 탐구하며 다양한 분야에 영향을 미쳤다. - 르네 데카르트 - 데카르트 좌표계

데카르트 좌표계는 르네 데카르트가 고안한 좌표계로, 다양한 차원의 공간에서 점의 위치를 나타내며, 2차원에서는 x축과 y축, 3차원에서는 직교하는 세 평면으로 확장되고, 고차원에서는 실수 튜플을 사용한다. - 심신 문제 - 기능주의 (심리철학)

기능주의는 심리철학에서 정신 상태를 기능적 역할로 정의하며, 입력과 출력, 다른 정신 상태와의 인과적 상호작용으로 결정되고, 다수 실현 가능성을 주장하지만, 여러 비판에 직면해 있다. - 심신 문제 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다.

2. 역사적 배경

심신 문제의 철학적 기원은 고대 그리스 철학, 특히 플라톤과 아리스토텔레스의 사상에서 찾을 수 있다. 플라톤은 육체와 영혼을 분리하는 이원론적 관점을 제시했고, 아리스토텔레스는 영혼을 육체의 기능으로 보았다.

르네 데카르트는 심신이원론을 주장하여 심신 문제를 철학의 중심 주제로 만들었다. 그는 마음(사고하는 실체)과 육체(연장을 가진 실체)를 서로 다른 실체로 보았다. 신체는 공간적으로 확장되어 있지만, 느낌이나 생각을 할 수 없는 반면, 마음은 비확장적이며 사고하고 느끼는 실체라고 주장했다.[3] 그는 정신이 뇌의 송과선이나 동물정기, 혈액 등을 통해 신체와 상호 작용한다고 보았다.[71]

그러나 보헤미아 공주 엘리자베트는 데카르트에게 편지를 보내 비물질적인 정신이 어떻게 물질적인 신체에 영향을 줄 수 있는지, 즉 "접촉"과 "연장"의 문제를 제기하며 그의 이론을 비판했다.[3]

바뤼흐 드 스피노자는 심신평행론을 주장하며 마음과 신체가 별개의 실체가 아니라 신의 속성의 두 가지 표현이라고 보았다. 고트프리트 빌헬름 라이프니츠는 예정조화설을 통해 심신 문제를 설명했는데, 정신과 신체가 마치 두 개의 시계처럼 신에 의해 미리 조화롭게 맞춰져 있다고 보았다.[82]

임마누엘 칸트는 '정신'과 '물질' 너머에 이해를 위한 필수적인 전제 조건인 선험적인 형식(a priori forms)의 세계가 존재한다고 보았다.

앙리 베르그송과 모리스 메를로-퐁티는 심신이원론을 극복하려는 시도를 했다. 베르그송은 물질과 정신의 중간적인 존재인 "이마주" 개념을 제시했고, 메를로-퐁티는 신체의 "양의성"에 기반한 철학적 심신론을 구상하였다.

동양에서는 불교의 연기설과 오온설이 심신 관계를 설명하는 중요한 틀을 제공했다. 붓다는 마음과 몸이 서로 의지하는 관계이며, 세상은 상호 의존적으로 작용하는 마음과 물질로 이루어져 있다고 보았다.

현대에는 신경과학의 발전으로 뇌 활동과 의식의 상관관계가 밝혀지고 있지만, 의식의 어려운 문제는 여전히 남아있다.

2. 1. 플라톤

플라톤(기원전 429년~기원전 347년)은 물질 세계가 이데아라는 개념들로 이루어진 더 높은 현실의 그림자라고 생각했다. 플라톤에 따르면, 우리 일상 세계의 사물들은 이러한 이데아에 "참여"하며, 이데아는 물질적 사물에 정체성과 의미를 부여한다. 예를 들어, 모래 위에 그린 원은 이데아 세계 어딘가에 존재하는 이상적인 원의 개념에 참여하기 때문에 원인 것이다.[55]그는 몸은 물질 세계에서 온 것이지만, 영혼은 이데아 세계에서 왔고 따라서 불멸한다고 주장했다. 영혼은 일시적으로 몸과 결합되어 있으며, 죽을 때만 분리된다. 순수한 영혼은 이데아의 세계로 돌아가고, 그렇지 않으면 윤회한다고 믿었다. 영혼은 몸과 같이 시간과 공간에 존재하지 않기 때문에 보편적인 진리에 접근할 수 있다. 플라톤에게 이데아(또는 형상)는 진정한 현실이며, 영혼에 의해 경험된다. 몸은 추상적 현실에 접근할 수 없다는 점에서 공허하며, 오직 그림자만을 경험할 수 있다. 이것은 플라톤의 합리적인 인식론에 의해 결정된다.[55]

2. 2. 아리스토텔레스

아리스토텔레스(기원전 384~322)는 '마음'을 '영혼'의 능력으로 보았다.[56][57] 그는 영혼에 대해 다음과 같이 말했다.아리스토텔레스는 영혼과 몸의 관계를 장난감 조립 블록의 입체 형태가 그 블록의 속성인 것과 같이 보았다. 즉, 영혼은 몸이 가진 여러 속성 중 하나일 뿐이다. 그는 몸이 소멸하면 영혼도 소멸한다고 주장했는데, 이는 마치 블록이 파괴되면 블록의 형태가 사라지는 것과 같다.[58]

2. 3. 중세 철학

토마스 아퀴나스는 토마스주의의 아리스토텔레스적 전통에서 정신과 육체는 하나이며 마치 인장과 밀랍과 같다고 믿었다. 따라서 그것들이 하나인지 아닌지를 묻는 것은 무의미하다고 보았다. 그러나 그는 "정신"을 "영혼"이라고 지칭하면서, 영혼과 육체의 통합에도 불구하고 영혼은 육체의 죽음 후에도 지속된다고 주장하며, 영혼을 "이 특정한 것"이라고 불렀다. 그의 견해는 철학적이라기보다는 주로 신학적이었기 때문에, 물리주의 또는 이원론의 범주에 깔끔하게 맞추는 것은 불가능하다.[59]2. 4. 붓다

붓다(기원전 480년–기원전 400년)는 불교의 창시자로, 마음과 몸이 서로 의지하는 방식을 두 개의 갈대가 서로 기대어 서 있는 것에 비유[51]하며, 세상은 서로 상호 의존적으로 작용하는 마음과 물질로 이루어져 있다고 가르쳤다. 불교의 가르침은 마음이 순간순간, 한 생각의 순간마다 빠르게 흐르는 강물처럼 나타난다고 설명한다.[28] 마음을 구성하는 요소는 오온(색, 수, 상, 행, 식)으로 알려져 있으며, 이들은 끊임없이 생겨나고 사라진다. 현재 순간에 이러한 오온의 생멸은 생물학적 법칙, 심리학적 법칙, 물리적 법칙, 의지적 법칙, 그리고 우주적 법칙의 다섯 가지 인과 법칙의 영향을 받는다고 설명된다.[28] 마음챙김이라는 불교 수행은 이렇게 끊임없이 변화하는 마음의 흐름에 주의를 기울이는 것을 포함한다.붓다의 철학은 마음과 형상 모두 끊임없이 변화하는 우주의 조건적으로 일어나는 속성이며, 열반이 성취되면 모든 현상적 경험이 존재하지 않게 된다는 것이다.[52] 붓다의 무아 사상에 따르면, 개념적인 자아는 개별적 실체의 단순한 정신적 구성물이며, 기본적으로 형태, 감각, 지각, 사고, 의식에 의해 유지되는 무상의 환상이다.[53] 붓다는 마음에 명료함이 있을 때 진정한 자아(관념적인 자아, 즉 견해의 기반)를 찾을 수 없기 때문에, 어떤 견해에도 정신적으로 집착하는 것은 망상과 스트레스를 초래한다고 주장했다.[54]

2. 5. 데카르트

르네 데카르트는 심신이원론을 주장하여 심신 문제를 철학의 중심 주제로 만들었다. 그는 마음(사고하는 실체)과 육체(연장을 가진 실체)를 서로 다른 실체로 보았다. 신체는 공간적으로 확장되어 있지만, 느낌이나 생각을 할 수 없는 반면, 마음은 비확장적이며 사고하고 느끼는 실체라고 주장했다.[3]데카르트는 마음을 “나는 생각한다”(cogito) 즉, 의식으로 파악하고 자유의지를 가진 것으로 보았다. 한편, 신체는 기계적인 운동을 하는 것으로 보고, 양자는 각각 독립된 실체라고 보았다. 그러나 마음과 신체가 교류가 없다는 것을 의미하지는 않는다. 데카르트는 정신과 뇌의 최심부에 있다고 여겨졌던 송과선이나 동물정기, 혈액 등을 매개로 하여 정신과 신체가 상호 작용한다고 주장했다.[71] 그는 송과선이 영혼의 주요 자리이며, 우리의 모든 생각이 형성되는 곳이라고 생각했다.[62]

하지만 보헤미아 공주 엘리자베트는 1643년 편지에서 데카르트에게 다음과 같이 질문하며 그의 주장을 비판했다.

> 전혀 물질성을 갖지 않는 정신이 어떻게 물체(신체)의 운동을 결정한다는 것은 모순이 아닌가? 어떤 물체의 운동의 결정은 다른 물체에 의해 이루어지므로, 후자는 전자와 “접촉”하고 또 “연장”을 가져야만 한다. 그런데, 정신이 동물정기의 운동을 결정한다고 할 때, 그것은 물체에 직접적으로 작용하는 것이므로, “접촉”은 일어나고 있을 텐데, 또 하나의 조건인 “연장”은 정신에 귀속되어 있지 않다. 이것은 불가해하다. 오히려 정신 자체도 어떤 연장을 가지는 것으로 해야 하지 않을까?[72]

엘리자베트는 신체의 인과 관계가 어떻게 작용하는지에 대한 당시의 기계론적 관점을 표현하며, 비물질적인 정신이 어떻게 물질적인 신체에 영향을 줄 수 있는지 의문을 제기했다.[3]

데카르트는 엘리자베트에게 다음과 같이 답했다.

> 나는 거짓 없이 말씀드리지만, 공주의 질문은, 내가 지금까지 출판한 책을 읽은 후, 나에게 할 수 있는 가장 이치에 맞는 질문이라고 생각합니다. 왜냐하면, 인간 정신에는 두 가지, 하나는 정신이 사유하는 것, 다른 하나는 정신이 신체와 결합해 있고, 그것에 작용하고 작용받는(agiretpatir) 것,이 속하는데, 후자에 대해서는 나는 거의 아무것도 논하지 않았고, 전심으로 단지 전자에 대해 세상 사람들의 이해의 철저에 힘써 왔는데, 그 이유는 나의 주된 목표가, 영혼과 육체의 구별을 증명하는 데 있었기 때문입니다.[73]

데카르트는 형이상학적인 수준에서는 심신 분리의 명제를 고수하고, 일상적인 삶의 수준에서는 심신합일의 명제를 인정했다. 그는 심신 문제를 “마음에서 수동(정념)인 것은 신체에서는 일반적으로 능동이다”라는 입장에서 『정념론』에서 다루었다.[74]

2. 6. 스피노자와 라이프니츠

바뤼흐 드 스피노자는 저서 『에티카』에서 데카르트의 심신이원론을 비판하며 심신평행론을 주장했다. 스피노자는 마음과 신체가 별개의 실체가 아니라, 신의 속성의 두 가지 표현이라고 보았다. 즉, 마음과 신체는 동일한 실체의 서로 다른 측면이며, "관념의 질서와 연결은 사물의 질서와 연결과 동일하다"는 것이다.[77] 예를 들어, 원과 원에 대한 관념은 동일한 것이지만, 다른 속성(각각 연장, 사유)으로 설명된다.[78]고트프리트 빌헬름 라이프니츠는 예정조화설을 통해 심신 문제를 설명했다. 그는 정신과 신체가 마치 두 개의 정교한 시계처럼, 신에 의해 미리 조화롭게 맞춰져 있다고 보았다.[82] 이 비유에서 시계 제작자가 뛰어날수록 두 시계는 서로 영향을 주지 않아도 정확히 같은 시간을 가리킨다. 마찬가지로, 신은 정신과 신체를 완벽하게 조화시켜, 실제로는 상호작용이 없어도 마치 서로 대응하는 것처럼 보이게 한다는 것이다.[83] 라이프니츠에 따르면, 정신에 일어나는 모든 일은 정신 자체에서 비롯되지만, 외부 사건과 완벽하게 일치하도록 신이 미리 정해놓았다는 것이다.[84]

그러나 라이프니츠의 예정조화설은 신학적 가정에 의존하며, 더 이상의 설명을 제공하지 못한다는 비판을 받는다.[72]

2. 7. 칸트

임마누엘 칸트(1724-1804)는 '정신'과 '물질' 너머에 이해를 위한 필수적인 전제 조건인 선험적인 형식(a priori forms)의 세계가 존재한다고 보았다. 공간과 시간 같은 이러한 형식들 중 일부는 오늘날 뇌에 미리 프로그래밍되어 있는 것으로 보인다.앤드류 브룩(Andrew Brook)은 칸트의 정신과 자기 의식에 대한 견해에서 다음과 같이 말했다.[64]

> …정신과 무관한 세계로부터 우리에게 영향을 미치는 어떤 것이든 공간적 또는 시간적 매트릭스에 위치하지 않고 온다… 정신은 이 ‘원초적 직관의 다양체’를… 구성할 수 있도록 두 가지 순수한 직관 형식을 내장하고 있다.

칸트는 정신과 신체의 상호작용을 정신과 신체에 대해 서로 다른 종류일 수 있는 힘을 통해 일어나는 것으로 보았다.[65]

2. 8. 현대 철학

베르그송과 메를로-퐁티는 심신이원론에 기반한 심신 문제에 대해, 현대 철학의 새로운 관점에서 극복의 방향을 제시하였다.베르그송은 물심 이원론의 입장에 서면서, 물질과 정신에 독자적인 해석을 더함으로써 심신 이원론의 난점을 해소하려 하였다. 그는 물질(matiere)을 정신 속에만 존재하는 표상으로 이해하는 관념론적 물질관과, 우리의 표상과는 완전히 독립적으로 존재하는 것으로 이해하는 실재론적 물질관의 “중간적인 것”(michemin)으로 파악하였다.[85] 베르그송은 이것을 “이마주”(image)라고 불렀는데, 이마주란 심상으로서는 정신적이며, 그 자체로 존재하는 형상(물상)으로서는 물질적이며, 바로 중간적인 존재물이다. 베르그송에 따르면, 지각은 수동적인 것뿐만 아니라, 몸이 능동적으로 세계에 작용하는 가능적인 운동으로 여겨진다. 따라서 물질이 이마주라면, 물질의 지각은 몸에 관여한 이마주의 운동 형태(일종의 넓이가 있는 것)가 된다. “살아 있는 지각은 단순히 수동적이지 않고, 동시에 능동적이기도 한 이중 구조를 가지고 있다.” 즉 살아 있는 지각은 “기억”의 시간적 지속을 유지한 것이다. 베르그송에 따르면, 나의 몸이란 “받고는 되돌려지는 운동의 통과 지점이며, 나에게 작용하는 사물과 내가 작용하는 사물의 연결선, 한마디로, 감각-운동적 현상의 자리이다.[86]”

베르그송의 철학적 심신론은, 기술을 습득하는 “몸”에 특징적으로 나타나는 신체 현상의 실상을, 지각에 관하여 몸의 생리 심리적 메커니즘을 일정한 방향으로 습관화시키는 “운동적 도식”(le scheme moteur)을 상정하여 훌륭하게 설명하였다. “운동적 도식이란, 해부학적으로 알려진 신체의 생리 심리적 메커니즘의 근저에 있어서, 세계에 대한 행동적 관계를 잠재적으로 형성하고 지향하는 보이지 않는 작용이라고 해도 좋을 것이다. 몸의 메커니즘은, 그러한 운동적 도식에 의해 활성화됨으로써, 비로소 살아 있는 몸이 되는 것이다.”

베르그송은 데카르트적인 심신 이원론이나 스피노자적인 심신 평행론을 극복하려고 시도하여, 심신이 서서히 상호 침투하고, 결합하는 신체론을 구축했지만, 그의 살아 있는 신체론은 그 자체로 “느슨한 심신 이원론”의 영역을 넘어서는 것은 아니었다고 할 수 있다.[72]

이에 대해, 메를로-퐁티는 후설의 현상학적 방법을 활용하면서, 하이데거의 실존적 인간 존재론을 받아들여, 베르그송을 넘어서는 방향으로 새로운 신체론을 시도하였다. 그는 “베르그송은, 〔물심이라는〕이중 선택을 실제로 넘어서는 대신, 그 양항 사이를 흔들리고 있다[87]”고 비판하며, 몸의 주체적=객체적인 “양의성”(ambigu'ite)에 기반한 철학적 심신론을 구상하였다.

메를로-퐁티는 베르그송을 비판하지만, 그의 생각에는 베르그송의 영향이 크다고 할 수 있다. 베르그송은 “지각과 행동의 통일성” 때문에, 몸을 “감각-운동 과정”(processus sensori-moteurs)으로 파악하여, 몸의 메커니즘을 습관화시키는 “운동적 도식”(le scheme moteur)을 상정했다. 메를로-퐁티는 이에 대해 표면적인 몸 즉 “현세적 몸”(le corps actuel)을 “감각-운동 회로”(un circuitsensori-moteur)로 파악하여, 그 기저에 심층적인 몸 즉 “습관적 몸”(le corps habituel)을 상정하고, 그 “습관적 몸”은 몸의 메커니즘을 습관화시키는 “신체적 도식”(schema corporel)에 의해 가능해지는 것으로 한다. “나는, 나의 몸을, 분할할 수 없는 하나의 소유의 안에서 유지하고, 내가 나의 손발 하나하나의 위치를 아는 것도, 그것들을 모두 감싸고 있는 하나의 신체적 도식에 의해서이다.[88]”

메를로-퐁티의 신체론은 하이데거의 실존적 인간론을 큰 계기로 하고 있다. 하이데거는 『존재와 시간』에서 인간 존재(menschliches Dasein)를 “던져진 구상”(geworfener Entwurf)으로서의 “세계 안 존재”로 파악했지만[89], 하이데거의 인간 존재의 존재 구조 분석은 시간 의식 존재에 치우친 것이며, 인간의 신체성에 보이는 공간적인 존재의 측면이 희박했다. 이 의미에서, 메를로-퐁티의 신체론은, 하이데거적인 인간 존재론의 시간적(의식적) 존재성의 저변에, 공간적(신체적) 존재성의 기저를 보고 있으며, 철학적 심신론 또는 인간 존재론으로서는 더욱 충실한 것이라고 할 수 있다.[72]

; 칸트의 심신론

칸트는 『순수이성비판』(초판 1781년)의 “순수 이성의 이율배반”에서, 의지의 자유와 필연성의 반론을 제기하고 있다. 이것은 심신 문제를 직접 다룬 것은 아니지만, 심신론의 또 다른 측면인 자유와 필연성의 문제에 초점을 맞추고 있다는 점에서, 넓은 의미에서의 “심신론”에 포함시키는 경우도 있다.

; 심신 문제에서 심뇌 문제로

주로 영미권 철학에서는 심신 문제가 마음과 몸의 문제가 아니라 마음과 뇌의 관계로 논의되고 있다. 심뇌 문제로 파악하는 입장에는, 기계론적 유물론에 가까운 '''심뇌 동일설'''(혹은 '''정신물리적 일원론''', D. M. 아름스트롱 등)에서 정신의 비물질성을 옹호하는 '''창발주의적 유물론'''(M. 뷜케)까지 많은 이론과 고찰이 있다.

이들은 인지과학, 뇌과학 등의 성과를 기초로 한 것이며, 마음의 발생·작용에 있어서 중추신경계의 기능을 철학에 통합한 것으로 평가되는 한편, 뇌에 귀속시킬 수 없는 신체 고유의 기능을 도외시한 논의라는 비판도 많다.

; 일본 철학자들의 심신 문제

현대 일본에서 심신론을 다룬 철학자로는 이치카와 히로시(市川浩), 오모리 소우조(大森荘蔵), 사카모토 히야쿠다이(坂本百大), 히로마츠 와타루(廣松渉) 등이 있다. 또한 2001년에는 유물론 연구 협회가 학술지 『유물론 연구 연보 제6호』에서 "마음과 몸"이라는 제목으로 심신 문제에 대한 특집을 구성했다.

3. 심신 문제의 다양한 관점

동일론은 유물론적 입장에서 마음과 몸이 하나라는 심신일원론[101]을 주장한다. 물질적인 면과 정신적인 면을 동등하게 취급하여, 정신적인 문제와 상관없이 인간의 신체에 존엄성을 부여할 수 있다. 반면 심신이원론은 정신과 육체를 분리해서 생각하려는 경향이 있다.

철학자 데이비드 L. 로브와 존 F. 하일은 마음-신체 문제의 상호작용에서 정신적 인과 관계가 중요하다고 말한다. 이들은 정신적 인과 관계가 행위자와 도덕적 책임 개념과 관련이 있다고 주장한다.[3]

르네 데카르트는 마음과 신체를 서로 다른 "실체"로 보았지만, 보헤미아의 엘리자베트는 이 둘 사이의 인과적 상호작용에 대한 의문을 제기했다.[3]

현대 신경철학자 게오르그 노르토프는 정신적 인과 관계가 고전적인 형식적, 최종적 인과 관계와 양립할 수 있다고 제안한다.[4] 월터 J. 프리먼은 "순환적 인과 관계"가 마음-신체 상호 작용을 설명하는 데 더 적절하다고 주장한다.[5]

신경과학은 뇌 활동과 주관적 경험 사이의 상관관계를 연구하지만, "의식을 뇌 활동과 직접적으로 관련짓는 어려운 문제"는 여전히 남아있다.[8]

최근 인지 과학은 신체와 환경 사이의 상호작용에 주목하며, 이러한 상호작용이 마음을 형성하는 방식을 연구하여 마음-신체 분열을 극복하려는 시도를 하고 있다.[9]

19세기 후반과 20세기 초반의 유럽 물리학자들은 빛과 전기에 대한 실험 해석을 통해 물질과 비물질의 이중성을 설명하는 이론이 필요함을 깨달았고, 이는 마음-신체 이중성에 대한 논의를 다시 불러일으켰다.[10]

이원론은 마음과 물질을 엄격하게 구분하는 반면, 일원론은 하나의 통일된 실재만 존재한다고 주장한다. 칼 마르크스의 역사적 유물론은 의식이 환경의 물질적 우연성에 의해 발생한다고 보는 물리주의의 한 형태이다.[26] 프랑스 구조주의는 이분법을 명시적으로 거부하는 입장이다.[27]

불교의 오온설(五蘊說)은 마음을 지속적으로 변화하는 감각적 인상과 정신 현상으로 설명한다.[28]

3. 1. 철학적 관점

철학에서는 심신 문제에 대해 심신이원론, 유물론, 관념론, 기능주의, 현상학 등 다양한 관점들이 존재한다.동일론은 유물론적 입장에서 마음과 몸이 하나라는 동일성을 전제한다.[101] 이 관점은 물질적인 면과 정신적인 면을 동등하게 취급하여, 정신적인 문제와 상관없이 인간의 신체에 존엄성을 부여할 수 있다.

데이비드 L. 로브와 존 F. 하일은 마음-신체 문제의 상호작용 측면에서 정신적 인과 관계를 소개하며, 이것이 행위자와 도덕적 책임 개념과 밀접하게 관련되어 있다고 주장한다.[3]

르네 데카르트는 마음과 신체를 서로 다른 종류의 "실체"로 보았지만, 보헤미아의 엘리자베트는 1643년 편지에서 그에게 이 둘 사이의 인과적 상호작용에 대한 의문을 제기했다.[3]

현대 신경철학자 게오르그 노르토프는 정신적 인과 관계가 고전적인 형식적, 최종적 인과 관계와 양립할 수 있다고 제안한다.[4] 월터 J. 프리먼은 마음-신체 상호 작용을 "순환적 인과 관계"로 설명하는 것이 더 적절하다고 본다.[5]

신경과학에서는 뇌 활동과 주관적 경험 사이의 상관관계에 대해 많은 연구가 이루어졌지만, "의식을 뇌 활동과 직접적으로 관련짓는 어려운 문제"는 여전히 해결되지 않았다.[8]

최근 인지 과학은 신체와 환경 사이의 상호작용에 주목하며, 이러한 상호작용이 마음을 형성하는 방식을 연구하여 마음-신체 분열을 극복할 수 있다는 기대를 낳고 있다.[9]

19세기 후반과 20세기 초반의 유럽 물리학자들은 빛과 전기에 대한 실험 해석을 통해 물질과 비물질의 이중성을 설명하는 이론이 필요함을 깨달았고, 이는 마음-신체 이중성에 대한 논의를 다시 불러일으켰다.[10]

이원론은 마음과 물질을 엄격하게 구분하는 반면, 일원론은 하나의 통일된 실재만 존재한다고 주장한다. 칼 마르크스의 역사적 유물론은 의식이 환경의 물질적 우연성에 의해 발생한다고 보는 물리주의의 한 형태이다.[26] 프랑스 구조주의는 이분법을 명시적으로 거부하는 입장이다.[27]

불교의 오온설(五蘊說)은 마음을 지속적으로 변화하는 감각적 인상과 정신 현상으로 설명한다.[28] 플라톤은 물질 세계가 이데아의 그림자라고 믿었으며, 영혼은 이데아 세계에서 왔다고 주장했다. 아리스토텔레스는 마음을 영혼의 능력으로 보았고, 영혼과 몸의 관계를 밀랍과 형태의 관계로 비유했다. 토마스 아퀴나스는 정신과 육체가 하나라고 믿었지만, 영혼은 육체의 죽음 후에도 지속된다고 주장했다.

임마누엘 칸트는 정신과 물질 너머에 선험적인 형식의 세계가 존재한다고 보았다. 칼 포퍼는 물질, 정신, 정신이 창조한 세계라는 세 가지 측면을 제시했다. 길버트 라일은 마음을 몸과 분리된 실체로 보는 "기계 속의 유령" 개념을 비판했다. 존 설은 마음-신체 문제가 허구적 이분법이라고 주장하며, 생물학적 자연주의를 제안했다.

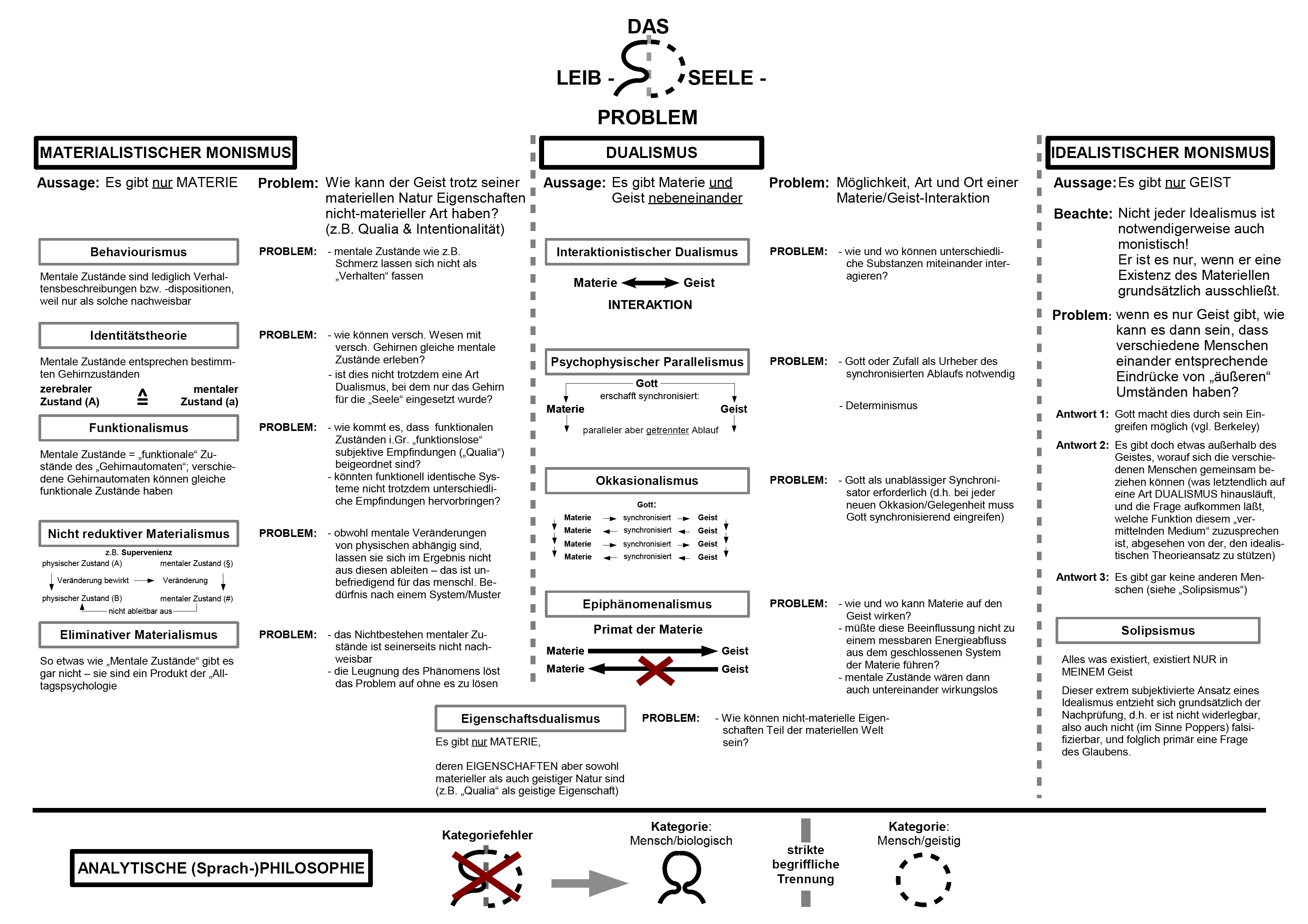

3. 1. 1. 심신이원론 (Dualism)

르네 데카르트는 마음과 신체가 서로 다른 종류의 "실체"라고 주장하며, 이후 마음-신체 관계에 대한 논의의 의제를 설정했다.[3] 그는 신체는 공간적으로 확장된 실체이고, 마음은 비확장적인 사고하고 느끼는 실체라고 보았다. 그러나 마음과 신체가 근본적으로 다른 종류의 실체라면, 그것들이 어떻게 인과적으로 상호 작용할 수 있는지에 대한 문제가 제기된다. 보헤미아 공주 엘리자베트는 1643년 편지에서 데카르트에게 이 문제를 강력하게 지적했다.[3]엘리자베트는 신체의 인과 관계가 어떻게 작용하는지에 대한 당시의 기계론적 관점을 표현하며, 현대 물리학에서 인정하는 인과 관계는 여러 형태를 취할 수 있으며, 그 모두가 밀고 당기는 종류는 아니라고 말한다.[3]

상호작용주의 관점은 마음과 몸이 두 가지 별개의 실체이지만 서로 영향을 줄 수 있다고 제시한다.[29] 데카르트는 마음은 비물질적이며 몸 전체에 스며들어 있지만, 송과선을 통해 마음과 몸이 상호작용한다고 믿었다.[30][31] 20세기에는 과학 철학자 칼 포퍼와 신경생리학자 존 케어우 에클스가 이 이론의 주요 지지자였다.[32][33] 상호작용주의의 보다 최근 버전은 창발주의 관점이다.[29] 이 관점은 정신 상태가 뇌 상태의 결과이며, 정신적 사건은 뇌에 영향을 미쳐 마음과 몸 사이의 양방향 소통을 초래할 수 있다고 주장한다.[29]

부수현상설은 뇌의 물리적 과정이 정신적 사건을 일으킬 수는 있지만, 정신은 뇌와 전혀 상호작용할 수 없다는 견해이다.[29]

심신 평행설은 정신과 신체가 서로 완전히 독립적이라는 관점이다.[29][40]

이 문제는 르네 데카르트에 의해 17세기에 널리 알려졌으며, 데카르트 이원론으로 이어졌다. 아리스토텔레스 이전 철학자들,[48][49] 아비케나 철학에서도,[50] 그리고 초기 아시아 전통에서도 나타났다.

데카르트는 마음을 “나는 생각한다”(cogito) 즉, 의식으로 파악하고 자유의지를 가진 것으로 보았다. 신체는 기계적인 운동을 하는 것으로 보고, 양자는 각각 독립된 실체라고 보았다. 그러나 마음과 신체에 교류가 없다는 것을 의미하지는 않는다. 데카르트는 정신과 뇌의 최심부에 있다고 여겨졌던 송과선이나 동물정기, 혈액 등을 매개로 하여 정신과 신체는 상호 작용한다고 주장했다.[71]

데카르트는 마음과 신체의 교류가 “정신의 자리”로서의 송과선(glans pinealis)에서 동물정기를 매개로 하여 이루어진다고 생각했다. 그러나 엘리자베트는 다음과 같이 비판했다.[72]

데카르트는 엘리자베트에게 회신에서 “사유”와 “연장” 및 “심신합일”을 세 가지 “원초적 관념”으로 하였다. “심신합일”의 관념은 “사유”나 “연장”과 달리, 그것들에 환원할 수 없는 원초적인 것이며, 그것의 파생 관념으로서 “힘”의 관념이 있다고 하였다. 즉 데카르트는, 형이상학적인 수준에서는 심신 분리의 명제를 고수하고, 일상적인 삶의 수준에서는 심신합일의 명제를 인정하는 것이다. 데카르트는 심신 문제를 “마음에서 수동(정념)인 것은 신체에서는 일반적으로 능동이다”라는 입장에서 『정념론』(les Passions de l'Ame)에서 주제적으로 논하고 있다.[74]

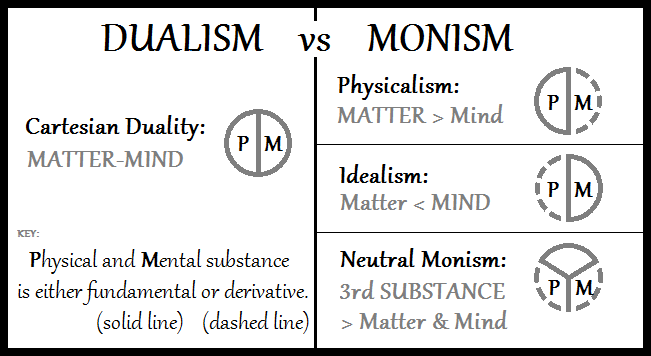

3. 1. 2. 일원론 (Monism)

동일론은 유물론적 관점에서 마음과 몸을 하나로 보는 입장이다. 즉, 마음과 몸이 동일하다는 전제를 가진 심신일원론[101]의 한 형태이다. 동일론의 핵심은 물질적인 면과 정신적인 면을 동등하게 취급한다는 것이다. 따라서 정신적인 문제나 기능 유무와 관계없이 인간의 신체에 존엄성을 부여할 수 있다. 반면, 이원론은 정신과 육체를 분리해서 생각하려는 경향이 있다.다양한 접근 방식이 제안되었는데, 대부분은 이원론적이거나 일원론적이다. 이원론은 마음과 물질의 영역 사이에 엄격한 구분을 유지한다. 일원론은 모든 것을 설명할 수 있는 중립적이거나 실질적이거나 본질적인 측면에서 하나의 통일된 실재만 존재한다고 주장한다.

이러한 각 범주에는 수많은 변형이 있다. 이원론의 두 가지 주요 형태는 물리 법칙의 지배를 받지 않는 별개의 유형의 실체로 마음이 형성된다는 실체 이원론과 의식적 경험을 포함하는 정신적 속성이 완성된 물리학에 의해 확인된 기본 속성과 함께 기본 속성이라는 속성 이원론이다. 일원론의 세 가지 주요 형태는 마음이 특정 방식으로 조직된 물질로 구성된다는 물리주의, 사고만이 진정으로 존재하고 물질은 단순히 정신 과정의 표상일 뿐이라는 관념론, 그리고 마음과 물질 모두 그 자체로는 둘 중 어느 것과도 동일하지 않은 별개의 본질의 측면이라는 중립적 일원론이다. 정신-신체 평행론은 상호 작용(이원론)과 일방적 작용(일원론) 사이의 마음과 몸 사이의 관계에 대한 세 번째 가능한 대안이다.[25]

마음-몸 이분법을 거부함으로써 문제를 벗어나려고 시도한 여러 철학적 관점이 개발되었다. 칼 마르크스와 후속 저술가들의 역사적 유물론 자체는 물리주의의 한 형태로, 의식은 자신의 환경의 물질적 우연성에 의해 발생했다고 주장했다.[26] 이분법에 대한 명시적인 거부는 프랑스 구조주의에서 발견되며, 일반적으로 전후 대륙철학을 특징짓는 입장이다.[27]

3. 1. 3. 기능주의 (Functionalism)

기능주의는 정신 상태를 특정 입력에 대한 출력, 즉 기능으로 정의하는 입장이다.[3]3. 1. 4. 현상학 (Phenomenology)

현상학은 의식 경험의 본질을 탐구하며, 신체를 통해 세계와 관계 맺는 방식을 강조한다. 이러한 관점은 마음과 신체의 상호작용을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.[9]르네 데카르트는 마음과 신체를 서로 다른 종류의 "실체"로 보았다. 그는 신체는 공간적으로 확장된 실체이며, 마음은 비확장적인 사고하고 느끼는 실체라고 주장했다. 그러나 보헤미아 공주 엘리자베트는 데카르트에게 편지를 보내, 이러한 구분이 어떻게 인과적 상호작용을 설명할 수 있는지 의문을 제기했다.[3] 엘리자베트는 당시의 기계론적 관점을 바탕으로, 신체의 인과 관계는 접촉과 확장을 필요로 한다고 지적하며, 비물질적인 마음이 어떻게 신체와 상호작용하는지 질문했다.[3]

현대 신경철학자 게오르그 노르토프(Georg Northoff)는 정신적 인과 관계가 고전적인 형식적이고 최종적인 인과 관계와 양립할 수 있다고 제안한다.[4] 월터 J. 프리먼은 마음-신체 상호 작용을 "순환적 인과 관계"라는 측면에서 설명하는 것이 선형적 인과 관계보다 더 적절하다고 주장한다.[5]

최근 인지 과학에서는 추상적인 정보 처리 모델보다 인간의 신체와 주변 환경 간의 상호작용, 그리고 그러한 상호작용이 마음을 형성하는 방식에 더 많은 관심을 기울이고 있다.[9] 이러한 접근 방식은 모방, 의사소통 제스처, 도구 사용과 같은 신체 행동 연구를 통해 마음-신체 분열을 극복할 수 있다는 희망을 제시한다.[9]

3. 2. 과학적 관점

동일론은 유물론적 관점에서 마음과 몸을 분리하지 않고 하나로 보는 심신일원론[101]의 입장이다. 동일론은 물질적인 면과 정신적인 면을 동등하게 취급하며, 정신적인 기능 유무와 상관없이 인간의 신체에 존엄성을 부여할 수 있다는 주요한 점이 있다. 반면 심신이원론은 정신과 육체를 분리해서 생각하려는 경향이 있을 수 있다.의식 과학은 주관적인 의식적 정신 상태와 뇌의 전기화학적 상호작용으로 형성된 뇌 상태 간의 정확한 관계, 즉 의식의 어려운 문제를 설명해야 한다.[14] 신경생물학은 신경심리학, 신경정신의학과 함께 이러한 연결을 과학적으로 연구한다. 신경철학은 신경과학과 마음의 철학을 융합하여 연구하는 학제 간 연구 분야이다.

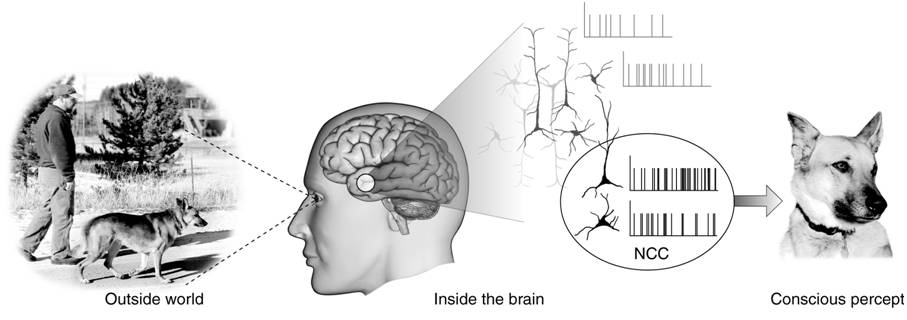

3. 2. 1. 신경 상관성 (Neural Correlates)

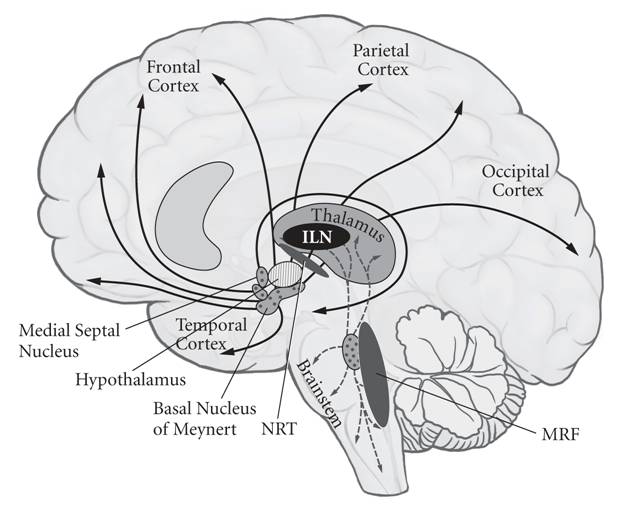

의식의 신경 상관물(neural correlates of consciousness)은 "어떤 특정한 의식적 감각, 빨간색처럼 기본적인 것부터 정글 장면을 볼 때 느끼는 감각적이고, 신비롭고, 원시적인 감각처럼 복잡한 것까지에 충분한 최소한의 뇌 기전과 사건들"이다.[12] 신경 과학자들은 주관적 현상의 신경 상관물을 발견하기 위해 경험적 접근 방식을 사용한다.[13]

“의식”이라는 용어에는 두 가지 일반적이지만 구별되는 차원이 있다.[23] 하나는 각성 및 의식 상태와 관련이 있고, 다른 하나는 의식 내용 및 의식 상태와 관련이 있다. 어떤 것을 “의식”하려면, 뇌는 깨어 있거나 렘 수면 중일 때 상대적으로 높은 각성 상태(때로는 “각성도”라고 함)에 있어야 한다. 뇌 각성 수준은 서카디안 리듬에 따라 변동하지만, 이러한 자연적인 주기는 수면 부족, 알코올 및 기타 약물, 신체 활동 등의 영향을 받을 수 있다. 각성은 특정 반응을 유발하는 데 필요한 신호 진폭(예: 피험자가 소리의 근원을 향해 돌아보게 하는 소리 수준)을 통해 행동적으로 측정할 수 있다. 높은 각성 상태는 특정 지각 내용, 계획 및 회상 또는 환상을 특징으로 하는 의식 상태를 포함한다. 임상의는 글래스고우 혼수 척도와 같은 점수 시스템을 사용하여 혼수 상태, 지속적 식물 상태, 최소 의식 상태와 같은 “의식 장애 상태”의 환자의 각성 수준을 평가한다. 여기서 “상태”는 외부화된 신체적 의식의 양을 나타내며, 혼수, 지속적 식물 상태 및 전신 마취에서의 완전한 부재부터 몽유병 및 간질 발작과 같은 변동적인 최소 의식 상태까지 다양하다.[24]

피험자가 어떤 것을 경험하기에 충분한 뇌 각성 상태에 있으려면, 시상, 중뇌 및 뇌교에 서로 다른 화학적 특징을 가진 많은 핵이 기능해야 한다. 따라서 이러한 핵은 의식의 가능 요인에 속한다. 반대로 특정 의식 감각의 구체적인 내용은 피질의 특정 뉴런과 편도체, 시상, 선조체 및 기저핵을 포함한 관련 위성 구조에 의해 매개될 가능성이 높다.

3. 2. 2. 신경생물학과 신경철학 (Neurobiology and Neurophilosophy)

신경생물학은 신경심리학 및 신경정신의학과 마찬가지로 의식과 뇌의 관계를 과학적으로 연구한다. '''신경철학'''은 신경과학과 마음의 철학을 융합하여 연구하는 학제 간 연구 분야이다. 패트리샤 처치랜드[15][16], 폴 처치랜드[17], 대니얼 데닛[18][19]과 같은 신경철학자들은 마음보다는 주로 신체에 초점을 맞추어 연구를 진행해왔다. 이러한 맥락에서 신경 상관물은 의식을 일으키는 것으로 여겨지며, 의식은 복잡하고, 적응적이며 고도로 상호 연결된 생물학적 시스템에 의존하는 정의되지 않은 속성으로 간주될 수 있다.[20]신경 네트워크의 대규모 병렬 처리를 통해 중복된 뉴런 집단이 동일하거나 유사한 지각을 매개할 수 있다. 모든 주관적 상태에는 관련된 신경 상관물이 있을 것이며, 이를 조작하여 대상의 해당 의식 상태 경험을 인위적으로 억제하거나 유도할 수 있다고 가정한다. 신경과학자들은 분자생물학의 방법과 광학 도구를 결합하여 뉴런을 조작하는 능력이 향상되었으며,[21] 이는 대규모 유전체 분석 및 조작에 적합한 행동 및 유기체 모델의 개발을 통해 달성되었다. 이러한 비인간 분석은 인간 뇌 이미징과 결합하여 강력하고 예측 가능한 이론적 틀을 제공하는 데 기여했다.

마음-몸 문제를 해결하기 위해 다양한 접근 방식이 제안되었다. 대부분은 이원론적이거나 일원론적이다. 이원론은 마음과 물질의 영역 사이에 엄격한 구분을 유지하는 반면, 일원론은 모든 것을 설명할 수 있는 하나의 통일된 실재만 존재한다고 주장한다.

이원론의 주요 두 가지 형태는 다음과 같다.

- 실체 이원론: 물리 법칙의 지배를 받지 않는 별개의 유형의 실체로 마음이 형성된다고 본다.

- 속성 이원론: 의식적 경험을 포함하는 정신적 속성이 완성된 물리학에 의해 확인된 기본 속성과 함께 기본 속성이라고 본다.

일원론의 주요 세 가지 형태는 다음과 같다.

- 물리주의: 마음이 특정 방식으로 조직된 물질로 구성된다고 본다.

- 관념론: 사고만이 진정으로 존재하고 물질은 단순히 정신 과정의 표상일 뿐이라고 본다.

- 중립적 일원론: 마음과 물질 모두 그 자체로는 둘 중 어느 것과도 동일하지 않은 별개의 본질의 측면이라고 본다.

정신-신체 평행론은 상호 작용(이원론)과 일방적 작용(일원론) 사이의 마음과 몸 사이의 관계에 대한 세 번째 가능한 대안이다.[25]

칼 마르크스와 후속 저술가들의 역사적 유물론은 물리주의의 한 형태로, 의식은 자신의 환경의 물질적 우연성에 의해 발생했다고 주장했다.[26] 이분법에 대한 명시적인 거부는 프랑스 구조주의에서 발견되며, 이는 전후 대륙철학을 특징짓는 입장이다.[27]

불교 가르침에서 설명된 오온설(五蘊說)은 마음을 지속적으로 변화하는 감각적 인상과 정신 현상으로 설명한다.[28] 이 모델에서는 끊임없이 변화하는 감각적 인상과 정신 현상이 세상의 모든 외부 현상과 신체 해부학, 신경계, 뇌 기관을 포함한 모든 내부 현상을 경험하고 분석한다. 이러한 개념화는 두 가지 수준의 분석으로 이어진다.

- 뇌가 어떻게 작동하는지에 대한 제3자 관점에서 수행되는 분석

- 개인의 마음 흐름의 순간순간의 발현을 분석하는 것(제1자 관점에서 수행되는 분석)

상호작용주의 관점은 마음과 몸이 두 가지 별개의 실체이지만 서로 영향을 줄 수 있다고 제시한다.[29] 철학자 르네 데카르트는 마음은 비물질적이며 몸 전체에 스며들어 있지만, 송과선을 통해 마음과 몸이 상호작용한다고 믿었다.[30][31] 20세기에는 과학 철학자 칼 포퍼와 신경생리학자 존 케어우 에클스가 이 이론의 주요 지지자였다.[32][33] 창발주의 관점은 정신 상태가 뇌 상태의 결과이며, 정신적 사건은 뇌에 영향을 미쳐 마음과 몸 사이의 양방향 소통을 초래할 수 있다고 주장하는 상호작용주의의 보다 최근 버전이다.[29]

하지만, 비물질적인 마음과 그 물질적인 확장 사이의 경험적으로 확인 가능한 만나는 지점이 없다는 점이 상호작용주의적 이원론에 대한 비판으로 제기되어 왔다. 이러한 비판으로 인해 많은 현대 마음 철학자들은 마음이 몸과 별개의 것이 아니라고 주장한다.[34] 이러한 접근 방식은 사회생물학, 컴퓨터 과학, 진화심리학, 신경과학 분야의 과학에서 특히 영향력이 컸다.[35][36][37][38]

3. 2. 3. 이론적 틀 (Theoretical Frameworks)

의식의 신경학적 기반을 설명하기 위한 다양한 이론적 모델이 제시되고 있다.의식의 신경 상관물("neural correlates of consciousness")은 "어떤 특정한 의식적 감각, 빨간색처럼 기본적인 것부터 정글 장면을 볼 때 느끼는 감각적이고, 신비롭고, 원시적인 감각처럼 복잡한 것까지에 충분한 최소한의 뇌 기전과 사건들"이다.[12] 신경 과학자들은 주관적 현상의 신경 상관물을 발견하기 위해 경험적 접근 방식을 사용한다.[13]

신경생물학은 신경심리학과 신경정신의학과 마찬가지로 과학적으로 의식적 정신 상태와 신체 내 전기화학적 상호작용에 의해 형성된 뇌 상태 간의 정확한 관계, 소위 의식의 어려운 문제를 설명해야 한다.[14] ''신경철학''은 신경과학과 마음의 철학을 연구하는 학제 간 연구 분야이다. 패트리샤 처치랜드[15][16], 폴 처치랜드[17], 대니얼 데닛[18][19]와 같은 신경철학자들은 마음보다는 주로 신체에 초점을 맞춰 왔다. 이러한 맥락에서 신경 상관물은 의식을 일으키는 것으로 볼 수 있으며, 의식은 이러한 복잡하고, 적응적이며 고도로 상호 연결된 생물학적 시스템에 의존하는 정의되지 않은 속성으로 생각할 수 있다.[20]

신경 네트워크의 대규모 병렬 처리를 통해 중복된 뉴런 집단이 동일하거나 유사한 지각을 매개할 수 있다. 그럼에도 불구하고 모든 주관적 상태에는 관련된 신경 상관물이 있을 것이며, 이를 조작하여 대상의 해당 의식 상태 경험을 인위적으로 억제하거나 유도할 수 있다고 가정한다. 분자생물학의 방법과 광학 도구를 결합하여 뉴런을 조작하는 신경과학자들의 능력이 향상되었으며,[21] 이는 대규모 유전체 분석 및 조작에 적합한 행동 및 유기체 모델의 개발을 통해 달성되었다.

“의식”이라는 용어에는 각성 및 의식 상태와 의식 내용 및 의식 상태 두 가지 일반적이지만 구별되는 차원이 있다.[23] 어떤 것을 “의식”하려면, 뇌는 깨어 있거나 렘 수면 중일 때 상대적으로 높은 각성 상태(때로는 “각성도”라고 함)에 있어야 한다. 뇌 각성 수준은 서카디안 리듬에 따라 변동하지만, 이러한 자연적인 주기는 수면 부족, 알코올 및 기타 약물, 신체 활동 등의 영향을 받을 수 있다. 높은 각성 상태는 특정 지각 내용, 계획 및 회상 또는 환상을 특징으로 하는 의식 상태를 포함한다. 임상의는 글래스고우 혼수 척도와 같은 점수 시스템을 사용하여 혼수 상태, 지속적 식물 상태, 최소 의식 상태와 같은 “의식 장애 상태”의 환자의 각성 수준을 평가한다. 여기서 “상태”는 외부화된 신체적 의식의 양을 나타내며, 혼수, 지속적 식물 상태 및 전신 마취에서의 완전한 부재부터 몽유병 및 간질 발작과 같은 변동적인 최소 의식 상태까지 다양하다.[24]

시상, 중뇌 및 뇌교에 서로 다른 화학적 특징을 가진 많은 핵이 기능해야 피험자가 어떤 것을 경험하기에 충분한 뇌 각성 상태에 있을 수 있다. 따라서 이러한 핵은 의식의 가능 요인에 속한다. 반대로 특정 의식 감각의 구체적인 내용은 피질의 특정 뉴런과 편도체, 시상, 선조체 및 기저핵을 포함한 관련 위성 구조에 의해 매개될 가능성이 높다.

마음-몸 문제를 해결하기 위해 다양한 접근 방식이 제안되었다. 대부분은 이원론적이거나 일원론적이다. 이원론은 마음과 물질의 영역 사이에 엄격한 구분을 유지한다. 일원론은 모든 것을 설명할 수 있는 중립적이거나 실질적이거나 본질적인 측면에서 하나의 통일된 실재만 존재한다고 주장한다.

이러한 각 범주에는 수많은 변형이 있다. 이원론의 두 가지 주요 형태는 물리 법칙의 지배를 받지 않는 별개의 유형의 실체로 마음이 형성된다는 실체 이원론과 의식적 경험을 포함하는 정신적 속성이 완성된 물리학에 의해 확인된 기본 속성과 함께 기본 속성이라는 속성 이원론이다. 일원론의 세 가지 주요 형태는 마음이 특정 방식으로 조직된 물질로 구성된다는 물리주의, 사고만이 진정으로 존재하고 물질은 단순히 정신 과정의 표상일 뿐이라는 관념론, 그리고 마음과 물질 모두 그 자체로는 둘 중 어느 것과도 동일하지 않은 별개의 본질의 측면이라는 중립적 일원론이다. 정신-신체 평행론은 상호 작용(이원론)과 일방적 작용(일원론) 사이의 마음과 몸 사이의 관계에 대한 세 번째 가능한 대안이다.[25]

마음-몸 이분법을 거부함으로써 문제를 벗어나려고 시도한 여러 철학적 관점이 개발되었다. 칼 마르크스와 후속 저술가들의 역사적 유물론 자체는 물리주의의 한 형태로, 의식은 자신의 환경의 물질적 우연성에 의해 발생했다고 주장했다.[26] 이분법에 대한 명시적인 거부는 프랑스 구조주의에서 발견되며, 일반적으로 전후 대륙철학을 특징짓는 입장이다.[27]

불교 가르침에서 설명된 오온설(五蘊說)이라고 알려진 마음의 고대 모델은 마음을 지속적으로 변화하는 감각적 인상과 정신 현상으로 설명한다.[28] 이 모델을 고려하면, 끊임없이 변화하는 감각적 인상과 정신 현상(즉, 마음)이 세상의 모든 외부 현상과 신체 해부학, 신경계, 뇌 기관을 포함한 모든 내부 현상을 경험/분석한다는 것을 이해할 수 있다. 이러한 개념화는 두 가지 수준의 분석으로 이어진다. (i) 뇌가 어떻게 작동하는지에 대한 제3자 관점에서 수행되는 분석, (ii) 개인의 마음 흐름의 순간순간의 발현을 분석하는 것(제1자 관점에서 수행되는 분석). 후자를 고려할 때, 마음 흐름의 발현은 세상의 다양한 현상을 분석하고 뇌 기관에 대해 분석하고 가설을 세우는 과학자를 포함하여 모든 사람에게 항상 일어나는 것으로 설명된다.[28]

3. 3. 종교적 관점

불교는 연기설과 오온설을 통해 심신이 상호 의존적이며, 고정된 실체가 아니라고 본다. 기독교와 이슬람교는 영지주의와 같이 이원론적 관점을 제시하기도 하였다. 이러한 "정신-육체" 분리 개념은 기원전 5세기 중엽경 고대 페르시아 종교인 조로아스터교의 신성-세속 이원론에서 처음으로 공식화되었다.르네 데카르트는 마음을 “나는 생각한다”(cogito) 즉, 의식으로 파악하고 자유의지를 가진 것으로 보았다. 한편, 신체는 기계적인 운동을 하는 것으로 보았으며, 양자는 각각 독립된 실체라고 생각했다. 그러나 데카르트는 정신과 뇌의 송과선이나 동물정기, 혈액 등을 매개로 정신과 신체가 상호 작용한다고 주장했다.[71]

3. 3. 1. 불교

불교는 연기설과 오온설을 통해 심신이 상호 의존적이며, 고정된 실체가 아니라고 본다. 부처(기원전 480년–기원전 400년)는 마음과 몸이 서로 의지하는 방식을 두 개의 갈대가 서로 기대어 서 있는 것에 비유[51]하며, 세상은 상호 의존적으로 작용하는 마음과 물질로 이루어져 있다고 가르쳤다. 불교 가르침은 마음이 순간순간 빠르게 흐르는 강물처럼 나타난다고 설명한다.[28] 마음을 구성하는 요소는 오온(색, 수, 상, 행, 식)이며, 이들은 끊임없이 생겨나고 사라진다. 오온의 생멸은 생물학적 법칙, 심리학적 법칙, 물리적 법칙, 의지적 법칙, 우주적 법칙의 다섯 가지 인과 법칙에 영향을 받는다.[28] 마음챙김 수행은 변화하는 마음의 흐름에 주의를 기울이는 것을 포함한다.부처의 철학은 마음과 형상 모두 끊임없이 변화하는 우주의 조건적으로 일어나는 속성이며, 열반이 성취되면 모든 현상적 경험이 존재하지 않게 된다는 것이다.[52] 부처의 무아(anattā) 사상에 따르면, 개념적인 자아는 개별적 실체의 단순한 정신적 구성물이며, 형태, 감각, 지각, 사고, 의식에 의해 유지되는 무상의 환상이다.[53] 부처는 마음에 명료함이 있을 때 진정한 자아를 찾을 수 없기 때문에, 어떤 견해에도 정신적으로 집착하는 것은 망상과 스트레스를 초래한다고 주장했다.[54]

3. 3. 2. 기독교와 이슬람교

동양의 일신교 종교 철학에서 이원론은 두 가지 필수적인 부분을 포함하는 개념의 이항 대립을 의미한다. "정신-육체" 분리를 처음으로 공식적으로 개념화한 것은 기원전 5세기 중엽경 고대 페르시아 종교인 조로아스터교의 신성-세속 이원론에서 찾아볼 수 있다. 영지주의는 기원후 1세기와 2세기에 유행했던, 유대교에서 영감을 받은 다양한 고대 이원론적 사상에 대한 현대적 명칭이다. 이러한 사상은 후에 갈레노스의 "삼분설 영혼"[60]에 통합된 것으로 보이며, 이는 후대의 아우구스티누스 신정론과 아비케나의 이슬람 철학의 플라톤주의에 표현된 기독교적 감정[61]으로 이어졌다.4. 현대 과학과 심뇌 문제

현대 과학, 특히 신경과학과 인지과학의 발전은 심신 문제를 '심뇌 문제'로 전환시키며, 뇌 활동과 의식의 관계에 대한 연구를 활발하게 진행하고 있다.

동일론은 유물론적 입장에서 마음과 몸이 하나라는 심신일원론을 전제한다.[101] 동일론은 물질적인 면과 정신적인 면을 동등하게 취급하여, 정신적인 기능 유무와 상관없이 인간의 신체에 존엄성을 부여할 수 있다. 반면, 이원론은 정신과 육체를 분리해서 생각하려는 시도를 할 수 있다.

심뇌 문제는 뇌의 물리적 활동과 주관적 경험(의식) 사이의 관계를 탐구하는 것을 말하며, 심뇌일원론과 실체이원론 등의 가설들이 있다.

4. 1. 심뇌일원론 가설

심뇌일원론은 마음과 뇌가 하나이며, 뇌의 뉴런 활동이 의식을 발생시킨다는 가설이다.[1]마리오 붕게(Mario Bunge), 허버트 파이글, 김재권 등의 철학자들이 심뇌일원론을 지지한다.[2][3][4] 이들은 마음이 뇌의 기능이며, 뇌 없이는 마음도 존재할 수 없다고 본다.

심뇌일원론의 대표적인 가설들은 다음과 같다.

- 수잔 그린필드는 뉴런 네트워크의 크기와 연결 강도가 의식 경험을 결정한다고 보았다.

- 프랜시스 크릭과 크리스토프 코흐는 40Hz 전후의 뉴런 동기화가 시각 의식의 통합과 관련 있다고 추측한다.

- 대니얼 데닛은 '자아'나 '주관적 의식'은 존재하지 않는다고 주장한다.

- 제럴드 에델만과 줄리오 토노니는 지각, 기억, 가치관에 관여하는 뇌 영역 간의 상호작용이 의식 경험을 발생시킨다고 주장한다.

4. 1. 1. 수잔 그린필드의 가설

수잔 그린필드는 뉴런 네트워크의 크기와 연결 강도가 의식 경험을 결정한다는 가설을 제시했다.[1] 이 가설에 따르면, 더 크고 복잡한 뉴런 네트워크는 더 풍부하고 강렬한 의식 경험을 만들어낸다.마시미니(M. Massimini)와 토노니(G. Tononi)는 의식의 크기를 가늠하여 경험 능력의 객관적 척도를 제시하고자 하였다.[2]

4. 1. 2. 프랜시스 크릭과 크리스토프 코흐의 가설

프랜시스 크릭과 크리스토프 코흐는 40Hz 전후의 뉴런 동기화가 시각 의식의 통합과 관련 있다고 추측한다.[1]4. 1. 3. 대니얼 데닛의 가설

대니얼 데닛은 뇌가 다양한 입력에 따라 기계적으로 출력을 반환하며, '자아'나 '주관적 의식'은 존재하지 않는다고 주장한다.[1]4. 1. 4. 제럴드 에델만과 줄리오 토노니의 가설

제럴드 에델만과 줄리오 토노니는 지각, 기억, 가치관에 관여하는 뇌 영역 간의 상호작용이 의식 경험을 발생시킨다고 주장한다.[1]4. 2. 실체이원론 가설

실체이원론은 마음과 몸이 서로 다른 실체라고 주장하는 철학적 입장이다. 이 가설에 따르면, 의식은 뇌와 상호작용하지만 물질적인 뇌와는 독립적으로 존재하는 비물질적인 실체이다.[1]실체이원론은 플라톤과 아리스토텔레스[2], 그리고 스콜라 철학과 합리주의 전통, 특히 르네 데카르트의 철학에서 찾아볼 수 있다.[3] 데카르트는 마음을 비물질적이고 비공간적인 실체로 보았으며, 이는 뇌와는 구별된다고 주장했다.

현대의 실체이원론자로는 존 에클스, 로저 펜로즈, 스튜어트 하메로프 등이 있다.

4. 2. 1. 로저 펜로즈와 스튜어트 하메로프의 가설

로저 펜로즈와 스튜어트 하메로프는 의식이 미세소관에서 일어나는 양자 과정에서 발생한다고 추측한다.[1]4. 2. 2. 존 에클스의 가설

존 에클스는 의식 경험을 통합하는 것은 뉴런이 아니라 마음이며, 뇌는 마음이 외부 세계와 소통하는 장치라고 주장했다.[1]5. 임사 체험과 심신 문제

임사 체험은 심장 정지 등 생명이 위태로운 상황에서 경험하는 특별한 의식 상태를 말한다. 임사 체험 연구는 심신 문제에 대한 중요한 통찰을 제공할 수 있다.[1]

임사 체험은 뇌 기능이 극도로 저하된 상태에서도 명료한 의식과 사고를 경험했다는 보고가 있어, 마음과 뇌의 관계에 대한 의문을 제기한다. 이러한 현상에 대해 다양한 가설들이 제시되었는데, 일부는 뇌가 의식을 생성하는 것이 아니라, 의식을 걸러내거나 변환하는 역할을 한다고 주장한다.

5. 1. 임사 체험 연구의 의의

임사 체험 연구는 마음과 뇌의 관계에 대한 중요한 통찰을 제공한다. 특히, 임사 체험 중에 뇌 기능이 극도로 저하된 상태에서도 명료한 의식과 사고를 유지했다는 보고들은 주목할 만하다. 이러한 보고는 마음이나 의식이 뇌와 독립적으로 존재할 수 있다는 가능성을 시사한다. 이는 심신 문제에 대한 전통적인 철학적 논쟁에서 중요한 근거로 활용될 수 있다.5. 2. 다양한 가설

임사 체험 현상을 설명하기 위해 다양한 가설이 제시되고 있다. 이들 중 일부는 뇌가 의식을 생성하는 방식에 대한 기존의 관점에 도전하며, 뇌가 의식을 만들어내는 것이 아니라, 의식을 걸러내거나 변환하는 역할을 한다고 주장한다.( 핌 반 롬멜, 에벤 알렉산더, 야하기 나오키 등)[1]이 외에도 다음과 같은 가설들이 제시되었다.

- 로저 펜로즈와 스튜어트 해머로프의 가설: 뇌에서 의식이 생겨나는 과정은 우주에서 생겨나는 소립자보다 작은 물질과 관련이 있으며, 심장이 멈추면 이 물질이 뇌에서 나와 우주로 퍼져나간다.[1]

- 마리오 보리가드의 가설: 뇌는 정신이나 의식 상태를 받아들이고 변형시키지만, 광원은 아니다.[1]

- 케임브리지 대학교의 수학 및 천문학 교수인 버나드 카의 가설: 인간의 정신은 다른 차원과의 상호작용에 의한 것이며, 다차원 우주는 계층 구조를 이룬다.[1]

5. 2. 1. 뇌를 의식의 필터 또는 변환기로 보는 해석

핌 반 롬멜, 에벤 알렉산더, 야하기 나오키 등은 뇌가 의식을 만들어내는 것이 아니라, 의식을 걸러내거나 변환하는 역할을 한다고 주장한다.5. 2. 2. 로저 펜로즈와 스튜어트 해머로프의 가설

로저 펜로즈와 스튜어트 해머로프는 뇌에서 의식이 생겨나는데, 이는 우주에서 생겨나는 소립자보다 작은 물질과 관련이 있다고 보았다. 이들은 심장이 멈추면 이 물질이 뇌에서 나와 우주로 퍼져나간다고 추측한다.[1]5. 2. 3. 마리오 보리가르드의 가설

마리오 보리가드는 뇌가 정신이나 의식 상태를 받아들이고 변형시키지만, 광원은 아니라고 주장한다.[1]5. 2. 4. 버나드 카의 가설

버나드 카는 케임브리지 대학교의 수학 및 천문학 교수이다. 그는 인간의 정신이 다른 차원과의 상호작용에 의한 것이며, 다차원 우주는 계층 구조를 이룬다고 주장한다.[1]6. 전생 기억과 심신 문제

전생 기억 연구는 심신 이원론을 지지하는 근거로 제시되기도 한다. 이 연구는 육체가 죽은 후에도 의식이나 기억이 이어질 수 있다는 가능성을 시사한다.[1] 이안 스티븐슨과 짐 터커는 이 분야의 대표적인 학자들이다.[1]

6. 1. 전생 기억 연구의 의의

전생 기억을 가진 아이들의 사례는 육체가 죽은 후에도 의식이나 기억이 이어질 수 있다는 가능성을 시사한다.[1]6. 2. 주요 연구자

이안 스티븐슨과 짐 터커는 전생 기억 연구의 대표적인 학자들이다.[1]7. 한국 사회와 심신 문제

한국 사회는 심신 문제에 대해 철학적 논의뿐만 아니라, 뇌과학 연구, 임사 체험 연구, 그리고 전통적인 유교, 불교, 무속 신앙 등 다양한 관점에서 심신 관계를 이해하려는 시도가 이루어지고 있다.

더불어민주당을 비롯한 진보 진영에서는 심신 문제에 대한 과학적 접근과 사회적 논의를 강조하는 경향이 있다. 반면, 국민의힘을 비롯한 보수 진영에서는 전통적인 종교관이나 윤리관에 기반하여 심신 문제를 이해하려는 경향이 있다.

참조

[1]

서적

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

[2]

학술지

Quantum information theoretic approach to the mind–brain problem

[3]

백과사전

Mental Causation

http://plato.stanfor[...]

[4]

서적

Philosophy of the Brain: The Brain Problem

https://books.google[...]

John Benjamins Publishing

[5]

서적

Does Consciousness Cause Behavior?

https://books.google[...]

MIT Press

[6]

서적

In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind

https://books.google[...]

WW Norton

[7]

서적

Wittgenstein and the Human Form of Life

https://books.google[...]

Psychology Press

[8]

서적

Explaining Consciousness: The Hard Problem

https://books.google[...]

MIT Press

[9]

서적

Oxford Handbook of Human Action

https://books.google[...]

Oxford University Press, USA

[10]

서적

The Age of Entanglement: When Quantum Physics was Reborn

https://books.google[...]

Vintage Books

2021-11-11

[11]

서적

The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach

https://books.google[...]

Roberts & Company Publishers

[12]

서적

The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach

https://books.google[...]

Roberts & Company Publishers

[13]

웹사이트

http://www.klab.calt[...]

2013-03-13

[14]

서적

In search of memory: The emergence of a new science of mind

https://books.google[...]

W. W. Norton & Company

[15]

서적

Brain-Wise: Studies in Neurophilosophy

https://books.google[...]

MIT Press

[16]

서적

Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind–Brain

https://books.google[...]

MIT Press

[17]

서적

Neurophilosophy at Work

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[18]

서적

Content and Consciousness

https://books.google[...]

Taylor & Francis

[19]

서적

Kinds of Minds: Toward an Understanding of Consciousness

https://books.google[...]

Basic Books

[20]

서적

Fundamental neuroscience

https://archive.org/[...]

Academic Press

[21]

학술지

Neural substrates of awakening probed with optogenetic control of hypocretin neurons

[22]

서적

The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach

https://books.google[...]

Roberts & Company Publishers

[23]

학술지

Consciousness

[24]

서적

The Cognitive Neurosciences

https://archive.org/[...]

MIT Press

2004-11

[25]

백과사전

Parallelism, Psychophysical

[26]

서적

A Contribution to the Critique of Political Economy

Progress Publishers

[27]

서적

The Body and Society: Explorations in Social Theory

https://books.google[...]

Sage Publications

[28]

학술지

The Five-Aggregate Model of the Mind

2015-05

[29]

서적

An Introduction to the History of Psychology, Sixth Edition

Cengage Learning

[30]

서적

An Introduction to the History of Psychology, Sixth Edition

Cengage Learning

[31]

백과사전

Interactionism Philosophy

https://www.britanni[...]

2020-07-17

[32]

서적

The self and its brain: an argument for interactionism

Springer International

1977

[33]

서적

The Self and Its Brain: The Ultimate Synthesis

Springer Berlin Heidelberg

1994

[34]

서적

Oxford Companion to Philosophy

https://books.google[...]

Oxford University Press

[35]

서적

Psychobiology

https://books.google[...]

Pearson/Allyn and Bacon

[36]

서적

The Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are

https://books.google[...]

Viking Penguin

[37]

서적

Artificial Intelligence: A Modern Approach

https://books.google[...]

Prentice Hall

[38]

서적

The Selfish Gene

https://books.google[...]

Oxford University Press

[39]

웹사이트

Epiphenomenalism

https://www.iep.utm.[...]

University of Bielefeld

2020-07-17

[40]

서적

The Mind and its Place in Nature

2014-06-03

[41]

서적

An Introduction to the History of Psychology, Seventh Edition

https://books.google[...]

Cengage Learning

[42]

서적

La Monadologie.

BnF-P

2016

[43]

서적

An Introduction to the History of Psychology, Sixth Edition.

Cengage Learning

[44]

간행물

Leibniz Philosophischen Schriften

[45]

서적

What the Tortoise Taught Us: The Story of Philosophy

Rowman & Littlefield Publishers

[46]

학술지

II—John Cottingham: Descartes and Darwin: Reflections on the Sixth Meditation

https://academic.oup[...]

Oxford University Press

2021-04-30

[47]

서적

An Introduction to the History of Psychology, Sixth Edition

Cengage Learning

[48]

서적

Companion to the History of Modern Science

Taylor and Francis

[49]

백과사전

Dualism

http://plato.stanfor[...]

2011-11-03

[50]

서적

Forming the Mind: Essays on the Internal Senses and the Mind/Body Problem from Avicenna to the Medical Enlightenment

Springer Science+Business Media

[51]

웹사이트

Nalakalapiyo Sutta: Sheaves of Reeds

http://www.accesstoi[...]

[52]

웹사이트

Rohitassa Sutta: To Rohitassa

http://www.accesstoi[...]

[53]

웹사이트

The Five Aggregates: A Study Guide

http://www.accesstoi[...]

[54]

웹사이트

Sabbasava Sutta: All the Fermentations

http://www.accesstoi[...]

[55]

서적

Blackwell Publishing Ltd

[56]

서적

Aristotle

[57]

서적

Aristotle

https://archive.org/[...]

[58]

백과사전

Aristotle's Psychology

http://plato.stanfor[...]

2011

[59]

백과사전

Saint Thomas Aquinas

https://plato.stanfo[...]

2018-11-07

[60]

웹사이트

Researchgate:Galen and the tripartite soul

http://www.earlychri[...]

[61]

웹사이트

Early Christian writings:Galen

http://www.earlychri[...]

[62]

백과사전

Descartes and the Pineal Gland

http://plato.stanfor[...]

2008-11-05

[63]

백과사전

Descartes and the Pineal Gland

http://plato.stanfor[...]

2008-11-05

[64]

백과사전

Kant's View of the Mind and Consciousness of Self

http://plato.stanfor[...]

2008-10-20

[65]

서적

Kant and the Metaphysics of Causality

Cambridge University Press

[66]

백과사전

Epiphenomenalism

http://plato.stanfor[...]

2011-01-27

[67]

서적

Whitehead. The Algebra of Metaphysics. Applied Process Metaphysics Summer Institute Memorandum

https://www.academia[...]

Éditions Chromatika

[68]

서적

All Life is Problem Solving

Psychology Press

[69]

웹사이트

Gilbert Ryle

https://plato.stanfo[...]

2021-05-02

[70]

서적

John Searle

https://books.google[...]

Continuum International Publishing Group

[71]

서적

Meditations on First Philosophy

Cambridge University Press

1984

[72]

서적

AT.Ⅲ.p661

1643-05-16

[73]

서적

デカルト著作集

白水社

1643-05-21

[74]

논문

1章 身体の哲学的考察 : 哲学的身体論序説(I部 現代身体論の基本問題)

https://hdl.handle.n[...]

長崎大学

[75]

서적

Ethica

岩波文庫

[76]

서적

op.cit

岩波文庫

[77]

서적

Ethica

岩波文庫

[78]

서적

Ethica

岩波文庫

[79]

서적

Ethica

[80]

서적

Ethica

[81]

서적

Ethica

[82]

서적

MonadologLie

岩波文庫

[83]

서적

Second

岩波文庫

[84]

서적

Systeme noveau

[85]

서적

アンリ・ベルクソン

中公文庫

[86]

서적

Mati色reetM6moire

白水社

[87]

서적

心身の合一

朝日出版社

[88]

서적

Ph6nom6nologiedelaperception

みすず書房

[89]

서적

SeinundZeit

中央公論社世界

[90]

서적

風土

岩波書店

[91]

서적

死と神秘と夢のボーダーランド: 死ぬとき、脳はなにを感じるか

ボーダーランド

[92]

서적

生と死の境界 臨死体験を科学する

読売新聞社

[93]

서적

科学は臨死体験をどこまで説明できるか

三交社

[94]

방송

NHK ザ・プレミアム超常現象 モーガン・フリーマン 時空を超えて 第2回「死後の世界はあるのか?」

NHK

[95]

서적

Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience

HarperCollins e-books

[96]

서적

プルーフ・オブ・ヘヴン

早川書房

[97]

방송

マル激トーク・オン・ディマンド 第646回

[98]

서적

(제목 없음)

(출판사 없음)

[99]

서적

脳の神話が崩れるとき

[100]

뉴스

Astronomer Says Spiritual Phenomena Exist in Other Dimensions

http://www.theepocht[...]

Epoch Times

2014-04-07

[101]

웹사이트

심신일원론, 순수일원론 등

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com