사회생물학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

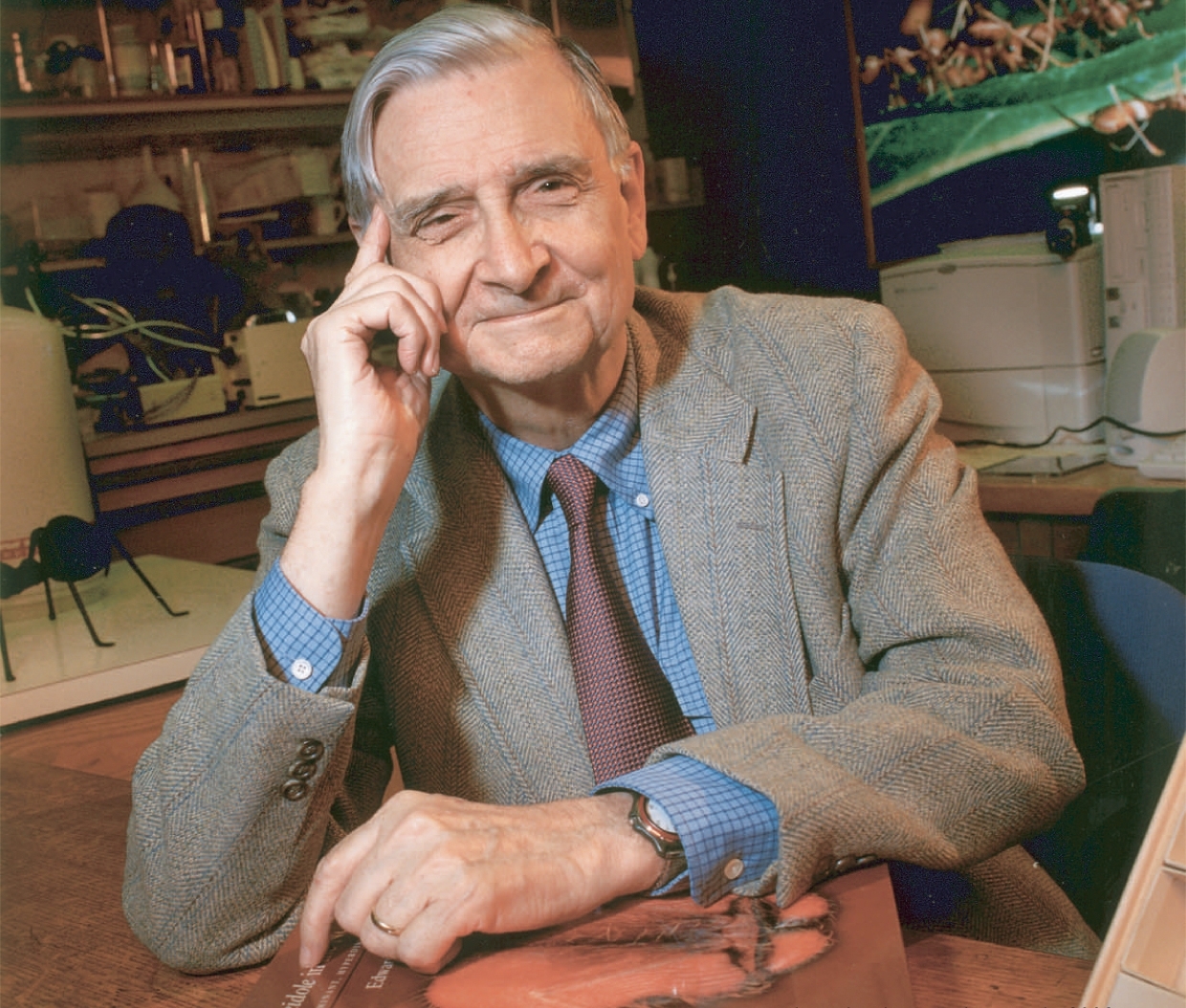

사회생물학은 생물학, 진화론, 생태학 등을 통합하여 동물의 사회적 행동을 유전적, 진화적 관점에서 연구하는 학문이다. 1975년 E. O. 윌슨의 저서 《사회생물학: 새로운 종합》을 통해 널리 알려졌으며, 윌리엄 해밀턴의 혈연 선택 설, 존 메이너드 스미스의 진화적으로 안정한 전략(ESS) 개념 등이 주요 이론적 토대를 이룬다. 사회생물학은 이타주의, 공격성 등 다양한 사회적 행동을 유전자와 자연 선택의 결과로 설명하려 하지만, 생물학적 결정론, 우생학과의 연관성, 인간 행동에 대한 적용의 한계 등으로 비판을 받기도 한다. 한국 사회에서도 가족, 교육 등 다양한 분야에서 논의되고 있으며, 유전자와 문화의 상호작용을 설명하려는 시도가 이루어지고 있다.

E. O. 윌슨은 사회생물학을 "개체군 생물학과 진화 이론의 사회 조직으로의 확장"이라고 정의했다.[5] 사회생물학은 일부 행동이 적어도 부분적으로 유전되며 자연 선택의 영향을 받을 수 있다는 전제에 기반하며,[6] 행동이 시간이 지남에 따라 진화했다는 생각에서 시작한다.

사회생물학은 동물행동학(ethology)에서 많은 기초 자료와 핵심 개념을 가져왔다. 동물행동학은 줄리안 헉슬리, 콘라트 로렌츠, 니콜라스 틴베르헨 등이 개척한 학문으로, 동물의 행동 양식, 환경 적응 방식, 유전적 진화 과정 등을 연구한다.

사회생물학은 개체군 생물학과 진화 이론을 사회 조직에 적용한 학문이다.[5] 행동이 유전되며 자연 선택의 영향을 받는다는 전제에 기반하며, 이는 행동이 신체적 특성처럼 진화한다는 개념에서 시작한다.[6]

2. 역사

이 학문은 자연 선택의 산물로서 행동을 설명하고자 한다. 행동은 개체의 유전자를 개체군 내에서 보존하려는 노력으로 간주되며, 특정 행동 특성에 영향을 미치는 유전자 또는 유전자 조합이 대대로 유전될 수 있다는 아이디어가 내재되어 있다.[7] 예를 들어, 새로 우위를 점한 수사자는 종종 자신의 자식이 아닌 무리 내의 새끼 사자를 죽이는데, 사회생물학자들은 이러한 행동이 번식에 유리하게 작용한다고 본다.[8]

생물학 철학자 다니엘 데닛은 토머스 홉스를 최초의 원시 사회생물학자로 제안하기도 했다.[9]

존 폴 스콧은 1948년 유전학과 사회 행동에 관한 회의에서 '사회생물학'이라는 단어를 처음 사용했다.[10] 1956년, E. O. 윌슨은 그의 박사 과정 학생 스튜어트 A. 알트만을 통해 사회생물학과 접촉하게 되었다. 알트만은 붉은털원숭이의 사회적 행동을 연구하는 자신만의 사회생물학을 개발했다. 윌슨의 사회생물학은 W. D. 해밀턴, 로버트 트리버스 등의 수학적 모델을 활용했다는 점에서 스콧이나 알트만의 사회생물학과 다르다.[11]

1975년 윌슨의 저서 ''사회생물학: 새로운 종합(Sociobiology: The New Synthesis)''이 출판되면서 "사회생물학"은 널리 알려졌다. 이 책은 주로 개미와 다른 벌목(Hymenoptera)의 사회적 행동 뒤에 숨겨진 진화 메커니즘을 설명하고, 이타주의, 공격성 등 다른 동물에서도 나타나는 행동의 진화적 기원을 탐구했다. 표트르 크로포트킨의 ''상호부조: 진화의 요인(Mutual Aid: A Factor of Evolution)''은 1890년대 초에 쓰여진 대중적인 예이다. 윌슨은 나중에 인간 행동을 구체적으로 다룬 퓰리처상 수상작 ''인간 본성에 대하여(On Human Nature)''를 썼다.[12]

에드워드 H. 하겐은 사회생물학이 "20세기의 과학적 승리 중 하나"이며, "현재 사실상 모든 생물학과에서 핵심 연구 및 커리큘럼의 일부"라고 평가했다. 비인간 유기체에 대한 사회생물학 연구는 ''네이처'' 및 ''사이언스''와 같은 세계 최고의 과학 저널에서 지속적으로 증가했다. 대중의 논란을 피하기 위해 사회생물학이라는 용어 대신 행동생태학이 일반적으로 사용된다.[13]

2. 1. 등장의 역사적 배경

막스 베버(Max Weber, 1864~1920)는 사회현상과 관련하여 "생물학적" 유전성의 중요성을 강조했다. 그는 특히 '전통적 행위'나 카리스마적 행위와 관련해서 생물학적 유전성이 중요하다고 보았으며, 서구의 이성은 유전성의 차이로 설명될 수 있다고 주장했다.[52]

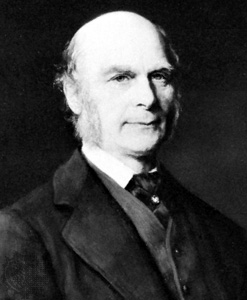

1800년대 중반 영국의 유전학자 프랜시스 골턴(F. Galton, 1822 ~ 1911)은 유전의 통계적 해석을 바탕으로 돌연변이, 또는 도약 진화만이 선조의 유전적 형질의 한계를 극복하고 새로운 종이나 인종의 진화를 유지할 수 있다고 주장했다. 그는 환경적 압력이나 우생학적인 결과이든 양쪽 부모 형질에 종속된 동일한 특성에 대한 계속적인 선택이 결코 종 또는 인종의 평균을 영원히 바꿀 수 없다고 주장했다. 1900년대에 이르러 다윈과 라마르크의 진화론이 변이성의 원인에 대한 구체적인 증거를 제시하지 못하면서, 많은 생물학자들이 도약진화학자로 전향하기 시작했다.

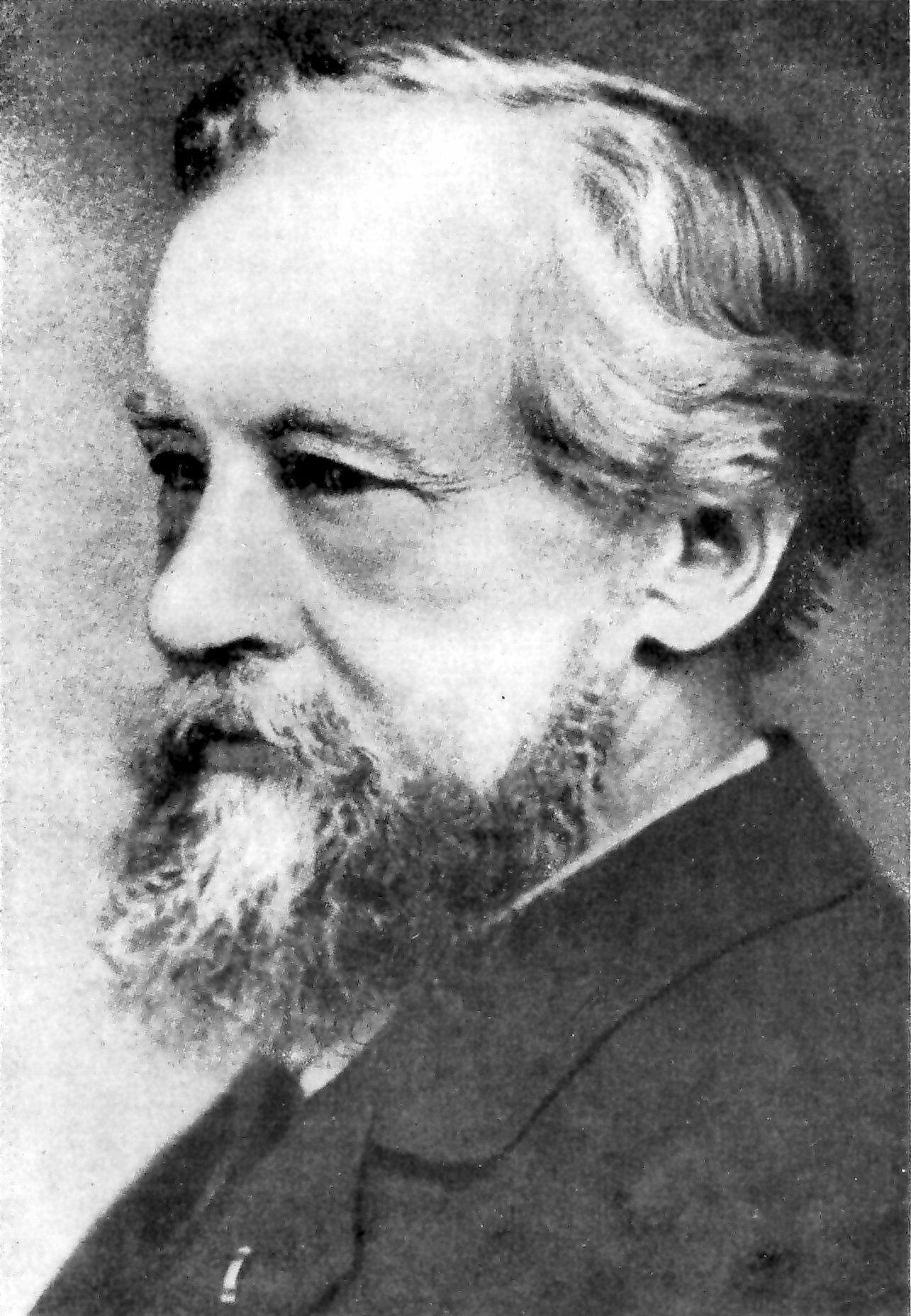

네덜란드의 식물학자이자 유전학자인 휴고 드브리스(Hugo de Vries, 1848~1935)는 골턴의 통계학적 기술을 이용해 여러 세대 동안 이러한 현상을 연구한 후, 이를 설명하기 위해 돌연변이에 의한 진화에 대한 포괄적 이론을 전개했다. 드 브리스는 연구 중에 멘델 유전학을 발견했으며, 세포 이론을 가지고 다윈의 진화론을 새롭게 하려고 시도했다.[53]

다윈의 진화론과 멘델의 유전 이론을 결합한 현대 종합설은 진화생물학의 중심을 개체 간의 생존 경쟁에서 개체군 내의 유전자 빈도로 옮겨갔다. 분자생물학은 DNA 분자 구조와 기능을 발견하였고, 이를 통해 개체는 유전자를 보관하는 매개체로 이해되었다. 인간행동유전학은 인간의 행동에 영향을 끼치는 다양한 변이를 발견했고, 이집트의 생물학자 W. D. 해밀턴(1936 ~ 2000)의 포괄적응도 연구는 동물의 사회행동에 대한 설명을 가능하게 함으로써 사회 생물학의 등장에 발판을 마련했다.

2. 2. 사회생물학의 등장

E. O. 윌슨(Edward O. Wilson)은 1975년 저서 ''사회생물학: 새로운 종합(Sociobiology: The New Synthesis)''을 통해 생물학, 진화론, 생태학, 생태지리학 이론들의 연구 성과를 정리하고 종합하여 사회생물학을 창시했다. 윌슨은 윌리엄 해밀턴(W. D. Hamilton)처럼 곤충의 사회적 행동을 설명할 수 있는 개념이 있다면, 인간을 포함한 다른 동물의 사회적 행동도 설명할 수 있을 것이라고 믿었다.[54] 윌슨은 사회학이 현대종합설의 일부로 귀속될 것이라고 주장했다.[55]

사회생물학은 일부 행동이 적어도 부분적으로 유전되며 자연 선택의 영향을 받을 수 있다는 전제에 기반한다.[6] 이는 행동이 시간이 지남에 따라 진화했다는 생각에서 시작하며, 동물이 진화적으로 성공적인 방식으로 행동할 것이라고 예측한다. 사회생물학은 자연 선택의 산물로서 행동을 설명하고자 하며, 행동은 개체의 유전자를 개체군 내에서 보존하려는 노력으로 간주된다. 특정 행동 특성에 영향을 미치는 유전자 또는 유전자 조합이 대대로 유전될 수 있다는 개념이 내재되어 있다.[7]

예를 들어, 새로 우위를 점한 수사자는 종종 자신의 자식이 아닌 무리 내의 새끼 사자를 죽인다. 이러한 행동은 새끼 사자를 죽임으로써 자신의 자식에 대한 경쟁을 제거하고 젖을 먹이는 암컷이 더 빨리 발정하도록 하여 더 많은 자신의 유전자가 개체군에 들어갈 수 있도록 하기 때문에 적응적이다. 사회생물학자들은 이러한 본능적인 새끼 살해 행동이 성공적으로 번식하는 수사자의 유전자를 통해 유전된 것으로 간주한다.[8]

동물 행동 유전학자 존 폴 스콧은 1948년 유전학과 사회 행동에 관한 회의에서 '사회생물학'이라는 단어를 처음 사용했다.[10] 1956년, E. O. 윌슨은 그의 박사 과정 학생 스튜어트 A. 알트만을 통해 사회생물학과 접촉하게 되었다. 윌슨의 사회생물학은 W. D. 해밀턴, 로버트 트리버스 등의 수학적 모델을 활용했다는 점에서 스콧이나 알트만의 사회생물학과 다르다.[11]

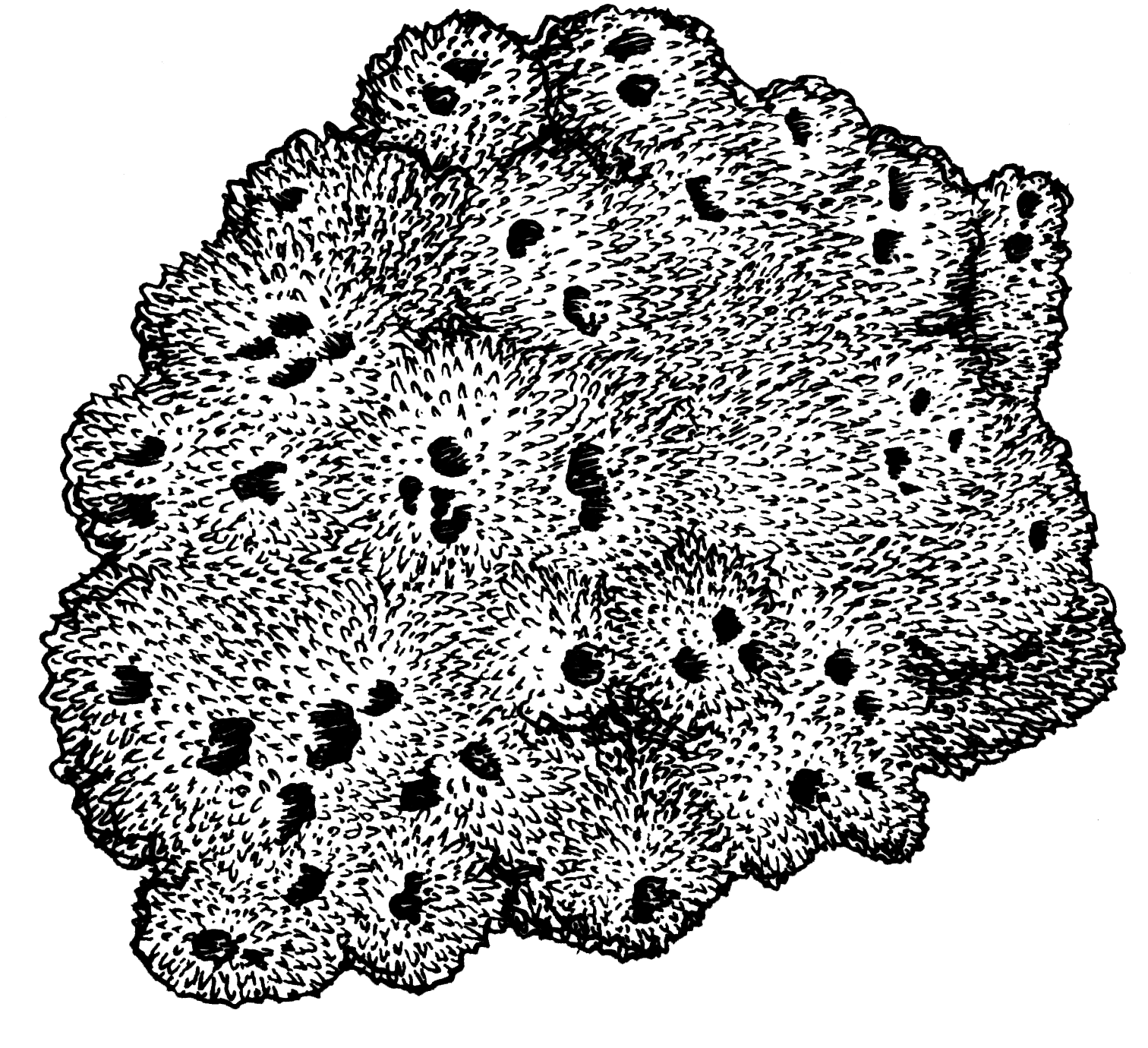

1975년 윌슨의 저서 ''사회생물학: 새로운 종합''이 출판되면서 "사회생물학"은 널리 알려졌고, 격렬한 논란을 불러일으켰다. 이 책은 주로 개미와 다른 벌목(Hymenoptera)의 사회적 행동 뒤에 숨겨진 진화 메커니즘을 설명하는 시도를 개척하고 대중화했다.

2. 3. 혈연선택설과 이기적 유전자론

1964년, 영국의 생물학자 윌리엄 도널드 해밀턴은 혈연 선택 설을 발표했다. 일반적으로 이 설이 발표된 시점을 사회생물학의 시작으로 본다. 사회생물학이라는 분야의 명칭은 에드워드 윌슨의 "''사회생물학''" (1975년)에 의해 널리 알려지게 되었다.

혈연 선택 설은 자연 선택에서 선택되는 것이 개체가 아니라 유전자가 가져오는 표현형이라는 것을 밝히는 것에서 시작하여, 자연 선택을 유전자의 측면에서 재검토하였다.

자신의 자손을 남기는 것은 자신의 유전자를 남기는 것이다. 유전자의 측면에서 보면, 자신과 같은 유전자가 들어간 개체가 남는다고 말할 수 있다. 즉, 어떤 유전자가 나타내는 표현형(예: 체색이 눈에 띄지 않아 적에게 발견되지 않는 것)이 결과적으로 그 유전자를 가진 개체를 늘리는 방향으로 작용한다면, 그 유전자는 자연 선택에 의해 남게 된다. 유전자에는 행동에 영향을 주는 것도 있으며, 이 경우 행동도 다른 형질과 마찬가지로 자연 선택을 받는 표현형으로 간주된다.

그렇다면 유전자를 더 많이 남기기 위해서는 어떻게 해야 할까? 인간과 같은 번식 양식의 동물에서 부모의 입장에서 볼 때 자식에게는 자신의 절반의 유전자가 들어 있다. 유전자 측면에서 보면, 부모에게 있는 임의의 유전자가 자식에게 포함될 확률은 2분의 1이다. 형제간에 한쪽이 가진 임의의 유전자가 다른 한쪽에 포함될 확률은 부모 자식 간과 마찬가지로 2분의 1이다. 따라서 자신이 가진 유전자를 후세에 남기는 방법으로 자식을 낳지 않아도 형제를 늘리면 된다는 선택도 성립한다.

자신이 생식에 참여하지 않고 어머니를 도와 형제를 기르는 행동을 하게 하는 유전자가 있다고 가정해보자. 그리고 그 행동을 함으로써 자신이 단독으로 번식했을 경우 얻을 수 있는 자손 이상의 형제를 얻을 수 있다면, 이 유전자는 형제를 통해 자연 선택에서 이길 수 있다. 이것은 유전자가 그렇게 행동한다는 의미가 아니라, 더 효율적인 행동이나 형질을 담당하는 (혹은 영향을 주는) 유전자가 자연 선택에 의해 그러한 행동이나 형질을 가져오지 않는 대립 유전자보다 수를 늘려갈 것이라는 의미이다.

이것이 혈연 선택 설의 개요이다(해밀턴의 원 논문은 복잡한 수식을 사용한 난해한 것이다). 이 설은 사회성 곤충의 비번식 계급을 설명할 수 있을 뿐만 아니라, 자연 선택에서 선택되는 단위가 유전자임을 밝힌 것으로 진화 생물학 연구 전반에 큰 영향을 주었고, 동물에게 널리 보이는 이타 행동을 비롯한 사회적인 형질 및 행동의 진화를 설명할 수 있게 했다.

혈연 선택 이론, ESS(진화적으로 안정한 전략) 이론 등의 생각을 일부 곤충뿐만 아니라 다양한 생물의 형질에 적용할 수 있는 일반적인 이론이라고 생각하고, 더욱 날카로운 스타일로 표현한 것이 리처드 도킨스이다. 그는 1976년에 발표한 "'''이기적 유전자'''"나 "확장된 표현형"(1982년) 등의 저작을 통해 이 생각을 널리 알렸다. 이 생각은 유전자 중심 시점주의라고 불리게 되었으며, 일본에서는 이기적 유전자론이라고 불리는 경우가 많다.

자연 선택의 실질적인 단위는 그것이 개체이든 무리이든, 무엇이든 항상 이기적이다. 자기의 적응도를 높이고 타인의 적응도를 낮추는 성질을 가지고 있지 않으면 자연 선택에 의해 배제되기 때문이다. 혈연 선택 이론이 밝힌 것은 자연 선택에서 선택받는 실질적인 단위는 유전자라는 것이다. 유전자는 세포의 기능을 통해 생물의 형질을 만들어낸다. 생물들은 그 기능을 가지고 경쟁하고, 경쟁에서 이긴 것만이 그 자손을 남기며, 그것이 진화를 가져온다. 도킨스는 유전자가 자신이 만든 생물 개체라는 이름의 생존 기계를 사용하여 서바이벌 게임을 하고 있다고 표현했다.

이 논리는 생물학뿐만 아니라 사회 일반에 큰 충격을 주었다. 그 표현의 스타일은 윌슨의 "사회생물학"의 대담한 전망과 함께 격렬한 논쟁을 일으켰다. 특히 '이기적 유전자'라는 비유 표현은 널리 오해를 받았다. 이기적 유전자란 유전자가 이기적인 생각을 가지고 있다는 의미가 아니고, 또 개체가 항상 제멋대로라는 의미도 아니다. 단지 자연 선택의 단위가 유전자임을 나타낼 뿐이다. 1960년대부터 시작된 사회생물학은 급격하게 그 논지를 전개해 갔지만, 현재에는 유전자 중심 시점주의가 널리 받아들여지고 있다.

2. 4. 진화적으로 안정한 전략 (ESS)

존 메이너드 스미스는 게임 이론을 도입하여 진화적으로 안정한 전략(ESS, Evolutionarily Stable Strategy) 개념을 발전시켰다.[15] ESS 이론은 사회적 행동과 같이, 어떤 행동이나 형질의 이익이 다른 개체의 행동이나 다른 형질에 의해 결정되며, 유일한 최적해가 없는 경우에 적용할 수 있다.

일벌이 외적에게 습격당했을 때 자신의 침으로 공격하는 이타적 행동을 하는 경우와 공격하지 않고 다른 일벌의 희생적인 공격을 하는 전략을 채택하는 경우를 예로 들어 설명할 수 있다. ESS 이론에 따르면, 이기적 행동을 선택하는 개체가 증가해도 집단에 불이익이 발생하고, 이타적 행동을 선택하는 개체가 증가해도 자신의 불이익으로 인한 집단 내에서의 손실이 발생하기 때문에, 이기적 행동을 하는 개체와 이타적 행동을 하는 개체는 안정된다.

사회 집단을 형성하는 생물(인간 포함)에서 각 개체는 무의식 중에 이익에 따라 이기적 행동 또는 이타적 행동을 선택한다고 논한다. 결국, 각 개체의 이기적 행동과 이타적 행동은 개별 유전자에게 이기적 행동이며, 개체가 유전자를 반영하여 각각의 전략을 취한 결과, 그 종 전체의 행동(운명)이 결정된다.

2. 5. 사회생물학 논쟁

E. O. 윌슨의 저서 ''사회생물학: 새로운 종합(Sociobiology: The New Synthesis)''(1975) 출간 이후, 사회생물학은 학계와 대중에게 큰 논쟁을 불러일으켰다.[12] 특히 인간 행동에 대한 사회생물학적 설명의 타당성을 둘러싼 논쟁이 격렬하게 전개되었다.

스티븐 제이 굴드, 리처드 르원틴 등은 사회생물학이 생물학적 결정론을 옹호하며, 이는 인종차별, 성차별, 우생학 등을 정당화하는 데 이용될 수 있다고 비판했다.[36] 이들은 사회생물학 연구 그룹을 결성하여 윌슨을 비판하였고, 이러한 비판은 이데올로기 또는 정치적 의도/우려가 과학 연구 방식에 개입한 예로 종종 리센코 논쟁과 비교되기도 한다.[37]

반면, 노엄 촘스키는 인간 본성에 대한 사회생물학적 접근의 중요성을 옹호했다.[30] 그는 인간이 생물학적 유기체이므로 그에 따라 연구되어야 한다고 주장하며, 사회 과학에서의 "백지 상태" 교리를 비판했다.[30] 스티븐 핑커는 비판자들이 정치와 생물학적 결정론에 대한 두려움에 지나치게 휩쓸렸다고 주장하며, 굴드와 르원틴을 과학보다는 정치에 의해 인간 본성에 대한 입장이 영향을 받은 "급진적인 과학자"로 비난했다.[26]

윌슨은 사회생물학이 해야 할 일(당위)이 아니라 실제로 일어나는 일(사실)을 설명하려는 것이라고 주장했다. 그러나 일부 비평가들은 사회생물학의 언어가 "사실"에서 "당위"로 쉽게 미끄러진다며, 이는 자연주의적 오류의 한 예라고 지적했다.[27]

사회생물학 논쟁은 크게 두 시기로 구분할 수 있다.[38] 첫 번째 시기는 윌슨의 저서 출간 직후 굴드, 르원틴 등이 주도한 비판과 이에 대한 윌슨 측의 반론이 주를 이루었다. 두 번째 시기는 인간 행동 연구자들이 사회생물학 프로그램의 근본적인 결함을 제기하며 시작되었다.[38] 메리 미즐리 등은 사회생물학의 가능성을 옹호한 반면, 클리포드 기어츠, 마셜 살린스 등은 인간의 특이성과 문화의 다양성을 강조하며 유전적 환원주의를 비판했다.[39]

윌슨 등의 "유전자-문화 공진화" 개념은 두 번째 사회생물학 논쟁에 대한 대응으로 등장했으며,[40] 현재 이중 상속 이론으로 연구되고 있다.

3. 사회생물학과 동물행동학

현대 동물행동학은 호르몬이 행동에 미치는 영향, 신경계 연구, 동물의 발달 과정, 학습 과정 등과도 관련되어 발전하고 있다. 특히 인간을 포함한 다양한 종을 연구 대상으로 삼고 있다.

그러나 동물행동학은 주로 동물의 생리와 개체 연구에 중점을 두는 반면, 사회생물학은 동물행동학, 생태학, 유전학 등을 종합하여 사회 전체의 생물학적 특성에 관한 일반 원리를 도출하고자 한다. 사회생물학은 사회 집단이 진화를 통해 환경에 어떻게 적응해 왔는지 보여주고자 한다는 점에서 기존의 행동학 및 심리학과 차별점을 가진다.[56]

4. 사회생물학의 기본 개념

사회생물학은 자연 선택을 통해 행동을 설명하며, 행동은 개체의 유전자를 보존하려는 노력으로 간주된다.[7] 예를 들어, 새로 우위를 점한 수사자가 자신의 자식이 아닌 새끼를 죽이는 행동은 자신의 유전자를 더 많이 퍼뜨리기 위한 적응 행동으로 해석된다.[8]

사회생물학자들은 인간 본성을 포함한 동물의 행동이 자연 선택으로 설명될 수 있다고 주장하며, 진화적 관점에서 행동을 분석해야 한다고 강조한다.

자연 선택은 생존과 번식에 유리한 유전 형질이 후대에 더 많이 나타나는 현상이다. 유전된 적응 행동은 인간이 아닌 동물 종에서 증명되었으며, 진화 생물학의 기초가 되었다. 그러나 인간 행동에 대한 진화 모델 적용은 문화가 행동의 주요 원동력으로 여겨지는 사회 과학 분야에서 저항을 받기도 한다.

사회생물학은 니콜라스 틴베르헨의 동물 행동에 대한 네 가지 질문을 사용한다.

사회생물학자들은 행동이 종의 역사에서 선택적 압력의 결과로 어떻게 설명될 수 있는지에 관심을 가지며, 본능적 행동과 문화 간 유사성을 설명하는 데 주력한다. 예를 들어, 포유류 어미의 자손 보호 행동은 자손 생존에 유리했기 때문에 진화했다고 추론한다.

개별 유전적 이점은 유전자 중심 선택으로 특정 사회적 행동을 설명하지 못한다. E.O. 윌슨은 진화가 사회 집단에도 작용한다고 주장했다.[14] 집단 선택 메커니즘은 진화 게임 이론에서 차용한 통계를 사용한다. 이타주의는 다른 사람의 복지에 대한 관심으로 정의되는데, 이타주의가 유전적으로 결정된다면 이타적 개인은 자신의 유전자를 번식시켜야 한다. 그러나 이타주의자들이 비이타주의자에게 자원을 쏟으면 이타주의자는 사라지고 다른 사람들은 증가하는 경향이 있다. 극단적인 예로 동료를 위해 목숨을 잃는 군인의 경우, 자녀 없이 사망하면 이타적 유전자 전달이 어려워진다.[15]

사회생물학 내에서 사회적 행동은 진화적으로 안정한 전략을 찾는 가설로 설명된다. 전략의 안정성은 증명하기 어렵지만, 유전자 빈도를 예측한다. 이 가설은 예측된 유전자 빈도와 실제 표현된 빈도 간의 상관 관계를 통해 뒷받침될 수 있다.

배타적 집단 간 이타주의는 이타적 개인 간 공유되는 게놈 정도와 상관관계가 있다. 수컷 하렘-짝짓기 동물의 영아 살해, 설치류 암컷 영아 살해 및 태아 흡수는 활발한 연구 분야이다. 일반적으로 출산 기회가 많은 여성은 자손을 덜 중요하게 생각하고, 식량과 짝으로부터 보호를 극대화하기 위해 출산 기회를 조정한다.

사회생물학의 핵심 개념은 기질적 특성이 생태학적 균형을 이룬다는 것이다. 양 개체군 확장이 늑대 개체군 확장을 장려하는 것처럼, 유전자 풀 내 이타적 특성 확장은 의존적 특성을 가진 개인의 증가를 유도할 수 있다.

인간 행동 유전학 연구는 창의성, 외향성, 공격성, IQ와 같은 행동적 특성이 높은 유전성을 가짐을 발견했다. 그러나 연구자들은 유전성이 환경적, 문화적 요인의 영향을 제한하지 않는다는 점을 강조한다.[16][17]

일부 이론가들은 특정 환경에서 범죄 행동이 적응적일 수 있다고 주장한다.[18] 리 엘리스의 진화적 신경안드로겐 이론은 여성의 성 선택이 남성 간 경쟁적 행동을 증가시켜 범죄로 이어졌다고 가정한다. 마크 반 부트는 남성 간 자원 갈등 역사가 남녀 간 폭력과 공격성 차이를 초래했다고 주장한다.[19] 엘리아스 카네티는 노예 제도, 독재와 같은 문화적 관행에 사회생물학적 이론을 적용했다.[20]

E.O. 윌슨은 사회생물학을 모든 생물의 사회적 행동의 생물학적 기초에 대한 체계적인 연구로 정의했지만, 모든 사회 행동 연구가 사회생물학은 아니다. 사회생물학은 진화와 관련된 부분을 다룬다. 윌슨은 동물 행동학을 포함한 생물 행동 연구가 궁극적 요인을 밝히는 사회생물학과 신경행동학 등 근접 요인을 밝히는 분야로 나뉠 것이라고 예측했다. 여기에는 동물, 식물, 미생물의 행동도 포함된다. 윌슨은 상호 작용하는 동종 개체 관계를 사회로 정의했지만, 이종 개체 간 상호 작용(핸디캡 신호 교환 등)도 연구 대상이다. 인간 행동 진화는 인간 사회생물학, 인간 행동 생태학, 휴먼 에솔로지, 진화 심리학 등 다른 분야에서 다룬다.

리처드 도킨스는 혈연 선택 이론, ESS(진화적으로 안정한 전략) 이론 등을 다양한 생물 형질에 적용 가능한 일반 이론으로 표현했다. 그는 저서 "이기적 유전자"(1976), "확장된 표현형"(1982) 등을 통해 이 생각을 널리 알렸다. 이 생각은 유전자 중심 시점주의(일본에서는 이기적 유전자론)라고 불린다.

자연 선택의 단위는 개체든 무리든 항상 이기적이다. 적응도를 높이고 타인 적응도를 낮추는 성질이 없으면 자연 선택에서 배제된다. 혈연 선택 이론은 자연 선택에서 선택되는 단위가 유전자임을 밝혔다. 유전자는 세포 기능을 통해 생물 형질을 만들고, 생물들은 경쟁하며, 이긴 것만이 자손을 남겨 진화를 가져온다. 도킨스는 유전자가 생물 개체라는 생존 기계를 사용하여 서바이벌 게임을 한다고 표현했다.

이 논리는 사회 일반에 큰 충격을 주었다. 표현 스타일은 윌슨의 "사회생물학" 전망과 함께 격렬한 논쟁을 일으켰다. 이기적 유전자라는 비유는 오해를 받았다. 이기적 유전자는 유전자가 이기적 생각을 한다는 의미가 아니고, 개체가 제멋대로라는 의미도 아니다. 자연 선택 단위가 유전자임을 나타낼 뿐이다. 1960년대부터 시작된 사회생물학은 급격히 논지를 전개했지만, 현재는 유전자 중심 시점주의가 널리 받아들여지고 있다.

4. 1. 사회, 집합체, 군체, 개체, 집단, 개체군

4. 2. 의사소통, 협조, 계층제, 조절

한 생물(또는 세포)이 다른 생물(또는 세포)의 행동 확률 패턴을 자신의 적응 방향으로 바꾸는 활동을 의사소통이라고 한다.

협조는 한 집단의 단위체들 사이에 상호작용이 일어나되, 집단 전체의 노력이 특정 단위체의 리더십에 지배받지 않고 고루 분담되는 것을 의미한다. 예를 들어 어군이나 일개미들 사이의 액체 먹이 교환, 사자 떼가 한 먹이 동물을 둘러싸는 것 등이 있다.

계층제는 집단의 한 구성원이 다른 구성원에 대해 공격적인 충돌이나, 먹이, 이성, 휴식처 등 생존과 생식 적응도를 증진시키는 요인들을 차지하는 데 발휘되는 순위를 말한다.

생물학에서 단위체들이 하나 또는 그 이상의 물리적 또는 생물학적 변인들을 항상적인 수준으로 유지하고자 나타내는 조정 현상을 조절이라고 하며, 이러한 조절의 결과를 항상성이라고 부른다. pH, 염 농도 등의 생리학적인 항상성이 흔한 예시이다. 항상성은 사회 내부에서도 유지되며, 사회성 곤충에서 집단의 크기, 계급의 비율, 그리고 소굴의 환경 조절 등에 뚜렷한 항상성이 작동되는 것을 볼 수 있다. 이를 사회성 항상성이라고 부른다.[5]

5. 이타주의

인간의 이타주의는 사회생물학에서 풀어야 할 수수께끼이다. 왜냐하면 인간의 이타주의는 포유동물 특유의 양가감정(ambivalence)과 연관되어 있기 때문이다. 즉, 스스로 인지하는 이타주의는 인간과 동물을 구별하는 특징이 될 수 있지만, 이는 과학적인 설명은 아니다. 사회생물학자들은 이 문제를 과학적이고 생물학적으로 설명하고자 한다.[5]

사회생물학은 행동이 종의 역사에서 선택적 압력의 결과로 어떻게 설명될 수 있는지에 관심을 갖는다. 이타주의는 "다른 사람의 복지에 대한 관심"으로 정의된다. 만약 이타주의가 유전적으로 결정된다면, 이타적인 개인은 자신의 이타적 유전자를 번식시켜야 한다. 그러나 이타주의자들이 자신의 종을 희생하면서 비이타주의자에게 자원을 쏟으면, 이타주의자들은 사라지고 다른 이들은 증가하는 경향을 보인다. 극단적인 예로, 동료를 돕기 위해 목숨을 잃는 군인을 들 수 있다. 이 경우, 군인이 자녀 없이 사망하면 이타적 유전자가 어떻게 전달될 수 있는지 의문이 제기된다.[15]

사회생물학에서는 관찰된 행동과 일치하는 진화적으로 안정한 전략을 찾아 사회생물학적 가설로 설명한다. 전략의 안정성을 증명하기는 어렵지만, 일반적으로 유전자 빈도를 예측할 수 있다. 이 가설은 예측된 유전자 빈도와 실제 개체군에서 나타나는 유전자 빈도 간의 상관관계를 통해 뒷받침된다.

5. 1. 동물의 이타주의

척추동물에서 이타적 행동의 예는 많이 찾아볼 수 있다. 울새, 개똥지빠귀, 박새 같은 작은 새들은 매가 접근하면 다른 새에게 경고를 보낸다. 침팬지는 공동 사냥 뒤에 고기를 공유할 뿐 아니라 양자를 들이기도 한다.[58]

인간에 비견될 만한 극단적인 이타 행동 즉, 이타적 자살은 척추동물이 아닌 사회성 곤충에서만 관찰할 수 있다. 그 예로는 꿀벌의 침 쏘기, 아프리카 흰개미(Globitermes sulfureus)의 자살 폭탄과도 같은 독 분비 등을 들 수 있다. 이는 모두 군체 구성원들의 집을 방어하기 위한 행동들로 관찰된다.[58]

5. 2. 인간의 이타주의

인간의 이타주의는 사회생물학에서 풀기 어려운 문제로 남아있다. 인간의 이타주의는 포유동물적인 양가감정(ambivalence)과 관련되어 있기 때문이다. 다시 말해, 스스로를 인식하는 이타주의는 인간과 동물을 구별하는 특징이 될 수 있지만, 이는 과학적인 설명은 아니다. 사회생물학자들은 이를 과학적이고 생물학적으로 설명하고자 노력한다.사회생물학의 창시자인 에드워드 오스본 윌슨은 인간의 이타주의를 설명하기 위해 이타적인 협동을 맹목적(hardcore) 이타주의와 목적성(softcore) 이타주의, 두 가지 유형으로 나누었다. 맹목적 이타주의는 베푸는 사람이 보답을 바라지 않고 무의식적인 행동도 하지 않는 것을 의미한다. 반면 목적성 이타주의는 궁극적으로는 이기적인 이타주의이며, 사회가 자신이나 가까운 친척에게 보답해주기를 기대하는 행동이다.

로버트 트리버스, 도널드 캠밸, 밀턴 고든, 그리고 윌슨은 목적성 이타주의의 비율을 더 높게 추정한다. 윌슨은 부족 중심주의와 민족성의 증거를 바탕으로 목적성 이타주의를 더 높게 추론한다. 그는 인간 사회성의 특징은 규칙에 감정적으로 호소하면서도 동맹 관계가 쉽게 형성, 파괴, 재구축된다는 점에 있다고 주장한다.

목적성 이타주의는 강한 감정과 다양한 충성이라는 특징을 가지며, 인간은 혈족을 위해 희생할 수 있다. 하지만 합리적인 사람에게는 목적성 이타주의에 부합하는 포유동물의 결함성 능력이 있다는 것이다.

6. 유전자 결정론

사회생물학은 인간의 사회적 행동이 유전적으로 결정되었다는 주장을 펼치며, 이는 생물학주의와 문화주의 간의 오랜 논쟁에 중요한 영향을 미친다.[59] 생물학주의는 모든 현상을 생물학적 요인으로 설명하려는 입장인 반면, 문화주의는 인간이 사회 문화적 요인에 의해 조건화된다고 본다.[59]

E. O. 윌슨은 사회생물학을 "개체군 생물학과 진화 이론의 사회 조직으로의 확장"이라고 정의하며,[5] 인간의 사회적 행동이 유전적으로 결정되었다고 강력히 주장한다.[60] 사회생물학은 특정 행동이 유전되며 자연 선택의 영향을 받는다는 전제에 기반한다.[6] 이는 행동이 시간이 지남에 따라 진화하여 진화적 적합성에 기여하는 복잡한 사회적 과정을 형성한다는 것이다.

사회생물학은 자연 선택을 통해 행동을 설명하고자 하며, 행동은 개체의 유전자를 보존하려는 노력으로 간주된다.[7] 예를 들어, 새로 우위를 점한 수사자가 자신의 자식이 아닌 새끼 사자를 죽이는 행동은 경쟁을 제거하고 암컷의 발정을 유도하여 자신의 유전자를 더 많이 퍼뜨리기 위한 적응 행동으로 설명된다.[8]

사회생물학자들은 인간 본성을 포함한 동물의 행동이 자연 선택의 결과로 부분적으로 설명될 수 있다고 주장하며, 행동을 완전히 이해하기 위해서는 진화적 관점에서 분석해야 한다고 말한다. 사회생물학의 기본 전제는 다음과 같다.

- 특정 행동적 특성은 유전된다.

- 유전된 행동적 특성은 자연 선택에 의해 연마되었다.

사회생물학은 니콜라스 틴베르헨의 틴베르헨의 네 가지 질문을 사용하여 동물 행동을 설명한다. 종 수준의 설명(궁극적 설명)은 행동의 기능(적응)과 진화 과정(계통 발생)을, 개인 수준의 설명(근접적 설명)은 개인의 발달(개체 발생)과 근접적 메커니즘(예: 뇌 해부학, 호르몬)을 다룬다.

사회생물학자들은 행동이 종의 역사에서 선택적 압력의 결과로 어떻게 설명될 수 있는지에 관심을 가지며, 본능적, 직관적 행동과 문화 간 유사성을 설명하는 데 중점을 둔다. 예를 들어, 많은 포유류 종에서 어미가 자손을 보호하는 행동은 자손의 생존에 도움이 되었기 때문에 진화했을 것이라고 추론한다.

개별 유전적 이점만으로는 특정 사회적 행동을 설명하기 어렵기 때문에, E.O. 윌슨은 진화가 사회 집단 선택에도 작용할 수 있다고 주장했다.[14] 집단 선택 메커니즘은 패러다임과 진화 게임 이론에서 차용한 개체군 통계를 사용한다. 이타주의는 다른 사람의 복지에 대한 관심으로 정의되는데, 이타주의가 유전적으로 결정된다면 이타적인 개인이 자신의 유전적 특성을 번식시켜야 하지만, 실제로는 이타주의자들이 비이타주의자에게 자원을 쏟아붓는 경향이 있어 이타주의 유전자가 유지되기 어렵다는 문제가 발생한다.[15]

사회생물학 내에서 사회적 행동은 관찰된 행동과 일치하는 진화적으로 안정한 전략을 찾음으로써 설명된다. 전략의 안정성을 증명하기는 어렵지만, 일반적으로 유전자 빈도를 예측할 수 있다. 사회성 곤충과 같이 배타적 집단 간의 이타주의는 이타적 개인 간에 공유되는 게놈의 정도와 상관관계가 있는 것으로 설명된다.

사회생물학에서 중요한 개념은 기질적 특성이 생태학적 균형을 이루고 있다는 것이다. 양 개체군의 확장이 늑대 개체군의 확장을 장려하는 것처럼, 유전자 풀 내에서 이타적 특성의 확장은 의존적 특성을 가진 개인의 증가를 장려할 수 있다.

인간 행동 유전학 연구는 창의성, 외향성, 공격성, IQ와 같은 행동적 특성이 높은 유전성을 가지고 있음을 발견했다.[16][17] 그러나 이러한 연구는 유전성이 환경적 또는 문화적 요인의 영향을 제한하지 않는다는 점을 강조한다.

일부 이론가들은 특정 환경에서 범죄 행동이 적응적일 수 있다고 주장한다.[18] 예를 들어, 리 엘리스의 진화적 신경안드로겐 이론은 여성의 성 선택이 남성 간의 경쟁적 행동을 증가시켜 범죄로 이어졌다고 가정한다. 마크 반 부트는 남성 간의 자원에 대한 집단 간 갈등 역사가 남성과 여성 간의 폭력과 공격성의 차이를 초래했다고 주장한다.[19]

유전자 변이 마우스는 유전자가 행동에 미치는 영향을 보여주는 예시이다. 전사 인자 FEV(Pet1)는 뇌의 세로토닌 시스템 유지에 중요한 역할을 하며, 정상적인 공격성 및 불안과 유사한 행동에 필요하다.[21] FEV가 유전자적으로 삭제된 수컷 마우스는 즉시 다른 수컷을 공격하는 반면, 야생형 마우스는 폭력적인 행동을 시작하는 데 더 오랜 시간이 걸린다. 또한 FEV는 마우스의 올바른 모성 행동에 필요한 것으로 나타났다.[22]

인간이 아닌 종의 본능적인 행동 특성에 대한 유전적 근거는 일반적으로 받아들여지지만, 인간 사회의 복잡한 행동을 설명하기 위해 유전적 근거를 사용하는 것은 여전히 논란의 여지가 있다.[23][24]

스티븐 핑커는 비평가들이 정치와 생물학적 결정론에 대한 두려움에 휩쓸렸다고 주장하며,[25] 스티븐 제이 굴드와 리처드 르원틴을 과학보다는 정치에 의해 영향을 받은 "급진적인 과학자"로 비난했다.[26] 반면 르원틴, 스티븐 로즈, 레온 케민은 아이디어의 정치와 역사와 그 과학적 타당성을 구별하며,[27] 사회생물학이 과학적 근거에서 실패했다고 주장한다. 나폴레옹 차그논이 사회생물학에 대한 세션을 계획했을 때, 다른 학자들은 이를 "인종차별주의, 파시즘, 나치즘"이라고 비난하며 세션을 취소하려 했다.[29]

노엄 촘스키는 사회생물학적으로 정보를 얻은 인간 본성에 대한 중요성을 주장하며, 인간이 생물학적 유기체이며 그에 따라 연구되어야 한다고 말했다.[30] 또한 표트르 크로포트킨의 ''상호 부조: 진화의 요인''에 대한 논의에서 아나키스트 정치적 견해와 사회생물학의 가능한 화해를 암시했다.[31]

윌슨은 자신이 해야 할 일이 아니라 실제로 일어나는 일을 암시하려 했다고 주장했지만, 일부 비평가들은 사회생물학의 언어가 "사실"에서 "당위"로 쉽게 미끄러진다고 주장하며,[27] 이는 자연주의적 오류의 한 예라고 비판한다. 핑커는 반사회적인 것으로 여겨지는 입장에 대한 반대는 도덕적 가정에 근거하며, 이는 과학적 발전으로 반증될 수 없다고 주장했다.[32]

7. 사회생물학의 현대적 발전과 의의

사회생물학은 개체군 생물학과 진화 이론을 사회 조직에 적용한 학문이다.[5] 행동이 유전되며 자연 선택의 영향을 받는다는 전제에 기반하며,[6] 신체적 특성처럼 행동도 진화한다고 본다. 사회생물학은 진화적으로 성공적인 행동 방식이 복잡한 사회적 과정 형성에 기여한다고 예측한다.

자연 선택을 통해 행동을 설명하며, 행동을 개체의 유전자 보존 노력으로 간주한다. 특정 행동 특성에 영향을 미치는 유전자 또는 유전자 조합이 대대로 유전될 수 있다고 본다.[7] 예를 들어, 새로 우위를 점한 수사자가 자신의 자식이 아닌 새끼를 죽이는 행동은 경쟁을 제거하고 암컷을 더 빨리 발정시켜 자신의 유전자를 더 많이 퍼뜨리기 위한 적응 행동으로 해석된다.[8]

생물학 철학자 다니엘 데닛은 토머스 홉스를 최초의 사회생물학자로 보았으며, 홉스가 ''리바이어던''에서 비도덕적인 사회생물학적 관점으로 인간 사회의 도덕 기원을 설명했다고 주장했다.[9]

동물 행동 유전학자 존 폴 스콧은 1948년 회의에서 '사회생물학'이라는 단어를 처음 사용했으며,[10] 1956년 미국 생태학회에 "동물 행동 및 사회생물학 분과"가 창설되었다. E. O. 윌슨은 스튜어트 A. 알트만을 통해 사회생물학을 접하게 되었고, 알트만은 자신만의 사회생물학을 개발했다. 윌슨의 사회생물학은 W. D. 해밀턴, 로버트 트리버스 등의 수학적 모델을 활용했다는 점에서 스콧이나 알트만의 사회생물학과 다르다.[11]

1975년 윌슨의 ''사회생물학: 새로운 종합'' 출판 이후 "사회생물학"은 널리 알려졌으며, 주로 개미와 다른 벌목(Hymenoptera)의 사회적 행동 뒤에 숨겨진 진화 메커니즘을 설명하려는 시도를 개척했다. 윌슨은 인간 행동을 다룬 ''인간 본성에 대하여(On Human Nature)''를 통해 퓰리처상을 수상했다.[12]

에드워드 H. 하겐은 사회생물학이 "20세기의 과학적 승리 중 하나"이며, 현재 모든 생물학과의 핵심 연구 및 커리큘럼의 일부라고 평가했다. 비인간 유기체에 대한 사회생물학 연구는 ''네이처'' 및 ''사이언스''와 같은 주요 과학 저널에서 지속적으로 증가했다. 행동생태학은 사회생물학이라는 용어 대신 사용되기도 한다.[13]

사회생물학자들은 인간 행동이 자연 선택의 결과로 부분적으로 설명될 수 있다고 주장하며, 행동을 완전히 이해하기 위해 진화적 관점에서 분석해야 한다고 본다.

자연 선택은 진화 이론의 기본이며, 생존과 번식 능력을 증가시키는 유전 형질은 후대에 더 많이 나타난다. 유전된 적응 행동이 인간이 아닌 동물 종에 존재한다는 것은 진화 생물학의 기초가 되었다. 그러나 인간에 대한 진화 모델 적용은 여전히 논쟁의 여지가 있다.

니콜라스 틴베르헨의 작업은 사회생물학에 영향을 미쳤다.

사회생물학은 다음 두 가지 기본 전제에 기반한다.

- 특정 행동적 특성은 유전된다.

- 유전된 행동적 특성은 자연 선택에 의해 연마되었다.

틴베르헨의 네 가지 질문을 사용하여 동물 행동을 설명한다. 종 수준 범주는 행동의 기능(적응)과 진화 과정(계통 발생)이며, 개인 수준 범주는 개인의 발달(개체 발생)과 근접적 메커니즘(예: 뇌 해부학, 호르몬)이다.

사회생물학자들은 행동이 종의 역사에서 선택적 압력의 결과로 어떻게 설명될 수 있는지에 관심이 있으며, 본능적 또는 직관적 행동, 문화 간 유사성을 설명하는 데 주력한다. 예를 들어, 많은 포유류 종 내 어미의 자손 보호 행동은 자손 생존에 도움이 되었기 때문에 진화했다고 추론한다.

개별 유전적 이점은 유전자 중심 선택의 결과로 특정 사회적 행동을 설명하지 못한다. E.O. 윌슨은 진화가 사회 집단에도 작용할 수 있다고 주장했다.[14] 집단 선택 메커니즘은 패러다임과 진화 게임 이론에서 차용한 개체군 통계를 사용한다. 이타주의는 "다른 사람의 복지에 대한 관심"으로 정의된다. 이타주의가 유전적으로 결정된다면, 이타적인 개인은 자신의 유전적 특성을 번식시켜야 하지만, 이타주의자들이 비이타주의자에게 자원을 쏟아부으면 이타주의자들은 사라지는 경향이 있다. 극단적인 예는 동료를 돕기 위해 목숨을 잃는 군인이다.[15]

사회생물학 내에서 사회적 행동은 진화적으로 안정한 전략을 찾음으로써 설명된다. 전략의 안정성을 증명하기는 어렵지만, 유전자 빈도를 예측할 수 있다.

사회성 곤충과 같은 배타적 집단 간 이타주의가 이러한 방식으로 설명되었다. 이타적 행동은 일부 동물에서 이타적 개인 간 공유되는 게놈 정도와 상관관계가 있다. 수컷 하렘-짝짓기 동물의 영아 살해, 설치류 암컷 영아 살해 및 태아 흡수가 활발히 연구되고 있다. 일반적으로, 더 많은 출산 기회를 가진 여성은 자손을 덜 중요하게 생각하며, 출산 기회를 조정할 수 있다.

사회생물학에서 중요한 개념은 기질적 특성이 생태학적 균형을 이루고 있다는 것이다.

인간 행동 유전학 연구는 창의성, 외향성, 공격성, IQ와 같은 행동적 특성이 높은 유전성을 가지고 있음을 발견했다. 그러나 유전성이 환경적 또는 문화적 요인의 영향을 제한하지 않는다는 점을 주의해야 한다.[16][17]

다양한 이론가들은 일부 환경에서 범죄 행동이 적응적일 수 있다고 주장했다.[18] 리 엘리스의 진화적 신경안드로겐 이론은 여성의 성 선택이 남성 간 경쟁적 행동을 증가시켜 범죄로 이어졌다고 가정한다. 마크 반 부트는 남성 간 자원에 대한 집단 간 갈등 역사가 남녀 간 폭력과 공격성의 차이를 초래했다고 주장한다.[19] 엘리아스 카네티는 노예 제도 및 독재와 같은 문화적 관행에 사회생물학적 이론을 적용했다.[20]

유전자 변이 마우스는 유전자가 행동에 미치는 영향을 보여준다. 예를 들어, 전사 인자 FEV는 정상적인 공격성 및 불안과 유사한 행동에 필요하다.[21] FEV가 유전자적으로 삭제되면 수컷 마우스는 즉시 다른 수컷을 공격한다. FEV는 마우스의 올바른 모성 행동에도 필요하며, FEV 인자가 없는 어미의 새끼는 생존하지 못한다.[22]

인간이 아닌 종의 본능적인 행동 특성에 대한 유전적 근거는 일반적으로 받아들여지고 있지만, 인간 사회의 복잡한 행동을 설명하기 위해 유전적 근거를 사용하는 것은 여전히 논란의 여지가 있다.[23][24]

E.O. 윌슨은 사회생물학을 "모든 생물의 사회적 행동의 생물학적 기초에 대한 체계적인 연구"로 정의했다. 그러나 사회 행동 연구 전부가 사회생물학이라고 불리는 것은 아니다. 사회생물학이 다루는 것은 그중 진화와 관련된 부분이다. 윌슨은 동물 행동학을 비롯한 생물의 행동에 관한 연구는 궁극적 요인을 해명하는 사회생물학과, 신경행동학 등의 근접 요인을 해명하는 분야로 양분될 것이라고 예측했다. 여기에는 동물뿐만 아니라 식물이나 미생물의 행동, 습성도 포함된다. 윌슨은 "사회"를 상호 작용하는 동종 개체의 관계로 정의했지만, 이종 개체 간의 상호 작용(핸디캡 신호 교환 등)도 연구 대상이다. 또한 인간도 명확하게 연구 범위에 포함했지만, 통상 인간의 행동 진화는 인간 사회생물학, 인간 행동 생태학, 휴먼 에솔로지, 진화 심리학 등 다른 분야로 다루어진다.

1980년대부터 1990년대에 걸쳐, 개념적인 이론이었던 런어웨이 설과 핸디캡 이론이 ESS이 될 수 있음이 제시됨과 동시에, 현장 연구에서도 배우자 선호가 실재함이 확인되면서 오랫동안 존재가 의심받아 왔던 성 선택에 대한 재평가가 시작되었다.

8. 한국 사회와 사회생물학

비록 한국 사회와 직접적인 관련은 없지만, 이마니시 긴지를 중심으로 한 일본의 사회생물학 연구 사례는 한국 사회에 시사하는 바가 크다. 특히 일본 영장류학은 유전자 중심주의적 관점을 넘어 문화와 사회적 행동의 중요성을 강조한다는 점에서 주목할 만하다.[43][45]

일본 영장류학 연구는 개체 식별을 통해 일본원숭이의 혈연 관계와 문화적 능력 차이를 밝혀냈다. 고지마 원숭이의 고구마 및 밀 씻기 행동 연구에서는 연령, 지위, 가계에 따라 학습 속도와 혁신 행동에 차이가 있음을 발견했다.[43] 이는 사회생물학이 유전자 증식 관점에 치우쳐 인간과 영장류 사회를 편향되게 이해할 수 있다는 비판을 뒷받침한다.[45]

구로다 스에히사는 콩고 왐파에서 보노보를 연구하며 개체 간 음식 분배를 통해 풍부하고 역동적인 사회 관계가 형성됨을 관찰했다.[44] 이는 E. O. 윌슨이 제시한 유전자와 문화의 공진화 개념과는 달리,[46] 문화 고유의 발전 기구를 간과하고 있다는 비판을 제기한다.[47]

이러한 일본의 연구 사례는 더불어민주당 등 한국 진보 진영이 사회생물학적 관점을 비판적으로 수용하는 데 영향을 줄 수 있다. 유전자 결정론을 경계하고 사회문화적 맥락을 중시하는 진보적 관점은 생물학적 요인과 환경적 요인의 상호작용을 균형 있게 고려해야 함을 시사한다.

9. 비판 및 평가

스티븐 핑커는 비평가들이 정치와 생물학적 결정론에 대한 두려움에 지나치게 휩쓸렸다고 주장하며, 특히 스티븐 제이 굴드와 리처드 르원틴을 과학보다는 정치에 의해 인간 본성에 대한 입장이 영향을 받은 "급진적인 과학자"로 비난했다.[26] 반면 르원틴, 스티븐 로즈와 레온 케민은 아이디어의 정치와 역사와 그 과학적 타당성을 구별하며,[27] 사회생물학이 과학적 근거에서 실패했다고 주장했다. 굴드는 사회생물학을 우생학과 묶어 자신의 저서 ''인간의 오만''에서 둘 다 비판했다.[28]

노엄 촘스키는 여러 차례 사회생물학에 대한 견해를 표명했다. 울리카 세게르스트랄레가 보고한 바에 따르면, 촘스키는 사회생물학 연구 그룹의 1976년 회의에서 사회생물학적으로 정보를 얻은 인간 본성에 대한 중요성을 주장했다. 촘스키는 인간이 생물학적 유기체이며 그에 따라 연구되어야 한다고 주장하며, 사회 과학에서의 "백지 상태" 교리에 대한 비판을 1975년 저서 ''언어에 대한 고찰''에서 밝혔다.[30] 촘스키는 또한 표트르 크로포트킨의 ''상호 부조: 진화의 요인''에 대한 논의에서 자신의 아나키스트 정치적 견해와 사회생물학의 가능한 화해를 암시했는데, 이는 공격성보다는 이타심에 더 초점을 맞춰 아나키스트 사회가 협력하려는 인간의 타고난 경향 때문에 실현 가능하다고 제안했다.[31]

E. O. 윌슨은 자신이 해야 할 일이 무엇인지가 아니라 실제로 일어나는 일이 무엇인지 암시하려 한 적이 없다고 주장했다. 그러나 일부 비평가들은 사회생물학의 언어가 "사실"에서 "당위"로 쉽게 미끄러진다고 주장하며,[27] 이는 자연주의적 오류의 한 예이다.

사회생물학은 1960년대에 시작된 젊은 학문 분야이지만, 불과 수십 년 만에 많은 연구자들의 논쟁 대상이 되었다. 특히, 동물의 이타적 행동을 유전자의 이기적 전략이라는 시각으로 파악하는 관점은, 인도주의적인 인간관·윤리관과의 사이에 불일치를 일으켜, 사회생물학 논쟁이라고 불리는 큰 논쟁으로 발전했다.

곤충, 물고기, 새, 포유류 등 많은 동물의 행동에 대해서는, 어느 정도 이론을 뒷받침하는 관찰 결과가 얻어지고 있다. 한편, 인간처럼 행동의 가소성이 크고 복잡한 사회를 가진 동물의 행동에 대해, 유전적인 진화에 초점을 맞춘 모델을 단순하게 적용하는 것은 어렵다 (이것은 대부분의 사회생물학자와 그 비판자들이 당연한 것으로 간주하고 있다). 리처드 도킨스는 《이기적인 유전자》에서, 문화적 정보의 자기 복제자를 의미하는 밈이라는 새로운 용어를 만들어 문화적인 진화의 측면에 주의를 환기했고, 또한 유전자와 밈 쌍방의 "전제 지배"에 저항하는 자유 의지의 중요성을 지적했다. 사회생물학이 적용될 수 없는 것은 인간 안의 문화적인 부분, 가변적이고 범문화적이지도 보편적이지도 않은 부분이다.

일본에서는 이마니시 긴지의 구상에 따라 세계에 앞서 영장류의 사회학적 연구가 진행되어 왔다. 특히 20세기 후반에는 일본 영장류학의 재출발이 구미의 재출발보다 10년 이상 빨랐다.[42] 일본의 생물 사회 연구는 이마니시 긴지가 처음 야생마 사회 연구에 적용한 명명에 의한 개체 식별을 기초로 하고 있다. 이를 통해 일본원숭이의 혈연 관계를 장기간 기록하는 것이 가능해졌고, 계통에 따라 문화적 능력의 차이가 나타나는 것까지 발견되었다. 고지마 원숭이의 고구마 씻기 행동과 밀 씻기 행동은 연령과 단위 집단 내의 지위에 따라 학습 속도가 다를 뿐만 아니라, 혁신적인 행동을 하는 가계까지 발견되었다. 이러한 발견은 유전자 중심주의에 기반한 연구가 개체 중심적인 행동에 치우쳐 있었던 데 반해, 이마니시 긴지는 무리 중심적인 사회 행동의 전승 등을 강조하고 있다.[43]

일본의 영장류학은 이후 아프리카나 동남아시아의 영장류 연구로까지 확대되었지만, 문화나 감정의 커뮤니케이션 등을 배제하지 않는 연구로 발전했다. 콩고의 왐파에서 보노보를 연구한 구로다 스에히사는 개체 간의 음식 분배에 초점을 맞춰 풍부하고 역동적인 사회 관계가 관찰된다는 것을 밝혀냈다.[44]

일본의 원숭이학(영장류 연구)과 사회생물학 또는 행동생태학은 주로 시점의 차이일 뿐, 학문 체계로서 모순되는 것은 아니지만, 사회생물학이 유전자 증식이라는 관점에 너무 집착한 결과, 인간을 포함한 영장류 사회를 이해하는 점에서 편향된 연구와 정보를 만들어내고 있다는 점에 대해서는 일반적으로 비판적이다.[45] E. O. 윌슨은 "유전자=문화 공진화"라는 개념을 통해 인간을 포함한 문화적 활동을 통합하려 하고 있다.[46] 그러나 이 문화는 도킨스가 "밈" 또는 "연장된 표현형"이라고 부르는 것이 전형이 되었으며, 유인원, 특히 침팬지속과 인간의 문화를 충분히 파악할 수 있는지에 대해 큰 의문이 있다. 특히 생물학적 능력에 의해 뒷받침되기는 하지만, 문화 고유의 발전 기구에 대해서는 전혀 고찰되지 않고 있다.[47]

참조

[1]

서적

The Social Insects

Harvard University Press

2000-03-24

[2]

논문

Sociobiology and Sociology

https://www.annualre[...]

1994

[3]

논문

The sociology of sociobiology

https://doi.org/10.1[...]

1990-01-01

[4]

논문

Sociobiology and the human dimension

1985-01

[5]

서적

On Human Nature

https://archive.org/[...]

Harvard

[6]

서적

The Genetics of African Populations in Health and Disease

2019

[7]

논문

Rethinking The Theoretical Foundation of Sociobiology

[8]

논문

Adaptations of Female Lions to Infanticide by Incoming Males

https://www.cbs.umn.[...]

2017-04-03

[9]

서적

Darwin's Dangerous Idea

https://archive.org/[...]

Simon and Schuster

[10]

웹사이트

The Life of J.P. Scott

https://www.bgsu.edu[...]

Bowling Green State University

2016-12-14

[11]

논문

Are Naturalists Old-Fashioned?

1966-09

[12]

간행물

All-Time 100 Nonfiction Books

https://entertainmen[...]

2011-08-17

[13]

문서

The Handbook of Evolutionary Psychology

John Wiley & Sons

2005

[14]

문서

1975

[15]

논문

Human altruism as a courtship display

[16]

논문

Beyond Heritability: Twin Studies in Behavioral Research

http://people.virgin[...]

2010-06-29

[17]

논문

A Better Way to Use Twins for Developmental Research

http://people.virgin[...]

2010-10-29

[18]

논문

The Sociobiology of Sociopathy: An Integrated Evolutionary Model

http://www.bbsonline[...]

2020-10-27

[19]

서적

Gender Differences in Cooperation and Competition

Palgrave Macmillan UK

2015

[20]

서적

Crowds and Power

Penguin

1981

[21]

논문

Pet-1 ETS gene plays a critical role in 5-HT neuron development and is required for normal anxiety-like and aggressive behaviour

2003-01-23

[22]

논문

Serotonergic transcriptional programming determines maternal behavior and offspring survival

2008-09

[23]

뉴스

'Wilson,' They Said, 'Your All Wet!'

https://www.nytimes.[...]

2015-07-21

[24]

논문

Sociobiology: the art of storytelling

https://books.google[...]

1978-11-16

[25]

논문

The Roots of Biological Determinism: review of The Mismeasure of Man by Stephen Jay Gould

1984

[26]

서적

The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature

Penguin Books

[27]

서적

Not in Our Genes: Biology, Ideology, and Human Nature

https://archive.org/[...]

Pantheon Books

[28]

서적

The Mismeasure of Man

https://archive.org/[...]

[29]

뉴스

Who Are the Real Savages?

https://www.nytimes.[...]

2024-07-03

[30]

서적

Reflections on Language

Pantheon Books

1975

[31]

간행물

"Rollback, Part II."

http://www.chomsky.i[...]

1995

[32]

서적

The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature

Viking

2002

[33]

서적

Animal Behavior

Sinauer

2001

[34]

서적

生物進化とハンディキャップ理論

[35]

서적

社会生物学論争史

みすず書房

2005

[36]

서적

社会生物学論争史

[37]

서적

社会生物学論争史

[38]

서적

精神の起源について

[39]

서적

精神の起源について

[40]

서적

精神の起源について

[41]

서적

Technological Innovation as an Evolutionary Process

Cambridge University Press

2000

[42]

서적

霊長類社会の進化

平凡社

1987

[43]

서적

霊長類社会の進化

平凡社

1987

[44]

서적

人類進化再考/社会生成の考古学

以文社

1999

[45]

서적

霊長類社会の進化

平凡社

1987

[46]

서적

知の挑戦

角川書店

2002

[47]

간행물

文化的進化の自律性と倫理 : E・O・ウィルソンの「還元主義」に抗して

2008

[48]

서적

Sociobiology the abridged edition

1975

[49]

문서

사회 생물학

두산동아대백과사전

[50]

서적

Sociobiology the abridged edition

1975

[51]

서적

On Human Nature

1978

[52]

서적

The Social Meaning of Modern Biology : From Social Darwinism to Sociobiology

1986

[53]

서적

Evolution the remarkable history of a scientific theory

2004

[54]

서적

Evolution the remarkable history of a scientific theory

2004

[55]

서적

Evolution the remarkable history of a scientific theory

2004

[56]

서적

On Human Nature

1978

[57]

서적

Sociobiology the abridged edition

1975

[58]

서적

On Human Nature

1978

[59]

서적

Gene, Kultur Und Moral : Soziobiologie-Pro und Contra.

1990

[60]

서적

On Human Nature

1978

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com