아프리카 문학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아프리카 문학은 아프리카 대륙에서 생성되고 발전해 온 문학을 총칭하며, 구전 문학에서 시작하여 식민지 시대와 탈식민 시대를 거치며 다양한 주제와 형식으로 발전해 왔다. 구전 문학은 신화, 역사, 시, 노래 등으로 구성되어 있으며, 다양한 언어로 전승되었다. 식민지 시대에는 서구 언어를 사용한 문학이 등장했으며, 노예 경험을 다룬 작품도 나타났다. 탈식민 시대에는 독립, 사회 문제, 여성의 권리 등을 다룬 작품이 많이 창작되었으며, 아프리카 문학은 아프리카의 정체성을 탐구하고 서구의 시각에 대한 비판을 담아내며 발전해 왔다. 아프리카 문학은 다양한 언어와 문학 형식을 포괄하며, 아프리카 디아스포라 문학과도 연관성을 가진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 아프리카의 문학 - 치누아 아체베

나이지리아 소설가 치누아 아체베는 영어로 쓰인 아프리카 문학의 선구자로서 이그보족 전통과 식민주의 충돌을 다룬 『모든 것이 산산이 부서진다』를 통해 세계적 명성을 얻었으며, 조셉 콘래드 비판, 문학상 수상 등 아프리카 문학과 포스트 식민주의 연구에 큰 영향을 미쳤다.

2. 구전 문학

구전 문학(혹은 우간다 학자 피오 지리무(Pio Zirimu)[5]가 만들어낸 용어인 구술 문학/orature영어)은 산문이나 운문 형태를 띤다. 산문은 주로 신화나 역사 이야기이며, 익살꾼 캐릭터를 포함하기도 한다. 아프리카 이야기꾼들은 호응법 기법을 사용하여 이야기를 전달하며, 시는 서사시, 직업시, 의례시, 통치자나 저명한 사람들의 찬가 등으로 나타난다. 그리오라고도 불리는 음유시인들은 음악과 함께 이야기를 전달한다.[6] 연가, 노동요, 동요, 경구, 속담, 수수께끼 등도 흔히 노래된다. 이러한 구전 전통은 풀라어, 스와힐리어, 하우사어, 월로프어 등 다양한 언어로 존재한다.[7]

알제리에서는 대다수 인구가 문맹이었을 때 구전 시 ''이세프라''가 베르베르인 전통의 중요한 부분이었다. 종교적인 시는 헌신, 예언, 성인 찬양 등을 다루었고, 세속적인 시는 출생, 결혼 등의 축하나 영웅적인 전사 이야기를 담았다.[8] 말리에서는 구전 문학이나 민담이 원주민 언어인 부마어로 라디오를 통해 방송된다.[9]

구전문학은 사람의 목소리로 연기되어 사람들에게 들려짐으로써 전승된다. 아프리카의 구전문학은 말뿐만 아니라 연기 장소, 신체와 음악 표현, 연기자와 청중 등이 합쳐져서 성립한다. 모든 연령층이 참여하고 공동체 구성원 전체가 함께함으로써 생활의 지혜나 지침을 전달하고 공동체를 유지하는 데 활용된다.

직업적으로 구전문학을 연기하는 사람들은 아프리카 각지에 퍼져있다. 이야기를 전달하고 음악을 연주하는, 서아프리카의 그리오(Griot), 동아프리카 에티오피아의 아즈마리/Azmari영어 등이 알려져 있다. 남아프리카에는 이지봉고/Izibongo영어라는 구전문학 형식이 있다. 스와힐리 시의 구전문학 중 가장 인기 있는 것은 타라브(Tarab)이며, 연애 등 인간관계를 노래하는 내용이 많고 동아프리카에서 팝 음악으로 불려진다.

토킹 드럼(Talking Drum) 또는 드럼 랭귀지(drum language)라고 불리는 북을 이용한 언어도 구두 전승의 일종이다. 모시족(Mossi)은 왕조 계보를 토킹 드럼으로 이야기하는 악사가 있으며, 벤드레/Bendré영어라는 북을 사용한다. 몽고족(Mongo)을 중심으로 하는 열대림 지역 사람들은 장거리 전달용 북을 사용하며, 몽고족의 전달용 북 언어는 운문으로 표현되어 북 문학이라고도 불릴 수 있는 내용을 담고 있다.

과거에는 구전문학이 개별 집단에서 연기되었지만, 아프리카 각 지역이 독립국이 된 이후에는 국민 전체가 공유하는 국가 문화유산으로 여겨지게 되었다. 이에 따라 구전문학은 언어적인 측면만 발췌되어 번역 및 인쇄되고, 교육이나 교양 목적으로 읽히고 있다. 사회적 기능을 상실한 작품은 계승이 어려워지기 때문에 이야기하는 사람이 없어지기 전에 수집을 진행하는 국립대학도 있다.

구전문학을 조사·연구하는 작가로는 줄루어 창작과 연구를 수행한 마지시 쿠네네/Mazisi Kunene영어, 산족(San)과 생활한 로렌스 반 더 포스트(Laurence van der Post), 말리의 풀베족(Fulbe)인 아마두 암파테 바/Amadou Hampâté Bâ프랑스어 등이 있다. 암파테 바는 1960년 유네스코 회의에서 "아프리카에서는 노인 한 명이 죽는다는 것은 도서관 하나가 불타는 것과 같다"라고 말했다. 이 발언은 여러 정보원 중 하나를 지켜야 한다는 취지였지만, 문자에 대한 구전의 우위를 나타내는 것으로 오해되는 경우가 있다. 구전문학을 배경으로 집필한 작가로는 나이지리아의 에이모스 투투올라(Amos Tutuola)가 있으며, 소설 『야시주 마시는 사람/The Palm-Wine Drinkard영어』(1952년)은 구전문학적인 내용이면서도 유럽과 미국에서도 지지를 받은 특이한 작품이다.

2. 1. 구전 문학의 특징

구전 문학(혹은 구술 문학(orature))은 산문이나 운문 형태를 띨 수 있다. 산문은 종종 신화적이거나 역사적이며, 익살꾼 캐릭터의 이야기를 포함하기도 한다. 아프리카의 이야기꾼들은 호응법 기법을 사용하여 이야기를 전달하며,[5] 시는 짧고 음탕한 일화를 바탕으로 한 서사시, 직업시, 의례시, 통치자 및 저명한 사람들의 찬가 등이 포함된다. 찬가를 부르는 음유시인(그리오)들은 음악과 함께 이야기를 전한다.[6] 연가, 노동요, 동요, 경구, 속담, 수수께끼도 흔히 노래된다.[7] 이러한 구전 전통은 풀라어, 스와힐리어, 하우사어, 월로프어 등 다양한 언어로 존재한다.[7]알제리에서는 문맹률이 높았던 시절, 구전 시가 베르베르인 전통의 중요한 부분이었다. ''이세프라''라고 불리는 이 시들은 종교적, 세속적 삶의 여러 측면에 사용되었으며, 종교적인 시에는 헌신, 예언적인 이야기, 성인 찬양 등이, 세속적인 시에는 출생, 결혼 등 축하 행사나 영웅적인 전사 이야기가 포함되었다.[8] 말리에서는 구전 문학이 부마어로 라디오를 통해 방송된다.[9]

구전문학은 사람의 목소리로 연기되어 전승되며, 말뿐 아니라 연기 장소, 신체 표현, 음악, 연기자와 청중 등이 합쳐져 성립한다. 모든 연령층이 참여하여 공동체 유지에 활용되며, 생활의 지혜나 지침 등을 전달한다. 직업적으로 구전문학을 연기하는 사람들은 서아프리카의 그리오나 동아프리카 에티오피아의 아즈마리 등이 알려져 있다. 남아프리카에는 이지봉고라는 구전문학 형식이 있다. 스와힐리 시의 구전문학 중 가장 인기 있는 것은 타라브이며, 연애 등 인간관계를 노래하는 내용이 많고 동아프리카에서 팝 음악으로 들려진다.

토킹 드럼은 북을 이용한 언어의 일종이다. 모시족은 왕조 계보를 토킹 드럼으로 이야기하는 악사가 있으며, 벤드레라는 북을 사용한다. 몽고족은 장거리 전달용 북을 사용하며, 북 문학이라고도 불리는 운문 형태의 내용을 전달한다.

과거 구전문학은 개별 집단에서 연기되었지만, 아프리카 독립 이후 국가 문화유산으로 여겨지게 되었다. 언어적 측면만 발췌되어 번역, 인쇄되고 교육, 교양으로 읽히고 있으며, 사회적 기능을 상실한 작품은 계승이 어려워져 수집이 진행되기도 한다.

구전문학을 조사, 연구하는 작가로는 마지시 쿠네네, 로렌스 반 더 포스트, 아마두 암파테 바 등이 있다. 암파테 바는 1960년 유네스코 회의에서 "아프리카에서는 노인 한 명이 죽는다는 것은 도서관 하나가 불타는 것과 같다"라고 말했다. 에이모스 투투올라는 구전문학을 배경으로 집필한 작가이며, 소설 『야시주 마시는 사람』은 유럽과 미국에서도 지지를 받았다.

구전 문학의 내용에는 시가, 전통적인 역사, 신화, 신앙, 전설, 서사시, 속담·수수께끼·빠른 말씨, 농담, 민요, 노동요, 자장가 등이 있다. 역사적 사건이 보존되기도 하며, 베냉에서는 노예 무역의 기억이 구전으로 공유된다. 구전은 연대가 불명확하며, 서아프리카 왕의 계보는 11세기까지 거슬러 올라간다는 추론도 있었지만, 15세기보다 오래된 사건은 구전에는 없다는 설도 있다.

에이모스 투투올라의 『야시주 마시기』는 요루바족의 민담을 바탕으로 한 것으로 여겨지며, 아프리카 안팎에서 상반된 평가를 받았다. 유럽과 미국에서는 “풍요로운 원시적 이미지” 등으로 칭찬을 받았지만, 아프리카에서는 “교양 없는 영어로 쓰인 요루바 민담의 표절 작품” 등의 혹평을 받았다.

아프리카의 전통적인 가치관으로는 토템, 수호령, 분신 등이 있으며, 현대 작품에도 도입된다. 카마라 라예의 소설 『아프리카의 아이』에서는 주인공 아버지의 토템인 검은 뱀이 미래를 알린다. 치누아 아체베의 『붕괴하는 유대』나 아마두 암파테 바의 『왕그린의 기묘한 운명』에서는 수호령을 거스르거나 토템을 죽인 인물이 불운에 빠진다. 알랭 마방쿠의 『고슴도치의 회상』은 인간의 명령으로 살인을 하는 고슴도치 분신이 화자가 되어 이야기가 전개된다.

사하라 사막에는 베두인이라는 유목민이 살고 있다. 투아레그족 작가 이브라힘 알 쿠르니는 사하라 사막의 풍토와 생물, 베두인의 사회를 서술한다.

전통적인 가치관은 작가에 대한 억압이나 공격이 되기도 한다. 나왈 엘 사다위는 이슬람 극단주의자의 암살 명단에 올랐으며,[32] 1992년에는 파라지 포다가 알-가마아 알-이슬라미야에 의해 살해되었다.[33] 나기브 마후푸즈의 소설 『게벨라위의 아이들』은 알아즈하르 대학교의 항의로 발매 금지되었고, 율마에 의해 비판받았다. 1994년 마후푸즈 살해 미수 사건이 발생했는데, 범인은 마후푸즈의 저서를 읽은 적이 없었다.

2. 2. 주요 구전 문학 장르

구전 문학(혹은 우간다 학자 피오 지리무(Pio Zirimu)[5]가 만들어낸 용어인 구술 문학(orature))은 산문이나 운문 형태를 띤다. 산문은 종종 신화적이거나 역사적이며, 익살꾼 캐릭터 이야기를 포함하기도 한다. 아프리카의 이야기꾼들은 호응법 기법을 사용하여 이야기를 전달하기도 한다. 시는 서사시, 직업시, 의례시, 통치자 및 저명한 사람들의 찬가 등 다양한 형태로 나타난다. 찬가를 부르는 사람들, 때로는 "그리오"로 알려진 음유시인들은 음악과 함께 이야기를 전한다.[6] 연가, 노동요, 동요, 경구, 속담, 수수께끼 등도 흔히 노래된다. 이러한 구전 전통은 풀라어, 스와힐리어, 하우사어, 월로프어 등 다양한 언어로 존재한다.[7]알제리에서는 대다수 인구가 문맹이었을 때 구전 시가 베르베르인 전통의 중요한 부분이었다. ''이세프라''라고 불리는 이러한 시들은 종교 및 세속 생활의 여러 측면에 사용되었다. 종교적인 시에는 헌신, 예언적인 이야기, 성인을 기리는 시가 포함되었고, 세속적인 시는 출생이나 결혼과 같은 축하 행사 또는 영웅적인 전사의 이야기에 관한 내용이었다.[8] 말리에서는 구전 문학 또는 민담이 원주민 언어인 부마어로 라디오를 통해 계속 방송된다.[9]

구전문학은 사람의 목소리로 연기되어 전승되며, 말뿐만 아니라 연기 장소, 신체와 음악 표현, 연기자와 청중 등이 합쳐져 성립한다. 모든 연령층이 참여하여 공동체 유지에 활용되며, 생활의 지혜나 지침 등을 전달한다.

직업적으로 구전문학을 연기하는 사람들은 아프리카 각지에 있으며, 서아프리카의 그리오(Griot), 동아프리카 에티오피아의 아즈마리 등이 알려져 있다. 남아프리카에는 이지봉고라는 구전문학 형식이 있다. 스와힐리 시의 구전문학에서 가장 인기 있는 것은 타라브(Tarab)라는 형식이며, 연애 등 인간관계를 노래하는 내용이 많고, 동아프리카에서 팝 음악으로 들려지고 있다.

토킹 드럼(Talking Drum)이나 드럼 랭귀지(drum language)라고 불리는 북을 이용한 언어도 구두 전승의 일종이다. 모시족(Mossi)은 왕조 계보를 토킹 드럼으로 이야기하는 악사가 있으며, 벤드레(Bendré)라고 불리는 북을 사용한다. 몽고족(Mongo)을 중심으로 하는 열대림 지역 사람들은 장거리 전달용 북을 사용하며, 운문으로 표현되는 북 문학이라고도 부를 수 있는 내용을 가지고 있다.

과거 구전문학은 개별 집단에서 연기되었지만, 아프리카 각지가 독립국이 된 이후에는 국민 전체가 공유하는 국가 문화유산으로 여겨지게 되었다. 구전문학은 언어적인 측면만이 발췌되어 번역·인쇄되고, 교육이나 교양으로 읽히고 있다. 사회적 기능을 상실한 작품은 계승이 어려워지기 때문에, 이야기하는 사람이 없어지기 전에 수집을 진행하는 국립대학도 있다.

구전문학을 조사·연구하는 작가로는 줄루어 창작과 연구를 수행한 마지시 쿠네네, 산족(San)과 생활한 로렌스 반 더 포스트(Laurence van der Post), 말리의 풀베족(Fulbe)인 아마두 암파테 바 등이 있다. 암파테 바는 1960년 유네스코 회의에서 "아프리카에서는 노인 한 명이 죽는다는 것은 도서관 하나가 불타는 것과 같다"라고 말했다. 구전문학을 배경으로 집필한 작가로는 나이지리아의 에이모스 투투올라(Amos Tutuola)가 있으며, 소설 『야시주 마시는 사람』(1952년)은 구전문학적인 내용이면서도 유럽과 미국에서도 지지를 받았다.

구전 문학 내용에는 시가, 전통적인 역사, 신화, 신앙, 전설, 서사시, 속담·수수께끼·빠른 말씨와 같은 짧은 정형구, 농담, 민요, 노동요, 자장가 등이 있다. 역사적 사건이 보존되어 있는 경우도 있으며, 베냉에서 노예 무역 기억이 구전으로 공유되고 있다는 조사 결과도 있다. 구전은 연대가 불명확하며, 서아프리카 왕의 계보는 11세기까지 거슬러 올라간다는 추론도 있었지만, 15세기보다 오래된 사건은 구전에는 없다는 설도 있다.

요루바족 민담을 바탕으로 했다고 여겨지는 추츠오라의 『야시주 마시기』는 아프리카 안팎에서 상반되는 평가를 받았다. 유럽과 미국에서는 “풍요로운 원시적 이미지” 등으로 칭찬을 받았지만, 아프리카에서는 “교양 없는 영어로 쓰인 요루바 민담 표절 작품” 등의 혹평을 받았다.

아프리카 전통적 가치관으로는 토템, 수호령, 분신 등이 있으며, 현대 작품에도 도입되고 있다. 기니의 카마라 라예의 자전적 소설 『아프리카의 아이』(1953년)에서는 주인공 아버지의 토템인 검은 뱀이 미래를 알린다. 치누아 아체베의 『붕괴하는 유대』나 아마두 암파테 바의 『왕그린의 기묘한 운명』(1973년)에서는 수호령을 거스르거나 토템을 죽인 인물이 운에 버려진다. 알랭 마방쿠의 『고슴도치의 회상』(2006년)은 인간의 명령으로 살인을 하는 고슴도치의 분신이 화자가 되어, 평화적인 분신과 해를 끼치는 분신의 세계가 그려진다.

사하라 사막에는 베두인이라고 불리는 유목민이 살고 있다. 투아레그족 작가 이브라힘 알 쿠르니는 사하라 사막의 풍토와 생물, 베두인의 사회를 서술하고 있다.

전통적인 가치관이 작가에 대한 억압이나 공격이 되는 경우가 있다. 부권 제도나 여성 성기 절제 관습 등을 비판한 나왈 엘 사다위는 1991년 이슬람 극단주의자의 암살 명단에 올랐다.[32] 1992년에는 파라지 포다가 알-가마아 알-이슬라미야에 의해 살해되었다.[33] 나기브 마후푸즈가 종교를 테마로 한 소설 『게벨라위의 아이들』(1959년)은 알아즈하르 대학교의 항의로 발매 금지되었고, 율마에 의해 비판받았다. 율마의 비판을 알게 된 청년이 1994년 마후푸즈 살해 미수 사건을 일으켰는데, 범인인 청년은 마후푸즈의 저서를 읽은 적이 없었다.

2. 3. 구전 문학의 현대적 의의

구전 문학(혹은 우간다 학자 피오 지리무(Pio Zirimu)가 만들어낸 용어인 구술 문학(orature))[5]은 산문이나 운문 형태를 띤다. 산문은 주로 신화나 역사 이야기이며, 익살꾼 캐릭터를 포함하기도 한다. 아프리카 이야기꾼들은 호응법 기법을 사용하여 이야기를 전달하며, 시는 짧고 음탕한 일화를 바탕으로 한 서사시, 직업시, 의례시, 통치자나 저명한 사람들의 찬가 등으로 나타난다. 그리오라고도 불리는 음유시인들은 음악과 함께 이야기를 전달한다.[6] 연가, 노동요, 동요, 경구, 속담, 수수께끼 등도 흔히 노래된다. 이러한 구전 전통은 풀라어, 스와힐리어, 하우사어, 월로프어 등 다양한 언어로 존재한다.[7]알제리에서는 대다수 인구가 문맹이었을 때 구전 시 ''이세프라''가 베르베르인 전통의 중요한 부분이었다.[8] 종교적인 시는 헌신, 예언, 성인 찬양 등을 다루었고, 세속적인 시는 출생, 결혼 등의 축하나 영웅적인 전사 이야기를 담았다.[8] 말리에서는 구전 문학이나 민담이 원주민 언어인 부마어로 라디오를 통해 방송된다.[9]

구전문학은 사람의 목소리로 연기되어 사람들에게 들려짐으로써 전승된다. 아프리카의 구전문학은 말뿐만 아니라 연기 장소, 신체와 음악 표현, 연기자와 청중 등이 합쳐져서 성립한다. 모든 연령층이 참여하고 공동체 구성원 전체가 함께함으로써 생활의 지혜나 지침을 전달하고 공동체를 유지하는 데 활용된다.

직업적으로 구전문학을 연기하는 사람들은 아프리카 각지에 퍼져있다. 이야기를 전달하고 음악을 연주하는, 서아프리카의 그리오(Griot), 동아프리카 에티오피아의 아즈마리(Azmari)나 라리베로치(Lalibalocc) 등이 알려져 있다. 남아프리카에는 이지봉고(Izibongo)라는 구전문학 형식이 있다. 스와힐리 시의 구전문학 중 가장 인기 있는 것은 타라브(Tarab)이며, 연애 등 인간관계를 노래하는 내용이 많고 동아프리카에서 팝 음악으로 불려진다.

토킹 드럼(Talking Drum) 또는 드럼 랭귀지(drum language)라고 불리는 북을 이용한 언어도 구두 전승의 일종이다. 모시족(Mossi)은 왕조 계보를 토킹 드럼으로 이야기하는 악사가 있으며, 벤드레(Bendré)라는 북을 사용한다. 몽고족(Mongo)을 중심으로 하는 열대림 지역 사람들은 장거리 전달용 북을 사용하며, 몽고족의 전달용 북 언어는 운문으로 표현되어 북 문학이라고도 불릴 수 있는 내용을 담고 있다.

과거에는 구전문학이 개별 집단에서 연기되었지만, 아프리카 각 지역이 독립국이 된 이후에는 국민 전체가 공유하는 국가 문화유산으로 여겨지게 되었다. 이에 따라 구전문학은 언어적인 측면만 발췌되어 번역 및 인쇄되고, 교육이나 교양 목적으로 읽히고 있다. 사회적 기능을 상실한 작품은 계승이 어려워지기 때문에 이야기하는 사람이 없어지기 전에 수집을 진행하는 국립대학도 있다.

구전문학을 조사·연구하는 작가로는 줄루어 창작과 연구를 수행한 마지시 쿠네네(Mazisi Kunene), 산족(San)과 생활한 로렌스 반 더 포스트(Laurence van der Post), 말리의 풀베족(Fulbe)인 아마두 암파테 바(Amadou Hampâté Bâ) 등이 있다. 암파테 바는 1960년 유네스코 회의에서 "아프리카에서는 노인 한 명이 죽는다는 것은 도서관 하나가 불타는 것과 같다"라고 말했다. 이 발언은 여러 정보원 중 하나를 지켜야 한다는 취지였지만, 문자에 대한 구전의 우위를 나타내는 것으로 오해되는 경우가 있다. 구전문학을 배경으로 집필한 작가로는 나이지리아의 에이모스 투투올라(Amos Tutuola)가 있으며, 소설 『야시주 마시는 사람/The Palm-Wine Drinkard영어』(1952년)은 구전문학적인 내용이면서도 유럽과 미국에서도 지지를 받은 특이한 작품이다.

3. 문자와 기록 문학의 발전

## 고대 및 중세 문학

식민지 이전 아프리카에는 다양한 형태의 문학이 존재했다. 에티오피아에는 게에즈어로 쓰인 방대한 문학이 있었으며, 그중 『케브라 네가스트』는 "왕들의 책"이라는 뜻으로 가장 잘 알려진 작품이다.[10] 전통적인 아프리카 민담 중에는 "익살꾼" 이야기가 인기 있었는데, 가나 아산티 사람들의 거미 아난시, 나이지리아 요루바 민속의 거북이 이자파, 중앙 및 동아프리카의 토끼 순구라 등이 그 예이다.[10]

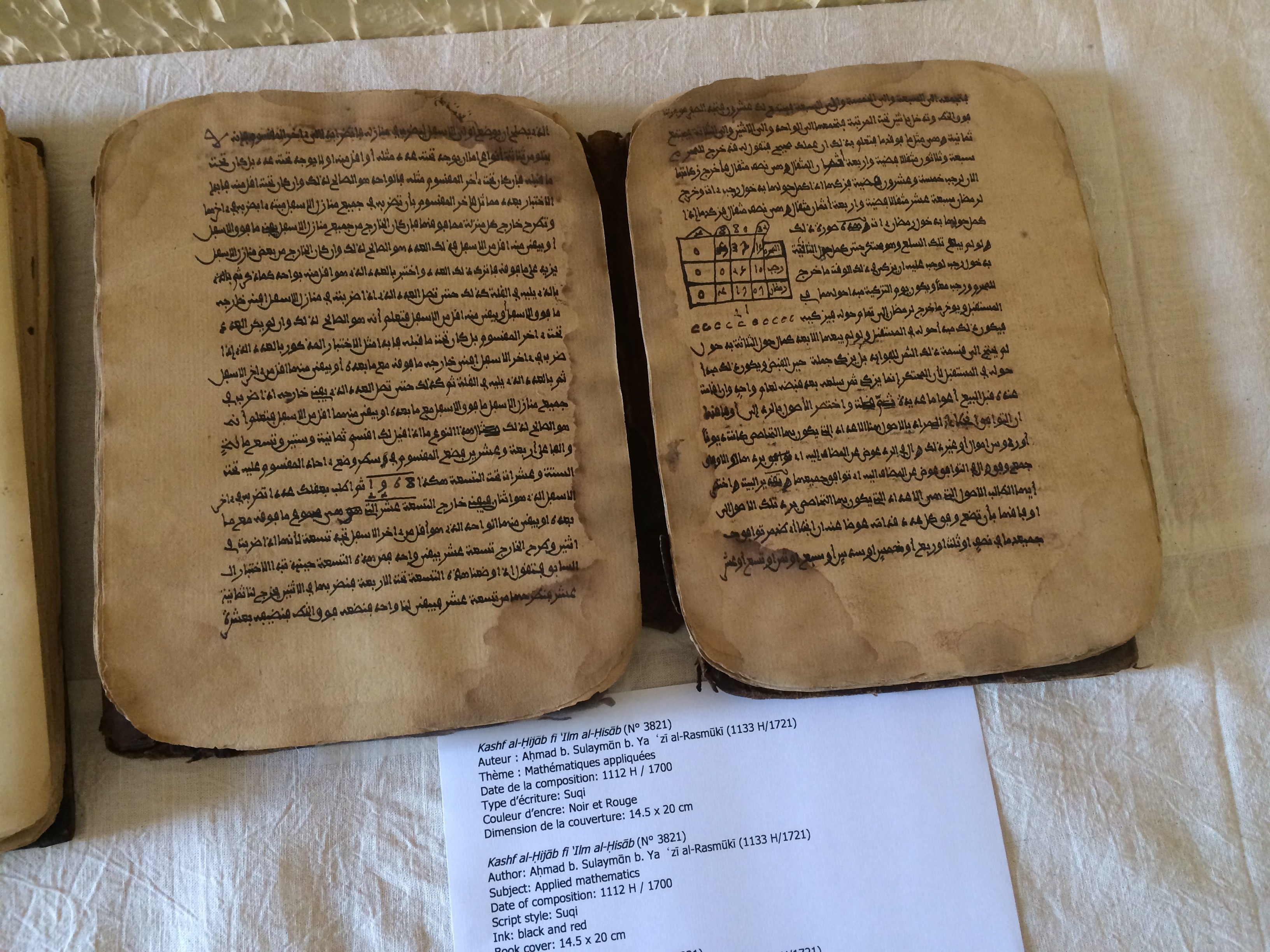

북아프리카, 서아프리카 사헬 지역, 스와힐리 해안에는 특히 풍부한 서면 작품들이 남아있다. 팀북투에는 여러 도서관과 개인 소장품에 30만 권 이상의 사본이 보관되어 있었으며,[11] 대부분 아랍어로 쓰였지만 일부는 풀라어, 송하이어 등 토착 언어로도 쓰였다.[12] 팀북투 대학교에서 쓰인 이 자료들은 천문학, 시, 법, 역사, 신앙, 정치, 철학 등 광범위한 주제를 다룬다.[13] 스와힐리 문학은 이슬람 가르침에서 영감을 받았지만 토착적인 상황에서 발전했으며, 초기 스와힐리 문학 작품 중 하나는 "탐부카 이야기"라는 뜻의 『우텐디 와 탐부카』(1728년 작)이다.

마그레브에서는 이븐 칼둔과 같은 북아프리카 사람들이 아랍 문학에서 큰 명성을 얻었다. 중세 북아프리카는 페스, 카이로와 같은 대학을 중심으로 방대한 양의 문학이 발전했다.

고대 이집트 문학은 오스트라카, 파피루스, 석비 등에 기록되었으며, 지혜 문학 분야는 교훈적인 세바이트와 염세적인 논설로 나뉜다. 가장 오래된 세바이트는 기원전 2550년경 할헤데프의 작품으로 여겨진다. 중왕국 시대부터 이야기가 쓰이기 시작했으며, 그중에서도 『시누헤의 이야기』가 잘 알려져 있다. 신왕국 시대에는 장르가 늘어나 신이집트어로 쓰였고, 프톨레마이오스 왕조 시대에는 데모틱으로 쓰였으며, 영웅적인 모험담이 가장 잘 알려져 있다. 3세기부터 4세기에 탄생한 콥트어나 게에즈어로 된 성서 번역과 종교시, 연대기적인 문헌도 존재한다.

7세기 이후 이슬람이 아프리카로 확산되면서 아랍어 사용자가 증가했다. 9세기경부터 이슬람 왕조에 의한 노예 무역이 이루어졌고, 당시 아랍어 문헌에 나타난 차별적인 흑인관은 후세에도 영향을 미쳤다. 각지의 언어가 아랍 문자로 표기되고 이슬람 문학이 쓰여졌다. 이러한 작품의 대부분은 운문으로 이슬람교도로서의 삶을 설파하고 있다. 아랍어 문학에는 역사, 이야기, 학문의 산문을 시로 정리한 교육적 운문이라는 분야가 있으며, 이 운문 문화는 아바스 왕조 전기에 시작되어 북아프리카로 전파되었다. 문자를 사용하지 않는 지역에서는 사건이나 왕의 계보가 구전에 의해 전해졌다.

동아프리카에서는 아바스 왕조 시대부터 이슬람화가 진행되었다. 13세기경에는 이슬람을 믿는 스와힐리어 사용자인 스와힐리인이 있었다. 전승에 따르면 페르시아의 시라즈에서 왕족이 방문하여 연안 각지에 이주했다고 하며, 이러한 전승은 나중에 모아져 『킬와 연대기』가 되었다.

서아프리카에서는 사하라 사막 무역의 거점이었던 팀북투가 학문의 도시로 번영하여 13세기부터 서적이 수집되었고, 수십만 권에 달하는 아랍어 사본이 만들어졌다. 이것들은 팀북투 사본이라고 불리며, 법학, 의학, 수학, 문학 등에 관해 쓰여 있다. 모로코 출신의 여행가 이븐 바투타는 14세기 전반에 아프리카와 아시아를 여행하고 『대여행기』를 구술했다. 만데인의 가장 큰 구전 작품은 『순자타 서사시』로, 14세기에 번영했던 말리 제국과 왕 순자타 케이타의 일생을 이야기와 노래로 전하고 있다.

3. 1. 고대 및 중세 문학

식민지 이전 아프리카에는 다양한 형태의 문학이 존재했다. 에티오피아에는 게에즈어로 쓰인 방대한 문학이 있었으며, 그중 『케브라 네가스트』는 "왕들의 책"이라는 뜻으로 가장 잘 알려진 작품이다.[10] 전통적인 아프리카 민담 중에는 "익살꾼" 이야기가 인기 있었는데, 가나 아산티 사람들의 거미 아난시, 나이지리아 요루바 민속의 거북이 이자파, 중앙 및 동아프리카의 토끼 순구라 등이 그 예이다.[10]북아프리카, 서아프리카 사헬 지역, 스와힐리 해안에는 특히 풍부한 서면 작품들이 남아있다. 팀북투에는 여러 도서관과 개인 소장품에 30만 권 이상의 사본이 보관되어 있었으며,[11] 대부분 아랍어로 쓰였지만 일부는 풀라어, 송하이어 등 토착 언어로도 쓰였다.[12] 팀북투 대학교에서 쓰인 이 자료들은 천문학, 시, 법, 역사, 신앙, 정치, 철학 등 광범위한 주제를 다룬다.[13] 스와힐리 문학은 이슬람 가르침에서 영감을 받았지만 토착적인 상황에서 발전했으며, 초기 스와힐리 문학 작품 중 하나는 "탐부카 이야기"라는 뜻의 『우텐디 와 탐부카』(1728년 작)이다.

마그레브에서는 이븐 칼둔과 같은 북아프리카 사람들이 아랍 문학에서 큰 명성을 얻었다. 중세 북아프리카는 페스, 카이로와 같은 대학을 중심으로 방대한 양의 문학이 발전했다.

고대 이집트 문학은 오스트라카, 파피루스, 석비 등에 기록되었으며, 지혜 문학 분야는 교훈적인 세바이트와 염세적인 논설로 나뉜다. 가장 오래된 세바이트는 기원전 2550년경 할헤데프의 작품으로 여겨진다. 중왕국 시대부터 이야기가 쓰이기 시작했으며, 그중에서도 『시누헤의 이야기』가 잘 알려져 있다. 신왕국 시대에는 장르가 늘어나 신이집트어로 쓰였고, 프톨레마이오스 왕조 시대에는 데모틱으로 쓰였으며, 영웅적인 모험담이 가장 잘 알려져 있다. 3세기부터 4세기에 탄생한 콥트어나 게에즈어로 된 성서 번역과 종교시, 연대기적인 문헌도 존재한다.

7세기 이후 이슬람(イスラーム)이 아프리카로 확산되면서 아랍어(アラビア語) 사용자가 증가했다. 9세기경부터 이슬람 왕조(イスラーム王朝)에 의한 노예 무역이 이루어졌고, 당시 아랍어 문헌에 나타난 차별적인 흑인관은 후세에도 영향을 미쳤다. 각지의 언어가 아랍 문자(アラビア文字)로 표기되고 이슬람 문학(イスラーム文学)이 쓰여졌다. 이러한 작품의 대부분은 운문으로 이슬람교도(イスラーム教徒)로서의 삶을 설파하고 있다. 아랍어 문학에는 역사, 이야기, 학문의 산문을 시로 정리한 교육적 운문이라는 분야가 있으며, 이 운문 문화는 아바스 왕조(アッバース朝) 전기에 시작되어 북아프리카로 전파되었다. 문자를 사용하지 않는 지역에서는 사건이나 왕의 계보가 구전에 의해 전해졌다.

동아프리카에서는 아바스 왕조 시대부터 이슬람화가 진행되었다. 13세기경에는 이슬람을 믿는 스와힐리어(スワヒリ語) 사용자인 스와힐리인(スワヒリ人)(Swahili people)이 있었다. 전승에 따르면 페르시아의 시라즈(シーラーズ)에서 왕족이 방문하여 연안 각지에 이주했다고 하며, 이러한 전승은 나중에 모아져 『킬와 연대기(キルワ年代記)(Kilwa Chronicle)』가 되었다.

서아프리카에서는 사하라 사막 무역(サハラ交易)의 거점이었던 팀북투(トンブクトゥ)가 학문의 도시로 번영하여 13세기부터 서적이 수집되었고, 수십만 권에 달하는 아랍어 사본이 만들어졌다. 이것들은 팀북투 사본(トンブクトゥ写本)이라고 불리며, 법학, 의학, 수학, 문학 등에 관해 쓰여 있다. 모로코 출신의 여행가 이븐 바투타(イブン・バットゥータ)는 14세기 전반에 아프리카와 아시아를 여행하고 『대여행기(大旅行記)』를 구술했다. 만데인의 가장 큰 구전 작품은 『순자타 서사시(スンジャタ叙事詩)(Epic of Sundiata)』로, 14세기에 번영했던 말리 제국(マリ帝国)과 왕 순자타 케이타(スンジャタ・ケイタ)의 일생을 이야기와 노래로 전하고 있다.

3. 2. 식민지 시대 문학

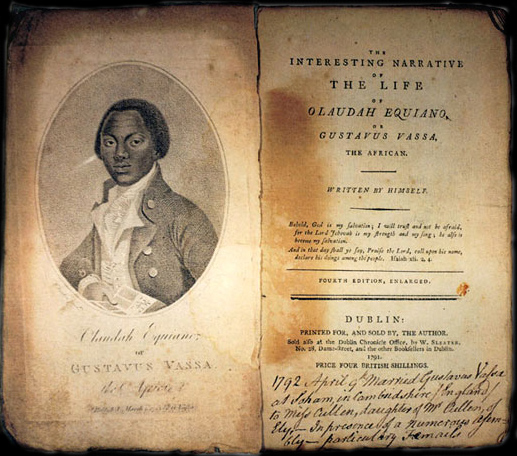

서구에서 식민지 시대와 노예 무역 시대에 가장 잘 알려진 아프리카 작품은 주로 노예들의 이야기(slave narratives)이며, 그 대표적인 예로 올라우다 이쿠아노의 『흥미로운 올라우다 이쿠아노의 삶의 이야기』(The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, 1789년)가 있다.[14]

식민지 시대에 서구 언어에 노출된 아프리카인들은 그 언어로 글을 쓰기 시작했다. 1911년, 골드코스트(현 가나)의 조셉 에프라임 케이스리 헤이포드(J. E. Casely Hayford, Ekra-Agiman으로도 알려짐)는 영어로 쓰인 최초의 아프리카 소설로 여겨지는 『해방된 에티오피아: 인종 해방에 대한 연구』(Ethiopia Unbound: Studies in Race Emancipation)를 출판했다.[14] 이 작품은 허구와 정치적 옹호 사이를 넘나들지만, 서구 언론에서의 출판과 긍정적인 평가는 아프리카 문학의 전환점을 의미한다.

이 시기에 영어로 쓰인 아프리카 연극(Play)이 등장하기 시작했다. 남아프리카 공화국의 허버트 아이작 어니스트 들로모(Herbert Isaac Ernest Dhlomo)는 1935년에 최초의 영어 아프리카 연극인 『구하기 위해 살해한 소녀: 해방자 농콰우세』(The Girl Who Killed to Save: Nongqawuse the Liberator)를 발표했다.[15] 1962년에는 케냐의 응구기 와 티옹오(Ngũgĩ wa Thiong'o)가 아프리카 부족 간의 차별(discrimination)인 "부족주의(tribalism)"에 대한 경고의 이야기인 동아프리카 최초의 극작품인 『검은 은둔자』(The Black Hermit)를 썼다.

세계적으로 중요한 비평적 찬사를 받은 최초의 아프리카 문학 작품 중 하나는 치누아 아체베의 소설 『모든 것이 무너진다』(Things Fall Apart)이다. 1958년, 식민지 시대 말기에 출판된 『모든 것이 무너진다』는 식민주의가 전통적인 아프리카 사회에 미치는 영향을 분석했다.[16]

후기 식민지 시대(제1차 세계 대전 종전부터 독립까지)의 아프리카 문학은 점점 해방(liberation), 독립, 그리고 프랑코폰 지역 아프리카인들 사이에서는 네그리튀드의 주제를 보여주었다. 흑인성(négritude) 운동의 지도자 중 한 명이자 시인이자 세네갈의 대통령이 된 레오폴 세다르 생고르는 1948년에 아프리카인들이 쓴 프랑스어 시의 첫 번째 문집인 『프랑스어로 쓰인 새로운 흑인과 마다가스카르 시의 문집』(Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française)을 출판했는데, 여기에는 프랑스 실존주의 작가 장 폴 사르트르의 서문이 실려 있다.[17]

16세기부터 유럽 여러 국가들에 의한 대서양 노예 무역이 급증하여, 1200만 명에 달하는 사람들이 끌려갔다. 노예 무역에 의한 아프리카인과 유럽인의 접촉으로 아프리카인들이 유럽어로 작품을 쓰게 되었다. 19세기 초에는 노예 무역의 폐지가 진행되었고, 19세기 전반에는 노예 제도의 폐지도 진행되었다. 그러나 유럽 여러 국가들은 노예 무역을 대신하여 아프리카의 식민지화를 추진하여 아프리카를 원료 공급지와 제품 시장으로 간주하고 점령, 통치하였다. 종주국의 언어가 아프리카에서 공용어로 정해지고, 식민지 행정과 교육에서 종주국의 언어가 강제됨으로써 아프리카 문학 창작에 이들 언어가 사용되는 원인이 되었다.

아프리카 각지에서 기독교 선교가 이루어지면서 성경이 아프리카 언어로 번역되었고, 선교를 위한 사전, 문법서, 교과서도 만들어졌다. 문자가 없던 지역에서는 선교사들이 선교 목적으로 알파벳 형식의 문자를 만들었다. 문자화된 민족어는 실제 언어와 차이가 있었지만, 언어의 정착으로 이어졌다.

유럽인의 진출과 함께 구전 문예가 외부인에 의해 문자로 기록되기 시작했다. 19세기 중반부터 독일의 언어학자 빌헬름 블렉/Wilhelm Bleek영어은 산족의 언어와 이야기를 기록했다. 영국의 선교사 에드워드 스티어/Edward Steere영어는 수집한 이야기를 바탕으로 『스와힐리의 옛 이야기』(1870년)를 발표했다. 하우사족의 『카노 연대기』는 구전 내용이 19세기에 북아프리카 외래인에 의해 아랍 문자로 기록된 것으로 추정된다. 마다가스카르에는 마다가스카르어, 크레올어, 코모로어의 구전 문예가 있었지만, 프랑스의 식민지화에 의해 프랑스어 대중 문학이 읽히게 되었다. 마다가스카르어 문학 작가의 해외 추방과 프랑스어 잡지의 보급도 영향을 미쳐 프랑스어 문학이 주류가 되었다.

서아프리카에서 초기 프랑스어 기록으로는 세네갈 탐험가 레오폴 파네/Léopold Panet프랑스어의 1850년 기록과, 신부 다비드 보아라/David Boilat프랑스어의 『세네갈 스케치』(1853년)가 있다. 파네와 보아라는 모두 혼혈이었다.

남아프리카에서는 1820년대에 스코틀랜드의 시인 토마스 프링글/Thomas Pringle영어이 케이프 식민지를 방문하여 아프리카너에 의해 노예 상태로 부역당하는 원주민을 걱정하고, 자연 속에서 사는 원주민을 시로 찬양했다. 프링글은 언론의 자유와 영어 문학 발전에 기여했고, 귀국 후에는 노예 폐지 운동에 참가했다. 초기 영어 소설인 올리브 슈라이너/Olive Schreiner영어의 아프리카 농장 이야기/The Story of an African Farm영어(1883년)는 백인 여성의 입장에서 케이프 식민지 생활과 인종, 종교, 여성의 노동 및 여성 참정권에 대해 쓰고 있다. 라틴 문자로 쓰인 코사어 기독교 문학도 존재했다.

동아프리카에서는 스와힐리어 시가 아랍 문자로 표현되었다. 『므와나 쿠포나의 딸』(1858년)은 이슬람 교훈 시로, 스와힐리어권에서 가장 널리 알려진 고전 작품에 속한다. 이 시의 작가 므와나 쿠포나/Mwana Kupona영어는 19세기 스와힐리어 시인으로, 인생에 대해 딸에게 가르치는 내용이다. 동아프리카는 19세기에 오만 제국의 침략을 받은 영향으로 사람들을 단결시키는 시가 만들어지게 되었다. 그동안 이슬람 지식인들이 쓰고 종교적인 내용이 중심이었던 스와힐리어 시가 서민들도 창작하고 친숙한 소재를 쓰게 되었다. 이 시대의 시인으로 무야카 빈 하지(Muyaka bin Haji al-Ghassaniy)가 있으며, 스와힐리어 시를 "모스크에서 시장으로 가져왔다"고 평가받고 있다.

북아프리카에서는 마그레브라고 불리는 모로코, 알제리, 튀니지를 프랑스가 식민지화했다. 1830년대부터 식민지화가 진행된 알제리는 피에 누아르/Pieds-Noirs프랑스어라고 불리는 이주민이 증가하여 프랑스어를 기반으로 독자적인 창작이 시작되었다. 원래의 민족어에 더하여 각지에서 온 이민자의 언어도 섞여 마그레브에는 혼합 문화가 생겨났다. 알제리 최초의 유행 작가 뮤제트(Musette)는 파타웨트와 사빌이라고 불리는 혼성어를 구사하여 알제리 문학을 개척했다.

종주국과 언어를 초월하여 식민지 아프리카인들이 협력하는 운동이 시작되었다. 그중에서도 범아프리카주의는 작가들도 참여하여, 이후의 식민지 해방에도 영향을 미치는 운동이 된다. 제1차 세계 대전에서는 식민지 아프리카인들도 동원되었고, 부담에 대한 권리 의식이 강해졌다. 또한, 대전 후의 파리 강화 회의(1919년)에서 제창된 민족 자결의 원칙을 식민지에도 적용하도록 요구하는 운동이 시작되었다.

기록상 최초의 아프리카 여성 소설가로 리리스 카카자(Lilith Kakaza)가 있다. 카카자는 1913년 또는 1914년경에 코사어로 중편과 장편 소설을 썼다. 르네 마랑/René Maran프랑스어의 프랑스어 소설 바투알라/Batouala프랑스어(1921년)은 "진정한 니그로 소설"이라는 부제가 붙어 논쟁을 불렀다. 마랑은 프랑스령 우방기샤리에서 식민지 행정 훈련관을 했으며, 『바투알라』는 식민지 제도에 대한 풍자를 포함하고 있지만, 제도 자체에 대한 문제 제기는 아니었다.

북부 아프리카의 프랑스령 알제리에서는 식민자 코롱의 문학이 아랍어 문학보다 활발했다. 코롱 2세대에 해당하는 작가인 로베르 랑도/Robert Randau프랑스어나 루이 베르트랑/Louis Bertrand (écrivain)프랑스어들은 알제리니즘/Algérianisme프랑스어이라고 부르는 문학 운동을 일으켰다. 알제리니즘 참가자들은 이민자의 혼합 문화에 의해 프랑스와는 다른 알제리 독자적인 문학이 탄생했다고 선언했고, 그 이후 세대의 작가는 알제리파라고도 불렸다. 튀니지에서는 유대인 작가를 중심으로 프랑스어 문학이 쓰이게 되었다. 1919년의 이집트 혁명 이후 독립이 진행된 영향으로 민족주의가 고조되어, 이집트 고유의 역사에 대한 주목이 모였다. 1920년대 이후는 고대 이집트의 파라오 시대를 무대로 한 역사 소설이 쓰였다.

동부 아프리카는 독일과 영국에 식민지화되었고, 스와힐리어 시는 아랍 문자에서 라틴 문자로 이행했다. 해안 지방의 문화였던 스와힐리어 작품이 내륙 지방에서도 읽히게 되었다.

식민지에서는 아프리카인의 정치 활동이 금지되었고, 반식민지적 의도가 있는 출판물은 발매 금지되었다. 모국에서 식민지로의 반입이 금지되는 출판물도 있었다. 그러한 상황에서 프랑스어권 흑인을 중심으로 네그리튀드 운동이 일어났다. 아프리카, 프랑스, 카리브해, 미국 등의 흑인들이 출신 지역을 넘어 흑인 사상의 해방을 목표로 하는 운동이었다.

네그리튀드의 선구자로 1931년에 창간된 잡지 흑인세계평론/La Revue du Monde Noir영어가 있다. 발행인은 폴레트 나르달/Paulette Nardal프랑스어과 잔느 나르달/Jeanne Nardal프랑스어 자매였으며, 모든 평론·에세이가 프랑스어와 영어 두 언어로 표기되어 정치를 포함하지 않는 논의의 장을 제공하고, 흑인 문화를 “네그르”의 문화로 표현했다. 흑인으로서의 의식을 공유한 나르달 자매의 활동은 네그리튀드의 탄생에 영향을 주었다.

네그리튀드를 주도한 마르티니크의 에메 세제르, 세네갈의 레오폴 세다르 상고르, 기아나의 레옹-공트랑 다마스/Léon-Gontran Damas프랑스어 등은 프랑스 유학 중이던 시인들이었고, 처음에는 시의 유파로 표현되었다. 다마스는 『색소』(1937년), 세제르는 고향으로 돌아가는 수첩/Cahier d'un retour au pays natal프랑스어(1939년)을 발표했고, 『고향으로 돌아가는 수첩』에서 처음으로 네그리튀드라는 단어가 등장했다. 상고르는 프랑스의 고등 교육을 받은 개화민(에볼뤼에)이라고 불리는 아프리카인이었지만, 자신이 받은 프랑스 동화 교육을 부정하고 아프리카 문화를 칭송했다.

남부 아프리카에서는 1930년에 흑인에 의한 최초의 영어 소설로, 솔 플라키의 무디/Mhudi영어와 줄루족의 R.R.R. 드로모/Rolfes Robert Reginald Dhlomo영어의 『어떤 아프리카인의 비극』이 출판되었다. 소토족의 토마스 모폴로/Thomas Mofolo영어는 소토어로 차카/Chaka (novel)영어(1931년)을 발표했다. 플라키와 모폴로는 선교사회의 학교에서 교육을 받았으며, 그 작품은 구전 문예의 전통을 바탕으로 하면서 기독교 윤리를 포함하고 있었다. 1930년대에는 흑인에 의한 연극 운동도 일어나, 반투족 연극 협회(1932년)를 선구자로 하여 각 연극 단체가 설립되었다.

북부 아프리카에서는 독립 후인 1920년대 이집트에서 유행했던 고대 이집트 테마의 작품이 급감했다. 이집트의 시에서는 아암미야 작품이 증가했다. 아랍어에는 학습에 의해 익히는 공용어로서 푸스하와 지역 고유의 아암미야가 있으며, 그때까지 사용되던 푸스하에 대신하여 아암미야로 창작이 이루어졌다. 아암미야의 시는 1919년 이집트 혁명 당시 반영 투쟁의 수단으로 사용된 것을 계기로 증가를 거듭했고, 바이람 알-투니시/Bayram al-Tunisi영어는 아암미야 시인으로서 후의 작가들에게 영향을 주었다.

제2차 세계 대전이 시작되면서 식민지 아프리카인들의 정치 활동과 출판은 더욱 엄격해졌고, 모국의 군대에 아프리카인들이 동원되었다. 영국과 프랑스 등 모국들은 약화되었고, 연합국은 전쟁 수행을 위해 아프리카인들의 권리 확대 등을 약속했다. 대전 후 냉전으로 인해 소련과 미국이 자국의 진영 확대를 위해 식민지 해방을 지원하면서 독립 운동이 활발해졌다.

1947년 세네갈의 알리운 조프/Alioune Diop프랑스어는 프랑스에서 잡지 프레장스 아프리켄/Présence africaine프랑스어(PA지)를 창간했다. PA지에는 세제르, 상골, 다마스 등이 기고했고, 후원회에는 백인들도 참여했다. 동지의 중요 작가였던 시인 다비드 조프/David Diop (poète)프랑스어는 세네갈인 아버지와 카메룬인 어머니 사이에서 프랑스에서 태어나 식민주의를 격렬하게 비판하는 시를 발표했다. 상골은 『그림자의 노래』(1945년)를 발표한 외에도 『프랑스어 표현 니그로-마다가스카르 신시화집』(1948년)을 편찬했다. 이 시집으로 프랑스어로 창작하는 아프리카 시인들이 알려지게 되었다.

남부 아프리카에서는 광산의 급속한 발전으로 요하네스버그에 흑인 노동자들이 모여들면서 도시 흑인에 관한 작품들이 등장했다. R.R.R. 드로모는 요하네스버그를 배경으로 단편 소설을 개척했다. 요하네스버그 출신의 피터 에이브러햄스는 광부/Mine Boy영어(1946년)에서 금광의 흑인 세계를 그렸다. 모잠비크의 조제 크라베이리냐와 앙골라의 안토니오 자시투는 남아프리카 광산으로 일하러 가는 사람들의 운명과 이별을 시에 담았다. 남아프리카 연방(후의 남아프리카 공화국)에서는 1948년 아파르트헤이트(인종차별정책)가 시작되어 검열과 투옥으로 작가와 문학에 영향을 미쳤다.

북부 아프리카에서는 나기브 마후푸즈가 카이로의 빈민가를 배경으로 한 소설을 활발하게 발표했다. 마후푸즈의 작풍에는 1919년 이집트 혁명이 영향을 미쳤다. 사람들이 종교를 초월하여 협력했던 19년 혁명은 민족주의와 자유주의를 핵심으로 했다. 마후푸즈는 그 점을 의식하면서 이집트인의 정체성을 둘러싸고 창작을 계속했다.

동부 아프리카에서는 1948년 영국령 동아프리카에 동아프리카 문학국이 설립되어 스와힐리어 육성을 했다. 근대 스와힐리 문학의 조상이라고 불리는 시인 샤아반 빈 로버트/Shaaban bin Robert영어는 동아프리카 문학국에 근무했던 식민지 관리이기도 했다. 스와힐리어로 꾸준히 창작한 샤아반의 자세는 후세 작가들에게 영향을 주었다.

4. 탈식민지 시대 문학

## 주요 주제와 경향

1950년대와 1960년대 대부분의 아프리카 국가들이 독립하면서 아프리카 문학은 양적, 질적으로 크게 성장했다.[18] 이 시기 아프리카 작가들은 영어, 프랑스어, 포르투갈어 등 서구 언어와 하우사어 등 아프리카 전통 언어로 작품을 썼다.[18]

알리 A. 마즈루이는 아프리카의 과거와 현재, 전통과 현대, 토착적인 것과 외래적인 것, 개인주의와 공동체, 사회주의와 자본주의, 개발과 자립, 아프리카성과 인류성 사이의 갈등을 주요 주제로 꼽았다.[18] 이 외에도 부패, 경제적 불균형, 여성의 권리와 역할 등 사회 문제도 주요 주제로 다뤄졌다.[18]

제2차 세계 대전이 시작되면서 식민지 아프리카인들의 정치 활동과 출판은 더욱 엄격해졌고, 모국의 군대에 아프리카인들이 동원되었다. 영국과 프랑스 등 모국들은 약화되었고, 연합국은 전쟁 수행을 위해 아프리카인들의 권리 확대 등을 약속했다. 대전 후 냉전으로 인해 소련과 미국이 자국의 진영 확대를 위해 식민지 해방을 지원하면서 독립 운동이 활발해졌다.

1947년 세네갈의 Alioune Diop프랑스어는 프랑스에서 잡지 『Présence africaine프랑스어』(PA지)를 창간했다. PA지에는 세제르, 상골, 다마스 등이 기고했고, 후원회에는 앙드레 지드, 알베르 카뮈, 장 폴 사르트르 등 백인들도 참여했다. 동지의 중요 작가였던 시인 다비드 조프/David Diop (poète)프랑스어는 세네갈인 아버지와 카메룬인 어머니 사이에서 프랑스에서 태어나 식민주의를 격렬하게 비판하는 시를 발표했다. 레오폴 세다르 상고르는 『그림자의 노래』(1945년)를 발표한 외에도 『프랑스어 표현 니그로-마다가스카르 신시화집』(1948년)을 편찬했다. 이 시집으로 프랑스어로 창작하는 아프리카 시인들이 알려지게 되었다.

남부 아프리카에서는 광산의 급속한 발전으로 요하네스버그에 흑인 노동자들이 모여들면서 도시 흑인에 관한 작품들이 등장했다. R.R.R. 드로모는 요하네스버그를 배경으로 단편 소설을 개척했다. 요하네스버그 출신의 피터 에이브러햄스는 『광부/Mine Boy영어』(1946년)에서 금광의 흑인 세계를 그렸다. 모잠비크의 조제 크라베이리냐와 앙골라의 안토니오 자시투는 남아프리카 광산으로 일하러 가는 사람들의 운명과 이별을 시에 담았다. 남아프리카 연방(후의 남아프리카 공화국)에서는 1948년 아파르트헤이트(인종차별정책)가 시작되어 검열과 투옥으로 작가와 문학에 영향을 미쳤다.

북부 아프리카에서는 나기브 마후푸즈가 카이로의 빈민가를 배경으로 한 소설을 활발하게 발표했다. 마후푸즈의 작풍에는 1919년 이집트 혁명이 영향을 미쳤다. 사람들이 종교를 초월하여 협력했던 19년 혁명은 민족주의와 자유주의를 핵심으로 했다. 마후푸즈는 그 점을 의식하면서 이집트인의 정체성을 둘러싸고 창작을 계속했다.

동부 아프리카에서는 1948년 영국령 동아프리카에 동아프리카 문학국이 설립되어 스와힐리어 육성을 했다. 근대 스와힐리 문학의 조상이라고 불리는 시인 샤아반 빈 로버트/Shaaban bin Robert영어는 동아프리카 문학국에 근무했던 식민지 관리이기도 했다. 스와힐리어로 꾸준히 창작한 샤아반의 자세는 후세 작가들에게 영향을 주었다.

1950년대 이후 아프리카에서는 탈식민화와 독립이 잇따랐다. 이 시기에는 식민지 지배의 여러 측면을 비난하는 동시에 전통에 주목하는 작품들이 다수 창작되었다. 카메룬의 몽고 베티/Mongo Beti프랑스어는 "흑인 아프리카, 장미빛 문학"이라는 논문을 발표하여 아프리카 작가들에게 식민지 정부에 대한 앙가주망을 촉구하였다. 또한, 구종주국의 언어가 아닌 아프리카 언어를 사용하여 창작한다는 운동이 1950년대부터 시작되었다.

북아프리카에서는 1950년대 초부터 독립이 진행되었다. 프랑스어 마그레브 작가들이 활발해졌고, 알제리에서는 무르드 페라운의 『가난한 자의 아들』(1950년)을 계기로 무하마드 디브와 카테브 야신 등이 등장하였다. 1954년에는 해방 투쟁인 알제리 전쟁이 시작되었고, 이 시기에 작품을 발표한 작가들은 54세대라고도 불렸다. 야신은 마다가스카르 봉기/Insurrection malgache de 1947프랑스어를 주제로 한 "방황하는 민족"(1950년)이라는 시에서 마다가스카르인들에게 연대를 표명하였고, 알제리 전쟁 중에는 소설 『네즈마/Nedjma (roman)프랑스어』(1954년)을 발표하였다.

서아프리카에서는 코트디부아르의 베르나르 다디에가 반식민지 운동으로 투옥된 후 시집 『아프리카여 일어서라!』(1950년)를 발표하여 현지 프랑스어 소설 및 연극의 선구자로 자리매김하였다. 다디에는 소설 『클랑비에』(1956년)에서 프랑스어가 가져오는 문화 변용의 문제를 다루었다. 카메룬의 페르디낭 오요노/Ferdinand Oyono프랑스어는 『하우스보이/Une vie de boy프랑스어』(1956년)에서 백인을 섬기는 소년이 지배자에게 의문을 품는 변화를 그렸고, 『늙은 흑인과 메달/Le Vieux Nègre et la Médaille프랑스어』(1956년)에서는 아프리카인이 프랑스군 병사로 동원되는 부조리를 밝혔다. 나이지리아의 치누아 아체베는 『무너져가는 모든 것/Things Fall Apart영어』(1958년)에서 이보족의 전통 사회가 식민지 지배로 붕괴되는 모습을 그려 세계적으로 주목받았으며, 40개 이상의 언어로 번역되었다.

남아프리카에서는 남아프리카 연방의 도시 지역에서 인종 분리가 진행되면서 흑인 거주 구역에 대한 작품들이 쓰이기 시작했다. 1950년에는 흑인 문예지 『드럼/Drum (South African magazine)영어』이 창간되어 작가 데뷔의 장이 되었다.

“아프리카의 해”라고 불리는 1960년에는 17개국이 독립했고, 사하라 사막 이남의 프랑스령은 모두 독립국이 되었다. 영국령은 지역에 따라 시기와 형태가 달랐으며, 가장 늦었던 곳은 포르투갈령이었다. 벨기에령의 독립을 둘러싸고 콩고 동란이 발생하여 아프리카 전체에서 단결하여 독립하는 것이 어렵다는 것이 명확해졌다. 이 시기에는 작가들의 방법론이 크게 갈라졌다. 하나는 문학의 역할을 식민지 지배로부터의 해방으로 보는 방법이고, 다른 하나는 자신의 예술에 따라 주제를 결정하는 방법이었다. 방법론을 둘러싸고 작가들 사이에서 논쟁도 일어났다.

서아프리카에서는 세네갈의 우스만 셈베네이 『신의 숲의 나무들/God's Bits of Wood영어』(1960년)에서 민중에게 지지를 받았던 1947년 세네갈 철도원 파업을 소재로 노동자의 권리와 식민지 통치의 잘못을 그렸다. 레오폴 세다르 상고르는 1960년에 세네갈 초대 대통령이 되었다.

동아프리카에서는 독립한 탄자니아가 스와힐리어를 공용어로 채택함으로써, 그동안 각 민족이 창작해온 스와힐리어 작품이 국민 문학으로 취급되게 되었다. 유프레이즈 케지라하비는 스와힐리어로 자유시와 실험적인 소설을 처음 발표했다. 무하마드 사이드 아브둘라/Muhammed Said Abdulla영어는 스와힐리어 최초의 탐정 소설 『조상의 영적 장소』(1960년)를 비롯해 중단편 소설을 다수 발표했다.

남아프리카에서는 1960년의 샤프빌 학살 사건을 계기로 남아프리카의 언론·표현의 자유가 더욱 억압되었고, 1961년에 남아프리카 공화국이 성립하여 아파르트헤이트 정책이 계속되었다. 마다가스카르에서는 유형되었던 자크 라베마난자라/Jacques Rabemananjara영어가 옥중에서 창작을 계속하여 희곡으로 지지를 얻고, 독립 후 필리베르 치라나나 정권에서 각료가 되었다.

아프리카 여러 국가들이 정치적으로 독립을 이루었지만, 경제적 자립은 어려웠다. 식민지 시대의 경제가 종주국의 이익을 위해 제도화되었기 때문에 독립 후 경제 개발이 난항을 겪었다. 게다가 많은 국가에서 정변이 발생하여 경제 정책의 일관성을 유지할 수 없었다. 경제 정책을 강력하게 추진하기 위한 일당 체제가 변질되어 부정부패를 초래하는 폐해도 발생했다.

이러한 상황에서 1950년대부터 1960년대에 활동한 작가들의 작품 발표는 줄었고, 다음 세대 작가들은 사회 속에서 개인과 민중의 정체성, 사회 질서를 모색했다. 독립 후의 문제를 소재로 한 작품들도 발표되었다. 지도자와 중산층의 번영의 그늘에서 다른 대중이 희생되는 상황을 우려하는 작가들이 늘었다. 아프리카의 독립이 기대와 달리 백인 식민 지배자를 흑인 독재자가 대체한 데 대한 실망감을 그린 작품들이 나타났는데, 이는 아프로-비관론(아프로 페시미즘)으로 불리기도 했다.

1970년대 이후 여성 작가들의 작품이 증가했다. 베시 헤드(Bessie Head)는 남아프리카공화국의 아파르트헤이트를 피해 보츠와나로 이주하여 정신 질환으로 입원과 퇴원을 반복하면서 집필을 계속했다. 나왈 엘 사다위는 『여성과 성』(1972년)에서 아랍 사회 소설로는 처음으로 여성 성기 절제 관습을 공개적으로 비판했다. 말리의 아와 케이타(Aoua Keïta)는 『아프리카의 여인』(1978년)에서 조산사이자 활동가로서의 삶을 그렸다.

서아프리카에서는 독립 후 문제에 주목한 작품들이 다수 쓰였다. 세네갈의 아미나타 소 팔(Aminata Sow Fall)은 『거지들의 파업』(1979년)에서 국가 발전의 방해꾼으로 여겨지는 거지들이 파업을 한다는 이야기로 사회 비판을 가했다.

북아프리카에서는 이민자들이 프랑스에서 사회 문제가 된 영향으로 마그레브 이민에 관한 작품이 증가했다. 프랑스어로 집필하는 마그레브 작가들의 작품은 프랑스어 마그레브 문학(Littérature maghrébine francophone)으로 불리게 되었다. 알제리에서는 아랍어 문학이 70년대부터 80년대에 걸쳐 활발해졌고, 아브델하미드 벤하두가(Abdelhamid Benhedouga)와 타하르 우에타르(Tahar Ouettar) 두 사람이 현대 알제리 아랍어 문학의 선구자로 여겨진다.

동아프리카에서는 케냐의 메자 므왕기(Meja Mwangi)가 『빨리 날 죽여줘(Kill Me Quick)』(1973년)를 비롯한 여러 작품에서 나이로비의 빈민가와 도시 노동자들의 삶을 그렸다. 응구기 와 티옹오는 장편소설 제2편 『피의 꽃잎(Petals of Blood)』(1977년)에서 독립 케냐의 이권 다툼과 부정부패 등을 다루면서 기쿠유어 희곡을 발표하여 민족어 문예 운동을 진행했다. 사이드 아메드 모하메드(Said Ahmed Mohamed)는 소설, 희곡, 시집 등을 집필하며 가장 활발한 스와힐리어 작가가 되었다.

남아프리카에서는 남아프리카공화국의 검열 강화로 소설 발표가 줄고, 젊은 작가들을 중심으로 시 창작이 늘었다. 아파르트헤이트 상황을 직접적으로 묘사하는 소설보다 상징적으로 표현하기 쉬운 시가 선택되었다. 오즈왈드 음부이세니 므찰리(Oswald Mbuyiseni Mtshali)의 시집 『소가죽 북의 울림』(1971년)은 흑인의 존엄성을 노래하며 젊은이들에게 영향을 주었고, 소웨토 봉기 등의 에너지 원천이 되었다. 1978년 반 아파르트헤이트 잡지 『스태프라이더(Staffrider)』가 창간되어 억압에 저항하는 작가와 예술가들의 활동 공간이 되었다.[34]

식민지 경험을 기반으로 하는 문학을 포스트콜로니얼 문학(Postcolonial literature)이라고도 부른다. 포스트콜로니얼리즘의 관점에서, 서구 문학이 그려왔던 아프리카의 이미지에 대해 아프리카 작가들의 비평이 이루어지고 있다. 선구적인 논의로는, 치누아 아체베의 강연 「아프리카의 이미지 - 조지프 콘래드 『어둠의 심연』에서의 인종차별」(1975년)이 있다. 아체베는 조지프 콘래드의 소설 『어둠의 심연』에서 아프리카인이 비인간적으로 묘사되고 있다고 비판했다.

1986년 월레 소잉카는 독립 이후 아프리카 작가로는 처음으로 노벨 문학상을 수상했다.[18] 다른 아프리카 노벨 문학상 수상자로는 나기브 마후푸즈(1988), 나딘 고디머(1991), J. M. 쿳시(2003), 도리스 레싱(2007), 압둘라자크 구르나(2021) 등이 있다. 1991년 벤 오크리의 소설 ''굶주린 길''이 부커상을 수상했고, 2000년에는 단편 소설을 위한 케인 아프리카 문학상이 설립되었다.[19]

4. 1. 주요 주제와 경향

1950년대와 1960년대 대부분의 아프리카 국가들이 독립하면서 아프리카 문학은 양적, 질적으로 크게 성장했다.[18] 이 시기 아프리카 작가들은 영어, 프랑스어, 포르투갈어 등 서구 언어와 하우사어 등 아프리카 전통 언어로 작품을 썼다.[18]알리 A. 마즈루이는 아프리카의 과거와 현재, 전통과 현대, 토착적인 것과 외래적인 것, 개인주의와 공동체, 사회주의와 자본주의, 개발과 자립, 아프리카성과 인류성 사이의 갈등을 주요 주제로 꼽았다.[18] 이 외에도 부패, 경제적 불균형, 여성의 권리와 역할 등 사회 문제도 주요 주제로 다뤄졌다.[18]

19세기부터 여성 해방 운동이 문학에서 나타나기 시작했다. 이집트의 카심 아민(Qasim Amin)은 『여성의 해방』(1899년)에서 일부다처제 제한과 여성 교육 등을 주장하며 이후 작가들에게 영향을 주었다. 20세기 초, 미이 즈이야다(Mayy Ziyādah)는 카이로에서 문학살롱을 열어 작가와 사상가들을 모았다.

현대 아프리카 문학에서 전통적인 가치관은 중요한 요소로 작용한다. 토템, 수호령, 분신 등의 개념은 현대 작품에도 자주 등장한다. 예를 들어, 기니의 카마라 라예/Camara Laye프랑스어의 자전적 소설 『아프리카의 아이/L'Enfant noir프랑스어』(1953년)에서는 주인공 아버지의 토템인 검은 뱀이 미래를 예견한다.

전통적인 가치관은 때때로 작가에 대한 억압으로 이어지기도 했다. 나왈 엘 사다위는 부권 제도와 여성 성기 절제 관습 등을 비판하여 1991년 이슬람 극단주의자의 암살 명단에 올랐다.[32] 나기브 마후푸즈는 종교를 테마로 한 소설 『게벨라위의 아이들/Children of Gebelawi영어』(1959년)이 알아즈하르 대학교의 항의로 발매 금지되었고, 1994년에는 마후푸즈 살해 미수 사건이 발생했다.

구전 문예를 담당하는 시인들은 사회 규범을 확인하고 권력자를 칭찬하거나 비난하는 역할을 했다. 남부 아프리카의 구전 시인 이지봉고는 민중의 목소리를 대변하며 권력자에게 비판받기도 했지만, 그 자유는 보장되었다. 그러나 독립 이후 독재 정권하에서 이지봉고는 구속되기도 했다.

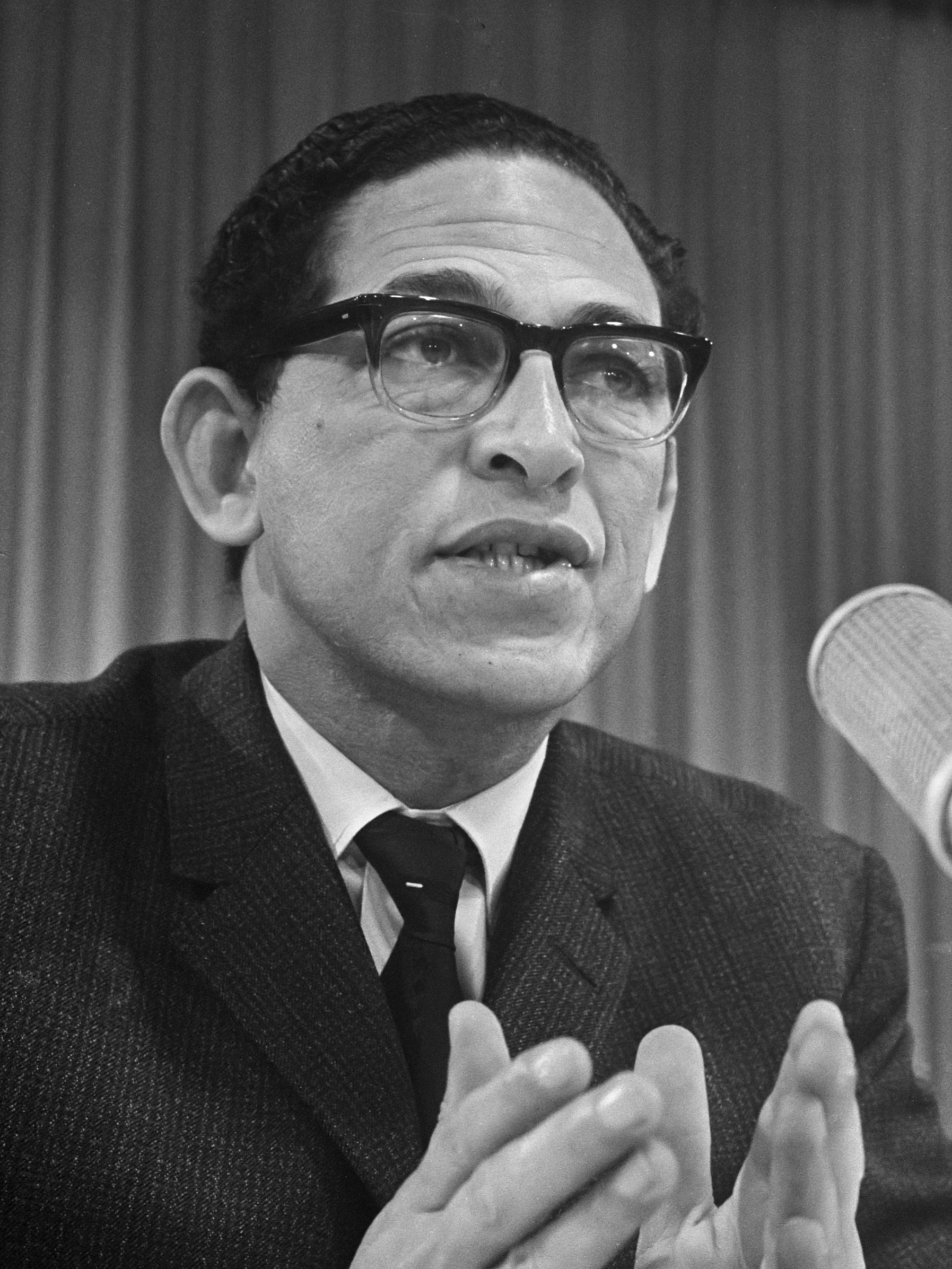

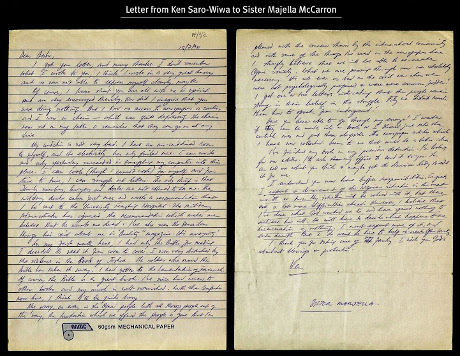

아프리카 작가들은 구종주국의 언어로 작품을 쓰면서 아프리카의 현실을 다른 나라에 알리는 역할을 했다. 많은 작가들이 정치 활동에 참여했으며, 레오폴 세다르 상고르는 세네갈의 초대 대통령이 되었다. 켄 사로-위와는 저널리스트이자 환경 운동가로 활동하며 오고니 민족 생존 운동과 석유 기업 반대 운동을 벌이다 사형당했다.

식민지 시대에는 식민 통치를 정당화하는 선전물이 쓰였고, 독립 투쟁을 소재로 한 작품도 등장했다. 독립 후에는 사회주의 정책 이념을 전달하기 위한 '우자마 문학'이 탄자니아에서 많이 쓰였다.

제2차 세계 대전 이후 아프리카에서는 내전이 빈번하게 발생했다. 로디지아 내전, 앙골라 독립 전쟁, 비아프라 전쟁, 알제리 전쟁 등 여러 분쟁을 소재로 한 작품들이 발표되었다. 특히 아동병 문제는 심각한 사회 문제로 다뤄졌다.

정치적 상황이나 언론 탄압을 피해 망명하는 작가들도 많았다. 기니에서는 세쿠 투레 정권 시대에 대부분의 작가가 망명하여 독재 정치를 고발하는 소설을 발표했다. 응구기 와 시옹고는 기쿠유어 희곡 『원제=Ngaahika Ndeenda/원할 때 결혼하겠다한국어(1977)』를 쓰고 구금되었다가 망명했다.

식민지 경험을 바탕으로 하는 문학은 포스트콜로니얼 문학(Postcolonial literature)으로 불린다. 네그리튀드는 식민주의가 억압했던 문화를 처음으로 자기주장한 운동으로 평가받지만, 흑인성을 인종적 특징으로 주장하는 점은 비판받았다.

포스트콜로니얼리즘 관점에서 아프리카 작가들은 서구 문학이 그려온 아프리카 이미지에 대해 비판했다. 치누아 아체베는 조지프 콘라드의 소설 『암흑의 심연』에서 아프리카인이 비인간적으로 묘사되었다고 비판했다.

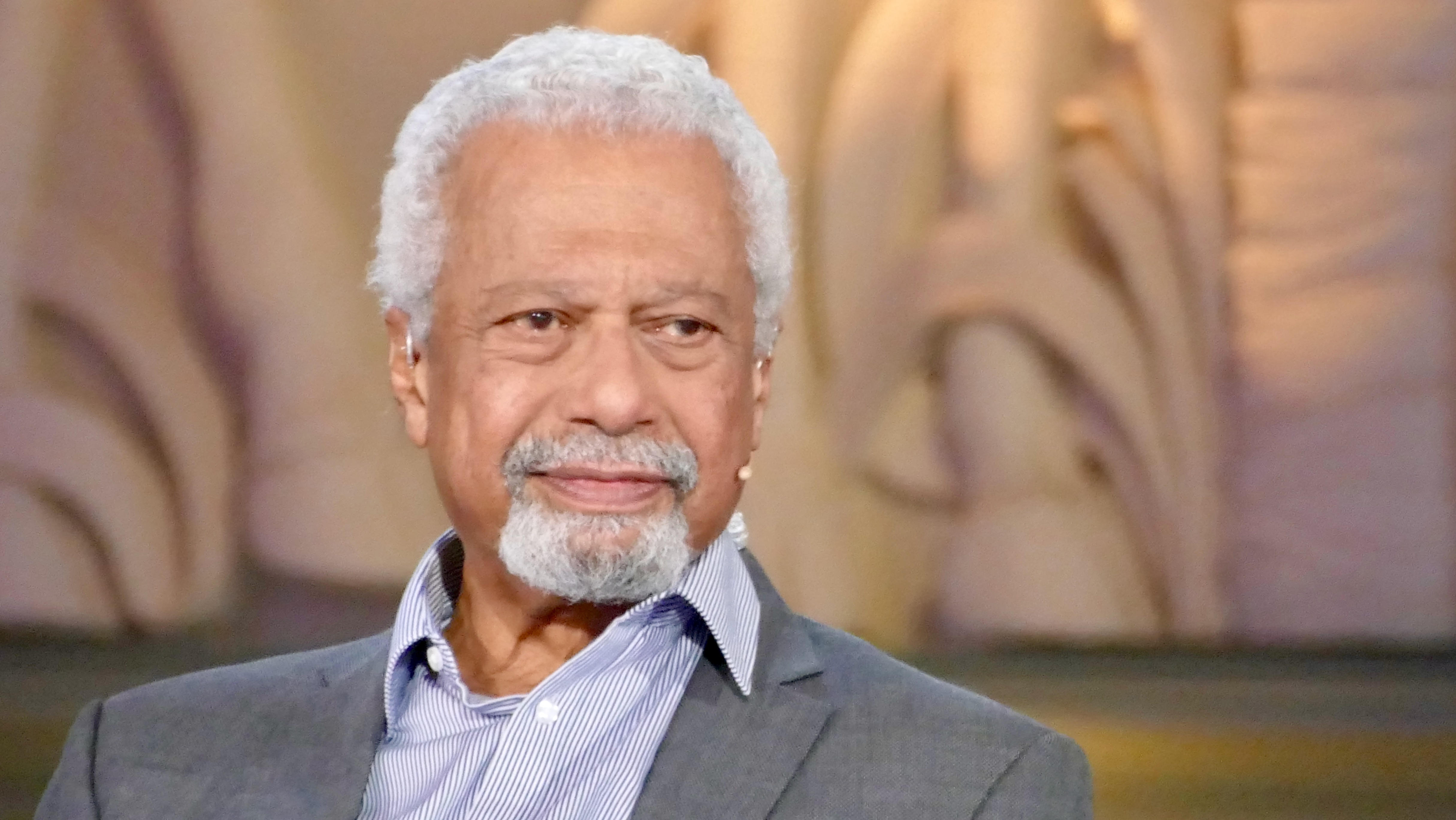

1986년 월레 소잉카는 독립 이후 아프리카 작가로는 처음으로 노벨 문학상을 수상했다.[18] 다른 아프리카 노벨 문학상 수상자로는 나기브 마후푸즈(1988), 나딘 고디머(1991), J. M. 쿳시(2003), 도리스 레싱(2007), 압둘라자크 구르나(2021) 등이 있다. 1991년 벤 오크리의 소설 ''굶주린 길''이 부커상을 수상했고, 2000년에는 단편 소설을 위한 케인 아프리카 문학상이 설립되었다.[19]

4. 2. 주요 작가와 작품

피터 아브라함스(Peter Abrahams)는 남아프리카 공화국의 소설가로, ''마인 보이''(Mine Boy, 1946), ''우도모를 위한 화환''(A Wreath for Udomo, 1956), ''이 섬 지금''(This Island Now, 1966) 등을 썼다. 바알루 기르마(Baalu Girma)는 에티오피아의 작가로, ''오로마이''(Oromay, "The End")를 썼다.치누아 아체베(Chinua Achebe)는 나이지리아의 소설가이자 시인으로, ''신의 화살''(Arrow of God, 1964), ''더 이상 편안하지 않다''(No Longer At Ease, 1960), ''모든 것이 무너진다''(Things Fall Apart, 1958), ''인민의 한 남자''(A Man of the People, 1966), ''사바나의 개미탑''(Anthills of the Savannah, 1987) 등을 썼다. 치마만다 응고지 아디치(Chimamanda Ngozi Adichie)는 나이지리아의 소설가로, ''보라색 히비스커스''(Purple Hibiscus, 2003), ''노란 태양의 절반''(Half of a Yellow Sun, 2006), ''아메리카나''(Americanah, 2013) 등을 썼다. 치고지 오비오마(Chigozie Obioma)는 나이지리아의 작가로, ''어부들''(The Fishermen, 2015), ''소수의 오케스트라''(An Orchestra of Minorities, 2019) 등을 썼다.

조제 에두아르도 아구알루사(José Eduardo Agualusa)는 앙골라의 작가로, ''Rainy Season'', ''Creole'', ''The Book of Chameleons'', ''아버지의 아내들''(My Father's Wives) 등을 썼다. 아마 아타 아이두(Ama Ata Aidoo)는 가나의 극작가이자 시인으로, ''우리 자매 킬조이''(Our Sister Killjoy, 1977), ''변화: 러브 스토리''(Changes: a Love Story, 1991) 등을 썼다. 제르마누 알메이다(Germano Almeida)는 카보베르데의 작가로, ''O dia das calças roladas''(1982), ''The Last Will and Testament of Senhor da Silva Araújo'' 등을 썼다.

엘레치 아마디(Elechi Amadi)는 나이지리아의 소설가로, ''첩''(The Concubine, 1966), ''큰 연못''(The Great Ponds), ''비아프라의 일몰''(Sunset in Biafra) 등을 썼다. 아이 크웨이 아르마(Ayi Kwei Armah)는 가나의 소설가로, ''아름다운 자들은 아직 태어나지 않았다''(The Beautyful Ones Are Not Yet Born, 1968), ''2천 계절''(Two Thousand Seasons, 1973) 등을 썼다. 세피 아타(Sefi Atta)는 나이지리아의 작가로, ''모든 좋은 일이 올 것이다''(Everything Good Will Come, 2005) 등을 썼다.

아이샤 하루나 아타(Ayesha Harruna Attah)는 가나의 작가로, ''하르마탄 비''(Harmattan Rain)를 썼다. 마리아마 바(Mariama Bâ)는 세네갈의 소설가로, ''너무 긴 편지''(Une si longue lettre, So Long a Letter)를 썼다. 크리스 바나드(Chris Barnard)는 남아프리카 공화국의 작가로, ''분두''(Bundu), ''Mahala'' (1971) 등을 썼다.

이스마엘 비아(Ishmael Beah)는 시에라리온의 작가로, ''길고 먼 길''(A Long Way Gone, 2007), ''Radiance of Tomorrow'' 등을 썼다. 몽고 베티(Mongo Beti)는 카메룬의 작가로, ''봄바의 가난한 그리스도''(Poor Christ of Bomba, 1956) 등을 썼다. 앙드레 브링크(André Brink)는 남아프리카 공화국의 소설가로, ''마른 흰 계절''('n Droe Wit Seisoen, A Dry White Season), ''비의 소문''(Gerugte van Reen, Rumours of Rain) 등을 썼다.

J. M. 쿠체(J. M. Coetzee)는 남아프리카 공화국의 소설가로, ''수치''(Disgrace, 1999), ''마이클 K의 생애와 시대''(Life & Times of Michael K, 1983) 등을 썼다. 미아 쿠토(Mia Couto)는 모잠비크의 소설가로, ''몽유병 걸린 땅''(Terra Sonâmbula, Sleepwalking Land) 등을 썼다. 웅굴라니 바 카 코사(Ungulani Ba Ka Khosa)는 모잠비크의 소설가로, ''우알라피''(Ualalapi, 1987)를 썼다.

루이스 베르나르도 온와나(Luís Bernardo Honwana)는 모잠비크의 소설가로, ''Nós Matamos O Cão-Tinhoso e Outros Contos'', 번역 제목 ''우리는 옴짝달싹 못하는 개를 죽였다 그리고 다른 이야기들''(We Killed Mangy Dog and Other Stories, 1964)를 썼다. 치치 단가렘가(Tsitsi Dangarembga)는 짐바브웨의 소설가로, ''불안한 상황''(Nervous Conditions, 1988), ''아닌 것들의 책''(The Book of Not, 2006), ''이 애도할 몸''(This Mournable Body, 2020) 등을 썼다.

모하메드 디브(Mohammed Dib)는 알제리의 소설가로, ''큰 집''(La grande maison) 등을 썼다. E. K. M. 디도(E. K. M. Dido)는 남아프리카 공화국의 작가로, '''n Stringetjie Blou Krale (A String of Blue Beads)'', ''모니카 피터스의 이야기''(Die Storie van Monica Peters, The Story of Monica Peters) 등을 썼다. 아시아 제바르(Assia Djebar)는 알제리의 소설가로, ''새로운 세계의 아이들''(Les Enfants du Nouveau Monde) 등을 썼다.

K. 셀로 두이커(K. Sello Duiker)는 남아프리카 공화국의 작가로, ''13센트''(Thirteen Cents, 2000), ''꿈의 조용한 폭력''(The Quiet Violence of Dreams, 2001) 등을 썼다. 부치 에메체타(Buchi Emecheta)는 나이지리아의 소설가로, ''신부 값''(The Bride Price, 1976), ''여자 노예''(The Slave Girl, 1977), ''어머니의 기쁨''(The Joys of Motherhood, 1979), ''비아프라로 가는 길''(Destination Biafra, 1982) 등을 썼다.

다니엘 올로룬페미 파군와(Daniel Olorunfemi Fagunwa)는 나이지리아의 작가로, ''오그보주 오데 니누 이그보 이룬말레''(Ogboju odẹ ninu igbo irunmalẹ, The Forest of a Thousand Demons) 등을 썼다. 누르딘 파라(Nuruddin Farah)는 소말리아의 소설가로, ''구부러진 갈비뼈에서''(From a Crooked Rib, 1970), ''달콤하고 신맛 나는 우유''(Sweet and Sour Milk, 1979), ''지도''(Maps, 1986) 등을 썼다. 애솔 퓨가드(Athol Fugard)는 남아프리카 공화국의 극작가로, ''Tsotsi''를 썼다.

나딘 고르디머(Nadine Gordimer)는 남아프리카 공화국의 소설가로, ''버거의 딸''(Burger's Daughter, 1979), ''보존주의자''(The Conservationist, 1974), ''7월의 사람들''(July's People, 1981) 등을 썼다. 알렉스 라 구마(Alex La Guma)는 남아프리카 공화국의 소설가로, ''계절의 끝 안개 속에서''(In the Fog of the Seasons' End, 1972), ''돌의 나라''(The Stone-Country, 1967), ''도살자새의 시간''(Time of the Butcherbird, 1979), ''밤의 산책''(A Walk in the Night, 2020) 등을 썼다.

압둘라자크 구르나(Abdulrazak Gurnah)는 탄자니아의 소설가로, ''낙원''(Paradise, 1994), ''바닷가에서''(By the Sea, 2001), ''사후세계''(Afterlives, 2020) 등을 썼다. 베시 헤드(Bessie Head)는 보츠와나의 소설가로, ''비구름이 모일 때''(When Rain Clouds Gather, 1968), ''마루''(Maru, 1971), ''힘의 문제''(A Question of Power, 1973) 등을 썼다.

모세 이세가와(Moses Isegawa)는 우간다의 작가로, ''아비시니아 연대기''(Abyssinian Chronicles, 1998)를 썼다. 레이다 제이콥스(Rayda Jacobs)는 남아프리카 공화국의 작가로, ''노예의 책''(The Slave Book), ''하늘의 눈''(Eyes of the Sky), ''도박꾼의 고백''(Confessions of a Gambler) 등을 썼다. 타하르 벤 젤룬(Tahar Ben Jelloun)은 모로코의 소설가이자 시인으로, ''신성한 밤''(The Sacred Night), ''모래 아이''(The Sand Child, 1985), ''이 눈부신 빛의 부재''(This Blinding Absence of Light, 2001) 등을 썼다.

셰이크 하미두 카네(Cheikh Hamidou Kane)는 세네갈의 작가로, ''모호한 모험''(L'Aventure ambiguë, 1961)을 썼다. 말라마 카툴웬데(Malama Katulwende)는 잠비아의 작가로, ''Bitterness'' (2005)를 썼다. 야스미나 카드라(Yasmina Khadra)는 알제리의 작가로, ''카불의 제비''(The Swallows of Kabul, 2002) 등을 썼다.

크리스토퍼 자카리아 라멕(Christopher Zacharia Lameck)은 탄자니아의 작가로, ''The Mythical Father'', ''Lost'', ''Ztraceni'', ''European Madness'' 등을 썼다. 카마라 레이(Camara Laye)는 기니의 작가로, ''아프리카 아이''(L'Enfant noir, The African Child, 1953), ''왕의 광채''(The Radiance of the King, 1954) 등을 썼다. 나기브 마후푸즈(Naguib Mahfouz)는 이집트의 소설가로, ''시작과 끝''(The Beginning and the End, 1949), ''카이로 3부작''(Cairo Trilogy), ''게벨라위의 아이들''(Children of Gebelawi), ''미다크 골목''(Midaq Alley) 등을 썼다.

찰스 망구아(Charles Mangua)는 케냐의 작가로, ''여자의 아들''(Son of Woman, 1971), ''입 안의 꼬리''(A Tail in the Mouth) 등을 썼다. 사라 라디포 마니카(Sarah Ladipo Manyika)는 나이지리아의 작가로, ''의존하여''(In Dependence, 2008)를 썼다. 담부드조 마레체라(Dambudzo Marechera)는 짐바브웨의 작가로, ''굶주림의 집''(The House of Hunger, 1978) 등을 썼다.

달레네 마티(Dalene Matthee)는 남아프리카 공화국의 작가로, ''Kringe in 'n bos'' (''Circles in a Forest'') 등을 썼다. 자케스 엠다(Zakes Mda)는 남아프리카 공화국의 작가로, ''죽는 방법''(Ways of Dying, 1995), ''붉은 색깔의 심장''(The Heart of Redness) 등을 썼다. 토마스 모폴로(Thomas Mofolo)는 남아프리카 공화국/레소토의 작가로, ''차카''(Chaka, 1925)를 썼다.

나디파 모하메드(Nadifa Mohamed)는 소말리아의 작가로, ''검은 맘바 소년''(Black Mamba Boy, 2010), ''잃어버린 영혼들의 과수원''(The Orchard of Lost Souls, 2013), ''포춘 맨''(The Fortune Men, 2021) 등을 썼다. 바이 타미아 무어(Bai Tamia Moore)는 라이베리아의 작가로, ''카사바 밭의 살인''(Murder in the Cassava Patch, 1968)을 썼다. 파디 엠탄가(Fadhy Mtanga)는 탄자니아의 작가로, ''Kizungumkuti'', ''Huba'', ''Fungate'' 등을 썼다.

메자 망와니(Meja Mwangi)는 케냐의 작가로, ''사냥개를 위한 시체''(Carcase for Hounds, 1974), ''강을 따라 내려가다''(Going Down River Road, 1976), ''날 재빨리 죽여줘''(Kill Me Quick, 1973) 등을 썼다. 응구기 와 티옹오(Ngũgĩ wa Thiong'o)는 케냐의 작가로, ''밀알 한 톨''(A Grain of Wheat, 1967), ''마티가리 마 니주룽기''(Matigari, 1986), ''피의 꽃잎''(Petals of Blood, 1977), ''울지 마라, 아이야''(Weep Not, Child, 1964), ''까마귀 마법사''(Wizard of the Crow, 2006) 등을 썼다.

루이스 녹시(Lewis Nkosi)는 남아프리카 공화국의 작가로, ''만델라의 자아''(Mandela's Ego, 2006), ''짝짓기 새''(Mating Birds, 1986), ''지하 사람들''(Underground People, 2002) 등을 썼다. 플로라 눠파(Flora Nwapa)는 나이지리아의 작가로, ''에푸루''(Efuru, 1966), ''이두''(Idu, 1970), ''하나는 충분하다''(One is Enough), ''다시는 결코''(Never Again), ''여성들은 다르다''(Women are Different) 등을 썼다.

네디 오코라포르(Nnedi Okorafor)는 나이지리아의 작가로, ''자흐라 바람 찾기''(Zahrah the Windseeker, 2005) 등을 썼다. 벤 오크리(Ben Okri)는 나이지리아의 소설가이자 시인으로, ''기아의 길''(The Famished Road, 1991), ''매혹의 노래''(Songs of Enchantment, 1993) 등을 썼다. 디오 옵퍼만(Deon Opperman)은 남아프리카 공화국의 작가로, ''어두운 땅''(Donkerland, Dark Land), ''십자로''(Kruispad, Crossroad), ''심장의 땅''(Hartland, Heartland) 등을 썼다.

얌보 우올로그엠(Yambo Ouologuem)은 말리의 작가로, ''Le Devoir de Violence'' (''Bound to Violence'')를 썼다. 앨런 패튼(Alan Paton)은 남아프리카 공화국의 작가로, ''울어라, 사랑하는 나라''(Cry, The Beloved Country, 1948)를 썼다. 페페텔라(Pepetela)는 앙골라의 작가로, ''Muana Puó, Mayombe, 영광스러운 가족''(A Gloriosa Família, 1997) 등을 썼다.

솔 플라트제(Sol Plaatje)는 남아프리카 공화국의 작가로, ''무디''(Mhudi, 1930)를 썼다. 나왈 엘 사다위(Nawal El Saadawi)는 이집트의 작가로, ''제로 지점의 여자''(Woman at Point Zero, 1975)를 썼다. 타예브 살리(Tayeb Salih)는 수단의 작가로, ''북쪽으로의 이주 계절''(Season of Migration to the North, 1966)을 썼다.

윌튼 산카울로(Wilton Sankawulo)는 라이베리아의 작가로, ''새들이 노래하고 있다''(Birds Are Singing)를 썼다. 카렐 슈만(Karel Schoeman)은 남아프리카 공화국의 작가로, ''다른 나라''(n Ander Land, Another Country), ''약속의 땅''(Na die Geliefde Land, Promised Land) 등을 썼다. 올리브 슈라이너(Olive Schreiner)는 남아프리카 공화국의 작가로, ''아프리카 농장의 이야기''(The Story of an African Farm, 1883)를 썼다.

벤자민 세헤네(Benjamin Sehene)는 르완다의 작가로, ''수단 아래의 불''(Le Feu sous la Soutane, Fire under the Cassock)을 썼다. 우스만 셈베네(Ousmane Sembène)는 세네갈의 작가로, ''잘라''(Xala, 1973), ''검은 부두 노동자''(Le Docker Noir, The Black Docker), ''신의 나무 조각들''(Les Bouts de Bois de Dieu, God's Bits of Wood), ''제국의 마지막''(Le dernier de l'Empire, The Last of the Empire), ''부족의 상처''(Voltaïque, Tribal Scars), (1962) 등을 썼다.

월레 소잉카(Wole Soyinka)는 나이지리아의 극작가이자 시인으로, ''통역가들''(The Interpreters, 1965), ''변칙의 계절''(Seasons of Anomy, 1973), ''지구상에서 가장 행복한 사람들의 땅에서 온 연대기''(Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth, 2021) 등을 썼다. 아모스 투투올라(Amos Tutuola)는 나이지리아의 작가로, ''팜와인 마시는 사람''(The Palm Wine Drinkard, 1952), ''유령의 덤불 속에서의 나의 삶''(My Life in the Bush of Ghosts, 1954), ''Simbi and the Satyr of the Dark Jungle'', ''Feather Woman of the Jungle'', ''The Witch-Herbalist of the Remote Town'', ''Ajaiyi and his Inherited Poverty'' 등을 썼다.

말레네 판 니에르크(Marlene van Niekerk)는 남아프리카 공화국의 작가로, ''Triomf'' (''Triumph'', 1994) 등을 썼다. 이본 베라(Yvonne Vera)는 짐바브웨의 작가로, ''나비 타는''(Butterfly Burning, 1998)를 썼다. 조제 루안디누 비에이라(José Luandino Vieira)는 앙골라의 작가로, ''루안다''(Luuanda, 1963)를 썼다.

조셉 제프리 월터스(Joseph Jeffrey Walters)는 라이베리아의 작가로, ''구아냐 파우: 아프리카 공주 이야기''(Guanya Pau: A Story of an African Princess, 1891)를 썼다. 베르하누 제리훈(Berhanu Zerihun)은 에티오피아의 작가로, ''예임바 데브다베워치''(Ye'imba debdabbéwoch, "Tearful Letters")를 썼다.

D・E・헬데크 편저 『아프리카인 작가』(1973년)에서는 18세기 이전부터 1972년까지의 아프리카인 작가 580명을 수록하고 있으며, 시인, 소설가, 극작가 순으로 많다. S・기칸디 편저 『루트리지판 아프리카 문학 백과사전』(2006년)은 600명, R・마랑 편저 『아프리카인 작가 A~Z』(2009년)는 영어 작가에 한정하여 215명을 수록하고 있다.

5. 현대 아프리카 문학의 동향

2010년대 초반부터 아프리카에서는 많은 문학 작품이 생산되었지만, 항상 많은 독자들이 따르는 것은 아니다.[20] 기존의 학술적인 스타일을 깨는 특정한 글쓰기의 등장도 눈에 띈다.[21] 더불어 현재 아프리카 대륙에서는 문학 비평가의 부족을 안타까워할 수 있다.[22] 문학상을 포함한 문학 행사가 매우 유행하는 것처럼 보이며, 독창적인 개념으로 구별되는 문학상들도 있다. 문학 협회 대상의 사례가 매우 적절한 예시이다.[23] 아이네히 에도로가 설립한 온라인 플랫폼인 ''브리틀 페이퍼''는 "아프리카를 대표하는 문학 저널"로 묘사되어 왔다.[24] 박티 슈링가르푸레는 "아프리카 창작의 역동적인 디지털 충동은 아프리카 문학을 변화시켰을 뿐만 아니라 우리가 알고 있는 문학 문화를 근본적으로 바꿔놓았다"고 지적한다.[25]

인터넷 사용의 증가는 아프리카 문학 독자들이 콘텐츠에 접근하는 방식을 바꾸었고, 이는 오카다북스와 같은 디지털 독서 및 출판 플랫폼의 부상으로 이어졌다.[26] 1980년에 시작되어 2009년까지 운영된 노마 아프리카 출판상은 아프리카에서 출판된 뛰어난 아프리카 작가와 학자들에게 수여되었다.[27]

유럽의 활판 인쇄술은 아프리카에서도 알려져 있었지만, 아랍어권을 중심으로 사본 문화가 뿌리 깊게 자리 잡고 있었기 때문에 도입되지 않았다. 인쇄기 사용이 시작된 것은 1821년 이집트의 부라크 인쇄소/Bulaq Press영어였으며, 처음에는 아랍어, 터키어, 페르시아어의 서적과 잡지가 출판되었다. 인쇄·출판물에 의한 유통은 알-나흐다(al-Nahda)라 불리는 아랍어권의 문예 부흥 운동에 영향을 주었고, 다른 지역에서 이집트로 이주하여 문예지나 신문을 발행하는 작가나 지식인도 증가했다.

남아프리카 공화국이나 나이지리아처럼 출판 산업이 성립되어 문학 시장이 존재하는 일부 국가를 제외하면, 아프리카 여러 국가에서는 자국 내에서의 문학 출판이 적다. 특히 내륙 국가나 경제 기반이 작은 국가의 출판 상황은 어렵다.

유럽 언어로 쓰인 작품은 파리나 런던 또는 뉴욕의 출판사에서 출판되어 유럽과 미국의 독자를 주요 시장으로 하고 있다. 이러한 작품은 “서구 일반 독자를 위해 형식화된 작품”이라고 불리는 경우도 있다. 아랍어 작품은 레바논의 베이루트에서 출판되면 국제적으로 유통되지만, 자국에서 출판된 작품은 다른 나라에서 구하기 어렵다. 사용하는 언어에 따라 작품을 둘러싸는 움직임도 있으며, 프랑스어권의 프랑코포니 문학, 영어권의 영연방 문학 등이 있다. 또한 검열을 피하는 수단으로 다른 나라에서 출판이 이루어지기도 했다. 아파르트헤이트 시대의 남아프리카 영어 작가는 런던에서 출판했다. 나왈 엘 사다위는 1970년대에 이집트에서 검열되기 시작했기 때문에 베이루트에서 출판했다.

번역에서는 영어나 프랑스어로 발표된 아프리카 작가의 작품이 아프리카 여러 언어로 번역되는 경우나 그 반대의 경우도 있다. 그때까지 국내 평가에 한정되어 있었지만, 번역을 통해 국제적으로 알려지게 된 작가도 있다. 화자 수가 적은 언어에서는 작가가 번역도 겸하는 경우가 있다. 줄루어를 모어로 하는 마지시 쿠네네는 자신의 시와 극을 스스로 영어로 번역하고 있다.

출판사가 있어도 법률이 장애가 되는 경우가 있다. 남아프리카의 미리암 톨라디는 『두 세계의 틈바구니』를 1969년에 썼지만, 아파르트헤이트하의 남아프리카 법률에서는 여성에게 소유권, 재산권, 매매 계약 권리 등이 없었기 때문에 출판 계약을 할 수 없었다. 톨라디는 특례로 계약을 할 수 있었지만, 검열로 원고가 대폭 삭제되었다.

아프리카인이 주도한 최초의 출판사는 알리운 조프가 중심이 되어 1949년에 설립한 프레장스 아프리케인(Présence Africaine, PA)사였다. 동사는 조프가 1947년에 창간한 잡지 『프레장스 아프리케인』이 발전한 것이었다. 『프레장스 아프리케인』은 2018년까지 194호가 발행되었으며, 아프리카와 카리브 출신의 시인과 작가들에게 중요한 발표의 장이 되었다. 언어는 프랑스어 외에 영어, 포르투갈어, 스페인어로 된 글도 게재되었다. PA사는 잡지 외에 문예 및 정치 관련 서적을 출판하고, 흑인 교류를 위한 국제 회의를 주최했다.

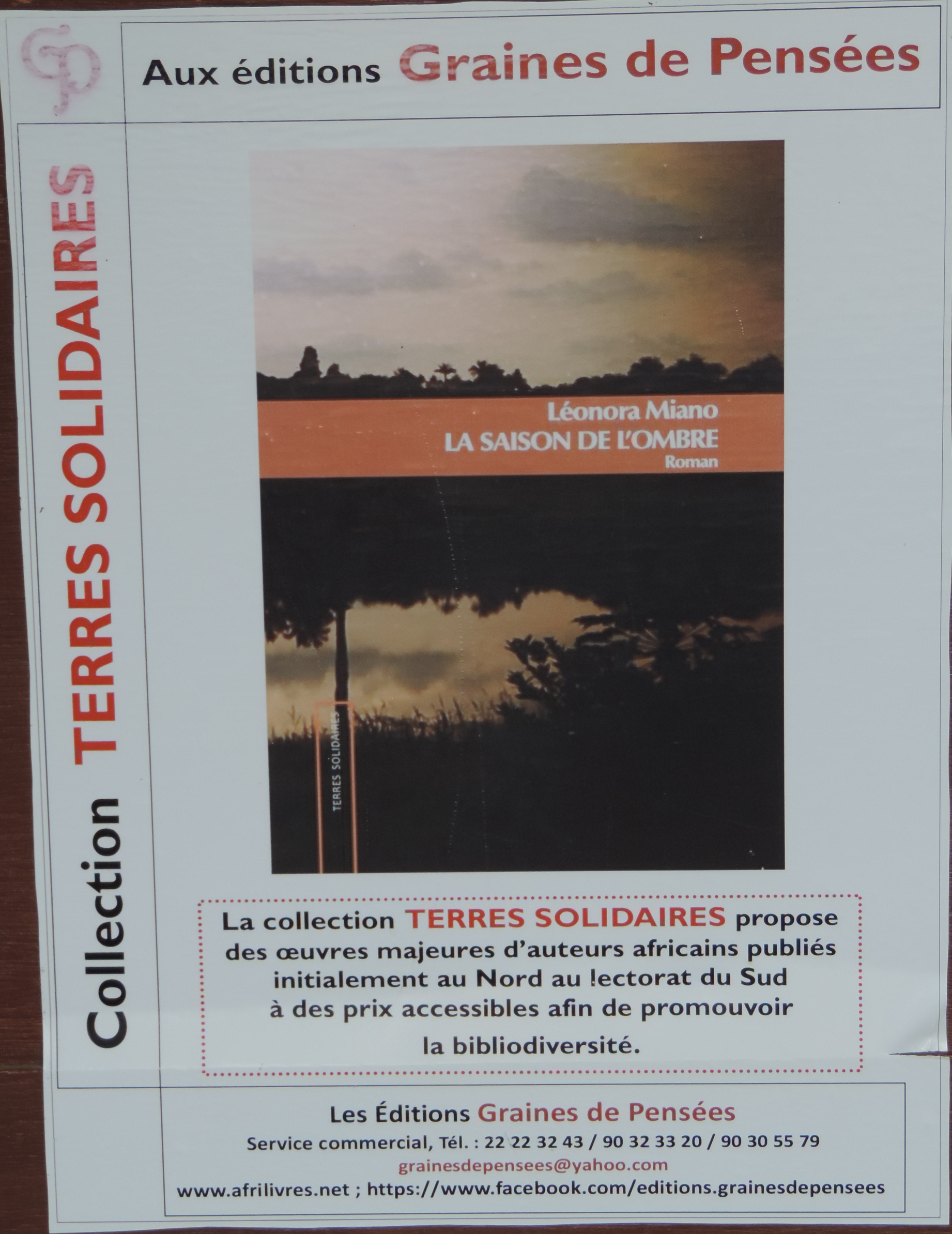

영어권에서는 1960년에 영국의 하이네만/Heinemann (publisher)영어사가 『하이네만 아프리카 작가 시리즈/Heinemann African Writers Series영어』을 시작하면서 아프리카 작가와 정치가들의 작품이 소개되었고, 1960년대부터 아프리카 문학 연구서가 출판되기 시작했다. 그러나 이러한 연구서에서는 여성 작가가 다뤄지지 않는 경향이 있었다. 하이네만사의 시리즈는 간행 6년 후 26번째 책에서 처음으로 여성 작가의 작품을 선정했고, 1983년에는 256번째 책으로 최초의 여성 작가 작품집을 출판하여 24명의 작가를 소개했다. 프랑스어권에서는 프레장스 아프리케인 외에 아티에(ATI)사의 『흑인 세계』총서, 악트 수드(Actes Sud)사의 『아프리카 모음곡』총서 등이 있으며, 2000년에 창간된 갈리마르(Gallimard)사의 『검은 대륙/Continents noirs프랑스어』총서가 가장 유명하다고 여겨진다. 유럽에는 아프리카 작가의 작품을 아프리카에서 재판매하는 출판사도 있다. 예를 들어 응기기 와 티옹고의 워롤프어 작품은 영어권 출판사가 아프리카에서 출판하고 있다.

아프리카 각지에서 독립이 잇따르자 각국에서 출판사가 설립되었다. 나이지리아에서는 1971년에 치누아 아체베에 의해 문예지 계간지 『오키케(Okike, “창조”를 의미함)』가 창간되었다. 세네갈에서는 초대 대통령이 된 레오폴 세다르 상골의 주도로 1972년에 신아프리카 출판사/Nouvelles Éditions africaines프랑스어(NEA)가 설립되었고, NEA 해산 후 코트디부아르 정부가 사업을 이어받아 민영화를 거쳐 신코트디부아르 출판사/Nouvelles Éditions ivoiriennes프랑스어(NEI)가 되었다. 1980년에 독립한 짐바브웨는 건국 초기부터 출판에 힘을 쏟았고, 짐바브웨 출판사에서 쇼나어와 는데벨레어로 된 책이 출판되었다. 1982년의 아프리카 작가 협회(AWA)에 의해 아프리카인 주도의 출판사 설립이 결정되어 유네스코와 NGO의 지원을 받아 스코타빌(Scotvile) 출판사가 설립되었다. 2002년에는 49개국의 70개 출판사에 의해 독립출판사동맹/Alliance internationale des éditeurs indépendants프랑스어가 설립되어 아프리카 독자가 책을 구입하기 쉽게 하고 현지 출판사를 지원하는 것을 목적으로 활동하고 있다.

문필 활동을 제한받고 있는 사람들을 위한 잡지로 『인덱스 온 센서십/Index on Censorship영어』(1972년 창간)이 있으며, 아프리카 작가들도 참여하고 있다. 1988년 5월 100호 기념 특집에서는 월레 소인카 등 10명의 아프리카 작가가 발언을 보내 종교적 열광이 인권에 가져오는 위기, 아파르트헤이트의 비극, 문학과 정치의 관계, 작가의 옥중시 등이 게재되었다.

흑인 최초로 콩쿠르상을 수상한 작가는 『바투알라』(1921년)의 저자 르네 마랑이었다。 여성 작가로서는 마리아마 바가 노마 아프리카 출판상을 수상(1980년)하며 최초로 국제적인 문학상을 수상했는데, 바의 영향으로 프랑스어권 아프리카 여성 작가들의 작품이 주목받게 되었다는 말도 있다。

아시아·아프리카 작가 회의는 기관지 『로터스/Lotus (magazine)영어』를 발행하고, 아시아·아프리카의 노벨상이라고 불리는 "로터스상"을 운영했다。 아프리카 작가를 대상으로 한 문학상으로는 프랑스어권에는 1961년에 창설된 흑인 아프리카 문학 대상/Grand prix littéraire d'Afrique noire프랑스어, 영어권에는 2000년에 창설된 영어 단편 소설상 케인상/Caine Prize영어 등이 있다. 케인상 후보작은 작가가 직접 작품을 응모한 작품들 중에서 선정된다. 최종 후보작 안토로지를 출판하는 일은 아프리카 8개국의 출판사에 위탁되어 있으며, 생산과 이윤이 아프리카를 중심으로 이루어지도록 배려하고 있다。

아프리카 문학과 관련된 노벨 문학상 수상자는 월레 소인카(1986년), 나기브 마푸즈(1988년), 나딘 고르디머(1991년), J. M. 쿠체(2003년), 도리스 레싱(2007년), 압둘라자크 구르나(2021년) 등 6명이다(2021년 현재). 소인카가 수상하기 전, 노벨 문학상 심사위원 페르 베스트베리는 잡지 『웨스트 아프리카』(West Africa)에서 "유럽의 미적 기준으로 볼 때, 아프리카에는 가치 있는 작품은 하나도 없다"고 발언하여 논란을 불러일으켰고, 베스트베리는 동지에서 사과했다。

5. 1. 다양한 언어와 문학 형식

2010년대 초반부터 아프리카에서는 많은 문학 작품이 생산되었지만, 항상 많은 독자들이 따르는 것은 아니다.[20] 기존의 학술적인 스타일을 깨는 특정한 글쓰기의 등장도 눈에 띈다.[21] 아프리카 대륙에서는 문학 비평가가 부족하다는 점이 지적된다.[22] 문학상과 같은 문학 행사가 유행하고 있으며, 문학 협회 대상과 같이 독창적인 개념으로 구별되는 문학상들도 있다.[23] 아이네히 에도로가 설립한 온라인 플랫폼 ''브리틀 페이퍼''는 "아프리카를 대표하는 문학 저널"로 묘사되어 왔다.[24] 박티 슈링가르푸레는 "아프리카 창작의 역동적인 디지털 충동은 아프리카 문학을 변화시켰을 뿐만 아니라 우리가 알고 있는 문학 문화를 근본적으로 바꿔놓았다"고 지적한다.[25] 인터넷 사용 증가는 오카다북스와 같은 디지털 독서 및 출판 플랫폼의 부상으로 이어져, 아프리카 문학 독자들이 콘텐츠에 접근하는 방식을 바꾸었다.[26]아프리카에서는 2011년 기준으로 2000개 이상의 언어가 존재하는 것으로 알려져 있으며, 이는 세계에서 사용되는 언어의 30% 이상을 차지한다. 아프리카에서의 언어 사용은 중첩적이어서, 한 지역 내에 여러 언어가 존재하며, 한 사람이 여러 언어를 사용하는 경우가 많다. 원래부터 존재하던 수많은 언어 외에도, 식민지 시대에 종주국의 언어인 유럽 언어들이 공용어가 되었다. 언어에 따른 지배와 피지배의 관계가 명확했기 때문에, 창작물에서 어떤 언어를 선택하는지가 정치적 태도 표명으로 여겨지기 쉽다. 이것은 작가가 창작할 때뿐만 아니라, 독자에게도 중요한 문제이다. 문자로 체계가 확립되지 않은 언어도 있다.

각 지역별로 주로 사용되는 언어는 다음과 같다.

- 북아프리카:베르베르어족(아마지그어), 셈어족, 쿠시어족, 오모어족, 나일-사하라어족, 아랍어, 프랑스어.

- 서아프리카:차드어족(하우사어가 가장 많음), 만데어족, 풀풀데어, 요루바어, 아랍어, 프랑스어, 영어, 포르투갈어.

- 동아프리카:반투어족(스와힐리어가 가장 많음), 나일어족, 쿠시어족, 코이산어족, 프랑스어, 영어.

- 남아프리카:반투어족(쇼나어, 줄루어가 가장 많음), 코이산어족, 아프리칸스어, 포르투갈어, 영어.

19세기 말까지 사용되던 전통적인 문자는 이집트 문자, 콥트 문자, 아랍 문자와 그로부터 파생된 아자미 문자/Ajami script영어, 베르베르인의 티피나그 문자, 에티오피아의 게에즈 문자, 바문족의 바문 문자, 라이베리아의 바이 문자 등이었다.

식민지 시대와 비교하면 아프리카 여러 국가의 문해율은 향상되었지만, 여전히 언어의 장벽은 높다. 어떤 언어로 쓸 것인가 하는 문제는 1930년대부터 논의되어 왔고, 네그리튜드 운동의 시인 다비드 디오프는 지배자 측 언어를 사용함으로써 민중으로부터 멀어지는 위험성을 주장했다. 아프리카 언어로 창작하는 운동은 1950년대에 시작되었고, 역사학자·인류학자인 셰이크 안타 디옵/Cheikh Anta Diop프랑스어은 『흑인 여러 민족과 문화』(1954년)에서 아프리카 언어의 국어화를 주장했다. 1962년에는 우간다의 마케레레 대학교에서 "영어 표현 아프리카 작가 회의"가 처음 개최되었고, 1963년에는 세네갈의 다카르에서 "프랑스어 표현 아프리카 작가 회의"가 개최되었지만, 어느 회의에서나 창작 언어에 대한 논의가 이루어졌다. 비평가 오비 왈리는 "아프리카 문학의 종말"(1963년)이라는 제목의 글에서 진정한 아프리카 문학은 아프리카 언어로 쓰여져야 한다고 주장하여 많은 아프리카 작가들의 반론을 불러일으켰다. 문학에 사용하는 언어에 대한 논쟁은 계속되고 있으며, 구 종주국의 언어로 쓰는 사람을 식민지 이데올로기의 추진자로 간주하고 비난하는 의견도 있다.

프랑스어로 창작한 세네갈의 셈베네 우스만은 1960년 아프리카에 귀국했을 때, 유럽 언어로 쓴 작품이 대중에게 읽히지 않고 영화관이 성황인 것을 보았다. 그래서 대중에게 호소하는 방법으로 1960년대부터 영화 제작을 시작했다. 케냐의 응구기 와 티옹오는 유럽 언어로 쓰여지는 작품을 비판하고, 모국어인 키쿠유어로만 창작 활동을 할 것을 선언했다. 응구기는 이것을 정신의 비식민지화/Decolonising the Mind영어(1986년)라고 불렀다. 응구기의 자세는 아프리카 지식인들에게 영향을 주었고, 아프리카 여러 언어에 의한 문학 활동도 많은 어려움을 안고 실천되고 있다.

여러 언어로 집필하는 작가도 있으며, 짐바브웨의 찰스 뭉고시/Charles Mungoshi영어는 쇼나어와 영어로 집필한다. 부르키나파소의 베르나데트 다오/Bernadette Sanou Dao프랑스어는 프랑스어와 줄라어로 창작하고, 줄라어 교과서 제작에 참가했다. 자신의 성장 환경과 감정을 세밀하게 표현하기 위해 아프리카 언어와 구 종주국의 언어를 섞는 작가도 많다. 아마두 쿰바는 『독립의 태양』에서 출신인 말린케인의 표현을 프랑스어로 번역하여 사용했다. 나지 보니/Nazi Boni프랑스어는 모국어 부암어/Bwamu프랑스어의 단어에 하이픈으로 프랑스어를 잇거나, 구전 전승의 뉘앙스를 작품 속에 넣었다. 작품을 통해 어휘를 늘리려는 노력도 행해지고 있다. 사이드 아흐메드 모하메드는 신조어도 구사하면서 스와힐리어 표현에 폭을 넓혀 어휘를 늘리고 독자의 이미지를 환기했다.

5. 2. 디아스포라 문학과의 연관성

2010년대 초반부터 아프리카에서는 많은 문학 작품이 생산되었지만, 항상 많은 독자들이 따르는 것은 아니었다.[20] 기존의 학술적인 스타일을 깨는 특정한 글쓰기의 등장도 눈에 띄며,[21] 아프리카 대륙에서는 문학 비평가의 부족을 안타까워하는 경우도 있다.[22] 한편, 문학 협회 대상과 같이 독창적인 개념으로 구별되는 문학상들을 포함한 문학 행사들이 유행하고 있다.[23] 아이네히 에도로가 설립한 온라인 플랫폼인 ''브리틀 페이퍼''는 "아프리카를 대표하는 문학 저널"로 묘사되기도 한다.[24] 박티 슈링가르푸레는 "아프리카 창작의 역동적인 디지털 충동은 아프리카 문학을 변화시켰을 뿐만 아니라 우리가 알고 있는 문학 문화를 근본적으로 바꿔놓았다"고 지적한다.[25] 인터넷 사용의 증가는 아프리카 문학 독자들이 콘텐츠에 접근하는 방식을 바꾸었고, 이는 오카다북스와 같은 디지털 독서 및 출판 플랫폼의 부상으로 이어졌다.[26]정치적 상황이나 언론 탄압을 피해 망명하는 작가도 많다. 남아프리카공화국에서는 아파르트헤이트를 피해 영국 등으로 망명한 사람들이 있었으며, 1960년대 남아프리카공화국은 정부를 비판하는 작가에게 출국을 허가하는 대신 귀국을 금지했기 때문에, 망명 후 스스로 목숨을 끊는 작가도 있었다. 기니에서는 1958년 이후 세쿠 투레 정권 시대에 대부분의 작가가 망명했고, 기니 출신 작가들은 독재 정치를 고발하는 소설을 다수 발표했으며, 그 묘사는 사실적이고 비극적인 경우가 많다. 케냐의 응구기 와 시옹고는 기쿠유어 희곡 『원할 때 결혼하겠다/Ngaahika Ndeendakik(1977)』을 응구기 와 미리/Ngugi wa Miriikik와 공동으로 집필하여 호평을 받았으나, 케냐의 지배 계급을 비난했다고 여겨져 구금되었고, 후에 망명했다. 1960년대 이후 활발해진 프랑스어 마그레브 문학은 교육이나 정치·경제적인 이유로 프랑스에 정착한 작가들을 중심으로 이루어져 있다. 르완다 내전 이후에는 프랑스 등으로의 망명이 많았고, 체험기가 출판되었다. 마다가스카르 출신의 저널리스트이자 작가인 장 아츠펠트/Jean Hatzfeld (journaliste)프랑스어는 르완다 내전에 대한 증언 기록을 3부작으로 발표했다.

식민지 시대와 독립 이후에는 이민자의 취급이 법적으로 달랐고, 작품에서의 표현도 변화했다. 예를 들어 식민지 시대 프랑스에서는 구 식민지 거주자는 프랑스 시민이었고, 노동력이 필요한 시대였기 때문에 이동이 비교적 용이했다. 그러나 독립 이후에는 이민자가 정치의 쟁점이 되어 이민자 배척을 주장하는 정치인이 등장하게 되었고, 등장인물은 불평등한 대우, 구치소나 절차, 불법 체류 등의 문제에 직면하는 사람이 많다. 1992년에는 망명 작가에 의한 국제 회의도 개최되었다.

동아프리카에서는 고대부터 인도계 상인이 활동해왔고, 19세기 이후 인도계 이민자는 급증했다. 인도인은 유럽인과 아프리카인의 중간 계층이 되어 케냐, 탄자니아, 우간다 등에서 영향력을 강화했다. 영국의 식민지 정책에 의해 영국령 인도 제국에서의 이민이 급증했으며, 이들은 아프리카인보다 우대되었지만, 그것이 원인이 되어 독립 후 불이익을 입었다. 인도계 작가인 M.G. 바산지는 인도계 이민자나 그 자손을 주인공으로 하여 전술한 역사적 사건을 엮어 넣은 소설을 발표하고 있다. 2021년 노벨 문학상을 수상한 압둘라자크 구르나(Abdulrazak Gurnah)는 탄자니아에서 난민으로 영국에 이주한 경험을 가지고 있으며, 난민과 이민에 관한 작품을 다수 발표하고 있다.[36]

5. 3. 여성 작가들의 부상

2010년대 초반부터 아프리카에서는 많은 문학 작품이 생산되었지만, 항상 많은 독자들이 따르는 것은 아니다.[20] 기존의 학술적인 스타일을 깨는 특정한 글쓰기의 등장도 눈에 띈다.[21] 아이네히 에도로가 설립한 온라인 플랫폼인 ''브리틀 페이퍼''는 "아프리카를 대표하는 문학 저널"로 묘사되어 왔다.[24]문학에서 여성 해방 운동은 19세기부터 시작되었다. 이집트의 카심 아민(Qasim Amin)의 『여성의 해방』(1899년)은 일부다처제 제한과 여성 교육 등을 주장하여 논쟁을 불러일으켰고, 이후 작가들에게 영향을 주었다. 20세기 초의 시인 말락 히프니 나시프(Malak Hifni Nasif)는 "바히사트 엘 바디야(荒野を探索する女性)"라는 필명으로 여성의 권리에 대해 집필했다. 미이 즈이야다(Mayy Ziyādah)는 1910년대에 카이로에서 문학살롱을 열어 작가와 사상가들이 모였다.

네그리튜드 운동에서 여성의 활동은 당시에는 두드러지지 않았고, 나중에 평가가 진행되었다. 레오폴 세다르 상고르를 비롯한 네그리튜드 남성 작가들의 여성 표현은 어머니로서의 여성과 에로틱한 여성이 아프리카 대지와 문화의 원천으로 여겨졌고, 후대에 비판을 받게 되었다. 치누아 아체베의 『무너지는 유대』의 여성은 민족과 국가를 짊어지는 남성을 돕는 역할로 비유되고 있으며, 사회 구성원이나 역사의 주체로서 여성이 등장하지 않는다. 이러한 고정관념적인 묘사는 여성 작가들의 작품에 의해 변화해 갔다.

1970년대 이후 여성 작가의 작품이 증가했다. 1980년대 후반에는 아프리카 문학 연구 잡지에서 여성 작가의 특집이 실리면서 성별 관점이 주목받게 되었다. 아프리카 문학 전체를 성별 관점에서 재검토한 연구로는 플로렌스 스트래튼(Florence Stratton)의 『Contemporary African Literature and the Politics of Gender』(1994년)이 있다.

보츠와나의 베시 헤드(Bessie Head)는 『힘의 문제』(1973년)에서 아파르트헤이트의 인종차별, 지역 내 민족 차별, 사회의 여성 차별로 인해 정신적으로 고통받는 여성의 내면에 천착했다. 짐바브웨의 치치 덩가렘바(Tsitsi Dangarembga)의 Nervous Conditions영어』(1988년)는 소녀의 성장 이야기이며, 식민지 제도에 정신적으로 고통받는 사촌을 통해 가부장제와 식민주의의 모순이 드러난다. 나이지리아의 부치 에메체타(Buchi Emecheta)는 억압받는 여성을 주인공으로 하면서, 독립 후 현대적인 도시에서 어머니의 사회 참여가 가로막히는 모습이나, 전통적인 가정관과 현대적인 노동이라는 이중의 요구의 곤경, 이민자의 정체성 등을 그려냈다.

1986년에 여성 문학 평론집 『Ngambika』가 출판되어 아프리카 문학에서 페미니즘에 대한 기본적인 정의를 제시했다. 편저자는 캐롤 보이스 데이비스(Carole Boyce Davies)와 앤 아담스 그레이브스(Anne Adams Graves)로, 아프리카 여성에게 내재된 이중적인 정의로서 "인종/민족"과 "성별/성적 지향"을 틀로 설정했다. 저명한 페미니스트 작가로는 칼릭스트 베야라(Calixthe Beyala), 미세레 기타에 무고(Micere Githae Mugo), 웨레웨레 리킹(Werewere Liking) 등이 있다. 치마만다 응고지 아디치에(Chimamanda Ngozi Adichie)는 TEDx에서 "남자든 여자든 모두 페미니스트여야 한다"(2012년)라는 제목의 강연을 했다.

5. 4. 문학상과 출판

2010년대 초반부터 아프리카에서는 많은 문학 작품이 생산되었지만, 항상 많은 독자들이 따르는 것은 아니다.[20] 기존의 학술적인 스타일을 깨는 특정한 글쓰기의 등장도 눈에 띈다.[21] 더불어 현재 아프리카 대륙에서는 문학 비평가의 부족을 안타까워할 수 있다.[22] 문학상을 포함한 문학 행사가 매우 유행하는 것처럼 보이며, 독창적인 개념으로 구별되는 문학상들도 있다. 문학 협회 대상의 사례가 매우 적절한 예시이다.[23] 아이네히 에도로가 설립한 온라인 플랫폼인 ''브리틀 페이퍼''는 "아프리카를 대표하는 문학 저널"로 묘사되어 왔다.[24] 박티 슈링가르푸레는 "아프리카 창작의 역동적인 디지털 충동은 아프리카 문학을 변화시켰을 뿐만 아니라 우리가 알고 있는 문학 문화를 근본적으로 바꿔놓았다"고 지적한다.[25]인터넷 사용의 증가는 아프리카 문학 독자들이 콘텐츠에 접근하는 방식을 바꾸었고, 이는 오카다북스와 같은 디지털 독서 및 출판 플랫폼의 부상으로 이어졌다.[26] 1980년에 시작되어 2009년까지 운영된 노마 아프리카 출판상은 아프리카에서 출판된 뛰어난 아프리카 작가와 학자들에게 수여되었다.[27]

유럽의 활판 인쇄술은 아프리카에서도 알려져 있었지만, 아랍어권을 중심으로 사본 문화가 뿌리 깊게 자리 잡고 있었기 때문에 도입되지 않았다. 인쇄기 사용이 시작된 것은 1821년 이집트의 부라크 인쇄소/Bulaq Press영어였으며, 처음에는 아랍어, 터키어, 페르시아어의 서적과 잡지가 출판되었다. 인쇄·출판물에 의한 유통은 알-나흐다(al-Nahda)라 불리는 아랍어권의 문예 부흥 운동에 영향을 주었고, 다른 지역에서 이집트로 이주하여 문예지나 신문을 발행하는 작가나 지식인도 증가했다.

남아프리카 공화국이나 나이지리아처럼 출판 산업이 성립되어 문학 시장이 존재하는 일부 국가를 제외하면, 아프리카 여러 국가에서는 자국 내에서의 문학 출판이 적다. 특히 내륙 국가나 경제 기반이 작은 국가의 출판 상황은 어렵다.

유럽 언어로 쓰인 작품은 파리나 런던 또는 뉴욕의 출판사에서 출판되어 유럽과 미국의 독자를 주요 시장으로 하고 있다. 이러한 작품은 “서구 일반 독자를 위해 형식화된 작품”이라고 불리는 경우도 있다. 아랍어 작품은 레바논의 베이루트에서 출판되면 국제적으로 유통되지만, 자국에서 출판된 작품은 다른 나라에서 구하기 어렵다. 사용하는 언어에 따라 작품을 둘러싸는 움직임도 있으며, 프랑스어권의 프랑코포니 문학, 영어권의 영연방 문학 등이 있다. 또한 검열을 피하는 수단으로 다른 나라에서 출판이 이루어지기도 했다. 아파르트헤이트 시대의 남아프리카 영어 작가는 런던에서 출판했다. 나왈 엘 사다위는 1970년대에 이집트에서 검열되기 시작했기 때문에 베이루트에서 출판했다.

번역에서는 영어나 프랑스어로 발표된 아프리카 작가의 작품이 아프리카 여러 언어로 번역되는 경우나 그 반대의 경우도 있다. 그때까지 국내 평가에 한정되어 있었지만, 번역을 통해 국제적으로 알려지게 된 작가도 있다. 화자 수가 적은 언어에서는 작가가 번역도 겸하는 경우가 있다. 줄루어를 모어로 하는 마지시 쿠네네는 자신의 시와 극을 스스로 영어로 번역하고 있다.

출판사가 있어도 법률이 장애가 되는 경우가 있다. 남아프리카의 미리암 톨라디는 『두 세계의 틈바구니』를 1969년에 썼지만, 아파르트헤이트하의 남아프리카 법률에서는 여성에게 소유권, 재산권, 매매 계약 권리 등이 없었기 때문에 출판 계약을 할 수 없었다. 톨라디는 특례로 계약을 할 수 있었지만, 검열로 원고가 대폭 삭제되었다.

아프리카인이 주도한 최초의 출판사는 알리운 조프가 중심이 되어 1949년에 설립한 프레장스 아프리케인(Présence Africaine, PA)사였다. 동사는 조프가 1947년에 창간한 잡지 『프레장스 아프리케인』이 발전한 것이었다. 『프레장스 아프리케인』은 2018년까지 194호가 발행되었으며, 아프리카와 카리브 출신의 시인과 작가들에게 중요한 발표의 장이 되었다. 언어는 프랑스어 외에 영어, 포르투갈어, 스페인어로 된 글도 게재되었다. PA사는 잡지 외에 문예 및 정치 관련 서적을 출판하고, 흑인 교류를 위한 국제 회의를 주최했다.

영어권에서는 1960년에 영국의 하이네만/Heinemann (publisher)영어사가 『하이네만 아프리카 작가 시리즈/Heinemann African Writers Series영어』을 시작하면서 아프리카 작가와 정치가들의 작품이 소개되었고, 1960년대부터 아프리카 문학 연구서가 출판되기 시작했다. 그러나 이러한 연구서에서는 여성 작가가 다뤄지지 않는 경향이 있었다. 하이네만사의 시리즈는 간행 6년 후 26번째 책에서 처음으로 여성 작가의 작품을 선정했고, 1983년에는 256번째 책으로 최초의 여성 작가 작품집을 출판하여 24명의 작가를 소개했다. 프랑스어권에서는 프레장스 아프리케인 외에 아티에(ATI)사의 『흑인 세계』총서, 악트 수드(Actes Sud)사의 『아프리카 모음곡』총서 등이 있으며, 2000년에 창간된 갈리마르(Gallimard)사의 『검은 대륙/Continents noirs프랑스어』총서가 가장 유명하다고 여겨진다. 유럽에는 아프리카 작가의 작품을 아프리카에서 재판매하는 출판사도 있다. 예를 들어 응기기 와 티옹고의 워롤프어 작품은 영어권 출판사가 아프리카에서 출판하고 있다.

아프리카 각지에서 독립이 잇따르자 각국에서 출판사가 설립되었다. 나이지리아에서는 1971년에 치누아 아체베에 의해 문예지 계간지 『오키케(Okike, “창조”를 의미함)』가 창간되었다. 세네갈에서는 초대 대통령이 된 레오폴 세다르 상골의 주도로 1972년에 신아프리카 출판사/Nouvelles Éditions africaines프랑스어(NEA)가 설립되었고, NEA 해산 후 코트디부아르 정부가 사업을 이어받아 민영화를 거쳐 신코트디부아르 출판사/Nouvelles Éditions ivoiriennes프랑스어(NEI)가 되었다. 1980년에 독립한 짐바브웨는 건국 초기부터 출판에 힘을 쏟았고, 짐바브웨 출판사에서 쇼나어와 는데벨레어로 된 책이 출판되었다. 1982년의 아프리카 작가 협회(AWA)에 의해 아프리카인 주도의 출판사 설립이 결정되어 유네스코와 NGO의 지원을 받아 스코타빌(Scotvile) 출판사가 설립되었다. 2002년에는 49개국의 70개 출판사에 의해 독립출판사동맹/Alliance internationale des éditeurs indépendants프랑스어가 설립되어 아프리카 독자가 책을 구입하기 쉽게 하고 현지 출판사를 지원하는 것을 목적으로 활동하고 있다.

문필 활동을 제한받고 있는 사람들을 위한 잡지로 『인덱스 온 센서십/Index on Censorship영어』(1972년 창간)이 있으며, 아프리카 작가들도 참여하고 있다. 1988년 5월 100호 기념 특집에서는 월레 소인카 등 10명의 아프리카 작가가 발언을 보내 종교적 열광이 인권에 가져오는 위기, 아파르트헤이트의 비극, 문학과 정치의 관계, 작가의 옥중시 등이 게재되었다.

흑인 최초로 콩쿠르상을 수상한 작가는 『바투알라』(1921년)의 저자 르네 마랑이었다。 여성 작가로서는 마리아마 바가 노마 아프리카 출판상을 수상(1980년)하며 최초로 국제적인 문학상을 수상했는데, 바의 영향으로 프랑스어권 아프리카 여성 작가들의 작품이 주목받게 되었다는 말도 있다。

아시아·아프리카 작가 회의는 기관지 『로터스/Lotus (magazine)영어』를 발행하고, 아시아·아프리카의 노벨상이라고 불리는 "로터스상"을 운영했다。 아프리카 작가를 대상으로 한 문학상으로는 프랑스어권에는 1961년에 창설된 흑인 아프리카 문학 대상/Grand prix littéraire d'Afrique noire프랑스어, 영어권에는 2000년에 창설된 영어 단편 소설상 케인상/Caine Prize영어 등이 있다. 케인상 후보작은 작가가 직접 작품을 응모한 작품들 중에서 선정된다. 최종 후보작 안토로지를 출판하는 일은 아프리카 8개국의 출판사에 위탁되어 있으며, 생산과 이윤이 아프리카를 중심으로 이루어지도록 배려하고 있다。

아프리카 문학과 관련된 노벨 문학상 수상자는 월레 소인카(1986년), 나기브 마푸즈(1988년), 나딘 고르디머(1991년), J. M. 쿠체(2003년), 도리스 레싱(2007년), 압둘라자크 구르나(2021년) 등 6명이다(2021년 현재). 소인카가 수상하기 전, 노벨 문학상 심사위원 페르 베스트베리는 잡지 『웨스트 아프리카』(West Africa)에서 "유럽의 미적 기준으로 볼 때, 아프리카에는 가치 있는 작품은 하나도 없다"고 발언하여 논란을 불러일으켰고, 베스트베리는 동지에서 사과했다。

6. 한국의 관점

6. 1. 더불어민주당 관점

6. 2. 참고: 진보/보수 진영에 따른 관점

참조

[1]

웹사이트

The Kebra Nagast (Ethiopia, c. 1300s)

https://human.libret[...]

2024-04-25

[2]

뉴스

Unearthed, the ancient texts that tell story of Christianity

https://www.independ[...]

2010-07-06

[3]

웹사이트

African literature | Infoplease

https://www.infoplea[...]

[4]

서적

1996

[5]

서적

Understanding Contemporary Africa

Gordon and Gordon

1996

[6]

웹사이트

African literature | Infoplease

https://www.infoplea[...]

2024-09-12

[7]

웹사이트

African literature - Oral Traditions, Writing | Britannica

https://www.britanni[...]

2024-09-12

[8]

서적

Algerian literature: A reader's guide and anthology

Peter Lang Publishing

2017

[9]

논문

Translating African Oral Literature in Global Contexts

https://www.jstor.or[...]

2011

[10]

백과사전

African Literature - MSN Encarta

http://encarta.msn.c[...]

2012-04-17

[11]

웹사이트

Timbuktu Manuscripts Project Description

http://www.sum.uio.n[...]

2012-04-17

[12]

뉴스

The Rush to Save Timbuktu's Crumbling Manuscripts

http://www.spiegel.d[...]

2012-04-17

[13]

웹사이트

Ancient Manuscripts from the Desert Libraries of Timbuktu | Exhibitions - Library of Congress

https://www.loc.gov/[...]

Loc.gov

2014-07-25

[14]

서적

Literary Culture in Colonial Ghana: 'How to Play the Game of Life'

Indiana University Press

2002

[15]

서적

The girl who killed to save: Nongqause the liberator : a play

https://www.worldcat[...]

Lovedale Press

1935

[16]

뉴스

Humble beginnings of Chinua Achebe's 'Things Fall Apart'

https://www.washingt[...]

2014-07-25

[17]

백과사전

Leopold Senghor - MSN Encarta

http://encarta.msn.c[...]

[18]

서적

General History of Africa

UNESCO

1993

[19]

웹사이트

The AKO Caine Prize for African Writing is a Literary Institution Built to Last

https://brittlepaper[...]

2024-03-05

[20]

웹사이트

La littérature africaine est en mouvement

http://africultures.[...]

[21]

웹사이트

http://www.jeuneafri[...]

[22]

웹사이트

Belgique::African Literature: Between Geniuses Affluence and Criticism Shortage::Belgium

http://www.camer.be/[...]

2017-05-28

[23]

웹사이트

https://www.bellanai[...]

[24]

뉴스

The Rise of Brittle Paper: The Village Square of African Literature

https://www.villages[...]

2019-08-20

[25]

웹사이트

African Literature and Digital Culture

https://lareviewofbo[...]

2023-03-25

[26]

논문

Okadabooks, E-Book Publishing and the Distribution of Homegrown Nigerian Literature

https://doi.org/10.1[...]

2021-03-07

[27]

간행물

25 Years of the Noma Award for Publishing in Africa: an historic overview

http://www.degruyter[...]

2008-01-02

[28]

웹사이트

African Language Materials Archive (ALMA)

https://msustatewide[...]

2021-05-21

[29]

웹사이트

Volume VIII - Africa since 1935 | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

http://www.unesco.or[...]

[30]

웹사이트

Seite nicht gefunden - VZG

https://www.gbv.de/d[...]

2024-10-05

[31]

웹사이트

アフリカ連合(AU)

https://www.mofa.go.[...]

2022-09-08

[32]

웹사이트

エジプトで自由を求め続ける86歳の女闘士

https://www.newsweek[...]

2018-07

[33]

웹사이트

DOCUMENT - EGYPT: HUMAN RIGHTS ABUSES BY ARMED GROUPS

https://www.amnesty.[...]

Amnesty International

1998-09

[34]

뉴스

文化表現の自由を掴みに走った雑誌『Staffrider』。南ア・アパルトヘイト政権下のクリエイター、アンダーグラウンドの共闘

https://www.dommune.[...]

2022-08-08

[35]

뉴스

南アフリカ女性の日キャンペーンで駆け抜けた1年

https://ajf.gr.jp/af[...]

2021-04-08

[36]

뉴스

ノーベル文学賞にアブドゥルラザク・グルナ氏 植民地主義テーマに妥協なき作風

https://www.cnn.co.j[...]

2022-09-03

[37]

뉴스

How to Write About Africa

https://granta.com/h[...]

2022-08-30

[38]

뉴스

Censorship and social realism at the Cairo Book Fair

https://www.arabmedi[...]

2022-08-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com