업

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

업(Karma)은 산스크리트어로 '행위', '작용', '의도' 등을 의미하며, 힌두교, 불교, 자이나교 등 인도 종교 사상의 중심 주제이다. 개인의 행위와 의도가 개인과 삶에 영향을 미친다는 이론으로, 선행은 선한 카르마를, 악행은 악한 카르마를 만들어낸다. 카르마는 인과율, 윤리성, 윤회와 연결되어 있으며, 행위뿐만 아니라 행위 전후의 의도, 태도, 욕망도 고려한다. 카르마는 다양한 종교와 철학에서 다르게 해석되며, 자유 의지, 운명, 도덕적 책임 등과 관련하여 비판과 논쟁의 대상이 되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 용어 정의 및 개념

용어 "카르마"(कर्मन्sa 또는 कर्मsa; kammapi)는 실행된 '행위, 일, 행동, 작용'과 '대상, 의도' 모두를 가리킨다.[3]

빌헬름 할프파스는 산스크리트어 단어 '크리야(kriyā)'와 대조하여 카르마(''karman'')를 설명한다.[3] '크리야'가 행동의 과정과 노력을 포함한 활동인 반면, '카르마'는 (1) 그 활동의 결과로서 실행된 행동과 (2) 실행된 행동이나 계획된 행동 뒤에 있는 행위자의 의도(일부 학자들은 행위자에게 남는 형이상학적 잔여물로 설명함[8])를 의미한다. 선행은 선한 카르마를 만들어내고, 선한 의도도 마찬가지다. 악행은 악한 카르마를 만들어내고, 악한 의도도 마찬가지다.[3]

카르마의 정의는 힌두교 학파 간의 다양한 견해 때문에 복잡하다. 예를 들어, 일부 학파는 카르마와 윤회가 연결되어 동시에 필수적이라고 생각하는 반면, 다른 학파는 카르마는 필수적이지만 윤회는 그렇지 않다고 보며, 소수 학파는 카르마와 윤회가 결함 있는 허구라고 주장한다.[9] 불교와 자이나교 역시 각자 고유의 카르마 교리를 가지고 있다. 따라서 카르마는 단일한 정의가 아닌 여러 정의와 의미를 지닌다.[10] 이는 인도에서 유래한 다양한 전통과 각 전통 내 여러 학파 사이에서 의미, 중요성, 범위가 달라지는 개념이다. 웬디 도니거는 카르마가 이론인지, 모델인지, 패러다임인지, 은유인지, 아니면 형이상학적 입장인지에 대한 논쟁이 계속되고 있다고 지적한다.[12] '카르마'는 인도에서 유래한 개념적 원리로, 종종 '카르마의 원리', '카르마 이론', 또는 '카르마의 법칙'으로 불린다.[11]

이론적 맥락에서 '카르마'는 복잡하고 정의하기 어렵다.[12] 다양한 인도학 학파들은 고대 인도 경전에서 이 개념에 대한 서로 다른 정의를 도출하는데, 이는 주로 다음 세 가지 요소를 결합한다: (1) 윤리적이거나 비윤리적일 수 있는 인과율, (2) 선행이나 악행이 결과를 낳는다는 윤리화, 그리고 (3) 윤회.[12][13] 다른 인도학자들은 과거 행위(현재 삶 또는 과거 삶의 행위)를 통해 개인의 현재 상황을 설명하는 것을 정의에 포함하며, 그 결과는 현재 삶이나 미래 삶에 나타날 수 있다고 본다.[12][14] 카르마의 법칙은 어떤 신이나 신의 심판 과정과는 무관하게 작용하는 것으로 이해되기도 한다.[15]

주요 개념=== 인과율 ===

업(카르마) 이론의 핵심 주제는 인과율이다.[11] 업과 인과율의 관계는 힌두교, 불교, 자이나교 사상의 모든 학파에서 중심적인 주제이다.[16] 업을 인과율과 연결한 가장 오래된 문헌 중 하나는 『브리하다라냐카 우파니샤드』 4.4.5-6절이다.

사람은 자신의 행위와 처신에 따라 이러하거나 저러하다.

선행을 한 사람은 선해지고, 악행을 한 사람은 악해진다.

순수한 행위로 순수해지고, 악한 행위로 악해진다.

사람은 욕망으로 이루어져 있으며,

그의 욕망이 어떠하면 그의 의지도 그러하며,

그의 의지가 어떠하면 그의 행위도 그러하며,

그가 하는 모든 행위는 그가 거둘 것이다. (여기서 "행위", "업"은 모두 ''karma''에서 번역됨[18])

브리하다라냐카 우파니샤드[17]

업을 인과 관계로 보는 이론은 (1) 개인의 행위가 개인과 그가 사는 삶에 영향을 미치고, (2) 개인의 의도가 개인과 그가 사는 삶에 영향을 미친다고 주장한다. 무심코 한 행위나 의도치 않은 행위는 의도적으로 한 행위와 같은 업의 결과를 낳지 않는다. 예를 들어 불교에서는 탐욕과 같은 나쁜 의도 없이 행해진 행위는 업의 영향이 없거나 중립적인 것으로 간주된다.[19]

또한, '같은 행위'가 '같은 결과'를 낳는다는 특징이 있다. 선업은 좋은 결과를, 악업은 나쁜 결과를 가져온다. 이러한 결과는 물질적, 도덕적, 감정적일 수 있으며, 행복과 불행 모두에 영향을 미친다.[16] 업의 결과는 즉각적이지 않을 수 있으며, 현재 삶의 후반부나 미래의 삶에 나타날 수도 있다.[20]

업의 결과는 두 가지 형태, 즉 ''팔라''(phala, '열매 또는 결과')와 ''삼스카라''(संस्कारsa, samskara)로 설명된다. ''팔라''는 일반적으로 즉각적이거나 현재 삶에서 나타나는 가시적 또는 비가시적 효과이다. 반면 ''삼스카라''는 업으로 인해 행위자 내부에 생성되는 비가시적인 효과로, 행위자를 변화시키고 미래의 행복 또는 불행 가능성에 영향을 미친다. 업 이론은 종종 ''삼스카라''의 맥락에서 제시된다.[16][21]

칼 포터와 해롤드 카우어드는 업의 원리가 심리학과 습관의 원리로도 이해될 수 있다고 제안한다.[11][22] 업은 습관(''바사나(vāsanā)'')을 형성하고, 습관은 인간의 본성을 만든다. 또한 업은 자기 지각을 형성하여 삶의 경험 방식에 영향을 미친다. 나쁜 습관을 버리려면 의식적인 노력이 필요하다.[11][24] 따라서 정신과 습관은 고대 인도 문헌에서 업을 인과율과 연결하는 요소로 볼 수 있다.[11][22] 업의 개념은 개인의 습관적인 사고와 행동에 의해 결정되는 평가라는 점에서 '성격' 개념과 비교될 수 있다.[28]

=== 윤리성 ===

카르마 이론의 두 번째 공통 주제는 윤리화(Ethicization)이다. 이는 모든 행위에는 결과가 따른다는 전제에서 시작하며,[41] 이 결과는 현생 또는 미래의 삶에서 나타난다. 따라서 도덕적으로 선한 행위는 긍정적인 결과를, 악한 행위는 부정적인 결과를 가져온다. 개인의 현재 상황은 과거의 행위를 통해 설명될 수 있다. 카르마 자체는 '보상과 처벌' 시스템이 아니라 결과를 초래하는 법칙이다.[25] 빌헬름 할프파스는 선한 카르마는 ''다르마(dharma)''로 간주되어 ''푸냐''(puṇya, 공덕)로 이어지고, 악한 카르마는 ''아다르마(adharma)''로 간주되어 ''파파''(pāpa, 과실, 죄)로 이어진다고 지적한다.[26]

라이헨바흐는 카르마 이론이 윤리 이론이라고 제안한다.[16] 고대 인도의 학자들은 의도와 실제 행위를 공덕, 보상, 과실, 처벌과 연결 지었다. 행위자의 의도, 태도, 욕망은 행위 평가에 중요하며, 의도하지 않은 결과에 대해서는 도덕적 책임이 줄어든다.[16] 카르마 이론은 행위뿐만 아니라 행위 전후의 의도, 태도, 욕망도 고려하므로, 각 개인이 도덕적인 삶을 추구하도록 장려하는 윤리 이론의 구성 요소로 작용한다.[27]

=== 윤회 ===

윤회(輪廻, संसार|saṃsārasa)는 업 이론의 세 번째 공통 주제이다.[41] 윤회는 힌두교, 불교, 자이나교, 시크교의 근본적인 개념으로,[28] 모든 생명체가 탄생과 환생의 순환 과정을 거친다는 사상이다. 환생의 영역, 조건, 형태는 업의 질과 양에 따라 달라진다고 본다.[29] 윤회를 믿는 종파에서는 영혼이 죽은 후 이동하며 이전 삶의 업의 씨앗을 다음 생으로 가져간다고 생각한다.[41][10] 이 순환은 목샤(moksha)에 도달하여 의식적으로 순환을 끊는 사람들을 제외하고는 무한히 계속된다.

이 개념은 인도 고대 문헌에서 격렬하게 논쟁되었으며, 종파별로 윤회의 중요성에 대한 견해가 다르다 (필수적, 부차적, 허구 등).[9] 일부 학자들은 윤회가 업의 필연적인 결과라고 보았고,[30] 다른 이들은 업은 사실이지만 윤회는 가설이라고 주장했으며,[31] 또 다른 이들은 업이 기본 개념이고 윤회는 파생 개념이라고 제시했다.[32] '업과 윤회' 이론은 순환의 시작, 업의 가치 평가, 윤회의 증거 등 여러 질문을 제기했으며, 이에 대해 다양한 학파들이 자체적인 해답을 모색하거나 이론을 수정, 또는 차르바카(유물론자)처럼 완전히 버리기도 했다.[3][26][33][34] 불교 종파들은 업-윤회 순환을 구원론의 필수 요소로 간주한다.[35][36]

인도 철학에서의 전개업 사상은 인도에서 오래전부터 중요하게 다루어졌다. 베다 시대부터 우파니샤드 시대를 거치며 윤회 사상과 결합하여 발전했고, 기원전 10세기에서 4세기경 사이에 점차 체계화되었다.

선을 행하는 자는 선한 삶을 얻고, 악을 행하는 자는 악한 삶을 얻는다. 깨끗한 행위로써 깨끗해지고, 더러운 행위로써 더러워진다.

선인은 천국에 이르러 묘락을 얻지만, 악인은 지옥에 이르러 여러 고통을 받는다. 사후, 영혼은 저울에 달려 선악의 업이 재어지고, 그에 따라 상벌을 받는다.

『샤타파타 브라흐마나』

마치 금세공인이 하나의 작은 금덩어리를 재료로 하여 새롭고 아름다운 다른 형상을 만드는 것처럼, 나 또한 육체와 무명을 벗어 새롭고 아름다운 다른 형상을 만든다... 사람은 언행에 따라 여러 지위를 얻는다. 그러한 언행에 따라 미래의 삶을 얻는다. 참으로 선업을 쌓은 사람은 선이 되고, 악업을 쌓은 사람은 악이 되며, 복업에 따라 복된 사람이 되고, 죄업에 따라 죄 많은 사람이 된다... 사람은 욕망에서 비롯된다. 욕망에 따라 의지를 형성하고, 의지가 향하는 곳에 따라 업을 실현한다. 그 업에 따라 그에 상응하는 결과가 있다.

『브리하드 아라니야카 우파니샤드』

정통 브라만교 사상에 반발하여 다양한 자유사상가들, 즉 사문들이 등장했다. 이들은 명상 체험을 바탕으로 업, 윤회, 해탈 등에 대한 독자적인 사상을 발전시켰다. 육사외도라 불리는 이들 중 일부는 영혼과 육체가 하나이며 육체가 소멸하면 영혼도 소멸한다고 보아 업을 부정했고(순세파), 다른 일부는 영혼과 육체가 별개이며 영원불멸하다고 보아 업 자체를 인정하지 않았다(아지비카교).

인도 철학 정통파에서는 업이 윤회와 결합되어 인과론적 결정론이나 숙명론으로 이해되기도 했다. 업은 발전하는 측면(프라브릿티, pravṛtti)과 소멸로 향하는 측면(니브릿티, nivṛtti)으로 나뉘며, 윤리적으로는 사회생활 유지를 위한 행위를 긍정하는 입장(프라브릿티)과 업의 속박에서 벗어나 정신적 자유를 추구하는 행위 부정의 입장(니브릿티)이 있다. 행위 부정의 입장에서는 업의 극복, 즉 열반이나 깨달음을 통한 윤회의 종언을 이상으로 삼는다.

『마하바라타』에서는 "행위 긍정의 윤리", "염세주의", "행위 부정의 윤리", "조화의 입장" 등 업보 사상에 기반한 다양한 윤리적 관점이 제시된다. 특히 『바가바드 기타』에서는 행위 긍정(프라브릿티)과 행위 부정(니브릿티)을 조화시키는 입장을 제시하며, 물질의 근원인 세 가지 구나(트리구나, tri-guna)의 속박에서 벗어나기 위해 요가(마음 통일)를 통해 업을 떠난 경지에 이르는 길을 강조한다.

타 종교 및 문화에서의 개념

- 팔룬궁: 데이비드 온비에 따르면, 팔룬궁은 '업(karma)'을 주로 부정적인 의미(고통의 근원)로 사용하며, 긍정적인 측면은 '덕(de)'이라는 용어로 표현한다. 업은 여러 생에 걸쳐 쌓인 부정적인 검은 물질로, 고통과 윤회의 원인이 되며 수련을 통해 제거해야 할 대상으로 본다. 리훙즈는 인간이 우주에서 떨어져 내려왔으며, 업을 제거하고 수련을 통해 원래의 차원으로 돌아가는 것이 삶의 목적이라고 가르친다.[77] 질병 역시 업의 결과로 보아 약물 치료보다는 수련을 통한 업의 해소를 강조하는 경향이 있다.[79]

- 서구 문화: 기독교 문화권에서는 "돌고 돌아 다시 돌아온다"와 같은 표현이나 "뿌린 대로 거둔다"(갈라디아서 6:7), "칼로 일어선 자 칼로 망한다"(마태복음 26:52)는 가르침에서 업과 유사한 개념을 찾을 수 있다.[116] 메리 조 메도우는 기독교의 죄와 최후 심판 교리가 업의 가르침과 유사하다고 보지만,[115] 대부분의 학자들은 업이 지속적인 과정인 반면 최후 심판은 일회성 심판이라는 점에서 차이가 있다고 본다.[117]

- 유대교: ''미다 크네게드 미다''(מידה כנגד מידה, "눈에는 눈, 이에는 이")라는 개념은 법적 문제보다는 신의 응징과 관련하여 사용되며, 업보와 유사한 측면이 있다.[118][119]

- 심리학적 해석: 칼 구스타프 융은 해결되지 않은 내면의 문제가 운명처럼 외부에 나타난다고 보아, 업과 동시성의 연관성을 언급했다.

내면의 상황이 의식화되지 않으면, 운명으로서 외부에 나타납니다.[120]

인지 부조화를 해소하기 위한 명상, 메타인지, 정신분석 등은 정서적 자기 인식을 높여 부정적인 업의 영향을 줄이는 방법으로 볼 수 있다.[121] 이러한 과정은 개별화나 자아실현을 목표로 하며, 궁극적으로는 업이 없는 상태(열반 또는 해탈)에 이르는 것을 지향한다. 장기간의 명상은 뇌의 편도체와 좌측 전전두피질에 긍정적인 변화를 일으키는 것으로 과학적으로 증명되기도 했다.[122]

3. 역사적 발전

업(業, कर्म|카르마sa; kamma|캄마pi) 사상은 인도에서 오랜 역사를 가지고 발전해왔다. 베다 시대부터 우파니샤드 시대에 걸쳐 윤회 사상과 결합하며 전개되었고, 기원전 10세기에서 4세기경 사이에 점차 그 형태를 갖추게 되었다.

베다 산스크리트어 단어 ''kárman-'' (주격 ''kárma'')는 본래 '일' 또는 '행위'를 의미하며,[39] 주로 스라우타 의식과 관련하여 사용되었다.[38] 『리그베다』에서는 이 단어가 약 40번 등장한다.[39] 『샤타파타 브라마나』 1.7.1.5에서는 '희생'이 가장 중요한 '일'로 언급되며, 10.1.4.1에서는 불멸의 가능성을 아그니차야나 희생이라는 업과 연결 짓는다.[39]

그러나 초기 베다 문헌에서도 업의 개념은 단순한 의례 행위를 넘어선 의미를 지녔다. 베다 시대에는 이미 죄와 악덕(āgas, agha, enas, pāpa/pāpman, duṣkṛta) 및 미덕과 공덕(sukṛta, puṇya)을 나타내는 용어들이 존재했으며, 중립적인 의미의 '행위'를 뜻하는 karman도 사용되었다. 『샤타파타 브라마나』(11.2.7.33)에서는 "사람이 베디 안에서 하는 어떤 선행이든, 그리고 베디 밖에서 하는 어떤 악행이든"이라고 언급하며, 사후에 선행과 악행을 평가하는 관념을 보여준다. 이처럼 베다 시대의 '행위(karman)'나 '공덕(sukṛta, puṇya)', '악행(pāpa, duṣkṛta)' 등의 용어는 의례적 행위뿐만 아니라 윤리적 의미를 포함하고 있었다.[40]

업 교리에 대한 보다 명확하고 체계적인 논의는 우파니샤드 시대에 이르러 나타난다.[41][39] 특히 사후 개인의 운명과 관련하여 업 사상이 중요하게 다루어지기 시작했다. 인과 관계와 윤리적 측면이 강조된 것은 『브리하다라냐카 우파니샤드』 3.2.13에서 "참으로, 사람은 선한 ''행위''를 통해 선해지고, 악한 ''행위''를 통해 악해집니다."라고 명시된 데서 잘 드러난다. 또한 같은 문헌 4.4.5-6절에서는 업과 인과율을 최초로 연결하며 설명한다. 이 시기에는 선악의 업에 따라 내세의 삶이 결정된다는 생각이 더욱 구체화되었다.

> 마치 금세공인이 하나의 작은 금덩어리를 재료로 하여 새롭고 아름다운 다른 형상을 만드는 것처럼, 나 또한 육체와 무명을 벗어 새롭고 아름다운 다른 형상을 만든다. 그것은 어쩌면 조상이거나, 혹은 건달바이거나, 혹은 여러 신들이거나, 생생이거나, 브라흐마이거나, 또는 다른 유정물일 것이다.…… 사람은 언행에 따라 여러 지위를 얻는다. 그러한 언행에 따라 미래의 삶을 얻는다. 참으로 선업을 쌓은 사람은 선이 되고, 악업을 쌓은 사람은 악이 되며, 복업에 따라 복된 사람이 되고, 죄업에 따라 죄 많은 사람이 된다. 그러므로 세상 사람들은 말한다. 사람은 욕망에서 비롯된다. 욕망에 따라 의지를 형성하고, 의지가 향하는 곳에 따라 업을 실현한다. 그 업에 따라 그에 상응하는 결과가 있다.

>

> — 『브리하드 아라니야카 우파니샤드』

한편, 우파니샤드 시대 전후로 기존 브라만교의 권위에 도전하는 새로운 사상가 집단인 사문(沙門, śramaṇa)들이 등장했다. 이들은 명상 수행을 통해 얻은 경험을 바탕으로 독자적인 철학 사상을 발전시켰는데, 이 과정에서 업, 윤회, 해탈 등의 개념이 더욱 정교하게 체계화되었다. 불교와 자이나교 역시 이러한 사문 전통에 속하며, 베다의 권위를 인정하지 않고 자신들만의 업 교리를 발전시켰다.

사문들 사이에서도 업에 대한 관점은 다양했다. 예를 들어, 영혼과 육체가 하나이며 육체가 소멸하면 영혼도 사라진다고 보아 행위(업)의 결과를 부정하는 순세파(順世派, Lokāyata)가 있었고, 영혼과 육체 모두 영원불멸하므로 업이라는 것 자체가 성립하지 않는다고 주장하는 아지비카교(Ājīvika)도 있었다.

윤회(輪廻, 삼사라)와 결합된 업 사상은 인도 철학의 정통파(주로 힌두교) 내에서도 중요한 주제로 다루어졌다. 업은 인과론적 관점에서 이해되었으며, 때로는 결정론이나 숙명론과 연결되기도 했다. 인도 사상에서는 업을 프라브릿티(pravṛtti, 발전하고 이어지는 경향)와 니브릿티(nivṛtti, 소멸로 향하는 경향)로 구분하기도 한다. 윤리적 관점에서 프라브릿티는 사회생활 유지에 필요한 행위를 긍정하는 입장이며, 니브릿티는 업의 속박에서 벗어나 정신적 자유(해탈)를 추구하며 행위를 부정하는 입장이다. 니브릿티의 관점에서는 업을 극복하는 것이 이상이며, 이는 열반(涅槃)이나 깨달음과 같은 형태로 윤회의 고리를 끊는 것을 목표로 한다.

서사시 『마하바라타』에서는 업보 사상에 기반한 다양한 윤리적 관점("행위 긍정의 윤리", "염세주의", "행위 부정의 윤리", "조화의 입장")이 제시된다. 특히 『바가바드 기타』에서는 프라브릿티와 니브릿티를 조화시키려는 입장을 보여준다. 이 작품에서는 세상 만물의 근원인 세 가지 구나(गुण, guṇa)가 인간의 정신을 속박하고 선악의 행위로 이끈다고 보며, 요가(yoga) 수행을 통해 구나의 영향에서 벗어나 업을 초월한 경지에 이를 수 있다고 설명한다.

업 사상의 기원에 대해서는 학자들마다 의견이 다르다. 일부는 윤회와 업 교리가 베다 전통 밖의 사문 전통에서 유래했을 가능성을 제기하는 반면,[42] 다른 일부는 고대 베다 사상가들로부터 불교나 자이나교 사상가들에게 업 이론의 일부가 전해졌다고 본다.[12][43] 어느 한쪽의 일방적인 영향보다는 서로 영향을 주고받으며 공동으로 발전했을 가능성도 제기된다.[44]

힌두교, 자이나교, 불교는 업 개념을 둘러싼 많은 철학적 논쟁을 공유하면서도, 각자의 교리를 발전시키는 과정에서 서로 다른 입장을 취하기도 했다.[45] 예를 들어, 초기 불교에서는 특정 의례(스라드다)를 통해 업이 다른 사람에게 전이될 수 있다고 보았지만, 이를 교리적으로 설명하는 데 어려움을 겪었다.[45][46] 반면, 힌두교 학파들과 자이나교는 일반적으로 업의 전이 가능성을 인정하지 않았다.[47][48]

4. 힌두교

힌두교에서 카르마는 자신의 행위 결과에 따라 윤회(산사라)를 낳는 원인으로 여겨진다. 이러한 잠재적 힘으로서의 카르마는 현재와 미래의 인간 행동을 결정하는 사고에 큰 영향을 미친다. 모든 카르마는 미래 카르마의 씨앗이 되어, 행위의 결과는 기쁨과 슬픔의 형태로 나타난다. 즉, 카르마는 '뿌린 대로 거둔다'는 도덕적 세계의 행위와 반작용 법칙, 즉 업의 법칙을 보여준다. 모든 인간은 이 카르마 법칙에서 벗어날 수 없지만, 내면의 참 자아인 아트만을 지니고 있기에 카르마의 속박에서 벗어날지 여부를 스스로 선택할 수 있다. 신에게 복종하고 선한 카르마를 쌓으며 나쁜 카르마를 소멸시킴으로써 카르마의 속박에서 벗어날 수 있으며, 일단 깨달음(목샤)에 이르면 새로운 카르마는 형성되지 않는다.[137]

'카르마'(Karma)는 인도에서 유래한 개념적 원리로, 종종 '카르마의 원리', '카르마 이론', '카르마의 법칙' 등으로 불린다.[11] 이 개념은 복잡하고 정의하기 어려우며,[12] 다양한 인도학 학파들은 고대 인도 경전에서 서로 다른 정의를 도출한다. 그 정의는 보통 (1) 윤리적이거나 비윤리적일 수 있는 인과 관계, (2) 윤리화, 즉 선행이나 악행이 결과를 낳는다는 것, 그리고 (3) 윤회의 세 가지 요소를 결합한 것이다.[12][13] 어떤 학자들은 과거 행위(현재 삶 또는 과거 삶)가 개인의 현재 상황을 설명하며, 그 결과는 현재 삶이나 미래 삶에 나타날 수 있다는 점을 정의에 포함하기도 한다.[12][14] 카르마의 법칙은 어떤 신이나 신의 심판 과정과는 무관하게 작용하는 것으로 이해되기도 한다.[15]

주요 특징

- 인과율: 업 이론의 핵심 주제는 인과율이다.[11] 힌두교, 불교, 자이나교 사상의 모든 학파에서 업과 인과율의 관계는 중심적인 주제이다.[16] 업을 인과율과 가장 먼저 연결한 것은 『브리하다라냐카 우파니샤드』 4.4.5-6절에서 찾아볼 수 있다. 이 경전에서는 "사람은 자신의 행위와 처신에 따라 이러하거나 저러하다. 선행을 한 사람은 선해지고, 악행을 한 사람은 악해진다. ... 사람은 욕망으로 이루어져 있으며, 그의 욕망이 어떠하면 그의 의지도 그러하며, 그의 의지가 어떠하면 그의 행위도 그러하며, 그가 하는 모든 행위는 그가 거둘 것이다."라고 설명한다.[17] 업을 인과 관계로 보는 이론은 개인의 행위뿐만 아니라 그 의도 역시 개인과 그의 삶에 영향을 미친다고 본다. 무심코 한 행위나 의도치 않은 행위는 의도적으로 한 행위와 같은 업의 결과를 낳지 않는다.[19] 또한 '같은 행위'가 '같은 결과'를 낳는다는 특징이 있다. 선업은 좋은 결과를, 악업은 나쁜 결과를 가져오며, 이는 물질적, 도덕적, 감정적 차원 모두에 해당될 수 있다.[16] 업의 결과는 즉각적이지 않을 수 있으며, 현재 삶의 후반부나 미래의 삶에 나타날 수도 있다.[20] 업의 결과는 ''팔라''(열매 또는 결과, 즉각적이거나 현재 삶에 나타나는 효과)와 ''삼스카라''(업으로 인해 행위자 내부에 생성되는 비가시적인 효과, 미래의 행복/불행 능력에 영향) 두 가지 형태로 나타난다.[16][21] 칼 포터와 해롤드 카우어드는 업의 원리가 심리학과 습관(''바사나(vāsanā)'')의 원리로도 이해될 수 있다고 제안한다. 업은 습관을 만들고, 습관은 인간의 본성을 형성하며, 자기 지각에도 영향을 미쳐 삶의 경험 방식과 진로에 영향을 준다는 것이다.[11][22][24]

- 윤리화: 모든 행위에는 결과가 따른다는 전제에서 시작한다.[41] 이 결과는 현생 또는 미래의 삶에서 나타나며, 도덕적으로 선한 행위는 긍정적인 결과(푸냐, 공덕)를, 악한 행위는 부정적인 결과(파파, 과실, 죄)를 가져온다. 이는 다르마(선한 카르마)와 아다르마(악한 카르마) 개념과 연결된다.[26] 카르마 자체는 보상과 처벌이라기보다는 결과를 초래하는 법칙이다.[25] 라이헨바흐는 카르마 이론이 행위자의 의도, 태도, 욕망을 고려하여 행위를 평가하고 도덕적인 삶을 장려하기 때문에 윤리 이론이라고 주장한다.[16][27]

- 윤회: 윤회(輪廻) 또는 윤회의 순환(''saṃsāra|삼사라sa'')은 업 이론의 세 번째 공통 주제이다.[41] 모든 생명체가 탄생과 환생의 순환 과정을 거치며, 환생하는 영역, 조건, 형태는 그 생애의 업의 질과 양에 따라 결정된다.[29] 죽은 후 영혼은 이전 삶의 업의 씨앗을 가지고 다른 삶으로 이동하며,[41][10] 이 순환은 목샤에 도달하여 의식적으로 순환을 끊는 사람들을 제외하고는 무한히 계속된다. 윤회의 개념은 인도 고대 문헌에서 활발히 논쟁되었으며, 여러 종파는 윤회의 중요성을 다르게 보았다. 히리얀나는 윤회가 업의 필연적 결과라고 보았고,[30] 야무나차르야는 업은 사실이지만 윤회는 가설이라고 주장했으며,[31] 크릴은 업이 기본 개념이고 윤회는 파생 개념이라고 제시했다.[32] 차르바카(로카야타)와 같은 일부 학파는 업과 윤회 이론 자체를 부정하기도 했다.[3][26][33][34]

어원 및 초기 논의베다 산스크리트어 단어 '카르만'(kárman-, 주격 kárma)은 '일' 또는 '행위'를 의미하며,[39] 종종 스라우타 의식과 관련하여 사용되었다.[38] 초기 베다 문헌에서도 업 개념은 의식의 영역을 넘어 존재했으며, 죄와 악덕(āgas, agha, enas, pāpa 등) 및 미덕과 공덕(sukṛta, puṇya 등)에 대한 용어들이 사용되었다.[40] 업 교리에 대한 가장 명확한 논의는 ''우파니샤드''에 나타나며, 사후 개인의 운명과 관련하여 논의된다.[41][39] 예를 들어, 브리하다라냐카 우파니샤드 3.2.13에서는 "참으로, 사람은 선한 ''행위''를 통해 선해지고, 악한 ''행위''를 통해 악해진다."고 명시한다. 일부 학자들은 삼사라(윤회)와 업 교리가 샤라마나 전통에서 발전했을 수 있다고 보지만,[42] 다른 학자들은 베다 사상가들로부터 불교와 자이나교 사상가들에게 영향을 주었다고 본다.[12][43] 전통 간의 상호 영향은 불분명하며, 공동으로 발전했을 가능성도 있다.[44]

힌두교 내 발전과 다양한 견해힌두교의 업 개념은 수 세기에 걸쳐 발전했다. 초기 우파니샤드는 사후 세계에 대한 질문에서 시작하여 판차그니 비디아(5가지 불의 교리), 핏르야나(조상의 길), 데바야나(신들의 길)와 같은 이론을 제시했다.[49] 형식적 의례를 행하는 이들은 다시 태어나고, 영적 지식을 추구하는 이들은 윤회를 벗어난다고 보았다.[50] 서사시(마하바라타, 라마야나) 시대에는 인과 관계와 업 이론이 민담 형태로 퍼져나갔다. 《마하바라타》에서는 "사람이 스스로 심는 대로 스스로 거두어들인다. 어떤 사람도 다른 사람의 선행이나 악행을 물려받지 않는다. 결과는 행위와 같은 성질을 갖는다."(xii.291.22)[51] 와 같이 업의 기본 원리가 강조된다. 또한 아누샤사나 파르바(가르침의 책) 6장에서는 유디슈티라와 비슈마의 대화를 통해 미래가 과거의 행위(업)와 현재의 자유 의지적 노력의 함수임을 보여준다.[52] "행복은 선행으로 인해 오고, 고통은 악행으로 인해 발생한다. 행위에 의해 모든 것이 얻어지고, 무위에 의해 아무것도 얻어지지 않는다."(xiii.6.10 & 19)[53] 라는 구절처럼 의도와 행위의 결과를 강조한다.

시간이 흐르면서 힌두교의 주요 6개 학파(정통 육파)는 업 교리에 대해 각기 다른 입장을 발전시켰다.[3]

- 냐야: 업과 윤회를 중요하게 여기며, 일부 학자(예: 우다야나)는 업 교리가 신의 존재를 함축한다고 보았다.[55]

- 바이셰시카: 전생의 업 교리를 크게 중요하게 생각하지 않는다.

- 상키야: 업을 부차적인 것으로 간주한다(프라크리티가 우선).

- 미맘사: 전생의 업, 삼사라, 목샤를 거의 중요하게 다루지 않는다.[56]

- 요가: 전생의 업보다는 현재 삶에서의 행동과 심리가 결과를 낳는다고 보며 부차적으로 간주한다.[50]

- 베단타: 업 교리를 받아들이지만, 업 자체보다는 신(이슈바라)이 업의 결실(phala)을 내린다고 본다. 이는 브라마 수트라(3.2.38)에서 지지된다.[57][58]

이 외에도 찰바카(로카야타) 학파처럼 업-윤회 이론과 신의 존재를 모두 부정한 유물론적 학파도 있었다.[59][60]

자유 의지와의 관계카르마 교리가 운명을 의미하는지, 그리고 자유 의지와 어떤 관계를 맺는지에 대한 논쟁은 오랫동안 지속되어 왔다(도덕적 책임 행위 문제).[86] 이 논쟁은 크게 세 가지 질문으로 요약될 수 있다.[86]

1. 악행을 저지른 사람이 자신의 행동을 과거 카르마 탓으로 돌리고 책임을 회피할 수 있는가?

2. 부당한 고통을 겪은 사람은 이를 자신의 과거 카르마 탓으로 돌려야 하는가, 아니면 가해자에게 책임을 묻고 정의를 구해야 하는가?

3. 모든 것이 카르마로 결정된다면 도덕 교육이 무의미해지는가?[88]

이에 대해 요가나 아드바이타 베단타와 같이 현생의 자유 의지를 강조하는 학파들은 다음과 같이 설명한다.[10]

- 카르마 이론은 행위뿐 아니라 그 의도도 포함한다. 새로운 의도를 가지고 행한 악행은 새로운 카르마를 만들며, 이에 대한 도덕적 책임을 져야 한다.

- 인간은 과거 카르마의 결과를 받을 뿐 아니라, 현재의 행위를 통해 다른 사람에게 카르마의 결과를 전달하는 매개체 역할도 한다.

- 카르마는 모든 악을 설명하는 것이 아니라, 주로 도덕적 악을 설명하는 이론이며, 자연적 악과는 구분될 수 있다.[89][90]

윤회를 중심으로 생각하는 다른 힌두교 학파나 불교, 자이나교 등에서도 자유 의지(체타나)와 카르마가 공존할 수 있다고 보지만, 그 설명 방식은 다양하며 모든 학자를 설득하지는 못했다.[86][90]

5. 불교

불교에서 업(karma)과 업보(karmaphala)는 기본적인 개념이다.[61][62] 업은 의도적인 행위가 어떻게 우리를 윤회(saṃsāra)의 굴레에 묶어두는지를 설명하며, 팔정도로 대표되는 불교의 길은 이 굴레에서 벗어나는 방법을 제시한다. 윤회의 순환은 문자 그대로 '행위'를 의미하는 업에 의해 결정된다고 설명된다. 다만 초기 불교에서는 윤회가 갈애(taṇhā)나 무지(avijjā) 때문에 일어난다고 보았으며, 업 이론이 초기 불교의 구원론에서 핵심적인 역할을 하지 않았을 가능성도 제기된다.[61][62] 업보(karmaphala)는 업의 '결과' 또는 '영향'을 의미하며, 업익(karmavipaka)은 업의 '숙성' 또는 '익음'을 뜻한다.

불교에서 업은 의도(pi: cetanā)에 의해 추진되는 행위, 즉 몸(身), 말(口), 마음(意)으로 의도적으로 행하여 미래의 결과를 초래하는 행위(삼업)를 말한다. 앙굿따라 니까야의 니베디카 숫타(Nibbhedika Sutta)에서는 다음과 같이 설명한다.

> 나는 의도(cetanā)가 업이라고 말한다. 의도하면 몸, 말, 그리고 지성으로 업을 행한다.[63]

이러한 의도적인 행위가 어떻게 윤회로 이어지는지, 그리고 윤회의 개념이 무상과 무아라는 불교의 근본 교리와 어떻게 조화될 수 있는지는 불교 전통 내에서 중요한 철학적 탐구의 대상이었으며 다양한 설명이 시도되었다.[61][62]

불교의 업 이론은 엄격한 결정론이 아니며, 다른 상황적 요인(niyama)도 함께 고려한다. 업은 고정되고 기계적인 과정이라기보다는 유연하고 역동적인 과정으로 이해된다. 특정 행위와 그 결과 사이에 정해진 일대일 대응 관계가 있는 것은 아니며, 업의 결과는 행위 자체뿐만 아니라 행위자의 성격이나 행위가 이루어진 상황 등 여러 요인에 의해 영향을 받는다. 업보는 신이나 다른 초자연적 존재가 내리는 심판이 아니라, 인과율에 따른 자연스러운 과정으로 간주된다.

불교에서 업 교리의 진정한 중요성은 이러한 윤회의 과정을 멈추어야 한다는 절박함을 인식하는 데 있다. 아친타 숫타(Acintita Sutta)는 "업의 결과"가 네 가지 불가사의한 주제(acinteyya) 중 하나, 즉 인간의 이성이나 논리적 사유만으로는 완전히 파악할 수 없는 영역에 속한다고 경고한다.[64]

니치렌 불교에서는 신앙과 수행을 통해 과거에 지은 부정적인 업(역업)을 미래의 이익을 위한 긍정적인 원인으로 바꿀 수 있다고 가르친다.[66]

석가모니는 업 사상을 바탕으로 당시 인도 사회의 브라만교가 주장하던 출생에 따른 카스트 제도의 부당함을 비판했다.[128] 숫타니파타에는 다음과 같은 구절이 있다.

> 사람은 태어남으로써 브라만이 되는 것이 아니고, 태어남으로써 비(非)브라만이 되는 것이 아니다.

> 업으로 브라만이 되는 것이며, 업으로 비브라만이 되는 것이다.[129]

> (숫타니파타 653)

중부경(Majjhima Nikāya)의 소업분별경(Cūḷakammavibhaṅga Sutta)에서는 중생은 업을 자신의 것으로 삼고, 업을 상속하며, 업에서 태어나고, 업과 연결되어 있으며, 업에 의지한다고 설명한다. 또한 업이 중생을 우열로 나눈다고 말한다.[130] 업은 과보(결과)를 낳는 원인(인)이 되므로 업인(業因) 또는 인업(因業)이라고도 불린다. 업에 따른 결과를 업과(karmaphala) 또는 업보라고 한다. 자신이 지은 업의 결과는 자신이 받는다는 자업자득의 원리가 적용된다.

초기 불교 경전(니까야, 아비달마)에 나타난 업의 기본 원칙은 다음과 같이 요약될 수 있다.

- 사람이 행한 선악의 행위는 모두 기록되어 잠재적 에너지(업)로 저장된다.

- 이 에너지는 언젠가 반드시 당사자에게 결과를 가져오지만, 그 형태와 시기는 예측 불가능하다.

- 행위의 순서와 결과의 순서는 일치하지 않을 수 있다.

- 선행과 악행은 서로 상쇄되지 않아, 각각의 결과를 받게 된다.

석가모니는 당시의 세속적인 행복 개념을 넘어, 생사의 반복 자체를 고통으로 보았고, 진정한 안락은 윤회에서 벗어나는 것이라고 가르쳤다. 이를 위해서는 윤회의 원동력인 업을 만들어내지 않는 상태, 즉 살아가려는 욕망에서 비롯된 의지 작용을 수행을 통해 억제하고 마음을 선악을 떠난 중립 상태로 유지하는 것이 필요하다고 보았다. 이러한 가르침을 실천하고 전수하기 위한 공동체로서 승가(상가)가 형성되었다.

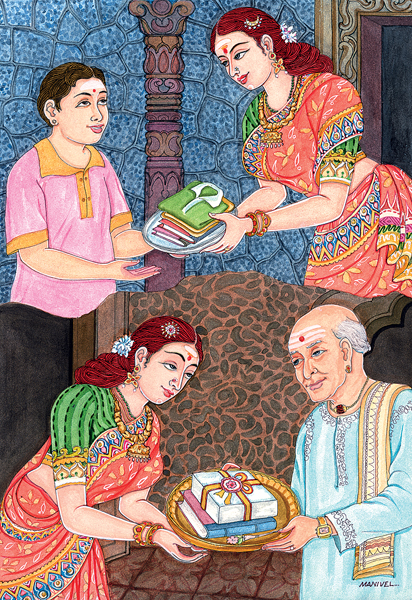

당시 인도 사회에서는 좋은 환경에 다시 태어나기 위해 선업을 쌓는 것이 일반적이었고, 타인에 대한 보시 등이 적극적으로 행해졌다. 불교의 재가 신자들은 윤회로부터의 해탈이라는 고귀한 목적을 추구하는 수행자들을 뛰어난 복전(福田), 즉 좋은 과보를 기대할 수 있는 최고의 보시 대상으로 여겼다. 이처럼 해탈을 목표로 하는 수행자와 세속적 행복(선업의 과보)을 추구하는 재가 신자는 서로 다른 목적을 가졌지만, 가르침과 보시를 주고받으며 상호 보완적인 관계를 이루었다.

불교에서는 업을 다양한 방식으로 분류하기도 한다.

5. 1. 한국 불교

주어진 원본 소스(`source`)에는 '한국 불교' 섹션에 해당하는 내용이 포함되어 있지 않습니다. 원본 소스는 주로 인도 철학 및 초기 불교에서의 업(카르마) 개념과 그 일반적인 원리에 대해 설명하고 있습니다. 따라서 제공된 `source`만으로는 '한국 불교' 섹션의 내용을 작성할 수 없습니다. 요약(`summary`)에 제시된 한국 불교의 특징, 역사적 전개, 주요 인물 및 사상, 현대적 의미 등은 원본 소스에서 확인할 수 없는 정보입니다.6. 자이나교

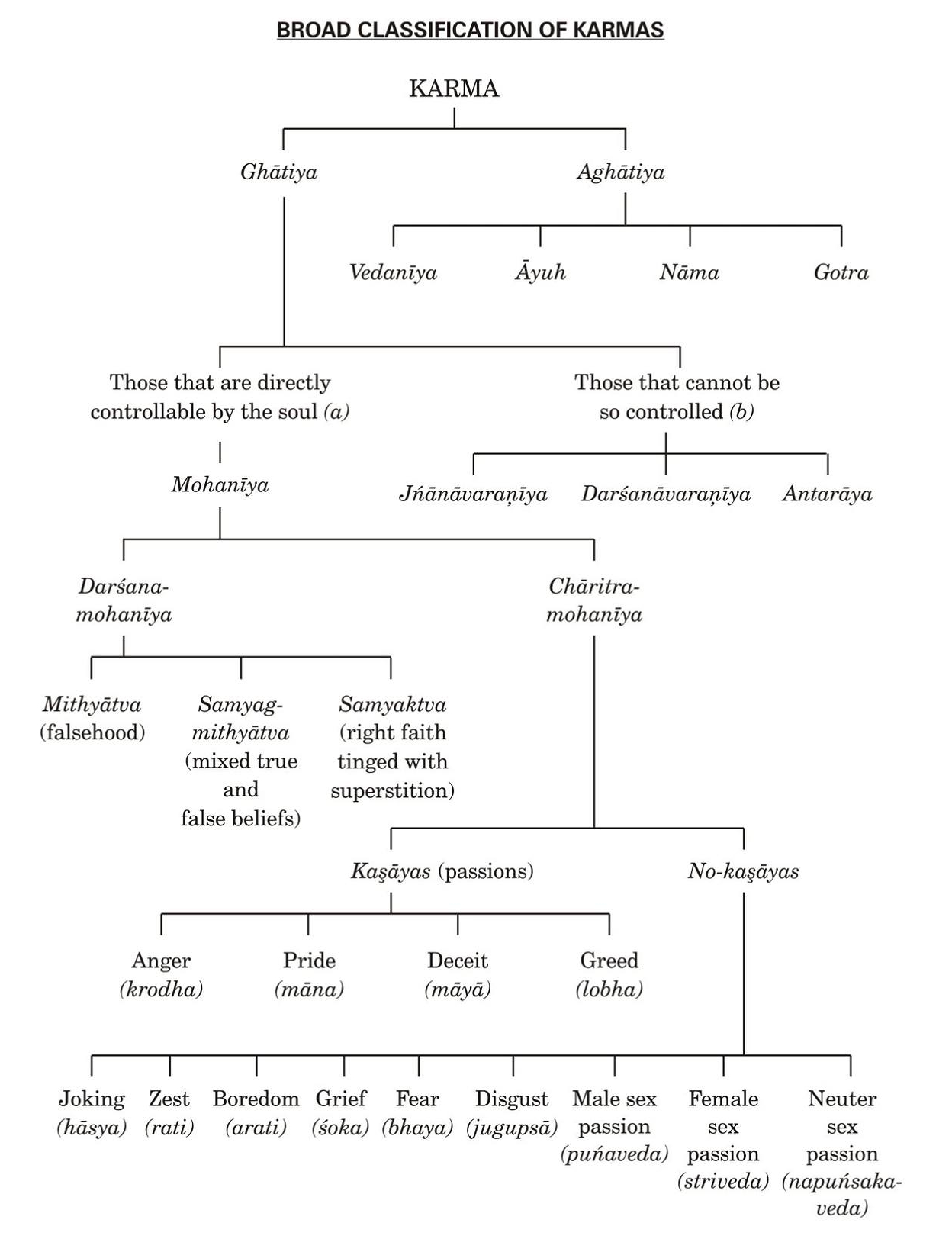

자이나교에서 업(karma)은 힌두교 철학이나 서구 문화권에서 일반적으로 이해하는 의미와는 다르다.[67] 자이나 철학은 몸(물질)과 영혼(순수 의식)을 엄격히 구분하는 가장 오래된 인도 철학 중 하나이다.[68] 자이나교에서 업은 우주 전체에 퍼져 있는 미세한 물질 입자로 이루어져 있으며, '업의 때'(karmic dirt)라고도 불린다.[69] 업은 마음, 말, 몸의 활동과 정신적 성향에서 발생하는 진동 때문에 영혼의 업장(karmic field)으로 끌려온다. 따라서 업은 영혼의 의식을 둘러싸는 미세한 물질이다. 이 의식과 업의 상호작용을 통해 우리가 아는 삶을 경험하게 된다. 자이나 경전은 현실을 구성하는 일곱 가지 ''탓트바''(진리 또는 기본 원리)를 설명한다.[70]

# ''지바'': 의식을 특징으로 하는 영혼

# ''아지바'': 비영혼 물질

# ''아스라바'': 영혼으로 유입되는 유익하거나 해로운 업

# ''반다''(속박): 영혼과 업의 상호 결합

# ''삼바라''(중단): 영혼으로 업이 유입되는 것을 막음

# ''니르자라''(점진적 분리): 영혼에서 일부 업이 분리되거나 소멸됨

# ''목샤''(해탈): 특정 영혼과 결합된 모든 업의 완전한 소멸

파드마나브 자이니는 자이나교의 업 사상에 대해 다음과 같이 설명한다.

"자기 업의 결과만을 거둔다는 이러한 강조는 자이나교도에게만 국한되지 않았다. 힌두교와 불교 저자 모두 같은 점을 강조하는 교리적 자료를 만들었다. 그러나 후자의 전통 각각은 그러한 신념과 근본적으로 모순되는 관행을 발전시켰다. 사르다(고인의 아들이 행하는 힌두교 의례) 외에도, 우리는 힌두교도들 사이에서 운명에 대한 신의 개입이라는 개념에 대한 광범위한 고수를 발견하는 반면, 불교도들은 결국 자비로운 보살, 공덕의 이전과 같은 이론을 제시하게 되었다. 자이나교도들만이 그렇게 하라는 엄청난 사회적 압력이 있었음에도 불구하고 이러한 생각들이 그들의 공동체에 스며드는 것을 절대적으로 허용하지 않았다."

영혼과 업의 관계는 금에 비유하여 설명할 수 있다. 마치 자연 상태의 금이 불순물과 섞여 있듯이, 자이나교에서는 영혼이 본래 순수하지 않으며 항상 업이라는 불순물에 의해 더럽혀져 있다고 본다. 노력을 통해 금을 정제할 수 있는 것처럼, 더럽혀진 영혼 역시 적절한 정화 방법을 통해 깨끗해질 수 있다고 가르친다. 업은 영혼을 더럽히기도 하고 정화하기도 하며, 이는 미래의 윤회에 영향을 미친다. 따라서 업은 자이나 철학에서 효율인(''니미타'')이지만, 질료인(''우파다나'')은 아니다. 영혼이 질료적 원인으로 간주된다.

자이나교의 업 이론의 핵심 내용은 다음과 같다.

- 업은 자연적인 우주 법칙으로, 외부 존재의 개입 없이 스스로 작동하는 메커니즘이다. (자이나교는 외부적인 '신적 존재'의 개입을 인정하지 않는다.)

- 자이나교에서는 행동뿐만 아니라 생각만으로도 업의 물질을 끌어들인다고 본다. 따라서 악한 생각만으로도 업-반다(''karma-bandha''), 즉 악업이 쌓일 수 있다. 이 때문에 라트낫라야(세 가지 보석)인 ''삼야카 다르샤나''(올바른 믿음), ''삼야카 지냐나''(올바른 지식), ''삼야카 차리트라''(올바른 행위)의 실천을 강조한다.

- 자이나 신학에서 영혼은 업-반다(''karma-bandha'')로부터 해방될 때 세속적인 속박에서 벗어난다.[71] ''니르바나''와 ''목샤''는 종종 같은 의미로 사용되는데, ''니르바나''는 모든 업의 소멸을, ''목샤''는 완전한 행복 상태(모든 속박으로부터의 자유)를 의미한다. 티르탄카라의 도움 없이도 영혼은 ''케발라 지냐나''(완전한 지혜)를 얻어 니르바나에 이를 수 있다.[71]

- 자이나교의 업 이론은 내재적으로 작동한다. 티르탄카라조차 해탈에 이르기 위해서는 업을 소멸하는 단계를 거쳐야 한다.

- 자이나교는 모든 영혼이 니르바나에 도달할 잠재력을 동등하게 지니고 있다고 본다. 실제로 노력하는 영혼만이 해탈을 이루지만, 그럼에도 불구하고 모든 영혼은 자신의 업을 점진적으로 줄여나감으로써 스스로 해탈할 수 있다.[72]

다음 8가지 종류의 업(Karma)은 영혼을 삼사라(윤회, 즉 삶과 죽음의 순환)에 묶어둔다.[73]

7. 기타 종교 및 전통

업(카르마)의 개념은 힌두교나 불교뿐만 아니라, 시크교, 도교, 신토 등 다른 여러 종교 및 전통에서도 중요한 위치를 차지한다. 각 문화권과 종교의 맥락 속에서 업은 고유한 의미와 해석을 가지며 발전해왔다.

7. 1. 시크교

시크교에서는 모든 생명체가 마야의 세 가지 속성 영향 아래 있다고 본다. 항상 다양한 비율로 섞여 존재하는 마야의 세 속성은 영혼을 육체와 현세에 묶어둔다. 이 세 속성 위에는 영원한 시간이 존재한다. 마야의 세 가지 방식 영향으로 인해, 지바(개별 존재)는 영원한 시간의 통제 아래 활동을 수행한다. 이러한 활동을 카르마라고 하며, 그 기본 원리는 행위의 결과를 행위자에게 되돌려주는 법칙이다.이 삶은 우리의 카르마가 씨앗인 밭에 비유된다. 우리는 뿌린 대로 거두며, 그 이상도 이하도 아니다. 이 불변의 카르마 법칙은 모든 사람이 현재와 미래의 자신에 대해 책임을 지도록 한다. 과거 카르마의 총합에 따라 어떤 사람은 이 삶에서 순수한 존재에 가깝게 느끼고, 다른 사람은 분리된 느낌을 받는다. 이것이 구르바니(슈리 구루 그란트 사히브)에서 설명하는 카르마 법칙이다. 다른 인도 및 동양 사상 학파와 마찬가지로, 구르바니는 카르마와 윤회의 교리를 자연스러운 사실로 받아들인다.[74]

7. 2. 도교

업은 도교에서 중요한 개념이다. 모든 행위는 신과 영혼에 의해 추적된다. 마치 그림자가 사람을 따르듯이, 적절한 보상 또는 응보가 업을 따른다.[7]도교의 업 사상은 세 단계로 발전했다.[82]

# 첫 번째 단계에서는 행위와 결과 사이의 인과 관계가 채택되었으며, 초자연적인 존재들이 모든 사람의 업을 추적하고 운명(''명'')을 부여했다.

# 두 번째 단계에서는 중국 불교의 업 개념이 확장되었고, 조상으로부터 현재 삶으로의 업의 전이 또는 상속이 도입되었다.

# 세 번째 단계에서는 업에 기반한 윤회의 개념이 추가되었다. 이러한 믿음에 따르면, 사람은 다른 인간이나 다른 동물로 다시 태어날 수 있었다. 세 번째 단계에서는 추가적인 개념이 도입되었는데, 예를 들어 도교 사원에서의 의례, 회개 및 제물이 업의 부담을 경감할 수 있다는 것이 권장되었다.[82][83]

7. 3. 신토

신토에서 '무스비(産霊|무스비일본어)'로 해석되는 업(業)의 개념은 삶을 풍요롭게 하고, 강화하며, 확증하는 수단으로 인식된다.[84] 무스비는 창조적 발전이 신토 세계관의 기초를 형성하기 때문에 신토에서 근본적인 의미를 지닌다.[85]많은 신토의 신(神)들이 무스비와 연결되어 있으며, 그들의 이름에 무스비가 포함되어 있다.

8. 서구의 수용

기독교의 영향을 받은 서구 문화[6]에서는 "돌고 돌아 다시 돌아온다"는 표현처럼 업과 비슷한 개념을 찾아볼 수 있다. 일부에서는 업을 기독교의 죄 개념이나 그 영향과 유사하다고 보기도 한다.[115] 예를 들어, 기독교에서 자선 행위에 따라 최후 심판을 받는 교리가 업 사상과 통한다고 설명하기도 한다.[115] 또한 기독교는 "뿌린 대로 거둔다"(갈라디아서 6:7)나 "칼을 쓰는 자는 칼로 망한다"(마태복음 26:52)와 같은 도덕적 가르침을 가지고 있다.[116] 그러나 대부분의 학자들은 업과 최후 심판은 다르다고 본다. 업은 매일의 삶 속에서 지속적으로 작용하는 과정인 반면, 최후 심판은 삶이 끝난 뒤 단 한 번 이루어지는 심판이기 때문이다.[117]

유대교에는 히브리어로 ''미다 크네게드 미다''(מידה כנגד מידה)라는 개념이 있는데, 이는 종종 "눈에는 눈, 이에는 이"로 번역된다.[118] 이 개념은 법적인 문제보다는 주로 개인의 행동에 대한 신의 응징과 관련하여 사용된다. 데이비드 울페는 이 ''미다 크네게드 미다''를 업보(karma)에 비유하기도 했다.[119]

심리학자 칼 구스타프 융은 해결되지 않은 감정과 업의 동시성에 대해 언급한 바 있다. 그는 내면의 문제가 의식되지 않으면 운명처럼 외부 현실로 나타난다고 보았다.[120] 인지 부조화를 해소하고 부정적인 업을 피하기 위한 방법으로는 명상, 메타인지, 상담, 정신분석 등이 있으며, 이는 정서적 자기 인식을 높여 더 나은 정서적 위생 상태와 업의 영향 감소로 이어진다고 여겨진다.[121] 실제로 장기간의 명상이나 메타인지 훈련이 뇌의 편도체와 좌측 전전두피질에 영구적인 신경 변화를 일으킨다는 사실은 과학적으로 증명되었다.[122] 이러한 정서적 성숙 과정은 개별화 또는 자아실현이라는 목표를 추구하며, 궁극적으로는 어떠한 업에도 얽매이지 않는 열반이나 해탈의 상태에 이르는 것을 이상으로 삼는다.

서구 사회에서 윤회와 업 사상은 신지학회 등의 활동을 통해 소개되었으며, 이는 이후 신이교주의의 "돌아오는 법칙"이나 "삼중 법칙"과 같은 유사 개념으로 이어지기도 했다.

8. 1. 신지학

서구 세계에서 윤회 사상은 신지학회의 활동을 통해 널리 알려졌다. 이러한 맥락에서 카르마는 신파(Neopaganism)의 "돌아오는 법칙"이나 "삼중 법칙(Rule of Three)" 개념의 바탕이 된 것으로 여겨지기도 하는데, 이는 자신이 세상에 행한 좋은 일이나 나쁜 일이 결국 자신에게 돌아온다는 생각이다. 이는 "뿌린 대로 거둔다"는 속담과 유사하다.신지학자인 아이 케이 타임니(I. K. Taimni)는 카르마를 "인간 삶의 영역에서 작용하는 인과 법칙일 뿐이며, 개인과 그가 자신의 생각, 감정, 행동으로 영향을 미친 다른 개인들 사이의 조정을 가져온다"고 설명했다.[123] 또한 신지학에서는 인간이 윤회할 때 동물이나 다른 생명체가 아닌 오직 인간으로만 다시 태어난다고 본다.[124]

8. 2. 심령주의

(내용 없음)8. 3. 뉴에이지

주어진 원본 소스에는 '뉴에이지' 섹션에 해당하는 내용이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 원본 소스를 기반으로 해당 섹션 내용을 작성할 수 없습니다.9. 비판과 논쟁

카르마 교리는 여러 철학적, 윤리적 문제와 관련하여 다양한 비판과 논쟁을 불러일으켰다. 주요 쟁점으로는 자유 의지와 운명의 관계, 도덕적 책임의 문제, 심리적 불확정성, 업의 전이 가능성, 그리고 악의 문제 등이 있다.[41]

=== 자유 의지, 운명, 도덕적 책임 ===

카르마 교리가 운명론을 의미하는지, 그리고 인간에게 자유 의지가 있는지에 대한 논쟁은 오랫동안 이어져 왔다. 이는 도덕적 책임 문제와도 직결된다.[86]

이 논쟁은 크게 세 가지 질문으로 요약될 수 있다.[86]

# 범죄자의 책임: 범죄를 저지른 사람이 자신의 행위가 과거 카르마의 결과일 뿐이며 자신에게는 자유 의지가 없다고 주장할 수 있는가? 그의 행위는 단지 피해자가 과거 카르마에 따라 마땅히 받아야 할 벌을 내린 것에 불과한가?[86]

# 피해자의 상황: 부당한 고통(예: 범죄 피해)을 겪은 사람은 가해자에게 책임을 묻고 정의를 추구해야 하는가, 아니면 자신의 과거 카르마 탓으로 돌리고 운명으로 받아들여야 하는가?[86]

# 도덕 교육의 의미: 모든 고통이 과거 카르마의 결과라면, 현재의 노력을 통해 미래를 바꿀 수 없으므로 도덕 교육이나 자기 계발이 무의미해지는 것은 아닌가?[88]

이러한 질문에 대해 힌두교, 불교, 자이나교 내의 여러 학파들은 다양한 답변을 제시한다. 특히 현생의 삶을 강조하는 힌두교의 요가 학파나 아드바이타 베단타 학파 등은 자유 의지를 인정하는 경향이 있다.[10] 이들의 주장은 다음과 같이 요약된다.

- 카르마는 행위뿐만 아니라 그 행위 뒤의 '의도'까지 포함한다. 따라서 현재의 의도적인 행위는 새로운 카르마를 만들며, 그에 대한 책임은 행위자 본인에게 있다.[10]

- 인간은 과거 카르마의 결과를 받는 수동적인 존재일 뿐만 아니라, 현재의 행위를 통해 새로운 카르마를 만들고 타인에게 영향을 미치는 능동적인 주체이다.[10]

- 카르마가 세상의 모든 악을 설명하는 것은 아니다. 도덕적 악과 자연적 악을 구분할 필요가 있다.[89][90]

하지만 윤회와 전생 카르마의 영향을 강하게 주장하는 학파들은 자유 의지와 카르마가 공존할 수 있다고 설명하지만, 이러한 설명이 모든 비판을 해소하지는 못하고 있다.[86][90]

=== 심리적 불확정성 ===

카르마 이론은 심리적으로 불확정적이라는 비판도 받는다.[91] 아무도 자신의 전생 카르마가 무엇인지 정확히 알 수 없기 때문에, 현재 겪는 어려움(질병, 실패 등)이 과거 카르마 때문인지, 아니면 현재의 다른 요인(예: 치료 가능한 감염, 수정 가능한 실수) 때문인지 확신하기 어렵다. 이러한 불확실성은 개인이 미래를 계획하고 현재의 문제를 해결하려는 노력에 혼란을 줄 수 있다.[91]

이 문제는 카르마 이론에만 국한된 것은 아니며, 신의 계획이나 개입을 믿는 다른 종교에서도 유사하게 나타날 수 있다. 이에 대한 답변 역시 자유 의지 문제에 대한 답변과 유사한 방식으로 제시된다.[90]

=== 업의 전이 ===

일부 인도 종교 학파, 특히 불교 내에서는 한 사람의 업(공덕이나 과보)이 다른 사람에게 전이될 수 있다는 관념이 존재한다.[33][92] 이는 마치 물질적 재화를 주고받듯이 비물질적인 속성(업)을 교환할 수 있다는 생각이다.

그러나 업의 전이 가능성은 논란의 여지가 많다.[33][92] 이는 대속적 속죄나 대리 처벌과 유사한 윤리적 문제를 제기하며, 개인의 도덕적 책임과 카르마 이론의 인과율을 약화시킬 수 있다는 비판을 받는다. 일부 불교 학파는 공덕 전이가 종교적 기부를 장려하는 긍정적인 측면이 있으며, 나쁜 업(과보)의 전이를 의미하는 것은 아니라고 주장한다.

반면, 힌두교의 요가 학파, 아드바이타 베단타 학파 및 자이나교 등에서는 업은 개인에게 귀속되며 전이될 수 없다고 주장한다.[12][13] 힌두교의 장례 의식인 슈라다(Sraddha)가 업의 공덕 전이 의식이라는 해석도 있지만, 이에 대한 반론도 존재한다.[93]

=== 악의 문제와 신정론 ===

카르마 이론은 악의 문제(The problem of evil) 및 이와 관련된 신정론(Theodicy) 문제에 대한 해답을 제시하려는 시도로도 해석되지만, 이 역시 논쟁의 대상이다. 악의 문제는 주로 일신교 전통에서 제기되는 질문으로, 전지전능하고 절대적으로 선한 신이 존재한다면 왜 세상에 악과 고통이 존재하는지를 묻는다.[94] 사회학자 막스 베버는 이 문제를 동양 종교 전통으로 확장하여 분석하기도 했다.[95]

인도 종교 전통 내에서도 이 문제는 오랫동안 논의되어 왔다.

- 힌두교의 ''우타라 미만사'' 수트라,[96][97] 8세기 철학자 아디 샹카라[98][99], 11세기 철학자 라마누자[107] 등이 이 문제를 다루었다. 샹카라는 세상에 존재하는 악과 불평등 때문에 신이 세상의 직접적인 원인일 수 없다고 주장하기도 했다.[98][99]

- 고대 서사시 ''마하바라타''에서는 악의 원인에 대해 신의 결정, 업보, 그리고 우연한 사건(yadrccha)이라는 세 가지 관점을 제시하며 논의한다.[103][100] 작품 내에서는 과거의 업, 현재의 의지와 행동, 그리고 우연적 요소들이 복합적으로 작용하여 고통이 발생한다고 설명하는 경향이 있지만, 명확한 단일 해답을 제시하지는 않는다.[103][101][102][104]

카르마 이론은 악의 문제에 대해 다음과 같은 방식으로 접근한다.

- 불교, 자이나교와 같은 무신론적 전통에서는 전능한 창조주 신을 가정하지 않으므로, 신정론의 문제가 서구 종교와는 다르게 나타난다.[106][108] 이들 전통에서 카르마는 악의 발생 원인을 설명하는 동시에, 수행을 통해 악의 영향에서 벗어날 수 있는 길을 제시하는 핵심 원리가 된다.[98][109]

- 힌두교 내의 유신론적 학파나 시크교 등에서는 악과 고통을 인간의 업보[112] 또는 다르마(법, 의무)에 어긋나는 행위[107]의 결과로 설명한다. 일부 학파(나야 학파 등)는 신이 개별 영혼의 업보에 따라 결과를 안배하는 역할을 한다고 보기도 한다.[110] 아서 허먼과 같은 학자는 카르마-윤회 이론이 악의 문제에 대한 포괄적인 설명을 제공한다고 평가하기도 한다.[111]

그러나 카르마-윤회 이론에 기반한 설명, 특히 태어날 때부터 고통받는 아이의 문제를 전생의 죄업 탓으로 돌리는 설명 방식은 윤리적인 비판에 직면하기도 한다.[113] 물론 이러한 비판이 카르마 이론에 대한 오해에서 비롯되었다는 반론도 존재한다.[114]

참조

[1]

서적

Encyclopædia Britannica, 11th Edition, Volume 15

Encyclopædia Britannica

[2]

백과사전

Karma

https://www.britanni[...]

2022-06-23

[3]

서적

Karma und Wiedergeburt im indischen Denken

Diederichs

[4]

서적

Encyclopedia of Ethics

[5]

서적

Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention

https://books.google[...]

Oxford University Press

2021-01-08

[6]

서적

The Manual of Life – Karma

https://archive.org/[...]

Parvesh singla

2011-06-04

[7]

서적

Taoism

Shambhala Publications

[8]

서적

Hindus: Their religious beliefs and practices

Routledge

[9]

논문

Karma, rebirth, and the problem of evil

[10]

백과사전

Karma

MacMillan Reference

[11]

논문

The Naturalistic Principle of Karma

[12]

서적

Introduction

[13]

서적

Karma and rebirth in the Vedas and Purāṇas

[14]

서적

The karma theory and its interpretation in some Indian philosophical systems

[15]

서적

World Religions: A Voyage of Discovery

Saint Mary's Press

[16]

논문

The Law of Karma and the Principle of Causation

[17]

웹사이트

Brihadaranyaka Upanishad 4.4.5-6

http://berkleycenter[...]

Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs

2023-01-14

[18]

웹사이트

Brihadaranyaka Original Sanskrit & Müller Oxford English Translations

https://mywebspace.w[...]

University of Wisconsin

2023-01-14

[19]

서적

Buddhism in Translations

Atheneum Publications

[20]

서적

Karma and Rebirth in Early Buddhism

[21]

논문

Karma, character, and consequentialism

[22]

논문

Psychology and Karma

[23]

서적

The Integrity of the Yoga Darsana: A Reconsideration of Classical Yoga

State University of New York

1998-11-13

[24]

학술지

The final stages of purification in classical yoga

[25]

논문

Evil, Divine Omnipotence, and Human Freedom: Vedānta's Theology of Karma

[26]

백과사전

Karma and Rebirth (Indian Conceptions)

Routledge

[27]

서적

Encyclopedia of Religion and Ethics (Hymns-Liberty)

Encyclopedia of Religion and Ethics

[28]

서적

The Illustrated Encyclopedia of Hinduism

Rosen Publishing

[29]

서적

The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, Volume 2

Rosen Publishing

[30]

서적

Essentials of Indian Philosophy

George Allen Unwin

[31]

논문

Karma and Rebirth

[32]

서적

Karma and Rebirth: Post Classical Developments

State University of New York Press

[33]

서적

Karma and Rebirth: Post Classical Developments

State University of New York Press

[34]

논문

Karma and Rebirth

[35]

서적

Buddhism: A very short introduction

Oxford University Press

[36]

서적

Le traité de l'acte de Vasubandhu: Karmasiddhiprakarana

[37]

서적

The Buddha Within Ourselves: Blossoms of the Lotus Sutra

[38]

백과사전

kṛ,कृ

http://www.ibiblio.o[...]

Motilal Banarsidass Publishers

2014-01-07

[39]

논문

The Doctrine of Karma: Its Origin and Development in Brāhmaṇical, Buddhist, and Jaina Traditions

https://books.google[...]

Bharatiya Vidya Bhavan

2016-10-11

[40]

서적

Vedic Cosmology and Ethics

BRILL

2019-05-15

[41]

서적

The Concise Oxford Dictionary of World Religions

Oxford University Press

[42]

서적

The Buddhist Conception of Spirits

Asian Educational Services

[43]

논문

The doctrine of Karma and Śraddhas

[44]

서적

Introduction

[45]

서적

Introduction

[46]

서적

Karma and rebirth in early Buddhism

https://archive.org/[...]

[47]

서적

Karma and the problem of rebirth in Jainism

https://archive.org/[...]

[48]

서적

Karma and rebirth in the Dharmaśāstras

https://archive.org/[...]

[49]

논문

Essay on the Philosophy of the Hindus, Part V

[50]

백과사전

Karman: Hindu and Jain Concepts

Collier Macmillan

[51]

논문

Modifications of the Karma Doctrine

[52]

서적

The concepts of human action and rebirth in the Mahābhārata

[53]

서적

A prose English translation of the Mahabharata

https://books.google[...]

Elysium Press

[54]

논문

Dharma and Moksa

[55]

서적

A Critical Survey of Indian Philosophy

Motilal Banarsidass Publishers

[56]

서적

Karma, apūrva, and "natural" causes: observations on the growth and limits of the theory of samsara

[57]

서적

Theology After Vedanta: An Experiment in Comparative Theology

State University of New York Press

[58]

웹사이트

Chapter III, Section II, Adhikarana VIII

https://www.wisdomli[...]

2014-03-05

[59]

논문

Lokayata: la philosophie dite matérialiste dans l'Inde classique

https://www.sudoc.fr[...]

Université Paris Nanterre

2023-01-14

[60]

백과사전

Nyaya-Vaisesika

Routledge

[61]

서적

Structural Depths of Indian Thought

https://archive.org/[...]

State University of New York Press

[62]

서적

Japanese Buddhism

https://books.google[...]

Routledge

[63]

웹사이트

Nibbedhika Sutta: Penetrative

http://www.accesstoi[...]

2023-01-14

[64]

웹사이트

Acintita Sutta: Unconjecturable

https://www.accessto[...]

2023-01-14

[65]

웹사이트

Aggi-Vacchagotta Sutta: To Vacchagotta on Fire

https://www.accessto[...]

2023-09-09

[66]

서적

Chanting in the Hillsides

2009

[67]

서적

Karma, the Mechanism

[68]

백과사전

dravya—Jainism

https://www.britanni[...]

[69]

서적

Tattvartha Sutra

[70]

서적

Reality

https://archive.org/[...]

Jwalamalini Trust

[71]

백과사전

From Nigoda to Moksa: The Story of Marudevi

Asian Humanities Press (an imprint of Jain Publishing Company)

[72]

서적

First Steps to Jainism (Part Two): Doctrine of Karma, Doctrine of Anekant and Other Articles with Appendices

Library of U.S. Congress

[73]

서적

The Soul of Jainism: Philosophy and Teachings of Jain Religion

https://books.google[...]

Fusion Books

2016-03-30

[74]

웹사이트

Gurbani.org

https://web.archive.[...]

2008-10-05

[75]

뉴스

Book Review {{!}} 'Falun Gong and the Future of China,' by David Ownby

https://www.nytimes.[...]

2008-08-22

[76]

서적

Zhuan Falun (English Version)

http://www.falundafa[...]

1996-01-05

[77]

서적

Zhuan Falun (English Version)

1996-01-05

[78]

웹사이트

Zhuan Falun, Volume II

http://www.falundafa[...]

[79]

웹사이트

The Past, Present and Future of Falun Gong – A lecture by Harold White Fellow, Benjamin Penny, at the National Library of Australia, Canberra, 2001

https://web.archive.[...]

Harold White Fellowships

[80]

문서

Lectures in United States, 1997

2023-09

[81]

서적

Falun Gong's Challenge to China: Spiritual Practice or Evil Cult?

Akashic books

[82]

학술지

Steal holy food and come back as a Viper: Conceptions of Karma and Rebirth in Medieval Daoism

https://web.archive.[...]

1998

[83]

학술지

Buddhist influence on early Taoism

1980

[84]

서적

Shinto: A Celebration of Life

https://books.google[...]

John Hunt

2011-02-03

[85]

웹사이트

Basic Terms of Shinto: M

https://www2.kokugak[...]

[86]

학술지

Karma, rebirth, and the problem of evil

2005

[87]

백과사전

Moral responsibility

Stanford University

[88]

서적

The Problem of Evil in Indian Thought

Motilal Banarsidas

1976

[89]

서적

The Law of Karma

University of Hawai'i Press

1990

[90]

서적

Free Will, Agency, and Selfhood in Indian Philosophy

Oxford University Press

2013

[91]

학술지

Theodicy, sin and salvation in a sociology of Buddhism

Cambridge University Press

1968

[92]

학술지

Merit-Transference in the Kammic Theory of Popular Theravada Buddhism

University of California Press

1983

[93]

서적

Karma and Rebirth: Post Classical Developments

State University of New York Press

[94]

백과사전

The Encyclopedia of Religion

Macmillan Reference

[95]

서적

The Sociology of Religion

Beacon Press

1993

[96]

서적

The Blackwell Companion to Hinduism

Wiley-Blackwell

2005

[97]

학술지

Evil, Divine Omnipotence and Human Freedom: Vedanta's theology of Karma

1989

[98]

서적

Karma's suffering: A Mimamsa solution to the problem of evil

Ashgate Publishing

2007

[99]

서적

Slokavarttika

[100]

서적

English translation of The Mahabharata, Udyoga Parva, Chapter 159, verse 15

1895

[101]

학술지

Suffering in the Mahabharata: Draupadi and Yudhishthira

1983

[102]

서적

Rethinking the Mahabharata: A Reader's Guide to the Education of the Dharma King

University of Chicago Press

2001

[103]

서적

Disorienting Dharma: Ethics and the Aesthetics of Suffering in the Mahabharata

Oxford University Press

2012

[104]

서적

The ethical irrationality of the world {{en dash}} Weber and Hindu Ethics

Ashgate

2007

[105]

학술지

Theodicy and the doctrine of karma

1973

[106]

문서

The Nyaya-Vaisesika school of Hinduism is one of the exceptions where the premise is similar to the Christian concept of an omnibenevolent, omnipotent creator

[107]

서적

Toward an Indian Theodicy

John Wiley & Sons

2013

[108]

서적

Theodicy, sin and salvation in a sociology of Buddhism

Cambridge University Press

I968

[109]

서적

Karma and the Problem of Evil

Wadsworth

1998

[110]

간행물

Karma, Causation, and Divine Intervention

1989

[111]

서적

The problem of evil and Indian thought

Motilal Banarsidass Publishers

[112]

서적

Sikh perspectives on health and suffering: A focus on Sikh theodicy

Routledge

[113]

간행물

Karma, rebirth, and the problem of evil

2005

[114]

간행물

Karma and the Problem of Evil: A Response to Kaufman

2007

[115]

서적

Christian Insight Meditation

Wisdom Publications Inc

2007-08-28

[116]

서적

Karma, rhythmic return to harmony

https://books.google[...]

Motilal Banarsidass Publishers

2001

[117]

서적

The Review of Religion

Columbia University Press

[118]

웹사이트

Measure for measure in the storytelling Bible

https://kotar.cet.ac[...]

Tvunot

2022-01-30

[119]

비디오 미디어

Toldot - Training the Hands of Esau with the Voice of Jacob

https://www.sinaitem[...]

Sinai Temple

2023-01-14

[120]

서적

The Interpretation of Nature and Psyche

Pantheon Books

1955

[121]

웹사이트

What is Karma?

https://www.speaking[...]

2020-08-02

[122]

간행물

Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation

2003

[123]

서적

Man, God and the Universe

Quest Books

1974

[124]

서적

Reincarnation: Some Testimony From Nature

1947

[125]

간행물

インドにおける唯名論の基本構造

龍谷大学現代インド研究センター

2014

[126]

서적

The Manual of Life – Karma

https://books.google[...]

Parvesh singla

2011-06-04

[127]

서적

Karma und Wiedergeburt im indischen Denken

Diederichs

2000

[128]

간행물

インド仏教復興運動の軌跡とその現況

2010

[129]

간행물

原始仏典に見る人間観 : チャラカ・サンヒターの人間観との比較研究

2014

[130]

서적

新しい生き方を切り拓く7つの実践 『小業分別経』

Sukhi Hotu

2020

[131]

간행물

思業と思已業

1981

[132]

간행물

業(ごう)の社会性-共業(ぐうごう)-について (昭和五十年二月十二日提出)

1975

[133]

웹사이트

新宗教のブラジル伝道(14)キリスト教の変容 ⑪

http://www.tenri-u.a[...]

天理大学

[134]

웹사이트

改宗を正当化する語りの論理

http://www.ajel-jala[...]

1999

[135]

문서

대다 2013. 위치No.1173/2698

[136]

문서

대다 2013. 위치No.1165/2698

[137]

웹사이트

https://sootax.co.kr[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com