초야권

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

초야권은 "첫날 밤의 권리"를 의미하는 라틴어 표현인 jus primae noctis를 한국어로 번역한 용어이다. 이는 중세 시대의 결혼과 관련된 권리, 특히 영주가 신부와 첫날밤을 보낼 수 있다는 설을 지칭하며, 역사적으로 다양한 문화권에서 나타났다는 주장이 존재한다. 하지만 초야권의 실제 존재 여부와 그 의미에 대해서는 논란이 있으며, 권력, 주술, 정조 등 다양한 관점에서 해석된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 재생산권 - 화학적 거세

화학적 거세는 성욕 감퇴를 위해 항남성호르몬제를 사용하는 방법으로, 성범죄자 치료 및 호르몬 의존성 암 치료에 사용되며, 부작용과 윤리적 논쟁의 대상이 되기도 한다. - 재생산권 - 국제인구개발회의

국제인구개발회의는 인구, 개발, 여성의 권리를 다루는 국제 회의로, 1994년 카이로 회의에서 구체적인 목표에 합의했으나 생식 권리와 낙태 문제에 대한 이견으로 논쟁을 겪기도 했다. - 인간의 성 역사 - 성의 역사

미셸 푸코의 『성의 역사』는 서구 사회의 성에 대한 담론과 실천의 역사적 변천을 분석하며, 성적 억압 가설을 비판하고 성과학의 발전과 권력의 연관성을 탐구하여 성적 규율의 메커니즘을 밝히고자 하는 저서이다. - 인간의 성 역사 - 성규범

성규범은 사회적으로 용인되는 성적 행동, 역할, 신념 체계로, 문화적, 역사적 맥락에 따라 변화하며 성적 다양성에 대한 수용도 변화와 전통적 가치관의 충돌로 사회적 갈등을 야기한다. - 강간 - 피해자 비난

피해자 비난은 피해자의 행동이나 특성에서 사건의 원인을 찾는 현상으로, 사회 부조리를 정당화하는 이데올로기이며, 다양한 요인에 의해 전 세계적으로 발생하고 법적 문제를 야기하기도 한다. - 강간 - 데이트 강간

데이트 강간은 연인 관계에서 동의 없이 발생하는 성행위로, 전통적인 강간과 차이가 있어 문제 해결에 어려움을 겪으며, 과소 보고되는 경향이 있고, 미국에서 연구가 활발히 진행되었다.

2. 용어

초야권(初夜權)은 '첫날 밤에 대한 권리'를 뜻하는 중세 프랑스어에서 유래되었으며, 영주가 자신의 영지에 있는 농노의 딸이나 신부를 취할 수 있는 권리를 의미하는 용어이다. 이 용어는 중세 말과 근세에 지어진 시 또는 문학 작품에 등장한다.[73]

이 용어는 "초야권"을 뜻하는 라틴어 jus primae noctisla[1]와 동의어로 사용되기도 한다. 초야권의 어원은 라틴어의 "유스 프리마에 녹티스('''Jus Primae Noctis''')"가 처음 의역된 말로 알려져 있으며, "Jus"는 "권리", "Primae"는 "최초의", "Noctis"는 "밤"을 뜻한다.[34]

현재는 프랑스어의 "드와 뒤 세니에르('''Droit du Seigneur''')"가 초야권을 의역하는 말로 세계 각국에 알려져 있으며, 직역하면 "영주의 권리"라는 의미이다.[35]

여성의 처녀 상실이나 처녀성이 없어지는 것과 같은 성행위는 옛날에는 '파과(破瓜)'나 '파소(破巢)' 등으로 불렸다. 시코쿠 지방의 오래된 방언으로는 '아나바치'나 '아라바치'로 읽으며, '아나바치 쪼개다', '아나바치 부수기', '벌집 쪼개기' 등이 처녀 상실 의식을 의미하는 등 다양한 유의어가 존재한다.

2. 1. 라틴어

Jus Primae Noctisla (유스 프리마에 녹티스la)는 "첫날 밤의 권리"를 뜻한다.[34]2. 2. 프랑스어

Droit du Seigneur프랑스어는 "영주의 권리"를 의미한다. 현대 프랑스어에서는 Droit de Jambage프랑스어 (jambe프랑스어에서 유래, '다리') 또는, 더 흔하게는 Droit de Cuissage프랑스어 (cuisse프랑스어에서 유래, '허벅지')를 선호한다.[1]2. 3. 영어

영어에서는 "고즈 라이트(God's right, 신의 권리)"나 "로즈 라이트(Lord's right, 영주의 권리)", "로즈 퍼스트 나이트(Lord's first night, 주의 초야)", "라이트 오브 더 퍼스트 나이트(Right of the first night, 초야의 권리)" 등으로 표현한다.[36]2. 4. 한국어

'''초야권'''(初夜權)은 일본어의 영향으로 한국에 들어온 단어이다. 일본에서는 '''초혼야권'''(初婚夜權)이나 '''처녀권'''(處女權) 등과 같은 유의어로도 불린다.[30][31][32][33]3. 역사적 배경

'초야권'은 '첫날 밤에 대한 권리'(right of the first night)를 뜻하는 중세 프랑스어로, 영주가 자신의 영지에 있는 농노의 딸 또는 신부를 취할 수 있는 권리를 뜻하는 용어이다. 초야권 관련 내용은 중세 말과 근세에 지어진 시 또는 문학 작품에 등장한다.[73]

실제 유럽 일부 지역에서는 채무가 매우 높은 농노에 한해 초야권을 발동할 수 있다는 것이 명시되어 있기도 했으며, 혼수세 납세를 통해 초야 의무를 대체할 수 있었다. 그러나 초야권이 보편적이고 전국적인 권리로서 왕권이나 교회권에 의해 명시되었다는 근거는 아직 존재하지 않는다. 다만, 유럽 서방교회에서 발급한 16세기 면죄부 종류 명단에 초야권을 행한 이를 위한 면죄부가 있어서 16세기까지도 행해지고 있었음을 보여준다.[73]

초야 행위는 중세 유럽만의 관습이 아니라, 중동과 중앙아시아에서도 볼 수 있는 풍습이었으며, 그 기원은 고대 사회로까지 거슬러 올라간다.[73] 1921년 박물학자 미나미 구마구스는 잡지 "태양(하쿠분칸)"에 발표한 수필 "십이지(간지)고"의 "닭(유)에 관한 전설"에서 카를 요제프 리보리우스 슈미트(Karl Joseph Liborius Schmidt, 1836-1894)의 1881년 저서 "초혼야권"을 인용했다.[38] 이 책은 당시 역사 조사서인데, 유럽 외에 인도, 안다만 제도(인도의 벵골만 지역), 쿠르디스탄(쿠르드족 거주 지역), 캄보디아(참족), 참파(베트남 중부 연안 지역), 말라카(말레이 반도 서해안 남부), 마리아나 제도(미크로네시아 북서부), 아프리카, 남미나 북미의 원주민 등에게서도 드물게 발견되었다고 한다.

초야권은 주로 중세 시대(5세기경부터 15세기경) 유럽에서 존재했다는 설이 많다. 인도의 힌두교나 동남아시아의 불교를 믿었던 민족, 북극권의 에스키모나 남미의 인디언 중 샤먼을 의지했던 사람들에게서도 드물게 발견되었다는 설이 많다.

초야권은 권력자의 소유권으로서 처녀나 초혼 여성, 또는 여성의 정조가 토지나 연공과 동일시되었다는 설, 결혼세 등의 세금에 대한 반감이 "지불하면 권력자로부터 아내의 처녀성을 되찾을 수 있다"는 유언비어로 변화하면서 초야권이 되었다는 설 등이 있다. 이러한 세금은 "처녀세" 또는 "속옷세"라고 불렸다. 프랑스어 "Droit du Seigneur"는 프랑스 국왕이 모든 소유권을 갖는다고 제정되었지만, 개별적 행사 불가능으로 지방 영주나 부유층에게 양도하여 대행역으로 인정했고, 이 안에 초야권이 포함되었기 때문에 널리 알려졌다.[36][39]

처녀의 피를 혐오하는 풍습이나 미신 때문에, 출혈 가능성이 있는 처녀 상실 시 신의 대리인, 악마 퇴치가 가능한 성직자나 샤먼, 신과 동등하게 여겨진 권력자만이 이를 회피할 수 있었다는 설이 있다. 16세기~17세기 마녀사냥이 성행했는데, 악마가 처녀의 피를 좋아하므로 초야권에는 신혼부부가 재앙을 피하도록 대행하는 의미가 있었다는 설도 있다.

성 경험이 풍부한 연장자가 여성의 성인(어른) 통과의례를 담당했던 것이 초야권으로 발전했다는 설, 여성의 정조보다 자손 번영을 유지할 수 있는 몸으로 성장했는지 확인하는 의식이었다는 설도 많다.[42]

3. 1. 고대

길가메시 서사시에서 길가메시는 왕으로서 원하는 대로 백성의 소녀를 데려가는 관습을 행하는 것으로 묘사된다.[2]그리스 역사가 헤로도토스는 고대 리비아의 아디르마키다이 부족이 신부가 되려는 여성을 왕 앞에 데려와 왕이 마음에 드는 여자를 선택하는 관습을 따랐다고 기록했다.[3]

에트루리아 문명의 도시 볼시니이의 평민들은 기원전 280년에 귀족들에게 반란을 일으키면서 귀족의 딸들에게 jus primæ noctis|초야권la를 행사했다.[4]

바빌로니아 탈무드 3b권 케투봇에는 시리아-그리스 통치자가 모든 유대인 신부를 결혼 전에 데려가는 법령을 유대인 공동체에 부과했다는 언급이 있다.[5]

3. 2. 중세 유럽

중세 시대의 결혼 벌금 또는 메르셰는 때때로 droit du seigneur프랑스어(초야권)를 포기하기 위한 지불로 해석되기도 하고,[6] 젊은 여성이 영주의 토지를 떠나는 것에 대한 보상으로 해석되기도 한다. ''브리태니커 백과사전''은 상당수의 영주권이 결혼과 관련되어 있기 때문에 증거가 그것이 봉건적 결혼과 관련된 금전적 세금임을 나타낸다고 진술한다.[27]가톨릭 교회는 때때로 첫날 밤에 결혼의 완성을 금지했는데, 이 금지를 면하기 위해 면죄부를 발급하기도 했다. 16세기 면죄부 목록에는 초야권을 행사한 사람을 위한 면죄부가 있어서 당시에도 초야권이 행해지고 있었음을 보여준다.[73]

아일랜드 신화의 에머와의 구애에서 콘코바르 막 네사 왕은 그의 모든 신하의 결혼에 대해 ''droit du seigneur''(초야권)을 가진다. 그는 쿠 쿨린의 반응을 두려워 행사하지 못하지만, 자신의 권위를 잃는 것도 두려워한다. 드루이드 카바드는 콘코바르가 결혼 첫날 밤 에머와 잠자리를 하지만, 카바드가 그들 사이에 잠을 자는 해결책을 제시한다.[7]

클뤼니의 오도 (879–942)가 쓴 오리야크의 제랄드의 전기에는 젊은 귀족이 그의 농노 중 한 명을 강간하라고 요구하지만 기적에 의해 저지되는 이야기가 있다. 미국의 역사가 번 불로는 이것이 그러한 행동이 당시 흔했음을 보여준다고 주장했다.

14세기 프랑스 서사시 보두앵 드 세부르크프랑스어에서, 한 폭군 영주는 신부의 지참금의 일부를 받지 않으면 jus primae noctisla(초야권)을 주장한다.[6]

이 권리는 1486년 과달루페 중재 판결es의 제9조에서 아라곤의 페르난도 2세에 의해 폐지되었다.

3. 3. 중국

신리지엔(信力建, 信力建|Xìn Lìjiàn중국어, 1956년 1월 10일 출생)[74]은 원나라 시기 몽골이 한족 여성에게 초야권을 행사했다고 주장했다. 그러나 신리지엔은 역사학 비전공자이며, 그가 근거로 삼은 《신여록》 등은 위서로 분류되어 역사적 근거가 불충분하다는 평가를 받는다.여진족이 거란의 통치를 받던 시절, 결혼한 여진족 여성과 소녀들은 요나라 거란 사신에 의해 강간당하는 관습이 있었다. 이는 거란에 대한 여진족의 분노를 일으킨 원인 중 하나였다.[8] 요나라 거란 사신은 여진족 사이에서 기생으로 대접받았는데, 여진족 주최 측은 미혼 여진족 소녀와 그 가족을 통해 사신과 성관계를 맺게 했다. 금나라와 송나라 간의 외교에서도 유사한 접대가 이루어졌는데, 허난성 가이드에서는 노래하는 소녀들이 송나라 사신을 접대했다.[9][10]

요나라 거란이 여진족을 통치하며 우월한 권력을 행사했지만, 미혼 여진족 소녀를 거란 남자에게 기생으로 바치는 행위 자체가 여진족에게 혐오감이나 분노를 일으켰다는 증거는 없다. 여진족의 분노는 요나라 거란이 귀족 여진족 가문에게 아름다운 아내를 요나라 거란 사자에게 기생으로 내놓도록 강요했을 때 발생했다.

한 역사학자는 여진족 상류층에서는 남편만이 아내를 가질 권리가 있었던 반면, 하류층 여진족에서는 미혼 소녀의 순결과 요나라 거란 남성과의 성관계가 중요하게 여겨지지 않았고, 이후 결혼에도 영향을 주지 않았다고 분석한다.[11][12]

여진족의 성 풍습은 한족에게 관대하게 보였다. 예를 들어, 친족 간의 결혼은 중국에서 "십악" 중 하나로 여겨졌지만, 여진족은 손님에게 여성 동반자, 음식, 숙소를 제공하는 기생 행위를 흔하게 행했다. 여진족 마을의 하류층 및 중산층 여진족 가족의 미혼 딸은 홍호(洪皓)의 기록에 따르면 성관계를 위해 요나라 거란 사자에게 제공되었다.[13][14]

마르코 폴로는 하미(Camul)에서 주최 측이 집에 온 손님에게 여자 친척, 자매, 딸, 아내를 제공하는 기생 행위가 있었다고 보고했다. 탕구트족 역시 이러한 기생 행위를 했다.[15][16]

3. 4. 근대 이후

윌리엄 셰익스피어의 희곡 ''헨리 6세 2부''에서 반역자 잭 케이드는 "어떤 처녀도 결혼할 때, 그들이 처녀성을 가지기 전에 나에게 처녀세를 지불해야 한다"고 선언한다.[17] 이는 결혼세(merchet)에 대한 요구로 해석되기도 한다.토머스 블런트는 1679년 Fragmenta Antiquitatisla에서 일부 영국 영지의 중세 관습으로 이 "권리"를 기록했다.[6]

아이작 디즈레일리는 1823년 저서 ''문학의 기묘함''에서 이 관습이 유럽 전역에 널리 퍼져 있었다고 밝혔다.[27]

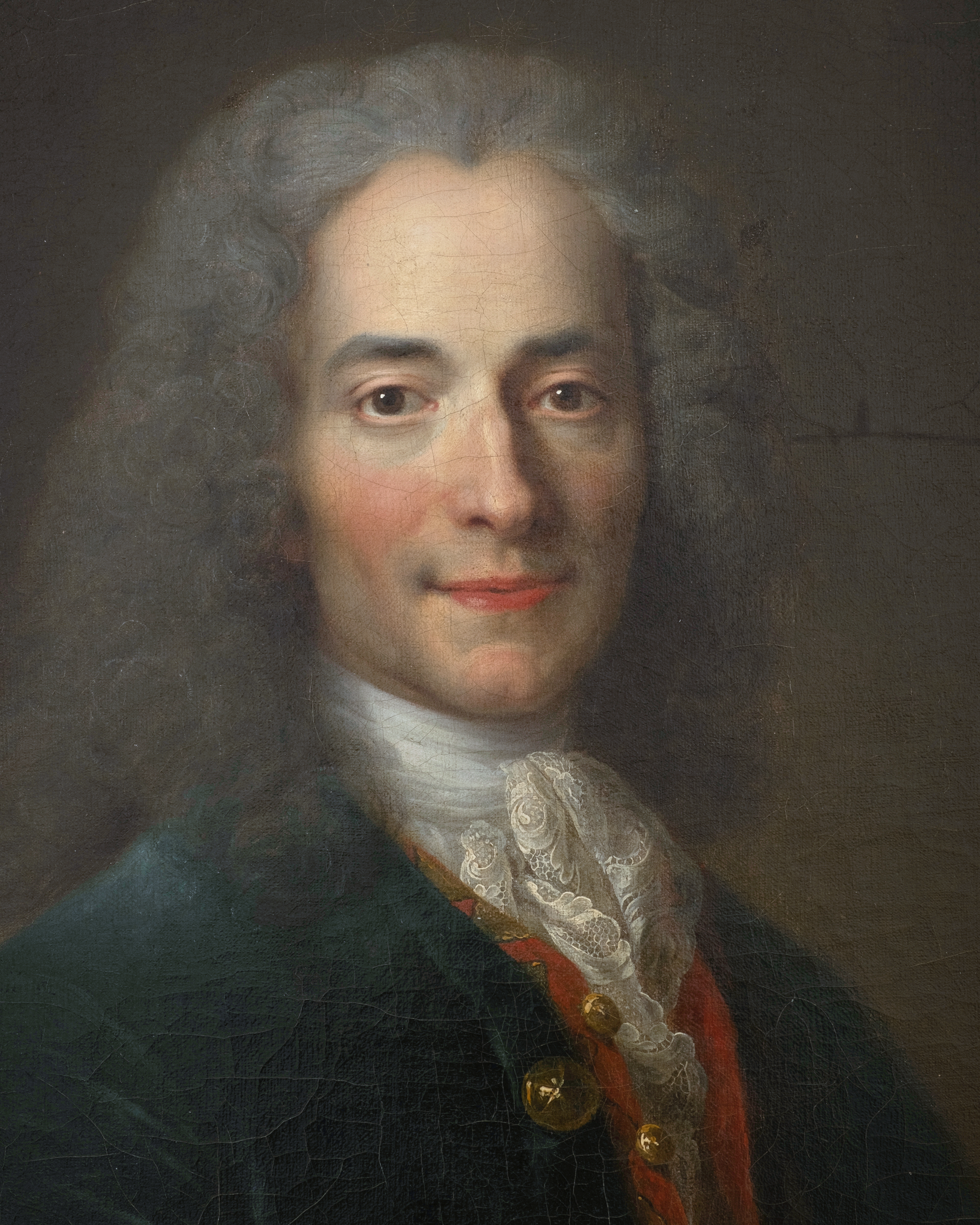

볼테르는 1762년 희곡 Le droit du seigneur프랑스어 (초야권)에서 이 용어를 처음 사용했다.[19]

몽테스키외는 저서 ''법의 정신''(1748)에서 이 관행을 언급하며, 프랑스에서 3일 밤 동안 시행되었다고 말했다.[19]

모차르트의 피가로의 결혼(1786년 초연)에서 로렌초 다 폰테의 대본으로, 희극적 줄거리는 젊은 신랑 신부 수산나와 피가로가 바람둥이 알마비바 백작의 수산나 유혹 시도를 성공적으로 막아내는 것을 중심으로 전개된다. 뜻대로 되지 않은 백작은 droit du seigneur프랑스어, 즉 초야권을 부활시키겠다고 위협한다.

1527년, 스코틀랜드 역사가 헥터 보이스는 "권리"가 스코틀랜드에 존재했으며, 말콤 3세(재위 1058–93)가 아내 마가렛(후에 성 마가렛이 됨)의 영향으로 폐지했다고 기록했다.[17][20]

미겔 데 세르반테스의 스페인 소설 Los trabajos de Persiles y Sigismundaes(《페르실레스와 시히스문다의 고난》, 1617)에는 신랑과 신부가 아일랜드의 야만적인 결혼 관습에서 벗어나는 에피소드가 등장한다.

4. 기타 지역

아프리카의 자이르에서는 모부투 세세 세코 대통령이 전국을 여행하면서 지역 족장들이 그에게 처녀들을 바치는 방식으로 초야권을 차용했다.[21]

북아메리카의 미국에서는 노예에 대한 성적 착취를 묘사하는 데 초야권이라는 용어를 사용하기도 했다.[22]

아시아의 아나톨리아에서는 19세기 후반까지 일부 쿠르드족 족장들이 결혼식 첫날 밤에 아르메니아인 신부를 강간하는 관습이 있었다. (khafirku 또는 hafirku 시스템으로 알려진 행위의 일부였다.)[23][24]

오세아니아의 하와이 제도에서는 족장에게 주어지는 특권이 흔히 관찰되었다. 밀턴 다이아몬드의 저서 ''"접촉 이전 하와이의 성적 행동"''에 따르면, 어린 소녀의 부모는 이러한 결합을 호의적으로 보았다.[25][26] 이는 소녀가 족장의 아이를 임신하여 아이를 계속 기를 수 있었기 때문이다.

4. 1. 아프리카

자이르의 대통령 모부투 세세 세코는 전국을 여행하면서 지역 족장들이 그에게 처녀들을 바치는 방식으로 초야권을 차용했다.[21]4. 2. 북아메리카

이 용어는 미국에서 노예에 대한 성적 착취를 묘사하는 데 사용되기도 했다.[22]4. 3. 아시아

아나톨리아에서는 19세기 후반까지 일부 쿠르드족 족장들이 결혼식 첫날 밤에 아르메니아인 신부를 강간하는 관습이 있었다. (khafirku 또는 hafirku 시스템으로 알려진 행위의 일부였다.)[23][24]4. 4. 오세아니아

하와이 제도에서는 족장에게 주어지는 특권이 흔히 관찰되었다. 밀턴 다이아몬드의 저서 ''"접촉 이전 하와이의 성적 행동"''에 따르면, 어린 소녀의 부모는 이러한 결합을 호의적으로 보았다.[25][26] 이는 소녀가 족장의 아이를 임신하여 아이를 계속 기를 수 있었기 때문이다.5. 한국의 사례

일본의 민속학자 나카야마 타로와 미나미쿠마구스 등의 연구를 통해 한국에서도 초야권과 유사한 풍습이 있었음을 알 수 있다.

미나카타 쿠마구스는 1925년에 발표한 자전적 수필 "이력서 (야부키 요시오 앞으로의 서간)"의 "벽지, 쿠마노" 항목에서, 기슈의 타나베에서 시마의 토바 부근까지"에서 늙은 처녀가 신주나 노인에게 '파과(破瓜)'를 의뢰하는 풍습을 목격했다고 언급하였다.[54]

1921년 잡지 "태양" (하쿠분칸)에 발표한 수필 "십이지고"의 "닭에 관한 전설" 항목에서는 카를 슈미트의 "초혼야권"을 비롯한 다양한 초야권 사례를 소개했다. 그는 동서고금의 문헌을 통해 초야권 사례를 소개하면서, "기발한 법이군", "처녀권 이야기에 정신이 팔려 그만 실례했습니다"와 같이 조롱하는 듯한 표현을 사용하기도 했다.[57]

5. 1. 고대

고대에는 신주나 무녀만이 신과 교류할 수 있었고, 처녀는 신의 소유물로 여겨졌다. 신주나 중매인이 성교를 통해 신의 노여움을 피했다는 설이 있다.[42]5. 2. 근대 이전

무쓰 국에서는 신부가 친족 중 미혼 청년과 관계를 가진 후 결혼식을 올리는 풍습이 있었다. 우젠 국에서는 중매인이 신부를 며칠간 자신의 곁에 둔 후 결혼식을 올리는 풍습이 있었다. 리쿠젠 국에서는 결혼 전날 젊은 남성에게 신부가 몸을 맡기는 "오하구로쓰케"라는 풍습이 있었다. 시모쓰케 국에는 중매인이 신랑보다 먼저 8번 성교를 할 수 있다는 "중매인 8번"이라는 속언이 있었다.노토 국에서는 신랑이 결혼식에 참석하지 않고 다른 곳에서 시부모 등과 술잔을 주고받는 풍습이 있었다. 미카와 국에서는 초야를 "에비스님께 바친다"고 하며 신혼부부가 성관계를 하지 않는 풍습이 있었다. 류큐에서는 결혼식이 끝나면 신랑이 친구와 함께 유곽으로 가서 며칠 동안 지내는 풍습이 있었다.

5. 3. 근대 이후

; 후쿠시마현 소마군 야와타촌: 1941년 기록에 따르면, 신부 시중과 사위가 함께 잠자리에 들어 처녀성을 없애는 풍습이 있었다.

; 후쿠시마현 소마군 마츠카와우라

: 1940년대 후반, 한 어부가 혼전의 소녀에게 처녀성을 잃게 하는 일을 종종 했다는 이야기가 전해진다.[51]

; 야마나시현 미나미코마군 카지와자와정

: 1959년 보도에 따르면,[52] 중매쟁이가 혼전에 신부와 관계를 맺는 오래된 관습이 있었다고 한다.

5. 4. 참고: 미나카타 구마구스

미나카타 구마구스는 1867년 와카야마현에서 태어나 1886년부터 1900년까지 미국과 영국에서 유학했고, 1941년에 고향에서 사망한 박물학자이다. 경이적인 기억력과 독서량을 자랑했으며, 19개 국어를 구사했다고 전해진다.[56]미나카타 구마구스는 자신의 저서에서 여러 차례 초야권에 대해 언급했다. 특히 1925년에 발표한 자전적 수필 "이력서 (야부키 요시오 앞으로의 서간)"의 "벽지, 쿠마노" 항목에서는 와카야마현에서 미에현 부근으로 추정되는 지역에서 직접 목격한 사례를 기록했다.[54] 그는 나이 든 처녀가 신주나 노인에게 '파과(破瓜)'를 의뢰하는 풍습을 목격했다고 한다.

다만, 미나카타는 이 풍습을 초야권이라고 명확히 지적하지는 않았다. 당시 성관계 경험 연령이 현재보다 훨씬 낮았던 점을 고려하면, 제비뽑기에 당첨된 남성이 상대한 "17, 8세의 여자"가 처녀였는지 여부는 불분명하다.

1921년 잡지 "태양" (하쿠분칸)에 발표한 수필 "십이지고"의 "닭에 관한 전설" 항목에서는 카를 슈미트의 "초혼야권"을 비롯한 다양한 초야권 사례를 소개했다. 그는 동서고금의 문헌을 통해 초야권 사례를 소개하면서, "기발한 법이군", "처녀권 이야기에 정신이 팔려 그만 실례했습니다"와 같이 조롱하는 듯한 표현을 사용하기도 했다.[57]

6. 초야권의 의미

초야권은 '첫날 밤에 대한 권리'(droit du seigneur)를 뜻하는 중세 프랑스어이다. 이는 영주가 자신의 영지에 있는 농노의 딸 또는 신부를 취할 수 있는 권리를 의미한다.[73] 이러한 초야권은 중세 말과 근세의 문학 작품에 등장한다.

실제로 유럽 일부 지역에서는 채무가 매우 높은 농노에 한해 초야권을 발동할 수 있다는 명시가 존재했으며, 혼수세 납세를 통해 초야 의무를 대신할 수도 있었다.[73] 그러나 초야권이 보편적이고 전국적인 권리로서 왕권이나 교회권에 의해 명시되었다는 근거는 없다. 다만, 유럽 서방교회에서 발급한 16세기 면죄부 목록에 초야권을 행한 이를 위한 면죄부가 있어, 16세기까지도 행해졌음을 알 수 있다.[73]

초야 행위는 중세 유럽뿐만 아니라 중동, 중앙아시아에서도 볼 수 있는 풍습이었으며, 그 기원은 고대 사회까지 거슬러 올라간다.[73] 오사타케 타케시의 편지에 따르면, 지금도 멕시코에서 승려가 이 권리(초야권)를 행사하는 곳이 있다고 한다.[65]

6. 1. 권력적 의미

권력자의 소유권으로서 처녀인 여성이나 초혼 여성, 또는 여성의 정조가 토지나 연공과 동일시되었다는 설이 있다. 또는, 결혼세 등으로 칭하여 징수되던 세금에 대한 반감이 "지불할 수 있다면 아내의 처녀성을 권력자로부터 되찾을 수 있다"는 등의 유언비어로 변화하면서 초야권이 되었다는 설 등이 있다. 이러한 세금은 "처녀세" 또는 "속옷세"라고 불렸다고 한다. 프랑스 국왕이 모든 소유권을 갖는다고 제정되었지만, 이를 완벽하게 개별적으로 행사하는 것은 불가능하여 전대(轉貸)로서 지방의 영주나 부유층 등에게 양도함으로써 대행역으로 인정했고, 이 안에 초야권이 포함되었기 때문에 프랑스어의 "Droit du Seigneur"가 널리 알려지게 되었다.[36][39]초야권에 반하여 신혼 부부가 거부하는 경우에는 다양한 벌금이나 벌칙이 부과되었다고 한다. 1538년 스위스 북부 취리히 주 의회의 포고에 따르면, 초야권을 거부하는 경우 신랑은 4마르크 30페니히(1마르크 = 100페니히)의 벌금을 지불해야 한다고 규정되어 있었다. 독일 남부 바이에른 지방에서는 초야권을 거부한 신랑은 "상의나 담요"를, 신부는 "자신의 엉덩이가 들어갈 사이즈의 큰 냄비" 혹은 "자신의 엉덩이와 같은 무게의 치즈"를 벌칙으로 납부해야 하는 관습이 있었다. 다만, 이러한 것들이 "형해화된 의식이나 의례(세레모니)"였을 가능성은 높으며, 결혼세에 상당하는 세금 징수 이유나 주술적인 액막이 이유로 편리하게 정당화되거나 통속화된 방편에 지나지 않았다는 설도 많다.

- 프랑스 아미앵과 유사한 사례로, 오사타케 타케시의 편지에 "지금도 멕시코에서 승려가 이 권리(초야권)를 행사하는 곳이 있다"고 한다.[65]

- 중국 『후한서』 남만전에 교지(전한부터 당 시대의 교지군) 서쪽에 사람을 잡아먹는 나라가 있었다는 등, 아내를 맞이하여 아름다울 때는 그 오빠에게 양보하는 풍습이 있었다고 한다.[66]

- 일본 "메이와 8년(1771년) 판, 조야 오오하리의 『당세 경성 기질』4"에서 "후지야 이자에몬(藤屋伊左衛門)이 여러 나라에서 본 기이한 풍속"을 언급하며, 결혼식 "진수성찬(振舞膳) 후(後) 아내를 손님이라 칭한다"고 한다. "어린 시절까지 기슈의 일향종의 아리가타야(신불을 맹신하는 사람들)"였기 때문에 "두터운 재산을 바쳐 안아 재우는 행위를 칭하고, 문적(신사, 불각 등)의 침실 근처에서 한창 나이의 처녀를 눕게 하여 광채를 낸다(처음 수습하는 것)고 크게 기뻐하는" 풍습이었다고 한다.[67]

- 와카야마현 가쓰우라항에서는 한창 때의 처녀를 노인에게 맡겨 처녀성을 잃게 하고, 답례로 "쌀이나 술, 혹은 복숭아색의 샅바"를 건네주었다고 한다. 남방의 고국은 와카야마현이며, 이는 앞서 언급한 자전적 수필 "이력서"의 항목 "벽지, 구마노"에서도 언급되어 있다.[68]

- 후지사와 모리히코의 『전설』 시나노국 권에서 백성의 공미(貢米)를 요구받아 이를 감당할 수 없게 되자, 영주는 백성 가족 중 아내든 딸이든 가리지 않고 공미의 대가라 하여 데려와 위로했다고 한다.[69]

6. 2. 주술적 의미

처녀의 피를 혐오하는 풍습이나 미신 때문에, 출혈 가능성이 있는 처녀 상실을 신의 대리인이나 성직자 등이 대신했다는 설이 있다. 악마가 처녀의 피를 좋아하기 때문에, 초야권을 통해 신혼부부가 재앙에 시달리지 않도록 했다는 설도 있다.[36][39]6. 3. 정조적·신체적 의미

권력자가 소유권을 통해 처녀나 초혼 여성, 또는 여성의 정조를 토지나 연공과 동일시했다는 설이 있다. 또는 결혼세 등의 세금에 대한 반감이 "권력자로부터 아내의 처녀성을 되찾을 수 있다"는 유언비어로 변화하면서 초야권이 되었다는 설도 있다. 이러한 세금은 "처녀세" 또는 "속옷세"라고 불렸다.[36][39]초야권을 신혼 부부가 거부하면 벌금이나 벌칙이 부과되었다. 1538년 스위스 취리히 주 의회 포고에 따르면, 초야권 거부 시 신랑은 4마르크 30페니히(1마르크=100페니히)의 벌금을 내야 했다. 독일 바이에른 지방에서는 신랑은 "상의나 담요", 신부는 "엉덩이가 들어갈 사이즈의 큰 냄비"나 "엉덩이 무게의 치즈"를 벌칙으로 냈다. 하지만 이러한 것들은 "형해화된 의식이나 의례"였을 가능성이 높으며, 결혼세 징수 이유나 주술적 액막이로 정당화된 방편이었다는 설도 많다.

일본의 경우, 1771년 문헌에 "두터운 재산을 바쳐 안아 재우는 행위"나 와카야마현 가쓰우라항에서 "한창때의 처녀를 노인에게 맡겨 처녀성을 잃게" 하는 풍습이 기록되어 있다.[67][68]

7. 진위 논쟁

초야권에 대한 언급은 많지만, 대부분 풍문, 전설, 전승을 기록한 것이다. 사회학자 이노우에 키치지로 등은 초야권이 공식적으로 인정된 권리가 아니라, "신화"에 가깝다고 주장한다. 그러나 역사적 증거를 바탕으로 초야권이 존재했을 가능성을 제시하는 학자들도 있다.[73] 19세기와 20세기의 학자들은 초야권의 역사적 근거에 상당한 관심을 기울였다. 프리드리히 엥겔스는 저서 가족, 사유 재산, 국가의 기원에서 이 관습이 실제로 존재했다고 주장했다. 파올로 만테가차는 저서 인류의 성 관계에서 이것이 법은 아니지만 구속력 있는 관습이었을 가능성이 높다고 말했다.

시간이 지남에 따라, 브리태니커 백과사전과 라루스 백과사전은 이 아이디어의 역사적 진실성에 대한 의견을 극적으로 바꿔 수용에서 거부로 입장을 변경했다. 프랑스 작가 루이 뵈요는 1854년에 그 존재를 반박하는 책을 썼다. 독일 법학자 카를 슈미트는 철저한 역사 연구 후 1881년에 이것이 학문적 오해라고 결론 내렸다. 슈미트 이후, 이 관습의 존재를 믿는 많은 사람들은 부족 사회에 대한 인류학적 연구에 근거하여 의견을 제시했지만, W. D. 하워스에 따르면 이것은 부족 사회와 중세 유럽 사회의 차이로 인해 잘못된 주장이었다.

1910년, 켈트 학자 휘틀리 스토크스는 이 관습이 아일랜드에 존재했다는 "증거는 있지만 증명되지는 않았다"라고 말했다. 1930년, 스코틀랜드 법학자 헥터 맥케니는 역사적 증거에 근거하여 이 관습이 초기에 스코틀랜드에 존재했다고 결론 내렸다.

고대 로마 시대와 관련하여 다음과 같은 기록들이 있다.

- 고시 나오마사, 도요토미 히데요시와 같이 신하의 아내를 불러 난행을 하였다.[59]

- 원로원에서 카이사르에게 모든 로마 부인과 친하게 지낼 권력을 부여할지 여부를 진지하게 논의한 적이 있다.[60]

- 스코틀랜드에서는 중고 소를 가지고 처녀권을 보상했는데, 여자의 가문의 격식에 따라 시세가 달랐다. 서민의 딸은 2마리 소, 사족의 딸은 3마리 소, 상류 계급의 딸은 12마리 소 등이었다. 잉글랜드는 백성의 딸만 이 수치를 받았다.[60]

- 기원전 398년 카르타고의 그리스도교도에게 신혼의 밤에 그 일(초야권)을 삼가도록 제지했지만 나중에는 사흘 밤까지 늘렸다는 기록이 브리태니커 백과사전 11판에 있었다.[61]

중세 시대에는 여러 나라의 왕후에게 처녀권이 있었다고 한다. 스코틀랜드에서는 11세기에 말콤 3세가 이 풍습을 폐지했으나, 프랑스 등에서는 17세기까지 어느 정도 존재했다.[62]

프랑스에서는 다음과 같은 사례들이 있었다.

8. 참고: 초야의 금기

초야의 금기는 일본에서 결혼 첫날밤(또는 며칠간) 신혼 부부의 성교를 금지한 풍습이다. 처녀나 신부는 신의 소유물이며, 처녀의 피를 혐오하는 풍습이 존재했기 때문이다. 사회학자 에모리 이쓰오는 "고사기에 나오는 오오쿠니누시노 미코토와 누카와히메"의 구혼담, "만엽집에 나오는 오오츠노 미코와 이시카와노이라츠메"의 증여가 등에도 그 흔적이 인정되며, "여자가 남자의 구혼을 받아들이면서도 하룻밤, (신랑을) 집에 들이지 않고 밖에 기다리게 하는" 풍습 등이 기원이 아닐까 하고 말하고 있다.

유럽권에서는 '''토비아의 밤'''(Tobias nights영어)이라고 불리는 풍습이 독일과 스위스 등 일부 지역에 존재했으며, 역시 결혼 첫날밤의 성교를 금지하는 풍습이었다. 이것은 "경외서(라틴어 불가타판과 그리스어 알두스 마누티우스판에서 발췌하여 재편한 성경)"와 구약성서 외전(몇몇 종파는 정식 성전으로 인정하지 않음)에 지정된 "토비트기" 등에 등장하는 남성 토비트의 아들 토비아에서 유래하며, 그가 아내로 맞이한 사라라는 여성의 전 남편들은 모두 결혼 첫날밤에 악마아스모데우스에 의해 살해되었기 때문에, 이를 회피하려 했던 고사에 따른 것이다.[70]

9. 작품 속 초야권

- 길가메시 서사시: 기원전 고대 메소포타미아 문명의 서사시로, 길가메시 왕이 모든 백성의 초야권을 가졌다고 전해진다.

- 볼테르의 "초야권": 1762년 프랑스 작가 볼테르가 발표한 희곡이다.[71]

- 피가로의 결혼: 1784년 프랑스 작가 피에르 오귀스탱 카론 드 보마르셰가 발표한 희곡이다. 1775년의 "세비야의 이발사", 1792년의 "죄 있는 어머니"와 함께 "피가로 3부작"으로 불린다.

- 초야권 (Jus primae noctis]): 1972년 파스콸레 페스타 캄파닐레 감독, 렌초 몬타냐니 주연의 이탈리아 코미디 영화이다. 일본에서는 개봉되지 않았지만, 이탈리아어 eBay 등에서 DVD를 구할 수 있다.

- 슬픈 벨라돈나: 1973년 야마모토 에이이치가 감독한 애니메이션 영화이다. 중세 프랑스를 배경으로 가난한 농부가 영주에게 공물을 바치지 못해 아내의 처녀성을 빼앗기는 내용을 다룬다.

- 1984년 (Nineteen Eighty-Four): 1949년 영국 작가 조지 오웰이 발표한 디스토피아 소설이다. 특권 계급이 된 자본가가 초야권을 갖는 것으로 묘사된다.

- 브레이브 하트: 1995년 멜 깁슨 감독·주연의 할리우드 영화이다. 13세기 말부터 14세기 초 스코틀랜드를 배경으로, 에드워드 1세를 영주로 한 잉글랜드인들이 초야권을 행사하는 모습이 그려진다.[72] 그러나 역사적으로 에드워드 1세가 초야권을 행사했다는 기록은 없다.

참조

[1]

OED

jus primæ noctis

[2]

서적

Gilgamesh: A New English Version

https://archive.org/[...]

Free Press

[3]

문서

The History of Herodotus(Rawlinson)/Book 4

https://en.wikisourc[...]

[4]

서적

The Etruscans in the Ancient World

Indiana University Press

[5]

웹사이트

Ketubot 3b:1

https://www.sefaria.[...]

2022-07-09

[6]

웹사이트

The jus primae noctis as a male power display: A review of historic sources with evolutionary interpretation

http://www.fibri.de/[...]

2018-09-18

[7]

서적

The Táin

Oxford University Press

[8]

서적

China Under Jurchen Rule: Essays on Chin Intellectual and Cultural History

https://books.google[...]

SUNY Press

1995

[9]

서적

China Among Equals: The Middle Kingdom and Its Neighbors, 10th-14th Centuries

University of California Press

1983

[10]

서적

Diplomatic Missions of the Sung State 960-1276

https://books.google[...]

Faculty of Asian Studies, Australian National University

1981

[11]

서적

La donna nella Cina imperiale e nella Cina repubblicana

https://books.google[...]

L. S. Olschki

1980

[12]

서적

La donna nella Cina imperiale e nella Cina repubblicana

https://books.google[...]

L. S. Olschki

1980

[13]

서적

La donna nella Cina imperiale e nella Cina repubblicana

https://books.google[...]

L. S. Olschki

1980

[14]

서적

La donna nella Cina imperiale e nella Cina repubblicana

https://books.google[...]

L. S. Olschki

1980

[15]

서적

La donna nella Cina imperiale e nella Cina repubblicana

https://books.google[...]

L. S. Olschki

1980

[16]

서적

La donna nella Cina imperiale e nella Cina repubblicana

https://books.google[...]

L. S. Olschki

1980

[17]

work

Henry VI, Part 2

[18]

서적

Le droit du seigneur, ou, l'Écueil du sage: Comédie, 1762-1779

[19]

서적

Le Moyen âge

https://books.google[...]

Editions Jean-Paul Gisserot

[20]

서적

Commentaries on the Laws of England

http://oll.libertyfu[...]

[21]

서적

Congo: The Epic History of a People

HarperCollins

[22]

서적

The Origin of Others

Harvard University Press

[23]

서적

The Armenian People from Ancient to Modern Times, Volume II: Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth Century to the Twentieth Century

St. Martin's Press

[24]

서적

A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire

Oxford University Press

[25]

간행물

Revista Española del Pacifico

2004

[26]

문서

[27]

웹사이트

Droit du seigneur

https://www.britanni[...]

2019-07-11

[28]

문서

The Origin of the Family, Private Property and the State

https://www.marxists[...]

[29]

간행물

Tidings of Conchobar Mac Nessa

[30]

사전

初夜権

小学館

[31]

사전

初夜権

平凡社

[32]

사전

初夜権

平凡社

[33]

사전

初夜権

鹿島出版会

[34]

사전

大学書林

[35]

사전

小学館

[36]

서적

The lord's first night: the myth of the droit de cuissage

University of Chicago Press

1998

[37]

사전

日本国語大辞典 第二版 第7巻

小学館

2006

[38]

문서

[39]

사전

新社会学辞典

有斐閣

1993

[40]

서적

世界史の美しい裸女たち

新風出版社

1970

[41]

서적

やんごとなき姫君たちの秘め事

角川文庫

1997

[42]

서적

結婚の起源と歴史

社会思想社

1965

[42]

서적

日本の婚姻 その歴史と民俗

弘文堂

1986

[42]

서적

婚姻の民俗 - 東アジアの視点から

吉川弘文館

1998

[42]

서적

人類婚姻史

社会思想社

1970

[43]

사전

日本国語大辞典 第二版 第7巻

小学館

2006

[44]

서적

日本婚姻史

春陽堂

1928

[45]

서적

古代研究

大岡山書店

1929

[46]

서적

古代研究

大岡山書店

1929

[47]

서적

古代研究

大岡山書店

1929

[48]

잡지

人生創造

1924

[49]

문서

[50]

서적

性風土記

岩崎書店

1959

[51]

서적

女

黎明書房

1957

[52]

뉴스

山梨時事新聞

1959-03-25

[52]

간행물

ジュリスト

1959-05

[53]

서적

わが映倫時代

共立通信社

1977

[54]

수필

履歴書

1925

[55]

서적

日本婚姻史

[56]

서적

南方熊楠を知る事典

https://iss.ndl.go.j[...]

講談社

1993-04-20

[57]

참고

十二支考 鶏に関する伝説

1921

[58]

참고

インド

[59]

참고

ヨーロッパ

[60]

참고

ヨーロッパ

[61]

참고

ヨーロッパ

[62]

참고

ヨーロッパ

[63]

참고

ヨーロッパ

[64]

참고

ヨーロッパ

[65]

참고

南米

[66]

참고

中国

[67]

참고

日本

[68]

참고

日本

[69]

참고

日本

[70]

사전

事典 家族

弘文堂

1996

[71]

서적

ヴォルテールの現代性

三恵社

2008

[72]

Youtube

Braveheart "Wedding" Jus primae noctis

http://www.youtube.c[...]

[73]

논문

Jus Primae Noctis or Droit du Seigneur

1991

[74]

웹사이트

https://baike.baidu.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com