당 태종

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

당 태종은 598년에 태어나 649년에 사망한 당나라의 제2대 황제이다. 그는 당나라의 건국에 기여하고, 뛰어난 군사적 재능을 발휘하여 수많은 군웅들을 평정했다. 특히 현무문의 변을 통해 황태자가 된 후, '정관의 치'로 불리는 치세를 펼치며 당나라의 전성기를 이끌었다. 그는 균전제, 조용조 제도, 과거 제도 정비 등을 통해 국가의 기틀을 다졌으며, 주변국을 정벌하여 당나라의 영토를 확장했다. 당 태종은 긍정적, 부정적 평가가 공존하며, 소설, 드라마, 영화 등 다양한 문화 콘텐츠의 소재로 활용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 당 고조의 황자 - 이건성

당 고조 이연의 장남 이건성은 당나라 건국에 기여했으나 동생 이세민과의 권력 투쟁 중 현무문의 변에서 살해당한 후 황태자로 복권된 인물이다. - 당 고조의 황자 - 이원영 (당)

이원영은 당나라 시대 소주 자사, 홍주 도독 등을 역임한 인물로, 홍주 도독 재임 시 아버지 이원을 기리기 위해 등왕각을 건립했으며, 권력의 자리에 있으면서 부패한 행실을 보이기도 했다. - 당나라의 상서령 - 당 덕종

당 덕종은 779년 즉위하여 재정 개선과 양세법 시행을 시도했지만, 절도사 반발과 환관 중용으로 실패하고 반란과 토번 침입을 겪었으며, 중앙 집권 약화와 당나라 멸망의 원인을 제공한 황제이다. - 당나라의 상서령 - 곽자의

곽자의는 당나라 중기의 장군으로, 안사의 난을 평정하고 토번과 위구르의 침략을 막아 당 왕조 부흥에 크게 기여했으며, 분양왕에 봉해지고 그의 삶은 부귀영화의 상징으로 여겨진다. - 649년 사망 - 송첸캄포

송첸캄포는 7세기 티베트 야르룽 왕조의 제33대 왕으로, 티베트를 통일하고 불교를 전파했으며, 라싸를 수도로 삼고 영토를 확장하여 중앙집권 체제를 구축했다. - 649년 사망 - 교황 테오도로 1세

교황 테오도로 1세는 642년부터 649년까지 재임한 교황으로, 단의설과의 투쟁에 집중하며 콘스탄티노폴리스 총대주교와 갈등을 겪었고 에크테시스 철회를 촉구했으며, 에크테시스 규탄을 위한 라테란 공의회를 계획했으나 개최 전에 사망했다.

2. 생애

598년, 이연과 두씨 사이에서 둘째 아들로 태어났다.[13] 아버지가 수나라에서 활약하면서 가문은 한족으로 동화되었지만, 원래 선비족 출신이었다.[14][15][16][17][18][19] "세상을 구하고 백성을 평정한다"는 뜻의 "제세안민(濟世安民)"에서 따온 "세민(世民)"이라는 이름을 얻었다.[51]

어린 시절부터 재능을 보였으며, 613년 고사렴이 그의 재능에 감탄하여 614년 조카딸(후일의 장손황후)과 혼인하게 하였다.[20] 615년, 수 양제가 돌궐의 공격을 받자, 황제를 구출하기 위해 군대에 참여하여 뛰어난 활약을 펼쳤다.[20] 616년 아버지가 태원의 책임자가 되자, 이세민을 태원으로 데려갔다.

수 양제는 왕인공 (王仁恭)과 이연의 무능함에 실망하여, 동돌궐의 침입과 유무주를 비롯한 농민 반란 세력의 성장을 억제하지 못했다. 이연은 다음 황제의 이름이 ‘이(李)’라는 예언에 두려움을 느꼈다.

자신의 목숨이 위험하다고 느낀 이연은 반란을 고려했고, 이세민은 이미 배계와 류문경과 함께 반란 계획을 비밀리에 논의하고 있었다. 이세민의 계획이 성숙되자, 배계에게 이연에게 그 계획을 알리도록 했다. 이연은 반란에 동의했고, 영유 (대왕)을 지지한다는 명분으로 반란을 일으켰다. 그는 이건성과 이세민을 모두 대장군으로 임명하고 장안을 향해 남서쪽으로 진군했다. 이세민에게는 돈황공(敦煌公)의 칭호를 내렸다. 호읍에서 수나라 군대를 물리친 후, 황하를 건너 관중으로 진격했다. 617년 겨울, 대규모 수나라 군대를 물리친 후, 장안을 점령하고 영유를 황제(공제)로 옹립했다. 그는 자신을 섭정으로 삼고 당왕(唐王)에 봉해졌으며, 이세민을 진왕(秦王)으로 임명했다.

618년 봄, 낙양이 이밀의 공격을 받자, 이연은 이건성과 이세민을 낙양으로 보냈다. 그 후 이세민의 칭호를 조왕(趙王)으로 바꿨다. 618년 여름, 수 양제가 살해되었다는 소식이 전해지자, 이연은 공제에게 왕위를 자신에게 양위하게 하고 당나라를 건국하여 고조가 되었다. 그는 이건성을 황태자로 삼았지만, 이세민을 진왕(秦王)으로 삼고, 상서령(尚書令)으로 임명했다.

626년 현무문의 변을 일으켜 형제들을 죽이고 황태자가 되었으며, 곧 황제에 즉위했다. 정관의 치로 불리는 안정된 시대를 이끌었으며, 돌궐과 고구려를 공격하기도 했다. 643년 황태자 이승건을 폐위하고, 이지를 황태자로 삼았다. 649년 이질을 앓다가 사망했다.

2. 1. 어린 시절

598년, 이연과 두씨 사이에서 둘째 아들로 태어났다.[13] 아버지가 수나라에서 활약하면서 가문은 한족으로 동화되었지만, 원래 선비족 출신이었다.[14][15][16][17][18][19] "세상을 구하고 백성을 평정한다"는 뜻의 "제세안민(濟世安民)"에서 따온 "세민(世民)"이라는 이름을 얻었다.[51] 어린 시절부터 재능을 보였으며, 613년 고사렴이 그의 재능에 감탄하여 614년 조카딸(후일의 장손황후)과 혼인하게 하였다.[20]2. 2. 현무문의 변

626년 7월 2일, 이세민은 아버지 이연에게 형제들이 자신을 죽이려 모함한다고 알렸고, 이연은 그들을 황궁으로 불렀다.[52] 이세민은 그들이 황궁 현무문으로 들어온 순간, 군사들을 시켜 이건성과 이원길에게 화살을 쏴 그 자리에서 살해했다.이것이 바로 '현무문의 변'이다. 3일 뒤 이연은 이세민을 황태자로 삼고, 2개월 뒤 그에게 양위하였다. 이세민은 9월 4일에 황제위에 올랐으며, 이듬해 연호를 정관(貞觀)이라 했다.

2. 3. 정관의 치

이세민은 황제에 오른 후 농민들에게 균등하게 토지를 나누어 주고 조용조 제도로 세금을 걷었다. 이 제도는 토지를 받은 사람이 국가에 곡물을 바치고, 1년 중 20일을 국가를 위해 일하며, 직물 등을 바치는 제도였다. 이로써 국가는 풍족해지고 백성의 생활은 안정되었다.[53] 이세민은 형 이건성의 편에 있던 위징을 자신의 편으로 만들었고, 위징은 명재상이 되어 중국을 안정시켰다.또한 과거제도를 실시하여 인재를 양성했고, 군사 제도는 부병제인 징병제로 택했다. 이렇게 많은 인재를 등용한 당나라는 나날이 번창해 갔으며 백성들도 더욱 이세민을 우러러보았다. 이세민은 아무리 적의 밑에서 일했던 장수라도 능력이 뛰어나면 무슨 수를 써서라도 자신의 사람으로 만들었다. 또한 신하들이 자기에게 독설을 퍼부어도 역정을 내지 않고, 그 간언을 잘 받아들여 언제나 국가와 백성을 위해 좋은 정책을 만들 수 있었다.[53]

627년, 연호를 정관으로 바꾸었다. 방현령과 두여회를 등용하여 정치에 임하고, 건성의 막하에서 위징을 등용하여 스스로에 대한 간언을 하게 하여 항상 자신을 바로잡는 데 힘썼다. 부역과 형벌을 줄이고, 삼성육부 제도를 정비하는 등의 조치를 취했으며, 군사 면에서는 병사 훈련을 직접 시찰하고 성적이 우수한 자에게는 포상을 주었기 때문에 당군의 군사력은 강해졌다. 이러한 정책들로 인해 수나라 말기 이후의 긴 전란의 상처도 점차 회복되고 당나라의 국력은 급속히 높아졌다.[53]

문화적으로는 그때까지 편찬되었던 『진서』, 『량서』, 『진서』, 『주서』, 『수서』의 정사를 편찬하게 하였고, 특히 『진서』의 왕희지전에는 스스로 주석을 달았다. 645년(정관 19년)에는 현장이 인도에서 불경을 가지고 돌아왔는데, 태종은 현장을 지원하여 한역을 하게 했다.[53]

이러한 충실한 정책들로 인해 태종의 치세를 정관의 치라고 칭하며, 후세에 이상적인 정치가 행해진 시대라고 평가받았다. 『구당서』에는 “집집마다 (도둑이 없어졌기 때문에) 문을 잠그지 않게 되었고, 여행객은 (여행지에서 지급받기 때문에) 여행에 식량을 가지고 다니지 않았다”라고 적혀 있다. 다만, 이에 대해서는 “전란 후에 갑자기 태평성대가 온다고 생각할 수 없다. 후세의 과장이 아닐까”라며 현대의 역사학자 부목조류는 의문을 제기하고 있다.[53] 후세에 태종과 신하들의 문답이 『정관정요』로 편찬되었다.[53]

2. 4. 돌궐과 고구려 원정

630년, 이세민은 동돌궐을 정벌하여 텡그리카간(천가한), 즉 천하의 칸 중의 칸이라는 칭호를 얻었으며, 중앙 아시아도 정복해 당의 영토를 이전 황조의 2배로 넓혔다.[38]645년 2월, 당 태종은 이적과 장량을 앞세우고 30만 군으로 요하를 건너 개모성부터 함락시켰다. 5월, 50만 석의 군량이 있는 요동성을 점령하여 전진기지로 삼고, 근처 몇 개의 성을 함락시켰다. 6월, 안시성을 공격하기 전에 주필산 전투에서 승기를 잡고 곧이어 안시성으로 진격했다. 7월, 안시성 전투에서 약 60일간 사투(死鬪)하여 당나라의 공격을 막아냈다. 9월, 안시성을 함락하지 못한 당나라 대군은 후퇴하게 된다.[37]

그 뒤에도 당 태종은 647년과 648년에 걸쳐 이적, 우진달, 설만철 등을 보내어 고구려를 침입하였으나 실패하였다.

2. 5. 후계자와 최후

643년, 황태자 이승건이 불량한 행동과 소인배와 어울린다는 이유로 폐위되었다. 이후 4남 복왕 이태를 봉하려 했으나, 행실을 이유로 황태자 후보에서 제외되었다. 그리하여 9남 진왕(晉王) 이치를 황태자로 삼았다. 태자 책봉 이후, 황태자 이치는 당의 제3대 황제 당 고종이 되며, 고구려 원정 전후로 하여 대리청정을 했다.[36]이건성이 폐위된 후, 당 태종은 이태에게 잠시 태자로 책봉할 것을 약속했다. 그러나 조사가 계속되면서 당 태종은 이건성의 몰락이 이태의 책략 때문이라고 판단하고 이태 또한 폐위하기로 결심했다. 장손무기의 제안에 따라 당 태종은 더 어린 아들인 이지(李治)(진왕(晉王), 이건성과 이태와 마찬가지로 장손황후(長孫皇后)의 소생)를 태자로 책봉했는데, 그는 이건성과 이태보다 온화하고 점잖다고 여겨졌다. 이건성과 이태는 유배되었다. 그러나 그해 후반부터 당 태종은 이지의 성격이 황제가 되기에 충분히 강인한지 의심하기 시작했고, 그의 측실인 양비(양제의 딸)의 소생인 그의 아들 이거(李恪)(오왕(吳王))을 태자로 삼을 생각을 했지만, 장손무기의 강력한 반대 때문에 그렇게 하지는 않았다.

644년(정관 18년), 고구려 원정(당의 고구려 원정)이 이루어졌으나 실패로 끝났다.

649년, 이세민은 고구려 원정 실패 후 몇 년간 이질을 앓았다. 일부에서는 그의 병이 불교도들이 준 약 때문이라고 믿었고[39], 또는 연금술사가 준 환약을 복용해서 중금속 중독에 걸렸다고 믿는 이들도 있었다. 5월 26일 (7월 10일), 당 태종 이세민은 장안 취미궁(翠微宮) 함풍전(含風殿)에서 향년 52세를 일기로 사망하였다.

3. 가족 관계

- '''황후'''

- '''후궁'''

- '''황자'''

- '''황녀'''

4. 평가

당 태종에 대한 평가는 긍정적 평가와 부정적 평가가 공존하며, 현대에 이르러서도 다양한 시각으로 조명되고 있다.

명나라의 고충(顧充)은 『역조첩록(歷朝捷錄)』에서 "지금 『정관정요』를 읽어보면 선정이 산처럼 많아, 이토록 번영했던 시대는 전설 시대인 하(夏), 은(殷), 주(周) 삼대를 제외하고는 존재하지 않았다. 이세민(태종)의 능력은, 관대함은 유방에 필적하고, 무용은 조조에 필적하며, 전란을 평정한 공적은 은나라 탕왕과 주나라 무왕에 필적하고, 정치가 좋았던 것은 전설의 "성강의 치(成康之治)"에 가까웠다."라고 극찬했다.[54]

반면, 남송의 유학자 주희는 『당총론(唐總論)』에서 "유방은 사욕이 적었지만, 태종의 행동은 모두 인의(仁義)의 가면을 쓰고 사욕을 채운 것뿐이다. 유방은 정당하게 천하를 획득하였고, 경위에도 이상한 점이 없지만, 그에 비하면 태종은 천하를 얻는 방식에도 이상한 점이 많았다."라고 비판했다. 또한 수나라 멸망 이후 혼란기에 대해서는 "한 명의 무능한 악한(독부(獨夫), 즉 은나라 주왕)을 물리치면 되었던 은주혁명(殷周革命)과는 달랐다는 것을 이해할 수 있다. 그러나 수나라 공제(恭帝)를 옹립한 것은 도저히 변호할 수 없다. 그것이 필요했던가? 이러한 점에서 보면, 유방의 천하 획득에 태종은 미치지 못한다는 평가밖에 할 수 없다."라고 평했다. 더불어 "태종은 자신의 아버지 고조(이연)에게 수나라 진양(晉陽)의 궁녀를 강제로 시중들게 하고, 무리하게 거병하게 하였는데, 그 행위에는 군신(君臣), 부자(父子), 부부(夫婦)의 의리라는 것이 없다."라고 비판했다.[55] 주희는 현무문의 변에 대해서도 "주공단이 은주혁명 후에 반란을 일으키려 했던 관숙선과 채숙도를 어쩔 수 없이 토벌한 것과는 비교할 수 없다. 태종에게는 주공단과 같은 선한 마음이 없다."라며 비판적인 평가를 내렸다.[56][57]

이러한 태종의 언행에 대한 비판적인 평가와 회의적인 고찰은 현재의 역사학자들 사이에서도 존재하며, '정관의 치'에는 후세의 과장이 포함되어 있다고 생각하며, 수 양제는 태종에 의해 의도적으로 과소평가되었고, 태종은 과대평가되었다는 주장이 있다.[58]

643년(정관 17년), 태종은 스스로와 함께 중국 통일의 공을 세운 24명의 공신을 기리며, 능연각이라는 건물에 공신들의 초상화를 화가 연립본에게 그리게 했다. 속칭 능연각 이십사공신이라고도 한다.

4. 1. 긍정적 평가

명나라의 고충(顧充)은 『역조첩록(歷朝捷錄)』에서 당 태종을 극찬하였다.- "지금 『정관정요』를 읽어보면 선정이 산처럼 많아, 이토록 번영했던 시대는 전설 시대인 하(夏), 은(殷), 주(周) 삼대를 제외하고는 존재하지 않았다. 이세민의 능력은, 관대함은 유방에 필적하고, 무용은 조조에 필적하며, 전란을 평정한 공적은 은나라 탕왕과 주나라 무왕에 필적하고, 정치가 좋았던 것은 전설의 "성강의 치(成康之治)"에 가까웠다."* [54]

이러한 평가는 당 태종의 뛰어난 군사적 능력과 정치적 리더십을 보여준다. 그는 당나라 건국 초기 혼란을 수습하고 국가의 기틀을 다졌으며, 문무를 겸비한 인재를 등용하고 백성을 위한 정치를 펼쳐 당나라의 전성기를 이끌었다는 평가를 받는다. 또한 대외적으로도 적극적인 확장을 통해 국가의 안정과 번영을 이루었다.

4. 2. 부정적 평가

는 『당총론(唐總論)』에서 태종의 행동이 인의(仁義)의 가면을 쓴 사욕 추구라고 비판하며, 천하를 얻는 방식에 문제가 있었다고 지적했다.[55] 특히 현무문의 변은 어쩔 수 없는 행위가 아니었다고 비판했다.[56][57] 형제들을 살해하고 황위를 찬탈한 현무문의 변은 그의 통치에 대한 가장 큰 비판점으로 남아있다.고구려 원정 실패와 후계자 문제는 그의 통치에 오점으로 지적된다. 645년 고구려 원정에서 당군은 안시 전투에서 고구려군에 막혀 큰 피해를 보고 퇴각해야 했다.[37]

4. 3. 현대의 평가

현대 역사학자들은 '정관의 치'에 대해 후세의 과장이 포함되어 있다고 생각하며, 수 양제는 태종에 의해 의도적으로 과소평가되었고, 태종은 과대평가되었다고 주장한다.[58]명나라의 고충(顧充)은 『역조첩록(歷朝捷錄)』에서 태종을 극찬하였다.

- "지금 『정관정요』를 읽어보면 선정이 산처럼 많아, 이토록 번영했던 시대는 전설 시대인 하(夏), 은(殷), 주(周) 삼대를 제외하고는 존재하지 않았다. 이세민(태종)의 능력은, 관대함은 유방에 필적하고, 무용은 조조에 필적하며, 전란을 평정한 공적은 은나라 탕왕과 주나라 무왕에 필적하고, 정치가 좋았던 것은 전설의 "성강의 치(成康之治)"에 가까웠다."* [54]

반면, 남송의 유학자 주희는 『당총론(唐總論)』에서 태종을 비판하였다.

- "유방은 사욕이 적었지만, 태종의 행동은 모두 인의(仁義)의 가면을 쓰고 사욕을 채운 것뿐이다. 유방은 정당하게 천하를 획득하였고, 경위에도 이상한 점이 없지만, 그에 비하면 태종은 천하를 얻는 방식에도 이상한 점이 많았다. 물론 수말(隋末)에는 반란이 많았고, 그것을 평정해야 했으므로, 한 명의 무능한 악한(독부(獨夫), 즉 은나라 주왕)을 물리치면 되었던 은주혁명(殷周革命)과는 달랐다는 것을 이해할 수 있다. 그러나 수나라 공제(恭帝)를 옹립한 것은 도저히 변호할 수 없다. 그것이 필요했던가? 이러한 점에서 보면, 유방의 천하 획득에 태종은 미치지 못한다는 평가밖에 할 수 없다. 또한 태종은 자신의 아버지 고조(이연)에게 수나라 진양(晉陽)의 궁녀를 강제로 시중들게 하고, 무리하게 거병하게 하였는데, 그 행위에는 군신(君臣), 부자(父子), 부부(夫婦)의 의리라는 것이 없다."* [55]

- "현무문의 변은 어쩔 수 없는 행위가 아니었다. 주공단이 은주혁명 후에 반란을 일으키려 했던 관숙선과 채숙도를 어쩔 수 없이 토벌한 것과는 비교할 수 없다. 태종에게는 주공단과 같은 선한 마음이 없다."* [56][57]

643년, 태종은 스스로와 함께 중국 통일의 공을 세운 24명의 공신을 기리며, 능연각이라는 건물에 공신들의 초상화를 화가 연립본에게 그리게 했다. 속칭 능연각 이십사공신이라고도 한다.

5. 문화적 영향

당 태종은 즉위 후 여러 방면에서 당나라의 문화 발전에 기여했다.

626년 말, 당 태종은 당나라 통치에 기여한 사람들의 서열을 정하고 그들에게 작위와 봉토를 하사했다. 이때 그의 먼 친척인 이신통이 방현령과 두루휘보다 낮은 서열에 배치된 것에 이의를 제기하자, 당 태종은 방현령과 두루휘의 전략 덕분에 자신이 성공할 수 있었음을 직접 설명하여 다른 반대자들을 잠재웠다.[38] 또한 이건성과 이원길을 황자에 합당한 예우로 장례를 치르고 그들의 직원들이 장례 행렬에 참석하도록 했다.

태종은 관리들의 상소와 황실 통치에 대한 비판에 귀를 기울여 필요하다고 생각되는 부분을 변경하기 시작했다. 그는 특히 위징을 신임하여 개인적인 처신에 관한 많은 조언을 받아들였다. 그는 또한 자신의 신임받는 신하들을 강등시킬 의향이 있었는데, 고식렴이 그의 부하 왕규의 상소를 숨겼다는 것을 알게 된 후 그를 강등시켰다. 수 양제를 부정적인 본보기로 여기고 그는 자주 비판을 구했으며, 특히 위징과 왕규처럼 비판을 제기하는 관리들을 보상했다.

그의 반대 의견에 대한 개방성은 그의 저서인 「대당삼장성교서」()에서 보여주는 바와 같이 전통적인 도교와 불교를 조화시키려는 그의 시도에서도 분명하게 나타난다.

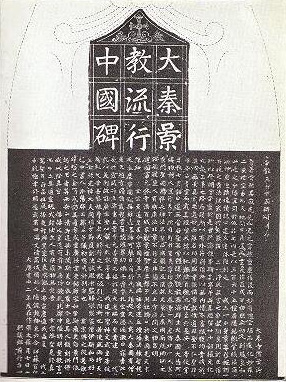

635년 기독교 선교사 알로펜의 노력으로 태종은 네스토리우스파 교회를 인정했다.

5. 1. 문학 작품

서유기에서 당 태종은 한때 지옥에 떨어졌지만 현세로 돌아와 현장에게 서역에서 경전을 가져오도록 요청하고, 현장은 이를 수락한다. 수당연의에서도 당 태종은 주요 인물로 등장하며, 전반부 주인공인 진숙보와는 태어나기 직전에 구원받은 인연이 있다. 지옥에 떨어지는 에피소드는 수당연의와 서유기에 공통적으로 나타난다.5. 2. 드라마 및 영화

한국과 중국에서는 당 태종을 소재로 한 다양한 드라마와 영화가 제작되었다. 다음은 그 목록이다.- 《서유기》 (CCTV, 1982년, 배우: 장지명)

- 《삼국기》 (KBS, 1992년~1993년, 배우: 임병기)

- 《연개소문》 (SBS, 2006년~2007년, 배우: 서인석, 이주현)

- 《대조영》 (KBS, 2006년~2007년, 배우: 송용태)

- 《정관장가》 (CCTV, 2007년, 배우: 당국강)

- 《대왕의 꿈》 (KBS, 2012년~2013년, 배우: 윤승원)

- 《무미랑전기》 (후난위성텔레비전, 2014년~2015년, 배우: 장풍의)

- 《한국사기》 (KBS, 2017년, 배우: 최현수)

- 《수당영웅》, 배우 : 여소군

- 《안시성》 (2018년, 배우: 박성웅)

- 《장가행》 (텐센트, 2021년, 배우: 경락)

- 소설 『서유기』에는 당 태종이 악귀로부터 자신을 보호하기 위해 장군 진숙보와 우치공에게 침실 밖을 지키도록 명령했다는 이야기가 나온다.

- TVB에서 제작한 1983년 홍콩 드라마 「창업」(The Foundation)에서 이세민은 세 주인공 중 한 명으로 어린 시절이 부각되었다.

- 1987년 TVB 드라마 「대운하」(The Grand Canal)에서 류청운이 이세민을 연기했다.

- 1993년 대만의 대만텔레비전(TTV)에서 방영된 54부작 드라마 「당태종 이세민」(Tang Taizong, Li Shimin)에서 람지현이 이세민을 연기했다.

- 2004년 드라마 「진왕 이세민」에서 호가가 이세민을 연기했다.

- 2006년 드라마 「정관홍업」에서 심효해가 이세민을 연기했다.

- CCTV-1 드라마 「정관년」에서 당국강이 이세민을 연기했다.

- 2006년 베이징텔레비전(BTV) 드라마 「당제국의 부상」에서 마약이 이세민을 연기했다.

- 2013년 동방위성텔레비전(Dragon TV) 드라마 「수당영웅」에서 두춘이 이세민을 연기했다.

- 2014년 드라마 수당영웅전 3&4에서 정국림이 이세민을 연기했다.

- 2016년 영화 「현장」에서 조문탁이 이세민을 연기했다.

- 방영 예정인 CCTV-1 드라마 「궁중 평화, 장안 평화」에서 친준걸이 이세민을 연기할 예정이다.

- 드라마 「당궁녀」에서 마약이 이세민을 연기했다.

- 『소림사』(1982년, 중국·홍콩)

- 『서유기』, 『서유기 II』(1978년 - 1980년, NTV)

- 『서유기』(1993년, NTV)

- 『서유기』(1994년, NTV)

- 『측천무후』(1995년, 중국)

- 『신소림사』(1999년, 중국)

- 「대당쌍룡전」(2004년, 홍콩)

- 『창세의 용 ~이세민 당건국기~』(2006년, 중국)

- 『황제 이세민~정관의 치~』(2006년, 중국)

- 「정관장가」(2007년, 중국)

- 『대당쌍룡전』(2011년, 중국)

- 『대왕의 꿈』(2012년-2013년, 한국)

- 『수당연의 ~모인 46명의 영웅과 멸망해 가는 제국~』(2013년, 중국)

- 『대당견문록 황국으로의 사자』(2018년, 중국)

- 『대당여법의~love&truth~』(2020년, 중국)

- 『풍기화초~궁정에 피는 유리색의 사랑~』(2021년, 중국)

6. 당 태종이 등장하는 작품

당태종 이세민|당태종 이세민중국어은 서유기(CCTV, 1982년), 삼국기(KBS, 1992년~1993년), 연개소문(SBS, 2006년~2007년), 대조영(KBS, 2006년~2007년), 정관장가(CCTV, 2007년), 대왕의 꿈(KBS, 2012년~2013년), 무미랑전기(후난위성텔레비전, 2014년~2015년), 한국사기(KBS, 2017년), 수당영웅, 안시성(2018년), 장가행(텐센트, 2021년) 등 다양한 작품에 등장한다.

참조

[1]

문서

Zizhi Tongjian Volume 191

[2]

서적

Directory of historical figures

Salem Press

[3]

서적

Music from the Tang Court

Cambridge University Press

[4]

서적

Buddhism, diplomacy, and trade

University of Hawaii Press

[5]

서적

Donors of Longmen: Faith, politics and patronage in medieval Chinese Buddhist sculpture

https://books.google[...]

University of Hawaii press

[6]

문서

New Book of Tang, vol. 13

[7]

문서

Zizhi Tongjian, vol. 282

[8]

학술지

万方数据知识服务平台

http://d.wanfangdata[...]

2020-11-04

[9]

문서

Zizhi Tongjian, Scroll 249

[10]

서적

The Cambridge History of China, Volume 3: Sui and T'ang China, 589–906, Part I

Cambridge University Press

[11]

서적

CHofC, vol. 3

[12]

서적

Outlines of the History of Chinese, vol. 2

[13]

서적

The Poetics of Sovereignty: On Emperor Taizong of the Tang Dynasty

[14]

서적

Historical Dictionary of Medieval China

The Scarecrow Press

[15]

서적

Chinese Strategists – Beyond Sun Zi's Art of War

https://books.google[...]

Marshall Cavendish Editions

[16]

서적

The Middle Kingdom and the Dharma Wheel – Aspects of the Relationship Between the Buddhist Samgha and the State in Chinese History

https://books.google[...]

Brill

2016

[17]

서적

Eurasian Core and Its Edges

https://books.google[...]

Institute of Southeast Asian Studies

[18]

서적

China – A New History

https://books.google[...]

Harvard University Press

[19]

서적

Teaching Confucianism

https://books.google[...]

Oxford University Press

[20]

서적

(출처 없음)

https://books.google[...]

[21]

웹사이트

The Emperor's Preface to the Sacred Teachings

https://www.vincentp[...]

2017-02-10

[22]

서적

The Cambridge Illustrated History of China

Cambridge University Press

[23]

서적

Military Culture in Imperial China

Harvard University Press

[24]

문서

Zizhi Tongjian, vol. 196

[25]

서적

The Lost History of Christianity: the Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa, and Asia – and How It Died

https://archive.org/[...]

Harper Collins

[26]

서적

(출처 없음)

[27]

웹사이트

East Asian History Sourcebook: Chinese Accounts of Rome, Byzantium and the Middle East, c. 91 B.C.E. – 1643 C.E.

http://www.fordham.e[...]

Fordham University

2000

[28]

서적

(출처 없음)

[29]

서적

(출처 없음)

[30]

서적

(출처 없음)

[31]

서적

(출처 없음)

[32]

서적

(출처 없음)

[33]

서적

(출처 없음)

[34]

서적

(출처 없음)

[35]

서적

(출처 없음)

[36]

서적

The Cambridge History of Chinese Literature

Cambridge University Press

[37]

서적

[38]

서적

The Chinese, Their History and Culture, ''Vols. 1–2''

https://books.google[...]

Macmillan

2012-02-08

[39]

서적

Day of Empire: How Hyperpowers Rise to Global Dominance–and Why They Fall

https://www.worldcat[...]

Doubleday

[40]

서적

Day of Empire: How Hyperpowers Rise to Global Dominance–and Why They Fall

https://www.worldcat[...]

Doubleday

[41]

서적

Zhonghua Book Company

[42]

간행물

Zhaoling:The Mausoleum of Emperor Tang Taizong

http://www.sino-plat[...]

2009-04

[43]

간행물

Zhaoling:The Mausoleum of Emperor Tang Taizong

http://www.sino-plat[...]

2009-04

[44]

간행물

Horses of T'ang T'ai Tsung.

[45]

문서

vol. 61

:zh:s:新唐書/卷061

[46]

문서

She was the wife of Emperor Taizong's full brother, Li Yuanji

[47]

서적

旧唐書

[48]

서적

詳説世界史研究(改訂版)

[49]

서적

大唐帝国

中公文庫

[50]

서적

歴単 東洋史編

すばる舎

2021-04-15

[51]

서적

新唐書

[52]

서적

資治通鑑

[53]

서적

つくられた暴君と明君・隋の煬帝と唐の太宗

清水書院

[54]

서적

古今図書集成

[55]

서적

唐総論

[56]

서적

唐総論

[57]

서적

古今図書集成

[58]

서적

つくられた暴君と明君・隋の煬帝と唐の太宗

清水書院

[59]

서적

つくられた暴君と明君・隋の煬帝と唐の太宗

清水書院

[60]

서적

李白伝記論

研文出版

1994-09

[61]

서적

唐会要

[62]

문서

刀人高恵通墓誌

[63]

문서

天策上將

[64]

문서

진왕비(秦王妃)/황태자비(皇太子妃)

[65]

문서

황후 사후 실질적으로 내명부 통솔.

[66]

문서

수나라 제2대 황제 수 양제의 차녀.

[67]

문서

태종 암살미수로 인하여 사후 합장 박탈.

[68]

문서

친족으로 귀비 위씨가 있음.

[69]

문서

친족으로 덕비 연씨가 있음.

[70]

문서

소척왕 이원길의 정부인.

[71]

문서

당 고종의 황후

[72]

문서

진왕 시절의 첩

[73]

문서

중산군왕/황태자

[74]

문서

중신들과의 암살시도 발각으로 인한 폐위

[75]

문서

태종 즉위 전 요절

[76]

문서

장사군왕/한중군왕/촉왕/욱림군왕

[77]

문서

당 고종때 역모사건 연루 및 사후 복권

[78]

문서

의도군왕/위왕/월왕/위왕/동래군왕/순양군왕

[79]

문서

당 고종때 역모사건 연루 및 사후 복권

[80]

문서

의양군왕/초왕/연왕

[81]

문서

반란 모의 혐의로 인한 폐서인

[82]

문서

양왕/부릉군왕

[83]

문서

당 고종때 역모사건 연루 및 사후 복권

[84]

문서

담왕

[85]

문서

한왕/원왕

[86]

문서

진왕

[87]

문서

신왕

[88]

문서

영릉군왕

[89]

문서

파릉공주

[90]

문서

이덕현

[91]

문서

이여정

[92]

문서

역모로 인한 자살

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com