망태말뚝버섯

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

망태말뚝버섯(Phallus indusiatus)은 열대 및 아열대 지역에 널리 분포하는 식용 버섯으로, 처음에는 달걀 모양으로 땅 위로 나타나 성숙하면서 갓과 대가 빠르게 자라나고, 갓 아래에는 흰색의 망사 모양 구조물인 균망이 펼쳐지는 특징을 갖는다. 부생생물로 대나무 숲에서 주로 발견되며, 썩은 고기 냄새로 곤충을 유인하여 포자를 퍼뜨린다. 동아시아에서 별미이자 최음제로 여겨져 왔으며, 중국에서 상업적으로 재배되고 있다. 다양한 유사종이 존재하며, 항염증, 항균, 항산화 등의 효능이 연구되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 형태

모든 ''Phallus'' 종처럼 망태말뚝버섯은 부생생물이며, 죽은 나무나 식물 유기물을 분해하여 영양분을 얻는다. 자실체는 주로 교란된 땅이나 나무 조각 사이에서 단독 또는 무리 지어 자란다. 특히 아시아 지역에서는 대나무 숲에서 흔히 발견되며, 참대보다는 맹종죽 숲에서 더 자주 관찰된다고 알려져 있다. 일반적으로 장마철이나 가을철, 특히 큰 비가 내린 후에 발생한다.[5]

''Phallus indusiatus''(망태말뚝버섯)는 주로 열대 지역에 분포한다. 아프리카(콩고, 나이지리아,[15] 우간다, 자이르), 남아메리카(브라질, 가이아나, 베네수엘라), 중앙아메리카(코스타리카), 토바고 등에서 발견된다. 북아메리카에서는 멕시코에서만 보고되었다. 아시아에서는 인도네시아, 네팔, 말레이시아, 인도, 중국 남부, 일본, 대만 등지에 분포하며, 호주에서도 채집 기록이 있다.

망태말뚝버섯(''Phallus indusiatus'')은 1798년 프랑스 자연학자 에티엔 피에르 방테나에 의해 처음으로 학계에 보고되었다. 이 학명은 1801년 크리스티안 헨드릭 페르손에 의해 공인 명칭으로 인정받았다.

망태말뚝버섯의 자실체는 처음에 땅속에서 자낭에 싸인 달걀 모양 또는 거의 둥근 형태로 나타나며, 일반적으로 '알'이라고 불린다. 이 알은 흰색에서 황갈색, 붉은 갈색까지 다양한 색을 띠며, 지름은 5cm에서 8cm 정도이다. 알의 아래쪽에는 종종 두꺼운 균사 다발(근상균사속)이 붙어 있으며, 내부는 흰색 외피, 황갈색 젤라틴 같은 중간층, 그리고 얇고 질긴 안쪽 막으로 구성되어 갓과 대가 될 기본체를 감싸고 있다.

버섯이 성숙하면 내부 구조가 팽창하면서 발생하는 압력으로 알 모양의 외피가 갈라지고, 자실체가 빠르게 땅 위로 솟아오른다. 이 과정은 주로 밤에 이루어지며, 외피가 터진 후 완전히 성장하는 데 10~15시간 정도 걸린다.[4] 성숙한 자실체는 높이가 10cm에서 25cm까지 자란다.[3]

성숙한 버섯의 갓은 원뿔형에서 종 모양이며, 폭은 1.5cm에서 4cm 정도이다. 갓 표면은 그물 모양의 요철 구조를 가지며, 처음에는 녹갈색 또는 올리브 갈색의 점액질(자실층, 글레바)로 덮여 있다. 이 점액질은 포자를 포함하고 있으며, 강한 악취를 풍겨 곤충을 유인함으로써 포자를 퍼뜨리는 역할을 한다. 시간이 지나 점액질이 곤충이나 비 등에 의해 제거되면, 창백한 흰색의 그물 모양 갓 표면이 드러난다.[3] 갓 꼭대기에는 작은 구멍이 있다.

갓 아래에는 균망(indusium)이라고 불리는 흰색의 그물 모양 구조물이 치마처럼 펼쳐진다. 이 균망은 처음에는 갓 안쪽에 접혀 있다가 대가 완전히 자란 후 펼쳐지며, 그물눈의 모양은 다각형이나 원형이다.[3] 잘 발달한 균망은 대의 밑동 근처 대주까지 내려오기도 한다.

대(자루)는 흰색이며 길이는 7cm에서 25cm,[3] 두께는 1.5cm에서 3cm 정도이다.[3] 속이 비어 있고 스펀지 같은 질감을 가지며, 전체적으로 굵기가 비슷하고 때로는 약간 구부러져 있다. 자실체를 감싸고 있던 외피의 잔해는 대의 밑동 부분에 주머니 모양의 대주로 남는다.

자실체는 수명이 짧아 보통 며칠 이상 지속되지 않는다. 담자포자는 얇은 벽을 가진 매끄러운 타원형 또는 약간 굽은 모양이며, 투명하거나 거의 무색이다. 크기는 2–4.5 × 1–2 μm 범위이다.

3. 생태

자실체의 성장은 매우 빨라서, 아침에 땅속의 흰 구형 알(어린 자실체)이 터지면 불과 2~3시간 만에 자루와 망태(주름막)가 완전히 펼쳐진다. 하지만 이렇게 성숙한 모습은 오래가지 못하고 몇 시간 안에 시들어 썩기 시작한다.

대부분의 주름버섯 종류가 포자를 바람에 날려 퍼뜨리는 것과 달리, 망태말뚝버섯을 포함한 말뚝버섯류는 포자 분산 방식이 독특하다. 이들은 끈적끈적한 점액질의 포자 덩어리(글레바)를 만드는데, 여기서는 썩은 고기와 비슷하면서도 달콤한 느낌의 강하고 역겨운 냄새가 난다.[6] 이 냄새는 꽤 먼 거리까지 퍼져나가 특정 곤충들을 유인한다.

포자 덩어리의 냄새에 이끌려 찾아오는 곤충으로는 ''Trigona'' 속의 무침벌, 초파리과 및 파리과의 파리 등이 기록되어 있다. 일본에서는 네발나비, 송장벌레, 민달팽이 같은 동물들도 포자 덩어리를 핥거나 자실체 일부를 갉아 먹는 모습이 관찰되었다.[16] 곤충들은 포자가 섞인 점액을 먹고 다른 곳으로 이동하여 배설하는데, 이 배설물에 포함된 포자는 소화되지 않고 살아남아 새로운 장소에서 발아할 수 있다. 실제로 초파리 한 마리의 위 내용물에서 35,000개에서 240,000개, 집파리의 종류에서는 같은 양에서 1,700,000개의 포자가 검출된 예가 있다.[17]

자실체의 특징적인 망태(주름막)의 정확한 기능은 아직 명확히 밝혀지지 않았지만, 냄새만으로는 잘 유인되지 않는 곤충들을 시각적으로 끌어들이거나, 기어 다니는 곤충들이 포자 덩어리가 있는 머리 부분까지 쉽게 올라올 수 있도록 돕는 사다리 역할을 할 가능성이 제기된다.

물론 곤충이나 동물 외에도 비에 의해 포자가 씻겨 내려가 퍼질 수도 있다.

4. 분포

일본(전역), 중국, 북미, 오스트레일리아 등 넓은 지역에 분포하는 것으로 알려져 있으나,[18] 비슷한 종류의 버섯들과 혼동되는 경우가 많아 정확한 분포 범위는 다소 불분명하다. 과거에는 열대성 버섯으로 여겨졌지만, 일본에서는 북쪽 지역인 홋카이도에서도 발견된 사례가 있다.

일본의 일부 지역에서는 보호종으로 지정되어 관리되고 있다. 사이타마현과 미에현[19]에서는 준위협종으로 레드 데이터 북에 등재되었으며, 에히메현에서는 멸종 위기 II류,[20] 지바현에서는 "보호를 요하는 생물",[21] 도치기현에서는 "주목해야 할 종"으로 지정되어 있다.

5. 분류학

이후 1809년, 프랑스의 니세 오귀스트 데보는 망태말뚝버섯의 특징적인 균망 구조에 주목하여 새로운 속인 ''Dictyophora''로 분류하였다. 이로 인해 망태말뚝버섯은 오랫동안 ''Dictyophora indusiata''라는 학명으로 더 널리 알려지게 되었다. 1817년에는 크리스티안 고트프리트 다니엘 네스 폰 에센베크가 이 종을 ''Hymenophallus'' 속에 포함시켜 ''H. indusiatus''라고 명명하기도 했다.

하지만 최근 분류학 연구에서는 균망의 유무가 속(genus)을 나누는 결정적인 특징이 아니라는 견해가 우세해졌다.[22] 이에 따라 ''Dictyophora''와 ''Hymenophallus'' 속은 결국 원래의 ''Phallus''의 동의어로 정리되었고, 망태말뚝버섯의 학명은 다시 처음 명명되었던 ''Phallus indusiatus''로 사용되고 있다.

과거에는 망태말뚝버섯의 변종이나 형태로 여겨졌던 일부 분류군들이 현재는 별개의 종으로 인정되거나 다른 종의 동의어로 처리되고 있다.

6. 이용

동아시아에서 망태말뚝버섯(''Phallus indusiatus'')은 별미이자 최음제로 여겨진다. 과거에는 야생에서만 채취되었고 흔하지 않아 구하기 어려웠기 때문에 주로 특별한 경우에만 사용되었다. 중국 청나라 시대에는 윈난성에서 채취되어 황궁으로 보내졌는데, 특히 식용 버섯을 즐겼던 서태후를 위해 사용되었다고 한다.[7] 서태후의 60세 생일 연회에 오른 "제비집 팔선 수프"의 8가지 주요 재료 중 하나였다. 공자 가문의 후손들이 축하 행사나 장수 연회에서 제공한 이 요리에는 "모두 귀한 음식, 육해의 진미, 신선하고 부드럽고 바삭하며, 적절하게 달콤하고 짭짤한" 재료가 포함되었다고 전해진다.[8] 또한 1970년대 초 미국 외교관 헨리 키신저가 중국을 방문하여 외교 관계를 재개하기 위해 열린 국빈 만찬에도 사용되었다.[9]

중국에서는 '주쑨'(竹蓀)이라고 불리는 고급 식재료로 취급되며, 건조품도 유통되지만 생물이 훨씬 맛이 좋다고 평가받는다. 한 자료는 이 버섯에 대해 "섬세하고 부드러운 질감, 향이 좋고 매력적이며 모양이 아름답고 맛이 신선하고 바삭하다"고 묘사한다.[10] 아시아 슈퍼마켓 등에서 흔히 판매되는 건조된 버섯은 물에 불려 부드러워질 때까지 물에 담그거나 끓여서 준비한다. 볶음 요리에 사용되기도 하며, 전통적으로 진한 닭고기 수프의 재료로 쓰인다. 불린 버섯은 속을 채워 조리할 수도 있다. 일본에서는 갓 윗부분의 악취가 나는 포자액(글레바)을 제거하고, 망토(균망)와 자루 부분을 데쳐서 조리한다. 데치면 다소 줄어들지만 탄력이 생겨 씹는 맛이 좋아지며, 자루 부분은 서걱거리는 독특한 식감을 가진다. 초무침, 앙카케, 달콤 짭짤하게 조리는 요리, 수프, 찜 요리 등에 이용되며, 치즈와 같은 향이 난다고도 한다. 특히 광동 요리나 윈난 요리에서 자주 사용된다.

망태말뚝버섯은 1979년부터 중국에서 상업적으로 재배되기 시작했다.[9] 다양한 식용 버섯 재배로 유명한 중국 푸젠성에서는 푸안 시, 젠어우 시, 닝더 시 등에서 생산된다. 재배 기술의 발전으로 버섯 가격은 크게 하락하여 더 쉽게 구할 수 있게 되었다. 1998년 중국 내 생산량은 약 1100ton에 달했다.[2] 1982년 홍콩에서 건조 버섯 1킬로그램 가격이 약 770USD였으나, 1988년에는 100USD~200USD로 떨어졌고, 2000년에는 10USD~20USD까지 하락했다.[9] 이 버섯은 주로 대나무 쓰레기 톱밥과 같은 농업 폐기물을 비멸균 토양으로 얇게 덮어 재배한다. 버섯 종균과 자실체 성장을 위한 최적 온도는 약 24°C이며, 상대 습도는 90~95%이다. 대나무 잎과 작은 줄기, 대두 꼬투리나 줄기, 옥수수 줄기, 버드나무 잎 등도 재배 기질로 사용될 수 있다.

망태말뚝버섯은 중국 당나라 시대부터 약전에 기록될 정도로 약용 효능이 있다고 여겨져 왔다. 전통적으로 많은 염증, 위장병, 신경 질환 치료에 사용되었다. 중국 남부의 먀오족은 부상 및 통증, 기침, 이질, 장염, 백혈병, 허약 등 여러 질병에 이 버섯을 사용해 왔으며, 임상적으로는 후두염, 백대하, 열, 핍뇨(낮은 소변량), 설사, 고혈압, 기침, 고지혈증 및 항암 치료제로 처방되었다.

현대 과학 연구는 이러한 약용 효능의 생화학적 근거를 탐구하고 있다. 버섯의 자실체에는 생물학적 활성 다당류가 포함되어 있다. 알칼리성 추출물에서 얻은 β-D-글루칸인 T-5-N은 항염증 특성을 보이는 것으로 나타났다. 이 다당류는 생쥐에게 이식된 육종 180(연구에 사용되는 결합 조직 종양)에 대해 종양 억제 활성을 가지는 것으로 보고되었다.

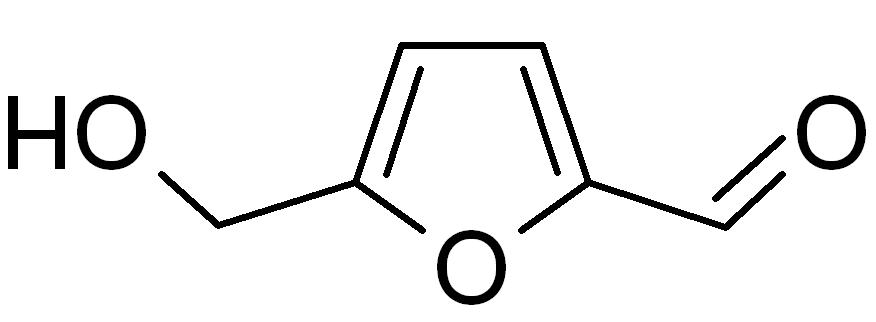

또한 망태말뚝버섯에서 발견된 hydroxymethylfurfural은 티로시나제 억제 효과가 있어 주목받는다. 티로시나제는 포유류의 멜라닌 생성 초기 단계를 촉매하고 과일 등의 효소적 갈변을 유발하는데, 이를 억제하는 물질은 의학, 화장품, 식품 산업에서 관심을 끈다. 망태말뚝버섯은 다른 버섯 리보뉴클레아제와 구별되는 생화학적 특성을 가진 고유한 리보뉴클레아제(RNA 분해 효소)도 함유하고 있다.

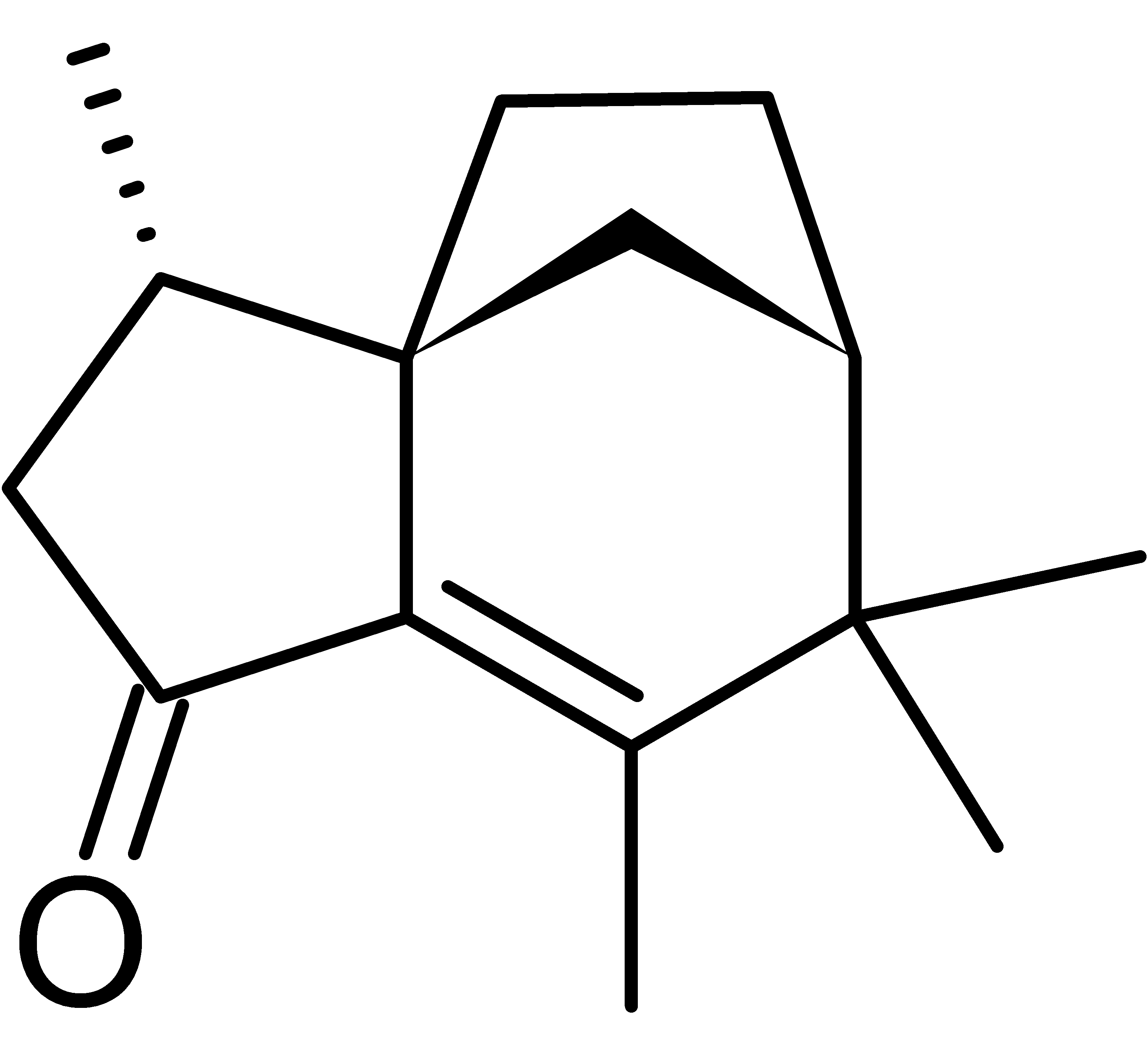

자실체에서는 두 가지 새로운 세스퀴테르펜인 dictyophorine A와 B가 확인되었다. 이 화합물들은 성상 세포에서 신경 성장 인자의 합성을 촉진하는 것으로 밝혀졌다. 또한 세 가지 퀴나졸린 유도체(dictyoquinazol A, B, C)가 분리되었는데, 이들은 실험실 테스트에서 신경독에 노출된 생쥐 뉴런 세포에 보호 효과를 보였다.

망태말뚝버섯은 오랫동안 항균 특성이 있는 것으로 알려져 왔으며, 수프 국물에 첨가하면 며칠 동안 부패를 방지한다고 한다. 항생 물질 중 하나인 albaflavenone이 2011년에 분리되었는데, 이는 토양 박테리아 ''Streptomyces albidoflavus''에서 이미 알려진 세스퀴테르페노이드이다. 실험 결과 망태말뚝버섯 추출물은 항산화 특성 외에도 항균 특성을 가지는 것으로 나타났다.

2001년 ''국제 약용 버섯 저널''에 발표된 한 연구는 망태말뚝버섯의 최음제 효능을 확인하려 시도했다. 16명의 여성을 대상으로 한 실험에서 6명은 자실체 냄새를 맡고 가벼운 오르가슴을 경험했다고 보고했으며, 다른 10명은 심박수 증가를 보고했다. 반면, 테스트에 참여한 20명의 남성은 모두 냄새를 불쾌하게 여겼다. 이 연구는 중국에서 재배되는 식용 품종이 아닌 하와이에서 발견된 자실체를 사용했다는 점, 주요 과학 저널에 게재되지 않았으며 결과를 재현한 연구가 없다는 점에서 비판을 받았다.[11][12]

7. 재배

망태말뚝버섯은 식재료로서 가치가 높아 인공 재배에 대한 연구가 활발히 이루어졌다. 중국에서는 1979년부터 상업적으로 재배되기 시작했으며[9], 특히 푸젠성의 푸안 시, 젠어우 시, 닝더 시 등에서 주로 생산된다.[26] 재배 기술의 발달로 과거에 비해 가격이 저렴해지고 구하기 쉬워졌다.[9] 1998년에는 중국에서 약 1100ton이 생산되었으며[2], 1982년 홍콩에서 1kg당 약 770USD에 달했던 건조 버섯 가격은 1988년에는 100USD~200USD으로 떨어졌고, 2000년에는 10USD~20USD까지 더 하락했다.[9]

재배에는 주로 대나무 쓰레기 톱밥과 같은 농업 폐기물을 배지로 사용하고, 비멸균 토양을 얇게 덮어준다.[27] 이 외에도 대나무 잎과 작은 줄기, 대두 꼬투리나 줄기, 옥수수 줄기, 버드나무 잎 등 다양한 농업 부산물을 배지로 활용할 수 있다.[28] 버섯 종균과 자실체의 성장을 위한 최적 온도는 약 24°C이며, 상대 습도는 90~95%의 높은 습도 조건이 필요하다.

일본에서도 망태말뚝버섯의 생리적 특성과 재배 조건에 대한 기초 연구가 이루어졌다. 연구에 따르면, 망태말뚝버섯의 균사는 15°C~30°C 온도 범위에서 자라며, 25°C 전후에서 가장 왕성하게 성장하는 것으로 나타났다. 35°C에서는 성장이 멈추지만, 온도를 다시 25°C로 낮추면 성장을 재개하는 것으로 보아 고온에서도 사멸하지는 않는 것으로 추정된다.[29] 최근에는 기후현 구조시의 한 버섯 제조업체에서 상업적인 인공 재배에 성공했다고 발표하기도 했다.[30]

8. 문화

민족버섯학자 R. 고든 와슨에 따르면, 망태말뚝버섯(''P. indusiatus'')은 그 암시적인 모양 때문에 멕시코의 점술 의식에서 섭취되었다고 한다. 지구 반대편 뉴기니에서는 원주민들이 이 버섯을 신성하게 여긴다.[13]

나이지리아에서는 이 버섯이 요루바족에 의해 ''아쿠포데와''라는 이름으로 불리는 여러 말뚝버섯 중 하나이다. 이 이름은 요루바어 단어인 '쿠'("죽다"), '푼'("위하여"), '오데'("사냥꾼"), '와'("수색")의 조합에서 유래했다. 이는 버섯의 악취가 사냥꾼들을 죽은 동물의 냄새로 착각하게 하여 유인할 수 있다는 점과 관련이 있다.[14] 요루바족은 위험한 시기에 사냥꾼들이 덜 보이게 하기 위한 부적의 재료로 사용했다고 한다. 나이지리아의 다른 지역에서는 우르호보족과 이비비오족 같은 민족 집단이 유해한 부적을 만드는 데 사용하기도 했다. 나이지리아 동부 중부에 거주하는 이보족은 말뚝버섯을 "버섯"과 "아름다움"을 뜻하는 이보어 단어에서 유래한 ''에로 엠마''라고 불렀다.[15]

9. 기타

(내용 없음)

9. 1. 명칭

''Phallus indusiatus''는 1798년 프랑스 자연학자 에티엔 피에르 방테나에 의해 처음 기술되었으며, 1801년 크리스티안 헨드릭 페르손에 의해 공인 명칭이 되었다. 종명(種名)은 "속옷을 입은"이라는 뜻의 라틴어 형용사 indūsǐātusla에서 유래했다.과거에는 ''Dictyophora''라는 속으로 분류되기도 했는데, 이 속명은 고대 그리스어로 "그물"을 뜻하는 δίκτυον|디크티온grc과 "운반하다"를 뜻하는 φέρω|페로grc에서 파생되어 "그물을 운반하는"이라는 의미를 가진다. 현재는 ''Phallus'' 속의 동의어로 여겨져 원래의 학명 ''Phallus indusiatus''로 불린다.

망태말뚝버섯은 독특한 외형 때문에 긴 그물 삿갓버섯, 크리놀린 삿갓버섯,[2] 바구니 삿갓버섯, 신부의 면사포 버섯, 베일 숙녀 등 다양한 일반명으로 불린다. 일본어 이름은 衣笠茸 / キヌガサタケ|키누가사타케일본어인데, 이는 착용자의 얼굴을 가리고 보호하기 위해 비단 베일을 늘어뜨린 넓은 챙 모자를 의미하는 단어 '키누가사(kinugasa)'에서 유래했다. 중국어 일반명은 竹荪 / 竹蓀|주쑨중국어으로, "대나무 버섯"이라는 뜻이며 일반적인 서식지를 나타낸다.

9. 2. 연구

''망태말뚝버섯''(lat)은 중국 당나라 시대부터 약전에 기록되어 약용 효능이 있는 것으로 알려졌다. 전통적으로 많은 염증, 위장병, 신경 질환 치료에 사용되었다. 중국 남부의 먀오족은 부상, 통증, 기침, 이질, 장염, 백혈병, 허약 등 여러 질병 치료에 이 버섯을 사용해 왔으며, 임상적으로는 후두염, 백대하, 열, 핍뇨(소변량 감소), 설사, 고혈압, 기침, 고지혈증 및 항암 치료제로 처방되기도 했다. 현대 과학은 이러한 약용 효능의 생화학적 근거를 밝히기 위한 연구를 진행해 왔다.이 버섯의 자실체에는 생물학적 활성을 가진 다당류가 함유되어 있다. 알칼리성 추출물을 통해 분리된 β-D-글루칸인 T-5-N은 항염증 특성을 보이는 것으로 나타났다. 이 다당류는 주로 α-1→3 결합된 D-만노피라노실 잔기와 일부 1→6 결합된 D-만노피로실 잔기로 구성된 선형 사슬 구조를 가지고 있다. 또한, 생쥐의 피하 조직에 이식된 육종 180(연구에 자주 사용되는 이식 가능한 전이되지 않는 결합 조직 종양)에 대해 종양 억제 활성을 보였다.

''망태말뚝버섯''에서 발견된 또 다른 화학 물질은 hydroxymethylfurfural로, 티로시나제 억제 효과가 주목받고 있다. 티로시나제는 포유류의 멜라닌 생성 초기 단계를 촉매하며, 수확 후 과일에서 나타나는 바람직하지 않은 갈변 반응의 원인이 되기도 한다. 따라서 티로시나제 억제제는 의학, 화장품, 식품 산업에서 관심을 받고 있다. Hydroxymethylfurfural은 여러 식품에 자연적으로 존재하며 심각한 건강 위험과는 관련이 없는 것으로 알려져 있다. 또한 ''망태말뚝버섯''에는 다른 버섯 리보뉴클레아제와 구별되는 생화학적 특성을 가진 고유한 리보뉴클레아제(RNA를 분해하는 효소)도 포함되어 있다.

버섯의 자실체에서는 두 가지 새로운 세스퀴테르펜인 dictyophorine A 및 B가 확인되었다. 이 화합물들은 식물 유래 향료에서 흔히 발견되는 유데스만 골격 구조를 기반으로 하며, 곰팡이에서 분리된 최초의 유데스만 유도체이다. 이들은 성상 세포에서 신경 성장 인자의 합성을 촉진하는 것으로 밝혀졌다. 관련 화합물로는 자연계에서 드물게 발견되는 세 가지 퀴나졸린 유도체인 dictyoquinazol A, B, C가 분리 및 확인되었다. 이 화학 물질들은 실험실 연구에서 신경독에 노출된 생쥐 뉴런 세포 배양에 보호 효과를 나타냈다. Dictyoquinazol류에 대한 전체 합성은 2007년에 보고되었다.

망태말뚝버섯은 오랫동안 항균 특성이 있는 것으로 알려져 왔다. 이 버섯을 수프 국물에 첨가하면 며칠 동안 부패를 방지하는 효과가 있다고 전해진다. 이와 관련된 항생 물질 중 하나인 albaflavenone이 2011년에 분리되었다. 이는 토양 박테리아 ''Streptomyces albidoflavus''에서 이미 알려진 세스퀴테르페노이드이다. 실험 결과, ''망태말뚝버섯'' 추출물은 화학 분석에서 항산화 특성 외에도 항균 특성을 가지고 있는 것으로 나타났다.

2001년 ''국제 약용 버섯 저널''에 발표된 한 연구는 망태말뚝버섯의 최음제로서의 효능을 확인하고자 했다. 16명의 여성을 대상으로 한 실험에서 6명은 버섯 자실체의 냄새를 맡고 가벼운 오르가슴을 경험했다고 보고했으며, 더 적은 양에 노출된 다른 10명은 심박수 증가를 보고했다. 실험에 참여한 20명의 남성은 모두 냄새를 불쾌하게 여겼다. 이 연구는 중국에서 재배되는 식용 품종이 아닌 하와이에서 발견된 자실체를 사용했다. 그러나 이 연구는 비판을 받았다. 즉각적인 오르가슴 유발 효과는 큰 관심을 끌었지만, 이를 재현하려는 시도는 성공하지 못했다. 주요 과학 저널은 이 연구를 게재하지 않았으며, 결과를 재현한 후속 연구도 없다.

9. 3. 유사종

망태말뚝버섯과 혼동될 수 있는 여러 유사종이 존재한다.붉은그물버섯(Phallus multicolor)은 전체적인 모습은 비슷하나, 망태말뚝버섯보다 색이 더 밝고 크기가 작은 편이다. 주름망태말뚝버섯(Phallus merulinus)은 인도-태평양 지역에 분포하며, 갓 표면이 글레바가 벗겨지면 주름진 모습을 보이고 망태가 더 짧고 섬세하다. 마키누가사타케는 망태가 더 짧고 빈약하며, 주로 숲 속 땅에서 발견된다.[23]

겹망태말뚝버섯(Phallus duplicatus)은 북아메리카 동부와 일본에서 흔하며 유럽에서도 보고되는데, 망태말뚝버섯보다 망태가 짧아 3cm 에서 6cm 정도이며 때로는 자루에 밀착되기도 한다.

''Phallus cinnabarinus''는 아시아, 오스트레일리아, 하와이, 멕시코 남부, 중앙아메리카, 남아메리카 등지에서 발견된다. 키는 13cm까지 자라며, 망태말뚝버섯보다 더 불쾌한 냄새를 풍겨 집파리 대신 검정파리과 금파리(Lucilia)를 유인하는 것으로 알려져 있다.

가시망태말뚝버섯(Phallus echinovolvatus)은 1988년 중국에서 처음 보고된 종으로, 망태말뚝버섯과 매우 유사하지만 알(volva) 표면에 가시 같은 돌기가 있고 30°C 에서 35°C의 더 높은 온도에서 잘 자라는 점이 다르다.

''Phallus luteus''는 과거 망태말뚝버섯의 한 형태로 여겨졌으나 현재는 독립된 종으로 분류된다. 노란색 갓과 망태, 옅은 분홍색에서 적자색을 띠는 알과 균사다발(근상체)이 특징이며, 아시아와 멕시코 등지에서 발견된다.

그 외에도 일본에서는 엷은 그물버섯과 같이 갓, 망태, 자루 등의 색깔이 다양한 유사종들이 알려져 있다.[23]

9. 3. 1. 붉은그물버섯 (''Phallus multicolor'')

붉은그물버섯( Phallus multicolor|팔루스 물티콜로르la )은 망태말뚝버섯(Phallus indusiatus)과 전체적인 외형이 유사하다. 하지만 갓, 자루, 망태의 색깔이 망태말뚝버섯보다 더 밝은 색을 띠며 붉은 기운이 있고, 보통 크기가 더 작다. 어린 자실체를 감싸는 껍질 바깥층은 갈색 바탕에 짙은 적색이나 자색 띠를 두르며, 망태의 그물코가 더 거친 특징을 보인다.이 버섯은 오스트레일리아, 괌, 수마트라, 자바, 보르네오, 파푸아뉴기니, 자이르, 토바고 및 하와이 등지에서 발견된다.

붉은그물버섯은 망태말뚝버섯과 매우 유사하여 혼동하기 쉬운데, 일본에서는 오랫동안 망태말뚝버섯으로 잘못 알려지기도 했다[23].

9. 3. 2. 마키누가사타케 (''Phallus impudicus'' var. ''togatus'')

마키누가사타케는 균망(망태)이 더 짧고 빈약한 특징을 가진다.[23] 주된 서식지는 대나무 숲보다는 숲 속의 땅이며, 망태말뚝버섯(참 그물버섯)이 비교적 적게 발견되는 침엽수림 등에서도 볼 수 있다.[23]9. 3. 3. ''Phallus merulinus''

''Phallus merulinus''(주름망태말뚝버섯)는 인도-태평양 지역에서 발견되는 종이다. 이 버섯의 갓은 글레바(gleba)로 덮여 있을 때는 표면이 매끄러워 보이지만, 글레바가 마모되면 옅은 색을 띠며 주름진 형태를 나타낸다. 이는 망태말뚝버섯(''Phallus indusiatus'')의 갓 표면이 글레바 아래에서도 뚜렷하게 그물 모양의 구조를 보이는 것과 차이가 있다. 또한, ''P. merulinus''의 망태(균망)는 망태말뚝버섯의 것보다 더 섬세하고 길이가 짧아, 자체 무게로 인해 쉽게 허물어지지 않는 경향이 있다.일본에서는 외관이 매우 유사한 종으로 기록되어 있으며, 갓 표면에 발달하는 움푹 파인 부분이 망태말뚝버섯(''P. indusiatus'')에 비해 덜 발달하고 불분명한 주름 모양을 띠는 특징으로 구별된다.[23]

참조

[1]

문서

[2]

서적

[3]

서적

[4]

서적

https://books.google[...]

[5]

서적

https://books.google[...]

[6]

서적

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

서적

[11]

웹사이트

Expedition Ecstasy: Sniffing Out The Truth About Hawai'i's Orgasm-Inducing Mushroom

https://web.archive.[...]

2017-05-25

[12]

웹사이트

Can a Rare Hawaiian Mushroom Really Give Women a "Spontaneous Orgasm"?

http://www.scienceal[...]

[13]

논문

The folklore of 'Gasteromycetes'

[14]

논문

Mushrooms and the Yoruba people of Nigeria

https://web.archive.[...]

2012-09-12

[15]

논문

"Phallus aurantiacus" from Nigeria

https://web.archive.[...]

2012-09-12

[16]

서적

キノコの女王―キヌガサタケが開く (子ども科学図書館)

大日本図書

[17]

논문

Spore dispersal of Dictyophora (Phallaceae)fungi by flies

[18]

서적

原色日本新菌類図鑑Ⅱ

保育社

[19]

간행물

三重県レッドデータブック2005.植物・キノコ

[20]

간행물

愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物 愛媛県レッドデータブック

松山市

[21]

간행물

千葉県の保護上重要な野生生物 -千葉県レッドデータブック- 植物・菌類編(2009年改訂版)

[22]

서적

Gasteromiceti epigei

Fondazione Centro Studi Micologici, Vicenza

[23]

논문

日本から再発見された3種のスッポンタケ属菌

[24]

논문

キヌガサタケ子実体の生長について I. 生長曲線

[25]

논문

On the growth of ''Dictyophora iudusiata'' II.Relations between the change in in osmotic value of expressed sap and the conversion of Glycogen to reducing sugar it tissues during Recectaculum elongation(キヌガサタケ子実体の生長について 2.托の伸長中におこる細胞搾汁の浸透価の変化とグリコーゲン分解との関係)

[26]

보고서

Mushroom industries in China "small mushroom & big business"

http://www.lei.dlo.n[...]

Wageningen University and Research Centre, Agricultural Economics Research Institute, LEI BV, Wageningen, Netherlands

[27]

간행물

"Artificial cultivation of the veiled lady mushroom, Dictyophora indusiata"

Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, The Netherlands

[28]

논문

"Initial research on the rapid cultivation of Dictyophora indusiata" (キヌガサタケの効率的栽培に関する基礎的研究:中国語)

[29]

논문

姶良町牟田山地区産キヌガサタケの発生条件と菌糸特性

[30]

뉴스

珍キノコ、珍しい人工栽培に成功 フカヒレ並の高級品

https://www.asahi.co[...]

2018-08-13

[31]

논문

Studies on collection and proximate compositions of ''Phallus indusiatus'' (Vent. ex. Pers), a Nigerian higher fungus

http://www.idosi.org[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com