베를린 장벽

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

베를린 장벽은 제2차 세계 대전 이후 분단된 독일의 동서 진영을 가르는 콘크리트 장벽으로, 1961년 동독 정부에 의해 건설되어 1989년 붕괴될 때까지 동서 베를린을 분리했다. 장벽은 동독 주민들의 서독 탈출을 막기 위해 설치되었으며, 수많은 사망자와 인권 침해를 야기했다. 1989년 11월 9일, 동독 정부의 출국 규제 완화 발표 이후 장벽이 붕괴되었고, 이는 독일 통일의 중요한 계기가 되었다. 현재는 일부 구간이 기념물로 보존되어 있으며, 붕괴 50주년 등 다양한 기념 행사가 열리고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1961년 정치 - 1961년 베를린 위기

1961년 베를린 위기는 냉전 시대 서베를린의 지위를 둘러싸고 소련과 서방 간 군사적, 외교적 긴장이 고조된 사건으로, 흐루시초프의 서방군 철수 요구와 베를린 장벽 건설로 인해 미-소 전차 대치 직전까지 갔으나 긴장이 완화되며 독일 분단을 상징하는 냉전의 주요 사례로 남았다. - 1961년 정치 - 코논 몰로디

코논 몰로디는 제2차 세계 대전 참전 후 소련 정보 요원으로 활동하며 "고든 론스데일"이라는 가짜 신분으로 영국에서 스파이 활동을 벌이다 체포되어 포로 교환으로 석방된 후 회고록을 출간하고 사망했다. - 1961년 군사사 - 1961년 베를린 위기

1961년 베를린 위기는 냉전 시대 서베를린의 지위를 둘러싸고 소련과 서방 간 군사적, 외교적 긴장이 고조된 사건으로, 흐루시초프의 서방군 철수 요구와 베를린 장벽 건설로 인해 미-소 전차 대치 직전까지 갔으나 긴장이 완화되며 독일 분단을 상징하는 냉전의 주요 사례로 남았다. - 1961년 군사사 - 조지 블레이크

조지 블레이크는 영국 MI6 요원이자 소련의 이중간첩으로, 네덜란드 레지스탕스 활동 후 MI6에 스카우트되어 한국 전쟁 중 공산주의에 심취, KGB에 협력하며 이중간첩 활동을 하다 체포 후 탈옥하여 소련으로 망명했다.

2. 배경

제2차 세계 대전 이후, 독일과 베를린은 연합국에 의해 분할 점령되었다. 소련과 다른 연합국 간의 갈등은 심화되었고, 이는 결국 베를린 봉쇄(1948년)로 이어졌다. 소련은 서베를린으로 통하는 육로를 차단했지만, 영국과 미국은 베를린 공수 작전을 통해 서베를린 시민들에게 생필품을 공급하여 봉쇄는 실패로 끝났다. 이 사건으로 인해 동독과 서독이 각각 수립되었고, 냉전 시대에 동베를린에서 서베를린으로의 인구 유출이 계속되었다.

1950년대 초, 소련은 동독 주민들의 이동을 통제하고 이민을 제한하는 정책을 시행했다.[37] 그러나 1952년 내독일 국경이 폐쇄되기 전까지 동독과 서방 점령 지역 사이의 경계선은 대부분 쉽게 넘을 수 있었다.[39] 베를린은 여전히 서구 및 동구 지역 사이의 국경이 개방되어 있었지만, 소련과 서구 지역 사이의 교통은 다소 제한되었다.[7]

이러한 상황에서 많은 동독 주민들이 서독으로 탈출을 시도했다. 특히 1953년에는 6월 17일 동베를린에서 반정부 폭동(베를린 폭동)이 발생하여 소련군이 개입하여 진압되었는데, 이 사건의 영향으로 망명자가 크게 늘었다.[182][185] 의사, 기술자, 숙련 기술자 등 두뇌 유출은 동독 경제에 큰 타격을 주었으며, 탈출하는 사람들 중에는 25세 이하의 젊은이들이 많았다.[182] 동독에서 서독으로의 난민 수는 아래 표와 같다.[189][187]

1961년, 위기감을 느낀 소련과 동독은 서베를린을 포위하고 동서 베를린 간의 경계선을 포함한 통행을 완전히 차단하는 베를린 장벽을 건설했다.

2. 1. 전후 독일

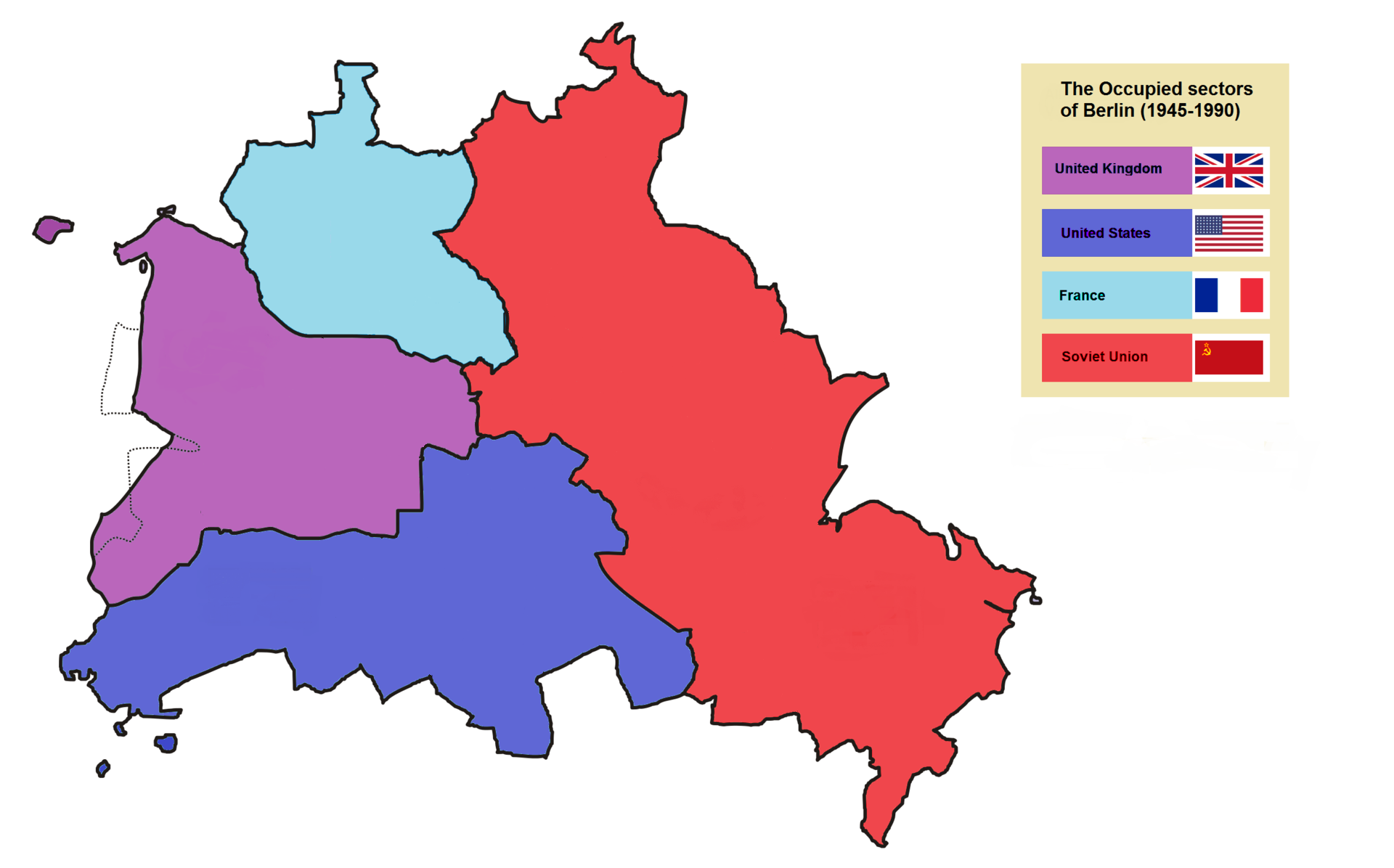

제2차 세계 대전이 유럽에서 끝난 후, 오데르-나이세 선 서쪽에 남아 있던 전쟁 전 독일 영토는 포츠담 협정에 따라 네 개의 점령 지역으로 분할되었고, 각 지역은 연합국(미국, 영국, 프랑스, 소련) 중 하나가 통제했다. 수도 베를린은 연합국 통제위원회의 소재지였기 때문에, 도시 전체가 소련 점령 지역 내에 있었음에도 불구하고 마찬가지로 네 개의 구역으로 나뉘었다.[13]

1945년 5월 8일, 제2차 세계 대전의 유럽 전선이 독일의 무조건 항복으로 끝나고, 같은 해 7월 베를린 교외에서 열린 포츠담 회담에서 독일의 비무장화·비나치화·민주화를 주요 목표로 하는 점령 개혁을 추진하기로 합의되었다.[180] 이 포츠담 협정으로 독일은 영국·미국·프랑스·소련의 4개국에 의해 분할 점령되었고, 수도 베를린도 이 4개국의 각 관리 지역으로 분할될 것이 결정되었다.

전후 베를린의 관리에 대해서는, 대전이 끝나기 8개월 전인 1944년 9월 12일 영미소 간의 협정 제2조에서 “‘베를린 지역’은 해당 최고사령관이 지정하는 미·영·소의 무장군대에 의해 공동으로 점령된다”고 합의되었다. 그 후, 11월 14일의 협정에 의해 독일 전체에 대해서도 협정이 맺어져, 각 점령군의 정책에 의한 것이 아니라, 독일 관리 이사회가 지휘하게 되었다. 그러나 실제로는 각 점령군이 자국의 점령 정책을 전개했고, 각 점령 지역에서는 그 최고사령관이 최고 결정권을 가지고 독자적으로 명령과 법령을 발할 수 있는 상황이었다.

독일의 항복 후, 1945년 6월 5일에 「베를린 선언」이 발표되어 독일은 영·미·소에 프랑스를 포함한 전승 4개국의 분할 통치가 되었다. 그러나 직전 4월 베를린 전투 당시 동쪽에서 침공한 소련군(붉은 군대)이 서쪽에서 침공한 영미군에 앞서 베를린을 점령했고, 양 세력의 경계선은 베를린보다 서쪽이 되었기 때문에, 베를린 시 주변의 독일 본토는 소련 통치 지역이 되었다. 그 위에 베를린 시내도 영·미·프·소 4개국으로 분할 통치했기 때문에, 영·미·프 3개국이 통치하는 베를린 시내 지역은 주변을 소련의 통치 지역에 둘러싸인 형태가 되었다.

2. 2. 동구권과 베를린 봉쇄

제2차 세계 대전이 유럽에서 끝난 후, 오데르-나이세 선 서쪽에 남아 있던 전쟁 전 독일 영토는 포츠담 협정에 따라 네 개의 점령 지역으로 분할되었고, 각 지역은 연합국(미국, 영국, 프랑스, 소련) 중 하나가 통제했다. 수도 베를린은 연합국 통제위원회의 소재지였기 때문에, 도시 전체가 소련 점령 지역 내에 있었음에도 불구하고 마찬가지로 네 개의 구역으로 나뉘었다.[13]2년 이내에 소련과 다른 점령국 사이의 정치적 분열이 심화되었다. 여기에는 소련이 전후 독일의 자립을 위한 재건 계획에 동의하지 않은 것과, 일부는 이미 소련에 의해 반출된 산업 시설, 물품 및 인프라에 대한 상세한 회계를 거부한 것이 포함된다.[14] 프랑스, 영국, 미국, 베네룩스 국가들은 나중에 소련 점령 지역을 제외한 독일 지역을 하나의 지역으로 통합하여 재건을 추진하고 마셜 플랜의 확장을 승인하기 위해 회담을 가졌다.[7]

1945년 5월 8일, 제2차 세계 대전의 유럽 전선이 독일의 무조건 항복으로 끝나고, 같은 해 7월 베를린 교외에서 열린 포츠담 회담에서 독일의 비무장화·비나치화·민주화를 주요 목표로 하는 점령 개혁을 추진하기로 합의되었다. 이 포츠담 협정으로 독일은 영국·미국·프랑스·소련의 4개국에 의해 분할 점령되었고, 수도 베를린도 이 4개국의 각 관리 지역으로 분할될 것이 결정되었다.

이후 영국, 미국, 프랑스 3국과 소련이 대립하여, 1948년 6월 24일 소련이 영국, 미국, 프랑스의 관리 지역(서베를린)과 서독 간의 육로를 차단하는 베를린 봉쇄를 단행했다. 영국과 미국은 6월 26일부터 베를린 공수 작전으로 대응했고, 서베를린 시민에 대한 생필품 공수 작전의 성공으로 소련은 1949년 5월 12일 봉쇄를 해제했으며, 베를린 봉쇄는 실패로 끝났다.

이 결정적인 영미·소련의 대립으로 사회주의 진영에 속한 독일민주공화국(동독)과 자유주의 진영에 속한 독일연방공화국(서독)이 성립되었다. 냉전 시대에 접어들면서 동베를린에서 서베를린으로의 인구 유출이 끊이지 않자, 위기감을 느낀 소련과 동독은 1961년 8월 13일 0시에 갑자기 서베를린을 포위하고, 48km에 달하는 동서베를린 간 경계선을 포함하여 서베를린과 동독이 접하는 155km가 넘는 분할 경계선의 통행을 완전히 차단했다. 서베를린 주변 경계선에서 동독 영토 안쪽으로 조금 들어간 지점에 철조망을 설치한 후 거대한 벽을 건설했다.

서방 3개국과 소련 간의 점령 정책 대립은 1947년부터 영국, 미국, 소련 사이에서 격화되었고, 1947년 6월 미국이 전후 유럽 경제의 복구와 재건을 목표로 한 경제 부흥 계획인 마셜 플랜을 발표하고, 1948년 6월 서방 측에서만 새로운 통화인 독일 마르크를 도입하는 통화 개혁을 실시하였다. 이에 소련이 반발하여 소련 통치 지역에서 동독 마르크를 발행하는 강경책을 썼다.[182] 1948년 7월 24일, 소련은 서베를린과 서독을 잇는 모든 육상 교통을 차단하였다. 이로 인해 교통망뿐 아니라 상하수도, 전기 등의 생명선까지 차단되어 시민 생활에 심각한 영향을 미쳤지만, 영국과 미국은 육지로 고립된 서베를린에 대규모 공수 작전을 감행하여 지원 물자를 대량으로 보냈고, 소련은 10개월 후인 1949년 5월 12일에 봉쇄를 해제하였다.

소련은 서방 국가들이 서독의 건국과 재군비를 목표하고 있다고 판단하였다. 서베를린을 봉쇄한 것은 이를 포기하게 하려는 것이었고, 서방에 서베를린을 포기시켜 도시를 통일하고, 소련에 정치적으로나 군사적으로 의존하는 국가를 건설하려고 생각했다. 동독의 심장부에 서방의 거점이 있는 것은 소련에게 불리했고, 서방이 서베를린을 포기하면 서독 사람들도 서방에 따르는 것을 주저할 것이라는 판단도 있었다. 그러나 트루먼 대통령은 "소련의 압력에 굴복해서는 안 되지만, 전면전으로 발전할 수 있는 대결도 피해야 한다"고 생각하여 대규모 물자 지원으로 그 의지를 보여줌으로써, 소련은 봉쇄의 목적을 달성하지 못했을 뿐만 아니라, 서유럽 국가들에게 자주 방위 강화와 집단 방위 체제 구축을 촉구하게 되었고, 1949년 4월 북대서양 조약이 체결되었다. 결국 소련에게는 마이너스 효과만 가져왔다.

하지만 봉쇄 기간 중 베를린 시의회는 동서로 분열되었고, 분단 국가의 행보는 기정사실화되었다.[184] 봉쇄가 해제된 직후인 1949년 5월 23일, 영국, 미국, 프랑스 측 점령 통치 지역에 본을 잠정 수도로 한 독일연방공화국(서독)이, 10월 7일에는 소련 점령 통치 지역에 독일민주공화국(동독)이 성립되어 베를린이 동독의 수도가 되었다.[182]

2. 3. 1950년대 서독으로의 탈출

1950년대 초, 소련은 동독을 포함한 대부분의 동구권 국가에서 주민들의 이동을 통제하고 이민을 제한하는 정책을 시행했다.[37] 이는 경제적으로 더 발전하고 개방적이었던 일부 동구권 국가들에게는 딜레마를 안겨주었다. 특히 동서독 사이에는 이전까지 국경이 없었기 때문에 국경을 넘는 것이 더욱 자연스러웠다.[38]1952년까지 동독과 서방 점령 지역 사이의 경계선은 대부분 쉽게 넘을 수 있었다.[39] 그러나 1952년 내독일 국경이 폐쇄되고 철조망이 설치되면서 상황이 바뀌었다. 베를린은 여전히 서구 및 동구 지역 사이의 국경이 개방되어 있었지만, 소련과 서구 지역 사이의 교통은 다소 제한되었다.[7]

이러한 상황에서 많은 동독 주민들이 서독으로 탈출을 시도했다. 1950년에는 18만 7천 명, 1951년에는 16만 5천 명, 1952년에는 18만 2천 명, 그리고 1953년에는 33만 1천 명의 동독 시민들이 서독으로 이동했다.[33][34] 1953년에 탈출이 급증한 이유는 조세프 스탈린의 편집증적인 행동으로 인한 소비에트화에 대한 우려 때문이었다.[35] 1953년 상반기에만 22만 6천 명이 동독을 탈출했다.[36]

1955년, 소련은 동독에 베를린에서의 민간인 이동에 대한 권한을 넘겨주었다.[41] 처음에는 동독이 주민들의 서독 방문을 허용했지만, 많은 동독인들이 망명하면서 1956년 서방으로의 모든 여행을 법적으로 제한했다.[39]

특히 1953년에는 6월 17일 동베를린에서 반정부 폭동(베를린 폭동)이 발생하여 소련군이 개입하여 진압되었는데, 이 사건의 영향으로 망명자가 크게 늘었다.[182][185] 의사, 기술자, 숙련 기술자 등 두뇌 유출은 동독 경제에 큰 타격을 주었으며, 탈출하는 사람들 중에는 25세 이하의 젊은이들이 많았다.[182]

동독에서 서독으로의 난민 수는 다음과 같이 변화하였다.[189][187]

1952년 동독과 서독 사이의 국경이 공식적으로 폐쇄되었지만, 베를린은 4개 점령국이 공동으로 관리했기 때문에 동독 주민들이 서독으로 탈출하는 주요 경로가 되었다.[39][43] 1957년 동독은 새로운 여권법을 도입하여 난민 수를 줄이려 했으나,[7] 오히려 서베를린을 통한 탈출이 급증하는 결과를 낳았다.[42] 지하철이 여전히 운행되고 있었기 때문에 이러한 조치는 효과가 없었다.[44] 1961년까지 350만 명의 동독 주민들이 탈출했는데, 이는 동독 전체 인구의 약 20%에 해당했다.[44]

3. 내독일 국경 건설

동독과 서베를린 간 통행 제한이 늦어진 이유 중 하나는 동독의 철도 교통 차단 우려 때문이었다. 1951년 베를린 외곽 순환선 건설이 시작되었고, 1961년 완공되면서 국경 폐쇄가 더 현실적인 방안이 되었다.[45]

봉쇄 해제 후에도 베를린의 긴장은 여전했다. 특히 소련과 서방 간의 베를린 통행 문제는 미해결 상태로 남아 있었다. 소련은 서방의 교통을 지속적으로 방해했고, 1952년 서독이 서유럽방위공동체(EDC)에 가입하자 서베를린으로 가는 교통망을 차단하고 동서 베를린 및 동독과의 전화 회선을 끊었다. 서방은 베를린 공격을 서방 연합국에 대한 공격으로 간주한다는 성명을 발표했다. 교통 차단은 곧 해제되었지만, 이후에도 여러 차례 반복되었다. 전화 회선 차단은 1972년까지 계속되었다.

1961년 여름 베를린 장벽 건설 당시 미소 정상 간 암묵적인 합의로 베를린 문제는 안정화되었고, 1971년 4개국 협정으로 법적 보장을 얻었다.

3. 1. 베를린 탈출 경로

동서독 국경(독일 내부 국경선)은 1952년에 폐쇄되었지만, 베를린에서는 장벽 건설 이전까지 동서 간 이동이 자유로웠다. 통행 가능한 도로가 수십 개 있었을 뿐만 아니라 베를린 지하철(U반)과 고속철도(S반) 등은 양쪽을 모두 통과하여 정상적으로 운행되었다.[189] 국경을 넘어 통근하는 시민도 많았는데, 1950년대 당시 동쪽에서 서쪽 직장으로 통근하는 사람이 약 6만 3천 명, 반대로 서쪽에서 동쪽 직장으로 통근하는 사람이 약 1만 명이었다. 이 시대에는 서독 마르크의 암시장 가격이 동독 마르크의 4배였기 때문에, 서독에서 돈을 벌어 동독에서 생활하면 생활이 편했다.[189] 그 외에도 일반적인 왕래가 많아 하루에 약 50만 명이 동서 국경선을 통과했다고 한다.[189] 이 때문에, 사방이 동독에 둘러싸인 서베를린은 "붉은 바다에 떠 있는 자유의 섬", "자유 세계의 쇼윈도"라고 불렸다.

서베를린과 서독 간의 왕래는 지정된 아우토반, 직통열차(동독 영내에서는 국경역 이외에는 정차하지 않는 회랑열차), 그리고 항공로를 통해 가능했다. 동독을 통과할 때의 안전은 협정으로 보장되었지만, 서베를린에 들어올 수 있는 항공기는 영국, 미국, 프랑스의 것으로 제한되었다.

동독-서베를린 간 도로상의 국경 검문소는 3곳이 있었고, NATO 음성 코드로 알파(A), 브라보(B), 찰리(C)라고 불렸다. C는 "체크포인트 찰리"라는 별명으로 유명하며, 특히 유명한 동서 냉전의 무대 중 하나가 되었다.

3. 2. 두뇌 유출

동독에서 서독으로의 인구 유출, 특히 전문직 종사자들의 두뇌 유출은 동독 경제에 심각한 타격을 주었다. 1949년부터 1961년까지 13년 동안 273만 9,000명이 동독에서 서독으로 유출되었는데, 이는 동독 인구의 약 15%에 해당한다.[186] 특히 의사, 기술자, 숙련 기술자들의 유출은 동독 경제에 큰 손실을 가져왔고, 이들 중 상당수가 25세 이하의 젊은이들이었다.[182]

1952년 동서독 국경선이 폐쇄된 이후에는 베를린 시내 경계선을 통한 탈출이 증가하여 전체 난민 중 비율은 40% 미만에서 60%대로 상승했다.[189] 1953년에는 6월 17일 동베를린 반정부 폭동(베를린 폭동)의 영향으로 연간 망명자가 33만 명으로 최대에 달했다.[182][185]

1961년에는 빈 회담에서 미소 정상이 대립한 영향으로 6월 말까지 반년간 10만 3,159명(이 중 49.6%가 25세 이하)이 망명했고, 7월에는 3만 415명(25세 이하는 51.4%)으로 급증했다. 8월 첫 주에만 1만 명에 달하는 등 인구 유출은 최고조에 달했다.

다음은 이 기간 동안 동독에서 서독으로의 난민 총수 변화에 대한 공식적인 수치이다.[189][187]

당시 서독은 동독을 자국 영토로 간주하여 동독 국민에게도 자국 국적을 인정했기 때문에, 서독으로 이주한 동독 국민에게는 자동적으로 서독 시민권이 부여되었다. 이러한 조치 또한 인구 유출을 가속화하는 요인으로 작용했다.

4. 장벽 건설 (1961년 8월)

1945년 제2차 세계 대전이 끝난 후, 독일민주공화국(동독)의 독일 사회주의통일당(SED)은 소련 점령하 권력의 지지와 함께 동독에서 독재 정권을 설립하였다. 그러나 동독 인구의 상당수는 새로운 정치적, 경제적 제도에 동의하지 않았다. 1940년대 후반부터 서독으로의 대규모 이주가 진행되었는데, 주민들은 정치적, 경제적, 개인적인 이유로 동독을 떠나고 싶어 했다. 1961년 8월까지 동독은 최소 4만 명의 주민, 즉 인구의 6분의 1을 잃었다.[59]

독일 사회주의통일당은 1952년 이미 서독과의 국경을 폐쇄하여 서독으로 넘어가는 것을 위험하게 만들었다. 그러나 베를린의 부문 경계는 열려 있었기 때문에, 많은 주민들이 이 마지막 개방구를 통해 서독으로 탈출을 시도했다.

1961년 8월 13일, 독일 사회주의통일당은 서베를린 주위에 국경을 봉쇄하기 시작했다. 처음에는 가시 철조망을 설치했고, 며칠 후에는 벽을 건설했다. 이 조치는 베를린으로의 대량 탈출을 막기 위한 것이었다. 동독은 이 법안을 통해 권력을 안정시키고 주권을 확립하고자 했다. 그러나 가시 철조망과 벽조차도 사람들이 탈출하는 것을 막지는 못했다. 베를린 국경 요새를 완벽하게 만들려는 노력은 1989년까지 계속되었다.[59]

동서 베를린 경계선 폐쇄로 인해 대다수의 동독인들은 더 이상 서독으로 여행하거나 이주할 수 없게 되었다. 베를린은 곧 동서독 간의 무단 통행이 가장 쉬운 곳에서 가장 어려운 곳으로 변했다. 많은 가족들이 갈라졌고, 서베를린에서 일하던 동베를린 주민들은 직장을 잃었다. 서베를린은 적대적인 땅 속의 고립된 엑스크레이브(월경지)가 되었다.[59]

서베를린 주민들은 빌리 브란트 시장의 주도하에 베를린 장벽에 항의 시위를 벌였고, 브란트는 미국이 제대로 대응하지 않는 것을 비판하며 워싱턴에 다음 조치를 제안하기도 했다. 존 F. 케네디 대통령은 이 소식에 격분했다.[60] 연합군 정보기관들은 난민 유입을 막기 위한 장벽 건설 가능성을 예상했지만, 주요 후보지는 도시 주변부였다. 1961년, 딘 러스크 국무장관은 "장벽은 분명 유럽의 풍경에서 영구적인 특징이 되어서는 안 된다. 소련이 공산주의 실패의 상징을 그곳에 남겨두는 것이 어떤 식으로든 자신들에게 유리하다고 생각할 이유가 없다고 생각한다."라고 선언했다.[58]

미국과 영국 정보 당국은 소련 점령 지역이 서베를린으로부터 봉쇄될 것으로 예상했지만, 동독이 그러한 조치를 취하는 데 걸린 시간에 놀랐다. 그들은 장벽을 동독/소련이 베를린 전체를 재점령하거나 장악하려는 우려를 종식시키는 것으로 보았다. 만약 그러한 계획이 진행 중이었다면 장벽은 불필요했을 것이다. 따라서 그들은 베를린을 둘러싼 소련과의 군사적 충돌 가능성이 감소했다고 결론지었다.[61]

동독 정부는 장벽이 서방의 공격을 막기 위한 "반파시스트 방어벽"(antifaschistischer Schutzwall|반파시스트 방벽de)이라고 주장했다.[62] 또 다른 공식적인 정당화는 동유럽에서 서방 첩보원들의 활동이었다.[63] 동독 정부는 또한 서베를린 주민들이 동베를린의 국가 보조금 지원 상품을 사들이고 있다고 주장했다. 그러나 동독인들과 다른 사람들은 대부분의 경우 국경은 서독으로 여행하는 동독 시민들에게만 폐쇄되었고 서베를린 주민들이 동독으로 여행하는 것은 허용되었기 때문에 이러한 발표에 회의적인 반응을 보였다.[64] 장벽 건설은 장벽으로 인해 갈라진 가족들에게 상당한 고통을 안겨주었다. 대부분의 사람들은 장벽이 주로 동독 시민들이 서베를린으로 들어오거나 도망치는 것을 막기 위한 수단이라고 믿었다.[65]

1961년 7월 6일, 흐루쇼프는 울브리히트에게 "동서 베를린 경계 봉쇄" 결정을 전달했다. 8월 3일, 흐루쇼프와 울브리히트는 모스크바에서 세부 사항을 조율했다. 이때 소련과 동독 간의 평화 조약 체결 건은 장벽 건설이 끝난 후로 미루고, 흐루쇼프는 "서베를린과 서독을 잇는 지상 및 항공 루트를 방해하는 어떤 행동도 취하고 싶지 않다"고 말했고, 울브리히트는 "난민 유출에 비하면 이차적인 문제다"라며 동의했다. 또한 실행에 있어서는 모든 작전이 동베를린 내부에서 엄격하게 수행되어야 하며, "1밀리미터라도 넘어서는 안 된다"고 못 박았다. 그리고 8월 12일(토요일)에서 13일(일요일) 밤에 실행하기로 결정되었다.

8월 5일, 바르샤바 조약 기구 정상 회담 마지막 날, 흐루쇼프는

- 동서독 간에 존재하는 국경과 동등한 수준으로 통과 불가능한 경계를 설치한다.

- 베를린 시내 경계를 포함한 동독 국경에 서방 국가 국경에 존재하는 것과 동등한 수준의 관리를 실행한다.

라고 말하자, 가맹국들은 이의 없이 받아들이고 자국 군대를 소련군 지원을 위해 이동시키는 데 동의했다. 그러나 동독에 대한 경제적 보장에 대해서는 가맹국들이 서방과도 무역 관계가 있었기 때문에 서방의 경제적 보복을 우려하여 동의에 이르지 못했고, 흐루쇼프는 분개했다. 그리고 가맹국들로부터 왜 미국의 군사적 반응을 더 걱정하지 않느냐는 질문에 흐루쇼프는 "케네디는 라이트급이다"라고 답했다. 사실, 이때 흐루쇼프는 6월 3~4일 케네디와의 비엔나 정상 회담과 그 후 7월 25일 연설을 통해, 케네디의 입장은 소련과 동독이 어떤 행동을 취하든, 그것이 소련권에 한정되고 서베를린에 대한 접근권을 방해하지 않는 한 미국은 간섭하지 않는다는 인식을 갖게 되었다.

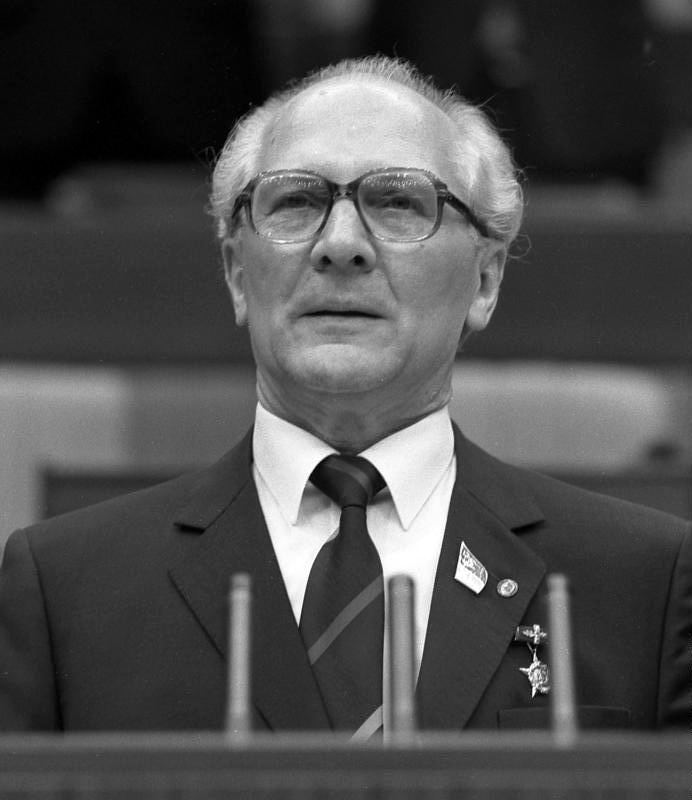

울브리히트는 동베를린으로 돌아와 경계 봉쇄와 장벽 건설 준비를 마무리했다. 총지휘는 당 서기 에리히 호네커였다.

당시 베를린에서 서쪽으로 도망치는 난민 수는 주 1만 명에 달했고, 하루에 2000명을 넘는 날도 있었다. 8월 4일, 동베를린을 관리하는 소련 군정관은 동베를린에 살면서 서베를린에서 일하는 사람들에게 이름을 등록하고 집세와 공과금을 동부 독일 마르크로 지불하도록 명령했다. 이 주말 난민 유출자는 3268명에 달했다. 그 후에도 유출자 총수는 8일에 1741명, 9일에 1926명, 10일에 1709명, 11일에 1532명에 달했다. 인민 경찰 내부에서도 월경 망명이 계속되었고, 1959년에는 55명, 1960년에는 61명, 1961년 8월까지 40명의 유출이 기록되었다.

8월 10일, 이반 코네프 원수가 동독 주둔 소련군 총사령관으로 파견되었다. 제2차 세계 대전의 소련 영웅이자 바르샤바 조약 기구 초대 사령관으로, 흐루쇼프가 기대하고 파견한 인물이었다.

8월 11일, 동독 인민 의회는 "베를린의 보복주의적 상황에 대처하기 위해 동독이 취하려는 어떤 수단이든 승인한다"는 결의를 채택했다. 이 시점에서는 의원들도 그 구체적인 내용을 전달받지 못했고, 장벽 건설을 알고 있던 것은 군 수뇌부와 사회주의 통일당(SED) 울브리히트 제1서기 주변뿐이었으며, 정치국 위원이나 국가보안부(슈타지) 간부조차도 알지 못했다. 그만큼 기밀 유지가 철저했기 때문에 서방 각국 및 정보 기관도 감지하지 못했다. 미국 CIA가 동측에 배치한 첩보원으로부터의 정보에도 장벽 건설은 전혀 들어 있지 않았다. 서방 정보 기관은 동측이 현상에 대한 해결책을 내놓을 것이라고 예상했지만, 그 내용은 예측할 수 없었다. 장벽 건설은 상상도 할 수 없다는 판단이었다. 서독 연방 정보국에는 소련이 울브리히트의 재량에 따라 행동을 취할 것이고, 지역 경계선이 봉쇄될 가능성이 있으며, 울타리를 짓기에 적합한 경량 자재가 축적되어 있고, 작업 시작 시점이 불분명하다는 정보가 들어 있었다. 그러나 이 정보는 소수의 당 간부만이 알고 있었다.

동베를린에 지국을 둔 유일한 서방 통신사인 로이터 통신의 아담 케릿-롱 기자는 우연히 이 인민 의회의 수수께끼 같은 결의에 대해 당의 선전 담당 책임자였던 호르스트 징더만(후일 동독 총리)에게 묻자, "이번 주말에 베를린을 떠나지 않겠다"는 답변을 받았다. 그는 그 후 시내를 취재하여 역에서 경찰의 수가 많은 것을 본 후 사무실로 돌아와 "동독은 서베를린으로의 난민 유출과 관련하여 이번 주말에 행동에 나설 것이다"라는 기사를 전 세계 신문사에 배포했다.

1961년 8월 12일(토요일)은 평일이었다. 서베를린 시장 빌리 브란트는 독일사회민주당(SPD) 당수이기도 했으며, 9월 총선을 앞두고 바이에른주 뉘른베르크에서 선거 유세를 하고 있었고, 아데나우어 서독 총리는 뤼베크에서 유세 중이었다. 마리엔펠데 난민 수용소에는 이날도 많은 난민이 몰려들어 2662명에 달했다. 밤이 되자 브란트는 뉘른베르크에서 야간 열차를 타고 킬로 향했다. 올림픽 스타디온 근처 장교 전용 클럽에서는 이날 밤 무도회가 열렸고, 서방 외교단 및 군 관계자들이 참석했다.

오후 4시에 정치국 회의가 열리고 울브리히트가 설명했지만 토론은 없었고, 이의도 없었다. 회의 후 울브리히트는 지령서에 서명하고 호네커에게 집행을 명령했다. 그 후 울브리히트는 베를린 교외의 영빈관으로 가서 정부 고위 관료들을 모아 저녁 연회를 열었다. 밤 10시에 모인 고위 관료들에게 울브리히트는 “동서 베를린 간은 지금부터 3시간 이내에 폐쇄됩니다. 보안 부대에 이 행동을 명령했습니다. 아직 열려 있는 경계를 앞으로 적절한 관리하에 두기 위한 행동입니다. 따라서, 이 명령서에 각료 여러분은 서명해 주시기 바랍니다.”라고 말했다. 각료들은 이때 처음으로 베를린 장벽 건설 계획을 알게 되었다.

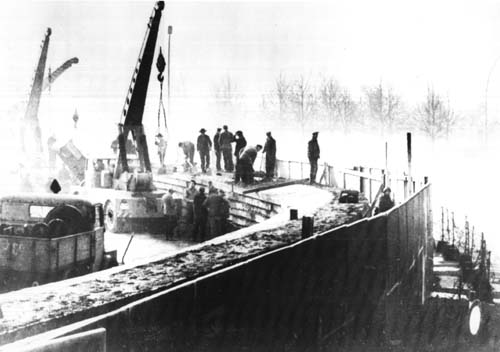

수십 대의 트럭이 수백 개의 콘크리트 기둥을 동베를린 판코우 지역 경찰 영내의 비축 장소로 실어 날랐다. 동베를린 교외 호헨쇤하우젠의 국가보안부 부지에는 동독 전역에서 수백 명의 경찰관이 모여 있었다. 그들은 미리 4개의 각재를 조합한 나무 장애물을 만들었다. 여기에 못과 잠금장치를 박아 철조망을 치기 위한 것이었다. 동쪽은 삼중의 포위선을 쳤다.

- 제1 포위선은 국경 경찰대, 예비 경찰대, 경찰학교 학생, 노동계급 전투단으로 구성되어 국경선에 철조망을 치고 콘크리트 기둥을 세워 제1 장벽을 완성하는 것을 지원했다.

- 제2 포위선은 정규군으로 구성되어 긴급 상황이 발생하면 즉시 전진하여 최전선 부대를 지원했다. 1945년 7월 4개국 협정에서는 동독군은 4개국의 허가 없이는 동베를린에 들어갈 수 없도록 되어 있었는데, 이는 협정 위반이었다.

- 제3 포위선은 소련군으로 구성되어 동독군이 붕괴되면 진출하기로 되어 있었다.

13일 0시, 동독 경찰대 본부는 두 개의 지령을 발표했다. 1시 5분에 브란덴부르크 문에 국경 경비대가 나타났다. 1시 11분에 로이터 통신의 아담 케렛-롱의 사무실에 바르샤바 조약 기구 가맹국들의 “서베를린 전역 주변에 확실한 보호 수단과 효과적인 관리를 구축한다”는 내용의 성명이 도착했고, 그는 차를 몰고 브란덴부르크 문으로 향했지만, 도중에 경찰에 막히고 국경이 폐쇄되었다는 사실을 전해 들었다. 곧바로 그곳을 떠나 지국으로 돌아와 “동서 국경선은 오늘, 날짜가 바뀌는 동시에 폐쇄되었다”라고 세계에 전파했다. 이때 동독 정부는 동서 베를린 간의 68개 도로를 모두 차단하고 철조망으로 첫 번째 “벽” 건설을 시작했다. 오전 1시 30분, 동독 당국은 모든 공공 교통을 중단시켰다. 동서 베를린을 잇는 프리드리히슈트라세 역에서는 서베를린에서 온 모든 열차 승객의 하차를 허용하지 않고 각 역에서 열차 선로를 파괴하고 철조망을 펼쳐 나갔다. 그때 서방 3개국의 군인들은 아직 잠들어 있었다.

영국 특사단 정치 고문 버나드 레드위지는 장교 전용 클럽 파티에서 늦게 귀가하여 잠자리에 들 준비를 하던 중 영국군 헌병대의 전화로 열차 심야 운행 중단, 통신 차단, 검문소에서의 도로 봉쇄 보고를 받았다. 서둘러 스타디온 근처 사무실로 가서 런던에 전화를 걸어 긴급 전보를 보냈다. 이것이 최초의 공식 통지였다. 레드위지는 이 작전에 그다지 놀라지 않았다. “절대적으로 무언가가 있다는 느낌은 있었지만, 아무도 예측하지 못했습니다. 정보원으로부터는 보고가 없었습니다.”라고 후년 인터뷰에서 답했다.

서베를린 주재 미국 대사 앨런 라이트너는 오전 2시에 국경 폐쇄 최초 보고를 받았다. 부하인 스마이서와 트린카가 지시를 받고 정찰에 나서 자동차로 포츠담 광장에서 동베를린으로 들어가는 것이 허용되어 약 1시간 동안 동쪽을 돌아 브란덴부르크 문으로 서베를린으로 돌아왔다. 스마이서의 목격 정보를 통해 라이트너는 소련군이 이 작전에 직접적인 역할을 하지 않은 것으로 미루어 미국에 대한 군사적 위협이 아니라고 생각하는 한편, 동독군을 동베를린에 들여놓는 것을 금지하고 있는 4개국 협정 위반이라는 점도 염두에 두었다. 오전 11시에 러스크 국무장관에게 최초의 상세한 보고를 타전했다. “동베를린 주민이 서베를린에 들어오는 것은 방해받았다. 동쪽의 경제적 손실과 사회주의 진영의 위신을 잃는 난민 유출에 대처하기 위한 조치이다.”라고 말하며, 밤에 다음 전보를 타전할 때는 소련군의 움직임에도 언급하고, 직접적인 개입은 없지만 상당한 규모로 동원한 것은 동독군의 신뢰도에 대해 의문을 갖고 있다는 점도 덧붙였고, 또 서방의 군 관계자 및 민간 공무원은 동쪽으로 자유롭게 출입하고 있다는 점도 덧붙였다.

거의 오전 2시부터 각 지역에 배치된 노동계급 전투단으로부터 준비 완료 연락이 잇따랐고, 오전 3시에 경찰 본부는 내무부에 첫 번째 보고를 하고 그 후 1시간마다 보고를 계속했다. 3시 25분에 UPI 통신이 속보를 전파했다. 오전 4시, 브란트가 탄 열차는 킬로 향하고 있었지만, 중간에 하노버에 도착한 후 연락이 와 급히 그곳에서 내려 택시를 타고 공항으로 향했다. 오전 4시 30분 아데나우어 총리는 수도 본 근처 자택에서 잠자리에 들었을 때 깨어나 상황을 알게 되었다. 브란트가 서둘러 서베를린으로 향한 것과는 달리, 아데나우어는 서베를린에 바로 가지 않았다. 프랑스의 샤를 드골 대통령은 파리 남부 콜롱브르 레 두 에글리즈 별장에서 주말 휴가를 보내고 있었고, 역시 잠자리에 들었을 때 쿠브 드 뮈르빌 외무장관으로부터 전화로 상황을 알게 되었다. 드골은 그때 “이것으로 베를린 문제가 해결될 것이다.”라고 말했다고 전해진다.

이 무렵 미국의 스마이서와 트린카는 정찰을 계속하여 프리드리히슈트라세 역에 도착했다. 아직 한밤중이었지만, 수십 명의 승객(여성, 어린이, 노인 등)이 승강장에 오르려고 하자 경찰에 밀려났고, 트린카는 후에 “이것이 마지막 기회라고 생각했을 것이다. 모든 것이 끝났다는 것을 깨닫고 눈물을 흘리고 있었다.”라고 말했다. 역 구내에는 12일자 당 중앙위원회의 명령서가 게시되어 있었다.

이 명령서에는 그 외에 지하철 폐쇄역이 열거되어 있고, 서쪽에서 오는 노선이 통과하는 동쪽의 지하철역은 열차가 정차하지 않는다는 것도 명시하고 있었다. 그리고 여기에는 적혀 있지 않았지만, 이후 서쪽으로 탑승할 수 있는 것은 경찰로부터 공식적인 증서를 가진 사람만이 되었고, 승강장 A와 B는 곧 폐쇄되었다. 이 역에서 서쪽으로 향하는 운행이 재개된 것은 1989년이 되어서였다. 이날 도시철도 8노선, 지하철 4노선이 운행 불능이 되었고, 도시철도 48개 역 모두에서 지역 간 교통이 폐지되었고, 동베를린 33개 역 중 13개 역이 영업 정지되었다.

동베를린은 큰 혼란에 빠졌고, 사람들이 움직이고 트럭이 움직이며, 에어 드릴이 도로를 굴착하고 있었다. 경찰 본부에서는 전화가 울리고 각 지역 경찰에는 명령이 난무했다. 오전 5시 30분에는 포츠담에 주둔하는 공병 소대가 건설 작업에 투입되었다. 실제로 국경선 근처 작업에 투입된 국경 경찰대, 예비 경찰대, 경찰학교 학생, 그리고 노동계급 전투단 등은 내용을 사전에 전혀 알지 못하고 심야에 명령이 내려져 동원된 것이 대부분이었다.

에리히 호네커는 국경을 따라 계속 차를 몰고 다니며 세세한 지시를 내리면서 작전 진행 상황을 확인했다. 오전 4시경에는 작전의 중요한 부분이 거의 달성된 것에 만족하고 집무실로 돌아왔다. 오전 6시경에는 모든 지휘관으로부터 임무가 지시대로 실행되었다는 보고를 받았다. 아침 6시까지 동서 베를린 간 통행은 거의 불가능해졌고, 철조망으로 된 벽은 오후 1시까지 거의 건설이 완료되었다. 호네커는 울브리히트에게 최종 보고를 마치고 귀가했다.

이날 밤, 아직 국경선이 강화되지 않은 지역에서 수백 명의 동베를린 시민이 서쪽으로 탈출했다. 호수와 운하를 건너간 사람, 서베를린 시민의 지인 차량 트렁크나 좌석 아래에 숨은 사람, 자신의 번호판을 서쪽 친구의 번호판으로 바꿔서 넘어간 사람 등 다양했지만, 난민 탈출의 구멍은 이날 밤 닫혔다. 1961년 8월 13일에 마리엔펠데 난민 수용소에 온 사람은 150명이었다. 그러나 실제 넘어간 사람의 수는 불명이다.

이것으로 동서 베를린 간 48km를 포함하여 서베를린을 둘러싼 환상 155km에 걸쳐 철조망이 단 하룻밤 만에 완성되었다. 이틀 후에는 돌로 된 벽의 건설이 시작되었다. 그 국경선은 동서로 193개의 주요 도로 및 옆길을 가로지르고 있었고, 그때까지 81곳의 검문소가 있어 통행이 가능했지만, 그중 69곳이 이날 철조망에 의해 봉쇄되고 12곳으로 제한되었다.

동독은 건설 당시 이 벽을 “근대적인 서부 국경”이라고 부르며 “평화의 포위선”이라고도 불렀다. 이듬해 8월, 벽 건설 1주년 기념 행사를 준비하던 중 이 벽의 공식 명칭 검토를 시작했다. 당 정치국에 설치된 선전위원회와 중앙위원회 서기 알베르트 노이덴이 명칭을 “방역선(코르돈 사니텔)”로 할 안이 일단 통과되었지만, 다시 검토하게 되어, 서방의 군사적 공격을 막기 위한 것이라는 명목으로 “반파시즘 방벽(Antifaschistischer Schutzwall)”이라고 부르기로 결정했다.[191] 이는 명목상이었고, 실제로는 동독 국민이 서베를린을 경유하여 서독으로 유출되는 것을 막기 위한 것이었으며, “봉쇄” 대상은 서베를린이 아니라 동독 국민을 비롯한 동쪽 진영에 사는 사람들이었다.

4. 1. 흐루쇼프의 비무장 자유 도시화 선언

1958년 11월 27일, 소련의 니키타 흐루쇼프 수상은 서베를린을 6개월 안에 비무장 자유 도시로 만들 것을 통고했다. 이는 서베를린을 동독과 서독 어느 쪽에도 속하지 않고, 어느 쪽으로부터도 간섭받지 않는 지역으로 만들자는 제안이었다. 흐루쇼프는 6개월 안에 동독, 영국, 미국, 프랑스, 소련 4개국이 협정을 체결해야 하며, 그렇지 않으면 이들 국가가 베를린 문제와 관련하여 가지고 있는 계약 및 권리는 무효화된다고 주장했다.[183]흐루쇼프는 이 제안을 통해 "전후 4개국 협정(포츠담 협정)을 완전히 뒤엎고, 베를린 관련 협정은 지키고 있지만 그것을 악용하여, 승인도 하지 않은 동독의 영공과 영내를 통과하여 서베를린과의 교통·통신에 사용하고 있다. 게다가 서독을 NATO(북대서양조약기구)에 가입시켜 독일 통일을 방해하고 있다. 이러한 비정상적이고 우려스러운 상황을 해결하기 위해, 서베를린을 어떤 국가의 간섭도 받지 않는 자유 도시로 만들고, 서방 군대는 6개월 이내에 철수하며, 그 합의가 없다면, 동독은 독립 국가로서 육로, 수로, 항공로와 관련된 모든 권리를 행사하고, 이후 베를린 문제에 대해 미국, 영국, 프랑스와의 접촉은 모두 종결한다"고 주장했다.

흐루쇼프가 이러한 결심을 한 배경에는 전문 지식과 숙련 기술을 가진 인재가 베를린을 통해 계속 유출되는 상황이 있었다. 이러한 인재 유출은 동독 경제에 압박을 가했고, 동독이 소련의 안정적인 동맹국이 되는 것을 방해한다고 판단했기 때문이었다. 그는 영국, 미국, 프랑스가 베를린 문제에서 핵전쟁의 위험을 무릅쓰지 않을 것이며, 소련이 최대한 타협한다면 베를린을 유엔 감시하에 비무장화하는 것을 목표로 할 수 있다고 생각했다.[183]

1958년 11월 29일, 서독의 유력 일간지 프랑크푸르터 알게마이네(Frankfurter Allgemeine Zeitung)는 "소련, 서베를린의 단치히화(Danzig화)를 희망"이라는 제목으로 보도했다.[188] 독일의 역사가 한스-페터 슈바르츠(Hans-Peter Schwarz)는 "1958년 최후통첩부터 1963년까지의 기간은 모든 외교에 제3차 세계대전의 그림자가 드리워져 있었다"고 평가했다. 빌리 브란트 서베를린 시장은 흐루쇼프의 통고에 대해 즉시 거부 성명을 발표했다.[189]

1958년 12월 14일, 파리에서 영국, 미국, 프랑스, 서독의 외무장관들이 모여 회의를 열었고, 서베를린 시장도 참여했다. 12월 16일 NATO 이사회에서의 협의를 거쳐, 소련의 비난에는 법적 근거가 없다고 결론 내렸다. (베를린에 대한 합의는 포츠담 선언 이전인 1945년 2월 6일에 발효된 것이다) 따라서 자유 도시화를 거부했다. 12월 31일, 이들은 점령군으로서의 권리를 포기할 의향이 없다고 답변했다.[189]

1959년 2월, 흐루쇼프는 서방 군대의 철수 시한을 6개월 연기했고, 9월에는 미국을 방문하여 아이젠하워 대통령과 회담하여 시한을 다시 연기했다. 미소 양국은 베를린의 장래 지위, 독일 문제, 군축 문제에 대해 1960년 5월 파리에서 열릴 영국, 미국, 프랑스, 소련 4개국 정상회담에서 협의하기로 합의했다. 그러나 이 회담은 직전에 발생한 U-2기 사건으로 인해 실패로 끝났다.[183]

4. 2. 서방 각국의 베를린 문제에 대한 입장

1958년 11월 27일, 소련의 니키타 흐루쇼프(Никита Сергеевич Хрущёв) 수상은 서베를린을 6개월 안에 비무장 자유 도시로 만들 것을 요구했다. 이는 서베를린을 동서독 어느 쪽에도 속하지 않는 지역으로 만들고, 6개월 안에 관련 협정을 체결하지 않으면 베를린 문제에 대한 기존 협약을 무효화한다는 내용이었다.[183] 흐루쇼프는 동독의 인재 유출을 막고, 동독을 안정적인 동맹국으로 만들기 위해 이러한 결정을 내렸다. 그는 서방 국가들이 베를린 문제로 핵전쟁 위험을 감수하지 않을 것이라고 판단했다.[183]흐루쇼프의 통고에 대해 빌리 브란트(Willy Brandt) 서베를린 시장은 즉시 거부 성명을 발표했다.[189] 12월 14일, 미국, 영국, 프랑스, 서독 외무장관은 소련의 비난에 법적 근거가 없다고 반박하며 자유 도시화를 거부했다.[189]

그러나 미국, 영국, 서독, 프랑스 간에는 입장 차이가 존재했다.

- 미국: 데탕트 시기에 베를린 문제로 전쟁 위험을 감수할 의사가 없었다. 아이젠하워 대통령은 유럽에서 지상전을 벌이지 않겠다고 공언했고, 덜레스 국무장관은 동서독 연방 제도를 시사하기도 했다.[190] 아이젠하워는 베를린의 지위 변경을 고려하기도 했지만, 소련의 도전에 맞서 싸울 의지를 유지하며 현상 유지에 중점을 두었다.[190] 케네디 대통령 역시 서베를린 접근권이나 독일 통일을 위해 미군을 희생할 의사가 없었다.[190]

- 영국: 독일 통일에 현실성이 없다고 판단했고, 베를린을 둘러싼 전쟁 위험을 주저했다.[190] 맥밀런 총리는 전쟁을 원하지 않았고, 독일 재통일에 반대했다.[191]

- 서독: 아데나워 총리는 흐루쇼프와의 협상에 희망을 갖지 않았고, 서방 동맹국들이 독일 통일을 외교 과제로 삼아야 한다고 생각했다.[190]

- 프랑스: 드골 대통령은 대서양 동맹을 싫어했고, 서독과의 협력을 중시했으며, 소련과의 협상에서 타협하지 않는 태도를 보였다.[190] 그러나 알제리 전쟁 종결 후 국내 분열로 인해 베를린 위기는 불리한 시기에 발생한 문제였다.[191]

1961년 6월 미소 정상회담에서 케네디와 흐루쇼프는 베를린 문제로 격렬하게 대립했다. 흐루쇼프는 평화 조약 체결 후 서베를린 점령권과 통행권이 무효화된다고 주장했지만, 케네디는 서베를린을 포기하면 미국의 신뢰를 잃는다고 반박했다.

베를린 장벽 건설 이후, 서베를린 시민들은 서방 국가들의 소극적인 태도에 실망했다. 8월 16일 서독 언론 빌트(Bild)는 "서방, 아무것도 하지 않아"라고 보도했다.[189] 브란트 시장은 항의 연설을 통해 미국에 "말 이상의 것"을 기대한다고 말했다.

4. 3. 동독의 초조

1961년 초, 동독의 울브리히트 제1서기는 소련의 흐루쇼프 수상에게 서한을 보내 서베를린 점령권 종식, 서방 군대 감축 및 철수, 서방 라디오 방송국과 스파이 기관 폐쇄, 그리고 영미불과 소련이 관리하는 우편 서비스부터 항공 관제까지의 국가적 기능을 동독으로 이양할 것을 요구했다. 특히 서독에서 서베를린으로 향하는 모든 항공 접근 권한을 강력히 요구했다.[194] 이는 서베를린에서 서독으로 향하는 모든 항공편을 중단시켜 인구 유출 문제를 해결하고, 서베를린을 압박하여 자유로운 서방 도시로서의 힘을 약화시키려는 의도였다.

울브리히트는 연초에 당 정치국 회의에서 “난민 유출을 근본적으로 저지하는” 계획 수립을 위한 작업반을 설치하기로 결정했다. 이 작업반의 핵심 멤버는 카를 마론 내무장관, 에리히 밀케 국가보안장관, 그리고 에리히 호네커 당서기였다. 이들이 마련한 “난민 유출 저지” 방책이 바로 동서 베를린 간 통행 차단, 즉 장벽 건설이었다. 울브리히트는 1952년에 이미 스탈린에게 유사한 해결책을 제시하고 허가를 요청한 적이 있었다. 1961년 3월 바르샤바 조약 기구 각료회의 때 울브리히트는 동서 베를린 국경선 봉쇄를 제안했지만, 소련은 기권했고 다른 5개국은 반대하여 부결되었다.[189][192]

하지만 동독은 서방으로부터 동독을 보호하기 위해 동서 베를린의 교통을 차단하고 베를린 장벽을 건설하는 방향으로 움직이기 시작했다. 베를린 장벽은 서베를린을 봉쇄하는 것이 아니라 동독을 외부로부터 차단하고, 서베를린을 동독으로부터 격리하여 둘러싸는 형태로 건설되었다. 또한 국경선 경계가 아닌 동쪽으로 들어온 곳에 세워져 서방이 장벽 자체에 대해 아무것도 할 수 없도록 만들었다.

독일의 역사가 만프레트 비르케는 1961년 8월 울브리히트-흐루쇼프 회담 기록을 통해 장벽 건설 결정권이 소련에 있었다고 밝혔다.[193] 울브리히트는 동독 국가 붕괴를 우려하여 흐루쇼프에게 동서 베를린 교통 차단을 요구했지만, 흐루쇼프는 1961년 6월 빈에서 존 F. 케네디 미국 대통령과의 회담까지 기다리라고 답변했다.[194]

빈 회담에서 흐루쇼프는 미국이 동독을 국가로 승인하고 평화 조약을 체결할 것을 요구했지만, 케네디는 거부했다. 흐루쇼프는 소련이 단독으로 동독과 평화 조약을 맺고, 서베를린의 점령 통치는 동독에 반환되어야 한다고 주장했다. 그러나 이는 소련 자신을 옥죄는 결과가 되었다. 동베를린에 동독 인민군이 진주하지 않은 상태에서 동독은 아무것도 할 수 없었다. 빌케는 "동독은 소련을 통해서만 목표를 달성할 수 있었고, 국제 협상에서 발언권이 없었다"고 지적하며, "소련에게 베를린 문제는 유럽의 세력 관계를 소련 우위로 만들기 위한 지렛대였다"고 언급하고, 베를린 장벽 건설은 미군을 철수시키고 서베를린의 관리권을 장악하려는 소련의 외교 공세에서의 후퇴였다고 결론짓고 있다.

흐루쇼프는 장벽 건설이 사회주의 세계의 명성에 타격임을 인식했지만, 동독 경제 붕괴를 막기 위한 인구 유출 대책이 시급했다. 항공로 차단이나 장벽 건설 두 가지 중, 전자는 미국과의 무력 충돌 위험이 있었다. 빈 회담 결렬을 계기로 흐루쇼프는 장벽 건설과 베를린 교통 차단을 승인했다. 그러나 동독과의 평화 조약 체결은 10월에 철회했다. 동독에 대한 영향력을 유지하려면 현상 유지로 베를린 문제에 대한 소련의 주도권을 확보하는 것이 현명하다고 판단했기 때문이었다. 곧 미소 양국이 주도권을 쥐는 지역을 명확히 구분하고, 서로 간섭하지 않는 암묵적인 합의가 성립되었고, 베를린 장벽 건설로 통행을 차단함으로써 베를린 문제는 그 이후로 고착화되었고, 오히려 상황은 안정화되는 방향으로 나아가게 된다.

4. 4. 빈 회담 (1961년 6월)

1961년 6월 3일부터 4일까지 오스트리아 빈에서 존 F. 케네디 미국 대통령과 니키타 흐루쇼프 소련 공산당 제1서기간의 미소 수뇌 회담이 개최되었다.[194] 첫날에는 쿠바 문제와 동서 관계 전반에 대한 논의가 이루어졌으나, 양측의 주장이 평행선을 달리며 합의에 이르지 못했다. 그러나 이튿날 베를린 문제가 논의되면서 격렬한 의견 대립이 발생했다.흐루쇼프는 제2차 세계 대전의 전후 처리를 마무리하기 위해 미국, 영국, 프랑스, 소련과 서독이 동독과 평화 조약을 체결해야 한다고 주장했다. 그는 케네디 대통령에게 "베를린의 지위를 변경하는 평화 조약을 체결하는 것에 합의하고 싶다. 만약 그렇게 할 수 없다면 소련은 단독으로 조약을 체결하고 지금까지의 전후 약속을 모두 파기할 것이다. 이후 서베를린은 자유 도시가 된다. 미국군이 남겠지만 소련군도 진주할 것이며, 국제연합군이나 중립국군이 주둔하는 것에도 찬성한다."라고 말했다.

이에 대해 케네디는 "서유럽은 미국의 국가 안보에 필수적이다. 서베를린을 논하는 것은 서유럽 전체를 논하는 것이다. 미국이 오랜 기간 관계를 맺어온 곳에서 떠나도록 요구하는 이유를 이해하기 어렵다. 전쟁으로 얻은 권리를 포기하는 것에 미국은 결코 동의하지 않는다."라고 반박했다.

흐루쇼프는 격렬하게 반발하며 "이러한 주장은 미국의 이익에 반한다는 것을 이해할 수 없다. 베를린에서 자국의 이익을 보호해야 한다는 미국의 논리는 소련이 받아들일 수 없다. 세계 어떤 힘도 우리가 평화 조약을 향해 나아가는 것을 막을 수 없다."라고 강조했다. 그는 평화 조약 체결 후 서베를린의 상태에 대해 "소련과 동독이 평화 조약을 체결하면, 독일 항복 당시 연합국 간에 합의된 베를린 점령권과 통행권은 무효가 된다. 즉, 각국의 군대는 베를린에서 철수해야 한다."라고 주장했다. 이에 케네디는 "베를린을 포기하면 미국은 신뢰를 잃는다."라고 맞서며 격렬한 논쟁을 벌였다.

흐루쇼프는 "소련은 평화 조약을 체결할 것이다. 독일 민주 공화국의 주권은 존중되어야 한다. 그 주권에 대한 어떠한 침해도 소련은 공공연한 침략 행위로 간주하고, 그에 상응하는 결과를 초래할 것이다."라며 전쟁 가능성까지 언급하며 케네디를 압박했다. 결국 케네디는 물러서지 않았고, 흐루쇼프는 "소련은 올해 안에 단독으로라도 동독과 평화 조약을 체결할 것이다."라고 선언했다. 그는 "조약에 이르지 않더라도 동독과 잠정적인 협정을 맺고, 전쟁 상태가 종결되면 (동독 영토인) 서베를린에 서방 군대가 주둔하는 것은 침략 행위가 된다."라고 덧붙이며, "침략을 막기 위해서는 전쟁도 불사할 것이다."라고 강경한 태도를 보였다.

케네디는 흐루쇼프의 요구를 거부하고 어떤 위험을 감수하더라도 서베를린을 지키겠다고 선언하며, 빈 회담은 결국 결론 없이 종료되었다.[182]

4. 5. 소련의 막다른 골목

1958년 11월 27일, 소련의 흐루쇼프 수상은 서베를린을 6개월 안에 비무장 자유 도시로 만들라는 통고를 했다. 이는 서베를린을 동서독 어느 쪽에도 속하지 않는 지역으로 만들고, 6개월 안에 관련 협정을 체결하지 않으면 베를린 문제에 대한 4개국 (영국, 미국, 프랑스, 소련)의 권리를 무효화한다는 내용이었다.[183] 흐루쇼프는 전문 인력 유출로 동독 경제가 압박받고, 동독이 소련의 안정적인 동맹국이 될 수 없다고 판단하여 이러한 결정을 내렸다. 그는 서방이 핵전쟁 위험을 감수하지 않을 것이며, 소련은 베를린을 유엔 감시하에 비무장화하는 것을 목표로 했다.[183]그러나 서방 4개국은 1959년 12월, 소련의 비난에 법적 근거가 없다고 반박하며 자유 도시화를 거부했다.[189] 흐루쇼프는 서방 군대 철수 시한을 연기하고, 1960년 5월 4개국 정상회담에서 베를린 문제를 협의하기로 했으나, U-2기 사건으로 회담은 실패했다.[183]

이런 상황에서 동독의 울브리히트 제1서기는 흐루쇼프에게 서한을 보내 서베를린 점령권 종식, 서방 군대 감축 및 철수, 서방 라디오 방송국 폐쇄 등을 요구했다. 특히 서독에서 서베를린으로 향하는 모든 항공 접근 권한을 동독이 갖기를 강력히 원했다. 이는 서베를린을 압박하여 자유 도시로서의 힘을 약화시키려는 의도였다.

울브리히트는 1952년 스탈린에게 베를린 봉쇄와 유사한 해결책을 제안한 적이 있었다. 1961년 3월 바르샤바 조약 기구 각료회의에서 울브리히트는 동서 베를린 국경 봉쇄를 제안했으나, 소련의 기권과 다른 국가들의 반대로 부결되었다.[189][192]

1961년 6월 빈 회담에서 흐루쇼프와 케네디는 베를린 문제로 격렬하게 대립했다. 흐루쇼프는 평화조약 체결 후 서베를린 점령권과 통행권이 무효화된다고 주장했고, 케네디는 서베를린을 포기하면 미국의 신뢰를 잃는다고 반박했다. 흐루쇼프는 전쟁도 불사하겠다고 위협했지만, 케네디는 물러서지 않았다.

결국 흐루쇼프는 장벽 건설을 승인했지만, 동독과의 평화 조약 체결은 철회했다. 이는 동독에 대한 영향력을 유지하고 베를린 문제에 대한 소련의 주도권을 확보하기 위한 판단이었다. 베를린 장벽 건설로 베를린 문제는 고착화되었고, 상황은 안정화되었다.

독일의 역사가 만프레트 비르케는 장벽 건설 결정권이 소련에 있었다고 밝혔다.[193] 흐루쇼프는 장벽 건설이 사회주의 세계의 명성에 타격을 줄 것을 알면서도, 동독 경제 붕괴를 막기 위해 인구 유출을 막을 대책이 시급하다고 판단했다. 항공로 차단은 미국과의 무력 충돌 위험이 있었기에, 장벽 건설이 선택되었다.

결론적으로, 베를린 장벽 건설은 서베를린의 관리권을 장악하려던 소련의 외교적 후퇴였다.

4. 6. 울브리히트의 장벽 발언

1961년 6월 15일, 울브리히트 동독 사회주의 통일당 제1서기는 서방 기자들과 기자회견을 가졌다. 이 시점에는 아직 소련으로부터 장벽 건설에 대한 승인을 받지 못했지만, 빈 회담의 결과를 듣고 울브리히트는 장벽 건설을 진행할 것이라고 확신했다.[191]이날 기자회견에서 동독이 브란덴부르크 문 옆에 국경을 설치할 것이냐는 질문에 울브리히트는 "그러한 장벽 건설 계획은 알지 못한다. 우리나라 건설 노동자들은 주택 건설에 바쁘고, 아무도 장벽 건설을 생각하고 있지 않다."라고 답했다. 국경에 대한 질문을 받고 무심코 장벽에 대해 답변해 버린 것이다. 그러나 기자들은 그 사실을 눈치채지 못했고, 그 이후의 전개를 아무도 예측하지 못했다.[191]

이후 소련으로부터 장벽 건설 승인을 얻게 되자, 울브리히트는 소련과 평화 조약을 맺고 소련의 지원을 받아 서베를린 "해방"을 추진할 것이라고 생각했다.

4. 7. 미국의 움직임

존 F. 케네디 대통령은 1961년 6월 빈 회담에서 니키타 흐루쇼프 소련 공산당 서기장의 베를린 문제 관련 최후통첩을 거부하고, 서베를린에 대한 서방 군대의 주둔, 자유로운 통행, 자유로운 정치 상황 유지라는 세 가지 요구사항을 제시했다. 그러나 이는 미국의 관심이 서베를린의 현상 유지에만 국한된다는 신호로 해석될 수 있었다.[182]케네디는 베를린 장벽 건설 직전인 1961년 7월 25일 TV 연설을 통해 다음과 같은 입장을 밝혔다.

- 서베를린은 공산주의 속 자유의 섬이자 철의 장막 뒤편 희망의 등불이다.

- 서베를린 주민의 자유와 안전, 그리고 미국의 권리를 지켜야 한다.

이를 위해 케네디는 국가 비상사태 선포 대신 국방 예산 증액, 육군 병력 증강, 징병 확대, 예비군 소집, 바르샤바 조약 기구 국가들에 대한 경제 제재 등을 발표했다. 또한, 연말까지 대(對)베를린 공수 능력을 강화하고 유럽에 6개 사단을 추가 배치할 것이라고 밝혔다.

이 연설에서 케네디는 '서베를린'과 '베를린'이라는 용어를 구분하여 사용했는데, '서베를린'이라는 단어를 17번 사용함으로써 서베를린의 안전 보장에만 집중하고 동베를린 문제에는 관여하지 않겠다는 의사를 간접적으로 내비친 것으로 해석된다.

이에 앞서 케네디는 1961년 6월 빈 회담에서 유럽이 동서로 분열된 현실을 인정하고, 동유럽 국가에 대한 미국의 불간섭을 시사하는 발언을 하기도 했다. 또한 8월 초에는 월트 로스토 보좌관에게 "흐루쇼프는 동독을 잃어가고 있다. (중략) 아마도 장벽을 세울 것이다. 우리는 그것을 막을 수 없다."라고 말하며 장벽 건설을 예측하고 있었다.

결국 케네디 행정부는 베를린 장벽 건설을 막지 못했고, 서베를린의 현상 유지에만 집중하는 소극적인 태도를 보였다.

4. 8. 국경 봉쇄와 철조망 설치

1961년 8월 13일, 동독의 독일 사회주의통일당은 서베를린 주위에 국경을 봉쇄하기 시작했다. 처음에는 가시 철조망을 설치했고, 며칠 후에는 벽을 건설했다. 이 조치는 베를린으로의 대량 탈출을 막기 위한 것이었다. 동독은 이 법안을 통해 권력을 안정시키고 주권을 확립하고자 했다. 그러나 가시 철조망과 벽조차도 사람들이 탈출하는 것을 막지는 못했다. 베를린 국경 요새를 완벽하게 만들려는 노력은 1989년까지 계속되었다.[59]동서 베를린 경계선이 폐쇄되면서, 대부분의 동독 사람들은 더 이상 서독으로 여행하거나 이주할 수 없게 되었다. 베를린은 동서독 간 무단 통행이 가장 쉬운 곳에서 가장 어려운 곳으로 바뀌었다. 많은 가족들이 헤어졌고, 서베를린에서 일하던 동베를린 주민들은 직장을 잃었다. 서베를린은 적대적인 영토 안에 고립된 엑스크레이브(월경지)가 되었다.

서베를린 시민들은 빌리 브란트 시장의 주도로 베를린 장벽에 항의하는 시위를 벌였다. 브란트는 미국이 제대로 대응하지 않는 것을 비판하며, 워싱턴에 다음 조치를 제안하기도 했다. 이 소식에 존 F. 케네디 대통령은 격분했다.[60] 연합군 정보기관들은 난민 유입을 막기 위해 장벽이 건설될 가능성을 예상했지만, 그 위치는 도시 주변부일 것이라고 예상했다. 1961년, 딘 러스크 국무장관은 "장벽은 유럽의 풍경에서 영구적인 특징이 되어서는 안 된다. 소련이 공산주의 실패의 상징을 그곳에 남겨두는 것이 자신들에게 유리하다고 생각할 이유가 없다"고 선언했다.[58]

미국과 영국 정보 당국은 소련 점령 지역이 서베를린으로부터 봉쇄될 것으로 예상했지만, 동독이 그렇게 빨리 조치를 취할 줄은 몰랐다. 그들은 장벽이 동독/소련이 베를린 전체를 재점령하거나 장악하려는 우려를 종식시키는 것으로 보았다. 만약 그런 계획이 있었다면 장벽은 불필요했을 것이다. 따라서 그들은 베를린을 둘러싼 소련과의 군사적 충돌 가능성이 감소했다고 결론지었다.[61]

4. 9. 소련의 안도

1961년 8월 13일 베를린 장벽이 건설되자, 소련의 흐루쇼프 수상은 미국, 영국, 프랑스를 제치고 우선 안도했고 그 후 환희에 젖어들었다. 동독과의 평화 조약 체결을 통해 얻을 것이라고 생각했던 것 이상을 얻었다고 느꼈기 때문이다.[194]흐루쇼프는 울브리히트 동독 제1서기가 베를린의 교통 차단을 요구했을 때, 장벽 건설이 사회주의 세계의 명성에 타격을 줄 것은 알았지만, 동독에서 서독으로의 대량 인구 유출에 대한 대책을 시급히 강구하지 않으면 동독 경제가 완전히 붕괴하는 것은 명백했기에 장벽 건설을 승인했다. 인구 유출을 막기 위해서는 항공로 차단이나 장벽 건설 두 가지가 있었지만, 전자는 미국과의 무력 충돌을 초래할 위험이 있었다.

존 F. 케네디 미국 대통령과의 빈 회담 결렬을 계기로 흐루쇼프는 장벽 건설과 베를린 교통 차단을 승인했다. 그러나 회담에서 통고했던 동독과의 평화 조약 체결은 10월에 철회했다. 동독에 대한 영향력을 유지하려면 현상 유지로 베를린 문제에 대한 소련의 주도권을 확보하는 것이 현명하다고 판단했기 때문이다. 곧 미소 양국이 주도권을 쥐는 지역을 명확히 구분하고, 서로 간섭하지 않는 암묵적인 합의가 성립되었고, 베를린 장벽을 건설하여 통행을 차단함으로써 베를린 문제는 그 이후로 고착화되었고, 오히려 상황은 안정화되는 방향으로 나아가게 되었다.

소련은 동독군 후방 제3선에 배치하여 대규모 군사 동원을 통해 미국군 등 서방에 강력한 메시지를 보냈다. 미국군이 개입할 경우 어느 정도의 대가를 치러야 하는지 명확히 전달한 것이었다. 이반 코네프 동독 주둔 소련군 총사령관은 동독군 및 경찰 부대의 충성도가 얼마나 신뢰할 수 있는지, 서방 국가 군대가 진격해 온다면 그들이 어떻게 반응할지 불안감을 느꼈지만, 서방 군대는 움직이지 않았다.

4. 10. 미국의 침묵

1961년 8월 13일, 동독은 서베를린 주위에 국경을 봉쇄하기 시작했다. 이는 베를린으로의 대량 탈출을 막고, 동독의 권력을 안정시키기 위한 조치였다. 그러나 이 장벽 건설에도 불구하고 사람들은 계속 탈출을 시도했다.[59]미국과 영국 정보 당국은 소련이 서베를린을 봉쇄할 것으로 예상했지만, 동독이 이러한 조치를 취하는 데 걸린 시간에 놀랐다. 그들은 장벽을 동독과 소련이 베를린 전체를 재점령하거나 장악하려는 우려를 끝내는 것으로 보았다. 만약 그러한 계획이 진행 중이었다면 장벽은 불필요했을 것이기 때문이다. 따라서 그들은 베를린을 둘러싼 소련의 군사적 충돌 가능성이 감소했다고 결론지었다.[61]

국가안보국(NSA)만이 동독이 인적 자원 유출 문제를 해결하기 위해 조치를 취할 것이라는 사실을 알고 있었다. 1961년 8월 9일, NSA는 사회주의 통일당이 동·서베를린 간 보행자 통행을 완전히 차단한다는 계획에 대한 사전 경고 정보를 가로챘다. 베를린 감시 위원회는 이 정보가 "국경 폐쇄 계획의 첫 단계일 수 있다"고 평가했다.[66][67] 그러나 이 경고는 케네디 가의 히아니스 포트에서 휴가 중이던 존 F. 케네디 대통령에게 전달되지 않았다. 케네디는 사전 경고를 받지 못한 것에 분노했지만, 동독과 소련이 서베를린에 대한 서방의 접근을 막는 어떠한 조치도 취하지 않고 베를린만 분단한 것에 안도했다. 그러나 그는 미국과 소련 간의 관계를 악화시킨 베를린 장벽 건설을 비난했다.[66][67]

딘 러스크(Dean Rusk) 국무장관은 "장벽은 분명 유럽의 풍경에서 영구적인 특징이 되어서는 안 된다. 소련이 공산주의 실패의 상징을 그곳에 남겨두는 것이 어떤 식으로든 자신들에게 유리하다고 생각할 이유가 없다고 생각한다."라고 선언했다.[58]

케네디는 1961년 7월 25일 TV 연설에서 "서베를린은 공산주의의 바다에 떠 있는 자유의 섬"이라며 서베를린의 자유와 안전을 지키겠다는 결의를 표명했지만, '서베를린'과 '베를린'이라는 어구를 구분하여 사용했다. 이는 미국의 관심이 서베를린의 현상 유지에만 국한되며, 동베를린에 대해서는 관여하지 않겠다는 메시지로 해석될 수 있었다.

1961년 6월 빈 회담에서 케네디는 흐루쇼프에게 분단된 현실을 수용하고 영구적인 것으로 인정하며, 동쪽에 속하는 국가에는 미국의 간섭이 없을 것임을 시사했다. 또한, 8월 초 케네디는 흐루쇼프가 난민 유출을 막기 위해 장벽을 세울 것이라는 것을 예상하고 있었으며, 이를 막을 수 없다고 생각했다.

결국, 미국은 베를린 장벽 건설에 대해 소극적인 태도를 취했다. 이는 동독 영토 내에서 발생한 일이고, 케네디가 밝힌 세 가지 조건(서방군 주둔, 자유로운 통행, 자유로운 정치 상황 유지)을 위반하지 않았기 때문이었다. 또한, 이는 서방이 바라던 결과이기도 했다. 서베를린에 대한 접근권이나 독일 통일을 위해 미국 병사를 잃을 위험을 무릅쓰는 것은 어리석은 일이라고 생각했기 때문이다.

장벽 건설에 대한 미국의 소극적인 대응은 서베를린 시민들에게 큰 실망감을 안겨주었다. 서베를린 시장 빌리 브란트(Willy Brandt)는 미국이 배신하려 한다는 의혹이 확산되고 있다고 보고하며, 케네디에게 직접 서한을 보내 정치적 행동을 촉구하기도 했다.

4. 11. 서베를린으로의 군대 파견

1961년 8월 13일 동독이 베를린 장벽을 건설하자, 서베를린 시장 빌리 브란트는 미국의 소극적인 대응을 비판했다. 케네디는 이에 격분했다.[60]미국과 영국 정보 당국은 소련이 서베를린을 봉쇄할 가능성은 예상했지만, 동독이 실제로 장벽을 건설하는 데 걸린 시간에 놀랐다. 이들은 장벽 건설이 동독과 소련이 베를린 전체를 장악하려는 시도를 포기한 것으로 해석했다. 따라서 베를린을 둘러싼 군사적 충돌 가능성은 감소했다고 판단했다.[61]

1961년 8월 18일, 케네디는 린든 B. 존슨 부통령과 루시우스 클레이 장군을 서베를린에 파견했다.[205] 존슨 부통령은 서베를린 시민들에게 미국의 확고한 지지를 약속하며, "이 도시의 존속과 미래를 위해 우리의 생명, 재산, 신성한 명예를 걸고 맹세한다"고 연설했다. 이 연설은 장벽 건설로 인해 의기소침해 있던 베를린 시민들에게 큰 용기를 주었다.[189]

8월 20일, 미국 육군 제1전투단 약 1,600명이 서베를린 주둔 미군을 증강하기 위해 서베를린에 도착했다. 이 정예 부대의 파병은 케네디 대통령이 서베를린 방어 의지를 확고히 보여주기 위한 조치였다.[180][197]

5. 국경 요새 확장

베를린 장벽 건설 초기에는 단순히 블록을 쌓아 올린 형태였으나, 동독은 탈출을 막기 위해 지속적으로 장벽을 강화했다. 처음에는 탈출이 성공한 장소에 임시 장벽을 추가했고, 1963년에는 동베를린 쪽에 국경 지역을 설정하고 울타리를 추가했다. 1960년대 중반에는 건물들을 철거하여 국경 군인들이 "시야가 막히지 않고 사격 가능 지역이 명확"하게 확보된 좁고 긴 땅을 만들었다.

1970년대에는 두 번째 "내벽"이 추가되어 동베를린과 동독으로부터 국경 지역을 차단했다. 일부 지역에는 개 달리기를 설치하여 감시견들이 침입자를 감시하고 국경 군인들에게 경고할 수 있도록 했다. 밤에는 국경 지역을 밝게 비추어 국경 군인들이 어둠 속에서 탈출 시도를 쉽게 감지할 수 있도록 했다. 그림자는 안쪽으로 하얀색으로 칠해진 벽에 더 잘 보였다.

망루들은 약 250m 간격으로 설치되어 국경 군인들이 국경 지역을 잘 감시할 수 있도록 했다. 망루 감시원들은 국경 지역과 후방 지역을 관찰하며 탈출 시도를 초기에 저지할 수 있도록 했다. 국경 군인들은 벽 반대편 서베를린 영토도 감시했다.

1970년대 후반, 동독은 국제적 인정을 기대하며 장벽을 재건했다. 금속 격자, 벙커, 차량 장애물 등으로 위협적인 국경 요새 이미지를 개선하고자 했다. 1983년까지 이러한 시설들은 국경 지역에서 제거되었다. 새로운 벽은 더 강력한 "차단 기능"을 갖추고 감시 시스템이 강화되어 탈출을 막는 데 더욱 효과적이었다. 1989년 장벽이 무너지기 직전인 1980년대 후반까지, 동서 베를린 사이의 거의 모든 위협적인 장애물들이 국경에서 제거되었다.

6. 사격 개시 명령

장벽과 국경 요새는 그것만으로 탈출을 막기에 충분하지 않았다. 또한 장벽은, 탈출을 막을 수 없을 때 무기를 사용하라는 명령을 받은 무장 군인들이 지키고 있었다. 서독에서는 이것을 "사격 개시 명령"이라고 불렀다.

동독에서 서독으로 가는 국경에서 총기 사용은 내부 지시 및 명령에 의해 규제되었다. 공식적인 법률인 "동독 국경법"은 1982년까지 통과되지 않았다. 그러나 1952년부터 변화하는 상황에 구애받지 않고 구두로 지시하는 명령이 내려져, 국경 경찰과 군인들은 탈출을 막을 수 없다면 달아나는 사람을 총으로 쏴야 했다.

많은 사람들이 총기 때문에 동독 국경에서 목숨을 잃었다. 1961년과 1989년 사이에 베를린 장벽에서 발생한 총 140명의 사망자 중, 달아나려던 시도를 한 사람들이 대부분이었고, 그 중 91명이 동독 국경 군인에게 총을 맞아 사망했다. 사격 개시 명령은 1989년 4월까지 해제되지 않았다. 11월 국경이 개방되면서 이 명령은 완전히 쓸모없게 되었다.

7. 체크포인트 찰리 대치 (1961년 10월)

1961년 10월 17일, 소련 공산당 제22차 당대회에서 흐루쇼프 수상은 연말까지 동독과의 평화 조약 체결 주장을 철회했다. 사전에 협의를 받지 못한 울브리히트 동독 국가의장은 이러한 소련의 방침 전환에 불만을 품고, 항의의 뜻을 담아 동베를린 경계선에서의 입국 심사 강화라는 실력 행사에 나섰다. 서방의 민간 공무원들에게 신분증 제시를 요구하기 시작했는데, 이는 4개국 협정을 위반하는 것이었으며, 소련도 마리노프스키 국방장관 명의로 동독은 소련의 허가 없이 경계선에서 아무것도 변경해서는 안 된다는 통지를 발표했다.[200]

10월 22일, 앨런 라이트너 미국 공사 부부가 체크포인트 찰리를 통과하려 할 때 신분증 제시를 요구받았다. 라이트너 공사는 이를 거부하고 경비대와 실랑이 끝에 강제로 검문소를 돌파하여 통행의 자유를 주장했다. 이후 클레이 장군은 본국의 러스크 국무장관 허가 하에 체크포인트 찰리에서 외교관의 시위 행동을 감행하여, 미군 병사의 호위를 받으며 외교관이 검문소를 돌파했다. 처음에는 경비대가 강제로 저지하지 않았지만, 10월 27일 시위 행동을 벌였던 미국 측이 돌아가려 하자, 갑자기 소련군이 전차를 검문소 앞까지 진출시켰다. 미군도 대기하고 있던 전차를 출동시켜 양군은 검문소를 사이에 두고 대치했다.

클레이 장군은 실력 행사도 마다하지 않을 태세였지만, 케네디는 서방 국가들 간의 베를린 문제 의견 차이 조정에 어려움을 겪고 있었고, 한 검문소에서의 문제를 크게 만들 여유가 없었다. 한편 흐루쇼프는 베를린 장벽 건설 당시 케네디의 신호로부터 미국이 더 이상 행동에 나서지 않을 것이라고 확신했고, 보고를 듣고도 "전쟁 따위는 일어날 리 없다"고 생각했다. 케네디와 흐루쇼프는 비밀리에 연락을 취했고, 일촉즉발의 상황은 약 20시간 만에 해소되었다. 미군 측을 주도했던 클레이 장군은 본국으로 소환되었다. 흐루쇼프도 미·동독 간의 평화 조약 체결안을 공식적으로 철회하고, 울브리히트에게 "특히 베를린에서 상황을 악화시키는 행동은 삼가라"고 경고했다.[200]

이 사태는 "1961년 베를린 위기"라고 불리며, "미소의 최초이자 마지막 직접적인 무력 대결의 무대"라고도 불렸다.

이 사건 이후, 장벽의 존재는 양 진영의 무력 충돌을 피하고 냉전 상태를 유지하는 역할을 했다. 케네디도 "(장벽은) 아주 좋은 해결책은 아니지만, 전쟁보다는 훨씬 낫다" [201]고 장벽을 용인하는 발언을 했다.

베를린 주재 미국 외교관 리처드 스마이서는 "장벽은 동독을 강화 또는 구제하기 위한 것이었고, 체크포인트 찰리에서의 사건은 어떤 의미에서 게임이었다. 클레이는 전차 부대가 도착하자마자 그것을 알아차리고, 상황을 지켜보기로 하자고 말했다. 실제로 전차가 대치하고 있었어도 긴박한 분위기는 없었고, 양측 모두 발포할 의도는 없었다. 이 사건으로 제3차 세계 대전을 시작하려고 생각하지 않았고, 러시아도 그럴 생각은 없었다."고 말했다.[197]

헨리 키신저는 저서 「외교」에서 베를린 문제에 대해 "흐루쇼프가 동독과의 평화 조약을 포기하고, 베를린 장벽의 성공이 개별 평화 조약을 불필요하게 했다고 선언함으로써 베를린 위기는 끝났다."고 말했다. 또한 "위기 동안 초반에 눈부신 움직임을 보인 후, 상대가 진퇴양난에 빠져 항복할 때까지 기다리는 체스 기사처럼 행동했다. 그러나 외교 기록을 보면, 협상에서 수많은 선택지가 제시되었는데 그것을 전혀 이용하지 않았다는 것은 이해할 수 없는 일이다." "흐루쇼프는 자신이 여러 번 최종 시한을 설정하면서 아무것도 하지 않았고, 서방 동맹국을 협상에 끌어들인 수많은 선택지에 대해서도 아무것도 하지 않았다. 3년간의 최후 통첩과 위협 이후 흐루쇼프의 성공은 베를린 장벽 건설이었지만, 이것은 소련의 베를린 정책 실패를 상징한다." "흐루쇼프는 자신이 만든 복잡한 함정에 스스로 빠져들었다."라고 평가하며, 베를린 위기가 이듬해 가을 쿠바 미사일 위기와 함께 냉전의 전환점이 되었다고 보았다.[190] 장벽 건설은 1958년 최후 통첩에서 크게 후퇴한 것이며, 서방과의 대결이 아니라 동독 주민의 이익에 반하는 것이었다. 당시 서방은 몰랐지만, 동진영 내 중소 대립으로 중국과의 관계가 악화된 것도 서방에 대한 태도를 완화시킨 요인 중 하나였다.[202]

8. 케네디 대통령의 방문 (1963년 6월)

주어진 문서는 "케네디 대통령의 방문 (1963년 6월)" 섹션에 대한 내용이 원본 소스에 존재하지 않아 이전 단계에서 작성 불가능하다고 판단했습니다. 따라서, 이전 결과물에 대한 수정 사항은 없으며, 빈 문자열을 그대로 출력합니다.

9. 1989년 장벽 붕괴

1985년 소련에서 미하일 고르바초프가 공산당 서기장이 된 후, 동구권에서 정치적 상황이 서서히 변화하기 시작했다. 고르바초프는 심각한 경제적, 사회적 문제들을 해결하기 위해 내부 정치 개혁을 도입했다. 1988년 그는 바르샤바 조약 기구 회원국들의 제한된 주권을 요구한 소련 외교 정책의 핵심 원칙인 브레즈네프 독트린을 버렸다. 이 변화는 동구권 국가들이 자국의 국가 정책을 수립하는 것을 허용했다. 헝가리의 서방으로 이동은 1989년 5월 2일 국경 장벽을 시범적으로 철거하도록 유도하여 철의 장막에 첫 번째 구멍이 만들어졌다.

1989년 5월 2일, 민주화를 진행하던 헝가리의 네메트 수상이 오스트리아와의 국경에 있는 철의 장막이라 불리는 국경 철조망을 철거하자, 헝가리를 경유하여 해외 탈출을 희망하는 동독 시민들이 하계 휴가 명목으로 헝가리를 방문하여 체류하는 사태가 발생했다.

8월 19일, 범유럽 피크닉이 유럽 의원 오토 폰 하프스부르크의 주최로, 헝가리 정부 개혁파의 후원을 받아 헝가리와 오스트리아 국경 근처 쇤브룬에서 개최되었다. 이는 헝가리가 비밀리에 동독 시민들을 오스트리아로 넘어가도록 기획한 행사였다. 이 집회 도중 동독 시민 661명이 오스트리아로 넘어가는 데 성공했다. 이후 오스트리아를 경유하여 출국할 수 있다고 생각한 동독 시민들이 오스트리아와 국경을 접한 헝가리와 체코슬로바키아로 몰려들었다. 8월 25일, 헝가리 네메트 수상은 비밀리에 서독을 방문하여 콜 수상과 회담하고, 동독 시민들을 오스트리아를 경유하여 서독으로 출국시키기로 결정했다는 사실을 밝혔다. 서독 측의 수용 준비가 완료된 9월 11일에는 헝가리 정부가 동독과의 협정을 공식적으로 파기하고 동독 시민들을 오스트리아를 경유하여 서독으로 출국시켰다.[220] 9월 30일에는 체코슬로바키아 프라하의 서독 대사관에 모여 있던 동독 시민 4000명 앞에 서독의 겐셔 외무장관이 나타나 서독으로의 출국이 가능해졌다는 사실을 전했고, 월말까지 약 3만 명이 출국했다.

이미 베를린 장벽은 사실상 무력화되고 있었고, 동독 국내에서도 시위 활동이 활발해지고 있었다. 이러한 국민들의 대량 출국과 라이프치히의 월요 시위 등으로 동독 국내는 혼란스러웠음에도 불구하고, 최고 지도자 에리히 호네커 사회주의 통일당 서기장은 개혁을 거부했다. 10월 7일 동독 건국 40주년 기념식을 위해 동베를린을 방문한 미하일 고르바초프는 페레스트로이카에 대해 연설했지만,[220] 호네커는 자국의 사회주의 발전을 자화자찬할 뿐이었다.[220] 호네커의 연설을 들은 고르바초프는 경멸과 조소가 섞인 듯한 미소를 지으며 당 간부들을 둘러보고 혀를 찼고,[220] 고르바초프가 개혁을 하려 하지 않는 호네커를 부정한 것이 다른 당 간부들의 눈에도 분명해졌다. 이를 계기로 에곤 크렌츠(정치국원·치안 문제 담당 서기·국가평의회 부의장)와 귄터 샤보프스키(정치국원·사회주의 통일당 베를린 지역 위원회 제1서기) 등 당 간부들은 호네커의 퇴진 공작에 나섰다.[220] 10월 17일, 정치국 회의에서 슈토프 수상이 제안한 호네커 서기장 해임 동의안이 가결되었고, 호네커는 실각했으며, 후임으로 크렌츠가 취임했다.

11월 10일에는 중장비 등으로 베를린 장벽 파괴가 시작되었다. 이후 동독에 의해 장벽은 거의 모두 철거되었으나, 역사적 의미가 있는 건축물이기 때문에 일부는 기념비로 남아 있다.

베를린 장벽 붕괴로 동서독 국경은 사실상 없어졌고, 이듬해인 1990년 10월 3일 동서독이 통일되었다.

9. 1. 11월 9일

1989년 11월 9일, 에곤 크렌츠가 이끄는 사회주의통일당 중앙위원회 총회에서 다음날 시행 예정인 출국 규제 완화를 위한 새로운 정령안을 결정했다. 그날 저녁, 크렌츠 정권의 대변인 귄터 샤보프스키는 정례 기자회견에서 “동독 국민은 베를린 장벽을 포함한 모든 국경 통과 지점에서 출국이 허용된다”라고 발표했고, 언제부터 시행되는지 묻는 기자의 질문에 “'''제가 아는 바로는 ‘즉시, 지체 없이’입니다'''”라고 답했다.[221] 샤보프스키는 중앙위원회 토론에 참석하지 않았고, 크렌츠로부터 자세한 설명도 듣지 못했으며, 중앙위원회에서 공격을 받았기 때문에 크렌츠 정권 내부의 혼란이 그 원인으로 여겨진다(베를린 장벽 붕괴).하지만 질문을 했던 이탈리아 기자 에만은 2009년에 “회견 전, 샤보프스키와는 다른 고위 관리로부터 전화로 ‘출국 자유화 시기를 반드시 질문하라’는 말을 들었다”고 회상했다.[222] 이것이 사실이라면, 역사적인 베를린 장벽 붕괴는 기자회견에서의 실수의 결과가 아니라, 기획자와 협력자의 관계를 바탕으로 면밀하게 계획된 시나리오였다고 할 수 있다. (하지만 샤보프스키는 이를 부인했다).

이 기자회견을 각국 언론과 동독 국영 TV가 보도했고, 같은 날 밤 동베를린 시민들이 동서 베를린 간 7곳의 국경 검문소로 몰려들었다. 여행 자유화 정령은 실제로는 비자 발급 요건을 대폭 완화하는 법률이었고, 출입국에는 여전히 비자가 필요했지만, 몰려든 시민들에 대한 대응에 어려움을 겪은 국경 검문소 국경경비대 현장 지휘관은 정부의 지시 없이 11월 9일 22시 45분에 어쩔 수 없이 국경 게이트를 열었다. 비자 확인도 이루어지지 않았고, 베를린 장벽은 이때 사실상 무력화되었다.

10. 장벽의 철거와 보존된 유물

장벽의 철거는 국경이 개방된 직후 시작되었다. "장벽을 허무는 자"들은 콘크리트 조각들을 기념품으로 가져갔고, 새로운 국경 통과로 인해 장벽에는 큰 틈이 생겼다. 동독 정부와 국경 군인들은 장벽 조각을 전 세계에 판매했다.

1990년 6월, 베딩 (서베를린)과 미테 (전 동베를린) 사이의 아커슈트라세에서 장벽 해체가 시작되어 그 해 말에 거의 완료되었다. 동베를린 행정장관은 1990년에 베르나워 슈트라세에 위치한 장벽의 첫 부분을 역사적 기념물로 지정했다.

원래 위치에 남아 있는 장벽은 거의 파괴되었지만, 세 개의 긴 구간이 여전히 남아 있다.

- 테러의 지형(Topography of Terror)(전 게슈타포 본부 자리)에 있는 약 80m 길이의 조각 (체크포인트 찰리와 포츠다머 광장 사이)

- 슈프레 강(Spree (river))을 따라 오버바움브뤼케(Oberbaumbrücke) 근처에 있는 이스턴 사이드 갤러리(East Side Gallery)

- 1998년 기념관으로 바뀐 베르나우어슈트라세(Bernauer Straße) 북쪽에 부분적으로 재건된 구간

도시 곳곳에는 고립된 장벽 조각, 가로등, 감시탑 등이 남아 있다.

- 푸쉬키날레(Puschkinallee) 인근 슐레지셰 부쉬(Schlesischen Busch)의 전 지도부—등록된 12미터 높이의 감시탑[142]

- 미테(Mitte (locality))의 키엘러슈트라세(Kieler Strasse)에 있는 전 "키엘러 에크(Kieler Eck)"—훔볼트하펜(Humboldthafen)에서 총에 맞아 사망한 귄터 리트핀(Günter Litfin) 기념관.

- 헤닝스도르프(Hennigsdorf) 지역 니더 노이엔도르프(Nieder Neuendorf)에 있는 전 관리 사무소—국경 시설 역사에 대한 상설 전시회.

- 호헨 노이엔도르프(Hohen Neuendorf) 지역인 베르크펠데(Bergfelde)에 있는 전 관리소—자연 보호 탑.

- 미테(Mitte)의 에르나-베르거-슈트라세(Erna-Berger-Strasse)에 있는 감시탑(BT-11)—원래 위치에서 이동.

베르나우어슈트라세(Bernauer Straße)에 있는 짧은 구간은 베를린 장벽 기록 센터(Berlin Wall Documentation Center)와 관련되어 장벽의 원래 모습을 보여준다.[143] 장벽 조각들은 기념품으로 전 세계에 판매되었으며, 이베이(eBay)나 독일 기념품 가게에서 주요 상품이다. 시 중심부 일부 지역에는 조약돌 줄로 이전 장벽의 위치를 표시해 두었다.

베를린 장벽 붕괴 후, 죽음의 지대를 산책로(Berliner Mauerwegde)로 재개발하려는 계획이 있었다. (2001년 10월 11일부터 베를린 상원의 계획의 일부)[144]

벽 건설은 여러 차례에 걸쳐 개조되었다. 초기에는 철조망 울타리 정도였으나, 시간이 지나면서 고밀도 철근콘크리트로 된 이중벽으로 강화되었고, 두 벽 사이에는 수십 미터의 비무장지대가 있었다.[186] 동쪽에서부터 금속망 울타리(경보 장치 포함), 도로(국경경비대 순찰용), 감시탑(48km 구간에 302곳), 흙 벨트 지대, 차량 방해물 등이 설치되었다.[186]

벽의 높이는 3.6m~4.2m였고, 최상부는 반원형이었다. 동쪽 벽에서 서쪽 벽까지의 거리는 60m가 넘었다.[186][198] 1970년에는 대인 지뢰(Selbstschussanlagede)도 설치되었지만, 1984년에 제거되었다.[199]

최종적으로 벽의 총 연장은 155km였고,『베를린 이야기』[186]에서는 155km, 『베를린 장벽』 비무장지대의 총 면적은 49000m2~55000m2였다. 벽 서쪽에는 벽 건설을 비난하는 낙서와 스트리트 아트가 그려졌다.

베를린 장벽은 미·소 냉전의 상징적 유적이자 동시에 분단 극복의 상징이라는 점에서 보존 목소리가 높아져, 일부 구간은 문화유산으로 지정되어 보존되게 되었다.

슈프레 강(Spree) 연안 약 1.3km의 장벽(East Side Galleryde)에는 24개국 예술가 118명이 그린 벽화가 그려져 있다.

문화재로서 보존은 되었지만, 경년 劣化와 관광객들의 낙서 그리고 임시방편적인 보수로 인해 보존은 위기에 직면했다. 2000년과 2008년, 2009년에 각각 기부금을 통해 복원작업에 착수하였다.

그 외, 베를린 중앙부 Niederkirchnerstraßede 일대에는 "Topographie des Terrorsde"라는 박물관이 건립되었고, 이 부분을 따라 있던 베를린 장벽도 남아 있다. 또한 기념품으로 라인 강(Rhein)변 코블렌츠(Koblenz)와 일본 미야코지마시(宮古島市) 우에노 독일 문화촌(うえのドイツ文化村)에 각각 이설되었다.

11. 서방 예술가들의 콘서트와 반장벽 정서 고조

베를린 장벽은 여러 예술 작품에 영감을 주었다. 1982년 서독 예술가 슈테판 엘스너는 "국경의 상처"라는 작품 시리즈의 일환으로 서베를린 주변의 이전 경계 지역을 따라 약 500점의 작품을 제작했다. 그는 장벽의 상당 부분을 뜯어내고 그림을 그리는 퍼포먼스를 선보였으며, 이는 비디오로 기록되었다.[174][175][176] 베럴 굿나잇의 조각 "베를린 장벽이 무너진 날"(1996, 1998)은 실제 베를린 장벽 조각 위로 뛰어오르는 다섯 마리의 말을 묘사하고 있다.

음악 분야에서도 베를린 장벽은 다양한 작품의 소재가 되었다. 캐멀의 ''스테이셔너리 트래블러''(1984)는 장벽으로 인해 갈라진 가족과 친구들의 이야기를 다룬 컨셉 앨범이다. 토니 피셔의 "서쪽 장벽 너머"(1962)는 장벽으로 인해 헤어진 두 연인의 이야기를 담은 톱 40 히트곡이다. 섹스 피스톨즈의 노래 "홀리데이즈 인 더 선"에서는 가수 조니 로튼이 장벽 아래 터널을 파는 상상을 하는 내용이 나온다. 데이비드 보위의 "히어로즈"(1977)는 베를린 장벽에서 키스하는 연인(프로듀서 토니 비스콘티와 백업 가수 안토니아 마스)에게서 영감을 받은 곡으로, 베를린에서 녹음되었다.[170] 네덜란드 팝 밴드의 Over de muurnl"(1984)는 동베를린과 서베를린의 차이점을 다룬다.[171] 크로스비, 스틸스 & 내쉬가 베를린 장벽에서 연주한 톰 페도라의 노래 "치핑 어웨이"(1990)도 장벽을 소재로 한다.[172] 로이 하퍼의 1990년 앨범 ''원스''에 수록된 노래 "베를리너스"는 장벽 붕괴를 묘사하는 BBC 뉴스 방송을 사용한다. 록 오페라 ''헤드윅 앤드 앵그리 인치''(1998)에서 주인공 헤드윅은 자신을 "새로운 베를린 장벽"이라고 묘사한다.[173] 리자 폭스의 노래 "프리"(2013) 뮤직비디오에는 베를린 장벽 붕괴 장면이 담겨 있다.

11. 1. 데이비드 보위, 1987

1987년 데이비드 보위는 베를린 장벽 근처에서 콘서트를 열었다. 이 콘서트는 동베를린에서도 들을 수 있었고, 많은 동베를린 주민들이 장벽 근처에 모여들어 함께 노래를 불렀다. 콘서트 이후 동베를린에서는 폭동이 일어났다.[170]11. 2. 브루스 스프링스틴, 1988

1988년 7월 19일, 브루스 스프링스틴은 동베를린에서 록 콘서트를 열었다. 이 콘서트는 동독 역사상 가장 큰 규모의 록 콘서트였으며, 약 30만 명의 관객이 참여했다.[167] 스프링스틴은 이 콘서트에서 "언젠가 모든 장벽이 무너지기를 바란다"는 내용의 연설을 했다.[168] 이 연설은 동독 청년들에게 큰 영향을 미쳤고, 베를린 장벽 붕괴의 분위기를 조성하는 데 기여했다는 평가를 받는다.[169]11. 3. 데이비드 해슬호프, 1989

1989년은 베를린 장벽 붕괴라는 역사적인 사건이 일어난 해였다. 이 시기에 미국의 배우이자 가수인 데이비드 해슬호프는 동서독 시민들에게 특별한 의미를 지닌 인물이었다. (주어진 원본 소스에 해당 내용이 없어, 요약에 기반하여 작성함)12. 정치인들의 발언

베를린 장벽과 관련하여 여러 정치인들의 중요한 발언들이 있었다.

1963년 6월 26일, 존 F. 케네디 미국 대통령은 서베를린을 방문하여 베를린 장벽 근처 시청 광장에서 30만 명의 시민들 앞에서 연설했다.[203] 그는 "2000년 전, 가장 자랑스러운 말은 '나는 로마 시민이다'였지만, 오늘날 자유 세계에서 가장 자랑스러운 말은 '나는 베를리너다'입니다."라고 말하며 공산주의를 비판했다.[204] 그는 "공산주의가 미래의 물결이라고 말하는 사람들도 있습니다. 그들은 베를린에 와서 보면 됩니다."라고 덧붙였다. 이 연설은 서베를린에 대한 미국의 확고한 지지를 보여주는 강력한 메시지였다.[205]

케네디의 연설은 많은 베를린 시민들과 독일 국민들의 마음속에 깊이 남았다. 당시 서베를린 시장이었던 빌리 브란트는 "이렇게 기쁨의 소리에 둘러싸인 손님은 베를린 역사상 없을 것이다"라고 회고했다.[189] 케네디 암살 후, 연설이 있었던 광장은 그의 이름을 따서 존 F. 케네디 광장으로 개명되었다.[189]

빌리 브란트는 1961년 8월 13일 베를린 장벽 건설 당시 서베를린 시장으로서, 장벽 건설 현장에서 느낀 분노와 절망을 자서전에 기록했다.[189] 그는 미국의 냉담한 태도에 실망하며, 8월 16일 시청 앞 광장에서 25만 명의 시민들 앞에서 항의 연설을 했다. 그는 미국에 "베를린은 말 이상의 것을 기대합니다. 정치적 행동을 기대합니다."라고 촉구했다.[189]

1989년 11월 9일, 동독 독일 사회주의 통일당 정치국원 귄터 샤보프스키는 기자회견에서 "동독 국민은 베를린 장벽을 포함한 모든 국경 통과 지점에서 출국이 허용된다"고 발표했다. 그는 시행 시기를 묻는 기자의 질문에 "제가 아는 바로는 '즉시, 지체 없이'입니다"라고 답했다.[221] 이 발언은 베를린 장벽 붕괴의 직접적인 계기가 되었다.

12. 1. 이후

1972년 동서독 기본조약이 체결되어 동서독은 서로의 주권과 영토를 인정했고,[208] 이듬해인 1973년에는 유엔에 동시 가입했다.12. 2. 동독에서 서독으로의 망명

1961년부터 1988년까지 총 23만 5천 명이 동독에서 서독으로 망명했다. 이 중 4만 명은 국경 경비를 피해 국경을 넘었고, 그중 약 5천 명 이상은 베를린 장벽을 넘었다. 하지만 대부분은 장벽의 국경 관리가 느슨했던 1964년 이전의 수치이다.[191] 동독 측의 국경 탈출 ‘망명 미수’ 관련 형사 소송 건수는 1958년부터 1960년까지 약 2만 1300건, 1961년부터 1965년까지 약 4만 5400건이었다. 1979년부터 1988년까지 ‘망명 미수’ 유죄 판결은 약 1만 8000건이었다.[191] 이는 베를린 이외의 동서독 국경에서의 망명 미수를 포함한 수치이며, 베를린 장벽을 넘으려 했거나 그 준비를 한 사람은 약 6만 명 이상으로 추정된다. 유죄 판결을 받은 이들은 평균 4년의 징역형을 선고받았다. 망명 방조 계획 및 준비의 경우 실행자보다 더 무거운 종신형을 선고받는 경우도 있었다.동쪽에서 서쪽으로의 망명은 다양한 방식으로 이루어졌다. 장벽 건설이 시작되지 않은 지점에서 빨리 빠져나오거나, 검문소 시설이 갖춰지기 전에 강행 돌파하거나, 국경 경비대의 감시망을 피해 기적적으로 망명을 완수하기도 했다. 하지만 실패하여 체포되거나 사살된 사례도 많았다. 특히 장벽 시설이 어느 정도 완성된 1964년까지 탈출 시도가 집중되었다.

- 베르나우 거리: [209] 도로와 건물 사이에 경계선이 있었지만, 장벽 건설 초기에는 상황을 빨리 파악하고 망명한 사람들도 있었다. 1961년 8월 19일, 당국은 거리 일대 주민 약 2000명에게 퇴거 명령을 내리고, 경계선(거리에 면한 문과 창문 앞)에 벽돌을 쌓기 시작했다. 건물 2층에 살던 루돌프 우르반(47세)은 창문에서 로프를 타고 내려가려다 경찰이 들어오자 황급히 로프에서 손을 놓고 추락하여 병원에서 사망했다. 이는 베를린 장벽에서의 첫 번째 희생자로 기록된다.

- 프리다 슐츠: 베르나우 거리 주민 프리다 슐츠(77세)는 창문 아래 소방대가 깔아놓은 담요로 뛰어내리려다 경찰에게 붙잡혔다. 하지만 밖에서 기다리던 서측 시민이 그녀의 발목을 잡고 함께 잡아당겨 경찰로부터 구출했다. 이 장면은 뉴스 영화로 사용되어 유명해졌다. 결국 베르나우 거리 건물은 폐허가 되어 폭파되었고, 동독 당국은 9월 중순까지 동베를린 시민 2665명을 정치범으로 연행했다. (별도로 6000명 이상이 체포되어 그중 3100명이 수년간 교도소에 수감되었다는 설도 있다.[191])

- 귄터 리트핀: 1961년 8월 24일, 귄터 리트핀은 교통 경찰의 제지를 무시하고 수로에 뛰어들었지만 총에 맞아 사망했다. 이는 베를린 장벽 건설 후 첫 번째 시민 살해 사건이었다.[191][210]

- 열차 탈출: 1961년 말, 8량 편성 열차의 기관사가 계획하여 동쪽에서 서쪽으로 이어지는 선로에 진입, 철조망을 무너뜨리고 서쪽 야산에 정차했다. 남성 8명, 여성 10명, 어린이 7명이 그대로 서쪽으로 탈출했고, 상황을 모르는 다른 승객들은 동쪽으로 돌아갔다.[211]

- 페터 페히터: 1962년 8월 17일, 페터 페히터(18세)는 체크포인트 찰리 근처에서 국경을 넘으려다 총에 맞았다. 쓰러진 곳이 장벽 동쪽이라 서쪽의 누구도 그를 도울 수 없었고, 결국 출혈로 사망했다. 이 사건은 서베를린에서 격렬한 항의를 불러일으켰고, 페터 페히터는 베를린 장벽의 가장 유명한 희생자가 되었다. 1999년 베를린시는 이곳에 그의 기념비를 제막했다.[186][191]

- 터널 29: 1962년 9월 14일부터 15일까지 29명이 약 135m의 지하 터널을 통해 서베를린으로 망명했다. ‘터널 29’로 알려졌으며, TV 영화 「터널」의 원작이 되었다.

- 터널 57: 1964년 10월, 서측 모험가들이 공과대학 학생들과 조직적으로 터널을 파서 57명이 서쪽으로 탈출했다. 서쪽 빵집 지하실에서 동쪽 집 뒷마당의 야외 화장실까지 반년에 걸쳐 터널을 완성했다. '도쿄 작전'으로 불렸으며, 10월 3일에 28명, 4일에 29명이 탈출했다. 하지만 5일 아침 슈타지에게 발각되어 총격전이 벌어졌고, 동측 병사 에곤 슐츠가 사망했다. 이 사건은 “터널 57”로 가장 유명한 터널 탈출극이 되었다.

- 미군 차량 위장: 1964년, 동베를린 시민이 미군 차량과 같은 모조품을 만들고 가짜 군복을 입은 운전자가 트렁크에 사람을 숨겨 검문소를 돌파했다. 진짜 미군 차량이 돌아왔을 때 발각되었다.

- 콘라트 슈만: 독일민주공화국 국경경비대 병사들 사이에서도 망명자가 발생했다. 1961년 8월 15일, 기동대 하사관 콘라트 슈만은 철조망을 뛰어넘어 서쪽으로 도망쳤다. 이 순간을 담은 사진은 ‘자유로의 비상’으로 유명해졌다.[191] 1968년 당시 총 8000명의 “베를린 장벽” 담당 경비병이 있었고, 망명 방지를 위해 2인 1조로 행동했지만, 망명을 시도한 측이 동료를 사격하는 경우도 있었다. 근무 중 사살된 경비병은 16명이었고, 절반은 망명 시도 경비병의 범행이었다.[213]

- 마지막 희생자: 베를린 장벽의 마지막 희생자는 1989년 2월 6일의 크리스 규프로이(20세)로 알려져 있다. 하지만 1989년 3월 3일에 열기구를 타고 서쪽으로 가려다 추락사한 빈프리트 프로이덴베르크(33세)와 4월 16일에 익사한 18세 전후의 무명 남성도 희생자로 추가되기도 한다.

에드거 볼프룸은 저서 『베를린 장벽』에서 베를린 장벽 희생자 수에 대한 정확한 정보가 없다고 말한다. “베를린 장벽 곁에서 사망한 사람은 122명에서 200명”, “장벽 붕괴까지 동독에서 도망치려고 (베를린 이외 포함) 사망한 사람은 1200명 이상”으로 추정한다.[191]

크리스토퍼 힐튼은 저서 「베를린 장벽 이야기」에서 165명의 피해자 상황을 서술했지만, “장벽 희생자에 관한 결정적인 정보는 얻을 수 없을지도 모른다”고 말한다. 그는 “28년간 망명을 시도하여 사망한 자 중 일부는 서측에 보고되지 않고 동측에도 기록에 남지 않았을 가능성이 있다”, “아무도 모르게 익사한 사람이 있었을 가능성이 있다”고 덧붙였다.

1990년부터 2005년까지 베를린 장벽에서 국경을 넘는 사람을 사살한 저격수의 재판 소송 문서로 해명이 진행되었다.[191] “사망자 수는 합계 192명”, “적어도 136명”, “200명 이상”, “사살된 사람은 238명”, “500명 이상의 사람들이 엄중히 감시되는 경계에서 망명을 시도하여 목숨을 잃었다”, “장벽을 넘으려고 사살된 사람은 700명을 넘는다고 알려져 있다”, “동서독 및 베를린의 경계에서 목숨을 잃은 사람은 전체적으로 943명에 이른다” 등 여러 설이 있으며, 1961년부터 63년까지 장벽 건설 초기 기간에 파악하지 못한 부분이 있다고 한다.

12. 3. 정치범 매매

1964년경부터 동서독 정부 간에 '정치범 매매'라고 불리는 암거래가 제도화되었다. 이는 동독 교도소에 수감된 정치범을 서독이 돈을 주고 사들이는 방식이었다. 동독 정부의 "인도적 조치"라는 명목하에 서독으로 송환하는 것이 가능해졌다.[191]1963년부터 1989년까지 33,755명의 정치범이 서독으로 풀려났으며, 가족 결합 명목으로 약 25만 명 이상이 서독으로 이주한 것으로 추산된다. 서독은 이 대가로 약 35억 마르크()를 지불했다.[191] 1인당 가격은 그 인물의 교육 수준, 형기의 길이, 중요도에 따라 협상을 통해 결정되었으며, 40000DEM에서 95847DEM에 달했다고 한다.[191]

이는 동독 입장에서 반체제 인사들을 추방함과 동시에 이익을 얻을 수 있는 매력적인 '특별 사업'이었다.[191]

12. 4. 연금 생활자의 서독 이송

1964년 11월, 동독 정부는 연금 수급자가 서독을 방문하거나 체류할 수 있도록 허가했다.[219] 동독 정부에 이민 신청을 한 65세 이상 연금 수급자는 무조건 서독으로 이주할 수 있었다. 당시 동독의 연금 지급 시작 연령이 65세였기 때문에, 이 정책은 연금 지급 대상자를 줄여 정부 지출을 절감하는 효과를 가져왔다. 동독 입장에서는 재정 부담만 가중시키는 이들을 효과적으로 처리할 수 있는 방법이었다. 또한, 알코올 중독자나 정신 질환자도 서독으로 쉽게 추방했다.[186] 1961년부터 1988년까지 연금 수급자를 중심으로 383,181명이 서독으로 이주했다.[219]12. 5. 서베를린 시민의 동독 임시 방문

1963년 12월, 동독과 베를린 시 사이에 「베를린 통행증 협정」이 체결되어 서베를린 시민의 동독 방문이 제한적으로나마 가능해졌다.[208] 이 협정은 동측에 친척이 있는 가족에 한해 크리스마스 기간 동안 동베를린을 방문할 수 있도록 허용하는 인도적 조치였다. 1963년 12월 19일부터 1964년 1월 4일까지 17일간 73만 명 이상의 서베를린 시민이 이 제도를 이용했으며, 이는 서베를린 시민의 절반에 가까운 120만 명이 동베를린을 방문한 것으로 추산된다.[208]1964년에도 통행증 협정이 체결되어, 10월 30일부터 11월 12일, 12월 19일부터 1965년 1월 3일까지, 그리고 부활절부터 성령 강림절까지 각각 14일간 서베를린 시민의 동독 방문이 허용되었다.[208] 1967년에는 통행증 협정이 개정되어 규정이 완화되었다.[208]

그러나 동독 방문 시에는 비자와 여권을 소지해야 했고, 서독 인쇄물 반입은 금지되었다. 또한, 동독 정부는 서독 시민에게 동서 마르크를 1:1로 강제 환전하게 하고, 사용하지 않은 동독 마르크는 재환전을 허용하지 않고 몰수하는 방식으로 외화를 획득했다.[186] 이는 서독 시민들에게 경제적 부담을 주었으며, 동독의 물가와 물자 부족으로 인해 환전액을 모두 소진하기 어려운 경우가 많아 사실상 몰수되는 경우가 많았다.[186]

반면, 동독 시민의 서베를린 방문은 여전히 엄격하게 제한되었다. 부모의 장례식 참석은 허용되는 경우가 있었지만, 신청 승인 여부는 불확실했고, 생일 축하 방문도 제한적으로 허용되었으나 이마저도 허가가 나지 않는 경우가 있었다.[186] 이후에도 친척 방문, 비즈니스, 동측 단체 주최 행사 참가 등만 허용되었고, 외국인에게 허용된 시내 관광이나 오페라 관람은 서독 시민에게는 허용되지 않았다. 또한 1년에 총 30일 이내라는 제한이 있었다.[186]

13. 저격 재판

베를린 장벽 붕괴 이후 동서독 통일이 실현되면서, 국경경비대의 월경자 사격 및 살해에 대한 처리 방식은 시급한 과제였다. 장벽 붕괴 다음 해인 1990년에는 국경경비병에 대한 재판 절차가 진행되었다. 동독의 저격병은 동독 국내법으로는 기소할 수 없었기 때문에, 도의적 개념을 적용할 수 있는지, 사후에 제정된 법에 따른 기소가 소급입법 금지와 모순되는지, 법이 정의에 반하는 경우 실정법에 대해 정의와 도의가 우선되는지, 사살 명령을 집행한 저격병과 사살 명령을 내린 상관의 죄의 경중은 어떠한지 등 독일 내에서 다양한 논쟁이 있었다. 이후 독일 법원은 베를린 장벽 사망자와 사살 명령에 관한 심리를 약 15년 동안 진행했다.[191]

독일 연방의회는 1992년 “독일에서의 독일 사회주의 통일당 독재의 역사와 결과에 대한 비판적 총괄”을 위한 조사위원회를 설치했다. 그리고 2년 후 사회주의 통일당 독재의 거의 모든 측면을 밝히는 15,000페이지가 넘는 조사 보고서를 발표했는데, 여기에는 동독에서 자행된 국가범죄와 인권침해 등 부정적 유산에 대한 진상규명, 책임과 죄의 인정, 정화와 화해, 보상과 배상, 그리고 재판 등이 언급되었다. 여기에는 독재의 희생자들을 애도하고, 가해자들을 처벌하는 것도 포함되었다.[191]

과거 나치 시대의 폭력범죄에 대해 법이 정의에 반하는 경우 실정법보다 정의와 도의성이 우선되는지에 대한 논쟁이 있었는데, 저격병 재판에서도 그 논쟁이 재연되었다.[191] 그리고 월경자에 대한 사살 명령을 언제, 누가 내렸는지도 초점이 되었는데, 1961년 여름 베를린 장벽 건설 9일 후 사회주의 통일당 정치국이 발포 명령을 내렸다고는 하지만,[191] 명확한 문서로 남아 있지 않았다. 당시 브란트 서베를린 시장이 동독 국경경비병에게 “자기와 같은 국민을 쏘지 말라”고 호소했을 때, 울브리히트 제1서기는 “국경을 침범하는 자에 대해서는 무기를 사용하더라도 그 행동을 삼가도록 명령해야 한다”고 말했다.[191]

사살 명령 및 그 집행과 관련하여, 동독 최고 지도자와 정권 간부, 국경경비대 간부, 현장 병사에 대해 1990년 10월부터 독일 재통일 이후 독일연방공화국 법원에서 재판이 진행되었고, 법원은 사회주의 통일당 중앙위원회 정치국에서 저격병에 이르기까지 끊임없이 책임의 연쇄가 존재한다는 것을 확인했다. 그리고 그 당시 사회주의 통일당 지도부는 시민의 생명을 보호하고 신체의 무결성을 지킬 의무를 지고 있었다면서 “민주공화국 시민의 인격과 인권은 불가침이다”라고 한 독일민주공화국 헌법과 국제인권협약을 문자 그대로 해석했다.[191]

독일민주공화국의 부정을 이유로 시작된 수사 절차는 장벽 사살 사건 외에도 약 10만 건에 달하는 것으로 추정되며, 이 중 유죄 판결은 약 133분의 1 수준이었다. 양독 국경에서의 강력범죄에 대해서는 총 244건이 기소되었고, 466명이 고발되어 385명에게 판결이 내려졌으며, 110명이 무죄, 275명이 유죄 확정되었다.[191] 형량은 연대 사령관, 국경경비대장, 정치국원까지 지위에 따라 무거워졌다. 그러나 대부분의 피고는 집행유예가 선고되었고, 명령권자 20명은 집행유예 없는 자유형을 선고받았다. 이러한 부정행위 수사와 재판은 장벽 붕괴 후 16년이 지난 2005년에 최종 마무리되었다.[191]

; 독일 사회주의 통일당 간부

- 발터 울브리히트: 장벽 건설 당시 사회주의 통일당 제1서기(후에 서기장). 1973년 사망. 전후 동독 최고 지도자로 1971년 은퇴했다. 베를린 장벽 건설의 제창자이자 실행자이며 최고 책임자였다. 장벽 붕괴 당시 이미 사망했기 때문에 기소되지 않았다.

- 에리히 호네커: 장벽 건설 당시 당 서기. 1976년부터 1989년 10월까지 사회주의 통일당 서기장이었다. 장벽 건설을 최전선에서 지휘했고, 장벽을 넘으려는 자에 대해 사살 명령을 내렸다고 여겨져 통일 후 49건의 살인죄로 기소되었으나, 1993년에 형사재판이 면제되었고, 다음 해 망명지 칠레에서 병사했다.

- 빌리 슈토프: 내무장관, 국방장관, 각료평의회 의장(총리), 국가평의회 의장(국가원수) 등을 역임. 1976년 10월부터 1989년 11월까지 각료평의회 의장(총리)이었다. 1991년 베를린 장벽 관련 살인죄로 체포되었으나, 다음 해 8월 건강상의 이유로 석방되었고, 최종적으로 심리가 중지되었다.

- 에리히 밀케: 1957년부터 1989년 11월까지 국가보안장관이었다. 1993년 사살 명령 책임자로 기소되어 별건의 경찰 살해 사건으로 징역 6년형을 선고받았으나, 1995년에 석방되었고, 2000년에 사망했다.

- 하인츠 케슬러: 공군 사령관, 참모총장, 국방차관을 거쳐 1985년부터 1989년까지 국방장관이었다. 1993년 징역 7년 6개월의 유죄 판결을 받고 1998년 출소했다. 2017년 사망.

- 귄터 샤보프스키: 장벽 붕괴 당시 당 홍보 담당자이자 사회주의 통일당 베를린 지역위원회 제1서기(베를린 지부장)였다. 1997년 8월 베를린 장벽에서 3명 살해 사건으로 징역 3년 6개월의 판결을 받았다. 하지만 샤보프스키가 무고한 사람이 살해된 것에 대해 책임을 인정한 것이 고려되어 수감 기간이 1년 정도로 단축되어 석방되었다.[223] 이후 보수주의로 전향하여 공산주의자였던 과거에 대해 비판적이 되었다. 2015년 사망.

- 에곤 크렌츠: 장벽 붕괴 당시 사회주의 통일당 서기장이었다. 1999년 징역 6년 6개월의 판결을 받았다. 당 간부로서의 책임(치안 문제 담당 서기를 겸임했던)을 물었지만, 베를린 장벽 희생자들에게 유감을 표명했다. 슈판다우 교도소에서 1999년부터 2003년까지 4년간 수감되었고, 낮에는 교도소 밖에서 일할 수 있는 반자유형의 대우를 받았다. 단, 유죄 판결 후 유럽 사법재판소에 항소했는데, 그때 베를린 장벽 사망자는 동독 정부의 책임이 아니라 냉전의 희생자라고 주장했다.

- 귄터 클라이버: 장벽 붕괴 당시 사회주의 통일당 경제 전문 위원이었다. 징역 3년의 유죄 판결을 받았다.

- 클라우스-디터 바움가르텐: 장벽 붕괴 당시 국경경비대 대장이었다. 징역 6년 6개월의 유죄 판결을 받았다.

; 국경경비대 병사

장벽에서 월경하려던 시민을 사살했다고 기소된 경비대 병사들 중에는 “빗나가서 쐈다”는 주장을 한 경우도 있었지만, 대부분 사살 명령을 실행했다고 인정되었다. 그러나 그 병사들에 대해 최종적으로는 집행유예가 붙은 유죄 판결이 대부분이었다.[223] “살의 없는 살인”으로 처리되었다.[223] 1997년 에곤 크렌츠 재판에서 판사는 “국경경비대는 국경의 안전에 책임이 있었다. 경비병에게 내려진 사살 명령은 실제로 이데올로기적인 것이었다”고 판결했다.

- 1961년 8월 24일 장벽 부근에서 강을 헤엄쳐 건너다 최초로 총에 맞아 희생된 귄터 리트피 사건에서는 그를 쏜 병사가 1997년 재판에서 금고 18개월의 유죄 판결을 받았지만 집행유예가 붙었다. “다소 경미한 중대 범죄”에 해당하는 과실치사로 간주되었다.[191]

- 1962년 8월 17일 장벽을 넘으려다 총에 맞아 동쪽으로 떨어진 후 한동안 숨만 헐떡였지만 동서 양쪽으로부터 구조받지 못하고 1시간 후 그 자리에서 출혈로 사망한 페터 페히터 사건에서는 1997년 3월 전직 국경경비병 2명이 살인죄로 기소되었다. 재판장은 누가 그를 쐈는지 판단할 수 없다고 하면서, 재판 당시 61세였던 로尔프 프리드리히에게 21개월, 에리히 슈라이버에게 20개월, 각각 집행유예가 붙은 유죄 판결을 내렸다. 그러나 재판장은 페히터의 출혈사에 대해 경비병 어느 쪽에도 책임이 없다고 했지만, 일어난 사실은 용납할 수 없다고 명언했다. 페터의 아버지는 상심하여 정신병을 앓다 1968년 사망했고, 어머니도 정신병을 앓다 1991년까지 살았지만 장벽 붕괴를 명확히 이해하지 못했다. 누나 기젤라는 “동생은 독일에서 독일로 가려고 했을 뿐인데 총에 맞았고, 아무도 도와주려 하지 않았다.”며 울었다. 후일 로尔夫 프리드리히는 “정말 죄송하다. 피히터에게 사과하고 싶다.”고 말했다.

- 1989년 2월 6일 베를린 장벽에서 마지막으로 사살된 크리스 규프로이 사건에서는 1991년 9월 국경경비병 4명이 고발되었고, 법정에서 명령 준수를 주장했지만 반인도적 범죄로, 치명상을 입힌 총탄을 발사한 인고 하인리히는 3년 6개월의 징역형을 선고받았지만, 1994년에 감형되어 2년의 보호관찰을 받았다. 동료 안드레아스 쿤파스트는 징역 2년에 집행유예가 붙었다. 당초 동독은 이 장벽에서 사망자가 발생한 사실을 부정하는 방침이었지만 전 세계의 비난을 받고 인정하지 않을 수 없었다. 크리스의 어머니 카린 규프로이는 슈타지에게 언젠가 아들을 죽인 죄로 처벌받을 것이라고 말했지만, 비웃음만 샀다고 한다. 이 재판에서는 결국 발포를 명령한 측은 처벌받지 않았다.

참고로 이 규프로이의 사망과 관련하여 동독 정부는 신문에 가족의 부고 광고를 게재하는 것을 허락했고(장벽 사망자 중 허락된 경우는 그때까지 없었다), 2월 23일 장례식이 거행되어 약 120명이 참석했다. 그때까지 장례식은커녕 시신을 가족에게 인도하는 것조차, 또는 장벽에서 죽었다는 사실조차 알리지 않는 경우가 많았고, 장벽이 붕괴된 후에야 장벽에서 사살되었다는 것을 가족들이 알게 된 경우가 많았다. 또 함께 월경하려다 국경경비대에 체포된 크리스티안 가우디안은 재판에서 징역 3년을 선고받았지만, 서독이 몸값을 지불하고 그를 인도받았다.

14. 에피소드

1963년 6월 26일, 존 F. 케네디 대통령은 서베를린을 방문하여 "Ich bin ein Berlinerde(나는 베를리너다)"라는 유명한 연설을 했다.[204] 이 연설에서 케네디는 공산주의를 비판하고 서베를린에 대한 미국의 지지를 확고히 했다.[205] 그는 "자유 세계와 공산 세계의 차이를 모르는 사람들은 베를린에 와서 보면 된다"고 강조하며, 베를린 장벽이 공산주의의 실패를 보여주는 상징이라고 역설했다.[203]

이 연설은 30만 명의 베를린 시민들에게 깊은 감동을 주었으며,[203] 케네디의 정치 경력 중 가장 성공적인 연설 중 하나로 평가받는다.[206] 케네디는 연설 후 "우리 인생에서 오늘 같은 날은 두 번 다시 없을 것이다"라고 말했다.[207]

베를린 장벽은 냉전 종식 후에도 일부 구간이 보존되어 역사적 유산으로 남았다. 특히 슈프레 강변의 약 1.3km 구간은 '이스트사이드 갤러리'라는 이름으로 다양한 예술가들의 벽화가 그려져 있다. 이 중에는 브레즈네프와 호네커의 키스 장면을 풍자한 그림도 포함되어 있다.

15. 문화적 차이

통일 이후 수년 동안 독일 사람들은 동독과 서독 사이의 문화적 차이(일상적으로 '오시'와 '베시')에 대해 이야기했으며, 때로는 '마우어 임 코프'(머릿속의 장벽)로 묘사되기도 했다. 2004년 9월 실시된 여론조사에 따르면 서독인의 25%, 동독인의 12%가 동서독이 다시 "장벽"으로 분리되기를 바랐다.[145] 그러나 2009년 10월 베를린 장벽 붕괴 20주년을 기념하여 실시된 여론조사는 인구의 약 10%만이 통일에 대해 여전히 불만을 갖고 있음을 보여주었다(동독 8%, 서독 12%).[146] 동서독 간의 차이가 여전히 인식되고 있지만, 독일인들은 북부와 남부 사이에도 유사한 차이점을 구분한다.[146]

16. 전 세계의 장벽 조각

베를린 장벽은 철거될 때 모든 부분이 완전히 파괴된 것은 아니었다. 많은 조각들이 전 세계 여러 기관에 기증되었다. 이 조각들은 대통령 및 역사 박물관, 호텔, 기업 로비, 대학교, 정부 건물, 그리고 여러 나라의 공공장소 등 다양한 곳에서 찾아볼 수 있다.[148]

17. 50주년 기념

2011년 8월 13일, 독일은 베를린 장벽 건설 50주년을 기념했다. 앙겔라 메르켈 총리와 크리스티안 불프 대통령, 클라우스 보베라이트 베를린 시장은 베르나우어슈트라세 기념공원에 모여 자유를 기리고 희생된 사람들을 추모했다.[149][150][151][152] 정오에는 서쪽으로 탈출하려다 목숨을 잃은 사람들을 기리는 묵념이 이어졌다. 보베라이트 시장은 "자유와 민주주의를 위해 일어서고, 다시는 이러한 불의가 일어나지 않도록 하는 것은 우리 모두의 책임"이라고 강조했다.[149][150][151][152] 불프 대통령은 "자유는 결국 승리한다. 어떤 장벽도 자유에 대한 열망을 영원히 막을 수 없다"라고 선언했다.[149][150][151][152]

18. 여론 조사

19. 관련 매체

주어진 원본 소스는 베를린 장벽과 관련된 영화, 문학, 음악, 게임 등 매체에 대한 내용을 포함하고 있지 않다. 대신 1963년 존 F. 케네디 대통령의 서베를린 방문과 "나는 베를리너다(Ich bin ein Berliner)" 연설에 대한 내용만 상세하게 기술되어 있다. 따라서 '관련 매체' 섹션에는 해당 내용을 작성할 수 없다.

참조

[1]

서적

The unification of Germany in international and domestic law

https://www.worldcat[...]

Rodopi

1997

[2]

웹사이트

Untangling 5 myths about the Berlin Wall

http://www.chicagotr[...]

2014-10-31

[3]

비디오

Video: Berlin, 1961/08/31

https://archive.org/[...]

Universal Newsreel

2012-02-20

[4]

간행물

Over the Wall: A Once-in-a-Lifetime Experience

http://www.americanh[...]

2006-10-01

[5]

백과사전

Berlin Wall

https://www.britanni[...]

2024-01-23

[6]

뉴스

Berlin Wall: Five things you might not know

https://www.telegrap[...]

The Telegraph

2011-08-12

[7]

웹사이트

Berlin Wall Fast Facts

https://edition.cnn.[...]

2013-09-16

[8]

잡지

Freedom!

http://www.time.com/[...]

1989-11-20

[9]

웹사이트

Victims of the Wall

https://www.berlin.d[...]

2020-08-19

[10]

뉴스

Hilde Szabo: Die Berliner Mauer begann im Burgenland zu bröckeln (The Berlin Wall began to crumble in Burgenland – German), in Wiener Zeitung 16 August 1999; Otmar Lahodynsky: Paneuropäisches Picknick: Die Generalprobe für den Mauerfall (Pan-European picnic: the dress rehearsal for the fall of the Berlin Wall – German), in: Profil 9 August 2014.

Wiener Zeitung, Profil

1999-08-16

[11]

뉴스

DDR-Massenflucht: Ein Picknick hebt die Welt aus den Angeln (German – Mass exodus of the GDR: A picnic clears the world)

Die Presse

2018-08-16

[12]

뉴스

Der 19. August 1989 war ein Test für Gorbatschows" (German – August 19, 1989 was a test for Gorbachev)

FAZ

2009-08-19

[13]

논문 # Harvnb 템플릿은 일반적으로 학술 논문을 나타냅니다. 더 구체적인 정보가 없으므로 논문으로 분류합니다.

[14]

논문

[15]

서적

Communism in Transition: The End of the Soviet Empires

https://archive.org/[...]

Taylor & Francis

2016-01-01

[16]

서적

Routledge History of International Organizations: From 1815 to the Present Day

https://books.google[...]

Routledge

2016-01-01

[17]

서적

The Warsaw Pact Reconsidered: International Relations in Eastern Europe, 1955–1969

Routledge

2015

[18]

서적

The Warsaw Pact Reconsidered: International Relations in Eastern Europe, 1955–1969

Routledge

2015

[19]

뉴스

Leaving Socialism Behind: A Lesson From Germany

https://www.hoover.o[...]

2020-10-01

[20]

논문

[21]

논문

[22]

논문

[23]

논문

[24]

서적

Confronting the German Question: Germans on the East-West Divide

Berg Publishers

[25]

논문

[26]

논문

[27]

서적

Die Geschichte der DDR in Ihren Gründzügen

GRIN Verlag für akademische Texte

[28]

논문

[29]

서적

Stalin and the Cold War in Europe

Rowman & Littlefield

[30]

서적

Die Geschichte der DDR in Ihren Grundzügen

GRIN Verlag für akademische Texte

[31]

뉴스

Everything you need to know about the Berlin Wall

http://www.independe[...]

2014-11-07

[32]

논문

(추가 정보 필요)

2004

[33]

간행물

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, Statistik Spätaussiedler Dezember 2007

http://www.stmas.bay[...]

[34]

논문

(추가 정보 필요)

2001

[35]

논문

(추가 정보 필요)

2001

[36]

논문

(추가 정보 필요)

2005

[37]

논문

(추가 정보 필요)

1989

[38]

논문

(추가 정보 필요)

1989

[39]

논문

(추가 정보 필요)

1989

[40]

논문

(추가 정보 필요)

2003

[41]

논문

[42]

논문

[43]

서적

Spying on Science: Western Intelligence in Divided Germany 1945–1961

Oxford University Press

[44]

논문

[45]

웹사이트

A Brief History of the Berlin Crisis of 1961

https://www.archives[...]

[46]

논문

[47]

서적

Modern Germany: Society, Economy and Politics in the Twentieth Century

Cambridge University Press

[48]

논문

[49]

논문

[50]

서적

The Berlin Wall and the Intra-German Border 1961–1989

Osprey Publishing

[51]

잡지

Wir lassen euch jetzt ein, zwei Wochen Zeit

http://einestages.sp[...]

2009-05-01

[52]

뉴스

Transcript of the telephone call between Khrushchev and Ulbricht on August 1, 1961

https://www.welt.de/[...]

Welt.de

2009-05-30

[53]

서적

Berlin 1961

https://archive.org/[...]

Penguin Group

[54]

웹사이트

The worst day of JFK's life

http://blogs.reuters[...]

2011-05-27

[55]

웹사이트

The Berlin Wall: A Secret History

https://www.historyt[...]

[56]

웹사이트

Exchanges of Territory

http://www.berlin.de[...]

City of Berlin

[57]

웹사이트

Exchanges of Territory: Lenné-Dreieck

http://www.berlin.de[...]

City of Berlin

[58]

웹사이트

Wall Goes Up in Berlin – Events of 1961 – Year in Review

http://www.upi.com/A[...]

UPI.com

1998-05-29

[59]

웹사이트

Berlin Wall and Migration

https://www.business[...]

2021-02-25

[60]

논문

[61]

서적

The Berlin Wall: 13 August 1961 – 9 November 1989

Bloomsbury

[62]

웹사이트

Goethe-Institut – Topics – German History

http://www.goethe.de[...]

2008-04-09

[63]

웹사이트

Die Welt: Berlin wird geteilt

https://www.welt.de/[...]

[64]

웹사이트

Neues Deutschland: Normales Leben in Berlin, 14 August 1961

https://web.archive.[...]

Zlb.de

[65]

서적

The Collapse: The Accidental Opening of the Berlin Wall

Basic Books

[66]

웹사이트

Berlin Crisis After Dividing Berlin, August 1961

http://www2.gwu.edu/[...]

The National Security Archive at George Washington University in Washington, D.C.

[67]

웹사이트

'Disreputable if Not Outright Illegal': The National Security Agency versus Martin Luther King, Muhammad Ali, Art Buchwald, Frank Church, et al.

http://www2.gwu.edu/[...]

The National Security Archive at the George Washington University in Washington, D.C.

2013-09-25

[68]

논문

[69]

서적

About Face

[70]

서적

Escaping The Bonds of Earth: The Fifties and the Sixties

Praxis Publishing

[71]

논문

After the Wall: The Legal Ramifications of the East German Border Guard Trials in Unified Germany

1996

[72]

웹사이트

Berliner Mauer (Stand 31. Juli 1989) Polizeipräsident von Berlin

http://www.chronik-d[...]

Chronik der Mauer

2021-02-09

[73]

웹사이트

Ministerium für Staatssicherheit der DDR

http://www.chronik-d[...]

Bundeszentrale für politische Bildung

2021-02-09

[74]

웹사이트

Hinterland wall on Bornholmer Straße – Witness to the events of 9 November 1989

https://www.berlin.d[...]

Berlin.com

2020-02-10

[75]

웹사이트

All About the 28-Year History, Rise and Fall of the Berlin Wall

https://www.thoughtc[...]

2018-02-15

[76]

웹사이트

Facts of Berlin Wall – History of Berlin Wall

http://www.dailysoft[...]

Dailysoft.com

2009-11-09

[77]

웹사이트

Berlin Wall

http://www.wall-berl[...]

2009-11-09

[78]

웹사이트

Fourth Generation of Berlin Wall – History of Berlin Wall

http://www.dailysoft[...]

Dailysoft.com

2009-11-09

[79]

비디오

Rise and Fall of the Berlin Wall

History Channel

2009

[80]

웹사이트

The Berlin Wall : History of Berlin Wall : Facts

https://web.archive.[...]

Die-berliner-mauer.de

2009-11-09

[81]

웹사이트

1961 – DDR

https://web.archive.[...]

2021-02-09

[82]

서적

The Berlin Wall and the Intra-German Border 1961–89

https://books.google[...]

Bloomsbury Publishing

2012

[83]

웹사이트

Walled in! – The inner German border

https://web.archive.[...]

2017-11-13

[84]

서적

The Berlin Wall and the Intra-German Border 1961–89

https://books.google[...]

Bloomsbury Publishing

2012

[85]

웹사이트

Foreign News Briefs

https://web.archive.[...]

2017-11-14

[86]

뉴스

Graffiti in the death strip: the Berlin wall's first street artist tells his story

https://web.archive.[...]

2018-10-31

[87]

웹사이트

A line in history: the east German punks behind the Berlin Wall's most radical art stunt

https://web.archive.[...]

2018-10-31

[88]

논문 #추정. 추가 정보 필요

(정보 부족)

[89]

웹사이트

How the Berlin Wall Worked

https://web.archive.[...]

2019-04-09

[90]

웹사이트

Before the Berlin Wall, people escaped through a wire fence

https://web.archive.[...]

2018-02-15

[91]

서적

Daily Life behind the Iron Curtain

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2014-11-05

[92]

웹사이트

Chronicle of the Berlin Wall: 9 September 1964

http://www.chronik-d[...]

Federal Agency for Civic Education

2019-12-03

[93]

웹사이트

Forschungsprojekt "Die Todesopfer an der Berliner Mauer, 1961–1989": BILANZ (Stand: 7. August 2008) (in German)

http://www.chronik-d[...]

2011-08-06

[94]

웹사이트

Todesopfer an der Berliner Mauer

http://www.chronik-d[...]

Chronik der Mauer

2018-01-26

[95]

뉴스

E German 'licence to kill' found

http://news.bbc.co.u[...]

2007-08-12

[96]

뉴스

Conrad Schumann, 56, Symbol of E. Berlin escapes

Associated Press

1998-06-23

[97]

웹사이트

Chronik der Mauer – Bau und Fall der Berliner Mauer | Opfer der Mauer

http://www.chronik-d[...]

Chronik-der-mauer.de

2011-08-06

[98]

서적

Berlin 1961

https://archive.org/[...]

Penguin Group (US)

[99]

서적

The Berlin Wall: Monument of the Cold War

Ch. Links Verlag

[100]

뉴스

Escaping of the 5,000 from East Berlin

https://www.thelocal[...]

2018-02-15

[101]

웹사이트

Secret tunnels that brought freedom from Berlin's Wall

http://www.independe[...]

2009-10-18

[102]

서적

Tunnel 29

Public Affairs

2021

[103]

뉴스

Hatred of the Communist East that drove Berlin Wall tunneller

https://www.thetimes[...]

2019-11-04

[104]

뉴스

Meet the Berlin Wall tunnel digger saved by Stasi 'hero'

https://www.france24[...]

2019-11-01

[105]

논문

After all...the pupils of Houdini

2008

[106]

웹사이트

The Berlin Wall bricklayer whose death became instrumental in its destruction

https://www.independ[...]

2019-11-09

[107]

서적

The Berlin Wall: A World Divided 1961–1989

Harper Perennial

2006

[108]

서적

Berlin 1961

https://archive.org/[...]

Penguin Group (US)

[109]

웹사이트

David Bowie at the Berlin Wall: the incredible story of a concert and its role in history

https://www.vox.com/[...]

2016-01-11

[110]

웹사이트

Did Bowie bring down the Berlin Wall?

http://www.theweek.c[...]

2008-12-15

[111]

웹사이트

Germany: Thank you David Bowie for helping bring down the Berlin Wall

https://www.business[...]

2016-01-11

[112]

웹사이트

Good-bye, David Bowie

https://twitter.com/[...]

German Foreign Office

2016-01-11

[113]

웹사이트

Did Springsteen's 1988 Berlin gig rock the Wall?

https://web.archive.[...]

2013-07-09

[114]

웹사이트

How Mr. Hasselhoff Tore Down This Wall

https://www.npr.org/[...]

National Public Radio

2014-11-09

[115]

웹사이트

A Guide to the Weird and Wacky in Berlin

https://web.archive.[...]

2022-03-01

[116]

논문

2008

[117]

논문

2008

[118]

뉴스

Mrs. Thatcher Visits the Berlin Wall

https://www.nytimes.[...]

1982-10-30

[119]

뉴스

Reagan's 'tear down this wall' speech turns 20

https://www.usatoday[...]

2007-06-12

[120]

웹사이트

Remarks at the Brandenberg Gate

https://web.archive.[...]

Ronald Reagan Presidential Foundation

[121]

뉴스

Berlin Wall anniversary: key dates in the history of Germany's Wall

https://www.telegrap[...]

2009-11-09

[122]

인터뷰

Miklós Németh in Interview, Austrian TV – ORF "Report"

2019-06-25

[123]

간행물

Paneuropäisches Picknick: Die Generalprobe für den Mauerfall (Pan-European picnic: the dress rehearsal for the fall of the Berlin Wall – German)

Profil

2014-08-09

[124]

뉴스

The picnic that brought down the Berlin Wall

https://www.latimes.[...]

2009-09-13

[125]

웹사이트

Sie wird noch in 50 Jahren stehen

https://web.archive.[...]

dpa

2009-05-22

[126]

서적

Collapse: The Accidental Opening of the Berlin Wall

Basic Books

[127]

웹사이트

20 Jahre Mauerfall

http://www.mauerfall[...]

Kulturprojekte Berlin GmbH

[128]

기타

Henslin

[129]

웹사이트

How prayers helped end the Cold War

http://www.bbc.co.uk[...]

BBC

2015-10-09

[130]

서적

Deutsche Geschichte in 100 Objekten

Piper

[131]

뉴스

How it went down: The little accident that toppled history

https://www.washingt[...]

2009-11-01

[132]

서적

Revolution 1989: The Fall of the Soviet Empire

https://archive.org/[...]

Pantheon Books

[133]

뉴스

Berlin Wall: Was the Fall Engineered by the GDR?

http://www.time.com/[...]

2009-04-19

[134]

저널

Did Brinkmannship Fell Berlin's Wall? Brinkmann Says It Did

https://www.wsj.com/[...]

2009-10-21

[135]

뉴스

Brokaw reports from the Berlin Wall

http://www.nbcnews.c[...]

1989-11-09

[136]

뉴스

The Guard Who Opened the Berlin Wall: 'I Gave my People the Order – Raise the Barrier'

http://www.spiegel.d[...]

2014-11-09

[137]

서적

The Collapse: The Accidental Opening of the Berlin Wall

Basic Books

[138]

뉴스

1989: The night the Wall came down

http://news.bbc.co.u[...]

1989-11-09

[139]

뉴스

East Germans may have arrived in West Berlin hours before previously thought

https://www.telegrap[...]

2009-11-07

[140]

뉴스

Clamor in the East; East Berliners Explore Land Long Forbidden

https://www.nytimes.[...]

1989-11-10

[141]

뉴스

Watching the fall of the Berlin Wall: 'I downed almost an entire bottle of schnapps'

https://www.theguard[...]

2019-11-09

[142]

웹사이트

Flutgraben e.V.

http://www.kunstfabr[...]

2017-06-25

[143]

웹사이트

Berlin Wall Memorial

http://www.berliner-[...]

Berlin Wall Foundation

2016-01-23

[144]

웹사이트

Berlin Wall Trail

https://www.berlin.d[...]

State of Berlin

2022-06-25

[145]

뉴스

One in 5 Germans wants Berlin Wall rebuilt

https://www.nbcnews.[...]

2004-09-08

[146]

웹사이트

Große Zustimmung zur Wiedervereinigung

http://wochenjournal[...]

ZDF

2009-11-05

[147]

뉴스

Who built Berlin Wall? Most Russians don't know

http://uk.reuters.co[...]

Uk.reuters.com

2009-11-05

[148]

뉴스

Where in the World Is the Berlin Wall?

http://www.newsweek.[...]

2014-11-11

[149]

뉴스

Germany marks 50th anniversary of Berlin Wall

https://www.telegrap[...]

UK Telegraph

2011-08-13

[150]

뉴스

Germany Marks Construction of the Berlin Wall

https://www.foxnews.[...]

2011-08-13

[151]

웹사이트

Reflecting on the Berlin Wall, 50 Years After Its Construction

https://archive.toda[...]

History.com

2011-08-11

[152]

웹사이트

50 Years Berlin Wall 1961–1989 [video clips]

https://web.archive.[...]

German World

2011-08-13

[153]

웹사이트

Bring Back the Wall – DW – 07/27/2008

https://www.dw.com/e[...]

[154]

뉴스

Umfrage: Jeder achte Deutsche will die Mauer zurück

https://www.spiegel.[...]

2009-11-08

[155]

웹사이트

https://www.reuters.[...]

[156]

웹사이트

https://www.hindusta[...]

[157]

웹사이트

Umfrage: Jeder Vierte wünscht sich die Mauer zurück – Welt

https://www.welt.de/[...]

[158]

웹사이트

Umfrage-Schock Ost-West: Jeder vierte Deutsche wünscht sich die Mauer zurück

https://www.bild.de/[...]

2010-03-14

[159]

웹사이트

Umfrage: Mauer noch nicht aus Köpfen verschwunden

https://www.bild.de/[...]

2010-03-15

[160]

웹사이트

Exklusive Forsa-Umfrage: Das denken die Berliner 30 Jahre später über den Mauerfall

https://www.berliner[...]

2019-11-04

[161]

웹사이트

Umfrage unter Deutschen: 13 Prozent wollen die Mauer zurück

https://www.nachrich[...]

[162]

웹사이트

35 Prozent der Berliner finden den Bau der Mauer gar nicht so falsch

https://www.augsburg[...]

2011-08-03

[163]

웹사이트

Something to do with the Wall

http://rossmcelwee.c[...]

2018-05-29

[164]

웹사이트

The American Sector – Meditating on Displaced Fragments of History

https://artsfuse.org[...]

2021-02-15

[165]

뉴스

'Escape From East Berlin,' Reissued Five Decades Later

https://www.nytimes.[...]

2015-06-26

[166]

웹사이트

The Boy and the Ball and the Hole in the Wall

https://www.imdb.com[...]

1965-07-15

[167]

웹사이트

The Day Before The Berlin Wall: Could We have Stopped It?

http://voicesunderbe[...]

Voicesunderberlin.com

[168]

뉴스

Cold War Reheated

https://www.nytimes.[...]

[169]

웹사이트

View the author's website

https://web.archive.[...]

[170]

뉴스

David Bowie death triggers tributes from Iggy Pop, Madonna—even the Vatican and the German government

http://www.marketwat[...]

2016-01-11

[171]

웹사이트

Klein Orkest biography

http://www.sweetslyr[...]

Sweetslyrics.com

2011-08-06

[172]

Youtube

Crosby, Stills & Nash 1990 – Chippin' Away

-UMMJ_JNWAY

[173]

웹사이트

Hedwig and the Angry Inch – Tear Me Down

https://genius.com/H[...]

2021-07-20

[174]

뉴스

Die Mauer als Muse

http://www.tagesspie[...]

Lars von Törne in Der Tagesspiegel

2007-03-13

[175]

웹사이트

ELSNER's Border Injuries

http://www.galerie-s[...]

galerie son

2011-10-08

[176]

웹사이트

ELSNER

http://www.galerie-s[...]

galerie son

2011-10-08

[177]

웹사이트

Die DDR überlebt (neues deutschland)

https://www.neues-de[...]

2021-02-17

[178]

웹사이트

ベルリンの壁 崩壊|ニュース|NHKアーカイブス

https://www2.nhk.or.[...]

[179]

서적

現代ヨーロッパ政治史

北樹出版

[180]

서적

50のドラマで知る ドイツの歴史〜祖国統一の道〜

ミネルヴァ書房

[181]

text

[182]

서적

図説ドイツの歴史

河出書房新社

[183]

서적

冷戦 1945-1991

岩波書店

[184]

서적

20世紀ドイツ史

白水社

2005-07-25

[185]

text

[186]

서적

ベルリン物語〜都市の記憶をたどる〜

平凡社

[187]

서적

Die Berlin-Krise 1958/61 : zur Funktion der Krise in der internationalen Politik

https://www.worldcat[...]

Europ. Verl.-Anst

1970

[188]

text

[189]

서적

現代史ベルリン

朝日新聞社

[190]

서적

外交

日本経済新聞社

[191]

서적

ベルリンの壁〜ドイツ分断の歴史〜

洛北出版

[192]

텍스트

[193]

뉴스

2011-08-14

[194]

텍스트

[195]

텍스트

[196]

텍스트

[197]

서적

ベルリンの壁の物語

[198]

텍스트

[199]

서적

Jane's mines and mine clearance, 2000-2001

https://www.worldcat[...]

Jane's Information Group

2008-06-25

[200]

웹사이트

The Wall, 1958-1963

http://homepages.stm[...]

2008-05-11

[201]

서적

The Cold War: A New History

2005

[202]

서적

自由と統一への長い道 〜ドイツ近現代史 1933-1990年〜

昭和堂

[203]

Youtube

Reel America: President Kennedy in Berlin, 1963

https://www.youtube.[...]

C-SPAN

[204]

Youtube

John F. Kennedy at American University and in Berlin

https://www.youtube.[...]

C-SPAN

[205]

서적

ケネディ 神話と実像

中央公論新社

2007-11-01

[206]

서적

ジョン・F.ケネディ―フォト・バイオグラフィ

原書房

2006-10

[207]

서적

ベルリン危機1961〜ケネディとフルシチョフの冷戦〜

白水社

[208]

서적

ベルリンの壁

[209]

기타

[210]

기타

[211]

text

[212]

Youtube

3-6 ベルリンの壁 ~The Berlin Wall~

http://www.youtube.c[...]

2019-01

[213]

Youtube

4-6 ベルリンの壁 ~The Berlin Wall~

http://www.youtube.c[...]

2019-01

[214]

서적

ベルリン・歴史の旅〜都市空間に刻まれた変容の歴史〜

大阪大学出版会

[215]

서적

ベルリン〜記憶の場所を辿る旅〜

昭和堂

2006-04

[216]

서적

東欧革命1989 ソ連帝国の崩壊

白水社

2009-11

[217]

서적

ドイツ歴史図鑑 壁の崩壊

2019-01

[218]

서적

世界飛び地大全―不思議な国境線の舞台裏 (国際地理BOOKS (VOL.1))

https://www.worldcat[...]

社会評論社

2006-08-01

[219]

text

2017-12

[220]

서적

東欧革命-権力の内側で何が起きたか-

岩波書店

[221]

웹사이트

やらせ質問で東西冷戦の壁崩壊?/元記者、20年後に新証言 全国ニュース 四国新聞社

https://www.shikoku-[...]

2022-08-31

[222]

서적

やらせの政治経済学

ミネルヴァ書房

2017

[223]

Youtube

6-6 ベルリンの壁 ~The Berlin Wall~

http://www.youtube.c[...]

2019-01

[224]

일반

[225]

웹사이트

Maruho Arts ー 受け継がれる「生命(いのち)」への想い ー マルホ株式会社

https://www.maruho.c[...]

2023-12-27

[226]

뉴스

ドイツ人の7人に1人、「ベルリンの壁」の復活望む=調査 ロイター

https://jp.reuters.c[...]

ロイター

2009-09-17

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com