스웨덴 제국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

스웨덴 제국은 17세기 초 구스타브 2세 아돌프와 악셀 옥센셰르나의 지도 아래 유럽 강대국으로 부상했다. 30년 전쟁에서 개신교 세력을 이끌며 영토를 확장했으나, 뇌르틀링겐 전투 패배 이후 프랑스의 지원을 받아 전세를 뒤집었다. 베스트팔렌 조약으로 영토를 확보하고, 칼 10세 구스타브 치세에 최대 강역을 달성했다. 스코네 전쟁과 칼 11세의 개혁을 거치며 절대 군주제를 확립했지만, 대북방 전쟁에서 패배하며 발트 해 제해권을 잃고 쇠퇴했다. 이후 자유 시대를 거쳐 구스타프 3세의 부흥 시도가 있었으나, 핀란드 상실로 발트 제국 재건은 실패했다. 19세기에는 스칸디나비아 통합을 추구했으나 좌절되었고, 현재는 중립국으로서 국제 사회에 기여하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 스웨덴 제국 - 헬싱키 대학교

헬싱키 대학교는 1640년 투르쿠에 설립되어 헬싱키로 이전한 핀란드 최고(最古)의 대학교로서, 국가 건설과 복지 국가 건설에 기여했으며 현재 유럽의 주요 연구 중심 대학 중 하나이다. - 스웨덴 제국 - 잉그리아

잉그리아는 발트해 동남부 지역의 역사적 명칭으로, 다양한 세력의 지배를 거쳐 러시아에 귀속되었으며, 잉그리아 핀란드인 등 다양한 민족이 거주하다 소련 시기 강제 이주와 탄압을 겪고 1991년 소련 붕괴 이후 핀란드로의 이주가 허용되었다. - 스웨덴의 핀란드 지배 - 제1차 스웨덴 십자군

제1차 스웨덴 십자군은 12세기 중반 스웨덴의 핀란드 공격 사건으로 추정되나, 고고학적 증거 부족과 후대 기록으로 인해 역사적 진실성에 대한 학계의 논쟁이 있으며, 1142년 스웨덴의 라도가 약탈 사건과의 연관성에 대한 해석 또한 존재한다. - 스웨덴의 핀란드 지배 - 핀란드의 역사적 지역

핀란드의 역사적 지역은 스웨덴 통치 시대의 행정 시스템에서 유래하여 군의 이름과 문장에 영향을 주었고, 민족적 정체성 형성에 기여했으며, 현재 핀란드 지역 문장에 상징적으로 나타난다. - 스웨덴의 역사 - 스웨덴-노르웨이

스웨덴-노르웨이는 1814년부터 1905년까지 스웨덴과 노르웨이가 각자의 헌법을 유지한 채 동군연합을 이루었으나, 국기, 외교, 정치적 자율성 등의 문제로 갈등을 겪다가 노르웨이의 독립 선언과 국민투표를 통해 평화적으로 해체된 시기이다. - 스웨덴의 역사 - 스웨덴 동인도 회사

스웨덴 동인도 회사는 스웨덴 경제 재건을 목표로 1731년 설립되어 동인도 무역을 통해 스웨덴 경제에 기여했으나, 경쟁 심화와 여러 요인으로 1813년 해산되었으며, 현재는 복제품 선박을 통해 과거 무역 활동을 기념하고 있다.

2. 역사

스웨덴이 적은 병력으로도 전쟁에서 성공할 수 있었던 주요 이유는 발전된 군사 전술 덕분이었다. 스웨덴은 이 기간 동안 끊임없이 군사 전술을 개혁했다. 구스타브 2세 아돌프의 아버지 카를 9세와 삼촌 에리크 14세는 군대 개혁을 시도했지만 큰 효과를 보지 못했다. 카를 9세는 네덜란드식 군사 체계를 도입하려 했으나, 보병 조직의 문제와 자금 부족으로 인해 스웨덴 보병은 야전에서 기병이나 중장보병을 상대하기 어려웠다. 카를 9세는 기병에 네덜란드식 카라콜 전술을 도입했지만, 키르홀름 전투에서 얀 카롤 호드케비치가 이끄는 폴란드-리투아니아 군에게 참패했다.

구스타브 2세 아돌프는 1611년 왕위에 오르면서 칼마르 전쟁과 폴란드와의 전쟁을 물려받았다. 덴마크와의 전쟁은 끔찍한 패배였고, 스웨덴은 엘프스보르그를 되찾기 위해 막대한 몸값을 지불해야 했다. 폴란드와의 전쟁은 휴전으로 중단되었지만, 구스타브 2세 아돌프는 이 시간을 군대 개혁에 활용했다. 1629년 스타리 타르그(알트마르크 휴전)에서 스웨덴은 리가를 포함한 리보니아의 대부분을 할양받고, 발트해에서 폴란드 무역에 대한 세금 부과권(상품 가치의 3.5%)을 얻었다. 이후 스웨덴은 대홍수로 알려진 폴란드-리투아니아 연방 침략을 감행했다.

30년 전쟁 당시 구스타브 2세 아돌프는 스웨덴 군을 기병 중심의 공격적인 군대로 변모시켰다. 카라콜과 중장갑은 대부분 버려졌고, 세이버가 휠록 권총을 대체했다. 기병은 밀집 대형으로 돌격하여 10야드 거리에서 권총을 발사하고, 세이버로 적의 대형을 무너뜨렸다. 보병은 방어적으로 사용되었으며, 소규모 사격병 부대가 기병을 지원했다. 구스타브 2세 아돌프는 이러한 혁신적인 전술 덕분에 "근대전의 아버지"라는 칭호를 얻었고, 그의 전술은 다른 국가들에게도 영향을 미쳤다.

핀란드인들은 스웨덴 군대의 중요한 부분을 차지했다. 보병의 약 2/5와 기병의 약 3/7이 핀란드 출신이었으며, 핀란드어를 사용하는 자체 부대에서 복무했다. 스웨덴 군대의 핀란드 기병은 "Hakkaa päälle!fi"라는 전투 함성 때문에 하카펠리타라고 불렸다. 1617년부터 1721년 사이에 핀란드 출신 약 11만 명의 병사가 스웨덴 제국을 위해 전사했다.[6][7][8]

30년 전쟁 동안 보병의 돌격 능력은 꾸준히 향상되었다. 브라이트펠트 전투 (1631)에서는 화력에 의존했지만, 요한 바네르의 지휘 아래 스페인 왕위 계승 전쟁과 대북방 전쟁에서 사용된 대대 체계로 발전했다. 17세기 후반 스웨덴 전술은 대륙 전술과 차이를 보였다. 대륙 전술은 화력을 강조한 반면, 스웨덴(카롤린) 전술은 충격 요소에 의존했다. 총검이 도입되면서 창은 대부분 사라졌지만, 스웨덴과 러시아는 예외였다.

당시 스웨덴 군대 전술에서는 후퇴를 고려하지 않았고, 공격하거나 싸우는 것이 교리였다. 보병 돌격은 다음과 같이 이루어졌다. 후방의 두 열은 약 50미터 거리에서 사격하고 검을 뽑았고, 전방의 두 열은 약 20미터 거리에서 사격하고 검을 뽑아 돌격했다. 강력한 머스켓은 적에게 큰 피해를 입혔고, 스웨덴군은 창, 총검, 세이버로 적의 대열을 공격했다. 모든 보병 대대에는 척탄병이 배속되어 수류탄으로 보병 공격을 지원했다.

17세기 후반 스웨덴군과 대륙 군대의 주요 차이점은 화력 부족과 창, 세이버의 사용이었다. 당시 스웨덴과 러시아는 창을 사용하는 유일한 국가였다. 스웨덴군에서는 세 명 중 한 명이 창을 가지고 있었고, 창병은 일반적으로 4명 깊이로 배치되었으며, 측면에는 사격병이 배치되었다.[5]

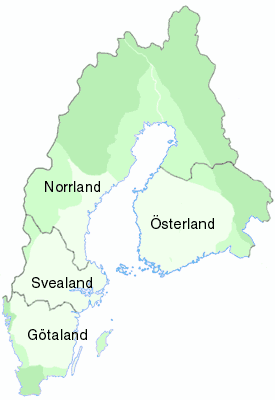

“발트”는 중세 이래 발트해 연안 지역 전체를 가리키는 명칭이었다. 발트해의 패권을 두고 러시아, 덴마크, 프로이센, 폴란드 등이 경쟁했고, 발트해를 장악한 국가가 발트 제국이라 불렸다. 발트해는 “마레 발티쿰”(Mare Balticum, 라틴어) 또는 “스웨덴 해”, “바랴그 해”라고도 불렸다.[10]

마레 발티쿰은 발트 제국과 동의어로 여겨졌는데, 이는 발트해의 제해권을 포함하기 때문이다. 제해권은 한자 동맹에서 15세기에 덴마크로, 16세기 중반에는 스웨덴의 지배하에 들어갔다.[11] 17세기 후반에는 프로이센 함대도 발트해 남부에 영향력을 행사했지만, 17세기 전반에는 스웨덴의 영향력이 강했다.[12] 스웨덴은 1645년에 덴마크로부터 에레스룬 해협의 자유 통행권을 얻었다.[13] 덴마크는 1429년부터 이 해협 통행세를 거두었지만, 스웨덴은 면제를 얻어냈다.[14] 러시아는 17세기 후반부터 항만과 함대 건조에 박차를 가하여 대북방 전쟁에서 스웨덴 함대를 격파하고 발트해의 제해권을 차지했다.

스웨덴이 발트 제국으로서 대국의 지위를 쌓은 것은 1558년에 시작된 리보니아 전쟁이었다. 덴마크-노르웨이, 독일 기사단의 리보니아 검 기사단과 연합하여 러시아의 발트해 진출을 저지한 전쟁이었다. 스웨덴은 발트해를 둘러싼 투쟁을 통해 유럽 강국으로 부상하고, 칼마르 동맹에서 종주국이었던 덴마크로부터 독립했다.

리보니아 전쟁 후 일시적으로 약화되었지만, 17세기 초 러시아 혼란기에 참전하여 발트해로 통하는 출구를 확보하고 러시아를 몰아냄으로써 진정한 발트 제국의 시대가 시작되었다. 30년 전쟁에서 승리하고 덴마크를 발트해에서 몰아냄으로써 발트 제국은 완성되었다.

스웨덴 바사 왕조는 1654년에 단절되었고, 신성 로마 제국의 제후이자 비텔스바흐 가의 방계인 팔츠 가가 발트 제국을 계승했다. 팔츠 가는 북방 전쟁을 일으켜 폴란드 바사 가의 야심을 저지하고, 덴마크에 대한 우위를 보임으로써 스웨덴의 계승 왕조로 군림했다.

17세기 후반, 스웨덴은 브란덴부르크-프로이센 등 신흥 국가에 위협받고 국력이 저하되었지만, 프랑스, 잉글랜드와의 우호 관계와 신성 로마 제국에서의 레엔 관계 회복, 절대 왕정을 포함한 여러 개혁으로 베스트팔렌 체제에서 열강으로 군림했다. 그러나 이웃 국가들과의 협상이 잘 되지 않아 대북방 전쟁이 일어났다.

대북방 전쟁 초기에는 발트해 연안 국가들을 압도했지만, 러시아에 패배하면서 스웨덴의 강대국 시대는 막을 내렸다. 이후 스웨덴은 유럽의 소국으로 전락했고, 러시아 제국이 발트해의 패권을 차지했다.

1700년부터 20년에 걸친 대북방 전쟁은 스웨덴의 국력 쇠퇴를 가져왔고, 이후 유럽의 강국으로 부활하지 못했다. 18세기 이후 스웨덴은 쇠퇴와 중흥의 시대였지만, 북유럽은 이미 유럽에서 존재감을 보일 여지가 없었다. 소국으로 전락한 덴마크와 함께 스웨덴은 중립주의를 추구하고, 19세기 이후 유럽 국가들의 제국주의와는 거리를 두게 된다.

스웨덴의 발트 제국의 기초는 8세기에 시작된 바이킹 시대까지 거슬러 올라간다. 사가에 따르면, 8세기부터 9세기에 걸쳐 에스토니아와 쿠를란트를 지배하였으나, 이는 스웨덴 건국 및 통일 이전의 일이며 확증이 있는 것은 아니다.[15] 이후 통일된 스웨덴은 핀란드에 야심을 품고, 12세기부터 15세기 중반까지 단속적으로 이어진 스웨덴-노브고로드 전쟁에서 13세기 중반에는 거의 핀란드 전토를 자국 영토에 편입하는 데 성공하였다(스웨덴-핀란드, 14세기 성립). 이 침략에 정당성을 부여하기 위해 스웨덴은 “북방 십자군”이라고 칭하며 핀란드를 가톨릭화하였다.[16] 이후 스웨덴은 왕가가 단절되어 칼마르 동맹(1397년)에 편입되었으나, 1523년 바사 왕조에 의해 독립하였다. 그 후 1558년에 시작된 리보니아 전쟁에서 얻은 에스토니아 공국을 발판으로 발트 제국을 건설해 나갔다.[17] 또한 이 무렵 등장한 “고트족 기원설”도 스웨덴의 대국주의를 정당화하는 한 요인이 되었다.[18] 1581년 핀란드 대공의 군주호 창설도 그 일환이었다.

2. 1. 강대국으로의 부상 (17세기 초)

악셀 옥센셰르나와 구스타브 2세 아돌프의 지도 아래, 17세기 초 스웨덴은 유럽의 강대국으로 떠올랐다. 30년 전쟁 (1618년 ~ 1648년)에 참전하여 개신교 세력의 선봉장 역할을 하며, 신성 로마 제국 내 영토를 확장했다.[3] 러시아 제국과 폴란드-리투아니아 연방으로부터 영토를 획득하며 발트해 지역에서의 영향력을 강화했다.30년 전쟁 동안 스웨덴은 신성 로마 제국의 제후국들 절반 가량을 점령하기도 했다. 그러나 뇌르틀링겐 전투에서 패배한 이후, 스웨덴이 차지했던 독일 제후국들 사이에서 배신이 일어나기도 했다. 이후 프랑스가 스웨덴 편으로 30년 전쟁에 참전하면서, 전황은 다시 스웨덴에게 유리하게 전개되었다. 전쟁으로 인해 민간과 군사 양쪽에서 막대한 희생이 발생했고, 신성 로마 제국의 인구는 3분의 1로 줄었을 것으로 추정된다.[3]

1638년, 스웨덴은 델라웨어 강 계곡에 뉴스웨덴 식민지를 건설하고, 카리브 해와 서아프리카 해안 지역에도 진출을 시도했다.

2. 2. 베스트팔렌 조약과 제국의 확장 (1648년 ~ 1660년)

30년 전쟁이 끝나고 1648년에 체결된 베스트팔렌 조약으로 스웨덴은 실레시아, 포메라니아 등 여러 영토에 대한 권리를 보장받았다. 또한, 2,000만 리크스달러(스웨덴의 은화)를 배상금으로 받았다.[3] 이 조약으로 스웨덴은 신성 로마 제국 내정에 깊숙이 간섭하고 황제 선출권까지 얻게 되었으며, 프랑스와 함께 황제의 후견인 역할을 하며 국정을 좌우하는 지경에 이르렀다. 이로써 스웨덴은 러시아와 스페인 제국에 이어 유럽에서 세 번째로 넓은 영토를 차지하게 되었다.[4]칼 10세 구스타브 통치기(1654년 ~ 1660년)인 1658년, 로스킬레 조약을 통해 스웨덴은 최대 영토를 확보했다.[4] 베저강, 오데르강, 엘베강 등 독일 북부 3개 주요 강의 해상 통제권을 장악하고 무역선에 세금을 부과하여 재정을 확충했다. 그러나 열악한 경제 환경과 적은 인구는 제국의 위상에 걸맞지 않았다. 프랑스가 강력한 동맹으로 떠오르면서 상황이 호전되기 시작했다.[3]

크리스티나 여왕은 실정을 거듭하며 제국에 혼란을 초래했다. 지나친 재정 지출로 국가를 파산 위기로 몰아넣었고, 귀족 세력에 과도한 힘을 실어주어 국민들의 불만을 샀다. 결국 크리스티나 여왕은 가톨릭으로 개종하며 왕위 계승 자격을 잃고 바사 왕조는 막을 내렸다.[3]

비텔스바흐 왕가 출신의 칼 10세 구스타브는 군인 출신으로 뛰어난 정치 감각을 가진 인물이었다. 그는 귀족 세력을 억제하고 국민들을 통합하여 사회를 안정시켰다. 크리스티나 여왕이 초래한 경제난을 극복하려 노력했으나, 그의 군사적 야망은 폴란드-스웨덴 전쟁을 일으켜 경제난을 악화시키기도 했다. 이 전쟁은 유럽 전체가 연관된 국제전으로 발전했고, 칼 10세는 연승을 거두며 스웨덴을 발트해 강국으로 이끌었지만, 전쟁 중 피로와 폐렴으로 사망했다.[3]

칼 10세 사후, 4살의 칼 11세가 즉위하고 섭정위원회가 구성되었다. 섭정위원회는 러시아 차르국, 폴란드-리투아니아 연방, 브란덴부르크 변경백국, 덴마크-노르웨이와 종전 협정을 맺었다.[3]

1660년 5월 3일, 프랑스의 중재로 체결된 올리바 조약은 폴란드와의 오랜 적대 관계를 청산했다. 스웨덴의 리보니아 통치권과 브란덴부르크 변경백의 프로이센 점유권을 인정하고, 폴란드-리투아니아 연방 왕은 스웨덴 왕위에 대한 요구를 중단했다.[4]

코펜하겐 조약 (1660년 5월 27일)을 통해 스웨덴은 로스킬레 조약으로 얻은 스칸디나비아 반도 영토 소유권을 완전히 인정받는 조건으로 덴마크-노르웨이에 보른홀름과 트뢰넬라그를 반환했다.[4]

1656년 발발한 러시아-스웨덴 전쟁은 스웨덴의 승리로 끝나고, 카디스 조약 (1661년)을 통해 러시아 차르국은 잉그리아, 에스토니아, 프리오제르스크 등 발트해 연안 지역을 스웨덴에 할양했다.[4]

이 시기 스웨덴은 군사력과 영토 면에서 유럽 강대국으로 부상했다. 발트해 대부분의 도시와 독일 영토 상당 부분을 차지했으며, 라도가호의 3분의 2와 페이푸스호의 절반을 점유했다. 수도 스톡홀름은 최대 도시로 성장했고, 리가가 제2의 도시였다. 그러나 총인구는 250만 명 정도로 인구 밀도가 매우 낮았다. 스웨덴의 급격한 팽창은 주변 국가들의 혼란과 내전 덕분이었으며, 이웃 국가들은 옛 영토를 되찾기 위해 기회를 노리기 시작했다.[4]

2. 3. 스코네 전쟁과 칼 11세의 개혁 (1674년 ~ 1697년)

1674년, 프랑스의 루이 14세는 스웨덴에게 브란덴부르크 변경백국을 공격할 것을 요청했다. 스웨덴은 이에 따라 1675년 브란덴부르크 변경백국을 공격했으나, 페르벨린 전투에서 패배하고 데민으로 후퇴했다. 이 전투는 소규모 전투였지만, 이 패배로 인해 스웨덴은 약해 보였고, 주변 국가들은 스웨덴을 공격하여 스코네 전쟁이 발발했다.전쟁으로 인해 스웨덴 제국은 점차 붕괴되었다. 1675년, 스웨덴령 포메라니아와 브레멘을 브란덴부르크 변경백국과 오스트리아에 빼앗겼다. 1677년 12월에는 슈체친이, 1678년 10월에는 슈트랄준트가 함락되었다. 스웨덴의 마지막 서유럽 영토였던 그라이프스발트는 1678년 11월에 함락되었다. 폴란드의 얀 3세 소비에스키는 스웨덴의 해상력을 두려워하여 공세를 중단했지만, 스칸디나비아 반도에서는 덴마크와 스웨덴 간의 전쟁이 계속되었다.

프랑스 국왕 루이 14세는 스웨덴이 강력한 동맹국으로 남기를 원했기에 중재에 나섰다. 그러나 칼 11세는 이를 거부하고 점령당한 영토를 포기할 수 없다고 밝혔다. 루이 14세는 스웨덴의 동의 없이 강제로 평화 협정을 추진했고, 네이메헌 조약이 체결되었다. 스웨덴은 이 조약으로 독일 내 영토를 일부 회복했지만, 룬드 협정에서 덴마크에 점령당한 영토를 할양해야 했다. 칼 11세는 루이 14세의 독단적인 중재에 분노하여 프랑스에 대한 반감을 가지게 되었다.

칼 11세의 통치 시기는 스웨덴 내부의 혁명적인 변화로 기록된다. 스웨덴은 반(半) 전제군주정으로 바뀌었고, 왕은 강화된 권력을 이용해 국정을 장악했다. 칼 11세는 경제 구조를 재구성하고 독재 군주에게 힘을 집중시키고자 했다.

1680년 10월, 스웨덴 의회는 귀족들에게 일정량 이상의 토지를 왕실에 바치도록 하고, 왕이 헌법에 구속받지 않는다고 선언했다. 귀족회의는 왕실 위원회(Kungligt rad)로 바뀌면서 귀족들은 왕의 하수인이 되었다. 1680년 이후 스웨덴 제국은 전제군주정으로 변화하였다. 칼 11세는 신하들의 재산을 마음대로 처분하고 칙령을 반포하거나 폐기할 수 있었다.

칼 11세는 군대도 개혁했다. 국민들에게 의무적으로 무기를 갖추도록 하여 군비 지출을 줄이고, 칼스크로나에 새로운 왕립 해군 기지를 건설했다. 17년간의 군대 개혁이 끝난 후, 스웨덴 해군은 당시 세계에서 가장 강력한 함대 중 하나가 되었다.

2. 4. 대북방 전쟁과 제국의 몰락 (1700년 ~ 1721년)

칼 11세가 사망한 후, 그의 어린 아들 칼 12세가 왕위를 계승했다. 짧은 섭정 기간 후, 그는 통치할 나이가 되었다고 선포되었다. 1700년, 덴마크, 폴란드, 러시아가 연합하여 스웨덴을 공격하면서 대북방 전쟁 (1700년 ~ 1721년)이 발발했다.[39] 덴마크-노르웨이, 폴란드, 러시아가 스웨덴에 전쟁을 선포한 것이다. 스웨덴, 영국, 네덜란드 연합군의 개입으로 덴마크-노르웨이는 곧 평화를 강요당했다. 이후 스웨덴 군대는 발트 지역으로 이동하여 러시아와 폴란드 군대에 맞섰다. 러시아군은 나르바 전투에서 패배했고, 칼 12세는 폴란드 왕 아우구스트 2세를 폐위시키기 위해 폴란드로 군대를 이끌었다. 1706년 알트란슈테트 조약을 통해 그는 목표를 달성했다.

그동안 러시아는 발트해 연안의 여러 도시를 점령했다. 칼 12세는 모스크바로 직접 진격했지만, 극심한 기후, 보급선의 어려움, 러시아의 초토화 작전으로 인해 우크라이나로 방향을 바꾸었다. 1709년, 스웨덴 군대는 폴타바 전투에서 패배하고 포로가 되었으며, 칼 12세는 오스만 제국으로 탈출했다. 폴타바 전투 이후, 폴란드와 덴마크는 다시 전쟁에 참여했다. 그 후 몇 년 동안 대부분의 스웨덴 영토가 함락되었고, 러시아는 스웨덴 동부 지역 (현재 핀란드)를 점령했다.

이러한 역경에도 불구하고, 칼 12세는 덴마크-노르웨이를 다시 전쟁에서 끌어내기 위해 두 차례 노르웨이 침공을 시도했다. 1718년 11월 30일, 칼 12세는 할덴의 프레드릭스텐 요새 공성전 중 치명상을 입었다. 그의 죽음으로 스웨덴의 전쟁 노력은 대부분 중단되었지만, 러시아는 1721년 니스타드 조약이 체결될 때까지 스웨덴 해안 지역의 민간인들을 계속 괴롭혔다. 스웨덴은 19세기까지 지역 강국으로 남아 있었지만, 대북방 전쟁으로 스웨덴의 강대국 시대는 막을 내렸다.[42]

2. 5. 제국의 유산과 현대 스웨덴 (18세기 이후)

1700년부터 1721년까지 이어진 대북방 전쟁은 스웨덴의 국력을 크게 약화시켰고, 이후 스웨덴은 유럽의 강국으로 다시 부상하지 못했다.[45] 대북방 전쟁이후 스웨덴은 귀족과 재상이 국정을 이끄는 소국으로 전락했다.

그러나 18세기 후반 홀슈타인-고트르프 왕조의 구스타프 3세는 스웨덴을 부흥시키고 과거 발트 제국의 재건을 목표로 했다.[46] 비록 러시아 제국과의 전쟁에서 완전한 승리를 거두지는 못했지만, 스벤스크순드 해전에서 러시아 해군을 크게 격파하며 초강대국 러시아에 맞섰다(제1차 러시아-스웨덴 전쟁).[47] 프랑스 혁명에 관여하고 반혁명 십자군을 제창하는 등[48] 다시 북유럽 강국으로서의 지위를 회복하는 듯 보였다.[49]

하지만 1792년 구스타프 3세가 암살당하면서 강국 재건의 꿈은 좌절되었다. 1809년에는 제2차 러시아-스웨덴 전쟁에서 핀란드마저 러시아에 상실하며 발트 제국 재건의 꿈은 완전히 사라졌다. 나폴레옹 전쟁 이후 베르나도테 가문의 카를 요한이 스웨덴 왕위를 계승했으나, 핀란드 대신 노르웨이를 획득하여 1905년까지 스웨덴-노르웨이 연합 왕국을 형성했다.[50]

이후 스웨덴은 스칸디나비아 통합을 목표로 하는 범스칸디나비아주의를 추구했다. 오스카르 1세는 크림 전쟁 당시 핀란드 탈환을 시도하거나 덴마크를 포함한 칼마르 동맹 재건을 계획하는 등 북유럽 패권 탈환을 시도했으나, 민주주의의 발전과 유럽 열강의 압력으로 좌절되었다.[51]

동인도 회사, 스웨덴 서인도 회사 등을 통해 식민지를 경영하기도 했으며, "로코코 시대"(구스타프 왕조 시대)는 계몽 시대와 겹쳐 스웨덴 문화가 번영한 시기였다.[52]

참조

[1]

서적

The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern Europe 1558–1721

Longman

[2]

서적

Macht oder Recht. Frühneuzeitliche Politik im obersächsischen Reichskreis

2002

[3]

학술지

The economic crisis of the seventeenth century after fifty years

2009

[4]

서적

A Political and Social History of Modern Europe

http://infomotions.c[...]

[5]

서적

Fighting techniques of the early modern world, AD 1500 – AD 1763 : equipment, combat skills and tactics

http://worldcat.org/[...]

Macmillan

[6]

서적

Kansallisten instituutioiden muotoutuminen – Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900–1960

Suomalaisen kirjallisuuden seura

[7]

서적

A History of Finland.

Dorset Press

[8]

서적

Murhanenkeli

Siltala

[9]

문서

入江、P3 - P15。

[10]

문서

志摩、P25。

[11]

문서

もっとも、バルト海南岸及びデンマーク近海は依然デンマークの影響下にあった。

[12]

문서

スウェーデン海軍は、北欧ではデンマーク海軍とほぼ拮抗した規模を擁していた。

[13]

문서

武田,物語 北欧の歴史、P51。

[14]

문서

大北方戦争終結後のデンマークとのフレデリクスボー条約(1720年)でスウェーデンは通行税免除特権を返上し、以後19世紀半ばの1857年まで通行税の支払いが行われた。

[15]

문서

志摩、P26。

[16]

문서

武田,物語 北欧の歴史、P19 - P20、P147 - P148。百瀬、P56 - P57、P87 - P90、年表P28。

[17]

문서

入江、P17。

[18]

문서

伊藤、P81、P94 - P96。

[19]

문서

志摩、P68 - P69。

[20]

문서

武田,物語 北欧の歴史、P47。百瀬、P147。

[21]

문서

入江、P18。

[22]

문서

武田,物語 スウェーデン史、P41。

[23]

문서

武田,物語 北欧の歴史、P49 - P51。武田,物語 スウェーデン史、P45 - P46。百瀬、P144 - P145、P148。

[24]

문서

武田,物語 北欧の歴史、P58 - P59。

[25]

문서

百瀬、P150。入江、P46。

[26]

문서

武田,物語 スウェーデン史、P68。

[27]

문서

武田,物語 北欧の歴史、P60 - P61。百瀬、P151。

[28]

문서

入江、注P49。伊藤、P164。

[29]

문서

影響力を行使出来たのは、同盟国のホルシュタイン=ゴットルプ家など僅かであった。

[30]

문서

百瀬、P149。

[31]

문서

現在はメクレンブルク=フォアポンメルン州に属する。

[32]

문서

このため新大陸の植民地を失った他、バルト海の制海権を失うことになる。スウェーデンは当時の列強国の中で唯一、植民地化の形成に失敗した国家であった。海軍の弱体化は、結果としてヴァーサ朝の元で獲得した新大陸及びアフリカの植民地を、北方戦争の前後に敵対国の侵攻によって喪失することになり、植民地帝国や海上帝国を形成することが出来なかった。

[33]

문서

武田,物語 スウェーデン史、P53。

[34]

문서

入江、P95 - P125。伊藤、P155。

[35]

문서

百瀬、P152、P156。

[36]

서적

入江

[37]

서적

志摩

[38]

서적

物語 北欧の歴史

[39]

서적

物語 スウェーデン史

[40]

서적

北欧の歴史

[41]

서적

志摩

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

物語 スウェーデン史

[45]

서적

物語 スウェーデン史

[46]

서적

物語 スウェーデン史

[47]

서적

物語 スウェーデン史

[48]

서적

北欧悲史

[49]

서적

物語 北欧の歴史

[50]

서적

物語 スウェーデン史

[51]

서적

物語 スウェーデン史

[52]

서적

北欧悲史

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com