에블라

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

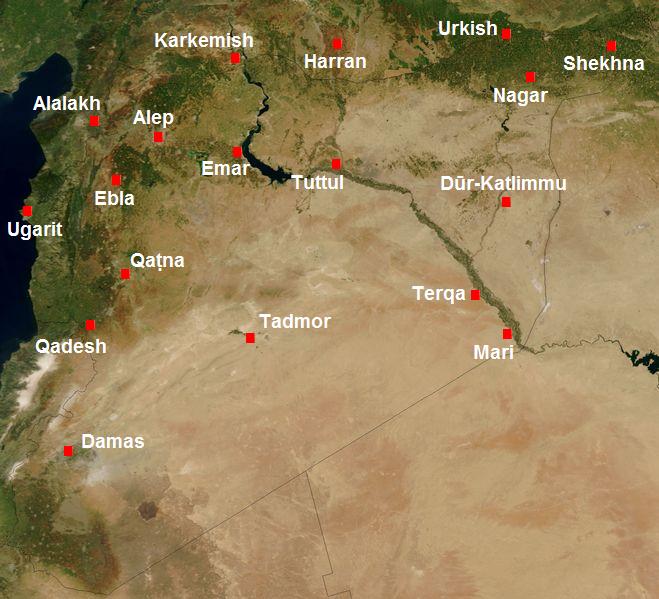

에블라는 고대 도시로, 현재 시리아 북부에 위치해 있으며, "하얀 바위"를 의미한다. 기원전 3000년경부터 번성하여 기원전 3천년기 후반에 절정을 맞이했으며, 아카드 문서에도 언급되었다. 에블라에서 발견된 점토판은 당시의 경제, 문화, 정치 상황을 보여주는 중요한 자료이다. 에블라는 초기 청동기 시대에 마리와의 백 년 전쟁을 겪었고, 이후 아카드, 마리, 자연 재해 등 다양한 요인으로 여러 차례 파괴되었다. 에블라는 세 차례의 왕국 시대를 거쳤으며, 각 시대마다 독특한 특징과 정치 체제를 보였다. 특히 제1왕국 시대에는 상업과 무역으로 번영했으며, 다양한 신들을 숭배하는 다신교 사회였다. 유적지에서는 궁전, 사원, 왕릉 등이 발굴되었으며, 에블라어와 수메르어 점토판, 고대 이집트 유물 등 다양한 유물이 발견되었다. 시리아 내전으로 인해 유적지 발굴이 중단되었으나, 시리아군의 통제 하에 있다. 에블라는 초기 시리아의 중앙 집권 국가이자 제국의 한 예로, 시리아 역사의 새로운 관점을 제시하며 중요한 문화 유산으로 평가받고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 에블라 - 다곤

다곤은 고대 근동 지역에서 숭배되었던 신으로, 곡물을 의미하며 메소포타미아에서 엔릴과 동등하게 여겨졌고 가나안 신화에서는 바알의 아버지로 묘사되었으며, 블레셋의 주요 신으로 숭배되었다. - 에블라 - 아지 (에블라)

에블라 왕국의 최고 행정관 아지는 "서판을 아는 자"라는 칭호를 받으며 서기관으로서 문자 기록 보존에 기여하고 학생들을 가르치는 유능한 교사이자 행정, 경제, 외교 등 모든 분야에서 막대한 권한을 행사한 통치자였다. - 가나안 - 알레포

알레포는 시리아 북부의 도시로, 고대부터 여러 제국의 지배를 거치며 동서양 무역 중심지로 성장했으나 시리아 내전으로 큰 피해를 입었고, 정부군에 장악됐다가 시리아 반군에 재점령되며 내전의 중요한 전환점을 맞았다. - 가나안 - 헤브론

헤브론은 요르단강 서안 남부 유대 산맥에 위치한 고대 도시로, 아브라함 정착지이자 다윗 왕의 초기 수도였으며 유대교, 기독교, 이슬람교 모두에게 중요한 종교적 유적지가 있는 곳이지만, 현재는 팔레스타인과 이스라엘 간의 갈등의 중심지이다. - 시리아의 역사 - 대진 (국가)

대진은 중국에서 로마 제국을 지칭하는 명칭으로, 중국 역사 기록에 묘사되며 기독교와도 관련이 있다. - 시리아의 역사 - 아랍 연합 공화국

아랍 연합 공화국은 1958년 이집트와 시리아의 합의로 수립되어 카이로를 수도로 하였으나, 이집트의 일방적인 정책으로 시리아가 반발하여 1961년 해체되었고, 이후 이집트는 1971년까지 국호를 유지했다.

2. 어원

"에블라"라는 단어는 "하얀 바위"를 의미하며, 도시가 건설된 석회암 노두를 가리킬 수 있다.

1964년 파올로 마티에가 이끄는 이탈리아 로마 라 사피엔차 대학교의 고고학 조사팀이 텔 마르디흐 발굴을 시작했다. 1968년 조사팀은 에블라의 왕 이비트-림(Ibbit-Lim)의 이름이 새겨진 여신 이슈타르의 조각상을 발견했다. 이 발견으로 인해 이 유적이 고대 이집트의 비문과 아카드어 문서에서 이름만 알려져 있었고 소재는 불분명했던 도시 에블라임이 밝혀졌다. 그 후 10년 동안 조사팀은 기원전 2500년부터 기원전 2000년경의 궁전을 발견했다.

3. 역사

궁전 폐허에서는 설형 문자로 쓰인 보존 상태가 좋은 점토판 15,000장이 발견되었다[28]. 80%는 수메르어였지만[29], 나머지는 이전에 발견된 적이 없는 셈어파 언어로 쓰여 있었고, "에블라어"라고 불리게 되었다[30]. 점토판이 발견된 건물은 궁전 부속 도서관이 아닌, 식량 비축, 헌납물, 재판, 외교, 교역 계약 등 기록을 남기기 위한 문서 보관소와 견습생들이 문서의 사본을 만드는 필사실로 여겨진다. 큰 점토판은 원래 나무 선반에 놓여 있었지만, 궁전이 파괴되었을 때 바닥에 떨어져 화재로 구워져 보존되었다. 점토판이 발견된 위치를 통해 원래 선반의 어느 위치에 어떤 문서가 보관되어 있었는지를 재구성할 수 있었다. 점토판은 주제별로 분류되어 보관되었다.

에블라의 문서 보관소에서는 수메르어 어휘 목록, 에블라어-수메르어 병기 문서, 천지 창조 찬가 등도 발견되었다.

3. 1. 초기 청동기 시대 (기원전 3000년 ~ 기원전 2000년)

에블라는 기원전 3500년경 처음 정착된 후, 주변 농업 정착촌을 기반으로 성장했다.[5] 수메르에서 양모 수요가 증가하면서 국제 무역의 중계지 역할을 맡아 이익을 얻었다.[5] 고고학자들은 이 초기 거주 시기를 "마르디크 I"으로 명명했으며, 기원전 3000년경에 끝났다.[5]

마르디크 I 시기 이후, 기원전 3000년에서 2000년 사이는 첫 번째와 두 번째 왕국 시대로, "마르디크 II"라고 불린다.[5] I. J. 겔브는 에블라를 키시 문명의 일부로 보았는데, 이는 메소포타미아 중심부에서 서부 레반트까지 뻗어 있는 동셈어족 언어를 사용하는 사람들의 문화적 실체였다.[5]

1964년 파올로 마티에가 이끄는 이탈리아 로마 라 사피엔차 대학교 고고학 조사팀이 텔 마르디흐 발굴을 시작했다. 1968년 조사팀은 에블라 왕 이비트-림의 이름이 새겨진 여신 이슈타르 조각상을 발견했다. 이를 통해 이 유적이 고대 이집트 비문과 아카드어 문서에서 이름만 알려졌고 위치는 불분명했던 에블라임 도시임이 밝혀졌다. 그 후 10년 동안, 조사팀은 기원전 2500년부터 기원전 2000년경의 궁전을 발견했다.

궁전 폐허에서는 설형 문자로 쓰인, 보존 상태가 좋은 점토판 15,000장이 발견되었다.[28] 이 점토판의 80%는 수메르어였지만,[29] 나머지는 이전에 발견된 적 없는 셈어파 언어로 쓰여 있었고, "에블라어"라고 불리게 되었다.[30] 점토판이 발견된 건물은 궁전 부속 도서관이 아닌, 문서 보관소와 필사실로 여겨진다. 점토판은 주제별로 분류되어 나무 선반에 보관되었으며, 궁전 파괴 시 바닥에 떨어졌으나 화재로 구워져 보존 상태가 좋았다. 발견 위치를 통해 원래 보관 위치를 재구성할 수 있었다.

에블라 문서 보관소에서는 수메르어 어휘 목록, 에블라어-수메르어 병기 문서, 천지 창조 찬가 등도 발견되었다.

"에블라"는 "하얀 바위"를 의미한다. 에블라는 기원전 3000년부터 끊임없이 사람이 거주했으며, 기원전 3천년기 후반(약 기원전 2400년~기원전 2240년)에 국력이 절정에 달했다. 에블라의 이름은 기원전 2300년경 아카드 문서에서도 발견된다.

에블라에서 발견된 점토판 대부분은 이 시기 경제 관련 내용이며, 에블라 주민의 일상생활과 당시 시리아 북부 및 중동의 문화, 경제, 정치 상황을 보여준다. 국가 세입 관련 문서 외에도 왕의 편지, 수메르어·에블라어 사전, 학교 교과서, 외교 문서 등이 있다.

3. 1. 1. 제1 왕국 (기원전 3000년 ~ 기원전 2300년)

에블라는 기원전 3500년경 처음 정착되어 주변 농업 정착촌의 지원을 받으며 성장했다.[1] 수메르에서 양모 수요가 증가하면서 국제 무역의 중계지 역할을 하여 이득을 보았다.[2] 고고학자들은 이 초기 거주 시기를 "마르디크 I"이라 명명했으며, 기원전 3000년경에 끝났다.[3]

마르디크 I 시대 이후, 기원전 3000년에서 2000년 사이는 첫 번째와 두 번째 왕국 시대로 "마르디크 II"로 불린다.[4] I. J. 겔브는 에블라를 키시 문명의 일부로 간주했는데, 이는 메소포타미아 중심부에서 서부 레반트까지 뻗어 있는 동셈어족 언어를 사용하는 인구의 문화적 실체였다.[5]

대략 기원전 3000년에서 2300년 사이의 제1 왕국 시대 동안 에블라는 시리아 국가들 중에서 가장 두드러진 왕국이었으며, 특히 에블라 점토판 이후 "기록 보관소 시대"로 알려진 기원전 3천년 후반기에 그러했다.[6]

'''마르디크 IIA'''

기원전 3000년에서 2400년 사이의 초기 시기는 "마르디크 IIA"로 지정된다.[7][8] 이 시기 이전의 도시에 대한 일반적인 지식은 발굴을 통해 얻어진다.[9] 마르디크 IIA의 첫 번째 단계는 건물 "CC"와 관련이 있으며, 왕궁으로 보이는 건물 "G2"의 일부를 형성하는 구조물과 관련이 있다.[10][11] 이 시기 말에 마리와의 백 년 전쟁이 시작되었다.[12][13] 마리의 왕 사움의 행동을 통해 마리가 우위를 점했고, 그는 에블라의 많은 도시를 정복했다.[14] 기원전 25세기 중반에 쿤-다무 왕이 마리를 물리쳤지만, 그의 통치 이후 국가의 힘은 쇠퇴했다.[15][16]

'''마르디크 IIB1'''

"마르디크 IIB1"으로 지정된 기록 보관소 시대는 기원전 2400년경부터 기원전 2300년경까지 지속되었다.[17] 이 시대의 끝은 "첫 번째 파괴"로 알려져 있으며,[18] 주로 왕궁(이전 "G2" 위에 건설된 궁전 "G"라고 불림)과[19] 아크로폴리스의 대부분이 파괴된 것을 의미한다.[20] 기록 보관소 시대 동안 에블라는 기록 보관소에 언급된 북부 및 동부 시리아의 다른 시리아 도시 국가에 대해 정치적, 군사적 지배력을 행사했다.[21] 그 시대의 대부분의 점토판은 경제 문제에 관한 것이지만, 왕실 서신과 외교 문서도 포함되어 있다.[22]

기록된 기록 보관소는 이그리쉬-할람의 통치 이전에는 존재하지 않으며,[23] 에블라가 마리에 조공을 바쳤고,[24] 마리 왕 이불룰-일이 이끄는 에블라 도시들에 대한 유프라테스 강 중류 지역의 광범위한 침공이 있었다.[25][26] 에블라는 기원전 2340년경 이르카브-다무 왕 아래에서 회복되어 번영을 이루고 마리에 대한 성공적인 반격을 시작했다.[27][28] 이르카브-다무는 아바르살과 평화 및 통상 조약을 체결했다. 이 에블라-아바르살 조약은 역사상 가장 초기에 기록된 조약 중 하나이다.[30]

1964년 파올로 마티에가 이끄는 이탈리아 로마 라 사피엔차 대학교 고고학 조사팀이 텔 마르디흐 발굴을 시작, 1968년 에블라의 왕 이비트-림의 이름이 새겨진 여신 이슈타르 조각상을 발견하여 에블라임 도시가 밝혀졌다.[31] 이후 궁전 폐허에서 설형 문자로 쓰인 점토판 15,000장이 발견되었다.[32] 이중 80%는 수메르어였지만,[33] 나머지는 에블라어라고 불리게 되었다.[34]

점토판이 발견된 건물은 궁전 부속 도서관이 아닌, 문서 보관소와 필사실로 여겨진다. 점토판은 주제별로 분류되어 보관되었음이 밝혀졌다. 에블라의 문서 보관소에서는 문서를 나무 선반에 배열하여 보관했고, 수메르어 어휘 목록과 에블라어 어휘와 대응하는 수메르어 어휘를 병기한 문서, 천지 창조 찬가를 기록한 문서도 발견되었다.

"에블라"는 "하얀 바위"를 의미한다. 에블라는 기원전 3000년부터 끊임없이 사람이 거주했던 것으로 보이며, 국력은 점차 증가하여 기원전 3천년기 후반(약 기원전 2400년부터 기원전 2240년 사이)에 절정을 맞이했다.

에블라에서 발견된 점토판의 대부분은 이 시기의 것이며, 경제와 관련된 것이 중심이다. 이 점토판들은 에블라 주민의 일상생활과 기원전 3천년기 중반의 시리아 북부 및 중동의 문화·경제·정치 상황을 잘 보여준다.

에블라에서 가장 강력했던 왕은 기원전 2300년경의 에브리움(또는 이브리움)으로, 주변의 여러 도시를 거느리고 아시리아의 왕 투디아와 무역 관련 조약을 맺었다.

이 최성기의 다섯 번째이자 마지막 왕은 에브리움의 아들 이비-시피시로, 에블라 최초의 세습 군주였으며, 이전의 선거 왕정 관습을 깨뜨렸다. 그의 전제 정치는 내란으로 이어져 쇠퇴했을 가능성이 있다. 이비-시피시의 치세는 왕이 여러 번 국외로 여행을 다녔다는 점에서도 과도한 번영의 시기였을 것으로 생각된다. 에블라와 알레포 양쪽의 문서에 에블라가 이웃 국가 아르미(당시 알레포의 명칭)와 조약을 맺었다는 내용이 기록되어 있다.

3. 1. 2. 제2 왕국 (기원전 2300년 ~ 기원전 2000년)

제2 왕국 시대는 "마르디크 IIB2"로 지정되며, 기원전 2300년부터 기원전 2000년까지 이어진다.[1] 제2 왕국은 에블라가 두 번째 파괴될 때까지 지속되었으며, 이는 기원전 2050년에서 1950년 사이에 발생했고, 기원전 2000년은 단순한 형식적인 날짜였다.[2][3] 아카드인은 사르곤과 그의 후손 나람신 아래에서 에블라의 북쪽 국경을 침략하여 아마누스 산맥의 숲을 목표로 삼았다. 침략은 약 90년 간격으로 이루어졌으며 공격받은 지역은 아카드에 속하지 않았다.[4] 아르키는 사르곤과 나람신의 연대기에 언급된 이블라가 시리아의 에블라임을 인정하지만, 기록 보관소 시대를 종식시킨 파괴에 대한 책임은 그들에게 돌리지 않는다.[5] 나람신 시대에 이르러 아르미는 북부 시리아의 패권 도시였으며 아카드 왕에 의해 파괴되었다.[6]

새로운 지역 왕조가 제2 에블라 왕국을 통치했지만,[7] 제1 왕국의 유산과의 연속성이 있었다.[8] 에블라는 건축 양식과 제1 왕국의 종교적 성지의 신성함을 포함한 가장 초기의 특징을 유지했다.[9] 새로운 왕궁이 하부 도시에 건설되었으며,[10] 기록 보관소 시대에서 전환은 궁전 "G"의 파괴로만 표시된다.[11] 제2 왕국에 대해서는 시대 말에 기록된 한 비문을 제외하고는 발견된 문헌이 없어 알려진 바가 거의 없다.[12]

제2 왕국은 동시대 자료에서 증명되었다. 비문에서 구데아는 에블라 산맥의 우르슈에서 삼나무를 가져올 것을 요청했는데, 이는 에블라의 영토가 오늘날 터키의 카르케미시 북쪽에 있는 우르슈를 포함했음을 나타낸다.[13] 우르 제3 왕조의 통치자인 아마르신 7년(기원전 2040년경)에 기록된 텍스트에는 에블라의 엔시 ("메굼")의 사자가 언급되어 있다.[14] "메굼"은 개인의 이름이 아닌 에블라의 통치자의 칭호로 여겨진다.[15] 에블라의 세 번째 왕국의 왕인 잇비트-림도 이 칭호를 사용했다.[16] Ib-Damu Mekim Ebla라는 구절이 적힌 에블라의 인장은 퀼테페 출신의 아시리아 상인 아수르-나다에 의해 기원전 19세기에 사용되었다.[17] Ib Damu는 제1 왕국의 초기 시대에 에블라 왕의 이름이었다.[18] 제2 왕국은 우르 제3 왕조 정부의 봉신으로 여겨졌지만,[19] 관계의 성격은 알려지지 않았으며 조공 지불이 포함되었다.[20] 우르의 종주권을 공식적으로 인정하는 것이 그 제국과의 무역 권리의 조건이었던 것으로 보인다.[21]

제2 왕국은 기원전 21세기 말에 붕괴되었고,[22] 화재로 도시가 파괴되면서 종말을 맞이했지만, 이 사건에 대한 증거는 소위 "바위 사원" 외부와 아크로폴리스의 궁전 "E" 주변 지역에서만 발견되었다.[23] 파괴 이유는 알려져 있지 않으며,[24] 아스투르에 따르면, 기원전 2030년경 후르족의 침략,[25] 에블라의 이전 봉신 도시 이킨칼리스가 주도했을 수 있다.[26] 에블라의 파괴는 1983년에 발견된 단편적인 후르-히타이트 전설 서사시 "해방의 노래"에 언급되어 있으며,[27] 아스투르는 이를 제2 왕국의 파괴를 묘사하는 것으로 간주한다.[28] 서사시에서 "자잘라"라는 사람이 이끄는 에블라 회의는 메키 왕이 에블라의 이전 봉신 이킨칼리스 출신 포로에게 자비를 베푸는 것을 막았고,[29] 후르족의 폭풍신 테슈브의 분노를 불러일으켜 도시를 파괴하게 만들었다.[30]

3. 2. 중기 청동기 시대 (기원전 2000년 ~ 기원전 1600년)

기원전 2000년경, 아카드인에 의한 파괴로부터 3세기 후, 이빗-림|이빗-림영어(Ibbit-Lim)이 첫 번째 왕으로 즉위하면서 에블라는 한때의 중요성을 일부 되찾았다. 이 무렵 에블라 주민은 아무르인이었으며, 기원전 1850년부터 두 번째 번영기를 맞이했다. 기원전 1750년경 알랄라흐의 문헌에도 에블라가 언급되었다.[28]

기원전 1650년부터 1600년에 걸쳐 히타이트의 왕(무르실리 1세 또는 하투실리 1세)에 의해 다시 파괴되었다. 두 번째 파괴 이후 에블라는 재기하지 못하고 7세기까지 작은 마을로 존속했지만, 이후 고고학 조사가 이루어질 때까지 잊혀졌다.[28]

3. 2. 1. 제3 왕국 (기원전 2000년 ~ 기원전 1600년)

제3 왕국은 "마르디크 III"으로 명명되었으며, "A"기(기원전 2000~1800년)와 "B"기(기원전 1800~1600년)로 구분된다.[1] "A"기에 에블라는 계획된 도시로 빠르게 재건되었다.[2] 기초는 마르디크 II의 잔해를 덮었고, 새로운 궁전과 사원이 건설되었으며, 낮은 도시와 아크로폴리스를 위한 두 개의 원형으로 새로운 요새가 건설되었다.[2] 도시는 규칙적인 선을 따라 배치되었고 대규모 공공 건물이 건설되었다.[3][4] "B"기에는 추가적인 건설이 이루어졌다.[3]

제3 왕국의 첫 번째 알려진 왕은 입빗-림이며,[5] 그는 자신을 에블라의 메킴이라고 묘사했다.[6] 1968년에 발견된 입빗-림의 비문이 새겨진 현무암 기원 조각상은 텔-마르디크 유적이 고대 에블라 왕국과 동일하다는 것을 확인하는 데 도움이 되었다.[7][5] 페티나토는 그 왕의 이름이 아모리트어라고 보았으며, 따라서 제3 왕국 에블라의 주민들은 당시 시리아 주민의 대부분과 마찬가지로 주로 아모리트인이었을 가능성이 높다.[8]

기원전 18세기 초, 에블라는 알레포를 중심으로 한 아모리트 왕국인 얌하드의 봉신이 되었다.[9][10] 이 기간에 대한 기록은 없지만, 이 도시는 얌하드의 야림-림 3세 통치 기간에도 여전히 봉신이었다.[3] 이 기간 동안 에블라의 알려진 통치자 중 한 명은 이메야였으며, 그는 이집트 파라오 호테프이레로부터 선물을 받았는데, 이는 에블라의 지속적인 광범위한 연결과 중요성을 나타낸다.[11] 이 도시는 현재 터키의 얌하드 봉신 도시인 알라라크의 석판에 언급되었으며, 에블라 공주는 얌하드 왕조의 한 지파에 속한 알라라크의 암미타쿰 왕의 아들과 결혼했다.[12][13]

에블라는 약 기원전 1600년에 히타이트 왕 무르실리 1세에 의해 파괴되었다.[14] 인딜림마는 아마도 에블라의 마지막 왕이었을 것이다.[15] 서부 궁전 "Q"에서 그의 태자 마라테와리의 인장이 발견되었다.[15][16] 아르키는 마라테와리가 마지막 왕일 수 있으며, "해방의 노래" 서사시가 제3 왕국의 파괴를 묘사하고 오래된 요소를 보존한다고 주장했다.[17][18]

3. 3. 후기 시대

에블라는 세 번째 파괴 이후 재건되지 못했다. "Mardikh IV" 시기(기원전 1600–1200년)에는 작은 마을이었으며, 이드리미 왕조의 봉신으로 알랄라크의 기록에 언급되었다. "Mardikh V"(기원전 1200–535년)는 초기 철기 시대의 농촌 정착지였으며, 후기 시기에 규모가 커졌다. "Mardikh VI" 시기에는 더욱 발전하여 서기 60년경까지 지속되었다. "Mardikh VII"는 서기 3세기에 시작되어 7세기까지 지속되었으며,[16] 이후 이 지역은 버려졌다.

4. 정치

에블라는 초기 왕국 시절 왕(''말리쿰'')과 원로회(''아부''), 그리고 행정을 이끄는 대재상으로 구성된 정부를 가지고 있었다.[11] 두 번째 왕국 또한 군주제였지만, 기록이 부족하여 자세한 내용은 알려져 있지 않다.[12] 세 번째 왕국은 얌하드의 지배 아래 중요성이 축소된 도시 국가 군주제였다.[13]

에블라의 정치 체제는 상업 엘리트가 통치하는 과두제였던 것으로 보이며, 이들이 왕을 선출하고 방위는 용병에게 맡겼다. 점토판에는 이그리쉬-할람, 이르카브-다무, 아르-엔눔, 이브리움, 이비-시피쉬 등의 왕 이름이 기록되어 있다. 이브리움은 왕권 강화를 위해 절대 왕정 및 세습제를 도입하여 아들 이비-시피쉬에게 왕위를 물려주었다.

4. 1. 제1 왕국

제1 왕국은 기원전 3000년경부터 기원전 2300년경까지 존속했던 초기 청동기 시대의 왕국이다. 이 시기 에블라는 시리아의 여러 국가들 중에서도 가장 강력한 왕국이었으며, 특히 기원전 3천년 후반, '기록 보관소 시대'에는 그 위세가 절정에 달했다.마르디크 IIA 시기(기원전 3000년~2400년)에는 마리와의 백 년 전쟁이 있었다.[1] 마리의 왕 사움이 에블라의 여러 도시를 정복하며 우위를 점하기도 했지만,[2] 기원전 25세기 중반 쿤-다무 왕 때 마리를 격퇴하고 다시 세력을 회복했다.[3]

마르디크 IIB1(기원전 2400년경~2300년경) 시기는 '기록 보관소 시대'로, 왕궁("G")과 아크로폴리스 대부분이 파괴된 '첫 번째 파괴'로 끝을 맺는다.[4] 이 시대의 에블라는 북부와 동부 시리아의 다른 도시 국가들을 지배했다.[5] 발견된 점토판 기록은 대부분 경제 관련 내용이지만, 왕실 서신과 외교 문서도 포함되어 있다.[6]

이그리쉬-할람 통치 이전에는 에블라가 마리에 조공을 바쳤고,[7] 마리 왕 이불룰-일은 에블라 도시들을 침공하기도 했다.[8] 그러나 이르카브-다무 왕 때 에블라는 번영을 되찾고 마리에 대한 반격을 성공적으로 이끌었다.[9] 이르카브-다무는 아바르살과 평화 및 통상 조약을 맺었는데, 이는 역사상 가장 초기에 기록된 조약 중 하나로 여겨진다.[10]

초기 왕국의 정부는 왕('말리쿰'), 원로회('아부'), 대재상으로 구성되었다.[11] 왕비는 왕과 함께 국정을 운영했고,[12] 왕세자는 내정, 둘째 왕자는 외교를 담당했다.[13] 군사를 포함한 대부분의 업무는 재상과 13명의 궁정 고관으로 구성된 행정부가 처리했다.[14] 왕은 대리인(mashkim), 징수원(ur), 메신저(kas)를 고용하여 왕의 이익을 감독했다.[15]

에블라의 정치 체제는 상업 엘리트가 통치하는 과두제였던 것으로 추정되며, 이들이 왕을 선출하고 방위는 용병에게 맡겼다. 점토판에는 이그리쉬-할람, 이르카브-다무, 아르-엔눔, 이브리움, 이비-시피쉬 등의 왕 이름이 기록되어 있다. 이브리움은 절대 왕정 및 세습제를 도입하여 아들 이비-시피쉬에게 왕위를 물려주었다.

4. 1. 1. 행정 구역

에블라는 많은 속국에 충성을 요구했으며, 각 속국은 자체적인 왕(En)에 의해 통치되었다. 이 속국 왕들은 에블라에 조공을 바치고 군사적 지원을 제공하면서 매우 자율적인 지위를 누렸다.[1] 수도의 행정 중심지는 "SA.ZA"로 명명되었으며, 왕궁, 창고 및 일부 사원을 포함했다.[1] 수도 성벽 밖의 지역은 에블라어 텍스트에서 "uru-bar"(문자 그대로 '도시 외부'를 의미)로 통칭되었다.[1] 중앙 정부의 통제를 받는 마을과 도시는 수도에서 직접 통치되거나, 임명된 관리들을 두었다.[1] 공무원의 직함은 각 도시가 고유한 정치적 전통을 가지고 있었기 때문에, 담당자의 책임과 권한을 명확하게 정의하지 않았다.[1]- 루갈(Lugal): 메소포타미아에서는 lugal|루갈mis이 왕을 지칭하는 반면, 에블라에서는 수도의 직접적인 통제를 받는 총독을 지칭했다.[1] 이 직함이 에블라 행정 체계의 일부로서 갖는 성격은 모호하다.[1] 각 lugal|루갈mis은 대재상의 권한 하에 있었으며, 수도의 직접적인 통제를 받는 도시를 통치했고, 그들은 모두 에블라의 창고에 보관될 물품을 가져왔다.[1] 페티나토는 에블라 행정 텍스트에서 14명의 서로 다른 lugals|루갈mis을 확인했으며, 이를 통해 왕국이 14개의 행정 구역으로 나뉘었다고 추론했다.[1] 이 중 두 곳은 수도에 위치했고, 나머지 12곳은 왕국의 나머지 지역에 걸쳐 있었다.[1]

- 우굴라(Ugula): 이 직함은 감독관으로 번역된다.[1] 일부 ugulas|우굴라mis는 독립적인 통치자였고, 일부는 부족 집단의 최고 권위를 나타냈다.[1] 많은 도시는 다룸(Darum)시와 같이 행정 수장으로 임명된 ugula|우굴라mis를 두었다.[1]

4. 1. 2. 코라

고고학자들은 수도의 경제에 필수적인 왕의 직접적인 통제하에 있는 지역을 "코라"라고 부른다. 왕의 직접 통치하에 있는 지역은 코라를 넘어 확장되었고, 새로운 영토를 추가하는 에블라의 끊임없는 군사적 팽창으로 인해 왕국과 코라의 정확한 규모를 결정하기 어렵다. 일부는 직접 통치되었지만 다른 지역은 봉신으로서 자체 통치자를 유지하도록 허용되었다.일반적으로 코라는 수도를 지원하는 경제적 배후지를 포함하는 에블라의 핵심 지역이다. 여기에는 왕 또는 그의 재상이 궁전을 소유한 도시와 마을, 왕실과 관련된 중요한 신전이 있는 도시, 왕이 참여하는 다양한 의식(예: 왕위 갱신 의식) 중에 군주가 방문한 도시, 직물을 배달하는 도시도 포함된다. 코라는 약 3000km2에 걸쳐 있으며, 서쪽에서 동쪽으로 자발 자위야 동쪽 평원, 마트크 늪, 알-하스 산 및 샤비트 산을 포함한다. 알-가브 평원, 알-루즈 평원 및 알-자불과 같이 코라의 경계에 직접 접해있는 지역은 코라와 문화적으로 밀접한 관련이 있다.

4. 2. 제2, 3 왕국

제2 왕국 시대는 "마르디크 IIB2"로 지정되며, 기원전 2300년부터 기원전 2000년까지 이어진다.[1] 제2 왕국은 에블라가 두 번째 파괴될 때까지 지속되었으며, 이는 기원전 2050년에서 1950년 사이에 발생했고, 기원전 2000년은 단순한 형식적인 날짜였다.[2][3] 아카드인은 사르곤과 그의 후손 나람신 아래에서 에블라의 북쪽 국경을 침략하여 아마누스 산맥의 숲을 목표로 삼았다. 침략은 약 90년 간격으로 이루어졌으며 공격받은 지역은 아카드에 속하지 않았다.[4] 아르키는 사르곤과 나람신의 연대기에 언급된 이블라가 시리아의 에블라임을 인정하지만, 기록 보관소 시대를 종식시킨 파괴에 대한 책임은 그들에게 돌리지 않는다.[5] 나람신 시대에 이르러 아르미는 북부 시리아의 패권 도시였으며 아카드 왕에 의해 파괴되었다.[6]새로운 지역 왕조가 제2 에블라 왕국을 통치했지만,[7] 제1 왕국의 유산과의 연속성이 있었다.[8] 에블라는 건축 양식과 제1 왕국의 종교적 성지의 신성함을 포함한 가장 초기의 특징을 유지했다.[9] 새로운 왕궁이 하부 도시에 건설되었으며,[10] 기록 보관소 시대에서 전환은 궁전 "G"의 파괴로만 표시된다.[11] 제2 왕국에 대해서는 시대 말에 기록된 한 비문을 제외하고는 발견된 문헌이 없어 알려진 바가 거의 없다.[12]

제2 왕국은 동시대 자료에서 증명되었다. 비문에서 구데아는 에블라 산맥의 우르슈에서 삼나무를 가져올 것을 요청했는데, 이는 에블라의 영토가 오늘날 터키의 카르케미시 북쪽에 있는 우르슈를 포함했음을 나타낸다.[13] 우르 제3 왕조의 통치자인 아마르신 7년 경에 기록된 텍스트에는 에블라의 엔시 ("메굼")의 사자가 언급되어 있다.[14] "메굼"은 개인의 이름이 아닌 에블라의 통치자의 칭호로 여겨진다.[15] 에블라의 세 번째 왕국의 왕인 잇비트-림도 이 칭호를 사용했다.[16] Ib-Damu Mekim Ebla라는 구절이 적힌 에블라의 인장은 퀼테페 출신의 아시리아 상인 아수르-나다에 의해 사용되었다.[17] Ib Damu는 제1 왕국의 초기 시대에 에블라 왕의 이름이었다.[18] 제2 왕국은 우르 제3 왕조 정부의 봉신으로 여겨졌지만,[19] 관계의 성격은 알려지지 않았으며 조공 지불이 포함되었다.[20] 우르의 종주권을 공식적으로 인정하는 것이 그 제국과의 무역 권리의 조건이었던 것으로 보인다.[21]

제2 왕국은 기원전 21세기 말에 붕괴되었고,[22] 화재로 도시가 파괴되면서 종말을 맞이했지만, 이 사건에 대한 증거는 소위 "바위 사원" 외부와 아크로폴리스의 궁전 "E" 주변 지역에서만 발견되었다.[23] 파괴 이유는 알려져 있지 않으며,[24] 아스투르에 따르면, 기원전 2030년경 후르족의 침략,[25] 에블라의 이전 봉신 도시 이킨칼리스가 주도했을 수 있다.[26] 에블라의 파괴는 1983년에 발견된 단편적인 후르-히타이트 전설 서사시 "해방의 노래"에 언급되어 있으며,[27] 아스투르는 이를 제2 왕국의 파괴를 묘사하는 것으로 간주한다.[28] 서사시에서 "자잘라"라는 사람이 이끄는 에블라 회의는 메키 왕이 에블라의 이전 봉신 이킨칼리스 출신 포로에게 자비를 베푸는 것을 막았고,[29] 후르족의 폭풍신 테슈브의 분노를 불러일으켜 도시를 파괴하게 만들었다.[30]

제3 왕국은 "마르디크 III"으로 명명되었으며, "A"기(기원전 2000–1800년)와 "B"기(기원전 1800–1600년)로 구분된다.[31] "A"기에 에블라는 계획된 도시로 빠르게 재건되었다.[32] 기초는 마르디크 II의 잔해를 덮었고, 새로운 궁전과 사원이 건설되었으며, 낮은 도시와 아크로폴리스를 위한 두 개의 원형으로 새로운 요새가 건설되었다.[33] 도시는 규칙적인 선을 따라 배치되었고 대규모 공공 건물이 건설되었다.[34] "B"기에는 추가적인 건설이 이루어졌다.

제3 왕국의 첫 번째 알려진 왕은 입빗-림이며, 그는 자신을 에블라의 메킴이라고 묘사했다. 입빗-림의 비문이 새겨진 현무암 기원 조각상이 1968년에 발견되었고, 이로 인해 텔-마르디크 유적이 고대 에블라 왕국과 동일하다는 것을 확인하는 데 도움이 되었다. 페티나토는 그 왕의 이름이 아모리트어라고 보았으며, 따라서 제3 왕국 에블라의 주민들은 당시 시리아 주민의 대부분과 마찬가지로 주로 아모리트인이었을 가능성이 높다.

기원전 18세기 초에 에블라는 알레포에 중심을 둔 아모리트 왕국인 얌하드의 봉신이 되었다. 이 기간에 대한 기록은 없지만, 이 도시는 얌하드의 야림-림 3세 통치 기간에도 여전히 봉신이었다. 이 기간 동안 에블라의 알려진 통치자 중 한 명은 이메야였으며, 그는 이집트 파라오 호테프이레로부터 선물을 받았는데, 이는 에블라의 지속적인 광범위한 연결과 중요성을 나타낸다. 이 도시는 현재 터키의 얌하드 봉신 도시인 알라라크의 석판에 언급되었으며, 에블라 공주는 로열 얌하드 왕조의 한 지파에 속한 알라라크의 암미타쿰 왕의 아들과 결혼했다.

에블라는 약 기원전 1600년에 히타이트 왕 무르실리 1세에 의해 파괴되었다. 인딜림마는 아마도 에블라의 마지막 왕이었을 것이다. 그의 태자 마라테와리의 인장이 서부 궁전 "Q"에서 발견되었다. 또는 아르키에 따르면 마라테와리가 마지막 왕일 수 있으며, 그는 또한 "해방의 노래" 서사시가 제3 왕국의 파괴를 묘사하고 오래된 요소를 보존한다고 주장했다.

5. 경제

에블라는 제1왕국 시대에 궁전 중심의 경제 체제를 가졌지만, 부유한 가문들은 정부 간섭 없이 재정을 관리했다. 경제는 재분배 시스템을 기반으로 했으며, 궁전은 노동자들에게 식량을 제공했다. 약 4만 명이 이 시스템에 기여했지만, 메소포타미아와 달리 토지는 마을 공동 소유였으며, 마을은 궁전에 연간 할당량을 납부했다. 농업은 주로 목축업이었고, 궁전은 대규모 가축 무리를 관리했다. 도시 주민들은 약 14만 마리의 양과 염소, 9천 마리의 소를 소유했다.[31]

에블라는 무역을 통해 번영했으며, 주요 경쟁자는 마리였다. 주요 교역 품목은 목재와 직물이었고, 수공예품 또한 주요 수출품이었다. 에블라는 우가리트 항구를 통해 키프로스에 직물을 수출했을 가능성이 있으며, 대부분의 무역은 강 배를 이용해 메소포타미아(주로 키쉬)로 향했다. 궁전 'G'에서는 카프레와 페피 1세의 이름이 새겨진 고대 이집트 유물이 발견되었다.[31]

제2, 3왕국 시대에도 에블라는 무역 중심지였다. 고고학자 알레산드로 데 마이그레는 에블라가 무역 지위를 유지했다고 추정했다. 제3왕국 시대에도 무역은 주요 경제 활동이었으며, 비블로스 등 이집트 및 시리아 해안 도시들과 교류가 있었다.[31]

5. 1. 제1 왕국

에블라는 기원전 3000년경부터 사람이 살기 시작했으며, 초기 청동기 시대에 시리아의 주요 국가 중 하나로 성장했다. 특히 "기록 보관소 시대"로 알려진 기원전 3천년 후반기에 번성했다.[28]'''마르디크 IIA''' (기원전 3000년 ~ 기원전 2400년)

이 시기 이전의 도시에 대한 지식은 발굴을 통해 얻어졌다.[28] 마르디크 IIA 초기에는 건물 "CC"와 왕궁으로 추정되는 건물 "G2"의 일부가 건설되었다. 이 시기 말에는 마리와의 백 년 전쟁이 시작되었다. 마리의 왕 사움이 에블라의 여러 도시를 정복하며 우위를 점했으나, 기원전 25세기 중반 쿤-다무 왕이 마리를 물리쳤다. 그러나 쿤-다무 왕 이후 에블라는 쇠퇴했다.

'''마르디크 IIB1''' (기원전 2400년 ~ 기원전 2300년)

이 시기는 "기록 보관소 시대"라고도 불리며, 왕궁 "G"와 아크로폴리스 대부분이 파괴된 "첫 번째 파괴"로 끝을 맺는다. 이 시대 에블라는 북부 및 동부 시리아의 다른 도시 국가들에 대해 정치적, 군사적 지배력을 행사했다.[28] 발견된 점토판의 대부분은 경제 관련 내용이지만, 왕실 서신과 외교 문서도 포함되어 있다.[29]

이그리쉬-할람 통치 이전에는 기록이 없으며, 에블라는 마리에 조공을 바쳤다. 마리 왕 이불룰-일은 에블라 도시들을 침공하기도 했다. 그러나 이르카브-다무 왕 시기(기원전 2340년경)에 에블라는 번영을 회복하고 마리에 대한 반격에 성공했다. 이르카브-다무는 아바르살과 평화 및 통상 조약을 체결했는데, 이는 에블라-아바르살 조약으로 역사상 가장 초기에 기록된 조약 중 하나이다.

에블라 제1왕국 시대에는 궁전이 경제를 통제했지만, 부유한 가문들은 재정을 자율적으로 관리했다. 경제 시스템은 재분배 방식이었으며, 궁전은 노동자들에게 식량을 분배했다. 약 4만 명이 이 시스템에 기여했으며, 토지는 마을 소유였고, 마을은 궁전에 연간 할당량을 지불했다. 농업은 주로 목축업이었으며, 대규모 가축 무리가 궁전에 의해 관리되었다. 도시 주민들은 약 14만 마리의 양과 염소, 9천 마리의 소를 소유했다.

에블라는 무역으로 번영했으며, 주요 경쟁자는 마리였다. 주요 무역 품목은 목재와 직물이었으며, 수공예품도 주요 수출품이었다. 에블라는 우가리트 항구를 통해 키프로스에 직물을 수출했을 가능성이 있으며, 무역의 대부분은 강 배를 통해 메소포타미아(주로 키쉬)로 향했다. 주요 궁전 'G'에서는 카프레와 페피 1세 파라오의 이름이 새겨진 고대 이집트 유물이 발견되었다.

1964년, 파올로 마티에가 이끄는 이탈리아 로마 라 사피엔차 대학교 고고학 조사팀이 텔 마르디흐 발굴을 시작했다. 1968년, 조사팀은 에블라 왕 이비트-림의 이름이 새겨진 여신 이슈타르 조각상을 발견하여 이 유적이 도시 에블라임임을 밝혔다. 그 후 10년 동안 기원전 2500년부터 기원전 2000년경의 궁전이 발견되었다.

궁전에서는 설형 문자로 쓰인 점토판 15,000장이 발견되었다.[28] 80%는 수메르어였고,[29] 나머지는 에블라어라는 새로운 셈어파 언어로 쓰여 있었다.[30] 점토판과 함께 발견된 에블라어 어휘 목록 덕분에 번역이 가능해졌다.

점토판이 발견된 건물은 도서관이 아닌 문서 보관소와 필사실로 여겨진다. 점토판은 원래 나무 선반에 주제별로 분류되어 보관되어 있었다. 발견된 문서 중에는 수메르어 어휘 목록과 에블라어-수메르어 대응 어휘 문서, 천지 창조 찬가 등이 있다.

"에블라"는 "하얀 바위"를 의미한다. 에블라는 기원전 3000년부터 사람이 거주했으며, 기원전 3천년기 후반(기원전 2400년 ~ 기원전 2240년)에 절정을 맞이했다. 에블라의 이름은 기원전 2300년경 아카드 문서에서도 발견된다.

에블라에서 발견된 점토판의 대부분은 이 시기의 경제 관련 문서이다. 이 점토판들은 에블라 주민의 일상생활과 당시 시리아 북부 및 중동의 상황을 보여준다. 문서에는 왕의 편지, 수메르어·에블라어 사전, 교과서, 조약 등도 포함되어 있다.

에블라의 가장 강력한 왕은 기원전 2300년경의 에브리움(또는 이브리움)으로, 아시리아의 왕 투디아와 무역 관련 조약을 맺었다.

에브리움의 아들 이비-시피시는 에블라 최초의 세습 군주였으며, 이전의 선거 왕정 관습을 깨뜨렸다. 그의 전제 정치는 내란으로 이어져 쇠퇴했을 가능성이 있다. 이비-시피시 치세는 왕이 여러 번 국외 여행을 다녔다는 점에서 번영의 시기였을 것으로 추정된다. 에블라는 이웃 국가 아르미(당시 알레포)와 조약을 맺었다.

당시 에블라는 상업 중심지였으며, 마리와 경쟁 관계였다. 에블라는 메소포타미아(주로 키슈) 및 이집트와 교역했다.

점토판에는 백성이 다양한 가축(양, 염소, 소)을 합계 20만 마리 소유했다고 기록되어 있다. 에블라의 주요 상품은 목재와 직물이었으며, 수공예품도 주요 수출품이었다. 에블라의 공예 기술은 아카드 제국에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

5. 2. 제2, 3 왕국

제2 왕국 시대는 "마르디크 IIB2"로 지정되며, 기원전 2300년부터 기원전 2000년까지 이어진다.[1] 제2 왕국은 에블라가 두 번째 파괴될 때까지 지속되었으며, 이는 기원전 2050년에서 1950년 사이에 발생했고, 기원전 2000년은 단순한 형식적인 날짜였다.[2][3] 아카드인은 사르곤과 그의 후손 나람신 아래에서 에블라의 북쪽 국경을 침략하여 아마누스 산맥의 숲을 목표로 삼았다. 침략은 약 90년 간격으로 이루어졌으며 공격받은 지역은 아카드에 속하지 않았다.[4] 아르키는 사르곤과 나람신의 연대기에 언급된 이블라가 시리아의 에블라임을 인정하지만, 기록 보관소 시대를 종식시킨 파괴에 대한 책임은 그들에게 돌리지 않는다.[5] 나람신 시대에 이르러 아르미는 북부 시리아의 패권 도시였으며 아카드 왕에 의해 파괴되었다.[6]새로운 지역 왕조가 제2 에블라 왕국을 통치했지만,[7] 제1 왕국의 유산과의 연속성이 있었다.[8] 에블라는 건축 양식과 제1 왕국의 종교적 성지의 신성함을 포함한 가장 초기의 특징을 유지했다.[9] 새로운 왕궁이 하부 도시에 건설되었으며,[10] 기록 보관소 시대에서 전환은 궁전 "G"의 파괴로만 표시된다.[11] 제2 왕국에 대해서는 시대 말에 기록된 한 비문을 제외하고는 발견된 문헌이 없어 알려진 바가 거의 없다.[12]

제2 왕국은 동시대 자료에서 증명되었다. 비문에서 구데아는 에블라 산맥의 우르슈에서 삼나무를 가져올 것을 요청했는데, 이는 에블라의 영토가 오늘날 터키의 카르케미시 북쪽에 있는 우르슈를 포함했음을 나타낸다.[13] 우르 제3 왕조의 통치자인 아마르신 7년 (기원전 2040년경)에 기록된 텍스트에는 에블라의 엔시 ("메굼")의 사자가 언급되어 있다. "메굼"은 개인의 이름이 아닌 에블라의 통치자의 칭호로 여겨진다.[15] 에블라의 세 번째 왕국의 왕인 잇비트-림도 이 칭호를 사용했다.[16] Ib-Damu Mekim Ebla라는 구절이 적힌 에블라의 인장은 퀼테페 출신의 아시리아 상인 아수르-나다에 의해 기원전 19세기에 사용되었다.[17] Ib Damu는 제1 왕국의 초기 시대에 에블라 왕의 이름이었다.[18] 제2 왕국은 우르 제3 왕조 정부의 봉신으로 여겨졌지만,[19] 관계의 성격은 알려지지 않았으며 조공 지불이 포함되었다.[20] 우르의 종주권을 공식적으로 인정하는 것이 그 제국과의 무역 권리의 조건이었던 것으로 보인다.[21]

제2 왕국은 기원전 21세기 말에 붕괴되었고,[22] 화재로 도시가 파괴되면서 종말을 맞이했지만, 이 사건에 대한 증거는 소위 "바위 사원" 외부와 아크로폴리스의 궁전 "E" 주변 지역에서만 발견되었다.[23] 파괴 이유는 알려져 있지 않으며,[24] 아스투르에 따르면, 기원전 2030년경 후르족의 침략,[25] 에블라의 이전 봉신 도시 이킨칼리스가 주도했을 수 있다. 에블라의 파괴는 1983년에 발견된 단편적인 후르-히타이트 전설 서사시 "해방의 노래"에 언급되어 있으며,[27] 아스투르는 이를 제2 왕국의 파괴를 묘사하는 것으로 간주한다.[28] 서사시에서 "자잘라"라는 사람이 이끄는 에블라 회의는 메키 왕이 에블라의 이전 봉신 이킨칼리스 출신 포로에게 자비를 베푸는 것을 막았고,[29] 후르족의 폭풍신 테슈브의 분노를 불러일으켜 도시를 파괴하게 만들었다.[30]

제3 왕국은 "마르디크 III"으로 명명되었으며, "A"기(기원전 2000–1800년)와 "B"기(기원전 1800–1600년)로 구분된다.[31] "A"기에 에블라는 계획된 도시로 빠르게 재건되었다.[32] 기초는 마르디크 II의 잔해를 덮었고, 새로운 궁전과 사원이 건설되었으며, 낮은 도시와 아크로폴리스를 위한 두 개의 원형으로 새로운 요새가 건설되었다.[33] 도시는 규칙적인 선을 따라 배치되었고 대규모 공공 건물이 건설되었다.[34] "B"기에는 추가적인 건설이 이루어졌다.

제3 왕국의 첫 번째 알려진 왕은 입빗-림이며, 그는 자신을 에블라의 메킴이라고 묘사했다. 입빗-림의 비문이 새겨진 현무암 기원 조각상이 1968년에 발견되었고, 이로 인해 텔-마르디크 유적이 고대 에블라 왕국과 동일하다는 것을 확인하는 데 도움이 되었다. 페티나토는 그 왕의 이름이 아모리트어라고 보았으며, 따라서 제3 왕국 에블라의 주민들은 당시 시리아 주민의 대부분과 마찬가지로 주로 아모리트인이었을 가능성이 높다.

기원전 18세기 초에 에블라는 알레포에 중심을 둔 아모리트 왕국인 얌하드의 봉신이 되었다. 이 기간에 대한 기록은 없지만, 이 도시는 얌하드의 야림-림 3세 통치 기간에도 여전히 봉신이었다. 이 기간 동안 에블라의 알려진 통치자 중 한 명은 이메야였으며, 그는 이집트 파라오 호테프이레로부터 선물을 받았는데, 이는 에블라의 지속적인 광범위한 연결과 중요성을 나타낸다. 이 도시는 현재 터키의 얌하드 봉신 도시인 알라라크의 석판에 언급되었으며, 에블라 공주는 로열 얌하드 왕조의 한 지파에 속한 알라라크의 암미타쿰 왕의 아들과 결혼했다.

에블라는 약 기원전 1600년에 히타이트 왕 무르실리 1세에 의해 파괴되었다. 인딜림마는 아마도 에블라의 마지막 왕이었을 것이다. 그의 태자 마라테와리의 인장이 서부 궁전 "Q"에서 발견되었다. 또는 아르키에 따르면 마라테와리가 마지막 왕일 수 있으며, 그는 또한 "해방의 노래" 서사시가 제3 왕국의 파괴를 묘사하고 오래된 요소를 보존한다고 주장했다.

6. 사회와 문화

에블라의 사회와 문화는 수메르 문화와 깊은 연관을 맺고 있었다. 특히 에블라에서 발견된 점토판 문서 보관소는 이러한 관계를 잘 보여준다.

1964년 파올로 마티에가 이끄는 이탈리아 고고학 조사팀은 텔 마르디흐 발굴을 시작했다. 1968년, 에블라 왕 이비트-림의 이름이 새겨진 여신 이슈타르 조각상이 발견되면서 이 유적이 고대 도시 에블라임이 밝혀졌다. 이후 발견된 궁전 폐허에서는 설형 문자로 쓰인 15,000장의 점토판이 발견되었는데,[28] 80%는 수메르어였고,[29] 나머지는 에블라어라는 새로운 언어로 쓰여 있었다.[30]

이 점토판들은 단순한 도서관이 아니라 식량 비축, 헌납물, 재판, 외교, 교역 계약 등 다양한 기록을 보관하고 견습생들이 문서를 필사하는 문서 보관소였다. 점토판은 주제별로 분류되어 나무 선반에 보관되어 있었으며, 화재로 인해 구워져 보존 상태가 좋았다.

에블라 문서 보관소에서는 수메르어 어휘 목록과 에블라어-수메르어 사전이 발견되어 에블라어 해독에 큰 도움이 되었다. 또한, 천지 창조 찬가도 발견되었는데, 그 내용은 다음과 같다.

점토판의 대부분은 경제 관련 내용이었지만, 왕의 편지, 학교 교과서, 에블라와 주변 도시 간의 조약 등 외교 문서도 있었다. 특히 기원전 2300년경 에블라의 왕 에브리움은 주변 도시들을 거느리고 아시리아와 무역 조약을 맺기도 했다.

에블라의 최성기는 기원전 2300년경으로, 에브리움의 아들 이비-시피시는 에블라 최초의 세습 군주였다. 그는 이전의 선거 왕정(7년 임기) 관습을 깨뜨렸는데, 이는 내란으로 이어져 쇠퇴를 야기했을 가능성이 있다.

6. 1. 제1, 2 왕국

에블라는 기원전 3000년경부터 사람이 살기 시작했으며, 초기 청동기 시대에 시리아의 주요 국가 중 하나였다. 특히 기원전 3천년 후반, "기록 보관소 시대"에 번성했다.'''마르디크 IIA''' (기원전 3000년 ~ 기원전 2400년):

이 시기 에블라에 대한 정보는 주로 발굴을 통해 얻어졌다. 초기 단계에는 "CC" 건물과 왕궁으로 추정되는 "G2" 건물의 일부가 건설되었다. 이 시기 말에는 마리와의 백 년 전쟁이 시작되었다.[2] 마리의 왕 사움이 에블라의 여러 도시를 정복하며 우위를 점하기도 했다.[3] 기원전 25세기 중반, 쿤-다무 왕이 마리를 물리쳤으나, 이후 국가의 힘은 약해졌다.[4]

'''마르디크 IIB1''' (기원전 2400년 ~ 기원전 2300년):

이 시기는 "기록 보관소 시대"라고 불리며, 왕궁 "G"와 아크로폴리스 대부분이 파괴된 "첫 번째 파괴"로 끝을 맺는다.[5] 이 시대 동안 에블라는 북부 및 동부 시리아의 다른 도시 국가들에 대해 정치적, 군사적 지배력을 행사했다.[6] 발견된 점토판의 대부분은 경제 관련 내용이지만, 왕실 서신과 외교 문서도 포함되어 있다.[7]

이그리쉬-할람 통치 이전에는 에블라가 마리에 조공을 바쳤고, 마리 왕 이불룰-일이 에블라 도시들을 침공하기도 했다.[8] 그러나 이르카브-다무 왕 때 에블라는 번영을 되찾고 마리에 대한 반격에 성공했다.[9] 이르카브-다무는 아바르살과 평화 및 통상 조약을 체결했는데, 이는 역사상 가장 초기에 기록된 조약 중 하나이다.[10]

'''제2 왕국''' (기원전 2300년 ~ 기원전 2000년):

제2 왕국 시대는 "마르디크 IIB2"로 지정되며, 기원전 2300년부터 기원전 2000년까지 이어진다. 제2 왕국은 에블라가 두 번째 파괴될 때까지 지속되었으며, 이는 기원전 2050년에서 1950년 사이에 발생했고, 기원전 2000년은 단순한 형식적인 날짜였다.[11][12]

새로운 지역 왕조가 제2 에블라 왕국을 통치했지만, 제1 왕국의 유산과의 연속성이 있었다.[13] 에블라는 건축 양식과 제1 왕국의 종교적 성지의 신성함을 포함한 가장 초기의 특징을 유지했다.[14] 새로운 왕궁이 하부 도시에 건설되었으며, 기록 보관소 시대에서 전환은 궁전 "G"의 파괴로만 표시된다.[15] 제2 왕국에 대해서는 시대 말에 기록된 한 비문을 제외하고는 발견된 문헌이 없어 알려진 바가 거의 없다.[16]

제2 왕국은 동시대 자료에서 증명되었다. 비문에서 구데아는 에블라 산맥의 우르슈에서 삼나무를 가져올 것을 요청했는데, 이는 에블라의 영토가 오늘날 터키의 카르케미시 북쪽에 있는 우르슈를 포함했음을 나타낸다.[17] 우르 제3 왕조의 통치자인 아마르신 7년(기원전 2040년경)에 기록된 텍스트에는 에블라의 엔시 ("메굼")의 사자가 언급되어 있다.[18] "메굼"은 개인의 이름이 아닌 에블라의 통치자의 칭호로 여겨진다.[19] 에블라의 세 번째 왕국의 왕인 잇비트-림도 이 칭호를 사용했다.[20]

제2 왕국은 기원전 21세기 말에 붕괴되었고,[21] 화재로 도시가 파괴되면서 종말을 맞이했지만, 이 사건에 대한 증거는 소위 "바위 사원" 외부와 아크로폴리스의 궁전 "E" 주변 지역에서만 발견되었다.[22] 파괴 이유는 알려져 있지 않으며, 아스투르에 따르면, 기원전 2030년경 후르족의 침략,[23] 에블라의 이전 봉신 도시 이킨칼리스가 주도했을 수 있다.[24]

6. 2. 제3 왕국

제3 왕국은 "마르디크 III"으로 명명되었으며, "A"기(기원전 2000–1800년)와 "B"기(기원전 1800–1600년)로 구분된다.[1] "A"기에 에블라는 계획된 도시로 빠르게 재건되었다.[2] 기초는 마르디크 II의 잔해를 덮었고, 새로운 궁전과 사원이 건설되었으며, 낮은 도시와 아크로폴리스를 위한 두 개의 원형으로 새로운 요새가 건설되었다.[2] 도시는 규칙적인 선을 따라 배치되었고 대규모 공공 건물이 건설되었다.[3][4] "B"기에는 추가적인 건설이 이루어졌다.[3]

제3 왕국의 첫 번째 알려진 왕은 입빗-림이며,[5] 그는 자신을 에블라의 메킴이라고 묘사했다.[6] 1968년에 발견된 입빗-림의 비문이 새겨진 현무암 기원 조각상은 텔-마르디크 유적이 고대 에블라 왕국과 동일하다는 것을 확인하는 데 도움이 되었다.[7][5] 페티나토는 그 왕의 이름이 아모리트어라고 보았으며, 따라서 제3 왕국 에블라의 주민들은 당시 시리아 주민의 대부분과 마찬가지로 주로 아모리트인이었을 가능성이 높다.[8]

기원전 18세기 초, 에블라는 알레포에 중심을 둔 아모리트 왕국인 얌하드의 봉신이 되었다.[9][10] 이 기간에 대한 기록은 없지만, 이 도시는 얌하드의 야림-림 3세 통치 기간에도 여전히 봉신이었다.[3] 이 기간 동안 에블라의 알려진 통치자 중 한 명은 이메야였으며, 그는 이집트 파라오 호테프이레로부터 선물을 받았는데, 이는 에블라의 지속적인 광범위한 연결과 중요성을 나타낸다.[11] 이 도시는 현재 터키의 얌하드 봉신 도시인 알라라크의 석판에 언급되었으며, 에블라 공주는 얌하드 왕조의 한 지파에 속한 알라라크의 암미타쿰 왕의 아들과 결혼했다.[12][13]

에블라는 약 기원전 1600년에 히타이트 왕 무르실리 1세에 의해 파괴되었다.[14] 인딜림마는 아마도 에블라의 마지막 왕이었을 것이다.[15] 그의 태자 마라테와리의 인장이 서부 궁전 "Q"에서 발견되었다.[15][16] 아르키는 마라테와리가 마지막 왕일 수 있으며, "해방의 노래" 서사시가 제3 왕국의 파괴를 묘사하고 오래된 요소를 보존한다고 주장했다.[17][7]

7. 종교

에블라는 다신교 국가였다. 제1왕국 시대에 에블라 사람들은 죽은 왕들을 숭배했다. 제1 에블라의 판테온에는 신들의 쌍이 포함되어 있었으며, 이는 세 가지 유형으로 나눌 수 있다. 첫 번째이자 가장 흔한 유형은 신과 그의 여성 배우자와 같은 부부였다. 두 번째 유형의 쌍은 이집트와 메소포타미아 판테온에서처럼 우주를 창조하기 위해 협력하는 신들과 같은 신성한 2인조였다. 세 번째 유형은 두 개의 이름을 가진 단일 신이었다. 에블라 사람들은 메소포타미아의 신들을 거의 숭배하지 않고, 에블라 고유의 신들을 포함한 북서부 셈족 신들을 선호했다.

쌍의 첫 번째 유형에는 에블라 고유의 Hadabal(dNI-''da''-KUL[12])과 그의 배우자 Belatu ("그의 아내")가 포함되었다. 라스프와 그의 배우자 아담마도 이 유형에 속한다. 도시의 수호신인 쿠라는 에블라 고유의 신이었고, 그의 배우자는 바라마였다. 세 번째 유형에는 장인 신 카미시/티트, Kothar-wa-Khasis와 쌍둥이 산신으로 표현된 행성 금성이 포함되었다. 샤하르는 새벽별로, Shalim은 저녁별로 표현되었다.

제1 에블라 사람들은 시리아 여신 이샤라, 왕실의 여신 등 많은 다른 신들을 숭배했다. 이슈타르도 숭배되었지만, 월간 제물 목록 중 하나에서 단 다섯 번 언급되었고, 이샤라는 40번이나 등장하며 훨씬 더 중요했다. 다른 신들로는 다무, 메소포타미아 신 Utu, 아슈타비, 다곤, Hadad (''Hadda'')와 그의 배우자 Halabatu ("할라브의 그녀"), 그리고 그녀의 숭배를 위해 사원이 헌정된 태양의 여신인 십쉬가 있었다. 네 개의 도시 문은 다곤, 하다, 라스프, 우투의 이름을 따서 지어졌지만, 어떤 문이 어떤 이름을 가졌는지는 알려지지 않았다. 전체적으로 제물 목록에는 약 40명의 신이 희생을 받는 것으로 언급되었다.

제3왕국 시대에 아모리인은 일반적인 북부 셈족 신들을 숭배했다. 에블라 고유의 신들은 사라졌다. 하닷은 가장 중요한 신이었고, 이슈타르는 이샤라의 자리를 차지하여 하닷 외에 도시에서 가장 중요한 신이 되었다.

셈족 신화의 신들(다곤, 이슈타르, 레세프, 하닷) 외에도 쿠라(Kura)나 니다쿨(Nidakul)과 같은 미지의 신, 엔키나 닌키(Ninki)와 같은 수메르 신화의 신들, 아슈타피(Ashtapi), 헤바트(Hebat), 이샤라(Ishara) 등 후르리인 신화의 신들의 이름도 에블라 유적에서 발견된다.

페티나토(Pettinato)의 주장에 따르면, 점토판에 쓰인 신의 이름이 "~엘(*El)"에서 "~야(*Yah)"로 바뀐 부분이 많다고 한다 (미카엘 Mika’el에서 미카야 Mikaya로의 변화 등). 이것이 신의 이름에 야(Yah)를 사용한 최초의 증거이며, 이것이 야훼(YHWH)로 바뀌었다고 주장하는 사람도 있다. 보테로(Bottero)의 주장처럼, 이것이 메소포타미아의 에아 신(EA)을 받아들이는 과정에서 에블라어로는 야하(YH)로 바뀌었다는 설도 있다. 한편, 문제의 표기는 정확히 "이아"(IA)로 읽어야 한다는 주장도 있다[33]。

구약성서의 창세기에 등장하는 이름 중, 다른 중동 유적에서는 발견되지 않지만 에블라어로는 거의 같은 표기로 등장하는 것도 있다. 예를 들어 아담(a-da-mu, 아담), 하와(h’à-wa, 이브), 아바라마(Abarama, 아브라함), 빌하, 이스마엘, 이스라엘, 에서, 미카엘, 사울, 다윗 등이다. 또한 시나이, 예루살룸(Ye-ru-sa-lu-um, 예루살렘), 하솔, 게젤, 도르, 메기드, 욥바 등 성서와 같은 지명도 발견된다. 페티나토(Pettinato)는, 소돔과 고모라에 관한 언급이 발견되었다고 주장하고 있다[34]。

8. 유적

1964년 파올로 마티에(Paolo Matthiae)가 이끄는 이탈리아 로마 라 사피엔차 대학교의 고고학 조사팀이 텔 마르디흐 발굴을 시작했다. 1968년 조사팀은 에블라 왕 이비트-림(Ibbit-Lim)의 이름이 새겨진 여신 이슈타르 조각상을 발견했고, 이를 통해 이 유적이 고대 이집트 비문과 아카드어 문서에 이름만 알려졌던 도시 에블라임이 밝혀졌다.[28] 이후 궁전 폐허에서 설형 문자로 쓰인 점토판 15,000장이 발견되었는데,[29] 이 중 80%는 수메르어였지만,[29] 나머지는 에블라어라는 이전에 발견된 적 없는 언어로 쓰여 있었다.[30]

점토판이 발견된 건물은 현재는 궁전 부속 도서관(라이브러리)이 아닌, 식량 비축, 헌납물, 재판, 외교, 교역 계약 등 기록을 남기기 위한 문서 보관소(아카이브)와 견습생들이 문서의 사본을 만드는 필사실로 여겨지고 있다. 이 점토판들은 화재로 구워져 좋은 상태로 보존되었으며, 원래 나무 선반에 주제별로 분류되어 보관되었던 것으로 밝혀졌다. 점토판 중에는 수메르어 어휘 목록과 이에 대응하는 에블라어 번역이 함께 있어 번역이 가능했으며, 천지 창조 찬가도 발견되었다.[32]

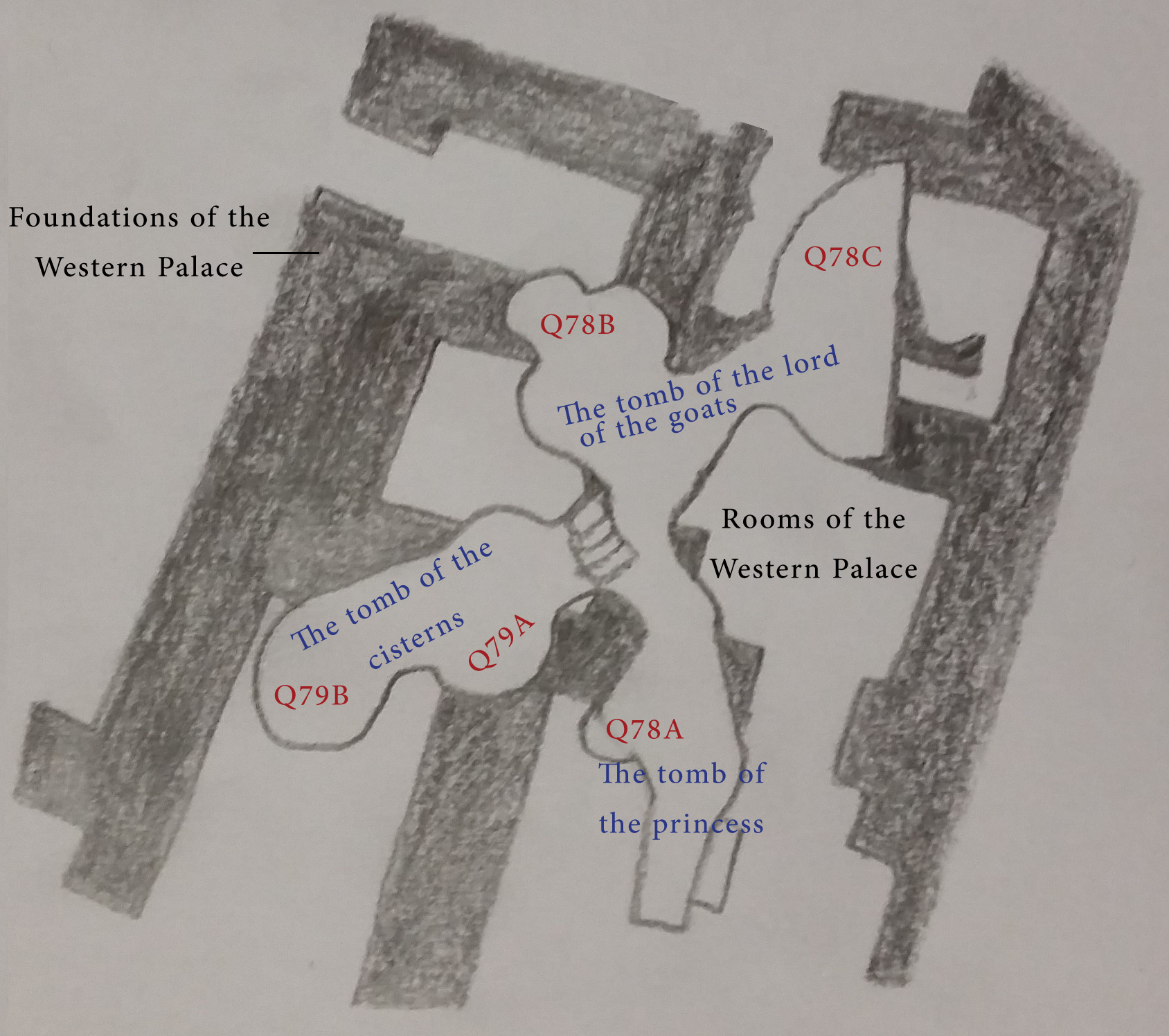

에블라에서 발견된 초기 왕국 시기의 왕릉은 지하묘 "G4"가 유일하며,[2] 세 번째 왕국 왕릉은 궁전 "Q"(서부 궁전) 아래에서 여러 지하묘가 발견되었으나, 세 곳만 발굴되었다.[3] 이 무덤들은 자연 동굴을 이용해 만들었으며, 입구 샤프트, 매장실, 그리고 샤프트와 실을 연결하는 드로모스(dromos)로 구성되어 있다.[4][5][6]

왕궁 "G"에서 발견된 왕릉(지하 묘지 "G4")은 이사르-다무 치세로 추정되며 심하게 손상되었다.[7] 1992년부터 1995년 사이에 발굴되었으며, 석회 플라스터 바닥이 있는 두 개의 방으로 구성되어 있다.[8]

서부 궁전 묘역은 이신-라르사 시대에 지어진 Q 건물 바닥 아래에서 발견되었다.[11]

- '''공주 묘''' : 기원전 1800년경으로 추정되며, 어린 여성의 유해가 발견되었다.[12][13][14] 약탈되지 않은 유일한 묘로, 귀중한 보석과 부장품이 발견되었다.[16][17]

- '''저수지 묘''' : 묘역에서 가장 훼손이 심하다.[12] 아마도 왕의 안식처였을 것으로 추정되며, Q79A에서 왕권의 상징인 곤봉이 발견되었다.[15]

- '''염소 군주 묘''' : 묘역에서 가장 크며, 임메야 왕의 이름이 새겨진 은잔이 발견되어 이 묘의 주인은 임메야 왕일 가능성이 가장 높다.[15][19]

8. 1. 도시 배치

에블라는 하부 도시와 중앙에 융기된 아크로폴리스로 구성되었다.[28] 첫 번째 왕국 시대에 도시는 56헥타르 면적이었으며 진흙 벽돌 요새로 보호받았다.[29] 에블라는 4개의 구역으로 나뉘었고, 각각 외부 벽에 자체적인 문을 가지고 있었다.[30] 아크로폴리스에는 왕궁 "G"와[31] 쿠라에게 헌정된 두 개의 사원 중 하나("붉은 사원")가 있었다.[32] 하부 도시 동남쪽에는 쿠라의 두 번째 사원("바위 사원")이 있었다.[33] 두 번째 왕국 시대에는 아크로폴리스 북서쪽 하부 도시에 왕궁(고대 궁전 "P5")이 건설되었고,[34] 파괴된 "붉은 사원" 위에 사원 "D"가 건설되었다.

세 번째 왕국 시대에 에블라는 প্রায় 60헥타르 규모의 대도시였으며, 이중 챔버 게이트가 있는 요새화된 둔덕으로 보호받았다. 아크로폴리스는 요새화되어 하부 도시와 분리되었다. 아크로폴리스에는 새로운 왕궁 "E"가 건설되었고(Mardikh IIIB 시대), 이전 "붉은" 사원과 "D"사원 위에 이슈타르 사원이 건설되었다(구역 "D"). 하부 도시는 4개의 구역으로 나뉘었고, 궁전 "P5"는 Mardikh IIIA 시대에 사용되었으며, Mardikh IIIB 시대에 "중간 궁전"으로 대체되었다.

세 번째 왕국 시대의 다른 건물로는 재상 궁전(남부 궁전, 구역 "FF", 아크로폴리스 남쪽 기슭), 서부 궁전(구역 "Q"), 샤마쉬 사원(사원 "N"), 라삽 사원(사원 "B1"), 북부 궁전("중간 궁전" 위에 건설)이 있었다. 하부 도시 북쪽에는 이슈타르를 위한 두 번째 사원이 건설되었으며, 이전 "바위 사원"은 하닷 사원으로 대체되었다(구역 HH).

8. 2. 왕릉

초기 왕국의 왕들은 도시 외부에 묻혔다. 마지막 10명의 왕(이르캅-다무(Irkab-Damu)로 끝남)은 다리브에 묻혔고,[1] 그 이전의 왕들은 비나스에 위치한 왕릉에 묻혔다.[2] 에블라에서 발견된 초기 왕국 시기의 왕릉은 지하묘 "G4"가 유일하다.[2] 이 무덤은 마지막 왕의 통치 기간에 지어졌을 가능성이 있으며, 왕들을 왕궁 아래에 매장하는 메소포타미아 전통을 에블라 사람들이 받아들였음을 보여주는 지표일 수 있다.[2]

세 번째 왕국 왕릉은 궁전 "Q"(서부 궁전) 아래에서 발견되었으며, 많은 지하묘가 있지만 세 곳만 발굴되었다.[3] 이 무덤들은 궁전 기초의 기반암에 있는 자연 동굴이었으며, 모두 기원전 19세기와 18세기에 만들어졌다. 입구 샤프트, 매장실, 샤프트와 실을 연결하는 드로모스(dromos)로 구성된 유사한 구조를 가지고 있다.[4][5][6]

왕궁 "G"에서 발견된 왕릉은 지하 묘지 "G4"로 지정되었으며, 이사르-다무 치세로 추정되는 기록 시대에 속한다.[7] 이 무덤은 심하게 손상되어 대부분의 돌이 약탈당했고 지붕 시스템은 남아 있지 않다. 유해나 부장품이 없어 심하게 약탈되었거나, 사용되지 않았거나, 위령비로 지어졌을 가능성이 있다.[8]

1992년부터 1995년 사이에 발굴되었으며, 왕궁 서쪽 구역 아래 약 6m 깊이에 위치한다.[8] 이 무덤은 서로 연결된 두 개의 방으로 구성되어 있으며 석회 플라스터 바닥이 있다.[8] 두 방 모두 직사각형 모양이다. 동쪽 방(L.6402)은 폭 4m, 길이 3.5m 이상(총 길이는 심한 손상으로 인해 알 수 없음)이며 서-동 방향으로 향해 있다.[9] 서쪽 방(L.5762)은 길이 5.2m, 폭 4m이며 서-동 방향으로 향해 있다.[10] 벽을 짓는 데 석회암이 사용되었으며, 방 중앙을 향해 측면에서 돌출된 몇 개의 블록은 지붕이 내쌓기 볼트였음을 시사한다.[8][9]

묘역은 이신-라르사 시대에 지어진 Q 건물 바닥 아래에서 발견되었다.[11]

- '''공주 묘''' : 기원전 1800년경으로 추정되며, 발견된 제3왕국 묘역 중 가장 오래되고 작은 묘역이다.[12][13] 1978년에 발굴되었으며,[13] 어린 여성의 유해가 발견되어 이러한 이름이 붙여졌다.[14] 묘의 입구 통로에는 기반암을 깎아 만들거나 돌로 포장한 계단이 있으며, 이 계단은 자연 동굴을 확장하여 만든 묘실로 이어진다.[15] 약탈되지 않은 유일한 묘로, 귀중한 보석과 부장품이 발견되었다.[16][17]

- '''저수지 묘''' : 묘역에서 가장 훼손이 심하다.[12] 이중 묘실로 구성되어 있으며, 가장 오래된 묘실(Q79A)은 공주 묘와 같은 시대에 지어졌다. 묘가 재사용될 때 심하게 훼손되었고, 기원전 17세기 말경에 Q79A 자리에 묘의 입구 통로가 건설되면서 묘실 Q79B가 건설되었다.[15] 아마도 왕의 안식처였을 것으로 추정되며, Q79A에서 왕권의 상징인 곤봉이 발견되었다.[15]

- '''염소 군주 묘''' : 묘역에서 가장 크며, 2개의 매장실을 포함하고 있고 수직 통로를 통해 접근할 수 있다.[15] 묘의 주인공은 확실히 알려져 있지 않지만, 청동 염소 머리로 장식된 왕좌가 발견되어 고고학자들에 의해 염소 군주로 불린다.[18] 임메야 왕의 이름이 새겨진 은잔이 발견되어 이 묘의 주인은 임메야 왕일 가능성이 가장 높다.[19]

9. 현대의 에블라

1964년, 파올로 마티에(Paolo Matthiae)가 이끄는 이탈리아 로마 라 사피엔차 대학교의 고고학 조사팀이 텔 마르디흐 발굴을 시작했다.[28] 1968년, 조사팀은 에블라의 왕 이비트-림(Ibbit-Lim)의 이름이 새겨진 여신 이슈타르의 조각상을 발견했는데, 이로써 이 유적이 고대 이집트의 비문과 아카드어 문서에서 이름만 알려졌던 도시 에블라임이 밝혀졌다.[28] 그 후 10년 동안 조사팀은 기원전 2500년부터 기원전 2000년경의 궁전을 발견했다.[28]

궁전 폐허에서는 설형 문자로 쓰인 보존 상태가 좋은 점토판 15,000장이 발견되었다.[28] 이 중 80%는 수메르어였고,[29] 나머지는 이전에 발견된 적이 없는 셈어파 언어로 쓰여 "에블라어"라고 불리게 되었다.[30]

에블라어의 어휘 목록이 점토판과 함께 발견되어 번역이 가능하게 되었다. 점토판이 발견된 건물은 궁전 부속 도서관이 아닌, 식량 비축, 헌납물, 재판, 외교, 교역 계약 등 기록을 남기기 위한 문서 보관소 및 견습생들이 문서의 사본을 만드는 필사실로 여겨진다.[28] 큰 점토판은 원래 나무 선반에 놓여 있었지만, 궁전이 파괴되었을 때 바닥에 떨어져 화재로 구워져 굳어지면서 좋은 상태로 보존되었다.[28] 점토판이 발견된 장소는 바닥에 떨어진 장소였으며, 이를 단서로 원래 선반의 어느 위치에 어떤 문서가 보관되어 있었는지를 재구성할 수 있게 되었다.[28] 조사 결과, 점토판은 주제별로 분류되어 보관되었다.[28]

에블라의 문서 보관소에서는 문서를 나무 선반에 배열하여 보관했으며, 발견된 문서 중에는 서기의 학습을 위한 수메르어 어휘 목록과 에블라어 어휘와 대응하는 수메르어 어휘를 병기한 문서, 그리고 천지 창조 찬가를 기록한 문서도 있었다.[28]

에블라의 발견은 메소포타미아와 이집트 사이의 교량으로서의 시리아 역사의 이전 관점을 바꾸었다. 이 유적은 이 지역이 그 자체로 문명의 중심지였음을 증명했다.[12]

9. 1. 시리아 내전

시리아 내전으로 인해 에블라 발굴은 2011년 3월에 중단되었다.[15] 2013년, 에블라는 시리아 반군 무장 단체인 '정의의 화살'의 통제하에 놓였다. 이들은 에블라의 높은 지형을 이용하여 정부군의 공습을 감시하는 관측 지점으로 활용하고, 약탈로부터 유적지를 보호하려 했다.[15] 많은 터널이 파헤쳐졌고, 인골로 가득 찬 묘실이 발견되었는데, 강도들은 보석이나 귀중한 유물을 찾기 위해 유해를 흩뜨리고 버렸다.[15] 반군의 발굴 외에도, 인근 마을 주민들 또한 유물을 찾고 약탈할 목적으로 유적지에서 발굴을 시작했다.[15] 일부 주민들은 터널에서 세라믹 라이너를 만드는 데 적합한 흙을 여러 차례 차량으로 실어 날랐는데, 이는 벽돌 오븐의 라이너로 사용되었다.[15]2020년 1월 30일, 제5차 북서 시리아 공세 동안 주변 마을과 함께 시리아군에 의해 점령되었다.[16]

9. 2. 유산

1964년, 파올로 마티에(Paolo Matthiae)가 이끄는 이탈리아 로마 라 사피엔차 대학교의 고고학 조사팀이 텔 마르디흐 발굴을 시작했다.[28] 1968년, 조사팀은 에블라의 왕 이비트-림(Ibbit-Lim)의 이름이 새겨진 여신 이슈타르의 조각상을 발견했다.[28] 이 발견으로 이 유적이 고대 이집트의 비문과 아카드어 문서에서 이름만 알려져 있었고 소재는 불분명했던 도시 에블라임이 밝혀졌다.[28] 그 후 10년 동안 조사팀은 기원전 2500년부터 기원전 2000년경의 궁전을 발견했다.[28]궁전 폐허에서는 설형 문자로 쓰인 보존 상태가 좋은 점토판 15,000장이 발견되었다.[28] 이 중 80%는 수메르어였지만,[29] 나머지는 이전에 발견된 적이 없는 셈어파 언어로 쓰여 있었고, "에블라어"라고 불리게 되었다.[30] 페티나토와 다후드는 이를 서셈어파 언어로 보고 있지만, 겔브 외는 아카드어에 가까운 동셈어파로 보고 있다.[31]

설형 문자가 발달한 지역인 남 메소포타미아와 에블라의 깊은 관계는 수메르 문화와 수메르 문서에 등장하는 기원전 3000년경 이전에 이미 존재했을 셈계 문화와의 관계에도 연결된다. 에블라어의 어휘 목록이 점토판과 함께 발견되었고, 이를 통해 번역도 가능하게 되었다.[28]

점토판이 발견된 건물은 현재 궁전 부속 도서관(라이브러리)이 아닌(이것은 아직 발굴되지 않았다), 식량 비축, 헌납물, 재판, 외교, 교역 계약 등 기록을 남기기 위한 문서 보관소(아카이브) 및 견습생들이 문서의 사본을 만드는 필사실로 여겨지고 있다.[28] 큰 점토판은 원래 나무 선반에 놓여 있었지만, 궁전이 파괴되었을 때 점토판 문서도 바닥에 떨어져 화재로 구워져 굳어지면서 결과적으로 좋은 상태로 보존되었다.[28] 점토판이 발견된 장소는 점토판이 바닥에 떨어진 장소였으며, 이를 단서로 원래 선반의 어느 위치에 어떤 문서가 보관되어 있었는지를 재구성할 수 있게 되었다.[28] 조사 결과, 점토판은 주제별로 분류되어 보관되었음이 밝혀졌다.[28]

에블라의 문서 보관소에서는 문서를 나무 선반에 배열하여 보관했다. 발견된 문서 중에는 서기의 학습을 위한 것으로 보이는 수메르어 어휘 목록과 에블라어 어휘와 대응하는 수메르어 어휘를 병기한 문서, 그리고 천지 창조 찬가를 기록한 문서도 있었다.[28]

에블라의 발견은 메소포타미아와 이집트 사이의 교량으로서의 시리아 역사의 이전 관점을 바꾸었다. 이 유적은 이 지역이 그 자체로 문명의 중심지였음을 증명했다.[12]

참조

[1]

백과사전

Ebla

http://oracc.museum.[...]

University of Pennsylvania

[2]

서적

Ancient Near Eastern History and Culture

https://books.google[...]

Routledge

2016

[3]

서적

The Dead Sea Scrolls at Qumran and the Concept of a Library

https://books.google[...]

BRILL

2015-10-14

[4]

서적

Numerical Notation: A Comparative History

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2010-01-18

[5]

논문

Centralization Before the Palace. The EB III–IVA1 Sequence on the Acropolis of Tell Mardikh/Ebla

Wiesbaden

2018

[6]

논문

The Wars of Ebla at the Time of Minister Ibrium

2021

[7]

논문

FURTHER CONSIDERATIONS ON KIŠKI IN THE EBLA TEXTS

2013

[8]

학술지

An Akkadian Victory Stele

1970

[9]

서적

Sargonic and Gutian Periods

https://www.academia[...]

[10]

논문

A Victory over Mari and the Fall of Ebla

2003

[11]

논문

Two Princely Tombs at Tell Mardikh-Ebla

1980

[12]

학술지

The Head of Kura—The Head of ʾAdabal

2005

[13]

학술지

Genomic History of Neolithic to Bronze Age Anatolia, Northern Levant, and Southern Caucasus

2020-05-28

[14]

서적

Languages of the World: An Introduction

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2020-09-03

[15]

논문

The Tablets of the Throne Room of the Royal Palace G of Ebla

2015

[16]

논문

THE KING’S STANDARD FROM EBLA PALACE G

2015

[17]

인용

The Qumran "Library" and Other Ancient Libraries: Elements for a Comparison

https://brill.com/di[...]

Brill

2023-12-14

[18]

학술지

Ebla: The World's Oldest Library

http://www.jstor.org[...]

1981

[19]

논문

Position of the Tablets of Ebla

1988

[20]

논문

Elements for a Chronological Division of the Administrative Documentation of Ebla

1990

[21]

논문

The Reconstruction of a Relative Chronology for the Ebla Texts

2003

[22]

웹사이트

Anthropology.msu.edu

https://web.archive.[...]

2020-03-03

[23]

학술지

Satellite imagery-based monitoring of archaeological site damage in the Syrian civil war

2017

[24]

웹사이트

As Syria's army advances into Idlib, a mass exodus is underway

https://www.latimes.[...]

2020-03-03

[25]

웹사이트

Al-Masdar News

https://web.archive.[...]

2020-01-30

[26]

웹사이트

Al-Masdar News (2)

https://web.archive.[...]

2020-01-30

[27]

사전

Ebla

http://oracc.iaas.up[...]

University of Pennsylvania

[28]

서적

The Royal Archives of Ebla

Skira

2007

[29]

서적

Early History of the Alphabet: an Introduction to West Semitic Epigraphy and Palaeography

Magnes Press - Hebrew University, Jerusalem

1982

[30]

간행물

Eblaitica

Center for Ebla Research at New York University

[31]

서적

Thoughts about Ibla: A Preliminary Evaluation

1977-05

[32]

서적

Dating the Old Testament

2007

[33]

서적

Eblaitica : essays on the Ebla archives and Eblaite language

Eisenbrauns

1987

[34]

서적

The impact of Ebla on Bible records: The sensational Tell Mardikh

1977

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com