조선 수군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조선 수군은 고려 시대부터 조선 말기까지 존속한 대한민국의 해군 조직이다. 고려 시대에는 왜구 방어를 위해 수군진이 설치되었고, 조선 건국 후에도 병마절도사 체제 아래 수군이 운영되었다. 세종 대에는 대마도 정벌을 통해 해상 방어 능력을 과시했으며, 《경국대전》을 통해 수군 편제가 완성되었다. 임진왜란을 겪으며 이순신 제독의 활약으로 강력한 해군력을 입증했으나, 이후 쇠퇴하여 19세기 말 갑오개혁을 통해 해체되고 대한제국 해군으로 재편되었다. 조선 수군은 판옥선, 거북선과 같은 독창적인 전선을 개발하고, 천자총통 등 다양한 무기를 활용했으며, 제승방략, 학익진 등의 전술을 구사했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선 수군 - 통제영학당

통제영학당은 1893년 조선 정부가 근대 해군 장교 양성을 위해 설립한 한국 최초의 해군사관학교였으나, 동학농민운동과 청일전쟁, 일본의 압력으로 1896년 폐교되었고 현재는 터와 영국인 교관 관사만 남아있으며 대한민국 해군이 복원을 추진 중이다. - 조선 수군 - 통영 삼도수군통제영

통영 삼도수군통제영은 임진왜란 중 설치된 삼도수군통제사의 본영으로, 이순신의 한산진영에서 시작하여 통영시 두룡포로 이전, 약 292년간 존속하다 폐영되었으나, 세병관을 비롯한 유구가 남아 국가지정문화재로 지정되어 통영시의 대표적인 관광 명소로 자리매김하고 있다. - 해산된 해군 - 국가해군

국가해군은 바이마르 공화국 시기 독일 국방부의 해군으로, 제1차 세계 대전 이후 독일 제국 해군으로부터 창설되었으며, 베르사유 조약에 따라 전력 제한을 받았지만 함대 사령부와 해군 기지를 중심으로 조직을 유지하며 도이칠란트급 순양전함 등의 함선을 운용했다. - 해산된 해군 - 촐라 해군

촐라 해군은 9세기에서 13세기 촐라 왕조의 해군으로, 라자라자 1세와 라젠드라 1세 시대에 전성기를 누리며 남인도, 스리랑카, 몰디브 정복과 동남아시아 해역 진출, 송나라와의 교류를 통해 해상 강국으로 부상했다.

2. 역사

한국 해군은 한반도 연안의 거친 해역에서 조류와 해류 변화에 적응하며 발전해왔다. 조선 시대에는 속도보다 강도와 힘을 강조하는 튼튼한 선박 건조에 중점을 두었다. 고려 시대부터 왜구의 해적질에 맞서 싸우기 위해 군함을 활용했으며, 세종대왕 시기에는 강력한 대포를 개발하여 전함에 장착, 일본 해적선과의 전투에서 큰 성공을 거두었다. 1419년 세종은 이종무를 파견하여 쓰시마섬을 공격, 오에이의 난을 일으켰고, 이후 외교 협상을 통해 일본 해적 활동을 억제하는 조건으로 무역을 허용했다.

조선 왕조 시대에는 어선 운항은 활발했지만, 해군과 해상 작전은 쇠퇴했다. 조선 시대의 평화로운 분위기와 농업, 유교 중심 정책으로 인해 해군은 약화되었다. 그러나 판옥선이라는 강력한 나무 배를 개발하여 임진왜란 때 이순신 제독의 지휘 아래 활약했으며, 거북선을 개발하여 세계 최초의 장갑 군함으로 활용하기도 했다.[6]

19세기 말까지 조선 수군은 해안 방어 요새 외에 중요한 해군력이 없었다.[7] 1893년 3월 통제영학당이 설립되어 장교를 양성했지만, 청일 전쟁 등으로 인해 폐쇄되었다.

2. 1. 전기 (고려 말 ~ 조선 성종)

고려 시기에는 수군이 별도의 편제 없이 병마사의 지휘 아래 있었다. 그러나 고려 말 왜구의 침입이 잦아지면서 해안 방어와 해전의 중요성이 커졌고, 각 도 주요 거점에 수군진이 설치되었다. 조선 태조 시기까지 조선의 군사 제도는 고려의 것을 그대로 이어받아 병마절도사의 지휘 아래 기선군(병선 운용)과 육수군(해안 방어)을 두고 수군진을 운영하였다.[48] 고려는 수군 주요 거점에 진을 설치하고 원나라 군사 편제를 따라 수군만호부를 두어 지휘하게 하였는데, 조선은 군사 편제를 병마절도사 체제로 개편하면서도 수군만호는 그대로 유지하였다.[49]세종 1년(1419년), 전함 유지 비용과 병역 유지의 어려움 때문에 기선군을 폐지하고 육수군만 두자는 의견이 있었으나, 왜구의 침입이 끊이지 않아 전함 유지가 필요하다고 결론지었다.[50] 같은 날, 왜구 침입을 선제적으로 타격하기 위해 이종무를 삼군도체찰사(三軍都體察使)로 임명하고 경상도, 전라도, 충청도 3군의 병선 2백여 척과 병사를 준비하도록 하였다.[51] 대마도 정벌(기해동정)은 그 해 6월 19일 출정하였고,[52] 쓰시마섬 도주 소 사다모리는 항복 의사를 밝히고 조선에 입조하겠다고 하였다. 조선은 이를 수락하여 10월 18일 사신을 맞아 화친을 맺었다.[53]

세종 2년(1420년)에는 수군도안무처치사를 두어 수군을 총괄하게 함으로써,[54] 조선 수군은 독자적인 지휘 체계를 갖추게 되었다.[55] 이후 왜구의 침입이 줄면서 수군 규모도 감축되어, 성종 때에는 육군 약 7만여 명, 수군 약 5만여 명의 군사를 보유하였다.

《경국대전》 완성으로 수군 편제도 완성되었는데, 각도에 수군절도사를 두고 중요 거점에는 만호가 통솔하게 하였다. 《경국대전》에 따른 수군 정원은 총 48,800명이었고, 1년에 6개월 복무하는 2번 1삭상체도 법제로 규정되었다. 가혹한 군역 때문에 수군은 기피 대상이었고, 결국 수군역은 세습되었다. 이는 왜구의 발호가 안정되자 수군이 점차 쇠약해지는 원인이 되었다.[46]

당시 육군(정병)은 8번 2삭상체(八番二朔相遞)로 1년에 약 3개월 복무한 반면, 수군은 2번 1삭상체(二番一朔相遞)로 1년 중 6개월을 복무해야 했기에 매우 고된 군역이었다. 진 운영을 위한 둔전 경작, 병선 수리, 해산물 채취 등 잡역도 해야 했다. 이 때문에 양인 중 세력이 없는 사람들이 주로 수군이 되었다.[56]

16세기에는 군포를 내고 군역을 대신하는 방군수포(放軍收布)가 시작되었다. 명분은 생계 유지가 어려운 사람을 돕는 것이었으나, 점차 방만하게 운영되어 폐단이 발생했다. 실제 병역은 군포 납부가 어려운 가난한 계층에게 몰렸고, 지방관은 군포 징수를 사리사욕 채우는 수단으로 삼았다.[57] 군포 비리는 삼정의 문란으로 이어져 국력 약화의 원인이 되었다.

《경국대전》에 따른 군제 정비와 함께 수군 역시 진관 체제로 정비되었다. 진관 체제는 절도사를 관할 지역 수장으로 하고 그 아래 첨절제사와 만호를 두었는데, 절도사 주둔지는 주진(主鎭), 첨절제사(흔히 첨사) 통솔지는 거진(巨鎭), 만호 통솔지는 제진(諸鎭)으로 나뉘었다.[58] 예를 들어 충청 수영 주진은 보령 보령 충청수영성이었고,[59] 거진은 남포에 있었으나 세조 3년(1457년) 수군 축소와 함께 혁파되었다.[60]

수사(水使)로 불린 수군절도사는 정3품 관직으로, 각 도에 한두 명을 두었다. 해안선이 짧은 충청도, 경기도, 황해도는 1명이, 해안선이 긴 경상도와 전라도는 좌도와 우도로 나누어 두 명의 수군절도사가 있었다. 수군절도사는 각 도 방위 책임자인 감사의 지휘 아래 있었다.[61]

수군절도사 지휘 아래의 수군첨절제사는 종3품 관직으로 거진에 주둔하며 병선과 병사를 관리했다. 주 임무는 왜구 방어와 조운선 호위였다. 지방마다 사정이 달라 9척에서 20여 척의 병선을 관리하였다.[62]

만호는 원래 통솔 가구 수에서 유래한 이름으로, 몽골 제도에서 유래하였다. 고려 시기엔 만호부가 기초 군사 편제였으나, 진관제가 수립된 조선에서는 품계의 의미로 사용되었다. 태종 시기 만호는 3품, 부만호는 4품, 천호는 5품, 부천호는 6품 무관에게 주어졌고, 이후 만호는 종4품 무관으로 고정되었다.[63]

조선 수군은 왜구의 해적질에 맞서기 위해 고려 시대의 군함을 활용했다. 15세기 세종대왕의 명으로 강력한 대포가 개발, 시험되어 전함에 장착되었고, 이는 일본 해적선과의 전투에서 큰 성공을 거두었다.

1419년, 세종대왕은 이종무를 파견하여 쓰시마 섬에 대한 왜구의 침략에 대응하여 오에이의 난을 일으켰다. 이종무는 227척의 배와 약 17,000명의 병력을 이끌고 쓰시마 섬에 상륙하여 일본 해적 정착지를 공격하고 약탈했다. 쓰시마를 지배하는 소 씨족은 협상을 요청했고, 한국은 소 씨족이 일본 해적 활동을 억제하는 조건으로 한국 연안 항구와의 무역을 허용했다.

조선 왕조 시대에는 어선들이 계속 운항했지만, 해군과 해상 작전은 쇠퇴했다. 조선 시대의 평화로 인해 군대가 약화되었고, 농업과 유교를 강조하는 정책으로 한국 해군은 꾸준히 약화되었다. 그러나 한국은 결국 조선 해군의 중추를 이루는 강력한 나무 배인 판옥선한국어을 개발했다. 판옥선한국어과 한국 해군은 특히 이순신 제독의 지휘 아래 임진왜란 동안 가장 널리 사용되었다. 이순신 제독은 또한 더 오래된 설계를 기반으로 거북선을 개발했는데, 이는 세계 최초의 장갑 군함이었다.[6]

19세기 말까지 조선 수군은 해안 방어 요새 외에는 중요한 해군력이 없었다.[7] 1893년 3월, 통제영학당이 설립되었으나, 청일 전쟁 중 그리고 그 이후에 폐쇄되기 전까지 약 160명의 장교를 배출했다.

2. 2. 중기 (임진왜란)

임진왜란이 일어나자 경상도, 전라도, 충청도에 각각 있는 수군절도사의 역량이 모두 달랐고, 일괄적인 지휘 체계도 확립되어 있지 않아 작전에 혼선을 빚는 일이 발생하였다. 선조 26년(1593년) 조정은 삼도수군통제사를 설치하여 삼남 지방의 수군 전체를 지휘할 수 있도록 하였다. 이때 선배가 상위직을 재수받고 후배가 배속되는 기존 관례에서 벗어나, 선배인 원균 대신 지휘 능력을 보인 이순신을 통제사로 삼았다.[64] 이순신이 징계를 받아 잠시 파직된 사이 통제사가 된 원균은 일본과의 해전에서 대패하며 전사하였고,[65] 이순신이 다시 통제사가 되어[66] 얼마 남지 않은 수군 전력으로 일본에 맞서 싸워 대승을 거두었다.[67]이순신은 무기 체계와 전술적 우위를 활용하여 다수의 일본 병선을 상대로 수적 열세를 극복하였다. 당시 일본은 함선에서도 조총만을 사용한 반면, 이순신은 함포를 장비하여 화망을 형성, 포격전으로 적선을 침몰시킬 수 있었다. 거북선은 작은 선체로 빠른 기동이 가능하여 적진에 깊숙이 침투한 후 가까운 거리에서 포격을 실시할 수 있도록 고안된 병선이었다. 갑판 위로 방어벽을 놓아 적이 침투하여 근접전을 벌이는 것을 방지할 수 있었다. 당시 사용된 '당파'라는 용어는 함선의 충돌이 아닌 근접 거리 포격을 의미하였다.[68] 한편 이순신은 "신에게 아직 열두 척의 배가 남아있다"는 장계를 올린 것으로 유명한데, 조선이 수군을 폐지하려 했다는 것은 근거가 없다. 이순신은 수적 열세에도 불구하고 반드시 승리하겠다는 의미에서 이 장계를 올렸을 뿐이다.[70]

이순신(李舜臣) 제독은 1592년 일본의 조선 침략에 대비해 부하 정운(鄭運)과 함께 수군을 개혁하여 피로를 유발하는 근무 시간을 줄이거나 야간 근무를 금지했다. 임진왜란(1592년, 선조 25년) 동안 육군은 연이은 패배를 겪었으나, 전라좌수사 이순신 제독 휘하의 수군은 수많은 승리를 거두며 제해권을 확보했고, 이는 전쟁의 결과에 큰 영향을 미쳤다. 이순신 제독이 해전에서 성공할 수 있었던 것은 바다에 대한 지식과 거북선의 활용뿐만 아니라, 함선에서 발사되는 승자총통과 같은 대형 대포의 우수성에도 기인했다.[10]

2. 3. 후기 (임진왜란 이후 ~ 조선 말)

임진왜란 이후 조선은 일본의 재침입에 대비하여 군제를 개편하였다. 명나라 척계광의 《기효신서》를 도입하여 병법을 개선하고, 중앙에는 훈련도감, 지방에는 속오군을 설치하여 군사력을 강화하였다.[71] 수군의 경우, 소모별장을 통해 둔전을 육성하고 병력을 모으는 소모별장진을 육성하였다.[72] 이는 육군과 달리 수군은 숙련된 소수 병력이 더 효율적이라고 판단했기 때문이다. 제7대 삼도수군통제사 이운룡은 군관 권인용을 소모별장으로 임명하고 웅천현 풍덕포에 소모별장진을 설치했는데, 이것이 오늘날 진해시의 모태가 되었다. 진해는 이후에도 수군의 주요 거점으로, 현재 진해 해군기지까지 이어지고 있다.[73] 17세기 중엽까지 조선은 전라도에 3곳, 경상우도에 7곳의 소모별장진을 설치하였다.[72]임진왜란의 경험을 바탕으로 각 진의 위치와 병력을 재편하였다. 이항복은 일본과 가까운 경상도 지역의 수군 강화를 주장하여 선조와 다른 관료들을 설득하였다. 임진왜란 당시 임시로 설치되었던 삼도수군통제사는 독자적이고 즉각적인 수군 대응을 위해 상설화되었다. 통제영은 기존의 한산에서 두룡포로 이전되었으며, 통영시 세병관에 남아 있는 통영 두룡포 기사비에 당시 상황이 기록되어 있다.[74]

조선은 하삼도(충청, 전라, 경상)에 대해서는 수군 육성과 방어에 힘썼으나, 경기도와 황해도에 대해서는 해적 단속 정도만을 위해 수군을 유지하였다. 그러나 17세기 국제 정세 변화로 후금의 위협이 현실화되자, 전통적인 몽진처인 강화도의 방어 태세를 갖출 필요성이 제기되었다. 이에 조선은 황해도와 경기도의 수군을 통괄하는 통어영을 설치하였다.[75] 이로써 조선 수군은 남부 지방 방어를 위한 통제영과 중부 지방 방어를 위한 통어영의 양영 체제를 갖추게 되었다. 한편, 평안도는 조선 건국 초기부터 접경 지역 방어를 위해 독자적인 군사 지휘 체계를 갖추고 있었고, 함경도 지역은 별도의 수군을 두지 않았다.

통어영 설치와 경기 지역 수군 강화는 광해군 때 시작되어 인조 때에도 계속되었다. 경기 수영은 원래 남양에 있었으나 강화도로 옮겨 통어영을 겸하였고, 다시 교동도로 이전하여 조선 말까지 유지되었다.[75] 인조는 강화도 방어를 위해 경기 수영의 수군통제사를 통어사로 부르도록 하고, 경기 수군과 황해도, 충청도 수군의 지휘를 일괄하도록 하였다.[76] 한편, 충청 수영은 통제영과 통어영 모두에 속하여 유사시 관할권 문제가 발생하였다. 통어사 나덕헌이 이 문제를 인조에게 문의하자, 인조는 일본이 침입하면 통제사가, 후금이 침입하면 통어사가 충청 수영을 지휘하도록 하였다.[77]

병자호란 당시 미리 대비하고 있던 통어영은 상당한 전과를 올렸으나, 강화도 방어전에서 패배하여 소현세자를 비롯한 왕족이 포로로 잡혔다.[78][79] 병자호란 이후 효종은 강화도의 병장기가 해안선에서 멀리 떨어져 있어 대응이 늦었다고 판단하고, 강화도 해안선을 따라 진을 구축하도록 하였다.[80] 효종은 강화도 방어 강화를 지속적으로 추진하여 경기 수영의 여러 진을 강화도 인근으로 이동시켰다.[72]

조선 후기 수군 병력 부족으로 인해 숙종은 수군 강화를 위해 수군속오법을 시행했다. 이 법은 평민과 천인을 혼합하여 편성하고, 기존의 2교대 근무 체제를 3교대로 변경하여 복무 기간을 완화했다.[9]

2. 4. 해체

17세기 후반에서 18세기 조선은 계속하여 수군진을 줄여나갔다. 균역법 시행으로 군역의 폐단은 일부 완화되었으나, 실제 필요한 역가 역시 줄어들어 기존 진관 체계의 축소가 불가피하였다. 일본의 위협이 줄어들고 국제 정세가 안정되자 조선은 경상도에 집중되어 있던 수군진부터 점차 줄여나가기 시작하였다.[72] 그 결과 순조 시기 조선 수군의 규모는 전선 104척, 귀선 14척, 방패선 73척으로 급감하였다.[72] 이 과정에서 상당수의 전선은 조운선으로 용도가 변경되었고 정조 시기에 이르면 전선을 모두 조운선으로 변경하자는 논의가 벌어지게 된다. 정조는 평소에는 조운선으로 사용하다 유사시 전선으로 전환할 수 있는 조전선의 건조를 추진하였으나 정조의 사망으로 실행되지는 않았다.[83]정조 시기는 전 지구적인 소빙기였고 이로 인해 기근이 잦았다.[84] 이때문에 조선은 인구 감소와 재정 위기를 겪었고 기존의 군사 제도 역시 유지하기 어려웠다. 정조는 수군의 대규모 군사 훈련인 수조를 줄이고 방비태세를 점검하는 취점을 늘리는 방향으로 군사 정책을 바꾸었다. 그 이후로도 군사 훈련은 계속 감소하여 철종 이후 수군의 수조는 한 번도 시행되지 않았다.[72]

19세기 말까지 조선 수군은 해안 방어 요새 외에는 중요한 해군력이 없었다.[7] 1893년 3월, 통제영학당이 설립되었다. 이 학당은 청일 전쟁 중 그리고 그 이후에 폐쇄되기 전까지 약 160명의 장교를 배출했다.

3. 무기 체계

고려 시대 최무선이 화포를 도입한 이후, 조선의 군대도 화포를 주력으로 사용하였다. 임진왜란 당시 조선 수군의 주포는 천자총통이었다. 조선 수군은 천자총통 외에도 지자총통, 현자총통, 황자총통, 별황자총통 등을 사용하였으며, 각 무기의 제원은 아래의 표와 같다.[85]

조선 수군과 장교들은 종종 450m의 사거리를 가진 각궁으로 무장했다.[30] 궁수들은 또한 조선 시대 궁수의 표준 장비의 일부로 짧은 화살인 편전과 이를 유도하는 ''통아''를 사용했다. 편전은 일반 화살보다 더 빠른 속도와 관통력으로 350미터의 먼 거리와 더 평평한 궤도로 발사할 수 있었다.[31] 그들은 또한 연발 쇠뇌와 쇠뇌를 사용했다.

1395년에는 ''대장군포'', ''이장군포'', ''삼장군포''라고 불리는 일련의 대포, ''질려포''라는 포탄 발사 박격포, 신기전의 전신인 ''유화'', ''주화'', ''촉천화'' 로켓, 그리고 ''신포''라는 신호총 등 여러 무기가 사용되었다.[33] 이러한 대포들은 태종 재위 기간 동안 개량되었으며, 이 개발에 책임이 있는 사람들 중에는 최무선의 아들인 최해산이 있었다.

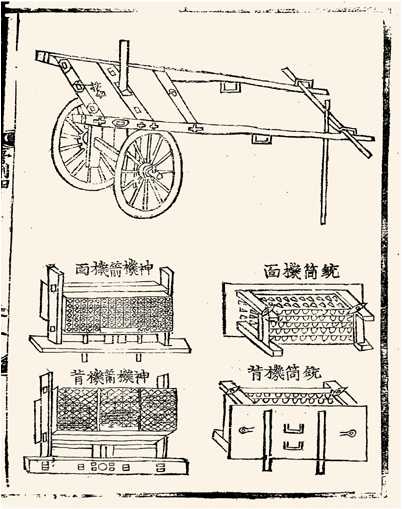

화차는 다수의 로켓 추진 화살을 쏘는 무기였다. ''화차''는 ''신기전''을 꽂을 수 있는 구멍이 뚫린 판을 실은 두 바퀴 수레로 구성되었다. 한 번에 최대 200개의 ''신기전''이라는 종류의 로켓 화살을 발사할 수 있었다. ''화차''에는 ''문종 화차''라는 변형도 있었는데, 이는 교체 가능한 모듈을 사용하여 한 번에 100개의 로켓 화살 또는 200개의 소형 총통 탄환을 발사할 수 있었다. 해군은 이순신 제독 휘하의 판옥선에서 이를 사용하여 일본 함선을 원거리에서 공격했다.

"천", "지", "현", "황" 또는 "금색"이라는 명칭은 천자문의 처음 네 글자이다.[34] 세종 역시 많은 개선을 이루었고 이러한 대포(''화포''라고 불리며, 이후 ''화통''과 ''총통'')의 사거리를 늘렸다.[35] 1500년대 초, 후장식 회전포인 ''불랑기''가 중국을 거쳐 포르투갈에서 한국에 도입되었다. 크기에 따라 1호부터 5호까지 나뉘었다. 이 시대의 작지만 강력한 대포는 임진왜란 기간 동안 조선 해군과 육군 모두에게 광범위하게 사용되었다. 이 시기에 사용된 박격포는 ''총통완구'', ''별대완구'', ''대완구'', ''중완구'', ''소완구''였다. 이들은 돌이나 시한 폭탄 포탄인 ''비극진천뢰''를 발사했다. 이들은 튼튼하게 건조되지 않은 일본 함선에 매우 효과적이었다.[36] 홍이포는 1650년대에 헨드릭 하멜 등이 네덜란드에서 도입한 대포였다.

1432년, 세종대왕 재위 기간의 조선 왕조는 세계 최초의 수총통으로 불리는 승자총통 또는 "승리 총"을 도입했는데, 이는 한국식 표준 총으로 사용되었다. 이 총은 탄환, 15개의 작은 탄알, 그리고 쇠로 된 화살을 발사했다. 다른 변형으로는 소승자총통이 있었는데, 이는 총대에 부착된 휴대용 대포로, 탄환과 큰 화살을 발사했다. 승자총통과 마찬가지로 도화선에 불을 붙여야만 발사할 수 있었다.[37][38][39] 1596년에는 ''승자총통''이 일본식 머스킷과 아르케부스로 대체되었다. 한국인들은 이를 ''조총'' (鳥銃)이라고 불렀다.[41]

3. 1. 선박

이양선이 출몰하기 시작한 18세기 후반 당시 조선 수군의 함선은 서양의 선박에 비해 여러모로 약체였다. 주포인 천자총통의 유효 사거리는 3백 미터 미만이었다.[86] 이에 반해 신미양요에 동원된 미국의 전함 USS 콜로라도의 주포인 12 파운드 장포[88]의 유효 사거리는 980m에 달했다.[89] 당시 동아시아에서 가장 강력한 화포였던 홍이포 마저 유효 사거리는 700m에 불과하여[91] 실제 전투에서 조선 수군은 미군의 전함에 닿지 못하는 탄환을 엄청나게 발사해야 했다.[92]1894년 갑오개혁 과정에서 조선은 군제를 개편하여 군무아문을 수립하였고 기존의 수군을 대체할 해군국을 설립하였다.[47] 대한제국을 선포한 뒤 근대화를 추진하면서 최초의 근대식 전함인 양무호를 운영하였으나, 낡은 화물선을 개조한 것이어서 큰 성과를 볼 수 없었다.[93] 근대 해군을 양성하기 위해 1893년 설립된 통제영학당은 청일 전쟁 이후 일본의 압력 속에 폐쇄되었다.[94]

조선 전기 수군의 주력함은 맹선이었다. 맹선은 크기에 따라 대, 중, 소로 나뉘었고 탑승인원은 대맹선이 80 명, 중맹선 60명, 소맹선 30명이었다. 《경국대전》은 각 도 수군이 보유하여야 할 맹선의 수를 규정하고 있다. 병력을 함께 싣지 않은 무군 맹선은 보급 수송선으로 사용하였다. 《경국대전》이 규정한 각도 수군의 맹선 규모는 아래의 표와 같다.[96]

조선 후기 수군이 운용하는 선박은 전선(戰船), 귀선(龜船), 방패선(防牌船) 등이 있었다. 임진왜란 이후로는 명나라에서 도입된 복선(福船), 사선(沙船) 등도 쓰였다.[72] 선박의 관리는 선장(船將)이 총괄하였다. 《만기어람》에는 통제영에 12인, 통어영에 7인의 선장이 있었다고 기록하고 있다.[97]

판옥선이라고도 불린 전선은 조선 수군의 주력 전함이었다. 명종 때 이미 맹선은 선체가 약하고 갑판이 하나 뿐이어서 화력전에 부적합하다는 평가를 받았고 조운선으로 역할을 바꾸고 있었다.[98] 판옥전선은 두개의 갑판을 두어 아래 갑판엔 노꾼을 두고 윗 갑판에 화포를 설치하여 기동성과 화력을 모두 살릴 수 있는 구조로 되어 있었다. 전선은 통제사가 탑승하는 기함인 통영상선(統營上船)과 각도 수군절제사 등이 탑승하는 부선(副船), 수군첨절제사와 만호가 탑승하는 초관선(哨官船)으로 선급이 나뉘어 있었는데 시대가 지남에 따라 모두 대형화되었다. 숙종 시기 각 급 전선의 탑승인원은 각각 194명, 178명, 164명이었다. 18세기 이후 오랫동안 전쟁이 없는 상황이 되자 전선의 운용에 대한 여러 비판과 조운선으로의 전용 등이 주장되었고 실재 운용 수가 줄어들었다.[99]

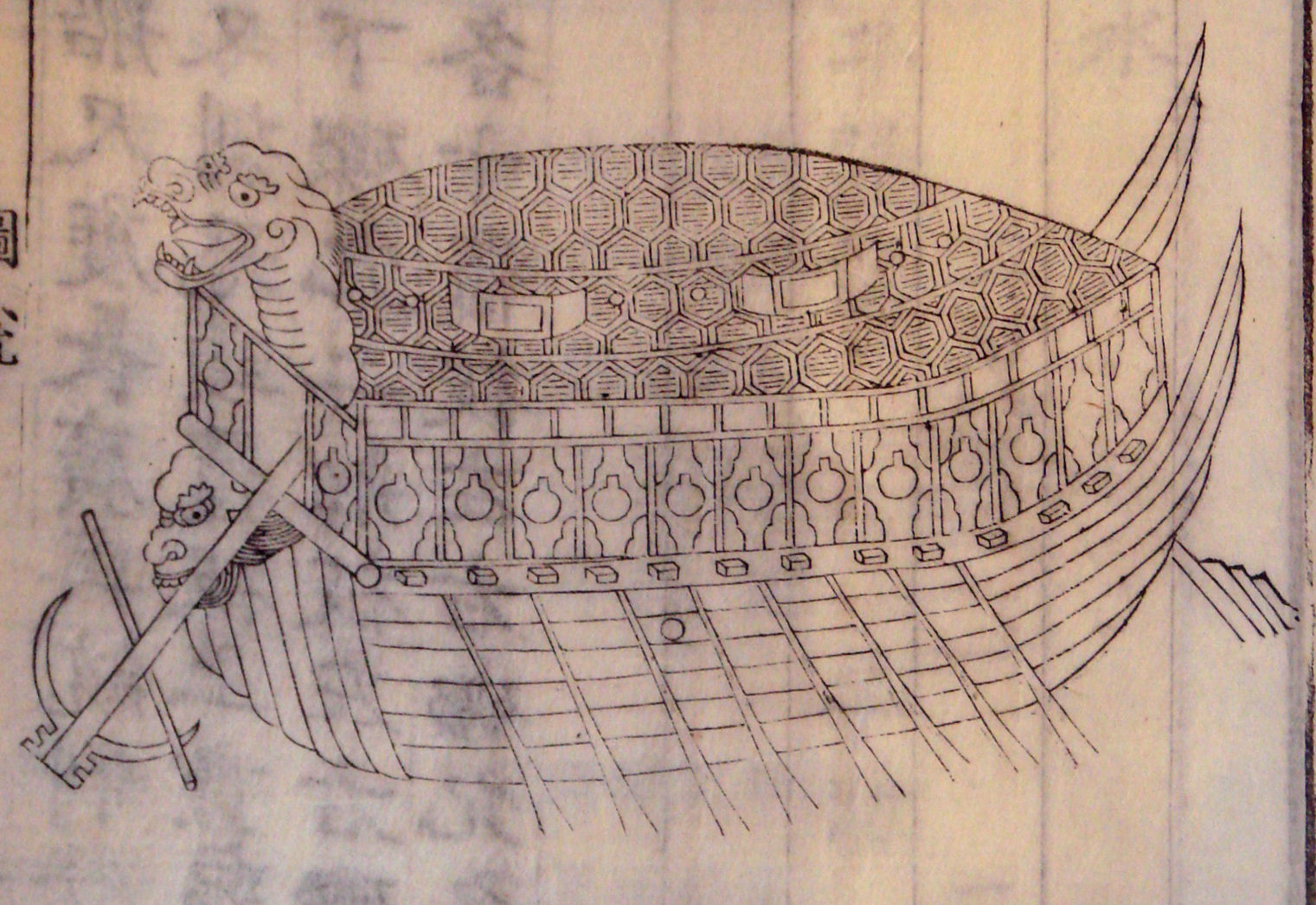

흔히 거북선으로 불리는 귀선(龜船)은 판옥선에 적의 침입을 막는 덮개를 씌운 형태의 전선이다. 이순신은 이 귀선을 더 개량하여 덮개에 철갑을 두르고 송곳을 달아 적의 조총 사격을 막고 백병전을 방지하였다. 승선인원 150 명 정도로 적진으로 침투하여 근접 포격을 가하였다.[100] 거북선은 현존하는 원형이 없어 그 형태와 기능에 대한 논란이 많다. 거북선은 정조 시기까지 제작되었는데 남아있는 사료가 보여주는 형태의 대부분이 정조 시기의 것이어서 이순신 당시 거북선과는 차이가 있다. 그런데 해군사관학교를 비롯한 각 지자체가 만든 복원 모형은 실제 역사적 고증이 아니라 관광용을 위한 것이어서 당시의 기능과 모습보다 관심을 끌 수 있는 치장을 중심으로 제작되었다는 비판이 있다.[101][102][103][104]

방패선은 소형 전투선으로 갑판이 하나인 소형 선박에 방패를 세워 적의 원거리 무기 공격을 방어하고 그 사이로 화포를 장착하여 공격한 선박이다. 탑승 인원은 30여 명에서 50여 명 정도였다. 현재는 남아 있는 그림이 없어 그 모습을 알 수 없다.[105]

복선(福船)은 푸젠성(福建省, 복건성)에서 만들기 시작한 원양항해용 선박이다. 선수를 뾰족하게 만들어 파도를 헤치고 나아가기 쉽도록 하였고 격실 구조로 되어 있어 배의 일부가 파손되어도 침몰을 방지할 수 있었다. 규모에 따라 둘 또는 셋의 돗대가 있었다.[106] 명나라가 지원한 수군에 복선이 함께 들어왔고 이후 조선 수군도 이를 받아들였다.

사선(沙船)은 바닥이 평평하고 납작한 형태의 소형 선박으로 중국에서 가장 오래된 방식의 선박이다. 한국 전통 선박과는 평저형 선박이라는 공통점이 있으나 세부 건조 방식은 전혀 다르다. 명나라 시기에는 규모가 커져 길이 30.65m, 너비 5.51m이었고 전선으로 많이 사용되었다. 작은 규모임에도 3 - 5개의 많은 돛을 단 것이 특징이다.[107]

thumb의 현대적 복제품.]]

- '''범선'''(범선|한국어)은 어업에 사용되는 범선이다.

- '''비거도선'''(비거도선|한국어)은 짐배와 유사한 형태로, 크기가 작고 빠르며, 대형 함선에 물자를 수송하고 퇴각하는 일본군을 포획하는 데 사용되었다. 임진왜란 이후 거의 자취를 감췄다.

- '''병선'''(병선|한국어)은 중대형 군함을 호위하고 물자 및 수병을 수송하는 보조선 역할을 하는 소형 군함이다.

- '''검선'''(검선|한국어)은 고려 시대의 과선|戈船한국어에서 발전했다. 거북선과 같이 지붕에 쇠못이 있었지만, '''검선'''은 더 작았고 보통 15명 정도가 승선했다.

- '''협선'''(협선|한국어)은 대형 군함에 딸린 보조선이었다. 초기 임진왜란 시기에는 정찰을 주로 담당했다. 이후 육지와의 연락, 건조 중인 함선에 자재 수송, 그리고 민간인 수송 등의 역할로 바뀌었다.

- '''누선'''(누선|한국어)은 누각을 갖춘 대형 군함이다.

- '''사후선'''(사후선|한국어)은 함대보다 앞서 항해하며 적의 동태를 살피는 정찰선으로, 적선을 발견하면 함대에 알렸다.

3. 2. 무기

고려 시대 최무선이 화포를 도입한 이후, 조선의 군대도 화포를 주력으로 사용하였다. 임진왜란 당시 조선 수군의 주포는 천자총통이었다. 임진왜란 당시 조선 수군은 천자총통 외에도 지자총통, 현자총통, 황자총통, 별황자총통 등을 사용하였으며, 각 무기의 제원은 아래의 표와 같다.[85]

조선 수군과 장교들은 종종 450m의 사거리를 가진 각궁으로 무장했다.[30] 궁수들은 또한 조선 시대 궁수의 표준 장비의 일부로 짧은 화살인 편전과 이를 유도하는 ''통아''를 사용했다. 편전은 일반 화살보다 더 빠른 속도와 관통력으로 350미터의 먼 거리와 더 평평한 궤도로 발사할 수 있었다.[31] 그들은 또한 연발 쇠뇌와 쇠뇌를 사용했다.

1395년에는 ''대장군포'', ''이장군포'', ''삼장군포''라고 불리는 일련의 대포, ''질려포''라는 포탄 발사 박격포, 신기전의 전신인 ''유화'', ''주화'', ''촉천화'' 로켓, 그리고 ''신포''라는 신호총 등 여러 무기가 사용되었다.[33] 이러한 대포들은 태종 재위 기간 동안 개량되었으며, 이 개발에 책임이 있는 사람들 중에는 최무선의 아들인 최해산이 있었다.

한국인들은 다수의 로켓 추진 화살을 쏘는 화차를 사용했다. ''화차''는 ''신기전''을 꽂을 수 있는 구멍이 뚫린 판을 실은 두 바퀴 수레로 구성되었다. 한 번에 최대 200개의 ''신기전''이라는 종류의 로켓 화살을 발사할 수 있었다. ''화차''에는 ''문종 화차''라는 변형도 있었는데, 이는 교체 가능한 모듈을 사용하여 한 번에 100개의 로켓 화살 또는 200개의 소형 총통 탄환을 발사할 수 있었다. 해군은 이순신 제독 휘하의 판옥선에서 이를 사용하여 일본 함선을 원거리에서 공격했다.

"천", "지", "현", "황" 또는 "금색"이라는 명칭은 천자문의 처음 네 글자이다.[34] 세종 역시 많은 개선을 이루었고 이러한 대포(''화포''라고 불리며, 이후 ''화통''과 ''총통'')의 사거리를 늘렸다.[35] 1500년대 초, 후장식 회전포인 ''불랑기''가 중국을 거쳐 포르투갈에서 한국에 도입되었다. 크기에 따라 1호부터 5호까지 나뉘었다. 이 시대의 작지만 강력한 대포는 임진왜란 기간 동안 조선 해군과 육군 모두에게 광범위하게 사용되었다. 이 시기에 사용된 박격포는 ''총통완구'', ''별대완구'', ''대완구'', ''중완구'', ''소완구''였다. 이들은 돌이나 시한 폭탄 포탄인 ''비극진천뢰''를 발사했다. 이들은 튼튼하게 건조되지 않은 일본 함선에 매우 효과적이었다.[36] 홍이포는 1650년대에 헨드릭 하멜 등이 네덜란드에서 도입한 대포였다.

1432년, 세종대왕 재위 기간의 조선 왕조는 세계 최초의 수총통으로 불리는 승자총통 또는 "승리 총"을 도입했는데, 이는 한국식 표준 총으로 사용되었다. 이 총은 탄환, 15개의 작은 탄알, 그리고 쇠로 된 화살을 발사했다. 다른 변형으로는 소승자총통이 있었는데, 이는 총대에 부착된 휴대용 대포로, 탄환과 큰 화살을 발사했다. 승자총통과 마찬가지로 도화선에 불을 붙여야만 발사할 수 있었다.[37][38][39] 1596년에는 ''승자총통''이 일본식 머스킷과 아르케부스로 대체되었다. 한국인들은 이를 ''조총'' (鳥銃)이라고 불렀다.[41]

4. 진법

진법은 군대의 대형을 다루는 군사학 분야로 고대부터 많은 연구와 개량이 있었다. 조선 수군 역시 초기부터 진법을 연구하여 시간이 지남에 따라 수군 진형을 발전시켰다. 조선 초기에는 육전을 위한 진법이 주로 연구되어 수군에 대해서는 간략한 언급만이 있을 뿐이지만, 임진왜란을 겪으며 수군의 중요성이 부각되었고 연례 군사 훈련을 위한 다양한 진법이 개발되었다.[108]

《우수영전진도첩》은 18세기 후반 전라우수영이 제작한 진법으로 조선 후기 조선 수군의 진법과 작전 체계를 알려 주는 귀중한 자료이다.[109] 이외에도 각 수영에서는 《군점홀기》, 《수조홀기》, 《임진세》등의 여러 진법서를 간행하였다. 수영이 간행한 각종 진법서는 다음과 같다.[108]

위 자료를 시간 순서대로 살피면 조선 수군의 진법은 초기에 방진, 학익진 등 육전에 사용되던 진법을 수군에 맞게 적용하였으나, 시간이 지날수록 실제 운용에 사용되지 않고 대신 첨자진, 첨자찰 등 수군 고유의 진법이 개발되었음을 알 수 있다.[108]

1627년(인조 5년), 후금과의 전쟁에 직면하여 수도 지역을 방어하기 위해 경기도와 황해 해역의 해군을 지휘하기 위해 통어영(統禦營)이 강화에 설치되었다. 각 도의 수사(水使)가 감독하는 해군 합동 훈련소(합조, 合操)를 운영했다. 훈련관 아래에서 훈련을 받은 수병과 해병은 해상 훈련을 실시하여 해전에서 필요한 기술을 연마했다. 또한, 해군 통제사가 경상, 전라, 충청도 해군을, 수군절도사가 경기, 황해도 해군을 해군 훈련 규정에 따라 훈련시키는 합동 훈련에도 참여했다. 2월에는 춘조(春操), 8월에는 추조(秋操)가 있었는데, 춘조는 이러한 계절의 조류에 맞춰 배를 타는 훈련이었고 합동 훈련이었으며, 추조는 각 도의 훈련이었다.[9]

5. 조직

초기 조선 시대에는 각 포구에 수군 도절제사, 수군 도첨절제사, 수군 처치사가 배치되었다. 세종 재위 기간 동안 수군 도절제사는 수군 도안무처치사로 명칭이 변경되었으며, 도만호와 만호와 같은 고위 장교들이 이를 보좌했다. 『경국대전』에 따르면, 진관 체제 하에서 수군 지휘관은 주요 진에, 수군 부지휘관은 대진에, 만호는 여러 진에 배치되었다.[9]

수군의 지휘 체계는 각 도의 1~2명의 병마절도사가 도내 수영을 지휘하고, 각 해안의 군과 현에 수군 지휘관을 두는 방식이었다. 조선 수군의 주력은 경상도, 전라도, 충청도에 주둔했다.[8] 세종 재위 기간 동안 군사적 책임자에 대한 수군 지휘 체계가 여러 차례 재편된 후, 수군 지휘관 제도가 확립되었다.[9]

세종 재위 기간 동안 수군은 병력 규모, 군선, 각 포구의 진 설치 등 체계적으로 정비되었다. 수군은 양인을 대상으로 한 징집의 주요 대상이었으며, 정규군과 함께 병력의 주축을 이루었다. 성종 6년(1475년) 총 148,849명의 병력 중 수군은 48,800명, 정규군은 72,109명이었다. 수군은 해안 지역 주민뿐만 아니라 내륙 지역에서도 충원되었다. 수군 내에서는 진무, 지인, 영사, 사관, 영선두목 등의 직위가 하위 병사들보다 우대받았다.[9]

『경국대전』에 따르면 군선은 각 도의 각 포구에 대맹선, 중맹선, 소맹선으로 분류되어 배치되었다. 전국 군선의 총 수는 737척으로, 대맹선 81척, 중맹선 195척, 소맹선 461척이었다. 각 유형의 선박에 대한 승무원 수는 대맹선 80명, 중맹선 60명, 소맹선 30명이었다. 비군사 선박을 제외한 총 승무원 수를 선박 수로 곱하면 24,400명이 되었으며, 이는 전체 수군(48,800명)의 절반에 해당하며, 2교대 교대 시스템과 일치했다.[9]

일본 해적의 침략은 이러한 변화로 인해 해군력이 약화되면서 더욱 심화되었다. 삼포왜란 이후, 처음에는 경상도 수군에만 적용되었던 합동 방어 체계가 전라도로 확대되었고, 결국 해군과 육군 모두를 위한 지승방략 방어 전략의 채택으로 이어졌다. 진관 체제는 각 도를 기반으로 하는 지역 방어 시스템이었다. 동시에, 지승방략은 위급 상황 발생 시 지휘관이 주둔지에서 지정된 방어 지역으로 병력을 이끌고 가서 전투를 벌이는 방식을 포함했다.[8][10]

주진 체제는 전국을 군사 구역으로 나누고, 각 구역을 주진의 지휘관이 관할하는 군사 조직 체계였다. 이 지휘관들은 소속 병력의 대비 태세를 유지하고, 잠재적 위협에 대비하여 훈련과 장비를 갖추도록 하는 책임을 졌다. 주진 체제는 또한 전국 어느 곳으로든 병력의 신속한 배치를 가능하게 하여, 수군이 침략이나 공격에 신속하게 대응할 수 있도록 했다.

6. 복무 및 여건

조선 후기 수군의 재정은 둔전 경작과 어로 활동을 통해 자체적으로 충당되었으며, 이는 초대 통제사였던 이순신 시기부터 시행되었다. 비번인 수군은 어방(漁坊)이라는 협동기구를 만들어 둔전 경작과 어로에 참여했다.[81] 통제영은 자체 공방을 운영하여 군수물자를 보급하고, 목공예품을 만들어 재정을 보충하기도 했다.[82]

조선 전기 수군은 2번 1삭상체라는 과도한 군역으로 인해 기피 대상이었다. 명종 연간에는 4번으로, 임진왜란 이후 선조 시기에는 6번으로 완화되었으나,[72] 여전히 다른 군역에 비해 고된 편이었다.

17세기에서 18세기 초, 대부분 중국과 밀무역을 하는 배를 가리키는 황당선에 대응하기 위해 조선 수군은 강도사목을 마련하고 강화도를 중심으로 황해도와 경기도의 수군을 개편했다. 이 과정에서 대규모 전선은 줄고, 빠른 소형 선박의 수가 늘었다.[72]

초기 조선 시대에는 각 포구에 수군 도절제사, 수군 도첨절제사, 수군 처치사 등이 배치되었다. 세종 재위 기간 동안 수군 도절제사는 수군 도안무처치사로 명칭이 변경되었고, 도만호와 만호 같은 고위 장교들이 보좌했다. 『경국대전』에 따르면, 진관 체제 하에서 수군 지휘관은 주요 진에, 수군 부지휘관은 대진에, 만호는 여러 진에 배치되었다.[9]

수군의 지휘 체계는 각 도의 1~2명의 병마절도사가 도내 수영을 지휘하고, 각 해안의 군과 현에 수군 지휘관을 두는 방식이었다. 조선 수군의 주력은 경상도, 전라도, 충청도에 주둔했다.[8] 세종 재위 기간 동안 군사적 책임자에 대한 수군 지휘 체계가 여러 차례 재편된 후, 수군 지휘관 제도가 확립되었다.[9]

세종 재위 기간 동안 수군은 병력 규모, 군선, 각 포구의 진 설치 등 체계적으로 정비되었다. 양인 대상 징집의 주요 대상이었던 수군은 정규군과 함께 병력의 주축을 이루었다. 성종 6년(1475년) 총 148,849명의 병력 중 수군은 48,800명, 정규군은 72,109명이었다. 수군은 해안 지역뿐만 아니라 내륙 지역에서도 충원되었다. 수군 내에서는 진무, 지인, 영사, 사관, 영선두목 등의 직위가 하위 병사들보다 우대받았다.[9]

『경국대전』에 따르면 군선은 대맹선, 중맹선, 소맹선으로 분류되어 각 도의 각 포구에 배치되었다. 전국 군선은 총 737척(대맹선 81척, 중맹선 195척, 소맹선 461척)이었다. 각 유형 선박의 승무원 수는 대맹선 80명, 중맹선 60명, 소맹선 30명이었다. 비군사 선박을 제외한 총 승무원 수는 24,400명으로, 전체 수군(48,800명)의 절반에 해당하며, 2교대 시스템과 일치했다.[9]

해군 병력의 교대 제도는 '한 달에 두 번 교대'(二番一朔相遞)로 연간 6개월 복무, 정규군은 '두 달에 8번 교대'(八番二朔相遞)로 연간 3개월 복무였다. 따라서 해군 병력은 정규군보다 더 무거운 부담을 졌다. 처음에는 가구주와 부하가 교대로 복무할 수 있었지만, 규정이 강화되어 가구주만 복무할 수 있게 되었고, 대리 복무를 막기 위해 나무 패찰이 사용되었다.[9]

해군 병력은 소집 시 자신의 식량을 챙겨 배에서 근무하며, 주둔지 농업, 어업, 소금 생산, 해산물 수확, 군함 수리, 물품 수송, 요새 건설 등 다양한 임무에 동원되었다. 또한 노동력 제공, 공물, 특별 헌납의 책임도 졌다. 해안 지역 공물의 상당 부분은 해산물이었고, 소금은 전국적으로 인기가 많았다. 그들은 군 복무 기간 동안 소금을 생산하고 해산물을 잡았다. 따라서 해군의 역할은 군대에 비해 제도적 부담이 두 배나 무거웠다.[8]

원래 해군은 해상에서 복무하도록 되어 있었으나, 군선 관리와 고된 훈련으로 인해 성종 때부터 수영에 진을 설치했다. 이러한 해상 근무에서 육상 근무로의 전환은 해군과 정규군의 구분을 모호하게 만들었다. 그 결과 중종 때에는 육군의 기병 강화를 주장하는 육전론이 제기되기도 했다.[9]

조선 중기, 해군은 열악한 근무 환경으로 어려움을 겪었고, 전투에서 스스로를 방어하는 데 어려움을 겪었다. 당시 군선은 바람과 파도에 취약했다. 지휘관, 수병, 사공들은 부정과 학대에 시달렸고, 질병과 전염병에도 취약하여 일부는 근무지를 이탈하기도 했다.[8]

성종 때부터 군역을 피하기 위해 대리인을 고용하는 관행이 흔해졌고, 해군 복무의 무거운 부담은 방군수포와 같이 대리인 고용에 대한 금전적 부담으로 변질되었다. 부유한 수병과 장교들은 군역을 수행하기 위해 대리인을 고용했다. 첨사와 만호 같은 장교들은 수병들에게 옷을 받아 군역을 면제해주었다. 신분이 불분명한 자와 범죄자들이 해군에 징집되어 해군 복무는 천한 신분의 의무가 되었다.[12] 이러한 상황은 100년 이상 지속되었다.[8]

정부는 해군 복무의 무거운 부담을 인식하고 해군에게 수직을 하사하고, 세금을 면제해주고, 복호하여 가족과 함께 살도록 허용했다. 그러나 해군 복무가 꺼려지면서 일반 백성 중 하류 계층만이 해군에 징집되었다. 일반 대중은 해군에 합류하는 것을 꺼렸다.[10] 그 결과 성종 때에는 해상 병력을 일정하게 유지하기 위해 해군 복무가 세전되었다. 그러나 이는 해상 병력의 퇴보를 가속화시켰고, 결국 후기에는 칠반천역 중 하나로 여겨지게 되었다.[8][10]

''징관'' 체제는 고려 시대부터 시작된 지방 방어 체제로, 전략적 장소에 요새를 건설했다. 그러나 일부 지역은 침략에 취약했고, 하나라도 함락될 경우 치명적 결과를 초래할 수 있었다. 1457년 세조는 방어력 강화를 위해 방어 체제를 개편했다. 이 체제는 지역 해안 방어를 책임지고 하위 부대 지휘관에게 명령을 내리는 지방 해군 사령관인 ''절도사''가 지휘하는 주요 요새인 ''주진'', 그리고 해안 인근의 중간 규모 행정 단위인 ''거진''으로 구성된다. ''거진''은 지방 수도와 해안 인근의 작은 읍인 ''제진'' 사이의 군현 지휘관인 ''첨절제사''가 지휘하며, ''제진''은 지역 수령 또는 해군 지휘관인 ''만호''가 지휘했다. 이러한 전략적 구성을 통해 ''징관''은 각 지방을 방어하며, 모든 지방에는 여러 개의 독립적인 ''징관''이 존재했다. 이 체제 하에서, 지역 지휘관들은 자신의 지역에 주둔하며 지역 지형을 속속들이 알고, 작전 계획을 수립하며, 지역 수병과 해병을 훈련시키고, 분쟁 발생 시 수병과 선박을 동원하여 방어 구역을 방어하는 역할을 했다. 원래 해군은 해상에서 활동하도록 되어 있었지만, 선박 관리와 고된 훈련 때문에 성종은 해안 요새를 설치했다.[9] 그러나 대규모 침략 시에는 분산된 방어 체제 때문에 각 지방을 방어할 충분한 병력이 부족했다. 각 방어 구역을 방어하기 위해 강제적인 지역 병력의 집중적 사용이 필요했으며, ''부필적타진지조법'' 규정은 각 지방이 서로 지원하는 것을 막았다. 이들은 익숙하지 않은 지방의 지형을 모르는 중앙 정부의 군 지휘관에게 지원을 요청했다.[13]

선조는 임진왜란 중 명나라의 향병제도와 병서를 바탕으로 한 민병 제도인 소고법을 1593년에 창설했다. 소고법은 신체 건강한 남성에게 일정 기간 군 복무를 의무화했다. 숙종은 해군력 강화를 위해 소고법을 시행했다. 이 제도는 조선 수군에 꾸준한 인력 공급을 제공하여, 국가의 연안 수역을 방어할 수 있는 대규모 상비 함대를 유지할 수 있게 했다. 소고법은 또한 수병과 해군 장교를 훈련시키고 장비를 갖추는 수단도 제공하여, 해군이 항상 작전에 대비할 수 있도록 했다. 그는 복무 기간을 이전의 두 교대에서 세 교대로 나누어 6개월의 복무 기간을 단축하고 장교들이 임무를 교대로 수행하도록 허용했다.[9]

7. 전략 및 전술

한국 해군은 역사적으로 한반도 연안의 거친 해역 환경에 맞춰, 속도보다는 강도와 힘을 강조하는 튼튼한 선박 건조 기술을 발전시켜 왔다. 조선 수군은 왜구의 해적질에 맞서기 위해 고려 시대의 군함을 활용하였고, 세종대왕 대에는 강력한 대포를 개발하여 전함에 장착, 일본 해적선과의 전투에서 큰 효과를 보았다.[6] 1419년 세종대왕은 이종무를 파견하여 쓰시마 섬을 공격, 왜구를 소탕하고, 이후 외교 교섭을 통해 일본 해적 활동 억제를 조건으로 무역을 허용하기도 했다. (오에이의 난)

조선 왕조 시대에는 어업은 활발했지만, 해군과 해상 작전은 쇠퇴했다. 조선 시대의 상대적인 평화는 군사력 약화를 초래했고, 농업과 유교 중심 정책으로 해군은 더욱 약화되었다. 그러나, 튼튼한 판옥선이 개발되어 조선 해군의 중추를 이루었고, 특히 임진왜란 때 이순신 제독의 지휘 아래 거북선과 함께 활약하며 큰 공을 세웠다.[6]

19세기 말까지 조선 수군은 해안 방어 요새 외에 큰 해군력이 없었다.[7] 1893년 통제영학당이 설립되어 장교를 양성했지만, 청일 전쟁 이후 폐쇄되었다. 일본 해적의 침략은 해군력 약화와 함께 심화되었고, 삼포왜란 이후 경상도 수군에 적용되던 합동 방어 체계는 전라도로 확대되었으며, 결국 해군과 육군 모두를 위한 지승방략 방어 전략이 채택되었다. 진관 체제는 각 도를 기반으로 한 지역 방어 시스템이었고, 지승방략은 위급 상황 시 지휘관이 병력을 이끌고 지정된 방어 지역으로 이동하여 전투를 벌이는 방식이었다.[8][10]

조선 수군은 ''제승방략'' 체제를 통해 병력과 선박을 동원했지만, 중앙 정부에서 임명된 제독이 새로 동원된 군대를 이끌고 도착하는 방식은 비효율적이었다.[14][15] 이동 중인 지휘관이 현장에 도착하기 전까지 인근 부대는 대기해야 했고, 임명된 제독은 해당 지역의 환경, 기술, 병력 구성에 익숙하지 않을 수 있었다. 또한, 정부는 주력 부대를 유지하지 않아 훈련받지 않은 신병이 군대의 상당 부분을 차지했다.[15]

임진왜란 당시 이순신은 일본군의 보급로를 차단하고, 전략적 위치에서 일본 함대와 교전하여 격파했다. 그는 사거리와 포병을 활용하여 일본군의 백병전을 막고, 매복 전술을 사용했다.[42] 그는 학익진(학익진|鶴翼陣한국어), 장사진(장사진|長蛇陣한국어), 횡열진(횡열진|十字整陣한국어)의 세 가지 해전 대형을 사용했고,[42] 측면 포격과 함포 사격으로 적 함선을 격침시켰다.[43][44]

이순신의 목표는 강력한 포격과 화살을 이용한 함포 사격으로 적 함선을 격침시키는 것이었다. 옥포 해전에서는 측면 포격으로 일본군을 공격했고,[42] 노량 해전에서는 약 200척의 적 함선을 불태웠다.[42]

이순신의 매복 전술은 일본 함대를 궤멸시키기 위해 일본 지도자를 선제 공격하는 것이었다. 당포 해전에서는 거북선을 돌격시켜 적 기함을 공격했고, 부산포 해전과 명량 해전에서는 적의 기함에 화력을 집중하여 파괴했다. 또한, 지휘관의 머리를 매달아 일본 함대가 혼란에 빠지도록 했다.[42][44]

돌파 전술(당파전술|撞破한국어)은 적을 격파하기 위한 충격 전술이었다. 사천 해전에서 거북선이 돌격하고 판옥선이 제압 사격으로 지원했다. 부산포 해전에서는 거리와 사거리를 활용하여 100척 이상의 적 함선을 침몰시켰다.[42][44]

장사진은 많은 함선이 전열을 이루는 대형으로, 거북선이 돌파 전술을 펼친 후 판옥선이 뒤따르는 돌격 대형과, 부산포 해전에서처럼 연속적인 일제 사격을 위해 원을 그리며 항해하는 대형이 있었다.[42]

학익진은 중앙에 대형 전함과 예비 전력을 배치하고, 측면에 기함, 경량 함선, 거북선을 배치하여 적 함대를 포위하는 대형이다. 한산도 해전에서 이순신은 소규모 부대로 일본 함대를 유인하여 한산도 인근 해역으로 끌어들인 후, 학익진 대형으로 포위하고 포격을 가했다.

첨자진(첨자진한국어)은 "뾰족하다"는 의미의 한자 ('''尖''')를 기반으로 하는 대형으로, 두 줄로 학익진 대형으로 전환되어 일제 사격을 통해 연속적인 일제 사격을 가한다.

참조

[1]

서적

The Samurai Invasion of Korea 1592-98

https://books.google[...]

Osprey Publishing

2015-03-25

[2]

서적

Japan At War: An Encyclopedia

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2013

[3]

서적

Japan At War: An Encyclopedia

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2013

[4]

서적

The inseparable trinity: Japan's relations with China and Korea

Cambridge UP

1991

[5]

서적

A New History of Korea

Ilchokak

1984

[6]

웹사이트

Fifty Wonders of Korea Volume 2. Science and Technology

https://web.archive.[...]

2011-04-18

[7]

웹사이트

The First US Naval Attaché to Korea

https://web.archive.[...]

2007-05-06

[8]

웹사이트

The most avoided military service during Joseon Dynasty era

https://www.donga.co[...]

The Dong-a Ilbo

2022-04-29

[9]

웹사이트

수군(水軍)

http://encykorea.aks[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2022-04-17

[10]

웹사이트

수군의 편제 &수군의 역사

https://www.gyeongna[...]

Chungmugong Yi Sun-shin

2022-04-01

[11]

웹사이트

만호(萬戶)

http://encykorea.aks[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2022-04-19

[12]

웹사이트

수군의 편제 &수군의 역사

https://www.gyeongna[...]

Chungmugong Yi Sun-shin

2022-04-01

[13]

서적

Military Transformation on the Korean Peninsula: Technology Versus Geography

https://hydra.hull.a[...]

University of Hull

2011

[14]

서적

Military Transformation on the Korean Peninsula: Technology Versus Geography

https://hydra.hull.a[...]

University of Hull

2011

[15]

서적

2002

[16]

웹사이트

병조선(兵漕船)

http://encykorea.aks[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2022-04-02

[17]

웹사이트

맹선(猛船)

http://encykorea.aks[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2022-04-02

[18]

웹사이트

별선(別船)

http://encykorea.aks[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2022-04-10

[19]

논문

Crouching Tigers, Secret Weapons: Military Technology Employed During the Sino-Japanese-Korean War, 1592–1598

2005

[20]

웹사이트

방패선(防牌船)

http://encykorea.aks[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2022-04-20

[21]

서적

A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East [6 volumes]: From the Ancient World to the Modern Middle East

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2009-12-23

[22]

서적

Science and Civilisation in China

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1970-06-01

[23]

서적

The Naval Forces of the Joseon Dynasty

Journal of Korean History

2002

[24]

웹사이트

Jeondae(戰帶)

https://folkency.nfm[...]

[25]

웹사이트

Yungbok(戎服)

https://folkency.nfm[...]

[26]

웹사이트

벙거지

http://100.empas.com[...]

Empas / Encyclopædia Britannica

2008-09-27

[27]

웹사이트

경남도, 임진왜란 조선수군 군수품 복원 나섰다

https://www.yna.co.k[...]

Yonhap News Agency

2022-03-31

[28]

웹사이트

Home>전시안내>특별전시{{!}}국립고궁박물관

https://www.gogung.g[...]

2021-09-02

[29]

웹사이트

What Is the Dangpa?

https://www.martiala[...]

2021-09-08

[30]

서적

The Samurai Invasion of Korea, 1592–98

Osprey

2008

[31]

뉴스

Archery in Joseon Kingdom

https://www.koreatim[...]

The Korea Times

2014-07-22

[32]

서적

18세기 활쏘기(國弓) 수련방식과 그 실제 -『림원경제지(林園經濟志)』『유예지(遊藝志)』射訣을 중심으로

http://www.worldcat.[...]

탐라문화

2015

[33]

서적

Science and Technology in Korean History: Excursions, Innovations, and Issues

2005-12-30

[34]

서적

Fighting Ships of the Far East, Volume 2: Japan and Korea

2003-01-25

[35]

웹사이트

the Annals of the Joseon Dynasty in Korean

http://sillok.histor[...]

[36]

문서

The Diary of a Militia (향병일기; Hyangbyeong-ilgi)

National Institute of Korean History

[37]

웹사이트

세총통(細銃筒)

http://encykorea.aks[...]

2022-02-25

[38]

웹사이트

보물 세총통 (細銃筒) : 국가문화유산포털 – 문화재청

https://www.heritage[...]

2022-02-25

[39]

Youtube

【ENG SUB】세계최초 권총형 총통 '세총통' feat. 화력대왕 '세종' Se-Chongtong, the Smallest of Korean Hand Cannons

https://www.youtube.[...]

2020-11-14

[40]

서적

undefined

2002

[41]

서적

undefined

2002

[42]

웹사이트

Strategy Center

https://www.gyeongna[...]

2022-04-10

[43]

웹사이트

장사진

http://korean.defini[...]

2020-06-18

[44]

웹사이트

Strategy Center

https://www.gyeongna[...]

2022-04-12

[45]

조선왕조실록

환관의 제어, 불교의 배척, 여자의 외출제한 등 12개 조목을 건의한 대사헌 남재의 상서문

https://sillok.histo[...]

1392-09-21

[46]

웹사이트

수군

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[47]

조선왕조실록

의정부 이하 각 아문의 관제를 개정하다

https://sillok.histo[...]

1894-06-28

[48]

웹사이트

수군

http://contents.hist[...]

[49]

웹사이트

수군만호부

http://encykorea.aks[...]

[50]

조선왕조실록

전함을 폐지하는 문제에 대해 논의하다

https://sillok.histo[...]

1417-05-14

[51]

조선왕조실록

상왕과 임금이 대신들을 불러 대마도 치는 문제를 의논하다

https://sillok.histo[...]

1417-05-14

[52]

조선왕조실록

이종무가 다시 대마도로 향해 진군하다

https://sillok.histo[...]

1417-06-19

[53]

조선왕조실록

도도웅와가 보낸 서신에 답한 예조 판서 허조의 편지

https://sillok.histo[...]

1417-10-18

[54]

조선왕조실록

수군 도절제사를 고쳐 수군 도안무 처치사라고 하다

https://sillok.histo[...]

1418-10-27

[55]

웹사이트

수군의 역사

https://www.gyeongna[...]

[56]

웹사이트

수군

http://encykorea.aks[...]

[57]

웹사이트

방수군포

http://contents.hist[...]

[58]

웹사이트

교과서 용어해설 - 병영

http://contents.hist[...]

[59]

웹사이트

보령 충청수영성

http://www.heritage.[...]

[60]

웹사이트

보령시의 역사

https://www.brcn.go.[...]

[61]

웹사이트

수군절도사

http://encykorea.aks[...]

[62]

웹사이트

수군첨절제사

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[63]

웹사이트

만호

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[64]

조선왕조실록

이순신을 본직은 그대로 둔채 삼도수군 통제사에 겸임시키다

https://sillok.histo[...]

1593-08-01

[65]

조선왕조실록

적이 수군을 습격하여 깨뜨리니 원균과 이억기, 최호가 전사하다

https://sillok.histo[...]

1597-07-01

[66]

조선왕조실록

다시 이순신을 통제사로 삼다

https://sillok.histo[...]

1597-07-01

[67]

조선왕조실록

통제사 이순신이 진도 벽파정 아래에서 적을 격파하여 왜장을 죽이다

https://sillok.histo[...]

1597-09-01

[68]

뉴스

이순신의 해전 전술 (2):거북선은 근접 총통포격용 돌격선이다

https://kookbang.dem[...]

국방일보

2012-05-07

[69]

웹사이트

신에게는 아직 전선이 12척이나 있습니다.

https://www.gyeongna[...]

[70]

논문

명량해전 직전 조선 수군의 폐지 문제에 대한 재검토

https://www.kci.go.k[...]

2021

[71]

웹사이트

지방군의 개편-속오군

http://contents.hist[...]

우리역사넷

[72]

서적

조선 후기 수군 연구

역사비평사

[73]

웹사이트

전근대시기 해양안보 요충지, 진해지역의 해전과 수군 유적

http://www.komsf.or.[...]

[74]

웹사이트

통영 두룡포 기사비

http://www.heritage.[...]

문화재청

[75]

웹사이트

통어영

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[76]

웹사이트

지중추부사 정응성이 강화도에 배를 준비할 것을 상소하다

https://sillok.histo[...]

1634-09-19

[77]

문서

승정원일기

1637-06-07

[78]

웹사이트

세자가 성을 나가겠다는 내용의 봉서를 비국에 내리다

https://sillok.histo[...]

1637-01-22

[79]

웹사이트

강도가 함락되는 전후 사정

https://sillok.histo[...]

1637-01-22

[80]

웹사이트

강도 연변에 보를 설치하는 것 등의 국방에 관한 일을 대신들과 논의하다

https://sillok.histo[...]

1655-01-17

[81]

웹사이트

둔전경작

https://www.gyeongna[...]

충무공이순신

[82]

웹사이트

12공방으로 유명했던 통영의 목공예

https://ncms.ncultur[...]

[83]

웹사이트

통제사 윤득구가 전병선(戰兵船)의 조윤의 변통에 관한 조례를 올리다

https://sillok.histo[...]

1796-01-21

[84]

뉴스

기후가 역사를 뒤집었다…17세기는 ‘소빙기 위기’

http://www.atlasnews[...]

2019-07-04

[85]

웹사이트

조선 수군의 연승

http://contents.hist[...]

[86]

뉴스

전통 무기 ‘미완의 부활’

https://www.sisajour[...]

1994-08-14

[87]

웹사이트

Taking a look at the USS Colorado — all of them

https://www.navytime[...]

2018-03-18

[88]

웹사이트

Frigate (18th–19th century)

https://www.dhm.de/m[...]

[89]

서적

Field Artillery Weapons of the American Civil War

University of Illinois Press

2004

[90]

뉴스

우리 조상들의 얼이 살아 숨 쉬는 강화의 돈대

http://www.ohmynews.[...]

2022-04-19

[91]

웹사이트

고고학이 발굴한 경기도

https://www.ggcf.kr/[...]

2022-09-20

[92]

논문

신미양요: 참전 미군 기록과 두 미군의 편지

https://www.kci.go.k[...]

2021

[93]

뉴스

고종, 최초군함 양무호 명명·신순성 함장 임명

http://www.incheonil[...]

2015-04-13

[94]

뉴스

갑곶진에 통제영학당 복원 추진

https://insufirst.ti[...]

2009-04-30

[95]

웹사이트

손원일 제독

https://www.navy.mil[...]

[96]

웹사이트

맹선

http://contents.hist[...]

[97]

웹사이트

선장청

http://dic.seamuse.g[...]

[98]

웹사이트

맹선

http://dic.seamuse.g[...]

[99]

웹사이트

전선

http://dic.seamuse.g[...]

[100]

웹사이트

거북선

http://dic.seamuse.g[...]

[101]

뉴스

“해사 복원 거북선은 엉터리… 철저한 고증 거치지 않은 역사왜곡”

https://www.seoul.co[...]

2019-04-29

[102]

뉴스

조선 최초 임진강 거북선 복원, 그 방향을 찾다

https://www.kyeonggi[...]

2020-08-18

[103]

뉴스

400년만에 복원되는 거북선, 용머리·철갑 이런 것 없다

https://www.joongang[...]

2019-09-10

[104]

논문

거북선의 복원(復元)에 관한 소고

https://scholar.kyob[...]

2006

[105]

웹사이트

방패선

http://dic.seamuse.g[...]

[106]

논문

"복선(福船)과 복건해상(福建海商)에 관한 연구(硏究)"

https://scienceon.ki[...]

[107]

웹사이트

사선

http://dic.seamuse.g[...]

[108]

논문

조선시대 수군 진형과 함재 무기 운용

https://www.kci.go.k[...]

국방부 군사학연구소

[109]

웹사이트

우수영전진도첩

http://www.heritage.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com