평민

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

평민은 역사적으로 다양한 사회에서 나타난 신분 또는 계급으로, 일반적으로 특권 계층에 속하지 않는 일반 시민을 의미한다. 고대 그리스에서는 자유인으로 노예와 구분되었으며, 로마에서는 귀족(파트리키)을 제외한 시민을 지칭했다. 중세 유럽에서는 귀족과 성직자 외의 신분을, 근대 이후에는 신분제가 폐지되면서 권력이 없는 일반 사람들을 가리키는 용어로 사용되었다. 영국에서는 국왕과 귀족을 제외한 모든 사람을 평민으로 지칭하며, 로마 공화정에서는 '원로원과 로마 국민'이라는 용어를 사용했다. 여러 사회에서 평민은 사회적 분열과 변동의 중요한 요인이었으며, 혁명과 개혁을 통해 권리를 획득하고 사회 변화를 이끌어내는 역할을 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 유럽 신분제 - 성직자

성직자는 종교 의식을 집행하고 가르침을 전달하는 사람으로, 각 종교마다 명칭, 역할, 자격 요건이 다르며, 역사적으로 종교적·정치적 권위를 가지기도 했으나 현대에는 건강 문제 등이 사회적 이슈가 되기도 한다. - 유럽 신분제 - 농민

농민은 농업에 종사하는 사람을 의미하며, 시대와 지역에 따라 다양한 사회적 지위와 경제적 조건을 가졌고, 토지 소유 여부, 사회경제적 지위, 정치적 참여 등 다양한 측면에서 연구되고 있다. - 사회 집단 - 인민

인민은 중국에서 유래하여 시대와 지역에 따라 의미가 변화해 온 용어로, 피지배민을 의미하는 경우가 많았으나, 공산주의 운동에서는 특정 계급을 지칭하는 좁은 의미로 사용되기도 했으며, 현대에는 사용 맥락에 따라 다르게 해석될 수 있다. - 사회 집단 - 민중

민중은 원래 '많은 사람들'을 뜻하는 한자어였으나, 좌파 이념에서는 소외된 계층을 지칭하는 용어로, 민주화 운동 세력에게는 사회 구성원 전체를 포괄하는 의미로 사용되었으며, 한국 사회 민주화 운동의 중요한 사례들이 존재하고 민중신학과 해방신학은 민중을 역사 변혁의 주체로 해석하는 이념적 기반을 제공했지만, 민중을 열등하게 보는 시각도 존재한다. - 사회 계급 - 시민

시민은 법적인 권리와 의무를 지니는 정치 공동체의 구성원이며, 고대 그리스 폴리스에서 유래하여 국민 국가의 구성원, 참정권과의 관계, 세계 시민주의 등의 다양한 의미로 사용된다. - 사회 계급 - 부르주아지

부르주아지는 중세 도시의 상공업자에서 유래하여 자본을 축적한 자본가 계급을 의미하며, 봉건 사회 붕괴와 자본주의 발전에 기여했으나, 마르크스주의에서는 노동자 계급과 대립하며 문화적 헤게모니와 과시적 소비로 비판받고, 역사와 예술에서 다양한 의미로 해석된다.

2. 역사

역사를 통틀어 여러 주권 국가들이 '평민'이라는 이름 아래 사회 구성원을 분류하고 통치 체제를 구축해왔다.

비교 역사학자 오스왈드 슈펭글러는 자신이 연구한 여러 문명에서 귀족, 사제, 평민이라는 사회적 구분이 반복적으로 나타남을 발견했다(비문명 사회에는 이러한 구분이 없을 수 있다고 보았다).[13] 예를 들어, 고대 바빌로니아 문명의 함무라비 법전에서는 귀족에게 해를 입혔을 때의 처벌이 평민에게 해를 입혔을 때보다 더 가혹하게 규정되어 있었다.[14]

2. 1. 고대 사회

고대 그리스에서 평민 계층에 속했던 플레브스(Latin: Plebs)는 노예와 명확히 구분되는 자유인으로 인정받았다.[23] 이들은 재산권, 참정권 등의 권리와 함께 전쟁 참여의 의무를 지녔다. 로마 제국에서는 이러한 평민의 권리가 12표법과 같은 성문법을 통해 공식적으로 명시되기도 했다.[24] 로마 사회는 전통적으로 파트리키(귀족)와 플레브스(평민)로 나뉘었는데, 이는 기원전 6세기경 세르비우스 툴리우스 왕이 기존의 씨족 기반 분할로 인한 내분을 막기 위해 도입했을 가능성이 제기된다.[1] 로마 공화정과 이후의 로마 제국 시기에도 Senatus Populusque Romanus|세나투스 포풀루스퀘 로마누스la(SPQR, 로마의 원로원과 국민)라는 표어를 사용하여, 황제들이 강력한 권력을 행사할 때조차 형식상 원로원과 로마 국민의 이름으로 통치함을 내세웠다.반면, 고대 그리스에서는 일반적으로 계급이라는 개념이 뚜렷하지 않았으며, 사회는 주로 비그리스인, 자유 그리스인, 노예로 구분되었다.[2] 다만 초기 고대 아테네에서는 아르콘, 행정관, 재무관 등 특정 고위 관직은 가장 부유한 시민에게만 허용되는 등 계급적 요소가 존재했다. 이러한 구분은 클레이스테네스의 민주 개혁을 통해 완화되었는데, 그는 사회 구조를 재편하여 이전과는 다른 방식으로 시민들을 통합하고자 했다.[1]

춘추시대를 포함한 고대 중국에서는 국가의 모든 구성원을 군주의 신하, 즉 ‘신민’(臣民)으로 간주하는 경향이 강했다. 이로 인해 고대 그리스나 로마에 비해 평민의 권리는 상대적으로 제한적이었다.[23] 그럼에도 평민 출신의 거상 여불위처럼 막대한 부를 쌓아 권력에 영향을 미친 사례는 평민의 재산권과 일정한 권리가 인정되었음을 보여준다.[25]

한국의 경우, 고조선 시대의 법으로 알려진 8조법에 '남의 물건을 훔친 자는 노비로 삼는다'는 조항이 있어, 당시 사회에 사유 재산 개념과 노비 제도가 존재했음을 시사한다. 이를 통해 노비와 구분되는 평민 신분이 존재했을 것으로 추정된다. 이후 삼국 시대에는 귀족, 평민, 천민으로 신분이 나뉘었으며, 특히 신라에서는 골품제라는 매우 엄격한 신분 제도를 운영하여 신분 간의 이동을 크게 제한했다.[26]

2. 2. 중세 및 근세 사회

유럽의 중세 시대 평민은 프랑스의 삼부회에서 볼 수 있듯이 귀족이나 성직자가 아닌 일반 백성을 의미했다.[27] 4세기 이후 기독교의 영향력이 커지면서 유럽 사회는 새로운 세계관 아래 재편되었는데, 이는 근세 초기까지 사회 구조에 대한 인식을 지배했다.[1] 성 아우구스티누스는 사회 계층 분화가 인간의 타락에서 비롯되었다고 보았다.[1] 사회는 크게 사제(성직자), 귀족, 그리고 평민의 세 계층으로 나뉘었으며, 이는 종종 "기도하는 자"(oratores|오라토레스la), "싸우는 자"(bellatores|벨라토레스la), "일하는 자"(laboratores|라보라토레스la)로 표현되었다. 이 세 계급을 나타내는 라틴어 용어는 9세기 문헌부터 등장하며 현대 교과서에서도 사용된다.[3] 이러한 구분은 신분제로 공식화되었고, 평민은 귀족이나 성직자가 아닌 대다수 인구를 차지하며 주로 농민과 장인으로 구성되었다.

중세 시대 평민의 사회적 이동성은 매우 제한적이었다. 일반적으로 농노는 귀족 계급인 bellatores|벨라토레스la 집단에 들어갈 수 없었다. 간혹 평민 자녀가 성직자 계급인 oratores|오라토레스la에 진입하는 경우가 있었는데, 주로 시골 지역 사제가 되는 경로였다. 성직자 교육을 통해 고위 행정직에 오르는 경우도 있었으며, 귀족들은 왕조 분쟁에서 중립적일 가능성이 높은 평민 출신 관료를 선호하기도 했다. 신성 로마 제국에서는 농노가 성직자가 된 사례도 있었으나,[4] 카롤링거 시대 이후 성직자는 주로 귀족 출신으로 충원되었다.[5] 8세기부터 15세기까지 임명된 2000명의 주교 중 농민 출신은 단 5명에 불과했다.[6]

중세 유럽의 사회 질서는 15세기 이동식 대포가 발달하면서 변화를 맞이했다. 이전까지는 소규모 병력을 가진 귀족도 성이나 요새화된 도시에서 오랫동안 버틸 수 있었으나,[7] 강력한 대포의 등장은 성벽의 방어력을 크게 약화시켰다. 통치자들은 영토를 효과적으로 지배하기 위해 값비싼 야전군을 유지해야 했고, 이는 군주국가의 형성을 촉진했다. 새로운 시대의 안보를 유지하기 위해 군주들은 평민에게 더 많은 세금을 부과하게 되었다. 15세기 후반 이전의 정치 이론은 통치자가 공공의 이익을 위해 봉사해야 함을 강조했으며, 빵과 맥주의 법령처럼 평민의 이익을 고려한 법률도 존재했다.[1] 그러나 필립 드 코민, 니콜로 마키아벨리, 그리고 이후 리슐리외 추기경 같은 인물들은 통치자에게 개인과 국가의 이익을 우선시하라고 조언하기 시작했다. 리슐리외는 국가가 도덕보다 우위에 있다는 raison d'état 개념을 명시적으로 제시했다.[1]

이러한 변화는 귀족과 성직자에 대한 평민의 불만을 키웠다. 특히 일부 사제들이 고해성사를 통해 얻은 권력을 남용하면서 성직자에 대한 신뢰는 더욱 하락했다. 프로테스탄트 종교 개혁은 이러한 문제를 해결하려는 시도였으나, 이후에도 평민들의 불신은 계속되었다. 귀족과 성직자 모두에 대한 불만은 1642년 잉글랜드 혁명과 같은 사회적 격변으로 이어졌다. 올리버 크롬웰이 이끄는 의회파 군대가 승리한 후, 레벨러와 같은 급진적인 운동이 등장하여 모든 사람의 평등을 주장했다. 1647년 퍼트니 토론에서 토마스 레인스버러 대령은 정치 권력을 평민에게 주어야 한다고 주장하며 보편 남성 참정권을 최초로 옹호했지만,[8] 결국 상당한 재산을 가진 사람들에게만 투표권이 주어졌다. 혁명 이후에도 영국의 정치 권력은 여전히 귀족이 주도했으며, 일부 부유한 평민만이 의회에 참여할 수 있었다.[8]

후기 중세에는 부르주아 계급이 성장하면서 부유한 평민들이 현대 중산층의 기반을 마련했다. 이들 역시 평민으로 불렸는데, 영국의 피트 장로는 "위대한 평민"으로 불렸고, 이 별명은 20세기 미국 윌리엄 제닝스 브라이언에게도 사용되었다. 그러나 중산층의 이해관계가 항상 노동 계급 평민의 이해관계와 일치하지는 않았다.

사회사가 칼 폴라니에 따르면, 19세기 영국 중산층은 개혁법 1832를 통해 상류층으로부터 정치 권력을 얻어냈지만, 이 과정에서 노동 계급 평민들을 외면하는 결과를 낳았다.[9] 산업혁명은 많은 노동 계급 평민에게 극심한 경제적 어려움을 안겨주었고, 전통적인 농업 시스템이 대규모 농장으로 대체되면서 많은 이들이 생계 수단을 잃었다. 초기에는 구빈원 설립이나 실외 구호(구빈원 외부에서의 금전적 지원) 같은 스피넘랜드 제도를 통해 빈곤층을 지원하려는 노력이 있었으나,[9] 윌리엄 피트 젊은이의 개혁 이후 중산층의 반대로 인해 전국적인 지원 시스템은 제대로 구축되지 못했다. 결국 1834년 1834년 빈민법 개정법으로 실외 구호가 폐지되고, 구빈원은 의도적으로 열악한 환경으로 만들어져 빈민들의 입소를 억제하려 했다. 폴라니는 이것이 당시 고전 경제학 이론의 영향으로, 기아의 공포만이 노동자들을 시장 경제에 순응하게 만들 수 있다는 믿음 때문이었다고 분석했다. 19세기 말에 이르러 경제 발전으로 노동 계급의 생활 수준이 어느 정도 향상되면서 중산층과 노동 계급의 이해관계가 다시 수렴되는 경향을 보였다. 폴라니는 대륙 유럽에서는 영국만큼 중산층과 노동 계급의 이해관계가 극명하게 갈라지지는 않았다고 지적한다.[9]

한편, 동아시아에서는 다른 형태의 신분 제도가 발전했다. 중국은 송나라 시대에 과거제도를 통해 관리를 선발하면서[28] 왕족을 제외한 사회 구성원을 양인(良人)과 천민(賤民)으로 나누는 양천제가 확립되었다. 양인은 자유민으로서 관직 진출, 교육, 결혼 등의 자유를 누리는 대신 국가에 세금을 납부할 의무를 졌다. 이러한 양천제는 한국의 고려 초기에 도입되어 조선 시대까지 이어졌다.[29] 조선 시대에는 법적으로 양인이면 누구나 과거에 응시할 자격이 있었으나, 실제로는 양반, 중인, 상민 등으로 신분이 세분화되어 운영되었다는 견해가 있다. 하지만 과거 합격자의 약 36%가 상민 출신이었다는 연구 결과는 조선 사회가 비교적 역동적이었음을 보여준다.[30] 백정이나 노비 같은 천민을 제외한 모든 백성은 법적으로 양인이었지만, 과거를 통해 고위 관직에 오르는 양반이나 전문직 및 하급 관리를 담당한 중인과 달리, 일반적인 양인 즉 상민은 주로 농업에 종사하며 조세와 군역의 의무를 부담했다. 보부상과 같은 상인 역시 양인 신분이었다.[20]

2. 3. 근대 사회

근대에 이르러 신분제가 철폐되면서 귀족과 평민, 천민의 차별은 대부분의 국가에서 더 이상 존재하지 않게 되었다. 그러나 인도의 카스트와 같이 여전히 신분적 차별이 남아있는 경우도 있다.[31]프랑스 혁명과 나폴레옹 전쟁, 그리고 산업화를 거치면서 귀족, 성직자, 평민으로 나뉘던 삼부회 제도는 점차 의미를 잃어갔다. 이후 "보통 사람들"이라는 용어는 특권 계층과 대비되는 일반적인 사람들을 지칭하는 의미로 사용되기 시작했다.

후기 중세 동안 부유한 평민들이 부르주아라는 중간 계급을 형성하면서 현대 중산층의 기반이 마련되었다. 이들도 여전히 평민으로 불릴 수 있었는데, 예를 들어 영국의 피트 장로는 "위대한 평민"으로 불렸고, 이 호칭은 20세기 미국 윌리엄 제닝스 브라이언에게도 사용되었다. 그러나 중산층의 이해관계가 항상 노동 계급 평민들과 일치하지는 않았다.

사회사가 칼 폴라니에 따르면, 영국의 중산층은 1832년 개혁법을 통해 영국 상류층으로부터 정치 권력을 얻는 과정에서 노동 계급 평민들을 사실상 배신했다고 평가된다. 산업혁명은 많은 노동 계급 평민들에게 심각한 경제적 고통을 안겨주었다. 전통적인 소작농 시스템이 소수의 개인이 운영하는 대규모 농업으로 대체되면서 많은 이들이 생계 수단을 잃었다. 이에 상류층은 구빈원과 같은 기관을 통해 일자리를 제공하거나, 실외 구호 제도를 통해 구빈원에 들어가지 않고도 지원을 제공하려 했다.[9] 스피넘랜드 제도는 노동 계급 평민들이 기아를 면하는 데 어느 정도 기여했다.

그러나 1834년 빈민법 개정법으로 실외 구호가 폐지되고, 구빈원은 의도적으로 매우 열악한 환경으로 만들어져 많은 사람들이 구빈원에 들어가느니 굶주림을 택할 정도였다. 폴라니는 이를 당시 유행하던 고전 경제학 이론과 연결 짓는데, 이 이론은 노동자들이 자유 시장에 적응하기 위해서는 기아와 같은 극한 상황의 자극이 필요하다고 보았다. 19세기 말에 이르러 영국 본토에서는 경제 발전으로 노동 계급의 생활 수준이 향상되면서 노동 계급과 중산층의 이해관계가 다시 가까워졌고, 평민 계급 내의 분열은 줄어들었다. 폴라니는 대륙 유럽에서는 중산층과 노동 계급의 이해관계 분열이 영국만큼 심하지는 않았다고 지적한다.[9]

공산주의 이론은 사회를 자본가 계급과 프롤레타리아(대중)로 나누었다. 마르크스주의는 '사람들'을 역사의 창조자로 보면서도, 계급적 차이를 바탕으로 혁명을 이끌 특정 세력의 통합을 강조했다. 19세기에는 여러 국가에서 지식인들이 보통 사람들에게 동정심을 느끼고 그들의 해방을 위해 노력하는 경향이 강해졌다. 예를 들어, 제정 러시아에서는 네크라소프, 헤르젠, 톨스토이와 같은 작가들이 보통 사람들의 고통에 대해 썼다. 또한 "인민 보복", "인민의 의지", "인민자유당", "인민사회당" 등 사람들의 해방을 목표로 하는 여러 단체와 정당, 운동이 등장했다.

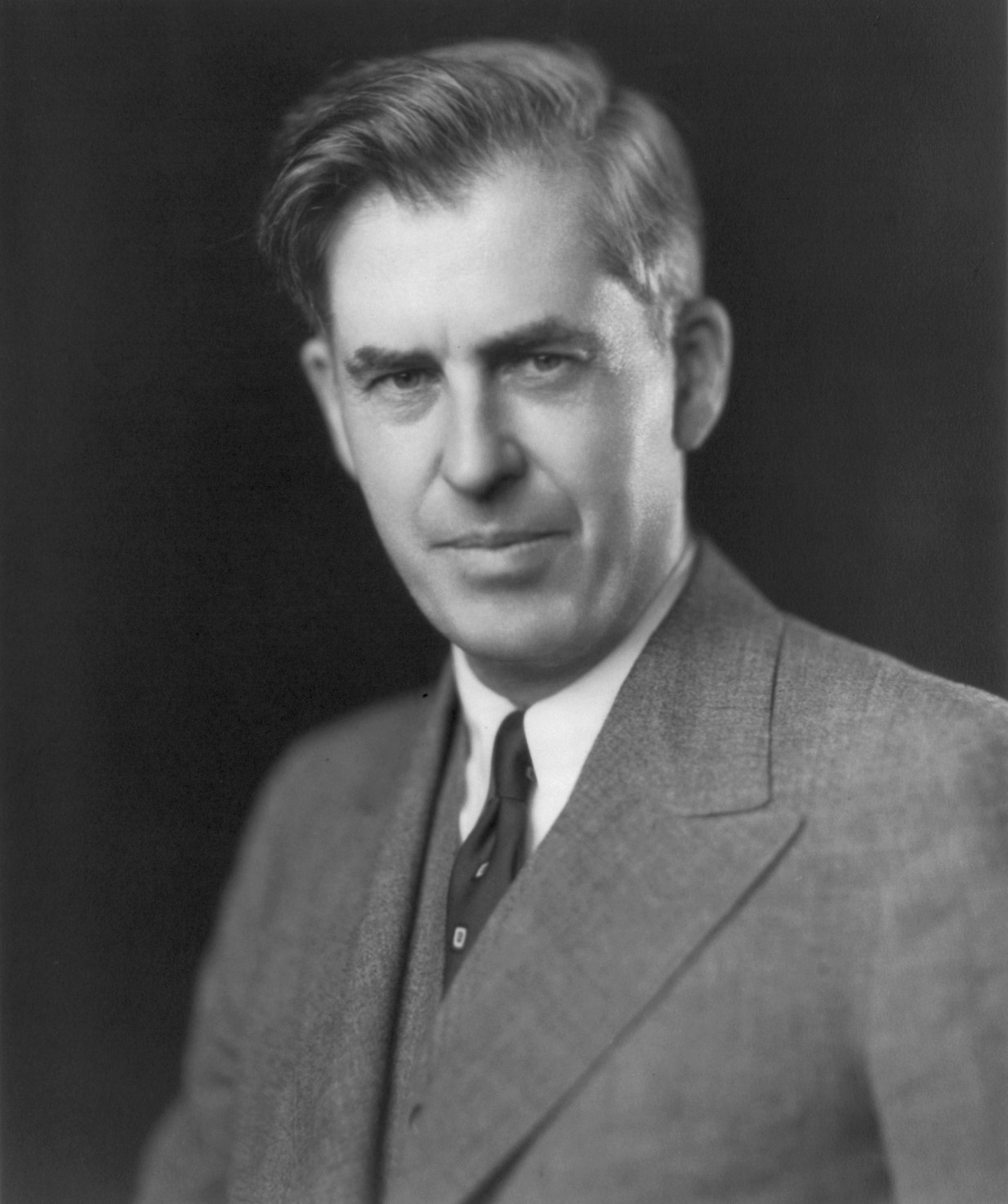

미국에서는 헨리 A. 월리스 부통령이 1942년 연설에서 "보통 사람들의 세기"가 도래했음을 선언하며, 전 세계의 "보통 사람들", 특히 중국인, 인도인, 러시아인, 미국인들이 행진하고 있다고 말했다.[10] 이 연설은 아론 코플랜드의 유명한 작품 ''보통 사람을 위한 환상곡''에 영감을 주었다.[11] 1948년에는 해리 S. 트루먼 대통령이 "모든 돈을 가진 사람들의 이익이 아니라 보통 사람들의 이익을 위해 일하는" 정부의 필요성을 강조하는 연설을 했다.[12]

일본에서는 메이지 유신 이후 신분 제도 개편 과정에서 '평민'이라는 법적 용어가 사용되었다.

- 1869년(메이지 2년): 공가(公家)·다이묘(大名) 등은 화족(華族), 사분(士分) 지위의 무사(武士)는 시족(士族), 아시가루(足軽) 등 하급 무사는 졸족(卒族)으로 분류되었고, 그 외 일반 국민에게 “평민(平民)”이라는 용어가 사용되기 시작했다.

- 1872년(메이지 5년): 졸족 폐지.

- 1875년(메이지 8년): 포고 제44호를 통해 “평민”이 화족·시족과 대비되는 족칭(族称, 신분 명칭)으로 규정되었다.[15] 사민평등과 치록처분에 의한 신분제 재편 당시, 일본 전국 총인구 중 평민의 비율은 93.41%(3110만 6514명)에 달했다.[16]

화족이나 시족 집안에서 태어났더라도, 분가하여 독립 가정을 이루면 원칙적으로 평민이 되었다. 하라 다카시 총리대신이 대표적인 예로, 그는 모리오카 번(盛岡藩) 가로(家老)의 아들이었으나 분가하여 평민이 되었다. 예외적으로 화족 분가 중 특별히 화족으로 서열되거나, 다른 화족 집안의 양자가 되는 경우도 있었다. 시족이 분가했을 때도 그 칭호를 잃고 평민이 되었다(메이지 7년 포고 제73호).

시족과 평민의 구분은 가계를 나타내는 명칭의 차이일 뿐, 법률적인 특권은 없었다. 화족은 국가로부터 특별 대우를 받았지만, 화족령 등 관련 법제를 제외하고는 시족, 평민과 동일한 법적 대우를 받았다. 구 호적법(제18조)에 따르면 호적부에는 화족과 시족의 족칭은 명시했지만, 평민의 칭호는 기재하지 않았다.

이후 1938년(쇼와 13년) 호적상에서 “평민” 표기가 삭제되었고,[17] 1947년(쇼와 22년) 5월 3일, 법 앞의 평등을 규정한 일본국 헌법 제14조 시행에 따라 화족·시족·평민의 족칭은 완전히 폐지되었다.

2. 4. 현대 사회

현대 사회에서는 공식적인 신분 제도가 사라졌지만, 여전히 특별한 권력을 갖지 않은 일반 사람들을 '평민'이라고 부르기도 한다. 대부분의 일반 국민이 여기에 해당한다고 볼 수 있다.프랑스 혁명과 나폴레옹 전쟁, 그리고 산업화를 거치면서 귀족, 성직자, 평민으로 나뉘던 전통적인 삼부회 제도는 점차 의미를 잃게 되었다. 이후 '보통 사람들'이라는 용어는 계속 사용되었지만, 이는 특권 계층과 대비되는 일반 대중을 가리키는 보다 포괄적인 의미로 변화했다.

공산주의 이론에서는 사회를 자본가 계급과 프롤레타리아(노동자 계급) 또는 '대중'으로 나누어 설명한다. 특히 마르크스주의는 '사람들'을 역사를 만들어가는 주체로 보았다. 마르크스는 '사람들'이라는 용어를 사용하면서도 계급 간의 차이를 무시하지 않았고, 혁명을 완수할 수 있는 특정 사회 계층의 중요성을 강조했다. 19세기 여러 나라에서는 지식인들이 보통 사람들의 삶에 깊은 공감을 보이며 이들의 해방을 위해 노력하는 경향이 강해졌다. 예를 들어, 제정 러시아에서는 많은 지식인들이 농노 해방 등 민중의 해방을 위해 힘썼다. 네크라소프, 헤르젠, 톨스토이와 같은 여러 작가들은 작품을 통해 보통 사람들의 고통스러운 삶을 묘사했다. 또한, '인민 보복', '인민의 의지', '인민자유당', '인민사회당' 등 민중의 해방을 목표로 하는 다양한 조직과 정당, 운동이 등장하기도 했다.

미국에서도 '보통 사람'이라는 개념이 중요하게 다뤄졌다. 1942년, 부통령 헨리 A. 월리스는 유명한 연설을 통해 "보통 사람들의 세기"가 도래했음을 선언하며, 전 세계의 "보통 사람들"이 함께 나아가고 있다고 말했다. 그는 특히 중국인, 인도인, 러시아인, 그리고 미국인을 언급했다.[10] 월리스의 이 연설은 이후 작곡가 아론 코플랜드에게 영감을 주어 널리 알려진 ''보통 사람을 위한 팡파르''가 탄생하는 계기가 되었다.[11] 1948년에는 대통령 해리 S. 트루먼이 "모든 돈을 가진 사람들의 이익이 아니라 보통 사람들의 이익을 위해 일하는" 정부의 필요성을 강조하는 연설을 하기도 했다.[12]

3. 서양

유럽에서는 고대 로마에서 귀족(파트리키)과 평민(플레베이)으로 사회를 나누는 개념이 나타났다.[1] 이는 후대 유럽 사회 구조에 영향을 미쳤다. 로마 공화정과 로마 제국은 공식적으로 라틴어 용어인 ''Senatus Populusque Romanus|세나투스 포풀루스퀘 로마누스la''(SPQR, 로마의 원로원과 국민)를 사용하여 통치의 정당성을 국민에게서 찾으려 했다. 반면 고대 그리스에서는 일반적으로 계급 개념보다는 자유민과 노예의 구분이 중요했다.[2]

기독교가 확산된 4세기 이후 유럽에서는 사회를 세 계급, 즉 성직자, 귀족, 평민으로 나누는 세계관이 지배적이었다.[1] 이는 각각 "기도하는 자"(''oratores''), "싸우는 자"(''bellatores''), "일하는 자"(''laboratores'')로 표현되기도 했다.[3] 평민은 이 세 신분 중 가장 다수를 차지했으며, 주로 농민과 장인으로 구성되었다. 중세 유럽의 삼부회에서도 평민은 제3신분에 해당했다. 중세 동안 평민의 사회적 이동성은 제한적이었으며, 농노가 귀족 계급으로 상승하는 것은 거의 불가능했고, 성직자가 되는 경우도 있었으나 고위직은 대부분 귀족 출신이 차지했다.[4][5][6]

15세기 대포의 발달은 중세 사회 질서에 큰 변화를 가져왔다. 성벽의 방어력이 약화되면서 통치자들은 강력한 군대를 유지하기 위해 평민에게 더 많은 세금을 부과했고, 이는 군주국가의 형성을 촉진했다.[7] 통치 이념도 공공의 이익보다는 국가 자체의 이익(raison d'État)을 우선시하는 방향으로 변화했다.[1] 이러한 변화 속에서 귀족과 성직자의 특권 남용에 대한 평민의 불만은 커져갔고, 이는 종교 개혁과 같은 사회 운동의 배경이 되었다. 17세기 잉글랜드 혁명은 이러한 불만이 폭발한 대표적인 사건으로, 이 과정에서 레벨러와 같은 급진 세력은 모든 사람의 평등과 보편 남성 참정권을 주장하기도 했다.[8]

후기 중세에 등장한 부르주아는 부유한 평민으로서 중산층의 기반을 마련했다. 산업혁명 이후 이들의 영향력은 더욱 커졌으나, 동시에 많은 노동 계급 평민들은 열악한 노동 환경과 경제적 어려움을 겪었다. 사회사가 칼 폴라니는 특히 영국에서 중산층이 정치 권력을 획득하는 과정에서 노동 계급의 이익을 외면했다고 지적하기도 했다.[9]

프랑스 혁명과 나폴레옹 전쟁, 산업화를 거치면서 귀족, 성직자, 평민으로 나뉘던 전통적인 신분 제도는 점차 해체되었다. "보통 사람들(common people)"이라는 용어는 특정 신분이 아닌, 특권 계층에 대비되는 일반 대중을 가리키는 의미로 널리 사용되기 시작했다. 공산주의 이론은 사회를 자본가와 프롤레타리아(대중)로 나누었으며, 마르크스주의는 '인민'을 역사의 주체로 보았다. 19세기 제정 러시아에서는 많은 지식인들이 보통 사람들의 고통에 공감하며 그들의 해방을 위해 노력했다. 미국에서는 헨리 A. 월리스 부통령이 1942년 연설에서 "보통 사람들의 세기"를 선언했으며[10], 이는 아론 코플랜드의 ''보통 사람을 위한 환상곡''에 영감을 주었다.[11] 해리 S. 트루먼 대통령 역시 "보통 사람들의 이익을 위해 일하는" 정부를 강조했다.[12]

비교 역사학자 오스왈드 슈펭글러는 여러 문명에서 귀족, 사제, 평민의 사회적 분할이 반복적으로 나타난다고 지적했다.[13] 예를 들어, 고대 바빌로니아의 함무라비 법전은 귀족에 대한 범죄를 평민에 대한 범죄보다 더 엄격하게 처벌했다.[14]

3. 1. 프랑스

유럽의 중세에서 평민은 프랑스의 삼부회에서 보여지듯 귀족과 성직자가 아닌 신분을 의미했다.[27] 구체제에서는 제1신분인 성직자, 제2신분인 귀족에 이어 세 번째 신분으로 '''제3신분'''이라고 불렸다.프랑스 혁명과 나폴레옹 전쟁, 그리고 산업화 이후, 귀족, 성직자, 평민으로 나뉘던 삼부회 제도는 시대에 뒤떨어진 것으로 여겨지게 되었다. "보통 사람들"이라는 용어는 계속 사용되었지만, 이전처럼 특정 신분을 지칭하기보다는 특권 계층과 대조되는 일반 사람들을 가리키는 더 넓은 의미로 쓰이게 되었다.

3. 2. 영국

영국에서는 법적으로 국왕과 귀족(peer) 이외의 사람을 평민(commoner)이라고 부른다.여기서 귀족이란 작위(peerage)를 가진 자를 의미하며, 다음과 같은 경우는 평민에 해당한다.

- '''의례 칭호만을 가지고 있는 자는 귀족이 아니라 평민'''이다. 즉, 본인이 작위를 가지고 있지 않다면, 단지 작위를 가진 자의 가족이라는 이유만으로 귀족이 되는 것이 아니라 평민으로 분류된다.

- 영국에는 과거 일본 제국의 화족(華族)과 같은 법적 사회 신분 제도가 존재하지 않는다. 법적으로 존재하는 것은 'Peerage 작위'를 가진 'Peer 작위 소지자'와 그 여성 배우자뿐이다. 법적 신분상으로는 평민(일반인)이지만, 사회적으로 '귀족층(Aristocrat)'으로 불리는 이들은 작위를 가지지 않은 작위 소지자의 자녀들에게 적용되기도 한다. 또한, House of Lords Act 1999에 의해 귀족원(House of Lords)의 세습 의원직을 상실한 사람들의 경우, 예를 들어 데번셔 공작(Duke of Devonshire)의 'Duke'는 현재 'Peerage(작위)'가 아니라 단순한 'Title(칭호)'이 되었다. 따라서 이 'Duke'를 작위인 것처럼 번역하는 것은 적절하지 않으며, 단순히 '데번셔 공'으로 칭하는 것이 적절하다. 영국 내에서 평민원(House of Commons) 의원에 입후보할 자격은 데번셔 공처럼 법적 신분이 '평민'인 사람에게도 주어지지만, 일반적으로 데번셔 공작 부부(Their Graces the Duke and the Duchess of Devonshire)는 '귀족층(Aristocrats)'으로 간주된다. 유럽 대부분의 언어에서는 'Duke'나 'Viscount' 등 작위 소지자의 여성 배우자에게 단순히 '부인'이라는 호칭 대신, 해당 명칭의 여성형(예: Duke의 여성형은 Duchess, Viscount의 여성형은 Viscountess)을 사용한다. 이는 '작위 또는 칭호 소지자의 아내'라는 의미뿐만 아니라, 여성 본인이 해당 작위나 칭호를 가지고 있는 경우도 포함한다. 이처럼 영국과 기타 유럽 국가의 '작위'나 '귀족 칭호' 개념은 동아시아 문화권과는 차이가 있다.

- 남작보다 낮은 준남작, 기사 등의 칭호는 작위로 간주되지 않으므로, 이러한 칭호를 가진 자는 귀족이 아니라 평민이다.

- 영국 왕실 남성은 결혼식 당일에 칭호를 받는 관례가 있다. 따라서 결혼 전 윌리엄 왕자처럼 왕족이라도 작위가 없는 상태라면 법적으로는 평민이다.[18] 하지만 켄트 공자 마이클(Prince Michael of Kent)이나 켄트 공자빈 마이클(Princess Michael of Kent)과 같이 칭호가 없는 왕족이라도 'HRH(His/Her Royal Highness)' 경칭과 외교 면책특권(Diplomatic immunity)을 가지므로, 엄밀한 의미에서 일반적인 평민과는 구별되는 지위를 가진다. 그러나 이들의 자녀인 프레더릭 윈저 경(Lord Frederick Windsor)과 가브리엘라 킹스턴 레이디(Lady Gabriella Kingston)의 사회적 신분은 평민(일반인)이다. 또한, '켄트 공', '에든버러 공' 등의 칭호는 일반적인 'Peerage(작위)'가 아니라 왕족에게만 주어지는 특별한 '칭호'이며, 왕족 이외의 사람에게는 수여되지 않으므로 귀족원 의원이 되기 위한 자격과는 무관하다.

3. 3. 고대 로마

고대 로마 사회는 파트리키(귀족)와 플레브스(평민)로 나뉘었다. 이러한 계급 분할은 이전의 씨족 기반 분할로 인한 내분을 막기 위해 세르비우스 툴리우스 왕에 의해 제정되었을 가능성이 있다.[1]플레브스, 즉 로마의 평민은 자유인이었으며 노예와는 엄격히 구분되었다. 그들은 재산권과 참정권 같은 권리를 가졌고, 동시에 전쟁에 참여해야 하는 의무도 지녔다.[23] 이러한 평민의 권리는 로마 공화정 시기 12표법과 같은 성문법 제정을 통해 점차 명문화되고 보장받게 되었다.[24]

로마 공화정과 이후의 로마 제국 시기에도 로마 사회는 라틴어 용어인 ''Senatus Populusque Romanus''(로마의 원로원과 국민)을 공식적으로 사용했다. 이 문구는 로마 군단의 군기(軍旗)에도 새겨졌으며, 로마 황제들이 사실상 독재 권력을 확립한 이후에도 형식적으로는 원로원과 로마 국민의 이름으로 통치했음을 보여준다. 참고로, 노예는 평민에 포함되지 않았다.

4. 비서구 문명

춘추시대와 같은 고대 중국에서는 국가 구성원 모두를 군주의 신하인 ‘신민’(臣民)으로 보았다. 이 때문에 평민의 권리는 고대 그리스 등에 비해 제한적이었다.[23] 그러나 당시 평민 출신의 거상인 여불위의 경우처럼 평민의 재산권과 권리가 일부 인정되기도 하였다.[25]

한국의 경우, 고조선의 8조법 등에서 ‘남의 물건을 훔친 자는 데려다 노비로 삼는다’는 구절을 통해 당시 사유 재산에 대한 인정과 노비 제도가 있었음을 알 수 있다. 이를 바탕으로 평민 신분 역시 존재했을 것으로 추측된다. 삼국 시대에는 귀족, 평민, 천민의 신분이 존재했으며, 특히 신라는 골품제라는 엄격한 신분 제도를 운영하였다.[26]

고대 바빌로니아 문명에서는 함무라비 법전을 통해 귀족을 해친 것에 대한 처벌이 평민을 해친 것보다 더 가혹하게 규정되어 있어, 신분 간의 차등이 법적으로 명시되었음을 보여준다.[14]

중국에서는 송나라 시대에 과거제도가 도입되면서 관리를 선발하는 방식이 변화하였다.[28] 이로 인해 왕족을 제외한 사회 구성원의 신분을 양인(良人)과 천민(賤民)으로 구분하는 양천제가 성립되었다. 양인은 공민이자 자유민으로서 관직에 나아갈 수 있는 권리와 교육, 결혼 등의 자유를 누리는 한편, 국가에 세금을 납부할 의무를 가졌다.

한국에서는 이러한 양천제가 고려 초기에 도입되어 조선 시대까지 이어졌다.[29] 조선 시대에는 법적으로 양인이면 누구나 과거에 응시할 자격이 주어졌다. 실제 사회 모습에 대해서는 보다 세분화된 신분제 사회였다는 주장도 있지만, 과거 합격자의 약 36%가 상민 출신이었다는 점에서 상당히 역동적인 사회였음을 보여준다.[30] 법률상으로는 백정, 노비와 같은 천민을 제외한 모든 이가 양인이었으나, 실제 사회에서는 다음과 같이 역할이 분화되었다.

[20]

근대에 이르러 신분 제도가 철폐되면서 대부분의 국가에서 귀족, 평민, 천민 간의 차별은 사라졌다. 그러나 인도의 카스트 제도와 같이 일부 지역에서는 여전히 신분적 차별이 남아 있기도 하다.[31]

참조

[1]

서적

Class

https://archive.org/[...]

Routledge

[2]

서적

The Republic (Plato)

[3]

웹사이트

The Three Orders

http://europeanhisto[...]

Boise State University

2013-01-31

[4]

간행물

Le Berry du X siècle au milieu du XIII siècle

[5]

서적

Le Monde carolingien

SEDES

[6]

백과사전

Middle Ages

Encyclopædia Britannica

[7]

서적

The Shield of Achilles: War, Peace, and the Course of History

Penguin

[8]

서적

Civilization: A New History of the Western World

Jonathan Cape Ltd

[9]

서적

The Great Transformation

Beacon Press

[10]

웹사이트

The Century of the Common Man

http://www.winrock.o[...]

Winrock International

1942-02-00

[11]

서적

Approaches to meaning in music

https://archive.org/[...]

Indiana University Press

[12]

뉴스

The real lesson from Obama's victory

http://blogs.ft.com/[...]

2012-11-09

[13]

서적

The Decline of the west

Vintage Books

[14]

서적

Western Civilization: Ideas, Politics, and Society

[15]

간행물

近代日本における旧身分意識と族称 -士族・平民の廃止について-

[16]

서적

日本資本主義社会の機構

[17]

서적

富山県民とともに 北日本新聞100年史

北日本新聞社

1984-10-15

[18]

뉴스

ウィリアム王子はケンブリッジ公爵、ケイトさんはケンブリッジ公爵夫人に

https://www.afpbb.co[...]

AFPBB NEWS

2012-05-14

[19]

사전

표준국어대사전

[20]

서적

한국 전통문화의 이해

MJ미디어

[21]

서적

청소년을 위한 세계 경제사

두리미디어

[22]

서적

히스토리아

마음산책

[23]

서적

거침없이 빠져드는 역사이야기: 정치학 편

시그마북스

[24]

서적

세계사 이야기 1

가람기획

[25]

서적

교양으로 읽는 중국사

웅진씽크빅

[26]

서적

다시찾는 우리 역사

경세원

[27]

서적

역사 위대한 떨림

민음사

[28]

서적

역사속으로 떠나는 배낭여행

북코리아

[29]

서적

한국전근대사의 주요 쟁점

역사비평사

[30]

뉴스

관련 기사

http://joongang.join[...]

[31]

간행물

인도의 오늘

한국외국어대학교

2008-00-00

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com