버섯

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

버섯은 균류에 속하는 생물군으로, 유기물을 분해하여 성장하고 포자를 통해 번식하며, 자실체를 형성하는 균사 조직 구조물이다. 버섯은 부생성, 공생성, 기생성으로 나뉘며, 생태계에서 분해자 역할을 한다. 버섯은 다양한 형태와 생활 방식을 가지며, 담자균류와 자낭균류로 분류된다. 일부는 식용으로 사용되며, 요리에 광범위하게 사용되고 있다. 그러나 독버섯도 존재하며, 섭취 시 치명적인 중독을 일으킬 수 있어 주의가 필요하다. 버섯은 식용, 의약품, 염료, 환경 정화 등 다양한 분야에서 활용되며, 재배 및 채집을 통해 얻을 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 버섯 - 송이

송이는 소나무 숲에서 자라는 고가의 식용 버섯으로, 독특한 향을 지니며 동아시아, 유럽, 북미 등지에 분포하지만 서식지 파괴와 과도한 채취로 인해 개체수가 감소하여 IUCN 적색 목록에 위기종으로 등재되었고, 인공 재배가 어려워 자연산만이 유통된다. - 버섯 - 개나리광대버섯

개나리광대버섯은 노란 갓을 가진 맹독성 버섯으로 아마톡신류 독소를 함유하여 섭취 시 치명적인 중독을 일으키며, 동아시아 지역 활엽수림과 침엽수림에서 주로 발견되고 섭취 후 장기 손상을 유발하여 심하면 사망에 이를 수 있어 야생 버섯 섭취 시 전문가 감별이 중요하다. - 생물 향명 - 곰팡이

곰팡이는 균류의 일종으로, 유기물 분해를 통해 생태계에 기여하고 포자를 통해 번식하며, 식품 및 의약품 생산에 이용되기도 하지만 알레르기 반응이나 호흡기 질환을 유발하거나 건물 내에서 건강 문제를 야기할 수도 있다. - 생물 향명 - 균

균은 다양한 생물 분류군에 붙는 이름으로, 진핵생물, 세균, 고균 등을 포함하며, 세균은 핵이 없는 단세포 생물이고 고균은 극한 환경에서 주로 서식한다. - 균계 - 곰팡이

곰팡이는 균류의 일종으로, 유기물 분해를 통해 생태계에 기여하고 포자를 통해 번식하며, 식품 및 의약품 생산에 이용되기도 하지만 알레르기 반응이나 호흡기 질환을 유발하거나 건물 내에서 건강 문제를 야기할 수도 있다. - 균계 - 쌍핵균류

쌍핵균류는 자낭균문, 담자균문, 엔토르리자문을 포함하는 진균류 아계로, 각 문은 자낭포자를 형성하는 자낭균류, 다양한 종의 담자균류, 토양 생태계에서 중요한 역할을 하는 엔토르리자류를 포함하며, 분자생물학적 연구에 따라 분류가 수정되고 계통 유연 관계 연구가 활발히 진행 중이다.

2. 생물학적 특징

버섯은 곰팡이와 함께 균류라는 생물군에 속한다.[38] 과거에는 식물의 한 종류로 여겨지기도 했으나, 연구를 통해 식물보다는 오히려 동물에 더 가까운 생물군임이 밝혀졌다. 버섯의 본체는 균사라고 불리는 실처럼 가는 세포들이 뭉쳐진 균사체이다. 균사체는 보통 땅속이나 나무 속처럼 눈에 잘 띄지 않는 곳에서 유기물을 분해하고 영양분을 흡수하며 살아간다.

우리가 흔히 '버섯'이라고 부르는 것은 균류의 생식 기관에 해당하는 자실체이다. 균사체가 자손을 남기기 위해 땅 위나 나무 표면 등으로 솟아오른 구조물로, 식물에 비유하면 꽃과 같은 역할을 한다.[38] 자실체는 포자를 만들어 퍼뜨리는 역할을 하며, 포자를 다 퍼뜨리고 나면 시들어 사라지지만 땅속의 균사체는 계속 생명을 유지한다. 버섯을 만들지 않는 균사체들도 있는데, 이런 것들을 통틀어 곰팡이라고 부르기도 한다.

버섯(자실체)은 종류에 따라 모양이 매우 다양하며, 포자를 만드는 방식이나 퍼뜨리는 방식도 다르다. 눈에 보일 만큼 큰 자실체를 만드는 균류는 대부분 담자균문이나 자낭균문에 속한다.[39]

- '''담자균류''': 표고버섯, 목이, 말불버섯, 상황버섯 등이 여기에 속한다. 이들은 담자기라는 특수한 세포에서 보통 4개의 담자포자를 만들어 번식한다.

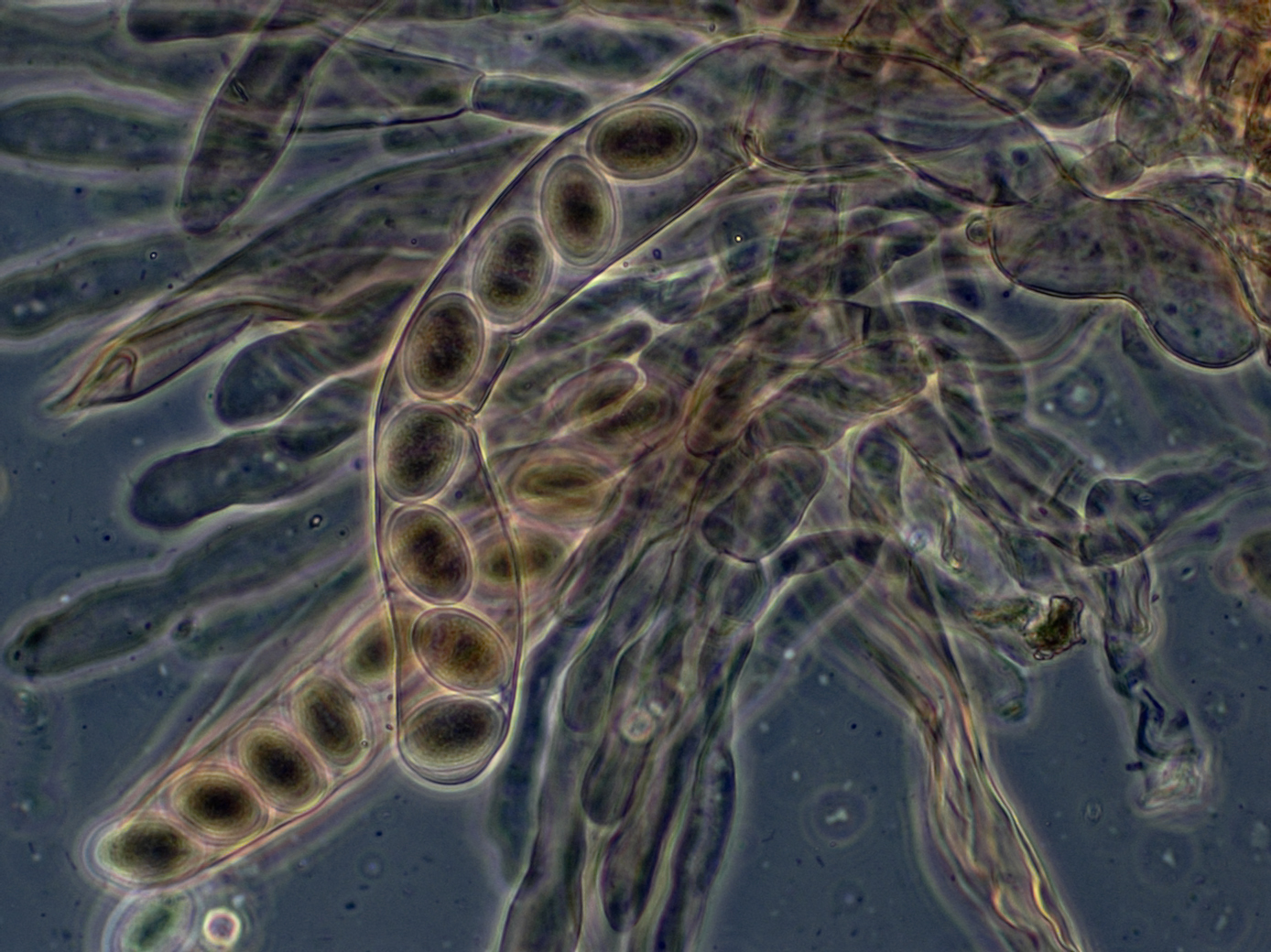

- '''자낭균류''': 잔나비걸상, 말똥버섯, 송로버섯(트뤼프) 등이 속하며, 자낭이라는 주머니 모양의 구조 안에서 보통 8개의 자낭포자를 만든다.

버섯을 포함한 균류는 생태계에서 매우 중요한 역할을 담당한다. 특히 죽은 식물이나 동물을 분해하는 '분해자'로서의 역할이 크다. 버섯은 나무의 단단한 성분인 리그닌이나 복잡한 구조의 단백질 등을 분해하여 다른 식물이나 미생물이 이용할 수 있는 단순한 물질로 되돌려 보내는 물질 순환 과정에 필수적인 존재이다.

2. 1. 생활 방식

버섯은 영양분을 얻는 방식에 따라 크게 세 가지 생활 방식으로 나눌 수 있다: 부생성(腐生性), 공생성(共生性), 기생성(寄生性). 이는 버섯이 생태계에서 어떤 역할을 하는지를 보여준다.부생성 버섯은 죽은 동식물이나 배설물 등을 분해하여 영양분을 얻는다. 이들은 자연의 '분해자' 역할을 하며, 죽은 나무나 낙엽, 동물의 사체 등을 분해하여 생태계의 물질 순환에 기여한다.[89]

공생성 버섯은 살아있는 식물, 특히 나무의 뿌리와 특별한 관계를 맺고 살아간다. 이들은 식물 뿌리와 함께 균근(菌根)이라는 구조를 형성하여, 식물로부터는 광합성을 통해 만들어진 탄수화물을 받고, 식물에게는 토양 속의 무기 영양분과 수분 흡수를 돕는 방식으로 서로에게 이익을 준다.[89] 소나무과, 참나무과, 자작나무과의 나무들과 공생하는 경우가 많으며, 송이버섯, 능이, 꾀꼬리버섯, 그리고 땅속에서 자라는 트뤼프(송로버섯) 등이 대표적인 공생성 버섯이다.

기생성 버섯은 살아있는 다른 생물에 붙어 영양분을 빼앗으며 살아간다. 일부 버섯은 살아있는 나무에 기생하여 나무를 병들게 하기도 한다.

곰보버섯처럼 하나의 버섯이 두 가지 이상의 생활 방식을 갖는 경우도 있다. 곰보버섯은 주로 나무와 공생하지만, 부생성 특징도 함께 가지고 있는 것으로 알려져 있다.[89]

버섯은 주로 삼림이나 초원에서 자라며, 특정 나무와 깊은 관계를 맺는 종류도 있고, 여러 종류의 나무와 관계없이 자라는 종류도 있다. 활엽수림이나 침엽수림 등 숲의 종류에 따라서도 발견되는 버섯의 종류가 달라진다. 숲뿐만 아니라 공원, 가로수 밑, 밭, 길가, 정원 등 우리 주변의 다양한 환경에서도 버섯을 찾아볼 수 있다.

흔히 버섯은 어둡고 습한 곳에서만 자란다고 생각하기 쉽지만, 실제로는 너무 어둡지 않고 적당히 밝으며, 낙엽이 너무 두껍게 쌓이지 않은 곳을 선호하는 종류도 많다. 특히 공생성 버섯(균근균)은 비교적 밝은 숲 환경을 선호한다. 반면, 계곡 주변처럼 습도가 적절히 유지되는 곳에서는 부생성 버섯이 잘 자란다.

2. 2. 생활환

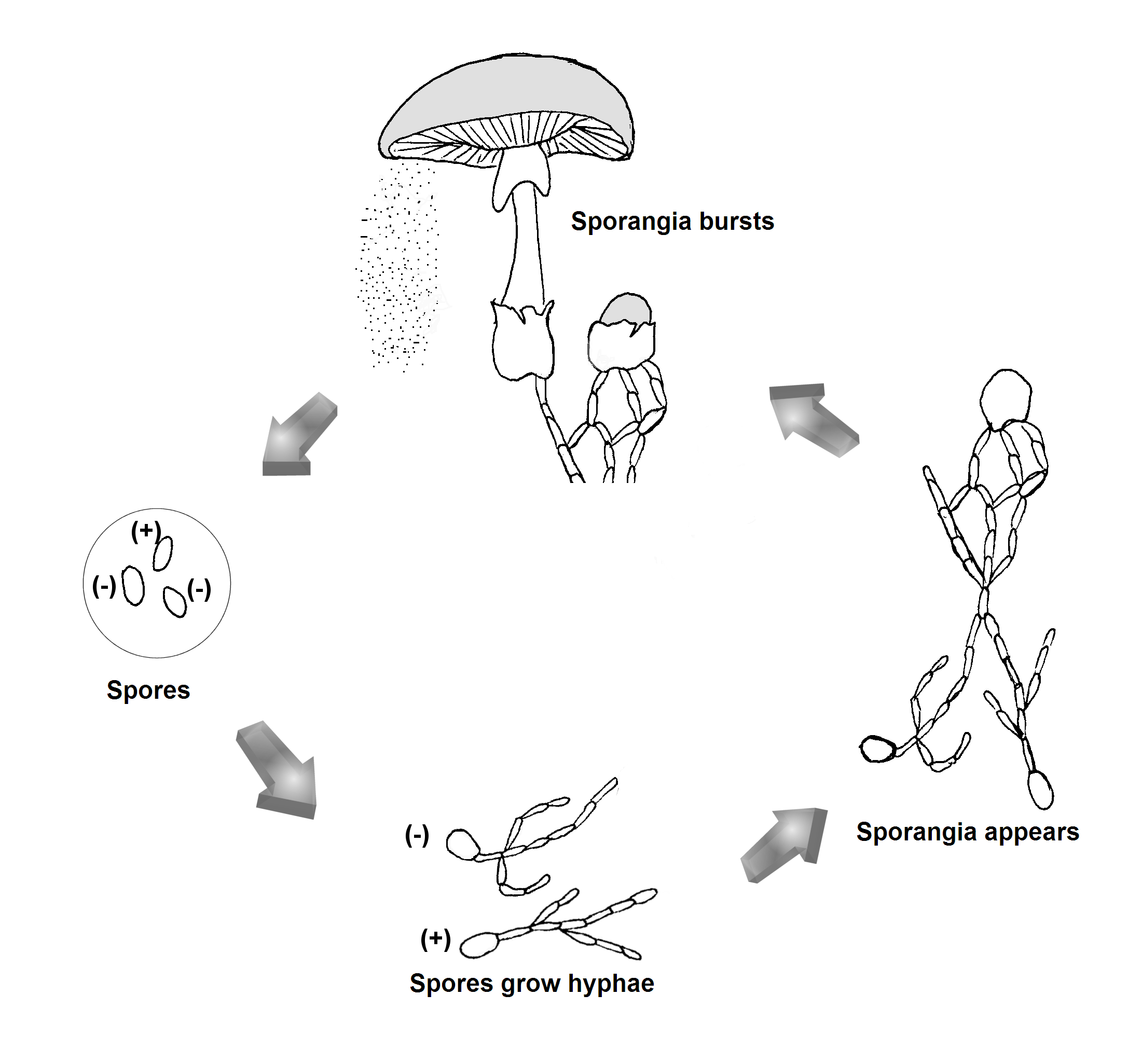

버섯은 주로 포자를 통해 번식하며, 그 생활환은 종류에 따라 차이가 있다. 담자균류의 일반적인 생활환은 다음과 같다.

1. 버섯의 주름 등에서 형성된 담자포자가 바람 등에 의해 날아간다.

2. 포자가 나무나 낙엽 같은 적절한 환경에 붙으면, 발아하여 하나의 핵만 가진 균사(일핵균사 또는 단상균사, 핵상 n)를 성장시킨다. ('''발아''')

3. 성적으로 맞는 다른 단상균사와 만나면 서로 합쳐져 두 개의 핵을 가진 균사(중상균사 또는 이핵균사, 핵상 n+n)가 된다.

4. 중상균사는 주변의 식물이나 그 사체 등으로부터 탄소, 질소, 수분, 무기물 등을 흡수하며 성장한다.

5. 종마다 다른 특정 환경 조건이 갖춰지면 어린 자실체인 '''원기'''를 형성한다. ('''원기 형성''')

6. 원기가 성장하여 완전한 자실체(버섯)가 되면, 자실체 내부에 담자기라는 구조를 만들고, 그 안에서 두 핵이 융합한 후 감수 분열을 거쳐 새로운 담자포자를 형성한다. 이 포자가 다시 퍼져나가 새로운 세대를 시작한다.

그러나 모든 버섯이 위와 같은 과정을 따르는 것은 아니다. 이차적인 '''호모탈리즘'''(하나의 포자 안에 이미 성적으로 다른 두 핵이 포함된 상태)을 나타내는 종들, 예를 들어 양송이나 뽕나무버섯 등은 담자포자가 발아하자마자 바로 중상균사(n+n)가 되어 다른 균사와의 만남 없이도 자실체를 형성할 수 있다. 또한, 단상균사와 중상균사 사이에서도 교배가 일어나 유전적 다양성을 높이는 경우도 있는데, 이를 다이몬 교배 또는 브라 현상이라고 부른다.

버섯 중에는 환경 조건에 따라 유성 생식을 하는 세대('''텔레오모프''' Teleomorph|텔레오모프eng)와 무성 생식을 하는 세대('''아나모프''' Anamorph|아나모프eng)를 번갈아 나타내는 종류도 많다. 예를 들어 식용 버섯인 느타리와 가까운 큰느타리(''P. cystidiosus'')의 아나모프는 ''Antromycopsis'' 속으로 분류되며, 보통 자실체의 자루 아랫부분에 형성되어 '''분생자'''라는 무성 포자를 만들어 번식한다. 검은애주름버섯처럼 다른 버섯 위에 기생하는 탑버섯이나, 나무를 썩히는 콩꼬투리버섯 등은 하나의 자실체가 유성 생식(텔레오모프)과 무성 생식(아나모프) 기능을 모두 가지기도 한다.

균사가 단단하게 뭉쳐 불리한 환경을 견디는 휴면체인 '''균핵'''(스클레로티움)이나, 두꺼운 세포벽을 가진 휴면 포자인 '''후막포자''' 등도 아나모프의 한 형태로 취급된다. 한 종류의 균이 여러 형태의 아나모프를 가질 경우, 각각의 아나모프를 '''시나나모프'''(Synanamorph|시나나모프eng)라고 하며, 텔레오모프와 모든 아나모프를 합쳐서 그 균의 완전한 상태를 '''홀로모프'''(Holomorph|홀로모프eng)라고 부른다.

낙뢰가 떨어진 곳에 버섯이 많이 자란다는 속설은 고대 그리스의 철학자 플루타르코스가 기록으로 남겼을 정도로 오래된 경험적 관찰이다.[44] 이에 대한 과학적 설명으로는 여러 가설이 제시되었다. 전류에 의해 균사가 손상된 부위에서 자실체 형성이 촉진된다는 설, 전기 자극이 특정 효소의 활성을 높인다는 설[45], 낙뢰의 고전압이 공기 중의 질소를 고정시켜(질소 고정) 균사의 영양분이 되는 아질산염 같은 질소 화합물을 만들어낸다는 설[46][47] 등이 있다.

일본공업대학의 히라구리 겐시 교수는 번개가 칠 때 발생하는 소리의 충격파가 균사를 자극한다는 가설을 세우고, 표고버섯 균사에 115 데시벨의 소리를 가하는 실험을 진행했다. 그 결과, 낙뢰가 친 것과 유사하게 버섯의 발아부터 수확까지 걸리는 시간이 단축되고 수확량이 두 배로 증가하는 효과를 확인했다.[48]

2. 3. 생육 장소

버섯은 종류에 따라 자라는 모습에도 특징이 있다. 어떤 장소에 하나 또는 두 개 정도만 홀로 자라는 것을 단생(單生)이라고 한다. 비슷한 장소에 드문드문 떨어져 자라는 것은 산생(散生)이라고 부른다.팽이버섯처럼 하나의 줄기에서 여러 개로 갈라져 다발처럼 자라는 것은 속생(束生)이라고 한다. 반면, 갓버섯, 밤버섯, 꾀꼬리버섯처럼 한 곳에 여러 개체가 모여 무리를 지어 자라는 것을 군생(群生)이라고 한다. 군생하는 버섯 중에서도, 특히 나무 줄기에 갓을 서로 밀착시키고 겹쳐서 자라는 방식(주로 목재를 썩히는 버섯에서 나타남)을 중생(重生)이라고 하며, 구름버섯, 상황버섯, 밤버섯 등이 이런 방식으로 자란다.

또한, 같은 종류의 버섯이 땅 위에 둥근 원 모양이나 직선 형태로 줄지어 나타나는 현상을 균환(菌輪, fairy ring)이라고 한다. 송이버섯이나 보라싸리버섯 등에서 볼 수 있으며, 이 둥근 고리의 크기는 해마다 점점 커지는 경향이 있다.

2. 4. 형태와 구조

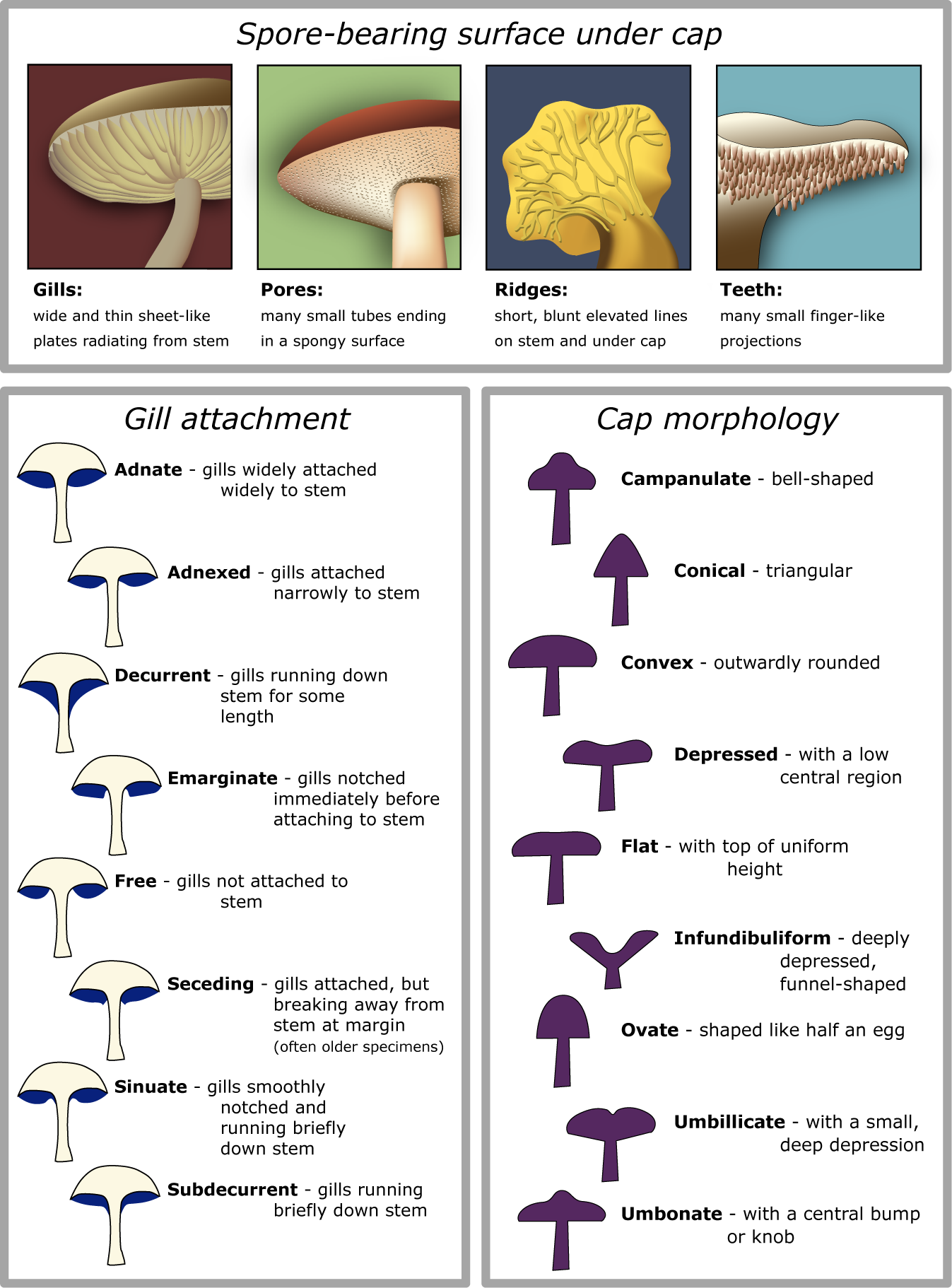

버섯을 식별하려면 버섯의 거시적인 구조에 대한 기본적인 이해가 필요하다. 우리가 흔히 보는 버섯은 대부분 담자균류에 속하며, 자실체는 보통 갓, 자루, 그리고 갓 아래의 주름으로 이루어져 있다. 이 주름에서 담자포자라고 하는 미세한 포자가 만들어지고 방출된다. 포자가 떨어져 만드는 무늬를 포자 무늬라고 하는데, 이 무늬의 색깔(흰색, 갈색, 검은색, 분홍색 등 다양하며)은 버섯을 분류하고 동정하는 데 중요한 단서가 된다.

버섯의 몸체는 균사라고 불리는 실처럼 가는 세포들이 모여 이루어진다. 눈에 보이는 버섯(자실체)은 사실 균류의 생식 기관에 해당하며, 땅속이나 나무 속에 퍼져 있는 균사체(균사의 덩어리)가 번식을 위해 만든 구조물이다.

버섯의 발달은 원기라고 불리는 아주 작은 덩어리에서 시작된다. 원기는 기질 표면이나 그 근처에서 균사체 내부에 형성된다. 이것이 자라면 '단추'라고 불리는 둥근 구조가 되는데, 이 단추 단계에서는 아직 버섯의 형태가 완전히 드러나지 않는다. 많은 버섯은 초기에 보편적 베일이라는 막에 싸여 있는데, 버섯이 자라면서 이 막이 찢어지면 자루 밑동에 대주머니(volva) 형태로 남거나 갓 표면에 사마귀 같은 조각으로 남는다. 광대버섯류에서 이런 특징을 흔히 볼 수 있다. 또한, 갓 아래의 주름을 보호하는 부분 베일이라는 막이 있는 경우도 있다. 이 부분 베일이 찢어지면 자루에 고리(annulus)를 남기거나 갓 가장자리에 막 조각을 남긴다. 송이속(*Cortinarius*) 버섯처럼 거미줄 같은 형태의 부분 베일(코르티나)도 있다. 물론 보편적 베일이나 부분 베일이 없는 버섯도 많다.[7]

버섯의 자루(대)는 갓 중앙에 붙어 있는 경우가 많지만, 느타리버섯처럼 한쪽으로 치우쳐 있거나 아예 자루가 없는 버섯도 있다. 구멍장이버섯 종류는 선반처럼 자라며 자루가 없다. 말불버섯이나 송로버섯처럼 구형에 가까운 버섯도 자루가 없다.

갓 아래 포자를 만드는 부분의 형태는 다양하다. 가장 흔한 것은 주름 형태이지만, 그물버섯류처럼 미세한 구멍이 촘촘히 나 있는 관공 형태, 꾀꼬리버섯류처럼 주름 모양이지만 얕고 맥상인 형태, 턱수염버섯처럼 침(가시) 형태도 있다. 주름이 자루에 붙는 방식도 중요한 특징인데, 자루에 전혀 닿지 않는 '떨어진주름'(자유형), 자루에 넓게 붙는 '붙은주름'(부착형), 자루를 따라 아래로 길게 뻗는 '내린주름'(활형) 등으로 구분한다. 하지만 이 구분은 버섯의 성장 단계나 환경에 따라 달라 보일 수 있어 주의가 필요하다.[8]

포자를 만드는 세포층을 자실층이라고 한다. 담자균류의 경우, 담자기라는 곤봉 모양 세포 끝에 보통 4개의 담자포자가 달린다. 자낭균류(곰보버섯, 안장버섯 등)의 경우, 자낭이라는 주머니 모양 세포 안에 보통 8개의 자낭포자가 만들어진다. 자실층에는 포자를 만드는 세포 외에도 낭상체라는 특수한 형태의 세포가 섞여 있는 경우가 많은데, 이 낭상체의 유무, 모양, 크기 등은 버섯을 정확히 동정하는 데 중요한 미세 구조적 특징이 된다.[9]

버섯을 정확히 동정하는 것은 쉽지 않다. 갓, 자루, 주름 등의 겉모습 특징도 중요하지만, 포자의 모양, 크기, 색깔, 표면 무늬 등 현미경으로 관찰해야 하는 미세 구조적 특징이 결정적인 단서가 되는 경우가 많다. 또한, 특정 화학 약품에 대한 반응(색깔 변화 등)을 이용한 화학적 검사도 중요한 동정 방법 중 하나다.[6][9] 숙련된 사람은 겉모습만으로도 상당수 버섯을 구별할 수 있지만, 유사한 종이 많으므로 정확한 동정을 위해서는 다양한 특징을 종합적으로 살펴야 한다. 특히 야생 버섯을 식용할 목적으로 채취할 때는 정확한 동정이 매우 중요하다.

3. 식용 버섯

버섯 중에는 먹을 수 있는 식용 버섯이 있다. 일부 식용 버섯에는 극소량의 독이 포함되어 있거나, 조리 과정에서 독이 파괴되어 먹을 수 있는 경우도 있다.

인류는 선사 시대부터 버섯에 관심을 가졌으며, 이는 조몬 시대 유적에서 출토된 "버섯형 토제품" 등을 통해 알 수 있다. 식용으로서의 역사는 매우 오래되어, 고대 이집트에서는 버섯을 진귀한 음식으로 여겼고, 고대 그리스에서는 히포크라테스가 버섯의 약효를 논했으며, 디오스코리데스 등은 버섯 재배 지침서를 남겼다. 고대 로마에서도 다양한 버섯 요리가 있었으며, 특히 황제 버섯은 귀하게 여겨졌으나, 클라우디우스 황제가 독살당하는 사건과 연관되기도 했다.[57] 대 플리니우스는 식용 버섯과 독 버섯을 구별하는 방법을 상세히 기술했다. 중세 유럽에서는 버섯이 연금술의 연구 대상이 되기도 했으며, 이슬람 세계에서는 아비센나가 독버섯을 이용한 해독제를 연구했다. 서양 최초의 버섯 도감으로는 프란치스쿠스 반 스텔베크의 Theatrum fungorum|la (1675) 등이 있다.

버섯은 한국 요리, 중국 요리, 유럽 요리, 일본 요리 등 전 세계 여러 요리에서 널리 사용된다. 특히 한국에서는 송이버섯, 표고버섯, 양송이버섯, 팽이버섯, 느타리버섯, 능이버섯 등이 즐겨 사용된다.

버섯은 먹을 수 있는지 여부에 따라 식용 버섯, 불식용 버섯(맛이 없거나 질겨서 먹지 않는 버섯, 독성 유무가 불분명한 버섯 포함), 독버섯으로 분류할 수 있다. 야생 버섯을 채취할 때는 식용 버섯과 독 버섯을 정확히 구별하는 것이 매우 중요하며, 전문가의 도움이 필요하다. 확실하게 식별되지 않는 야생 버섯은 섭취하지 않는 것이 안전하다.[29] 일부 버섯은 한방 약재로 사용되거나[64] 항암제 개발 등 의학적으로 활용되기도 한다.

3. 1. 식용 버섯의 종류

버섯은 중국 요리, 한국 요리, 유럽 요리, 일본 요리 등 많은 요리에서 광범위하게 사용된다. 인류는 고대부터 버섯을 음식으로 여겨왔다.[22] 한국에서는 송이버섯, 표고버섯, 양송이버섯, 팽이버섯, 느타리버섯, 능이버섯 등이 주로 식용으로 이용된다.

슈퍼마켓 등에서 판매되는 대부분의 버섯은 버섯 농장에서 상업적으로 재배된다. 이 중 가장 흔한 것은 ''양송이버섯''(Agaricus bisporus)으로, 통제되고 멸균된 환경에서 재배되어 일반적으로 안전하게 소비된다. 흰색, 크리미니, 포토벨로 등 다양한 품종의 ''A. bisporus''가 상업적으로 재배된다. 이 외에도 노루궁뎅이 버섯(Hericium erinaceus), 표고버섯, 상황버섯(잎새버섯), 느타리버섯(Pleurotus), 팽이버섯 등이 재배되어 식료품점에서 쉽게 구할 수 있다. 최근 개발도상국을 중심으로 버섯 재배에 대한 관심이 증가하며 소규모 농가의 중요한 경제 활동으로 주목받고 있다.

중국은 세계 최대의 식용 버섯 생산국으로,[23] 전 세계 재배 버섯의 약 절반을 생산한다. 중국인 한 명당 연간 약 2.7kg의 버섯을 소비하는 것으로 추정된다.[24] 2014년 기준, 폴란드는 세계 최대 버섯 수출국으로 연간 약 194000ton을 수출했다.[25]

식용 버섯과 독버섯을 구분하는 것은 매우 중요하며, 전문가의 도움이 필요하다. 야생에서 버섯을 채취하는 버섯 사냥은 식별 능력이 있는 사람만 시도해야 하며, 확실하게 식별되지 않는 버섯은 독버섯으로 간주하고 섭취하지 않는 것이 안전하다.[29] 식용 버섯이라도 일부 사람에게는 알레르기 반응(경미한 천식부터 심각한 아나필락시스 쇼크까지)을 일으킬 수 있다.[26][27] 재배된 양송이버섯에도 소량의 히드라진(가장 풍부한 것은 아가리틴)이 포함되어 있으나, 이는 요리 과정에서 열에 의해 파괴된다.[28]

일부 식용 버섯은 조리 방법에 주의가 필요하다. 밤버섯, 갓버섯, 팽이버섯, 표고버섯 등은 가열이 불충분하면 중독 증상을 일으킬 수 있다. 또한 체질에 따라 소화 불량이나 설사를 유발할 수 있다. 고다발버섯, 애기버섯, 배불뚝이 버섯 등은 비타민 B1을 파괴하는 작용이 보고되어 조리 시 주의해야 한다.[62]

- '''팽이버섯''': 용혈 작용이 있는 단백질인 플람톡신 등을 함유하고 있어 반드시 익혀 먹어야 한다.

- '''표고버섯''': 생으로 먹거나 덜 익혀 먹으면 표고버섯 피부염을 일으킬 수 있다.

식용 버섯에는 비타민 B₂ 등이 함유되어 있지만, 재배 환경에 따라 영양 성분 함량은 크게 달라질 수 있다.[58][59] 표고버섯에는 감칠맛 성분인 구아닐산이 포함되어 육수를 내는 데 사용된다. 버섯의 감칠맛 성분은 대부분 가열하면 증가하므로, 생으로 먹으면 감칠맛을 느끼기 어렵다.

갓버섯, 잎새버섯, 아가리쿠스 등 일부 버섯은 유효 성분을 추출하여 건강식품으로 판매되기도 하지만, 부작용 사례가 보고된 바 있으며[63] 약리 작용이나 유효 성분에 대해서는 불명확한 점이 많다. 이러한 제품들이 암 등 난치성 질환 치료 효과가 있다고 광고하는 경우가 있으나, 의학적으로 안전성이나 유효성이 입증된 것은 없으며, 대한민국에서는 의약품으로 허가받지 않은 제품의 효능을 광고하는 것은 약사법 등 관련 법규 위반에 해당될 수 있다.

이 외에도 치마버섯, 새송이버섯, 목이버섯, 석이버섯, 말굽버섯, 댕구알버섯, 차가버섯, 갓버섯, 큰갓버섯, 민자주방망이버섯, 먹물버섯, 뽕나무버섯, 달걀버섯, 흰굴뚝버섯 등 다양한 종류의 버섯이 식용으로 이용된다. 랍스터 버섯처럼 다른 균류에 기생당해 모습이 변형된 버섯이 식용되기도 한다.

3. 2. 영양 성분

생 갈색 버섯은 수분 92%, 탄수화물 4%, 단백질 2%, 지방 1% 미만으로 구성되어 있다. 100g의 생 버섯은 약 22 칼로리의 열량을 내며, 비타민 B군인 리보플라빈, 나이아신, 판토텐산과 미네랄인 셀레늄(일일 권장량의 37%), 구리(일일 권장량의 25%)의 풍부한 공급원이다. 또한 인, 아연, 칼륨도 적당량 함유하고 있다. 반면, 비타민 C와 나트륨 함량은 매우 낮거나 없다.버섯의 비타민 D 함량은 수확 후 처리 과정, 특히 햇빛 노출 여부에 따라 크게 달라진다. 미국 농무부는 자외선(UV)에 노출된 버섯에 상당량의 비타민 D가 함유되어 있다는 증거를 제시했다.[18] 버섯은 수확 후에도 자외선에 노출되면[19] 버섯 내의 에르고스테롤이 비타민 D2로 전환된다. 이러한 원리를 이용하여 현재 기능성 식품 시장에서는 인공적으로 자외선을 쬐어 비타민 D 함량을 높인 신선 버섯을 공급하고 있다.[21][20] 신선 버섯의 비타민 D 생산에 대한 포괄적인 안전성 평가 연구에 따르면, 인공 자외선 기술은 자연 햇빛에 노출된 버섯과 마찬가지로 비타민 D 생산에 효과적이며, 식품의 비타민 D 생산에 안전하게 사용되어 온 오랜 기록이 있음이 확인되었다.[21]

3. 3. 효능

버섯 중에는 먹을 수 있는 식용 버섯이 있으며, 일부 식용 버섯에는 미량의 독이 포함되어 있거나 조리 과정에서 독이 제거되어 섭취가 가능하다.버섯은 다양한 효능을 가지는 것으로 알려져 있는데, 항균, 항바이러스 효과를 비롯하여 콜레스테롤 저하, 혈당 강하, 혈압 강하, 항혈전(혈전 생성 억제), PHA(식물성 혈구 응집소) 유발 세포 분열 억제, 그리고 항종양(항암) 효과 등이 보고되고 있다.[64] 특히 버섯에 함유된 다당류의 일종인 β-D-글루칸은 항종양 활성이 있는 것으로 주목받고 있다. 이러한 성분을 바탕으로 버섯에서 유래한 다당체 기반의 암 치료제(면역 요법제)인 크레스틴, 렌티난, 소니피란 등이 개발되어 사용 승인을 받았다.[64]

약용 버섯에서는 다당류를 포함하여 면역 체계를 활성화하는 여러 화합물이 발견되었으며, 이들은 항암 작용을 가질 가능성이 있다. 예를 들어, 렌티난과 같은 β-글루칸은 실험 연구에서 대식세포, 자연 살해 세포(NK 세포), T 세포 등 면역 세포를 활성화하고 면역계 사이토카인 생성을 촉진하는 것으로 나타났다. 이를 바탕으로 면역 증강제로서의 임상 시험도 진행되고 있다.[65]

아가리쿠스(Agaricus subrufescenslat, 종종 Agaricus blazeilat로 잘못 불림), 표고버섯(Lentinula edodeslat), 상황버섯(Phellinus linteuslat), 잎새버섯(Grifola frondosalat), 노루궁뎅이버섯(Hericium erinaceuslat) 등은 β-글루칸을 풍부하게 함유하고 있어 항암제로서의 개발 가능성이 연구되고 있다.[66]

일부 버섯은 전통 의학에서도 약재로 사용된다. 예를 들어 일본 약전에는 복령(茯苓)과 저령(猪苓)이 생약으로 등재되어 한방(漢方) 처방의 원료로 쓰인다. 이 외에도 영지나 동충하초 등이 약전 외에서 한방 약재로 활용되는 경우가 있다. 또한 표고버섯, 구름버섯, 아위느타리 등에서는 항종양 성분이 추출되어 실제 의약품으로 인정받기도 했다.

4. 독버섯

독버섯은 먹었을 때 인체에 유해한 독 성분을 포함하여 버섯 중독을 일으키는 버섯을 말하며, 심각한 경우 사망에 이를 수도 있다. 흔히 독버섯은 빛깔이 화려하고 세로로 잘 찢어지지 않는다고 알려져 있으나, 이는 잘못된 속설이며 수수하게 생긴 독버섯도 많다. 식용 버섯과 매우 유사하여 전문가조차 구별하기 어려운 경우가 많으므로, 산이나 들에서 자라는 야생 버섯은 함부로 채취하여 먹지 않는 것이 안전하며, 농가에서 안전하게 재배된 버섯을 이용하는 것이 현명하다.

많은 버섯 종은 포자를 퍼뜨리기 위한 자실체를 보호하기 위해 2차 대사 산물로서 독성 물질, 정신 변형 물질, 항생·항바이러스 물질 등을 생성한다. 치명적인 독버섯은 소수이지만, 다른 많은 종들도 심각하고 불쾌한 증상을 유발할 수 있다. 독성은 버섯이 포자를 효율적으로 퍼뜨리기 위해 상당한 에너지를 들여 만든 자실체가 포식자에게 먹히거나 파괴되는 것을 막는 중요한 방어 수단으로 여겨진다. 독성 화학물질은 섭취자가 구토하게 만들거나(구토 유발제 참조), 아예 해당 버섯을 피하도록 학습시키는 역할을 한다.

또한 버섯은 주변 환경의 중금속이나 방사성 물질을 흡수 및 농축하는 경향이 있다. 예를 들어, 유럽에서는 1986년 체르노빌 원자력 발전소 사고 이후 야생 버섯에서 방사성 물질이 검출되는 경우가 있었으며, 이에 대한 연구가 지속되었다.

독버섯의 독성은 매우 다양하며, 구체적인 종류와 중독 증상, 구별법에 대한 자세한 정보는 관련 하위 섹션에서 다룬다.

4. 1. 독버섯의 종류

흔히 독버섯은 빛깔이 화려하고 세로로 잘 찢어지지 않으며 벌레가 먹지 않는 등의 특징이 있다고 알려져 있으나, 이는 잘못된 속설이며 독버섯을 구별하는 기준이 될 수 없다. 독버섯 중에는 오히려 수수하게 생긴 것이 많으며, 식용버섯과 매우 유사하게 생긴 경우도 많아 전문가조차 구별하기 어려울 때가 있다. 따라서 산이나 들에서 자라는 야생 버섯은 함부로 채취하여 먹지 않는 것이 안전하며, 농가에서 재배된 버섯을 이용하는 것이 현명하다.한국에서 주로 문제가 되는 대표적인 독버섯은 다음과 같다.

이 외에도 알광대버섯, 절구버섯아재비, 애광대버섯, 양파광대버섯, 붉은싸리버섯, 노란싸리버섯, 갈황색미치광이버섯, 마귀곰보버섯, 검은쓴맛그물버섯, 점박이끈적버섯 등 다양한 독버섯이 존재한다.

독버섯의 독 성분과 작용 방식은 매우 다양하며, 크게 다음과 같이 나눌 수 있다.[69]

- 치명적인 독 (맹독): 간이나 신장의 세포를 파괴하여 괴사를 일으킨다. 독우산광대버섯, 흰알광대버섯 등에 포함된 아마톡신류가 대표적이며, 섭취 후 반나절에서 이틀 정도의 잠복기를 거쳐 심각한 위장 증상과 간신 증후군으로 이어져 사망에 이르게 할 수 있다.[70] 붉은사슴뿔버섯의 트리코테센 독소도 매우 치명적이다.

- 신경계 독 (자율신경 및 중추신경 작용): 발한, 경련, 환각 등의 증상을 일으킨다. 마귀곰보버섯 등에 포함된 무스카린은 아세틸콜린 수용체에 작용하여 심각한 부교감신경 자극 증상을 나타낸다. 광대버섯 등에 포함된 이보텐산과 무시몰은 중추신경계에 작용하여 환각, 착란, 근육 경련 등을 유발한다. 환각버섯류에 포함된 실로시빈과 실로신은 강한 환각 작용을 일으키며, 대한민국에서는 이들 버섯을 마약류 관리에 관한 법률에 따라 마약류 원료 식물로 지정하여 규제하고 있다.[71]

- 위장관 자극 독: 구토, 복통, 설사 등 소화기 증상을 주로 일으킨다. 노란다발버섯, 삿갓외대버섯, 밤버섯 등이 여기에 해당한다. 독성이 비교적 약하더라도 심한 증상을 유발하거나 탈수 등으로 위험한 상황에 이를 수 있다.

- 기타 독: 애주가버섯이나 두엄먹물버섯 등은 코프린이라는 성분을 함유하여, 섭취 후 술을 마시면 아세트알데하이드 분해를 억제하여 급성 알코올 중독과 유사한 증상(디설피람 유사 반응)을 일으킨다.

독버섯 중에는 식용 버섯과 매우 흡사한 것이 많아 주의가 필요하다. 예를 들어, 밤버섯은 식용인 느타리버섯이나 팽이버섯과 혼동하기 쉽고[68], 삿갓외대버섯은 송이버섯 등과 닮았다.[68] 또한, 독성이 약한 버섯이라도 개인의 건강 상태나 섭취량에 따라 심각한 증상이 나타날 수 있으며, 사망 사례도 보고된 바 있다.

자연에는 아직 독성이 밝혀지지 않은 버섯이 많으며, 과거에 식용으로 알려졌던 버섯이 후에 독버섯으로 판명되는 경우도 있다. 예를 들어, 뽕나무버섯은 오랫동안 식용으로 이용되었으나, 2004년 일본에서 급성 뇌증 환자가 다수 발생하면서 독성이 확인되었다.[72]

대부분의 독버섯은 가열하거나 조리해도 독성이 사라지지 않는다. "독버섯을 가지와 함께 요리하면 독이 없어진다"거나 "은수저를 넣었을 때 색이 변하면 독버섯이다" 등의 속설은 전혀 과학적 근거가 없는 미신이다.[73] 또한, 식용 버섯을 재배했던 곳(예: 팽이버섯 폐배지)에서 독버섯(독우산광대버섯 등)이 자랄 수 있으므로, 재배지에서 난 버섯이라고 무조건 안심해서는 안 된다.

4. 2. 독버섯 중독 증상

독버섯은 섭취 시 함유된 독성분에 따라 다양한 중독 증상을 일으킨다. 흔히 독버섯은 화려하고 세로로 잘 찢어지지 않는다고 알려져 있지만, 이는 잘못된 상식이며 수수한 모양의 독버섯도 많다. 전문가조차 구별하기 어려우므로, 산이나 들에서 자라는 야생 버섯은 함부로 채취하여 먹지 않는 것이 안전하다. 농가에서 안전하게 재배된 버섯을 이용하는 것이 현명하다.

독버섯의 독성분과 그에 따른 주요 증상은 다음과 같다.

독버섯의 독성은 크게 다음과 같이 분류할 수도 있다.[69]

# '''치명적인 독''': 간이나 신장의 괴사를 일으켜 사망에 이르게 할 수 있다. (예: 아마톡신류 함유 버섯)

# '''자율신경계 작용 독''': 발한, 침 분비 이상, 경련, 혈압 변화 등을 유발한다. (예: 무스카린 함유 버섯)

# '''소화기계 (위장) 작용 독''': 구토, 복통, 설사 등 위장 증상을 주로 일으킨다. (예: 화경솔밭버섯, 삿갓외대버섯 등)

# '''중추신경계 작용 독''': 환각, 흥분, 어지러움 등을 유발한다. (예: 이보텐산, 실로시빈 함유 버섯)

독성이 약한 버섯이라도 섭취자의 건강 상태에 따라 심각한 증상이 나타날 수 있으며, 실제로 화경솔밭버섯과 같이 비교적 약한 독버섯에 의한 사망 사례도 보고된 바 있다. 또한, 과거에 식용으로 알려졌던 버섯이 후에 독버섯으로 판명되는 경우도 있다. 예를 들어, 일본에서는 2004년 급성 뇌증 사례가 다수 보고되면서 스기히라타케(--)의 독성이 밝혀지기도 했다.[72] "가지와 함께 끓이면 독이 없어진다" 와 같은 속설은 미신에 불과하며, 대부분의 독버섯은 조리 과정에서 독성이 제거되지 않는다.[73]

독버섯 중독이 의심될 경우, 즉시 의료기관을 방문하여 전문가의 진료를 받아야 한다. 먹고 남은 버섯이 있다면 병원에 가져가 진단에 도움을 주는 것이 좋다.

4. 3. 독버섯 구별법

야생 버섯 중에는 식용 버섯과 유사하게 생긴 독버섯이 많아, 전문가조차 구별하기 어려운 경우가 있다. 따라서 산이나 들에서 자라는 야생 버섯은 함부로 채취하여 먹지 않는 것이 안전하며, 농가에서 재배된 버섯을 이용하는 것이 현명하다.

독버섯에 관해 흔히 알려진 속설들이 있지만, 대부분 과학적 근거가 부족하거나 잘못된 정보이다. 이러한 속설을 믿고 야생 버섯을 섭취하는 것은 매우 위험하다.[67] 대표적인 속설과 사실은 다음과 같다.

이처럼 독버섯을 확실하게 구별할 수 있는 간단한 방법은 없으며, 잘못된 속설을 믿는 것은 매우 위험하다.[67] 일본에서는 메이지 시대 초기에 일부 지역의 속설이 관보에 실리면서 잘못된 정보가 널리 퍼지게 되었다는 분석도 있다.

버섯을 정확히 식별하기 위해서는 버섯의 거시적 구조에 대한 이해가 필요하다. 대부분의 버섯은 담자균류에 속하며, 갓 아래의 주름(아가미)에서 담자포자를 만든다. 이 포자의 색깔을 확인하는 포자 무늬 분석은 버섯 동정에 중요한 단서가 된다. 포자 무늬는 흰색, 갈색, 검은색, 분홍색, 노란색 등 다양하다. 현대에는 DNA 분석 등 분자생물학적 방법이 도입되고 있지만, 여전히 버섯의 형태(갓, 주름, 대 등), 색깔 변화(멍들었을 때), 냄새, 맛, 서식 환경, 발생하는 계절 등을 종합적으로 관찰하는 전통적인 방법이 널리 쓰인다. 균학자들은 현미경 관찰이나 화학적 검사를 통해 보다 정확한 동정을 수행한다.[6] 하지만 버섯의 맛이나 냄새를 직접 확인하는 것은 독소나 알레르기 유발 물질 때문에 위험할 수 있다.

버섯은 성장 단계에 따라 모습이 크게 변하므로, 너무 어리거나 오래된 버섯은 정확한 동정이 어려울 수 있다. 일반인이 야생 버섯의 식용 여부를 정확히 판단하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 따라서 야생 버섯을 채취했다면 반드시 경험 많은 전문가에게 정확한 감정을 받은 후에 식용 여부를 결정해야 하며, 조금이라도 의심스럽다면 절대 먹지 말아야 한다. 버섯 식별 능력은 도감만으로는 부족하며, 전문가와 함께 현장에서 직접 버섯을 관찰하고 배우는 경험을 통해 길러진다.

5. 버섯 채집

버섯을 채집할 때는 안전 수칙을 지키고 자연을 보호하는 책임감을 갖는 것이 중요하다.

일본에서는 주로 가을 버섯 채집 시기에 각 지역의 버섯 애호가 단체나 공설시험연구기관, 대학 연구실 등이 주최하는 '동정회(同定会)'가 열리기도 한다. 동정회에 참가하면 버섯 판별을 위한 시약이나 현미경 같은 도구를 이용할 수 있고, 경험 많은 전문가들의 도움을 받아 안전하고 정확하게 버섯을 식별할 수 있다. 또한, 자신이 채집한 버섯 외에 다른 다양한 버섯들을 관찰하며 버섯과 지역 자연 환경에 대한 지식을 넓힐 수 있는 기회가 된다. 동정회는 보통 채집 활동과 함께 진행되어, 단체 행동을 통해 산에서 발생할 수 있는 여러 문제(추락, 야생동물 조우 등)를 예방하는 데 도움이 된다.

연구 목적으로 채취할 때는 다른 버섯의 포자나 조직이 섞이지 않도록, 그리고 버섯이 부서지지 않도록 세심한 주의가 필요하다.

5. 1. 복장 및 준비물

숲에서는 피부 발진을 유발하는 식물이나 벌레에 물릴 위험이 있으므로, 긴 소매 옷, 긴 바지, 모자를 착용하는 것이 안전하다. 필요에 따라 장화나 장갑을 착용하는 것도 좋다.채취한 버섯은 쉽게 부서질 수 있으므로, 단단한 용기보다는 엮어서 만든 바구니나 넉넉한 크기의 종이 가방에 담는 것이 적합하다. 독버섯이 섞이는 것을 방지하기 위해, 채취한 버섯은 종류별로 종이 가방이나 신문지에 나누어 담는 것이 바람직하다.

버섯을 채취할 때는 손으로 직접 따거나 가위, 칼 등을 사용한다. 가져갈 때는 현장에서 흙이나 쓰레기를 털어내고, 칼로 밑동을 잘라내는 것이 좋다. 버섯의 종류를 자세히 식별하기 위해 돋보기나 매크로 렌즈가 달린 카메라를 준비하면 유용하다.

5. 2. 주의사항

산이나 들에서 버섯을 채취할 때는 몇 가지 주의사항을 숙지해야 한다.- 출입 및 채취 허가: 산이나 들에는 개인 소유지가 있을 수 있으므로, 입산 전 반드시 토지 소유자의 허가를 받아야 한다. 특히 경제적 가치가 높은 송이버섯 등이 자라는 곳은 토지 소유권과 별개로 채취권이 설정된 경우도 있어 더욱 주의가 필요하다. 또한, 국립공원이나 국정공원과 같은 보호구역에서는 법적으로 동식물 채취가 금지되어 있다.

- 조난 방지: 버섯 채집에 몰두하다 보면 자신도 모르게 길을 잃고 조난당하는 사고가 발생하기 쉽다. 이는 한국뿐만 아니라 일본, 이탈리아 등 해외에서도 종종 발생하는 문제이다.[85] 산행 시에는 항상 주변 지형을 살피고 자신의 위치를 파악하며, 가급적 혼자보다는 여럿이 함께 다니는 것이 안전하다.

- 안전 복장: 숲 속에서는 피부 발진을 일으키는 식물이나 벌레에 물릴 위험이 있으므로, 긴 소매 옷과 긴 바지, 모자를 착용하는 것이 좋다. 필요에 따라 장화나 장갑을 착용하는 것도 도움이 된다.

- 환경 보호: 버섯을 찾기 위해 많은 사람이 좁은 지역을 밟고 다니면 버섯이 자라는 환경이 훼손될 수 있다. 이는 버섯 균사체에 직접적인 손상을 주거나, 버섯이 자라는 데 필요한 나무 그루터기나 낙엽층을 파괴하여 다음 해의 버섯 발생량을 감소시킬 뿐만 아니라, 그 지역의 생태 다양성에도 악영향을 미칠 수 있다. 자연을 보호하는 책임감을 가지고, 식용 가능한 버섯이라도 필요한 만큼만 소량 채취하며, 버섯을 채취한 자리는 흙과 낙엽으로 다시 덮어주는 것이 바람직하다.

6. 버섯 재배

유용한 버섯 중 일부는 인공적으로 재배되어 왔다. 표고버섯 등을 썩은 나무에 접종하여 키우는 원목 재배나 양송이 등을 퇴비 위에 키우는 퇴비 재배는 오래전부터 행해진 방식이다. 현대에는 톱밥 같은 배지를 멸균하여 균을 키우는 균상 재배도 이루어지고 있다. 송이버섯처럼 인공 배양이 어려운 경우에는, 자생지의 환경을 개선하여 증식을 유도하는 임지 재배 방식이 사용되기도 한다. 현재도 새로운 품종의 버섯 재배가 계속 시도되고 있다.

버섯은 야외뿐만 아니라 실내에서도 많이 재배된다. 폐 채석장 등을 활용하여 대규모로 버섯을 생산하는 시설도 존재한다. 과거 미국에서는 가정집 지하실에서 버섯을 퇴비로 재배하는 것이 유행하기도 했다.

버섯 재배 시에는 각 균주에 적합한 재배법을 선택하고, 균사체 성장에 알맞은 온도를 유지해야 한다. 대부분의 버섯은 배지에 균사체가 충분히 퍼진 후 자실체(버섯)가 형성되기까지 숙성 기간이 필요하다.[86] 하지만 팽이버섯이나 느타리버섯처럼 배지에 균사체가 퍼짐과 동시에 자실체를 형성하는 종류도 있다.[86] 일본에서 주로 식용으로 재배되는 버섯들의 경우, 균사체 성장에는 25°C~30°C 정도의 온도가 적합하며, 자실체 형성에는 종류에 따라 10°C 전후 또는 15°C 전후의 온도가 필요하다.[86] 또한, 대부분의 버섯은 완전히 깜깜한 어둠 속에서는 자실체를 제대로 형성하지 못한다. 최대 500룩스 정도의 빛(자외선 포함)을 쬐어주는 것이 좋으며, 이는 버섯의 기형 발생을 막고 정상적인 성장을 돕는 데 필요하다.[86]

7. 기타 이용

일부 구멍장이버섯 종류의 버섯은 불을 붙이는 데 사용되었다. 대표적인 예가 부싯깃버섯이다. 이 버섯으로 만든 가연성 스펀지 형태의 소재는 아마두라고 불리며, 기원전부터 불쏘시개나 점화용으로 사용되었다. 아마두는 펠트와 같은 의류 소재나 물을 닦는 스펀지로도 이용되었고, 20세기 초까지는 거즈 대용으로 판매되기도 했다.

7. 1. 염료

버섯은 양모 및 기타 천연 섬유의 염색에 사용될 수 있다. 버섯 염료의 발색단은 유기 화합물이며 강렬하고 선명한 색상을 생성하며, 버섯 염료로 스펙트럼의 모든 색상을 얻을 수 있다. 합성 염료가 발명되기 전에는 버섯이 많은 섬유 염료의 원천이었다.[35]7. 2. 의약품

일부 버섯은 약용으로 사용되기도 한다. 예를 들어, 일본 약국방에는 복령과 저령이 생약 재료로 수재되어 한방(漢方)의 원료로 사용된다. 이 외에도 영지나 동충하초 등이 한방약 재료로 쓰이는 경우가 있다. 표고버섯, 구름버섯, 아위느타리 등에서는 항종양 성분이 추출되어 의약품으로 인정받기도 했다. 또한, 유전자 공학 기술을 이용하여 의료 사용 등 버섯의 품질을 향상시키기 위한 연구도 진행 중이다.[36]7. 3. 농업

균근균은 식물의 성장을 촉진하기 위해 농업에 활용된다.[87] 버섯을 포함한 균류는 새로운 생물학적 복원 기술(예: 균근을 이용한 식물 성장 촉진) 및 여과 기술(예: 오염된 물의 박테리아 수치를 낮추기 위해 균류 사용) 개발에 역할을 한다. 또한 폐기물 분해[88] 등에도 활용된다.7. 4. 환경 정화

버섯과 기타 균류는 새로운 생물학적 복원 기술 및 여과 기술 개발에 역할을 한다. 예를 들어, 식물 성장을 촉진하기 위해 균근을 사용하거나[87], 오염된 물의 박테리아 수치를 낮추기 위해 균류를 사용하는 방식이다. 또한, 버섯은 폐기물 분해 등에도 활용된다.[88]참조

[1]

웹사이트

Definition of TOADSTOOL

https://www.merriam-[...]

2022-06-26

[2]

서적

Mushroom Miscellany

HarperCollins

[3]

서적

An Elementary Text-Book of British Fungi

https://archive.org/[...]

London, S. Sonnenschein, Lowrey

[4]

서적

Mushrooms Demystified, A Comprehensive Guide to the Fleshy Fungi

https://archive.org/[...]

Ten Speed Press

[5]

웹사이트

Toadstool

https://www.etymonli[...]

Online Etymology Dictionary, Douglas Harper, Inc.

2021-05-30

[6]

문서

Ammirati et al., pp. 40–41.

[7]

문서

Stuntz et al., pp. 12–13.

[8]

문서

Stuntz et al., pp. 28–29.

[9]

문서

Ammirati et al., pp. 25–34.

[10]

서적

Mushrooms: How to Grow Them - A Practical Treatise on Mushroom Culture for Profit and Pleasure

Read Books

[11]

웹사이트

How Mushrooms are Grown

https://canadianfood[...]

2023-06-19

[12]

웹사이트

How Long Does It Take To Grow Mushrooms? All Questions Answered

https://grocycle.com[...]

2023-06-19

[13]

서적

A Complete Mushroom Cultivation Guide on How to Grow Gourmet Mushrooms and Identify Wild Common Mushrooms and Other Fungi for Beginners

Independently Published

[14]

간행물

Go with the flow: mechanisms driving water transport during vegetative growth and fruiting

http://dx.doi.org/10[...]

2022-09

[15]

웹사이트

Parasola plicatilis, Pleated Inkcap mushroom

https://www.first-na[...]

2024-06-26

[16]

웹사이트

The Dish on Deliquescence in Coprinus Species :Cornell Mushroom Blog

https://blog.mycolog[...]

2024-06-26

[17]

문서

Dinosaur in a Haystack

Harvard University Press

[18]

웹사이트

Vitamin D in mushrooms

https://www.ars.usda[...]

Nutrient Data Laboratory, US Department of Agriculture

2018-04-16

[19]

간행물

Effects of postharvest pulsed UV light treatment of white button mushrooms (Agaricus bisporus) on vitamin D₂ content and quality attributes

[20]

간행물

A Review of Mushrooms as a Potential Source of Dietary Vitamin D

2018-10-13

[21]

간행물

Safety assessment of the post-harvest treatment of button mushrooms (Agaricus bisporus) using ultraviolet light

[22]

간행물

Edible Mushrooms: Improving Human Health and Promoting Quality Life

[23]

뉴스

Production of Cultivated Edible Mushroom in China With Emphasis on Lentinula edodes - isms.biz

https://web.archive.[...]

2017-01-25

[24]

문서

Hall et al., p. 25.

[25]

웹사이트

Poland: The world's largest mushroom exporter

https://web.archive.[...]

Fresh Plaza

2016-09-23

[26]

문서

Hall et al., pp. 22–24.

[27]

문서

Ammirati et al., pp. 81–83.

[28]

간행물

Agaritine content of 53 Agaricus species collected from nature

https://hal.archives[...]

2019-06-29

[29]

웹사이트

Preventing Poisonings - Bay Area Mycological Society

https://www.bayaream[...]

2021-05-11

[30]

간행물

A worldwide geographical distribution of the neurotropic fungi, an analysis and discussion

https://web.archive.[...]

2017-09-17

[31]

웹사이트

Clinical Sunday

http://www.maps.org/[...]

2014-03-20

[32]

간행물

The Deceptive Mushroom: Accidental Amanita muscaria Poisoning

2021

[33]

웹사이트

Medicinal mushrooms

https://www.ncbi.nlm[...]

PDQ Cancer Information

2021-07-02

[34]

웹사이트

Mushrooms in cancer treatment

http://www.cancerres[...]

Cancer Research UK

2017-11-15

[35]

문서

Handbook of Natural Colorants

John Wiley & Sons

[36]

간행물

Gene-edited CRISPR mushroom escapes US regulation

2016-04-01

[37]

서적

日本の毒きのこ

学習研究社

2009

[38]

서적

菌類の事典

朝倉書店

2013

[39]

서적

Amazon

東洋書林

2012

[40]

서적

きのこの遺伝と育種(きのこの生物学シリーズ 3)

築地書館、東京

1990

[41]

서적

菌類図鑑(上巻)

講談社サイエンティフィック、東京

1978

[42]

논문

A comparative study of teleomorphs and anamorphs of ''Pleurotus cystidiosus'' and ''Pleurotus smithii''

1990

[43]

서적

菌学用語集

メディカルパブリッシャー、東京

1996

[44]

간행물

食卓歓談集

[[岩波書店]]

2001-12-14

[45]

간행물

Improvement of edible mushroom yield by electric stimulations

http://www.jspf.or.j[...]

[46]

웹사이트

The Lightning and the Truffle

http://botit.botany.[...]

[47]

간행물

Ethnomycological Survey of Macrofungi Utilized by Gaddang Communities in Nueva Vizcaya, Philippines

http://www.creamjour[...]

2015

[48]

웹사이트

落雷でシイタケの収穫2倍に 日本工大が言い伝え検証

https://style.nikkei[...]

日本経済新聞社・日経BP社

2020-01-30

[49]

웹사이트

Jタウンネット 石川県民はキノコを「コケ」と呼ぶ?!

https://j-town.net/2[...]

[50]

서적

Researchs on Fungi 2

Longmans, Green, London

1922

[51]

논문

Food habits of the nothern flying squirrel (''Glaucomys sabrinus'') in Oregon

1985

[52]

논문

Mycophagy of red-backed voles in Oregon and Washington

1882

[53]

논문

ネズミの食べたキノコ

1976

[54]

서적

Amazon

共立出版

2016

[55]

웹사이트

巨大な巣の“農場”でキノコを栽培する

http://ant.edb.miyak[...]

[56]

웹사이트

2019年中国食用菌行业产量及生产模式分析

https://www.chyxx.co[...]

中国产业信息网

2020-06-08

[57]

문서

この暗殺劇のプロセスは諸説ある。

[58]

논문

ナメコの化学成分組成に及ぼす栽培時のオゾン暴露の影響

https://doi.org/10.3[...]

[59]

논문

シイタケの菌床栽培における培地窒素量と子実体の窒素含有成分との関係

https://doi.org/10.3[...]

[60]

논문

シイタケ培地へ添加したトレハロースの子実体への影響(第1報)添加量と子実体の収量,含有量,鮮度保持,食味との関係

https://doi.org/10.2[...]

[61]

논문

ヒラタケおよびナメコによるカルシウム塩添加培地からのカルシウムの吸収

https://doi.org/10.3[...]

[62]

웹사이트

キノコ類のビタミンB_1破壊に関する研究 脇田正二 1976/10/28 横浜国立大学

https://hdl.handle.n[...]

[63]

웹사이트

アガリクス(カワリハラタケ)を含む製品に関するQ&A

https://www.mhlw.go.[...]

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室

[64]

간행물

抗腫瘍活性物質

https://doi.org/10.1[...]

日本農芸化学会

[65]

간행물

β-Glucans and their applications in cancer therapy: focus on human studies

2013-06

[66]

간행물

Recent developments in mushrooms as anti-cancer therapeutics: a review

2012-03

[67]

서적

きのこミュージアム―森と菌との関係から文化史・食毒まで

八坂書房

2014

[68]

서적

日本の毒きのこ

学習研究社

2009

[69]

간행물

幻覚性キノコ ヒカゲシビレタケ (psilocybe argentepes) 中毒について-プシロシビン中毒時の自覚体験を中心に-

https://search.jamas[...]

1988

[70]

웹사이트

Mushroom Toxicity Clinical Presentation

https://emedicine.me[...]

2018-01-20

[71]

웹사이트

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

https://laws.e-gov.g[...]

e-Gov

2019-12-29

[72]

서적

きのこの下には死体が眠る!? 菌糸が織りなす不思議な世界

기술평론사

[73]

논문

毒きのこ類

https://doi.org/10.1[...]

[74]

논문

毒キノコと食中毒

https://doi.org/10.1[...]

[75]

웹사이트

キノコによる食中毒

https://www.hokeniry[...]

東京都福祉保健局

2020-11-02

[76]

서적

きのこ

山と渓谷社

2000-03-20

[77]

서적

きのこの下には死体が眠る!?

기술평론사

2009-06-25

[78]

서적

日本の毒きのこ

학습연구사

2009

[79]

간행물

Investigation and analysis of 102 mushroom poisoning cases in Southern China from 1994 to 2012

https://www.research[...]

[80]

서적

きのこの100不思議

東京書籍

1997-02-24

[81]

서적

キノコの本

丸善

1992-08-31

[82]

서적

日本の毒きのこ

学習研究社

2009

[83]

서적

毒きのこ・絶品きのこ協奏曲

講談社

1999-08-24

[84]

웹사이트

自然毒のリスクプロファイル

https://www.mhlw.go.[...]

厚生労働省

[85]

뉴스

キノコ大発生のイタリア、山の幸に夢中で18人死亡

http://www.excite.co[...]

ロイター

2010-09-02

[86]

간행물

日本における食用キノコの生産-とくに子実体大量生産のための諸条件について

1985-09

[87]

뉴스

インドの農業を微生物が救う!?

http://business.nikk[...]

日経ビジネス

[88]

간행물

Mushroom as a product and their role in mycoremediation

[89]

웹인용

제 2 장 산림채취 식용버섯

http://webcache.goog[...]

[90]

서적

Mushroom Miscellany

HarperCollins

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com