관 (쓰개)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

관(冠, crown)은 고대부터 권력과 신분을 나타내는 상징물로 사용된 머리 장식이다. 왕관은 인도에서 선사 시대에 발견되었으며, 아케메네스 왕조의 디adem에서 유래되어 로마 제국, 사산 왕조, 고대 이집트 등 다양한 문명에서 사용되었다. 유럽에서는 기독교 전통에 따라 대관식에서 군주의 권위를 나타내는 데 사용되었으며, 영국, 통가 등 일부 군주제 국가에서 국가적 상징으로 유지되고 있다. 한국에서는 상고시대부터 관을 사용했으며, 신라, 고구려, 백제, 가야 등 삼국시대의 금관 유물이 남아있다. 관은 군주의 지위, 종교적 상징, 승리의 상징 등으로 사용되며, 혼례, 종교 의식, 기타 행사 등에서 다양한 형태로 나타난다.

더 읽어볼만한 페이지

- 쓰개 - 히잡

히잡은 무슬림 여성들이 머리와 목을 가리는 천 조각으로, 이슬람 율법에서 여성의 신체 가림을 권장하지만 착용 의무와 형태에 대한 해석은 다양하며, 종교적 신념, 문화적 정체성, 여성 억압의 상징 등 복합적인 의미를 지닌다. - 쓰개 - 귀마개

귀마개는 소음으로부터 청력을 보호하기 위해 귀에 삽입하는 장치이며, 다양한 재질과 형태로 제작되어 산업 현장, 음악 공연 등 여러 환경에서 사용되고, 소음 감소 등급을 통해 성능을 나타내며, 위생적인 관리와 올바른 사용법이 중요하다. - 관 - 왕관

왕관은 군주나 고위 성직자의 권위와 위엄을 상징하는 머리 장식으로, 고대부터 현대까지 다양한 형태, 재료, 의미를 지니며 각국의 역사와 문화를 반영하는 중요한 유물이다. - 관 - 제관

제관은 황제의 지위를 상징하는 관으로, 다양한 문화권과 시대에 걸쳐 독특한 형태로 제작되었으며, 중세 유럽의 왕관, 비잔티움 제국의 스테마, 잉글랜드의 폐쇄형 왕관 등이 각 제국의 역사와 문화를 반영한다. - 문장학의 도형 - 낫과 망치

낫과 망치는 농민과 노동자의 연대를 상징하는, 공산주의 국가의 주요 상징이며, 소련 국기 및 다양한 곳에 사용되었다. - 문장학의 도형 - 붉은 별

붉은 별은 볼셰비키 혁명과 러시아 내전 이후 공산주의 운동의 상징으로 사용되어 소련 등 사회주의 국가의 국기에 등장했으며, 기원은 불확실하지만 군사 상징이나 적군 병사의 모자에서 유래했다는 설이 있고, 소련 해체 후 사용이 감소했으나 일부 국가에서 군사 휘장 등으로 사용되거나 사회주의와 무관하게 디자인 요소로도 활용된다.

2. 관의 역사

관은 고대부터 권력과 신분을 나타내는 상징물로 사용되었다.

왕관은 인도하리아나에서 선사 시대에 발견되었다.[4] 왕관의 전신은 아케메네스 왕조의 디adem, 즉 디adem으로 불리는 머리띠였다. 이는 콘스탄티누스 1세에 의해 채택되었으며 이후 로마 제국의 모든 통치자들이 착용했다.

거의 모든 사산 왕조의 왕들이 왕관을 썼다. 수많은 조각상, 부조, 왕관 동전을 남긴 가장 유명한 왕 중 하나는 샤푸르 1세 왕이다.

다양한 형태의 왕관이 고대 시대에 사용되었는데, 예를 들어 헤제트, 데스레트, 프세테 (이중 왕관) 그리고 케프레쉬가 파라오 이집트에서 사용되었다. 이집트 파라오들은 또한 태양 숭배와 관련된 디adem을 착용했는데, 이 연관성은 완전히 사라지지 않고 로마 황제 아우구스투스 시대에 부활했다.[5] 파라오 아메노피스 3세(기원전 1390–1352년) 시대에 디adem을 착용하는 것은 명확하게 왕족의 상징이 되었다. 고전 고대의 화환과 왕관은 때때로 월계수, 도금양, 올리브, 또는 야생 샐러리와 같은 천연 재료로 만들어졌다.[6]

자유의 여신상에서 가장 잘 알려진 "광선 왕관"인 ''코로나 라디아타''는 어쩌면 로도스 거상의 헬리오스가 썼을 수도 있는데, 로마 제국이 기독교로 개종하기 전에 솔 인빅투스 숭배의 일환으로 로마 황제들이 착용했다. 루키아노스는 기원후 180년경에 그것을 "태양 광선으로 장식된 화관"이라고 불렀다.[7]

유럽 문화의 기독교 전통에서, 새로운 군주가 왕위에 오를 때 교회적 승인이 군주 권력을 입증하기 때문에, 왕관은 대관식에서 종교적 인사에 의해 새로운 군주의 머리에 씌워진다. 일부, 비록 모든 것은 아니지만, 초기 신성 로마 제국 황제들은 자신의 경력 중 어느 시점에 교황에게 대관식을 받기 위해 로마로 여행했다. 전설에 따르면, 나폴레옹은 스스로 왕관을 썼을 때 비오 7세를 놀라게 했는데, 실제로는 이 의식 순서가 미리 정해져 있었다.

오늘날, 영국 군주제와 통가 군주제만이 기름 부음과 대관을 받은 군주를 통해 이 전통을 이어가고 있지만, 많은 군주제 국가들은 왕관을 국가적 상징으로 유지하고 있다. 프랑스 왕관 보석은 제3 프랑스 공화국의 명령에 따라 1885년에 판매되었으며, 역사적 이유로 그 가치 있는 돌을 유리로 대체한 소수의 보석만 루브르 박물관에 전시되어 있다. 스페인 왕관 보석은 18세기에 대규모 화재로 파괴되었으며, 소위 "아일랜드 왕관 보석" (실제로 성 패트릭 훈장의 영국 주권자의 휘장)은 1907년 더블린 성에서 버나드 에드워드 바나비 피츠패트릭, 제2대 캐슬타운 남작의 취임 직전에 도난당했다.

조지 12세의 왕관은 금으로 만들어졌으며 다이아몬드 145개, 루비 58개, 에메랄드 24개, 자수정 16개로 장식되었다. 그것은 장식과 8개의 아치로 덮인 서클릿의 형태를 취했다. 십자가로 덮인 지구본이 왕관 꼭대기에 놓여 있었다.

통치자를 지정하는 특별한 머리 장식은 선사 시대로 거슬러 올라가며, 전 세계의 많은 다른 문명에서 발견된다. 일반적으로 희귀하고 귀중한 재료가 왕관에 통합되지만, 그것은 왕관 보석의 개념에만 필수적이다. 금과 귀중한 보석은 서양과 동양의 왕관에서 흔히 볼 수 있다. 아메리카 원주민 문명의 콜럼버스 이전 신세계에서는 희귀한 깃털, 예를 들어 케찰의 깃털이 종종 왕관을 장식했고, 폴리네시아에서도 마찬가지였다(예: 하와이).

대관식은 종종 다른 의식과 결합되는데, 예를 들어 옥좌 (왕좌는 왕관만큼이나 군주제의 상징)와 성유 (다시 말하지만, 종교적 승인이며, 이스라엘의 성경적 전통에서 유일하게 정의되는 행위)가 있다.

다른 문화에서는 대관식에 해당하는 왕관이 사용되지 않지만, 머리는 다른 방식으로 상징적으로 장식될 수 있다. 예를 들어, 인도의 힌두교 전통에서 왕실의 ''티카''가 사용된다.

한국에서는 상고시대부터 관을 사용했다. 이 시기 왕은 무(巫)의 성격을 띄었기에, 당시 관은 무관의 특징을 보였다. 현재 남아있는 유물로는 신라의 관, 고구려의 관 및 벽화, 백제 무령왕릉의 관전입식, 가야의 금관 등이 있다. 금관 등 외관은 의례용으로 추정된다.[10] 유라시아 대륙에서는 수목상(樹木狀) 장식물, 조두관(鳥頭冠), 조익관(鳥翼冠) 등이 전해지고 있다.[11]

천마총 금관을 비롯한 5세기에서 6세기에 걸치는 신라·가야의 금관 및 금동관은 삼국시대의 관에 해당한다. 신라시대의 관은 나무를 숭배하는 스키타이족의 영향을 받아 생명나무를 상징하는 디자인을 가지고 있다.[10] 솟을 장식에 부착되어 있는 비취색 옥들은 나무의 열매를 상징하며, 이는 생명의 탄생과 자손의 번영을 의미한다.[11]

고려 초, 군주의 왕관으로는 면류관이 사용되었고, 나머지는 신하들의 관과 공유하였다. 고려 중엽 원나라의 간섭을 받을 때 관에도 변화가 있었을 것으로 보인다. 왕의 공복은 복두 차림이었을 것으로 추측되나, 왕이 면류관을 썼는지는 불분명하다. 고려 말에는 명나라의 모든 관모를 사용하였으므로 고려 초의 제도로 돌아갔다고 볼 수 있다.

조선에서는 고려 말 명나라의 관복 제도를 도입한 이후 이를 따랐으며, '''명나라의 의제개혁'''에 따라 제복에는 면류관, 조복에는 원유관, 공복에는 복두, 상복에는 익선관을 사용하였다. 면류관의 면류 수와 구슬 색은 신분에 따라 달랐는데, 황제는 12류에 7가지 채옥, 왕은 9류에 5채옥, 왕세자는 8류 혹은 7류에 3채옥을 사용하였다. 조선은 왕국이었으므로 9류 면류관을 사용하였으나, 1897년 대한제국 성립 후 고종이 황제로 즉위하면서 7채옥을 엮은 12류 면류관을 착용하게 되었다. 현재 면류관은 보존된 것이 없다고 한다.

2. 1. 서양의 관의 역사

왕관은 인도하리아나에서 선사 시대에 발견되었다.[4] 왕관의 전신은 아케메네스 왕조의 디adem, 즉 디adem으로 불리는 머리띠였다. 이는 콘스탄티누스 1세에 의해 채택되었으며 이후 로마 제국의 모든 통치자들이 착용했다.

거의 모든 사산 왕조의 왕들이 왕관을 썼다. 수많은 조각상, 부조, 왕관 동전을 남긴 가장 유명한 왕 중 하나는 샤푸르 1세 왕이다.

다양한 형태의 왕관이 고대 시대에 사용되었는데, 예를 들어 헤제트, 데스레트, 프세테 (이중 왕관) 그리고 케프레쉬가 파라오 이집트에서 사용되었다. 이집트 파라오들은 또한 태양 숭배와 관련된 디adem을 착용했는데, 이 연관성은 완전히 사라지지 않고 로마 황제 아우구스투스 시대에 부활했다.[5] 파라오 아메노피스 3세(기원전 1390–1352년) 시대에 디adem을 착용하는 것은 명확하게 왕족의 상징이 되었다. 고전 고대의 화환과 왕관은 때때로 월계수, 도금양, 올리브, 또는 야생 샐러리와 같은 천연 재료로 만들어졌다.[6]

자유의 여신상에서 가장 잘 알려진 "광선 왕관"인 ''코로나 라디아타''는 어쩌면 로도스 거상의 헬리오스가 썼을 수도 있는데, 로마 제국이 기독교로 개종하기 전에 솔 인빅투스 숭배의 일환으로 로마 황제들이 착용했다. 루키아노스는 기원후 180년경에 그것을 "태양 광선으로 장식된 화관"이라고 불렀다.[7]

|thumb|롬바르디아 철관

유럽 문화의 기독교 전통에서, 새로운 군주가 왕위에 오를 때 교회적 승인이 군주 권력을 입증하기 때문에, 왕관은 대관식에서 종교적 인사에 의해 새로운 군주의 머리에 씌워진다. 일부, 비록 모든 것은 아니지만, 초기 신성 로마 제국 황제들은 자신의 경력 중 어느 시점에 교황에게 대관식을 받기 위해 로마로 여행했다. 전설에 따르면, 나폴레옹은 스스로 왕관을 썼을 때 비오 7세를 놀라게 했는데, 실제로는 이 의식 순서가 미리 정해져 있었다.

오늘날, 영국 군주제와 통가 군주제만이 기름 부음과 대관을 받은 군주를 통해 이 전통을 이어가고 있지만, 많은 군주제 국가들은 왕관을 국가적 상징으로 유지하고 있다. 프랑스 왕관 보석은 제3 프랑스 공화국의 명령에 따라 1885년에 판매되었으며, 역사적 이유로 그 가치 있는 돌을 유리로 대체한 소수의 보석만 루브르 박물관에 전시되어 있다. 스페인 왕관 보석은 18세기에 대규모 화재로 파괴되었으며, 소위 "아일랜드 왕관 보석" (실제로 성 패트릭 훈장의 영국 주권자의 휘장)은 1907년 더블린 성에서 버나드 에드워드 바나비 피츠패트릭, 제2대 캐슬타운 남작의 취임 직전에 도난당했다.

조지 12세의 왕관은 금으로 만들어졌으며 다이아몬드 145개, 루비 58개, 에메랄드 24개, 자수정 16개로 장식되었다. 그것은 장식과 8개의 아치로 덮인 서클릿의 형태를 취했다. 십자가로 덮인 지구본이 왕관 꼭대기에 놓여 있었다.

2. 1. 1. 초기

초기의 관은 모자 형태가 아닌 금, 보석, 비단으로 만든 머리띠 형태였다.[4] 기독교 국가에 남아있는 관 중 가장 오래된 것은 이탈리아 밀라노 외각에 위치한 몬차 성당에 소장되어 있는 랑고바르드의 철관으로 알려져 있다. 이 관은 22개의 보석으로 치장되어 있으며, 전설에 의하면 황금 테 안쪽의 약 1cm 폭의 얇은 철판은 그리스도를 처형할 때 사용하였던 못으로 만든 것이라 하며, 그래서 관의 대부분이 금관으로 만들어졌지만 금관이 아닌 "철관"이라고 부르며 더욱 성스럽게 취급되어왔다.|thumb|롬바르디아 철관

2. 1. 2. 12세기 이후

역사시대인 12세기에는 군주들의 관에는 그 권력과 비례하여 최고의 보석들이 동원되었다. 12세기가 지나는 시점을 시작으로 황제가 대관식을 할 때 관을 사용하였으며, 의식이 있는 경우에 사용하게 되어 서구 국가들에서 군주권을 상징하는 것으로 되었다. 불란서에서는 대관식을 위한 관과 이보다는 가벼운 관을 두 개 제작을 하였다고 한다. 후일 영국도 불란서의 이러한 영향을 받아 그런 제도를 받아들였다고 한다. 이 외에도 군주의 권위를 상징하던 것으로 홀(royal scepter)과 십자가가 달린 보주(imperial orb)가 있다. 홀과 보주를 장식한 보석들도 역시 시대를 대표하는 것들이었다. 현재 여러 나라들에서 중요한 문화유산으로 보존되고 있는 중요한 관을 장식하고 있거나 또는 장식했던 보석들은 거의 대부분이 왕실 보석들이었으며, 이들 중 큰 다이아몬드는 인도에서 산출된 것들이 제일 많다.왕관은 인도하리아나에서 선사 시대에 발견되었다.[4] 왕관의 전신은 아케메네스 왕조의 디adem, 즉 디adem으로 불리는 머리띠였다. 이는 콘스탄티누스 1세에 의해 채택되었으며 이후 로마 제국의 모든 통치자들이 착용했다.

거의 모든 사산 왕조의 왕들이 왕관을 썼다. 수많은 조각상, 부조, 왕관 동전을 남긴 가장 유명한 왕 중 하나는 샤푸르 1세 왕이다.

다양한 형태의 왕관이 고대 시대에 사용되었는데, 예를 들어 헤제트, 데스레트, 프세테 (이중 왕관) 그리고 케프레쉬가 파라오 이집트에서 사용되었다. 이집트 파라오들은 또한 태양 숭배와 관련된 디adem을 착용했는데, 이 연관성은 완전히 사라지지 않고 로마 황제 아우구스투스 시대에 부활했다.[5] 파라오 아메노피스 3세(기원전 1390–1352년) 시대에 디adem을 착용하는 것은 명확하게 왕족의 상징이 되었다. 고전 고대의 화환과 왕관은 때때로 월계수, 도금양, 올리브, 또는 야생 샐러리와 같은 천연 재료로 만들어졌다.[6]

자유의 여신상에서 가장 잘 알려진 "광선 왕관"인 ''코로나 라디아타''는 어쩌면 로도스 거상의 헬리오스가 썼을 수도 있는데, 로마 제국이 기독교로 개종하기 전에 솔 인빅투스 숭배의 일환으로 로마 황제들이 착용했다. 루키아노스는 기원후 180년경에 그것을 "태양 광선으로 장식된 화관"이라고 불렀다.[7]

|thumb|롬바르디아 철관

유럽 문화의 기독교 전통에서, 새로운 군주가 왕위에 오를 때 교회적 승인이 군주 권력을 입증하기 때문에, 왕관은 대관식에서 종교적 인사에 의해 새로운 군주의 머리에 씌워진다. 일부, 비록 모든 것은 아니지만, 초기 신성 로마 제국 황제들은 자신의 경력 중 어느 시점에 교황에게 대관식을 받기 위해 로마로 여행했다. 전설에 따르면, 나폴레옹은 스스로 왕관을 썼을 때 비오 7세를 놀라게 했는데, 실제로는 이 의식 순서가 미리 정해져 있었다.

오늘날, 영국 군주제와 통가 군주제만이 기름 부음과 대관을 받은 군주를 통해 이 전통을 이어가고 있지만, 많은 군주제 국가들은 왕관을 국가적 상징으로 유지하고 있다. 프랑스 왕관 보석은 제3 프랑스 공화국의 명령에 따라 1885년에 판매되었으며, 역사적 이유로 그 가치 있는 돌을 유리로 대체한 소수의 보석만 루브르 박물관에 전시되어 있다. 스페인 왕관 보석은 18세기에 대규모 화재로 파괴되었으며, 소위 "아일랜드 왕관 보석" (실제로 성 패트릭 훈장의 영국 주권자의 휘장)은 1907년 더블린 성에서 버나드 에드워드 바나비 피츠패트릭, 제2대 캐슬타운 남작의 취임 직전에 도난당했다.

조지 12세의 왕관은 금으로 만들어졌으며 다이아몬드 145개, 루비 58개, 에메랄드 24개, 자수정 16개로 장식되었다. 그것은 장식과 8개의 아치로 덮인 서클릿의 형태를 취했다. 십자가로 덮인 지구본이 왕관 꼭대기에 놓여 있었다.

통치자를 지정하는 특별한 머리 장식은 선사 시대로 거슬러 올라가며, 전 세계의 많은 다른 문명에서 발견된다. 일반적으로 희귀하고 귀중한 재료가 왕관에 통합되지만, 그것은 왕관 보석의 개념에만 필수적이다. 금과 귀중한 보석은 서양과 동양의 왕관에서 흔히 볼 수 있다. 아메리카 원주민 문명의 콜럼버스 이전 신세계에서는 희귀한 깃털, 예를 들어 케찰의 깃털이 종종 왕관을 장식했고, 폴리네시아에서도 마찬가지였다(예: 하와이).

대관식은 종종 다른 의식과 결합되는데, 예를 들어 옥좌 (왕좌는 왕관만큼이나 군주제의 상징)와 성유 (다시 말하지만, 종교적 승인이며, 이스라엘의 성경적 전통에서 유일하게 정의되는 행위)가 있다.

다른 문화에서는 대관식에 해당하는 왕관이 사용되지 않지만, 머리는 다른 방식으로 상징적으로 장식될 수 있다. 예를 들어, 인도의 힌두교 전통에서 왕실의 ''티카''가 사용된다.

2. 2. 한국 관의 역사

한국에서는 상고시대부터 관을 사용했다. 이 시기 왕은 무(巫)의 성격을 띄었기에, 당시 관은 무관의 특징을 보였다. 현재 남아있는 유물로는 신라의 관, 고구려의 관 및 벽화, 백제 무령왕릉의 관전입식, 가야의 금관 등이 있다. 금관 등 외관은 의례용으로 추정된다.[10] 유라시아 대륙에서는 수목상(樹木狀) 장식물, 조두관(鳥頭冠), 조익관(鳥翼冠) 등이 전해지고 있다.[11]천마총 금관을 비롯한 5세기에서 6세기에 걸치는 신라·가야의 금관 및 금동관은 삼국시대의 관에 해당한다. 신라시대의 관은 나무를 숭배하는 스키타이족의 영향을 받아 생명나무를 상징하는 디자인을 가지고 있다.[10] 솟을 장식에 부착되어 있는 비취색 옥들은 나무의 열매를 상징하며, 이는 생명의 탄생과 자손의 번영을 의미한다.[11]

고려 초, 군주의 왕관으로는 면류관이 사용되었고, 나머지는 신하들의 관과 공유하였다. 고려 중엽 원나라의 간섭을 받을 때 관에도 변화가 있었을 것으로 보인다. 왕의 공복은 복두 차림이었을 것으로 추측되나, 왕이 면류관을 썼는지는 불분명하다. 고려 말에는 명나라의 모든 관모를 사용하였으므로 고려 초의 제도로 돌아갔다고 볼 수 있다.

조선에서는 고려 말 명나라의 관복 제도를 도입한 이후 이를 따랐으며, '''명나라의 의제개혁'''에 따라 제복에는 면류관, 조복에는 원유관, 공복에는 복두, 상복에는 익선관을 사용하였다. 면류관의 면류 수와 구슬 색은 신분에 따라 달랐는데, 황제는 12류에 7가지 채옥, 왕은 9류에 5채옥, 왕세자는 8류 혹은 7류에 3채옥을 사용하였다. 조선은 왕국이었으므로 9류 면류관을 사용하였으나, 1897년 대한제국 성립 후 고종이 황제로 즉위하면서 7채옥을 엮은 12류 면류관을 착용하게 되었다. 현재 면류관은 보존된 것이 없다고 한다.

2. 2. 1. 상고시대

이 시기의 왕은 신권적인 무(巫)였으므로 당시의 관은 무관으로서의 색채가 드러난다. 현재 유물로는 신라의 관과 고구려의 관 및 벽화, 백제 무령왕릉의 관전입식, 가야의 금관 등이 전해지고 있다. 금관이나 기타의 외관은 의례용으로 추정된다.[10] 유라시아 대륙에서는, 수목상(樹木狀)의 장식물, 조두관(鳥頭冠), 조익관(鳥翼冠) 등이 전해지고 있다.[11]2. 2. 2. 삼국시대

천마총 금관을 비롯한 5세기에서 6세기에 걸치는 신라·가야의 금관 내지 금동관은 삼국시대의 관에 속한다. 신라시대의 관은 나무를 숭배하는 스키타이족의 영향을 받아 생명나무를 상징하는 디자인을 가지고 있다.[10] 솟을 장식에 부착되어 있는 비취색 옥들은 나무의 열매를 상징하며, 이는 생명의 탄생과 자손의 번영을 의미한다.[11]2. 2. 3. 고려시대

고려 초기에 군주의 왕관으로서는 면류관이 사용되었고, 나머지는 신하들의 관과 공유하고 있다. 고려 중엽 원나라의 간섭을 받을 때에는 관에도 변화가 있었을 것으로 추측된다. 왕의 공복은 복두 차림이었을 것으로 추측되나, 왕이 면류관을 썼는지는 불분명하다. 고려 말에는 명나라의 모든 관모를 습용하였으므로 고려 초의 제도로 복고하였다고 볼 수 있다.2. 2. 4. 조선시대

조선에서는 고려 말에 명나라의 관복 제도를 도입한 이후 이를 따랐으며, '''명나라의 의제개혁'''에 따라 제복에는 면류관, 조복에는 원유관, 공복에는 복두, 상복에는 익선관을 사용하였다. 면류관의 면류 수와 구슬 색은 신분에 따라 달랐는데, 황제는 12류에 7가지 채옥, 왕은 9류에 5채옥, 왕세자는 8류 혹은 7류에 3채옥을 사용하였다. 조선은 왕국이었으므로 9류 면류관을 사용하였으나, 1897년 대한제국 성립 후 고종이 황제로 즉위하면서 7채옥을 엮은 12류 면류관을 착용하게 되었다. 현재 면류관은 보존된 것이 없다고 한다.3. 대표적인 관 유물

서봉총 금관, 신라 시대; 5-6세기

3. 1. 프랑스

루이 16세의 딸이자 루이 18세의 조카인 앙굴렘 공작 부인의 관은 19세기경 ‘Jacques Evrard-Bapst’의 공예품으로, 현재 루브르 박물관에 소장되어 있다.[12] 1031개의 다이아몬드와 40개의 에메랄드가 박혀 있으며, 가운데 두 개의 뾰족한 뿔 사이에는 고상한 자수정 무늬가 있고, 커다란 에메랄드 색으로 둘러싸여 있다.[12]

나폴레옹 3세의 아내 유제니 황후의 관은 보석 세공사 ‘Alexandre-Gabriel Lemonnier’의 작품으로, 1855년 파리 만국 박람회에서 공개되었으며, 현재 루브르 박물관에 소장되어 있다.[13] 반원형 무늬의 종려나무로 만들어진 긴 연꽃무늬가 있고, 각각의 종려나무 잎에는 두개의 종려 잎 무늬가 새겨져 있다. 관의 맨 위에는 십자가 장식이 있으며, 독수리 무늬와 종려 잎 무늬는 나폴레옹 3세의 기호에 맞추어져 있다.[13] 2490개의 다이아몬드와 56개의 에메랄드가 박혀 있으며, 독수리 모양의 여덟 개의 마름모꼴은 금으로 만든 구슬이 박혀있고, 가운데에는 커다란 다이아몬드가 박혀있다.[13]

루이 15세의 관은 1722년경 ‘Augustin Duflos’라는 보석세공사가 만들었으며, 현재 루브르 박물관에 전시되어 있다.[14] 관 맨 위의 백합모양의 보석장식 아래는 다이아몬드 구슬로 장식되어 있고, 중간의 보석들은 은으로 도금되었으며 끝에는 8개의 백합모양으로 장식되어 있다. 이 관은 1720년 루이 15세에 의해 다시 복제되었다고 한다.[14]

3. 2. 이집트

과거 이집트는 나일강 하류 지역의 하이집트와 중상류 지역의 상이집트로 나뉘어 있었다. 상이집트의 왕이 하이집트를 정복하고 제1왕조를 창시한 메네스(혹은 나르메르)는 상이집트의 관인 헤제트와 하이집트의 관인 데슈테르를 합쳐 새로운 모양의 관을 만들었다고 전해진다.

3. 3. 영국

영국의 관은 왕실의 권위와 역사를 상징하는 중요한 유물이다. 대표적인 관으로는 제국관, 엘리자베스 왕대비의 관, 조지 4세의 평상관 등이 있다.

제국관(The Imperial State Crown)은 금으로 덮여 있으며, 2868개의 다이아몬드, 17개의 사파이어, 11개의 에메랄드, 269개의 진주로 장식되어 있다.[16] 관 정면에는 '컬리넌 II 다이아몬드'가, 뒷면에는 '스튜어트 사파이어'가, 중앙에는 '흑태자 루비'가 박혀 있다. 특히 흑태자 루비는 에드워드 3세의 아들 에드워드 흑태자가 스페인 왕 페드로를 도와 얻은 것으로, 영국 왕실에서 오래된 보석 중 하나이다.[16]

엘리자베스 왕대비의 관(Queen Elizabeth The Queen Mother’s Crown)에는 2800개의 다이아몬드가 박혀 있으며, 십자가 사이에는 코이누르 다이아몬드가 장식되어 있다.[17] 코이누르 다이아몬드는 인도에서 생산되어 페르시아, 시크 전쟁을 거쳐 동인도회사를 통해 빅토리아 여왕에게 전해졌다. 인도 정부는 반환을 요구하고 있지만, 영국 정부는 합법적인 취득을 주장하며 거부하고 있다.

조지 4세의 평상관(The Diamond Diadem, King George IV State Diadem)은 은으로 보이는 금 위에 1333개의 노란색 다이아몬드가 박혀 있고, 영국을 상징하는 네모난 장식이 특징이다. 이 관은 엘리자베스 2세 여왕이 애용하며, 우표와 동전에도 자주 등장한다. 1820년 조지 4세 때 제작되어 빅토리아 여왕 때까지 계승되었다.

3. 4. 대한민국

대한민국의 관모는 왕실의 권위를 상징하며, 여러 유물이 국보로 지정되어 있다.황남대총 북분 금관은 신라 시대(4세기 말~5세기 초)에 제작된 것으로, 경상북도 경주시 황남동 황남대총 북분에서 출토되었다. 국보 제191호로 지정되어 국립중앙박물관에 전시되어 있다.[18] 금관은 원형 관테 위에 나뭇가지와 사슴뿔 모양 장식이 있고, 굽은 옥과 달개가 달려 있어 각각 태아와 열매를 상징한다.[18]

영친왕이 사용하던 익선관은 조선시대 왕과 왕위 계승자가 쓰던 관이다. 모체가 2단으로 되어 있고 뒷면에 날개와 같은 2개의 각이 위로 향해 있는 것이 특징이다. 대한제국 황제와 황태자가 집무를 볼 때 사용했다고 전해진다.[19] 익선관은 모체 뒤쪽에 매미 날개 모양의 소각이 달려 있으며, 안쪽과 바깥쪽에 날개가 붙어 제작되었다.

4. 보석 관련

4. 1. 프랑스

프랑스의 루이 15세의 관에는 상시(sancy)와 리전트 다이아몬드 등이 사용되었다.[20] 상시는 1570년경 터키 주재 프랑스 대사인 상시가 프랑스로 가져왔고, 55캐럿 다이아몬드로 1962년 루브르 박물관에 대여되었다.[20] 리전트는 140.5 캐럿의 다이아몬드로, 영국인 피트가 인도에서 구입하여 프랑스에서 '리전트'라는 이름을 얻었다. 루이 15세의 대관식에 사용된 이후, 나폴레옹 보나파르트의 칼자루에 장식되었고 현재는 루브르 박물관이 소장, 전시하고 있다.[20]4. 2. 영국

백년전쟁 당시 검은 갑옷을 입고 활약한 에드워드 흑태자가 왕에게서 받은 '흑태자 루비'는 헨리 5세의 투구에 장식되어 아쟁쿠르 전투 승리에 기여했다고 한다.[21] 1937년 조지 6세 대관식용 왕관인 임페리얼 스테이드 크라운에 장식되었고, 엘리자베스 여왕의 대관식에도 사용되었다.[21] 그러나 이 흑태자 루비는 루비가 아닌 스피넬로 밝혀졌다.[21]1905년 남아프리카 공화국 프리미어 광산에서 발견된 3106.75 캐럿(621.2g)의 다이아몬드 원석 컬리넌은 에드워드 7세에게 선물되었다.[22] 암스테르담의 아셔 형제가 세공을 맡았고, 여러 조각으로 나뉘어 영국 왕실의 보석이 되었다.[22] 그 중 '컬리넌 II'는 317.40캐럿으로 쿠션 형태의 사각형으로 세공되어 제국관에 장식되었다.[22]

5. 관 관련 사건

5. 1. 나폴레옹 대관식

나폴레옹 1세는 프랑스에서의 권력을 공고히 하기 위해 대관식을 시행했다. 금년 대관식에 나폴레옹은 다비드에게 작품을 의뢰하였고, 그 결과 나폴레옹이 스스로 대관하여 장차 황후가 될 조세핀에게 관을 씌어주는 장면이 그려졌다. 그리고 '''나폴레옹 대관식'''은 다비드의 신고전주의 대표작으로 빛과 어둠을 잘 표현하여 대관식을 화려하고 웅장하게 보여주는 효과가 있다.

5. 2. 영국 왕관 논란

13세기 초 인도 남부에서 채굴된 코이누르 다이아몬드는 무굴 제국 등 여러 왕가의 소유로 내려오다 시크 제국이 1849년 영국과의 전쟁에서 패한 이후 빅토리아 여왕에게 공물로 바쳐졌다. 페르시아어로 '빛의 산'이라는 뜻을 가진 이 다이아몬드는 남성이 소유하면 저주를 받는다는 전설이 있어 여왕들이 소유해 왔다. 엘리자베스 2세 여왕의 모친인 왕대비 엘리자베스 왕비 등 역대 왕비들이 106캐럿짜리 이 다이아몬드가 장식된 관을 썼고, 엘리자베스 왕비가 사망한 2002년 이후 런던탑에 전시되고 있다. 인도의 시민단체는 코이누르 반환을 요구하는 소송을 제기하기도 했다. 영국 정부는 1976년 인도의 반환 요구를 거부한 바 있으며, 데이비드 캐머런 총리도 2010년 인터뷰에서 반환에 반대한다고 밝혔다. 인도 대법원 심리에 출석한 란지트 쿠마르 법무차관은 19세기 인도 펀자브 지방에 시크 제국을 세운 란지트 싱의 후손이 자발적으로 영국에 준 것이라며 "코이누르는 도난당하거나 강제로 빼앗긴 것이 아니다"라고 말했다.5. 3. 왕관 도난 사건

프랑스와 독일 등 세계 각지에서 왕관 도난 사건이 발생하여 문화재 보호의 중요성을 일깨워주고 있다.프랑스에서는 박물관에서 성모관과 나폴레옹의 관이 도난당하는 사건이 발생했다. 독일의 박물관에서는 다이아몬드 관이 도난당했다. 영국에서는 토머스 블러드가 왕관의 보석을 훔치려다 붙잡힌 사건이 있었다.

6. 관의 종류 (Variations)

군주의 왕관을 모방한 의상 머리 장식은 왕관 모자라고도 불린다. 이러한 의상 왕관은 군주를 묘사하는 배우, 의상 파티 참가자, 또는 카니발 크루의 왕이나 킹 케이크에서 장신구를 찾은 사람과 같은 의례적인 "군주"가 착용할 수 있다.

혼례 왕관은 신부, 때로는 신랑이 결혼식에서 착용하는 관으로, '코로날'이라고도 불린다. 고대부터 많은 유럽 문화에서 찾아볼 수 있으며, 오늘날에는 동방 정교회 문화에서 가장 흔하게 사용된다. 동방 정교회 결혼식에는 신랑과 신부가 미래의 가정을 위한 "왕"과 "여왕"으로 즉위하는 관례가 있다. 그리스 결혼식에서 왕관은 보통 흰색 꽃으로 만들어진 관이며, 합성 또는 실제 꽃을 사용하고, 종종 은이나 진주 조개로 장식된다. 신혼 부부의 머리에 씌우고 흰색 실크 리본으로 묶은 후, 특별한 날을 기념하기 위해 보관한다. 슬라브 결혼식에서 왕관은 보통 화려한 금속으로 만들어져 황실 왕관을 닮도록 디자인되었으며, 신랑 들러리들이 신혼 부부의 머리 위로 받쳐 든다. 교구는 일반적으로 그리스 스타일의 왕관보다 훨씬 비싸기 때문에 결혼하는 모든 커플에게 사용할 수 있는 세트를 소유하고 있으며, 이는 과거 가톨릭 국가에서 흔한 일이었다.

로마 가톨릭 전통에 따르면, 성모 마리아는 성모 승천 후 천국으로 승천하여 천국의 여왕으로 즉위했다. 그녀는 종종 왕관을 쓰고 묘사되며, 교회와 성모 마리아 성지에 있는 그녀의 조각상은 5월에 의례적으로 즉위된다. 신약 성경에 따르면, 예수가 십자가형을 받기 전에 그의 머리에 가시 면류관이 씌워졌으며, 이는 순교의 흔한 상징이 되었다. 왕관은 또한 때때로 신성한 지위나 숭배의 상징으로 사용되기도 한다.

불멸의 왕관 또한 역사적 상징에서 흔히 볼 수 있다.

세 명의 복음주의 동방 박사, 전통적으로 왕이라고 불리는 세 명을 나타내는 세 개의 왕관의 문장은 스웨덴 왕국의 상징이 된 것으로 여겨지지만, 덴마크, 스웨덴, 노르웨이의 세 왕국 간의 역사적인 (개인적, 왕조적) 칼마르 동맹 (1397–1520)에도 적합하다.

인도에서 왕관은 "능선"을 뜻하는 마쿠타(산스크리트어)로 알려져 있으며 고대부터 사용되어 힌두교 신이나 왕을 장식하는 것으로 묘사된다. 마쿠타 스타일은 이후 인도네시아, 캄보디아, 버마, 태국과 같은 동남아시아의 인도화 왕국에 의해 모방되었다. 식민지 이전의 필리핀에서는 왕관 모양의 관인 ''푸통''이 엘리트 개인과 신이 착용했다.[1][2]

동양에서는 유교에 의해 관을 쓰는 것이 문명화된 풍속으로 여겨졌다. 고대 중국에서는 머리카락을 자르지 않고 상투를 틀어 올린 다음 그 위에 관을 쓰는 습관이 있었다. 전한 시대에 유교가 국교가 되면서 관을 쓰는 것이 규정되었고, 이후 한족의 습속이 되었다. 원이나 청 등 비한족 국가에서는 관을 쓰는 습관이 없었으며, 특히 청나라는 변발 습관을 한족에게 강요하여 큰 저항을 불러일으켰다.

left)을 착용하고 있다]]

중국 문명이 다른 나라로 전파되면서 관을 쓰는 습속도 각지로 퍼져나갔다. 황제가 쓰는 관은 면관이라고 불리며, 앞뒤로 유리나 구슬로 만든 관이나 구슬을 꿰어 만든 장식 끈으로 이루어진 수가 있는 것이 특징이다. 황제의 관에는 12개, 앞뒤로 24개의 수가 달려 있었다.

thumb나라의 정릉(만력제의 능묘)에서 출토된 면관]]

당, 송, 명 시대에는 관이 상투에 고정되는 형태로 바뀌었으며, 장식으로 영(纓)이 추가되었다. 이 습속은 일본, 조선에 율령제 등과 함께 전래되었다. 또한 황제가 착용한 관 중 하나로 피변관이 있었지만, 청나라 때 폐지되었다. 다만, 명나라로부터 책봉을 받은 오키나와현의 류큐국에서는 19세기까지 왕관으로 사용되었다.

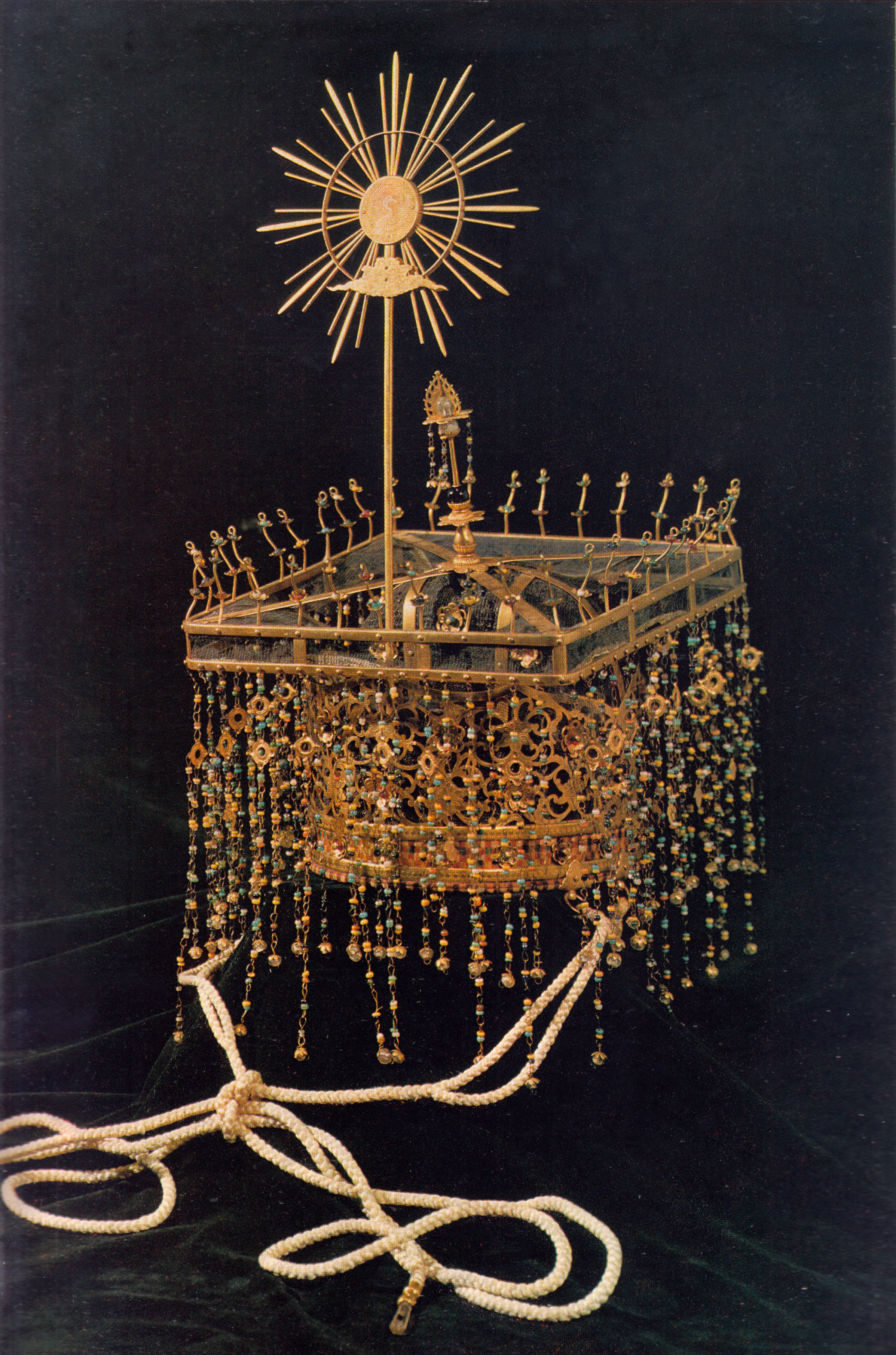

''샴사''는 아바스 왕조와 파티마 왕조의 왕실 보물 중 일부였던 족쇄가 달린 거대한 보석 상감 의례용 왕관이었다.[3]

세계적으로 군주나 종교 지도자의 지위를 나타내는 데 사용된다. 그 외에 얼마나 많은 지위나 계급의 사람이 관을 쓰는지 여부는 문화권에 따라 다르다.

월계관처럼 전쟁이나 스포츠에서의 승자에게 수여되는 관도 있다.

오로지 장신구로서의 용도만 있는 관도 있다.

6. 1. 혼례 왕관

혼례 왕관은 신부, 때로는 신랑이 결혼식에서 착용하는 관으로, '코로날'이라고도 불린다. 고대부터 많은 유럽 문화에서 찾아볼 수 있으며, 오늘날에는 동방 정교회 문화에서 가장 흔하게 사용된다. 동방 정교회 결혼식에는 신랑과 신부가 미래의 가정을 위한 "왕"과 "여왕"으로 즉위하는 관례가 있다. 그리스 결혼식에서 왕관은 보통 흰색 꽃으로 만들어진 관이며, 합성 또는 실제 꽃을 사용하고, 종종 은이나 진주 조개로 장식된다. 신혼 부부의 머리에 씌우고 흰색 실크 리본으로 묶은 후, 특별한 날을 기념하기 위해 보관한다. 슬라브 결혼식에서 왕관은 보통 화려한 금속으로 만들어져 황실 왕관을 닮도록 디자인되었으며, 신랑 들러리들이 신혼 부부의 머리 위로 받쳐 든다. 교구는 일반적으로 그리스 스타일의 왕관보다 훨씬 비싸기 때문에 결혼하는 모든 커플에게 사용할 수 있는 세트를 소유하고 있으며, 이는 과거 가톨릭 국가에서 흔한 일이었다.6. 2. 종교적 상징으로서의 관

로마 가톨릭 전통에 따르면, 성모 마리아는 성모 승천 후 천국으로 승천하여 천국의 여왕으로 즉위했다. 그녀는 종종 왕관을 쓰고 묘사되며, 교회와 성모 마리아 성지에 있는 그녀의 조각상은 5월에 의례적으로 즉위된다. 신약 성경에 따르면, 예수가 십자가형을 받기 전에 그의 머리에 가시 면류관이 씌워졌으며, 이는 순교의 흔한 상징이 되었다. 왕관은 또한 때때로 신성한 지위나 숭배의 상징으로 사용되기도 한다.6. 3. 기타

인도에서 왕관은 "능선"을 뜻하는 마쿠타(산스크리트어)로 알려져 있으며 고대부터 사용되어 힌두교 신이나 왕을 장식하는 것으로 묘사된다. 마쿠타 스타일은 이후 인도네시아, 캄보디아, 버마, 태국과 같은 동남아시아의 인도화 왕국에 의해 모방되었다. 식민지 이전의 필리핀에서는 왕관 모양의 관인 ''푸통''이 엘리트 개인과 신이 착용했다.[1][2]동양에서는 유교에 의해 관을 쓰는 것이 문명화된 풍속으로 여겨졌다. 고대 중국에서는 머리카락을 자르지 않고 상투를 틀어 올린 다음 그 위에 관을 쓰는 습관이 있었다. 전한 시대에 유교가 국교가 되면서 관을 쓰는 것이 규정되었고, 이후 한족의 습속이 되었다. 원이나 청 등 비한족 국가에서는 관을 쓰는 습관이 없었으며, 특히 청나라는 변발 습관을 한족에게 강요하여 큰 저항을 불러일으켰다.

left)을 착용하고 있다]]

중국 문명이 다른 나라로 전파되면서 관을 쓰는 습속도 각지로 퍼져나갔다. 황제가 쓰는 관은 면관이라고 불리며, 앞뒤로 유리나 구슬로 만든 관이나 구슬을 꿰어 만든 장식 끈으로 이루어진 수가 있는 것이 특징이다. 황제의 관에는 12개, 앞뒤로 24개의 수가 달려 있었다.

thumb나라의 정릉(만력제의 능묘)에서 출토된 면관]]

당, 송, 명 시대에는 관이 상투에 고정되는 형태로 바뀌었으며, 장식으로 영(纓)이 추가되었다. 이 습속은 일본, 조선에 율령제 등과 함께 전래되었다. 또한 황제가 착용한 관 중 하나로 피변관이 있었지만, 청나라 때 폐지되었다. 다만, 명나라로부터 책봉을 받은 오키나와현의 류큐국에서는 19세기까지 왕관으로 사용되었다.

7. 용어 (Terminology)

군주제 국가에서는 대관식을 할 때 착용하는 대관식관, 기타 국가 행사에서 착용하는 국가관, 여왕 배우자가 착용하는 배우자관 등 세 가지 종류의 관이 존재한다. 군주 아래의 귀족과 기타 고위직 사람들이 착용하는 관 또는 이와 유사한 머리 장식은 영어로 종종 코로넷이라고 불린다. 그러나 많은 언어에서는 이러한 구분이 이루어지지 않으며, 두 종류의 머리 장식에 대해 동일한 단어가 사용된다. 이러한 언어 중 일부에서는 "계급 관"(''rangkroon'' 등)이라는 용어가 이러한 관이 계층적 지위에 따라 랭킹될 수 있는 방식을 지칭한다.

고대 시대에는 통치자가 아닌 승리한 군사 장군 또는 운동 선수와 같은 사람들에게 때때로 수여되었던 관(''corona'')은 실제로 화환 또는 채플릿, 또는 리본 모양의 장식이었다.

한자의 구성 요소 중 상부에 있는 것의 총칭은 부수라고 부른다. 이벤트나 프로그램 이름 등에 주최자, 스폰서, 주요 출연자의 이름 등을 붙인 것을 관대회, 관 프로그램 등으로 부르기도 한다. 마주가 경주마의 이름에 붙이는 특정 단어를 관명이라고 한다. '''관(かんむり)을 쓰다'''는 기분이 좋지 않다는 뜻이다. '''오얏나무 아래에서 갓을 고쳐 쓰지 말라'''는 남에게 의심받을 만한 행동을 하지 말아야 한다는 속담이다. 별자리 중 하나는 북쪽왕관자리라고 부른다. 독수리의 일종은 왕관독수리라고 부른다. 해파리의 일종은 참빗해파리라고 부른다. 토요타 캠리는 관(かんむり)이 어원이다. 토요타 자동차의 경우, 크라운을 필두로 코로나(광관), 카롤라(화관), 티아라 (코로나의 수출명), 크로네(카리나 ED(ST180계)의 특별사양차) 등, 특히 예전부터 생산되고 있는 차종에서는 "관"과 관련된 차명(車名)이 많이 존재한다.

참조

[1]

웹사이트

Gold of Ancestors - Ayala Museum

https://web.archive.[...]

2017-07-01

[2]

웹사이트

12 Surprising Facts You Didn't Know About Ancient Philippines

http://www.filipikno[...]

2018-07-04

[3]

서적

The Encyclopaedia of Islam, Vol. IX (SAN-SZE)

https://ia600603.us.[...]

Brill

1997

[4]

웹사이트

Stone Pages Archaeo News: 4,000-year-old copper crown unearthed in India

https://www.stonepag[...]

2020-12-16

[5]

서적

Muslim Kingship: Power and the Sacred in Muslim, Christian and Pagan Politics

I.B. Tauris Publications

[6]

웹사이트

Winners of Panhellenic Games Received Victory Wreaths

https://www.thoughtc[...]

2023-03-10

[7]

Webarchive

Alexander the false prophet

http://www.tertullia[...]

2016-11-26

[8]

웹사이트

Crown of the Virgin of the Immaculate Conception, known as the Crown of the Andes

https://www.metmuseu[...]

2023-06-04

[9]

웹사이트

Gemstone Gallery

http://www.visitkemi[...]

2018-05-29

[10]

간행물

樹木状立飾冠の系譜と意義

1997

[11]

웹사이트

鳥頭冠と鳥翼冠

https://doi.org/10.2[...]

金沢大学国際文化資源学研究センター

2019-12-31

[12]

웹인용

louvre museum

http://www.louvre.fr[...]

앙굴렘 공작부인의 티아라

[13]

웹인용

louvre museum

http://www.louvre.fr[...]

유제니 왕후의 관

[14]

웹인용

louvre museum

http://www.louvre.fr[...]

루이 15세의 관

[15]

웹인용

보관된 사본

https://web.archive.[...]

2017-05-30

[16]

웹인용

Royal Collection Trust

https://web.archive.[...]

제국관

2017-05-27

[17]

웹인용

Royal Collection Trust

https://web.archive.[...]

2017-05-27

[18]

웹인용

국립중앙박물관

https://web.archive.[...]

황남대총 북분 금관

2017-05-27

[19]

웹인용

국립고궁박물관

http://www.gogung.go[...]

영친왕 익선관

[20]

서적

프랑스에서 보물찾기

https://web.archive.[...]

아이세움

2004-01-20

[21]

웹인용

비즈: 잘먹고 잘사는 법 시리즈 084

https://terms.naver.[...]

김영사

2006-06-23

[22]

웹인용

보석, 보석광물의 세계 - 3100캐럿 다이아몬드 원석 ‘컬리넌’

https://terms.naver.[...]

자유아카데미

2010-11-30

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com