여왕

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

여왕은 군주 국가에서 여성의 지위를 나타내는 용어이다. 고대부터 현대에 이르기까지 다양한 문화권에서 여왕이 존재해 왔으며, 왕위 계승 방식은 국가별로 다르다. 역사적으로는 남성 우선 장자 상속이 일반적이었으나, 20세기 후반부터는 절대 장자 상속으로 변화하는 추세이다. 현재는 덴마크의 마르그레테 2세가 퇴위하면서, 여성 군주가 통치하는 국가는 존재하지 않지만, 스웨덴, 벨기에, 네덜란드, 스페인 등에서 여성 왕위 계승자가 있다. 또한, 여왕은 특정 분야에서 뛰어난 여성에게 비유적으로 사용되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 모권제 - 아마조네스

아마조네스는 고대 그리스 신화에 등장하는 여성 전사 부족으로, 트로이아 전쟁 시기 흑해 연안에 여인 왕국을 건설한 것으로 전해지며, 다양한 어원 설과 함께 예술 작품 및 현대 매체에서 재해석되고 있다. - 모권제 - 아서 에번스

아서 에번스는 영국의 고고학자로서 크레타 크노소스 유적을 발굴하여 미노아 문명을 세상에 알렸으며, 옥스퍼드 대학교 애슈몰린 박물관 학예관을 역임했고, 크노소스에서 발굴된 선문자 A와 B 연구에 기여했지만, 선문자 B 해독을 독점하려 했다는 비판도 받는다. - 정치인 - 황제

황제는 진시황에서 유래한 최고 통치자 칭호로, 동양에서는 천자의 개념과 연결되었고 서양에서는 로마 황제의 칭호에서 유래했으며, 각 지역의 역사와 문화에 따라 다양한 호칭과 의미를 지녔으나 현재는 일본 천황만이 유일하게 그 칭호를 유지하고 있다. - 정치인 - 국가주석

국가주석은 국가의 수반 또는 국가원수로서 국가를 대표하는 상징적인 역할을 수행하며, 중국, 라오스, 베트남 등의 국가에서 그 직책을 찾아볼 수 있다. - 젠더 - 동성애

동성애는 동성 간의 성적 매력, 행위, 애정을 의미하는 용어로, LGBT와 같은 포괄적인 용어가 사용되며 사회적 인식 변화와 함께 동성애자 권리 보호 노력이 진행 중이나, 원인은 명확히 밝혀지지 않았다. - 젠더 - 성희롱

성희롱은 원치 않는 성적 언동으로, 불쾌감, 굴욕감, 위협감을 주는 행위이며, 1970년대 미국에서 처음 법적 개념으로 등장했으며, 현재는 전 세계적으로 성차별 및 인권 침해 문제로 인식되어 관련 법률이 제정되어 있다.

2. 역사

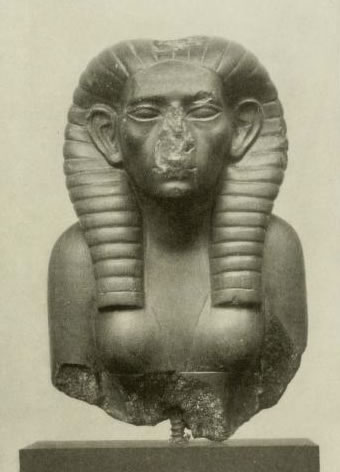

여왕의 역사는 오래되었으며, 세계 각지에서 다양한 형태로 나타났다. 확인된 가장 오래된 여왕은 기원전 18/17세기의 파라오인 소베크네페루이다. 고대에는 성별이 직무와 무관하거나, 명사를 분류하는 방법으로 문법적 성을 가진 언어에서 단어의 남성형을 사용한 경우 여성 군주에게 '왕' 또는 이에 상응하는 칭호가 부여되기도 했다. 예를 들어 로마의 황후 이레네는 '황제'를 의미하는 ''바실레우스''(βασιλεύς)라는 칭호를 사용했고, 헝가리의 마리아는 ''렉스 헝가리아에''(Rex Hungariae), 즉 ''헝가리 왕''으로 즉위했다.

다윗 왕국의 아달랴는 히브리 성경에서 찬탈자로 부정적으로 평가받지만, 하스몬 왕조의 살로메 알렉산드라는 매우 인기가 있었다.

여왕의 즉위는 국가의 계승 순위에 따라 결정되었으며, 지명, 장자 상속, 만기 상속 등 다양한 방법이 사용되었다. 계승 범위는 모계, 부계, 양쪽 모두 가능했으며, 드물게 일반 선거가 열리기도 했다. 계승권은 남성과 여성 모두에게 열려 있거나, 한쪽 성별에만 제한되기도 했다.

근대 이전에는 남성을 중심으로 하고, 군주에게 실질적인 통치 권력이 부여되는 사회가 많았지만, 이러한 사회에서는 여성이 군주가 되는 경우가 적었다. 전해지는 가장 오래된 여왕으로는 고대 메소포타미아 키슈 제3왕조의 전설적인 여왕 쿠-바우, 구약성서에 나오는 시바의 여왕이 있지만, 전설의 영역을 벗어나지 못한다.

고대 프톨레마이오스 왕조 이집트에서는 남왕과의 공동 통치 형태로 클레오파트라 등의 여왕이 나타났다. 고대 이집트에서는 왕위 계승권을 왕실의 공주가 갖는 경우가 많았고 (왕자가 갖는 경우도 있었다), 이 공주와 결혼한 왕실의 남성이 파라오(왕)가 되는 관습이 있었다. 이 관습 이후, 프톨레마이오스 왕조에서는 대대로 남왕과 여왕의 공동 통치가 이어지게 되었다. 한편, 힘을 가지고 단독으로 지배한 여성 파라오는 제18왕조의 하트셉수트뿐이었으며, 그 외에 세베크네페르 등의 단독 여왕도 있었다.

고대 일본에서는 야마타이국의 여왕으로 히미코가 알려져 있지만, 실권은 남동생이 쥐고 있었다고 보여, 실태는 분명하지 않다.

동로마 제국(비잔틴 제국)에서는 8세기에 이레네가 여제가 되었지만, 서유럽은 이에 반발하여 카롤루스 대제를 서로마 황제로 추대했다. 동로마 제국에서는 이후에도 테오도라, 조에, 에우도키아 마크렘볼리티사 등 여제가 탄생했다.

2. 1. 동아시아의 여성 군주

동아시아 언어에는 국왕과 황제에 해당하는 여성형이 없기 때문에, 여성 군주와 여성 배후자에게는 다른 칭호가 사용된다. 동아시아의 여성 군주의 칭호는 "여왕" 또는 "여황제"로, 여성 배후자의 칭호는 "왕의 배후자" 또는 "황제의 배후자"로 번역된다. 따라서 동아시아의 여성 군주의 칭호는 남성 군주의 칭호와 같지만, 그들이 여성임을 나타낸다.대한민국에서는 ''yeowang'' (한글: 여왕, 한자: 女王, "여왕")이라는 용어가 신라의 세 명의 여왕, 즉 선덕여왕, 진덕여왕, 진성여왕을 지칭하기 위해 사용되었다. 이는 ''wangbi'' (한글: 왕비, 한자: 王妃, "왕의 배후자") 칭호가 단지 퀸 콘소트를 의미하기 때문이다.[10][11] ''yeoje'' (한글: 여제, 한자: 女帝, "여황제")라는 용어는 대한제국의 명목상 여황제인 이해원에게도 사용되었다. 이는 ''hwanghu'' (한글: 황후, 한자: 皇后, "황제의 배후자") 칭호가 단지 황후를 의미하기 때문이다.

중국에서는 ''nǚhuángdì'' (女皇帝, "여황제"), 줄여서 ''nǚhuáng'' (女皇)라는 용어가 ''huángdì'' 칭호를 사용한 세 명의 여제, 즉 효명제의 딸, 진수정 및 측천무후에게 사용되었다. 이는 ''huánghòu'' (皇后, "황제의 배후자") 칭호가 단지 황후를 의미하기 때문이다. ''nǚwáng'' (女王, "여왕")이라는 용어는 숨파 부족의 東女國|동녀국중국어의 여왕에게도 사용되었으며, 이는 퀸 콘소트를 의미하는 ''wánghòu'' (王后, "왕의 배후자") 칭호와 다르다.

베트남은 동남아시아 국가이지만, 동아시아의 왕실 칭호를 사용했다. 쯩 짝의 여왕 칭호는 ''Nữ vương'' (쯔놈: 女王, "여왕")이었고, 리 찌에우 호앙의 여황제 칭호는 ''Nữ hoàng'' (쯔놈: 女皇, "여황제")이었으며, 이는 여성 배후자의 칭호와 다르다.

일본에서는 야마타이의 두 여왕, 즉 히미코와 토요에게 사용된 칭호는 ''joō'' (女王, "여왕")였으며, 이는 단지 퀸 콘소트를 의미하는 ''ōhi'' (王妃, "왕의 배후자") 칭호와 다르다. ''jotei'' (女帝, "여황제") 또는 ''josei tennō'' (女性天皇, "여성 천황")라는 용어는 일본의 여제에게 사용되었는데, 이는 ''kōgō'' (皇后, "황제의 배후자") 칭호가 단지 황후를 의미하기 때문이다.[12]

일본의 국화 문장은 현재 황실 전범에 따라 여성에게 금지되어 있다(천황 나루히토의 딸 아이코 공주는 국화 문장에 즉위할 수 없다). 그러나 항상 그랬던 것은 아니다. 일본 역사에는 8명의 여제가 있었다. 일본 황위 계승 논쟁은 1965년 이후 일본 황실에 남자아이가 태어나지 않으면서 2000년대 초반에 중요한 정치적 문제가 되었다. 고이즈미 준이치로 총리는 여성의 황위 등극을 허용하는 법안을 의회에 제출하겠다고 약속했지만, 2006년 히사히토 친왕 (나루히토의 조카)이 태어난 후 이를 철회했다.

2. 2. 유럽의 여성 군주

중세 후기부터 20세기 말까지 유럽 군주제의 가장 일반적인 계승은 남성 우선 장자 상속이었다. 계승 순위는 군주의 아들을 출생 순서대로 정하고 딸을 그 다음으로 정했다. 역사적으로 프랑스 및 신성 로마 제국과 같은 많은 왕국은 살리카법에 따라 여성의 계승 또는 여성 계통을 통한 계승을 금지했으며, 일본, 모로코, 요르단, 사우디 아라비아, 바레인, 브루나이, 리히텐슈타인, 부탄 등 9개 국가가 여전히 이를 따르고 있다. 예를 들어, 프랑스를 통치한 여왕은 없었다. 오직 한 여성, 마리아 테레지아만이 오스트리아를 통치했다.

20세기 말과 21세기 초에 스웨덴, 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 덴마크, 룩셈부르크[3] 및 영국[4]은 계승법을 수정하여 절대 장자 상속 (군주 또는 추장의 자녀가 성별에 관계없이 장남에서 막내 순으로 우선권을 가짐)으로 변경했다. 어떤 경우에는 법이 통과될 당시 이미 계승 순위에 있는 사람들의 생존 기간 동안에는 변경 사항이 효력이 발생하지 않는다.

2011년, 영국과 다른 15개의 영연방 왕국은 남성 우선 장자 상속 규칙을 폐지하기로 합의했다. 필요한 법률이 통과되면 윌리엄 왕자가 먼저 딸을 낳았다면, 어린 아들이 왕위 계승자가 되지 않았을 것이다.[5]

2015년, 엘리자베스 2세는 세계 역사상 가장 오래 재위한 여왕이자 여성 국가 원수가 되었다. 그녀는 2016년부터 가장 오래 재임한 현직 국가 원수이자 군주였으며, 2022년 9월 8일 서거할 때까지였다.[6]

엘리자베스 2세의 사망 이후, 덴마크의 마르그레테 2세가 2024년 1월 14일 퇴위할 때까지 세계 유일의 현존하는 여성 군주가 되었다.[7][8][9]

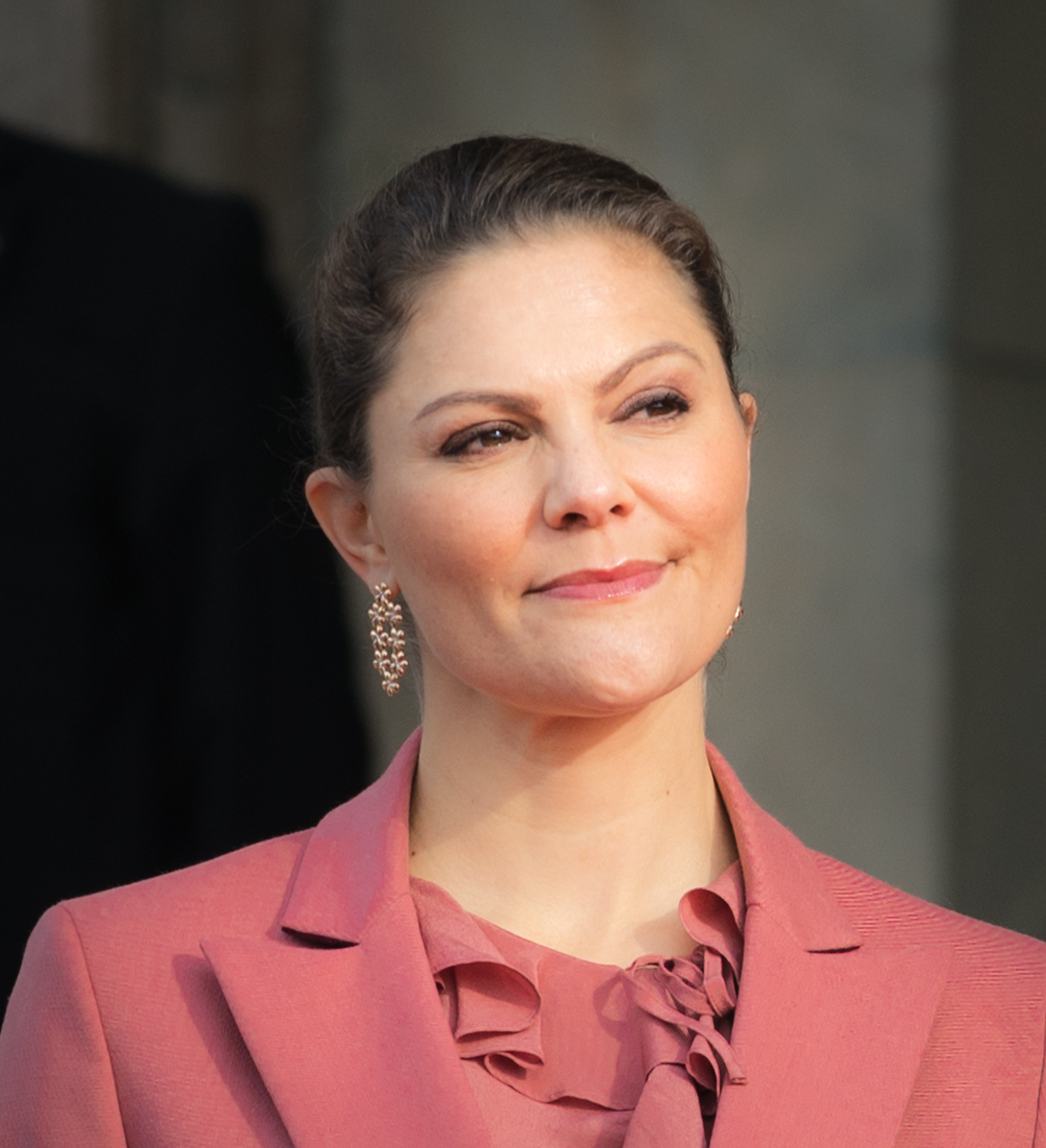

스웨덴의 빅토리아, 왕세녀, 브라반트 여공작 엘리자베트 (벨기에 군주제), 오렌지 공주 카타리나-아말리아 (네덜란드 군주제)는 현재 각 군주제의 왕위 계승자이며, 아스투리아스 공주 레오노르는 스페인 왕위의 추정 상속인이다. 따라서 이들 4명은 현재 통치가 끝나면 여왕이 될 가능성이 있다.

서유럽에서는, 게르만법계의 살리카법전이 여성에 의한 토지 상속을 금지하고 있어, 이것이 여성의 왕위 계승을 금지하고 있다고 해석되었기 때문에, 그 영향 하에 있는 지역 (프랑스, 독일 제후 등)에서는 여왕은 원칙적으로 존재하지 않았다. 그러나, 다른 지역에서는 여성 군주가 존재하는 경우가 있었다.

12세기의 예루살렘 왕국에서는, 국왕 보두앵 2세의 딸 멜리상드가 앙주 백작 풀크 5세를 사위로 맞아, 공동 국왕으로 했다.

12세기의 잉글랜드에서는, 헨리 1세의 사망 후, 유일한 적자인 딸 마틸다가 왕위를 주장했다. 그러나, 한때 "잉글랜드인의 여주인"을 칭하며 사실상의 여왕이 되었지만, 정식 즉위는 이루지 못하고, 아들 헨리 2세가 왕위를 계승하게 된다.

13세기의 스코틀랜드에서는, 3살의 어린 군주 마가렛이 여왕이 되지만, 아버지인 노르웨이 왕 에이리크 2세의 밑에서 양육되어, 완전히 명목상의 군주였다. 게다가 7세 때, 스코틀랜드로의 도항 도중에 사망했다.

14세기 말에, 덴마크 공주 마르그레테가 동국의 사실상 군주로서 수완을 발휘하여, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴의 북유럽 3국을 지배했다 (칼마르 동맹)지만, 정식 여왕의 자리에 오르지는 않았다. 그러나 군주에 버금가는 권력을 가졌기 때문에, 후년에 여왕으로 대우받고, 20세기에 즉위한 덴마크 여왕은 마르그레테 2세라고 칭하고 있다.

15세기에 이사벨 1세가 카스티야 여왕이 되었지만, 이사벨은 카스티야에서는 남편인 아라곤 왕 페르난도 2세와의 공동 통치, 아라곤에서는 페르난도의 왕비였다. 이사벨 1세의 사망과 함께 페르난도도 카스티야 왕위를 잃고, 카스티야 왕위는 두 딸인 후아나 여왕이 계승했지만, 그 몇 년 후에 건강을 해쳤다. 아라곤의 왕위는 페르난도 2세의 사망 후에 후아나의 장남 카를 1세가 계승했다. 양 왕위가 형식상으로도 한 명의 군주의 것으로 통합되는 것은, 후아나의 사망 후의 일이다.

16세기에 스코틀랜드에서는, 메리 여왕이 태어난 지 불과 며칠 만에 즉위하지만, 5세에 프랑스로 건너가, 그 후 프랑스 왕 프랑수아 2세의 왕비가 되었다. 프랑수아 2세가 요절했기 때문에 18세에 스코틀랜드로 귀국하지만, 24세에 퇴위했다. 그 사이, 스코틀랜드 국내는 귀족이 지배하고, 메리에게 군주로서의 실권은 거의 없었다.

16세기의 잉글랜드에서는 에드워드 6세의 사망으로 튜더 가문의 남자 계통의 남자가 끊어져, 제인 그레이, 메리 1세, 엘리자베스 1세로 여왕이 이어졌다. 제인은 완전한 허수아비였고, 게다가 즉위 자체를 인정하지 않는 견해도 있다. "메리도 남편인 스페인 왕 펠리페 2세에게 정치적 간섭을 받았기 때문에, 실권을 가진 단독 여왕은 엘리자베스 1세가 처음이다"라는 시각도 있다. 엘리자베스 1세는 25세에 즉위, 45년 재위하여 영국 해양 제국의 기초를 닦았다.

17세기의 스웨덴에서는, 구스타브 2세 아돌프의 전사 후, 6살의 딸 크리스티나가 여왕이 되었다. 그러나, 크리스티나는 정해진 결혼과 자유롭지 못한 여왕의 자리를 싫어하여, 28세에 왕위를 사촌 카를 10세에게 양위하고, 로마로 이주하여 자유로운 인생을 보냈다. 스웨덴에서는 또, 18세기 초에 카를 12세의 뒤를 이어, 울리카 엘레오노라가 여왕으로 즉위했다. 그러나 왕권이 현저하게 제한된 것에 대한 불만에서, 불과 2년 만에 남편 프레드리크 1세에게 양위했다.

18세기에는, 여성에 의한 계승이 금지되어 있던 합스부르크 가문에서 상속 문제가 생겼지만, 국사조서에 의해 마리아 테레지아가 가문을 상속했다. 이것을 둘러싸고 오스트리아 왕위 계승 전쟁이 발발한다. 합스부르크 가문이 사실상 세습화했던 신성 로마 황제위는, 일시적으로 바이에른의 비텔스바흐 가문에게 빼앗긴 후, 마리아 테레지아의 남편 프란츠 1세가 계승했다. 마리아 테레지아 자신은 신성 로마 제국에서는 프란츠 1세의 황후라는 입장이었지만, 합스부르크 가문 영토 (합스부르크 제국)에서는 오스트리아 대공, 헝가리 여왕, 보헤미아 여왕 등의 군주위에 올라, 자신이 군주로서 군림했다.

18세기의 러시아 제국에서는, 예카테리나 1세가 여제가 된 이후, 4명의 여제가 나타났다. 중신들의 허수아비가 많았지만, 예카테리나 2세는 실권을 휘둘러, 러시아의 황금기를 만들었다.

스페인 부르봉 왕조는 창시 시에는 살리카법을 도입했지만, 19세기에 페르난도 7세가 이것을 폐지하고, 딸 이사벨 2세가 즉위했다.

현대 유럽의 군주국 왕실에서는, 스웨덴이나 덴마크, 영국, 네덜란드, 벨기에처럼 후계자 문제나 여성의 지위 향상 등에 따라, "남자 우선주의"를 폐지하고 성별을 묻지 않고 첫째 아이를 후계자로 하는 "첫째 아이주의"로의 전환을 한 국가가 많이 나타나고 있다.

예를 들어 스웨덴에서는, 여성 황태자 빅토리아는, 동국 국왕 칼 16세 구스타프의 첫째 아이 (장녀)이지만, 1980년의 왕위 계승법 개정으로 둘째 아이 (장남)인 동생 칼 필립을 대신하여 차기 왕위 계승자가 되었다. 즉위하면, 스웨덴 역사상 3번째 여왕이 된다. 또한, 에스텔 공주는 출생 시부터 추정 상속인이며, 스웨덴은 여왕이 2대 이어지는 것이 확정되어 있다.

3. 계승 방식

여왕의 즉위는 국가의 계승 순위가 허용할 때 발생한다. 왕국, 부족 추장직 등의 계승 방법에는 지명(군주 또는 의회가 후계자를 지명), 장자 상속(군주 또는 추장의 자녀가 장남에서 막내 순으로 우선권을 가짐), 만기 상속(자녀가 막내에서 장남 순으로 역순으로 우선권을 가짐)이 있다. 계승 범위는 모계, 부계 또는 양쪽 모두일 수 있으며, 드물게 필요한 경우 일반 선거로 열릴 수 있다. 계승권은 남성과 여성 모두에게 열려 있거나 남성 또는 여성에게만 제한될 수 있다.

중세 후기부터 20세기 말까지 유럽 군주제의 가장 일반적인 계승은 남성 우선 장자 상속이었다. 계승 순위는 군주의 아들을 출생 순서대로 정하고 딸을 그 다음으로 정했다. 역사적으로 프랑스 및 신성 로마 제국과 같은 많은 왕국은 살리카법에 따라 여성의 계승 또는 여성 계통을 통한 계승을 금지했으며, 일본, 모로코, 요르단, 사우디 아라비아, 바레인, 브루나이, 리히텐슈타인, 부탄 등 9개 국가가 여전히 이를 따르고 있다. 예를 들어, 프랑스를 통치한 여왕은 없었다. 오직 한 여성, 마리아 테레지아만이 오스트리아를 통치했다.

남성 우선 장자 상속은 중세 시대부터 인도 아대륙의 많은 독립 왕국에서도 시행되었으며, 인도 독립 운동까지 이어졌다. 이들 왕국 중 많은 곳에서 군주에게 자녀가 없을 경우 친족으로부터 입양을 허용했으며, 입양된 자녀는 군주의 사망 시 왕위를 계승할 수 있었고, 남성 우선 장자 상속의 규칙에 따랐다. 많은 경우, 자녀가 없는 왕의 아내 또는 어머니도 왕위를 계승하고 여왕으로 통치할 수 있었으며, 사망 후에는 왕위가 다음 가장 가까운 친족에게 넘어갔다.

20세기 말과 21세기 초에 스웨덴, 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 덴마크, 룩셈부르크[3] 및 영국[4]은 계승법을 수정하여 절대 장자 상속(군주 또는 추장의 자녀가 성별에 관계없이 장남에서 막내 순으로 우선권을 가짐)으로 변경했다. 어떤 경우에는 법이 통과될 당시 이미 계승 순위에 있는 사람들의 생존 기간 동안에는 변경 사항이 효력이 발생하지 않는다.

2011년, 영국과 다른 15개의 영연방 왕국은 남성 우선 장자 상속 규칙을 폐지하기로 합의했다. 필요한 법률이 통과되면 윌리엄 왕자가 먼저 딸을 낳았다면, 어린 아들이 왕위 계승자가 되지 않았을 것이다.[5]

스웨덴의 빅토리아, 왕세녀, 브라반트 여공작 엘리자베트(벨기에 군주제), 오렌지 공주 카타리나-아말리아(네덜란드 군주제)는 현재 각 군주제의 왕위 계승자이며, 아스투리아스 공주 레오노르는 스페인 왕위의 추정 상속인이다. 따라서 이들 4명은 현재 통치가 끝나면 여왕이 될 가능성이 있다.

4. 현대의 여왕

현대에 들어 여왕의 즉위는 국가의 계승 순위에 따라 결정된다. 왕위 계승 방법에는 지명, 장자 상속, 만기 상속 등이 있으며, 계승 범위는 모계, 부계, 또는 양쪽 모두에게 열려 있거나, 드물게는 일반 선거를 통해 이루어지기도 한다.

중세 후기부터 20세기 말까지 유럽 군주제에서는 남성 우선 장자 상속이 일반적이었다. 그러나 20세기 말과 21세기 초, 스웨덴, 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 덴마크, 룩셈부르크[3], 영국[4] 등은 절대 장자 상속으로 계승법을 변경했다. 2011년 영국과 영연방 왕국들은 퍼스 협정을 통해 남성 우선 장자 상속 규칙을 폐지하기로 합의했다.[5]

엘리자베스 2세는 세계 역사상 가장 오래 재위한 여왕이자 여성 국가 원수였으며, 2022년 9월 8일 서거할 때까지 가장 오래 재임한 현직 국가 원수이자 군주였다.[6] 엘리자베스 2세의 사망 이후, 덴마크의 마르그레테 2세가 2024년 1월 14일 퇴위할 때까지 세계 유일의 현존하는 여성 군주였다.[7][8][9]

현재 스웨덴의 빅토리아, 왕세녀, 브라반트 여공작 엘리자베트, 오렌지 공주 카타리나-아말리아, 아스투리아스 공주 레오노르는 각 군주제의 왕위 계승자 또는 추정 상속인이다.

4. 1. 왕위 계승 예정

다음은 각국의 군주위 계승권 1위 또는 2위에 있는 여성 왕족이다.- '''법정 추정 상속인'''은 장래에 본인보다 상위의 상속권을 가진 인물이 태어날 가능성이 없는, 계승권 1위의 인물이다.

- '''추정 상속인'''은 상위의 상속권을 가진 인물이 태어나 계승 순위가 변경될 수 있는, 계승권 1위의 인물이다.

5. 여왕 목록

- 영국

- 일본 - 여성 천황도 참조.

- 그루지야 왕국

- 기타

6. 한국과 여왕

대한민국에서는 ''yeowang'' (한글: 여왕, 한자: 女王)이라는 용어가 신라의 선덕여왕, 진덕여왕, 진성여왕을 지칭하기 위해 사용되었다. 이는 ''wangbi'' (한글: 왕비, 한자: 王妃, "왕의 배후자") 칭호가 퀸 콘소트를 의미하기 때문이다.[10][11] ''yeoje'' (한글: 여제, 한자: 女帝, "여황제")라는 용어는 대한제국의 이해원에게 사용되었다. 이는 ''hwanghu'' (한글: 황후, 한자: 皇后, "황제의 배후자") 칭호가 황후를 의미하기 때문이다.

7. 용어의 혼동

동아시아 언어권에서는 국왕과 황제에 해당하는 여성형이 없어서 여성 군주와 여성 배우자에게는 다른 칭호를 사용한다. 여성 군주는 '여왕' 또는 '여황제'로, 여성 배우자는 '왕의 배우자' 또는 '황제의 배우자'로 번역된다. 따라서 동아시아 여성 군주의 칭호는 남성 군주와 같지만, 여성을 나타낸다는 특징이 있다.

중국에서는 ''nǚhuángdì'' (女皇帝, 여황제), 줄여서 ''nǚhuáng'' (女皇)이라는 용어를 측천무후 등 여성 황제를 지칭할 때 사용했다. 이는 황후를 의미하는 ''huánghòu'' (皇后, 황제의 배우자)와 구별하기 위해서였다. ''nǚwáng'' (女王, 여왕)은 숨파 부족의 東女國|동녀국중국어의 여왕에게도 사용되었으며, 왕비를 의미하는 ''wánghòu'' (王后, 왕의 배우자)와 다르다.

대한민국에서는 신라의 선덕여왕, 진덕여왕, 진성여왕 등 세 명의 여왕에게 ''yeowang'' (한글: 여왕, 한자: 女王)이라는 용어를 사용했다. 이는 왕비를 의미하는 ''wangbi'' (한글: 왕비, 한자: 王妃)와 구별하기 위해서였다.[10][11] ''yeoje'' (한글: 여제, 한자: 女帝, 여황제)는 대한제국의 명목상 여황제인 이해원에게 사용되었는데, 이는 황후를 의미하는 ''hwanghu'' (한글: 황후, 한자: 皇后)와 구별하기 위해서였다.

베트남은 동남아시아 국가이지만 동아시아의 왕실 칭호를 사용했다. 쯩 짝의 여왕 칭호는 ''Nữ vương'' (chữ Hán: 女王, 여왕)이었고, 리 찌에우 호앙의 여황제 칭호는 ''Nữ hoàng'' (chữ Hán: 女皇, 여황제)이었으며, 이는 여성 배우자의 칭호와 다르다.

일본에서는 히미코와 토요 등 야마타이의 여왕에게 ''joō'' (女王, 여왕)라는 칭호를 사용했는데, 이는 왕비를 의미하는 ''ōhi'' (王妃, 왕의 배우자)와 구별된다. ''jotei'' (女帝, 여황제) 또는 ''josei tennō'' (女性天皇, 여성 천황)는 일본의 여성 황제를 지칭하며, 황후를 의미하는 ''kōgō'' (皇后, 황제의 배우자)와 구별된다.[12]

일본어에서는 스스로 왕위를 가진 여왕(queen regnant)은 남성 왕의 배우자인 왕비(queen consort)와 뉘앙스상 완전히 구별된다. 또한, 왕위가 아닌 제위를 가진 여제(empress regnant)와도 구별된다.

하지만, 영어 등 원어에서 여왕과 왕비를 구별하지 않고 단순히 퀸(queen)으로 표기하는 경우, 왕비임에도 여왕으로 번역되는 경우가 있다. 예를 들어, 영국 국왕 조지 6세의 왕비였던 엘리자베스 보우스-라이언은 왕대비가 된 후 "퀸 엘리자베스 퀸 마더(The Queen Elizabeth the Queen Mother)"라고 불렸는데, 여기서 두 "퀸"은 "조지 6세 '''왕비''' (퀸, Queen) 및 '''여왕''' (퀸, Queen) 엘리자베스 2세의 생모인 엘리자베스"라는 의미로 다르다.

8. 여왕의 읽기

'''여왕'''은 '조오' 외에도 '조'''우'''오'로 길게 읽는 경우도 많다.

NHK(일본방송협회) 등의 방송에서는 '조오'를 사용하고 있다. NHK 방송 문화 연구소의 설명에 따르면[13], 한자에는 없는 긴소리를 붙여서 '부부(후'''우'''후)', '시가(시'''이'''카)', '마유(바'''ー'''유)'와 같이 읽는 것이 에도 시대 이전부터 있었지만, '여왕'을 '조우오'로 읽는 것은 비교적 최근에 생긴 것으로 생각되므로, 전통적인 읽기인 '조오'를 쓰고 있다.

하지만 아나운서나 캐스터 개인이 읽는 습관에 따라 실제로는 '조'''우'''오'라고 발음하는 경우도 있다. 예를 들어 경마의 대상 경주 중 하나인 엘리자베스 여왕배는 '엘리자베스 조오 하이'가 본래 올바른 읽기이지만, 실황 담당자는 '엘리자베스 조'''우'''오 하이'라고 길게 읽는 경우가 많다.

9. 파생적 용법

어떤 분야에서 가장 실력과 인기가 있는 여성, 또는 뛰어난 것을 비유하는 표현이다. 특정 단어 뒤에 붙여 "〜의 여왕"이라고 불린다.

- 블로그의 여왕: 마나베 카오리, 나카가와 쇼코

- 세지선다의 여왕: 타케시타 케이코

- 디스코의 여왕: 도나 섬머

- 고향 노래의 여왕: 미즈모리 카오리

- 과일의 여왕: 망고스틴

- 서양 난의 여왕: 카틀레야

- 스파이스의 여왕: 카다멈

- 증거의 여왕: 자백

- 아드리아 해의 여왕: 베네치아

- 세토 내해의 여왕: 구레나이마루

- 아나타한의 여왕: 히가 카즈코

- SM의 여왕: 닛카츠 로망 포르노에서 SM물로 데뷔한 여배우

- 사회성 곤충에서 번식을 하는 암컷을 가리킨다(여왕벌, 여왕개미).

- 장기의 여류 타이틀전 마이나비 여자 오픈의 타이틀 칭호 『여왕』.

- 경기에서 여성 우승자를 가리키는 속칭. 퀸.

- * 떡갈나무의 여왕: 유슌 빈마의 우승마.

참조

[1]

서적

Wonderful Things – A History of Egyptology – Volume 2 – The Golden Age: 1881–1914

American University in Cairo Press

[2]

간행물

The Author's Attitude of the Book 'Tarikh-i-Shahi' on Women Kings

2010-02

[3]

뉴스

Overturning centuries of royal rules

https://www.bbc.com/[...]

2011-10-28

[4]

뉴스

New rules on royal succession come into force

https://www.bbc.com/[...]

2015-03-26

[5]

뉴스

Centuries-old rule of primogeniture in Royal Family scrapped

https://www.telegrap[...]

2011-10-28

[6]

뉴스

Queen Elizabeth II has died, Buckingham Palace announces

https://www.bbc.com/[...]

2022-09-08

[7]

웹사이트

Margrethe II: Who is the chain-smoking, fashion-forward Queen of Denmark?

https://www.independ[...]

2023-12-31

[8]

뉴스

Queen Margrethe II: Danish monarch announces abdication live on TV

https://www.bbc.com/[...]

2023-12-31

[9]

뉴스

King Frederik: Tens of thousands turn out for succession

https://www.bbc.com/[...]

2024-01-15

[10]

서적

Marrying Korean: And Other Attempts To Impress, Communicate, And Fight My Way Into An Exotic Culture

https://books.google[...]

Seoul Selection

[11]

서적

Gyeongju: The Capital of Golden Silla

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2017

[12]

서적

Womansword: What Japanese Words Say About Women

https://books.google[...]

Stone Bridge Press

2016

[13]

웹사이트

NHK放送文化研究所・最近気になる放送用語「女王」の読み

https://www.nhk.or.j[...]

[14]

문서

1826年]]に即位した[[ポルトガル]]の[[マリア2世]]以降、[[イギリス]]の[[ヴィクトリア女王]]、[[オランダ]]の[[ウィルヘルミナ女王]]、[[ユリアナ女王]]、[[ベアトリクス (オランダ女王)|ベアトリクス女王]]、[[イギリス]]の[[エリザベス2世]]、[[デンマーク]]の[[マルグレーテ2世]]と198年間ヨーロッパには女性君主は一人はいた。

[15]

웹사이트

여주女主ㅡ표준국어대사전

https://ko.dict.nave[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com