조선군

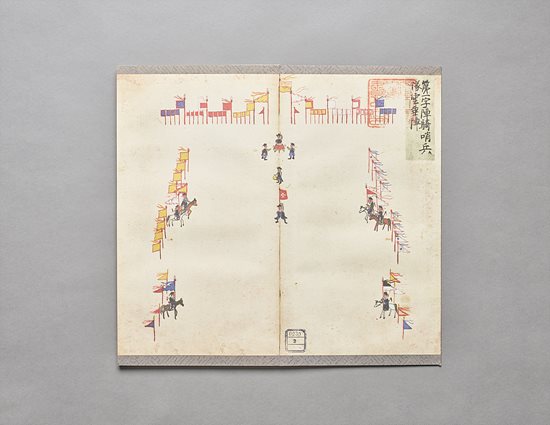

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조선군은 1392년부터 1897년까지 존속했던 조선 왕조의 주요 군사력으로, 왕국의 방어와 치안 유지를 담당했다. 초기에는 고려의 군제를 계승하여 중앙 군제를 확립하고 10위 체제를 갖추었으며, 이후 5위, 5군영 체제로 개편되었다. 지방군은 중앙에서 파견된 병마사 등의 지휘를 받았으며, 진관체제와 속오군 체제를 거쳤다. 임진왜란, 병자호란 등 주요 사건을 겪으며 훈련도감, 어영청, 수어청, 금위영 등 5군영을 중심으로 군사력을 강화했다. 신기전, 화차 등 다양한 군사 기술을 개발하고, 『동국병감』, 『병장도설』 등 병서를 편찬했다. 조선군은 여진족, 왜구, 청나라, 서구 열강과의 충돌을 겪으며 근대 군대로의 전환을 시도했지만, 1907년 일본에 의해 강제로 해산되었다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 중앙 군제

조선의 군사 제도는 고려의 제도를 바탕으로 점차 정비되었다.[77] 이성계는 1392년 즉위한 다음 날에 도총중외제군사부(都摠中外諸軍事府)를 없애고 의흥친군위(義興親軍衛)를 설치하였는데, 이것이 조선 중앙 군제 확립의 출발점이 되었다.[77]

1394년(태조 3년)에는 정도전의 제의에 따라 10위를 개칭하고 이를 중(中)·좌(左)·우(右)의 3군에 분속(分屬)하게 하였으며, 이후 두 차례의 왕자의 난을 겪은 다음 1400년(정종 2년)에는 사병(私兵)을 모조리 없애고 경외(京外)의 군마(軍馬)를 모두 의흥삼군부에 편입시켰다.[77] 태종은 세자에게 왕위를 물려주면서 2사(司)를 폐지했으나 1419년(세종 원년)에 다시 군무가 병조에 통합되었고, 1446년(세종 28년)에는 3군진무소를 의흥부(義興府)로 개칭하고 역시 군무는 병조에 귀속시켰다.[77]

문종은 1451년(문종 1)에 군제를 근본적으로 개편하여 5사(司)로 축소하였다. 부대 수는 줄었지만 병력은 오히려 증가시켜 군제를 재정비했다.[77]

1457년(세조 3년)에는 5사를 오위(五衛)로 고치고, 병종별과 지방별로 각 위를 구성하게 했다. 5위 형성 직후 3군 제도는 없어졌으며, 군령기관(軍令機關)인 삼군진무소(三軍鎭撫所)는 오위진무소(五衛鎭撫所)로, 1466년(세조 12)에는 오위도총부(五衛都摠府)가 되었다.[77]

조선 전기의 군사조직은 15세기 군정이 문란해지면서 약화되었고, 임진왜란을 겪으면서 그 무력함이 드러났다. 이에 선조 때 류성룡의 건의로 훈련도감을 설치하였고, 이후 인조 때 총융청(摠戎廳), 수어청(守禦廳), 이괄의 난을 계기로 설치된 어영청(御營廳), 숙종 때 설치된 금위영(禁衛營)을 더해 5군영으로 개편되어, 초기의 5위 체제를 대신하였다.[77]

2. 1. 초기 중앙 군제

조선의 군사 제도는 고려의 제도를 바탕으로 점차 정비되었다.[77] 이성계는 1392년 즉위 다음 날, 도총중외제군사부를 폐지하고 의흥친군위를 설치했는데, 이것이 조선 중앙 군제 확립의 출발점이었다.[77] 도총중외제군사부는 이성계가 위화도 회군 이후 전국의 군사를 통괄·지휘하기 위해 설치한 관청이었다.[80]같은 해 7월 28일, 문무백관 제도를 반포하면서 병기(兵機)·군정·숙위(宿衛)·경비 등은 중추원이 담당하게 했다. 훈련관은 무예 훈련 및 병서·전진의 교습, 군자감은 군대와 병량, 군기감은 병기·깃발·군장·什器, 사수감은 전함의 건조, 수리 및 수송 감독 등을 각각 담당하게 했다.[77]

또한, 의흥친군좌위·응양위·금오위·좌우위·신호위·흥위위·비순위·천우위·감문위 등 10위(衛)를 설치하고, 얼마 후 고려 말의 삼군도총제부를 의흥삼군부로 개칭하여 고려의 중방(重房)을 폐지했다. 그러나 근본적으로 고려 군제와 다른 점은 없었다.[77]

1394년(태조 3년), 정도전의 제의에 따라 10위를 개칭하고 중(中)·좌(左)·우(右)의 3군에 분속(分屬)시켰다. 중군에는 의흥(義興)·충좌(忠佐)·웅무(雄武)·신무(神武)의 각 시위사(侍衛司), 좌군에는 용양(龍驤)·용기(龍騎)·용무(龍武)의 각 순위사(巡衛司), 우군에는 호분(虎賁)·호익(虎翼)·호용(虎勇)의 각 순위사를 두었다.[77] 이들 10사(司)가 3군에 분속되었지만, 3군 자체도 직할 병력을 가지고 있어 3군 10사가 번갈아 궐내 시위(侍衛)나 도성(都城) 순위(巡衛)를 맡았다.[77]

이후 두 차례의 왕자의 난을 겪은 후 1400년(정종 2년), 사병(私兵)을 모두 없애고 경외(京外)의 군마(軍馬)를 모두 의흥삼군부에 편입시켰다.[77] 태종은 세자에게 왕위를 물려주면서 2사(司)를 폐지했으나, 1419년(세종 원년) 군무가 병조에 통합되었다.[77] 1446년(세종 28년)에는 3군진무소를 의흥부(義興府)로 개칭하고 군무는 병조에 귀속시켰다.[77]

1451년(문종 1년)에는 군제를 근본적으로 개편하여 중군에 의흥사(義興司)·충좌사(忠佐司)·충무사(忠武司), 좌군에 용기사(龍騎司), 우군에 호분사(虎賁司)만 남겨 5사(司)로 하였다. 부대 수는 줄었지만, 병력은 오히려 증가시켜 각 병종을 5사에 고루 배치하여 군제를 재정비했다.[77]

1457년(세조 3년)에는 5사를 오위(五衛)로 고치고, 병종별·지방별로 각 위를 구성하게 했다. 5위 형성 직후 3군 제도는 없어졌으며, 군령기관(軍令機關)인 삼군진무소(三軍鎭撫所)는 오위진무소(五衛鎭撫所)로, 1466년(세조 12년)에는 오위도총부(五衛都摠府)가 되었다.[77]

2. 2. 5위 체제 성립

조선의 군제는 고려 제도를 바탕으로 정비되었다. 이성계는 즉위 직후 도총중외제군사부를 없애고 의흥친군위를 설치하여 중앙군제 확립의 출발점으로 삼았다. 이후 중추원이 군정, 숙위 등을 맡고, 훈련관은 무예 훈련, 군자감은 군량, 군기감은 병기, 사수감은 전함 관리를 담당하는 등 군사 관련 기관들이 설치되었다.[36] 고려 말 삼군도총제부는 의흥삼군부로 개칭되었으나, 근본적으로 고려 군제와 큰 차이는 없었다.1394년(태조 3), 정도전의 제의로 10위를 3군에 분속시키는 개편이 이루어졌다. 중군에는 시위사, 좌군과 우군에는 순위사를 두었으며, 이들은 궐내 시위나 도성 순위를 담당했다. 이후 두 차례의 왕자의 난을 거치면서 1400년(정종 2)에는 사병이 혁파되고 군마가 삼군부에 편입되었다.[36] 세종 대에는 군무가 병조에 통합되고, 3군진무소가 의흥부로 개칭되는 변화가 있었다.

문종은 1451년(문종 1)에 군제를 근본적으로 개편하여 5사(司) 체제를 확립했다. 중군에 의흥사, 충좌사, 충무사, 좌군에 용기사, 우군에 호분사만을 남겨 부대 수는 줄었지만, 병력은 오히려 증가시키고 각 병종을 5사에 고루 배치하여 군제를 재정비했다.[36]

1457년(세조 3)에는 5사를 5위(五衛)로 고치고, 병종별, 지방별로 각 위를 구성했다. 5위 형성 직후 3군 제도는 없어졌으며, 군령기관인 삼군진무소는 오위진무소로, 1466년(세조 12)에는 오위도총부(五衛都摠府)로 바뀌었다.[36]

오위()는 조선 시대 중앙군의 5개 주요 부대였다. 조선은 징집된 경보병, 상비군, 특히 기병 중심의 정예 조직인 사격 부대를 보유하여 유목민 약탈자들과의 싸움에 특화되었다.[36] 오위는 한양 및 주변 지역의 치안과 안정 유지에 중요한 역할을 했다. 각 부대는 4개의 여단으로 구성되며, 각 여단은 약 2,000명의 갑사(甲士)를 중심으로 구성되었고, 오군영(五軍營)이 각 도와 한양에서 사람들을 모집하여 이들을 관리했다.[37]

오위의 5개 부대는 다음과 같다.[37]

각 오위는 오위대감(五衛大監)이 이끌었으며, 병사 모집, 훈련, 배치를 포함한 부대 전반을 관리했다. 오위는 상민과 양반 계급에서 선발된 병사들로 구성되었으나, 엄격한 선발 과정을 거쳤다. 왕궁 경비, 비상 상황 대응, 주력군의 예비군 역할, 군사 작전 참여 등 다양한 임무를 수행했다.[37]

2. 3. 5군영 체제로의 전환

조선 전기의 군사조직은 15세기 군정이 문란해지면서 약화되었고, 임진왜란을 겪으면서 그 무력함이 드러나자 5군영으로 개편되었다. 선조 때 류성룡의 건의로 훈련도감을 설치하여 총을 쏘는 포수(砲手), 활을 쏘는 사수(射手), 창·칼을 쓰는 살수(殺手)의 3수병(三手兵)으로 편제하였다. 이들은 모병제(募兵制)로 모집한 직업 군인의 성격을 지녔다.

인조 때인 1624년 경기 일대의 방위를 위하여 총융청(摠戎廳), 남한산성의 수비를 위하여 수어청(守禦廳), 1628년 이괄의 난을 계기로 어영청(御營廳), 그리고 숙종 때인 1682년 수도 방위를 위해 설치된 금위영(禁衛營)이 설치됨으로써 5군영으로 정비되어, 초기의 5위체제를 대신하였다.

오군영(五軍營)은 주로 경기도 지역의 한성과 주변 요새를 방어했다. 훈련도감은 군대를 부대와 중대로 나누고, 중대에는 궁수, 소총병, 검객, 창병 분대가 있었다. 훈련도감은 한국 각 지역에 군 사단을 설치하고 성에 대대를 주둔시켰다. 상류층 시민과 노예들은 징병 대상이었고, 모든 남성은 군 복무를 통해 훈련을 받고 무기에 익숙해져야 했다. 이 무렵 한교(韓嶠)가 기제광(戚繼光)의 기효신서를 바탕으로 무예제보를 저술했다. 훈련도감은 초기에는 80명이 채 안 되는 병력을 보유했으나 곧 약 1만 명으로 성장했다.[38] 인조는 1622~1624년에 어영청(御營廳), 총융청(摠戎廳), 수어청(守禦廳) 세 개의 영을 더 설치했다. 어영청은 한성 성벽 방어와 반란 진압을 위한 260명의 포병 부대를 보유했다가 청나라 침입 이후 7,000명으로 증가했고, 효종 재위 시대에는 2만 1,000명에 달했다. 총융청은 북한산성을 통해 한성 북부 외곽을 2만 3,500명의 병력으로 방어했다. 수어청은 남한산성을 통해 한성 남부를 1만 6,500명의 병력으로 방어했다. 숙종은 한양 방어와 국왕 호위를 위해 8만 5,000명의 병력을 가진 금위영(禁衛營)을 설치했다. 여기에는 다른 네 개의 군영의 군사 요소를 기반으로 한 3만 명의 정규군이 포함되어 있으며, 영조에 의해 독립 군대로 재편되었다.[39][40][41][42]

삼군영(三軍營)은 조선 후기 수도 방위 체제 정비 과정에서 형성된 중앙 군영이다. 훈련도감, 금위영, 어영청으로 구성되었으며, 삼군영 소속 군사들은 한양에 주둔하며 왕의 호위, 궁궐 방어, 수도 방위, 치안 유지 등 중요한 역할을 담당하였다.[49][50][51][52]

수도 방어 상비군은 한양(현 서울)과 그 주변 지역 방위를 책임진, 훈련이 잘 되고 장비가 잘 갖춰진 군대였다. 선조 시대인 16세기 후반에 창설된 수도 방어 상비군은 전국 각지의 군부대에서 선발된 병사들로 구성되었으며, 최신 군사 전술과 장비에 대한 훈련을 받았다. 수도의 치안 유지와 외세의 침입을 포함한 외부 위협으로부터 수도를 보호하는 임무를 맡았고, 왕의 법령과 규칙을 시행하고 왕실과 관리들을 보호하는 역할도 수행했다. 수도 방어 상비군은 화기, 포병, 방어 시설을 포함한 다양한 무기와 장비를 갖추고 있었으며, 효과적인 통신 및 정보 수집 시스템을 유지하여 잠재적 위협에 신속하고 효과적으로 대응할 수 있었다. 병사들은 정기적인 훈련을 받아 잠재적인 위협에 대응할 준비를 갖추어야 했고, 수도와 그 주변 지역의 방어 시설 유지 책임도 있었다. 전시에는 수도 방어 상비군이 수도와 그 주변 지역 방어에서 핵심적인 역할을 수행했다. 호위청, 어영청, 총융청, 훈련도감 등 전국 각지의 다른 군부대가 이를 보충하는 경우가 많았다.[43]

조선 시대에는 왕의 친위병인 겸사복, 내금위, 직업 군인인 훈련도감 등 특수한 경우를 제외하면, 거의 병농일치의 부병제를 채택하여 전국의 장정을 순번으로 징집하여 군역에 충당시켰으며, 현역 복무에 필요한 비용은 일정 수의 봉족 또는 보(保)를 지급하여 조달하였다.[77]

3. 지방 군제

한편, 잡색군이라는 예비군을 두어 전직 관료, 서리, 향리, 교생, 노비 등 모든 계층에게 평상시에는 본업에 종사하면서 일정 기간 동안 군사 훈련을 받고 유사시에 향토 방위를 맡게 하였다. 그러나 15세기 이후 군정이 문란해져 대가를 받고 군역을 대신하는 대립(代立)이나, 면포를 내고 군역을 면제받는 방군수포(放軍收布) 현상이 만연하여 진관 체제가 붕괴되기 시작하였다.

16세기 중엽 이후에는 제승방략 체제가 등장하였는데, 이는 유사시 수령들이 군사를 이끌고 지정된 방위 지역으로 가서 중앙에서 파견된 장수나 각 도의 병마절도사(병사)·수군절도사(수사)를 기다려 총지휘를 받는 전술이었다. 그러나 이는 대규모의 적이 침공했을 때 시간차 공격에 불리하다는 문제점이 있었고, 결국 임진왜란에서 그 문제점이 여실히 드러났다.

임진왜란 이후에는 지방군에서도 양반부터 노비에 이르는 모든 장정을 속오군으로 편제하고 유사시에 대처하게 하였다.

조선 시대 북서 지역에 주둔했던 군사력인 서북병 배치 지방군은 여진족의 침입 위협에 대응하여 설치되었다. 서북병 배치 지방군은 국경 지역 방어와 지역 치안 유지를 담당했다. 보병, 기병, 궁수 등 여러 부대로 구성되었으며, 현지 주민을 모병하여 군사 전술과 기술을 훈련시켰다.

여진족의 침입으로부터 국경 지역을 방어하는 데 중요한 역할을 수행했으나, 재정 및 자원 부족으로 16세기 후반 해체되었다.[54]

각지 근왕병은 조선 시대에 왕실과 전국 각지에 위치한 왕궁을 보호하기 위해 설립된 군사력이었다. 이 부대는 왕실에 대한 충성심과 왕실 보호 능력으로 선발된 병사들로 구성되었다.

각지 근왕병은 내·외부의 잠재적 위협으로부터 왕실과 왕궁을 보호하는 데 중요한 역할을 수행했다. 그러나 재정 및 자원 부족으로 19세기 후반에 해체되었다.[55]

3. 1. 초기 지방 군제

초기에는 중앙에서 지방군을 직접 통솔하였다.[77] 1395년(태조 4년)에는 각 도에 병마사(정2품), 병마단련사(정·종3품), 병마단련부사, 병마단련판관 등을 보내 군사를 관리하게 하고, 서울에 있는 각 도 담당 절제사와 부절제사의 지시를 받도록 하였다.[77] 당시 지방에는 주진(主鎭) 외에 해안이나 국경 등 국방상 중요한 곳에만 진을 설치하였다.[77]

이후 태종 때 부분적인 개혁을 거쳤고, 세조 때 지방 군제를 대폭 개편하였다.[77] 변방의 진(鎭)만 지키다가 무너지면 방어할 수단이 없는 상황을 대비하여, 각 도의 내륙에도 여러 거진(절제사의 진영)을 설치하고, 부근의 고을을 제진(諸鎭)으로 편성하여 수령(지방관)이 지휘하는 진관체제를 처음 시작하였다. 또한 지방관은 모두 군사직을 겸한다는 원칙도 확립되었다.[77]

『경국대전』에 따르면, 지방에는 병영(육군)과 수영(수군)을 설치하고, 그 아래에 여러 진영을 두었다.[77] 병영의 장관은 병마절도사(병사), 수영의 장관은 수군절도사(수사)라고 불렀다. 영안도(함경도)와 경상도는 여진과 일본에 가까워 병영과 수영을 각각 두 곳씩 두었고, 전라도에는 수영만 두 곳을 설치하였다.[77] 진영에는 규모에 따라 절제사, 첨절제사, 동첨절제사, 만호 등의 군직이 있었으나, 대부분 수령이 겸임하였고, 평안도와 함경도의 국경 지대와 해안 요지에만 전문 무관인 첨절제사(첨사)가 배치되었다.[77]

한편, 조선 시대에는 왕의 친위병인 겸사복, 내금위, 직업 군인인 훈련도감 등을 제외하면 대부분 병농일치의 부병제를 채택하여, 전국의 장정을 순번으로 징집하고 현역 복무에 필요한 비용을 충당하기 위해 일정 수의 봉족 또는 보를 지급하였다.[77]

또한, 지방에서 긴급한 상황이 발생하면 중앙에 알리기 위해 봉수제와 역마제도 운영하였다.[77]

3. 2. 진관 체제 성립

태종 때 부분적인 개혁을 거쳐 세조 때 지방군제를 대폭 개편하였다.[77] 변방 지역의 진(鎭)만을 지키다가 그곳이 무너지면 방어할 수단이 없는 경우를 대비하여, 각 도의 내륙 지방에도 몇 개의 거진(巨鎭)을 두고 부근에 있는 고을을 제진(諸鎭)으로 편성하였다. 이로써 그 수령을 지휘하는 진관 체제를 처음 시작하였으며, 지방관은 모두 군사직(軍事職)을 가진다는 원칙도 확립되었다.[77]

진관 체제는 고려 시대부터 시작된 도(道) 단위의 방어 체계로, 전략적으로 중요한 지역에 성을 구축하는 것이었다. 그러나 이 체계는 국가의 일부 지역을 침략에 취약하게 만들었고, 한 곳이 함락되면 전쟁에서 치명적인 결과를 초래할 수 있었다. 1457년(세조 3년), 세조는 방어 심도를 강화하기 위해 가능한 한 많은 방어 요새를 확보할 수 있도록 방어 체계를 개편하였다. 이 체계는 병사(兵使)가 지휘하는 주요 요새인 주진(主陣)을 중심으로 구성되었다. 병사는 지역 방위를 담당하고 하급 지휘관들에게 명령을 내렸다. 도(道)의 중심지와 제진(諸陣)이라 불리는 소규모 지역 마을 사이에는 병마절제사(兵馬節制使) 또는 첨절제사(僉節制使)(지진 군사령관)가 지휘하는 중규모 지역 행정 단위인 거진(巨陣)이 있었다. 거진은 지방 수령이나 군사령관이 지휘하는 제진(諸陣)보다 상위에 있었다. 이러한 전략적 구성을 통해 진관은 각 도(道)를 방어하고, 각 도(道)에는 여러 개의 독립적인 진관이 존재하였다. 이 체계 하에서 지방 지휘관들의 역할은 자신의 관할 지역에 주둔하고, 지역 지형을 완벽히 숙지하며, 작전 계획을 수립하고, 지역 병사들을 훈련시키고, 분쟁 발생 시 지역 병사들을 동원하여 방어 지역을 방어하는 것이었다. 그러나 대규모 침략이 발생했을 때는, 이 체계가 분산된 병력 방어 체계였기 때문에 각 도(道)를 방어할 만큼 충분한 병력이 없었다. 방어선을 방어하기 위해서는 지역 병력의 집중적인 사용이 필요했고, 부필적타진지조법(不匹敵打陣之條法)에 따라 도(道) 간 상호 지원이 어려웠다. 따라서 지방의 지형에 익숙하지 않은 중앙 정부의 군사령관을 요청하는 경우가 발생하였다.[21]

『경국대전』에 따르면, 지방에는 병영(兵營, 육군)·수영(水營, 수군)을 설치하고 그 아래 여러 진영(鎭營)이 딸려 있었다.[77] 병영의 장관을 병마절도사(병사), 수영의 장관을 수군절도사(수사)라 하였는데, 그 중 영안도(함경도)와 경상도는 여진과 일본에 인접한 곳이라 하여 병영·수영을 각각 둘씩 두었으며, 전라도에는 수영만 둘을 두었다.[77] 그리고 진영에는 그 규모에 따라 절제사, 첨절제사(첨사), 동첨절제사, 만호 등의 군직이 있었는데, 대부분 수령들이 겸하고 있었으며, 평안도, 함경도의 국경 지대와 해안 요지에 한해서만 전문적인 무직(武職)으로서 첨절제사가 배치되었다.[77]

3. 3. 속오군 체제

임진왜란 이후, 지방군에서도 양반부터 노비에 이르는 모든 장정을 속오군으로 편제하여 유사시에 대처하게 하였다. 그러나 속오군은 양반들이 하층 계급과의 군 편성을 꺼려하여 대상이 한정되는 문제점이 있었다. 또한 각 지방에서는 민폐를 줄인다는 명목으로 소집 훈련이 거의 전폐되다시피 하였다.[82] 그 구성원도 점차 천인으로만 채워져, 《속대전》에는 천예군(賤隸軍)으로 기록되기까지 하였다.[83]

속오군은 점차 중앙과 지방의 직업군인을 양성하는 재정 부담층으로 인식되어, 군역을 면제하는 수미법(收米法)이 적용되면서 사실상 유명무실해졌다.[84] 그 결과, 홍경래의 난과 같은 민란이 발생했을 때 동원 가능한 병력이 없어 조기 진압을 하지 못하고, 의병을 모집하거나 중앙군을 현지에 파견하여 진압해야 했다.[85]

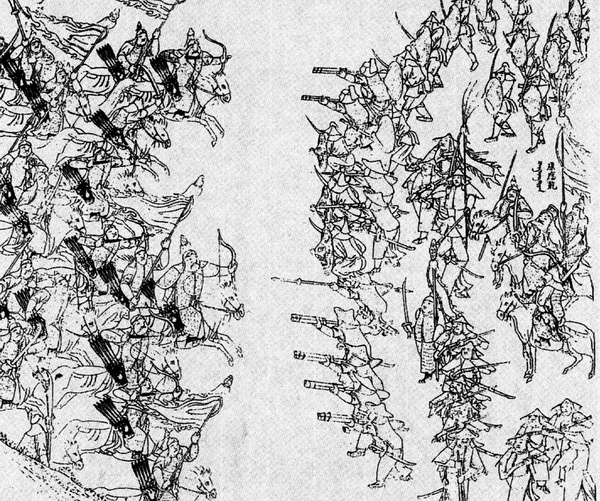

사르후 전투에서 패한 후, 조선군은 창병이 조총병을 지원하는 교리를 개정했다.[86]

선조는 임진왜란 중이던 1593년, 명나라의 향병 제도와 군사 문헌을 바탕으로 의병 제도인 ‘소고’(속오) 제도를 실시하였다. 그는 방위군의 공동체적 성격이 백성의 탈영을 막고 침략에 더 신속하게 대응할 수 있게 할 것이라고 믿었다. 이 제도에 따라, 군수 또는 군 지휘관은 조선 사회의 마을과 고을의 모든 가정을 계층적인 지휘 체계를 갖춘 의병으로 조직하였다. 이들은 군인들을 유지하고 보상하기 위한 자원을 이용할 수 있었다. 다섯 가구가 한 명씩을 내어 기본 단위인 ‘오’(伍)를 구성하였다. 마을이나 고을의 ‘오’는 점차 통합되어 분대장(대총)을 포함한 11명의 분대(태), 3개 분대의 기(기), 3개 기의 초(초), 5개 초의 사(사)로 편성되었고, 5개 사는 약 2,475명으로 구성된 영(영)을 이루었다. 소고군은 군수의 부실한 관리와 극심한 부패로 인해 노약자들로 채워졌고, 청나라의 침입 당시 참담한 결과를 가져왔다. 헌종 때에는 소고군이 역으로 전락하였고, 그 수비대 지휘관들은 도둑 잡기와 호랑이 사냥 등 치안 유지와 평정에 종사하였다.[23]

4. 군사 지휘부

조선 초기에는 삼군부가 군사 지휘를 담당했다. 1466년(세조 12년) 이후에는 병조가 이 역할을 맡았다. 비변사 설치 이후에는 비변사가 군령권을 행사했으며[88], 임진왜란 이후에는 국정 최고 합의제 의결 기관으로 자리 잡았다. 1865년(고종 2년) 삼군부가 복설되면서 다시 군사 지휘를 맡았으나, 1880년부터는 통리기무아문이, 1897년 대한제국 수립 이후에는 군부가 이 역할을 담당했다.

다음 표는 시기별 군령권 행사 기관을 나타낸다.

4. 1. 중앙 지휘부

조선의 군제는 고려의 제도를 바탕으로 점차 정비되었다. 이성계는 즉위 다음 날 도총중외제군사부(都摠中外諸軍事府)를 폐지하고 의흥친군위(義興親軍衛)를 설치했는데, 이것이 조선 중앙 군제 확립의 출발점이 되었다.[77] 1392년 7월 28일에는 문무백관 제도를 반포하면서 중추원이 병기(兵機)·군정(軍政)·숙위(宿衛)·경비(警備) 등을 담당하고, 훈련관(訓練觀)은 무예 훈련과 병서(兵書)·전진(戰陣) 교습을, 군자감(軍資監)은 군대와 병량을, 군기감(軍器監)은 병기·군장·什器 등을, 사수감(司水監)은 전함 관련 업무를 맡도록 했다.[77] 의흥친군좌위(義興親軍左衛)·응양위(鷹揚衛)·금오위(金吾衛)·좌우위(左右衛)·신호위(神號衛)·흥위위(興威衛)·비순위(備巡衛)·천우위(千牛衛)·감문위(監門衛) 등 10위(衛)를 설치하고, 고려 말기의 삼군도총제부(三軍都摠制府)를 로 개칭하여 고려의 중방(重房)을 폐지했다.[77]1394년(태조 3년), 정도전의 제안으로 10위를 개칭하고 중(中)·좌(左)·우(右) 3군에 분속시켰다. 중군에는 의흥(義興)·충좌(忠佐)·웅무(雄武)·신무(神武)의 각 시위사(侍衛司), 좌군에는 용양(龍驤)·용기(龍騎)·용무(龍武)의 각 순위사(巡衛司), 우군에는 호분(虎賁)·호익(虎翼)·호용(虎勇)의 각 순위사를 두었다.[77] 3군 10사가 궐내 시위(侍衛)나 도성(都城) 순위(巡衛)를 맡았다.[77]

두 차례의 왕자의 난 이후 1400년(정종 2년)에는 사병(私兵)을 없애고 경외(京外) 군마(軍馬)를 모두 에 편입시켰다.[77] 태종은 세종에게 왕위를 물려주면서 2사(司)를 폐지했으나, 1419년(세종 원년)에 군무가 병조에 통합되었고, 1446년(세종 28년)에는 3군진무소를 의흥부(義興府)로 개칭하고 군무는 병조에 귀속시켰다.[77]

1451년(문종 1년)에는 중군에 의흥사(義興司)·충좌사(忠佐司)·충무사(忠武司), 좌군에 용기사(龍騎司), 우군에 호분사(虎賁司)만 남겨 5사(司)로 개편하고 병력을 늘려 군제를 정비했다.[77]

1457년(세조 3년)에는 5사를 오위(五衛)로 고치고, 병종별·지방별로 각 위를 구성했다.[77] 3군 제도는 없어지고 삼군진무소(三軍鎭撫所)는 오위진무소(五衛鎭撫所)로, 1466년(세조 12년)에는 오위도총부(五衛都摠府)가 되었다.[77]

조선 전기의 군사조직은 15세기 군정이 문란해지면서 약화되었고, 임진왜란을 겪으면서 5군영으로 개편되었다.[88] 선조 때 류성룡의 건의로 훈련도감을 설치하여 포수(砲手), 사수(射手), 살수(殺手)의 3수병(三手兵)으로 편제하였다. 이들은 모병제(募兵制)로 모집한 직업 군인이었다.[88]

인조 때인 1624년 경기 일대 방위를 위해 총융청(摠戎廳), 남한산성 수비를 위해 수어청(守禦廳), 1628년 이괄의 난을 계기로 어영청(御營廳), 숙종 때 수도 방위를 위해 1682년 설치된 금위영(禁衛營)이 설치되어 5군영으로 정비, 초기 5위 체제를 대신하였다.[88]

조선 왕조 중앙군 및 지방군의 지휘는 삼군부, 병조, 비변사 등에서 행사하였다. 각 시기별 군령권 행사는 아래와 같다.[88]

4. 2. 전시 지휘 체계

조선 초기부터 1466년(세조 12년)까지는 삼군부에서, 세조 연간부터 비변사 설치 전까지는 병조에서 군 지휘를 행사하였다. 비변사 설치 이후에는 비변사가 군 지휘를 담당하였으며[88], 1865년(고종 2년) 삼군부가 복설된 후 1880년(고종 17년)까지는 삼군부가, 이후에는 통리기무아문(이후 통리군국사무아문 등으로 변천)에서 담당하였다. 1897년 대한제국 수립 이후에는 군부에서 담당하였으며, 상급 기관으로 원수부 등이 신설되었다.전쟁 발발 시 중앙에서는 각 지역에 권령권을 행사하는 관원을 파견하였는데, 품계별로 도체찰사(정1품, 영의정, 좌의정, 우의정 중 임명), 체찰사(종1품), 도순찰사(정2품), 순찰사(종2품, 조선 후기 각 지역 관찰사 겸직), 찰리사(3품) 등으로 명칭을 달리하였다. 군령권 행사 관원(주로 문관) 외에 야전 지휘관으로 도원수를 임명하기도 하였다.

인조와 소현세자 사후 즉위한 효종은 군사력 강화에 힘썼다. 김자점을 제거하고 송시열, 김상헌을 등용하여 압록강 인근에 요새를 건설하고, 표류해 온 네덜란드인 헨드릭 하멜 일행에게 소총 제작을 명하기도 하였다. 그러나 청나라의 견제와 효종의 사망, 현종의 즉위로 군사력 확장 계획은 중단되었다. 현종은 임진왜란과 두 차례의 만주 침략으로 황폐해진 국가 재건에 힘썼다.

5. 군사 기술

조선 초기에는 한반도 지형에 맞는 전술 개발과 역대 전쟁사 정리를 위해 여러 병서가 편찬되었다.[81] 태조 때 정도전은 기존 병서를 참고하여 독자적인 『진법서(陣法書)』를 편찬하였다.[81] 문종 때에는 김종서 주도로 고조선부터 고려 말까지의 전쟁사를 정리한 『동국병감(東國兵鑑)』 2권과, 고대부터 조선 초기까지 주요 전투를 전략적으로 정리한 『역대병요(歷代兵要)』가 간행되었다.[81] 같은 시기 『진법(陣法)』이 편찬되어 오위 제도 기반 군사 훈련법과 진법이 정리되었는데, 이 책은 정도전의 『진법서』를 발전시킨 것으로 보이나 후에 『병장도설(兵將圖說)』로 이름이 바뀌었다.[81] 세종 때에는 화기 제작 및 사용법을 정리한 『총통등록(銃筒謄錄)』이 편찬되었다.[81]

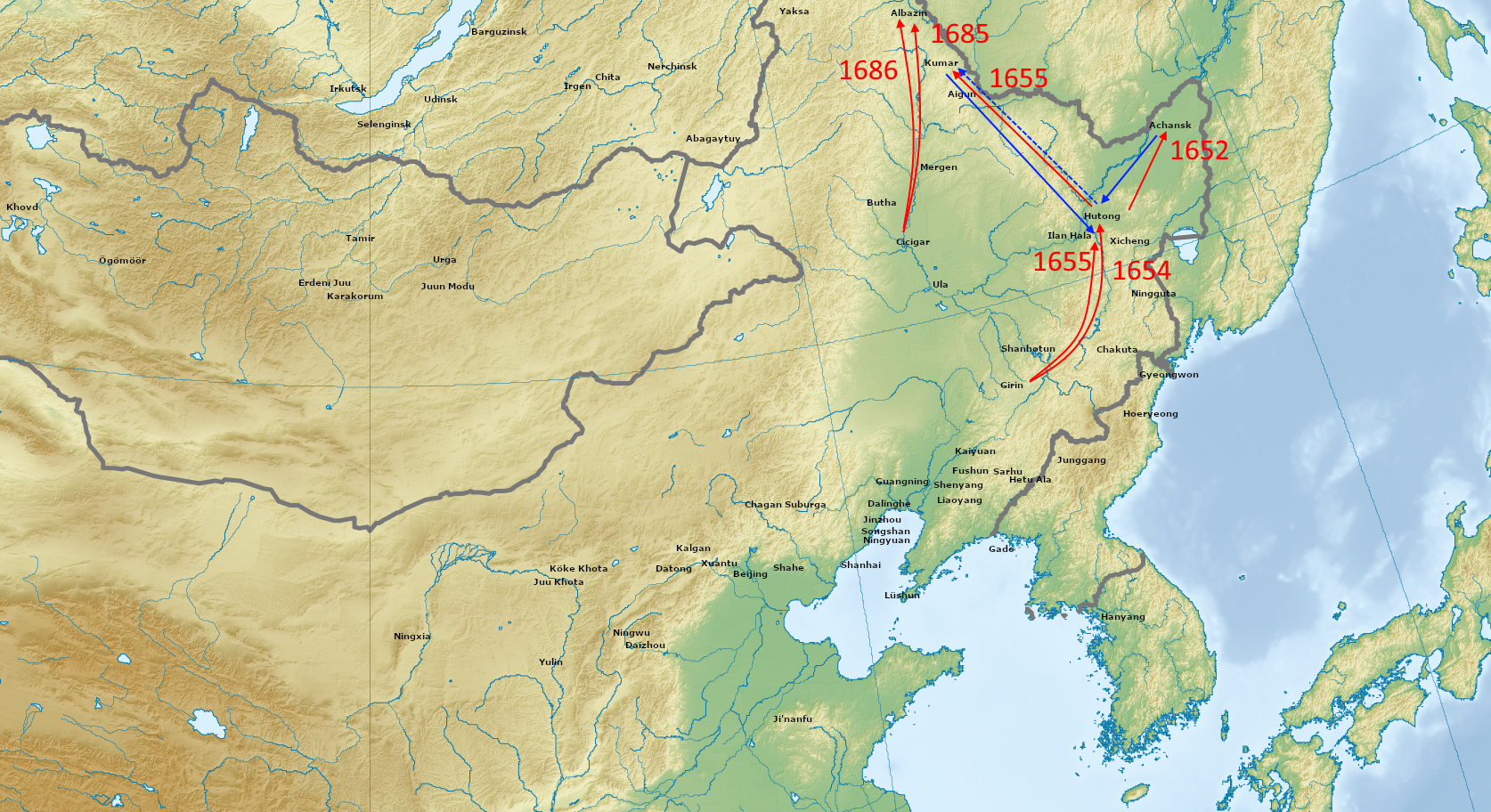

나선정벌(1654년)은 확장된 조선군이 처음 실전에 투입된 사례이다. 당시 청나라는 러시아군과의 전투를 위해 조선에 지원을 요청하였다. 조선 소총병 150명과 만주군 3,000명은 이란현 호통 전투에서 러시아군과 맞섰고, 청-조선 연합군이 승리하였다. 1658년 효종은 다시 청나라를 돕기 위해 신류가 이끄는 조선 소총병 및 포병 260명을 닝구타(Ninguta) 군사 총독 사르후다(Sarhuda) 군대에 합류시켰다. 연합군은 훈춘강(Hurka)과 쑹화강(Sungari River)을 따라 아무르강(Amur)으로 흘러드는 쑹화강(Sungari River) 하류에서 아무르 코사크 오누프리 스테파노프(Onufrij Stepanov) 지휘 하 러시아군과 조우하여 270명을 사살하고 만주에서 몰아냈다. 러시아와의 전투는 효종의 군사 개혁으로 조선군이 안정되었음을 증명했지만, 이후 다시는 실전에 투입되지 않았다. 이러한 원정에도 불구하고 러시아와 조선은 우호적인 관계를 유지하였다.

5. 1. 화약 무기 개발

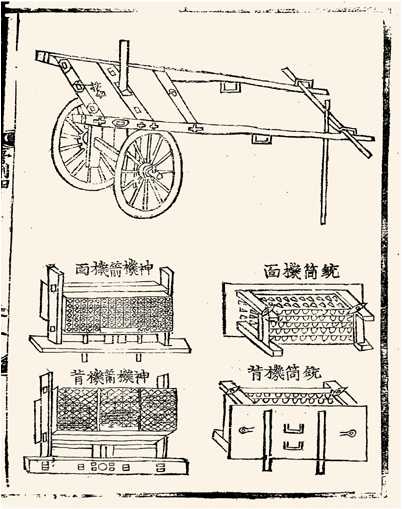

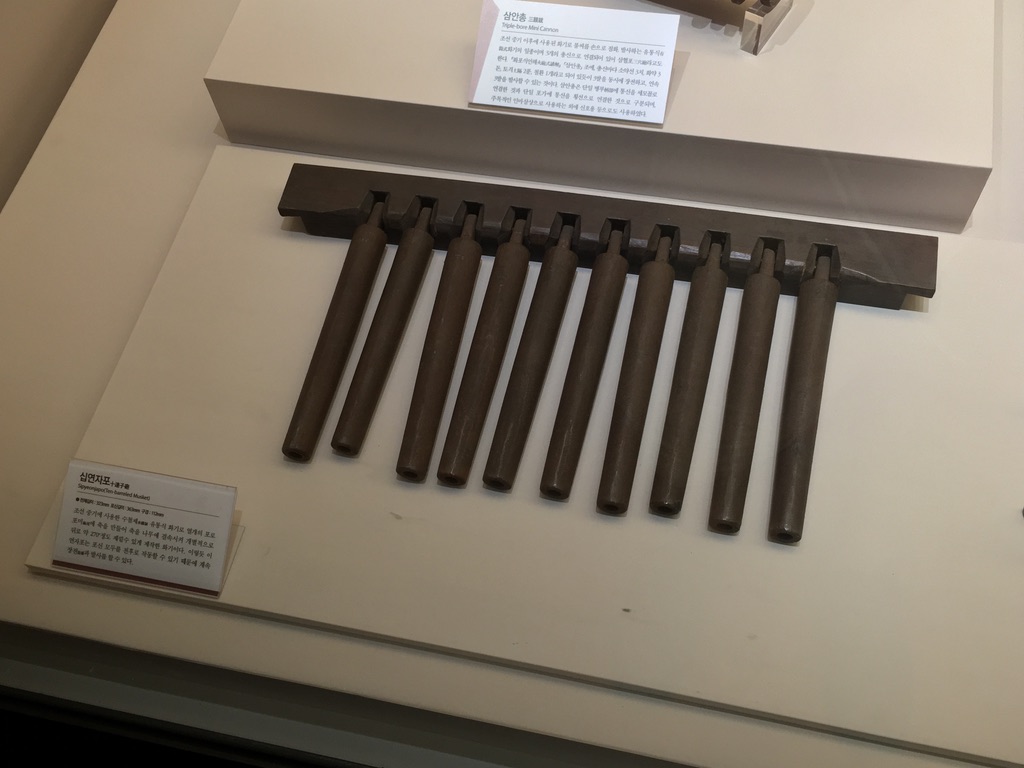

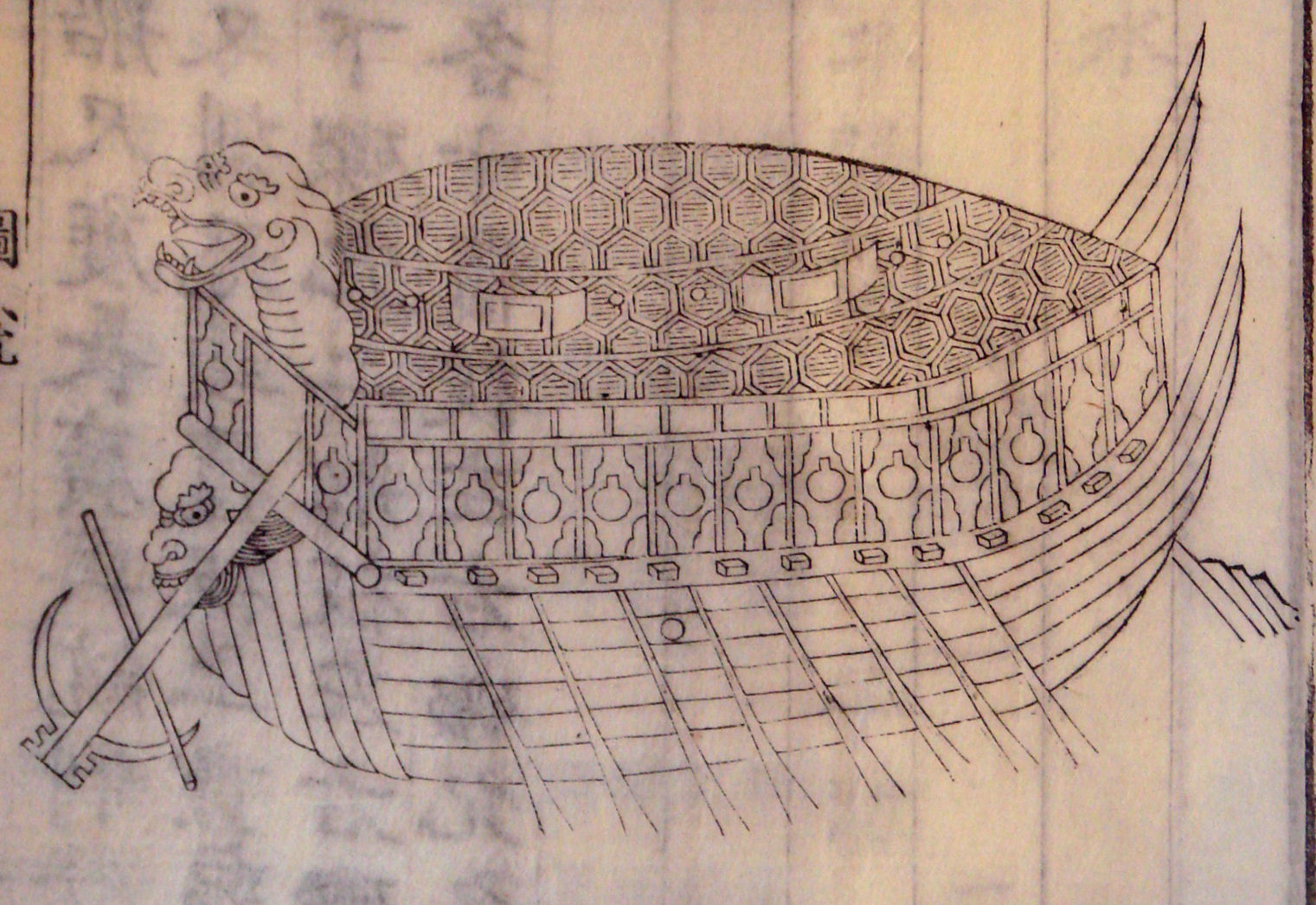

15세기에는 임진왜란에서 조선이 개발한 세계 최초의 다연장 로켓인 신기전이 실전 배치되어 운용되었는데, 신기전(神機箭)은 1448년(세종 30년) 만들어진 조선 시대의 로켓 추진 화살이다. 이 시기에 조선의 과학 기술은 세계적 수준이었고 상당한 수준의 로켓 기술을 보유하고 있었다. 신기전을 발사하기 위해 만들어진 화차인 신기전기(神機箭機)는 설계도가 남아 있는 다연장 로켓이다.신기전은 고려 시대 최무선에 의해 발명된 로켓 병기인 주화(走火)를 바탕으로 만들어진 것으로 알려져 있다. 〈병기도설〉에 기록된 바에 따르면 1592년 임진왜란 당시 거북선과 함께 비장의 무기로 활용되었다고 한다. 하지만 신기전은 화약의 사용량이 너무 크고 명중률이 떨어져 실효성은 떨어졌다고 한다. 신기전은 크기와 형태에 따라 대신기전(大神機箭), 산화신기전(散火神機箭), 중신기전(中神機箭), 소신기전(小神機箭)으로 나뉜다.

- 대신기전은 길이 5.6m, 사거리 2km, 최대 3km로, 공격용 발화통을 장착한 무기이다. 현대의 탄도 미사일과 유사한 개념이라 볼 수 있다. 1448년 세종 때 만들어졌다고 하며 90개가 제조되어 의주성에서 사용되었다. 화약은 약 3kg으로 조총 1000회 발사 분량이다. 목표 지점에 다다르면 폭발물이 자동으로 터지도록 설계되어 있다. 한번에 1발씩만 발사할 수 있다.

- 산화 신기전은 길이 5.3m, 사거리 2.4km, 최대 3.4km로, 공격용 발화통을 장착한 무기로 대신기전보다 길이만 짧을 뿐 사거리나 폭파 범위는 다르지 않다. 다만 탄두에 철편(쇠파편 조각)이 내장되어 있어 살상 능력이 더욱 강력해진 무기이다. 세계 최초의 2단 로켓이다. 1단이 다 소모되면 지화가 점화되어 600미터를 더 날아갈 수 있다. 한번에 1발씩만 발사할 수 있다.

1395년, 조선군은 대장군포, 이장군포, 삼장군포라 불리는 일련의 화포들, 폭탄을 발사하는 박격포인 질려포, 신기전의 전신인 유화, 주화, 촉천화 로켓, 그리고 신포라 불리는 신호포 등 다양한 무기를 사용했다.[66] 이러한 화포들은 태종의 통치 기간 동안 개량되었으며, 최해산(최무선의 아들)이 개량에 기여한 인물 중 하나였다.

이시애의 난은 조선군이 다양한 화약 무기를 사용한 최초의 사례였다. 당시 전투에서는 총통과 총통을 방어하기 위한 방패벽, 방패벽을 파괴하기 위한 총통, 그리고 대규모 화전에서 큰 피해를 입히기 위한 화차 등의 무기가 사용되었다. 임진왜란 중에는 주로 포위 공격과 성 방어에 화포를 사용했다. 『난중일기』에 따르면 일본군이 노획하여 사용한 조선의 화포는 그 잠재력을 충분히 발휘했다고 한다. 그러나 야전에서 조선군이 포병을 효과적으로 사용한 사례는 드물었으며, 대체로 효과가 미미했다.[67] 정부에서 무기를 공급받은 일부 조선군 부대가 박격포로 폭발성 탄환을 발사한 경우도 있었지만, 이는 드문 사례였다.[67]

조선군은 다연발 로켓 화살인 화차를 사용했다. 화차는 두 바퀴 달린 수레에 구멍이 뚫린 판을 싣고 있었고, 병사들은 이 구멍에 신기전을 꽂았다. 한 번에 최대 200개의 로켓 화살인 신기전을 발사할 수 있었다. 화차는 문종화차라는 변형도 가지고 있었다. 교체 가능한 모듈을 통해 100개의 로켓 화살 또는 200개의 소형 총통탄을 동시에 발사할 수 있었다. 또 다른 변형은 망각화차였는데, 상자 모양의 수레 세 면에 도깨비 얼굴이 그려져 있었다. 앞쪽에 14개, 좌우에 각각 13개씩 총 40개의 승자총통으로 무장되어 있었고, 한 명은 줄을 발사하고 다른 한 명은 재장전하는 두 명의 병사만으로 운용할 수 있었다. 각 포신에 15발씩 들어가 총 600발을 발사할 수 있었다.[68] 화차는 주로 1593년 1월 평양성 전투와 1593년 3월 행주산성 전투에서 배치되었다.

천(天), 지(地), 현(玄), 황(黃)이라는 명칭은 천자문의 앞 네 글자일 뿐 특별한 의미는 없다.[69] 세종은 이러한 대포(화포(火砲)라 불리다가 후에 화통(火筒)과 총통으로 불림)의 성능을 개량하고 사거리를 늘리는 데 많은 개선을 이루었다.[70] 1500년대 초, 포르투갈에서 중국을 거쳐 한국에 불랑기(佛狼機)라는 후장식 소형 대포가 도입되었다. 크기는 1호부터 5호까지, 크기 순으로 나뉘었다. 이 시대의 작지만 강력한 대포들은 임진왜란 당시 조선군과 조선 수군 모두에 의해 광범위하게 사용되었다. 당시 사용된 박격포로는 총통완구, 별대완구, 대완구, 중완구, 소완구가 있으며, 이들은 돌이나 비격진천뢰(飛擊震天雷)라 불리는 시한 폭발탄을 발사했다. 홍이포(紅夷砲)는 1650년대에 헨드릭 하멜 등에 의해 네덜란드에서 도입된 대포이다. 조선은 1866년 병인양요, 1871년 신미양요, 그리고 1875년 9월 20일의 강화도 조약에서도 이 대포를 사용했다.

1432년, 세종 시대의 조선은 세계 최초의 화승총인 승자총통(승자총통/세총통)을 개발하여 한국의 표준 총기로 삼았다. 이 총은 탄환, 15개의 작은 탄알, 또는 철촉 화살을 발사할 수 있었다. 총포수들은 근접전에서 승자총통을 양손으로 잡고 곤봉처럼 사용하기도 했다. 다른 변종으로는 소승자총통이 있는데, 이것은 총열에 장착된 휴대용 대포로 탄환과 큰 화살을 발사할 수 있었다. 승자총통과 마찬가지로, 이 총도 심지를 붙여 발사해야만 했다.[71] 세총통은 철흠자(철흠자, 철로 된 손잡이)로 잡는 소형 총으로, 다음 발사를 위해 신속하게 총열을 교체할 수 있었으며, 최대 사거리 200보(약 250미터)의 차세전(당시 표준화된 화살의 일종)을 발사했다. 총열의 전체 길이는 13.8cm, 내경은 0.9cm, 외경은 1.4cm였다. 처음에 조선은 사거리가 짧다는 이유로 이 총을 실패작으로 여겼지만, 1437년 6월부터 국경 지방에 배치된 이후 신속하게 사용되었다. 세총통은 군인들뿐만 아니라 여성과 어린이를 포함한 민간인들도 자위용 무기로 사용했다. 특히 적진 침투 임무를 맡았던 체탐자(체탐자, 특수 정찰대)와 여러 정을 휴대했던 카라비니에(carabinier)들이 그 작은 크기 덕분에 세총통을 유용하게 사용했다.[72][73][74] 1596년, 승자총통은 일본식 조총(matchlock musket)과 아케부스(arquebus)로 대체되었다. 조선에서는 이를 조총(조총/鳥銃, "날아가는 새도 격추시킬 수 있을 만큼 정확한 총"이라는 뜻)이라고 불렀다.[75]

무기는 군기감에서 제작되었지만, 지방의 군현에서도 제작되는 경우가 많았다.[81]

고려 말기에 최무선에 의해 창안된 화약 무기는 조선 왕조 초기 더욱 개량되어, 그 성능이 2배 이상 향상되었고, 대포의 사정거리도 최대 1000보에 달해, 이전보다 4, 5배 늘었다.[81]

세종 때에는 화차라는 바퀴로 달리는 로켓포가 제작되어 사정거리가 약 1킬로미터에 달했다.[81] 이것은 차량 위에 신기전이라는 화살 100개를 설치하고, 불을 붙여 발사하도록 한 것이다.[81]

그러나 무기 제조 기술은 대외 관계가 안정된 성종 때부터 쇠퇴하기 시작하여, 임진왜란 때 고전하는 원인이 되었다.[81]

5. 2. 함선 건조

태종 때, 돌격용 함선으로 거북선이 만들어졌고, 비거도선이라 불리는 작고 민첩한 전투함선이 제작되어 해전에서 위력을 보였다.[81]

5. 3. 병서 편찬

조선 왕조 초기에는 한반도 지형에 맞는 전술을 개발하고 역대 전쟁사를 정리하여 여러 종류의 병서가 편찬되었다.[81]태조 때, 정도전은 그 때까지의 병서를 참고하여 독자적인 『진법서(陣法書)』를 편찬했다.[81] 문종 때에는 김종서의 주도하에 고조선부터 고려 말까지의 전쟁사를 정리한 『동국병감(東國兵鑑)』 2권이 편찬되었고, 고대부터 조선 왕조 초기까지의 중요한 전투를 전략적 측면에서 정리한 『역대병요(歷代兵要)』도 간행되었다.[81] 같은 시기에 『진법(陣法)』이 편찬되어 오위 제도에 기반한 군사 훈련법과 진을 치는 방법이 정리되었다.[81] 이 책은 정도전의 『진법서』를 발전시킨 것으로 보이지만, 후에 『병장도설(兵將圖說)』로 이름이 바뀌어 이용되었다.[81] 세종 때에는 화기(火器)의 제작과 사용법을 정리한 『총통등록(銃筒謄錄)』이 편찬되었다.[81]

6. 주요 군사적 사건 및 인물

후금이 침입했을 때인 1627년, 아민 장군과 전 조선 장군 강홍립 휘하의 3만 명의 만주 기병이 조선을 침입했다. 이들은 인조 대신 광해군의 복위와 김자점을 비롯한 서인 지도자들의 처형을 요구했다. 장만 장군이 후금에 맞서 싸웠으나 침입을 막지 못하고 인조는 강화도로 피신했다. 이후 후금은 조선을 공격할 이유가 없다고 판단하고 명과의 전쟁 준비를 위해 돌아가기로 결정하면서 평화가 정착되었다. 후금과 조선은 형제 국가로 선포되었고, 후금은 한반도에서 철수했다. 그러나 대부분의 서인들은 강경 정책을 유지했다. 누르하치는 조선에 대해 대체로 호의적이었기에 다시 침략하지 않았으나, 홍타이지가 그의 뒤를 이어 통치하면서 후금은 다시 전쟁의 기회를 모색했다. 인조가 후금을 피해 조선으로 온 명나라 장군 마문룡과 그의 부대에게 피난처를 제공한 것이 후금의 재침략 원인이 되었다.[19]

나선정벌은 1654년에 시작되었는데, 확장된 조선군이 처음으로 실전에 투입된 사건이다. 당시 청나라는 침입한 러시아군과의 전투를 위해 조선에 지원을 요청했다. 150명의 조선 소총병과 3,000명의 만주군은 이란현에 위치한 호통 전투에서 러시아군과 맞섰고, 청-조선 연합군이 승리했다. 1658년 효종은 다시 러시아에 대항하는 청나라를 돕기 위해 군대를 파견했다. 신류가 이끄는 260명의 조선 소총병과 포병은 닝구타의 군사 총독 사르후다의 군대에 합류했다. 연합군은 훈춘강과 쑹화강을 따라 이동하여 아무르강으로 흘러드는 쑹화강 하류 부근에서 아무르 코사크 오누프리 스테파노프의 지휘하에 있는 러시아군과 조우하여 270명의 러시아군을 사살하고 만주 영토에서 몰아냈다. 러시아와의 전투는 효종의 군사 개혁이 조선군을 안정시켰음을 증명하였으나, 이후 다시는 실전에 투입되지 않았다. 이러한 원정에도 불구하고 러시아와 조선은 우호적인 관계를 유지했다.[19]

조선군의 지휘 체계는 각 도에서 한두 명의 도원수가 도 기지를 지휘하고, 각 고을과 도시에는 수령이 있었다. 조선군은 보병, 궁병, 총병, 포병, 기병, 그리고 정예병인 '병바수'와 '갑사'로 구성되었다. '병바수'는 방패를 든 보병이었다. '갑사'는 정예 보병과 기병(혹은 기마 보병)으로 복무한 최고 수준의 군인이었다. 전형적인 전투 편제에서 고위 장교가 조선군을 지휘했다. 중위급 장교 한 명과 그 옆에 저위급 장교 두 명이 병바수가 앞에 있고, 그 뒤에 총병, 그 뒤에 창병, 그리고 후방에 궁병이 있는 전투 편제를 지휘했다. 갑사는 도보 또는 기마로 좌우측 측면을 보호했다. 조선군의 장교들은 모두 양반 출신이었으며, 임금이 임명했다. 그러나 그들은 전쟁을 유교적 선비에게 어울리지 않는 것으로 여기며 학문을 더 중시했다.[19] 한국 장군들의 능력은 제각각이었다. 어떤 한국 장교들은 능력이 있었지만, 다른 일부는 전쟁 연구에 많은 시간을 할애하지 않고, 궁술, 글쓰기, 서예 연마, 유교 경전 읽기를 더 좋아했다.[20]

말기에는 별기군이라는 신식 군대를 편성하는 것을 시작으로, 기존의 후진적인 군사 제도를 쇄신하려고 노력하여 형식적으로는 연대·대대 체제의 근대적인 군대 편성법이 채택되기도 했으나, 특별한 활동 없이 1907년에는 결국 일본에 의해 조선의 군대가 강제로 해산되었다.[77]

참조

[1]

서적

책 한권으로 읽는 세종대왕실록 (Learning Sejong Silok in one book)

[2]

서적

Seth 2006

https://books.google[...]

[3]

서적

Seth 2010

https://books.google[...]

[4]

웹사이트

Zhang 2008

http://citation.alla[...]

[5]

서적

Ming China, 1368–1644: A Concise History of a Resilient Empire

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield

[6]

서적

Goodrich 1976

https://books.google[...]

[7]

서적

Peterson 2002

https://books.google[...]

[8]

서적

Twitchett 1998

https://books.google[...]

[9]

웹사이트

Zhang 2008

http://citation.alla[...]

[10]

웹사이트

21세기 세종대왕 프로젝트

http://sejong.prkore[...]

2016-02-22

[11]

웹사이트

한국역대인물 종합정보 시스템 – 한국학중앙연구원

http://people.aks.ac[...]

2005-11-30

[12]

서적

책한권으로 읽는 세종대왕실록 (Learning Sejong Silok in one book)

[13]

서적

Historical Atlas of the Medieval World, AD 600–1492

https://books.google[...]

Barnes & Noble

[14]

웹사이트

Korea in the Eye of the Tiger

http://www.koreanhis[...]

[15]

서적

Turnbull, Stephen. 2002

[16]

서적

The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History

Princeton University Press

[17]

뉴스

이인좌의 난 (Yi In-jwa's Rebellion)

https://world.kbs.co[...]

KBS World

2023-11-19

[18]

웹사이트

이인좌의 난 (李麟佐의 亂) (Yi In-jwa's Rebellion)

https://encykorea.ak[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2023-11-19

[19]

서적

The Samurai Invasion of Korea, 1592–98

Osprey

[20]

서적

The Samurai Invasion of Korea, 1592–98

Osprey

[21]

서적

Military Transformation on the Korean Peninsula: Technology Versus Geography

https://hydra.hull.a[...]

University of Hull

2011

[22]

서적

Turnbull, Stephen. 2002

[23]

서적

Bridled Tigers: The Military At Korea's Northern Border, 1800–1863

University of Pennsylvania

[24]

학술지

The Royal Palaces of Korea: Six Centuries of Dynastic Grandeur

2005

[25]

학술지

The Study on the Geumgun in Joseon Dynasty

https://www.kci.go.k[...]

The Korean Journal of History for Physical Education, Sport, and Dance

2011

[26]

웹사이트

금군[禁軍]

https://www.doopedia[...]

[27]

웹사이트

금군(禁軍)

http://encykorea.aks[...]

[28]

웹사이트

경군(京軍)

http://encykorea.aks[...]

[29]

웹사이트

수문장[守門將]

https://www.doopedia[...]

[30]

웹사이트

착호갑사

https://folkency.nfm[...]

[31]

학술지

The Military Establishment of the Yuan Dynasty and the Origin of the Korean Central Army System

[32]

웹사이트

한국문화재재단

https://www.chf.or.k[...]

2023-11-27

[33]

웹사이트

팽배(彭排)

https://encykorea.ak[...]

2023-11-27

[34]

학술지

The Military Establishment of the Choson Dynasty

1997

[35]

웹사이트

갑사(甲士)

https://encykorea.ak[...]

2023-11-27

[36]

웹사이트

오위(五衛)

https://encykorea.ak[...]

2023-11-27

[37]

논문

The Emergence of the Owi System and the Structure of the Joseon Dynasty's Military

2004

[38]

웹사이트

훈련도감(訓鍊都監)

http://encykorea.aks[...]

[39]

웹사이트

오군영(五軍營)

http://encykorea.aks[...]

[40]

웹사이트

오군영

https://tcatmon.com/[...]

[41]

서적

The Age of Gunpowder An Era of Technological, Tactical, Strategic, and Leadership Innovations

https://web.archive.[...]

Emory College

2013

[42]

서적

The Seoul City Wall Walking the History of Seoul

https://www.seoulsol[...]

The Seoul Institute

2018

[43]

서적

The Military Establishment of the Choson Dynasty

Jimoondang Publishing Company

2009

[44]

웹사이트

무예청(武藝廳)이란?

https://sippalki.com[...]

sippalki.com

2023-10-24

[45]

웹사이트

무예별감 (武藝別監)

https://encykorea.ak[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2023-10-24

[46]

웹사이트

[신성대 칼럼] 여성들도 병역을 허(許)하라?

http://www.ggdaily.k[...]

Gyeonggi Daily

2023-10-24

[47]

웹사이트

무예별감 (武藝別監)

https://www.doopedia[...]

Doopedia

2023-10-27

[48]

웹사이트

1926년, 조선왕실 최후의 호위무사

https://earthwow.org[...]

Doopedia

2023-10-27

[49]

뉴스

도성을 지켰던 삼군영 군인은 모두 몇 명?

https://www.koya-cul[...]

Woori Culture Newspaper

2023-11-01

[50]

뉴스

‘한양을 지켜라’ 조선 삼군영 군인의 삶 엿보기

http://www.sijung.co[...]

Sijeong Ilbo

2023-11-01

[51]

뉴스

[SC서울문화] 한양을 지켜라~ 삼군영 소속 한 군인 집안의 고군분투기

https://www.seoulcit[...]

Seoul City

2023-11-01

[52]

웹사이트

영조 개천을 치다

https://www.sisul.or[...]

Seoul Facilities Corporation

2023-11-01

[53]

논문

The Military System of Joseon Dynasty

2010

[54]

논문

The Northern Region of Korea: History, Identity, and Culture

2016

[55]

논문

The Military Establishment of the Yuan Dynasty

1971

[56]

웹사이트

Jeondae(戰帶)

https://folkency.nfm[...]

[57]

웹사이트

Yungbok(戎服)

https://folkency.nfm[...]

[58]

웹사이트

벙거지

http://100.empas.com[...]

Empas / Encyclopædia Britannica

2008-09-27

[59]

웹사이트

Joseon Army Armor

https://sillok.histo[...]

[60]

웹사이트

Weapons Manufacturing in Joseon Villages

https://sillok.histo[...]

23-06-1442

[61]

웹사이트

갑옷

https://encykorea.ak[...]

2023-11-27

[62]

웹사이트

Home>전시안내>특별전시{{!}}국립고궁박물관

https://www.gogung.g[...]

2021-09-02

[63]

웹사이트

What Is the Dangpa?

https://www.martiala[...]

2021-09-08

[64]

뉴스

Archery in Joseon Kingdom

https://www.koreatim[...]

The Korea Times

2014-07-22

[65]

서적

18세기 활쏘기(國弓) 수련방식과 그 실제 -『림원경제지(林園經濟志)』『유예지(遊藝志)』射訣을 중심으로

http://www.worldcat.[...]

탐라문화

2015

[66]

서적

Science and Technology in Korean History: Excursions, Innovations, and Issues

2005-12-30

[67]

문서

The Diary of a Militia (향병일기; Hyangbyeong-ilgi)

National Institute of Korean History

[68]

웹사이트

백옥연의 문향, 가다가 멈추는 곳〉장성 봉암서원_망암 변이중

https://www.jnilbo.c[...]

전남일보

[69]

서적

Fighting Ships of the Far East, Volume 2: Japan and Korea

2003-01-25

[70]

웹사이트

Annals of the Joseon Dynasty

http://sillok.histor[...]

[71]

서적

[72]

웹사이트

세총통(細銃筒)

http://encykorea.aks[...]

2022-02-25

[73]

웹사이트

보물 세총통 (細銃筒) : 국가문화유산포털 – 문화재청

https://www.heritage[...]

2022-02-25

[74]

Youtube

【ENG SUB】세계최초 권총형 총통 '세총통' feat. 화력대왕 '세종' Se-Chongtong, the Smallest of Korean Hand Cannons

https://www.youtube.[...]

2022-02-25

[75]

서적

[76]

웹사이트

概説 高麗の政治・経済・社会構造

https://ko.wikisourc[...]

2020-10-14

[77]

웹사이트

軍事制度 朝鮮王朝の統治機構

https://ko.wikisourc[...]

2020-10-13

[78]

웹사이트

李成桂

https://kotobank.jp/[...]

2020-08-30

[79]

웹사이트

李成桂

https://kotobank.jp/[...]

小学館

2020-08-30

[80]

웹사이트

都摠中外諸軍事府

https://ko.dict.nave[...]

국립국어원

2020-10-13

[81]

웹사이트

科学技術の発展 両班官僚の文化

https://ko.wikisourc[...]

2020-10-13

[82]

문서

육군(陸軍)

[83]

문서

수군(水軍)

[84]

문서

병사(兵使)

[85]

문서

수사(水使)

[86]

문서

함경도(咸鏡道)

[87]

문서

약칭: 첨사(僉使)

[88]

문서

비변사 설치에 대한 여러 학설 (1517년 또는 1555년)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com