카메룬의 역사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

카메룬의 역사는 포르투갈의 탐험으로 시작되어, 독일, 프랑스, 영국의 식민 지배를 거쳐 1960년 독립을 달성했다. 식민지 이전에는 사오 문명과 카넴-보르누 제국 등의 문명이 존재했으며, 노예 무역의 중심지였다. 제1차 세계 대전 이후 독일령 카메룬은 영국과 프랑스에 분할되었고, 프랑스령 카메룬은 독립 후 아마두 아히조 대통령의 권위주의 통치를 받았다. 1982년 폴 비야가 대통령이 되었고, 1990년대 다당제 선거가 실시되었으나 부정 선거 논란이 있었다. 현재 바카시 반도 영유권 분쟁, 보코 하람의 테러, 영어권 분리주의 운동 등 여러 문제에 직면해 있다. 카메룬은 축구 국가대표팀의 성공으로 국제적인 주목을 받기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 카메룬의 역사 - 남카메룬

남카메룬은 베르사유 조약에 의해 영국이 통치한 카메룬 지역의 일부로, 1961년 카메룬 공화국에 편입되었으나, 영어 사용 인구는 차별 대우를 주장하며 독립 운동을 전개하고 있다. - 카메룬의 역사 - 암바조니아

암바조니아는 카메룬의 영어 사용 지역 자치권 회복과 독립을 주장하는 분리주의 세력이 사용하는 명칭으로, 1858년 흑인 노예 해방을 위한 이주지 건설에서 시작되어 1961년 카메룬 공화국과 통합되었으나, 1972년 자치 지위를 상실한 후 독립 운동이 시작되었고, 2017년 임시 정부가 독립을 선언하며 카메룬 정부와 무력 충돌을 겪고 있다.

2. 식민지 이전 역사

카메룬에 처음으로 등장한 문명은 5세기 차드호 주변에서 이주해 온 소족의 국가였다. 이 시기에 카메룬에 청동기가 전해졌다. 소족에 대한 기록은 7세기 아랍인 지리학자가 남겼다.

7세기 사하라 지역을 교역하던 아랍인 상인들과 접촉이 시작되었다. 주요 교역 품목은 소금, 피혁, 청동, 상아 등이었다. 이 시기에 수니파이슬람도 전해졌다. 동아프리카에서는 이슬람 상인의 다우선 교역이 활발하여 해안을 따라 모잠비크 북부 소팔라 (남위 15도)까지 이슬람이 전파되어 스와힐리 문명이 만들어졌다. 반면, 서아프리카 이슬람 상인은 내륙 교역로를 이용했기 때문에 열대 우림을 통과할 수 없어 북위 5도의 카메룬이 남방 한계였다.[28] 현재도 북부 여러 주를 중심으로 카메룬 국민의 약 20%가 무슬림이다.

사하라 남서부 지역에는 가나 제국(4세기 또는 7세기, 현재 모리타니 남부 중심), 말리 제국(12~15세기, 현재 말리 공화국 중심), 송가이 제국(1464년, 현재 말리, 모리타니 남부, 나이지리아 북부, 니제르를 영토), 투쿨루르 제국(1848년) 등 여러 제국이 차례로 일어섰다. 이들은 모두 니제르강 유역에 위치했다.

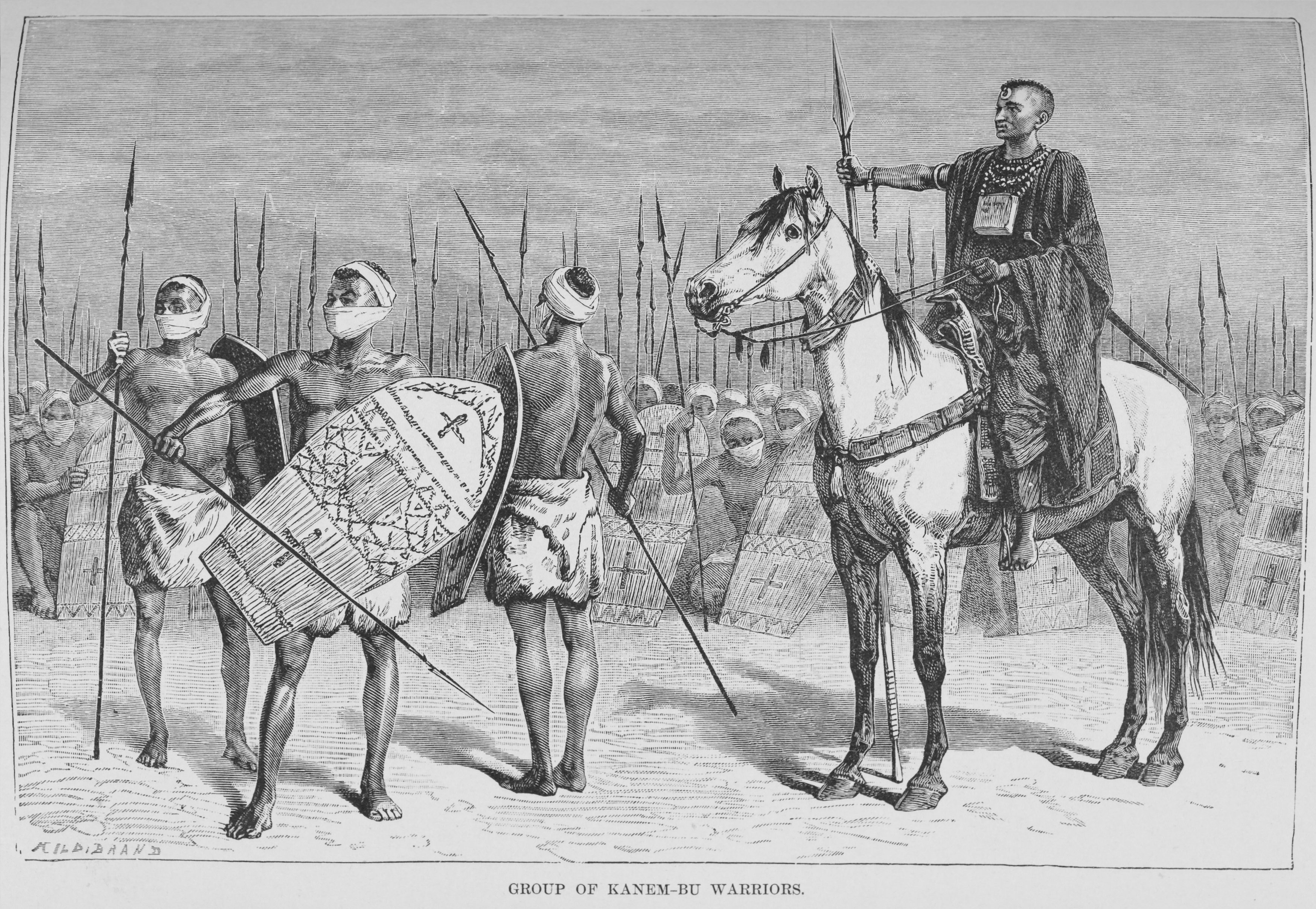

카메룬 북부는 제국 성립에 적합하지 않았지만, 카넴-보르누 제국만이 유일하게 성립했다. 카넴-보르누 제국의 영토는 차드호 남서 해안을 중심으로 반경 200~300km였다. 9세기에 성립하여 19세기 (1840년대) 기마 민족인 풀라니족에게 멸망할 때까지 약 1000년 동안 카메룬에 영향을 미쳤다.

카메룬 남부에서는 국가 성립이 늦어져, 15세기에 콩고 지방에서 이주해 온 두알라족이나 바밀레케족이 겨우 마을 집단을 형성했을 뿐이었다.

2. 1. 선사 시대

카메룬의 고고학 연구는 자원과 교통 인프라 부족으로 인해 상대적으로 부족했다. 역사적으로 카메룬의 따뜻하고 습한 기후는 유해 보존에 적합하지 않은 것으로 생각되었지만, 최근의 발견과 새로운 기술의 도입은 그러한 가정에 도전했다. 북서부 주의 슘 라카에서 발굴한 증거에 따르면 인간의 거주는 30,000년 전으로 거슬러 올라가는 반면[54][55], 남쪽의 울창한 숲에서 가장 오래된 거주 증거는 약 7,000년 전이다.[56] 카메룬 남부의 최근 연구는 철기 시대가 기원전 1000년경부터 시작되었고, 늦어도 기원전 100년경에는 확실히 정착되었을 것이라는 것을 보여준다.[56]고고학 및 유전학 연구에 의해 뒷받침된 언어학적 분석에 따르면, 사하라 이남 아프리카 대부분에 반투 문화를 확산시킨 일련의 이주인 반투족 확장은 기원전 1000년경 나이지리아-카메룬 국경의 고지대에서 기원했을 가능성이 크다. 반투어는 농경법과 철제 도구와 함께 아프리카 대륙에서 가장 큰 어족 중 하나를 이루며 확산되었다. 카메룬에서는 반투족이 중앙아프리카 피그미족을 대체했다. 카메룬은 반투족의 본고장임에도 불구하고, 위대한 중세 반투어를 사용하는 왕국들은 케냐, 콩고, 앙골라, 남아프리카 같은 다른 곳에서 생겨났다.

'''카메룬'''은 안정 육괴인 아프리카 대륙 중앙부 서안에 위치해 있다. 열대성 기후이며, 인류가 발생한 환경과 가깝다. 현재의 카메룬 최북부는 인접국 차드와 차드호를 구분한다. 차드호에서 100km 동쪽에는 가잘 와디(Bahr el Ghazal)라고 불리는 말라버린 계곡이 200km에 걸쳐 뻗어 있다. 1995년, 프랑스 푸아티에 대학교의 미셸 브뤼네와 미국 하버드 대학교의 데이비드 필빔, 2명의 고생물학자는 와디의 북단에 위치한 콜로 토로에서 300만~350만 년 전의 오스트랄로피테쿠스 하악골 일부의 화석을 발견했다. 이는 탄자니아의 라에토리(360만 년 전)에서 발견된 화석과 함께 가장 오래된 시대의 화석이다. 초기 인류의 화석이 다량 발견된 올두바이 협곡 등 아프리카 지구대 외부에도 인류의 조상이 생존했음이 밝혀졌다.

카메룬 중부, 베누에 강 남안의 바멘다 인근의 쉼 라카(Shum Laka) 유적에서 기원전 5000년경으로 추정되는 압인문(stamp-decorated)이 있는 토기가 괭이 모양의 석기와 함께 발견되었다. 또한, 같은 시기에 마제 석부의 출토 사례가 카메룬 국내에서 발견된다. 토기를 사용하는 농경민이 일찍부터 정착했던 증거로 여겨진다.

나이지리아 동부에서 카메룬의 중부에서 북부에 걸친 지역은 현재 동아프리카, 탕가니카 호의 북부, 우간다와 탄자니아의 북부, 케냐의 서부 부근에서 사용되는 동반투 제어의 기원지로 여겨지며, 기원전 3000년부터 1000년경에 걸쳐 동부 반투 제어의 조어가 사용되었다고 생각된다. 콩고 및 그 주변에서 보이는 조각의 도상에서 나이지리아의 노크 문화의 담당자와 깊은 관계가 있다고 생각하는 연구자나 모잠비크의 시푼파제 암음을 표식 유적으로 하여, 동 암음에서 출토된 일군의 토기에서 시푼파제 복합을 상정하는 필립슨은 동부 반투 제어의 담당자와 시푼파제 복합을 관련시키려 하지만, 카메룬에서 어떻게 전파되었는지는 설명하지 못하고 있다.

기원전 1000년경, 카메룬에서는 마을이 형성되기 시작했다. 야운데 인근의 오보보고(Obobogo) 유적은 20000m2에 달하는 대규모 마을 유적이다. 용도 불명의 깊은 핏 (기둥 구멍과 같은 작은 구멍)이 다수 확인되었으며, 기원전 4세기경의 철기가 발견되었다. 오보보고 유적에서 보이는 핏의 유사례는 남쪽의 가봉이나 콩고의 유적에서도 확인되고 있다.

2. 2. 카메룬 북부

카메룬 북부 지역은 자원 및 운송 기반 시설 부족으로 인해 고고학적 연구가 비교적 부진했다. 그러나 북서부 주의 슘 라카 발굴에서 나온 증거는 30,000년 전부터 인간의 거주가 있었음을 보여준다.[3][4]

현대 카메룬 영토에 분명한 흔적을 남긴 초기 문명은 사오 문명으로 알려져 있다.[54] 테라코타와 청동 예술 작품, 차드호 분지의 둥근 성벽 도시로 유명하지만, 역사 기록이 부족하여 그 외에는 알려진 바가 거의 없다. 이 문화는 기원전 4세기 초에 나타났을 가능성이 있지만, 기원전 1천년 말에는 차드호와 샤리강 근처에 확고히 자리 잡았다.[55] 사오의 도시 국가들은 서기 9세기에서 15세기 사이에 절정에 달했으며, 16세기에 다른 문화에 대체되거나 동화되었다.

709년 북아프리카의 이슬람 정복 이후, 사하라 사막 횡단 무역이 성장하면서 이슬람의 영향력이 현재 북부 카메룬을 포함한 지역으로 남하하기 시작했다. 카넴-보르누 제국은 현재 차드에서 시작되었으며, 사오와 충돌했을 가능성이 있다. 카넴 제국은 8세기에 차드에서 시작되어 리비아 북부, 나이지리아와 카메룬 남부로 영향력을 확장했다. 남쪽 습격으로 얻은 노예는 채굴된 소금과 함께 주요 교역품이었다. 제국은 11세기부터 이슬람교를 믿었으며, 13세기에 전성기를 맞아 현재 차드의 대부분과 주변 국가 일부를 통치했다. 이후 내분으로 권력 중심지가 응가자르가무를 수도로 둔 보르누로 이동했고, 영토를 재정복하여 니제르에 새로운 영토를 정복했다. 제국은 17세기에 쇠퇴했지만, 북부 카메룬의 상당 부분을 계속 통치했다.

1804년부터 1808년까지 풀라니 전쟁으로 보르누는 카메룬 북쪽으로 밀려났고, 소코토 칼리파트는 이 지역과 나이지리아 북부, 니제르, 말리의 광대한 지역을 장악했다. 북부 카메룬은 칼리프에게 충성을 맹세하고 조공을 바치는 지역 통치자가 있는 봉건 제국인 아다마와 토후국의 일부였을 가능성이 크다. 이러한 구조는 1870년대부터 지역 통치자와 칼리파트 간의 관계를 약화시키려 한 식민 강대국에 의해 착취되기 쉬웠다.

현재 카메룬 최북부는 차드와 차드호와 인접해 있다. 차드호에서 동쪽으로 100km 떨어진 곳에는 가잘 와디(Bahr el Ghazal)라는 말라버린 계곡이 200km에 걸쳐 뻗어 있다. 1995년 프랑스 푸아티에 대학교의 미셸 브뤼네와 미국 하버드 대학교의 데이비드 필빔은 와디 북단의 콜로 토로에서 300만~350만 년 전 오스트랄로피테쿠스 하악골 일부 화석을 발견했다. 이는 탄자니아 라에토리(360만 년 전) 화석과 함께 가장 오래된 화석이다. 이 발견으로 올두바이 협곡 등 아프리카 지구대 외부에도 인류 조상이 생존했음이 밝혀졌다.

카메룬 중부 베누에 강 남안 바멘다 인근 쉼 라카(Shum Laka) 유적에서는 기원전 5000년경으로 추정되는 압인문(stamp-decorated) 토기가 괭이 모양 석기와 함께 발견되었다. 같은 시기 마제 석부 출토 사례도 카메룬 내에서 발견되어, 토기를 사용하는 농경민이 일찍부터 정착했음을 보여준다.

나이지리아 동부에서 카메룬 중북부에 걸친 지역은 동아프리카, 탕가니카 호 북부, 우간다와 탄자니아 북부, 케냐 서부에서 사용되는 동반투 제어의 기원지로, 기원전 3000년부터 1000년경에 걸쳐 동부 반투 제어의 조어가 사용되었다고 여겨진다.

기원전 1000년경, 카메룬에서는 마을이 형성되기 시작했다.

7세기에 사하라 지역을 교역하는 아랍인 상인과 접촉이 시작되었다. 주요 교역 품목은 소금, 피혁, 청동, 상아였다. 이 시기에 수니파이슬람도 전해졌다. 동아프리카에서는 이슬람 상인의 다우선 교역이 활발하여 해안을 따라 모잠비크 북부 소팔라(남위 15도)까지 이슬람이 전파되어 스와힐리 문명이 구축되었다. 반면, 서아프리카 이슬람 상인은 내륙 교역로를 사용하여 열대 우림을 통과할 수 없어 북위 5도의 카메룬이 남방 한계였다.[28] 현재도 북부 여러 주를 중심으로 카메룬 국민의 약 20%가 무슬림이다.

카메룬 북부가 속한 아프리카 중앙부는 제국 성립에 적합하지 않아 카넴-보르누 제국만이 유일하게 성립했다. 카넴-보르누 영역은 차드호 남서 해안을 중심으로 반경 200~300km였다. 9세기에 성립하여 19세기 (1840년대) 기마 민족인 풀라니족에게 멸망할 때까지 약 1000년 동안 카메룬에 영향을 미쳤다.

2. 3. 카메룬 남부

카메룬 남부에서의 최근 연구에 따르면, 철기 시대는 기원전 1000년경부터 시작되었고, 늦어도 기원전 100년경에는 확실히 정착되었다.[56]고고학 및 유전학 연구에 의해 뒷받침된 언어학적 분석에 따르면, 사하라 이남 아프리카 대부분에 반투 문화를 확산시킨 일련의 이주인 반투족 확장은 기원전 1000년경 나이지리아-카메룬 국경의 고지대에서 기원했을 가능성이 크다. 반투어는 농경법과 철제 도구와 함께 아프리카 대륙에서 가장 큰 어족 중 하나를 이루며 확산되었다. 카메룬에서는 반투족이 중앙아프리카 피그미족을 대체했다. 카메룬은 반투족의 본고장임에도 불구하고, 위대한 중세 반투어를 사용하는 왕국들은 케냐, 콩고, 앙골라, 남아프리카 같은 다른 곳에서 생겨났다.

사하라와 사헬의 무슬림 제국은 카메룬 화산열의 고원보다 더 남쪽까지 도달하지 못했다. 더 남쪽으로 가면, 거대한 제국이나 왕국에 대한 고고학적 증거가 거의 없고, 그 지역에 대한 글의 부족으로 인한 역사적 기록도 없다. 16세기에 포르투갈인들이 이 지역에 도착했을 때, 많은 왕들, 추장들, 그리고 우두머리들이 작은 영토를 통치했다. 많은 민족들, 특히 서쪽의 그라스필드어군을 사용하는 사람들은 이슬람 침략자들로부터 남쪽으로 이주한 구전 역사를 가지고 있는데, 이는 풀라니 전쟁과 나이지리아와 카메룬 북부에서의 그 이후의 분쟁에 대한 언급으로 보인다.

말라리아는 1870년대 말 말라리아 억제제 퀴닌의 대량 공급이 가능해질 때까지 유럽의 중요한 정착과 탐험을 막았다.[57] 초기 유럽인들의 카메룬 주둔은 주로 연안 무역과 노예 획득에 집중되었다.[57] 카메룬 해안은 대서양을 건너 브라질, 미국, 카리브해로 끌려간 노예들의 주요 구매 거점이었다. 1807년, 영국은 제국의 노예제도를 폐지하고, 특히 서아프리카에서 노예 무역을 진압하기 위한 군사적 노력을 시작했다. 같은 해 미국에서 합법적인 노예 수입이 중단되면서, 카메룬의 국제 노예 무역은 급격히 감소했다. 기독교 선교사들은 19세기 말에 존재감을 확립했다. 이 무렵 아로 연맹은 나이지리아 남동부에서 카메룬 서부까지 경제적, 정치적 영향력을 확대하고 있었다. 그러나 영국과 독일의 식민지 개척자들의 도래는 그 성장과 영향력을 중단시켰다.

3. 식민지 시대

1470년 포르투갈의 항해사들이 카메룬 해안에 도착하면서 유럽과의 접촉이 시작되었다. 포르투갈은 대항해 시대를 열며 동방과의 직접 무역을 추구했고, 카메룬은 그 과정에서 중요한 경유지가 되었다. 그러나 포르투갈은 내륙 진출보다는 해안 거점 확보에 주력했다.

1530년대부터 노예 무역이 본격화되면서 카메룬은 기니만 노예 무역의 거점이 되었다. 삼각 무역을 통해 카메룬인들은 아메리카 대륙으로 끌려가 플랜테이션 농장에서 강제 노동에 시달렸다. 19세기 초 영국 제국이 노예 무역을 금지할 때까지 300년 이상 노예 무역은 계속되었다.

노예 무역은 카메룬에 카사바 전파라는 의도치 않은 결과를 낳았다. 포르투갈인들은 노예선의 식량으로 카사바를 도입했고, 카사바는 재배 용이성 덕분에 카메룬의 주요 작물이 되었다.

19세기 후반, 철도 기술 발달로 유럽 열강의 아프리카 내륙 진출이 가속화되었다. 아프리카 분할이 시작되면서 영국, 프랑스, 독일은 카메룬을 두고 경쟁했다. 초기에는 각국이 현지 부족과 개별적인 보호 조약을 맺는 방식으로 식민지화를 진행했다.

3. 1. 독일령 카메룬 (1884년~1918년)

아프리카 분할이 1870년대 후반에 시작되면서, 유럽 열강들은 아직 식민지화되지 않은 아프리카 지역에 대한 공식적인 지배권을 확립하려 했다. 카메룬 해안은 이미 현재의 나이지리아에 진출해 있고 여러 마을에 선교 거점을 가지고 있던 영국과, 두알라 지역에 광범위한 무역 관계와 농장을 설립한 독일 모두에게 관심 대상이었다. 1884년 7월 5일, 독일의 탐험가이자 행정관인 구스타프 나흐티갈은 두알라 지도자들과 협정을 체결하여 이 지역에 독일 보호령을 설립했다.[30] 경쟁적인 두알라 족장들과의 짧은 분쟁이 뒤따랐고, 독일과 그 동맹국이 승리하면서 영국은 이 지역에 대한 독일의 주장을 인정할 수밖에 없었다. 현대 카메룬의 국경은 영국 및 프랑스와의 일련의 협상을 통해 설정되었다. 독일은 수도를 처음에는 부에아에, 나중에는 야운데에 두고 식민지 행정부를 설립했으며, 내륙 지역을 계속 탐험하고 현지 통치자들을 포섭하거나 굴복시켰다. 가장 큰 분쟁은 바푸트 전쟁과 아다마와 전쟁이었으며, 1907년에 독일의 승리로 끝났다.독일은 카메룬의 농업 잠재력에 특히 관심을 갖고 대형 기업에 이를 개발하고 수출하는 임무를 맡겼다. 독일 재상 오토 폰 비스마르크는 우선순위를 "먼저 상인, 다음은 군인."으로 정의했다. 식민지 사업에 대한 관심에 처음에는 회의적이었던 비스마르크는 아돌프 보어만이라는 사업가의 영향으로 설득되었는데, 그의 회사는 두알라에 무역 회사를 설립했다. 대형 독일 무역 회사(보어만, 얀젠 & 토르멜렌)와 양보 회사(Südkamerun Gesellschaft, Nord-West Kamerun Gesellschaft)가 식민지에 대거 진출했다. 행정부는 대기업들이 그들의 질서를 강요하도록 내버려두고, 단순히 그들을 지원하고 보호하며, 토착 반란을 제거하려고 시도했다.[10]

독일 제국 정부는 카메룬의 기반 시설에 상당한 투자를 했으며, 여기에는 사나가 강 남쪽 지류에 있는 160미터 단일 경간 철도 교량과 같은 광범위한 철도가 포함되었다. 그러나 원주민들은 이러한 프로젝트에 참여하는 것을 꺼려했고, 독일은 가혹하고 인기가 없는 강제 노동 시스템을 조장했다.[7] 실제로, 예스코 폰 푸트카머는 원주민 카메룬인에 대한 부적절한 행동으로 인해 식민지 총독 직에서 해임되었다.[8] 1911년 아가디르 위기 이후 페스 조약에서 프랑스는 프랑스령 적도 아프리카 영토의 거의 300,000 km2를 카메룬에 할양하여 노이카메룬 (New Cameroon)이 되었고, 독일은 현재 차드에 해당하는 북부의 작은 지역을 프랑스에 할양했다.

1914년 제1차 세계 대전이 발발한 직후, 영국은 나이지리아에서, 프랑스는 프랑스령 적도 아프리카에서 카메룬을 침공하는 카메룬 전역이 시작되었다. 이 나라의 마지막 독일 요새인 모라 포위전은 1916년 2월에 항복했다.

1871년 프로이센 왕국이 독일 제 지역을 통일하여 독일 제국이 성립되자, 그전까지 해외 영토를 획득할 능력이 없었던 독일이 아프리카 진출을 시작했다. 독일의 상사 대표 구스타프 나흐티갈은 카메룬 남서부에 걸쳐있는 두알라족과의 협상에 성공했다. 1884년에는, 독일 제국 초대 재상인 비스마르크가 아프리카 분할을 결정한 베를린 회의를 주최했다.

이미 두알라에 진출해 있던 독일 상사는 1883년에 본국 정부에 카메룬의 영토화를 요청했다. 1885년에 두알라에 총독이 파견되어, 진출에 저항한 여러 민족으로부터 토지를 취득하고, 지역의 이슬람 수장에게 노무를 통해 간접 통치를 행했다.[31]

독일인의 식민지 경영은 농업과 상아의 교역에 특화되어 있었고, 야자유, 카카오, 바나나, 고무 등 상품 작물을 생산하는 플랜테이션이 경영되었으며, 현지인은 개척, 파종, 수확에 사용되었다.[32] 또한, 독일인은 카메룬에 상륙한 서유럽인으로 처음으로 체계적인 수송망을 구축했고, 독일 자본의 특허 회사인 북서 카메룬 회사, 남 카메룬 회사에 의해 두알라 항과 보조 항만의 정비, 약 100km 북쪽에 위치한 응콩삼바와 약 120km 동쪽에 위치한 야운데로의 철도 부설, 교량 건설 등의 개발 사업이 행해졌다.[33]

1911년에 발발한 제2차 모로코 사건의 해결에 즈음하여 프랑스령 적도 아프리카의 일부를 병합했다.[34]

3. 2. 프랑스령 카메룬 (1918년~1960년)

프랑스 행정부는 카메룬의 재산을 이전 독일 소유주들에게 대부분 반환하지 않고 프랑스 회사에 재할당했다. 특히 Société financière des Caoutchoucs(SOCFIN)는 독일 시대에 운영되던 농장을 확보하여 프랑스령 카메룬에서 가장 큰 회사가 되었다. 도로 및 기타 인프라 프로젝트는 현지 노동력을 사용하여 진행되었으며, 종종 매우 열악한 환경에서 이루어졌다. 독일 치하에서 시작된 두알라-야운데 철도 노선이 완공되었다. 수천 명의 노동자들이 이 현장으로 강제 이송되어 주 54시간을 일했다. 노동자들은 또한 음식 부족과 모기 및 관련 질병의 대량 발생으로 고통받았다. 1925년, 이 현장의 사망률은 61.7%였다.[10] 그러나 다른 현장은 그만큼 치명적이지는 않았지만, 전반적으로 작업 조건은 매우 열악했다.1930년대에 들어서자, 식민지 상황에서 자치를 요구하는 카메룬인의 민족주의 운동이 진전되어, 1937년에 프랑스의 수도 파리에서 카메룬인 동맹이, 1938년에 프랑스령 카메룬 청년단이 결성되었다.[39]

1939년 9월 1일에 나치 독일이 폴란드를 침공하여 제2차 세계 대전이 발발한 후, 1940년 5월에 전격전으로 독일이 프랑스 동부를 제압, 6월 10일에는 프랑스 정부가 수도 파리를 포기하고, 6월 21일에 페탱 원수를 수반으로 하는 비시 프랑스가 독일에 항복했다.

프랑스령 카메룬은 1940년 8월 자유 프랑스에 합류했다. 자유 프랑스가 수립한 체제는 본질적으로 군사 독재였다. 필리프 르클레르 드 오트클로크는 전국에 계엄령을 선포하고 거의 모든 공공의 자유를 폐지했다. 그 목표는 전 독일 식민지 통치자에 대한 독립 또는 동정심의 잠재적 감정을 무력화하는 것이었다. 친독일 성향으로 알려진 원주민들은 공개 처형되었다. 1945년, 이 나라는 국제 연맹의 후계자인 유엔의 감독을 받게 되었고, 카메룬은 프랑스의 통제하에 UN 신탁 통치 지역으로 남겨졌다.

1948년, 민족주의 운동인 카메룬 인민 연합(UPC, Union des populations du Cameroun)이 창설되었고, 루벤 움 니요베가 지도자가 되었다. UPC는 프랑스 공산당과 공동으로 독립 운동을 추진했다.[45] 1955년 5월, 독립 운동가들의 체포 이후 전국 여러 도시에서 폭동이 일어났다. 진압으로 수십 명 또는 수백 명이 사망했는데, 프랑스 행정부는 공식적으로 22명으로 기록했지만, 비밀 보고서에서는 훨씬 더 많은 사망자를 인정했다. UPC는 금지되었고, 약 800명의 활동가가 체포되었으며, 그중 많은 사람이 감옥에서 구타를 당했다. 경찰의 추적을 받게 된 UPC 활동가들은 숲으로 도망쳐 게릴라 부대를 결성했고, 인접한 영국령 카메룬으로 피신하기도 했다. 프랑스 당국은 이러한 사건을 탄압했고, 자의적인 체포를 자행했다. UPC는 가말 압델 나세르와 콰메 은크루마 같은 인물들의 지원을 받았고, 프랑스의 행위는 인도, 시리아, 소련 등 국가의 대표에 의해 UN에서 비난받았다.[10]

1956년 12월 18일부터 19일까지 바사족 사이에서 봉기가 일어났다. 수십 명의 반UPC 인물들이 살해되거나 납치되었고, 다리, 전화선 및 기타 기반 시설이 파괴되었다. 프랑스 군대와 현지 치안군은 이러한 봉기를 폭력적으로 진압했고, 이로 인해 많은 카메룬 원주민들이 독립 운동에 합류하여 장기간의 게릴라전을 벌이게 되었다. UPC 민병대가 여러 개 결성되었지만, 무기 접근은 매우 제한적이었다. UPC는 다민족 운동이었지만, 친독립 운동은 특히 바밀레케족과 바사족 사이에서 강하게 나타났고, 이들은 프랑스의 심각한 탄압 대상이 되었다. 여기에는 마을 파괴, 강제 이주, 무차별 살해가 포함되었으며, 이는 때때로 바밀레케 전쟁 또는 카메룬 독립 전쟁이라고 불렸다. 봉기는 진압되었지만, 게릴라 폭력과 보복은 독립 이후에도 계속되었다.

입법 선거가 1956년 12월 23일에 치러졌고, 그 결과로 구성된 의회는 1957년 4월 16일에 프랑스령 카메룬을 주로 만드는 법령을 통과시켰다. 이 지역은 프랑스 연합의 회원으로서 연합 영토의 이전 지위를 되찾았다. 주민들은 카메룬 시민이 되었고, 의회 민주주의 하에 카메룬 기관이 창설되었다. 1958년 6월 12일, 프랑스령 카메룬 입법 의회는 프랑스 정부에 "신탁 통치의 종료 시점에 카메룬 국가에 독립을 부여하고, 카메룬의 내부 문제 운영과 관련된 모든 권한을 카메룬인에게 이전하십시오."라고 요청했다. 1958년 10월 19일, 프랑스는 자국의 유엔 신탁 통치 지역이 독립을 선택할 권리를 인정했다.[11] 1958년 10월 24일, 프랑스령 카메룬 입법 의회는 1960년 1월 1일에 카메룬이 완전한 독립을 달성하기를 바란다는 뜻을 공식적으로 선포했다. 이들은 프랑스령 카메룬 정부에 프랑스에 요청하여 유엔 총회에 이 사실을 알리고, 프랑스령 카메룬의 독립과 동시에 신탁 통치 협정을 폐지하도록 지시했다.

카메룬 인민 동맹의 무장 투쟁에 자극받은 앙드레 음비다와 아마두 아히조는 카메룬 민주 블록을 결성하여, 1956년 12월의 선거를 거쳐, 1957년 5월에 음비다를 수상, 아히조를 부수상으로 하는 정부가 성립되었다. 1958년 2월에는 실각한 음비다를 대신하여 아히조가 수상으로 취임했다.[47]

1958년 11월 12일, 프랑스는 유엔에 프랑스령 카메룬의 독립을 승인하고 신탁 통치를 종료해 줄 것을 요청했다. 1958년 12월 5일, 유엔 총회는 프랑스 정부의 선언, 즉 프랑스령 카메룬이 1960년 1월 1일에 독립할 것이라는 내용에 주목했다.[12][13] 1959년 3월 13일, 유엔 총회는 프랑스령 카메룬에 대한 프랑스와의 유엔 신탁 통치 협정이 1960년 1월 1일 프랑스령 카메룬이 독립할 때 종료될 것이라고 결의했다.[14] 아히조 수상 아래 독립을 위한 준비가 진행되어, 1959년에 유엔이 프랑스의 신탁 통치 종료를 결정, 1960년 1월 1일에는 카메룬 공화국이 프랑스로부터 독립했다.[48]

3. 3. 영국령 카메룬 (1918년~1961년)

영국령 카메룬은 북카메룬과 남카메룬의 두 지역으로 나뉘어 관리되었다. 북카메룬은 나이지리아와 카메룬 국경이 만나는 지점을 경계로 분리된 두 개의 비연속적인 구역으로 구성되었으며, 나이지리아 북부 지역의 일부로 통치되었다. 남카메룬은 나이지리아 동부의 주로 관리되었다. 제1차 세계 대전 이후, 영국령 카메룬에서는 많은 독일인 행정관들이 남부 해안 지역의 농장을 계속 운영하도록 허용되었다. 영국의 의회 간행물인 《카메룬의 영국령 보고서》(1922년 5월, 62~8쪽)는 그곳의 독일 농장에 대해 "전반적으로 견고한 과학적 지식을 바탕으로 한 산업의 훌륭한 예시이다. 원주민들은 규율을 배우고 산업을 통해 무엇을 달성할 수 있는지 깨닫게 되었다. 고향으로 돌아가는 많은 사람들이 스스로 코코아 또는 기타 작물을 재배하여 국가의 전반적인 번영을 증진시키고 있다."라고 보고했다. 1930년대에 백인 인구의 대부분은 여전히 독일인이었으며, 그들 중 대부분은 1940년 6월부터 영국 수용소에 수감되었다. 원주민들은 제2차 세계 대전 중 영국군에 자원하는 데 거의 관심을 보이지 않았으며, 3,500명만이 자원했다.[15]

국제 연맹이 1946년에 해체되자, 영국령 카메룬은 UN 신탁 통치령으로 재분류되어 UN 신탁 통치 이사회를 통해 관리되었지만, 여전히 영국의 통제를 받았다. 유엔은 영국령 카메룬을 영국이 통치하도록 하는 신탁 통치 협정을 1946년 6월 12일에 승인했다.

1960년 1월, 프랑스령 카메룬이 카메룬 공화국으로 독립했고, 나이지리아도 그해 말에 독립할 예정이었다. 이에 따라 영국령 지역의 처리 문제가 제기되었다. 1959년부터 몇 차례 논의를 거쳐 국민투표가 합의되어 1961년 2월 11일에 실시되었다. 무슬림이 다수인 북부 지역은 나이지리아와의 통합을 선택했고, 남부 지역은 카메룬 공화국에 합류하는 쪽으로 투표했다.[16]

제1차 세계 대전 종결 시점에서의 영국의 식민지 정책은 영국령 인도 제국 한 곳에만 집중적으로 투자하고, 다른 거점은 방어나 해상 수송의 중계지로 확보하는 것이었다. 이는 미국 독립 등을 거쳐 전 세계에 분산 투자하면 방어 면에서 불리할 뿐만 아니라 투자의 회수도 불가능해진다는 판단에 따른 것이었다. 영국의 아프리카 식민지 정책은 1869년 11월 17일 개통된 수에즈 운하가 최중요 거점이 되었다. 교통의 요충지인 이집트와 홍해 연안 외에는 남아프리카의 광물 자원을 사수하면 된다고 생각했기 때문에, 카메룬을 자국령으로 확보한 후에도 독일과 같은 투자, 개발은 일절 진행하지 않았다.

영국 민간 부문은 영국군이 제1차 세계 대전 중에 독일로부터 접수한 독일인 플랜테이션 경영에 참여하지 않았기 때문에, 1924년 이후 전 독일인 소유의 플랜테이션이 독일인에 의해 다시 매입되었다.[37] 또한, 영국은 서카메룬을 분할하여 그 북부를 나이지리아 식민지에 병합했다.[37] 이로 인해 1961년 영국령 독립 시 북부의 여러 주가 나이지리아에 귀속되는 결과를 낳았다.

4. 독립 및 아히조 시대 (1960년~1982년)

프랑스령 카메룬은 1960년 1월 1일에 독립하였다. 이는 사하라 이남 아프리카에서 기니에 이어 두 번째로 프랑스 식민지에서 독립한 것이다. 1960년 2월 21일, 새 헌법을 승인하는 국민투표가 실시되었다. 1960년 5월 5일, 아마두 아히조가 대통령이 되었다. 아히조는 프랑스와 긴밀한 관계를 유지하며, 많은 프랑스 고문과 관리들이 카메룬에 머물도록 허용했고, 프랑스 기업들이 카메룬의 자산 대부분을 소유하도록 하였다.

1961년 2월 12일, 남카메룬 국민투표 결과 남카메룬이 카메룬 공화국과의 통일을 지지하는 것으로 나타났다. 두 지역은 모두 독일령 카메룬의 일부였기 때문에, 이는 "재통일"이라고도 불린다. 1961년 7월 16일부터 21일까지 Foumban 회담이 열려 연합의 조건을 협상했다. 존 응구 폰차가 남카메룬을 대표했고, 아히조가 카메룬을 대표했다. 합의된 내용은 새로운 헌법으로, 그해 초 카메룬에서 채택된 헌법을 기반으로 하되, 이전 영국령 카메룬(현재의 서부 카메룬)에 특정 문제와 절차적 권한에 대한 관할권을 부여하는 연방 구조를 갖추었다. 부에아는 서부 카메룬의 수도가 되었고, 야운데는 연방 수도이자 동부 카메룬의 수도가 되었다. 1961년 8월 14일, 아히조를 대통령으로 하는 연방 헌법이 채택되었다. 폰차는 서부 카메룬의 총리가 되었고, 카메룬 연방 공화국의 부통령이 되었다. 영국령과 프랑스령 카메룬의 통일은 카메룬 내에서 언어적, 문화적 갈등을 야기했으며, 이는 영어 사용 지역 위기로 이어져 폭력 사태를 빚었다.[17]

UPC는 프랑스와의 완전한 단절을 요구하고 마르크스주의 또는 기타 좌익 이데올로기를 옹호하였는데, 아히조의 통치와 프랑스와의 긴밀한 협력에 불만을 품고 독립 이후에도 무기를 내려놓지 않았다. 이들은 아히조 정권을 프랑스에 지나치게 복종한다고 여겨 전복하려 했으며, 일부는 마르크스주의적 견해를 옹호했다. 아히조는 UPC 반군을 진압하기 위해 프랑스의 지원을 받았는데, 이는 전투가 많이 벌어진 지역의 이름을 따서 바밀레케 전쟁으로 알려졌다. UPC는 결국 1970년에 마지막 주요 반군 지도자가 체포되면서 패배했다. 아히조는 전쟁으로 인한 비상 권한과 민족 분쟁에 대한 두려움을 이용하여 권력을 자신에게 집중시켰다. 그는 임의적인 경찰 구금, 회의 및 집회 금지, 출판물 사전 검열, 통행증 또는 통금 시간을 통한 이동의 자유 제한, 노동조합 금지 등을 통해 반대를 억압하는 중앙집권적이고 권위주의적인 정부를 시행했다. "공공 안전을 위협"한다는 혐의를 받는 사람은 변호사나 항소 권리 없이 전통적인 형사 절차 외에서 처리되었다. 가혹한 노동이나 사형에 처하는 종신형이 많았고, 처형은 종종 공개적으로 이루어졌다.

1966년에는 야당이 금지되었고, 카메룬은 일당제 국가가 되었다.[10] 1970년 3월 28일, 아히조는 100% 득표율과 99.4% 투표율로 대통령으로 재선되었다.[18] 솔로몬 탄뎅 무나가 부통령이 되었다. 1972년에는 동서 연방을 '''카메룬 연합 공화국'''이라는 단일 국가로 대체하고 대통령의 권한을 더욱 확대한 새로운 헌법에 대한 국민 투표가 실시되었다. 공식 결과에 따르면 98.2%의 투표율과 99.99%의 찬성표가 나왔다.[19] 아히조의 통치는 권위주의적이었지만, 그는 많은 탈식민지 아프리카 지도자들에 비해 카리스마가 부족하다는 평가를 받았다. 그는 많은 지도자들이 추구했던 반서방 정책을 따르지 않았고, 이는 카메룬이 비교적 정치적 안정을 유지하고, 서방 투자를 유지하며, 비교적 꾸준한 경제 성장을 이루는 데 도움이 되었다.

프랑스령 카메룬 독립 이후 1960년 4월, 아마두 아히조가 초대 대통령으로 취임했다. 한편, 영국령 카메룬은 나이지리아와의 통합 또는 프랑스령 카메룬과의 합류를 놓고 분열되었는데, 1955년 존 폰차가 에마뉘엘 M. L. 엔데레이의 나이지리아 통합 주장에 맞서 카메룬 민족 협의회를 결성했지만, 1959년 1월 선거에서는 프랑스령 카메룬과의 통합파인 폰차가 승리했다. 1961년 영국령 카메룬의 북부는 나이지리아로, 남부는 구 프랑스령 카메룬으로 분리되었다. 남부는 1961년 10월 1일 구 프랑스령에 합류했다.

구 프랑스령의 동부와 구 영국령의 서부는 합류 과정에서 연방제를 채택했으며, 대통령에는 구 프랑스령 출신의 아히조가, 부통령에는 구 영국령 출신의 폰차가 취임했지만, 점차 프랑스령의 세력이 커지면서 1972년 연방제는 폐지되었다.[49] 또한, 독립 이전부터 무장 투쟁을 계속해온 카메룬 인민 연합(UPC)은 1971년 지도자 에르네스트 우안디에가 처형되면서 그 세력을 잃었다.[50]

카메룬은 1977년에 산유국이 되었다. 석유 수입에 대한 회계는 완전히 불투명했고, 많은 카메룬 사람들은 그 이후로 돈이 잘못 관리되거나 횡령되었다고 느꼈다.[58]

5. 비야 시대 (1982년~현재)

폴 비야는 1975년 6월 30일 아히조 정부의 오랜 관료이자 행정가로서 총리로 임명되었다. 1982년 11월 4일 아히조가 대통령직을 사임하면서 비야는 그의 법적 후계자가 되었다. 비야는 남쪽 출신의 기독교인이고 아히조는 북쪽 출신의 이슬람교도였으며, 아히조의 나이가 겨우 59세였기 때문에 많은 사람들은 놀랐다.[59] 그러나 아히조는 집권당 당수직을 사임하지 않았고, 아히조가 프랑스에서 병을 앓고 치료를 받는다는 소문이 있었기 때문에, 많은 사람들은 비야가 임시 간병인 역할을 할 것이라고 추측했다.

카메룬은 1977년에 석유 생산국이 되었다. 석유 수입 회계는 완전히 불투명했으며, 많은 카메룬인들은 그 이후로 돈이 잘못 관리되거나 횡령되었다고 느꼈다.[20] 석유는 경제의 주요 동력으로 남아 있지만, 카메룬은 이 지역의 다른 많은 생산국만큼 석유 의존적이지 않다.

1983년, 비야와 아히조 사이에는 균열이 나타났다. 아히조는 프랑스로 떠났고, 공개적으로 비야의 권력 남용을 비난했다. 아히조는 당 기구에 대한 지속적인 통제력을 이용하여 대통령이 아닌 당이 정부의 의제를 설정하도록 함으로써 비야를 밀어내려 했다. 그러나 9월의 당 회의에서 비야는 당을 이끌도록 선출되었고, 아히조는 사임했다.[21] 1984년 1월, 비야는 단독으로 출마하여 대통령으로 선출되었다. 2월에는 두 명의 고위 관리가 체포되었고, 이들과 함께 아히조는 부재중 재판을 받았다.

1984년 4월 6일, 아히조의 지지자들은 아히조가 모집한 정예 부대인 공화국 경비대를 이끌고 쿠데타를 시도했다. 살레 이브라힘 대령 휘하의 공화국 경비대는 야운데 공항, 국영 라디오 방송국, 그리고 수도 주변의 다른 주요 지점을 장악했다. 그러나 비야는 수도 밖의 군대가 이틀 안에 통제권을 되찾을 때까지 경호원들과 함께 대통령 궁에 틀어박힐 수 있었다. 아히조는 쿠데타 시도에 대한 지식이나 책임을 부인했지만, 배후로 널리 여겨졌다.[21][22]

1984년 8월 15일, 모운 호에서 거대한 양의 이산화 탄소를 방출하는 림닉 분출이 발생하여 37명이 질식사했다. 1986년 8월 21일, 니오스 호에서 또 다른 림닉 분출이 발생하여 1,800명에 달하는 사람과 3,500마리의 가축이 사망했다. 이 두 재해는 기록된 유일한 림닉 분출 사례이지만, 지질학적 및 퇴적 증거는 역사적 기록이 시작되기 전에 대규모 국지적 사망을 일으켰을 수 있음을 시사한다.

비야는 처음에는 시민 사회에 대한 규제 완화를 지지하는 것처럼 보였지만, 쿠데타 시도로 인해 개방의 조짐은 사라졌다.[22] 그러나 1990년 무렵, 냉전 종식으로 인해 서방 정부들이 권위주의 동맹국에 대한 관용을 줄이면서 그들의 압력이 거세졌다. 1990년 12월, 1966년 이후 처음으로 야당이 합법화되었다. 1992년에는 최초의 다당제 선거가 치러졌고 치열한 경쟁이 벌어졌다. 비야는 40%의 득표율로, 36%를 얻은 가장 강력한 경쟁자와 다른 야당의 19%를 제치고 승리했다. 의회에서는 비야의 집권 여당이 45%의 득표율로 다수당이 되었지만 과반수를 확보하는 데 실패했다. 선거의 경쟁성은 비야의 마음에 들지 않았고, 이후 선거는 야당과 국제 감시 단체로부터 부정 선거, 광범위하고 수많은 부정 행위로 비난받았다. 집권 여당은 압도적인 다수를 얻는 데 아무런 어려움이 없었다.

과거 영국령 카메룬의 영어권 그룹의 압력으로 1996년 카메룬 헌법이 개정되어 권한 분산을 시도했지만, 연방 구조 재건을 요구하는 영어권의 요구에는 미치지 못했다. 지속적인 반대로 인해 1996년에 채택된 많은 변화가 완전히 시행되지 않았고, 권력은 대통령에게 매우 집중되어 있다.[22]

1983년에는 아히조가 쿠데타를 계획했다는 혐의로 프랑스로 추방되었으며, 1984년에는 국외에 있던 아히조에게 사형 판결이 내려지는 등(아히조는 국외에 있었기 때문에 집행되지 않음), 비야는 독재 권력을 확립해 갔다.[51] 그 후 1991년에는 복수 정당제가 도입되었지만, 비야는 정권의 자리에 계속 머물렀다.

영어권의 카메룬 남서부에 있는 노르웨스트 주와 수드웨스트 주에서는 오랫동안 정치적, 경제적 격차 등에서 차별받고 있다고 느껴왔고, 1980년대에는 카메룬 영어 사용 운동(CMA) 등 영어권 지역의 독립을 주장하는 조직이 활발하게 활동하기 시작했다. 특히 1995년에 설립된 남 카메룬 국민 회의 (SCNC)는 독립 운동에 적극적이었다. 1999년 12월 프레데릭 알로브웨데 에봉을 리더로 SCNC의 멤버들이 부에아에 있는 라디오 방송국을 점거하여 영어권의 노르웨스트 주와 수드웨스트 주로 구성된 "남 카메룬 연방 공화국"이라는 이름으로 "독립 선언"의 성명이 담긴 테이프를 방송하는 사건이 있었다. 그 후에도 SCNC가 "남 카메룬 연방 공화국"의 독립을 주장했지만 카메룬 정부에 의해 탄압받아 멤버 중 일부는 투옥되거나 망명했다. 그 분노는 2016년 다시 항의 시위로 폭발했다. 그러나 정부는 양보를 거부했다. 독립파 SCNC가 "암바조니아"로 노르웨스트 주와 수드웨스트 주의 영어권 독립을 다시 선언하고 무장 투쟁을 시작했으며, 정부가 진압에 나서면서 2017년 말에 폭동이 격화되었다.[52]

6. 현대의 주요 문제

카메룬은 1977년에 산유국이 되었지만, 석유 수입에 대한 회계는 불투명했고 많은 카메룬 사람들은 그 돈이 잘못 관리되거나 횡령되었다고 느꼈다.[58] 석유는 여전히 경제의 주요 동력이지만, 카메룬은 다른 산유국들처럼 석유에만 의존하지는 않는다.

바카시는 크로스강 하구와 동쪽의 리오 델 레이 하구 사이의 기니만 반도이다. 이 지역은 식민지 시대에는 나이지리아가 통치했지만, 독립 후 국경을 정하는 과정에서 1913년 영국과 독일 간의 협약에 따라 바카시가 독일령 카메룬, 즉 카메룬에 속해야 한다는 사실이 밝혀졌다. 나이지리아는 이 주장에 반대하며 다른 식민지 시대 문서와 협약, 그리고 오랜 통치 역사를 내세웠다. 이 지역에서 석유가 발견된 후 갈등은 더욱 심해졌다. 1975년 양국 간의 협정은 나이지리아 쿠데타로 인해 무산되었다. 1981년에는 나이지리아군과 카메룬군 간의 충돌로 여러 명이 사망하고 전쟁 직전까지 갔다. 1980년대에도 여러 차례 국경 충돌이 발생했다. 1993년, 양국이 대규모 군대를 이 지역으로 파견하고 민간인에 대한 충돌과 공격 보고가 잇따르면서 상황은 더욱 악화되었다. 1994년 3월 29일, 카메룬은 이 문제를 국제사법재판소(ICJ)에 회부했다.

2002년 10월, 국제사법재판소는 카메룬의 손을 들어주는 판결을 내렸다. 그러나 나이지리아는 이 판결에 반발했다. 유엔과 국제 사회의 압력, 그리고 외원 철수 위협으로 인해 나이지리아는 결국 동의했고, 2006년 그린트리 협정을 통해 2년에 걸쳐 행정권을 이전하는 계획을 세웠다. 행정권 이양은 성공적으로 완료되었지만, 반도의 많은 주민들은 나이지리아 국적을 유지했고, 이 과정에 대해 여전히 불만을 품고 있다. 2017년 영국어권 위기에 흡수될 때까지 저강도 폭력이 지속되었다.

2008년 2월, 카메룬에서는 높은 연료 가격과 열악한 근로 조건에 반대하는 운송 노동자들의 파업과, 폴 비야 대통령이 임기 제한을 없애기 위해 헌법을 개정하겠다는 발표가 겹쳐 광범위한 폭력 사태가 발생했다. 비야는 2011년 임기가 끝나면 권력을 떠날 예정이었다. 며칠 동안 주요 도시에서 광범위한 폭동, 약탈, 총격전이 벌어진 후, 수천 명이 체포되고 최소 수십 명이 사망하는 정부의 강경 진압 이후에 마침내 평화가 회복되었다. 정부는 연료 가격 인하, 군인과 공무원의 임금 인상, 주요 식료품 및 건축 자재에 대한 관세 인하를 발표했다. 많은 야당들은 시위 이후 추가적인 괴롭힘과 언론, 집회, 정치 활동에 대한 제약이 있었다고 보고했다. 결국, 헌법상의 임기 제한은 철폐되었고, 2011년 선거에서 비야는 재선되었으나, 이 선거는 야당과 국제 참관인들로부터 부정행위와 낮은 투표율로 얼룩졌다는 비판을 받았다.

2014년, 보코 하람 반란이 나이지리아에서 카메룬으로 확산되었다. 2014년 5월, 치보크 여학교 납치 사건 이후, 카메룬의 폴 비야 대통령과 차드의 이드리스 데비 대통령은 보코 하람에 전쟁을 선포하고 북부 나이지리아 국경에 병력을 배치한다고 발표했다.[25][26] 카메룬은 2018년 9월 보코 하람을 격퇴했다고 발표했지만, 분쟁은 여전히 북부 국경 지역에서 지속되고 있다.[27]

2016년 11월, 카메룬의 앵글로폰(영어 사용) 지역에서 대규모 시위가 발생했다. 2017년 9월, 시위와 정부의 대응은 무력 충돌로 확대되었고, 분리주의자들은 암바조니아의 독립을 선언하고 게릴라전을 시작하여 카메룬 육군과 대립했다.

영어권의 카메룬 남서부에 있는 노르웨스트 주와 수드웨스트 주에서는 오랫동안 정치적, 경제적 격차 등에서 차별받고 있다고 느껴왔고, 1980년대에는 카메룬 영어 사용 운동(CMA) 등 영어권 지역의 독립을 주장하는 조직이 활발하게 활동하기 시작했다. 특히 1995년에 설립된 남 카메룬 국민 회의(SCNC)는 독립 운동에 적극적이었다. 1999년 12월 프레데릭 알로브웨데 에봉을 리더로 SCNC의 멤버들이 부에아에 있는 라디오 방송국을 점거하여 영어권의 노르웨스트 주와 수드웨스트 주로 구성된 "남 카메룬 연방 공화국"이라는 이름으로 "독립 선언"의 성명이 담긴 테이프를 방송하는 사건이 있었다. 그 후에도 SCNC가 "남 카메룬 연방 공화국"의 독립을 주장했지만 카메룬 정부에 의해 탄압받아 멤버 중 일부는 투옥되거나 망명했다. 그 분노는 2016년 다시 항의 시위로 폭발했다. 그러나 정부는 양보를 거부했다. 독립파 SCNC가 "암바조니아"로 노르웨스트 주와 수드웨스트 주의 영어권 독립을 다시 선언하고 무장 투쟁을 시작했으며, 정부가 진압에 나서면서 2017년 말에 폭동이 격화되었다.[52]

7. 축구

카메룬은 축구팀의 상대적인 성공 이후 국제적인 주목을 받았다. 카메룬 축구 국가대표팀은 FIFA 월드컵에 8번 진출하여 다른 아프리카 팀보다 더 많은 기록을 가지고 있다. 하지만 이 팀은 1990년에 조별 예선을 통과하여 월드컵 8강에 진출한 최초의 아프리카 팀이 되었을 때 단 한 번 조별 예선을 통과했을 뿐이다. 또한 아프리카 네이션스컵에서 5번 우승했다.

참조

[1]

웹사이트

Cameroon (adj.)

https://www.etymonli[...]

[2]

뉴스

Cameroon launches routine malaria shots in global milestone

https://www.reuters.[...]

2024-02-05

[3]

논문

The Holocene Archaeological Sequence of Shum Laka Rock Shelter (Grasslands, Western Cameroon)

2001

[4]

논문

On Microlithic Quartz Industries at the End of the Pleistocene in Central Africa: The Evidence from Shum Laka (NW Cameroon)

2003

[5]

서적

Komé - Kribi: Rescue Archaeology Along the Chad-Cameroon Oil Pipeline, 1999-2004

Africa Magna Verlag

2010

[6]

웹사이트

Background Note: Cameroon

http://www.state.gov[...]

U.S. State Department

2002-05

[7]

문서

DeLancey and DeLancey 125

[8]

문서

DeLancey and DeLancey 226

[9]

간행물

British Mandate for the Cameroons

https://www.jstor.or[...]

JSTOR

[10]

서적

Kamerun !

La Découverte

2019

[11]

웹사이트

CAMEROONS GETS FREEDOM PLEDGE; Paris Backs Independence for African Trust Territory After Interim Self-Rule

https://www.nytimes.[...]

1958-10-20

[12]

웹사이트

From trusteeship to independence (1946–1960)

http://www.cameroon5[...]

2011-12-30

[13]

웹사이트

Question of the future of the Trust Territories of the Cameroons under French administration and the Cameroons under United Kingdom administration

https://undocs.org/A[...]

United Nations

2017-03-17

[14]

웹사이트

The future of the Trust Territories of the Cameroons under French administration

https://undocs.org/A[...]

United Nations

2017-03-17

[15]

서적

The Oxford Companion to World War II

1995

[16]

서적

Elections in Africa: A data handbook

1999

[17]

웹사이트

Cameroon: Colonial Past and Present Friction

https://www.dw.com/e[...]

DW

[18]

서적

Elections in Africa: A data handbook

1999

[19]

웹사이트

Elections in Cameroon

http://africanelecti[...]

African Elections Database

[20]

뉴스

As Oil Flows, Strains Come to Cameroon

https://www.nytimes.[...]

2021-09-20

[21]

뉴스

Tales of Ex-Leader's Role In Revolt Stun Cameroon

https://www.washingt[...]

2021-09-23

[22]

서적

Historical Dictionary of the Republic of Cameroon, 4th Ed.

https://books.google[...]

The Scarecrow Press

2021-09-23

[23]

뉴스

Turnout Low in Cameroon Presidential Poll

https://www.voanews.[...]

2021-09-24

[24]

뉴스

Cameroon election deeply flawed, says US envoy

https://www.france24[...]

2021-09-24

[25]

웹사이트

Cameroon, Chad Deploy Troops to Fight Boko Haram – Nigeria

http://reliefweb.int[...]

2014-06-10

[26]

웹사이트

Dans le Nord du Cameroun, la "guerre" contre Boko Haram a commencé – Cameroon

http://reliefweb.int[...]

2014-06-10

[27]

뉴스

Boko Haram has been repelled, Cameroon's leader declares

https://www.cbc.ca/n[...]

CBC

2018-09-30

[28]

문서

一部、[[コンゴ民主共和国]]などの例外はある

[29]

문서

2位のトウモロコシが2000万トン

[30]

문서

"[[#小田(1986)|小田(1986:49-50)]]"

[31]

문서

"[[#小田(1986)|小田(1986:65-68)]]"

[32]

문서

"[[#小田(1986)|小田(1986:65-67)]]"

[33]

문서

"[[#小田(1986)|小田(1986:66)]]"

[34]

문서

"[[#小田(1986)|小田(1986:63)]]"

[35]

문서

"[[#小田(1986)|小田(1986:73)]]"

[36]

문서

小田(1986:72-74)

[37]

문서

小田(1986:74-75)

[38]

문서

小田(1986:75-76)

[39]

문서

小田(1986:100-101)

[40]

문서

小田(1986:107-108)

[41]

문서

小田(1986:108)

[42]

문서

小田(1986:108-112)

[43]

문서

小田(1986:116)

[44]

문서

小田(1986:117)

[45]

문서

小田(1986:123)

[46]

문서

小田(1986:125)

[47]

문서

小田(1986:129)

[48]

문서

小田(1986:135)

[49]

문서

小田(1986:227-228)

[50]

문서

小田(1986:229)

[51]

서적

世界地理大百科事典2 아프리카

朝倉書店

1998

[52]

웹사이트

カメルーン英語圏独立派、治安部隊員ら180人超殺害 政府が報告書

https://www.afpbb.co[...]

AFP

2018-06-21

[53]

웹사이트

Cameroon (adj.)

https://www.etymonli[...]

[54]

논문

The Holocene Archaeological Sequence of Shum Laka Rock Shelter (Grasslands, Western Cameroon)

2001

[55]

논문

On Microlithic Quartz Industries at the End of the Pleistocene in Central Africa: The Evidence from Shum Laka (NW Cameroon)

2003

[56]

서적

Komé - Kribi: Rescue Archaeology Along the Chad-Cameroon Oil Pipeline, 1999-2004

Africa Magna Verlag

2010

[57]

웹인용

Background Note: Cameroon

http://www.state.gov[...]

U.S. State Department

2002-05

[58]

뉴스

As Oil Flows, Strains Come to Cameroon

https://www.nytimes.[...]

1982-03-14

[59]

뉴스

Tales of Ex-Leader's Role In Revolt Stun Cameroon

https://www.washingt[...]

1984-04-15

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com