반투족

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

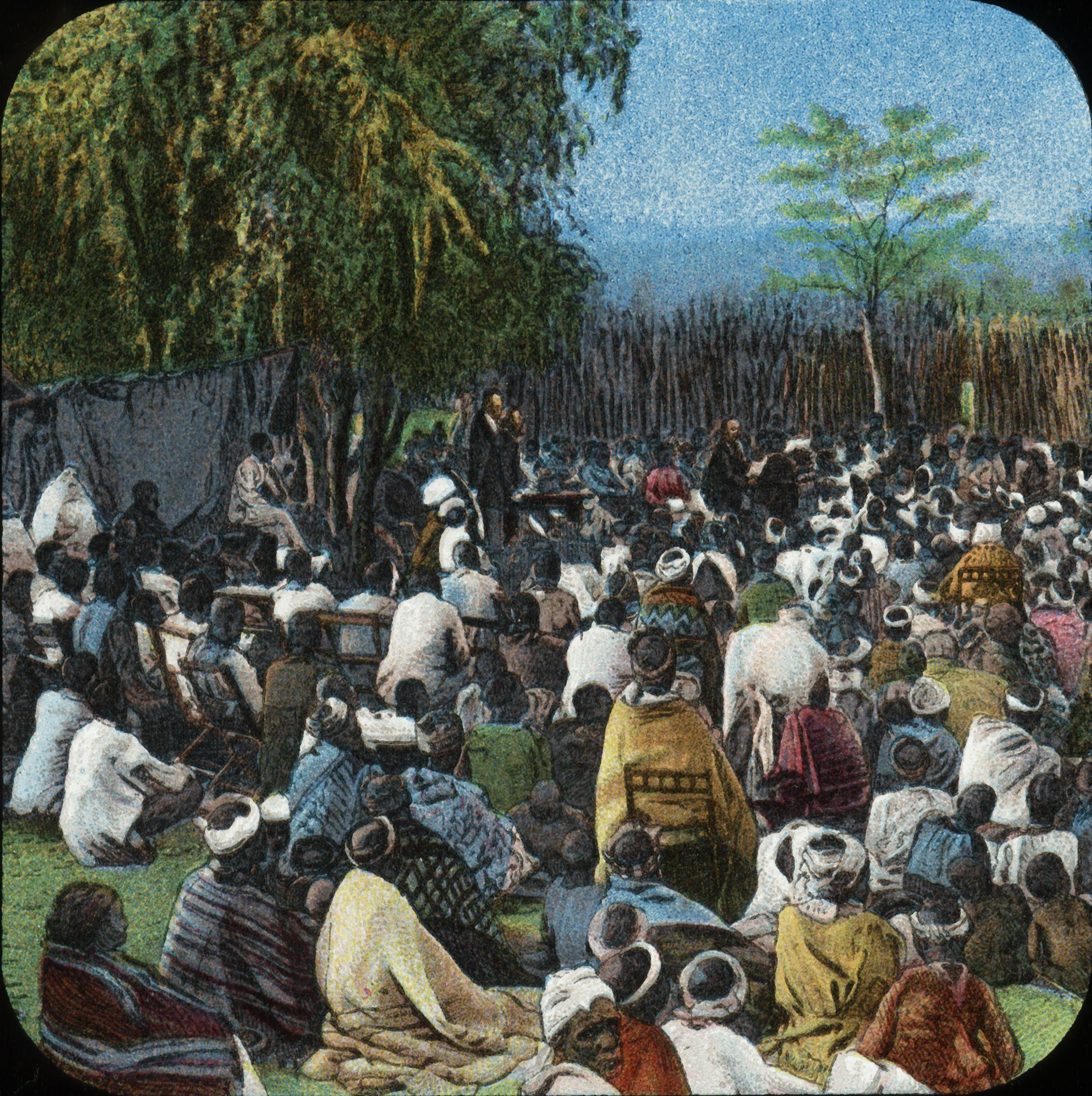

반투족은 코사어와 줄루어에서 '사람들'을 의미하는 '아반투'에서 유래된 이름으로, 언어학적으로는 원반투어에서 '사람들' 또는 '인간'을 뜻하는 용어를 기반으로 만들어진 인위적인 명칭이다. 1857년 또는 1858년 빌헬름 블리크에 의해 학계에 처음 소개되었다. 반투족은 하나의 민족이 아닌, 반투어를 사용하는 다양한 민족들을 포괄하는 개념이며, 각자 고유의 언어를 사용한다. 반투어족은 농업과 금속 가공 기술을 발전시키며 아프리카 대륙 전역으로 확산되었으며, 9세기부터 15세기 사이에는 여러 국가를 형성했다. 남아프리카 공화국에서는 아파르트헤이트 정책으로 인해 '반투'라는 용어가 인종 차별과 연결되기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 반투족 - 줄루족

줄루족은 남아프리카 공화국 콰줄루나탈 주에 주로 거주하는 응구니계 민족으로, 샤카 줄루 왕 시대에 강력한 왕국으로 성장했으나 영국과의 전쟁에서 패배했고, 현재는 남아프리카 공화국에서 가장 큰 민족 집단으로 남아 독특한 문화를 유지하고 있다. - 반투족 - 트와족

트와족은 르완다 등지에 거주하며 수렵 채집 생활을 해 왔으나, 반투족 유입 이후 소수 민족으로 어려움을 겪고 있으며, 르완다 대학살로 큰 피해를 입었고, 현재는 생활 터전을 잃고 사회적 차별을 받으며 전통적인 도자기 제작으로 정체성을 유지하려 노력한다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

2. 어원

'반투'라는 단어의 어원에 대해 설명한다.

하위 섹션인 "반투어족의 명칭"과 "남아프리카 공화국에서의 사용"에서 자세히 다루고 있으므로, 여기서는 간략하게 요약한다.

- 반투(Bantu): 여러 반투어족 언어에서 '사람들'을 뜻하며, 빌헬름 블리크(Wilhelm Bleek)가 처음 사용했다.

- -ntu: 반투어의 어근으로, '사람'을 의미한다.

- 아파르트헤이트: 남아프리카 공화국의 인종차별 정책으로, '반투'라는 용어가 이와 연관되어 부정적인 의미를 가지게 되었다.

2. 1. 반투어족의 명칭

아반투(Abantu)는 코사어와 줄루어에서 '사람들'을 뜻하는 단어이다. 'umuntu'(사람)의 복수형이며, 어근 '--ntu'에 복수 접두사 'aba'가 붙은 형태이다.[6]언어학에서 반투어족과 그 화자들을 지칭하는 단어 '반투(Bantu)'는 재구성된 원반투어에서 '사람들' 또는 '인간'을 뜻하는 용어를 기반으로 한 인위적인 용어이다. 1857년 또는 1858년에 빌헬름 블리크(Wilhelm Bleek)가 현대 학계에 처음으로 ('Bâ-ntu'로) 도입하여 1862년 그의 비교 문법(Comparative Grammar)에서 널리 알려지게 되었다.[7] 이 명칭은 대략적으로 재구성된 원반투어에서 '사람들'을 의미하는 단어를 나타내도록 만들어졌다. 복수 명사류 접두사 ''*ba-''(사람들을 분류하는)와 어근 ''*ntʊ̀ -''("어떤 것, 어떤 존재")에서 유래한다(예: 코사어 umntu "사람", abantu "사람들", 줄루어 umuntu|사람zu, abantu|사람들zu).

반투어를 사용하는 사람들을 위한 고유한 명칭은 없는데, 그들이 하나의 민족이 아니기 때문이다. 반투어를 사용하는 사람들은 각자의 민족 고유어로 자신의 언어를 지칭하며, 19세기 유럽 언어학자들에 의해 명명되기 전까지는 더 큰 민족언어 계통에 대한 토착 개념이 없었다. 블리크가 만든 용어는 "사람들" 또는 "진정한 사람들"로 자신을 확인하는 집단에 대한 인류학적 관찰에서 영감을 받았다.[8] 즉, 수많은 언어에서 *''bantʊ''의 반영은 종종 우분투(Shona어로는 ''hunhu'', Sesotho어로는 ''botho''로도 알려짐)의 가치 체계에 포함된 개인적 성격 특성을 함축하는 관용적인 의미를 가지며, 모든 인간을 가리키는 것만은 아니다.[9]

어근은 원반투어에서 ''*-ntʊ́''로 재구성된다. '반투(Bantu)'라는 단어(즉, 어근에 2류 명사류 접두사 ''*ba-''가 붙은 것)는 모든 반투어에 나타난다.

많은 반투어군에 속하는 언어에서 '''반투어(Bantu)'''라는 단어는 "사람들"을 의미한다. 역사상 최초로 이 단어를 사용한 사람은 빌헬름 블레이크 박사이며, 그것은 1862년에 출판된 저서, 『''A Comparative Grammar of South African Languages''』에서였다. 블레이크는 중앙아프리카, 서아프리카, 동아프리카, 남아프리카의 수많은 민족 사이에서 공통적인 특징이 많이 발견되었다는 점에 착안하여, 이러한 여러 부족이 단일어족에 속할 것이라는 가설을 세우고 이 책에서 "Bantu"에 관한 언급을 했다.

예를 들어, 블레이크가 어형 변화의 예로 제시한 줄루어에는 우무ntu (umu'''ntu''':사람), 아반투 (aba'''ntu''':사람들), 우분투(ubu'''ntu''':인간성, 타인에 대한 배려) 등의 명사에 어근 "-ntu"가 있으며, 같은 문장 속에서 그러한 명사와 관련된 동사와 형용사는 다음과 같이 명사와 일치한다.

- '''''Umu'''ntu '''om'''khulu '''u'''hamba ngokushesha'' (The big person walks quickly:큰 사람이 빨리 걷는다)

- '''''Aba'''ntu '''aba'''khulu '''ba'''hamba ngokushesha'' (The big people walk quickly:큰 사람들이 빨리 걷는다)

2. 2. 남아프리카 공화국에서의 사용

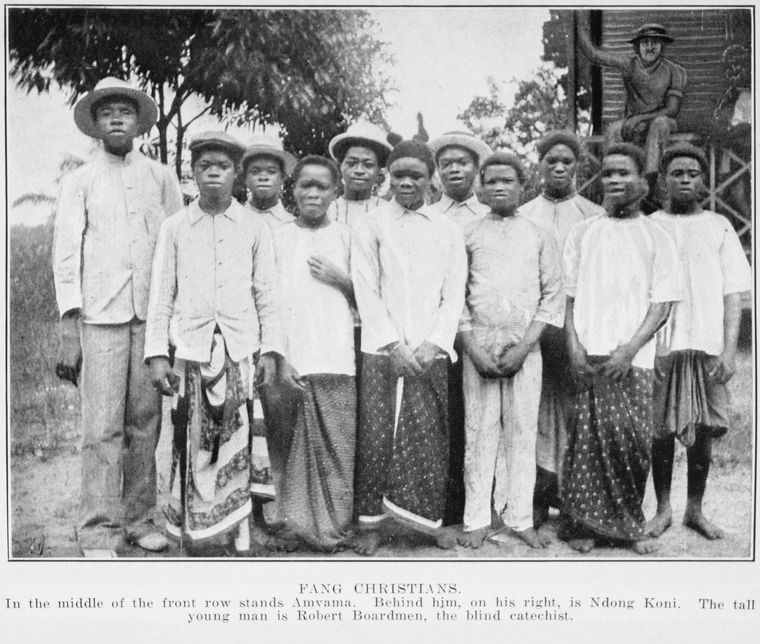

1920년대, 비교적 개방적인 남아프리카인들, 선교사들, 그리고 아프리카 원주민 지식인들은 "Native" 대신 "반투(Bantu)"라는 용어를 사용하기 시작했다.[6] 제2차 세계 대전 이후, 국가당 정부는 이 용어를 공식적으로 채택했지만, 성장하는 아프리카 민족주의 운동과 그 동맹 세력은 대신 "아프리카인"이라는 용어를 사용했다. 그 결과 "반투"는 아파르트헤이트 정책과 동일시되게 되었다.[6] 1970년대가 되자 "반투"는 인종적 지정으로서 그 신뢰성을 잃었고, 아파르트헤이트 정부는 공식적인 인종 분류에서 "흑인"이라는 용어로 전환했다. 이는 반투어를 사용하는 아프리카인들에게만 국한되었는데, 이는 거의 동시에 스티브 비코 등이 이끄는 흑인 의식 운동이 "흑인"을 모든 비유럽계 남아프리카인(반투족, 코이산족, 혼혈인 및 인도인)을 의미하도록 정의했기 때문이다.[6] 현대 남아프리카 공화국에서는 아파르트헤이트와의 연관성으로 인해 "반투"라는 단어는 원래의 언어적 의미로만 사용된다.[6]남아프리카 공화국에서 "반투"를 사용한 예는 다음과 같다.

반투어족은 기원전 800년부터 500년 사이에 콩고 분지에서 서쪽과 동쪽, 그리고 남쪽으로 이동했다. 이 이동은 새로운 농업 방식을 도입하는 과정에서 수십 년에 걸쳐 이루어졌으며, 대가족 단위보다 작은 단위의 공동체로 이동하였다. 반투족은 남아프리카로 이동하면서 산족과 코이코이족과 접촉했다. 622년 이슬람교가 반투족을 대상으로 한 선교를 시도했으나 실패했다.[51]

3. 역사

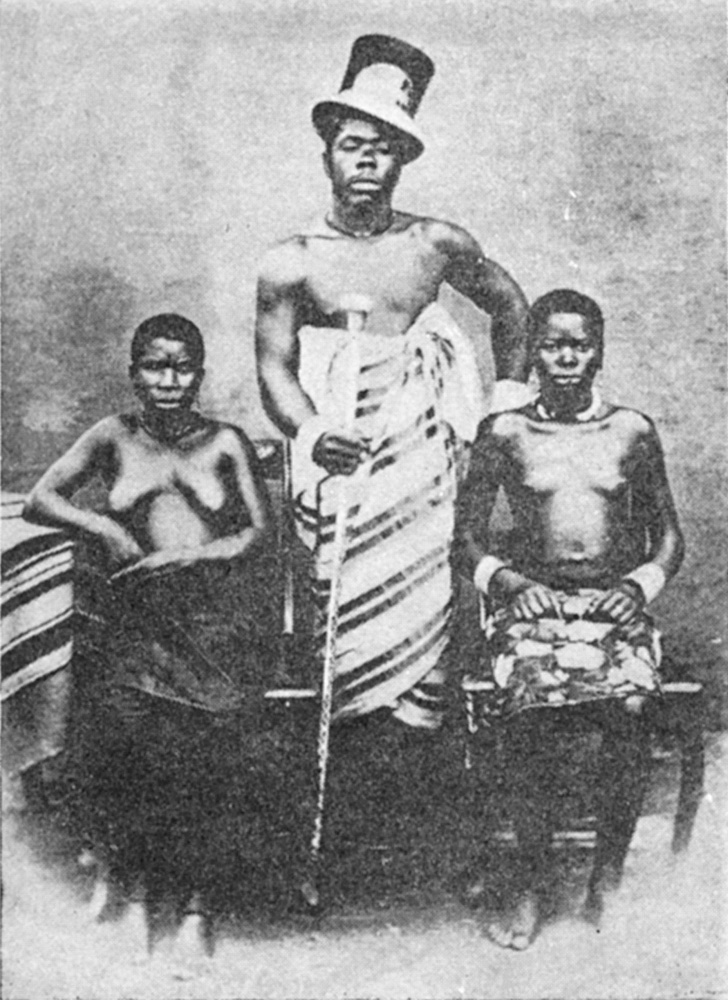

주로 빅토리아호, 키오가호, 앨버트호, 에드워드호, 키부호, 탕가니카호 등이 산재하는 내륙 고지에 거주한다. 우간다의 소가·간다·뇨로·토로·치가의 각 종족, 루안다의 부룬디족, 콩고의 루안다·룬디·바시·훈데의 각 종족, 탄자니아의 하야·진자·케레웨의 각 종족을 포함한다. 언어적으로는 관련이 없으나 문화적인 유사성 때문에 탄자니아의 수쿠마족·니얌웨지족 등도 반투족이라고 불린다. 인종적으로는 니그로계에서 셈족까지 다양하며, 생업도 목축에서 농업에 이르기까지 각 종족에 따라 상이하다. 그러나 일반적으로는 세습제의 왕국을 형성하며, 19세기 후반에는 간다·루안다 등의 강력한 왕국이 번영하였다. 수백으로 갈라진 각 부족에게는 각기 고유한 주술·종교의례·연령집단 등이 있어 지금도 생활을 규제하는 것이 많은 실정이며, 이것이 독립 후의 민족적 통일을 방해하였다. 여성은 가축을 돌보면서 바나나·기장·감자 등을 재배하고, 남성은 군대와 공공적인 노동에 종사한다.

반투어 확산에 대한 자세한 내용은 반투어 확산 문서를 참조하라.

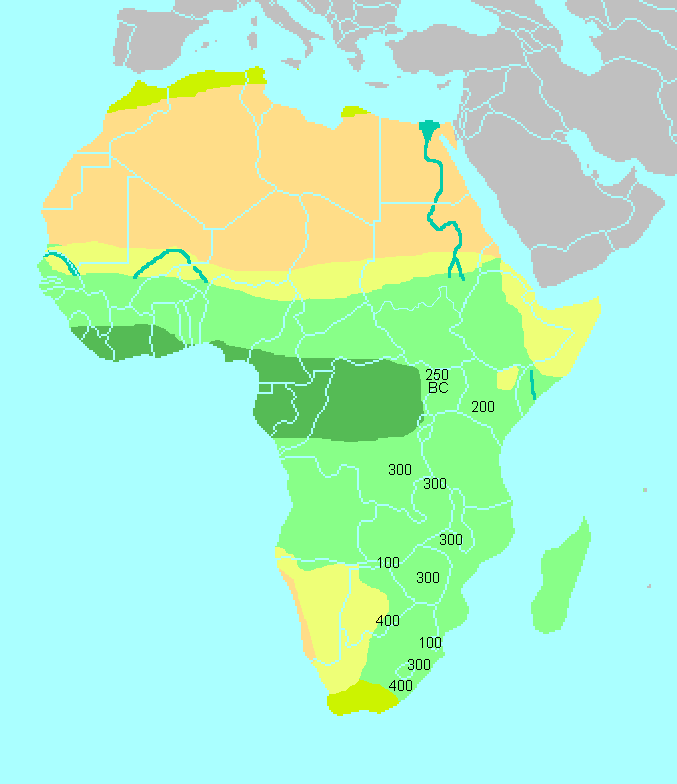

반투어는 기원전 4000년에서 3000년 사이에 오늘날 카메룬 지역인 서아프리카/중앙아프리카에서 사용되었던 것으로 추정되는 원반투어에서 유래했다. 이 언어들은 반투어 확산이라 불리는 비교적 빠른 전파를 통해 기원전 1천년기와 기원후 1천년기에 걸쳐 약 2천 년 동안 수십 세대에 걸쳐 중앙아프리카, 동아프리카, 남아프리카 전역으로 퍼져나갔다.[11]

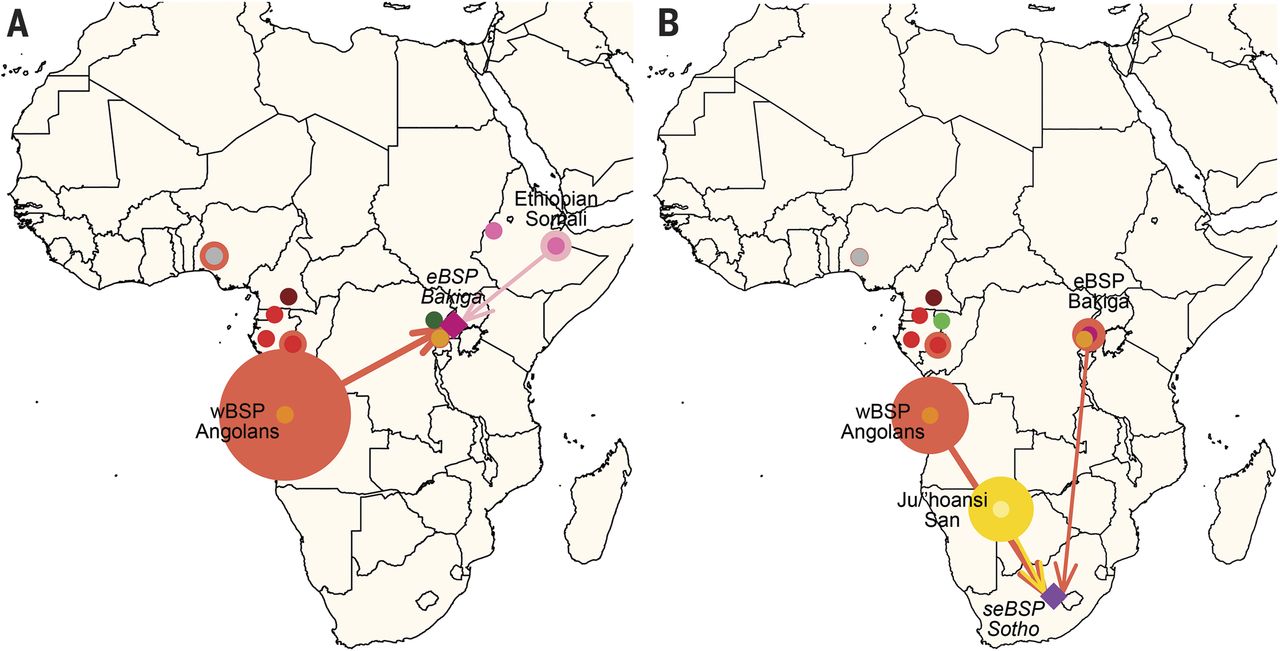

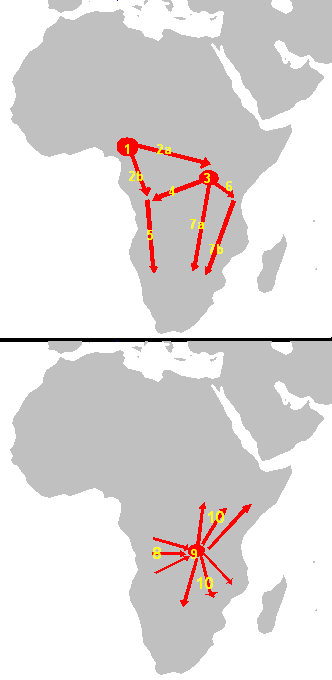

파스퇴르 연구소와 CNRS(국립과학연구센터) 과학자들은 국제 컨소시엄과 함께 반투족의 이동 경로를 추적했다. 이들은 사하라 사막 이남 아프리카 전역 57개 인구 집단의 개인으로부터 채취한 2,000개 이상의 표본에 대한 광범위한 유전체 분석 데이터를 사용했다. 4,000년에서 5,000년 전에 시작된 확산의 물결 동안, 2023년 기준으로 약 3억 1천만 명에 달하는 반투어 사용 인구는 서중앙 아프리카의 원래 고향을 점차 떠나 아프리카 대륙의 동부와 남부 지역으로 이동했다.[12][13]

반투족의 확산 과정에서 반투어를 사용하는 사람들은 많은 초기 거주민들을 몰아내고 대체했다. 중앙아프리카의 피그미족, 탄자니아 북부의 하자족, 남아프리카 전역의 여러 코이산족과 같이 유럽인과 접촉하는 시대까지 존재해 온 몇몇 현대 인구만이 남았다.[14] 고고학적 증거는 반투어 사용자들이 이후 점령한 지역에 존재했음을 증명한다. 연구원들은 칼라하리의 코이산족이 반투족 확산 이전에 지구상에서 가장 많은 인구를 가졌을 가능성이 있는 거대한 조상 집단의 잔재임을 보여주었다.[14]

반투어 확산이 카메룬과 나이지리아 사이 지역에서 시작되었다는 것이 확실히 밝혀지기 전까지, 반투어 확산에 대한 두 가지 주요 시나리오가 가설로 제시되었다. 하나는 중앙 아프리카로의 초기 확산과 그곳에서 방사형으로 퍼져나간 단일 기원설이고,[19] 다른 하나는 동쪽과 남쪽으로의 확산이라는 초기 분화로, 한 무리는 콩고 분지를 가로질러 동아프리카로 이동하고, 다른 무리는 아프리카 해안과 콩고 강을 따라 앙골라로 이동했다는 것이다.[20]

유전자 분석은 지역별로 반투어 사용자들 사이에 유전적 특성의 상당한 집락 변이를 보여주는데, 이는 이전의 지역 주민들과의 혼혈을 시사한다.[21] 반투어를 사용하는 이주민들은 또한 남동부의 일부 아프로아시아어족계 외래 집단(주로 쿠시어),[22][23] 나일족, 중앙수단어족을 사용하는 집단과도 상호 작용했다.

1990년대의 초기 분열 시나리오에 따르면, 남쪽으로의 확산은 기원전 1500년경 콩고 우림에 도달했고 기원전 500년경 남부 사바나에 도달했으며, 동쪽으로의 확산은 기원전 1000년경 아프리카 대호수 지방에 도달하여 더욱 확장되었다.[24] 최근의 고고학적 및 언어학적 증거는 개척자 집단이 기원후 3세기 이전에 해안을 따라 남아프리카의 현재 크와줄루나탈 주 지역의 일부에 도달했고, 기원후 500년경에는 현재 노던케이프 주 지역에 도달했음을 시사한다.[24]

현대 반투어 유목민 집단들 사이에서 사용되는 소에 대한 용어는 소를 얻게 된 것이 중앙수단어족, 쿨리아크어 및 쿠시어를 사용하는 이웃으로부터였을 수 있음을 시사한다.[25] 언어학적 증거는 소를 짜는 관습이 그 지역의 쿠시어 문화를 본떠 만들어졌음을 나타낸다.[26] 최근 제안 중 하나는 쿠시어 사용자들이 남쪽으로 이동하여 북쪽의 코이산어족 사용자들과 상호 작용하여 소를 얻었고, 반투어 사용자들은 쿠시어의 영향을 받은 크웨어(Khwe)를 사용하는 사람들로부터 소를 얻었다는 것이다. 이후 더 많은 반투어 사용자들이 이주하여 쿠시어 사용자들의 남쪽 확장을 대체하거나 동화시켰다.[27][28]

원반투어 사람들은 고베로의 키피안 시대에 사하라 서부 지역에서 기원했을 수 있으며, 기원전 7000년에 녹색 사하라의 사막화로 사하라에서 서아프리카(베냉, 카메룬, 가나, 나이지리아, 토고)로 남쪽으로 이동했을 수 있다.[29] 나이지리아와 카메룬에서 농업을 하는 원반투어 사람들은 이주를 시작했고, 기원전 2500년과 기원전 1200년 사이에 동부 반투어 사람들(예: 콩고 민주 공화국)과 서부 반투어 사람들(예: 콩고, 가봉)로 갈라졌다.[29]

9세기부터 15세기 사이에, 반투어를 사용하는 여러 국가들이 아프리카 대호수 지역과 중앙아프리카 열대우림 남쪽 사바나 지역에서 등장하기 시작했다. 모노모타파 왕들은 쇼나족의 조상 문명인 짐바브웨 대유적을 건설했다.[30] 남아프리카에서는 짐바브웨의 붐부시와 모잠비크의 마니케니와 같은 유사한 유적들이 존재한다. 12세기부터 반투족들 사이에서 국가 형성 과정이 빈번해졌다. 이는 인구 밀도 증가, 경제 활동의 기술 발전, 왕권의 정치적-영적 의례화 등 여러 요인의 결과였다.[31]

동아프리카 해안 지역에서는 무슬림 아랍과 페르시아 상인들과의 접촉을 통해 혼합된 반투 공동체가 발전했으며, 잔지바르는 인도양 노예 무역의 중요한 부분이었다. 이러한 교류에서 나타난 스와힐리 문화는 전통적인 반투 문화에서는 볼 수 없는 많은 아랍과 이슬람의 영향을 보여준다. 잔지바르, 케냐, 탄자니아 해안(스와힐리 해안)을 중심으로 한 반투 스와힐리어는 이러한 상호 작용의 결과로 많은 아랍어 차용어를 포함하고 있다.[36] 반투족의 이동과 수세기 후 인도양 노예 무역은 마다가스카르에 반투족의 영향을 가져왔으며,[37] 말라가시족은 반투족과의 혼혈을 보여주며 말라가시어에는 반투어 차용어가 있다.[38] 18세기와 19세기에 잔지 노예들의 동남아프리카 유입은 잔지바르 술탄국의 부상과 함께 증가했다. 유럽 식민주의자들의 도래와 함께 잔지바르 술탄국은 스와힐리 해안을 따라 포르투갈인과 다른 유럽인들과 무역 갈등과 경쟁을 벌였고, 결국 술탄국의 몰락과 20세기 중반 스와힐리 해안에서의 노예 무역 종식으로 이어졌다.

3. 1. 기원과 확산

반투어족의 여러 민족은 기원전 800년부터 500년 사이에 콩고 분지에서 서쪽과 동쪽, 그리고 남쪽으로 이동했다.[51] 이 이동은 새로운 농업 방식을 도입하는 과정에서 수십 년에 걸쳐 이루어졌으며, 대가족 단위보다 작은 단위의 공동체로 이동했다. 반투족은 남아프리카로 이동하면서 산족과 코이코이족과 접촉했다.[51]

반투어는 기원전 4000년에서 3000년 사이에 오늘날 카메룬 지역인 서아프리카/중앙아프리카에서 사용되었던 것으로 추정되는 원반투어에서 유래했다.[11] 이 언어들은 소위 반투어 확산이라 불리는 비교적 빠른 전파를 통해 기원전 1천년기와 기원후 1천년기에 걸쳐 약 2천 년 동안 수십 세대에 걸쳐 중앙아프리카, 동아프리카, 남아프리카 전역으로 퍼져나갔다.[11]

반투족의 확산 과정에서 반투어를 사용하는 사람들은 많은 초기 거주민들을 몰아내고 대체했다.[14] 중앙 아프리카의 피그미족(Pygmy peoples)과 탄자니아 북부의 하자족(Hadza people), 그리고 남아프리카 전역의 여러 코이산족(Khoisan)과 같이 유럽인과 접촉하는 시대까지 존재해 온 몇몇 현대 인구만이 남았다.[14]

유전자 분석은 지역별로 반투어 사용자들 사이에 유전적 특성의 상당한 집락 변이를 보여주는데, 이는 이전의 지역 주민들과의 혼혈을 시사한다.[21]

반투어를 사용하는 이주민들은 남동부의 일부 아프로아시아어족(Afro-Asiatic)계 외래 집단(주로 쿠시어(Cushitic)),[22][23] 그리고 나일족(Nilotic peoples)과 중앙수단어족(Central Sudanic languages)을 사용하는 집단과도 상호 작용했다.

1990년대에 가설로 제시된 초기 분열 시나리오에 따르면, 남쪽으로의 확산은 기원전 1500년경 콩고 우림(Congolian rainforests)에 도달했고 기원전 500년경 남부 사바나에 도달했으며, 동쪽으로의 확산은 기원전 1000년경 아프리카 대호수(African Great Lakes) 지방에 도달하여 풍부한 환경이 밀집된 인구를 지탱했기 때문에 그곳에서 더욱 확장되었다.[24]

최근 학계의 일반적인 해석에 따르면, 반투족의 조상인 원반투어(Proto-Bantu language)의 기원지는 약 4000년 전(기원전 2000년) 현재 나이지리아와 카메룬 국경의 남서부 근처로 여겨진다.[45]

반투족 확산의 시작 시기는 약 5000년 전으로 추정되는데, 그 계기는 농경 문화를 담당하는 Y 염색체 해프로그룹 R1b가 오리엔트에서 카메룬으로 와서 반투 조상에게 농업 기술을 가져다준 것으로 생각된다.[48]

3500년 전(기원전 1500년)에 남(서)반투족 공동체가 중앙아프리카의 대열대 우림에 도달했고, 2500년 전(기원전 500년)에는 선구적인 집단이 현재 콩고 민주 공화국, 앙골라, 잠비아에 위치한 사바나의 남쪽에 나타났다.

다른 한편, 동반투족은 3000년 전(기원전 1000년)에 아프리카 대호수 근처에 대규모의 새로운 거주지를 건설했다. 그 후, 기원후 300년에는 선구적인 집단이 현재 남아프리카 공화국 크와줄루나탈 주 해안에 도달했고, 기원후 500년에는 현재 남아프리카 공화국의 림포포 주까지 도달했다.[48]

3. 2. 국가 형성

9세기부터 15세기 사이에, 반투어를 사용하는 여러 국가들이 아프리카 대호수 지역과 중앙아프리카 열대우림 남쪽 사바나 지역에서 등장하기 시작했다. 모노모타파 왕들은 쇼나족의 조상 문명인 짐바브웨 대유적을 건설했다.[30] 남아프리카에서는 짐바브웨의 붐부시와 모잠비크의 마니케니와 같은 유사한 유적들이 존재한다.

12세기부터 반투족들 사이에서 국가 형성 과정이 빈번해졌다. 이는 인구 밀도 증가(노동 분업의 전문화, 군사력 강화, 이주 어려움), 경제 활동의 기술 발전, 그리고 왕권의 정치적-영적 의례화의 새로운 기술 등 여러 요인의 결과였다. 이는 국가의 힘과 건강의 원천으로 여겨졌다.[31]

14세기와 15세기 사이에, 아프리카 대호수 지역과 중앙아프리카 열대우림 남쪽 사바나에서 강력한 반투족 국가들이 나타나기 시작했고, 잠베지 강 중류에서는 그레이트 짐바브웨에서 기술을 계승한 무타파 왕국이 번영했다. 이러한 국가 형성 과정은 16세기 이후 빈도가 증가했다.[49]

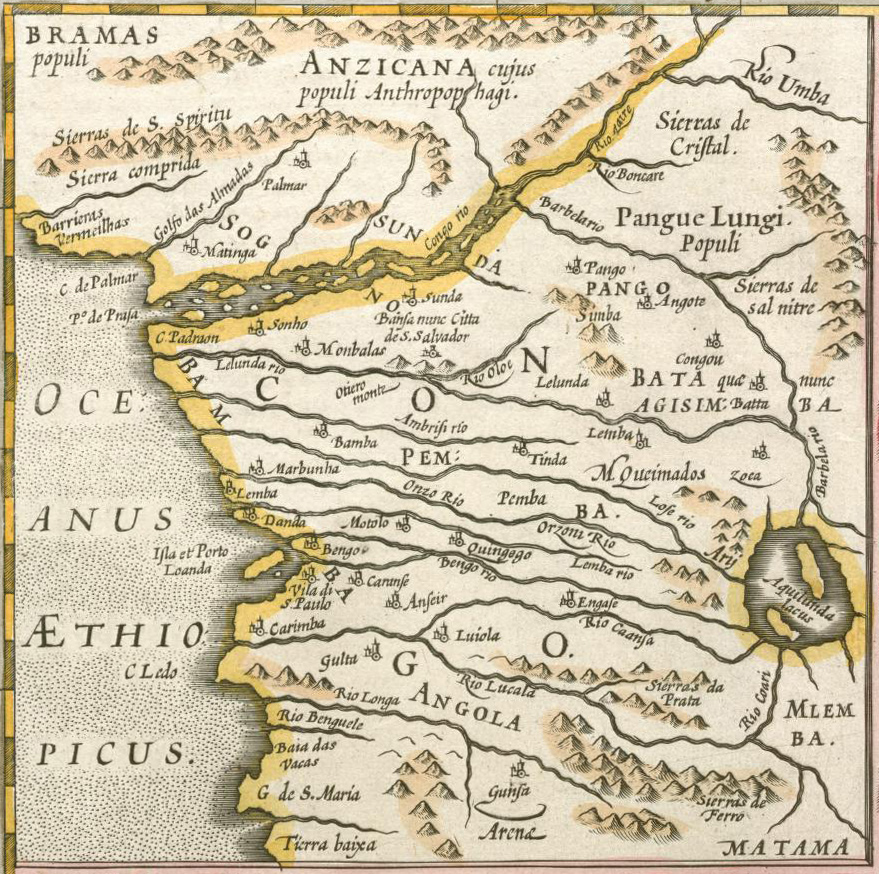

이러한 반투 국가의 예로는 콩고 왕국, 안지쿠 왕국, 응돈고 왕국, 마탐바 왕국, 쿠바 왕국, 룬다 제국, 루바 제국, 바로트세 제국,[32][33] 카젬베 왕국, 문다 왕국, 예케 왕국, 카산제 왕국, 키타라 제국, 부토로, 부뇨로, 부간다, 부소가, 르완다, 부룬디, 앙콜레, 므포로로 왕국, 이가라 왕국, 쿠키 왕국, 카라그웨 왕국, 스와힐리 도시 국가, 무타파 제국, 줄루 왕국, 데벨레 왕국, 므테트와 제국, 츠와나 도시 국가, 마풍구부웨, 에스와티니 왕국, 부투아 왕국, 마라비, 다나곰베, 카미, 날레탈레, 짐바브웨 왕국[34] 그리고 로즈비 제국 등이 있다.[35]

3. 3. 근현대사

9세기부터 15세기 사이에, 반투어를 사용하는 여러 국가들이 아프리카 대호수 지역과 중앙아프리카 열대우림 남쪽 사바나 지역에서 등장하기 시작했다. 모노모타파 왕들은 쇼나족의 조상 문명인 짐바브웨 대유적을 건설했다.[30] 남아프리카에서는 짐바브웨의 붐부시와 모잠비크의 마니케니와 같은 유사한 유적들이 존재한다.

12세기부터 반투족들 사이에서 국가 형성 과정이 빈번해졌다. 이는 인구 밀도 증가, 경제 활동의 기술 발전, 그리고 왕권의 정치적-영적 의례화의 새로운 기술 등 여러 요인의 결과였다.[31] 이러한 반투 국가의 예로는 콩고 왕국, 안지쿠 왕국, 응돈고 왕국, 마탐바 왕국, 쿠바 왕국, 룬다 제국, 루바 제국, 바로트세 제국,[32][33] 카젬베 왕국, 문다 왕국, 예케 왕국, 카산제 왕국, 키타라 제국, 부토로, 부뇨로, 부간다, 부소가, 르완다, 부룬디, 앙콜레, 므포로로 왕국, 이가라 왕국, 쿠키 왕국, 카라그웨 왕국, 스와힐리 도시 국가, 무타파 제국, 줄루 왕국, 데벨레 왕국, 므테트와 제국, 츠와나 도시 국가, 마풍구부웨, 에스와티니 왕국, 부투아 왕국, 마라비, 다나곰베, 카미, 날레탈레, 짐바브웨 왕국[34] 그리고 로즈비 제국 등이 있다.[35]

동아프리카 해안 지역에서는 무슬림 아랍과 페르시아 상인들과의 접촉을 통해 혼합된 반투 공동체가 발전했으며, 잔지바르는 인도양 노예 무역의 중요한 부분이었다. 이러한 교류에서 나타난 스와힐리 문화는 전통적인 반투 문화에서는 볼 수 없는 많은 아랍과 이슬람의 영향을 보여주며, 많은 아프로-아랍 반투 스와힐리족 구성원들도 마찬가지다. 잔지바르, 케냐, 탄자니아 해안(스와힐리 해안)을 중심으로 한 원래 언어 공동체를 가진 반투 스와힐리어는 이러한 상호 작용의 결과로 많은 아랍어 차용어를 포함하고 있다.[36] 반투족의 이동과 수세기 후 인도양 노예 무역은 마다가스카르에 반투족의 영향을 가져왔으며,[37] 말라가시족은 반투족과의 혼혈을 보여주며 그들의 말라가시어에는 반투어 차용어가 있다.[38] 18세기와 19세기에 접어들면서 잔지 노예들의 동남아프리카에서의 유입은 잔지바르 술탄국의 부상과 함께 증가했다. 유럽 식민주의자들의 도래와 함께 잔지바르 술탄국은 스와힐리 해안을 따라 포르투갈인과 다른 유럽인들과 직접적인 무역 갈등과 경쟁을 벌였고, 결국 술탄국의 몰락과 20세기 중반 스와힐리 해안에서의 노예 무역 종식으로 이어졌다.

1920년대, 남아프리카 공화국의 비교적 자유주의적인 백인과 선교사, 그리고 일부 지식 있는 흑인들이 국내 바투계 민족을 언급할 때 "Native"나 더 모욕적인 단어인 "Kaffir"보다 "Bantu"라는 단어를 선호하기 시작했다.

제2차 세계 대전 이후, 인종차별주의적 국민당 정부는 "Bantu"라는 단어를 아파르트헤이트 정책에서 공식적으로 사용하기 시작했고, 아파르트헤이트 정책에 맞서 활성화되고 있던 아프리카 민족주의 운동과 자유주의적인 백인 동맹자들은 대신 "African"이라는 단어를 사용하기 시작했다.

1970년대에는 민족적, 인종적 구분으로 "Bantu"라는 단어가 매우 불편하게 여겨졌기 때문에, 아파르트헤이트 정부는 공식적인 인종 분류를 "Black"으로 변경하고, 바투 홈랜드 시민권법에 따라 바투스탄으로 강제 이주시키는 등 바투계 민족의 권리를 더욱 제한했다. 그 무렵, 스티브 비코 등이 이끌던 흑인의식운동은 "Black"이라는 단어를 "남아프리카공화국에서 억압받고 있는 모든 인종(아프리카인, 컬러드, 아시아계 남아프리카인)"을 의미하는 것으로 정의했다.

남아프리카공화국에서 "Bantu"라는 단어의 관습적 용법은 다음과 같다.

# 최근 남아프리카공화국의 정치인이자, 한때 트랜스케이의 전 대통령이었던 반투 호로미사 즉, 반투본케 해링턴 호로미사 장군(Bantubonke Harrington Holomisa, 반투본케는 "모든 사람들"을 의미하는 복합어)을 가리킨다.

# 남아프리카공화국의 아파르트헤이트 정부는 처음에 남아프리카공화국의 시민권에서 아프리카인들을 배제할 목적으로 "'바투스탄'(Bantustans)"이라는 이름을 붙인 10곳의 불모지이자 변방 지역에 아프리카인들을 몰아넣고, 거짓에 가까운 형태로 자치권과 독립권을 부여하려 했다. "바투스탄"이라는 이름은 원래 서아시아나 중앙아시아의 여러 민족을 가리키는 "-스탄(-stans)"과 유사한 것을 반영한 것이다. 이 명칭은 불만을 샀기 때문에, 남아프리카공화국 정부는 "소수민족 자치구"라는, 태어난 곳도 아닌 땅을 자치구라고 부르는 역사적 기만으로 가득 찬 명칭으로 변경했다. 그러나 아파르트헤이트 정책의 불합리성을 정부에 이해시키기 위한 반아파르트헤이트 운동은 "바투스탄"이라 불리는 땅에서 계속해서 일어났다.

# 추상적인 명사이며, 인간성이나 타인에 대한 배려와 같은 의미를 지닌 ''ubuntu''는 응구니어군에 속하는 코사어, 줄루어, 응데벨레어의 명사어간인 ''-ntu''에서 유래한다. 스와힐리어에서 이 단어의 명사어간은 ''-ntfu''이며, 명사는 ''buntfu''가 된다.

# 아프리카 남부의 소토-츠와나어군에서 ''batho''는 응구니어군의 ''abantu''와 어원이 같다. 이 두 어군은 모두 바투어군에 속하지만, 소토-츠와나어군의 ''batho''는 실질적으로 반드시 ''-ntu'' 어간과 유사할 필요가 없다는 것을 보여준다. 초기 남아프리카공화국의 아프리카 민족 의회는 ''Abantu-Batho''라는 신문을 1912년부터 1933년까지 발행했으며, 영어, 줄루어, 소토어, 코사어로 칼럼을 실었다.

4. 분류

반투족의 동아프리카 이주는 크게 네 가지 이동 형태로 나타난다. 이들은 호수 지역, 중부와 북부 탄자니아, 해안과 고지대, 남부 탄자니아의 반투족으로 분류된다.[52]

콩고 삼림 지대에서 비옥한 땅을 찾아 이동한 호수 지역 반투족은 빅토리아(Victoria)호의 북부와 서부 지대에 정착했다.[52] 한편 동아프리카에서 비반투 어족은 수단, 에티오피아, 아프리카의 뿔(Horn of Africa)의 세 지역에서 유래하고 있다.[52]

5. 국가별 반투족

(백만 명, 2015년 추산)

(백만 명, 2015년 추산)