킬리키아 아르메니아 왕국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

킬리키아 아르메니아 왕국은 1080년 루벤 1세가 건국하여 1375년 맘루크 왕조에 의해 멸망한 아르메니아 왕국이다. 킬리키아는 기원전 1세기 아르메니아 왕국에 정복된 이후 동로마 제국, 아랍의 지배를 받다가 11세기 셀주크 투르크의 침략으로 아르메니아인들이 이주하면서 아르메니아인 우세 지역이 되었다. 루벤 왕조는 만지케르트 전투 이후 킬리키아에 소국을 건설하고 1199년 레온 2세 때 왕국으로 발전했으며, 십자군과 몽골 제국과의 동맹을 통해 세력을 유지했다. 13세기 후반부터 맘루크 왕조의 침략으로 쇠퇴하여, 1375년 멸망했다. 킬리키아 아르메니아는 지중해 무역의 중심지로서 경제적으로 번영했고, 서유럽과의 교류를 통해 문화적으로도 영향을 받았다. 멸망 이후 킬리키아는 오스만 제국의 지배를 받았으며, 킬리키아 아르메니아의 유산은 오늘날까지 아르메니아 문화에 남아있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

기원전 1세기, 티그라네스 2세 치하의 아르메니아 왕국은 레반트 지역의 광대한 영토를 정복했는데, 여기에는 킬리키아도 포함되었다.[7] 기원전 83년, 내전으로 약화된 셀레우코스 제국의 그리스 귀족들은 아르메니아 왕에게 충성을 맹세했고, 티그라네스는 페니키아와 킬리키아를 정복하여 셀레우코스 제국을 사실상 멸망시켰다.[7]

7세기에 킬리키아는 아랍인의 침략으로 함락되어 정통 칼리파조에 완전히 편입되었다.[8] 그러나 칼리파조는 아나톨리아에서 영구적인 거점을 확보하지 못했고, 965년에 비잔틴 황제 니케포루스 2세에 의해 킬리키아가 재정복되었다. 칼리파조의 킬리키아 점령과 소아시아의 다른 지역 점령으로 인해 많은 아르메니아인들이 비잔틴 제국 서쪽으로 피난하여 보호를 요청하게 되었고, 이는 지역의 인구 불균형을 초래했다.[8]

1045년 그레이터 아르메니아가 비잔틴 제국에 공식 병합되고, 19년 후 셀주크 튀르크에게 정복당하면서 아르메니아인들의 킬리키아로의 두 번째 이주 물결이 일어났다.[10] 아르메니아인들은 바그라투니 왕조 아르메니아의 멸망 이후 아르메니아 고원에서 독립 국가를 재건할 수 없었고, 외국 점령 하에 남게 되었다. 1045년 정복 이후, 제국의 동부 지역을 재정착시키려는 비잔틴의 노력 속에 아르메니아인들의 킬리키아 이주는 더욱 심화되었고, 주요 사회 정치 운동으로 발전했다.[8]

1064년 알프 아르슬란이 이끄는 셀주크 튀르크족은 비잔틴이 지배하던 아르메니아의 아니를 점령하여 아나톨리아로 진격했다. 7년 후, 그들은 만지케르트 전투에서 황제 로마누스 4세 디오게네스의 군대를 격파하여 비잔틴에게 결정적인 승리를 거두었다. 알프 아르슬란의 후계자 말리크 샤 1세는 셀주크 대제국을 더욱 확장하고 아르메니아인들에게 가혹한 세금을 부과했다. 킬리키아의 파르세그의 간청으로 아르메니아인들은 부분적인 면제를 받았지만, 말리크의 뒤를 이은 총독들은 계속해서 세금을 부과했다.[8] 이로 인해 아르메니아인들은 비잔틴과 킬리키아로 피난하게 되었다.

10세기 전반까지 킬리키아는 아랍계의 지배 영토였지만, 963년 동로마 제국의 니케포로스 2세와의 전투에서 패배하여 킬리키아는 동로마 제국령이 되었다. 이때 동로마 제국은 이 지방을 총괄하는 장관으로 아르메니아인을 지정했다. 킬리키아 주민은 많은 수가 그리스인, 시리아인, 아랍인이었지만, 전반적으로 한산한 지역이었다. 여기에 잇달아 아르메니아인들이 이주해 오면서 킬리키아는 눈 깜짝할 사이에 아르메니아인 우세의 지역이 되어 갔다.

1071년 만지케르트 전투에서 동로마 제국이 셀주크 투르크에게 패배하면서 킬리키아 지역에도 투르크 군이 침입해 왔다. 이 무렵 동로마 제국은 셀주크 왕조의 침략에 시달려 킬리키아 통치에 신경 쓸 수 없게 되자, 킬리키아와 북 시리아 각지에서 아르메니아 유력자들에 의해 몇몇 소 군주국이 탄생했다. 이들은 크게 동로마 제국의 권위를 유지하려는 아르메니아계 관직자와 코카서스에서 이주해 온 민족주의 아르메니아 귀족으로 나눌 수 있다.[57][58][59]

이러한 소 군주국 중에서 킬리키아 북부, 토로스 산맥을 가로지르는 "킬리키아의 문" 동쪽 산중에 요새를 구축했던 루벤이 1080년에 소국을 수립했다. 그는 동로마 제국의 관리가 아닌, 코카서스 출신의 아르메니아 귀족으로, 바그라투니 왕조의 혈통을 이었다고 전해진다. 루벤은 마지막 바그라투니 아르메니아 왕 가기크 2세와 가까운 사이였으며, 가기크 2세가 비잔틴 황제의 요청으로 콘스탄티노폴리스로 갔을 때 동행하기도 했다. 그러나 가기크 2세는 그리스인들에게 암살당했고,[13] 루벤은 이에 반발하여 군대를 조직, 비잔틴 제국에 반란을 일으켰다.[14] 많은 아르메니아 영주와 귀족들이 합류하여 1080년, 독립 아르메니아 킬리키아 공국이 세워졌고, 이는 훗날 킬리키아 아르메니아 왕국의 토대가 되었다.[5] 루벤의 후손들은 루벤 왕조(Rubenid)라고 불렸다.[9]

1095년 루벤 1세가 사망한 후, 그의 아들 콘스탄틴 1세가 공국을 이끌었다. 킬리키아 안팎에는 헤툼 왕조(Hethumid)와 같이 여러 아르메니아 공국들이 있었는데, 헤툼 왕조는 킬리키아 관문 남서쪽에 위치하여 루벤 왕조와 경쟁 관계에 있었다.[12]

콘스탄틴 1세의 아들 토로스 1세는 1100년경에 즉위하여 비잔틴 제국 및 셀주크와 대립하며 영토를 확장했다. 그는 킬리키아의 수도를 타르수스에서 시스로 옮겼고,[16] 1112년에는 가기크 2세의 복수를 위해 키지스트라 성을 점령, 가기크 2세를 암살한 비잔틴 형제들을 살해했다.[14][15] 12세기 동안 루벤 왕자들은 이 지역의 지배권을 두고 비잔틴 제국과 경쟁하며 중앙 집권 정부를 이루어 나갔다.

레본 1세는 1129년에 즉위하여 킬리키아 해안 도시들을 통합, 아르메니아 상업의 주도권을 강화했다. 이 시기 킬리키아 아르메니아와 셀주크 투르크 간의 적대감은 계속되었고, 아르메니아와 안티오키아 공국 사이에도 갈등이 있었다.[14] 1137년, 킬리키아를 여전히 비잔틴 속주로 간주했던 요한 2세 콤네노스 황제의 비잔틴 제국은 킬리키아 평원의 대부분 도시들을 정복하고 레본 1세를 사로잡아 콘스탄티노플에 투옥했다. 레본 1세는 3년 후 감옥에서 사망했다.[15] 레본 1세의 둘째 아들 토로스 2세는 1141년에 탈출하여 킬리키아로 돌아와 비잔틴 제국과의 투쟁을 이끌었다. 1158년에는 마누엘 1세 콤네노스 황제에게 경의를 표하는 조약을 맺기도 했지만,[17] 대체로 비잔틴의 침략을 성공적으로 격퇴했다. 1151년경, 토로스 2세 통치 기간 동안 아르메니아 교회의 수장은 그의 교구를 흐롬클라로 옮겼다.[10]

콘스탄틴 1세 통치 기간 동안 제1차 십자군이 일어났다. 서유럽 기독교 군대는 예루살렘으로 가는 길에 아나톨리아와 킬리키아를 통과했다. 킬리키아의 아르메니아인들은 프랑크 십자군 사이에서 강력한 동맹을 얻었는데, 그 지도자 고드프루아 드 부용은 아르메니아인들에게 구원자로 여겨졌다.[14] 콘스탄틴은 십자군의 도착을 킬리키아에 남아 있는 비잔틴 거점을 제거하여 킬리키아에 대한 자신의 통치를 공고히 할 일회성 기회로 보았다.[14] 십자군의 도움으로 그들은 킬리키아에서 비잔틴인과 투르크족을 몰아냈다.[15]

아르메니아인들은 십자군을 지원했는데, 교황 그레고리오 13세는 그의 ''Ecclesia Romanala''에서 아르메니아 동맹에 대한 감사를 표했다. 십자군은 콘스탄틴에게 백작과 남작의 칭호를 수여했다. 아르메니아인과 십자군 사이의 우호 관계는 빈번한 혼인으로 더욱 굳건해졌다. 예를 들어, 에데사의 조슬랭 1세는 콘스탄틴의 딸과 결혼했고, 고드프루아 드 부용의 형제인 보두앵은 콘스탄틴의 조카이자 그의 형제 토로스의 딸과 결혼했다.[14]

만지케르트 전투의 패배 이후, 동로마 제국은 셀주크 왕조에게 소아시아의 영토를 빼앗기고, 1095년 로마 교황을 통해 서방 국가에 원군을 요청한다. 당시 서방 국가에서는 장원제가 이루어져 있었지만, 바이킹의 활동이 잠잠해지면서 영주들 간의 다툼이 많았다. 그러던 중, 민중들 사이에서 성지 순례가 붐이었던 서유럽에서는 "이슬람이 예루살렘의 순례자를 학살하고 있다"는 유언비어가 퍼졌고, 제후와 기사, 순례 희망자들이 모여 제1차 십자군이 되어 출진한다. 그러나 콘스탄티노폴리스에 집결한 십자군은 이 지역의 정부와 민중에게 냉대받았고, 이를 계기로 십자군과 동로마 제국은 대립하게 된다.

셀주크 왕조를 비롯한 여러 세력에게 침략을 받던 아르메니아인에게 이러한 십자군은 그야말로 구세주였다. 가톨릭인 그들과 종파는 달랐지만, 셀주크군에 맞설 수 있는 세력일 뿐만 아니라, 아르메니아인에게는 눈엣가시인 동로마 제국과도 불화 상태였던 십자군은 그야말로 신의 사자로 여겨졌을 것이다. 아르메니아인은 그들을 아군으로 만들어 자신들의 통치를 굳건히 하려 한다.

여름의 혹서 속에서 물과 식량 부족을 견디며 아나톨리아 고원에서 셀주크군을 격파하고, 시리아의 안티오키아를 향해 동진해 온 십자군은 1097년 9월경에 타르소스 산맥의 북서쪽에 도착한다. 여기서 대다수의 십자군 기사 제후들은 가장 빠르면서도 험난한 길인 킬리키아의 문을 피해 카파도키아로 진군한다. 그곳에서 이 지역으로 이주해 있던 아르메니아인들은 그들의 방문을 열렬히 환영하며, 식량 등의 물자를 지원했다. 또한 십자군은 아르메니아인이 있는 도시를 포위하고 있던 셀주크군을 몰아내기도 했다.

한편, 부로뉴의 보두앵과 타란토 공작 보에몽의 조카 탕크레드는 우회로 제안이 동로마 제국의 길 안내인에 의한 것이었기에 반대하여, 각자 독자적으로 군대를 이끌고 킬리키아의 문으로 진군해 나간다.[60] 그들은 타르소스와 아다나 등 킬리키아 평야부에 있는 성채 등에 주둔하고 있던 셀주크군을 제거한 후 십자군 본대와 합류하기 위해 동쪽으로 떠난다.

아르메니아인과 십자군은 이후 2세기 동안 동맹이자 라이벌 관계였다. 종종 아르메니아 남작과 왕의 초청으로 십자군은 바그라스, 트라페삭, 톱라칼레, 하루니아, 셀레프키아, 아무다, 사르반디카르를 포함하여 왕국의 국경 지역과 그 안에서 다양한 기간 동안 성을 유지했다.[5]

1243년, 쾨세 다으 전투에서 셀주크 왕조를 압승한 몽골 제국군은 아르메니아 왕국을 황폐하게 만들었지만, 헤툼 1세가 몽골과 동맹을 맺은 덕분에 킬리키아는 무사할 수 있었다.[63] 1247년, 헤툼 1세는 왕제 스움바트를 몽골의 수도 카라코룸에 보내 킬리키아의 독립 보장과 셀주크 왕조로부터 킬리키아 영토 반환을 약속받았다.[63] 1253년에는 헤툼 1세가 직접 카라코룸을 방문하여 뭉케 칸으로부터 킬리키아의 면세와 아르메니아 사도 교회의 자유를 보장받았다.[63] 킬리키아 군은 훌라구 휘하에서 몽골의 지중해 정복에 기여했으며, 알레포에서 일어난 무슬림 학살에 관여한 것으로 알려져 있다.[63]

아이유브 왕조가 멸망하고 맘루크 왕조가 이집트와 팔레스타인의 지배권을 장악하면서, 킬리키아는 카파도키아와 메소포타미아의 교역로를 차단하는 방식으로 맘루크의 표적이 되었다.[63] 1266년, 맘루크 왕조의 술탄 바이바르스는 킬리키아에 항복을 권고했지만, 헤툼 1세는 이를 거부하고 일 칸국에 구원을 요청하러 떠났다.[63] 그 사이 맘루크 군은 킬리키아를 공격했고, 칼라운이 이끄는 기마 군단에 의해 헤툼의 두 아들 중 한 명은 전사하고 다른 한 명은 포로로 잡혔다.[63] 헤툼 1세는 막대한 몸값을 지불하여 아들을 되찾았고, 더 많은 요새를 맘루크 왕조에 넘겨주어야 했다.[63]

1299년 여름, 헤툼 2세는 맘루크의 공격 위협에 직면하여 페르시아의 몽골 칸 가잔에게 지원을 요청했다.[33] 가잔은 시리아로 진군하여 키프로스의 프랑크인(키프로스 왕, 템플 기사, 구호 기사단, 독일 기사단)에게 맘루크 공격에 참여할 것을 요청했다.[33] 몽골군은 알레포를 점령했고, 헤툼 왕과 합류했다.[33] 헤툼 왕의 군대에는 아르메니아 왕국의 템플 기사단과 구호 기사단이 포함되어 있었고, 이들은 나머지 공세에 참여했다.[33] 연합군은 1299년 12월 23일 와디 알-카잔다르 전투에서 맘루크를 격파했다.[33] 그러나 몽골군 대부분은 철수해야 했고, 맘루크는 1300년 5월에 이 지역을 다시 점령했다.

1303년, 몽골군은 아르메니아인과 함께 더 많은 수(약 80,000명)로 시리아를 다시 정복하려 했으나, 1303년 3월 30일 호므스에서, 그리고 1303년 4월 21일 샤카브 전투에서 패배했다.[34] 이는 시리아에 대한 마지막 주요 몽골 침공으로 여겨진다.[35] 1304년 5월 10일 가잔이 사망하면서, 성지 재정복의 희망도 함께 사라졌다.

헤툼 2세는 16세 조카 레본 3세에게 양위하고 프란체스코회 수도사가 되었으나, 맘루크 군대로부터 킬리키아를 방어하기 위해 수도원에서 나와 레본을 도왔고, 바그라스 근처에서 맘루크를 격파했다.[36] 1307년, 현 국왕과 전 국왕은 아나자르바 외곽에 있는 몽골 대표 불라르구의 진영에서 만났는데, 최근 이슬람으로 개종한 불라르구는 아르메니아 대표 전체를 살해했다.[37] 헤툼의 형제인 오신은 즉시 불라르구에 맞서 복수하기 위해 진군하여 그를 물리치고 킬리키아에서 쫓아냈다.[38] 불라르구는 아르메니아인들의 요청에 의해 올제이투에게 처형되었다.[38] 오신은 타르수스로 돌아와 킬리키아 아르메니아의 새로운 왕으로 즉위했다.[36]

1266년 맘루크 술탄 바이바르스는 킬리키아의 헤툼 1세에게 일 칸국과의 동맹을 파기하고 자신에게 복종할 것을 강요했다. 헤툼 1세가 일 칸국에 지원을 요청하러 간 사이, 맘루크 군대가 킬리키아를 침공하여 헤툼의 두 아들 중 한 명은 전사시키고 다른 한 명은 포로로 잡았다. 헤툼 1세는 막대한 몸값을 지불하고 아들을 되찾았으며, 여러 요새를 맘루크 왕조에 할양해야 했다.[63]

1269년 헤툼 1세는 아들 레본 3세에게 양위했다. 레본 3세는 맘루크에게 조공을 바쳤지만, 맘루크는 공격을 멈추지 않았다. 1275년 침공에서는 수도 타르수스가 함락되고 왕궁과 성 소피아 대성당이 불탔으며, 15,000명의 주민이 학살당하고 10,000명이 포로로 끌려갔다. 아야스는 거의 전멸했다.

1281년 제2차 홈스 전투에서 몽골-아르메니아 연합군이 맘루크에게 패배한 후, 킬리키아는 가혹한 조건의 평화 조약을 강요받았다. 1285년 조약에 따라 킬리키아는 많은 요새의 할양, 새로운 요새 건설 금지, 제노바와의 무역 금지, 맘루크와의 무역 강요, 매년 100만 디나르의 조공 등의 의무를 졌다. 그럼에도 맘루크는 약탈을 멈추지 않았다. 1292년에는 아르메니아 사도 교회 총대주교좌가 있는 흐롬클라가 함락되어 총대주교좌를 시스로 옮겨야 했다.

1293년 헤투 2세는 동생 토로스 3세에게 양위하고 수도원에 들어갔으나, 맘루크의 위협에 대응하기 위해 복귀해야 했다. 1299년 헤투 2세는 일 칸국의 가잔 칸에게 지원을 요청하여 몽골-아르메니아 연합군을 결성하고 시리아에서 맘루크군과 싸웠다. 이 연합군에는 키프로스 왕국군, 성 요한 기사단, 템플 기사단, 독일 기사단 등 십자군 세력도 참여했다. 연합군은 승리했지만, 몽골군은 곧 철수해야 했고, 맘루크는 시리아를 재점령했다.

헤투 2세는 조카 레본 4세에게 양위했지만, 1307년 레본 4세와 함께 킬리키아 주둔 일 칸국 장군 빌라르구를 만나러 갔다가, 이슬람으로 개종한 빌라르구에게 살해당했다. 헤투 2세의 동생 오신은 복수하여 빌라르구를 처단하고 킬리키아의 왕이 되었다.

오신의 뒤를 이은 레본 5세는 루지냥 왕조와 동맹을 맺었으나, 맘루크의 공격을 막지 못하고 귀족들에게 살해당했다.

맘루크가 킬리키아를 점령했지만, 그들은 이를 유지할 수 없었다. 튀르크 부족들이 그곳에 정착하면서, 티무르가 이끄는 킬리키아 정복으로 이어졌다. 그 결과, 3만 명의 부유한 아르메니아인들이 킬리키아를 떠나 1489년까지 루시냥 왕조가 통치하던 키프로스에 정착했다.[44] 많은 상인 가문들 또한 서쪽으로 도망쳐 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 폴란드, 그리고 스페인에 있는 기존의 디아스포라 공동체를 창설하거나 합류했다.[50] 킬리키아에는 더 소박한 아르메니아인들만이 남았다. 그럼에도 불구하고 그들은 튀르크 통치 기간 동안 이 지역에서 기반을 유지했다.

16세기에 킬리키아는 오스만의 지배 하에 들어갔고, 17세기에 공식적으로 아다나 빌라예트로 알려지게 되었다. 킬리키아는 오스만 아르메니아인들에게 가장 중요한 지역 중 하나였는데, 수년 동안 아르메니아적 특성을 잘 보존했기 때문이다.[48][50] 1909년, 킬리키아 아르메니아인들은 아다나에서 학살되었다.[48] 남아있는 킬리키아 아르메니아인들의 후손들은 아르메니아 디아스포라로 흩어졌고, 킬리키아 총대주교청은 안텔리아스, 레바논에 위치해 있다. 킬리키아 아르메니아 국가의 상징인 사자는 오늘날까지 아르메니아 국가의 상징으로 남아 있으며, 아르메니아의 문장에 등장한다.

2. 1. 초기 이주와 정착

기원전 1세기, 티그라네스 2세 치하의 아르메니아 왕국은 레반트 지역의 광대한 영토를 정복했는데, 여기에는 킬리키아도 포함되어 있었다.[7] 기원전 83년, 내전으로 약화된 셀레우코스 제국의 그리스 귀족들은 아르메니아 왕에게 충성을 맹세했고, 티그라네스는 페니키아와 킬리키아를 정복하여 셀레우코스 제국을 사실상 멸망시켰다.[7]

7세기에 킬리키아는 아랍인의 침략으로 함락되어 정통 칼리파조에 완전히 편입되었다.[8] 그러나 칼리파조는 아나톨리아에서 영구적인 거점을 확보하지 못했고, 965년에 비잔틴 황제 니케포루스 2세에 의해 킬리키아가 재정복되었다. 칼리파조의 킬리키아 점령과 소아시아의 다른 지역 점령으로 인해 많은 아르메니아인들이 비잔틴 제국 서쪽으로 피난하여 보호를 요청하게 되었고, 이는 지역의 인구 불균형을 초래했다.[8]

1045년 그레이터 아르메니아가 비잔틴 제국에 공식 병합되고, 19년 후 셀주크 튀르크에게 정복당하면서 아르메니아인들의 킬리키아로의 두 번째 이주 물결이 일어났다.[10] 아르메니아인들은 바그라투니 왕조 아르메니아의 멸망 이후 아르메니아 고원에서 독립 국가를 재건할 수 없었고, 외국 점령 하에 남게 되었다. 1045년 정복 이후, 제국의 동부 지역을 재정착시키려는 비잔틴의 노력 속에 아르메니아인들의 킬리키아 이주는 더욱 심화되었고, 주요 사회 정치 운동으로 발전했다.[8]

1064년 알프 아르슬란이 이끄는 셀주크 튀르크족은 비잔틴이 지배하던 아르메니아의 아니를 점령하여 아나톨리아로 진격했다. 7년 후, 그들은 만지케르트 전투에서 황제 로마누스 4세 디오게네스의 군대를 격파하여 비잔틴에게 결정적인 승리를 거두었다. 알프 아르슬란의 후계자 말리크 샤 1세는 셀주크 대제국을 더욱 확장하고 아르메니아인들에게 가혹한 세금을 부과했다. 킬리키아의 파르세그의 간청으로 아르메니아인들은 부분적인 면제를 받았지만, 말리크의 뒤를 이은 총독들은 계속해서 세금을 부과했다.[8] 이로 인해 아르메니아인들은 비잔틴과 킬리키아로 피난하게 되었다.

10세기 전반까지 킬리키아는 아랍계의 지배 영토였지만, 963년 동로마 제국의 니케포로스 2세와의 전투에서 패배하여 킬리키아는 동로마 제국령이 되었다. 이때 동로마 제국은 이 지방을 총괄하는 장관으로 아르메니아인을 지정했다.

킬리키아 주민은 많은 수가 그리스인, 시리아인, 아랍인이었지만, 전반적으로 한산한 지역이었다. 여기에 잇달아 아르메니아인들이 이주해 오면서 킬리키아는 눈 깜짝할 사이에 아르메니아인 우세의 지역이 되어 갔다.

2. 2. 루벤 왕조의 성립과 발전

1071년 만지케르트 전투에서 동로마 제국이 셀주크 투르크에게 패배하면서 킬리키아 지역에도 투르크 군이 침입해 왔다. 이 무렵 동로마 제국은 셀주크 왕조의 침략에 시달려 킬리키아 통치에 신경 쓸 수 없게 되자, 킬리키아와 북 시리아 각지에서 아르메니아 유력자들에 의해 몇몇 소 군주국이 탄생했다. 이들은 크게 동로마 제국의 권위를 유지하려는 아르메니아계 관직자와 코카서스에서 이주해 온 민족주의 아르메니아 귀족으로 나눌 수 있다.[57][58][59]

이러한 소 군주국 중에서 킬리키아 북부, 토로스 산맥을 가로지르는 "킬리키아의 문" 동쪽 산중에 요새를 구축했던 루벤이 1080년에 소국을 수립했다. 그는 동로마 제국의 관리가 아닌, 코카서스 출신의 아르메니아 귀족으로, 바그라투니 왕조의 혈통을 이었다고 전해진다. 루벤은 마지막 바그라투니 아르메니아 왕 가기크 2세와 가까운 사이였으며, 가기크 2세가 비잔틴 황제의 요청으로 콘스탄티노폴리스로 갔을 때 동행하기도 했다. 그러나 가기크 2세는 그리스인들에게 암살당했고,[13] 루벤은 이에 반발하여 군대를 조직, 비잔틴 제국에 반란을 일으켰다.[14] 많은 아르메니아 영주와 귀족들이 합류하여 1080년, 독립 아르메니아 킬리키아 공국이 세워졌고, 이는 훗날 킬리키아 아르메니아 왕국의 토대가 되었다.[5] 루벤의 후손들은 루벤 왕조(Rubenid)라고 불렸다.[9]

1095년 루벤 1세가 사망한 후, 그의 아들 콘스탄틴 1세가 공국을 이끌었다. 킬리키아 안팎에는 헤툼 왕조(Hethumid)와 같이 여러 아르메니아 공국들이 있었는데, 헤툼 왕조는 킬리키아 관문 남서쪽에 위치하여 루벤 왕조와 경쟁 관계에 있었다.[12]

콘스탄틴 1세의 아들 토로스 1세는 1100년경에 즉위하여 비잔틴 제국 및 셀주크와 대립하며 영토를 확장했다. 그는 킬리키아의 수도를 타르수스에서 시스로 옮겼고,[16] 1112년에는 가기크 2세의 복수를 위해 키지스트라 성을 점령, 가기크 2세를 암살한 비잔틴 형제들을 살해했다.[14][15] 12세기 동안 루벤 왕자들은 이 지역의 지배권을 두고 비잔틴 제국과 경쟁하며 중앙 집권 정부를 이루어 나갔다.

레본 1세는 1129년에 즉위하여 킬리키아 해안 도시들을 통합, 아르메니아 상업의 주도권을 강화했다. 이 시기 킬리키아 아르메니아와 셀주크 투르크 간의 적대감은 계속되었고, 아르메니아와 안티오키아 공국 사이에도 갈등이 있었다.[14] 1137년, 킬리키아를 여전히 비잔틴 속주로 간주했던 요한 2세 콤네노스 황제의 비잔틴 제국은 킬리키아 평원의 대부분 도시들을 정복하고 레본 1세를 사로잡아 콘스탄티노플에 투옥했다. 레본 1세는 3년 후 감옥에서 사망했다.[15] 레본 1세의 둘째 아들 토로스 2세는 1141년에 탈출하여 킬리키아로 돌아와 비잔틴 제국과의 투쟁을 이끌었다. 1158년에는 마누엘 1세 콤네노스 황제에게 경의를 표하는 조약을 맺기도 했지만,[17] 대체로 비잔틴의 침략을 성공적으로 격퇴했다. 1151년경, 토로스 2세 통치 기간 동안 아르메니아 교회의 수장은 그의 교구를 흐롬클라로 옮겼다.[10]

2. 3. 십자군과의 관계

콘스탄틴 1세 통치 기간 동안 제1차 십자군이 일어났다. 서유럽 기독교 군대는 예루살렘으로 가는 길에 아나톨리아와 킬리키아를 통과했다. 킬리키아의 아르메니아인들은 프랑크 십자군 사이에서 강력한 동맹을 얻었는데, 그 지도자 고드프루아 드 부용은 아르메니아인들에게 구원자로 여겨졌다.[14] 콘스탄틴은 십자군의 도착을 킬리키아에 남아 있는 비잔틴 거점을 제거하여 킬리키아에 대한 자신의 통치를 공고히 할 일회성 기회로 보았다.[14] 십자군의 도움으로 그들은 킬리키아에서 비잔틴인과 투르크족을 몰아냈는데, 킬리키아에서의 직접적인 군사 행동과 안티오크, 에데사, 트리폴리에 십자군 국가를 건설함으로써 이를 달성했다.[15]

아르메니아인들은 십자군을 지원했는데, 교황 그레고리오 13세는 그의 ''Ecclesia Romanala''에서 다음과 같이 묘사했다.

아르메니아 동맹에 대한 감사를 표하기 위해 십자군은 콘스탄틴에게 백작과 남작의 칭호를 수여했다. 아르메니아인과 십자군 사이의 우호 관계는 빈번한 혼인으로 더욱 굳건해졌다. 예를 들어, 에데사의 조슬랭 1세는 콘스탄틴의 딸과 결혼했고, 고드프루아 드 부용의 형제인 보두앵은 콘스탄틴의 조카이자 그의 형제 토로스의 딸과 결혼했다.[14]

만지케르트 전투의 패배 이후, 동로마 제국은 셀주크 왕조에게 소아시아의 영토를 빼앗기고, 1095년 로마 교황을 통해 서방 국가에 원군을 요청한다. 당시 서방 국가에서는 장원제가 이루어져 있었지만, 바이킹의 활동이 잠잠해지면서 영주들 간의 다툼이 많았다. 그러던 중, 민중들 사이에서 성지 순례가 붐이었던 서유럽에서는 "이슬람이 예루살렘의 순례자를 학살하고 있다"는 유언비어가 퍼졌고, 제후와 기사, 순례 희망자들이 모여 제1차 십자군이 되어 출진한다. 그러나 콘스탄티노폴리스에 집결한 십자군은 이 지역의 정부와 민중에게 냉대받았고, 이를 계기로 십자군과 동로마 제국은 대립하게 된다.

셀주크 왕조를 비롯한 여러 세력에게 침략을 받던 아르메니아인에게 이러한 십자군은 그야말로 구세주였다. 가톨릭인 그들과 종파는 달랐지만, 셀주크군에 맞설 수 있는 세력일 뿐만 아니라, 아르메니아인에게는 눈엣가시인 동로마 제국과도 불화 상태였던 십자군은 그야말로 신의 사자로 여겨졌을 것이다. 아르메니아인은 그들을 아군으로 만들어 자신들의 통치를 굳건히 하려 한다.

여름의 혹서 속에서 물과 식량 부족을 견디며 아나톨리아 고원에서 셀주크군을 격파하고, 시리아의 안티오키아를 향해 동진해 온 십자군은 1097년 9월경에 타르소스 산맥의 북서쪽에 도착한다. 여기서 대다수의 십자군 기사 제후들은 가장 빠르면서도 험난한 길인 킬리키아의 문을 피해 카파도키아로 진군한다. 그곳에서 이 지역으로 이주해 있던 아르메니아인들은 그들의 방문을 열렬히 환영하며, 식량 등의 물자를 지원했다. 또한 십자군은 아르메니아인이 있는 도시를 포위하고 있던 셀주크군을 몰아내기도 했다.

한편, 부로뉴의 보두앵과 타란토 공작 보에몽의 조카 탕크레드는 우회로 제안이 동로마 제국의 길 안내인에 의한 것이었기에 반대하여, 각자 독자적으로 군대를 이끌고 킬리키아의 문으로 진군해 나간다.[60] 그들은 타르소스와 아다나 등 킬리키아 평야부에 있는 성채 등에 주둔하고 있던 셀주크군을 제거한 후 십자군 본대와 합류하기 위해 동쪽으로 떠난다.

아르메니아인과 십자군은 이후 2세기 동안 동맹이자 라이벌 관계였다. 종종 아르메니아 남작과 왕의 초청으로 십자군은 바그라스, 트라페삭, 톱라칼레, 하루니아, 셀레프키아, 아무다, 사르반디카르를 포함하여 왕국의 국경 지역과 그 안에서 다양한 기간 동안 성을 유지했다.[5]

2. 4. 몽골 제국과의 관계

1243년, 쾨세 다으 전투에서 셀주크 왕조를 압승한 몽골 제국군은 아르메니아 왕국을 황폐하게 만들었지만, 헤툼 1세가 몽골과 동맹을 맺은 덕분에 킬리키아는 무사할 수 있었다.[63] 1247년, 헤툼 1세는 왕제 스움바트를 몽골의 수도 카라코룸에 보내 킬리키아의 독립 보장과 셀주크 왕조로부터 킬리키아 영토 반환을 약속받았다.[63] 1253년에는 헤툼 1세가 직접 카라코룸을 방문하여 뭉케 칸으로부터 킬리키아의 면세와 아르메니아 사도 교회의 자유를 보장받았다.[63] 킬리키아 군은 훌라구 휘하에서 몽골의 지중해 정복에 기여했으며, 알레포에서 일어난 무슬림 학살에 관여한 것으로 알려져 있다.[63]아이유브 왕조가 멸망하고 맘루크 왕조가 이집트와 팔레스타인의 지배권을 장악하면서, 킬리키아는 카파도키아와 메소포타미아의 교역로를 차단하는 방식으로 맘루크의 표적이 되었다.[63] 1266년, 맘루크 왕조의 술탄 바이바르스는 킬리키아에 항복을 권고했지만, 헤툼 1세는 이를 거부하고 일 칸국에 구원을 요청하러 떠났다.[63] 그 사이 맘루크 군은 킬리키아를 공격했고, 칼라운이 이끄는 기마 군단에 의해 헤툼의 두 아들 중 한 명은 전사하고 다른 한 명은 포로로 잡혔다.[63] 헤툼 1세는 막대한 몸값을 지불하여 아들을 되찾았고, 더 많은 요새를 맘루크 왕조에 넘겨주어야 했다.[63]

1299년 여름, 헤툼 2세는 맘루크의 공격 위협에 직면하여 페르시아의 몽골 칸 가잔에게 지원을 요청했다.[33] 가잔은 시리아로 진군하여 키프로스의 프랑크인(키프로스 왕, 템플 기사, 구호 기사단, 독일 기사단)에게 맘루크 공격에 참여할 것을 요청했다.[33] 몽골군은 알레포를 점령했고, 헤툼 왕과 합류했다.[33] 헤툼 왕의 군대에는 아르메니아 왕국의 템플 기사단과 구호 기사단이 포함되어 있었고, 이들은 나머지 공세에 참여했다.[33] 연합군은 1299년 12월 23일 와디 알-카잔다르 전투에서 맘루크를 격파했다.[33] 그러나 몽골군 대부분은 철수해야 했고, 맘루크는 1300년 5월에 이 지역을 다시 점령했다.

1303년, 몽골군은 아르메니아인과 함께 더 많은 수(약 80,000명)로 시리아를 다시 정복하려 했으나, 1303년 3월 30일 호므스에서, 그리고 1303년 4월 21일 다마스쿠스 남쪽의 샤카브 전투에서 패배했다.[34] 이는 시리아에 대한 마지막 주요 몽골 침공으로 여겨진다.[35] 1304년 5월 10일 가잔이 사망하면서, 성지 재정복의 희망도 함께 사라졌다.

헤툼 2세는 16세 조카 레본 3세에게 양위하고 프란체스코회 수도사가 되었으나, 맘루크 군대로부터 킬리키아를 방어하기 위해 수도원에서 나와 레본을 도왔고, 바그라스 근처에서 맘루크를 격파했다.[36] 1307년, 현 국왕과 전 국왕은 아나자르바 외곽에 있는 몽골 대표 불라르구의 진영에서 만났는데, 최근 이슬람으로 개종한 불라르구는 아르메니아 대표 전체를 살해했다.[37] 헤툼의 형제인 오신은 즉시 불라르구에 맞서 복수하기 위해 진군하여 그를 물리치고 킬리키아에서 쫓아냈다.[38] 불라르구는 아르메니아인들의 요청에 의해 올제이투에게 처형되었다.[38] 오신은 타르수스로 돌아와 킬리키아 아르메니아의 새로운 왕으로 즉위했다.[36]

2. 5. 맘루크 왕조와의 전쟁과 멸망

1266년, 맘루크 왕조의 술탄 바이바르스는 킬리키아에 항복을 권고했지만, 헤툼 1세는 이를 거부하고 일 칸국에 구원을 요청하러 떠났다. 그러나 그 사이에 칼라운이 이끄는 맘루크 군이 킬리키아를 공략하여 헤툼의 두 아들 중 한 명은 전사하고, 다른 한 명은 포로로 잡혔다. 헤툼 1세는 막대한 몸값을 지불하여 아들을 되찾았고, 더 많은 요새를 맘루크 왕조에 넘겨주었다.[63]1269년 헤툼 1세는 퇴위하고, 아들 레본이 레본 3세가 되었다. 맘루크 왕조는 신종했음에도 킬리키아에 대한 공격을 계속했다. 1275년의 침공에서는 수도 타르수스의 왕궁과 대성당이 불탔고, 저항하지 않은 아르메니아인 15,000명이 학살되었으며, 10,000명이 이집트로 끌려갔다. 아야스라는 마을은 주민 대부분이 사망했다.

1281년 제2차 홈스 전투에서 몽골군이 맘루크군에게 대패하자, 맘루크 왕조는 일방적인 휴전을 요청했다. 1285년에는 술탄이 된 칼라운에 의해 가혹한 휴전 협정이 부과되었다. 킬리키아는 많은 요새를 할양했고, 새로운 방어 시설을 건설해서는 안 되었으며, 로마 가톨릭 교회의 경제 봉쇄를 깨는 이집트와의 무역을 강요당했고, 매년 100만 디나르의 배상금까지 부과받았다. 협정을 맺었음에도 맘루크군은 수시로 킬리키아에서 약탈을 반복했다. 1292년의 침공에서는 아르메니아 사도 교회의 총대주교좌가 이전되었고, 몇몇 도시가 버려졌다.

1293년 레본 3세의 뒤를 이었던 아들 헤투 2세는 동생 토로스 3세에게 양위하고 수도사가 되었다. 그렇지만, 이후에도 그는 건재하여, 수도원 안에서 맘루크 왕조의 아딜 키트부가를 상대로, 끌려간 사람들을 해방하도록 협상했다.

궁정 내부에서도 혼란이 이어져 왕이 번갈아 바뀌는 가운데, 1299년에 복위한 헤투 2세는 일 칸국의 가잔 칸에게 지원을 요청했고, 일 칸-킬리키아 연합군은 시리아에서 맘루크군과 대결했다. 이 연합군에는 키프로스의 십자군 세력 (키프로스 왕국군, 성 요한 기사단, 템플 기사단, 독일 기사단 등)도 참가했다. 이 전투에서 맘루크군이 패주했지만, 희생자는 몽골군이 압도적으로 많았고, 3년간의 전투를 거쳐 시리아는 맘루크 왕조가 방어를 굳히게 되었다.

헤투 2세는 조카 레본 4세에게 양위했지만, 1307년에는 그와 함께 킬리키아 내에 주둔하는 일 칸국의 장군 빌라르구와 면회했다. 이미 일 칸국은 이슬람 왕조로 변해가고 있었고, 빌라르구도 아르메니아인을 학살한 인물 중 하나였다. 헤투 2세의 동생 오신은 이에 격노하여 군사를 이끌고 일 칸군을 킬리키아에서 몰아냈다. 타르수스로 개선한 오신은 헤투와 레본을 몰아내고 대관식을 거행했다.

헤투 왕조는 오신의 다음 대 레본 5세까지 이어진다. 그는 루지냥 왕조 키프로스와 동맹을 맺었지만, 결국 맘루크 왕조의 습격을 막을 수 없었고, 분노한 군중에 의해 살해되었다.

2. 6. 멸망 이후

맘루크가 킬리키아를 점령했지만, 그들은 이를 유지할 수 없었다. 튀르크 부족들이 그곳에 정착하면서, 티무르가 이끄는 킬리키아 정복으로 이어졌다. 그 결과, 3만 명의 부유한 아르메니아인들이 킬리키아를 떠나 1489년까지 루시냥 왕조가 통치하던 키프로스에 정착했다.[44] 많은 상인 가문들 또한 서쪽으로 도망쳐 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 폴란드, 그리고 스페인에 있는 기존의 디아스포라 공동체를 창설하거나 합류했다.[50] 킬리키아에는 더 소박한 아르메니아인들만이 남았다. 그럼에도 불구하고 그들은 튀르크 통치 기간 동안 이 지역에서 기반을 유지했다.16세기에 킬리키아는 오스만의 지배 하에 들어갔고, 17세기에 공식적으로 아다나 빌라예트로 알려지게 되었다. 킬리키아는 오스만 아르메니아인들에게 가장 중요한 지역 중 하나였는데, 수년 동안 아르메니아적 특성을 잘 보존했기 때문이다.[48][50] 1909년, 킬리키아 아르메니아인들은 아다나에서 학살되었다.[48] 남아있는 킬리키아 아르메니아인들의 후손들은 아르메니아 디아스포라로 흩어졌고, 킬리키아 총대주교청은 안텔리아스, 레바논에 위치해 있다. 킬리키아 아르메니아 국가의 상징인 사자는 오늘날까지 아르메니아 국가의 상징으로 남아 있으며, 아르메니아의 문장에 등장한다.

3. 정치

레본 2세는 비잔틴 제국이 이전의 왕들을 공작이 아닌 진정한 법적 왕으로 인정하지 않았기 때문에 킬리키아의 첫 번째 왕으로 여겨진다.[18] 그는 1187년에 왕위에 올라 셀주크와 싸워 영토를 확장하고 지중해 해안선을 두 배로 늘렸다.[18] 제3차 십자군 당시, 신성 로마 제국 황제들의 지원을 받아 공국의 지위를 왕국으로 격상시켰다. 1198년 1월 6일, 타르수스 대성당에서 성대한 대관식을 거행하고 레온 1세로서 킬리키아 아르메니아의 첫 번째 왕이 되었다.[20] 그는 웅장왕 레온으로 불리며 킬리키아 아르메니아의 국가 형성에 크게 기여했다.[5]

1219년, 레이몽-루펜의 왕위 주장 실패 후, 레온 1세의 딸 자벨이 여왕으로 선포되었고, 바베론의 콘스탄틴이 섭정이 되었다.[23] 콘스탄틴은 안티오키아의 보에몽 4세와 동맹을 맺었지만, 그의 아들 필리프는 아르메니아인들에게 너무 "라틴"스러웠기 때문에 1224년에 독살당했다.[23] 자벨은 1226년에 콘스탄틴의 아들 헤툼과 결혼했고, 헤툼은 헤툼 1세로 공동 통치자가 되었다.

1341년 레본 4세가 암살된 후, 그의 사촌인 키프로스 왕국 왕자 고스탄딘 4세가 즉위했다. 그는 프랑스 출신 십자군 기사 기 드 뤼지냥의 후손으로 가톨릭 신앙과 서유럽의 상식을 도입하려 했으나, 농민들의 반발로 분쟁이 빈번하게 발생했다. 1343년 맘루크 왕조의 침공이 재개되었고, 1375년 주요 도시가 함락되면서 킬리키아 아르메니아 왕국은 멸망했다.

고스탄딘 4세의 조카이자 아르메니아 왕이었던 레본 6세는 1393년 파리에서 사망했다. 이후 킬리키아 아르메니아 왕의 칭호는 키프로스 왕 자크 1세가 계승했고, 사보이아 가문이 이를 유지하고 있다.

3. 1. 왕조

킬리키아 아르메니아 왕국은 루벤 왕조, 헤툼 왕조, 루시냥 왕조가 통치했다.11세기 후반, 셀주크 투르크의 침입으로 동로마 제국의 세력이 약해지자, 킬리키아 각지에서 아르메니아계 소 군주국들이 등장했다. 이들은 동로마 제국의 관리와 코카서스 출신 아르메니아 귀족으로 나뉘었는데, 이 중 루벤 1세가 1080년에 세운 소국이 루벤 왕조의 기원이 되었다. 루벤 왕조는 킬리키아 북부의 요충지를 기반으로 점차 세력을 확장했다.

레온 2세는 1198년 타르수스 대성당에서 대관식을 갖고 레온 1세로서 킬리키아 아르메니아의 첫 번째 왕이 되었다.[20] 1219년 레온 1세의 딸 자벨 여왕과 헤툼 가문 출신 헤툼 1세의 결혼으로 루벤 왕조는 헤툼 왕조로 이어졌다.

헤툼 왕조는 몽골 제국과의 협력을 통해 맘루크 술탄국의 위협에 맞섰다. 헤툼 1세는 1247년 동맹을 위해 카라코룸을 방문했고, 1253년에는 뭉케 칸을 직접 만나기도 했다.[19] 그러나 맘루크의 지속적인 공격과 내부 갈등으로 인해 헤툼 왕조는 1341년 레본 4세의 암살로 막을 내렸다.

이후 키프로스 왕국의 루시냥 왕조 출신 고스탄딘 4세가 왕위에 올랐으나, 1375년 맘루크의 침입으로 킬리키아 아르메니아 왕국은 멸망했다.

3. 1. 1. 루벤 왕조

1080년, 바그라투니 아르메니아 왕 가기크 2세와 가까운 관계였던 루벤 1세는 킬리키아에서 비잔틴 제국에 대항하여 독립적인 아르메니아 공국을 세웠다.[14] 이 공국은 훗날 킬리키아 아르메니아 왕국의 기반이 되었으며, 그의 후손들은 루벤 왕조(Rubenid)로 불렸다.[9]루벤 1세 사후, 그의 아들 콘스탄틴 1세가 공국을 이끌었다. 킬리키아에는 헤툼 왕조 등 다른 아르메니아 공국들도 존재했는데, 이들은 루벤 왕조와 경쟁 관계에 있었다.[12]

콘스탄틴 1세의 아들 토로스 1세는 1100년경에 즉위하여 비잔틴 제국 및 셀주크와 대립하며 영토를 확장했다. 그는 수도를 타르수스에서 시스로 옮기고,[16] 1112년에는 가기크 2세의 복수를 위해 키지스트라 성을 점령했다.[14][15] 12세기 동안 루벤 왕조는 킬리키아에서 중앙 집권적인 세력으로 성장했다.

레본 1세는 1129년에 즉위하여 킬리키아 해안 도시들을 통합하고 아르메니아 상업의 주도권을 강화했다. 그러나 1137년, 요한 2세 콤네노스 황제가 이끄는 비잔틴 제국에게 패배하여 포로로 잡혔고, 3년 후 감옥에서 사망했다.[15] 그의 아들 토로스 2세는 1141년에 탈출하여 비잔틴 제국과의 투쟁을 이끌었지만, 1158년에는 마누엘 1세 콤네노스 황제에게 경의를 표했다.[17]

레본 2세는 킬리키아 공국의 지위를 왕국으로 격상시키기 위해 노력했다. 그는 1187년에 왕위에 올라 셀주크와 싸워 영토를 확장하고 지중해 해안선을 두 배로 늘렸다.[18] 제3차 십자군 당시, 그는 신성 로마 제국 황제들의 지원을 받아 공국의 지위를 왕국으로 격상시켰다. 1198년 1월 6일, 타르수스 대성당에서 성대한 대관식을 거행하고 레온 1세로서 아르메니아 킬리키아의 첫 번째 왕이 되었다.[20] 그는 웅장왕 레온으로 불리며 킬리키아 아르메니아의 국가 형성에 크게 기여했다.[5]

1219년, 레이몽-루펜의 왕위 주장 실패 후, 레온 1세의 딸 자벨이 여왕으로 선포되었고, 바베론의 콘스탄틴이 섭정이 되었다.[23] 콘스탄틴은 안티오키아의 보에몽 4세와 동맹을 맺었지만, 그의 아들 필리프는 아르메니아인들에게 너무 "라틴"스러웠기 때문에 1224년에 독살당했다.[23] 자벨은 1226년에 콘스탄틴의 아들 헤툼과 결혼했고, 헤툼은 헤툼 1세로 공동 통치자가 되었다.

3. 1. 2. 헤툼 왕조

헤툼 가문은 11세기까지 주로 타우루스 산맥 고지대인 서부 킬리키아에 정착했다. 람프론과 파페르/바베론은 그들의 주요 왕조 성으로, 킬리키아 관문과 타르수스로 가는 전략적 도로를 통제했다.[5]

킬리키아의 두 주요 왕조, 루벤 가문과 헤툼 가문의 결혼으로 두 가문이 통합되면서 한 세기 동안의 왕조 및 영토 경쟁이 종식되었고, 헤툼 가문이 킬리키아 아르메니아에서 정치적 지배의 최전선에 서게 되었다.[23] 1226년 헤툼 1세의 즉위는 킬리키아 아르메니아의 통일 왕조 왕국의 시작을 알렸다.

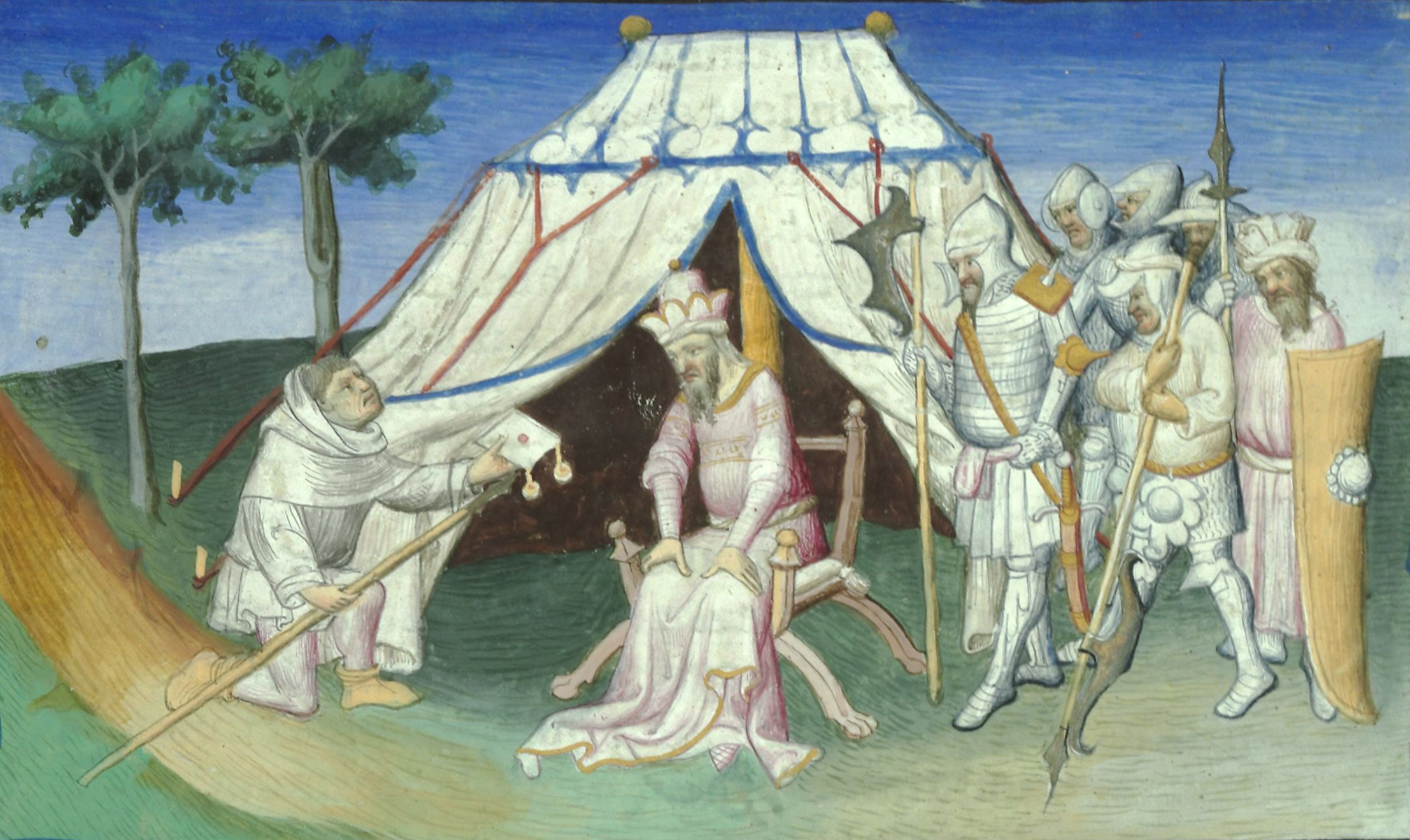

thumb의 몽골 궁정에서 헤툼 1세(앉아 있음)가 "몽골의 경의를 받다".[24] 코리코스의 하이톤, 1307년.]]

자벨과 헤툼의 통치 기간 동안, 몽골 제국은 칭기즈 칸과 그의 후계자 오고타이 칸 아래에서 급속도로 팽창하여 중앙 아시아에서 중동에 이르러 메소포타미아와 시리아를 정복하며 이집트까지 진출했다.[23] 1243년 6월 26일, 쾨세 다그 전투에서 셀주크 투르크에 결정적인 승리를 거두었다.[25] 몽골의 정복은 대 아르메니아에게는 재앙이었지만, 킬리키아에게는 그렇지 않았다. 헤툼이 선제적으로 몽골과 협력하기로 선택했기 때문이다. 1247년 그는 동맹을 협상하기 위해 그의 형제 슴바트를 카라코룸의 몽골 궁정에 보냈다. 1250년 슴바트는 킬리키아의 통합을 보장하는 협정과 셀주크족에게 빼앗긴 요새를 재탈환하기 위한 몽골의 지원 약속을 가지고 돌아왔다.[26] 1253년, 헤툼은 직접 카라코룸에서 새로운 몽골 통치자 뭉케 칸을 방문했다. 그는 큰 영예를 받았으며 몽골 영토에 위치한 아르메니아 교회와 수도원의 면세가 약속되었다.[19] 헤툼과 그의 군대는 1259년부터 1260년까지 무슬림 시리아 정복과 알레포와 다마스쿠스 점령에서 훌라구의 몽골 깃발 아래에서 싸웠다.[27] 아랍 역사가들에 따르면, 훌라구의 알레포 정복 동안 헤툼과 그의 군대는 주요 모스크와 인근 지역 및 수크에서 학살과 방화의 책임을 졌다.[25]

한편, 이집트의 맘루크 술탄국은 아이유브 왕조를 대체하고 있었다.[28] 1250년과 1253년에 각각 이집트와 팔레스타인을 장악했으며, 아이유브 및 아바스 정부의 몽골 파괴로 인해 발생한 공백을 메웠다.[25] 킬리키아 아르메니아는 마라시와 베헤스니를 포함하여 카파도키아, 메소포타미아, 시리아 국경의 중요한 무역로를 가로지르는 토지를 확장하고 회복했으며, 이는 아르메니아 왕국을 잠재적인 맘루크 표적으로 만들었다.[25] 1266년, 바이바르스는 중동에서 십자군 국가들을 몰아내려는 의도로 전장에 나섰다.[28] 같은 해, 그는 헤툼 1세에게 몽골에서 맘루크로 충성을 바꾸고, 아르메니아 왕이 몽골에 굴복하여 획득한 영토와 요새를 맘루크에게 반환하도록 소환했다. 헤툼은 군사적 지원을 얻기 위해 페르시아에 있는 일 칸국의 몽골 궁정에 갔지만, 그가 부재한 동안 맘루크는 킬리키아 아르메니아를 침공했다. 헤툼의 아들 토로스와 레본은 나라를 지키기 위해 남겨졌다. 마리의 재앙 동안, 알 만수르 알리와 칼라운 휘하의 맘루크는 아르메니아 군대를 덮쳐 토로스를 죽이고 레본을 포로로 잡았다. 시스는 약탈당하고 불탔으며, 수천 명의 아르메니아인이 학살당하고 4만 명이 포로로 잡혀갔다.[30] 헤툼은 높은 가격으로 레본을 몸값을 치르고 맘루크에게 많은 요새와 많은 돈을 넘겨주었다.

1269년, 헤툼 1세는 아들 레온 2세에게 양위했고, 레온 2세는 맘루크에게 많은 연간 조공을 지불했다. 조공에도 불구하고 맘루크는 몇 년마다 킬리키아를 계속 공격했다. 1275년, 술탄의 아미르가 이끄는 군대가 구실 없이 침공했고 저항할 수단이 없는 아르메니아인들과 맞섰다. 타르수스 시가 점령되었고, 왕궁과 성 소피아 교회가 불탔으며, 국고가 약탈당하고 15,000명의 민간인이 사망했으며 10,000명이 이집트로 포로로 잡혀갔다. 아야스의 거의 모든 인구, 아르메니아인, 프랑크인이 사망했다.[28]

1281년, 제2차 호므스 전투에서 맘루크군이 멍케 테무르 휘하의 몽골군과 아르메니아군을 상대로 승리한 후, 아르메니아는 휴전을 강요받았다. 1285년, 칼라운의 강력한 공세 이후, 가혹한 조건으로 10년 휴전에 서명해야 했다. 아르메니아는 맘루크에게 많은 요새를 할양해야 했고, 방어 요새를 재건하는 것이 금지되었다. 킬리키아 아르메니아는 교황이 부과한 무역 제재를 우회하여 이집트와 무역을 해야 했다. 맘루크는 아르메니아로부터 연간 의 조공을 받기로 했다.[31] 1292년, 아크레에서 예루살렘 왕국의 잔존 세력을 정복한 알 아슈라프 칼릴의 침략을 받았다. 흐롬클라는 약탈당했고, 카톨리코스는 시스로 이동해야 했다. 헤툼은 베헤스니, 마라쉬, 텔 함둔을 투르크에게 넘겨주어야 했다. 1293년, 그는 동생 토로스 3세에게 양위하고 마미스트라 수도원에 들어갔다.

1299년 여름, 헤툼 2세는 맘루크의 공격 위협에 직면하여 페르시아의 몽골 칸 가잔에게 지원을 요청했다. 가잔은 시리아로 진군하여 키프로스의 프랑크인에게 맘루크에 대한 공격에 참여할 것을 요청했다. 몽골군은 알레포를 점령했고, 헤툼 왕과 합류했다. 그의 군대에는 아르메니아 왕국의 템플 기사단과 구호 기사단이 포함되어 있었고, 이들은 나머지 공세에 참여했다.[33] 연합군은 1299년 12월 23일 와디 알-카잔다르 전투에서 맘루크를 격파했다.[33] 그 후 몽골군 대부분은 철수해야 했다. 그들이 부재한 동안, 맘루크는 재정비하여 1300년 5월에 이 지역을 다시 점령했다.

1303년, 몽골군과 아르메니아군은 시리아를 다시 정복하려 했으나, 1303년 3월 30일 호므스에서, 그리고 1303년 4월 21일 다마스쿠스 남쪽의 샤카브 전투에서 패배했다.[34] 이는 시리아에 대한 마지막 주요 몽골 침공으로 여겨진다.[35] 1304년 5월 10일 가잔이 사망했을 때, 성지 재정복의 모든 희망도 함께 사라졌다.

헤툼 2세는 조카 레본 3세에게 양위하고 프란체스코회 수도사가 되었다. 그러나 그는 맘루크 군대로부터 킬리키아를 방어하기 위해 수도원에서 나와 레본을 도왔고, 바그라스 근처에서 맘루크를 격파했다.[36] 1307년, 현 국왕과 전 국왕은 아나자르바 외곽에 있는 몽골 대표 불라르구의 진영에서 만났다. 최근 이슬람으로 개종한 불라르구는 아르메니아 대표 전체를 살해했다.[37] 헤툼의 형제 오신은 즉시 불라르구에 맞서 복수하기 위해 진군하여 그를 물리치고 킬리키아에서 쫓아냈다. 불라르구는 아르메니아인들의 요청에 의해 올제이투에게 처형되었다.[38] 오신은 타르수스로 돌아와 킬리키아 아르메니아의 새로운 왕으로 즉위했다.[36]

헤툼 왕조는 1341년 레본 4세가 암살될 때까지 불안정한 킬리키아를 계속 통치했다. 레본 4세는 루시냥 왕조가 통치하던 키프로스 왕국과 동맹을 맺었지만, 맘루크의 공격을 막을 수 없었다.[39]

3. 1. 3. 루시냥 왕조

레본 4세가 1341년에 암살된 후, 키프로스 왕국의 루시냥 왕조 출신 고스탄딘 4세가 왕위에 올랐다.[39] 그는 맘루크 왕조의 침입에 맞서 킬리키아 아르메니아를 통치했지만, 결국 1375년 맘루크 왕조의 침입으로 킬리키아 아르메니아 왕국은 멸망했다.3. 2. 통치 구조

킬리키아 아르메니아 왕국의 통치 구조는 서유럽의 봉건제와 유사했다. 왕은 국가의 최고 통치자였으며, 귀족들은 왕에게 충성을 맹세하고 봉토를 받았다. 귀족들은 '바론(baron)'과 '경무관(constable)' 등의 서구식 칭호를 사용했다.4. 사회

킬리키아 아르메니아 왕국은 아르메니아인이 주류였지만, 그리스인, 유대인, 무슬림 등 다양한 민족이 함께 살았던 사회였다.[44] 11세기에는 외세의 침략으로 많은 아르메니아인들이 킬리키아 지역으로 이주해 오면서, 아르메니아인이 다수를 차지하게 되었다.[59]

맘루크의 침략과 왕국 멸망 이후, 많은 아르메니아인들이 키프로스를 비롯한 유럽 각지로 이주했고,[44][50] 킬리키아에 남은 아르메니아인들은 오스만 제국 시기에도 정체성을 유지했다.[50][48]

킬리키아 아르메니아 왕국은 유럽, 특히 프랑스와의 교류를 통해 서유럽 문화의 영향을 많이 받았다.[49] 킬리키아 귀족들은 기사도, 패션, 프랑스식 이름 등을 받아들였고,[49] 사회 구조도 서구 봉건제와 유사해졌다.[50] '남작', '경무관'과 같은 서구식 칭호가 사용되었고,[50][49] 유럽식 마상 시합과 토너먼트도 인기를 얻었다.[49] 아르메니아어에도 서구의 영향을 받은 새로운 문자와 단어들이 도입되었다.[49]

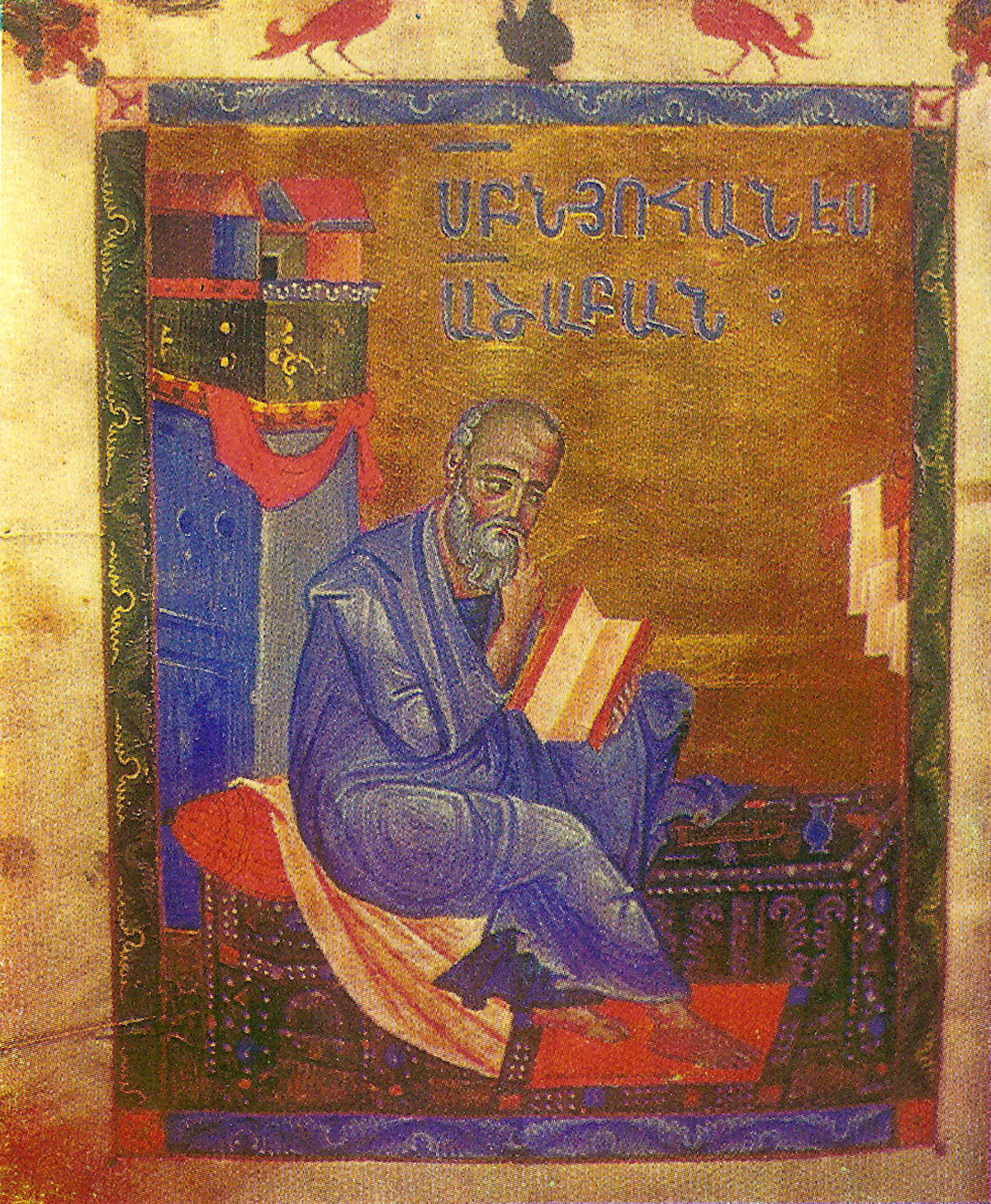

킬리키아 아르메니아는 서구에 영향을 주기도 했다. 킬리키아 아르메니아인들은 십자군에게 건축 기술 등을 전수했는데,[51] 특히 아르메니아 성곽 건축은 유럽인들에게 큰 영향을 주었다.[52] 킬리키아 시대에는 토로스 로슬린과 같은 예술가들이 활동하기도 했다.[50]

4. 1. 인구 구성

킬리키아 아르메니아 왕국의 인구는 아르메니아인이 주류를 이루었지만, 그리스인, 유대인, 무슬림 및 유럽인 등 다양한 민족으로 구성되었다.[44] 지배 계층은 주로 아르메니아인들이 차지했다. 11세기에는 잇따른 외세의 침략으로 많은 아르메니아인들이 킬리키아와 그 동부의 시리아 북부, 카파도키아, 소아시아 등으로 이주해왔다. 당시 킬리키아에는 그리스인, 시리아인, 아랍인들이 있었지만 전반적으로 인구가 적은 지역이었고, 아르메니아인들이 이주해 오면서 아르메니아인이 다수를 차지하게 되었다. 이들은 농민, 상인, 귀족 등 다양한 신분으로 구성되어 있었다.[59]14세기 루지냥 왕조 시대에는 로마 가톨릭 교회의 영향력이 커지면서 종교적 갈등이 발생하기도 했다. 아르메니아 귀족들은 대체로 가톨릭과 유럽 방식을 받아들였지만, 농민들은 변화에 반대하여 내전으로 이어졌다.[44]

맘루크의 침략과 왕국의 멸망 이후, 많은 아르메니아인들이 키프로스를 비롯한 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 폴란드, 스페인 등지로 이주했다.[44][50] 킬리키아에 남은 아르메니아인들은 오스만 제국 시기에도 아르메니아인으로서의 정체성을 유지했으며,[50][48] 1909년 아다나 학살을 겪기도 했다.[48] 킬리키아 아르메니아인들의 후손들은 현재 아르메니아 디아스포라를 형성하여 전 세계에 퍼져 있으며, 킬리키아 총대주교청은 레바논의 안텔리아스에 위치해 있다.

4. 2. 문화

킬리키아 아르메니아 왕국은 다민족 국가였으며, 유럽, 특히 프랑스와의 상업적, 정치적 연계를 통해 아르메니아 문화에 중요한 새로운 영향을 가져왔다.[49] 킬리키아 귀족들은 기사도, 패션, 프랑스식 기독교 이름 사용 등 서유럽 생활의 많은 측면을 받아들였다.[49] 킬리키아 사회 구조는 아르메니아의 전통적인 ''나하라르'' 시스템보다 서구 봉건제와 더 유사해졌다.[50] 킬리키아 시대에는 ''남작''과 ''경무관''과 같은 서구식 칭호가 아르메니아식 칭호인 ''나하라르''와 ''스파라페트''를 대체했다.[50][49]아르메니아 귀족의 기사 작위 수여에는 유럽 전통이 채택되었고, 유럽과 유사한 마상 시합과 토너먼트가 킬리키아 아르메니아에서 인기를 얻었다. 킬리키아 아르메니아에 대한 서구의 영향력은 두 개의 새로운 문자(Ֆ ֆ = "f" 및 Օ օ = "o")와 다양한 라틴어 기반 단어의 아르메니아어로의 통합으로도 반영되었다.[49]

대부분의 일반 아르메니아인들은 로마 가톨릭교나 그리스 정교로의 개종을 탐탁지 않게 여겼다. 그러나 문화적 영향은 일방적인 것만은 아니었다. 킬리키아 아르메니아인들은 서방으로 돌아가는 십자군에게 중요한 영향을 미쳤으며, 특히 그들의 건축 전통에서 두드러졌다. 유럽인들은 십자군 국가의 아르메니아 석공으로부터 배운 아르메니아 성곽 건축의 요소와 교회 건축의 일부 요소를 통합했다.[51] 대부분의 아르메니아 성은 암석 고지의 비전형적인 사용을 했으며, 크라크 데 슈발리에와 마르가브의 호스피탈 기사단 성과 유사한 곡선 벽과 둥근 탑을 특징으로 했다.[52] 킬리키아 시대에는 토로스 로슬린의 삽화 등 아르메니아 예술의 몇 가지 중요한 사례가 만들어졌으며, 그는 13세기에 흐롬클라에서 활동했다.[50]

5. 경제

킬리키아 아르메니아는 지중해 동쪽에 위치하여 중앙아시아와 페르시아만을 잇는 무역로의 교차점이었다. 이러한 지리적 이점 덕분에 킬리키아는 향신료 무역을 비롯하여 가축, 가죽, 양모, 면화 등 다양한 상품의 교역 중심지로 번성했다. 또한 목재, 곡물, 와인, 건포도, 생사 등을 수출하고 서유럽의 옷감과 금속 제품을 수입했다.

레본 왕 시대에 킬리키아 경제는 서유럽과의 긴밀한 협력을 통해 크게 발전했다. 피사, 제노바, 베네치아 등 이탈리아 도시 국가들과 무역 협정을 맺고, 세금 면제 등의 특권을 부여하여 상업 활동을 장려했다. 아야스, 코리코스, 몹수에스티아 등의 항구는 경제와 방어에 중요한 역할을 했다. 특히 몹수에스티아는 피라무스 강을 통해 지중해로 연결되는 항구이자 제노바인에게 허가된 창고가 있는 곳이었다. 유럽 상인 공동체가 형성되어 자체 교회, 법정, 무역 회사를 운영하기도 했다.

킬리키아 귀족 사회에서 프랑스어가 널리 사용되었던 반면, 상업 분야에서는 이탈리아 도시 국가들의 영향으로 이탈리아어가 널리 사용되었다. 마르코 폴로가 1271년 아야스에서 중국으로 가는 여정을 시작한 것도 이러한 배경에서였다.

13세기 토로스 통치 시기에는 킬리키아 아르메니아가 자체 동전을 주조하기 시작했다. ''드람''과 ''타그보린''이라 불리는 금화와 은화가 시스와 타르수스의 왕립 조폐창에서 주조되었으며, 이탈리아, 그리스, 아랍, 프랑스 등 다양한 국가의 동전도 함께 통용되었다.[50]

5. 1. 무역

킬리키아 아르메니아는 지중해 동부 해안의 전략적 요충지에 위치하여 번영한 국가였다. 이곳은 중앙 아시아와 페르시아 만을 지중해와 연결하는 많은 무역로의 교차점에 있었다. 따라서 왕국은 향신료 무역뿐만 아니라 가축, 가죽, 양모, 면화 교역에도 중요했다.[50] 또한 목재, 곡물, 와인, 건포도, 생 실크와 같은 중요한 제품도 이 나라에서 수출되었으며, 서방에서 완성된 옷감과 금속 제품을 구할 수 있었다.[50]레본 왕 치세 동안 킬리키아 아르메니아의 경제는 크게 발전하여 서유럽과 밀접하게 통합되었다. 그는 피사, 제노바, 베네치아는 물론 프랑스인과 카탈루냐인과도 협정을 맺고 그들의 사업에 대한 대가로 세금 면제와 같은 특권을 부여했다.[5] 아르메니아 왕국의 세 주요 항구는 경제와 방어에 필수적이었는데, 아야스, 코리코스의 요새화된 해안 지역과 몹수에스티아의 강변 무역 중심지였다. 몹수에스티아는 두 개의 전략적인 대상 루트에 위치해 있었으며, 피라무스 강에서 지중해로 가는 마지막 완전한 항해 가능 항구이자 아르메니아인들이 제노바인에게 허가한 창고가 있는 곳이었다.[5] 중요한 유럽 상인 공동체와 식민지가 생겨났고, 자체 교회, 법정, 무역 회사를 갖추었다.[53] 프랑스어가 킬리키아 귀족들의 두 번째 언어가 되면서 킬리키아 상업의 두 번째 언어는 세 이탈리아 도시 국가의 광범위한 킬리키아 경제 참여로 인해 이탈리아어가 되었다.[50] 예를 들어, 마르코 폴로는 1271년에 아야스에서 중국으로 가는 여정을 시작했다.[53]

13세기에 토로스 통치 하에 킬리키아 아르메니아는 이미 자체 동전을 주조했다. ''드람''과 ''타그보린''이라고 불리는 금화와 은화는 시스와 타르수스의 왕립 조폐창에서 주조되었다. 이탈리아의 ''두카트'', ''플로린'', ''제키노'', 그리스의 ''비잔틴'', 아랍의 ''디르함'', 프랑스의 ''리브르''와 같은 외국 동전도 상인들이 받아들였다.[50]

6. 종교

킬리키아 아르메니아 왕국의 국교는 아르메니아 사도 교회였다.[50] 아르메니아 사도 교회의 총대주교좌는 비잔틴 제국과 셀주크 투르크의 경쟁의 장이 된 아르메니아 고지에서 피난하는 자들을 따라 킬리키아 지역으로 이동했다.[50] 1058년 카파도키아의 세바스테이아로 처음 이전된 총대주교좌는 이후 킬리키아의 여러 지역을 거쳐 1149년 흐롬클라에 정착했다.[50] 레본 1세 국왕 통치 시대에 카톨리코스는 흐롬클라에 자리 잡았으며, 왕국에서 아르메니아 교회를 관리하는 데 14명의 주교의 도움을 받았다.[50] 킬리키아에는 최대 60개의 수도원이 있었지만, 대부분의 정확한 위치는 불분명하다.[50]

1198년, 시스의 카톨리코스인 그리고리 6세 아피라트는 아르메니아 교회와 로마 가톨릭 교회 간의 연합을 선포했지만, 지역 성직자와 주민들이 강력히 반대하여 주목할 만한 효과는 없었다.[54] 서방 교회는 화해를 돕기 위해 킬리키아 아르메니아로 수많은 선교단을 보냈지만 결과는 제한적이었다.[54] 프란체스코 수도회가 이 활동을 담당했으며, 몬테 코르비노의 요한도 1288년 킬리키아 아르메니아에 도착했다.[54]

헤툼 2세는 퇴위 후 프란체스코회 수도사가 되었다.[55] 아르메니아 역사가 네르세스 발리엔츠는 프란체스코회 수도사이자 라틴 교회와의 연합을 옹호했다.[55] 그러나 교황의 수위권 주장은 교회 간의 통일 노력에 긍정적으로 기여하지 못했다.[55] 1261년 이스라엘 아크레에서 열린 회의에 아르메니아 대표로 참석한 므히타르 스케브라츠는 아르메니아의 좌절감을 다음과 같이 요약했다.

1293년 맘루크에 의해 흐롬클라가 약탈된 후, 카톨리코스좌는 킬리키아 왕국의 수도인 시스로 이전되었다.[56] 1441년, 왕국이 멸망한 지 오래 지나서, 시스의 아르메니아 카톨리코스인 그리고리 9세 무사베키안츠는 피렌체 공의회에서 아르메니아 교회와 라틴 교회의 연합을 선포했다.[56] 이는 키라코스 1세 비라페치 아래의 아르메니아 분열로 이어졌으며, 그는 카톨리코스좌를 에치미아진으로 옮기고 시스를 소외시켰다.[56]

참조

[1]

서적

The Armenian Kingdom in Cilicia During the Crusades: The Integration of Cilician Armenians with the Latins, 1080-1393

Routledge

[2]

서적

Հայ Ժողովրդի Պատմություն, Հ. 3. [History of the Armenian People. Vol. 3]

http://serials.flib.[...]

Armenian Academy of Sciences

1976

[3]

뉴스

Landmarks in Armenian history

https://archive.org/[...]

2010-06-22

[4]

서적

[5]

서적

The Fortifications of Armenian Cilicia, Dumbarton Oaks Studies No.23

Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University

1987

[6]

서적

Հրատարակութիւն ազգային ուսումնակաան խորհուրդի [Council of National Education Publishing]

[7]

웹사이트

King Tigran II – The Great

http://www.hyeetch.n[...]

2007-01-17

[8]

서적

The Armenian Kingdom in Cilicia during the Crusades: The Integration of Cilician Armenians with the Latins (1080–1393)

Routledge

[9]

서적

Armenian Cilicia

Mazda Publishers

[10]

서적

The Armenian Kingdom and the Mamluks: War and Diplomacy During the Reigns of Het'um II (1289–1307)

Brill Academic Publishers

[11]

서적

Armenian Cilicia

Mazda Publishers

[12]

서적

A History of the Crusades, Vol. I: The First Crusade and the Foundations of the Kingdom of Jerusalem

Cambridge University Press

[13]

서적

History of Armenia

Armenian General Benevolent Union of America

[14]

서적

History of Armenia

Armenian General Benevolent Union of America

[15]

서적

Պատմութիւն Հայոց (History of Armenia), Volume II

Հրատարակութիւն ազգային ուսումնակաան խորհուրդի (Council of National Education Publishing)

[16]

서적

A History of the Crusades – Volume II.: The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East: 1100–1187

[17]

서적

The Armenian Kingdom in Cilicia during the Crusades: The Integration of Cilician Armenians with the Latins (1080–1393)

Routledge

[18]

서적

Պատմութիւն Հայոց (History of Armenia), Volume II

Հրատարակութիւն ազգային ուսումնակաան խորհուրդի (Council of National Education Publishing)

[19]

문서

"The Kingdom of Cilician Armenia"

[20]

웹사이트

The letter of love and concord : a revised diplomatic edition with historical and textual comments and English translation

https://www.worldcat[...]

Brill

2010

[21]

서적

The Crusader States, 1192–1243

[22]

문서

Conflict and Cohabitation Marriage and Diplomacy between Latins and Cilician Armenians c. 1150-1254’ in The Crusades and the Near East

[23]

서적

The Armenian Kingdom in Cilicia during the Crusades: The Integration of Cilician Armenians with the Latins (1080–1393)

Routledge

[24]

문서

Hethoum I receiving the homage of the Tatars

[25]

서적

The Armenian Kingdom and the Mamluks: War and Diplomacy During the Reigns of Het'um II (1289–1307)

Brill Academic Publishers

[26]

간행물

The Inscription at Tamrut Castle: The Case for a Revision of Armenian History

2019

[27]

문서

The king of Armenia and the Prince of Antioch went to the military camp of the Tatars, and they all went off to take Damascus

[28]

서적

History of Armenia

Armenian General Benevolent Union of America

[29]

서적

The New Cambridge Medieval History, Volume IV: c. 1024-c. 1198

Cambridge University Press

[30]

서적

The Kingdom of Armenia: A History

Curzon

[31]

서적

Arméniens et autres Chrétiens d'Orient sous la domination mongole

Geuthner

[32]

서적

Le Royaume Arménien de Cilicie, XIIe-XIVe siècle

CNRS Editions

[33]

서적

The Last Templar: The Tragedy of Jacques de Molay, Last Grand Master of the Temple

https://archive.org/[...]

Profile Books

[34]

서적

The Last Templar: The Tragedy of Jacques de Molay, Last Grand Master of the Temple

https://archive.org/[...]

Profile Books

[35]

서적

The Crusades

https://archive.org/[...]

Osprey Publishing

[36]

서적

History of Armenia

Armenian General Benevolent Union of America

[37]

논문

"The assassination of King Het'um II"

[38]

간행물

Recueil des Historiens des Croisades, Documents Armeniens I, p.664

http://visualiseur.b[...]

[39]

서적

L'Arménie à l'épreuve des Siècles

Découvertes Gallimard

[40]

서적

Circa 1492: Art in the Age of Exploration

https://books.google[...]

Yale University Press

1991-01-01

[41]

서적

Historic Maps of Armenia - The Cartographic Heritage. Abridged and updated

https://www.academia[...]

BENNETT & BLOOM

2014

[42]

서적

Circa 1492: Art in the Age of Exploration

https://www.nga.gov/[...]

Yale University Press

1991

[43]

서적

The Armenian Kingdom in Cilicia during the Crusades: The Integration of Cilician Armenians with the Latins (1080–1393)

Routledge

[44]

서적

Պատմութիւն Հայոց (History of Armenia), Volume II

Հրատարակութիւն ազգային ուսումնակաան խորհուրդի (Council of National Education Publishing)

[45]

서적

The Armenian Kingdom in Cilicia during the Crusades: The Integration of Cilician Armenians with the Latins (1080–1393)

Routledge

[46]

서적

The later Crusades, 1 274-1580: from Lyons to Alcazar

Oxford University Press

[47]

서적

The Armenians of Cyprus

Kalaydjian Foundation

[48]

서적

The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire

Textor Verlag

[49]

서적

The Armenians: from kings and priests to merchants and commissars

https://archive.org/[...]

Columbia University Press

[50]

논문

"Cilician Armenia"

St. Martin's Press

[51]

웹사이트

Cilician Kingdom

http://www.globeweek[...]

2009-12-28

[52]

서적

Muslim military architecture in greater Syria: from the coming of Islam to the Ottoman Period

Brill Academic Publishers

[53]

서적

The New Cambridge Medieval History

Cambridge University Press

[54]

문서

"Arméniens et autres Chrétiens", p. 98

[55]

서적

The Blackwell Companion to Eastern Christianity

https://archive.org/[...]

Blackwell Publishing ltd

[56]

서적

L'Arménie à l'épreuve des Siècles

Gallimard

[57]

문서

ここでは、現在のアルメニア共和国の領地のみならず、トルコ東部やイラン北西部、つまりヴァン湖やアララト山、ナヒチェヴァンのある地域も含まれる。

[58]

문서

同じキリスト教徒と言えどアルメニア語を解さず、ギリシャ語を話す彼らはカフカスのアルメニア人にとっては、忌むべき存在であり、彼らの目には侵略者としてしか映らなかった。アルメニア人は非カルケドン派正教会に分類されるアルメニア使徒教会の信徒であり、正教会(カルケドン派)を信仰していた東ローマ帝国と常に対立していた。

[59]

문서

これらキリキアやシリア北部は、古代の大アルメニア王国時代にわずかな期間ではあるがアルメニアの領域としたことがある地域である。シリア北部のアルメニア人はその後、十字軍指導者の1人ボードゥアン1世 (エルサレム王)|ボードワンを来訪させ、この地にボードワンを王とするエデッサ伯国が建国される。

[60]

문서

彼らはそれぞれ内心、東方にて自分の支配する領地を欲しがっており、それが十字軍に参加した理由の1つであった。彼らは十字軍に好意的なアルメニア移民のことを知り、領地を作るには絶好の場所だと考えていた。そのため両者は互いにライバルであると考えており、そのため別々の行動をとっていた。協力して進軍していたわけではない。逆にマミストラ郊外では互いの部隊による小さな争いまでおきている。しかし、建国の野望を抱いてキリキアで戦闘したあと、彼らはここに建国することをあきらめる。

[61]

문서

のちに教会はアルメニア王国の失地回復にともなってアルメニア本土へ還座したが、それからもキリキア・アルメニア教会が残ることになる。

[62]

문서

このとき、十字軍側もキリキアをあてにしていた。ローマ教皇|教皇クレメンス3世 (ローマ教皇)|クレメンス3世やアルメニア使徒教会カトリコス|総主教のグリゴール4世が彼に親書を送ったというだけで、十字軍がキリキアにどれほど依存していたかがわかる。しかもその書簡は、彼に十字軍への軍事的・経済的な援助を「求める」のではなく「願う」ものだったのである。

[63]

문서

とはいえ、キリキアは以前から肥沃な三日月地帯|三日月地帯の交易路を勢力圏に取りこんでおり、元からキリキアの経済的ライバルだったイスラム王朝にとっても、この時になって糾弾するようなことではなかった。マムルーク朝の成立そのものが、この衝突を引きおこしたといえる。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com