이라클리오스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이라클리오스는 아르메니아 혈통으로, 동로마 제국의 장군이자 카르타고 총독이었던 아버지 헤라클리우스의 지휘 아래 포카스 황제에 대한 반란을 일으켜 610년 황위에 올랐다. 그는 사산 제국과의 전쟁에서 승리하여 빼앗긴 영토를 회복하고, 테마 제도를 정비하는 등 군사·행정 개혁을 단행했다. 또한, 제국의 공용어를 라틴어에서 그리스어로 변경하고, '바실레우스' 칭호를 사용하는 등 문화적 변화를 이끌었다. 그러나 말년에는 이슬람 세력의 발흥으로 시리아와 이집트를 잃었고, 종교 통합 정책의 실패와 권력 다툼 속에서 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이라클리오스 왕조 - 콘스탄티노스 4세

콘스탄티노스 4세는 7세기 후반 비잔티움 제국의 황제로, 시칠리아 반란을 진압하고 이슬람 세력의 콘스탄티노폴리스 공방전을 막아냈으며 기독교 교리 확립에 기여했지만, 불가르족 침입에 시달리고 형제들을 제거하는 등 부정적인 면모도 보였다. - 이라클리오스 왕조 - 콘스탄티노스 3세

콘스탄티노스 3세는 헤라클리우스 황제의 아들이자 641년 짧게 동로마 제국의 황제였으며, 그의 갑작스러운 죽음은 제국 내 권력 다툼을 심화시키는 결과를 낳았다. - 641년 사망 - 조메이 천황

조메이 천황은 일본의 제34대 천황으로, 소가 씨의 지지를 받아 즉위하여 당나라와 교류를 시작하고 백제 문화를 장려하였다. - 641년 사망 - 무왕 (백제)

무왕은 백제의 30대 왕으로, 삼국사기에는 법왕의 아들이나 삼국유사에는 서동 설화와 관련된 출생 설화가 전하며, 재위 기간 동안 신라와의 충돌, 외교적 노력, 불교 진흥, 익산 지역 개발을 통해 왕권 강화에 힘썼고, 대중문화에서 서동요 설화의 주인공으로 등장한다.

2. 생애

아르메니아계로 추정되는 가문 출신으로,[1] 아버지는 아프리카(카르타고) 총독을 지낸 장군 헤라클리우스였다. 608년, 아버지와 함께 당시 황제 포카스의 폭정에 맞서 카르타고에서 반란을 일으켰다. 젊은 이라클리오스는 함대를 이끌고 610년 콘스탄티노폴리스로 진격하여 포카스를 몰아내고 처형했으며, 10월 5일 콘스탄티노폴리스 총대주교 세르기우스 1세에 의해 황제로 즉위했다.[23][5]

즉위 당시 동로마 제국은 사산 제국의 침공과 발칸반도의 위협으로 큰 위기에 처해 있었다. 특히 호스로 2세가 이끄는 사산 제국은 시리아, 이집트 등을 점령하고 614년에는 예루살렘을 함락하여 성십자가를 탈취하는 등 제국을 압박했다.[3][4] 절망적인 상황 속에서도 이라클리오스는 622년 직접 군대를 이끌고 반격에 나섰다. 수년간의 치열한 전쟁 끝에 627년 니네베 전투에서 결정적인 승리를 거두었고,[10] 이듬해 사산 제국은 카바드 2세가 호스로 2세를 살해하고 강화를 요청하며 전쟁은 동로마의 승리로 끝났다.[11] 이라클리오스는 629년 성십자가를 예루살렘으로 되찾아왔으며,[12] 그리스어 황제 칭호인 '바실레우스'를 공식적으로 사용하기 시작했다.[13]

그러나 오랜 전쟁으로 양 제국이 쇠약해진 틈을 타 아라비아 반도에서 이슬람 세력이 급격히 부상했다. 634년부터 본격적인 침공이 시작되었고, 636년 야르무크 전투에서 제국군이 참패하면서 상황은 급변했다.[24][25] 이 패배 이후 동로마 제국은 시리아, 팔레스타인, 이집트 등 핵심 영토를 연이어 상실했다.

이라클리오스는 말년에 심각한 질병(수종 등으로 추정)에 시달렸으며,[16] 제국의 영토 상실을 지켜봐야 했다. 또한 황후 마르티나와 관련된 복잡한 후계 문제와 단성론을 둘러싼 종교적 갈등 해결에도 어려움을 겪었다.[19] 641년 2월 11일 병으로 사망했으며,[7][8] 그의 사후 제국은 한동안 정치적 혼란을 겪었다.

2. 1. 황제 등극 이전

이라클리오스는 아르메니아 혈통으로 여겨지는 가문 출신으로,[1] 아버지는 동명의 장군 헤라클리우스였다. 그의 어머니 에피파니아는 카파도키아 출신일 가능성이 있으며,[3] 일부 기록은 그가 아르사케스 왕조나 유스티니아누스 왕조와도 혈연적으로 연결되어 있다고 시사한다.[2] 아버지 헤라클리우스는 마우리키우스 황제 휘하 장군으로 사산 제국과의 전쟁에서 공을 세운 뒤 아프리카(카르타고) 총독으로 임명되었다.608년, 당시 황제 포카스는 6년 전 마우리키우스를 몰아내고 제위에 올라 폭정을 행하고 있었다.[23] 이에 반발하여 아버지 헤라클리우스는 카르타고에서 반란을 일으켰다. 콘스탄티노폴리스 시민들 역시 포카스의 공포정치와 무능함에 시달리며 헤라클리우스 총독에게 구원을 호소하기도 했다. 반란군은 두 헤라클리오스를 콘술 복장으로 묘사한 솔리두스 금화를 발행했지만, 아직 황제 칭호는 사용하지 않았다.

아버지의 명을 받은 젊은 이라클리오스는 원정군을 이끌었다. 그의 사촌 니케타스는 육로로 이집트를 침공하여 609년까지 이 지역을 확보했다. 한편, 이라클리오스는 함대를 이끌고 시칠리아와 키프로스를 거쳐 동쪽으로 항해하며[23] 반란 세력을 규합했다.

610년 10월, 이라클리오스는 콘스탄티노폴리스에 도착했다. 그는 도시의 유력자들과 미리 접촉했으며, 수도에 도착하자 포카스의 사위 프리스쿠스가 이끌던 황실 정예 근위대 엑스쿠비토레스가 그에게 합류했다. 큰 저항 없이 도시에 입성한 이라클리오스는 포카스를 사로잡았다. 이라클리오스가 포카스에게 "네가 이렇게 통치했단 말이냐, 악당아?"라고 묻자, 포카스는 "그럼 당신은 더 잘 통치할 수 있겠소?"라고 답했다고 전해진다. 이에 격분한 이라클리오스는 즉석에서 포카스의 목을 베어 처형했다.[23]

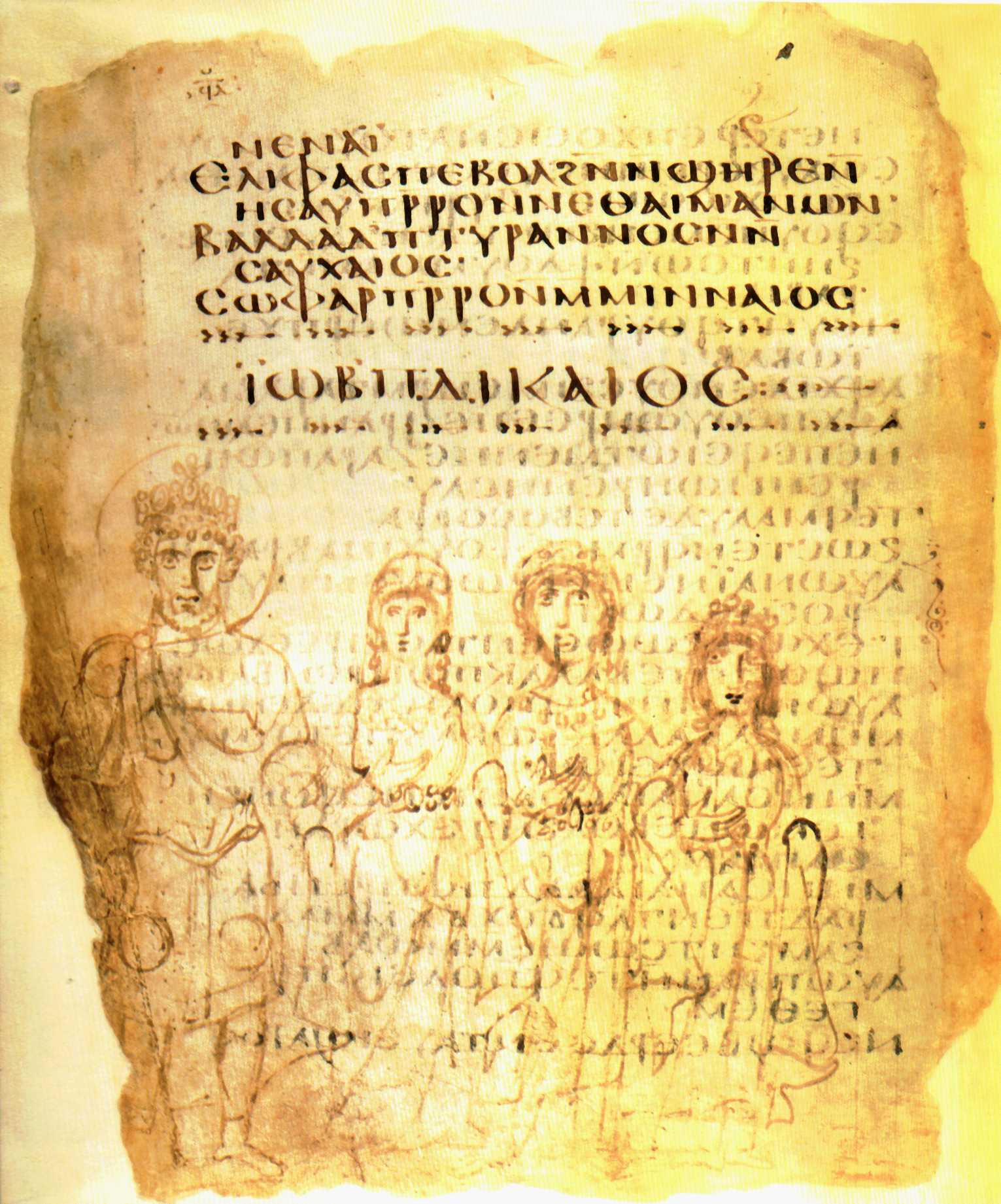

포카스가 제거된 후, 이라클리오스는 10월 5일 콘스탄티노폴리스 총대주교 세르기우스 1세에 의해 황제로 추대되어 즉위했다.[23][5]

2. 2. 사산 제국과의 전쟁

모리스 황제가 602년 포카스에게 살해당하자, 모리스에 의해 왕위를 되찾았던 사산 제국의 호스로 2세는 이를 명분 삼아 동로마 제국을 침공하며 전쟁을 시작했다.[1] 호스로 2세는 모리스의 아들이라고 주장하는 테오도시우스를 내세워 동로마 제국이 그를 황제로 받아들일 것을 요구했다.이라클리오스가 즉위했을 때 제국의 상황은 매우 어려웠다. 아바르족과 슬라브족이 각각 트라키아와 발칸반도를 침략하고 있었고, 사산 제국 군대는 보스포루스 해협 건너편 칼케돈까지 진출했다.[2] 전쟁 초기에는 사산 제국이 우세했다. 611년에는 안티오키아를, 613년에는 다마스쿠스를 점령했다. 614년에는 예루살렘을 함락했는데, 이때 사산 제국에 협력한 유대인들에 의해 그리스도인에 대한 학살과 약탈이 벌어졌고, 그리스도의 성십자가를 빼앗겨 제국민들에게 큰 충격을 주었다.[3] 이후 616년(또는 617/618년)에는 이집트마저 정복당했다.[4]

상황이 악화되자 이라클리오스는 618년 수도를 카르타고로 옮기려 했으나, 콘스탄티노폴리스 총대주교 세르기오스 1세와 시민들의 강력한 반대로 무산되었다. 그는 사산 제국과의 전쟁에 집중하기 위해 먼저 아바르족과의 문제를 해결해야 했다. 619년 트라키아의 헤라클레아에서 아바르족과 협상을 시도했으나 그들의 배신으로 위험에 처하기도 했다. 하지만 622년, 이라클리오스는 아바르족과 강화를 맺고 사산 제국과의 전쟁을 준비했다. 그는 전쟁 자금을 마련하기 위해 비군사적 지출을 줄이고 화폐 가치를 절하했으며, 세르기오스 총대주교의 도움을 받아 교회의 재산을 녹여 군비를 충당했다.[5]

622년 부활절 다음 날인 4월 4일, 이라클리오스는 콘스탄티노폴리스를 떠나 직접 군대를 이끌고 사산 제국 원정에 나섰다. 이는 성전의 성격을 띠었으며, 그리스도의 아케이로포이에토스 성화상이 군기로 사용되었다.[6] 그는 해로를 통해 소아시아 남부 이수스에 상륙하여 사산 제국의 허를 찔렀고, 아르메니아로 진격하여 샤흐르바라즈가 이끄는 사산 제국군에게 승리를 거두었다.[7] 그해 겨울, 그는 병사들을 폰투스에 남겨두고 콘스탄티노폴리스로 잠시 귀환했다.

624년, 이라클리오스는 다시 출정하여 캅카스 지역에서 전투를 벌이며 호스로 2세와 그의 장군들에게 연이어 승리했다.[8] 그는 아르메니아를 거쳐 호스로 2세가 머물던 간자까지 진격하여 승리했고, 호스로 2세는 니네베로 후퇴했다. 병사들은 수도 크테시폰 공격을 원했지만, 이라클리오스는 성서의 구절을 통해 철수하라는 계시를 받았다고 해석하고 아나톨리아로 후퇴했다. 후퇴 도중 사루스 강에서 사산 제국군의 매복 공격을 받아 위기에 처했으나, 이라클리오스 본인의 용맹으로 위기를 극복했다.

626년, 사산 제국군은 아바르족, 슬라브족과 연합하여 콘스탄티노폴리스를 포위했다. 샤흐르바라즈가 이끄는 사산 제국군은 보스포루스 해협 아시아 쪽에, 아바르족과 슬라브족 대군은 성벽 밖에 진을 쳤다. 그러나 세르기오스 1세 총대주교와 수도 방위군, 시민들은 두 달간의 공격을 막아냈고, 동로마 해군은 사산 제국군을 실어 나르려던 아바르족의 함대를 격파했다. 지원을 받지 못한 아바르족은 결국 후퇴했다.[9] 한편, 샤힌이 이끄는 또 다른 사산 제국군은 이라클리오스의 동생 테오도로스에게 패배했다.

수도의 위협이 사라지자 이라클리오스는 서돌궐과 동맹을 맺고 다시 사산 제국을 침공했다. 그는 아르메니아 산악 지대를 넘어 티그리스 평야로 진격했고, 627년 12월 니네베 유적 근처에서 벌어진 니네베 전투에서 라흐자드가 이끄는 사산 제국군에게 결정적인 승리를 거두었다.[10] 이 전투에서 이라클리오스는 직접 적장 3명과 싸워 이기는 용맹을 보였다. 이후 그는 티그리스 강을 따라 남하하여 호스로 2세의 궁전이 있는 다스타기르드를 함락시켰으나, 크테시폰으로 가는 다리가 파괴되어 수도 공격은 하지 못했다.

잇따른 패배로 위신을 잃은 호스로 2세는 628년 아들 카바드 2세가 일으킨 쿠데타로 폐위되고 살해당했다.[11] 카바드 2세는 즉시 이라클리오스에게 강화를 요청했고, 점령했던 동로마 제국의 영토와 포로, 그리고 성십자가를 돌려주는 조건으로 평화 조약을 맺었다. 628년 9월 14일, 이라클리오스는 성십자가를 앞세우고 콘스탄티노폴리스로 개선했으며, 629년에는 직접 성십자가를 예루살렘으로 가져가 성묘 교회에 안치했다.[12] 632년, 그는 예루살렘 함락 당시 사산 제국에 협력했던 유대인들에게 강제로 세례를 받도록 명령하는 칙령을 내렸다.

이라클리오스는 이 승리로 고대 페르시아 군주의 칭호였던 '만왕의 왕'을 잠시 사용했으며, 629년부터는 그리스어 칭호인 '바실레우스'를 공식적으로 사용하여 이후 동로마 황제들의 표준 칭호가 되었다.[13]

이 전쟁은 거의 400년간 지속된 동로마와 페르시아 간의 오랜 분쟁을 종식시켰다. 그러나 전쟁은 양 제국 모두를 극도로 쇠약하게 만들었다. 사산 제국은 카바드 2세의 급사 이후 내전에 휩싸였고, 예즈데게르드 3세가 즉위하며 잠시 안정을 찾는 듯했으나 이미 국력은 크게 약화된 상태였다.[14] 결국 몇 년 지나지 않아 두 제국은 새롭게 부상한 이슬람 세력의 공격을 받게 되었고, 사산 제국은 이슬람 세력에 의해 멸망(651년)했으며, 동로마 제국 역시 시리아, 이집트 등 많은 영토를 상실하게 된다.[15]

2. 3. 이슬람의 발흥과 말년

아라비아 반도의 사막 지대에서 세력을 키운 이슬람 세력은 사산 제국과의 전쟁으로 피폐해진 동로마 제국을 상대로 빠르게 영토를 확장하기 시작했다. 629년 9월 무타 전투에서 소규모 아랍 정찰 부대와 처음 충돌했을 때는 제국군이 승리했으나,[7][8] 이는 제국의 군사 전략에 큰 변화를 가져오지 못했다. 당시 로마군은 대규모 아랍 군대와의 전투 경험이 부족했고, 이는 이슬람 세력의 종교적 열정과 맞물려 이후 전투 결과에 영향을 미쳤다.630년대 초, 아랍인들은 티베리아스 호 남쪽의 아라바와 네게브 사막, 가자까지 습격하며 공세를 강화했다. 634년에는 본격적으로 시리아를 침공했다. 당시 이라클리오스는 안티오키아에서 단성론 문제로 분열된 제국 내 기독교를 통합하려 시도했으나 실패한 상태였다. 같은 해 이슬람군은 다마스쿠스를 함락시켰다.

636년 벌어진 야르무크 전투에서 제국군은 아랍군에게 결정적인 패배를 당했다. 이 패배로 제국은 급격히 약화되어 637년에는 안티오키아와 예루살렘을 연이어 상실했으며, 이후 시리아와 이집트마저 이슬람 세력의 손에 넘어가는 것을 막지 못했다.[24][25] 야르무크 전투 패배 후 이라클리오스가 시리아를 떠나며 남겼다는 [24][25]라는 비통한 말은 유명하지만, 시리아에서의 전투가 다음 해까지 계속되었으므로 후대의 창작일 가능성도 제기된다.

이 무렵 이라클리오스는 심각한 병(수종과 전립선 관련 질환으로 추정)으로 쇠약해져 있었다. 야르무크 패배 후 수도 콘스탄티노폴리스로 돌아가는 과정에서 보스포루스 해협을 건너는 것조차 두려워했을 정도로 상태가 좋지 않았다고 전해진다.[16] 그는 해협의 아시아 쪽 연안에 몇 주간 머물다가, 나뭇잎으로 물을 가린 부교를 통해 겨우 수도로 귀환했다.[16]

말년에 이라클리오스는 후계 문제와 종교 문제 해결에 힘썼다. 황후 마르티나는 자신의 아들 이라클로나스와 전 황후 에우도키아의 아들 콘스탄티노스 3세가 공동 황제가 되도록 노력하여 이를 관철시켰다. 또한, 마지막으로 단성론 문제를 해결하고자 《진술》(Ἔκθεσις)이라는 문서를 발표했으나, 네 곳의 총대주교 승인에도 불구하고 641년 초 새로운 교황 요한 4세로부터 비난을 받았다.[19][16] 계속되는 아랍의 침공에 대응하기 위해 방어선 구축에 힘썼는데, 이는 이후 테마 제도 발전의 기초가 되었다.

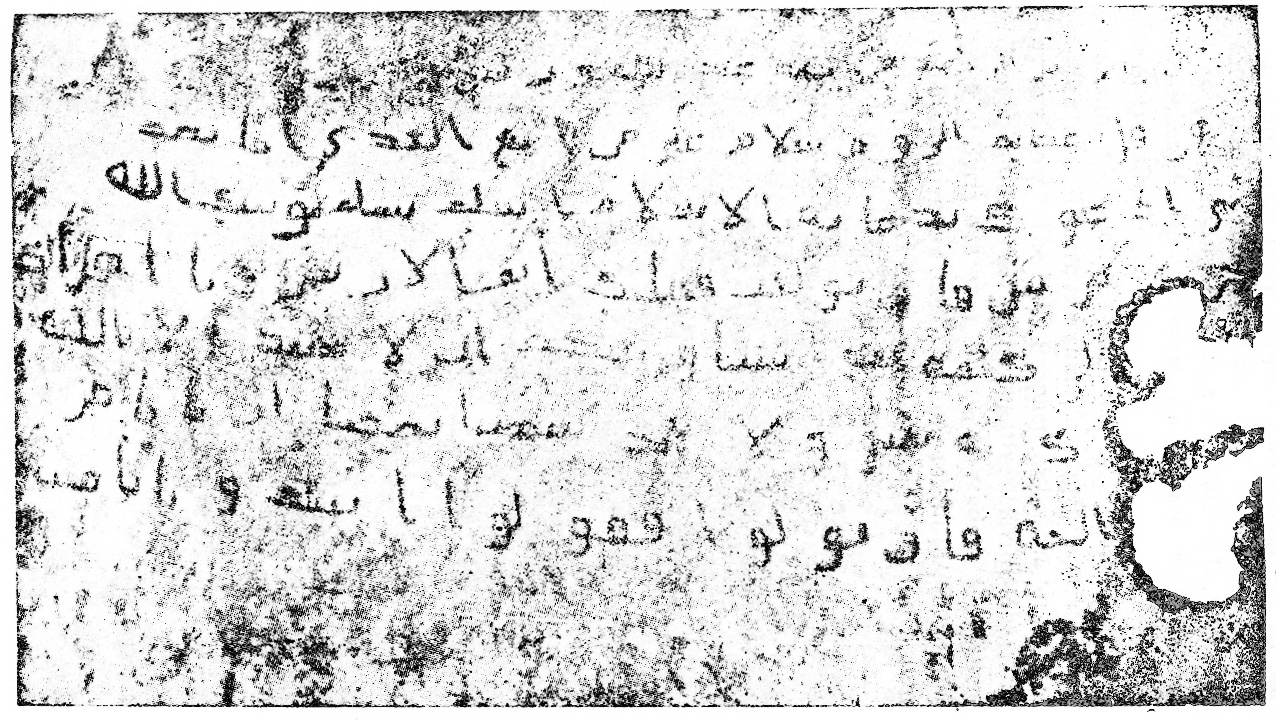

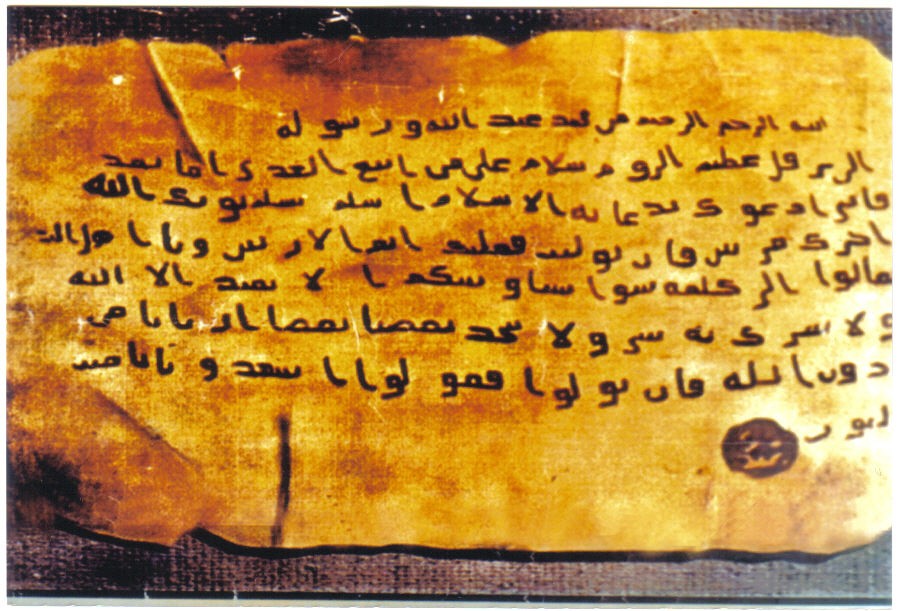

이슬람 측 기록에 따르면, 헤라클리우스는 무함마드로부터 이슬람으로 개종할 것을 촉구하는 편지를 받았다고 한다.[12] 헤라클리우스는 무함마드의 주장에 감명을 받고 그의 예언자적 지위를 인정하려 했으나, 제국 내 반발로 인해 결국 개종하지 않았다고 전해진다.[12][18] 그러나 서구 학계에서는 이러한 기록의 역사적 신빙성에 의문을 제기하며, 헤라클리우스가 이슬람에 대해 인지하고 있었다는 명확한 증거는 부족하다고 본다.[21]

641년 2월 11일, 이라클리오스는 병으로 사망했다.[7][8] 그의 사후 제위는 콘스탄티노스 3세와 이라클로나스가 공동으로 계승했으나, 같은 해 콘스탄티노스 3세가 급사하고 곧이어 반란으로 마르티나와 이라클로나스가 축출되면서 결국 손자인 콘스탄스 2세가 황제가 되었다.

3. 유산 및 평가

이라클리오스의 통치에 대해 학자들은 여러 중요한 업적을 이룬 것으로 평가한다. 그는 사산조 페르시아의 침입으로 위기에 처한 제국을 구해냈으며, 정부와 군대를 재편성하여 제국의 존속 기반을 마련하는 데 기여했다. 비록 그의 통치 말년에 이슬람 세력의 부상으로 동방 영토를 상당 부분 상실하고, 단성론 문제를 해결하려던 종교적 화합 시도는 실패로 돌아갔지만, 기독교 세계의 중요한 성물인 참십자가를 페르시아로부터 되찾아 예루살렘으로 다시 가져오는 데 성공하기도 했다.

3. 1. 군사적 업적

이라클리오스가 황제에 즉위했을 때 동로마 제국은 최악의 상황에 놓여 있었다. 유스티니아누스 1세 시대의 무리한 원정과 대규모 토목 사업, 그리고 페스트 유행 등으로 국력이 크게 쇠퇴한 상태였다. 약화된 제국의 틈을 타 북쪽에서는 아바르족과 슬라브족이 각각 트라키아와 발칸반도를 침략했고, 동쪽에서는 사산조 페르시아가 제국의 동방 영토를 위협하며 콘스탄티노폴리스의 코앞인 보스포루스 해협 맞은편까지 진출했다.[1][2]호스로 2세가 이끄는 사산조 페르시아는 마우리키우스 황제의 복수를 명분으로 602년부터 시작된 전쟁에서 연이어 승리했다. 611년에는 안티오키아를, 613년에는 다마스쿠스를 점령했으며, 614년에는 예루살렘을 함락시켰다. 예루살렘 함락 당시 페르시아에 협력한 유대인들에 의해 그리스도인에 대한 대규모 학살과 약탈이 자행되었고, 무엇보다 기독교 세계의 가장 중요한 성유물인 성십자가를 페르시아에 빼앗기면서 제국 전체가 큰 충격에 빠졌다.[1][2] 616년에는 이집트마저 페르시아의 수중에 넘어갔다.[1]

상황이 절망적으로 흐르자 이라클리오스는 618년 제국의 수도를 카르타고로 옮겨 제국을 쇄신하려 했으나, 콘스탄티노폴리스 총대주교 세르기오스 1세와 시민들의 격렬한 반대로 무산되었다.[1] 대신 그는 제국의 군사 및 행정 시스템을 개혁하는 데 착수했다. 카르타고 총독으로 근무했던 경험을 바탕으로 제국을 군사 행정 구역인 테마(θέμα)로 재편했다. 각 테마는 행정권과 군사권을 통합하여 행사하는 사령관인 '''스트라테고스'''(στρατηγός)가 통치했으며, 이를 통해 잘 훈련된 국민군을 양성하고 변방 방어 체계를 강화하고자 했다.[1] 또한, 페르시아와의 전쟁을 성전으로 선포하여 막대한 전쟁 자금을 마련하기 위해 교회의 지원을 얻어내는 데 성공했다.[1]

페르시아와의 본격적인 전쟁에 앞서 이라클리오스는 북방의 위협인 아바르족 문제를 해결해야 했다. 619년 트라키아의 헤라클레아에서 아바르족과 협상을 시도했으나, 아바르족의 배신으로 위험에 처하기도 했다.[1] 그러나 622년, 이라클리오스는 아바르족과 강화를 맺고 마침내 페르시아에 대한 반격을 준비했다.[1]

622년 부활절 다음 날, 이라클리오스는 직접 군대를 이끌고 콘스탄티노폴리스를 떠나 페르시아 원정에 나섰다. 그는 페르시아의 허를 찌르기 위해 육로 대신 해로를 택해 소아시아 남부의 이수스에 상륙했다. 이 원정은 성십자가 탈환을 목표로 한 성전의 성격을 띠었으며, 사실상 최초의 십자군으로 여겨지기도 한다.[1][2] 이라클리오스는 뛰어난 군사적 역량을 발휘하여 흑해 연안까지 진격하며 페르시아군에게 연이어 승리를 거두었다.[1]

이듬해 원정에서는 아르메니아를 거쳐 호스로 2세가 머물던 간자까지 진격하여 승리했고, 호스로 2세는 니네베로 후퇴했다.[1] 병사들은 여세를 몰아 페르시아 수도인 크테시폰까지 진격하기를 원했지만, 황후 마르티나의 출산이 임박했기에 이라클리오스는 귀환을 고려했다. 그는 진퇴 문제를 성서에 맡기기로 하고, 사흘간의 금식 기도 후 병사들 앞에서 성서를 펼쳐 나온 구절에 따라 철수를 결정했다.[1]

아나톨리아로 후퇴하던 중 사루스 강 유역에서 페르시아군의 기습을 받아 동로마군은 큰 위기에 처했다. 성급하게 강을 건너 돌격했던 부대가 매복에 걸려 섬멸당한 것이다.[1] 절체절명의 순간, 이라클리오스는 직접 나서 초인적인 용맹을 발휘하며 페르시아군을 물리쳐 전멸의 위기를 넘겼다.[1]

626년, 페르시아는 아바르족, 슬라브족과 연합하여 콘스탄티노폴리스를 협공했다. 6월 29일부터 아바르족과 슬라브족의 대군이 육로로 성벽을 포위 공격했고, 페르시아군은 해협 건너편에서 이들을 지원했다.[1] 그러나 콘스탄티노폴리스의 견고한 성벽과 시민들의 결사적인 항전, 그리고 총대주교 세르기오스의 지도 아래 동로마 해군이 페르시아군을 수송하려던 아바르족 함대를 격침시키면서 공방전은 동로마 제국의 승리로 끝났다. 페르시아의 지원이 끊긴 아바르족은 결국 포위를 풀고 퇴각했다.[1]

수도의 위협이 사라지자 이라클리오스는 다시 페르시아를 침공했다. 이번에는 아르메니아 산악 지대를 넘어 티그리스강 평원으로 진격, 627년 12월 12일 니네베 유적지 근처에서 페르시아군과 결정적인 전투를 벌였다. 이 전투에서 이라클리오스는 직접 페르시아 장수 3명과 일대일 대결을 벌여 모두 쓰러뜨리는 등 선봉에 서서 싸워 대승을 거두었다.[1] 연이은 패배에 호스로 2세는 도주했고, 이라클리오스는 막대한 보물이 있는 다스타기르드에 무혈 입성했다.[1]

결국 628년, 호스로 2세는 아들 카바드 2세에게 폐위되고 살해당했다. 새로운 페르시아 황제가 된 카바드 2세는 이라클리오스와 강화 조약을 맺었다. 이라클리오스는 페르시아가 점령했던 모든 동로마 영토와 포로, 그리고 성십자가의 반환만을 요구했다.[1][2] 628년 9월 14일, 이라클리오스는 성십자가를 앞세우고 콘스탄티노폴리스로 개선했으며,[1] 이듬해인 629년에는 직접 성십자가를 예루살렘으로 운반하여 성묘 교회에 안치했다.[1] 632년에는 예루살렘 함락 당시 페르시아에 협력했던 유대인들에게 강제로 세례를 받으라는 칙령을 내리기도 했다.[1]

비록 이라클리오스가 페르시아로부터 되찾은 동방 영토는 그의 치세 말기에 등장한 이슬람 세력의 정복 활동으로 다시 상실하게 되지만, 그의 군사적 업적은 멸망 직전의 제국을 구해냈다는 점에서 높이 평가받는다. 그는 포카스 황제 시대에 만연했던 부패를 줄이고 군대를 성공적으로 재편성했으며, 그가 개혁한 군대는 이후 소아시아에서 이슬람 세력의 진격을 저지하고 카르타고를 60년 더 지켜내는 등 제국이 재기할 수 있는 기반을 마련했다. 역사가 에드워드 기번은 그의 저서 ''로마 제국 쇠망사''에서 "역사에서 두드러지는 인물들 중 헤라클리우스의 인물은 가장 특이하고 일관성이 없는 것 중 하나이다. 긴 통치 기간의 처음과 마지막 해에 황제는 게으름, 쾌락 또는 미신의 노예로, 공공 재난을 무관심하고 무능하게 바라보는 관찰자로 나타난다. 그러나 아침과 저녁의 흐릿한 안개는 정오의 밝은 태양에 의해 분리된다; 궁전의 아르카디우스는 야영지의 카이사르로 일어섰고; 로마와 헤라클리우스의 명예는 여섯 번의 모험적인 원정의 공적과 전리품에 의해 영광스럽게 회복되었다. [...] 스키피오와 한니발 시대 이후로 헤라클리우스가 제국의 해방을 위해 달성한 것보다 더 대담한 기업은 없었다."라고 쓰며 이라클리오스를 높이 평가했다.

한편, 이라클리오스는 전통적으로 테마 제도를 창설한 황제로 알려져 왔으나, 현대 학계에서는 테마 제도가 본격적으로 확립된 시기를 그의 손자인 콘스탄스 2세 치세인 660년대로 보는 견해가 우세하다.

3. 2. 행정 개혁

이라클리오스는 즉위 직후 제국의 영토를 전쟁에 대비하여 새롭게 편제하는 작업에 착수했다. 그는 카르타고 총독령에서 아버지 밑에서 근무한 경험을 바탕으로, 제국을 새로운 테마로 나누어 변방 속주들을 군사적 필요에 따라 재편했다. 이 테마 제도는 잘 훈련되고 충성스러운 국민군을 양성하는 기반이 되었다. 지방 정부는 행정권과 군사권을 모두 가진 군 사령관, 즉 스트라테고스에게 맡겨졌다.[26] 20세기까지는 이라클리오스가 테마 제도를 확립한 것으로 알려졌으나, 현대 학계에서는 콘스탄스 2세 치세인 660년대에 이루어졌다는 견해가 우세하다.[26]두 번째 주요 개혁은 제국의 재정을 복구하는 것이었다. 612년 황후 에우도키아가 사망한 후, 이라클리오스는 조카딸 마르티나와 결혼했는데, 이는 근친혼 문제로 교회의 격렬한 반대에 부딪혔다. 하지만 다가올 페르시아와의 전쟁을 위해 막대한 자금이 필요했던 황제는, 제국 내 가장 부유했던 교회의 지원을 얻기 위해 전쟁을 종교 전쟁(성전)으로 선언하며 교회의 협력을 이끌어냈다.

페르시아로부터 동부 지역을 되찾으면서, 그리스도의 본성에 대한 이해를 중심으로 종교적 통합 문제가 다시 중요해졌다. 이 지역 주민 대다수는 칼케돈 공의회의 결정을 거부한 모노피지트파였다.[26] 이라클리오스는 모노텔리즘이라는 타협적인 교리를 통해 통합을 시도했으나, 이는 양측 모두에게 이단으로 배척받았다. 이러한 이유로 일부 후대의 종교 작가들은 이라클리오스를 이단자이자 좋지 않은 통치자로 보기도 했다. 결국 모노피지트파 지역이 이슬람 세력에게 넘어가면서 모노텔리즘은 존재 이유를 잃고 폐기되었다.[26]

이라클리오스는 비잔티움 달마티아의 크로아티아인 및 세르비아인과 외교 관계를 맺고 종속적인 관계를 형성했다.[26] 마케도니아에 잠시 거주했던 세르비아인들은 이라클리오스의 요청(626년 이전)으로 ''포에데라티''가 되어 세례를 받았다.[26][26] 또한 그의 요청으로 교황 요한 4세(640–642)는 슬라브 이교를 믿던 포르가 공작과 크로아티아인들에게 기독교 교사와 선교사를 파견했다.[26] 그는 재무부 장관 격인 사켈라리오스 직책을 신설하기도 했다.[26]

이라클리오스의 가장 중요한 업적 중 하나는 620년경 제국의 공용어를 라틴어에서 그리스어로 변경한 것이다.[26] 하지만 고대 로마와의 연속성을 중시하는 정서도 강했던 것으로 보인다. 10세기 동로마 황제 콘스탄티노스 7세는 그의 저서 『테마의 기원에 관하여』에서 이라클리오스의 언어 변경을 "조상의 언어를 버렸다"고 평가했다.[27] 일본 연구계에서는 일반적으로 공용어가 라틴어였던 포카스 황제까지는 라틴어 이름으로, 그리스어로 변경한 이라클리오스 이후 황제는 그리스어 이름으로 표기한다.[28]

또한, 629년 사산 제국을 격파하고 수도 콘스탄티노폴리스로 개선한 이라클리오스는 기존의 황제 칭호인 "임페라토르(Imperator) / 아우토크라토르(αὐτοκράτωρ|아우토크라토르grc)" 대신 "그리스도 신자의 바실레우스"라고 칭했다.[29] 이전까지 "바실레우스(βασιλεύς|바실레우스grc)"는 사산 제국 등 주변국 군주를 칭하는 말이었으나, 이후 동로마 제국 황제의 공식 칭호로 자리 잡았다.

비록 페르시아로부터 탈환한 영토가 이후 이슬람의 초기 정복 과정에서 다시 상실되었지만, 이라클리오스는 여전히 위대한 로마 황제 중 한 명으로 평가받는다. 그의 행정 개혁은 포카스 치세에 만연했던 부패를 줄였고, 군대를 성공적으로 재편성했다. 개혁된 제국 군대는 소아시아에서 이슬람 군대의 진격을 저지하고 카르타고를 60년 더 지켜내며 제국 재건의 핵심 기반을 마련했다.[26]

에드워드 기번은 그의 저서 ''로마 제국 쇠망사''에서 다음과 같이 썼다.[26]

"역사에서 두드러지는 인물들 중 헤라클리우스의 인물은 가장 특이하고 일관성이 없는 것 중 하나이다. 긴 통치 기간의 처음과 마지막 해에 황제는 게으름, 쾌락 또는 미신의 노예로, 공공 재난을 무관심하고 무능하게 바라보는 관찰자로 나타난다. 그러나 아침과 저녁의 흐릿한 안개는 정오의 밝은 태양에 의해 분리된다; 궁전의 아르카디우스는 야영지의 카이사르로 일어섰고; 로마와 헤라클리우스의 명예는 여섯 번의 모험적인 원정의 공적과 전리품에 의해 영광스럽게 회복되었다. [...] 스키피오 아프리카누스와 한니발 시대 이후로 헤라클리우스가 제국의 해방을 위해 달성한 것보다 더 대담한 기업은 없었다."

3. 3. 종교 정책

이라클리오스는 612년 황후 에우도키아가 사망한 후 조카딸 마르티나와 결혼했는데, 이는 근친상간으로 간주되어 교회의 격렬한 반대에 부딪혔다. 하지만 페르시아와의 전쟁을 위해 막대한 자금이 필요했던 이라클리오스는 제국에서 가장 부유했던 교회의 지원을 얻기 위해 전쟁을 성전으로 포장하는 전략을 사용했고, 이는 성공을 거두었다.[24]페르시아 제국으로부터 시리아, 팔레스타인, 이집트 등 동방 영토를 되찾은 후, 이라클리오스는 제국의 종교적 통합 문제에 다시 직면했다. 이 지역 주민 대부분은 칼케돈 공의회의 결정을 거부하고 그리스도의 단일 신성만을 인정하는 단성론을 따르고 있었다.[25] 이라클리오스는 이들과의 신학적 차이를 해소하고 제국의 통합을 이루기 위해 단일의지론이라는 타협적인 교리를 제시했다. 단일의지론은 그리스도에게 신성(神性)과 인성(人性)이라는 두 본성이 있지만, 의지는 하나라고 주장하는 교리였다.

그러나 이 새로운 교리는 칼케돈파와 단성론 양측 모두로부터 이단으로 배척받았다. 칼케돈파는 그리스도의 두 본성뿐 아니라 두 의지(신적 의지와 인간적 의지)를 인정해야 한다고 주장했고, 단성론자들은 그리스도의 의지마저 하나로 통일하려는 시도를 불완전한 타협으로 여겼다. 결국 단일의지론은 제국의 종교적 분열을 해결하지 못했고, 오히려 새로운 논쟁만 불러일으켰다. 이 때문에 이라클리오스는 후대의 일부 종교 작가들에게 이단자이자 실패한 통치자로 비판받기도 했다.[25] 이후 이슬람 세력이 단성론을 따르던 지역들을 정복하면서, 단일의지론은 존재 이유를 잃고 결국 폐기되었다.[25]

한편, 이라클리오스는 628년 페르시아로부터 성십자가를 되찾아 629년 예루살렘의 성묘 교회에 안치했다. 이 사건은 그의 명성을 크게 높였으며, 특히 서방 교회에서는 그를 '최초의 십자군'으로 여기며 오랫동안 긍정적으로 기억하게 만들었다. 이는 중세 예술 작품에서도 자주 묘사되는 주제가 되었다.

또한, 이라클리오스는 632년 유대인들에게 강제로 세례를 받으라는 칙령을 내렸다. 이는 페르시아 전쟁 당시 예루살렘에서 일부 유대인들이 페르시아군에 협력했던 것에 대한 보복 조치로 해석된다.

636년 야르무크 전투에서 이슬람 군대에게 참패하여 시리아와 팔레스타인을 상실한 후, 이라클리오스는 큰 충격을 받고 병에 걸렸다. 이후 그는 단성론을 둘러싼 종교적 대립 문제와 후계자 문제에 시달리면서도 이슬람의 침공에 맞서 제국을 방어하기 위한 체제 정비에 힘썼다.

3. 4. 문화적 업적

이라클리오스는 빛나는 군사적 업적 외에도 여러 가지 문화적 업적을 남겼다. 그가 창안하고 정착시킨 군사·행정 조직은 풍전등화 상태였던 동로마 제국이 이후 800년 이상 존속할 수 있는 기반을 마련했으며, 이는 중세 동로마 제국의 중추가 되었다.문화적으로도 이라클리오스는 중요한 변화를 이끌었다. 620년에는 제국의 공용어를 라틴어에서 그리스어로 변경했다[26]. 당시 제국민 대다수가 라틴어를 모르고 그리스어를 사용했기 때문에 이는 자연스러운 전환이었다. 하지만 고대 로마와의 연속성을 중시하는 시각도 존재하여, 10세기 동로마 황제 콘스탄티노스 7세는 그의 저서 《테마의 기원에 관하여》에서 이 조치를 "조상의 언어를 버렸다"고 평가하기도 했다[27].

또한, 629년 사산 왕조 페르시아를 격파하고 수도 콘스탄티노폴리스로 개선한 이라클리오스는 기존의 황제 공식 직함인 라틴어 '''임페라토르 카이사르 아우구스투스'''(Imperator Caesar Augustusla) 대신, 그리스어로 제왕을 뜻하는 '''바실레우스'''(Βασιλεύς|바실레우스el)를 사용하기 시작했다[29]. 이전까지 '바실레우스'는 주로 동로마 제국 주변 국가들의 군주를 칭하는 용어였으나, 이라클리오스 이후 동로마 황제의 공식적인 칭호로 자리 잡게 되었다.

3. 5. 한국의 관점에서의 평가

해당 섹션의 내용을 작성하기 위한 원본 소스가 제공되지 않았습니다. 한국의 관점에서 이라클리오스를 평가하는 내용을 작성하려면 관련 자료가 필요합니다.3. 5. 1. 부정적 평가

그러나 치세 말년에 이르러 아라비아 반도에서 세력을 확장한 이슬람교의 아랍인들이 시리아를 침공하기 시작했다. 636년, 이라클리오스는 직접 군대를 이끌고 아랍군을 격퇴하려 했으나, 야르무크 전투에서 결정적인 패배를 당하면서 시리아와 팔레스타인을 상실했다. 이 패배의 충격으로 그는 병석에 눕게 되었다. 이때 이라클리오스는 다음과 같은 비통한 말을 남겼다고 전해진다.[24][25]시리아여 안녕. 얼마나 훌륭한 나라를 적에게 넘겨주는가

다만, 시리아를 둘러싼 전투는 다음 해까지 이어졌기 때문에 이 발언이 후대의 창작이라는 설도 있다. 야르무크 전투 이후 동로마 제국은 아랍군의 계속되는 침공으로 다시금 심각한 위기에 직면했다. 병상에 누운 이라클리오스는 후계자 문제와 단성론을 둘러싼 종교적 대립으로 어려움을 겪으면서도, 이슬람 세력에 대한 방어선 구축에 힘썼는데, 이는 테마 제도의 시초가 되었다.

641년 2월 11일, 이라클리오스는 실의와 고뇌 속에서 사망했다. 그의 뒤를 이어 전처 에우도키아의 아들 콘스탄티노스 3세와 후처 마르티나의 아들 헤라클로나스가 공동 황제로 즉위했다. 그러나 같은 해 콘스탄티노스 3세가 급사하고, 곧이어 일어난 반란으로 마르티나와 헤라클로나스가 축출되면서 결국 이라클리오스의 손자인 콘스탄스 2세(콘스탄티노스 3세의 아들)가 황제 자리에 올랐다.

이라클리오스의 죽음과 관련하여, 그가 생전에 "사후 사흘 동안 관에 봉인하지 말라"는 유언을 남겼다는 이야기가 전해진다. 이는 과거 제논 황제가 관에 안치된 후 관 속에서 의식을 되찾아 사흘 동안 소리쳤으나, 그를 미워했던 사람들이 무시하고 그대로 매장했다는 일화(일설)처럼 되는 것을 두려워했기 때문이라고 한다.

4. 가족 관계

헤라클리우스는 공식적으로 두 번 결혼했다.

첫 번째 부인은 로가투스(Rogatus)의 딸인 파비아 에우도키아(580년–612년)로, 610년 결혼과 동시에 에우도키아로 개명했다. 그녀와의 사이에서는 1남 1녀를 두었다.

- 에우독시아 에피파니아 (611년 출생)

- 콘스탄티누스 3세 (헤라클리우스 콘스탄티누스, 612년–641년): 613년 1월 22일, 생후 8개월에 공동 황제(아우구스투스)로 즉위했다.

두 번째 부인은 그의 조카(여동생 마리아의 딸)인 마르티나였다. 이 결혼은 근친혼으로 여겨져 비판받았으며, 이들 사이에서 태어난 자녀 중 상당수가 병약하거나 장애를 가지고 태어난 것이 그에 대한 벌로 여겨지기도 했다. 마르티나와의 사이에서는 최소 아홉 명 또는 열 명[30]의 자녀를 두었으나, 정확한 수와 순서는 불확실하다.

마르티나와의 주요 자녀는 다음과 같다.

헤라클리우스에게는 적어도 한 명의 사생아 요한 아탈라리코스(600/601년경–637년 이후?/650년 이후?)가 있었다. 그의 생모는 알려지지 않았으나, 일설에 따르면 585년경 태어난 파트리키우스 게르마누스의 차녀라고 한다. 요한 아탈라리코스는 헤라클리우스의 사촌인 마기스터 테오도루스, 아르메니아 귀족 다비드 사하루니와 함께 헤라클리우스에 대한 반역(황위 찬탈 및 마르티나 타도)을 모의했다. 622년 헤라클리우스가 아바르족과 평화 협정을 맺을 때 인질로 보내졌던 기록이 있다. 음모가 발각되자 헤라클리우스는 아탈라리코스의 코와 손을 잘라내고 프린키포 섬으로 유배 보냈다. 공모자 테오도루스 역시 같은 처벌을 받고 고조 섬(추정)으로 보내졌으며, 추가로 다리 하나를 더 절단하라는 명령을 받았다. 요한 아탈라리코스의 혈통에 대해서는 동고트 왕가나 유스티니아누스 왕조와의 연관성 등 여러 가설이 존재하지만, 자료 부족으로 확정하기는 어렵다.[30]

헤라클리우스의 생애 말년에는 첫 번째 부인의 아들 콘스탄티누스 3세와 두 번째 부인 마르티나 사이에 권력 투쟁의 기미가 보였다. 마르티나는 자신의 아들 헤라클로나스를 왕위에 올리려 노력했다. 헤라클리우스는 죽기 전 유언을 통해 콘스탄티누스 3세와 헤라클로나스가 공동으로 제국을 통치하고, 마르티나가 황후로서 그들과 함께 통치하도록 명시했다. 그러나 헤라클리우스 사후 몇 달 만에 콘스탄티누스 3세가 사망하고, 이후 권력 투쟁 끝에 마르티나와 헤라클로나스는 실각하여 콘스탄티누스 3세의 아들인 콘스탄스 2세가 단독 황제가 되었다.

참조

[1]

서적

Armenia: Art, Religion, and Trade in the Middle Ages

https://books.google[...]

Metropolitan Museum of Art

2018

[2]

서적

History of the Byzantine Empire, 324–1453

https://books.google[...]

University of Wisconsin Press

1958

[3]

서적

Armenians

https://books.google[...]

Wiley

2000

[4]

서적

Romanland: Ethnicity and Empire in Byzantium

https://books.google[...]

Harvard University Press

2019

[5]

문서

Chronicon Paschale

https://archive.org/[...]

[6]

문서

Chronicon Paschale

https://archive.org/[...]

[7]

문서

Chronicle

https://www.tertulli[...]

[8]

문서

chronicle of theophanes the confessor

https://archive.org/[...]

[9]

문서

Chronicon Altinate

http://asa.archivios[...]

[10]

서적

The Qurʼan

Oxford University Press

2004

[11]

간행물

Arabic literature to the end of the Umayyad period

[12]

간행물

Muhammad and Heraclius: A Study in Legitimacy

1999

[13]

문서

Footnote of the El-Cheikh (1999)

[14]

웹사이트

Sahih al-Bukhari 2940, 2941 – Fighting for the Cause of Allah (Jihaad) – كتاب الجهاد والسير

https://sunnah.com/b[...]

Sunnah.com – Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)

2021-08-18

[15]

웹사이트

The Events of the Seventh Year of Migration – The Message

http://www.al-islam.[...]

Al-Islam.org

2013-08-25

[16]

서적

Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah – The Life of Muhammad Translated by A. Guillaume

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

1955

[17]

웹사이트

Mishkat al-Masabih 3926 – Jihad – كتاب الجهاد

https://sunnah.com/m[...]

Sunnah.com – Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)

2021-08-19

[18]

하디스

Hadith-usc

[19]

웹사이트

Sahih al-Bukhari 7 – Revelation – كتاب بدء الوحى

https://sunnah.com/b[...]

Sunnah.com – Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)

2021-08-19

[20]

웹사이트

https://sunnah.com/b[...]

2024-02

[21]

서적

The Islâmic conquest of Syria: the inspiring history of S̱aẖâbah's conquest of Syria

https://kitaabun.com[...]

Ta-Ha

2005

[22]

서적

https://www.metmuseu[...]

1979

[23]

서적

オストロゴルスキー2001

[24]

문서

「敵にとり、何とよい国であることか」との訳語もある。

[25]

서적

2010

[26]

서적

1990

[27]

웹사이트

ギリシャ人#東ローマ帝国時代

[28]

웹사이트

東ローマ帝国の皇帝一覧

[29]

웹사이트

ローマ王、皇帝#東ローマ帝国

[30]

문서

Wolfram Brandes의 説

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com