케레이트

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

케레이트는 11세기부터 13세기까지 몽골 고원에서 활동했던 몽골계 부족 연맹이다. '케레이'는 검은 얼굴을 뜻하는 몽골어에서 유래했다는 설과 갈까마귀를 뜻하는 토템에서 유래했다는 설이 있다. 케레이트는 네스토리우스파 기독교를 믿었으며, 요나라와 대립하다가 몽골 제국에 흡수되었다. 칭기즈 칸의 세력 확장 과정에서 중요한 역할을 했으며, 몽골 제국 멸망 후에는 중앙아시아와 유럽으로 흩어졌다. 케레이트는 6개의 씨족으로 구성되었으며, 주요 씨족으로는 케레이트, 질킨, 돈가이트, 토마우트 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 케레이트인 - 소르칵타니 베키

소르칵타니 베키는 13세기 몽골 제국의 유력한 인물로서 툴루이의 아내이자 몽케 칸, 쿠빌라이 칸, 훌라구 칸, 아리크부케의 어머니이며, 뛰어난 정치적 수완과 지략으로 툴루이 가문의 영지를 관리하고 아들들을 제국 지도자로 키워냈으며 종교적 관용을 베풀었다. - 케레이트인 - 일카 생굼

일카 생굼은 12-13세기 케레이트 부족의 인물로 칭기즈 칸과 경쟁했으나, 갈등 끝에 카라한 왕조에 의해 처형되었다. - 몽골계 국가 - 타타르 연맹

타타르 연맹은 6세기에서 8세기 몽골 지역에서 형성된 부족 연맹으로, 튀르크어 비문에 기록되어 있으며, 몽골족과 튀르크족을 포함했을 것으로 추정되지만, 민족적, 언어적 연관성은 논쟁 중이다. - 몽골계 국가 - 타타리아

타타리아는 18세기 이전 유럽에서 만주, 시베리아, 중앙아시아를 지칭하던 용어였으며, 지리적 이해도 증가에 따라 여러 구역으로 나뉘었고, 17세기에는 만주족과 그들의 영토를 의미하기도 했으며, 점차 쇠퇴하여 20세기에는 음모론의 소재로 활용되기도 한다. - 네스토리우스파 - 대진경교유행중국비

대진경교유행중국비는 당나라 시기에 중국에 전래된 경교의 유행을 기록한 비석으로, 교리와 당 태종의 지원, 곽자고 등과의 관계를 담고 있으며, 1623년 또는 1625년에 발견되어 현재 시안 비림 박물관에 보관되어 있다. - 네스토리우스파 - 에페소스 공의회

에페소스 공의회는 431년 테오도시우스 2세에 의해 소집되어 예수의 인성과 신성의 관계, 성모 마리아의 위상에 대한 교리적 입장을 정립하고 니케아 신조를 재확인하며 성모 마리아를 '테오토코스'로 칭하고 네스토리우스를 이단으로 단죄한 기독교 공의회이다.

2. 명칭

'케레이트'(Kereyid~Geryid)는 '케레이'(Kereyi~Gereyi)의 복수형이다. 이 명칭의 유래에 대해서는 여러 가지 설이 존재한다.

케레이트는 몽골 고원에서 활동했던 주요 부족 연맹 중 하나로, 11세기와 12세기 동안 강력한 세력을 형성했다. 이들은 네스토리우스파 기독교를 받아들였으며, 위구르 문자를 사용하는 등 문화적으로도 발전한 모습을 보였다.

14세기 초 라시드 알 딘 하마다니는 그의 저서 《집사》(Jami' al-tawarikh)에서 몽골 전설을 인용하며, 케레이트의 기원을 유난히 검은 얼굴을 가진 여덟 형제와 그들이 세운 연맹으로 설명했다. 이 전설에 따르면 '케레이트'는 여덟 형제 중 으뜸 형제가 속한 씨족의 이름이었으며, 그의 형제들이 이끈 씨족은 지르킨(Jirkin), 콘칸트(Konkant), 사카이트(Sakait), 투마우트(Tumaut), 알바트(Albat) 등으로 기록되어 있다.[10] 라시드웃딘은 또한 '케레이'라는 이름 자체가 선조의 얼굴색이 "검은 빛"을 띠었던 데에서 유래했다고도 설명했다.

다른 일반적인 이론 중 하나는 이 이름이 몽골어 `хар|하르mon`(khar) 또는 튀르크어 ''qarā''("검은색, 거무스름한")와 어원이 같다고 보는 것이다. 실제로 '검은색'을 의미하는 단어를 포함하는 이름을 가진 다양한 몽골 및 튀르크 부족들이 존재했으며, 이들은 종종 서로 혼동되기도 한다.[9]

일부 연구자들은 몽골어 이름 '헤레이드'(`Хэрэйд|헤레이드mon`)가 "갈까마귀"를 뜻하는 몽골어 '헤레'(`хэрээ|헤레mon`, Kheree)에서 파생된 고대 토템 이름일 수 있다고 제안한다.[11] 이는 라시드웃딘이 언급한 '검은 얼굴' 유래설이 실제로는 '까마귀'를 뜻하는 몽골어 '케리예'(keriye)와 관련되었을 가능성과 연결되기도 한다.

현대 몽골어에서는 이 부족 연맹을 `Хэрэйд|헤레이드mon`(''Khereid'')로 표기한다. 영어권에서는 주로 ''Keraites''라는 표기가 사용되며, ''Kerait'', ''Kereyit''으로도 쓰인다. 일부 초기 서양 문헌에서는 ''Karait'' 또는 ''Karaites''로 표기된 사례도 찾아볼 수 있다.[7][8]

오르도스 지역에는 지금도 '퀘리트'(K'erit)라고 불리는 대(大), 소(小), 흑(黒), 백(白)의 네 그룹으로 나뉜 소규모 유목 집단이 남아 있으며, 키르기스족 가운데에도 '키래이~기래이'(Kiräi~Giräi)라는 이름의 유력 씨족이 존재한다.

케레이트 부족 연맹은 케레이트 씨족을 포함하여, 치르킬(주르킨), 톤카이트(콩카이트), 투마우트(토베엔), 사키아트(사카이트), 엘리아트(알바트) 등 여섯 개의 주요 씨족으로 구성되었다고 전해진다. 이 중 지배 씨족이었던 케레이트의 이름이 연맹 전체를 가리키는 명칭으로 사용되었다.

참고로, 케레이트는 카자흐스탄 북서부에 거주하는, 이름은 비슷하지만 민족적으로 관련이 없는 튀르크계 부족인 케레이와는 구별되어야 한다.

3. 역사

요나라 시기에는 '조복'(阻卜)이라는 이름으로 기록되기도 했으며, 요나라에 저항하며 독자적인 세력을 구축하려 했다. 이 시기 마르쿠스 부이루크 칸과 같은 지도자가 등장하여 케레이트 부족을 통합하고 주부 연맹을 이끌었으나, 요나라와의 갈등 끝에 희생되기도 했다. 그의 아들 쿠르차쿠스 부이룩 칸 대에 세력을 회복하고 옛 위구르 제국의 수도였던 카라 발가순을 거점으로 삼았으나, 후계 문제를 남겼다.

쿠르차쿠스의 아들 토그릴( Тоорил хан|토오릴 칸mn )은 형제들을 제거하고 칸위에 올라 옹 칸( 王汗|왕한중국어 )으로 알려지게 된다. 그는 훗날 칭기즈 칸이 되는 테무진의 아버지 예수게이와 안다(의형제) 관계를 맺었고, 초기 테무진의 성장에 중요한 조력자 역할을 했다. 테무진과 함께 타타르족, 메르키트족 등을 격파하며 세력을 키웠고, 금나라로부터 '왕'(王)의 칭호를 받기도 했다. 그러나 점차 테무진의 성장을 경계하여 자무카 등과 손잡고 테무진을 제거하려다 1203년 칼라 칼지드 전투에서 패배하고 살해당했다.

옹 칸 사후 케레이트 부족은 테무진에게 정복되어 몽골 제국에 흡수되었다. 이후 케레이트족은 몽골 제국 내에서 황족과의 혼인 관계(소르칵타니 베키, 도쿠즈 하툰 등)를 통해 영향력을 유지했으며, 특히 네스토리우스파 신앙을 몽골 지배층에 전파하는 역할을 했다. 하지만 점차 다른 부족에 분산되었고, 중앙아시아의 이슬람화와 명나라의 영향력 확대 등으로 몽골 고원 내에서의 독자적인 세력은 약화되어 역사 속으로 사라졌다. 다만 그 후예들은 토르구트 부족이나 카자흐스탄 등 중앙아시아 튀르크계 민족의 일부로 이어져 내려오고 있다.

3. 1. 기원

케레이트의 기원은 내분으로 혼란에 휩싸인 위구르 제국(회흘)을 멸망시킨 키르기스 제국(힐알사)을 몽골 고원에서 쫓아낸 몽골계 부족 집단인 구성(타타르) 가운데서도 가장 유력한 종족이었던 것으로 보인다. 케레이트의 선조에 해당하는 이들 부족은 함께 키르기스를 몰아낸 위구르 분파인 나이만 연합과는 몽골 고원의 패권을 놓고 치열하게 다투었다. 이슬람 학자 아부 하라지에 따르면, 11세기 초 케레이트는 옹구트, 나이만 등 서쪽의 유목 부족들과 함께 네스토리우스파 크리스트교를 믿으며 위구르 문자를 사용하고 문화적으로 앞선 부족이 되었다고 한다. 또한 시리아 교회 기록에는 약 1000년경 메르브 교회 관구의 압디쇼 대주교에 의해 동방 교회에 흡수되었다는 언급이 있다.

케레이트는 11세기와 12세기 동안 몽골을 지배했던 대규모 부족 연맹인 주부의 지배 세력으로 역사에 처음 등장했으며, 당시 몽골의 상당 부분을 통제했던 북중국의 요나라와 자주 싸웠다.

케레이트가 기원에서 튀르크족인지 몽골족인지 명확하지 않다. 초기 케레이트 지도자들의 이름과 칭호는 그들이 튀르크어 화자였음을 시사하지만, 연합과 하위 부족의 통합은 초기부터 튀르코-몽골 혼합으로 이어졌을 수 있다.[12][13] 모든 케레이트 부족 이름은 몽골어에서 의미를 가지며, 몽골어족 복수 접미사 "-d" (t; -ud, -uud, -üd, -üüd)와 중세 및 현대 몽골 씨족에서 흔히 사용되는 단수 접미사 "-n"으로 끝난다.[14]

케레이트는 케레이트, 지르킨, 콘코이드, 수카이트, 알바트, 투마우트, 둥가이드, 키르크 등 8개의 몽골 부족으로 구성되었다.

라시드 알딘 하마다니(1247–1318)는 자미 알타와리흐에서 케레이트에 대해 다음과 같이 기록했다.그 당시 그들은 다른 부족보다 더 많은 권력과 힘을 가지고 있었다. 예수 - 평화를 그에게 - 의 부름이 그들에게 이르렀고 그들은 그의 믿음에 들어갔다. 그들은 몽골 민족에 속한다. 그들은 몽골의 땅인 오논 강과 케를렌 강을 따라 거주한다. 그 땅은 키타이의 국가와 가깝다.

[15]

3. 2. 요나라 시기

중국의 《요사》(遼史)에 나오는 '조복'(阻卜)이라는 민족이 케레이트로 여겨진다. 거란 성종(聖宗)은 조복 부족들의 영역에 절도사를 각각 임명해 파견하고 분할 통치를 밀어붙였지만, 조복 부족들은 이에 저항하여 반란을 일으켰고 카툰 발리크(可敦城)를 포위하기까지 했다. 오고(烏古) 부족도 이 반란에 호응하여 거란에 맞섰다. 반란은 진압되었지만, 이를 계기로 요 왕조의 서북방 경영에 큰 차질이 생기게 되었다.

1026년 거란군이 감주 위구르 공격에 실패한 것을 계기로 조복 부족들은 거란의 통제에서 벗어나기 시작했다. 거란의 통제력 약화를 틈타 북부 조복의 마고사(磨古斯)가 조복 부족들을 통합하였고, 1089년에는 요나라로부터 그 왕권을 인정받았다. 이 '마고사'라는 인물은 『집사』에 나오는 마르쿠스 부이루크 칸(Маргуз Буюрук-хан|마르구즈 부이루크 칸ru, Marghūz Būīrūq Khān)과 동일 인물로 추정된다. 마르쿠스 부이루크 칸은 주부(Zubu) 연맹을 이끌었던 케레이트 지도자였으며, 1100년에 요나라에 의해 살해당했다.

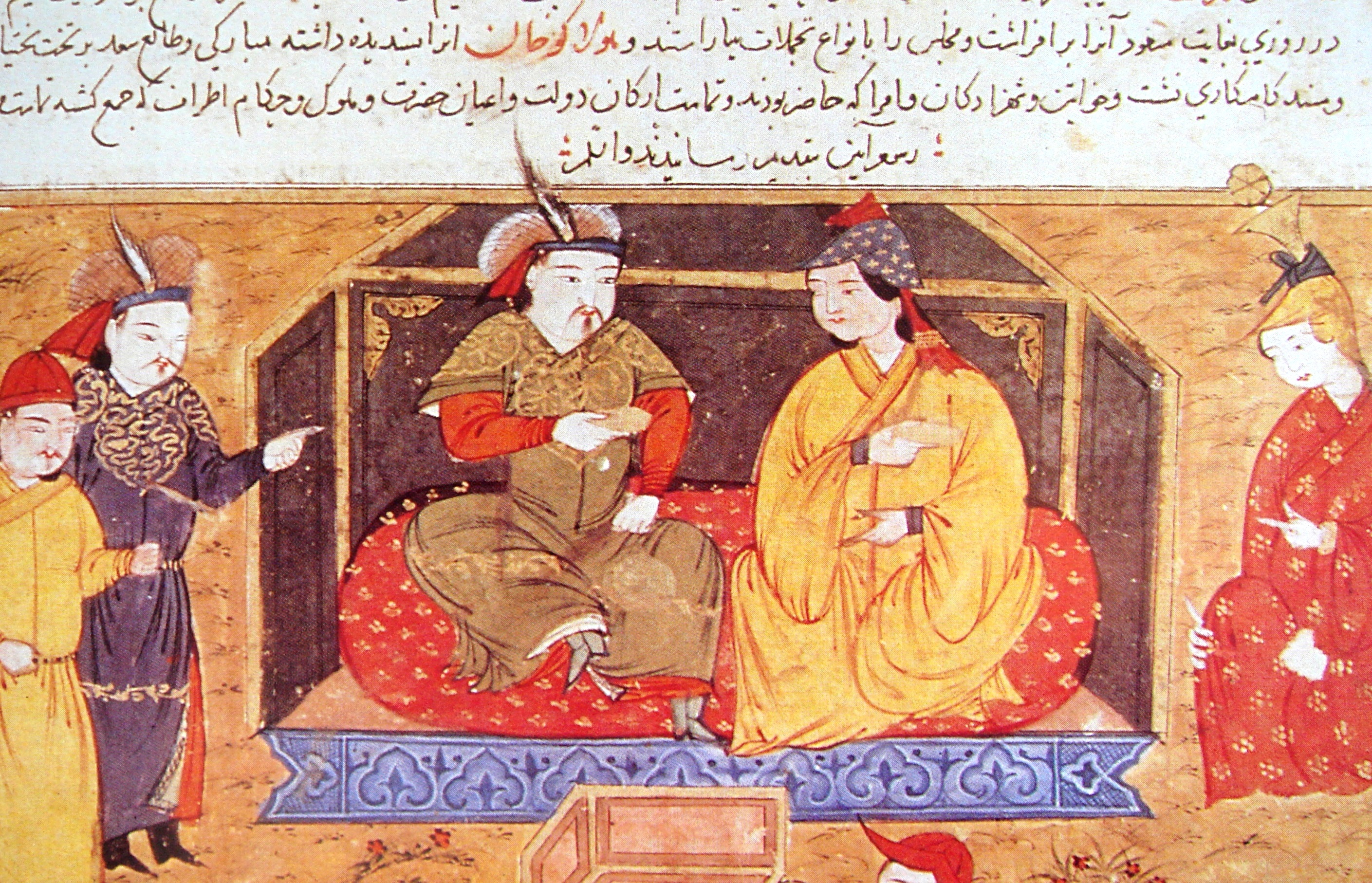

주부 연맹이 해체된 후, 케레이트족은 몽골 제국에 흡수될 때까지 초원에서 지배력을 유지했다. 케레이트 칸국은 전성기에 나이만족 및 그 당시의 다른 강력한 초원 부족과 같은 방식으로 조직되었다. 일 칸국의 공식 역사가인 라시드 알딘 하마다니(1247–1318)는 그의 저서 『자미 알타와리흐』(Jami' al-tawarikh)에서 케레이트족에 관한 내용을 상세히 다루었다.

케레이트족은 "중앙" 세력과 "외부" 세력으로 나뉘었다. 중앙 세력은 칸의 군대로서, 칸에게만 충성하는 여러 다른 부족의 전사들로 구성되었다. 이는 중앙 세력을 단순한 부족 연합체라기보다는 일종의 봉건 국가와 유사한 형태로 만들었다. "외부" 세력은 칸에게 복종을 맹세했지만, 자체 부족 목초지에서 살며 반자치적으로 기능하는 부족들로 구성되었다. 케레이트 칸국의 "수도"는 오르타 발가순(Orta Balagasun)이라는 곳이었는데, 아마도 옛 위구르 또는 거란족 요새에 위치했을 것으로 추정된다.

마르쿠스 부이루크 칸의 아들이자 후계자인 쿠르차쿠스 부이루크 칸(Kurchakus Buyruk Khan)은 나이만족의 코르치 부이루크 칸의 딸인 토레카이미시 카툰을 아내 중 한 명으로 맞았다. 쿠르차쿠스의 동생은 구르 칸이었다. 쿠르차쿠스 부이루크 칸은 많은 아들을 두었는데, 그중 주목할 만한 아들로는 토그릴, 율라-망구스, 타이-티무르, 부카-티무르 등이 있었다. 그들은 거란족과 연합하여 카라 키타이 국가의 봉신이 되었다.

쿠르차쿠스 부이루크 칸이 사망한 후, 타타르족 출신 하인 엘지다이가 잠시 섭정을 맡았다. 이는 쿠르차쿠스의 아들 토그릴을 분노하게 했고, 그는 자신의 형제들을 죽인 후 토그릴 칸(Тоорил хан|토릴 칸mn, Tooril khan)으로서 왕위를 차지했다. 토그릴 칸은 1160년대부터 1203년까지 케레이트를 통치했으며, 쿠르차쿠스와 일마 카툰의 아들이었다. 그의 궁전은 현재의 울란바토르 근처에 위치해 있었다. 그는 예수게이와 안다(anda, 의형제)를 맺었으며, 훗날 칭기즈 칸이 된 테무진은 그를 "칸 아버지"(khan etseg)라고 부르며 존경했다. 예수게이는 투구릴의 경쟁자들을 제거하여 그가 칸의 지위를 공고히 하는 데 도움을 주었다.

1195년 타타르족이 금나라에 반란을 일으켰다. 금나라 사령관은 테무진에게 사신을 보내 도움을 요청했다. 테무진은 토그릴 칸과 연합하여 타타르족과의 전투를 벌여 그들을 격파했다. 1196년, 금나라는 이 공로를 인정하여 토그릴에게 "왕"(王)이라는 칭호를 수여했다. 이 후, 토그릴은 "왕 칸"(王汗|왕한중국어, Wáng Hàn)이라는 칭호로 기록되었다. 훗날 칭기즈 칸이 된 테무진이 자무카를 상대로 칸의 지위를 놓고 다툴 때, 왕 칸은 테무진의 세력이 커지는 것을 두려워하여 자무카와 공모하여 그를 암살하려 했다.

1203년, 테무진은 연합의 붕괴와 내부 혼란에 빠진 케레이트족을 격파했다. 왕 칸은 전투에서 패배하여 도망치던 중, 그를 알아보지 못한 나이만족 병사에게 살해당했다.

3. 3. 마르쿠즈 부이룩 칸과 샤리크 칸

『요사』에 등장하는 '''저부'''라는 민족은 케레이트와 동일시되기도 한다. 요나라 성종이 저부의 여러 부족에 절도사를 임명하여 분할 통치를 시도하자, 저부는 이에 반발하여 반란을 일으켜 가돈성(카톤 바리크)을 포위했고, 오고 부족도 이에 호응했다. 이 반란은 진압되었지만, 이를 계기로 거란의 서북 지역 경영은 어려움을 겪기 시작했다. 1026년, 거란군이 감주 위구르 공격에 실패한 틈을 타 저부의 모든 부족이 거란에 반기를 들었다. 거란의 통제력이 약화된 상황에서 북저부의 지도자 마고스(Margus)는 저부 부족들을 통합했고, 1089년에는 요나라도 그의 왕권을 인정하게 되었다. 이 '마고스'는 라시드 알딘 하마다니의 역사서 『집사』에 기록된 케레이트의 지도자 마르쿠즈 부이룩 칸(Marghūz Būīrūq Khān)과 동일 인물로 여겨진다. 다른 기록에 따르면, 마르쿠스 부이루크 칸(Markus Buyruk Khan)은 주부 연맹을 이끌었으며 1100년에 요나라에 의해 살해당했다고도 한다.

『집사』에 따르면, 당시 바일 누르 호수 근처에 살던 타타르 부족의 수장 나우르 부이룩 칸(Nāūūr Būīrūq Khān)은 기회를 엿보다 마르쿠즈 부이룩 칸을 생포하여 거란족 군주에게 넘겼다. 마르쿠즈 부이룩 칸은 나무 당나귀 형틀에 못 박혀 처형당했다. 이에 마르쿠즈의 아내 쿠록타이 하리구치(Qutoqtai Khariguchi, 또는 쿠록타니 케렉친)는 남편의 복수를 계획했다. 그녀는 타타르 부족에게 좋은 술을 바치겠다며 속이고, 100개의 큰 가죽 부대(온도르)를 준비해 갔다. 그러나 부대 안에는 마유주 대신 무장한 용사 100명이 숨어 있었고, 이들은 도착하자마자 나우르 부이룩 칸을 비롯한 타타르 사람들을 습격하여 살해함으로써 복수를 완수했다.

『집사』에는 샤리크 칸(Sarïq Qān, 튀르크어로 '황금의 왕'이라는 뜻)이라는 인물도 등장하는데, 마르쿠즈 부이룩 칸과 동일 인물로 추정된다. 그는 몽골 북부의 요충지인 알칸 산(불칸 산)을 차지하기 위해 알치 타타르와 격렬하게 싸웠다. 처음에는 타타르의 수장 쿠무스 샤이쟌(Kümǖs Saïǰāng)을 산 아래까지 몰아붙였으나, 승리에 방심한 틈을 타 다른 타타르 수장 코리다이 다일(Qōrïdāī Dāyīr)의 기습 공격을 받아 크게 패배했다. 궁지에 몰린 샤리크 칸은 당시 적대 관계였던 서쪽의 강대국 베테킨 나이만 부족의 바이룩 칸(나르쿠슈 타얀 칸)에게 도움을 요청했다. 나이만족은 이 기회를 이용하여 자신들의 딸(토레카이미시 카툰)을 샤리크 칸의 아들 쿠르차쿠스 부이룩 칸에게 시집보내 동맹을 맺고, 이를 통해 동몽골 지역으로 세력을 확장하려 했다.

나이만족과 인척 관계가 된 샤리크 칸은 며느리의 오빠인 카질 칸(Qāǰïr Qān)과 협력하여 군대를 다시 일으켜 타타르족을 물리치고 케레이트의 중흥을 이루었다. 당시 케레이트를 암묵적으로 지지하던 세력은 용맹함으로 이름난 몽골족이었다. 나이만족은 샤리크 칸을 도운 대가로 그의 휘하에 있던 몽골 병사들을 자신들에게 넘겨달라고 요구했지만, 샤리크 칸은 나이만족의 야심을 눈치채고 이를 거절했다. 그러나 몽골 부족 역시 케레이트의 세력이 약해지고 있음을 감지하고 점차 케레이트의 영향력에서 벗어나기 시작했다.

마르쿠즈 부이룩 칸(또는 샤리크 칸)에게는 쿠르차쿠스 부이룩 칸(Kurchakus Buyruk Khan)과 구르 칸(Kūr Khān)이라는 두 아들이 있었으며, 장남인 쿠르차쿠스가 그의 뒤를 이었다.

3. 4. 쿠르차쿠스 부이룩 칸

마르쿠스 부이루크 칸(혹은 마르쿠즈)의 아들이자 후계자로, 동생으로는 구르 칸이 있었다. 일 칸국의 역사가 라시드 알딘 하마다니에 따르면, 쿠르차쿠스는 장남으로서 칸위를 계승했다. 그의 아내 중에는 나이만족의 코르치 부이루크 칸의 딸인 토레카이미시 카툰이 있었다.

쿠르차쿠스 부이룩 칸에게는 많은 아들이 있었는데, 그중 유명한 아들로는 훗날 케레이트의 마지막 칸이 되는 토그릴(옹 칸), 율라-망구스, 타이-티무르, 부카-티무르 등이 있다. 그는 거란족과 동맹을 맺고 카라 키타이의 봉신이 되었다.

쿠르차쿠스는 여러 어려움을 겪었으나, 옛 위구르 제국의 수도였던 카라 발가순을 거점으로 삼아 케레이트 부족의 부흥을 이끌었다. 하지만 그의 권세는 오래가지 못하고 한 세대 만에 막을 내렸다. 그는 생전에 아들들 간의 후계 다툼을 염려하여 여러 아들에게 각자의 영지를 나누어 주었다.

그가 사망한 후, 타타르족 출신의 하인 엘지다이가 섭정을 맡게 되자 아들 토그릴은 이에 불만을 품고 자신의 형제들을 제거한 뒤 칸의 자리에 올랐다. 다른 기록에 따르면, 쿠르차쿠스 사후 그의 40명에 달하는 아들들이 칸의 자리를 놓고 치열한 다툼을 벌였다고도 한다.

3. 5. 옹 칸과 칭기즈 칸

쿠르차쿠스 부이룩 칸의 아들 중 한 명인 토오릴(Тоорил хан|토오릴 칸mn)은 아버지가 사망한 후 형제인 타이테무르 타이시와 부카테무르를 죽이고 칸의 지위를 차지했다. 그러나 동생 일케 카라가 나이만의 도움을 받아 토오릴을 몰아내자, 토오릴은 카묵 몽골 키야트 보르지긴 씨족의 수장 예수게이 바아투르에게 도망쳐 도움을 요청했다. 예수게이의 도움으로 일케 카라를 몰아내고 다시 케레이트를 차지했지만, 이번에는 삼촌 구르 칸에게 밀려나 다시 예수게이의 도움을 받아 구르 칸을 서하 지역으로 축출했다. 이 과정에서 토오릴과 예수게이는 의형제(anda|안다mn)를 맺었다(카라툰 맹약).

시간이 흘러 1195년, 토오릴 칸은 다시 나이만의 지원을 받은 동생 일케 카라에게 나라를 빼앗기고 서요(카라 키타이)로 망명하여 도움을 청했으나 거절당하고 방랑 생활을 하게 되었다. 1196년 봄, 토오릴 칸은 예수게이의 아들로 성장한 테무진을 찾아가 구세우르 호수에서 만났다. 테무진은 아버지의 옛 친구를 환대하고 자신이 거둔 가축세를 나눠주며 관계를 다졌다. 그해 가을, 테무진은 토올 강에서 연회를 열어 토오릴과 부자(父子)의 연을 맺었고, 테무진의 도움으로 토오릴은 케레이트를 되찾고 에르케 카라를 몰아냈다.

1196년, 타타르 부족의 족장 메구진 세울투 등이 금나라의 지시에 따르지 않자, 금나라의 완안량 승상이 타타르 토벌에 나섰다. 이를 아버지의 원수를 갚을 기회로 여긴 테무진은 동맹자인 토오릴 칸과 함께 메구진 세울투를 공격했다. 울자 강 전투에서 메구진 세울투는 사로잡혀 살해되었고, 이 소식을 들은 금나라의 완안량은 크게 기뻐하며 테무진에게 '자오드 코리'라는 칭호를, 토오릴 칸에게는 '온'(왕)이라는 칭호를 내렸다. 이때부터 토오릴 칸은 '''옹 칸'''(王汗|Wáng Hàn중국어)으로 불리게 되었다.

1197년, 옹 칸과 테무진 연합군은 메르키트를 원정하여 모나차 산 전투에서 승리했고, 테무진은 전리품 전부를 옹 칸에게 양보하며 예를 표했다. 그러나 테무진의 도움으로 세력을 회복한 옹 칸은 1198년, 테무진과 상의 없이 독자적으로 메르키트를 다시 공격했다. 부쿠라 케헤르 땅에서 메르키트 부족장 토크토아 베키의 아들 토쿠즈 베키를 죽이고 그의 아들 치라운과 동생 쿠드를 사로잡았으며, 가족과 가축 등 많은 전리품을 얻었으나 테무진에게는 전혀 나눠주지 않아 두 사람 사이에 균열이 생기기 시작했다.

1199년, 옹 칸과 테무진은 함께 나이만 원정에 나섰다. 나이만의 내분을 틈타 서나이만의 부이룩 칸을 공격하여 많은 포로와 가축을 얻었다. 이때 동행했던 자무카는 테무진을 시기하여 옹 칸을 부추겨 테무진을 배신하도록 유도했다. 테무진은 사리 케헤르로 후퇴했지만, 이를 본 나이만 장군 쿡세우 사브락이 옹 칸을 추격하여 그의 동생 빌카와 자카 감보의 가족, 재산을 빼앗고 케레이트 영토를 약탈했다. 위기에 처한 옹 칸은 아들 일카 생굼을 보내 싸우게 하는 한편, 테무진에게 사신을 보내 구원을 요청했다. 테무진은 배신감을 느꼈음에도 불구하고 아버지와의 의리를 생각해 원군을 보내 나이만 군을 격퇴하고, 빼앗겼던 모든 것을 옹 칸에게 돌려주었다.

1200년, 옹 칸과 테무진은 타이치우트 씨족을 공격하기 위해 사리 케헤르에서 회담하고 동맹군을 결성했다. 연합군은 오논 강 전투에서 타이치우트 씨족을 격파하고 수령 쿠드타르와 타르구타이 쿠릴투크를 우렌우트 토라스에서 잡아 처형했다. 그해 겨울, 옹 칸의 동생 자카 감보와 케레이트 장군 4명이 옹 칸 암살을 모의하다 발각되어 나이만으로 도주하는 사건이 발생했다.

1202년, 테무진과 옹 칸은 타타르를 실루겔지트 전투에서 격파하고, 이어서 메르키트, 나이만, 타타르, 두르벤, 카타킨, 살지오드, 오이라트 연합군을 제2차 쿠이텐 전투에서 물리쳤다. 이 무렵, 세력을 잃고 유랑하던 자무카가 옹 칸에게 의탁했다. 테무진이 적대 관계인 자무카를 비호하는 것에 대해 비난하자, 자무카는 옹 칸의 아들 일카 생굼을 부추겨 테무진 암살을 모의하게 했다.

1203년, 결국 테무진과 케레이트 사이에 칼라 칼지드 전투(제3차 쿠이텐 전투)가 벌어지면서 동맹은 완전히 파탄났다. 그해 가을, 테무진은 제지르 운두르 산에서 옹 칸 부자를 기습 공격하여 3일간의 격전 끝에 승리했다. 패배한 옹 칸은 나이만 영토로 도주하다가 국경 지역인 옹 우손에서 자신을 알아보지 못한 나이만 경비대장에게 살해되었다. 경비대장이 옹 칸의 목을 나이만 칸에게 보냈으나, 나이만 칸은 옹 칸을 죽인 것에 분노하여 그의 목을 은그릇에 담아 보존했다고 전해진다. 옹 칸의 아들 일카 생굼은 티베트 지역으로 망명했으나, 그곳에서 약탈을 일삼다가 주민들의 분노를 사 카슈가르와 호탄 인근 쿠샨 지방으로 도망쳤다. 그러나 결국 쿠샤트 챠르 카슈메라는 곳에서 카라지족 술탄 키리지카라에게 붙잡혀 처형당했다.

이로써 강력한 세력을 자랑했던 케레이트는 테무진이 이끄는 몽골 부족에게 정복되었고, 이후 몽골 제국에 완전히 흡수되었다.

3. 6. 몽골 제국 시기

1206년 테무진이 칭기즈 칸으로 즉위하고 몽골 제국(예케 몽골 울루스)이 성립된 이후에도, 케레이트는 칭기즈 칸 황금 씨족의 인척으로서 몽골 유목 부족 연합 내 유력 부족 중 하나로 존속했다.

칭기즈 칸 가문과의 혼인 관계는 케레이트의 지위를 유지하는 데 중요한 역할을 했다. 주요 혼인 관계는 다음과 같다.

이러한 혼인 관계를 통해 케레이트 왕족과 귀족들 사이에 널리 퍼져 있던 네스토리우스파 기독교가 몽골 황족과 귀족 사회에도 상당한 영향을 미쳤다. 소르칵타니 베키와 도쿠즈 하툰은 대표적인 기독교 신자였으며, 이들의 영향으로 일 칸국이 다스린 서아시아에서는 특정 시기에 기독교인이 우대받기도 했다. 이는 몽골 황실의 기독교도에 대한 비교적 호의적인 태도와 관련이 깊다고 평가된다. 그러나 가잔 칸이 기독교인을 박해하기 시작했을 때, 케레이트 출신 린친은 이들을 보호하려 했으나 1319년 타이치우드 출신 후견인 추판과의 갈등 끝에 아부 사이드 바하두르 칸에게 처형당했다.

케레이트 출신 인물들은 몽골 제국 내에서 군인이나 관리로 활동하기도 했다. 예를 들어, 우구데이 칸 시대에 비치크치(서기 관리)의 장관을 지낸 친카이는 여러 출신 설이 있지만 케레이트 출신이라는 설이 존재한다.

하지만 칭기즈 칸은 케레이트 잔존 세력에 대한 불신으로 이들을 다른 몽골 부족들에게 분산시키는 정책을 폈다. 이후 케레이트족 일부는 바투 칸과 몽케 칸이 이끈 몽골의 유럽 원정에 참여하여 유럽 지역으로 이동하기도 했다. 1270년대 카이두의 군대는 케레이트족과 나이만족이 주축을 이루었을 가능성이 높다.[17]

시간이 흐르면서 몽골 고원 내 케레이트 부족의 세력은 약화되었다. 특히 1380년대 이후 티무르 치하에서 진행된 중앙 아시아의 이슬람화와 명나라의 카라코룸 정복은 몽골 내 네스토리우스 기독교의 쇠퇴를 가져왔고, 이는 케레이트의 정체성 약화와도 연결된다. 14세기 말, 케레이트족의 남은 세력은 카라 이르티시강 유역에 거주했으나,[18] 1420년대 우와이스 칸이 벌인 몽골-오이라트 전쟁 과정에서 최종적으로 흩어지게 되었다.[19]

몽골 고원에서 케레이트 부족의 이름은 점차 역사 속으로 사라졌지만, 그 후예는 다른 지역과 부족에 흡수되어 명맥을 이었다. 15세기 이후 서몽골 오이라트 부족 연합에 속했던 토르구트 부족(현재의 칼미크인)은 케레이트의 후손으로 여겨진다. 또한 몽골 제국의 확장과 함께 중앙 유라시아 전역으로 퍼져나간 케레이트의 이름은 몽골 고원보다 서쪽 지역에서 더 오래 남아, 현재도 카자흐스탄 등 중앙아시아의 튀르크계 민족 사이에서 케레이트(Керей)라는 부족명을 찾아볼 수 있다.

3. 7. 몽골 제국 이후

1206년 칭기즈 칸이 즉위하고 몽골 제국이 성립된 이후에도 케레이트는 칭기즈 황금 씨족의 인척으로서 몽골 유목 부족 연합 내 유력 부족 중 하나로 존속했다.칭기즈 칸은 토그릴의 조카인 이바카 베키와 결혼했으나 나중에 이혼하고, 그녀를 장군 쥐르체데이와 재혼시켰다. 칭기즈 칸의 넷째 아들 툴루이는 옹 칸의 다른 조카이자 자카 감부의 딸인 소르칵타니 베키와 결혼했다. 툴루이와 소르칵타니 베키는 몽케 칸과 쿠빌라이 칸의 부모가 되었다.[16] 칭기즈 칸의 아들 조치 역시 케레이트 출신인 베그튀미쉬와 결혼했으며, 일 칸국을 세운 훌라구의 정실 부인 도쿠즈 하툰 또한 케레이트 출신이었다.

소르칵타니 베키나 도쿠즈 하툰과 같은 케레이트 왕족 및 귀족들을 통해 몽골 제국의 황족과 귀족 사회에 네스토리우스파 기독교가 전파되었고, 이는 일 칸국 등지에서 기독교도들이 일시적으로 우대받는 배경이 되기도 했다. 그러나 칭기즈 칸은 케레이트족을 완전히 신뢰하지는 않아, 남은 케레이트족을 다른 몽골 부족들에게 분산시키는 정책을 취하기도 했다.

케레이트 출신 인물들은 몽골 제국 내에서 군인이나 관리로 활동하기도 했다. 예를 들어 우구데이 칸 시대에 서기관(비치크치)의 장관으로 활약한 친카이는 여러 출신 설이 있으나 케레이트 출신이라는 설이 존재한다. 일 칸국에서는 린친이라는 인물이 가잔의 기독교 박해 시기 기독교도들을 보호했으나, 1319년 타이치우드 출신의 후견인 추판과의 갈등으로 아부 사이드 바하두르 칸에게 처형되었다.

케레이트족은 바투 칸과 몽케 칸이 이끈 몽골의 유럽 원정에도 참여했으며, 1270년대 카이두의 군대는 상당수가 케레이트족과 나이만족으로 구성되었을 가능성이 높다.[17]

하지만 1380년대 이후 티무르 치하의 중앙아시아 이슬람화 정책과 명나라의 카라코룸 정복 등으로 몽골 고원 내 네스토리우스파 기독교는 점차 쇠퇴하여 사라졌다. 14세기 말, 케레이트족의 잔여 세력은 카라 이르티시강 유역에 거주했다.[18] 이들은 1420년대 오이라트와의 전쟁(몽골-오이라트 전쟁) 중 우와이스 칸에 의해 최종적으로 흩어지게 되었다.[19]

15세기 초 이후 몽골 고원에서 케레이트 부족은 식별 가능한 집단으로서 역사에서 사라졌다. 다만, 15세기 이후 오이라트 부족 연합에 속했으며 현재도 존속하고 있는 토르구트부(현 칼미크인)는 케레이트의 후예로 여겨진다. 한편, 몽골 제국의 확장과 함께 중앙 유라시아 전역으로 퍼진 케레이트 부족의 이름은 몽골 고원보다 서쪽 지역에서 더 오래 남았다. 현재도 카자흐스탄 등 중앙아시아의 튀르크계 민족 사이에서 '케레이'(Керей)라는 이름의 부족을 찾아볼 수 있다.

카라이 투르크의 이름이 케레이트에서 유래했을 가능성도 제기되지만, '검다'는 뜻의 ''qara''를 포함한 다른 중앙아시아 집단 이름과의 연관성도 고려된다.[27] 킵차크 계열인 아르긴 카자흐족과 키르기스인의 '키레이스' 씨족은 15세기 초 동유럽으로 피난 간 케레이트 잔존 세력에서 일부 유래했을 가능성이 있다.[28] 티니쉬바예프(1925)는 케레이트의 후대 운명이 아르긴족과 밀접하게 연관되었다고 보았다.[26]

4. 언어와 계통

현대 몽골어에서는 이 부족 연맹을 Хэрэйд|헤레이드mn (''Khereid'')라고 표기한다. 영어권에서는 주로 ''Keraites''라는 표기가 사용되며, ''Kerait'', ''Kereyit''으로 쓰이기도 한다. 일부 초기 문헌에서는 ''Karait'' 또는 ''Karaites''로 표기된 경우도 있다.[7][8]

케레이트라는 이름의 유래에 대해서는 여러 가설이 있다. 널리 알려진 이론 중 하나는 이 이름이 몽골어의 хар/khar|하르/하르mn나 튀르크어의 ''qarā''("검은색, 거무스름한")와 관련이 있다는 것이다. 실제로 '검다'는 의미를 포함하는 이름을 가진 몽골 및 튀르크 부족들이 여럿 있었기 때문에 종종 혼동되기도 한다.[9] 14세기 초 라시드 알 딘 하마다니가 쓴 역사서 ''자미 알 타와리흐''(집사)에 따르면, 몽골의 한 전설은 케레이트 씨족의 기원을 유난히 얼굴이 검었던 여덟 형제와 그들이 세운 부족 연맹에서 찾는다. 이 전설에서 '케레이트'는 첫째 형제 씨족의 이름이었고, 나머지 형제들의 씨족은 ''Jirkin, Konkant, Sakait, Tumaut, Albat'' 등으로 기록되어 있다.[10]

다른 학자들은 몽골어 이름 ''Khereid''가 '갈까마귀'를 뜻하는 몽골어 'Kheree' (''хэрээ'')에서 유래한 고대 토템 이름일 가능성을 제기하기도 한다.[11]

케레이트의 민족 계통에 대해서는 라시드 앗딘이 그의 저서 ''자미 알 타와리흐''(집사)에서 분류한 내용을 참고할 수 있다. 그는 중앙 유라시아 초원의 유목민들을 크게 네 부류로 나누었는데, 케레이트를 세 번째 부류, 즉 "과거에는 독립적인 지도자를 가졌으나, 튀르크계 부족이나 몽골계 부족과는 직접적인 관련이 없으면서도 외모와 언어는 그들과 가까운 튀르크 부족"으로 분류했다. 이는 케레이트가 튀르크계 언어에 가깝거나, 혹은 튀르크계와 몽골계의 중간에 위치하는 언어를 사용했을 가능성을 시사하며, 이러한 점 때문에 케레이트는 튀르크계 또는 몽골계 양쪽으로 여겨지기도 한다.

한편, 케레이트는 카자흐스탄 북서부에 거주하는, 이름은 비슷하지만 관련 없는 튀르크 부족인 케레이와는 구별해야 한다.

5. 종교

케레이트는 11세기 초에 동방 교회로 개종했으며, 이는 기독교의 한 종파였다.[16][20][21] 당시 네스토리우스파는 중국을 비롯한 동방 세계에 널리 퍼져 있었으며, 북방 유목민인 케레이트에도 신앙이 전파되었다. 이 시기 나이만과 옹구트 등 다른 부족들도 완전히 또는 상당 부분 기독교를 받아들였다. 케레이트 군주인 마르쿠즈(Marcus)나 쿠르자쿠즈(Cyriacus)의 이름 역시 기독교식 이름에서 유래한 것으로 보인다.

라시드 알딘 하마다니는 그의 저서 자미 알타와리흐에서 케레이트가 기독교를 믿었다고 기록했다. 그는 "그 당시 그들은 다른 부족보다 더 많은 권력과 힘을 가지고 있었다. 예수 - 평화를 그에게 - 의 부름이 그들에게 이르렀고 그들은 그의 믿음에 들어갔다. 그들은 몽골 민족에 속한다. 그들은 몽골의 땅인 오논 강과 케를렌 강을 따라 거주한다. 그 땅은 키타이의 국가와 가깝다."라고 서술했다.[15] 케레이트의 개종에 관한 이야기는 12세기 마리 이븐 술레이만의 ''탑의 책''(''키타브 알-마지달'')과 13세기 시리아 정교회 역사가 바르 헤브라이우스의 기록에 전해진다. 바르 헤브라이우스는 이들을 시리아어 단어 ܟܹܪܝܼܬ|케라이트syc로 지칭했다.[23][24]

기록에 따르면, 1007년경 케레이트 칸이 사냥 중 눈보라 속에서 길을 잃었을 때, 사마르칸트의 세르기우스 성인이 환상에 나타나 예수를 믿으면 구해주겠다고 약속했다. 칸은 기독교인이 되기로 약속했고 무사히 돌아왔다.[12][25] 이후 기독교 상인들을 만나 그들의 종교에 대해 배우고 주님의 기도, 테 데움, 트리사기온을 시리아어로 익혔다. 칸은 메르브의 대주교 압디쇼에게 사제를 보내줄 것을 요청했고, 압디쇼는 동방 교회 총대주교 요한 5세에게 이를 알렸다. 칸은 주로 고기와 우유를 먹는 생활 방식 때문에 금식 규정을 지키기 어렵다는 점을 문의했다.

압디쇼는 칸이 이미 성 세르기우스의 이름을 딴 제단용 천막을 세우고, 암말의 우유를 제물로 바치며 기도를 드린다고 보고했다. 총대주교 요한 5세는 사제와 부제를 파견하여 칸과 그의 백성에게 세례를 주도록 지시했다. 또한, 케레이트족에게는 사순절 기간 동안 고기를 금하되 우유는 마셔도 좋다고 허락했으며, 발효된 암말 우유(쿠미스) 대신 일반 우유를 마시며 그리스도의 고난을 기억하도록 권고했다. 이후 선교를 통해 왕과 20만 명의 백성이 세례를 받았다고 전해진다.[12][25]

13세기 중반 몽골 제국의 수도 카라코룸을 방문했던 윌리엄 드 루브룩은 당시 몽골의 네스토리우스 기독교가 샤머니즘이나 마니교의 영향을 받았으며, 전례가 혼란스럽고 일반적인 기독교 규범을 따르지 않는다고 기록했다. 그는 이러한 현상의 원인으로 성직자 부족, 내부 권력 다툼, 칸의 환심을 사기 위한 교리적 타협 등을 지적했다.

인도나 에티오피아를 배경으로 하던 프레스터 존 전설은 케레이트의 기독교 군주, 특히 토그릴과 연결되기도 했다.[16] 그러나 몽골 측 기록에는 토그릴의 종교에 대한 언급이 없다.[22]

케레이트의 기독교 신앙은 몽골 제국의 역사에도 영향을 미쳤다. 칭기즈 칸의 며느리이자 몽케 칸과 쿠빌라이 칸의 어머니인 소르칵타니 베키는 케레이트 왕족 출신의 독실한 기독교인이었다. 또한 일 칸국의 훌라구 칸의 부인 도쿠즈 카툰 역시 케레이트 출신 기독교인이었으며, 그녀의 영향으로 일 칸국에서는 한때 기독교인들이 우대를 받기도 했다. 이처럼 케레이트 출신 왕족과 귀족들을 통해 몽골 황실과 지배층에 기독교가 전파되었고, 이는 몽골 제국 내 기독교인의 형성에 기여했다.

그러나 중앙아시아에서 티무르 시대(1370–1405)에 이슬람교가 확산되면서 케레이트를 포함한 동방 교회의 세력은 크게 약화되었고, 로마 가톨릭교회와의 교류도 단절되었다. 1380년에는 명나라 군대의 침공으로 카라코룸의 교회가 파괴되면서 몽골 지역 내 네스토리우스 기독교는 사실상 소멸하였다.

6. 구성 씨족

'케레이트'(Kereyid~Geryid)라는 이름은 '케레이'(Kereyi~Gereyi)의 복수형이다. 라시드웃딘의 《집사》(集史)에 따르면, '케레이'는 그 선조의 얼굴 색이 검었다는 데에서 유래했다고 설명하며[10], 까마귀의 몽골어인 '케리예'(keriye)에서 유래했을 가능성도 제기된다.

케레이트는 여러 씨족으로 구성된 연맹체였다. 라시드 알 딘 하마다니의 《자미 알 타와리흐》「케레이트 부족지」에 따르면, 케레이트는 맹주인 케레이트 씨족을 중심으로 지르킨(Jirkineng), 콘카이트(Konkanteng), 사카이트(Sakaiteng), 투마우트(Tumauteng), 알바트(Albateng)의 여섯 씨족으로 구성되어 있었다고 한다.[10] 지배 씨족인 케레이트 씨족에서 지도자가 나오면서, 이들의 이름이 부족 연맹 전체의 명칭이 되었다.

케레이트의 기원이 튀르크족인지 몽골족인지는 명확하지 않다. 초기 지도자들의 이름과 칭호는 튀르크어 사용을 시사하지만, 연맹 내 여러 부족 이름은 몽골어에서 의미를 가지며 몽골어식 접미사를 사용하고 있어[14], 초기부터 튀르코-몽골 혼합 집단이었을 가능성이 있다.[12][13]

6. 1. 주요 씨족

『집사』「케레이트부족지」에 따르면, 케레이트는 맹주인 "절대의" 케레이트 씨족을 중심으로 6개의 씨족으로 구성되어 있었다.- 케레이트 (Kereyid): 케레이트 부족의 핵심 씨족으로, 마르쿠즈, 쿠르자쿠스, 토오릴 등 역대 케레이트 부족장을 배출한 씨족이다. 『집사』「케레이트 부족지」에 따르면, "옛날 한 부족장이 있었는데, 일곱 아들이 모두 피부가 검었다. 그래서 그들을 케레이트라고 불렀다"고 한다.

- 질킨 (Jirgin): 《원조비사》에서는 몽골 군의 선봉이 용맹한 망구트부, 우루트부임을 알게 된 옹 칸이 "그렇다면… 그 질킨 씨의 용사들에게 돌격시키자"라고 말할 정도로, 케레이트부 중에서도 용맹한 씨족으로 알려져 있었다. 다른 곳에서는 "피투성이 무구를 빼앗는다는 질킨의 용사들"이라는 표현도 보인다.

- 카다크 바아토르 일족: 옹 칸의 패배 후 칭기즈 칸에게 투항하여, 케레이트 군과의 싸움에서 전사한 망구트부의 쿠일다르 유족의 부하가 되었다.

- 질크다이 일족: 일 칸국에 섬겼으며, 질크다이는 시라즈의 군정 장관을 맡았다.

- 돈가이트 (Dongqayid): 콩가이트라고도 한다. 《몽골비사》에서는 항상 "오론 돈가이트(Olon Dongqayid|올론 동카이드mn, 수많은 돈가이트)"라는 명칭으로 기록되어 있으며, 이것 전체가 하나의 고유명사였다. 『집사』「케레이트부족지」에 따르면 아리나크 바아툴의 일족이 돈가이트 씨족 출신이며, 오고데이 칸 치세에 대 비치크치가 된 친카이도 돈가이트 씨족 출신이라는 설이 있다.

- 아리나크 바아툴 일족: 일 칸국에 섬겼다.

- 친카이 일족: 친카이는 제2대 황제 오고데이 칸의 치세에 울루 비치크치(대 비치크치)를 맡았다.

- 토베이트 (Tübeyen): 토마우트라고도 한다. 《몽골 비사》에서는 항상 "투멘 토베엔(Tümen Tübeyen|투멘 투베옌mn, 만의 토베엔)"이라는 명칭으로 기록되어 있으며, 이것 전체가 하나의 고유명사였다. 케레이트부의 씨족 중에서는 몽골 제국에 봉사하여 입신출세한 자의 수가 비교적 많다.

- 노살 노얀 일족: 아무다르야 등처 행상서성에 봉사했으며, 노살은 제2대 이란 총독을 역임했다.

- 타이지 바아토르 일족: 일 칸국에 봉사했다.

- 알찰 일족: 주로 키타이(구 금나라 영토 화북)에서 활약했으며, 알찰은 "타마치 오무장" 중 한 명으로 꼽혔다.

- 올제이 일족: 대원 울루스에 봉사했으며, 올제이는 성종 연간에 중서우승상(중서성의 장)을 역임했다.

- 사키아토 (Sakiyat): 사키아토 출신 인물에 대한 기록은 전혀 없으며, 『집사』 이외의 사료에서는 언급이 전혀 없어 자세한 내용은 불명이다.

- 알바트 (Albat): 사키아토와 마찬가지로 정보가 적지만, 『집사』「케레이트 부족지」에는 알바카르 바울치라는 백인대장이 있었다는 사실만 기록되어 있다.

- 알바카르 바울치: "칭기즈 칸의 친위 천인대"에 속하는 백인대장(자운) 중 한 명이다.

『원사』의 열전에는 위에 언급된 인물 외에도 "케레이트부(怯烈)" 출신 인물들이 기록되어 있지만, 그들이 케레이트부 내의 어떤 씨족 출신인지는 불분명하다.

참조

[1]

웹사이트

Үндэсний Статистикийн Хороо. Хэрээд

https://www2.1212.mn[...]

[2]

웹사이트

Үндэсний Статистикийн Хороо. Хэрэйд

https://www2.1212.mn[...]

[3]

논문

Кударинские буряты в XIX веке: этнический состав и расселение // Вестник БНЦ СО РАН. — 2016. — № 4 (24). — С. 126—134

https://www.academia[...]

[4]

논문

Селенгинские буряты в XIX в.: этнический состав и расселение (юго-западный ареал) // Вестник БНЦ СО РАН. — 2019. — № 1 (33). — С. 126—134

https://www.academia[...]

[5]

서적

Ойраты. Ойрат-калмыки. Калмыки: история, культура, расселение, общественный строй до образования Калмыцкого ханства в Поволжье и Предкавказье

https://books.google[...]

Джангар

[6]

간행물

Encyclopedia of Islam

[7]

서적

History of the voyages and discoveries made in the north translated from the German of [[Johann Reinhold Forster]] and elucidated by several new and original maps

[8]

서적

A General History And Collection of Voyages And Travels, Arranged In Systematic Order: Forming A Complete History of The Origin And Progress of Navigation, Discovery, And Commerce By Sea And Land, From The Earliest ages to the present time.

[9]

웹사이트

Tower of Babel Mongolian etymology database

http://starling.rine[...]

[10]

기타

Jami' al-tawarikh

http://www.vostlit.i[...]

[11]

서적

Кереиты в этногенезе народов Евразии: историография проблемы

Элиста

[12]

서적

The Empire of the Steppes

Rutgers University Press

[13]

서적

History of Civilizations of Central Asia, Volym 4

https://books.google[...]

UNESCO

[14]

서적

History of Mongolia (2003) Volume II

[15]

기타

Compendium

http://www.vostlit.i[...]

Paris

[16]

서적

Jingjiao: the Church of the East in China and Central Asia

Steyler Verlagsbuchhandlung GmbH

[17]

문서

Tynyshbaev (1925)

[18]

문서

Tynyshbaev (1925)

[19]

문서

Tynyshbaev (1925)

[20]

서적

The Realm of Prester John

https://archive.org/[...]

Doubleday

[21]

서적

Triad Societies: Western Accounts of the History, Sociology and Linguistics of Chinese Secret Societies

https://books.google[...]

Taylor & Francis

[22]

서적

Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire

https://archive.org/[...]

Facts On File

[23]

기타

Chronicon ecclesiasticum (ed. and tr. J.B. Abbeloos and T.J. Lamy, vol. 3, coll. 279-81)

https://archive.org/[...]

[24]

문서

Bar Hebraeus Chron. Syr. (1286) 204/184

[25]

서적

A History of Christianity in Asia

[26]

문서

Tynyshbaev (1925)

[27]

기타

Karāʾi

http://www.iranicaon[...]

[28]

기타

Unknown Mongolia

[29]

문서

集史

[30]

문서

샤리크 칸이라고도 불린다.

[31]

문서

재위 초반에 동생인 일케 카라와 숙부인 구르 칸에게 칸위를 빼앗기기도 했다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com