T4 작전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

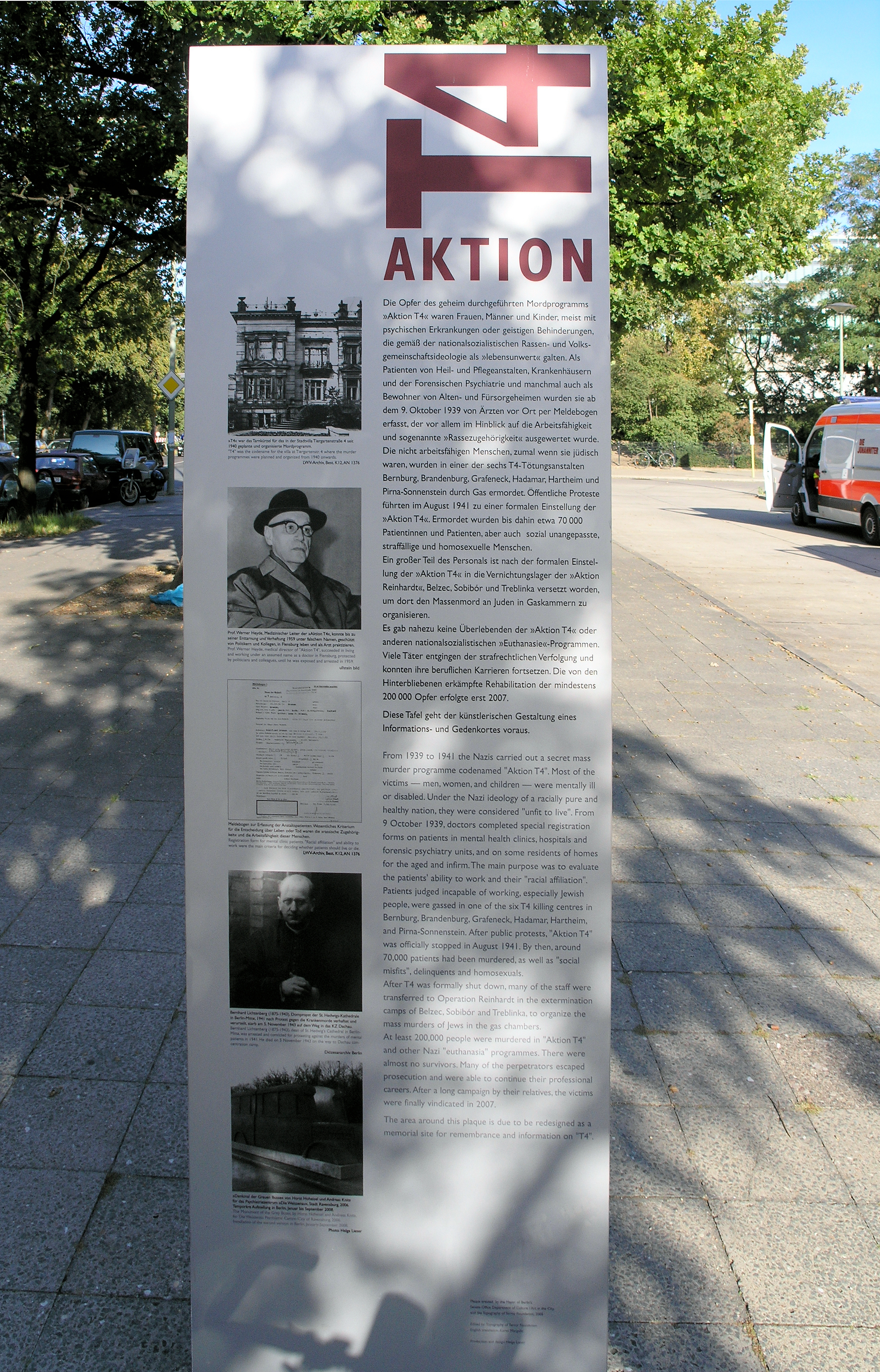

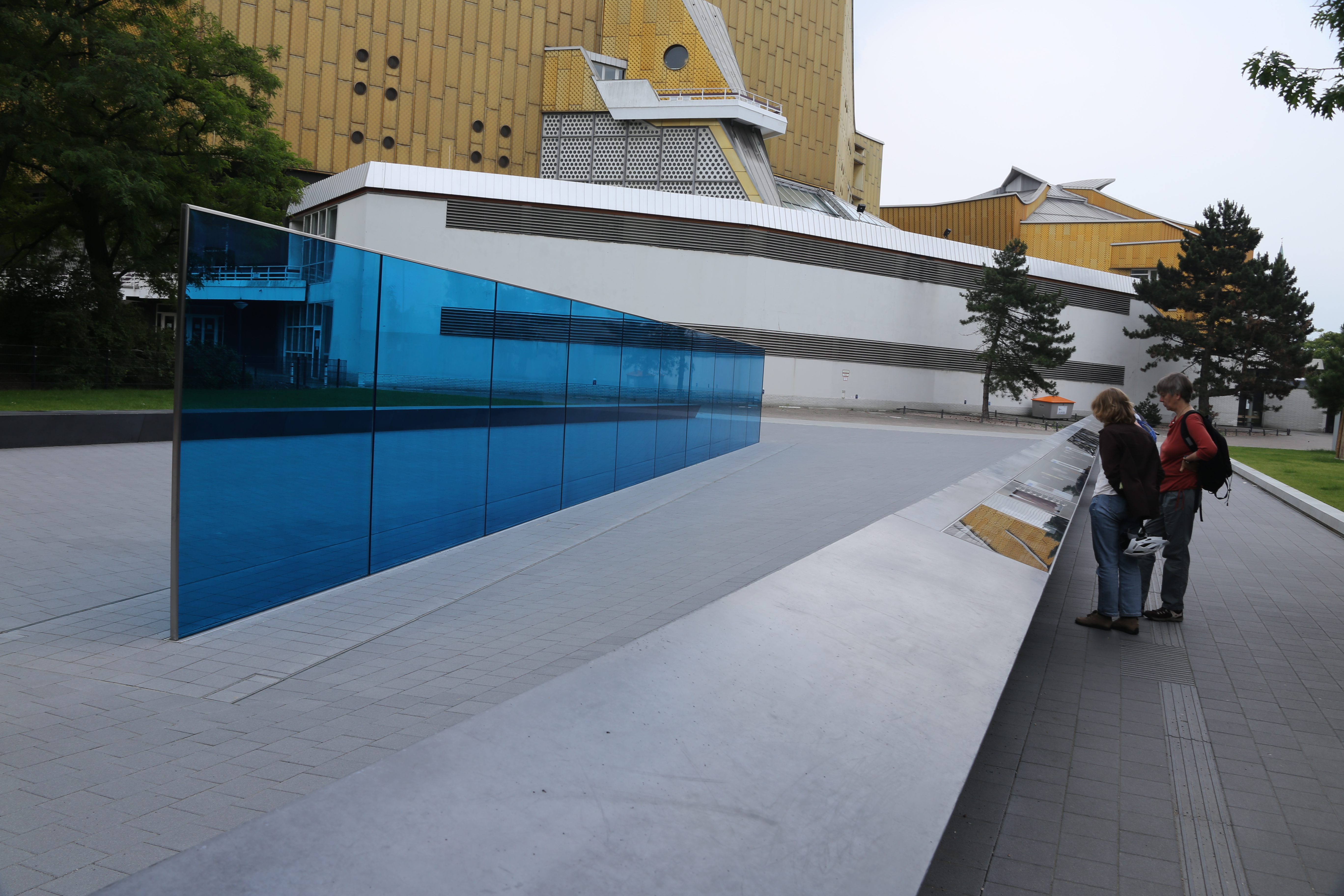

T4 작전은 나치 독일이 사회 진화론과 우생학에 기반하여 장애인, 정신 질환자 등 "살 가치가 없는 생명"으로 규정한 사람들을 조직적으로 살해한 프로그램이다. 1930년대부터 우생학적 단종 정책이 시행되었고, 1939년에는 아돌프 히틀러의 명령으로 T4 작전이 시작되어 가스실, 치사 주사 등을 통해 약 7만 명의 희생자를 발생시켰다. 이 작전은 1941년 중단되었지만, 이후에도 "야생화된 안락사" 형태로 살해가 지속되었으며, 강제 수용소 수감자들을 대상으로 한 14f13 작전으로 확대되었다. T4 작전에 대한 저항도 있었지만, 2차 세계대전 이후 관련자들에 대한 재판이 진행되었으며, 독일 정신 의학회는 이 사건에 대해 공식적으로 사죄했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 홀로코스트와 오스트리아 - 린츠

린츠는 오스트리아 상오스트리아 주의 주도로, 다뉴브 강 연안의 상업 및 산업 도시이며, 로마 시대 요새에서 기원하여 중세 무역 중심지로 번성했고, 2차 세계대전의 어두운 역사를 딛고 현재는 문화 도시이자 미디어 아트 중심지로 국제적 명성을 얻은 도시이다. - 홀로코스트와 오스트리아 - 도나우 증기선 해운 회사

도나우 증기선 해운 회사는 1835년 헝가리 왕국에 설립된 합스부르크 제국 최초의 산업 규모 증기선 건조 회사였으며, 1880년 세계 최대의 강 운송 회사였고, 현재는 두 개의 회사로 운영되며 독일어 복합어 구성의 시작점으로 알려져 있다. - 홀로코스트와 독일 - 본 대학교

1777년 설립되어 1818년 프로이센의 대학교로 재편된 본 대학교는 인문학과 자연과학 분야에서 국제적인 명성을 얻었으며, 다양한 학문 분야와 우수한 연구 기관들을 운영하고 수많은 수상자를 배출한 독일의 공립 대학교이다. - 홀로코스트와 독일 - 베를린 분서

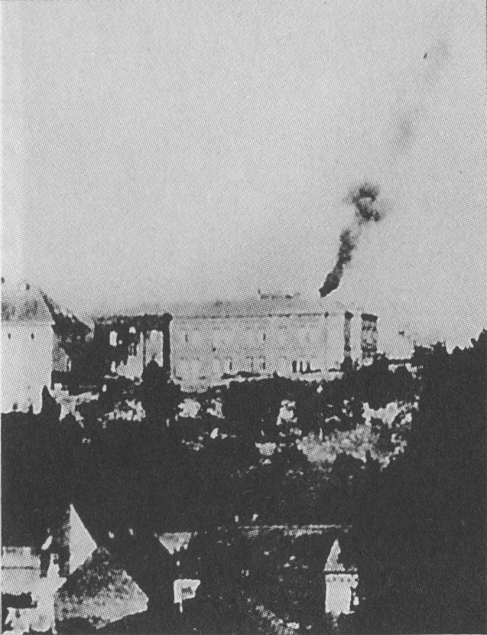

베를린 분서는 1933년 나치당이 독일에서 '비독일적' 서적을 불태운 사건으로, 독일 학생 연합의 주도하에 양심과 사상의 자유를 억압하고 독일인의 획일화를 목표로 마르크스, 카프카, 프로이트 등 다양한 작가의 저서 약 1만 8천여 권을 소실시킨 행위이다. - 홀로코스트와 폴란드 - 총독부 (나치 독일)

총독부는 나치 독일이 폴란드를 점령한 후 설치한 행정 구역으로, 폴란드 영토의 일부를 포함하며 인종 차별 정책을 시행하고 유대인 학살을 자행하다가 소련군의 진격으로 붕괴되었다. - 홀로코스트와 폴란드 - 나치 독일과 소련의 폴란드 점령

나치 독일과 소련의 폴란드 점령은 제2차 세계 대전 발발 후 폴란드 침공을 통해 폴란드 영토를 분할 점령한 사건으로, 독일은 폴란드 서부를 합병하고 나머지는 총독부로 통치했으며 소련은 폴란드 동부를 점령하여 자국 영토에 편입하면서 폴란드 사회에 막대한 피해를 남겼다.

2. 배경

일부 학자들은 T4 프로그램이 나치의 "인종청소" 정책에서 비롯되었다고 본다. 이는 독일인들이 육체적, 정신적 장애를 포함한 "인종적으로 건강치 못한" 요소를 제거해야 한다는 우생학적 믿음에 뿌리를 두고 있다. 이러한 관점에서 안락사 프로그램은 이후 유럽 전역에서 자행된 홀로코스트(유대인 대학살)로 이어지는 과정의 일부로 해석된다. 역사학자 이안 커쇼는 이를 "현대적 야만으로 가는 필수 단계"라고 평가했다.[1]

T4 작전의 사상적 배경에는 19세기 말부터 독일에 유입된 사회 진화주의와 우생학 사상이 자리 잡고 있다. 제1차 세계대전 이전부터 독일 사회에 우생학적 관점이 퍼져 있었으며, 1910년대부터는 "열등분자"의 단종이나 치유 불가능한 병자를 죽이는 "안락사" 개념이 등장했다. 1920년대에는 법학자 카를 빈딩과 정신과 의사 알프레트 호헤가 『살 가치가 없는 생명의 근절 해금』(Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebensde)을 출판하여 중증 정신장애인 등의 안락사를 공개적으로 주장하며 사회적 논의를 촉발시켰다.[4] 아돌프 히틀러 역시 그의 저서 『나의 투쟁』(1924)에서 인종 위생의 중요성을 강조하며 미래의 중요한 과업으로 제시했다.[13][14]

1933년 나치가 정권을 장악한 후, "민족의 피를 순수하게 유지한다"는 나치즘 이데올로기 아래 유전병이나 정신질환을 가진 이들을 "열등분자"로 규정하고 배제하려는 프로파간다가 대대적으로 시작되었다.[6] 이러한 선전 활동은 유전병 환자 등에 대한 사회적 비용 부담을 강조하며 "단종"과 "안락사"의 정당성을 주장했다. 그 결과 1933년 7월, "유전병 자손 방지법"(Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchsesde)이 제정되어 강제 불임 시술이 법제화되었다.[6] 이 법에 따라 정신분열증, 간질, 헌팅턴병, "정신 박약" 등으로 진단받은 사람들뿐만 아니라 만성 알코올 의존증 환자 등 약 36만 명이 1939년까지 강제로 불임 시술을 받은 것으로 추정된다.[5][16] 다만, 나치 행정부 내 주요 인물이었던 요제프 괴벨스 제국 선전부 장관이 오른 다리에 장애가 있었기 때문에, 신체 장애가 있는 사람들을 이 프로그램에 포함시키는 것은 다소 신중하게 다루어졌다.[2][20]

1938년부터 1939년 사이, 중증 신체장애와 지적장애를 가진 크나우어라는 소년의 아버지가 아돌프 히틀러에게 아들의 "자비살(Gnadentodde)"을 허락해 달라고 청원하는 사건이 발생했다. 이 청원을 검토한 총통 관방장 필리프 보울러와 친위대 군의관이었던 카를 브란트는 이후 안락사 정책의 핵심 인물이 되었다. 이 사건은 훗날 안락사 정책을 정당화하는 선전 영화 "나는 고발한다"(Ich klage ande)의 소재가 되기도 했다.[7]

Aktion T4de라는 명칭은 제2차 세계 대전 이후에 만들어진 용어이며, 당시에는 주로 Euthanasiede(안락사) 또는 Gnadentodde(자비로운 죽음)라는 용어가 사용되었다.[22] 이 프로그램은 나치의 "인종 위생" 정책의 일환으로, 정신질환자나 신체 장애인을 포함하여 독일 민족의 순수성을 해친다고 여겨지는 사람들을 제거하려는 목적을 가지고 있었다.[23]

2. 1. 19세기 독일의 사회진화론 유입

T4 작전에 대표되는 나치 독일 시대의 장애인 살해 계획은 나치의 특수한 사상이 구현된 사례로 여겨지곤 하지만, 이는 정확한 이해라고 보기 어렵다. 많은 연구에 따르면, 독일에서는 나치가 정권을 잡기 훨씬 이전인 19세기 말부터 이미 장애인 살해를 정당화하는 사상이 존재했으며 점차 확산되고 있었다[27]。독일에서는 19세기에 안락사에 대한 논의가 시작되었으며, 일부 의사들은 모르핀 등을 사용하여 중환자의 죽음을 앞당기는 것이 좋다고 주장했다.[28] 하지만 당시 유럽의 보편적인 기독교 윤리관 때문에 이러한 주장은 큰 힘을 얻지 못했다.[29]

상황이 변화하기 시작한 것은 19세기 말에서 20세기 초, 독일에 다윈주의, 특히 사회적 다윈주의가 유입되면서부터였다. 초기 안락사 논의가 중환자의 존엄성과 동정심에 기반했다면, 사회적 다윈주의의 영향 아래에서는 민족이나 사회 전체에 대한 기여도를 기준으로 생명의 가치를 판단하게 되었다. 이에 따라 사회에 해가 된다고 여겨지는 존재는 억압하거나 심지어 살해해도 좋다는 생각이 점차 퍼져나갔다.[30]

이러한 사상의 대표적인 예로 철학자 니체를 들 수 있다. 니체는 독일에서 장애인 살해를 정당화하는 논리에 큰 영향을 미친 인물로 자주 언급된다.[31] 니체는 병자와 약자가 사회를 약화시키는 해로운 존재이므로 적극적으로 제거해야 한다고 주장했다. 그는 인간의 평등을 내세우고 약자에게 동정심을 보이는 기독교를 유럽 약화의 원흉으로 비판하며 전면 부정했는데, 이는 만년의 저작인 ''안티크리스트''에 명확히 드러난다.

약자와 무능한 자는 멸망해야 한다. 이것이 우리의 인간애의 첫 번째 명제이다. 그들의 멸망을 돕는 것이 더욱 우리의 의무이다.

-- 니체, ''안티크리스트'' 2 (니시오 간지 번역)[32]

기독교는 모든 약자, 천민, 무능한 자의 편에 서서 강한 생명이 가진 자기 보존 능력을 항의하는 것을 자신의 이상으로 삼아왔다.

-- 니체, ''안티크리스트'' 5 (니시오 번역)

동정심은 대략적으로 말해서 발전의 법칙, 즉 도태의 법칙을 방해한다. 동정심은 몰락해가는 것을 보존한다. 생명의 폐기자, 생명의 범죄자를 위해 방어한다. 동정심은 온갖 종류의 쓸모없는 인간을 생명 속에 붙잡아두어 그러한 인간이 지상에 넘쳐나게 함으로써 생명 그 자체에 음산하고 수상한 표정을 부여한다.

-- 니체, ''안티크리스트'' 7 (니시오 번역)

니체의 우생학적 사상은 만년에 국한된 것이 아니었다. 그는 이미 ''즐거운 지혜''에서 "성스러운 무자비"라는 개념을 제시했다.[33]

성스러운 잔혹성――어떤 성자의 곁에, 갓 태어난 아이를 안은 남자가 왔다. "이 아이를 어떻게 해야 할까요?"라고 그는 말했다. "이 아이는 보기에도 안쓰럽고, 쓸모없고, 죽을 생명도 없을 정도입니다."――"죽여라"라고 성자는 무서운 목소리로 외쳤다. "죽여서, 그리고 너의 기억에 남도록 사흘 밤낮 동안 자신의 팔에 안고 있어라. 그러면 너는 두 번 다시 아이를 낳지 않을 것이다. 낳을 때가 올 때까지."――남자는 이 말을 듣고 실망하여 떠났다. 많은 사람들이 잔혹한 일을 권했다고 성자를 비난했다. 성자는 아이를 죽일 것을 권했기 때문이다. "하지만 아이를 살려두는 것이 더 잔혹하지 않은가?"라고 성자는 말했다.

-- 니체, ''즐거운 지혜'' 제2권 73 (히카미 히데히로 번역[34])

이 "성스러운 무자비" 개념은 훗날 "어린이 안락사" 실행자 중 한 명인 베르너 카텔이 인용하여 안락사 정당화의 근거로 사용하기도 했다.[35][36] 또한 니체는 ''우상의 황혼''에서 더욱 직접적으로 약자를 폄하하며 "병자는 사회의 기생충"이라고 단언했다.

의사들을 위한 도덕――병자는 사회의 기생충입니다. 어떤 상태에 놓이면 살아가는 것이 무례합니다. 살아갈 의미, 살아갈 권리를 잃어버린 후, 의사나 병원의 처치에 의존하여 식물인간으로 살아가는 것은 사회의 측면에서 깊은 경멸을 초래할 수 있습니다. (중략) ――처방전을 제시하는 것이 아니라 매일 자신의 환자에게 새로운 구토 한 모금을 줘야 할 것입니다.

-- 니체, ''우상의 황혼'' 어떤 반시대적인 인간의 소요 36 (니시오 번역[37])

"우리의 길은 위로 간다, 종족을 넘어 초종족으로"라는 니체의 문구는 인종 위생학의 주창자이자 나치당원이었던 알프레트 플뢰츠가 그의 저서에서 인용하기도 했다.[38] 플뢰츠는 빈곤을 효율적으로 줄여야 하며, 생존 경쟁을 방해하므로 병자나 실업자 보호는 불필요하다고 주장한 인물이다.[39] 아이러니하게도, "병자는 사회의 기생충이다"라고 쓴 지 4개월 후 니체 자신은 뇌매독으로 정신 이상을 일으켜 이후 10여 년간 정신질환자로서 가족의 보살핌을 받으며 살았다. 에른스트 클레가 지적했듯이, 만약 니체가 나치 독일 시대에 살았다면 그 역시 살해 대상이 되었을 가능성이 높다.[40]

2. 2. 사회진화론의 전개와 나치즘과의 결합

19세기 말 독일에 사회적 다윈주의가 유입된 이후, 우생학 사상과 결합하면서 경제적 효율성을 기준으로 인간의 가치를 평가하고, 사회에 유해하다고 여겨지는 개인을 배제하거나 살해하는 것을 정당화하려는 움직임이 나타나기 시작했다[27]。독일의 우생 사상은 미국의 경우와는 달리, 독일 제국 시대부터 이미 국가주의적 경향과 강하게 결부되어 있었으며[41], "쇠퇴를 피하고 생존하기 위해 방해자를 희생한다"는 비관적인 관점에서 우생학을 이해하는 경향이 강했다[41]。1900년 프리드리히 알프레트 크루프가 후원한 현상 논문 공모는 당시 사회에 우생 사상이 미친 영향을 보여주는 사례로[42], 빌헬름 샬마이어(Wilhelm Schallmayerde)의 논문이 1등으로 선정되기도 했다[42]。샬마이어는 바이마르 공화국 시대까지 독일 인종 위생학의 주요 인물 중 한 명이었다[43]。

20세기 초 사회적 다윈주의는 1910년대에 이르러 "열등 분자"의 단종이나 치유 불가능한 병자를 안락사시키는 개념으로 발전했고[44], 1920년대에 다시 사회적으로 확산되었다[45]。특히 1920년 법학자 카를 빈딩과 정신과 의사 알프레트 호헤(Alfred Hochede)가 공동 저술한 『살 가치가 없는 생명의 근절 해금』(Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebensde)[46]은 중증 정신 장애인 등의 안락사를 공개적으로 주장하며 사회에 큰 영향을 미쳤다.

또한 에르빈 바우어, 오이겐 피셔, 프리츠 렌츠(Fritz Lenzde)가 공저한 『인류 유전학 및 민족 위생학 개요』는 란츠베르크 형무소에 수감 중이던 아돌프 히틀러가 읽고 그의 저서 『나의 투쟁』에 영향을 준 것으로 알려져 있다[47]。히틀러는 『나의 투쟁』에서 인종 위생이 미래에 중요한 과업이 될 것이라고 쓰기도 했다. 이러한 사회적 분위기 속에서 1920년대 말 독일 일반 대중 사이에서는 장애를 수치스럽게 여기고 장애인을 살 가치가 없는 존재로 보는 인식이 퍼져나갔다[48]。

1930년대에는 우생학에 기반한 단종 논의가 본격화되었고, 1932년 7월 30일 프로이센 자유주에서는 "열등 분자"의 단종과 관련된 법률안이 제출되기도 했다[49]。이 법안은 프란츠 폰 파펜 내각 시기의 정치적 혼란으로 인해 성립되지 못했지만[50], 1933년 나치 정권 하에서 제정된 유전병 자손 방지법의 원형이 되었다는 점에서 중요한 의미를 지닌다[52]。

나치당이 정권을 장악한 후, "민족의 피를 순수하게 유지한다"는 나치즘 이데올로기에 따라 유전병이나 정신질환을 앓는 이들을 "민족의 피를 열화시키는 열등 분자"로 규정하고 사회에서 배제하려는 선전 활동이 대대적으로 시작되었다. 이 선전에서는 유전병 환자 등에 소요되는 국가 및 지방 자치 단체의 재정적 부담이 강조되었고, 이를 통해 나치 정권은 단종과 안락사의 정당성을 확보하고자 했다[26]。민족사회주의 인종정치사무소(NSRPA)는 관련 내용을 담은 리플릿, 포스터, 단편 영화 등을 제작하여 독일 전역에 배포하며 장애인에 대한 부정적인 인식을 확산시켰다.

이러한 사회적 분위기와 정치적 변화 속에서 1933년 7월 14일, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses|유전병 자손 방지법de (통칭 단종법)이 제정되어 강제 단종이 법제화되었다[53]。 이 법은 정신분열증, 간질, 헌팅턴병, "정신 박약" 등 유전성으로 간주되는 질환뿐 아니라 만성 알코올 의존증 등 사회적 일탈 행위까지 단종 대상으로 규정했다. 법 시행을 위해 빌헬름 프리크의 지휘 아래 내무부에 특별 Erbgesundheitsgerichte|유전 건강 법원de이 설치되었으며, 요양원, 정신병원, 교도소, 노인 요양원, 특수학교 등의 수용자들이 조사 대상이 되어 강제 불임 시술 대상자를 선정했다. 이 법에 따라 1933년부터 1939년까지 약 36만 명이 강제로 불임 시술을 받은 것으로 추정된다[5]。 당시 캐나다, 덴마크, 스위스, 미국 등 여러 국가에서도 강제 불임 시술법이 존재했으며, 1933년 독일의 단종법은 국제 의학계로부터 지지를 받기도 했다[54]。

1935년 6월에는 단종법이 개정되어, 모체 보호 목적 외에 우생학적인 이유에 따른 인공임신중절 역시 합법화되었다[55]。 인종 위생 및 우생학 정책은 에밀 크레펠린과 같은 인물들에 의해 추진되었으며, 오이겐 블로일러와 같은 저명한 정신의학자들도 정신분열증 환자 등에 대한 우생학적 불임 시술을 옹호하며 "정신적, 육체적 불구자"로 인한 인종적 퇴보를 경고하기도 했다.

2. 3. T4 작전 이전의 장애인 살해

나치 독일 시대에 실행된 장애인 학살 계획 중 가장 유명한 것은 T4 작전이지만, 그 이전에도 장애인 학살이 이루어졌다는 사실은 잘 알려져 있지 않다.의도적인 것이었는지에 대해서는 논란의 여지가 있지만, 이미 제1차 세계 대전 중에 독일에서 정신 질환 환자가 대량으로 아사했다는 점은 거의 알려지지 않았다. 제1차 세계 대전 중에 공립 병원에서 아사한 정신 질환 환자는 약 7만 명으로[56], 이는 T4 작전에서 살해된 것으로 추정되는 정신 질환 환자의 수와 거의 같다[57]。

히틀러 정권 수립 이후에는, 늦어도 1936년에는 정신 장애인을 굶겨 죽이는 방식의 살해가 실시되었다. 국가 주도의 살인은 아니었지만, 란트(Land)나 개별 병원 차원에서는 T4 작전 이전부터 이미 정신 질환 환자의 "안락사" 정책이 진행되고 있었다[58]。1936년에는 작센 주의 필나-존넨슈타인 정신 병원에서 "생산성이 없는" 정신 질환 환자에게 영양가 없는 식사를 제공하는 조치가 시행되었다[58]。이는 정신과 의사이자 해당 병원장이었던 헤르만 파울 니체(Hermann Paul Nitsche)가 처음 도입했다[58]。공립 병원의 지출을 억제한다는 것이 도입 이유였으나, 정신 병원에서는 기아가 일상화되어 사망률도 상승했다[58]。이 정신 병원은 이후 T4 작전에서 살해 전문 정신 병원으로 지정되어 많은 장애인이 살해당하는 장소가 되었다.

그 외에도, 작센 주에서는 정원을 초과하는 정신 질환 환자를 수용해야 하는 상황에 처해 환자 관리가 소홀해지기 쉬웠다. 더욱이 나치당원이자 친위대원이기도 했던 정신과 의사 알프레트 페른홀츠(Alfred Fernholz)가 1938년에 작센 내무성 민족 보호 과장이 된 후에는 상황이 더욱 악화되었다[58]。페른홀츠는 주 내의 공립 정신 병원에 대해 마찬가지로, 일할 수 없는 환자에게 영양 없는 식사를 제공하도록 지시했기 때문이다[58]。

이후 진행된 장애인 "안락사" 계획에서 중요한 것은 "어린이 안락사"라는 이름으로 알려진 학살 계획이다. "어린이 안락사"는 장애인을 대상으로 한 조직적이고 대규모 학살 계획으로는 최초였다.

"어린이 안락사"가 시작된 계기는 1938년부터 1939년경 라이프치히에서 일어난 한 사건이었다. 이 사건을 계기로 "어린이 안락사"라고 불리는, 신체 장애 아동을 대상으로 한 "안락사"가 실행되었다고 알려져 있다[61]。"어린이 안락사"는 T4 작전의 직접적인 원형이 되었다.

라이프치히 사건의 개요는 다음과 같다. 1938년 말 또는 1939년 초, 한 인물이 라이프치히 대학교 의학부 소아과 교수인 베르너 카텔(Werner Catel)을 찾아가 의뢰했다[61]。의뢰 내용은 자신의 자녀 또는 친척의 자녀가 심각한 장애를 가지고 있어 장래 살아갈 수 없을 것으로 생각하여 "안락사"를 시켜달라는 요청이었다[61]。물론 이러한 행위는 살인죄에 해당하므로 카텔은 거절했지만, 이 인물은 히틀러에게 직접 호소했다[61]。이 탄원을 계기로 장애 아동의 "안락사" 계획이 즉시 시작되었다[61]。

히틀러는 자신의 주치의였던 카를 브란트 (친위대 군의관)를 라이프치히에 파견하여 카텔 등과 협의하게 하는 한편, 정신 장애나 신체 장애를 가진 어린이의 "안락사"를 실시하기 위해 브란트와 총통 관방 장관 필리프 보울러에게 개별 사안에 대해 장애 아동을 "안락사"시킬 수 있는 권한을 부여했다[63]。이 권한은 법적 근거가 없는 초법적인 것이었다[63]。히틀러는 명령을 서면으로 남기는 것을 좋아하지 않고 구두로 하는 것을 선호했기 때문에, 권한 위임은 이때도 구두로 이루어졌다[63][64]。탄원을 심의한 보울러와 브란트는 이후 안락사 정책의 중심 인물이 되었다[65]。

라이프치히 사건은 후에 "나는 고발한다"(Ich klage ande)라는 안락사 정책의 정당성을 호소하는 선전 영화의 소재가 되었다[65]。

3. T4 작전의 전개

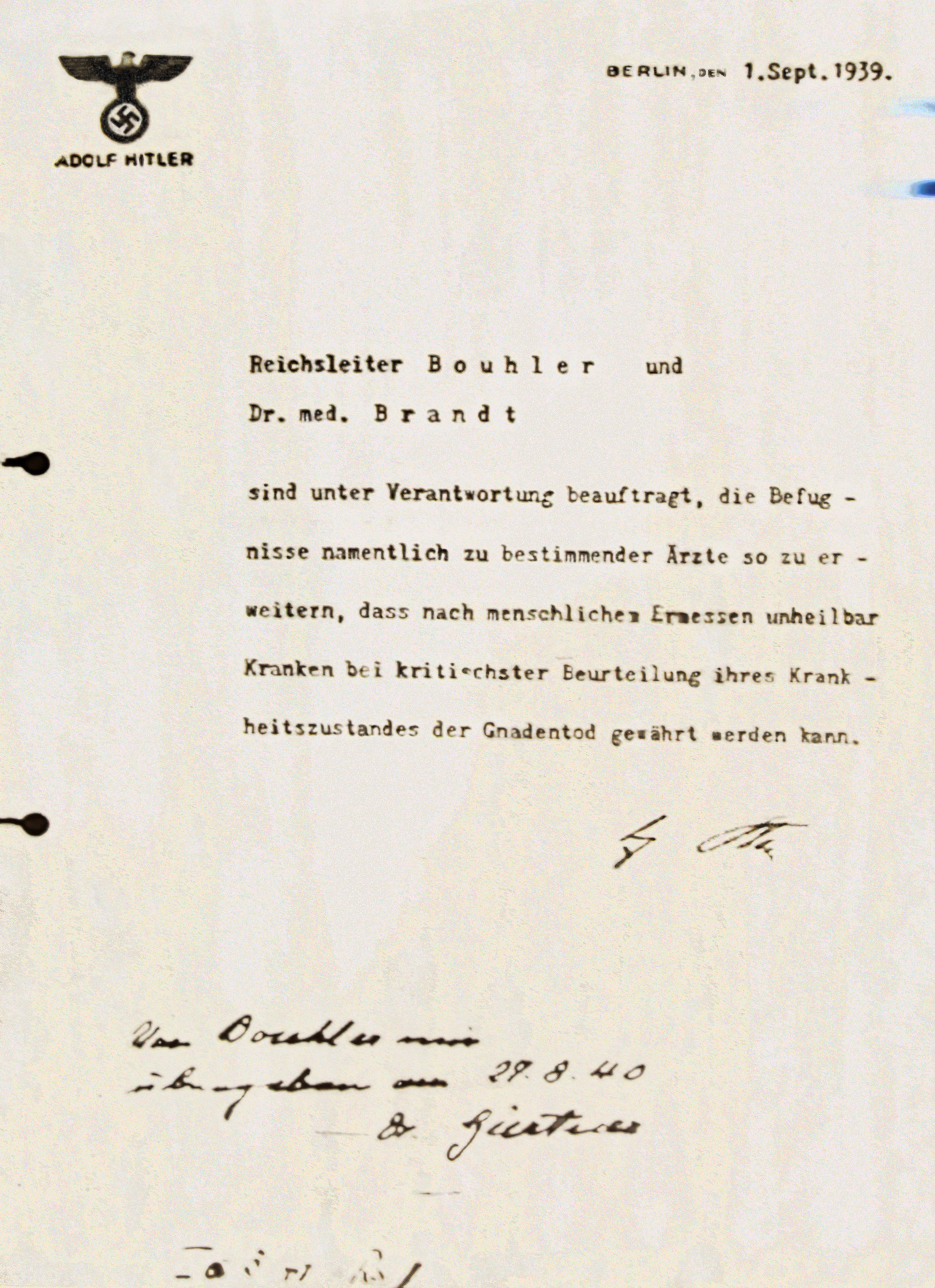

T4 작전은 장애 아동을 대상으로 한 살해 계획인 이른바 "어린이 안락사"와 거의 동시에 계획되어, 1939년 여름 무렵부터 본격적으로 준비 및 실행 단계에 들어갔다.[80] 폴란드 침공 직후인 1939년 9월 1일자로 소급된 히틀러의 비밀 명령을 통해 보울러와 브란트가 작전 책임자로 임명되었으며, 이들은 "치료 불가능한 환자"에게 "자비로운 죽음(Gnadentod|그나덴토트de)"을 부여할 권한을 위임받았다.[65][74] 이 명령은 정식 법률이 아닌, 히틀러 개인의 지시에 근거한 초법적 조치였다.[76]

작전의 실행은 베를린 티어가르텐슈트라세 4번지에 위치한 위장 기관, 소위 '중앙 기관'을 통해 극비리에 관리되었다. 1939년 10월 초부터 독일 전역의 관련 시설들은 특정 기준(장기 입원, 특정 질병, "비아리아인" 등)에 해당하는 환자 명단을 보고하도록 지시받았고, 보고된 정보는 중앙 기관의 전문가들이 서류만으로 살해 여부('+', '살해'를 의미)를 결정하는 데 사용되었다.[67] 1940년에는 모든 유대인 환자들이 시설에서 분리되어 살해되었다.[77]

장애인에 대한 조직적인 살해는 독일 본토보다 점령지 폴란드에서 먼저 시작되었다. 폴란드 침공 이후 작전 탄넨베르크의 일환으로 SS 부대와 자위대 등이 정신병원 환자들을 총살하였다.[95][96] 바르텔란트와 단치히-서프로이센 등 독일 합병 지역에서는 수천 명의 폴란드인 환자들이 살해되었다.[87] 1939년 10월 포즈난의 요새 VII에서는 일산화탄소를 이용한 첫 가스 실험 살해가 이루어졌으며[94], 힘러가 직접 참관하기도 했다. 이러한 초기 살해 경험은 이후 독일 본토 및 홀로코스트에서 사용될 대량 학살 기술의 기반이 되었다.

폴란드에서의 살해는 곧 인접한 독일 지역으로 확산되었다. 포메라니아와 동프로이센 등지의 지역 나치 지도자들은 점령지에서의 사례를 따라 수천 명의 독일인 환자들을 비밀리에 살해했다. 독일 본토에서는 1940년부터 6곳의 전문 살해 시설에서 주로 일산화탄소 가스를 이용한 조직적인 살해가 이루어졌다.[100] 환자들은 이송 사실을 숨기기 위해 중간 시설을 거쳐 '회색 버스'로 불린 차량으로 살해 시설로 옮겨졌다.

작전은 극비리에 추진되었으나, 살해 시설 주변의 악취와 연기, 유족들에게 전달되는 허위 사망 통지서 등으로 인해 점차 비밀이 누설되었다. 살해 사실이 알려지면서 독일 국민들 사이에 불안감이 확산되었고, 특히 1941년 8월 뮌스터의 주교 갈렌 추기경이 T4 작전을 공개적으로 비난하는 설교를 하면서 반대 여론이 거세졌다. 당시 바르바로사 작전으로 소련과 전쟁 중이던 히틀러는 국내 여론 악화를 우려하여 1941년 8월 24일, T4 작전의 공식적인 중단을 명령했다.

그러나 작전의 공식 중단이 장애인 살해의 완전한 중단을 의미하지는 않았다. T4 작전 중앙 기관은 해체되지 않았고, 살해는 각 지역 병원 및 시설 차원에서 분산되어 계속되었다. 살해 방식은 가스 사용 대신 약물 과다 투여나 기아 상태 유발 등 보다 은밀한 방법으로 바뀌었다.[104][105] T4 작전 중단 이후에 오히려 더 많은 장애인이 살해되었다는 연구 결과도 있다. T4 작전으로 공식 집계된 희생자는 약 7만 명 이상이지만, 작전 전후를 포함한 전체 나치 시대 장애인 살해 희생자 수는 20만에서 30만 명에 이를 것으로 추정된다. T4 작전에서 개발되고 실행된 조직적인 대량 학살 기법과 인력은 이후 홀로코스트, 즉 유대인 절멸 계획에 그대로 적용되었다.

3. 1. T4 작전의 준비

히틀러는 "살 가치가 없다"고 판단된 사람들을 제거하고자 하였다. 그는 이미 1933년부터 정신 질환자의 살해를 반복적으로 계획했으며[68][69], 1935년 제국 의사 지도자였던 게르하르트 바그너에게 관련 문제를 문의했을 때 "그러한 문제는 전쟁 상황에서는 좀 더 쉽게 처리될 수 있다"는 답변을 들었다.[164] 이는 전쟁 발발이 히틀러가 오랫동안 구상해 온 정책을 실행할 기회가 될 수 있음을 시사하였다.[164] 히틀러는 치료 불가능한 질병을 가진 이들을 제거하려 했으나, 여론의 반발을 예상하였다.[164]1930년대 나치당은 "안락사"를 옹호하는 선전 활동을 전개하였다. 민족사회주의 인종정치사무소(NSRPA)는 불치병자와 정신장애인을 위한 보호시설 유지 비용의 부담을 강조하는 리플릿, 포스터, 단편영화 등을 제작하여 배포하고 상영하였다. 이러한 선전 영화에는 '상속'(Das Erbe|다스 에르베de, 1935), '과거의 희생자'(Opfer der Vergangenheit|오퍼 데어 페르강겐하이트de, 1937), '나는 고발한다'(Ich klage an|이히 클라게 안de, 1941) 등이 포함되었다. 기독교 정신에 입각한 저항이 예상되었던 가톨릭 단체들은 점차 폐쇄되었고, 요양 중이던 정신장애인들은 혼잡한 국립 기관으로 이송되었다. 이송된 기관의 열악한 환경은 이후 안락사 찬성 여론을 정당화하는 근거로 활용되었다.

독일의 우생학 운동은 나치가 집권하기 이전부터 극단적인 경향을 보였다. 1920년 알프레드 호체와 카를 빙딩은 "삶의 가치가 없는 생명"(lebensunwertes Leben|레벤스운베르테스 레벤de)을 가진 사람들의 살해를 주장하였다. 이들은 다윈주의를 왜곡하여 "유익한" 유전자의 보존과 "유해한" 유전자의 제거를 정당화하였다. 대공황으로 인한 경제난 속에서 정신병원 예산 삭감이 정당화되면서 우생학적 주장은 더욱 힘을 얻었다. 많은 독일 우생학자들은 민족주의자이자 반유대주의자로서 나치 정권을 적극 지지했으며, 정권 내 보건 관련 요직에 임명되었다.

성인 대상의 안락사 프로그램에 앞서, 1938년 말 또는 1939년 초 라이프치히에서 발생한 사건을 계기로 장애 아동을 대상으로 한 살해 계획("어린이 안락사")이 시작되었다.[61] 한 부모가 중증 장애를 가진 자녀(후에 게르하르트 크레치마르로 밝혀짐)의 "자비로운 살해"를 청원하였고[61], 히틀러는 자신의 주치의인 카를 브란트를 라이프치히에 파견하여 이 아동의 살해(1939년 7월)를 지시하고 승인하였다.[63] 또한 히틀러는 브란트와 총통 관방 장관 필리프 보울러에게 유사한 모든 사례에 대해 같은 방식으로 처리할 권한을 구두로 위임하였다.[63][64] 이 사건 이후 1939년 8월 18일, 장애가 있는 신생아 및 아동 등록을 위한 '유전적, 선천적 질병의 과학적 등록을 위한 제국 위원회'가 설립되었다.

브란트와 보울러는 안락사 프로그램을 성인으로 확대하는 계획을 추진하였다. 1939년 7월, 이들은 제국 보건 지도자인 레오나르도 콘티와 SS 의료부서 책임자인 베르너 하이데 교수와 회의를 열고, 정신 질환 또는 신체 장애가 있는 모든 시설 수용자에 대한 전국적인 등록 시스템을 마련하기로 합의하였다. 히틀러는 1939년 한 회의에서 정신 질환자를 "살 가치가 없는 생명"의 예로 들며, 이들이 "끊임없이 스스로를 더럽히고" "자신의 배설물을 입에 넣기" 때문에 "톱밥이나 모래 위에서만 누워있을 수 있다"고 언급하기도 하였다.

1939년 9월 1일자로 소급된 (실제 서명은 10월 말[74]) 히틀러의 비밀 명령서가 발령되었다. 이 명령서는 법적 근거 없이[76] 보울러와 브란트에게 "인간적인 판단(menschlichem Ermessen|멘슐리혬 에르메센de)에 따라 치료 불가능하다고 간주되는 환자에게 자비로운 죽음(Gnadentod|그나덴토트de)을 부여할 수 있도록" 의사의 권한을 확대하는 책임을 위임하였다.[65][74] 히틀러는 법적 문제를 제기할 수 있는 보건부(콘티)를 의도적으로 배제하고, 이들에게 직접 권한을 부여하였다. 여러 차례 법률안이 준비되었으나 히틀러는 이를 승인하지 않았다.[77][78]

T4 작전의 실행은 '어린이 안락사'와 마찬가지로 극비리에 진행되었다.[84] 작전 준비는 총통 관방 제2국이 담당하였고 브란트와 보울러가 감독했으며, 제국 내무성의 헤르베르트 린덴 등이 협력하였다.[84] 총통 관방의 직접적인 개입 사실을 은폐하기 위해, 1940년 4월경 베를린 티어가르텐슈트라세 4번지의 저택에 위장된 '중앙 기관'이 설치되었다. 이 주소에서 작전명 'T4'가 유래하였다.[84] 이 기관은 빅토르 브라크와 그의 직원들이 "치료 및 시설 관리 자선 재단" 등의 위장 명칭 아래 운영하였으며[85], 보울러와 브란트가 총괄 감독하였다. '중앙 기관'은 여러 부서로 나뉘어 운영되었다. '제국 정신 병원 사업 단체'(RAG)는 살해 대상자 파악 및 의료 관련 업무를, '공익 환자 수송 유한 회사'(GEKRAT)는 환자 이송을, '공익 보호 시설 재단'과 '정신 병원 중앙 청산 사업단'은 재정 및 물자 조달, 사후 처리 등을 담당하였다.[85][24]

작전에 참여할 의사들은 나치당에 대한 정치적 신뢰도, 전문성, 급진적 우생학 사상에 대한 동조 여부 등을 기준으로 신중하게 선발되었다. 여기에는 '어린이 안락사' 프로그램에 참여했던 의사들도 포함되었다. 베르너 하이데가 프로그램의 초기 운영 책임자를 맡았고, 이후 파울 니체가 그 뒤를 이었다.

1939년 10월 초, 독일 전역의 병원, 요양원, 양로원 등 관련 시설들은 특정 기준에 해당하는 환자들을 보고하라는 지시를 받았다. 기준에는 5년 이상 장기 수용, "범죄 정신 이상" 판정, "비아리아인" 인종, 그리고 조현병, 간질, 헌팅턴 무도병, 진행된 매독, 노년성 치매, 마비, 뇌염 및 기타 "말기 신경 질환" 등이 포함되었다. 보고된 환자 정보는 T4 사무실의 전문가 패널에게 전달되었고, 이들은 환자를 직접 진찰하지 않고 오직 서류상의 정보만을 바탕으로 살해 여부를 결정하였다. 각 보고서에는 살해를 의미하는 '''+''' 또는 생존을 의미하는 '''-''', 때로는 결정을 유보하는 '''?''' 표시가 기입되었다. 1940년에는 모든 유대인 환자들이 시설에서 제거되어 살해되었다.

3. 2. 중앙 기관

T4 작전은 '어린이 안락사'와 마찬가지로 극비리에 진행되었다[84]。 이는 환자 살해에 반대하는 관청의 영향을 배제하고, 전선과 국내에 불안감을 조성하지 않으며, 적국의 반독 선전 활동을 유발하지 않고, 기독교 교회의 반대를 피하기 위한 목적이었다[84]。 작전 준비는 총통 관방 제2국이 담당하였고 브란트와 보울러가 감독했으며, 제국 내무성 제4국의 헤르베르트 린덴(Herbert Lindende)이 협력했다[84]。

그러나 총통 관방이 안락사 작전의 사령부라는 사실이 드러날 것을 우려하여, 작전 본부는 1940년 4월경 베를린 시 티어가르텐 거리 4번지의 저택으로 이전되었고 '중앙 기관'으로 명명되었다[84]。 이곳의 주소에서 유래하여 이 장애인 '안락사' 작전이 T4 작전으로 불리게 되었다[84]。

'중앙 기관'은 다음과 같은 4개의 부서로 구성되었다[85]。

- '''제국 정신 병원 사업 단체'''(RAG): 살해 대상 환자 파악 및 '중앙 기관'의 의료·의학 관련 업무 전반 담당[85][24]。

- '''공익 환자 수송 유한 회사'''(Gemeinnützige Krankentransportgesellschaftde, GEKRAT): 각 정신병원에서 중계 병원 및 살해 시설로 대상자를 이송하는 일정 조정, 수단 확보·유지, 그리고 주변 주민들에게 '회색 버스'로 불린 이송용 버스 관리 담당[85]。

- '''공익 보호 시설 재단''': T4 작전의 자금 및 물자(소독약, 살해용 약물 등) 조달, 살해된 환자의 금니나 귀중품 관리·활용 담당[85]。

- '''정신 병원 중앙 청산 사업단''': 회계 감사 담당[85]。

'중앙 기관'은 '노동 공동체'라는 위장 명칭을 사용했으며[86], 다른 조직이나 인명에도 위장이 이루어졌다[25]。 T4 작전 자체는 히틀러의 명령으로 1941년 8월 24일에 공식적으로 중단되었지만, '중앙 기관'은 이후에도 존속하며 다른 방식으로 장애인 살해를 지속했다[87]。

3. 3. 장애인 살해의 시작

T4 작전과 관련된 장애인 살해는 폴란드 침공(1939년 9월 1일) 이후 독일 본토에서 시작되었다고 오랫동안 여겨졌으나[94], 후속 연구를 통해 실제로는 그보다 이른 시기에 점령지 폴란드의 포즈난에서 시작되었음이 밝혀졌다.[95] 폴란드 침공 직후 독일 점령 행정이 시작되면서, 기존 장애인 시설의 관리자나 침상을 "교체"한다는 명목 하에 장애인에 대한 총살이 이루어졌다.[95] 1939년 9월 29일부터 브롬베르크(현 비드고슈치) 인근 코츠보로 정신병원에서 2,342명이, 9월부터 10월 사이에는 스비체에서 1,350명의 환자가 살해되었다.[96]같은 해 10월, 포즈난 근교의 요새에서는 아인자츠그루펜에 의해 일산화탄소와 치클론 B를 이용한 환자 살해 실험이 진행되었다.[94] 1939년 말, 헤르베르트 랑게가 지휘하는 '랑게 Sonderkommando|존더코만도de'[97]는 이동식 살해용 트럭(가스차)을 개발했고, 1940년 초부터 트럭의 배기 가스를 이용한 정신 질환자 살해를 시작했다.[94] 이 방식은 후에 유대인 학살에도 적용되었다. T4 작전 초기 단계인 1939년부터 1940년 겨울에 걸쳐 폴란드에서만 1만에서 1만 5천 명에 달하는 장애인이 살해된 것으로 추정된다.[94]

독일 본토에서는 1940년 4월 15일에 장애인 대량 처형이 시작되었으며[98], 초기 희생자는 유대인 장애인이었다.[109] 같은 해 6월부터는 더욱 체계적인 살해가 이루어졌다.[109] 하더마 안락사 시설에서는 살해 직전의 유대인 장애인을 촬영하여 "인간 쓰레기"라는 제목의 필름을 제작하기도 했다.[109]

살해 대상은 단순히 정신 질환이나 신체 장애 여부만으로 결정되지 않았다. 노동 가능 여부, 가족과의 유대 관계, 의료진에게 "까다로운" 환자인지 여부, 일상생활 자립 가능성 등 다양한 요소가 고려되었다.[99] 단순 노동만 가능한 경우에도 살해될 가능성이 높았다. 특히 나치의 우생학 사상은 경제적 비용 절감이라는 극단적인 관점에서 적용되어, 병자나 장애인을 사회적 부담으로 여기는 인식이 팽배했다.

살해 대상으로 지정된 환자들은 각 지역 병원에서 중간 단계의 '중계 정신 병원'으로 이송된 후, 최종적으로 살해 시설로 보내졌다. 이는 정부가 장애인을 조직적으로 살해한다는 사실을 은폐하기 위한 조치였다.

환자들은 주로 가스실에서 일산화탄소나 자동차 배기 가스를 이용하여 살해되었다. 이송 과정에서는 "회색 버스" 내부에 커피나 샌드위치를 제공하는 등 온화한 분위기를 연출하여 환자들을 안심시키려 했다. 그러나 페노바르비탈 등 약물 주사[103]나 기아[90]를 통한 살해도 이루어졌다. T4 작전이 공식적으로 중단된 후에는 약물과 기아를 이용한 살해가 주된 방식이 되었다.[104][105] 주민들의 거부 반응은 공공연하게 행해지던 유대인 박해에 대한 것보다 훨씬 컸는데[102], 이는 살해 대상이 독일인이었으므로 언젠가 자신들에게도 피해가 미칠 수 있다는 우려 때문이었다.[102] 살해 대상이 확대되어 제1차, 2차 세계 대전의 상이군인이나 노인 시설 수용자까지 포함될 수 있다는 불안감이 퍼졌다.[102]

4. 안락사 정책에 대한 반발

T4 작전은 나치 독일 정권에 의해 극비리에 추진되었으나, 살해 시설 인근 주민들의 목격담과 유족들에게 전달된 허위 사망 통지서 등으로 인해 점차 실체가 드러나기 시작했다.[106] 이러한 정보는 연합국 측에도 유출되어 선전 활동에 이용되기도 했다.[109][115]

초기에는 일부 판사나 성직자들이 개인적으로 작전에 반대하며 법적 문제를 제기하기도 했으나[107][110][108][109], 대부분 나치 정권에 의해 묵살되거나 좌절되었다.[111] 기독교 교회 역시 1940년경 작전의 실상을 파악했지만[113], 교황청의 비판 성명[114] 외에는 조직적인 차원의 공개적 항의는 오랫동안 이루어지지 않았다.[113]

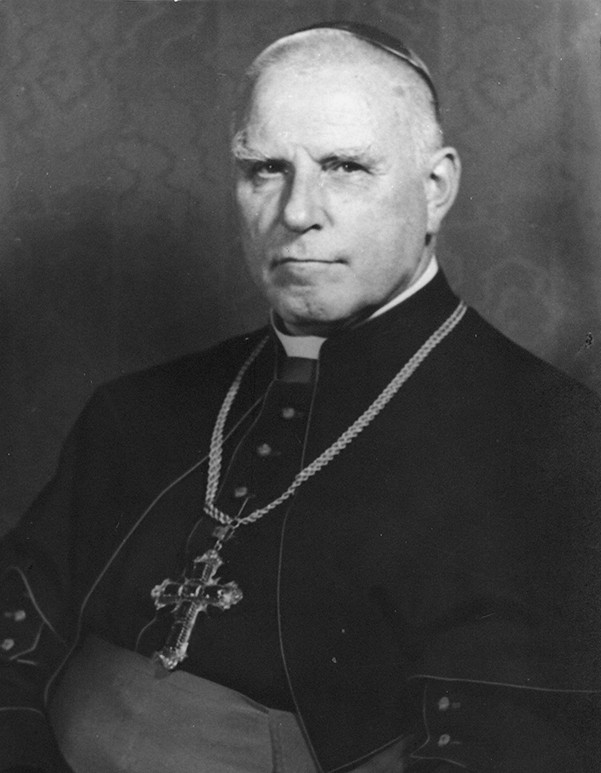

본격적인 반발이 확산된 결정적인 계기는 1941년 8월 뮌스터의 주교 갈렌 주교가 행한 설교였다.[113][116] 그는 설교를 통해 T4 작전을 "살 가치가 없는 생명의 말살"이라며 공개적으로 강력히 비판하고[69][118], 이러한 비인도적인 행위가 결국 모든 "비생산적인" 사람들에게 확대될 수 있음을 경고하며 신의 계명을 어기는 것이라고 역설했다.[118]

갈렌 주교의 설교는 비밀리에 인쇄되어 독일 전역으로 퍼져나갔고[121], 영국 공군이 전단으로 살포하는 등[121] 큰 사회적 파장을 일으켰다. 이는 나치 정권에 대한 매우 강력하고 공개적인 비판이었으며, 독일 국민들 사이에 퍼져 있던 불안감을 증폭시켰다. 나치 지도부는 대중의 반발을 우려하여 갈렌 주교를 처벌하지 못했다.[122]

결국 갈렌 주교의 설교로 촉발된 광범위한 항의와 대중의 불안감 확산은 히틀러에게 큰 부담으로 작용했다. 특히 바르바로사 작전으로 소련과의 전쟁이 진행 중인 상황에서 국내 여론 악화를 우려한 히틀러는 1941년 8월 24일, T4 작전의 공식적인 중단을 명령했다.[120] 그러나 이는 정부 주도의 조직적 살해 중단을 의미했을 뿐, 이후에도 각 지역에서는 약물 투여나 기아 등의 방식으로 장애인 살해가 은밀하게 지속되었다.

4. 1. 초기 저항

T4 작전은 극비리에 진행되었으나[106], 살해 시설이 위치한 마을 주민들은 수용자들이 버스로 도착하고 화장터 굴뚝에서 연기가 나는 것을 목격했으며, 버스가 빈 채로 돌아가는 것을 알아차렸다. 하마다르에서는 사람의 머리카락이 섞인 재가 마을에 떨어지기도 했으며, 엄격한 비밀 유지 명령에도 불구하고 일부 직원들은 내부 사정을 외부에 이야기했다.

유족들 사이에서는 사망진단서의 사인이 거짓이라는 의혹이 제기되었다. 예를 들어, 이미 맹장을 제거한 환자가 충수염으로 사망했다고 기록되거나[106], 같은 마을의 여러 가족이 같은 날 사망 통지서를 받기도 했다. 심지어 유족에게 골호가 두 개 배달되거나, 사망 통지를 받은 날 환자가 아직 살아있는 등 기이한 사례도 있었다.[106] 1941년 5월, 프랑크푸르트 지방 법원은 법무부 장관 귀르트너에게 보낸 편지에서, 하마다르의 아이들이 거리에서 "사람들이 가스실로 끌려간다"고 외치고 다닌다고 보고했다.

일부 관료들은 T4 작전에 반대했지만[107], 대부분의 판사와 검사는 "안락사"가 시행되고 있음을 알면서도 침묵을 지켰다.[108] 고백 교회 신자였던 판사 로타르 크라이시그는 히틀러의 명령이나 공식 법령 없이 이루어지는 살해는 불법이라며 법무부 장관 귀르트너에게 항의 서한을 보냈다.[110][108][109] 그러나 귀르트너는 "총통의 의지를 법의 근원으로 인식할 수 없다면 판사로 남을 수 없다"고 답하며 크라이시그를 해임했다.[111] 크라이시그는 살해 중지를 명령하고 보울러를 살인 혐의로 고발하기도 했으나[111], 그의 모든 조치는 무효화되었다.[111] 뷔르템베르크 주 최고 종무 회의 위원 라인홀트 자우터 등 소수의 예외도 있었다.[108][109][112]

1940년경 T4 작전에 대한 소문이 퍼지자, 많은 독일인들은 비용과 어려움을 감수하며 친척들을 정신 병원이나 요양원에서 데려와 집에서 돌보았다. 일부 의사와 정신과 의사들은 가족과 협력하여 환자를 퇴원시키거나 사립 병원으로 옮겨 T4 작전의 손길에서 벗어나게 도왔다. 다른 의사들은 나치 조사단의 감시 위험을 무릅쓰고 환자를 T4 기준에 맞지 않도록 "재진단"하기도 했다. 킬의 한스 게르하르트 크로이츠펠트 교수는 거의 모든 환자를 구해내는 데 성공했다. 하지만 로버트 제이 리프턴에 따르면 살해에 반대한 의료진은 소수였으며, 다수는 무지, 나치의 우생학 정책 동조, 혹은 정권에 대한 두려움 때문에 협력했다.

총리실과 법무부에는 나치 당원 일부를 포함한 항의 서한이 보내졌다. 정신 병원에서 사람들을 제거하는 것에 대한 첫 공개 항의는 1941년 2월 프랑코니아의 압스베르크에서 일어났다. SD 보고서는 이 사건으로 "상당한 불안이 야기되었다"고 기록했으며, 가톨릭 마을 주민들이 (당원을 포함하여) 항의했다고 언급했다. 오스트리아에서도 하르트하임 성에서의 대량 학살과 비엔나의 Am Spiegelgrund|암 슈피겔그룬트de 아동 병원에서의 의문스러운 죽음에 대한 소문이 퍼지면서 비슷한 청원과 항의가 발생했다. 간호사이자 장애 아동의 어머니였던 안나 뵈들(Anna Wödl)은 아들 알프레드가 안락사 센터가 된 구깅(Gugging)으로 이송되는 것을 막으려 격렬하게 청원했지만 실패했고, 알프레드는 Am Spiegelgrund|암 슈피겔그룬트de에서 살해되었다.

1940년 여름 무렵 기독교 교회(개신교, 가톨릭 모두)는 "안락사" 실태를 파악했지만[113], 갈렌 주교의 공개 비판 이전까지 조직적인 항의는 거의 없었다.[113] 1940년 교황청은 장애인 살해를 비판하는 성명을 냈으나[114], T4 작전에 영향을 미치지는 못했다. 한편, T4 작전에 대한 정보는 국외로도 알려져 미국의 CBS가 보도하고, 1941년 여름에는 BBC 라디오 방송에서도 언급되었다.[109][115]

4. 2. 교회와 대중의 저항

T4 작전 초기부터 일부 반대 목소리가 있었으나, 본격적인 저항은 작전의 실상이 알려지면서 시작되었다. 고백 교회 소속 판사 로타르 크라이시그는 T4 작전이 법적 근거 없이 진행되는 불법 행위임을 지적하며 법무부 장관 프란츠 귀르트너에게 항의했지만, "총통의 의지를 법의 근원으로 인식할 수 없다면 판사로 남을 수 없다"는 답변과 함께 해임되었다.[111] 히틀러는 논란이 될 수 있는 사안에 대해 문서 지침을 남기지 않는 편이었으나, T4 작전에 대해서는 내부 반발을 무마하기 위해 보울러와 브란트에게 비밀리에 서면 허가를 내주었다.

작전이 진행되면서 살해 센터가 위치한 마을 주민들은 수용자들이 버스로 실려 와서 돌아가지 않는다는 사실과 화장터 굴뚝에서 끊임없이 연기가 나는 것을 목격했다. 하마다르에서는 사람의 머리카락을 포함한 재가 마을에 날아다녔고, 비밀 유지 명령에도 불구하고 일부 직원들이 작전의 실상을 누설하기도 했다. 유족들은 사망 통지서에 적힌 사인이 명백히 거짓임을 알게 되는 경우가 많았다. 예를 들어 이미 오래전에 충수를 제거한 환자가 충수염으로 사망했다는 통보를 받거나[106], 같은 마을의 여러 가족이 같은 날 사망 통지서를 받는 일도 있었다. 1941년 5월, 프랑크푸르트 지방 법원은 귀르트너에게 보낸 편지에서 하마르의 아이들이 거리에서 "사람들이 가스실로 끌려간다"고 외치고 다닌다고 보고했다.

1940년경 T4 작전에 대한 소문이 퍼지면서 많은 독일인들은 불안감을 느끼고 정신 병원이나 요양소에 있던 가족들을 집으로 데려와 직접 돌보기 시작했다. 이는 상당한 비용과 어려움을 감수하는 결정이었다. 일부 의사들과 정신과 의사들은 환자 가족과 협력하여 환자를 퇴원시키거나, 경제적 여유가 있는 경우 T4 작전의 손길이 닿지 않는 사립 병원으로 옮기도록 도왔다. 또한 일부 의사들은 환자의 진단 기록을 수정하여 T4 작전의 대상 기준에 해당하지 않도록 조작하기도 했는데, 이는 나치 당국의 감시 위험을 감수해야 하는 행동이었다. 킬 대학 병원의 한스 게르하르트 크로이츠펠트 교수는 이러한 방법으로 거의 모든 환자를 구해낸 것으로 알려져 있다. 그러나 많은 의사들은 나치 우생학 정책에 동조하거나 정권에 대한 두려움 때문에 작전에 협력했다.

개인적인 차원의 저항 외에도 공개적인 항의가 나타나기 시작했다. 1941년 2월 프랑코니아의 압스베르크에서 정신 병원 환자 이송에 대한 첫 공개 항의 시위가 열렸고, 이후 다른 지역에서도 유사한 항의가 이어졌다. 압스베르크 사건에 대한 SD(Sicherheitsdienst) 보고서는 "오틸리엔 홈에서 거주자들을 제거한 것이 많은 불쾌감을 야기했다"고 언급하며, 나치 당원을 포함한 가톨릭 마을 주민들이 항의에 참여했다고 기록했다. 오스트리아에서도 하르트하임 안락사 센터에서의 대량 학살과 비엔나의 아동 병원 Am Spiegelgrund|암 슈피겔그룬트de에서의 의문스러운 죽음에 대한 소문이 퍼지면서 비슷한 청원과 항의가 발생했다. 장애 아동의 어머니이자 간호사였던 안나 뵈들(Anna Wödl)은 아들 알프레드가 안락사 센터로 변한 구깅(Gugging)으로 이송되는 것을 막기 위해 내무부의 헤르만 린덴에게 간절히 청원했지만 실패했고, 알프레드는 Am Spiegelgrund|암 슈피겔그룬트de로 보내져 1941년 2월 22일 살해되었다.

개신교계에서도 T4 작전에 대한 항의가 제기되었다. 빌레펠트의 베텔 재단 이사장인 프리드리히 폰 보델슈빙 목사와 호프nung스탈 재단의 파울-게르하르트 브라운 목사가 대표적이다. 보델슈빙은 브란트 및 헤르만 괴링과 접촉하며 협상을 시도했고, 브라운은 법무부 장관 귀르트너와 만나 작전의 합법성에 의문을 제기했다. 귀르트너는 나중에 히틀러에게 T4 작전에 반대하는 서한을 보냈으나, 히틀러는 이를 직접 읽지 않았다. 뷔르템베르크 복음주의 루터교회의 테오필 부름 주교는 1940년 3월 내무부 장관 빌헬름 프릭에게 항의 서한을 보냈고, 같은 해 12월에는 뷔르템베르크 주 교회의 라인홀트 자우터 위원이 그라페넥 성에서의 살해에 대해 나치 장관 오이겐 슈테에게 항의했으나, 슈테는 "살인하지 말라는 계명은 유대인의 발명품"이라며 일축했다.[109]

가톨릭 교회는 초기에는 비교적 소극적인 태도를 보였다. 카리타스 독일의 하인리히 비엔켄 주교는 T4 작전 관계자들과의 회담에서 가톨릭 교회를 대표했지만, 절대적인 반대 입장에서 물러나 일부 제한적인 양보를 얻는 방향으로 협상했다는 평가가 있다. 바티칸은 1940년 12월 2일, T4 정책이 자연법과 신성한 법에 어긋나며 무고한 사람을 살해하는 것은 허용될 수 없다는 칙령을 발표했지만[114], 독일 가톨릭 교회 지도부는 추가적인 조치를 취하지 않았다.

상황을 바꾼 결정적인 계기는 1941년 7월과 8월, 뮌스터의 주교 클레멘스 아우구스트 그라프 폰 갈렌이 행한 설교였다. 갈렌 주교는 나치의 예수회 탄압, 교회 재산 몰수와 더불어 T4 안락사 프로그램을 공개적으로 강하게 비판했다.[113][116] 그는 8월 3일 설교에서 T4 작전의 비인도성을 다음과 같이 고발했다.[118]

: (전략) 불쌍하고, 보호할 방법 없는 환자가 머지않아 살해될 것이라는 것을 예상하는 것이다. 왜냐하면, 그들은 "살 가치가 없어졌다"라고 담당 부처나 위원회가 판정했기 때문이다. 그리고 그들은, 이 판정에 의하면 "비생산적 국민"이기 때문이다.…… 당신도 나도, 우리가 생산적인 동안만, 생산적이라고 타인에게 인정받는 동안만 살 권리가 있는 것인가? 만약 "비생산적인" 인간은 죽여도 좋다는 원칙이 세워져 사용된다면, 늙은이, 노쇠한 자 모두는 얼마나 비참해질 것인가! 만약 비생산적인 인간을 죽여도 된다면, 생산 과정에서 힘을 다해 일한 결과, 희생된 병약자는 얼마나 비참할 것인가. 만약 비생산적 동포를 폭력으로 배제해도 좋다면, 전쟁 부상자, 신체 부자유자, 상병병으로서 고향으로 돌아가려는 우리의 용감한 병사들은 얼마나 비참할 것인가. 만약 일단, 인간이 "비생산적인" 동포를 죽일 권리를 가진다면――비록 우선 불쌍한 보호받을 방법 없는 정신병자에 관해서만이라도――, 그러면 원칙적으로 모든 비생산적인 인간에 대한 살인, 즉 불치의 환자, 노동과 전쟁의 부상자의 살인, 그리고 만약 우리가 늙어 노쇠하고, 비생산적이 될 때 우리 모든 자의 살인이 자유롭게 허용될 것이다.

: 이 범죄가 실제로 용인되고, 처벌받지 않은 채로 있다면, 우리의 창조주인 신이 번개와 천둥이 울리는 시나이 산에서 "너는 살인하지 말라"라고 선언하고, 인류의 양심에 처음으로 새겨 넣은 신의 거룩한 계명을 파괴할 뿐만 아니라, 그것은 인류에게 재앙, 독일 국민에게 재앙 그 자체입니다.

갈렌 주교의 설교는 독일 언론에 보도되지 않았지만, 등사판으로 수천 부가 인쇄되어 비밀리에 유포되었고[121], 심지어 영국 공군이 독일군을 대상으로 전단지를 살포하기도 했다.[121] 이는 제3제국 수립 이후 특정 정책에 대한 가장 강력하고 광범위한 항의 운동으로 평가받는다. 지역 나치 간부들은 갈렌 주교의 체포를 요구했지만, 선전 장관 요제프 괴벨스는 베스트팔렌 지역의 반발을 우려하여 히틀러에게 체포를 만류했고, 히틀러는 전쟁이 끝난 후 복수하기로 결정했다.[122]

갈렌 주교의 설교와 확산되는 대중의 불안감은 결국 히틀러가 1941년 8월 24일 T4 작전을 공식적으로 중단하도록 만드는 데 중요한 역할을 했다. 일부 학자들은 갈렌 주교의 설교와 그에 따른 여론 악화가 없었다면 T4 작전이 초기 목표였던 7만 명을 넘어 계속되었을 가능성이 높다고 본다. 그러나 다른 학자들은 교회의 비판보다는 작전의 비밀 유지가 실패하고 대중적인 불안감이 커진 것이 중단의 더 직접적인 원인이었다고 주장하기도 한다.[120] 특히 T4 작전 인력들이 이후 라인하르트 작전으로 이동하여 유대인 학살에 투입되었을 때 교회 지도부가 별다른 항의를 하지 않았다는 점을 지적하기도 한다.

T4 작전이 공식적으로 중단된 이후에도 장애인 살해는 완전히 멈추지 않았으며, 각 지역에서 약물 투여나 기아 등의 방식으로 은밀하게 지속되었다. 1943년 6월 29일, 교황 비오 12세는 회칙 Mystici corporis Christi|미스티치 코르포리스 크리스티la를 통해 신체적, 정신적 장애를 가진 사람들에 대한 살해를 다시 한번 비난했으며, 이에 따라 같은 해 9월 독일 주교들은 강론을 통해 무고한 이들의 살해를 비판했다.

5. T4 작전 중단 이후의 안락사 정책

1941년 8월 24일, 아돌프 히틀러는 T4 작전의 공식적인 중단을 명령했다[124][125]. 이는 T4 프로그램의 초기 목표 사망자 수인 7만 명을 달성했고, 1941년 6월 시작된 소련 침공으로 인해 T4 작전 인력 다수가 동부 전선으로 이동했으며, 갈렌 추기경의 공개적인 비판 설교 이후 확산된 독일 국민들의 항의 여론을 의식한 조치였다. 당시 히틀러 정권은 소련과의 전쟁 중 국내 불안이 커지는 것을 원치 않았다.

그러나 이 중단 명령이 장애인 살해의 완전한 종식을 의미하지는 않았다. 공식적인 중단 발표에도 불구하고[126], 살해는 국가의 직접적인 통제가 약화된 상태에서 연구소장이나 지역 당 지도자들의 주도로 계속되었다. 이는 이전보다 덜 체계적인 방식으로 전쟁이 끝날 때까지 이어졌으며[130], "야생화된 안락사" 또는 "지역 안락사" 등으로 불리게 된다[131]. 살해 방식 역시 일산화탄소 가스를 이용한 대량 살해보다는 약물 주사나 고의적인 기아 유발 등 가스실 도입 이전에 사용되었던 방법들이 다시 주로 사용되었다.

일부 T4 작전 시설이었던 하르트하임, 베른부르크, 존넨슈타인, 하르다마르 등은 "무법적인 안락사" 센터로 계속 운영되어, 독일 전역에서 보내진 사람들을 1945년까지 살해하는 데 사용되었다. 또한, 1941년 중반부터는 액션 14f13 작전을 통해 노동 능력이 없거나 관리하기 어렵다고 판단된 강제 수용소 수감자들까지 살해 대상에 포함되었다.

결과적으로 T4 작전의 공식 중단 이후에도 살해는 계속되었으며, 오히려 T4 작전 기간보다 더 많은 희생자가 발생했을 가능성도 제기된다. T4 작전에서 개발되고 사용된 대량 학살 기술과 인력은 이후 유대인 절멸 계획, 즉 홀로코스트에 그대로 적용되어 모델 역할을 했다[130]. 독일 및 점령지에서 T4 작전과 그 이후의 안락사 정책으로 인해 살해된 장애인 및 기타 희생자의 총 수는 약 20만 명에서 30만 명에 이를 것으로 추정된다.

5. 1. "야생화된 안락사"

1941년 8월 24일, 아돌프 히틀러는 T4 작전의 공식적인 중단을 명령했다[124][125]. 그러나 이 명령이 장애인 살해의 완전한 종식을 의미하지는 않았다[126]. 공식적으로는 6곳의 살해 시설에서의 중단과 가스 사용 금지에 국한되었으며[127], 실제로는 하르다마르 안락사 시설을 제외한 다른 시설에서는 유대인 장애인 등을 대상으로 살해가 계속되었다[128]. 필나-존넨슈타인 및 베른부르크의 가스실은 1943년 봄에 가동이 중단되었고[129], 하르트하임은 1944년 말까지 마우트하우젠 강제 수용소의 부속 시설로 운영되며 살해를 지속했다[129].

T4 작전 중단 이후, 국가의 직접적인 통제에서 벗어나 각 지역의 정신병원 의사나 간호사들이 독자적으로 판단하여 안락사를 계속하는 양상이 나타났는데, 이를 "야생화된 안락사"(Verwilderung der Euthanasie|페어빌더룽 데어 오이타나지de)라고 부른다[130]. 이 용어는 전후 뉘른베르크 의사 재판에서 T4 작전의 핵심 인물이었던 빅토어 브라크가 처음 사용한 것으로 알려져 있다[131]. 브라크는 T4 작전 이후의 살해를 '야만적'이라고 표현함으로써, 자신이 관여했던 T4 작전의 계획성과 조직성을 상대적으로 정당화하고 그 심각성을 축소하려는 의도를 가졌던 것으로 보인다[131]. 이러한 배경 때문에 연구자들은 '야생화된' 또는 '야만적인'이라는 표현 대신, 실제 상황을 더 정확하게 반영하는 '지역 안락사', '분산된 안락사' 등의 용어를 사용하기도 한다[131].

이 시기 살해 방식은 T4 작전에서 주로 사용된 일산화탄소 가스 대신, 약물 주사나 고의적인 기아 유발 등 가스실 사용 이전에 쓰였던 방법들이 다시 중심이 되었다[127]. 하르트하임, 베른부르크, 존넨슈타인, 하르다마르 등의 일부 T4 시설은 14f13 작전과 연계되거나 마우트하우젠 강제 수용소의 부속 시설 등으로 운영되며 1944년 말 또는 종전까지 살해를 계속했다[128][129].

살해 대상도 점차 확대되었다. 1943년 브란트 작전( Aktion Brandt|악치온 브란트de )과 같이 공습 부상자 등을 위한 병상 확보를 명분으로 '치료 불가능한 정신병 환자'가 대규모로 살해되기도 했다[132][133]. 나아가 노동 기피자, 집시, 정신병질자로 분류된 이들 등 소위 '반사회적 분자'들도 안락사 대상에 포함되었다[134]. 1942년 9월에는 법무장관 오토 게오르크 티라크와 힘러의 합의에 따라 수감 중인 '반사회적 분자'들이 '노동을 통한 절멸'을 위해 친위대에 넘겨졌고[135], 병들거나 노동력을 상실한 동방 노동자(Ostarbeiter)들도 1943년 5월 프리츠 자우켈의 명령에 따라 특별 수용소로 이송되어 회복 불가능 시 '안락사' 처리되었다[137].

T4 작전 중단 후 해고된 인력들은 라인하르트 작전 등 홀로코스트를 수행하는 절멸 수용소에 배치되어, T4 작전에서 습득한 대량 학살 기술과 경험을 유대인 절멸에 적용했다[130]. 결과적으로 T4 작전 공식 중단 이후 '야생화된 안락사'를 통해 살해된 장애인 및 기타 희생자 수는 T4 작전 기간 동안 살해된 희생자 수를 능가했을 가능성이 제기된다.

5. 2. 14f13 작전

T4 작전과 관련하여, 친위대 전국지도자 하인리히 힘러는 보울러와 협의하여 강제 수용소 내 "쓸모없는 자[139]"로 분류된 수감자들을 제거하기 위한 "14f13 작전"(Aktion 14f13de)을 실시했다. 이 작전은 "특별 처치 14f13"이라고도 불렸으며[140], 1941년부터 약 1년간 집중적으로 이루어졌고 이는 T4 조직의 활동 범위가 확대되었음을 보여준다[142]. 작전 명칭 '14f13'은 친위대의 문서 분류 규칙에서 유래했는데, '14'는 강제 수용소 총감, 'f'는 사망 사건, '13'은 T4 작전의 가스 시설을 이용한 살해를 의미했다. '14f13'은 본래 강제 수용소 감독관들이 사용하던 약칭이었으나 나중에는 "병든 죄수"의 살해를 의미하는 암호명으로 사용되었다[141]."쓸모없는 자"의 기준은 "치료 불가능한 병자", "신체 장애자"(심한 근시 포함), "노동 능력 부족자", "반사회적 분자" 등이었으며, 특히 "정신병질"을 가졌다고 여겨진 "반사회적 분자"가 주요 대상이 되었다[142]. 14f13 작전은 작센하우젠 강제 수용소에서 시작되어 부헨발트 강제 수용소, 아우슈비츠-비르케나우 강제 수용소, 마우트하우젠 강제 수용소 등으로 확대되었다[141]. 또한, 의사들은 다하우 강제 수용소, 라벤스브뤼크 강제 수용소, 플로센뷔르크 강제 수용소, 노이엔감메 강제 수용소 등을 순회하며 1만 2천 명 이상의 "병들거나" "반사회적인" 수감자들을 살해했다[141].

초기에는 정신 장애자뿐만 아니라 신체 장애자도 살해 대상이었으나, 1942년 3월 노동 생산성 및 군수 산업 지원, 연료 절약을 이유로 정책이 변경되어 신체 장애자는 제외하고 정신 장애자만을 대상으로 삼게 되었다[141]. 그러나 1944년 이후 수감자 수가 급증하자 다시 T4 조직의 개입이 요구되었고, 소련 영토에서 강제 징용된 "동방 노동자", 소련군 포로, 헝가리 유대인, 여호와의 증인 신자 등도 살해 대상에 포함되었다. 14f13 작전으로 인한 사망자는 약 1만 명에서 2만 명으로 추정된다[143].

6. 희생자 수

T4 작전 및 기타 나치 독일의 "안락사" 계획으로 인한 희생자 수는 관련 자료가 부분적으로만 남아 있어 정확한 숫자를 파악하기 어렵다. 따라서 현재로서는 추정치에 의존할 수밖에 없으며, 연구자마다 제시하는 수치에 차이가 있다.[144][145]

역사학자 하인츠 파울슈티히의 연구에 따르면, 나치 독일이 지배했던 1939년부터 1945년까지 살해된 환자 및 장애인의 총 수는 약 30만 명에 달하는 것으로 추정된다.[146] 이 중 가장 잘 알려진 T4 작전에 의한 직접적인 희생자 수는 약 7만 명으로, 전체 희생자의 4분의 1에 미치지 못한다. 오히려 정신 병원 등에서의 기아나 약물 투여로 인한 희생자 수가 약 8만 7천 명으로 더 많으며, 독일 점령 지역에서의 희생자 수도 T4 작전 희생자 수를 넘어선다.[146]

또한, 정신 장애인에 대한 살해는 T4 작전 이전에 이미 시작되었다. 포메라니아, 서프로이센, 동프로이센의 정신 병원에서는 나치 친위대(SS)가 환자들을 총살하는 방식으로 살해를 자행한 사례가 확인되었다.[146]

파울슈티히가 추정한 "안락사" 희생자 수는 다음과 같다.[146]

한편, 키바타의 논문에서는 정신 질환자 약 8만~10만 명, 유대인 1,000명, 유아 5,000~8,000명, 노동 불능 강제 수용소 수감자(주로 러시아계) 1만~2만 명이 희생된 것으로 추정했다. 그러나 이 수치는 현존 자료에 기반한 최소 추정치이며, 실제 희생자 수는 이의 두 배에 달할 수 있다고 보았다.[144] 점령지 정신 병원에서의 환자 살해는 T4 조직이 직접 관여하지 않았으며, 주로 총살이나 아사시키는 방식으로 이루어졌다.[145]

7. 전후 처리

전쟁 후 나치 안락사 프로그램과 관련된 일련의 재판이 드레스덴, 프랑크푸르트, 그라츠, 뉘른베르크 및 튀빙겐 등 여러 곳에서 열렸다.

1946년 12월, 미국 군사 재판소는 뉘른베르크 계속 재판의 일부인 의사 재판에서 전쟁 범죄 및 반인도적 범죄 혐의로 의사 및 행정관 23명을 기소했다. 이들의 범죄에는 정신 장애인, 정신 질환 수용자, 신체 장애인을 포함하여 "살 가치가 없는 생명"으로 간주된 사람들을 체계적으로 살해한 행위가 포함되었다. 85명의 증인 증언과 1,500개의 문서가 제출된 140일간의 재판 끝에, 1947년 8월 법원은 피고인 16명에게 유죄를 선고했다. 브란트와 브라크를 포함한 7명에게 사형이 선고되었고, 이들은 1948년 6월 2일에 처형되었다. 의사 재판 기소장에는 "피고인 카를 브란트, 블로메, 브라크, 호벤 등은 독일 제국의 소위 '안락사' 프로그램 실행과 관련된 계획 및 사업의 주범, 공범 등으로, 이 과정에서 독일 민간인을 포함하여 수십만 명의 인간을 살해했다"는 내용이 포함되었다.

이에 앞서 1945년, 미국군은 하다마르 안락사 센터 직원 7명을 재판했다. 이들은 국제법상 미군 관할 하에 있던 소련 및 폴란드 국적자를 살해한 혐의를 받았다 (하다마르는 당시 독일의 미국 점령지 내에 있었다). 알폰스 클라인, 하인리히 루오프, 카를 빌리히는 사형을 선고받고 처형되었으며, 다른 4명은 장기 징역형을 선고받았다. 1946년에는 재구성된 독일 법원이 하다마르 직원에 의한 약 15,000명의 독일 시민 살해 사건을 재판했다. 수석 의사였던 아돌프 발만과 수간호사 이름가르트 후버가 유죄 판결을 받았다.

뉘른베르크 계속 재판에서 재판을 받은 것은 명령 계통 상층부의 일부 의사들이었지만, 그보다 하위에서 환자 살해에 관여한 의사나 간호사는 주로 독일 재판소에서 재판을 받았다.[155] 초기 재판에서는 피고인에게 비교적 엄격한 판결이 내려졌으나[156], 곧 관대한 판결로 바뀌어 대부분 무죄가 선고되었다.[157] 이는 당시 아데나워 정권이 전 나치 당원을 면죄하는 정책을 취했던 것과 관련이 있다.[158] 시간이 지나면서 공소시효 문제, 피고인의 자살, 질병 또는 고령으로 인한 재판 중단 사례도 늘어났다.[158]

T4 작전에 관련된 많은 의사와 간호사들이 소추되었지만, 대부분 죄를 면했다.[159] 주요 책임자 중 브란트, 브라크, 니취 등 일부는 사형 판결을 받고 처형되었으나[147][148][149], 필리프 부울러, 레오나르도 콘티, 베르너 하이데 등 상당수는 체포 후 또는 재판 전에 자살했다.[150] 징역형을 선고받은 이들도 있었지만, 형기를 다 채우지 않고 석방되거나[9] 가명으로 숨어 지내다 사망한 경우(베르너 블랑켄부르크)도 있었다. 또한, 독일의 인종 차별적 우생 정책 주도자였던 에른스트 뤼딘처럼 재판에 회부되지 않고 처벌받지 않은 주요 인물도 있었다.[160] 동료의 범죄를 증언할 증인을 찾기 어려워 유죄 판결을 이끌어내기 어려웠던 점도 피고인에게 유리하게 작용했다.[161]

동독의 슈타지 (국가안보부)는 약 30,000건의 T4 작전de 관련 파일을 보관했다. 이 파일들은 1990년 독일 통일 이후 일반에 공개되어 이 전쟁 범죄에 대한 새로운 연구를 가능하게 했다.

2010년, 독일 정신의학 정신요법 신경학회(DGPPN)는 과거 나치 시대 정신과 의사들이 장애인 살해에 조직적으로 가담했던 사실을 공식적으로 인정하고 사죄했다.[162][163]

8. 한국의 관점과 교훈

나치 독일의 T4 작전은 사회적 다윈주의와 우생학 사상이 경제적 효율성 논리와 결합하여 나타난 비극적인 사건이다.[1] 바이마르 공화국 시기 사회 보장 비용 증가와 대공황으로 인한 경제 파탄, 그리고 1933년 히틀러 정권의 등장은 장애인에 대한 차별과 배제를 정당화하는 사회적 분위기를 조성했다.[1]

T4 작전은 1939년 초 라이프치히에서 발생한 한 사건을 계기로 시작된 "어린이 안락사" 계획과 거의 동시에 극비리에 추진되었다.[1] 1940년부터는 지정된 정신병원에 가스실과 소각로를 설치하고 조직적인 장애인 살해가 이루어졌다.[1] 비밀 유지를 위해 여러 수단이 동원되었으나, 살해 사실은 점차 주변 주민과 유족, 심지어 연합국 측에도 알려지게 되었다.[1] 연합국의 선전 활동을 통해 독일 국민 사이에서도 불안감이 확산되었다.[1]

이러한 상황 속에서 1941년 8월, 갈렌 추기경이 히틀러 정권의 비인도적 행위를 공개적으로 비판하는 설교를 하면서 국민적 저항이 거세졌다.[1] 당시 소련 침공에 집중하고 있던 히틀러는 국내 여론 악화를 우려하여 공식적으로 T4 작전 중단을 명령했다.[1]

그러나 작전 중단 시점까지 이미 7만 명이 넘는 장애인이 희생된 후였다.[1] 공식적인 중단 이후에도 장애인 살해는 정부의 직접적인 통제 없이 각 지역 단위에서 계속되었으며, 가스 대신 기아나 약물 투여 방식이 주로 사용되었다.[1] 오히려 작전 중단 이후에 더 많은 장애인이 살해된 것으로 추정된다.[1] T4 작전에서 사용된 대량 학살 기술과 방법론은 이후 유대인 절멸 계획(홀로코스트)에 그대로 적용되어, 사실상 홀로코스트의 모델 케이스가 되었다.[1]

T4 작전 및 관련 정책으로 인해 독일과 점령지에서 살해된 장애인은 약 20만에서 30만 명에 이를 것으로 추산된다.[1] 이처럼 엄청난 규모의 국가적 범죄가 자행되었음에도 불구하고, 이 사실은 오랫동안 제대로 조명받지 못했으며, 홀로코스트 연구에 비해 관련 연구 역시 뒤늦게 시작되었다.[1] T4 작전은 국가가 효율성과 이데올로기를 명분으로 사회적 약자의 생명과 인권을 어떻게 파괴할 수 있는지 보여주는 역사적 사례로, 오늘날 우리 사회에도 인간 존엄성의 가치와 중요성에 대한 깊은 성찰을 요구한다.

참조

[1]

웹사이트

Exhibition catalogue in German and English

https://www.stiftung[...]

Memorial for the Victims of National Socialist ›Euthanasia‹ Killings

2018-03-04

[2]

웹사이트

Euthanasia Program

https://www.yadvashe[...]

2022-12-21

[3]

웹사이트

Remembering the 'forgotten victims' of Nazi 'euthanasia' murders

https://www.dw.com/e[...]

2017-01-26

[4]

웹사이트

Sources on the History of the "Euthanasia" crimes 1939–1945 in German and Austrian Archives

https://www.bundesar[...]

Bundesarchiv

2018-03-04

[5]

웹사이트

Forced Sterilization

https://www.ushmm.or[...]

2022-12-21

[6]

웹사이트

The war against the "inferior". On the History of Nazi Medicine in Vienna – Chronology

http://www.gedenksta[...]

2018-01-26

[7]

간행물

THE EXTERMINATION OF MENTALLY ILL AND HANDICAPPED PEOPLE UNDER NATIONAL SOCIALIST RULE

https://www.sciences[...]

2016

[8]

웹사이트

Euthanasie«-Morde

https://www.stiftung[...]

2018-03-04

[9]

서적

What They Did – What They Became. Doctors, lawyers and other participants in the murder of the sick or Jews

Frankfurt am Main

[10]

학술지

The truth about Hans Asperger's Nazi collusion

https://www.nature.c[...]

2023-03-05

[11]

뉴스

Trauriges Bild

https://www.spiegel.[...]

1967-12-04

[12]

웹사이트

Ins NS-Euthanasieprogramm verstrickt: Der Mediziner Werner Catel (Stellungnahme des Senats vom 14.11.2006)

http://www.uni-kiel.[...]

2018-08-22

[13]

웹사이트

Werner Catel (1894–1981)

https://www.t4-denkm[...]

Memorial to the Victims of National Socialist 'Euthanasia' Killings

2017-08-10

[14]

학술지

Unfit to live

[15]

웹사이트

p. 17, Ernst Klee: "Was sie taten – Was sie wurden", p. 136

http://www.bkjpp.de/[...]

2023-10-24

[16]

서적

Eyewitness to Genocide: The Operation Reinhard Death Camp Trials, 1955-1966

https://books.google[...]

Univ. of Tennessee Press

[17]

웹사이트

"Euthanasia"

http://oesterreich.o[...]

[18]

학술지

Paul Nitsche – Reformpsychiater und Hauptakteur der NS-"Euthanasie"

[19]

학술지

Ideology and ethics. The perversion of German psychiatrists' ethics by the ideology of national socialism

1998-12-03

[20]

서적

Hidden elite - ideology and regional rule practice of the security service of the SS and its network using the example of Saxony

Munich

[21]

웹사이트

International News – World News – ABC News

https://abcnews.go.c[...]

[22]

웹사이트

Berlin Dedicates Holocaust Memorial for Disabled

https://www.israelna[...]

2022-12-21

[23]

문서

"'''T'''iergartenstraße '''4'''"

[24]

문서

澤田 2005, p. 159.

[25]

문서

木畑 1989, p. 279.

[26]

문서

木畑 1989, p. 250.

[27]

문서

例えば、エルンスト・クレー『第三帝国と安楽死 生きるに値しない生命の抹殺』(批評社刊) や『「価値を否定された人々」ナチスドイツの強制断種と「安楽死」』(新評論刊) およびそれらの引用文献を参照せよ。

[28]

서적

"「価値を否定された人々」ナチスドイツの強制断種と「安楽死」"

新評論

2021-10-10

[29]

문서

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」pp.102-103

[30]

문서

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」pp.104-105.

[31]

서적

第三帝国と安楽死 生きるに値しない生命の抹殺

批評社

1999-07-10

[32]

서적

ニーチェ全集 第Ⅱ期第4巻

白水社

1987-02-05

[33]

문서

以下の引用では『悦ばしき知識』でなく『華やぐ智慧』、「聖なる無慈悲」ではなく「聖なる残酷」と訳されている。

[34]

서적

ニーチェ全集第10巻 (第Ⅰ期)

白水社

1980-09-25

[35]

문서

クレー『第三帝国と安楽死』pp.11-12

[36]

문서

佐野 1998, p.8

[37]

서적

ニーチェ全集 第Ⅱ期第4巻

白水社

1987-02-05

[38]

문서

クレー『第三帝国と安楽死』p.13

[39]

문서

クレー『第三帝国と安楽死』p.14

[40]

문서

クレー『第三帝国と安楽死』p.13

[41]

서적

障害者の安楽死計画とホロコースト ナチスの忘れ去られた犯罪

クリエイツかもがわ

[42]

문서

クレー『第三帝国と安楽死』p.14

[43]

서적

比較「優生学」史 独・仏・伯・露における「良き血筋を作る術」の展開

現代書館

1998-07-20

[44]

문서

木畑 1989, p. 248

[45]

문서

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」p.102

[46]

문서

和訳は必ずしも定訳があるわけではない。『生きるに値しない生命の殺害の解禁』『生きるに値しない命を終わらせる行為の解禁』と訳す例もある。

[47]

문서

佐野 1998、p.15

[48]

서적

ナチスドイツと障害者「安楽死」計画

現代書館

1996-08-25

[49]

문서

木畑 1989, p. 249

[50]

서적

優生学と人間社会 生命科学の世紀はどこへ向かうのか

講談社

2000-07

[51]

문서

Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses

[52]

문서

エヴァンス『第三帝国と安楽死』p.113

[53]

문서

木畑 1989, p. 278

[54]

문서

ギャラファー『障害者「安楽死」計画』p.90

[55]

문서

市野川「第二章 ドイツ―優生学はナチズムか」p.93

[56]

문서

市野川「第二章 ドイツ―優生学はナチズムか」pp.103-104

[57]

문서

市野川「第二章 ドイツ―優生学はナチズムか」p.104

[58]

문서

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」pp.150-151

[59]

문서

エヴァンス『安楽死計画』p.165

[60]

문서

中野他『「価値を否定された人々」』p.330

[61]

문서

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」p.115

[62]

문서

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」p.165

[63]

문서

中野他『「価値を否定された人々」』p.116

[64]

서적

ホロコースト

中央公論新社

2008-04-25

[65]

문서

木畑 1989, p. 246

[66]

서적

第三帝国と安楽死 生きるに値しない生命の抹殺

批評社

1999-07-10

[67]

서적

ヒトラー―虚像の独裁者

岩波書店

2021-09-17

[68]

문서

クレー『第三帝国と安楽死』pp.98-99

[69]

서적

Hitler 1936-45:Nemesis

Penguin Books

[70]

문서

クレー『第三帝国と安楽死』p.97

[71]

서적

クレー『第三帝国と安楽死』

[72]

문서

Gnadentod

[73]

문서

Führerbevollmächtigter

[74]

문서

宮野 1968

[75]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[76]

문서

宮野 1968

[77]

문서

佐野 1998

[78]

문서

佐野 1998

[79]

서적

芝『ホロコースト』

[80]

서적

クレー『第三帝国と安楽死』

[81]

서적

米本他『優生学』

[82]

문서

佐野 1998

[83]

서적

ナチス もう一つの大罪 「安楽死」とドイツ精神医学

人文書院

1995-08-10

[84]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[85]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[86]

문서

木畑 1989

[87]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[88]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[89]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[90]

문서

木畑 1989

[91]

문서

木畑 1989

[92]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[93]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[94]

서적

芝『ホロコースト』

[95]

서적

ホロコースト ナチスによるユダヤ人大量殺戮の全貌

中央公論新社

2008-04-25

[96]

서적

クレー『第三帝国と安楽死』

[97]

문서

特別部隊

[98]

서적

芝『ホロコースト』

[99]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[100]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[101]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[102]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[103]

문서

澤田 2005

[104]

논문

梅原「「安楽死」という名の大量虐殺」

[105]

서적

エヴァンス『安楽死計画』

[106]

서적

「安楽死」という名の大量虐殺

[107]

서적

第三帝国と安楽死

[108]

서적

第三帝国と安楽死

[109]

서적

ホロコースト

[110]

서적

[111]

서적

[112]

서적

第三帝国と安楽死

[113]

서적

「安楽死」という名の大量虐殺

[114]

서적

[115]

서적

第三帝国と安楽死

[116]

서적

[117]

서적

第三帝国と安楽死

[118]

서적

第三帝国と安楽死

[119]

서적

[120]

서적

安楽死計画

[121]

서적

第三帝国と安楽死

[122]

서적

第三帝国と安楽死

[123]

서적

[124]

서적

「安楽死」という名の大量虐殺

[125]

서적

宮野 1968, p. 130에서는 보우러에 대해서, 에ヴァンス『장애자의 안락사 계획과 홀로코스트』pp.69-70에서는 브란트에 대해서

[126]

서적

[127]

서적

安楽死計画

[128]

서적

大罪

[129]

서적

大罪

[130]

서적

[131]

서적

「安楽死」という名の大量虐殺

[132]

서적

[133]

서적

[134]

서적

[135]

서적

[136]

서적

[137]

서적

[138]

서적

[139]

문서

Ballastexistenz

[140]

서적

「安楽死」という名の大量虐殺

[141]

서적

安楽死計画

[142]

서적

[143]

서적

[144]

서적

[145]

서적

[146]

간행물

「安楽死」という名の大量虐殺

[147]

서적

「価値を否定された人々」ナチス・ドイツの強制断種と「安楽死」

新評論

[148]

서적

安楽死計画

[149]

서적

ナチス・ドイツと聴覚障害者 断種と「安楽死」政策を検証する

文理閣

2002-10-10

[150]

간행물

戦後ドイツ

[151]

서적

安楽死計画

[152]

서적

聴覚障害者

[153]

간행물

戦後ドイツ

[154]

간행물

戦後ドイツ

[155]

간행물

戦後ドイツ

[156]

간행물

戦後ドイツ

[157]

간행물

戦後ドイツ

[158]

간행물

戦後ドイツ

[159]

서적

安楽死計画

[160]

서적

安楽死計画

[161]

서적

安楽死計画

[162]

간행물

戦後ドイツ

[163]

서적

わたしで最後にして ナチス障害者虐殺と優生思想

合同出版

2018-09-01

[164]

웹인용

Forced Sterilization

https://www.ushmm.or[...]

2022-12-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com