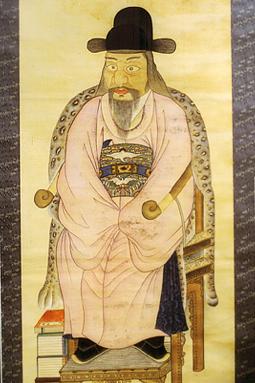

윤관

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

윤관은 고려 시대의 문신이자 장군으로, 파평 윤씨의 시조 윤신달의 4대손이다. 문종 때 문과에 급제하여 요, 송나라에 사신으로 파견되었으며, 숙종과 예종 대에 걸쳐 왕의 측근으로 시정 개혁에 참여했다. 특히 여진족의 침입에 맞서 별무반을 창설하고 동북 9성을 쌓아 북방 영토를 확장했지만, 9성 반환 이후 관직에서 물러났다. 윤관은 여진 정벌과 동북 9성 축조로 높은 평가를 받았으며, 후손들은 왕실과 혼인하여 명문가를 이루었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 윤관 - 별무반

별무반은 고려 숙종 때 여진족을 정벌하기 위해 윤관의 지휘 아래 신기군 등을 중심으로 1104년에 편성된 군사 조직이다. - 윤관 - 동북 9성

동북 9성은 고려 예종 때 윤관이 여진족을 정벌한 후 쌓은 9개의 성으로, 여진족의 반격과 유지의 어려움으로 인해 반환되었으며, 이후 여진족은 금나라를 건국하여 고려와 긴장 관계를 형성하게 된다. - 고려의 어사대부 - 오연총

오연총은 고려 예종 때 요나라와 송나라에 사신으로 다녀오고 여진 정벌에서 윤관의 부원수로 활약했으며, 신기군 징발 조건 완화와 서경 궁궐 창건 반대 등의 정치적 행보를 보이다가 문하시중평장사를 지내고 문양이라는 시호를 받았다. - 고려의 어사대부 - 최사추

최사추는 고려 문종 때 등과하여 숙종 대에 문하시중에 오르고 보정공신에 책록된 문신으로, 외교적 수완과 정치적 능력을 인정받아 숙종과 예종의 신임을 받았으며 청렴하고 신중한 처신으로 국가 기틀을 다지는 데 기여하여 충경이라는 시호를 받았다.

2. 생애

고려 중기의 문신이자 무신이다. 파평 윤씨의 시조인 윤신달의 4대손으로, 1040년 파평현(현 파주시 파평면)에서 태어났다.[1][12] 문종 때 문과에 급제하여 관직 생활을 시작했으며, 숙종 대에는 대각국사 의천과 함께 왕의 핵심 측근으로 활동하며 남경 건설, 화폐 유통 정책 등 여러 개혁을 주도하며 왕권 강화에 기여했다.[13][7]

북방 여진족의 침입이 잦아지자, 윤관은 여진 기병에 대응하기 위한 특수 부대인 별무반 창설을 숙종에게 건의하여 이를 성사시켰다.[9] 1107년, 예종의 명을 받아 원수(元帥)가 되어 부원수 오연총과 함께 약 17만 명의 대군을 이끌고 대규모 여진 정벌에 나서 큰 승리를 거두었다. 이 승리를 바탕으로 확보한 동북방 영토에 동북 9성을 쌓아 고려의 국경을 확장하고 방비를 강화했다.[1]

그러나 여진족의 거센 저항과 막대한 유지 비용, 그리고 고려 조정 내 문벌귀족을 중심으로 한 반대 세력의 정치적 공세에 부딪혔다. 반대파는 여진과의 화평 및 거란과의 외교 마찰 회피 등을 명분으로 9성 포기를 주장했고, 결국 1108년 예종은 9성을 여진족에게 돌려주라는 결정을 내렸다.[1] 이 과정에서 윤관은 정벌의 공에도 불구하고 반대파의 모함으로 모든 관직에서 해임되는 수모를 겪었다.

1110년 예종의 신임으로 복권 제의를 받았으나, 고령과 건강을 이유로 사양하고 낙향하였다. 이후 1111년 세상을 떠났다. 그의 여진 정벌은 고려의 군사적 역량을 보여준 중요한 업적이었으나, 당시 정치적 갈등으로 인해 그 결실을 온전히 지키지 못했다는 평가를 받는다.

2. 1. 출생과 가계

1040년 7월 12일[1] 파평현(坡平縣) (현 파주시 파평면)에서 검교소부소감(檢校少府少監)을 지낸 윤집형(尹執衡)의 아들로 태어났다.[12] 어머니에 대한 기록은 전해지지 않는다.그의 가계는 고려 삼한공신(三韓功臣)이자 파평 윤씨의 시조인 윤신달(尹莘達)의 4대손이다.[12] 윤신달 이전의 선대에 대해서는 기록이 명확하지 않은데, 윤관이 공신으로서 명성을 떨치게 되면서 그를 중심으로 증조부까지만 기록이 남게 되었다고 전해진다.[1]

부인은 인천 이씨 이성간(李成幹)의 딸이다. 슬하에 아들 다섯 명(윤언인(尹彦仁), 윤언순(尹彦純), 윤언식(尹彦植), 윤언이(尹彦頤), 윤언민(尹彦旼))을 두었으며, 이 중 두 명은 승려가 되었다고 전해진다.

윤관의 아들들이 각자 관직에 오르고 명성을 얻으면서 그의 가문은 크게 번성하여, 이후 고려 왕실과 혼인 관계를 맺는 등 당대의 명문가로 자리 잡게 되었다.

2. 2. 초기 관직 생활

문종 때 문과에 급제하여 습유(拾遺)·보궐(補闕) 등의 관직을 거쳤다. 1087년(선종 4년)에는 합문지후(閤門祗候)가 되었으며, 같은 해 출추사(出推使)로 임명되어 광주, 충주, 청주 지역을 시찰하고 돌아왔다.1095년 숙종이 즉위하자 좌사낭중(佐司郞中)이 되었고, 곧이어 형부시랑 임의(任懿)와 함께 국신사(國信使)로 요나라에 파견되어 숙종의 즉위를 알렸다. 1098년(숙종 3년)에는 중서사인(中書舍人)을 거쳐 동궁시학사(東宮侍學士)가 되었으며, 동궁시학사로 재직 중 조규(趙珪)와 함께 다시 송나라에 사절단으로 파견되어 숙종의 즉위를 알리고 귀국하였다.[1][6]

1099년(숙종 4년) 우간의대부·한림시강학사(右諫議大夫翰林侍講學士)에 임명되었으나, 당시 좌간의대부(左諫議大夫)였던 임의와 인척 관계였기 때문에 간원(諫院)인 어사대(御史臺)에 함께 근무할 수 없다는 중서문하성(中書省)의 건의에 따라 스스로 관직에서 물러났다.[6]

1101년에는 추밀원(樞密院)의 지주사(知奏事)가 되었다. 같은 해 9월 남경개창도감(南京開創都監)이 설치되자, 평장사(平章事) 최사추(崔思諏) 등과 함께 양주에 파견되어 궁궐터를 물색하는 등 남경(현재의 서울) 건설 사업을 적극적으로 추진했다. 그 결과 1104년 5월 현재의 서울 지역에 남경궁(南京宮)이 건설되었다.

1102년에는 지공거(知貢擧)가 되어 이굉(李宏) 등과 함께 진사시험(進士試驗)을 주관하였고, 이후 어사대부, 추밀원부사 등을 역임하였다. 1103년에는 이부상서(吏部尙書) 겸 동지추밀원사(同知樞密院事)를 거쳐 지추밀원사 겸 한림학사승지(知樞密院事兼翰林學士承旨)의 자리에 올랐다.[1]

2. 3. 개혁 정책

숙종 재위 기간 동안 윤관은 대각국사 의천과 함께 숙종의 주요 측근으로 활동하며 여러 개혁 정책을 주도했다.[13][7] 이러한 개혁은 왕권 강화를 목표로 추진되었다.주요 개혁 내용으로는 남경 건설 추진, 금속 화폐 유통 정책 실시, 그리고 새로운 법인 신법(新法)의 제정 및 시행 등이 있다. 특히 1101년에는 추밀원 지주사로서 남경개창도감이 설치되자, 평장사 최사추 등과 함께 양주에 파견되어 궁궐 부지를 선정하는 등 남경 건설 사업을 적극적으로 추진했다. 그 결과 1104년 5월, 현재의 서울 지역에 남경의 궁궐이 완공되었다.

또한, 윤관은 기존 정치 세력이었던 호족(豪族) 세력을 억제하는 정책을 폈다. 동시에 과거 시험과 추천제를 통해 새로운 인재들을 적극적으로 등용하여 신진 관료 세력을 육성하고자 했다.[14] 1102년에는 지공거(知貢擧, 시험관)가 되어 이홍 등과 함께 진사시를 주관하기도 했다. 이러한 개혁들은 고려 사회의 변화를 이끌고 왕의 권력을 뒷받침하려는 시도였다.

2. 4. 여진족 정벌

여진족은 고려 북방에서 성장하여 완안(完顔)씨를 중심으로 세력을 통합하고 고려 국경을 침범하기 시작했다. 초기 고려군은 여진족의 침입에 효과적으로 대응하지 못했고, 이에 윤관은 여진족의 기병에 맞설 전문 군대의 필요성을 절감했다. 그는 숙종에게 건의하여 기병 중심의 특수 부대인 별무반 창설을 주도했다.[9]1107년, 예종의 명을 받은 윤관은 원수(元帥)가 되어 부원수 오연총과 함께 별무반을 포함한 약 17만 대군을 이끌고 대대적인 여진 정벌에 나섰다. 고려군은 뛰어난 전략과 척준경 등 용장들의 활약에 힘입어 여진족의 여러 거점을 격파하고 큰 승리를 거두었다. 이 과정에서 여진족 마을 129개를 함락하고 포로 1,030명, 적군 전사자 4,940명 등 큰 공을 세웠다.

승전 후 윤관은 확보한 동북방 영토에 동북 9성을 축조하여 국경 방어를 강화하고 영토를 확장했다.[1] 그러나 여진족의 거센 저항과 막대한 방어 비용, 그리고 고려 조정 내 반대 세력의 정치적 공세에 부딪혔다. 반대파는 여진과의 화평 및 거란과의 외교적 마찰 회피 등을 명분으로 9성 포기를 주장했다. 결국 1108년, 예종은 9성을 여진족에게 반환하고 군대를 철수시키라는 결정을 내렸다.[1]

이 과정에서 윤관은 정벌의 공에도 불구하고 반대파의 모함으로 모든 관직에서 해임되었다. 그는 1110년 복직 제의를 거절하고 낙향했으며, 1111년 세상을 떠났다. 윤관의 여진 정벌은 고려의 군사적 역량을 보여준 중요한 사건이었으나, 정치적 갈등으로 인해 그 결실을 온전히 지키지 못했다는 평가를 받는다. 전쟁 후 윤관은 포로 346명, 말 96필, 소 약 300마리를 개경으로 데려왔다.[2]

2. 4. 1. 배경

여진족은 고려의 북쪽에 거주하며 초기에는 고려에 조공을 바쳤으나, 점차 세력을 키워 완안(完顔)씨를 중심으로 통일되었다. 이후 여진족은 고려-여진 국경을 넘어 고려를 침략하기 시작했다. 당시 고려는 오랜 평화로 인해 군사력이 약화된 상태였고, 숙종이 군대를 동원했으나 여진의 침입을 막아내지 못했다. 이때 윤관 장군이 여진 지도자들을 설득하여 군대를 물러나게 함으로써 침입이 잠시 멈추었다.윤관은 숙종 재위 기간 동안 동궁시독학사(東宮侍讀學士), 사마대부(司馬大夫), 이부상서(吏部上書), 한림학사(翰林學士), 승지(承旨) 등 여러 중요한 관직을 역임했다.[7] 이후 의천과 함께 숙종의 핵심 측근으로 활동하며 왕권 강화를 위한 개혁 정책을 추진했다. 이들은 남경(현재의 서울) 건설, 금속 화폐 유통 정책 실시, 신법(新法) 제정 및 시행 등을 주도했으며, 기존의 호족 세력을 억제하고 과거 시험과 추천제를 통해 신진 관료를 적극적으로 등용했다.

고려 북동부의 갈란전(曷懶甸) 지역(마천령산맥 이남, 정평군 이북)에는 여진족이 거주하며 고려와 토산품 및 생필품을 교역했다. 일부 여진 부족장은 고려를 종주국으로 인정하고 입조했으며, 고려는 이들에게 산관이나 교직(教職)과 같은 직책을 부여하여 회유하거나, 항복한 여진족에게 토지를 주어 정착시키기도 했다.

숙종 즉위 초, 윤관은 왕을 대신하여 여진 추장들에게 관직을 수여하는 등 외교적 역할을 수행했다. 그러나 1106년 무렵, 오야속을 중심으로 세력을 통합한 여진족은 고려를 공격할 계획을 세우기 시작했다.

1103년(숙종 8년), 오야속이 이끄는 여진군은 함흥 부근까지 남하하여 주둔하면서 고려군과 군사적 긴장 상태에 놓였다. 이듬해에는 완안부 기병이 정주의 관문 밖까지 침입하는 사건이 발생했다. 이러한 여진의 군사적 위협이 고조되자 고려 조정 내에서는 여진 정벌론이 강하게 제기되었고, 윤관 역시 여진 토벌을 적극적으로 주장했다. 숙종 후반기에 여진 정벌론이 부상한 배경에는 여진족의 성장과 고려 북동부 침입이라는 객관적인 정세 변화뿐만 아니라, 당시 고려의 국내 정치 상황도 영향을 미친 것으로 분석된다.

1104년, 여진이 실제로 고려 영토를 침입하자 윤관은 동북면병마행영사(東北面兵馬行營使)로 임명되어 처음으로 여진 정벌에 나섰다. 그러나 이 첫 번째 시도는 실패로 돌아갔고, 불리한 전황 속에서 윤관은 여진과 일시적으로 강화를 맺게 되었다.[8]

2. 4. 2. 별무반 조직과 3차 여진족 토벌

숙종 대에 여진족의 침입을 겪은 윤관은 고려군에 효율적인 기병 전력이 부족함을 깨닫고, 숙종에게 기병 중심의 군대 재편성과 훈련을 건의했다. 이 건의는 받아들여져 별무반 창설의 기초가 되었다. 별무반은 신기(神騎, 기병), 신보(神步, 보병), 그리고 승려들로 조직된 항마군(降魔軍) 등으로 구성되었으며, 정규군처럼 훈련받는 예비 군단이었다.[9]

1107년(예종 2년), 여진족의 동태가 심상치 않다는 변방 장수의 보고가 올라오자 윤관은 여진 정벌을 강력히 주장했다. 예종은 이를 받아들여 윤관을 원수(元帥)로, 오연총을 부원수(副元帥)로 삼아 정벌을 명했다. 윤관은 앞서 창설된 별무반을 중심으로 총 17만 대군을 편성하여 정벌에 나섰다. 당시 여진족은 한반도 동북부에서 만주에 걸쳐 세력을 확장하며 함흥 일대를 위협하고 있었고, 이는 고려의 북진 정책에 큰 장애물이었다. 고려는 여러 차례 여진 소탕을 시도했으나 실패했고, 윤관은 그 원인이 여진족의 강력한 기병에 있다고 판단했다.

1107년 12월, 윤관과 오연총은 17만 대군을 이끌고 출정했다. 군대는 중군(中軍), 좌군(左軍), 우군(右軍)의 3군으로 편성되었고, 수군(水軍)까지 동원되었다. 초기 전략으로, 고려군은 여진족을 잠시 공격하는 척하다 후퇴한 뒤, 미리 사로잡아 두었던 여진족 허정(許貞)과 나불(羅弗) 등을 돌려보내겠다는 거짓 통보를 여진 추장에게 보냈다. 이에 속은 여진 추장이 400여 명의 호송 병력을 보내오자, 윤관과 오연총은 이들을 유인하여 대부분 섬멸하고 사로잡았다.

이후 윤관은 주력 부대 5만 3,000명을 이끌고 정주로 진격했다. 중군은 김한충, 좌군은 문관(文冠), 우군은 김덕진(金德珍)이 지휘했으며, 수군은 선병별감(船兵別監) 양유송(梁惟) 등이 2,600명을 이끌고 도린포(都鱗浦) 바다에서 공격을 개시했다. 고려군의 기습에 밀린 여진족이 동음성(冬音城)으로 퇴각하자, 윤관은 정예 부대를 보내 추격하여 격파했다. 다른 여진군이 숨은 석성(石城)은 척준경이 공격하여 함락시켰다. 이 전투들을 통해 고려군은 여진족 마을 129개(또는 135개)를 점령하고, 포로 1,030명, 사살 4,940명 등의 큰 전과를 올렸다. 승세를 몰아 윤관은 여진족을 몰아낸 지역에 동북 9성을 축조했다.

그러나 여진족의 저항도 거셌다. 1108년(예종 3년) 1월, 오야숙(烏雅束)이 이끄는 여진족이 다시 침공해왔다. 윤관은 오연총, 척준경 등과 함께 별무반을 이끌고 맞섰으나, 가한촌(加漢村) 전투에서 포위되는 위기를 맞기도 했다. 이때 척준경이 후발대를 이끌고 기습하여 윤관을 구출했다. 영주성(永州城) 공략에서는 고려군이 패퇴했지만, 이 역시 척준경의 용맹과 분전으로 위기를 넘기고 여진군을 물리칠 수 있었다. 이후 여진족이 운주성(雲州城)을 포위했을 때도 척준경의 활약으로 이를 막아냈다.

1108년 3월 30일, 윤관은 포로 346명, 말 96필, 소 300마리 등의 전리품을 가지고 개경으로 개선했다.[2] 그러나 전쟁의 성과에도 불구하고, 고려 조정 내 반대 세력의 정치적 공세와 여진족의 계속되는 반환 요구에 부딪혔다. 결국 예종은 1108년, 동북 9성을 여진족에게 돌려주고 군대를 철수하라는 명령을 내렸다.[1] 윤관은 이 과정에서 반대파의 모함으로 인해 모든 관직에서 물러나게 되었다. 1110년 감옥에서 풀려나 복직 제의를 받았으나 거절하고 고향으로 돌아갔으며, 이듬해인 1111년 병으로 세상을 떠났다.

2. 4. 3. 동북 9성 수축

여진족의 침입을 경험한 윤관은 고려군에 효율적인 기병대가 부족하다는 것을 깨닫고, 숙종에게 군대를 기병 중심으로 재편성하고 훈련할 것을 건의했다. 이에 따라 1107년, 윤관은 새롭게 편성된 약 17만 명 규모의 별무반을 이끌고 여진족 정벌에 나섰다. 수년에 걸친 전쟁 끝에 여진족은 결국 패배하여 윤관에게 항복했다.[1]

이 과정에서 윤관의 고려군은 여진족의 전략적인 거점 135곳을 격파하고, 적의 전사자 4,940명, 포로 130명을 사로잡는 큰 전과를 올렸다. 이후 윤관은 조정에 승전 보고를 올리고, 탈환한 각지에 장수를 보내 국토 경계를 확정했으며, 오연총과 함께 9성(九城)의 축조를 감독하였다.

승리를 기념하고 국경 방비를 강화하기 위해 윤관은 고려-여진 국경의 동북쪽에 9개의 성, 즉 동북 9성(東北 九城)을 축조했다.[1] 현재 9성의 정확한 위치는 명확히 밝혀지지 않았으나, 일반적으로 함주, 영주, 웅주, 길주, 복주, 공험진, 통태진, 진양진, 숭녕진으로 추정된다. 일부 학자들은 진양진과 숭녕진 대신 의주와 평융진을 꼽기도 한다. 다만, 지내홍(池內宏)의 현지 조사를 통해 9성의 실제 위치가 상당 부분 밝혀졌다는 견해도 있다.

윤관은 예종에게 건의하여 남쪽 지방의 백성들을 새로 개척한 9성 지역으로 이주시켰다.[15] 《고려사》 〈윤관전〉에 실린 「영주청벽기(英州廳壁記)」에 따르면, 당시 함주, 영주, 웅주, 길주, 복주, 공험진 등 6성에 먼저 이주한 병민(兵民)은 총 6,466 정호(丁戶)였다. 이들 남도 이주민들로 6성을 먼저 쌓고 별도의 군대를 편성하여 지키게 했으며, 이후 1108년 초에는 숭녕, 통태, 진양 3성의 축조를 추가로 명하여 감독함으로써 9성을 완성했다.

특히 함흥 평야에 위치한 함주에는 대도독부를 설치하여 9성 중 가장 중요한 군사적 요충지로 삼았다. 9성을 완공한 뒤 다시 침입하는 여진 세력을 평정하고, 윤관은 1108년(예종 3년) 군대를 이끌고 개경으로 개선했다. 오연총과 함께 9개의 성을 쌓아 국경을 튼튼히 한 공으로 예종은 윤관과 오연총에게 공신호를 내렸다. 또한 윤관은 여진족을 몰아내고 북진 정책을 완수한 공로를 인정받아 영평백(永平伯, 또는 파평백)에 봉해졌으며, 이후 그의 후손들은 본관을 파평으로 삼게 되었다.

그러나 고려가 9성을 개척하자 그 지역을 근거지로 삼고 있던 여진 완안부의 추장 우야소는 이에 크게 반발하여 1108년 초 군대를 이끌고 함경북도 지역을 다시 침략하여 고려군과 정면으로 대결하게 되었다. 한편, 고려 조정 내에서는 윤관의 성공을 시기한 반대파들의 정치적 공세와 모함이 이어졌고, 결국 윤관은 1108년 모든 관직에서 물러나게 되었다. 뿐만 아니라, 이들 반대 세력은 새로 쌓은 9성을 여진에게 돌려주어야 한다고 주장했다. 결국 예종은 이러한 주장을 받아들여 1108년 군대를 철수시키고 9성을 여진에게 반환하라는 명령을 내렸다.[1] 전쟁 후 윤관이 데려온 전리품은 포로 346명, 말 96필, 소 약 300마리였다.[2]

얼마 지나지 않아 윤관은 1110년 감옥에서 풀려나 장군직에 복귀할 기회를 얻었지만 이를 거절하고 고향으로 돌아갔다. 그리고 이듬해인 1111년 병으로 세상을 떠났다.

2. 4. 4. 4차 여진족 토벌과 9성 반환

1107년, 윤관은 새롭게 편성된 약 17만 명의 고려군, 즉 별무반을 이끌고 여진족을 공격했다. 수년간의 전쟁 끝에 여진족은 패배하여 윤관에게 항복했다. 승리 후 윤관은 고려-여진 국경의 동북쪽에 9개의 성, 즉 동북 9성을 축조했다.[1] 9성의 정확한 위치는 학계에서 논의 중이나, 일반적으로 함주, 영주, 웅주, 길주, 복주, 공험진, 통태진, 진양진, 숭녕진으로 추정된다. 일부 학자는 진양진, 숭녕진 대신 의주와 평융진(平戎鎭)을 포함해야 한다고 주장하기도 한다. 윤관은 남부 지방 백성들을 이곳으로 이주시켜 살게 했는데, 「고려사」의 「영주청벽기(英州廳壁記)」에 따르면 함주, 영주, 웅주, 길주, 복주, 공험진 6성에 총 6,466호가 이주했다. 특히 함흥 평야의 함주에는 대도독부를 설치하여 9성 중 가장 중요한 요충지로 삼았다.그러나 1108년 (고려 예종 3년) 초, 9성 축조로 근거지를 잃은 여진족 완안부의 우야소가 군대를 이끌고 함경북도 지역을 다시 침략했다. 이에 윤관은 1월 오연총, 척준경, 왕자지 등과 함께 별무반을 이끌고 다시 출정하였다. 가한촌(加漢村) 전투에서 윤관은 오연총과 함께 여진족에게 포위되었으나, 척준경이 후발대를 이끌고 구출했다. 영주성 공략에서 왕자지가 이끄는 군대가 패배했을 때도 척준경의 활약으로 왕자지를 구출하고 여진군을 물리칠 수 있었다. 이후 우야소가 다시 수만 명을 이끌고 웅주성을 포위했을 때도 척준경의 활약으로 적을 물리쳤다.

1108년 3월 30일, 윤관은 포로 346명, 말 96필, 소 300두를 노획하여 개경으로 개선했다. 이 공으로 추충좌리평융 척지진국공신(推忠佐理平戎 拓地鎭國功臣)에 책록되고, 문하시중 겸 판상서이부사 지군국중사(判尙書吏部事 知軍國重事)에 임명되었다. 또한 영평현개국백(鈴平縣開國伯)으로 봉해져 식읍 2,000호와 식실봉 300호를 받았다.[2]

한편, 고려의 정벌과 9성 설치로 삶의 터전을 잃은 여진족은 완안부를 중심으로 계속 저항하며, 사신을 보내 9성을 돌려주면 조공을 바치겠다고 간청했다. 조정에서는 9성 반환 문제를 두고 논쟁이 벌어졌다. 윤관을 비롯한 일부는 반환을 강력히 반대했지만, 계속된 전쟁으로 국력이 소모되고 민심이 피폐해진 상황이었다. 또한 수도 개경에서 멀리 떨어진 9성을 유지하기 위한 군사 동원에 대한 부담감과 백성들의 원성도 커졌다. 또한 거란은 9성 지역 여진족 상당수가 자신들에게서 관작을 받았다는 이유로 9성 설치에 강하게 반발하며 고려를 압박했다. 결국 최홍사(崔弘嗣) 등 다수의 관료들이 평화와 거란과의 충돌 회피를 이유로 9성 반환에 찬성했다.

이러한 상황 속에서 고려 예종의 신임을 받던 윤관에 대한 정치적 견제와 비방도 거세졌다. 결국 반대파의 정치적 공세와 조정 내 갈등으로 윤관은 1108년 모든 관직에서 해임되었다. 고려 조정은 9성 지역을 여진족에게 돌려주기로 결정했고, 1108년 7월 18일부터 9성에서의 철수가 시작되었다.

1110년 감옥에서 풀려난 윤관은 장군직 복귀 제의를 받았으나 이를 거절하고 고향으로 돌아갔다. 그는 1111년 병으로 세상을 떠났다. 훗날 금나라를 건국한 아골타가 강성해진 배경에는 고려로부터 9성을 돌려받은 것이 중요한 요인이 되었다는 분석도 있다.

2. 5. 생애 후반

한편, 윤관이 예종의 신임을 받는 것을 부정적으로 여긴 일부 관리들이 그를 비방했지만, 예종은 이를 받아들이지 않았다. 고려의 정벌과 9성(九城) 설치로 삶의 터전을 잃게 된 여진족은 완안부를 중심으로 결집하여 무력 항쟁을 이어갔다. 그들은 사신을 보내어 "9성을 돌려주고 생업을 보장해 준다면 자손 대대로 조공을 바치며 배반하지 않겠다"고 애원하며 9성 반환을 간청했다.[16]

이에 고려 조정에서는 논쟁이 벌어졌다. 평장사 최홍사(崔弘嗣)를 비롯한 다수의 관료들은 여진과의 화평 및 9성 반환을 주장했다. 당시 고려는 계속되는 여진족의 공세 속에 9성을 지키는 데 어려움을 겪고 있었고, 9성 간의 거리가 멀어 방어가 쉽지 않았다. 또한 무리한 군사 동원으로 백성들의 원성이 높아지자 조정 내에서도 화평론이 힘을 얻었다. 반면 윤관, 오연총, 예부낭중(禮部郎中) 한상(韓相) 등은 9성을 지켜야 한다고 강하게 맞섰다.

서쪽의 강국 요나라와 국경을 맞댄 여진 입장에서도 고려와의 평화 회복은 중요한 과제였다. 하지만 윤관의 9성 축조와 고려 농민 이주로 농경지를 빼앗긴 토착 여진족의 반발은 거셌다.[16] 거란(요나라) 또한 9성 지역 여진족 수장 다수가 자신들로부터 관작을 받은 상황이었기에, 고려의 9성 설치에 강하게 반발하며 압력을 가했다.

결국 1109년 7월 3일, 예종은 회의를 소집하여 9성을 동여진의 우야소에게 돌려주는 안건을 논의했다. 최홍사 등 28명은 반환에 찬성했고 윤관, 오연총, 한상 등 소수만이 반대했다. 조정의 대세는 화평으로 기울었고, 결국 9성을 여진족에게 돌려주기로 결정하여 7월 18일부터 철수를 시작했다. 훗날 금나라를 건국한 금 태조 아골타(阿骨打)가 강대국으로 성장하는 기반에는 이때 되찾은 9성이 중요한 역할을 했다는 평가도 있다.[16][17]

9성 반환 이후에도 여진과의 충돌은 계속되었다. 1109년 5월(또는 10월), 길주성이 여진족에게 포위되어 함락될 위기에 처하자, 윤관은 동계병마부원수(東界兵馬副元帥) 오연총과 함께 출정했다. 그러나 길주성을 구원하려다 공험진에서 여진족의 기습을 받아 패배했고, 결국 화친을 맺고 돌아와야 했다. 같은 해 11월, 계속되는 여진족의 침입을 막지 못한 책임으로 재상 최홍사(崔弘嗣) 등이 윤관을 탄핵했으며, '명분 없는 전쟁으로 국력을 탕진했다'는 비판과 함께 처벌해야 한다는 주장까지 제기되었다. 결국 윤관은 관직과 공신 자격을 박탈당하고 파면되어, 회군 후 왕을 만나지도 못한 채 집으로 돌아가야 했다.

하지만 윤관은 숙종대에 이어 예종대에도 왕권 강화를 위한 정책을 충실히 수행한 핵심 인물이었다. 이 때문에 패전 장수가 일반적으로 관직을 영구히 박탈당하는 것과 달리, 예종의 특별한 배려로 곧 복직될 수 있었다. 1110년, 예종은 윤관을 복권시키고 문하시랑 평장사(門下侍郞平章事)의 중책을 맡겨 가까이에 두려 했다. 하지만 윤관은 고령과 건강상의 이유로 직무 수행이 어렵다며 사직을 청했다. 이후 독서에 몰두하던 중 그해 수태보 문하시중(守太保門下侍中) 겸 판병부사 상주국 감수국사(判兵部事上柱國監修國史)라는 최고위직에 임명되었으나, 윤관은 다시 표문(表文)을 올려 사직을 간청했다. 예종은 두 차례 모두 사직을 허락하지 않았다. 윤관은 1111년 세상을 떠났다.

3. 사후

1109년 5월, 여진족에게 포위된 길주성을 구원하기 위해 오연총과 함께 출정했으나, 공험진에서 기습을 받아 실패하고 여진족과 화친을 맺고 돌아왔다. 같은 해 11월, 여진족의 계속된 침입을 막지 못한 책임을 물어 재상 최홍사(崔弘嗣) 등의 탄핵을 받고 관직과 공신 자격을 박탈당하고 파면되었다. 명분 없는 전쟁으로 국력을 낭비했다는 비판과 함께 처벌 요구도 있었으며, 회군 후에는 왕을 만나지도 못하고 집으로 돌아가야 했다.

그러나 예종의 특별한 배려로 1110년 복직되어 문하시랑 평장사에 임명되었다. 윤관은 고령과 건강을 이유로 사직하려 했으나 예종은 이를 받아들이지 않았다. 이후 독서에 몰두하던 중 그 해 수태보 문하시중(守太保門下侍中) 겸 판병부사 상주국 감수국사(判兵部事上柱國監修國史)에 임명되자 다시 사직을 청했으나 예종은 허락하지 않았다. 윤관이 재차 사퇴 의사를 밝혔으나 예종은 끝내 받아들이지 않았다.

1111년 세상을 떠났다. 시호는 문숙(文肅)이다. 처음 시호는 문경(文敬)이었으나, 인종 8년(1130년)에 예종의 왕비 순덕왕후 이씨가 문경왕태후(文敬王太后)로 추존되자, 왕태후의 시호를 피휘하기 위해 문숙(文肅)으로 고쳐졌다. 같은 해 예종의 묘정(廟廷)에 배향되었다.[18] 사후 무속 신앙의 대상으로 모셔지기도 했다. 묘는 경기도 파주시 광탄면에 있으며, 사적 제323호로 지정되었다.

윤관 사후, 여진족은 요나라를 멸망시키고 금나라를 세웠다. 금나라가 강성해지면서 고려는 송나라 등 주변국과의 교류가 어려워져 국제적으로 고립되었고, 이는 고려 왕조 쇠퇴의 한 원인이 되었다.

3. 1. 윤관 장군 묘를 둘러싼 산송

경기도 파주시 광탄면 분수리 산 4-1에 위치한 윤관 장군 묘역(사적 제323호)은 조선시대부터 400여 년 동안 계속된 산송(묘지 다툼)으로도 유명하다.[19] 전쟁과 침략 등으로 인해 윤관의 묘소 위치는 18세기까지 정확히 알 수 없었으며, 청송 심씨 가문의 묘 근처에 위치했던 점이 분쟁의 한 원인이 되었다.[3][4]분쟁은 1614년 영의정을 지낸 심지원이 윤관 장군 묘를 파헤치고 그 자리에 부친 등 자신의 일가 묘를 조성하면서 시작되었다. 이에 반발한 파평 윤씨는 1763년 심지원의 묘 일부를 파헤치고 청송 심씨에 대한 처벌을 요구했다. 당시 고양 지역 군수는 명문가 사이의 다툼에 개입하기를 꺼려 이 문제를 조정으로 넘겼다.

결국 임금이었던 영조가 직접 나서 윤관의 묘와 심지원의 묘를 그대로 두고 양 가문이 합의하도록 중재를 시도했다.[19] 파평 윤씨와 청송 심씨는 조선시대에 각각 왕비를 4명, 3명씩 배출한 강력한 외척 가문이었기에, 영조로서도 섣불리 어느 한쪽의 편을 들기 어려웠던 상황이었다. 그러나 파평 윤씨 가문은 이에 불복하고 심지원의 묘를 옮겨야 한다고 계속 주장하다가, 관련자가 곤장을 맞고 귀양을 가던 중 병으로 사망하는 등 두 가문의 갈등은 더욱 깊어졌다.[20]

이 묘지 다툼은 조선시대를 넘어 현대까지 이어졌고, 문제를 해결하기 위한 여러 노력이 있었으나 번번이 실패했다. 마침내 2006년 음력 4월 10일, 파평 윤씨 대종회와 청송 심씨 대종회는 극적인 합의에 이르렀다. 파평 윤씨 측이 이장에 필요한 땅을 제공하고, 청송 심씨 측이 윤관 장군 묘역 안에 있던 청송 심씨 조상 묘 19기를 다른 곳으로 옮기기로 하면서 392년 동안 이어진 긴 분쟁을 마무리하기로 했다.[21]

4. 가족 관계

윤관은 파평현(坡平縣)에서 검교소부소감(檢校少府少監) 윤집형(尹執衡)의 아들로 태어났다. 그의 가계는 고려 삼한공신(三韓功臣) 윤신달(尹莘達)의 후손으로, 윤신달 이전의 가계는 명확하지 않다. 윤관이 공신이 되고 명장으로 이름을 떨쳤기에 그를 중심으로 증조부까지만 기록이 전해진다고 한다.[12]

부인은 인천 이씨(仁川李氏)로 상장군 이성간(李成幹)의 딸이며, 이자연의 당질녀이다.[23] 윤관과 부인 이씨 사이에는 5남 2녀를 두었으며, 아들 중 두 명은 승려가 되었다. 다섯 아들은 윤언인(尹彦仁), 윤언순(尹彦純), 윤언식(尹彦植), 윤언이(尹彦頤), 윤언민(尹彦旼)이다.

장남 윤언인의 후손에서는 남원 윤씨와 함안 윤씨가 갈라져 나왔다. 차남 윤언순은 예종(睿宗) 때 시어사(侍御史)를 거쳐 남원부사(南原府使)에 이르렀다. 셋째 아들 윤언식은 타고난 자질이 고상하고 우아하여 손님 접대를 즐겼으며, 벼슬은 수사공 좌복야(守司空 左僕射)에 이르렀다. 넷째 아들 윤언이는 『고려사』(高麗史)에 열전이 수록될 정도로 뛰어난 인물이었으며, 그의 가계에서는 조선 시대에 희비 윤씨, 정희왕후, 정현왕후, 장경왕후, 문정왕후, 숙빈 윤씨 등 많은 왕비를 배출했다. 다섯째 아들 윤언민은 총명하고 서화(書畫)에 능했으며, 인종(仁宗) 때 상식봉어(尙食奉御) 벼슬을 지냈다. 이처럼 윤관의 가문은 그의 아들 대에 이르러 크게 번성하여 왕실과 혼인하는 등 당대의 명문가로 자리 잡았다.

5. 후손과 왕실과의 관계

윤관의 부인은 경원 이씨 이성간(李成幹)의 딸이며, 슬하에 윤언이(尹彦頤), 윤언순(尹彦純), 윤언식(尹彦植), (또 다른 아들) 윤언이(尹彦頤), 윤언민(尹彦旼) 등 여러 아들을 두었다.[12] 이 중 두 아들은 승려가 되었다. 아들들은 각자 관직에 나아가거나 학문과 예술에 재능을 보이며 가문을 일으켰다. 첫째 아들 윤언이는 『고려사』에 열전이 실렸고, 윤언순은 예종 때 시어사를 거쳐 남원부사를 지냈다. 윤언식은 타고난 자질이 고상하고 우아하여 빈객을 좋아하였는데, 벼슬은 수사공 좌복야에 이르렀다. 윤언민은 다른 사람보다 총명하고 서화(書晝)를 잘하였으며, 인종 때 상식봉어가 되었다. 이를 바탕으로 윤관의 가문은 크게 번성하여 이후 고려 및 조선 왕실과 혼인 관계를 맺으며 당대의 명문가로 자리 잡았다.

윤관이 숙종 대에 고위직으로 빠르게 출세한 배경에는 그의 며느리(윤언식의 부인으로 추정됨)가 숙종의 왕비인 명의태후 유씨의 동생이었다는 점이 작용했을 것이라는 시각도 있다.[22]

윤관의 후손들은 여러 왕비와 후궁을 배출하며 왕실과 깊은 인연을 맺었다. 첫째 아들 윤언이의 11대손은 성종의 비 폐비 윤씨이다. 넷째 아들 윤언이(尹彦頤)의 후손들은 특히 조선 왕실과 밀접한 관계를 형성했다.

넷째 아들 윤언이의 셋째 아들 윤돈신(尹惇信)의 후손으로, 윤관의 8대손인 영평군(鈴平君) 윤보(尹珤, ?~1329년, 시호 문현공(文顯公))의 손녀가 고려 충혜왕의 후궁인 희비 윤씨이며, 그녀는 충정왕의 어머니이다.

영평군 윤보의 넷째 아들이자 윤계종(尹繼宗, 희비 윤씨의 아버지)의 동생인 양간공 윤안숙(尹安淑)의 후손들에서 많은 왕비와 부마가 나왔다. 윤안숙의 아들 윤척(尹陟)에게서 판전의시사 윤승휴, 윤승도, 문하평리 윤승순(尹承順), 윤승경, 판도판서 윤승례(尹承禮) 형제가 태어났다.

- '''윤승순(尹承順) 계열''': 윤승순의 아들 윤곤(尹坤)의 후손에서 정현왕후, 윤사로, 윤필상 등이 나왔다.

- * 윤곤의 아들 윤삼산(尹三山)의 아들, 즉 윤곤의 손자인 윤호(尹壕)는 성종의 계비인 정현왕후의 아버지이다. (정현왕후는 윤관의 13대손)

- * 윤곤의 다른 아들 윤희제의 아들 윤은(尹垠)의 아들, 즉 윤곤의 증손자인 윤사로는 세종의 딸 정현옹주와 혼인하여 부마가 되었다.

- * 윤필상 역시 윤곤의 증손이다 (윤곤-윤희제-윤경-윤필상).

- '''윤승례(尹承禮) 계열''': 판도판서(版圖判書) 윤승례의 아들 정정공(貞靖公) 윤번(尹璠)은 세조의 비 정희왕후의 아버지이다. (정희왕후는 윤관의 11대손) 윤번의 아들들인 윤사윤, 윤사흔, 윤사분의 후손에서도 왕비와 권력자들이 배출되었다.

- * 윤번의 차남 윤사윤(尹士昀)의 아들 윤보(尹甫)의 아들, 즉 윤사윤의 손자인 윤여필은 중종의 계비 장경왕후의 아버지이며, 대윤의 영수 윤임의 아버지이기도 하다. (장경왕후는 윤관의 14대손)

- * 윤번의 삼남 윤사흔(尹士昕)의 증손녀는 중종의 제2계비인 문정왕후[25]이며 (윤관의 15대손), 고손녀는 인종의 후궁인 숙빈 윤씨이다. (윤관의 16대손) 문정왕후의 아버지 윤지임(尹之任)에게는 윤원개, 윤원량, 윤원필, 윤원로, 윤원형 등 여러 아들이 있었으며, 이들은 문정왕후와 함께 소윤 세력을 형성했다. 숙빈 윤씨는 윤원량의 딸이다.

이처럼 윤관의 후손들은 고려 말부터 조선 중기까지 왕실의 주요 외척 세력으로 큰 영향력을 행사했다. 주요 인물과 윤관과의 관계는 다음과 같다.

6. 평가와 비판

1109년 5월, 여진족에게 길주성이 함락될 위기에 처하자 동계병마부원수 오연총과 함께 출정하였으나, 공험진에서 기습 공격을 받아 공략에 실패하고 화친을 맺고 돌아왔다. 같은 해 11월에는 여진족의 계속된 침입을 막지 못한 책임으로 재상 최홍사 등의 탄핵을 받아 관직과 공신 자격을 박탈당하고 파면되었다. 당시 '명분 없는 전쟁으로 국력을 탕진했다'는 비판과 함께 처벌해야 한다는 주장까지 제기되었다. 회군 후에는 왕을 만나지도 못하고 집으로 돌아가야 했다.

그러나 윤관은 숙종대에 이어 예종대에도 왕권 강화를 위한 정책을 충실히 수행한 인물이었기에, 예종의 특별한 배려로 다시 복직할 수 있었다. 이는 단순히 패전한 장수로 취급되지 않았음을 보여준다. 1110년 복관되어 문하시랑 평장사의 직책을 받았으나, 나이가 많고 건강상의 이유로 곧 사직했다. 이후 독서에 몰입하던 중 그 해 수태보 문하시중 겸 판병부사 상주국 감수국사(判兵部事上柱國監修國史)에 임명되었지만 여러 차례 사직을 청했고, 예종은 이를 허락하지 않았다. 결국 1111년에 세상을 떠났다.

윤관은 여진족을 토벌하고 동북 9성을 쌓아 북방의 방어력을 높였다는 점에서 높이 평가받는다. 또한, 말년에 공신호를 삭탈당하는 등 불우한 시기를 겪은 것에 대한 동정적인 시각도 존재한다.

한편, 윤관의 군사 원정으로 확보한 영토의 규모는 오랫동안 논쟁의 대상이 되어 왔다. 일반적으로 그의 9개 성은 현재 북한의 함흥 일대에 건설되었다고 알려져 있지만, 여러 역사 기록들은 윤관이 만주 일부 지역까지 진출하여 고구려의 옛 땅을 일시적으로나마 되찾았을 가능성을 시사하는 것으로 해석되기도 한다.

7. 기타

숙종 때 고위직으로 빠르게 승진한 배경에는 며느리(윤언영 또는 윤언식으로 추정)가 숙종의 왕비인 명의태후의 동생이었기 때문이라는 시각도 있다.[22]

함흥 선덕진 광포(廣浦)에서 거란군에게 쫓길 때 잉어가 도와 강을 건넜다는 전설이 전해 내려온다. 이 때문에 지금도 파평 윤씨 가문에서는 잉어를 먹지 않는다고 한다.

글씨에도 능하여 여러 글과 묘비명을 남겼으나, 상당수는 현재 전해지지 않는다. 윤관이 쓴 대각국사 의천의 묘갈명을 김부식이 임의로 수정하자, 이를 불쾌하게 여긴 아들 윤언이는 김부식과 사이가 나빠졌다.

고려 예종 때 여진을 함께 정벌했던 도원수 윤관과 부원수 오연총은 자녀들의 혼인을 통해 사돈 관계를 맺었다. 어느 봄날, 잘 빚어진 술을 들고 오연총의 집을 찾아가던 윤관은 밤새 내린 비로 불어난 개울을 건너지 못했다. 마침 개울 건너편에는 오연총 역시 술통을 옆에 두고 안타까워하고 있었다. 두 사람은 개울을 사이에 두고 등걸나무 조각에 걸터앉아, 서로 술잔을 비우고 권하는 시늉을 하며 술을 마셨다고 한다. 이 일화에서 등걸나무(査)에 걸터앉아 머리를 조아린다(頓首)는 뜻의 '사돈(査頓)'이라는 말이 유래했다고 전해진다.

윤관의 군사 원정 규모는 오랫동안 논쟁거리였다. 일반적으로 그의 9개 성은 현재 북한의 함흥 지역에 축조되었다고 알려져 있지만, 여러 역사 기록에서는 윤관이 만주 일부를 점령하여 고구려의 옛 땅을 일시적으로 되찾았음을 시사하는 내용도 발견된다.

참조

[1]

웹사이트

윤관(尹瓘)

http://encykorea.aks[...]

2022-11-03

[2]

웹사이트

윤관이 포로와 노획물을 바치다

https://db.history.g[...]

고려사절요

[3]

웹사이트

Quest for perfect grave keeps Korean feud alive - Asia - Pacific - International Herald Tribune

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

[4]

웹사이트

Feuding Korean clans end 400-year fight over graves

https://www.reuters.[...]

Reuters

[5]

서적

고려사 제13권

[6]

웹사이트

윤관(尹瓘)

https://encykorea.ak[...]

2023-04-26

[7]

서적

고려명신전

성남문화원

[8]

웹사이트

尹瓘(いんかん)とは?意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2023-04-28

[9]

웹사이트

글로벌 세계 대백과사전/한국사/중세사회의 발전/고려의 발전과 제도 정비/고려의 정치·경제·사회구조 - 위키문헌, 우리 모두의 도서관

https://ko.wikisourc[...]

2023-04-28

[10]

서적

고려사

[11]

웹사이트

윤관

http://people.aks.ac[...]

[12]

서적

윤관 장군과 북벌

범우사

[13]

서적

고려명신전

성남 문화원

[14]

기타

[15]

기타

[16]

웹사이트

윤관

http://koreandb.nate[...]

[17]

웹사이트

윤관

http://100.daum.net/[...]

[18]

서적

고려명신전

성남 문화원

[19]

웹사이트

조선왕조실록 영조 40년 6월 14일

http://sillok.histor[...]

[20]

웹사이트

조선왕조실록 영조 41년 윤2월 23일

http://sillok.histor[...]

[21]

뉴스

파평 윤씨-청송 심씨 400년 묘지 다툼 종결

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2007-12-23

[22]

웹사이트

윤관

http://100.daum.net/[...]

[23]

기타

[24]

기타

[25]

기타

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com