피휘

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

피휘(避諱)는 존경의 대상의 이름이나 자를 함부로 쓰거나 부르는 것을 피하는 관습이다. 국왕, 조상, 성인, 원수 등 다양한 대상의 이름에 적용되었으며, 글자의 전체, 일부, 소리, 모양 등을 피하는 방법이 사용되었다.

피휘는 주로 군주의 이름을 피하는 국휘(國諱), 조상의 이름을 피하는 가휘(家諱), 성인의 이름을 피하는 성인휘(聖人諱), 원수의 이름을 피하는 원휘(怨諱) 등으로 나뉜다. 피휘의 방법으로는 글자를 대체하거나, 쓰지 않거나, 획을 생략하거나, 부수를 분해하는 등의 방법이 사용되었으며, 시대와 문화에 따라 다양한 형태로 나타났다.

피휘는 동아시아, 특히 중국에서 널리 행해졌으며, 한국, 일본, 베트남 등 주변 국가에도 영향을 미쳤다. 중국에서는 황제의 이름을 피하기 위해 지명을 바꾸거나, 글자를 수정하는 등 광범위한 변화가 일어났으며, 피휘를 어길 경우 처벌을 받기도 했다. 이러한 피휘의 역사는 고대 텍스트의 연대를 추정하는 데에도 도움을 줄 수 있다. 현대에는 피휘의 관습이 약화되었지만, 일부 문화권에서는 여전히 특정 인물의 이름 사용을 자제하는 경향이 남아있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 금기 - 완곡어법

완곡어법은 불쾌하거나 당혹스러운 주제를 직접적으로 언급하는 대신 에둘러 표현하는 방법으로, 긍정적 포장, 사회적 금기 회피, 정치적 반발 감소 등의 목적으로 사용되며, 다양한 방식으로 형성되어 언어와 문화에 영향을 미친다. - 금기 - 동성혼

동성혼은 같은 성씨와 본관을 가진 사람들 간의 혼인을 금지하는 제도를 의미하며, 한국에서는 삼국 시대부터 근친혼이 규제되었고 조선 시대에 법적으로 금지되었으나 2005년에 폐지되었다. - 이름 - 미카엘라

미카엘라는 여러 언어에서 변형되어 사용되는 이름으로, 실존 인물, 가상 인물, 노래 제목, 드라마 제목 등으로 사용되며, 특정 국가에서는 이름날로 기념되기도 한다. - 이름 - 창씨개명

창씨개명은 일제강점기 조선총독부가 내선일체를 명분으로 조선인의 성과 이름을 일본식으로 바꾸도록 강요한 황국신민화 정책으로, 천황 중심의 국가 체계에 통합하려는 목적을 가졌다. - 중국의 문화 - 본관

본관은 한국 씨족의 발상지를 나타내는 지명으로, 신라 말기부터 고려 초기에 형성되어 문벌 귀족의 권력 유지에 기여했으나 조선 시대 이후 관념적 혈연 의식으로 변화하였으며, 현재는 다양한 성씨와 함께 존재하나 사회적 중요성은 감소하고 있다. - 중국의 문화 - 사직단

사직단은 토지의 신과 곡식의 신에게 제사를 지내던 제단으로, 한국의 삼국시대부터 조선시대, 중국의 명청시대까지 존재했으며, 현재는 한국의 사직단 터 일부와 중국 베이징의 사직단이 남아 각 지역 문화재로 보호받고 있다.

2. 종류

피휘는 크게 국휘, 가휘, 성인휘, 원휘로 나뉜다.[32]

- '''국휘(國諱)'''는 군주의 이름을 피하는 것이다.

- '''가휘(家諱)'''는 집안 조상의 이름을 피하는 것이다.

- '''성인휘(聖人諱)'''는 성인의 이름을 피하는 것이다.

- '''원휘(怨諱)'''는 원수지간인 사람의 이름을 피하는 것이다.

각각의 종류에 대한 자세한 내용은 하위 항목에서 다룬다.

2. 1. 국휘(國諱)

국휘(國諱)는 군주의 이름을 피하는 것을 말한다. 보통 황제는 7대 위, 왕은 5대 위의 지배자까지 그 이름을 피했다.[1] 외교 문서에서는 서로 피휘를 지켜 주었고, 군주의 이름에 쉬운 글자가 들어가면 외교 문제도 생길 수 있었기 때문에 군주와 그 일족의 이름은 잘 쓰지 않는 글자를 택했으며 주로 한 글자로 지었다.[1]피휘를 할 때는 다음과 같은 방법을 사용했다.

- 글자 전체를 피한다. (예: 한나라 경제의 이름이 유계(劉啓)였기 때문에 경칩으로 바꾸었다.)

- 글자의 일부를 피한다. (예: 진시황의 이름 정(政)자의 일부인 正을 피하려고 정월(正月)을 단월(端月)로 바꾸었다.)[1]

- 글자의 소리를 피한다. (예: 당나라 태종 이세민(李世民)의 성씨 이(李)와 소리가 같은 이(鯉)가 뜻하는 “잉어”를 글로 쓰지 못하게 하였다.)[1]

- 모양이 비슷한 글자를 피한다. (예: 황(皇)자와 고(辜)[32]자의 모양이 비슷하다는 이유로 고(辜)를 죄(罪)로 바꾸기도 하였다.)

중국에서는 황제의 이름과 조상들의 이름을 사용하는 것을 금지했다.[2] 1777년, 왕희후는 자신의 사전에서 강희자전을 비판하며 건륭제의 이름을 획을 빼지 않고 썼다가 처형당하기도 했다.[2]

조선에서도 피휘 습관이 엄격하게 지켜졌다. 왕의 이름은 물론, 자신의 선조 이름 글자도 꺼렸다. 아이가 태어나면 족보를 참조하여 선조의 이름을 확인한 후, 선조의 이름에 사용되지 않은 글자로 이름을 지었다.

2. 2. 가휘(家諱)

가휘(家諱)는 집안 조상의 이름을 피하는 것을 말한다. 나라 사이의 외교 문서나 집안 사이의 서신 등에서는 서로 피휘를 지켜 주었다.[1]- '''씨족 기휘'''()는 자신의 조상 이름을 사용하는 것을 금지했다. 일반적으로 7대 조상까지의 이름이 금지되었다. 외교 문서와 씨족 간의 편지에서는 각 씨족의 기휘가 지켜졌다.

- 동진의 서예가 왕희지는 조부 왕정의 휘를 피하여, "정월"이라고 적을 곳을 "초월(初月)"이라고 썼다(『초월첩(初月帖)』 등).

- 당나라 시인 두보는 부친의 이름이 두한이었기 때문에, 그의 시문에 결코 "한(閑)" 자를 사용하지 않았다고 한다.

- 마찬가지로 당나라 시인 이하는 부친의 이름 "이진숙"의 "진(晋)"이 "진(進)"과 동음이라고 억지를 부려 진사과의 응시를 거부당했다.

- 후진의 초대 황제 석경당의 휘를 피하여, "경(敬)" 씨는 "단(端)" 씨로, 또는 문자를 분할하여 "구(苟)" 씨나 "문(文)" 씨로 성을 고쳤다.

중국과 마찬가지로 유교의 영향을 짙게 받은 조선에서도 피휘의 습관이 엄격하게 지켜졌다. 왕의 이름은 물론, 자신의 선조 이름의 글자도 꺼렸다. 그 때문에 아이가 태어나면 족보를 참조하여 선조의 이름을 확인한 후, 선조의 이름에 사용되지 않은 글자로 이름을 지었다.

2. 3. 성인휘(聖人諱)

성인휘(聖人諱)는 성인의 이름을 피하는 것을 뜻한다. 예를 들어, 금나라 시대에는 공자의 이름을 쓰는 것이 금지되었다.중국에서는 예로부터 부모나 주군 등 윗사람의 휘(본명)를 부르는 것은 매우 무례한 일로 여겨졌다(실명경피). 특히 황제 및 그 조상의 휘에 대해서는 시대에 따라 엄격함의 정도는 다르지만, 모든 신하가 그 휘를 입으로 말하거나 쓰는 것을 신중하게 피했다.

황제가 아니더라도 유교에서 성인으로 칭송된 공자에 대해서도 피휘가 행해져, 휘인 ‘구’를 피하여 ‘모’로 고친 예가 있다(인명의 예로는 구장춘, 지명의 예로는 대구가 있다).

2. 4. 원휘(怨諱)

원휘는 원수지간인 사람의 이름을 피하는 것이다.[32]3. 방법

피휘의 방법은 다음과 같다.

- 대자(代字): 피해야 할 글자를 소리가 같거나 비슷한 다른 글자로 바꾼다.

- 결자(缺字): 피해야 할 글자를 쓰지 않고 빈칸으로 남겨 둔다.

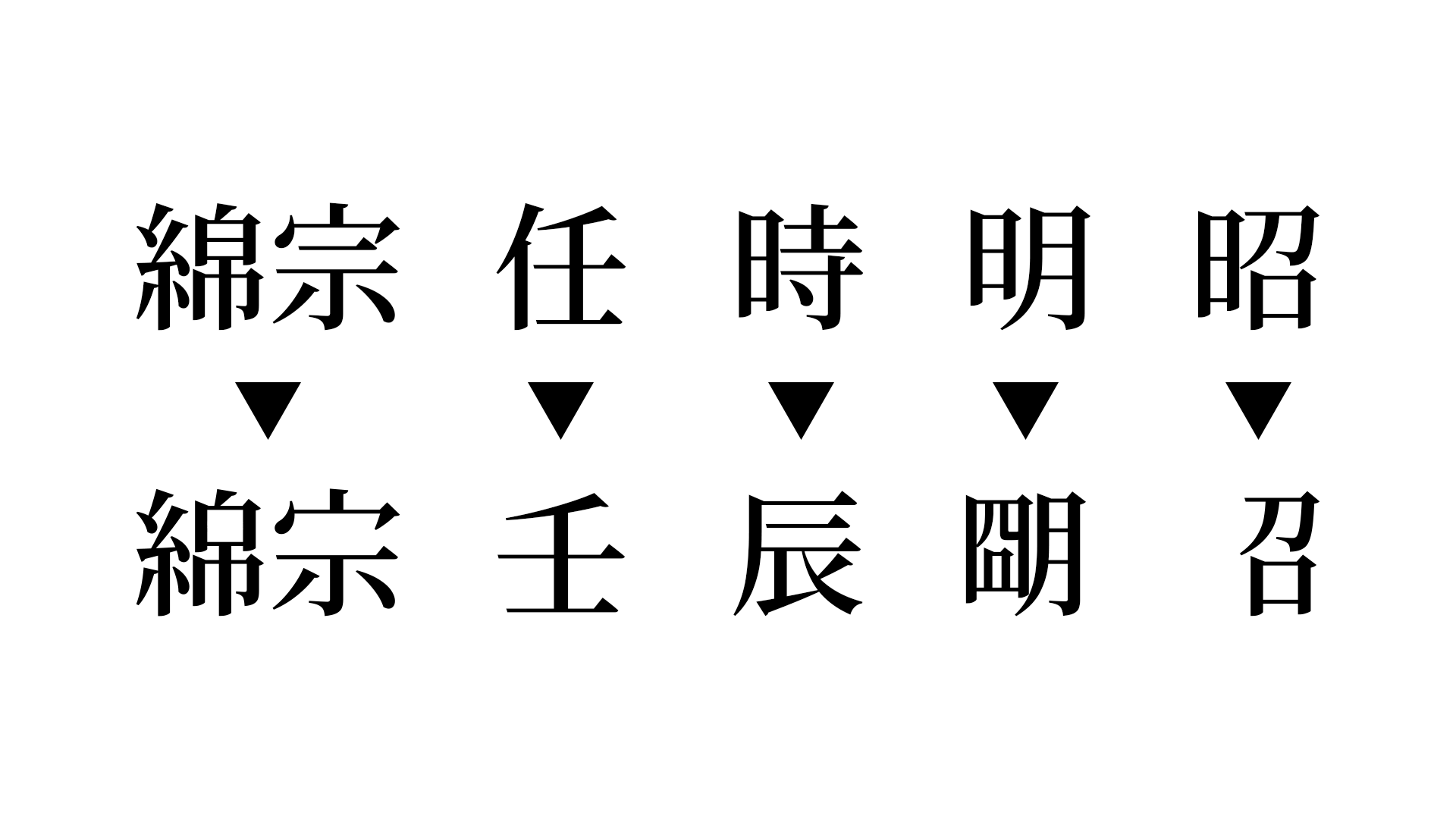

- 결획(缺劃): 피해야 할 글자의 한 획, 특히 마지막 획을 긋지 않는다. --

이러한 방법 외에도 한자의 부수를 분해하여 표기하는 탁자(拆字) 등의 방법이 있었다.

청나라 붕괴 이후, 중국에서는 황제가 없어졌기 때문에 온 나라가 황제의 휘를 피할 필요가 없어졌다.

3. 1. 개자(改字)

해당 문자를 비슷한 의미를 가진 다른 문자 혹은 어구로 바꾸는 방법이다. 드물지만, 피휘한 문자를 ○로 감싸는 서적도 있다.[9] 예를 들어, 자금성의 현무문()은 강희제의 이름 현엽()에 사용된 글자를 피하기 위해 신무문(神武門)으로 개명되었다.3. 2. 공자(空字)

유교에서 성인으로 칭송된 공자에 대해서도 피휘가 행해져, 휘인 ‘구’를 피하여 ‘구’로 고친 예가 있다(인명의 예로는 구장춘, 지명의 예로는 대구가 있다).[8]3. 3. 결획(缺劃)

글자에서 획, 보통 마지막 획을 생략하는 방법이다. 중국에서는 황제의 휘에 해당하는 글자의 획을 생략하는 방식으로 피휘를 하기도 했다.[9]3. 4. 탁자(拆字)

한자의 부수를 분해하여 기술하는 방법이다.[10]- 예

4. 역사

피휘는 한국과 중국 등 한자 문화권에서 널리 행해진 관습으로, 존경하는 인물의 이름을 직접 부르거나 쓰는 것을 피하는 풍습이다. 특히 황제나 그 조상의 이름은 매우 엄격하게 피휘되었으며, 이는 시대와 지역에 따라 다양한 방식으로 나타났다.

- 중국

- 진시황은 황(皇)자와 고(辜)[32]자의 모양이 비슷하다는 이유로 고(辜)를 죄(罪)로 바꾸었고, 자신의 이름 정(政)자를 피하기 위해 정월(正月)을 단월(端月)이라 고쳐 불렀다.

- 한나라 경제는 이름 유계(劉啓) 때문에 계칩(啓蟄)을 경칩(驚蟄)으로 바꾸었고, 명제는 이름 유장(劉莊) 때문에 장(莊)을 엄(嚴)으로 고쳤다.

- 삼국시대 위나라의 조환은 이름 조황(曹璜)이 흔하다는 이유로 조환(曹奐)으로 개명했다.

- 진수는 사마의(司馬懿)를 피휘하여 오의(吳懿)를 오일(吳壹)로 바꾸었다.

- 당나라 고조는 부친 이병(李昞)의 발음을 피하기 위해 병(丙)을 경(景)으로 바꾸었고, 태종 이세민(李世民)은 잉어를 먹거나 글로 쓰지 못하게 하고 적선공(赤鮮公)이라 불렀다. 또한, 이세민의 이름자 세(世)를 피하기 위해 世 자를 대(代)자로 바꿔 썼고, 왕세충(王世充)을 왕 충(王 充)이라 표기했으며, 이세적(李世勣)은 이적(李勣)으로 개명했다.

- 송나라 휘종은 용(龍), 천(天), 군(君), 옥(玉), 제(帝), 상(上), 성(聖), 황(皇)의 여덟 자로 이름이나 자호를 짓지 못하게 했다.

- 금나라는 주공과 공자의 이름을 피하도록 했다.

- 청나라 강희제는 이름 현엽(玄燁) 때문에 현무문(玄武門)을 신무문(神武門)으로 바꾸었고, 1777년 왕석후(王錫侯)는 건륭제의 이름을 책에 쓴 죄로 처형되었다.

- 한나라 선제는 백성들이 피휘하기 쉽도록 이름 병이(病已)를 순(詢)으로 바꾸었고, 당 태종은 '시'와 '민' 두 글자가 연속으로 사용되는 경우에만 피휘를 적용했다. 그러나 당 고종은 이를 무효화하고 '시'와 '민' 두 글자를 완전히 피하도록 했다.[4]

- 한나라 명제 통치 기간 동안, 이름이 장(莊)인 사람들은 성을 엄(嚴)으로 바꾸라는 명령을 받았다.[5]

- 435년 북위 시대에 고구려 사신들은 북위 태무제에게 황제의 이름을 담은 문서를 요청했다.[6]

- 당 고종의 휘 "치(治)"를 피하여, "리(理)"가 사용되었다.

- 당 측천무후의 휘 "조(曌) (측천문자, 본래의 휘는 "조(照)")"를 피하여, 중종의 적자 이중조는 이중윤으로 개명했다.

- 당의 시인 두보는, 부친의 이름이 두한이었기 때문에, 그의 시문에 결코 "한(閑)" 자를 사용하지 않았다고 한다.

- 마찬가지로 당대의 시인인 이하는, 부친의 이름 "이진숙"의 "진(晋)"이 "진(進)"과 동음이라고 억지를 부려 진사과의 응시를 거부당했다.

- 후진의 초대 황제 석경당의 휘를 피하여, "경(敬)" 씨는, "단(端)" 씨로, 또는 문자를 분할하여 "구(苟)" 씨나 "문(文)" 씨로 성을 고쳤다.

- 송 태조 조광윤의 휘를 피하여, 조광의(태종)는 조광의로 개명했다.

- 명대에는 "원년"을 "시년"이나 "원년", "원래"를 "원래"로 하는 예가 보였는데, 이는 태조 주원장의 휘를 피한 것이 아니라 전 왕조인 원나라를 꺼렸기 때문이라고 한다.

- 청 세종 옹정제의 휘 "윤진"을 피하여, 형제의 이름으로 항렬에 사용된 "윤(胤)"은 "윤(允)"으로 고쳐졌으며, 왕사진은 왕사정 또는 왕사정으로 개칭했다.

- 왕석후가 저술한 『자관』의 초판은, 청조 역대 황제의 휘를 피하지 않았기 때문에 금서가 되었고, 왕석후도 처형되었다.

- 청 고종 건륭제의 휘가 "홍력"이기 때문에, "력(歷)" 자가 피휘되어 "력(歴)" 자로 대용되었다. 또한, 마찬가지로 "홍(弘)" 자도 피휘되어, 활(弓) 변을 부수어, "ム"의 부분을 입(口)으로 한 문자가 사용되었다.

- 한국

- 신라 문무왕릉비(文武王陵碑)와 숭복사비문(崇福寺碑文)에서 병진(丙辰)과 병오(丙午)를 경진(景辰)과 경오(景午)로 쓴 것은 당나라 고조의 아버지 휘 ‘병(昞)’을 피하기 위함이었다.

- 고려 《삼국사기》에서 김부식은 연개소문(淵蓋蘇文)의 성을 천(泉)으로 고쳐 쓴 것을 알지 못하고 ‘천개소문’이라 표기했다.

- 고려 봉암사(鳳巖寺) 정진대사탑비문(靜眞大師塔碑文)에서 '문무양반(文武兩班)'을 '문호양반(文虎兩班)'이라고 쓴 것은 고려 혜종의 휘 "무"(武)를 피하기 위함이었다.

- 고려 시대 순(荀)씨 성을 가진 사람들이 손(孫)씨로 바꾼 것은 고려 현종의 휘 "순(詢)"을 피하기 위함이었다.

- 고려 시대 '자치통감(資治通鑑)'을 '자리통감(資理通鑑)'으로 쓴 것은 고려 성종의 휘 "치(治)"를 피하기 위함이었다.

- 고려 일연은 《삼국유사》에서 고려 정종의 휘 요(堯)를 고(高)로, 고려 혜종의 휘 무(武)를 호(虎)로 바꿔 기록하였다.

- 고려 말 충선왕이 즉위함에 따라 경상도 장산현(章山縣)을 경산현(慶山縣)으로 고쳤다.

- 고려 시대의 성리학자 안향(安珦)은 조선 시대에 '안향'(安向), '안유'(安裕) 또는 '회헌공'(晦軒公)이라고 불렀는데, 이는 조선 문종의 휘인 '향'(珦)을 피하기 위함이었다.

- 조선 시대 대구군은 원래 ‘大丘’였으나 공자의 휘 ‘구(丘)’를 피하기 위해 ‘大邱’로 바뀌었다. 1750년 대구 유생 이양채(李亮采)가 상소했으나 영조의 윤허를 얻지 못했다.[33] 그러나 정조 때부터 점차 ‘大邱’라는 지명을 쓰기 시작했다.

- 조선 시대 이산(理山)은 초산(楚山)으로, 이성(利城)은 이원(利原)으로 고쳤는데 정조의 휘를 피하기 위함이었다.

- 조선 시대 흥선대원군이 경복궁을 복원할 때 청나라 고종(高宗) 건륭제의 휘 홍력(弘曆)을 피하여 홍례문(弘禮門)의 이름을 흥례문(興禮門)이라고 바꿨다.

- 조선 시대 유교 경전이나 서적을 펴낼 때 ‘丘’자를 붉은 종이로 덮거나 붉은 네모 테두리로 둘렀다.

- 조선 시대 공자의 이름 ‘孔丘’(공구)를 ‘공모’(孔某)라고 하기도 했다.

- 현대에는 배우 김수로가 본명 대신 예명을 사용하고 있다.

- 파평 윤씨 가문에서는 선지가 들어간 음식을 ‘쇠피국밥’, ‘쇠피해장국’이라고 부르는데, 이는 윤선지(尹先之)의 이름을 피하기 위함이다.

- 고령 신씨 가문에서는 숙주나물을 ‘녹두나물’이라고 부르는데, 이는 신숙주(申叔舟)의 이름을 피하기 위함이다.

- 일본

- 덴표 쇼호 9년(757년) 5월에는 천황과 황후의 이름과 후지와라노 가마타리, 후지와라노 후히토의 이름을 성명에 사용하는 것이 금지되었다. 이로 인해 성(가바네)의 오비토(쇼무 천황의 이름)과 후히토(후히토)는 "히토"로 개명되었다.[23][24]

- 히타치 국의 "시라카베 군"과 "오토모 씨"는 천황의 이름을 꺼려(고닌 천황의 이름 시라카베, 준나 천황의 이름 오토모) 개명되었다.

- 사가 천황은 엔랴쿠 11년(791년), 휘를 유모의 출신지인 사누키 국 간노 군에서 가미노(간노) 친왕으로 명명되었지만, 다이도 4년(809년) 즉위하면서, 간노 군은 휘에 해당되기 때문에 조정에서 개명이 이루어져, 니이 군으로 개명되었다.

- 에이쇼 7년(1052년), 아베노 요리토키는 본래 "요리요시"라고 자칭했지만, 미나모토노 요리요시에게 귀순했을 때, 같은 발음임을 꺼려 "요리토키"로 개명했다.

- 오사카 전투에서는 도요토미 씨의 의뢰로 제작된 호코지의 종명 "국'''가'''안'''강'''"이, 도쿠가와 이에야스의 휘를 침해한 범휘라는 이유로 호코지 종명 사건이 발생했다.

- 에도 시대, 조선과의 사이에서는 조선 통신사에 의한 국서 왕래가 이루어졌다. 쇼토쿠 시대에는 일본의 국서가 중종의 휘 "익"을 범했다고 조선 측에서 항의가 있었다. 아라이 하쿠세키는 조선 측의 국서도 "광"(도쿠가와 이에미쓰) 자를 범하고 있다고 하여, 국서의 수정을 받아들이지 않아 논쟁이 벌어졌다(국휘 논쟁).

- 도쿠가와 쓰나요시는 딸인 쓰루히메를 끔찍이 아껴, 조쿄 5년 2월 1일(1688년 3월 2일)[25]에 서민에게 학의 글자나 학 문양을 사용하는 것을 금지하는 "학자 법도"를 내렸다.

- 에도 시대 후기, 한학이 성행하고, 천황 권위의 회복이 시도되는 가운데, 공가 사회에서는 천황의 휘에 사용되는 문자에 대해 획을 생략하는 일이 발생했다.

- 베트남

- 이 왕조 이전의 여러 왕조에서는 피휘의 존재가 확인되지 않으며, 가장 오래된 사료는 쩐 태종의 건중 8년(1232년)에 나온 영(令)이다.

- 피휘의 방법은 중국에서 행해진 개자(改字), 공자(空字), 흠획(欠畫) 외에 다음과 같은 방법이 있다.

- 부수와 방(旁)을 전도(轉倒)시킨다.

- 흠획의 변형으로 부수를 삭제・도말한다.

- 정씨 정권 시대에는 정씨의 왕호의 일부도 피휘의 대상이 되었다. 예를 들어, 청도왕 정장의 '''청(淸)''' 자는 피휘의 대상이 되었다.

- 레 왕조 시대에 '''제(提)'''도 피휘자로 지정되어 '''제(題)'''가 대신 사용되었는데, 이것은 과거 시험관인 제조관(提調官)에서 유래한다.

- 일상에서 빈번하게 사용되는 한자가 피휘자가 된 경우, 그 한자의 발음도 바뀌었다. 현대까지 남아 있는 것으로는 리(lợi, 레 태조 레 러이의 휘(諱): 원래 음은 lì), 티(thời, 응우옌 왕조 뜨득 황제의 휘(諱): 원래 음은 thì) 등이 있다.

- 응우옌 왕조 황족은 대대로 응우옌 푹 ○으로 이름을 썼기 때문에, 복(福, 원래 음은 phúc)은 프억(phước)으로 개음(改音)되었지만, 글자 자체의 사용은 허용되었다.

- 종(tông, 소치 황제의 유년 시절 이름)은 톤(tôn)으로 고쳐졌다.

이처럼 피휘는 단순한 이름 회피를 넘어, 언어와 문화, 역사에 깊숙이 영향을 미친 복잡하고 다층적인 현상이었다.

5. 현대의 피휘

일본 역시 피휘의 영향을 받았다. 현대 일본에서는 역대 천황에게만 적용된다. 예를 들어 구두로든 문서로든, 사람들은 재위 중인 천황을 덴노 헤이카(天皇陛下, 폐하) 또는 킨조 헤이카(今上陛下, 금상 폐하)로만 칭한다.[7]

역사적으로는, 다른 사람의 실명을 부르는 것은 지위 고하를 막론하고 매우 무례한 행동으로 여겨졌다. 심지어 군주가 신하를 부를 때조차 그랬다. 다른 사람의 실명을 부르는 것은 싸움을 거는 것과 같았다. 다른 사람을 부를 때 실명 대신 존칭이나 가명을 사용하는 경우가 많았다.

베트남에서는, 성씨 황 (黃)이 영주 응우옌 호앙의 이름에 따른 피휘 때문에 남부에서 후인(Huỳnh)으로 바뀌었다. 이와 유사하게, 성씨 "무" (武)는 남부에서 "보(Võ)"로 알려져 있다.[7] 또한, 응우옌 복의 피휘를 피하기 위해 복(福)이라는 이름이 남부에서 프억(Phước)으로 바뀌기도 했다.

6. 특수한 경우

- 중국에서는 남송 시대의 역신 진회(秦檜) 때문에 이름에 '회(檜)' 자를 쓰지 않는다.[7]

- '원래(原來)'라는 단어는 '원(元)나라가 온다'는 의미로 해석될 수 있어, 한자 문화권에서는 원나라 이후 '원래(元來)'로 바뀌었다가 현재는 두 표현 모두 쓰인다.[7]

- 명나라 초기에는 '원년(元年)'의 '원(元)' 자를 '원(原)' 자로 고쳐 쓴 경우가 많았다.[7]

- 고대 로마에서는 로마 숫자 4를 IV 대신 IIII로 표기했는데, 이는 IV가 로마의 주신 유피테르(IVPPITER)를 상징했기 때문이다. 이는 서양에서 보기 드문 피휘 사례이다.[7]

- 영국에서는 스티븐 왕이 내전을 일으켰고, 존 왕은 무능했기 때문에 왕의 이름으로 스티븐과 존을 사용하지 않는다.[7]

- 미국에서는 베네딕트 아놀드가 매국노로 여겨져 남자아이 이름으로 베네딕트를 잘 쓰지 않는다.[7]

- '''일본'''의 경우, 현대에는 역대 천황에게만 피휘가 적용된다.[7] 예를 들어, 사람들은 재위 중인 천황을 덴노 헤이카(天皇陛下, 폐하) 또는 킨조 헤이카(今上陛下, 금상 폐하)로만 부른다.[7] 역사적으로는 다른 사람의 실명을 부르는 것은 매우 무례한 행동으로 간주되었으며, 심지어 군주가 신하를 부를 때도 실명 대신 존칭이나 가명을 사용했다.[7]

- '''베트남'''에서는 응우옌 호앙의 이름을 피휘하여 황(黃)씨가 남부에서 후인(Huỳnh)으로 바뀌었다.[7] 무(武)씨는 남부에서 보(Võ)로, 복(福)이라는 이름은 응우옌 복의 피휘 때문에 프억(Phước)으로 바뀌었다.[7]

참조

[1]

서적

Historical Records' Correct Meanings - Shiji Zhengyi

https://ctext.org/li[...]

Siku Quanshu

[2]

웹사이트

Cary Academy: The Qing Glory Days

https://web.archive.[...]

[3]

서적

Zizhi Tongjian

[4]

서적

Zizhi Tongjian

[5]

웹사이트

A history of Chinese surname Yan

http://en.people.cn/[...]

[6]

서적

Zizhi Tongjian

[7]

논문

The Confucian Message on Vietnamese Coins, A closer look at the Nguyễn dynasty's large coins with moral maxims

https://www.academia[...]

Royal Numismatic Society

2019-08-22

[8]

서적

礼記

[9]

서적

文字の探訪-書の魅力-

明治書院

[10]

서적

容齋三筆·卷十一·帝王諱

[11]

문서

惊蛰(惊蛰)

[12]

문서

列侯

[13]

문서

紀伝体

[14]

문서

殤帝

[15]

문서

御虎子

[16]

문서

二名不偏諱令

[17]

문서

관세음보살

[18]

문서

㛰

[19]

문서

葉

[20]

서적

晉宋書故·元由

[21]

서적

万暦野獲編

[22]

문서

曙

[23]

문서

CJK統合漢字

[24]

서적

日本の歴史04 平城京と木簡の世紀

[25]

문서

日付は資料により異なる

[26]

논문

近世後期の天皇避諱欠画令

[27]

간행물

太政官日誌 明治元年 第110号

https://dl.ndl.go.jp[...]

太政官

[28]

간행물

太政官日誌 明治5年 第7号

https://dl.ndl.go.jp[...]

太政官

[29]

간행물

法令全書 明治6年

https://dl.ndl.go.jp[...]

内閣官報局

[30]

문서

친왕비

[31]

문서

Ngô Đức Thọ

[32]

문서

흉이나 잘못을 뜻한다.

[33]

뉴스

조선왕조실록 영조 26년 12월 2일

http://sillok.histor[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com