경험론

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

경험론은 지식의 근원을 경험에서 찾는 철학적 입장이다. 어원은 그리스어 '엠페이리아'에서 유래되었으며, 고대 그리스의 경험학파에서 그 기원을 찾을 수 있다. 아리스토텔레스의 '타불라 라사' 개념을 바탕으로, 인간의 마음은 백지 상태로 태어나 경험을 통해 지식을 습득한다고 본다.

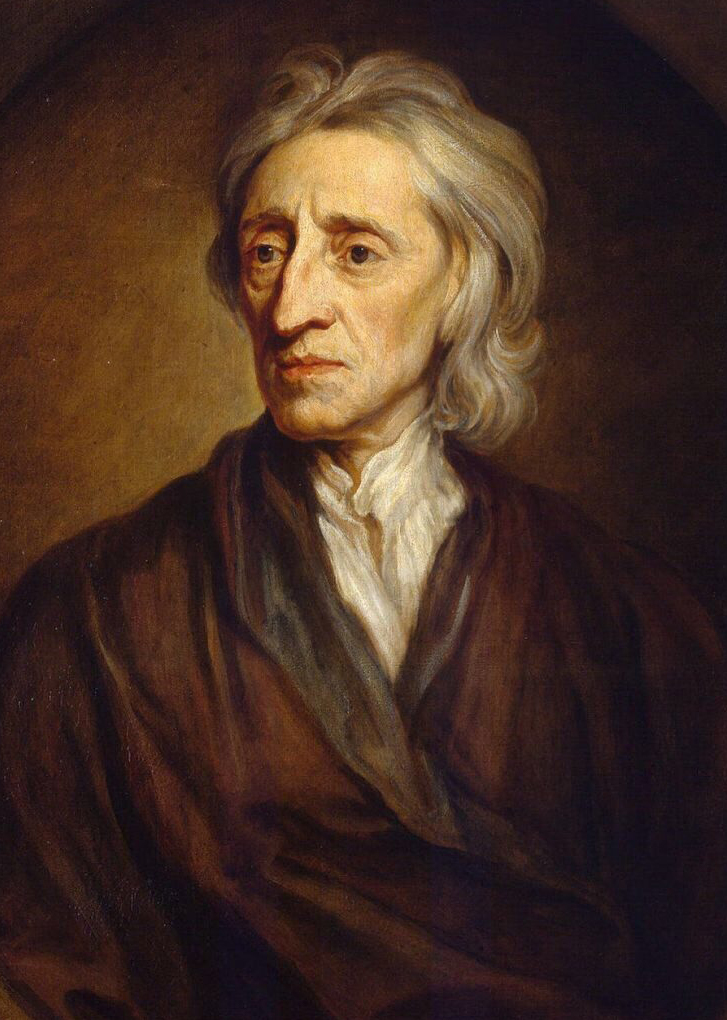

영국 경험론의 주요 철학자로는 존 로크, 조지 버클리, 데이비드 흄이 있으며, 이들은 합리론과 대립하며 경험의 중요성을 강조했다. 특히 흄은 모든 지식이 감각 경험에서 비롯된다는 입장을 견지하며 회의주의적 결론에 도달했다. 19세기에는 존 스튜어트 밀이 귀납법을 통해 모든 지식이 경험에서 온다고 주장했고, 20세기 초 논리 실증주의는 경험적 검증 가능성을 강조하며 형이상학적 개념을 비판했다.

경험론은 과학적 방법의 핵심으로 여겨지며, 실용주의 철학에도 영향을 미쳤다. 실용주의는 경험과 합리주의를 통합하여 지식의 실용적 가치를 강조하며, 찰스 샌더스 퍼스와 윌리엄 제임스, 존 듀이 등이 대표적인 철학자이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 영국 철학 - 영국 관념론

영국 관념론은 19세기 영국에서 경험론, 공리주의, 유물론에 대항하여 토머스 힐 그린을 중심으로 수립된 철학 사조로, 독일 관념론의 영향을 받아 정신의 중요성을 강조하며 자유주의와 노동당의 이론적 토대를 제공했으나 20세기 초 쇠퇴 후 재조명되기 시작했다. - 경험론 - 실용주의

실용주의는 19세기 후반 미국에서 시작되어 찰스 샌더스 퍼스, 윌리엄 제임스, 존 듀이 등에 의해 발전된 철학 사조로, 실제적 효과와 결과를 중시하며 개념의 이해는 실용적 효과를 고려해야 한다는 점을 강조하고, 진리의 기준을 실생활의 유용성에 두는 반주지주의적 성격을 띤다. - 경험론 - 분석

분석은 대상의 내용을 구성 요소로 나누어 속성, 관계 등을 밝히는 방법으로, 다양한 분야에서 활용되며 사회과학에서는 사실 해명적 분석과 규범적 분석으로 나뉜다. - 경험적 법칙 - 옴의 법칙

옴의 법칙은 1827년 게오르크 옴이 발표한, 전압(V)은 전류(I)와 저항(R)의 곱(V=IR)으로 표현되는, 전압, 전류, 저항 간의 관계를 나타내는 기본 법칙이다. - 경험적 법칙 - 중력

중력은 질량을 가진 두 물체 사이에 작용하는 인력으로, 그 크기는 두 물체의 질량의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례하며, 지구에서는 물체를 아래로 떨어뜨리는 힘으로 작용하고, 일반 상대성 이론에서는 시공간의 곡률로 설명되며, 현대 물리학에서는 양자 중력 이론과 중력파 관측을 통해 연구되고 있다.

2. 어원

영어 단어 "empirical"은 고대 그리스어 단어 ἐμπειρία(''empeiria'')에서 파생되었으며, 이는 라틴어 ''experientia''와 어원이 같고 번역되는데, 여기서 "experience"(경험)와 "experiment"(실험)이라는 단어가 파생되었다.[6]

경험론이라는 용어는 라틴어 experientia로 번역되는 그리스어 ἐμπειρία에서 유래하였다. 또 다른 견해는 고대 그리스 또는 로마에서 empirics의 구체적인 활용 용례로부터 유래했다는 것인데, 이 용례에 의하면 이 단어는 이론에 등장하는 설명과 상반된, 실용적인 경험들로부터 우러나온 기술을 축적한 의사를 의미하는 것이다.[53]

3. 역사

경험론이라는 단어는 독단적인 원칙을 고수하는 것을 거부하고, 경험으로 얻어진 현상에 대한 관찰에 의존하였던 몇몇 고대 그리스의 의료직 종사자들을 가리키기 위해 만들어진 말이다.[53] 이들은 피론주의와 깊은 관련이 있다.

개인은 어떠한 정신적인 내용 없이 태어나며 이들의 지식은 경험과 지각을 통해 얻어지는 것이라는 의미를 담고 있는 타불라 라사의 개념은 아리스토텔레스 시대에 정립되었으며 이븐 시나[54]에 의해 그 의미가 개량되었다. 이븐 투파일은 이 단어의 뜻을 사고 실험으로 표현하였다. 17세기 존 로크는 마음이 타불라 라사(그는 '백지'라는 표현을 사용하였다.)와 같아서 경험이 그 위에 흔적을 남긴다고 명확하게 표현했다. 이러한 경험론은 인간의 생득관념이나 경험을 참조하지 않고 알 수 있는 그 모든 것을 부정한다.

경험론자의 관점에 의하면 그 어떤 지식도 적절히 추론되거나 유추되려면, 궁극적으로 누군가의 감각에 기초한 경험으로부터 얻어져야 한다.[55] 합리주의는 많은 지식들이 감각과는 독립적으로 이성에 의해 설명될 수 있다고 강조하지만, 데카르트, 스피노자, 라이프니츠와 같은 많은 합리주의자들이 동시에 경험에 기초한 "과학적인 방법"의 옹호자이기도 하였기 때문에 이들 이론이 포함하는 개념들을 과도하게 단순화한 것으로 간주하고 있다. 더 나아가, 로크는 신의 존재에 관한 증명같은 몇몇 지식은 직관과 추론만으로 얻어질 수 있다고 주장하였다. 실용주의에서 존 듀이는 경험(실험)으로서의 행동을 지·정·의(知情意)의 통일체, 과거·현재·미래의 접합점으로 보아 거기에서 인식의 원천을 추구한다.

3. 1. 고대

기원전 600년부터 200년 사이 바이셰시카 힌두 철학 학파는 고대 인도 철학자 카나다에 의해 창시되었으며, 지각과 추론을 지식의 신뢰할 수 있는 유일한 두 가지 원천으로 받아들였다.[12][13][14] 이는 그의 저서 ''바이셰시카 수트라''에 열거되어 있다. 차르바카 학파는 이와 유사한 믿음을 가지고 있었으며, 지각만이 지식의 유일한 신뢰할 수 있는 원천이라고 주장했고, 추론은 불확실성을 가진 지식을 얻는다고 주장했다.

초기 서양의 원형 경험론자들은 기원전 330년에 창시된 고대 그리스 의사들의 경험학파였다.[15] 그 구성원들은 독단주의 학파의 교리를 거부하고, ''환영''(즉, 현상, 외관)의 관찰에 의존하는 것을 선호했다.[16] 경험학파는 피론주의 학파와 밀접한 관련을 맺고 있었으며, 이들은 경험학파에 철학적 근거를 제시하였다.

''타불라 라사''("백지" 또는 "빈 서판") 개념은 마음을 경험이 흔적을 남기는 원래 비어 있거나 빈 기록 장치(로크는 "백지"라는 단어를 사용했다)로 보는 관점을 의미한다. 이는 인간이 생득 관념을 가지고 있다는 것을 부정한다. 이 개념은 아리스토텔레스까지 거슬러 올라간다. 아리스토텔레스는 이를 현대적 의미의 엄격한 경험론이 아닌, 그의 가능태와 현실태 이론에 기반하여 설명하였으며, 감각 지각의 경험은 여전히 능동 ''누스''의 도움을 필요로 한다고 보았다. 이러한 개념들은 땅으로 내려와 몸에 결합되기 전에 어딘가 천국에 먼저 존재했던 실체로서의 인간 마음이라는 플라톤주의의 개념과는 대조적이었다(플라톤의 ''파이돈''과 ''변론'' 참조). 아리스토텔레스는 플라톤보다 감각 지각에 더 중요한 위치를 부여한 것으로 여겨졌으며, 중세 시대의 주석가들은 그의 입장 중 하나를 "''nihil in intellectu nisi prius fuerit in sensu''"(라틴어로 "지성에는 먼저 감각에 존재하지 않는 것은 없다")로 요약했다.

이 아이디어는 이후 기원전 330년경부터 스토아주의 학파에 의해 고대 철학에서 발전했다. 스토아주의의 인식론은 일반적으로 마음이 백지 상태에서 시작하여 외부 세계가 마음에 영향을 미침에 따라 지식을 습득한다고 강조한다.[17] 교설가 아에티우스는 이러한 견해를 "사람이 태어날 때 스토아 학파는 그의 영혼의 지배적인 부분이 글을 쓰기 위한 종이 한 장과 같다고 말한다."라고 요약한다.[18]

고대 그리스 철학에서는 이오니아 학파에서 시작된 자연 철학을 비롯하여 소피스트, 데모크리토스 등의 원자론자, 그리고 퀴레네 학파, 키니코스 학파, 에피쿠로스 학파 등이 지각 경험을 중시한 경험론에 분류된다.[51]

이에 정면으로 대립한 것은 피타고라스 학파와 엘레아 학파, 또한 그 영향을 받은 플라톤이었다. 플라톤이 주장한 이데아는 가상(假象)의 현상계를 초월한 것이며, 단순히 경험을 쌓는 것만으로는 인식할 수 없고, 사물의 본질은 사물의 이데아를 "마음의 눈"으로 직시하고 "상기(想起)"함으로써 비로소 인식할 수 있는 것이었다.

플라톤의 제자 아리스토텔레스는 그 학문 체계에서 양자를 조화시키고 통합하는 데 성공했다.[52]

3. 2. 중세

중세 시대(서기 5세기부터 15세기까지) 알 파라비를 시작으로 이슬람 철학자들은 아리스토텔레스의 ''타불라 라사''(tabula rasa) 이론을 발전시켰다. 아비세나(이븐 시나)는 ''타불라 라사''를 교육을 통해 실현되는 순수한 잠재력으로 보았으며, 지식은 "관찰이 명제 진술로 이어지고, 복합되면 더 추상적인 개념으로 이어지는 삼단 논법적 추론 방법"을 통해 얻어진다고 생각했다.[19] 지성은 수동적 지성에서 능동적 지성으로 발전하는데, 비물질적인 "능동적 지성"은 이해에 필수적이다.[19]

12세기 알-안달루스의 철학자이자 소설가인 이븐 투파일은 그의 아랍 문학 철학 소설 ''하야 이븐 야크단''에서 ''타불라 라사'' 이론을 사고 실험으로 제시했다. 그는 황야 아이의 마음이 경험만으로 사막 섬에서 성인으로 발전하는 과정을 묘사했다.[20]

13세기 토마스 아퀴나스는 감각이 마음에 필수적이라는 아리스토텔레스주의 입장을 스콜라 철학에 도입했다. 반면 보나벤투라는 마음의 플라톤적 아이디어를 옹호했다. 13세기의 옥스퍼드 학파는 스콜라 철학을 비판하고 경험을 중시하여 수학과 자연 철학 발전에 기여했다. 로버트 그로스테스트와 로저 베이컨이 대표적인 인물이다. 14세기의 오컴은 유명론을 주장하여 근세 경험론의 등장을 예비했다.

3. 3. 근세

경험론이라는 단어는 독단적인 원칙을 거부하고 경험으로 얻어진 현상에 대한 관찰에 의존하였던 고대 그리스의 의료직 종사자들을 가리키기 위해 만들어진 말이다.[53] 이들은 피론주의와 관련이 깊다.

아리스토텔레스 시대에 정립되고 이븐 시나[54]에 의해 발전된 타불라 라사 개념은 개인이 정신적인 내용 없이 태어나며 지식은 경험과 지각을 통해 얻어진다는 의미를 담고 있다. 이븐 투파일은 이 개념을 사고 실험으로 표현하였다. 17세기 존 로크는 마음이 타불라 라사(그는 '백지'라는 표현을 사용하였다.)와 같아서 경험이 그 위에 흔적을 남긴다고 명확하게 표현했다. 이러한 경험론은 인간의 생득관념이나 경험 없이 알 수 있는 모든 것을 부정한다.

경험론자들은 지식이 감각에 기초한 경험으로부터 얻어져야 한다고 본다.[55] 합리주의는 이성과 독립적으로 지식을 얻을 수 있다고 보지만, 데카르트, 스피노자, 라이프니츠와 같은 합리주의자들도 경험에 기초한 "과학적인 방법"을 옹호했기에, 이는 과도한 단순화로 간주된다. 로크는 직관과 추론만으로 신의 존재에 관한 증명과 같은 몇몇 지식을 얻을 수 있다고 주장했다. 실용주의에서 존 듀이는 경험(실험)으로서의 행동을 지·정·의(知情意)의 통일체, 과거·현재·미래의 접합점으로 보아 거기에서 인식의 원천을 추구한다.

영국 경험론은 17세기 초기 근대 철학과 근대 과학에서 파생되었다. 프랜시스 베이컨과 르네 데카르트의 차이를 묘사하기 위해 사용되었다. 토머스 홉스와 바뤼흐 스피노자는 각각 경험론자와 합리론자로 묘사된다. 존 로크, 조지 버클리, 데이비드 흄은 18세기 계몽주의 시대 경험론의 주요 주창자이며, 존 로크가 경험론의 입장을 집대성해서 강조했던 최초의 인물로 알려져 있다.

조지 버클리는 로크의 견해가 무신론으로 이어진다고 보고, 사물은 인식된 결과로서 존재하거나 인식하는 존재라는 사실 덕택으로 존재한다고 주장하였다. 버클리의 접근은 주관적 관념론으로 불리게 되었다.[57][58]

데이비드 흄은 버클리의 비판에 대답하면서 경험론을 회의주의로 이동시켰다. 흄은 모든 지식이 감각적 경험에서 유래한다고 보았지만, 이것이 철학자들에게 일반적으로 받아들여지기 어렵다는 것도 인정하였다.[59] 그는 인간의 모든 지식을 관념의 관계와 사실의 문제로 나누었다. 흄은 모든 지식, 심지어 자연 세계에 대한 기본적인 믿음조차도 이성으로 성립되지 않으며, 축적된 감각적 경험에 응하여 발전된 습관의 결과라고 주장하였다.[60]

후기 르네상스 시대에 니콜로 마키아벨리와 프란체스코 과차르디니는 현실주의적 글쓰기 방식을 시작했다. 마키아벨리는 "효과적인 진실"을 연구해야 한다고 주장했다. 레오나르도 다 빈치 (1452–1519)는 경험을 통해 사실을 확인하고 권위를 버려야 한다고 말했다.[22]

베르나르디노 텔레시오는 경험적 형이상학 체계를 개발했으며, 이는 토마소 캄파넬라, 조르다노 브루노, 프랜시스 베이컨 등에게 영향을 미쳤다.[23] 텔레시오의 영향은 르네 데카르트, 피에르 가상디에게서도 찾아볼 수 있다.

빈첸초 갈릴레이 (c. 1520 – 1591)는 음악적 문제를 해결하는 데 경험적 방법을 사용했다. 그는 갈릴레오에게 영향을 주었다.

16세기 이후, 프랜시스 베이컨은 네 가지 우상(이드라)을 제시하고, 우상을 제거하는 것이 올바른 지식에 필요하다고 생각했다. 귀납법을 명시하여 자연과학의 발전을 촉진했지만, 데이비드 흄의 회의론을 낳게 되었다.

3. 3. 1. 영국 경험론

영국 경험론은 17세기 근대 초기 철학과 현대 과학에서 파생되었다. 프랜시스 베이컨은 1620년에 노붐 오르가눔을 통해 경험론을 옹호했으며, 프랑스에서 르네 데카르트는 1640년경에 제1철학 성찰을 통해 합리주의를 옹호하는 기반을 마련했다.[24][25] 토마스 홉스와 바뤼흐 스피노자는 각각 경험론자와 합리론자로 묘사된다. 18세기 계몽주의 시대 존 로크, 조지 버클리, 데이비드 흄은 경험론의 주요 주창자이며, 존 로크가 일반적으로 경험론의 입장을 집대성해서 강조했던 최초의 인물로 알려져 있다.

존 로크는 《인간 지성론》에서 인간이 얻을 수 있는 지식은 오직 아 포스테리오리(a posteriori)하다는, 즉 경험에 기반을 둔다는 견해를 제시하였다. 로크는 인간의 마음은 타불라 라사 즉, 빈 서판, 또는 로크의 용어로는 백지(白紙)라는 가정을 견지하였다. 우리의 관념에는 감각과 반영이라는 두 개의 원천이 있다고 보았다.

조지 버클리는 로크의 견해가 무신론으로 이어지는 문을 열었다고 보았다. 로크에 대한 응답으로, 《인간 지식의 원리에 관한 논문》에서 사물은 오직 인식된 결과로서 존재하거나 인식하는 존재라는 사실의 덕택으로 존재한다고 주장하였다. (버클리에게 '존재하는 것은 곧 지각된 것'으로서, 신은 인간이 어떤 대상을 지각하기 위해서 존재하지 않을 때에도 대신 대상을 지각함으로써 그것이 객관적으로 존재하는 것과 같은 결과를 가져온다.)[56] 버클리의 경험론에 대한 접근은 후에 주관적 관념론이라고 불리게 되었다.[57][58]

데이비드 흄은 로크에 대한 버클리의 비판에 대답하면서, 경험론을 새로운 단계의 회의주의로 이동시켰다. 흄은 모든 지식은 감각적 경험으로부터 유래한다는 경험론적 견해를 유지하였으나 이것이 철학자들에게 일반적으로 받아들여지기 어렵다는 것도 인정하였다.[59] 흄은 인간의 모든 지식을 관념의 관계(relations of ideas)와 사실의 문제(matters of fact), 두 개의 범주로 나누었다.

흄은 자연 세계에 대한 가장 기본적인 믿음조차도 이성으로 결정적으로 확립될 수 없다고 주장했다. 오히려 그는 우리의 믿음이 누적된 감각 경험에 대한 반응으로 발전된 누적된 "습관"의 결과라고 주장했다.[1]

프랜시스 베이컨은 감각적 관찰을 무조건 신뢰하지 않고, 실험이라는 방법을 활용하여 조금씩 긍정적인 법칙 명제로 나아가는 귀납법을 명시했다. 귀납법은 자연과학의 발전을 촉진했지만, 18세기 데이비드 흄의 회의론을 낳게 되었다.

17세기, 존 로크는 인간은 관념을 태어날 때부터 가지고 있다는 생득설을 비판하며 관념은 경험을 통해 얻어진다고 주장했다. 즉 인간은 태어났을 때는 "타불라 라사"(백지)이며, 경험에 의해 지식이 채워진다고 주장했다. 아일랜드의 조지 버클리와 스코틀랜드의 데이비드 흄, 그리고 프랑스의 에티엔 보노 드콩디야크가 관념, 지식은 경험에 의해 얻어진다는 생각을 로크로부터 이어받았다.

3. 3. 2. 한국의 경험론

흄의 추종자 대다수는 외부 세계에 대한 믿음이 '합리적으로' 정당화될 수 없다는 그의 결론에 동의하지 않았다. 그들은 흄 자신의 원칙이 인간의 본능, 관습, 습관에 의존하는 것에 만족하는 것을 넘어, 그러한 믿음에 대한 합리적인 정당성을 암묵적으로 포함하고 있다고 주장했다.[31] 흄과 조지 버클리의 주장을 통해 예상된 현상론으로 알려진 극단적인 경험론 이론에 따르면, 물리적 대상은 우리의 경험으로부터 구성된 일종의 구조이다.[32]

현상론은 물리적 대상, 속성, 사건(물리적인 모든 것)이 정신적 대상, 속성, 사건으로 환원될 수 있다는 견해이다. 궁극적으로 정신적 대상, 속성, 사건만이 존재한다. 따라서 주관적 관념론이라는 밀접하게 관련된 용어가 사용된다. 현상론적 사고방식에 따르면, 실제 물리적 대상에 대한 시각적 경험을 갖는 것은 일정한 종류의 경험 집단을 갖는 것이다. 이러한 유형의 경험 집합은 환각의 경험 집합과 같은 것에 결여된 지속성과 일관성을 갖는다. 존 스튜어트 밀이 19세기 중반에 표현한 것처럼, 물질은 "감각의 영구적인 가능성"이다.[33]

밀의 경험론은 귀납법이 수학을 포함한 ''모든'' 의미 있는 지식에 필수적이라고 주장함으로써 흄보다 훨씬 더 나아갔다. D.W. 햄린은 다음과 같이 요약했다.

밀의 경험론은 모든 종류의 지식이 직접적인 경험에서 오는 것이 아니라 직접적인 경험으로부터의 귀납적 추론이라고 주장했다.[34] 다른 철학자들이 밀의 입장에 대해 갖는 문제는 다음과 같은 문제에 집중되어 있다. 첫째, 밀의 공식은 실제 감각과 가능한 감각만을 구별함으로써 직접적인 경험이 무엇인지 설명할 때 어려움에 직면한다. 이는 그러한 "감각의 영구적인 가능성의 집단"이 처음부터 존재할 수 있는 조건에 대한 몇 가지 핵심적인 논의를 놓치고 있다. 버클리는 그 격차에 신을 넣었고, 밀을 포함한 현상론자들은 본질적으로 그 질문에 답을 하지 않았다.

결국, 단순한 "감각의 가능성"을 넘어선 "현실"의 측면을 인정하지 않으면, 그러한 입장은 주관적 관념론의 한 형태로 이어진다. 관찰되지 않는 동안 바닥 보가 어떻게 바닥을 계속 지지하는지, 관찰되지 않고 인간의 손길이 닿지 않은 동안 나무가 어떻게 계속 자라는지 등의 질문은 여전히 답을 얻지 못하고 있으며, 아마도 이러한 용어로는 답을 얻을 수 없을 것이다.[1][35] 둘째, 밀의 공식은 "격차를 채우는 실체는 순전히 가능성일 뿐 실제가 아닐 수 있다"는 불안정한 가능성을 열어둔다.[35] 셋째, 밀의 입장은 수학을 또 다른 종류의 귀납적 추론으로 부름으로써 수학을 오해한다. 이는 수학 과학의 구조와 방법을 완전히 고려하지 못하며, 그 결과물은 현재 또는 밀이 글을 쓸 당시에도 귀납적 추론의 합의된 의미에 해당하지 않는 일관된 연역적 절차를 통해 도출된다.[36][35][37]

흄 이후 경험론의 현상론적 단계는 1940년대에 끝났는데, 그 당시에는 물리적 대상에 대한 진술을 실제적이고 가능한 감각 데이터에 대한 진술로 번역할 수 없다는 것이 분명해졌기 때문이다.[38] 물리적 대상에 대한 진술이 감각 데이터에 대한 진술로 번역되려면, 전자는 후자로부터 적어도 연역적으로 추론될 수 있어야 한다. 그러나 실제적이고 가능한 감각 데이터에 대한 유한한 진술의 집합에서 단일 물리적 대상 진술조차 추론할 수 없다는 것을 깨닫게 되었다. 번역 또는 바꾸어 말하는 진술은 정상적인 관찰자가 정상적인 관찰 조건에서 표현되어야 한다.

그러나 순수한 감각적 용어로 표현되고 정상적인 관찰자의 존재 조건을 충족시키는 것을 표현할 수 있는 ''유한''한 진술 집합은 없다. 현상론에 따르면, 정상적인 관찰자가 존재한다고 말하는 것은 만약 의사가 관찰자를 검사한다면, 그 관찰자는 의사에게 정상적으로 보일 것이라는 가설적 진술을 하는 것이다. 그러나 물론 의사 자신도 정상적인 관찰자여야 한다. 우리가 감각적 용어로 이 의사의 정상성을 명시하려면, 첫 번째 의사의 감각 기관을 검사할 때, 정상적인 관찰자가 정상적인 관찰 대상의 감각 기관을 검사할 때와 동일한 감각 데이터를 가져야 하는 두 번째 의사를 참조해야 한다. 그리고 우리가 감각적 용어로 두 번째 의사가 정상적인 관찰자임을 명시하려면, 세 번째 의사를 참조해야 하며, 계속된다(또한 제3자도 참조).[39][40]

3. 4. 현대

고틀로프 프레게와 루트비히 비트겐슈타인이 개발한 수리 논리의 특정 통찰력과 20세기 초 영국의 경험주의의 본질적인 아이디어를 종합하려는 시도가 '''논리적 경험론'''(또는 ''논리 실증주의'' 또는 ''신실증주의'')이었다.[41] 이 운동의 주요 인물로는 오토 노이라트, 모리츠 슐릭 및 비엔나 학파의 나머지 구성원들과 A. J. 에어, 루돌프 카르납, 한스 라이헨바흐가 있었다.

넬슨 굿맨, 윌러드 밴 오먼 콰인, 힐러리 퍼트남, 칼 포퍼, 리처드 로티와 같은 사상가들은 제2차 세계 대전 이후 논리 실증주의의 중심 테제(검증주의, 분석-종합적 구분, 환원주의 등)를 날카롭게 비판했다. 1960년대 후반까지, 대부분의 철학자들은 이 운동이 거의 끝나가고 있다는 것을 인정했지만, 그 영향력은 마이클 더밋과 같은 현대 분석 철학자 및 다른 반실재론자들 사이에서 여전히 상당하다.

3. 4. 1. 공리주의

제러미 벤담은 18세기 이후, 경험을 중시하고 쾌락과 고통에 지배되는 인간이라는 냉엄한 사실을 직시하여 윤리학에서 공리성의 원리를 기초로 "최대 다수의 최대 행복"을 주장했다. 그는 "어떤 행위가 도덕적으로 선한지 악한지의 판단 기준은, 그 행위가 사람들의 행복을 전체적으로 증대시키는가에 있다"고 했다.[1]

3. 4. 2. 현대 경험론

고틀로프 프레게와 루트비히 비트겐슈타인이 개발한 수리 논리의 특정 통찰력과 20세기 초 영국의 경험주의의 본질적인 아이디어를 종합하려는 시도가 '''논리적 경험론'''(또는 ''논리 실증주의'' 또는 ''신실증주의'')이었다.[41] 이 운동의 주요 인물로는 오토 노이라트, 모리츠 슐릭 및 비엔나 학파의 나머지 구성원들과 A. J. 에어, 루돌프 카르납, 한스 라이헨바흐가 있었다.

신실증주의자들은 철학을 과학의 방법, 통찰력 및 발견에 대한 개념적 명료화로 간주했다. 그들은 프레게(1848-1925)와 버트런드 러셀(1872-1970)이 정교화한 논리적 상징주의에서, 모든 과학적 담론을 자연어의 모호성과 변형이 없는 이상적이고 논리적으로 완벽한 언어로 합리적으로 재구성할 수 있는 강력한 도구를 보았다. 모든 수학적 진리가 논리적이라는 프레게의 테제와 모든 논리적 진리가 단순한 언어적 동어반복이라는 초기 비트겐슈타인의 아이디어를 결합하여, 그들은 모든 명제의 이중 분류, 즉 "분석적"(''선험적'')과 "종합적"(''후험적'')에 도달했다.[41] 이를 바탕으로, 그들은 의미가 있는 문장과 의미가 없는 문장 사이의 강력한 경계 원칙, 즉 소위 "검증 원리"를 공식화했다. 순수하게 논리적이거나 검증할 수 없는 문장은 의미가 없다. 결과적으로, 대부분의 형이상학적, 윤리적, 미학적 및 기타 전통적인 철학적 문제들이 유사 문제로 간주되었다.[42]

신실증주의자들의 극단적인 경험주의에서(최소한 1930년대 이전), 진정으로 종합적인 주장은 직접적인 관찰 또는 지각을 표현하는 궁극적인 주장(또는 궁극적인 주장 세트)으로 환원되어야 했다. 후년에 카르납과 노이라트는 지식을 객관적인 시공간 물리학의 언어로 합리적으로 재구성하는 것을 선호하여 이러한 종류의 ''현상론''을 포기했다. 즉, 물리적 대상에 대한 문장을 감각 데이터로 번역하는 대신, 그러한 문장은 소위 ''프로토콜 문장''으로 번역되었다. 예를 들어, "시간 ''T''에 위치 ''Y''에 있는 ''X''가 이런저런 것을 관찰한다."[43] 논리 실증주의의 중심 테제(검증주의, 분석-종합적 구분, 환원주의 등)는 넬슨 굿맨, 윌러드 밴 오먼 콰인, 힐러리 퍼트남, 칼 포퍼, 리처드 로티와 같은 사상가들에 의해 제2차 세계 대전 이후 날카로운 공격을 받았다. 1960년대 후반까지, 대부분의 철학자들은 이 운동이 거의 끝나가고 있다는 것이 분명해졌지만, 그 영향력은 마이클 더밋과 같은 현대 분석 철학자 및 다른 반실재론자들 사이에서 여전히 상당하다.

현상주의, 실증주의, 논리 실증주의(논리 경험주의라고도 함) 등이 근대 이후에 경험론의 일종으로 생겨났다. 특히 논리 실증주의는 경험에 근거하지 않고 경험적으로 검증이나 확증이 불가능한 형이상학적 개념과 이론을 통렬하게 비판했다. 경험론은 우리의 이론이나 명제 그리고 그것들의 진위와 확실성의 판단 등은 직관이나 신앙보다는 세계에 대한 우리의 관찰을 기초로 해야 한다고 하는 근대 과학적 방법의 핵심으로 일반적으로 여겨진다. 그 방법이란, 실험에 의한 조사 연구, 귀납적 추론, 연역적 논증이다.

현대 과학철학에서 경험론의 중요한 비판자는 칼 포퍼이다. 포퍼는 "이론은 종종 오류가 있을 수 있는 경험적 · 귀납적인 방식 (cf. 귀납, 자연의 획일성)으로 검증되어야 하는 것이 아니라, 오히려 반증의 테스트를 거쳐 그 신뢰성이 높여져야 한다"고 주장하며 반증주의를 제창했다.

3. 4. 3. 실용주의

19세기 말과 20세기 초, 여러 형태의 실용주의 철학이 등장했다. 이 사상은 1870년대 찰스 샌더스 퍼스와 윌리엄 제임스가 하버드 대학교에서 토론하며 발전했다. 제임스는 "실용주의"라는 용어를 대중화하며 퍼스를 그 기원으로 인정했지만, 퍼스는 이후 이 운동의 방향에 반대하며 자신의 원래 아이디어를 "실용주의(Pragmaticism)"라고 명명했다. 실용주의는 실용적 진리론과 함께 경험(경험 기반)과 합리주의(개념 기반) 사고의 통찰력을 통합한다.

찰스 퍼스(1839–1914)는 현대의 경험적 과학적 방법의 토대를 마련하는 데 큰 영향을 미쳤다.[44] 퍼스는 데카르트식 합리주의의 많은 요소를 비판했지만, 합리주의 자체를 완전히 거부하지는 않았다. 그는 합리적 개념이 의미를 가질 수 있고, 경험적 관찰을 넘어선다는 합리주의의 주요 사상에 동의했다. 그는 엄격한 경험주의와 엄격한 합리주의 사이의 논쟁에서 개념 중심적인 측면을 강조하기도 했다.

퍼스는 귀납적 추론과 연역적 추론을 상호 보완적인 방식으로 배치했는데, 이는 데이비드 흄 이후 교육받은 사람들 사이의 주요 경향이었던 연역적 추론과는 다른 접근이었다. 여기에 퍼스는 가추법적 추론의 개념을 더했다. 이 세 가지 추론은 오늘날 경험에 기반한 과학적 방법의 주요 개념적 토대로 작용한다. 퍼스의 접근 방식은 다음을 전제로 한다.

# 지식의 대상은 실재하는 것이다.

# 실재하는 것의 특징(속성)은 우리가 그것을 인식하는 것에 의존하지 않는다.

# 실재하는 것에 대한 충분한 경험을 가진 모든 사람은 그것에 대한 진실에 동의할 것이다.

퍼스의 오류주의에 따르면, 과학의 결론은 항상 잠정적이다. 과학적 방법의 합리성은 결론의 확실성이 아닌 자기 수정적인 특성에 의존한다. 즉, 방법을 지속적으로 적용함으로써 과학은 자신의 실수를 감지하고 수정하여 결국 진실의 발견으로 이어질 수 있다.[45]

퍼스는 하버드 대학교 "실용주의 강의"(1903)에서 "실용주의의 핵심 명제"(L: ''cos, cotis'' 숫돌)라고 부르는 세 가지 명제를 열거하며, 그것들이 "실용주의의 격률에 날을 세운다"고 말했다. 그중 첫 번째로 그는 감각적 지각과 지적 개념 사이의 연결이 양방향 통로라고 말했다. 즉, 우리가 지성에서 발견하는 모든 것이 감각에도 잠재적으로 존재한다고 보았다. 따라서 이론이 이론에 의해 결정된다면 감각도 마찬가지이며, 지각 자체도 일종의 가추법적 추론으로 볼 수 있다. 그 차이점은 그것이 통제할 수 없고 비판할 수 없다는 것이다. 이는 과학적 개념의 오류 가능성 및 수정 가능성과는 다르다. 스콜라 철학자들이 ''개별성''이라고 부르는 즉각적인 지각은 통제와 수정의 대상이 될 수 없다. 반면에 과학적 개념은 일반적인 성격을 가지며, 일시적인 감각은 그 안에서 수정이 발견된다. 지각을 가추법으로 보는 이러한 개념은 인공 지능 및 인지 과학 연구에서 주기적으로 부활했는데, 가장 최근에는 이빈 록의 ''간접 지각''에 대한 연구가 있었다.[46][47]

20세기 초, 윌리엄 제임스(1842–1910)는 실용주의의 한 갈래를 설명하기 위해 "급진적 경험주의"라는 용어를 만들었다. 그는 이 용어가 자신의 실용주의와 별도로 다루어질 수 있다고 주장했지만, 두 개념은 제임스의 출판된 강의에서 서로 얽혀 있다. 제임스는 경험적으로 관찰된 "직접적으로 파악된 우주는 ... 초경험적 연결적 지원이 필요 없다"고 주장했는데,[48] 이는 그가 자연 현상에 대한 초자연적 설명을 찾는 것이 불필요하다고 보았기 때문이다. 따라서 제임스의 "급진적 경험주의"는 "경험주의"라는 용어의 맥락에서는 급진적이지 않으며, "경험적"이라는 용어의 현대적 사용법과 상당히 일치한다.

존 듀이(1859–1952)는 제임스의 실용주의를 수정하여 도구주의라고 알려진 이론을 형성했다. 듀이의 이론에서 감각 경험의 역할은 매우 중요한데, 그는 경험을 다른 모든 것이 상호 연관되는 통일된 전체로 보았다. 듀이의 기본적인 생각은 경험주의에 따라 현실이 과거 경험에 의해 결정된다는 것이었다. 인간은 사물에 대한 과거의 경험을 적용하여 그러한 경험의 실용적 가치를 실험하고 테스트한다. 이러한 경험의 가치는 경험적이고 과학적으로 측정되며, 이러한 테스트의 결과는 미래의 실험을 위한 도구 역할을 하는 아이디어를 생성한다.[49] 윤리학과 마찬가지로 자연 과학에서도[50] 듀이의 시스템에서 아이디어는 사후적으로만 알려진다는 점에서 경험주의적 성격을 유지한다.

4. 경험론과 철학

경험론이라는 단어는 독단적인 원칙(Dogmatic school)을 거부하고, 경험으로 얻어진 현상에 대한 관찰에 의존하였던 몇몇 고대 그리스의 의료직 종사자들을 가리키기 위해 만들어졌다.[53] 이들은 피론주의와 깊은 관련이 있다.

개인이 어떠한 정신적인 내용 없이 태어나며 이들의 지식은 경험과 지각을 통해 얻어지는 것이라는 의미를 담고 있는 타불라 라사 개념은 아리스토텔레스 시대에 정립되었으며 이븐 시나[54]에 의해 그 의미가 개량되었다. 이븐 투파일은 이 개념을 사고 실험으로 표현하였다. 경험론의 원칙은 후일 17세기 존 로크에 의해 명쾌하게 표현되었다. 존 로크에 따르면 마음은 타불라 라사('백지'라는 표현을 사용하였다.)와 같아서 경험이 이 위에 흔적을 남기고 간다고 한다. 이와 같은 의미에서의 경험론은 인간의 생득관념이라든지 경험을 참조하지 않고 알 수 있는 그 모든 것을 부정한다.

실용주의에서 특히 존 듀이는 경험(실험)으로서의 행동을 지·정·의(知情意)의 통일체, 과거·현재·미래의 접합점으로 보아 거기에서 인식의 원천을 추구한다.

경험론이라는 어휘·개념 자체는 원래 17세기부터 18세기에 걸쳐 생겨난 근대 철학의 인식론에서 영국을 중심으로 하는 경험주의적 경향이 강한 논의('''영국 경험론''')와 유럽 대륙을 중심으로 하는 이성주의(합리주의)적 성격이 강한 논의 ('''대륙 합리론''')를 구분하기 위해 생겨난 것이지만, 현재에는 고대 그리스 이래의 서양 철학의 경향·계통을 크게 구분할 때에도 사용된다.

"경험"이라는 말은 "사적 또는 개인적인 경험이나 체험"이라기보다는 "객관적이고 공적인 실험, 관찰"과 같은 의미가 강하다. 따라서 "개인적인 경험이나 체험에 근거하여 사물을 판단한다"는 태도가 경험론적이라고 말해지는 경우가 있지만, 그것은 오해이다.

4. 1. 주요 쟁점

과학과 과학적 방법의 핵심 개념은 결론이 감각적 증거에 "경험적으로" 기반해야 한다는 것이다. 자연 과학과 사회 과학 모두 관찰과 실험을 통해 검증 가능한 작동하는 가설을 사용한다. "반경험적"이라는 용어는 기본적인 공리, 확립된 과학적 법칙, 그리고 이전의 실험 결과를 활용하여 합리적인 모델 구축과 이론적 탐구를 수행하는 이론적 방법을 설명하는 데 사용되기도 한다.[7]철학적 경험론자들은 감각에 기반한 경험에서 파생되지 않은 지식은 적절하게 추론되거나 연역될 수 없다고 본다. 인식론에서 경험론은 일반적으로 이성을 통해 감각과 무관하게 지식을 얻을 수 있다고 주장하는 합리주의와 대조되며, 마음의 철학에서는 출생 시부터 이미 마음에 일부 지식과 생각이 존재한다고 주장하는 생득설과 대조된다. 그러나 많은 계몽주의 합리주의자와 경험론자들은 서로에게 양보하기도 했다. 예를 들어, 경험론자 존 로크는 일부 지식(예: 신의 존재에 대한 지식)은 직관과 이성만으로 도달할 수 있다고 인정했다. 마찬가지로, 실험적 방법의 저명한 옹호자인 로버트 보일은 우리에게 선천적인 아이디어가 있다고 주장했다.[8][9] 동시에, 주요 대륙 합리주의자들(데카르트, 스피노자, 라이프니츠) 또한 경험적 "과학적 방법"의 옹호자였다.[10][11]

경험론은 철학적 유물론이나 실증주의와 밀접하게 결합되어 있으며, 지식의 원천을 이성에 구하고 의존하는 이성주의(합리주의)나 인식은 직관적으로 얻을 수 있다고 하는 직관주의, 신비주의, 혹은 초경험적인 것에 대해 말하려는 형이상학과 대립한다.

5. 주요 철학자

- 존 로크: 17세기 영국의 철학자로, 《인간 지성론》에서 인간의 지식은 오직 경험에 기반한 아 포스테리오리하다고 주장했다. 로크는 인간의 마음을 타불라 라사(백지)로 비유하며, 감각 인상으로부터 파생된 경험이 이 백지 위에 쓰여진다고 보았다. 그는 감각과 반성이라는 두 가지 관념의 원천을 제시하고, 단순 관념과 복합 관념을 구분했다.[55]

- 조지 버클리: 18세기 아일랜드의 성공회 주교로, 로크의 견해가 무신론으로 이어진다고 비판했다. 그는 《인간 지식의 원리에 관한 논문》에서 사물은 오직 인식된 결과로서 존재하거나 인식하는 존재라는 사실 덕택으로 존재한다고 주장하며, 경험론을 주관적 관념론으로 발전시켰다.[56][57][58]

- 데이비드 흄: 18세기 스코틀랜드의 철학자로, 버클리의 비판을 수용하여 경험론을 회의주의로 발전시켰다. 그는 모든 지식이 감각적 경험에서 유래한다고 보았지만, 이성으로는 자연적 세계에 대한 기본적인 믿음조차 성립될 수 없다고 주장했다. 흄은 인간의 지식을 관념의 관계와 사실의 문제로 나누고, 모든 관념은 감각 인상에서 파생된다고 보았다.[59][60]

참조

[1]

서적

The Routledge Companion to Philosophy of Science

Routledge

2010

[2]

웹사이트

Francis Bacon and the Four Idols of the Mind

https://fs.blog/fran[...]

2016-05-17

[3]

서적

From Plato to Derrida

Pearson Prentice Hall

[4]

서적

Between rationalism and empiricism : selected papers in the philosophy of physics

Springer

2001

[5]

간행물

Empiricism

Sage Publications, Inc.

2006

[6]

웹사이트

Definition of EMPIRIC

https://www.merriam-[...]

2024-01-20

[7]

문서

"Rationalism vs. Empiricism"

http://plato.stanfor[...]

2004

[8]

서적

From Descartes to Hume: Continental Metaphysics and the Development of Modern Philosophy

Cornell University Press

[9]

서적

Empirismus versus Rationalismus? Kritik eines philosophiegeschichtlichen Schemas

Schöningh

1996

[10]

간행물

British Sceptical Realism. A Fresh Look at the British Tradition

1999

[11]

웹사이트

ESP is best

https://blogs.otago.[...]

2010

[12]

서적

Spirituality and Indian Psychology

Springer

2011

[13]

서적

Philosophy of Religion : Indian Philosophy Vol 4

Routledge

2000

[14]

서적

A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English

State University of New York Press

[15]

웹사이트

Greek Medicine: Alexander the Great

http://www.greekmedi[...]

[16]

문서

Empirismo

Garzanti

2004

[17]

서적

Speculative Grammar and Stoic Language Theory in Medieval Allegorical Narrative: From Prudentius to Alan of Lille

Routledge

2014-06-11

[18]

서적

The Hellenistic Philosophers: Vol. 1

Cambridge

1987

[19]

웹사이트

Avicenna/Ibn Sina (c. 980–1037)

http://www.iep.utm.e[...]

[20]

서적

The 'Arabick' Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England

Brill Publishers

1994

[21]

문서

Ibn Al-Nafis as a philosopher

http://www.islamset.[...]

Islamic Medical Organization, Kuwait

1982

[22]

간행물

Seeing the Body: The Divergence of Ancient Chineseand Western Medical Illustration

http://www.sesp.nort[...]

2006

[23]

웹사이트

Bernardino Telesio

https://plato.stanfo[...]

2018

[24]

웹사이트

Rationalism vs. Empiricism

https://plato.stanfo[...]

2004-08-19

[25]

학술저널

Kant on Empiricism and Rationalism

https://www.jstor.or[...]

University of Illinois Press

2013-01

[26]

웹사이트

Berkeley's Theory of Reality

http://www.ul.ie/~ph[...]

1987

[27]

문서

George Berkeley

Macmillan Encyclopedia of Philosophy

1969

[28]

서적

Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals

[29]

서적

Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals

[30]

서적

An Enquiry Concerning Human Understanding

Oxford University Press

1902

[31]

서적

Challenges to Empiricism

Hackett Publishing

1980

[32]

문서

Fenomenismo

Garzanti

2004

[33]

서적

An Examination of Sir William Rowan Hamilton's Philosophy

Simon and Schuster

1968

[34]

웹사이트

John Stuart Mill

2005

[35]

문서

Phenomenalism

Macmillan Encyclopedia of Philosophy

1969

[36]

서적

Empiricism

Macmillan Encyclopedia of Philosophy

1969

[37]

서적

Axiomatic Method

Macmillan Encyclopedia of Philosophy

1969

[38]

논문

Factual Phenomenalism: A Supervenience Theory'

1998

[39]

문서

The Refutation of Phenomenalism

Isaiah Berlin Virtual Library

2004

[40]

논문

The Problem of Empiricism

1948-09-09

[41]

서적

The Legacy of Logical Positivism: Studies in the Philosophy of Science

Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD

1969

[42]

서적

Il neopositivismo logico

Laterza, Roma Bari

1986

[43]

서적

The Heritage of Logical Positivism

University Press of America, Lanham, MD

1985

[44]

웹사이트

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2017

[45]

웹사이트

Empiricism

http://personal.ecu.[...]

n.d.

[46]

서적

The Logic of Perception

MIT Press, Cambridge, Massachusetts

1983

[47]

서적

Indirect Perception

MIT Press, Cambridge, Massachusetts

1997

[48]

서적

The Meaning of Truth

1911

[49]

서적

Studies in Logical Theory

1906

[50]

논문

What Experimentalism Means in Ethics

2011

[51]

백과사전

経験論とは

https://kotobank.jp/[...]

ブリタニカ国際大百科事典/日本大百科全書/コトバンク

[52]

웹사이트

「経験論」(Yahoo!百科事典)

http://100.yahoo.co.[...]

[53]

서적

Empirismo

Enciclopedia Garzanti della Filosofia

2004

[54]

간행물

Ibn Al-Nafis as a philosopher

http://www.islamset.[...]

Symposium on Ibn al-Nafis, Second International Conference on Islamic Medicine: Islamic Medical Organization, Kuwait

1982

[55]

웹사이트

Rationalism vs. Empiricism

http://plato.stanfor[...]

Stanford Encyclopedia of Philosophy

2004

[56]

문서

Berkeley's Theory of Reality

The Journal of the Limerick Philosophical Society, UL.ie

1987

[57]

서적

George Berkeley

Macmillan Encyclopedia of Philosophy

1969

[58]

서적

Empiricism

Macmillan Encyclopedia of Philosophy

1969

[59]

서적

Of Probability

Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals

[60]

서적

An Enquiry Concerning Human Understanding

Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals

1902

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com