상고 한어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

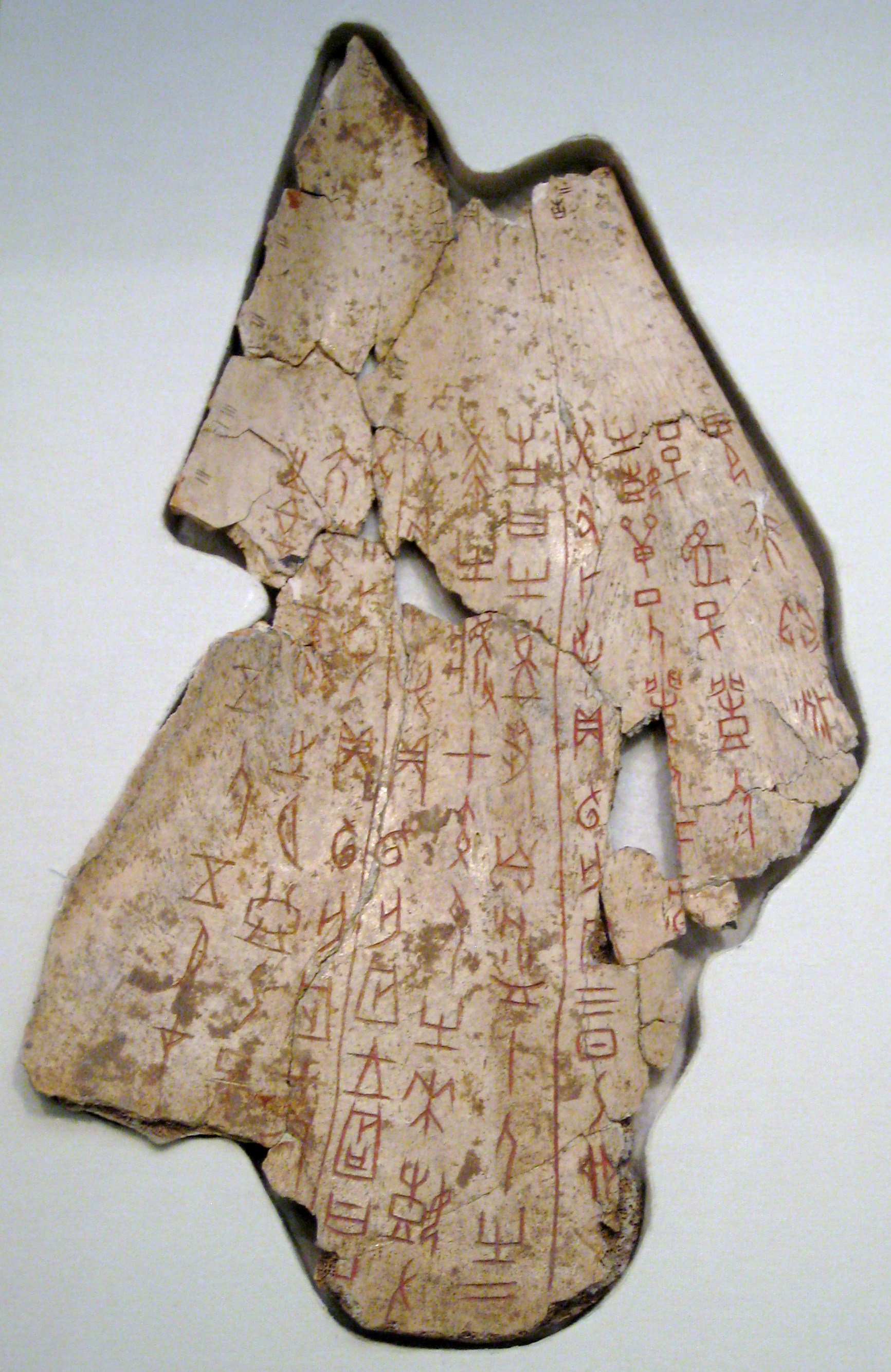

상고 한어는 기원전 13세기부터 기원후 3세기까지 사용된 중국티베트어족의 고대 언어이다. 오늘날 한자의 고형인 갑골 문자로 표기되었으며, 티베트어 등과 비교 연구된다. 상고 한어는 시노-티베트어족에 속하며, 미얀마어, 티베트어 등과 동족 관계를 가진다. 음운 체계는 자음 연쇄와 성조가 없었으며, 문법은 어순, 문법 입자, 품사에 의존했다. 어휘는 시노티베트어족 조어에서 유래했고, 차용어, 파생 접사, 중복 및 합성으로 단어가 형성되었다. 상고 한어의 문자는 단일 형태소를 나타내며, 그림, 추상 기호, 복합 기호, 그리고 음성 차용을 통해 발전했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국어의 역사 - 중고 한어

중고 한어는 수나라와 당나라 시대에 사용된 중국어의 한 형태로, 운서와 운도를 통해 음운 체계를 파악하고 현대 중국어 방언 및 한국 한자음 비교 연구의 중요한 자료인 《절운》을 활용하여 재구되었다. - 중국어의 역사 - 명청관화

명청관화는 명청 시대에 북방 방언과 베이징 방언을 기반으로 제국 관리들이 사용한 공통어로, 제국의 통일성과 문화적 교류에 기여했으며 현대 중국어의 기초가 되었다. - 고대 언어 - 고대 그리스어

고대 그리스어는 기원전 1200년경 인도유럽어족에서 분기되어 기원전 8세기부터 그리스 문자로 기록된 언어로, 도리아어, 아이올리아어, 이오니아어, 아티카어 등 여러 방언으로 나뉘며, 현대 그리스어의 기원이자 그리스 문학과 철학에 지대한 영향을 미쳐 교육 및 학술 분야에서 활용된다. - 고대 언어 - 팔리어

팔리어는 상좌부 불교 경전 기록에 사용된 고대 인도 언어로, 마가다어에서 유래한 것으로 추정되나 여러 인도 아리아어 방언의 혼합과 산스크리트화를 거쳤으며, 《팁피타카》 기록 이후 불교 전파 매개체로서 동남아시아 여러 언어에 영향을 주었고 현재는 사어이지만 불교 연구 및 의례에 사용된다. - SVO형 언어 - 에스토니아어

에스토니아어는 우랄어족 핀우그리아어파에 속하며 에스토니아의 공용어이자 유럽 연합의 공용어 중 하나로, 독일어의 영향을 받아 어휘와 통사론에서 흔적을 찾을 수 있고, 형태론적으로 교착어에서 굴절어로 변화하는 과도기적 특징을 보이는 언어이다. - SVO형 언어 - 슬로바키아어

슬로바키아어는 슬로바키아의 공용어이자 약 500만 명이 사용하는 서슬라브어군 언어로, 라틴 문자 기반의 고유한 문자를 사용하며 체코어와 유사하고 폴란드어 등 다른 슬라브어와도 연관성을 가진다.

| 상고 한어 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 이름 | 상고 한어 |

| 다른 이름 | 고대 중국어 |

| 사용 국가 | 고대 중국 |

| 시대 | 상나라 후기, 주나라, 전국시대, 진나라, 한나라 |

| 어족 | 중국티베트어족 |

| 어파 | 중국어파 |

| 문자 | 한자 (갑골문, 금문, 전서) |

| ISO 639-3 | och |

| Glottolog | shangu1294 |

| Linguasphere | 79-AAA-a |

| 언어 코드 | |

| ISO 639-3 | och |

| Glottolog | shan1294 |

| Linguasphere | 79-AAA-a |

| 언어학적 정보 | |

| 형태소 | 형성자 |

2. 역사

상고 한어는 중국티베트어족의 조어에서 갈라져 나온 고대 언어로, 기원전 13세기부터 기원후 3세기까지 사용되었다. 이 언어는 오늘날 한자의 고형인 갑골 문자로 표기되었다. 조상 언어가 같을 것으로 추정되는 고대 티베트어와 상고 한어를 비교하기도 하는데, 히말라야산맥으로 둘러싸인 곳에서 살아온 고대 티베트인의 티베트어와는 다르게 상고 한어에는 다른 어족에서 온 단어도 비교적 많이 존재한다.

중국어의 가장 오래된 기록은 상나라의 마지막 수도로 확인된 현대 안양 근처의 은허 유적에서 발견되었으며, 기원전 1250년경으로 거슬러 올라간다.[1] 이것들은 점술 목적으로 거북 복갑과 소 견갑골에 새겨진 짧은 비문인 갑골문과 몇 개의 짧은 청동기 비문이다. 기록된 언어는 초기 형태의 중국어이지만, 제한된 주제와 고유 명사의 높은 비율로 인해 해석하기 어렵다. 사용된 4,000여 개의 문자 중 절반만이 확실하게 식별되었다. 이 언어의 문법에 대해서는 알려진 바가 거의 없지만, 고전 중국어보다 문법적 조어에 훨씬 덜 의존하는 것으로 보인다.

기원전 1000년경의 서주 초기부터 가장 중요한 복원된 텍스트는 상당한 길이의 청동기 비문이다.[38] 이 텍스트는 주나라 전역에서 발견된다.[39] 시간이 지남에 따라 언어가 변화했지만, 각 시점마다 이 범위 내에서 매우 균일하여 주나라 엘리트가 사용한 권위 있는 형식을 반영했음을 시사한다. 광범위한 주제에 관한 더 긴 고전 이전 텍스트도 문학적 전통을 통해 전해졌다. ''서경'', ''시경'' 및 ''주역''의 가장 오래된 부분도 초기 주나라 시대부터 시작되었으며, 어휘, 구문 및 스타일에서 청동기 비문과 매우 유사하다. 점술 시대보다 더 다양한 어휘의 더 많은 비율이 식별되었다.

기원전 221년 중국 통일 이전 4세기(후기 춘추 시대와 전국 시대)는 엄밀한 의미에서 중국 고전 시대이다. 이 시대에는 많은 청동기 비문이 있지만, 죽간과 목간에 잉크로 쓰여진 풍부한 문헌과 (시대 말기에) 비단에 의해 훨씬 더 능가한다. 비록 이러한 것들이 썩기 쉬운 재료였지만, 상당수의 텍스트가 사본으로 전해졌고, 그 중 일부는 현재까지 전해져 고전으로 남아 있다. ''논어'', ''맹자'' 및 ''좌전''을 포함한 이 시대의 작품은 후세대에 의해 산문 스타일의 모델로 존경받았다. 그 결과, 고대 중국어의 구문과 어휘는 20세기 초까지 중국 및 인접 한자 문화권 국가의 공식 문어 표준인 문언에 보존되었다.

상고 중국어는 갑골문, 금문, 전서 등의 한자의 초기 서체로 쓰여 있다. 상고 중국어의 전체 기간 동안 이러한 문자와 단음절 및 단형태소의 단어가 매우 잘 일치하는 것으로 보아, 이러한 문자의 대부분은 음성에 기초하여 만들어졌다고 생각된다.

자세한 내용은 불분명하지만, 대부분의 학자들은 권설음과 구개 파열음이 없고 어떤 종류의 초기 자음군이 있으며, 무성 비음과 유음이 있다는 점에서 상고 중국어가 중고 중국어와 다르다는 데 동의하고 있다. 최근의 재구성에 따르면 상고 중국어는 무성조 언어였지만, 음절 말에 자음군이 존재했고, 그것이 중고 중국어에서 성조의 구별로 발전했다.

대부분의 연구자들은 상고 중국어의 어휘의 핵심이 시노티베트어족에서 유래했다고 생각한다(일부 인접 언어로부터의 차용어도 있다). 주나라 시대에는 고유의 단음절어의 합성어화와 첩어화에 의해 다음절어가 증가했지만, 단음절어가 우세했다. 중고 중국어나 현대 중국어와 달리, 상고 중국어는 단어와 그 어간의 의미 관계를 나타내는 억양에 의해 특징지어지는 어형 변화를 가지고 있었다. 명사의 동사화, 타동사와 자동사의 전환, 사역 동사의 형성 등, 몇몇 접사가 특정되었다. 현대 중국어와 마찬가지로, 대명사의 격과 기수법은 상나라와 주나라 초기에 존재했던 것으로 보이지만, 고대 중국어 시대에는 이미 사라진 것으로 보인다. 마찬가지로, 고대 중국어 시대까지, 대부분의 형태적 파생은 비생산적이거나 흔적적이 되었고, 문법적 관계는 주로 어순과 불변사를 사용하여 나타나게 되었다.

- 한자의 원형으로 여겨지는 갑골문(1899년에 발견)이 사용되었으며, 간단한 문장이 기록되어 있다.

- 성모(두자음)에 복자음 sl-, pl-, kl- (예: "監" *klam) 등이 존재했다.

- 운모의 꼬리 자음이 풍부했다(예: "二" *gnis).

- 어순은 영어적인 SVO형이었다.

- 이 시대의 문헌으로는 제자백가와 관련된 서적이 남아있다.

- 문법적으로 중요한 역할을 했던 접사나 불변화사에 의한 수식어의 형성이 있었지만, 후기로 갈수록 쇠퇴하기 시작했다.

- 대명사에 격이 있었다. 지금도 일부가 객가어나 샹어에 남아있다.

- 전국 시대의 초(楚)나 진(秦)의 언어는 초문자라고 불리는 자체의 한자로 죽간 등에 기록되었으며, 포산 초간, 리예 진간 등이 발견되었다.

- 진(秦)의 전국 통일로 언어가 각지에 전파되었다.

3. 음운

많은 학자들의 재구에 따르면, 상고 한어에는 자음 연쇄가 흔하였으며 성조도 존재하지 않았다. 그러다 중세 중국어 시기에 들어서면서 모음 뒤에 오는 자음 연쇄가 단순화되는 과정에서 이들이 성조로 발전한 것으로 추정된다. 이는 생각보다 흔한 현상으로 화자가 많아 변화가 빠른 언어에서 종종 볼 수 있는 현상이기도 하다.

상고음의 운모 체계는 학자에 따라서 다르다. 먼저 왕력(王力)의 상고음 운모 체계는 총 30개 운부로 구성되어 있으며, 아래 표와 같다. 그 중에서 동부(冬部)는 춘추시대에 침부(侵部)에 속했으며, 전국시대에 이르러 침부(侵部)에서 분립된 것으로 보고 있다.[41]

하지만 최근에 정장상방(鄭張尚芳), 판오운(潘悟雲), 백스터(Baxter)를 비롯한 학자들은 6모음설을 주장하고 있으며, 왕력의 음운 체계와 차이가 크다.[43] 그 중에서 정장상방의 음운 체계는 아래 표와 같이 상정할 수 있다.

4. 문법

상고 한어의 문법은 주로 절운 범주를 시경의 운율 및 한자의 공유된 음성 구성 요소와 비교하여 재구된다.[38] 더 최근에는 상고 한어 파생 형태론의 증거, 민어 및 우상어 방언, 초기 전사본 및 차용어에서 얻은 증거가 추가되었다.[39]

리팡구이와 윌리엄 H. 백스터가 인정한 상고 한어 초성 자음은 다음과 같다. (백스터의 추가 사항은 괄호 안에 제공)[40][41][42]

| colspan="2" rowspan="2"| | 순음 | 치음 | 구개음 | 연구개음 | 성문음 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 평음 | 파찰음 | 평음 | 순음화된 | 평음 | 순음화된 | ||||

| 파열음 또는 파찰음 | 무성음 | ||||||||

| 유기음 | |||||||||

| 유성음 | |||||||||

| 비음 | 무성 | ||||||||

| 유성 | |||||||||

| 설측음 | 무성 | ||||||||

| 유성 | |||||||||

| 마찰음 또는 접근음 | 무성 | ||||||||

| 유성 | |||||||||

베른하르트 카를그렌과 후기 학자들은 중세 중국어의 권설음과 구개 파열음 및 모음 대조를 설명하기 위해 중간음 , 및 조합 를 가정했다.[43] 은 일반적으로 받아들여지지만, 구분은 논쟁의 여지가 있다.[44]

1980년대 이후 재구성은 6개의 모음을 제안한다.

모음 뒤에는 중세 중국어와 동일한 종결음(활음 또는 , 비음 , 또는 , 파열음 , 또는 )이 선택적으로 올 수 있다. 일부 학자들은 순음-연구개 종결음 도 허용한다.

대부분의 학자들은 상고 한어에 성조가 없었지만, 후두음 와 가 있었고, 각각 중세 중국어의 상승조와 하강조로 발전했다고 본다.

전국 시대의 문학 작품은 광범위하게 분석되었다. 굴절이 없는 고대 중국어는 어순, 문법 입자, 품사에 의존했다. 상고 한어 단어 분류는 기능 표시 부재, 단어 계열 중복, 다른 계열의 역할을 하는 경우 등으로 인해 복잡하다. 파생 형태론이 문자에 의해 숨겨져 있어, 문자로 된 텍스트 작업은 더 어렵다. (예: 동사 '막다'와 파생 명사 '변방'은 같은 글자 로 표기)

인칭 대명사는 다양한 형태를 보이며, 방언적 변이 때문일 수 있다.

두 개의 1인칭 대명사 그룹이 있었다.

- , , 및

- , 및

갑골문에서 대명사는 왕이 자신을, 형태는 상나라 사람 전체를 지칭하는 데 사용되었다. 후기 텍스트에서는 구분이 사라졌고, 형태는 고전 시대에 사라졌다. 한나라 이후 我중국어 (현대 만다린 )가 일반적인 1인칭 대명사로 사용되었다.

2인칭 대명사에는 , , 및 가 포함되었다. 汝중국어와 爾중국어 형태는 당나라 시대에 북서부 변형인 (현대 만다린 )로 대체될 때까지 서로 바꿔 사용할 수 있었다. 일부 민어 방언에서는 2인칭 대명사가 汝중국어에서 파생되었다.

3인칭 대명사는 격 구분이 두드러졌다. 3인칭 주어 대명사는 없었지만, 원거리 지시 대명사였던 가 고전 시대에 3인칭 목적어 대명사로 사용되었다. 소유 대명사는 원래 였지만, 고전 시대에 로 대체되었다. 한나라 이후 其중국어가 일반적인 3인칭 대명사로 사용되었다.

지시 대명사와 의문 대명사는 있었지만, '어떤 것' 또는 '아무것도'의 의미를 가진 부정 대명사는 없었다.

분배 대명사는 접미사로 형성되었다.

- '어느 것' ( '누구')

- '각각' ( '모두')

- '어떤 사람' ( '있다')

- '아무도' ( '없다')

국소사(방위, '위', '안' 등)는 명사 뒤에 와서 상대적인 위치를, 동사 앞에 와서 동작의 방향을 나타낼 수 있었다. 시간 명사는 특수 계열(시간 단어)로, 주어 앞에 와서 동작 시간을 지정했다. 한나라 시대와 그 이후의 남북조 시대에 이르러서야 분류사가 일반화되었다.

상고 한어 동사는 시제나 상을 나타내지 않았고, 부사나 조사를 사용하여 나타냈다. 동사는 타동사 또는 자동사일 수 있었다. 형용사는 특수한 자동사였으며, 일부 타동사는 조동사 또는 전치사로도 기능할 수 있었다.

부사는 문장의 범위 또는 시간적 관계를 설명했다. 여기에는 와 으로 시작하는 두 개의 부정 계열( 와 등)이 포함되었다. 현대 북부 방언은 첫 번째 계열에서 일반적인 부정을 파생하는 반면, 남부 방언은 두 번째 계열을 보존한다. 고전 시대 말까지는 정도를 나타내는 부사가 없었다.

조사는 기능어였다. 문장 종결 조사는 명령법과 예/아니오 의문을 표시했다. 정적 사실성을 나타내는 와 변화를 암시하는 가 중요했다. 종속 표시기 와 명사화 조사 (행위자) 및 (객체)도 있었다.

접속사는 명사나 절을 연결할 수 있었다.

고대 중국어 문장은 주어 다음에 술어가 오는 구조이며, 술어는 명사형 또는 동사형일 수 있다.

고전기 이전 명사 술어는 서술사 입자 다음에 명사구로 구성되었다.

부정 서술사 는 갑골문에 증명되었으며, 이후 로 융합되었다.

고전기에는 명사 술어가 서술사 대신 문장 종결 입자 로 구성되었지만, 는 부정형으로 유지되었으며, 는 선택적이었다.

문어 및 현대 중국어의 서술 동사 ()는 한나라 시대부터 시작되었다. 고대 중국어에서 이 단어는 근 지시사 ('이것')였다.

동사 문장의 기본 어순은 주어-동사-목적어였다.

강조를 위한 도치 외에, 부정/의문 대명사 목적어는 동사 앞에 위치했다.

추가 명사구를 주어 앞에 위치시켜 화제 역할을 할 수 있었다. 고대 중국어는 ''제자리'' 의문을 사용했으며, 문장 종결 입자를 추가하여 예/아니오 의문문을, 요청된 요소에 의문 대명사를 대체하여 열린 의문문을 만들었다.

상고 한어의 수식어는 수식하는 단어 앞에 위치했다. 관계절은 명사 앞에 위치했으며, 입자로 표시되었다.

형용사 수식은 일반적인 예시인데, 상고 한어 형용사는 동사의 한 종류였지만, 는 단음절 형용사 뒤에 생략되었다.

부정의 다양한 형태를 포함한 부사 수식어도 동사 앞에 나타났다. 시간 부사어는 범위에 따라 문장 시작 또는 동사 앞에, 지속 부사어는 동사 뒤에 위치했다. 도구 및 장소 부사어는 동사구 뒤에 위치했다가, 나중에 동사 앞으로 이동했다.

의미가 관련되고 발음이 유사하며, 때로는 같은 글자로 쓰이는 단어들은 주목받아 왔다. 앙리 마스페로는 이러한 변화의 일부를 파생 접사에서 비롯된 자음군에 기인한다고 보았다. 몇 가지 접사들이 확인되었으며, 다른 시노-티베트어족 언어에서도 동족어를 가진다. 일부는 고대 중국어에서 여전히 생산적이거나 투명했다.

"성조 변화에 의한 파생"은 입성조의 단어에서 파생된 것으로 보이는 단어들이다. 호드리쿠르의 입성조 기원 이론이 받아들여진다면, 성조 파생은 파생 접미사 의 결과로 해석될 수 있다. 티베트어에도 유사한 접미사가 있으므로 시노-티베트어에서 상속되었을 수 있다. 가장 흔한 기능은 동사의 명사화였다.

- ( ) '전하다'와 ( ) '기록'

- ( ) '가져오다'와 < ( ) '안'

- ( ) '짜다'와 ( ) '비단'(비교: 문어 티베트어 '짜다'와 '짠, 천')

접미사는 명사 파생 동사를 형성했다.

- ( ) '모자'와 ( ) '모자를 씌우다'

- ( ) '옷'과 ( ) '입다, 옷을 입히다'

- ( ) '왕'과 ( ) '왕이 되다'

무성 초기 자음을 가진 타동사와 유성 초기 자음을 가진 수동/상태 동사 간 교체가 있다.

- ( ) '보다'와 ( ) '나타나다'

- ( ) '섞다'와 ( ) '섞인, 혼란스러운'

- ( ) '뻗다'와 ( ) '길다'

일부 학자들은 무성 초기 자음을 가진 타동사가 기본 형태이고, 유성 초기 자음은 비타동화 비음 접두사를 반영한다고 주장한다. 다른 학자들은 타동사가 상태 동사에 사역 접두사 를 추가하여 파생되었으며, 뒤따르는 유성 초기의 무성음화가 발생했다고 제안한다. 두 가지 가설 접두사 모두 다른 시노-티베트어족 언어에서 유사한 형태를 보이며, 일부 언어에서는 여전히 생산적이다. 몇 가지 다른 접사도 제안되었다.

파생 접사들은 주나라 말기에 생산성을 잃었고, 그 기능은 조동사 등으로 대체되었다.

5. 어휘

상고 한어는 시노-티베트어족에 속하며, 미얀마어, 티베트어 및 히말라야 산맥과 동남아시아 고원에서 사용되는 많은 다른 언어들과 함께 속한다는 것이 가장 널리 받아들여지는 가설이다.[3] 증거는 다음과 같은 기본 어휘를 포함하여 수백 개의 제안된 동족어로 구성된다.[3]

상고 한어는 이 어족에서 가장 먼저 증명된 언어이지만, 그 표어 문자는 단어의 발음을 명확하게 나타내지 않는다.

상고 한어 음운론에 대한 이해가 향상되면서 (글자로 표기된 단어가 아닌) 중국어 단어의 기원에 대한 연구가 가능해졌다. 대부분의 연구자들은 핵심 어휘가 시노티베트어족 조어에서 유래했다고 보며, 초기에는 다른 주변 언어로부터의 차용이 많았다.

전통적인 관점은 상고 한어가 고립어였다는 것이다. 언어학자들은 여전히 이 언어에 굴절이 없었다고 믿지만, 단어가 파생 접사 부착, 중복 및 합성으로 형성될 수 있었다는 것이 명확해졌다.

상고 한어 시대에 중국 문명은 웨이강 하류와 황허 중류를 중심으로 한 좁은 지역에서 동쪽으로 화베이 평원을 가로질러 산둥반도로, 그리고 남쪽으로 양쯔강 계곡으로 확장되었다. 당시 이 지역에서 사용되었으나 중국의 확장에 의해 대체된 비중국어에 대한 기록은 남아 있지 않다. 하지만 이러한 언어들이 상고 한어의 어휘에 기여했을 것으로 보이며, 기원을 알 수 없는 많은 중국어 단어들의 출처일 수 있다.

제리 노먼과 메이 추린은 상고 한어에서 초기 오스트로아시아어족 차용어를 확인했는데, 이는 고대 중국에서 월(越)로 알려진 양쯔강 하류 지역의 사람들이 사용하던 언어에서 유래했을 가능성이 있다. 예를 들어, 양쯔강을 지칭하는 초기 중국어 이름 ()은 나중에 남중국에서 '강'을 의미하는 일반적인 단어로 확장되었다. 노먼과 메이는 이 단어가 베트남어 sôngvi (from *''krong'')과 몬어 ''kruŋ'' '강'과 어원이 같다고 제안한다.

오드리쿠르와 슈트레커는 흐몽-미엔어족에서 차용된 여러 단어를 제안했다. 여기에는 쌀 재배와 관련된 용어가 포함되는데, 쌀 재배는 양쯔강 중류 계곡에서 시작되었다.

다른 단어들은 중국 지역 남쪽의 언어에서 차용된 것으로 여겨지지만, 원래 출처가 어디인지는 명확하지 않다. 예를 들어,

- () '코끼리'는 몬어 ''coiŋ'', 원시 타이 어족 및 버마어 ''chaŋ''과 비교할 수 있다.[22]

- () '닭'은 원시 타이 어족 , 원시 흐몽-미엔어 및 원시 비엣-므엉어 *''r-ka''와 비교할 수 있다.[23]

고대에는 타림 분지에 인도유럽어족에 속하는 토하라어족 화자들이 거주했으며, 여기서 () '꿀'이 유래했다. 이는 원시 토하라어 *''ḿət(ə)'' (여기서 *''ḿ''은 구개음화; cf. 토하라어 B ''mit'')에서 유래했으며, 영어 ''mead영어''와 어원이 같다.[24]

중국의 북쪽 이웃들은 () '송아지'와 같은 단어를 기여했다. - 몽골어 ''tuɣul'' 및 만주어 ''tuqšan''과 비교해 보라.[25]

중국의 고대 언어학자들은 의미가 관련되고 발음이 유사하며, 때로는 같은 글자로 쓰이는 단어들을 오랫동안 주목해 왔다. 앙리 마스페로는 이러한 변화의 일부를 파생 접사에서 비롯된 자음군에 기인한다고 보았다. 이후의 연구에서는 몇 가지 이러한 접사들이 확인되었으며, 일부는 다른 시노-티베트어족 언어에서도 동족어를 가지고 있는 것으로 보인다. 이 중 몇몇은 고대 중국어에서 여전히 생산적이거나 투명했다.

흔한 사례는 "성조 변화에 의한 파생"인데, 이 경우 다른 성조의 단어에서 파생된 것으로 보이는 입성조의 단어들이 나타난다. 호드리쿠르의 입성조 기원 이론이 받아들여진다면, 이러한 성조 파생은 다양한 기능을 가진 파생 접미사의 결과로 해석될 수 있다. 티베트어에도 유사한 접미사가 있으므로 시노-티베트어에서 상속되었을 수 있다. 가장 흔한 기능은 동사의 명사화였으며, 다음과 같은 예시가 있다.

- () '전하다'와 () '기록'

- () '가져오다'와 () '안'

- () '짜다'와 () '비단'(비교: 문어 티베트어 '짜다'와 '짠, 천')

접미사는 또한 다음과 같은 예시와 같이 명사 파생 동사를 형성했다.

- () '모자'와 () '모자를 씌우다'

- () '옷'과 () '입다, 옷을 입히다'

- () '왕'과 () '왕이 되다'

또 다른 교체는 무성 초기 자음을 가진 타동사와 유성 초기 자음을 가진 수동 또는 상태 동사 간에 관련된다.

- () '보다'와 () '나타나다'

- () '섞다'와 () '섞인, 혼란스러운'

- () '뻗다'와 () '길다'

일부 학자들은 무성 초기 자음을 가진 타동사가 기본 형태이고, 유성 초기 자음은 비타동화 비음 접두사를 반영한다고 주장한다. 다른 학자들은 타동사가 상태 동사에 사역 접두사를 추가하여 파생되었으며, 이로 인해 뒤따르는 유성 초기의 무성음화가 발생했다고 제안한다. 두 가지 가설 접두사 모두 다른 시노-티베트어족 언어에서 유사한 형태를 보이며, 일부 언어에서는 여전히 생산적이다. 몇 가지 다른 접사도 제안되었다.

파생 접사들은 주나라 말기에 생산성을 잃었고, 그 기능은 조동사와 같은 형태로 대체되었다.

고대 중국어의 형태소는 원래 단음절이었지만, 서주 시대에 많은 새로운 이음절 단어가 언어에 유입되었다. 고전 시대에는 어휘의 25~30%가 다음절이었지만, 단음절 단어가 더 자주 나타났고 텍스트의 80~90%를 차지했다.

이음절 형태소에는 유명한 장자의 () '나비'가 포함된다.

특히 곤충, 새, 식물의 이름, 표현적인 형용사 및 부사 등 많은 이음절 단일 형태소 단어는 다양한 형태의 반복에 의해 형성되었다:

- 완전 반복 ( '반복된 단어'), 음절이 반복되는 경우, () '키가 크고 웅장하다'와 () '행복하고 편안하다'와 같이 사용된다.

- 운율을 맞춘 준반복 ( '반복된 운'), 마지막 음절만 반복되는 경우, () '우아하고 아름답다'와 () '벼룩벌레'와 같이 사용된다. 두 번째 음절의 초성은 종종 또는 이다.

- 두음 반복 준반복 ( '쌍으로 된 초성'), 초성이 반복되는 경우, () '불규칙하다, 고르지 않다'와 () '기다'와 같이 사용된다.

- 모음 교체, 특히 와 의 경우, () '바쁘다'와 () '근심 없고 행복하다'와 같이 사용된다. 와 사이의 교체도 발생했는데, () '급류(바람 또는 물)'와 () '귀뚜라미'와 같이 사용되었다.

더 많은 단어, 특히 명사는 합성에 의해 형성되었는데, 다음이 포함된다:

- 다른 명사로 한 명사를 수식 (앞에 위치), () '모과' (문자 그대로 '나무-멜론'), 그리고 () '정오' (문자 그대로 '중간-날')와 같다.

- 동사-목적어 합성어, () '가문의 주인' (문자 그대로 '관리-말'), 그리고 () '서기' (문자 그대로 '만들다-쓰기')와 같다.

하지만 합성어의 구성 요소는 결합 형태소가 아니었다. 그들은 여전히 별도로 사용될 수 있었다.

합성은 그 후 한나라 시대에 더욱 생산적이 되었고 오늘날까지 계속 이어져 왔다.

6. 문자

중국어의 가장 오래된 기록은 상나라의 마지막 수도로 확인된 현대 안양 근처의 은허 유적에서 발견되었으며, 기원전 1250년경으로 거슬러 올라간다.[1] 이것들은 점술 목적으로 거북 복갑과 소 견갑골에 새겨진 짧은 비문인 갑골문과 몇 개의 짧은 청동기 비문이다. 기록된 언어는 의심할 여지 없이 초기 형태의 중국어이지만, 제한된 주제와 고유 명사의 높은 비율로 인해 해석하기 어렵다. 사용된 4,000여 개의 문자 중 절반만이 확실하게 식별되었다. 이 언어의 문법에 대해서는 알려진 바가 거의 없지만, 고전 중국어보다 문법적 조어에 훨씬 덜 의존하는 것으로 보인다.[38]

기원전 1000년경의 서주 초기부터 가장 중요한 복원된 텍스트는 상당한 길이의 청동기 비문이다.[38] 이 텍스트는 주나라 전역에서 발견된다.[39] 비록 시간이 지남에 따라 언어가 변화했지만, 각 시점마다 이 범위 내에서 매우 균일하여 주나라 엘리트가 사용한 권위 있는 형식을 반영했음을 시사한다.[39] 광범위한 주제에 관한 더 긴 고전 이전 텍스트도 문학적 전통을 통해 전해졌다. ''서경'', ''시경'' 및 ''주역''의 가장 오래된 부분도 초기 주나라 시대부터 시작되었으며, 어휘, 구문 및 스타일에서 청동기 비문과 매우 유사하다. 이보다 더 다양한 어휘의 더 많은 비율이 점술 시대보다 식별되었다.[38]

한자의 원형으로 여겨지는 갑골문(1899년에 발견)이 사용되었으며, 간단한 문장이 기록되어 있다. 성모(두자음)에 복자음 sl-, pl-, kl- (예: "監" *klam) 등이 존재했다. 운모의 꼬리 자음이 풍부했다(예: "二" *gnis). 어순은 영어적인 SVO형이었다.

7. 현대 중국어와의 관계

중국어의 가장 초기 기록은 기원전 1250년경 상나라 후기의 갑골문으로 쓰인 예언 비문이다. 금문은 다음 주나라 시대에 흔히 보인다. 주나라 시대 후반에는 논어, 맹자, 춘추좌씨전 등을 포함하는 사서오경 등 문학이 꽃피웠다. 이러한 작품들은 20세기 초까지 중국어 문어(고대 중국어)의 모델이었기 때문에, 후기 상고 중국어의 어휘와 문법이 유지되었다.[38]

대부분의 연구자들은 상고 중국어의 어휘의 핵심이 시노티베트어족에서 유래했다고 생각한다(일부 인접 언어로부터의 차용어도 있다). 주나라 시대에는 고유의 단음절어의 합성어화와 첩어화에 의해 다음절어가 증가했지만, 단음절어가 우세했다. 중고 중국어나 현대 중국어와 달리, 상고 중국어는 단어와 그 어간의 의미 관계를 나타내는 억양에 의해 특징지어지는 어형 변화를 대량으로 가지고 있었다. 명사의 동사화, 타동사와 자동사의 전환, 사역 동사의 형성 등, 몇몇 접사가 특정되었다.[38] 현대 중국어와 마찬가지로, 대명사의 격과 기수법은 상나라와 주나라 초기에 존재했던 것으로 보이지만, 고대 중국어 시대에는 이미 사라진 것으로 보인다.[39] 마찬가지로, 고대 중국어 시대까지, 대부분의 형태적 파생은 비생산적이거나 흔적적이 되었고, 문법적 관계는 주로 어순과 불변사를 사용하여 나타나게 되었다.

- 한자의 원형으로 여겨지는 갑골문(1899년에 발견)이 사용되었으며, 간단한 문장이 기록되어 있다.

- 성모(두자음)에 복자음 sl-, pl-, kl- (예: "監" *klam) 등이 존재했다.

- 운모의 꼬리 자음이 풍부했다(예: "二" *gnis).

- 어순은 영어적인 SVO형이었다.(예: 吳 敗 越 於夫椒|오(吳)는 부초(夫椒)에서 월(越)을 물리쳤다.중국어 ⇔ 현대어: 吳軍 在夫椒 把越軍 打敗了。|오군(吳軍)은 부초(夫椒)에서 월군(越軍)을 쳐부수었다.중국어 또는 吳軍 在夫椒 打敗了 越軍。|오군(吳軍)은 부초(夫椒)에서 월군(越軍)을 쳐부수었다.중국어 )

- 이 시대의 문헌으로는 제자백가와 관련된 서적이 남아있다.

- 문법적으로 중요한 역할을 했던 접사나 불변화사에 의한 수식어의 형성이 있었지만, 후기로 갈수록 쇠퇴하기 시작했다.

- 대명사에 격이 있었다. 지금도 일부가 객가어나 샹어에 남아있다.

- 전국 시대의 초(楚)나 진(秦)의 언어는 초문자라고 불리는 자체의 한자로 죽간 등에 기록되었으며, 포산 초간, 리예 진간 등이 발견되었다.

- 진(秦)의 전국 통일로 언어가 각지에 전파되었다.

참조

[1]

논문

Morphology in Old Chinese

2000

[2]

서적

Han yu shi gao

Zhonghua shu ju

1980

[3]

문서

GSR, Baxter

[4]

문서

GSR, Baxter

[5]

문서

GSR, Baxter

[6]

문서

GSR, Baxter

[7]

문서

GSR, Baxter

[8]

문서

GSR, Baxter

[9]

문서

GSR, Baxter

[10]

문서

GSR, Baxter

[11]

문서

GSR, Baxter

[12]

문서

GSR, Baxter

[13]

문서

GSR, Baxter

[14]

문서

GSR, Baxter

[15]

문서

GSR, Baxter

[16]

문서

GSR, Baxter

[17]

문서

GSR, Baxter

[18]

문서

GSR, Boltz

[19]

문서

GSR, Norman

[20]

문서

Haudricourt, Strecker, Schuessler

[21]

문서

Haudricourt, Strecker, Baxter, GSR, Schuessler

[22]

문서

Norman, GSR, Baxter

[23]

문서

Schuessler, GSR, Baxter

[24]

문서

Boltz, Schuessler, Baxter, GSR, Peyrot

[25]

문서

Norman, GSR

[26]

문서

GSR

[27]

문서

GSR, Schuessler

[28]

문서

GSR, Baxter, Schuessler

[29]

문서

GSR

[30]

문서

GSR

[31]

문서

GSR

[32]

문서

GSR, Baxter

[33]

문서

GSR, Baxter

[34]

문서

GSR, Baxter

[35]

문서

GSR

[36]

문서

Harvtxt GSR 633h

[37]

서적

中国語学概論 改訂版

駿河台出版社

2004-04-10

[38]

논문

Morphology in Old Chinese

2000

[39]

서적

Han yu shi gao

Zhonghua shu ju

1980

[40]

문서

(橋本、1978)

[41]

서적

漢語語音史

商務印書館

2010

[42]

서적

漢語語音史

2010

[43]

서적

漢語歷史音韻學

上海教育出版社

2000

[44]

서적

上古音系(第二版)

上海教育出版社

2018

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com