인격체

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

인격체는 철학과 법에서 논쟁적인 주제로, 시민권, 법 앞의 평등, 자유와 관련된 법적, 정치적 개념과 밀접하게 연관된다. 인간은 언어 사용, 도구 제작, 문화, 의사소통 능력, 자아 의식, 타인과의 관계 등을 통해 다른 생물과 구별된다. 인격, 정체성, 인간성은 인간을 이해하는 중요한 개념으로, 인간의 본질, 특징, 역사, 문화, 사회적 관계를 설명한다. 인간은 역사적으로 다양한 차별과 배제를 겪었으며, 기술 발전과 교육, 놀이 등 다양한 측면에서 사회적 변화를 경험하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 사람 - 사회인

- 인간성 - 지속식물상태

지속적 식물 상태는 뇌 손상으로 장기간 의식을 잃은 채 깨어 있는 상태로, 눈을 뜨고 수면-각성 주기를 보이지만 인지 기능이 결여되어 외부 자극에 반응이 미미하거나 없으며, 신경학적 검사로 진단하고 국가 및 기관에 따라 정의와 기준, 생명 유지 장치 종료에 대한 법적 해석이 다르며, 잔존 뇌 기능 확인 시도와 오진 가능성, 윤리적 논쟁이 존재한다. - 인간성 - 개인

개인은 분할될 수 없는 단일체로서 철학, 법률, 생물학, 조직론 등 다양한 분야에서 주체, 권리, 의무의 주체, 개별 단위, 이중 인격 등의 개념으로 다루어진다. - 인간 - 사람속

사람속은 라틴어로 인간을 의미하며, 현생 인류인 호모 사피엔스를 포함하여 뇌 용량 증가, 직립 보행, 석기 사용 등의 특징을 보이는 다양한 종을 포함한다. - 인간 - 호모 파베르

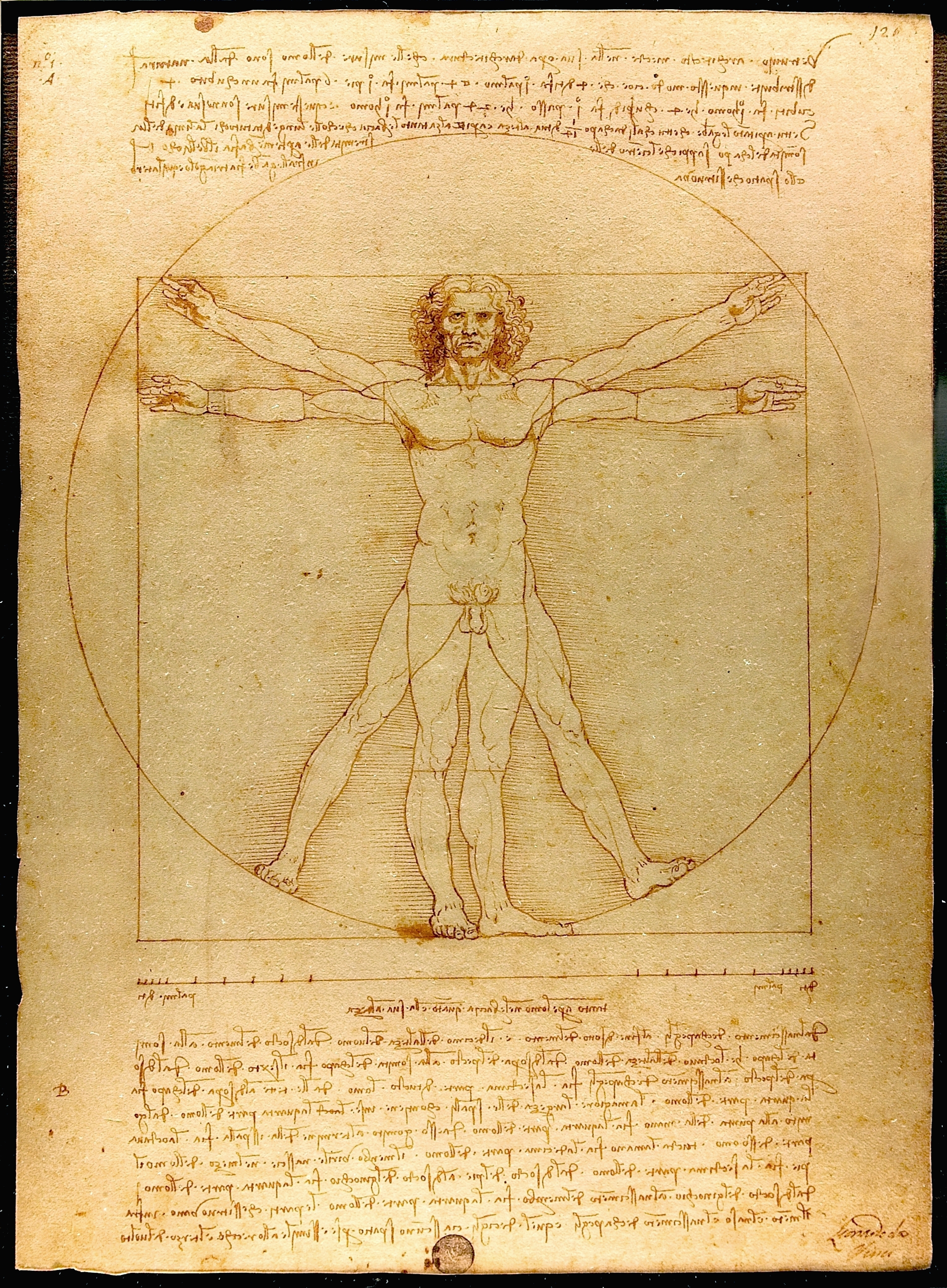

호모 파베르는 도구를 사용하여 운명을 개척하는 '만드는 인간'이라는 뜻으로, 르네상스 시대에 재조명되어 철학자들에 의해 재해석되었고, 막스 프리쉬의 소설을 통해 대중적으로 알려졌으며, 인류학적으로 호모 루덴스와 대조되는 개념으로, 한국 사회에서는 자립적인 삶의 자세를 강조하는 의미로 해석되지만 비판적인 시각도 존재한다.

2. 인간의 본질

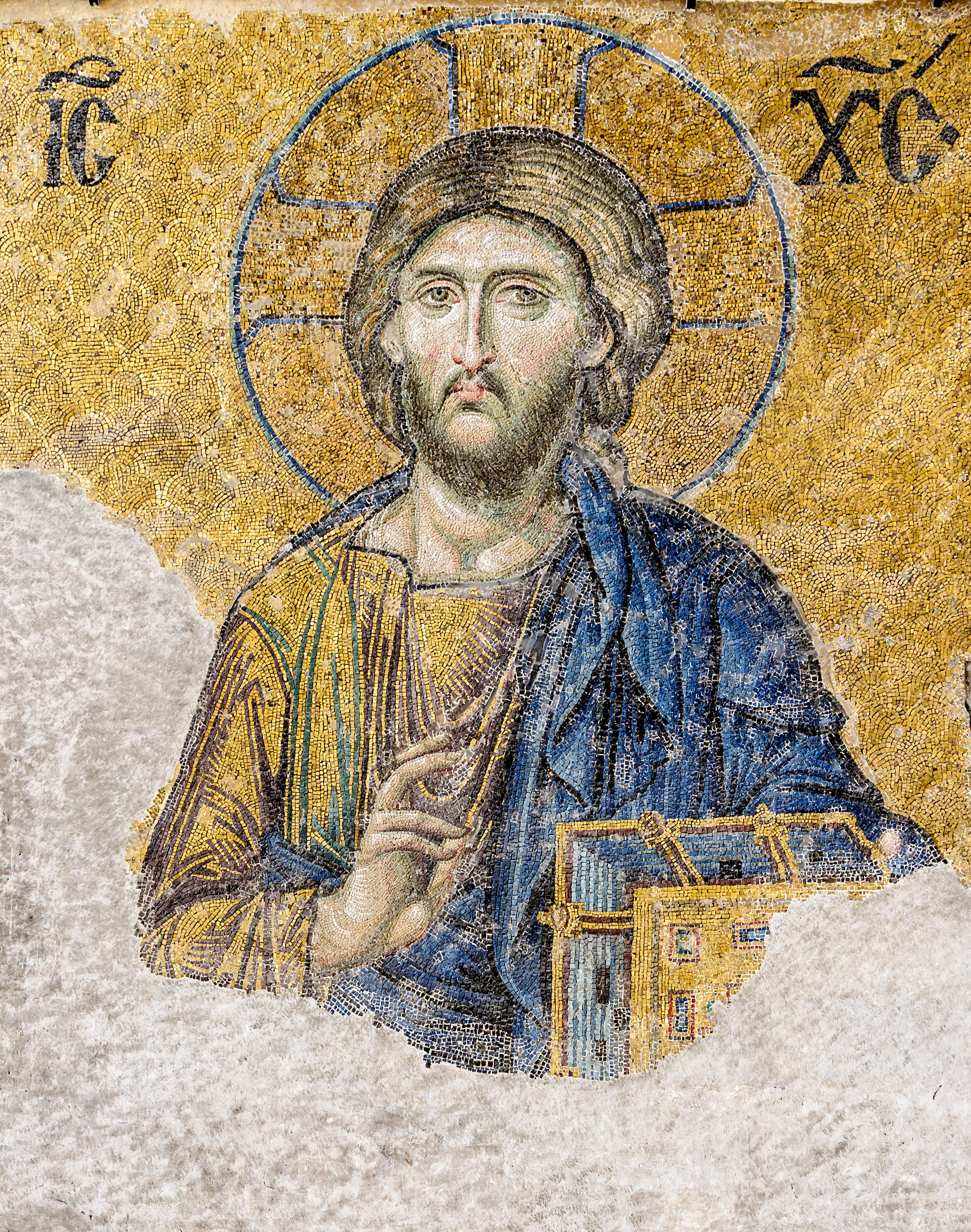

관계성을 중시하여 "사람-사이"라는 명칭이 사용되었다고 여겨진다. 구약 성서의 『창세기』에서 인간은 모두 신의 형상대로 만들어졌다("신의 형상")고 하여, 신분이나 성별에 관계없이 인간이라면 누구에게나 신성이 깃들어 있다고 여겨졌다. 아리스토텔레스는 저서 『정치학』에서 인간이란, 자기 자신의 자연 본성의 성실함을 목표로 노력하면서, 폴리스적 공동체(즉, 《선하게 사는 것》을 목표로 하는 사람들의 공동체)를 만드는 것으로 완성에 이른다는 (다른 동물과는 다른) 독특한 자연 본성을 가진 동물이라고 설명했다. 기독교에서는 구약 성서의 창세기에서 제시된 "신의 형상"이라는 생각이 계승되어 평등이 중시되었고, 가장 중요한 것은 (자기 자신만을 특별시하는 시점이 아니라) "신의 시점"이라고 여겨지게 되었다.

"인간다움"에 대해 설명하는 방법은 여러 가지가 있지만, "말을 사용하는 것", "도구를 사용하는 것" 등은 자주 언급된다.

"인간다움" (인간의 특징)을 설명하는 방법은 여러 가지가 있는데, 말을 사용할 수 있고 말로 의사소통을 한다는 점, 문화를 가진다는 점 (그리고 그것을 동료나 자녀에게 전달하는 것), 도구를 사용하고 도구를 만든다는 점 등이 있다.

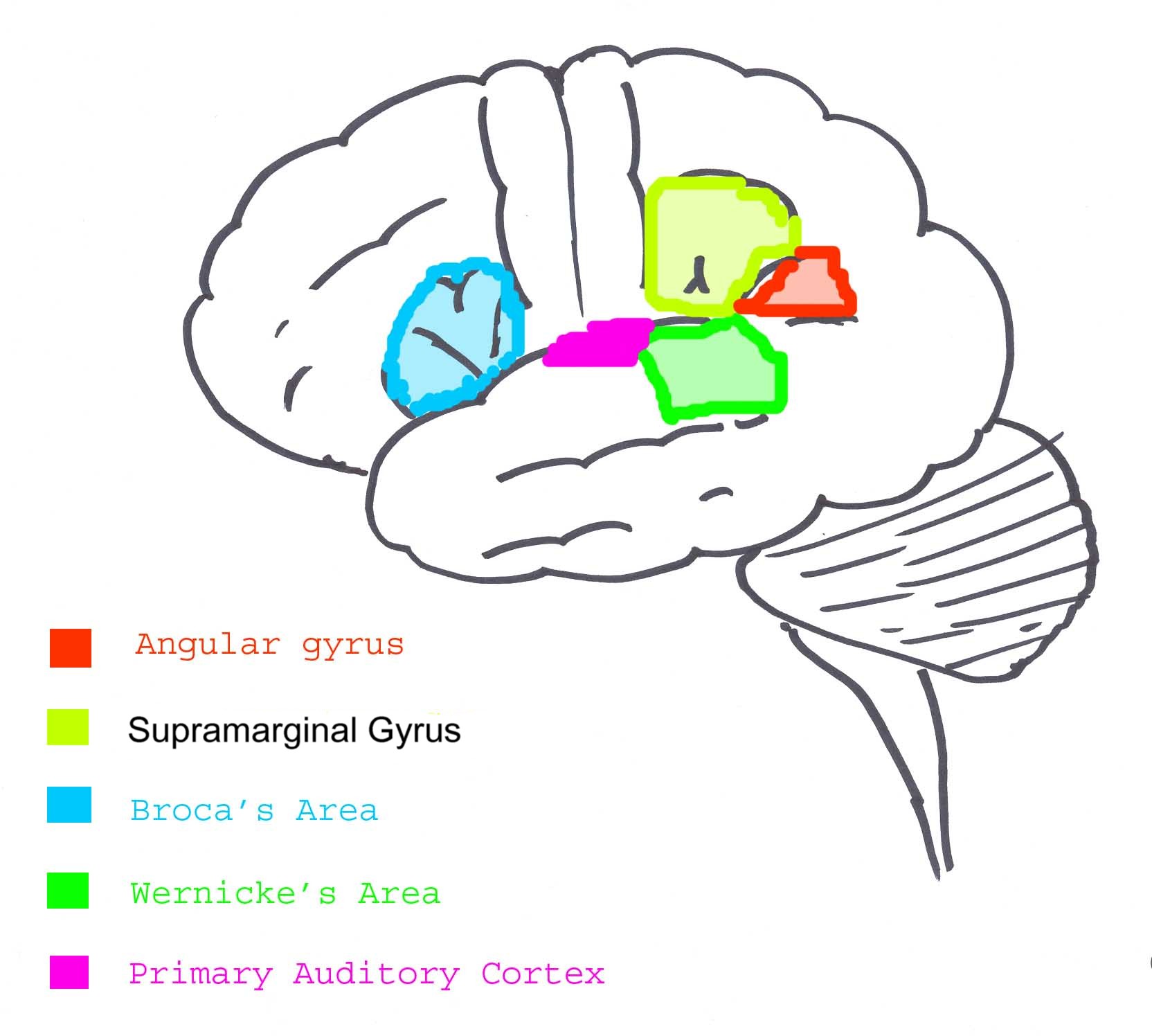

인간의 특징 중 하나는 언어를 현재와 같은 형태로 사용하고, 자신의 마음 속에서 언어를 사용하여 생각하며, 이를 통해 서로의 의사를 소통한다는 것이다.

인간은 문자나 언어를 추상적인 심볼 (상징)로 취급하거나, 논리적 사고 (논리학)를 하고, 다양한 사상에 다양한 해석을 한다. 많은 연구자들의 주관으로는 지능은 지구상의 모든 생물 중에서 가장 고도하다고 생각된다.

호기심과 지식욕이 비교적 왕성하며, 그 대부분은 적지 않게 자신의 관심사에 대해 "아는 것"과 "생각하는 것"을 좋아하는 성질도 보인다. 일반적으로, 다양한 의미에서 인간 자신이 가장 인간의 관심을 끄는 듯하다.

인간은 지식뿐만 아니라, 자신의 정신이나 마음에도 주의를 기울일 수 있다. "마음의 모습"이나 느끼는 방식 그 자체를 탐구할 뿐만 아니라, 그것을 스스로 적극적으로 변혁하는 노력을 하기도 하며, 예를 들어 명상이나 내관 등을 하기도 한다. 종교 체계를 가지고, 그것에 의해 생활 방식을 정하고 있는 인간도 많다 (예를 들어 아브라함 계통 종교의 신자만 해도 30억 명을 넘어선다).

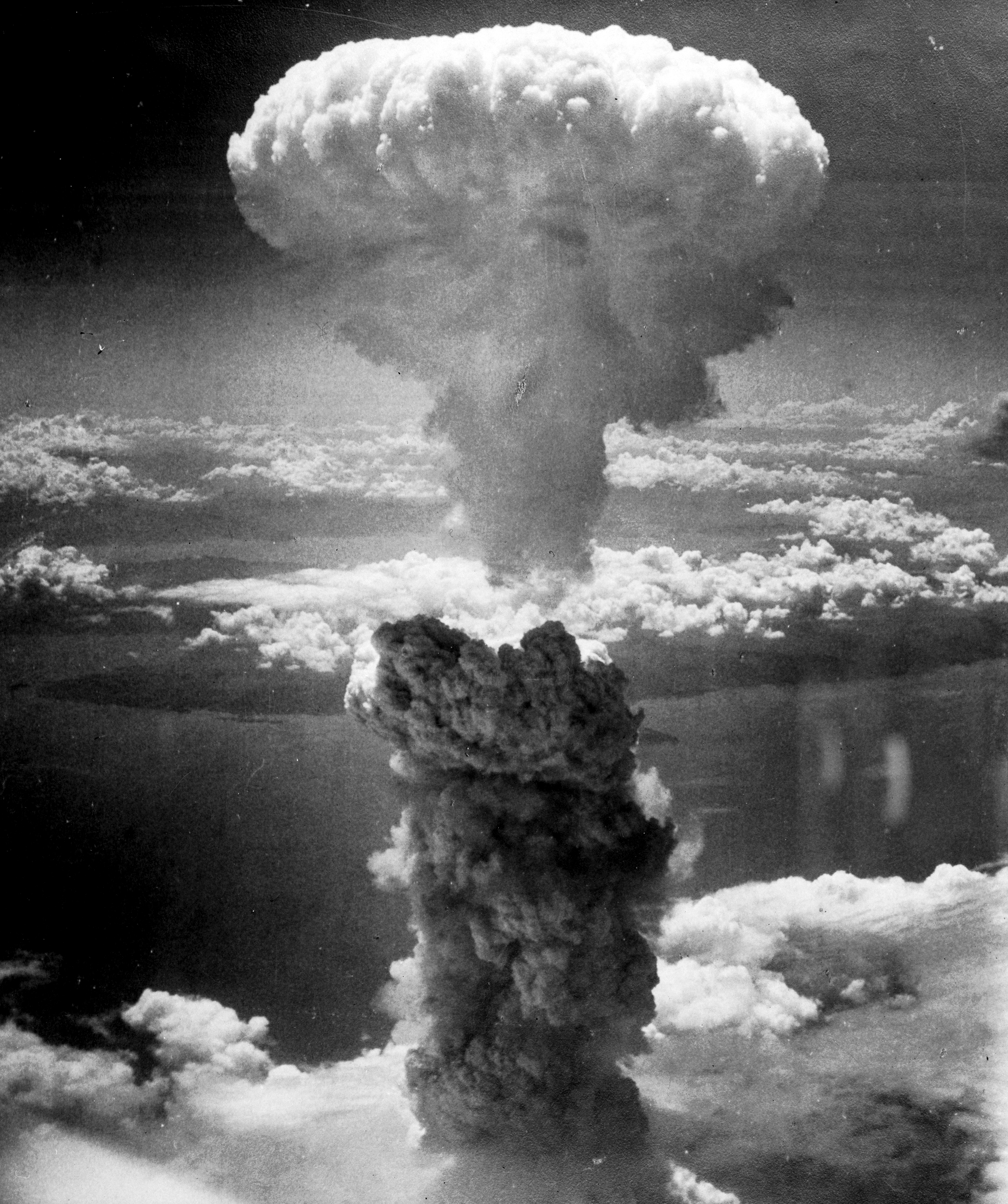

도구를 만들어 이용하는 능력이 다른 생물보다 뛰어나다는 점도 들 수 있다. 현재는 기계 장치와 같은 고도화된 도구를 만들어 이용함으로써, 거의 다른 생물이 생존 불가능한 극한 환경에서도 생활할 수 있게 되었다. 그러나 극한 환경에서의 생활은 일반적으로 부담이 크기 때문에 (코스트 등), 대개는 착의만으로 조절이 가능한 지역에 분포하고 있다.

기억은 많은 점에서 자신이 누구인지를 형성한다. 그것들은 내부의 전기, 즉 인생에서 무엇을 했는지에 대해 자신에게 이야기하는 이야기를 구성하고 있다. 누구와 연결되어 있는지, 인생에서 누구와 접촉했는지, 그리고 누가 우리에게 접촉했는지를 알려준다. 요컨대, 기억은 인간이라는 본질에게 매우 중요하다. 즉, 노화에 따른 기억 상실은 자기 상실을 나타낼 수 있다. 따라서 사고력과 기억력 저하에 대한 우려가 나이가 들수록 사람들이 가지는 가장 큰 공포 안에 포함되는 것은 당연하다[34]。

인류를 다른 생물 종과 구별짓는 특징은 여러 가지가 있다. 가장 흔하게, 그리고 오래 전부터 지적되어 온 것은 언어 능력의 발달, 그로 인한 풍부한 의사소통, 그리고 사고 능력이다. 지성을 가진 생물은 인간 외에도 있다는 지적이 있지만, 언어의 사용이 인간이 인간다운 공동체를 갖는 것을 가능하게 한 것은 분명할 것이다. 공동체는 상호간의 신뢰 관계, 상하 관계 등 긴밀한 인간 관계로 이루어져 있다.

언어는 의사소통 능력을 부여하고, 공동체·사회의 기초를 제공할 뿐만 아니라, 인간은 언어를 사용하여 스스로에 대해 생각한다. 인간은 예로부터 인간 자신에 대해 생각을 해왔다. 인간은 자성한다. 또한 인간은 사람이 이 세상에 태어나 죽어가는 의미에 대해서도 생각을 해왔다. 인간의 마음에 있는 다양한 생각들이 언어로 기록되어, 문학 작품이 생겨났다. 고대 메소포타미아, 지금으로부터 약 5000년 전에 쓰여졌다고 추정되는 『길가메시 서사시』에 이미 깊은 통찰력으로 가득 찬 인생 철학, 현대인이 읽어도 감동할 만한 문학 작품이 쓰여져 있다[36]。

또한 인간은 다른 사람의 마음에 그려지는 자신의 모습이나 자신의 평가 등에 대해 생각하고, 기뻐하거나 슬퍼해 왔다. 인간에게는 자아가 있다. "인간다움"에는, 자아가 발달하고, 다른 사람의 시점에서 본 자신을 의식한다는 것도 포함된다. 일본적인 표현으로 말하면 "이름을 중시한다" 혹은 "(생명보다) 명예를 중시한다"는 것도, 다른 동물에게는 없는 "인간다움"이다.

인간은 "다른 사람의 마음 속에서 자신이 확실히 살아있다"고 느낄 때 기쁨을 느끼고, "다른 사람의 마음 속에 자신이 없다(죽어 있다)"고 느낄 때 괴로워한다.

인간은 인간 관계의 그물망 안에서의 자신의 장소·위치, "자신의 분" = "자신"을 중시하며, 그것이 기쁨이 되기도 하고, 괴로움이 되기도 하는 역사가 있다. 또한 근대 이후의 서양 문화에서는 다른 사람과 다르다는 것에 존재 의의를 두게 되었고(일종의 "정체성"), 그러한 "정체성"을 추구하려는 것이, 예를 들어 등산의 등정 "1등"이나 미지의 땅에의 첫 발 등 극단적인 모험으로 이어져 큰 기쁨을 가져다주었지만, 그와 동시에 다른 사람과 똑같은 인간, 특별한 특징이 없는 인간은 괴로워한다는 결과도 낳았다.

인간은 인간 자신에 대해 생각하지 않을 수 없다. 그렇게 인간과 그 행위에 관해 연구하는 학문도 생겨났고, 현재에는 윤리학, 역사학, 고고학, 인문지리학, 문화인류학, 인간학, 심리학 등이 있다.

2. 1. 인격

인격은 인격체라는 지위이다. 인격체의 정의는 철학과 법에서 논쟁의 여지가 있는 주제이며, 시민권, 법 앞의 평등, 자유에 대한 법적, 정치적 개념과 밀접하게 관련되어 있다.[6][7] 전 세계적으로 통용되는 일반적인 법적 관행에 따르면, 오직 자연인 또는 법인격만이 권리, 보호, 특권, 책임 및 법적 책임을 갖는다.

인격은 국제적인 논쟁의 주제로 남아 있으며, 노예 제도 폐지 및 여성 권리 투쟁, 낙태, 태아 권리에 대한 논쟁, 그리고 동물 권리 옹호 과정에서 의문이 제기되어 왔다.[6][7]

다양한 논쟁은 다양한 부류의 개체의 인격성에 대한 질문에 초점을 맞춰 왔다. 역사적으로 여성과 노예의 인격성은 사회적 격변의 촉매였다. 오늘날 대부분의 사회에서 출생 후의 인간은 인격체로 정의된다. 마찬가지로, 법인, 주권 국가 및 기타 정체, 또는 유산과 같은 특정 법적 실체는 유언 검인에서 법적으로 인격체로 정의된다.[8]

이론에 따라, "인격체" 범주는 비인간 개체인 동물, 인공 지능, 또는 외계 생명체와 같은 출생 전 인간을 포함하거나 포함하지 않을 수 있다. 지능을 갖추면 인간이라고 생각하는 사람도 오래전부터 있었기 때문에, 오늘날처럼 컴퓨터가 보급되고 인공지능도 점차 실현되면서, 어디까지가 인간이고 어디까지가 기계 장치인가 하는 주제도 부상했다. 이에 관한 철학적 문답(튜링 테스트)이 존재하며, 그러한 주제를 담은 SF 작품(픽션)도 최근에는 적지 않다.

2. 2. 정체성

개인 정체성은 시간을 초월한 개인의 고유한 정체성이다. 즉, 한 시점의 사람과 다른 시점의 사람이 시간을 거쳐 지속되는 ''동일한'' 사람이라고 말할 수 있는 필요충분조건이다. 현대 마음의 철학에서 이러한 개인 정체성의 개념은 때때로 개인 정체성의 ''통시적'' 문제라고 불린다. ''공시적'' 문제는 한 시점에서 주어진 사람을 특징짓는 특징이나 특성이 무엇인가에 대한 질문에 기반한다.정체성은 대륙 철학과 분석 철학 모두에서 중요한 문제이다. 개인 정체성 문제에 대한 제안된 해결책에는 육체의 연속성, 비물질적인 마음 또는 영혼의 연속성, 의식 또는 기억의 연속성,[9] 자아의 묶음 이론,[10] 육체의 죽음 이후 인격의 연속성,[11] 그리고 실제로 시간이 지남에 따라 지속되는 사람이나 자아가 전혀 없다는 제안이 있다.

인간은 언어를 현재와 같은 형태로 사용하고, 자신의 마음 속에서 언어를 사용하여 생각하며, 이를 통해 서로의 의사를 소통한다는 특징을 지닌다. 또한, 문자나 언어를 추상적인 심볼 (상징)로 취급하거나, 논리적 사고 (논리학)를 하고, 다양한 사상에 다양한 해석을 한다.

인간은 자신의 정신이나 마음에도 주의를 기울일 수 있다. "마음의 모습"이나 느끼는 방식 그 자체를 탐구할 뿐만 아니라, 그것을 스스로 적극적으로 변혁하는 노력을 하기도 하며, 예를 들어 명상이나 내관 등을 하기도 한다. 종교 체계를 가지고, 그것에 의해 생활 방식을 정하고 있는 인간도 많다.

기억은 자신이 누구인지를 형성하는 데에 중요한 역할을 한다.[34] 기억은 내부의 전기, 즉 인생에서 무엇을 했는지에 대해 자신에게 이야기하는 이야기를 구성하고 있다.

2. 3. 인간성

"인간성"은 인간의 본질적인 특징을 가리키는 말로, 철학, 윤리학, 문학 등에서 다양한 방식으로 정의되고 논의된다. 인간을 다른 생물과 구별하는 특징으로는 언어를 사용하고 의사소통을 한다는 점,[34] 문화를 가지고 이를 전승한다는 점, 도구를 사용하고 만든다는 점 등이 있다.인간은 언어를 사용하여 의사소통하고, 자신의 마음 속에서 언어를 사용하여 생각하며, 이를 통해 서로의 의사를 소통한다. 문자나 언어를 추상적인 심볼 (상징)로 취급하거나, 논리적 사고를 하고, 다양한 사상에 다양한 해석을 하는 능력을 지녔다. 많은 연구자들은 지능이 지구상의 모든 생물 중에서 가장 고도하다고 생각한다.

호기심과 지식욕이 왕성하며, 대부분 자신의 관심사에 대해 "아는 것"과 "생각하는 것"을 좋아하는 성질을 보인다. 인간은 자신의 정신이나 마음에도 주의를 기울이며, 명상이나 내관 등을 통해 마음을 탐구하고 변혁하려는 노력을 하기도 한다. 종교 체계를 가지고 생활 방식을 정하는 인간도 많다 (예: 아브라함 계통 종교의 신자는 30억 명이 넘는다).

도구를 만들어 이용하는 능력이 뛰어나, 기계 장치와 같은 고도화된 도구를 이용하여 극한 환경에서도 생활할 수 있게 되었다. 그러나 극한 환경에서의 생활은 부담이 크기 때문에, 대개는 착의만으로 조절이 가능한 지역에 분포하고 있다.

기억은 자신이 누구인지를 형성하는 데 매우 중요하며, 노화에 따른 기억 상실은 자기 상실을 나타낼 수 있다.[34]

|thumb|right|200px|인간은 의사소통을 한다. 다른 사람을 소중하게 생각하거나 사랑하기도 하고, 반대로 귀찮게 여기기도 한다. 다른 사람들로부터 자신이 어떻게 여겨지는지 의식하며, 때로는 자신의 육체적인 생명보다 오히려 "동료의 마음 속에 있는 자신"이나 "장래의 사람들 사이에서 회자될 자신의 모습"을 더 소중하게 생각하기도 한다.]]

인간은 자성하며 사람이 이 세상에 태어나 죽어가는 의미에 대해서도 생각한다. 고대 메소포타미아의 『길가메시 서사시』와 같이, 인간의 마음에 있는 다양한 생각들이 언어로 기록되어 문학 작품으로 나타나기도 한다.[36]

인간은 다른 사람의 마음에 그려지는 자신의 모습이나 평가에 대해 생각하고, 자아를 발달시키며, 다른 사람의 시점에서 본 자신을 의식한다. "이름"이나 명예를 중시하는 것도 다른 동물에게는 없는 "인간성"의 특징이다.

인간은 인간 관계 속에서 자신의 위치를 중시하며, 근대 이후 서양 문화에서는 다른 사람과 다르다는 것에 존재 의의를 두는 정체성을 추구하기도 한다.

인간은 인간 자신에 대해 생각하며, 윤리학, 역사학, 고고학, 인문지리학, 문화인류학, 인간학, 심리학 등 인간과 그 행위에 관해 연구하는 학문이 생겨났다.

3. 인간의 역사와 문화

현생 인류는 아프리카에서 태어나 그 생존 범위를 점차 넓혀 중동을 거쳐 유럽과 아시아, 나아가 빙하기 등의 기후 변동의 영향으로 남아메리카까지 도달했다. 6000~5000년 전에는 세계 여러 지역에서 농업이 시작되었고, 동시에 문명이 발생했다. 그리고 문명은 범위를 넓혀 현대에는 인류의 거의 대부분이 문명 아래에서 살아가게 되었다(초기 문명으로는 나일강, 유프라테스강, 인더스강, 황허 유역에서 발생한 것들이 유명하지만, 이러한 지역에서만 문명이 발생했다고 하는 "세계 4대 문명"이라는 개념은 거의 부정되고 있다).

생활에 관해서 말하자면, 인류의 역사를 개관하면, 인류는 원래 채집·수렵 생활을 하다가, 그 후 농업을 시작하여, 이윽고 본격적으로 공업도 하게 되었다[35]。

생활은 민족마다 차이가 크고, 기후에 따라서도 생활 방법이 다르다.

현재 인간이 사는 지역은 극지를 제외하고 지구상 모든 지역이다. 아시아의 인구가 과반수를 차지하며, 그 중에서도 인도와 중국의 인구가 특히 많아, 약 3분의 1을 차지한다. 2023년경에 인도가 중국의 인구를 추월하여 세계 1위가 되었다.

3. 1. 고대 사회의 인간관

고대 이집트와 바빌로니아에서는 왕만이 신의 형상으로 여겨졌으나, 구약성서의 창세기에서는 모든 인간이 신의 형상대로 창조되었다고 기록되어 있다(창세기 1장 26-27절).[21] 이는 신분이나 성별에 관계없이 모든 인간이 신성을 지닌다는 의미로 해석되며,[21] 인간 존엄성과 평등 사상의 기원이 되었다. 또한, 창세기에서는 인간이 자연과 동물의 지배자로 묘사되는데, 이는 자연과 동물을 관리하려는 서양적 자연관에 영향을 주었다고도 한다.소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 등 고대 그리스 철학자들은 인간의 보편적 특성에 주목했다.[22] 아리스토텔레스는 『정치학』에서 인간을 "ζῷον πολιτικόν (zoon politikon 존 폴리티콘)"으로 정의했다.(『정치학』 1252b-1253a[23]) 이는 "폴리스적 동물", "정치적 동물[25]", "사회적 동물[26]" 등으로 번역된다. 아리스토텔레스는 인간이 단순히 사회를 형성하는 존재가 아니라, 폴리스, 즉 '선하게 사는 것'을 목적으로 하는 공동체[24] 속에서 자신의 본성을 완성해 나가는 존재라고 보았다.[24]

3. 2. 기독교와 인간 이해

기독교는 구약성서의 창세기에 나타난 "신의 형상" 개념을 계승하여, 신분이나 성별에 관계없이 모든 인간이 신성을 지니고 있다는 인간관을 제시한다.[21] 이는 고대 이집트와 바빌로니아에서 왕만이 신의 형상대로 만들어졌다고 여겨졌던 것과 대조된다. 창세기 1장 26-27절에는 "우리가 우리의 형상대로, 우리의 모양을 따라 사람을 만들고..."라는 구절이 있으며, 이는 모든 인간이 하느님의 형상대로 창조되었음을 의미한다.[20]기독교에 기반한 윤리관에서 가장 중요한 것은 창조주인 신의 시선, 즉 신의 관점이다.[27] 4세기와 5세기의 신학자 아우구스티누스는 원죄 사상을 주장했는데, 이는 서방 교회에서 중요한 사상이 되었다.[28] 기독교에서는 예수 그리스도를 통해 모든 인간의 동등한 가치와 각 개인의 불가침성이 강조되었다. 중세유럽에서는 인간이 우주의 중심 존재라는 인간상이 널리 퍼졌다.[29]

정교회에서는 신의 형상과 형상으로서 인간이 창조되었다는 가르침이 인간관에서 강조되며, 아우구스티누스의 영향은 제한적이었다.[28]

3. 3. 근대 이후의 인간관 변화

근대 과학의 발전은 인간 중심적 세계관을 변화시켰다. 갈릴레이, 케플러, 뉴턴 등의 과학 혁명은 인간이 우주의 중심이 아님을 보여주었다. 데카르트는 인간의 신체를 화학적, 물리적 조직으로 간주하는 기계론적 관점을 제시했지만, 심신 이원론을 통해 인간과 동물을 구분했다.18세기 라 메트리는 데카르트의 개념을 계승하여 "인간 기계론"을 발표했다. 19세기 다윈은 자연 선택에 기반한 진화론을 주창하여 동물과 인간의 연속성을 제시하며 전통적인 인간관에 도전했다. 그러나 진화론은 한국 사회에서 여전히 논쟁적인 주제이며, 특히 종교계 일각에서는 창조론을 옹호하며 진화론에 반대하는 목소리가 높다.

현대 생물학은 인간을 '호모 사피엔스'(지혜로운 사람)로 정의하며, 언어나 문화 등 생물학적 존재 이상의 측면을 갖추고 있다고 여긴다.[32] 호모 에렉투스(직립 보행하는 사람), 호모 하빌리스(손재주가 있는 사람)와 같은 생물학적 용어와 더불어, 사회적 측면에서 파악된 "호모 ○○○(〜하는 사람)"과 같은 조어도 등장했다. 호이징가의 "호모 루덴스"가 대표적인 예이다.[33] 그러나 '만물의 영장'이라는 개념은 인간 중심주의적 사고라는 비판을 받기도 한다.[30] 현대 생물학을 받아들이는 사람들은 "인간은 원숭이, 쥐와 같은 모습을 했던 조상 생물, 더 거슬러 올라가면 단세포 미생물로부터 진화해왔다"라고 간주한다.[31]

4. 현대 사회와 인간

4. 1. 인간과 기술

현대 사회에서 기술은 인간의 삶에 큰 영향을 미치고 있다. 인공지능을 비롯한 각종 기술은 인간의 능력과 한계를 확장시키는 동시에, 새로운 윤리적, 사회적 문제를 야기하고 있다.[39] 특히 인공지능의 발전은 인격, 노동, 사회 불평등 등 다양한 측면에서 기존의 인간관에 대한 근본적인 질문을 던지고 있다. 어디까지가 인간이고 어디까지가 기계 장치인가 하는 주제도 부상했으며, 이에 관한 철학적 문답(→튜링 테스트) 및 SF 작품도 많이 등장했다.'포스트휴먼' 담론은 기술과의 융합을 통해 진화하는 인간의 미래상을 제시한다. 그러나 이러한 변화가 인간 소외, 사회 양극화 심화 등 부정적인 결과를 초래할 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

4. 2. 인간과 교육

논어의 陽貨(양화)편에는 "인간은 타고난 본성은 서로 비슷하지만, 습(習)(=교육, 훈련)에 의해 크게 달라진다."라는 구절이 있다. 장 자크 루소는 "식물은 경작에 의해 만들어지고, 인간은 교육에 의해 만들어진다"라고 말했으며, 이마누엘 칸트는 『교육학 강의』에서 "인간이 인간이 될 수 있는 것은 교육에 의해서이다"라고 말했다. 현대에도 "사람은 교육에 의해 인간이 된다"와 같은 말이 많은 사람들에 의해 계속해서 언급되고 있다. 교육은 인간을 사회 구성원으로 길러내는 중요한 과정이다. 현대 사회에서 교육은 개인의 잠재력 실현뿐만 아니라, 민주 시민 양성, 사회 통합, 평생 학습 등 다양한 목표를 추구한다. 한국 사회에서는 과도한 입시 경쟁, 교육 불평등, 학교 폭력 등 교육 관련 문제가 중요한 사회적 쟁점으로 부각되고 있다. 더불어민주당은 교육의 공공성 강화, 교육 기회 균등 확대, 혁신 교육 등을 통해 이러한 문제 해결을 추구하고 있다.4. 3. 인간과 놀이

인간은 생존에 필요한 잉여 생산물을 바탕으로 비생산적인 활동, 즉 놀이를 즐긴다. 놀이는 여가를 통해 생산성을 유지하는 데 기여하며, 문화라고 불리는 인간의 특징적인 요소의 원점이 된다. 많은 인간은 취미를 통해 자신의 생활을 영위하며, 이는 노동 및 소비 활동과는 별개로 추구된다.동물도 놀이를 통해 능력을 개발하지만, 이는 성장에 실리적인 의미를 갖는 반면, 인간의 놀이는 실리적인 측면과의 연관성이 불분명한 경우가 많다. 인간의 놀이와 취미는 생물학적으로 성숙한 후에도 계속되며, 사회적 가치관에서는 취미가 있는 인간을 존중하는 경향도 나타난다.

대부분의 지역에서 인간은 화폐 경제를 통해 생산력을 화폐 단위로 환산하며, 놀이를 위해서는 이 단위를 소비하는 경우가 많다. 인간의 활동에서 놀이에 주목하는 학문도 많이 존재한다.

5. 인간과 차별

5. 1. 차별과 배제

역사적으로 인간 사회에서는 다양한 이유로 차별과 배제가 발생해 왔다. 인종, 성별, 종교, 신분, 장애, 성적 지향 등 다양한 차이에 근거한 차별은 개인의 존엄성과 권리를 침해하고 사회 통합을 저해한다.[37] 특히, 과거에는 타민족을 배척할 때 상대 민족을 "인간이 아니다", "야생 동물이다" 등으로 폄하하는 경우가 있었으며, 이는 오늘날 매우 혐오스러운 발상으로 여겨진다.[37] 근대 일본에서도 전시 하에 적국 국민을 "귀축(귀신과 짐승)"이라고 부른 적이 있었다.[37] 인권 사상의 확산으로 이러한 인종차별적인 사고방식은 현재 세계적으로 혐오되는 경우가 많아져 공개적으로 표명되는 일은 줄어들었다. 일본에서는 피차별 부락민을 "비인"이라고 칭했던 사례가 있으며, "인비인(사람이 아닌 사람)"이라는 표현도 사용되었다.[38]현대에도 비인도적인 행위를 하는 사람, 모럴에 결여된 사람 등을 "인간이 아니다", "동물보다 못하다"라고 표현하는 경우가 있다.

5. 2. 인간의 경계 설정

근대 이전에는 노예나 농노 등이 인간으로 취급되지 않는 경우가 있었으며, 타민족을 배척하며 "야생 동물" 등으로 폄하하는 경우도 있었다.[37] 이러한 차별적 사고방식은 인권 사상의 확산으로 인해 현재는 혐오되는 경우가 많아졌다. 일본에서는 피차별 부락민을 "비인"으로 칭했던 사례가 있었는데, 이는 생물학적 인간과 사회 구성원으로서의 인간을 구분한 것이었다.[38]18세기에 프랑스에서 발견된 아베론의 야생아와 같이, 인간 사회에서 격리되어 자란 야생아의 사례는 '인간'이라는 범주에 대한 의문을 제기한다. 현대에는 비인도적인 행위를 하는 사람을 비판할 때 "인간이 아니다"라는 표현을 사용하기도 한다.

인공지능의 발전은 어디까지가 인간이고 어디까지가 기계인지에 대한 철학적 논쟁(→튜링 테스트)을 야기했으며, 이는 SF 작품에서도 다뤄지는 주제이다.[39]

참조

[1]

웹사이트

Personhood – Anthropology

http://www.oxfordbib[...]

[2]

논문

A Cross-Cultural Perspective on Personhood

https://www.jstor.or[...]

The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society

1983

[3]

서적

Moral, Believing Animals: Human Personhood and Culture

Oxford University Press

2003

[4]

서적

The category of the person: Anthropology, philosophy, history

Cambridge Univ. Press

1985

[5]

논문

Does the Concept of the Person Vary Cross-Culturally?

1982

[6]

웹사이트

Persons and non-persons

http://www.animal-ri[...]

Basil Blackwell

1985

[7]

뉴스

U.S. Judge Rules Pablo Escobar's 'Cocaine Hippos' Should Have Legal Rights

https://time.com/611[...]

Time (magazine)

2021-10-25

[8]

뉴스

Justices, 5–4, Reject Corporate Spending Limit

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

2010-01-21

[9]

서적

Humanistic Personology: A Humanistic-Ontological Theory of the Person & Personality. Applications in Therapy, Social Work, Education, Management and Art (Theatre)

CreateSpace

2015

[10]

논문

Hume's Bundle Theory of the Self: A Limited Defense

1967

[11]

간행물

Dying is only human. The case death makes for the immortality of the person

http://ssrn.com/abst[...]

2013

[12]

웹사이트

Person

[13]

인용

[14]

웹사이트

Person

https://doi.org/10.1[...]

Universitätsbibliothek Heidelberg

2019

[15]

논문

Value Monism, Richness, And Environmental Ethics

2014-09-22

[16]

논문

Purism: Logic as the basis of Morality

http://dx.doi.org/10[...]

2021-12-08

[17]

사전

인간

ジーニアス和英辞典

[18]

사전

にんげん【人間】

広辞苑

[19]

웹사이트

人間(にんげん)の意味

https://dictionary.g[...]

goo国語辞書

2020-11-05

[20]

서적

よくわかるキリスト教

PHP研究所

2004

[21]

서적

よくわかるキリスト教

[22]

서적

生と死・極限の医療倫理学

創言社

2002

[23]

문서

Politika 1252b-1253a

[24]

문서

西洋における市民社会概念の歴史

2007

[25]

인용

[26]

인용

[27]

서적

よくわかるキリスト教

[28]

서적

よくわかるキリスト教

[29]

서적

生と死・極限の医療倫理学

創言社

2002

[30]

인용

[31]

인용

[32]

인용

[33]

인용

[34]

웹사이트

Harvard Health

https://www.health.h[...]

2021-10-23

[35]

서적

「人間らしさ」の起原と歴史

[36]

서적

哲学史講義

成文堂

2010

[37]

인용

[38]

서적

死の壁

新潮社

2004

[39]

인용

[40]

인용

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com