코나투스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

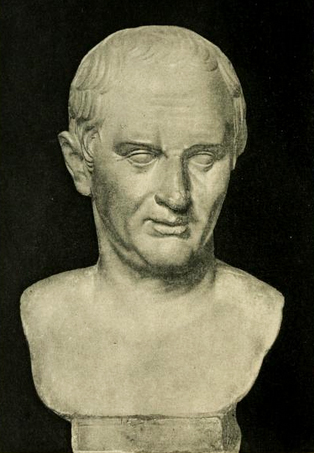

코나투스는 라틴어에서 유래된 개념으로, 본래 "노력, 시도"를 의미하지만, 철학에서는 사물의 존재 유지 및 자기 보존하려는 내적 경향을 뜻한다. 이 개념은 고대 스토아 학파와 소요학파에서 처음 발전되었으며, 키케로, 스피노자, 라이프니츠 등 여러 철학자들이 이를 발전시켰다. 스피노자는 코나투스를 인간과 자연의 보편적인 속성으로 보았으며, 데카르트는 기계론적 운동 개념으로, 홉스는 운동의 시작점으로, 라이프니츠는 모나드의 변화 상태로 정의했다. 현대에는 물리학에서 관성, 생물학에서 자기 보존 본능, 시스템 이론에서 자기 생성 현상과 연결되어 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 인간성 - 지속식물상태

지속적 식물 상태는 뇌 손상으로 장기간 의식을 잃은 채 깨어 있는 상태로, 눈을 뜨고 수면-각성 주기를 보이지만 인지 기능이 결여되어 외부 자극에 반응이 미미하거나 없으며, 신경학적 검사로 진단하고 국가 및 기관에 따라 정의와 기준, 생명 유지 장치 종료에 대한 법적 해석이 다르며, 잔존 뇌 기능 확인 시도와 오진 가능성, 윤리적 논쟁이 존재한다. - 인간성 - 개인

개인은 분할될 수 없는 단일체로서 철학, 법률, 생물학, 조직론 등 다양한 분야에서 주체, 권리, 의무의 주체, 개별 단위, 이중 인격 등의 개념으로 다루어진다. - 라틴어 철학 구 - 경제인

경제인은 경제학 모델에서 이익을 극대화하는 합리적 의사 결정자로, 호모 에코노미쿠스 개념으로 발전했으나 이기적인 동기에 치중하여 사회적, 윤리적 측면을 간과한다는 비판을 받는다. - 라틴어 철학 구 - Q.E.D.

Q.E.D.는 '증명 완료'를 뜻하는 라틴어 구문으로, 유클리드와 아르키메데스가 사용한 그리스어 표현에서 유래되어 수학 및 철학 서적에서 증명이나 논증의 결론을 나타내는 데 사용되며, 현대에는 다른 기호로 대체되기도 하지만 여전히 중요한 역할을 한다. - 체계 이론 - 사이버네틱스

사이버네틱스는 동물과 기계의 제어 및 통신을 연구하는 학문으로, 제어 시스템, 신경과학 등 다양한 분야를 통합하여 발전해왔으며, 피드백, 자기조직화 등의 핵심 개념을 통해 여러 분야에 응용되고 있다. - 체계 이론 - 사회 연결망

사회 연결망 분석은 개인이나 집단 간의 관계를 분석하여 사회적 구조와 행동을 이해하는 학제 간 연구 방법론으로, 다양한 이론적 틀을 활용하여 네트워크 내 위치와 정보 접근의 중요성을 분석하며 여러 분야에서 활용된다.

2. 고전적 기원

마르쿠스 툴리우스 키케로와 디오게네스 라에르티오스 같은 고대 철학자들은 "코나투스" 개념을 발전시키고 확장했다. 이들은 기원전 스토아 학파와 소요학파가 사용한 ὁρμή|호르메grc(임페투스로 번역됨), 즉 영혼이 물체로 향하는 움직임과 그로 인한 물리적 운동의 결과라는 개념을 받아들였다.[29][105]

키케로(기원전 106년 - 기원전 43년)와 라에르티오스(235년경)는 이 원리를 확장하여 파괴에 대한 혐오를 포함시켰지만, 그 적용 범위는 사람 이외의 동물의 동기에 한정했다. 라에르티오스는 특히 식물에 대해서는 이 용어를 적용하는 것을 부정했다.[30]

아리스토텔레스는 "코나투스"와 다른 감정의 연결을 암시했고, 키케로와 라에르티오스도 이를 언급했다. 그들은 코나투스가 다른 감정을 일으킨다고 보았다. 즉, 사람이 무언가를 하고 싶어하는 것은 그것을 좋다고 생각하기 때문이 아니라, 오히려 하고 싶다고 생각하는 것을 좋다고 생각한다는 것이다. 다시 말해, 사람의 욕망의 동기는 "코나투스"의 원리에 따라 육체가 스스로를 증대시키려는 본성적인 경향이라는 것이다.[31][107]

2. 1. 어원

라틴어 'conatus'는 보통 "노력하다, ~하려고 하다"라고 번역되는 동사 'conor'에서 유래한다. 그러나 "노력"이라는 개념은 최초 기원전 스토아 학파 및 소요 학파에 의해 발전되었다. 이 학파들은 ὁρμή|hormê|호르메grc (''임페투스''로 라틴어 번역됨)라는 단어를 사용하여, 영혼이 물체로 향하는 움직임이나, 그에 따른 물리적인 운동의 결과를 나타냈다[105]. 마르쿠스 툴리우스 키케로 (기원전 106년 - 기원전 43년)나 디오게네스 라에르티오스 (기원전 235년 경)는 이 원리를 확장해 파괴에 대한 혐오를 언급했지만, 그 적용 범위는 사람 이외의 동물의 동기로 한정되었다. 예를 들어, 디오게네스 라에르티오스는 특히 식물에 대해서 이 술어를 적용하는 것을 부정했다. 르네상스 이전에, 토마스 아퀴나스 (1225년 - 1274년), 둔스 스코투스 (1266년 - 1308년), 단테 알리기에리 (1265년 - 1321년)는 '코나투스(Conatus)'의 동의어로 라틴어 '우르트(vult)', '웨레(velle)', '압페티트(appetit)'를 사용하여 같은 감정을 나타냈다. 이 단어들은 모두 원래 그리스어 ὁρμή|hormê|호르메grc의 번역어로 사용된다. 후에, 베르나르디노 테레시오와 톰마소 캄파넬라가 고대 그리스의 개념을 확장해, 생물, 무생물에 관계없이 모든 물체에 적용했다[106].

아리스토텔레스는 '코나투스'와 다른 감정과의 연결을 처음으로 암시했고, 후에 키케로와 라에르티오스도 이를 언급했다. 그들은 코나투스가 다른 감정을 일으킨다고 생각했다. 즉, 사람이 무언가를 하고 싶어하는 것은 그것을 좋다고 생각하기 때문이 아니라, 오히려 하고 싶다고 생각하는 것을 좋다고 생각한다는 것이다. 다시 말해, 사람의 욕망의 동기는 '노력'의 원리에 따라 육체가 스스로를 증대시키려는 본성적인 경향이라는 것이다[107].

라틴어 ''cōnātus''는 동사 ''cōnor''에서 유래되었으며, 일반적으로 영어로 "to endeavor" 즉, "노력하다"로 번역된다. 추상 명사로 사용될 때 ''코나투스''는 사물이 존재를 지속하고 스스로를 향상시키려는 내재적인 성향을 의미한다.

2. 2. 초기 개념: 스토아 학파와 소요학파

라틴어 ''conatus''는 보통 "노력하는, ~하려고 한다"라고 번역되는 동사 ''conor''에서 유래한다. 그러나 '노력'이라는 개념은 최초로 기원전 스토아 학파 및 소요학파에 의해 발전되었다. 이 학파들은 ὁρμή|호르메grc(horme, ''임페투스''로 라틴어 번역됨)라는 단어를 사용했고, 영혼이 물체로 향하는 움직임이나, 거기에 따른 물리적인 운동의 결과를 나타냈다[105]. 고전적인 사상가 마르쿠스 툴리우스 키케로 (기원전 106년 - 기원전 43년)나 디오게네스 라에르티오스 (기원전 235년 경)는 이 원리를 확장해 파괴에 대한 혐오를 포함시켰지만, 그 적용 범위는 사람 이외의 동물의 동기로 한정되었다. 예를 들어, 디오게네스 라에르티오스는 특히 식물에 대해서 이 용어를 적용하는 것을 부정했다. 르네상스 이전에, 토마스 아퀴나스 (1225년 - 1274년), 둔스 스코투스 (1266년 - 1308년), 그리고 단테 알리기에리 (1265년 - 1321년)는 '코나투스(Conatus)'의 동의어로서 라틴어 '우르트(vult)', '웨레(velle)', '압페티트(appetit)'를 사용해 같은 감정을 나타냈다. 이 4개의 단어는 모두 원래 그리스어 ὁρμή|호르메grc의 번역어로 사용되었다. 후에 베르나르디노 테레시오와 톰마소 캄파넬라는 고대 그리스의 개념을 확장해 생물, 무생물에 관계없이 모든 물체에 적용했다[106].

아리스토텔레스는 처음으로 '코나투스(Conatus)'와 다른 감정과의 연결을 암시했다. 이후 키케로와 라에르티오스도 같은 견해를 보였다. 그들은 노력이 다른 감정을 일으킨다고 생각했다. 즉, 사람이 무엇인가를 하고 싶어하는 것은 그것을 좋다고 생각하기 때문이 아니라, 오히려 하고 싶은 것을 좋다고 생각한다는 것이다. 다시 말해, 사람의 욕망의 동기는 '노력'의 원리에 따라 육체가 스스로를 증대시키려는 본성적인 경향이라는 것이다[107].

2. 3. 고대 철학자들의 확장

라틴어 ''cōnātus''는 보통 "노력하다, ~하려고 하다"로 번역되는 동사 ''cōnor''에서 유래한다. 그러나 "코나투스"라는 개념은 기원전 스토아 학파 및 소요학파에 의해 처음 발전되었다. 이 학파들은 ὁρμήgrc (''hormê'', 라틴어로는 ''임페투스''로 번역됨)라는 단어를 사용하여, 영혼이 물체로 향하는 움직임과 그로 인한 물리적인 운동의 결과를 나타냈다.[105] 마르쿠스 툴리우스 키케로(기원전 106년 - 기원전 43년)와 디오게네스 라에르티오스(235년경)는 이 원리를 확장하여 파괴에 대한 혐오를 포함하게 했지만, 그 적용 범위는 사람 이외의 동물의 동기에 한정되었다. 예를 들어, 디오게네스 라에르티오스는 특히 식물에 대해서는 이 술어를 적용하는 것을 부정했다. 르네상스 이전에, 토마스 아퀴나스(1225년 - 1274년), 둔스 스코투스(1266년 - 1308년), 그리고 단테 알리기에리(1265년 - 1321년)는 "코나투스"의 동의어로 라틴어 "울트 vult", "벨레 velle", "아페티토 appetit"를 사용하여 비슷한 감정을 표현했다. 이 4개의 단어는 모두 원래 그리스어 ὁρμήgrc의 번역어로 사용된다. 후에, 베르나르디노 텔레시오와 토마소 캄파넬라는 고대 그리스의 개념을 확장하여 생물, 무생물에 관계없이 모든 물체에 적용했다.[106]

아리스토텔레스는 처음에, 그리고 나중에 키케로와 라에르티오스는 각각 "코나투스"와 다른 감정과의 연결을 암시했다. 그들은 코나투스가 다른 감정을 일으킨다고 생각했다. 사람이 무언가를 하고 싶어하는 것은 그것을 좋다고 생각하기 때문이 아니라, 오히려 사람은 하고 싶다고 생각하는 것을 좋다고 생각한다고 그들은 주장했다. 다시 말해, 사람의 욕망의 동기는 "코나투스"의 원리에 따라 육체가 스스로를 증대시키려고 하는 본성적인 경향이라는 것이다.[107]

2. 4. 르네상스 시대의 확장

라틴어 ''conatus''는 "노력하다, ~하려고 하다"로 번역되는 동사 ''conor''에서 유래한다. 그러나 "노력"이라는 개념은 기원전 스토아 학파와 소요학파에 의해 처음 발전되었다. 이 학파들은 ὁρμή|호르메grc(horme, 라틴어로는 ''임페투스''로 번역됨)라는 단어를 사용하여, 영혼이 물체를 향하는 움직임과 그에 따른 물리적인 운동의 결과를 나타냈다.[105] 마르쿠스 툴리우스 키케로(기원전 106년 - 기원전 43년)와 디오게네스 라에르티오스(기원전 235년 경) 같은 고전 사상가들은 이 원리를 확장하여 파괴에 대한 혐오를 포함시켰지만, 그 적용 범위는 사람 이외의 동물의 동기에 한정되었다. 예를 들어, 디오게네스 라에르티오스는 식물에 대해서 이 용어를 적용하는 것을 명시적으로 부정했다. 르네상스 이전에, 토마스 아퀴나스(1225년 - 1274년), 둔스 스코투스(1266년 - 1308년), 단테 알리기에리(1265년 - 1321년)는 '코나투스(Conatus)'의 동의어로 라틴어 '우르트(vult)', '웨레(velle)', '압페티트(appetit)'를 사용하여 같은 감정을 나타냈다. 이 네 단어는 모두 원래 그리스어 ὁρμή|호르메grc를 번역한 것이다. 이후 베르나르디노 테레시오와 톰마소 캄파넬라는 고대 그리스의 개념을 확장하여 생물, 무생물에 관계없이 모든 물체에 적용했다.[106]아리스토텔레스는 처음으로, 그리고 나중에 키케로와 라에르티오스는 각각 '코나투스'와 다른 감정과의 연관성을 암시했다. 그들은 코나투스가 다른 감정을 일으킨다고 생각했다. 사람이 무엇인가를 하고 싶어하는 것은 그것을 좋은 일이라고 생각하기 때문이 아니라, 오히려 하고 싶은 것을 좋은 일이라고 생각한다는 것이다. 즉, 사람의 욕망의 동기는 '노력'의 원리에 따라 육체가 스스로를 증대시키려는 본성적인 경향이라는 것이다.[107]

2. 5. 코나투스와 감정의 연결 (아리스토텔레스, 키케로, 라에르티오스)

아리스토텔레스는 마르쿠스 툴리우스 키케로와 디오게네스 라에르티오스에 앞서 "코나투스"와 다른 감정의 연결을 암시했다. 이들에 따르면 코나투스는 다른 감정을 일으킨다. 사람이 무언가를 하고 싶어하는 것은 그것을 좋다고 생각하기 때문이 아니라, 오히려 하고 싶다고 생각하는 것을 좋다고 생각한다. 다시 말해, 사람의 욕망의 동인은 "코나투스"의 원리에 따라 육체가 스스로를 증대시키려는 본성적인 경향이다.[107][31]3. 중세 시대의 코나투스

"코나투스"와 운동은 전통적으로 연결되어 왔다. 토마스 아퀴나스와 유다 레온 아브라바넬은 이 개념을 히포의 아우구스티누스가 신국에서 언급한 "자연 본성적인 상하 운동"과 연결시켰다. 그들은 물체를 움직이는 힘을 "자연 본성적인 사랑"이라고 불렀다.[108]

6세기 요하네스 필로포누스는 아리스토텔레스의 운동 이론에 모순이 있다고 비판했다. 아리스토텔레스는 아이테르라는 매질을 통해 발사체의 운동이 유지된다고 했지만, 허공에서는 그러한 매질이 없어 운동이 불가능하다고 주장했다. 필로포누스는 운동이 매질이 아닌, 운동 시작 시 물체에 심어지는 "코나투스"에 의해 유지된다고 주장했다. 그러나 이는 물체가 계속 움직이려면 고유한 힘이 필요하다는 점에서 현대적인 관성의 개념과는 달랐다.[109] 이븐 루시드나 스콜라 철학자들은 아리스토텔레스를 지지하며 반대했다.[110]

이슬람 세계에서도 아리스토텔레스의 생각에 대한 도전이 있었다. 이븐 알하이삼은 필로포누스를 지지하고,[111] 관성과 유사한 개념을 발전시켰다.[112] 이븐 시나는 항력처럼 외력에 의해 소멸되는 영구적인 힘을 생각해 관성 개념을 더 명확히 했다. 그는 "비자연적인 운동과 관련하여 그러한 영속적인 유형의 새겨진 힘을 생각한 최초의 인물"[113]이 되었다. 이븐 시나의 "마일" 개념은 관성의 법칙(뉴턴의 제1운동 법칙)을 연상시켰다.[114] 그는 무게와 속도의 정량적 관계를 통해 운동량과 유사한 개념도 발전시켰다.[115]

장 뷔리당은 운동을 일으키는 특성을 "임페투스"라 명명하고, 이는 점차 소멸한다고 보았다. 뷔리당은 공기 저항과 물체의 무게가 임페투스에 저항한다고 보았다. 임페투스는 속도에 비례해 증가하며, 그의 생각은 현대적 운동량 개념과 유사하다.[116] 뷔리당은 자신의 이론이 아리스토텔레스 철학을 수정한 것이며, 운동/정지 물체 간 근본적 차이가 있다는 소요학파 생각을 주장했다. 임페투스는 직선/원형 운동 모두에 작용하여 천체의 원운동을 일으킨다고 보았다.[116]

3. 1. 코나투스와 운동의 연결

"코나투스"와 운동은 전통적으로 연결되어 왔다. 토마스 아퀴나스와 유다 레온 아브라바넬(1265년 - 1321년)은 이 개념을 히포의 아우구스티누스(354년 - 430년)가 저서 신국에서 "자연 본성적인 상하 운동, 즉 중간 위치에서 자신의 균형을 유지하는 운동"으로 간주한 것과 직접 연관시켰다. 그들은 물체를 올리고 내리는 이 힘을 "''amor naturalis''", 즉 "자연 본성적인 사랑"이라고 불렀다.[32]6세기에 요하네스 필로포누스(490년 - 570년)는 아리스토텔레스의 운동 이론을 비판하며, 아리스토텔레스의 발사체에 관한 논의에 모순이 포함되어 있다고 지적했다. 아리스토텔레스는 아이테르의 매체에서는 발사체의 운동이 보존된다고 말하는 한편, 아리스토텔레스의 허공에 관한 논의에서는 그러한 매체가 존재하지 않아 물체의 운동이 불가능하다고 주장했다.

필로포누스는 운동은 운동하는 물체를 감싸는 매체에 의해 유지되는 것이 아니라, 어떤 특성, 즉 운동하기 시작하면 물체에 심어지는 "코나투스"에 의해 유지된다고 주장했다. 하지만 이것은 현대적인 관성의 개념과는 다르다. 이 경우에는 여전히 물체가 계속 운동하기 위해서는 고유한 힘이 필요하기 때문이다.[33] 이러한 생각은 아리스토텔레스를 지지했던 이븐 루슈드나 스콜라 철학 학자들에게 강하게 반대받았다.[34] 그러나 아리스토텔레스의 생각은 이슬람 세계에서도 도전을 받았다. 예를 들어 이븐 알 하이삼은 필로포누스의 생각을 지지한 것으로 보인다.[35] 다만 그와 동시에 이븐 알 하이삼은 관성과 유사한 개념을 발전시켰다.[36] 관성의 개념은 그 효과가 공기 저항과 같은 외적인 힘의 결과로서만 소멸되는 영속적인 힘에 대해 생각한 이븐 시나에 의해 더욱 명확하게 발전되었다. 이로 인해 이븐 시나는 "비자연적인 운동과 관련하여 그러한 영속적인 유형의 새겨진 힘을 생각한 최초의 인물"[37]이 되었다. 이븐 시나의 "마일"이라는 개념은 아리스토텔레스의 격렬한 운동 개념과 거의 반대되는 것이었으며, 오히려 관성의 법칙, 즉 뉴턴의 제1운동 법칙을 연상시키는 것이었다.[38] 이븐 시나는 운동하는 물체의 무게와 속도 사이에 정량적인 관계를 부여하려 했고, 운동량과 유사한 개념도 발전시켰다.[39]

장 뷔리당(1300년 - 1358년) 역시 이전의 생각을 부정하고 이 운동을 일으키는 특성이라는 생각을 채택했지만, 그는 그것을 "임페투스"라고 명명하고 점차 소멸해 가는 것으로 보았다. 뷔리당의 입장은 공기 저항과, 물체가 가진 임페투스에 거스르는 물체 자체의 무게에 운동하는 물체가 묶여 있다는 것이었다. 또한 그는 임페투스는 속도에 비례하여 증가한다고 주장했다. 그의 첫 번째 임페투스에 대한 생각은 여러 면에서 현대적인 운동량의 개념과 비슷하다. 더욱 현대적인 관성의 개념과 분명히 유사함에도 불구하고, 뷔리당은 자신의 이론을 아리스토텔레스의 기본적인 철학을 수정한 것에 불과하다고 생각했으며, 운동하는 물체와 정지해 있는 물체 사이에는 여전히 근본적인 차이가 있다는 생각을 포함한 많은 소요학파의 생각을 주장했다. 또한 뷔리당은 임페투스는 본성상 직선적으로뿐만 아니라 원형적으로도 작용하여 천체와 같은 물체에 작용하여 원운동을 시킨다고 주장했다.[40]

3. 2. [[요하네스 필로포누스]](490년 - 570년)의 비판

6세기에 요하네스 필로포누스는 아리스토텔레스의 운동 이론을 비판하며, 발사체에 관한 논의에 모순이 있다고 지적했다. 아리스토텔레스는 아이테르라는 매질을 통해 발사체의 운동이 유지된다고 했지만, 동시에 허공에서는 그러한 매질이 없어 물체의 운동이 불가능하다고 주장했다.[109]필로포누스는 운동이 물체를 둘러싼 매질이 아니라, 운동을 시작할 때 물체에 심어지는 어떤 특성, 즉 "코나투스"에 의해 유지된다고 주장했다. 그러나 이것은 물체가 계속 움직이려면 고유한 힘이 필요하다는 점에서 현대적인 관성의 개념과는 다르다.[109] 이러한 필로포누스의 생각은 이븐 루시드나 스콜라 철학자들처럼 아리스토텔레스를 지지하는 학자들에게 강하게 반대받았다.[110]

3. 3. 이슬람 세계의 도전과 발전

6세기 요하네스 피로포노스(490년-570년)는 아리스토텔레스의 운동 이론을 비판하며, 발사체에 관한 논의에 모순이 있다고 지적했다. 아리스토텔레스는 아이테르 매체에서는 발사체의 운동이 보존된다고 했지만, 허공에 관한 논의에서는 그런 매체가 없어 물체의 운동이 불가능하다고 주장했다. 피로포노스는 운동이 물체를 둘러싼 매체가 아닌, 운동 시작 시 물체에 심어지는 "코나투스"에 의해 유지된다고 주장했다. 그러나 이는 근대적 관성의 개념과는 달랐다.[109] 이븐 루시드나 스콜라 철학자들은 아리스토텔레스를 지지하며 반대했다.[110] 그러나 이슬람 세계에서도 아리스토텔레스의 생각에 대한 도전이 있었다. 이븐 알하이삼은 피로포노스를 지지하고,[111] 관성과 유사한 개념을 발전시켰다.[112] 이븐 시나는 항력처럼 외력에 의해 소멸되는 영구적인 힘을 생각해 관성 개념을 더 명확히 했다. 그는 "비자연적인 운동과 관련하여 그러한 영속적인 유형의 새겨진 힘을 생각한 최초의 인물"[113]이 되었다. 이븐 시나의 "마일" 개념은 아리스토텔레스의 격렬한 운동 개념과 반대로, 관성의 법칙(뉴턴의 제1운동 법칙)을 연상시켰다.[114] 그는 무게와 속도의 정량적 관계를 통해 운동량과 유사한 개념도 발전시켰다.[115]3. 4. [[장 뷔리당]](1300년 - 1358년)의 임페투스 이론

장 뷔리당(1300년 - 1358년)은 이전의 운동을 일으키는 특성에 대한 생각을 부정하고, 이 운동을 일으키게 하는 특성이라는 생각은 채용했지만, 그것을 "임페투스"라고 명명하고 서서히 소산해 나가는 것으로 보았다. 뷔리당의 입장은 공기 저항과, 물체가 가진 임페투스에 거스르는 물체 자체의 무게에 운동하는 물체가 묶여 있다는 것이었다. 또한 그는 임페투스는 속도에 비례하여 증가한다고 주장했다. 그의 첫 번째 임페투스에 대한 생각은 여러 면에서 현대적인 운동량의 개념과 비슷하다.[116]뷔리당은 자신의 이론을 아리스토텔레스의 기본적인 철학을 수정한 것에 불과하다고 생각했으며, 운동하는 물체와 정지해 있는 물체 사이에는 여전히 근본적인 차이가 있다는 생각을 포함한 많은 소요학파의 생각을 주장했다. 또한 뷔리당은 임페투스는 본성상 직선적으로뿐만 아니라 원형적으로도 작용하여 천체와 같은 물체에 작용하여 원운동을 시킨다고 주장했다. 비록 그의 생각은 근대적인 관성의 개념과 닮아있었지만, 여전히 아리스토텔레스의 철학을 완전히 벗어나지는 못했다.[116]

4. 근대 철학자들의 코나투스 이론

17세기 전반, 르네 데카르트(1596년 - 1650년)는 코나투스를 보다 근대적이고 유물론적인 개념으로 발전시켰다. 그는 코나투스를 "신의 힘을 나타내는, 물질이 움직이려는 적극적인 힘 혹은 경향"[41]으로 표현했다. 고대인들이 이 단어를 의인적인 의미에서 뚜렷한 목적을 달성하려는 "노력"처럼 사용했고, 중세 스콜라 철학자들이 코나투스 개념을 발전시켜 사물의 신비롭고 본질적인 특성으로 여겼던 것과는 달리, 데카르트는 이 단어를 다소 기계론적인 의미로 사용했다.[42] 장 뷔리당과 대조적으로 데카르트는 운동과 정지는 같은 사물의 두 가지 상태일 뿐이며, 다른 것이 아니라고 보았다. 데카르트의 코나투스 개념은 애매했지만, 자연에 대한 욕망이나 경향에서 벗어나, 더 과학적이고 근대적인 사고방식으로 나아가는 운동 작용의 시작을 여기서 찾아볼 수 있다.[43]

데카르트는 아리스토텔레스 시대부터 서양에서 지배적이었던, 물질세계를 목적론적, 합목적적으로 파악하는 생각을 부정했다. 그는 마음을 물질세계의 일부로 여기지 않았고, 따라서 마음은 자연의 엄밀한 기계론적 법칙의 대상이 아니라고 보았다. 반면, 운동과 정지는 영구불변의 기계론적 법칙에 따른 물체 상호작용의 대상이었다. 신은 처음에 물체를 시동시킬 뿐, 그 후에는 물체의 기계적 운동의 동적 질서를 유지하는 것 외에 간섭하지 않는다. 따라서 모든 것은 법칙에 지배된 충돌과 끊임없는 재구성을 반복할 뿐, 물체의 운동에는 진정한 목적이 없다.[44] 코나투스는 물체가 서로 충돌할 때의 운동 경향일 뿐이다. 신이 이 활동을 시동시키지만, 그 후에는 "새로운" 운동도 정지도 창조되지 않는다.[45]

데카르트는 코나투스에 두 종류, 즉 "코나투스 아 켄트로(conatus a centro)"와 "코나투스 레케덴디(conatus recedendi)"가 있다고 명시했다. "코나투스 아 켄트로", 즉 "중심으로 향하는 경향"은 중력 이론에서 사용했다. "코나투스 레케덴디", 즉 "중심에서 멀어지는 경향"은 원심력을 나타냈다.[27] 이러한 경향은 생물의 성질이나 의도를 나타내는 단어가 아니며, 사물의 "힘"의 고유한 특성으로 생각된 것이 아니라, 신이 부여한 물리적 우주 자체의 통일적이고 외적인 특징으로 생각되었다.[46]

데카르트는 자신의 자연 제1법칙을 발전시키면서, "코나투스 모웬디", 즉 자기 보존의 코나투스 개념도 이끌어냈다.[47] 이 법칙은 관성의 법칙을 일반화한 것으로, 갈릴레오 갈릴레이에 의해 경험적으로 설명되고 발전되었다. 이 원리는 데카르트 사후 50년 후 아이작 뉴턴에 의해 정식화되었고, 뉴턴의 3가지 운동 법칙 중 제1법칙이 되었다. 데카르트가 제시한 정식화는 다음과 같다. "각각의 것은, 정지해 있는 한 그 상태에 계속 머물러 있다. 또한 일단 움직이기 시작하면, 계속 움직인다."[48]

고트프리트 빌헬름 라이프니츠(1646년 - 1716년)는 에르하르트 바이겔(1625년 - 1699년)의 제자였으며, 토마스 홉스와 바이겔에게서 코나투스 원리를 배웠다. 바이겔은 "텐덴티아(tendentia)"(경향)라는 단어를 사용했다.[74] 라이프니츠는 1695년 저서 『새로운 설』에서 홉스와 유사한 의미로 코나투스라는 단어를 사용했다. 다만, 라이프니츠는 신체와 영혼의 코나투스를 구분했다. 신체의 코나투스는 스스로는 직선 운동만 할 수 있지만, 영혼의 코나투스는 더 복잡한 운동을 "기억"할 수 있다.[75]

라이프니츠에 따르면 운동의 문제는 제논의 역설을 해결하는 것과 관련이 있다. 운동은 지속적인 것이므로 공간은 무한히 분할될 수 있어야 한다. 모든 것이 움직이기 시작하려면, 우주의 기본 요소 안에 각 요소 자체를 움직이는 자발적인 특성이 존재해야 한다. 이 코나투스는 일종의 즉각적이고 "실질적인" 운동으로, 모든 것이 정지해 있을 때에도 가지고 있는 것이다. 한편 운동은 물체의 상호 작용에 따라 물체가 가지는 모든 코나투스의 총합이다. 코나투스와 운동의 관계는 점과 공간의 관계와 같다.[76] 이러한 생각에 따르면, 실제로 작용하는 힘이 코나투스뿐이라면 다른 물체에 부딪힌 물체가 튕겨나갈 수 없다. 그래서 라이프니츠는 물질의 운동을 유지하고 탄성 충돌을 가능하게 하는 에테르의 존재를 가정해야 했다. 라이프니츠의 원자론 거부와 코나투스의 무기억성 개념은 그의 모나드론으로 이어졌다.[77]

또한 라이프니츠는 코나투스 개념을 사용하여 적분법의 원리를 발전시켰고, 이 경우 뉴턴의 가속적인 "힘"의 수학적 유사형을 의미하도록 했다. 라이프니츠는 그러한 코나투스를 무한히 더하여(현재의 적분) 지속적인 힘의 효과를 측정할 수 있었다.[76] 그는 "비스 비바(vis viva)"(살아있는 힘)를 무활동적인 "비스 모르투아(vis mortua)"의 총합으로 정의한 것처럼, 임페투스를 물체의 코나투스 총합으로 정의했다.[78]

요하네스 케플러와 르네 데카르트의 연구에 기초하여, 라이프니츠는 코나투스 원리, 에테르설, 볼텍스 이론에 기초한 행성 운행 모델을 발전시켰다. 그의 이론은 1689년 저서 『천체 운동에 관한 원인에 대한 시론』에서 전개되었다.[76][79] 라이프니츠에 따르면, 케플러의 타원 궤도를 진원의 반경 성분으로 분석한 것은 시선 운동을 설명할 때 코나투스의 예인 원심력과 중력을 조합한 원운동에 대한 "조화로운 소용돌이"로 설명할 수 있다.[77]

4. 1. [[토마스 홉스]](1588년 - 1679년)

토마스 홉스는 이전의 코나투스 정의가 운동의 기원을 설명하지 못한다고 비판하며, 코나투스를 운동의 "시작"에서의 무한소 단위, 즉 특정 방향으로의 경향으로 정의했다.[6] 그는 마음의 인지 기능을 '코나투스' 기능의 다양성으로 변화시켰다고 평가받는다.[49]홉스는 감정을 운동의 시작으로, 의지를 모든 감정의 총체로 보았다. 이 "의지"는 물체의 "코나투스"를 형성하고[41], 그 물리적인 현상은 "살려는 의지"로 이해된다. 홉스는 생물이 번성하기 위해 "평화를 추구하고, 평화를 위협하는 것과 싸운다"[41]고 말한다. 또한 홉스는 이 "코나투스"와 "상상"을 동일시하고, "코나투스"의 변화, 즉 의지는 "숙고"의 결과라고 말했다.[50]

홉스는 "코나투스"를 다음과 같이 정의한다.

> 나는 "코나투스"를, 주어질 수 있는 것보다, 즉, 설명이나 수에 의해 한정될 수 있거나 할당될 수 있는 것보다, 작은 시간·공간 내에서 만들어진 움직임이라고 정의한다. 즉, 점의 길이를 통하여, 혹은 찰나 즉 일시점에서 만들어진 운동인 것이다.[51]

그의 심리학적 이론에서와 마찬가지로, 홉스의 물리적인 "코나투스"는 운동의 미세한 구성 요소이다. 코나투스는 운동, 즉 뚜렷한 방향으로의 경향의 "시작"이다. 홉스가 사용한 범위 내에서 "임페투스"라는 개념은 이 물리적인 "코나투스"라는 표현 안에서 정의된다. 즉, 임페투스는 "시간의 추이 속에서 운동하는 물체에 사용되는 '코나투스'의 척도"가 된다.[52] (역학적인 의미에서의) 저항은 반대 방향의 "코나투스"에 의해 발생한다. 힘은 "물체의 크기"[53]를 더한 이 운동이다. 또한, 홉스는 용수철 등의 운동을 일으키는, 예를 들어, 축소하거나 확장하는 것과 같은, "복원력"을 나타내는 데에도 "코나투스"라는 단어를 사용했다. 홉스는 이러한 물체를 원래 상태로 되돌리는, 이러한 물체에 고유한 힘이 존재한다고 주장했다.[54]

4. 2. [[바뤼흐 스피노자]](1632년 - 1677년)

바뤼흐 스피노자(1632년 - 1677년)는 코나투스 개념을 인간의 육체, 영혼, 그리고 그 양쪽에 모두 적용했다. 다만, 각각 다른 용어를 사용했다.[131] 심리적인 현상을 언급할 때는 "볼룬타스(voluntas)"(voluntas|의지la)라는 용어를, 육체와 영혼 모두와 관련된 개념을 언급할 때는 "아페티투스(appetitus)"(appetitus|욕구la)를 사용했다. 육체적인 충동을 언급할 때는 주로 "코나투스"를 사용했으며,[132] "코나투스 세세 콘세르반디(conatus sese conservandi)"(conatus sese conservandi|자기 보존 노력la)라는 표현을 사용하기도 했다.[133]

스피노자는 "어떤 것도 외적인 원인이 없이는 파괴될 수 없다"는 명제를 "자명한" 진리로 간주하고, 이 코나투스 원리가 존재한다고 주장했다.[134] 그는 "모든 것의 정의는 그것이 존재한다는 것을 단언하며, 부정하는 것은 없다"는 점을 자명하다고 보았다.[135] 스피노자는 이러한 자기 파괴에 대한 저항을 인간이 계속 존재하려는 노력으로 설명했으며, 코나투스는 이 힘을 나타내는 데 가장 자주 사용되는 용어였다.[136]

스피노자의 세계관에서 이 원리는 모든 것에 적용되며, 인간의 마음과 도덕을 포함한 만물의 본질을 구성한다. 왜냐하면 세계에는 신이 만든 유한한 양태만이 존재하기 때문이다.[137] 그가 1677년에 저술한 《에티카》에서 언급했듯이, 코나투스는 유한한 시간 안에 존재하며, 물체가 존재하는 한 코나투스도 존속한다.[138] 스피노자는 물체의 힘을 증대시키려는 경향을 나타내기 위해 코나투스라는 용어를 사용했다. 모든 존재는 단순히 정적으로 존재하려는 것이 아니라 완전을 향해 노력해야 한다.[132] 또한, 존재하는 모든 것은 자신의 존재를 유지하거나 증대시키는 활동만을 수행한다.[137] 스피노자는 르네 데카르트가 이전에 사용했던 것처럼 기본적인 관성의 의미를 나타낼 때도 코나투스라는 용어를 사용했다.[100] 물체는 외적인 힘의 작용 없이는 파괴될 수 없으므로, 운동과 정지는 방해받지 않는 한 무기한으로 지속된다.[139]

바뤼흐 스피노자가 심리철학에서 사용한 코나투스 개념은 고대 및 중세의 자료에서 유래한다. 스피노자는 스토아 학파, 키케로, 디오게네스 라에르티오스, 특히 토마스 홉스와 르네 데카르트가 발전시킨 원리를 재구성했다.[140] 그의 이론이 홉스와 다른 점은 "코나투스 아드 모툼(conatus ad motum)"(conatus ad motum|운동에 대한 노력la)이 정신적인 것이 아니라 물리적인 것이라고 믿었다는 점이다.[141]

스피노자는 결정론을 주장하며, 인간과 자연은 일관된 법칙 아래 통합되어야 한다고 믿었다. 신과 자연은 하나이며, 자유 의지는 존재하지 않는다. 그는 동시대 철학자들과 달리, 그리고 현대 철학자들과 마찬가지로, 마음, 지향성, 윤리, 자유를 물리적 존재나 사건으로 구성된 자연 세계와 분리해서 생각할 수 있다는 이원론적 가정을 거부했다.[142] 그의 목표는 자연주의적 틀 안에서 이 모든 것에 대한 통일적인 설명을 제공하는 것이었고, 코나투스는 이 계획의 중심이었다. 예를 들어, 스피노자에게 어떤 활동이 "자유로운" 것은 그 활동이 실체의 본질이나 코나투스에서 비롯되는 경우뿐이다. 인간의 활동이나 선택을 포함한 자연 세계의 모든 사건은 피할 수 없는 보편적인 자연 법칙에 따라 결정되므로, 절대적인 자유 의지는 존재할 수 없다. 그러나 외적인 힘에 얽매이지 않는다는 의미에서 활동은 여전히 자유로울 수 있다.[143]

따라서 인간은 전적으로 자연의 일부이다.[139] 스피노자는 겉보기에 불규칙한 인간 행동을 사실은 "자연적"이고 합리적이며, 코나투스에 의해 동기 부여를 받는다고 설명했다.[144] 그는 자유 의지라는 개념을 코나투스, 즉 인간뿐만 아니라 자연 전체에 적용할 수 있는 원리로 대체했다.[139]

스피노자가 코나투스와 인간의 정동(情動)의 관계를 어떻게 생각했는지는 명확하지 않다. 메릴랜드 미술 대학의 철학 조교수인 파민 드브란다와 서던 캘리포니아 대학교의 신경 과학 교수 안토니오 다마시오는 인간의 정동이 코나투스, 즉 완전을 목표로 하는 끊임없는 충동에서 비롯된다고 주장했다.[145] 실제로 스피노자는 《에티카》에서 행복은 "인간이 자신을 보존하려는 능력에 달려있다"고 명시했다. 이 코나투스는 스피노자에 의해 "덕의 기반"[146]으로 특징지어진다. 반대로, 사람은 자신의 코나투스에 반하는 것이 있으면 반드시 슬퍼진다.[147]

예일 대학교 교수 데이비드 비드니(1908년 - 1987년)는 이에 반대한다. 비드니는 욕망, 즉 첫 번째 정동과 스피노자의 코나투스 원리를 주의 깊게 관련짓는다. 이 생각은 《에티카》 3부 정리 9의 주석(IIIP9)에 나타나 있다. "충동(appetite)과 욕망(desire) 사이에는 차이가 없다. 굳이 말하자면 인간이 appetite를 자각하고 있기로는 desire은 일반적으로는 인간과 묶는다. 그러니까 desire은 appetite의 자각을 수반하는 appetite이라고 정의할 수 있다"[100] 비드니에 따르면, 이 욕망(desire)은 다른 정동인 기쁨이나 고통에 의해 지배되므로, 코나투스는 기쁨을 낳는 것을 추구하고 고통을 낳는 것을 피한다.[148] 아르투어 쇼펜하우어(1788년 - 1860년)는 이와 비슷한 해석을 하지만, 《의지와 표상으로서의 세계》(1819년)에서 "나의 기본적인 생각 전체에 따르면, 이것은 모두 진정한 관계를 뒤집은 것이다. 의지는 제일의, 그리고 근원적인 것이다. 지식은 의지에 의지의 현상의 도구로서 부속되는 것에 지나지 않는다"[149]라며 스피노자에게 반대한다고 말한다.

4. 3. [[고트프리트 빌헬름 라이프니츠]](1646년 - 1716년)

고트프리트 빌헬름 라이프니츠(1646년 - 1716년)는 에르하르트 바이겔(1625년 - 1699년)의 제자였으며, 홉스와 바이겔에게서 "코나투스"라는 원리를 배웠다. 바이겔은 "텐덴티아(tendentia)"(경향)라는 단어를 사용했다[74]。 라이프니츠는 1695년 저서 『새로운 설(Exposition and Defence of the New System)』에서 홉스와 유사한 의미로 "코나투스"라는 단어를 사용했다. 다만, 라이프니츠는 신체와 영혼의 "코나투스"를 구분했다. 신체의 코나투스는 스스로는 직선 운동만 할 수 있지만, 영혼의 코나투스는 더 복잡한 운동을 "기억"할 수 있다[75]。

라이프니츠에 따르면 운동의 문제는 제논의 역설을 해결하는 것과 관련이 있다. 운동은 지속적인 것이므로 공간은 무한히 분할될 수 있어야 한다. 모든 것이 움직이기 시작하려면, 우주의 기본 요소 안에 각 요소 자체를 움직이는 자발적인 특성이 존재해야 한다. 이 "코나투스"는 일종의 즉각적이고 "실질적인" 운동으로, 모든 것이 정지해 있을 때에도 가지고 있는 것이다. 한편 운동은 물체의 상호 작용에 따라 물체가 가지는 모든 "코나투스"의 총합이다. "코나투스"와 운동의 관계는 점과 공간의 관계와 같다[76]。 이 사고방식에 따르면, 실제로 작용하는 힘이 "코나투스"뿐이라면 다른 물체에 부딪힌 물체가 튕겨나갈 수 없다. 그래서 라이프니츠는 물질의 운동을 유지하고 탄성 충돌을 가능하게 하는 에테르의 존재를 가정해야 했다. 라이프니츠의 원자론 거부와 "코나투스"의 무기억성 개념은 그의 모나드론으로 이어졌다[77]。

또한 라이프니츠는 "코나투스" 개념을 사용하여 적분법의 원리를 발전시켰고, 이 경우 뉴턴의 가속적인 "힘"의 수학적 유사형을 의미하도록 했다. 라이프니츠는 그러한 "코나투스"를 무한히 더하여(현재의 적분) 지속적인 힘의 효과를 측정할 수 있었다[76]。 그는 "비스 비바(vis viva)"(살아있는 힘)를 무활동적인 "비스 모르투아(vis mortua)"의 총합으로 정의한 것처럼, "임페투스"를 물체의 "코나투스" 총합으로 정의했다[78]。

케플러와 데카르트의 연구에 기초하여, 라이프니츠는 "코나투스" 원리, 에테르설, 볼텍스 이론에 기초한 행성 운행 모델을 발전시켰다. 그의 이론은 1689년 저서 『천체 운동에 관한 원인에 대한 시론(Tentamen de motuum coelestium causis)』에서 전개되었다[76][79]。 라이프니츠에 따르면, 케플러의 타원 궤도를 진원의 반경 성분으로 분석한 것은 시선 운동을 설명할 때 "코나투스"의 예인 원심력과 중력을 조합한 원운동에 대한 "조화로운 소용돌이"로 설명할 수 있다[77]。

5. 코나투스와 관련된 용법 및 개념

수백 년 동안 여러 철학자들이 "코나투스"라는 용어를 사용하며 다양한 개념을 정립해 왔다. 코나투스와 유사한 의미와 용법을 가진 몇 가지 중요한 용어들이 존재한다.

- 지암바티스타 비코는 코나투스를 인간 사회 활동의 본질로 정의했다.

- 아르투어 쇼펜하우어는 삶에의 의지라는 개념을 제시했다.

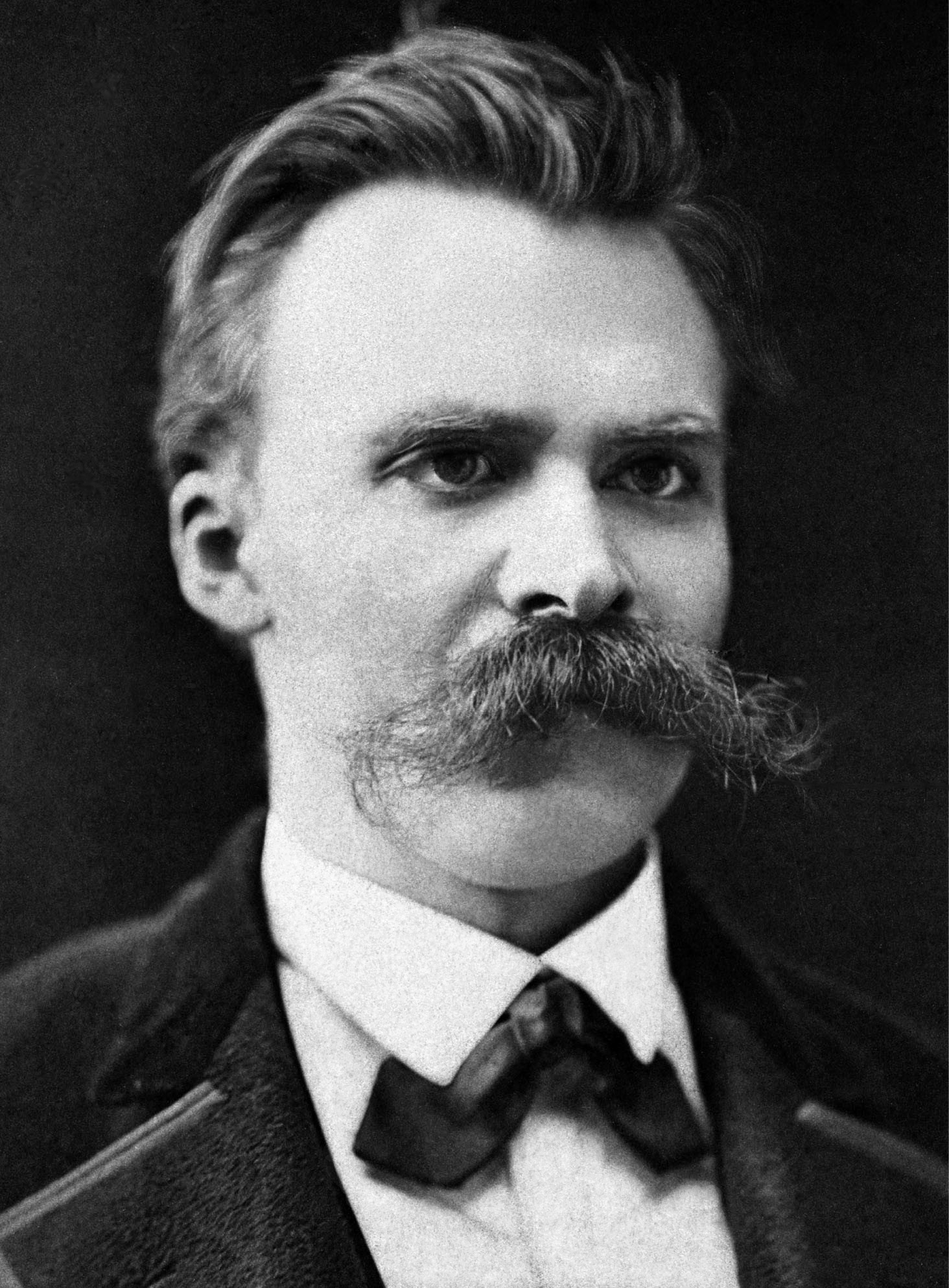

- 프리드리히 니체는 힘에의 의지라는 개념을 제시했다.

- 지그문트 프로이트는 코나투스 개념에 크게 의존했지만, 스피노자를 직접 언급하지는 않았다.

- 앙리 베르그송은 élan vital|엘란 비탈프랑스어(생명의 충동)이라는 개념을 제시했다.

- 막스 셸러는 "충동(Drang)"이라는 개념이 철학적 인간학 및 형이상학의 중심적인 요소라고 하였다.

- 루이 뒤몽은 "문화적 코나투스"에 대해 언급했다.

고전 역학이 발전하면서, 관성과 운동량 보존 법칙이 스피노자를 제외한 다른 철학자들이 사용하던 '코나투스'(힘) 개념을 대체하게 되었다. 마찬가지로, '코나투스 레센덴디'는 원심력으로, '코나투스 아 센트로'는 중력으로 대체되었다.[5]

5. 1. [[지암바티스타 비코]](1668년 - 1744년)

지암바티스타 비코(1668년 - 1744년)는 코나투스를 인간 사회 활동의 본질이자,[156] 물활론적인 의미에서 자연 전체에 운동을 만들어내는 힘으로 정의했다.[157] 비코는 근대 과학이 시작된 지 백 년 가까이 지난 후에도 신플라톤주의에 영감을 받아 관성의 원리와 새로운 물리학 법칙을 부정했다. 그는 자연이 원자나 데카르트적 연장으로 구성된 것이 아니라, 신이 부여한 코나투스에 의해 활성화되는 "형이상학적 점"으로 구성되었다고 보았다.[158]5. 2. [[아르투어 쇼펜하우어]](1788년 - 1860년)

아르투어 쇼펜하우어(1788년 - 1860년)는 토마스 홉스의 코나투스와 유사한 삶에의 의지(Wille zum Leben)라는 개념을 제시했다. 이는 유기체의 자기 보존 본능을 의미한다.[84] 쇼펜하우어는 삶에의 의지가 시간에 얽매이지 않고 여러 세대에 걸쳐 영원히 지속된다고 보았다.[85]쇼펜하우어는 저서 《의지와 표상으로서의 세계》(1819년)에서 스피노자의 코나투스 개념에 대해 반대하는 입장을 밝혔다. 그는 "의지는 가장 근본적인 것이고, 지식은 의지의 현상을 위한 도구로서 부속되는 것에 불과하다"고 주장하며,[149] 스피노자와 달리 의지를 가장 근본적인 것으로, 지식은 의지의 도구에 불과하다고 생각했다.

5. 3. [[프리드리히 니체]](1844년 - 1900년)

아르투어 쇼펜하우어의 영향을 받은 프리드리히 니체는 쇼펜하우어의 생에의 의지를 부정하고, 힘에의 의지라는 다른 자기 보존 이론을 발전시켰다.[86]

5. 4. [[지그문트 프로이트]](1856년 - 1939년)

지그문트 프로이트(1856년 - 1939년)는 스피노자가 정립한 자기 보존 체계로서의 "코나투스" 개념에 크게 의존했지만, 자신이 출판한 저서에서는 스피노자를 직접 언급하지 않았다.[162][163]5. 5. [[앙리 베르그송]](1859년 - 1941년)

지그문트 프로이트(1856년 - 1939년)와 동시기에, 앙리 베르그송은 élan vital|엘란 비탈프랑스어, 즉 "생명의 충동"이라는 원리를 발전시켰다. 이 개념은 모든 생명의 배후에 있는 근본적인 구동력을 나타내며, 유기체의 진화를 돕는 것으로 생각되었다. 베르그송의 엘란 비탈은 스피노자 등의 "코나투스" 원리를 연상시킨다.[164]5. 6. [[막스 셸러]]

막스 셸러에 따르면, "충동(Drang)"이라는 개념은 철학적 인간학 및 형이상학의 중심적인 요소이다. 이 개념은 그의 철학적 여정 전체를 통해 중요하게 유지되었지만, 그의 인생 후반, 그의 주안점이 현상학에서 형이상학으로 옮겨간 후에야 발전되었다. 앙리 베르그송의 "엘란 비탈"과 마찬가지로, "드랑"(구동 또는 충동)은 모든 생명의 임페투스이다. 그러나 베르그송의 생의 형이상학과 달리, 드랑의 특징은 그것이 영혼("Geist")의 구동력이나 동기 부여를 주기도 한다는 점에 있다. 여기서 말하는 영혼은 모든 이론적인 지향성을 포함하고 있지만, 심리학적인 원리인 "에로스(Eros)"와 마찬가지로 물질적인 원리인 "Drang" 없이는 힘을 가질 수 없다.[165]5. 7. [[루이 뒤몽]](1911년 - 1988년)

문화인류학자 루이 뒤몽(1911년 - 1988년)은 스피노자의 『에티카』 IIIP3에 기록된 영향력 있는 정의에 기반하여 만들어진 "문화적 코나투스"에 대해 언급하고 있다. 이 파생된 개념에 기초한 원리는, 모든 주어진 문화가 "존속하는 동안 다른 문화를 지배하거나 다른 문화의 지배로 고통받는 둘 중 하나를 견디는 경향이 있다"라고 말한다.[166]6. 현대적 의미

수백 년 동안 여러 철학자들은 "코나투스(Conatus)"라는 용어를 사용하며, 노력과 관련된 비슷하면서도 다양한 의미와 용법을 가진 개념들을 제시해 왔다.

잘밧티스타 비코는 코나투스를 인간 사회 활동의 본질이자, 자연 전체에 운동을 일으키는 힘으로 정의했다.[156][157] 그는 신플라톤주의의 영향을 받아, 당시 새로운 물리학의 법칙이었던 관성의 원리를 부정하고, 자연이 신에 의해 야기된 코나투스에 의해 움직이는 "형이상학적인 점"으로 이루어져 있다고 주장했다.[158]

아르투르 쇼펜하우어는 홉스의 코나투스와 유사한 "삶에의 의지(Wille zum Leben)"라는 개념을 제시하여 유기체의 자기 보존 본능을 설명했다.[159] 그러나 쇼펜하우어는 삶에의 의지가 시간에 묶이지 않고 영원히 존속한다고 보았다.[160] 프리드리히 니체는 쇼펜하우어의 영향을 받았지만, 그의 생에의 의지 개념을 부정하고, 자기 보존을 위한 다른 개념인 "권력에의 의지(Wille zur Macht)"를 발전시켰다.[161]

지그문트 프로이트는 스피노자가 정립한 자기 보존 체계로서의 코나투스 개념에 크게 의존했지만, 자신의 저작에서 스피노자를 직접 언급하지는 않았다.[162][163] 앙리 베르그송은 모든 생명체의 진화를 돕는 "생명의 충동(elan vital)"이라는 개념을 발전시켰는데, 이는 스피노자 등의 코나투스 개념을 연상시킨다.[164]

막스 셸러는 철학적 인간학 및 형이상학의 중심 요소로 "충동(Drang)"이라는 개념을 제시했다. 베르그송의 엘란 비탈과 유사하게, 드랑크(구동 또는 충동)는 모든 생명의 원동력이다. 그러나 베르그송의 경우와 달리, 드랑크는 영혼(Geist)의 구동력과 동기 부여도 제공한다. 여기서 말하는 영혼은 모든 이론적인 지향성을 포함하지만, 심리학적인 원리인 에로스(Eros)와 마찬가지로 물질적인 원리인 Drang 없이는 힘을 가질 수 없다.[165]

문화인류학자 루이 뒤몽은 스피노자의 『에티카』 IIIP3에 기록된 정의를 바탕으로 "문화적 노력"이라는 개념을 제시했다. 이 개념에 따르면, 모든 문화는 존속하는 동안 다른 문화를 지배하거나, 다른 문화의 지배를 받거나 둘 중 하나를 견뎌내는 경향이 있다.[166]

6. 1. 물리학적 의미

뉴턴 역학이 발전한 이후, 모든 물리적 물체의 "코나투스" 개념은 대체로 관성 및 운동량의 법칙으로 대체되었다. 비드니는 "확실히 논리적으로는 '코나투스' 즉 욕망은 관성의 법칙에 지나지 않는다 [...] 그러나 지금도 이 사실은 스피노자의 용법과는 다르다[92]."라고 말했다. 게다가, "코나투스"는 많은 철학자들이 서서히 시대에 뒤떨어졌다고 생각하는 다른 개념을 나타내는 데 사용되었다. 예를 들어 "코나투스 레케덴디"는 원심력이 되었고, 중력이 이전에는 "코나투스 아 켄트로"가 차지했던 위치에 사용되었다[27]。 오늘날, "코나투스"가 다루어 왔던 화제는 과학의 문제이며, 따라서 과학적 방법에 의한 연구의 대상이 되고 있다[93]。6. 2. 생물학적 의미

스피노자의 '코나투스'(Conatusla) 개념은 생명체의 자기 보존 및 유지 본능을 설명하며, 이는 현대 생물학에서 오토포이에시스(자기생성) 이론의 선구적인 개념으로 평가받는다. 코나투스 개념은 창발 현상과 연결되어 복잡계가 단순 구조에서 자연 발생적으로 형성되는 것을 설명하는데, 생물 및 사회 체계의 자기 조절 및 자기 보존 특성은 스피노자 철학의 현대적 버전으로 간주될 수 있다.[172]아르투르 쇼펜하우어는 Wille zum Lebende(삶에의 의지)라는 개념을 통해 유기체의 자기 보존 본능을 설명했고,[159] 프리드리히 니체는 이를 비판하며 권력에의 의지(Wille zur Machtde)라는 개념을 제시했다.[161] 지그문트 프로이트는 스피노자의 코나투스 개념에 크게 의존했지만, 자신의 저작에서 직접적으로 언급하지는 않았다.[162][163] 앙리 베르그송은 élan vital프랑스어(생명의 충동)이라는 개념을 통해 생명체의 진화를 설명했는데, 이는 스피노자의 코나투스 개념을 연상시킨다.[164]

막스 셸러는 Drangde(충동)이라는 개념을 통해 모든 생명의 근원적인 힘을 설명했으며, 이는 영혼(Geistde)의 동기 부여에도 영향을 미친다고 보았다.[165]

오늘날, "코나투스"라는 개념은 안토니오 다마지오와 같은 과학자들에 의해 현대 생물학과 연결되어 사용되며, 이전에는 형이상학과 신학의 영역이었던 것이 화학과 신경과학의 관점에서 설명된다.[94]

6. 3. 일반 시스템 이론

스피노자의 "코나투스" 개념은 생명학 체계에서 현대 자기생성 이론의 역사적 선구자였다.[96] 일반 시스템 이론과 과학 전반에서 "코나투스"는 창발 현상과 관련지어 생각할 수 있다. 창발 현상은 복잡계가 여러 단순한 구조로부터 자연 발생적으로 형성되는 것을 말한다. 생물 체계뿐만 아니라 사회 체계도 갖추고 있는 자기 조절적·자기 보존적 특성은 스피노자의 "코나투스" 원리의 현대화된 버전이라고 볼 수 있다.[97] 그러나 오늘날 이러한 관점에서 바라본 코나투스에는 과거의 다양한 코나투스에 함축되어 있던 종교적인 의미는 없으며, 그 의미가 결정적으로 좁아졌다.[98]참조

[1]

Harvnb

[2]

Harvnb

[3]

Harvnb

[4]

Harvnb

[5]

Harvnb

[6]

Harvnb

[7]

Harvnb

[8]

Harvnb

[9]

Harvnb

[10]

Harvnb

[11]

Harvnb

[12]

Harvnb

[13]

Harvnb

[14]

Harvnb

[15]

Harvnb

[16]

Harvnb

[17]

Harvnb

[18]

Harvnb

[19]

Harvnb

[20]

Harvnb

[21]

Harvnb

[22]

Harvnb

[23]

Harvnb

[24]

Harvnb

[25]

Harvnb

[26]

Harvnb

[27]

Harvnb

[28]

Harvnb

[29]

기타

[30]

Harvnb

[31]

Harvnb

[32]

Harvnb

[33]

Harvnb

[34]

Harvnb

[35]

Harvnb

[36]

논문

[37]

간행물

[38]

간행물

[39]

서적

The Islamic intellectual tradition in Persia

Routledge

[40]

논문

[41]

논문

[42]

논문

[43]

논문

[44]

논문

[45]

논문

[46]

논문

[47]

논문

[48]

논문

[49]

논문

[50]

논문

[51]

논문

[52]

논문

[53]

논문

[54]

논문

[55]

논문

[56]

논문

[57]

논문

[58]

논문

[59]

논문

[60]

논문

[61]

논문

[62]

논문

[63]

논문

[64]

논문

[65]

논문

[66]

논문

[67]

논문

[68]

논문

[69]

논문

[70]

논문

[71]

서적

[72]

서적

[73]

서적

[74]

서적

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

[78]

서적

[79]

웹사이트

http://www.kousakush[...]

[80]

서적

[81]

서적

[82]

서적

[83]

서적

[84]

서적

[85]

서적

[86]

서적

[87]

서적

[88]

서적

[89]

서적

[90]

서적

[91]

서적

[92]

서적

[93]

서적

[94]

서적

[95]

서적

[96]

서적

[97]

서적

[98]

서적

[99]

서적

[100]

서적

[101]

서적

[102]

서적

[103]

서적

[104]

서적

[105]

간행물

[106]

서적

[107]

서적

[108]

서적

[109]

서적

[110]

서적

[111]

서적

[112]

서적

[113]

서적

[114]

서적

[115]

서적

The Islamic intellectual tradition in Persia

Routledge

[116]

서적

[117]

서적

[118]

서적

[119]

서적

[120]

서적

[121]

서적

[122]

서적

[123]

서적

[124]

서적

[125]

서적

[126]

서적

[127]

서적

[128]

서적

[129]

서적

[130]

서적

[131]

서적

[132]

서적

[133]

서적

[134]

서적

[135]

서적

[136]

서적

[137]

서적

[138]

서적

[139]

서적

[140]

서적

[141]

Harvnb

[142]

Harvnb

[143]

Harvnb

[144]

Harvnb

[145]

Harvnb

[146]

Harvnb

[147]

Harvnb

[148]

Harvnb

[149]

Harvnb

[150]

Harvnb

[151]

Harvnb

[152]

Harvnb

[153]

Harvnb

[154]

Harvnb

[155]

번역

http://www.kousakush[...]

[156]

Harvnb

[157]

Harvnb

[158]

Harvnb

[159]

Harvnb

[160]

Harvnb

[161]

Harvnb

[162]

Harvnb

[163]

Harvnb

[164]

Harvnb

[165]

Scheler

[166]

Harvnb

[167]

Harvnb

[168]

Harvnb

[169]

Harvnb

[170]

Harvnb

[171]

Harvnb

[172]

Harvnb

[173]

Harvnb

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com