헤이안 시대

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

헤이안 시대는 794년 간무 천황이 수도를 헤이안쿄(현재의 교토)로 옮기면서 시작되어 1185년 가마쿠라 막부의 성립으로 종결된 일본 역사 시기이다. 이 시대는 중국과의 외교 관계 변화, 일본 고유 문화의 발전, 무사 계급의 등장과 권력 쟁탈, 그리고 정치 체제의 변화를 특징으로 한다. 초반에는 당나라의 영향을 받아 코닌·조칸 문화를 꽃피웠지만, 이후 국풍 문화가 발전하며 일본 고유의 문학, 예술, 복식 등이 발달했다. 정치적으로는 후지와라 씨의 섭관 정치와 천황의 친정, 원정(院政) 시대를 거치며 무사 계급이 성장하여, 겐페이 전쟁을 통해 가마쿠라 막부가 수립되면서 막을 내렸다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본의 고대사 - 조몬 시대

조몬 시대는 기원전 약 1만 4천년경부터 기원전 3세기경까지 일본 열도에서 조몬 토기를 사용하며 수렵, 채집, 어로를 기반으로 정주 생활을 영위하고 사회적 복잡성이 증가한 선사시대 문화로, 야요이 시대의 도래와 함께 종말을 맞았으나 이후 일본 문화에 영향을 주었다. - 일본의 고대사 - 야요이 시대

야요이 시대는 기원전 10세기부터 기원후 3세기 중엽까지 일본 열도에서 이어진 시대로, 벼농사 기술 전래와 금속기 사용, 소국 연합 형성 등을 통해 일본 고대 국가 형성의 기반을 다졌다. - 일본의 역사 - 에도 시대

에도 시대는 도쿠가와 이에야스가 에도에 막부를 세운 1603년부터 메이지 유신으로 막부가 멸망한 1868년까지의 일본 역사 시대로, 도쿠가와 막부의 통치 아래 평화와 사회적 안정을 누렸으나 엄격한 신분제도와 쇄국정책을 유지하며 막번체제, 산킨코타이 제도 등 독특한 정치·사회·경제 체제를 통해 일본 근세사에 중요한 영향을 미쳤다. - 일본의 역사 - 연호

연호는 군주의 권위와 통치권을 상징하며, 군주의 즉위와 함께 사용되는 칭호로, 고대 중국에서 시작되어 동아시아 국가들에 영향을 주었고, 현대에는 일본, 중화민국, 북한 등에서 사용된다. - 헤이안 시대 - 교토

교토는 혼슈 중앙부에 위치하며 약 천 년간 일본의 수도였던 도시로, 헤이안쿄로 설계되어 전란과 화재를 겪었으나 복구 노력을 통해 현재의 모습을 갖추었고, 에도 시대에는 문화와 상공업의 중심지로, 오늘날에는 세계적인 관광 도시로 번영하며 수많은 유적이 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다. - 헤이안 시대 - 헤이지의 난

헤이지의 난은 1160년 일본에서 발생한 내란으로, 후지와라 노 미치노리의 독단적인 정치와 미나모토 씨의 불만, 니조 친정파와 고시라카와 상황의 대립을 배경으로 후지와라 노 노부요리와 미나모토 노 요시토모의 반란으로 시작되었으나 다이라 노 키요모리의 반격으로 헤이케가 권력을 장악하며 겐페이 전쟁과 가마쿠라 시대의 도래에 영향을 미쳤다.

2. 역사

나라 시대 이후, 50대 천황인 간무 천황이 794년 일본의 수도를 헤이안쿄(현재의 교토)로 옮긴 후 헤이안 시대가 시작되었다.[3] 간무 천황은 처음에 수도를 나가오카쿄로 옮기려 했지만, 일련의 재난으로 인해 두 번째로 헤이안으로 수도를 옮기게 되었다. 9세기 후반에는 중국에서 황소의 난이 발생하여 정치적 상황이 불안정해졌다. 일본의 당나라 사절단 파견이 중단되고 중국 수입품의 유입이 중단되면서, 라고 불리는 일본 문화의 독자적인 발전이 촉진되었다. 따라서 헤이안 시대는 일본 문화의 정점으로 여겨지며 후대 사람들이 항상 존경해 온 시대이다. 또한 이 시대는 후에 권력을 장악하고 일본의 봉건 시대를 시작하게 되는 사무라이 계급의 부상으로도 주목할 만하다.

명목상으로는 천황에게 주권이 있었지만, 실제 권력은 후지와라 귀족이 휘둘렀다. 그러나 지방에서 자신의 이익을 보호하기 위해 후지와라 씨와 다른 귀족 가문들은 경비병, 경찰, 군인을 필요로 했다. 무사 계급은 헤이안 시대 내내 꾸준히 정치적 이득을 얻었다.[2] 939년 초 다이라노 마사카도는 동쪽 히타치 지방에서 반란을 일으켜 중앙 정부의 권위에 도전했고, 거의 동시에 후지와라노 스미토모가 서쪽에서 반란을 일으켰다. 그러나 일본 정부의 진정한 군사적 장악은 쇼군의 사병 내부에 정부의 힘이 상당 부분 놓이게 되는 수세기 후의 일이었다.

무사 계급이 궁정에 영향력을 행사하게 된 것은 호겐의 난의 결과였다. 이때 다이라노 기요모리는 손자를 섭정으로 삼아 일본을 통치하게 함으로써 후지와라의 관행을 부활시켰다. 그들의 씨족인 다이라 씨는 겐페이 전쟁 이후 가마쿠라 막부의 시작을 알린 후에야 몰락하게 된다. 가마쿠라 시대는 1185년 미나모토노 요리토모가 천황으로부터 권력을 빼앗아 가마쿠라에 막부를 설립하면서 시작되었다.[4]

飛鳥時代の律令制도입의 영향으로, 二官八省이 설치되어, 四等官制이 설치되었다. 특히, 음양료에는 음양두등의 음양도(도교의 한 갈래)에 의한 주술을 실시하는 직책이 설치되었다. 역에 대해서는 초기에는 대연력, 오기력이 사용되었으며, 정관 4년 1월 1일 (862년 2월 3일)부터는 선명력이 사용되었다. 화폐에 대해서는 화동개진이나 황조십이전도 발행되었지만, 헤이안 시대 말기가 되면 화폐의 신용을 잃고 쌀, 비단, 옷감 등이 대용 화폐로 사용되게 되었다.

2. 1. 전기 (794년 ~ 9세기 말)

헤이안 시대는 덴지(天智)계통의 코닌 천황(光仁天皇)의 즉위로 시작되었다. 덴무(天武)계 황족의 영향력이 남아있는 가운데, 간무 천황(桓武天皇)은 그의 치세에 두 차례의 천도와 동북 원정(蝦夷征討), 간게유시(勘解由使) 설치에 의한 중앙 집권화 재편 및 강화 등 역대 천황 중에서도 보기 드문 강권을 자랑했다.

간무 천황은 새로운 왕조의 창시를 강하게 의식하고, 자신의 주도로 여러 개혁을 추진해 나갔으며, 율령제의 재편성을 꾀하였다. 그 일환으로 헤이조쿄(平城京)에서 나가오카쿄(長岡京), 그리고 헤이안쿄(平安京)로의 천도(794년)를 단행했는데, 이는 전 시대의 구습을 일소하고 천황의 권위를 높이기 위한 목적이 있었다.

간무 천황(781년 ~ 806년) 이하 수대에 걸쳐 천황이 직접 정치를 하는 천황 친정의 시대였다. 사카노우에노 다무라마로(坂上田村麻呂)가 정이대장군(征夷大将軍)으로서 에미지 정복에 활약했다.

간무 천황 붕어 후, 황자들은 순서대로 황위에 오르게 되었고, 헤이조 천황(平城天皇)은 간무 천황에 못지않은 적극적인 개혁을 수행했다. 헤이조 천황은 동생인 사가 천황(嵯峨天皇)에게 양위한 후에도 집정권을 장악하려 했지만, 야쿠시코의 변(薬子の変, 810년)으로 사가 천황 측이 승리했다.

사가 천황 치세 초기에는 후지와라 엔진(藤原園人)의 주도하에 백성을 어루만지고 권문(유력 귀족·사찰)을 억제하는 정책이 취해졌다. 후지와라 후유쓰구(藤原冬嗣)는 토지 과세를 중시하고 권문 유리(권문에게 유리하게)를 지향했다. 후유쓰구는 사가 천황의 좌랑두(蔵人頭)로 활약하고, 그것을 발판으로 등장했다. 또한, 사가 천황 치세기에는 각종 법령의 집대성인 홍인격식(弘仁格式)이 편찬·시행되었다.

858년, 후유쓰구의 아들 후지와라 요후사(藤原良房)가 셋칸(摂関)이 되어 초기의 섭관 정치가 시작되었다. 요후사는 후유쓰구의 노선을 계승하여 개간 장려 정책을 취했다. 오텐몬의 변(応天門の変)(866년)은 후지와라씨에 의한 타씨 배척으로 이해되는 경우가 많다. 요후사 집정기를 중심으로 한 시기는 정치가 안정되고, 정관격식(貞観格式) 편찬 등의 성과로 정관의 치(貞観の治)라고 불린다.

요후사의 양자 후지와라 모토쓰네(藤原基経)도 또한 요후사 노선을 계승하여 토지 과세 중시의 정책을 취했다. 모토쓰네 집정기에 특징적인 것이, 원경관전(元慶官田)의 설치이다.

닌나 3년(887년)에 즉위한 우다 천황(宇多天皇)은 모토쓰네가 붕어(薨去)하면 천황 주도의 정치를 전개하게 된다. 우다 천황 밑에서는 후지와라 토키히라(藤原時平)와 스가와라 미치자네(菅原道真)의 양자가 태정관 수장으로 서서, 협력하면서 우다 천황을 보좌하고 있었다. 이 우다 치세는 간페이의 치(寛平の治)라고 한다. 우다 천황이 다이고 천황(醍醐天皇)에게 양위하면, 토키히라·미치자네의 대립이 심화되어, 미치자네가 실각하게 되었다(쇼타이의 변(昌泰の変), 901년).

실권을 잡은 토키히라(時平)는 우다 노선을 이어받아, 권문 억제와 소농민 보호를 수행해 나갔다. 토키히라 집정기의 엔기 2년(902년)에 발포된 반전력행령(班田励行令)은 역사상 마지막 반전 실시가 되었다. 또한, 율령 회귀를 목표로 하는 법령군인 엔기격식(延喜格式)이 편찬된 것도 이 시기이며, 이들 여러 정책은 후대, 이상적인 정치로 여겨져 엔기의 치(延喜の治)라고 불렸다.

2. 2. 중기 (10세기 초 ~ 11세기 중엽)

藤原時平の死後、弟の藤原忠平が太政官首班となった。忠平は律令回帰路線に否定的であり、土地課税路線を推進していった。忠平執政期ごろに、有力百姓層(富豪層)へ土地経営と納税を請け負わせる名田制度もしくは負名制度が開始しており、この時期が律令国家体制から新たな国家体制、すなわち'''王朝国家体制'''へ移行する転換期と考えられている。忠平期を摂関政治の成立期とするのが通説である。それ以前の藤原良房の時から藤原北家が摂政・関白に就いて執政してきたが、発展段階の摂関政治であったとして初期摂関政治と区別されている。忠平以降は朝政の中心としての摂関が官職として確立し、忠平の子孫のみが摂関に就任するという摂関政治の枠組みが確定した。ただし、摂関政治においても摂関が全ての決定権を握っていたのではなく、議政官が衆議する陣定の場でほとんどの政治決定が行われていた。

桓武天皇が軍団制を廃止した結果として、朝廷の治安維持機能がなくなったため、地方の治安は悪化し、日本列島は無政府状態に陥った。特に、9世紀ごろから関東地方を中心として、富豪層による運京途中の税の強奪など、群盗行為が横行し始めていた(貞観の俘囚反乱・寛平・延喜東国の乱・僦馬の党)。群盗の活動は9世紀を通じて活発化していき、富豪層は自衛のために武装し、武士となった。富豪層は、東国などに土着した中級・下級貴族層を取り込み、従前の軍団制に代わる軍事組織として武士団を結成した。朝廷はやむを得ず、武士団に地方の治安維持を担わせる方針をとった。その後、9世紀末から10世紀初頭の寛平・延喜期に、この時期の勲功者が武士の初期原型となった。彼らは自らもまた名田経営を請け負う富豪として、また富豪相互あるいは富豪と受領の確執の調停者として地方に勢力を扶植していったが、彼ら同士の対立や受領に対する不平が叛乱へ発展したのが、忠平執政期の天慶3年(940年)前後に発生した承平天慶の乱である。朝廷の側に立ち、反乱側に立った自らと同じ原初の武士達を倒して同乱の鎮圧に勲功のあった者の家系は、承平天慶勲功者、すなわち正当なる武芸の家系と認識された。

忠平の死後、10世紀中葉に村上天皇が親政を行った。これを天暦の治といい、延喜の治と並んで聖代視された。

10世紀中葉から後期にかけて、ある官職に伴う権限義務を特定の家系へ請け負わせる官司請負制が中央政界でも地方政治でも著しく進展していった。この体制を担う貴族や官人の家組織の中では、子弟や外部から能力を見込んだ弟子に対し、幼少期から家業たる専門業務の英才教育をほどこして家業を担う人材を育成した。先述の武士の登場も、武芸の家系に軍事警察力を請け負わせる官司請負制の一形態とみなせる。

朝廷の財政は、地方からの収入に頼っていたが、特に地方政治においては、国司へ大幅な行政権を委任する代わりに一定以上の租税進納を義務づける政治形態が進んだ。このとき、行政権が委任されたのは現地赴任した国司の筆頭者であり、受領と呼ばれた。受領は、大きな権限を背景として富豪層からの徴税によって巨富を蓄え、また恣意的な地方政治を展開したとされ、その現れが10世紀後期から11世紀中期に頻発した国司苛政上訴だったと考えられてきたが、一方で受領は解由制や受領功過定など監査制度の制約も受けていた。いずれにせよ、受領は名田請負契約などを通じて富豪層を育成する存在であるとともに、富豪から規定の税を徴収しなければならない存在でもあり、また富豪層は受領との名田請負契約に基づいて巨富を築くと同時に中央官界とも直接結びついて受領を牽制するなど、受領の統制を超えて権益拡大を図る存在でもあった。

また、荘園が拡大し始めたのもこの時期である。10世紀前期に従来の租税収取体系が変質したことに伴い、権門層(有力貴族・寺社)は各地に私領(私営田)を形成した。このように荘園が次第に発達していった。権門層は、荘園を国衙に収公されないよう太政官、民部省や国衙の免許を獲得し、前者を官省符荘といい後者を国免荘という。こうした動きに対し、10世紀後期に登場した花山天皇は権門抑制を目的として荘園整理令などの諸政策を発布した。この花山新制はかなり大規模な改革を志向していたが、反発した摂関家によって数年のうちに花山天皇は退位に追い込まれた。とはいえ、その後の摂関政治は権門優遇策をとった訳ではない。摂関政治で最大の栄華を誇った藤原道長の施策にはむしろ抑制的な面も見られる。摂関政治の最大の課題は、負名体制と受領行政との矛盾、そして権門の荘園整理にどう取り組むかという点にあった。

藤原道長全盛期の時代は、道長の日記「御堂関白記」、道長の側近である藤原行成の日記「権記」、道長に迎合せず有職故実・律令に則って行動した藤原実資の日記「小右記」、女官が書き残した「栄花物語」と多方面から見た資料が揃っており、これらの資料から道長全盛期においても、結政、外記政、陣定といった基本的なルールに則って政治運営が行われていたことが分かっている。

摂関政治による諸課題への取り組みに成果が見られ始めたのが、11世紀前期から中期にかけての時期である。この期間、国内税率を一律固定化する公田官物率法が導入されたり、小規模な名田に並行して広く領域的な別名が公認されるようになったり、大規模事業の財源として一国単位で一律に課税する一国平均役が成立するなど、社会構造に変革を及ぼすような政策がとられた。このため、10世紀前期に始まった王朝国家体制はより中世的な形態へ移行し、11世紀中期を画期として以前を前期王朝国家、以後を後期王朝国家と区分する。

11世紀前期には、女真族が北部九州に来襲する事変が発生した(寛仁3年(1019年)、刀伊の入寇)。

2. 3. 후기 (11세기 후반 ~ 12세기 말)

11세기 후반에는 군수, 향수, 부명층 등이 스스로 밭을 개간하여 영주가 되는 개발영주가 등장하였고, 이들은 자신의 영지를 권문에 기진하여 권리를 확보해 나갔다. 이를 기진지계장원이라고 한다. 이에 대응하여 국아령 내부도 군, 향, 보, 조 등으로 재편성되었다. 이러한 장원이나 공령은 특정 영주가 독점적인 지배권을 가지는 것이 아니라, 여러 사람의 권리가 중층적으로 얽혀 있었다. 각 주체가 보유하는 권리는 ‘직’이라고 불렸고, 직이 중층적인 체계를 이루고 있었기 때문에 이를 직의 체계라고 한다. 그리고 직의 체계를 기반으로 11세기 후반부터 12세기에 성립된 체제를 '''장원공령제(荘園公領制)'''라고 한다. 평안 후기의 정치·경제사는 이 장원공령제의 성립과 깊이 관련되어 있다.11세기 중반까지는 섭관정치가 어느 정도 기능하고 있었지만, 사회 변동에 대응하는 정치적 주도권을 섭관가와 천황가가 갖추지 못하면서 기능 부전에 빠졌다. 고산조 천황(後三条天皇)은 천황 친정을 행하고, 기록장원권계소를 설치하여 실효적인 장원 정리를 추진하는(연구의 장원 정리령) 등 당시 사회 변동에 따른 과제에 스스로 임했다. 고산조 천황의 아들인 시라카와 천황(白河天皇)도 적극적으로 정치에 참여하여, 퇴위하여 상황이 된 후에는 황실의 장이라는 입장에서 독자적인 정책을 전개했다. 이것이 '''원정(院政)'''의 시작이며, 원정을 하는 상황을 치텐노쿤이라고 한다. 시라카와 상황은 자신의 정책을 기획·수행하기 위해 중류 귀족을 원사로 삼고, 또한 원 독자적인 군사력으로 북면무사를 두거나, 당시 가와치겐지(河内源氏)를 대신하여 무사의 맹주가 되어가고 있던 이세헤이시(伊勢平氏)를 원사로 삼았다. 또한 시라카와 상황은 정국 불안정화를 초래할 수 있는 섭관가 내부의 섭관 계승을 둘러싼 내분에 관여하여 해결로 이끌고, 결과적으로 자신에게 유리한 정치 상황을 만들어냈다. 이 무렵, 도호쿠 지방 전역이 일본의 영역에 편입된 것으로 여겨진다(연구 에미 합전(延久蝦夷合戦)).

시라카와 천황을 잇는 도바 천황(鳥羽天皇)/도바 상황(鳥羽上皇)도 시라카와 천황 이상의 전제를 전개했다. 이세헤이시(伊勢平氏)를 실행 부대로 하여 일송 무역(日宋貿易)에 힘을 쏟거나, 장원공령제의 발전에 따라 각지의 장원을 축적하는 등 경제적 지배력도 강화해 나갔다.

12세기에 들어서면서 유력 귀족 등이 특정 국가의 조세 징수권을 보유하는 지행국 제도가 널리 시행되었다. 지행국 제도는 장원공령제의 발전과 궤를 같이 한 것이며, 경제적 이득권이 권문 세가에 집중되었음을 보여준다.

12세기 중반에 도바 상황(鳥羽上皇)이 붕어하자 치텐노쿤의 자리를 놓고 황실·섭관가를 둘러싼 정쟁이 일어나고, 군사 충돌로 해결되었다(보겐의 난(保元の乱)). 이어 몇 년 후 다시 정쟁이 군사 충돌로 종결되고(헤이지의 난(平治の乱)), 두 난을 통해 무사의 정치적 지위가 상승했다. 보겐 이전, 무력으로 정쟁이 해결된 사례는 평안 초기의 헤이조 상황의 변까지 거슬러 올라가 300여 년 만의 변이었기 때문에 당시 사람들에게 큰 충격을 주었다. 두 난에서 큰 공을 세운 다이라노 기요모리(平清盛)는 이례적인 출세를 거두고 고시라카와 천황(後白河天皇)/고시라카와 상황(後白河上皇)의 원정을 지지했다. 그러나 점차 고시라카와와 기요모리 사이에 대립이 나타나게 되었고, 기요모리는 고시라카와 원정을 중지하고 자신의 정권을 세웠다. 이것을 '''헤이시 정권(平氏政権)'''이라고 한다. 헤이시 정권은 귀족 사회 내에서 성립했지만, 각지에 지두와 국수호인을 설치하는 등 최초의 무가 정권(武家政権)으로서의 성격을 가지고 있었다.

헤이시 정권의 지배에 대해 귀족·사찰층으로부터 반발이 일어나게 되었고, 그러한 불만을 배경으로 지쇼 4년(1180년)에 고시라카와의 황자 모치히토 왕(以仁王)이 반헤이시의 병을 일으켰다. 이 거병은 곧 진압되었지만, 헤이케 지배에 잠재적인 불만을 품고 있던 각지의 무사·호족(豪族)층이 잇따라 거병하여, 헤이케 세력과 각지 세력 간에 5년에 걸친 내란이 벌어졌지만, 최종적으로 간토에 근거지를 둔 무가 정권, 즉 가마쿠라 막부(鎌倉幕府)의 승리로 내란은 종결되었다(지쇼・주에이 전란(治承・寿永の乱)). 이 난의 과정에서 가마쿠라 막부는 조정으로부터 동국의 지배권, 군사 경찰권을 획득하고, 조정으로부터 독립한 지방 정권으로 성장했다. 가마쿠라 막부의 성립으로 새로운 시대 구분이 시작되었다고 여겨지며, 이 시점이 평안 시대의 종말로 여겨진다.

3. 정치

아스카 시대에 율령제가 도입되면서 이관팔성이 설치되고 사등관제가 시행되었다. 특히 음양료에는 음양두 등 음양도(도교의 한 갈래) 주술을 행하는 직책이 설치되었다. 력은 초기에는 대연력, 오기력이 사용되었고, 조간 4년 1월 1일(862년 2월 3일)부터는 선명력이 사용되었다. 화폐는 와도카이친이나 황조십이전이 발행되었지만, 헤이안 시대 말기가 되면서 화폐의 신용을 잃고 쌀, 비단, 옷감 등이 대용 화폐로 사용되었다.

3. 1. 율령제와 왕조 국가 체제

아스카 시대에 율령제가 도입되면서 이관팔성이 설치되고 사등관제가 시행되었다. 특히 음양료에는 음양두 등 음양도(도교의 한 갈래) 주술을 행하는 직책이 설치되었다. 력은 초기에는 대연력, 오기력이 사용되었고, 조간 4년 1월 1일(862년 2월 3일)부터는 선명력이 사용되었다. 화폐는 와도카이친이나 황조십이전이 발행되었지만, 헤이안 시대 말기가 되면서 화폐의 신용을 잃고 쌀, 비단, 옷감 등이 대용 화폐로 사용되었다.3. 2. 섭관 정치

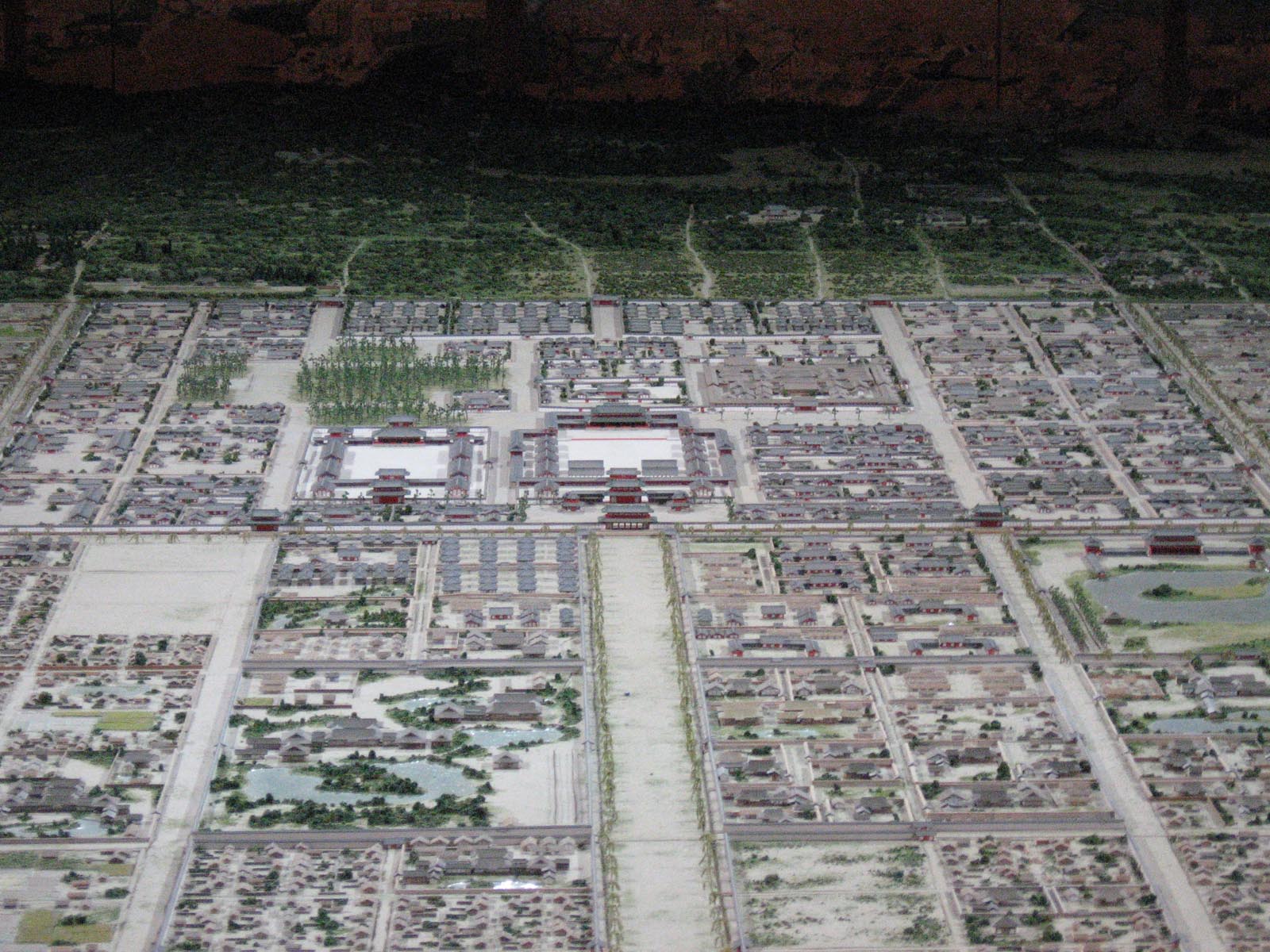

간무 천황이 수도를 헤이안쿄(교토)로 천도했을 때, 이는 단순히 황권을 강화하기 위해서만이 아니라 정치적으로 유리한 위치에 정부를 두기 위해서였다.[5] 교토는 바다로 통하는 좋은 하천 접근로를 가지고 있었고 동부 지방에서 육로로 접근할 수 있었다. 초기 헤이안 시대(784~967)는 나라 시대의 문화를 계승했고, 헤이안쿄는 장안에 있던 당나라 수도를 본떠 건설되었지만[6] 나라보다 훨씬 큰 규모였다. 간무 천황은 당시 사용되던 당풍의 행정 체제를 개선하려고 노력했다.[7] '율령(Ritsuryō)'으로 알려진 이 체제는 일본에 당의 법 체제를 재현하려고 시도했다.[8] 다이카 개혁–다이호령 개혁의 쇠퇴에도 불구하고, 초기 헤이안 시대의 황실 정부는 활기가 넘쳤다.

806년 간무 천황의 죽음 이후, 다이카 개혁–다이호령 행정 구조를 조정하기 위해 두 개의 새로운 관직이 설치되었다. 새로운 수도 경찰국은 대부분 의례적인 황실 경비대를 대체했다. 이 두 관청은 일시적으로 천황의 지위를 강화했지만, 곧 이들과 다른 중국식 구조는 발전하는 국가에서 무시되었다. 838년 630년에 시작된 당나라 중국으로의 황실 승인 사절단의 종식은 중국 영향의 실질적인 종말을 의미했다.[9] 일본은 내부로 눈을 돌리기 시작했다.

6세기에 소가 씨(Soga clan)가 덴노의 자리를 장악했던 것처럼, 9세기까지 후지와라 씨는 일본 황실과 혼인 관계를 맺었고, 그들의 구성원 중 한 명이 천황 사무소의 초대 장관이 되었다. 또 다른 후지와라 씨는 그의 손자이자 당시 미성년이었던 천황의 섭정 섭정(Sesshō)이 되었고, 또 다른 이는 간파쿠(Kampaku)에 임명되었다. 9세기 말, 여러 천황이 후지와라 씨를 견제하려고 시도했지만 실패했다. 그러나 다이고 천황(897~930) 치세 동안에는 그가 직접 통치하면서 후지와라 섭정이 중단되었다.

그럼에도 불구하고 후지와라 씨는 다이고 천황에 의해 좌천되지 않았을 뿐만 아니라 그의 통치 기간 동안 실제로 더욱 강해졌다. 일본의 중앙 통제는 계속해서 약화되었고, 후지와라 씨는 다른 명문가들과 종교 재단들과 함께 10세기 초에 점점 더 많은 쇼엔(shōen)과 부를 축적했다. 초기 헤이안 시대에 이르러 쇼엔은 법적 지위를 얻었고, 대규모 종교 시설들은 영구적인 명확한 소유권, 세금 면제, 그리고 자신들이 소유한 쇼엔에 대한 정부의 검사 면제를 추구했다. 사람들과 토지는 점점 중앙의 통제와 과세에서 벗어났고, 다이카 개혁 이전의 상황으로 사실상 복귀했다.

다이고 천황 사후 수십 년 만에 후지와라 씨는 궁정에 대한 절대적인 통제권을 장악했다. 1000년 무렵에는 후지와라노 미치나가가 마음대로 천황을 즉위시키고 폐위시킬 수 있었다. 전통적인 제도에는 거의 권한이 남아 있지 않았고, 정부 업무는 후지와라 씨의 사적인 행정을 통해 처리되었다. 후지와라 씨는 역사가 조지 B. 샌섬(George B. Sansom)이 "세습 독재자"라고 부른 존재가 되었다.

황권을 찬탈했음에도 불구하고, 후지와라 씨는 황실과 귀족 사회에서 문화와 예술의 번영기를 주재했다. 우아한 시와 구어 문학에 대한 관심이 높았다. 일본의 유명한 구어 문학이 부상했으며, 그 대부분은 남성 동료들처럼 한문 교육을 받지 않은 궁녀들이 썼다. 10세기 후반과 11세기 초의 세 여성은 "후지와라 미치츠나의 어머니"가 쓴 ''가게로 일기'', 세이 쇼나곤이 쓴 ''마쿠라노 소시'', 그리고 무라사키 시키부가 쓴 ''겐지 이야기''에서 헤이안 궁정에서의 삶과 연애에 대한 자신의 견해를 제시했다. 수 세기 동안 중국 양식을 모방한 후, 후지와라 시대에 토착 예술도 번성했다. 밝은 색채의 야마토에 즉, 궁정 생활과 사찰과 신사에 대한 이야기를 그린 일본식 그림이 헤이안 시대 중후반에 흔해지면서 오늘날까지 일본 미술의 패턴을 설정했다.

문화가 번성함에 따라 분권화도 진행되었다. 다이호령은 폐지되었고 그 제도들은 의례적 기능으로 축소되었다. 가족 행정은 이제 공공 기관이 되었다. 가장 강력한 가문인 후지와라 씨는 일본을 통치하고 덴노의 계승과 같은 국가의 일반적인 문제를 결정했다. 가족과 국가의 일은 완전히 뒤섞였고, 다른 가문, 수도원, 심지어 황실에서도 이 패턴이 따랐다. 토지 관리가 귀족의 주요 직업이 되었다.

후지와라노 타다히라 집권기에 묘덴 제도 혹은 후묘 제도가 시작되어 율령 국가 체제에서 새로운 국가 체제, 즉 '''왕조국가 체제'''로 전환하는 전환기로 여겨진다. 타다히라 이후에는 조정의 중심으로서 섭관이 관직으로 확립되고 타다히라의 자손만이 섭관에 취임하는 섭관 정치의 틀이 확정되었다. 다만, 섭관 정치에서도 섭관이 모든 결정권을 쥐고 있던 것이 아니라 의정관이 중의하는 진노사다메의 자리에서 대부분의 정치 결정이 이루어졌다.

간무 천황이 군단제를 폐지한 결과, 조정의 치안 유지 기능이 없어졌기 때문에 지방의 치안은 악화되어 일본 열도는 무정부 상태에 빠졌다. 특히, 9세기 경부터 간토 지방을 중심으로 부호층에 의한 운경 도중 세금 강탈 등 군도 행위가 횡행하기 시작했다. 군도의 활동은 9세기 내내 활발해져 부호층은 자위를 위해 무장하고 무사가 되었다. 부호층은 동국 등에 정착한 중급·하급 귀족층을 흡수하여 이전의 군단제를 대신하는 군사 조직으로서 무사단을 결성했다. 조정은 부득이 무사단에 지방의 치안 유지를 맡기는 방침을 취했다. 그 후 9세기 말부터 10세기 초 무렵에 공적이 있던 자가 무사의 초기 원형이 되었다. 조헤이·덴교의 난이 발생했을때 조정 측에 서서 반란 측에 선 스스로와 같은 원초 무사를 쓰러뜨리고 난 진압에 공적이 있던 자의 가계는 조헤이 덴교 공훈자, 즉 정당한 무예 가계로 인식되었다.

타다히라 사후 10세기 중엽에 무라카미 천황이 친정을 했다. 이를 덴랴쿠의 치라고 하며, 엔기 정치와 함께 성대시되었다.

10세기 중엽부터 후기에 걸쳐 어느 관직에 따른 권한 의무를 특정 가계에 청부하는 관사청부제가 중앙 정계에서도 지방 정치에서도 현저하게 진행되었다. 이 체제를 담당하는 귀족이나 관인의 가조직에서는 자제나 외부에서 능력을 본 제자에게 어릴 때부터 가업인 전문 업무의 영재 교육을 베풀어 가업을 담당하는 인재를 육성했다. 앞서 말한 무사의 등장도 무예 가계에 군사 경찰력을 청부하는 관사 청부제의 한 형태로 볼 수 있다.

조정의 재정은 지방으로부터의 수입에 의존하고 있었지만, 특히 지방 정치에서는 국수에 대폭적인 행정권을 위임하는 대신 일정 이상의 조세 진납을 의무화하는 정치 형태가 진행되었다. 이때 행정권이 위임된 것은 현지 부임한 국수의 필두자이며 수령이라고 불렸다. 수령은 큰 권한을 배경으로 부호층으로부터의 징세로 거부를 쌓아, 또 자의적인 지방 정치를 전개했다고 여겨져 그 발현이 10세기 후기부터 11세기 중기에 빈발한 국사가정상소였다고 생각되어 왔지만, 한편 수령은 해유제나 수령공과정 등 감사 제도의 제약도 받고 있었다. 어느 쪽이든, 수령은 묘덴 청부 계약 등을 통해 부호층을 육성하는 존재임과 동시에 부호로부터 규정의 세금을 징수해야 하는 존재이기도 했으며, 또한 부호층은 수령과의 묘덴 청부 계약에 근거해 거부를 쌓음과 동시에 중앙 관청과도 직접 연결되어 수령을 견제하는 등, 수령의 통제를 넘어 권익 확대를 도모하는 존재이기도 했다.

또한 장원이 확대되기 시작한 것도 이 시기이다. 10세기 전기에 종래의 조세 수취 체계가 변질됨에 따라 권문층(유력 귀족·사사)은 각지에 사령(사영전)을 형성했다. 이렇게 장원이 점차 발달해 갔다. 권문층은 장원을 국아에 수공되지 않도록 태정관, 민부성이나 국아의 면허를 획득해, 전자를 관성부장이라 하고 후자를 국면장이라고 한다. 이러한 움직임에 대해 10세기 후기에 등장한 가잔 천황은 권문 억제를 목적으로 장원정리령 등의 여러 정책을 발포했다. 이 카잔 신제는 상당히 대규모 개혁을 지향하고 있었지만 반발한 섭관가에 의해 몇 년 만에 카잔 천황은 퇴위에 몰렸다. 그렇다고는 해도 그 후의 섭관 정치는 권문 우대책을 취한 것은 아니다. 섭관 정치에서 최대의 영화를 자랑한 후지와라노 미치나가의 시책에는 오히려 억제적인 면도 보인다. 섭관 정치의 최대 과제는 부명 체제와 수령 행정과의 모순, 그리고 권문의 장원 정리에 어떻게 임할 것인가 하는 점에 있었다.

후지와라노 미치나가 전성기 시대는 미치나가의 일기 「미도 간파쿠키」, 미치나가의 측근인 후지와라노 유키나리의 일기 「곤키」, 미치나가에 영합하지 않고 유직고실·율령에 따라 행동한 후지와라노 사네스케의 일기 「소우기」, 궁녀가 남긴 「에이가모노가타리」와 다방면에서 본 자료가 갖추어져 있어, 이러한 자료로부터 미치나가 전성기에 있어서도, 결정, 외기정, 진정이라고 하는 기본적인 룰에 따라 정치 운영이 행해지고 있었음을 알 수 있다.

섭관 정치에 의한 여러 과제에 대한 대처에 성과가 나타나기 시작한 것이 11세기 전기부터 중기에 걸친 시기이다. 이 기간 국내 세율을 일률 고정화하는 공전관물율법이 도입되거나 소규모 묘덴에 평행하여 광역적인 별명이 공인되거나 대규모 사업의 재원으로서 일국 단위로 일률적으로 과세하는 일국평균역이 성립되는 등 사회 구조에 변혁을 미치는 정책이 취해졌다. 이 때문에 10세기 전기에 시작된 왕조 국가 체제는 보다 중세적인 형태로 이행해, 11세기 중기를 획기로 이전을 전기 왕조 국가, 이후를 후기 왕조 국가로 구분한다.

11세기 전기에는 여진족이 북부 규슈에 내습하는 사건이 발생했다(1019년, 도이의 입구).

3. 3. 인세이

11세기 후반, 고산조 천황(後三条天皇)은 천황 친정(天皇親政)을 행하고 기록장원권계소(記録荘園券契所)를 설치하여 장원을 정리하는 등(연구의 장원 정리령(延久の荘園整理令)) 사회 변동에 따른 과제에 적극적으로 임했다. 그의 아들 시라카와 천황(白河天皇) 역시 정치에 적극 참여했으며, 퇴위 후 상황(上皇)이 되어 황실의 장(長)으로서 독자적인 정책을 전개했는데, 이것이 '''원정(院政)'''의 시작이다. 원정을 하는 상황은 치텐노쿤(治天の君)이라 불렸다. 시라카와 상황은 자신의 정책을 위해 중류 귀족을 원사(院司)로 삼고, 원(院)의 독자적인 군사력으로 북면무사(北面武士)를 두거나 가와치겐지(河内源氏)를 대신하여 무사의 맹주가 되어가고 있던 이세헤이시(伊勢平氏)를 원사로 삼았다. 또한, 섭관가 내부의 섭관 계승을 둘러싼 내분에 관여하여 정국 불안정을 해소하고 자신에게 유리한 정치 상황을 만들었다. 이 무렵, 도호쿠 지방(東北地方) 전역이 일본의 영역에 편입된 것으로 여겨진다(연구 에미 합전(延久蝦夷合戦)).토바 천황(鳥羽天皇)/도바 상황(鳥羽上皇)은 시라카와 천황 이상의 전제(専制)를 전개했다. 이세헤이시(伊勢平氏)를 실행 부대로 하여 일송 무역(日宋貿易)에 힘을 쏟고, 장원공령제의 발전에 따라 각지의 장원을 축적하는 등 경제적 지배력을 강화했다. 12세기에 들어서면서 유력 귀족 등이 특정 국가의 조세 징수권을 보유하는 지행국(知行国) 제도가 널리 시행되었는데, 이는 장원공령제의 발전과 궤를 같이하며, 경제적 이득권이 권문 세가(權門勢家)에 집중되었음을 보여준다.

12세기 중반, 도바 상황(鳥羽上皇)이 붕어하자 치텐노쿤의 자리를 놓고 황실·섭관가를 둘러싼 정쟁이 발생했고, 보겐의 난(保元の乱)으로 군사적 충돌이 일어났다. 몇 년 후 헤이지의 난(平治の乱)이 발발하여 다시 군사적 충돌로 정쟁이 종결되었고, 두 난을 통해 무사의 정치적 지위가 상승했다. 보겐 이전 무력으로 정쟁이 해결된 사례는 헤이조 상황(平城上皇)의 변까지 거슬러 올라가 300여 년 만의 일이었기에 당시 사람들에게 큰 충격을 주었다. 두 난에서 큰 공을 세운 다이라노 기요모리(平清盛)는 고시라카와 천황(後白河天皇)/고시라카와 상황(後白河上皇)의 원정을 지지했지만, 점차 대립이 나타나 기요모리는 고시라카와 원정을 중지하고 자신의 정권(헤이시 정권(平氏政権))을 세웠다. 헤이시 정권(平氏政権)은 귀족 사회 내에서 성립했지만, 각지에 지두(地頭)와 국수호인(国守護人)을 설치하는 등 최초의 무가 정권(武家政権)으로서의 성격을 가지고 있었다.

4. 외교

대륙에서는 신라와 당나라가 서로 대립하면서 양국은 각각 일본을 자기 세력으로 끌어들이려고 일본에 국교를 요청하였으며, 일본은 견신라사(遣新羅使)와 견당사(遣唐使)를 파견하였다.[29] 799년 일본은 신라사(新羅使)의 파견을 중단하였다. 당시 일본은 발해와는 계속 왕래해도 신라와는 외교관계를 단절하였다. 《삼국사기》에 의하면, 803년 7월에 일본과 교빙하여 우호를 맺고[30] 다음 해 5월에 일본이 황금 300냥을 진상[31] 했으며, 882년 4월에도 일본 국왕이 사신을 보내 황금 300냥과 명주 10개를 신라에게 헌상했다[32] 한다. 발해는 812년 신라가 발해를 공격하자 신라를 적대시하는 반면 일본과 동맹을 추구했다. 헤이안 시대였던 일본은 836년 견신라사 파견을 중단하고 838년에는 견당사 파견을 중단하여 발해에만 견발해사를 파견하며 헤이안 시대는 발해 문화를 가장 크게 도입하였다.[33]

838년(조화(承和) 5년)부터는 50년 이상 중단되었다. 당나라에서는 874년경에 황소(黄巣)가 낙양(洛陽)·장안(長安)을 함락시켜 제(斉)를 건국했다. 제는 수년 만에 멸망했지만 당나라는 약체화되어 수도 장안(長安) 주변만을 다스리는 지방 정권으로 쇠퇴했다. 894년에는 견당사(遣唐使)도 폐지되었다.

935년에는 오월(呉越)이 일본과 국교를 맺었다. 이듬해 936년에는 후지와라 타다히라(藤原忠平)가 오월왕에게 서신을 보내 우호적인 관계를 맺으려 했다. 940년에는 후지와라 나카히라(藤原仲平), 947년에는 후지와라 사네요리(藤原実頼), 953년에는 후지와라 모르스케(藤原師輔)도 오월왕에게 서신을 보냈다. 957년에는 오월왕이 황금을 보냈다.

후주(後周)의 황제 시영(柴栄)이 죽은 후 960년에는 조광윤(趙匡胤)이 당시 황제(皇帝)로부터 선양(禅譲)을 받아 북송(北宋)을 건국하고, 중국 통일의 기운이 높아졌다. 978년에는 오월도 북송에 흡수되어, 일본과의 외교·무역은 일송무역(日宋貿易)이 된다. 황조십이전(皇朝十二銭)이 국내에서 신용을 잃은 후에는, 상업에서도 송전(宋銭)이 이용되게 되었다.

일송무역은 평씨(平氏) 멸망 후의 가마쿠라 시대(鎌倉時代)에도 어분당선(御分唐船)으로 계속되었지만, 원구(元寇)와 몽골-남송 전쟁(モンゴル・南宋戦争)의 영향도 받았다.

4. 1. 신라와의 관계

당나라와 신라가 대립하던 시기, 양국은 각각 일본을 자기 세력으로 끌어들이기 위해 국교를 요청했다. 일본은 견신라사(遣新羅使)와 견당사(遣唐使)를 파견하였으나,[29] 799년 신라사 파견을 중단하고 발해와 교류했다. 삼국사기에 따르면, 803년 일본과 우호를 맺고[30] 이후 일본이 신라에 황금과 명주를 헌상했다는 기록이 있다.[31][32] 812년 발해가 신라를 공격하자, 발해는 일본과 동맹을 추구했다. 헤이안 시대 일본은 836년 견신라사 파견을 중단하고, 838년에는 견당사 파견을 중단, 발해에만 견발해사를 파견하며 발해 문화를 적극 수용하였다.[33]4. 2. 발해와의 관계

신라와 당나라가 서로 대립하면서 양국은 각각 일본을 자기 세력으로 끌어들이려고 일본에 국교를 요청하였으며, 일본은 견신라사(遣新羅使)와 견당사(遣唐使)를 파견하였다.[29] 799년 일본은 신라사(新羅使)의 파견을 중단하였다. 당시 일본은 발해와는 계속 왕래해도 신라와는 외교관계를 단절하였다. 《삼국사기》에 의하면, 803년 7월에 일본과 교빙하여 우호를 맺고[30] 다음 해 5월에 일본이 황금 300냥을 진상[31] 했으며, 882년 4월에도 일본 국왕이 사신을 보내 황금 300냥과 명주 10개를 신라에게 헌상했다[32] 한다. 발해는 812년 신라가 발해를 공격하자 신라를 적대시하는 반면 일본과 동맹을 추구했다. 헤이안 시대였던 일본은 836년 견신라사 파견을 중단하고 838년에는 견당사 파견을 중단하여 발해에만 견발해사를 파견하며 헤이안 시대는 발해 문화를 가장 크게 도입하였다.[33]4. 3. 당나라와의 관계

헤이안 시대에 대륙에서는 신라와 당나라가 서로 대립하였고, 양국은 각각 일본을 자기 세력으로 끌어들이기 위해 국교를 요청하였다. 이에 일본은 견신라사(遣新羅使)와 견당사(遣唐使)를 파견하였다.[29] 799년 일본은 신라사 파견을 중단하고 발해와는 계속 왕래했지만, 신라와는 외교 관계를 단절하였다. 《삼국사기》에 따르면, 803년 7월에 일본과 교빙하여 우호를 맺고[30] 다음 해 5월에 일본이 황금 300냥을 진상[31] 했으며, 882년 4월에도 일본 국왕이 사신을 보내 황금 300냥과 명주 10개를 신라에 헌상했다[32] 한다. 발해는 812년 신라가 발해를 공격하자 신라를 적대시하고 일본과 동맹을 추구했다. 836년 일본은 견신라사 파견을 중단하고, 838년에는 견당사 파견마저 중단하여, 발해에만 견발해사를 파견하며 발해 문화를 가장 크게 도입하였다.[33]838년(조화(承和) 5년)부터 견당사는 50년 이상 중단되었다. 당나라에서는 874년경 황소(黄巣)가 낙양(洛陽)·장안(長安)을 함락시키고 제(斉)를 건국했다. 제는 수년 만에 멸망했지만, 당나라는 약체화되어 수도 장안(長安) 주변만을 다스리는 지방 정권으로 쇠퇴했다. 결국 894년에는 견당사(遣唐使)도 폐지되었다.

935년 오월(呉越)이 일본과 국교를 맺었고, 이듬해 936년 후지와라 타다히라(藤原忠平)가 오월왕에게 서신을 보내 우호적인 관계를 맺으려 했다. 940년에는 후지와라 나카히라(藤原仲平), 947년에는 후지와라 사네요리(藤原実頼), 953년에는 후지와라 모르스케(藤原師輔)도 오월왕에게 서신을 보냈다. 957년에는 오월왕이 황금을 보내기도 했다.

후주(後周)의 황제 시영(柴栄)이 죽은 후, 960년 조광윤(趙匡胤)이 황제(皇帝)로부터 선양(禅譲)을 받아 북송(北宋)을 건국하고 중국 통일의 기운이 높아졌다. 978년에는 오월도 북송에 흡수되어 일본과의 외교·무역은 일송무역(日宋貿易)이 된다. 황조십이전(皇朝十二銭)이 국내에서 신용을 잃은 후에는 상업에서도 송전(宋銭)이 이용되게 되었다. 일송무역은 평씨(平氏) 멸망 후의 가마쿠라 시대(鎌倉時代)에도 어분당선(御分唐船)으로 계속되었지만, 원구(元寇)와 몽골-남송 전쟁(モンゴル・南宋戦争)의 영향도 받았다.

4. 4. 송나라와의 관계

헤이안 시대 일본은 838년 견당사 파견을 중단하고, 894년에는 견당사를 폐지했다.[33] 당나라에서는 874년경 황소(黄巣)가 낙양(洛陽)·장안(長安)을 함락시키고 제(斉)를 건국하는 등 혼란이 지속되었고, 당나라는 수도 장안(長安) 주변만을 다스리는 지방 정권으로 쇠퇴하였다.935년 오월(呉越)이 일본과 국교를 맺었고, 이듬해 936년에는 후지와라 타다히라(藤原忠平)가 오월왕에게 서신을 보내 우호적인 관계를 맺으려 했다. 940년에는 후지와라 나카히라(藤原仲平), 947년에는 후지와라 사네요리(藤原実頼), 953년에는 후지와라 모르스케(藤原師輔)도 오월왕에게 서신을 보냈다. 957년에는 오월왕이 황금을 보내기도 했다.

960년 조광윤(趙匡胤)이 북송(北宋)을 건국하고, 978년 오월이 북송에 흡수되면서 일본과 송나라의 외교·무역은 일송무역(日宋貿易)으로 이어졌다. 황조십이전(皇朝十二銭)이 신용을 잃은 후에는 상업에서도 송전(宋銭)이 이용되었다. 일송무역은 가마쿠라 시대(鎌倉時代)에도 계속되었지만, 원구(元寇)와 몽골-남송 전쟁(モンゴル・南宋戦争)의 영향을 받았다.

5. 사회

헤이안 시대는 이례적으로 긴 평화 시대였지만, 경제적으로 일본을 약화시키고 소수의 엘리트를 제외한 대다수 주민을 빈곤으로 몰아넣었다고 주장할 수도 있다. 벼농사를 통한 수입은 후지와라 씨와 같은 가문의 주요 수입원이었으며, 그들의 권력 기반이 되었다.[20] 헤이안 문화의 수혜자이자 귀족 계층인 량민("선량한 백성")의 수는 약 5,000명에 불과했으며, 당시 일본 인구는 약 500만 명이었다. 사무라이가 권력을 장악할 수 있었던 이유 중 하나는 지배 계급이 일본과 각 지방을 효율적으로 통치하지 못했기 때문이다. 1000년경에는 정부가 화폐를 발행할 능력을 상실했고, 돈은 점차 사라져 쌀이 주요 교환 수단이 되었다.[20] 경제 교환의 확실한 매개체 부족은 당시 소설에서 암시적으로 드러난다. 예를 들어, 사자들은 금전적 보상 대신 낡은 비단 기모노와 같은 유용한 물건으로 보상받았다.

후지와라 지배자들은 적절한 경찰력을 유지하지 못해 도적들이 여행자들을 마음껏 노략질할 수 있었다. 이는 당시 소설에서 야행이 주인공들에게 불러일으킨 공포로 암시적으로 나타난다. 쇼엔 제도는 귀족 엘리트의 부 축적을 가능하게 했고, 이러한 경제적 잉여는 헤이안 시대의 문화적 발전과 "예술 추구"와 관련이 있다.[21] 헤이안쿄와 나라의 주요 불교 사찰들도 쇼엔을 이용했다.[22] 시골 지역에 지점을 설립하고 일부 신토 신사를 이 사찰 네트워크에 통합한 것은 더 큰 "조직적 역동성"을 반영한다.

8세기에 본격적으로 시작된 율령제의 근간은 호적·계장으로 백성을 파악하여 과세 대상으로 삼는 인별 지배였다. 그러나 나라 시대 후기(8세기 후반) 무렵부터, 과세를 피하려는 백성들의 위척(僞籍)·도망·부랑이 점차 현저해졌다.

헤이안 시대에 들어와서는 그 상황이 더욱 심화되었다. 헤이안 시대 초기의 우대신 후지와라 노 후유쓰구는 빈민 구제를 주요 정책으로 삼아 적극적으로 노력했지만, 빈민층의 증가가 과제가 되었다는 것을 보여준다. 헤이안 전기에는, 백성 내부에서 소수의 부호층과 대다수의 빈곤층(일반 백성층)으로 계층의 양극화가 진행되었다. 부호층은 원궁왕신가(황족, 유력 귀족)와 墾田 개발 등을 통해 관계를 맺고, 일반 백성층을 자신의 영향 아래 두기 시작했다. 빈곤층은 부호층의 영향 아래 들어감으로써 위척·도망·부랑을 더욱 용이하게 하였고, 인별 지배에 기초한 과세 제도는 붕괴되었다.

헤이안 중기 초 무렵, 조정은 인별 지배를 포기했다. 그에 따라 지방에 토착한 귀족이나 군사 등에서 출신한 부호층은 국아(国衙)로부터 명전 경영과 조세 수취를 맡는 전두 부명으로 성장하여 더욱 경제력을 키워나갔다. 부호층과 일반 백성층의 격차는 더욱 커졌고, 일반 백성은 점차 부호의 지배 아래 놓이게 되었다. 그리고 부호층은 자위를 위해 무장하고 무사로 성장해갔다.

5. 1. 신분 제도

헤이안 시대는 평화로운 시대였지만, 경제적으로는 일본을 약화시키고 소수의 엘리트를 제외한 대다수를 빈곤에 빠뜨렸다.[20] 벼농사를 통한 수입은 후지와라 씨와 같은 가문의 주요 수입원이었으며, 그들의 권력 기반이 되었다.[20] 헤이안 시대 귀족 계층인 량민은 약 5,000명에 불과했으며, 당시 일본 인구는 약 500만 명이었다.[20] 1000년경에는 정부가 화폐 발행 능력을 상실했고, 쌀이 주요 교환 수단이 되었다.[20] 경제 교환의 확실한 매개체 부족은 당시 소설에서 사자들이 금전적 보상 대신 낡은 비단 기모노와 같은 물건으로 보상받는 것으로 암시된다.후지와라 지배자들은 경찰력을 제대로 유지하지 못해 도적들이 여행자들을 노략질했고, 이는 당시 소설에서 야행이 주인공들에게 불러일으킨 공포로 나타난다. 쇼엔 제도는 귀족 엘리트의 부 축적을 가능하게 했고, 이러한 경제적 잉여는 헤이안 시대의 문화적 발전과 관련이 있다.[21] 헤이안쿄와 나라의 주요 불교 사찰들도 쇼엔을 이용했다.[22]

8세기에 시작된 율령제의 근간은 호적·계장으로 백성을 파악하여 과세 대상으로 삼는 인별 지배였다. 그러나 나라 시대 후기부터 백성들의 위척(偽籍)·도망·부랑이 심화되었다. 헤이안 시대 초기 우대신 후지와라 노 후유쓰구는 빈민 구제를 주요 정책으로 삼았지만, 빈민층의 증가는 여전했다. 헤이안 전기에는 백성 내부에서 소수의 부호층과 대다수의 빈곤층으로 계층 양극화가 진행되었다. 부호층은 원궁왕신가와 관계를 맺고 일반 백성층을 자신의 영향 아래 두기 시작했다. 빈곤층은 부호층의 영향 아래 들어감으로써 위척·도망·부랑을 더욱 용이하게 하였고, 인별 지배에 기초한 과세 제도는 붕괴되었다.

헤이안 중기 초, 조정은 인별 지배를 포기했다. 지방에 토착한 귀족이나 군사 출신의 부호층은 국아(国衙)로부터 명전 경영과 조세 수취를 맡는 전두 부명으로 성장하여 경제력을 키워나갔다. 부호층과 일반 백성층의 격차는 더욱 커졌고, 일반 백성은 점차 부호의 지배 아래 놓이게 되었다. 그리고 부호층은 자위를 위해 무장하고 무사로 성장해갔다.

5. 2. 토지 제도

헤이안 시대는 경제적으로 일본을 약화시키고 소수의 엘리트를 제외한 대다수 주민을 빈곤으로 몰아넣었다. 벼농사를 통한 수입은 후지와라 씨와 같은 가문의 주요 수입원이었으며, 그들의 권력 기반이 되었다.[20] 헤이안 문화의 수혜자이자 귀족 계층인 량민("선량한 백성")의 수는 약 5,000명에 불과했으며, 당시 일본 인구는 약 500만 명이었다. 사무라이가 권력을 장악할 수 있었던 이유 중 하나는 지배 계급이 일본과 각 지방을 효율적으로 통치하지 못했기 때문이다. 1000년경에는 정부가 화폐를 발행할 능력을 상실했고, 돈은 점차 사라져 쌀이 주요 교환 수단이 되었다.[20] 경제 교환의 확실한 매개체 부족은 당시 소설에서 암시적으로 드러난다. 예를 들어, 사자들은 금전적 보상 대신 낡은 비단 기모노와 같은 유용한 물건으로 보상받았다.후지와라 지배자들은 적절한 경찰력을 유지하지 못해 도적들이 여행자들을 마음껏 노략질할 수 있었다. 이는 당시 소설에서 야행이 주인공들에게 불러일으킨 공포로 암시적으로 나타난다. 쇼엔 제도는 귀족 엘리트의 부 축적을 가능하게 했고, 이러한 경제적 잉여는 헤이안 시대의 문화적 발전과 "예술 추구"와 관련이 있다.[21] 헤이안쿄와 나라의 주요 불교 사찰들도 쇼엔을 이용했다.[22]

8세기에 본격적으로 시작된 율령제의 근간은 호적·계장으로 백성을 파악하여 과세 대상으로 삼는 인별 지배였다. 그러나 나라 시대 후기(8세기 후반) 무렵부터, 과세를 피하려는 백성들의 위척(僞籍)·도망·부랑이 점차 현저해졌다. 헤이안 시대에 들어와서는 그 상황이 더욱 심화되었다. 헤이안 초기의 우대신 후지와라 노니토는 빈민 구제를 주요 정책으로 삼아 적극적으로 노력했지만, 빈민층의 증가가 과제가 되었다는 것을 보여준다.

헤이안 전기에는 백성 내부에서 소수의 부호층과 대다수의 빈곤층(일반 백성층)으로 계층의 양극화가 진행되었다. 부호층은 원궁왕신가(황족, 유력 귀족)와 墾田 개발 등을 통해 관계를 맺고, 일반 백성층을 자신의 영향 아래 두기 시작했다. 빈곤층은 부호층의 영향 아래 들어감으로써 위척·도망·부랑을 더욱 용이하게 하였고, 인별 지배에 기초한 과세 제도는 붕괴되었다. 헤이안 중기 초 무렵, 조정은 인별 지배를 포기했다. 그에 따라 지방에 토착한 귀족이나 군사 등에서 출신한 부호층은 국아(国衙)로부터 명전 경영과 조세 수취를 맡는 전두 부명으로 성장하여 더욱 경제력을 키워나갔다. 부호층과 일반 백성층의 격차는 더욱 커졌고, 일반 백성은 점차 부호의 지배 아래 놓이게 되었다. 그리고 부호층은 자위를 위해 무장하고 무사로 성장해갔다.

5. 3. 무사의 등장

초기 궁정 시대에는 중앙에서 군사 징병을 통제하여 군사 문제는 지방 귀족들의 손에서 벗어나 있었다. 그러나 792년 이후 체제가 붕괴되면서 지방 권력자들이 다시 군사력의 주요 원천이 되었다. 당시 궁정은 군대를 소유하고 있지 않았고, 주로 오료시(御家人)와 추이부시(追捕使)로 구성된 전문 무사 조직에 의존했다. 오료시는 개별 지방에, 추이부시는 관할 지역이나 특정 임무에 임명되었다. 이것이 일본의 무사 계급의 탄생으로 이어졌다. 그럼에도 최종 권한은 궁정에 있었다.[10]쇼엔(荘園) 소유주들은 인력을 확보할 수 있었고, 9세기에 새로운 훈련 방법, 더 강력한 활, 갑옷, 말, 우수한 검과 같은 군사 기술이 발전하고 지방의 상황이 악화됨에 따라 군 복무는 쇼엔 생활의 일부가 되었다. 쇼엔뿐만 아니라 일반 및 종교 기관들도 자신들을 보호하기 위해 사병 부대를 조직했다. 점차 지방 상류층은 새로운 무사 엘리트 계급인 사무라이로 변모했다.

무사들의 이해관계는 다양했고, 10세기에 기존의 권력 구조를 넘어 새로운 연합을 형성했다. 공동의 이익, 가족 관계, 친족 관계는 가족 행정의 일부가 된 군사 집단으로 통합되었다. 시간이 지남에 따라 궁정 귀족 중에서 지방 유력 인물이 된 사람들을 중심으로 대규모 지방 군사 가문이 형성되었다. 이러한 군사 가문들은 궁정과의 관계, 궁정에서 수여한 군사 작위, 인력 확보를 통해 명성을 얻었다. 후지와라 가문, 다이라 씨, 미나모토 씨는 새로운 무사 계급의 지원을 받은 가장 유명한 가문들 중 하나였다.

식량 생산 감소, 인구 증가, 대가문들 간의 자원 경쟁은 모두 후지와라 가문의 권력 약화로 이어졌고, 10세기 중반과 11세기에 군사적 혼란을 야기했다. 황실 출신인 후지와라, 다이라, 미나모토 가문의 구성원들은 서로 공격하고, 정복한 광대한 토지를 장악하고, 경쟁 세력을 세우고, 평화를 어지럽혔다.

헤이안 시대에 들어와 백성 내부에서 소수의 부호층과 대다수의 빈곤층(일반 백성층)으로 계층의 양극화가 진행되었다. 부호층은 원궁왕신가(황족, 유력 귀족)와 墾田 개발 등을 통해 관계를 맺고, 일반 백성층을 자신의 영향 아래 두기 시작했다. 빈곤층은 부호층의 영향 아래 들어감으로써 위척·도망·부랑을 더욱 용이하게 하였고, 인별 지배에 기초한 과세 제도는 붕괴되었다. 조정은 인별 지배를 포기했고, 지방의 부호층은 전두 부명으로 성장하여 경제력을 키워나갔다. 부호층은 자위를 위해 무장하고 무사로 성장해갔다.

6. 문화

헤이안 시대 초기의 중앙 문화는 당시 선진국이었던 당나라의 영향을 강하게 받았다. 간무 천황은 중국 황제를 모방하여 교사(郊天祭祀)를 행하는 등, “중국 지향”이 강했다고 여겨진다. 간무 천황 시대에는 당시 일본인들에게 있어 “새로운 불교”( 헤이안 불교)가 일어났다. 예를 들어, 당나라에서 사이초는 천태학, 계율, 밀교, 선을 배우고 일본에서 천태종(천태법화종)을 열었는데, 이는 일본에서 불교의 종합대학과 같은 역할을 하게 되었다. 한편 쿠카이는 혜과로부터 밀교를 깊이 배우고 “전법아사리”의 관정까지 받아 일본에서 진언종을 열었으며, 이 두 사람이 이후 일본의 불교의 방향성을 결정하게 되었다. 이러한 불교가 일본 고유의 신앙과 융합되어, 즉 현대 학술 용어로 말하는 “싱크레티즘”의 일종인 신불습합이 일어나고, 본지수적설이 나타났다. 이 본지수적설은 주로 수행도를 믿는 사람들 사이에서 헤이안 시대 말기에 널리 퍼졌다.

사가 천황부터 세이와 천황에 이르는 시기는 『릉운집』과 같은 한문 시집이 편찬되거나, 당풍의 서예가 유행하는 등 당풍 문화가 꽃을 피웠다. 이 당풍이 매우 강한 문화를 코닌·조칸 문화라고 한다. 문화의 국풍화(일본화)의 싹은 나라 시대부터 보였지만, 헤이안 초기에는 당풍 문화의 그림자에 가려진 듯했다. 그러나 당풍화의 물결이 진정되자 다시 일본적인 요소가 문화의 전면으로 나타났다. 이것이 헤이안 시대 중기 무렵의 국풍 문화이다. 특징으로는 섭관가의 딸과 천황의 결혼으로 외조부인 후지와라 씨의 여계가 중시되는 여성의 시대였다. 히라가나·가타카나가 발명되고[28] 일본어의 표기가 용이해짐에 따라, 『마쿠라노소시』와 『겐지 모노가타리』를 대표로 하는 와카·귀족 생활의 일기·연애 소설의 여류 귀족 문학 등의 국문학이 번영하여 귀족 문화가 탄생했다. 의관속대의 의복 등장(관복의 국풍화), 침전조 등의 와요 건축 등장 등 의주 문화의 발달이 있었다.

헤이안 시대 중기에는 세상이 어지러워지고 기근과 역병(현재로 치면 “전염병”, 팬데믹)으로 많은 사람들이 죽어가는 가운데, 불교의 말법사상이 민중에게도 널리 퍼졌다. 말법에 어떻게 대처할 것인가 하는 무거운 과제 앞에서, 헤이안 시대부터 정토사상·정토교가 흥성하여 쿠야와 융통염불의 료닌 등의 승려가 민중 속에서 활약했다. 급속히 확대되는 정토교는 기존 불교 세력의 위협이 되어, 후의 가마쿠라 시대에 걸쳐 여러 차례 대립을 일으키게 된다.

헤이안 시대 말기가 되면 역사 이야기·군기 이야기 등 시대를 돌아보는 문학이 싹텄다. 천태종의 불교·산악불교가 일본 각지에 퍼져, 분고국 동반도(후키지 대당 등)와 호쿠리쿠(헤이젠지 등)에서 활동이 두드러졌고, 그 외 지역에서도 산인의 삼불사 투입당 등이 있다. 당시 민중 사이에는 이마요라는 가요가 유행했고, 고시라카와 상황에 의해 이마요를 집성한 『료진히쇼』가 편찬되었다. 각유(토바 승정) 필이라고 전해지며, 사람들의 모습을 애교 있고 생생한 모습으로 그린 『조주인물희화』도 이 시대의 작품이다.

6. 1. 국풍 문화

헤이안 시대 초기에는 당나라의 영향을 강하게 받아 간무 천황은 중국 황제를 모방하기도 했다. 사이초는 천태종을, 쿠카이는 진언종을 열어 일본의 불교에 큰 영향을 주었다. 이 시기에는 불교와 일본 고유 신앙이 융합된 신불습합과 본지수적설이 나타났다.사가 천황부터 세이와 천황 시기에는 『릉운집』과 같은 한문 시집이 편찬되고 당풍 서예가 유행하는 등 코닌·조칸 문화라 불리는 당풍 문화가 융성했다. 그러나 이후 일본적인 요소가 다시 나타나면서 국풍 문화가 발전했다. 히라가나와 가타카나가 발명되어[28] 『마쿠라노소시』, 『겐지 모노가타리』와 같은 와카와 여류 귀족 문학이 번성했다. 의복에서는 의관속대가, 건축에서는 침전조 양식이 등장하는 등 의식주 문화도 발달했다.

헤이안 시대 중기에는 말법사상이 퍼지면서 정토사상과 정토교가 흥성했고, 쿠야와 료닌 등의 승려가 활동했다. 말기에는 천태종과 산악불교가 확산되고, 이마요가 유행하여 고시라카와 상황이 『료진히쇼』를 편찬했다. 각유가 그린 『조주인물희화』도 이 시대의 작품이다.

6. 2. 문학

헤이안 시대에는 가나의 도입과 널리 사용됨에 따라 일본 문학이 급격히 발전하였다. 한자(칸분)로 쓰인 문서가 궁정의 공식 언어로 남아 있었지만, 소설과 이야기(모노가타리) 및 수필과 같은 새로운 문학 장르가 등장했다.[16] 그러나 읽고 쓰는 능력은 궁정과 불교 승려들 사이에서만 보편적이었다.시는 특히 궁정 생활의 주요 요소였다. 귀족과 시녀들은 시를 쓰는 기술에 능숙해야 했다. 아이의 탄생부터 천황의 즉위, 아름다운 자연 풍경에 이르기까지 모든 경우에 시를 지을 수 있었다. 잘 쓰인 시는 사람의 평판을 좌우했고, 사회적 상호 작용의 중요한 부분이었다.[16] 서예, 즉 필적 또한 중요하게 여겨졌다. 당시 일본인들은 필적이 사람의 영혼 상태를 반영한다고 믿었기 때문에, 서투른 필체는 교양이 부족하다는 신호로 간주될 수 있었다. 세이 쇼나곤은 ''마쿠라노 소시''에서 사다코 천황에게 바칠 시를 쓰는 데 도움을 요청받았으나, 그의 글씨가 너무 서툴러 거절해야 했다고 언급한다.[17]

현대 일본 국가의 국가 의례용 음악 ''기미가요''의 가사는 헤이안 시대에 쓰여졌고, 무라사키 시키부의 ''겐지 모노가타리''도 마찬가지였다. ''겐지 모노가타리''는 최초로 쓰인 소설 중 하나였다. 무라사키 시키부의 동시대인이자 라이벌인 세이 쇼나곤은 990년대에 ''마쿠라노 소시''를 통해 천황 궁정에서의 날카로운 관찰과 생각을 기록했다.[18] 헤이안 시대에는 아리와라노 나리히라, 오노노 고마치, 이즈미 시키부, 무라사키 시키부, 사이교, 후지와라노 테이카의 작품을 포함한 시가 융성했다. 저자가 불확실한 유명한 일본 시인 이로하도 이 시대에 쓰여졌다.

헤이안 시대 초기의 중앙 문화는 당나라의 영향을 강하게 받았다. 간무 천황은 중국 황제를 모방하여 교사(郊天祭祀)를 행하는 등, “중국 지향”이 강했다고 여겨진다. 간무 천황 시대에는 “새로운 불교”( 헤이안 불교)가 일어났다. 사이초는 천태종(천태법화종)을, 쿠카이는 진언종을 열었으며, 이 두 사람이 이후 일본의 불교의 방향성을 결정하게 되었다. 신불습합과 본지수적설 또한 이 시기에 나타났다.

사가 천황부터 세이와 천황에 이르는 시기는 『릉운집』과 같은 한문 시집이 편찬되거나, 당풍의 서예가 유행하는 등 코닌·조칸 문화라 불리는 당풍 문화가 꽃을 피웠다. 그러나 당풍화의 물결이 진정되자 국풍 문화가 발전하였다. 히라가나·가타카나가 발명되고[28] 일본어의 표기가 용이해짐에 따라, 『마쿠라노소시』와 『겐지 모노가타리』를 대표로 하는 와카·귀족 생활의 일기·연애 소설의 여류 귀족 문학 등의 국문학이 번영하여 귀족 문화가 탄생했다.

헤이안 시대 중기에는 말법사상이 민중에게 널리 퍼졌다. 정토사상·정토교가 흥성하여 쿠야와 융통염불의 료닌 등의 승려가 민중 속에서 활약했다.

헤이안 시대 말기에는 역사 이야기·군기 이야기 등 시대를 돌아보는 문학이 싹텄다. 천태종의 불교·산악불교가 일본 각지에 퍼졌다. 당시 민중 사이에는 이마요라는 가요가 유행했고, 고시라카와 상황에 의해 이마요를 집성한 『료진히쇼』가 편찬되었다. 각유(토바 승정) 필이라고 전해지는 『조주인물희화』도 이 시대의 작품이다.

6. 3. 불교

헤이안 시대에는 밀교 불교 종파인 천태종과 진언종이 부상했다.[11][12][13][14][15]

천태종은 중국의 천태종을 일본식으로 발전시킨 것으로, 법화경을 기반으로 한다.[11] 승려 최창에 의해 일본에 전래되었으며, 모든 중생이 깨달음에 도달할 수 있다는 주장을 펼쳤다.[11] 히에이산의 천태종 사찰 단지와 수도의 궁정 사이에 긴밀한 관계가 발전하여 황제와 국가에 대한 존경을 강조했다. 간무 천황은 천태종의 주요 후원자였다.[11]

진언종은 구카이가 일본에 전래한 밀교 불교로, 상징, 의식, 주문 및 만다라를 강조하여 널리 퍼지게 되었다.[13] 구카이는 간무 천황의 후계 황제들과 여러 세대의 일본인들에게 깊은 인상을 주었으며, 국가와 종교를 연결하고 귀족의 지지를 확보하려 했다.[14][15]

헤이안 시대 초기의 중앙 문화는 당나라의 영향을 강하게 받았다. 간무 천황 시대에는 사이초와 쿠카이에 의해 각각 천태종과 진언종이 성립되어, 이후 일본의 불교의 방향성을 결정하게 되었다. 이 불교는 일본 고유의 신앙과 융합되어 신불습합과 본지수적설을 낳았다.

사가 천황부터 세이와 천황 시기에는 코닌·조칸 문화라고 불리는 당풍 문화가 꽃을 피웠다. 그러나 당풍화의 물결이 진정되자 국풍 문화가 나타났다. 히라가나·가타카나가 발명되고[28] 국문학이 번영하여 귀족 문화가 탄생했다.

헤이안 시대 중기에는 말법사상이 민중에게 널리 퍼지면서 정토사상·정토교가 흥성하여 쿠야와 융통염불의 료닌 등의 승려가 민중 속에서 활약했다.

헤이안 시대 말기에는 천태종의 불교·산악불교가 일본 각지에 퍼졌다. 당시 민중 사이에는 이마요라는 가요가 유행했고, 고시라카와 상황에 의해 『료진히쇼』가 편찬되었다. 각유(토바 승정)의 『조주인물희화』도 이 시대의 작품이다.

6. 4. 예술

헤이안 시대 초기의 중앙 문화는 당시 선진국이었던 당나라의 영향을 강하게 받았다. 간무 천황은 중국 황제를 모방하여 교사(郊天祭祀)를 행하는 등, “중국 지향”이 강했다고 여겨진다. 간무 천황 시대에는 당시 일본인들에게 있어 “새로운 불교”( 헤이안 불교)가 일어났다. 사이초는 당나라에서 천태학, 계율, 밀교, 선을 배우고 일본에서 천태종(천태법화종)을 열었는데, 이는 일본에서 불교의 종합대학과 같은 역할을 하게 되었다. 쿠카이는 혜과로부터 밀교를 깊이 배우고 “전법아사리”의 관정까지 받아 일본에서 진언종을 열었으며, 이 두 사람이 이후 일본의 불교의 방향성을 결정하게 되었다. 이러한 불교가 일본 고유의 신앙과 융합되어, 즉 현대 학술 용어로 말하는 “싱크레티즘”의 일종인 신불습합이 일어나고, 본지수적설이 나타났다. 이 본지수적설은 주로 수행도를 믿는 사람들 사이에서 헤이안 시대 말기에 널리 퍼졌다.사가 천황부터 세이와 천황에 이르는 시기는 『릉운집』과 같은 한문 시집이 편찬되거나, 당풍의 서예가 유행하는 등 당풍 문화가 꽃을 피웠다. 이 당풍이 매우 강한 문화를 코닌·조칸 문화라고 한다. 문화의 국풍화(일본화)의 싹은 나라 시대부터 보였지만, 헤이안 초기에는 당풍 문화의 그림자에 가려진 듯했다. 그러나 당풍화의 물결이 진정되자 다시 일본적인 요소가 문화의 전면으로 나타났다. 이것이 헤이안 시대 중기 무렵의 국풍 문화이다. 섭관가의 딸과 천황의 결혼으로 외조부인 후지와라 씨의 여계가 중시되는 여성의 시대였다. 히라가나·가타카나가 발명되고[28] 일본어의 표기가 용이해짐에 따라, 『마쿠라노소시』와 『겐지 모노가타리』를 대표로 하는 와카·귀족 생활의 일기·연애 소설의 여류 귀족 문학 등의 국문학이 번영하여 귀족 문화가 탄생했다. 의관속대의 의복 등장(관복의 국풍화), 침전조 등의 와요 건축 등장 등 의주 문화의 발달이 있었다.

헤이안 시대 중기에는 세상이 어지러워지고 기근과 역병(현재로 치면 “전염병”, 팬데믹)으로 많은 사람들이 죽어가는 가운데, 불교의 말법사상이 민중에게도 널리 퍼졌다. 말법에 어떻게 대처할 것인가 하는 무거운 과제 앞에서, 헤이안 시대부터 정토사상·정토교가 흥성하여 쿠야와 융통염불의 료닌 등의 승려가 민중 속에서 활약했다. 급속히 확대되는 정토교는 기존 불교 세력의 위협이 되어, 후의 가마쿠라 시대에 걸쳐 여러 차례 대립을 일으키게 된다.

헤이안 시대 말기가 되면 역사 이야기·군기 이야기 등 시대를 돌아보는 문학이 싹텄다. 천태종의 불교·산악불교가 일본 각지에 퍼져, 분고국 동반도(후키지 대당 등)와 호쿠리쿠(헤이젠지 등)에서 활동이 두드러졌고, 그 외 지역에서도 산인의 삼불사 투입당 등이 있다. 당시 민중 사이에는 이마요라는 가요가 유행했고, 고시라카와 상황에 의해 이마요를 집성한 『료진히쇼』가 편찬되었다. 각유(토바 승정) 필이라고 전해지며, 사람들의 모습을 애교 있고 생생한 모습으로 그린 『조주인물희화』도 이 시대의 작품이다.

6. 5. 복식

헤이안 시대에는 아름다움이 '훌륭한' 사람이 되는 데 중요한 부분으로 널리 여겨졌다. 귀족 남성과 여성들은 얼굴에 분을 바르고 이를 검게 칠하는 오하구로(お歯黒)를 했다.[19] 남성은 희미한 콧수염과 가는 턱수염을 길렀고, 여성은 입술을 작고 붉게 칠하고 눈썹을 뽑거나 깎아 이마 위쪽으로 다시 그리는 히키마유(引眉)를 했다.[19]여성들은 윤기 있고 검은 긴 머리를 길렀으며, 궁중 여성의 정장에는 '주니히토에(十二単)'라고 불리는 복잡한 "12겹 옷"이 포함되었지만, 실제 겹의 수는 다양했다.[19] 의상은 직책과 계절에 따라 결정되었으며, 특히 여성의 옷은 계절이나 달에 특정한 꽃, 식물, 동물을 나타내는 색상 조합 시스템을 따랐다(''irome'' 및 ''kasane-no-irome'' 참조).[19]

7. 종교

헤이안 시대 초기의 중앙 문화는 당시 선진국이었던 당나라의 영향을 강하게 받았다. 간무 천황은 중국 황제를 모방하여 교사(郊天祭祀)를 행하는 등, “중국 지향”이 강했다고 여겨진다. 간무 천황 시대에는 당시 일본인들에게 있어 “새로운 불교”( 헤이안 불교)가 일어났다. 예를 들어, 당나라에서 사이초는 천태학, 계율, 밀교, 선을 배우고 일본에서 천태종(천태법화종)을 열었는데, 이는 일본에서 불교의 종합대학과 같은 역할을 하게 되었다. 한편 쿠카이는 혜과로부터 밀교를 깊이 배우고 “전법아사리”의 관정까지 받아 일본에서 진언종을 열었으며, 이 두 사람이 이후 일본의 불교의 방향성을 결정하게 되었다. 이러한 불교가 일본 고유의 신앙과 융합되어, 즉 현대 학술 용어로 말하는 “싱크레티즘”의 일종인 신불습합이 일어나고, 본지수적설이 나타났다. 이 본지수적설은 주로 수행도를 믿는 사람들 사이에서 헤이안 시대 말기에 널리 퍼졌다.

헤이안 시대 중기에는 세상이 어지러워지고 기근과 역병(현재로 치면 “전염병”, 팬데믹)으로 많은 사람들이 죽어가는 가운데, 불교의 말법사상이 민중에게도 널리 퍼졌다. 말법에 어떻게 대처할 것인가 하는 무거운 과제 앞에서, 헤이안 시대부터 정토사상·정토교가 흥성하여 쿠야와 융통염불의 료닌 등의 승려가 민중 속에서 활약했다. 급속히 확대되는 정토교는 기존 불교 세력의 위협이 되어, 후의 가마쿠라 시대에 걸쳐 여러 차례 대립을 일으키게 된다.

헤이안 시대 말기가 되면 천태종의 불교·산악불교가 일본 각지에 퍼져, 분고국 동반도(후키지 대당 등)와 호쿠리쿠(헤이젠지 등)에서 활동이 두드러졌고, 그 외 지역에서도 산인의 삼불사 투입당 등이 있다. 당시 민중 사이에는 이마요라는 가요가 유행했고, 고시라카와 상황에 의해 이마요를 집성한 『료진히쇼』가 편찬되었다. 각유(토바 승정) 필이라고 전해지며, 사람들의 모습을 애교 있고 생생한 모습으로 그린 『조주인물희화』도 이 시대의 작품이다.

7. 1. 불교

헤이안 시대에는 밀교 불교 종파인 천태종과 진언종이 부상했다.[11][12][13][14][15]천태종은 법화경을 기반으로 하며, 승려 최창에 의해 일본에 전래되었다.[11] 최창은 천태종 승려를 위한 독립적인 승려 서품을 추구했으며,[12] 히에이산의 천태종 사찰 단지와 수도의 궁정 사이에 긴밀한 관계가 발전했다. 간무 천황은 천태종의 주요 후원자였다.

진언종은 밀교 불교를 기반으로 하며, 승려 구카이에 의해 일본에 전래되었다.[13] 구카이는 간무 천황의 후계 황제들과 여러 세대의 일본인들에게 깊은 인상을 주었다. 구카이와 최창은 국가와 종교를 연결하고 귀족의 지지를 확보하려 했으며, 이는 "귀족 불교"라는 개념으로 이어졌다.[14][15]

헤이안 시대 초기의 중앙 문화는 당나라의 영향을 강하게 받았다. 간무 천황 시대에는 “새로운 불교”( 헤이안 불교)가 일어났다. 사이초는 천태종(천태법화종)을, 쿠카이는 진언종을 열었으며, 이 두 사람이 이후 일본의 불교의 방향성을 결정하게 되었다. 이들 불교는 일본 고유의 신앙과 융합되어 신불습합이 일어나고, 본지수적설이 나타났다.

헤이안 시대 중기에는 말법사상이 민중에게 널리 퍼졌다. 정토사상·정토교가 흥성하여 쿠야와 융통염불의 료닌 등의 승려가 민중 속에서 활약했다.

헤이안 시대 말기에는 천태종의 불교·산악불교가 일본 각지에 퍼졌다. 당시 민중 사이에는 이마요라는 가요가 유행했고, 고시라카와 상황에 의해 이마요를 집성한 『료진히쇼』가 편찬되었다. 각유(토바 승정) 필이라고 전해지는 『조주인물희화』도 이 시대의 작품이다.

7. 2. 신불습합(神仏習合)

헤이안 시대에는 불교가 일본 고유의 신앙과 융합되는 신불습합이 일어났고, 본지수적설이 나타났다. 이 본지수적설은 주로 수행도를 믿는 사람들 사이에서 헤이안 시대 말기에 널리 퍼졌다.8. 연표

784년(엔랴쿠 3년) 간무 천황이 나가오카쿄(교토) 건설을 시작했다. 794년에는 헤이안쿄(교토)로 수도를 옮겼다.

804년에는 불교 승려 사이초(덴교다이시)가 천태종을 전래했고,[23] 806년에는 승려 구카이(고보대시)가 진언종(밀교)을 전래했다.[23] 819년에는 구카이가 고야산에 사찰을 창건했다.[23]

858년 세이와 천황의 즉위로 후지와라 씨의 섭관정치가 시작되었다.[23] 866년에는 오텐몬의 변이 일어나 오토모 집안이 몰락했다. 880년에는 후지와라노 모토쓰네가 간파쿠에 취임했고, 894년에는 견당사 파견이 중단되었다.

939년 다이라노 마사카도가 히타치를 비롯한 간토 지역 여러 구니(國)를 차지하고 신황(新皇)을 칭하며 반란을 일으켰고, 같은 시기 후지와라노 스미토모가 서해에서 해적들을 끌어들여 반란을 일으켰다. 이를 조헤이·덴교의 난이라 한다. 940년 다이라노 마사카도는 후지와라노 히데사토 등이 이끄는 조정군에 패하여 전사했고, 941년 후지와라노 스미토모는 다치바나노 도오야스 등에 의해 진압되었다.

990년 세이 쇼나곤이 『마쿠라노소시』를 저술했고,[23] 1000년에서 1008년 사이에는 무라사키 시키부가 『겐지모노가타리』를 저술했다.[23]

1019년 여진족 해적들이 일본 해안을 약탈하는 도이의 입구 사건이 발생했다. 1050년 무사 계급이 부상했고, 1051년에는 전9년의 역이 시작되었다. 1052년 후지와라노 요리미치에 의해 뵤도인 사찰이 건립되었다.[24]

1068년 고산조 천황 즉위로 셋칸 정치 시대가 폐막되고, 1086년 시라카와 천황이 태상천황으로서 인세이를 개시했다. 1087년 시라카와 천황이 퇴위하고 불교 승려가 되어 최초의 "법황"(인세이)이 되었다.[25]

1156년 호겐의 난으로 고시라카와 천황과 스토쿠 천황 간의 무력 충돌에서 천황 측이 승리했다. 다이라노 기요모리가 미나모토 씨를 패배시키고 권력을 장악하여 "인세이" 시대를 종식시켰다.[25] 1159년에는 헤이지의 난이 일어났다.

1167년 다이라노 기요모리가 다이조다이진에 취임하여 헤이케 정권을 수립했다. 1180년 황족 모치히토 왕이 전국 겐지들에게 헤이케 타도 영지를 내렸고, 미나모토노 요리토모, 미나모토노 요시나카 등이 거병하며 겐페이 전쟁이 시작되었다. 같은 해 6월 수도가 후쿠하라쿄(고베)로 옮겨졌으나,[25] 11월에 다시 헤이안쿄(교토)로 환원되었다.[25]

1181년 다이라노 기요모리가 사망하고 고시라카와 법황의 인세이가 재개되었으며, 요와의 기근이 발생했다. 1183년 다이라 일문이 교토를 버리고 서쪽으로 후퇴하고, 미나모토노 요시나카가 교토로 들어왔으며, 고토바 천황이 즉위했다. 1185년 단노우라 전투로 헤이케가 멸망하고, 각 지방에 슈고와 지토 설치가 이루어졌다.

1189년 오슈 합전으로 오슈 후지와라 씨가 멸망했다. 1190년 미나모토노 요리토모가 교토에 들어와 곤노다이나곤·우콘노에노다이쇼에 취임했다. 1192년 고시라카와 법황이 사망하고, 미나모토 요리토모가 세이이타이쇼군으로 임명되어 가마쿠라 막부가 개창되었다.

참조

[1]

백과사전

Encyclopædia Britannica

[2]

기타

[3]

서적

[4]

기타

Ancient Japan

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

[13]

서적

[14]

서적

[15]

서적

[16]

서적

[17]

서적

[18]

서적

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

Fujiwara jidai

[24]

백과사전

Britannica Kokusai Dai-Hyakkajiten

[25]

서적

[26]

웹사이트

中古(ちゅうこ)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 - goo国語辞書

https://dictionary.g[...]

2024-04-17

[27]

기타

[28]

웹사이트

平仮名は誰が作ったのですか

https://kotobaken.jp[...]

国立国語研究所

2020-09-10

[29]

서적

일본정보뱅크

백산출판사

[30]

서적

삼국사기

[31]

서적

삼국사기

[32]

서적

삼국사기

[33]

서적

군함 이야기

좋은책만들기

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com