서인

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

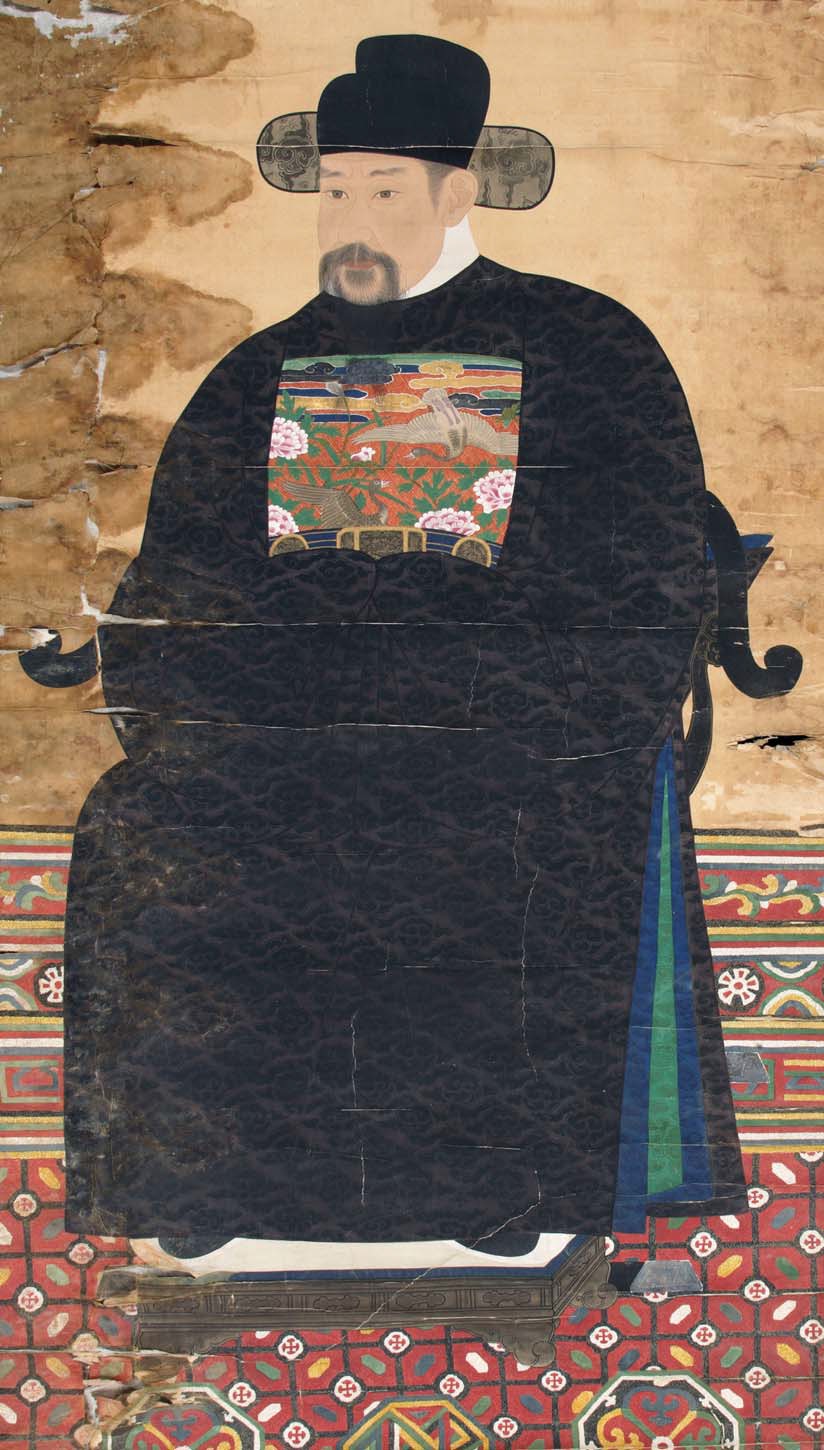

서인은 조선 시대의 주요 붕당 중 하나로, 1573년 이조 전랑 자리를 두고 동인과 갈라져 형성되었다. 초기에는 이이와 성혼을 중심으로 학문적 기반을 다졌으며, 기호 지역의 명문가 출신과 사림파를 중심으로 세력을 키웠다. 임진왜란 이전에는 실용적인 정치를 추구했으나, 광해군 이후 보수적인 성향으로 바뀌어 주자학적 명분론을 중시했다. 인조반정을 통해 집권한 후 노론과 소론으로 분열되었으며, 예송 논쟁을 통해 남인과 대립했다. 주요 인물로는 윤두수, 정철, 송시열 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1575년 설립 - 동인 (붕당)

동인은 조선 선조 때 사림파가 동서 분당으로 나뉘어 형성된 붕당으로, 김효원을 지지하는 세력이 동쪽에 거주하여 동인으로 불리게 되었으며, 이황, 조식 등의 학맥을 계승하며 진보적인 성향을 띠었으나, 정여립의 난을 계기로 남인과 북인으로 분열 후 당쟁을 거듭하며 몰락하였다. - 조선의 붕당 - 소론

소론은 조선 후기 서인에서 분파된 정치 세력으로, 윤증을 중심으로 형성되어 남인에 대한 온건한 입장과 왕위 계승 문제에 있어 노론과 대립했으며, 강화학파를 형성하는 등 독자적인 학풍을 이루었다. - 조선의 붕당 - 경신환국

경신환국은 1680년 숙종 때 서인이 유악 사건과 삼복의 변을 계기로 남인을 몰아내고 정권을 장악한 사건으로, 서인이 요직을 차지하며 조선 정계가 서인 중심으로 재편되었다.

| 서인 - [정당]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 창립자 | 심의겸 |

| 지도자 1 (선조 시대) | 정철, 조헌, 성혼, 이이 |

| 지도자 2 (인조 시대) | 최명길, 김자점, 김류, 이귀 |

| 지도자 3 (효종 시대) | 김집, 송시열, 송준길 |

| 지도자 4 (현종 시대) | 송시열, 송준길, 김수홍 |

| 지도자 5 (숙종 시대) | 송시열, 김수항, 박세채, 윤증 |

| 창립일 | 1575년 |

| 해산일 | 1683년 |

| 분파 | 사림 |

| 전신 | 사림 |

| 후신 | 노론, 소론 |

| 이념 | 이이와 김장생의 철학 |

| 종교 | 성리학 |

| 국가 | 조선 왕조 |

| 한국어 이름 (한글) | 서인 |

| 한국어 이름 (한자) | 西人 |

| 로마자 표기 | Seoin |

| 로마자 표기 (매큔-라이샤워 표기법) | Sŏin |

| 리터럴 번역 | 서쪽 사람 |

| 추가 정보 | |

| 주요 인물 (영수) | 황재 심의겸 율곡 이이 사암 박순 송강 정철 오음 윤두수 사계 김장생 북저 김류 우암 송시열 |

| 분열된 파벌 | 공서파 원당 낙당 청서파 산당 한당 |

2. 역사

1573년경 이조 전랑 자리를 놓고 김효원을 제수하려 한 세력과 심의겸의 아우 심충겸을 제수하려 한 세력이 대립하면서 동인과 서인으로 나뉘었다.[2] 이를 "을해당론"(1575년 당쟁)이라고 한다.[5] 김효원 지지 세력은 그의 집이 서울 동쪽 건천동(현재 인현동)에 있었기 때문에 '동인'으로 불렸고, 심충겸 지지자들은 서울 서쪽 정릉방에 살았기 때문에 '서인'으로 불리게 되었다.[7]

선조 대 초기 서인의 중심인물은 박순, 정철, 김계휘, 윤두수 등이다. 동인의 적극적 입장에 밀려 수세적인 입장을 취하였으며, 이이 생존 시에는 대체로 동인보다 우세한 위치에 있었으나, 그가 죽은 후 한때 동인에게 눌렸다. 1589년 기축옥사를 계기로 정철을 중심으로 잠시 세력을 만회하였으나 세자 책봉 문제로 정철이 파직되면서 동인에게 밀리다가 임진왜란 초반 패전의 책임을 물어 실각하였다. 광해군의 등극을 반대하고 영창대군을 지지하여, 광해군 집권 시기 북인에게 완전히 밀려 위축되었다.

1623년 인조 반정으로 집권하였는데, 반정에 가담한 서인을 공서(功西), 가담하지 않은 서인을 청서(淸西)라 하였다. 숙종 대까지 남인과 병존하며 정국을 안정시키는 데 공헌하였다.[34]

1680년 경신대출척으로 다시 권력을 잡은 후, 송시열을 중심으로 한 노장파와 윤증을 비롯한 조지겸, 한태동 등 소장파 사이의 불화로 인해 노론과 소론으로 분열되어 대립하였다.[1]

2. 1. 붕당의 형성 (선조 시대)

1573년경 이조 전랑의 자리를 놓고 김효원을 제수하려 한 세력과 심의겸의 아우 심충겸을 제수하려 한 세력이 서로 대립하면서, 이를 계기로 각각 동인과 서인으로 나뉘었다.[2] 이 사건은 김효원의 행동이 정당했는지에 대한 큰 정치적 논쟁으로 이어졌는데, 이를 "을해당론"(1575년 당쟁)이라고 한다.[5] 김효원을 지지한 사람들은 그의 집이 서울 동쪽 건천동(현재 인현동)에 있었기 때문에 '동인'으로 불렸고, 서울 서쪽 정릉방에 살았던 심충겸 지지자들은 '서인'으로 불리게 되었다.[7]초기의 중심인물은 박순, 정철, 김계휘, 윤두수 등이다. 선조 대에는 동인의 적극적 입장에 밀려 수세적인 입장을 취하였으며, 이이 생존 시에는 대체로 동인보다 우세한 위치에 있었으나, 그가 죽은 후 한때 동인에게 눌렸다. 1589년(선조 22) 기축옥사를 계기로 정철을 중심으로 잠시 세력을 만회하였으나 세자 책봉 문제로 정철이 파직되면서 동인에게 밀리다가 임진왜란 초반 패전의 책임을 물어 실각하였다. 그리고 광해군의 등극을 반대하고 영창대군을 지지하였으므로, 광해군의 등극과 함께 중도적인 이항복을 제외하고는 북인에게 완전히 밀려 위축되었다.

1570년대, 이이나 성혼과 같은 인물들이 적대적인 집단들을 화해시키려는 노력에도 불구하고 동인과 서인 간의 갈등은 심화되었다. 그러나 이이와 성혼 모두 동인이 훨씬 더 큰 세력임에도 불구하고 양측에 대해 완전히 중립적인 태도를 취하려 했기 때문에, 동인들은 그들이 서인에게 편향되어 있다고 믿었다.[10]

1589년 10월, 서인 한준, 박충간, 이축, 한응인은 동인 학자 정여립이 비밀리에 스스로 왕이 되려고 모의하고 있다고 주장했다.[14] 정여립은 편지나 책을 없애지 않고 가까운 죽도로 도망쳐 자살했다.[14] 정여립의 반역 혐의는 서인들이 권력을 되찾을 기회를 열어주었다. 선조는 서인 정철에게 반역 사건 조사를 감독하게 했고, 10년 동안 권력을 잃었던 서인들은 복수심에 불탔다. 1,000명이 넘는 동인을 죽인 이 숙청은 두 당파를 영원한 적으로 만들었다.[19][20]

그러나 새로운 서인 정권은 오래가지 못했다. 1590년, 동인 이산해는 인빈 김씨에게 정철이 광해군을 세자로 책봉한 후 자신과 신성군을 죽일 계획을 세우고 있다고 말했다.[22] 한편, 동인 유성룡, 이산해와 서인 정철은 선조에게 광해군을 세자로 책봉해 달라고 함께 요청하기로 서로 약속했다.[23] 그러나 이산해는 약속한 날 나타나지 않았다. 정철이 먼저 선조에게 광해군을 세자로 책봉할 것을 건의했고, 선조는 인빈 김씨의 말이 사실이라고 믿으며 격분했다. 선조는 정철과 다른 서인들을 유배 보내고 다시 동인 정권을 세웠다.[23]

2. 2. 인조반정과 서인의 재집권

1573년경 이조 전랑 자리를 놓고 김효원을 제수하려 한 세력과 심의겸의 아우 심충겸을 제수하려 한 세력이 서로 대립하면서, 이를 계기로 각각 동인과 서인으로 나뉘었다.[33] 이후 30여 년간 동인에게 눌려 오던 중 1623년 인조 반정으로 세력을 회복했는데, 반정에 가담한 서인을 공서(功西), 가담하지 않은 서인을 청서(淸西)라 하였다. 이때 공서는 김류, 최명길, 신경진, 이서, 구굉, 김자점 등이었다. 그 뒤 숙종 대까지 남인과 병존하며 정국을 안정시키는 데 공헌하였다.[34]

17세기 초반 북인 정권에도 불구하고, 이이나 성혼의 제자들, 예컨대 김장생 등 서인들은 여전히 존재했다.[35] 한편, 이귀, 김류, 최명길 등 일부 서인들은 정부 내에서 낮은 지위를 차지하고 있었다.[36]

1618년, 북인들은 광해군의 지원 아래 선조의 왕비 인목왕후를 유배 보냈다.[37] 당시 유교 이념에 따르면 전 왕의 왕비는 현 왕의 어머니로 간주되었기 때문에(실제 어머니가 아니더라도) 이 행위는 아들이 어머니를 유배 보낸 것으로 간주되어 효에 대한 엄청난 죄악으로 여겨졌다.[38] 이러한 사건과 서인이나 남인과 같은 다른 당파를 배제한 순수한 북인 정권은[39] 광해군과 그의 북인 정권이 선비들의 지지를 잃고 고립되게 만들었다.[40]

이귀가 이끄는 서인 잔당은 학자들의 지지를 잃은 광해군의 상황을 서인이 권력을 되찾을 기회로 보고, 광해군을 몰아내기 위한 쿠데타를 계획했다.[41][42] 이귀는 그의 아들들인 이시백과 이시방과 함께 음모를 꾸몄고,[43] 김자점과 최명길을 음모에 끌어들였다.[44] 그들은 또한 광해군에게 동생을 처형당한 능양군과도 음모를 꾸몄다.[45]

한편, 또 다른 서인인 김류는 1620년부터 신경진 장군과 함께 광해군을 몰아내려는 음모를 꾸미고 있었다.[46] 신경진은 이귀와 그의 추종자들과 접촉했고, 김류와 이귀는 동맹을 맺었다.[47] 그러나 음모가 발각되어 1622년 대간은 광해군에게 이귀를 고문하도록 건의했다.[48] 그러나 김자점은 광해군이 신뢰하는 궁녀인 김개시에게 뇌물을 주었고, 김개시는 광해군에게 이귀를 고문해서는 안 된다고 말했다.[49] 이미 권력이 너무 강한 북인들을 경계하던 광해군은 그녀의 조언을 따랐다.[50]

1623년 3월 12일, 광해군이 연회를 즐기는 동안 이귀의 세력이 모였다.[51] 김류가 늦었기 때문에, 다른 장군 이괄이 김류가 자신의 군대를 이끌고 올 때까지 지휘관 자리를 대신 맡았고, 이귀의 음모에 가담한 한 경비병이 문을 열었다.[52] 광해군은 이틀 후 체포되어 폐위되었고,[53] 같은 날 능양군이 왕위에 올랐다.[54]

서인은 광해군의 북인 정권을 축출했지만, 한 세대 동안 권력을 쥐지 못했기 때문에 초기 인조 정권은 여러 당파의 연합을 필요로 했다. 남인의 이원익은 광해군 축출 직후에 영의정이 되었다.[55] 그러나 권력은 서인의 손에 있었다. 이귀는 이조판서(인사권을 가진 문관 업무의 차관)에 임명되었고, 김류는 병조판서(방위부 차관)에 임명되어 서인이 인사와 군사를 모두 장악하게 되었다.[56]

그러나 서인 김상헌은 이귀와 김류가 유교 이념에서 요구하는 것과는 달리 사치스러운 생활을 하고 있다고 생각하여, 이귀와 김류의 공서(功西)와 김상헌의 청서(靑西)로 서인이 일시적으로 분열되었다.[57]

1637년, 김류는 소북의 수장인 남이공을 대사헌으로 추천했다.[58] 김류가 이렇게 추천한 이유는 대다수의 서인이 김류보다 이귀를 더 좋아했기 때문에, 김류가 자신의 영향력을 키우려면 북인과 동맹을 맺어야 했기 때문이다.[59] 이미 사망한 이귀를 김류보다 더 선호했던 젊은 서인들은 김류의 제안에 반대했고, 공서(功西)는 노서(老西)와 소서(少西)로 분열되었다.[60]

1640년대 후반(인조 후기) 김자점의 권력은 엄청나게 커졌는데, 그는 세자를 소현세자의 아들(소현세자는 1645년 사망)에서 효종으로 바꾸는 것을 지지했고, 소현세자의 부인 강씨 부인의 처형도 지지했기 때문이다.[61] 김자점은 청나라 친청파였고, 다른 친청파 대신들은 김자점을 중심으로 낙당(落黨)이라는 파벌을 형성했다.[62] 이 파벌은 낙당이라고 불렸는데, ‘낙서’가 김자점의 자였고, ‘낙서’의 첫 음절과 ‘당’(黨)을 합쳐서 만들어진 이름이었다.[63]

낙당은 원두표를 중심으로 한 원당(原黨)과 대립했다.[64] 원당은 원두표의 성씨와 ‘당’(黨)을 합쳐서 만들어진 이름이었다.[65]

따라서 1649년 인조가 죽었을 때 정부에는 공서, 소서, 낙당, 원당 등 네 개의 서인 파벌이 있었다.[66] 그러나 인조 재위 기간 동안 서인이 분열되었음에도 불구하고, 인조 시대는 윤선도와 같은 남인이 정부에서 배제된 채 서인의 시대였다.[67]

2. 3. 서인의 분열: 노론과 소론

1680년(숙종 6) 경신대출척으로 세력을 회복한 후, 서인은 영수 송시열을 중심으로 한 노장파와 그 제자 윤증을 비롯한 조지겸, 한태동 등 소장파 사이의 불화로 인해 노론과 소론으로 분열되어 서로 대립하면서 통일적인 모습을 잃게 되었다.[1]1694년(숙종 20) 이후 남인은 완전히 정치 권력에서 멀어졌고, 순조 세도 정치 등장 이후 사라지게 되었다.[1]

3. 주요 인물

| 이름 | 출생년도 | 사망년도 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 홍섬 | 1504 | 1585 | |

| 이탁 | 1496 | 1579 | |

| 권철 | 1496 | 1578 | |

| 심수경 | 1516 | 1599 | |

| 박순 | 1523 | 1589 | |

| 정철 | 1536 | 1593 | |

| 정지연 | 1525 | 1583 | |

| 심의겸 | 1535 | 1587 | |

| 정유길 | 1515 | 1588 | |

| 윤두수 | 1533 | 1601 | |

| 윤근수 | 1537 | 1616 | |

| 유홍 | 1524 | 1594 | |

| 이헌국 | 1520 | 1587 | |

| 이항복 | 1556 | 1618 | |

| 한응인 | 1554 | 1614 | |

| 윤방 | 1563 | 1640 | |

| 신흠 | 1566 | 1628 | |

| 오윤겸 | 1559 | 1636 | |

| 이정구 | 1564 | 1635 | |

| 김상용 | 1561 | 1637 | |

| 이홍주 | 1596 | 1645 | |

| 김장생 | 1548 | 1631 | |

| 심열 | 1569 | 1646 | |

| 홍서봉 | 1572 | 1645 | |

| 이성구 | 1584 | 1644 | |

| 신경진 | 1575 | 1643 | |

| 김상헌 | 1570 | 1652 | |

| 최명길 | 1586 | 1647 | |

| 강석기 | 1580 | 1643 | |

| 심기원 | 1588 | 1644 | |

| 서경우 | 1573 | 1645 | |

| 이경여 | 1585 | 1657 | |

| 이경석 | 1595 | 1671 | |

| 남이웅 | 1575 | 1648 | |

| 이행원 | 1592 | 1660 | |

| 김집 | 1574 | 1656 | |

| 김육 | 1580 | 1658 | |

| 조익 | 1579 | 1655 | |

| 원두표 | 1593 | 1664 | |

| 이시백 | 1592 | 1660 | |

| 이시방 | 1594 | 1660 | |

| 한흥일 | 1576 | 1648 | |

| 구인후 | 1578 | 1658 | |

| 정태화 | 1602 | 1673 | |

| 심지원 | 1593 | 1662 | |

| 이후원 | 1598 | 1660 | |

| 정유성 | 1593 | 1663 | |

| 송시열 | 1607 | 1689 | |

| 송준길 | 1606 | 1672 | |

| 김좌명 | 1616 | 1671 | |

| 김우명 | 1619 | 1675 | |

| 홍명하 | 1608 | 1668 | |

| 정치화 | 1609 | 1677 | |

| 정지화 | 1609 | 1676 | |

| 이경억 | 1596 | 1673 | |

| 홍중보 | 1594 | 1665 | |

| 이완 | 1602 | 1674 | |

| 김석주 | 1634 | 1684 | |

| 김수항 | 1629 | 1689 | |

| 김수흥 | 1626 | 1690 | |

| 민유중 | 1630 | 1687 | |

| 민정중 | 1628 | 1692 | |

| 이상진 | 1614 | 1690 | |

| 김만기 | 1633 | 1687 | |

| 김만중 | 1637 | 1692 | |

| 이단하 | 1625 | 1700 | |

| 조사석 | 1632 | 1693 | |

| 남구만 | 1629 | 1711 | |

| 정재숭 | 1638 | 1697 | |

| 이숙 | 1626 | 1689 | |

| 이익 | 1681 | 1763 | |

| 여성제 | 1625 | 1693 | |

| 이이 | 1536 | 1584 | |

| 성혼 | 1535 | 1598 | |

| 조헌 | 1544 | 1592 | |

| 김류 | 1571 | 1648 | |

| 이귀 | 1557 | 1633 | |

| 윤집 | 1606 | 1637 | |

| 고경명 | 1533 | 1592 | |

| 김자점 | 1588 | 1651 | |

| 송상현 | 1551 | 1592 | |

| 홍익한 | 1586 | 1637 | |

| 오달제 | 1609 | 1637 | |

| 김천일 | 1537 | 1593 | |

| 안방준 | 1573 | 1654 | |

| 김계휘 | 1526 | 1582 | |

| 이식 | 1584 | 1647 | |

| 박세채 | 1631 | 1695 | |

| 이승훈 | 1756 | 1801 | |

| 정약용 | 1762 | 1836 | |

| 정약전 | 1758 | 1816 | |

| 안정복 | 1712 | 1791 | |

| 신후담 | 1702 | 1761 | |

| 정약종 | 1760 | 1801 | |

| 채제공 | 1720 | 1799 | |

| 이가환 | 1742 | 1801 | |

| 홍낙안 | 1722 | 1749 | |

| 홍의호 | 1705 | 1762 |

3. 1. 초기 서인

문정왕후와 그의 동생 윤원형이 명종 후기에 사망한 후, 16세기 내내 네 차례의 사화를 겪었던 사림 세력이 우세한 정치 세력으로 부상했다.[1]1574년, 관료 김효원이 이조정랑 자리에 지명되었다. 그러나 인순왕후의 동생 심의겸은 김효원이 윤원형에게 뇌물을 바쳤다는 이유로 그의 승진에 반대했다.[2] 심의겸의 반대에도 불구하고 김효원은 승진했다.[3]

이듬해, 심의겸의 동생 심충겸이 다음 이조정랑에 지명되었다. 그러나 김효원은 심충겸이 인순왕후의 동생이라는 이유로 그 자리에 부적합하다고 주장했다. 결과적으로 이발이 다음 이조정랑이 되었다.[4]

이 사건은 김효원의 행동이 정당했는지에 대한 큰 정치적 논쟁으로 이어졌는데, 이를 "을해당론"(1575년 당쟁)이라고 한다.[5] 김효원을 지지한 사람들에는 김우옹, 유성룡, 허엽, 이산해, 이발, 정지연, 우성전, 정유길이 있었고, 심충겸을 주로 지지한 사람들에는 정철, 윤두수, 박순, 김계휘, 구사맹, 홍성민, 신흥시 등이 있었다.[3][6] 김효원을 지지한 사람들은 그의 집이 서울 동쪽 건천동(현재 인현동)에 있었기 때문에 '동인'으로 불렸고, 서울 서쪽 정릉방에 살았던 심충겸 지지자들은 '서인'으로 불리게 되었다.[7] 이 논쟁은 하나로 뭉쳐 있던 사림을 영원히 두 개의 대립하는 당파로 분열시켰다.[8]

1575년 서인은 사림이 권력을 잡기 전에 이미 관직에 있었던 사림의 원로들이었다. 따라서 그들은 보수적인 경향이 강했고, 조식이나 이황과 같은 동인 이념가들을 더욱 경멸했다.[7][9] 서인은 정부 내에서 훨씬 소수였다.[4]

3. 2. 인조반정 주도 세력

인조반정은 1623년 이귀, 김류, 최명길 등 서인 세력이 광해군과 대북 세력을 몰아내고 능양군(인조)을 왕으로 옹립한 사건이다.

이귀가 이끄는 서인들은 광해군의 인목왕후 유폐와 대북 중심의 정치를 비판하며 쿠데타를 계획했다.[33][35][36][37][38][39] 이들은 김자점, 최명길, 이시백, 이시방 등을 포섭하고, 신경진과 연합하여 1623년 3월 12일 거사를 단행했다.[40][41][42][43][44]

반정 성공 후, 서인은 광해군을 몰아내고 능양군을 인조로 즉위시키며 정권을 장악했다.[41] 초기 인조 정권은 여러 당파의 연합으로 구성되었으나, 이귀가 이조판서, 김류가 병조판서에 임명되면서 서인이 인사와 군사권을 장악했다.[45][46]

그러나 서인은 김상헌을 중심으로 한 청서(靑西)와 이귀, 김류를 중심으로 한 공서(功西)로 분열되었다.[47] 이후 공서는 다시 노서(老西)와 소서(少西)로 나뉘었고, 김자점을 중심으로 한 친청파 세력인 낙당(落黨)과 원두표를 중심으로 한 원당(原黨)이 대립하는 등 복잡한 양상을 보였다.[47][48][49][50][51][52][53]

3. 3. 효종 ~ 숙종 대

1669년(현종 10년) 송시열은 신덕왕후 복위를 건의했다.[117] 서인은 당론으로 신덕왕후 복권 여론을 조성했다.송시열의 상소를 현종이 수용하는 형식이었다. 이 과정에서 태종의 잘못을 바로잡는다고 할 수는 없었기에, 모든 책임은 당시 태종을 보좌했던 신하들에게 돌아갔다.[118] 서인들은 만장일치로 지지했고, 남인 등도 반대할 수 없었다. 신덕왕후는 복위되어 종묘에 모셔졌고 정릉은 왕릉의 모습을 갖추게 되었다.[118]

소현세자가 의문의 죽음을 맞이했을 때, 재야 서인들은 소현세자와 세자빈 강씨가 억울하게 죽었다고 믿었다. 이들은 소현세자를 죽음으로 몰고 간 서인 공신들을 권력에 아첨한 자들로 보았고, 김류, 이귀 사후 김자점을 공격하여 몰락시켰다.

효종 즉위 초, 송시열, 송준길은 소현세자의 억울한 죽음을 공론화하고 소현세자와 세자빈 강씨의 복위를 주장했다. 이는 서인의 당론으로 채택되었고, 1651년(효종 2년) 김홍욱의 주장처럼 서인은 소현세자와 세자빈을 억울한 희생자로 여겼다.

효종은 불쾌했으나 처벌하지 못했다. 그러나 이러한 주장은 1차 예송 당시 윤선도와 남인에 의해 효종의 정통성을 부정하는 행위로 몰렸다.

서인은 소현세자 일가의 억울한 죽음을 언급했고, 남인은 이를 효종의 종통을 부인하는 것으로 몰아갔다. 그러나 남인의 공세에도 민회빈 강씨는 숙종 때 송시열 등의 청원으로 복위된다.

1680년대, 송시열을 중심으로 단종 복위 여론이 조성되었다. 노산군 추복 근거는 노산군이 세조에게 양위했고, 세조가 노산군을 상왕으로 모셨으며 쫓아낸 것이 아니라는 점이었다. 또한 단종의 죽음도 세조의 본심이 아니라는 것이었다.

송시열은 세조가 사육신을 “당대에는 난신(亂臣)이나 후세에는 충신(忠臣)”이라 한 것을 단종 복위의 근거로 제시했다. 이러한 노력으로 1691년 사육신이 복권되고, 1694년(숙종 20) 갑술환국 직후 노산군이 추복되었다. 노산군은 묘호를 단종(端宗), 능호를 장릉(莊陵)이라 했다.

1570년대, 이이나 성혼 등은 적대적인 집단 간 화해를 시도했지만, 동인과 서인의 갈등은 심화되었다. 이이와 성혼은 양측에 중립적인 태도를 취하려 했으나, 동인들은 그들이 서인에 편향되었다고 믿었다.[10]

1575년, 이이는 선조에게 김효원과 심의겸을 변방 관리로 보낼 것을 건의했다. 선조는 김효원을 부령, 심의겸을 개성 수령으로 임명했다. 동인들은 선조가 심의겸 편을 든다고 분노했고, 이이는 김효원이 병 때문에 부령 수령에 부적합하다고 주장하여 삼척 수령으로 옮기게 했다.[11]

당시 조정 다수였던 동인들은 심의겸의 잘못을 확신했기에 이이의 중립적인 태도에 불만이었다. 이이는 김효원과 심의겸 모두 선행과 악행을 저질렀다고 믿어 중립이 논리적이라 생각했다.[12]

이이는 동인들이 자신을 서인 편향으로 보아 화해 노력이 무의미하다고 걱정했다. 그는 심의겸 파면 건의 글을 정인홍에게 전달하며 바꾸지 말라고 부탁했다. 그러나 정인홍은 "다른 관리들과 결탁하여 당을 만들었다"는 문장을 추가했다.[4] 선조가 "다른 관리들"이 누구냐 묻자, 정인홍은 정철과 윤두구 형제라고 답했다. 이이는 정인홍이 건의 내용을 바꾼 것에 분노하여, 정철이 당을 만들지 않았다고 말하게 하여 정인홍의 말을 취소시켰다. 이이는 고향으로 돌아갔고, 동인들은 이이에게 격분했다. 이이와 정철은 물러났고, 심의겸은 조정에 남았다.[13] 수적으로 열세였던 서인은 동인을 막을 힘이 없었고, 1589년까지 동인 정권이 지속되었다.[4]

1589년 10월, 서인 한준, 박충간, 이척, 한응인은 정여립이 왕이 되려 모의한다고 주장했다.[14] 정여립은 죽도로 도망쳐 자살했다.[14] 정여립의 반역 혐의는 서인에게 권력 회복 기회를 주었다. 선조는 서인 정철에게 조사 감독을 맡겼고, 10년간 권력을 잃었던 서인들은 복수심에 불탔다. 영의정 노수신은 유배되었고,[4] 좌의정 정언신도 연루되어 유배되었다.[15]

동인 중 가장 영향력 있는 인물 중 한 명인 이발과 그의 형제들은 고문 끝에 죽었다.[4][16] 서인 박순의 양자였던 정개청은 동인 편에 가담했기에 유배되었다.[17] 최영경은 정여립이 언급한 '길삼봉'으로 지목되어 고문 끝에 죽었다.[18] 4번의 사화를 합친 것보다 많은, 1,000명이 넘는 동인이 죽은 이 숙청은 두 당파를 영원한 적으로 만들었다.[19][20]

1590년, 동인 이산해와 유성룡, 서인 정철이 정승이었다. 선조는 후계자를 정하지 않았는데, 장남 임해군은 문제아였기에 대부분 관료들은 광해군을 세자로 원했다.[21]

이산해는 선조가 신성군에게 더 가깝다는 것을 알았다.[22] 이산해는 정철과 유성룡 모두 광해군을 원했고, 유성룡이 더 신중하다는 것을 알았다.[4][22] 이산해는 신성군의 어머니 인빈 김씨에게 정철이 광해군을 세자로 책봉 후 자신과 신성군을 죽일 계획이라고 말했다.[22]

동인 유성룡, 이산해와 서인 정철은 선조에게 광해군을 세자로 책봉해 달라고 요청하기로 약속했다.[23] 그러나 이산해는 약속한 날 나타나지 않았다. 정철이 먼저 광해군 책봉을 건의했고, 선조는 인빈 김씨의 말을 믿고 격분했다. 선조는 정철과 다른 서인들을 유배 보내고 동인 정권을 세웠다.[23] 이 무렵 동인은 남인과 북인으로 갈라졌다.[24]

1592년, 일본이 20만 명의 군대로 조선을 침략했다. 북인-남인 정권은 전쟁에 대비하지 못했고,[25] 서인이 다시 권력을 잡았다.[25] 서인은 이산해가 선조에게 수도를 버려야 한다고 주장한 것을 공격했고, 이산해는 파면되었다.[26] 일본의 침략 위기는 정치적 분쟁을 중단시켰다.[25]

1595년 일본군이 일시 후퇴하면서 정치적 분쟁이 재개되었다.[25] 북인은 정철이 사적인 이유로 최영경을 죽였고, 성혼이 최영경을 구할 수 있었음에도 구하지 않았다고 주장했다.[27] 서인은 정철이 최영경을 구하려 했다고 반박했다. 선조는 북인 편을 들며 "악독한 정철과 간사한 성혼이 나의 충신을 죽였다"라고 말했다.[28] 서인과 북인 간 분쟁은 북인의 승리로 끝났다.[28]

서인이 사라지자 북인은 남인을 제거하고 1598년 북인 정권을 수립했다.[29] 1599년, 북인은 남이공의 소북과 이산해의 대북으로 나뉘었다.[30] 두 북인 세력이 다투는 동안 서인의 잔당은 거의 힘이 없었다.[30]

1611년, 대북 정인홍은 이황과 이원적을 공격했다.[31] 일부 서인은 정인홍의 공격을 반박했지만, 정인홍에 대한 반박은 남인과 소북에서도 이루어졌다.[32]

1649년 5월 즉위 다음 날, 현종(顯宗)은 김집(金集)과 그의 제자들인 송시열(宋時열), 송준길(宋浚吉), 이유태(李裕泰), 윤선거(尹宣擧), 유계(柳階)를 불렀다.[55]

김집은 이이(李珥)의 제일 제자인 김장생(金長生)의 아들이었고, 저명한 서인(西人) 학자였던 아버지의 제일 제자이기도 했다.[56] 김집과 그의 제자들이 등장하면서 청서(淸西), 소서(少西) 등 다양한 서인 계파가 김집이 새롭게 형성한 계파에 통합되었다.[47] 당대 가장 저명한 서인 학자였던 김집의 새로운 계파는 산당(山黨)으로 알려졌다.[57] 그들은 호서(湖西) 지역의 서당(書堂)을 중심으로 활동했다.[58]

산당은 인조(仁祖) 사망 직전 가장 강력한 계파였던 김자점(金自點)의 낙당(洛黨)과 갈등을 빚었다. 산당의 김홍욱(金弘郁)은 김자점을 직접 공격했고,[59] 1649년 9월 13일, 송준길의 요청으로 임정(林徵)이나 이천기(李天驥) 등 낙당의 영향력 있는 인물들이 파면되었다.[60] 1650년 2월 13일, 김자점은 홍천(洪川)으로 유배되었고 그의 아들들은 먼 곳으로 장군으로 보내졌다.[61]

1651년, 봉림대군(鳳林大君)의 시녀 영의(永義)는 귀인 조씨(貴人趙氏)가 장렬왕후(莊烈王后)를 저주하는 무속 의식을 치렀다고 자백했다.[62] 현감 이영(李永)은 귀인 조씨의 사촌이자 김자점과 친분이 있었다.[63] 그는 김자점이 역모를 꾸미고 있다고 밀고했다.[64]

김자점의 아들 김식(金湜)은 서울 근처 장군과 현감들과 함께 원두표(元斗杓), 송시열, 송준길을 죽이고 봉림대군을 왕으로 세울 계획을 세웠다고 주장했다.[65] 김자점 또한 1650년 3월에 반란을 일으킬 계획이었지만, 유배로 계획이 지연되었다고 자백했다.[66] 김자점은 사지 분시(四肢 分屍)를 당했고, 귀인 조씨는 참수되었다.[67] 김자점의 처형은 낙당의 몰락을 의미했다.[68]

낙당 몰락 이후 서인은 분열되었다. 산당과 한당(漢黨) 사이의 싸움이 벌어졌다.[69] 한당은 서울에 뿌리를 두고 실용성을 중시했다.[71]

한당의 수령은 대동법을 강력하게 주장한 김육(金堉)이었다.[72] 세금은 지역 특산물로 납부되었는데, 이는 종종 해당 지역에 존재하지 않았다. 일부 사람들은 여러 지역에서 특산물을 사서 팔았고, 특산물 판매상들은 현감에게 뇌물을 주고 특산물 가격을 폭등시켜 세금이 더 비싸졌다.[73][74]

세금 비용이 높아짐에 따라 쌀로 세금을 징수하자는 제안이 나왔다.[75] 쌀로 세금을 징수할 수 있도록 한 법안을 대동법이라고 불렀고, 현종 시대에는 이미 경기(京畿)와 강원(江原)도에서 시행되었다. 김육은 충청(忠淸)과 전라(全羅)도에서도 이 법을 시행할 것을 제안했다.[76]

김육 외에도 조익, 신명(申命)이 대동법을 지지했고, 그들은 김육을 중심으로 한당을 형성했다.[77] 그러나 산당의 이념가인 김집은 대동법이 좋은 법이 아니라고 말했고, 김상헌(金尙憲), 송시열 등 산당 구성원들이 그에게 동의했다.[78][79] 산당의 대동법 반대는 산당과 한당 사이의 갈등을 야기했다.[80]

1656년 김집이 죽자 산당은 송시열과 송준길이 이끌게 되었는데, 이들은 양송(兩宋)으로 불렸다.[81] 송시열이 송준길보다 더 위대한 학자로 여겨졌고, 송시열이 산당의 지도자가 되었다.[82] 1658년 김육이 죽자 한당은 김육의 아들인 김좌명(金佐明)과 김우명(金宇明)이 이끌게 되었다.[83]

현종(1659-1674) 시대, 예송논쟁(禮訟論爭)으로 남인과 서인 간 갈등이 심화되었다.[84]

예송논쟁은 유교 사상에 뿌리를 두고 있었다. 가족 구성원 사망 시, 남은 가족은 최대 3년간 상복을 입어야 했다.[85] 문제는 중국 책 『예기(禮記)』와 한국 책 『오례의(五禮儀)』에서 제례 규정이 달랐다는 점이었다.[84] 두 책의 규정은 다음과 같다.

인조의 왕비 장렬왕후(莊烈王后)(자의대비)는 1649년에 생존해 있었다.[90] 자의대비는 효종의 법적인 어머니였으므로 효종의 상을 입어야 했다.[90] 서인들은 효종이 인조의 둘째 아들이었기 때문에 자의대비가 상복을 입어야 하는 기간은 1년이라고 믿었다.[91] 그러나 남인 윤휴(尹休)는 효종이 인조의 계보를 이었고 소현세자가 효종보다 먼저 죽었기 때문에 효종이 장자였으므로 자의대비는 3년 상을 입어야 한다고 주장했다.[92]

송시열(宋時烈)은 『예기(禮記)』에 어머니가 첩이 아닌 장자를 제외한 모든 아들을 서자라고 했기 때문에 효종을 서자라고 생각했다.[93] 송시열은 자의대비가 1년 상을 입어야 한다고 주장했다.[84]

1659년 송시열과 송준길(宋浚吉)이 거의 절대적인 권력을 쥐고 있었기에[94] 자의대비의 상복은 1년으로 결정되었다.[94] 1650년, 허목(許穆)은 자의대비가 3년 상을 입어야 하는 이유를 설명하는 글을 지었다.[95] 허목은 부모가 장자의 상을 3년 입는 이유는 장자가 아버지의 계보를 이어받기 때문이라고 믿었다.[96] 장자가 특별한 이유는 첫째 아들이기 때문이 아니라 남성 계보를 잇기 때문이었다.[97] 효종이 인조의 계보를 이었기 때문에 효종의 죽음에는 3년 상이 필요했다.[97]

송준길은, 허목의 주장이 맞다면 첫째, 둘째, 셋째, 넷째 아들이 모두 아버지보다 먼저 죽고, 형제들이 나이 순서대로 죽는다면 아버지는 네 아들 모두에게 3년 상을 입어야 한다고 반박했다.[98] 그는 또한 서자를 장자를 제외한 모든 아들로 정의했다.[99] 허목은 장자에게 3년 상을 입히는 이유는 장자가 일반적으로 아버지의 계보를 이어받기 때문이며, 차자가 계보를 이었다면 그의 죽음에도 3년 상이 필요하다는 기존 주장을 재반박했다.[97] 그는 소현세자는 왕세자로 남았지만 효종은 왕이 되었고, 왕이 세자보다 지위가 높았기 때문에 효종의 상은 적어도 소현세자의 상과 같아야 한다고 말했다.[100]

서인 원두표(元斗杓)는 허목의 의견에 동의하여 현종에게 3년 상으로 변경할 것을 건의했다.[100] 송시열은 허목을 공격하며 논리적으로 장자는 한 명뿐일 수 있고, 서자는 장자 이외의 모든 아들을 의미하는 추가적인 의미도 있다고 주장했다.[101][102] 송시열은 또한 차자가 장자가 되는 것은 장자가 유아기나 아동기에 죽었을 때 차자가 계보를 이어받는 것을 의미하며, 효종이 왕이었기 때문에 그의 죽음에 대한 상복이 소현세자 이상이어야 한다면, 서자이더라도 어떤 왕의 죽음에도 3년 상이 필요하다는 것은 『예기(禮記)』와 『오례의(五禮儀)』 모두에 어긋난다고 말했다.[102][103] 효종은 자의대비가 효종이 왕세자였을 때 왕비였으므로 자의대비의 품계가 효종보다 높았다는 점을 들어 모든 사람이 왕의 죽음에 대해 3년 상을 입어야 한다고 주장하는 것은 옳지 않다고 말했다.[102][103] 그는 마침내 상복에 대해 결정할 만한 위대한 학자가 없고, 확실한 것(『오례의(五禮儀)』)을 따르고 옳고 그름에 대한 결정은 미래에 맡겨야 한다고 말했다.[102][103]

남인 윤선도(尹善道)는 『예기(禮記)』에 장자가 아닌데 계보를 이은 아들의 죽음에도 3년 상이 필요하다고 명시되어 있으므로 서자라는 용어를 꺼낼 필요가 없다고 말했다.[104] 그는 어머니가 첩이 아니고 아버지의 계보를 이어 왕이 된 차자가 진정한 계승자가 아닐 수 없다는 것은 비논리적이며,[104] 비꼬는 어조로 차자 출신의 왕이 "가짜 왕세자"[105]이자 "섭정 황제"[105]이며, 차자가 "장자의 후손에게 왕으로 통치할 수 없다"[106]고 질문했다. 그는 "왕세자"라는 칭호는 장자와 동등했기 때문에 효종은 장자였고 그의 죽음에는 3년 상이 필요하다고 말했다.[107] 그는 장자가 두 명일 수 없다는 송시열의 주장을 공격하며, 그것은 동시에 두 명의 장자가 있을 수 없다는 것만을 의미한다고 말했다.[108] 그는 효종보다 품계가 높은 자의대비가 자식들이 부모를 위해 입는 상복을 입는 것이 부자연스럽다는 송시열의 주장을 공격하면서 부모가 장자의 죽음에 대해 3년 상을 입는 것도 마찬가지로 부자연스럽다고 지적했다.[107] 그는 자신이 현명한 사람이 아니고 자신의 주장에 모순이 발생하는 것은 자연스러운 일이지만, 자신의 주장이 논리적이라면 자연스럽게 참이라고 말했다.[107]

현종은 사당(沙堂)의 권력을 경계하여 낮은 수준의 처벌을 명령했다. 즉, 그의 벼슬을 삭탈하고 고향으로 돌려보낸 것이다.[109] 그러나 사당은 윤선도에 대한 공격을 계속했고, 현종은 그를 북쪽 국경 근처 삼수(三水)에 가두도록 강요받았다.[110] 윤선도의 글은 불태워졌다.[111]

그러나 당시 많은 철학자와 학자들이 윤선도의 의견을 지지했다. 윤선도의 유배 6일 전에 송시열의 친구 권시(權璂)는 "윤선도의 글을 보니 땀으로 흠뻑 젖었지만", "자의대비가 3년 상을 입어야 한다는 데는 의심의 여지가 없다"고 말했다.[112] 궁중에서 영향력 있는 인물이었던 원두표도 남인을 지지했다.[111] 1660년 5월 3일에 문제가 조정에 제기되었고,[111] 처음에 문제를 제기했던 남인 윤휴는 "이 중대한 사건에 대해 크고 작은 모든 사람들이 저마다 생각이 다르므로 전하께서 지혜로써 결정하셔야 한다"고만 말한 반면, 다른 서인 대신들은 송시열을 지지했기 때문에 남인의 의견은 기각되었다.[113][114]

4. 사상 및 특징

사림 세력이 사화를 극복하고 정치 세력으로 부상한 후, 1575년 김효원과 심의겸의 갈등으로 인해 사림은 동인과 서인으로 분열되었다.[7] 서인은 주로 심의겸을 지지한 사람들로, 정부 내 소수였지만 보수적인 성향을 띠었다.[4][7][9]

1570년대 이이와 성혼 등은 동인과 서인의 화해를 위해 노력했으나, 동인들은 이이가 서인에 편향되었다고 의심했다.[10] 이이는 중립적인 입장을 취하려 했지만, 동인들이 다수였기 때문에 그의 노력은 큰 효과를 보지 못했다.[12]

1589년 정여립의 옥사를 계기로 서인은 정권을 장악했으나, 1590년 이산해의 계략으로 다시 동인에게 권력을 내주었다.[14][4] 이후 임진왜란이라는 국가적 위기 속에서 일시적으로 정치적 분쟁이 중단되기도 했다.[25]

1595년, 정철과 성혼에 대한 북인의 공격으로 서인은 다시 위기를 맞았고, 북인이 정권을 장악했다.[27][28][29] 1599년 북인이 남이공의 소북과 이산해의 대북으로 분열된 후에도 서인은 큰 힘을 발휘하지 못했다.[30]

1611년, 대북 정인홍이 이황과 이원적을 공격했을 때, 일부 서인이 반박했지만 남인과 소북도 함께 반박에 참여했다.[31][32]

4. 1. 초기: 실용적 학풍

초기에는 학문적 구심점이 없어 큰 힘을 발휘하지 못했으나, 나중에 서인을 자처하게 된 이이와 성혼을 중심으로 학문적 계통을 형성하였다. 지역적으로는 경기도, 충청도, 황해도 기호지역 명문가 출신들을 중심으로 하였고, 시기적으로는 명종 때 심의겸의 도움을 받아 일찍 정계에 진출하여 중앙 정계에서 오래 활동한 선배 사림파들을 중심으로 하였다.[1] 학문적으로 서인은 이이와 성혼의 학설에 주로 기대면서도 동인 계통의 학문적 본원인 이황의 업적을 인정하는 입장에 있었다. 또한 임진왜란 이전에는 십만양병설 등을 주장한 이이의 실용적 기풍을 계승하여 보다 현실적인 정치를 추구하였다.[1]4. 2. 광해군 이후: 보수화 경향

이이와 성혼을 중심으로 학문적 계통을 형성한 서인은 광해군 이후 보수적인 성향으로 변하였다. 광해군 이전에는 십만양병설을 주장한 이이의 실용적 기풍을 계승하여 현실적인 정치를 추구했으나, 광해군 이후에는 주자학의 명분론과 예론을 철저히 수호하는 입장에 섰다. 이러한 서인의 기풍은 결국 정묘호란과 병자호란을 유발시키는 원인이 되었다.[33]1618년, 북인들은 광해군의 지원 아래 선조의 왕비 인목왕후를 유배 보냈다.[35] 이는 유교 이념에 어긋나는 행위로 여겨졌으며, 다른 당파를 배제한 북인 정권은 선비들의 지지를 잃고 고립되었다.[36][37][38]

이러한 상황에서 이귀가 이끄는 서인 잔당은 광해군을 몰아내기 위한 쿠데타를 계획했다.[33][39] 이귀는 이시백, 이시방, 김자점, 최명길 등과 함께 음모를 꾸몄고, 능양군과도 연합했다.[40][33][41] 김류도 신경진과 함께 광해군을 몰아내려는 음모를 꾸미고 있었고, 이귀와 동맹을 맺었다.[42]

1623년 3월 12일, 이귀의 세력은 쿠데타를 일으켜 광해군을 폐위시키고 능양군을 왕위에 올렸다. 이 사건을 인조반정이라고 한다.[44][41]

서인은 광해군의 북인 정권을 축출했지만, 초기 인조 정권은 여러 당파의 연합을 필요로 했다. 남인 이원익이 영의정이 되었으나,[45] 권력은 서인의 손에 있었다. 이귀는 이조판서에, 김류는 병조판서에 임명되어 서인이 인사와 군사를 장악하게 되었다.[46]

그러나 서인은 김상헌을 중심으로 하는 청서(靑西)와 이귀, 김류의 공서(功西)로 분열되었다.[47] 이후 공서는 다시 노서(老西)와 소서(少西)로 분열되었다.[47][50]

1640년대 후반, 김자점은 청나라 친청파 대신들을 중심으로 낙당(落黨)이라는 파벌을 형성했다.[47][51][52] 낙당은 원두표를 중심으로 한 원당(原黨)과 대립했다.[53]

1649년 인조가 죽었을 때, 서인은 공서, 소서, 낙당, 원당의 네 개 파벌로 분열되어 있었다.[47]

4. 3. 예송 논쟁

현종은 1649년 5월 즉위 다음 날, 김집과 그의 제자들인 송시열, 송준길, 이유태, 윤선거, 유계를 불렀다.[55]김집은 이이의 제일 제자인 김장생의 아들이었고, 아버지 김장생의 제일 제자이기도 했다.[56] 김집과 그의 제자들이 등장하면서 청서(淸西), 소서(少西) 등 다양한 서인 계파가 김집의 새로운 계파에 통합되었다.[47] 당대 가장 유명한 서인 학자였던 김집의 새로운 계파는 산당(山黨)으로 알려졌다.[57] 산당은 이름에서 알 수 있듯이, 특히 호서(湖西) 지역의 서당(書堂)을 중심으로 활동했다.[58]

산당은 인조 사망 직전 가장 강력한 계파였던 김자점의 낙당(洛黨)과 갈등을 빚었다. 김홍욱은 김자점을 직접 공격하며 낙당에 대한 공격을 시작했고,[59] 1649년 9월 13일, 송준길의 요청으로 임정(林徵)이나 이천기(李天驥)와 같은 낙당의 영향력 있는 인물들이 파면되었다.[60] 1650년 2월 13일, 김자점은 홍천으로 유배되었고 그의 아들들은 먼 곳으로 장군으로 보내졌다.[61]

1651년, 인조의 아들 봉림대군(훗날의 효종)의 시녀 영의(永義)는 인조의 후궁이자 봉림대군의 어머니인 귀인 조씨가 몰래 인조의 왕비 장렬왕후를 저주하는 무속 의식을 치렀다고 자백했다.[62] 현감 이영(李永)은 귀인 조씨의 사촌이자 김자점과도 친분이 있는 장인이 있었다.[63] 낙당의 몰락이 자신의 경력에 영향을 미칠 것을 우려한 그는 김자점이 역모를 꾸미고 있다고 밀고했다.[64]

김자점의 아들 김식(金湜)은 자신이 서울 근처 장군과 현감들과 함께 원두표(원당(原黨)의 수령), 송시열(산당의 수령), 송준길(김자점의 유배를 주도한 인물)을 죽이고 봉림대군을 왕으로 세울 계획을 세웠다고 주장했다.[65] 김자점 또한 1650년 3월에 반란을 일으킬 계획이었지만, 자신과 아들들의 유배로 계획이 지연되었다고 자백했다.[66] 김자점은 당시 역모에 대한 형벌인 사지 분시(四肢 分屍)를 당했고, 귀인 조씨는 참수되었다.[67] 김자점의 처형은 낙당의 몰락을 의미했다.[68]

낙당의 몰락 이후 서인은 분열되었다. 새로운 서인 계파 간의 싸움은 산당(山黨)과 한당(漢黨) 사이에서 벌어졌다.[69] 한당은 서울의 중세 이름인 ‘한양’의 첫 음절과 ‘당’이 결합하여 만들어졌다.[70] 호서 지역을 중심으로 한 산당과 달리, 한당은 서울에 뿌리를 두고 성리학적 이상보다는 실용성을 중시했다.[71]

한당의 수령은 대동법을 강력하게 주장한 김육이었다.[72] 당시 세금은 원래 지역 특산물로 납부되었는데, 이는 종종 해당 지역에 존재하지 않는 경우가 많았다. 일부 사람들은 여러 지역에서 다양한 특산물을 사서 팔았고, 특산물을 얻는 어려움을 줄였다.[73] 그러나 특산물 판매상들은 현감에게 자신의 상품만 세금으로 받도록 뇌물을 주고 특산물 가격을 폭등시켜 세금이 이전보다 훨씬 더 비싸졌다.[74]

세금 비용이 높아짐에 따라 지역 특산물이 아닌 쌀로 세금을 징수하자는 제안이 나왔다. 당시 한국 농민의 대다수가 쌀을 재배했기 때문에 세금 징수가 훨씬 쉬워졌다.[75] 쌀로 세금을 징수할 수 있도록 한 법안을 대동법이라고 불렀고, 현종 시대에는 이미 경기와 강원도에서 시행되었다. 김육은 충청도와 전라도에서도 이 법을 시행할 것을 제안했다.[76]

김육 외에도 조익, 신명(申命)이 대동법을 지지했고, 그들은 김육을 중심으로 한당을 형성했다.[77] 그러나 산당의 이념가인 김집은 대동법이 좋은 법이 아니라고 말했고, 김상헌, 송시열 등 산당 구성원들이 그에게 동의했다.[78][79] 산당의 대동법 반대는 산당과 한당 사이의 갈등을 야기했다.[80]

1656년 김집이 죽자 산당은 송시열과 송준길이 이끌게 되었는데, 이들은 양송(兩宋)으로 불렸다.[81] 양송 중에서 송시열이 송준길보다 더 위대한 학자로 여겨졌고, 송시열이 자연스럽게 산당의 지도자가 되었다.[82] 1658년 김육이 죽자 한당은 김육의 아들인 김좌명과 김우명이 이끌게 되었다.[83]

5. 평가 및 영향

초기에는 학문적 구심점이 없어 큰 힘을 발휘하지 못했으나, 나중에 이이와 성혼을 중심으로 학문적 계통을 형성하였다. 지역적으로는 경기도, 충청도, 황해도의 기호지역 명문가 출신들을 중심으로 하였고, 시기적으로는 명종 때 심의겸의 도움을 받아 일찍 정계에 진출하여 중앙정계에서 오래 활동한 선배 사림파들을 중심으로 하였다. 이러한 든든한 배경은 서인이 조선 후기 정계에서 가장 유력한 당파로 오래 살아남을 수 있도록 한 기반을 만들어 주었다. 학문적으로 서인은 이이와 성혼의 학설에 주로 기대면서도 동인 계통의 학문적 본원인 이황의 업적을 인정하는 입장에 있었다. 또한 임진왜란 이전에는 십만양병설 등을 주장한 이이의 실용적 기풍을 계승하여 보다 현실적인 정치를 추구하였으나, 광해군 이후로는 보수적인 색채로 돌아서 주자학의 명분론과 예론을 철저히 수호하는 입장에 섰다. 이러한 서인의 기풍은 결국 정묘호란과 병자호란을 유발시키는 원인이 되었다.

참조

[1]

웹사이트

Korean Encyber-Sarim

http://www.doopedia.[...]

2013-04-26

[2]

서적

Korean History Letters-Joseon Dynasty

책과 함께 어린이

2009-04-21

[3]

웹사이트

Korean Encyber-김효원

http://www.doopedia.[...]

2013-05-19

[4]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Seonjo

Humanist

[5]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic History-을해당론

http://terms.naver.c[...]

2013-05-19

[6]

웹사이트

Korean Encyber-심의겸

http://www.doopedia.[...]

2013-05-19

[7]

웹사이트

한국민족문화대백과-동인 (東人)

http://encykorea.aks[...]

2013-07-24

[8]

웹사이트

한국민족문화대백과-서인 (西人)

http://encykorea.aks[...]

2013-09-02

[9]

웹사이트

Korean Encyber-서인

http://www.doopedia.[...]

2013-09-02

[10]

서적

Korean History Letters-Joseon Dynasty

책과 함께 어린이

2009-04-21

[11]

웹사이트

Naver Encyclopedia-Yi I

http://terms.naver.c[...]

2013-07-25

[12]

웹사이트

NaverCast Yi I

http://navercast.nav[...]

2013-07-30

[13]

웹사이트

Encyclopedia of Ethnic Korean History-Dongin

http://encykorea.aks[...]

2013-08-02

[14]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic History-기축옥사

http://encykorea.aks[...]

2013-08-08

[15]

웹사이트

Doopedia-기축옥사

http://www.doopedia.[...]

2013-08-04

[16]

웹사이트

Korean Encyber-이발 (李發)

http://www.doopedia.[...]

2013-08-01

[17]

웹사이트

Korean Encyber-정개청

http://www.doopedia.[...]

2013-08-01

[18]

웹사이트

Reign of Seonjo, Book 25, Reign of Emperor Wanli, August 3 (the source is a collection of the Annals of the Joseon Dynasty)

http://sillok.histor[...]

2013-08-16

[19]

웹사이트

Sunshine References Dictionary

http://terms.naver.c[...]

2013-08-16

[20]

웹사이트

Korean Encyber-기축옥사

http://www.doopedia.[...]

2013-08-16

[21]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Gwanghae

Humanist

2008-01-14

[22]

웹사이트

Korean Encyber-김공량

http://www.doopedia.[...]

2013-08-14

[23]

웹사이트

Korean Encyber-건저문제

http://www.doopedia.[...]

2013-08-14

[24]

웹사이트

Encyclopedia of Ethnic Korean History-우성전

http://terms.naver.c[...]

2013-08-19

[25]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Gwanghae

Humanist

2008-01-14

[26]

웹사이트

Korean Encyber-이산해

http://www.doopedia.[...]

2013-08-01

[27]

웹사이트

Korean Encyber-정철

http://www.doopedia.[...]

2013-09-10

[28]

웹사이트

NaverCast-정철

http://navercast.nav[...]

2013-09-10

[29]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Gwanghae

Humanist

2008-01-14

[30]

웹사이트

Korean Encyber-소북

http://www.doopedia.[...]

2013-09-12

[31]

웹사이트

Reign of Gwanghaegun, Book 39, Reign of Emperor Wanli, March 26 (the source is a collection of the Annals of the Joseon Dynasty)

http://sillok.histor[...]

2013-09-12

[32]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Injo

Humanist

[33]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Injo

Humanist

[34]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Culture-이귀

http://encykorea.aks[...]

2013-09-13

[35]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Gwanghae

Humanist

2008-01-14

[36]

웹사이트

CultureContents.com-시전상인 이용한 '폐모론'으로 경운궁에 갇힌, 비운의 왕비 인목대비

http://www.cultureco[...]

2013-09-16

[37]

웹사이트

NaverCast-Gyeongun Palace, the setting of the Injo Banjeong

http://navercast.nav[...]

2013-09-17

[38]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Gwanghae

Humanist

2008-01-14

[39]

웹사이트

Korean Encyber-인조반정

http://www.doopedia.[...]

2013-09-17

[40]

웹사이트

Korean Encyber-김자점

http://www.doopedia.[...]

[41]

웹사이트

NaverCast-인조

http://navercast.nav[...]

2013-09-21

[42]

웹사이트

Korean Encyber-김류

http://www.doopedia.[...]

2013-09-19

[43]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Gwanghae

Humanist

2008-01-14

[44]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Gwanghae

Humanist

2008-01-14

[45]

웹사이트

NaverCast-이원익

http://navercast.nav[...]

2013-09-22

[46]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Injo

Humanist

[47]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic History-서인

http://encykorea.aks[...]

2013-09-22

[48]

웹사이트

Korean Encyber-남이공

http://www.doopedia.[...]

2013-09-23

[49]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Injo

Humanist

[50]

웹사이트

Korean Encyber-노서

http://www.doopedia.[...]

2013-09-23

[51]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[52]

웹사이트

Korean Encyber-김자점

http://www.doopedia.[...]

2013-09-25

[53]

웹사이트

Dictionary of Archaic Korean Terminology

http://terms.naver.c[...]

2013-09-25

[54]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[55]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[56]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic Culture-김집

http://encykorea.aks[...]

2013-09-24

[57]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[58]

웹사이트

Korean Encyber-산당

http://www.doopedia.[...]

2013-09-24

[59]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[60]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[61]

웹사이트

Korean Encyber-김자점

http://www.doopedia.[...]

2013-09-27

[62]

웹사이트

시사상식사전-인조 후궁 소용 조씨

http://terms.naver.c[...]

2013-09-27

[63]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic Culture-김자점의 옥

http://encykorea.aks[...]

2013-09-28

[64]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[65]

웹사이트

Seventh Book of Hyojong, Year 2 (1651,Xīnmǎonián in the Chinese calendar)/ Eighth year of the Qing Emperor Shunzhi) December 13 (Bǐngchényuè in the Chinese calendar) in the lunar calendar/first article

http://sillok.histor[...]

2013-09-27

[66]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[67]

웹사이트

Seventh Book of Hyojong, Year 2 (1651,Xīnmǎonián in the Chinese calendar)/ Eighth year of the Qing Emperor Shunzhi) December 15 (Wùwǔyuè in the Chinese calendar) in the lunar calendar/first article

http://sillok.histor[...]

2013-09-28

[68]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[69]

웹사이트

Korean Encyber-한당

http://www.doopedia.[...]

2013-09-29

[70]

웹사이트

Korean Encyber-김집

http://www.doopedia.[...]

2013-09-30

[71]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

[72]

웹사이트

NaverCast-김육

http://navercast.nav[...]

2013-09-30

[73]

웹사이트

Korean Encyber-방납

http://www.doopedia.[...]

2013-09-30

[74]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic Culture-방납

http://encykorea.aks[...]

2013-09-30

[75]

웹사이트

Korean history for High Schoolers-대동법이 시행되었다는데 : 공납 제도의 개편 (고교생이 알아야 할 한국사 스페셜)

http://terms.naver.c[...]

2013-10-01

[76]

서적

Kill Me if You Will

[77]

서적

Kill Me if You Will

[78]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic Culture-김상헌

http://encykorea.aks[...]

2013-10-03

[79]

웹사이트

Korean Encyber-송시열

http://www.doopedia.[...]

2013-10-03

[80]

서적

Kill Me if You Will

[81]

웹사이트

Digital Encyclopedia of Nonsan-양송

http://nonsan.grandc[...]

2013-10-04

[82]

웹사이트

NaverCast-송시열

http://navercast.nav[...]

2013-10-04

[83]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Culture-김좌명

http://encykorea.aks[...]

2013-10-04

[84]

웹사이트

History of Sacrificial Rites-예송 논쟁

http://terms.naver.c[...]

2013-10-04

[85]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic Culture-상복

http://encykorea.aks[...]

2013-10-08

[86]

웹사이트

Korean Encyber-상복

http://www.doopedia.[...]

2013-10-08

[87]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Ethnic Culture-의례

http://encykorea.aks[...]

2013-10-08

[88]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[89]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[90]

웹사이트

Korean Encyber-장렬왕후

http://www.doopedia.[...]

2013-10-10

[91]

서적

Kill Me if You Will

[92]

서적

Kill Me if You Will

[93]

웹사이트

Dictionary of Terms-서자

http://terms.naver.c[...]

2013-10-11

[94]

서적

송시열과 그들의 나라

김영사

[95]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[96]

웹사이트

Encyclopedia of Korean Culture-허목

http://encykorea.aks[...]

2013-10-15

[97]

웹사이트

NaverCast-허목

http://navercast.nav[...]

2013-10-15

[98]

웹사이트

Second Book of Hyeonjong, Year 1 (1660)/ Seventeenth year of the Qing Emperor Shunzhi) March 21 in the lunar calendar/first article

http://sillok.histor[...]

2013-10-19

[99]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[100]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[101]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[102]

웹사이트

Second Book of Hyeonjong, Year 1 (1660)/ Seventeenth year of the Qing Emperor Shunzhi) April 16 in the lunar calendar/fourth article

http://sillok.histor[...]

2013-10-20

[103]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[104]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[105]

서적

조선왕 독살사건

[106]

웹사이트

Korean Encyber-윤선도

http://www.doopedia.[...]

2013-10-29

[107]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[108]

뉴스

OhMyNews-신하가 임금에게 야박하게 굴었던 예송논쟁

http://www.ohmynews.[...]

2007-05-07

[109]

웹사이트

국역 국조인물고-윤선도

http://terms.naver.c[...]

2013-11-03

[110]

웹사이트

Annals of the Joseon Dynasty, Book 2 of Hyeonjong, 1660 April 30, first article

http://sillok.histor[...]

2013-11-03

[111]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[112]

웹사이트

Second Book of Hyeonjong, Year 1 (1660)/ Seventeenth year of the Qing Emperor Shunzhi) April 24 in the lunar calendar/third article

http://sillok.histor[...]

2014-01-02

[113]

웹사이트

Second Book of Hyeonjong, Year 1 (1660)/ Seventeenth year of the Qing Emperor Shunzhi) May 3 in the lunar calendar/second article

http://sillok.histor[...]

2014-01-02

[114]

서적

Park Sibaek's Annals of the Joseon Dynasty-Hyojong and Hyeonjong

Humanist

[115]

위키

[116]

뉴스

신병주의 ‘왕으로 산다는 것’ (19) 존재감 약한 왕 ‘현종’…15년 재위기간 내내 예법싸움만

https://news.naver.c[...]

매경이코노미

2015-11-16

[117]

서적

신들의 정원 조선왕릉

책으로 보는 세상

2010

[118]

서적

신들의 정원 조선왕릉

책으로 보는 세상

2010

[119]

위키

[120]

위키

[121]

위키

[122]

위키

[123]

위키

[124]

위키

[125]

위키

[126]

위키

[127]

위키

[128]

위키

[129]

위키

[130]

위키

[131]

위키

[132]

위키

[133]

위키

[134]

위키

[135]

위키

[136]

위키

[137]

위키

[138]

위키

[139]

위키

[140]

위키

[141]

인물 목록

영조의 탕평책과 척신정치에 영합

[142]

인물 목록

천주교 박해 주장

[143]

인물 목록

천주교에 사상적으로 반대

[144]

인물 목록

천주교 박해 반대

[145]

인물 목록

사도세자 추숭 반대파

[146]

인물 목록

사도세자 추숭 찬성파

[147]

인물 목록

정순왕후 사망 이후 벽파 세력을 전멸시키고 정권 독점

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com