대중부 불교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대중부 불교는 기원전 2세기경 부파불교 시대에 상좌부와 분열되어 등장한 불교의 한 종파이다. 부처를 초월적인 존재로 숭배하고, 아라한과 부처의 깨달음에는 차이가 있다고 보는 등 상좌부와 다른 교리를 가졌다. 대승불교의 발생에 영향을 미쳤으며, 율장, 경장, 아비달마 등의 경전을 가지고 있었다. 인도, 스리랑카, 동남아시아, 중앙아시아, 동아시아 등지에 퍼졌으며, 특히 대승불교의 형성에 중요한 역할을 했다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 불교 전통 연표

{| class="wikitable"

|+ 불교 전통의 성립과 발전 (기원전 450년경 ~ 기원후 1300년경)

|-

! 기원전 450년경

! 기원전 250년경

! 기원후 100년경

! 기원후 500년경

! 기원후 700년경

! 기원후 800년경

! 기원후 1200년경

|-

! 인도

| 원시불교

| colspan="3" | 부파불교

| colspan="2" | 대승불교

| 밀교, 금강승

|-

! 스리랑카, 동남아시아

| colspan="4" | 상좌부 불교

| colspan="3" |

|-

! 중앙아시아

| colspan="2" |

| colspan="2" | 그레코 불교, 비단길을 통한 불교 전파

| colspan="3" | 티베트 불교

|-

! 동아시아, 한국, 중국, 일본

| colspan="3" |

| colspan="2" | 천태종, 정토종, 일련종

| colspan="2" | 밀교, 진언종

|-

! colspan="7" |

대중부 불교는 상좌부가 수행을 통해 아라한이 되면 곧 부처의 깨달음을 얻었다는 견해에 반대하여, 부처를 초월적인 존재로 숭배하고 32상과 80종호라는 특별한 신체적 특징을 지녔다고 보았다. 또한, 인간은 수행을 통해 아라한과를 얻어도 현세에서는 부처와 같아질 수 없다고 믿었다.

|}

3. 역사

상좌부, 특히 설일체유부가 아공법유의 입장에서 개인은 없으나 법(사물)의 본성은 과거, 현재, 미래의 3세에 걸쳐 항상 실재한다고 주장한 반면(삼세실유 법체항유), 대중부는 사물이 현재의 한 순간만 존재하고 과거와 미래에는 존재하지 않는다고 보았다(현재유체 과미무체).

대중부 불교는 미혹의 인생(생사)과 미혹 없는 인생(열반)을 한 현상(가명)으로 보았지만, 중생의 심성은 본래 청정하지만 객진번뇌 때문에 부정해진다고 여겼다. 이러한 사상은 후일 대승불교 탄생의 기반을 형성하였다.

3. 1. 제2차 불교 공의회와 분열

제2차 불교 공의회는 대중부의 기원으로 여겨진다. 제2차 공의회의 결과는 상가에서 상좌부와 대중부 사이의 첫 번째 분열이었다는 데 의견이 일치한다. 하지만 이 분열의 원인에 대해서는 여러 견해가 존재한다.[1]

얀 나티에와 찰스 S. 프레비쉬에 따르면, 첫 번째 분열과 대중부의 별도 공동체 창설은 부처의 열반 후 116년에 일어났다.[2]

일부 자료는 분열의 원인이 비나야(승가의 규칙) 문제, 특히 비나야를 더욱 엄격하게 만들기 위해 특정 상좌(장로)들이 규칙을 추가하려는 갈등이었다고 언급한다.[2] 반면, 설일체유부와 같은 상좌부 측 자료는 주요 원인이 교리적 문제였다고 주장한다. 그들은 마하데바라는 인물이 아라한의 경지를 폄하하는 다섯 가지 주장을 했다고 비난한다.[2]

앤드류 스킬턴은 대중부의 ''샤리푸트라파리프리차''가 분열에 대한 가장 초기의 기록이라고 제안했다. 이 기록에 따르면, 공의회는 파탈리푸트라에서 비나야 문제로 소집되었으며, 대다수(대중)가 소수의 장로(상좌)에 의해 비나야에 규칙이 추가되는 것을 거부함으로써 분열이 발생했다.[3] 따라서 대중부는 상좌부를 원래 비나야를 수정하려는 분리된 집단으로 보았다.[4]

학자들은 분쟁의 요점이 비나야 문제였다는 데 동의하며, 상좌부 비나야가 대중부 비나야보다 더 많은 규칙을 포함하고 있다는 점에서 대중부의 기록이 뒷받침된다고 본다.[3] 현대 학계는 일반적으로 대중부 비나야가 가장 오래되었다는 데 동의한다.[3] 스킬턴은 미래 역사가들이 대중부 학파 연구가 초기 담마-비나야에 대한 더 나은 이해에 기여할 것이라고 결정할 수 있다고 말한다.[4]

마하데바의 교리 문제는 분열 이후 대중부 공동체 내에서 발생한 후대의 교리적 논쟁이었던 것으로 보인다. 마하데바의 추종자들은 차이티카와 같은 남부 대중부 종파의 선구자였던 것으로 보인다.[2]

3. 2. 지리적 분포

대중부 불교의 본래 중심지는 마가다였지만, 마투라와 칼리 등도 중요한 중심지였다.[5] 구쿠티카는 바라나시와 파탈리푸트라 주변의 동인도에, 바후슈루티야는 코살라, 안드라, 간다라에 위치했다.[6]

로코타라바다 분파는 '중국'(인도 북부의 갠지스강 유역)을 자신들의 근거지로 주장했다. 대중부와 로코타라바다 분파는 간다라 지역에도 중심지를 두었다.[6]

차이티카 분파는 안드라 해안 지역, 특히 아마라바티와 나가르주나콘다에 기반을 두었으며, 푸르바샤일라스, 아파라샤일라스, 라자기리카스, 시다르티카스 등의 분파를 포함했다.[7]

마디야데샤는 프라즈나프티바딘의 고향이었다.[7] 크리슈나강 하류의 아마라바티, 나가르주나콘다, 자게야페타를 포함한 고대 불교 유적지는 늦어도 기원전 3세기, 어쩌면 그 이전부터 존재했을 것으로 추정된다.[8]

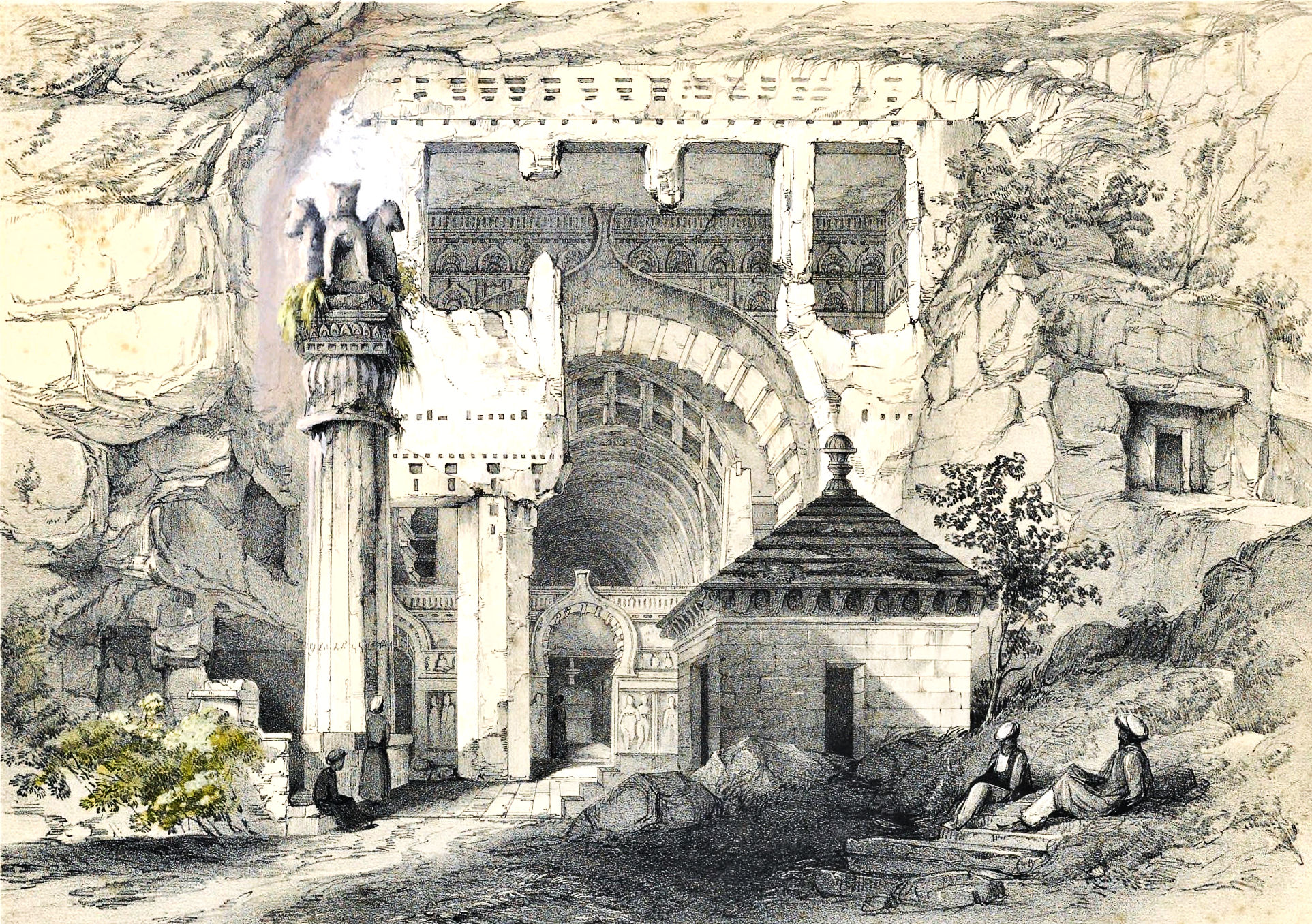

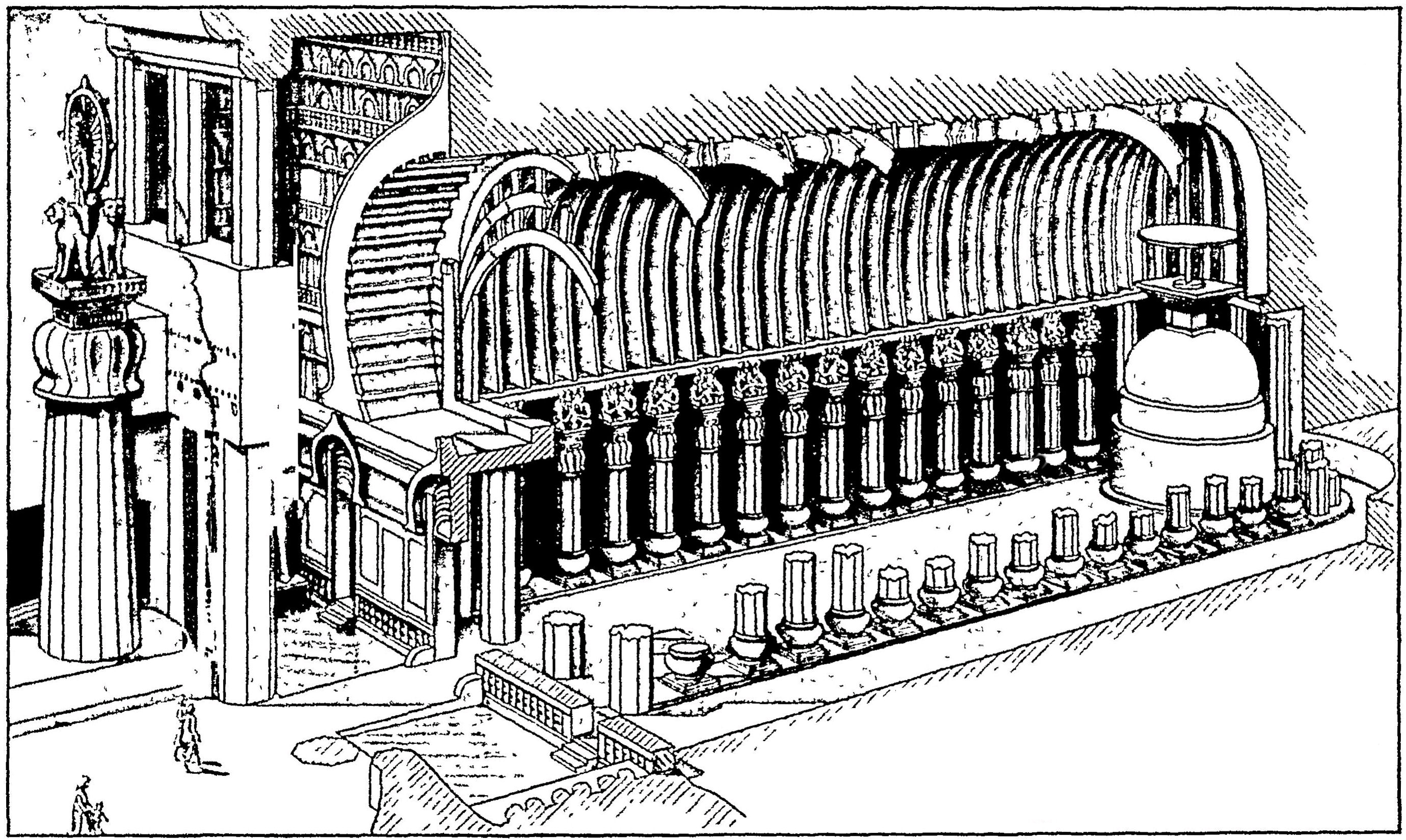

아잔타 석굴, 엘로라 석굴, 카를라 석굴의 석굴 사원은 대중부와 관련이 있다.[9]

4. 사상과 교리

상좌부가 수행(修行)을 통해 아라한(阿羅漢)이 되면 부처가 얻은 깨달음을 얻었다고 본 반면, 대중부 불교는 부처를 초월적인 존재로 숭배하였다. 대중부는 부처의 육신에 32상(相) 80종호(好)라는 상호(相好)가 갖추어져 있으며, 인간이 아무리 수행을 해도 현세에서는 부처와 같아질 수 없다고 보았다.[15]

설일체유부가 아공법유(我空法有)를 주장하며, 개인은 실체가 없으나, 법의 본성은 과거, 현재, 미래의 삼세(三世)에 걸쳐 항상 실재한다는 "3세실유(三世實有) 법체항유(法體恒有)"를 근본 입장으로 삼은 것에 반해, 대중부 불교는 사물이 현재의 한 순간에만 진실로 존재하고 과거와 미래에는 존재하지 않는다는 "'''현재유체'''(現在有體) '''과미무체'''(過未無體)"를 근본 입장으로 삼았다.[15]

대중부 불교는 미혹(迷惑)의 인생, 즉 생사(生死)와 미혹 없는 인생, 즉 열반(涅槃)이 모두 한 현상(現像: 假名)에 불과하다고 보았다. 그러나 중생(衆生)의 심성은 본래 청정(淸淨)하지만 객진번뇌 때문에 뒤덮여 부정(不淨)한 일상심(日常心)이 되어 버린다고 보았다.[15] 이러한 사상은 후일 대승불교가 탄생하는 기반이 되었다.

마하상가(Mahāsāṃghika)의 교리에 대한 중요한 자료는 바수미트라(Vasumitra)의 『사마야베도파라카나차크라(Samayabhedoparacanacakra)』(《이부종륜론》, 中: 異部宗輪論)인데, 이는 현장에 의해 번역되었다.[16][17] 이 자료와 기타 자료에 따르면, 대중부의 주요 교리는 다음과 같다.[18][19]

- 부처는 초월적(lokottara)이며, 번뇌와 세속적인 본성을 벗어난다.

- 여래가 설한 모든 말씀은 법의 수레바퀴를 굴리며, 그들의 말씀 중 거짓은 없다.

- 부처는 모든 법을 단일한 소리로 설한다.

- 부처의 물질적 몸(rupakaya), 초자연적 능력(prabhava), 수명(ayus)은 무한하다(ananta).

- 부처는 잠들거나 꿈을 꾸지 않는다.

- 여래는 생각 없이 질문에 답한다.

- 부처는 항상 삼매에 있으므로 단 한마디도 하지 않지만, 중생들은 그들이 말씀을 하시는 것으로 생각하며 기뻐한다.

- 단 한 순간의 생각(ekaksanikacitta)으로 부처는 모든 법을 이해한다.

- 보살은 자궁(garbha)에 들어갈 때 흰 코끼리의 모습을 취하며, 아무런 불순함도 지니지 않고 기관과 사지를 완전히 갖추고 있다.

- 보살은 중생을 돕기 위해 나쁜 곳(durgati)에 다시 태어나겠다는 서원을 한다.

- 다섯 가지 감각(indriya) 기능은 살덩어리로 구성되어 있으므로, 오직 의식(vijñana)만이 형상을 보고, 소리를 듣는 등 작용을 한다.

- 확신에 들어설 때(samyaktvaniyama), 모든 족쇄(samyojana)를 버린다.

- "수다원"(srotapanna)은 참회할 수 없는 죄(anantarya)를 제외한 모든 악행을 저지를 수 있다.

- 부처가 설한 모든 경전은 nītārtha("명확하거나 분명한 의미")이다.

- 아라한은 지식(ajñana)이 부족하고, 의심(kariksa)을 하며, 다른 사람에 의해 구원받는다.

- 마음의 자기-존재는 밝다. 이는 부수적인 이차적인 번뇌에 의해 더럽혀진다.

- 성향(anusaya)은 의식(citta)도 아니고 마음의 요인(caitta)도 아니며, 대상(analambana)이 없다.

- 과거와 미래는 실질적인 존재(dravya)가 없다.

- 중간 상태(antarabhava)는 없다.

- 덕(sila)은 정신적인 것(acetasika)이 아니며, 생각(cittanuparivatti)에 연속적이지 않다.

- 성향(anusaya)은 결정되지 않으며(abyakata), 원인 없는(ahetuka) 것이며, 생각(cittavippayutta)과 분리되어 있다.

- 눈의 인식 및 기타 감각 인식의 지지(dsraya) 역할을 하는 근본 의식(mūlavijñāna)이 있으며, 이는 나무의 뿌리가 잎의 원리인 것과 같다.

- 현재의 의식(pavattiviññāna)은 동시적(sahabhu)일 수 있으며, 업의 씨앗(bija)을 운반하지 않는다.

- 길(marga)과 번뇌(kleśa)는 함께 나타난다.

- 행위(karman)와 그 성숙(vipaka)은 동시에 발전한다.

- 물질적인 것은 오래 지속되어 변형(우유가 커드로 변하는 것과 같이)을 거치지만, 마음의 요인과 의식은 빠르게 생멸하기 때문에 그렇지 않다.

- 생각(citta)은 온 몸(kaya)에 침투하며, 대상(visaya)과 지지(asraya)에 따라 수축하거나 확장될 수 있다.

마하상가는 부처와 보살의 초월적이고 초세적인 본성을 옹호했으며, 아라한의 오류를 주장했다.[20] 붓다의 수명이 무한하다는 생각은 《대반열반경》에 기반하며, 붓다의 수명이 겁(劫, kalpa)만큼 길다고 명시한다.[21] 붓다가 초월적인 존재라는 마하상가적 견해의 또 다른 초기 근거는 붓다의 몸에 나타나는 32가지 대인상에 대한 것이다.[21] ''Simpsapa sutta''는 붓다가 제자들에게 가르친 것보다 훨씬 더 많은 지식을 가지고 있었다고 말하며, 마하상가들은 이를 더욱 발전시켜 붓다가 시방의 수많은 다른 붓다들의 법(dharmas)을 알고 있다고 주장했다.[21]

''Samayabhedoparacanacakra''에 따르면, 마하상가(Ekavyāvahārika, Lokottaravāda, Kukkuṭika)는 붓다가 마음의 단일 순간에 모든 ''법(dharmas)''을 알 수 있다고 주장했다.[16][22] 마하상가에게 귀속된 교리는 "여래의 힘은 무한하고, 붓다의 생명은 무한하다"는 것이다.[23] 광싱에 따르면, 붓다의 두 가지 주요 측면은 마하상가 가르침에서 볼 수 있는데, 하나는 전지전능한 참된 붓다이고, 다른 하나는 그의 방편(Skt. ''upāya'')을 통해 중생을 해탈시키는 나타난 형상이다.[24] 마하상가에게 역사적인 고타마 붓다는 단지 이러한 변형된 몸(Skt. ''nirmāṇakāya'') 중 하나였으며, 본질적인 실제 붓다는 법신과 동일시되었다.[25]

마하상가 로카누바르타나 수트라는 붓다에 대한 수많은 초세적인 주장을 한다. 예를 들어, 붓다는 아버지와 어머니의 결합을 통해 생산된 것이 아니라 마법적으로 생산되었으며, 그의 발은 땅에 닿거나 더러워지지 않으며, 그의 발자국은 단지 보여주기 위한 것일 뿐이다.[26]

대승 불교 전통과 마찬가지로, 마하상가는 시방에 수많은 동시대 붓다가 존재한다는 교리를 가지고 있었다.[27] 마하상가 ''Lokānuvartana Sūtra''에는 "붓다는 시방의 무수한 붓다들의 모든 법(dharmas)을 알고 있다"고 명시되어 있으며, "모든 붓다는 하나의 몸, 즉 법의 몸을 가지고 있다"고 명시되어 있다.[27]

마하상가의 관점에서, 진보된 보살들은 업의 굴레를 끊고 다른 중생을 돕기 위해 자신의 자유 의지로 하위 존재(Skt. ''durgati'')로 태어난다.[28] 수많은 보살들이 동시에 붓다를 향해 정진하는 개념 또한 마하상가 전통에서 발견된다.[29]

마하상가는 부처의 가르침이 상대적 또는 관습적(산스크리트어: ''saṃvṛti'') 진실과 절대적 또는 궁극적(산스크리트어: ''paramārtha'') 진실의 두 가지 주요 수준을 가진다고 보았다.[20] 마하상가 불교의 분파에게, 부처의 가르침의 최종적이고 궁극적인 의미는 "말을 초월"하며, 말은 단지 다르마(Dharma)의 관습적인 설명일 뿐이었다.[31]

대중부의 일부는 자각 또는 자기 인지(''svasaṃvedana'')에 대한 이론을 가지고 있었는데, 이는 의식의 한 순간(citta)이 자신의 의도적인 대상뿐만 아니라 자신도 인식할 수 있다고 주장했다. 이 교리는 부처의 깨달음에 대한 그들의 이해에서 비롯되었으며, 부처는 마음의 단일한 순간에 모든 것을 알고 있었다고 보았다.[33] 일부 대중부는 마음의 본성(''cittasvabhāva'')이 근본적으로 순수하다(''mulavisuddha'')고 주장했지만, 부수적인 오염에 의해 더러워질 수 있다고 보았다.[35]

바수미트라에 따르면, 대중부는 무위(無爲) 또는 비구성(asaṃskṛta)된 9가지 법(현상, 실재)을 가지고 있다고 주장했다.[19]

4. 1. 부처관

상좌부에서 수행(修行)을 통해 아라한(阿羅漢)이 되면 부처가 얻은 깨달음을 얻었다고 본 반면, 대중부 불교는 부처를 초월적인 존재로 숭배하였다. 대중부는 부처의 육신에 32상(相) 80종호(好)라는 상호(相好)가 갖추어져 있으며, 인간이 아무리 수행을 해도 현세에서는 부처와 같아질 수 없다고 보았다.[15]

마하상가(Mahāsāṃghika)의 교리에 대한 중요한 자료는 바수미트라(Vasumitra)의 『사마야베도파라카나차크라(Samayabhedoparacanacakra)』(《이부종륜론》, 中: 異部宗輪論)인데, 이는 현장에 의해 번역되었다.[16][17]

이 자료에 따르면, 인도 마하상가(Mahāsāṃghika)가 옹호한 주요 교리 중 일부는 다음과 같다.[18][19]

마하상가는 붓다와 보살의 초월적이고 초세적인 본성을 옹호했으며, 아라한의 오류를 주장했다.[20] 붓다의 수명이 무한하다는 생각 또한 매우 오래된 생각에 기반을 두고 있다. 《대반열반경》은 붓다의 수명이 겁(劫, kalpa)만큼 길며, 그는 자발적으로 자신의 생명을 포기하기로 선택했다고 명시한다.[21] 붓다가 초월적인 존재라는 마하상가적 견해의 또 다른 초기 근거는 붓다의 몸에 나타나는 32가지 대인상에 대한 생각이다.[21]

''Samayabhedoparacanacakra''가 마하상가(Ekavyāvahārika, Lokottaravāda, Kukkuṭika)에 귀속시킨 48가지 특별한 논제 중 20개는 붓다와 보살의 초세적인 본성에 관한 것이다.[16] 이들에 따르면 붓다는 마음의 단일 순간에 모든 ''법(dharmas)''을 알 수 있다고 한다.[22]

마하상가에게 귀속된 교리는 "여래의 힘은 무한하고, 붓다의 생명은 무한하다"는 것이다.[23] 광싱에 따르면, 붓다의 두 가지 주요 측면은 마하상가 가르침에서 볼 수 있는데, 하나는 전지전능한 참된 붓다이고, 다른 하나는 그의 방편(Skt. ''upāya'')을 통해 중생을 해탈시키는 나타난 형상이다.[24] 마하상가에게 역사적인 고타마 붓다는 단지 이러한 변형된 몸(Skt. ''nirmāṇakāya'') 중 하나였으며, 본질적인 실제 붓다는 법신과 동일시되었다.[25]

마하상가 로카누바르타나 수트라는 붓다에 대한 수많은 초세적인 주장을 하는데, 그 내용은 다음과 같다.

- 그는 아버지와 어머니의 결합을 통해 생산된 것이 아니라 마법적으로 생산되었다.

- 그의 발은 땅에 닿거나 더러워지지 않으며, 그의 발자국은 단지 보여주기 위한 것일 뿐이다.

- 그의 몸과 입은 더러워지지 않으며, 그는 단지 스스로를 청소하는 모습을 보인다.

- 그는 실제로 6년 동안 깨달음을 얻기 위해 고통받고 고투한 것이 아니라, 이것은 단지 보여주기 위한 것일 뿐이다.

- 그는 결코 배고픔을 느끼지 않으며, 이것은 다른 사람들이 보시를 통해 공덕을 쌓을 수 있도록 하기 위한 것일 뿐이다.

- 그는 실제로 인간의 배설물을 생산하지 않으며, 이것은 단지 보여주기 위한 것일 뿐이다.

- 그의 몸은 피로하거나 아프거나 늙지 않으며, 추위나 열의 영향을 받지 않으며, 이러한 특성을 보이는 것일 뿐이다.[26]

대승 불교 전통과 마찬가지로, 마하상가는 시방에 수많은 동시대 붓다가 존재한다는 교리를 가지고 있었다.[27] 마하상가 ''Lokānuvartana Sūtra''에는 "붓다는 시방의 무수한 붓다들의 모든 법(dharmas)을 알고 있다"고 명시되어 있다.[27] 또한 "모든 붓다는 하나의 몸, 즉 법의 몸을 가지고 있다"고 명시되어 있다.[27]

4. 2. 법(法)에 대한 관점

상좌부 불교, 특히 설일체유부가 아공법유(我空法有)를 주장하며, 개인은 실체가 없으나, 법의 본성은 과거, 현재, 미래의 삼세(三世)에 걸쳐 항상 실재한다는 "3세실유(三世實有) 법체항유(法體恒有)"를 근본 입장으로 삼은 것에 반해, 대중부 불교는 사물이 현재의 한 순간에만 진실로 존재하고 과거와 미래에는 존재하지 않는다는 "'''현재유체'''(現在有體) '''과미무체'''(過未無體)"를 근본 입장으로 삼았다.[15]이는 아비달마 불교의 주요 학파였던 설일체유부와의 주요한 철학적 대립점이었다. 설일체유부는 모든 것이 삼세에 걸쳐 실재한다고 본 반면, 대중부는 현재만이 실재한다고 보았다. 이러한 관점은 후대 대승불교의 공(空) 사상과도 연결되는 지점이 있다.

4. 3. 중생관

대중부 불교는 중생의 심성이 본래 청정하지만 객진번뇌 때문에 부정(不淨)해진다고 보았다.[15] 마음의 본성(''cittasvabhāva'')은 근본적으로 순수하지만, 부수적인 오염에 의해 더러워질 수 있다고 보았다.[35]바수미트라(Vasumitra)의 ''니카야베다-다르마마티-차크라-샤스트라''에서 대중부가 이를 옹호하기 위해 인용한 경전 구절은 다음과 같다.[36]

> 마음의 자성(''cittasvabhāva'')은 밝다(''prabhāsvara''). 그것을 더럽히는 것은 부수적인 불순물(''āgantukopakleśa'')이다. 마음의 자아 본질은 영원히 순수하다.[37]

궤기(Kuiji)는 바수미트라 주석에서 "번뇌(''kleśa)''가 생겨나 그것을 더럽히기 때문에 그것이 더럽혀졌다고 말한다. 그러나 이러한 오염은 마음의 원래 본성이 아니므로 부수적이라고 불린다."라고 덧붙였다.[37]

일부 대중부는 자각 또는 자기 인지(''svasaṃvedana'') 이론을 주장했는데, 이는 의식의 한 순간(citta)이 자신의 의도적인 대상뿐만 아니라 자신도 인식할 수 있다는 것이다. 이는 부처가 마음의 단일한 순간에 모든 것을 알고 있었다는 깨달음에 대한 이해에서 비롯되었다.[33]

''마하비바사 샤스트라''는 자기 반성적 자각의 교리를 다음과 같이 설명한다.

> 일부는 마음(''citta'')과 정신 활동(''caitta'')이 스스로를 파악할 수 있다고 주장한다(''svabhāva''). 대중부와 같은 학파는 다음과 같은 견해를 가지고 있다. 인식(''jñāna'') 등의 본질은 파악하는 것이므로, 인식은 자신뿐만 아니라 다른 것들도 파악할 수 있다. 이는 빛의 본성(''svabhāva'') 때문에 자신과 다른 사람을 모두 비출 수 있는 램프와 같다.[34]

4. 4. 기타 교리

마하상가(Mahāsāṃghika)의 교리에 대한 중요한 자료는 바수미트라(Vasumitra, 사르바스티바다 학자, 서기 2세기)의 『사마야베도파라카나차크라(Samayabhedoparacanacakra)』(《이부종륜론》, 中: 異部宗輪論)인데, 이는 현장에 의해 번역되었다.[16][17] 이 자료와 기타 자료에 따르면, 인도 마하상가(Mahāsāṃghika)가 옹호한 주요 교리는 다음과 같다.[18][19]

- 부처는 초월적(lokottara)이며, 번뇌와 세속적인 본성을 벗어난다.

- 여래가 설한 모든 말씀은 법의 수레바퀴를 굴리며, 그들의 말씀 중 거짓은 없다.

- 부처는 모든 법을 단일한 소리로 설한다.

- 부처의 물질적 몸(rupakaya), 초자연적 능력(prabhava), 수명(ayus)은 무한하다(ananta).

- 부처는 잠들거나 꿈을 꾸지 않는다.

- 여래는 생각 없이(또는 사색 없이) 질문에 답한다.

- 부처는 항상 삼매에 있으므로 단 한마디도 하지 않지만, 중생들은 그들이 말씀을 하시는 것으로 생각하며 기뻐한다.

- 단 한 순간의 생각(ekaksanikacitta)으로 부처는 모든 법을 이해한다.

- 보살은 자궁(garbha)에 들어갈 때 흰 코끼리의 모습을 취하며, 아무런 불순함도 지니지 않고 기관과 사지를 완전히 갖추고 있다.

- 보살은 중생을 돕기 위해 나쁜 곳(durgati)에 다시 태어나겠다는 서원을 한다.

- 다섯 가지 감각(indriya) 기능은 살덩어리로 구성되어 있으므로, 오직 의식(vijñana)만이 형상을 보고, 소리를 듣는 등 작용을 한다.

- 확신에 들어설 때[부처가 되기 위해](samyaktvaniyama), 모든 족쇄(samyojana)를 버린다.

- "수다원"(srotapanna)은 참회할 수 없는 죄(anantarya)를 제외한 모든 악행을 저지를 수 있다.

- 부처가 설한 모든 경전은 nītārtha("명확하거나 분명한 의미")이다.

- 아라한은 지식(ajñana)이 부족하고, 의심(kariksa)을 하며, 다른 사람에 의해 구원받는다.

- 마음의 자기-존재는 밝다. 이는 부수적인 이차적인 번뇌에 의해 더럽혀진다(즉, 어두워진다).

- 성향(anusaya)은 의식(citta)도 아니고 마음의 요인(caitta)도 아니며, 대상(analambana)이 없다.

- 과거와 미래는 실질적인 존재(dravya)가 없다.

- 중간 상태(antarabhava)는 없다.

- 덕(sila)은 정신적인 것(acetasika)이 아니며, 생각(cittanuparivatti)에 연속적이지 않다.

- 성향(anusaya)은 결정되지 않으며(abyakata), 원인 없는(ahetuka) 것이며, 생각(cittavippayutta)과 분리되어 있다.

- 눈의 인식 및 기타 감각 인식의 지지(dsraya) 역할을 하는 근본 의식(mūlavijñāna)이 있으며, 이는 나무의 뿌리가 잎의 원리인 것과 같다.

- 현재의 의식(pavattiviññāna)은 동시적(sahabhu)일 수 있으며, 업의 씨앗(bija)을 운반하지 않는다.

- 길(marga)과 번뇌(kleśa)는 함께 나타난다.

- 행위(karman)와 그 성숙(vipaka)은 동시에 발전한다.

- 물질적인 것은 오래 지속되어 변형(우유가 커드로 변하는 것과 같이)을 거치지만, 마음의 요인과 의식은 빠르게 생멸하기 때문에 그렇지 않다.

- 생각(citta)은 온 몸(kaya)에 침투하며, 대상(visaya)과 지지(asraya)에 따라 수축하거나 확장될 수 있다.

마하상가는 부처와 보살의 초월적이고 초세적인 본성을 옹호했으며, 아라한의 오류를 주장했다.[20] 붓다의 수명이 무한하다는 생각은 《대반열반경》에 기반하며, 붓다의 수명이 겁(劫, kalpa)만큼 길다고 명시한다.[21] 붓다가 초월적인 존재라는 마하상가적 견해의 또 다른 초기 근거는 붓다의 몸에 나타나는 32가지 대인상에 대한 것이다.[21] ''Simpsapa sutta''는 붓다가 제자들에게 가르친 것보다 훨씬 더 많은 지식을 가지고 있었다고 말하며, 마하상가들은 이를 더욱 발전시켜 붓다가 시방의 수많은 다른 붓다들의 법(dharmas)을 알고 있다고 주장했다.[21]

''Samayabhedoparacanacakra''에 따르면, 마하상가(Ekavyāvahārika, Lokottaravāda, Kukkuṭika)는 붓다가 마음의 단일 순간에 모든 ''법(dharmas)''을 알 수 있다고 주장했다.[16][22] 마하상가에게 귀속된 교리는 "여래의 힘은 무한하고, 붓다의 생명은 무한하다"는 것이다.[23] 광싱에 따르면, 붓다의 두 가지 주요 측면은 마하상가 가르침에서 볼 수 있는데, 하나는 전지전능한 참된 붓다이고, 다른 하나는 그의 방편(Skt. ''upāya'')을 통해 중생을 해탈시키는 나타난 형상이다.[24] 마하상가에게 역사적인 고타마 붓다는 단지 이러한 변형된 몸(Skt. ''nirmāṇakāya'') 중 하나였으며, 본질적인 실제 붓다는 법신과 동일시되었다.[25]

마하상가 로카누바르타나 수트라는 붓다에 대한 수많은 초세적인 주장을 한다. 예를 들어, 붓다는 아버지와 어머니의 결합을 통해 생산된 것이 아니라 마법적으로 생산되었으며, 그의 발은 땅에 닿거나 더러워지지 않으며, 그의 발자국은 단지 보여주기 위한 것일 뿐이다.[26]

대승 불교 전통과 마찬가지로, 마하상가는 시방에 수많은 동시대 붓다가 존재한다는 교리를 가지고 있었다.[27] 마하상가 ''Lokānuvartana Sūtra''에는 "붓다는 시방의 무수한 붓다들의 모든 법(dharmas)을 알고 있다"고 명시되어 있으며, "모든 붓다는 하나의 몸, 즉 법의 몸을 가지고 있다"고 명시되어 있다.[27]

마하상가의 관점에서, 진보된 보살들은 업의 굴레를 끊고 다른 중생을 돕기 위해 자신의 자유 의지로 하위 존재(Skt. ''durgati'')로 태어난다.[28] 수많은 보살들이 동시에 붓다를 향해 정진하는 개념 또한 마하상가 전통에서 발견된다.[29]

마하상가는 부처의 가르침이 두 가지 주요 수준의 진실, 즉 상대적 또는 관습적(산스크리트어: ''saṃvṛti'') 진실과 절대적 또는 궁극적(산스크리트어: ''paramārtha'') 진실을 가지고 있다고 여겼다.[20] 마하상가 불교의 분파에게, 부처의 가르침의 최종적이고 궁극적인 의미는 "말을 초월"하며, 말은 단지 다르마(Dharma)의 관습적인 설명일 뿐이었다.[31]

대중부의 일부는 자각 또는 자기 인지(''svasaṃvedana'')에 대한 이론을 가지고 있었는데, 이는 의식의 한 순간(citta)이 자신의 의도적인 대상뿐만 아니라 자신도 인식할 수 있다고 주장했다. 이 교리는 부처의 깨달음에 대한 그들의 이해에서 비롯되었으며, 부처는 마음의 단일한 순간에 모든 것을 알고 있었다고 보았다.[33] 일부 대중부는 마음의 본성(''cittasvabhāva'')이 근본적으로 순수하다(''mulavisuddha'')고 주장했지만, 부수적인 오염에 의해 더러워질 수 있다고 보았다.[35]

바수미트라에 따르면, 대중부는 무위(無爲) 또는 비구성(asaṃskṛta)된 9가지 법(현상, 실재)을 가지고 있다고 주장했다.[19]

5. 대승 불교와의 관계

대중부 불교는 상좌부와 달리 부처를 초월적인 존재로 숭배하고, 보살 사상을 발전시키는 등 대승 불교의 형성에 중요한 기반을 제공했다. 상좌부, 특히 설일체유부가 아공법유(我空法有)의 입장에서 "3세실유(三世實有) - 법체항유(法體恒有)"를 근본적인 입장으로 삼은 데 반하여, 대중부는 "'''현재유체'''(現在有體) - '''과미무체'''(過未無體)"를 근본적인 입장으로 하였다.

또한, 대중부는 미혹의 인생(생사)과 미혹 없는 인생(열반)을 한 현상(가명)에 불과하다고 보았으며, 중생의 심성은 본래 청정하지만 객진번뇌 때문에 부정(不淨)한 일상심(日常心)이 되어 버린다는 등 매우 진보적인 자유사상을 포함하고 있었다.

6세기 경, 인도 중부 우자이니 출신의 불교 승려 파라마르타는 마하상가 학파가 대승 불교와 특별한 관계를 맺고 있다고 기록했다. 그는 대승 경전의 최초 구성과 수용을 불교의 마하상가 분파와 연관시켰다.[54]

파라마르타는 국구티카 종파는 대승 경전을 ''불설''("부처의 말씀")로 받아들이지 않았다고 말했다.[56] 반면, 로코타라바다 종파와 에카비아바하리카 종파는 대승 경전을 ''불설''로 받아들였다.[56]

파라마르타는 바후스루티야 종파의 기원 또한 대승 가르침의 수용과 관련이 있다고 기록했다. 그의 기록에 따르면, 바후스루티야 종파의 창시자는 야즈나발키야였다.[58] 야즈나발키야는 부처 시대에 살았고 그의 설법을 들었지만, 부처의 열반 시기에 깊은 삼매 상태에 있었다고 한다.[58] 야즈나발키야는 200년 후 이 삼매에서 깨어난 후, 마하상가들이 경전의 피상적인 의미만을 가르치고 있다는 것을 발견하고, 완전한 의미를 설명하기 위해 바후스루티야 종파를 창시했다.[58] 바후스루티야 학파는 "세속적 진리"와 "궁극적 진리"를 모두 완전히 포용하기 위해 형성되었다.[59]

초기 대승 불교 경전 일부에서는 부유한 여성 기부자를 언급하고 있으며, 마하상가의 차이티카 분파가 우세했던 안드라 지역에서 대승 불교가 발전했음을 시사한다. 예를 들어, 대승 불교의 '''마하메가 경'''은 부처의 열반 후 700년 뒤에 크리슈나 강을 따라 다라니코타에 살게 될 사타바하나 왕조의 공주에 대한 예언을 담고 있다.[62]

에티엔 라모트, 알렉스 웨이먼, 히데코 웨이먼과 같은 여러 학자들은 안드라 익슈바쿠 왕조를 대승 경전의 후원과 연관시킨다.[62] 나가르주나콘다의 비문 증거 또한 왕족과 부유한 여성 기부자에 대한 풍부한 증거를 제공한다.[62]

5. 1. 대승 경전 수용

6세기 경, 인도의 승려 파라마르타는 대중부의 분파인 로코타라바다 종파와 에카뱌바하리카 종파가 대승 경전을 ''불설(부처의 말씀)''로 받아들였다고 기록했다.[56] 그는 이들이 대승 경전을 믿는 이유에 대해 다음과 같이 설명했다.이 경전을 믿는 자들 중에는 부처가 대승을 설하는 것을 직접 듣고 이 경전을 믿는 자가 있었고, 논리적 분석을 통해 이 [대승]의 원리가 있다는 것을 알 수 있기 때문에 믿는 자도 있었으며, 스승을 믿기 때문에 믿는 자도 있었다.[57]

5. 2. 보살 사상

상좌부가 수행을 통해 아라한과를 얻으면 부처의 깨달음을 얻었다고 본 반면, 대중부는 부처를 초월적 존재로 숭배했다. 대중부는 부처가 보통 사람과 다른 32상 80종호의 상호를 갖추고 있으며, 수행을 통해 아라한과를 얻어도 부처와 같아질 수 없다고 보았다.대중부 분파 중 다문부는 경전에 보살장을 포함시켰다고 전해지며, 파라마르타는 다문부가 소승과 대승의 가르침을 모두 받아들였다고 기록했다.[20] 바바비베카는 싯다르티카들이 비됴다라장을 사용하고, 푸르바샤일라와 아파라샤일라가 모두 보살장을 사용했다고 언급했는데, 이는 모두 대중부 학교 내에서 대승 경전들을 수집했음을 암시한다.[53]

5. 3. 반야바라밀과 여래장 사상

대중부의 분파인 채제부는 반야바라밀 가르침을 발전시킨 것으로 여겨진다. 학자들은 ''아스타사하스리카 프라즈냐파라미타 경''이 크리슈나 강 유역의 남인도 대중부에서 기원했다고 추정한다.[29][30] 이 경전은 기원전 100년경에 쓰여진 것으로 추정된다.[29]여래장 사상은 초기 대승 불교 경전 중 하나인 '''승만경'''을 통해 발전했다. '''승만경'''은 3세기 안드라 이크슈바쿠 왕조 시대에 대중부와 연관된 차이티카 학파에 의해 쓰여졌다.[63] '''여래장경'''의 초기 발전 역시 대중부와 관련이 있으며, 안드라 지역의 대중부가 여래장 교리의 시초를 담당했다고 여겨진다.[64]

'''앙굴리말리야경''', ''마하베리하라카 파리바르타 경'', '''대반열반경'''과 같은 경전들은 남인도에서 유통되다가 북서쪽으로 전파되었음을 보여준다.[65] '''대반열반경'''은 사타바하나 왕조 시대의 남인도 지역에서 쓰여진 것으로 보이며, 이들은 불교를 후원하고 여러 불교 유적을 건설했다.[65]

6. 경전

대중부는 5부로 된 율장, 아비달마, 경장을 가지고 있었던 것으로 보인다. 이 텍스트들 중에서 율장은 416년에서 418년 사이에 동진 왕조의 수도인 난징의 다오창 사원에서 불타발타라와 법현에 의해 중국어로 번역되었다.[38] 이 텍스트에서 아비달마는 "9부의 《수트란타》"('navāṅga')로 정의된다. 이는 초기 대중부가 설일체유부 내에서 일어난 아비달마적 발전을 거부했음을 시사한다.[38]

7세기에 중국 불교 승려 현장은 아프가니스탄 바미안에 있는 대중부-로코타라바다 사원을 방문했으며, 이 사원 유적은 이후 고고학자들에 의해 재발견되었다.[52] 현장은 이 사원의 소장품에 있던 마하야나 경전을 포함한 자작나무 껍질 사본과 야자 잎 사본을 발견했으며, 현재는 쇠옌 컬렉션에 소장되어 있다. 일부 사본은 간다라어와 카로슈티 문자로, 다른 사본은 산스크리트어로 쓰여졌으며 굽타 문자의 형태로 기록되었다.

이 사원의 소장품에서 살아남은 사본 및 단편은 다음과 같다:[52]

중국 불교 경전에는 ''Fen''-''bie''-''gong''-''de''-''lun''(分別功徳論)이라는 경전 주석이 포함되어 있으며, 이는 대정신수 시리즈 25권에 수록되어 있다(No. 1507, pp. 30–52).[39]

6. 1. 율장(Vinaya)

《마하승지율》(摩訶僧祇律, Mahāsāṃghika Vinaya)은 대중부의 경전 체계 형식에 대한 통찰력을 제공한다. 대중부는 5부로 된 율장, 아비달마, 경장을 가지고 있었던 것으로 보인다.[38] 이 율장은 416년에서 418년 사이에 동진 왕조의 수도인 난징의 다오창 사원에서 불타발타라와 법현에 의해 중국어로 번역되었다.[38]Zhihua Yao에 따르면, 다음 대중부(Mahāsāṃghika) 율 텍스트가 중국어로 현존한다.[39]

법현 (337–422 CE)이 번역한 대중부 율(중국어: 摩訶僧祇律, Mohe Sengqi Lü)에는 원시 대승 불교 요소가 포함되어 있으며, "대승 불교의 가르침이 형성되는 초창기를 반영한다"고 언급된다.[40]

《마하바스투(Mahāvastu)》(산스크리트어로 "위대한 사건" 또는 "위대한 이야기")는 대중부의 설출세부 분파에서 가장 잘 알려진 텍스트이다. 이는 그들의 율장(Vinaya Pitaka)의 서문이며, 수많은 자타카와 아바다나 이야기, 과거 부처와 다른 보살들의 생애에 대한 이야기를 담고 있다.[41]

《사리불문경(Śariputraparipṛcchā)》(Shelifu Wen Jing, 舍利弗問經, 대정(Taisho) 1465, p. 900b)는 317년에서 420년 사이에 중국어로 번역되었으며, 초기 불교와 그 분파의 역사를 제공하는 대중부 율 작품이다.[43]

6. 2. 경장(Sutra)

바트 데세인에 따르면, 《마하승기율》(Mahāsāṃghika Vinaya)은 대중부의 경전 체계 형식에 대한 통찰력을 제공한다. 대중부는 5부로 된 율장, 아비달마, 경장을 가지고 있었던 것으로 보인다. 이 텍스트들 중에서 율장은 416년에서 418년 사이에 동진 왕조의 수도인 난징의 다오창 사원에서 불타발타라와 법현에 의해 중국어로 번역되었다.[38] 이 텍스트에서 아비달마는 "9부의 《수트란타》"('navāṅga')로 정의된다. 이는 초기 대중부가 설일체유부 내에서 일어난 아비달마적 발전을 거부했음을 시사한다.[38] 율장과 마찬가지로 경장 또한 5부('āgama')로 구성되었을 것으로 보인다. *''장아함경''*,*''중아함경''*,*''상응부''*, *''증일아함경''*, *''소부''가 그것이다.[38]

데세인은 또한 이 종파가 보살장을 가지고 있었을 가능성이 높다고 언급하며, 이는 "아라한의 길에 대한 대안으로 보살의 길의 초기 발전을 형성하는 텍스트로 구성되었을 것이며, 아마도 나중에 보살 교리의 발전을 위한 토대가 되었을 것"이라고 언급했다.[38]

야오와 츠 푸 콴과 같은 일부 학자들은 《일체아함경》(Ekottara Āgama)(대정장 125)이 대중부에 속한다고 생각하지만, 이에 대한 논쟁은 여전히 진행 중이다.[39][44]

《세간수행경》(중국어: 佛説内藏百寶經, 병음: ''fóshuō nèi zàng bǎi bǎo jīng,'' 대정장, 권 17, 텍스트 번호 807)은 일부 산스크리트어 단편과 티베트어 및 중국어 번역본으로 보존된 텍스트이다.[26]

또한, 《세간수행경》과 유사한 대중부적 주제를 가진 중국 불교 경전에는 《보살행오십원생경》 (부처가 보살 수행 오십 인연의 결과로서의 자신의 외모에 대해 설한 경)이 있다.[45]

6. 3. 아비달마(Abhidharma)

바트 데세인에 따르면, 《마허 젱즈 루》(Mahāsāṃghika Vinaya)는 대중부의 경전 체계가 율장, 아비달마, 경장의 5부로 구성되었음을 보여준다고 한다. 이 텍스트에서 아비달마는 "9부의 《수트란타》"('navāṅga')로 정의되는데, 이는 초기 대중부가 설일체유부 내에서 일어난 아비달마적 발전을 거부했음을 시사한다.[38]그러나 아비달마가 마하상가 계파에 의해 정전으로 받아들여지지 않았다는 자료도 있다.[46] 예를 들어, 테라바다의 ''Dīpavaṃsa''는 마하상가가 아비달마를 가지고 있지 않았다고 기록한다.[47]

반면, 다른 자료들은 그러한 아비달마 모음이 있었다고 나타낸다. 5세기 초, 중국 순례자 법현은 파탈리푸트라의 한 수도원에서 마하상가 아비달마를 발견했다고 전해진다.[47] 현장은 Dhānyakaṭaka에서 두 명의 마하상가 bhikṣu와 함께 마하상가 아비달마를 공부했다.[47][48] 조셉 왈서는 나가르주나콘다의 텍스트 증거와 비문을 바탕으로, 적어도 일부 마하상가 종파들은 아비달마 모음을 가지고 있었을 것이며, 그것은 아마도 다섯 권 또는 여섯 권의 책을 포함했을 것이라고 결론내린다.[49]

''Tattvasiddhi-Śāstra'' (成實論|Chengshilun중국어)는 하리바르만(250–350)이 쓴 아비달마 작품이다. A.K. 와더를 포함한 일부 학자들은 이 작품을 마하상가-Bahusrutiyas에 귀속시키지만, 다른 학자들은 Sautrantika 작품으로 본다.[50][51] 중국 자료는 그가 처음에는 수트란티카 스승이었고 나중에 마하상가와 함께 살았다고 언급한다.[51]

7. 유산

일본 메이지 시대부터 일부 불교 학자들은 대승불교의 창시자로서 대중부를 주목해 왔다.[66] 현대 학자들 또한 대승불교의 창시자로서 대중부를 주목하는 경우가 많다.[67]

A.K. 워더는 대승의 가르침이 원래 불교의 대중부 분파에서 유래했다는 것이 "분명하다"고 언급했다.[68] 그는 "대승은 인도 남부, 거의 확실하게 안드라 지방에서 시작되었다"고 주장한다.[69] 앤서니 바버와 스리 파드마는 나가르주나, 디그나가, 찬드라키르티, 아리아데바, 바바비베카 등 많은 중요한 대승 불교 사상가들이 안드라의 불교 공동체에서 살면서 그들의 이론을 정립했다는 것을 불교 사학자들이 오랫동안 인식해 왔다고 언급한다.[70]

앙드레 바리오는 대승불교의 존재론이 대중부 학파에서 예비적으로 발견될 수 있다는 다양한 증거를 제시했다.[71] 그는 대승불교의 기원을 오디샤, 코살라, 콘카나 왕국 등과 같은 지역의 더 오래된 대중부 학파로 추적하며, 바후슈루티야와 프라즈냐프티바딘을 대중부의 하위 종파로 인용하며 이들이 북부와 남부 대중부 전통 사이의 대승의 가르침의 흐름을 연결하는 데 중요한 역할을 했을 수 있다고 보았다.[71]

앙드레 바리오는 7세기 현장과 의정에 따르면, 대중부 학파는 본질적으로 사라졌으며, 대신 이 여행가들은 "대승"으로 묘사한 것을 발견했다고 언급한다. 당시 대중부가 점유했던 지역은 대승불교의 중요한 중심지였다.[71] 바리오는 대승이 대중부 학파에서 성장했으며, 대중부 학파의 구성원들 또한 대승의 가르침을 받아들였다고 제안했다.[71] 현존하는 대중부의 비나야는 5세기 초에 법현이 파탈리푸트라의 "대승" 사원에서 구했다고 묘사한 것이다.[72]

법현은 대중부 율(Mahāsāṃghika Vinaya)을 인도에서 입수하여 중국어로 번역했지만, 중국 불교는 법장부 율(Dharmaguptaka Vinaya)을 따르게 되었다. 법현 시대에는 설일체유부(Sarvāstivāda) 율이 중국에서 가장 흔한 율통이었다.

7. 1. 중국 불교

7세기 의정은 동중국에서 대부분의 사람들이 법장부 율을 따랐으며, 대중부 율은 이전 시대에 관중 (장안(Chang'an) 주변 지역)에서 사용되었고, 설일체유부 율은 양쯔강 유역과 그 남쪽에서 두드러졌다고 기록했다.[78] 7세기에는 의정과 도안(654–717)과 같은 율사들이 중국 전역에 여러 개의 율맥이 존재하는 것을 비판했다. 8세기 초, 도안은 당 중종의 지지를 얻어 중국의 승가(saṃgha)가 수계(ordination)를 위해 오직 법장부 율만을 사용해야 한다는 황제의 칙령을 내렸다.[79]7. 2. 티베트 불교

아티샤는 대중부 계통에서 수계했다. 그러나 랄빠첸 티베트 황제가 근본설일체유부 계통만이 티베트에서 허용된다고 칙령을 내렸기 때문에, 아티샤는 아무도 수계시키지 않았다.[79]참조

[1]

서적

A Concise History of Buddhism

2004

[2]

논문

"Mahāsāṃghika Origins: The Beginnings of Buddhist Sectarianism"

https://www.journals[...]

1977-02

[3]

서적

A Concise History of Buddhism

2004

[4]

서적

A Concise History of Buddhism

2004

[5]

서적

Encyclopaedia of Indian Philosophies, Vol. 8: Buddhist Philosophy 100-350 AD

2002

[6]

서적

Indian Buddhism

2000

[7]

서적

Light of Liberation: A History of Buddhism in India

Dharma Publishing

1992

[8]

서적

Buddhism in the Krishna River Valley of Andhra

SUNY Press

2008

[9]

서적

Society and Religion: From Rgveda to Puranas

1996

[10]

서적

Three Mountains and Seven Rivers

2004

[11]

서적

Sects & Sectarianism: The Origins of Buddhist Schools

Santipada

[12]

서적

Buddhist Sects and Sectarianism

2008

[13]

서적

Perfect Conduct: Ascertaining the Three Vows

1999

[14]

서적

The Buddhist Theory of Self-Cognition

2012

[15]

웹사이트

MET museum page

https://www.metmuseu[...]

[16]

서적

Buddhism in the Krishna River Valley of Andhra

2008

[17]

웹사이트

Vasumitra

https://www.oxfordre[...]

Princeton University Press

2024-01-12

[18]

서적

Les sectes bouddhiques du Petit Véhicule

Ecole Fransaise d'Extreme-Orient

1955

[19]

서적

Treatise on the Elucidation of the Knowable, The Cycle of the Formation of the Schismatic Doctrines

https://www.bdkameri[...]

Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research

2004

[20]

서적

Buddhist Sects and Sectarianism

2008

[21]

논문

An Enquiry into the Origin of the Mahasamghika Buddhology Authors

2004

[22]

서적

The Buddhist Theory of Self-Cognition

2005

[23]

서적

The Dawn of Chinese Pure Land Buddhist Doctrine

1990

[24]

서적

The Concept of the Buddha: Its Evolution from Early Buddhism to the Trikaya Theory

2004

[25]

서적

Buddhism in the Krishna River Valley of Andhra

2008

[26]

논문

The Lokānuvartanā Sūtra

2006

[27]

서적

The Concept of the Buddha: Its Evolution from Early Buddhism to the Trikaya Theory

2004

[28]

서적

The Origins and Nature of Mahāyāna Buddhism

2004

[29]

서적

The Concept of the Buddha: Its Evolution from Early Buddhism to the Trikaya Theory

2004

[30]

서적

The Concept of the Buddha: Its Evolution from Early Buddhism to the Trikaya Theory

2004

[31]

서적

Echoes from an Empty Sky: The Origins of the Buddhist Doctrine of the Two Truths

2005

[32]

서적

Nāgārjuna's Philosophy

1998

[33]

서적

The Buddhist Theory of Self-Cognition

2005

[34]

서적

The Buddhist Theory of Self-Cognition

2005

[35]

간행물

Consciousness and Luminosity in Indian and Tibetan Buddhism

Academic Papers Presented at the 2nd IABU Conference Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Main Campus Wang Noi, Ayutthaya, Thailand, 31 May–2 June 2012

2012

[36]

서적

Buddhist Sects and Sectarianism

Sarup & Sons

2000

[37]

서적

Buddhist Sects of the Small Vehicle (Les Sectes Bouddhiques du Petit Véhicule)

1955

[38]

논문

The Mahāsāṃghikas and the Origin of Mahayana Buddhism: Evidence Provided in the *"Abhidharmamahāvibhāṣāśāstra"

2009

[39]

서적

The Buddhist Theory of Self-Cognition

Routledge

2012

[40]

간행물

Mahāsāṃghika and Mahāyāna: An Analysis of Faxian and the Translation of the Mahāsāṃghika Vinaya

https://glorisunglob[...]

Peking University

[41]

웹사이트

Mahāvastu

http://www.britannic[...]

2008

[42]

문서

2007

[43]

서적

History of Indian Buddhism: From the Origins to the Saka Era

[44]

논문

Legends and Transcendence: Sectarian Affiliations of the Ekottarika Āgama in Chinese Translation

2013

[45]

서적

The Concept of the Buddha: Its Evolution from Early Buddhism to the Trikāya Theory

Psychology Press

2005

[46]

문서

Abhidhamma Pitaka

Encyclopædia Britannica

2008

[47]

서적

Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture

2005

[48]

서적

Buddhist Sects and Sectarianism

2008

[49]

서적

Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture

2005

[50]

서적

Indian Buddhism

[51]

문서

Mind in Dispute: The Section on Mind in Harivarman’s *Tattvasiddhi

University of Washington

[52]

웹사이트

Schøyen Collection: Buddhism

http://www.schoyenco[...]

2012-06-23

[53]

서적

Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture

2005

[54]

서적

Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture

2005

[55]

서적

Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture

2005

[56]

서적

Buddhism in the Krishna River Valley of Andhra

2008

[57]

서적

Buddhism in the Krishna River Valley of Andhra

2008

[58]

서적

Indian Buddhism

2000

[59]

서적

Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture

2005

[60]

서적

Buddhism in the Krishna River Valley of Andhra

2008

[61]

서적

Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture

2005

[62]

서적

Power, Wealth and Women in Indian Mahāyāna Buddhism: The Gaṇḍavyūha-sūtra

2011

[63]

서적

The Buddha Nature: A Study of the Tathāgatagarbha and Ālayavijñāna

2010

[64]

서적

Buddhism in the Krishna River Valley of Andhra

2008

[65]

웹사이트

On the Eschatology of the Mahaparinirvana Sutra and Related Matters

http://www.shabkar.o[...]

2006

[66]

서적

The Origins and Nature of Mahāyāna Buddhism

2004

[67]

서적

The Origins and Nature of Mahāyāna Buddhism

2004

[68]

서적

Indian Buddhism

2000

[69]

서적

Indian Buddhism

2000

[70]

서적

Buddhism in the Krishna River Valley of Andhra

2008

[71]

서적

Buddhist Saints in India: A Study in Buddhist Values and Orientations

1999

[72]

서적

Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture

2005

[73]

서적

Buddhist Saints in India: A Study in Buddhist Values and Orientations

1999

[74]

서적

Buddhist Saints in India: A Study in Buddhist Values and Orientations

1999

[75]

웹사이트

Santipada: Why Devadatta Was No Saint

http://santifm.org/s[...]

2013-12-16

[76]

서적

Bodhisattva Precepts

2012

[77]

서적

Travels of Fa-hian, or Fo-kwŏ-ki

1885

[78]

서적

Dignity and Discipline: Reviving Full Ordination for Buddhist Nuns

2010

[79]

서적

The Spread of Buddhism

2007

[80]

서적

1996

[81]

서적

2000

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com