라그나로크

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

라그나로크는 고대 노르드어로 "신들의 최후 운명"을 의미하며, 신화 속에서 세계의 멸망과 부활을 다루는 사건을 의미한다. 문헌상으로는 《고 에다》의 〈무녀의 예언〉 등에서 라그나로크에 대한 내용이 묘사되며, 징조, 신들과 거인들의 전투, 세계의 멸망과 재생 등 상세한 묘사가 나타난다. 라그나로크는 다양한 고고학적 유물에 묘사되었으며, 순환적 시간관, 기독교적 요소, 화산 분출, 인도유럽 신화와의 비교 등 다양한 해석이 존재한다. 또한, 라그나로크는 현대 대중문화에 큰 영향을 미쳐 영화, 소설, 게임 등 다양한 작품의 소재로 활용되었다.

라그나로크에 대한 이야기는 주로 두 개의 중요한 문헌 모음집에서 찾아볼 수 있다. 첫 번째는 13세기 이전에 구전되던 시들을 모아 편찬한 《고 에다》(또는 《시 에다》)이며, 특히 〈무녀의 예언〉, 〈바프스루드니르가 말하기를〉과 같은 시들에서 라그나로크의 예언과 전개 과정이 나타난다.

한스 크리스티안 안데르센의 동화 "늪지왕의 딸"에서는 라그나로크의 사건들이 짧게 극화된다.

[1]

American Heritage Dictionary

ragnarok

2019-05-11

2. 어원

ragnarǫk|non라는 고대 노르드어 복합어는 그 해석에 오랜 역사를 가지고 있다. 단어를 이루는 첫 번째 부분인 ragna|non는 '지배하는 권력자들, 신들'을 의미하는 regin|non(복수 명사)의 속격 복수형으로 그 의미가 명확하다. 두 번째 부분은 -rǫk|non과 -røkkr|non라는 두 가지 형태가 나타나기 때문에 해석이 좀 더 복잡하다. 20세기 초의 게르만어파 언어학자 게이르 조에가(Geir Zoëga)는 이 두 형태를 별개의 단어로 보고, ragnarök|non은 '신들의 파멸 또는 파괴'로, ragnarøkkr|non은 '신들의 황혼'으로 풀이했다.

복수 명사 rǫk|non는 '국면', '기원', '원인', '관계', '운명' 등 다양한 의미를 지닌다.[5][37] 따라서 ragnarök|non 전체는 일반적으로 '신들의 최후 운명'으로 해석된다.

단수형 ragnarøk(k)r|non는 《고 에다》의 시 〈로키의 말다툼〉(Lokasenna) 제39절과 《신 에다》에서 발견된다. 명사 røk(k)r|non는 '황혼'을 의미하며 (동사 røkkva|non는 '어둠이 자라다'라는 뜻이다), 이는 '신들의 황혼'이라는 번역으로 이어졌다. 이 해석은 민간어원의 결과이거나, 1200년경 아이슬란드에서 고대 아이슬란드어의 /ǫ/ 와 /ø/ 발음이 하나로 합쳐지면서 생긴 후대의 학문적 재해석이라는 견해가 널리 받아들여지고 있다. (그럼에도 불구하고, 노르드 신화가 독일에서 수용되는 과정에서 대역어인 Götterdämmerung|괴터데머룽de, '신들의 황혼'이라는 표현이 생겨났다.)

그러나 2007년 하랄두르 베른하드손(Haraldur Bernharðsson)은 단수형 røkkr|non가 노르드 원어에도 있었던 표현일 수 있다는 이론을 제기했다. 그는 ragnarök|non과 ragnarøkkr|non가 어원적으로나 의미적으로 밀접하게 연관되어 있으며, '신들의 힘의 부활'이라는 의미를 내포하고 있을 수 있다고 주장한다.

라그나로크를 가리키는 다른 표현들은 다음과 같다.표현 (고대 노르드어) 의미 출전 (시 제목) 절 {{lang|non|aldar rǫk|} } || 시대의 종말 || 《바프스루드니르가 말하기를》 || 39절

|-

| tíva rǫk|non || 신들의 운명 || 《바프스루드니르가 말하기를》 || 38절, 42절

|-

| þá er regin deyja|non || 신들이 죽는 때 || 《바프스루드니르가 말하기를》 || 47절

|-

| rowspan="3" | unz um rjúfask regin|non || rowspan="3" | 신들이 파괴당하게 될 때 || 《바프스루드니르가 말하기를》 || 52절

|-

| 《로키의 말다툼》 || 41절

|-

| 《시그르드리파가 말하기를》 || 19절

|-

| aldar rof|non || 시대의 파괴 || 《훈딩을 죽인 자 헬기의 두 번째 서사시》 || 41절

|-

| regin þrjóta|non || 신들의 종말 || 《휜들라의 시》 || 42절

|-

| þá er Muspellz-synir herja|non || 무스펠의 아들들이 전투에 참가할 때 || 《신 에다》 (길피의 속임수) || 18장, 36장

|}

3. 문헌상의 출전

두 번째는 13세기에 스노리 스투를루손이 저술한 《신 에다》이다. 《신 에다》는 《고 에다》의 내용을 바탕으로 삼아 산문 형식으로 이야기를 재구성하고 확장했다. 특히 《신 에다》의 제1부인 〈길피의 속임수〉에서는 라그나로크의 전조부터 최후의 전투, 그리고 세계의 멸망과 재생에 이르는 과정을 상세하게 설명하고 있다.[19]

3. 1. 고 에다

《고 에다》(또는 《시 에다》)에는 라그나로크에 대한 다양한 언급이 포함되어 있다. 특히 〈무녀의 예언〉, 〈바프스루드니르가 말하기를〉, 〈훈딩을 죽인 자 헬기의 두 번째 서사시〉 등에서 주요 내용을 다룬다.

=== 무녀의 예언 (Völuspá) ===

《고 에다》 중 가장 유명한 시인 〈무녀의 예언〉에서는 제40절부터 제58절까지 라그나로크의 과정을 상세히 묘사하고, 제59절 이후는 라그나로크 이후의 세계를 이야기한다. 이 시는 볼바(무녀)가 주신 오딘에게 미래를 예언하는 형식이다.

'''라그나로크의 징조'''

제41절에서 볼바는 세상이 파멸할 운명을 지닌 인간들의 피로 가득 차고, 신들의 거처가 붉게 물들며, 태양 빛이 검게 변하고 날씨가 험악해질 것이라고 예언한다.[18][21] 이후 세 마리 수탉의 울음소리가 라그나로크의 시작을 알린다. 요툰헤임의 목자 에그테르가 수금을 타는 가운데 붉은 수탉 Fjalarnon('숨는 자' 또는 '기만자'라는 뜻)가 갈그비드 숲에서 울고, 황금 수탉 굴린캄비가 발할라의 에시르에게 울며, 이름 없는 검붉은 수탉이 지하 세계 헬헤임의 저택에서 운다.[9]

이어서 사냥개 가름이 그니파헬리르 동굴 앞에서 길게 울부짖으며 속박에서 풀려난다. 볼바는 이때 인간 사회가 극도로 타락할 것을 예언한다. 형제간의 살육과 근친상간이 만연하고, 세상은 배신과 탐욕으로 가득 차 냉혹해진다. 이는 '도끼의 시대', '검의 시대', '바람의 시대', '늑대의 시대'로 묘사되며, 세상이 멸망하기 전에 인간에게서 자비심은 찾아볼 수 없게 된다.[19]

미미르의 아들들이 '놀이를 한다'고 언급되지만, 정확한 의미는 알려지지 않았다. 신들의 파수꾼 헤임달이 걀라르호른 나팔을 불어 신들에게 경고하고, 오딘은 지혜의 신 미미르의 잘린 머리와 대화하며 조언을 구한다. 세계수 위그드라실은 고통 속에 신음하며 흔들리고, 거인들이 침략을 시작한다. 동쪽에서는 요툰 흐륌이 방패를 들고 나타나고,[22] 거대한 뱀 요르문간드는 분노하여 몸을 뒤틀어 거대한 해일을 일으킨다. 이 해일 덕분에 죽은 자들의 손톱으로 만들어진 배 나글파르가 속박에서 풀려나고, 로키가[23] 키를 잡고 동쪽에서 항해해 온다. 남쪽에서는 무스펠스헤임의 불의 거인 수르트가 태양보다 밝게 빛나는 검을 들고 진격해 온다. 하늘은 갈라지고 땅의 바위 절벽은 무너져 내린다.[10][22] 요툰헤임은 아우성치고, 드베르그(드워프)들은 돌문 옆에서 신음하며,[19] 헬헤임에서 망자들이 기어나온다.

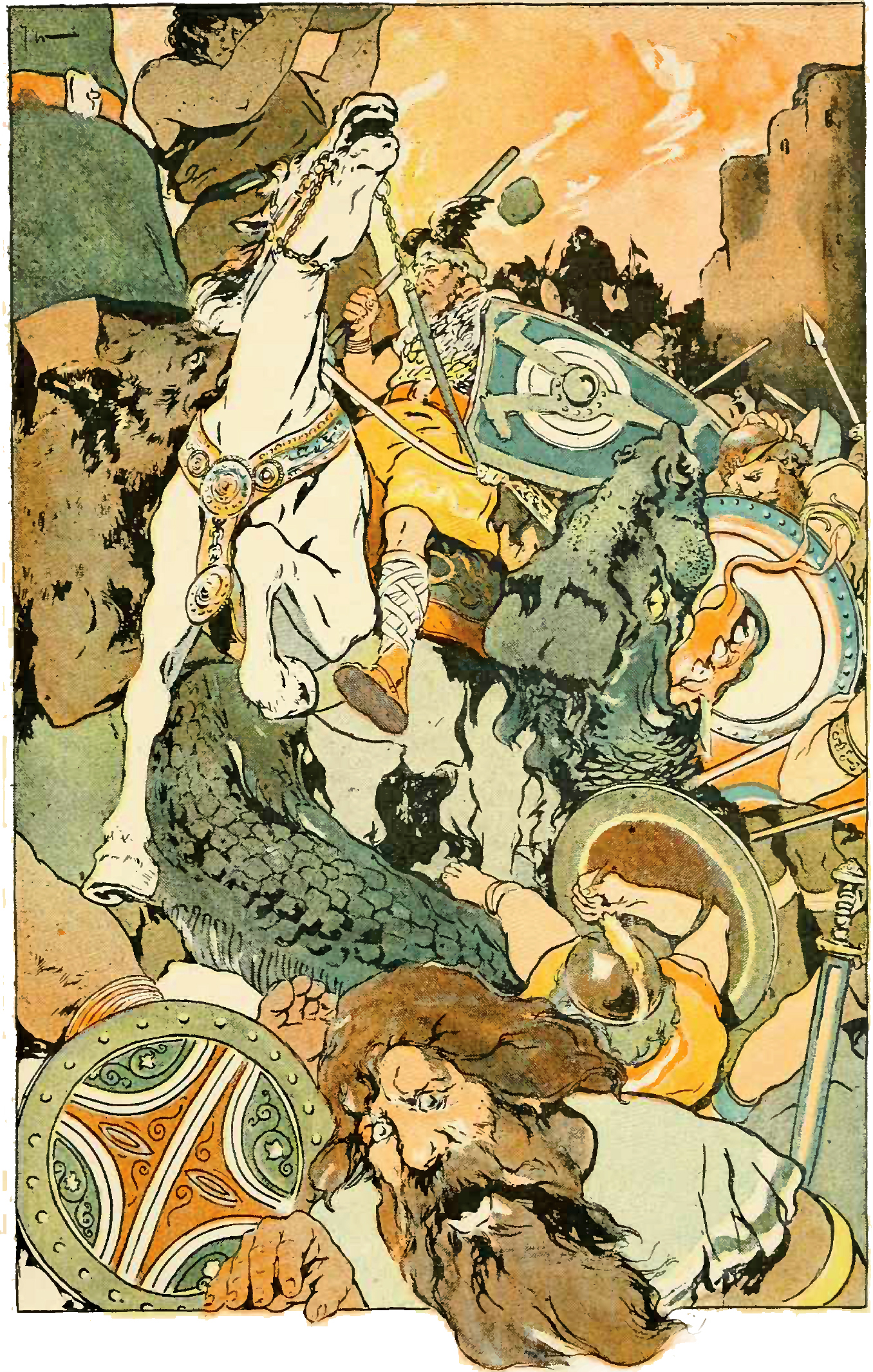

'''신들과 거인들의 전투'''

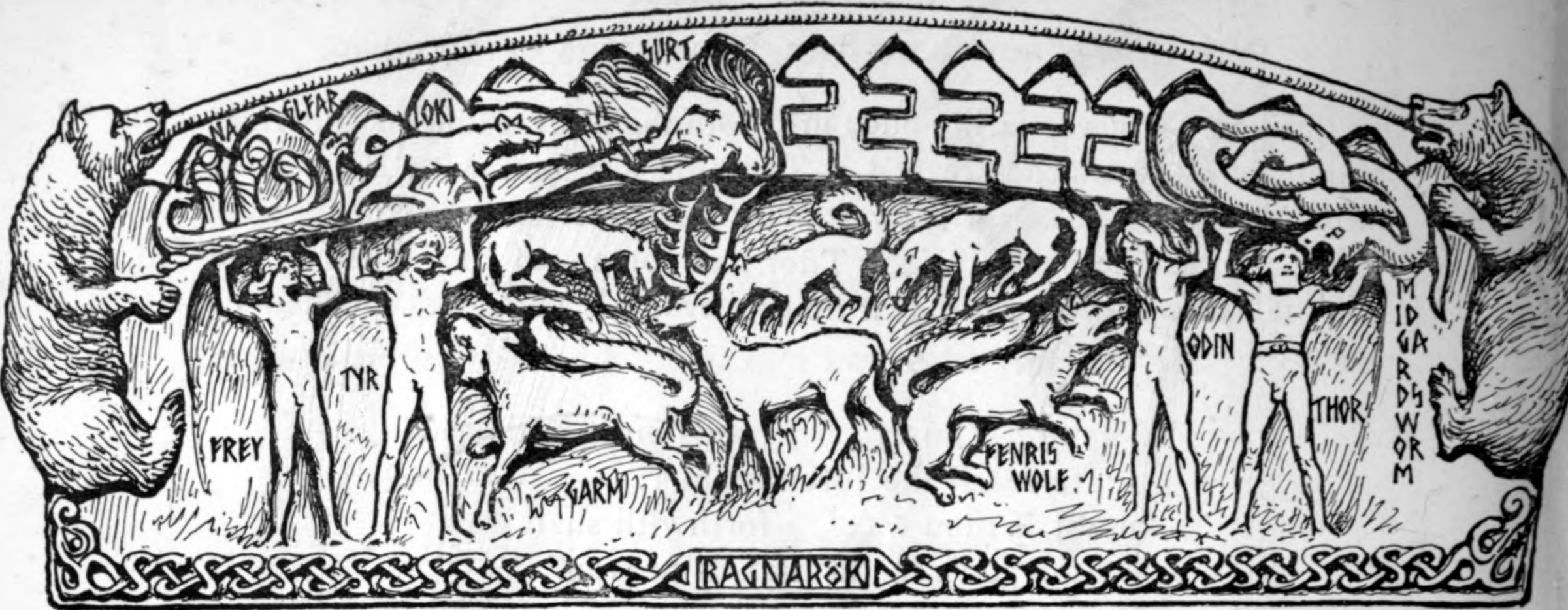

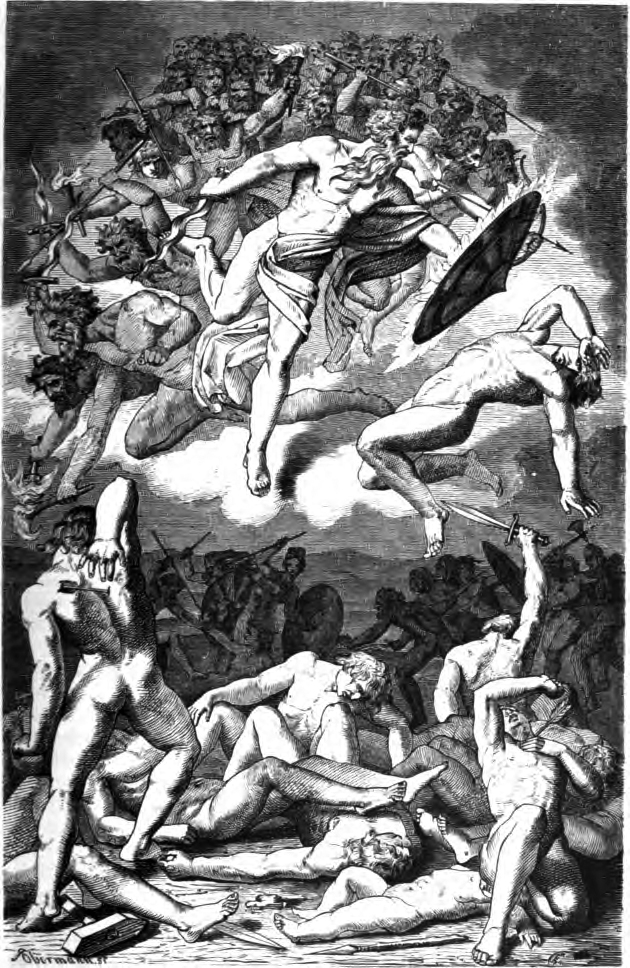

신들은 침략자들과 최후의 전투를 벌인다. 오딘은 거대한 늑대 펜리르와 맞서 싸우지만 결국 삼켜져 죽음을 맞이한다. 이는 아내 프리그에게 발드르의 죽음 이후 두 번째 큰 슬픔을 안긴다. 오딘의 아들 비다르는 아버지의 복수를 위해 펜리르의 입을 찢고 심장을 찔러 죽인다. 토르는 숙적인 거대 뱀 요르문간드와 격렬하게 싸워 그를 죽이지만, 자신도 요르문간드의 맹독에 중독되어 아홉 걸음을 걷고 쓰러져 죽는다. 풍요의 신 프레이는 수르트와 싸우다 패배하는데, 이는 그가 자신의 마검을 종 스키르니르에게 주었기 때문이다.[20]

'''세계의 멸망과 재생'''

신들의 패배와 함께 세계는 종말을 맞는다. 사람들은 집을 버리고 도망치고, 태양은 빛을 잃고 검게 변하며, 별들은 하늘에서 사라진다. 땅은 바다 속으로 가라앉고, 증기와 함께 불길이 하늘까지 치솟아 모든 것을 태운다.[23]

그러나 파괴 이후 새로운 시작이 예언된다. 볼바는 물 속에서 푸르고 새로운 대지가 다시 솟아오르는 것을 본다. 독수리가 산 위에서 물고기를 사냥하고, 살아남은 에시르 신들은 이다볼르 들판에서 만난다. 그들은 과거의 거대한 사건들과 요르문간드, 룬 문자에 대해 이야기한다. 풀밭 속에서 과거 신들이 즐겼던 황금 놀이도구를 발견한다.[12] 새로운 땅에서는 씨를 뿌리지 않아도 곡식이 자라난다. 죽었던 신 호드와 발드르가 헬헤임에서 돌아와 다른 신들과 함께 행복하게 살아간다.[12]

신 회니르는 나무 조각으로 점을 치고, 두 형제(오딘의 형제를 의미할 수도 있음[24])의 자식들이 바람 부는 세상에 널리 살게 될 것이라고 한다. 황금으로 지붕을 덮은 기믈레라는 아름다운 곳에서 고결한 사람들이 즐겁게 살아간다.[12] 《하우크의 서》 판본의 제65절에서는 "모든 것을 다스리는 강력한 초인"이 하늘에서 내려온다고 언급되는데, 이는 후대에 기독교의 영향으로 추가된 내용으로 해석되기도 한다.

시의 마지막 제66절에서 볼바는 용 니드호그가 입 안에 시체를 물고 하늘을 나는 모습을 묘사한 뒤, 볼바는 "이제 가라앉아야 한다"고 말하며 예언을 끝맺는다.[13] 이 마지막 장면이 라그나로크 이전의 세상을 묘사하는 것인지, 아니면 새로 태어난 세계의 일부인지는 불분명하다.[3]

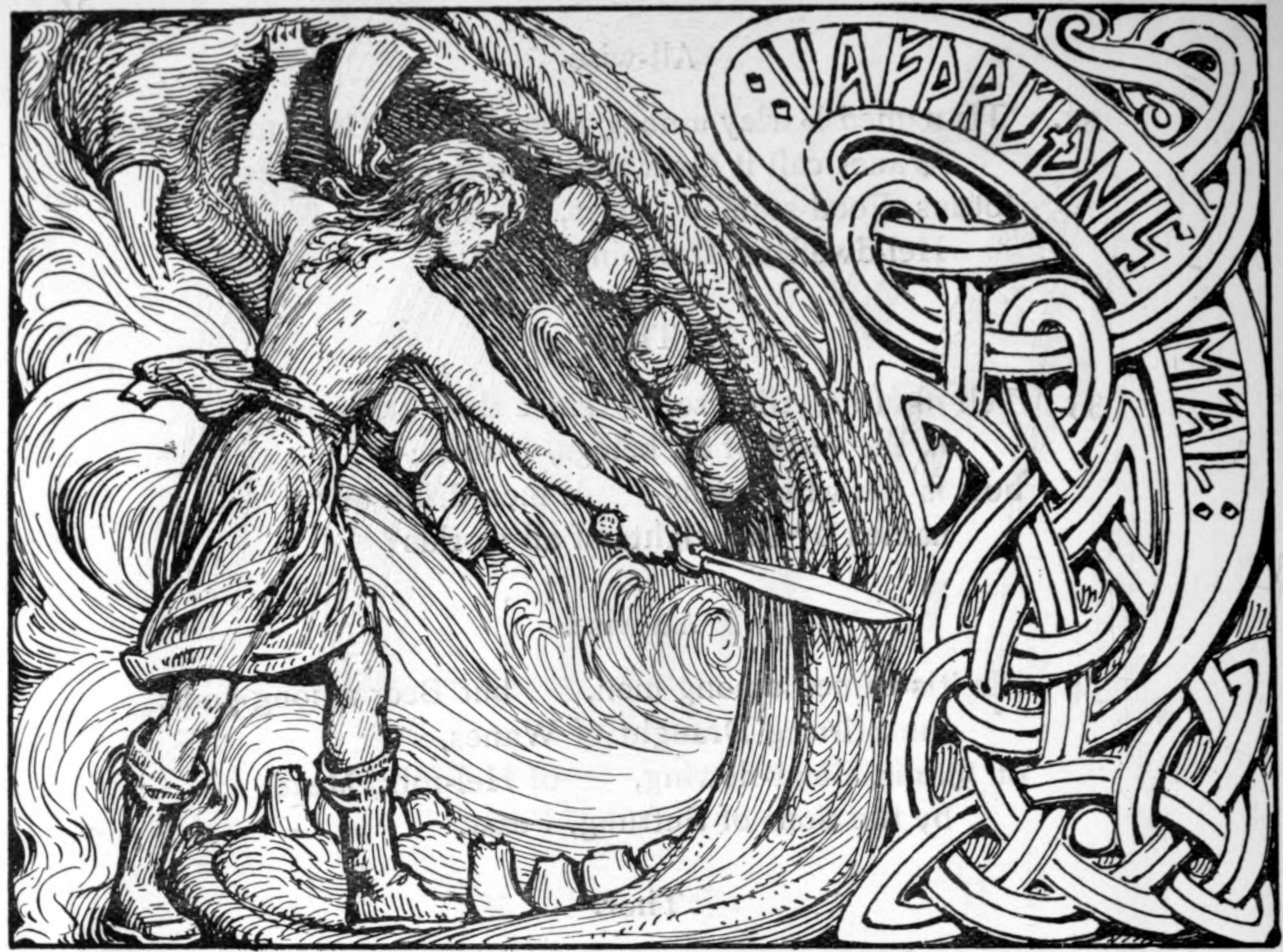

=== 바프스루드니르가 말하기를 (Vafþrúðnismál) ===

이 시는 오딘이 '가근라드'(Gagnráðrnon)라는 가명으로 변장하여 현명한 요툰 바프스루드니르와 지혜를 겨루는 내용이다. 대결 과정에서 라그나로크와 관련된 여러 정보가 드러난다.[25]

=== 훈딩을 죽인 자 헬기의 두 번째 서사시 (Helgakviða Hundingsbana II) ===

이 시에서는 라그나로크가 간접적으로 언급된다. 발키리 시그룬의 이름 없는 시녀가 죽은 영웅 헬기 훈딩스베인의 봉분을 지나가다 무덤에서 나온 헬기와 그의 부하들을 보고 놀란다. 시녀는 자신이 환상을 보는지, 아니면 라그나로크가 도래하여 죽은 자들이 말을 타고 다니는 것인지 묻는다. 헬기는 둘 다 아니라고 대답한다. (제40-41절)

=== 기타 에다 시의 언급 ===3. 2. 신 에다

스노리 스투를라손의 《신 에다》는 《고 에다》의 〈무녀의 예언〉에서 많은 내용을 인용하며, 거기서 얻은 정보를 산문으로 광범위하게 상세히 설명한다. 특히 《신 에다》의 제1부인 〈길피의 속임수〉에는 라그나로크에 대한 다양한 언급과 상세한 묘사가 담겨 있다.[19]

라그나로크의 징조〈길피의 속임수〉 제26장에서 왕 강글레리는 높으신 분에게서 여신 이둔의 사과가 신들을 라그나로크 때까지 젊게 유지시켜 준다는 설명을 듣는다.[19][36] 제34장에서는 신들이 늑대 펜리르를 속박하며 티르가 오른손을 잃었고, 펜리르는 라그나로크 때까지 묶여 있을 운명이라고 설명한다. 강글레리가 왜 신들이 펜리르를 죽이지 않았는지 묻자, 높으신 분은 신들이 성스러운 장소를 늑대의 피로 더럽히고 싶지 않았기 때문이라고 답한다. 비록 펜리르가 오딘을 죽일 것이라는 예언이 있었음에도 말이다.[19]

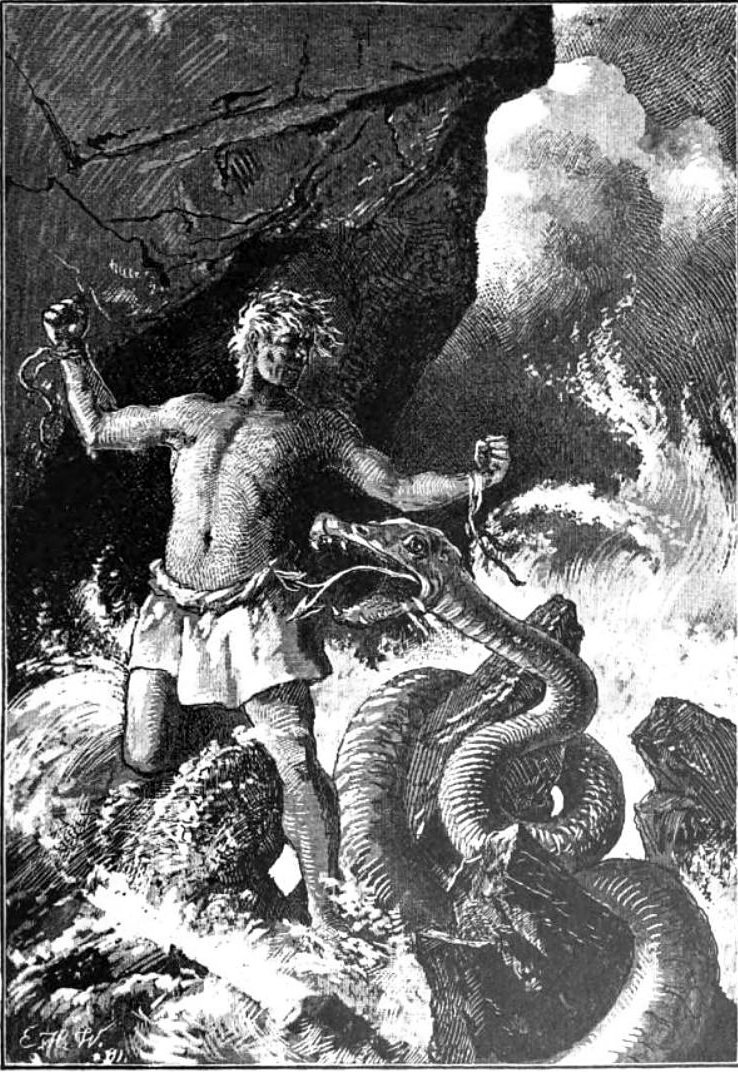

발드르의 죽음에 책임이 있는 로키 역시 그의 아들 나르피의 창자로 바위에 묶여 형벌을 받는다. 스카디가 놓은 독사의 독이 로키의 얼굴에 떨어지고, 아내 시귄이 그릇으로 독을 받아내지만, 그릇을 비우러 갈 때마다 로키는 고통에 몸부림치며 지진을 일으킨다. 로키는 라그나로크가 시작될 때까지 이 속박에서 벗어나지 못한다.[19]

제51장에서는 라그나로크의 첫 번째 징조로 핌불베트르(핌불의 겨울)를 언급한다. 여름 없이 혹독한 겨울만 세 번 반복되며 태양조차 쓸모없게 된다. 이 끔찍한 겨울 전에 이미 세 번의 겨울이 더 찾아오고, 세상은 끔찍한 전쟁으로 들끓는다. 탐욕으로 형제들이 서로 죽이고, 가족 관계는 무너지며 사회 질서가 붕괴된다. 높으신 분은 이 부분을 설명하며 〈무녀의 예언〉 제45절을 인용한다. 그 후, 늑대 스코르와 하티가 각각 해와 달을 삼키고, 별들이 하늘에서 떨어진다. 땅과 산이 격렬하게 흔들려 나무가 뿌리 뽑히고 산이 무너지며, 모든 속박이 풀려 펜리르가 마침내 자유를 얻는다.[19]

거대한 뱀 요르문간드도 바다에서 기어나와 땅을 침범한다. 망자들을 태운 배 나글파르가 풀려나 바다로 나아가는데, 《신 에다》에서는 이 배가 죽은 자들의 손발톱으로 만들어졌다는 설정이 추가되며, 거인 흐륌이 키를 잡는다. 눈과 콧구멍에서 불을 뿜는 펜리르는 하늘과 땅에 닿을 만큼 거대한 입을 벌리고 달려든다. 옆에서는 요르문간드가 공기와 바다에 독액을 퍼뜨린다.[19]

이 혼란 속에서 하늘이 둘로 갈라지고, 불꽃을 몰고 다니는 "무스펠의 아들들"이 나타난다. 그 선두에는 태양보다 밝은 검을 든 수르트가 말을 타고 있다. 이들은 무지개다리 비프로스트를 건너지만, 다리는 그 무게를 견디지 못하고 무너진다. 이들은 사방으로 백 리그에 달하는 비그리드 들판으로 진격하여 펜리르, 요르문간드, 로키(헬의 망자들과 함께), 흐륌(서리 거인들과 함께)과 합류한다. 헤임달은 걀라르호른을 힘껏 불어 신들에게 경고하고, 신들은 회의를 소집한다. 오딘은 미미르의 우물로 달려가 미미르에게 조언을 구한다. 세계수 위그드라실이 흔들리고 온 세상이 공포에 휩싸인다.[19]

최후의 전투높으신 분은 에시르와 에인헤랴르들이 완전 무장하고 비그리드 들판으로 향한다고 설명한다. 황금 투구와 쇄자갑을 입고 창 궁니르를 든 오딘이 선두에서 펜리르를 향해 돌진한다. 토르는 옆에 있지만 요르문간드와 싸우느라 오딘을 돕지 못한다. 프레이는 수르트와 격렬하게 싸우지만, 일찍이 자신의 마검을 스키르니르에게 주었기 때문에 패배한다. 그니파헬리르에서 풀려난 괴물 개 가름은 티르와 싸워 둘 다 죽는다.[19]

토르는 묠니르로 요르문간드를 죽이는 데 성공하지만, 뱀의 독에 중독되어 아홉 걸음을 걷고 쓰러져 죽는다. 펜리르는 오딘을 삼키지만, 직후 오딘의 아들 비다르가 펜리르의 아래턱을 밟고 위턱을 밀어 입을 찢어 죽임으로써 아버지의 복수를 한다. 로키는 헤임달과 싸워 둘 다 죽는다. 마지막으로 수르트가 온 세상을 불태우고, 9개의 세계는 불길에 휩싸여 바닷속으로 가라앉는다. 높으신 분은 이 부분을 설명하며 〈무녀의 예언〉 제46-47절과 〈바프스루드니르가 말하기를〉 제18절을 인용한다.[19]

라그나로크 이후

제52장에서 강글레리는 세상이 불탄 후에는 무엇이 남는지, 살아남는 신이나 인간이 있는지 묻는다.[19] 세 번째 분은 살기 좋은 곳과 나쁜 곳이 모두 있다고 답한다. 가장 좋은 곳은 하늘 위의 기믈레이며, 오콜니르 들판에는 술이 넘쳐나는 브리미르 저택이 있다. 또한 니다푈에는 붉은 금으로 만들어진 신드리의 저택이 있으며, "선하고 덕이 많은 자들"이 이곳들에 살게 된다.[19] 반면, "망자의 해변"인 나스트론드에는 뱀의 등뼈로 지어진 혐오스러운 저택이 있다. 이곳에서는 맹세를 어긴 자들과 살인자들이 뱀이 흘리는 독액 강물 속에서 고통받는다. 세 번째 분은 〈무녀의 예언〉 제38-39절을 인용하며, 가장 끔찍한 장소는 흐베르겔미르이며, 그곳에서 용 니드호그가 망자의 시체를 씹는다고 덧붙인다.[19]

제53장에서 높으신 분은 바다 속에서 아름답고 푸른 땅이 다시 솟아오를 것이며, 씨를 뿌리지 않아도 작물이 자랄 것이라고 말한다. 옛 아스가르드가 있던 자리에는 이다볼르 들판이 생겨나고, 수르트의 불길을 피한 비다르와 발리가 그곳에서 살게 된다. 토르의 아들들인 모디와 마그니도 아버지의 망치 묠니르를 가지고 합류하며, 헬헤임에서 돌아온 발드르와 호드도 함께한다. 이들은 과거를 회상하다 풀밭에서 옛 에시르가 가지고 놀던 황금 놀이도구를 발견한다. 이 부분은 〈무녀의 예언〉 제51절을 인용한 것이다.[19]

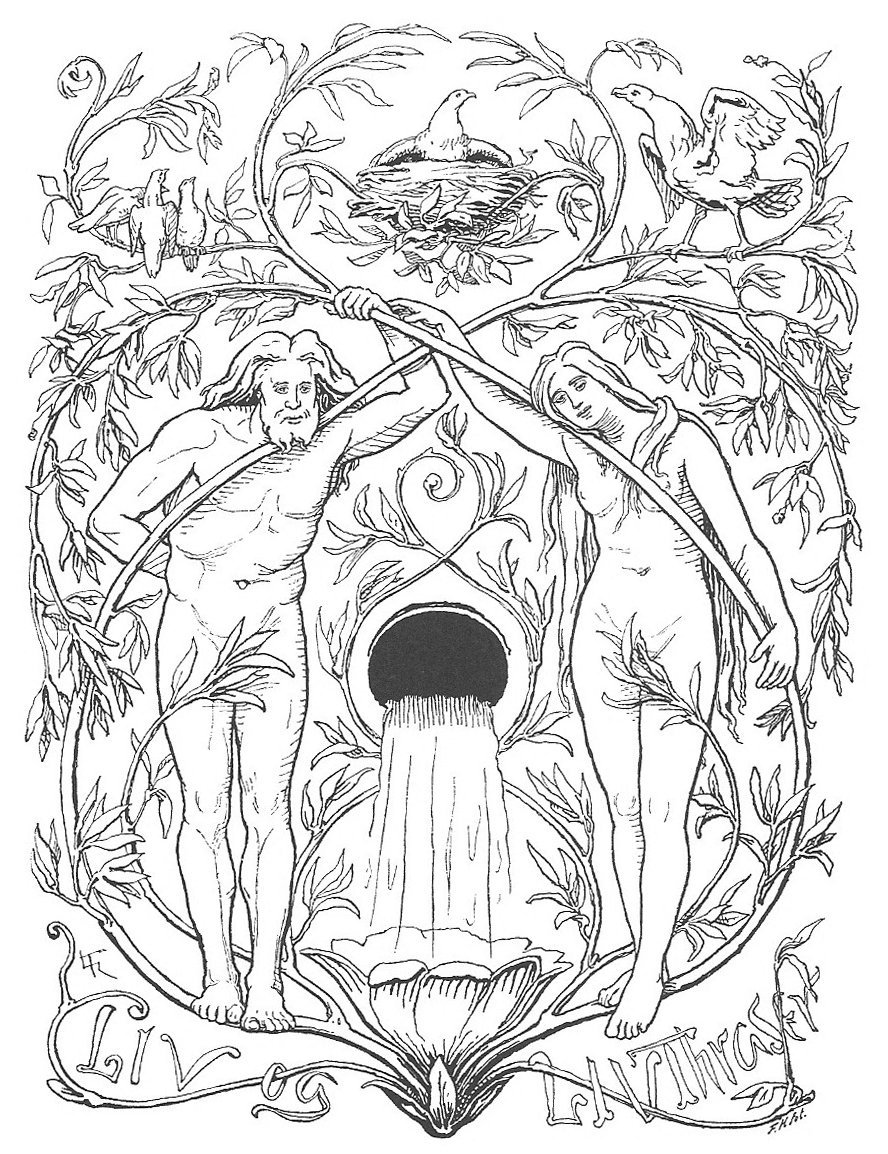

또한, 리프와 리프트라시르라는 한 쌍의 인간 남녀가 호드미미스 홀트 숲에 숨어 살아남는다. 이들은 아침이슬을 마시며 생존하고, 그들의 후손들로 세상은 다시 인간들로 가득 차게 될 것이다. 이 설명은 〈바프스루드니르가 말하기를〉 제45절을 인용한 것이다. 태양 여신 솔은 늑대에게 잡아먹히기 전에 자신만큼 아름다운 딸을 낳았고, 그 딸이 어머니의 뒤를 이어 새로운 태양이 된다. 이 설명은 〈바프스루드니르가 말하기를〉 제47절을 인용한 것으로, 이것으로 〈길피의 속임수〉에서 라그나로크에 대한 이야기가 마무리된다.[19]

4. 고고학적 유물

맨섬에서 발견된 룬스톤 파편인 토왈드 십자가(Thorwald's Cross)는 라그나로크의 한 장면을 묘사한 것으로 해석되는 대표적인 유물이다. 이 십자가에는 수염을 기른 남자가 아래쪽의 늑대를 향해 창을 겨누고 있으며, 그의 오른발은 늑대의 입에 물려 있고 어깨에는 커다란 새가 앉아 있는 모습이 새겨져 있다.[38][6] 이 형상은 라그나로크 때 펜리르에게 잡아먹히는 오딘을 나타내는 것으로 여겨지며, 어깨 위의 새는 오딘의 전령인 까마귀 또는 독수리로 해석된다.[38][6] 제작 시기에 대해서는 룬데이터가 940년경으로 추정하는 반면, 다른 학자(Pluskowski)는 11세기의 유물로 보기도 한다.[38][6] 돌의 반대편에는 커다란 십자가와 함께 오딘의 모습과 대칭되는 위치에 또 다른 인물이 새겨져 있는데, 이는 사탄을 이기는 그리스도를 묘사한 것으로 생각된다.[38][6] 이러한 특징 때문에 토왈드 십자가는 노르드 이교 신앙과 기독교 신앙이 혼합된 혼합주의 예술의 예시로 평가받는다.[38][6]

920년에서 950년 사이에 제작된 것으로 추정되는 고스포스 십자가는 잉글랜드 컴브리아 지방에 서 있는 앵글로색슨 양식의 입석 십자가이다.[39][7] 거의 사각형 단면의 긴 기둥 형태이며, 표면에는 다양한 조각이 새겨져 있다. 일부 장식적인 문양과 예수의 십자가형, 지옥 장면을 제외한 나머지 조각들은 대체로 라그나로크의 사건들을 묘사한 것으로 해석된다.[39][7] 이러한 해석은 관련 연구에 신중한 입장을 보였던 학자들조차도 인정하는 부분이다.[39][7] 특히 십자가의 북쪽 면에는 라그나로크의 대전투 장면이 묘사된 것으로 여겨진다.[39][7] 십자가에는 보르 양식으로 보이는 다양한 형상들이 새겨져 있는데, 예를 들어 창을 든 남자가 괴물의 머리를 마주하고 괴물의 갈라진 혀와 아래턱을 한 발로 밟고 다른 발로는 윗턱을 밀어내는 장면이 있다. 이는 라그나로크에서 펜리르와 싸우는 신 비다르를 묘사한 것으로 널리 해석된다.[39][7]

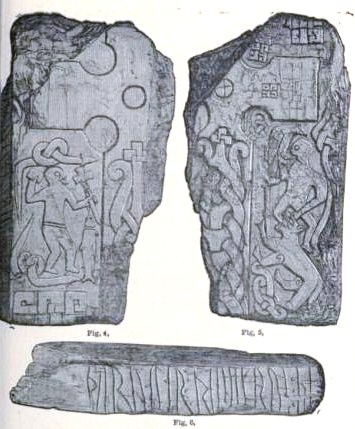

스웨덴에서 발견된 11세기 유물인 레드베르그 석(Ledberg stone) 역시 라그나로크와 관련된 장면을 담고 있는 것으로 추정된다.[9] 이 돌에는 토왈드 십자가와 유사하게 네 발 달린 짐승의 입에 발을 넣고 있는 인물이 새겨져 있는데, 이는 라그나로크 때 펜리르에게 잡아먹히는 오딘을 묘사한 것일 수 있다.[9] 그 아래에는 다리가 없고 투구를 쓴 인물이 팔을 땅에 댄 채 엎드린 자세로 묘사되어 있다.[9] 돌에 새겨진 젊은 푸사르크 룬 문자 비문은 대부분 일반적인 기념 내용을 담고 있지만, 그 뒤에는 "시스틸 미스틸 키스틸"(þistil mistil kistil)[40]이라는 암호화된 룬 문자 배열이 나타난다. 이 배열의 정확한 의미는 해석하기 어렵지만,[40] 고대 노르드 세계에 널리 알려졌던 마법적인 주문의 일종으로 여겨진다.[40]

스웨덴 쇠데르만란드 지역에 있는 11세기 초의 스카르파케르 석(Skarpåker stone)은 죽은 아들을 기리는 아버지가 세운 비석으로, 비문에 고 에다에서도 사용된 고대 노르드어의 fornyrðislag 형식을 사용하여 다음과 같은 구절을 새겼다.

:''Iarð skal rifna''

:''ok upphiminn''

:“대지가 갈라지고

:하늘도 두쪽나다.”

학자(Jansson)는 이 비문을 본 당시 사람들은 누구나 라그나로크의 파멸적인 이미지를 떠올렸을 것이며, 아들을 잃은 아버지의 비통한 슬픔을 세상의 종말에 비견하여 표현한 것으로 이해했을 것이라고 설명한다.[9] 이 석비는 바이킹 시대 스칸디나비아의 종교적 전환기를 보여주는 예시로도 언급되는데, 석비에 새겨진 기독교 십자가와 노르드 신화의 예언적 주제(라그나로크)를 결합하여 기독교의 부활 및 영생 개념과 연결하려는 시도를 나타낸다고 해석된다.[9] 또한, 십자가 모양의 돛대가 있는 배의 이미지는 죽음 이후의 여정을 상징하며 기독교적 도상과 바이킹 시대 문화를 융합한 것으로 여겨진다.[9]

5. 신화 해석

ragnarǫk|라그나로크non라는 고대 노르드어 단어의 해석은 오랫동안 논의되어 왔다. 단어의 첫 부분인 ragnanon는 '지배하는 권력자들, 신들'을 의미하는 reginnon의 복수형 소유격이다. 두 번째 부분은 -rǫknon과 -røkkrnon라는 두 가지 형태가 나타나 해석에 어려움이 있다. 조에가는 《고대 아이슬란드어 사전》(1910)에서 두 형태를 별개로 보아, ragnaroknon은 "신들의 파멸 또는 파괴"로, ragnarøkkrnon은 "신들의 황혼"으로 해석했다.

복수형 단어 röknon는 '국면, 기원, 원인, 관계, 운명' 등 다양한 의미를 가진다.[5] 따라서 ragnaröknon이라는 단어 전체는 일반적으로 '신들의 최후 운명'이라는 뜻으로 풀이된다.[37]

단수형 단어 ragnarøk(k)rnon는 《고 에다》 중 〈로키의 말다툼〉(Lokasenna) 제39절과 《신 에다》에서 발견된다. 명사 røk(k)rnon는 '황혼'을 의미하며(동사 røkkvanon는 '어둠이 자라다'는 뜻), 이에 따라 '신들의 황혼'이라는 해석이 제기되었다. 이는 민간어원의 영향 또는 1200년경 아이슬란드어에서 /ǫ/ 와 /ø/ 발음이 합쳐지면서 나타난 후대의 해석이라는 견해가 널리 받아들여졌다. 그러나 2007년 하랄두르 베른하드손은 단수형 røkrnon가 원래 노르드어에도 있었을 수 있으며, ragnaröknon과 ragnarøkkrnon가 어원적으로나 의미적으로 밀접하게 연관되어 '신들의 힘의 부활'이라는 뜻을 가질 수 있다는 설을 제기하기도 했다.

《고 에다》에서는 라그나로크를 가리키는 다른 표현들도 발견된다.

《신 에다》에서는 þá er Muspellz-synir herjanon ("무스펠의 아들들이 전투에 참가할 때", 〈길피의 속임수〉 제18장, 제36장)라는 표현도 사용된다.

라그나로크는 단순한 멸망 이야기가 아니라, 순환적 시간관, 기독교의 영향, 자연 현상과의 연관성, 다른 인도유럽 신화와의 비교 등 다양한 관점에서 해석되고 있다. 이러한 해석들은 라그나로크 신화의 복잡하고 다층적인 의미를 탐구하는 데 도움을 준다.

5. 1. 순환적 시간관

루돌프 지메크는 라그나로크에서 리프와 리프트라시르가 살아남는 것을 인류기원론이 반복되는 사례로 보며, 이는 에다의 종말론의 순환적 성격에서 이해할 수 있다고 설명한다.[25] 지메크에 따르면, 리프와 리프트라시르가 숨는 장소인 호드미미스 홀트(Hoddmímis holt)는 문자 그대로 나무나 숲이 아니라 세계수 위그드라실을 가리키는 또 다른 이름이다. 따라서 최초의 인간인 아스크와 엠블라가 통나무에서 만들어졌듯이, Ragnaröknon 이후에도 나무(위그드라실)에서 새로운 인류가 시작되는 과정이 반복된다는 것이다. 지메크는 게르만족 지역에서 인간이 나무에서 기원한다는 관념이 매우 오래되었음을 지적하며, 바이에른 지역의 전설(역병이 돌 때 나무 구멍 속에 숨어 살아남은 양치기의 후손들이 다시 번성했다는 이야기)이나 티르핑 대계에 등장하는 오르바오드(Ǫrvar-Oddr)가 "나무-인간으로 살다가 다시 젊어졌다"는 이야기와의 유사성을 언급한다.

고 에다의 시 중 하나인 바프스루드니르가 말하기를[25]에서도 라그나로크 이후의 재생과 순환을 암시하는 내용이 나타난다. 이 시에서 오딘과 거인 바프스루드니르는 지혜를 겨루는데, 라그나로크 이후의 세상에 대한 질문과 답변이 오간다.

악셀 올릭은 뇨르드가 바니르에게 돌아가는 것은 헤니르가 에시르에게 돌아가는 것과 대구를 이루며, 이는 혼란스러운 종말 이후 모든 것이 원래의 상태로 돌아간다는 순환적 사상을 시인이 염두에 두었음을 보여준다고 해석했다.[26][27] 이러한 요소들은 라그나로크가 단순한 끝이 아니라, 파괴와 재생이 반복되는 순환적 시간관 속의 한 과정임을 보여준다.

5. 2. 기독교적 영향

9세기에 쓰여진 고대고지독일어 서사시 《무스필리》와 라그나로크 사이의 관계에 대한 이론이 제시되었다. 이 시는 기독교의 최후의 심판에 관한 내용이며, 무스필레|무스필레goh(''Muspille'')라는 단어가 등장한다. 또한 9세기에 쓰여진 예수의 삶에 대한 고대 색슨어 서사시 《헬리안드》에도 "무스필리"라는 단어의 다양한 변형들이 나타난다. 《무스필리》와 《헬리안드》 모두에서 이 단어는 불로 인한 세계의 멸망을 가리키는 말로 사용된다. 라그나로크 이야기에서도 세계가 불길에 휩싸이는 무스펠의 등장이 묘사되는데, 이 "무스펠"은 "무스필리"의 노르드어 형태에 해당할 수 있다. 이러한 유사점 때문에 "무스필리" 단어의 의미와 기원에 대한 다양한 이론이 제기되었으나, 그 어원은 아직 명확히 밝혀지지 않았다.

또한 요한 계시록에 묘사된 기독교의 최후의 심판 사상은 라그나로크의 종말론적 이야기와 유사점을 보인다. 최종적인 우주적 갈등, 파괴, 그리고 궁극적인 세계의 재생이라는 이미지가 두 이야기 모두에 나타난다.[8] 일부에서는 구세주와 같은 인물의 역할이나, 신성한 세력과 악의 세력 간의 대립 구도 등 라그나로크의 특정 요소들이 스칸디나비아의 개종 과정에서 유입된 기독교 신학적 개념을 반영할 가능성이 있다고 본다.[8]

5. 3. 화산 분출과의 연관성

힐다 엘리스 데이비드슨은 무녀의 예언( Völuspánon)에서 신들이 죽고 난 뒤 일어나는 일들(태양이 검은색으로 변하고, 증기가 올라오고, 불길이 하늘에 닿는 등)이 아이슬란드의 화산 분출에서 영감을 받은 것일 수 있다는 가설을 제시했다. 아이슬란드의 화산 분출 양상은 〈무녀의 예언〉에서 묘사된 일련의 사건들과 강한 유사성을 보이며, 특히 1783년 라키 화산의 분화가 그러하다.[11] 베르타 필포츠는 수르트라는 존재가 아이슬란드의 화산 분출에서 비롯된 것이며, 그는 화산의 악마라는 이론을 제시했다. 지금도 수르트의 이름은 수르트셸리르 화산동굴 등 아이슬란드의 지명으로 사용되고 있다.[11]

이러한 관점은 마티아스 노르드비그와 펠릭스 리데의 최근 연구를 통해 확장되었는데, 그들은 라그나로크의 종말론적 주제를 서기 6세기의 중요한 지질학적, 기후적 사건과 연결한다. 대규모 화산 폭발은 이 시기에 "먼지 베일"을 만들어 북반구 전역에 광범위한 기후 변화를 초래했는데, 여기에는 더 긴 암흑기 및 더 추운 기온이 포함된다.[12] 역사상 가장 격렬한 화산 겨울 중 하나로 알려진 서기 536~550년은 스칸디나비아에서 상당한 환경 변화와 기후 교란으로 인한 정착 패턴의 변화를 가져왔으며, 이는 이러한 환경 문제에 대한 사회적 반응을 나타낸다.[12]

13세기의 사트르( þáttrnon)인 산중 거주자의 이야기( Bergbúa þáttrnon)에 등장하는 요툰( jötunnnon)이 읊는 시와 유사성이 지적되었다. 이 이야기에서 토르드와 그의 하인은 겨울에 교회로 가던 중 길을 잃고 동굴 안에서 밤을 보낸다. 동굴 안에서 그들은 소리를 듣고 거대한 불타는 눈을 가진 존재를 목격한 후, 그 존재가 12절의 시를 읊는다. 이 시에는 노르드 신화에 대한 언급 (토르 언급 포함)과 예언 ( "산이 무너지고, 땅이 흔들리고, 인간은 뜨거운 물로 씻겨 불에 탈 것이다")이 포함되어 있다. 수르트의 불은 10절에서 언급된다. 존 린도우는 이 시가 "Ragnarök|라그나로크non에서처럼 거인 종족과 인간의 파멸을 혼합하여 묘사할 수 있다"고 말하지만, "지구의 파괴에 대한 많은 예측은 아이슬란드에서 매우 흔한 화산 활동에도 부합할 수 있다."

5. 4. 인도유럽 신화와의 비교

노르드 신화의 라그나로크와 다른 인도유럽어족 신화들 사이에는 여러 유사성이 지적된다. 이러한 유사성에 근거하여 라그나로크가 원시 인도유럽 종교 신앙에서 파생된 다른 문화들의 믿음과 함께 후기 발전 과정을 보여준다는 이론이 제시되기도 했다.

구체적인 유사성 사례는 다음과 같다.

이란의 예언적 전통과의 비교에서도 유사한 인도유럽 신화적 요소가 드러난다.6. 현대 문화에 미친 영향

2013년 말과 2014년 초, 영어권 언론 매체들은 Ragnaröknon이 2014년 2월 22일에 일어날 것이라는 예언을 널리 보도했다.[13] 이는 2012년 종말론과 유사한 주장으로, 때때로 존재하지 않는 '바이킹 달력'에 근거한 것으로 알려졌다. 실제로는 영국 요크의 요르빅 바이킹 센터가 해당 날짜의 행사를 홍보하기 위해 퍼뜨린 '예언'이었으며, 이 센터는 대중을 오도했다는 비판을 받았다. 언어학자 조셉 S. 홉킨스는 이러한 언론의 반응을 바이킹 시대와 고대 게르만 주제에 대한 대중적 관심이 부활하는 현상의 한 예로 보았다.

라그나로크는 다양한 현대 대중문화 작품에 영감을 주었다.참조

[2]

웹사이트

Ragnarök

https://www.collinsd[...]

HarperCollins

2019-05-11

[3]

Encyclopedia

Ragnarök

http://www.lexico.co[...]

Oxford University Press

[4]

웹사이트

Ragnarök

https://www.worldhis[...]

2023-12-16

[5]

문서

[6]

문서

[7]

학술지

Doorway to Devotion: Recovering the Christian Nature of the Gosforth Cross

https://www.proquest[...]

2021

[8]

학술지

Sigurðr, Þórr and Ragnarök and their Christian Counterparts

https://search.infor[...]

2019

[9]

서적

The End of the World in Scandinavian Mythology

https://doi.org/10.1[...]

Oxford University PressOxford

2022-10-18

[10]

서적

Ideology and Power in the Viking and Middle Ages

2011

[11]

학술지

The Blackener's Cave

https://www.archaeol[...]

2017

[12]

학술지

Are There Echoes of the AD 536 Event in the Viking Ragnarok Myth? A Critical Appraisal

https://www.jstor.or[...]

2018

[13]

웹사이트

Will the world END next week? Viking apocalypse 'Ragnarok' due to arrive on February 22

https://www.mirror.c[...]

2014-02-17

[14]

웹사이트

Thor Brings Ragnarok to the Marvel Cinematic Universe in 2017

http://marvel.com/ne[...]

Marvel.com

2014-10-28

[15]

웹사이트

Like dårlig som det høres ut

https://www.dagblade[...]

2020-02-03

[16]

서적

大洪水が神話になるとき

河出書房新社

[17]

서적

『北欧学 構想と主題――北欧神話研究の視点から――』

北樹出版

2018

[18]

사전

デジタル大辞泉

小学館

[19]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[20]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[21]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[22]

문서

[23]

문서

[24]

문서

[25]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[26]

서적

『北欧神話の世界』

[27]

서적

『北欧神話の世界』

[28]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[29]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[30]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[31]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[32]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[33]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[34]

서적

『北欧神話の世界』

[35]

서적

『エッダ 古代北欧歌謡集』

[36]

서적

北欧神話の世界

[37]

기타

[38]

기타

[39]

서적

Anglo-Saxon: Art From The Seventh Century To The Norman Conquest

Thames and Hudson (US edn. Overlook Press)

[40]

서적

Runic Amulets and Magic Objects

http://books.google.[...]

Boydell Press

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com