저작권

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

저작권은 창작자의 권리를 보호하는 법적 개념으로, 역사적으로 유럽에서 시작되어 인쇄술 발달과 함께 중요성이 커졌다. 저작권은 저작자의 인격적 권리(저작인격권)와 재산적 권리(저작재산권)를 포함하며, 소설, 음악, 미술 작품 등 다양한 형태의 창작물을 보호한다. 저작권 침해는 민사상 손해 배상 및 형사 처벌의 대상이 되며, 저작권 보호 기간은 국가별로 다르지만, 일반적으로 저작자 사후 70년까지 보호된다. 최근에는 기술 발전과 정보 공유의 충돌 속에서 저작권 강화와 표현의 자유, 정보 접근성 간의 균형을 맞추려는 논의가 활발하게 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 무형자산 - 지식 재산권

지식재산권은 지적 활동 및 창작 활동에서 비롯되는 특허권, 저작권, 상표권, 디자인권, 영업비밀 등을 포괄하는 무형의 재산적 권리로서, 국제 기구와 조약을 통해 보호되지만 혁신 저해 및 불평등 심화에 대한 비판도 제기되는 제도이다. - 무형자산 - 특허

특허는 새롭고 유용한 발명에 대해 발명자에게 부여되는 독점적인 권리이며, 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성 등의 요건을 충족해야 등록되고, 타인의 무단 사용을 금지하는 배타적 권리를 갖는다. - 독점 - 네덜란드 동인도 회사

네덜란드 동인도 회사는 1602년 네덜란드 의회가 설립한 특허 회사로, 동인도와의 무역 독점, 요새 구축, 군대 유지 등의 권한을 가지며 17세기 세계 최대 무역 회사로 성장했으나, 18세기 후반 쇠퇴하여 1799년 해산되었고, 최초의 주식회사로 여겨지지만 식민주의 등의 문제로 비판받는다. - 독점 - 진입 장벽

진입 장벽은 신규 기업이 특정 산업이나 시장에 진입할 때 겪는 어려움으로, 규모의 경제, 네트워크 효과, 자본 요건, 기존 업체의 우위, 유통 채널 접근성, 정부 규제 등이 주요 원인이며 시장 구조와 한국 시장의 특성으로 인해 그 강도가 달라진다. - 브랜드 경영 - 사치품

사치품은 필수재가 아닌 소득탄력성이 1보다 큰 재화 또는 서비스로, 미술사적으로는 화려한 장식과 고가 재료를 사용한 물건을 의미하며, 최근에는 "접근 가능한 고급"이라는 새로운 범주가 등장하여 시장이 성장하고 있다. - 브랜드 경영 - 매스티지

매스티지는 프리미엄 제품을 대량 생산하여 합리적인 가격으로 제공하는 마케팅 전략으로, 명품의 이미지와 개인적 자긍심을 얻도록 하며 브랜드 경험과 고수익을 추구한다.

2. 역사

저작권 개념은 15세기 구텐베르크의 인쇄술 발명으로 출판물의 대량 복제가 가능해지면서 본격적으로 논의되기 시작했다.[108] 기록상 최초의 저작권은 1486년 베네치아에서 역사 저술에 대해 주어졌고, 1567년에는 티치아노에게 예술가 최초의 저작권이 부여되었다.[109]

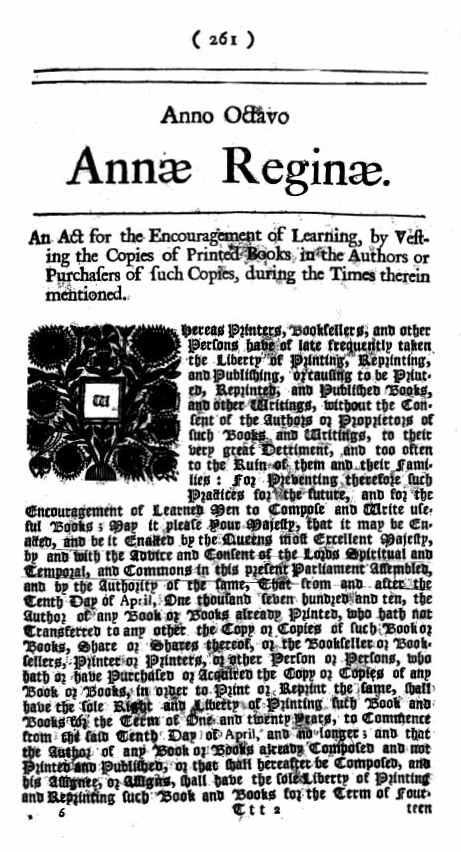

18세기 초, 영국에서는 앤 여왕 법(1709년 제정, 1710년 시행)을 통해 저작자의 권리, 즉 저작권을 인정했다.[108] 이 법은 저작권의 유효기간(14년, 1회 갱신 가능, 최대 28년)과 퍼블릭 도메인 개념을 제정했다.[110]

프랑스에서는 프랑스 혁명 당시인 1791년에 대륙법계 국가 중 최초로 저작권법이 제정되었다. 이후 18세기부터 19세기에 걸쳐 각국에서 저작권 보호 법률이 제정되었고, 19세기에는 저작권 대상이 인쇄물 외에 음악, 사진 등으로 확대되었다.

19세기 중반, 저작권 보호 법률이 없는 국가에서는 복제로 인한 피해가 발생했다.[169] 이에 1886년 베른 협약이 채택되어(1887년 발효) 국제적인 저작권 협정이 이루어졌고, 1952년 만국 저작권 조약을 통해 베른 협약 비가입국과의 관계가 조정되었다. 세계무역기구(WTO)의 TRIPS 협정(1994년 채택, 1995년 발효)은 국제적인 저작권 침해 시 WTO에 제소할 수 있는 제도를 도입했다.

유럽 연합(EU)의 지침은 EU 가맹국 간 저작권법 차이를 줄이는 역할을 한다.

21세기에는 디지털 저작물 보호를 강화한 WIPO 저작권 조약이 1996년 채택되어 2002년 발효되었다.

2. 1. 배경

정신적인 노동으로 창조된 것에 대한 배타적 권리 인정(노동이론)과 창작물 권리 부여를 통한 창작활동 활성화 및 사회적 이익 증진(유인이론)이 저작권 제도의 근거로 받아들여지고 있다.저작권은 유럽에서 발달했다. 15세기 구텐베르크의 인쇄술 개발로 독자층이 확대되었다. 이탈리아 베네치아에서는 1476년 저작권법이 만들어졌고, 영국에서는 소수에게 출판 독점권이 주어졌다. 1710년 영국 앤 왕 때 저작권법이 제정되어 저작권 보호 기간이 정해지고, 기간 만료 후에는 사회가 공유하게 되었다. 1886년 베른 협약 체결 후 여러 차례 개정되었다. 1952년 세계 저작권 협약(UCC)이 체결되었으나, 이후 가맹국들이 베른 협약에 가입하면서 베른 협약이 국제적인 저작권 기본 조약이 되었다. 1996년 세계 지재권 기구 저작권 조약(WCT)은 인터넷 확산에 따른 전송권 등을 저작권에 추가하여 베른 협약을 확장했다. 1993년 세계무역기구(WTO) 출범과 함께 무역 관련 지재권 협정(트립스)이 체결되어 지식 재산권이 무역 규범으로 자리 잡았다.

인쇄술은 15세기와 16세기에 유럽에서 사용되기 시작하면서 저작권 개념이 발전했다.[18] 인쇄술 덕분에 작품 제작 비용이 훨씬 저렴해졌지만, 당시에는 저작권법이 없었기 때문에 누구든 인쇄기를 사거나 빌려서 어떤 글이든 인쇄할 수 있었다. 인기 있는 새로운 작품은 경쟁업체들에 의해 즉시 재조판되어 재출판되었기 때문에, 인쇄업자들은 끊임없이 새로운 자료가 필요했다. 새로운 작품에 대한 저자에게 지불되는 수수료는 높았으며, 많은 학자들의 수입을 상당히 보충해 주었다.[17]

인쇄술은 중대한 사회적 변화를 가져왔다. 유럽 전역의 읽기 능력 증가는 읽을거리에 대한 수요를 극적으로 증가시켰다.[18] 재판본의 가격이 저렴했기 때문에 가난한 사람들도 출판물을 구입할 수 있어 대중 독자층이 형성되었다.[17] 저작권이 생기기 전 독일어권 시장에서는 대중 소설과 같은 기술 자료들이 저렴하고 널리 이용 가능했는데, 이것이 독일의 산업 및 경제적 성공에 기여했다는 주장이 있다.[17]

2. 2. 서양의 저작권

15세기 구텐베르크가 인쇄술을 개발하면서 독자층이 확대되었고, 이에 따라 저작권 개념이 발전하기 시작했다.[18] 인쇄술 덕분에 작품 제작 비용은 저렴해졌지만, 초기에는 저작권법이 없어 누구나 인쇄물을 제작할 수 있었다. 이로 인해 인기 있는 작품은 즉시 재출판되었고, 인쇄업자들은 새로운 작품을 찾아 저자에게 높은 수수료를 지불해야 했다.[17]인쇄술은 유럽 전역의 읽기 능력 증가를 가져왔고, 저렴한 재판본 덕분에 가난한 사람들도 출판물을 구입할 수 있게 되어 대중 독자층이 형성되었다.[17] 저작권이 생기기 전 독일어권 시장에서는 대중 소설과 같은 기술 자료들이 널리 이용 가능했는데, 이는 독일의 산업 및 경제적 성공에 기여했다는 주장이 있다.[17]

영국에서는 "스캔들스러운 책과 팸플릿" 인쇄에 대한 반응으로 1662년 출판물 허가법[18]을 통과시켜 출판인 협회에 등록된 출판물만 허가했다.[19]

1710년 영국 앤 왕 때 제정된 앤 여왕 법령은 저작권을 보호하는 최초의 법률로, 저작권 보호 기간을 정하고 기간이 지나면 사회가 공유하게 했다. 이 법은 저자에게 재정적 이익을 얻을 권리와 저작물 통제 권리를 인정했다.[22]

1886년 베른 협약이 체결되어 국제적으로 저작권 기본 조약이 되었다. 1996년 세계 지재권 기구 저작권 조약(WCT)은 인터넷 확산에 따른 전송권 등을 저작권에 추가하여 베른 협약을 확장했다. 1993년 세계무역기구(WTO)의 무역 관련 지재권 협정(TRIPS)은 지식 재산권을 무역 규범으로 만들었다.

미국 헌법의 저작권 조항(1787)은 저작권 법률 제정을 허용했다. "과학과 유용한 예술의 진보를 촉진하기 위하여, 저자와 발명가에게 그들의 각각의 저작과 발견에 대한 독점적 권리를 제한된 기간 동안 보장한다."[24]

유럽 대륙에서는 16세기부터 저작권과 유사한 법이 있었지만, 나폴레옹 통치하에 저작자 권리 법으로 변화했다. 프랑스어로는 ''droits d'auteur'', 독일어로는 Urheberrecht이다.[25][26]

창작자 권리는 독일어권 국가에서 늦게 제정되었는데, 19세기 초 저작권법 부재가 대중을 위한 저렴한 소책자 출판을 장려했고, 이는 독일의 강국 부상에 중요한 요소였다.[31]

저작권이 본격적으로 고려되기 시작한 것은 구텐베르크의 인쇄술이 확립된 15세기부터이다[108]. 최초의 저작권은 1486년 베네치아 역사에, 예술가 최초 저작권은 1567년 티치아노에게 주어졌다[109].

프랑스에서는 프랑스 혁명 당시인 1791년에 저작권법이 제정되었다. 19세기에는 저작권 대상이 음악, 사진 등으로 확대되었다.

19세기 중반에도 저작권 보호 법률이 없는 국가가 있어 복제 피해가 발생했다. 1886년 베른 협약으로 국제적인 저작권 협정이 이루어졌고, 1952년 만국 저작권 조약으로 베른 협약 비가입국과의 가교가 마련되었다. 세계무역기구(WTO)의 TRIPS 협정은 국제적인 저작권 침해 시 WTO 제소 제도를 도입했다.

유럽 연합(EU)의 각종 지침은 EU 가맹국 간 저작권법 차이를 완화하는 역할을 한다.

21세기에는 디지털 저작물 보호를 강화한 WIPO 저작권 조약이 1996년에 채택되어 2002년에 발효되었다.

2. 3. 한국의 저작권

대한민국의 저작권법에 따르면, 사진, 회화, 디자인, 영화, 드라마, 게임, 소프트웨어, 만화, 광고, 뮤직비디오, 음악, 가사, 글 등 개인이나 단체, 기업에서 만든 모든 창작물은 저작권을 가진다. (저작권법 제4조, 제8조, 제9조)[166]저작권 제도의 근거로는 정신적인 노동에 의해 창조된 것에 대해서도 배타적인 권리가 인정된다는 노동이론과, 창작물에 대한 권리를 부여하면 창작활동이 활성화되어 궁극적으로 사회적 이익을 얻을 수 있다는 유인이론이 받아들여지고 있다.

국제법상 국제협약으로는 다음이 있다.[170]

미국은 1998년 "저작권보호기간연장법"(소니보노법)에 의해 저작권 보호기간을 50년에서 70년으로 연장했다. 이는 헌법상 "언론출판의 자유"를 위반했다는 위헌심사가 제기되었을 정도로 논란이 많았다.[167] 그러나 미국은 포괄적인 효력제한사유인 ‘공정이용’을 명문으로 규정하여 (미국 저작권법 제107조)[168] 제도상의 균형을 맞추고 있다.[169]

2. 4. 국제 저작권 협약

1886년 베른 협약은 단순한 양자 간 협정이 아닌, 주권 국가 간 저작자 권리 인정을 최초로 확립했다. 베른 협약에 따라 창작물에 대한 보호 권리는 주장하거나 선언할 필요가 없으며, 창작 시점부터 자동적으로 효력을 발생한다. 저작자는 베른 협약에 가입한 국가에서 이러한 보호 권리를 "등록"하거나 "신청"할 필요가 없다.[34] 작품이 "고정"되는 즉시, 즉 어떤 물리적 매체에 기록되거나 작성되는 즉시, 저작자는 해당 작품에 대한 모든 지적 재산권과 파생 저작물에 대한 권리를 자동적으로 갖게 되며, 저작자가 명시적으로 포기하거나 권리가 만료될 때까지는 그 권리가 유효하다. 베른 협약은 또한 외국 저작자를 협약에 서명한 모든 국가에서 국내 저작자와 동등하게 대우하도록 했다. 영국은 1887년 베른 협약에 서명했지만, ''저작권, 디자인 및 특허법 1988''이 통과될 때까지 100년 후까지 그 대부분을 시행하지 않았다. 특히 교육 및 과학 연구 목적으로 베른 협약은 개발도상국이 협약에서 규정한 한도 내에서 저작권이 있는 작품의 번역 또는 복제에 대해 강제 라이선스를 발급할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 개발도상국의 강력한 요구에 따라 1971년 협약 개정 당시 추가된 특별 조항이었다. 미국은 1989년까지 베른 협약에 서명하지 않았다.[35]미국과 대부분의 라틴 아메리카 국가는 1910년 부에노스아이레스 협약에 가입했는데, 이 협약은 작품에 저작권 표시(예: ''모든 권리 보유'')를 요구하고, 서명국이 저작권 기간을 더 짧고 갱신 가능한 기간으로 제한할 수 있도록 허용했다.[36][37][38] 세계 저작권 협약은 1952년에 베른 협약보다 요구 사항이 덜 까다로운 대안으로 작성되었으며, 소비에트 연방과 개발도상국과 같은 국가들이 비준했다.

베른 협약의 규정은 세계무역기구의 TRIPS 협정(1995)에 통합되어, 베른 협약이 사실상 전 세계적으로 적용되도록 했다.[39]

1961년, 국제 지적 재산권 보호 연합은 공연자, 축음기 제작자 및 방송 기구 보호를 위한 로마 협약에 서명했다. 1996년, 이 기구는 세계지식재산권기구의 설립으로 계승되었고, 1996년 WIPO 공연 및 축음기 조약과 2002년 WIPO 저작권 조약을 발표하여 비준한 국가에서 작품을 복사하는 데 기술 사용에 대한 더 큰 제한을 시행했다. 환태평양동반자협정에는 저작권과 관련된 지적 재산권 조항이 포함되어 있다.

저작권법과 저작자 권리법은 베른 협약 및 세계 저작권 협약과 같은 국제 협약을 통해 어느 정도 표준화되었다. 이러한 다자간 조약은 거의 모든 국가가 비준했으며, 국제 기구인 유럽 연합은 회원국이 이를 준수하도록 요구하고 있다. 세계무역기구의 모든 회원국은 최소한의 저작권 보호 수준을 확립해야 한다. 그럼에도 불구하고 국가 제도 간의 중요한 차이점은 여전히 존재한다.[30][27]

국제법상 국제협약으로는[170]

- 세계저작권협약

- 제네바음반협약

- 베른협약

- WTO 협정

- 세계지적재산권기구 저작권 조약

- 세계지적재산권기구 실연및음반 조약

- 그 밖에 미국이 당사자인 저작권 조약

이 있다.

18세기부터 19세기에 걸쳐 각국의 민간 교류는 증가했지만, 그와 함께 표절도 국제적인 문제가 되었다. 많은 나라에서는 저작권법이 제정되었지만, 효력 범위는 자국민 등에 한정되었다. 따라서 각국은 상호주의에 따라 서로 상대방 국민의 저작권을 보호하는 2국간 조약을 체결하여 해결을 모색했다. 그러나 2국간 조약은 조약국 이외에는 효력이 미치지 않고, 각국은 법률로 등록 등의 저작권 보호 요건을 정했기 때문에 현실적으로 저작권을 취득하는 것은 어려워 실효성이 부족했다.

그래서 국제 문학가 협회 등이 국제적인 저작권 보호 운동을 전개하고, 스위스 정부 등의 주도하에 1886년에 베른 협약(문학적 및 예술적 저작물의 보호에 관한 베른 협약)이 체결되었다. 1908년 베를린에서 개정된 베른 협약 조약에 의해 형식주의가 배제되었다. 베른 협약은 내국인 대우, 소급 효력, 형식주의 배제 등을 기둥으로 한다.

1952년에 세계저작권조약은 형식주의를 채택하고 있는 미국과 중남미 국가들과 베른협약에 가입하여 비형식주의를 채택하고 있는 국가들 간의 가교가 되는 조약으로서 체결되었다. 세계저작권조약은 내국민대우, 소급효 부인, 형식주의 채택 등을 주요 내용으로 한다. 단, 베른협약과 세계저작권조약 모두에 가입한 경우에는 세계저작권조약 제17조에 따라 베른협약이 우선한다.

1979년 미국이 베른협약에 가입한 후, 과테말라 등 중남미 국가들도 잇따라 베른협약에 가입하는 등 각국에서 비형식주의로의 전환이 진행되었다. 세계저작권조약만을 체결하여 형식주의를 채택하고 있는 국가는 2017년 현재 캄보디아뿐이었고, 캄보디아도 WTO 가입에 따라 TRIPS 협정 제9조 제1항의 적용을 받아 베른협약 제1조부터 제21조의 조항 및 부속서 준수 의무를 지게 되었으므로, 실질적으로 비형식주의로 전환되었다.

3. 저작권의 구성

저작권은 크게 '''인격권'''과 '''재산권'''으로 구성된다. 저작인격권은 저작물을 공표할 권리(공표권), 저작자 자신의 이름을 표시할 권리(성명 표시권), 저작물의 내용을 함부로 변경하지 못하게 할 권리(동일성 유지권)를 포함한다. 인격권은 저작자에게만 귀속되며, 다른 사람에게 양도하거나 상속할 수 없다.

일반적으로 저작권이라고 하면 저작물을 이용할 권리인 저작 재산권을 의미한다. 저작물은 지적, 문화적 창작물을 폭넓게 포괄한다. 소설, 시, 논문, 강연, 각본, 음악, 연극, 무용, 회화, 서예, 도안, 조각, 공예, 건축물, 사진, 영상, 도형, 컴퓨터 프로그램, 작곡, 영화, 춤, 그림, 지도 등이 저작물에 해당한다.

저작권은 인권(재산권)의 일종이며, 법적인 권리로서의 측면도 가지고 있다. 좁은 의미의 저작권은 저작재산권만을 가리키며, 넓은 의미로는 저작재산권, 저작인격권, 저작인접권을 모두 포함한다.

저작물은 창작적인 표현 형식이며, 저작물에 담긴 내용(사상, 감정, 아이디어, 사실, 방법, 주제) 자체는 보호받지 못한다. 이를 '생각·표현 이분법'이라고 하며, 미국에서 오래전부터 인정되었고, 일본을 거쳐 한국에서도 1993년 대법원 판결로 확립되었다.

3. 1. 저작인격권

저작권법상 저작자의 인격적 이익을 보호하는 권리로서, 인격권의 일종인 저작인격권이 있다. 저작권(저작재산권)과 저작인격권의 관계에 대해서는 여러 관점과 입법례가 존재한다.저작인격권은 저작물을 공표할 권리(공표권), 스스로의 이름을 밝힐 권리(성명 표시권), 저작물을 바꾸지 못하게 할 권리(동일성 유지권)를 포함한다. 저작인격권은 저작자에게만 귀속되며 양도나 상속이 불가능하다.[67]

몇 가지 주요 관점은 다음과 같다.

- 저작권을 순수한 재산권으로 보는 관점: 미국 저작권법은 이 관점을 따르며, 저작자의 인격적 권리는 영미법상 인격권의 범주에 포함된다. 다만, 베른 협약의 요구에 따라 1990년 법 개정을 통해 시각예술 저작물에 대해 제한적인 저작인격권 보호 규정을 두었다.

- 재산적 권리와 인격적 권리 모두를 저작권법상 보장하는 관점: 대륙법계 저작권법의 기본 입장이다. 프랑스 저작권법은 저작자의 권리에 인격적, 재산적 성질을 모두 포함하며, 저작인격권은 처분할 수 없도록 규정한다.

- 재산적 권리와 인격적 권리가 일체화되어 분리 불가능하다고 보는 관점: 독일의 1965년 저작권 및 저작인접권에 관한 법률이 이 관점을 따르며, 저작자의 권리는 양도 불가능하다고 규정한다.

일본법은 저작자의 권리로서 재산권인 저작권과 인격권인 저작인격권을 모두 보장하며, 전자는 양도 가능, 후자는 양도 불가능하다고 본다는 점에서 프랑스법과 유사하다.[68]

세계지식재산권기구(WIPO)에 따르면, 저작인격권은 저작자에게 자신의 저작물과의 연관성을 보존하고 보호하기 위한 특정 행위를 할 수 있는 권리를 부여한다. 많은 국가에서 저작인격권의 양도를 허용하지 않는다.[67]

베른 협약 제6조의2항은 회원국에게 저작자에게 다음과 같은 권리를 부여할 것을 요구한다.[68]

- 작품의 저작권을 주장할 권리 (부권 또는 표시권)

- 저작자의 명예나 평판에 해로운 작품의 왜곡, 변경 등에 반대할 권리 (무결성권)

이러한 권리는 저작자의 경제적 권리와 독립적이다. 많은 국가에서 저작자가 경제적 권리를 양도한 후에도 저작인격권은 유지된다.[67]

3. 2. 저작재산권

저작권은 '''인격권'''(moral right)과 '''재산권'''(economic right)으로 나뉜다. 저작 인격권은 공표권(저작물을 공표할 권리), 성명 표시권(스스로의 이름을 밝힐 권리), 동일성 유지권(저작물을 바꾸지 못하게 할 권리)을 아우른다. 인격권은 만든이에게만 따르며 양도·상속할 수 없다. 보통 저작권이라 하면 저작물을 이용할 권리인 저작 재산권을 가리킨다.저작자는 저작물에 대해 법이 정하는 권리를 가지며, 일반적으로 다음과 같은 권리를 가진다.

- 복제(인쇄·녹음·녹화), 공연(상연·연주·연술·상영), 공중 송신(방송)

- 전시, 배포(양도·대여)

- 개작(번역·번안·편곡·각색), 편집

저작권과 별도로, 저작물을 실연하거나 음반으로 만들거나 방송한 이는 그 실연·음반·방송에 대해 일정한 권리를 갖는데 이를 저작 인접권이라 한다.

저작권이 있는 저작물은 저작 재산권자에게 허락을 받아 이용하여야 하며, 허락(License|라이선스영어)을 받으면 그 허락 조건에 따라 이용할 수 있다. 권리자가 허락 조건을 미리 명시해 놓은 경우에는 따로 허락을 받지 않아도 그 조건에 따라 이용할 수 있다. 예를 들어, 위키백과에 실린 글은 크리에이티브 커먼즈 라이선스(CCL)에 따라 자유롭게 이용할 수 있다.

공동 저작물은 저작권자가 모두 합의해서 행사한다. 저작권이나 인접권은 관리 단체에서 권리자를 대신해 관리할 때가 많다. 일정한 조건 하에선 저작 재산권이 제한되어, 허락을 받지 않고도 저작물을 이용할 수 있다. 공정 이용 조건에는 인용, 보도, 학교, 도서관, 사적 이용 같은 것이 있다. 이때 해당 저작물을 지나치게 이용해서는 안 되며, 세세한 이용 조건은 나라마다 다르다.

저작권은 좁은 의미로는 저작재산권을 의미한다. 저작자에게 부여되는 재산권이며 저작물을 독점적·배타적으로 이용할 수 있는 권리이다. 저작자는 저작권(재산권)을 타인의 간섭 없이 이용할 권리를 가진다. 예를 들어, 소설 저작자(작가)는 타인의 간섭 없이 출판, 영화화, 번역을 할 수 있다.

따라서 저작권(재산권) 시스템이 제대로 기능한다면, 출판사 등이 얻은 수익을 후진 양성과 채용 투자(양성비)에 사용할 수 있다. 이를 통해 아마추어에서 프로로 진출하는 데 드는 장벽도 낮아진다. 또한 각 분야에서 세대교체가 활발해진다.

그러나 저작자의 동의(허락) 없이 타인이 그 저작물을 널리 세상에 발표(공표)하면, 저작자는 생활에 필요한 수입을 잃고, 집필, 작곡, 영화 제작 등의 창작 사업도 계속할 수 없게 된다. 이러한 타인에 의한 저작자의 재산을 훔치는 행위가 저작권 침해이다.

'''저작권의 분할'''(支分権(しぶんけん))은 저작물의 하나의 이용 방식에 대한 권리이다.[106] 저작자가 저작권을 재산으로 취급할 수 있는 범위를 명확하게 한정하기 위해, 저작권의 분할로서 세부 항목이 열거되어 있다. 저작재산권은 저작권의 분할의 총체로 이해된다.

세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organisation)에 따르면, 저작권은 재산권과 저작인격권, 두 가지 유형의 권리를 보호한다. 재산권은 저작권자에게 다른 사람이 자신의 저작물을 이용함으로써 재정적 이익을 얻을 수 있는 권리를 부여한다. 저작인격권은 저작자에게 자신의 저작물과의 연관성을 보존하고 보호하기 위한 특정 행위를 할 수 있는 권리를 부여한다. 저작자는 재산권의 소유자일 수도 있고, 그 권리가 하나 이상의 저작권 소유자에게 이전될 수도 있다. 많은 국가에서는 저작인격권의 양도를 허용하지 않는다.[67]

어떤 종류의 재산이든, 소유자는 그것을 어떻게 사용할지 결정할 수 있으며, 다른 사람들은 소유자의 허락(흔히 라이선스를 통해)이 있을 때만 합법적으로 사용할 수 있다. 그러나 소유자의 재산 사용은 사회 구성원의 법적으로 인정된 권리와 이익을 존중해야 한다. 따라서 저작권으로 보호되는 저작물의 소유자는 저작물을 어떻게 사용할지 결정할 수 있으며, 다른 사람들이 허락 없이 사용하는 것을 막을 수 있다. 국가 법률은 일반적으로 저작권 소유자에게 다른 사람의 법적으로 인정된 권리와 이익을 고려하여 제3자가 자신의 저작물을 사용하도록 허용하는 독점적 권리를 부여한다.[67] 대부분의 저작권법은 저작자 또는 다른 권리 소유자가 저작물과 관련하여 특정 행위를 허용하거나 금지할 권리가 있다고 명시하며, 권리 소유자는 다음을 허용하거나 금지할 수 있다.

- 인쇄물이나 음향 녹음물과 같은 다양한 형태로 저작물을 복제하는 행위

- 저작물 사본의 배포

- 저작물의 공개 상연

- 저작물의 방송 또는 대중에 대한 기타 통신

- 저작물의 다른 언어로의 번역

- 소설을 각본으로 바꾸는 것과 같은 저작물의 각색

3. 3. 저작인접권

저작자가 제작한 음악(저작물)은 저작자인 작사가·작곡가가 저작권을 가지고 있다. 그러나 음악을 연주하는 실연자나, 그것을 녹음하는 음반제작자, 음악을 방송하는 방송사업자·유선방송사업자도 저작자가 아니지만 저작물과 밀접하게 관련된 활동을 업으로 하고 있어, 1970년 현행 저작권법 제정과 함께 이러한 이용자의 실연, 음반, 방송 또는 유선방송에도 저작권과 유사한 일정한 권리('''저작인접권'''neighboring right영어[107])가 인정되게 되었다. 저작인접권은 실연자의 권리(저작권법 제90조 - 제95조), 음반제작자의 권리(같은 법 제96조 - 제97조), 방송사업자의 권리(같은 법 제98조 - 제100조), 유선방송사업자의 권리(같은 법 제100조)로 구성되며, 인격권과 재산권이 포함된다. 보호 기간은 실연일(실연) 또는 최초 고정일(음반)부터 70년(방송, 유선방송은 방송 등부터 50년)이다. 저작권과 달리 음악(저작물) 자체의 권리가 아니므로, 연주권이나 각색권(편곡권)은 인정되지 않는다.[107] 또한 영화 저작물의 경우, 2차 이용 시 저작인접권의 적용이 제한된다.4. 저작권의 범위

저작권자가 타인에게 저작물의 이용을 허락하는 계약에는 저작물 이용 허락 계약이나 출판권 설정 계약이 있다.[137] 저작물 이용허락 계약(라이선스 계약)은 계약을 맺은 자에게 저작물의 이용을 허락하는 계약으로, 계약 상대방은 복수일 수 있다.[137]

4. 1. 보호 대상 저작물

저작권 보호를 받는 저작물은 창작적인 표현 형식이며, 저작물에 담긴 내용 자체는 보호받지 못한다. 이를 '생각·표현 이분법'이라고 한다. 현실에서 생각과 표현을 구별하기는 어렵지만, 학술 저작물은 과학적 사실을 표현하는 방법이 제한되어 있어 표현을 넓게 보호하기 어렵다. 반면 예술적 저작물은 다양하게 표현할 수 있어 상대적으로 표현이 넓게 보호된다.생각·표현 이분법은 미국에서 오래전부터 인정되었고, 일본을 거쳐 한국에서도 1993년 대법원 판결로 확립되었다.

일반적으로 저작물은 소설, 시, 논문, 강연, 각본, 음악, 연극, 무용, 회화, 서예, 도안, 조각, 공예, 건축물, 사진, 영상, 도형, 컴퓨터 프로그램, 작곡, 영화, 춤, 그림, 지도 등을 포함한다. 디지털화된 형태 역시 저작물에 해당하며, 이를 '''디지털 저작권'''으로 보호한다.

대한민국 저작권법에 따르면, 개인이나 단체, 기업에서 만든 모든 창작물은 저작권을 가진다. (저작권법 제4조, 제8조, 제9조) 내용 중에 부도덕하거나 위법한 부분이 있더라도 저작권법상 저작물로 보호된다.[43][44]

예를 들어, 미키 마우스 만화에 대한 저작권은 다른 사람들이 해당 만화를 복제하거나 디즈니의 특정 의인화된 쥐를 기반으로 한 2차 저작물을 만드는 것을 제한하지만, 디즈니의 것과 충분히 다르다면, 일반적인 의인화된 쥐에 관한 다른 작품의 창작을 금지하지는 않는다.[45]

2014에 따르면, 사상이나 감정이 아닌 것은 다음과 같다.

- 저작물을 쓴 사람이 사실로 여기는 것 (예: 갈릴레오의 지동설)

- 계약서 초안

- 단순 사실 보도나 잡보 (신문 기사는 배열, 평가 등에서 창작성 유지)

- 스포츠나 게임 규칙

- 기술이나 자연과학의 아이디어 자체 (아이디어를 표현한 논문은 저작권 보호)

입학시험 문제는 수학 문제에서의 수식, 사회 과목의 역사적 사실 등을 제외하고 문제를 작성한 학교 등에 저작권이 발생한다.[119]

4. 2. 저작권 발생 요건

저작권이 발생하려면 저작물이 '창작적 표현 형식'을 갖추어야 하며, 내용 자체(사상, 감정, 아이디어, 사실, 방법, 주제)는 보호받지 못한다. 생각과 표현의 구별은 현실적으로 어려우며, 저작물의 종류나 내포된 아이디어에 따라 달라진다. 학술 저작은 표현 방법이 한정되어 내용 보호가 제한적이지만, 예술적 저작은 다양한 표현이 가능하여 소설 줄거리 같은 상세한 내용도 보호받는다.생각·표현 이분법은 미국, 일본, 한국 등에서 인정받고 있다. 한국에서는 1993년 대법원 판결로 확립되었다.[136]

대한민국 저작권법에 따르면, 사진, 회화, 디자인, 영화, 드라마, 게임, 소프트웨어, 만화, 광고, 뮤직비디오, 음악, 가사, 글 등 개인이나 단체, 기업에서 만든 모든 창작물은 저작권을 가진다. (저작권법 제4조, 제8조, 제9조)

'저작권법의 보호대상이 되는 저작물이란 (중략) '창작적인 표현형식'을 담고 있으면 족하고, 표현되어 있는 내용 즉 사상 또는 감정 자체의 윤리성 여하는 문제 되지 아니하므로, 설령 내용 중에 부도덕하거나 위법한 부분이 포함되어 있다 하더라도 저작권법상 저작물로 보호된다.(대법원 2015. 6. 11. 선고 2011도10872 판결)'

흔히 최초의 실질적인 저작권법으로 여겨지는 1709년 영국의 앤 여왕 법령(Statute of Anne)은 저자와 저작물 사용권을 허가받은 출판업자에게 저자의 창작물을 일정 기간 동안 출판할 권리를 부여하였고, 그 기간이 지나면 저작권이 만료되었다.[22] 이 법률은 예술가의 개인적 권리에도 언급하고 있다.[23]

저작물로부터 재정적 이익을 얻을 권리가 명시되어 있으며, 법원 판결과 법률은 저작물의 무결성을 보장하는 것과 같이 저작물을 통제할 권리를 인정해 왔다. 저작물의 창작자로 인정받을 수 있는 취소 불가능한 권리는 일부 국가의 저작권법에 나타난다.

미국 헌법의 저작권 조항(Copyright Clause)(1787)은 저작권 법률을 허용했다. 저작물로부터 이익을 얻을 권리는 저작권 기간을 저작자의 생애 이후 상속인에게까지 연장하는 많은 법률의 철학적 기반이 되었다.

1886년 베른 협약은 주권 국가 간 저작자 권리 인정을 최초로 확립했다. 베른 협약에 따라 창작물에 대한 보호 권리는 창작 시점부터 자동적으로 효력을 발생한다.[34] 작품이 "고정"되는 즉시, 즉 어떤 물리적 매체에 기록되거나 작성되는 즉시, 저작자는 해당 작품에 대한 모든 지적 재산권과 파생 저작물에 대한 권리를 자동적으로 갖게 되며, 저작자가 명시적으로 포기하거나 권리가 만료될 때까지는 그 권리가 유효하다. 베른 협약은 또한 외국 저작자를 협약에 서명한 모든 국가에서 국내 저작자와 동등하게 대우하도록 했다. 영국은 1887년 베른 협약에 서명했지만, ''저작권, 디자인 및 특허법 1988''이 통과될 때까지 100년 후까지 그 대부분을 시행하지 않았다. 미국은 1989년까지 베른 협약에 서명하지 않았다.[35]

미국과 대부분의 라틴 아메리카 국가는 1910년 부에노스아이레스 협약에 가입했는데, 이 협약은 작품에 저작권 표시(예: ''모든 권리 보유'')를 요구했다.[36][37][38] 세계 저작권 협약은 1952년에 베른 협약보다 요구 사항이 덜 까다로운 대안으로 작성되었으며, 소비에트 연방과 개발도상국과 같은 국가들이 비준했다.

베른 협약의 규정은 세계무역기구의 TRIPS 협정(1995)에 통합되어, 베른 협약이 사실상 전 세계적으로 적용되도록 했다.[39]

저작권법과 저작자 권리법은 베른 협약 및 세계 저작권 협약과 같은 국제 협약을 통해 어느 정도 표준화되었다. 이러한 다자간 조약은 거의 모든 국가가 비준했으며, 국제 기구인 유럽 연합은 회원국이 이를 준수하도록 요구하고 있다. 세계무역기구의 모든 회원국은 최소한의 저작권 보호 수준을 확립해야 한다. 그럼에도 불구하고 국가 제도 간의 중요한 차이점은 여전히 존재한다.[30][27]

저작권은 다양한 창작물, 지적 또는 예술적 형태, 즉 "저작물"에 적용될 수 있다. 구체적인 내용은 관할권에 따라 다르지만, 여기에는 시 , 학위논문, 소설 속 인물, 연극 및 기타 문학 작품, 영화, 안무, 음악 작품, 음반, 회화, 드로잉, 조각, 사진, 컴퓨터 소프트웨어, 라디오 및 텔레비전 방송, 그리고 산업 디자인 등이 포함될 수 있다.[43][44]

저작권은 아이디어와 정보 자체가 아닌, 그것들이 표현된 형태 또는 방식에만 적용된다.[45] 예를 들어, 미키 마우스 만화에 대한 저작권은 다른 사람들이 해당 만화를 복제하거나 디즈니의 특정 의인화된 쥐를 기반으로 한 2차 저작물을 만드는 것을 제한하지만, 디즈니의 것과 충분히 다르다면, 일반적인 의인화된 쥐에 관한 다른 작품의 창작을 금지하지는 않는다.[45]

저작권을 갖추려면 일반적으로 작품이 최소한의 독창성 기준을 충족해야 하며, 저작권은 설정된 기간이 지나면 만료된다(일부 관할 구역에서는 이 기간을 연장할 수 있음). 국가마다 서로 다른 기준을 적용하지만 일반적으로 요구 사항은 낮습니다. 영국에서는 작품에 어느 정도의 "기술, 노력 및 판단"이 들어가야 한다.[46] 오스트레일리아와 영국에서는 단일 단어만으로는 저작권 작품을 구성하기에 부족하다는 판결이 있었다. 그러나 단일 단어 또는 짧은 단어열은 때때로 상표로 등록될 수 있다.

저작권법은 작품이 실제로 독창적인 창작물인지 여부를 기준으로 저작자의 권리를 인정하며, 고유한지 여부를 기준으로 하지 않는다. 만약 중복이 우연적인 것이며 서로 복사하지 않았다고 판단되면, 두 저작자가 실질적으로 동일한 두 작품에 대해 저작권을 소유할 수 있다.

베른 협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) 기준이 적용되는 모든 국가에서 저작권은 자동적으로 발생하며, 정부 기관에 공식적으로 등록할 필요가 없다. 아이디어가 구체적인 형태로, 예를 들어 고정된 매체(그림, 악보, 사진, 비디오테이프 또는 컴퓨터 파일 등)에 담기는 순간 저작권자는 독점적 권리를 행사할 수 있다.[34] 그러나 저작권을 행사하는 데 등록이 필요하지 않지만, 법률에서 등록을 규정하는 관할 구역에서는 등록이 유효한 저작권의 ''사실상의 증거'' 역할을 하며 저작권자가 법정 손해배상과 변호사 비용을 청구할 수 있게 한다.[47]

저작권 등록 비용을 피하기 위해 널리 알려진 전략으로 "가난뱅이 저작권"이 있다. 이는 창작자가 등기우편으로 밀봉된 봉투에 작품을 스스로에게 보내고, 소인을 사용하여 날짜를 확인하는 방법이다. 이 방법은 미국 법원의 어떤 판례에서도 인정되지 않았다. 미국 저작권청(United States Copyright Office)은 이 방법이 실제 등록을 대체할 수 없다고 말한다.[48]

베른 협약은 회원국이 저작권을 누리기 위해 창작물이 반드시 "고정"되어야 하는지 여부를 결정할 수 있도록 허용한다. 베른 협약 제2조 제2항은 다음과 같이 명시하고 있다. "연합국의 국가의 법률에 따라 일반적인 저작물 또는 특정 범주의 저작물은 어떤 물질적 형태로 고정되지 않은 한 보호받지 않도록 규정하는 것이어야 한다." 일부 국가는 저작권 보호를 받기 위해 특정 형태로 저작물을 제작할 필요가 없다. 예를 들어 스페인, 프랑스, 호주는 저작권 보호를 위해 고정을 요구하지 않는다. 반면 미국과 캐나다는 대부분의 저작물이 저작권 보호를 받으려면 "유형적 표현 매체에 고정"되어야 한다.[51]

1989년 이전 미국 법률에서는 저작권 고지를 위해 저작권 기호(©, 원 안의 C 문자), "Copr." 약자 또는 "Copyright"라는 단어에 이어 작품의 최초 발행 연도와 저작권자의 이름을 사용해야 했다.[53][54] 작품이 상당한 개정을 거쳤다면 여러 해를 기재할 수 있다. 음악 또는 기타 오디오 작품의 음향 녹음에 대한 적절한 저작권 고지는 음향 녹음 저작권을 나타내는 음향 녹음 저작권 기호(℗, 원 안의 P 문자)이며, 여기서 P 문자는 "음반"을 나타낸다. 또한 저작권자가 저작권을 보유함을 나타내는 "모든 권리 보유"라는 문구는 한때 저작권을 주장하는 데 필요했지만, 현재는 법적으로 쓸모없는 표현이다. 인터넷의 거의 모든 것에는 어떤 종류의 저작권이 붙어 있다. 그러나 이러한 것들이 워터마크가 되어 있거나 서명이 되어 있거나 저작권 표시가 있는지 여부는 별개의 문제이다.[55]

1989년 미국은 베른 협약의 대부분 조항을 준수하기 위해 1976년 저작권법을 수정하는 ''베른 협약 이행법''을 제정했다. 그 결과, 베른 협약에 따라 저작권이 자동으로 발생하므로 저작권을 주장하기 위해 저작권 고지를 사용하는 것은 선택 사항이 되었다.[56] 그러나 이러한 표시를 사용한 저작권 고지가 없으면 저작권 침해 소송에서 손해 배상액이 줄어들 수 있다.

저작권은 인권(재산권)의 일종이며 동시에 “저작권”이라는 용어는 인권으로서의 저작권 외에, 법적 권리로서의 저작권(더 자세히는 국제법상의 저작권이나, 헌법상의 저작권 등)이라는 측면도 있다.

저작권은 좁은 의미로는 저작재산권만을 가리키고, 넓은 의미로는 저작재산권과 저작인격권, 가장 넓은 의미로는 저작자가 가지는 실정법상의 권리(저작재산권, 저작인격권, 저작인접권)의 총체를 말한다. 넓은 의미의 저작권 개념은 대체로 대륙법 국가들에서 사용되는 저작권 개념이다. 반면, 좁은 의미의 저작권 개념은 영미법 국가들에서 사용되는 저작권 개념이다. 일본의 저작권법은 “저작자의 권리”를 근거로 “저작권”과 “저작인격권”을 두는 이원적 구성을 취하고 있다.

저작권의 여러 가지 권리들을 나열하여 권리를 표시하기 때문에, 저작자 이외의 사람들에게는 세부적인 내용을 파악하기 어렵다. 이 때문에 “저작자의 권리의 묶음”이라고 표시하고, 세부적인 모든 내용을 포함한 “모든 권리(재산권)”를 보유하고 있다고 포괄적으로 기재하는 경우도 있다. 또는, 여러 가지 권리에 의한 세부적인 분류를 사용하여, 저작권(재산권)의 일부를 사람(자연인이나 법인)에게 양도하는 것도 가능하다. 이러한 판매 형태를 “양도”라고 한다. 예를 들어, 소설의 (저작자가) 계약에 따라 저작권의 “출판권”만을 타인에게 양도하고, 그 외의 저작권(재산권)은 저작자가 스스로 보유하는 것이 법적으로 가능하다.

한편, 저작물이 담긴 기록 매체(CD나 DVD, 블루레이나 서적 등의 유체물)를 제삼자에게 판매한 경우에도 저작권이 소멸하지 않는다. 이러한 판매 형태를 (권리의) “대여”라고 한다. 그 외에도, “양도”나 “대여” 이외에, 저작자가 아닌 사람(자연인이나 법인)과 “허락 계약”을 맺고, 저작자가 아닌 사람(자연인이나 법인)이 자유롭게 이용할 수 있도록 하는 방법도 있다. 이러한 계약을 “이용 허락의 체결”이라고 하며, 특히 음악 제작에서는 “매입”이라고 한다. 저작권은 상대적 독점권 또는 배타적 권리이다. 특허권이나 디자인권과 같은 절대적 독점권이 아니다. 즉, 기존의 저작물 A와 동일한 저작물 B가 작성된 경우라도, 저작물 B가 기존의 저작물 A에 의존하지 않고 독립적으로 창작된 것이라면, 양 저작물의 창작이나 공표의 선후에 관계없이, 저작물 A의 저작권의 효력은 저작물 B의 이용 행위에 미치지 않는다. 같은 성질은 회로 배치 이용권에도 볼 수 있다.

특허권, 디자인권, 상표권 등은 등록이 권리 발생의 요건이지만, 저작권의 발생 요건에 대해 등록 등을 권리 발생의 요건으로 할 것인가 여부는 입법례가 나뉜다.

저작권의 발생 요건에 대해, 등록, 납입, 저작권 표시 등 일정한 방식을 요건으로 하는 입법례를 방식주의라고 한다. 이에 대해 저작물이 창작된 시점에 어떠한 방식도 필요 없이 저작권의 발생을 인정하는 입법례를 무방식주의라고 한다.

베른 협약은 가입국에 무방식주의의 채택을 의무화하고 있다(베른 협약 제5조 제2항). 참고로, 일본에는 저작권 등록 제도가 있지만, 베른 협약 가입국이기도 하여 발생 요건이 아니라, 어디까지나 제삼자 대항 요건일 뿐이다. 이에 대해 만국 저작권 조약은 방식주의를 채택하고 있다(베른 협약과 만국 저작권 조약 양쪽에 가입하고 있는 경우에는 만국 저작권 조약 제17조에 의해 베른 협약이 우선한다).

참고로, 북한도 베른 협약 가입국이지만, 일본은 북한을 국가로 인정하지 않는다는 이유로, 2011년 12월, 북한 저작물에 관해서는 일본 국내에서 보호 의무가 없다는 사법 판단이 대법원에 의해 내려졌다.[131][132]

베른 협약에 가입하고 형식주의를 채택하지 않는 국가에서는 저작물을 창작한 시점부터 저작권이 발생하므로, 저작물에 특정 표시를 할 의무는 부과되지 않는다. 반면, 베른 협약 체결 후에도 동 협약에 가입하지 않고 형식주의를 채택하는 국가들이 있었다. 따라서 자국이 형식주의를 의무화하는 베른 협약을 체결하고 있더라도, 형식주의를 채택하는 국가에서는 저작권 발생 요건을 충족하지 못하여, 그대로라면 저작권 보호를 받을 수 없어 불편함이 발생하고 있었다. 그래서 세계 저작권 협약은 형식주의를 채택하는 국가에서도 저작권 보호를 받을 수 있도록, 성명과 최초 발행 연도, © 마크 세 가지를 저작권 표시로 명시하면 자동적으로 저작권 보호를 받을 수 있도록 했다. 저작권 마크 "©"는 저작물에 대한 특정 표시를 요구하는 형식주의 국가에서 요건을 충족하는 저작권 표시를 하기 위해 사용되는 마크이다.

앞서 설명한 바와 같이, 베른 협약과 세계 저작권 협약 모두에 가입한 경우에는 형식주의를 규정하는 베른 협약이 우선한다. 따라서 이러한 문제가 발생하는 것은 베른 협약을 체결하지 않고 세계 저작권 협약만을 체결한 형식주의를 채택하고 있는 국가에서이다. 과거 미국이 형식주의 국가의 대표적인 존재였으며, 오랫동안 세계 저작권 협약만을 체결하고 베른 협약을 체결하지 않았다. 그러나 미국은 1989년 베른 협약을 체결하여 형식주의를 채택했다. 다른 국가에서도 형식주의 채택이 진행된 결과, 2017년 현재, 세계 저작권 협약만을 체결하고 형식주의를 채택하고 있는 국가는 캄보디아뿐이다.[133][134] 캄보디아도 베른 협약 자체는 체결하지 않았지만, 2004년 WTO 가입에 따라 TRIPS 협정 9조 1항의 적용을 받게 되어 베른 협약 1조부터 21조의 조항 및 부속서의 준수 의무를 지게 되었으므로, 실질적으로 형식주의에서 벗어났다.

참고로, 저작권 표시는 조약상 저작권 발생 요건과는 별도로 국내법상 일정한 효력을 발생시킬 수 있으며, 예를 들어 미국의 저작권법에서는 저작권의 존재를 모르고 공용 영역이라고 믿은 자를 보호하는 선의의 침해자(innocent infringers)의 법리가 있지만, © 마크 등의 저작권 표시가 저작물에 명확히 표시되어 있다면 원칙적으로 선의의 침해에는 해당하지 않는다고 한다.

저작물이 유형의 매체에 고정되어야 하는지 여부에 대해서도 법률 체계가 다르다. 베른 협약에서는 고정을 요건으로 할지 여부에 관해서는 가입국의 법률에 맡기고 있다(베른 협약 제2조 제2항). 미국 저작권법에서는 저작물이 고정되어 있는 것이 보호의 요건이 되며(102조(a)), 미고정 저작물은 주로 주법의 규율을 따른다. 일본의 경우 고정을 요건으로 하지 않지만, 영화 저작물에 대해서는 물에 대한 고정이 요건이라고 일반적으로 해석된다(다만, 이 점에 대해서는 논의가 있다).[135]

현재 일본의 저작권은 '''저작권법'''에 의해 규정되어 있다. 저작권법은 저작물에 의해 발생하는 저작자의 재산권의 범위를 규정하고 있다(저작권법 제17조 제1항). 일본에서는 창작하는 순간 자동적으로 귀속된다. 일본 저작권법은 “저작자의 권리” 아래 “저작권”과 “저작자 인격권”을 두는 이원적 구성을 취하고 있으며 이 중 “저작권”을 저작자의 재산적 이익을 보호하는 권리로 한다.

일본 근대 이전에는 판원이 권리자로 여겨졌으며, 메이지 초기에는 판권으로서 저작권의 일부가 보호를 받게 되었다. 19세기 말 베른 조약 가입에 따라 처음으로 저작권법이 제정되었고, 1970년 구법을 전부 개정하여 현행 저작권법이 제정되었다.

일본 저작권법에서는 원칙적으로 저작권은 창작 시점에 자동적으로 창작자(저작자)에게 귀속된다(무방식주의). 비록 창작 활동을 직업으로 하지 않는 일반인이라도 창작된 시점에 자동적으로 귀속된다. 즉, 원시적으로는 '''저작자'''의 지위와 '''저작권자'''의 지위가 동일인에게 귀속된다.

다만, 저작권은 재산권의 일종이며, 양도가 가능하고, 더 나아가 다음과 같은 분할권별로도 양도 가능하다고 이해되고 있다. 따라서, 창작을 한 자와 현재의 저작권자는 일치하지 않거나, 분할권별로 권리자가 다른 경우도 있을 수 있다. 단, 양도받은 자가 제3자에게 대항하기 위해서는 문화청에 저작권을 등록해둘 필요가 있다. 또한, 영화 저작물에 대해서는 저작권의 원시적 귀속에 관한 특례가 마련되어 있다.

4. 3. 저작권이 발생하지 않는 경우

저작권이 발생하는 저작물은 창작적인 표현 형식이며, 저작물에 담긴 내용 자체는 보호받지 못한다. 생각과 표현을 구별하는 것은 현실적으로 어렵지만, 학술 저작물은 과학적 사실을 표현하는 방법이 한정되어 있어 표현의 보호 범위가 좁고, 예술적 저작물은 다양하게 표현할 수 있어 표현이 상대적으로 넓게 보호된다. 이러한 생각·표현 이분법은 미국, 일본, 한국 등에서 인정받고 있다.보호 대상이 되지 않는 제작물

- 창작성이 없는 표현 및 정보, 아이디어·노하우: 누가 표현해도 똑같이 되는 것은 창작성이 있다고 할 수 없다.

- 자연과학 논문:

- 오사카 지방법원 판결[120][121]에서는 자연과학적 지식 그 자체는 표현이 아니므로 저작권 침해가 아니며, 같은 내용을 설명할 때 표현이 비슷해지는 것은 창작성이 없다고 판시했다. 다만, 논문 전체나 특정 단락에서 논술 구성, 문장 배열 등에서 작성자의 개성이 드러나면 창작성을 인정할 수 있다고 덧붙였다.

- 오사카 고등법원 판결(항소심)에서는 자연과학 논문의 표현은 정형화, 일률화되는 경향이 있어, 저작자의 개성이 특별히 나타나는 경우를 제외하고는 표현상의 창작성을 인정하기 어렵다고 판시했다. 또한, 표현 기법에 저작권 보호를 인정하면 자연과학 지식의 독점을 허용하게 되어 저작권법 취지에 반한다고 밝혔다.

- 독창적인 사상 또는 귀중한 정보 그 자체: 수학 문제 해법이나 뉴스 보도에서 다루는 사실 등은 저작권으로 보호되지 않는다. 단, 해법의 표현이나 뉴스 보도에서의 사실 표현 등은 보호될 수 있다.[122]

그 외에도 캐릭터 설정[123], 감정, 창작이 없는 모방품[124], 공업 제품[124](예: 자동차 디자인[125]), 짧거나 평범한 표현[124][126](예: 작품 제목[127][128], 유행어[129], 상품명[130]), 선택의 폭이 좁은 표현 등은 창작성이 인정되지 않는 경향이 있다.

5. 저작권의 제한 및 예외

저작권이 있는 저작물은 저작 재산권자의 허락(라이선스)을 받아야 이용할 수 있으며, 허락을 받으면 그 조건에 따라 이용할 수 있다. 권리자가 허락 조건을 미리 명시해 놓은 경우에는 따로 허락을 받지 않아도 그 조건에 따라 이용할 수 있다. 예를 들어, 위키백과에 실린 글은 크리에이티브 커먼즈 라이선스(CCL)에 따라 자유롭게 이용할 수 있다. 공동 저작물은 저작권자가 모두 합의해서 행사하며, 저작권이나 인접권은 관리 단체에서 권리자를 대신해 관리할 때가 많다.

일정한 조건 하에서는 저작 재산권이 제한되어 허락을 받지 않고도 저작물을 이용할 수 있는데, 인용, 보도, 학교, 도서관, 사적 이용 등이 이에 해당한다. 이때 해당 저작물을 지나치게 이용해서는 안 되며, 세세한 이용 조건은 나라마다 다르다.

2013년 ''키르차엥 대 존 와일리 앤드 선즈'' 사건[79]에서 미국 대법원은 퍼스트세일 독트린이 저작권 소유자의 허가를 받아 해외에서 제조된 후 해당 허가 없이 미국으로 수입된 상품에 적용된다고 판결했다. 미국에는 종교 의식 면책 조항(1976년 법률, 110조[3])이 있는데, 이는 "예배 장소 또는 기타 종교 집회에서 종교적인 성격의 비극적 문학 또는 음악 작품 또는 극음악 작품의 공연 또는 작품의 전시"는 저작권 침해를 구성하지 않는다는 것을 의미한다.[86]

캐나다에서는 의류 디자인과 같이 "유용한 품목(useful articles)"으로 간주되는 품목은, `저작권법`에 따라 50회 이상 복제되는 경우 저작권 보호에서 제외된다.[87]

"오픈" 또는 자유 라이선스로 알려진 저작권 라이선스는 라이선스 사용자에게 유료 또는 무료로 여러 권리를 부여하려고 한다. 자유 라이선스를 구성하는 요소는 자유 소프트웨어 정의, 데비안 자유 소프트웨어 지침, 오픈 소스 정의, 자유 문화 작품의 정의 등 여러 유사한 정의에서 특징지어졌으며, 복사금지 및 허가적과 같은 범주가 생겨났다. 자유 라이선스의 일반적인 예로는 GNU 일반 공중 사용 허가서, BSD 라이선스 및 일부 크리에이티브 커먼즈 라이선스가 있다.

2001년 제임스 보일, 로렌스 레식, 할 에이벨슨이 설립한 크리에이티브 커먼즈(CC)는 창작물의 합법적인 공유를 용이하게 하는 것을 목표로 하는 비영리 단체이다.[92] 이러한 라이선스를 통해 저작권 보유자는 다른 사람들이 작품을 사용할 수 있는 조건을 정의하고 어떤 유형의 사용이 허용되는지 지정할 수 있다.[92] 여섯 가지 일반적인 유형의 CC 라이선스를 사용할 수 있다. 이러한 라이선스는 저작권 보유자의 조건, 즉 작품 수정 허용 여부, 파생 저작물 생성 허용 여부, 작품의 상업적 사용 허용 여부를 기반으로 한다.[93]

5. 1. 공정 이용

미국에서는 1976년 미국 저작권법(17 U.S.C. 107조)에 명시된 공정 이용 원칙에 따라 저작권 소유자의 허락 없이 또는 대가를 지불하지 않고도 일부 복사 및 배포가 허용된다. 법률은 공정 이용을 명확하게 정의하지 않고 대신 공정 이용 분석에서 고려해야 할 4가지 비배타적 요소를 제시한다. 이러한 요소는 다음과 같다.[80]# 이용 목적 및 성격

# 저작물의 성격

# 전체 저작물에서 얼마나 많은 비율을 가져왔는가

# 이용이 저작물의 잠재적 시장 또는 가치에 미치는 영향

영국과 많은 다른 영연방 국가에서는 법원이나 법률을 통해 공정 취급이라는 유사한 개념이 확립되었다. 이 개념은 때때로 명확하게 정의되지 않지만, 캐나다에서는 1999년부터 개인적 사용을 위한 사적 복제가 법률에 의해 명시적으로 허용되었다. ''앨버타주(교육) 대 캐나다 저작권 라이선싱 기관(액세스 저작권)''(2012 SCC 37) 판결에서 캐나다 대법원은 교육 목적을 위한 제한적인 복제도 공정 취급 예외 조항에 따라 정당화될 수 있다고 결론지었다. 호주에서는 1968년 저작권법(Cth)에 따른 공정 취급 예외는 저작권 보유자의 동의 없이 저작물을 합법적으로 복사하거나 각색할 수 있는 제한적인 상황을 의미한다. 공정 취급 이용은 연구 및 학습, 검토 및 비평, 뉴스 보도 및 전문적인 조언(즉, 법률 자문) 제공이다. 현행 호주법에 따르면, 저작권 소유자의 허락 없이 개인적 또는 사적 사용을 위해 저작물을 복사, 재생산 또는 각색하는 것은 여전히 저작권 침해이지만, 합법적인 복사본 소유자는 개인적이고 사적인 사용을 위해 해당 저작물을 한 매체에서 다른 매체로 "형식 전환"하거나, 방송 저작물을 나중에 한 번만 시청하거나 청취하기 위해 "시간 전환"하는 것이 허용된다. 기계 판독 가능한 형태로 컴퓨터를 위해 저작물을 일시적으로 재생산하는 것과 같이 침해로부터 면제되는 다른 기술적 예외가 적용될 수도 있다.

미국에서는 AHRA (''오디오 가정 녹음법'', 10조, 1992년에 성문화됨)는 음악의 비상업적 녹음을 하는 소비자에 대한 소송을 금지하는 대신 미디어와 장치 모두에 대한 로열티와 녹음기에 대한 필수 복사 제어 메커니즘을 도입했다.

후속 법률은 특정 목적으로 10개 이상의 사본을 만드는 것을 상업적 용도로 해석하도록 미국 저작권법을 수정했지만, 그러한 복사를 허용하는 일반적인 규칙은 없다. 사실, 상업적 목적으로 저작물의 완전한 사본 하나를 만들거나 많은 경우 일부를 사용하는 것은 공정 이용으로 간주되지 않는다. ''디지털 밀레니엄 저작권법''은 의도된 사용 또는 유일하게 중요한 상업적 사용이 저작권 소유자가 설정한 접근 제어 또는 복사 제어를 우회하는 장치의 제조, 수입 또는 유통을 금지한다.[43][81][82] 항소 법원은 공정 이용이 그러한 유통에 대한 방어가 아니라고 판결했다. ''렌츠 대 유니버설 뮤직 코퍼레이션'' 사건에서 제9순회 항소 법원은 하급 법원의 판결을 확정하여 "공정 이용은 '법률에 의해 허용'되며 저작권 소유자는 ''디지털 밀레니엄 저작권법''에 따라 삭제 통지 전에 공정 이용의 존재 여부를 고려해야 한다"고 판결했다.[83]

유럽 연합 저작권법은 EU 회원국이 저작권에 대한 일부 국가적 예외를 시행할 권리를 인정한다. 이러한 예외의 예는 다음과 같다.

- 저작권 소유자가 공정한 보상을 받는다는 조건 하에 악보를 제외한 저작물의 종이 또는 유사한 매체에 대한 사진 복제

- 도서관, 교육 기관, 박물관 또는 보관소에서 비상업적으로 제작하는 복제

- 방송의 보관 복제

- 장애인을 위한 이용

- 장비의 시연 또는 수리

- 비상업적 연구 또는 사적 학습을 위한 이용

- 패러디로 사용되는 경우

5. 2. 기타 제한 및 예외

공정 이용은 저작물을 별도 허락 없이 이용할 수 있는 경우이다. 또한 사실 자체와 사실을 전달하는 시사 보도 등은 저작권으로 보호받는 대상이 아니다. 법령, 고시·훈령, 판결과 같은 정부 저작물도 공공의 재산이므로 저작권이 없을 수 있다.[78]많은 관할권에서 저작권법은 해설이나 기타 관련 용도로 저작물을 복제하는 경우 이러한 제한에 대한 예외를 규정한다. 그러나 저작권이 적용되지 않는 영역(예: 상표 및 특허)에 대해서는 보호를 받을 수 있다.

사상-표현 이분법은 사상과 표현을 구분하며, 저작권은 사상 자체가 아니라 사상의 독창적인 표현만을 보호한다고 규정한다. 이 원칙은 1879년 ''베이커 대 셀든 판결''에서 처음 명확히 밝혀졌으며, 그 이후로 ''1976년 저작권법''에 의해 성문화되었다.

퍼스트세일 독트린은 저작권 보유자의 허가를 받아 제작된 저작물 사본의 소유자가 합법적으로 취득한 사본을 재판매하는 것을 제한하지 않는다. 따라서 저작권이 있는 책이나 CD를 재판매하는 것은 합법적이다.

일부 국가에서는 병행수입 제한을 통해 저작권 보유자가 애프터마켓을 통제할 수 있도록 허용할 수 있다. 2013년 ''키르차엥 대 존 와일리 앤드 선즈'' 사건[79]에서 미국 대법원은 6대 3 판결로 퍼스트세일 독트린이 저작권 소유자의 허가를 받아 해외에서 제조된 후 해당 허가 없이 미국으로 수입된 상품에 적용된다고 판결했다.

또한 저작권은 대부분의 경우, 복제가 포함되지 않는 한, 합법적으로 취득한 저작권이 있는 저작물 사본을 수정, 훼손 또는 파괴하는 행위를 금지하지 않는다. 그러나 저작인격권을 시행하는 국가에서는 저작권 보유자가 공개적으로 보이는 저작물의 훼손이나 파괴를 방지할 수 있다.

영국과 미국을 포함한 여러 국가에서는 저작권 보유자의 허락 없이 시각장애인과 저시력자를 위해 저작물에 대한 접근성을 향상시키기 위한 목적으로(예: 큰 활자판 또는 점자) 저작권이 있는 저작물의 대체 버전을 제작하는 것이 합법적이다.[84][85]

미국에는 종교 의식 면책 조항(1976년 법률, 110조[3])이 있는데, 이는 "예배 장소 또는 기타 종교 집회에서 종교적인 성격의 비극적 문학 또는 음악 작품 또는 극음악 작품의 공연 또는 작품의 전시"는 저작권 침해를 구성하지 않는다는 것을 의미한다.[86]

캐나다에서는 의류 디자인과 같이 "유용한 품목(useful articles)"으로 간주되는 품목은, `저작권법`에 따라 50회 이상 복제되는 경우 저작권 보호에서 제외된다.[87] 따라서, 패스트 패션 브랜드는 저작권 침해 없이 소규모 기업의 의류 디자인을 복제할 수 있다.[88]

"오픈" 또는 자유 라이선스로 알려진 저작권 라이선스는 라이선스 사용자에게 유료 또는 무료로 여러 권리를 부여하려고 한다. 자유 라이선스를 구성하는 요소는 자유 소프트웨어 정의, 데비안 자유 소프트웨어 지침, 오픈 소스 정의, 자유 문화 작품의 정의 등 여러 유사한 정의에서 특징지어졌으며, 복사금지 및 허가적과 같은 범주가 생겨났다. 자유 라이선스의 일반적인 예로는 GNU 일반 공중 사용 허가서, BSD 라이선스 및 일부 크리에이티브 커먼즈 라이선스가 있다.

2001년 제임스 보일, 로렌스 레식, 할 에이벨슨이 설립한 크리에이티브 커먼즈(CC)는 창작물의 합법적인 공유를 용이하게 하는 것을 목표로 하는 비영리 단체[92]이다. 이러한 라이선스를 통해 저작권 보유자는 다른 사람들이 작품을 사용할 수 있는 조건을 정의하고 어떤 유형의 사용이 허용되는지 지정할 수 있다.[92] 이용 약관은 전통적으로 저작권 보유자와 잠재적 라이선스 사용자 간에 개별적으로 협상되었다. 여섯 가지 일반적인 유형의 CC 라이선스를 사용할 수 있다. 이러한 라이선스는 저작권 보유자의 조건, 즉 작품 수정 허용 여부, 파생 저작물 생성 허용 여부, 작품의 상업적 사용 허용 여부를 기반으로 한다.[93] 약 1억 3천만 명이 이러한 라이선스를 받았다.[93]

6. 저작권 침해 및 구제

저작권 침해는 저작자의 명예를 훼손하거나 저작물, 또는 그와 실질적으로 유사한 표현물을 허락 없이 이용하는 것을 말한다. 저작권 침해는 민사상 손해 배상 책임을 지거나 형사 처벌을 받을 수 있다.

저작권 침해와 관련된 형사 제재는 친고죄로서 저작권자의 고소가 있어야 한다. 다만, 영리를 목적으로 또는 상습적으로 저작권을 침해하는 경우 등은 비친고죄이다. 프로그램 저작권 침해 복제물을 업무상 이용하는 경우에는 반의사불벌죄가 적용되어 피해자가 명시적으로 처벌을 원하지 않으면 처벌할 수 없다.[174][175]

저작권자는 권리를 침해하는 자에 대해 침해 정지, 예방, 손해배상 담보, 침해 물건 폐기 등을 청구할 수 있다.[176]

일반적으로 저작권은 민사 법원에서 행사하지만, 일부 국가에서는 형사 처벌 규정도 있다. 중앙 등록부가 소유권 주장을 돕기도 하지만, 등록이 소유권을 증명하는 것은 아니며, 무단 복사가 곧 저작권 침해를 증명하는 것도 아니다. 형사 제재는 보통 심각한 위조 행위를 대상으로 하지만, 미국 레코드 산업 협회(RIAA)처럼 파일 공유 사용자를 표적으로 삼는 경우도 늘고 있다. 그러나 대부분의 파일 공유 관련 사건은 법정 밖에서 합의로 해결된다. (''파일 공유의 법적 측면 참조'')

미국 DMCA(디지털 밀레니엄 저작권법)에 기반하여, 저작권 침해 고발이 정당한 저작권자나 합법적인 이용을 방해하고, 표현의 자유를 탄압하는 사례도 빈번하게 발생하고 있다.

저작물 소유권을 취득해도 저작권 관련 권리를 모두 얻는 것은 아니다. 이는 미술 저작물 판례인 「안진경 자서 건중고신첩 사건」[136]에서 명확히 드러난다.

단, 미술 저작물 원작 소유자의 전시나 전시에 따른 복제는 저작권 효력이 미치지 않는다(제45조, 제47조). 이는 저작권과 소유권의 조정을 위한 것이다.

6. 1. 저작권 침해 판단 기준

저작권 침해는 저작자의 명예를 훼손하거나 저작물 또는 그와 실질적으로 유사한 표현물을 허락 없이 이용하는 것을 말한다. 저작권 침해 시 민사상 손해 배상 책임을 지거나 형사 처벌을 받을 수 있다.[34]저작권 침해가 성립되려면 해당 사용이 국내 저작권법을 가지고 있거나 베른 협약 또는 WIPO 저작권 조약과 같은 국제 협약을 준수하는 국가에서 발생해야 한다. 법률 밖에서 자료를 부적절하게 사용하는 것은 "무단 복제"로 간주된다.[60]

저작권이 발생하는 저작물은 창작적인 표현 형식이며, 저작물에 담긴 내용 자체는 보호받지 못한다. 생각과 표현을 구별하는 것은 현실적으로 어려우며, 저작물의 종류나 내포된 아이디어에 따라 달라진다. 학술 저작물은 과학적 사실을 표현할 방법이 한정되어 있어 표현을 넓게 보호하면 내용 자체의 이용을 제한하게 된다. 반면, 예술적 저작물은 다양하게 표현할 수 있으므로 표현이 상대적으로 넓게 보호된다.[34]

저작권 침해의 영향에 대한 통계는 정확히 파악하기 어렵다. 관련 연구들은 불법 복제된 작품 중 어느 부분이 무료로 이용 가능하지 않았다면 정식으로 구매되었을지를 예측하는 방법을 시도해 왔다.[61] 다른 보고서는 저작권 침해가 엔터테인먼트 산업에 부정적인 영향을 미치지 않으며, 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적한다.[62] 특히 2014년 한 대학 연구에서는 유튜브에서 접근할 수 있는 무료 음악 콘텐츠가 매출을 증가시킬 가능성이 있다는 결론을 내렸다.[63]

지식재산위원회의 보고서에 따르면 미국 경제에서 지적재산권 침해의 연간 비용은 2,250억 달러에서 6,000억 달러에 달할 수 있다고 한다.[64] 2019년 연구에서는 온라인 불법 복제가 미국 경제에 매년 최소 292억 달러의 매출 손실을 초래한다고 추정한다.[65] 2021년 보고서에 따르면 온라인 범죄자들이 도난당한 콘텐츠를 제공하여 연간 13억 4천만 달러의 광고 수익을 얻고 있다고 한다.[66]

대부분의 국가에서 저작권자는 저작권을 행사하는 비용을 부담해야 하며, 이는 법률 대리인 고용, 행정 또는 법원 비용을 포함한다. 따라서 많은 저작권 분쟁은 법정 밖에서 해결된다.

6. 2. 구제 수단

저작자 명예를 훼손하거나 저작물 또는 그와 "실질적으로 유사한" 표현물을 허락 없이 이용하면 저작권을 침해하는 것이다. 저작권을 침해하면 피해자에게 민사상 손해 배상 책임을 지며, 형사 처벌을 받을 수도 있다.[174][175]저작권 침해와 관련된 형사 제재는 친고죄로서 저작권자로부터 고소가 있어야 한다. 다만, 영리를 목적으로 또는 상습적으로 저작권을 침해한 자 등은 비친고죄이다. 또한 프로그램 저작권 침해 복제물을 업무상 이용하는 경우에는 피해자의 명시적 의사에 반하여 처벌하지 못하는 반의사불벌죄이다.[174][175]

따라서, 저작권자는 그 권리를 침해하는 자에 대해서 침해가 현재 이루어지고 있는 경우 침해의 정지를 청구하거나, 침해가 예상되는 경우 침해의 예방 또는 손해배상의 담보 및 침해행위에 의하여 만들어진 물건의 폐기나 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다.[176]

저작권 침해는 민사상으로는 금지청구권, 손해배상, 명예회복 등의 대상이 된다. 또한, 형사 사건으로서 벌금형이나 징역형 등의 형사 처벌이 부과되는 경우도 있다.

7. 저작권의 보호 기간

저작권은 유럽에서 발달했다. 15세기 구텐베르크의 인쇄술 개발로 독자층이 확대되면서 출판이 활발해졌고, 이탈리아 베네치아에서는 1476년 저작권법이 만들어졌다. 영국에서는 소수에게 출판 독점권을 주다가 1710년 앤 왕 때 저작권법이 제정되어 저작권 보호 기간이 정해지고, 기간이 지나면 사회가 공유하게 되었다.

최초의 실질적인 저작권법으로 여겨지는 1709년 영국의 앤 여왕 법령(Statute of Anne)은 저자와 저작물 사용권을 허가받은 출판업자에게 저자의 창작물을 일정 기간 동안 출판할 권리를 부여하였고, 그 기간이 지나면 저작권이 만료되었다.[22]

1886년 베른 협약은 주권 국가 간 저작자 권리 인정을 최초로 확립했다. 베른 협약에 따라 창작물에 대한 보호 권리는 주장하거나 선언할 필요가 없으며, 창작 시점부터 자동적으로 효력을 발생한다. 저작자는 베른 협약에 가입한 국가에서 이러한 보호 권리를 "등록"하거나 "신청"할 필요가 없다.[34] 작품이 "고정"되는 즉시, 즉 어떤 물리적 매체에 기록되거나 작성되는 즉시, 저작자는 해당 작품에 대한 모든 지적 재산권과 파생 저작물에 대한 권리를 자동적으로 갖게 되며, 저작자가 명시적으로 포기하거나 권리가 만료될 때까지는 그 권리가 유효하다. 베른 협약은 또한 외국 저작자를 협약에 서명한 모든 국가에서 국내 저작자와 동등하게 대우하도록 했다. 영국은 1887년 베른 협약에 서명했지만, ''저작권, 디자인 및 특허법 1988''이 통과될 때까지 100년 후까지 그 대부분을 시행하지 않았다. 미국은 1989년까지 베른 협약에 서명하지 않았다.[35]

세계 저작권 협약은 1952년에 베른 협약보다 요구 사항이 덜 까다로운 대안으로 작성되었으며, 소비에트 연방과 개발도상국과 같은 국가들이 비준했다.

베른 협약의 규정은 세계무역기구의 TRIPS 협정(1995)에 통합되어, 베른 협약이 사실상 전 세계적으로 적용되도록 했다.[39]

1961년, 국제 지적 재산권 보호 연합은 공연자, 축음기 제작자 및 방송 기구 보호를 위한 로마 협약에 서명했다. 1996년, 이 기구는 세계지식재산권기구의 설립으로 계승되었고, 1996년 WIPO 공연 및 축음기 조약과 2002년 WIPO 저작권 조약을 발표하여 비준한 국가에서 작품을 복사하는 데 기술 사용에 대한 더 큰 제한을 시행했다.

저작권법과 저작자 권리법은 베른 협약 및 세계 저작권 협약과 같은 국제 협약을 통해 어느 정도 표준화되었다. 이러한 다자간 조약은 거의 모든 국가가 비준했으며, 국제 기구인 유럽 연합은 회원국이 이를 준수하도록 요구하고 있다. 세계무역기구의 모든 회원국은 최소한의 저작권 보호 수준을 확립해야 한다. 그럼에도 불구하고 국가 제도 간의 중요한 차이점은 여전히 존재한다.[30][27]

저작권 보호 기간은 법률에 따라 변경될 수 있으며, 20세기 초 이후 여러 국가에서 여러 차례 조정이 있었다. 많은 국가에서 저작권 보호 기간을 연장했다. 국제 조약은 저작권에 대한 최소 기간을 규정하지만, 개별 국가는 그보다 더 긴 기간을 시행할 수 있다.[74]

저작권은 다른 지적 재산권과 마찬가지로 법률에 따라 정해진 기간이 적용된다. 저작권 기간이 만료되면 이전에 저작권이 있던 저작물은 퍼블릭 도메인에 속하게 된다. 그러나 유료 퍼블릭 도메인 체제에서는 사용자가 여전히 국가 또는 저작자 협회에 로열티를 지불해야 할 수 있다. 미국과 영국과 같은 관습법 국가의 법원은 관습법 저작권 원칙을 기각했다. 퍼블릭 도메인 저작물은 공개적으로 이용 가능한 저작물과 혼동해서는 안 된다. 예를 들어 인터넷에 게시된 저작물은 공개적으로 이용 가능하지만 일반적으로 퍼블릭 도메인에 속하지 않는다. 따라서 이러한 저작물을 복사하면 저작자의 저작권을 침해할 수 있다.

7. 1. 일반적인 보호 기간

저작 재산권은 일정 기간 동안 사라지지 않는다. 베른 협약은 창작자가 사망한 뒤 적어도 50년까지 보호하도록 하고 있다. (상속인이 없으면 소멸) 현재 50년까지 보호하며, 미국은 1998년 "저작권보호기간연장법"에 의해 70년으로 연장했다. 대한민국의 경우 한미 자유 무역 협정(FTA) 체결에 따라, 2011년 저작권법 개정을 통해 2013년 7월부터 보호 기간을 70년으로 늘렸다. 여기서 중요한 점은 기존의 저작물이 2013년 6월 30일까지 저작권이 소멸되지 않았을 경우 70년의 보호 기간을 적용받는다는 것이다.[152][153]일반적으로 개인이 창작자인 저작물은 저작자의 생존 기간 및 사망 후 70년간 보호된다. 그러나 창작자의 본명을 쓰지 않고 예명 등을 표시하여 공표하는 이명(異名) 저작물이나 아무런 이름도 표시하지 않고 공표하는 무명(無名) 저작물은 공표한 때로부터 50년(2013년 7월 1일부터 70년)간만 보호된다. 법인·단체·기관 등이 창작자가 되는 단체명의저작물 역시 공표한 때로부터 50년(2013년 7월 1일부터 70년)간 보호된다. 또한, 영상저작물은 창작자가 개인인지 법인 등인지를 불문하고 공표한 때로부터 50년(2013년 7월 1일부터 70년)간 보호된다.[171][172]

2013년 6월 30일에 저작물의 저작권이 50년으로 소멸되지 않는다면 70년의 보호 기간을 적용받는다. 예를 들어 1963년도에 창작물로 저작권이 발생했다면 2013년도에 저작권이 소멸하는 것이 아니라 2033년에 저작권이 소멸되어 퍼블릭 도메인이 된다.

보호 기간이 만료되어 퍼블릭 도메인이 된, 허락 없이 이용 가능한 저작물은 공유마당(gongu.copyright.or.kr)에서 확인 가능하다.[173]

7. 2. 보호 기간 연장

베른 협약은 저작자가 사망한 후 적어도 50년까지 저작 재산권을 보호하도록 규정한다. (상속인이 없으면 소멸) 현재 많은 국가에서 저작자 사후 50년까지 보호하며, 미국은 50년이었으나 70년으로 연장했다. 대한민국은 한미 자유 무역 협정(FTA) 체결에 따라 2011년 저작권법을 개정, 2013년 7월부터 보호 기간을 70년으로 연장했다.[152][153] 2013년 6월 30일까지 저작권이 소멸되지 않은 저작물은 70년의 보호 기간을 적용받는다.예를 들어 1963년에 창작되어 저작권이 발생한 저작물은 2013년이 아니라 2033년에 저작권이 소멸되어 퍼블릭 도메인이 된다.

미국은 1998년 '저작권 보호 기간 연장법'(Sonny Bono Copyright Term Extension Act, 일명 '소니보노법')에 의해 저작권 보호 기간을 70년으로 연장했다.[167] 업무상 저작물은 공표 후 95년 또는 창작 후 120년 중 짧은 기간을 따른다.[166]

'저작권 보호 기간 연장법'은 헌법상 '언론·출판의 자유'를 위반했는지 여부에 대한 위헌 심사가 제기되기도 했다.[167] 그러나 미국은 개별적인 저작권 효력 제한 사유 외에도 포괄적인 효력 제한 사유인 '공정 이용'을 명문으로 규정하고 있다(미국 저작권법 제107조).[168] 이러한 제도는 저작권 보호의 수혜자와 일반 공중의 혜택 간의 이익 형량 문제, 기술 발전에 따른 저작권 침해 우려 등을 고려한 것이다.[169]

일반적으로 개인이 창작한 저작물은 저작자의 생존 기간 및 사망 후 70년간 보호된다. 그러나 익명 또는 가명 저작물은 공표 후 50년(2013년 7월 1일부터 70년)간 보호된다. 법인 등 단체 명의 저작물 역시 공표 후 50년(2013년 7월 1일부터 70년)간 보호된다. 영상저작물은 창작자가 개인인지 법인 등인지와 관계없이 공표 후 50년(2013년 7월 1일부터 70년)간 보호된다.[171][172]

보호 기간이 만료되어 퍼블릭 도메인이 된, 허락 없이 이용 가능한 저작물은 공유마당(gongu.copyright.or.kr)에서 확인할 수 있다.[173]

8. 저작권 관련 논란 및 비판

저작권 제도는 정신적인 노동으로 창조된 것에 대한 배타적 권리(노동이론)와 창작 활동 활성화를 통한 사회적 이익(유인이론)을 근거로 한다. 그러나 저작권을 둘러싼 논란과 비판은 끊이지 않고 있다.

리처드 스톨만은 1990년대 카피레프트(Copyleft) 운동을 통해 소프트웨어와 저작물 공유를 주장했다. 1980년대와 1990년대 미국 시민단체 전자 프런티어 재단(EFF)은 존 페리 바를로를 중심으로 저작물 교환 합법화 운동을 벌였다. 2006년 파이럿베이 사건으로 설립된 스웨덴 해적당 등은 디지털 저작물의 자유로운 복사를 주장하며 개인적 용도의 복사와 파일 공유 범죄화에 반대한다.

경제학자 미켈레 볼드린과 데이빗 케이 레빈은 '지적 독점에 대항하여'에서 특허 및 저작권 시스템이 시장 진입을 막는다고 비판하며, 음악 다운로드로 고소당한 학생들과 값비싼 의약품을 구입할 수 없는 아프리카 AIDS 환자들을 그 실패 사례로 들었다.[154]

2018년 유럽연합 의회 법무위원회의 저작물 공유 제한 법률 승인은 큰 논란을 일으켰다. 이 법률은 저작권 콘텐츠 사용 및 재배포를 금지하고 플랫폼에 책임을 물으며, '링크 택스' 도입으로 월드 와이드 웹 창시자 팀 버너스 리 등에게 "인터넷 미래에 대한 위협"이라는 비판을 받았다.[155]

저작권의 다운로드 및 스트리밍, 저작권의 하이퍼링크 및 프레이밍 등 저작권 제도의 특정 측면을 비판하는 목소리도 높다. 디지털 권리, 데이터베이스 권리, 공개 데이터, 검열 등의 우려가 제기되며, 로렌스 레식은 ''프리 컬처''에서 허가 문화라는 용어를 사용했다. ''굿 카피 배드 카피''와 ''리믹스 매니페스토'' 등도 저작권 문제를 다룬다. 대안적 보상 시스템이 제안되기도 하고, 유럽에서는 해적당이 등장했으며, 일부는 반 저작권 입장을 취하며 암호 아나키즘을 옹호한다.

1926년 영국에서는 심령술 영매의 자동필기로 만들어진 작품 저작권 재판에서 “저자는 인간이어야 한다”는 판결이 내려져, 인공지능(AI) 시대에 중요한 의미를 갖는다.[147](오토마티즘#저작권 재판과 AI의 저작권에 대한 영향) 생성형 인공지능의 경우 타인 작품 학습은 적법할 수 있지만, 데이터 세트 콘텐츠 라이선스 위반이나 저작권자 이익 침해 시 불법이 될 수 있다.[148][149][150] 생성형 AI 이용자는 창작성을 인정받지 못해 저작권 보호를 받지 못한다.[151] 원숭이의 셀카처럼 동물이 만든 작품 저작권 문제도 존재한다.

8. 1. 저작권 강화와 표현의 자유 충돌

리처드 스톨만은 1990년대에 카피레프트(Copyleft) 운동을 제창하여 소프트웨어와 저작물은 공유되어야 한다고 주장했다. 카피레프트는 저작권 체제 하에서 저작물을 자유롭게 이용하는 것을 허락함으로써 저작권을 공유하는 효과를 낳는다.저작물을 자유롭게 이용하도록 허락하는 표준 약관에는 GNU 일반 공중 사용 허가서(GPL), GNU 자유 문서 사용 허가서(FDL), 크리에이티브 커먼즈 이용 허락(CCL), 정보 공유 라이선스, 자유 문서(Free Contents) 등이 있다.

1980년대, 1990년대 미국의 국제적인 시민단체 전자 프런티어 재단(EFF)은 활동가 존 페리 바를로를 중심으로 저작물 교환의 합법화 운동 등 법률의 전반적인 개정 운동을 벌이기도 했다.

2006년 파이럿베이 사건으로 설립된 스웨덴 해적당을 필두로 한 해적당 인터내셔널과 독일 해적당은 기술 진보에 따라 디지털 저작물의 자유로운 복사가 가능해졌다고 보고, 이를 “저작물에 대한 일반적 접근 기회로 받아들이고 활용해야 한다”고 주장한다. 이들은 개인적인 용도의 복사와 파일 공유를 범죄화하는 것을 중단해야 한다고 요구하며, 저작권법 제약이 없다면 지식 유통이 효과적으로 이루어진다고 본다. 또한, 소비자에게 적대적인 디지털 권리 관리(Digital rights management, DRM) 같은 복제 방지 장치를 없애야 한다고 주장한다.

경제학자 미켈레 볼드린(Michele Boldrin)과 데이빗 케이 레빈(David K. Levine)은 캠브리지 대학 출판사의 책 '지적 독점에 대항하여(Against Intellectual Monopoly)'를 통해 특허 및 저작권 시스템이 시장에 발명품이 진입하지 못하게 막고 있다고 비판했다. 이들은 특허법과 저작권법 폐지를 주장하며, 인터넷 음악 다운로드로 고소당한 학생들과 특허 소지자가 생산한 값비싼 의약품을 구입할 수 없어 죽어가는 아프리카의 AIDS 환자들을 특허 및 저작권 시스템의 실패 사례로 지적했다.[154]

2018년 6월 20일 유럽연합 의회 법무위원회가 인터넷 상의 저작물 공유를 제한하는 법률을 승인해 논란이 되었다. 해당 초안 13항에 따르면 용도에 상관없이 저작권이 있는 콘텐츠를 사용하거나 재배포하면 안 되며, 이러한 행위를 허용하는 플랫폼도 처벌받게 된다. 또한 링크를 통한 공유 시 저작권자에게 비용을 지급하는 '링크 택스'도 포함되어, 구글 부사장, 월드 와이드 웹 창시자 팀 버너스 리 등 정보기술 업계 지도자들은 "인터넷의 미래에 대한 위협"이라고 비판했다.[155]

2009년 한나라당에서는 사이버모욕죄 도입 추진과 함께 저작권법 강화 방안을 발표하였다. 하지만 처벌과 규제 대상이 광범위하고 개인 표현의 자유 침해 논란까지 불거져 혼란이 가속되었으며,[156] 국회의원들의 홈페이지 중 83.9%가 저작권법 위반 행위에 해당되었고,[157] 정부 기관 홈페이지의 61%가 역시 저작권법 위반에 해당되는 등[158] 제대로 된 홍보나 토론 없이 시행되었다는 비판이 제기되었다. 저작권법 개정을 추진했던 국회의원들의 홈페이지에 비난글이 쏟아지는 가운데,[159] 한나라당 나경원 의원은 미니홈피에 올렸던 저작권법 위반 그림에 대해 비난을 받고 사과문을 올리기도 했다.[160]

2011년 영리 목적이 없는 인터넷 사용자들의 정보 공유를 활성화하고, 저작권법에 의한 표현의 자유 침해를 막기 위해 "공정 이용"을 허용하는 한미자유무역협정의 지적재산권 관련 이행법이 제정되었다.[161]

정부는 표현의 자유 침해 우려 등 비난이 거세지자 "저작권법 개정은 헤비업로더를 처벌하기 위한 목적"이라며 일반 인터넷 이용자들은 이전과 똑같이 이용할 수 있다고 강조하였다.[162] 하지만, 다른 사람의 사진이나 글 등을 인터넷에 무단으로 올리는 등의 사소한 저작권법 위반 행위에 대해서도 법무법인에 의해 무차별적인 고소·고발을 당하는 등 법적인 분쟁에 휘말릴 수 있어 네티즌들의 우려는 가시지 않고 있다.[163]

8. 2. 저작권 보호와 정보 공유의 균형

정신적인 노동으로 창조된 것에 대한 배타적인 권리를 인정하는 노동이론과, 창작물에 대한 권리 부여가 창작활동을 활성화하여 사회적 이익을 가져온다는 유인이론이 저작권 제도의 근거로 받아들여지고 있다.저작권을 보호하려는 기업과 이용자들 사이의 갈등이 커지는 가운데, 리처드 스톨만은 1990년대에 카피레프트(Copyleft) 운동을 제창하여 소프트웨어와 저작물 공유를 주장했다. 카피레프트는 저작권 체제 하에서 저작물의 자유로운 이용을 허락함으로써 저작권을 공유하는 효과를 낳는다.

저작물을 자유롭게 이용하도록 허락하는 표준 약관에는 GNU 일반 공중 사용 허가서(GPL), GNU 자유 문서 사용 허가서(FDL), 크리에이티브 커먼즈 이용 허락(CCL), 정보 공유 라이선스, 자유 문서(Free Contents) 등이 있다.

1980년대와 1990년대 미국의 국제적인 시민단체 전자 프런티어 재단(EFF)은 활동가 존 페리 바를로를 중심으로 저작물 교환 합법화 운동 등 법률 개정 운동을 벌였다.

2006년 파이럿베이 사건으로 설립된 스웨덴 해적당을 필두로 한 해적당 인터내셔널과 독일 해적당은 기술 발전에 따라 디지털 저작물의 자유로운 복사가 현실이 되었다고 보고, “저작물에 대한 일반적 접근 기회로 받아들이고 활용해야 한다”고 주장한다. 이들은 개인적인 용도의 복사와 파일 공유의 범죄화를 끝낼 것을 요구하며, 저작권법 제약이 없다면 효과적인 지식 유통이 이루어진다고 본다. 또한, 소비자 적대적인 디지털 권리 관리(Digital rights management, DRM) 같은 복제 방지 장치를 없애야 한다고 주장하며, “모든 이의 지식에 대한 접근”을 선거 구호로 사용하기도 했다.

경제학자 미켈레 볼드린(Michele Boldrin)과 데이빗 케이 레빈(David K. Levine)은 캠브리지 대학 출판사의 책 '지적 독점에 대항하여(Against Intellectual Monopoly)'를 통해 특허 및 저작권 시스템이 시장에 발명품 진입을 막고 있다고 비판하며, 공공정책 관점에서 특허법과 저작권법 폐지를 주장했다. 이들은 인터넷에서 음악을 다운로드했다고 고소당한 학생들과 특허 소지자가 생산한 값비싼 의약품을 구입할 수 없어 죽어가는 아프리카의 AIDS 환자들을 특허 및 저작권 시스템의 실패 사례로 지적했다.[154]

2018년 6월 20일 유럽연합 의회 법무위원회가 인터넷 상의 저작물 공유를 제한하는 법률을 승인하여 논란이 되었다. 해당 초안 13항에 따르면 용도에 상관없이 저작권이 있는 콘텐츠를 사용하거나 재배포하면 안 되며, 이러한 행위를 허용하는 플랫폼도 처벌받게 된다. 또한 링크를 통한 공유 시 저작권자에게 비용을 지급하는 '링크 택스'도 포함되어 있다. 이에 대해 구글 부사장, 월드 와이드 웹 창시자 팀 버너스 리 등 여러 정보기술 업계 지도자들은 "인터넷의 미래에 대한 위협"이라고 비판했다.[155]

2011년 영리적인 목적이 없는 인터넷 사용자들의 정보 공유를 활발히 하고, 저작권법에 의한 표현의 자유 침해를 막는 공정 이용을 허용하는 한미자유무역협정의 지적재산권 관련 이행법이 제정되었다.[161] 정부는 표현의 자유 침해 우려 등 비난이 거세지자 "저작권법 개정은 헤비업로더를 처벌하기 위한 목적"이라며 일반적인 인터넷 이용자들은 이전과 똑같이 이용할 수 있다고 강조하였다.[162] 하지만, 당국의 단속 대상이 아닌 경우라도, 다른 사람의 사진이나 글 등을 인터넷에 무단으로 올리는 등의 사소한 저작권법 위반 행위에 대해서도 법무법인에 의해 무차별적인 고소·고발을 당하는 등 법적인 분쟁에 휘말릴 수 있어 네티즌들의 우려는 가시지 않고 있다.[163]

일부 자료들은 저작권 제도의 특정 측면, 특히 인터넷 플랫폼에 콘텐츠를 업로드하고 저작물을 디지털로 교환하는 배경에서 저작권의 다운로드 및 스트리밍과 저작권의 하이퍼링크 및 프레이밍에 대한 논의를 비판적으로 보고 있다.

우려 사항은 종종 디지털 권리, 디지털 자유, 데이터베이스 권리, 공개 데이터 또는 검열의 언어로 표현된다.[94][95][96] 논의에는 로렌스 레식(Lawrence Lessig)의 2004년 저서 ''프리 컬처''가 포함된다. 레식은 최악의 시스템을 묘사하기 위해 허가 문화라는 용어를 만들었다. 다큐멘터리 ''굿 카피 배드 카피''와 ''리믹스 매니페스토''는 저작권에 대해 논의한다. 일부는 대안적 보상 시스템을 제안한다. 유럽에서는 소비자들이 음악, 영화, 서적의 가격 상승에 반발하여 해적당이 생겨났다. 일부 단체는 저작권을 완전히 거부하고 반 저작권 입장을 취한다. 온라인에서 저작권을 시행할 수 없다는 인식은 일부 사람들로 하여금 웹상에서 법규를 무시하는 것을 옹호하게 만든다.

8. 3. 저작권 제도에 대한 비판

정신적인 노동으로 만들어진 창작물에 대한 배타적 권리를 인정하는 노동이론과, 창작 활동을 활성화하여 사회적 이익을 얻을 수 있다는 유인이론이 저작권 제도의 근거로 받아들여지고 있다. 그러나 저작권을 보호하려는 기업과 이용자들 사이의 갈등은 커지고 있다.리처드 스톨만은 1990년대에 카피레프트(Copyleft) 운동을 제창하여 소프트웨어와 저작물 공유를 주장했다. 카피레프트는 저작권 체제 하에서 저작물을 자유롭게 이용하는 것을 허락함으로써 저작권을 공유하는 효과를 낳는다. 저작물을 자유롭게 이용하도록 허락하는 표준 약관에는 GNU 일반 공중 사용 허가서(GPL), GNU 자유 문서 사용 허가서(FDL), 크리에이티브 커먼즈 이용 허락(CCL), 정보 공유 라이선스, 자유 문서(Free Contents) 등이 있다.

1980년대와 1990년대에 미국의 국제적인 시민단체 전자 프런티어 재단(EFF)은 활동가 존 페리 바를로를 중심으로 저작물 교환 합법화 운동 등 법률 개정 운동을 벌였다.

2006년 파이럿베이 사건으로 설립된 스웨덴 해적당을 필두로 한 해적당 인터내셔널과 독일 해적당은 기술 발전에 따라 디지털 저작물의 자유로운 복사가 가능해졌다고 주장하며, 저작물에 대한 일반적 접근 기회를 받아들여야 한다고 주장한다. 이들은 개인적인 용도의 복사와 파일 공유의 범죄화를 끝내고, 디지털 권리 관리(Digital rights management, DRM)같은 복제 방지 장치를 없애야 한다고 주장한다.

경제학자 미켈레 볼드린(Michele Boldrin)과 데이빗 케이 레빈(David K. Levine)은 캠브리지 대학 출판사의 책 '지적 독점에 대항하여(Against Intellectual Monopoly)'를 통해 특허 및 저작권 시스템이 시장에 발명품이 진입하지 못하게 막고 있다고 비판했다. 이들은 인터넷에서 음악을 다운로드했다고 고소당한 학생들과 특허 소지자가 생산한 값비싼 의약품을 구입할 수 없어 죽어가는 아프리카의 AIDS 환자들을 특허 및 저작권 시스템의 실패 사례로 지적했다.[154]

2018년 6월 20일 유럽연합 의회 법무위원회가 인터넷 상의 저작물 공유를 제한하는 법률을 승인해 논란이 되었다. 해당 초안 13항에 따르면 용도에 상관없이 저작권이 있는 콘텐츠를 사용하거나 재배포하면 안 되며, 이러한 행위를 허용하는 플랫폼도 처벌받게 된다. 또한 링크를 통해 공유를 하면 저작권자에게 비용을 지급하게 하는 '링크 택스'도 있다. 이에 대해 구글 부사장, 월드 와이드 웹 창시자 팀 버너스 리 등 여러 정보기술 업계 지도자들은 "인터넷의 미래에 대한 위협"이라고 비판했다.[155]

일부 자료들은 저작권 제도의 특정 측면을 비판적으로 보고 있다. 이는 저작권 규범에 대한 논쟁으로 알려져 있다. 특히 인터넷 플랫폼에 콘텐츠를 업로드하고 저작물을 디지털로 교환하는 배경에서 저작권의 다운로드 및 스트리밍과 저작권의 하이퍼링크 및 프레이밍에 대한 논의가 있다.

우려 사항은 종종 디지털 권리, 디지털 자유, 데이터베이스 권리, 공개 데이터 또는 검열의 언어로 표현된다.[94][95][96] 논의에는 로렌스 레식(Lawrence Lessig)의 2004년 저서인 ''프리 컬처''가 포함된다. 레식은 최악의 시스템을 묘사하기 위해 허가 문화라는 용어를 만들었다. 다큐멘터리 ''굿 카피 배드 카피''와 ''리믹스 매니페스토''는 저작권에 대해 논의한다. 일부는 대안적 보상 시스템을 제안한다. 유럽에서는 소비자들이 음악, 영화, 서적의 가격 상승에 반발하여 해적당이 생겨났다. 일부 단체는 저작권을 완전히 거부하고 반 저작권 입장을 취한다. 온라인에서 저작권을 시행할 수 없다는 인식은 일부 사람들로 하여금 웹상에서 법규를 무시하는 것을 옹호하게 만든다.

8. 4. 유럽연합의 저작권 지침

리처드 스톨만은 1990년대에 카피레프트(Copyleft) 운동을 제창하여 소프트웨어와 저작물은 공유되어야 한다고 주장했다.1980년대와 1990년대 미국의 국제적인 시민단체 전자 프런티어 재단(EFF)은 활동가 존 페리 바를로를 중심으로 저작물 교환 합법화 운동 등 법률 개정 운동을 벌였다.

2006년 파이럿베이 사건으로 설립된 스웨덴 해적당을 필두로 한 해적당 인터내셔널과 독일 해적당은 기술 진보에 따라 디지털 저작물의 자유로운 복사 가능성이 현실이 되었다고 인정하고, “저작물에 대한 일반적 접근 기회로 받아들이고 활용해야 한다”는 주장을 펼치고 있다. 또한 이들은 개인적인 용도의 복사와 파일 공유의 범죄화를 끝낼 것을 요구하고 있다.

경제학자 미켈레 볼드린(Michele Boldrin)과 데이빗 케이 레빈(David K. Levine)은 캠브리지 대학 출판사의 '지적 독점에 대항하여(Against Intellectual Monopoly)'를 통해 특허 및 저작권 시스템이 시장에 발명품이 진입하지 못하게 막고 있다고 비판했다. 레빈과 볼드린은 인터넷에서 음악을 다운로드했다고 고소당한 학생들과 특허 소지자가 생산한 값싼 의약품을 구입할 수 없어서 죽어가는 아프리카의 AIDS 환자들을 특허 및 저작권 시스템의 실패 사례로 지적했다.[154]

2018년 6월 20일 유럽연합 의회 법무위원회가 인터넷 상의 저작물 공유를 제한하는 법률을 승인해 논란이 되고 있다. 해당 초안 13항에 따르면 용도에 상관없이 저작권이 있는 콘텐츠를 사용하거나 재배포하면 안 된다. 이러한 행위를 허용하는 플랫폼도 처벌받게 된다. 또한 링크를 통해 공유를 하면 저작권자에게 비용을 지급하게 하는 '링크 택스'도 있다. 이에 대해 구글 부사장, 월드 와이드 웹 창시자 팀 버너스 리 등 여러 정보기술 업계 지도자들은 "인터넷의 미래에 대한 위협"이라고 비판했다.[155]

참조

[1]

웹사이트

Definition of copyright

https://web.archive.[...]

Oxford Dictionaries

2018-12-20

[2]

백과사전

Definition of Copyright

https://www.merriam-[...]

2018-12-20

[3]

서적

Nimmer on Copyright

[4]

서적

Intellectual property

Black's Law Dictionary

2014

[5]

웹사이트

Understanding Copyright and Related Rights

https://www.wipo.int[...]

2018-12-06

[6]

웹사이트

Copyright Basics FAQ

https://fairuse.stan[...]

Stanford University

2013-03-27

[7]

웹사이트

Works Unprotected by Copyright Law

http://www.bitlaw.co[...]

Bitlaw

[8]

웹사이트

Legal Protection of Digital Information

http://digital-law-o[...]

[9]

웹사이트

Copyright

http://copyright.uni[...]

University of California

2014-12-15

[10]

웹사이트

Journal Conventions

http://www.jetlaw.or[...]

2022-11-07

[11]

서적

Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects

https://books.google[...]

Springer Science & Business Media

2011-10-20

[12]

서적

Publishing Forms and Contracts

https://books.google[...]

Oxford University Press

2008-07-16

[13]

웹사이트

Significance of Fixation in Copyright Law

https://papers.ssrn.[...]

2022-11-07

[14]

웹사이트

Copyright Basics

https://www.copyrigh[...]

U.S. Copyright Office

2019-02-20

[15]

웹사이트

International Copyright Law Survey

http://worldcopyrigh[...]

Mincov Law Corporation

2021-10-13

[16]

서적

From Gunpowder to Print: The Common Origins of Copyright and Patent

books.openedition.or[...]

Open Book

2010

[17]

뉴스

No Copyright Law: The Real Reason for Germany's Industrial Expansion?

https://www.spiegel.[...]

2010-08-18

[18]

서적

Copyright in Historical Perspective

Vanderbilt Univ. Press

1968

[19]

학술지

'Cum privilegio': Licensing of the Press Act of 1662

https://dash.harvard[...]

[20]

학술지

Copyright Law from an American Perspective

2002

[21]

서적

Copyrighting Culture: The Political Economy of Intellectual Property

Westview Press

1996

[22]

서적

Rethinking copyright: history, theory, language

https://books.google[...]

Edward Elgar Publishing.

[23]

웹사이트

Statute of Anne

http://www.copyright[...]

Copyrighthistory.com

2012-06-08

[24]

서적

Free Culture

Penguin

2004

[25]

법률

droit d'auteur

https://www.economie[...]

[26]

웹사이트

Governare istruzione e stampa. Le riforme Napoleoniche

https://123dok.org/a[...]

[27]

웹사이트

Urheberrecht und Copyright

https://www.bpb.de/t[...]

2013-07-15

[28]

웹사이트

Lessen uit de geschiedenis van het auteursrecht

https://www.ivir.nl/[...]

2004

[29]

웹사이트

Le droit d'auteur

https://www.inpi.fr/[...]

2015-07-28

[30]

웹사이트

Copyright Definition, Examples, & Facts

https://www.britanni[...]

2023-11-18

[31]

잡지

No Copyright Law: The Real Reason for Germany's Industrial Expansion?

http://www.spiegel.d[...]

2010-08-18

[32]

문서

1854

[33]

학술지

Copyright and Creativity. Evidence from Italian Opera During the Napoleonic Age

https://www.nber.org[...]

2020-03

[34]

웹사이트

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Article 5

https://web.archive.[...]

World Intellectual Property Organization

[35]

학술지

Art conservation and the legal obligation to preserve artistic intent

1997

[36]

간행물

International Copyright Relations of the United States

http://www.copyright[...]

U.S. Copyright Office

2003-08-01

[37]

웹사이트

Parties to the Geneva Act of the Universal Copyright Convention

http://www.unesco.or[...]

2000-01-01

[38]

웹사이트

165 Parties to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

http://www.copyright[...]

2012-05-01

[39]

서적

Contemporary Intellectual Property: Law and Policy

https://books.google[...]

Oxford University Press

[40]

법률

17 U.S.C. § 201(b); Cmty. for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730 (1989)

[41]

판례

Community for Creative Non-Violence v. Reid

[42]

웹사이트

Copyright Ownership: Who Owns What?

https://fairuse.stan[...]

Stanford University

2013-03-27

[43]

서적

Intellectual property and information wealth: copyright and related rights

Praeger

2006-12-30

[44]

서적

Understanding Copyright and Related Rights

http://www.wipo.int/[...]

WIPO

2017-12-01

[45]

서적

Art and copyright

https://books.google[...]

Hart Publishing

[46]

판례

Express Newspaper Plc v News (UK) Plc

[47]

웹사이트

Subject Matter and Scope of Copyright

http://copyright.gov[...]

2015-06-04

[48]

웹사이트

Copyright in General (FAQ)

http://www.copyright[...]

U.S. Copyright Office

2016-08-11

[49]

웹사이트

Copyright Registers

http://www.ipo.gov.u[...]

United Kingdom Intellectual Property Office

2013-10-05

[50]

웹사이트

Automatic right

http://www.ipo.gov.u[...]

United Kingdom Intellectual Property Office

[51]

웹사이트

Module 3: The Scope of Copyright Law

http://cyber.law.har[...]

Harvard Law School

[51]

논문

Copyright, Derivative Works and Fixation: Is Galoob a Mirage, or Does the Form(GEN) of the Alleged Derivative Work Matter?

http://digitalcommon[...]

Santa Clara High Tech. L.J.

[52]

웹사이트

US copyright law

https://www.copyrigh[...]

[53]

법률

Copyright Act of 1976

1976-10-19

[54]

법률

The Berne Convention Implementation Act of 1988 (BCIA)

[55]

서적

The People's Platform:Taking Back Power and Culture in the Digital Age.

Picador

[56]

웹사이트

U.S. Copyright Office – Information Circular

http://www.copyright[...]

2012-07-07

[57]

법률

17 U.S.C. § 401(d)

[58]

간행물

Guidance on Copyright and Permissions

https://www2.society[...]

Society of Authors

2016-09-01

[59]

서적

The People's Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age

Picador

[60]

학술지

Piracy

[61]

잡지

Piracy Losses

[62]

웹사이트

Urheberrechtsverletzungen im Internet: Der bestehende rechtliche Rahmen genügt

https://web.archive.[...]

Ejpd.admin.ch

2020-07-28

[63]

학술지

Video Killed the Radio Star? Online Music Videos and Digital Music Sales

Social Science Electronic Publishing

[64]

웹사이트

IP Commission Report

https://www.nbr.org/[...]

2021-09-01

[65]

웹사이트

Impacts of Digital Piracy on the U.S. Economy

https://www.thegloba[...]

2021-09-02

[66]

웹사이트

Advertising Fuels $1.34 Billion Illegal Piracy Market, Report by Digital Citizens Alliance and White Bullet Finds

https://www.digitalc[...]

2021-09-02

[67]

웹사이트

World Intellectual Property Organisation (WIPO).

https://www.wipo.int[...]

2019-04-20

[68]

웹사이트

The Mutilated Work

https://www.copyrigh[...]

[69]

웹사이트

authors, attribution, and integrity: examining moral rights in the united states

https://www.copyrigh[...]

2019-04-01

[70]

웹사이트

Are Patents and Copyrights Morally Justified?

http://www.tomgpalme[...]

[71]

웹사이트

Copyright Law In India

http://www.mondaq.co[...]

2017-12-14

[72]

법규

United States Code Title 17, Section 305

[73]

법규

The Duration of Copyright and Rights in Performances Regulations 1995, part II, Amendments of the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988

http://www.opsi.gov.[...]

[74]

서적

Copyright: Sacred Text, Technology, and the DMCA

https://books.google[...]

Kluwer Law International

[75]

웹사이트

Copyright Term and the Public Domain in the United States

http://copyright.cor[...]

[76]

웹사이트

Copyright Term and the Public Domain in the United States 1 January 2015

https://copyright.co[...]

[77]

논문

Copyright's First Amendment

[78]

웹사이트

Works Not Protected by Copyright

https://www.copyrigh[...]

U.S. Copyright Office

2021

[79]

웹사이트

11-697 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.

https://www.supremec[...]

[80]

웹사이트

17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use

http://www4.law.corn[...]

Legal Information Institute

2009-06-16

[81]

웹사이트

The Digital Millennium Copyright Act of 1998 - U.S. Copyright Office Summary

https://www.copyrigh[...]

Copyright Office

1998-12

[82]

웹사이트

DMCA: The Digital Millennium Copyright Act

https://www.ala.org/[...]

[83]

웹사이트

Lenz v. Universal Music Corp., 815 F.3d 1145

https://casetext.com[...]

2024-08-24

[84]

웹사이트

Chapter 1 – Circular 92

http://www.copyright[...]

[85]

웹사이트

Copyright (Visually Impaired Persons) Act 2002

http://www.rnib.org.[...]

Royal National Institute of Blind People

2011-01-01

[86]

웹사이트

General Guide to the Copyright Act of 1976

https://www.copyrigh[...]

US Copyright Office

1977-09

[87]

웹사이트

More Than Just a Trend: The Copyright Protection of Fashion Designs

https://www.oba.org/[...]

2019-12-05

[88]

웹사이트

Dupes offer cheap fashion to Canadians, but small businesses say they're paying the price

https://www.cbc.ca/r[...]

2023-07-17

[89]

서적

WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights

https://books.google[...]

World Intellectual Property Organization

[90]

서적

WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights

https://books.google[...]

World Intellectual Property Organization

[91]

서적

WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights

https://books.google[...]

World Intellectual Property Organization

[92]

웹사이트

Creative Commons Website

https://creativecomm[...]

[93]

서적

Foundations of Library and Information Science: Third Edition

Neal-Schuman Publishers, Inc.

[94]

웹사이트

MEPs ignore expert advice and vote for mass internet censorship

https://edri.org/pre[...]

European Digital Rights

2018-06-20

[95]

웹사이트

Copyright Week 2019: Copyright as a tool of censorship

https://edri.org/our[...]

[96]

웹사이트

Revealed: How copyright law is being misused to remove material from the internet

http://www.theguardi[...]

2016-05-23

[97]

웹사이트

知的財産権について

https://www.jpo.go.j[...]

経済産業省 特許庁

[98]

서적

著作権法 第3版

有斐閣

[99]

웹사이트

著作権なるほど質問箱 - 著作者の権利

https://pf.bunka.go.[...]

文化庁

[100]

웹사이트

著作権なるほど質問箱 - 関連用語「た行」

https://pf.bunka.go.[...]

文化庁

[101]

서적

著作権法入門 (2018-2019)

著作権情報センター

[102]

웹사이트

特許権と著作権の違いは?

https://www.hkd.meti[...]

経済産業省北海道経済産業局

[103]

문서

審査登録主義

[104]

웹사이트

著作権なるほど質問箱 - Q 幼児の書いた絵は著作物ですか。

https://pf.bunka.go.[...]

文化庁

[105]

웹사이트

Copyright

https://kib.ki.se/en[...]

[106]

웹사이트

著作権の概要

https://www.jasrac.o[...]

2024-01-25

[107]

웹사이트

著作隣接権

http://www.bunka.go.[...]

[108]

서적

著作権とは何か

[109]

서적

知識の社会史―知と情報はいかにして商品化したか

新曜社

2004

[110]

문서

모ーツ아르트의 표절

[111]

서적

著作権とは何か

[112]

서적

著作権とは何か

[113]

서적

著作権とは何か

[114]

서적

著作権とは何か

[115]

서적

著作権とは何か

[116]

서적

著作権とは何か

[117]

서적

著作権とは何か

[118]

뉴스

ネット掲示板書き込みにも著作権!東京地裁が初判断

https://jstor.uniri.[...]

日経クロステック (日経BP)

2021-02-10

[119]

웹사이트

大学入試の「過去問」 自分のサイトに無断で掲載したら「著作権侵害」になる?

https://www.bengo4.c[...]

2019-02-28

[120]

판례

https://web.archive.[...]

2004-11-04

[121]

판례

https://web.archive.[...]

2005-04-28

[122]

웹사이트

“著作権なるほど質問箱”

https://pf.bunka.go.[...]

[123]

웹사이트

著作権なるほど質問箱 - Q 著作権なるほど質問箱 人気アニメのキャラクターは著作物ですか。

https://pf.bunka.go.[...]

文化庁

2019-04-15

[124]

웹사이트

著作権テキスト ~初めて学ぶ人のために~

https://www.bunka.go[...]

文化庁

2019-04-15

[125]

웹사이트

著作権なるほど質問箱 - Q 自動車メーカーが売り出しているファミリーカーのデザインは著作物ですか。

https://pf.bunka.go.[...]

文化庁

2019-04-15

[126]

웹사이트

著作権法の基本的な枠組みについて(オープンデータ関連)

https://www.kantei.g[...]

文化庁

2013-01-24

[127]

웹사이트

著作権なるほど質問箱 - Q 小説や音楽などの題名は著作権で保護されますか。

https://pf.bunka.go.[...]

文化庁

2019-04-15

[128]

웹사이트

著作権なるほど質問箱 - Q 著作権なるほど質問箱 図書館で、書籍の題名、著作者名、出版者名、発行年等の書誌情報をデータベース化し、パソコンコーナーで検索できるようにしようと考えていますが、問題がありますか。

https://pf.bunka.go.[...]

文化庁

2019-04-15

[129]

웹사이트

著作権なるほど質問箱 - Q 著作権なるほど質問箱 流行語大賞を獲得した言葉や造語は著作物ですか。

https://pf.bunka.go.[...]

文化庁

2019-04-15

[130]

웹사이트

著作権なるほど質問箱 - Q 独創的な商品名は著作物ですか。

https://pf.bunka.go.[...]

文化庁

2019-04-15

[131]

뉴스

北朝鮮の作品に著作権保護義務なし 最高裁判決

https://web.archive.[...]

MSN産経ニュース

2011-12-08

[132]

판례

https://web.archive.[...]

2011-12-08

[133]

웹사이트

WIPO-Administered Treaties

http://www.wipo.int/[...]

[134]

판례

https://web.archive.[...]

2007-10-02

[135]

서적

著作権とは何か

[136]

판례

1984-01-20

[137]

서적

著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル

2018

[138]

서적

著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル

2018

[139]

서적

著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル

2018

[140]

문서

전자 계산기를 사용하여 영상면에 문서 또는 그림으로 표시하는 방식

[141]

문서

[142]

웹사이트

https://www.jpaa.or.[...]

[143]

뉴스

書籍スキャン代行業者を提訴=著名作家7人が差し止め請求-東京地裁

http://www.jiji.com/[...]

[144]

문서

[145]

뉴스

自公、出版業界と懇談 「自炊」代行業者提訴などで

http://www.komei.or.[...]

[146]

문서

[147]

웹사이트

W. B. Yeats’ Live-in “Spirit Medium”

https://daily.jstor.[...]

2018-12-05

[148]

웹사이트

Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権(その2)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

https://storialaw.jp[...]

2022-09-20

[149]

웹사이트

生成AIの著作物無断学習は「利益侵害」、新聞協会が著作権法の改正訴え…文化審議会小委

https://www.yomiuri.[...]

2023-10-16

[150]

웹사이트

「機械学習天国ニッポン」と生成AIの著作権リスク 早大・上野教授

https://business.nik[...]

[151]

웹사이트

「AIが生成した作品は著作権で保護される余地がない」との判決が下る - GIGAZINE

https://gigazine.net[...]

2023-08-21

[152]

웹사이트

https://www.mcst.go.[...]

[153]

웹사이트

찾기쉬운생활법령정보시스템

http://www.easylaw.g[...]

[154]

웹사이트

http://www.newswise.[...]

[155]

뉴스

EU, 콘텐츠 공유 제한… SNS '발칵'

http://news.hankyung[...]

2018-06-25

[156]

뉴스

담당과장에게 듣는 저작권법 오해와 진실

https://news.naver.c[...]

KOREA.KR

2009-08-21

[157]

뉴스

국회의원 홈페이지는 저작권법 '무풍지대'

https://news.naver.c[...]

조선일보

2009-08-28

[158]

뉴스

정부기관 61% 저작권법 위반

https://news.naver.c[...]

디지털타임스

2009-10-01

[159]

뉴스

저작권법 개정 의원 “너나 잘하세요“

https://news.naver.c[...]

위클리경향

2009-08-12

[160]

뉴스

‘저작권법 침해 사과’ 나경원 의원, 누리꾼 뭇매

https://news.naver.c[...]

스포츠칸

2009-08-03

[161]

웹사이트

저작물의 공정한 이용

https://ko.wikisourc[...]

[162]

뉴스

Q&A로 알아보는 알기 쉬운 저작권법

https://news.naver.c[...]

전자신문

2009-09-14

[163]

웹사이트

대한출판문화협회 - 저작권상담실 정당한 인용의 범위와 한계는 어디까지인가?

http://member.kpa21.[...]

[164]

문서

[165]

뉴스

디지털 음원도 '음반'..개정 '저작권법' 시행

http://m.media.daum.[...]

연합뉴스tv

2016-09-23

[166]

웹사이트

미국에서의 저작권보호기간연장에 대한 논의와 그 시사점

http://www.dbpia.co.[...]

[167]

웹사이트

http://www.dbpia.co.[...]

[168]

논문

저작권 남용에 관한 미국 연방항소법원의 ‘Lasercomb 사건’의 의미와 한계

한국지식재산연구원

2010-06

[169]

웹사이트

미국에서의 저작권보호기간연장에 대한 논의와 그 시사점

http://www.dbpia.co.[...]

[170]

웹사이트

미국 저작권법

http://www.copyright[...]

한국저작권위원회

[171]

웹사이트

https://www.mcst.go.[...]

[172]

웹사이트

저작권법 연혁

http://www.law.go.kr[...]

법제처 국가법령정보센터

[173]

웹사이트

https://www.mcst.go.[...]

[174]

웹사이트

문화체육관광부-저작권의모든것

https://www.mcst.go.[...]

[175]

법률

저작권법제7조(보호받지 못하는 저작물)

[176]

법률

저작권법 제123조

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com