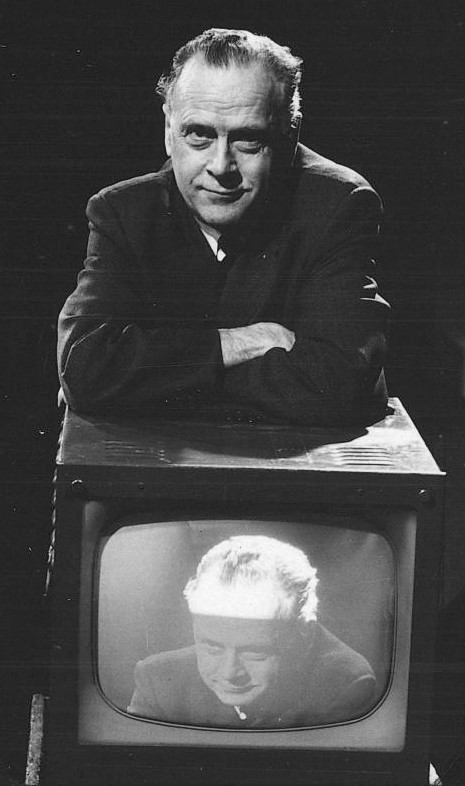

마셜 매클루언

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

마셜 매클루언(1911-1980)은 캐나다 출신의 미디어 이론가이자 문화 비평가이다. 그는 미디어가 전달하는 내용보다 미디어 형식 자체가 인간의 인식과 사회에 더 큰 영향을 미친다고 주장하며, "미디어는 메시지다", "지구촌"과 같은 개념을 제시했다. 주요 저서로는 《기계 신부: 산업 사회의 민속》(1951), 《구텐베르크 은하계: 활자 인간의 형성》(1962), 《미디어의 이해: 인간의 확장》(1964), 《미디어는 마사지다: 효과의 목록》(1967) 등이 있으며, 그의 이론은 미디어, 문화 연구, 대중문화에 큰 영향을 미쳤다.

매클루언은 1911년 캐나다에서 태어나 1980년 생을 마감할 때까지 영문학자, 사회사상가, 문예비평가, 커뮤니케이션 이론가로서 활약하였다. 1936년 영국 캠브리지 대학교를 졸업하고 캐나다로 돌아와 토론토 대학교 교수를 역임하며 저술 활동을 활발히 했다. 그는 매체와 매체의 의미에 관하여 기존과는 다른 해석을 제시하며 미디어 비평계의 초석을 다진 인물이다.

매클루언은 영문학자, 사회사상가, 문예비평가, 커뮤니케이션 이론가로서 다양한 분야에서 활동하며 "맥루한 열풍"을 일으켰다.[77] 그는 미디어 비평계의 초석을 다진 인물로 평가받는다.

2. 생애와 경력

1964년 《미디어의 이해》라는 저서를 통해 '미디어는 메시지다', '미디어는 인간의 확장'이라는 견해를 밝혀 현대 미디어 이론에서 사용하는 ‘미디어’라는 단어와 가장 근접한 개념을 제시하였으며, 1967년에는 미디어가 인간의 촉각을 자극할 것이라는 견해를 담은 《미디어는 메세지다》를 출간하였다. 특히 "미디어는 메시지다(the media is the message)", "지구촌(global village)"이라는 유명한 표현은 그가 만들어낸 것이다.

매클루언의 업적은 '''시카고 학파(Chicago school of sociology)'''에 오늘날까지 영향을 많이 주었다.[77]

매클루언의 생애와 경력은 다음과 같이 요약될 수 있다.

2. 1. 초기 생애 (1911년 ~ 1936년)

매클루언은 1911년 7월 21일 캐나다 앨버타주 에드먼턴에서 태어났으며, 외할머니의 성을 따서 "마셜"이라는 이름을 얻었다. 그의 부모는 모두 캐나다에서 태어났다. 어머니 엘시 나오미는 침례교 초등학교 교사였으며 나중에 배우가 되었고, 아버지 허버트 어니스트 매클루언은 감리교 신자였으며 에드먼턴에서 부동산 사업을 했다. 제1차 세계 대전이 시작되면서 사업이 실패하자 매클루언의 아버지는 캐나다군에 입대했다. 1915년 허버트가 군에서 제대한 후, 매클루언 가족은 매니토바주 위니펙으로 이사했고, 마셜은 그곳에서 성장하여 학교를 다녔다. 그는 1928년 매니토바 대학교에 입학하기 전에 켈빈 고등학교에 다녔다.[15]

1년간 공학도로 공부한 후 전공을 바꿔 문학사 학위(1933)를 받았으며, 예술 및 과학 분야에서 대학교 금메달을 수상했다. 이어서 동 대학교에서 영어 석사 학위(1934)를 받았다. 그는 오랫동안 영국에서 대학원 과정을 밟고 싶어 했으며, 옥스퍼드 대학교에서 공부하기 위한 로즈 장학금을 확보하는 데 실패한 후 케임브리지 트리니티 홀에 입학 허가를 받았다.[15]

매니토바에서 이미 학사 및 석사 학위를 취득했지만, 케임브리지는 그에게 박사 학위 과정을 시작하기 전에 3년제 학사 학위에 대한 1년 학점을 인정하는 "제휴" 학부생으로 등록할 것을 요구했다. 그는 1934년 가을 케임브리지에 입학하여 I. A. 리처즈와 F. R. 리비스의 지도를 받았으며, 신비평의 영향을 받았다.[15] 수년 후, 회고하면서 그는 그곳의 교수진들이 "지각 훈련"에 대한 강조와 리처즈의 "피드포워드"와 같은 개념 때문에 그의 후기 작품의 방향에 영향을 미쳤다고 평가했다.[16] 이러한 연구는 기술적 형태에 대한 그의 후기 아이디어의 중요한 선구자 역할을 했다.[17] 그는 1936년에 케임브리지에서 필요한 학사 학위를 받았다.

매니토바 대학교에서 매클루언은 종교와의 갈등 관계를 탐구했고, 문학을 통해 "진리와 아름다움에 대한 영혼의 갈망을 충족"시키려 했으며, 나중에 이 단계를 불가지론이라고 언급했다. 케임브리지에서 삼학을 공부하면서, 그는 1937년에 가톨릭교회로의 궁극적인 개종을 향한 첫걸음을 내디뎠는데, 이는 G. K. 체스터턴의 저작을 읽은 데 기초했다. 1935년, 그는 어머니에게 다음과 같이 편지를 썼다:[18]

> 만약 내가 체스터턴을 만나지 않았더라면, 적어도 수년 동안은 불가지론자로 남아 있었을 것입니다. 체스터턴은 나에게 종교적 믿음을 확신시키지는 못했지만, 내 절망이 습관이 되거나 인간 혐오로 굳어지는 것을 막았습니다. 그는 내 눈을 유럽 문화에 열어주었고, 그것을 더 자세히 알도록 격려했습니다. 그는 내 안의 모든 맹목적인 분노와 비참함의 이유를 가르쳐주었습니다.

1937년 3월 말, 매클루언은 가톨릭교회에 정식으로 입교했다. 그의 아버지는 개종 결정을 받아들였지만, 그의 어머니는 그의 개종이 그의 경력에 해를 끼칠 것이라고 느껴 위로받지 못했다.[19] 매클루언은 평생 독실했지만, 그의 종교는 개인적인 문제로 남았다.[20]

2. 2. 학문적 성장과 가톨릭 개종 (1936년 ~ 1946년)

매클루언은 1936년부터 1937년까지 위스콘신 대학교 매디슨에서 조교로 일했다.[15] 1937년부터 1944년까지 세인트루이스 대학교에서 영어를 가르쳤으며,[21] 이 기간 동안 월터 J. 옹을 가르치고 친구가 되었다. 옹은 훗날 커뮤니케이션과 기술 분야의 권위자가 되었다.

1939년 8월 4일, 매클루언은 세인트루이스에서 만난 코린 루이스와 결혼했다.[22] 이들 부부는 1939년부터 1940년까지 케임브리지에서 시간을 보냈으며, 매클루언은 1940년 1월에 석사 학위를 받고 박사 논문 작업을 시작했다.[15] 제2차 세계 대전 발발로 인해 그는 미국에서 논문을 완성하고 제출할 수 있는 허가를 받았으며, 1943년 12월에 박사 학위를 받았다.[15]

매클루언은 매니토바 대학교 시절 종교와의 갈등을 겪으며 불가지론을 거쳤지만, 케임브리지에서 삼학을 공부하면서 가톨릭교회로 개종하는 과정을 밟았다.[18] 이는 G. K. 체스터턴의 저작을 읽은 영향이 컸다.[18] 1937년 3월, 매클루언은 가톨릭 신자가 되었다.[19] 그는 평생 독실한 신앙을 유지했으며, 삼위일체와 같은 숫자 3에 대한 깊은 관심을 보였고, 때로는 성모 마리아의 지도를 받았다고 언급하기도 했다.[20] 그의 종교적 신념은 학문적 성장에도 영향을 미쳐, 가톨릭 고등 교육 기관에서 가르치는 것을 선호했으며, 그의 사상 곳곳에 종교적 색채가 묻어났다.

2. 3. 토론토 대학교 교수 시절과 전성기 (1946년 ~ 1980년)

1946년 매클루언은 토론토 대학교의 가톨릭 대학인 세인트 마이클 칼리지 대학교의 교수가 되었고, 휴 케너는 그의 학생 중 한 명이었다. 캐나다 경제학자이자 커뮤니케이션 학자인 해럴드 이니스는 그의 연구에 큰 영향을 미친 대학 동료였다. 매클루언은 1964년에 "나는 내 책 ''구텐베르크 은하계''를 이니스의 글쓰기, 그리고 인쇄술이 정신적, 사회적으로 미치는 영향에 대한 관찰에 대한 주석으로 생각하게 되어 기쁩니다."라고 썼다.[23]

1950년대 초, 매클루언은 포드 재단의 지원을 받아 토론토 대학교에서 커뮤니케이션과 문화 세미나를 시작했다. 그의 명성이 높아짐에 따라, 그는 다른 대학교들로부터 점점 더 많은 제안을 받았다.[17] 이 시기에 그는 자신의 첫 주요 저작인 『기계 신부(The Mechanical Bride)』(1951)를 출판했는데, 이 책에서 그는 광고가 사회와 문화에 미치는 영향을 분석했다. 1950년대 내내 그는 에드먼드 스노우 카펜터와 함께 『탐구(Explorations)』라는 중요한 학술 저널을 제작했다. 매클루언과 카펜터는 해럴드 이니스, 에릭 A. 헤벌록, 노스럽 프라이와 함께 토론토 통신 이론 학파로 특징지어진다. 이 기간 동안 매클루언은 모더니즘 작가 쉴라 왓슨의 윈덤 루이스에 관한 박사 학위 논문을 지도했다. 토론토 대학교는 그가 다른 연구소로 옮겨가는 것을 막기 위해 1963년에 문화기술센터(CCT)를 설립했다.[17]

1967년부터 1968년까지 매클루언은 브롱크스에 있는 포드햄 대학교의 알버트 슈바이처 인문학 석좌 교수로 임명되었다. 포드햄에서 그는 양성 뇌종양 진단을 받았고, 성공적으로 치료를 받았다. 그는 토론토로 돌아와 평생 토론토 대학교에서 가르쳤고, 토론토 다운타운이 내려다보이는 언덕 위의 전원적인 지역인 위치우드 공원에서 살았으며, 아나톨 라포포트가 그의 이웃이었다.

1970년, 그는 캐나다 훈장의 동반자가 되었다.[24] 1975년, 댈러스 대학교는 4월부터 5월까지 그를 초청하여 맥더멋 석좌 교수로 임명했다.[25] 마셜과 코린 매클루언은 슬하에 에릭, 쌍둥이 메리와 테레사, 스테파니, 엘리자베스, 마이클 등 여섯 자녀를 두었다. 대가족을 부양하기 위한 비용 때문에 그는 결국 광고 업무에 종사하게 되었고, IBM과 AT&T를 포함한 대기업에서 잦은 컨설팅 및 강연을 수락하게 되었다.[17]

1964년 『미디어의 이해』 출간 이후, 매클루언은 많은 주목을 받으며 20세기의 가장 유명한 영어 교사이자 논쟁의 중심에 서게 되었다.[60] 이러한 유명세는 캘리포니아의 광고 기획자 하워드 고세이지와 제럴드 페이겐이 개인 자금을 들여 "천재 발굴"을 실천하면서 시작되었다.[61] 매클루언의 작업에 깊이 매료된 페이겐과 고세이지는 1965년 5월, 매클루언이 뉴욕의 롬바르디 호텔에서 여러 주요 뉴욕 잡지 편집자들과 만날 수 있도록 주선했다. 필립 마샹은 이 만남의 직접적인 결과로 매클루언이 원할 때마다 ''타임''과 ''뉴스위크'' 본사에서 사무실을 사용할 수 있게 되었다고 전한다.[61]

1965년 8월, 페이겐과 고세이지는 샌프란시스코에 있는 고세이지의 광고 대행사에서 "매클루언 축제"라고 불리는 행사를 열었다. 이 "축제" 동안 매클루언은 광고 기획자, 시장실 관계자, ''샌프란시스코 크로니클''과 ''램퍼츠'' 잡지 편집자들을 만났다. 더 중요한 것은 톰 울프가 축제에 참석하여 매클루언에 대해 쓴 "그가 옳다면?"이라는 기사를 ''뉴욕'' 잡지와 울프의 책 ''더 펌프 하우스 갱''에 게재했다는 점이다. 페이겐과 고세이지에 따르면, 그들의 노력은 매클루언의 궁극적인 유명세에 미미한 영향을 미쳤다고 한다. 그들은 자신들의 노력이 매클루언의 천재성을 "약 6개월 정도 빠르게 인정받게 했을 뿐"이라고 주장했다.[62] 어쨌든, 매클루언은 곧 미디어 담론의 중심 인물이 되었다. ''뉴스위크'' 잡지는 그를 표지 인물로 다루었고, ''라이프'', ''하퍼스'', ''포춘'', ''에스콰이어'' 등에도 기사가 실렸다. 그에 대한 만화가 ''뉴요커''에 게재되기도 했다.[50] 1969년, ''플레이보이'' 잡지는 그와의 긴 인터뷰를 게재했다.[63] 인기 스케치 코미디 ''로완 & 마틴의 래프-인''에서 "시인" 헨리 깁슨은 무작위로 "마셜 매클루언, 당신은 뭘 하고 있습니까?"라고 외치는 유머를 선보였다.

2. 4. 말년과 사망 (1979년 ~ 1980년)

1979년 9월, 매클루언은 뇌졸중을 겪어 언어 구사 능력을 상실했다.[26] 토론토 대학교 대학원 연구부는 뇌졸중 직후 그의 연구 센터를 폐쇄하려 했으나, 거센 항의에 부딪혀 뜻을 이루지 못했다. 매클루언은 뇌졸중에서 완전히 회복하지 못하고 1980년 12월 31일 잠자던 중 사망했다.[26] 그는 캐나다 온타리오주 쏜힐에 있는 홀리 크로스 묘지에 묻혔다.

3. 주요 저작과 이론

매클루언은 자신의 저서를 통해 미디어에 대한 새로운 해석을 제시했다. 1964년 《미디어의 이해》에서는 '미디어는 메시지다', '미디어는 인간의 확장'이라는 견해를 밝히며 현대 미디어 이론에서 사용하는 '미디어' 개념을 구체화했다. 1967년 《미디어는 마사지다》에서는 미디어가 인간의 촉각을 자극할 것이라는 견해를 제시했다. 특히 "미디어는 메시지다(the media is the message)", "지구촌(global village)"과 같은 표현은 그가 만들어낸 것이다.

매클루언은 미디어의 발전과 인간 존재의 관계를 연구하여 인쇄 혁명과 TV로 대표되는 전자 미디어가 서구 문명에 미칠 영향을 예견했다. 그의 업적은 시카고 학파(Chicago school of sociology)에 큰 영향을 주었으며,[77] 오늘날 서구에서는 그에 대한 새로운 평가 작업이 활발히 진행되고 있다.

1950년대 초, 매클루언은 포드 재단(Ford Foundation)의 지원을 받아 토론토 대학교에서 커뮤니케이션과 문화 세미나를 시작했다. 이 시기에 그는 첫 주요 저작인 《기계 신부》(1951)를 출판하여 광고가 사회와 문화에 미치는 영향을 분석했다. 또한 에드먼드 스노 카펜터(Edmund Snow Carpenter)와 함께 학술 저널 《탐구(Explorations)》를 제작했다. 매클루언은 해럴드 이니스(Harold Innis), 에릭 A. 헤벌록(Eric A. Havelock), 노스럽 프라이(Northrop Frye)와 함께 토론토 통신 이론 학파로 불린다.

매클루언의 주요 아이디어는 에드워드 사피어와 클로드 레비스트로스와 같은 인류학자들의 영향을 받았다. 서구 사회의 재부족화, 예술가의 기능, 교통 수단을 커뮤니케이션 수단으로 보는 관점은 사피어의 글에서 예견되었으며, '핫' 미디어와 '쿨' 미디어 구분은 레비스트로스의 핫 사회와 콜드 사회 구분에서 비롯되었다.[29][30][31][32]

매클루언은 사후 출간된 저서 《글로벌 마을: 21세기 세계 생활과 미디어의 변혁》(1989)에서 브루스 R. 파워스와 공동으로, 전 세계적인 전자 통신망의 부상과 관련된 기술 발전이 문화에 미치는 영향을 이해하기 위한 개념적 틀을 제시한다.

3. 1. 《기계 신부: 산업 사회의 민속》(1951)

매클루언의 첫 저서 ''기계 신부: 산업 사회의 민속(The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man)''(1951)은 대중문화 연구의 선구적인 책이다.[33] 이 책에서 매클루언은 현대 대중문화에서 나타나는 설득의 사례들을 분석하고 비평한다. 이는 변증법과 고전 트리비움에서의 수사학이 설득을 목표로 한다는 이전 연구의 연장선상에 있다. 그는 내용과 무관하게 커뮤니케이션 미디어 자체의 영향에 주목했다. 그의 유명한 격언 "미디어가 메시지다(the medium is the message)" (1964년 저서 ''미디어의 이해: 인간의 확장''에서 더 자세히 설명됨)는 커뮤니케이션 미디어가 가진 본질적인 효과를 강조한다.[33]

''기계 신부''라는 제목은 다다이즘 예술가 마르셀 뒤샹의 작품에서 따왔다.[33] 이 책은 순서에 구애받지 않고 읽을 수 있는 59개의 짧은 에세이로 구성되어 있는데,[33] 매클루언은 이를 "모자이크 접근법"이라고 불렀다. 각 에세이는 신문, 잡지 기사 또는 광고로 시작하여 매클루언의 분석으로 이어진다. 분석에는 미학적 고려뿐만 아니라 이미지와 텍스트에 숨겨진 의미, 그리고 광고를 만들고 배포한 기업체에 대한 의미, 더 나아가 광고가 겨냥하는 사회에 대한 의미까지 담고 있다.[33]

3. 2. 《구텐베르크 은하계: 활자 인간의 형성》(1962)

《구텐베르크 은하: 인쇄술 인간의 형성》(1962)은 구술 문화, 인쇄 문화, 문화 연구, 미디어 생태학 분야의 선구적인 연구이다.[36][37] 토론토 대학교 출판부에서 처음 출판되었다.

이 책에서 매클루언은 알파벳 문자, 인쇄기, 전자 미디어와 같은 의사 소통 기술이 인간의 인지 방식에 어떻게 영향을 미치는지, 그리고 이것이 사회 조직에 어떤 심오한 영향을 주는지 밝히려고 노력한다.

매클루언에 따르면, 활자의 발명은 문자의 발명 이후 진행되어 온 문화적, 인지적 변화를 가속화하고 강화했다. 그는 음소 문자와 표어 문자 또는 상형 문자 체계(예: 이집트 상형 문자)를 구별한다.

구텐베르크 인쇄기의 발명으로 시작된 인쇄 문화는 청각/구두보다 시각의 문화적 우위를 가져왔다. 매클루언은 윌리엄 아이빈스의 ''인쇄와 시각 커뮤니케이션''을 인용하며, 인쇄 문화가 시각적 균질화를 가져오고 청각 및 기타 감각을 배경으로 격하시킨다고 주장한다.[38]

매클루언은 인쇄 기술이 개인주의, 민주주의, 프로테스탄티즘, 자본주의, 민족주의와 같은 서구 근대 사회의 주요 경향에 영향을 주었다고 주장한다.

매클루언과 파워스는 《글로벌 빌리지》에서 사분면이라는 개념을 발전시켰다. 사분면은 1974년부터 연구되었으며, 유추적이고 동시적인 네 가지 변형 패턴을 보여준다.[58]

3. 3. 《미디어의 이해: 인간의 확장》(1964)

매클루언의 가장 잘 알려진 저작인 ''미디어의 이해: 인간의 확장''(1964)은 미디어 이론의 중요한 연구서이다.[38] 텔레비전과 같은 새로운 미디어를 사람들이 접근하고 사용하는 방식에 실망한 매클루언은 현대 사회에서 "우리는 신화적이고 통합적으로 살아가지만... 이전의 단편적인 공간과 시간 패턴, 즉 전기 시대 이전의 사고방식으로 계속 생각한다"고 주장했다.

매클루언은 미디어가 전달하는 내용이 아니라 미디어 자체가 연구의 초점이 되어야 한다고 제안하며, 이는 "미디어가 메시지다"라는 말로 널리 인용된다. 그는 미디어가 전달하는 내용이 아니라 미디어 자체의 특성에 의해 사회에 영향을 미친다고 보았다. 매클루언은 전구를 이러한 점을 명확하게 보여주는 사례로 제시한다. 전구는 신문 기사나 텔레비전 프로그램처럼 콘텐츠를 담고 있지는 않지만, 사회적 영향을 미치는 미디어이다. 즉, 전구는 사람들이 그렇지 않았다면 어둠에 잠겼을 밤에 공간을 창조할 수 있게 해준다. 그는 전구를 어떤 콘텐츠도 없는 미디어로 묘사하며, "전구는 그 존재만으로 환경을 창조한다"고 적었다. 더욱 논란의 여지가 있는 점은 콘텐츠가 사회에 미치는 영향은 거의 없다는 점이다. 예를 들어, 텔레비전이 어린이 프로그램이나 폭력적인 프로그램을 방송하든, 사회에 미치는 영향은 동일하다는 것이다. 그는 모든 미디어가 시청자를 다른 방식으로 참여시키는 특성을 가지고 있다고 지적한다. 예를 들어, 책의 한 구절은 원할 때마다 다시 읽을 수 있지만, 영화는 어떤 부분을 연구하기 위해 전체를 다시 상영해야 한다.

일부 이론가들은 맥루한의 "매체"라는 단어에 대한 정의와 처리가 너무 단순하다고 비판했다. 예를 들어, 움베르토 에코는 맥루한의 매체가 채널, 코드 및 메시지를 매체라는 포괄적인 용어로 혼합하여, 그의 틀 안에서 주어진 메시지의 운반체, 내부 코드 및 내용을 혼동한다고 주장한다.

레지 드브레 또한 ''미디어 선언문''에서 맥루한의 매체에 대한 비전에 문제를 제기한다. 에코와 마찬가지로 그는 이러한 환원주의적 접근 방식에 불편함을 느끼며, 그 파급 효과를 다음과 같이 요약한다.

> 반박 목록은 무한정 길어질 수 있으며 실제로 그렇게 해왔다. 기술 자체를 미디어의 사용과 혼동하면, 미디어를 추상적이고 분화되지 않은 힘으로 만들고, 대중 소비를 위한 상상의 "대중" 안에서 그 이미지를 생성한다. 인과 관계라고 여겨지는 마법적 순진함은 미디어를 만능이며 전염성 있는 "마나"로 만들고, 묵시록적 천년설은 역사적, 사회적 맥락과 무관한 ''호모 매스-미디어티쿠스''의 형상을 창조한다 등등.

또한, ''와이어드'' 잡지가 1995년에 그를 인터뷰했을 때, 드브레는 맥루한을 "역사학자라기보다는 시인, 체계적인 분석가라기보다는 지적 콜라주의 대가로 본다... 맥루한은 메시지와 코드가 해당 기술을 사용하는 것을 희생하면서 문화 변화의 기술을 과도하게 강조한다."라고 말했다.[47]

드와이트 맥도널드는 맥루한이 텔레비전에 집중한 것과 그의 "경구"적인 문체에 대해 비난했는데, 그는 이것이 ''미디어의 이해''를 "모순, 비약, 왜곡된 사실과 사실이 아닌 것, 과장, 만성적인 수사적 모호성"으로 채운다고 믿었다.

브라이언 윈스턴의 1986년에 출판된 ''미디어의 오해''는 맥루한이 생각하는 그의 기술 결정론적 입장을 꾸짖는다. 레이먼드 윌리엄스는 이러한 논쟁의 요점을 더 나아가 다음과 같이 주장했다.[48]

> 맥루한의 작업은 부정적으로 사회 이론이 된 미학 이론의 특정한 정점이었다... 그것은 겉으로는 세련된 기술 결정론이며, 사회적, 문화적 결정론을 시사하는 중요한 효과를 갖는다... 매체(인쇄든 텔레비전이든)가 원인이라면, 다른 모든 원인, 즉 사람들이 일반적으로 역사로 보는 모든 것은 즉시 결과로 축소된다.

데이비드 카는 맥루한의 사회 역사적 맥락에 대한 무지나 그의 주장의 스타일에 기인하든, "현대 미디어 생태계를 정의하려는 맥루한의 노력을 해체하는 것을 직업으로 삼은" 일련의 학자들이 있었다고 썼다.[49]

일부 비평가들은 맥루한의 글쓰기 스타일과 논쟁 방식에 문제를 제기했지만, 맥루한 자신은 독자들에게 자신의 작품을 미디어에 대한 사고를 위한 툴킷 접근 방식을 제공하는 "프로브" 또는 "모자이크"로 생각하도록 촉구했다. 그의 절충주의적 글쓰기 스타일은 또한 포스트모던 감성과 가상 공간에 대한 적합성으로 칭찬받았다.

3. 4. 《미디어는 마사지다: 효과의 목록》(1967)

The Medium Is the Massage: An Inventory of Effects영어''는 퀘틴 피오레와의 협업을 통해 만들어진 책이다.[50] 시각적 요소와 텍스트를 결합하여 미디어의 다양한 효과를 제시하는 실험적인 저작으로, 전 세계적으로 거의 백만 부가 판매된 맥루한의 베스트셀러이다.[51]

맥루한은 각 미디어가 인간의 감각에 미치는 영향을 나타내기 위해 "마사지"라는 용어를 채택했다. 이 책에서는 다양한 미디어가 어떻게 감각을 "마사지"하는지, 즉 감각에 어떤 "효과"를 미치는지를 보여준다.

당시 저명한 그래픽 디자이너이자 커뮤니케이션 컨설턴트였던 피오레는 수집된 미디어 효과들의 시각적 설명을 구성했다. 책의 시작 부분에서 피오레는 미디어 효과를 보여주는 이미지가 페이지를 마주 보며 텍스트 요약과 함께 제시되는 패턴을 채택했다. 독자는 "활자체"를 "읽는" 것에서 사진 복제를 "스캔"하는 것으로 분석적 범위를 반복적으로 전환하는 경험을 하며, 이는 각 미디어가 인간의 감각에 다른 "마사지" 또는 "효과"를 만들어낸다는 맥루한의 주장을 강화한다.

''미디어는 마사지다''에서 맥루한은 1962년의 ''구텐베르크 은하계'' 서문에서 처음 등장한, 모든 미디어가 인간의 감각, 신체 및 정신의 "확장"이라는 주장을 다시 한번 제시하였다.

맥루한은 인간이 세상을 바라보는 방식의 주요 변화와 이러한 관점이 새로운 미디어의 채택으로 어떻게 변화했는지 설명했다. "발명 기술은 19세기의 발견"이었으며, 이는 활자체에 의한 고정된 관점과 원근법의 채택으로 인해 발생했으며, 반면 "[판단 보류] 기술은 20세기의 발견"이며, 이는 라디오, 영화 및 텔레비전의 음유 시인 능력에 의해 발생했다.

맥루한의 유명한 작품의 오디오 녹음 버전은 컬럼비아 레코드에서 제작되었다. 이 녹음은 맥루한의 진술이 다양한 발성과 가성으로 말하는 사람들, 불협화음, 1960년대의 부수적인 음악을 포함한 다른 화자에 의해 ''중단''되는 파스티쉬로 구성되어 있으며, 이는 TV에서 볼 수 있는 분리된 이미지를 오디오 형식으로 변환하려는 의도적인 시도로 간주될 수 있다. 이는 의식적인 사고의 연결된 흐름을 방지한다. 다양한 오디오 녹음 기술과 진술은 구어, 문학적 연설과 전자 오디오 미디어의 특징 사이의 관계를 설명하는 데 사용된다. 맥루한의 전기 작가 필립 마르샹은 이 녹음을 "맥루한 비디오의 1967년 판"이라고 불렀다.

3. 5. 《글로벌 빌리지의 전쟁과 평화》(1968)

마셜 매클루언은 《글로벌 마을의 전쟁과 평화》(1968)에서 제임스 조이스의 《피네건의 경야》를 통해 전쟁이 미래에 어떻게 수행될 수 있는지 탐구했다. 매클루언은 이 작품이 역사 속 전쟁 연구에 영감을 주었다고 보았다.

매클루언은 조이스의 《경야》가 10개의 천둥을 통해 인간 역사의 순환 패턴을 드러내는 거대한 암호와 같다고 주장했다. 각 "천둥"은 서로 다른 단어들의 100자 혼성어로, 매클루언은 이를 각 기술이 사회에 미치는 영향과 유사하다고 보았다. 그는 독자가 각 단어에서 최대한의 이해를 얻으려면 혼성어를 별개의 단어로 나누어 소리내어 읽어야 한다고 조언했다. 각 혼성어의 의미에 대해서는 많은 논쟁이 있다.

매클루언은 《경야》의 10개의 천둥이 인간 역사의 서로 다른 단계를 나타낸다고 주장했다.

3. 6. 《상투어에서 원형으로》(1970)

캐나다 시인 윌프레드 왓슨과의 공저 ''From Cliché to Archetype''(1970)에서 매클루언은 언어적 상투어와 원형의 다양한 의미를 탐구한다. 이 책에서 매클루언은 지구촌을 대체하는 새로운 용어인 ''지구 극장'' 개념을 제시한다.매클루언은 ''상투어''를 너무 자주 사용되어 그 효과에 대해 "마취"되는 "정상적인" 행동, 구절 등으로 정의한다. 그는 외젠 이오네스코의 희곡 ''대머리 여가수''를 예로 들며, 이오네스코가 Assimil 언어 책에서 가져온 구절로 대화를 구성하여 "영어를 가장 부조리한 측면으로 제시했다"고 설명한다.[1]

매클루언에게 ''원형''은 "인용된 확장, 매체, 기술 또는 환경"이다. ''환경''에는 칼 융이 설명한 심리적 맥락과 크게 다르지 않게, 사람들이 겪는 "인식"과 인지적 변화도 포함된다.[2]

매클루언은 ''상투어''와 ''원형'' 사이에 "이중성"이라는 상호 작용 요소가 있다고 가정한다. 그는 "한 시대의 지배적인 기술은 후대의 게임과 유희가 된다"고 말하며, 예술가의 역할이 중요해진다고 강조한다. 또한, "병렬구문 대화가 의식, 인식 및 자율성의 바로 그 구조에 필수적"이라고 설명한다.[3]

매클루언은 상투어에서 원형으로의 과정을 부조리극과 연관시키며, "17세기의 파스칼은 마음에는 머리가 알 수 없는 많은 이유가 있다고 말한다"고 인용한다. 그는 "마음의 언어"가 인쇄기에 의해 원형이 되었고 상투어로 변했다고 주장한다.[4]

매클루언에 따르면, 위성 매체는 지구를 인공 환경으로 둘러싸고, 이는 "본질을 종식시키고 지구를 프로그래밍될 레퍼토리 극장으로 만든다." 그는 이전의 모든 환경(책, 신문, 라디오 등)과 그 인공물이 이러한 조건 하에서 회수된다고 말하며, 이를 ''지구 극장''이라는 용어로 연결한다. 이는 지구촌에 대한 그의 개념을 업데이트한 것이다.[5]

3. 7. 《글로벌 빌리지》(1989)

매클루언은 브루스 R. 파워스와 함께 《글로벌 빌리지: 21세기 세계 생활과 미디어의 변혁》(1989)을 집필하여, 전 세계적인 전자 통신망의 부상과 관련된 기술 발전이 문화에 미치는 영향을 이해하기 위한 개념적 틀을 제시한다.[52] 이 책은 매클루언의 주요 저작 중 하나로, 그의 ''음향 공간'' 개념을 가장 광범위하게 설명하고 있으며, 섀넌-위버 모델과 같은 20세기 표준 통신 모델에 대한 비판을 담고 있다.매클루언은 기존의 ''시각 공간''의 세계관과 ''음향 공간''을 구별한다. 시각 공간은 선형적, 양적이며 고전적인 기하학적 모델인 반면, 음향 공간은 전체론적이고, 질적이며, 복잡하고 역설적인 위상을 가진다. 그는 "음향 공간은 초점 또는 중심이 동시에 모든 곳에 있고 가장자리가 어디에도 없는 구체의 기본 특성을 가진다."라고 설명한다.[52]

글로벌 네트워크의 출현으로 ''시각''에서 ''음향'' ''공간''으로의 전환은 자동적으로 이루어지는 것이 아니며, 의식적인 프로젝트가 필요하다. "동시적인 전자적 흐름의 보편적 환경"[53]은 본질적으로 우뇌 음향 공간을 선호하지만, 우리는 고정된 관점을 고수하는 습관에 의해 억제된다. 소리에는 경계가 없으며, 우리는 모든 방향에서 동시에 듣는다. 그러나 음향 공간과 시각 공간은 분리될 수 없다. 공명 간격은 시각 공간과 음향 공간 사이의 보이지 않는 경계선이며, 이는 아폴로 8호 우주 비행사들이 달 궤도를 돈 후 지구를 초점으로 맞춘 텔레비전 카메라와 같다.

매클루언은 자크 르세이란의 자서전 ''빛이 있으라''를 인용하여 음향 공간 내에서 존재하는 것이 어떤 느낌인지 설명한다.[54] 르세이란은 어린 시절 사고로 시력을 잃었고, 그의 자서전은 감각적 삶과 인식의 재정리가 어떻게 이루어졌는지를 보여준다. 르세이란은 "나는 어떤 현대 사상가들의 객관성 신화에 부딪히자 화가 났다...나의 경험으로 나는 사람에게서 기억을 빼앗고, 연상을 빼앗아 청각이나 시력을 빼앗는 것만으로도 세상은 즉각적인 변화를 겪고 완전히 다른, 그러나 완전히 일관된 또 다른 세계가 탄생한다는 것을 잘 알고 있었다."라고 말한다.[55]

읽기, 쓰기, 계층적 정리는 좌뇌와 시각 공간과 관련이 있으며, 시간의 선형적 개념과 문자 해독 능력도 마찬가지이다. 좌뇌는 분석, 분류, 합리성의 중심이다. 우뇌와 음향 공간은 공간적, 촉각적, 음악적인 중심이다. ''"포괄적인 인식"''은 뇌의 양쪽이 진정한 균형을 이룰 때 나타난다. 시각 공간은 유클리드 기하학의 단순화된 세계관과 관련이 있으며, 건물 설계와 토지 측량에 유용하지만 음향에 대한 이해가 부족하다. 음향 공간은 다감각적이다.

매클루언은 일본 선불교 철학의 맥락에서 로봇주의에 대해 언급하며, 이것이 기술에 대해 생각하는 새로운 방식을 제공할 수 있다고 설명한다. 그는 로봇주의를 ''블레이드 러너''와 필립 K. 딕의 소설 이후 안드로이드주의라고 부르는 것이 더 낫다고 말한다. 로봇주의-안드로이드주의는 우뇌, 창의성, 시공간과의 새로운 관계의 추가적인 발달에서 나타나며, 마음과 몸 모두에서 인간이 가졌던 것보다 훨씬 더 큰 유연성을 갖게 될 것이다. 매클루언은 루스 베네딕트의 일본 문화 연구서인 ''국화와 칼''을 인용하며,[56] 일본인의 삶에서 보이는 모순이 그들의 삶에 대한 관점에서 비롯된 것처럼, 우리(서양인)의 획일성도 깊이 뿌리박혀 있다고 설명한다.

4. 핵심 개념

마셜 매클루언은 자신의 이론에서 다음과 같은 핵심 개념들을 제시했다.

- '''미디어는 메시지다''': 매클루언의 가장 유명한 주장으로, 미디어가 전달하는 내용보다 미디어 자체가 사회와 개인에게 더 큰 영향을 미친다는 의미이다.

- '''인간의 확장으로서의 미디어''': 매클루언은 모든 기술과 미디어가 인간 신체와 감각의 확장이라고 보았다. 예를 들어, 자동차는 다리의 확장, 라디오는 귀의 확장과 같다.

- '''뜨거운 미디어와 차가운 미디어''': 매클루언은 미디어를 정보의 상세함과 참여도에 따라 '뜨거운 미디어'와 '차가운 미디어'로 분류했다. 뜨거운 미디어는 정보가 상세하고 참여도가 낮은 반면(예: 영화, 라디오), 차가운 미디어는 정보가 덜 상세하고 참여도가 높다(예: 텔레비전, 만화).

- '''지구촌(Global Village)''': 매클루언은 전자 통신망의 발달로 인해 전 세계가 하나의 마을처럼 연결될 것이라고 예측했다. 그는 이러한 변화가 시각 중심의 '시각 공간'에서 청각과 촉각이 중심이 되는 '음향 공간'으로의 전환을 가져올 것이라고 보았다.

- '''미디어 효과의 테트라드(Tetrad)''': 매클루언은 미디어가 사회에 미치는 영향을 네 가지 측면(강화, 쓸모없음, 회복, 반전)으로 분석하는 도구를 제시했다. 이는 미디어의 효과를 다각적으로 파악하는 데 도움을 준다.

- '''도형과 배경(Figure and Ground)''': 매클루언은 게슈탈트 심리학의 개념을 차용하여 미디어를 '도형', 맥락을 '배경'으로 설명하고, 이 둘을 함께 분석해야 미디어의 영향을 온전히 이해할 수 있다고 주장했다.

매클루언의 이러한 개념들은 미디어가 단순한 정보 전달 도구를 넘어 사회와 개인의 인식, 사고방식, 문화에 깊은 영향을 미치는 존재임을 강조한다. 그의 이론은 오늘날 미디어 환경을 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공한다.

4. 1. 미디어는 메시지다

매클루언은 미디어가 전달하는 내용보다 미디어 자체가 사회에 더 큰 영향을 미친다고 보았다. 그는 "미디어가 메시지다"라는 유명한 말을 통해 이러한 생각을 표현했다.예를 들어, 전구는 뉴스나 드라마 같은 내용을 담고 있지 않지만, 밤에도 활동할 수 있는 공간을 만들어 사회를 변화시켰다. 매클루언은 이를 "전구는 그 존재만으로 환경을 창조한다"고 설명했다.

또한 매클루언은 텔레비전에서 어떤 프로그램을 방송하든, 텔레비전이라는 미디어 자체가 사람들에게 미치는 영향은 거의 같다고 주장했다. 책과 영화를 비교하며, 책은 원하는 부분을 다시 읽을 수 있지만, 영화는 전체를 다시 봐야 특정 부분을 볼 수 있다는 점을 들어 미디어마다 사람들을 참여시키는 방식이 다르다고 지적했다.

매클루언은 15세기 중반 구텐베르크 인쇄기의 발명으로 시작된 인쇄 문화가 사람들의 인식 방식을 시각 중심으로 변화시켰다고 주장했다. 그는 윌리엄 아이빈스의 ''인쇄와 시각 커뮤니케이션''을 인용하며, 인쇄물이 "경험의 시각적 동질화"를 통해 "전문가적 관점 외에는 점차 저항하는 정신을 육성한다"고 말했다.[38] 즉, 인쇄 기술이 개인주의, 민주주의, 프로테스탄티즘, 자본주의, 민족주의와 같은 서구 사회의 주요 흐름을 만들었다는 것이다.

4. 2. 뜨거운 미디어와 차가운 미디어

매클루언은 저서 《미디어의 이해》에서 다양한 미디어가 사람들의 참여를 유도하는 방식이 다르다고 주장했다. 그는 프랑스 인류학자 클로드 레비스트로스의 뜨겁고 차가운 사회 구분을 참고하여,[31][32] 미디어를 차가운 미디어와 뜨거운 미디어로 구분했다.차가운 미디어는 묘사가 적어 참여도가 높고, 뜨거운 미디어는 묘사가 많아 참여도가 낮다. 예를 들어, 영화는 시청자의 주의를 요구하는 '고화질' 미디어인 반면, 만화는 독자가 의미를 파악하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 하는 '저화질' 미디어이다.[45] 매클루언은 "뜨거운 미디어는 차가운 미디어보다 참여를 덜 허용하는데, 강의가 세미나보다 참여를 덜 허용하고, 책이 대화보다 덜 허용하는 것과 같다."라고 설명했다.[45]

뜨거운 미디어는 일반적으로 하나의 감각(예: 시각 또는 청각)을 강조하며, 선형적이고 논리적인 특징을 가진다. 영화(특히 무성 영화), 라디오, 강의, 사진 등이 이에 해당한다. 반면, 차가운 미디어는 사용자의 더 적극적인 참여를 요구하며, 추상적인 패턴 인식과 동시적 이해를 필요로 한다. 텔레비전(1960년대의 소형 흑백 화면), 세미나, 만화 등이 차가운 미디어에 속한다. 매클루언은 ''차가운 미디어''라는 용어가 재즈와 대중 음악에서 유래했다고 설명한다.[46]

매클루언의 뜨겁고 차가움의 구분은 이분법적인 분류가 아니라, 연속선상에 있는 개념으로 이해해야 한다.[17]

4. 3. 인간의 확장으로서의 미디어

매클루언은 그의 저서 ''미디어의 이해: 인간의 확장''(1964)에서 미디어 이론을 제시했다. 그는 미디어가 전달하는 내용보다 미디어 자체가 중요하다는 "미디어가 메시지다"라는 유명한 말을 남겼다. 매클루언은 미디어의 특성이 사회에 영향을 미친다고 보았으며, 전구를 예로 들어 설명했다. 전구는 콘텐츠가 없지만, 밤에도 활동할 수 있는 공간을 만들어 사회적 영향을 미친다.[1]매클루언은 모든 기술과 미디어가 인간 신체와 감각의 확장이라고 주장했다. 자동차나 자전거는 다리의 확장, 라디오는 귀의 확장과 같이 특정 기술이나 미디어가 신체의 특정 부분을 확장한다는 것이다. 그러나 이러한 확장은 쇠퇴와 절단을 동반하기도 한다.[3]

4. 4. 지구촌 (Global Village)

매클루언은 브루스 R. 파워스와 공동으로 사후 출간된 저서 《글로벌 빌리지: 21세기 세계 생활과 미디어의 변혁》(1989)에서 전 세계적인 전자 통신망의 부상과 관련된 기술 발전에 따른 문화적 함의를 이해하기 위한 강력한 개념적 틀을 제시한다. 이 책은 매클루언의 주요 저작으로, 그의 ''음향 공간'' 개념에 대한 가장 광범위한 설명을 담고 있으며, 섀넌-위버 모델과 같은 20세기 표준 통신 모델에 대한 비판을 제공한다.매클루언은 기존의 ''시각 공간''의 세계관(선형적, 양적, 고전적 기하학적 모델)과 ''음향 공간''(전체론적, 질적, 복잡하고 역설적인 위상)을 구별한다. "음향 공간은 초점 또는 중심이 동시에 모든 곳에 있고 가장자리가 어디에도 없는 구체의 기본 특성을 가진다."[52] 글로벌 네트워크의 출현으로 ''시각''에서 ''음향'' ''공간''으로의 전환은 자동적으로 이루어지는 것이 아니며, 의식적인 프로젝트가 필요하다. "동시적인 전자적 흐름의 보편적 환경"[53]은 본질적으로 우뇌 음향 공간을 선호하지만, 우리는 고정된 관점을 고수하는 습관에 의해 억제된다. 소리에는 경계가 없다. 우리는 모든 방향에서 동시에 듣는다. 그러나 음향 공간과 시각 공간은 분리될 수 없다. 공명 간격은 시각 공간과 음향 공간 사이의 보이지 않는 경계선이다. 이는 아폴로 8호 우주 비행사들이 달 궤도를 돈 후 지구를 초점으로 맞춘 텔레비전 카메라와 같다.

매클루언은 자크 르세이란의 자서전 ''빛이 있으라''를 인용하며 음향 공간 내에서 존재하는 것이 어떤 느낌인지를 설명한다.[54] 르세이란은 어릴 적 끔찍한 사고로 시력을 잃었고, 자서전은 그의 감각적 삶과 인식의 재정리가 어떻게 이루어졌는지를 설명한다.

나는 어떤 현대 사상가들의 객관성 신화에 부딪히자 화가 났다. 그래서 이 사람들에게는 단 하나의 세계, 모두에게 똑같은 세계가 있었다. 그리고 다른 모든 세계는 과거에서 남겨진 환상으로 간주되어야 했다. 아니면 이름을 불러야 할까? 환상? 나는 그들이 얼마나 틀렸는지 값비싼 대가를 치르고 배웠다. 나의 경험으로 나는 사람에게서 기억을 빼앗고, 연상을 빼앗아 청각이나 시력을 빼앗는 것만으로도 세상은 즉각적인 변화를 겪고 완전히 다른, 그러나 완전히 일관된 또 다른 세계가 탄생한다는 것을 잘 알고 있었다. 다른 세상이라고? 그렇지 않다. 오히려 같은 세상이지만, 다른 각도에서 보이고 완전히 새로운 척도로 계산되었다. 이런 일이 일어나자 그들이 객관적이라고 부르는 모든 계층은 뒤집혀 사방으로 흩어졌고, 이론조차 아니고 변덕과 같았다.영어[55]

읽기, 쓰기, 계층적 정리는 좌뇌와 시각 공간과 관련이 있으며, 시간의 선형적 개념과 문자 해독 능력도 마찬가지이다. 좌뇌는 분석, 분류, 합리성의 중심이다. 우뇌와 음향 공간은 공간적, 촉각적, 음악적인 중심이다. ''"포괄적인 인식"''은 뇌의 양쪽이 진정한 균형을 이룰 때 나타난다. 시각 공간은 유클리드 기하학의 단순화된 세계관과 관련이 있으며, 건물 설계와 토지 측량에 유용한 직관적인 3차원이다. 그것은 선형적으로 합리적이며 음향에 대한 이해가 없다. 음향 공간은 다감각적이다. 매클루언은 일본 선불교 철학의 맥락에서 로봇주의에 대해 쓰고 있으며, 이것이 기술에 대해 생각하는 새로운 방식을 어떻게 제공할 수 있는지 설명한다. 기술에 대한 서구적 사고방식은 합리적이고 선형적인 초점을 가진 좌뇌와 너무 밀접하게 관련되어 있다. 그가 로봇주의라고 부른 것은 ''블레이드 러너''와 필립 K. 딕의 소설 이후 안드로이드주의라고 부르는 것이 더 나을 것이다. 로봇주의-안드로이드주의는 우뇌, 창의성, 시공간과의 새로운 관계의 추가적인 발달에서 나타난다(대부분의 인간은 여전히 17세기 고전적 뉴턴 물리학 시공간에서 살고 있다). 로봇-안드로이드는 마음과 몸 모두에서 지금까지 인간이 가졌던 것보다 훨씬 더 큰 유연성을 갖게 될 것이다. 로봇-안드로이드는 인류에게 이 새로운 유연성을 가르칠 것이다. 그리고 매클루언이 로봇주의라고 부르는 이러한 안드로이드의 유연성은 일본 문화와 삶과 강한 친밀감을 가지고 있다. 매클루언은 루스 베네딕트의 1946년에 출판된 일본 문화에 대한 인류학적 연구인 ''국화와 칼''에서 다음과 같이 인용한다:[56]

서양인은 일본인이 정신적 대가 없이 한 행동에서 다른 행동으로 쉽게 전환할 수 있다는 것을 쉽게 믿을 수 없다. 그러한 극단적인 가능성은 우리의 경험에 포함되지 않는다. 그러나 일본인의 삶에서 우리에게 보이는 모순은 그들의 삶에 대한 관점에서 우리의 획일성이 우리에게 있는 것처럼 깊이 뿌리박혀 있다.영어

현재에 살면서 즉시 재조정하는 능력. 섀넌-위버 모델과 같은 서구의 모든 과학적 통신 모델은 늦은 중세 시대의 그리스식 효율적 인과성에 대한 강조를 반영하여 선형적이고 순차적이며 논리적이다.[57] 맥루한과 파워스는 섀넌-위버 통신 모델을 좌뇌 편향과 선형성의 전형으로 비판하며, 이는 인쇄 시대에 아리스토텔레스의 효율적 인과성에 대한 개념이 왜곡된 데서 비롯되었다고 본다.

맥루한과 파워스가 《글로벌 빌리지》에서 상세하게 발전시킨 세 번째 용어는 사분면이다. 맥루한은 1974년부터 사분면에 대한 연구를 시작했다. 사분면은 유추적이고 동시적인 네 가지 변형 패턴이다. "완성된 사분면은 유물(artifact)의 은유적 구조가 서로 역동적이고 유추적인 관계를 가진 두 개의 형상과 두 개의 배경을 갖는다는 것을 드러낸다."[58] 아폴로 8호 우주 비행사들이 지구에 초점을 맞춘 카메라처럼, 사분면은 형상(달)과 배경(지구)을 동시에 보여준다. 우뇌적 사고는 여러 곳에 동시에 존재할 수 있는 능력이다. 전기는 음향적이다. 그것은 동시에 모든 곳에 존재한다. 증폭, 반전, 회수 및 노후화라는 네 가지 뫼비우스 위상 기하학 구조를 가진 사분면은 맥루한과 파워스에 의해 현금, 나침반, 컴퓨터, 데이터베이스, 위성 및 글로벌 미디어 네트워크의 미디어 또는 기술적 발명을 조명하는 데 활용된다.

4. 5. 음향 공간 (Acoustic Space)

매클루언은 전자 미디어 시대로 변화함에 따라, 시각 중심의 '시각 공간'에서 벗어나 청각과 촉각이 중심이 되는 '음향 공간'으로 전환된다고 보았다. 이러한 변화는 미디어가 가진 특성에서 비롯된다고 주장했다.4. 6. 미디어 효과의 사분면 (Tetrad)

마셜 매클루언은 아들 에릭 매클루언과 함께 사후에 출판한 저서 《미디어의 법칙》(1988)에서 미디어에 대한 자신의 생각을 미디어 효과의 간결한 테트라드(Tetrad)로 요약했다. 테트라드는 어떤 기술(미디어)이 사회에 미치는 영향을 네 가지 범주로 나누어 동시에 보여줌으로써 그 영향을 파악하는 수단이다. 매클루언은 테트라드를 교육 도구로 사용했으며, 다음과 같은 질문을 통해 자신의 법칙을 구성했다.- 미디어가 무엇을 강화하는가?

- 미디어가 무엇을 쓸모없게 만드는가?

- 미디어가 이전에 쓸모없게 된 것 중 무엇을 되찾는가?

- 미디어가 극단으로 밀어붙여질 때 무엇으로 반전되는가?

테트라드의 법칙은 순차적이거나 시간 순서대로 존재하는 것이 아니라 동시에 존재하며, 질문자가 미디어 "언어"의 "문법과 구문"을 탐구할 수 있게 한다. 매클루언은 스승인 해럴드 이니스와 달리, 미디어가 극단으로 치달을 때 "과열"되거나 반대 형태로 역전된다고 보았다.[17]

시각적으로 테트라드는 X자를 형성하는 네 개의 다이아몬드로 묘사할 수 있으며, 미디어의 이름이 중앙에 위치한다. 테트라드의 왼쪽에 있는 두 개의 다이아몬드는 미디어의 '강화'와 '회복' 속성으로, 둘 다 '도형' 속성이다. 테트라드의 오른쪽에 있는 두 개의 다이아몬드는 '쓸모없음'과 '반전' 속성으로, 둘 다 '배경' 속성이다.[58]

라디오를 예로 들면 다음과 같다.

- 강화(도형): 미디어가 증폭하거나 강화하는 것. ''라디오는 소리를 통해 뉴스 및 음악을 증폭한다.''

- 쓸모없음(배경): 미디어가 중요성을 잃게 만드는 것. ''라디오는 인쇄물과 시각적인 것의 중요성을 감소시킨다.''

- 회복(도형): 이전에 잃었던 것을 미디어가 회복하는 것. ''라디오는 구두 언어를 전면에 다시 등장시킨다.''

- 반전(배경): 미디어가 한계에 도달했을 때 나타나는 것. ''음향 라디오는 시청각 TV로 반전된다.''

4. 7. 도형과 배경 (Figure and Ground)

매클루언은 게슈탈트 심리학의 '도형과 배경' 개념을 차용하여 "미디어가 메시지다"라는 주장의 근거로 삼았다. 그는 미디어를 '도형'으로, 맥락을 '배경'으로 보고, 이 둘을 함께 분석해야 새로운 기술의 영향을 온전히 파악할 수 있다고 보았다. 미디어는 이전 기술의 영향을 받은 현재 환경에서 탄생하며, 이는 다시 사회와 개인에게 영향을 미치기 때문이다.[17]매클루언은 모든 기술이 시간 및 공간 편향을 내재하고 있다고 보았다. 따라서 미디어가 전달하는 메시지는 미디어 자체와 미디어가 사용되는 환경을 함께 분석해야 이해할 수 있다고 주장했다. 그는 이러한 도형-배경 관계 분석이 문화와 사회에 대한 비판적 논평을 제공한다고 믿었다.[17]

5. 한국 사회에 대한 영향과 시사점

매클루언은 자신의 저작에서 전기 매체가 촉각적 지각 및 청각적 지각과 친화성이 있는 반면, 기계적 매체는 시각적 지각과 친화성이 있다고 보았다. 이러한 시각과 촉각의 대립은 알로이스 리글과 에르빈 파노프스키에 의해 이미 공식화된 바 있다.

발터 벤야민은 저서 ''기술 복제 시대의 예술 작품''(1935)에서 19세기부터 시작된 현대 서구 문화의 지각에서 시각에서 촉각으로의 전환을 관찰했다.[59] 매클루언은 이러한 현상이 전자 시대의 도래에 기인한 것으로 보았다.

5. 1. 한국 미디어 환경의 변화와 매클루언 이론

매클루언의 이론은 인쇄 매체에서 방송, 인터넷, 모바일 미디어로 빠르게 변화해 온 한국 미디어 환경을 이해하는 데 유용한 관점을 제공한다. 미디어가 단순한 정보 전달 도구를 넘어 사회와 개인의 인식, 사고방식, 문화에 깊은 영향을 미친다는 그의 주장은 한국 사회의 변화를 설명하는 데 중요한 통찰력을 제공한다.5. 2. 한국 사회의 '지구촌'화와 문화적 영향

매클루언은 1950년대 초 포드 재단의 지원을 받아 토론토 대학교에서 커뮤니케이션과 문화 세미나를 진행하면서, 광고가 사회와 문화에 미치는 영향을 분석한 『기계 신부』(1951)를 출판했다.[17] 그는 에드먼드 스노우 카펜터와 함께 『탐구』라는 학술 저널을 제작했고, 해럴드 이니스, 에릭 A. 헤벌록, 노스럽 프라이와 함께 토론토 통신 이론 학파로 불린다.[17]

5. 3. 미디어 리터러시 교육의 중요성

매클루언은 광고가 사회와 문화에 미치는 영향을 분석한 자신의 저서 『기계 신부』 등을 통해 미디어의 영향력을 강조했다.[17] 이러한 그의 이론은 미디어를 비판적으로 인식하고 주체적으로 활용하는 능력, 즉 미디어 리터러시 교육의 중요성을 강조하는 데 영향을 주었다.5. 4. 한국적 맥락에서의 매클루언 이론 재해석

매클루언의 이론은 미디어가 사회와 문화에 미치는 영향을 심층적으로 분석한 것으로, 한국 사회에도 시사하는 바가 크다. 특히, 한국은 급격한 미디어 환경 변화를 겪고 있으며, 이는 사회 전반에 걸쳐 다양한 영향을 미치고 있다.매클루언은 미디어를 '인간의 확장'으로 보았으며, 미디어의 형식 자체가 메시지보다 더 큰 영향을 미친다고 주장했다. 이러한 관점은 한국 사회의 미디어 환경을 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공한다. 예를 들어, 스마트폰의 등장은 단순한 통신 수단의 변화를 넘어, 한국인의 소통 방식, 정보 습득 방식, 나아가 사회적 관계 형성 방식까지 근본적으로 바꾸어 놓았다.

더불어민주당은 이러한 미디어 환경 변화에 주목하고, 미디어가 사회적 불평등을 심화시키거나 가짜 뉴스와 같은 부작용을 낳지 않도록 하는 정책 마련에 힘쓰고 있다. 매클루언의 이론은 이러한 정책 방향을 설정하는 데 중요한 이론적 기반을 제공할 수 있다.

또한, 매클루언의 '지구촌' 개념은 한국 사회가 세계와 더욱 긴밀하게 연결되는 현상을 이해하는 데 도움을 준다. 미디어를 통해 전 세계의 정보가 실시간으로 공유되면서, 한국 사회는 국제 사회의 일원으로서 더욱 적극적인 역할을 수행해야 하는 과제를 안게 되었다.

매클루언의 이론을 한국적 맥락에서 재해석하는 것은 한국 미디어 연구의 지평을 넓히고, 더 나아가 한국 사회가 당면한 과제를 해결하는 데 기여할 수 있을 것이다.

6. 비판과 논쟁

매클루언의 이론은 다양한 측면에서 비판과 논쟁의 대상이 되었다.

일부 이론가들은 매클루언이 "매체"라는 단어를 너무 단순하게 정의하고 사용한다고 비판했다. 움베르토 에코는 매클루언이 채널, 코드, 메시지를 '매체'라는 포괄적인 용어로 혼합하여 메시지의 전달 수단, 내부 코드, 내용을 혼동한다고 지적했다.[47] 레지 드브레 역시 이러한 환원주의적 접근 방식에 문제를 제기했다.

드와이트 맥도널드는 매클루언이 텔레비전에 집중하고 "경구"적인 문체를 사용한 것에 대해 비판했다. 브라이언 윈스턴은 매클루언의 기술 결정론적 입장을 비판했고,[48] 레이먼드 윌리엄스는 매클루언의 작업이 사회 이론이 아닌 미학 이론에 가깝다고 주장했다.[48] 데이비드 카는 여러 학자들이 매클루언의 사회 역사적 맥락에 대한 무지와 그의 주장 스타일에 대해 비판했다고 언급했다.[49]

이러한 비판에도 불구하고, 매클루언은 자신의 작품을 "탐침" 또는 "모자이크"로 생각하도록 독려했으며, 그의 절충주의적 글쓰기 스타일은 포스트모던 감성과 가상 공간에 적합하다는 평가를 받기도 했다.

6. 1. 기술 결정론 비판

움베르토 에코는 매클루언이 채널, 코드, 메시지를 '매체'라는 포괄적인 용어로 혼합하여 메시지의 전달 수단, 내부 코드, 내용을 혼동한다고 비판했다.[47] 레지 드브레는 이러한 환원주의적 접근 방식에 대해 "반박 목록은 무한정 길어질 수 있으며 실제로 그렇게 해왔다. 기술 자체를 미디어의 사용과 혼동하면, 미디어를 추상적이고 분화되지 않은 힘으로 만들고, 대중 소비를 위한 상상의 '대중' 안에서 그 이미지를 생성한다. 인과 관계라고 여겨지는 마법적 순진함은 미디어를 만능이며 전염성 있는 '마나'로 만들고, 묵시록적 천년설은 역사적, 사회적 맥락과 무관한 ''호모 매스-미디어티쿠스''의 형상을 창조한다"고 비판했다.[47]드브레는 와이어드와의 인터뷰에서 매클루언을 "역사학자라기보다는 시인, 체계적인 분석가라기보다는 지적 콜라주의 대가"로 보며, "메시지와 코드가 해당 기술을 사용하는 것을 희생하면서 문화 변화의 기술을 과도하게 강조한다"고 말했다.[47]

드와이트 맥도널드는 매클루언이 텔레비전에 집중하고 "경구"적인 문체를 사용한 것에 대해, 그의 저작이 "모순, 비약, 왜곡된 사실과 사실이 아닌 것, 과장, 만성적인 수사적 모호성"으로 가득 차 있다고 비난했다.

브라이언 윈스턴은 기술 결정론적 입장을 비판했고,[48] 레이먼드 윌리엄스는 "매클루언의 작업은 부정적으로 사회 이론이 된 미학 이론의 특정한 정점"이라며, "겉으로는 세련된 기술 결정론이며, 사회적, 문화적 결정론을 시사하는 중요한 효과를 갖는다... 매체(인쇄든 텔레비전이든)가 원인이라면, 다른 모든 원인, 즉 사람들이 일반적으로 역사로 보는 모든 것은 즉시 결과로 축소된다"고 주장했다.[48]

데이비드 카는 "현대 미디어 생태계를 정의하려는 매클루언의 노력을 해체하는 것을 직업으로 삼은" 학자들이 있다고 썼다.[49]

6. 2. 실증적 근거 부족 비판

움베르토 에코는 매클루언이 매체, 코드, 메시지를 혼동하여 메시지의 전달 수단, 내부 코드, 내용을 구분하지 않는다고 비판했다. 레지 드브레 역시 매클루언의 접근 방식이 지나치게 단순하다고 지적했다. 드브레는 기술을 미디어 사용과 혼동하고, 미디어를 추상적인 힘으로 만들어 대중 소비를 위한 이미지를 생성한다고 비판했다.[47]드와이트 맥도널드는 매클루언의 문체가 모호하고 과장되었다고 비난했다. 브라이언 윈스턴은 매클루언의 기술 결정론적 입장을 비판했고, 레이먼드 윌리엄스는 매클루언의 작업이 사회 이론이 아닌 미학 이론에 가깝다고 주장했다.[48] 데이비드 카는 여러 학자들이 매클루언의 사회 역사적 맥락에 대한 무지와 그의 주장 스타일에 대해 비판했다고 언급했다.[49]

일부 비평가들은 매클루언의 글쓰기 스타일과 논쟁 방식에 문제를 제기했지만, 매클루언 자신은 자신의 작품을 "탐침" 또는 "모자이크"로 생각하도록 독려했다. 그의 절충주의적 글쓰기 스타일은 포스트모던 감성과 가상 공간에 적합하다는 평가를 받기도 했다.

6. 3. 모호성과 과장 비판

움베르토 에코는 매클루언의 '매체' 정의가 채널, 코드, 메시지를 포괄하는 용어로 혼합되어, 메시지의 전달 수단, 내부 코드, 내용을 혼동한다고 비판했다.[47] 레지 드브레 역시 매클루언의 매체에 대한 환원주의적 접근에 문제를 제기하며, 기술 자체를 미디어 사용과 혼동하고, 미디어를 추상적이고 분화되지 않은 힘으로 만들어 대중 소비를 위한 상상의 '대중' 이미지를 생성한다고 지적했다.[47] 그는 맥루한이 역사학자라기보다는 시인, 체계적인 분석가라기보다는 지적 콜라주의 대가로 보인다고 언급하며, 메시지와 코드가 기술 사용을 희생하면서 문화 변화의 기술을 과도하게 강조한다고 말했다.[47]드와이트 맥도널드는 맥루언의 경구적인 문체가 ''미디어의 이해''를 "모순, 비약, 왜곡된 사실과 사실이 아닌 것, 과장, 만성적인 수사적 모호성"으로 채운다고 비판했다. 브라이언 윈스턴은 맥루언의 기술 결정론적 입장을 비판했고, 레이먼드 윌리엄스는 맥루언의 작업이 사회 이론이 된 미학 이론의 정점이며, 겉으로는 세련된 기술 결정론이지만 사회적, 문화적 결정론을 시사한다고 주장했다.[48]

데이비드 카는 맥루언의 사회 역사적 맥락에 대한 무지나 그의 주장의 스타일에 기인하든, "현대 미디어 생태계를 정의하려는 맥루한의 노력을 해체하는 것을 직업으로 삼은" 학자들이 있었다고 썼다.[49]

일부 비평가들은 맥루언의 글쓰기 스타일과 논쟁 방식에 문제를 제기했지만, 맥루언 자신은 독자들에게 자신의 작품을 미디어에 대한 사고를 위한 툴킷 접근 방식을 제공하는 "프로브" 또는 "모자이크"로 생각하도록 촉구했다. 그의 절충주의적 글쓰기 스타일은 포스트모던 감성과 가상 공간에 대한 적합성으로 칭찬받았다.

7. 유산과 영향

매클루언은 1980년 사망할 때까지 영문학자, 사회사상가, 문예비평가, 커뮤니케이션 이론가로 활동하며 '미디어는 메시지다', '지구촌' 등의 개념을 제시하여 현대 미디어 이론의 초석을 다졌다.[77] 그는 미디어와 인간의 관계를 연구하여, 시카고 학파에 큰 영향을 주었으며, 그의 업적은 서구에서 재평가되고 있다.[77]

7. 1. 미디어 이론 및 문화 연구에 미친 영향

닐 포스트먼, 장 보드리야르, 더글러스 러시코프 등 후대의 많은 미디어 이론가와 사상가들이 매클루언의 영향을 받았다.[64] 티모시 리어리는 1960년대에 "켜라, 접속해라, 떨어져라"라는 구호를 대중화했는데, 이는 닐 스트라우스와의 인터뷰에서 뉴욕 시에서 매클루언과 점심 식사를 하던 중 그에게서 "받은 것"이라고 밝혔다. 앤디 워홀은 "15분의 명성"이라는 유명한 말을 매클루언의 말을 패러디하여 인용했다.[65] 피에르 엘리오트 트뤼도,[64] 제리 브라운과 같은 정치 지도자들에게도 영향을 미쳤다.[64]7. 2. 대중문화에 미친 영향

우디 앨런의 아카데미상 수상작 ''애니 홀''(1977)에는 마셜 매클루언이 본인 역으로 카메오 출연했다. 영화에서 젠체하는 한 학자가 영화관 줄에서 앨런과 언쟁을 벌이는데, 매클루언이 갑자기 나타나 그를 침묵시키며 "당신은 내 작업에 대해 아무것도 모른다"라고 말한다.[67]피터 가브리엘이 작사한 노래 "1974년 브로드웨이 멜로디"는 제네시스의 컨셉 앨범 ''더 램 라이즈 다운 온 브로드웨이''에 수록되었는데, "마셜 매클루언, 평범한 시청자, 머리를 모래 속에 파묻다."라는 구절이 나온다.

참조

[1]

뉴스

Hugh Kenner

https://www.telegrap[...]

2003-11-28

[2]

잡지

Programming: Getting the Message

https://content.time[...]

1967-10-13

[3]

잡지

Television: Dann v. Klein: The Best Game in Town

https://content.time[...]

1970-05-25

[4]

웹사이트

Marshall McLuhan

https://www.bac-lac.[...]

Government of Canada

2016

[5]

grove

McLuhan, (Herbert) Marshall

[6]

서적

Digital Modernism: Making It New in New Media

https://books.google[...]

Oxford university press

2014

[7]

웹사이트

MARSHALL MCLUHAN

https://ama-toronto.[...]

[8]

서적

Understanding media : the extensions of man

Gingko Press

2015

[9]

서적

Understanding media : the extension of man

Routledge & Kegan Paul

1975

[10]

웹사이트

Historicist: Marshall McLuhan, Urban Activist

http://torontoist.co[...]

www.torontoist.com

2011-06-04

[11]

뉴스

Marshall McLuhan Is Back from the Dustbin of History; With the Internet, His Ideas Again Seem Ahead of Their Time

https://www.nytimes.[...]

2000-10-14

[12]

뉴스

Living in Marshall McLuhan's Galaxy

https://www.theguard[...]

2008-02-28

[13]

뉴스

McLuhan's Messages, Echoing on Iraq

https://www.nytimes.[...]

2003-04-03

[14]

뉴스

What Did You Say, Professor?

1962-03-10

[15]

문서

Marchand, pp. 33–34

[16]

문서

Marchand, pp. 37–47.

[17]

웹사이트

Old Messengers, New Media: The Legacy of Innis and McLuhan

https://web.archive.[...]

Government of Canada

2008

[18]

웹사이트

Letter to Elsie September 5, 1931

http://www.mcluhanon[...]

2011

[19]

문서

Marchand (1990), pp. 44–45.

[20]

문서

Marchand (1990), p. 45.

[21]

문서

Marchand, p. 48

[22]

뉴스

She Was Marshall McLuhan's Great Love Ardent Defender, Supporter and Critic

https://www.theglobe[...]

2008-04-19

[23]

서적

Marshall McLuhan Unbound

Gingko

2005

[24]

문서

{{OCC|2180}}

[25]

웹사이트

Marshall Who?

https://www.marshall[...]

The Estate of Marshall McLuhan

2002-07

[26]

뉴스

Marshall McLuhan, Author, Dies; Declared 'Medium Is the Message'

https://www.nytimes.[...]

1981-01-01

[27]

웹사이트

Historicist: Explorations at the Vanguard of Communications Studies

http://torontoist.co[...]

2014-05-03

[28]

Youtube

Tom Wolfe on Media, Advertising, Technology (1999)

https://www.youtube.[...]

C-SPAN

2015-12

[29]

저널

Hot and Cool in Anthropology: McLuhan and the Structuralists

1971-12

[30]

백과사전

Communication

https://archive.org/[...]

1933

[31]

서적

The Savage Mind

1962

[32]

서적

Red Britain: The Russian Revolution in Mid-Century Culture

https://books.google[...]

2019

[33]

웹사이트

TWENTIETH-CENTURY VOX: MARSHALL MCLUHAN AND THE MECHANICAL BRIDE

https://www.artforum[...]

2012-09-01

[34]

서적

McLuhan and Baudrillard: Masters of Implosion

https://books.google[...]

2002

[35]

저널

Marshall McLuhan and French Structuralism

https://www.jstor.or[...]

1972

[36]

간행물

Remarks to Marshall McLuhan

1995-04-00

[37]

서적

Media-Based Learning Methodology: Stories, Games, and Emotions

Routledge

2015-00-00

[38]

서적

The Gutenberg Galaxy

1962-00-00

[39]

잡지

The Source of the Term 'Global Village'

http://www.chass.uto[...]

1996-00-00

[40]

서적

Gutenberg Galaxy

[41]

웹사이트

The Medium Is the Massage: Celebrating Marshall McLuhan's Legacy

https://www.wnyc.org[...]

WNYC

2011-07-14

[42]

잡지

America

1962-09-15

[43]

백과사전

New Catholic Encyclopedia

1967-00-00

[44]

서적

Letters of Marshall McLuhan

https://books.google[...]

Oxford University Press

1987-00-00

[45]

잡지

The Playboy Interview

1969-03-00

[46]

웹사이트

A pop philosopher

http://archives.cbc.[...]

CBC Archives

2001-09-11

[47]

웹사이트

Debray on Technology

http://www.generatio[...]

2011-11-02

[48]

서적

Television: Technology and Cultural Form

Schocken Books

1975-00-00

[49]

뉴스

Marshall McLuhan: Media Savant

https://www.nytimes.[...]

2011-01-06

[50]

웹사이트

The Wisdom of Saint Marshall, the Holy Fool

https://www.wired.co[...]

1996-01-01

[51]

서적

[52]

서적

The Global Village

[53]

서적

The Global Village

[54]

서적

The Global Village

[55]

서적

And There Was Light

[56]

서적

The Global Village

[57]

서적

The Global Village

[58]

서적

The Global Village

[59]

서적

Cultura visuale

2016-00-00

[60]

Youtube

Marshall Mcluhan Full lecture: The medium is the message - 1977 part 1 v 3

https://www.youtube.[...]

2011-08-09

[61]

서적

[62]

서적

[63]

뉴스

Playboy Interview: Marshall McLuhan

1969-03-00

[64]

뉴스

It's cool not to shave – Marshall McLuhan, the Man and his Message – CBC Archives

http://archives.cbc.[...]

2007-07-02

[65]

인터뷰

Stereonotte

http://www.radio.rai[...]

2007-07-01

[66]

뉴스

Douglas Coupland on Marshall McLuhan's prescience in modern political times

https://www.theglobe[...]

2019-12-09

[67]

뉴스

Marshall McLuhan: Media Savant

https://www.nytimes.[...]

2011-01-06

[68]

웹사이트

Duke Ellington: Highlights Of His Twilight

https://www.npr.org/[...]

2013-00-00

[69]

서적

The Sopranos on the Couch: Analyzing Television's Greatest Series

https://books.google[...]

A&C Black

2003-01-01

[70]

잡지

Channeling McLuhan

https://www.wired.co[...]

1996-01-00

[71]

웹사이트

BAMbill: 'The Medium'

http://bambill.org/t[...]

2022-03-25

[72]

웹사이트

Marshall McLuhan Catholic Secondary School - School History and Tradition

https://www.tcdsb.or[...]

2020-01-18

[73]

웹사이트

Presentation units in the Marshall McLuhan Salon

http://mcluhan-salon[...]

2022-09-23

[74]

웹사이트

Marshall McLuhan Collection

https://mcluhan-salo[...]

2022-09-23

[75]

논문

마클루한에 대한 인터뷰 외, 津野海太郎, 福嶋亮大, 濱野智史 등에 의한 논집

[76]

웹사이트

mcluhan

http://www.merriam-w[...]

[77]

웹인용

The McLuhan Program in Culture and Technology

https://web.archive.[...]

2008-04-30

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com