색슨인

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

색슨인은 2세기 중반에 처음 기록에 등장하여 7세기 말에는 대부족으로 성장한 게르만족의 일파이다. 4세기 후반부터 일부가 앵글족, 주트족과 함께 브리튼 섬으로 건너가 앵글로색슨족을 형성했다. 색슨인은 북독일 일대에 세력을 떨쳤으며, 프랑크 왕국에 정복될 때까지 기독교를 수용하지 않고 전통적인 신들을 숭배했다. 초기 앵글로색슨족과 관련하여, "색슨족"은 라인강 북쪽에서 로마 제국을 공격한 해안 약탈자들을 묘사하는 데 사용되었으며, 잉글랜드와 노르망디에 정착지를 형성했다. 8세기부터 독일의 색슨족과 잉글랜드의 앵글로색슨족을 구분하여 불렀다. 772년부터 804년까지 카롤루스 대제에 의해 정복당하고 기독교로 개종했으며, 이후 작센 공국을 형성했다. 현대에는 독일 동부 지역과 켈트어파에서 영어, 영국인을 지칭하는 데 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 색슨인 - 이르민술

이르민술은 색슨족의 종교적 중심지로 추정되는 신성한 기둥 또는 나무 기둥으로, 772년 카롤루스 대제에 의해 파괴되었으며, 만물을 지탱하는 기둥, 거대한 나무 기둥, 엑스터른슈타인 부조 속 굽은 나무 형상 등으로 해석되기도 한다. - 색슨인 - 삭소니아

삭소니아는 색슨족이 형성한 지역 또는 그들의 역사를 지칭하며, 초기에는 홀슈타인 지역에 거주하며 세력을 확장했고, 브리튼 섬 침략과 앵글로색슨족 왕국 건설에 기여했으나, 샤를마뉴 대제에게 정복당하고 기독교로 개종했다. - 잉글랜드의 민족 - 앵글로색슨족

앵글로색슨족은 5세기경 브리튼 섬에 정착한 게르만족 앵글족, 색슨족, 주트족으로 형성된 민족 집단으로, 고대 영어를 사용하며 여러 소왕국을 건설하고 웨섹스 왕국으로 통일되었으나, 노르만 정복 이후 지배가 종식되었지만 그들의 언어와 문화는 현대 영어와 영국 문화의 기반이 되었으며, "앵글로색슨" 용어는 영어권 국가들과 문화를 지칭하는 데 사용되기도 하지만 역사적 정확성과 정치적 함의에 대한 논란이 있다. - 잉글랜드의 민족 - 잉글랜드인

잉글랜드인은 잉글랜드를 기원으로 하는 사람들이지만, 역사적 맥락과 개인적 정체성에 따라 그 정의가 다양하게 해석될 수 있으며, 앵글로색슨족 후손 이상의 복합적인 정체성을 반영하고, 영국인과의 혼용 및 소수민족 정체성 인식 등 사회적 요인들을 고려해야 하는 다층적인 문제이다. - 노르트라인베스트팔렌주의 역사 - 작센 공국

작센 공국은 현재 독일의 니더작센, 작센안할트, 작센 자유주에 걸쳐 있던 줄기 공작령으로, 리우돌핑 가문에서 시작되어 여러 가문을 거쳐 분리되었으며, 작센-비텐베르크 공이 선제후 자격을 얻고 유럽사의 주요 사건들을 겪으며 작센 왕국으로 발전했다. - 노르트라인베스트팔렌주의 역사 - 베스트팔렌 왕국

베스트팔렌 왕국은 1807년 나폴레옹 1세가 세운 프랑스 제국의 위성국으로 제롬 보나파르트가 통치하며 사회 개혁을 추진했으나 나폴레옹 전쟁으로 1813년 해체되었다.

2. 부족국가 색슨

2세기 중반 역사 기록에 처음 등장한 색슨인은 점차 여러 소부족을 흡수하며 대부족으로 성장했다. 이들 중 일부는 브리튼 섬으로 이주했지만(앵글로색슨족), 다수는 유럽 대륙에 남아 독자적인 세력을 구축했다.

대륙에 남은 색슨족의 본거지는 홀슈타인 지방 남서부로 추정되며, 점차 서쪽으로 확장하여 엘베강에서 엠스강에 이르는 북독일 일대에 넓게 퍼져 프랑크 왕국의 동쪽 이웃으로 자리 잡았다.

이들 북독일의 색슨인, 즉 자크센인은 브리튼 섬으로 이주한 동족이나 프랑크족과는 달리 통일된 왕국을 이루지 않았다. 대신 엘베강 북쪽의 노르트로이테(Nordleute), 베저강 유역의 엥게른(Engern), 베저강 동쪽의 오스트팔렌(Ostfalen), 그리고 서쪽의 베스트팔렌(Westfalen)이라는 4개의 주요 지족(支族)이 연합체를 이루는 형태를 유지했다. 그러나 6세기 후반부터 프랑크족과의 충돌이 잦아지면서 점차 정치적인 통합의 필요성이 커졌다. 이에 따라 부족 전체의 중요한 문제를 결정하기 위한 집회가 베저강 중류의 마르크로(Marklo)에서 열리게 되었고, 부족 전체를 대표하는 부족공(部族公, duke)이 선출되기도 했다.

종교적으로 색슨인은 프랑크족이나 고트족 등 다른 게르만족과 달리, 프랑크 왕국에 의해 정복당하기 전까지 기독교를 받아들이지 않고 고유의 전통 신앙과 제사를 유지했다.

색슨 사회는 크게 귀족, 자유민, 해방 노예의 세 신분으로 구성되었다. 다른 게르만 부족 사회와 비교했을 때 눈에 띄는 특징은 귀족 계층의 폐쇄성이다. 색슨 귀족들은 다른 신분과의 결혼을 엄격히 금지하여 자신들만의 봉쇄적인 신분을 형성했다.

2. 1. 초기 앵글로색슨족과의 관계

"색슨족"이라는 용어는 기록상 처음 등장할 때, 배를 이용하여 라인강 북쪽 지역에서 로마 제국을 공격한 해안 약탈자들을 가리키는 말로 사용되었다. 이는 후대의 "바이킹"과 비슷한 의미로 쓰였다.[2] 이 초기 색슨족에는 현재 네덜란드에서 덴마크에 이르는 해안 지역에 기반을 둔 프리지아족, 앵글족, 유트족 등이 포함되었다. 이 지역은 나중에 작센이라고 불리게 된다. 이 해안 색슨족과 후대의 카롤링거 시대 색슨족은 같은 이름으로 불리지만, 서로 구별되는 민족으로 보아야 한다는 견해도 있다.[3]초기 색슨족 중 상당수는 로마 제국 영토 내, 특히 나중에 프랑스 북부와 잉글랜드가 되는 지역에 정착했다. 잉글랜드는 때때로 작센이 아닌 색슨족의 고향으로 기록되기도 했다. 이러한 혼란을 피하고자, 8세기의 베다와 같은 후대 작가들은 독일 작센 지역의 색슨족을 "고대 색슨족"이라고 불렀고, 그들의 나라를 "고대 작센"이라고 칭했다. 이러한 구분은 오늘날에도 역사가들이 이 시기를 논의할 때 종종 사용한다. 반면, 잉글랜드에 정착한 색슨족은 새로운 고대 영어를 사용하는 민족의 일부가 되었으며, 현재는 일반적으로 앵글로색슨족 또는 단순히 "영국인"이라고 불린다. 이들은 기존의 로마 브리튼 주민들과 함께, 색슨족뿐만 아니라 프리지아족, 유트족, 앵글족 등 같은 북해 지역에서 온 다른 이주민들을 포함하는 집단이었다. "English"라는 명칭은 앵글족에서 유래했다. "앵글로색슨족"이라는 용어는 8세기에 바울 디아코누스가 처음 사용하여, 브리튼 섬의 게르만어를 사용하는 주민들을 유럽 대륙의 색슨족과 구별하기 위해 사용했다. 그러나 브리튼의 색슨족과 독일 북부의 고대 작센족은 오랫동안 구분 없이 "색슨족"으로 불리기도 했다.

색슨족은 기원전 1세기 카이사르의 "갈리아 전기"나 1세기 타키투스의 "게르마니아"에는 기록되지 않은 비교적 후대에 등장한 부족이다. 2세기 중반에 처음 기록에 나타났으며, 4세기 후반부터 5세기에 걸쳐 일부가 앵글족이나 유트족과 함께 브리튼 섬으로 건너가 앵글로색슨족의 형성에 참여했다.

2. 2. 어원

색슨족의 이름은 전통적으로 이 시대에 사용된 칼의 한 종류에서 유래했다고 전해진다. 이 칼은 고대 영어로는 세액스|세액스ang라 불리고, 고대 고지 독일어로는 sachs|작스goh라고 불렸다.[4][5]

'색슨족'이라는 용어는 사용 초기 몇 세기 동안 주로 약탈자들과 연관되었으며, 현재의 잉글랜드와 노르망디에 있는 색슨족 정착지를 제외하고는 명확히 정의된 고향과 연결되지 않았다. 이후 중세 시대의 프랑크 제국 기록에서 현재 독일 북부에 있는 내륙 거주 색슨족 국가를 언급하기 시작하면서 의미가 변화했다. 시간이 흐르면서 잉글랜드의 색슨족을 잉글랜드인 또는 앵글로색슨족으로 지칭하는 것이 일반화되었지만, '색슨족'이라는 용어는 여전히 그들을 가리키는 데 사용되어 당시 기록을 해석할 때 혼란을 야기할 수 있다.

색슨인은 비교적 늦게 역사에 등장한 부족이다. 기원전 1세기에 기록된 카이사르의 "갈리아 전기"나 1세기에 기록된 타키투스의 "게르마니아"에는 색슨인에 대한 언급이 없다. 2세기 중반에 처음 기록에 나타났으며, 7세기 말에는 여러 소부족을 흡수하며 큰 부족으로 성장했다. 이 과정에서 4세기 후반부터 5세기에 걸쳐 일부 색슨족은 앵글족, 주트족과 함께 브리튼 섬으로 건너가 앵글로색슨족의 형성에 기여했다.

게르만족 중 색슨인이나 프랑크족, 알레만족, 바이에른족과 같이 여러 소부족이나 이질적인 집단을 흡수하며 성장한 부족들은 형성 초기에 공통된 머리 모양이나 무장을 통해 소속감을 나타냈다. 색슨인의 경우, 남성들이 앞머리를 높게 미는 풍습이 있었다. 또한, 부족 이름의 어원이 된 외날 직선검인 세액스 역시 이러한 부족의 공통된 상징적 무장이었던 것으로 여겨진다.

2. 3. 프톨레마이오스의 기록 (2세기)

프톨레마이오스가 2세기에 쓴 ''지리학''은 색슨족에 대한 최초의 기록으로 여겨지기도 한다. 이 책의 일부 사본에는 엘베강 하류 북쪽 지역에 '삭소네스'(Saxones)라는 이름의 부족이 언급되어 있다.[6]

하지만 다른 사본에서는 같은 부족을 '악소네스'(Axones)라고 표기하기도 한다. 이 때문에 일부 학자들은 이것이 타키투스가 그의 저서 ''게르마니아''에서 언급한 '아비오네스'(Aviones)라는 부족 이름을 잘못 적은 것이라고 보기도 한다. 이 견해에 따르면, '삭소네스'라는 이름은 후대의 필사자들이 의미를 알 수 없는 이름을 수정하는 과정에서 생겨난 결과일 수 있다.[7]

반면, 학자 슐테는 프톨레마이오스의 여러 사본을 분석한 결과 '삭소네스'가 맞는 표기라고 주장했다. 그는 프톨레마이오스 저작의 여러 사본에서 첫 글자가 누락되는 경우가 흔하며, '삭소네스' 표기가 없는 사본들은 전반적으로 신뢰도가 낮다는 점을 근거로 제시했다.

2. 4. 후기 로마 시대 (3-5세기)

색슨인에 대한 최초의 명확한 언급은 4세기 후반, 율리아누스 황제 시대에 나타난다.[2] 이 시기 색슨인은 주로 배를 이용해 라인강 북쪽 지역에서 로마 제국을 공격하는 해안 약탈자로 묘사되었으며, 이는 후대의 바이킹과 유사한 의미로 사용되었다.[2] 이들 초기 색슨족에는 프리지아족, 앵글족, 유트족 등이 포함되었으며, 이들은 현재 네덜란드에서 덴마크에 이르는 해안 지역에 기반을 두었다.[3]로마 제국은 색슨인의 침략에 대응하기 위해 방어 체계를 구축했다. 400년경 편찬된 로마의 공식 문서인 ''노티티아 디그니타툼(Notitia Dignitatum)''에는 색슨인 침략자로부터 해안을 방어하기 위한 군사 지휘소 설치 기록이 남아있다. 대표적인 것이 영국 남동부 해안을 따라 9개의 요새로 구성된 Litus Saxonicumla, 즉 '색슨 해안'이다. 영불 해협 건너편 갈리아 지역에도 브르타뉴와 노르망디를 관할하는 ''Tractus Armoricanus''와 플랑드르 및 피카르디 해안을 방어하는 벨기카 세쿤다(Belgica Secunda) 지휘소가 설치되었다. 또한, ''노티티아 디그니타툼''에는 레바논과 팔레스타인 북부에 주둔했던 로마군의 색슨인 기병 부대(Ala primum Saxonumla)의 존재도 기록되어 있는데, 이 부대는 이미 363년 율리아누스 황제가 페르시아 제국에 대항한 원정에서 활용했을 정도로 오래된 부대였다. 4~5세기 북부 독일 지역에서 로마 군사 장비가 발견되는 것은 로마군에서 복무했던 색슨인 병사들이 고향으로 귀환했음을 시사한다.

초기 색슨인의 활동 기록은 다음과 같다.

- 역사가 에우트로피우스는 율리아누스보다 앞선 285년경, 카라우시우스가 방어를 맡았던 불로뉴쉬르메르 근처 해안을 색슨인과 프랑크족이 공격했다고 주장했으나, 당시 기록에는 색슨인이 명확히 언급되지 않아 확실하지는 않다.

- 율리아누스 황제는 350년 갈리아에서 황제를 자칭했을 때, 색슨인을 마그넨티우스의 가까운 동맹으로 언급하며 "라인강 너머 서쪽 바다 해안"에 사는 친족이라고 묘사했다.

- 357-358년, 율리아누스는 라인 지역에서 알레만니족, 프랑크족과 함께 색슨인과도 교전했다. 이 시기 프랑크족과 색슨인은 마스강 지역으로 진입하여 살리 프랑크족을 몰아내기도 했다. 아미아누스 마르켈리누스에 따르면, 율리아누스는 프랑크족의 제국 내 정착은 일부 승인했지만, 카마비족 등 다른 침입자들은 축출했다.[8] 후대의 역사가 조시무스는 이 사건과 관련하여 색슨인의 특정 부족으로 "쿠아도이"를 언급했는데, 이는 차우치족이나 카마비족을 잘못 기록한 것일 수 있다. 이는 당시 '색슨인'이라는 용어가 명확한 민족 집단보다는 해상 약탈자를 통칭하는 용어로 사용되었을 가능성을 보여준다.

- 368년 발렌티니아누스 1세 치세에 브리타니아는 스코티족, 픽트족, 아타코티족과 함께 색슨인의 침입으로 어려움을 겪었다고 아미아누스 마르켈리누스는 기록했다. 미래 황제 테오도시우스 1세의 아버지인 테오도시우스 백작이 파견되어 브리타니아의 통제권을 회복했다. 북마케도니아의 스토비에서 발견된 비문에는 테오도시우스 백작이 '색슨인의 공포'로 묘사되어 있다.

- 370년, 색슨인은 다시 갈리아 해안 지역을 침략했으나, 발렌티니아누스 황제의 군대에 의해 격퇴되었다.

- 373년, 색슨인은 로마 영토가 아닌 프랑크족 영토 내의 데우소라는 곳에서 패배했는데, 이는 내륙에서 활동한 색슨인 군대에 대한 초기 기록 중 하나이다.

- 388년 마그누스 막시무스가 사망하기 직전, 밀라노의 암브로시우스 주교는 그가 프랑크족과 색슨인의 공격을 받았다고 기록했다.

- 393년에는 로마에서 색슨인 출신 검투사가 사망했다는 기록도 있다.

- 395년부터 408년까지 서로마 제국의 실력자였던 스틸리코는 브리타니아와 북부 갈리아에서 색슨인에 대한 방어를 재정비하려 했으나, 이후 로마 제국 내부의 혼란으로 브리타니아에 대한 군사적 지원은 약화되었다.

4세기 동안 색슨인의 해상 습격은 로마에게 큰 위협이었으며, 이는 아미아누스 마르켈리누스뿐 아니라 시인 클라우디아누스의 작품에도 언급된다. 수 세대 후 시도니우스 아폴리나리스는 보르도 근처 해안 방어 기지에 배치된 친구에게 보낸 편지에서 색슨인 습격의 공포를 생생하게 묘사하기도 했다.

5세기에 들어서면서 색슨인의 브리타니아 침공과 정착이 본격화되었다.

- 409년 또는 410년, 갈리아 연대기 452(Chronica Gallica of 452)는 브리타니아가 색슨인 침략자에게 유린당했다고 기록했다. 이 무렵 브리타니아의 로마-브리튼인들은 로마 관리들을 추방하고 사실상 로마 제국으로부터 독립했다. 6세기 역사가 프로코피우스는 411년 이후 "로마는 브리타니아를 다시 점령하는 데 성공하지 못했고, 그 이후로 폭군의 지배를 받았다"고 기록했다.[9]

- 441-442년, ''갈리아 연대기 452''는 "이때까지 다양한 패배와 불행을 겪었던 브리타니아 속주는 색슨인의 지배를 받게 되었다"고 명시적으로 기록했다.[10]

- 5세기 중반의 상황에 대해, 6세기에 활동한 길다스는 브리튼인들이 픽트족과 스코트족의 침입을 막기 위해 색슨족 용병(페데라티, foederati)을 브리타니아 동부(후에 베다는 타넷 섬으로 특정)에 초청했다고 기록했다. 그러나 이들 색슨족 용병들은 급료 문제로 반란을 일으켜 브리튼인들을 공격하고 약탈하며 오랜 전쟁을 시작했다. 길다스가 글을 쓸 당시 로마-브리타니아인은 일부 지역의 통제권을 회복했지만, 분열된 상태였다.[11]

한편, 5세기 후반 갈리아 지역에서도 색슨인의 활동이 기록되었다. 460년대, 투르의 그레고리는 루아르강 하구 근처 섬에 기반을 둔 색슨인 집단과 관련된 전투를 기록했다. "아도바크리우스"라는 인물이 이끄는 색슨인들은 프랑스 앙제에서 인질을 잡기도 했으나, 클로도비크 1세가 이끄는 로마-프랑크 연합군에게 패배하고 섬을 점령당했다. 일부 역사가들은 이 아도바크리우스가 훗날 서로마 제국을 멸망시킨 오도아케르와 동일 인물일 가능성을 제기하기도 한다.[12][13]

3. 메로빙거 시대 독일의 색슨족

8세기 이전 독일 지역의 색슨족에 대한 기록은 영국이나 골(Gaul) 지역의 색슨족 정착민이나 침략자에 대한 기록에 비해 상대적으로 적다. 기록 해석은 당시 독일의 색슨족이 단일한 정치 세력으로 통합되지 않았을 가능성이 있고, 때로는 바리니(Varini)나 프리지아인, 튀링기아인 등 다른 이름으로 불렸을 수도 있어 복잡하다. 그럼에도 메로빙거 왕조 시대의 일부 기록들은 당시 프랑크 왕국 북쪽, 즉 현재의 북부 독일에 거주하던 색슨족에 대한 정보를 제공한다.

- 531년경, 클로비스 1세의 아들인 테오데리히 1세는 프랑크족을 이끌고 튀링기아 왕국을 정복하여 프랑크족의 지배하에 두었다. 후대의 기록에는 색슨족이 이때 프랑크족을 도왔다고 주장하지만, 동시대 사료에는 그러한 언급이 없어 역사학자들은 그 사실 여부에 대해 신중한 입장을 보인다.

- 555년, 테우데발트 사후 그의 영지를 상속받은 클로타르 1세는 색슨족의 "반란"을 진압한다는 명분으로 군대를 동원해 작센 지역과 튀링기아를 공격했다. 당시 기록에 따르면 튀링기아는 색슨족을 지원했던 것으로 보인다. 이와는 별개일 수 있는 사건으로, 556년 또는 557년에 클로타르 1세는 자신의 형제인 킬데베르트 1세의 사주를 받아 라인강의 도이츠까지 진격해 온 색슨족과 전투를 벌였다. 투르의 그레고리는 클로타르 1세가 본래 싸움을 원하지 않았으나 휘하 프랑크족의 압력으로 마지못해 싸웠고 결국 패배했다고 기록했다. 이 사건 이후 일부 색슨족 집단은 오스트라시아의 왕들에게 조공을 바치기 시작한 것으로 여겨진다.

- 시게베르트 1세(575년까지 오스트라시아 통치)는 "튀링기아 색슨족"을 물리친 공적으로 당대 시인 베난티우스 포르투나투스로부터 찬사를 받았다.

- 612년, 테우데리히 2세는 라인강 동쪽에 거주하던 색슨족, 튀링기아인 등을 포함한 군대를 이끌고 자신의 형제 테우데베르트 2세를 출피히에서 공격했다.

- 620년대에는 클로타르 2세와 그의 아들 다고베르트 1세가 베저강 근처에서 베르토알트가 이끄는 색슨족 군대를 격파했다는 이야기가 후대에 영웅담으로 전해진다.

- 632년, 당시 프랑크 왕국의 가장 강력한 통치자였던 다고베르트 1세는 마인츠에서 벤드족(Wends, 슬라브족의 일파)과의 전쟁을 치르던 중 색슨족 사절단을 만났다. 당시 벤드족은 튀링기아를 공격하고 있었는데, 색슨족은 프랑크 왕국에 매년 소 500마리를 바치던 조공을 면제해 주는 대가로, 자신들의 비용으로 벤드족의 침입을 막아내겠다고 제안하며 협상을 시도했다.

이 시대에는 잉글랜드와 색소니가 될 곳 모두에 살지 않는 색슨족들도 있었다.

- 568년 또는 569년에 일부 색슨족은 시게베르트 2세의 오스트라시아 왕국, 아마도 샹파뉴 지역에 살고 있었으며, 알보인의 지도 아래 롬바르드족과 함께 이탈리아로 가서 한동안 그곳에 정착했다. 그동안 시게베르트는 수에비족에게 그들을 오스트라시아에서 대체하도록 허용했다. 572년에 그들은 이탈리아에서 골로 돌아와 동남부 골을 에스투블롱인 ''Stablo''까지 약탈했고 갈로-로마 장군 뭄몰루스에게 패배했다. 그들은 이탈리아로 돌아가 가족과 소지품을 모아 다시 그 지역을 통과하여 북쪽으로 갈 수 있도록 허용되었다. 다시 한 번 시골을 약탈한 후, 그들은 론강에서 뭄몰루스에게 저지당했고 약탈한 것에 대한 보상금을 지불해야 했다. 그들이 원래 살던 곳에 도착했을 때 그들은 수에비족 정착민들에게 격분했고 그들에게 대항하는 협상을 거부했다. 이 사건의 주요 출처인 투르의 그레고리는 훨씬 더 작은 수에비족 집단이 두 번의 전투에서 색슨족을 완전히 물리칠 수 있도록 신의 개입이 있었다고 주장한다.

- 한 주목할 만한 집단은 바유 근처의 노르망디 해안에 살았다. 589년에 바유 근처 베신 지역의 색슨족은 프레데군트의 명령에 따라 머리를 브르타뉴인의 방식으로 하고 군트람에 맞서 그들과 동맹으로 싸웠다. 626년부터 바유의 색슨족은 다고베르트 1세가 바스크족과의 전쟁에 사용했다. 843년과 846년 대머리 카롤루스 왕 치하에서 다른 공식 문서에서는 베신 지역에 ''파구스''라는 ''오틸링가 색소니아''(Otlinga Saxonia)를 언급하지만, ''오틸링가''의 의미는 불분명하다.

- 6세기 말 서남 프랑스에서 색슨족 슐데리크가 군트람 왕의 신하로 있다가 가론강 북쪽의 공작이 되었다. 한 세기 후, 아에기나, 즉 ''가스코뉴 공작''이 638년에 사망했다. 두 사람 모두 바유 색슨족 출신일 가능성이 높지만, 예를 들어 영국 출신일 수도 있다.

4. 아르눌핑 가문과 색슨족

카롤루스 대제의 조상인 아르눌핑 왕가는 프랑크족의 인접한 오스트라시아 왕국을 장악하고, 오랫동안 프랑크의 지배를 받던 바이에른, 슈바벤, 튀링겐뿐만 아니라, 작센과 프리지아를 포함한 동쪽의 민족들에 대한 권력을 주장하려 했다. 그들은 또한 작센인과 프리지아인에게 기독교로 개종하도록 압력을 가했다.

690년대에, 앵글로-색슨 선교 주교인 성 수이베르트가 프리지아 지역에서 선교 활동을 하던 시기, 비드는 '보르크투아리'라고 알려진 사람들이 이교도 작센인에게 침략당했다고 기록했다. 이들은 아마도 프리지아 근처에 살았으며, 로마 시대 리페 강 근처에 살았던 브룩테리 부족에 해당하는 것으로 여겨진다. 같은 시기, 두 에발드는 작센의 "총독" 중 한 명을 개종시키려다 작센 어딘가에서 살해되었는데, 에발드는 당시 프랑크 오스트라시아의 실질적인 통치자였던 에르스탈의 피핀의 지원을 받았다.

715년, 에르스탈의 피핀이 죽은 직후, 프랑크 연대기는 작센인이 "''하투아리아''"를 장악했다고 기록했다. 후대에 이 이름은 라인강과 마스강 사이의 클레베와 잔텐 근처 프랑크 지역을 지칭했지만, 실제 점령 지역은 라인강 반대편이었을 수도 있다. 이 지명은 로마 시대 프랑크 부족인 카투아리에서 유래했을 가능성이 있다.

718년, 에르스탈의 피핀의 아들인 샤를 마르텔은 베저 강까지 작센을 침략했다. 그는 720년, 724년, 738년에도 다시 원정을 벌였으며, 722년과 728년에도 원정을 했을 가능성이 있다.

743년, 샤를 마르텔의 두 아들, 피핀 3세와 카를로만은 명목상 프랑크의 신하였던 바이에른의 오딜로를 공격했다. 이후 카를로만은 바이에른을 지원했던 작센의 일부 또는 북쪽으로 방향을 돌려 호세오부르크의 카스트룸(성)을 정복했다. 이 과정에서 작센 공작 테오데리크는 같은 장소에서 열린 플라키툼(회의)에서 항복하도록 강요받았다.[14] 형제들은 이듬해인 744년에도 다시 작센을 침략했고, 테오데리크는 포로로 잡혔다.[15]

748년, 피핀 3세는 그의 이복 형제 그리포가 바이에른에서 권력을 잡으려던 시기에 튀링겐을 지나 작센으로 진군했다. 메츠 연대기는 그가 지나간 튀링겐 너머의 작센 지역을 "북부 슈바벤"이라고 불렀으며, 이 시기에 많은 작센인들이 기독교로 개종했다고 기록했다. 프레데가르 연대기의 속편은 작센인들이 다시 500마리의 소를 공물로 바치기로 동의했다고 주장한다.

751년 피핀 3세가 왕으로 즉위한 후, 753년에는 라인강 북동쪽의 작센 지역(바트 이부르크와 바트 오이엔하우젠 부근)을 공격했다. 758년, 피핀은 작센을 다시 공격하여 패배시켰고, 작센인들로부터 매년 330마리의 말을 공물로 받기로 합의했다.

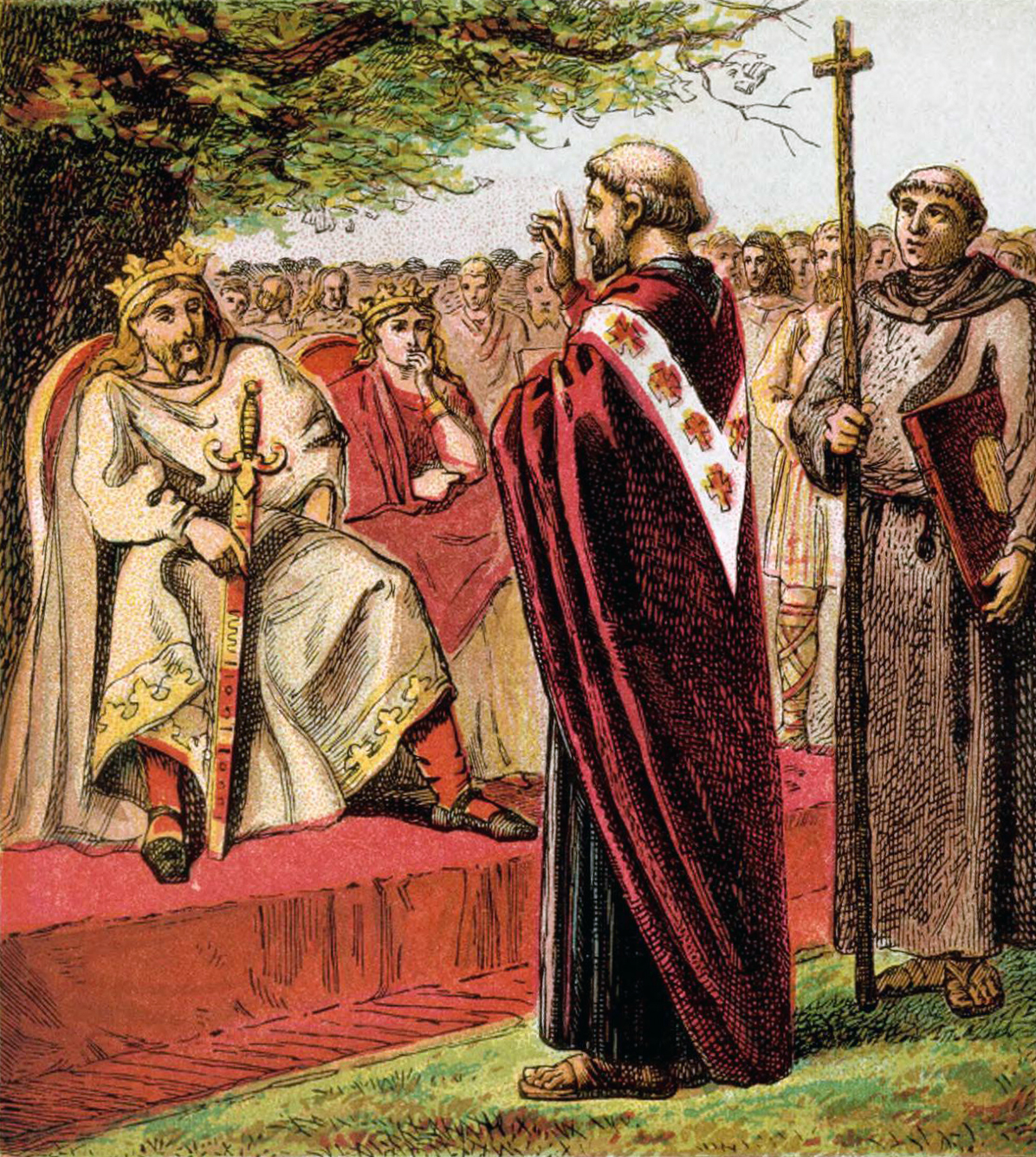

5. 카롤루스 대제의 작센 전쟁

색슨족은 오랜 기간에 걸친 연례적인 작전을 통해 샤를마뉴에게 정복되었으며, 이 과정은 작센 전쟁 (772년–804년)으로 불린다. 색슨족은 오랫동안 기독교로 개종하고 프랑크 왕국의 영역으로 편입되는 것을 거부해왔다.[16][17]

샤를마뉴의 정복 전쟁은 매우 강압적인 방식으로 진행되었다. 패배한 색슨족에게는 강제적인 세례와 개종이 뒤따랐으며, 결국 프랑크 제국에 통합되었다. 이 과정에서 색슨족의 전통적인 신앙의 상징이었던 신성한 나무 또는 기둥, 즉 이르민술이 파괴되었다. 또한 샤를마뉴는 10,000명의 노르달빙기아 색슨족을 노스트리아로 추방하고, 그들이 살던 바그리아(오늘날의 플뢴 및 오스트홀슈타인 지역)의 빈 땅을 프랑크 왕국에 충성했던 아보트리테스의 왕에게 넘겨주었다.

776년, 색슨족은 일단 기독교로 개종하고 왕에게 충성을 맹세했지만, 샤를마뉴가 히스파니아에서 군사 작전을 수행하던 778년에는 다시 프랑크 왕국을 공격하여 도이츠까지 진격하고 라인강을 따라 약탈을 자행했다. 이것은 샤를마뉴가 다른 문제에 집중할 때마다 색슨족이 저항을 반복하는 패턴을 보여준다.[17]

샤를마뉴의 전기 작가인 아인하르트는 이 길고 격렬했던 갈등의 종결에 대해 다음과 같이 기록했다.

> 여러 해 동안 지속되었던 전쟁은 마침내 그들이 왕이 제시한 조건, 즉 그들의 민족 종교 관습과 악마 숭배를 포기하고, 기독교 신앙과 종교의 성례전을 받아들이며, 프랑크족과 연합하여 하나의 민족을 형성하는 데 동의함으로써 종결되었다.

결국 샤를마뉴는 772년부터 804년까지 이어진 작센 전쟁 동안 대량 학살과 강제 이주를 통해 반항하는 세력을 철저히 제압한 후, 색슨족에게 기독교를 강제로 받아들이게 했다. 정복 이후, 샤를마뉴는 색슨족의 기존 부족 사회 조직 자체는 유지시키면서, 유력자들을 백작(Graf)으로 임명하여 프랑크 왕국의 통치 체제 아래 두었다.

6. 작센 공국

서쪽의 프랑크 왕국이 카롤링거 왕조 아래에서 통일되자, 카롤루스 대제는 772년부터 802년까지 작센인 정복 전쟁을 벌였다. 이 과정에서 카롤루스 대제는 대량 학살과 강제 이주를 통해 저항하는 색슨인 세력을 굴복시키고 기독교를 받아들이도록 강요했다. 그러나 색슨인의 기존 사회 조직 자체는 유지되었으며, 카롤루스 대제는 색슨인 유력자들을 백작( Graf|그라프deu )으로 임명하여 그 지역을 다스리게 했다.

7. 언어

고대 영어는 잉글랜드의 색슨인과 관련이 있으며, 고대 프리지아어보다는 고대 작센어와 더 가까웠다. 고대 프리지아어는 한때 북네덜란드에서 남덴마크에 이르는 북해 연안을 따라 사용되었지만, 고대 작센어는 원래 해안까지 확장되지는 않았다. 언어학자들은 고대 프리지아어와 고대 작센어가 서로 인접하고 관련이 있지만, 동일한 방언 연속체의 일부를 형성하지는 않았다고 본다. 반면, 작센 방언은 알프스까지 뻗어 있는 더 큰 대륙 서게르만 연속체의 일부가 되었으며, 이들은 모두 독일어의 한 형태로 간주될 수 있다.

역사 언어학자 엘마 제볼트에 따르면, 이러한 언어적 발전은 브리튼으로 이주하기 전 대륙 작센 사회가 서로 관련은 있지만 다른 두 형태의 서게르만어를 사용했을 경우에만 설명될 수 있다. 그의 견해에 따르면, 3세기에 현재 니더작센 북서부 지역으로 처음 이주한 사람들은 고대 프리지아어 및 고대 영어와 밀접하게 관련된 북해 게르만 방언을 사용했다. 이 이주민들은 그곳에서 이미 살고 있던 기존 인구와 마주쳤는데, 기존 인구의 언어는 이주민들의 언어와 상당히 다른 베저-라인 게르만어 집단에 속했다. 이주민들은 기존 인구를 지배하면서 자신들의 이름을 이후의 부족 연합과 지역 전체에 부여했다. 나중에 5세기에 앵글족이 브리튼으로 이주하기 시작했을 때, 이 엘리트 집단의 후손들이 그들과 합류했지만, 원주민의 후손들은 합류하지 않았거나, 적어도 대규모로 합류하지는 않았다. 앵글족과 이 특정 작센족의 언어가 밀접하게 관련되어 있었기 때문에, 브리튼에서는 앵글족과 작센족 사이의 언어적 연속체가 형성될 수 있었고, 이는 나중에 영어로 발전하게 되었다. 한편, 작센족의 본토에서는 이 엘리트 집단의 상당 부분이 떠나면서 사회 정치적 지형이 바뀌었다. 엘리트 후손 대다수가 떠난 후, 원래 인구가 수적으로 우세해지면서 그들의 방언(아마도 차우치, 튀링기인, 그리고 다른 고대 부족들의 언어)이 우세해졌고, 궁극적으로 오늘날 알려진 저지 작센어의 기초를 형성하게 되었다. 이 방언 사용자들은 부족의 이름인 '작센'을 계속 사용했다.[18]

'''제볼트에 따른 북해 게르만어 내의 작센어 진화'''

8. 문화

색슨족의 문화는 고유한 사회 구조와 종교적 신념을 바탕으로 형성되었다. 프랑크족이나 고트족과 달리, 이들은 프랑크 왕국에 정복되기 전까지 기독교를 받아들이지 않고 게르만 전통 신앙을 오랫동안 유지했다. 부족의 정체성을 나타내는 특징으로는 남성들의 독특한 머리 모양과 부족 이름의 어원이 된 외날 직선검 삭스 등이 있었다. 색슨족의 사회는 엄격한 신분 제도를 기반으로 운영되었으며, 종교는 초기 게르만 신앙에서 점차 기독교로 변화하는 과정을 겪었다.

8. 1. 사회 구조

베다는 730년경 노섬브리아 출신 인물로, 그의 기록에 따르면 옛 대륙의 색슨족에게는 왕이 없었으며, 여러 명의 알더맨(또는 ''사트라프'')이 공동으로 다스렸다. 이들은 전쟁 시에는 제비를 뽑아 지도자를 선출했지만, 평화 시에는 동등한 권력을 가졌다. 색슨족의 영역(regnum Saxonumla)은 베스트팔렌, 동(東)프랑켄, 안그리아의 세 개 주로 나뉘었으며, 이 주들은 약 100개의 하위 행정 구역인 ''파기'' 또는 ''가우''로 구성되었다. 각 ''가우''는 자체적인 사트라프가 통치했다.9세기 중반 니타르트의 기록은 색슨족의 사회 구조를 더 자세히 보여준다. 색슨 사회는 엄격한 카스트 제도를 기반으로 했으며, 노예를 제외하고 세 개의 주요 신분이 존재했다. 색슨어로 이들은 edhilinguiosx(귀족, ''에델링''과 관련됨), frilingiosx(자유민), lazziosx(해방 노예 또는 예속민)로 불렸다. 이 명칭들은 나중에 각각 nobilesla 또는 nobilioresla; ingenuila, ingenuilesla 또는 liberila; 그리고 libertila, litila 또는 servilesla로 라틴어화되었다. 전승에 따르면, 귀족 계층인 edhilinguiosx는 6세기 민족 이동 시기에 부족을 이끌었던 색슨족 지도자들의 후손으로, 정복 전쟁을 주도한 전사 엘리트였다. 자유민 frilingiosx는 귀족의 동료(amiciila), 보조자(auxiliariila) 및 해방된 노예(manumissila)들의 후손이었으며, lazziosx는 정복된 영토의 원주민 후손으로 귀족에게 복종하고 공물을 바쳐야 했다. 다른 게르만 부족들과는 달리, 색슨 귀족은 다른 신분과의 결혼이 금지된 폐쇄적인 신분 집단을 형성했다.

색슨족의 관습법인 ''렉스 색소눔''(Lex Saxonum)은 이러한 사회 질서를 규제했다. 신분 간의 결혼은 엄격히 금지되었으며, 개인의 생명 가치를 나타내는 베르길드는 신분에 따라 차등적으로 적용되었다. 귀족 ''edhilinguiosx''의 베르길드는 1,440 솔리두스(약 700마리의 소에 해당하는 가치)로 책정되었는데, 이는 당시 유럽 대륙에서 가장 높은 액수였다. 이 금액은 자유민 ''frilingiosx''의 6배, 예속민 ''lazziosx''의 8배에 달했다. 귀족과 하층민 사이의 사회적 격차는 매우 컸지만, 자유민과 예속민 사이의 차이는 상대적으로 작았다.

초기 색슨족 역사에 대한 중요한 자료인 Vita Lebuini antiquala에 따르면, 색슨족은 매년 베스트팔렌의 마르클로에서 정기적인 회의를 열었다. 이 회의에서는 법을 재확인하고, 미결 사건에 대한 판결을 내렸으며, 그 해의 전쟁 수행 여부나 평화 유지 방안 등을 공동으로 결정했다. 이 회의에는 귀족, 자유민, 예속민 세 신분 모두 참여했으며, 각 ''가우''에서 신분별로 12명의 대표가 파견되었다.

그러나 이러한 전통적인 사회 구조는 782년 샤를마뉴에 의해 크게 변화되었다. 샤를마뉴는 색슨족의 ''가우'' 제도를 폐지하고, 프랑크 왕국의 표준 행정 구역인 군 제도(Grafschaftsverfassungde)를 도입했다. 또한, 마르클로에서의 연례 회의를 금지함으로써 자유민과 예속민 계층을 정치적 의사 결정 과정에서 배제시켰다. 기존의 부과금과 세금을 기반으로 한 영주권 제도(Abgabengrundherrschaftde)는 봉사와 노동, 개인적 충성 관계에 기반한 봉건제 형태로 대체되었다.

사회 문화적으로 색슨족은 프랑크족이나 고트족과는 달리 프랑크 왕국에 정복될 때까지 기독교를 받아들이지 않고 고유의 전통 신앙을 유지했다. 부족의 정체성을 나타내는 특징으로는 남성들이 앞머리를 높게 밀어 올리는 독특한 머리 모양과 부족 이름의 어원이 된 외날 직선검 삭스가 있었다.

8. 2. 종교

색슨족의 종교는 초기 게르만족의 전통 신앙에서 시작하여 점차 기독교로 변화하는 과정을 거쳤다. 초기에는 부족의 정치 및 사회 구조와 밀접하게 연관된 고유의 신앙 체계를 가지고 있었으며, 이는 브리튼 섬 정착 이후에도 한동안 유지되었다.7세기 이후 브리튼 섬의 색슨족은 점진적으로 기독교를 받아들였으며, 각 왕국별로 기독교화가 진행되었다. 한편, 유럽 대륙에 남아 있던 색슨족은 프랑크 왕국의 정복과 함께 기독교 개종 압력을 받았고, 이 과정에서 전통 신앙을 고수하려는 움직임과 갈등이 나타나기도 했다. 시간이 흐르면서 기독교는 색슨 사회 전반에 확산되었으나, 일부 전통 신앙의 요소는 민간 신앙의 형태로 영향을 미치기도 했다.

8. 2. 1. 게르만 종교

색슨족의 종교적 관습은 그들의 정치적 관습과 밀접하게 연관되어 있었다. 부족 전체가 모이는 연례 의회는 신들을 부르는 의식으로 시작되었으며, 전쟁 시에 지도자인 공작을 제비뽑기로 선출하는 절차 역시 종교적인 의미를 지닌 것으로 여겨진다. 이는 무작위적인 결정 과정에 신의 뜻이 깃들어 있다고 믿었기 때문이다.색슨족에게는 이르민술이라 불리는 신성한 기둥을 비롯한 여러 종교적 상징물과 의식이 존재했다. 이르민술은 하늘과 땅을 연결하는 우주 나무 또는 세계 축과 같은 개념으로 이해되었으며, 이는 다른 여러 종교에서도 유사한 형태로 나타나는 상징이다. 프랑크 왕국의 샤를마뉴는 772년 Eresburg 요새 근처에 있던 이르민술 기둥 중 하나를 파괴하기도 했다.

브리튼 섬에 정착한 초기 색슨족의 종교 관습은 당시의 지명이나 사용되던 게르만 달력을 통해 엿볼 수 있다. 게르만족 신화에 공통적으로 등장하는 신들인 오딘, 프리가, 티우, 토르는 웨섹스, 서식스, 에식스 지역에서 숭배되었다는 기록이 남아있다. 이들이 문헌상으로 직접 확인되는 유일한 신들이다.

고대 영어 달력에서 3월과 4월은 각각 Hrēþmōnaþ|흐레드모나스ang와 Ēosturmōnaþ|에오스투르모나스ang로 불렸는데, 이는 '흐레타의 달'과 '에오스트레의 달'을 의미하는 것으로 해석된다. 흐레타와 에오스트레는 해당 시기에 숭배받던 여신들의 이름으로 추정된다. 색슨족은 2월(Solmōnaþ|솔모나스ang)에는 신들에게 케이크를 바치는 풍습이 있었고, 9월(Halegmōnaþ|할레그모나스ang)에는 '성스러운 달' 또는 '공물의 달'이라는 의미를 지닌 이름처럼 수확과 관련된 종교 축제를 열었다. 색슨족의 달력은 12월 25일에 시작되었으며, 12월과 1월은 율(또는 Giuli|기울리ang)이라고 불렸다. 이 시기에는 Modra niht|모드라 니흐트ang, 즉 '어머니들의 밤'으로 알려진 종교 축제도 있었으나 구체적인 내용은 전해지지 않는다.

프랑크 왕국에 정복되기 전까지 대륙의 색슨족은 고트족 등 다른 게르만 부족들과 달리 기독교를 받아들이지 않고 전통적인 신앙을 유지했다. 이후 명목상 기독교로 개종한 뒤에도 색슨족의 자유민과 노예 계층은 오랫동안 기존의 신앙을 고수했다. 특히 프랑크족의 지원을 등에 업은 지배 계층에 반감을 가진 하류 계층(plebeium vulgus|플레베이움 불가스la 또는 cives|키베스la)은 836년까지도 기독교 당국에게 골칫거리였으며, Translatio S. Liborii|트란슬라티오 상크티 리보리la 기록에는 이들이 이교도의 ritus et superstitio|리투스 에트 수페르스티티오la('관습과 미신')를 고집스럽게 지켰다고 언급되어 있다.

8. 2. 2. 기독교

브리튼 섬에 정착한 색슨족은 원래 게르만족의 전통 종교를 믿었으나, 7세기 초에서 후반에 걸쳐 기독교로 개종했다. 이는 이미 기독교를 받아들인 유트족의 영향을 받은 결과였다. 630년대에는 비리누스가 '서색슨족의 사도'로서 웨섹스 지역에 기독교를 전파했으며, 웨섹스의 첫 기독교 왕은 키네길스였다. 서색슨족은 기독교를 받아들이고 기록을 남기기 시작하면서 역사에 본격적으로 등장했다. 웨섹스 내 게비세와 같이 기독교에 저항적인 세력도 있었으나, 비리누스의 노력으로 결국 개종했다. 웨섹스에는 도체스터에 주교구가 세워졌다.

남색슨족은 앵글로족의 영향으로 복음을 받아들였다. 서식스의 애설왈 왕은 머시아 왕 울프헤어의 권유로 개종했고, 울프헤어는 681년부터 요크 대주교 윌프리드가 남색슨족에게 기독교를 전파하도록 허락했다. 남색슨족의 주요 주교구는 셀시에 자리 잡았다. 동색슨족은 다른 색슨족보다 전통 신앙이 강했으며, 그 지역에는 이교 유적이 많았다. 동색슨족의 왕 세베르트는 비교적 일찍 개종했고 런던에 교구가 설립되었으나, 첫 주교였던 멜리투스는 세베르트의 후계자들에 의해 추방당하기도 했다. 동색슨족의 최종적인 개종은 650년대와 660년대에 케드에 의해 이루어졌다.

한편, 유럽 대륙에 남아 있던 색슨족에게는 7세기 후반과 8세기 초에 주로 잉글랜드 출신 선교사들이 기독교를 전파했다. 695년경, 초기 잉글랜드 선교사였던 하왈드 더 화이트와 하왈드 더 블랙은 vicanilat(마을 사람들)에게 순교당했다. 이후 한 세기 동안, 마을 사람들과 농민 계층은 기독교화에 가장 강하게 반발했으며, 선교사들은 주로 edhilinguiosx를 비롯한 귀족들의 지원을 받았다. 745년부터 770년 사이에는 영국인 성 레부인이 주로 네덜란드 동부에서 활동하며 교회를 세우고 귀족들과 교류했다. 한때 마클로(베저 강 근처)의 연례 회의에서 분노한 군중으로부터 레부인을 보호하기 위해 귀족들이 나서기도 했다. 이처럼 기독교를 지지하는 귀족들과 전통 종교를 고수하는 하위 계층 사이에 사회적 긴장이 존재했다.

샤를마뉴가 이끈 프랑크 왕국은 색슨 전쟁을 통해 색슨족을 정복하고 프랑크 제국에 통합시키려 했는데, 이때 색슨족의 기독교 개종이 주요 목표 중 하나였다. 많은 상류층은 비교적 쉽게 개종했지만, 강제적인 세례와 십일조 징수는 하위 계층의 강한 반발을 샀다. 당시 일부 지식인들조차 색슨족 개종 방식의 문제점을 지적했다. 796년 요크의 알쿠인은 친구에게 보낸 편지에서 다음과 같이 비판했다.

만약 그리스도의 가벼운 멍에와 달콤한 짐이 십일조 지불을 요구하는 만큼, 또는 가장 사소한 잘못에도 법적 명령의 힘이 적용되는 만큼 끈기 있게 색슨족의 가장 완고한 사람들에게 설교되었다면, 그들은 아마도 세례 서약에 반대하지 않았을 것입니다.

샤를마뉴의 뒤를 이은 경건왕 루이는 알쿠인의 조언처럼 색슨족을 비교적 온건하게 대했고, 그 결과 색슨족은 점차 충성스러운 신민이 되었다.[19] 하지만 하위 계층의 불만은 완전히 사라지지 않아, 840년대에는 Stellingaosx라 불리는 세력이 프랑크족의 지배와 기독교화된 귀족 지도부에 반발하며 옛 이교 신앙을 내세우며 반란을 일으켰다. 이들은 당시 프랑크 황제 로타르 1세와 동맹을 맺은 색슨족 지도부에 대항했다. Stellingaosx의 반란이 진압된 후, 851년 독일 루이는 로마에서 성인의 유물을 작센 지역으로 가져와 로마 가톨릭 교회에 대한 충성심을 강화하고자 했다. Poeta Saxo는 9세기 후반에 쓰인 서사시 Annaleslat에서 샤를마뉴의 작센 정복을 긍정적으로 묘사하며, 그가 색슨족에게 기독교적 구원을 가져다준 인물로 칭송했다. 그럼에도 불구하고, 12세기까지도 색슨족 농민들 사이에서 프레야 여신을 숭배하는 등 전통 신앙의 흔적이 남아 있었다는 기록이 있다.

9. 데모님으로서의 색슨

켈트어파에서는 영어 국적을 나타내는 단어가 라틴어 Saxones|삭소네스lat에서 유래되었다. 가장 두드러진 예시로는 스코틀랜드 게일어 Sasunnach|사서나흐gla에서 유래하여 영어로 유입된 차용어인 Sassenach|새서낵sco이 있다. 이 단어는 21세기에 스코트어, 스코틀랜드 영어 사용자, 그리고 게일어 사용자들이 인종 비하 용어로 사용하기도 하며, 전통적으로는 스코틀랜드의 영어를 사용하는 저지대 사람들을 지칭했다.[20][21] ''옥스퍼드 영어 사전''(OED)은 이 단어가 영어로 처음 사용된 시기를 1771년으로 기록하고 있다. 잉글랜드를 지칭하는 게일어 단어는 Sasann|사산gla (옛 표기: Sasunn|사순gla, 속격: Sasainn|사산gla)이며, Sasannach|사서나흐gla (일반적인 형용사 접미사 -ach|-아흐gla[22]를 사용하여 형성됨)는 사람과 사물에 관해 '영어'라는 의미를 지니지만, 영어 자체를 지칭할 때는 Béarla|베를라gla를 사용한다.

아일랜드어에서 영국인을 뜻하는 단어 Sasanach|사서나흐gle (잉글랜드는 Sasana|사서나gle) 역시 같은 어원에서 유래되었다. 웨일스어에서 잉글랜드 사람들을 지칭하는 단어 (Saeson|사이손cym, 단수 Sais|사이스cym)와 영어, 그리고 영어권의 사물을 지칭하는 단어인 Saesneg|사이스네그cym 및 Seisnig|세이스니그cym도 마찬가지이다.

콘월어에서는 영어를 Sawsnek|사우스넥cor으로 지칭하며, 같은 어원에서 파생되었다. 16세기 콘월어 사용자는 영어에 대해 무지한 척하기 위해 Meea navidna cowza sawzneck|메아 나비드나 코자 사우즈넥cor("나는 영어를 말할 줄 모른다")라는 표현을 사용하기도 했다.[23] 콘월어에서 영국 사람들을 지칭하는 단어와 잉글랜드는 각각 Sowsnek|사우스넥cor와 Pow Sows|포우 사우스cor ('색슨인의 땅')이다. 유사하게, 프랑스 북서부에서 사용되는 브르타뉴어에는 '영어인'을 뜻하는 saoz(on)|사오즈(온)bre, '영어'를 뜻하는 saozneg|사오즈네그bre, 그리고 '잉글랜드'를 뜻하는 Bro-saoz|브로-사오즈bre가 있다.

10. 이후 지명으로서의 작센

핀란드인과 에스토니아인은 수세기에 걸쳐 '색슨'이라는 어원의 사용법을 변경하여 현재는 독일 전체(Saksa|삭사fin 및 Saksamaa|삭사마est 각 해당 언어)와 독일인(saksalaiset|삭살라이세트fin 및 sakslased|삭슬라세드est 각 해당 언어)을 지칭하는 데 사용하고 있다. 핀란드어 단어 sakset|삭세트fin(가위)는 '색슨'이라는 이름이 유래되었다고 추정되는 옛 색슨 단검 - 색스 - 의 이름을 반영한다.[25] 에스토니아어에서 saks|삭스est는 구어체로 '부유한 사람'을 의미한다. 북방 십자군의 결과로, 에스토니아의 상류층은 20세기 초까지 주로 발트 독일인, 즉 색슨 출신으로 추정되는 사람들로 구성되었다.

참조

[1]

간행물

2004

[2]

간행물

2004

[3]

간행물

b

2004

[4]

웹사이트

Saxon {{!}} Definition of Saxon in English by Oxford Dictionaries

https://en.oxforddic[...]

2019-03-10

[5]

문서

sax

oed

[6]

문서

Saxony

CathEncy

[7]

서적

The Continental Saxons from the Migration Period to the Tenth Century: An Ethnographic Perspective

Boydell Press

2003

[8]

서적

Dark Age Naval Power: A Re-Assessment of Frankish and Anglo-Saxon Seafaring ...

https://books.google[...]

Routledge

1991-01

[9]

서적

Procopius: History of the Wars Books VII and VIII with an English Translation

https://eclass.uoa.g[...]

Harvard University Press

2020-03-01

[10]

서적

Celtic Culture: A Historical Encyclopedia

https://books.google[...]

ABC-CLIO

[11]

서적

Worlds of Arthur: Facts & Fictions of the Dark Ages

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

2013

[12]

서적

History of the Franks

Penguin Books

1974

[13]

간행물

2004

[14]

문서

Annales Einhardi

MGH SS I

743

[15]

문서

RFA

743

[16]

문서

[17]

서적

Remaking Identities: God, Nation, and Race in World History

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield Publishers

2013-03-22

[18]

서적

Essays on the Early Franks

2003

[19]

간행물

2005

[20]

웹사이트

Definition of SASSENACH

https://www.merriam-[...]

Merriam-Webster, Inc.

2019-01-16

[21]

서적

The Lady of the Lake

T. Nelson and Sons

1871

[22]

문서

Sassenach

oed

[23]

문서

[24]

웹사이트

Saşii – Saxonii Transilvaniei

https://politeia.org[...]

2013-09-05

[25]

서적

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja

Suomalaisen kirjallisuuden seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

[26]

서적

The Oxford Classical Dictionary

Oxford University Press

2020-01-26

[27]

간행물

2004

[28]

간행물

2004

2004

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com