박정양

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

박정양은 조선 후기의 문신으로, 1866년 문과에 급제하여 관직에 나섰다. 1881년 신사유람단의 일원으로 일본을 방문하여 근대 문물을 시찰하고, 개화 정책 추진에 참여했다. 1887년에는 조선인 최초로 미국 특파 전권대사로 임명되어 외교 활동을 펼쳤으며, 갑오개혁과 을미사변 이후에는 독립협회 활동에 참여했다. 그는 개화파 인사들을 후원하며 온건 개화파의 입장을 견지했으나, 친일적인 행적에 대한 비판도 존재한다. 1905년 사망했으며, 저서로는 《죽천고》 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 사상가 - 최시형

최시형은 1827년 경상북도 경주에서 태어나 동학의 제2대 교주를 지냈으며, 최제우의 제자로서 동학 경전을 편찬하고 교세를 확장하다가 갑오농민전쟁에 참여하여 체포되어 처형되었고, 사후 신원되어 손병희가 그의 뒤를 이어 천도교로 개명했다. - 조선의 사상가 - 신숙주

신숙주는 조선 전기의 문신, 학자, 언어학자, 외교관, 정치인으로, 훈민정음 창제에 참여하고 세조 즉위 후 주요 관직을 역임하며 외교와 국방에 기여했으며, 《해동제국기》, 《동국정운》 등의 저술을 남기고 영의정을 지냈다. - 독립협회 - 이승만

이승만은 대한민국의 초대 대통령이자 독립운동가로서, 대한민국 임시정부 초대 대통령을 역임하고 해방 후 초대 대통령으로 선출되었으나, 독재적 통치와 부정부패에 대한 비판도 받으며 4·19 혁명 후 하와이로 망명하여 서거하였다. - 독립협회 - 이승훈 (1864년)

이승훈은 일제강점기 독립운동가, 교육자, 기업인으로, 오산학교를 설립하여 인재 양성에 힘썼으며, 신민회 활동, 3·1 운동 참여 등 독립운동에 헌신한 인물이다. - 유길준 - 윤덕영

윤덕영은 조선 말기 문신이자 대한제국 관료, 일제 강점기 조선귀족으로, 한일 병합 조약에 적극 가담하고 순종의 일본 천황 알현을 강요했으며 고종 독살 의혹을 받았고, 친일파 명단에 포함되었다. - 유길준 - 김홍집

김홍집은 조선 말기 온건 개화파 정치가로서 일본에 수신사로 다녀온 후 개화사상을 수용하고 갑오개혁과 을미개혁을 주도했으나, 친일 정책과 단발령으로 민심을 잃고 아관파천 때 살해당하며 조선 근대화에 기여했으나 일본 간섭을 초래했다는 비판을 받는다.

2. 생애

1866년(고종 3년) 문과에 급제하여 관직에 나아갔으며, 이후 참판 등을 역임했다. 1881년에는 조사 시찰단(신사유람단)의 일원으로 일본의 문물을 시찰하고 돌아와 관제 개정을 추진하는 등 개화 정책에 참여하였다.

1887년 미국 특파 전권대사로 부임하여 자주적인 외교 활동을 펼치려 했으나, 청나라의 간섭과 압력으로 인해 1889년 귀국해야 했다.

1894년 갑오개혁 때에는 군국기무처 회의원으로 참여하였고, 제1차 김홍집 내각에서 학부대신을 지냈다. 1895년 김홍집 내각이 붕괴하자 내각총리대신이 되어 과도내각을 조직하고 을미개혁을 추진하려 했으나, 수구파와 위정척사파 세력의 방해로 실패하였다. 같은 해 을미사변 이후 정계를 잠시 떠났다가 1896년 내부대신 등으로 복귀하였다.

이후 독립협회, 만민공동회 등 개혁 운동에 참여하였으나 이 역시 수구파 등의 방해로 큰 성과를 거두지 못했다. 1904년 탁지부대신 등을 역임하고 1905년 병으로 사망하였다.

자는 치중(致中), 호는 죽천(竹泉), 시호는 문익(文翼)이며, 본관은 반남이다. 한성부 출신이다. 저서로는 『박정양전집(朴定陽全集)』이 있다.

2. 1. 생애 초반

정조의 후궁인 수빈 박씨의 친정 일족으로, 판관과 강서현령을 지낸 박제근(朴齊近)의 아들이다. 수빈 박씨의 친정아버지 박준원의 형 박윤원의 4대손이며, 증조부 박종여(朴宗與)는 서흥부사를, 할아버지 박운수(朴雲壽)는 순흥부사를 지냈다. 어려서는 먼 친척인 박규수의 문하에서 수학하였고, 유대치와 오경석의 문하에도 출입하며 김윤식, 김홍집, 김옥균 등과 교분을 쌓았다.1864년(고종 1년) 증광과 생원시에 병과로 합격하여 생원이 되었고 성균관에서 유생으로 수학하였다. 1866년(고종 3년) 정시 문과(庭試文科)에 병과(丙科)로 급제하여 관직에 올랐으며, 이후 온건개화파의 한 사람으로 활동했다.

1874년에는 경상좌도 암행어사로 임명되어 동래부에서 대원군 정권 시기 대일 외교의 문제점을 조사하고 복명하였다. 1881년에는 윤웅렬, 어윤중, 홍영식, 조병직, 조준영 등과 함께 신사유람단(紳士遊覧團)의 일원으로 일본을 방문했다. 이때 일본의 정부기관, 사업기관, 조폐공장 등을 시찰하였고, 특히 일본 내무성(内務省)과 농상무성(農商務省)의 업무에 관한 보고서를 제출하였다. 제물포를 통해 귀국한 후에는 이용사 당상 경리사(理用司 堂上 經理事)와 경리통리기무아문사에 임명되어 관제 개혁, 급여의 화폐 지급, 관습법의 성문법화 추진 등 근대화 정책 추진에 참여하였다. 이 시기 전후로 이조참판, 도승지, 의정부유사당상, 협변(次席) 군국사무, 협변(次席) 교섭통상사무, 기기국총변 등도 역임하였다.

2. 2. 개혁 정책과 외교 활동

1881년 조사 시찰단의 일원으로 일본의 문물을 시찰하고 돌아와 관제 개혁, 복식 개혁, 연좌제 등 악형 폐지를 추진했다.[1][2] 같은 해 경리통리기무아문사에 임명되어 개국 정책을 추진했으며, 일본 내무성과 농상무성의 업무에 관한 보고서를 제출했다.[3] 이후 이조 참판, 승정원 도승지, 사헌부 대사헌 등 여러 관직을 거쳤다.[2][3]

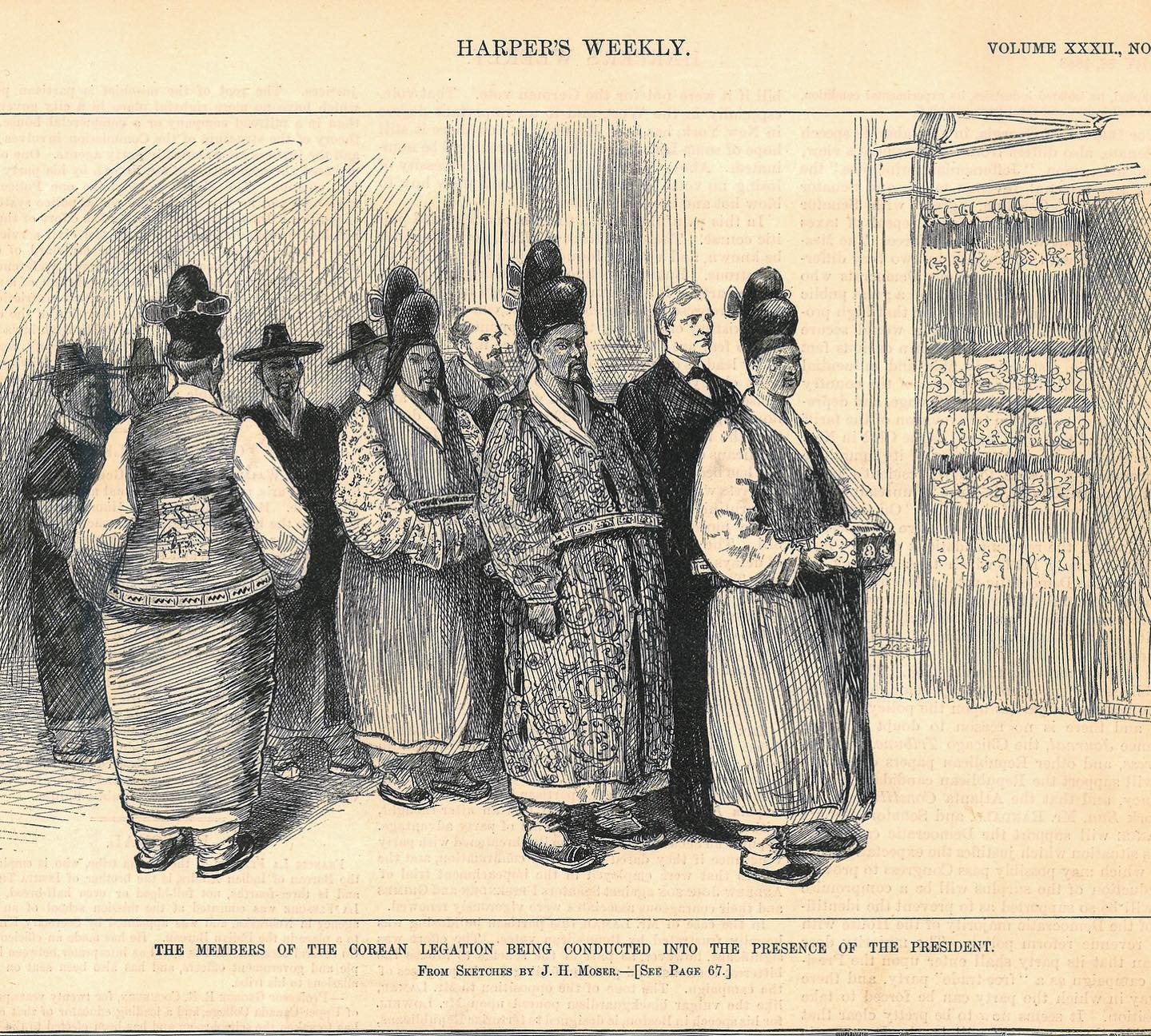

1887년 미국 특파 전권대사로 임명되었으나, 조선 주재 청나라의 원세개는 조선 공사가 청나라 공사보다 하위에 있음을 보여주는 세 가지 조건(주미 청국공사를 만나고 미국 국무성에 동행할 것 등)을 내세우며 압력을 가했다.[1][3] 이 때문에 출발이 지연되었으나, 박정양은 그해 연말 청나라의 방해를 무릅쓰고 제물포항에서 비밀리에 상선을 타고 미국으로 향했다.[1] 워싱턴 D.C.에 도착한 그는 청나라의 요구를 무시하고 단독으로 미국 대통령 클리블랜드에게 고종의 국서를 전달하고 신임장을 제정받았다.[1][3] 이는 조선 최초의 자주적 외교관 파견이었으며, 서광범 등과 함께 미국에 조선을 청나라의 속국이 아닌 동등한 외교 상대로 인정해 줄 것을 요청하여 관철시켰다.[1] 이 과정에서 박정양이 백악관에서 수행원들과 함께 클리블랜드 대통령에게 큰 절을 하여 미국 측을 당황하게 했다는 일화가 전해진다.[1] 그러나 청나라의 지속적인 압력으로 결국 1889년 사직하고 귀국해야 했다.[1][3] 당시 원세개는 조선 정부를 강하게 질책했다.[3]

1894년 갑오개혁 때 군국기무처 회의원으로 참여했으며, 제1차 김홍집 내각에서 학부대신을 맡았다.[1][3] 1895년 김홍집 내각이 붕괴하자 내각총리대신이 되어 과도내각을 이끌며 을미개혁을 추진하려 했으나, 수구파와 위정척사파 세력의 거센 반발과 방해로 인해 실패했다.[1] 같은 해 을미사변으로 명성황후가 시해되자 정계를 은퇴했다.[3]

1896년 친러파 정권이 수립되자 내부대신으로 복귀했으며,[3] 이후 독립협회와 만민공동회 활동에도 참여하며 개혁을 지지했으나 이 역시 수구파의 방해와 위정척사파의 비난으로 좌절되었다.[1] 1898년 독립협회의 개혁 운동이 고조되었을 때 개혁파 인사로 간주되었다.[3] 1904년 탁지부대신을 역임했다.[3]

2. 3. 주미 전권공사 시절과 영약삼단

1887년 7월 8일, 고종은 박정양을 초대 주미 전권공사로 임명하였다. 그러나 조선의 자주적인 외교 사절 파견에 대해 청나라는 사전 협의 부재, 재정 부담, 외교 사절의 호칭 등을 문제 삼으며 강하게 항의했고, 이로 인해 박정양의 부임은 지연되었다.결국 조선 정부는 청나라의 압력에 굴복하여, 위안 스카이와 소위 '영약삼단(另約三端)'이라는 불평등한 조약을 맺고서야 박정양을 파견할 수 있었다. 영약삼단의 주요 내용은 다음과 같았다.

# 조선 공사는 주재국 도착 시 먼저 청나라 공사를 찾아가 그의 안내를 받아 주재국 외무성에 간다.

# 회의나 연회 등 공식 석상에서는 청나라 공사보다 아래 자리에 앉는다.

# 중요한 외교 사안이 있을 경우 반드시 청나라 공사와 미리 협의한다.

박정양은 1887년 10월 인천항을 출발하여 그해 11월 미국 워싱턴 D.C.에 도착하였다. 그러나 그는 미국에 도착하자마자 청나라와의 약속인 영약삼단을 과감히 무시하고 자주적인 외교 활동을 펼쳤다. 워싱턴 도착 다음 날, 그는 청나라 공사를 거치지 않고 독자적으로 미국 국무성을 방문하여 베이어드 국무장관을 예방하고 국서 부본과 영문본을 제출했으며, 이후 그로버 클리블랜드 대통령에게 직접 국서를 전달하였다.

이러한 박정양의 독자적인 외교 활동은 워싱턴 주재 청나라 공사의 즉각적인 반발을 샀다. 청나라 공사는 박정양에게 영약삼단 이행을 강력히 요구했으나, 박정양은 출발이 급해 정부의 구체적인 지시를 받지 못했다는 이유로 이를 거부하며 끝까지 조선의 독립적인 외교권을 지키려 노력했다. 하지만 청나라의 지속적인 압박과 청나라 공사와의 불화는 결국 박정양의 조기 귀국으로 이어졌다. 그는 부임한 지 11개월 만인 1889년에 귀국해야 했다.

짧은 미국 체류 기간이었지만, 박정양은 1888년 자신의 경험을 바탕으로 '미속습유'(美俗拾遺)를 저술하여 미국의 발전상과 민주주의 제도를 조선에 소개하고자 했다. 그는 '미속습유'에서 "이 나라는 여러 사람이 마음을 합해 만든 나라로 권리가 주인인 백성에게 있다. 그러므로 비록 보잘것없는 평민이라 할지라도 나랏일을 자기 일처럼 돌보아 마음과 몸을 다하여 극진히 하지 않음이 없다."라고 기록하며, 주권재민의 원리가 작동하는 미국 사회에 깊은 인상을 받았음을 보여주었다.[5]

2. 4. 김홍집 내각과 갑오개혁

1894년 호조 판서, 교정청 당상, 한성부 판윤(음력 6월 24일~음력 7월 4일)[6]을 지냈다. 이후 갑오개혁이 시작되면서 군국기무처가 신설되자 회의원으로 참여하여 개혁 정책 추진에 기여했다. 같은 해 11월에는 김홍집이 이끄는 제2차 내각에서 학부대신을 맡았다.1895년 삼국간섭의 여파로 김홍집 내각이 붕괴하자, 혼란한 정국을 수습하기 위해 내각 총리대신 서리에 임명되어 과도 내각을 조직했다. 이 시기 을미개혁을 추진하려 했으나, 왕궁 호위병 교체 문제 등으로 어려움을 겪었고 사표를 제출하기도 했으나 일본의 협조로 유임되었다. 그러나 결국 같은 해 7월 내각총리대신 서리직을 사임하였다. 수구파와 위정척사 세력의 반발로 개혁 정책 추진은 순탄치 않았다.

1895년 8월, 일본 낭인과 내통한 조선인 병력이 경복궁에 난입하여 명성황후를 시해한 을미사변이 발생했다. 이 사건으로 박정양은 서광범 등과 함께 위정척사파 및 수구파로부터 대대적인 탄핵과 정치적 공세를 받아 파면되었다. 하지만 이후 수립된 제3차 김홍집 내각에서 내부대신으로 다시 기용되었다. 을미사변 당시 조정의 요직에 있었다는 이유로, 그는 최익현, 윤용선 등 위정척사파로부터 명성황후 시해의 공모자로 지목되어 지속적인 비판과 규탄에 시달려야 했다.

2. 5. 생애 후반과 독립협회 활동

갑오개혁에 참여하여 1894년 제1차 김홍집 내각의 학부대신을 지냈고, 갑오개혁 시기 군국기무처의 회의원으로 활동했으며 제2차 김홍집 내각에서도 학부대신을 역임했다. 1895년 김홍집 내각이 붕괴하자 내각총리대신이 되어 과도내각을 조직하고 을미개혁을 추진하려 했으나, 수구파와 위정척사파의 반대로 실패하였다. 을미사변으로 명성황후가 시해되자 정계를 은퇴하였다.1896년 아관파천으로 김홍집이 살해되고 친러파 정권이 수립되자 다시 내부대신으로 복귀하여 총리대신 서리와 궁내부대신 서리를 겸임했다. 같은 해 양력 9월 내각이 의정부로 개편되자 의정부 참정대신(參政大臣)이 되었다.

1896년 서재필, 윤치호, 이상재 등과 함께 독립협회를 조직하는 데 참여하였다. 이후 윤치호, 이상재 등이 주도한 만민공동회가 조직되자 정부 측 대표로 참석했으며, 이후에도 만민공동회에 계속 참여하였다. 박정양은 독립협회와 만민공동회 활동에 가담했으나, 수구파의 방해와 위정척사파의 맹렬한 비난으로 인해 활동에 어려움을 겪었다.

1898년 10월, 독립협회가 주최한 만민공동회에 참석하여 시정 개혁을 약속했으나, 이 역시 수구파와 위정척사파의 반대로 좌절되었다. 같은 해 11월 황국협회가 폭력을 동원해 독립협회를 탄압하는 사건이 발생하고 내각이 교체되자 사직서를 제출했으나, 고종에 의해 다시 내무부대신으로 임명되었다. 당시 독립협회의 개혁 운동이 고조되면서 박정양은 개혁파 인사로 여겨졌다.

박정양은 조선 말기의 불편부당한 온건중립파로서 진보적인 개화사상을 가졌으며, 서재필, 윤치호, 이상재 등 개화파 인사들의 정치적 후견인 역할을 하며 이들을 후원하였다. 특히 이상재는 그의 문하생이기도 했다.

1904년 도지부대신을 역임하고 정일품으로 승진한 후 대한제국 궁내부 고관으로 활동하였으나, 이듬해인 1905년 병으로 사망하였다. 저서로는 『박정양전집(朴定陽全集)』이 있다.

2. 6. 최후

1904년 궁내부 특진관과 홍문관 학사(弘文館學士)를 거쳐 9월 표훈원 총재(表勳院總裁)에 임명되었으며, 대한제국 정부로부터 태극훈장(太極勳章)을 받았다. 그러나 초조함과 긴장이 심해져 번열증(煩熱症)을 앓았고, 과로로 병세가 악화되어 1904년 11월 14일 표훈원 총재직에서 물러났다. 1905년 을사늑약이 체결되자 이에 반대하는 상소를 올렸다.[7] 같은 해 12월 15일 (음력 11월 19일) 세상을 떠났다.주요 저서 및 편저로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 《죽천고 (竹泉稿)》

- 《해상일기초 (海上日記草)》 (편저)

- 《일본내무성급농상무성시찰서계 (日本內務省及農商務省視察書啓)》 (기행문)

- 《일본내무성시찰기 (日本內務省視察記)》 (기행문)

- 《일본농상무성시찰기 (日本農商務省視察記)》 (기행문)

- 《박정양전집(朴定陽全集)》

3. 사후

순종 때 문익(文翼)이라는 시호가 내려졌다. 오랫동안 잊혀졌다가 1980년대부터 다시 주목받기 시작했으며, 1984년에는 그의 문집을 한글로 옮긴 박정양 전집 5권이 간행되었다.

4. 저서 및 작품

박정양은 여러 저술과 작품을 남겼다. 대표적인 저서로는 박정양전집이 있다.

4. 1. 저서

- 《죽천고》

- 《해상일기초 (海上日記草)》

- 《동서계 (同書啓)》

- 《박정양전집(朴定陽全集)》

4. 2. 기행문

- 《일본내무성시찰기 (日本內務省視察記)》

- 《일본농상무성시찰기 (日本農商務省視察記)》

- 《[https://news.v.daum.net/v/20180507115217611?d=y 미속습유] (美俗拾遺)》: 푸른역사에서 우리말로 옮겨서 출간하였다. 번역은 동국대학교 한철호 교수가 맡았다.

4. 3. 공저

- 《일본문견사건 (日本聞見事件|니혼 분켄 지켄일본어)》

4. 4. 작품

서예에도 능하여 여러 작품을 남겼으나 현재는 일본 내무성급 농상무성시찰서계 등 소수만이 전해진다.- 일본내무성급농상무성시찰서계

5. 평가

개화에 앞장서며 온건 개화파 인사들을 보호하는 역할을 하다가 정쟁에 휘말렸다는 평가가 있다. 대한제국 당시 불편부당한 온건 중립파로서 진보적인 개화사상을 갖고 이상재 등 개화파 인사들을 지원했다.

갑오개혁 때 군국기무처의 회의원으로 참여했고, 1895년 김홍집 내각 붕괴 후 내각총리대신으로 을미개혁을 추진하며 과도내각을 조직하고 개혁 정책을 추진하려 했으나, 수구파와 위정척사파의 방해로 실패했다. 이후 독립협회, 만민공동회 등에도 가담하여 1898년 독립협회가 주최하는 만민공동회에 참정대신으로 참석하여 시정의 개혁을 약속하는 등 개화에 앞장섰으나, 이 역시 수구파의 방해와 위정척사파의 맹비난으로 좌절되었다.

한편, '철저하게 일본에 의존하고 결탁하는 친일적인 역할을 충실히 수행했다.[8]'는 비판적인 시각도 존재한다.

6. 가족 관계

참조

[1]

문서

박정양 생몰년도

[2]

웹사이트

Bak Jeongyang

http://koreandb.nate[...]

2013-11-05

[3]

웹사이트

Bak Jeongyang

http://100.daum.net/[...]

2013-04-13

[4]

이미지

박정양시장 [朴定陽諡狀]

http://yoksa.aks.ac.[...]

[5]

뉴스

130년전 조선 외교관 눈에 비친 미국은 어땠을까

https://news.v.daum.[...]

연합뉴스

2018-05-07

[6]

웹사이트

서울六百年史 - 1891~1920

https://web.archive.[...]

2006-02-04

[7]

문서

고종실록 46권, 고종 42년 11월 27일 양력 7번째기사

http://sillok.histor[...]

[8]

서적

친일정치 100년사

동풍

1995-07-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com