눈 (해부학)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

눈은 빛을 감지하여 시각 정보를 뇌로 전달하는 감각 기관이다. 다양한 종류의 눈이 존재하며, 유글레나와 해파리 같은 생물은 명암을 감지하는 안점을, 플라나리아는 명암과 빛의 방향을 감지하는 배상안을, 달팽이와 앵무조개는 수정체가 없는 공안을 가지고 있다. 단순한 홑눈은 명도만을 감지하며, 곤충의 홑눈은 빛의 명암과 방향을 구별하여 비행에 사용된다. 겹눈은 수많은 시각 조직으로 구성되어 넓은 시야각과 빠른 움직임을 감지하며, 카메라 눈은 렌즈와 망막을 갖춰 초점 조절이 가능하다. 눈은 안구, 시신경, 부속기로 구성되며, 안구는 공막, 포도막, 망막의 세 층으로 이루어져 있다. 시력은 겹눈보다 단일 렌즈 눈에서 더 높으며, 색각은 생물이 빛의 스펙트럼을 구별하는 능력이다. 눈의 진화는 광수용 단백질 패치에서 시작되어 다양한 환경과 생존 요구 사항에 적응해왔으며, 척추동물과 두족류의 눈은 수렴 진화의 예시이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 감각기 - 코

코는 척추동물의 콧구멍 주변 구조로, 포유류에서는 윗입술이 진화한 형태이며, 호흡, 후각, 공기 정화, 온도 조절 등의 기능과 함께 문화적으로 상징적인 의미를 지니고, 일부 동물에서는 개체 식별에 활용된다. - 감각기 - 더듬이

더듬이는 절지동물, 유조동물, 엽족동물, 연체동물의 머리에 위치한 감각 기관으로, 접촉, 기류, 냄새, 미각 등을 감지하며, 분류의 기준이 되기도 한다. - 시각계 - 시각 영역

시각 영역은 눈으로 볼 수 있는 시야의 범위로, 정상 범위는 수평 180~200도, 수직 130~140도이며, 시야 결손은 다양한 질환이나 뇌 손상으로 발생하고 시야 검사로 진단한다. - 시각계 - 망막 신경절 세포

망막 신경절 세포는 시각 정보를 뇌로 전달하는 망막 신경세포로, P형, M형, K형, 광수용성 신경절 세포 등으로 나뉘어 색상, 대비, 움직임 등 시각 정보 처리와 일주기 리듬 조절에 관여하며, 병리학적 변화는 시각 질환을 유발할 수 있다. - 눈 (해부학) - 윙크

윙크는 눈을 깜빡이는 비언어적 의사소통으로, 친밀감 표현, 은밀한 메시지 전달, 농담 암시, 성적 관심 표현 등 다양한 의미를 지니며 문화권에 따라 해석이 달라질 수 있고 일부 동물에게서도 관찰된다. - 눈 (해부학) - 홍채

홍채는 눈의 색을 결정하고 동공 크기를 조절하여 망막에 도달하는 빛의 양을 조절하며, 멜라닌 색소의 양에 따라 다양한 색깔을 나타내고 개인 식별 및 건강 상태 분석에 활용되기도 한다.

2. 여러 종류의 눈

유글레나는 편모 기부에 '안점(세포 기관)'이 있어 명암을 느껴 빛의 방향으로 이동한다. 해파리도 갓 가장자리에 감각 세포가 모인 안점이 있다. 지렁이는 피부에 빛을 감각하는 시세포가 있어 명암을 느낀다. 이들은 빛의 강약만을 구별한다.[70]

플라나리아는 머리에 2개의 눈, 즉 '배상안'이 있다. 배상안은 술잔 모양의 색소 세포층 중앙에 시세포가 모여 있어 명암과 빛의 방향을 알 수 있지만, 물체의 형태나 색깔은 구별하지 못한다. 연체동물 중 달팽이, 전복, 앵무조개 등은 배상안이 분화된 '공안'을 가진다. 공안은 수정체가 없고 작은 구멍이 있는 카메라와 같은 구조로, 시세포층에 상이 거꾸로 맺히지만 빛의 양이 적어 상이 어둡다.[70]

동물의 눈은 발생 기원에 따라 피부 표층부인 표피에서 생기는 것과 중추신경계인 뇌의 일부에서 생기는 두 가지로 나뉜다. 무척추동물의 눈은 피부 유래이고, 척추동물의 눈은 뇌 유래이다.[65]

가장 원시적인 눈은 환형동물인 지렁이처럼 명암만을 감지하는 "명암시"가 가능한 것이 체표면에 분포하는 형태이다. 이를 "산재성 시각기"라고 하며, 지렁이는 표피 세포 사이에 시세포가 드문드문 분포한다.[57]

시세포가 모여 있는 것을 "안점"이라고 한다. 안점은 체표의 시세포가 색소를 포함한 지지세포에 뒷받침되어 "망막"을 형성하지만, 명암만 볼 수 있고 빛의 방향은 판별할 수 없다. 자포동물의 해파리나 편형동물의 플라나리아 등이 안점을 가지고 있다. 플라나리아나 연체동물의 가리비 등은 시신경이 빛의 입사 쪽이 되는 "배향성 눈"을 가지는데, 이는 무척추동물의 눈으로는 예외적이다.[57]

시세포와 지지세포로 이루어진 망막 조직이 체표면에서 함몰되어 컵 모양이 되고, 수정체를 갖지 않는 구조를 "컵눈"이라고 한다. 컵 모양이 됨으로써 빛의 입사 방향을 판별할 수 있다. 복족류의 달팽이[57]나 삿갓조개 등이 컵눈을 가지고 있다.

컵눈은 빛의 입사 방향 판별 정밀도가 높지 않고, 컵의 입구가 좁아져 구멍이 된 것이 "와상안"이다. 와상안은 구멍 내부에 수정체를 갖춰 성능을 높이기도 한다.[57]

와상안은 망막에 광선을 집중시켜 투영할 수 있지만, 빛의 입사구가 좁아 빛을 많이 낭비한다. 빛을 굴절시키는 렌즈인 수정체를 갖추고, 앞면에 각막을 가진 것을 "수정체안"이라고 한다. 고둥류와 같은 패류부터 수정체안을 갖게 되었고, 척추동물의 눈도 수정체안이다. 오징어와 낙지와 같은 두족류의 눈은 무척추동물 중에서도 특히 발달한 수정체안이며, 척추동물의 눈과 형태가 매우 유사[67]하지만, 발생 과정에서는 눈 조직이 표피에서 발생한다. 두족류의 수정체는 안포(눈 조직이 표피 세포에서 분화되어 발생)의 전벽 부분이 두꺼워져 만들어진 수정체 후반과 표피 세포에서 돌출하여 안포를 덮은 부분의 중앙이 부풀어 오르면서 만들어진 수정체 전반이 융합하여 만들어진다.

눈을 형태에 따라 크게 분류하면 홑눈, 겹눈, 카메라눈의 세 가지로 나눌 수 있다.[68]

2. 1. 홑눈 (단안)

절지동물에서 볼 수 있는 홑눈은 간단한 구조로, 수정체가 있어 빛의 명암뿐만 아니라 방향도 구별할 수 있다. 거미, 지네 등은 홑눈만 가지고 있다.[70]홑눈은 단순한 형태의 눈으로 명도만을 감지할 수 있다. 달팽이의 눈은 주변을 볼 수 있는 것이 아니라 밝고 어두운 정도만을 느낄 수 있으며, 이를 이용하여 직사광선을 피한다. 몇몇 종류의 거미는 거대한 홑눈으로 사냥감을 확인한다. 어떤 곤충들은 애벌레일 때 홑눈만을 갖고 사물을 구별하기도 한다.[70]

눈의 유형은 오목한 감광 표면 하나를 가진 "단안"과 볼록한 표면에 여러 개의 개별 렌즈가 배열된 "겹눈"으로 분류할 수 있다.[1] 여기서 "단순한"이라는 표현은 복잡성이나 시력의 수준이 낮다는 것을 의미하지 않는다. 모든 눈의 유형은 거의 모든 행동이나 환경에 적응할 수 있으며, 눈의 유형에 따른 특정한 제한은 해상도에만 있다. 겹눈은 물리적 특성 때문에 1°보다 나은 해상도를 얻을 수 없다.[1]

구멍눈(pit eyes) 또는 홑눈(stemmata)이라고도 알려진 구멍눈은 빛이 들어오는 각도를 줄이고 눈점에 미치는 영향을 줄여 유기체가 들어오는 빛의 각도를 추론할 수 있도록 구멍 속에 눈점이 위치한다.[1] 약 85%의 문(Phyla)에서 발견되는 이러한 기본 형태는 더 발전된 유형의 "홑눈"의 전구체였을 것으로 추정된다. 구멍눈은 약 100μm를 덮는 약 100개의 세포로 구성되어 크기가 작다.[1] 개구부의 크기를 줄이거나, 수용체 세포 뒤에 반사층을 통합하거나, 구멍을 굴절 물질로 채우면 방향성을 향상시킬 수 있다.[1]

광수용 세포가 컵 모양의 구조를 형성하고, 그 외층에 렌즈를 갖춘 구조를 단안이라고 한다. 단안은 렌즈와 망막을 갖추고 있지만, 초점 조절이나 조리개와 같은 기능은 없다. 환형동물, 많은 연체동물, 절지동물은 단안을 가진다.[68]

2. 2. 겹눈

겹눈은 낱눈의 집합체이다.[68] 낱눈들이 많이 모여 반구형으로 배열된 것이 겹눈이다.[68]

낱눈은 외층부터 개별 렌즈, 수정체, 시세포층으로 구성된다. 낱눈끼리는 빛을 통과시키지 않는 격벽으로 분리되어 있다. 시세포층은 꿀벌의 경우, 외부에서 들어오는 빛을 직접 받는 중심의 감광세포와 주변에 8개 배열된 광수용 세포로 구성된다. 광수용 세포는 꿀벌의 경우, 자외선에 가장 높은 감도를 가진 것 2개, 청색에 감도를 보이는 것 2개, 녹색에 감도를 보이는 것 4개로 구성된다.

렌즈를 작게 함으로써 초점거리를 짧게 할 수 있기 때문에, 몸의 공간이 거의 없는 작은 생물에 적합한 구조이다. 또한 움직임을 포착하는 데 적합하다.[68] 그러나 반면에, 대상을 정밀하게 보는 데는 한계가 있다. 인간의 경우 망막에 영상을 포착하기 위한 세포가 1억 개 이상 있으며 뇌로 전달하는 세포도 약 100만 개 있다. 하지만 겹눈은 각 낱눈을 그렇게 많이 갖추기 어렵고, 비교적 많은 잠자리의 경우에도 수만 개에 불과하다.[68] 또한 먼 것을 보는 기능에도 떨어지며, 곤충의 시력은 0.01 정도에 불과하다.[68]

거의 모든 절지동물은 겹눈을 갖고 있다. 겹눈은 수많은 시각 조직이 모여있는 모양으로 이를 이용하여 하나의 영상을 감지한다고 알려져 있다. (겹눈으로 감지된 영상은 다중 영상이 아닌 화소로 구분되는 단일 영상일 것이라 여겨진다.) 각각의 시각 조직에는 각각의 수정체와 감광세포가 있다. 어떤 겹눈은 2만 8천여 개의 시각 조직으로 구성되어 있으며 각각의 시각 조직은 육각형의 벌집 모양으로 짜여 있어 주변을 360도 모두 감지할 수 있다. 겹눈은 움직임의 포착에 매우 민감하다. 절지동물의 일종인 부채벌레목에 속하는 곤충들은 비교적 적은 수의 시각 기관으로 된 한 쌍의 겹눈을 지니고 있는데 각각 다른 방향을 볼 수 있어 주변을 다중 영상으로 감지한다고 알려져 있다. 갑각류의 일종인 갯가재는 모든 동물 중에서 가장 복잡한 색각을 지녀 극도로 미세한 빛의 차이도 감지한다고 알려져 있다.[71] 현재는 화석으로만 남아있는 삼엽충의 눈은 매우 독특한 구조를 보인다. 그들의 수정체는 투명한 방해석 결정이었으며 현재 거의 모든 절지동물의 눈이 부드러운 조직으로 이루어져 있는 점과 비교할 때 매우 특이한 형태였다. 삼엽충은 천여 개의 시각 조직으로 이루어진 하나의 겹눈을 지니고 있었다.

절지동물의 겹눈은 많은 단순한 낱눈으로 구성되어 있으며, 해부학적 세부 사항에 따라 눈당 하나의 픽셀화된 영상이나 여러 영상을 제공할 수 있다. 각 센서는 자체 렌즈와 감광 세포를 가지고 있다. 일부 눈에는 최대 28,000개의 센서가 육각형으로 배열되어 있어 최대 360°의 시야를 제공할 수 있다. 겹눈은 움직임에 매우 민감하다. 많은 벌레붙이류를 포함한 일부 절지동물은 몇 개의 낱눈만 있는 겹눈을 가지고 있는데, 각 낱눈은 영상을 만들 수 있는 망막을 가지고 있다. 각 눈이 다른 영상을 생성하므로 융합된 고해상도 영상이 뇌에서 생성된다.

thumb'')의 눈은 동물계 전체에서 가장 복잡한 것으로 여겨진다.]]

갯가재는 세계에서 가장 복잡한 색각 시스템을 가지고 있다. 상세한 초분광 색각을 가지고 있다.[6]

현재 멸종된 삼엽충은 독특한 겹눈을 가지고 있었다. 투명한 방해석 결정이 눈의 렌즈를 형성했다. 이것은 연한 눈을 가진 다른 대부분의 절지동물과 다르다. 이러한 눈의 렌즈 수는 매우 다양했는데, 일부 삼엽충은 하나의 렌즈만 가지고 있었던 반면 다른 삼엽충은 눈당 수천 개의 렌즈를 가지고 있었다.

눈의 구조는 크게 10가지 유형으로 나눌 수 있다. 눈의 유형은 오목한 감광 표면 하나를 가진 "단안"과 볼록한 표면에 여러 개의 개별 렌즈가 배열된 "겹눈"으로 분류할 수 있다.[1] 여기서 "단순한"이라는 표현은 복잡성이나 시력의 수준이 낮다는 것을 의미하지 않는다. 사실, 모든 눈의 유형은 거의 모든 행동이나 환경에 적응할 수 있다. 눈의 유형에 특정한 제한은 해상도에만 있다. 겹눈의 물리적 특성 때문에 1°보다 나은 해상도를 얻을 수 없다. 또한, 중첩눈은 낱눈보다 더 높은 감도를 달성할 수 있으므로 어두운 곳에 사는 생물에 더 적합하다.[1]

2. 3. 카메라 눈

척추동물 대부분과 특정 연체동물들은 눈 안쪽에 빛을 감지하고 이를 전기적 신호로 바꿔주는 세포들이 있는데, 이 세포들을 망막이라고 한다. 망막에 의해 빛은 전기 신호로 전환되어 시신경을 통해 뇌로 전달된다. 대개의 경우 눈의 내부는 유리액이라 불리는 투명한 젤(gel)로 채워져 있고, 외부에 빛을 받아들이는 조직으로 초점을 조절하는 수정체와 빛의 양을 조절하는 홍채가 있다.[70] 두족류, 어류, 양서류 및 뱀의 경우 수정체의 두께가 고정되어 있어 카메라의 렌즈와 같이 수정체를 이동하여 초점을 맞춘다.

복잡한 눈은 형태와 색깔을 구분한다. 많은 생물, 특히 포식자의 시야는 심도 지각을 위한 넓은 부분의 양안시를 포함한다. 다른 생물, 특히 먹이가 되는 동물의 눈은 토끼와 말처럼 시야를 최대화하도록 위치하는데, 이들은 단안시를 가지고 있다.

최초의 원시 눈은 약 6억 년 전 캄브리아기 대폭발 무렵 동물들 사이에서 진화했다.[2] 동물의 최근 공통 조상은 시각에 필요한 생화학적 도구를 가지고 있었고, 더 발달된 눈은 약 35개의 주요 문 중 6개 문의 96%의 동물 종에서 진화했다.[1] 대부분의 척추동물과 일부 연체동물에서 눈은 빛이 들어와 망막으로 알려진 세포의 감광층에 투영되도록 한다. 망막의 원추세포(색깔을 위해)와 간상세포(저조도 대비를 위해)는 빛을 감지하여 신경 신호로 변환하는데, 이 신호는 시신경을 통해 뇌로 전달되어 시각을 생성한다. 이러한 눈은 일반적으로 구형이며, 투명한 젤과 같은 유리체액으로 채워져 있고, 초점을 맞추는 수정체와 종종 홍채를 가지고 있다. 홍채 주위의 근육은 동공의 크기를 바꿔 눈에 들어오는 빛의 양을 조절하고, 충분한 빛이 있을 때 수차를 줄인다.[3][4] 대부분의 두족류, 어류, 양서류, 파충류의 눈은 수정체 모양이 고정되어 있고, 초점은 카메라와 비슷한 방식으로 수정체를 망원경처럼 조절하여 이루어진다.[5]

카메라 눈(camera eye)은 초점을 조절할 수 있는 움직일 수 있는 하나의 큰 렌즈 또는 수정체, 들어오는 빛의 양을 조절하는 기능, 그리고 망막과 같은 넓은 면적의 광수용 조직을 갖춘 카메라와 기본적으로 같은 구조를 가진 눈이다. 이것은 대형 동물에서도 비교적 작은 눈으로 시력을 유지하는 데 적합하며, 모든 척추동물이 가지고 있다.[68] 각막과 렌즈를 가짐으로써 상을 맺는 점에서 뛰어나며, 렌즈를 움직이는 근육을 발달시켰기 때문에 먼 곳을 보는 데에도 유리하다.[68]

연체동물문 두족강의 문어와 오징어는 카메라 눈을 가지고 있다.[68] 카메라 눈은 초점 조절이 가능하다는 점에서 척추동물의 눈의 광학계와 유사하다. 그러나, 망막의 구조와 기능은 척추동물과 크게 다르다. 척추동물의 망막은 뇌나 신경이 되는 체내의 층이 진화하여 형성된 것이지만, 문어 등의 광수용체는 피부층이 안쪽으로 들어가 형성된 것이다.[68] 또한, 척추동물의 시세포는 빛에 과분극 반응하지만, 오징어나 문어의 시세포는 빛에 탈분극 반응한다.

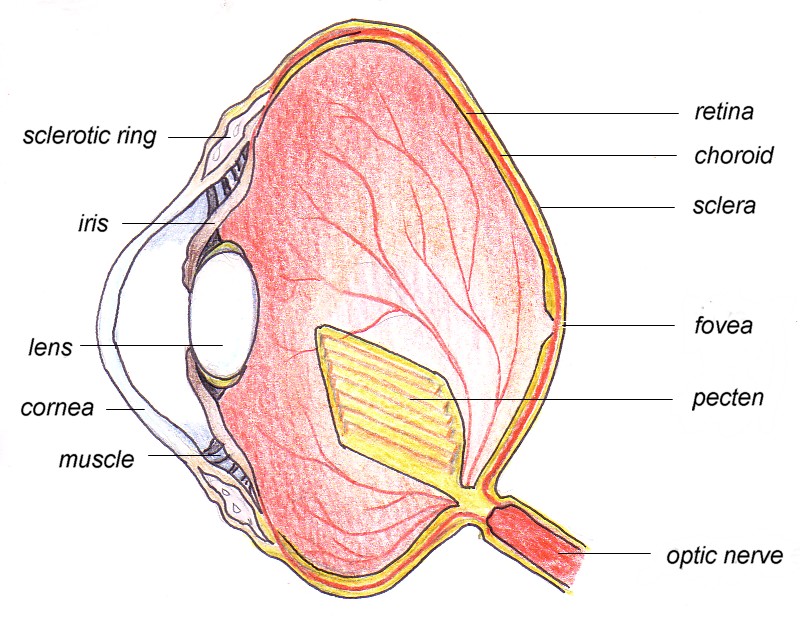

3. 포유동물의 눈의 구조

포유동물의 눈은 크게 세 개의 층과 앞, 뒷부분으로 나눌 수 있으며, 눈을 보호하고 움직임을 담당하는 여러 부속 기관을 가지고 있다.

포유동물 눈의 구조는 역할에 따라 공막(흰자위막), 포도막(혈관막), 망막의 세 층으로 나눌 수 있다.

- 각막을 포함하는 공막은 안구의 가장 바깥 층이며 흰색을 띤다.

- 포도막은 가운데 부분에 위치한 층으로 홍채, 모양체, 맥락막 등의 조직이 있다.

- 망막은 신경이 분포하여 있는 층으로 눈의 가장 안쪽 층이다.

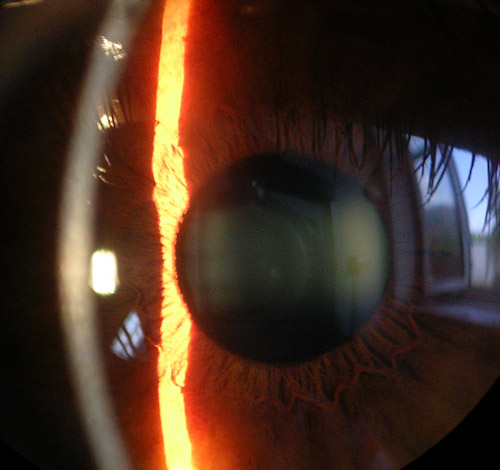

포유 동물 눈의 구조는 앞부분과 뒷부분으로 구분할 수도 있다. 앞부분은 바깥에 드러나는 부분으로 각막, 홍채, 수정체, 동공, 모양체, 공막의 일부분으로 이루어지며, 눈 전체의 3분의 1 정도이다. 뒷부분은 몸 안에 있어 밖으로 드러나지 않는 눈 전체의 3분의 2 부분이며 혈관, 신경 등이 몸과 연결된다. 뒷부분에는 망막, 공막, 시신경 등이 있다.[72]

눈꺼풀과 속눈썹은 눈을 보호하기 위한 특징이다. 대부분의 포유류는 눈을 닦고 눈물을 각막 전체에 퍼뜨려 탈수를 방지하는 눈꺼풀을 가지고 있다. 속눈썹은 눈꺼풀 가장자리에서 자라는 여러 줄의 털로, 곤충과 같은 미세한 입자와 작은 자극 물질로부터 눈을 보호한다.

3. 1. 세 개의 층

포유동물 눈의 구조는 역할에 따라 공막(흰자위막), 포도막(혈관막), 망막의 세 층으로 나눌 수 있다.- 공막: 각막을 포함하는 공막은 안구의 가장 바깥 층이며 흰색을 띤다. 공막은 안쪽에 콜라겐 성분의 물질을 담고 있어 눈의 모양을 유지시켜 준다.

- 포도막: 가운데 부분에 위치한 층으로 홍채, 섬모체, 맥락막 등의 조직이 있다. 맥락막의 많은 혈관을 통해 눈의 각 부분에 영양과 산소를 공급한다. 맥락막은 검은색으로 눈동자 가운데 부분이 검게 보이는 것은 이 때문이다.

- 망막: 신경이 분포하여 있는 층으로 눈의 가장 안쪽 층이다. 망막에는 원추세포와 간상세포로 불리는 시세포가 있어 눈으로 받아들인 빛을 감지한다. 망막 중 빛이 직접 도달하는 부분을 황반이라 하며 가장 세밀하게 빛을 감지할 수 있다. 망막에 퍼져 있는 시신경은 시신경 원반을 통해 뇌와 연결되는데 이곳은 시세포가 없어 빛을 감지할 수 없다. 이를 맹점이라 한다.

'''인간의 눈'''[54]

인간의 눈은 3층 구조로 이루어져 있다.

- 외막(섬유막): 가장 바깥층으로, 혈관이 적어 흰색으로 보인다. 앞쪽 1/6을 차지하는 강하게 굽어진 각막은 빛 굴절을 담당하며,[56] 나머지 5/6는 공막이 덮고 있다.[54]

- 중간층(안구혈관막, 포도막)[56]: 카메라의 조리개에 해당하는 막 조직이다. 중앙에 동공이라는 구멍이 있는 홍채[56], 안에 근육을 가지고 수정체를 지지하거나 당기는 모양체[56], 멜라닌 색소를 많이 함유하여 빛의 난반사를 방지하는 맥락막으로 구성된다.[54]

- 내층(망막): 신경성 망막과 색소상피로 이루어져 있다. 망막은 후반부에서 받은 빛을 신경 흥분 상태로 바꾸어 시신경에 전달하는 망막시부와, 전반부의 빛을 감지하지 않는 망막맹부로 나뉜다. 이 경계에는 톱니 모양 가장자리(거상연)가 있다. 안구 후방에는 시신경에 연결되는 오목한 부분(시신경유두)이 있어 빛을 감지하지 못한다. 이곳에서 약 4mm 바깥쪽에 황반이라고 불리는 오목한 부분이 있는데, 이곳은 시력이 가장 높게 발휘되는 곳이며 물체를 응시할 때의 초점으로 사용된다.[54]

3. 2. 앞, 뒤 부분

포유류의 눈은 앞부분과 뒷부분으로 나눌 수 있다. 앞부분은 눈 전체의 3분의 1을 차지하며, 각막, 홍채, 수정체, 동공, 모양체, 공막의 일부를 포함한다. 뒷부분은 눈 전체의 3분의 2를 차지하며, 망막, 공막, 시신경 등을 포함하고 혈관과 신경이 몸과 연결된다.[72]모양체는 수평 단면에서 삼각형 모양이며 이중층의 모양체 상피로 덮여 있다. 안쪽 층은 투명하고 유리체를 덮으며 망막의 신경 조직과 연결된다. 바깥 층은 색소가 풍부하고 망막색소상피와 연결되며 팽창근 세포를 구성한다.

유리체는 수정체와 망막 사이의 공간을 채우는 투명하고 무색의 젤라틴 같은 물질이다.[29] 특정 망막 세포에서 생성되며, 각막과 구성 성분이 비슷하지만 세포는 매우 적다. 유리체에는 혈관이 없으며, 98~99%가 물이고 염, 당, 비트로신, II형 콜라겐 섬유, 히알루론산, 그리고 다양한 단백질이 포함되어 있다.

안구의 내용물에는 수정체, 유리체, 방수가 있다. 각막과 홍채 사이는 전방, 홍채와 수정체·유리체 사이는 후방이라고 한다.[54] 방수는 모양체 상피에서 분비되어 슈렘관(강막정맥동)을 통해 배출되고 정맥으로 순환한다.[54]

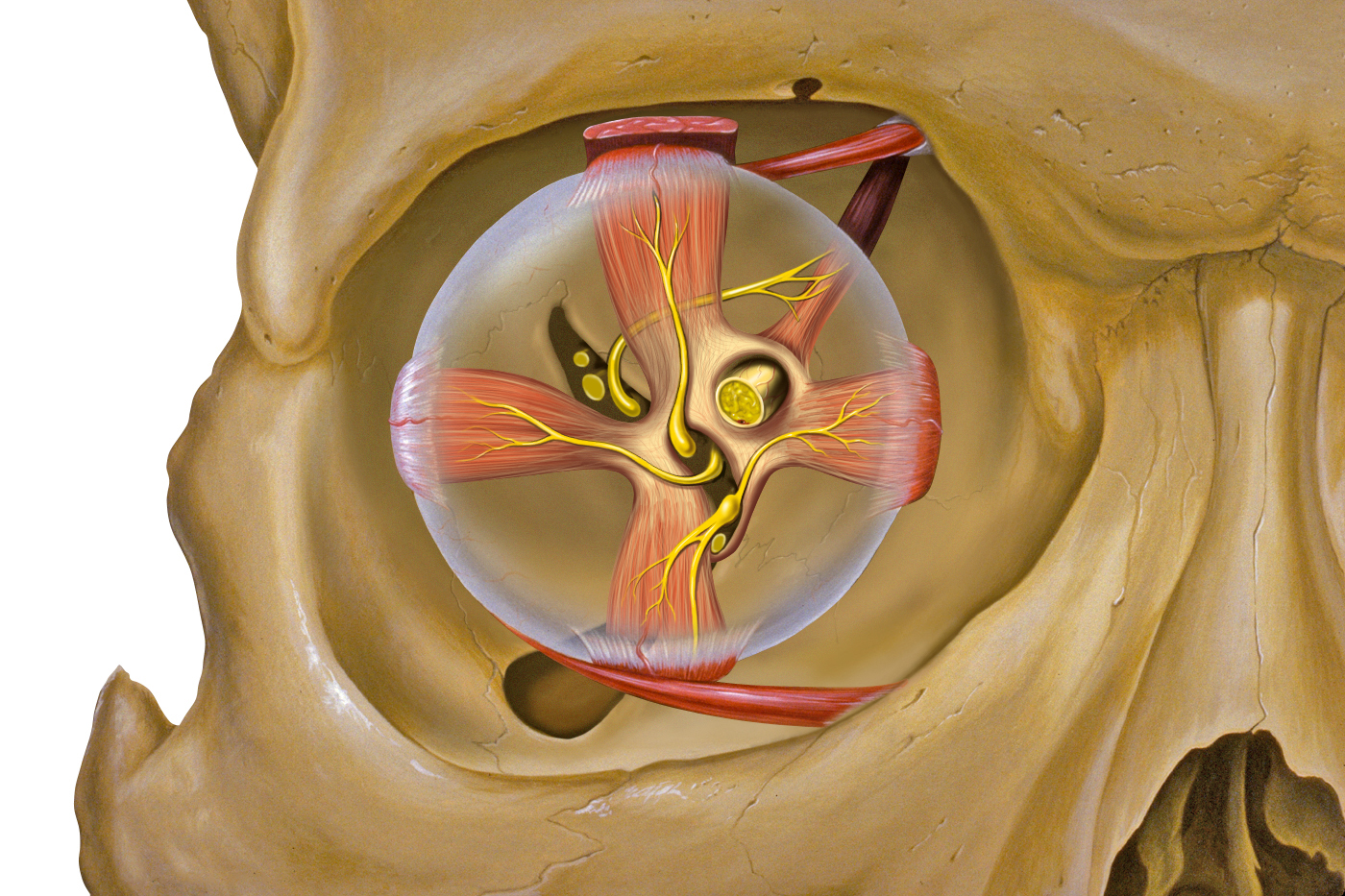

3. 3. 눈의 부속 기관 (일본어 위키 내용)

눈은 안와에 위치하며, 안구, 시신경, 부속기로 구성된다.[54] 안구 바깥쪽에는 부속기가 있다. 눈꺼풀은 안구 앞쪽에 위치하는 위아래 두 겹의 주름으로, 안구를 보호한다. 안쪽에는 혈관과 신경이 퍼져 있는 결막이 있으며, 이 부위는 감염이 잘 발생한다. 안쪽에는 안륜근과 결합 조직으로 이루어져 있으며, 안구와 눈꺼풀의 마찰을 줄이는 지방성 물질을 분비하는 마이봄샘(マイポーブ腺)이 한 줄로 있는 안검판이 있다.[54]눈물 기관에는 눈물샘과 많은 눈물길이 있다. 평상시에는 소량의 눈물을 분비하여 안구의 건조를 방지하며, 때로는 다량의 눈물을 흘리기도 한다. 일반적으로 눈물은 눈구석 쪽으로 모여 눈물점을 통해 코뿌리에 있는 눈물주머니, 그리고 코눈물관을 통해 비강으로 흘러내린다.[54]

근육(안근)은 안와 속에 있으며 안구를 움직이는 횡문근이다. 6개의 근육 중 위곧은근, 아래곧은근, 안쪽곧은근, 가쪽곧은근 4개는 곧은근이라고 불리며, 안구 앞쪽의 공막과 연결되어 각 근육이 수축하는 방향으로 안구를 향하게 하는 역할을 한다. 나머지 위빗근, 아래빗근도 마찬가지로 안구를 특정 방향으로 향하게 하는 역할을 하지만, 그 끝은 도르래라고 불리는 힘줄과 연결되어 있다.[54] 눈꺼풀은 안구를 물리적으로 보호하고, 눈깜빡임을 통해 결막 표면에 눈물을 분포시킨다.

눈물기관은 눈물의 분비와 제거에 관여한다. 눈물에는 리소자임, 락토페린, 면역글로불린 등이 포함되어 있다.

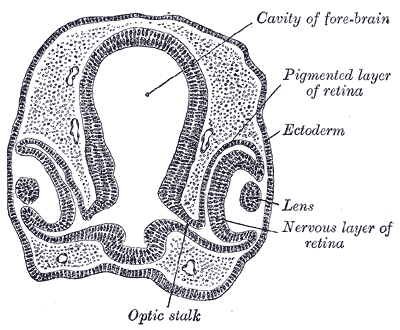

4. 눈의 발생 (일본어 위키 내용)

눈을 구성하는 조직 중, 각막의 외층과 수정체는 외배엽에서 유래한다. 망막, 시신경은 신경외배엽에서 유래한다. 공막, 맥락막, 모양체, 각막의 내층은 중배엽 및 신경능에서 유래한다.

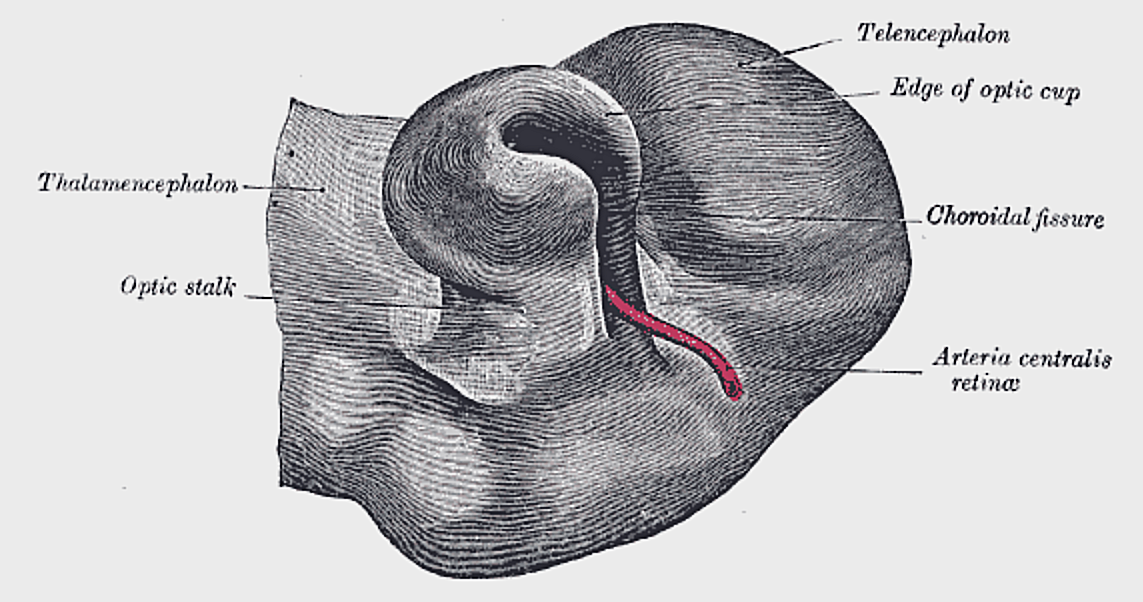

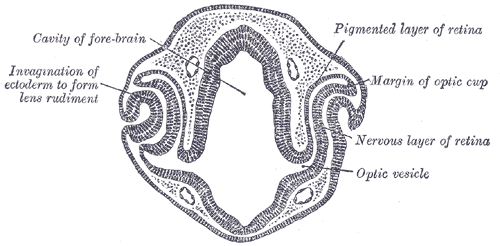

눈 원기는 태생 2주에, 신경관의 전뇌에서 형성된다. 전뇌의 이 영역은 미래의 간뇌가 된다. 눈 원기는 외측으로 확장하여 3주에 눈 컵이 된다. 눈 컵의 내부는 미래의 제3뇌실과 연결된다. 눈 컵은 주위를 간엽 조직으로 둘러싸여 미래의 시신경초가 된다. 4주에는 눈 컵의 선단부가 함몰되어 이중벽을 가진 눈 컵과, 이중벽을 가지지 않은 눈줄기가 된다.

눈컵의 앞쪽에 위치하는 외배엽이 함몰하여 수정체와가 된다. 수정체와는 최종적으로 표층으로부터 완전히 분리되어 수정체낭이 된다. 수정체낭의 후면과 눈컵의 앞면 사이에는 일차 유리체가 형성된다. 수정체낭의 후면에는 일차 수정체 섬유가 형성된다. 일차 유리체는 이차 유리체가 생성되면 퇴축한다.

눈잔의 배쪽면과 안와에 고랑이 생기고, 이것이 연결되어 안배열이 된다. 안배열은 간엽과 눈잔을 연결한다. 안배열에는 유리체동정맥이 포함된다. 유리체동맥은 안동맥의 가지이며, 수정체와 눈잔 내부의 조직에 영양을 공급한다. 유리체동맥은 그 후, 망막 이외의 가지를 잃고, 망막중심동맥이 된다. 안배열은 그 후, 눈잔과 안와에 포함된다. 최종적으로는 시신경의 축삭에 둘러싸인다.

눈컵의 내벽에서는 신경세포로의 분화가 일어나, 신경망막이 된다. 외벽은 멜라닌 색소를 포함하는 망막색소상피가 된다. 내벽과 외벽은 원래 제3뇌실과 통하는 공간에 의해 격리되어 있었지만, 점차 공간이 좁아지고, 최종적으로 소실된다. 눈컵의 내벽은 시세포 등의 세포로 분화한다. 신경절세포의 축삭은 안간의 벽 안을 진행한다. 섬유가 증가함에 따라 안간의 내강은 좁아져, 내강이 없는 시신경이 된다.

5. 눈의 기능

눈은 빛을 감지하여 사물을 인지하는 기능을 한다. 이러한 능력을 시력이라고 하며, 공간상의 두 점을 구별하는 능력으로 측정된다. 안구의 굴절, 조절 능력 저하, 투과성 또는 망막의 이상, 시각 전달 신경의 결함 등은 시력을 저하시키는 요인이다.[69]

빛을 감지하는 눈의 세포에는 밝은 곳에서 작용하는 원추세포와 어두운 곳에서 작용하는 간상세포가 있다. 원추세포는 색을 인식하지만, 모든 파장의 빛을 감지할 수는 없다. 인간의 눈이 식별 가능한 파장 범위는 가시광선이라고 하며, 생물에 따라 보이는 빛의 파장은 다르다.[68]

빛 감지는 시세포에 저장된 옵신이라는 단백질 분자가 빛을 흡수하는 것으로 시작된다. 옵신은 여러 종류가 있으며, 각각 받아들이는 파장에 따라 "자외선/청색형", "청색형", "녹색형", "적색/녹색형"의 4종류로 나뉜다. 이들은 약 5억 년 전에 생물에서 완성되었다고 여겨진다.[68]

인류는 "자외선/청색형"(420nm 부근), "적색/녹색형"(녹색, 530nm 부근), "적색/녹색형"(적색, 560nm 부근)의 3가지 옵신을 가지며, 3색형 색각을 가진다.[68] 어류, 파충류, 조류는 4종류의 옵신을 가지는 반면, 대부분의 포유류는 진화 과정에서 "청색형", "녹색형"을 잃었다. 이는 초기 포유류가 주로 야행성이었기 때문으로 추정된다. 영장류는 숲에서의 생존을 위해 "적색/녹색형" 서브타입을 늘려 색 구별 능력을 발달시켰다.[68]

눈꺼풀은 안구를 물리적으로 보호하고, 눈깜빡임을 통해 결막 표면에 눈물을 분포시킨다. 눈물기관은 눈물 분비와 제거를 담당하며, 눈물에는 리소자임, 락토페린, 면역글로불린 등이 포함되어 있다.

외안근은 안구에 부착하여 안구 운동에 기여한다. 상안검거근은 동안신경, 안륜근은 안면신경 지배의 횡문근이다. 검판근은 교감신경 지배의 평활근이며, 전두근과 함께 눈꺼풀 운동에 관여한다.

내안근은 모양체근과 홍채근으로 구성된다. 모양체근은 단모양체신경에 의해 지배되는 동안신경 지배이다. 홍채근 중 동공축소근은 동안신경, 동공확대근은 교감신경 지배이며, 동공 크기 변화에 기여한다.

하사근을 제외한 외안근은 총건륜을 기시로 하여 강막에 정지한다. 하사근은 안와 전부 저부에서 기시한다. 상직근, 하직근, 내직근, 하사근은 동안신경, 상사근은 활차신경, 외직근은 외전신경 지배이다.

동안신경 중 동안신경 부핵 유래의 것은 부교감신경성이며, 모양체신경절을 거쳐 단모양체신경이 되어 모양체근과 동공축소근에 분포한다. 삼차신경 제2지의 상악신경에서는, 익구개신경절을 거쳐 눈물샘으로 분포하는 부교감신경성 가지가 나온다.

5. 1. 광학계 (일본어 위키 내용)

눈은 빛을 굴절시켜 포물면 거울을 이용해 상을 초점에 맞추는 방식으로 작동한다. 이는 중첩 눈과 겹눈의 특징을 결합한 것이다.[41]

간엽 조직은 안배를 둘러싸고 두 층의 구조를 만든다. 바깥층은 공막, 안층은 맥락막을 형성한다. 공막은 경막과, 맥락막은 연막 및 거미막과 상동기관이다.

수정체가 형성되면, 안배를 둘러싸고 있던 간엽 조직은 수정체와 체표 사이로 들어온다. 이후 이 부위의 간엽 조직은 앞뒤 두 층으로 나뉜다. 앞층은 각막고유질이 되고, 각막의 내층이 된다. 뒤층은 전안방의 중피라고 한다. 양 층 사이는 장래의 전안방이 된다. 전안방 중피의 수정체에 접하는 부분은 이후 붕괴하여 수정체 사이에 틈을 만든다. 이 틈은 장래의 후안방이 된다. 전안방 중피의 잔존층은 동공막이 되고, 이후 구멍이 생겨 동공을 만든다.

모양체는 안배와 주변 맥락막에 의해 형성된다. 모양체 색소상피는 망막 색소상피와 이어진다. 모양체 무색소상피는 신경성 망막과 이어지지만, 신경세포는 존재하지 않는다.

각막의 내층은 전방의 중피에서 유래하며, 중배엽 기원이다. 각막의 외층은 표피외배엽에서 유래한다.

5. 2. 망막

망막에는 시각에 사용되는 두 가지 주요 유형의 감광성 광수용기 세포가 있는데, 바로 간상체와 원추체이다.간상체는 색깔을 구분할 수 없지만, 저조도(암순응) 단색(흑백) 시각을 담당한다. 간상체는 로돕신(시홍)이라는 색소를 포함하고 있기 때문에 어두운 빛에서도 잘 작동한다. 로돕신은 낮은 광도에서 민감하지만, 높은(명순응) 광도에서는 포화된다. 간상체는 망막 전체에 분포하지만 황반중심부와 맹점에는 없다. 간상체 밀도는 중심 망막보다 주변 망막에서 더 높다.

원추체는 색깔 시각을 담당한다. 원추체가 기능하려면 간상체보다 더 밝은 빛이 필요하다. 인간에게는 세 가지 유형의 원추체가 있으며, 각각 장파장, 중파장, 단파장 빛에 최대로 민감하다(흔히 각각 빨강, 녹색, 파랑이라고 하지만, 민감도 최고점이 실제로 이러한 색상에 있는 것은 아니다). 보이는 색깔은 이 세 가지 유형의 원추세포에 대한 자극과 이로부터의 반응의 결합된 효과이다. 원추체는 대부분 황반 및 황반 근처에 집중되어 있으며, 망막 측면에는 몇 개만 존재한다. 물체를 직접 볼 때처럼 상이 황반에 맺힐 때 물체가 가장 선명하게 초점이 맞춰진다. 원추세포와 간상세포는 망막의 중간 세포를 통해 시신경의 신경 섬유에 연결된다. 간상체와 원추체가 빛에 의해 자극되면 망막 내의 인접 세포를 통해 시신경 섬유에 전기 신호를 보낸다. 시신경은 이러한 섬유를 통해 뇌로 충격을 보낸다.[52]

5. 3. 시력 (영어 위키 내용)

시력 또는 분해능은 "미세한 세부 사항을 구별하는 능력"이며 원추세포의 특성이다.[42] 시력은 종종 ''도당 사이클''(CPD)로 측정되는데, 이는 각분해능을 측정하거나 눈이 시각 각도 측면에서 한 물체를 다른 물체와 얼마나 구별할 수 있는지를 측정한다. CPD의 해상도는 다양한 수의 흑백 줄무늬 사이클을 가진 막대 차트로 측정할 수 있다. 예를 들어, 각 패턴의 너비가 1.75cm이고 눈에서 1m 거리에 배치된 경우 1도의 각도를 이루므로 패턴의 흑백 막대 쌍의 수는 해당 패턴의 도당 사이클을 측정한다. 눈이 줄무늬로 해석하거나 회색 블록과 구별할 수 있는 가장 높은 수는 눈의 시력 측정값이 된다.뛰어난 시력을 가진 사람의 눈의 경우, 최대 이론 해상도는 50 CPD이다.[43] (선 쌍당 1.2 분, 또는 1m에서 0.35mm 선 쌍). 쥐는 약 1~2 CPD만 해석할 수 있다.[44] 말은 눈의 대부분의 시야에서 사람보다 더 높은 시력을 가지고 있지만, 사람 눈의 중심 황반 영역의 높은 시력에는 미치지 못한다.[45]

구면 수차는 7mm 동공의 해상도를 선 쌍당 약 3분으로 제한한다. 3mm의 동공 직경에서는 구면 수차가 크게 감소하여 선 쌍당 약 1.7분의 향상된 해상도가 나타난다.[46] 선 쌍당 2분의 해상도는 시력검사표에서 1분 간격과 동일하며, 사람에게는 20/20(정시)에 해당한다.

그러나 겹눈에서는 해상도가 개별 낱눈의 크기와 인접한 낱눈 사이의 거리와 관련이 있다. 물리적으로 이것들은 포유류와 같이 단일 렌즈 눈에서 볼 수 있는 시력을 얻기 위해 크기를 줄일 수 없다. 겹눈은 척추동물의 눈보다 시력이 훨씬 낮다.[47]

눈이 사물을 인지하는 능력을 시력이라고 한다. 이는 구체적으로 공간에 있는 두 점을 식별하는 능력이며, 안구의 굴절이나 조절 능력의 저하, 또는 안구의 투과성이나 망막의 이상, 그리고 시각 전달 신경의 결함 등이 있으면 저하된다.[69]

5. 4. 색각 (영어 위키 내용)

색각은 서로 다른 분광 특성의 빛을 구별하는 유기체의 능력이다.[48] 모든 유기체는 전자기 스펙트럼의 작은 범위에 제한되며, 이 범위는 생물마다 다르지만 주로 400~700nm의 파장이다.[49] 이는 전자기 스펙트럼의 매우 작은 부분이며, 아마도 기관의 수중 진화를 반영하는 것일 것이다. 물은 EM 스펙트럼의 두 개의 작은 창을 제외한 모든 것을 차단하며, 육상 동물에게는 이 범위를 넓히려는 진화적 압력이 없었다.[50]가장 민감한 색소인 로돕신은 500nm에서 최대 반응을 보인다.[52] 이 단백질을 암호화하는 유전자의 작은 변화는 최대 반응을 몇 nm만큼 미세하게 조정할 수 있다.[51] 수정체의 색소는 들어오는 빛을 걸러내어 최대 반응을 변경할 수도 있다.[51] 많은 유기체는 색상을 구별할 수 없고 회색 음영으로만 볼 수 있다. 색각은 스펙트럼의 더 작은 범위에 주로 민감한 다양한 색소 세포를 필요로 한다. 영장류, 도마뱀붙이류 및 기타 유기체에서 이러한 색소 세포는 원추세포의 형태를 취하며, 더 민감한 간상세포가 이로부터 진화했다.[52] 유기체가 물리적으로 다른 색상을 구별할 수 있다고 해서 반드시 다른 색상을 인식할 수 있는 것은 아니며, 이는 행동 실험을 통해서만 추론할 수 있다.[51]

색각이 있는 대부분의 유기체는 자외선을 감지할 수 있다. 이 고에너지 빛은 수용체 세포에 손상을 줄 수 있다. 몇 가지 예외(뱀, 태반 포유류)를 제외하고 대부분의 유기체는 원추 세포 주변에 흡수성 기름 방울을 가지고 이러한 영향을 피한다. 진화 과정에서 이러한 기름 방울을 잃은 유기체가 개발한 대안은 수정체를 자외선에 불투과성으로 만드는 것이다. 이는 자외선이 망막에 도달하지 않으므로 자외선이 감지될 가능성을 배제한다.[52]

눈에서 사용되는 색소 분자는 다양하지만, 서로 다른 그룹 간의 진화적 거리를 정의하는 데 사용될 수 있으며, 수렴의 문제가 존재하지만 밀접하게 관련된 그룹을 결정하는 데 도움이 될 수 있다.[52] 옵신은 광수용에 관여하는 색소이다. 멜라닌과 같은 다른 색소는 측면에서 유입되는 빛으로부터 광수용 세포를 보호하는 데 사용된다. 옵신 단백질 그룹은 동물의 최근 공통 조상이 나타나기 오래전에 진화했으며, 그 이후로 계속 다양화되었다.[51]

시각에 관여하는 옵신에는 두 가지 유형이 있다. 섬모형 광수용 세포와 관련된 c-옵신과 극모형 광수용 세포와 관련된 r-옵신이다.[53] 척추동물의 눈에는 일반적으로 c-옵신을 가진 섬모 세포가 포함되어 있으며, 좌우대칭 무척추동물의 눈에는 r-옵신을 가진 극모 세포가 있다. 그러나 일부 척추동물의 신경절 세포는 r-옵신을 발현하는데, 이는 그들의 조상들이 시각에 이 색소를 사용했으며, 그 잔재가 눈에 남아 있음을 시사한다.[53] 마찬가지로, c-옵신은 일부 무척추동물의 뇌에서 발현되는 것으로 밝혀졌다. 이들은 유충 눈의 섬모 세포에서 발현되었을 수 있으며, 이후 성체로 변태하는 과정에서 뇌로 흡수되었을 가능성이 있다.[53] C-옵신은 이매패류의 팔리알 눈과 같이 일부 유도된 좌우대칭 무척추동물 눈에서도 발견된다. 그러나 측면 눈(만약 눈이 한 번 진화했다면 이 그룹의 조상 유형이었을 가능성이 높음)은 항상 r-옵신을 사용한다.[53] 위에서 언급한 분류군의 외군인 자포동물은 c-옵신을 발현하지만, 이 그룹에서는 r-옵신이 아직 발견되지 않았다.[53] 덧붙여, 자포동물에서 생성되는 멜라닌은 척추동물에서 생성되는 것과 같은 방식으로 생성되는데, 이는 이 색소의 공통 조상을 시사한다.[53]

6. 눈의 진화 (영어, 일본어 위키 내용)

눈은 아주 오랜 시간에 걸쳐 다양한 형태로 진화해왔다. 가장 단순한 형태의 눈은 빛의 밝고 어두움(명암)만을 구별할 수 있는 안점이다. 유글레나는 편모 기부에 안점을 가지고 있어 빛의 방향으로 이동하고, 해파리는 갓 가장자리에 안점이 모여 있다. 지렁이는 피부에 시세포가 있어 명암을 느낀다.[70]

플라나리아는 머리에 두 개의 배상안을 가지고 있어 빛의 방향을 알 수 있지만, 물체의 형태나 색깔은 구별하지 못한다. 연체동물 중 달팽이, 전복, 앵무조개 등은 수정체가 없는 공안을 가지고 있어 어두운 상을 맺는다.[70]

홑눈은 명암만을 감지할 수 있다. 달팽이는 홑눈으로 직사광선을 피하고, 일부 거미는 큰 홑눈으로 사냥감을 확인한다. 절지동물은 대부분 겹눈을 가지고 있는데, 겹눈은 수많은 시각 조직이 모여 하나의 영상을 만든다. 잠자리는 2만 8천여 개의 시각 조직으로 된 겹눈으로 360도 주변을 감지하고 움직임을 포착한다. 갯가재는 매우 복잡한 색각을 지녀 미세한 빛 차이도 감지한다.[71] 멸종된 삼엽충은 투명한 방해석 결정으로 된 독특한 겹눈을 가졌었다.

두족류인 오징어, 낙지, 문어 등은 척추동물의 눈과 유사한 카메라눈을 가지고 있어, 수정체로 빛을 굴절시켜 물체의 모양, 색깔, 빛의 방향을 구별한다. 척추동물의 눈도 카메라눈으로, 홍채는 조리개, 수정체는 렌즈, 망막은 필름 역할을 한다. 망막의 간상 세포는 어두운 곳에서, 원추 세포는 밝은 곳에서 빛을 감지하고 색깔을 구별한다.[70]

최초의 원시 눈은 약 6억 년 전 캄브리아기 대폭발 무렵에 진화했다.[2] 모든 동물 눈의 공통 조상은 시각에 필요한 생화학적 도구를 가지고 있었고, 발달된 눈은 35개 주요 문 중 6개 문의 96% 동물 종에서 진화했다.[1] PAX6 유전자가 이 과정에서 핵심적인 역할을 한 것으로 알려져 있다. 초기 눈의 발전은 최초의 포식자가 진정한 영상 능력을 얻게 되면서 "군비 경쟁"을 통해 빠르게 이루어졌다.[34] 다양한 동물의 눈은 각각의 생존 요구에 맞춰 적응해왔다. 예를 들어, 맹금류는 인간의 눈보다 시력이 좋고, 자외선을 감지하기도 한다.

눈의 구조는 크게 10가지 유형으로 나눌 수 있는데, 오목한 감광 표면 하나를 가진 "단안"과 볼록한 표면에 여러 개의 개별 렌즈가 배열된 "겹눈"으로 분류할 수 있다.[1] 눈은 광수용체 세포의 구조에 따라 섬모성(척추동물과 같이)이거나 극모성으로 나뉜다. 자포동물도 섬모성 세포를 가지고 있으며, 일부 복족류와 환형동물은 두 가지 유형을 모두 가지고 있다.[8][9][10]

구멍눈(pit eyes) 또는 홑눈(stemmata)이라고도 알려진 구멍눈은 빛이 들어오는 각도를 줄여 유기체가 들어오는 빛의 각도를 추론할 수 있도록 구멍 속에 위치할 수 있는 눈점이다.[1] 약 85%의 문에서 발견되는 이러한 기본 형태는 아마도 더 발전된 유형의 "홑눈"의 전구체였을 것이다. 크기는 작으며, 약 100μm를 덮는 약 100개의 세포로 구성된다.[1]

6. 1. 진화 과정

유글레나는 편모 기부에 '안점'이라는 세포 기관을 가지고 있어 명암을 느끼고 빛의 방향으로 이동한다. 해파리도 갓 가장자리에 감각 세포가 모인 안점을 가지고 있다. 지렁이는 피부에 빛을 감각하는 시세포가 있어 명암을 느낀다. 이들은 빛의 강약만을 구별할 수 있다.[70]플라나리아는 머리에 2개의 배상안을 가지고 있는데, 시세포가 색소 세포층 중앙에 모여 있어 명암과 빛의 방향을 알 수 있지만, 물체의 형태나 색깔은 구별하지 못한다. 연체동물 중 달팽이, 전복, 앵무조개 등은 배상안이 분화된 '공안'을 가지고 있다. 공안은 수정체가 없고 작은 구멍이 있는 카메라와 같은 구조로, 시세포층에 상이 거꾸로 맺히지만 빛의 양이 적어 상이 어둡다.[70]

홑눈은 명도만을 감지할 수 있다. 달팽이는 홑눈으로 밝고 어두운 정도만 느껴 직사광선을 피한다. 일부 거미는 큰 홑눈으로 사냥감을 확인하고, 곤충 애벌레 중에는 홑눈으로 사물을 구별하는 종류도 있다.

절지동물은 대부분 겹눈을 가지고 있다. 겹눈은 수많은 시각 조직이 모여 하나의 영상을 감지한다. 각 시각 조직에는 수정체와 감광세포가 있다. 어떤 겹눈은 2만 8천여 개의 시각 조직으로 구성되어 360도 모두 감지할 수 있으며, 움직임 포착에 매우 민감하다. 부채벌레목 곤충들은 겹눈으로 다른 방향을 보며 다중 영상을 감지한다. 갯가재의 일종인 사마귀 새우는 매우 미세한 빛의 차이도 감지하는 복잡한 색각을 지녔다.[71] 삼엽충은 투명한 방해석 결정으로 된 수정체를 가진 독특한 겹눈을 가졌었다.

두족류인 오징어, 낙지, 문어 등의 눈은 척추동물의 눈처럼 사진기 얼개로 되어 있어, 수정체로 빛을 굴절시켜 물체의 모양, 색깔, 빛의 방향 등을 구별할 수 있다. 절지동물의 홑눈은 간단하지만, 수정체가 있는 눈은 빛의 명암과 방향을 구별한다. 거미, 지네 등은 홑눈만, 새우, 게 등 갑각류는 겹눈 1쌍을 가진다. 곤충은 홑눈 3개와 겹눈 1개를 가지며, 겹눈은 물체의 형태와 움직임을 민감하게 느낀다. 상은 정립상이다.[70]

척추동물의 눈은 두족류의 눈과 같은 카메라눈으로, 홍채는 사진기의 조리개, 수정체는 렌즈, 망막은 필름에 해당된다. 수정체를 통해 들어온 빛은 망막 위에 도립상을 맺는다. 망막은 수용기층, 쌍극 세포층, 시신경절 세포층의 3층으로 분류된다. 간상 세포는 어두운 곳에서, 원추 세포는 밝은 곳에서 작용하며 색깔을 구별한다. 간상 세포는 박쥐, 올빼미 등의 야행성 동물에, 원추 세포는 주행성 동물에 발달되어 있다. 수용기 정보는 시신경절 세포에서 전기적 자극으로 바뀌어 중추에 전달된다.[70]

척추동물 대부분과 특정 연체동물들은 눈 안쪽에 빛을 감지하고 전기적 신호로 바꾸는 망막 세포가 있다. 망막에서 빛은 전기 신호로 전환되어 시신경을 통해 뇌로 전달된다. 눈 내부는 유리액이라는 투명한 젤(gel)로 채워져 있고, 수정체와 홍채가 있다. 두족류, 어류, 양서류, 뱀은 수정체 두께가 고정되어 있어 수정체를 이동하여 초점을 맞춘다.

복잡한 눈은 형태와 색깔을 구분한다. 포식자는 양안 시를 통해 심도를 지각하고, 먹이 동물은 단안 시로 시야를 최대화한다.

최초의 원시 눈은 약 6억 년 전 캄브리아기 대폭발 무렵 진화했다.[2] 동물의 최근 공통 조상은 시각에 필요한 생화학적 도구를 가졌고, 발달된 눈은 35개 주요 문 중 6개 문의 96% 동물 종에서 진화했다.[1] 대부분 척추동물과 일부 연체동물에서 눈은 빛이 망막에 투영되도록 한다. 망막의 원추세포와 간상세포는 빛을 신경 신호로 변환하여 시신경을 통해 뇌로 전달한다. 이러한 눈은 구형이며, 유리체액, 수정체, 홍채를 가진다. 홍채 주위 근육은 동공 크기를 조절하여 빛의 양을 조절하고 수차를 줄인다.[3][4] 두족류, 어류, 양서류, 파충류는 수정체 모양이 고정되어, 수정체를 망원경처럼 조절하여 초점을 맞춘다.[5]

절지동물의 겹눈은 많은 낱눈으로 구성되어, 눈당 하나의 픽셀화된 영상이나 여러 영상을 제공한다. 각 센서는 자체 렌즈와 감광 세포를 가진다. 일부 눈은 최대 28,000개 센서가 육각형으로 배열되어 360° 시야를 제공한다. 겹눈은 움직임에 민감하다. 많은 벌레붙이류는 낱눈이 적은 겹눈을 가지며, 각 낱눈은 영상을 만들 수 있는 망막을 가진다. 각 눈이 다른 영상을 생성하므로 융합된 고해상도 영상이 뇌에서 생성된다.

thumb'')의 눈은 동물계에서 가장 복잡한 것으로 여겨진다.]]

갯가재는 세계에서 가장 복잡한 색각 시스템을 가지고 있다. 상세한 초분광 색각을 가지고 있다.[6]

멸종된 삼엽충은 투명한 방해석 결정이 눈의 렌즈를 형성한 독특한 겹눈을 가졌다. 렌즈 수는 다양했다.

겹눈과 달리, 홑눈은 단일 렌즈를 가진다. 깡충거미는 시야가 좁은 한 쌍의 큰 홑눈과 주변 시각을 위한 작은 눈을 가진다. 일부 곤충 유충은 거친 영상만 제공하는 홑눈을 가지지만, 4도 각도 해상력, 편광 감도, 야간 감도를 1,000배 이상 증가시킬 수 있다.[7] 달팽이 같은 동물의 홑눈은 감광 세포만 있어 빛과 어둠만 구분하여 직사광선을 피할 수 있다.

심해 열수구 근처 생물은 겹눈이 적외선을 볼 수 있도록 적응되어 삶아지는 것을 피한다.[41]

광수용은 계통발생학적으로 오래된 것으로, 여러 계통 발생 이론이 존재한다.[30] 모든 동물 눈의 공통 기원(단계통)은 현재 널리 사실로 받아들여지고 있다. 이는 모든 눈의 공유된 유전적 특징에 기반한다. 즉, 다양한 모든 현대의 눈은 약 6억 5천만 년에서 6억 년 전에 진화한 원시 눈에서 유래하며,[31][32][33] PAX6 유전자가 핵심 요소로 간주된다. 초기 눈의 대부분 발전은 최초 포식자가 진정한 영상 능력을 얻게 되면서 모든 종들 사이에 일어난 "군비 경쟁"[34] 때문에 수백만 년 만에 이루어진 것으로 여겨진다. 명암이 있는 환경에서 도망치지 않은 종들은 생존과 번식 가능성이 줄어든다. 따라서 여러 눈 유형과 하위 유형이 병렬적으로 발달했다.

다양한 동물의 눈은 각각의 요구 사항에 맞춰 적응해왔다. 맹금류의 눈은 인간의 눈보다 시력이 좋으며, 자외선을 감지할 수도 있다. 척추동물과 연체동물의 서로 다른 눈 형태는 먼 공통 조상에도 불구하고 병렬 진화의 사례이다. 두족류와 대부분 척추동물 눈의 기하학적 형태의 표현형적 수렴은 척추동물의 눈이 영상 기능을 가진 두족류의 눈에서 진화했다는 인상을 주지만, 그렇지 않다. 섬모성과 래브도메릭 옵신 계열의 역할 반전[37]과 다른 렌즈 크리스탈린이 이를 보여준다.[35]

가장 초기의 "눈"인 안점은 단세포 동물에서 간단한 광수용 단백질 패치였다. 다세포 생물에서는 미각과 후각 수용체 패치와 물리적으로 유사한 다세포 안점이 진화했다. 이러한 안점은 주변 밝기만 감지할 수 있었다. 빛과 어둠은 구분할 수 있었지만, 광원의 방향은 구분할 수 없었다.[1]

점진적인 변화를 통해 밝은 환경에 사는 종들의 안점은 얕은 "컵" 모양으로 함몰되었다. 광원을 식별하기 위해 특정 세포에 빛이 닿는 각도를 사용하여 방향성 밝기를 약간 구분하는 능력이 생겼다. 구멍이 깊어지고 개구부가 작아지며 광수용 세포의 수가 증가하여 모양을 희미하게 구분할 수 있는 핀홀 카메라가 형성되었다.[36] 그러나 원시 척추동물인 현대 칠성장어 조상들은[37] 시력이 있는 포식자에게 덜 취약하고 평평하거나 오목한 안점보다 더 많은 빛을 모으는 볼록한 안점이 유리한 깊고 어두운 물로 밀려났다. 이는 다른 동물의 눈과는 다른 척추동물 눈의 진화 경로를 만들었을 것이다.

원래 안점 손상을 방지하기 위해 형성된 안구 개구부 위 얇은 투명 세포의 과다 성장은 눈 방의 분리된 내용물이 투명한 방수액으로 특수화되어 색 필터링을 최적화하고, 유해한 방사선을 차단하고, 눈의 굴절률을 향상시키고, 물 밖에서도 기능을 수행할 수 있도록 했다. 투명한 보호 세포는 결국 두 개의 층으로 분리되었고, 그 사이에는 넓은 시야각과 더 높은 영상 해상도를 허용하는 순환액이 있었고, 대부분의 종에서 투명한 크리스탈린 단백질을 가진 투명 층의 두께가 점차 증가했다.[38]

조직층 사이의 틈은 자연스럽게 양 볼록 모양을 형성했는데, 이는 정상적인 굴절률에 대해 최적으로 이상적인 구조이다. 독립적으로 투명 층과 비투명 층이 렌즈에서 앞으로 분리되었다. 각막과 홍채. 앞쪽 층의 분리는 다시 방수액인 방수를 형성했다. 이는 굴절력을 증가시키고 순환 문제를 완화시켰다. 비투명 고리의 형성은 더 많은 혈관, 더 많은 순환 및 더 큰 눈 크기를 허용했다.[38]

6. 2. 진화 단계 (영어 위키 내용)

유글레나는 편모 기부에 '안점'이라는 세포 기관을 가지고 있어 명암을 느껴 빛의 방향으로 이동한다. 해파리도 갓 가장자리에 감각 세포가 모인 안점을 가지고 있다. 지렁이는 피부에 빛을 감각하는 시세포가 있어 명암을 느낀다. 이들은 빛의 강약만을 구별한다. 플라나리아는 머리에 2개의 '배상안'을 가지고 있는데, 시세포가 명암과 빛의 방향을 알 수 있지만, 물체의 형태나 색깔은 구별하지 못한다.[70]연체동물 중 달팽이, 전복, 앵무조개 등은 '공안'을 가지고 있다. 공안은 수정체가 없고 작은 구멍이 있는 사진기와 같은 구조로, 시세포층에 상이 거꾸로 맺히지만 어둡다.[70]

단순한 형태의 눈인 홑눈은 명도만을 감지할 수 있다. 달팽이의 눈은 밝고 어두운 정도만 느낄 수 있어 직사광선을 피하는 데 사용된다. 몇몇 거미는 큰 홑눈으로 사냥감을 확인한다. 어떤 곤충들은 애벌레일 때 홑눈만으로 사물을 구별하기도 한다.

거의 모든 절지동물은 겹눈을 가지고 있다. 겹눈은 수많은 시각 조직이 모여 하나의 영상을 감지한다. 각 시각 조직에는 수정체와 감광세포가 있다. 어떤 겹눈은 2만 8천여 개의 시각 조직으로 구성되어 360도 모두 감지할 수 있다. 겹눈은 움직임 포착에 매우 민감하다. 부채벌레목 곤충들은 적은 수의 시각 기관으로 된 겹눈을 지녀 다른 방향을 볼 수 있어 다중 영상을 감지한다. 갯가재의 일종인 사마귀 새우는 매우 복잡한 색각을 지녀 미세한 빛의 차이도 감지한다.[71] 삼엽충의 눈은 투명한 방해석 결정으로 된 수정체를 가졌으며, 이는 대부분의 절지동물과 다른 특이한 형태였다.

연체동물 중 두족류인 오징어, 낙지, 문어 등의 눈은 척추동물의 눈과 같이 사진기와 같은 구조를 가졌다. 수정체로 빛을 굴절시켜 물체의 상을 맺으며, 모양, 색깔, 빛의 방향 등을 구별할 수 있다. 절지동물의 홑눈은 간단하지만, 수정체가 있는 눈은 빛의 명암과 방향을 구별할 수 있다. 거미, 지네 등은 홑눈만, 새우, 게 등은 겹눈을 1쌍 가지고 있다. 곤충은 3개의 홑눈과 1개의 겹눈을 가지며, 겹눈은 물체의 형태와 움직임을 민감하게 느낀다. 상은 정립상이다.[70]

척추동물의 눈은 두족류의 눈과 같은 사진기와 같은 구조를 가졌다. 홍채는 조리개, 수정체는 렌즈, 망막은 필름에 해당된다. 수정체를 통해 들어온 빛은 망막 위에 도립상을 맺는다. 망막은 수용기층, 쌍극 세포층, 시신경절 세포층의 3층으로 분류된다. 수용기층에는 간상 세포와 원추 세포가 있다. 간상 세포는 어두운 곳에서, 원추 세포는 밝은 곳에서 작용하며 색깔을 구별한다. 간상 세포는 박쥐, 올빼미 등의 야행성 동물, 원추 세포는 주행성 동물에서 발달되어 있다. 망막의 제2층인 쌍극 세포층의 작용은 연구가 진행되고 있다. 수용기를 통해 들어온 정보는 시신경절 세포에서 전기적 자극으로 바뀌어 중추에 전달된다.[70]

척추동물 대부분과 특정 연체동물은 눈 안쪽에 빛을 감지하고 전기적 신호로 바꿔주는 망막이 있다. 망막에 의해 빛은 전기 신호로 전환되어 시신경을 통해 뇌로 전달된다. 눈의 내부는 유리액으로 채워져 있고, 수정체와 홍채가 있다. 두족류, 어류, 양서류, 뱀은 수정체 두께가 고정되어 사진기의 렌즈와 같이 수정체를 이동하여 초점을 맞춘다.

복잡한 눈은 형태와 색깔을 구분한다. 많은 생물, 특히 포식자는 심도 지각을 위한 양안 시를 가진다. 먹이가 되는 동물은 시야를 최대화하도록 단안 시를 가진다.

최초의 원시 눈은 약 6억 년 전 캄브리아기 대폭발 무렵 동물들 사이에서 진화했다.[2] 동물의 최근 공통 조상은 시각에 필요한 생화학적 도구를 가지고 있었고, 더 발달된 눈은 약 35개의 주요 문 중 6개 문의 96%의 동물 종에서 진화했다.[1] 대부분의 척추동물과 일부 연체동물에서 눈은 빛이 들어와 망막에 투영되도록 한다. 망막의 원추세포(색깔을 위해)와 간상세포(저조도 대비를 위해)는 빛을 감지하여 신경 신호로 변환하는데, 이 신호는 시신경을 통해 뇌로 전달되어 시각을 생성한다. 이러한 눈은 일반적으로 구형이며, 투명한 젤과 같은 유리체액으로 채워져 있고, 초점을 맞추는 수정체와 홍채를 가지고 있다. 홍채 주위의 근육은 동공의 크기를 바꿔 눈에 들어오는 빛의 양을 조절하고, 충분한 빛이 있을 때 수차를 줄인다.[3][4] 대부분의 두족류, 어류, 양서류, 파충류의 눈은 수정체 모양이 고정되어 있고, 초점은 사진기와 비슷한 방식으로 수정체를 망원경처럼 조절하여 이루어진다.[5]

절지동물의 겹눈은 많은 단순한 낱눈으로 구성되어 있으며, 해부학적 세부 사항에 따라 눈당 하나의 픽셀화된 영상이나 여러 영상을 제공할 수 있다. 각 센서는 자체 렌즈와 감광 세포를 가지고 있다. 일부 눈에는 최대 28,000개의 센서가 육각형으로 배열되어 있어 최대 360°의 시야를 제공할 수 있다. 겹눈은 움직임에 매우 민감하다. 많은 벌레붙이류를 포함한 일부 절지동물은 몇 개의 낱눈만 있는 겹눈을 가지고 있는데, 각 낱눈은 영상을 만들 수 있는 망막을 가지고 있다. 각 눈이 다른 영상을 생성하므로 융합된 고해상도 영상이 뇌에서 생성된다.

thumb (여기서는 ''Odontodactylus scyllarus'')의 눈은 동물계 전체에서 가장 복잡한 것으로 여겨진다.]]

갯가재는 세계에서 가장 복잡한 색각 시스템을 가지고 있다. 상세한 초분광 색각을 가지고 있다.[6]

현재 멸종된 삼엽충은 독특한 겹눈을 가지고 있었다. 투명한 방해석 결정이 눈의 렌즈를 형성했다. 이것은 연한 눈을 가진 다른 대부분의 절지동물과 다르다. 이러한 눈의 렌즈 수는 매우 다양했는데, 일부 삼엽충은 하나의 렌즈만 가지고 있었던 반면 다른 삼엽충은 눈당 수천 개의 렌즈를 가지고 있었다.

겹눈과는 달리, 홑눈은 단일 렌즈를 가지고 있다. 깡충거미는 시야가 좁은 한 쌍의 큰 홑눈을 가지고 있으며, 주변 시각을 위한 작은 눈의 배열로 보강된다. 애벌레와 같은 일부 곤충 유충은 보통 거친 영상만 제공하는 유형의 홑눈(홑눈)을 가지고 있지만 (잎벌 유충과 같이) 4도의 각도 해상력을 가지고, 편광 감도를 가지고, 야간에 절대 감도를 1,000배 이상 증가시킬 수 있다.[7] 가장 단순한 눈 중 일부인 홑눈은 일부 달팽이와 같은 동물에서 발견된다. 이들은 감광 세포를 가지고 있지만 이미지를 세포에 투영하는 렌즈나 다른 수단이 없다. 빛과 어둠을 구분할 수 있지만 그 이상은 없어 직사광선을 피할 수 있다.

심해 열수구 근처에 서식하는 생물에서는 겹눈이 열수구에서 생성되는 적외선을 볼 수 있도록 적응되어 생물이 삶아지는 것을 피할 수 있게 한다.[41]

눈의 구조는 크게 10가지 유형으로 나눌 수 있다. 눈의 유형은 오목한 감광 표면 하나를 가진 "단안"과 볼록한 표면에 여러 개의 개별 렌즈가 배열된 "겹눈"으로 분류할 수 있다.[1] 여기서 "단순한"이라는 표현은 복잡성이나 시력의 수준이 낮다는 것을 의미하지 않는다. 사실, 모든 눈의 유형은 거의 모든 행동이나 환경에 적응할 수 있다. 눈의 유형에 특정한 제한은 해상도에만 있다. 겹눈의 물리적 특성 때문에 1°보다 나은 해상도를 얻을 수 없다. 또한, 중첩눈은 낱눈보다 더 높은 감도를 달성할 수 있으므로 어두운 곳에 사는 생물에 더 적합하다.[1] 눈은 또한 광수용체 세포의 구조에 따라 두 가지 그룹으로 나뉘는데, 광수용체 세포가 섬모성(척추동물과 같이)이거나 극모성이다. 이 두 그룹은 단일 계통이 아니다. 자포동물(Cnidaria)도 섬모성 세포를 가지고 있으며,[8] 일부 복족류[9]와 환형동물[10]은 두 가지 유형을 모두 가지고 있다.[10]

일부 생물은 주변이 밝은지 어두운지만 감지하는 광감각 세포를 가지고 있는데, 이것은 생체리듬의 동조에 충분하다.[11] 이러한 세포는 기관으로 간주될 만큼 충분한 구조가 없고, 영상을 생성하지 않기 때문에 눈으로 간주되지 않는다.[11]

인간이 일반적으로 사용하는 모든 기술적 광학 영상 캡처 방식은 줌 렌즈와 프레넬 렌즈를 제외하고는 자연계에도 존재한다.[1]

구멍눈(pit eyes) 또는 홑눈(stemmata)이라고도 알려진 구멍눈은 빛이 들어오는 각도를 줄이고 눈점에 미치는 영향을 줄여 유기체가 들어오는 빛의 각도를 추론할 수 있도록 구멍 속에 위치할 수 있는 눈점이다.[1] 약 85%의 문(Phyla)에서 발견되는 이러한 기본 형태는 아마도 더 발전된 유형의 "홑눈"의 전구체였을 것이다. 크기는 작으며, 약 100μm를 덮는 약 100개의 세포로 구성된다.[1] 개구부의 크기를 줄이거나, 수용체 세포 뒤에 반사층을 통합하거나, 구멍을 굴절 물질로 채우면 방향성을 향상시킬 수 있다.[1]

독사과(Crotalinae)는 다른 척추동물의 눈과 같은 광파장 눈 이외에도 열 적외선을 감지하는 눈의 기능을 하는 구멍을 발달시켰다(뱀의 적외선 감지 참조). 그러나 구멍 기관에는 광수용체와는 다른 수용체, 즉 일과성 수용체 전위 채널(TRP 채널)이라고 하는 특정 TRPV1이 장착되어 있다. 주요 차이점은 광수용체는 G-단백질 연결 수용체이지만 TRP는 이온 채널이라는 것이다.

눈을 구성하는 조직 중, 각막의 외층과 수정체는 외배엽 유래이다. 망막, 시신경은 신경외배엽 유래이다. 공막, 맥락막, 모양체, 각막의 내층은 중배엽 및 신경능 유래이다.

눈 원기는 태생 2주에, 신경관의 전뇌에서 형성된다. 전뇌의 이 영역은 미래의 간뇌가 된다. 눈 원기는 외측으로 확장하여 3주에 눈 컵이 된다. 눈 컵의 내부는 미래의 제3뇌실과 연결된다. 눈 컵은 주위를 간엽 조직으로 둘러싸여 미래의 시신경초가 된다. 4주에는 눈 컵의 선단부가 함몰되어 이중벽을 가진 눈 컵과, 이중벽을 가지지 않은 눈줄기가 된다.

빛은 각막에 의해 굴절된다. 다음 동공을 통과한다. 다음 수정체에 의해 굴절된다. 마지막으로 망막에 투사된다.

각막의 굴절력은 약 40 D이다. 이것은 수정체의 굴절력 20-30 D보다 크다. 각막의 굴절력이 큰 것은 각막이 굴절률의 차이가 큰 공기와 경계를 이루고 있기 때문이다. 각막의 굴절력이 크기 때문에 각막의 장애로 시력이 크게 저하된다.

동공 지름은 약 2-8mm 사이로 변화한다. 동공 지름의 변화는 홍채를 이루는 홍채근의 작용에 의한 것이다. 동공 지름의 변화는 광량에 의존한다. 홍채의 색깔은 멜라닌 색소에 의해 결정되며 개체차가 있다(인간의 홍채 색깔 참고).

수정체의 굴절력은 20-30 D 정도로 변화한다. 수정체는 모양체근의 작용에 의해 두께가 변화하고 굴절력이 변화한다. 이 작용을 조절이라고 한다. 조절 기구의 설명으로는 모양체소대의 긴장에 의해 수정체 주위가 압박되어 조절된다는 긴장설과 모양체근의 수축에 의해 모양체소대가 이완되어 수정체가 구형에 가까워짐으로써 일어난다는 이완설로 나뉜다.[62]

눈의 광학계는 카메라에 비유되기도 한다. 각막은 단초점 렌즈, 동공은 조리개, 수정체는 가변 초점 렌즈, 망막은 필름에 해당한다고 여겨진다. 그러나 눈의 광학계의 각 굴절면에서는 명확한 광축이 정의되지 않는다. 또한 각 굴절면에서의 근사적인 광축은 서로 일치하지 않는다. 더 나아가, 중심와와 동공의 중심은 근사적인 광축상에 위치하지 않는다. 이와 같이 눈의 광학계는 카메라와 같은 공축 광학계와 달리 비공축 광학계이다.

망막에서 광수용이 이루어진다. 즉, 안구 광학계를 통해 망막에 투사된 빛은 망막에서 신경 신호로 부호화된다. 망막에서는 시신경이 나와 신경 신호를 외측슬상체와 상구로 전달한다.

눈꺼풀은 안구를 물리적으로 보호한다. 또한, 눈깜빡임을 통해 결막 표면에 눈물을 분포시킨다.

눈물기관은 눈물의 분비와 제거에 관여한다. 눈물에는 리소자임, 락토페린, 면역글로불린 등이 포함되어 있다.

동물의 눈은 발생 기원이 피부의 표층부인 표피인 것과 중추신경계인 뇌의 일부에서 생기는 것의 두 가지로 크게 나눌 수 있다. 무척추동물의 눈은 피부 유래이고, 척추동물의 눈은 뇌 유래이다.[65]

원생생물인 유글레나는 편모 기저부에 감광 부위를 가지고 있다. 다세포 생물 중에서 빛에 반응하지만 빛을 받아들이기 위한 특별한 구조를 갖지 않은 동물은 체표의 세포에 감광성 색소를 가지고 있다. 이러한 구조는 빛을 받아들이기 위해 분화된 구조가 아니다.

가장 원시적인 눈은 환형동물인 지렁이와 같이 명암만을 감지하는 "명암시"가 가능한 것이 체표면에 분포하는 형태이다. 이처럼 몸의 각 부분에 분포하는 눈을 "산재성 시각기"라고 하며, 지렁이에서는 표피의 표피 세포 사이에 단독의 시세포가 드문드문 분포하고 있다.[57] 지렁이의 광수용성 표피 세포는 예외적으로 광수용막과 유사한 미세융모를 가지고 있다.

시세포(視細胞)가 모여 있는 것을 "안점(眼点)"이라고 한다. 안점은 체표의 시세포가 색소를 포함한 지지세포에 뒷받침됨으로써 "망막"을 형성하지만 명암을 보는 것만 가능하며 빛의 방향은 판별할 수 없다. 자포동물의 해파리나 편형동물의 플라나리아 등이 안점을 가지고 있다. 플라나리아나 연체동물의 가리비 등 아주 소수의 무척추동물에서는 시신경이 빛의 입사 쪽이 되는 "배향성 눈"이며, 이들은 무척추동물의 눈으로서는 예외적이다.[57]

시세포와 지지세포로 이루어진 망막 조직이 체표면에서 함몰되어 컵 모양이 되고, 수정체를 갖지 않는 구조를 형성한 것을 “컵눈”(杯状眼)이라고 한다. 컵 모양이 됨으로써 빛의 입사 방향을 판별할 수 있다. 복족류의 달팽이[57]나 삿갓조개 등이 컵눈을 가지고 있다.

컵눈에서는 빛의 입사 방향 판별 정밀도가 그다지 높지 않고, 그것에 비해 컵의 입구가 좁아져 구멍이 된 것이 「와상안」(窩状眼)이다. 컵눈에서도 콜로이드성 분비물로 오목한 부분을 채우는 경우가 있지만, 와상안에서도 구멍이 된 내부에 수정체를 갖춤으로써 성능을 높이는 구조를 하고 있다.[57]

窩狀眼(와상안)은 망막에 광선을 집중시켜 투영할 수 있지만, 빛의 입사구가 좁아 많은 빛을 낭비하게 된다. 빛을 굴절시키는 전용 렌즈인 수정체를 갖추고, 앞면에는 이를 보호하는 각막을 가진 것을 "수정체안(水晶体眼)"이라고 한다. 무척추동물로는 고둥류와 같은 패류부터 수정체안을 갖게 되었고, 척추동물의 눈도 수정체안이다. 오징어와 낙지와 같은 두족류의 눈은 무척추동물 중에서도 특히 발달한 수정체안이며, 척추동물의 눈과 형태가 매우 유사[67]하게 진화했지만, 발생 과정에서는 눈 조직이 표피에서 발생하므로, 안포(眼胞)라고 불리는 눈 조직이 표피 세포에서 분화되어 발생하고 그 전벽 부분이 두꺼워져 수정체 후반이 되고, 표피 세포에서 다시 돌출하여 안포를 덮은 부분의 중앙이 바깥쪽으로 부풀어 오르면서 수정체 전반이 된다. 두족류에서는 이 두 부분이 융합하여 수정체가 된다. 그러나 다른 대부분의 무척추동물의 눈과 마찬가지로 "배향성안"(=역전안)이 아니다. 발생에 있어서는 무척추동물의 눈은 모두 표피 유래이지만, 척추동물의 외측안은 망막 조직과 색소 상피층의 2층 구조 등이 뇌 유래이며 각막의 외층과 수정체가 표피 유래이다. 척추동물의 정수리눈은 뇌 유래의 망막만으로 된 1층 구조이다. 또한 척추동물의 외측안은 배향성안(역전안)이며, 시신경 유두에 의한 맹점이 있지만, 정수리눈은 역전안이 아니다.[57]

생물이 언제 시각 능력을 얻었는지는 확실하지 않으며, 한 설에 따르면 21억 년 전 이상의 단세포 생물이 빛을 감지할 수 있었다고 하나 확실하지는 않다.[68] 이는 부드러운 구조인 눈은 화석으로 남기 어렵기 때문이다. 그래도 선캄브리아 시대 이전부터 생물은 빛을 감지하는 표면 세포를 갖고 있었다고 생각된다. 이것이 폭발적인 진화를 이룬 것이 캄브리아기(약 5억 2천만 년 전)의 이른바 캄브리아기 대폭발이다. 얕은 바다를 무대로 시력을 갖게 되면 포식을 위해 또는 적에게서 도망치는 데 매우 유리하게 작용한다. 캄브리아기는 눈이 생존에 유리한 기관으로서 진화와 다양화를 진행했다고 생각되며, 이것을 "광 스위치설"이라고 한다.[68]

찰스 다윈은 복잡한 눈의 구조가 자연적으로 만들어진다는 생각은 합리적이지 않은 것 같다고 말했지만, 그래도 자신의 견해를 포기하지 않고 눈도 생물이 진화 과정에서 얻었다는 설을 고수했다.[68] 최근의 시뮬레이션에서는 생물의 세대 교체를 1년으로 했을 때, 단순한 눈이 카메라 눈으로 진화하는 데 필요한 시간은 40만 년 이하라는 결과도 얻어졌다.[68]

진화론과 관련된 논쟁의 역사로서, "척추동물의 복잡한 눈 구조의 요소 중 하나라도 부족하면 정상적인 시력을 얻을 수 없다고 생각되며, 또 '처음부터 완전한 상태로 만들어져 있지 않으면 눈은 눈이 될 수 없다', '그러면 자연 선택에서 유리하지 않으므로 눈이 발생한 것이 설명하기 어렵다'는 등의 주장이 반복적으로 지적되어 진화론을 둘러싼 난제 중 하나로 여겨져 온 역사가 있다. 위에서 언급했듯이 최근에는 "현실적으로는 각종 동물에게 다양한 유형의 눈이 보이며, 그 성능 또한 다양하다. 고도의 것에서는 인간과 동등하거나 그 이상의 정보를 제공한다고 여겨지는 것도 있고, 반대로 명암 정도만 알 수 있을 것이다라고 하는 것도 있다"라고 하여, “완전한 눈”을 상정하는 것은 어렵고, 또 불완전한 시력으로는 쓸모없다는 논지는 근거가 없다고 할 수 있다.

6. 3. 생존 요구 사항과의 관계 (영어 위키 내용)

유글레나는 편모 기부에 있는 '안점'이라는 세포 기관으로 명암을 느껴 빛의 방향으로 이동한다. 해파리도 갓 가장자리에 감각 세포가 모인 안점을 가지고 있다. 지렁이는 피부의 시세포로 명암을 느낀다. 이들은 빛의 강약만 구별할 수 있다. 플라나리아는 머리에 2개의 '배상안'으로 명암과 빛의 방향을 알 수 있지만, 물체 형태나 색깔은 구별하지 못한다.[70]연체동물 중 달팽이, 전복, 앵무조개 등은 수정체 없이 작은 구멍이 있는 카메라와 같은 '공안'을 가지고 있어 어두운 역상(거꾸로 된 상)을 맺는다.[70]

홑눈은 명도만 감지할 수 있다. 달팽이는 홑눈으로 밝고 어두운 정도만 느껴 직사광선을 피한다. 일부 거미는 큰 홑눈으로 사냥감을 확인하고, 어떤 곤충들은 애벌레 때 홑눈으로 사물을 구별한다.

거의 모든 절지동물은 겹눈을 가지고 있다. 겹눈은 수많은 시각 조직이 모여 하나의 화소로 구분되는 단일 영상을 감지한다. 각 시각 조직에는 수정체와 감광세포가 있다. 어떤 겹눈은 2만 8천여 개의 시각 조직으로 구성되어 360도 주변을 감지할 수 있으며, 움직임 포착에 매우 민감하다. 부채벌레목 곤충들은 적은 수의 시각 기관으로 된 겹눈으로 다른 방향을 보며 다중 영상을 감지한다. 갯가재의 일종인 사마귀 새우는 매우 복잡한 색각을 지녀 미세한 빛 차이도 감지한다.[71] 삼엽충은 투명한 방해석 결정으로 된 수정체를 가진 독특한 겹눈을 가졌었다.

두족류인 오징어, 낙지, 문어 등의 눈은 척추동물의 눈처럼 카메라눈이며, 수정체로 빛을 굴절시켜 물체의 상을 맺고 모양, 색깔, 빛 방향을 구별할 수 있다.[70] 절지동물의 홑눈은 간단하지만, 수정체가 있는 눈은 빛의 명암과 방향을 구별한다. 거미, 지네 등은 홑눈만, 새우, 게 등 갑각류는 겹눈을, 곤충은 3개의 홑눈과 1개의 겹눈을 가진다. 겹눈은 물체 형태와 움직임을 민감하게 감지하며, 상은 정립상이다.[70]

척추동물의 눈은 두족류의 눈과 같은 카메라눈으로, 홍채는 사진기의 조리개, 수정체는 렌즈, 망막은 필름 역할을 한다. 수정체를 통해 들어온 빛은 망막 위에 거꾸로 된 상(도립상)을 맺는다. 망막의 간상 세포는 어두운 곳에서, 원추 세포는 밝은 곳에서 빛을 받아들이고 색깔을 구별한다. 간상 세포는 야행성 동물, 원추 세포는 주행성 동물에서 발달되어 있다.[70]

척추동물 대부분과 특정 연체동물들은 눈 안쪽에 빛을 감지하고 전기적 신호로 바꾸는 망막 세포를 가지고 있다. 망막에서 빛은 전기 신호로 전환되어 시신경을 통해 뇌로 전달된다. 눈 내부는 유리액이라는 투명한 젤로 채워져 있고, 수정체와 홍채가 빛을 조절한다. 두족류, 어류, 양서류, 뱀은 수정체 두께가 고정되어 있어 사진기 렌즈처럼 수정체를 이동하여 초점을 맞춘다.

복잡한 눈은 형태와 색깔을 구분한다. 포식자는 심도 지각을 위한 넓은 양안 시를, 먹이 동물은 시야 최대화를 위한 단안 시를 가지는 경향이 있다.

최초의 원시 눈은 약 6억 년 전 캄브리아기 대폭발 무렵 동물들 사이에서 진화했다.[2] 동물의 최근 공통 조상은 시각에 필요한 생화학적 도구를 가지고 있었고, 더 발달된 눈은 약 35개의 주요 문 중 6개 문의 96%의 동물 종에서 진화했다.[1] 대부분의 척추동물과 일부 연체동물에서 눈은 빛이 들어와 망막의 감광층에 투영되도록 한다. 망막의 원추세포(색깔을 위해)와 간상세포(저조도 대비를 위해)는 빛을 감지하여 신경 신호로 변환, 시신경을 통해 뇌로 전달되어 시각을 생성한다. 이러한 눈은 구형이며, 투명한 유리체액으로 채워져 있고, 초점을 맞추는 수정체와 홍채를 가진다. 홍채 주위 근육은 동공 크기를 바꿔 눈에 들어오는 빛의 양을 조절하고, 충분한 빛이 있을 때 수차를 줄인다.[3][4] 대부분의 두족류, 어류, 양서류, 파충류의 눈은 수정체 모양이 고정되어 있고, 초점은 카메라처럼 수정체를 망원경처럼 조절하여 이루어진다.[5]

절지동물의 겹눈은 많은 단순한 낱눈으로 구성되어, 눈당 하나의 픽셀화된 영상이나 여러 영상을 제공한다. 각 센서는 자체 렌즈와 감광 세포를 가진다. 일부 눈에는 최대 28,000개의 센서가 육각형으로 배열되어 최대 360°의 시야를 제공한다. 겹눈은 움직임에 매우 민감하다. 많은 벌레붙이류를 포함한 일부 절지동물은 영상을 만들 수 있는 망막을 가진 낱눈이 몇 개 있는 겹눈을 가지고 있다. 각 눈이 다른 영상을 생성하므로 융합된 고해상도 영상이 뇌에서 생성된다.

thumb'')의 눈은 동물계 전체에서 가장 복잡한 것으로 여겨진다.]]

갯가재는 세계에서 가장 복잡한 색각 시스템을 가지고 있다. 상세한 초분광 색각을 가지고 있다.[6]

현재 멸종된 삼엽충은 독특한 겹눈을 가지고 있었다. 투명한 방해석 결정이 눈의 렌즈를 형성했다. 이것은 연한 눈을 가진 다른 대부분의 절지동물과 다르다. 이러한 눈의 렌즈 수는 매우 다양했는데, 일부 삼엽충은 하나의 렌즈만 가지고 있었던 반면 다른 삼엽충은 눈당 수천 개의 렌즈를 가지고 있었다.

겹눈과는 달리, 홑눈은 단일 렌즈를 가지고 있다. 깡충거미는 시야가 좁은 한 쌍의 큰 홑눈을 가지고 있으며, 주변 시각을 위한 작은 눈의 배열로 보강된다. 애벌레와 같은 일부 곤충 유충은 거친 영상만 제공하는 홑눈을 가지고 있지만 (잎벌레 유충과 같이) 4도의 각도 해상력을 가지고, 편광 감도를 가지고, 야간에 절대 감도를 1,000배 이상 증가시킬 수 있다.[7] 가장 단순한 눈 중 일부인 홑눈은 일부 달팽이와 같은 동물에서 발견된다. 이들은 감광 세포를 가지고 있지만 이미지를 세포에 투영하는 렌즈나 다른 수단이 없다. 빛과 어둠을 구분할 수 있지만 그 이상은 없어 직사광선을 피할 수 있다.

심해 열수구 근처에 서식하는 생물에서는 겹눈이 열수구에서 생성되는 적외선을 볼 수 있도록 적응되어 생물이 삶아지는 것을 피할 수 있게 한다.[41]

눈은 일반적으로 그 눈을 가진 유기체의 환경과 생존 요구 사항에 적응되어 있다. 예를 들어, 광수용체의 분포는 가장 높은 시력이 필요한 영역과 일치하는 경향이 있다. 아프리카 평원에 사는 것과 같은 수평선을 스캐닝하는 유기체는 고밀도 신경절의 수평선을 가지는 반면, 전방위 시력이 필요한 나무에 사는 생물은 중앙에서 바깥쪽으로 시력이 감소하는 대칭적인 신경절 분포를 가지는 경향이 있다.

물론 대부분의 눈 유형의 경우 구형에서 벗어나는 것은 불가능하므로 광학 수용체의 밀도만 변경할 수 있다. 겹눈을 가진 유기체의 경우 가장 높은 데이터 획득 영역을 반영하는 것은 신경절이 아니라 옴마티디움의 수이다.[1] 광학 중첩 눈은 구형으로 제한되지만, 다른 형태의 겹눈은 개별 옴마티디움의 크기나 밀도를 변경하지 않고, 예를 들어 수평선에 더 많은 옴마티디움이 정렬되는 형태로 변형될 수 있다.[39] 수평선을 스캐닝하는 유기체의 눈에는 줄기가 있어 경사면에 있는 동물처럼 수평선이 기울어졌을 때 쉽게 수평선에 정렬할 수 있다.[26]

이 개념의 확장으로 포식자의 눈은 일반적으로 먹이를 식별하는 데 도움이 되는 중앙에 매우 예리한 시야 영역을 가지고 있다.[39] 심해 유기체의 경우 눈의 중앙이 확대되는 것이 아닐 수 있다. 하이페리드 단각류는 위의 유기체를 먹는 심해 동물이다. 그들의 눈은 거의 두 부분으로 나뉘어 있으며, 위쪽 영역은 잠재적인 먹이 또는 포식자의 실루엣을 위쪽 하늘의 희미한 빛에 비추어 감지하는 데 관여하는 것으로 생각된다. 따라서 실루엣을 비교해야 하는 빛이 더 어두운 심해 하이페리드는 더 큰 "윗눈"을 가지며, 눈의 아랫부분을 완전히 잃을 수도 있다.[39] 거대한 남극 등각류 Glyptonotus는 작은 배쪽 겹눈이 훨씬 더 큰 등쪽 겹눈과 물리적으로 완전히 분리되어 있다.[40] 한 방향으로 확대된 눈을 가짐으로써 심도 지각을 향상시킬 수 있다. 눈을 약간 왜곡하면 물체까지의 거리를 매우 정확하게 추정할 수 있다.[41]

공중에서 짝짓기를 하는 수컷 유기체의 시력은 더 높다. 매우 큰 배경에 대해 잠재적인 짝을 발견하고 평가할 수 있어야 하기 때문이다.[39] 반면, 새벽과 황혼 또는 심해와 같이 낮은 조명 수준에서 작동하는 유기체의 눈은 포착할 수 있는 빛의 양을 늘리기 위해 더 큰 경향이 있다.[39]

생활 방식에 영향을 받을 수 있는 것은 눈의 모양만이 아니다. 눈은 유기체에서 가장 눈에 띄는 부분일 수 있으며, 이는 기능을 희생하여 더 투명한 눈을 가지도록 유기체에 압력을 가할 수 있다.[39]

눈은 유기체의 갑각 위로 들어 올림으로써 전방위 시야를 제공하기 위해 줄기에 장착될 수 있다. 이것은 또한 머리를 움직이지 않고도 포식자나 먹이를 추적할 수 있도록 한다.[41]

참조

[1]

논문

The evolution of eyes

[2]

서적

Blindspots: The Many Ways We Cannot See

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[3]

서적

Psychology

https://books.google[...]

Wadsworth Publishing

2020-10-19

[4]

서적

Visual Perception: Physiology, Psychology and Ecology

https://books.google[...]

Psychology Press

2020-10-19

[5]

웹사이트

What animal has a more sophisticated eye, Octopus or Insect?

http://ebiomedia.com[...]

BioMedia Associates

2001-01-01

[6]

웹사이트

Who You Callin' "Shrimp"?

http://www.nwf.org/n[...]

National Wildlife Federation

2014-04-03

[7]

논문

Structure and function of the larval eye of the sawfly larva ''Perga''

1974-01-01

[8]

논문

Assembly of the cnidarian camera-type eye from vertebrate-like components

2008-01-01

[9]

논문

The eye of the freshwater prosobranch gastropod Viviparus viviparus: ultrastructure, electrophysiology and behaviour

[10]

논문

Casting a Genetic Light on the Evolution of Eyes

[11]

웹사이트

Circadian Rhythms Fact Sheet

http://www.nigms.nih[...]

National Institute of General Medical Sciences

2015-06-03

[12]

논문

Vision optics and evolution

[13]

서적

Animal Eyes

https://books.google[...]

[14]

서적

Perceiving in Depth, Volume 1: Basic Mechanisms

https://books.google[...]

[15]

논문

A Chiton Uses Aragonite Lenses to Form Images

[16]

논문

The functional organisation of locust ocelli

[17]

논문

A Novel Vertebrate Eye Using Both Refractive and Reflective Optics

2009-01-27

[18]

논문

Miniaturized imaging systems

http://www.suss-micr[...]

2003-06-01

[19]

논문

Visual Acuity in Insects

http://web.neurobio.[...]

2013-05-27

[20]

논문

Optics and phylogeny: is there an insight? The evolution of superposition eyes in the Decapoda (Crustacea)

[21]

논문

''Ainiktozoon loganense'' Scourfield, a protochordate from the Silurian of Scotland

[22]

논문

Structure and development of onychophoran eyes: What is the ancestral visual organ in arthropods?

[23]

논문

Dimensional limits for arthropod eyes with superposition optics

2004-01-01

[24]

PhD

Adaptations for nocturnal vision in insect apposition eyes

http://www4.lu.se/up[...]

Lund University

2014-11-13

[25]

논문

Survey of modern counterparts of schizochroal trilobite eyes: Structural and functional similarities and differences

[26]

논문

Variations in the optical properties of the compound eyes of ''Uca lactea annulipes''

http://jeb.biologist[...]

2008-09-15

[27]

논문

The compound eye of Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) (Chilopoda; Notostigmophora): an ultrastructural re-investigation that adds support to the Mandibulata concept

2003-01-01

[28]

논문

Unique system of photoreceptors in sea urchin tube feet

[29]

문서

[30]

서적

Comparative Physiology and Evolution of Vision in Invertebrates- A: Invertebrate Photoreceptors

Springer-Verlag

[31]

논문

New perspectives on eye evolution

[32]

논문

Induction of ectopic eyes by targeted expression of the ''eyeless'' gene in ''Drosophila''

[33]

논문

Squid Pax-6 and eye development

[34]

서적

The Crucible of Creation

Oxford University Press

[35]

논문

Squid major lens polypeptides are homologous to glutathione S-transferases subunits

[36]

웹사이트

Eye-Evolution?

http://library.think[...]

Library.thinkquest.org

2012-09-01

[37]

논문

Evolution of the vertebrate eye: opsins, photoreceptors, retina and eye cup

[38]

웹사이트

The Evolution of Eyes: Where Do Lenses Come From?

http://www.karger.co[...]

[39]

논문

The eyes of hyperiid amphipods: relations of optical structure to depth

[40]

논문

The divided eye of the isopod Glyptonotus antarcticus: effects of unilateral dark adaptation and temperature elevation

1982

[41]

논문

Exceptional Variation on a Common Theme: the Evolution of Crustacean Compound Eyes

[42]

문서

[43]

서적

The Image Processing Handbook

https://books.google[...]

CRC Press

2020-10-19

[44]

서적

Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons

https://books.google[...]

McGraw-Hill Professional

2020-10-19

[45]

웹사이트

The Retina of the Human Eye

http://hyperphysics.[...]

2015-06-03

[46]

서적

Optical System Design

https://books.google[...]

McGraw-Hill Professional

2020-10-19

[47]

논문

The size of ommatidia in apposition eyes

http://jeb.biologist[...]

2012-01-01

[48]

문서

[49]

서적

The Senses

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[50]

논문

The Evolution of Eyes

http://www.stanford.[...]

2008-09-16

[51]

논문

A butterfly eye's view of birds

[52]

논문

Optimization, Constraint, and History in the Evolution of Eyes

[53]

논문

Eye Evolution: the Blurry Beginning

2008-12

[54]

문서

解剖学第2版、p.148、第9章 感覚器系 1.視覚器

[55]

문서

解剖学第2版、p.135-146、第8章 神経系 4.末端神経系

[56]

문서

佐藤・佐伯(2009)、p.245-247、第12章 感覚、2.視覚visual sensation、1)眼球の構造と働き

[57]

논문

Variations in Eyeball Diameters of the Healthy Adults

[58]

논문

Variations in Eyeball Diameters of the Healthy Adults

[59]

논문

White-to-White Corneal Diameter

[60]

문서

個体差: ±2SD

[61]

논문

White-to-White Corneal Diameter

[62]

서적

医学大辞典

医学書院

[63]

웹사이트

目の愛護デー

http://www.gankaikai[...]

日本眼科医会

[64]

논문

深海の魚 眼とウキブクロとスクワレン

http://www.jstage.js[...]

1986

[65]

서적

感覚器の進化

講談社

2011-01-20

[66]

웹사이트

Scallops’ amazing eyes use millions of tiny, square crystals to see

https://www.sciencen[...]

2022-03-31

[67]

문서

頭足類では脊椎動物の眼のように瞳孔、角膜、瞼まで備える。

[68]

문서

ニュートン (2012-6) p.94-99 知られざる眼のヒストリー

[69]

문서

佐藤・佐伯(2009)、p.249-251、第12章 感覚、2.視覚visual sensation、3)視覚の性質と調整

[70]

문서

시각

[71]

웹인용

Who You Callin' "Shrimp"? - National Wildlife Magazine

http://www.nwf.org/n[...]

2007-04-25

[72]

간행물

Newton 한국어판

Newton

2009-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![[[남극 크릴]]의 [[겹눈]]](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)